Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Совещание с членами Правительства

Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание с членами Правительства Российской Федерации. Основная тема – развитие отдельных высокотехнологичных направлений.

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Давайте начнём работать. У нас сегодня очень важная тема, которой мы постоянно уделяем необходимое внимание, – это развитие отдельных высокотехнологичных направлений. Поговорим об этом поподробнее, выступят [Первый заместитель Председателя Правительства] Андрей Рэмович Белоусов, [Заместитель Председателя Правительства] Дмитрий Николаевич Чернышенко, [Министр промышленности и торговли] Денис Валентинович Мантуров.

Но, прежде чем мы начнём обсуждать главную тему, ради которой сегодня собрались, попросил бы [Заместителя Председателя Правительства] Александра Валентиновича Новака доложить всем коллегам, как прошла работа с нашими партнёрами в рамках «ОПЕК плюс», – имея в виду, что для нас это направление является важнейшим, нам небезразлично, как будет складываться ситуация с ценообразованием на мировых рынках, от этого и у нас многое зависит – так, Александр Валентинович, чтобы коллеги могли сориентироваться, какие перспективы здесь, в этой важнейшей для нас отрасли, в ближайшее время прорисовываются.

Пожалуйста, Александр Валентинович.

А.Новак: Спасибо.

Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Михаил Владимирович [Мишустин], коллеги!

В соответствии с Вашими поручениями принял участие в саммите 22 стран, который состоялся на прошлой неделе. Основная цель – мониторинг ситуации, связанный с исполнением соглашения [ОПЕК+], также оценка текущей ситуации и прогнозы по состоянию рынка на следующий год. И конечно, ключевой вопрос, который обсуждался на этом саммите, – это скоординированные действия стран ОПЕК с 1 января 2021 года.

Напомню, что в соответствии с соглашением, которое действует с 10 апреля этого года, у нас с мая по декабрь общее сокращение добычи всеми странами составляет 7,7 миллиона баррелей в сутки, и в соответствии с принятым соглашением с 1 января 2021 года объём сокращений должен уменьшиться и выйти на уровень 5,7 миллиона баррелей, то есть уровень сокращения долен был быть уменьшен на два миллиона баррелей.

Учитывая текущую ситуацию на рынке, был достаточно большой разброс мнений относительно тех действий, которые необходимо принимать с 1 января 2021 года: от предложений по увеличению добычи на два миллиона баррелей в сутки до предложений по продлению действующих уровней соглашения на один квартал и даже на полгода.

Дискуссия была сложная, даже пришлось на два дня перенести официальную встречу из-за разногласий. В результате была достигнута договорённость о следующем.

Первое – подтвердили действие существующего соглашения и необходимость постепенного возврата двух миллионов баррелей на рынок, при этом темпы восстановления должны регулироваться состоянием рынка.

Второе – были внесены корректировки в соглашение: начиная с января следующего года страны увеличат свою добычу на 500 тысяч баррелей в сутки и изменят сокращение с 7,7 действующего уровня до 7,2 миллиона баррелей в сутки. При этом распределение прироста добычи планируется равномерным, в соответствии с пропорциями по добыче.

И третье – договорились о том, что будут проводиться ежемесячные встречи начиная с января для оценки состояния рынка и принятия решений о дальнейшем изменении уровня добычи на следующий месяц, с учётом того что каждое изменение должно быть не больше чем на 500 тысяч баррелей.

Данное решение, на наш взгляд, полностью соответствует интересам России, позволяет нам в январе ещё на 125 тысяч баррелей увеличить добычу. Таким образом, с учётом того что мы в августе увеличили на 500 тысяч, общий объём увеличения добычи в России составит с 1 января уже 625 тысяч относительно уровня снижений, которые у нас действовали с мая. Таким образом, мы на 31 процент уже восстановим добычу относительно максимального уровня сокращения. Это в свою очередь позволяет иметь стабильный рынок.

При этом цены стабилизированы в предсказуемом диапазоне. За период действия соглашения средняя цена на нефть составляет 40–45 долларов за баррель. Напомню, что в апреле, в самом сложном месяце, средняя цена составила марки Brent 26,6 [доллара] за баррель. Сегодня на рынке мы уже в декабре видим 48–49 долларов за баррель. Такой подход ежемесячных встреч позволяет нам принимать более точные и взвешенные решения, с тем чтобы учесть ситуацию на рынке, постепенно восстанавливать добычу и не допускать как «перегрева» рынка, так и перепроизводства.

Что касается текущей ситуации на рынке – коротко скажу, – то по сравнению с апрелем, когда спрос на нефть и на нефтепродукты падал примерно на 22–25 миллионов баррелей в сутки, сегодня мы видим уже частичное восстановление рынка и спроса. Хотя оно происходит медленнее, чем мы прогнозировали летом, тем не менее на сегодня сокращение спроса уже составляет всего 6–7 миллионов баррелей в сутки, то есть восстановление составило примерно 15–17 миллионов баррелей в сутки.

При этом мы видим сокращение остатков на нефть, которые были перепроизведены в весенний период. Начиная с июля общее сокращение от средних пятилетних значений составило примерно 100 миллионов баррелей в сутки. Восстанавливаются ключевые биржевые индексы, восстановление составило от 10 до 30 процентов.

Из позитивных факторов, которые влияют на рынок, я бы отметил также завершение активной фазы выборов в Соединённых Штатах Америки, а также анонс трёх вакцин крупнейших фармкомпаний дополнительно к российским. И мы видим, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе также идёт увеличение импорта нефти по сравнению даже с прошлым годом примерно на 2–2,5 процента.

Из факторов, которые отрицательно влияют на рынок, так называемые неопределённости, остаются такие факторы, как ограничительные меры, которые введены странами по борьбе со второй волной пандемии. Мы также видим, что по сравнению с летним периодом сейчас существенно ниже коммерческие авиаперевозки, они составляют 60 процентов от докризисного уровня. Что касается автомобильной активности населения, здесь также в зимний период уровень [потребления] сегодня существенно ниже, чем в летний период, когда резкое было восстановление. Но при этом мы видим, что это всё равно значительно выше, чем в период кризиса, в весенний период.

Ещё мы наблюдаем за ситуацией, связанной со странами, которые не входят в соглашение «ОПЕК плюс». Это США, Канада, Норвегия, Бразилия и другие страны, которые постепенно с учётом восстановления рынка и увеличения цены начали активизироваться относительно инвестиций и добычи. Это тоже нужно мониторить.

Таким образом, уважаемый Владимир Владимирович, необходимо и дальше тщательно следить и мониторить текущую ситуацию на рынке, принимать наиболее взвешенные и правильные решения для стабилизации рынка, в первую очередь в интересах России. Мы договорились, что следующую встречу проведём 4 января, для того чтобы определиться с тем, какие действия совместно принять начиная с февраля.

Спасибо. Доклад окончен.

В.Путин: Спасибо большое.

Антон Германович, как Минфин оценивает достигнутые договорённости и то, что мы видим за последнее время?

А.Силуанов: Уважаемый Владимир Владимирович, коллеги!

Мы вместе с Александром Валентиновичем готовили предложения по формированию российской позиции. Мы считаем, что предсказуемость на рынке нефти – это одно из важных условий и финансовой стабильности и обеспечения бюджета и Фонда национального благосостояния ресурсами.

У нас базовая цена на нефть на следующий год заложена в размере чуть больше 43 долларов за баррель. Поэтому мы считаем, что те решения, которые сейчас были озвучены Александром Валентиновичем, позволят нам исполнить доходную часть бюджета в части базовых и нефтяных цен и, может быть, даже несколько пополнить Фонд национального благосостояния, который мы используем для финансирования структурных проектов.

Поэтому, мне кажется, что предсказуемость, стабильность нефтяных цен на мировых рынках – это самое главное решение из того, что удалось достичь коллегам, по регулированию нефтяных цен.

Спасибо.

В.Путин: Хорошо. Спасибо большое.

Два слова просил бы сказать о готовности энергетики – большой энергетики, сетевого комплекса – к зиме. Зима уже началась: во многих регионах Российской Федерации мы видим уже серьёзные морозы. И в этой связи хотел бы попросить [Министра энергетики] Николая Григорьевича Шульгинова высказаться. Особенно меня интересует Забайкальский край, Еврейская автономная область и Приморье. Здесь попросил бы [Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства] Ирека Энваровича [Файзуллина] сказать несколько слов и подключиться потом [Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий] Зиничева Евгения Николаевича.

Пожалуйста, Николай Григорьевич.

Н.Шульгинов: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

Подготовка объектов энергетики к отопительному сезону была проведена в штатном режиме, затраты компаний на подготовку к зиме составили 300 миллиардов рублей, план ремонта был выполнен в полном объёме, запасы топлива на объектах энергетики обеспечены компаниями с превышением установленных нормативов, северный завоз также был сформирован.

По результатам проведённой совместно с Минстроем и Ростехнадзором работы 96 процентов объектов энергетики подтвердили свою готовность к работе в отопительный период в полном объёме или с отклонениями, получили паспорта готовности. Остальные объекты, которые не выполнили условия готовности, сформировали план мероприятий, и реализация этого плана, оценка эффективности находятся на контроле Минэнерго.

С началом ОЗП [осенне-зимнего периода] с 1 октября по вчерашний день произошло 1041 аварийное отключение. Наибольшее влияние на потребителя оказывают аварии, связанные с воздействием неблагоприятных погодных условий. За этот период произошло восемь таких событий с массовыми отключениями. Среди них массовые нарушения энергоснабжения вызваны прохождением ледяного дождя в период с 19 по 22 ноября на территории Приморского края.

Приморский край в очередной раз столкнулся с опасными природными явлениями в дополнение к двум тайфунам, которые прошли по территории края в сентябре. Природные условия выходят за рамки, на которые рассчитывается техническая система, технические объекты.

Механические нагрузки на линии в связи с налипанием льда – последний ноябрьский случай – вместе с ветровым напором кратно превышают расчётные. В регионе пострадала не только энергетическая инфраструктура, но и объекты ЖКХ, транспортные объекты, кабельно-линейные сооружения связи. Были сложности с логистикой, которые отразились на времени восстановительных работ.

К аварийно-восстановительным работам на объектах энергетики привлекались значительные силы и средства в составе более 300 работников электросетей и порядка 120 единиц специальной техники. Были мобилизованы бригады, техника, аварийный запас соседних регионов, из других компаний.

Был задействован 51 источник резервного энергоснабжения большой мощности. Также совместно с МЧС России была обеспечена доставка дополнительных 60 резервных источников электроснабжения: 10 большой мощности (восемь [из них] доставлены авиатехникой из Москвы), 50 малой мощности.

В настоящее время электро- и теплоснабжение всех потребителей функционирующих объектов жизнеобеспечения восстановлено, но при этом продолжаются работы по полному восстановлению повреждений инфраструктуры для восстановления до нормальной схемы. Работа будет продолжена до конца года.

По результатам прошедшей чрезвычайной ситуации был сделан анализ хода её ликвидации, выявлены недостатки на начальной стадии организации работ. Вопрос накопленного износа распределительных сетей, а также проведение дополнительных работ по повышению уровня надёжности решается всегда в рамках региональных программ реконструкции, модернизации повышения надёжности электроснабжения. Такая программа на сегодняшний день разработана в Приморском крае, объём финансирования – 12 миллиардов рублей, реализация программы, начиная с закупок для работ в следующем году, уже началась.

Для сведения: подобные программы сформированы и реализуются на территориях Архангельска, Мурманска, Новгородской, Псковской, Тверской областей и в республиках Северного Кавказа. В очередной раз зафиксирована технологическая организационная неспособность небольших региональных сетевых компаний обеспечить надёжную эксплуатацию и оперативное устранение восстановления сетевого хозяйства.

Такие организации, как правило, недофинансируют работу по техническому обслуживанию и ремонту, имеют ограниченный запас резервов, [наблюдается] неготовность персонала и техники. В настоящее время организована оценка минимального уровня технической материальной обеспеченности и наличия персонала. Считаю необходимым рассматривать вопрос передачи таких активов крупной сетевой компании в регионах.

Напомню, что в одном Приморском крае 33 такие сетевые организации. Будут пересмотрены и разработаны единые подходы по нормированию объёма определения мест хранения аварийного запаса.

Ещё один аспект, влияющий на сроки восстановления энергоснабжения, – это наличие резервных источников энергоснабжения на объектах тепло-, водоснабжения, в медицинских учреждениях.

Нам пришлось весь резерв ДГУ [дизель-генераторных установок], имеющийся в энергокомпаниях, направить на подключение больниц, объектов тепло- и водоснабжения. 71 из них оставлены на местах размещения до окончания отопительного сезона.

Совместно с Минстроем и Минздравом подготовим и утвердим обязательные нормативы по наличию и порядку эксплуатации резервных источников энергоснабжения на объектах здравоохранения и ЖКХ.

С региональными штабами по обеспечению безопасности энергоснабжения для каждого региона будут разработаны и обновлены обязательные регламенты, определяющие порядок действий при ликвидации ЧС. Работа по контролю за прохождением ОЗП будет продолжена, особое внимание будет обращено на надёжность электроснабжения населения, социальных объектов в период длинных выходных – новогодних праздников

Доклад закончен. Спасибо.

В.Путин: Хорошо.

Ирек Энварович, есть что добавить?

И.Файзуллин: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

В целом жилищно-коммунальные хозяйства всех регионов организованно подошли к открытию отопительного сезона. На сегодня и объекты ЖКХ, сетевого комплекса, жилищного фонда практически сто процентов обеспечены необходимыми ресурсами. Запасы топлива сформированы и по углю, и по жидкому топливу. Хотя Вы уже отметили, Владимир Владимирович, есть вопросы по Забайкалью и Еврейской автономной области. Здесь необходимо решить вопросы дополнительного выделения жидкого топлива и в Забайкальском крае, и Еврейскую автономную область мы тоже ведём на контроле.

Мы уже докладывали, что с 1 сентября Минстрой организовал систему и запустил систему мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах ЖКХ. На сегодня мы видим за 9 декабря: у нас 1195 происшествий произошло в жилищно-коммунальном хозяйстве страны, из которых 11 аварий и 84 инцидента. Аварии – это свыше шести часов устранение до суток, а инциденты – до шести часов. По электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению мы фактически владеем ситуацией в онлайн-режиме. Поэтому есть возможность оперативно принять меры, как это происходило во время работы в Приморье.

Здесь совместно с Министерством энергетики, с МЧС, совместно с Россетями и регионами была организована работа по доставке источников бесперебойного питания, и фактически холодное водоснабжение было восстановлено за счёт дизель-генераторов к 21 ноября, теплоснабжение – к 24 ноября.

В целом [ликвидация] последствий аварии была завершена к 4 декабря. Такие оперативные действия позволяют сразу вмешаться в те процессы, которые необходимы.

Жилищно-коммунальное хозяйство: все социально-культурные объекты подключены к теплу. В настоящий момент каких-то серьёзных ситуаций в стране нет.

Спасибо за внимание. Доклад закончен.

В.Путин: Хорошо.

Евгений Николаевич, у Вас есть какие-то комментарии? Во Владивостоке, в Приморье какая ситуация?

Е.Зиничев: Сейчас она нормализовалась. Событие началось 18 ноября, по 21 ноября мы нарастили нашу группировку сил РСЧС. Общая численность участвующих в ликвидации группировки составила более 2,5 тысячи человек, 800 единиц техники.

В соответствии с поручением Правительства авиация МЧС России в оперативном порядке со складов Росрезерва доставила дизель-генераторы повышенной мощности. Кроме того, для энергоснабжения и обогрева социально значимых объектов, пунктов временного размещения, а также научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум» из резерва МЧС России выделен 31 резервный источник питания, 16 тепловых пушек. Автотранспортом МЧС России в кратчайшие сроки было переброшено шесть дизель-генераторов из соседних субъектов Дальневосточного федерального округа. Также для оказания помощи у нас работали помимо Главного управления МЧС по Приморскому краю аэромобильные группировки из других субъектов Дальневосточного федерального округа.

Для обеспечения пострадавших жителей региона предметами первой необходимости МЧС России развёрнуто 30 пунктов обогрева и питания, была организована работа 12 ПВР, в трёх из которых размещалось 65 человек, в том числе 23 ребёнка.

Для восстановления движения по мосту на остров Русский альпинисты МЧС России проводили очистку вантов и пилонов. В настоящее время, как я уже сказал, жизнеобеспечение районов Приморского края восстановлено в полном объёме.

Доклад закончил.

В.Путин.: Хорошо. Спасибо.

Обратил внимание на то, что было сказано Николаем Григорьевичем Шульгиновым по поводу уязвимости небольших региональных сетевых компаний: не хватает ресурсов, чтобы оперативно и в нужном объёме отреагировать на происходящие природные явления или, не дай бог, техногенного характера. Надо сформулировать предложения – люди же не должны от этого страдать, экономика не должна страдать. Подумайте, пожалуйста, и эти предложения сделайте. Я сейчас обращаюсь прежде всего к Новаку, конечно, как к Заместителю Председателя Правительства, который ведёт весь энергетический комплекс, но и к руководству Правительства в целом.

Спасибо.

И в завершение нашей интерактивной части – Дмитрий Николаевич Патрушев, как оцениваете результаты? Мы с Вами уже говорили, Вы мне докладывали, тем не менее уже сейчас декабрь, уже можно подвести предварительные, но всё-таки почти уже полноценные итоги сельхозгода в стране – по уборке урожая, по основным нашим культурам.

Пожалуйста.

Д.Патрушев: Спасибо большое.

Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые участники совещания!

Безусловно, как и все сферы экономики, в этом году отрасль столкнулась с определёнными вызовами. Вместе с тем, несмотря на распространение коронавирусной инфекции, аграрии без сбоев провели посевную, обеспечив страну новым урожаем.

Хочу отметить, что в целом ситуация на продовольственном рынке стабильная, дефицита продуктов мы не наблюдаем. Несмотря на объективные сложности, АПК в 2020 году демонстрирует следующие показатели: индекс производства сельхозпродукции за 10 месяцев составил 101,8 процента, индекс пищевых продуктов, то есть продукции с более высокой добавленной стоимостью, – 104,3 процента.

Кроме того, в сельском хозяйстве отмечается тенденция небольшого роста заработной платы. По итогам девяти месяцев 2020 года она достигла 30,1 тысячи рублей – это более чем на две тысячи превышает показатель прошлого года.

Владимир Владимирович, позитивной динамике в том числе способствует комплекс мер поддержки как действующих, так и новых, принятых в том числе в связи с текущей ситуацией. С 2020 года мы объединили ключевые механизмы господдержки в компенсирующую и стимулирующую субсидии. При таком подходе за основу берутся индивидуальные точки роста каждого субъекта. И это даёт возможность увеличивать объёмы производства по приоритетным сферам АПК конкретного региона. Практически по истечении первого года работы в новом формате руководство субъектов и, самое главное, сельхозтоваропроизводители положительно оценивают такую трансформацию.

В целом на развитие АПК и сельских территорий в текущем году предусмотрено 308,5 миллиарда рублей. Средства, которые предполагаются непосредственно аграриям, доведены на сегодняшний день на 90 процентов.

Коротко доложу об отдельных инструментах.

Во-первых, льготное кредитование по-прежнему является самым востребованным механизмом. По плану в 2020 году будет выдано свыше 480 миллиардов коротких и более 100 миллиардов инвестиционных кредитов. Это существенно превысит показатели прошлого года.

Владимир Владимирович, я ранее докладывал, что для минимизации последствий пандемии мы внесли изменения в правила предоставления льготных кредитов, в частности появилась возможность пролонгации кредитов, а также отсрочки платежей по погашению процентов и основного долга. Кроме того, в перечень направлений использования коротких кредитов теперь включено приобретение ГСМ, оплата электроэнергии, выплата заработной платы. В 2020 году это оказало существенную поддержку нашим аграриям.

Второй механизм – это льготный лизинг. Принятое Вами, Владимир Владимирович, в мае текущего года решение о докапитализации Росагролизинга на шесть миллиардов рублей в том числе позволит компании в 2020 году поставить 9,5 тысячи единиц сельхозтехники и оборудования.

Также, уважаемые коллеги, помимо традиционных мер господдержки работаем над новыми механизмами продвижения отечественной продукции АПК. В частности, хочу доложить об исполнении поручения Президента о поддержке региональных брендов продуктов питания. В его рамках мы организовали конкурс «Вкусы России». Это первый этап комплексного проекта продвижения региональных брендов продуктов питания, в том числе товаров местных производителей.

Минсельхоз получил более 500 заявок из 79 субъектов нашей страны. В народном голосовании приняли участие более миллиона человек. Для всех брендов – победителей и финалистов будут реализованы различные мероприятия по продвижению. Это позволит ещё ближе познакомить потребителей с самыми интересными и уникальными российскими продуктами. Прорабатываем также варианты финансовой поддержки победителей. Также отмечу, что проект станет у нас ежегодным.

Далее доложу о ситуации в наших ключевых подотраслях. Начну с растениеводства. Сегодня мы можем говорить о завершении осенних полевых работ в Российской Федерации. Зерновые практически полностью обмолочены. В так называемом чистом весе превысим показатель в 131 миллион тонн. Таким образом, можно с уверенностью говорить, что в 2020 году наши аграрии обеспечили один из самых значительных урожаев новейшей истории.

Завершается уборка других сельхозкультур. Урожай овощей по планам превысит 14 миллионов тонн, при этом в зимних теплицах ожидаем абсолютный рекорд – 1,3 миллиона. Сбор плодов и ягод составит 3,2 миллиона тонн, картофеля – 21,5 миллиона тонн, это на 2,5 процента меньше, чем годом ранее. Однако, несмотря на это, мы превышаем потребность внутреннего рынка.

Сбор сахарной свёклы прогнозируем на уровне 33,5 миллиона тонн. Снижение по сравнению с прошлым годом связано с неблагоприятными погодными условиями, а также с корректировкой посевной площади после рекордных урожаев 2018–2019 годов. Хочу отметить, что объём производства сахара полностью закрывает потребности российского рынка.

Урожай масличных культур ожидается на уровне 20,5 миллиона тонн, это также чуть ниже уровня прошлого года, однако есть рост по отдельным категориям. Например, впервые собрали 2,5 миллиона тонн рапса. Эта культура обладает высоким экспортным потенциалом.

Далее: завершён сев озимых культур. Плановые показатели превышены и составили 19,3 миллиона гектаров.

Для проведения сельскохозяйственных работ на протяжении всего года аграрии обеспечены необходимыми ресурсами, в том числе не наблюдалось перебоев с поставками топлива. Цены на него были стабильны.

Планомерно ведётся работа по обновлению парка техники. Всего в 2020 году рассчитываем выйти на показатель в 56 тысяч единиц. Хочу отметить, что в текущем году темпы обновления машинно-тракторного парка впервые за многие годы превысили темпы выбытия сельхозтехники. Для отрасли это очень знаковый момент.

Кроме того, как я докладывал Вам ранее, делаем акцент на работе по повышению урожайности сельхозкультур. Для этого в том числе стимулируем сельхозтоваропроизводителей увеличивать внесение минеральных удобрений.

Конечно, важнее всего здесь доступность. Хочу сказать, что колебания цен на удобрения в текущем году тоже не отмечалось. Благодаря этому будет приобретено не менее четырёх миллионов тонн. Это, по сути, максимальный уровень как минимум за 25 лет. Таким образом, сможем выйти на показатель по внесению в 53 килограмма на один гектар пашни, что на семь килограммов выше прошлогоднего уровня.

Продолжу, что касается животноводства: производство скота и птицы в 2020 году, по нашей оценке, составит 15,6 миллиона тонн. Это почти на полмиллиона тонн больше уровня 2019 года. Прирост по молоку ожидается на уровне 770 тысяч тонн. По итогам года производство превысит 32 миллиона тонн.

Далее: укрепляет позиции пищевая и перерабатывающая промышленность. Увеличивается выпуск в том числе мяса и субпродуктов, мясных полуфабрикатов, сыров, сливочного и подсолнечного масла. Также отмечу, что активно работаем над повышением качества российской продукции.

Об этом невозможно говорить без привязки к системам прослеживаемости. В частности, речь идёт о системе «Меркурий». За неполный год в полтора раза увеличено число электронных ветеринарных сопроводительных документов. К 1 декабря 2020 года оформлено порядка четырёх миллиардов сертификатов.

Уважаемые участники совещания, это не просто статистика ради статистики, а большой шаг в вопросе повышения прозрачности рынка. Приведу буквально несколько примеров.

С момента внедрения системы «Меркурий» в 2018 году выявлено 628 тысяч нарушений, которые ранее оставались за пределами нашего внимания, в том числе более 142 тысяч нарушений, связанных с обращением неизвестного сырья и продукции, продлением сроков годности товаров, вводом в оборот продукции с истекшим сроком годности. Также зафиксировано почти 117 тысяч случаев нарушения прослеживаемости, когда нельзя полностью отследить производственную цепочку. И что самое вопиющее – обнаружено 1349 вообще несуществующих производственных площадок. Кроме того, в текущем году реализована интеграция «Меркурия» с системой маркировки товаров Минпромторга России. Это позволит обеспечить ещё более детальную прослеживаемость подконтрольных товаров.

Уважаемые коллеги, результаты в основных подотраслях АПК позволяют стабильно обеспечивать продукцией наших граждан, а также укреплять позиции на международных рынках. В 2020 году удалось сохранить высокий темп внешней торговли. План составляет 25 миллиардов долларов. На сегодняшний день он уже превышен. Показатель экспорта достиг 26,5 миллиарда долларов. По итогам года рассчитываем перешагнуть отметку в 28 миллиардов долларов. Хочу отметить, что, несмотря ни на что, в 2020 году продолжается работа по открытию новых рынков. Сейчас около 900 наименований российской продукции поставляется в 157 стран мира.

Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

Несколько слов скажу о предварительных итогах первого года реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Её финансирование в 2020 году составило 35,3 миллиарда рублей. В рамках одного из ключевых направлений ведомственной программы «Современный облик сельских территорий» начата реализация 141 проекта комплексного развития. Наиболее востребованными в рамках данных проектов являются строительство и реконструкция социальных объектов и инженерных коммуникаций. До конца года будет реализовано 90 проектов. Это позволит улучшить качество жизни почти миллиона человек в сельской местности из 259 населённых пунктов нашей страны.

Разумеется, нельзя не сказать про строительство жилья в сельской местности. Пандемия в том числе продемонстрировала готовность людей переезжать из крупных городов. В рамках госпрограммы за счет различных механизмов в 2020 году будет построено и приобретено более 1,8 миллиона квадратных метров жилья на селе. В целом в 2020 году мероприятия госпрограммы позволят улучшить качество жизни для пяти миллионов человек, это более 13 процентов общей численности сельского населения нашей страны.

Владимир Владимирович, доклад окончен.

Спасибо за внимание.

В.Путин: Дмитрий Николаевич, я хочу и Вас, конечно, поздравить с этими результатами, и всех селян. Это очень важно для страны, всех людей, которые трудятся на селе. Это реально показывает хороший темп развития отрасли за последние годы.

Но у меня есть всё-таки вопрос. Я думаю, нам ещё представится возможность поговорить, поздравить, поблагодарить и вручить госнаграды ещё тем, кто достиг наибольших результатов.

Вопрос такой: показатели самообеспеченности по основным продуктам питания у нас как выглядят?

Д.Патрушев: Владимир Владимирович, по основным продуктам питания в соответствии с новой доктриной у нас показатели самообеспеченности достигнуты. У нас появился новый показатель – это обеспеченность семенами. Мы обеспечены на 65 процентов собственными семенами, цель наша – 75 процентов, будем в этом направлении работать. Пока мы не до конца обеспечены овощами. Тоже будем над этим работать. Но там небольшие цифры по тому, чего мы не достигаем пока.

По плодам и ягодам нами утверждена «дорожная карта» в рамках Вашего поручения, и тоже мы будем эту цифру пытаться достичь в ближайшей перспективе. И, соответственно, молоко. Мы различными мерами поддержки стимулируем производство молока, приближаемся к цифре 90 процентов в рамках доктрины, но пока ещё не достигли.

По основным другим категориям цифры нами достигнуты.

В.Путин: Вот смотрите, Вы обратили внимание на то – я записал это, – что дефицита продуктов мы не наблюдаем. Это правда. Производство, допустим, сахара покрывает все потребности внутреннего рынка. Мы сейчас поговорим ещё на следующем совещании по экономическим вопросам поподробнее на все эти темы.

Но смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе было. Помните, как тогда говорили? Вы ещё человек молодой, не помните, а я помню. Говорили так: в Советском Союзе есть всё, только не всем хватает. Но тогда не хватало, потому что дефицит был, а сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определённых продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке.

Вот мы об этом сейчас поговорим на втором совещании, но это вопрос, который требует особого внимания. В том числе это касается и тех мер поддержки, которые Правительство использует для поддержания экспортного потенциала отрасли. Это всё правильно, это нужно делать. Но надо посмотреть, по каким направлениям.

Давайте мы перейдём к основной теме. Эту мы ещё сейчас пообсуждаем во второй итерации наших совещаний, на втором совещании. А сейчас перейдём к основному докладу, а именно: «О развитии отдельных, высокотехнологичных направлений».

Пожалуйста, Белоусов, потом Чернышенко, Мантуров.

Прошу вас.

А.Белоусов: Спасибо большое.

Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемые коллеги!

Весной прошлого года Вами, Владимир Владимирович, были даны поручения развития отдельных высокотехнологичных направлений, имеющих сквозной, системный характер. Всего речь идёт об 11 ключевых направлениях – это технологии искусственного интеллекта, четыре цифровые технологии, мобильные сети связи пятого поколения, интернет-вещей, технологии распределённых реестров и квантовые технологии. Последние в ходе проработки были разделены на три отдельных направления: квантовые вычисления, квантовые коммуникации, квантовая сенсорика.

Далее это технологии нового поколения микроэлектроники и новых материалов и веществ, две технологии связаны с энергией, создание новых и портативных источников энергии и передачи электроэнергии распределённых интеллектуальных систем, перспективные космические системы и генетические технологии.

По каждому из направлений необходимо определить технологического партнёра, то есть компанию-лидера, обеспечивающую вместе с Правительством соответствующую организационную и финансовую поддержку. Такие компании должны стать драйверами развития соответствующих технологий по всему жизненному циклу: от исследований до масштабирования и коммерческого применения, при этом, что важно, не монополизируя эту деятельность и не нанося ущерб конкуренции и другим компаниям.

Роль компаний-лидеров состоит, первое, в создании центров компетенций, выполняющих функции исследований мониторинга ситуаций, и обучения. Второе – в содействии развитию рынка и необходимой инфраструктуры. И третье – в привлечении внебюджетных средств.

Для организации работы компаниями-лидерами совместно с Правительством должны быть разработаны и утверждены соответствующие «дорожные карты».

Что мы имеем на сегодняшний день? Практически по всем направлениям отобраны технологические партнёры, с ними заключены партнёрские соглашения, чётко определяющие обязанности сторон.

Такими партнёрами Правительства стали Сбербанк, или, как его теперь правильно назвать, «Сбер», и Российский фонд прямых инвестиций [РФПИ] – по направлению «искусственный интеллект». «Ростех» – по направлениям «интернет вещей», «технология распределённых реестров», «квантовые сенсоры», «микроэлектроника», а также совместно с «Ростелекомом» – «мобильные сети связи пятого поколения».

«Росатом» – квантовые вычисления, технология новых материалов и веществ, «Россети» – технология передачи электрической энергии и распределённых интеллектуальных энергосистем, «РЖД» – квантовые коммуникации, «Ростелеком» – сети 5G, «Роснефть» – генетические технологии, «Роскосмос» – перспективные космические системы.

Утверждены и реализуются десять «дорожных карт» либо иных планов мероприятий, по девяти направлениям в компаниях – технологических партнёрах созданы специализированные центры компетенций.

На реализацию утверждённых «дорожных карт» в 2020–2024 годах суммарно предусмотрено 477 миллиардов рублей бюджетного финансирования и примерно столько же предусмотрели компании-лидеры собственного и привлечённого финансирования порядка 452 миллиардов рублей. То есть суммарно это почти один триллион рублей. Это без учёта привлечения частных денег помимо компаний-лидеров. Здесь особая надежда на компетенции ВЭБа по формированию синдицированных кредитов в инновационной сфере и цифровизации.

Уважаемый Владимир Владимирович, по конкретным результатам работы подробнее смогут рассказать коллеги, которые отвечают за данные направления.

Позвольте мне остановиться на результатах развития технологий искусственного интеллекта, за которые я непосредственно отвечаю совместно с Дмитрием Николаевичем Чернышенко.

Партнёрами Правительства в данном случае, как уже было сказано, являются «Сбер» и РФПИ. Финансирование на 2021–2024 годы без учёта частных компаний предусмотрено в объёме 24,6 миллиарда рублей бюджетных средств и порядка 62 миллиардов рублей средств партнёров.

Работа ведётся по шести конкретным направлениям. Остановлюсь на двух из них.

Первое направление – это поддержка малых технологических компаний, так называемых стартапов. Отмечу, что и в США, и в Китае, и в других странах именно стартапам принадлежит роль локомотивов в развитии и применении технологий искусственного интеллекта. Основной задачей здесь является создание эффективного механизма акселерации от подбора и формирования команд, а затем и компаний до коммерциализации и промышленного внедрения продуктов и вывода компаний на IPO.

В рамках проводимой сейчас реформы институтов развития завершается формирование такого механизма. В него вошли: АНО «Платформа НТИ» [НТИ], которая отвечает за командообразование, а также институты развития, которые будут отвечать за так называемую бесшовную склейку мер поддержки. РФПИ вместе с Российской венчурной компанией [РВК], Фондом содействия инновациям, или, иначе, фондом Бортника, «Сколково» и Фондом образовательных и инфраструктурных программ при организационной поддержке ВЭБа.

То есть молодая команда, получившая стартовую поддержку, например, от фонда Бортника в виде посевного гранта на реализацию идеи, положительно себя проявившая, далее сможет воспользоваться определёнными преференциями при получении венчурного финансирования от РВК или субсидии на возмещение затрат для создания прототипа промышленного образца. Далее в случае успеха получить прямую инвестицию от РФПИ или льготный кредит на зрелой стадии для организации промышленного производства и выхода на рынок. К этой работе также привлечено около 10 крупнейших российских частных компаний в рамках создаваемого совместно с членами РСПП фонда фондов.

В ноябре проведён пилот по отработке такого механизма в рамках акселерационного мероприятия по искусственному интеллекту «Архипелаг-2035», проводимого НТИ. В нём участвовало около 16 тысяч человек.

АНО «Платформа НТИ» обеспечила так называемую предакселерационную поддержку 800 командам. Тут же была проведена экспертиза Фонда содействия инновациям и одобрены гранты для 80 компаний.

В целом сейчас создана соответствующая рабочая группа. Планируем до конца года подписать совместный меморандум, до 1 февраля следующего года – соглашение между указанными институтами развития. В рамках этого соглашения они будут обмениваться информацией о стартапах и проектах, и главное – иметь дополнительную структурированную информацию об успешности или, наоборот, неуспешности конкретных проектов в грядущих стадиях их реализации. Это позволит в ускоренном или приоритетном порядке принимать решение о поддержке. Потребуется время, примерно два-три месяца, для изменения корпоративных процедур, донастройки систем оценки и отбора проектов.

В целом до лета следующего года планируем отобрать в режиме акселерации не менее 100 проектов по искусственному интеллекту. Пока такая система полностью не создана, мы работаем в ручном режиме, опираясь на механизмы национальной технологической инициативы. Получен ряд результатов. Например, проект DeepPavlov, созданный на базе МФТИ, вошёл в мире в топ-10 престижной премии Amazon Alexa Prize в сфере разговорного искусственного интеллекта, причём удерживает эту премию уже второй год подряд.

В стадию промышленного использования вошёл проект по созданию универсальной платформы для анализа и обработки медицинских изображений – проект Botkin.AI, который разрабатывается совместно с «Росатомом». Это пока единственное в России решение с искусственным интеллектом, получившее регистрацию Росздравнадзора как медицинское изделие по классу риска 2б. Это решение позволяет оказывать медикам содействие по обработке медицинских изображений и диагностики разных патологий, включая COVID. Причём по некоторым компетенциям эта разработка является уникальной и в мире также.

Далее: компанией «Геоскан» – участником НТИ, был установлен мировой рекорд по управлению одновременно большим количеством беспилотников, так называемый искусственный интеллект для роя дронов – 2198 беспилотников. Это прорывное решение для повышения точности сканирования поверхности Земли, с разных углов съёмки, распределение полезной нагрузки на множество беспилотных аппаратов для решения широкого круга задач.

Отмечу, что здесь достаточно высокая конкуренция в мире, этот рекорд был установлен 3 сентября в Санкт-Петербурге, он был приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году всемирно известной компанией Intel. Сейчас наша компания «Геоскан» несколько потеснила Intel с этого пьедестала.

Второе направление – это нормативное регулирование. Здесь у нас три приоритета. [Первое] – обеспечить для людей полную безопасность и комфортность при использовании технологии искусственного интеллекта. Люди должны понимать, что искусственный интеллект – это не угроза, а помощник.

[Второе] – вывести в оборот большие объёмы данных, в том числе государственных данных, разумеется, при соблюдении требований информационной безопасности, защиты персональных и иных чувствительных данных. Без больших данных искусственный интеллект не работает, это, по сути дела, «хлеб» искусственного интеллекта. Вот эти направления, эти мероприятия являются на самом деле ключевыми для развития всей этой технологии.

И третье – создать стимулирующие условия для применения технологии искусственного интеллекта в различных отраслях экономики и социальной сферы.

В рамках этих приоритетов в текущем году приняты основополагающие законы: об особенностях венчурного инвестирования с использованием бюджетных средств, так называемый закон о праве на риск, об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций и об эксперименте в сфере искусственного интеллекта в городе Москве.

В соответствии с Вашими, Владимир Владимирович, поручениями по итогам международной конференции AI Journey Правительство обеспечит внесение в весеннюю сессию следующего года проектов двух федеральных законов, они сейчас находятся в стадии разработки: об экспериментальных правовых режимах в отдельных отраслях и об обороте данных, включая государственные данные, в целях разработки и внедрения технологий искусственных интеллектов.

Наконец, в целях создания стимулирующих условий для применения искусственного интеллекта в конкретных отраслях и сферах крайне важным является обновление технических регламентов и стандартов.

Минэкономразвития совместно с Росстандартом разработан соответствующий план по стандартизации на 2021–2024 годы, включающий порядка 200 стандартов. Этот план будет утверждён приказом Росстандарта до конца текущего года.

По другим направлениям работы по искусственному интеллекту позвольте передать слово Дмитрию Николаевичу Чернышенко.

Доклад закончил. Спасибо.

В.Путин: Эти компании-лидеры, о которых мы с Вами знаем и о которых Вы сейчас упомянули, как Вы оцениваете их работу? Мы поговорим ещё об этом, но тем не менее предварительно: они делают это с энтузиазмом?

А.Белоусов: Я считаю, что целый ряд компаний сейчас просто великолепные результаты дают.

Выделил бы здесь Сбербанк, который, по сути дела, сейчас занимает лидирующую позицию в области искусственного интеллекта.

Выделил бы здесь РЖД в части квантовых коммуникаций. Запущена специальная линия, уникальная на самом деле, одна из первых линий Москва – Санкт-Петербург в данной области. Это тоже такой технологический прорыв.

Очень много по разным направлениям, хотя с разным успехом, делает «Ростех».

И, безусловно, хочу отметить «Росатом», который в самых разных областях – и в новых материалах, и, я уже сказал, в медицинских технологиях [с применением] искусственного интеллекта – тоже создал центры, и там осуществляется целый ряд прорывов.

Это то, что я могу доложить сейчас.

В.Путин: Дмитрий Николаевич.

Д.Чернышенко: Уважаемый Владимир Владимирович и Михаил Владимирович, уважаемые коллеги, всем доброго здоровья!

Как Вы отметили на недавней международной конференции, уважаемый Владимир Владимирович, искусственный интеллект должен стать верным помощником человека. И в продолжение выступления Андрея Рэмовича – мы с ним плечом к плечу занимаемся искусственным интеллектом – я расскажу о тех вопросах, которые входят в мою зону ответственности. Это прежде всего внедрение готовых решений искусственного интеллекта, в том числе и тех стартапов, об акселерации которых говорил Андрей Рэмович.

Как это происходит? Выстроена системная работа заместителями руководителей всех министерств и ведомств по цифровой трансформации, их у нас 62 человека. Это наш «цифровой спецназ», как мы говорим, эрцетэшники [руководители цифровой трансформации]. Они в рамках своих ведомственных программ – у каждого ведомства своя – цифровой трансформации, их 60, включают отдельный раздел по искусственному интеллекту. У эрцетэшников до конца года задание: сформировать не менее двух ведомственных наборов данных, «датасетов», о чём Андрей Рэмович говорил, – то, чем питается искусственный интеллект, большие данные, без них он бесполезен абсолютно. И ФОИВы должны начать именно с себя, министерства. Потому что если не будут в этом вопросе отлично разбираться, если это не будут использовать каждый день, то странно ожидать, что они смогут сделать отраслевые стратегии и регулировать отрасли с учётом искусственного интеллекта.

Дальше это нужно масштабировать, конечно, на регионы и на отрасли, которыми эти ФОИВы управляют. И лучшие наработки, в том числе и бизнес, найдут своё внедрение. Понятно, что есть «чемпионы», у которых появляются успешные проекты, – в основном это министерства, они напрямую общаются с людьми. На основе этих «чемпионов» создаются уже конкретные решения, которые они у себя внедряют, которые становятся, по сути дела, такими библиотеками, которые могут использовать остальные министерства и ведомства как конструктор. Это компоненты, функции, доступ к реестрам – они позволяют их брать и масштабировать не только на уровне министерств, но и в субъекты [Федерации]. Это такой стандартный функционал, когда нужно либо обращаться к реестрам, либо обрабатывать запросы, либо управлять базами данных.

У нас уже есть конкретные примеры таких ведомственных проектов по внедрению искусственного интеллекта, но наиболее яркие из них как раз у Минздрава, МЧС, МВД. Минздрав, например, создал интеллектуальную систему заполнения медицинских документов с голоса, когда доктору не нужно руками это записывать. А МЧС занимается предиктивной аналитикой, прогнозами чрезвычайных ситуаций, что, конечно, позволит существенно снизить возможный риск от них.

Уже есть успешный практический опыт по отработке, например, инцидента – по поручению премьера мы его отрабатывали: на Камчатке, Вы помните, была ситуация, когда искусственный интеллект проанализировал нейронные сети, спутниковые снимки распространения красных водорослей в этом регионе за последние 10 лет и выявил закономерности.

Или МВД, например. Они создают специальный софт, который позволяет выявлять серийных преступников, или используют искусственный интеллект для того, чтобы определить портрет преступника на основе биоматериалов, которые они получили.

От ведомственных программ мы, конечно, переходим к отраслевым, уже субъектовым программам и документам. В этой работе нам помогут как раз эрцетэшники в регионах, которые появились – большое Вам спасибо – благодаря Вашему поручению: Вы поручили, чтобы эти визави, цифровые люди, появились во всех субъектах и в муниципалитетах.

Эти люди на местах совместно со своими федеральными эрцетэшниками отрабатывают отраслевые стратегии, в том числе – помните, я сказал – отдельным разделом «искусственный интеллект». И всё это обеспечивает ускоренную цифровую трансформацию в стране.

Уважаемый Владимир Владимирович, Вы поручили Правительству разработать и утвердить федеральный проект «Искусственный интеллект». Соответствующий федеральный проект утверждён, он у нас в составе нацпрограммы «Цифровая экономика». И он как раз обеспечивает реализацию соглашений по искусственному интеллекту, о которых говорил Андрей Рэмович, между Правительством и компаниями-лидерами. В частности, по искусственному интеллекту это «Сбер» и РФПИ.

На реализацию конкретно этого проекта предусмотрено 86,5 миллиарда рублей, из них 24,6 – это бюджетное финансирование, 6,9 – привлечённая «внебюджетка». И обратите внимание, 55 миллиардов – это средства самого «Сбера».

«Сбер» – об этом уже говорилось сегодня, и Вы это знаете лучше нас – не случайно был выбран компанией-лидером по реализации этого соглашения по искусственному интеллекту. Они очень серьёзный вклад внесли в борьбу с пандемией. Достаточно сказать, что в сотнях клиник были использованы их решения как раз по дистанционной диагностике снимков КТ. Они наращивают вычислительные мощности очень серьёзно именно под работу искусственного интеллекта, потому что там требуются незаурядные вычислительные мощности и объёмы хранения данных. Вы знаете, что они запустили суперкомпьютер «Кристофари» [производительностью] на 6,7 петафлопс. В семи регионах уже пилотируется их платформа, которая очень нужна всем компаниям, для того чтобы размещать наборы данных. Это очень нужный инструмент.

Уважаемый Владимир Владимирович, как я уже упомянул, наша цифровая трансформация уже как бы заключена на уровне наших внутренних программ, но у нас есть предложение о том, что она должна быть включена во все стратегические документы и федерального и, что важно, субъектового уровня. А вообще перечень документов стратегического планирования определён 172-м законом.

И мы считаем, что для того, чтобы успешно цифровая трансформация и, в частности, искусственный интеллект осуществлялись, необходимо во все стратегические документы добавить конкретный раздел по цифровой трансформации, который будет включать в себя, конечно, прежде всего внедрение технологий искусственного интеллекта, которые у нас прорастают через институты развития, акселерируются.

Обязательно там нужно отметить наши суверенитеты, защиту конкурентоспособности отрасли за счёт того, что мы применяем только отечественные решения по микроэлектронике и программному обеспечению. Потому что понятно, что сейчас удобнее пользоваться какими-то готовыми западными решениями, но тогда мы с вами никогда не разовьёмся и не примем решение, что всё, больше никогда.

И конечно, достижение показателя отраслевой «цифровой зрелости». У нас как раз десять таких стратегий [для областей], где «цифровая зрелость» должна произойти, – без искусственного интеллекта, понятно, что это не [будет] «зрелость». Прошу поддержать эти инициативы.

Если можно, ещё очень важная вещь – по поводу Вашего поручения мне лично заняться решением проблем недозвонов в медицинские организации. У нас там как раз есть конкретные внедрения по искусственному интеллекту. Для решения этой проблемы был очень быстро развёрнут на всю страну короткий единый бесплатный номер 122. Спасибо компании «Ростелеком» и региональным операторам – и, кстати, коммерческим операторам мобильной связи, которые по списку телефонов всех регистратур, которые мы собрали со всей страны, не тарифицируют [звонки], то есть бесплатно дают людям звонить. Была проведена большая работа.

Вы помните, что ОНФ Вам докладывал о том, что в 10 регионах были серьёзные проблемы с дозвоном граждан. Это Иркутская область, Хакасия, Алтай, Дагестан, Хабаровск, Новосибирск, Омск, Воронеж и Забайкалье. Время ожидания операторов в этих регионах составляло более 30 минут – безобразие, конечно. В результате этой технологической быстрой задачи, которую мы решили, сейчас время ответа операторов в этих конкретно регионах сократилось до двух минут. Мы очень быстро этого показателя достигли, это почти в 20 раз в среднем меньше. При звонках в регистратуру поликлиник в три-четыре раза время тоже сократилось.

Но функционал службы 122, как я Вам говорил, – это виртуальная АТС, которая очень быстро позволяет маршрутизировать звонки, чтобы понять, кому нужно проконсультироваться по COVID-19, например, а кому нужно врача на дом вызвать, кому нужно проконсультироваться, где есть лекарство, а кому нужно просто записаться в поликлинику или спросить, например, про вакцинацию.

Очевидно, что, если линия одна и там один оператор, который записывает в регистратуре, – линию заняли не по профилю, остальные не могут дозвониться. Мы это очень быстро технологически ликвидировали, расширив каналы и сделав маршрутизацию, чтобы до поликлиник доходили только те звонки, где требуется запись в регистратуре. Мониторим это ежедневно, информацию предоставляем в ОНФ. Служба 122 эффективно распределяет эти звонки, разгружая регистратуры.

И работа операторов колл-центров – та самая область, где искусственный интеллект себя начал проявлять просто отлично. Он может анализировать звонящего и в идеале записывать его на приём. В некоторых регионах это уже даже внедрено, автоматические голосовые помощники. Это наши отечественные технологии распознавания речи. У них неограниченное количество одновременных входящих звонков, на которые такие автоматические помощники могут отвечать, они работают круглосуточно, не устают и, конечно, повышают уровень качества сервиса для наших клиентов.

Уже в Московской области [такая система] работает, в Москве в некоторых местах работает, Калужская и Тюменская области – работает. Мы начинаем масштабировать, где технологическая готовность высокая, эти решения на основе искусственного интеллекта, и точно внедрим их по всей стране.

У нас, конечно, актуальным остаётся вопрос кадрового обеспечения. Например, за время решения этого инцидента количество операторов службы увеличилось почти в 2,5 раза. Но что интересно: в два раза увеличилось ещё и количество звонков. При этом норматив на дозванивание мы себе поставили минуту, но в критических условиях – две минуты. Это значит, что люди стали просто больше дозваниваться в рамках допустимого ожидания.

Владимир Владимирович, прошу Вашего поручения главам субъектов, чтобы они организовали работу в соответствии с утверждёнными Правительством методическими рекомендациями функционирования автоматической службы 122, которая подразумевает автоматические системы приёма звонков, вызова врача, запись в регистратуре. Для этого нужно ещё привлечь дополнительный персонал, пока эти системы не развернули везде. Это могут быть и студенты-медики, кстати, и волонтёры или фельдшеры, которые пока в регистратурах могли бы на время возросшего на фоне пандемии потока обращений осуществить запись и подстраховать искусственный интеллект там, где он ещё не начал работать.

Доклад окончил. Спасибо большое.

В.Путин: Спасибо.

Спасибо Вам, «Ростелекому», искусственному интеллекту и тем, кто организует работу по этому направлению, направляя его возможности в нужное русло. Регионы Российской Федерации будут сориентированы соответствующим образом на то, чтобы мобилизовать свои возможности на этом направлении.

Спасибо.

Пожалуйста, Денис Валентинович Мантуров.

Д.Мантуров: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемые коллеги!

Минпромторг является ответственным по реализации трёх технологических направлений. По первому из них – «новые поколения микроэлектроники и создание ЭКБ» – Правительством и корпорацией «Ростех» заключено соглашение, которое полностью сопрягается с обновлённой нашей Стратегией электронной промышленности, а самое главное – с планом её реализации. В этом же блоке, учитывая отраслевое сопряжение, будем разворачивать работу по направлению «квантовые сенсоры», которое сейчас передаётся от Минцифры нашему ведомству.

С учётом того что Правительством принято решение о дополнительной поддержке радиоэлектронной промышленности в колоссальном, я считаю, объёме – 235 миллиардов рублей до 2023 года, более половины этих средств будет направлено на прямые НИОКР, субсидирование по созданию новой микроэлектроники ЭКБ, а также инфраструктуру для её разработки.

В этом году в опережающем порядке Правительством уже профинансированы работы по развитию лабораторий по искусственному интеллекту и двух центров коллективного пользования по автоматизированному проектированию. В перспективе это позволит разработчикам микроэлектроники переходить на отечественный софт, о котором сегодня говорили.

Исходя из среднесрочных задач по цифровизации экономики, выделены средства на разработку чипов на современных топологических нормах для отечественных баз данных, а также систем искусственного интеллекта, включая управление беспилотниками и комплексами безопасности, а также для телекоммуникационного оборудования, в том числе и для сетей 5G. К этой работе будут привлечены дизайн-центры, созданные за последние годы при государственной поддержке. Мы продолжим их развивать. Дополнительно Фонду перспективных исследований в этом году выделены первые транши на загоризонтные разработки в области электроники, включая создание когерентных и нейропроцессоров, энергонезависимой памяти и новых технологий радиолокации.

На следующий год с учётом Ваших поручений запланирован ряд новых мер поддержки производителей. Мы профинансируем НИОКР по гражданским направлениям микроэлектроники и запустим субсидии по разработке ЭКБ и модулей. Кроме того, мы окажем поддержку проектам по созданию оборудования и материалов и систем автоматизированного проектирования, которые применяются в производстве и тестировании микроэлектроники.

Для дополнительного стимулирования спроса со следующего года мы увеличим компенсацию затрат производителям, серийно выпускающим микроэлектронику. При этом начнёт действовать запрет, которого долго все ждали, на закупки импортной электроники для госнужд, и мы рассчитываем, что эти меры в комплексе позволят нашим производителям к 2024 году занять свыше 40 процентов внутреннего рынка, увеличив более чем в два раза выручку по именно гражданской продукции. Тем самым мы повысим надёжность управления как системами связи, так и интеллектуальными приборами, умными датчиками и элементами критической инфраструктуры.

Что касается направления новых материалов и веществ, которые сегодня реализовываем совместно с «Росатомом»: утверждена «дорожная карта» дальнейшего развития производства композитов, редких и редкоземельных металлов, а также аддитивных технологий. Помимо финансирования по линии Минпромторга, Минобрнауки, Минэкономразвития основной объём инвестиций формирует частный капитал, совокупно в эти отрасли будет вложено более 440 миллиардов рублей. По редким и редкоземельным металлам главная задача, которую Вы перед нами ставили, – сформировать собственную минерально-сырьевую базу. Для этого сейчас реализуется два основных проекта – [месторождение] Томтор в Республике Саха (Якутия) и Зашихинское месторождение в Иркутске в части добычи лития и германия.

Ещё одним проектом с участием Правительства Московской области, «Росатома» и компании «Скайград» по переработке отвалов – предприятие «Воскресенские минеральные удобрения», где планируется выделять из фосфогипса, оксидов РЗМ [редкоземельных металлов] и гипсовой продукции для последующего использования уже в стройиндустрии. В целом мы планируем снизить импортозависимость к 2024 году по редким металлам до 50 процентов, и до 20 процентов в части РЗМ. Это позволит наладить поставки российского сырья компаниям нефтехимии, нефтепереработки, производителям автомобильных катализаторов, ветроэнергетикам, а также для производства синтетических каучуков.

Что касается композитных материалов: за последние пять лет мы поддержали 45 инновационных проектов на сумму свыше 6,5 миллиарда рублей, и благодаря этому объём выпуска в отрасль увеличился в 3,5 раза. Продукция, которая уже сегодня производится в рамках этих проектов, широко применяется в первую очередь в гражданском секторе. Это композитные перильные ограждения, оконные конструкции, опоры освещения, водопропускные трубы, мостовые сооружения, спортивный инвентарь. И в целом к 2024 году мы планируем нарастить внутреннее производство до 100 миллиардов рублей. Четверть из этого объёма – планируем обеспечивать поставки на экспорт.

Мы хотим добиться высокой локализации на всех этапах производственной цепочки и по компонентной базе. Наши компании уже осваивают производства ПАН-прекурсора, технологий среднемодульных углеродных волокон и защитных покрытий на основе мультиграфена.

При этом основной рост применения композитов мы связываем с продлением программ по возобновляемым источникам энергии, в первую очередь это касается лопастей для ветряков, использования природного газа, а в перспективе и водорода, если мы говорим по хранению, в частности композитным баллонам. И конечно же, в качестве моторного топлива. Поэтому мы консолидировали всех крупных потребителей и обеспечили гарантированный спрос на будущее.

Владимир Владимирович, по всем обозначенным Вами направлениям помимо отраслевых мер поддержки будем, конечно, задействовать и общесистемные механизмы и инструменты развития. В частности, Фонд развития промышленности, СПИК 2.0 [специальный инвестиционный контракт], софинансирование НИОКР и блок на развитие экспорта, что является одним из основных драйверов на сегодняшний день

Спасибо за внимание.

В.Путин: Денис Валентинович, Вы докладывали мне по проблемам, которые у нас возникли в связи с недобросовестной конкуренцией со стороны некоторых наших партнёров при работе над среднемагистральным самолётом МС-21, имеется в виду крыло и композитные материалы.

Сейчас Вы мне сказали о композитных материалах, о том, что здесь есть определённый прогресс. Что там происходит в данный момент?

Д.Мантуров: Владимир Владимирович, что касается крыла, я докладывал о том, что мы своевременно с «Росатомом» объединили усилия и в «Алабуге» запустили полноценное производство непосредственно по нити, волокну и препреге. Поэтому могу сказать с уверенностью, что мы испытали на статике крыло МС-21, полностью подтвердило заложенные характеристики. И сегодня можно с уверенностью сказать, что мы будем использовать в производстве МС-21 уже собственные полностью материалы.

В.Путин: Хорошо.

По поводу нового поколения микроэлектроники и создания электронной компонентной базы тоже много-много раз обсуждали в течение не одного года. И мы договорились с Михаилом Владимировичем, что он возьмёт всю эту работу, а это важнейшее направление и для гражданской, и для оборонной сферы, под свой личный контроль.

Лидия Михеева: Общественная палата нацелена на диалог власти с обществом

Анализ более 500 предложений по корректировке нацпроектов, организация 35 общественных экспертиз, создание крупнейшей в мире базы воспоминаний детей Великой Отечественной войны и перспективы создания единой онлайн-платформы для общественных наблюдателей на выборы в Госдуму – глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева в интервью РИА Новости накануне годовщины своего избрания на должность подвела промежуточные итоги и рассказала о дальнейших планах нового состава общественников. Беседу вела Евгения Стогова.

– В обсуждении с Андреем Белоусовым (первый заместитель председателя правительства – ред.) плана по достижению национальных целей вы упомянули о возможной его доработке. Есть ли уже конкретные предложения, векторы, по которым она должна вестись?

– Многие наши рекомендации касаются прежде всего демографической политики. Наши эксперты обращают внимание на то, что ориентироваться лучше не на стабилизацию рождаемости, как сейчас это предложено в плане, а на ее рост. И нужно выбирать именно те методы, которые смогут этот рост обеспечить, поэтому среди наших предложений – механизмы улучшения жилищных условий семей, обеспеченность граждан рабочими местами, создание необходимой социальной инфраструктуры в селах и небольших населенных пунктах.

Члены палаты предложили провести комплексное исследование социального самочувствия для того, чтобы скорректировать комплекс мероприятий в нацпроекте "Демография". Это позволило бы оценить результативность всех мер, принимаемых правительством.

– Палата готова выступить организатором этого исследования?

– Да, в меру возможностей мы, конечно, в этой роли выступим. Мы и сейчас аналогичное исследование проводим. Однако нужно понимать, что у наших коллег не всегда достаточно для этого ресурсов, поэтому такие исследования надо проводить в кооперации с федеральными структурами – социологическими, научно-исследовательскими. Тот же ВЦИОМ, например, мог бы принять в этом участие.

– Какие еще рекомендации по национальным целям вы направили в правительство?

– Интересные предложения наши коллеги сформулировали в части сохранения здоровья и благополучия населения, в частности, по такому направлению, как мониторинг за распространенностью и динамикой хронических и инфекционных заболеваний. Рекомендуется также развивать центры общественного здоровья, повышать эффективность и качество диспансеризации, диспансерного наблюдения и, конечно же, формировать такую жизненную среду, которая способствовала бы здоровому образу жизни.

Тесно коррелируют с этим и предложения по повышению ожидаемой продолжительности жизни. Палата рекомендует ввести комплексный подход, который улучшил бы качество жизни граждан пожилого возраста и лиц с инвалидностью.

Есть также предложения по самореализации талантов – предлагается и создание профильных детских лагерей для научно-технического развития подростков, и различные меры по развитию технологических навыков молодежи.

– ОП РФ активно занимается мониторингом нацпроектов. Что было сделано в рамках этой работы? Что еще планируется?

– Мы всегда нацелены не только на обеспечение конструктивного диалога между органами власти и обществом, но еще и на обеспечение прозрачности всех решений, принимаемых правительством. Это повышает доверие населения к самим решениям. Если говорить о том, что наши коллеги делают в текущем году, надо прежде всего упомянуть наш Координационный совет по нацпроектам и народосбережению. Это замечательный коллектив единомышленников, который к настоящему времени собрал и проанализировал более 500 предложений по корректировке нацпроектов. Наибольшее количество предложений связано с нацпроектами "Образование" и "Экология". Кстати, "Демография" тоже вызывает интерес. Это очень чувствительные для россиян сферы. И, вероятно, реализация этих нацпроектов на местах тоже будет вызывать большие проблемы. Совет трудится практически в ежедневном режиме, им уже разработана методика определения индекса народосбережения. По итогам работы президенту был направлен доклад, в котором мы просим поручить правительству учесть предложения общественности. В частности, одна из идей – отказаться от ведомственного подхода при формировании и реализации нацпроектов. Это очень важная, такая общая идея. Она состоит в том, что должен быть использован комплексный, системный подход. Это позволит исключить влияние ведомственных интересов на реализацию нацпроекта.

– Какие нацпроекты, по данным мониторинга, откровенно проседают?

– Мы фиксируем немало вопросов и предложений, пожеланий по всем нацпроектам. И не могу сказать, что какой-то из них безупречно реализуется. Точно нет. Но среди тех, кого можно назвать условно аутсайдером, это "Экология". Мы отмечаем низкую удовлетворенность граждан теми мерами, которые принимаются в рамках этого нацпроекта. Наш координационный совет проводил исследования и утверждает, что менее 20% граждан довольны тем, как решаются экологические проблемы. Есть серьезная разница между тем, что закрепляется в качестве целей, и тем, что мы наблюдаем в жизни. Большое количество серьезных экологических катаклизмов очень тревожит россиян. У нас на заседании Совета по экологическому нацпроекту выступал аудитор Счетной палаты, в соответствии с его заключением – и с этим заключением наши эксперты согласились – нацпроект недостаточно подготовлен, а запланированные мероприятия не в полной мере выполняются. Мы дали более 30 конкретных предложений по корректировке этого проекта: это и экологическое воспитание граждан, и корректировка закона о проведении эксперимента о квотировании выбросов, и совершенствование работы Российского экологического оператора.

– В этом году ОП РФ совершила прорыв в развитии института общественного наблюдения. Могли бы вы подвести итоги этой работы?

– Мы постарались максимально облегчить вступление в ряды общественных наблюдателей для всех желающих, упростили процесс подачи документов, расширили круг организаций, которые имеют право выдвигать кандидатов. В ходе общероссийского голосования в этом году нам удалось привлечь к наблюдению свыше 526 тысяч человек. Мне кажется, это свидетельство большого интереса россиян к электоральным процессам и их желания принять непосредственное участие в процедурах общественного контроля.

– Каковы планы палаты в этой области на выборы в Госдуму 2021 года?

– Мы постараемся, конечно же, укрепить полученный результат. Я бы здесь, наверное, сосредоточилась на работе с совершенно новым для нас явлением: мы наблюдали цифровизацию электоральных процессов, столкнулись с практикой электронного и многодневного голосования. Вот в этом отношении нам хотелось бы свою работу усилить, в том числе разработать единую онлайн-платформу с централизованной базой общественных наблюдателей. Мне кажется, что цифровые технологии в сферу общественного наблюдения тоже пора внедрить. Это было бы на пользу всем, поскольку такие технологии позволяют оперативно реагировать на нарушения, выявлять их, пресекать, информировать о них избирательные комиссии. Есть еще такая история, как наблюдение за выборами и референдумами за рубежом, поэтому в следующем году планируем развивать и такую практику.

– Вы имеете в виду электоральные процедуры в других странах или привлечение проживающих за рубежом россиян к нашим выборам?

– И то, и другое. Мы столкнулись с большим интересом к организации проведения электоральных процедур у нас, в России. Я помню круглый стол, на котором обсуждался ход общероссийского голосования, где принимали участие иностранные эксперты, которые пожелали приехать в Россию и посмотреть за тем, как оно проходит. Думаю, что такой обмен опытом между всеми неравнодушными гражданами был бы полезен вне зависимости от того, в какой стране они проживают. Если они активно интересуются общественно-политической жизнью, то они должны реализовать свой интерес.

– Палата стала площадкой для обсуждения поправок в Конституцию. Какие возможности открыл этот новый опыт? Где его можно было бы реализовать в будущем?

– Это был совершенно беспрецедентный опыт. За три месяца мы собрали свыше 2250 поправок, предложений, замечаний, связанных с внесением изменений в Конституцию РФ. Все эти чаяния граждан мы проанализировали, обработали и, разложив их по отдельным темам, передали в рабочую группу. Я должна отметить, что очень большое количество поправок походили друг на друга. Например, если говорить о социальном блоке, то чаще всего звучали предложения о ежегодной индексации пенсий. Очень много писем было получено по теме организации первичного звена здравоохранения. Я думаю, что мы будем использовать этот опыт в нашей повседневной работе, при проведении общественной экспертизы, нулевых чтений законопроектов.

– Раз вы затронули эту тему: есть ли у Общественной палаты позиция по поводу индексации пенсий работающим пенсионерам?

– Наша комиссия по социальным вопросам продолжает обсуждение этой, безусловно, важной темы. В рамках итогового форума "Сообщество" мы привлекли представителей Госдумы к соответствующим дебатам. Не могу сказать, что какая-то финальная позиция у нас уже готова и оформлена. Но могу точно совершенно заверить вас, что эта тема находится в поле зрения Общественной палаты. Мы чувствуем большой запрос на справедливость от граждан и будем транслировать эту позицию исполнительной власти.

– Одним из ключевых вопросов повестки дня была поддержка НКО в период пандемии. Насколько удалось реализовать идеи палаты в этой области? Сколько НКО в итоге смогли воспользоваться помощью?

– В период первой волны Общественная палата была первой структурой, которая обратилась с предложением поддержать некоммерческие организации. И мы добились принятия и реализации этих идей: наша инициатива была поддержана президентом страны, меры эти были введены вовремя, они помогли тысячам НКО остаться на плаву. По данным, которые поступили в ОП РФ от ФНС и Минэкономразвития, свыше тысячи СО НКО получили выделенные государством льготные кредиты на возобновление деятельности организаций, 1,7 тысячи СО НКО во втором квартале были освобождены от уплаты авансовых платежей и 24,2 тысячи СО НКО – от уплаты страховых взносов.

В конце ноября палата направила дополнительные предложения по мерам поддержки НКО, где мы в том числе просили продлить для них льготное кредитование, сроки предоставления субсидий, приостановить проведение обязательного аудита. Мы также просили распространить на все социально ориентированные НКО, которые были включены в реестры Минэкономразвития, право на пониженный тариф страховых взносов и упрощенную систему налогообложения, а также право выбора режима уплаты страховых взносов. Насколько мне известно, комитет Госдумы по развитию гражданского общества поддержал наши предложения. Надеемся, что скоро будут и президентом даны соответствующие поручения по новому пакету мер.

– Немало мероприятий было организовано и в рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как прошел 2020 год для палаты в этом ключе?

– Несмотря на пандемию, все акции, посвященные 75-летию Победы, имели беспрецедентный успех. Вместе с региональными палатами мы, например, исполнили поручение президента России по распространению победного номера газеты "Правда" от 9 мая 1941 года. Был организован проект "Мое детство – война", в рамках которого были сняты видеоинтервью с теми, чье детство прошло в военные годы. В этом конкурсе приняли участие более полутора тысяч человек, мы привлекли к нему и волонтеров. Создан один из крупнейших в мире банков воспоминаний детей войны. Очень приятно, что в подобной работе участвует молодежь и студенчество.

– Какой отпечаток оставила пандемия коронавируса на работе нового состава ОП РФ?

– Пандемия стала мощным стимулом для перезагрузки форматов нашей деятельности. Мы внесли изменения в регламент и приравняли все дистанционные формы работы к очным. Это позволило нам не останавливаться ни на минуту. Мы проводим пленарные заседания в смешанном формате, когда часть участников находится у себя дома, часть – в стенах палаты, часть – где-то еще. При этом мы можем обсуждать все вопросы и голосовать. Практически все общественные обсуждения проходят в таком смешанном формате. Количество спикеров, участников, тех, кто высказывает свое мнение, во много раз выросло. Это позволяет нам охватить весь спектр мнений и привлечь к обсуждению максимальное количество экспертов. Я думаю, что многие мероприятия следующего года мы будем проводить в таком же цифровом пространстве.

– ОП РФ в новом составе функционирует уже почти полгода. Как вы оцениваете промежуточные результаты?

– Я хотела бы отметить рост внимания своих коллег к волонтерской деятельности. И члены Общественной палаты России, и члены региональных палат приняли участие в большом количестве акций. Причем некоторые предпочитают не афишировать эту работу и не требуют особого внимания к себе, а просто помогают, чем могут, тем, кто столкнулся с вызовами пандемии.

– В этом году активизировался формат нулевых чтений. Какие наиболее значимые законопроекты были рассмотрены?

– У нас прошли экспертизу 35 законопроектов и проектов нормативных актов, из них 28 в формате нулевых чтений. Опять-таки, она стала более предметной и профессиональной за счет смешанного – очного и заочного – формата участия представителей общественности и специалистов. Стараемся отрабатывать самые острые темы, живо волнующие россиян. В качестве наиболее яркого примера приведу законопроект о судебном отобрании детей при непосредственной угрозе их жизни. Он по-разному воспринимался в ходе общественного обсуждения. Столь же живой на удивление оказалась тема применения вспомогательных репродуктивных технологий.

– Каковы планы палаты на 2021 год? Какие задачи поставлены?

– Осенью мы провели проектный семинар для всех членов седьмого состава и определили для себя цели на ближайшие шесть месяцев и на ближайший год. Что называется, программа минимум и программа максимум: оказание реальной помощи населению, усиление роли Общественной палаты как института коммуникации гражданского общества, отслеживание социальных конфликтов.

Есть более подробные планы. Например, дальнейшая поддержка и продвижение волонтерства, которое в 2020 году очень ярко себя проявило. Общественный контроль за реализацией механизма финансирования редких орфанных заболеваний – в этой теме крайне важно обеспечить решение двух задач. Первое – это доведение средств до тех, кто в них нуждается, в самом начале 2021 года, а не спустя квартал или два, как это часто бывает в рамках бюджетных процессов. Вторая – это обеспечение контроля за эффективностью расходов денежных средств.

Мы также озабочены ситуацией, сложившейся в сфере опеки и попечительства над недееспособными и несовершеннолетними гражданами, и нацелены на то, чтобы перезагрузить эту сферу, предложить законодателю решения по изменению системы работы органов опеки, по изменению законодательства о психиатрической помощи.

Кроме того, в наших планах и продолжение работы по социальной поддержке граждан, поддержке НКО в условиях пандемии, совершенствование системы ОНК. Здесь мы тоже выходим с определенными инициативами, они уже положены на бумагу.

Сланцы не сдаются

США вынуждают ОПЕК+ увеличивать добычу нефти

Текст: Сергей Тихонов

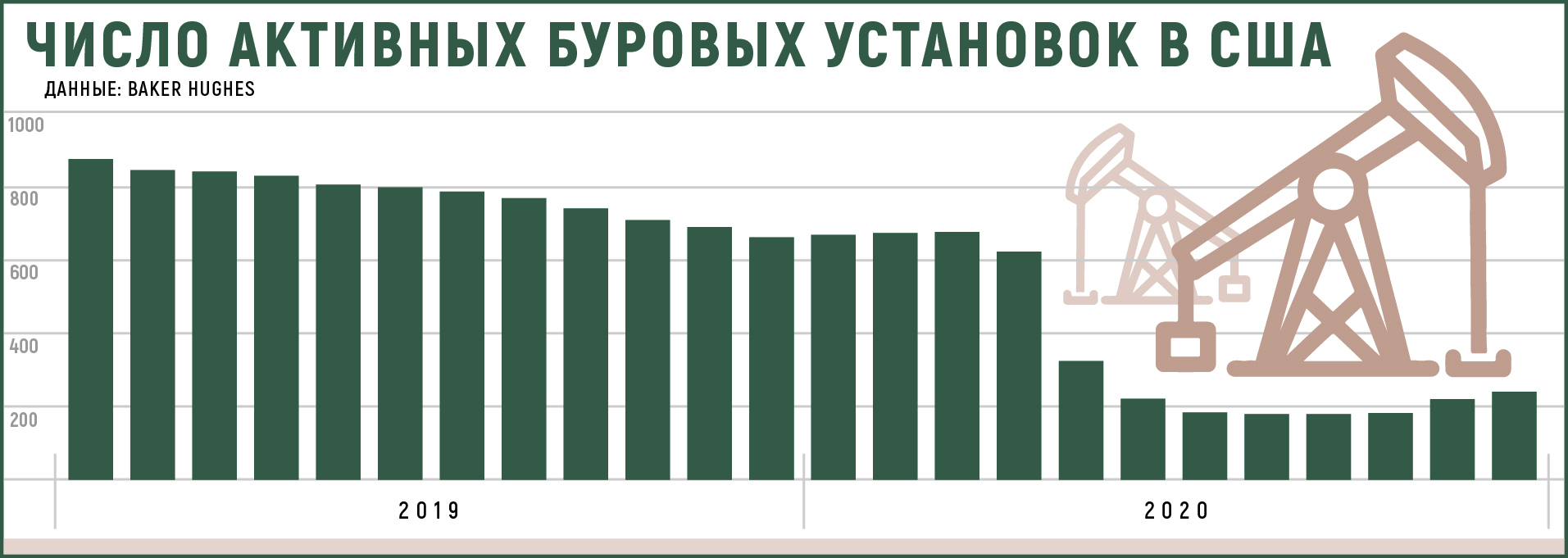

Рост экспорта нефти из США в Европу и страны АТР стал одной из причин решения ОПЕК+ начать увеличение добычи с начала 2021 года. Оба рынка являются ключевыми для большинства стран ОПЕК и России. И пока участники альянса сокращали производство, поставки туда из США только росли.

В Европе американская нефть уже сумела потеснить нашу. Например, в Великобритании, Франции, Финляндии и Испании. В Азии пока поставки из США больше вредят ближневосточным странам, но если они продолжат увеличиваться, могут затронуть и российский экспорт.

В начале осени делалось множество прогнозов о том, что сланцевому производству пришел конец. Их подкрепила победа Джо Байдена на выборах президента США, который якобы должен погубить нефтяную индустрию в стране, отмечает глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Но производство в США только растет, а вместе с ним увеличивается и экспорт. С 2018 года он вырос на 43% в Азию (до 399,1 млн баррелей за 11 месяцев 2020 года) и на 85% в Европу (до 369,6 млн баррелей).

Благодаря соглашению США и Китая (крупнейшему импортеру нефти в мире) КНР обязана увеличивать закупки энергоресурсов из США. Фактически же речь идет только об СПГ и нефти, поставки которой выросли по сравнению с 2019 годом больше чем в три раза. В этом году Китай должен закупить энергоресурсов у США на 25,3 млрд долларов. По данным Bloomberg, в декабре США отправит в страны АТР более 3,5 млн тонн нефти, большая часть из которых отправится в Китай.

С января о наращивании производства объявила Норвегия. Добычу увеличивают Канада, Бразилия, а также свободные от обязательств по сокращению члены ОПЕК - Ливия и Венесуэла. На волне надежд на снятие санкций производство стал наращивать и Иран.

Перед ОПЕК+ теперь весьма сложная задача: с одной стороны, добывать больше, чтобы не потерять рынки, с другой - не допустить очередного падения котировок, говорит Симонов. По его мнению, главная проблема в том, что бороться с ростом сланцевой добычи можно только низкими ценами на нефть, а они также не устраивают и большинство участников сделки ОПЕК+.

О зрителях и пиратах

Увидим ли мы фильмы фестиваля "Россия"

Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)