Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Экспорт продукции АПК превысил $19 млрд по итогам 10 месяцев 2019 года. Об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут в ходе IV ежегодного Аграрного форума России, говорится в сообщении министерства.

По словам замминистра, Россия движется к снижению доли зерновых в структуре экспорта, чтобы в дальнейшем делать упор на поставки продовольствия с высокой добавленной стоимостью.

"Общий объём поставок продовольствия за 10 месяцев составил $19.3 млрд, причём незерновой экспорт увеличился на 13% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Дополнительные инвестиции сейчас позволяют нам наращивать показатели и диверсифицировать поставки, открывая новые рынки", - заявила О.Лут.

В частности, производители мяса птицы за четыре месяца смогли экспортировать в Китай продукцию на $74 млн. В дальнейшем экспортёры планируют усиливать своё присутствие на рынках Вьетнама, Саудовской Аравии и других восточных государств.

Одним из ключевых экспортных товаров является масложировая продукция, объём экспорта которой превысит $3.5 млрд по итогам 2019 года. По итогам 10 месяцев текущего года, отрасль демонстрирует самые высокие темпы роста.

С учётом снижения цены российский сахар становится более конкурентоспособным на рынках стран СНГ. Замминистра отметила, что производство этого товара в России в 2019 году может составить более 7 млн т, что на 500 тыс. т превышает прогноз Международной организации по сахару (ISO).

О.Лут напомнила, что Минсельхоз оказывает всестороннюю поддержку экспортоориентированным предприятиям. Ведомство одобрило соглашения с 14 сельхозпроизводителями о повышении конкурентоспособности, также 15 компаний проходят отбор. Данный механизм предполагает общий объём финансирования экспортёров в размере 50 млрд руб. для 29 компаний, и по итогам первых двух месяцев применения этого вида поддержки Минсельхоз оценил результаты положительно.

Кроме того, государство предоставляет субсидию на транспортировку агропродукции железнодорожным транспортом, объём которой в 2019 году составил 1.275 млрд руб. Минсельхоз внёс предложения об увеличении этой суммы до конца года.

Охота на дроны

На территории Египта стартовали первые в истории военно-технического сотрудничества наших стран российско-египетские учения войск ПВО. И они уже вызвали пристальный интерес всех арабских стран Ближнего Востока, Израиля, США и многих стран НАТО. Объяснение этому есть.

Египтяне сделали упор на зенитно-ракетные комплексы малой и средней дальности "Тор-М2Э" и "Бук-М2Э", переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла" и даже достаточно старые, но не устаревшие пушечные ЗСУ-23-4 "Шилка-М4"".

Дело в том, что именно эти комплексы, как оказалось, лучшим образом подходят для борьбы с беспилотниками. Египетские зенитчики, скорее всего, внимательно изучили опыт противовоздушной обороны нашей базы Хмеймим в Сирии. И решили адаптировать его к своим условиям. Учения предполагают боевую стрельбу по воздушным целям. В качестве них будут использованы беспилотные летательные аппараты. В последнее время сами беспилотники стали грозным оружием. На Ближнем Востоке это ощутили одними из первых.

Саудовская Аравия, к примеру, до сих пор не оправилась от шока, испытанного после удара беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco. Не меньшее потрясение, надо думать, тогда испытали и США. Не секрет, что на северной границе Саудовской Аравии находятся 88 пусковых установок комплексов Patriot, а в Персидском заливе дежурят три эсминца ВМС США, оснащенные системой ПРО Aegis и имеющие на вооружении новейшие противоракеты модификации SM-2. Вся эта противовоздушная армада оказалась бессильна.

Между тем российскую военную базу Хмеймим в Сирии беспилотники боевиков-исламистов атакуют регулярно. И практически ни один из них к намеченной цели еще не прорвался, серьезного урона дислоцированному там контингенту наших войск не нанес. В немалой степени это объясняется тем, что Хмеймим прикрывает мощная группировка ПВО, включающая различные типы ЗРС С-300 и даже С-400, а также большое количество ракетно-пушечных "Панцирей", ракетных "Тор-М2", ПЗРК "Игла" и пушечных "Шилок".

Стоит особо упомянуть "Шилку". У нее высота поражения летящих целей - всего 1500 метров. Но зато огромная плотность огня. Поскольку беспилотники летают даже ниже, то одним прицельным залпом ЗСУ-23-4 может снести не один дрон, а целую их стаю. "Шилки" прошли модернизацию. У них полностью обновлены радиолокационная станция и система управления огнем. Вне сомнения, египтяне многому научатся у наших военных.

Стоит напомнить - Египет давно стал одним из ведущих партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества. У двух стран есть пакет контрактов в сфере военно-технического сотрудничества примерно на 3,5 млрд долларов. Соглашения предполагают поставки Каиру систем ПВО, артиллерии, авиации и стрелкового оружия.

Текст: Сергей Птичкин

Волонтеры-медики со всего мира встретились на #МФВМ

28 октября в Иванове дан старт Международному форуму волонтеров-медиков. Участниками мероприятия стали добровольцы, члены общественных организаций, студенты-медики и молодые врачи со всех регионов России и 45зарубежных стран, в том числе Эстонии, Италии, Испании, Бельгии, Египта, Индии, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии, Сербии, Албании.

В адрес участников Президент России Владимир Владимирович Путин направил обращение. Приветствие главы государства добровольцам передал начальник управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Владимир Владимирович Путин отметил: «Ваша встреча собрала в Иваново большую, сплоченную команду участников из России и других стран – представителей самых разных возрастов и профессий. Всех вас объединяет чуткость и душевная щедрость, стремление оказывать поддержку тем, кто нуждается в заботе и внимании».

Президент особо подчеркнул, что «важно и впредь укреплять потенциал волонтерства добрыми делами и социально значимыми инициативами, активнее привлекать молодежь». Владимир Владимирович Путин также пожелал участникам МФВМ успехов в реализации намеченных планов.

«Вы живете по зову сердца, и у вас есть уникальное стремление делать добрые дела, – отметил на церемонии открытия МФВМ начальник управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. – Желаю находить новые возможности для применения своих добровольческих усилий. В нашей стране у волонтеров-медиков огромное будущее».

«Нет ничего более благородного, чем заботиться о других. Профессия врача самая почитаемся на Земле. Волонтеры-медики – это люди, которые заботятся о тех, кто рядом, кто нуждается в помощи. Можно сказать, что добровольцы вдвойне выполняют эту важную человеческую миссию. Спасибо за то, что вы неравнодушны и тратите свое время, чтобы сделать жизнь других людей лучше, легче, проще и безопаснее», – отметил руководитель Росмолодежи Александр Бугаев.

«Добровольчество в сфере здравоохранения – возможность понять медицинскую профессию, почувствовать ее. Возможность помогать людям, что также составляет природу профессии врача, медицинской сестры, – считает заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай. – Общайтесь, радуйтесь, используйте возможности МФВМ, чтобы обмениваться идеями. Дружите!»

«У волонтеров-медиков Ивановской области есть важные инициативы, которые помогают менять ситуацию в регионе в лучшую сторону. И мы вместе обязательно это сделаем», –подчеркнул губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

«Скажу то, что хотел сказать целый год: добро пожаловать на Международный форум волонтеров-медиков! Позади огромная работа, долгие восемь месяцев подготовки, – сообщил председатель ВОД «Волонтеры-медики» Павел Савчук. – Давайте поблагодарим всех волонтеров-медиков, которые приехали на МФВМ или смотрят его трансляцию в своих регионах и странах. Добровольцы каждый день безвозмездно помогают другим, хотят, чтобы мир стал лучше, чтобы люди не болели, жили здорово и счастливо. Это очень благородная миссия».

МФВМ будет работать в Иванове с 28 октября по 1 ноября 2019 года. На форуме будут обсуждаться вопросы развития добровольчества, современной медицины, общественного здоровья и надпрофессиональные компетенции. Предстоят диалоги и дискуссии на темы: «Глобальные вызовы в области охраны здоровья», «Добровольчество: расширяя границы международного сотрудничества», «Общественное здоровье: вызовы времени». Запланировано множество практических модулей, образовательных, культурных и спортивных мероприятий.

МФВМ проводится впервые по инициативе российских добровольцев. Организаторами форума выступают ВОД «Волонтеры-медики», Минздрав России, Россотрудничество, Росмолодежь, Правительство Ивановской области.

Цель МФВМ – консолидация российского и зарубежного волонтерского сообщества для обмена опытом, разработка форматов взаимодействия России с иностранными партнерами, вовлечение молодежи в международную коммуникацию.

Всероссийское движение «Волонтеры-медики», основанное в 2013 году активистами проекта «Волонтеры Склифа», объединяет 37 тыс. человек во всех регионах РФ и является одной из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе. Партнерами ВОД «Волонтеры-медики» выступают свыше 1700 организаций по всей стране.

В парламенте КР продвигают проект по созданию мясного халал-парка

Комитет по международным делам, обороне и безопасности Жогорку рассмотрел проект закона «О ратификации Соглашения между Кыргызской Республикой, Исламским банком развития, Исламской корпорацией по развитию частного сектора о предоставлении гранта на получение технической помощи для подготовки технико-экономического обоснования проекта «Мясной халал парк в Кыргызской Республике», подписанного 6 апреля 2019 года в городе Марракеш, Марокко» в третьем чтении.

Заместитель министра экономики КР Дастан Кадыров сообщил, что замечания, высказанные депутатами при рассмотрении законопроекта в первом и втором чтениях учтены. По предложению заместителя председателя комитета Каныбека Иманалиева представленный законопроект одобрен в третьем чтении.

Прогнозы по ценам на сырьевые товары пересмотрены в сторону понижения на фоне замедления темпов роста мировой экономики и сохраняющегося избытка предложения сырья

В связи с ослаблением спроса в 2019 и 2020 годах ожидается падение цен на энергоносители и металлы

ВАШИНГТОН, 29 октября 2019 года – В октябрьском выпуске своего доклада «Перспективы товарно-сырьевых рынков» Всемирный банк указывает, что, как ожидается, за резким снижением цен на энергетическое сырье и металлы в 2019 году последует их дальнейшее падение в 2020 году ввиду прогнозируемого ухудшения динамики роста мировой экономики, которое повлечет за собой снижение спроса.

«Для экспортеров снижение спроса на сырьевые товары – это проблема, а для импортеров – возможность», – отметила Джейла Пазарбашиоглу, вице-президент Группы Всемирного банка по вопросам справедливого роста, финансов и институтов. – «По мере того, как и те, и другие переключаются на иные виды сырья вследствие колебаний цен и технического прогресса, особую важность приобретает производство и потребление этих ресурсов экологически устойчивым образом».

Скачать октябрьский выпуск доклада «Перспективы товарно-сырьевых рынков»

По прогнозам, средняя цена на сырую нефть составит в 2019 году 60 долл. США за баррель, а в 2020 году снизится до 58 долл. США за баррель. Это, соответственно, на 6 и 7 долл. США за баррель ниже, чем прогнозировалось в апрельском выпуске доклада «Перспективы товарно-сырьевых рынков». Отражая замедление темпов роста мировой экономики, потребление нефти будет теперь, как ожидается, расти гораздо медленнее, чем прогнозировалось ранее, и в будущем году повысится лишь незначительно. С точки зрения прогнозов цен на нефть наиболее серьезным фактором риска является более резкое, по сравнению с ожиданиями, проседание мировой экономики. В более широком плане цены на энергоносители – с учетом природного газа и угля – в 2019 году будут, как ожидается, в среднем, почти на 15 процентов ниже уровня 2018 года и продолжат снижаться в 2020 году.

Цены на металлы, по прогнозам, также упадут на 5 процентов в 2019 году и продолжат снижение в будущем году, поскольку сокращение глобального спроса сильно влияет на рынок. Цены на драгоценные металлы продемонстрировали в этом году резкий рост, и, как ожидается, в 2020 году их повышение продолжится – это станет реакцией на усиление неопределенности в мире и гибкую кредитно-денежную политику. Цены на сельскохозяйственную продукцию, по прогнозам, в этом году снизятся, но стабилизируются в 2020 году.

Преодоление напряженности в торговых отношениях могло бы стимулировать рост цен на некоторые сельскохозяйственные товары, например, на соевые бобы и зерновые, а снижение цен на энергоносители способствовало бы сокращению расходов на топливо и снижению цен на удобрения, вследствие чего упали бы цены на энергоемкие сельскохозяйственные культуры – например, масличные.

В специальном тематическом разделе доклада анализируются факторы, стимулирующие потребителей заменять один вид сырья другим, например, уголь – природным газом, а пластмассу – бумагой. Движущими силами такого замещения являются технический прогресс и изменения цен на сырье. Этот феномен наглядно иллюстрирует, какими рисками для перспектив долгосрочного роста экономики чревата чрезмерная зависимость некоторых стран от экспорта ограниченной группы сырьевых товаров.

«Зависимость от доходов от экспорта ограниченного набора сырьевых товаров ведет к уязвимости развивающихся стран – экспортеров сырья, поскольку резкий рост спроса и повышение цен способны стимулировать внедрение инноваций и замену одних видов сырья другими», – – пояснил директор Группы изучения перспектив экономического развития Всемирного банка Айхан Косе.

Еще один специальный раздел посвящен последствиям произошедших 14 сентября атак на объекты нефтяной промышленности в Саудовской Аравии. По историческим меркам реакция рынка оказалась кратковременной, так как объемы производства удалось быстро восстановить, диверсификация источников поставок нефти, включая сланцевую нефть, постоянно расширяется, а спрос ослабевает. Однако эти события напомнили о том, что мировой рынок нефти по-прежнему крайне зависим от нескольких уязвимых к сбоям «узких мест» в области инфраструктуры и перевозок.

Saudi Aramco объявит о начале процедуры IPO 3 ноября — СМИВ

Госнефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует объявить о начале процедуры IPO 3 ноября, сообщил Reuters, ссылаясь на три источника. Сбор заявок от инвесторов начнется 4 декабря, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на информированные источники. Нефтяной гигант планирует объявить цену размещения 17 ноября. 11 декабря компания начнет торги своими акциями на местной бирже Tadawul.

В ответ на запросы Reuters Aramco заявила, что она «не комментирует слухи или спекуляции»: «Компания продолжает взаимодействовать с акционерами по вопросам подготовки к IPO. Компания готова к размещению, сроки будут зависеть от рыночных условий».

IPO несколько раз откладывалось, с тех пор как наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман впервые объявил о своем намерении продать до 5% акций компании в 2015 году.

В очередной раз, отмечают «Вести.Экономика», нефтяной гигант отложил IPO ранее в этом месяце — после нападения на объекты нефтяной инфраструктуры королевства. 14 сентября дронами были атакованы два важных нефтяных объекта Саудовской Аравии, в том числе крупнейший в мире НПЗ. На эти объекты приходится около половины саудовских мощностей — 5,7 млн б/с.

Размещение акций является частью «Видения-2030» — плана Мухаммеда бен Салмана по диверсификации экономики, созданию крупнейшего в мире суверенного инвестфонда и сокращению зависимости от углеводородов.

Королевство ожидало, что в рамках IPO Saudi Aramco — самая прибыльная компания в мире — будет оценена более чем в $2 трлн. Однако трудности заключаются в том, как убедить инвесторов согласиться с такой оценкой, что, в частности, и привело к задержкам в процессе подготовки к листингу, отмечает Bloomberg. Аналитики считают $1,5 трлн более реалистичной оценкой.

Под санкциями США оказалась треть мировых запасов нефти

США наложили санкции на треть мировых запасов нефти и пятую часть добычи, которая приходится на Иран, Венесуэлу и Россию, подсчитала доцент кафедры экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Мировые запасы нефти составляют 1,66 трлн баррелей, из них в Венесуэле находится 298,4 млрд баррелей, в Иране — 157,8 млрд, в России — 80 млрд. «Если сложить объемы запасов нефтяных ресурсов в этих странах, то их доля составит 51% от топ-30 стран-лидеров по запасам и почти 33% общемировых запасов нефти. Если в санкционный список войдет Катар, который вышел из ОПЕК в 2018 году и поддерживает Иран, то эта цифра составит уже 34%», — отметила Лебединская.

Эти три страны в 2015 году обеспечивали 21,75% суточной добычи в мире. В то время Россия добывала 10,1 млн б/с, Иран — 3,1 млн б/с, Венесуэла — 2,5 млн б/с. Страны находились на первом, седьмом и одиннадцатом местах по объемам добычи соответственно. «Активность США на политической арене привела к тому, что пятая часть добычи нефти оказалась под санкциями», — подчеркнула она.

Больше всего от санкций пострадала Венесуэла: ее суточная добыча сократилась в 3,3 раза до 0,75 млн баррелей. «Если бы она добывала в объемах 2015 г., 2,82 млн б/с, то сейчас была бы на восьмом месте», — считает Лебединская.

В меньшей степени от экономических ограничений США пострадал Иран, сократив добычу до 2,1 млн баррелей. Нарастить производство из этой тройки удалось только России — до 10,7 млн б/с, сообщило РИА «Новости».

США расширяют свои рынки сбыта сырья. «США сейчас добывают на 9,8% в сутки больше, чем Россия. Для сравнения, по состоянию на 5 октября 2019 года добыча в США составила 11,8 млн баррелей в сутки, в России — 10,7 млн баррелей в сутки. Если раньше около 95% американской нефти выкупала Канада, то сейчас 25% идет в Европу», — приводят слова эксперта «Вести.Экономика».

ОПЕК+ примет во внимание падение темпов добычи нефти в США

На предстоящей в декабре встрече в Вене страны ОПЕК+ учтут фактор замедления темпов роста добычи нефти в США, которое наблюдается на протяжении последних месяцев, сообщил на полях саммита Россия — Африка замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин. «Механизм ОПЕК+ показал свою эффективность, но он не безгранично эффективен. Все равно есть лимит — сколько можно на себя взять и какие действия могут быть предприняты», — сказал он ТАСС.

«Посмотрите на США — увидите очень сильное замедление темпов роста добычи в последние 3-4 месяца. Роста нет. Де-факто эффективность бурения в Штатах в последние два года почти не растет, она колеблется около одного уровня», — отметил Сорокин.

По словам замминистра, надо отследить, как ситуация в американской добыче будет развиваться до декабря при текущей цене нефти. «Не забывайте, что там примерно половина сланцевой добычи — это независимые маленькие компании, которым сейчас не так легко находить финансирование. Потому что денежный поток они по-прежнему свободный не генерируют, а акционеры требуют доходности. И вот в этой ситуации происходит определенная ребалансировка. Давайте подождем, посмотрим», — заключил он.

Страны ОПЕК+, отмечает ANGI.ru, согласованно управляют добычей с 2017 года. Действующая до конца первого квартала 2020 года договоренность предполагает общее сокращение добычи нефти на 1,2 млн б/с к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. б/с и 383 тыс. баррелей — на страны не-ОПЕК. Основные квоты по сокращению приходятся на крупнейших участников соглашения — Россию и Саудовскую Аравию (228 тыс. и 322 тыс. б/с соответственно). На встрече 5–6 декабря 2019 года страны ОПЕК+ рассмотрят вопрос об уровнях добычи после марта 2020 года.

«ВСТРЕЧА МИНИСТРОВ ТУРИЗМА G20» ЗАВЕРШИЛАСЬ НА ХОККАЙДО

«Встреча министров туризма G20» завершилась 26 октября в г. Кутчане (Хоккайдо, Япония). Туризм впервые официально вошел в повестку G20 после того, как в июне этого года на встрече глав государств обсуждался в качестве стратегической отрасли мировой экономики, которая продолжит оставаться важнейшим фактором глобального экономического роста. Россию на Встрече представила Руководитель Федерального Агентства по Туризму З.В. Догузова.

Выступая на пленарном заседании Встречи, которое было посвящено таким темам, как «Управление туризмом, способствующее благополучию туристов и местных сообществ» и «Роль инноваций и цифровизации в развитии устойчивого туризма», Зарина Догузова заявила, что «Туризм сегодня – это особая отрасль, которая находится на стыке экономики и имиджа стран, и от этого ее значение еще сильнее. Поэтому, помимо экономической составляющей, мы будем уделять особое внимание гуманитарной роли туризма, тем более что туристический потенциал России недооценен как внутри страны, так и за рубежом. Считаем, что для наших граждан туризм может стать приятным способом лучше узнать свою страну, ее культуру и историю. Что касается международных туристов, то мы уже сегодня прилагаем большие усилия для того, чтобы сделать нашу страну открытой, а путешествия по ней комфортными и полными ярких впечатлений. Мы хотим, чтобы миллионы людей со всего мира увидели Россию своими глазами, и на личном опыте убедились, что Россия сегодня – это современная, радушная, безопасная и устремленная в будущее страна».

В ходе Встречи, представители туристских властей G20 подтвердили, что сегодня к туризму приковано пристальное внимание стран-лидеров мирового развития. Все больше стран делает ставку на развитие туризма наравне с рынками ИТ и высоких технологий, потому что туризм вносит 10% вклад в мировой ВВП и мировую занятость. В сфере туризма по всему миру сегодня работает порядка 320 млн человек. Помимо этого, туризм – это второй самый быстрорастущий сектор экономики в мире после промышленности и первый по величине сектор в мировом экспорте услуг. 30% всего мирового экспорта – это индустрия гостеприимства. В мире рост экспортных доходов от туризма уже превысил темпы роста мирового ВВП.

Возрастающую роль в развитии туризма начинает играть цифровизация и инновации, ценность которых возрастает вместе с ростом количества самостоятельных путешественников. Комментируя роль цифровизации отрасли Зарина Догузова в ходе выступления заявила: «Цифровизация отрасли касается в том числе облегчения визовых формальностей и запуска Электронной визы с 1 января 2021 года на территории всей страны. Мы предполагаем, что для международных туристов будет обеспечен быстрый и удобный формат получения визы без необходимости обращаться в визовые центры. Мы также планируем создать специализированную туристическую цифровую платформу, предполагающую оцифровку максимального количества сервисов для туристов. Также исходим из того, что большие данные позволят нам управлять турпотоками, и эффективно решать задачи, связанные с устойчивым развитием».

Помимо выступления на пленарном заседании, Зарина Догузова провела на полях мероприятия ряд двухсторонних встреч с руководителями туристских властей стран G20, в частности с делегациями Японии, Республики Корея, Саудовской Аравии, Италии и Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) и др.

В ходе встречи с главой Японского Агентства по Туризму г-ном Хироси Табата стороны обсудили ход реализации договоренностей по итогам прошедшей в июне этого года Российско-Японской конференции по Туризму, в частности, успешную реализацию проекта по разработке трансграничных туристских маршрутов между регионами Дальнего Востока России и Японии. Стороны еще раз подтвердили намерение развивать транспортное сообщение между странами для роста взаимных туристических потоков. В частности, японские авиакомпании ANAи JALоткроют сообщение между Токио и Владивостоком в 2019-2020гг., также будут запущены чартерные программы из Японии в Россию. Кроме этого, российская сторона выступила с предложениями организовать в рамках Года межрегиональных обменов России и Японии в 2020 г. совместные мероприятия, посвященные развитию туризма в наших странах. На встрече также обсуждался вопрос организации Россией для японских школьников дополнительных экскурсионных программ в целях лучшего понимания культуры России. Японская сторона выразила полную поддержку инициативам Ростуризма.

На встрече Зарины Догузовой с делегацией Саудовской Аравии глава Комиссии по Туризму и национальному наследию г-н Ахмед Аль-Хатыб отметил важность создания благоприятных условий для увеличения туристских потоков. Ещё одним шагом в увеличении взаимного туристского обмена может стать запуск прямого сообщения между Россией и Саудовской Аравией, для чего будет проработан вопрос с компетентными органами и бизнесом двух стран. Стороны также договорились о практической реализации инициатив в рамках подписанного на полях визита Президента РФ в Саудовскую Аравию меморандума о развитии туризма. В первую очередь будет начата работа по координации усилий в части создания турпродуктов для туристов из России и Саудовской Аравии. Кроме того, саудовская сторона выразила заинтересованность в инвестициях в туристскую индустрию России.

На встрече с генеральным секретарём ЮНВТО Зурабом Пололикашвили обсуждался ряд вопросов участия России в глобальных туристических инициативах под эгидой организации. В частности, стороны обсудили создание Международного центра туризма под эгидой ЮНВТО – данная инициатива была озвучена Президентом России Владимиром Путиным в ходе своего видеообращения к участникам 23-ей Генеральной Ассамблеи ЮНВТО, которая прошла в Санкт-Петербурге в сентябре этого года. Российская сторона сообщила о подготовке соответствующего предложения на базе Санкт-Петербурга. Концепция Центра предполагает привлечение экспертов ЮНВТО для обучения кадров в сфере туризма России и других стран. Помимо этого, стороны обсудили возможность проведения в России первого в истории молодежного форума ЮНВТО. Мероприятие призвано привлечь внимание к отрасли молодежи и подрастающего поколения. Площадкой проведения мероприятия, по мнению участников встречи могла бы стать Республика Татарстан.

Перечитывая Примакова

Идеи и разработки Евгения Примакова удивительно актуальны сегодня

Текст: Татьяна Панина

Сегодня Евгению Примакову исполнилось бы девяносто. И более десяти лет он печатал в "Российской газете" свои программные статьи, которые потом обсуждали экономисты, политики, те, кто принимает решение во власти. Слово Примакова имело особый вес не только в России, но и в мире.

Евгения Максимовича нет с нами уже четыре года. Но многие из этих статей актуальны и сегодня. А некоторые идеи уже развивает сама жизнь.

Мы перечитали их вместе с Александром Дынкиным, академиком РАН, президентом Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук. Говорили о росте подоходного налога на высокие зарплаты, о надвигающемся мировом кризисе и "горячих точках" планеты.

Дефицит роста

Александр Александрович, в одной из статей Евгений Примаков писал: от темпов экономического роста будет зависеть, сумеет ли Россия сохранить статус великого государства или его потеряет. Наверное, этот тезис еще долго будет актуален? Темпы-то низкие пока.

Александр Дынкин: Низкие, как в крупных европейских странах. Но здесь Примаков не только говорил, но и добился результатов. Он был первым премьером в новой России, который сумел сбалансировать федеральный бюджет - на 1999 год.

До него ни одному правительству такого не удавалось. Эта идеология была закреплена в деятельности других правительств. И мы наблюдали достаточно успешную экономическую динамику с 2000 по 2008 год, когда средние темпы роста нашей экономики были около 7 процентов. Потом эта тенденция, увы, сломалась.

Евгений Максимович предлагал снизить налог на добавленную стоимость до 13-14 процентов. Мы в этом году НДС, наоборот, подняли. А вы какой вариант выбрали бы?

Александр Дынкин: Сначала давайте все-таки поясним, что конкретно хотел Примаков. Он все время подчеркивал, что налоги выполняют не только фискальную, но и стимулирующую функцию. И у него были конкретные предложения. В том числе и по НДС.

Но он не просто предлагал снизить его до 13-14 процентов. А еще и компенсировать выпадающие доходы за счет создания двушагового налога на доходы физлиц (НДФЛ). Ввести две ставки: на высокие и крупные доходы - 20 процентов. На остальные - 13 процентов.

Кстати, Примаков об этом говорил задолго до президента Дональда Трампа, который в 2017 году провел масштабную налоговую реформу. Бизнесу США облегчили налоговое бремя и ввели семиступенчатую шкалу на доходы физлиц.

Есть еще одна мысль Примакова, которую сегодня Трамп активно реализует. О том, что ключевая задача внешней политики - отстаивание интересов национального бизнеса за рубежом. Мы видим, что Трамп это делает, хоть и неуклюже, часто с перехлестом. Однако сама идея об отстаивании интересов национального бизнеса за рубежом, на мой взгляд, актуальна поныне и для России. Как и предложения по налогам.

Сохраняются сегодня и региональные диспропорции...

Александр Дынкин: Евгений Максимович был первым на высоком уровне, кто предложил то, что потом стали называть "поворотом на Восток".

Он говорил о необходимости ввести специальные налоговые льготы на зарплаты, пенсии, инвестиции в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири. И настаивал, что критерием успеха "поворота на Восток" является демографический баланс. Будет остановлен отток населения из этих регионов, значит, политика успешна. Не будет - нельзя ее признавать такой.

Во многом Примаков развивал некоторые идеи Витте, которые тот пытался реализовать еще в начале прошлого века. Евгений Максимович хорошо знал идеи Витте, читал его труды. И развивал их уже для современной России. Витте, например, был идеологом создания развитой железнодорожной системы. Говорил о необходимости стыковки государственных и частных железных дорог. Разрабатывал систему ценообразования на услуги в такой сложной системе, как железнодорожная. И Примаков всегда подчеркивал важность инфраструктуры. Прежде всего транспортной, которая была тогда в плачевном состоянии.

Десять процентов риска

И все-таки, Примаков выступал за усиление роли государства в экономике или был либералом?

Александр Дынкин: Здесь нельзя делить на "черное-белое". Понимаете, Примаков, подчеркивая значение регулирующей роли государства, с точки зрения инноваций, инвестиций, считал, что основной драйвер - это все-таки конкуренция. И многократно подчеркивал это.

Он признавал эффективность реальных либеральных подходов в экономике. Но и отчетливо видел специфику, особенности нашей экономики. Тогда, двадцать лет назад, он понимал, что рыночные институты у нас достаточно слабы.

У Евгения Примакова была своя концепция того, какая экономическая, хозяйственная модель нужна России. В ее основе - отчасти диалектическая цель. Но, с другой стороны, не видя того большого, к чему надо стремиться, трудно выбирать стратегию движения. Я бы сказал так: он полагал, что у России должна быть динамичная, цивилизованная, современная экономика. Что он под этим понимал? Прежде всего, что стране необходимо социально ориентированное, либеральное рыночное хозяйство. Эта мысль проходит во многих его публикациях в "Российской газете". Примаков также полагал, что в этой экономике должен быть высокий уровень инновационной активности.

Тема инноваций его особенно беспокоила. В те восемь с половиной месяцев, когда он возглавлял правительство, запустить процесс не удалось. Слишком тяжелое было время, очень глубокий экономический кризис, дефолт по суверенным долгам России... В правительстве у Примакова была во многом пожарная работа по вытаскиванию экономики из кризиса. До инноваций руки не дошли. Да и времени не хватило.

А сейчас стало легче, как вы считаете?

Александр Дынкин: Хороший вопрос, на который трудно дать однозначный ответ. Тогда были одни проблемы, сегодня другие. За двадцать лет, которые прошли после того тяжелого кризиса, рыночные институты, на мой взгляд, укрепились, часть их уже приблизилась к более-менее эффективной совершенной экономической модели.

Но институциональные разрывы все еще сохраняются. Скажем, у нас достаточно либеральное трудовое законодательство. Но по-прежнему не запущен механизм конкуренции. Особенно тяжелая история по инновациям. Сначала ты сокращаешь издержки, выстраиваешь цепочки поставщиков, каналы сбыта. И когда это все налажено, начинаешь конкурировать за расширение рынка или удержание его при помощи инноваций. Это самая дорогостоящая часть конкуренции и самая непредсказуемая. Потому что, выходя на рынок с инновациями, ты не всегда можешь адекватно прогнозировать спрос.

У нас, к сожалению, конкуренция по инновациям замещена конкуренцией за доступ к административному ресурсу. И на федеральном, и особенно на региональном уровне. Если ты выигрываешь конкуренцию за доступ к административному ресурсу, то выигрываешь по всем фронтам. Это, на мой взгляд, блокирует инновацию, да и развитие самой конкуренции как драйвера роста.

Назовем это болезнью. И как лечить ее?

Александр Дынкин: Нужно поощрять конкуренцию во всех сферах, где нет, что называется, естественных монополий. У нас, на мой взгляд, пока это не очень получается.

На рынке сегодня присутствуют примерно те же крупные компании, которые существовали двадцать лет назад. Ни одна не ушла с рынка, и слишком мало новых компаний вышли на него. А сфера, где складывается конкуренция, это, как правило, новые сектора экономики. Скажем, мобильная связь. В этой системе существует конкуренция. И мы это видим по динамике цен. Тарифы на услуги мобильной связи снижаются. У нас также достаточно неплохо устроен банковский сектор. Здесь тоже присутствует конкуренция. В других секторах она снижена.

То есть не видать нам конкуренции, пока на рынке одни и те же компании? И что делать? Закрывать их?

Александр Дынкин: Не нянчиться с ними. Если компания имеет большие долги, отрицательный баланс, значит, нужно энергично применять институт банкротства. Не надо спасать их любой ценой. И тем самым не препятствовать входу на рынок новых компаний.

А Евгений Максимович, как мне кажется, на первое место ставил высокие ставки по банковским кредитам. Нет денег - нет бизнеса.

Александр Дынкин: При всей моей любви к Евгению Максимовичу, но он не очень связывал процент по кредиту и риски в экономике. Как-то я это всегда чувствовал в наших разговорах.

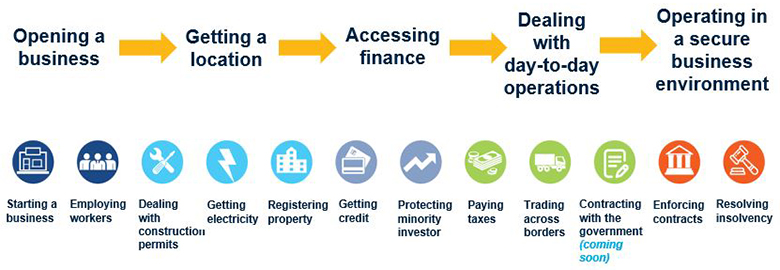

И сейчас многие говорят, что у нас очень высокий процент по кредиту. В плановой экономике можно было установить и три процента. Помните, были облигации государственного займа? В реальной же экономике ставка кредита зависит от инвестиционных рисков. Что я имею в виду? Получение разрешения на строительство - сколько это длится? Подключение к электросетям - мучительнейший длительный процесс. И дорогой. А железная дорога? Отгрузить продукцию не так-то просто. Надо иметь долгосрочные договоры с железнодорожниками.

Если все это собрать плюс рейдерство, то вы получаете 10 процентов риска. Это очень высокий процент! И банковский процент по кредитам по определению не может быть ниже.

Без спроса не поедешь

Примаков много писал о высоких технологиях. Видел в них основу экономического роста. Говорил, что должна быть создана эффективная цепочка. Фундаментальные исследования, требующие много лет. Затем их воплощение в конструкторской разработке, за которым следует серийное производство. Почему эта цепочка так и не создана?

Александр Дынкин: На эту тему мы тоже дискутировали с Евгением Максимовичем. Он говорил о линейной инновационной модели - от фундаментальной науки до рынка. Эта модель хорошо работала в прошлом веке. Сегодня, на мой взгляд, более эффективна так называемая нелинейная модель.

Как я уже говорил, основные драйверы инновации - это крупные или новые компании. А у них обратная цепочка. Они ориентируются, упрощенно говоря, на общественную потребность или на потребительский спрос. И, поняв этот спрос, создают некий продукт или новую услугу и пытаются ее вывести на рынок. Если это не получается, обращаются к прикладным исследованиям. А фундаментальные - должны развиваться независимо от спроса, потому что логика фундаментальной науки отлична от логики общественных потребностей.

Хотите пример? У нас был фантастически успешный автомобиль "Нива". Он родился из колоссальной потребности в более-менее комфортабельном вездеходе. И когда итальянская технология сошлась с этой потребностью, родился необходимый автомобиль. Это был первый в мире безрамный джип. Когда он вышел на рынок, в Австрии построили завод, на который везли машинокомплекты из Тольятти. По всей Европе "Нива" шла нарасхват.

Вот что происходит, когда потребность совпадает с технологией. В наше время это случилось в сфере мобильных коммуникаций. И нам надо создавать такие компании, которые в конкурентной борьбе ищут эти потребности. А сигналы им дает рынок через ценообразование.

Сначала лучше остудить

В последнем нашем интервью с Евгением Максимовичем я спросила его: "Представьте, перед вами - карта мира. Где бы вы нанесли самые "горячие точки?" Примаков ответил: там, где ИГИЛ (запрещена в РФ). Война в Сирии закончилась. Сейчас, какие "горячие точки" он мог бы назвать?

Александр Дынкин: Но тут я могу поделиться с вами только своим мнением. Отчасти продолжить список Примакова.

"Горячей точкой" остается сирийская провинция Дейр-эз-Зор, затем, возможно, Идлиб. Потом - Ливия, Венесуэла, здесь ситуация притихает, но все равно тлеет. Семьдесят лет длится тяжелый пограничный конфликт, возникший после распада Британской империи между Индией и Пакистаном.

Не решен кризис на востоке Украины. Я надеюсь, с новым президентом Украины какие-то нормальные подвижки все-таки возможны. Во многом это вопрос его политического мужества, способности перевести политический капитал, полученный на выборах, в практические шаги, устоять под давлением националистов. Но пока до урегулирования путь далек, тем более, когда стреляют. Надо сначала перевести конфликт в замороженную стадию. Это эффективнее, чем решать проблему, когда она в горячей стадии.

Прогноз

Уж кризис близится?

Недавно Герман Греф всех испугал, что новое-старое испытание грозит нашей экономике - резкое падение мирового спроса на нефть. Примаков тоже предупреждал, что надо заранее подготовиться к тому времени, когда нефть не будет нас кормить досыта.

Александр Дынкин: Еще Римский клуб, а за ним и советские экономисты пугали нас нефтяным пиком, пиком предложения, когда якобы будут исчерпаны запасы нефти. Но эти прогнозы не оправдались.

Сегодня тоже говорят о нефтяном пике, но с другой стороны уравнения - со стороны спроса. О том, что где-то в районе 2040-х годов может наступить перелом кривой мирового спроса на нефть. Что альтернативные источники будут играть нарастающую роль. В свое время очень образно сказал министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии: каменный век кончился не потому, что кончились камни. Так и здесь. Но, с другой стороны, прогнозируемый пик спроса подталкивает страны с большими нефтяными запасами и нефтяные корпорации к ускоренной монетизации этих запасов.

Наступит другой век? Чего - ветровой, солнечной энергии, водорода?

Александр Дынкин: Совершенно очевидно, что на горизонте, скажем, следующих двадцати лет очень важным энергетическим ресурсом будет газ.

Сейчас все инвестируют в технологии сжатого природного газа. И надо сказать, в прошлом году Россия стала крупнейшим экспортером сжатого природного газа. Чего никто не ожидал. Мы продолжаем эти усилия. И это правильно.

А технологии, особенно модные в Европе, ветровой энергии, солнечных батарей, конечно, будут занимать все большую долю рынка. Но они не достигнут в энергетическом балансе и 20 процентов потребления. Если говорить, скажем, об электромобилях, то все равно нужны энергоносители для выработки электроэнергии.

И вообще я категорически против разговоров, что надо слезать с нефтяной иглы. Да любая страна мечтает на нее залезть! И Трамп на нее уже залез. Стоит пока не поздно осваивать новые нефтеносные провинции и повышать долю нефтепереработки. О чем и Примаков говорил.

Помните, недавний спор Эльвиры Набиуллиной и минфина по цене отсечения. На чью сторону встал бы Примаков?

Александр Дынкин: Думаю, он был бы на стороне двоякого использования ожидаемой манны небесной, когда Фонд национального благосостояния превысит порог, после которого можно тратить. Примаков, считаю, направил бы средства на зарплату, чтобы стимулировать потребительский спрос и повышать производительность труда. И на развитие инфраструктуры.

Вы считаете, это правильно?

Александр Дынкин: Да. Впрочем, какой быть цене отсечения - выше, ниже, чем сейчас, дискуссия, по-моему, преждевременная. Мы сегодня имеем цену на нефть, которая существенно превышает этот порог отсечения (все, что выше его, идет в Фонд национального благосостояния). Вот когда, скажем, хотя бы два квартала цена будет близка к 40 долларам за баррель, тогда можно и поспорить. Что сейчас-то гадать?

В условиях жестких торговых войн все непредсказуемо?

Александр Дынкин: Все очень зыбко. И не только из-за торговых войн. Многие американцы говорят, что у них сегодня ситуация "холодной гражданской войны" в Вашингтоне. Между демократами и республиканцами. Если на нее наложится еще и экономическая рецессия, то Трамп может понести потери на выборах. Хотя у демократов пока не видно сильных кандидатов.

И Трамп сейчас будет все делать, чтобы оттянуть рецессию (которую в том числе провоцируют и торговые войны) хотя бы до выборов.

В чем тут еще опасность? Разрушается вся система глобальных экономических отношений, которые были залогом благополучия двух поколений. Китайцы тоже вылезли из глубокой нищеты благодаря глобализации. Трамп это ломает сегодня. Американцы при Трампе радикально сменили свою торговую стратегию. Раньше они снижали собственные таможенные барьеры, чтобы вскрыть рынки партнеров. А сейчас, наоборот, повышают. Вся конструкция мировой экономики летит.

Если рецессия в США неизбежна, то она и на нас отразится. Как мы можем защитить себя, смягчить удар?

Александр Дынкин: Конечно, отразится. Таможенные барьеры - это только начало. Если вовремя не остановиться, то следующим шагом станет манипулирование валютными курсами. У китайцев это уже началось. И Трамп давит на Федеральную резервную систему, чтобы снижали учетную ставку и поддержали экономику.

Можем ли мы себя защитить? Можем. И это возврат к нашему разговору о Фонде национального благосостояния. Такая "подушка безопасности" уже поддержала экономику России в кризис 2008 года. И она необходима сегодня, на фоне возможной рецессии.

Фонд национального благосостояния надо сохранить любой ценой?

Александр Дынкин: Я противник однозначных советов в экономике. Просто надо помнить, что он может пригодиться. Поэтому если его и расходовать, то с пониманием, что этот резерв необходим на случай рецессии или кризиса.

Уровень преступности в Москве за девять лет снизился в несколько раз

Текст: Любовь Проценко

Две трети москвичей считают свой город безопасным, в то время как еще несколько лет назад таких горожан было лишь чуть больше трети. Мэр Москвы Сергей Собянин считает очень важным это обстоятельство. 28 октября на общегородском совещании по профилактике правонарушений он подчеркнул, что обстановка в городе должна в первую очередь оцениваться не только по статистике преступности, но и по тому, как чувствуют себя в нем жители.

Преступность же в Москве год от года снижается. "С конца нулевых годов и по сравнению с 2010-м годом разбойных нападений стало в пять раз меньше, угонов машин и квартирных краж - в четыре раза, убийств - в два раза", - привел цифры мэр.

Но есть и другие цифры, продолжал он. Ежегодно в Москве совершается около 300 тысяч преступлений. Огромное количество - порядка 60%, из них по-прежнему совершают приезжие. Но если прежде примерно четверть из этого количества приходилось на долю мигрантов из зарубежья, то сейчас их вклад уменьшился до 14%. "А вот количество преступлений, совершаемых разного рода гастролерами, остается неизменным", - подчеркнул Собянин.

Помочь в борьбе с ними, по мнению главы города, должна система по распознаванию лиц. В течение этого года в столице работали с нею в порядке эксперимента в метро и видеонаблюдении на улицах. Теперь власти намерены широко интегрировать эту систему в обеспечение правопорядка и безопасности столицы в целом. Беспокоит мэра и то, что растет IT-преступность - в торговле, финансовой сфере, телефонное мошенничество. Для борьбы с ними он считает необходимым также применять новейшие технологии. Столичные власти уже заключили соглашение с ГУ МВД, чтобы помочь органам в оснащении ими своих подразделений: "Полиция не должна уступать преступникам, а быть даже на шаг впереди".

Глава ГУ МВД по городу Москве Олег Баранов рассказал, что, в частности, лишь благодаря видеонаблюдению в городе раскрыты 3 тысячи преступлений, а в целом раскрываемость в городе выросла с 12 до 15%. Взяли на вооружение цифровые технологии и сотрудники опорных пунктов по охране общественного порядка в Москве, рассказала председатель Общественного Совета при ГУ МВД Москвы Татьяна Косаревич. Видеонаблюдение помогло раскрыть в жилом секторе 11 тысяч правонарушений. Преступность в жилых кварталах снизилась на 17 процентов.

Именно на жилых районах, которые с помощью программы "Мой район" правительство Москвы старается сделать сейчас светлее, уютнее и комфортнее, мэр призвал сотрудников правоохранительных органов сосредотачивать внимание и дальше. "Нужно ужесточить борьбу с наркоторговлей., - отметил он. -У нас есть сегодня возможности видеоаналитики, которые могут определить подозрительные подъезды, где торгуют наркотиками. Мы знаем точки распространения - те же ночные клубы, где надо системно, серьезно наводить порядок".

Москва уже доказала, что умеет добиваться конкретных результатов с помощью такой адресной работы. В самом начале работы нового правительства города в 2010 году была составлена криминогенная карта Москвы, по которой стало возможно отследить все места, в которых совершается большинство преступлений. Ими оказались, напомнил мэр, в основном торговые центры и транспортно-пересадочные узлы. Их взяли под повседневный прицел видеокамер, правоохранительных патрулей. И сейчас эти точки перестали быть опасными. Но и мигрантов, которых в городе сотни тысяч, полагает Собянин, выпускать из вида не стоит. И не только с точки зрения правопорядка. "Считаю, что количество выданных патентов иностранным гражданам должно быть значительно больше, исходят из миграционного потока, который мы наблюдаем". Это необходимо, по его мнению, и для защиты трудовых прав москвичей: "Мигранты не должны обходиться работодателю дешевле, чем наши российские граждане. Мы должны добиваться, чтобы любой человек, который приехал в Москву на работу, был зарегистрирован и платил налоги".

Не обошел мэр и тему и уличных беспорядков, которые до сих пор лихорадят Украину, прокатились "по витрине капитализма" Гонконгу, "мекке туризма" Парижу и "тишайшему городу" Барселоне. Прошли ряд несанкционированных митингов и в Москве, которые привели к серьезным проблемам на улицах города. "И то, что они не переросли в тяжелые последствия, какие мы видим в других городах, это не заслуга их организаторов, наоборот, они хотели бы эскалировать эти события и довести их до критической черты. Это заслуга правоохранительных органов, которые обеспечили порядок на московских улицах", - заключил Собянин.

Политика США на Ближнем Востоке взвинчивает цены на нефть

Проводимая Соединенными Штатами политика на Ближнем Востоке, а также торговая война Вашингтона и Пекина могут привести к повышению цен на нефть, считает исполнительный директор Total Патрик Пуянне. Действия США провоцировали возобновление геополитических конфликтов в ближневосточных странах, из-за чего резко обострилась и ситуация на рынках нефти, заявил он в интервью газете Le Journal du Dimanche.

В качестве примера Пуянне привел решение администрации США «об оказании максимального давления на Иран, чтобы не допустить осуществления им экспорта нефти». «Пытаясь таким образом удушить эту страну, США создали сильную напряженность», — сказал глава Total, отметив, что действия Вашингтона спровоцировали атаку на танкеры в Ормузском проливе, а также обстрел нефтяных объектов саудовской госкомпании Saudi Aramco.

По словам Пуянне, темпы мировой экономики сейчас замедлились, и в сложившейся ситуации нельзя допускать слишком высоких цен на нефть. «Не думаю, что именно к установлению таких цен стремится ОПЕК, и полагаю, что они удовлетворятся ценами за баррель нефти в пределах $60-70», — сказал.

Заключенная в 2016 году сделка ОПЕК+ привела к более чем двукратному росту цен на нефть. В июле страны-участницы соглашения договорились продлиться его до апреля 2020 года. При этом, отмечает «Коммерсант», все российские нефтяники признают, что сделка мешает их планам по увеличению производства.

Дроны не пройдут

Текст: Юлия Кривошапко

В России создали систему противодействия гражданским беспилотникам. После того как атака дронов обрушила добычу нефти крупнейшего мирового экспортера черного золота - Саудовской Аравии, вопрос использования подобных решений перестал быть риторическим. Причем не только для крупных компаний, но и для обычных граждан, владеющих каким-либо имуществом.

Рынок гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сегодня растет огромными темпами. Объем глобального рынка дронов в 2018 году, по оценке авторов доклада The Drone Market Report, составлял 14 миллиардов долларов. К 2024 году он, по прогнозам, может составить уже 43 миллиарда долларов.

Что касается России, то по результатам прошлого года продажи беспилотников в нашей стране, по данным J son & Partners Consulting, увеличились на 53 процента. К 2025 году парк дронов в России достигнет отметки в один миллион, прогнозируют аналитики Национальной технологической инициативы Аэронет.

С одной стороны, беспилотники предоставляют широкие возможности: с их помощью можно осуществлять доставку товаров, обследовать шахты, контролировать ход строительства зданий, делать красивые фото- и видеоматериалы. Тем не менее известно все больше случаев, когда дроны представляют серьезную угрозу: падают в толпу на концертах, травмируют спортсменов во время соревнований, создают угрозу работе аэропортов и индустриальных объектов, занимаются промышленным шпионажем, делают фото- и видеосъемку звезд через высокие заборы их частных резиденций.

Специализированное программное обеспечение, разработанное "Лабораторией Касперского", позволяет, не повреждая беспилотник, предотвратить его нежелательное проникновение на различные объекты. Например на охраняемую территорию крупных промышленных предприятий, массовых мероприятий, частных домов.

Разработка базируется на технологии определения положения дрона по облаку точек с помощью лазерного сканера и последующей его классификации при помощи нейросети. Происходит это следующим образом. Модуль первичного обнаружения находит движущийся объект, считывает его координаты и передает их на сервер. Затем перемещение объекта отслеживает опорно-поворотный модуль с установленными на нем камерами высокого разрешения. Нейронная сеть анализирует объект и выясняет, дрон это или нет. Если это беспилотник, то включается модуль глушения, который блокирует связь дрона с пультом управления и заставляет его вернуться к точке старта либо совершить мягкую посадку в месте потери связи с оператором.

Решение, как поясняют в "Лаборатории Касперского", может применяться как в стационарных, так и в передвижных системах: интегрироваться в инфраструктуру "умных" домов, объекты критической инфраструктуры, устанавливаться в автомобили и багги.

"Многие из нашей команды, включая меня, долгое время являются владельцами дронов и применяют их как для хобби, так и для работы. С уверенностью могу сказать, что иногда беспилотники бывают чрезвычайно опасны. Я сам видел ряд рискованных ситуаций на массовых мероприятиях, - комментирует Владимир Туров, руководитель проекта Kaspersky Antidrone. - К сожалению, оператор дрона не всегда знает, какие зоны запрещены для полета. И если беспилотник неожиданно разбивается или его атакуют, это производит сильный негативный эффект на его владельца. Вот почему мы решили сделать продукт, который, с одной стороны, учитывает требования к безопасности, а с другой - не наносит дрону вреда. Разработка позволяет контролировать запуск беспилотника без ущерба для каждой из сторон".

В России как раз прекратилась эпоха бесконтрольного использования беспилотников - истек срок, к которому владельцы таких аппаратов весом от 0,25 до 30 килограммов должны были нанести на них учетные номера (см. статью "Долетит ли дрон до понедельника?" на 1 и 4-й полосах). За месяц, отведенный владельцам аппаратов на выполнение новых требований, на учет поставлены, по данным Росавиации, более 1,5 тысячи дронов. При этом в РФ беспилотников уже около полумиллиона.

Дипломатия бессильна? Кувейт игнорирует просьбы МИДа и правозащитников

Уже семь месяцев "Новые Известия" ( и не только они) следят за делом россиянки Марии Лазаревой, которую осудили на 10 лет каторги по ложным обвинениям, в июне выпустили из тюрьмы, но, не закрыв уголовного преследования, продолжают удерживать в Кувейте. Ситуация таким образом зашла в непредсказуемый тупик.

Сергей Таранов

Сегодня развитие событий напоминает плохо сделанный сериал, в котором одни и те же герои говорят одни и те же реплики, а давно ожидаемая развязка сюжета никак не наступает.

В нашем случае есть жертвы кривого кувейтского правосудия - Мария Лазарева, ее 5-летний сын и престарелые родители.

В начале сериал имел весьма драматическую завязку в духе "Богатых, которые тоже плачут". Известную на Ближнем Востоке и США бизнес-леди с российским паспортом осудили на 10 лет каторги по обвинению в финансовых махинациях. При этом Лазарева была не просто менеджером международной инвестиционной компании с оборотами на сотни миллионов долларов, но и любимицей самого Эмира Кувейта, который бессменно правит страной с окончания "Бури в пустыне". И вдруг - скорый суд, который почему-то ни разу не допрашивал свидетелей защиты, а все "факты", собранные прокурорами, оставил непереведенными с арабского на русский или английский языки. Более того: по одному из дел выяснилось, что аудитор местной счетной палаты откровенно сфальсифицировал свои выводы. За что был осужден тем же кувейтским судом к полугоду тюремного заключения (он, правда, успел выехать из страны и ни одного дня не сидел на нарах).

Пока Мария Лазарева находилась 474 дня в тесной тюремной камере с семью уголовницами, в ее защиту вступились одни из самых известных людей во всем мире.

Вслед за дочерью первого президента России Татьяной Юмашевой свою поддержку и деятельное участие в судьбе Марии оказывает сын Джорджа Буша- ст. Нил Буш, бывший глава ФБР Луис Фри, супруга экс-премьера Великобритании Шэри Блэр, знаменитая актриса из Голливуда Эмбер Хёрд, британский лорд Карлайл, американский адвокат Ранда Фахми (она лично информировала о деле Дональда Трампа), глава Московской ТПП Владимир Платонов...

Далее - за общественными деятелями и медийными персонами в защиту Лазаревой подключилась и тяжелая государственная "артиллерия". Точно известно, что Госсекретарь США Майк Помпео просил кувейтские власти освободить Марию.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прямым текстом озвучила требования России на встрече с главой парламента Кувейта в Москве.

Министр иностранных дел Россия Сергей Лавров как минимум дважды - в самом Кувейте и в ООН - заявлял о том, что "Для нас вопрос ясен, и надо срочно его решить, как нам, собственно, и обещали наши кувейтские друзья."

Наконец, накануне освобождения из тюрьмы, в начале июня до Эмира Кувейта довели послание Владимира Путина. Марию выпустили из заточения в День независимости России...

Казалось бы, вот она - кульминация сериала, в котором главной темой была мировая солидарность в борьбе против очевидной несправедливости, судебной ошибки. Осталось лишь снять финал с взлетающим из кувейтского аэропорта самолетом с семьей Лазаревых.

Но тут наш сюжет поворачивает в обратную сторону.

Вместо закрытия уголовных дел суд поручает прокурорам искать какой-то дополнительный компромат. Вместо полного освобождения Лазаревой - фактически домашний арест под круглосуточным приглядом полиции и залогом в миллион кувейтских динаров (3,5 млн долларов США). В сентябре начинается новый судебный марафон с новым судьей. Оказывается, что дамоклов меч каторги никуда не делся. Его просто на время отвели в тень.

Очередное заседание было 14 октября. На нем двух "подельников" Марии Лазаревой выпустили из тюрьмы, фактически сняв обвинения, выставленные ранее кувейтской портовой администрацией. Но с самой Лазаревой обвинения не сняты!

Особую пикантность ситуации придает тот факт, что ни одного динара или доллара эта администрация в результате своих инвестиций в проекты Лазаревой не потеряла. Наоборот, все вложения окупились с двойной прибылью. Юристы только разводят руками: что это за уголовное дело такое, в котором нет ни одного пострадавшего, а обвиняемой грозит 10 лет каторги?..

Но затем открываются совсем странные детали процесса. В распоряжении "НИ" попало требование адвокатов об отводе судей, которые ведут дело Марии Лазаревой и ее партнера Саида Дашти. В многостраничном документе представлено шесть причин, вызывающих недоверие к судьям.

Как выяснилось, все три члена судейской коллегии, в том числе и ее глава, не являются гражданами Кувейта. Они - "прикомандированные" египтяне. Что противоречит обычной практике кувейтского судопроизводства. При этом Мария Лазарева и Саид Дашти представляют компанию KGL, которая ведет арбитражное разбирательство против Египта.

Но дальше - больше. Адвокаты доказали, что глава судебной секции добился назначения своего сына на выгодную должность в департаменте «Фетва» - без отправки резюме, в отсутствие вакансии, без конкурса. После этого назначения судья согласился с присутствием представителя «Фетвы» на одном из заседаний суда и получил от него портфель документов от имени Kувейтской Портовой Aдминистрации, в который впервые были включены новые документы с обвинениями против Лазаревой и Дашти.

Эти и другие факты попахивают коррупцией со стороны судей и уж точно противоречат кувейтским законам и правилам судопроизводства. Но когда их озвучивают многочисленные и влиятельные защитники Лазаревой в России, США, Англии, в ООН, власти Кувейта либо молчат, либо отнекиваются стандартной формулой о том, что "все решит независимый суд", что вмешиваться в его работу никак нельзя. И - никаких вообще сроков окончания дела и возможных сценариев.

Кстати! Когда девять граждан Кувейта были арестованы на Кипре, то власти арабской страны приложили максимум усилий в телефонном праве, чтобы вызволить своих на родину. И никто про "лучший в мире" кипрский суд даже не вспоминал.

"После того как кувейтские официальные лица вмешались в это дело, девяти кувейтцам, которые были задержаны кипрской полицией в течение месяца за участие в драке, было разрешено покинуть страну. Их месячное испытание закончилось благодаря усилиям Министерства иностранных дел (выделено нами - ред.), которое неустанно работало над их освобождением". - отмечала кувейтская The Times 7 октября 2019 года.

Добавим, что среди кипрских дебоширов оказались мажоры из влиятельных кувейтских кланов. Их судьбу обсуждали на заседании Национального парламента.

Российский МИД так же неустанно и в течение долгих месяцев работает над освобождением российской гражданки, но Кувейт всякий раз отсылает его к "принципам законности" и "независимому суду". Если это не двойные стандарты, то как понимать позицию наших арабских друзей? На переговорах с Лавровым и Матвиенко улыбаемся, жмем руки, рассуждаем об общих ценностях...

А что же с семьей россиян Лазаревых происходит?

А мучаются люди. Страдают... Пятилетний Ваня ни на шаг не отходит от мамы, которую боится во второй раз потерять. Сама Мария, по свидетельству известного врача Александра Мясникова (он ее навещал в Кувейте), находится в состоянии хронического стресса и не имеет возможности уехать на лечение. Мама Марии тяжело больна. Отец, которому далеко за 80, каждую неделю пишет петиции во все возможные инстанции, напоминая о нерешенной судьбе дочери...

А что же высшие власти России и США?

Тут, на наш непросвещенный взгляд, полная непонятка.

С одной стороны, весь американский истеблишмент открыто выступает за освобождение Марии (Марши) Лазаревой, с другой - никто из высших американских деятелей не "прижал к стеночке" 90-летнего Эмира Кувейта, который несколько недель лечился в США и вернулся домой лишь на прошлой неделе. Президент Трамп, легко согнувший в бараний рог самого Эрдогана и его наступление на курдов, о проблеме знает, но молчит. Вероятно, потому что Лазарева не является гражданкой его страны (стоит напомнить, что ни одного американца и тем более американки в тюрьме Кувейта нет,- всех преступников немедленно отправляют на родину, и никто не призывает ждать решений "самого справедливого и независимого" суда в Кувейте).

Тем временем Россия не только за пару дней возвращает домой журналистку Юлию Юзик, арестованную в Иране, но и одерживает важнейшую геополитическую победу в Сирии. При этом президент Путин в равной степени уважаем и в шиитском Иране, и в суннитской Саудовской Аравии, где его принимают с царскими почестями, и, конечно, в Кувейте, с которым Россию связывают дружеские отношения с самого начала 20 века.

Иными словами, решать проблемы мы можем. Решительно, настойчиво, с выдумкой и креативом... Последний пример тому - освобождение Марии Бутиной в США и возвращение девушки домой, в Москву. А ведь поначалу ей грозило 15 лет американский тюрьмы.И если бы не твердая и настойчивая позиция российского МИДа, в том числе и во время судебных слушаний, сидеть ей "от звонка до звонка".

Но как насчет семьи Лазаревых?

Неужели после всех ходатайства и требований российской власти дружественный (!!) нам Кувейт еще раз осудит Марию?

А если она и ее близкие не выдержат нового испытания? И что потом? Будем зачитывать до дыр ответ представителя МИД РФ Марии Захаровой на брифинге 17 октября:

"Мы находимся в курсе этой ситуации. Мы как внешнеполитическое ведомство активно в нее вовлечены в связи с оказанием российской гражданке содействия, в данном случае не просто содействия, а отстаивания ее прав, помощь оказывается по целому ряду направлений".

Зная ситуацию, обвинять МИД в недостатке усилий невозможно. Но если обычные методы государственной и общественной дипломатии не работают, может быть, пора еще раз попросить президента Путина?

Разумеется, что это не будет объявление войны Кувейту и не посылка вертолета с российским спецназом, который, отбиваясь от местной полиции, эвакуирует семью Лазаревых.

Ведь у нашего президента есть набор "волшебных слов" и аргументов, которые работают безотказно. Особенно, если говорить их первым лицам, а не их заместителям и помощникам.

Напомним, что Мария Лазарева была отпущена из тюрьмы под залог 12 июня 2019 года, в День независимости России и после личной просьбы Владимира Путина.

Очередной государственный праздник в России - 4 ноября. Самое время семье Марии Лазаревой вернуться на родину...

П.С.

Как завил в интервью "НИ" представитель Комитета спасения Марии Лазаревой Владимир Сидоров, "обвинительный уклон судов может быть связан с борьбой в высших кругах Кувейта, и это заметно обострилось в связи с временным, я надеюсь, ухудшением здоровья Эмира, чем и воспользовались некоторые ближайшие к нему чиновники, руководящие процессом против Лазаревой от его имени. Мы надеемся что Эмир выступит на открытии сессии Нацассамблеи 29 октября и сможет положить конец дворцовым интригам, благодаря которым дела против Марии Лазаревой до сих пор не закрыты".

Ангола стала важным партнёром России в Африке

Министр энергетики РФ Александр Новак принял участие во встрече президента России Владимира Путина с президентом Анголы Жоау Мануэлем Гонсалвешем Лоуренсу.

В ходе встречи Владимир Путин отметил, что Ангола стала важным партнёром России в Африке.

"Межгосударственные связи носят традиционно дружественный характер, укрепляются наработки в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной сфере, поддерживается активный политический диалог", - подчеркнул он.

В энергетической сфере Россия рассматривает Республику Ангола в качестве перспективного партнера на Африканском континенте, отметил Александр Новак по итогам встречи.

“Успешное развитие наших деловых отношений мы наблюдаем как на министерском, так и на корпоративном уровнях. Взаимодействуем и на международном треке, в частности, в рамках соглашения ОПЕК+”, - сказал министр.

Российские компании видят хорошие перспективы в развитии проектов на территории страны. В частности, на нефтегазовом рынке Анголы работает российская “Газпром нефть”, продолжил глава Минэнерго России.

“Взаимодействие ведется и в части геологических исследований, научно-технических работ по поискам, оценке и разработке месторождений, такую деятельность осуществляет компания “Росгеология” совместно с Институтом геологии Республики. Имеются перспективы по наращиванию бизнеса и в части торговли нефтью, которое ведет через свое дочернее общество компания “Лукойл”, существенный интерес сохраняется и в электроэнергетической сфере”, - добавил Александр Новак.

Энергетика остается одной из ключевых сфер российско-алжирского сотрудничества

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие во встрече президента России Владимира Путина с президентом Алжира Абделькадером Бенсалахом.

Россия придает большое значение развитию межгосударственного стратегического партнерства с Алжиром, отношения между странами основаны на прочных традициях давней дружбы и взаимного уважения, подчеркнул Владимир Путин в ходе встречи.

“Алжир – один из ведущих торгово-экономических партнеров России и в Африке, и в арабском мире. В 2018 году товарооборот вырос на четыре процента и достиг почти $5 млрд”, - подчеркнул он.

Значительный вклад в развитие двустороннего сотрудничества, в частности, вносит Смешанная межправительственная российско-алжирская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, отметил по окончанию переговоров глава Минэнерго России и сопредседатель российско-алжирской МПК Александр Новак.

Энергетика при этом является одной из ключевых сфер российско-алжирского сотрудничества.

“Ценим сложившийся энергетический диалог между Россией и Алжиром как в двустороннем, так и в многостороннем формате, в частности, по линии ОПЕК + и Форум стран-экспортеров газа”, - подчеркнул министр.

На корпоративном уровне, по словам главы Минэнерго России, активное сотрудничество с алжирской стороной ведется по линии ряда компаний, в частности, «Транснефти», располагающей рядом успешных контрактов на проведение диагностики трубопроводов. Заинтересованность в сотрудничестве есть также у компаний «Зарубежнефть», «Лукойл» и «Росгеология», добавил Александр Новак.

“Кроме того, стоит обратить внимание и на значительный потенциал в электроэнергетической, а также атомной сферах”, - подчеркнул министр.

Тема недели: Сирия как ключ от ближневосточной нефти

Активная позиция России в урегулировании сирийского конфликта способствовала тому, что Москва начала играть более активную роль в регионе и в какой-то степени даже перехватила инициативу у США. В то же время, как известно, даже за минуту до конца света с Ближнего Востока будут приходить известия о том, что там неспокойно. Этот регион соткан из противоречий, но его углеводородные ресурсы, а также географическое и геополитическое значение всегда будут привлекать нефтегазовый бизнес.

Ближневосточный вектор российской политики помогает российским компаниям закрепиться в этом неспокойном регионе. Прошедшие две недели принесли России важные дипломатические успехи. Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию упрочил соглашение ОПЕК+, переговоры российского лидера с президентом Турции Реджепом Эрдоганом принесли новые судьбоносные договоренности по урегулированию ситуации в Сирии. В частности, речь идет о совместном патрулировании зоны шириной 10 км к западу и востоку от района операции «Источник мира».

Впрочем, США пока сохраняют определенный козырь в сирийском конфликте в виде контроля над нефтяными объектами северо-востока страны. По словам президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, оставлять эти активы американская армия пока не намерена.

«Мы обеспечили безопасность [источников] нефти, и потому небольшое число военного контингента США останется в районах, где есть нефть. Мы будем ее защищать и решим, что мы будем делать с этим в будущем», — сказал Трамп. Позднее он добавил, что власти США не позволят боевикам террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ. — «НиК») восстановить контроль над нефтяными месторождениями. Кроме того, были заявления и о возможном приходе в регион одной из крупных американских нефтяных компаний.

Сирийские запасы черного золота не имеют стратегического значения для нефтяного рынка, но важны для восстановления экономики Сирии.

Объем разведанных запасов углеводородов в Сирии оценивается в 2,5 млрд барр. нефти и 241 млрд куб. м природного газа. Пик сирийской добычи пришелся на 2002 г., когда в стране добывали 677 тыс. барр. ежедневно; перед началом конфликта этот показатель был на уровне 400 тыс. б/с. Значительная часть сырья шла на экспорт в страны Евросоюза, что приносило Дамаску несколько миллиардов евро ежегодно. С началом войны в 2011 г. Брюссель ввел против Сирии санкции, которые коснулись и нефтяного сектора.

Принципиальная позиция Вашингтона по сохранению контроля за сирийскими нефтяными полями скорее похожа на попытку хоть как-то сохранить реноме после фактического геополитического провала. Тем более что американцам пришлось отменить собственные санкции в отношении Турции в связи с тем, что Анкара прекратила военную операцию на северо-востоке Сирии.

Политолог Дмитрий Евстафьев в интервью «НиК» отметил, что американцам нужно максимально быстро «спасать лицо», потому что сохранение санкций в тех условиях, в которые поставили США Путин и Эрдоган, означало бы, что санкции вводятся за факт мирного урегулирования конфликта.

«Трампу поскорее хочется снять вопрос о том геополитическом поражении, которое они (США — прим. „НиК“) понесли на Ближнем Востоке», — пояснил эксперт.

По его мнению, сирийская нефть может быть интересна как дополнение к инфраструктурным проектам, в качестве инструмента получения средств для их восстановления.

«Вопрос сирийской нефти — вопрос контроля над инфраструктурой и пространством, по которому могут идти нефтепроводы, где могут быть созданы объекты нефтепереработки и транспортировки.

Вопрос контроля над сирийской нефтью существенно повышает конкурентоспособность (прежде всего России) в зоне Большого Леванта (страны Восточной части Средиземного моря: Сирия, Ливан, Израиль, Иордания, Египет, Турция и др. — прим. „НиК“), где может быть создан новый нефтяной хаб на Ближнем Востоке», — пояснил Евстафьев.

Он считает, что газовые интересы в этом регионе представлены в меньшей степени.

«В свое время именно необходимость строительства газового коридора из Катара и стала, по большому счету, причиной начала гражданской войны в Сирии. Катару нужно было прорубить газопровод к Средиземному морю через Большой Левант. Но это газовые ресурсы Персидского залива. У Турции есть свои газовые проекты, и Анкара сделает все, чтобы в Восточное Средиземноморье в ближайшей перспективе никакой газ из Персидского залива не попал», — заметил эксперт.

Он также указал, что сотрудничество России с Турцией снижает объемы рисков в этом регионе, создавая пространство, в котором в принципе возможны инвестиции.

«Если бы в эту зону не пришла Россия со своими военными гарантиями, с инвестиционной точки зрения эта территория была бы сомнительной. В нее вкладывались бы „серые деньги“ исламистов и т. д. Сейчас же возможно привлечение к нефтяным и газовым проектам вполне серьезных российских, европейский, японских и китайских инвесторов», — заявил Евстафьев.

Эксперт отметил, что фактором напряженности двусторонних отношений России и Турции всегда будет курдская проблема.

«Другой вопрос, что Россия за последние 30 лет не демонстрировала прямой поддержки курдских организаций. Более того, выступала посредником между турками и курдами. Если удастся воплотить соглашение, подписанное Путиным и Эрдоганом, курдская тема не станет проблемой во взаимоотношениях двух стран. Но риски будут, поскольку все, что связано с курдами, всегда большой риск», — напомнил политолог.

Он отметил, что по натуре турецкий лидер — торговец.

«Говорить, что Эрдоган сделал судьбоносный выбор, не приходится: он такие „судьбоносные выборы“ делает раз в месяц.

Турция всегда будет балансировать. Ее главная задача — не поссориться с США и напугать ЕС тем, что Анкара станет воротами Ближнего Востока в Европу.

Европейцы не обладают инструментарием влиять на Турцию и ситуацию в регионе. Это позор, но это так. В то же время у Турции нет стимула ругаться с Россией ради США; российский газ — это вполне ощутимая геоэкономическая реальность. Тем не менее стоит учитывать, что на Ближнем Востоке всегда существуют риски: не бывает ситуации, чтобы там никто никого не обманывал. Это регион, где геополитическая нечестность таковой не считается. Однако общая конфигурация говорит о том, что соблюдение Эрдоганом договоренностей в принципе возможно», — резюмировал политолог.

Координатор ближневосточных программ Российского совета по международным делам Руслан Мамедов в интервью «НиК» отметил, что еще до активного вовлечения России в сирийскую кампанию нефтегазовые компании РФ пытались активно работать с ближневосточными проектами, но не всегда успешно, поскольку приходилось конкурировать с западными, а также японскими и китайскими компаниями.

«С вовлечением России в сирийскую кампанию в 2015 г. были подписаны сразу несколько соглашений, проведено много переговоров с представителями российских компаний и государств региона. Сирия не очень важна с энергетической точки зрения, но политически она предоставляет России большие дивиденды и создает отдельный имидж в регионе. У нашей страны появилась возможность активно продвигать свои экономические интересы», — заявил эксперт.

Он напомнил, что российские компании сами видят выгоды работы на Ближнем Востоке.

«Скорее, российское участие в сирийской кампании стало неким спокойным катализатором поддержки работы российских энергетических компаний», — пояснил эксперт. Мамедов также подчеркнул, что все проекты на Ближнем Востоке проходили на фоне замораживания добычи в рамках ОПЕК+ — и это ключевой момент.

Касаясь конкретных проектов, он указал, что важным шагом стало вхождение «Роснефти» в египетский газовый проект «Зохр» на шельфе Средиземного моря у берегов Египта.

«Это важно с политической точки зрения, так как Египет страдает от недостатка энергоресурсов. Египет — огромный рынок, 90 млн человек. Россия поставляет туда газ, а также строит АЭС», — рассказал Мамедов.

Он напомнил, что НОВАТЭК вошел в израильский газовый проект «Левиафан» на шельфе Средиземного моря.

«Политические контакты России и Израиля помогают в продвижении российской компании в данном проекте», — заметил Мамедов.

По его словам, о многом говорит и контракт «Роснефти» на работу с портом Триполи.

«В Сирии «Стройтрансгаз» контролирует работу порта Тартус. Помимо этого, у компании два нефтеперерабатывающих завода в Сирии. Я думаю, что в скором времени сирийские нефтяные поля будут переходить под контроль правительства Сирии и нефть поступит на эти заводы. Это ключевой момент для самой сирийской государственности.

В этом смысле интересно заключение «Стройтрансгазом» контракта в западной провинции Ирака — Анбар. «Стройтрансгаз» находится под американскими санкциями и заходит в страну, где сильно американское влияние. У «Стройтрансгаза» также планы строительства нефтепровода из иракского Киркука в Тартус. Вовлечение российских энергокомпаний в ближневосточные проекты складывается в единую парадигму, которая усилилась после 2015 г.», — указал эксперт.

Возвращаясь к ситуации с сирийскими нефтяными полями, Мамедов заметил, что сейчас там добываются небольшие объемы.

«Главная цель американцев, контролирующих эту территорию, — продолжать сдерживать Россию и Иран от полного контроля этих зон.

Они могли бы поставить себе в угоду нефть Сирии, если бы привязали ее к политическому транзиту. Но мы видим вывод американских сил из северных зон. Курдам приходится разговаривать уже с Россией. Кроме того, нефтяные поля Сирии изначально не курдские. Эти территории будут проблемными для американцев из-за протестов местного населения, там возможны террористические акты», — заметил эксперт.

Он считает, что США придется, скорее всего, вывести войска.

«Я думаю, эти зоны будут освобождены в перспективе одного-двух лет, а может и быстрее. Тем более что курды и Дамаск могут сами между собой об этом договориться. Сейчас уже Дамаск контролирует ключевые сети электроснабжения, у курдов все меньше и меньше возможности что-либо делать. НПЗ контролирует только Дамаск. Крупнейшие кланы в бизнесе, которые там сложились, уже приблизительно понимают, куда двигаться. Однако пока они еще не успели договориться о распределении доходов от нефти, и только поэтому данную территорию занимают войска США. Как только они это сделают, все встанет на круги своя. Но дальше возникнет вопрос модернизации нефтяной инфраструктуры», — подчеркнул Мамедов.

По его мнению, курдская проблема не должна помешать взаимоотношениям России и Турции.

«Де-факто Москва и Анкара стоят на одной позиции, никто не хочет образования некого независимого курдского района. Ключевая задача — интеграция курдов в сирийское общество. С проектом независимого Курдистана уже покончено. Ссоры по этой проблеме между Москвой и Турцией могут быть, но они не перерастут в открытую конфронтацию», — указал эксперт.

Он добавил, что Россия и Турция — соседи, им придется взаимодействовать даже по такому болезненному вопросу, как сирийский кризис.

«Турция приняла 3-4 млн беженцев, и им надо что-то делать. Кроме того, помимо „Турецкого потока“ и строительства „Росатомом“ АЭС в Турции, существует и нефтепровод из иракского Киркука в турецкий порт Джейхан, где располагается крупнейший нефтяной хаб (...) И это как минимум еще одна причина, почему Турции придется взаимодействовать с Россией», — резюмировал Мамедов.

Финансовый аналитик компании «БКС Премьер» Сергей Дейнека в комментарии для «НиК», напротив, отметил, что присутствие РФ в Сирии не оказывает существенного влияния на российские нефтегазовые компании.

«Основной интерес России в данном регионе, по нашим оценкам, формируется в отношении наращивания отечественного политического и экономического присутствия в регионе Ближнего Востока в целом.