Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Выборы в США не повлияют на решение России по сделке ОПЕК+

Россия не собирается учитывать предстоящие в ноябре 2020 года выборы в США в своей позиции о возможности продления сделки ОПЕК+, сообщил журналистам в Малабо (Экваториальная Гвинея) министр энергетики РФ Александр Новак.

Ранее министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи высказался за продление действия договоренностей ОПЕК+ до конца 2020 года, поскольку выборы президента США и политика будущей администрации, в том числе в торговых вопросах, могут создать неопределенность для спроса на мировом рынке нефти. В то же время, по мнению министра углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэля Мбаги Обианга Лимы, в случае проигрыша Дональда Трампа на выборах в 2020 году нефтедобыча в США начнет стремительно падать, что вынудит ОПЕК увеличивать добычу для сдерживания цен.

«Мы этот фактор не оцениваем. В первую очередь мы смотрим на баланс спроса и предложения рынка», — сказал Новак в кулуарах саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), отвечая на вопрос о том, учитывает ли Россия будущие выборы США в своей позиции относительно пролонгации соглашения ОПЕК+. По его словам, политические выборы бывают и вряд ли есть необходимость все их оценивать. «Нефтяная отрасль более глобальная, много стран добывает, много потребляет. Надо смотреть в целом торгово-экономические отношения, на, действительно, рост экономики», — резюмировал он. Что же касается самой позиции России по этому вопросу, то, по словам Новака, говорить о продлении соглашения ОПЕК+ целесообразно ближе к апрелю, а пока рано обсуждать этот вопрос, отмечает ПРАЙМ.

Саудовский фонд развития выделит Кыргызстану $30 млн на водоснабжение

Депутаты комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша на заседании одобрили проект закона «О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Саудовским фондом развития по проекту «Развитие систем водоснабжения и санитарии в сельских районах», подписанного 10 сентября 2019 года в Бишкеке.

В рамках соглашения Саудовский фонд развития выделит кредитные средства в размере $30 млн под 1% сроком на 25 лет.

По итогам реализации проекта чистой питьевой водой будут обеспечены более 146 тыс. жителей Баткенской и Таласской областей. Также ожидается сокращение числа больных инфекционными заболеваниями.

Недвижимость под реконструкцию на озере Комо можно купить по цене от €20 000. Доходность достигает 7% годовых

Жильё в Италии дешевеет. Но региона озера Комо это не касается: цены, как и спрос, только растут.

Ситуация. Эксперты по недвижимости из местной компании Lakeside Real Estate рассказали, что нужно знать потенциальным покупателям жилья в регионе озера Комо. Специалисты ожидают, что цены за квадратный метр здесь продолжат расти примерно на 2-3% в год. И в то время как во многих районах Италии дома могут «томиться» на рынке месяцами или годами, недвижимость на озере Комо покупают ещё до того, как агенты запускают рекламу, сообщает The Local. Кстати, на Сардинии цены на недвижимость также растут.

Причины. Спрос опережает предложение. Отчасти потому, что имидж Комо как гламурного, космополитичного места постоянно повышается знаменитостями, приобретающими местное жильё.

Цены. По словам основателя и управляющего директора Lakeside Real Estate Сары Занотты, стоимость жилья в регионе очень разнится. Цены варьируются от €20 000 для небольших каменных домиков, нуждающихся в полной реконструкции, до €200 000-300 000 для квартир в жилых комплексах и €800 000-1 000 000 для вилл. Набережная – самый дорогой район: здесь цены стартуют от €1,5 млн и достигают €40 млн.

Подробности:

Стоимость новостроек в регионе находится в пределах €6 000-7 000 за «квадрат». Стоимость квадратного метра жилья 1970-90-х годов — €2 000-2 500, проектов под реконструкцию — €1 000-1 500, жилья на набережной — €10 000-20 000, объектов 10-20-летней давности — €3 000-4 000.

Продавцы обычно охотно идут на скидки, размер варьируется от 5% до 30%.

Покупатели. По словам сотрудников агентства, в последние пять лет рынок недвижимости озера Комо был наводнен потоком запросов со всего мира. Впереди – британцы и американцы. Далее идут выходцы из скандинавских стран, Саудовской Аравии, Германии, Швейцарии, Сингапура, Гонконга, Индии, Израиля, Франции.

Особенности:

70% клиентов приобретают недвижимость на озере Комо с инвестиционной целью. Рентабельность составляет 6-7% в год. Причина – в продолжительном туристическом сезоне: с начала мая до середины ноября.

Ипотеку получить просто. И специалисты говорят, что сейчас – самое время. Банки выдают кредит в размере 60% от стоимости недвижимости максимум на 15 лет под 0,76% годовых. Необходимые документы, которые должны быть переведены на итальянский язык и легализованы апостилем, включают налоговую декларацию, последние три платежные квитанции покупателя и последние три выписки с банковских счетов, а также декларацию о любых других доходах (например, от аренды недвижимости).

Кстати, по мнению специалистов JLL, инвестировать в итальянское жильё становится всё выгоднее.

Автор: Виктория Закирова

Работа школ приёмных семей будет совершенствоваться

2 декабря в Москве состоялось пленарное заседание Всероссийского форума приёмных семей. В мероприятии приняли участие заместитель Министра просвещения Российской Федерации Т.Ю. Синюгина, первый заместитель председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Государственной Думы О.В. Окунева, председатель Совета семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Н.Л. Городиская.

Выступление заместителя Министра было посвящено законопроекту «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты прав детей».

Т.Ю. Синюгина рассказала, что законопроект прежде всего направлен на утверждение структуры, которая будет готовить кандидатов в замещающие родители, и требований к её функционированию. По словам заместителя Министра, это необходимо для того, чтобы повысить профессионализм школы приёмных родителей, превратить её в «инструмент знаний».

– Главный акцент, который мы будем делать в законопроекте и в последующих подзаконных актах – это организация работы школ приёмных родителей, специалистов, чтобы от формализма перейти к более качественной, содержательной работе. Мы наполняем подготовку кандидатов содержанием, – заявила заместитель Министра.

Она также особо отметила, что законопроект не вводит ограничений по количеству детей, которых может взять на воспитание приёмная семья.

Кроме того, в своём выступлении Т.Ю. Синюгина подчеркнула, что по всей России должны появиться отдельные структуры по сопровождению приёмных семей, которые могли бы оперативно и профессионально решать возникающие проблемы.

– Мы говорим не о контроле, а о сопровождении семьи – о помощи, поддержке и о том, чтобы семья была открыта и готова эту помощь и поддержку принять, – сказала она.

Заместитель Министра также ответила на вопросы участников форума, которые в том числе касались обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильём, совершенствования работы органов опеки и попечительства, психологического тестирования для приёмных родителей.

Справочно

Форум, который проходит 2-3 декабря, объединил 272 делегата из 78 субъектов Российской Федерации. В нём принимают участие представители замещающих семей, органов власти, общественных и некоммерческих организаций. Программа включает тренинги, дискуссионные площадки, круглые столы. Информационные материалы форума размещаются на главной странице ресурса в разделе «Всероссийский форум приёмных семей – 2019».

Жидкий учет

Выполнить условия сделки ОПЕК+ можно с помощью конденсата

Текст: Сергей Тихонов

Россия может исключить газовый конденсат из своей статистики добычи, что позволит стране выполнить квоты сокращения пакта ОПЕК+. "Мы обсуждаем, делаем расчеты, на базе которых сделаем выводы", - сказал глава минэнерго Александр Новак после совещания с нефтяными компаниями, которое прошло перед очередным заседанием ОПЕК+.

Среди стран, участвующих в ОПЕК+, добыча нефти с газовым конденсатом считается только у России. Он добывается везде, где производятся нефть и газ, но включают его в свою статистику далеко не все страны. "Сопоставимое с Россией производство наблюдается и у других участников ОПЕК+: ОАЭ, Саудовской Аравии и Нигерии", - пояснил руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов. Но в Саудовской Аравии, например, газовый конденсат в официальную статистику добычи нефти не попадает, и поэтому у них нет проблемы, аналогичной нашей.

Согласно условиям соглашения ОПЕК+, Россия должна была в октябре сократить добычу нефти относительно октября 2018 года на 228 тысяч баррелей в сутки, до 11,17 млн баррелей в сутки. Сделать этого не удалось, на указанный срок добыча нефти в нашей стране равнялась 11,23 млн баррелей в сутки, из которых 770 тысяч баррелей составил газовый конденсат. В результате к началу декабря наша страна выполнила свою квоту по сокращению добычи нефти всего на 68%.

Достичь нужных темпов снижения добычи за оставшийся в этом году месяц уже едва ли получится. А учитывая наступившую зиму и сезонный спрос на углеводороды, задача получается невыполнимая. Если же исключить добычу газового конденсата из статистики, то получится, что Россия спокойно выходит на нужные объемы сокращения и даже перевыполняет их.

В нашей стране добычу конденсата исторически считали вместе с нефтью. Доля его была невелика (2-3%), но после 2010 года она стала расти. Сейчас она составляет уже чуть менее 8% от общей добычи по стране и продолжает увеличиваться. Только за последний месяц производство газового конденсата выросло на 70 тысяч баррелей.

Связано это как с запуском новых газовых проектов, месторождений в Арктике и Восточной Сибири, так и с сезонными факторами. Раньше на этот рост особого внимания не обращали. Добыча газового конденсата просто слегка приукрашивала общероссийскую статистику производства нефти в стране. Но сейчас она серьезно работает против нас.

Какой будет внешняя политика России в 2030 году

Владимир Чернега – доктор юридических наук, консультант Совета Европы, Чрезвычайный и Полномочный посланник, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН.

Резюме Прогноз – дело рискованное. Однако если глубинные тенденции развития страны и окружающего мира достаточно видны, их можно спроецировать в будущее и получить его довольно реалистичный набросок. Цель данного прогноза – схематично описать, каким будет внешнеполитический курс России в конце следующего десятилетия.

Прогноз – дело рискованное. Однако если глубинные тенденции развития страны и окружающего мира достаточно видны, их можно спроецировать в будущее и получить его довольно реалистичный набросок. Цель данного прогноза – схематично описать, каким будет внешнеполитический курс России в конце следующего десятилетия. Автор исходит из того, что она будет продолжать вести себя как великая держава, поскольку это одно из условий существования столь огромной и столь сложной по национально-этническому составу страны. Наличие на восточной границе России новой сверхдержавы – Китая, на западной – Евросоюза, где предпринимаются попытки превратить его из преимущественно экономической силы в политическую или даже военно-политическую величину, укрепляют этот императив. НАТО, не оставляющая попыток включить в себя Украину, и его стержень США тоже никуда не исчезнут. Однако политика, как гласит известный афоризм, есть искусство возможного. Ресурсы, которыми будет располагать Россия, вынудят ее менять свои приоритеты, сосредотачивать усилия на самых важных направлениях, или иными словам, придавать своему державному курсу более целевой характер.

Данное предположение основывается прежде всего на развитии внутренней ситуации.

- Несмотря на оптимистичные обещания власти, для России будут и дальше характерны низкие темпы экономического роста и технологическое отставание во многих сферах. Огромные государственные вливания, в частности, в рамках «национальных проектов», принесут некоторые позитивные результаты. На ряде направлений может быть даже заметный прогресс. Однако, обещанного общего экономического и технологического прорыва не будет. Слишком велик вес государства в экономике, слишком неблагоприятны условия для реализации частнопредпринимательской инициативы, слишком принижена роль науки и ученых. Общий коррупционный климат и коррупционное давление на экономику правоохранительных органов усугубляют ситуацию. При множестве организуемых в России инвестиционных форумов общий объем накопленных в ней прямых иностранных инвестиций меньше, чем в Чехии с населением в 10,6 млн человек. Доля высокотехнологичной продукции в российском экспорте мизерна.

Отдельно следует отметить роль нефтегазового сектора, который создает своего рода заколдованный круг. С одной стороны, он вносит большой вклад в формирование государственного бюджета и обеспечивает достаточно высоким рентным доходом правящий класс, с другой стороны, поглощает огромную долю инвестиций, причем в ряде случаев – в рамках проектов с высоким геополитическим риском («Южный поток», Венесуэла и т.п.), чреватых большими потерями. В целом, сохраняющаяся зависимость экономики от экспорта энергоносителей и сырья с высокой волатильностью цен несет постоянный риск сбоев в развитии экономики даже при низких темпах. Прогнозируемый спад мировой экономики увеличивает этот риск. Положительным фактором может быть хотя бы частичное снятие западных антироссийский санкций (в частности, со стороны ЕС), которые пока продолжают наносить ущерб развитию многих отраслей. Но это возвращает нас к проблеме внешнеполитического курса страны, о котором речь пойдет ниже. В целом, экономическая мощь России будет и дальше отставать от ее державных притязаний.

- Ослаблять российскую державность будет также негативная демографическая ситуация, способная перерасти в реальную депопуляцию страны. Российская власть вроде бы осознала императивный характер повышения рождаемости, но чтобы повернуть вспять негативную тенденцию и достичь, по меньшей мере, простого воспроизводства населения, выделяемые ресурсы на поддержку семей и детей должны быть на порядок выше.

- В стране начался процесс опасного отчуждения общества от власти, связанный прежде всего с длительной стагнацией или даже ухудшением невысокого жизненного уровня большинства населения, а также с продолжающимся увеличением и без того колоссального социального неравенства. Как показывает история, отчуждение имеет место далеко не всегда, когда люди живут действительно плохо. Часто оно проявляется в случае, когда ожидания общества все больше расходятся с действительностью. «Российский парадокс» в том, что макроэкономическая стабильность – несомненное достижение – почти не конвертируется в высокие темпы экономического роста и заметное улучшение жизни людей. Более того, в стране отмечается одновременный рост числа бедных и сверхбогатых. В последнее время к экономическому и социальному факторам добавился политический, в том числе из-за неготовности власти позволить недовольству канализироваться в рамках системы (путем смягчения законодательства о выборах, демонстрациях, митингах и т.п.).

- Развернуть указанные негативные тенденции можно с помощью ряда глубоких экономических, социальных и политических реформ. Их необходимость признают даже некоторые консервативные эксперты. Проблема в том, что, например, уменьшение веса госкорпораций, перемещение основного потока инвестиций из нефтегазового сектора в производительный, высвобождение частной инициативы, «укрощение» правоохранительных органов, интеграция вменяемой части реальной оппозиции в систему несут серьезный риск для власти и она пока не готова его принять. Правящий же класс, судя по всему, нынешнее положение дел в целом устраивает. В отличие от большинства населения, которому многие годы обещают улучшение жизни в будущем, он благоденствует в настоящем (благодаря, прежде всего присвоению большей части нефтегазовой ренты страны) и поэтому придерживается консервативно-охранительных установок. Такие термины как «социальная сплоченность» или «социальная солидарность», давно ставшие привычными в Европе, даже не входят в его лексикон. Однако, реформы рано или поздно придется проводить. Но чем позднее они начнутся, тем будут болезненнее и тем больше будет угроза социально-политической нестабильности в стране (достаточно вспомнить печальный опыт «перестройки»).

В любом случае, реформы и концентрация ресурсов России на решении экономических, социальных и социально-демографических задач станут условием ее выживания как державы. Если разрыв с США, Китаем, Евросоюзом в экономической и технологической конкурентоспособности будет и далее увеличиваться, это неминуемо подорвет ее международные позиции в соревновании с этими гигантами и в целом в мире. На горизонте маячит Индия – новый кандидат на роль сверхдержавы, сделавшая ставку на развитие инновационного сектора. Будет нелишним напомнить, что названные мировые игроки еще и значительно превосходят Россию по численности жителей. Обгоняют ее этом плане и многие поднимающиеся державы.

Пока российский внешнеполитический курс нацелен не столько на обеспечение наилучших условий для развития экономики и социальной сферы, сколько на поддержание геополитического величия. После длительного периода унижения России со стороны Запада такой курс закономерно поддерживался не только ведущими фракциями российских элит, но и подавляющим большинством населения. Однако опросы общественного мнения в последнее время показывают, что все более значительное число россиян ассоциируют величие с эффективной экономикой, высоким уровнем жизни населения, развитой социальной защитой, доступностью качественного образования и здравоохранения, хорошими дорогами и т.д. Для внешней политики это означает запрос на ее рационализацию и большую приземленность. При меньших ресурсах и меньшей опоре на военную мощь, поскольку оборонные расходы также будут рационализироваться (это уже происходит), ей нужно будет сосредоточиться на национальных интересах, которые будут восприниматься в стране как действительно жизненно важные.

Пересмотр системы приоритетов должен повлечь, в частности, уменьшение ее американоцентричности, которая пока сохраняется, несмотря на риторику о «многополярном» мире. Конечно, игнорировать США не получится, да и они вряд ли это позволят. России нужно будет, естественно, отстаивать свои интересы перед лицом Соединенных Штатов и использовать возможности для улучшения взаимоотношений. Однако не обязательно стремиться быть равными США в мировой политике и тем более реагировать на любой американский чих. «Феномен Трампа» показывает, что даже такая мощная держава вынуждена самоограничиваться вовне, чтобы сосредоточится на решении накопившихся внутренних проблем. Растущее американо-китайское соперничество позволяет России выдержать определенную «паузу» в ожидании возможного ослабления антироссийских установок американского истеблишмента. Время покажет, готовы ли будут в Вашингтоне, например, к новым переговорам по контролю над вооружениями.

Главными же российских приоритетами на западном направлении должны стать Украина, Белоруссия и Евросоюз – именно в таком порядке. Первейшей задачей внешней политики России будет недопущение окончательного превращения украинского соседа в «стратегический плацдарм» Соединенных Штатов и восстановление полноформатного торгово-экономического сотрудничества с ним. В феврале 2019 г. в Конституцию Украины было внесено положение о вступлении в НАТО и ЕС как цели государства. Очевидно, что втягивание Украины в Североатлантический альянс представляет собой прямую угрозу безопасности и коренным интересам России и может вызвать большую войну. Судя по всему, ведущие фракции украинских элит этого не сознают или не хотят сознавать, но, к счастью, значительная часть населения страны настроена по-другому. Как показывают опросы общественного мнения, в частности, на Юге и Юго-Востоке Украины поддержка ее интеграции в НАТО не превышает 20-25%. В последний год, несмотря на русофобскую риторику большинства политиков и СМИ, во многих регионах отмечается также рост симпатий к России.

Чтобы данные тенденции развивались, России нужно прежде всего добиться как можно более быстрого урегулирования конфликта в Донбассе, тем более что приход к власти Владимира Зеленского открыл для этого определенное окно возможностей. Долгосрочные последствия конфликта значительно более серьезны, чем полагают в Москве. Украинские силовики, вес которых в государстве значительно вырос, полностью переориентировались на военную помощь США и сотрудничество с НАТО. В то же время конфликт дал возможность националистическим кругам на Украине заткнуть рот пророссийской части населения и провести в июле 2019 г. закон, в соответствии с которым русский язык, все еще являющийся главным для доброй половины населения, с 2020 г. фактически изгоняется из украинской системы образования. Между тем и без этого в украинских дошкольных учреждениях, школах и университетах все больше претворяются в жизнь методические рекомендации Института национальной памяти, представляющие Россию как «захватническую азиатскую империю», продолжающую «традицию татаро-монгольской орды». Российская экономика характеризуется как «отсталая», а государственно-политическая система – как «азиатско-восточная деспотия». Украина же изображается как одна из «основоположниц европейской цивилизации» и ее «форпост на восточной границе Европы». Новые поколения, воспитанные в духе такого «цивилизационного выбора», оторванные от русской культуры, в дальнейшем будут смотреть только в сторону Евросоюза, который, несмотря на все кризисы, остается привлекательным как в социально-экономическом, так и в политическом плане. Особо следует отметить влияние на указанный «цивилизационный выбор» успешного развития Польши, находившейся в 1991 г. по ряду социально-экономических показателей ниже Украины. Миллионы украинцев живут и работают сейчас в этой стране, тем более что польские власти в последнее время существенно облегчили условия для получения виз и разрешений на работу.

Упомянутая помощь США, деятельность на Украине многочисленных фондов, финансируемых оттуда, способствуют взращиванию среди украинской молодежи проамериканских настроений.

К счастью средние и старшие поколения восточной Украины в массе своей по-прежнему ощущают культурно-ментальную близость с Россией. Многие верующие украинцы остаются привержены УПЦ и, соответственно, РПЦ. Трудная экономическая ситуация и утрата надежды на массированную западную финансовую помощь вынуждают вспомнить об огромном российском рынке. Представители указанных поколений лучше понимают суть американской стратегии, в частности, готовность «воевать с Россией до последнего украинца».

Все это дает шанс России «возвратиться» на Украину, пусть даже в значительно меньших масштабах, чем до 2014 года. Но для этого необходимо будет радикально перестроить политику и пропаганду на украинском направлении. Попыткам украинских националистических кругов «изолировать» Украину от России нужно будет противопоставить политику «открытых дверей» в максимально большом числе областей. Сейчас уже ясно, что принцип «око за око, зуб за зуб» (к примеру, закрытие российского воздушного пространства для украинских воздушных судов в ответ на закрытие украинского неба для российских самолетов) сыграл на руку данным кругам. Устранение всех препятствий для человеческих связей и работы украинских трудящихся в России, поощрение культурных обменов и туризма, спортивных состязаний, привлечение украинских студентов и аспирантов в российские вузы, благоприятные условия для участия украинского капитала в российских инвестиционных проектах и его возвращения на российский рынок, транзит российского газа даже после ввода в строй «Северного потока-2» и «Турецкого потока», открытие перспективы льготных российских кредитов в противовес долговой кабале МВФ должны стать стержневыми элементами этой политики. Это будет стоит дорого, но в обмен Россия, во-первых, получит разрядку геополитической напряженности в своем «мягком подбрюшье» и ослабление тяготения Украины к США и НАТО. Во-вторых, в случае полноформатного открытия украинского рынка Россия обретет новые возможности для производительного сектора. Стоит напомнить, что в 2013 г. доля России во внешней торговле Украины была 27%, а доля Евросоюза – 28,5% (в абсолютных цифрах – 38 и 45 млрд долларов). В 2018 г. соответствующие показатели составили 10% и 41,9%% (12 и 47 млрд долл.). При этом Украина намного больше импортирует из ЕС, чем туда экспортирует. Иначе говоря, возможности для российско-украинских торговых обменов велики.

Что касается российской пропаганды, то она должна будет отойти от двух крайностей. Первая из них – высказывания об Украине как «нацистской» стране». Это наносит колоссальный ущерб российскому влиянию там. Подобные высказывания крайне оскорбляет украинцев, которые, во-первых, в массе не поддерживают радикальных националистов, во-вторых, гордятся своей демократией (по сути, это – единственное чем они могут сегодня гордиться). Вторая крайность – тезис о том, что украинцы и русские являются единым народом. До 1991 г. восточные украинцы действительно эволюционировали в эту сторону, но с обретением Украиной независимости движение повернулось вспять. Западные же украинцы никогда не были ни «братским», ни даже «близким» народом. Однако, существование на территории страны «двух Украин», являющееся головной болью для любой украинской власти, часто игнорируется российскими пропагандистами. В любом случае, уважительное отношение к украинской идентичности, отказ от представления об Украине как о «непутевой младшей сестре» будут непременным условием нового российско-украинского сближения.

России придется также все больше внимание уделять Белоруссии. Ее крайне важное геостратегическое положением в центральной части Европы очень хорошо осознается руководством страны, которое постоянно требует от России плату за «дружбу». Главное, однако, не в этом. Белоруссия также может в следующем десятилетии развернуться в сторону ЕС, в частности, если в стране встанет проблема обновления власти. Россия упустила при Борисе Ельцине исторический шанс сформировать с ней реальное Союзное государство. С тех пор там выросли новые поколения, которые не враждебны России, но и не ассоциируют себя с ней и уж точно не хотят в нее вливаться. Попытки Москвы форсировать процесс интеграции, бесконечные распри между двумя странами по поводу цен на энергоресурсы лишь усиливают данную тенденцию, тем более что Александр Лукашенко все чаще обыгрывает тему белорусского патриотизма. Контраст между уровнями жизни в Польше и в Белоруссией производит тот же эффект, что и на Украине. «Евробюрократия» в Брюсселе, польский и литовский соседи будут и дальше стремиться использовать притягательность «европейской модели», чтобы оторвать Белоруссию от России. С этой целью время от времени будут делаться попытки реанимировать «Восточное партнерство», возможны и новые форматы.

Россия должна будет проводить очень деликатную политику в отношении Белоруссии, проявляя максимальное уважение к ее суверенитету. Ей придется и далее щедро субсидировать белорусскую экономику, поскольку иной альтернативы для сохранения «дружбы» между двумя странами не существует. Культурно-ментальная и языковая близость двух народов способствует ей, но не является гарантией. Материальная заинтересованность вкупе с поощрением связей на всех уровнях будут, по меньшей мере, тормозить дрейф белорусского общества к ЕС. Кроме того, Россия сохранит шансы остаться крупнейшим торгово-экономическим партнером Белоруссии. Нелишне отметить, что сама Белоруссия сегодня является четвертым партнером РФ (после Китая, Германии и Нидерландов).

В предстоящем десятилетии возрастет роль Евросоюза и для России, несмотря на заявления представителей российских элит о конце «европоцентричного мира» и перемещении центра тяжести в мировой экономике в Азию. Перемещение, пусть пока относительное, действительно, имеет место и Россия, как и США, и ЕС, не могут этого не учитывать. Однако, 80% населения и более 80% экономики России по-прежнему находятся в Европе и нет никаких оснований считать, что эта ситуация изменится. Из трех «тяжеловесов» мировой экономики – США, Китай и Евросоюз – именно последний находится рядом с «хартландом» России и именно к нему ведут основные российский коммуникации. Большинство инвестиций и технологий в российский производительный сектор приходят из ЕС. Это будет иметь определяющий характер, если в России начнутся реформы. Российская культура, как подчеркнул Владимир Путин на встрече с Эмманюэлем Макроном в Брегансоне в августе 2019 г., является европейской, что, наряду с прочим, должно способствовать сотрудничеству.

Долгое время Евросоюз рассматривал Россию главным образом как соперницу на европейском континенте и старался вытеснить ее как можно дальше на восток. В авангарде этой политики шли «евробюрократы» в Брюсселе, Великобритания, Польша, прибалтийские государства, Швеция. Однако Брекзит, другие кризисы, потрясшие ЕС, Трамп с его политикой America first, экономическая экспансия Китая породили в ЕС две противоречивые тенденции.

Первая из них состоит в том, чтобы усиливать внутреннюю сплоченность с помощью страшилки о «российской угрозе». В основном этой позиции придерживаются представители идеологизированных неолиберальных проатлантических кругов, заявляющих, что главной целью внешней политики России является подрыв западной демократии, «либеральных ценностей» и Евросоюза. Они хотят укрепления последнего, но в трансатлантической связке, рассчитывая, что после ухода Трампа все вернется на круги своя.

Представители второй тенденции, которую олицетворяет президент Франции Макрон, претендующий на роль «лидера Европы», считают, что смещение интересов США в сторону Азии и ослабление указанной связки возникло еще до Трампа и сохраниться после него. В отличие от безусловных проатлантистов они не надеются на возвращение старого мирового порядка во главе Америкой и полагают необходимым укрепление «европейского суверенитета», прежде всего в экономике, технологиях, а в перспективе и в оборонной сфере («европейская армия»). Долгосрочная цель – превращение Евросоюза в «мировой центр силы», способный конкурировать с США, Китаем и Индией. Россию многие сторонники данной тенденции характеризуют как «агрессивную» державу, но при этом видят в ней «меньшее зло», чем Китай, а в эвентуальном российско-китайском альянсе – прямую угрозу интересам и перспективам ЕС. Напротив, партнерство с РФ, с их точки зрения, должно усилить его позиции перед лицом Китая, а также Соединенных Штатов.

Отсюда установка Макрона на скорейшее преодоление конфронтации с нашей страной, которую он называет «глубоко европейской», прекращение санкционной войны, требующие прежде всего урегулирования кризиса на Украине. В дальнейшем речь должна идти о формировании с Россией «новой европейской архитектуры безопасности и доверия» а в более широком плане – «единого европейского пространства от Лиссабона до Владивостока». В представлении Макрона, оно должна состоять из трех «концентрических кругов» – государства «зоны евро»; государства ЕС, не входящие в нее; Россия (и, возможно, Турция). В практическом плане, следуя данным установкам, президент Франции приложил большие усилия для возвращения российской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы, несмотря на яростное противодействие со стороны «антироссийского авангарда» ЕС и Украины. Он не раз выражал убеждение, что при экономической слабости РФ альтернативой «единому европейскому пространству» для нее может быть только положение «младшего партнера» Китая.

Очевидно, что в «европейском проекте» президента Франции есть элементы утопизма. Противников его «российской части» немало даже во Франции, в том числе, как отмечал сам Макрон, в «глубинном государстве» (МИД, спецслужбы, армия). В рамках ЕС идею сближения с нашей страной критикуют все те же страны «антироссийского авангарда», усматривающие в России лишь противника. Не вызывает у них энтузиазма и перспектива создания «европейской армии», поскольку в вопросах безопасности они ориентируются на Вашингтон и НАТО. Нет полного единства и в рамках франко-германского тандема, который до сих пор был «мотором» европейской интеграции. Известные высказывания Макрона о «смерти мозга» НАТО в связи с действиями Турции и США в отношении сирийских курдов вызвали откровенное неудовольствие Ангелы Меркель, которая поспешила заявить, что альянс «остается опорой германской обороны» Неясно, получит ли Макрон хоть какую-то поддержку новых руководителей евроинститутов, приступивших к своим обязанностям 1 декабря 2019 года. Выше уже говорилось о линии евробюрократии в отношении России.

Трудно представить также, чтобы сама Россия, находящаяся сейчас на пике геополитического величия, видела себя в третьем «концентрическом круге» «единого европейского пространства». Российские элиты скептически оценивают перспективы превращения ЕС в «мировой центр силы». Вряд ли их привлекает «европейская модель», в которой огромное внимание уделяется социальной солидарности и сплоченности. Во Франции, например, лишь 43% населения платят подоходный налог, поскольку большинство семей с детьми освобождены от него. Напротив, богатые налогоплательщики отдают в казну 58% дохода. В скандинавских странах этот процент еще выше.

Тем не менее, нельзя сказать, что «европейский проект» Макрона полностью лишен перспективы. Он опирается на фиксируемый опросами общественного мнения растущий запрос со стороны европейцев на большую самостоятельность ЕС в мировой экономике, политике и вопросах обороны. Национализм и протекционизм Трампа, легкость, с которой он «кинул» союзников-курдов в Сирии катализировали данную тенденцию. Она проявляется сегодня даже в Польше и вряд ли исчезнет после ухода нынешнего президента США. Упорство, с которым Германия противостоит давлению Вашингтона в отношении проекта «Северный поток-2», неприятие Евросоюзом позиции Трампа по «ядерной сделке» с Ираном и Парижскому соглашению по климату говорят о серьезном ослаблении трансатлантической связки. В Западной Европе растет число граждан, не доверяющих Америке и одновременно выступающих за более тесные с Россией (в частности, в Германии их более 60%). Объективно, это увеличивает шанс на прекращение конфронтации между ЕС и РФ, (особенно, если будут серьезные сдвиги в урегулировании конфликта на Украине) и отмену, как минимум, части антироссийских санкций. Европейские инвестиции и технологии смогут более широко поступать в Россию. В контексте возможных реформ в стране их значение будет только возрастать.

Важно подчеркнуть, что течение, олицетворяемое Эмманюэлем Макроном, не является конъюнктурным явлением. Оно отражает стремление части европейских элит адаптироваться к формирующемуся новому мировому порядку, в частности, говоря словами самого президента Франции, к ослаблению западной гегемонии в мире.

Поддержка Россией данного течения диктуется не только ее интересами в Европе. Потепление отношений и восстановление сотрудничества с ЕС увеличит ее возможности перед лицом США, а также Китая. Развитие сотрудничества с китайским гигантом должно остаться главным направлением российской внешней политики на востоке. Однако, чем больше Китай будет превосходить Россию в экономической и технологической мощи, тем острее будет проблема противовесов. Стоит напомнить официальные данные о структуре российско-китайской торговли в 2018 году. В российском экспорте 76,19% составили нефть, нефтепродукты, различные виды минерального сырья и лишь 3,2 % –машины и оборудование. В китайском экспорте машины и оборудование заняли 57,12%, к ним надо прибавить текстиль и обувь – 11,2%, а также продукцию химической промышленности – 9,9%. Ввод в строй газопровода «Сила Сибири» делает Россию менее зависимой от Европы в этой сфере, но одновременно увеличивает ее роль поставщика энергоресурсов и сырья китайскому соседу. Китай пока еще покупает у России высокотехнологичные вооружения (комплексы С-400. самолеты СУ-35), однако, одновременно он быстро развивает собственную военную промышленность. Успехи Китая в разработке новых технологий, в частности, связанных с освоением искусственного интеллекта, побуждает многих экспертов считать, что к концу следующего десятилетия он станет вторым в мире после США экспортером таких вооружений, вытеснив с этой позиции Россию. В целом, при сохранении конфронтации с Западом, неравенство в технологической сфере с китайским соседом может перерасти для нее в зависимость.

У держав, как известно, нет постоянных друзей, а есть постоянные интересы. Китай все глубже поникает в экономики стран Центральной Азии, в частности, Киргизии и Казахстана, что чревато подрывом позиций России в ЕАЭС, который и далее будет иметь для нее стратегическое значение. Пекин не скрывает своих планов по проникновению в Арктику и участие китайского капитала в российских энергетических проектах в этом регионе дает ему такие возможности. Конечно, Китай, имеющий давнюю традицию прагматичной и осторожной политики, вряд ли будет стремиться к видимому подчинению России, но курс на мягкую ее «вассализацию» с целью гарантировать поставки энергоресурсов, сырья, надежность транспортного коридора в Европу и экспансию китайских товаров на российский рынок, вполне вероятен. В китайской прессе в последнее время обыгрывается тема «слабостей» России, в частности, ее неспособности создать сильную экономику. С учетом всего этого, ей, естественно, нужно будет в и дальше развивать сотрудничество с Южной Кореей, Индией, Японией, Вьетнамом и другими странами АТР. Однако, реальным экономическим противовесом может быть только Евросоюз.

Конечно, сосредоточенность российской внешней политики на описанной «оси» – Украина, Белоруссия, Евросоюз, ЕАЭС, Китай – не должна привести к прекращению ее активности в других регионах мира, в частности, на Среднем и Ближнем Востоке, Африке, Латинской Америке.

В ряде стран этих регионов Россия, благодаря прагматизму в сочетании с дипломатическим мастерством, а при необходимости и решительности, обеспечила себе достаточно сильные позиции. Однако, поскольку экономических ресурсов для такого курса будет меньше, главной целью в дальнейшем будет, скорее, сохранении достигнутого. Это касается, в частности, Сирии, которая нуждается в огромных средствах на восстановление. Такие средства есть у США, Евросоюза, Саудовской Аравии, Катара, а также Китая. Очевидно, что России, полагающейся главным образом, на военный фактор и дипломатию, придется думать прежде всего о защите своих интересов.

В целом, Россия должна будет избегать рискованных вложений, поскольку списание многомиллиардных долгов неплатежеспособных партнеров в далеких регионах будет для нее все больше непозволительной роскошью. Ей нужно будет также лучше соизмерять свою политику в этих регионах с интересами на других, может быть, более важных направлениях. Российская активность, например, в ЦАР, ДРК или Мали чрезвычайно раздражает Францию, остающейся главным торговым партнером и донором этих своих бывших колоний. Принимая во внимание, что именно во Франции сегодня наиболее заметна тенденция к поискам сближения с Россией в противовес США, НАТО и Китаю, вопрос о внесении корректив в данный курс требует, как минимум, рассмотрения. В любом случае, рационализация российской внешней политики должна стать предметом обсуждения.

Саудовская Аравия возглавила G20 и обещала бороться за женщин и климат

При этом страна является крупнейшим экспортером нефти, а саудовское общество отличается крайним консерватизмом

Саудовская Аравия стала первой арабской страной, возглавившей G20. Как говорится в заявлении Эр-Рияда, которое приводит Deutsche Welle, председательство страны «должно создать условия, в которых все люди — прежде всего женщины и молодежь — смогут жить, трудиться и достигать успеха». Также саудовские власти обещают продвигать меры по борьбе с изменением климата и стимулировать технический прогресс.

Заявления вызвали вопросы — права женщин в Саудовской Аравии серьезно ограничены. Например, водить машину саудиткам разрешили только в прошлом году, а спрашивать разрешение у мужа во многих сферах жизни им предписано до сих пор. Зачем Эр-Рияду распространять такое противоречивое заявление? Рассуждает профессор Института стран Азии и Африки МГУ Владимир Исаев.

«Заявление в духе, естественно, тех трендов, которые сейчас есть: это климат, это гендерное равенство и так далее. Саудовская Аравия все-таки член международного сообщества, а что она будет говорить, что, возглавляя «двадцатку», что я буду выступать за гендерное неравенство? Это невозможно сделать, потому что в этом плане на нее ополчатся, по-моему, защитники женского равноправия со всего мира, и поэтому Саудовская Аравия, я думаю, в качестве своей позиции будет продвигать, что мы постепенно идем к этому, приводя в пример те действия, которые уже сделаны. Я еще раз повторяю, что они даже разрешили женщинам, например, водить машину. Но для большинства стран мира это явление вполне обыденное, для Саудовской Аравии — это вещь экстраординарная».

Эр-Рияд подчеркивает свое стремление к либерализации саудовского общества — однако ослабление одних гаек нередко совпадает с закручиванием других. Как указывает Al Jazeera, в последние годы продолжают регулярно сажать академиков, писателей, активистов и борцов за права женщин. Не говоря уже о прошлогоднем убийстве американо-саудовского журналиста Джамаля Хашогги, которого, по одной из версий, сотрудники саудовских спецслужб задушили и расчленили прямо в здании консульства Саудовской Аравии в Турции. Организация «Репортеры без границ» назвала заявления Эр-Рияда о борьбе за климат и права женщин, как и сам факт председательства страны в «Большой двадцатке», «циничным пиаром». Возражает в эфире CBC бывший канадский посол в Саудовской Аравии Деннис Хорак.

«Я понимаю настрой критиков, их желание наказать Саудовскую Аравию после истории с убийством Хашогги. Но, на мой взгляд, это не будет эффективным ходом. Следует помнить, что G20 — это не клуб демократий. В группе состоит целый ряд стран, не способных похвастаться безупречным послужным списком в области прав человека. Россия, Китай... Более 800 тысяч китайских уйгуров содержатся в так называемых лагерях перевоспитания. В турецких тюрьмах сидит больше журналистов, чем в любой другой стране мира. Кто-то может указать даже на Канаду, которая ранее признала геноцид коренных индейских народов. Или на США — учитывая ситуацию на границе страны с Мексикой. Если начать всех за все наказывать, в G20 скоро некому будет председательствовать».

Что до отношений Саудовской Аравии и России, то на предыдущем саммите G20 Москве и Эр-Рияду удалось договориться о продлении соглашения по сокращению добычи нефти. По итогам встречи Владимир Путин обещал наследному принцу Мохаммеду, что Россия будет делать все возможное, чтобы поддержать Саудовскую Аравию в ходе ее председательства в G20.

Андрей Ромашков

Посол Ирана в Ираке отреагировал на нападение мятежников на консульство Ирана в Наджафе

Посол Ирана в Ираке Ирадж Масджеди отреагировал на нападение мятежников в среду на консульство Ирана в Наджафе, отметив, что враги хотят разрушить связи между Ираном и Ираком.

«Прошлой ночью несколько хулиганов напали на миссию Ирана в Наджафе и, столкнувшись с силами безопасности и нанеся ущерб некоторым из них, вошли в консульство и подожгли это место», - сказал он IRINN в четверг.

«Все наши дипломаты теперь здоровы и в безопасности», - сказал он, добавив, что «зданию консульства нанесен серьезный ущерб, и он больше не может быть использован».

«Цель тех, кто стоит за этим инцидентом, - разрушить отношения между Ираном и Ираком», - подчеркнул Масджеди.

«Это иностранные наемники, которых воодушевляют телевизионные каналы врагов; они не стремятся ни к чему, кроме как препятствовать братским отношениям между Ираном и Ираком», - сказал посол, отметив: «Это не то, чего хотят иракский народ и правительство».

По данным местных СМИ, 47 иракских сотрудников службы безопасности получили ранения во время нападения. СМИ «Аль-Арабия», возглавляемое Саудовской Аравией, деятельность которых в Ираке является незаконной, с самого начала освещали эту атаку в прямом эфире, что повышает вероятность заранее спланированной атаки.

В сообщении говорится, что нападавшие были группой в масках, которые прибыли из других городов в Наджаф, чтобы поджечь консульство.

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави осудил нападение и призвал правительство Ирака дать решительный ответ участникам беспорядков.

Консенсуса о продлении венского соглашения достигли страны ОПЕК — министр нефти и газа Омана

Страны ОПЕК+ пришли к консенсусу о необходимости продлить срок сделки о сокращении добычи нефти до конца марта 2020 года сообщил министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи.

«Мне кажется, что консенсус по поводу продления есть. Думаю, что мы должны продлить соглашение до конца декабря 2020 года, потому что я не думаю, что на рынке что-либо изменится в следующие после марта 2020 года девять месяцев», — цитирует министра ТАСС.

Сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, считает Мухаммед бен Хамад ар-Румхи, нужно продлить как минимум до конца 2020 года, во многом из-за возможного влияния на рынок предстоящих в ноябре следующего года выборов президента США. «Почему декабрь так хорош? Потому что в ноябре будут выборы в США, и политика США в контексте торговли, отношений с Китаем — это все влияет на спрос. А в декабре будет уже более понятно — к ноябрю мы уже будем иметь представление о том, начнется ли новая политика с приходом новой администрации или останется та же администрация с нынешней политикой, и тогда, я думаю, к декабрю ОПЕК+ сможет сделать более правильное решение. Можем и до конца марта 2021 года сделать, ничего против не имею», — сказал он.

«Я надеюсь, они продлят сделку ОПЕК+, мы поддерживаем продление. Слышал слухи, что были запросы сократить больше, но я не знаю, мы не обсуждали ничего между странами залива — такими как Саудовская Аравия, ОАЭ, никогда не вели подобные обсуждения. Но мы поддерживаем продление — как минимум, до конца 2020 года. Как минимум», — подчеркнул министр.

Очередная встреча ОПЕК+ состоится в начале декабря 2019 года.

Кэш не повод для продажи

Свежие данные отчетности ЛУКОЙЛа за третий квартал незамедлительно сподвигли телеграм-аналитиков на очередную серию рассуждений о готовящейся продаже компании. Ряд экспертов нефтегазового рынка не исключает, что такой вариант возможен. В то же время судить о предпродажной подготовке по значительно выросшему свободному денежному потоку вряд ли корректно: в подобной ситуации сегодня оказались и другие российские нефтяные компании. Не слишком стыкуются с гипотезой о продаже планы ЛУКОЙЛа по наращиванию инвестиций в нефтегазохимию.

«Судя по отчетности ЛУКОЙЛа за 9 месяцев этого года, чистая прибыль компании выросла на 13,2%, до 520,9 млрд руб., а свободный денежный поток — почти вполовину, до 517,1 млрд руб. При этом наблюдается серьезное сокращение капзатрат: на 25,2% в РФ и на 1,9% за рубежом. При этом новая дивидендная политика, представленная компанией 16 октября 2019 г. гласит, что на дивиденды направляется 100% от скорректированного денежного потока компании. Эксперты прогнозируют первые дивиденды в рамках новой дивидендной политики в декабре 2019 г. в размере 192 руб. на одну акцию. Если так, то с учетом, что акционерный капитал ЛУКОЙЛа поделен на 715’000’000 акций, делаем вывод, что группа мажоритариев получит к концу года более 80 млрд руб. в качестве дивидендов», — подсчитали авторы телеграм-канала «Газ-Батюшка».

Также аналитики обращают внимание на то, что с августа прошлого года по август этого года ЛУКОЙЛ уже вернул себе 4,96% акций на $3 млрд по программе обратного выкупа и объявил в октябре новый buyback (обратный выкуп) на такую же сумму, после чего биржевая стоимость его акций резко подскочила. Из этого делается вывод, что акционеры компании (Вагит Алекперов — 26,07%, Леонид Федун — 8,7%, структуры ИФД «Капиталъ» — около 8%, дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus — более 16%) «просто выходят в кэш: сворачивают проекты, особенно российские, генерируют кэшфлоу [свободный денежный поток] на максимальных уровнях, попутно повышая стоимость компании в глазах рынка. И теперь политику и развитие этой крупнейшей компании будут определять из-за границы».

«Не кажется ли вам, что это очень похоже на предпродажную подготовку?» — задается вопросом «Газ-батюшка». В пользу этой гипотезы приводятся и другие аргументы. Например, то, что с июля прошлого года акции ЛУКОЙЛа выросли более чем на 35% (с 4452 рубля за штуку в июле 2018 до 6075 рублей за штуку на вечер 27 ноября, а дивиденды за прошлый год составили 250 рублей на акцию, или 187,5 млрд рублей. За последние пару лет это далеко не первый случай, когда рынок обсуждает перспективы продажи ЛУКОЙЛа, причем и прежде в качестве косвенных признаков выдвигались схожие аргументы. Например, в начале 2018 года анонимные аналитики обращали внимание на то, что компания «удивила рынок» заявлениями о предполагаемой продаже активов, а затем предупреждала о сокращении инвестиционной программы. Из всего этого легко делались умозаключения о том, что ЛУКОЙЛ ведет «предпродажную подготовку».

Руководитель аналитического департамента компании AMarkets Артем Деев выделяет пять моментов, которые «вполне укладываются в логику предпродажной подготовки» в течение последних двух лет.

Во-первых, ЛУКОЙЛ снижает инвестиции в добычу: объемы этих вложений сократились с 488 млрд руб. в 2015 году до 364 млрд руб. в 2018 году. Однако при этом выросли дивиденды — с 115,1 млрд руб. в 2015 году до 187,5 млрд руб. в 2018 году.

Во-вторых, резко выросла доля денежных средств компании в долларах (с 53,7% на 1 января 2019 года до 80% на 1 октября 2019 года), одновременно сократилась доля в рублях (с 41% в начале года до 13,8% на 1 октября 2019 года), а доля в евро составляет 3,2%. В-третьих, в связи с резким сокращением капитальных затрат вырос свободный денежный поток (+50,8% к прошлому году), который составил за 9 месяцев 2019 года 517,1 млрд руб. В-четвертых, реализация нефти на внутреннем рынке у ЛУКОЙЛа за девять месяцев упала на 64,9%, операционные расходы сократились на 3%, акцизы и экспортные пошлины снизились на 21,7%. В-пятых, компания сокращает количество проектов, рассматривает проекты с горизонтом планирования 1,5-2 года и наращивает выплаты акционерам.

Параллельно, полагает Артем Деев, стоит обратить внимание на динамику ряда показателей другого нефтяного мейджора — «Сургутнефтегаза»: в сентябре его акции подорожали на 28%, капитализация составила 2 трлн рублей, а в некоторые дни объем торгов на бирже доходил до 13 млрд рублей. «Движения были достаточно серьезными и без корпоративных денег здесь явно не обошлось. Похоже на то, что „Сургутнефтегаз“ аккумулирует средства и готовится к крупной покупке», — говорит Деев.

Генеральный директор компании «ИнфоТЭК-Терминал» Рустам Танкаев отмечает, что, исходя из опыта других компаний, обрисованная выше финансовая ситуация обычно складывается перед продажей компании: «Собственники хотят полностью отработать все возможные поступления денег и после этого выставить компанию на продажу. Логика этих действий понятна: если доход владельцев велик, то и стоимость компании рассчитывается как капитализация этого дохода. Это один из аргументов, который позволяет повысить стоимость актива. Однако такая капитализация прибыли акционеров имеет все же второстепенное значение.

Первостепенное значение имеет оценка самих активов компании, и это обстоятельство совершенно не зависит от того, сколько и кто получил денег. Собственники, уходя из компании, просто хотят увеличить свой личный капитал».

Сам ЛУКОЙЛ слухи о «предпродажной подготовке» традиционно не комментирует. Из последних официальных заявлений компании заслуживает внимание высказывание старшего менеджера департамента развития нефтегазохимии ЛУКОЙЛа Сергея Коляды на недавней конференции «Нефтехимия России 2020»: «Мы видим нефтехимию как следующий большой драйвер развития группы — всего сегмента даунстрим».

В октябре был объявлен тендер на проведение подготовительных работ на площадке будущего комплекса по производству полипропилена в Кстово (Нижегородская область). Также анонсированы планы строительства установки каталитического крекинга в Перми с инвестициями порядка 100 млрд рублей, рассматривается возможность создания нефтехимического комплекса на базе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза». «Объект очень сложный, дорогостоящий, стоимостью более 200 млрд рублей», — заявил в октябре Вагит Алекперов.

«Слухи о скорой продаже ЛУКОЙЛа ходят уже несколько месяцев — в основном говорят о возможной покупке компании „Сургутнефтегазом“, однако до сих пор никто из официальных лиц эти разговоры не подтвердил, — комментирует ведущий аналитик инвестиционной компании QBF Олег Богданов. — Да, были продажи акций ЛУКОЙЛа инсайдерами: в конце октября член правления компании Илья Мандрик продал акций на 126 млн. рублей. Но это ничего не значит: возможно, ему просто нужны были деньги. Совсем недавно Вагит Алекперов заявлял, что не собирается продавать свои акции. В любом случае говорить о каком-то желании руководства обескровить компанию нельзя. ЛУКОЙЛ по-прежнему остается единственной крупной частной независимой от государства российской нефтяной компанией. Это и привлекает инвесторов».

Представленная анонимными аналитиками цепочка умозаключений не выглядит безупречной, полагает глава инвестфонда Creon Capital Фарес Кильзие: «Я не обладаю достоверной информацией, продается ли ЛУКОЙЛ или нет. Но если предположить, что акционеры хотят продать компанию, им совершенно не требуется прибегать к такому странному пути, как выплата высоких дивидендов и выход в кэш, — те же средства можно просто получить в виде прямой продажи акций по рыночной цене, которая принесет колоссальный объем кэша.

Поэтому некорректна сама логика рассуждения о том, что дивидендная политика ЛУКОЙЛа направлена на выход в кэш, а следовательно, компания готовится к продаже».

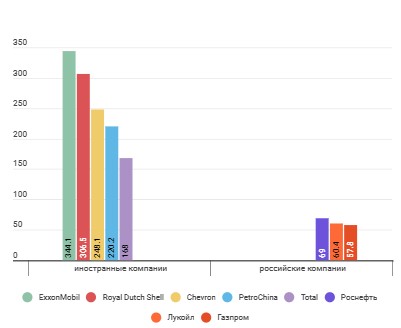

По мнению Фареса Кильзие, в данном случае принципиально обратить внимание на то, что свободный денежный поток сегодня очень велик у всех российских нефтяных компаний. Подтверждение этого тезиса обнаруживается путем обращения к отчетности основных игроков рынка. Например, у «Роснефти» свободный денежный поток за 9 месяцев составил 613 млрд руб. ($9,4 млрд). Существенный рост свободного денежного потока обусловлен ростом EBITDA, снижением капитальных затрат и соответствующей динамикой оборотного капитала, говорится в отчете компании за три квартала.

«При улучшении операционных доходов ряд компаний сектора не стал увеличивать инвестиции из-за негативных ожиданий будущего спроса на нефть, неблагоприятной внешнеполитической обстановки, а также сделки ОПЕК и России по ограничению добычи. Это привело к росту свободного денежного потока отрасли в 3 раза за 3 года», — отмечается в обзоре «Стратегия в нефтегазовом секторе — 4 квартал 2019 года» инвестиционной компании «Доход».

Основная причина роста свободного денежного потока и основная проблема — участие России в сделке в формате ОПЕК+, следствием чего уже стало ограничение новых инвестиций в нефтедобычу в России, считает Фарес Кильзие.

«Нефтяным компаниям сегодня просто некуда вкладывать, чтобы получить отдачу на горизонте ближайших нескольких лет, — поясняет эксперт. — Почему тот же ЛУКОЙЛ заявляет как о стратегическом приоритете инвестиции в нефтегазохимию? Обычно нефтяные компании идут в этот сегмент в том случае, когда им действительно некуда вкладывать в смысле добычи, их основного бизнеса.

В нормальных условиях любая нефтяная компания рассматривает нефтехимию как последний в списке своих инвестиционных приоритетов.

Это сложный и нелюбимый нефтяниками вид деятельности, которым должны заниматься профильные игроки наподобие СИБУРа и „Нижнекамскнефтехима“, а нефтяные компании должны добывать, перерабатывать и продавать нефть, в том числе на экспорт. Совсем другое дело, если бы ЛУКОЙЛу были открыты двери в Арктику — в этом случае вся его инвестиционная деятельность пошла бы в этом направлении. Хороший аналогичный пример в газовой сфере у нас уже есть — это НОВАТЭК».

Чтобы нефтяные компании развивали свои профильные направления считает Кильзие, цена на нефть должна находиться в коридоре $40-50 за баррель: «Нынешние лишние 10-15 долларов хороши для российского бюджета, но пагубны для российской экономики и нефтяных компаний, которые оказались в ситуации застоя в добыче. Эта ситуация даст о себе знать через пять-шесть лет, когда цена на нефть неизбежно будет снижаться и окажется, что деньги, которые частным нефтяникам было некуда вкладывать, уже израсходованы или уплачены в бюджет».

Николай Проценко

В среду в ОАЭ с официальным визитом прибыл кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. Лидеры двух стран обсудили региональные проблемы и укрепление отношений, а также объявили о политическом партнерстве по четырем новым направлениям.

Принц Мухаммед прибыл в Абу-Даби около 18:00. Для лидера Саудовской Аравии поездка в ОАЭ стала уже второй за год.

Члена королевской семьи встречал кронпринц Абу-Даби и заместитель Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами шейх Мухаммед бен Заед.

После приема и смотра караула в Каср Аль-Ватане лидеры двух стран обсудили ряд вопросов.

Шейх Мухаммед сообщил, что партнерам удалось достичь соглашения по четырем новым стратегическим направлениям и рассмотреть семь стратегических инициатив.

Так, стороны договорились о строительстве гигантского нефтеперерабатывающего завода мощностью 1,2 млн баррелей в сутки и учреждении цифровой валюты, которая позволить торговать между банками двух стран.

Также лидеры пришли к соглашению повысить уровень кибербезопасности между Саудовской Аравией и ОАЭ для предотвращения хакерских атак.

Координационный совет Саудовской Аравии и ОАЭ также рассмотрел стратегические инициативы, в том числе единую туристическую визу для жителей обеих стран.

Лидеры государств обсудили ряд «арабских вопросов», включая конфликты в Палестине, Египте, Сирии, Ираке и Йемене.

Страны имеют «единое мнение» в отношении иранского вмешательства в дела Бахрейна и оккупации им трех островов ОАЭ.

Также принц Мухаммед пригласил ОАЭ принять участие в саммите G20 в Эр-Рияде в ноябре 2020 года.

15-й ежегодный саммит лидеров G20 пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 21 и 22 ноября следующего года.

«Я рад приветствовать своего брата и друга Мухаммеда бен Салмана в его втором доме, ОАЭ, – написал шейх Мухаммед в своем Твиттере. – Наш дорогой гость сейчас в кругу своей семьи».

После встречи в Президентском аэропорту два кронпринца проехали по Абу-Даби.

Состоялась встреча Александра Новака с Генеральным секретарем Организации стран-экспортеров нефти Мохаммедом Баркиндо

На площадке 5-го газового саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) состоялась встреча Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака с Генеральным секретарем Организации стран-экспортеров нефти Мохаммедом Баркиндо.

Александр Новак и Мохаммед Баркиндо обсудили текущее взаимодействие России и Организации на международном треке, а также в рамках соглашения ОПЕК+.

Александр Новак особо подчеркнул, что энергетический диалог Россия - ОПЕК остается важным и эффективным механизмом взаимодействия и развития отношений сторон.

Состоялась встреча Александра Новака с Министром энергетики Азербайджанской Республики Парвизом Шахбазовым

В рамках 5-го газового саммита Форума стран-экспортеров газа состоялась встреча Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака с Министром энергетики Азербайджанской Республики Парвизом Шахбазовым.

Сотрудничество России и Азербайджана насчитывает долгие годы и основано на принципе добрососедства и стратегического партнерства, отметил Александр Новак в ходе встречи.

“Наше двустороннее и многостороннее взаимодействие переживает подъем. Мы ведем конструктивный диалог, опираясь на огромный совместный многолетний опыт и нашу общую историю”, - подчеркнул Министр.

При этом, сотрудничество в рамках газовой отрасли является одной из основ взаимодействия России и Азербайджана на мировой энергетической арене, подчеркнул Александр Новак.

“Наши страны являются активными участниками ФСЭГ, мы выступаем здесь с довольно близких позиций. На газовом рынке Азербайджана активно работает российская компания “Лукойл”, которой принадлежит 10% акций в консорциуме по разработке каспийского месторождения “Шах-Дениз”, - сказал глава Минэнерго России.

Поступательно развивается взаимодействие стран и в нефтяной сфере. Так, между странами продолжается интенсивное взаимодействие в рамках договоренностей по стабилизации рынка нефти ОПЕК+, успешно продолжается транзит нефти через страну, добавил Александр Новак.

Состоялась встреча Александра Новака с Президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого

На площадке 5-го газового саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) состоялась встреча Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака с Президентом Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обианг Нгема Мбасого и Министром горной добычи, промышленности и энергетики Республики Экваториальная Гвинея Габриэлем Мбагой Обиангом Лимой.

В рамках встречи Александр Новак поблагодарил президента и министра за организацию саммита ФСЭГ и отметил значительный прогресс за последнее время в отношениях России и Экваториальной Гвинеи на энергетическом треке.

“Мы рассматриваем Республику Экваториальная Гвинея как важного партнера России на Африканском континенте, что, в частности, подтверждает тот факт, что «на полях» саммита «Россия-Африка» в октябре 2019 года в городе Сочи состоялась встреча президентов двух стран. Мы сконцентрированы на реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в том числе на расширении и углублении сотрудничества в области энергетики”, - подчеркнул глава Минэнерго России.

В частности, развивается взаимодействие стран в многостороннем формате, к примеру, в рамках договоренностей по стабилизации рынка нефти ОПЕК+, продолжил Министр. Что касается двустороннего сотрудничества, то хорошую основу для его развития предоставляет существующая нормативно-правовая база, в частности Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Российской Федерации и Министерством горной добычи, промышленности и энергетики Республики Экваториальная Гвинея по сотрудничеству в нефтегазовой сфере, отметил Александр Новак.

“Между нашими странами успешно действует профильная Рабочая группа, третье заседание которой состоялось в октябре этого года. Мы отмечаем значительный, растущий интерес российских компаний к Экваториальной Гвинее по всем направлениям сотрудничества, в том числе в нефтяной, газовой сферах, а также по линии геологического сотрудничества”, - подчеркнул глава Минэнерго России.

Ирак осудил нападение на консульство Ирана в южном городе Наджаф

Ирак осудил нападение на консульство Ирана в южном городе Наджаф после того, как это здание было взорвано и подожжено мятежниками накануне.

Как сообщило в четверг Иракское государственное информационное агентство со ссылкой на министерство иностранных дел, атака в среду «была направлена на разрушение исторических отношений между Ираком и Ираном и остальными странами», сообщает Mehr News.

«Дипломатические миссии, работающие в Ираке, пользуются большим уважением и оценкой», - добавил он, подчеркнув, что инцидент не отражает точку зрения Ирака.

Осуждая действия участников беспорядков, которые штурмовали и подожгли иранское консульство в южном городе Наджаф в среду, представитель министерства иностранных дел Ирана потребовал, чтобы иракское правительство решительно отреагировало на эти акты насилия.

Аббас Мусави напомнил, что иракское правительство отвечает за обеспечение безопасности дипломатических объектов в этой стране, добавив, что Иран объявит свой протест через иракского посланника в Иране.

Сотрудники иранского консульства благополучно эвакуировались перед нападением в священный город.

Местные власти установили комендантский час после инцидента, сообщают государственные иракские СМИ.

По данным местных СМИ, 47 иракских сотрудников службы безопасности получили ранения во время нападения. «Аль-Арабия», возглавляемая Саудовской Аравией, деятельность которой в Ираке является незаконной, с самого начала освещала эту атаку в прямом эфире, что повышает вероятность заранее спланированной атаки.

В сообщении говорится, что нападавшие были в группе и в масках, и прибыли из других городов в Наджаф, чтобы поджечь консульство.

Арктический курс «Pоснефти»

Андрей Андреев

Научные данные помогают формировать стратегию бурения на российском шельфе

На прошлой неделе в порту Архангельска встречали научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов», которое на протяжении месяца выполняло задачи в рамках XXII экспедиции «Кара-лето-2019» в арктических морях. Научные исследования проводили специалисты Арктического научного центра (входит в состав Корпоративного научно-проектного комплекса НК «Роснефть») при участии Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Федеральной службы по гидрометеорологии окружающей среды.

В ходе экспедиции ученые провели обслуживание 10 притопленных автономных буйковых станций, которые были установлены ранее на лицензионных участках компании «Роснефть» в Карском и Печорском морях, а также в море Лаптевых. Эти измерительные станции постоянно находятся под водой: они не всплывают за счет бетонных блоков, а благодаря буйкам — не опускаются на дно. Один из измерителей фиксирует осадку льда и скорость дрейфа, а другой контролирует скорость течений в толще воды. Такие станции собирают важную информацию в течение всего года.

В ходе нынешней экспедиции специалисты выполнили считывание данных с автономных буйковых станций, произвели сервисное обслуживание измерительного океанографического оборудования и установили его вновь для продолжения наблюдений в районах перспективных геологических структур.

В результате «Роснефть» получила ценные данные о гидрологическом режиме северных морей. Среди них, например, колебания уровня моря, параметры поверхностного волнения, направления и скорость течений, осадка и скорость дрейфа льда. Все данные собирались на протяжении двух лет. Полученная информация необходима нефтяной компании, чтобы сформировать стратегию поисково-разведочного бурения в морях Восточной и Западной Арктики, а также для обеспечения безопасности и эффективности морских операций, проектирования буровых установок и гидротехнических сооружений на шельфе. Кроме этого, «Роснефть» намерена использовать ценные научные данные в математических моделях при принятии технически обоснованных и экономически рентабельных проектных решений. Это очень важно для обеспечения максимально безопасной работы на шельфе Арктики.

Неизведанный Арктический регион всегда приковывал к себе внимание. Кроме уникальной экосистемы Арктика — это колоссальные природные ресурсы, в том числе нефтегазовые. Через нее проходит Северный морской путь — кратчайший судоходный маршрут, соединяющий Европу и Азию. Сегодня для России освоение Арктики является одной из приоритетных национальных задач. «Роснефть» ведет в арктической зоне интенсивную научно-исследовательскую работу. Компания организовала более 20 масштабных арктических экспедиций, которые внесли неоценимый вклад в изучение этого уникального региона.

В исследованиях принимали участие ведущие российские научные и проектные организации. В рамках арктических экспедиций были задействованы морские суда различного класса, в том числе атомные ледоколы, научно-исследовательские и научно-экспедиционные суда, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, автономное измерительное оборудование, спускаемые подводные аппараты, данные дистанционного зондирования Земли.

В ходе экспедиций проводились комплексные гидрометеорологические и океанологические исследования, изучались акватории северных морей и морское дно, ледники и айсберги. Особое место в экспедициях отводилось изучению животного мира Арктики. Таким образом, за время проведения исследований специалистам «Роснефти» удалось значительно пополнить знания о природно-климатических условиях в морях российской Арктики.

Как известно, Арктика — это еще и «кухня» погодных условий для разных регионов планеты. Для повышения точности прогнозов погоды «Роснефть» полностью восстановила систему метеонаблюдений в высоких широтах, установив восемь автономных метеостанций. Полученные данные повысили качество прогнозов погоды в интересах всей страны.

Два года назад ученые всего мира с интересом следили за уникальным экспериментом по буксировке айсбергов. Специалисты «Роснефти» впервые в стране выполнили буксировку айсберга массой 1,1 млн тонн в условиях ледового поля. Экспедиционные работы выполнялись в акваториях Баренцева и Карского морей. При различных погодных условиях ученые произвели восемь экспериментов по обнаружению и слежению за айсбергами с помощью различных технических средств, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Также в ходе экспедиции «Кара-лето-2017» впервые была применена технология оперативного дистанционного сопровождения. Для этих целей был организован Береговой операционный центр на базе Арктического научного центра компании, оборудованный необходимыми вычислительными мощностями. В режиме реального времени в центр поступала вся информация с ледокола и объектов инфраструктуры «Роснефти», установленных в Баренцевом и Карском морях. Полученный опыт позволит в будущем обезопасить инфраструктурные объекты на арктическом шельфе.

Кстати, по итогам уникальных экспедиций «Роснефть» и НИР «Иннопрактика» выпустили экологические атласы «Карское море», «Море Лаптевых» и «Морские млекопитающие Российской Арктики и Дальнего Востока». Серия «Атласы морей Российской Арктики» обобщает результаты научно-экспедиционной деятельности «Роснефти» в регионе.

Нефтяная компания уделяет особое внимание охране и изучению белого медведя и атлантического подвида моржа. В 2013 году «Роснефть» взяла под опеку всех особей белого медведя, которые содержатся во всех зоопарках страны, а с 2014 года в рамках арктических экспедиций приступила к его исследованию.

С 2015 года «Роснефть» реализует Программу сохранения биологического разнообразия морских экосистем на лицензионных участках, расположенных в Арктической зоне Российской Федерации. Программа включает мероприятия, направленные на исследования морской среды, наблюдения за индикаторными видами флоры и фауны, сбор и анализ информации о состоянии окружающей среды и многое другое.

В рамках Программы по сохранению биологического разнообразия на лицензионных участках «Роснефти» подготовлен перечень видов — индикаторов устойчивого состояния арктических экосистем, а также проанализированы данные об их встречаемости на лицензионных участках компании. Особое внимание уделяется редким и охраняемым видам, в том числе занесенным в Красную книгу.

На реализацию программных мероприятий за пять лет «Роснефть» направила более 760 млн рублей. Отдельным направлением научно-исследовательских работ, проводимых специалистами «Роснефти», является исследование белого медведя.

Этот вид имеет особый охранный статус по всему ареалу. С 2014 года в ходе исследований крупномасштабных арктических экспедиций по заказу нефтяников также проводились исследования белых медведей. В ходе экспедиционных работ выполнялся целый комплекс специальных изысканий. Он включал в себя попутные судовые наблюдения и регистрацию встреч белого медведя, сбор биологических образцов от встреченных особей и продуктов жизнедеятельности других млекопитающих (ластоногих, китов). А также комплекс зоологических исследований, включающий снятие промеров, отбор проб для последующей лабораторной обработки, закрепление спутникового передатчика.

В результате исследований собран большой объем информации, который существенно дополняет современное представление о распределении, ключевых местах обитания и состоянии популяции белого медведя. За время экспедиций «Роснефти» продолжительность полевых исследований белых медведей составила более шести месяцев, продолжительность авианаблюдений — более 200 часов. Зарегистрировано более 500 встреч с хозяином Арктики. В ключевых местах обитания установлено более 70 автономных фоторегистраторов, детально обследованы более 30 животных, отобрано и проанализировано в лаборатории около 500 биологических образцов.

Морж, как и белый медведь, является видом — индикатором устойчивого состояния морских экосистем Арктики. В российских водах обитают атлантический, тихоокеанский и лаптевский подвиды. Сохранению последнего — уникального вида, занесенного в Красную книгу, — «Роснефть» уделяет особое внимание при планировании работ по хозяйственному освоению недр арктического шельфа. Для этого проводится комплексное изучение, которое включает как попутные, так и целевые исследования.

В 2016 году в рамках экспедиции «Кара-лето-2016» начаты детальные исследования лаптевского подвида моржа. В ходе работ проводилось изучение лежек, установка спутниковых систем слежения для установления путей миграции животных, отбор тканей моржа для биопсии, а также отбор донных проб бентоса для определения кормовой базы.

В нынешнем году исследования атлантического подвида были проведены на акватории Печорского моря совместно со специалистами государственного природного заповедника «Ненецкий». Для мониторинга суточной активности моржей специалистами установлено 13 автономных фоторегистраторов, проведена визуальная оценка видового состава, численности как на лежбище, так и в прибрежной акватории острова. Исследования будут продолжены осенью перед началом сезонных перемещений животных с целью отслеживания путей миграции.

Восстановлению экосистем заповедного архипелага Земля Франца-Иосифа посвящена новая экологическая инициатива нефтяной компании. Совместно с Национальным парком «Русская Арктика» в октябре 2019 года «Роснефть» начала новый проект, цель которого — оценка масштабов загрязнения территории заповедного архипелага в результате хозяйственной деятельности человека при освоении Арктики во времена СССР. От советского периода «покорения природы» в Арктике остались следы хозяйственной деятельности, в том числе в виде разливов горюче-смазочных материалов, которые в больших объемах завозились для обеспечения работы научных, метеорологических баз и военных объектов.

Комплексная программа изучения внешнего воздействия на арктическую экосистему реализуется впервые. В программе принимают участие одни из лучших российских специалистов в области геологии, химии, биологии, а также географии. В рамках проекта ученые определят границы участков накопленного экологического ущерба и выявят динамику содержания горюче-смазочных материалов в почве. Также специалисты оценят воздействие исторического наследия на экосистемы островов особо охраняемой природной территории. Для чего это нужно? Цель всей этой программы одна — рекомендации ученых помогут определить необходимый объем работ по ликвидации загрязнений и рекультивации арктических грунтов.

Оценивая масштаб выполняемых научно-исследовательских работ и экологических инициатив компании «Роснефть» в Арктике, начинаешь понимать всю ответственность крупного бизнеса за сохранение хрупкой арктической экосистемы. Накопленный массив уникальных научных данных об одном из самых неизведанных регионов Земли позволит осваивать месторождения углеводородов на арктическом шельфе с минимальным воздействием на окружающую среду. Это поможет определить безопасные точки для проведения геологоразведочных работ, спроектировать буровые платформы и другие сооружения, необходимые для нефтедобычи, выбрать маршруты транспортировки углеводородов и возможные трассы подводных трубопроводов.

Расчеты, исключающие конденсат из квот ОПЕК+, готовит Россия

Россия готовит расчеты, исключающие конденсат из механизма определения квот в рамках сделки ОПЕК+, решения пока нет, выводы будут сделаны после подсчетов, сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак. «У нас пока нет такого решения, мы обсуждаем, делаем расчеты такие… на базе этих расчетов сделаем тогда выводы», — ответил он на вопрос, предлагает ли Россия странам ОПЕК+ исключить конденсат из расчетов квот в рамках сделки по сокращению добычи.

Накануне Новак и представители российских нефтекомпаний провели встречу, на которой договорились, что РФ остается в ОПЕК+ с существующими квотами, а в конце марта снова обсудят ситуацию, сообщил журналистам первый исполнительный вице-президент ЛУКОЙЛа Равиль Маганов.

В то же время Новак не стал раскрывать позицию России по возможному продлению сделки ОПЕК+.

«Пока тайна», — сказал Новак по итогам совещания с крупными нефтяными компаниями, отвечая на вопрос журналистов о позиции РФ по возможному продлению сделки, передает ПРАЙМ.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти действует с 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Сейчас договор предусматривает сокращение добычи на 1,2 млн б/с от уровня октября 2018 года, из которых 228 тыс. баррелей приходится на Россию, и действует до конца марта 2020 года.

Будущее нефтегазовой отрасли в России обсудят на конференции в Москве

Конференция «Будущее нефтегазовой отрасли в России» пройдет 4 декабря 2019 в Москве.

Нефтегазовая отрасль в России — одна из основ экономического развития страны. За последнее десятилетие компании нефтегазовой отрасли пережили многочисленные вызовы и кризисные моменты, среди которых как мировые экономические кризисы, падение цен на нефть почти в два раза, международные санкции и геополитические трения, так и увеличение доли трудноизвлекаемых запасов в портфелях компаний, активное развитие сланцевой добычи, рост производства СПГ, всемирный тренд на цифровизацию и нарастающая проблема с дефицитом высококвалифицированных кадров. Эти факторы как сами по себе, так и суммарно оказывают колоссальное влияние на текущую деятельность нефтегазовых компаний и их стратегии, что в итоге приводит к фундаментальному изменению облика отрасли.

На мероприятии планируется подвести итоги и обсудить перспективы развития нефтегазовой отрасли в России в целом, и нефтехимии России в частности.

Вопросы для обсуждения:

- Нефтегазовая отрасль сегодня, запасы нефти в России и развитие трудноизвлекаемых запасов, меры поддержки;

- Влияние соглашения ОПЕК+ на российскую нефтяную отрасль;

- Ценообразование в отрасли сейчас и какие перемены можно ожидать;

- Первые итоги большого налогового маневра в нефтегазовой отрасли и дальнейшие шаги;

- Развитие цифровых технологий в нефтегазовой отрасли в мире. Где сейчас нефтегазовая отрасль России в данном направлении? Какие инвестиции и стимулирующие меры необходимы?

- Роль России на газовом рынке и развитие СПГ;

- Сланцевая нефть — значение для мирового нефтяного рынка и России в частности;

- Бизнес российских нефтегазовых компаний в иностранных государствах и пути минимизации геополитических рисков;

- Нефтедобывающая отрасль: куда идем или итоги инвентаризации;

- Вызовы и возможности для российского экспорта газа на меняющихся глобальных газовых рынках;