Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Действующий президент Боливии Эво Моралес нестандартным образом начал свою предвыборную кампанию — он появился на одной из оживленных автотрасс и лично раздавал водителям машин агитационные материалы.

Моралес выдвинут кандидатом на очередных выборах главы государства, которые пройдут 12 октября, профсоюзами шахтеров и крестьян. Это выдвижение на президентский срок 2015-2020 годов стало уже третьим для Моралеса — он находится у власти в южноамериканской стране с 2006 года. Конституция ограничивает возможность переизбираться на посту главы страны для одного человека двумя сроками подряд, однако в 2013 году Конституционный суд страны разрешил Моралесу баллотироваться снова.

По сообщению издания La Segunda, Моралес выбрал для агитации автомагистраль между городами Ла-Пас и Эль-Альто. Глава государства встал рядом с пунктом сбора платы за проезд, где ему было удобно раздавать свою агитацию, так как водители здесь вынуждены останавливаться.

Сам Моралес заявил по итогам акции, что она прошла очень успешно, и ему не хватило печатной продукции, настолько был высок спрос.

По последним опросам общественного мнения, Моралес может победить уже в первом туре, набрав 54% голосов. Его ближайший преследователь, предприниматель Самуэль Дория Медина пользуется пока поддержкой лишь 14% респондентов. Дмитрий Знаменский.

При росте спроса на электроэнергию в Саудовской Аравии растет потребление нефти, а не угля, согласно анализу Минэнерго США. В прошлом месяце на выработку электричества в королевстве в среднем расходовалось 900 000 баррелей нефти в день, это максимум за последние 4 года, отметили в Минэнерго.

Предпринимаются попытки диверсифицировать энергоносители, используемые для выработки электричества в стране, однако в королевстве не добывается уголь, а бурение газовых скважин затруднено.

Согласно анализу Минэнерго США, еще одним, альтернативным энергоносителем для выработки электричества в Саудовской Аравии может стать дизельное топливо, которое будут производить недавно построенные и запланированные нефтеперерабатывающие заводы королевства.

Распространено мнение о том, что геополитические риски, военные конфликты и просто нестабильность в отдельных регионах негативно влияют на крупные компании и корпорации, работающие на таких рынках. Но, судя по всему, Уолл-стрит не особо волнуют эти проблемы.

Например, группировка "Исламское государство" может быть большой геополитической угрозой, но еще не факт, что она опасна для бизнеса. Три западные нефтяные компании, Genel Energy, DNO и Gulf Keystone, продолжают добывать нефть в Ираке, несмотря на все риски.

Их совокупная рыночная стоимость упала, после того как ИГ захватила город Мосул в июне, но потом восстановилась до $8,3 млрд, а это на 29% меньше, чем показатель в начале года. Это, конечно, падение, но все же не такой плохой результат, учитывая регион, где компании работают.

Такое сочетание нестабильности и бизнеса относится и к миру в целом. В новой книге Генри Киссинджера описывается мир, который сталкивается с беспорядками и военными действиями на Украине и Ближнем Востоке. В теории, после 20 лет глобальной экспансии, транснациональные корпорации являются более уязвимыми, чем когда-либо.

20-30% продаж таких западных компаний приходятся на развивающие рынки, и это в два раза больше, чем в середине 1990-х гг. Это не просто нефтяные компании, но и продавцы одежды и аксессуаров, технологические компании, и все они сталкиваются с политическим риском. Он может варьироваться от нестабильности валютного курса до административных ограничений, санкций и даже национализации.

Тем не менее ни одно из недавних геополитических потрясений не оказало значительного влияния на компании или финансовые рынки.

Отдельные компании говорили о своих потерях: Carlsberg, Adidas, Société Générale столкнулись с тем, что акции падали или пришлось списать часть активов из-за санкций против России. Общие потери составили около $35 млрд

Но это капля в море. Индекс политического риска, рассчитываемый по Dun&Bradstreet, находится на самом высоком уровне с 1994 г., что частично также связано с кризисом в еврозоне. А индекс VIX, показывающий волатильность фондового рынка США и известный также как индикатор страха, находится на 20-летнем минимуме.

Динамика индекса VIX

Одно из объяснений очевидно: места, где происходят конфликты, важны не только с политической точки зрения, но и с экономической. Общий объем производства на Ближнем Востоке, в Северной Африке, России и Украине составляет только 7% от всего мирового производства, и только 2% инвестиций американских, японских и британских компаний приходится на эти регионы.

Многих руководителей крупных компаний больше беспокоят американские юристы, чем джихадисты. Большинство финансовых операций и дата-центров по-прежнему базируются в США, Европе, Сингапуре или Японии. В 1973, 1979 и 1990 гг. цены на нефть были сильно подвержены происходящему на Ближнем Востоке, но с тех пор рынок изменился, появились альтернативные источники и сланцевая нефть.

Да и мягкая денежно-кредитная политика также подстегивала рынки.

Кризис или возможность?

Стоит отметить, что получать прибыль можно и в проблемных местах. Lafarge, французский цементный гигант, имеет представительства по всему Ближнему Востоку и Северной Африке. Продажи там поднялись незначительно с 2009 г., и валовая прибыль от основной деятельности в настоящее время составляет $1,5 млрд в год. MTN, компания из телекоммуникационного сектора, имеет подразделение в Сирии (и в Судане и Иране), где валовая прибыль за первые шесть месяцев этого года выросла на 56%.

Большинство транснациональных корпораций сократили свои риски. В этом им непреднамеренно помог ипотечный кризис и кризис в еврозоне: у крупных компаний больше свободны средств, чем сейчас, что делает их менее подверженными заморозке рынка кредитования.

Например, у GE объем наличных средств вырос в два раза по сравнению с 2006 г. Чрезмерная концентрация на одной стране - классическая ошибка, поэтому наиболее крупные фирмы проводят политику географической диверсификации.

После революции в Китае в 1949 г. HSBC потерял половину своего бизнеса. Национализация в Иране в 1951 г. разорила англо-иранскую нефтяную компанию, которая была предшественником BP. Есть и современные примеры провалов при концентрации на одном регионе, но транснациональные корпорации таких ошибок больше не допускают.

Только для дюжины крупных международных компаний на Россию приходится более одной десятой их продаж. BP является крупнейшим иностранным инвестором в стране, но получает только 10% от своей доли в "Роснефти". McDonald's, некоторые рестораны которой сейчас закрыты в Москве, получает в России менее 5% прибыли.

Похожая картина наблюдается и в других регионах. Telefonica и Procter&Gamble потеряли в Венесуэле миллиарды долларов из-за контроля над движением капитала, но это составляет менее 5% от их продаж. Глава Royal Dutch Shell Бен ван Берден недавно заявил, что диверсификация является "единственным способом защитить себя".

С другой стороны, ранее развивающиеся страны были просто источником продукции для богатых стран, а сейчас они являются источником спроса, поэтому производство размещается также в развивающихся странах. Например, у P&G 95% производства приходится на регионы, где продаются товары.

Очень крупные компании могут перераспределить производство по всему миру. После последнего финансового кризиса компании стали более внимательны к резервным планам, чтобы обеспечить стабильный уровень производства.

Преувеличены ли геополитические риски? Руководители признали, что есть катастрофические сценарии, которые мешают им спать по ночам: прекращение поставок газа из России в Европу, свержение монархии в Саудовской Аравии. И все боятся политической нестабильности или экономического спада в Китае. Просто это слишком большой рынок и центр производства, чтобы его игнорировать.

CША не смогут победить «Исламское государство» авиаударами

Петр Львов

Авиация США их «партнеров» из «коалиции» по борьбе с ИГИЛ 24 сентября нанесли новые авиаудары по позициям группировки в Сирии в течение ночного времени. Всего сделано 14 ударов с использованием истребителей, бомбардировщиков, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет «Томагавк». В результате операции уничтожены или разрушены несколько объектов ИГИЛ в непосредственной близости от городов Ракка на севере центральной части Сирии, Дейр-эз-Зор и Абу-Камаль на востоке страны и Аль-Хасеке на северо-востоке САР. Среди целей авиаударов были скопления бойцов группировки, учебно-тренировочные лагеря, штаб-квартиры командования отрядов «ИГ», складские помещения. Также Пентагон сообщает о нанесении штурмовиками 4 авиаударов по позициям группировки в Ираке. Говорится и о бомбардировках к западу от Алеппо — второго по величине сирийского города. По заявлению США, американская авиация нанесла авиаудары по базе ветеранов «Аль-Каиды», которые якобы намеревались устроить теракты на территории США. Пентагон заявил в этой связи о создании этой группой и тестированиях самодельных взрывных устройств.

В результате авианалетов уничтожено несколько десятков боевиков и около 10 зданий. То есть эффективность бомбардировок не выше вчерашних. А если подсчитать стоимость израсходованных крылатых ракет и бомб с лазерным наведением, другие расходы на операцию, то получится, что на уничтожение одного боевика «ИГ» уходит не менее 1 млн.долл, если не больше. Таким образом, чтобы уничтожить хотя бы тысячу террористов, необходимо затратить не менее 1 млрд.долл. А армия «Исламского государства» насчитывает до 100 тыс.моджахедов. Возникает вопрос – стоит ли игра свеч?

Совершенно очевидно и то, что Вашингтон и его арабские сателлиты вряд ли смогут проводить бомбардировки ежедневно дольше, чем на протяжении двух недель. Боеприпасов просто не хватит. Как в декабре 1998 года, когда Б.Клинтон смог наносить ракетно-бомбовые удары по Ираку на протяжении 5 дней, а затем объявил об «успешном» завершении операции. А на самом деле 177 крылатыми ракетами было убито чуть более 300 человек, из которых более 100 – мирные жители, и разрушено несколько предприятий ВПК.

И тут возникает вопрос – а каким образом стратеги Пентагона планируют освободить города Мосул в Ираке и Рака в Сирии, если не будет сухопутной операции? И как освободить 40% территории Ирака и 30% территории Сирии, которые сейчас контролируются отрядами «ИГ»? Значит, вся нынешняя антитеррористическая операция – это не более, чем очередная показуха Вашингтона, направленная на внутреннее потребление в самих США и ЕС, где акции Обамы резко упали в цене после провала агрессивной линии против России на Украине. Но ведь Ближний Восток опять ввергнут в международный конфликт. И опять замазаны такие страны как Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн, да еще и Иордания, где своих внутренних проблем хватает.

И что характерно — Египет, который также участвовал в совещании Дж.Керри в Джидде 11 сентября, не стал бомбить сирийскую территорию. В Каире хорошо понимают, что это вывело бы миллионы простых египтян на улицы всех крупных городов в АРЕ. Чего не случится в монархиях Аравии, где нет даже слабого запаха демократии, а лишь существуют репрессивные режимы, радикальная идеология которых мало чем отличается от экстремистской идеологии «ИГ», «Джабгат ан-Нусра» или «Аль-Каиды».

И Турция не стала участвовать в американской авантюре, хотя является членом НАТО и тоже приняла участие в заседании в Джидде. В Анкаре понимают, что поток беженцев-курдов из Сирии и Ирака, бегущих под авиаударами через границу, резко увеличит число уже обосновавшихся на турецкой территории беженцев из этих двух стран. Тем более, что курдский вопрос в Турции весьма чувствителен, учитывая, что курды составляют до трети населения этой страны, и многие из них придерживаются сепаратистских позиций, включая радикальное крыло в лице Рабочей партии Курдистана, которая сейчас направила своих бойцов на помощь отрядам иракской пешмерге и сирийским вооруженным формированиям курдов.

Да и близкие союзники США по НАТО в Европе, прежде всего Англия и Франция, не спешат участвовать в бомбардировках сирийской территории, в отличие от авиаударов в Ираке, опасаясь террористических последствий для себя на своей же территории. Ведь многие игиловцы имеют британское и французское происхождение, и в любой момент могут вернуться домой и отомстить Лондону и Парижу громкими терактами. Да и свыше 10% населения этих стран – выходцы из арабских и исламских стран, зачастую исповедующие радикальные настроения. Кроме того, любое участие в военных операциях – это дорого, да еще с Украиной европейцы никак не могут закончить. А у Франции есть слабое звено непосредственно в регионе – Ливан, где исламисты в любой момент могут атаковать французов и их местных ставленников. Кстати, мудро ведет себя Израиль, который молча наблюдает за происходящим. В отличие от Вашингтона, Лондона и Парижа Тель-Авив находится непосредственно на Ближнем Востоке, и ему хватает своих проблем с палестинцами.

В любом случае, американцы разожгли новый конфликт в регионе, поставив под угрозу стабильность своих партнеров по ССАГПЗ путем их привлечения к военно-воздушной операции на сирийской территории. В Саудовской Аравии режим итак «на ладан дышит», а тут еще внешнеполитическая авантюра. Причем в тот момент, когда на южных рубежах королевства произошел переворот: в Йемене к власти пришли шииты-хусисты, ориентированные на Иран. А ведь на границе с ЙР проживают миллионы йеменцев, племена которых базируются на саудовской территории, но поддерживают хусистов.

И Бахрейн совсем зря вмешался, учитывая, что две трети его населения – шииты, поддерживаемые Ираном, готовые в любой момент свергнуть правящую суннитскую королевскую семью Аль Халифа. Три года назад пришлось даже вводить саудовские войска на остров для спасения суннитского правления.

И Катар опять полез в авантюру, хотя только полтора года назад те же саудовцы сменили там эмира и его премьер-министра за чрезмерно активные шаги по поддержке террористических организаций типа «Джабгат ан-Нусра», опозоривших ислам своей звериной жестокостью в Сирии.

От действий США и арабских стран сильно пострадает Ирак. «ИГ» уже вынашивает планы наступления на Багдад, взятие которого будет означать победу ИГИЛ над Вашингтоном. А от этого проиграет и Россия, учитывая наши огромные экономические интересы в этой стране, особенно в нефтяном секторе. Ведь война с исламистами при таком подходе Обамы затянется на долгие года, минимум на 3-5 лет. Ирак длительное время не сможет восстанавливать добычу и экспорт нефти, находясь в состоянии перманентной нестабильности и войны. Северные иракские месторождения вообще будут работать на террористов, которые захватили их и вывозят нефть контрабандой в сопредельные страны на сумму 3 млн.долл. в день..

Есть еще один нюанс: создание прецедента. Раз без резолюции СБ ООН и согласия правительства САР американцы и их сателлиты в регионе могут бомбить позиции террористов на сирийской территории, то ВВС Сирии по праву прецедента теперь смогут бомбить лагеря подготовки антиасадовской оппозиции в Саудовской Аравии, Иордании и других странах, поскольку вся эта оппозиция состоит из террористических группировок. А другие страны вполне на законных основаниях смогут нанести авиаудары по незаконным вооруженным формированиям типа частных «батальонов» Коломойского, состоящих из наемников и экстремистов, в случае срыва перемирия между Киевом и Новороссией. Ведь Вашингтон 23 сентября окончательно похоронил все нормы международного права в части, касающейся уважения суверенитета иностранных государств, зафиксированных в Уставе ООН.

В общем, США выпустили джина из бутылки и загнать его обратно уже не смогут, если только не обратятся за помощью России и Ирана. Без Москвы не может быть создано никакой международной антитеррористической коалиции, как без Тегерана и его сухопутных войск нельзя разгромить отряды «ИГ».

Не зря даже бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр призвал не исключать возможность наземной операции против боевиков ИГИЛ. «Если вы не готовы биться с этими людьми на земле, вы можете сдержать их, но не сумеете их победить», — сказал политик 23 сентября в интервью Би-би-си. По мнению Блэра, авиаударов по позициям боевиков, которые сейчас наносят ВВС США, явно недостаточно. Экс-премьер подчеркнул, что у Запада «нет аппетита» для наземной операции, а власти Ирака неспособны справиться с ситуацией. По словам Блэра, с помощью авиаударов можно подорвать мощь боевиков, но в какой-то момент необходимой тактической мерой должны стать «чьи-то сапоги на земле». «Я не говорю, что именно мы на Западе должны это сделать. Было бы лучше, если бы это было сделано людьми, которые ближе к месту событий и непосредственно заинтересованы в победе над ними (прим. — боевиками)». Намек на Иран и другие региональные страны более чем очевиден.

Если в Вашингтоне из боязни потерять лицо не хотят слушать Москву, то, может, есть смысл прислушаться к Блэру, который возглавлял Великобританию во время вторжения в Ирак в 2003 году и в Афганистан? Уж он-то не посоветует плохое американцам.

Подданные Бахрейна, которые воюют на стороне экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии или Ираке, будут арестованы в случае возвращения на родину, заявил в интервью телеканалу "Аль-Арабия" министр иностранных дел Бахрейна шейх Халед бен Ахмед Аль Халифа.

"Число подданных Бахрейна, воюющих на стороне ИГ, невелико, оно не превышает 100 человек. Если они вернутся, то будут задержаны. Если узнаем, что кто-то хочет вступить в ряды боевиков, то воспрепятствуем этому", — отметил министр.

По словам главы МИД, Бахрейн играет основную, а не символическую роль в "битве против терроризма", потому что "терроризм — это угроза для всей нации". Он отметил, что каждая страна, принимающая участие в воздушных авиаударах по территории Сирии и Ирака, предоставила примерно одинаковое количество самолетов. Ранее Аль Халифа сообщил, что Бахрейн использовал истребители Ф-16 для нанесения ударов по территории Сирии.

ВВС США при поддержке пяти арабских стран с 23 сентября начали наносить ракетно-бомбовые удары по позициям ИГ на востоке и западе Сирии. В рейдах участвует авиация Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Бахрейна и Катара.

ВВС стран, входящих в возглавляемый США антитеррористический альянс, подвергли ударам нефтяные месторождения в Сирии. Как сообщил 25 сентября спутниковый телеканал Sky News Arabia, эти районы находятся под контролем экстремистской группировки "Исламское государство".

В общей сложности было нанесено 13 ударов по 12 объектам нефтяной инфраструктуры, которая используется боевиками ИГ для контрабанды "черного золота" в целях финансирования своей деятельности. "Мы продолжаем оценку результатов атаки на нефтеперерабатывающие предприятия, но предварительные данные свидетельствуют о том, что удары оказались успешными", - отметило Центральное командование.

Согласно американским оценкам, ИГ может получать от продажи нефти и продуктов ее переработки на черном рынке, в том числе на границе с Турцией, до $1 млн в день. В последние дни официальные лица США неоднократно подчеркивали, что ликвидация источников финансирования исламистов является одной из основных составляющих стратегии борьбы с ИГ в Ираке и Сирии.

ВВС США продолжают наносить удары

"Эти операции продолжаются, поэтому мы пока не будем предоставлять дополнительных подробностей", - сообщил официальный представитель Пентагона контр-адмирал Джон Кирби, отметив лишь, что вместе с США удары по исламистам на сирийской территории наносят "силы арабских государств-партнеров".

Главными целями США и их союзников в Ираке и Сирии являются позиции террористических группировок "Исламское государство", "Хорасан" и "Джебхат ан-Нусра". Удары наносятся по командным пунктам, скоплениям живой силы и техники, лагерям подготовки боевиков в Ираке и Сирии.

Осуществляет эту военную кампанию по поручению президента Барака Обамы Центральное командование вооруженных сил США, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток. Начиная с 8 августа оно проводит операцию против исламистов на иракской территории, а с нынешней недели - в Сирии.

Какие самолеты используют в операции

Как сообщал ранее Пентагон, ВВС и ВМС США используют для нанесения ударов по боевикам "различные самолеты и беспилотные летательные аппараты", а также крылатые ракеты, которые запускаются с американских кораблей в Персидском заливе и Красном море. В ходе этой операции впервые в боевых условиях применен истребитель ВВС США пятого поколения F-22 Raptor, созданный с использованием технологии Stealth.

В бомбардировках позиций ИГ в Ираке вместе с США участвуют самолеты Франции, а к американской военной операции в Сирии присоединились арабские государства Иордания, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ. Вспомогательную роль играет в ней Катар.

Палестинский премьер-министр Рами Хамдалла заявил во вторник, 23 сентября, что он попросил 3,8 млрд долларов срочной помощи на восстановление сектора Газа после разрушительной 50-дневной войны с Израилем минувшим летом. Об этом пишет Associated Press.

Хамдалла сообщил, что Саудовская Аравия обещала выделить 500 млн долларов на восстановление и реконструкцию Газы.

Другие страны также заявили о своей готовности присоединиться и выделить средства на восстановление инфраструктуры разрушенной войной Газы.

Палестинский премьер-министр говорил с представителями стран, готовыми оказать помощь Газе, в Норвегии на заседании мировых лидеров Организации Объединенных Наций.

Авиаудары по Сирии как предостережение Украине

Михаил Ростовский

Кто из нас удержался бы от искушения заглянуть в свое будущее, если бы вдруг каким-то чудом появилась такая возможность? У политического руководства Украины такая возможность есть, и, чтобы воспользоваться ею, не понадобятся ни чудеса, ни навороченные "машины времени". Потребуется лишь подключенный к интернету компьютер.

В сводках новостей с Ближнего Востока украинские политики смогут прочитать будущее своей страны — или, вернее, вариант этого будущего. Тот вариант, который окажется неизбежным, если нынешняя киевская политическая элита кардинально не изменит свой образ действий и систему мышления.

1 мая 2003 года облаченный в летный костюм президент США Джордж Буш приземлился на палубе авианосца "Авраам Линкольн" и произнес одну из самых скандальных речей за весь период своего пребывания у власти. Выступая на фоне огромного баннера " Миссия выполнена!", Буш произнес среди прочего следующую фразу: " В битве за Ирак Соединенные Штаты и наши союзники одержали победу".

Конечно, в речи Джорджа Буша содержались и более осторожные формулировки: " Наша миссия продолжается… Война против террора продолжается". Однако пафос выступления президента США не оставлял места для сомнения: Буш был искренне убежден, что до момента окончательного триумфа его иракской политики осталось совсем чуть-чуть. Как была сказано в той же речи главы США, "война против террора не бесконечна. Мы не знаем день окончательной победы. Но мы уже видели поворотный момент".

Теперь давайте перенесемся в наше время — в момент, когда созданный американцами режим в Ираке оказался на грани гибели. В момент, когда Обама вынужден применять экстренные меры, чтобы не допустить перехода Ирака под контроль орд террористов. В момент, когда на повестке дня замаячил вопрос о повторной американской сухопутной военной операции в местах победоносных боев 2003 года.

Я написал это совсем не для того, чтобы позубоскалить и позлорадствовать. Террористическая коалиция в Ираке и Сирии представляет собой прямую и явную угрозу не только для Америки, но и для России. Я написал это для того, чтобы обосновать следующий вывод.

Американский внешнеполитический истэблишмент склонен к излишнему оптимизму, к примитивной и неверной оценке действительности, к переоценке собственных знаний и умений, к недооценке сложности задач, которые он перед собой ставит.

В 2003 года Америка с абсолютной верой в собственные возможности взвалила на себя ношу доставки Ирака в светлое будущее. Сегодня Соединенные Штаты не знают, как от этой ноши избавиться. Но подобная психологическая (а также моральная, финансовая, военная, политическая) усталость не помешала США принять на себя ответственность за судьбу еще одной страны, Украины.

Понять американцев можно. Украина — часть европейского мира и, следовательно, страна с иным уровнем сложности (или, в данном случае — простоты) политических проблем. Украина — страна, над которой можно шефствовать, особо не вкладываясь финансово.

Но вот кого я не могу понять, так это украинских политиков. Общеизвестно, что нынешние киевские лидеры не принимают ни одного важного решения, не проконсультировавшись предварительно со своими американскими коллегами. Возможно, я не знаю чего-то очень важного. Но не понимаю, на чем основана уверенность лидеров Украины, что подобный метод действий окажется эффективным, разумным и полезным для страны?

Американцы взялись рулить судьбой Ирака и провалились. Американцы взялись рулить судьбой Афганистана и тоже провалились. Почитайте, что о них только что сказал уходящий президент этой страны Хамид Карзай. Почему же тогда украинские политики с чувством полной уверенности в своей правоте фактически вручают судьбу своей страны в руки тех же самым американцев?

Я не собираюсь заявлять, что американские политики — злые и глупые, а российские политики — олицетворение разума и альтруизма. Я говорю совсем о том, что жить надо своим умом. Можно сколько угодно слушать чужие советы. Но нельзя подчинять себя чужой воле, становиться слепым проводником чужой политики.

У лидеров Ирака после 2003 года и Афганистана 2001 года особого выбора не было. Новые государственные системы этих двух стран были созданы американцами, и не могли выжить без их постоянной опеки. У новых лидеров Украины в 2014 году такой выбор был. Но они добровольно согласились на такую степень опеки со стороны Америки, на которую афганские и иракские политики пошли только на фоне полного отсутствия альтернатив.

И вот первые результаты такой политики. Украина, конечно, не превратилась в "новое издание" Ирака или Афганистана. Но об определенной "афганизации" Украины можно говорить без всякой натяжки. Президент Виктор Янукович был очень плохим лидером Украины. И то, что произошло и продолжает происходить в стране в 2014 году — это в немалой степени вина свергнутого президента.

Но Янукович в период своего пребывания у власти пытался маневрировать, проводить политику баланса интересов. И на Украине не было гражданской войны. После государственного переворота в Киеве политика баланса интересов была выкинута в мусоропровод. И страшная, вполне сравнимая по уровню своей жестокости с Ираком или Афганистаном, гражданская война стала свершившимся фактом.

Я не берусь давать советы Украине. Но, по моему глубокому убеждению, эта страна (как, собственно, и любая другая) должна проводить политику, основываясь на здоровом национальном эгоизме. В Киеве, по моей оценке, сейчас с этим проблемы. С одной стороны, там наблюдается истерическая и контрпродуктивная враждебность по отношении к России и наивная, практически детская доверчивость по отношении к Америке. С эмоциональной точки зрения, и то, и другое вполне поддается объяснению. Но объяснимо — совсем не значит верно и правильно.

Проект строительства метрополитена стоимостью US$22,5 млрд. под названием «Проект короля Абд аль-Азиза для общественного транспорта эр-Рияда» является ключевым для программы по модернизации столицы Саудовской Аравии. Он станет стержнем транспортной системы эр-Рияда и основополагающим компонентом его роста.

«Этот проект полностью изменит концепцию общественного транспорта в королевстве и обеспечит жителей и гостей эр-Рияда транспортной системой мирового класса»,- заявило Управление по развитию эр-Рияда, курирующее проект.

Метро эр-Рияда, окончание строительства которого ожидается в ближайшие пять лет, также поставит столицу Саудовской Аравии в один ряд с современными городами мира, где развитие рельсового транспорта сыграло ключевую роль в индустриализации и модернизации.

Принц Турки бен Абд аль-Азиз, губернатор саудовской столицы, так охарактеризовал этот многообещающий проект: «Этот проект принесет много пользы городу как прямо, так и косвенно. Прежде всего, он сэкономит время жителей и гостей города, а также будет иметь гигантское экономическое значение».

Он заявил, что метро будет иметь гигантское значение для концентрации пассажиропотоков и борьбе с загрязнением воздуха, поскольку количество машин на улицах города уменьшится. Также проект создаст новые рабочие места и улучшит качество жизни в рамках обновленной транспортной системы.

Несомненная важность проекта строительства метрополитена подчеркивается широкомасштабной рекламной кампанией на страницах центральных газет, направленной на распространение информации о проекте, инициированном в 2013 году прежним губернатором эр-Рияда, принцем Халедом бен Бандером, который сейчас занимает пост заместителя министра обороны.

Сейчас проект находится в стадии исполнения. Он включает в себя парк вагонов численностью 756 вагонов, 85 станций, объединенных в 6 линий общей протяженностью 176 км. Также проектом предусмотрено оборудование 3856 автобусных остановок, между которым будут курсировать 956 автобусов на 24 маршрутах протяженностью 1150 км. В строительстве принимают участие иностранные компании: американская Bechtel Group Inc., испанская FCC и итальянская Ansaldo STS.

Владимир Розов

Паломники, прибывающие в международный аэропорт короля Абд ал-Азиза (KAIA), проходят проверку на вирус Эбола и получают профилактические средства против этого вируса. Инспектор профилактического центра аэропорта Фахд ал-Газави рассказал местной газете, что медицинский персонал проводит осмотры паломников, прилетевших для совершения хаджа, особенно паломников, прилетевших из Западной Африки, в специальной защитной одежде. Обязанностью пассажиров является заполнение определенных медицинских форм, сразу после высадки из своих самолетов им также прописывается препарат.

Директор Центра здоровья KAIA Абд ал-Гани ал-Малки подчеркнул насущную необходимость осмотра абсолютно всех паломников, прибывающих в Королевство. Он сказал: «Сейчас мы отрабатываем ситуацию, когда был обнаружен человек, имеющий симптомы лихорадки Эбола, чтобы убедиться, что медицинские бригады готовы к подобным случаям». Главный врач Центра медицинского контроля аэропорта Фуад Синди рассказал, что для выявления симптомов лихорадки Эболы помимо обычного визуального осмотра бригадами будут применяться тепловизоры, добавив: «Группа быстрого реагирования будет находиться в режиме готовности, чтобы госпитализировать любого пациента с диагностированным случаем лихорадки Эбола непосредственно в больницу».

Недавно было установлено, что пассажир, госпитализированный с подозрением на вирус Эбола в карете скорой помощи, не был инфицирован. Руководитель департамента медицинского обслуживания при министерстве внутренних дел Ахмад ал-Исса в целях проверки готовности к предстоящим большим нагрузкам проинспектировал медицинские учреждения в Мекке, Джидде и Медине.

Андрей Сатаров

Члены OПЕК еще не пришли к согласию относительно сокращения добычи нефти в 2015 году, сообщает Bloomberg в комментарии к заявлению, которое сделал министр энергетики ОАЭ Сухейль Мухаммед аль-Мазруи спустя всего лишь неделю после прогноза генерального секретаря картеля Абдаллы аль-Бадри о снижении до 29,5 млн. барр в сутки.

«Это решение не единоличное, его примут все министры, когда мы встретимся. У нас есть еще почти два месяца, и мы должны быть уверены, что наше предложение соответствует спросу», — сказал аль-Мазруи на пресс-конференции в Абу-Даби. Вопрос о снижения квот будет обсуждаться на очередной встрече в венской штаб-квартире картеля 27 ноября. Все 12 членов группы должны будут согласиться, прежде чем уменьшать свою официальную квоту в 30 млн. баррелей в сутки, пояснил министр.

12 стран-экспортеров – это Саудовская Аравия, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Иран, Ирак, Алжир, Ливия, Ангола, Нигерия, Эквадор и Венесуэла. «Мы даем одну треть, а еще две трети продукции идет от других, так что на них тоже падает ответственность», заявил Сухаил Аль Мазруэй, отвечая на вопрос о соотношении с нефтяным рынком стран, не входящих в ОПЕК.

Другие официальные лица ОПЕК тоже не видят необходимости срочно реагировать на снижение цен корректировкой объемов нефтедобычи. Министры энергетики Саудовской Аравии и Кувейта Али аль-Наими и Али аль-Омайр заявили об этом в Кувейте еще 11 сентября. «Цена поднимется, когда зимой спрос на горючее возрастет», считает кувейтский министр.

Однако к фактору сезонного колебания добавляется снижение потребления в Китае, на рынок которого активно работает ОПЕК. О замедлении темпов экономического роста в Китае объявил недавно министр финансов страны Лоу Цзивэй на встрече «Группы 20″ в Кэрнсе (Австралия). Согласно подсчетам Международного энергетического агентства в Париже, доля Китая в мировом потреблении нефти составит в этом году около 11% (доля США, для сравнения, 21%).

Чтобы решить свои энергетические потребности, Саудовская Аравия объявила о планах по стимулированию частных и государственных инвестиций в разработку источников энергии, отличных от нефти.

В течение 20 лет королевская семья Саудовской Аравии намерена инвестировать $80 млрд и $240 млрд в ядерную и солнечную энергетику соответственно. Эти источники должны обеспечивать по 15% потребностей электроэнергии государства.

Переход, как ожидается, должен произойти быстро. Первый ядерный реактор может быть запущен всего через восемь лет. При этом развитие ядерной энергетики будет происходить только в мирных целях, уверяют чиновники. Строительство может быть начато уже к концу текущего года.

Общий объем установленной мощности АЭС через 20 лет составит 18 ГВт, а мощность солнечных станций планируется довести до 40 ГВт.

Общий объем инвестиций в атомную энергетику составит $80 млрд, и на эти деньги будет построено более десятка атомных электростанций.

Что касается вложений в солнечные электростанции, то пока планируется потратить на развитие этого направления $240 млрд. Но прорыв технологий в следующем десятилетии должен сократить затраты в два раза.

Атомная и солнечная энергетика хорошо сочетаются, и эти два сектора стали основой энергетической стратегии Саудовской Аравии. В стране есть более 500 тыс. квадратных миль засушливых земель, где почти всегда светит солнце. Если планы удастся осуществить, то потребности королевства будут удовлетворены на 30% за счет возобновляемых источников.

Проблема в том, что потребление энергии в Саудовской Аравии растет быстрее, чем в любой другой стране на Ближнем Востоке, и почти все оно компенсируется добычей нефти и природного газа. Общее потребление электроэнергии в Саудовской Аравии превышает 200 млрд киловатт-часов в год, и, как ожидается, показатель удвоится к 2030 г.

Самое интересное, что потребление растет за счет двух источников: опреснение морской воды и охлаждение жилых помещений. Ежегодно опресняется более 1,1 трлн литров морской воды, и этот уровень вырастет в 2 раза в ближайшие 10 лет из-за увеличения численности населения и индустриализации.

Более 50% потребления энергии в королевстве приходится на жилой сектор. Ежегодно каждый житель в среднем расходует 6 тыс. киловатт-час.

Эти потребности пока удается удовлетворять за счет добычи нефти и газа, но в будущем ситуация может стать большой проблемой.

Без атомной энергии обойти не удастся, так как для источников большой площади, отдаленных от населенных пунктов, необходим источник номинальной нагрузки для поддержки.

Экономическая выгода

Поскольку Саудовская Аравия тратит почти миллиард баррелей нефти в год на производство электроэнергии, качественное изменение энергобаланса имеет решающее значение для экономического будущего.

Значительно выгоднее продавать нефть в Китай или на Запад, чем сжигать ее для производства энергии. При этом производство электроэнергии таким образом субсидируется правительством, что увеличивает неэффективность расходов и наносит ущерб общему ВВП.

Чиновники опасаются, что нынешняя тенденция растущего потребления может оказать негативное влияние на экономику в течение ближайших лет, так что изменения необходимы уже сейчас.

Власти Саудовской Аравии не одиноки в своем желании среди других стран регионов. ОАЭ строят четыре ядерных реактора именно по причине роста потребления и истощения месторождений нефти. 20-летний план Дубая предполагает, что в будущем 20% энергоснабжения будет обеспечиваться за счет мирной ядерной программы. Недавно в ОАЭ была открыта самая большая солнечная электростанция в мире.

Ее мощность составила 1 МВт, а сумма инвестиций – $600 млн. Но четыре новых ядерных реактора смогут заменить 200 подобных станций, а сумма необходимых инвестиций получается гигантской.

Конкуренция за контракты в Саудовской Аравии уже сейчас очень жесткая. В сентябре 2013 г. GE Hitachi Nuclear Energy и Toshiba/Westinghouse подписали контракт с Exelon Nuclear Partners на постройку реактора.

Также с королевством есть контракты у французских Areva и EdF. Власти страны работают над сделками с Россией, Чехией и Великобританией. Возможно даже соглашение с China National Nuclear Corporation.

Причина такого количество соглашений достаточно проста. Чиновники стремятся диверсифицировать источники развития сектора атомной энергетики, поэтому ищут нескольких поставщиков основных компонентов, таких как реакторы, парогенераторы, турбины и т. д.

Геополитические проблемы

Иран позиционирует себя как центр по обогащению урана для многих стран региона, возможно, даже для своих врагов, таких как Саудовская Аравия. Таким образом, Иран становится основным ядерным игроком на Ближнем Востоке.

Но если Ближний Восток станет ядерным регионом, как будет развиваться конфликт суннитов и шиитов? В этой потенциальной группе ядерных государств Иран является единственным шиитским государством. Саудовская Аравия, Иордания, где были недавно обнаружены огромные запасы урана, Катар, ОАЭ, Турция – это суннитские государства.

Кроме этого, есть еще могущественные террористические организации, такие как "Аль-Каида" и "Исламское государство", которые также являются суннитскими.

Поэтому дальнейшее развитие спора предсказать очень сложно.

Но одно можно сказать точно: Саудовская Аравия, обладающая крупнейшими запасами нефти в мире, в ближайшее время войдет в ядерный клуб.

Экспорт оружия является сегодня одним из самых прибыльных видов бизнеса на государственном уровне. Неизменным лидером в этой области уже многие годы является США, которые ежегодно получают от этого миллиарды долларов. Кроме того, помимо экономической выгоды продажа оружия дает в руки стран-поставщиков определенный рычаг влияния на политику стран-покупателей.

В последнее время среди западных экспортеров оружия, наряду с Великобританией, Францией и Италией все чаще упоминают Германию. Отказавшись от доктрины Геншера (не продавать оружие в регионы с боевыми действиями, и не принимать в них участия), Германия активно стала на путь оружейного бизнеса.

За последние 10 лет она сделала заметный рывок и вошла в шестерку ведущих экспортеров оружия в мире. Сегодня Германия – крупнейший в мире экспортер субмарин, и второй (после России) экспортер танков. В 2013 Германия стала шестым после США, Китая, Франции, Британии и России экспортером оружия в мире.

Но в этот же период произошла и переориентация направления германского оружейного экспорта. До этого немецкие качественные и эффективные вооружения поставлялись, в основном странам-участницам блока НАТО. В этом просматривался принцип блоковой солидарности, а также некий комплекс вины за развязывание Второй мировой войны. Но сегодня эта политика без громких заявлений претерпела существенные изменения.

Этому есть ряд причин. Греция, как главный европейский покупатель германского оружия, оказалась в тяжелом финансовом кризисе и не может платить по контрактам. Сократили свои военные бюджеты и другие участники альянса.

Поэтому германские производители оружия направили свои усилия за пределы НАТО. Это поддержали бундестаг, Федеральный Совет Национальной Безопасности и, главное, канцлер Ангела Меркель.

Субмарина класса "Дельфин". Фото www.globalsecurity.orgПосле сокращения в 2010 г. экспорта германского оружия усилия германских производителей были направлены на Ближний Восток. Надо отметить, что ранее за пределы НАТО немецкое оружие, как исключение, поставлялось Израилю после ухода с его рынка Франции в конце 60-х годов. Кроме того, немецкие комплектующие использовались и в ряде образцов военной техники, которую ежегодно на 3 млрд. долл. поставляли США.

Официально, германское вооружение составляет 16% против 84% американского от всего израильского оружейного импорта. Наряду с известными немецкими субмаринами класса «Дельфин» израильтяне получают двигатели для танков, самолетов и военных кораблей, а также американские комплексы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot.

В июне 2011 г. Германия заключает контракт на поставку 200 новейших танков Leopard 2 Королевству Саудовская Аравия (КСА). Несмотря на выступления внутренней оппозиции Меркель одобрила этот контракт. Ранее подобные попытки неизменно блокировались германскими канцлерами по причине запрета поставок оружия странам, враждебных Израилю.

В этом случае, Берлин, якобы, получил согласие на контракт с Саудовской Аравией от США и Израиля. Вероятной причиной такого согласия может быть заинтересованность в усилении КСА, которое противостоит Ирану. Если учесть операцию саудовской армией по подавлению шиитского мятежа в Бахрейне и его оккупацию, то такое предположение вполне возможно.Бронемашина "Фукс-2". Фото upload.wikimedia.org

Определенная взаимосвязь с таким предположением есть и в том, что последние модификации Leopard 2 разработаны с учетом использования их в городских условиях. После танкового контракта очередным стал контракт на поставку КСА 1400 ракет класса «воздух-воздух» и более сотни патрульных катеров.

Успех в Саудовской Аравии стимулировал активность германского оружейного бизнеса. Следующей арабской страной, где ранее традиционно привилегии в этой области имела Франция, стал Катар. Известно, что он приобретает 86 немецких танков Leopard 2. В 2011 и 2013 гг. по две германские субмарины купил Египет.

Все более активно проникает Германия и в Алжир. В 2011 г. между странами было подписано десятилетнее соглашение на 10 млрд. евро. В 2012 г. немецкая фирма «Тиссен-Крупп» заключила контракт на 2,7 млрд. евро на постройку фрегатов. В ФРГ были закуплены 54 многоцелевые бронемашины «Фукс-2», планируется наладить их сборку в Алжире.

Как результат, германский военный экспорт в страны, не являющиеся членами НАТО вырос на 38%, и стал превосходить экспорт в Европу.

Анатолий Соколов

Саудовские инвесторы и эксперты, специализирующиеся на плодоовощном рынке, сообщают о повышении средней стоимости контрактов, которые саудовские инвесторы заключают с фермерами из европейских стран, на фоне заметного (на 20%) снижения цен на европейскую продукцию после ввода в действие российского запрета на импорт овощей и фруктов из Европы и Америки.

В интервью газете «аль-Яум» один из инвесторов рассказал, что объем потребления на саудовском рынке европейских фруктов после объявления Россией запрета вырос более чем на 50 тыс. тонн, что в стоимостном эквиваленте составляет более SAR0,5 млрд. Ожидается, что потребление плодоовощной продукции в КСА в ближайшее время возрастет еще больше.

Сайфулла Шарбатли, член комитета Торгово-промышленной палаты Джидды и крупный инвестор на местном рынке, подтвердил, что уровень потребления фруктов и овощей из стран Европы и Америки в ближайшее время вырастет не менее чем в 2 раза, благодаря снижению цен на 20% как следствие введенного Россией запрета.

После российского эмбарго, говорит Шарбатли, совершенно естественно, что цены на большинство фруктов и овощей из Европы падают. И это в значительной степени способствовало тому, что доля продуктов европейского происхождения на местном рынке существенно возросла, и в ближайшее время увеличится еще больше.

Расходы саудовских инвесторов на приобретение европейской продукции существенно увеличились: на приобретение более 50 тыс. тонн было потрачено более SAR0,5 млрд. Европейские фермеры теперь вынуждены экспортировать свою продукцию в больших количествах и по более низким ценам. При этом цены на местном рынке будут оставаться стабильными: никаких скачков или резких перемен в ближайшее время не ожидается.

С начала августа текущего года Россия запретила импорт продовольствия и сельскохозяйственной продукции из стран Евросоюза, США, Норвегии, Канады и Австралии в ответ на санкции, введенные западными странами по отношению к России из-за кризиса на Украине. По данным Европейской комиссии, этот запрет может стоить экспорту из стран ЕС €5 млрд. (US$6,5 млрд.).

Министры сельского хозяйства ЕС на состоявшейся недавно встрече рассмотрели возможность выплаты финансовой компенсации фермерам, наиболее пострадавших от запрета. Один из примеров привел министр сельского хозяйства Франции Стефан Ле Фил, заявивший, что введенный Россией запрет закрывает дорогу польским яблокам, экспорт которых в Россию составлял 700 тыс. тонн.

Согласно докладу, выпущенному голландским Банком «ING», запрет России на импорт фруктов и овощей из стран Евросоюза может стоить ЕС €6,7 млрд.

Российское информационное агентство «Новости» со ссылкой на экономиста в банке «ING» Рауля Лоранжа, сообщило, что «потенциальное воздействие запрета на импорт в Россию сельскохозяйственной продукции не ограничивается исключительно потерей скоропортящихся фруктов и овощей, оно несет в себе и дополнительные расходы - потерю 130 тыс. рабочих мест». По мнению банковского аналитика, в денежном выражении наибольшие потери понесет Германия - около €1,3 млрд. С точки зрения потери рабочих мест, наиболее пострадавшей страной окажется Польша, которая лишится около 23 тыс. рабочих мест. В целом, пострадают и все страны Балтии: Литва может потерять 0,4% своего ВВП, Эстония - 0,35% и Латвия - 0,2%.

Компания «Прогноз» подписала контракт со Статистическим центром Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC Stat).

В рамках проекта российская компания реализует в интересах арабских стран масштабный проект по разработке информационных порталов и систем сбора, обработки и управления статистическими данными.

Проект позволит создать единое информационное пространство для шести стран: Объединённых Арабских Эмиратов, Бахрейна, Саудовской Аравии, Омана, Катара и Кувейта.

Для Статистического центра «Прогноз» разработает статистический портал данных и инструменты сбора и управления данными. Кроме того, аналогичные приложения и инструменты будут реализованы для каждой из шести стран.

Все приложения будут функционировать как части интегрированной системы для обмена данными, связанной с хранилищем данных GCC Stat.

Дмитрий Андрианов, генеральный директор ЗАО «Прогноз»:

— Реализация проекта, безусловно, позволит обеспечить удобный и оперативный доступ к статистическим данным региона Персидского залива. Как показывает наш опыт (а аналогичные проекты были реализованы в интересах МВФ, Всемирного банка, Африканского банка развития), создание такой масштабной консолидированной системы значительно упрощает принятие управленческих решений и в целом способствует повышению эффективности проводимой регионом политики.

Статистический центр Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива был создан в июне 2011 года. Его основная задача — сбор и консолидация официальной статистики государств, входящих в состав Совета.

Компания «Прогноз» — ведущий российский разработчик систем бизнес-аналитики и заказного ПО. Решения компании, нацеленные на повышение эффективности управленческой деятельности, востребованы крупнейшими государственными и бизнес-структурами в России и за рубежом. Штаб-квартира «Прогноза» находится в Перми.

С оглядкой на Китай

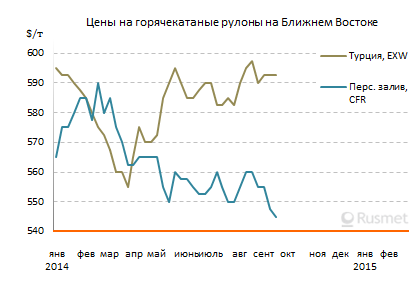

Цены на плоский прокат на Ближнем Востоке медленно снижаются несмотря на относительно высокий спрос

/Rusmet.ru, Виктор Тарнавский/ В сентябре спрос на плоский прокат в странах Ближнего Востока, наконец-то, активизировался. При этом, закупки совершали, в первую очередь, производители труб. Однако несмотря на это оживление котировки стальной продукции в регионе так и не повысились. Кое-где они остались на том же уровне, что и в предыдущем месяце, а в странах Персидского залива был отмечен некоторый спад.

Причиной этого понижения стало, в первую очередь, появление в регионе дешевой китайской продукции. Китайские металлургические компании, столкнувшись с рекордным за последние пять с лишним лет падением цен на плоский прокат, в некоторой степени компенсированным таким же обвалом на рынке железной руды, в последние несколько недель резко повысили экспортную активность, предлагая свою продукцию в различные страны мира на достаточно выгодных для покупателей условиях.

В начале второй половины сентября китайские горячекатаные рулоны SS400B котировались в ОАЭ на уровне $535-545 за т CFR, а в Саудовской Аравии и Иране ? по $540-550 за т CFR. Это примерно на $5-10 за т ниже, чем в начале текущего месяца. На предложения китайцев приходится ориентироваться и другим поставщикам плоского проката в страны региона, в частности, индийским и японским компаниям, которые за последние три недели также сбавили цены на сравнимую величину.

Помимо горячекатаных рулонов, китайские производители активно продвигают в страны Ближнего Востока толстолистовую сталь, рассчитывая заменить ей украинскую продукцию, поставки которой практически прекратились. Алчевский меткомбинат в настоящее время простаивает, а на «Азовстали» еще в середине августа был остановлен толстолистовой стан. Из-за нехватки сырья комбинат работает со значительной недогрузкой мощностей и поэтому сосредоточился на выпуске более востребованной продукции, в частности, слябов для зарубежных предприятий группы «Метинвест». В сентябре он планировал предложить на экспорт менее 10 тыс. т толстого листа из складских запасов.

В странах Персидского залива китайская толстолистовая сталь предлагается значительно дешевле, чем была украинская. Продукция SS400B котируется не более чем по $520-550 за т CFR, а более качественная S275JR достигает, максимум, $570 за т CFR. Однако многие покупатели испытывают предубеждение к китайскому прокату, предпочитая приобретать толстый лист на индонезийском комбинате Krakatau Posco по $580-600 за т CFR.

В то же время, в Турции некоторые местные компании приобретают китайскую толстолистовую сталь по $560-565 за т CFR, что примерно соответствует стоимости украинского материала в июле, накануне прекращения поставок. Но объемы продаж незначительные, так как покупателей не устраивают длительные сроки доставки китайского проката, достигающие полутора-двух месяцев. Местные производители, тем временем, подняли котировки на толстолистовую сталь до $620-630 за т CFR.

Горячекатаные рулоны в Турции, между тем, прекратили рост несмотря на сокращение объемов предложения украинской продукции. С одной стороны, в начале сентября турецкие компании приобрели достаточные объемы российского материала, с другой, цены сбивает новый производитель - компания Habas, летом введшая в строй стан горячей прокатки. В сентябре она предлагала горячекатаные рулоны по $580 за т EXW и ниже, в то время как ее конкуренты Erdemir и Colakoglu ориентировались на $590-600 за т EXW. Судя по всему, цены на плоский прокат в Турции вряд ли претерпят существенные изменения и в октябре. Спрос на эту продукцию все-таки оставляет желать лучшего.

Из-за низкого курса евро турецкие производители горячекатаных рулонов приостановили поставки в страны Европы. Впрочем, обратного потока тоже пока не наблюдается. Экспорт турецкого горячего проката направлен в настоящее время, преимущественно, в страны Северной Америки, а его стоимость оценивается в $590-600 за т FOB. Спрос в начале четвертого квартала обещает быть достаточно устойчивым, но низкие цены на китайский прокат практически перечеркивают возможность повышения котировок на листовую продукцию по всему мировому рынку.

Число выходцев из европейских стран, воюющих в Сирии и Ираке на стороне боевиков, возросло за несколько месяцев с двух до трех тысяч человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на координатора ЕС по борьбе с терроризмом Жиля де Кершова.

Согласно заявлению де Кершова, рост числа европейцев, отправляющихся в Сирию и Ирак для ведения боевых действий на стороне боевиков, может быть связан с провозглашением в июне радикальной террористической организацией "Исламское государство" так называемого исламского халифата в ряде регионов Ирака и Сирии.

ИГ, имеющая связи с "Аль-Каидой", набрала наибольшую силу во время действий на территории Сирии, где воевала против правительственных сил и приобрела "славу" одной из самых жестоких. Несколько месяцев назад группировка резко активизировала свою деятельность в Ираке. Воспользовавшись недовольством иракских суннитов политикой Багдада, ИГ развернула массированное наступление на северные и северо-западные провинции Ирака и захватила обширные территории, где объявила о создании "исламского халифата".

В Сирии с 2011 года идет гражданская война, в которой правительственным войскам противостоят разрозненные силы оппозиции, а также исламские экстремисты. В последние дни поступали сообщения о новых зверствах боевиков "Исламского государства" в отношении курдов, компактно проживающих на севере Сирии.

США с августа наносят военные удары по территориям Ирака, захваченным ИГ. Президент США Барак Обама заявил ранее, что национальные интересы США требуют также нанесения ударов по Сирии. В ночь на вторник США начали удары по позициям ИГ в Сирии при участии Бахрейна, Катара, Саудовской Аравии и Иордании. Виктория Иванова.

«Каспийская карта» в Большой игре

Главной темой четвертого саммита прикаспийских государств, который начнет свою работу 29 сентября в Астрахани, в очередной раз станет, как говорится в официальных сообщениях, «определение статуса Каспия и международного взаимодействия на прикаспийской территории». Увлеченные разделом Каспия, политические элиты прикаспийских государств, за исключением Ирана, напрочь игнорируют то обстоятельство, что «война с международным терроризмом 2.0», эскалацию которой мы наблюдаем в последнее время, означает новый этап активизации американской дипломатии на каспийском направлении.

«Где Каспий, а где Багдад?» − возможно, спросите Вы, − «какая может быть связь с намерением США бороться с террористами из ИГИЛ и безопасностью прикаспийского региона?» Прямая, поскольку спешно сколачиваемая Вашингтоном «антитеррористическая коалиция» возвращает нас к началу 2000-х годов, когда, используя как повод теракты 9/11, США приступили к реализации проекта «глобального доминирования», а проще говоря – прямой военно-политической экспансии на Ближнем и Среднем Востоке.

Афганистан и Ирак были только верхушкой айсберга «войны с международным терроризмом», поскольку главным приобретением Америки и ее союзников по НАТО стало военное присутствие на границах России и Ирана, в самом «сердце Востока», на пересечении важнейших транспортных путей. С приходом в Белый дом Барака Обамы, по целому ряду причин, из-за сплетения политических и экономических противоречий, американский «рывок на Восток», проникновение на Каспий, важнейшую геостратегическую точку, на которой сошлись интересы США и Китая, России и Ирана, Турции и Японии, спецслужб и транснациональных корпораций, был приостановлен. Но «обамы приходят и уходят, а интересы американского истеблишмента остаются». Активная подготовка США к вмешательству в ситуацию на Ближнем Востоке означает, что борьба между сторонниками «идеологической экспансии» и приверженцами силовой политики, осуществляемой под прикрытием «войны с международным терроризмом», в администрации Белого дома завершилась победой «ястребов». Для нас это означает, что после «решения вопросов» с террористическим халифатом ИГИЛ следующей «остановкой на долгое время» западной антитеррористической коалиции – США и его союзников – станет Каспий.

«Регион фундаментальных интересов США»

С конца 90-х интерес американских политических элит к присутствию на Каспии не просто возрос, а приобрел несколько даже и ажиотажный характер. «Я не припоминаю случая, когда так внезапно какой-либо регион мог превратиться в важнейшую зону стратегических интересов, какой сегодня стал Каспийский бассейн», − откровенничал в своем выступлении перед представителями американских нефтяных корпораций в 1998 году Дик Чейни, будущий вице-президент США, тесно связанный с кланом Бушей и один из организаторов американского вторжения в Ирак и Афганистан.

Еще откровеннее в те же годы высказался сенатор Сэм Браунбек, один из основателей «каспийского кружка» в американском истеблишменте, деятельность которого курировал ни много, ни мало, а сам вице-президент США Альберт Гор: «США имеют колоссальные интересы в Каспийском бассейне, в странах Центральной Азии и Южного Кавказа, которые его окружают. Это − зона жизненно важных политических, экономических интересов и социальной важности Соединенных Штатов». Стоит ли после этого удивляться, что в американских «Стратегиях национальной безопасности» три года подряд присутствовала одна и та же фраза: «В зону энергетической безопасности США входит Каспийский бассейн с потенциалом нефтяных запасов в 200 млрд баррелей».

Впрочем, нефть здесь, как бы парадоксально это ни звучало, не самое главное. «Каспий», как политико-географическое и геостратегическое понятие занимает в структуре международных отношений достаточно специфическое место. Наряду с привычным экономическим значением – как источник энергоресурсов и узел их транспортировки – для ряда стран Каспий имеет огромное политическое и военно-стратегическое значение. Без преувеличения можно сказать, что его геостратегическое положение в качестве точки, позволяющей существенно расширить зону своего влияния и, разумеется, ослабить как стратегического соперника – КНР, так и соперников региональных – Россию и Иран, для американских «ястребов» куда важнее реальных или перспективных запасов нефти и газа. Доказательством данного тезиса может служить никогда особо не скрывавшийся факт того, что и ЦРУ, и министерство энергетики США, и ряд политических лидеров, и соответствующие международные организации регулярно как завышают реальные запасы энергоресурсов Каспия, так и преуменьшают трудности и затратность их освоения и транспортировки. Труднообъяснимые с экономической точки зрения, эти манипуляции с цифрами запасов имеют безупречное значение с точки зрения политической, поскольку позволяют американской политической элите обосновать «стратегическую важность региона для безопасности США», а заодно – «заманить» союзников, рассчитывая переложить на них часть оплаты расходов по «блицкригу на Каспий».

Глупая щедрость

США готовились расширить свое присутствие на Каспии, а их союзники отрабатывали роли в написанном в Вашингтоне сценарии – Турция «плотно» работала с Казахстаном, Израиль брал под опеку Баку, а зоной особого внимания саудовских спецслужб стали прилегающие к Каспию регионы Кавказа. Туркмения же превратилась в настоящее поле тайной войны, на котором китайские и западные энергетические компании сошлись в полномасштабной тайной войне.

И тогда, в конце 90-х – начале 2000-х, и сейчас, Тегеран оставался единственной стороной в прикаспийской «пятерке», которая обладала концептуальным пониманием стратегического значения Каспия и готова была к самому широкому компромиссу для того, чтобы США и их союзники, используя внутренние противоречия внутри этой «пятерки» на закрепились в регионе. Не будем вдаваться в историю и нормативно-правовые тонкости процесса «передела Каспия», достаточно будет нескольких штрихов. Согласно заключенному в 1940 г. договору между Ираном и СССР, Каспий был объявлен общим внутренним бассейном этих двух сопредельных государств, которым они должны были пользоваться совместно. Такой статус, признанный мировым сообществом, предоставлял обеим странам равные права на судоходство и рыбную ловлю, причем в пределах до 10 морских миль от своего побережья каждая из сторон имела исключительное право пользования этим пространством.

Распался СССР – возникла новая политико-правовая реальность. и Тегеран предложил превратить каспийское дно в «кондоминиум», то есть − общее владение морем, в том числе его недрами, а в случае, если новые прикаспийские государства из-за «головокружения от суверенитета» на это не пойдут, то попросту поделить Каспий на пять равных национальных долей, по 20% каждому. Вдумайтесь и оцените – Тегеран добровольно поступался своей «частью» каспийского бассейна, принадлежавшего ему в полном соответствии с нормами международного права! Исключительно для того, чтобы не дать завязаться конфликту, воспользовавшись которым в регион придет третья сила под звездно-полосатым флагом.

И тут последовал подленький, как ни больно писать такое о своей стране, шаг России, который до сих пор не имеет внятного объяснения с позиций здравого смысла. В апреле 2002-го года, на саммите прикаспийских государств Россия вновь сумела всех удивить, предложив способ раздела Каспийского моря по формуле модифицированной равноудалённой срединной линии. Согласно этому принципу, дно Каспия будет поделено с помощью срединных линий, тогда как водная поверхность останется общей. В этом случае Казахстану будет принадлежать 29,5% Каспия, Азербайджану – 21%, России – 20% и Туркменистану – 17%. Иран же получит оставшиеся 12,5%.

Вполне ожидаемо, что эту «мудрую» инициативу от всей щедрой глупости российской души горячо одобрили в Астане и Баку. Еще бы – их доля превышала и российскую, и иранскую. Москва проигнорировала интересы не только Тегерана, но и поступилась своими собственными – во благо Астане и Баку. И если в отношении Казахстана еще можно что-то говорить, то благотворительность в отношении Азербайджана никакого объяснения не имеет, поскольку руководство этой страны никогда не скрывало своей антироссийской и антииранской направленности, тем более – в те годы.

Но предательство национальных интересов России произошло, Тегеран, как последовательного и серьезного союзника, Москва оттолкнула, и возник стратегический тупик. Разумеется, Иран не признает легитимность двусторонних соглашений России по Каспию с Азербайджаном и Казахстаном, поскольку считает, что в соответствии с нормами международного права любое изменение правового статуса Каспийского моря после распада СССР может приниматься только на основании консенсуса, то есть согласия всей пятерки прикаспийских государств, а до этого момента принятые ранее договора между СССР и Ираном 1921 и 1940 годов остаются в силе. Кроме того, сложилась ситуация, при которой в южной части Каспия в треугольнике между Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном достичь договоренностей пока не удалось. Выигрывают только США, поскольку созданный Москвой тупик, помноженный на желание новых «независимых государств» урвать побольше, открывает широкий оперативный простор для внешнеполитических комбинаций США. Тем более что решения внутри «каспийской пятерки» принимаются путем согласия всех участников. Вопрос присутствие внерегиональных держав – то же. Чувствуете, какая возможность интриги, завернуть которую можно пользуясь тем, что одна из стран пятерки – ну совершенно ничего страшного в иностранном присутствии на Каспии вдруг не увидит?

Чтобы что-то делить, надо это сохранить

Бесконечная возня в тупике, согласования, протоколы и вновь согласования, то есть то, что мы наблюдаем в отношении Каспия, когда стороны кроят и перетягивают морское «одеяло» на себя, есть свидетельство эгоизма и политической близорукости. Когда созданная Вашингтоном «антитеррористическая коалиция» придет на Каспий – то все с удивлением обнаружат, что делить уже нечего.

Если в последние годы активность американской внешней политики на «каспийском» направлении была по ряду объективных причин снижена, то «война с международным терроризмом 2.0», эскалацию которой мы наблюдаем в последнее время и решения по которой обсуждались на недавно завершившемся саммите НАТО в Ньюпорте, означает новый этап активизации усилий США на этом направлении. Что, в свою очередь, означает формирование новых угроз и вызовов как для стран Каспийского региона, так и для КНР, так как инструментарий американской «борьбы за гегемонию» достаточно известен: разжигание противоречий между странами региона, использование прозападно ориентированных политических элит прикаспийских государств для стратегического саботажа проектов региональной политической и экономической кооперации, рост террористической активности трансграничных экстремистских организаций.

Совершенно очевидно, что США постараются:

во-первых, максимально воспрепятствовать достижению любых договоренностей по вопросам разграничения Каспия;

во-вторых, добиться срыва внутрирегиональных проектов кооперации и интеграции, в частности в отношениях в треугольнике «Россия-Казахстан-Иран»;

в-третьих, создать с помощью трансграничных террористических организаций угрозу безопасности и стабильности Туркменистана, а следовательно иностранным инвестициям, процессу добычи энергоресурсов и путей их транспортировки в этой стране.

Не допустить подобного развития событий можно только срочным формированием межгосударственной «Стратегии и тактики обеспечения безопасности Каспийского региона», которая была бы взята за основу внешней политики как стран региона, так и стран, имеющих здесь серьезные экономические интересы и заинтересованных в безопасности собственных инвестиций, ресурсных и логистических проектов. И ключевыми положениями этой стратегии могли бы стать следующие принципы:

недопустимость военного присутствия на Каспии внерегиональных держав;

широкая кооперация «полицейских усилий» прикаспийских государств в вопросах ликвидации возможного проникновения и присутствия трансграничных террористических организаций в общую для наших стран «каспийскую сферу безопасности»;

расширение государствами региона экономического сотрудничества со всеми внешними акторами.

*******

Именно эти вопросы, а не «передел Каспия» должны быть главными темами повестки нового саммита прикаспийских государств. На принятие общей «Стратегии» и начало ее реализации у наших стран есть от силы год-полтора, то есть время, которое потребуется США для «утрясания» проблем и вызовов на Ближнем Востоке, Магрибе и Африки до приемлемого с американской же точки зрения уровня. Затем – «утрясать» начнут уже нас.

Игорь Николаев,

Специально для Iran.ru

Вашингтон не уведомлял сирийские власти о нанесении ударов по позициям группировки "Исламское государство" (ИГ) на территории Сирии и не координировал действия с Дамаском, заявила представитель госдепартамента США Джен Псаки.

Ранее СМИ со ссылкой на сирийский МИД сообщили, что Вашингтон проинформировал Дамаск об операции. Как заявил высокопоставленный источник в американской администрации, правительственные войска Сирии не вмешивались в ситуацию.

"Мы не запрашивали разрешения Сирии. Мы не координировали действия с сирийским правительством", — сообщила Псаки.

Она также добавила, что Вашингтон не предоставлял уведомления Сирии на военном уровне и не давал никаких указаний о временных рамках ударов. По ее словам, госсекретарь США Джон Керри также не отправлял письмо сирийским властям.

Ранее сообщалось, что США при поддержке ряда арабских стран во вторник нанесли авиаудары по позициям террористических группировок "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусра" и "Хорасан" в Сирии. По информации Центрального командования США, удары по позициям боевиков велись с кораблей, находящихся в международных водах Красного моря и на севере Персидского залива, при участии Катара, Бахрейна, Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Грузия выступила с предложением разместить на своей территории тренировочные лагеря для сирийской оппозиции, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на грузинского посла в США Арчила Гегешидзе. Комментарием Минобороны Грузии РИА Новости пока не располагает.

Согласно изданию, предложение о размещении тренировочного центра поступило от Тбилиси. "Это то, что мы предложили, но (этот вопрос — ред.) еще обсуждается", — приводит Foreign Policy слова Гегешидзе.

Как отмечает издание, предложение Грузии может стать дополнением к плану США, согласно которому пять тысяч представителей сирийской оппозиции пройдут подготовку в Саудовской Аравии для борьбы с боевиками группировки "Исламское государство" (ИГ).

Размах организуемого в Грузии тренинга пока не ясен, пишет издание. Но, по словам Гегешидзе, на территории страны будут обучать не только сирийцев, но также и граждан других стран. "Это антитеррористический тренировочный центр для граждан любой национальности", — сказал Гегешидзе.

Ранее сообщалось, что США при поддержке ряда арабских стран нанесли во вторник в Сирии авиаудары по позициям террористических группировок "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусра" и "Хорасан".

В Сирии с 2011 года идет гражданская война, в которой правительственным войскам противостоят разрозненные силы оппозиции, а также исламские экстремисты. В последние дни поступали сообщения о новых зверствах боевиков "Исламского государства" в отношении курдов, компактно проживающих на севере Сирии.

США с августа наносят военные удары по территориям Ирака, захваченным боевиками ИГ. Президент США Барак Обама заявил ранее, что национальные интересы США требуют нанесения ударов и по Сирии.

Украина подписала международный договор о торговле оружием, сообщается на сайте украинского МИД во вторник.

"Этот многосторонний договор был одобрен Генассамблеей ООН 2 апреля 2013, а 3 июня этого же года — открыт для подписания. Главным его направлением является внедрение на международном уровне высоких стандартов в торговле вооружениями и уменьшение рисков попадания оружия в нелегальный оборот", — отмечается в сообщении.

Подписание документа произошло во вторник в Нью-Йорке в рамках 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. "Украина последовательно поддерживала указанный процесс и, подписав Договор, подтвердила свою настроенность на упорядочение международной торговли вооружениями, в частности, путем совершенствования систем экспортного контроля государств-членов", — добавляет ведомство.

Международный договор, призванный упорядочить оборот оружия в мире, годовые объемы которого превышают десятки миллиардов долларов, был утвержден Генассамблеей ООН в начале апреля 2013 года. Тогда российская делегация заявила, что определит свое дальнейшее отношение к договору после "глубокого изучения" в Москве. Ряд крупных импортеров (Индия, Саудовская Аравия) и экспортеров (Россия, Китай) оружия договор не подписали, а США подписали, но не ратифицировали.

Под контроль договора попадают все виды обычных вооружений, включая танки и бронемашины, артиллерийские системы большого калибра, боевые самолеты и вертолеты, военные корабли, ракеты и ракетные пусковые установки, стрелковое оружие и легкие вооружения. Для вступления договора в силу требуется его ратификация 50 государствами. Пока документ ратифицировали 45 стран, в том числе пять из десяти крупнейших экспортеров оружия (Германия, Франция, Великобритания, Испания и Италия).

Более 900 тысяч паломников из разных стран к настоящему моменту приехали в Саудовскую Аравию, чтобы совершить в начале октября ежегодный обряд хаджа — паломничество к священным для мусульман мест в Мекке и Медине, сообщило во вторник саудовское агентство новостей.

По данным агентства, это на 7% больше числа паломников, прибывших на хадж в королевство в прошлом году, несмотря на то что власти Саудовской Аравии проводят реконструкцию мечеть аль-Харам в Мекке, которую обязательно посещают паломники.

В этом году Саудовская Аравия выделила 16,4 тысячи мест для российских мусульман, желающих совершить хадж.

Один из столпов ислама, хадж — паломничество в Мекку и Медину хотя бы раз в жизни должен совершить каждый мусульманин.

По итогам шести первых месяцев 2014 г. общий объем экспорта пиломатериалов хвойных пород древесины из Румынии снизился в годовом исчислении на 1,4%, составив 1,07 млн м3, об этом сообщает национальная статистическая служба.

Япония сократила импорт румынских пиломатериалов на 25% до 193 тыс. м3, однако продолжает оставаться одним из основных внешнеэкономических партнеров лесопромышленных компаний страны. Поставки в Саудовскую Аравию в 1 полугодии 2014 г. упали на 24% до 109 тыс. м3.

На этом фоне Румыния увеличила экспорт пиломатериалов в Объединенные Арабские Эмираты (на 43% до 109 тыс. м3), Египет (на 71% до 93,9 тыс. м3) и Ливан (на 40% до 76,7 тыс. м3).

Правительство страны заявило, что Египет заключил соглашение с ОАЭ об импорте бензина, дизельного топлива, тяжелого топлива и сжиженного газа. В следующем году 65% нефтепродуктов в Египет будет поставляться из ОАЭ. Соглашение, одобренное в среду правительством Египта, предусматривает поставки бензина, дизельного топлива, тяжелого топлива и сжиженного нефтяного газа, используемого в домах. Египет всеми силами пытался покрывать нарастающий дефицит бюджета, пир этом растущее энергопотребление приводило к ежедневным перебоям в электроснабжении по всей стране.

Очереди на заправках и нехватка газа были одними из главных претензий к экс-президенту от "Братьев-мусульман" - Мухаммеду Мурси. После прошлогоднего военного переворота, вызванного массовыми протеста против Мурси, нефтедобывающие страны Персидского залива пришли на помощь Египту. В июле Египет, стремясь сократить государственные расходы и потребление топлива, значительно сократил субсидии на энергоносители, что привело к росту цен более чем на 70%.

В своем заявлении о достигнутом соглашении с ОАЭ правительство Египта сообщило об установлении «соответствующей» цены, не сказав при этом ничего конкретного. В прошлом месяце представитель министерства нефти заявил, что Египет попытается купить нефтепродукты из ОАЭ на сумму US$9 млрд., при этом часть топлива будет предоставлена безвозмездно, а оставшееся - под долгосрочное кредитное соглашение. По его словам, в месяц Египет импортировал нефтепродукты на сумму от US$1 млрд. до US$1,3 млрд.

С момента свержения Мурси ОАЭ, Саудовская Аравия и Кувейт предоставили Египту миллиарды долларов в виде грантов, займов и нефтепродуктов. Но Египет по-прежнему находится в поисках долгосрочных инвестиций для улучшения экономической ситуации в стране. Этой цели будет посвящена конференция, намеченная на февраль, хотя уже сейчас компании из стран Залива получили крупные выгодные контракты, в том числе в рамках проекта расширения Суэцкого канала.

Андрей Сатаров

Посол Хранителя Двух Святынь в Российской Федерации Али бен Хасан Джаафар на выставке Прод Экспо Интернэшнл открыл павильон Саудовской Аравии, развернутый Организацией по развитию экспорта КСА. Саудовская экспортная экспозиция получила приз за лучшую организацию стенда из тех, кто впервые участвовал в выставке, проходившей с 15 по 18 сентября с.г. В саудовском павильоне были представлены более 20 компаний, занимающихся продуктами питания.

Целью выставки были активизация и развитие коммерческих контактов между двумя странами, изучение возможностей сотрудничества между производителями и импортерами, в том числе оценка объемов потребительского спроса на продукцию саудовских производителей.

Международная продовольственная выставка в Российской Федерации считается одной из специализированных отраслевых мероприятий. На ней демонстрировались продукты питания из более чем 12 секторов сферы производства продовольствия. В выставке приняли участие 1634 компании из 86 стран, и поэтому она привлекла огромный интерес всех, кто интересуется пищевой промышленностью. В прошлом году это мероприятие посетили более 27 000 чел.

Организация по развитию экспорта КСА занимается продвижением продукции отечественных производителей, и особенно- малых и средних предприятий, через специализированные выставки в рамках ежегодного плана международной выставочной деятельности. Прошедшее мероприятие стало идеальной платформой для продвижения аравийской продукции и демонстрации ее качества.

Согласно данным специального отчета, совокупное богатство миллиардеров в ОАЭ выросло с US$45 млрд. в прошлом году до US$132 млрд. в 2014 году. Это рекордный прирост по сравнению со всеми другими странами - 193%!

В отчете под названием «Богатство X. Миллиардеры в 2014» сообщается, что число миллиардеров в Объединенных Арабских Эмиратах в прошлом 2013 году выросло с 37 до 46 человек.

При этом в Саудовской Аравии наблюдалось снижение состояния миллиардеров на 18,6%: US$166 млрд. в 2014 году по сравнению с US$204 млрд. в прошлом году.

В отчете отмечается, что КСА занимает 10-е место в глобальном рейтинге по числу миллиардеров, насчитывая 57 человек, имеющих миллиардное состояние.

В мире численность миллиардеров достигла рекордных значений, несмотря на то, что мировая экономика переживает трудный период. Совокупное состояние миллиардеров мира выросло на 12%, до US$3,7 трлн.

Как показал новый опрос, в текущем году количество новых миллиардеров выросло на 155 человек, а общее число миллиардеров, таким образом, увеличилось до рекордного уровня в 2325 человек, что на 7% больше, чем в прошлом, 2013 году. США, где проживают больше всего миллиардеров в мире, в этом году зафиксировали появление 57 новых миллиардеров. В регионах Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна это число также резко выросло, соответственно, на 52 и 42 новых имени.

Ближний Восток: кому это выгодно?

Виктор Михин

Прекрасно известно из древней истории, как римляне, удобно расположившись под оливами и попивая разбавленное вино, искали преступника. Тогда еще не появились ни Эркюль Пуаре, ни Шерлок Холмс с доктором Ватсоном, ни тем более Нат Пинкертон. Древние юристы ставили во главу угла ныне известное изречение: Cuiprodest? Cui bono? — Кому это выгодно? Как сообщают древние авторы, судьи при разборе дела всегда искали, кому может быть выгодно данное преступление: как правило, этот путь рассуждений ведет к обнаружению или самого преступника и (или) того, кто за ним стоит, направляет его действия. Итак, древние римляне, а за ними и все остальные, включив на полную мощь свои умственные способности или, как ныне говорят логику, обязательно находили преступника.