Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Уганда играет нефтяными мускулами

Добыча нефти в Уганде должна начаться с 2025 года, и никто этого не изменит, заверил президент африканской страны Йовери Мусевени. По его словам, французская TotalEnergies и китайская CNOOC смогут создать в Уганде новый африканский нефтяной хаб, вопреки требованиям мировой «зеленой» повестки о сокращении добычи углеводородов.

Первоначально Уганда рассчитывает выйти на объем добычи в 230 тысяч баррелей нефти в сутки. Это намного меньше, чем добывается в Нигерии или Анголе, но уже больше добычи некоторых членов ОПЕК на африканском континенте.

Нефть из не имеющей выхода к морю страны будет поставляться на экспорт через соседнюю Танзанию. Кроме того, Уганда рассчитывает на кооперацию с месторождениями Южного Судана. В новую нефтяную сеть на востоке Центральной Африки может войти и планируемый в Уганде НПЗ производительностью 60 тысяч баррелей в сутки.

«Теперь, когда у нас есть собственная нефть, мы не можем продолжать импортировать нефтепродукты со всеми дополнительными транспортными расходами», — заявил 77-летний президент Мусевени, пребывающий у власти в Уганде с 1986 года.

ОПЕК+ нарастит добычу на 400 тысяч б/с в декабре 2021

Участники ОПЕК+ решили увеличить добычу в декабре на 400 тыс. б/с — соответствующее коммюнике встречи уже появилось на официальном сайте ОПЕК. Сенсации снова не случилось — встреча оказалась такой же кроткой, как и октябрьская, после нескольких затянувшихся заседаний месяцами ранее. Следующая встреча запланирована на 2 декабря.

Придерживаться плана и увеличить квоты на 400 тыс. б/с рекомендовал и состоявшийся перед общей встречей министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC).

Кроме того, министры стран-участников сделки ОПЕК+ подчеркнули «критическую важность соблюдения полного соответствия и механизма компенсации, используя преимущества продления периода компенсации до конца декабря 2021 года».

Ранее, в том числе на встрече G20 в Риме, президент США Джо Байден заявлял, что рост нефтедобычи альянса — недостаточен и в декабре страны-участницы сделки должны увеличить добычу нефти на 800 тыс. б/с. «Посмотрите на цены на нефть. Стоимость горючего высока из-за отказа России или стран ОПЕК увеличивать добычу», — заявил Джо Байден 2 ноября на пресс-конференции на климатическом саммите СОР26 в Глазго. Однако источники утверждают, что вопрос, несмотря на все заявления американского президента, даже не стоял в повестке заседания. Bloomberg уверен, что нефтяной рынок может ждать несколько недель нестабильности, поскольку встреча ОПЕК+ 4 ноября чревата конфликтом между крупнейшими производителями и потребителями — недовольство высокими ценами на нефть также высказывали Индия и Япония.

С августа участники сделки ОПЕК+ наращивают совокупную добычу в рамках сделки на 400 тыс. б/с ежемесячно. В мае 2020 года объем нефтедобычи по условиям сделки сократили на 9,7 млн б/с из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, затем постепенно началось восстановление. Альянс рассчитывает к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ограничению производства. На ноябрь же они составляют 4,16 млн б/с, отмечает ПРАЙМ.

Министры стран альянса ОПЕК+ «обсудят сигналы покупателей» нефти

Как обычно, в дни заседаний ОПЕК+ следим за сообщениями Амины Бакр из агентства Energy Intelligence, которая лучше многих корреспондентов мировых СМИ знает о происходящем за кулисами переговоров.

По ее сведениям, на данный момент группа рассматривает сохранение на декабрь первоначального плана — увеличить добычу на 400 тыс. б/с, однако министры обсудят сигналы со стороны покупателей нефти, настойчиво требующих более существенного снятия ограничений. Президент США Джо Байден уже заявил, что участники ОПЕК+ должны добавить в декабре 800 тыс. б/с.

ОПЕК+ снова будет действовать по плану — Reuters

В ходе очередного раунда переговоров по сделке ОПЕК+ участники альянса, вероятно, будут придерживаться существующих договоренностей об увеличении добычи на 400 тысяч баррелей в сутки, сообщили Reuters несколько источников.

Несмотря на давление со стороны потребителей нефти, итоговое решение на декабрь, скорее всего, будет таким же, как и на текущий месяц — плюс 400 тысяч баррелей, утверждает один из собеседников агентства в ОПЕК. По его словам, сторонники более значительного увеличения роста добычи находятся в меньшинстве.

Давление на ОПЕК+ со стороны США с требованием более активно наращивать добычу для участников сделки не является критическим факторов. У Соединенных Штатов есть достаточно возможностей для собственного увеличения добычи, если они хотят помочь всему миру ускорить восстановление экономики, утверждает один из источников Reuters.

«Мы должны придерживаться нынешнего плана», — цитирует агентство одного из представителей российской делегации. Встреча министров ОПЕК+, на которой будет принят план на декабрь, запланирована на 14 часов по Гринвичу (17 часов по Москве).

Политика ОПЕК+ заставляет Байдена формировать коалицию покупателей нефти — Bloomberg

ОПЕК+ движется к политическому противостоянию с президентом США Джо Байденом, поскольку Саудовская Аравия, Россия и их союзники должны решить, прислушиваться ли им к американским требованиям об увеличении добычи нефти, констатирует агентство Bloomberg в преддверии сегодняшней встречи ОПЕК+. Если ОПЕК+ продолжит действовать по намеченному плану увеличения добычи всего на 400 тысяч баррелей в сутки в декабре, то США могут предпринять меры для консолидации альянса покупателей, и на стороне Америки уже выступил ряд стран, которые страдают от высоких цен.

«Посмотрите на цены на нефть. Стоимость горючего высока из-за отказа России или стран ОПЕК увеличивать добычу», — заявил Джо Байден 2 ноября на пресс-конференции на климатическом саммите СОР26 в Глазго.

Проблема выходит за рамки нефтяного рынка и глубоко затрагивает сложные отношения Америки с ее давними союзниками на Ближнем Востоке.

Байден так до сих пор и не встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом, что приводит в ярость королевский двор в Эр-Рияде, у которого во времена администрации Дональда Трампа был почти беспрепятственный доступ к Белому дому.

Заявленная Байденом политика выкручивания рук ОПЕК+ уже была поддержана Японией и Индией, однако ключевые участники альянса не собираются прогибаться. Например, Ирак и Кувейт на днях публично заявили, что ОПЕК+ следует придерживаться действующего плана — ежемесячно увеличивать предложение всего на 400 тысяч баррелей в сутки и поддерживать дефицит на рынке до конца года.

Именно такой исход переговоров ОПЕК+ в основном и ожидается наблюдателями, однако, утверждают источники, знакомые с ситуацией, дипломатическое давление не ослабевает. Это оставляет возможность для того, что некие договоренности между ОПЕК+ и его оппонентами во главе с США будут достигнуты в самую последнюю минуту.

«ОПЕК+, вероятно, и на сей раз будет придерживаться плана снятия ограничений на добычу в 400 тысяч баррелей в сутки. Если, конечно, Вашингтон и Эр-Рияд не договорятся в последний момент или если не сработает давление», — считает бывший чиновник Белого дома Боб Макнелли, ныне возглавляющий консалтинговую группу Rapidan Energy.

Так или иначе, прогнозирует Bloomberg, нефтяной рынок может ждать несколько недель нестабильности, поскольку встреча ОПЕК+ 4 ноября чревата конфликтом между крупнейшими производителями и потребителями. Это стало очевидно накануне, когда нефтяные фьючерсы на торгах в Нью-Йорке упали на 3,6%, до $80,93 за баррель.

Если ОПЕК+ подчинится требованиям Штатов, не ясно, сколько дополнительной нефти сверх запланированного увеличения на 400 тысяч баррелей в сутки будет достаточно для Байдена.

Если же ОПЕК+ пообещает увеличить добычу в декабре на 600 тысяч или даже на 800 тысяч баррелей в сутки — еще не известно, удастся ли довести до конца эти планы.

ОПЕК и так уже испытывает проблемы с достижением плановых показателей добычи на ноябрь, поскольку наращивать ее сложно из-за отсутствия адекватных инвестиций в новые месторождения в таких странах, как Ангола, Нигерия и даже Кувейт. Саудовская Аравия, Россия и ОАЭ могут превысить свои квоты, чтобы компенсировать нехватку добычи в других странах, но для этого потребуются изменения в существующей сделке ОПЕК+.

Одной из причин сопротивления ОПЕК+ позиции США является риск того, что дополнительное увеличение предложения может быстро склонить рынки в другом направлении. Сейчас предложение ограничено, но ожидается, что уже в начале следующего года баланс рынка снова станет профицитным. «ОПЕК+ ожидает, что в 2022 году будет непростой год. Планка на декабрь выше 400 тысяч баррелей для ОПЕК+ чрезвычайно высока», — комментирует Мэтью Холланд, аналитик компании Energy Aspect.

Если ОПЕК+ проигнорирует требования Байдена, то в распоряжении США появятся другие инструменты. В частности, Америка может прибегнуть к антимонопольным мерам против ОПЕК+, хотя это вряд ли окажет какое-либо влияние на цены на нефть в краткосрочной перспективе. Есть и более радикальные меры, такие как запрет на экспорт американской нефти, однако они могут нанести ущерб нефтяной индустрии США и еще сильнее подорвать мировые рынки.

Самой действенной и, скорее всего, наиболее вероятной мерой будет предложение нефти из стратегических резервов.

Такие действия могут еще больше повлиять на цены, если будут предприняты совместно с другими развитыми странами-членами Международного энергетического агентства. Приглашение присоединиться к этим действиям могут получить Индия и Китай — крупнейшие потребители нефти в Азии, которые имеют собственные стратегические резервы вне системы МЭА.

С момента создания МЭА в 1974 году было уже три случая скоординированного выброса на рынок нефти из запасов на случай чрезвычайной ситуации. Первый раз это произошло в период подготовки к войне в Персидском заливе в 1991 году, когда вторжение Ирака в Кувейт остановило значительную часть ближневосточного экспорта нефти. Второй такой случай последовал в 2005 году за ураганами «Катрина» и «Рита», которые серьезно повредили нефтяные объекты на шельфе Мексиканского залива в США. Наконец, такие меры предпринимались в 2011 году для смягчения перебоев в поставках из-за гражданской войны в Ливии.

«Мы думаем, что администрация Байдена готова предложить нефть из стратегического резерва, чтобы ограничить цены», — считает Хелима Крофт, стратег по сырьевым товарам компании RBC Capital Markets и бывший аналитик ЦРУ.

Николай Проценко

Поэтапное увеличение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ Казахстан поддерживает

Казахстан поддерживает позицию стран-участниц сделки ОПЕК+ продолжить поэтапное увеличение добычи нефти в соответствии с ранее принятыми решениями, сообщила пресс-служба Минэнерго республики. «Казахстан поддерживает позицию стран-участниц соглашения продолжить поэтапное увеличение добычи нефти в соответствии с ранее принятыми решениями. Данный подход позволит в достаточном объеме обеспечить растущие потребности и стабильность рынка нефти», — говорится в релизе.

Решение о ежемесячном увеличении добычи нефти на 400 тыс. б/с было принято на министерской встрече ОПЕК+ 18 июля 2021 года. Отмечалось также, что страны ОПЕК+ с 1 ноября могут увеличить добычу нефти на 400 тыс. б/с, как и запланировано решениями от июля 2021 года.

Казахстан выполнил в сентябре обязательства по нефтедобыче перед ОПЕК+ на 162%. Квота Казахстана в рамках соглашения ОПЕК+ в сентябре — 1,508 млн б/с.

Очередное заседание ОПЕК+, напоминает «Интерфакс-Казахстан», запланировано на 4 ноября 2021 года.

Песков: Контакты по теме ОПЕК+ Путин пока не планирует

Внутренние или зарубежные контакты по теме ОПЕК+ президент РФ Владимир Путин пока не планирует, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что этими вопросами постоянно занимается профильный вице-премьер Александр Новак.

«В настоящий момент — нет. Вы знаете, что со своими коллегами по ОПЕК+ находится в постоянном контакте вице-премьер Новак, который и курирует у нас это направление работы», — цитирует ТАСС ответ представителя Кремля на вопрос, есть ли у Путина планы по телефонным переговорам с коллегами по ОПЕК + или внутрироссийским встречам по этой тематике на фоне происходящего на энергетических рынках.

Очередное заседание ОПЕК+ назначено на 4 ноября, аналитики ждут, что министры ОПЕК+ примут решение об увеличении добычи в следующем месяце в соответствии с принятым ранее планом — на 400 тыс. баррелей в сутки. Цены на нефть эталонных марок усилили снижение в четверг днем в ожидании заседания: январские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 2,04% — до $82,99 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снижаются к этому времени на 2,3% — до $81,98 за баррель, отмечает ИА «Финмаркет».

До 1,48 млн тонн в сутки нарастила добычу нефти Россия в октябре 2021

С 1 по 30 октября 2021 года среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в России составила 1,480 млн тонн, увеличившись на 1% к уровню сентября, когда среднесуточная добыча нефти составляла 1,465 млн тонн, свидетельствуют оперативные данные Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК, с которыми ознакомился ТАСС.

По соглашению ОПЕК+ Россия сокращает добычу, однако в январе — в рамках плавного ослабления ограничений — РФ может увеличить добычу нефти на 125 тыс. б/с, в феврале–апреле — еще на 130 тыс. б/с в месяц, в мае–июле — еще на 38 тыс. б/с в месяц. В августе–ноябре Россия согласно договоренностям в ОПЕК+ наращивает добычу на 100 тыс. б/с в месяц.

Всего с начала января Россия увеличила добычу нефти почти на 8%, когда среднесуточная добыча нефти составляла 1,371 млн тонн. В сентябре, по условиям сделки, Россия должна была добывать не более 9,704 млн б/с нефти, в октябре — не более 9,8 млн б/с, в ноябре — не более 9,913 млн б/с. Газовый конденсат при этом не учитывается.

Если перевести российскую статистику по добыче нефти из тонн в баррели по коэффициенту, принятому для российской нефти Urals — 7,33, отмечает ТАСС, то среднесуточная добыча нефтяного сырья в России в октябре составила 10,85 млн баррелей против 10,05 млн баррелей в декабре 2020 года с учетом газового конденсата. Россия в среднем добывает 800-850 тыс. б/с газового конденсата в месяц.

Байден нашел виновных в росте цен на топливо и даже инфляции в США

Рост цен на топливо в США связан с ценой на нефть, которая повышается из-за нежелания нефтедобывающих стран повышать уровни добычи, сказал президент США Джо Байден на пресс-конференции в Глазго, отметив, что к росту топливных цен причастны «Россия или страны ОПЕК».

«Если вы взглянете на цены на топливо и взглянете на цены на нефть, то увидите, что это последствия того, что Россия или страны ОПЕК отказываются наращивать добычу нефти. Скоро мы увидим, что изменится на этом фронте», — цитирует «Коммерсант» ответ президента США на вопрос о том, когда стоит ожидать снижения цен в США.

Более того, Байден назвал действия России и ОПЕК одной из причин инфляции в США. Он также упомянул мировые проблемы с цепочками поставок и возможные нарушения антимонопольного законодательство со стороны производителей мяса и другого продовольствия. При этом он отметил, что ситуация в 2021 году стала лучше, чем в 2020-м. «К нынешнему Дню благодарения ситуация стала намного лучше. Зарплаты значительно повысились, выше инфляции, и мы достигли реального экономического роста», — сказал он.

Ранее, после саммита G20, Байден, напоминает газета, говорил, что считает неправильным сценарий, при котором бы страны ОПЕК+ не увеличили бы объемы добычи.

По данным Bloomberg, США, Индия, Япония и другие крупные потребители нефти ведут активную кампанию за закрытыми дверями, чтобы убедить ОПЕК+ ускорить рост добычи нефти.

Иранская нефть на низком старте: к чему готовиться инвесторам и рынку?

Переговоры по ядерной сделке могут привести к снятию санкций с Ирана. Для развития добычи Тегеран, возможно, начнет более тесно сотрудничать с иностранными компаниями. Впрочем, условия не будут равными для всех.

В конце октября этого года представители Ирана и наднациональных структур ЕС обсудили в Брюсселе восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Следующий этап переговоров (в Вене) намечен на ноябрь, причем в мероприятии будут участвовать даже сотрудники Госдепа США, что свидетельствует о реальной возможности снятия санкций с иранского экспорта нефти.

Если это произойдет, пишет Bloomberg, то, по оптимистичным прогнозам, в течение трех месяцев Иран может вернуться к досанкционному уровню добычи нефти, возможно даже до 4 млн б/с. Впрочем, некоторые организации вроде МЭА уверяют, что объемы могут быть 3,18 б/с в этому году, а ко второму полугодию 2022 года — 3,8 млн б/с.

По словам бывшего сотрудника National Iranian Oil Co. Мохаммеда Али Хатиби, даже если большую часть рестрикций отменят, многие потенциальные покупатели нефти Исламской республики Иран (ИРИ) могут отказаться от заключения договоров. Вполне возможно, что покупатели будут излишне осторожными по двум причинам. Во-первых, COVID-19 несколько снизил спрос на нефть. Во-вторых, всегда есть шанс резкой перемены настроения американского истеблишмента. При Дональде Трампе уже был прецедент, когда Тегеран не нарушил ни одного условия ядерной сделки, однако США в одностороннем порядке вышли из соглашения, тем самым заново перезапустив санкции.

Даже сейчас сохраняется множество факторов, отпугивающих потенциальных покупателей иранской нефти. В Вене с апреля 2021 года прошло 6 раундов переговоров о возобновлении СВПД, но из-за серьезных разногласий между Вашингтоном и Тегераном, а также смены руководства в иранском правительстве новый этап переговоров постоянно откладывался.

Более того, всего за несколько дней до октябрьских переговоров представителей ИРИ и ЕС в Брюсселе, в США заявили об обстреле ракетами американской военной базы Эт-Танф на юге Сирии. Примечательно, что 200 американских военнослужащих, как пишет Fox News, были эвакуированы с базы в Сирии за несколько часов до ударов. Несколько официальных лиц США заявили, что к атакам может быть причастен Иран, хоть и признали, что беспилотники с ракетами взлетали не с его территории. При этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался предоставить подробности и не назвал Тегеран главным виновником атаки публично.

Очевидно, что такой инцидент может стать одним из предметов торга в переговорах с Ираном о возобновлении СВПД, в ходе которых Вашингтон может назвать Тегеран виновником атаки на Эт-Танф, или наоборот, замять этот инцидент, если ИРИ что-то пообещает взамен. По этим причинам инвестиции в иранскую нефтедобычу, как и появление нефти из ИРИ на мировом рынке энергоносителей, находятся в крайне подвешенном состоянии.

Для российских нефтегазовых компаний, по мнению политолога-американиста Дмитрия Евстафьева, Иран — в принципе крайне сложный партнер. Тегеран уже неоднократно доказывал на практике, что он предпочел бы сначала наладить бизнес с европейскими корпорациями, а потом уже обращаться к РФ.

«Мы для иранского нефтегазового сектора — инвесторы второго сорта. Большую часть самых «лакомых кусочков» из месторождений руководство ИРИ наверняка готовит сейчас для компаний из Евросоюза.

Тот факт, что Европа соглашалась вводить санкции против Тегерана, его не отпугивают, он готов наступить на эти грабли снова.

При этом все нити управления ситуацией вокруг СВПД находятся у США, в руководстве которых нет четкого единства по поводу того, как выстраивать отношения с Ираном. Да, вероятность снятия санкций есть. Но противоречия по этому вопросу существуют не просто между демократами и республиканцами, споры ведутся даже внутри отдельных ведомств, включая Госдеп. Вашингтон может без какого-либо ущерба для своей репутации в один миг ухудшить отношения с ИРИ и спровоцировать новый виток санкций, что опрокинет иранский экспорт, если его вскоре разрешат», — считает эксперт.

Дмитрий Евстафьев подчеркнул, что инвестиции в иранскую нефтянку, особенно с учетом масштабности задач по ее модернизации, обречены быть долгосрочными. Компании, готовые вкладывать в отрасль по добыче углеводородов, должны быть уверены в стабильности отношений между ИРИ и США. Но этого в ближайшем будущем точно не будет. Никто не даст гарантию, что санкции не введут снова уже через месяц или полгода.

«Есть еще и другие силы, которые явно против сближения Тегерана и Вашингтона. Это может быть Саудовская Аравия — прямой конкурент Ирана во многих аспектах, включая политические. Саботировать СВПД может и Турция, руководство которой уже несколько лет пытается стать главным игроком в региональном энергетическом рынке и при этом принизить роль ИРИ (втягивая Тегеран в противоречия на Южном Кавказе). Даже в самой Европе нет единого мнения, как поступать с Ираном, если отменят санкции.

Вполне возможно, что инвестиции в нефтедобычу могут идти параллельно с требованиями к Тегерану по соблюдению прав человека. Это добавит некоторый хаос в отношения ИРИ и Евросоюза. Компании из Старого Света в обмен на инвестиции будут требовать соблюдения определенных демократических норм, а может, даже и проведения некоторых реформ. Все это может в итоге привести к новому витку противостояния и не исключено, что этим воспользуются в Соединенных Штатах. Российским нефтегазовым компаниям в таких условиях следует воздержаться от эйфории и отнестись к перспективам вложений в добычу Ирана крайне осторожно», — говорит эксперт.

В беседе с «НиК» независимый бизнес консультант Бено Шамиль отметил, что единственным цементирующим фактором, который не позволит критически обострить отношения США и Ирана, следовательно, сделать инвестиции в нефтянку страны проигрышным вариантом, может стать договор ИРИ с Китаем о военном сотрудничестве.

Если Пекин действительно готов наполнить это соглашение реальными обязательствами по защите Ирана, тогда вложения в добычу будут хоть как-то оправданы.

Впрочем, в первую очередь для самих же китайских компаний, а только после этого — для корпораций из других стран.

Байден уже несколько месяцев требует от ОПЕК+ увеличения добычи нефти, что, в конечном счете, могло бы снизить цены на топливо внутри США. Это значит, что для США появление на мировом рынке иранского «черного золота» могло бы быть выгодным. Более того, ряд месторождений в ИРИ не требует экстраординарных технологий добычи, что значительно упрощает работу для потенциальных инвесторов в этой стране.

Но даже несмотря на эти положительные для развития иранской нефтянки факторы, политические риски вложений в нефтедобычу Ирана слишком высоки. Это мешает иностранным компаниям спокойно тратить средства на проекты, продукция которых уже через месяц или полгода может оказаться под запретом на мировом рынке углеводородов.

Российские компании уже почти 15 лет пытаются получить доступ к иранской нефти, но пока особого успеха они не добились.

В начале 2000-х ЛУКОЙЛ совместно с норвежской Statoil (Equinor) создали консорциум по разведке нефтяного блока Анаран. В 2005 году даже было объявлено, что открыто месторождение Азар с запасами более 2 млрд баррелей. Но из-за санкций в 2007 году проект свернули. В 2009 году «Газпром нефть» на том же блоке Анаран смогла заключить с властями ИРИ предварительное соглашение по месторождению Шангуле. Но уже через год руководство Ирана посчитало, что контракт лучше передать местным компаниям-нефтедобытчикам.

В 2018 году, когда санкции с ближневосточного государства были частично сняты, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что «Газпром», «Газпром нефть», «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Зарубежнефть» и «Татнефть» ведут планомерную деятельность по освоению месторождений в Иране. Ушаков даже назвал примерную стоимость будущих инвестиций — более $50 млрд. Российские компании предлагали свои планы по разведке и добыче сразу на нескольких месторождениях: Дехлоран и Шадеган, Аб-Теймур, Чешмех-Хош, Шангуле и Азар. Однако сегодня компании из РФ все же так и не завоевали серьезных позиций в нефтедобывающей отрасли ИРИ.

По словам аналитика ФНЭБ, эксперта Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова, Иран не спешит массово запускать к себе в отрасль инвесторов ради технологий. Серьезно нарастить объемы добычи за один или два месяца Тегеран может и сам. Если санкции отменят, то ИРИ в кратчайшие сроки в состоянии «выбросить на рынок» от 1 до 2 млн б/с с уже работоспособных месторождений.

Если санкции снимут, Иран предпочтет европейских инвесторов, поскольку компании из ЕС, если вложатся в нефтедобычу ИРИ, вероятно будут лоббировать в Европе недопущение новый рестрикций против Тегерана.

Американские компании привлекать бесполезно, ведь ограничительные меры, как показывает история, в первую очередь идут именно со стороны Вашингтона, добавил Юшков.

«Есть возможность привлечения китайского капитала, однако Тегеран тоже не будет делать для него идеальные условия. В ИРИ понимают, что если Китай купит активы месторождений, это еще не значит, что весь объем добычи будет гарантированно выбираться», — считает эксперт.

Для инвестиций в иранскую нефтянку у российских компаний возможностей, как и мотивации, еще меньше. В технологиях Иран остро не нуждается. Да и сами корпорации из РФ не совсем понимают, куда экспортировать такую нефть в случае санкций. Если речь идет о госкомпаниях, то для российской экономики вообще выгоднее, чтобы они вкладывали в месторождения у себя дома, а не создавали конкурента на мировом рынке нефти.

«Нефтедобыча ИРИ уже привыкла пользоваться „окном“, когда временно нет санкций, а значит, надо успеть продать нефти как можно больше. Даже Ливия, где идет гражданская война, довольно быстро нарастила экспорт „черного золота“, как только синхронизировалась работа объектов добычи и портовой инфраструктуры, отправляющей нефть в другие страны. Стоило лишь военным и политическим силам в этой стране договориться, как Ливия довольно быстро нарастила добычу и стала „вбрасывать“ на рынок 1 млн б/с. Чего уж говорить об Иране, где гражданской войны нет, а власть держит под контролем всю инфраструктуру», — говорит Игорь Юшков.

В определенный момент появление «черного золота» из ИРИ может снизить стоимость нефти даже до $40 за баррель.

При этом принципиальной позиции по направлению поставок (только в Европу, или только в КНР) у Тегерана будет. Где предложат лучшую цену, туда и станет экспортировать.

Со временем, считает Игорь Юшков, рынок «переварит» иранскую нефть, и ее стоимость в мире вновь вырастет до $60-80 за баррель. Не исключено, что на это повлияет и ОПЕК+. Слабое инвестирование из-за COVID-19 и ESG-повестка в последние годы привели к тому, что добыча нефти у стран картеля либо падает, либо сейчас не способна расти. Из-за этого ОПЕК+ обязательно попытается надавить на Иран, чтобы тот слишком сильно не увеличивал добычу и не демпинговал, констатирует аналитик ФНЭБ.

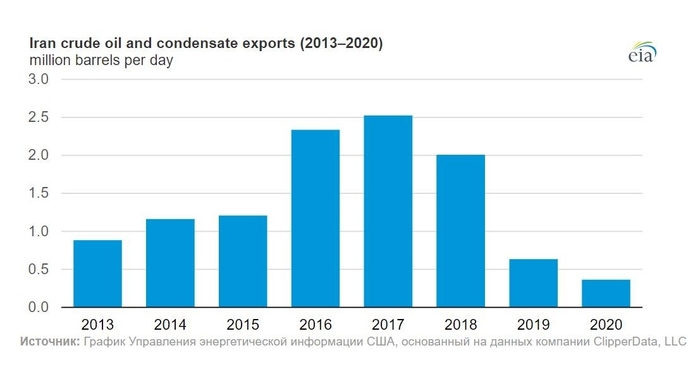

Сдерживать ИРИ придется в любом случае. Во-первых, он сейчас освобожден от сокращения уровня добычи в соответствии с соглашением ОПЕК+. Во-вторых, по данным EIA, в 2020 году Тегеран производил менее 2 млн б/с, что является почти 40-летним минимумом уровня добычи.

Очевидно, что как только снимут санкции, ИРИ тут же воспользуется случаем и, пока его не связали квотами международного картеля, попытается извлечь из ситуации максимум выгоды. При этом Тегеран будет отдавать предпочтения инвесторам не по принципу, кто предоставит больше технологий или даже денег, а руководствуясь возможностями потенциального инвестора не допустить возобновления санкций. Российские компании под эту категорию не попадают, поэтому особого интереса нефтянка ИРИ в ближайшее время у них вызвать не будет.

Экспорт сырой нефти и конденсата Ираном, 2013-2020 гг., млн б/с

Илья Круглей

Эксперт: ОПЕК+ не позволит нефти подорожать до $120 за баррель

Цены на нефть вряд ли достигнут $120 за баррель к середине 2022 года, как прогнозирует Bank of America, считает руководитель направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Александр Амирагян. В этом не заинтересованы производители нефти, да и ОПЕК+ продолжит корректировать предложение нефти на рынке для поддержания цен на приемлемом уровне, пояснил он в беседе с РИА Новости.

«Рост цен на нефть до $120 долларов за баррель к середине 2022 года возможен, однако такой сценарий является маловероятным. Реализация такого сценария возможна в случае продолжения интенсивного роста мировой экономики и спроса на нефть, а также возникновения определенных перебоев поставок нефти, которые приведут к значительному дисбалансу спроса и предложения», — считает Амирагян. Однако высокая волатильность цен не представляет интереса ни для производителей, ни для потребителей, поэтому все участники рынка нефти будут стремиться избежать чрезмерного роста цен, добавил он.

Нынешний рост цен — уже выше $80 за баррель — вызван дефицитом предложения нефти на фоне ускоренного роста спроса, считает эксперт. По оценке ряда российских аналитиков и участников рынка, отметил он, такая цена уже довольно высока, а рынок несколько перегрет. Большинство стран-нефтедобытчиков устраивает цена в диапазоне от $60 до $80.

Стоимость нефти в ближайшие полгода-год будет определяться динамикой спроса и реакцией на нее со стороны производителей, считает Амирагян. «Можно ожидать, что политика ОПЕК+ будет строиться на обеспечении баланса на мировом рынке и недопущении дефицита длительное время, что, в свою очередь, будет сдерживать рост цен на нефть», — резюмировал он.

Россия, Китай и Индия не подписали план по сокращению выбросов метана

К инициативе США и ЕС по снижению выбросов метана на 30% к 2030 году присоединились уже более 100 стран, сообщается в заявлении, распространенном Госдепом США и Европейской внешнеполитической службой. «2 ноября Соединенные Штаты, Европейский союз и их партнеры формально приняли глобальное обязательство по метану — инициативу по сокращению глобальных выбросов метана с целью ограничить рост температур 1,5 градусами по Цельсию. Подписали эту инициативу в общей сложности более 100 стран», — говорится в документе.

По данным Вашингтона и Брюсселя, эти страны представляют 70% глобальной экономики, на них приходится около половины антропогенных выбросов метана.

Однако среди подписавших документ стран нет России, Китая, Индии.

Помимо стран ЕС и США, приверженность цели по сокращению выбросов метана высказали, в частности, Канада, Япония, Армения, Грузия, Бразилия, Украина, ОАЭ, Саудовская Аравия, Индонезия, Эфиопия, Ирак, Мексика, Новая Зеландия, Вьетнам.

Накануне президент США Джо Байден выступил с речью на климатической конференции COP26 в Глазго. Он рассказал о работе над формированием коалиции во главе с США и ЕС с целью снижения уровня выбросов метана как минимум на 30% к 2030 году. «Я призываю все страны подписаться», — заявил Байден в понедельник в Глазго на конференции, назвав эту инициативу «наиболее эффективной стратегией, которая есть у нас для замедления глобального потепления в ближайшем будущем».

Нефтегазовая отрасль США, в частности, должна сократить выбросы примерно на 75%, отдельные штаты разработают собственные меры. Также силами профсоюзов планируется работа по закупорке оставленных нефтяных и газовых скважин, многие из которых все еще выделяют метан. Агентство по охране окружающей среды готовит добровольную программу по улавливанию до 70% выбросов метана на свалках. Ряд мер разработан для сельскохозяйственной отрасли.

Метан, отмечает «Интерфакс», является парниковым газом, причем его способность удерживать тепло в атмосфере значительно выше, чем у углекислого газа. Многие эксперты напоминают, что потенциал глобального потепления из-за выбросов метана еще больше, чем из-за углекислого газа, поскольку он более эффективно нагревает атмосферу в краткосрочной перспективе, однако рассеивается из нее быстрее, чем CO2.

Почему в Дагестане обеспечение квартирами сирот растянулось на годы

Текст: Тимур Алиев (Дагестан)

Программа обеспечения жильем детей-сирот в Дагестане может затянуться на неопределенный срок. До сих пор не заключено ни одного контракта в восьми муниципалитетах. А в Каспийске сирота пожаловался, что в мэрии его попросили самостоятельно найти подходящее по стандартам жилье.

В региональном отделении ОНФ рассказали "РГ", что к ним поступило обращение Бабахана Баганова, который стоит в очереди на жилье для детей-сирот. Когда он в очередной раз обратился в мэрию, ему ответили, что ускорить решение проблемы можно.

"Для этого он сам в течение двух месяцев должен найти квартиру, отвечающую нормам по площади - 33 квадратных метра и цене - до 1,58 миллиона рублей. Тогда квартиру ему приобретут, иначе его очередь откатится назад. Непонятно, почему чиновники свою ответственность перекладывают на других", - сказали в ОНФ и сообщили, что сотрудники организации по этому поводу сейчас проводят проверку.

"РГ" обратилась за комментариями в администрацию Каспийска. Здесь подтвердили, что Баганов, согласно списку очередников, подлежит обеспечению жилым помещением в 2021 году.

"Администрация Каспийска продолжает подбор жилого помещения для последующей передачи по договору найма Баганову.

В беседе с главным специалистом органа опеки и попечительства администрации Каспийска Баганов уточнил, может ли сам принимать участие в поиске жилого помещения. На что ему был дан ответ, что при желании он может вносить свои предложения. Заявление о том, что Баганов пропустит свою очередь в случае отсутствия жилого помещения, соответствующего требованиям, является недостоверной информацией. Перед мэрией стоит задача до 31 декабря этого года обеспечить жилыми помещениями лиц данной категории, в том числе и Баганова", - пояснили в городской администрации.

В Дагестане за последние три года жильем обеспечено более 900 сирот. Несмотря на это, сейчас в республике общее количество детей, имеющих право на получение жилья от государства, составляет около трех тысяч.

В 2021 году на эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 450 миллионов рублей, из федерального в виде субсидий - 139 миллионов.

С учетом предусмотренных средств и стоимости одного квадратного метра жилья в этом году планируется обеспечить квартирами 488 человек.

Но как власти справятся с поставленной задачей, пока непонятно. На правительственном совещании, где обсуждали этот вопрос, было отмечено, что на начало октября заключен 201 муниципальный контракт. Причем в Махачкале и еще в семи муниципалитетах не заключено ни одного договора.

Иногда чиновники стремятся погреть руки на жилищных проблемах сирот. В этом году в отношении сотрудников администрации города Избербаш было заведено уголовное дело о халатности.

По данным следствия, в 2020 году администрации города на жилье детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, из федерального и республиканского бюджетов было выделено более 16 миллионов рублей.

Между муниципальным образованием и руководителем строительной организации были заключены муниципальные контракты на приобретение 15 квартир с их передачей до 19 декабря 2020 года. Однако в установленный срок строительство многоквартирного дома не было завершено, в связи с чем муниципальные контракты расторгли, деньги вернулись в бюджет, а сироты остались ни с чем.

Как сообщили в СК республики, уголовное дело в отношении заместителя главы города Избербаш вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Зачем Африке кормить Россию: у нас будет база в Красном море

Петр Акопов

Усиление позиций России в Африке вызывает беспокойство не только на Западе — у нас тоже очень волнуются на этот счет. Причем переживают не только те, кто, прикрываясь демагогией в духе "зачем нам опять кормить негров", просто выступает против любого укрепления наших глобальных позиций, но и те, кто совершенно искренне волнуются, что "ничего у нас не получается, ничего-то мы не умеем".

Вот и в Африке не сможем закрепиться: не пустят нас американцы и французы! А наши власти тормозят, не могут отжимать то, что нам нужно, — примерно такие рассуждения зачастую слышны насчет самых разных стран. Ну хорошо, в Центрально-Африканской Республике получилось с военспецами, ну Мали сейчас зовет наших чевэкашников — но серьезные стратегические шаги где? Очень показательна в этом смысле история с нашей военно-морской базой в Судане.

Глава государства Омар аль-Башир давно уже призывал Россию (а у нас давние связи с этой страной) быть активнее — "мы будем для вас воротами в Африку", говорил генерал во время своего визита в Москву три года назад. Тогда же, судя по всему, и была достигнута принципиальная договоренность о создании на Красном море около Порт-Судана пункта материально-технического обеспечения ВМФ России.

Пока готовилось само соглашение, власть в Судане сменилась: военные свергли аль-Башира. Но новый лидер генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан не только тут же приехал в Россию (на первый саммит "Россия — Африка", проходивший осенью 2019-го в Сочи), но и не отказался от договоренностей. И в конце прошлого года соглашение о создании базы было подписано. Однако весной нынешнего года появились сообщения о приостановке реализации проекта — и некоторые аналитики в России как будто даже обрадовались: ну вот, мы же говорили, ничего не получится.

И вот неделю назад в Судане произошло то, что на Западе назвали военным переворотом. В реальности же генерал аль-Бурхан распустил сформированное вместе с гражданскими правительство, пообещав все равно провести в 2023 году выборы. Правление военных для Судана совершенно привычно — вся его 65-летняя история может быть сведена к фамилиям трех генералов. Сначала правил Ибрахим Аббуд (шесть лет), потом фельдмаршал Джафар Нимейри (16 лет), а затем маршал Омар аль-Башир (30 лет). В короткие промежутки правили гражданские (которым передавали власть генералы), но каждый раз их руководство заканчивалось смутой и очередным военным переворотом.

Абдель Фаттах аль-Бурхан, судя по всему, не настроен на многолетнее единоличное правление — если, конечно, законы суданской истории не поставят в очередной раз вопрос выбора между правлением гражданских и существованием страны как таковой. Судан очень долго находился под американскими санкциями — и как раз в последние пару лет Штаты стали ослаблять их. В том числе ради того, чтобы воспрепятствовать российско-суданскому сближению — проще говоря, не допустить создания нашей базы на Красном море. Несмотря на американские усилия, Судан не собирается отказываться от российской базы — и нынешние события лишь подтвердили это.

Вчера в РИА Новости вышло интервью аль-Бурхана — первое с момента "переворота". То, что суданский лидер дал интервью именно российскому СМИ, само по себе о многом говорит, но еще важнее то, что генерал сказал про отношения с нашей страной:

"Приветствуем позицию России, заключающуюся в том, что правительства и народы должны иметь право на самоопределение. Мы уважаем и ценим Россию: она прежде всего — друг суданцев, а не просто поддерживает режимы. Позиция России всегда искренняя, она смотрит с открытыми глазами, а другие смотрят с одного угла и видят только наполовину наполненный стакан".

Это не лесть и не заигрывание — суданский лидер понимает, что Россия не ведет двойной игры. Да, нам нужна база на Красном море — но и Судану нужно укрепить свою независимость от внешнего давления. Штаты 30 лет давили на Хартум (доведя дело, в том числе, и до раздела страны — отделения Южного Судана), Международный уголовный суд в Гааге даже выдал ордер на арест президента аль-Башира — а теперь они заигрывают с новой властью, обхаживают генералов. Не забывая при этом давить на них с требованиями передать власть гражданским. Может ли в этих условиях суданское руководство доверять американцам? Конечно, нет — более того, именно для противодействия подобному давлению Хартуму и нужна русская база.

Так что все честно: есть обоюдный интерес в ее создании. Понятно, что Штаты будут и дальше пытаться сорвать проект в Порт-Судане, но никто и не ожидал, что России будет легко закрепиться на Красном море. В этом же интервью аль-Бурхан объяснил свою позицию по базе:

"База является частью соглашения. У нас есть соглашение, частью которого является создание базы. Мы постоянно обсуждаем эту тему, и у нас есть некоторые замечания, которые нам нужно устранить. Мы привержены международным договоренностям и продолжим их реализовывать до конца".

Соглашения, о которых говорит суданский лидер, подразумевают и военно-техническое сотрудничество ("У нас давнее и непрерывное сотрудничество с Россией. Мы будем его всецело поддерживать, потому что Россия всегда честна в своих отношениях с нами и стремится к развитию сотрудничества и развитию суданских вооруженных сил", — сказал аль Бурхан), и российские инвестиции ("Были беседы об инвестициях, это непростые вопросы. Мы начали диалог. Надеемся, что вскоре увидим эти инвестиции в реальности. Говорят об инвестициях в горнодобывающую промышленность, энергетику и сельское хозяйство. Я думаю, что все идет хорошо").

И то, и другое тоже в интересах обеих стран — России выгодны и продажи оружия, и инвестиции в суданскую экономику (в частности, в строительство нефтеперерабатывающего завода в том же Порт-Судане). Интерес России к Судану не ограничивается военно-морской базой и продажей оружия — страна действительно может стать для нас воротами в Африку. Да, не единственными, но очень важными. Причем важен еще и ее пример для других — в том числе южных — соседей.

Ведь хотя Судан относится к арабскому миру, а не к Черной Африке, он граничит с Центрально-Африканской Республикой (где наше присутствие уже достаточно серьезно), с Чадом и чрезвычайно важной Эфиопией (в 70-80-е бывшей частью советской сферы влияния на континенте). Если у Судана получится отстаивать свои интересы за счет сближения с Россией, это станет хорошим примером для других африканских стран, разрывающихся между проникновением внешних игроков и стремлением сохранить независимость.

Потому что Россия не стремится подчинить себе, не вмешивается во внутренние дела, не навязывает чуждые "ценности" (прикрывая этим свою геополитическую экспансию) — она честно предлагает взаимовыгодное сотрудничество. Да, у нашей страны нет столько денег, сколько у китайцев, она не может использовать метод кнута (санкционного, в том числе) и пряника, как американцы, у нас нет фактора исламского братства (как у Турции или Саудовской Аравии) — но при этом именно сотрудничество с Россией может стать для Судана и других африканских стран (да и не только для них) важнейшим инструментом укрепления собственной независимости и отстаивания национальных интересов перед лицом других игроков. А это дорогого стоит — куда больше любых денег.

Глава Минэнерго США обвинила ОПЕК в росте цен на бензин в США

Цены на бензин в Соединенных Штатах растут из-за положения на мировых рынках, которое в основном контролируется ОПЕК, считает министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм. «Цены на бензин, конечно, основаны на положении на мировом нефтяном рынке, который контролируется картелем. Этот картель — ОПЕК. ОПЕК контролирует более 50% запасов и более 90% резервов. Так что этот картель больше может сказать о том, что происходит», — заявила Грэнхолм в интервью NBC в ответ на просьбу прокомментировать рост цен на бензин.

По ее словам, топливная индустрия не может выйти из вызванного пандемией кризиса по щелчку выключателя. Рост цен, отметила она, показывает необходимость для США диверсифицировать поставки. По прогнозам, которыми располагает Грэнхолм, цены на бензин в США к началу декабря начнут падать. «Посмотрим, произойдет ли это на самом деле», — цитирует ПРАЙМ министра.

31 октября, напомним, на пресс-конференции по итогам саммита G20 президент США Джо Байден сказал, что если Россия и другие страны ОПЕК+ откажутся наращивать добычу нефти, это будет неверным решением. Агентство Bloomberg отмечает, что администрация Джо Байдена обеспокоена ростом цен на бензин, стоимость которого достигла семилетнего максимума.

«Я думаю, что идея о том, что Россия, Саудовская Аравия и другие основные производители не будут выкачивать больше, чтобы у людей был бензин, например, чтобы добраться до работы и назад, неправильная», — цитирует американского лидера Bloomberg.

В конце октября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Штаты будут продолжать оказывать давление на ОПЕК в стремлении добиться снижения цен на топливо на мировом рынке.

В 2,6 раза выросла чистая прибыль Saudi Aramco в III квартале 2021

$30,4 млрд составила чистая прибыль Saudi Aramco, госкомпании Саудовской Аравии, в третьем квартале 2021 года, что в 2,6 раза выше показателей аналогичного периода 2020 года, сообщает ИА «Финмаркет», ссылаясь на релиз компании. Во втором квартале Saudi Aramco получила $25,5 млрд чистой прибыли. Таким образом, рост показателя к предшествующему кварталу составил 19,2%.

Компания связывает рост прибыли с повышением цен на нефть, а также с ростом рентабельности нефтепереработки, чему способствовало восстановление спроса на энергоресурсы и рост экономической активности на ключевых рынках.

Денежный поток от операционной деятельности вырос почти вдвое по сравнению с третьим кварталом 2020 года, до $36,3 млрд, свободный денежный поток вырос в 2,3 раза год к году — до $28,7 млрд.

В то же время капзатраты Saudi Aramco в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом почти не изменились, составив $7,6 млрд. Но по сравнению с третьим кварталом 2020 года капзатраты выросли на 19%.

Объем добычи углеводородов в третьем квартале составил 12,9 млн б/с (во втором квартале — 11,7 млн б/с), из которых 9,5 млн б/с пришлось на нефть.

В третьем квартале Saudi Aramco выплатила дивиденды за предыдущий квартал в размере $18,8 млрд, за третий квартал компания также планирует выплатить $18,8 млрд, отмечает ИА «Финмаркет».

Абу-Даби был признан одним из лучших городов мира для туристических поездок и проведения каникул, говорится в рейтинге столичных городов Bounce. Всего при составлении рейтинга было проанализировано 69 мировых столиц.

Отдыхающих спрашивали, как они оценивают количество достопримечательностей и ресторанов, а также уровень затрат на проживание и транспорт. В итоге столица ОАЭ заняла в рейтинге почетное второе место. Абу-Даби помогли его знаменитые музеи, тематические парки, а также обилие солнечных дней в году.

Любопытно, что первое место в рейтинге заняла Валетта, столица Мальты. В первую десятку также вошли Нью-Дели, Манама и Эр-Рияд.

В зимнем сезоне в Абу-Даби пройдут международные спортивные соревнования: Чемпионат мира по спартанским играм, который впервые пройдет не в США, а в Liwa Oasis в Абу-Даби; гонка Formula 1® Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix; Чемпионат мира по теннису; Чемпионат мира по крикету T20; а также ежегодный Чемпионат HSBC по гольфу в Абу-Даби.

Мероприятия для ценителей культуры: традиционный фестиваль культур мира Sheikh Zayed Festival и фестиваль классической музыки Abu Dhabi Classics, где сыграют лучшие музыканты мира. Гурманам стоит посетить ежегодное мероприятие Abu Dhabi Culinary Season, это настоящий праздник вкуса, где гостей ждут мастер-классы от международных шеф-поваров, а также эксклюзивные мероприятия и предложения в лучших ресторанах столицы эмирата.

Любителей вкусно поесть может также привлечь дебют фестиваля MENA's 50 Best Restaurants в феврале 2022 года, который призван вдохновлять людей путешествовать и открывать для себя новые имена и блюда в мире кулинарии.

EIA: Россия поднялась на второе место по экспорту нефти в США в августе 2021

Поставив более 24,6 млн баррелей нефти, Россия в августе 2021 года поднялась на второе место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти и нефтепродуктов в США, свидетельствуют данные управления энергетической информации Минэнерго США (EIA). За месяц поставки в США российских нефти и нефтепродуктов увеличились на 4,4%. Первое место по-прежнему занимает Канада, чьи поставки выросли в августе на 1,4% — до 131,3 млн баррелей. В то же время Мексика опустилась в августе на третье место, поставив 22,2 млн баррелей — на 16% меньше, чем в июле. Четвертое место сохранила Саудовская Аравия, которая поставила в США 14,6 млн баррелей против 14,0 млн в июле.

По уровню поставок нефти Россия в августе осталась на четвертом месте (9,636 млн баррелей, рост на 10,1%). Канада сохранила первое место в отчетном месяце — ее поставки в США сократились менее чем на 1% — до 113,865 млн баррелей. Второе место по-прежнему занимает Мексика, которая поставила 18,854 млн баррелей (снижение на 9,4%), на третьем — Саудовская Аравия с поставками в 11,07 млн (рост на 5,7%).

В целом, отмечает ПРАЙМ, импорт нефти и нефтепродуктов в США в августе снизился к июлю на 1% — до 8,7 млн б/с, а экспорт — вырос на 2,9%, до 8,9 млн б/с. Импорт только нефти в США в отчетном месяце сократился на 2,5% — до 6,237 млн б/с, экспорт — увеличился на 11%, до почти 3 млн б/с.

Байден: Отказ ОПЕК+ наращивать добычу нефти будет неверным решением

Если Россия и другие страны ОПЕК+ откажутся наращивать добычу нефти, это будет неверным решением, заявил президент Джо Байден 31 октября на пресс-конференции по итогам саммита G20.

«Я думаю, что идея о том, что Россия, Саудовская Аравия и другие основные производители не будут выкачивать больше, чтобы у людей был бензин, например, чтобы добраться до работы и назад, неправильная», — цитирует американского лидера Bloomberg.

Крупным нефтедобывающим странам, подчеркнул Байден, нельзя отказываться от наращивания объемов добычи нефти, поскольку это в том числе негативно влияет на стоимость бензина для американских потребителей. При этом он отметил, что не готов говорить о конкретных шагах для увеличения объемов добычи странами ОПЕК+, пока они не будут предприняты.

29 октября Bloomberg писал, что США, Индия, Япония и другие крупные потребители нефти ведут активную компанию с целью убедить альянс ускорить рост добычи нефти. Агентство отмечает, что администрация Джо Байдена обеспокоена ростом цен на бензин, стоимость которого достигла семилетнего максимума.

Между тем, с сегодняшнего дня странам ОПЕК+ разрешено увеличить добычу нефти на 400 тыс. б/с, как и было запланировано решениями альянса в июле 2021 года. Министры ОПЕК+ после этого решения, отмечает «Интерфакс», встречаются каждый месяц для того, чтобы адаптировать его к рыночной ситуации. Однако договоренности еще ни разу не были изменены — несмотря на то, что потребители нефти, в частности Китай, Индия, а также США, из-за сильного роста цен на нефть просят ОПЕК+ увеличить предложение.

Более того, ОПЕК+ недопоставляет на рынок нефти больше, чем планировалось, ввиду аварий и ремонтов в ряде стран. Так, в августе сделка была исполнена на 119%, в сентябре — на 115%, то есть на рынок в эти месяцы соответственно было поставлено на 1 млн б/с и 700 тыс. б/с меньше, чем планировалось.

Россия в рамках принятого решения может увеличивать добычу нефти (без конденсата) примерно на 100 тыс. б/с каждый месяц, с ноября ее разрешенная добыча — 9,913 млн б/с.

Bloomberg: Страны-потребители нефти пытаются убедить ОПЕК+ ускорить рост добычи

Крупные потребители нефти, в том числе США, Индия, Япония ведут активную кампанию за закрытыми дверями, чтобы убедить ОПЕК+ ускорить рост добычи нефти, сообщили источники Bloomberg. Потребители, по данным агентства, в течение нескольких недель «оказывают самое сильное дипломатическое давление на картель за последние годы». Bloomberg утверждает, что они забили тревогу поле того, как «один из лидеров ОПЕК+» Владимир Путин предсказал, что цена нефти может достичь $100.

Агентство отмечает, что администрация Джо Байдена обеспокоена ростом цен на бензин, стоимость которого достигла семилетнего максимума. Она призывает ОПЕК+ добывать больше нефти уже несколько недель. Япония «предприняла редкий шаг, присоединившись к этим призывам». Bloomberg отмечает, что Япония сделала это впервые с 2008 года. По информации агентства, Китай также выступает за увеличение добычи за закрытыми дверями, хотя публично не делает таких заявлений.

Официальные лица США, Японии и Индии обсуждают проблему между собой, обращаются к другими крупным потребителям, а также производителям нефти, пишет Bloomberg. По его данным, разговоры начались около трех недель назад, но активизировались, когда цена на нефть превысила $85.

Президент России Владимир Путин, напоминает в этой связи «Коммерсант», на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» 13 октября допустил повышение цены на нефть до $100 за баррель. «Вполне возможно», — ответил он на соответствующий вопрос.

Омская сирота, о которой писала "РГ", добилась в суде права воспитывать дочь

Текст: Наталья Граф (Омск)

Центральный районный суд Омска поставил точку в резонансном деле новорожденной Мирославы Киселевой. На протяжении нескольких месяцев омский Дом ребенка отказывался отдавать малышку ее матери - сироте Людмиле Киселевой.

Чиновники утверждали, что воспитанница детского дома не имеет необходимых навыков самообслуживания и не способна сама воспитывать дочь. Но справедливость наконец восторжествовала - малышку вернули маме.

Пока шел процесс, Мирослава крепко спала в переноске на скамье в зале заседаний. Она улыбалась во сне и в силу возраста даже не подозревала о том, что сейчас решается ее судьба.

Истцы неоднократно утверждали, что Люда может быть нездорова и недееспособна. Ведь она воспитывалась в коррекционном интернате. Но принудительная психиатрическая экспертиза установила, что никаких заболеваний, мешающих воспитывать малышку, у Киселевой нет. В итоге судья Оксана Мезенцева, подробно изучив все материалы дела, посчитала, что Людмила Киселева в состоянии воспитывать Мирославу сама. "Бюджетному учреждению "Специализированный дом ребенка" в удовлетворении исковых требований отказать", - вынесла решение судья.

Суд также обязал департамент образования Омска на протяжении полугода осуществлять контроль за семьей Киселевых и оказывать им помощь и поддержку. Мирославу вернули матери. Люда взяла проснувшуюся дочку на руки и едва не расплакалась. "Я никогда и никому ее больше не отдам, - пообещала она.

Анна Кузнецова, заместитель председателя Госдумы:

- Все говорило о том, что решение будет непростым - отобрать или оставить ребенка с мамой, но его удалось найти. Мы обращались к губернатору, в региональную прокуратуру, в Дом ребенка. Тогда было принято решение, что мама и дочка будут жить вместе, но в сопровождении специалистов, до решения суда. И теперь судом принято окончательное решение, что мама и дочка будут жить вместе. К сожалению, опекой вовремя не было найдено нужного решения, и семья была на грани… Мы не раз говорили о необходимости реформирования органов опеки и попечительства, работа в профильном ведомстве уже ведется, главное - не затягивать. От этого зависят жизни и судьбы тысячи семей.

Подготовила Татьяна Владыкина

Шесть уроков одной пандемии

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - о прошлом, настоящем и будущем борьбы с COVID-19

Шесть уроков одной пандемии

Текст: Дмитрий Медведев (заместитель председателя Совета безопасности РФ)

"Тот, кто желает, но не действует, порождает эпидемию"

У. Блейк

Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 стала крупнейшим потрясением в истории последних десятилетий. Ее неслучайно сравнивают с "третьей мировой войной", имея в виду разрушительные последствия от распространения смертельно опасной болезни. Нанесен огромный урон социальной сфере, экономике, культуре многих государств на всех континентах. Число жертв и пострадавших исчисляется десятками миллионов. Одних только умерших непосредственно в связи с перенесенной болезнью почти пять миллионов.

Первую, самую яростную атаку вируса удалось успокоить. К тому же значительная часть людей просто привыкла жить в условиях пандемии. Привыкла к проблемам, ограничениям и, увы, даже к самой болезни и ее трагическим последствиям. До окончательной победы над ним еще очень далеко. Угроза огромна, враг чрезвычайно опасен. Эксперты говорят и об "отложенном кумулятивном эффекте" сегодняшних проблем. Исход этого беспрецедентного сражения, как это ни банально еще раз прозвучит, зависит от того, насколько слаженными будут действия всех стран мира в борьбе с новой инфекцией. Сможем ли мы извлечь уроки из пережитых нами трагических событий? Готовы ли пересмотреть свои стратегические подходы к серьезным мировым проблемам и тактику действий в тяжелых, непредсказуемых ситуациях, когда реагировать надо быстро и точно? Это важнейшие вопросы, которыми задаются сейчас все здравомыслящие люди в мире. Но в первую очередь ответить на них должны власти всех государств, члены международных союзов и объединений, различных "групп влияния", от которых зависит принятие самых важных и неотложных решений глобального уровня.

Чуть больше года назад в своей статье для журнала "Россия в глобальной политике" ("Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса", журнал "Россия в глобальной политике", № 4, июль/август 2020 г.) я подробно останавливался на этих темах. Уже тогда было ясно: риски, созданные коронавирусом, исключительно высоки. Ответ на них может и должен быть универсальным. Это предполагает постоянное и полноценное сотрудничество между государствами, правительствами и компаниями. К сожалению, многие конструктивные идеи так и остались в ранге благих пожеланий: их не смогли или (что чаще) не захотели использовать.

Поэтому по-прежнему важно не упустить сохраняющиеся возможности. Чтобы предотвращать катастрофы такого масштаба, как мировая пандемия ранее неизвестного вируса, не в меньшей степени, чем передовые технологии и вакцины, требуются политическая воля, дипломатические усилия и способность выше всего остального ставить главное - заботу о жизни, здоровье и безопасности миллионов людей. Вне зависимости от их образования, имущественного статуса, национальной принадлежности, возраста, пола и профессии. Без этого окончательная победа над вирусом невозможна.

Хотел бы подробнее остановиться на том, чему научили нас эти почти два года. Какие уроки мы извлекли и как нужно действовать дальше.

Первый урок пандемии - угрозы нужно принимать всерьез. И действовать на опережение, а не постфактум

В первый период распространения коронавируса, с декабря 2019 до начала марта 2020 года, во многих странах к проблеме отнеслись достаточно беспечно. Первые сообщения о новом заболевании были восприняты слишком спокойно. Во многом потому, что людям казалось: страшный вирус "где-то далеко", развитые страны он не затронет. Сказывалась и привычка к ежедневным сообщениям о катастрофах в разных частях планеты. В новостных лентах они обычно на первом месте, но реакция на такие сюжеты давно притупилась, их слишком много. Однако руководству государств, в отличие от обывателей, уже тогда нужно было нажимать "тревожную кнопку".

Промедление обошлось дорого. К середине февраля 2020 года бедствие начало обретать все более серьезные масштабы. В современном мире с его прозрачными границами и глобальной экономикой эпидемии тоже не знают барьеров. Число инфицированных и жертв новой болезни начало стремительно расти. Правительства многих стран были поставлены перед необходимостью срочно переформатировать систему здравоохранения, развертывать новые места в больницах, оснащать лечебные учреждения медицинским оборудованием, а людей - средствами индивидуальной защиты. В России в тот момент оперативно приступили к разработке сценариев действий на случай массового распространения болезни. В режим повышенной готовности были приведены все профильные структуры и службы.

С середины - конца марта и примерно до середины июня 2020 года пандемия вошла в следующую, "острую" фазу. Угроза стала реальностью, болезнь из Китая двинулась на штурм других стран. Эпидемию переквалифицировали в пандемию.

Мы хорошо помним это время, когда закрывались границы, создавались оперативные штабы, объявлялись длительные нерабочие периоды и вводились ограничения на мобильность людей. Руководство каждой страны столкнулось с мнимой дилеммой, кого спасать первым: экономику или людей. Точнее, куда прежде всего направлять деньги: в социальную помощь или в поддержку бизнеса. Большинство стран, и Россия в их числе, выбрали смешанный путь. После жесткого режима изоляции был найден разумный баланс - государство поддержало и граждан, и наиболее пострадавшие отрасли, гибко реагировало на ситуацию и не допустило катастрофических сценариев. Уже к началу прошлого лета в России были разработаны эффективные протоколы лечения больных, налажены производство и закупка средств индивидуальной защиты и необходимого медицинского оборудования. От карантинных мер в восторге, безусловно, не был никто. Но они доказали свою достаточную эффективность. При этом, нужно прямо признать, что чем жестче был режим "локдауна", тем эффективнее была борьба с эпидемией. Пример этому Китай. Другое дело, что каждая страна и ее население имеет свою специфику, национальные привычки, поведенческие стереотипы. Очевидно, что в Европе не проходят многие схемы, возможные на востоке. Но результат был везде. И волна пандемии пошла на убыль.

В третью фазу пандемии мы вошли летом - в начале осени прошлого года. К этому времени большинство компаний и, что особенно важно, вся система образования перестроились на удаленный формат работы. В России был оптимизирован управленческий инструментарий, стали более эффективными каналы взаимодействия граждан и государства. Люди смогли получать важнейшие государственные услуги дистанционно, социальные выплаты начали осуществляться в проактивном режиме. Было очевидно, что эпидемия вскоре вернется с новой силой, и на ее предупреждение государство направило значительные ресурсы. Завершились испытания вакцин против коронавируса, были зарегистрированы первые из них.

Эта работа шла одновременно во многих странах. В то же время в обществе нарастали тревога и недовольство: люди устали от долгих карантинов и постоянных опасений за свое здоровье. Предметами дискуссий на разных континентах все чаще становились нарушения прав человека во время "локдаунов".

Четвертый этап пандемии, наступивший осенью - зимой 2020-2021 годов, был ознаменован новым ростом заболеваемости. Появились новые штаммы вируса, коронавирус распространялся повсеместно, а не в локальных очагах, как это происходило прежде. Те, кто питал надежды на скорое преодоление болезни и возвращение к нормальной жизни, были вынуждены расстаться с иллюзиями. Введение новых ограничительных мер и "локдаунов" многие граждане встречали резко негативно. Вспышки протестной активности мы наблюдали в Нидерландах, США, Италии, Германии и других странах. И даже в России, хотя и в гораздо меньшей степени.

В пятую фазу пандемии мы вступили весной этого года, и этот период продолжается до сих пор. Сейчас мы наблюдаем очередной подъем уровня заболеваемости, который с учетом большего объема тестирования достиг исторического максимума. Уровень заболеваемости колеблется на весьма высоком, почти критическом уровне, идет массовая вакцинация. При этом жизнь в новой реальности требует продуманных, взвешенных решений, долгой "окопной" войны с пандемией. И эту борьбу следует вести общими силами всех стран. Невзирая на все объективные трудности и тем более - на чьи-либо политические амбиции.

Второй урок пандемии: бороться с ней можно лишь общими усилиями международного сообщества. Поодиночке обречены на поражение все

Что происходит сейчас в мировой экономике? Ответить можно одним словом - спад. И он гораздо серьезнее, чем в период финансового кризиса 2008-2009 годов. Международные организации оценивают его масштабы в диапазоне от 3,3% (данные МВФ) до 3,6% (Всемирный Банк). В отдельных странах это еще более ощутимо. Экономика Великобритании сжалась в 2020 году на 9,8%, Франции - на 8,1%, Германии - на 4,9%, Канады - на 5,4%, ЮАР - на 7%, Индии - на 8% (по данным Всемирного Банка). В целом кризис сильнее ударил по развитым странам, имеющим более высокий уровень глобализации. Международный валютный фонд оценивает провал экономик развитых стран в 2020 году в 4,7%, тогда как развивающихся - в 2,2%. Но при этом более продвинутые экономики демонстрируют способность к ускоренному восстановлению. Так, по прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития, большинство развитых стран полностью восстановят докризисный уровень (с точки зрения ВВП на душу населения) к концу 2022 года. Некоторые развивающиеся страны смогут вернуться к допандемийным показателям не ранее 2024 года. Очевидно, что в мире наступает продовольственный кризис. Цены на продукты питания растут везде, ускоряется продуктовая инфляция.

Для преодоления последствий глобального спада требуется эффективная политика, направленная на дальнейшее восстановление экономики, удержание ценовой стабильности. Уже сейчас высокий уровень долга в некоторых странах и невиданные темпы инфляции стали новыми вызовами на пути к этим целям. Многое будет зависеть и от темпов возобновления внешнеторгового оборота, особенно в плане экспорта-импорта услуг.

Точных прогнозов дать сейчас не может никто. На ситуацию в мировой экономике влияет множество неэкономических факторов: темпы вакцинации населения, угроза появления новых, более опасных штаммов коронавируса. И особенно сильно - факторы политического характера. В том числе такие, как политическая воля к международному сотрудничеству в борьбе с коронавирусом. Однако далеко не все государства готовы ее проявить. И это сегодня одна из самых серьезных проблем.

Любой кризис неизбежно меняет в мире очень многое. И расстановку сил на международной арене тоже. "Коронакризис" исключением не стал. Уникален он прежде всего тем, что перед ним все страны - и экономически мощные, и совсем слабые - оказались по сути равны. И все так или иначе пострадали. Всем пришлось мобилизовать свои ресурсы. Серьезнейшая, порой непосильная нагрузка легла на системы здравоохранения и социальные службы. Каждая страна была вынуждена в борьбе с эпидемией выбирать меньшее даже не из двух, а из множества зол. При этом и те, кто проявлял в этой работе чудеса эффективности, не были застрахованы от новых вспышек эпидемии. Процессы глобализации, современное развитие технологий, скорость транспортного обмена превращают нашу планету в идеальную среду для распространения вируса. Полностью "опустить железный занавес" не может ни одно государство. Рано или поздно ему все равно придется возобновлять торговый оборот, выдавать въездные визы туристам и предпринимателям или выпускать за границу собственных граждан. А значит (что было ясно уже в момент написания первой статьи), не может быть обособленного иммунитета в отдельно взятой стране. Возможен только коллективный иммунитет глобального масштаба, достигать которого нужно сообща.

Эту простую истину прекрасно понимают врачи или ученые, представители влиятельных международных организаций гуманитарной направленности. Но, как показал опыт коронавируса, с ней готовы согласиться правительства далеко не всех государств. В разгар пандемии призывы к всеобщей солидарности и взаимопомощи в борьбе с болезнью, к отмене санкций, которые мешают работе систем здравоохранения, и даже к прекращению огня в "горячих точках", по сути, провалились. Национальный эгоизм, "пещерная логика" времен холодной войны, параноидальные фантомные страхи, попытки защитить собственные, узкие геополитические интересы сплошь и рядом оказывались гораздо сильнее общечеловеческих ценностей.

Государства стали закрывать свои границы без предупреждения или консультаций с соседями. Не торопились делиться информацией (в том числе жизненно важной для работы ученых и медиков) или помогать друг другу медикаментами и оборудованием. Кто-то предпочитал решать проблемы самостоятельно, кто-то - за счет других.

Даже на время пандемии санкционная политика не претерпела изменений. Напротив, борьба, к примеру, с мирным коммерческим проектом "Северный поток - 2" лишь усилилась. Продолжились, а иногда и с новой силой вспыхивали войны: конфликт в Нагорном Карабахе, неугасающие столкновения в Сирии, Ливии, Афганистане, периодические стычки на границе Китая и Индии, ряд конфликтов в Африке. Торговая война между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой усугубилась идеологическим противостоянием и окончательно превратилась в некое подобие холодной войны. Больше сейчас и откровенных провокаций, в частности в Европе. За минувший год стало привычным, что корабли НАТО постоянно приближаются в Балтийском и Черном морях к российским границам, иногда даже нарушая их.

Пандемия нанесла удар и по процессам интеграции. Особенно наглядно эти тенденции можно проследить на примере Европейского союза, в прежние времена - одного из самых прочных объединений. COVID-19 продемонстрировал, что перед лицом общей беды Европа вовсе не едина. В разгар эпидемии европейские страны даже не стали поддерживать друг друга. Помощь Италии, где ситуация с заболеваемостью вышла на критический уровень, пришла не от других членов Евросоюза, которые отказались принимать в свои госпитали итальянских больных, а из России и Китая. Более того, при таможенных процедурах Чехия даже изъяла маски и респираторы, предназначенные итальянцам. Лишь с сильным опозданием Италии оказали поддержку Польша, Румыния и Германия. Австрия, Германия и Люксембург в конце концов согласились предоставлять места в больницах для пациентов из соседних стран - Бельгии, Голландии, Франции и Италии.

После того как первый пик пандемии остался позади, европейские институты начали своего рода работу над ошибками, попытались адаптироваться к ситуации и разработать предупредительные меры на будущее. За 2020 год Европейский союз принял более тысячи решений, чтобы свести к минимуму негативные последствия коронавируса, защитить не только жизнь, но и доходы людей. Был утвержден расширенный бюджет и фонд NextGenerationEU, что в совокупности дало возможность предоставить чуть ли не самый крупный стимулирующий пакет на общую сумму 1,8 триллиона евро (Европейская Комиссия, Сводный доклад о деятельности Европейского Союза за 2020 год).

Третий урок пандемии: взаимное доверие государств важнее коммерции, идеологии и конкуренции

Распространение коронавируса обнажило еще одну проблему - глобальный кризис доверия. Он проявился в игнорировании международных организаций, "противостоянии вакцин", постоянных взаимных подозрениях и поисках виновных в распространении вируса. Сильно пошатнулся авторитет Всемирной организации здравоохранения. Многие страны первоначально уклонялись от сотрудничества с ВОЗ, а США фактически прекратили финансирование этой организации. Потом сотрудничество по линии ВОЗ как-то наладилось. Однако проблемы остаются и по сей день. Главная из них в том, что у организации отсутствуют рычаги принуждения государств к проведению единой, согласованной на всех уровнях политики. Национальные правительства вправе не подчиняться рекомендациям ВОЗ или выпускать свои решения, иногда противоречащие всемирным. В связи с этим необходимо задуматься о придании ВОЗ полномочий по принятию в чрезвычайной ситуации (например, в условиях пандемии) значимых мобилизационных решений в интересах всего мирового сообщества. Вероятно, для получения ВОЗ таких полномочий потребуется принятие членами ООН международной конвенции о сотрудничестве в данной сфере.

Пока, к сожалению, не сформирована система гарантий, которые предотвращали бы опасное развитие событий при возникновении новой пандемии. История знает примеры, когда именно международное сотрудничество и отказ от идеологических догм позволили врачам и ученым разных стран выработать эффективные средства борьбы с распространением тяжелых болезней - таких как полиомиелит, корь, оспа. Сейчас геополитические интересы государств сталкиваются даже в вопросах вакцинации. В мире существует около десятка вакцин. Но ни одна из них не сертифицирована во всех странах.

Почему так происходит? Ответ очевиден. Все страны стремятся поддерживать в первую очередь своих производителей. Кроме того, вопросы вакцинации приобретают идеологическую окраску: "свое - значит лучшее!", даже если этому нет подтверждений. Действует и коммерческий интерес, когда страны стремятся выгодно продать собственную вакцину на международном рынке и победить конкурентов. При этом забывается одно "но": каждая из таких ампул - это спасенная или потерянная человеческая жизнь. "Прививочный национализм", коммерческие войны уже стали причиной множества ничем не оправданных жертв. Слабость ВОЗ и отсутствие наднационального органа, влияющего на эпидемиологические меры различных государств, становятся в буквальном смысле смерти подобны.

Совершенно очевидно: все государства мира не просто должны, а обязаны сейчас поступиться собственными геополитическими интересами ради спасения людей. Признать вакцины, произведенные в других странах. Но главное - снабдить ООН или ВОЗ достаточным количеством таких препаратов для передачи странам, неспособным закупить их самостоятельно.

С вопросом о взаимном признании вакцин тесно связан еще один аспект внешней политики - так называемые ковидные паспорта (или, как их иносказательно называют в ряде стран, - "паспорта возможностей"). Это самый простой и логичный способ восстановить одно из базовых прав граждан - права на свободу перемещения, позволяя "открыть границы" и при этом обеспечить безопасность людей. Однако такая система может эффективно работать, только если различные вакцины будут признаны большим количеством стран. И, что особенно важно, - при создании единой системы обмена информации о заболевших и привитых, например под эгидой ВОЗ или иного уполномоченного органа ООН.

Вновь, как и год назад, приходится повторить: обе этих организации должны предоставить необходимую площадку для выработки инициатив, которые помогут справиться с опасной инфекцией на всех континентах планеты. Это не просто роль, это миссия, которая должна быть возложена на влиятельные и авторитетные международные структуры. Именно они способны стать выше предубеждений и политических интересов, которые в настоящее время мешают сотрудничеству в глобальном масштабе.

"Вакцинный национализм" подогревают и взаимные серьезные подозрения разных стран в том, что смертельный вирус имеет рукотворную природу. Основанием для таких утверждений служит сам факт существования лабораторий, которые ведут изучение смертоносных вирусов в США и, что для России особенно тревожно, на территории наших партнеров по СНГ. Деятельность таких центров абсолютно непрозрачна. Международный контроль над подобными исследованиями отсутствует. Опасность "утечки" инфекции, которую мир уже может не пережить, достаточно реальна. Безусловно, нужна система контроля над такими лабораториями, основанная на принципах взаимной открытости. Но еще важнее - создание межгосударственной системы взаимных гарантий и полной ответственности за возможные последствия распространения опасных веществ и препаратов. В условиях глобального мира их утечка в считанные часы способна привести к катастрофе. Кроме того, мировое сообщество должно договориться о том, что во внештатных ситуациях государства незамедлительно информируют друг друга о возникших угрозах - биологических и любых иных.

В предыдущей статье я писал о том, что необходимо в полном объеме выполнять Конвенцию о запрещении биологического оружия - один из основополагающих международных документов в сфере безопасности. После окончания пандемии будет важно фундаментально пересмотреть принципы международного сотрудничества в области биологических исследований. К сожалению, далеко не все наши партнеры проявляют готовность к сотрудничеству в этом направлении, что становится причиной напряженности и взаимного недоверия.

Кризис обострил и еще одну проблему: в виртуальное пространство все активнее переходит организованная преступность, террористические и экстремистские структуры. Это представляет собой серьезную угрозу для безопасности многих государств. Я упоминал такие темы, как совместная борьба с киберпреступностью, сотрудничество правоохранительных органов различных государств, развитие систем, обеспечивающих глобальную безопасность в цифровом мире. Необходимы новые законы и международные конвенции о противодействии терроризму и преступности в виртуальном пространстве. С сожалением приходится признать: работа в этом направлении идет слишком медленно. За прошедший год существенного прогресса достичь так и не удалось.

Четвертый урок пандемии: принуждение к вакцинации не слишком эффективно, просвещение необходимо

Насколько критична угроза, которую породил коронавирус? Нужна ли сейчас всеобщая вакцинация как предупредительная мера против новых вспышек пандемии? При всей очевидности ответа в обществе на этот счет есть разные мнения. Существуют и группы так называемых ковид-диссидентов, которые активно призывают игнорировать рекомендации ученых и медиков.

Перед государством в связи с этим встают вопросы, очень неоднозначные с точки зрения морали. Насколько личные интересы граждан могут идти вразрез с интересами общества и противоречить нормам безопасности других людей? Имеет ли государство право принуждать граждан к обязательной вакцинации?

С начала пандемии во всех государствах идет просветительская работа. Гражданам объясняют и доказывают, что для общего блага иногда бывает необходимо поступиться личными интересами, удобством или даже базовыми правами, например на свободное передвижение. Что лечиться нужно независимо от того, хочешь ты этого или нет, поскольку есть большой риск заразить окружающих. Что все карантинные предписания властей исполнять обязательно. Равно как и вакцинироваться, если входишь в группу повышенного риска дальнейшего распространения вируса. В ответ слышатся вполне предсказуемые обвинения в "прививочном авторитаризме" и "нарушении прав человека".

Всегда ли такое принуждение оправданно? Вопрос спорный и сложный. С одной стороны, права человека - ценность незыблемая. С другой - есть граждане, которые напрямую взаимодействуют с вирусом или контактируют с огромным количеством людей, работают в медицинской и образовательной сфере, на предприятиях общественного питания, в государственных учреждениях, где всегда многолюдно. Их заражение ставит под угрозу здоровье и жизни остальных людей, нарушает чужие права. Важно найти необходимый баланс.

Конечно же, ради спасения миллионов свободу десятков и даже тысяч ограничивать можно. Так не раз происходило в ходе войн, при террористических угрозах, во время эпидемий. Но "можно" не означает "обязательно". И хотя некоторые страны фактически заставляют своих граждан вакцинироваться, Россия таким путем не пошла: вакцинация в нашей стране является в целом добровольной. Хотя постановления об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан к концу октября были приняты во всех регионах России. При этом дискуссии на тему тотальной обязательной вакцинации продолжаются и на экспертном уровне, и, что называется, в домашней обстановке.