Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Восточный гамбит России

Ее будущее – не в Европе, а в Азии

Сальваторе Бабонес – адъюнкт-профессор социологии и социальной политики факультета общественных наук и политологии, Сиднейский университет.

Резюме В Европе России нечего терять и нечего найти. Напротив, Россия может многое приобрести или все потерять в Азии – динамично развивающейся части мира. И Дальний Восток – регион, с которого логично начать новый проект экономического развития.

Возрождающаяся Россия, похоже, бросает решительный вызов постсоветскому урегулированию в Европе. Подобно Китаю, подвергшему ревизии несправедливые договоры XIX века, которые западные страны навязали слабой и разлагающейся династии Цинь, Россия стремится пересмотреть неравные договоры XX века, навязанные уязвимому и несостоятельному режиму Ельцина. Действия российских военных в Грузии и на Украине, а также провокационные военно-воздушные и военно-морские учения в Балтийском море и на Тихом океане создали впечатление в России и на Западе, что «Россия вернулась».

Бесстрастный анализ издержек и выгод недавних интервенций позволяет сделать оценку более реалистичной. Москва субсидирует независимость двух крошечных сепаратистских регионов – Абхазии и Южной Осетии – ценой постоянных трений со своими соседями. Россия аннексировала 5% территории Украины, но утратила влияние на остальные 95% территории. Ведя такую игру, Россия окончательно лишилась доверия Польши и стран Балтии. Вряд ли это можно назвать успехом.

Войны России в Грузии и на Украине были местным контрнаступлением в более масштабном геополитическом отступлении. Любой аналитик согласится: вторгнись Россия на Украину, она могла бы очень быстро завоевать страну, и никто не спорит с тем, что НАТО не стала бы воевать за Украину. Так почему же Кремль преследовал ограниченные цели на Украине и в Грузии?

Россия медленно примиряется с тем фактом, что больше не сможет участвовать в европейских делах. Европа не хочет видеть российскую армию, ей не нужны российские инвестиции, и она не заинтересована в российском экспорте, если не считать природного газа. Россия спасла Европу от Наполеона и Гитлера, но ее больше не ждут за европейским столом для почетных гостей. Впервые за три последних столетия Россия ничем не напоминает европейскую державу, кроме географической принадлежности, поскольку восточной границей Европы принято считать Уральские горы.

С утратой влияния на Украине Россия почти полностью устранилась от участия в европейской жизни. Остаются лишь рудиментарные анклавы, такие как Приднестровье и Калининградская область. Быть может, России не нравится видеть натовские войска на своих восточных рубежах, но НАТО – чисто оборонительный союз в большинстве своем демилитаризованных стран, укрывающихся под защитой американской армии. Он не представляет никакой наступательной угрозы. Главные угрозы (и возможности) надо искать в других местах. Эффективное взаимодействие на азиатском континенте гораздо важнее для будущего России, чем то, что можно получить или потерять в Европе.

Фиаско на Украине

Кризис на Украине начался в ноябре 2013 г., когда президент Виктор Янукович отказался от дальнейшей интеграции с Европейским союзом, не подписав соглашение об ассоциации, о котором до этого вел переговоры. Это вызвало массовые протесты в Киеве и ожесточенную бойню на улицах, в результате которой погибли сотни людей. После принудительного отрешения Януковича от власти в Киеве сформирован в целом прозападный режим.

В марте 2014 г. последовала реакция Российской Федерации в виде аннексии Крыма. Ее горячо поддержала большая часть населения полуострова, но большинство жителей Украины категорически возражали против такого поворота событий. Точные цифры сторонников и противников присоединения Крыма к России недоступны, но в любом случае распространенные мнения не соответствуют событиям. Россия забрала Крым, бросив вызов международному праву, потому что возможное вхождение недружественных сил в Севастополь могло серьезно ослабить ее национальную безопасность.

Соображения национальной безопасности – вот чего недостает в большинстве публичных интерпретаций украинского кризиса. Россия может быть ведущей военной державой в Евразии, но ее позиция в европейских морях всегда была безнадежной. Хотя международные договоры гарантируют выход российских судов в Мировой океан через Балтийское и Черное моря, они были бы бесполезны при любом серьезном конфликте. Просто сохранять присутствие в Балтийском и Черном морях – уже большой вызов для Москвы.

Потеря Севастополя или неспособность практически использовать этот порт, что фактически означало бы его утрату, сулила России дальнейшее снижение возможностей проецирования силы в Черном море. Порт в Новороссийске – лишь частичное восполнение подобной потери. Россия присоединила Крым, чтобы не допустить превращения Севастополя в военно-воздушную и военно-морскую базу НАТО. Исторические связи важны, но главный мотив участия России в украинских делах – национальная безопасность.

Национальная безопасность также играет ключевую роль в поддержке Россией сепаратистского движения на востоке Украины. Подобно аннексии Крыма, поддержка сепаратизма – вполне логичная стратегия в геополитической игре. Россия преследует ограниченные цели, что ни в коей мере не предвосхищает интервенцию в другие области Украины или более широкое присутствие на востоке. Поддержка сепаратистского восстания – козырь в торге, с помощью которого Москва рассчитывает добиться от Украины признания своего суверенитета над Крымом.

Такой козырь важен на переговорах, потому что хотя Россия и установила власть в Крыму, Украина контролирует систему водоснабжения полуострова. Ситуация останется нестабильной до тех пор, пока Украина и ее западные союзники не признают суверенитет России над Крымом. Логика реалиста подсказывает, что Кремль перестанет поддерживать сепаратизм в Восточной Украине лишь как часть общей сделки, включающей признание российского права на Крым. Правильно это или нет, нравственно или безнравственно, но именно такова конечная цель Москвы в украинском конфликте.

Поддержка мятежников на востоке Украины имеет смысл только в этом контексте. Вопреки распространенному мнению, война на Украине не стала победой российского империализма и символом возврата к использованию войны в качестве главного способа урегулирования конфликтов в Европе. Это заключительный акт развертывающегося на наших глазах фиаско России, утратившей влияние на большую страну, с которой ее связывают глубокие исторические, экономические и личные связи. Евразийский экономический союз во главе с Россией выглядит без Украины несколько куцым.

Но ирония в том, что, как только юридический статус Крыма будет урегулирован, «потеря» Украины способна обернуться скрытым благом для России, поскольку освободит ее от необходимости поддерживать слабую и больную украинскую экономику, переложив эту ответственность на Запад. Как сказал государственный секретарь Колин Пауэлл о вторжении в Ирак, «разрушая страну, вы покупаете ее». Евросоюз уже предоставляет финансовые гарантии, чтобы обеспечивать закупки Киевом российского газа. Если ЕС продолжит субсидировать украинскую экономику в будущем, Россия может оказаться главным, долгосрочным бенефициаром.

Рассеяние русского этноса

Этот процесс начался еще при царях и ускорился во времена Советского Союза: миллионы этнических русских расселялись в дальних провинциях, на окраинах империи или изгонялись в эти земли. На Украине этническая граница между русскими и украинцами никогда не была четкой в силу исторических особенностей и перекрестных браков. Но в Прибалтику, Среднюю Азию, Сибирь и на Дальний Восток царские и советские правительства отправляли людей заселять завоеванные территории, чтобы укреплять контроль Москвы и комплектовать органы имперского управления. В результате миллионы этнических русских живут (и жили на протяжении многих поколений) за пределами исторической родины.

Три балтийских государства – Литва, Латвия и Эстония – вызывали особое беспокойство в связи с потенциальным «великорусским» экспансионизмом. В отличие от Украины все они – члены НАТО и Евросоюза. И – опять-таки в отличие от Украины – у России нет там серьезных геополитических интересов. Если не считать ареста офицеров безопасности на российско-эстонской границе в духе холодной войны по принципу «око за око», опасения Запада по поводу российской агрессии оказались беспочвенными.

В кавказском регионе Россия неоднократно применяла военную силу для разрешения конфликтных ситуаций, что не может не тревожить. Имеются в виду две кровавые гражданские войны в Чечне в 1990-е и 2000-е гг., а также короткое столкновение с Грузией в 2008 году. Параллели между Грузией и Украиной часто проводятся, потому что Россия продолжает поддерживать независимость маленьких отколовшихся от Грузии республик – Абхазии и Южной Осетии. Но эти бедные удаленные регионы не имеют для Москвы стратегической значимости (чего никак нельзя сказать о Крыме). Они стали военными трофеями еще одной победы, которая в действительности стала стратегическим поражением, поскольку Россия потеряла Грузию (родину Иосифа Сталина), где возобладали прозападные настроения.

В постсоветских республиках Центральной Азии присутствие российского этноса весьма заметно, и даже местные жители этих пяти стран, не являющиеся этническими русскими, чаще говорят по-русски. Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан – члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а Казахстан (теперь еще и Киргизия) входят в Евразийский экономический союз, созданный Россией. Как и Украина, все пять стран (включая Туркменистан) были частью Российской империи задолго до образования Советского Союза, и все они поддерживают тесные связи с Россией.

Разница между Центральной Азией и Украиной в том, что Украина – европейская держава на границах Евросоюза. Европа не предложит центральноазиатским государствам никакого экономического рамочного соглашения, и у них нет перспективы стать членами НАТО. Под сильным давлением США в 2001 г. Киргизия сдала их вооруженным силам в аренду аэропорт, который использовался в качестве перевалочной базы во время военной операции в Афганистане, но в 2014 г. срок истек. Для стран региона (и их правителей) Россия всегда будет более близким соседом, чем Европа или Соединенные Штаты.

Но даже там Москва сталкивается с угрозой своему экономическому и политическому влиянию. Ее несет Китай. В некоторых случаях он выступает дипломатическим и экономическим партнером России (и, конечно, членом ШОС), но не союзником. Явная цель проекта «Экономический пояс Шелкового пути» под лозунгом «Один пояс – один путь» – наладить более тесные связи между странами Центральной Азии и неразвитыми провинциями Западного Китая.

Если КНР сегодня не представляет серьезной опасности для российских интересов там, то только потому, что Пекин до недавнего времени не желал тратить деньги на претворение в жизнь проекта «Новый Шелковый путь». Западный Китай очень беден, поэтому КНР не создает существенного центра экономической тяжести в Центральной Азии. Инвестиции Китая в регионе преимущественно нацелены на прокладывание транзитных путей и извлечение природных ресурсов, а не на глубокую экономическую интеграцию. И если многие украинцы жаждут стать частью Европы, жители Центральной Азии едва ли стремятся слиться с китайским экономическим пространством. Реальная китайская угроза России находится в других регионах.

Будущее России в Азии

Китайская статистика впечатляет. В стране 1,3 млрд жителей, и это родина пятой части населения земного шара. Там больше городов, заводов и почти всего другого, чем где бы то ни было на планете. За пределами Китая также проживают миллионы китайцев. КНР находится в центре большинства производственных цепочек создания добавленной стоимости в мире. Страна поглощает сырье и промежуточную продукцию, поставляемую со всех концов света, и выдает готовые изделия.

Одно из последствий центрального положения Китая в мировых товарных цепочках – он стал незаменимым торговым партнером почти для любой страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе, если не во всем мире. Передовики промышленного производства Северо-Восточной Азии – Япония, Южная Корея и Тайвань – тесно связаны с китайской экономикой. Экономическая интеграция Северо-Восточной Азии отличается глубиной и комплексностью, но главное в том, что Япония, Южная Корея и Тайвань обеспечивают проектирование, ноу-хау, передовые компоненты и продвижение на мировом рынке, а Китай выполняет конкретную работу по производству товара.

Четвертая по мощи технологическая держава на северо-востоке Азии – это Россия, но мало кто об этом знает. Российские производители почти не используют близость к Китаю и не извлекают из этого никаких преимуществ. Они неохотно переносят производственные мощности на Дальний Восток и почти не участвуют в цепочках поставок в Северо-Восточной Азии. Будучи не в состоянии избавиться от своего европоцентризма, россияне – в тех редких случаях, когда они ищут возможности для деятельности за рубежом, – всегда смотрят прежде всего на Запад, а не на Восток. Похоже, им неведомо, что западные фирмы побеждают в конкуренции не из-за врожденного превосходства западных промышленников, а потому что давно уже перенесли свои производственные мощности в Китай.

Россия традиционно сильна в некоторых областях, которые слабо развиты в Азии. Это тяжелое роботостроение, металлургия, оборонная промышленность и аэрокосмический комплекс. Строящийся в Амурской области новый космодром «Восточный» может стать главной площадкой для запуска азиатских спутников – прежде всего для таких стран, как Южная Корея, у которой нет собственных космических возможностей. И в России есть такой крупный порт, как Владивосток, который мог бы стать большим региональным промышленным центром, если бы не хроническая геополитическая ограниченность.

Но в одиночку Россия не имеет ни нужных масштабов, ни потенциала для создания полноценных промышленных кластеров в этих регионах, и ни одна из вышеупомянутых отраслей не интегрируется в цепочки создания добавленной стоимости в Азии. Россия – одна из самых изолированных крупных экономик мира. Она экспортирует преимущественно природные ресурсы, и ее экономические связи с внешним миром сводятся почти исключительно к взаимодействию в сфере энергетики. Нельзя сказать, что общий уровень российского экспорта аномально низок для большой страны, однако структура его аномально единообразна.

Недавние разрекламированные соглашения Китая и России еще больше закрепляют перекос в сторону страны-экспортера энергоносителей. Сделки «Газпрома» с CNPC по строительству большого трубопровода и обсуждаемая открытость для китайских инвестиций опять-таки в основном ограничены энергетикой. Инвестиции Китая в транспортную инфраструктуру в рамках создания Экономического пояса Шелкового пути призваны расширить наземные маршруты экспорта китайских товаров в Европу. Россия пока выступает просто транзитной территорией для китайских товаров. Китайские инвестиции, конечно, приветствуются Россией, страдающей от санкций Запада, но они не устраняют хроническую слабость экономики.

Российской экономике нужна более глубокая интеграция с внешним миром. Для Европы Россия никогда не была желанным партнером. Она стучится в европейские двери со времен Петра Первого. Иногда ей удавалось их взломать, но страна никогда не была глубоко интегрирована в экономику Старого Света. Сегодня санкции, наложенные Западом, вынуждают Москву искать долгосрочные возможности в Азии, и крупные азиатские экономики сравнительно открыты для сотрудничества. Закрытой остается как раз Россия.

Инициатива по созданию порто-франко во Владивостоке – шаг в правильном направлении во многих отношениях. Это движение и в сторону большей открытости, и на Восток. Россия должна пройти гораздо дальше по обоим направлениям, прежде чем такие инициативы принесут заметные и ощутимые дивиденды. Открытость – не только устранение барьеров, но в гораздо большей степени состояние ума.

Более открытая тихоокеанская Россия?

Демократическая волна, прокатившаяся по Евразии в 1989 г., освободила Центральную и Восточную Европу от советской зависимости и привела к исчезновению СССР. Бывшие его сателлиты в Восточной и Центральной Европе сегодня члены НАТО и ЕС, равно как и три прибалтийских государства. Несмотря на немногочисленные жертвы, в целом распад прошел на удивление мирно. К концу 1991 г. Советского Союза уже не было на карте, а американские экономисты стали консультантами нового российского правительства.

Та же демократическая волна захлестнула в 1989 г. и Китай. Это привело к военному подавлению массовых выступлений на площади Тяньаньмэнь, десятилетиям суровых репрессий и сохранению тоталитарного коммунистического правления. Ирония в том, что у большинства граждан Запада при этом не возникает трудностей с получением китайских виз и им предоставляется сравнительно гибкий режим во время посещения Китая. Таксисты берут с пассажиров плату строго по счетчику, точно отсчитывая сдачу. Для западных туристов, посещающих площадь Тяньаньмэнь, делают исключение, пропуская их через заградительные барьеры. В целом Китай радушно принимает западных туристов, приберегая репрессии для собственного народа.

Сравните это со строгим визовым режимом, который Россия поддерживает со странами Запада, официозным обращением с гостями и коррумпированными водителями такси. Если поездка в Китай для иностранца – удовольствие, то путешествие в Россию – испытание. Российское правительство теряется в догадках, почему западные люди не едут в Россию и не живут в ней. На самом деле многие хотели бы там жить, но пугает недружелюбие властей. И это серьезная проблема для экономического развития, особенно на Дальнем Востоке с его малочисленным населением. Если Китай принимает минимум полмиллиона иностранных деловых людей (плюс еще столько же бизнес-туристов из Тайваня), Дальний Восток России привлекает в основном неквалифицированных рабочих из Китая и Северной Кореи.

Этот контраст между Китаем и Россией особенно наглядно проявляется на тихоокеанском побережье. В Москве живет и работает немало иностранцев, но во Владивостоке их почти нет. Вместо того чтобы стать многонациональным «винегретом» из японцев, корейцев, китайцев и приезжих из Северной Америки, Владивосток представляет собой российский провинциальный город. Проблема не в отсутствии инвестиций: государство вложило 20 млрд долларов в инфраструктуру региона в ходе подготовки к самому дорогостоящему саммиту АТЭС за всю его историю. Проблема в отсутствии открытости.

Интеграция и развитие требуют экономической открытости. Газопроводы и космические центры могут строиться по решению правительства, но передовые промышленные комплексы не возникают по указке сверху. Большинство экономистов определяют открытость как снижение торговых и инвестиционных барьеров, но исследования, проводившиеся в течение нескольких десятилетий, показали, что открытость только для торговли и инвестиций мало влияет на экономический рост. Гораздо важнее человеческие и институциональные факторы, которые намного труднее измерить.

Приморский и соседний Хабаровский край находятся далеко от Москвы и в тысячах километров к востоку от Новосибирска – самого крупного города на востоке России. Россия может позволить себе экспериментировать с открытостью на Дальнем Востоке, прекрасно понимая, что инфильтрацию «опасных» иностранцев (и «опасных» идей) в регион можно легко остановить с помощью единственного контрольно-пропускного пункта на Транссибирской железнодорожной магистрали. Экспериментирование всегда связано с определенными вызовами, но риск от отсутствия экспериментов может быть гораздо выше.

На огромной территории российского Дальнего Востока проживает всего 6 млн человек. В отличие от других малонаселенных территорий мира, регион примыкает к гуманитарно-экономическому Джаггернауту, то есть к Китаю. Захват китайцами российской территории маловероятен, но можно представить себе сценарии, при которых Китай сделает с Россией то, что она сама сделала с Украиной. Например, борьба за лидерство в Москве может однажды привести к тому, что губернатор одного из дальневосточных регионов заявит о независимости. Может ли Китай вмешаться для «наведения порядка» в этой малонаселенной пустыне, где у него имеются стратегические энергетические интересы? По крайней мере такой сценарий вероятен не менее, чем вторжение НАТО в Россию, а, может быть, и более.

Единственно возможное решение – углублять интеграцию в быстрорастущую азиатскую экономику, и первым шагом в этом направлении была бы большая открытость на Дальнем Востоке. Трудно представить себе, чтобы Россия подписала договор о коллективной безопасности с Южной Кореей и Японией для сдерживания Китая. Зато можно вообразить, что Россия откроет свой Дальний Восток для инвесторов из Южной Кореи, Японии и даже США, чтобы включаться в передовые цепочки создания добавленной стоимости в Северо-Восточной Азии. Только диверсификация экономического развития создаст рабочие места и привлечет человеческий капитал, в котором Россия нуждается для сохранения позиций в Азии и влияния в мире.

Пространство для маневра

В Европе России нечего терять и нечего найти. Зависимость ЕС от российского газа неизбежно будет ослабевать. Гости из России, вероятно, будут подвергаться все более строгой проверке на границах Евросоюза. И европейские страны становятся все менее дружественными к российским инвесторам. В любом случае экономика Старого Света пребывает в застое, а ее население уменьшается. Единственный явный союзник в Европе – это Белоруссия как не слишком привлекательная цель для экспансии Евросоюза или НАТО. Короче, у России мало пространства для маневра в Старом Свете. Роль нарушителя спокойствия мало что даст российской экономике и лишь ухудшит ее и без того подмоченную репутацию.

Напротив, Россия может многое приобрести или все потерять в Азии – динамично развивающемся регионе. Это сборочный цех мира, и таковым он останется в обозримом будущем. Рост китайского народного хозяйства замедляется, но даже если темпы составят «всего» 6% в год, это равноценно польской или шведской экономике, на которую Китай будет ежегодно «прирастать». Новые договоры в сфере торговли и инвестиций означают фундаментальную перестройку всего континента. Восточноазиатская экономическая интеграция только в начале пути, и пока еще Россия может включиться в этот процесс. Ей пора открыть для себя то, что давно известно всем: будущее – за Азией.

Чтобы в полной мере воспользоваться возможностями в Азии, России нужно позиционировать себя как партнера мира для данного региона. Следует, наконец, завершить спор по поводу Курильских островов с Японией, длящийся уже не одно десятилетие, – чтобы Токио сохранил лицо и получил хоть какие-то выгоды от мирного договора, пусть даже мизерные. Москве нужно сделать все, что в ее силах, чтобы помочь мирному воссоединению Кореи. Ей стоит перестать провоцировать Соединенные Штаты и их союзников полетами своих дальнемагистральных бомбардировщиков над океанами, поскольку это не сулит России никаких стратегических выгод. И надлежит соблюдать большую осторожность при продаже Китаю передовых систем вооружения.

Россия должна понять и признать, что ее главный враг – не НАТО, не США и даже не Китай. Главный враг – она сама. Россия испортила отношения с Европой из-за серьезной конфронтации по поводу крошечной территории. Но России не нужны новые земли – она управляет одной восьмой частью всей земной поверхности, если не брать в расчет Антарктиду. Если карта когда-нибудь снова будет существенно перекроена, Россия почти наверняка окажется проигравшей стороной. Главная внешнеполитическая цель должна состоять в том, чтобы избежать любого изменения границ в будущем.

Когда распался Советский Союз, Россия освободилась от 14 более бедных территорий, которые во многом зависели от имперского центра. Бывшие советские сателлиты в Восточной Европе могли бы увеличить размер имперской ренты для России, но ценой раздувания военных расходов. Избавившись от этих связей, новая Россия, сформированная в результате последнего крупного пересмотра политических границ, имела все возможности для того, чтобы стать чем-то большим, нежели милитаризованная нефтяная держава. Этот потенциал сохраняется и сегодня. Но, чтобы его реализовать, Россия должна сосредоточиться на внутреннем развитии, а не на внешнем позиционировании. И Дальний Восток – регион, с которого логично было бы начать новый проект экономического развития.

Не потерять направление

О геополитических координатах восточной политики России

Виктор Ларин – доктор исторических наук, директор Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, профессор Дальневосточного федерального университета.

Резюме Идеология «поворота на Восток» в России не сложилась. Непонятно, о каком «Востоке» говорят лидеры страны. В толковании же самих представителей «Востока» этот концепт – понятие, очень размытое как с географической, так и с политической точек зрения.

«Пойди туда, не знаю куда…»

(Русское народное развлечение)

В последние полтора десятилетия «восточный вектор» занимает важное место во внешней и внутренней политике Кремля. Интеграция в АТР, «поворот на Восток» и социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья неизменно, хотя и в разных вариациях, упоминаются в перечне главных задач российского государства. Параллельно с этим политическая и экономическая мысль Запада и Востока активно работает над созданием приемлемых моделей региональной интеграции и обеспечения безопасности для Северо-Восточной и Восточной Азии и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Конкретные результаты во всех случаях минимальны: изящные виртуальные конструкции не работают, интеграционные проекты буксуют, а разбитых дорог на пути в «светлое будущее» оказывается больше, чем прямых магистралей.

Источниками трудностей являются не только столкновения интересов и многочисленные проблемы двусторонних отношений, но и система геополитических координат, в которых ставятся и решаются стратегические задачи государств, а также нечеткий понятийный аппарат, с помощью которого описывается алгоритм движения в будущее. Конечно, ясные координаты и адекватный аппарат – не панацея от тысячи бед, но все же необходимый идеологический и управленческий инструмент, и его разбалансировка способна свести на нет реализацию самых обоснованных решений, тем более если этот инструмент не нов и подлажен под решение задач эпохи колониализма и холодной войны.

В настоящее время в общественном сознании понятие «Северная Пацифика» выступает в лучшем случае как обозначение северного сегмента Тихоокеанского бассейна. Между тем придание этой территории геополитической и экономической нагрузки позволяет вывести на новый уровень решение вопросов безопасности и устойчивого развития значительной части мира. В данной статье предлагается принять в качестве ориентира «поворота России на Восток» зону Северной Пацифики.

Векторы движения

Ни в коей мере не пытаюсь представить пространство Северной Пацифики как альтернативу Азиатско-Тихоокеанскому региону, Восточной или Северо-Восточной Азии. Но ясная цель и понятный вектор движения необходимы. Только при их наличии можно надеяться на какие-то результаты. В противном случае это – движение «в никуда», которое закончится ничем.

Начнем с того, что идеология последней реинкарнации «поворота на Восток» в России не сложилась. Абсолютно не ясно, о каком «Востоке» ведут речь лидеры страны. Географическом или цивилизационном? Ближнем, Среднем, Дальнем? Востоке конфуцианском, буддийском или исламском? Том самом, что противостоит Западу и с ним «никогда не сойдется», или том, который мало-помалу завоевывает Запад демографически и идеологически? Априори, вроде бы, подразумевается Восток от Москвы самый дальний, чаще всего именуемый Восточной Азией. Однако в российской политической культуре Восток всегда в большей степени отождествлялся с Передней и Центральной Азией, чем с Дальним Востоком, а «азиатскость» России выводилась не из обладания огромной территорией в Азии, а из проживания в ее европейской части азиатских этносов, а также российских интересов и присутствия в Средней Азии. Не будем забывать, что в понимании представителей «Востока» сам по себе концепт «Востока» – понятие, очень размытое как с географической, так и с политической точек зрения.

Причинами пробуксовки российского «поворота на Восток» являются как абстрактность ориентиров для «поворота» – огромный Азиатско-Тихоокеанский регион, так и попытки его воплощения через интенсификацию двусторонних отношений с некоторыми странами Северо-Восточной (КНР, Республика Корея), Юго-Восточной (Вьетнам) и Южной Азии (Индия), что при наличии комплекса напряженностей между этими государствами создает не слишком комфортную политическую атмосферу для интеграции.

Нечеткие ориентиры и зигзаги реальной политики Москвы порождают множественность ее интерпретаций. Самые оптимистичные эксперты отождествляют «поворот на Восток» с устремлением России в АТР. Другие видят в нем попытку «фундаментального изменения отношений России с азиатскими партнерами», третьи – ее «возвращение в Восточную Азию» и стремление играть более активную роль в СВА, четвертые сводят «поворот» к активизации «китайской политики», а скептики видят во всем этом не более чем политическую риторику и констатируют отсутствие у Москвы и глубокой заинтересованности, и возможностей «сделать этот поворот стратегической и экономической реальностью». Сходятся лишь в том, что Москва не нацелена на «фундаментальную переориентацию» с Европы на Азию и ее действия проистекают от стремления «уравновесить европоцентричную внешнюю политику» страны.

Выбор Восточной Азии в качестве ориентира «восточного поворота» России проблематичен. Азиатские государства, которые прекрасно помнят нюансы политики царской России и Советского Союза в регионе, воспринимают ее исключительно как внешнюю и нередко деструктивную силу – даже Китай, с которым сегодня, если верить заявлениям лидеров двух государств, сложились «самые лучшие в истории» отношения. Колониальная политика царской России в Маньчжурии, опыт формирования ее границ с Японией и Китаем, советские устремления к экспорту революции и коммунизма в Азии, десятилетия активной антисоветской пропаганды создали идеологические и психологические барьеры для признания России народами региона. И не только ими. Конструкторы американской внешней политики зачастую, как пишут американские же исследователи, «даже не удосуживаются упомянуть Россию как игрока в Восточной Азии». Поскольку СССР был частью региона не в экономическом, а лишь в военном отношении, то снижение военной мощи России на Тихом океане автоматически лишило ее внимания вашингтонских политиков. Не обладая реальными рычагами воздействия, Москва, подключаясь к решению общерегиональных вопросов, неизбежно будет выступать в качестве младшего партнера Пекина, что является серьезным психологическим барьером для Кремля.

В индивидуальных и коллективных работах, посвященных различным процессам в Восточной Азии, о России вспоминают нечасто. В данном словосочетании слово «Азия» доминирует; расовая и культурная составляющие являются в нем решающими. Лозунг «Азия для азиатов» вновь становится популярным. Мохатхир Мохамад в бытность свою премьер-министром Малайзии пропагандировал мысль о том, что Восток – это не столько географическое, сколько культурное понятие: «Быть восточноазиатской нацией – это не значить быть в географически правильном месте. Она должна быть культурно восточноазиатской». Трудно считать оговоркой слова Си Цзиньпина на открытии Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в мае 2014 г. в Шанхае о том, что «азиатскими делами должны заниматься народы Азии, азиатские проблемы должны решать народы Азии, безопасность Азии должны обеспечивать народы Азии».

Геополитическая конструкция более узкого сегмента – Северо-Восточной Азии – основана на идее ускоренного экономического роста, идеалистических представлениях о взаимозависимости входящих в него государств и глобальном значении корейской проблемы. Однако за два с половиной десятилетия разговоров о формировании регионального сообщества в СВА противоречия там только углубились. Конструкции регионализма СВА, которые пытались строить на смешении противоречивых географических, экономических и цивилизационных факторов, не работают. Парадоксальность ситуации заключается в том, что, хотя, по общему признанию, установление стабильных, взаимовыгодных отношений в регионе отвечает стратегическим интересам всех сторон, дезинтеграционные факторы оказываются сильнее.

Регион перегружен противоречиями, изобилует конфликтами и политическими неопределенностями по многим направлениям. В отношениях каждого из членов североазиатской пятерки со своими соседями – масса накопившихся претензий, обид, поводов для конфликтов. Но еще больше обид и скрытых проблем внутри анклава. Страсть всех без исключения здешних игроков к самоидентификации и самоутверждению, обострение их конкуренции между собой и на глобальной арене вызвала беспрецедентный рост государственного национализма и критическое осложнение отношений между соседями. Как замечает корейский исследователь Ким Тэ-Хван, «нигде возвращение геополитики не является столь явным, как в СВА, где политика вращается вокруг стратегических национальных противоречий, территориальных споров, строительства морских вооруженных сил и исторических проблем». Регионализм в Европе состоялся в значительной степени потому, что он не противоречил интересам США и СССР/России. В СВА он не состоится хотя бы по той причине, что обе державы воспринимаются как пришлые и не могут выступать в качестве посредников в урегулировании многочисленных внутрирегиональных конфликтов.

Кроме того, внутренняя энергетика СВА, которую обеспечивал экономический рост КНР, постепенно иссякает, в то время как деструктивные силы взаимной подозрительности, недоверия, исторических противоречий и обид набирают силу. Одна из острейших проблем – ограниченные ресурсы для саморазвития – не преодолена. Рост социальных проблем, порожденных замедлением экономического роста Китая, старением населения Японии, невнятными перспективами развития КНДР, еще более осложняет ситуацию. Сегодня воинственность и непредсказуемость Северной Кореи зачастую содействуют сближению ее соседей, но в обозримом будущем этот драйвер регионализма исчезнет.

Одно из слабых мест СВА в том, что, как пишет Франсуа Жипулу, его ядро составляет «группа периферийных районов (российский Дальний Восток, Северная Корея и “обращенная вовнутрь” сторона Японии), отделенных от национальных центров», в которых «государства играют двусмысленную роль». Основные экономические интересы Китая, Японии, Южной Кореи, не говоря уже о России, ориентированы не вовнутрь этого региона, а как бы поверх него, глобально. Для Москвы, Вашингтона, Пекина Северо-Восточная Азия представляется второстепенной территорией, не требующей особого внимания. В то время как Вашингтон связан союзническими отношениями с Токио и Сеулом и вынужден в той или иной степени отслеживать ситуацию в регионе, Москва преимущественно мыслит категориями по меньшей мере Восточной Азии и АТР, а Пекин отдал вопросы регионального сотрудничества в СВА на откуп властей своих северо-восточных провинций.

Сомнительным ориентиром для «восточного поворота» России является абстрактная и произвольная конструкция, именуемая Азиатско-Тихоокеанским регионом, о необходимости экономической интеграции в который много говорят в последние годы. Творцы российской внешней политики исходят из фактического присутствия России в АТР. Между тем англоязычная версия Википедии оставляет Россию (как, впрочем, Соединенные Штаты и Канаду) за пределами этого пространства, включая в список такие «тихоокеанские страны», как Афганистан, Пакистан и Индия. Белый дом видит Россию исключительно через призму своих евро-атлантических конструкций, и даже командование Тихоокеанского флота США не включает Россию в число 36 наций, составляющих АТР.

Непознанной величиной являются интеграционные процессы в масштабе региона. Достаточно сказать, что само понятие «интеграция» в разных странах АТР трактуется по-разному. Неудивительно и размытое понимание в России сути, целей и содержания интеграции в АТР. Концепция внешней политики РФ 2013 г. декларирует лишь «заинтересованность» России «в активном участии в интеграционных процессах» там и не более того. А поскольку нынешние интеграционные процессы в регионе – это движение преимущественно хаотичное, противоречивое и во многом безрезультатное, то и российская интеграция становится скорее формой, чем содержанием, сводясь к расширению экономического участия и политического влияния в АТР.

В той же степени маловероятно решение проблем безопасности в АТР, который, по оценкам американских экспертов, в последующие четверть века будет переживать «углубление региональной биполяризации и милитаризации, обострение американо-китайского стратегического и экономического соперничества», страдать от «социальной, экономической и политической нестабильности», «эпизодических, но довольно частых военных конфликтов в критических горячих точках».

Невнятные ориентиры порождают диковинные цели. Концепция внешней политики РФ 2013 г. отводит России в Азиатско-Тихоокеанском регионе роль «ключевого транзитного направления по обеспечению торгово-экономических связей между Европой и АТР». Как Россия может «обеспечить связи» Европы с Чили, Австралией или Шри-Ланкой – большая загадка. Такая дезориентация в пространстве изначально обрекает на неудачу и «поворот на Восток», и «интеграцию в АТР».

Северная Пацифика – ориентир для России

Северная Пацифика – континентально-морское геополитическое и геоэкономическое пространство в северной части Тихого океана, в котором пересекаются и переплетаются геополитические и экономические интересы восьми государств: Канады, КНДР, КНР, Республики Корея, России, Соединенных Штатов, Тайваня (почти никем не признанного де-факто государства) и Японии. Конечно, это пространство столь же условно, сколь условны очертания АТР, СВА и даже Восточной Азии. Однако несколько факторов делают его в XXI веке более актуальным, чем иные конструкции.

Первое: реальные шансы построить в Северной Пацифике фундамент единой системы безопасности на основе взаимодействия США, КНР и России и вынесения на повестку дня глобальных проблем: ядерное нераспространение, изменение климата, безопасность мореплавания и др.

Второе: экономическое взаимопритяжение государств и территорий этого региона, а в целой цепочке двусторонних и многосторонних связей – уже и их взаимозависимость.

Третье: тема этнокультурной и исторической общности, которая играет существенную роль в ряде европейских и азиатских объединений (ЕС, АСЕАН), а в Северо-Восточной Азии скорее служит препятствием, чем стимулом к сближению, в Северной Пацифике остается за скобками.

Не будем подсчитывать объемы ВРП, внешней торговли, численность населения, военные потенциалы и прочие параметры, к чему обычно прибегают исследователи, обосновывая выбор границ региона. Применительно к Северной Пацифике они будут более внушительными, чем те, которые используют для идентификации СВА. Однако сами по себе цифры ничего не дают. Они, скорее, следствие прежних процессов, чем основа для будущего. Главное – в Северной Пацифике имеют возможность на равных сосуществовать и взаимодействовать четыре глобальных (США, КНР, Россия и Япония) и четыре региональных (Канада, две Кореи и Тайвань) державы, каждая из которых имеет свои интересы, амбиции и возможности для реализации. Более того, «средние державы», в чем уверен бывший премьер-министр Канады Джо Кларк, «зачастую более гибки в организации новых диалогов, преодолении существующих границ и воодушевлении скептиков или тех, кто не готов использовать новые возможности». При этом целесообразно рассматривать Северную Пацифику, в отличие от ВА или СВА, как не региональное, а часть глобального геополитического и геоэкономического пространства.

Концепт Северной Пацифики не нов. Он уже используется некоторыми исследовательскими центрами как площадка для постановки и попыток решения экономических проблем, в частности, обоснования присутствия США в геоэкономическом пространстве Северо-Восточной Азии и продвижения идеи Транс-Тихоокеанского партнерства. Появились международные институты, призванные решать некоторые общие для стран этого региона проблемы.

У России есть весомые аргументы для того, чтобы, не оглядываясь на старожилов региона, как она вынуждена это делать в АТР, Восточной или Северо-Восточной Азии, на равных участвовать в формировании и системы безопасности, и структур экономического и политического взаимодействия Северной Пацифики. Исторические, геополитические, культурные, экономические и прочие условия для этого налицо.

История. В АТР, Восточной Азии и даже Северо-Восточной Азии Россия в силу своей европейской природы вынуждена, даже несмотря на обладание огромной территорией в Азии, доказывать свою «азиатскость» и право быть на равных с аборигенами, тратить на это время, средства и энергию. А вот Северная Пацифика – это район ее длительного, почти четырехвекового присутствия. С начала XVII в. русские казаки и «охочие люди» активно двинулись «встречь солнцу», дошли до Чукотки, Камчатки, берегов Охотского моря, вышли на Амур, а в 40-х гг. XVIII в. добрались до американского континента. И если на Амуре в силу активного противодействия маньчжурской династии Цин закрепиться не удалось, то северо-восточное побережье Евразии стало зоной активной промысловой и предпринимательской деятельности русских. Именно экономическая конкуренция русских и американцев в зоне Северной Пацифики привела к подписанию первого в истории договора между Россией и США – Конвенции о навигации и рыболовстве на Тихом океане от 17 апреля 1824 г., которая также зафиксировала южную границу владений Российской империи на Аляске: 54°40’ северной широты. Продав форпост России в Калифорнии – Форт-Росс (1841 г.), а затем Аляску (1867 г.), Россия отказалась от своих заморских территорий, но укрепила позиции на восточном побережье Евразии. Именно активная деятельность русских по освоению Приамурья, Сахалина и Курильских островов в 60–80-е гг. XIX в. побудила правителей Китая и Японии заняться освоением пограничных с Россией территорий – Маньчжурии и Хоккайдо.

Безопасность. Впервые в современной истории о необходимости какой-то общей системы безопасности применительно к Северной Пацифике заговорили весной 1990 г., когда МИД Канады озаботился будущим страны в стремительно меняющемся мире. Выбор чиновников пал на эксперта по проблемам безопасности и разрешения конфликтов Дэвида Дьюита, по инициативе которого и возник трехлетний проект Диалога кооперативной безопасности в Северной Пацифике (North Pacific Cooperative Security Dialogue – NPCSD). Проект финансировало Министерство иностранных дел и внешней торговли Канады, а его отличительной чертой стала попытка собрать международную группу экспертов и свести на одной дорожке (т.н. «второй дорожке») политиков и ученых.

Инициатива не реализовалась по нескольким причинам. Во-первых, она появилась в не очень удачное время, ибо три главных игрока в регионе не проявили к ней заметного интереса: Пекин переживал пост-Тяньаньмэньское ухудшение отношений с Западом, Россия столкнулась с огромным грузом внутренних проблем, а США начали испытывать эйфорию от статуса единственной сверхдержавы. Во-вторых, модель была подстроена под идею «кооперативной безопасности», одним из разработчиков которой являлся Дьюит. В-третьих, непросто оказалось собрать международную группу квалифицированных экспертов, которые были бы способны мыслить в одном ключе. В результате проект приобрел чисто академическую направленность, свелся к научным дискуссиям и публикации рабочих материалов. Интерес МИДа иссяк в 1993 г., и проект был закрыт. Да и термин «Северная Пацифика» разработчики проекта использовали весьма условно: сама концепция была привязана в широком контексте ко всему АТР, а в более узком – к СВА. В этом и последующих проектах термин «Северная Пацифика» использовался чисто технически. Как отмечал впоследствии содиректор проекта Пол Эванс, он был сфокусирован на азиатской части Тихого океана, служил целям привязки Соединенных Штатов и Канады к СВА и использовался не только для того, чтобы расширить число акторов, но и сменить формат, перейдя от обсуждения проблем холодной войны к анализу послевоенных возможностей. Поэтому закономерно, что очень скоро условный формат Северной Пацифики был отправлен в архив, а региональное сообщество сконцентрировалось на горячих проблемах Северо-Восточной Азии.

На сегодняшний день концепции национальной безопасности и военные доктрины США, России, Японии зону Северной Пацифики игнорируют.

Экономика. Ясно, что экономические отношения в таком гигантском регионе, каким является АТР, распадаются на множество не связанных между собой сегментов. В масштабе его возможно создание различных привлекательных конструкций. Если идти чисто статистическим путем, легко обнаружить, что экономические связи стран СВА с неазиатскими США, Канадой и Россией шире и теснее, чем связи внутри СВА. Объем торговли стран СВА с Соединенными Штатами, Канадой и Россией в 2014 г. превысил 1,2 трлн долларов (соответственно 962, 90 и 152 млрд долларов). Это на 244 млрд больше объема торговли азиатской пятерки (КНР, РК, КНДР, Япония, Тайвань) между собой (около 960 млрд долларов). Неудивительна активность США в продвижении идеи Транс-Тихоокеанского партнерства.

Этнокультурная компонента. Для России и Соединенных Штатов СВА, Восточная Азия, даже несмотря на активные процессы глобализации, – это стороннее геокультурное пространство, чужая территория. В Северной Пацифике Россия создала свое культурное пространство еще три столетия назад, в XVII–XVIII веках, и сегодня его существование здесь неоспоримо. Тихоокеанская часть России достаточно активно участвует в гуманитарном обмене в регионе. В 2013 г. границы между пятью странами СВА пересекли около 15 млн человек. Гуманитарный обмен между странами-аборигенами СВА, с одной стороны, и США, Россией и Канадой, с другой, оказался почти на 2 млн человек больше (16,9 млн). Добавим к этому, что в Соединенных Штатах, согласно переписи 2010 г., проживают 3,4 млн китайцев, 1,4 млн корейцев и 763 тыс. японцев, а тихоокеанская Россия адаптировалась к сотням тысяч китайцев, которые ежегодно посещают этот регион.

Ориентиры впереди

Безусловно, многие черты Северной Пацифики аналогичны тем, что наблюдаются в Северо-Восточной Азии: важность обеспечения общей безопасности, факторы неопределенности, большие различия в уровне экономического развития территорий, политические трения, этнокультурное разнообразие и пр. Но все же регион более сбалансирован и открывает скорее возможности для диалога, чем для конфронтации. Государства могут действовать здесь без ежесекундной оглядки на различные провокационные ситуации и проблемы, типичные для практически всех выделенных регионов мира, изначально нацеливаясь не на решение застарелых проблем, а на позитивное строительство будущего.

Ядром новой системы безопасности всего Тихоокеанского региона может стать трехсторонний диалог Россия–КНР–США, к которому на равноправной основе неизбежно присоединятся другие страны и территории региона (Япония, обе Кореи, Канада, Тайвань). Линия на многостороннее сотрудничество в СП – генеральная. Задача состоит в переходе от блоковой системы и союзнических отношений к многостороннему формату. Равная и неделимая безопасность для всех – основной принцип.

Общей задачей и заботой государств региона становится бережное освоение богатств и сохранение природы Восточной Арктики, предотвращение ее милитаризации. Северная Пацифика – восточные ворота в Арктику. В формате Северной Пацифики будет легче – при наличии доброй воли сторон – гарантировать безопасность КНДР и обеспечить безъядерный статус Корейского полуострова.

Выход на пространство Северной Пацифики позволит дополнить континентальный проект Азия–Европа трансконтинентальным, открывая пока футуристические, но привлекательные возможности создания сухопутного моста Азия–Америка с освоением ресурсов Камчатки, Колымы, Чукотки, Аляски на основе международного сотрудничества и решения ряда проблем обеспечения экономической безопасности государств региона.

Наконец, важнейшей задачей является и перенос акцента в двусторонних российско-американских отношениях с европейской повестки дня на тихоокеанскую. Европейские проблемы слишком долго отравляли эти отношения, да и судьба будущего мира будет решаться не в Европе.

Отношение Москвы, Пекина и Вашингтона к данному проекту на данный момент будет, скорее всего, скептическим. Москва и Пекин увлечены идеей «сопряжения региональных экономических интеграционных проектов» – ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути, по сути оставляющих за рамками громадные пространства тихоокеанской России и СВА. Вашингтон привык смотреть на Россию через призму Европы и строить отношения с Китаем в двустороннем формате. Тем не менее подходы не могут не меняться. Генеральной целью восточной политики России должно быть упрочение ее позиций на Тихом океане, а самым обещающим ориентиром для этого является зона Северной Пацифики.

24 августа 2015 года Министр экономического развития России Алексей Улюкаев принял участие в Консультациях министров экономики стран Восточноазиатского саммита (ВАС), которые открылись в Куала-Лумпур (Малайзия).

- Мы становимся все более интегрированным пространством, а экономики стран ВАС взаимозависимы, - заметил Министр международной торговли и промышленности Малайзии Мустафа Мохаммед, открывая встречу.

Организация создана в 2005 году как форум для диалога лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона по широкому кругу стратегических, политических и экономических вопросов, представляющих общий интерес. 10-й Восточноазиатский саммит пройдет 22 ноября 2015 г. в Куала-Лумпуре (Малайзия).

- Для России этот саммит является отличной возможностью для расширения участия в интеграционных процессах региона, - заметил Алексей Улюкаев. - Страны ВАС играют важную роль в мировой экономике: ВВП стран членов организации достиг 60,5 трлн. долларов в 2014 или 55,8% мирового ВВП.

Участниками ВАС являются 18 государств: «десятка» стран АСЕАН и ее диалоговые партнеры – Австралия, Индия, Китай, Республика Корея, Новая Зеландия, Россия, США и Япония. Интерес к подключению к деятельности этого объединения демонстрируют Евросоюз, Канада, Монголия и Пакистан.

В качестве приоритетных направлений сотрудничества в рамках ВАС определены финансы, энергетика, чрезвычайное реагирование, здравоохранение, образование и региональная взаимосвязанность. В настоящее время с подачи России одной из ключевых тем повестки дня форума становится создание в АТР архитектуры безопасности и устойчивого развития.

По словам Алексея Улюкаева, страны ВАС давние торговые партнеры России.

Внешнеторговый оборот России с государствами ВАС в 2014 г., по данным российской таможенной статистики, составил 208,0 млрд. долларов и увеличился по сравнению с 2013 годом на 2,0%, в том числе, экспорт составил 105,8 млрд. долл. (прирост на 8,9%), импорт – 102,2 млрд. долл. (снижение на 4,2%).

Положительное сальдо внешней торговли России с ВАС в 2014 году составило 3,7 млрд. долл.

В структуре российского экспорта в страны ВАС по итогам января-июня 2015 года основная доля поставок приходится на товарную группу минеральные продукты (в основном, продукция ТЭК) – 65,3% всего объема экспорта.

Удельный вес продукции химической промышленности составляет 8,5%, металлов и изделий из них – 7,7%, машин, оборудования и транспортных средств (6,1%), древесины и целлюлозно-бумажных изделий (5,2%), продовольствия и сельхозсырья (3,7%), драгоценных камней и драгметаллов - 2,2%, других товаров (в основном, спецпоставок по линии ВТС) – 1,1%.

- Глобальное сотрудничество является важным трендом, - заметил Алексей Улюкаев. - Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия организовали Евразийский экономический союз и создали ЗСТ с Вьетнамом. Свыше 40 стран и международных организаций выразили желание создать ЗСТ с ЕАЭС, в их числе Индонезия, Китай, Таиланд и Камбоджа.

По его словам, Россия как член ЕАЭС заинтересована в изучении новых направлений и механизмов дальнейшего сотрудничества между странами. Активное участие в этом процессе приведет к укреплению региональных связей, повышению инвестиционной привлекательности региона, а также предоставит российским компаниям новые возможности и доступ к новым рынкам.

24 августа 2015 года Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев в ходе визита в г. Куала-Лумпур для участия в консультациях министров экономики Россия-АСЕАН провел двустороннюю встречу с Министром коммерции КНР Гао Хучэномэ.

В ходе обсуждения речь шла о стимулировании роста двустороннего товарооборота, а также вопросах финансового сотрудничества.

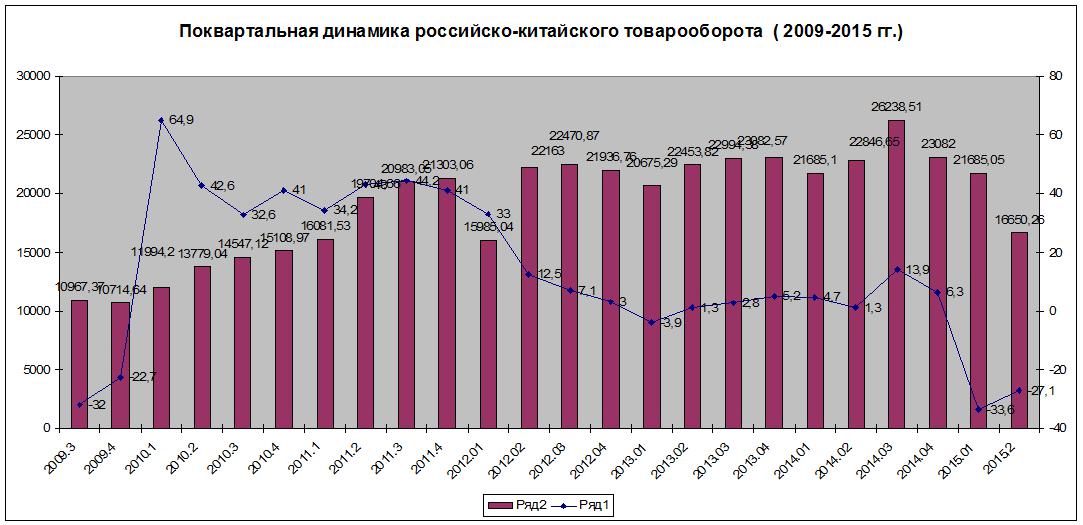

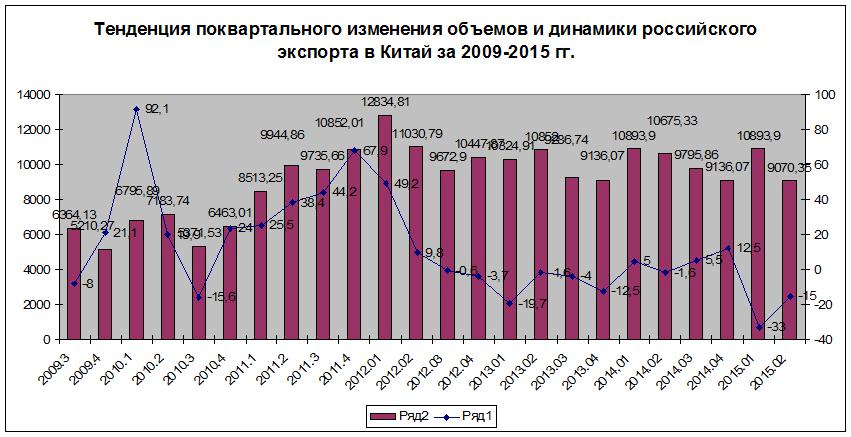

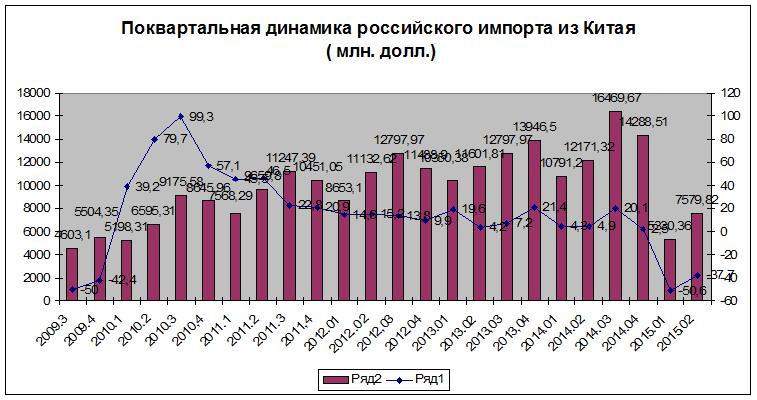

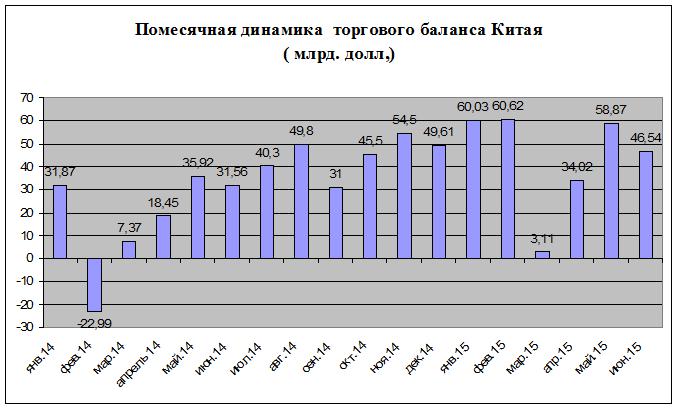

Алексей Улюкаев отметил, что Китай является для России важнейшим торговым партнёром. Тем не менее, в двусторонней торговле сложилась неоднозначная ситуация. В конце 2014 года наблюдалось замедление темпов роста торгового оборота, продолжившееся и в первой половине 2015 года. «Очевидно, что подобная тенденция носит временный характер и связана с определенными трудностями, которые переживают экономики наших стран», - отметил он.

По его словам, это связано с внешними факторами – общей геополитической напряженностью, ухудшением мировых внешнеторговых условий, слабой конъюнктурой мировых энергетических и сырьевых рынков, волатильностью глобального финансового рынка, долговыми проблемами еврозоны и США. «Для преодоления спада в двусторонней торговле и возвращения к докризисным показателям роста, полагаю необходимым диверсифицировать товарную структуру с акцентом на торговлю высокотехнологичными товарами и осваивать новые направления и механизмы сотрудничества», - предложил глава российского экономического ведомства.

Кроме того, развитие трансграничной электронной торговли между Россией и Китаем может стать одним из важных факторов роста двустороннего товарооборота. «В России стремительно развивается электронная торговля, по прогнозу, к концу 2015 года общее количество российских Интернет-покупателей достигнет 40 млн. человек», - отметил Алексей Улюкаев.

Серьёзным фактором, способным «придать стимул» торговле, может служить двустороннее инвестиционное сотрудничество. «Уже реализуются крупные совместные инвестиционные проекты, например, в сфере энергетики или в сфере инфраструктурного строительства», - сказал Министр.

Стороны отметили тот факт, что двустороннее сотрудничество в финансовой сфере также набирает обороты. «Участие финансовых институтов наших стран в деятельности Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), Нового банка БРИКС, Фонда «Шелкового пути» и Межбанковского объединения ШОС, открытие кредитных линий для проектного финансирования, расширение практики торговых расчетов в национальных валютах, создание совместных рейтинговых агентств – вот основные направления сотрудничества в этой сфере», - заметил глава российского Минэкономразвития.

Участники встречи обсудили и предстоящее Второе Российско-Китайское ЭКСПО, которое состоится в период с 12 по 15 октября с.г. в г. Харбине. «Ожидаем серьёзного участия российских компаний, в том числе малых и средних предприятий», - подчеркнул Алексей Улюкаев.

Американский проект Транс-Тихоокеанского партнерства (ТТП) — зоны свободной торговли для 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Китая, — находится под угрозой срыва, пишет исследователь Чикагского совета по международным отношениям Энди Моримото для журнала The Diplomat.

Аналитик отмечает, что министрам торговли вовлеченных в переговоры стран никак не удается достичь соглашения. Таким образом, согласование проекта ТТП может выйти за пределы установленных переговорщиками дедлайнов. Другим осложняющим переговоры фактором является международный фон — встречи проходят на фоне диспутов в Южно-Китайском море, нарастает напряжение в отношениях между Пекином и Токио, а также между Китаем и островом Тайвань.

"Провал Транс-Тихоокеанского партнерства нанесет серьезный удар по возможностям Соединенных Штатов стабилизировать взрывоопасную геополитическую обстановку в Азии", — полагает Моримото. Гибель проекта станет явным сигналом к тому, что Вашингтону уже не хватает политической воли для лидерства.

Региональные союзники Вашингтона уже сейчас сомневаются в способности США придерживаться взятых на себя обязательств, добавляет эксперт. "Если США позволят переговорам провалиться, это покажет, что заявления администрации Обамы о том, что "США полностью в игре, когда речь идет о Транс-Тихоокеанском регионе", — пустые слова", — так министр торговли Японии выразил разочарование ходом переговоров о создании зоны свободной торговли в АТР.

Стратегический провал такого характера, по мнению аналитика, подаст сигнал другим региональным силам о том, что Вашингтон не слишком серьезно относится к своим позициям в Азии, и тогда на авансцену могут выйти Китай или Япония.

Существует также предположение о том, что провал ТТП окажет благотворное влияние на расстановку сил в регионе: сторонники такой точки зрения говорят, что соглашение, будучи подписанным, изолирует и спровоцирует Китай на какие-либо ответные действия, но Моримото считает эту версию несостоятельной. Большой торговый оборот и наличие у Пекина сети соглашений в АТР вряд ли позволят США изолировать Китай. Кроме того, у китайских официальных лиц иная торговая повестка — американский проект Транс-Тихоокеанского партнерства мало интересует Пекин, поэтому Китай сохраняет нейтралитет в отношении ТТП и концентрируется на развитии торговых связей между странами — участницами АСЕАН и "экономического пояса "Шелкового пути".

По мнению лауреата Нобелевской премии по экономике Томаса Шеллинга, торговля — "это в большинстве случаев то, что определяет характер международных отношений", поэтому с провалом торговой политики Вашингтона в Азии наступит и провал политики национальной безопасности Соединенных Штатов, заключает эксперт.

Всероссийский молодёжный образовательный форум «Итуруп» подошёл к концу и пришло время подвести итоги смены «Фронтир развития». Форумная площадка объединила лучших специалистов со всей страны, чьи творческие и научные интересы связаны с развитием Дальнего Востока России.

Знаковым мероприятием Форума стала встреча участников с Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым. Форумчане обсудили с премьером актуальные вопросы развития Дальнего Востока: формирование кадрового актива и привлечение молодых специалистов для работы на Востоке России, распространение закона «О территориях социально-экономического развития Российской Федерации» на земли островов Итуруп и Кунашир, роль альтернативных видов энергетики в судьбе страны, условия обучения иностранных студентов в российских вузах, перспективы расширения ракетостроительной отрасли.

Также, гостями второй смены форума «Итуруп» стали: Министр образования и науки Дмитрий Ливанов, секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, писатель, политический деятель и лидер движения «Антимайдан» Николай Стариков, исполняющий обязанности ректора Литературного института имени А.М.Горького Алексей Варламов, директор Института опережающих исследований имени Е.Л. Шифферса Юрий Громыко, действующий член Российского географического общества Анатолий Кошкин.

Темы учебных дней звучали как «Российский Восток: вызовы и перспективы», «Российская цивилизация: культура, история, язык», «Русский мир. Россия в мире», «Экономика знаний» и «Человеческий капитал: потенциал развития России».

Кроме лекций и панельных дискуссий одним из образовательных форматов учебной программы Форума стала организационно-деятельностная игра (ОДИ), в рамках которой участники ежедневно трудились над созданием инновационных проектов по 8 направлениям развития ДФО: разработка новых месторождений ископаемых, создание рениевого кластера, информационная политика, транспортно-логистическое сообщение, сотрудничество России в АТЭС, строительство «Умных городов», комплексные международные платформы, взаимодействие РФ со странами Латинской Америки.

В результате были созданы уникальные программы, которые участники презентовали перед Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Кроме того, на протяжении смены действовал грантовый конкурс «Конвейер молодёжных проектов» в рамках которого форумчане публично презентовали свои социально-значимые идеи по улучшению Дальнего Востока России перед экспертами и коллегами. Из 18 представленных проектов 10 получили рекомендации для дальнейшего их рассмотрения федеральным экспертным сообществом.

Кроме интенсивной образовательной программы молодых ученых и специалистов ожидали экскурсии по живописным местам острова Итуруп.

Церемония закрытия стартовала смены «Фронтир развития» с презентации итогового видеоролика смены, а в продолжении организаторы и руководство Форума поздравили участников с продуктивной работой. Завершением вечера стал творческий концерт и грандиозный фейерверк.

Напомним, что Всероссийский молодёжный образовательный форум «Итуруп» проходил на территории одноименного острова Курильской гряды в течение двух недель и объединил лучших молодых специалистов со всей России, чья сфера творческих и научных интересов связана с развитием Дальнего Востока. Организаторами Форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи, Общественная палата РФ и «Роспатриотцентр». Форум проходит при кураторстве Управления Внутренней политики Администрации Президента РФ.

Поездка Дмитрия Медведева на Курильские острова.

Председатель Правительства осмотрел аэропорт на острове Итуруп, посетил рыбоперерабатывающий завод «Рейдово», осмотрел портовый пункт «Курильский», встретился с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума «Итуруп».

Строительство аэропорта Итуруп осуществлялось в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 – 2015 годы». Всего построено и введено в эксплуатацию 56 объектов аэропорта. Размеры искусственной взлётно-посадочной полосы – 2300х42 м. Регулярное авиасообщение через аэропорт Итуруп открыто с сентября 2014 года.

Лососевый рыбоперерабатывающий завод «Рейдово» в бухте Оля введён в эксплуатацию в 2008 году. Производственная мощность по закладке составляет 56 млн штук молоди кеты в год. Искусственный водоток с постоянной температурой воды позволяет выпускать в природную среду жизнестойкую молодь.

Рыбоперерабатывающий комплекс предприятия включает в себя глубоководный пирс, холодильник ёмкостью 3,5 тыс. т, цех переработки, административный блок и транспортную схему по приёмке рыбы-сырца с плавучих средств. Производственная мощность по переработке сырца составляет 400 т в сутки, что позволяет выпускать до 350 т готовой продукции.

Морской терминал «Курильский» расположен в заливе Китовый на острове Итуруп. Период навигации – круглогодичный. В состав терминала входят 7 причалов, пропускная способность – 75 тыс. т в год. Пропускная способность пассажирского морского терминала составляет 6 тыс. пассажиров в год.

Дом культуры и спорта строится с 2014 года. Ввод в эксплуатацию планируется в декабре 2015 года. Проект включает в себя бассейн (25 м, 3 дорожки), спортивный, тренажёрный и гимнастический залы. Кроме того, на территории объекта находится открытая детская спортивная площадка с размещением в летнее время площадки для баскетбола и тенниса, а в зимнее время – хоккейной площадки.

В соответствии с поручением Президента России Федеральное агентство по делам молодёжи совместно с Общественной палатой Российской Федерации в период с 12 августа по 24 августа на острове Итуруп в Сахалинской области проводит Всероссийский молодёжный образовательный форум «Итуруп».

Форум проходит в две смены: 1-я смена – с 12 по 17 августа, 2-я смена – с 17 по 24 августа. Участниками форума являются молодые люди в возрасте от 21 до 35 лет из всех регионов Российской Федерации. Общее количество участников – 200 человек (по 100 человек в каждой смене).

Среди участников – молодые учёные, аспиранты, преподаватели общественных наук российских вузов, представители поисковых отрядов и патриотических организаций, молодые авторы документального кино, чьи научные и творческие интересы связаны с развитием Дальнего Востока, в том числе с развитием экономики, международного сотрудничества, межкультурного диалога и межрегиональных связей.

Главные темы форума: «Российский Восток: пути развития», «Российская цивилизация: культура, история, язык», «Русский мир. Россия в мире», «Экономика знаний», «Человеческий капитал: потенциал развития России».

Основной акцент образовательной программы форума сделан на формировании российской идентичности в молодёжной среде (культурно-исторической, пространственно-географической и языковой). В основу программы заложена организационно-деятельностная игра, которая позволит вовлечь молодых людей в работу по формированию стратегически важных для страны решений. По итогам проведения игры лучшие проекты и разработки составят единый блок предложений в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, а также в профильные министерства и ведомства.

Встреча Дмитрия Медведева с участниками Всероссийского молодёжного образовательного форума «Итуруп»

Стенограмма:

Д.Медведев: Это, наверное, одно из самых энергетически заряженных мест нашей страны, одно из самых красивых, но в то же время требующих нашего внимания, обустройства. Сразу скажу: я здесь не первый раз, правда, на Итуруп приехал первый раз, а на Курилах бывал. Они очень сильно изменились за последние пять лет, и мне это очень приятно сознавать и очень приятно об этом сказать. Потому что когда я ещё недавно сюда попал, здесь всё выглядело иначе. Просто, чтобы вы понимали: здесь не было ни километра асфальтовых дорог, ни километра, то есть все дороги были только грунтовые. Здесь вообще всё было очень тяжёлое. Сейчас развитие сюда пришло, поэтому мы проводим молодёжный образовательный форум на Итурупе, с чем я вас и поздравляю.

Вообще мы за Дальний Восток взялись по-настоящему. Где-то, конечно, развитие быстрее идёт, где-то – медленнее, но мы все полны решимости, уверен, и вы в том числе, сделать Дальний Восток одной из самых привлекательных территорий нашей страны, территорией, у которой огромный потенциал, огромные возможности и которая будет давать нам большие доходы, которая будет приносить стране развитие как за счёт традиционных возможностей Дальнего Востока, таких как полезные ископаемые и рыба, так и за счёт новых возможностей, в том числе, конечно, объектов культуры, туризма. Давайте обо всём этом поговорим. Здесь есть колоссальные возможности для занятий наукой, для открытия собственного дела. Надеюсь, вы всё это оценили.

Условия жизни у вас интересные, мы об этом тоже, наверное, поговорим. Я впервые вижу такой лагерь, которым мы занимаемся, чтобы он был полноценно палаточный (причём все вместе, очень душевно), на берегу океана, с чёрным вулканическим песком. Так что, я думаю, воспоминаний у вас на всю жизнь предостаточно. Мы поговорим ещё про Дальний Восток, про те перспективы, которые открываются, и про проблемы, которые тем не менее существуют. Но я бы хотел сначала вас послушать. Я знаю, что вам есть, что рассказать, есть определённые результаты. Поэтому я передам слово, а потом мы пообщаемся ещё. Пожалуйста, рассказывайте, ребята, и представляйтесь, потому что мы первый раз общаемся.

П.Смирнов: Павел Смирнов, город Тюмень. Позвольте для начала Вас от нашего дружного коллектива форума поприветствовать ещё раз. Я думаю, что все здесь присутствующие согласятся в том, что основная задача современного государства – это создание условий для развития и реализации человеческого потенциала, то есть это предполагает какие-то социальные, культурные, экономические условия для комфортной жизни. Очевидно, что Дальний Восток, являющийся стратегически, безусловно, важной территорией для России, испытывает некоторые сложности в своём развитии. Мы в ходе работы форума пытались это проанализировать как-то и свести в единое целое, определить точки роста те самые, развитие которых станет импульсом для всего Дальнего Востока. По нашему мнению, это в первую очередь развитие нефтехимии, создание здесь водородного и аэрокосмического кластера, развитие марикультуры и трансъевразийского пояса. И, безусловно, нельзя обойти образование, информационную политику и финансы.

Наша группа, которая состоит из 12 человек, из ребят из разных городов от Калининграда до Сахалина, занималась непосредственно нефтехимией.

К 2015 году сложилась чёткая тенденция снижения мировой цены на нефть. Это связано с рядом причин, в первую очередь со сланцевой революцией в Соединённых Штатах, со снятием нефтяного эмбарго с Ирана, с замедлением экономического роста Китая, с тем, что по всему миру начинает развиваться энергоэффективное производство, в результате чего происходит отказ от нефти как от основного энергетического ресурса. В этих условиях Россия больше не может рассматривать, как нам представляется, сырую нефть как источник для пополнения бюджета. Соответственно, необходимо развивать такие отрасли, как нефтехимия. Надо отметить, что к 2015 году были составлены проекты, которые планируются к реализации на Дальнем Востоке, хорошие, но предпринятый налоговый манёвр поставил под сомнение реализацию многих из них. Вот мы своим коллективом пытались проанализировать механизмы и меры, которые могли бы всё-таки эти проекты реанимировать.

В первую очередь мне бы хотелось сказать про коррекцию налогового манёвра. В текущей ситуации сложилось так, что…

Д.Медведев: Вы не в крупной российской нефтяной компании работаете? Очень похоже на то, что я слышу от руководителей некоторых крупных компаний.

П.Смирнов: Нет, я в крупном нефтегазодобывающем регионе.

По крайней мере ситуация складывается так, что низкие экспортные пошлины на сырую нефть делают дальнейшую переработку нефти и получение какой-то готовой продукции с высокой добавленной стоимостью неинтересной производителям. В связи с этим нам представляется, что было бы важным изменить эту систему, сделать так, что продукты с глубокой степенью переработки получают наименьшие экспортные пошлины, сырая нефть получает наибольшую экспортную пошлину.

Более того, раз налоговый манёвр ориентирован на срок с 2015 по 2017 год, возможно, разницу между старой и новой пошлиной на мазут, который является основным продуктом продажи, можно было бы направить не напрямую в бюджет, а в какой-нибудь инвестиционный фонд, который будет все эти проекты оплачивать, финансировать. Разумеется, все эти проекты должны быть на территориях, которым будет присвоен статус территорий опережающего развития с соответствующим льготным налоговым режимом. И наконец, ориентация всех этих производств на производство продукции от низкотехнологичной до высокотехнологичной, то есть от низкого предела до максимального предела, включая все те самые готовые товары, которые мы можем с Вами в этом шатре видеть, – ткани, пластиковую мебель, какие-то отделочные и строительные материалы, для того чтобы экономический эффект от реализации проекта был максимальным. Вот таким образом мы себе представляем решение этой проблемы. Было бы интересно услышать Ваше мнение тоже. Спасибо.

Д.Медведев: Спасибо, Павел. Давайте я сразу какие-то комментарии дам, если это для вас было бы интересно. Конечно, такие проекты, те источники развития Дальнего Востока, да, и вообще, собственно, страны нашей, которые вы назвали, достаточно очевидны. В условиях Дальнего Востока это абсолютно понятно, это действительно и нефтехимическое производство, и аквакультура, морекультура, и туризм: здесь всё это плавает на поверхности, что называется. Очевидно также, что для того, чтобы всем этим заниматься, нужен человеческий потенциал. В чём проблема сегодняшняя Дальнего Востока, в чём я её вижу? В том, что здесь, к сожалению, у нас до сих пор убывающее население. Вот вы сюда приехали из разных частей нашей страны, вы посмотрели, как здесь круто, красиво, какие здесь возможности открываются, я очень рассчитываю на то, что хотя бы часть из вас сюда вернётся работать. Так было всегда.

Дальний Восток действительно дальний, и государство, будь то Российская империя, Советский Союз, создавало условия для того, чтобы сюда ехали люди, условия, сообразные уровню развития общества, экономики в тот или иной период. В царские времена землю давали здесь, в советские времена был такой коммунистический, социалистический задор и энтузиазм, романтика. В то же время, не скрою, эта романтика подкреплялась деньгами, потому что на Дальнем Востоке всегда хорошо платили по советским меркам, поэтому люди здесь устраивались, жили. И сейчас мы должны эту систему поддержки создавать, только тогда эти проекты, о которых вы говорили, здесь заиграют. При том что вы видели, какие здесь, даже вот на Курилах, на Итурупе, есть производства.

Если говорить о рыбном производстве, то оно абсолютно современное. Это, по сути, мировой уровень производства, переработки. Это то, что кормит нашу страну, а у нас есть проблемы в снабжении продуктами, вы знаете, в том числе рыбой, потому что вообще мало её у нас и производится, и вылавливается, и в рамках аквакультуры производится. Кроме того, есть наши ответные меры сегодняшние. Так что это очень важное направление развития, как и туризм. Здесь, в общем, добавить нечего, здесь просто нужно, чтобы были люди, которые занимаются туристическим бизнесом, чтобы были гостиницы, чтобы были удобные маршруты, хорошие дороги и, естественно, коммуникации с Большой землёй. Вот вы просто этого, может, даже и не знаете, а может, знаете: ещё несколько лет назад вообще самолёты сюда не летали, можно было добраться только морем. Море, по понятным причинам, то есть, то его нет, то есть оно не доставляет, оно не помогает доставке людей, и острова, например те же самые Курилы, оказывались оторванными от Большой земли. Естественно, люди отсюда уезжали. Условия жизни, мягко говоря, по стандартам были куда хуже, чем, допустим, даже на том же самом Сахалине, потому что не только бассейна не было, который вот сейчас построили, но и кинотеатра, элементарных удобств. Поэтому я считаю, что для того, чтобы все эти проекты развивать на Дальнем Востоке, на Курилах, исключительно важно, чтобы здесь были люди, которые этим будут заниматься, то есть вот такие молодые и энергичные люди, как все здесь присутствующие. Это ваше дело.

В отношение правовых и экономических режимов. Безусловно, они здесь должны быть современными и разумно льготными, преференциальными, как принято говорить. Действительно, у нас создана конструкция территорий опережающего развития. И вот хочу вам рассказать: я буквально позавчера подписал пять документов о создании новых территорий – две территории в Амурской области, одна территория в Приморском крае, одна территория на Чукотке и одна территория в Якутске. И сейчас как раз мы только что перед встречей с вами обсуждали с губернатором Сахалинской области создание территории опережающего развития здесь, на Курилах, на Итурупе и на Кунашире, прежде всего, конечно, с ориентацией на туристический бизнес и на рыбу. Надеюсь, этот инструмент заработает.

Ну и, наконец, в отношении налогового манёвра. Понимаете, у каждой налоговой конструкции есть и достоинства, и недостатки. Есть модели, которые работают вкороткую, есть которые вдолгую, есть очевидные достоинства, есть неочевидные. Поэтому я бы сказал так: как только какая-то модель появляется, как только она начинает внедряться, в том числе и вот этот самый пресловутый налоговый манёвр, всегда появляется большое количество суждений о том, что вот это неправильно, это не стимулирует переработку, это стимулирует поставку сырой нефти, это плохо. Но на самом деле государство, когда применяет ту или иную модель, когда её создаёт, должно ориентироваться на баланс. На баланс чего? На баланс интересов всего государства, то есть казны, доходов Российской Федерации, а вы понимаете, что доходы от нефти и газа у нас составляют значительную часть бюджета. Естественно, ориентироваться на доходы самих предприятий, и нефтяных, и газовых, и нефтеперерабатывающих, и в области газохимии и нефтехимии, чтобы они не померли, что называется, хотя пока им это не грозит. Ну и на то, чтобы, конечно, был долгосрочный эффект, в том числе в виде создания новых производств, которые базируются на добавленной стоимости, на продукции более высокого передела. Поэтому говорить о том, что налоговый манёвр сам по себе неудачен, я бы в настоящий момент не стал.

Но мы люди трезво мыслящие, конечно, мы должны оценить, как это всё сработает. Я не исключаю, что в какой-то момент мы вынуждены будем вернуться и как раз использовать в том числе и те факторы, о которых вы сказали, при принятии решения о том, как жить дальше. Но мой опыт государственного управления подсказывает, что, когда ты решение принимаешь, самое главное не суетиться и не дёргаться. Если ты решение принял (конечно, просчитав его), его нужно реализовать и не пытаться сразу же от него отгребать, посмотреть, какие последствия в конечном счёте оно приносит, потому что они могут быть разноплановые. А вам спасибо за внимательное отношение к нашей экономике.

Пожалуйста, ребята, кто ещё что-нибудь интересное расскажет? Пожалуйста, прошу вас!

Д.Сидоров: Добрый день, уважаемый Дмитрий Анатольевич. Меня зовут Дмитрий Сидоров. Я представляю здесь Москву, Дипломатическую академию МИД России. В рамках работы над проектом у нас трудилась целая команда специалистов разного профиля из разных городов России – из Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинска, Владивостока, Сахалинской области. Тема нашего проекта – энергетическая повестка России в АТЭС и перспектива водородной энергетики. Сама актуальность проекта обусловлена тем, что при долгосрочном снижении цен на нефть необходимо искать варианты диверсификации экспорта и переориентации экономики России. При этом в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается тенденция освоения альтернативных источников энергии.

Перспективной здесь представляется именно энергия водорода, в первую очередь потому, что современные технологии позволяют безопасно хранить этот вид энергии и транспортировать его на достаточно большие расстояния.

Во вторую очередь, водород используется для получения и электроэнергии, и теплоэнергии, может использоваться как топливо для различных видов транспорта. Интерес к развитию водородной энергетики может проявлять Япония, поскольку в этой стране планируется, так скажем, закрытие атомных станций после неприятных событий, которые произошли в этой стране, и водородная энергетика могла бы заместить энергобаланс.

В России альтернативная энергетика практически не развивается. Но при этом существует проект, который разрабатывает компания «Гидроинжиниринг-Сибирь». Проект связан с развитием водородной энергетики. В частности, есть проект, который предполагает задействовать две гидроэлектростанции в Амурской области.

И вот такая кооперация, на наш взгляд, в плане продвижения энергии водорода совместно с Японией в Азиатско-Тихоокеанском регионе могла бы задать новый энергетический стандарт.