Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

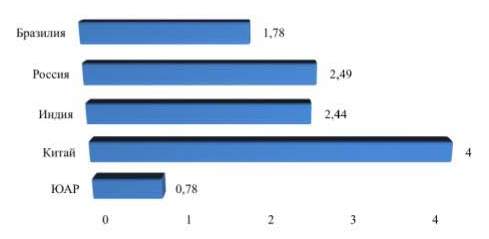

К 2020 г. мировые иностранные капиталовложения утроятся – с $6,4 трлн до $20 трлн. При этом самым крупным инвестором в мире станет Китай. Этот прогноз дали специалисты Rhodium Group и Mercator Institute for China Studies.

К 2020 г. объем прямых зарубежных инвестиций КНР увеличится с нынешних $744 млрд до $2 трлн.

В частности, с 2000 по 2014 гг. китайские компании инвестировали за рубежом 46 млрд евро, которые способствовали реализации 1047 проектов в 28 странах Европейского Союза. При этом для Великобритании Поднебесная стала крупнейшим инвестором. За последние пять лет в экономику Великобритании поступило 12,2 млрд евро китайских капиталовложений. Германия находится на втором месте – 6,9 млрд евро инвестиций, а Франция – на третьем с 5,9 млрд евро. И в ближайшие пять лет китайские капиталовложения в экономику западных стран будут только расти.

Ранее сообщалось, что за январь-май 2015 г. китайские инвесторы вложили в нефинансовый сектор экономики зарубежья 278,36 млрд юаней ($45,63 млрд). Это на 47,4% больше, чем за январь-май 2014 г. Китайские капиталовложения поступили в 3426 предприятий на территории 146 стран и регионов. В частности, инвестиции в экономику государств Европейского Союза выросли на 367,8% в годовом сопоставлении, стран АСЕАН – на 78,4%, специального административного района Сянган (Гонконг) – на 66,7%, США – 37,4%.

Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на встрече с участниками Молодежного саммита БРИКС, Москва, 2 июля 2015 года

Уважаемые друзья,

Очень приятно видеть вас в МИД России по случаю проведения в Москве первого Молодежного саммита БРИКС.

БРИКС – молодое объединение, построенное на инновационных подходах и принципах, которые отражают веление времени и отвечают современному этапу мирового развития. Мир меняется, находится в состоянии поиска оптимальных форм полицентричной системы устройства международных отношений, в которой будет несколько центров развития и притяжения, представляющих различные цивилизационные уклады и модели развития. Это те самые принципы, на которых сформирована и работает БРИКС. Цель нашей организации - в первую очередь создать благоприятные условия для обеспечения всестороннего развития наших стран и благосостояния наших граждан.

В этом году Россия является председателем в БРИКС. У нашего председательства обширная программа, которая была поддержана всеми участниками «пятерки». Она нацелена на максимальное практическое продвижение по тем направлениям, которые были определены главами государств в качестве приоритетов развития нашего объединения. По целому ряду направлений мы уже не просто координируем подходы, но и реализуем совместные проекты. В практической деятельности наступает важный новый этап. В этом плане завершаем подготовку к запуску финансовых институтов БРИКС – Нового банка развития и Пула условных валютных резервов. Выходим на принятие долгосрочной стратегии многопланового экономического партнерства. В целом, стремимся расширить круг областей сотрудничества стран объединения.

БРИКС, помимо практической и прагматичной повестки дня, уже стал влиятельным фактором мировой политики и экономики. На следующей неделе в Уфе состоится встреча лидеров нашего объединения. Рассчитываем, что принятые решения позволят придать дополнительный импульс дальнейшему формированию БРИКС в качестве одного из ключевых элементов системы глобального управления на современном этапе.

Мы не объединяем наши усилия против кого бы то ни было, наоборот, концентрируемся на продвижении позитивной, объединительной повестки дня в международных отношениях. Совместная позиция наших стран играет важную стабилизирующую роль в мировых делах. Эта позиция взвешенная, сбалансированная, она реально способствует поиску и продвижению справедливых подходов к актуальным проблемам, которые стоят на повестке дня мирового сообщества. Все пять стран выступают за верховенство международного права, укрепление центральной роли ООН, за мирное урегулирование конфликтов и споров, за право стран и народов самим определять свою судьбу, беречь свои традиции, свои ценности и культуру. БРИКС вносит крупный вклад в укрепление мировой финансово-экономической архитектуры, активно участвует в процессе реформирования международной валютно-финансовой системы. Эти вопросы обсуждаются в рамках «Группы 20», все пять стран являются ее участниками. В рамках «двадцатки», когда обсуждаются задачи реформы международной валютно-финансовой системы наши страны действуют не в одиночестве, а у них есть серьезная группа поддержки. Это и Аргентина, Мексика, Индонезия, Египет, Саудовская Аравия и т.д. Так что БРИКС является и ядром притяжения единомышленников, которые выступают за более справедливые международные отношения, в том числе международно-экономические отношения.

Понятно, что решение стоящих перед странами «пятерки» масштабных задач невозможно без прочного фундамента дружбы и доверия между нашими народами, расширения контактов между людьми, конструктивного взаимодействия между представителями гражданского общества.

Придаем особое значение гуманитарному направлению сотрудничества в БРИКС. Уже состоялись Гражданский и Академический форумы, которые внесли полезный вклад в работу по сопряжению созидательных интеллектуальных потенциалов пяти государств. Особое значение для такого молодого и устремленного в будущее объединения, как БРИКС, имеют обмены по молодежной линии – ведь именно вам, молодым людям, предстоит уже скоро взять на себя ответственность за все, что происходит внутри государств, во внешней политике, на международной арене. Очень ценим нашу сегодняшнюю встречу, будем всячески поддерживать развитие молодежных обменов. Знаю, что у вас насыщенная программа и в Москве, и в Казани. Как я понимаю, кто-то из вас окажется и в Уфе. Продолжим поддерживать ваши начинания, проекты, которые связаны с молодежью, в частности создание сетевого университета БРИКС. Осенью в России запланирован Глобальный университетский саммит. Если кто-то из вас являет студентом, то милости просим.

Готов ответить на ваши вопросы.

Вопрос: Спасибо, что согласились с нами встретиться. Для нас это большая честь, что сегодняшняя встреча проходит в Министерстве иностранных дел России. Думаю, что всех участников саммита интересует вот какой вопрос. Поскольку нам в ближайшие несколько дней предстоит работать над Планом действием, где мы сфокусируемся на вопросах, созвучных с повесткой дня «взрослого» саммита БРИКС, но попробуем найти пути и подходы, в которых молодежь сможет внести свой вклад и помочь в решении некоторых проблем. Если бы Вы были на нашем месте и были делегатом молодежного саммита БРИКС, какие проблемы, на Ваш взгляд, необходимо рассмотреть и найти решения в первую очередь?

С.В.Лавров: Во-первых, Вы сами сказали, что есть повестка дня «взрослого» саммита и очень хорошо и полезно, что вы хотите ориентироваться на выработку своего видения по тем вопросам, которые собираются обсуждать Президенты. Во-вторых, я даже не буду ничего придумывать от себя. Мы за то, чтобы вы проявляли инициативу. Если какие-то вопросы, по вашему убеждению, незаслуженно пока еще не упомянуты в повестке дня, я всячески призываю вас эти инициативы выдвигать, оформлять, представлять на рассмотрение Министерств иностранных дел, Президентов, Премьер-министров. Мы будем это только поддерживать. Мы должны обязательно знать, чем вы живете, чем интересуется молодежь, что ее заботит, какие вы сами видите возможности и перспективы для пятистороннего сотрудничества. Ощущение того, что вы испытываете, для нас принципиально важно. Если БРИКС (а мы убеждены, что так должно быть) будет еще долго и долго определять многие направления мировой политики, очень важно, чтобы преемственность начиналась с самого начала.

Вопрос: Каковы на Ваш взгляд перспективы развития молодежного измерения БРИКС, и в каких направлениях, помимо университетских обменов, о которых Вы уже сказали, оно будет развиваться?

С.В.Лавров: Университетские обмены это очевидная вещь. Думаю, что в рамках гражданского форума обсуждаются вопросы, которые так или иначе имеют отношение к молодежной повестке дня. Поэтому, думаю, было бы неплохо посмотреть, есть ли какие-то формы координации между повесткой дня гражданского форума и молодежного форума. Если говорить по содержательным темам, то как я и сказал, отвечая на первый вопрос, важно понимать, что вам самим кажется важным. Надеюсь, что среди этих важных вопросов будут и международные дела, потому что внешняя политика сейчас привлекает особое внимание. Слишком много в мире кризисов, конфликтов. Долгие годы были ознаменованы целой серией таких кампаний по защите прав человека и под этим лозунгом по вмешательству во внутренние дела, в том числе путем применения военной силы. Ни в одном случае такого вмешательства, положение не стало лучше. Наоборот, в большинстве стран, где такое вмешательство осуществлялось, положение стало катастрофическим, государства на грани развала.

Очень много сейчас уделяется внимания роли молодежи в формирование национальной повестки дня, в том числе через призму т.н. мирных протестов, которые все больше и больше становятся нормой поведения, по крайней мере, с точки зрения некоторых наших западных коллег.

Вы знаете, как начинались цветные революции, майдан на Украине. Также у многих есть искушение использовать нынешние события в Армении для того, чтобы нагнетать антиправительственные настроения, хотя корень этих событий сугубо экономический. Но кому-то, видимо, кажется полезным идти дальше и развивать эти процессы в политическом ключе. Было бы очень интересно, чтобы вы это обсудили, потому что с одной стороны у населения, народа, а особенно у молодежи всегда есть свои взгляды на вещи и всегда есть озабоченности социальным, экономическим положением. Не у всех это благополучно складывается. Самое главное, независимо от бытовой стороны дела, есть еще и такая вещь, как социальная активность молодежи. Я здесь не призываю выступать против чего-то или за что-то. Просто было бы интересно, как вы сами ощущаете эту социальную активность; что вы испытываете и считаете необходимым для себя в качестве личности, которая самоутверждается, получает высшее образование, поступает на работу. Здесь, повторю, мне было бы интересно услышать просто искренние высказывания людей, которые уже вступили в жизнь, формируются как личности, как профессионалы и, конечно, как граждане; что эти молодые граждане в своих обществах видят полезного, что им кажется нужно изменить. Наверное, ограничусь этим ответом, потому что внедряться дальше в детали следует уже вам.

Вопрос: Для меня большая честь находиться здесь и задать вопрос. Следует ли БРИКС, как новому формату, двигаться в направлении создания более классической организации со штаб-квартирой и своим уставом?

С.В.Лавров: БРИКС возник естественным путем. Не было никакой искусственной инициативы. Как известно, поначалу четыре страны – Бразилия, Россия, Индия, Китай были включены в рейтинг банка «Голдман Сакс» в качестве лидеров среди быстро развивающихся экономик. Потом на каком-то этапе эта тенденция оформилась в контакты между этими лидерами.

Началось все с сотрудничества в рамках РИК – Россия, Индия, Китай. Инициативу развития такого сотрудничества выдвинул Е.М.Примаков – наш великий государственный деятель, дипломат, политик, академик, который ушел из жизни несколько дней назад. Именно ему принадлежала инициатива тройственного взаимодействия РИК.

Параллельно с этим, как я уже сказал, в рейтингах появилась еще и Бразилия, которая наряду с нашими тремя странами также демонстрировала очень впечатляющие темпы роста. И уже объективно БРИК сформировался в сфере экономических показателей (статической сфере).

Президент Российской Федерации В.В.Путин на одном из многосторонних мероприятий предложил своим коллегам из Индии, Бразилии и Китая встретиться и обсудить, как так получилось, что мы статистически движемся в одном направлении, и можно ли из этого извлечь какую-нибудь пользу. Так и произошло. Потом очень важным этапом в развитии нашего объединения стало присоединение к нему ЮАР, что обеспечило полную гармонию и представленность в этой структуре всех развивающихся регионов.

Изначально БРИКС развивался как форум, обсуждение, сопоставление экономических, финансовых вопросов, координация подходов к деятельности «Группы двадцати», прежде всего в том, что касается рассмотрения в «двадцатке» проблем, реформ международной валютно- финансовой системы. В 2010 г., когда на саммите в Южной Корее среди прочего «двадцатка» приняла решение о первом этапе реформы квот и системы голосования в Международном валютном фонде (МВФ), это во многом было заслугой БРИКС. К сожалению, все участники той договоренности, кроме США, с тех пор уже ратифицировали этот этап реформы. Одна из задач предстоящего саммита «двадцатки» в Анталии осенью этого года заключается в том, чтобы, несмотря на отсутствие ратификации со стороны США, найти пути осуществления и претворения в жизнь того этапа реформы международной валютной системы МВФ, который был согласован еще 5 лет назад. БРИКС вместе с партнерами играет здесь ведущую роль. В «двадцатке» немало стран, которые разделяют наши подходы.

Пару лет назад на саммите в Индии наши индийские партнеры предложили отразить в итоговой декларации целый ряд международно-политических вопросов, включая сирийский кризис, ближневосточное урегулирование и многое другое. Никто не возражал. То же самое произошло в Форталезе, где бразильские организаторы саммита также способствовали принятию декларации, в которой помимо финансово-экономического блока содержались и политические оценки. Во-первых, это является отражением принципиального совпадения наших взглядов на большинство международных проблем и проблемы мироустройства в целом. Во-вторых, это отражение того, что все стараются идти от жизни и фиксировать согласие по тем вопросам, по которым оно реально проявляется. Мне кажется, это самый оптимальный способ дальнейшего развития нашего объединения.

Объявлять о создании Организации, с членскими билетами и штаб-квартирой – обюрокрачивать процесс сотрудничества, который сейчас, по-моему, всех абсолютно устраивает. Да, нужны какие-то организационные начала, чтобы более комфортно готовить документы, общаться между столицами. Для этого создается т.н. «виртуальный секретариат» по тому же принципу, что и сетевой университет. Это будет электронная структура, которая реально будет обеспечивать связь между всеми головными ведомствами в наших пяти странах. Когда лидеры и другие участники процесса развития БРИКС вдруг почувствуют, что уже требуется какая-то постоянно действующая и где-то базирующаяся структура по обслуживанию этой работы, то тогда они будут принимать соответствующие решения. Но пока мы являемся свидетелями оптимального формата развития БРИКС.

Вопрос: Вы отметили, что мир меняется, страны-члены БРИКС стараются работать над различными идеями и проектами и реализовать их. Где бы БРИКС мог бы приложить больше усилий, работать «усерднее» для того, чтобы достичь лучших результатов?

С.В.Лавров: БРИКС – это, конечно, очень мощная структура. По населению – это крупнейшее объединение в мире, по внутреннему продукту – среди основных лидеров, по влиянию на международные отношения БРИКС – весьма серьезный фактор. Но характер не затухающих, разгорающихся сегодня в мире конфликтов таков, что даже такая структура как БРИКС без сотрудничества с другими игроками не способна их эффективно урегулировать. То же самое относится и к любой другой стране или группе стран. Ни США, и Европейский союз, ни НАТО, ни кто-либо другой в одиночку без подлинно коллективного объединения усилий ни один конфликт в этом мире урегулировать не сможет. Какой конфликт ни возьми, всюду требуется объединение и Запада, и Востока, и Юга, и структур, которые объединяют западные страны, и ведущие страны, в том числе, страны БРИКС. Поэтому ответ на вопрос, что мы можем сделать дополнительно к тому, что уже предпринимаем, заключается, как это ни просто звучит, в том, чтобы продолжать и более интенсивно выступать за более справедливый подход к международным отношениям, за утверждение демократии в международных отношениях, за утверждение верховенства права в международных делах. Наши западные партнеры всегда говорят, что каждая страна «внутри себя» должна обеспечить демократию и верховенство права, но когда мы предлагаем эти же принципы, прежде всего принципы демократизации, перенести на отношения между государствами, энтузиазма немного. Но это пройдет, потому что целый ряд основополагающих принципов международных отношений, прежде всего, зафиксированных в Уставе ООН, требует обеспечивать суверенное равенство государств. Большинство бед, которые мы наблюдали за последнее время, заключаются, как правило, в том, что принцип суверенного равенства государств на практике некоторыми нашими коллегами на Западе игнорировался: осуществлялось вмешательство в нарушение Устава ООН, в нарушение обязательств Заключительного акта ОБСЕ, игнорировались резолюции Совета Безопасности ООН и многое другое.

У БРИКС есть очень сильное оружие – это моральный авторитет. Необходимо использовать его в первую очередь, а во-вторых, добиваться, чтобы в практическом плане БРИКС отстаивал подходы, отвечающие принципам Устава ООН, на соответствующих форумах, будь то «Большая двадцатка», если речь идет о справедливости в международных экономических отношениях, или ООН, если речь идет об урегулировании различных споров между или внутри государств. Было бы неплохо непосредственно вовлекаться в качестве участников различных переговорных форматов. Можно взять конкретные примеры. Как вы знаете, Россия и Китай сейчас участвуют в переговорах по иранской ядерной программе вместе с европейской «тройкой», США и Исламской Республикой Иран. Мы были бы заинтересованы, чтобы по целому ряду других форматов, которые складываются для решения тех или иных проблем, активнее бы подключались наши индийские партнеры, если речь идет об азиатских делах, бразильские коллеги, если речь идет о латиноамериканских процессах, и ЮАР, конечно, также весьма авторитетное государство, которое делает очень много для того, чтобы вносить вклад в урегулирование многочисленных конфликтов, которые, к сожалению, на Африканском континенте сохраняются.

Здесь нет каких-то волшебных решений или инициатив. Это кропотливая повседневная работа, и она будет продолжаться очень долго, но вода камень точит. По большому счету, наше дело – правое, мы выступаем за те принципы, под которыми подписались все государства мира. Надо последовательно и твердо без какой-либо конфронтации эти принципы воплощать в жизнь в каждом конкретном случае. Убежден, что у БРИКС и его лидеров есть вся необходимая для этого политическая воля и все практические возможности.

Вопрос: Сегодня здесь находятся около 16 китайских молодых предпринимателей из нашей китайской делегации. Не могли бы Вы ввести нас в курс дела относительно некоторых типичных вопросов деятельности зарубежных предпринимателей в России? Есть ли у Вас какие-то предложения для наших молодых предпринимателей? Как они могли бы извлечь максимальную пользу из хода дискуссий, проходящих в рамках саммита? Какие Ваши ожидания от наших дискуссий?

С.В.Лавров: Это очень прагматичный и правильный подход. Надо любой формат, даже молодежный форум, использовать в конкретных целях. Я целиком поддерживаю такое отношение к работе, потому что молодежный бизнес – это тоже очень важная вещь. Мы заинтересованы в том, чтобы и в сфере деловых связей была преемственность. Нынешняя встреча позволяет такие контакты установить и договориться об их развитии. Россия и КНР обладают, наверное, наиболее разветвленным механизмом двустороннего сотрудничества. Наряду с ежегодными саммитами действует механизм встреч глав правительств и четыре рабочих комиссии, возглавляемых вице-премьерами по всем мыслимым направлениям делового, торгового и энергетического сотрудничества. Я думаю, если от молодых китайских предпринимателей прозвучит инициатива, можно было бы подумать о создании какой-то молодежной подгруппы в рамках этих подготовительных процессов. Российско-китайские молодежные контакты поставлены на системную основу, в том числе и в контексте Года дружеских молодежных обменов, который завершается в ноябре. Можно было бы сформулировать какие-то идеи, чтобы структуры межгосударственного и межправительственного сотрудничества учитывали интерес молодых бизнесменов.

Вопрос: В ходе саммита БРИКС, который пройдет 8-9 июля, мы бы хотели попросить глав государств о том, чтобы молодежь была представлена в Банке развития БРИКС. Не могли бы и мы, как представляющие молодежь, участвовать в работе Банка? Могли бы молодые люди из всех пяти стран БРИКС войти в состав Совета директоров, чтобы Банк мог служить и их интересам, особенно интересам тех, кто занимаются предпринимательством? Мы знаем, что основной вызов, стоящий перед молодыми людьми с идеями, – это отсутствие капитала, денег для того, чтобы продвигать свои идеи. То же относится и к Деловому совету БРИКС. Могла бы Россия предоставить молодым предпринимателям из стран БРИКС возможность действовать в рамках Делового совета БРИКС, в котором Россия председательствует в данный момент? Я лоббирую в том числе и интересы россиян. Мы бы хотели предложить один параграф (для итогового документа саммита в Уфе). Должны ли мы как молодые люди быть участниками процессов БРИКС или нет? Мы не можем быть вне этих процессов и хотим быть «молодой» частью этого Форума. Мы говорим, что хотим быть частью всех направлений сотрудничества БРИКС. Могли бы мы при этом иметь молодых представителей всех пяти стран БРИКС в Совете директоров БРИКС или в иных структурах?

С.В.Лавров: Вы, конечно, хороший лоббист. Лично я считаю, что молодежи необходимо предоставить место во всех процессах, которые сопряжены с развитием БРИКС. Что касается конкретных идей, которые Вы предложили на наше рассмотрение, о включении молодых представителей от каждой страны в Совет директоров Банка и Деловой совет БРИКС, знаете, мне даже как-то неловко, потому что необходимо, чтобы я или российское представительство рассмотрели эти предложения. Нам важно получить от правительства ЮАР официальный запрос, потому что представители вашего правительства участвовали во всех переговорах по формированию уставных документов Банка развития и Делового совета.

Считаю, что в Деловом совете не возникает абсолютно никаких проблем, потому что он формируется пятью странами. Там нет каких-либо ограничений по количеству, возрасту. Поэтому, если Южная Африка покажет пример и начнет включать в состав Делового совета молодых бизнесменов, уверен, что 16 китайских предпринимателей с удовольствием поддержат эту инициативу. Милости просим! Во всяком случае, точно порекомендую структурам в российском правительстве, которые отвечают за поддержку Делового совета, чтобы молодые предприниматели были бы там представлены.

Устав Банка развития сформирован. Там есть абсолютно конкретные правовые рамки, в том числе описывающие членский состав. Если Вы хотите, чтобы со стороны Южной Африки была представлена молодежь, значит, нужно вашу квоту использовать под молодого человека или девушку. Другие страны также могут определять своих представителей в Совете директоров.

В целом, повторю еще раз – мы уже многое делаем для того, чтобы молодежь ощущала себя в БРИКС комфортно и понимала, что ее интересы, чаяния, предложения в полной мере учитываются в различных форматах, включая нынешний форум, которые для того и создавались.

Вопрос: Не могли бы Вы рассказать о российской инициативе по созданию Университета БРИКС? Как он будет продвигать интересы молодежи ради развития и во имя будущего?

С.В.Лавров: Думаю, что в течение ближайших дней, когда вы будете работать, у вас будет более информированный об этом проекте собеседник. Я по понятным причинам знаю лишь самое общее о создании университета. Представители МГИМО и иных структур самым подробным образом расскажут об этом проекте. Мы считаем его очень важным с политической точки зрения. Он помогает не только общаться и развивать студенческие обмены, но и сближать образовательные стандарты, позволяет выходить на договоренности о взаимном признании документов об образовании. С некоторыми странами у нас такие соглашения заключены. Тогда речь будет идти не просто о студенческих обменах ради того, чтобы потом разъехаться по своим странам, а о возможности испытать себя в качестве предпринимателя, профессионала в соседней дружественной стране и сравнить, где интереснее и лучше. Это очень перспективный проект, который обеспечивает взаимопроникновение наших обществ и цементирует наше сотрудничество в обоюдных интересах.

Вопрос: Могли бы в рамках БРИКС рассматриваться вопросы, связанные с международным морским правом, вопросами безопасности на море. В открытом море сейчас очень много проблем, включая пиратство, транспортировку наркотиков, иную нелегальную деятельность. Можно ли в этом формате рассматривать некоторые вопросы, связанные с защитой открытого моря?

С.В.Лавров: Россия активно участвует в целом ряде форматов, где обсуждается морская безопасность. Это, в частности, Региональный форум АСЕАН, где Россия, наряду с Китаем, Индией, другими странами, участвует во многих дискуссиях. Морская безопасность имеет много измерений, в том числе актуальных для Юго-Восточной, Южной Азии и Восточной Африки, включая проблему пиратства. До недавнего времени это была «головной болью», но мы очень быстро смогли организовать скоординированные действия военно-морских сил многих государств, включая Китай, Индию, Россию, страны НАТО и ЕС, и такие меры позволили приглушить остроту проблемы, хотя до конца она пока не решена.

Сейчас возникла проблема нелегальных мигрантов. В основном о ней говорят и пишут в контексте нелегальных мигрантов, которые через Северную Африку пробираются в Европу. Такая же проблема есть и в Восточной Азии. И здесь очень важно обеспечивать баланс. Необходимо пресекать нелегалов и бороться с теми, кто на судьбе этих людей, ищущих лучшей жизни, делают незаконные «грязные» деньги. С другой стороны, нельзя действовать против подобных схем через нарушение международного права. Такие вопросы возникают в связи с идеями о том, чтобы не только в открытом море останавливать и инспектировать различные плавучие средства, на которых могут перевозиться нелегальные мигранты, но и чтобы делать это в территориальных водах, да и на территории соответствующих государств. Правда, упоминают о том, что это нужно предпринимать с их согласия. Но в случае с Ливией очень трудно понять, как такое согласие можно получить в отсутствие единого правительства – есть правительство, признанное ООН, в г.Тобрук, а есть непризнанное, которое контролирует основную часть прибрежной зоны, через которую и осуществляются нелегальные «туры».

Уверен, что подобные вопросы возникают и для Восточной Азии. Наверное, было бы правильно, если бы была разработана какая-то законодательная инициатива для ООН, которая затрагивала бы эти вопросы, по крайней мере, в принципиальном рамочном плане. Если среди вашего молодежного форума есть грамотные юристы-международники и какие-то идеи, которые вы хотите продвигать, и если вы сформулируете такую инициативу, мы с удовольствием возьмем ее среди других идей, которые произрастают из этой структуры, и будем ее продвигать.

Хотел бы вам пожелать интересных дискуссий и впечатлений. У вас помимо собственно рабочих заседаний, наверняка, будут и культурные мероприятия. Вы посмотрите целый ряд российских городов, которые имеют свою историю и очень бурно развиваются. Желаю вам хорошей работы и хорошего отдыха!

Ситуация в Гонконге вновь осложнилась

Владимир Терехов

Гонконг вновь, как и осенью прошлого года, может стать поводом для упоминания новостными агентствами в качестве места, где разворачиваются примечательные события в мировой политике. Хотя уличные страсти годичной давности, разгоревшиеся здесь в связи с рекомендациями Пекина по изменению процедуры избрания местного руководства, тогда удалось достаточно быстро погасить.

Но 18 июня уже текущего года отношения между центральным правительством КНР и Гонконгом вновь осложнились, после того как местному правительству не удалось получить одобрения этим рекомендациям со стороны местного же органа законодательной власти. Однако, прежде чем обратиться к проблемам сиюминутного и фундаментального плана, которые возникают в связи с последними событиями в Гонконге, необходимо кратко остановиться на его истории.

Гонконг вошёл в состав Британской империи в 1842 г. в соответствии с Нанкинским договором, редким по цинизму документом даже на фоне того беспредела, который творили в XIX веке “белые просветители” в отношении “просвещаемых”. Он стал следствием поражения Китая периода правления манчжурской династии Цинь в Первой опиумной войне 1840-1842 гг. Британская империя решала в то время собственные проблемы финансового обеспечения колониальной политики путём насильственного преодоления запрета торговли опиумом на территории Китая.

Переход от нелегальной к “законной” продаже в Китае наркотиков, выращенных на индийских плантациях, принёс баснословные доходы британской короне, но поставил к концу XIX века древнюю китайскую нацию перед перспективой полной физической деградации.

Согласно китайско-британской Декларации 1997 г., Гонконг вошёл в состав КНР под политическим лозунгом “одна страна, две системы”. Его конкретное наполнение выразилось в том, что на последующие 50 лет Специальный административный район (САР) Гонконг находится в режиме своего рода социально-политической и экономической адаптации к “мейнленду”, в ведении которого формально находятся только сферы обороны и внешней политики.

Нынешняя система управления Гонконгом существенным образом унаследована от последних лет его колониального периода. Местные законы принимает Законодательный совет, состоящий в настоящее время из 70-и депутатов, а текущими делами занимается правительство, которое фактически контролируется Главным министром. Это ключевая фигура в гонконгской властной системе, и поэтому столь важное значение процедуре его избрания придаётся как Пекином, так и населением Гонконга. До сих пор, согласно действующей пока местной конституции, его выбирал специальный Комитет, который сегодня включает в себя 1200 человек, представляющих в основном деловые круги Гонконга.

Предложенная Пекином в конце августа прошлого года новая процедура выбора Главного министра внешне выглядят гораздо более демократично, ибо предполагает его избрание не Комитетом по выборам, а всеобщим голосованием. Но гонконгцы должны будут выбирать одного из трёх претендентов, кандидатуры которых подлежат предварительному согласованию с центральной властью. Она же будет утверждать и результаты выборов.

Такая демократия не понравилась политически наиболее активной части гонконгцев, то есть студенческой молодёжи. В сентябре 2014 г. улицы Гонконга заполнились протестующими, акции которых получили в западной прессе наименование “движение зонтиков”. Зонтики являются обычной атрибутикой гонконгцев в сезон дождей. Примечательно, что среди протестующих студентов было не мало тайваньцев, выбравших для обучения гонконгские ВУЗ-ы. “Движение зонтиков” получило поддержку и на самом Тайване, где существуют схожие проблемы в отношениях с “мейнлендом”.

После спада уличной активности осени прошлого года, процесс разрешения интриги, возникшей в отношениях Пекина с Гонконгом, переместился в стены Законодательного совета. Поскольку речь идёт об изменении одного из основных положений местной конституции, то пекинские “рекомендации” требовали одобрения квалифицированным большинством Законодательного собрания, а также утверждения нынешним Главным министром.

Однако за внесённый местным правительством проект нового закона проголосовали лишь 8 депутатов при 28 против. Остальные либо воздержались, либо просто отсутствовали в зале голосования.

Судя по реакции китайской прессы на эту неудачу, в Пекине были уверены в успехе. Сегодня раздаются филиппики в адрес неких раскольников из “пан-демократических” сил. Так, практически сразу после голосования Управление по делам Гонконга и Макао при Госсовете КНР призвало местных активистов к прекращению “политиканства и сосредоточению внимания на решении экономических проблем”. С целью иллюстрации этого заявления в распространивших его китайских правительственных изданиях приводятся графики негативного изменения некоторых важных показателей деловой активности Гонконга последних пяти лет. Речь идёт о снижении темпов роста ВВП, притока туристов из “мейнленда” и объёма розничной торговли.

Возникают, однако, сомнения в степени обоснованности причинно-следственной привязки начала падения темпов роста гонконгской экономики (2010-2012 гг.) к политической активизации в это же время “пан-демократических” сил Гонконга. Возможно, что такая связь присутствует. Но нельзя забывать о продолжающемся с 2008 г. спаде мировой деловой активности в целом, к которой экономика Гонконга (сохраняющего статус одного из крупнейших мировых финансово-торговых центров) привязана самым тесным образом.

При территории в два с половиной раза меньше московской и численности населения чуть более 7 млн человек по объёму ВВП Гонконг занимает 40-место в мире. Годовой доход на душу населения составляет 38,5 тыс. долл., то есть находится на уровне Великобритании и Японии. Хотя Гонконг не является независимым государством, он выставляет отдельную от КНР делегацию на Олимпийские игры, участвует в некоторых других международных мероприятиях и форумах (например, в АТЭС) под наименованием “Гонконг, Китай”.

Скорее всего, высокий уровень жизни и сложившееся состояние статус-кво в формате отношений Гонконга с “мейнлендом” вполне устраивает население первого, которое (как и тайваньцы) не хочет ничего менять. Впрочем, не исключено, что китайская официальная пресса имеет веские основания для утверждений, согласно которым “пан-демократы”, заблокировавшие столь необходимый Пекину законопроект, представляют в Гонконге только самих себя.

Однако более достоверной представляется версия об излишней торопливости центральных властей КНР в попытках реорганизации политического устройства Гонконга. Процесс адаптации САР Гонконг к “мейнленду” может быть более или менее безболезненным только при крайне осторожном и постепенном введении новаций. Пока же, судя по комментариям китайской прессы, позиция центральных властей относительно процедуры избрания Главного министра остаётся прежней и сводится к подтверждению предложений августа 2014 г.

Что касается “внешних факторов” в провоцировании политической турбулентности в Гонконге (по отработанному сценарию “цветных революций”), то вполне можно допустить их наличие.

Более того, было бы странно, если бы эти факторы отсутствовали. В условиях двусторонней глобальной игры (основными участниками которой теперь являются США и КНР) каждый из ведущих игроков всегда использует слабости конкурента.

Для нынешнего Китая источником таких слабостей является трудная совместимость новых внешних условий с одной из основных государственных целей, которая сводится к восстановлению (некогда утраченного) “единства нации и национальной территории”.

Не вызывает сомнения вопиющая несправедливость того, как обошлись с Китаем в XIX веке. Одна из самых позорных страниц истории современного “цивилизованного мира” связана именно с Китаем того времени. Но за прошедшие с тех пор полтора века кардинально изменился не только глобальный политический мир, но и “утраченные” Китаем территории, а также проживающее на них население. Без учёта этих изменений невозможно решить одну из ключевых государственных проблем КНР.

Усилия внешних режиссёров “цветных революций” обречены на неудачу, если их объект сам не создаёт для этого подходящих условий.

Названы страны с самой дорогой гостиничной едой

Отели Женевы третий год подряд предлагают туристам самое дорогое питание в мире, дороговизной также отличаются представители Тихоокеанского региона: Гонконг и Сингапур.

Сайт онлайн-бронирования проживания hotels.com ежегодно анализирует уровень цен на еду и услуги в гостиницах разной категоризации в 28 странах мира. Для оценки стоимости питания используется стандартный набор блюд: гамбургер, картофель фри и напиток, а также кофе, бокал вина и сэндвич, сообщает портал The Local. По мнению исследователей, подобный набор блюд помогает туристам из любого уголка мира оценить затраты, связанные с питанием в отелях.

Оказалось, что в трехзвездочных и пятизвездочных гостиницах Женевы бутерброд стоит $32. Это немного меньше, чем в прошлом году, но до сих пор почти в три раза больше, чем в гостиницах такого же калибра в Мехико ($11). Даже во втором самом дорогом мегаполисе – Париже – сандвич в отеле обходится значительно дешевле – в $25. В Риме цены близки к золотой середине и держатся на отметке в $15.

Женева может похвастаться и самыми дорогими гамбургерами в мире ($40 за порцию), затем следуют Осло ($31,5) и Гонконг ($31,5). А в Боготе, Колумбия, они оказались самыми дешевыми –всего $12,5.

Бокал вина обойдется дороже всего в Сингапуре – в $14. Подобное красное вино будет стоить $14 в Сеуле, $13 в Париже, $12,5 в Пекине, Осло, Нью-Йорке и Гонконге. Самыми дешевыми в плане алкоголя оказались гостиницы Мадрида, где бокал в среднем стоит около $5. Соотношение цены и качества местной гастрономии и вина привело к наплыву туристов-будущих молодоженов, которые прощаются с холостой жизнью.

За чашку кофе в Женеве придется отдать $5, в Сеуле – целых $10, в Токио – почти $9, а в Пекине $8.

30 июня Европейский аэрокосмический гигант Airbus выиграл контракт стоимостью 1,33 млрд долларов на поставку самолетов-заправщиков в Южную Корею, победив американского соперника Boeing, заявили в сеульском Агентстве по оборонным закупкам. Об этом сообщает сегодня Hurriyet Daily News со ссылкой агентство France-Presse.

По сделке стоимостью 1,488 трлн вон компания Airbus Defence and Space поставит к 2019 году военно-воздушным силам Южной Кореи четыре самолета A330 MRTT. Танкер/транспорт является военным вариантом авиалайнера А330-200.

Южная Корея впервые закупает среднемагистральные самолеты-заправщики, что позволит истребителям увеличить вес их подвесного вооружения.

В Агентстве по оборонным закупкам (DAPA) сказали, что модель «Эйрбас» получил хорошие оценки по своей стоимости и эффективности, а также по показателям вместимости и грузоподъемности.

Австралия, Великобритания, ОАЭ и Сингапур также выбрали самолет-заправщик компании «Эйрбас», который может выполнять роль танкера и транспортного самолета.

В прошлом потребности военных закупок Южной Кореи, особенно для ВВС, в подавляющем большинстве обеспечивались американскими компаниями, что является отражением тесного военного союза между двумя странами.

Но европейские компании во главе с «Эйрбас» также получили ряд военных контрактов.

В 2005 году Airbus Helicopters выиграла контракт по транспортным вертолетам "Surion" совместной разработки с Korea Aerospace Industries (KAI). Южная Корея представила первый вертолет "Surion" в 2009 году.

В марте этого года с Airbus Helicopters заключен контракт стоимостью 1,5 млрд евро (1,6 млрд долл) на производство более 300 гражданских и военных вертолетов в Южной Корее в партнерстве с KAI.

Эта сделка является частью южнокорейских военных планов по замене устаревших легких вертолетов McDonnell Douglas 500MD, которые находятся в эксплуатации в течение многих десятилетий.

Кабинет министров Таиланда утвердил проект совместного с Японией и Мьянмой меморандума о строительстве глубоководного порта и свободной экономической зоны (СЭЗ) Давей (Тавой) в Мьянме, заявил в среду вице-премьер Таиланда Висану Кхрыа-Нгам.

Проект фактически нацелен на сокращение пути из морей Индийского океана в моря Тихого океана, минуя Сингапур и Малаккский пролив с перевалкой груза на автотранспорт. По данным Национального управления по планированию экономического и социального развития Таиланда, общие инвестиции могут составить 350 миллиардов бат (10,6 миллиарда долларов).

Выступление вице-премьера транслировал в среду Девятый национальный (правительственный) телеканал Таиланда. Меморандум предполагает создание СП Dawei SEZ Development с равными долями участия партнеров из Японии, Таиланда и Мьянмы, заявил вице-премьер.

В проект входит строительство глубоководного порта Давей, свободной экономической зоны с готовой инфраструктурой для размещения складов и предприятий и строительство транспортных магистралей, которые соединят порт Давей на Андаманском море с таиландским глубоководным портом Лемчабанг в Сиамском заливе.

Стоимость экспорта фруктов и овощей Вьетнама за первые 5 месяцев 2015 г. составила $629 млн (+17,8%). Вьетнам экспортировал 900 тыс. т фруктов, причем на питахайю пришлось 350 тыс. т, на арбузы – 250 тыс. т, лонганы - 110 тыс.т, бананы - 30 тыс. т. Вьетнам экспортирует фрукты в более, чем 40 стран и территорий, крупнейшими экспортными рынками являются КНР, Япония, США, Россия, Тайвань, РК, Индонезия, Нидерланды, Таиланд и Сингапур.

VietnamNews,15.06.2015

Центр банк Малайзии повысил прогноз роста экономик стран-членов АСЕАН в 2015 году с 4,3% до 4,9 %.

Два ведущих автопроизводителя Малайзии (Perusahaan Otomobil Kedua Sdn Bhd (Perodua)) и (Proton Holdings Bhd) увеличили свое присутствие на местном рынке легковых ТС и теперь занимают долю порядка 60%.

По оценкам малайзийской компании «Multimedia Development Corp Sdn Bhd», с начала года в сферу услуг страны привлечено инвестиций на сумму порядка 700 млн. долл. США. Ожидается, что доля сферы услуг в ВВП Малайзии составит 49 % в текущем году.

Малайзийские власти обеспокоены продолжающейся девальвацией национальной валюты, которая с начала года потеряла 2% и достигла курса 1 долл. США к 3,75 мал.ринггита. Нацбанк страны заявил, что пока не будет проводить валютные интервенции, но готов поддержать ринггит, если он достигнет уровня 3,8.

На конец мая 2015 объем валютных резервов в стране составил 106,4млрд долл. США. На поддержку нацвалюты в прошлом году было в общей сложности потрачено порядка 25 млрд. долл. США.

Садоводы Малайзии ожидают обильного урожая дуриана

Текущий сезон может стать очень благоприятным и для производителей фруктов, и для потребителей так называемого «короля экзотических фруктов».

В настоящее время крупнейшим рынком сбыта выращенных в Малайзии плодов является Сингапур, ежегодно закупающий продукции на сумму в 119 млн долларов США. Основную их часть обеспечивают арбузы и дуриан.

Ожидается, что спрос сократится только в период Рамадана, но затем он достигнет прежнего объема, но по более низким, чем в прошлом сезоне, ценам из-за обилия предложения.

СИНГАПУР – ЛУЧШИЙ В АЗИИ

Авторитетное в отрасли морских грузоперевозок издание Asia Cargo News провело опрос читателей, в котором предложило оценить качество обслуживания, уровень внедрения инновационных технологий, профессионализм менеджмента, а также надежность деятельности портов. По итогам исследования Сингапур был избран лучшим в 27-й раз.

Представители управления сингапурского порта готовы и дальше оставаться в авангарде отрасли и заявили о том, что в ближайшей перспективе будут увеличены инвестиции в расширение деятельности порта, а к концу 2017 года в республике будет обрабатываться 50 миллионов TEU.

Сингапур по итогам января-мая 2015 года увеличил грузооборот на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года до 243,23 млн тонн. В частности, перевалка наливных грузов за отчетный период увеличилась на 2,1% до 88,21 млн тонн, генеральных грузов перевалено на 0,2% меньше, чем в январе-мае 2014 года - 155,02 млн тонн, контейнерооборот порта в январе-мае текущего года сократился на 2,1% до 13,38 млн TEU. Второе место рейтинга получил Гонконг, третье - Шанхай.

Как будто какой-то рок навис над арабским сектором торговли и инвестиций в последние годы. В 2009 году финансовый центр региона Дубай попал под сокрушительный коллапс долгового пузыря. В 2011 году случилось тунисское восстание, давшее начало Арабской весне, последствия которой тоже сложно назвать положительными изменениями. А вот теперь – ИГИЛ и обвал цен на нефть, что тоже не способствует увеличению доверия со стороны инвесторов.

Дубай возвращается в мир финансов

Но иностранные инвесторы не только не падают духом, но и готовы идти на болезненные меры, лишь бы вернуться в регион и заработать на этом. Среди интересующих их стран – Египет и Объединенные Арабские Эмираты, чье влияние на местный финансовый рынок снова растет. И арабский мир готов к волне иностранных инвестиций, в частности, ожидаются потоки капитала из Великобритании. Более того, Дубай надеется вернуться и встать в один ряд с Лондоном, Нью-Йорком и Сингапуром как глобальный финансовый центр.

И ведь есть что вспомнить. В 2004-2007 годах во время бума арабский мир финансов был весьма интересным. А те компании, которые не только воспользовались эти благополучным периодом, но и остались здесь во время кризиса в 2009 году, получили воистину бесценный опыт, ведь здесь этот кризис проходил на фоне арабской весны. И теперь они готовы у новому периоду процветания.

Цена перспективы

Да, им пришлось серьезно переориентировать свой бизнес, и банкам, и инвестиционным фондам. Банки несли убытки вплоть до 2013 года. Приходилось сокращать рабочие места и искать прочие способы снизить расходы. Правда, в том же Египте сохранялась политическая неопределенность, что по-прежнему тормозило рост экономики. И предпринимаемые финансистами меры не имели эффекта. Но новый президент принес стране уверенность, которую смогли ощутить и те иностранные банки, которые не ушли отсюда, несмотря на затянувшиеся трудности.

И вот, некоторые из них не только укрепили свои позиции, но и начали помышлять об экспансии к югу от Сахары, одновременно готовясь к всплеску спроса на банковские услуги в Дубай. В ОАЭ – прогрессивное правительство, оно понимает важность рынков капитала и относится к ним куда внимательнее, чем еще 20 лет назад.

Арабский мир снова обещает прибыль

До 2009 года уровень богатства и инвестиций в Дубае привел к финансовой «золотой лихорадке». Кредитный бум, который наблюдался везде – от недвижимости до туризма, привлек сюда банки со всего мира. А потом грянул кризис, да и санкции США в отношении соседей ОАЭ, в частности, того же Ирана, удержали инвесторов от продолжения бизнеса в регионе. Впрочем, некоторые аналитики говорят, что инвесторы дуют на воду, так реагируя на санкции.

Тем более, что многие операции, доступные иностранному финансовому бизнесу, с запретами никак не связаны. Да и рынок здесь достаточно большой, чтобы хватило места и для банков, и для инвестиционных фондов, и для частных инвесторов. И все смогут заработать, не связываясь с теми операциями, борьба с которыми набирает обороты в США и Европе – отмыванием денег, их сокрытием от налогов и пр.

Безопасность и сотрудничество в ЮКМ: актуальные проблемы и урегулирование конфликта

Дмитрий Мосяков

В Москве закончила работу вторая Международная конференция по вопросам сотрудничества и безопасности в Южно-Китайском море (ЮКМ). Актуальность этого экспертного мероприятия определяется тем, что конфликт в Южно-Китайском море и сегодня продолжает быть одним из опасных очагов напряженности в Юго-Восточной Азии и Азии в целом. Страны, участвующие в конфликте, уже длительное время ведут переговоры, но до сих пор так и не сумели найти приемлемые решения и компромиссы. В этой ситуации возможность сопоставления различных экспертных оценок, особенно со стороны ученых из стран, не участвующих напрямую в конфликте, оказывается особенно ценной и востребованной. Опыт проведения первой конференции, проходившей в Москве в октябре 2013 г. показал, что мнения и предложения, высказанные там, были приняты во внимание конфликтующими сторонами и учитывались при поиске решений проблем рыболовства, территориальных проблем размежевания, свободы судоходства, разведки и добычи нефти и газа.

В конференции 2015 г., разделенной на четыре секции (1-я «События в ЮКМ с точки зрения современной геополитики»; 2-я «События в ЮКМ, угроза милитаризации региона и гонки вооружения»; 3-я «Юридические аспекты и политика внерегиональных сил в конфликте вокруг ЮКМ»; 4-я «Пути разрешения существующих проблем, перспективы мира и стабильности в ЮВА»), также приняли участи ученые из России, Европейского Союза, Индии, США, Японии и Сингапура, которые в новых условиях, сложившихся сегодня в ЮКМ, проанализировали основные события, тенденции в развитии ситуации и предложили пути смягчения напряженности и решения существующих противоречий.

Тема конференции сегодня особенно актуальна, так как велика опасность, что Южно-Китайское море может превратиться в очередную «горячую точку» на нашей планете. Такое развитие событий связано с общим обострением ситуации на глобальном уровне, в том числе в отношениях между великими державами и, прежде всего, Китаем и США, Россией и США. Есть и внутренние факторы, которые провоцируют развитие конфликта и они вызваны тем, что примерно 80 процентов всей акватории ЮКМ Китай в одностороннем порядке объявил своей территорией. Там быстрыми темпами идет строительство новых островов – намываются отмели, причем так, что уже сейчас надо менять географические данные, которые говорят, например, что в архипелаге Спратли главный и самый большой – это остров Иту-Аба. На самом деле это уже не так. Самый большой остров – это недавно намытые рифы Файери-кросс, где китайские военные строят аэродром и причалы для судов. Очевидно, что обострение обстановки в Восточной и Юго-Восточной Азии, в ЮКМ, через которые проходят ключевые морские торговые пути, не выгодно никому – ни странам АСЕАН, ни США и Японии, ни России, ни Китаю. Это убеждает нас в том, что путь мирного урегулирования конфликта в регионе, основанный на уважении международного права и разумных компромиссах, возобладает.

Выступая перед участниками конференции, первый заместитель председателя Госдумы РФ Николай Левичев отметил, что конференция, которая проходит уже во второй раз, несомненно, является лучшим подтверждением успеха инициативы организаторов – Института востоковедения РАН, который хорошо известен в мире как один из самых авторитетных научных центров в своей области.

Николай Левичев подчеркнул, что предложения, высказанные экспертами и аналитиками на первой конференции, были с большим вниманием восприняты конфликтующими сторонами. Особенно сильной стороной форума стала возможность услышать мнения ученых и экспертов из разных стран, благодаря чему выкристаллизовалась более объективная и полная картина происходящего.

Далее, к собравшимся экспертам обратился первый заместитель председателя Комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Калашников, который указал на то, что конфликт в Южно-Китайском море угрожает миру и стабильности в этом регионе мира, и это не может не вызывать озабоченности в России. Важно, отметил он, чтобы урегулирование споров и противоречий в ЮКМ опиралось бы на международно-признанные правовые механизмы. В этой связи следует руководствоваться положениями Конвенции ООН по морскому праву, принятой в 1982 г. Возможно, что некоторые разделы этого документа требуют определенной доработки с учетом современных реалий, но в любом случае конвенция ООН 1982 г. является единственным легитимным фундаментом урегулирования этого конфликта. Для России опыт урегулирования противоречий в ЮКМ, отметил он, важен еще и с той точки зрения того, что может быть использован при защите национальных интересов в части урегулирования территориальных споров с участием России.

На конференции в ходе дальнейших выступлений и острых дискуссий анализу подверглись наиболее сложные и актуальные проблемы противостояния в ЮКМ. При этом конфликт и его генезис рассматривался в разных плоскостях: как составная часть китайской политики, направленной на установление своего влияния в ЮКМ, как зона опасного противостояния Китая и США и как элемент американской экспансии, цель которой максимально дестабилизировать положение в АТР и ЮКМ. Причем если раньше речь шла о столкновении интересов соседних стран – Китая, Вьетнама, Филиппин, то сегодня основные сообщения идут уже о столкновениях и противостоянии китайских военных с американскими и японскими силам.

В ходе конференции, анализируя последние события в Южно-Китайском море, некоторые участники сделали предположение, что КНР собирается ограничивать свободу мореходства и особенно военных кораблей других держав не только в тех водах, которые он объявил своими, но и вообще по всему Южно-Китайскому морю, не указывая точно до какой точки распространяется их суверенитет. Другие указали на то, что насыпка Китаем островов в ЮКМ – это гениальная китайская игра, меняющая статус тянущегося уже долгое время конфликта в этом регионе мира. Смысл действий КНР на островах Спратли состоит в том, чтобы отодвинуть еще дальше к югу основные базы своих ВМС и ВВС и тем самым взять под контроль основные акватории этого моря.

Большинство участников оспорило такие действия Китая с самых разных позиций – с точки зрения международного права, из которого следует, что так называемая девятипунктирная линия, проведенная Китаем в ЮКМ, противоречит международному праву и не может служить основой морской границы КНР в этом море. Критиковали такой подход и за то, что Китай совершенно не принимает во внимание законные интересы своих соседей и в первую очередь Вьетнама и Филиппин.

В завершении Форума все участники сошлись в едином мнении: для того, чтобы искать компромиссы, потребуются усилия всех сторон, на них должны пойти и Китай и его соседи. И это необходимо делать, мирно расширяя взаимное экономическое сотрудничество всех участников конфликта, основываясь на конвенции ООН 1982 г. по морскому праву, которая остается важнейшим легитимным фундаментом и для переговорного процесса, и для достижения конкретных договоренностей по урегулированию противоречий в ЮКМ.

Важные изменения в сингапурском корпоративном законодательстве

С 1 июля 2015 года в Сингапуре вступает в силу первая часть поправок к закону о компаниях, принятых местным парламентом ещё в прошлом году.

Первая часть поправок:

Снимается запрет на финансирование частными компаниями выкупа собственных акций.

Снимается запрет на выпуск так называемых «акций без встречного предоставления».

Меняются условия предоставления частной компании статуса «Освобождённой» (Exempt Company). В частности, теперь льготными условиями смогут пользоваться компании, которые одновременно отвечают трём условиям:

Годовая выручка не превышает 10 млн. сингапурских долларов;

Общий объём активов компании не превышает 10 млн. сингапурских долларов;

Общее число работников компании не превышает 50 человек.

Освобождённые компании могут не предоставлять ежегодную аудированную отчётность. Вместо этого им достаточно подать упрощённую «Декларацию о платёжеспособности», подписанную Директором и Секретарём компании.

Вторая часть поправок (наиболее существенных) вступит в силу с 1 января 2016 года:

Учредительный договор и Устав будут приниматься компанией в виде единого документа - «Конституции компании». Однако это изменение коснётся только новых компаний. Ныне существующие компании смогут оставить свои учредительные документы без изменений.

Частные компании будут освобождены от обязанности хранить по зарегистрированному (юридическому) адресу реестр акционеров компании. С 2016 года реестры всех компаний будут физически находиться в сингапурском Управлении отчетности и корпоративного регулирования (Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore). Если акции меняют своего владельца - компания должна будет подавать специальное уведомление в Управление.

Электронные средства коммуникации будут признаны в качестве официальных. Компании смогут рассылать уведомления о проведении собраний, а также принимать резолюции в электронной форме.

Публичные компании (акции которых находятся в свободном обращении на фондовом рынке) смогут устанавливать разный объём голосующих прав на свои акции. Ранее воспользоваться такой опцией могли только частные компании.

Филиалы иностранных компаний должны будут назначать минимум одного резидента Сингапура в качестве своего уполномоченного представителя. Ранее филиал должен был иметь минимум двоих резидентов в качестве представителей.

У госрегистратора появятся дополнительные основания прекратить деятельность филиала иностранной компании и вычеркнуть его из Реестра:

если имеются разумные основания полагать, что иностранная компания прекратила свою деятельность через филиал;

если филиал используется в незаконных целях;

если уполномоченный представитель филиала иностранной компании не получает в течение 12 месяцев ответа от этой компании на запрос о том, намерена ли она продолжать свою деятельность через филиал;

если уполномоченный представитель филиала направил уведомление о снятии с себя полномочий, а компания не назначила нового в течение 12 месяцев;

если уполномоченный представитель филиала умер, а компания не назначила нового в течение 6 месяцев.

Сингапурский госрегистратор сможет приостанавливать полномочия Директора или Секретаря компании в случае несвоевременного предоставления требуемой законом отчётности при условии, что такая просрочка составляет три месяца и более. Приостановка полномочий будет сниматься с момента подачи всей требуемой документации.

Расставим все точки над BRICS

У стран этой группы в перспективе – более доступные кредиты. // Валерия Капельщикова, Жаннат Идрисова, Bankir.Ru

На майских праздниках президент России Владимир Путин ратифицировал договор о создании Пула валютных резервов стран БРИКС. Ранее, в марте этого года, был принят закон «О ратификации соглашения о Новом банке развития». Само соглашение лидеры государств подписали в бразильском городе Форталеза 15 июля 2014 года на VI саммите группы БРИКС. Спустя два месяца в Нью-Йорке на встрече министров иностранных дел государств-участников в рамках 69-й сессии Ассамблеи ООН прозвучало, что решения о создании Нового банка развития и Пула валютных резервов выведут сотрудничество в БРИКС на качественно новый уровень.

Тема наверняка будет продолжена на VII саммите БРИКС, который состоится в июле этого года в России, в Уфе. Так что самое время понять, что это за уровень сотрудничества, каковы перспективы новых финансовых институтов – расставить, таким образом, все точки над I, и заодно над B, R, C, S.

Сколько весят «кирпичи»?

Напомним, что БРИКС (BRICS) – это объединение 5 развивающихся стран: Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики (ЮАР). В 2006 году наша страна стала инициатором объединения Бразилии, России, Индии и Китая в новую, выражаясь научным языком, группировку стран Юга. ЮАР вошла в состав группы в 2010 году. По оценкам экспертов, создание БРИКС стало одним из наиболее значимых геополитических событий середины 2000-х годов.

Отметим, что изначально БРИКС (до 2010 года БРИК) была аббревиатурой, обозначающей умозрительное, не существующее в реалии содружество. Впервые ее использовали 14 лет назад в докладе инвестиционного банка Goldman Sachs, посвященном прогнозу состояния мировой экономики к 2050 году. Автор аббревиатуры, аналитик и экономист Джим О’Нил, предложил рассматривать Бразилию, Россию, Индию и Китай в качестве новой группы развивающихся стран. Интересно не только происхождение наименования группы, но и его перевод: «bricks» в переводе с английского означает «кирпичи». В самом деле, ряд аналитиков склоняются к тому, что экономики стран БРИКС в перспективе и будут очень значимым «строительным материалом» для мировой экономической системы.

Еще в 2003 году Goldman Sachs опубликовал доклад, в котором оценивалась динамика экономического развития вышеупомянутых стран. В нем, в частности, были отмечены большие запасы природных ресурсов, промышленный и человеческий потенциал группы. Следует отметить, что в конце прошлого века, то есть задолго до исследования Goldman Sachs, бразильские эксперты говорили о необходимости сотрудничества в международном формате между «странами-китами» или «странами-гигантами», к которым относили Бразилию, Россию, Индию и Китай.

Таким образом, повышение значимости стран БРИКС в мировой экономике прогнозировалось различными специалистами. Как следствие, в 2006 году встал вопрос о пересмотре системы квотирования в Международном валютном фонде. Напомним, квоты определяют количество голосов для каждой из стран-участниц, кроме того, от размера квоты зависит масштаб доступа к финансовым ресурсам МВФ согласно установленным лимитам. Развивающиеся страны, в частности БРИКС, стремятся к перераспределению долей квот для того, чтобы иметь большее влияние при принятии решений.

Решение о перераспределении квот на 1,1% в пользу стран с развивающейся экономикой было принято в 2008 году, а ратифицировано только в марте 2011 года. При этом 1,1% сложно назвать справедливым процентным пунктом. Кстати, сами страны группы настаивали на перераспределении 7%.

Сегодня совокупная доля стран БРИКС составляет 11,49%. На последующих саммитах G20 им удалось добиться роста своей совокупной доли до 14,81%, что опять-таки довольно скромно для 43% населения планеты (именно такой процент, согласно Делийской декларации, приходится на эти пять государств).

К слову, при расчете квоты не учитывается не только численность населения стран, но и их доля внутреннего валового продукта в мировом ВВП по паритету покупательной способности. Например, Китай по этим параметрам мог бы претендовать на гораздо большую квоту, чем у него есть сейчас. Однако о целесообразности внедрения этих показателей в формулу расчета пока ведутся дискуссии, и, судя по всему, в ближайшей перспективе эти данные вряд ли будут учитывать.

Поэтому создание Нового банка развития и Пула валютных резервов очень важны для сообщества со стратегической точки зрения, ведь страны БРИКС не совсем довольны современными правилами игры в мировой валютно-финансовой системе.

Что есть банк, и что есть пул

В той самой Форталезской декларации прописано, что в задачи Нового банка развития (НБР) входит укрепление сотрудничества между странами БРИКС и дополнение усилий многосторонних и региональных финансовых учреждений в области глобального развития. Так как НБР не коммерческая кредитная организация, а банк развития, то получение прибыли не является основной целью его деятельности. Поэтому НБР, вероятно, будет кредитовать стратегически интересные неубыточные проекты, а также предоставлять льготные и дефицитные в нашей стране «длинные» кредиты.

Четко прописана и ресурсная база новой структуры. «Объявленный капитал НБР составит $100 млрд., в том числе подписной – 50 млрд., который будет распределен между странами – участницами банка развития, – говорит Анна Абалкина, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. – Однако не весь подписной капитал будет оплачен, страны-учредители обязались внести $10 млрд. в равных долях в течение семи лет. Остальная часть является гарантийным капиталом, которую страны будут обязаны внести по первому требованию банка. Стоит отметить, что это нормальная практика формирования капитала многосторонними банками развития. Например, подписной капитал Международного банка реконструкции и развития составил $232,8 млрд. в 2014 году, однако его оплаченная часть – всего 6%».

В политике и академической науке принято выделять различные направления международного сотрудничества: например, по линиям Север-Юг и Юг-Юг. Если первый формат по своей природе является традиционным и подразумевает финансовую помощь развитых стран беднейшим экономикам, то второй предполагает взаимопомощь развивающихся стран. Роль Нового банка развития повышается в свете актуальности этой темы.

Как прогнозирует Анна Абалкина, НБР будет крупным многосторонним банком развития, предоставляющим помощь развитию по линии Юг-Юг, и выступит альтернативой распространенному на сегодня инструменту Север-Юг. Помимо этого, большое внимание будет уделяться проектам в странах-учредителях банка. Несмотря на успехи в развитии стран БРИКС, число проживающих в них малообеспеченных граждан превышает сотни миллионов человек. Сам банк будет иметь хорошие возможности привлекать средства на международных рынках ссудных капиталов для проведения кредитных операций. «Однако эффективность функционирования Нового банка развития будет зависеть от четко проработанных процедур кредитования и независимого менеджмента», – подчеркивает доцент Финансового университета.

Что касается топ-менеджмента, то первым председателем Совета управляющих будет представитель России, первым председателем Совета директоров – представитель Бразилии, первым президентом Банка – представитель Индии. Штаб-квартира банка будет находиться в Шанхае, и параллельно c ней будет функционировать Африканский региональный центр Нового банка развития.

Пул валютных резервов, согласно Форталезской декларации, «будет играть позитивную роль страхового механизма, помогать странам избегать краткосрочных проблем с ликвидностью и способствовать углублению сотрудничества между странами БРИКС»… Что это означает на практике?

«Пул валютных резервов предполагает предоставление валютных свопов в условиях возникновения дефицита счетов платежного баланса. Данный механизм схож с Чиангмайской инициативой по созданию механизма многосторонних валютных свопов в странах АСЕАН+3. Однако если реализация восточноазиатских своп-соглашений, как правило, возможна только при участии МВФ, то Пул валютных резервов, предполагается, будет независимым», – отмечает Анна Абалкина.

Кто выигрывает?

В Концепции участия России в объединении БРИКС отмечено, что у стран-участниц есть общность подходов к коренным вопросам реформы международной валютно-финансовой системы и приданию ей более «справедливого, стабильного и эффективного характера». Общность подходов как раз проявилась в создании новых финансовых институтов – Нового банка развития и Пула валютных резервов.

Еще раз обратим внимание: в Международном валютном фонде и Всемирном банке большинство голосов приходится на развитые, а не на развивающиеся страны. Таким образом, странам БРИКС будет проще получать кредиты у НБР, нежели у Всемирного банка, и заключать своп-соглашения с Пулом валютных резервов, чем с МВФ. С экономической точки зрения в рамках БРИКС Бразилия, Индия и ЮАР стремятся привлечь в инфраструктуру долгосрочные инвестиции, кроме того, ЮАР как страна с наименее устойчивым платежным балансом рассчитывает на получение средств от Пула валютных резервов. Китай в этой ситуации выступает в роли сильнейшей экономики, судя по всему, готовой на предоставление финансирования. К слову, уровни экономического развития и ключевые социально-экономические показатели в странах БРИКС колеблются в большей степени, чем в развитых странах, основавших МВФ и ВБ. Это одно из слабых мест группы.

Как заявляют эксперты ЦМАКП, конкурировать с МВФ и ВБ Новому банку развития пока не под силу из-за значительно меньшей ресурсной базы, дублирования уже существующих у МВФ функций и не такого широкого доступа к так называемым длинным деньгам. Однако выступить альтернативой в некоторых случаях он все-таки сможет.

Стамбул стал самым быстрорастущим туристическим направлением в мире.

Такой вывод сделали исследователи Global Destinations Cities Index (GDCI), который ежегодно представляет международная платежная система MasterCard. Темп роста числа туристов за последний года в этом турецком городе составил 11,4%.

Согласно GDCI за последний год Стамбул в рейтинге самых посещаемых городов мира поднялся сразу на два пункта с 7-го на 5-е. В 2014 году Стамбул посетили 11,27 млн туристов. По прогнозу на 2015, число туристов вырастет выше отметки в 12,5 млн человек. Эти показатели позволят Стамбулу обогнать по туристическим прибытиям Нью-Йорк и Сингапур.

Кроме того исследования конъюктуры рынка, которые опубликовал GDCI, позволяют Стамбулу расчитывать на позитивную перспективу и далее. В частности, Стамбул уже сейчас демонстрирует более высокий темп прироста туристов, чем прежний лидер - Париж. Если оба популярных туристических города сохранят свои сегодняшние темпы, то уже к 2019 году Стамбул обгонит Париж по числу посетителей.

Еще один показатель, по которому Стамбул стал лидером исследования, - география прибытий. Этот турецкий город за прошедший год посетили туристы из 33 стран мира.

В европейских исследованиях Стамбул также показал самый быстрый рост турпотока. В числе других городов Европы отмечается интенсивный рост туристических показателей в Бухаресте, Будапеште и Варшаве.

Согласно результатам исследования, в 2015 году тройка лидеров не изменится. Ее, как и последние 5 лет возглавит Лондон, на втором месте будет Банкок, на третьем – Париж.

В цифрах прогнозируемый топ-10 выглядит так:

1. Лондон - 18,82 млн

2. Бангкок – 18,24 млн

3. Париж – 16,06 млн

4. Дубай – 14,26 млн

5. Стамбул – 12,56 млн

6. Нью-Йорк – 12,27 млн

7. Сингапур – 11,88 млн

8. Куала-Лумпур – 11,12 млн

9. Сеул – 10,35 млн

10. Гонконг – 8,66 млн

Напомним, MasterCard в своем исследовании Global Destinations Cities Index ежегодно ранжирует 132 города мира с точки зрения их популярности у путешественников. Рейтинг основан на изучении глобальных турпоходов в зависимости от общего числа приехавших путешественников из-за рубежа и от объемов потраченных ими средств в этих городах. Ожидается, что в 2015 году туристы совершат 382,9 млн авиаперелетов в разные страны мира. В своих поездках путешественники потратят 327 млрд евро.

ИТ-эмигранты готовы вернуться на Родину

Даниил Сидоров

Разработчики ПО российского происхождения, зарегистрированные в других странах, готовы перевести исключительные права на свою продукцию на граждан России, чтобы удержать в числе клиентов госорганы после вступления в силу законопроекта о преференциях для отечественного софта. Их зарубежным коллегам придется сложнее - не менее 70% выручки также должно оставаться у владельцев-россиян.

Компания Acronis (основатель - Сергей Белоусов, международная штаб-квартира находится в Сингапуре), по словам ее вице-президента по продажам в СНГ и Восточной Европе Алексея Бадаева, к 1 января предпримет необходимые действия, которые позволят ей соответствовать новому российскому законодательству. Как он рассказал ComNews, правообладателем выпускаемого ПО будет отечественная компания, принадлежащая российскому гражданину, а все разработчики продукции уже трудятся в Москве.

"Модель регистрации за границей считается обязательной, если ты хочешь работать на внешних рынках - это, например, помогает судиться с "патентными троллями", - объясняет Алексей Бадаев. Он говорит, что среди российских клиентов фирмы на государственный сектор приходится 8-9%. "Мы не хотим терять сегмент госструктур", - подчеркивает топ-менеджер.

По итогам 2015 г. бизнес компании вырастет примерно на 20-22%, количество новых заказчиков увеличится на 20-25%, предполагает Алексей Бадаев. Прогнозов на будущий год Acronis пока не делал.

Пресс-службы других иностранных компаний с российскими корнями - Parallels (основатель - также Сергей Белоусов, головной офис - Рентон, США) и Veeam Software (основатели Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, головной офис - Бар, Швейцария) - вчера комментариев не предоставили. Собственно зарубежные разработчики, опрошенные ComNews - немецкая SAP и американскаяOracle, - также воздержались от разъяснений.

Как полагает президент НП "РУССОФТ" Валентин Макаров, нормы, предложенные в законопроекте, - не преференции отечественным разработчикам, а мера морального воздействия на заказчика. Он уверен, что некоторые компании российского происхождения уже предприняли меры для создания юрлица-правообладателя в России.

Валентин Макаров рассказывает, что со стороны иностранных разработчиков также есть "некое движение по локализации производства". "Те, кто чувствует угрозу своему положению на рынке, прибегнут к локализации, откроют программный код и на этой основе будут взаимодействовать с российским правительством", - предполагает он.

Главный критерий отечественного ПО, предложенный в законопроекте, - принадлежность исключительных прав на создаваемую продукцию на территории всего мира и на протяжении всего срока действия, как рассказал исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" Евгения Василенко, участвовавшая в подготовке законопроекта.

Другой критерий определяет прямые или косвенные отчисления в иностранные компании. Для включения в реестр российского ПО конечными бенефициарами более 50% фирмы - владельца исключительных прав должны быть граждане РФ, а уходить за рубеж должно не более 30% выручки. "Это не вопрос открытия центров разработки или открытия кода", - подчеркивает Евгения Василенко.

Глава "РУССОФТА" называет законопроект правильным шагом, но добавляет, что он не должен заменить собственно поддержки российской ИТ-отрасли, в том числе инвестиций в образование. "Иначе будет неустойчивое импортозамещение, и через два года заказчикам придется вернуться к услугам зарубежных поставщиков", - предостерегает Валентин Макаров.

Напомним, законопроект о преференциях для отечественного софта, внесенный Комитетом по информационной политике, информационным технологиям и связи, Государственная Дума приняла в третьем чтении в конце прошлой недели (см. новость на ComNews от 22 июня 2015 г.).

С 1 января 2016 г. госзаказчик должен будет объяснить выбор в пользу иностранного софта, если в специально созданном реестре отечественного программного обеспечения будут российские аналоги. Ограничение коснется только государственных органов.

При внесении документа в Госдуму кроме закупок госведомств он ограничивал еще и закупки госкорпораций, но в финальную версию закона это требование не вошло.

Как уверял вице-президент ИТ-кластера "Сколково" и бывший гендиректор "SAP СНГ" Игорь Богачев, сильнее всего новый закон ударит по производителям некритичного для бизнеса софта - например, офисных пакетов Microsoft. Он полагал, что уже внедренные программные продукты от Oracle и SAP заменить будет сложно и при их развитии госзаказчики будут обосновывать невозможность закупки альтернативных решений.

Председатель Лиги независимых IT-экспертов Сергей Карелов рассказал, что около 20 крупных иностранных вендоров поставляют свои ИТ-продукты госсектору, но больше половины закупок в сегменте приходится на Microsoft, Oracle и SAP: их ежегодные продажи в госсекторе измеряются сотнями миллионов долларов. Он подсчитал, что если новый закон будет исполняться, три вендора могут потерять от 10% до 30% своих ежегодных продаж в госсекторе.

По мнению гендиректора группы компаний InfoWatch Натальи Касперской, в выигрыше окажется около 1000 российских разработчиков. Среди них она называла 1С, Dr. Web, Entensys, "Лабораторию Касперского", InfoWatch, "Аскон".

По данным Ассоциации электронных торговых площадок (АЭТП), анализирующей закупки, в 2014 г. госорганы закупили ИТ-решения Microsoft, IBM, Oracle, SAP и Cisco на сумму 1,18 млрд руб. Это на 34% меньше ИТ-закупок 2013 г., составивших 1,8 млрд руб. Как уверяют аналитики АЭТП, закупки госкорпораций существенно больше: в 2014 г. они приобрели продукцию этих ИТ-вендоров на 17,6 млрд руб., что на 53% выше показателя 2013 г., когда закупки составили 11,5 млрд руб. Но при госзакупках редко прописываются конкретные марки оборудования - чаще всего указаны характеристики. Реальные закупки импорта, по словам собеседников "Ведомостей" в двух крупных системных интеграторах, могут быть примерно в четыре раза больше сумм, представленных АЭТП.

Сенат США вслед за Палатой представителей одобрил законопроект, наделяющий президента полномочиями по заключению торговых соглашений на упрощенной основе, документ передан на подпись в Белый дом, передает агентство Рейтер.

Согласно законопроекту, администрация США получит право заключать торговые соглашения, которые конгресс сможет только одобрить или отклонить, не внося поправок. Белый дом рассчитывает использовать эти полномочия для устранения торговых барьеров между тихоокеанскими странами, на которые приходятся 40% мировой экономики и треть мировой торговли (Транстихоокеанское партнерство).

Реализация Транстихоокеанского партнерства — один из основных пунктов во внешнеторговой повестке администрации Обамы. Соглашение предусматривает почти полную отмену таможенных пошлин между странами-участницами. Изначально договор о Транстихоокеанском партнерстве заключили Чили, Новая Зеландия, Бруней и Сингапур. Позднее к переговорам присоединились США и другие тихоокеанские страны обеих Америк, Австралия и Япония и ряд других стран региона.

Конгресс дважды предоставлял Белому дому полномочия fast track: в 1975-1994 и в 2002-2007 годах.

За январь-май 2015 г. китайские инвесторы вложили в нефинансовый сектор экономики зарубежья 278,36 млрд юаней ($45,63 млрд). Это на 47,4% больше, чем за январь-май 2014 г., сообщило Министерство коммерции КНР.

Китайские капиталовложения поступили в 3426 предприятий на территории 146 стран и регионов. В частности, инвестиции в экономику государств Европейского Союза выросли на 367,8% в годовом сопоставлении, стран АСЕАН – на 78,4%, специального административного района Сянган (Гонконг) – на 66,7%, США – 37,4%.

За первые пять месяцев текущего года специалисты Поднебесной выполнили за пределами своей страны строительные подряды общим объемом 316,49 млрд юаней. Данный показатель на 10,1% превысил уровень аналогичного периода прошлого года. Кроме того, с начала 2015 г. заключены договоры на 414,27 млрд юаней с приростом на 26,6%.

Ранее сообщалось, что за январь-май 2015 г. в Китае использовано 330,95 млн юаней ($53,83 млн) зарубежных инвестиций. Это на 10,5% больше, чем за аналогичный период 2014 г. По итогам первых пяти месяцев текущего года, в Поднебесной учреждены 9582 компаний с участием иностранного капитала. Это на 9,6% больше, чем годом ранее. Наиболее привлекательными для зарубежных инвесторов стали сферы услуг и эксклюзивного производства. Так, на предприятия, специализирующиеся на оказании услуг, пришлось 6830 новых компаний с участием иностранных инвестиций. Данный показатель вырос на 20,9% в годовом сопоставлении. На эти цели было направлено $33,94 млн зарубежных капиталовложений с приростом на 23,5%.

Что мешает Абхазии стать черноморским "Сингапуром"?

О том, что мешает Абхазии стать черноморским "Сингапуром", размышляет аналитик Дмитрий Мушба.

Проведение реформ с целью создания жизнеспособной независимой экономики объявлено одним из приоритетных направлений деятельности руководства Абхазии. В республике уже идут процессы реформирования системы госуправления. Тем временем политические деятели и эксперты обращаются к зарубежному опыту.