Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

На семинаре ФАО обсуждают развитие «рыбной» экономики

В Ереване проходит международный семинар Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) по рыбной торговле. Одна из актуальных тем - добровольная сертификация рыбы и морепродуктов (экомаркировка).

Трехдневный семинар для стран Центральной и Восточной Европы ФАО организовала в сотрудничестве с организацией Eurofish и армянским Министерством сельского хозяйства. В мероприятии принимают участие представители Албании, Армении, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Эстонии, Грузии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, бывшей югославской Республики Македония, Молдовы, Черногории, Норвегии, Польши, Румынии, Российской Федерации, Сербии и Украины.

Повестка семинара включает темы «Мировые тенденции в поставках морепродуктов, спросе, торговле и ценах», «Торговля рыбой и тенденции к потреблению в Европе», «Развитие аквакультуры и ее вклад в торговлю рыбой», «Реализация рыбной продукции и питание людей», «Экономика океанов, рыболовство и переговоры, связанные с ВТО», «Реализация рыбной продукции и программа развития на период после 2015 г.», «Стандарты качества и системы сертификации для обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов», «Прослеживаемость морепродуктов по всей производственно-сбытовой цепочке».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАО, сессия будет посвящена добровольной сертификации рыбы и морепродуктов, известной под названием экомаркировка. Международный институт устойчивого развития (Женева) вынесет на обсуждение предварительные выводы из обзора по добровольным стандартам в области устойчивого рыболовства и аквакультуры. Также на семинаре будет представлен глобальный инструмент сопоставительного анализа – бенчмаркинг. Кроме того, запланированы презентации исследований и экскурсия по аквакультурным объектам Армении.

В ФАО отметили, что цикл многосторонних торговых переговоров (Дохийский раунд переговоров участников ВТО) по вопросам субсидирования рыболовства остается на прежнем уровне. Однако некоторые из основных вопросов, стоящих перед рыбным хозяйством, находятся за пределами Доха-раунда. Это рыночные меры – добровольные (экомаркировка) или осуществляемые при поддержке властей в целях обеспечения устойчивости ресурсов и сдерживания браконьерского промысла.

«Международные производственно-сбытовые цепочки морепродуктов развиваются и усложняются, – подчеркнул заместитель директора Отдела политики и экономики рыболовства и аквакультуры ФАО Аудун Лем. - Это создает дополнительные трудности при составлении отчетности для экспортеров рыбной продукции, особенно в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, которые опираются на малые рыболовецкие предприятия и мелких производителей, работающих в секторе аквакультуры».

Посольство Казахстана в Венгрии открыло отделение в столице Сербии Белграде. Торжественное открытие отделения посольства состоялось в рамках рабочего визита замминистра иностранных дел Казахстана Алексея Волкова в Сербию. В должность почетного консула Казахстана в Сербии вступил Миланка Карич. В ходе пребывания в Белграде А.Волков встретился с президентом Сербии Томиславом Николичем, первым заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Сербии, действующим председателем ОБСЕ Ивицей Дачичем, заместителем премьер-министра, министром торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расимом Ляичем, министром юстиции Николой Селаковичем, Патриархом Сербской Православной церкви Иринеем.В ходе проведенных консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества и актуальным проблемам международной повестки дня.

Премьер-министр Сербии Александр Вучич встретился с председателем Комитета по иностранным делам Государственной Думы Российской Федерации Алексеем Пушковым. Стороны говорили о развитии экономического и политического сотрудничества между двумя странами. В ходе встречи с делегацией российского комитета Вучич сказал, что Сербия находится на европейском пути, но при этом он хотел бы поддерживать высокий уровень открытых и честных политических отношений с Россией. Премьер-министр подчеркнул, что, учитывая широкие возможности, Сербия привержена дальнейшему укреплению экономического сотрудничества, и надеется на увеличение объема экспорта сербской сельскохозяйственной продукции на российский рынок. Он добавил, что такую возможность даст участие сербских министров в Экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Алексей Пушков сказал, что особый вклад в укрепление отношений между двумя странами вносит межпарламентское сотрудничество. Он предложил сформировать межпарламентские комиссии, какие Россия имеет только с Китаем, Индией, Францией и Италией, чтобы парламентарии эффективно содействовали развитию двусторонних отношений.

Первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, министры иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Павел Климкин обсудили в телефонном разговоре ситуацию на Украине. Стороны подчеркнули необходимость полного применения Минского соглашения. Министры рассмотрели определенные шаги в целях продолжения политического диалога в рамках Трехсторонней контактной группы и рабочих групп, которые были сформированы для установления мира, говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел Сербии.

Премьер-министр Сербии Александр Вучич после встречи в Белом доме с советником президента США по вопросам национальной безопасности Сюзан Райс сказал, что Сербия может рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов. Это была полезная встреча, в ходе которой мы обсуждали европейский путь Сербии, отметил Вучич. Он сказал, что Сюзан Райс, говоря о сербской экономике, высоко оценила усилия правительства Сербии, в результате которых был достигнут профицит бюджета. Кроме того, стороны обсудили возможности диверсификации источников поставок газа. Если нам удастся в процессе реализации мер фискальной консолидации обеспечить положительный экономический рост, это будет блестящий результат для нашей страны, поскольку в этом случае мы сможем достичь более высоких показателей экономического роста, сказал премьер-министр по итогам встречи с Сюзан Райс.

Темпы прогресса в процессе присоединения к ЕС устанавливает Сербия, и условия для начала переговоров по первым разделам переговорного досье вполне ясны, заявил комиссар ЕС по вопросам расширения Йоханнес Хан. В интервью Интернет-порталу «European Western Balkans» он сказал, что правительство Сербии само ставит перед собой амбициозные планы относительно даты вступления в ЕС, добавив, что он видит в этом знак твердой приверженности процессу европейской интеграции. Йоханнес Хан выразил надежду, что переговоры по первым разделам переговорного досье начнутся в ближайшее время, отметив, что он вместе правительством Сербии активно над этим работает. На вопрос, есть ли какие-нибудь новые условия со стороны государств-членов ЕС, Йоханнес Хан ответил, что все условия ясны и не являются переменными. Эти условия были единогласно утверждены всеми странами-членами ЕС, и они были включены в рамки переговоров, принятые в декабре 2013 года, отметил Хан. Он напомнил, что наиболее важными условиями являются установление верховенства закона и нормализация отношений между Белградом и Приштиной.

В Сербской академии наук и искусств прошла двухдневная конференция, посвященная науке в Сербии под названием «Наука: состояние, стратегия, перспективы». Во вступительной речи было подчеркнуто, что Сербия, несмотря на малую численность населения, стремится к развитию науки и в этой области идет в ногу со всем миром в силу своих возможностей. Как было отмечено, доля расходов на науку в ВВП страны гораздо меньше, чем в других странах. В этом году на развитие науки предусмотрено лишь 0,3% ВВП, в то время как в отдельных странах выделено свыше 3%. В конференции, которая проходит в рамках цикла встреч «Стратегические направления развития Сербии в 21 веке» принимают участие ученые из институтов и университетов, представители исполнительной власти и независимых организаций, занимающихся наукой.

Президент Сербии Томислав Николич заявил во время своей встречи с военнослужащими сил безопасности в Сухопутной зоне безопасности на административной линии между центральной частью Сербии и Косово и Метохией, что государство готово отреагировать на любой вызов в области безопасности, при том, что мир для Сербии важнее всего. Всякий, кто посмеет вызвать какой-либо инцидент в Сербии, может рассчитывать на сопротивление со стороны всей Сербии, это и подтверждает единство армии и полиции, заявил Николич военнослужащим, размещенным на этой территории. Поскольку мы имеем дело с терроризмом, который проникает из КиМ в Македонию, и поскольку мы знаем о планах той политики, которая это организует, мы сказали представителям наших вооруженных сил и жандармерии, что, несмотря на мирное время, бдительность и подготовленность не могут быть лишними, подчеркнул Николич. Он похвалил всех, кто поддерживает безопасность на этой территории, за то, как они обеспечивают мир всех граждан Сербии.

Главный прокурор МТБЮ Серж Брамерц на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что, как ожидается, приговор суда в первой инстанции по делу в отношении лидера Сербской радикальной партии Воислава Шешеля и бывшего президента Республики Сербской Радована Караджича будет вынесен в течение этого года. Что касается дела военного командира армии Республики Сербской Ратко Младича, Брамерц сказал, что в этом месяце разбирательство по делу будет возобновлено в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, в частности, обнаружением массового захоронения в Республике Сербской. На заседании Совета Безопасности ООН Серж Брамерц представил 23-й Доклад прокуратуры о прогрессе, достигнутом в реализации стратегии завершения деятельности МТБЮ, который охватывает период с 16 ноября 2014 г. по 15 мая 2015 г. Брамерц сказал, что государства, созданные на территории бывшей Югославии, продолжают сотрудничать с прокуратурой и своевременно реагируют на просьбы о помощи.

Сербия благодарна Грузии за поддержку, оказанную территориальной целостности, а также поддерживает суверенитет Грузии, заявил в Тбилиси глава сербской дипломатии и председатель ОБСЕ Ивица Дачич. Он после встречи с Тамаром Берукашвили, грузинским коллегой, сказал, что Сербия поддерживает путь Грузии к ЕС. Дачич подчеркнул, что ОБСЕ старается оказать помощь Грузии превзойти последствия конфликта на Южном Кавказе в 2008. Когда речь идет двусторонних отношениях Сербии и Грузии Берукашвили и Дачич согласились, что две страны развивают дружеские отношения и что существует взаимное желание и впредь развивать сотрудничество, которое будет укреплено межгосударственными соглашениями. Дачич встретился и с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и спикером парламента Грузии Давидом Усупашвили.

Премьер-министр Сербии Александр Вучич прибыл с официальным визитом в США, где по приглашению вице-президента США Джозефа Байдена, будет находится до 4-ого июня. После прибытия в Вашингтон, Вучич заявил, что его визит весьма важен для Сербии. Американские инвесторы не инвестируют в страну, в которой нет политической стабильности, сказал Вучич. Он также заявил, что встретится с представителями трех компаний ИТ сектора (General General ElectricMotors, Microsoft NCR). Как предусмотрено, в ходе визита в США Вучич встретится с Байденом и другим американскими официальными лицами, с которым будет обсуждать вопросы двустороннего отношения Сербии и США, а также и вопрос поддержки Вашингтона европейскому пути Сербии.

Глава дипломатии Сербии и председатель ОБСЕ Ивица Дачич заявил в Баку, что регион Южного Кавказа имеет большое значение для стабильности Европы и указал, что только путем диалога можно прийти к решению конфликтов. Необходима при этом и политическая воля всех сторон, заявил Дачич на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. Дачич выразил добрую волю Сербии как председателя ОБСЕ помочь через своих представителей и сопредседателей Минской группы в поиске решения. Сербия особенно чувствительна к вопросам территориальной целостности, имея в виду то, что в случае с Косово и Метохией применялись двойные стандарты, и именно поэтому мы считаем важным наличие политической воли для решения всех этих вопросов сторонами, сказал Дачич. В отношении билатеральных отношений Дачич и Мамедъяров согласились, что страны являются стратегическими партнерами и состоят в дружеских отношениях и что имеется готовность к развитию отношений на всех уровнях. В качестве председателя ОБСЕ Дачич посетит миссии этой организации на Южном Кавказе. 2 июня в Грузии, а 3 июня – в Армении.

Председатель парламентского Комитета по евроинтеграции Александр Сенич призвал депутатов ЕС в парламентах своих стран поддержать Сербию путем ускорения начала переговоров по разделам переговорного досье. Сенич, который возглавляет делегацию парламентского Комитета на Конференции комитетов по европейским делам парламентов стран-членов ЕС в Риге, сказал, что полтора года спустя с начала переговоров с ЕС Сербия успешно закончила процесс сравнительного анализа законодательств и интенсивно готовится к проведению переговоров. Мы начали разработку переговорных платформ и Планов действий, а эти документы, касающиеся разделов 23 и 24 уже прошли несколько этапов консультаций с ЕК. Мы ожидаем, что после принятия Планов действий для этих двух разделов начнутся и переговоры по разделам, подчеркнул Сенич. Конференция в Риге проходит в контексте парламентской деятельности Латвии, которая является сейчас председателем ЕС.

Мэр Белграда Синиша Мали заявил, что на местности на которой будет начато строительство Белграда на воде до сегодняшнего дня был совершен снос 212 объектов, 91 семья получила новое жилье, и ожидается, что условие для начала строительства новых объектов могли бы появиться к концу лета. Глава столичной администрации сказал, что необходимо принять еще два документа, а именно соглашение о компенсации с Дирекцией по управлению земельным фондом, и соглашение о государственной помощи, после чего сложатся предпосылки к началу строительских работ. Глава столичной администрации заявил, что инвестор положительно оценивает информацию, согласно которой существует заинтересованность в покупке квартир в зданиях которые будут построены, в рамках данного проекта. Начался процесс экспроприации и к концу сентября, согласно ожиданиям, начнется строительство запланированных объектов.

В Посольстве РФ в Сербии состоялся прием по поводу 12-ого июня, Дня России, а Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Сербии Александр Чепурин выступая перед гостьями заявил, что многовековые истории России и Сербии связывают цивилизационные корни, победы и успехи. Чепурин в ходе приема на котором присутствовал и президент Сербии Томислав Николич подчеркнул, что Сербия становилась сильнее всегда когда Россия была сильной, и что Россия заинтересована в процветании и успехах Сербии. Уверен, что когда речь идет о ключевых вопросах, мы являемся стратегическими союзниками, а именно, когда речь идет о КиМ, об экономическом процветании, о славянском православии и других вопросах, подчеркнул Чепурин. Он напомнил, что российской государственности исполнилось 1 153 года, и указал на факт того, что в мире нет такого государства, кроме России, которое более 500 лет сохранило государственную целостность.

Принятие проекта о Резолюции по Сребренице, которую Великобритания по поводу двадцатой годовщины происшествий в месте Поточаре, могло бы быть заблокировано в Совбезе ООН, в случае если РФ наложит вето, и если Белград попросить это у Москвы, пишут белградские газеты «Данас» и «Вечерне новости». Как сообщает источник газеты «Данас», в случае, если Сербия будет против предложенного документа, она получит поддержку Москвы. Газета «Вечерне новости» сообщает, что в скором будущем начнется острая дипломатическая битва по поводу Сребреницы, в которую будут вовлечены и Сербия и Республика Сербская.

Комиссар ЕС по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявил, что Сербия является «якорьем» стабильности в регионе Западных Балкан. Комиссар Хан в ходе выступления не Еврофоруме Вахау подчеркинул, что Балканы находятся на пути стабилизации. Он особенно поблагодарил премьер-министра Сербии Александра Вучича за его вклад в стабильность не только в Сербии, а и в регионе в целом. Западные Балканы полностью будут стабилизированы тогда, когда все страны региона станут членами ЕС, но это займет определенное время, подчеркнул Хан. Он также сказал, что процесс расширения ЕС не будет приостановлен. С дугой стороны, сказал он, этот период нужно рассматривать как период приближения данных стран к ЕС в общественной, экономической и юридической сфере. Также, он прокомментировал и тот факт, что Сербия не приняла участие в санкциях ЕС против РФ, сказав, что ему самому понятно почему страна 16 лет назад будучи подверженой западными обстрелами и бомбардировкой, не приняала решение ввести санкции по отношению к России.

Президент Сербии Томислав Николич и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в Баку согласились, что вместе две страны могут достичь значительных результатов, и выразили удовлетворение в связи с развитием сотрудничества. Президенты двух стран обсудили ряд совместных проектов, которые реализуются в настоящее время. Президент Сербии также провел отдельную встречу в Баку с министром торговли и экономического сотрудничества Азербайджана Сахином Мустафаевым. Они обсудили строительство объездной автотрассы в Белграде, приватизацию отдельных предприятий в Сербии, а также возможные инвестиции азербайджанских компаний в бальнеологический туризм в Сербии. Томислав Николич во время своего визита в Баку посетил сербских спортсменов, которые участвуют в первых Европейских играх.

ЕС не просит Сербию дистанцироваться от потребления российских энергоносителей, заявил вице-президент и комиссар по вопросам энергетики Марош Шефчович. Он сказал, что установление взаимосвязи в поставках газа между Болгарией и Сербией и соединение с газовым терминалом в Хорватии является приоритетной задачей ЕС. Марош Шефчович, находившийся с двухдневным визитом в Белграде, сказал, что ЕС готов поддержать финансирование энергетической диверсификации, которую рекомендует Сербии. Что касается российских планов, ЕС хочет, чтобы место поставок газа было в Европе, а не на турецкой границе, добавил комиссар. Шефчович отметил, что ЕС стремится обеспечить всем европейским странам большую энергетическую безопасность, а это означает, что им необходимо иметь не менее трех различных источников поставок газа.

Премьер-министр Сербии Александр Вучич в ходе встречи с послом США в Сербии Майклом Кирби заявил, что США показали уважение к Сербии, в чем он убедился в течение своего визита в Вашингтон. Оценено, что визит премьер-министра Сербии был весьма успешным а также, он способствовал процветанию двусторонних отношений Сербии и США. В качестве результата визита посол Кирби особенно указал на увеличение заинтересованности американских компаний в инвестировании в сербскую экономику, а также, сказал посол Кирби, администрация президента готова оказать поддержку европейскому пути Сербии, и началу переговоров о вступлению Сербии в ЕС. Вучич и Кирби также рассматривали и вопрос диалога Белграда и Приштины, накануне нового раунда диалога 23 июня в Брюсселе. Сербия и впредь намерена поддерживать стабильность и безопасность в регионе, подчеркнул Вучич.

Первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что Сербия заинтересована в развитии дружественных отношений и сотрудничества с Палестиной, добавив, что в настоящее время рассматривается возможность открытия посольства Сербии в Рамалле. После встречи с министром иностранных дел Палестины Эр-Риядом аль-Малики, в ходе которой стороны подписали меморандум о понимании между двумя министерствами, Дачич напомнил о традиционной дружбе между бывшей Югославией и Палестиной, между Иосипом Брозом Тито и Ясиром Арафатом. Глава сербской дипломатии поблагодарил госруководство Палестины за принципиальную позицию и непризнание независимости Косово и Метохии, провозглашенной в одностороннем порядке. Наш визит в Белград открывает возможность возобновить дружбу и солидарность, сказал аль-Малики и поблагодарил Сербию за поддержку Палестины во всех международных встречах.

Премьер-министр Сербии Александр Вучич встретился с послом Венгрии Аттилой Пинтером. В ходе встречи он выразил свое удовлетворение в связи тем, что 1 июля в Будапеште пройдет второе совместное заседание правительств Сербии и Венгрии. Как было объявлено правительством, ожидается, что совместное заседание, наряду с одновременным проведением Делового форума сербских и венгерских бизнесменов, даст своего рода импульс развитию двустороннего сотрудничества. Александр Вучич сообщил, что строительство скоростной железнодорожной линии Белград-Будапешт будет главной темой заседания, чтобы реализация этого проекта началась до конца текущего года.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи в Минске со спикером парламента Сербии Майей Гойкович выразил надежду, что президент Сербии Томислав Николич посетит Беларусь, передает белорусское информационное агентство БЕЛТА. Я думаю, что визит спикера парламента Сербии будет способствовать укреплению двусторонних отношений и приблизит визит президента Сербии в Беларусь, сказал президент Александр Лукашенко. По его словам, существует ряд вопросов, которые необходимо рассмотреть в целях дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами. Он отметил, что за минувшие пять лет объем товарообмена между Сербией и Беларусью вырос в пять раз, и что есть широкие возможности увеличить эти показатели.

Президент Сербии Томислав Николич в ходе встречи с президентом Македонии Георге Ивановым выразил солидарность и поддержку со стороны Сербии Македонии, которая переживает серьезный внутренний политический кризис. В преддверии Саммита «Брдо-Бриони процесс», который проходит в городе Будва в Черногории, Томислав Николич заявил, что в Сербии существует сухопутная зона безопасности, и что страна готова ответить на любую террористическую угрозу. Николич и Иванов согласились, что сотрудничество между двумя странами находится на высоком уровне, в духе добрососедства, дружбы и тесных связей.

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак заявил, что Евросоюз подрывает к себе доверие тем, что до сих пор не были начаты переговоры с Сербией ни по одному из разделов переговорного досье. Это в интересах не только Сербии, но и ЕС, поскольку это сказывается на доверии к процессу европейской интеграции, сказал Лайчак в интервью белградской газете «Новости», добавив, что с этим согласился комиссар ЕС по вопросам расширения Йоханнес Хан. Как сообщает источник, с аналогичным заявлением Хан выступил накануне встречи лидеров европейских стран, которая пройдет в конце июня в Брюсселе. Мирослав Лайчак напомнил, что на недавнем заседании «Друзья Сербии», состоявшемся в Брюсселе, были высоко оценены шаги, которые предприняло правительство Сербии на пути к ЕС. Участники встречи согласились, что необходимо начать переговоры в ближайшее время.

Квадратные метры в Белграде – самые дорогие на Балканах

Недвижимость в столице Сербии стоит в среднем от €1500 до €1700 за кв.м. Несмотря на падение цен на местные квадратные метры на 40%, на территории бывшей Югославии это сейчас самый высокий показатель.

Такие данные публикует портал Balkanpro.ru со ссылкой на сайт B92.

Для сравнения, жилье в Загребе обходится в среднем в €1400-1600 за кв.м. И если в столице Хорватии требуется около двух месяцев, чтобы заработать на один «квадрат», то в Белграде – больше четырех.

По данным издания, в столице Боснии и Герцеговины, Сараево, недвижимость стоит в среднем €1300 за кв.м, в столице Черногории, Подгорице, - €1050 за кв.м, в столице Македонии, Скопье, - €1000 за кв.м. Аналитики предсказывают дальнейший ценовой спад в регионе из-за роста предложений и трудной экономической обстановки.

При этом в прошлом году налог на жилье в Белграде увеличили на 80%.

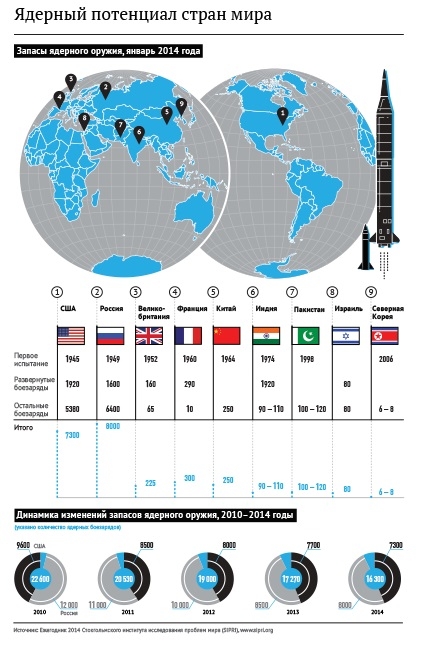

Ядерные страхи после украинского кризиса

Олег Барабанов - заведующий Кафедрой политики и функционирования ЕС и Совета Европы в Европейском учебном институте при МГИМО-Университете; профессор кафедры мировой политики факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; старший научный сотрудник Фонда клуба «Валдай»

Ричард Вайц - Старший научный сотрудник, директор Центра военно-политического анализа, Институт Хадсона, США

Резюме Одним из последствий текущего украинского кризиса для глобальной безопасности стали возросшие «ядерные страхи» как среди политических элит, так и в мировом общественном мнении. Можно выделить несколько измерений подобных страхов.

Чего боится Россия?

a) Украинская атомная бомба

Прежде всего, существует возможность нарушения действующего статуса-кво в режиме нераспространения. Украинский политический кризис 2013-2014 гг. обострил дискуссии, до этого вялотекущие, о ядерном статусе Украины. Киев сделал несколько заявлений о том, что Украине необходимо обзавестись собственным ядерным оружием. Сторонники этой идеи указывают на нарушение положений Будапештского меморандума 1994 года. Согласно документу, три ядерных державы – США, Великобритания и Россия, – предоставили гарантии безопасности Киеву в обмен на его отказ от ядерного арсенала, оставшегося в наследие от СССР. Эта мера должна была послужить компенсацией безъядерного статуса Украины в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Первая волна таких заявлений относится к февралю-марту 2014 г. Подобными высказываниями отметились, среди прочих, ключевые политические фигуры, пришедшие к власти в результате Майдана: глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Восстановление военного ядерного статуса Украины стало ключевым пунктом электоральной программы Олега Ляшко во время президентских выборов в мае 2014 года, где он занял третье место, набрав 8,32% голосов. Вновь к разговорам о ядерном оружии вернулся теперь уже бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей, заявив в сентябре 2014 года, что если США (или НАТО) не предоставят военным силам Украины необходимые виды вооружений, украинское правительство приступит к созданию собственной атомной бомбы.

Естественно, в случае принятия такого решения, будет нарушен международный режим нераспространения. В то же время вопрос требует анализа реальных возможностей Украины в этой сфере.

Что касается ракет-носителей ядерных боеголовок, ситуация довольно прозрачна. Конструкторское Бюро Южное (Південне), расположенное в Днепропетровске, было важной частью советской ракетной программы, поэтому сомневаться в способности Украины производить ракеты-носители ядерных боеголовок не приходится. При этом, во времена СССР Украина не имела необходимого оборудования для обогащения урана в военных целях или для производства радиохимического плутония. Тем не менее, высокого научного уровня Института ядерных исследований Национальной академии наук Украины и других исследовательских центров может быть вполне достаточно для того, чтобы справиться с технологическими трудностями и произвести необходимое оборудование.

Более важным является вопрос об оружейных расщепляющихся материалах. Одним из возможных вариантов их получения может стать переработка отработавшего ядерного топлива с пяти атомных станций, расположенных на территории Украины. На одной из них – печально известной Чернобыльской АЭС, – установлены так называемые РБМК-реакторы, которые созданы по тому же проекту, что и советские военные реакторы серии «АД», предназначенные для производства плутония. Сегодня все отработавшее топливо, произведенное на Чернобыльской АЭС за более чем 20 лет ее эксплуатации, по-прежнему хранится там. В 2013-2014 гг. украинское правительство запустило программу по строительству в Чернобыле нового завода по переработке этого топлива и добыче из него плутония. Власти Украины обосновали это решение желанием обзавестись оборудованием для производства МОКС-топлива – смешанного оксидного уран-плутониевого топлива, – с тем, чтобы на территории Украины воспроизводился полный ядерный цикл. Не говоря уже о том, что такой план сам по себе противоречит идеологии гарантий МАГАТЭ, подобное оборудование очень легко может быть переориентировано на использование в военных целях.

Конечно, политическое решение о начале собственной ядерной программы ляжет дополнительным бременем на экономику Украины и поставит под угрозу ее финансовую устойчивость. Некоторые эксперты утверждают, что Украине просто не хватит финансовых ресурсов для ее выполнения. Но текущие крупномасштабные программы, спонсируемые ЕС и «большой семеркой», по реструктуризации Чернобыльской Зоны, включая завод по переработке топлива, могут поспособствовать и реализации проекта по созданию ядерного оружия. Кроме того, пример Пакистана и Северной Кореи наглядно демонстрирует, что наличие проблем в экономическом развитии не является препятствием на пути к созданию атомной бомбы.

Если Украина действительно начнет свою военную ядерную программу, то ядерные державы-члены НАТО не будут возражать против подобного развития событий (учитывая напряженность между Россией и США), и это не может не вызывать обеспокоенности со стороны России. По крайней мере, на сегодняшний день никто из западных политиков не призвал Украину отказаться от мыслей о ядерном оружии. Эта ситуация определенно очень серьезно повлияет на действующий международный режим нераспространения и будет иметь серьезные последствия для всей системы глобальной безопасности.

b) Возможна ли мировая ядерная война?

Россию беспокоит и возможность перерастания напряженности в отношениях между Россией и США в реальную ядерную войну, или, по крайней мере, включение такой возможности в повестку двусторонних отношений. Этот сценарий стал возможен в результате украинского кризиса. В сентябре уже упоминавшийся Валерий Гелетей заявил о готовности России нанести ядерный удар по территории Украины, что привнесло ядерное измерение в украинский конфликт. После этого, в свете возросшей напряженности между Россией и США и решений, принятых на саммите НАТО в Уэльсе о наращивании военного присутствия альянса вдоль российской границы на Балтике и в Арктике, многие российские эксперты заговорили о возможности провокаций, в том числе и взаимных, которые потенциально могут перерасти в открытую войну с применением ядерного оружия. Вероятность такого развития событий открыто обсуждалась во время всевозможных политических передач на российском телевидении в сентябре-октябре 2014. Таким образом, ядерные страхи передались и широким массам населения.

Все это вызвало новую серию дискуссий о способности (или неспособности) российских вооруженных сил удерживать США от возможного нанесения ядерного удара. Большинство таких обсуждений ведутся вокруг эффективности и потенциала системы противоракетной обороны США. Современная ситуация придала вес предсказаниям и страхам о том, что основной целью программы ПРО США является блокировка так называемого «второго удара» или «ответного удара» со стороны России на «первый удар» США. Активные заверения официальных лиц США о том, что американская система ПРО не имеет никакого отношения к России, кажутся довольно лицемерными. Ведь ПРО будут защищать США не от «первого удара», а от «ответного», когда российская ядерная мощь уже будет значительным образом ослаблена.

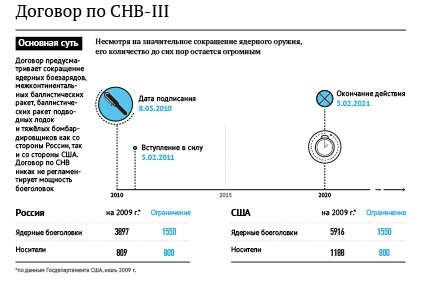

Как же на все это реагировать? В России довольно широко распространено мнение о том, что единственной действенной мерой в таких условиях будет выход из договора по СНВ и значительное наращивание числа российских стратегических боеголовок, что позволило бы превзойти мощность американской системы ПРО в случае «второго удара».

Очевидно, что подобные представления непосредственно связаны с потенциальным ослаблением системы взаимного сдерживания и мыслями о том, что «взаимное гарантированное уничтожение» больше не является единственным вариантом развития событий, как это было во времена холодной войны. На такие мысли наталкивают размышления о существующих обязательствах по СНВ/СНП в комплексе с действием американской системой ПРО.

c) Возможна ли тактическая ядерная война в Европе?

Украинский кризис также поставил вопрос о возможности тактической ядерной войны в Европе – на Украине или, шире, в Центральной и Восточной Европе – без перерастания в глобальную ядерную войну. Рассмотренные выше сценарии, предусматривающие становление Украины в качестве ядерной державы и принятие ее ядерного статуса странами Запада, могут привести к крупномасштабному конфликту между Украиной и Россией, а также способствовать применению ядерного оружия на ограниченном театре военных действий. Возможный обмен ядерными ударами между вооруженными силами Украины и России не обязательно приведет к мировой ядерной войне. Существует и возможность повторения в Восточной Европе индо-пакистанского сценария ограниченной ядерной войны.

Принимая во внимание подобный вариант развития событий, кажется вполне логичным, что Россия уже начала всерьез задумываться о собственной боеспособности. Ни для кого не секрет, что российская ядерная стратегия предусматривает возможность обмена ядерными ударами с США, а отнюдь не возможность применения ядерного оружия на ограниченном, тактически или регионально, театре военных действий.

Таким образом, перед Россией стоит две очевидные задачи. Первая – создать собственную эффективную систему ПРО для ограниченного театра военных действий. Вторая – увеличить готовность и удельный вес в оборонной системе тактических ядерных вооружений, а также пересмотреть подход к ракетам средней и малой дальности в своей оборонительной стратегии. На практике это будет означать выход из договора о РСМД. Следует отметить, что в российском экспертном сообществе уже давно бытует мнение о необходимости немедленного выхода из этого договора. Еще задолго до украинского кризиса часть экспертов пришли к осознанию, что ключевые угрозы для российской национальной безопасности исходят от «дуги нестабильности» вдоль российской границы, и что единственной действенной сдерживающей мерой должен стать возврат к возможности использования ракет средней и малой дальности с ядерными боеголовками. Недавно озвученные Украиной планы по становлению в качестве ядерной державы очевидно усилит дискуссии в российском экспертном сообществе о необходимости выхода из договора по РСМД.

***

Здесь приведены наиболее значимые из «ядерных страхов» России. Переход Украины к фактическому статусу ядерной державы поставит под угрозу и режим нераспространения, и систему международной безопасности в целом. Принимая во внимание все вышесказанное, Россия может поставить вопрос о более серьезном контроле за выполнением Украиной требований МАГАТЭ (как это сейчас происходит с Ираном). Но в контексте текущего противостояния между США (НАТО) и Россией, вряд ли подобные предложения будут благосклонно приняты Западом.

Кроме того, сегодня стало очевидным, что в результате украинского кризиса фокус российского общественного мнения сместился к рассмотрению более военизированных аспектов в российской ядерной стратегии, в отличие от «обычной» политической повестки, касательно режима нераспространения. Современные события сформировали новую реальность.

Чего боится Америка?

Ядерные страхи политической элиты США отличаются от страхов Москвы или же обыкновенных американцев. Опасения, связанные с украинским кризисом, не идут ни в какое сравнение со страхами, вызванными в 1961 г. Кубинским кризисом или, позднее, европейским ракетным кризисом времен администрации Рейгана. Угрозы Северной Кореи в отношении США и ее запуски ракет большой дальности также вызывают куда большую тревогу. Президент Обама ясно дал понять, что не планирует осуществлять военное вмешательство в конфликт, а его администрация тщательно избегает любого умышленного бряцания ядерным оружием. Опасения политических кругов Вашингтона, а также примыкающих к ним ученых, экспертов и заинтересованных граждан значительно менее целенаправленны и более спекулятивны. В этих кругах преобладает недовольство, вызванное тем, что кризис в Украине, вместе с другими факторами, может привести к дальнейшему горизонтальному распространению ядерного оружия, негативно сказаться на безопасности хранения связанных с ядерным оружием материалов и привести к возрастанию риска, хотя и небольшому, ядерного конфликта между Россией и США из-за взаимных недопониманий и ошибочных расчетов.

a) Распространение ядерного оружия

Хотя американские эксперты и недовольны неуважением России к Будапештскому меморандуму 1994 г., они считают практически невероятным приобретение Украиной ядерного оружия в результате кризиса. Отчасти поэтому США и Великобритания исключили возможность военного вмешательства в ответ на нарушение меморандума.

У Украины отсутствуют средства для немедленного воссоздания ядерного арсенала. Что еще более важно, следование по этому пути неизбежно ослабит поддержку со стороны Запада, а также спро воцирует Россию на принятие упреждающих действий, направленных на предотвращение появления еще одной ядерной державы в непосредственной близости от своих границ. Хотя западные лидеры и не делали открытых призывов к Украине отказаться от любых ядерных устремлений, они давали такие советы в частном порядке и, очевидно, пребывают в уверенности, что Киев последует этим советам. Как и в первые годы после холодной войны, политические круги США уверены, что украинские лидеры по-прежнему придерживаются старой логики о том, что безопасность Украины в большей мере обеспечивается хорошими отношениям с Западом и получением от него дипломатической, экономической и другой помощи, нежели возможной ядерной гонкой с Россией. Тем более, что это сделало бы ее крайне уязвимой для первого удара со стороны России.

Тем не менее, в США озабочены тем, что фактический проигрыш Украины в войне, а также нарушение гарантий безопасности, подразумевавшихся Будапештским меморандумом (даже принимая во внимание то, что он представлял собой политическое решение, а не правовой документ, обязательный к исполнению), ослабят международный режим нераспространения, который и так уже находится под угрозой в связи с различными факторами. Среди таких факторов можно назвать патовую ситуацию в переговорах между США и Россией по контролю за ядерными вооружениями, провал в организации конференции по созданию безъядерной зоны на Ближнем Востоке, незначительные успехи в переговорах по иранскому ядерному вопросу, отказ Северной Кореи, Индии и Пакистана сделать хоть один шаг в направлении ядерного разоружения. Существует опасность того, что конференция по пересмотру положений Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в следующем году окажется еще более напряженной, чем сессия 2010 г., даже если судьба Украины не побудит другие страны немедленно приступить к строительству собственной системы ядерного сдерживания. Например, с момента начала украинского кризиса, Казахстан и другие страны уже потребовали от ядерных держав предоставить более серьезные и конкретные гарантии ядерной безопасности. Но даже учитывая все вышесказанное, наибольшие угрозы режиму нераспространения по-прежнему исходят от Ирана и Северной Кореи. Кроме этих двух государств больше нет ни одной страны, которая бы столь рьяно стремилась завладеть ядерным оружием в обход существующих международных договоренностей.

b) Безопасность материалов, связанных с ядерным оружием

Конфликт между Россией и Западом вокруг Украины не воспрепятствовал проведению Саммита по ядерной безопасности в Гааге в марте 2014 года, не вызвал у Москвы желания порвать с Западом и выйти из шестисторонних переговоров по иранской ядерной проблеме и не помешал успешному сотрудничеству России, США и Казахстана по вопросу нераспространения (в результате этого сотрудничества Казахстан не так давно передал России отработавшее ядерное топливо). Тем не менее, из-за украинского конфликта программа Нанна-Лугара не смогла привести к укреплению сотрудничества между США и России в сфере противодействия угрозам в других странах, хотя на нее и возлагались большие надежды.

Значение российско-американского взаимодействия в сфере нераспространения по-прежнему трудно переоценить. Эффективными оказались совместные усилия России и США по вывозу высокообогащенного урана (ВОУ) из Сербии, Казахстана и других стран, предпринятые в сотрудничестве с МАГАТЭ и другими партнерами. Кстати, в рамках этого сотрудничества в 2012 году также было вывезено ядерное топливо с территории Украины, что лишило Киев возможности создать собственное ядерное оружие в краткосрочной перспективе. Довольно неожиданную возможность по уничтожению оружия массового уничтожения предоставила Сирия, чем не преминули воспользоваться США в партнерстве с Россией. Подобные возможности неизбежно будут возникать и в будущем, например, в связи со сменами режимов или другими национальными потрясениями, такими как возможный крах низкоэффективной коммунистической династии в Северной Корее или угроза захвата террористами ядерного оружия в Пакистане.

К сожалению, побочным ущербом от конфликта на Украине стала приостановка сотрудничества в рамках «большой восьмерки». Этот институт в некоторой степени утратил свой высокий статус в 1980-1990х гг., когда его начали рассматривать в качестве организации Великих держав, стремящихся к управлению всей мировой экономикой. В результате, большая часть экономических функций была передана «группе двадцати». Но «большая восьмерка» все же сохранила за собой часть важных функций, в частности, связанных с поддержанием режима нераспространения, включая создание инициативы «Глобальное партнерство против распространения оружия массового уничтожения и связанных с ним материалов». Учитывая сворачивание российско-американской Программы по совместному уменьшению угроз, в ближайшие годы Глобальное Партнерство (ГП) может стать самой важной площадкой по противодействию угрозам. В отсутствие «большой восьмерки» Глобальному Партнерству понадобится новая система управления.

Приостановка «большой восьмерки» также затруднит принятие решения по созданию новых механизмов, которые должны будут заместить завершающиеся в 2016 г. саммиты по ядерной безопасности. Поддержка России будет необходима для формирования новой архитектуры с тем, чтобы МАГАТЭ и другие институты могли продолжить эффективно работать в сфере обеспечения ядерной безопасности в отсутствие саммитов глав государств.

Экономические санкции против России могут также привести к тому, что правительство уменьшит финансирование проектов, направленных на обеспечение безопасности материалов, связанных с ядерным оружием. Хотя западные эксперты не особенно верят в то, что ИГИЛ или другие террористические организации могут завладеть ядерными материалами и создать радиологические рассеивающие устройства, их угрозы взорвать эти «грязные бомбы» в самом сердце западной цивилизации могут в значительно большей степени удержать Запад от военного вмешательства на Ближнем Востоке, нежели распространяемые сегодня видео с казнями или пустые угрозы. Причиной этому является, в первую очередь, психологическое отвращение и возможные экономические последствия.

Не нулевой является и угроза радиологического или ядерного терроризма, направленного против России. Этот вопрос все еще требует активного российско-американского сотрудничества в целях предупреждения террористических актов. Угрозы применения ОМУ становятся все более глобальными и сложными. По многим причинам все больше стран начинают активно рассматривать возможность развития собственных мирных ядерных программ, которые в дальнейшем могут быть переориентированы на изготовление ядерного оружия. Новые технологии, такие как лазерное обогащение урана, также ставят под угрозу режим нераспространения.

Отличные друг от друга подходы России и США, а также их возможности и отношения с другими в сфере безопасности могут дополнить друг друга и упростить работу этих стран по поддержанию режима нераспространения. Например, в зависимости от их связей с США или Россией, некоторые страны чувствуют себя более или менее комфортно, что создает почву для взаимовыгодного «разделения труда». Учитывая их исторически важные роли в поставках ядерных материалов и технологий и принимая во внимание значительные запасы этих материалов и оружия, сотрудничество между Россией и США в области нераспространения крайне важно для предотвращения доступа террористов и других негосударственных акторов к ОМУ, в первую очередь к ядерному оружию.

К сожалению, украинский кризис осложняет российско-американское взаимодействие и делает еще более трудным преодоление давно существующих различий во взглядах на приоритеты в области режима нераспространения. Аннексия Крыма только углубила существующие противоречия.

c) Риск возникновения вооруженных конфликтов между ядерными державами

Главный урок, который извлекли большинство европейских и евразийских правительств из кризиса на Украине – государства не должны вступать в военную конфронтацию с Россией, не являясь членами НАТО. Основное же послание, которое Вашингтон пытается донести до Москвы, заключается в том, что любая попытка использовать военную силу, или же гибридную тактику, совмещающую военные и невоенные инструменты, против члена НАТО (даже если он является государством бывшего социалистического лагеря или бывшей советской республикой) будет встречена решительным противодействием в соответствии с Пятой статьей Вашингтонского Договора, являющегося уставным документом НАТО.

Для того, чтобы придать своему посланию большую убедительность для России, а также успокоить нервничающих союзников по НАТО, США вместе с другими членами НАТО, стремятся исправить существующие недостатки в позиции сдерживания, занятой альянсом в Центральной и Восточной Европе. Пока реакция НАТО остается умеренной, а правительства стран членов-альянса пока игнорируют требования сторонников жесткой политики, настаивающих на установке постоянных баз на границе с Россией, на проведении масштабной программы по преобразованию системы ПРО НАТО в Европе в более эффективную систему защиты от ракетных ударов со стороны России по странам НАТО, или же на перемещение тактических ядерных арсеналов НАТО из Западной Европы, где они не нужны, в страны Восточной Европы, обеспокоенные российской военной угрозой.

Правительство России, естественно, недовольно подобным развитием событий. Пока российская риторика еще не достигла исторического минимума, который можно было наблюдать во время нахождения у власти администрации Джорджа Буша-младшего. В то время президент Путин высказывал открытые угрозы нацелить свои ядерные ракеты на территорию Украины в том случае, если она разместит у себя американские системы ПРО. Но и сегодня российские лидеры заявляют о намерениях увеличить ядерный потенциал страны и сообщают о том, что Крым теперь находится под защитой ядерного зонтика России. Также они отказываются вести переговоры с НАТО даже по такому вопросу, как снижение числа своих нестратегических ядерных вооружений, количество которых значительно превосходит количество подобного оружия у альянса. Россия продолжает участвовать в военных учениях, включающих в свою программу имитацию использования ядерного оружия. Также в российской ядерной доктрине содержится довольно сомнительная идея о том, что взрыв одной ядерной боеголовки может привести к де-эскалации конфликта, а не наоборот.

Одним из последствий действий России стало то, что в США возобновились дискуссии о том, как американское ядерное вооружение может влиять на формирование русских убеждений и поведения. Например, сейчас правительство США более склонно к публичным обвинениям России в нарушениях договора по РСМД, несмотря на то, что существует угроза выхода России из этого договора. Москва отмечает, что этот договор применяется только к России и США, которые должны в соответствии с ним отказаться от ракет дальностью 500 -5000 км. В то же время ракетами такой дальности обладают Китай, Индия, Пакистан и другие ядерные державы, а Россия, в отличие от США, находится в зоне их поражения. Однако, если Москва примет решение о выходе из договора, то российским производителям ракет придется распределить свои усилия в сфере научных исследований между несколькими проектами, связанными с созданием ядерных ракет-носителей. При этом проблемы, с которыми Россия столкнулась во время тестового запуска ракеты «Булава» с подводной лодки, показали, что ядерные возможности России и без этой дополнительной задачи вызывают много вопросов.

Кроме того, в настоящий момент США может дать симметричный ответ. Все большее число американских аналитиков высказываются за выход США из договора о РСМД – не для того, чтобы направить больше ракет на Россию, а для того, что бы противостоять ракетам средней и малой дальности Китая, которые нацелены на Тайвань, Японию и американские базы в Тихом Океане, включая, возможно, Южную Корею. Учитывая, как яростно Россия настаивает на том, что несколько невооруженных перехватчиков ПРО США в Европе направлены именно против нее, а не против ядерных ракет Ирана, можно представить себе, насколько болезненной будет реакция на размещение нескольких сотен американских ракет средней дальности в непосредственной близости от россий ского Дальнего Востока или где-то еще неподалеку.

Вне зависимости от того, что произойдет с договором о РСМД, представители администрации Обамы открыто признают, что, учитывая плохие отношения с Россией в сфере безопасности, обсуждение нового договора о сокращении стратегических вооружений невозможно как минимум до января 2017 г, когда кончатся сроки их полномочий. В остальных же политических кругах надежды на безъядерный мир в краткосрочной перспективе уже давно испарились. В то же время получило широкое распространение мнение о том, что ядерная политика США должна быть направлена на оперативные решения и сдерживание, а не на контроль над вооружениями и вопросы управления альянсами.

***

Несмотря на все вышесказанное, опасения США по поводу возможности ядерной войны между США и Россией остаются минимальными. Разворачивающаяся на наших глазах война в Сирии является наглядным тому примером. Если в 1973 г. во время ближневосточного кризиса Советский Союз повысил уровень ядерной угрозы и предпринял некоторые другие меры по демонстрации своей ядерной мощи, то сегодня Российская Федерация не стала запугивать США применением военной силы в ответ на объявление Обамы о готовности нанесения ядерных ударов по сирийскому правительству после применения последним химического оружия. Такую же степень сдержанности проявили и США и их партнеры по НАТО во время украинского кризиса.

Основным источником недовольства и беспокойства США является то, что правительства других стран, в первую очередь Китая, могут использовать ту же тактику, что и Россия, для удовлетворения своих территориальных претензий. Копируя поведение России во время конфликтов в Грузии и в Украине, такие государства могут начать оказывать постоянное давление на соседние страны, чтобы в подходящий момент разморозить конфликт, рассчитывая на то, что США не применит против них военную силу. Мотивацией для них может являться то, что США пока отказываются от идеи применения силы против Северной Кореи, Ирана или Сирии, несмотря на то, что те пересекли «красные линии» в области разработки и применения оружия массового уничтожения. В случае более агрессивных действий со стороны Китая или Северной Кореи риск войны между каждым из этих государств и США возрастет, т.к. последние будут вынуждены применять военную силу для защиты своих партнеров в регионе, например Японии или Южной Кореи. Естественно, Россия также понесет человеческие, финансовые и другие потери, если война дойдет до стадии обмена ядерными ударами между одной из этих стран и США. Даже если Пентагон не будет наносить ядерные удары вблизи российской территории, гуманитарная катастрофа и крушение азиатской, а затем и глобальной экономики, окажет пагубное влияние и на Россию.

К счастью, российская дипломатия осознает все риски подобного развития событий и не поощряет участие Китая в военном противостоянии с соседними странами. Также Москва по-прежнему бок о бок с Вашингтоном и Пекином настаивает на прекращение провокаций и ядерных испытаний Северной Кореей. Первостепенная задача сейчас – поддержать это трехстороннее сотрудничество по вопросам иранской и северокорейской ядерной программ и избежать прямых военных столкновений между тремя державами. В будущем же можно будет распространить это сотрудничество и на другие сферы, когда для этого будут созданы более благоприятные условия.

Данный материал вышел в серии записок Валдайского клуба, публикуемых еженедельно в рамках научной деятельности Международного дискуссионного клуба Валдай. С другими записками можно ознакомиться по адресу http://valdaiclub.com/publication/

За последние 14 лет гражданство Болгарии получили свыше 10 000 россиян и украинцев

С 2001 по 2015 год россияне стали обладателями 5 194, а украинцы – 5 930 паспортов балканской страны на основании «болгарское происхождение».

Всего с 2001 по 2015 год гражданство Болгарии получили 116 222 иностранцев, сообщает портал NewsBG.ru со ссылкой на данные Министерства правосудия.

Более половины из получивших болгарское гражданство за последние 14 лет – граждане Македонии. На основании «болгарское происхождение» паспорта балканской страны получили 29 128 граждан Молдовы, 5 930 – Украины, 5 374 – Сербии, 5 194 – России, 3 840 – Израиля, 2 192 – Албании, 622 – Турции.

А тем временем все больше болгар эмигрирует из страны.

Церемония открытия Первых Европейских игр.

Владимир Путин посетил церемонию открытия Первых Европейских игр в столице Азербайджана Баку.

Первые Европейские игры пройдут с 12 по 28 июня 2015 года. В них примут участие более 6 тысяч атлетов, будет разыграно 253 комплекта медалей в 20 видах спорта. В программу Игр включен один паралимпийский вид – дзюдо для незрячих спортсменов. Кроме того, будут разыграны 4 комплекта наград в демонстрационном виде спорта – подводном плавании.

Отбор на Европейские игры прошли 360 российских спортсменов, они выступят в 30 дисциплинах.

Церемония открытия состоялась на бакинском Олимпийском стадионе. На ней также присутствовали, в частности, Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Великий Герцог Люксембурга Анри, Правящий князь Монако Альберт II, Президент Сербии Томислав Николич, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Россотрудничество расширяет географию бесплатных онлайн трансляций спектаклей московских театров для соотечественников за рубежом.

11 июня в 19.00 (мск) спектакль Театра им. В.Маяковского «Женитьба» по одноименному произведению Н.В.Гоголя будет показан в 80 странах мира.

В день трансляции любой желающий сможет посетить Российский центр науки и культуры в своей стране для просмотра трансляции спектакля в HD-качестве на больших экранах. Увидеть театральное представление можно будет и не выходя из дома на сайте Россотрудничества.

16 мая в представительствах Россотрудничества в 11 странах прошла первая онлайн трансляция спектакля «Окаёмовы дни» из зала театра им. Вахтангова.

Положительные отзывы зрителей не заставили себя долго ждать:

Мероприятие стало настоящим событием в Киеве, Молдавии, Сербии. После спектакля в адрес представительств Россотрудничества поступило множество благодарственных отзывов и просьб проводить подобные трансляции на регулярной основе.

Как отметила руководитель Россотрудничества Любовь Глебова: «Мы планируем и дальше развивать этот проект. Он вызывает большой интерес у любителей театра по всему миру и дает уникальную возможность не только соотечественникам, проживающим за пределами России, но и всем желающим приобщиться к российскому театральному искусству».

Далеко ходить не надо?

Андрей Фролов

Возможности России по проекции и защите национальных интересов военными средствами

А.Л. Фролов – главный редактор журнала «Экспорт вооружений».

Резюме Либо у России отсутствуют национальные интересы, простирающихся за пределы ближнего зарубежья, находящегося в досягаемости имеющихся типов военной техники, либо их невозможно действенно и независимо защищать своими силами.

Ряд факторов, определяющих нынешнее положение России, формирует потребность в отстаивании конкретных интересов (национальных или субнациональных) на глобальном уровне.

К таким факторам следует отнести географическое положение – самая большая территория в мире и общие границы с двумя крупнейшими экономическими и военными державами (США и КНР), сравнимый с Соединенными Штатами потенциал ядерного оружия, место постоянного члена Совета Безопасности ООН и размер экономики, которая по паритету покупательной способности входит в десятку ведущих.

Резонно поставить вопрос о средствах и возможностях отстаивания национальных интересов, которыми располагает руководство страны. Их стоит разделить на стратегические и оперативные.

Ядерная составляющая

Наибольшим потенциалом обладают стратегические ядерные силы, сегодня это единственный показатель, по которому Россия обладает паритетом с США, а также единственный инструмент, который позволяет проецировать силу (а значит, и интересы) в любую точку земного шара. Причем в исключительно сжатые сроки, исчисляемые в худшем случае десятками минут. Применение этих средств возможно только в гипотетической Третьей мировой войне, тем не менее стратегическая триада (стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы) остается залогом сохранения суверенитета России и возможности проводить независимую политику.

По состоянию на 1 января 2015 г. российский стратегический арсенал насчитывал оценочно 305 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) с 1166 боеголовками, восемь атомных подводных крейсеров стратегического назначения со 128 баллистическими ракетами подводных лодок (БРПЛ) (512 зарядов) и 66 стратегических бомбардировщиков, которые могут применить 200 зарядов. Сразу следует отметить, что в отличие от Соединенных Штатов, которые в середине 2000-х гг. заявляли о планах оснастить свои БРПЛ конвенциональной боевой частью (кассетный боеприпас) для оперативного поражения особо важных целей, у РВСН и ВМФ России, насколько можно судить, подобной альтернативы не существует, поэтому российские МБР и БРПЛ остаются элементом ответного ядерного удара и не могут быть применены в каком-либо ином качестве.

Группировка РВСН насчитывает в своем составе 46 МБР Р-36М2, 60 УР-100УТТХ, 72 «Тополь», произведенных еще в советское время, и несмотря на продление сроков эксплуатации они будут стоять на вооружении максимум до 2022 года. Другая часть наземной группировки состоит из ракет уже российского производства: 60 шахтных и 18 мобильных «Тополь-М», 45 мобильных и четыре шахтных РС-24 «Ярс». В последние годы активно разворачивается серийное производство МБР и БРПЛ – в 2014 г. Вооруженным силам России поставлены 38 межконтинентальных баллистических ракет, из них 16 наземных и 22 для подводных лодок, а в 2015 г. количество закупаемых МБР должно быть доведено до 50.

В последние годы инициирован ряд программ по созданию новых и модернизированных ракетных систем. В наиболее активной стадии разработки – тяжелая МБР РС-28 «Сармат», которая сменит на боевом дежурстве систему Р-36. Уже произведен ряд комплектующих для первого экземпляра новой ракеты, сборку планируется завершить в 2015 году. В 2018 г. после проведения летных испытаний начнется серийный выпуск новой системы, и объем производства, видимо, будет не меньше, чем число стоящих на вооружении Р-36М2, то есть несколько десятков.

Параллельно с «Сарматом» разрабатывается МБР «Рубеж» (также известна как «Авангард»), отличающаяся повышенной точностью, улучшенными возможностями преодоления ПРО и относительно малыми габаритами. Предполагается, что она придет на смену МБР «Тополь-М» и «Ярс», и, судя по отдельным фактам, к настоящему времени ведется отработка опытных экземпляров. Отдельно следует упомянуть разработку боевого железнодорожного комплекса «Баргузин» (будет оснащен шестью МБР «Ярс»), которая должна завершиться к 2018–2019 годам.

Морская составляющая ядерных сил сдерживания не столь многообразна, хотя в боевом составе флота находится три типа атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ): проекта 955 (три), 667БДРМ (шесть) и 667БДР (две), на вооружении которых также имеется три БРПЛ (Р-30 «Булава», Р-29РМУ2.1 «Лайнер» и Р-29Р соответственно). После вывода в ближайшие годы из боевого состава ПЛАРБ проекта 667БДР основой триады станут восемь ПЛАРБ проекта 955/955А и шесть 667БДРМ. БРПЛ к обоим проектам отработаны и выпускаются серийно, новых разработок, согласно имеющимся данным, пока не планируется.

Авиационная компонента триады в ближайшие годы останется стабильной – в составе боевых частей сохраняется максимум 15 стратегических бомбардировщиков Ту-160М, которые сейчас проходят модернизацию, а также не больше 55 Ту-95МСМ, причем оба типа должны пройти модернизацию. Из всех трех составляющих Стратегических ядерных сил (СЯС) только авиация может применять неядерные вооружения и проецировать силу в конвенциональном конфликте, причем практически на любом удалении от России.

В рамках модернизации самолеты смогут применять свободнопадающие бомбы, а также новые крылатые ракеты, Х-555, Х-101 и Х-102, вероятно, имеющие и неядерное исполнение (массово стоящие на вооружении сегодня ракеты Х-55 еще советской разработки оснащены только ядерной боеголовкой). Начиная с 2020-х гг. им на смену должен прийти новый стратегический бомбардировщик – разрабатываемый в настоящее время по программе ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации). Согласно самым последним заявлениям, первый опытный экземпляр должен быть создан к 2019 году.

Таким образом, можно констатировать, что возможность демонстрировать и поддерживать суверенитет, защищать страну в глобальном конфликте с применением стратегического ядерного оружия у России есть и сохраняется на обозримую перспективу за счет разработки и серийного производства новых и модернизированных систем доставки. При этом область применения этих систем, за исключением стратегической авиации, довольно узка, причем при таких сценариях, которые кажутся маловероятными.

При рассмотрении другого уровня возможностей – неядерного стратегического проецирования силы (оперативного) – ситуация не столь очевидна.

Недостаток инфраструктуры

Основа воздушной ударной мощи – около ста дальних бомбардировщиков Ту-22М3, которые могут действовать над Европой, значительной частью Китая и Ближнего Востока. Эти самолеты не способны применять высокоточное оружие, следствием чего могут быть тяжелые потери (что и показал факт уничтожения слабой грузинской ПВО одного Ту-22М3 в ходе августовской войны 2008 г.). До 2020 г. предполагается модернизировать 30 самолетов в вариант Ту-22М3М, который будет применять новые ракеты Х-32, а также повысит потенциал прицельного комплекса по применению свободнопадающих бомб, возможно, управляемых. Он станет своеобразным аналогом американского B-1B Lancer как самолета непосредственной поддержки войск с большой дальностью и продолжительностью полета.

Некоторой заменой Ту-22М3 может стать фронтовой бомбардировщик Су-34, который относительно массово по постсоветским временам закупается ВВС России, и к началу 2015 г. их имелось уже около 50 в серийном исполнении. Предусмотрена закупка еще 78 бомбардировщиков, таким образом, к 2020 г. в частях должно быть 130–140 самолетов этого типа, способных применять высокоточное оружие (в виде корректируемых авиабомб) в условиях противодействия ПВО на удалении до 2 тыс. км от границ России без учета дозаправки. Хотя этот самолет изначально рассматривался как замена фронтового бомбардировщика Су-24М, сокращение числа Ту-22М3 и более совершенный бортовой радиоэлектронный комплекс вкупе со значительной бомбовой нагрузкой позволяет расценивать его как эрзац дальнего бомбардировщика, хотя в условиях сокращения парка Су-24М полностью заменить Ту-22М3 он не сможет.

Как видим, возможности проецирования силы в виде поражения отдельных целей на значительном удалении от границ у России присутствуют. Наличная и перспективная группировка позволяют делать это даже в условиях противодействия ограниченных сил противника. Однако слабым элементом воздушного компонента является практически полное отсутствие у России аэродромов за рубежом, а также мизерное даже для имеющегося авиационного парка число самолетов-заправщиков.

В первом случае Россия может полагаться на несколько аэродромов в странах СНГ. Так, авиабаза в киргизском Канте позволит использовать небольшую группировку самолетов для действия в Центральной Азии. С конца 2014 г. Россия также получила возможность разместить один полк истребителей Су-27СМ3 на белорусской авиабазе Барановичи, российские самолеты также базируются в Армении. За пределами СНГ, точнее ОДКБ, у России нет баз, хотя в последние годы велись переговоры о доступе к аэродромам во Вьетнаме и Джибути, которые не увенчались успехом.

С самолетами-заправщиками такая же непростая ситуация. На сегодняшний день в ВВС имеется всего 19 самолетов-заправщиков Ил-78 и Ил-78М, кроме того, теоретически с помощью подвесных агрегатов заправки передачу топлива однотипным машинам могут осуществлять бомбардировщики Су-24М. Потенциальными «потребителями» являются не только стратегические и фронтовые бомбардировщики (Ту-22М3 лишены соответствующей аппаратуры в соответствии с Договором ОСВ-2, и неясно, будет ли она устанавливаться в варианте Ту-22М3М), но также истребители МиГ-31, Су-27СМ3, Су-33, Су-30СМ/М, Су-35, МиГ-29СМТ, МиГ-29К/КУБ и самолеты ДРЛО А-50. Соответственно возможности поддержания в воздухе значительного числа самолетов для проведения массированных ударов на значительном удалении от России ограниченны. Ситуация должна несколько улучшиться за счет получения к 2020 г. 31 нового заправщика Ил-78М2-90 (однако, скорее всего, сроки передачи самолетов уйдут «вправо»), а также минимум двух Ил-96-400ТЗ (должны быть переданы в 2016 г.), то есть при условии продления ресурса и модернизации имеющихся Ил-78/78М к 2020–2025 гг. число самолетов-заправщиков превысит 50 единиц, что позволяет планировать крупномасштабные операции в дальних регионах. Однако и в данном случае отсутствие аэродромов за пределами бывшего СССР ограничивает применение авиации, а следовательно, и возможности по проецированию силы и защите национальных интересов.

Вышесказанное относится и к военно-транспортной авиации (без учета гражданских эксплуатантов аналогичной техники). Хотя ее группировка продолжает оставаться значительной – порядка 26 сверхтяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 (из них 17 на хранении), которые проходят ремонт и модернизацию, около 130 (включая 42 на хранении) средних военно-транспортных самолетов Ил-76МД, 30 из которых до 2020 г. должны пройти ремонт и модернизацию в вариант Ил-76МДМ. Все эти самолеты оснащены турбореактивными двигателями, что ограничивает их применение только аэродромами с твердым покрытием.

В 2012 г. Министерство обороны заказало 39 новых самолетов Ил-76МД-90А, которые должны поступить в ВВС также до 2020 года. Слабой стороной российских военно-транспортных самолетов является относительно небольшая дальность полета, невозможность дозаправки в воздухе, что в условиях отсутствия аэродромов ограничивает переброску войск и грузов в стратегическом масштабе за пределами СНГ. Внутри России возможности по стратегическому маневру регулярно отрабатываются, а транспортный потенциал ВВС был продемонстрирован во время войны с Грузией и крымских событий 2014 г., но переброска войск и снабжение российской группировки в отдаленных частях земного шара в течение продолжительного времени (по аналогии с участием сил НАТО в афганской кампании) вызывает вопросы.

Имеющийся парк самолетов не позволяет высаживать войска и технику на неподготовленные грунтовые аэродромы, что также сужает возможности глобального присутствия и оперативного реагирования на кризисы. Этот недостаток проявился в ходе войны с Грузией. Тогда выяснилось, что российские ВВС не способны доставить тяжелое вооружение прямо на театр военных действий. Ближайший аэродром, на котором мог приземлиться Ил-76МД, находился во Владикавказе, в 100 км от столицы Южной Осетии Цхинвала, но он отделен Кавказским хребтом. Разрабатываемый еще с советских времен военно-транспортный турбовинтовой самолет Ан-70, который обладает возможностью взлета и посадки с грунтовых полос, был включен в Государственную программу вооружения на период до 2020 г. в количестве 60 экземпляров, но не может более рассматриваться при нынешнем состоянии украинско-российских отношений. Серийный завод для него в России отсутствует. Чисто российских аналогов нет даже на этапе проектирования.

В то же время российские Ил-76 могут сбрасывать воздушно-десантные войска (ВДВ) с техникой, которая допускает беспосадочный сброс. В настоящее время в ВДВ имеются две воздушно-десантные дивизии, две десантно-штурмовые, четыре отдельные десантно-штурмовые бригады и одна бригада специального назначения. С 2014 г. начато наращивание численности ВДВ, которую к 2020 г. предполагается увеличить вдвое – с 36 до 72 тыс. человек, в основном за счет роста штатов имеющихся соединений.

Наращивание численности ВДВ не будет соответствовать потенциалу военно-транспортной авиации, поэтому возможности по выброске десанта (парашютным или посадочным способом), а также его последующего снабжения практически не изменятся. При отсутствии баз за рубежом Россия будет зависеть от выдачи разрешений на использование воздушного пространства других стран, которое вряд ли легко получить. Может повториться ситуация 1999 г., когда наземный бросок российских десантников в Приштину был эффективно блокирован НАТО за счет запрета на пролет дополнительных сил из России.

Как ни странно, аналогичные сдерживающие факторы применимы и к подразделениям специального Командования сил специального назначения (ССН). ССН изначально задумывалось как «суперспецназ» для решения самого широкого круга задач. Их состав планировалось довести до девяти бригад. Фактически, насколько можно судить, ССН довольно незначительны, способны к успешному проведению локальных операций, однако проблемы с логистикой и имеющимися транспортными возможностями значительно ослабляют их потенциал в глобальном масштабе.

Таким образом, несмотря на наличие в России хорошо вооруженных и многочисленных подразделений ВДВ и ССН, их способность эффективно выполнять свою роль ограничивается радиусом действия самолетов военно-транспортной авиации, то есть фактически пределами стран СНГ и ближнего пограничья. Меры по модернизации и производству самолетов военно-транспортной авиации повышают процент исправной техники, что влияет на скорость, реагирование и число перебрасываемых войск, однако потенциал эффективной защиты российских интересов в глобальном масштабе путем экстренной переброски значительных контингентов войск по воздуху вызывает сомнения.

Остается рассмотреть возможности проецирования силы на море. Современный российский флот – это конгломерат кораблей постройки 1980-х и 1990-х гг. по проектам, разработанным еще во времена СССР, а также новых, которые стали массово поступать в последние пять лет, но при этом по большей части страдают «детскими болезнями» и требуют доводки. Сегодня флот практически не способен наносить высокоточные удары неядерными вооружениями, за исключением нескольких кораблей и подводных лодок, оснащенных ракетным комплексом «Калибр» (причем вооруженные этим комплексом один сторожевой корабль и три малых ракетных корабля несут службу в составе Каспийской флотилии), который можно считать аналогом американской крылатой ракеты BGM-109 Tomahawk, активно применяемой ВМС США и Великобритании для ударов по наземным целям. Наличие в составе флота единственного авианосца проекта 11435 «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» носит скорее символический характер. Находящиеся на его борту около 10 истребителей Су-33 обладают незначительными ударными возможностями, которые должны расшириться с получением и освоением летчиками палубной авиации 24 новых многофункциональных истребителей МиГ-29К/КУБ. Однако это обновление может надолго «обнулиться» постановкой авианосца в долгосрочный ремонт с модернизацией, который был запланирован еще на 2012 год.

В то же время имеются корабли по переброске войск и грузов на дальние расстояния. Несмотря на значительные сокращения по сравнению с советскими временами, в составе ВМФ России есть четыре больших десантных корабля (БДК) проекта 1171 и 15 проекта 775, правда, в значительной степени устаревших и разбросанных по четырем флотам. Возможности этого универсального инструмента были продемонстрированы в ходе поставок российских вооружений в Сирию, когда использование коммерческого тоннажа и авиации оказалось затруднено, а также в ходе наращивания российской военной группировки в Крыму весной 2014 года. Впрочем, концепция БДК, которая предусматривает высадку войск на побережье при помощи аппарели, сильно ограничивает их возможности (являясь неким аналогом ситуации с военно-транспортной авиацией и аэродромами с твердым покрытием) и является явно устаревшей по сравнению с универсальными десантными кораблями (УДК), которыми располагают не только ведущие морские державы, но и такие страны, как Южная Корея и Алжир.

В то же время физический износ большей части БДК и отсутствие им замены в обозримой перспективе (флот в 2016 г. в лучшем случае получит один БДК проекта 11711, второй однотипный корабль заказан). С этой точки зрения закупка во Франции двух десантных вертолетных кораблей-доков (ДВКД, российский вариант классификации УДК) типа Mistral с перспективой заказа еще двух таких кораблей значительно расширяло возможности по проецированию силы и проведению «заморских операций». Эти корабли были бы оснащены боевыми и транспортными вертолетами, а также десантными катерами для использования с док-камер, что преумножало бы потенциал российской боевой группы на борту. То есть получение этих кораблей объективно усиливает российский флот и не имеет альтернативы.

* * *

Подводя итог, можно отметить следующее. Имеющиеся военные возможности позволяют России сохранять суверенитет и не допускать безнаказанного применения против нее ядерных средств поражения, тем самым эффективно выполняя роль средств стратегического сдерживания. Однако этот инструмент узкоспециализирован и не может быть использован в условиях неядерного конфликта.

При данном сценарии потенциал России по отстаиванию своих интересов (поражение отдельных целей на значительном удалении, ведение боевых действий самостоятельно в отрыве от границ России, высадка десантов и захват территории, защита граждан и их имущества, проведение гуманитарных операций и др.) намного более ограниченны. Известные на сегодня программы модернизации и закупки вооружений, несколько улучшая картину на качественном уровне, не решают ее принципиально. В отсутствие значительного числа союзников в различных регионах мира, своих баз и аэродромов возможности глобального присутствия ограничиваются дальностью самолетов военно-транспортной авиации и числом исправных БДК советской постройки.

Таким образом, приходится констатировать: либо у России отсутствуют действительные национальные интересы, простирающиеся за пределы во всех смыслах ближнего зарубежья, которое находится в досягаемости имеющихся типов военной техники, либо страна не может действенно и независимо защищать их своими силами. Эта ситуация фактически нашла отражение в руководящих стратегических документах, которые декларативно озвучивают планы военно-политического руководства. Наличие реальных возможностей по проецированию силы в ближайшие 10 лет в составе Российской армии малореально, так как подобного рода закупки не предусмотрены ни в действующей ГПВ-2020, ни, насколько можно судить, в разрабатываемой ГПВ 2016–2025.

Кроме того, ожидаемый секвестр бюджета, в том числе и на военные расходы, переведет в долгий ящик такие малореализуемые проекты, как проектирование и строительство авианосцев, эскадренных миноносцев, нового бомбардировщика (ПАК ДА) и ряда других систем. Упор будет сделан на поддержание и возможное наращивание стратегических ядерных сил и тактического вооружения для Сухопутных войск и фронтовой авиации, а это надолго законсервирует возможности по проецированию силы и защите национальных интересов ближним зарубежьем.

Консультации о назначении нового спецпредставителя ОБСЕ по Украине проходят в организации в настоящее время, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы ОБСЕ Сауле Мухаметрахимова.

Ранее стало известно, что Хайди Тальявини уходит с поста спецпредставителя председателя ОБСЕ по Украине.

Источник, близкий к переговорам, сообщал РИА Новости, что отказ Тальявини от должности представителя ОБСЕ в контактной группе связан с низкой договороспособностью сторон и неконструктивным поведением некоторых участников переговорного процесса.

"Консультации по вопросу нового специального представителя действующего председателя ОБСЕ по Украине проходят в настоящее время", — сказала Мухаметрахимова.

В пресс-службе ОБСЕ напомнили, что Тальявини была первоначально назначена на пост спецпредставителя по Украине 8 июня 2014 года действовавшим тогда председателем ОБСЕ, главой МИД и президентом Швейцарии Дидье Буркхальтером, а в январе 2015 года сменивший его на посту председателя ОБСЕ глава МИД и вице-премьер Сербии Ивица Дачич возобновил мандат Тальявини.

"После исполнения этого поручения в течение одного года посол Тальявини хочет уйти со своего поста в близком будущем. Дополнительная информация последует позже. Посол Тальявини в настоящее время недоступна для комментариев", — сообщила Мухаметрахимова.

Глава МИД Сербии и действующий председатель ОБСЕ Ивица Дачич в четверг осудил новую волну насилия на Украине и призвал все стороны вернуться за стол переговоров, сообщается в релизе ОБСЕ.

По мнению Дачича, лишь с помощью политического решения и соблюдения минских договоренностей можно "положить конец страданиям невинных мирных жителей".

"Применение силы недопустимо. Я особенно обеспокоен использованием запрещенных тяжелых вооружений, а также беспорядочным обстрелом территорий проживания мирных жителей, что является грубым нарушением минских договоренностей", — заявил Дачич.

Он призвал все стороны воздерживаться от применения силы и строго придерживаться режима прекращения огня и других положений минских договоренностей, включающих в том числе немедленный отвод тяжелых вооружений. Дачич также подчеркнул важность безопасного передвижения специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.

"Длительные ограничения на свободу передвижения мониторинговых групп непозволительны. Они являются серьезным препятствием для реализации и контроля над устойчивым прекращением огня", — отметил Дачич.