Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Встреча с Президентом Киргизии Садыром Жапаровым

Владимир Путин встретился в Кремле с Президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым, который прибыл в Россию с рабочим визитом.

Обсуждались перспективы развития российско-киргизского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

* * *

В.Путин: Уважаемый Садыр Нургожоевич, очень рад Вас видеть.

Несмотря на все сложности и ограничения, нам удаётся всё-таки лично встретиться, пообщаться.

Сразу же хочу ещё раз, уже в таком личном формате поздравить Вас со вступлением в должность Президента Кыргызстана.

Между нашими странами выстроились не просто тёплые и тесные отношения. Это отношения союзнические, отношения привилегированные. И я очень рад тому, что Россия занимает сегодня первое место в торгово-экономических связях вашей страны. Очень надеемся на то, что Вам удастся нормализовать внутриполитическую ситуацию.

У нас большая повестка дня. Знаю, что в рамках Вашего визита запланировано много мероприятий, встречи практически на всех уровнях: и в исполнительных органах власти, в Правительстве, в парламенте. Уверен, что это пойдёт на пользу развитию наших двусторонних отношений.

Мы оказывали помощь Кыргызстану и в борьбе с эпидемией. Кстати говоря, хотел бы тоже выразить удовлетворение тем, что вам удаётся сделать на этом направлении: сдерживать развитие пандемии, уменьшить количество новых случаев заражения. Известно также о пожелании наших киргизских друзей предпринять дополнительные меры для совместной работы по этому направлению. Сделаем всё, что возможно, будем и дальше вас поддерживать. Вы знаете о тех мерах, которые были приняты до этого.

У нас в прошлом году стартовал перекрёстный Год Кыргызстана в России и России в Кыргызстане. Но, к сожалению, из-за этой пандемии мы не смогли реализовать все намеченные 200 мероприятий различного уровня и качества. Уверен, что по мере стабилизации ситуации и санитарно-эпидемиологической обстановки мы это всё наверстаем, в том числе и наше сотрудничество в гуманитарной области. Здесь тоже много интересного и перспективного.

В общем, мы с удовольствием будем работать с вами по всем этим направлениям. И ещё раз хочу сказать, очень надеемся на то, что задуманные Вами мероприятия внутри страны, в том числе и поправки в Основной закон Кыргызстана, будут способствовать стабилизации в республике и будут создавать условия для поступательного развития самого государства и, конечно, будут способствовать укреплению наших двусторонних межгосударственных связей.

Добро пожаловать ещё раз! Рад Вас видеть.

С.Жапаров: Спасибо, Владимир Владимирович.

Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте приветствовать Вас.

Выражаю глубокую признательность за поздравление по случаю моего избрания на пост Президента Киргизской Республики, а также за приглашение посетить Российскую Федерацию.

Несомненно, мой первый зарубежный визит в качестве Президента Киргизской Республики к вам доказывает высокий уровень двусторонних отношений между нашими странами. Мы намерены продолжить укрепление стратегического партнёрства и союзнических отношений.

Прежде всего выражаю огромную благодарность Вам за поддержку и всестороннее содействие в урегулировании политического кризиса. Мы намерены продолжить сотрудничество с Евразэс, СНГ, ОДКБ и ШОС. Это является приоритетом внешнеполитического и экономического курса нашей страны.

Мы особо признательны за поддержку в сложное время, связанное с пандемией. Хочу также отметить, что высокая эффективность и безопасность российской вакцины от коронавируса признаются со стороны мирового сообщества. Надеюсь, мы также в ближайшее время запустим кампанию по вакцинации населения.

Уважаемый Владимир Владимирович, мы всегда готовы к сотрудничеству с Российской Федерацией. Пользуясь случаем, с огромным удовольствием приглашаю Вас посетить Кыргызстан с официальным визитом в любое удобное для Вас время.

В.Путин: Спасибо большое.

А я со своей стороны отмечу ещё один момент, который считаю чрезвычайно важным в наших двусторонних отношениях, а именно то, что Вы сохранили государственный статус русского языка. Это важно и для нас…

С.Жапаров: И для нас тоже.

В.Путин: Да, и для граждан Кыргызстана, поскольку даёт определённые преимущества на рынке труда в России – не требует дополнительных экзаменов, не создаёт дополнительных сложностей для кыргызстанцев, которые приезжают в Российскую Федерацию. Отмечаю ваше отношение к этому вопросу. Повторяю ещё раз, для нас это важно, для обеих сторон. Хочу выразить надежду на то, что мы вместе будем это поддерживать. Со своей стороны будем делать всё для того, чтобы реализовать возможности для кыргызстанцев изучать русский язык у себя на родине. Определённые планы у нас здесь есть, и мы тоже будем над этим работать.

Спасибо большое.

СОЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРВИЧНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО ЭТАЛОНА РАСХОДА ПРИРОДНОГО ГАЗА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ФГУП «ВНИИМ имени Д.И. Менделеева» совместно с ПАО «ГАЗПРОМ» при поддержке Минпромторга России и Росстандарта продолжают создание Государственного первичного специального эталона расхода природного газа высокого давления.

7 июня 2019 года Министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым и Председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером на площадке XXIII Петербургского международного экономического форума была подписана Дорожная карта для создания первичного эталона расхода газа высокого давления.

Отсутствие подобного эталона вынуждало осуществлять поверку средств измерений расхода природного газа для магистральных трубопроводов на зарубежных эталонах, что ставит систему экспорта природного газа Российской Федерации в зависимое положение и нарушает метрологический суверенитет России.

В настоящее время проходит этап опытно – конструкторской работы. В 2021 г. ПАО «ГАЗПРОМ» приступит к созданию инфраструктуры для эксплуатации ГПЭ расхода газа высокого давления. Объем финансирования проекта из средств Федерального бюджета составит около 800 млн. руб. ГПЭ расхода газа высокого давления будет создан на базе Уральского регионального метрологического центра ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», - прокомментировал заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных.

Создание в РФ ГПЭ расхода газа высокого давления позволит решить целый ряд задач как на внутреннем рынке газопотребления, так и на рынке экспорта газа. Среди них повышение уровня достоверности измерений на внутреннем рынке и рынке транспортировки газа, а также снижение финансовой нагрузки при проектировании, строительстве и эксплуатации высокоточных измерительных систем.

Справочно:

ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» (ВНИИМ) является головной организацией в РФ по фундаментальным исследованиям в области метрологии и развитию государственной эталонной базы РФ: здесь созданы и применяются 72 государственных первичных эталона (ГПЭ) из имеющихся 162. ВНИИМ обеспечивает более 70% калибровочных и измерительных возможностей (CMC) России, зарегистрированных в Базе данных Международного бюро мер и весов (МБМВ). Кроме того, ВНИИМ представляет Россию в 7 из 10 Консультативных Комитетов Международного комитета мер и весов (МКМВ), а также в иных международных метрологических организациях (APMP, ANMET- АРЕС, участвует в работе технических комитетов МОЗМ, ИСО, МЭК, сотрудничает с КООМЕТ, ЕВРОМЕТ, МГС стран СНГ).

Вагаршак Арутюнян: Еревану выгодно расширение российской военной базы

После военного конфликта в Карабахе осенью прошлого года РИА Новости обратилось за интервью к министрам обороны Армении и Азербайджана. Первым откликнулся глава Минобороны Армении Вагаршак Арутюнян, который рассказал о проводимой в армии реформе, заинтересованности Еревана в расширении российской военной базы в Гюмри и передислокации ее части на восток страны. Сегодня мы публикуем интервью министра обороны Армении и ожидаем окончательного согласования вопроса об интервью с азербайджанским главой МО.

– На российских пограничников после осенней эскалации конфликта в Карабахе возложены дополнительные функции по обеспечению безопасности приграничных с Азербайджаном дорог и населенных пунктов Сюникской области Армении. Определены ли окончательно места дислокации российских погранвойск в Сюнике, насколько эффективна их деятельность, налажено ли практическое взаимодействие российских пограничников с армянской стороной?

– Прежде всего хочется сразу отметить, что Армения является единственной страной, где находятся российские пограничники, помимо России. До конфликта в Карабахе личный состав пограничного управления ФСБ России в Армении отвечал за выполнение задач по обеспечению безопасности и охраны границы Содружества Независимых Государств, проходящей по территории Республики Армения.

Сегодня ситуация существенно изменилась, и, как вы отметили, действительно, на российских пограничников возложены дополнительные функции по обеспечению безопасности и охраны границы Республики Армения с Азербайджаном. Я не сомневаюсь в том, что по линии пограничных служб наших государств налажено тесное и эффективное взаимодействие, равно как и в том, что все задачи, возложенные на российских пограничников в Армении, будут выполнены на самом высоком уровне.

– Обсуждается ли с РФ вопрос расширения или наращивания потенциала 102-й российской военной базы на фоне происходящих процессов и новых вызовов и угроз безопасности Армении? Видит ли Ереван необходимость в таком наращивании? Возможно ли обсуждение вопроса о размещении еще одной российской базы на территории республики – на востоке страны?

– Вопрос расширения и усиления российской военной базы на территории Республики Армения всегда стоял на повестке дня, и армянская сторона всегда была в этом заинтересована уже по той простой причине, что база в полном составе входит в Объединенную группировку войск (сил) Вооруженных сил Армении и России, и стало быть расширение возможностей базы автоматически влечет за собой наращивание потенциала совместной группировки, действующей на двусторонней основе в Кавказском регионе коллективной безопасности.

Конечно же, руководством Минобороны России учтены существующие военно-политические реалии в регионе и сделаны правильные шаги по пути усиления и перевооружения базы, и я уверен, что данный процесс будет носить долгосрочный характер.

Что касается размещения дополнительного воинского формирования вооруженных сил России на территории республики, думаю, что в этом нет такой необходимости, да и нормативная правовая основа, существующая на данный момент между нашими государствами, определяет статус и регламентирует деятельность лишь одной российской базы.

Правильнее, наверное, говорить о возможности передислокации какого-либо воинского формирования из состава российской военной базы (с учетом ее расширения) на восточное направление Армении, и в этом контексте соответствующая совместная проработка вопроса ведется.

– Планируется ли в Армении проведение военной реформы? Если да, то можно ли уже говорить о ее основных направлениях? Есть ли у министерства обороны Армении видение перевооружения армии с учетом опыта боевых действий в Карабахе осенью 2020 года? Будут ли внесены корректировки в планы военно-технического сотрудничества с РФ с учетом этого опыта? В частности, будет ли Ереван делать акцент на поставки из РФ современного высокоточного, "умного" вооружения, систем ПВО? Планирует ли Ереван заключить с РФ контракт на поставку дронов и стрелкового оружия?

– Проведение военной реформы в Армении не только планируется, но уже и проводится, причем в данный процесс самым непосредственным образом вовлечены наши российские коллеги.

Должен сразу оговориться, что процесс военного строительства непрерывен в принципе, а сложившаяся сегодня военно-политическая ситуация на Южном Кавказе определяет проводимые реформы национальных вооруженных сил необратимым и неоспоримым приоритетом.

Конечно же, с учетом боевого опыта и известных событий в Карабахе нами будут кардинально пересмотрены вопросы оптимизации боевого и численного состава с учетом задач по предназначению, прежде всего посредством увеличения боевого компонента; избирательного перевооружения на новые комплексы и системы вооружения и военной техники по приоритетным направлениям; сохранения кадрового потенциала, повышения уровня укомплектованности должностей офицерами, госслужащими и военнослужащими по контракту.

При этом основные усилия нами будут направлены на развитие систем управления, разведки, РЭБ, ПВО и беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии.

Вы, наверное, знаете, что в период с 25 по 30 января текущего года, в соответствии с двусторонними договоренностями, в Армении находилась очень представительная и компетентная делегация министерства обороны Российской Федерации в целях оказания нам содействия по вопросам реформирования и модернизации Вооруженных сил Республики Армения.

По итогам совместной работы выработаны рекомендации по дальнейшим действиям и мероприятиям в рамках модернизации армянских Вооруженных сил с учетом их текущего состояния, причем очень серьезный акцент поставлен на военно-техническую составляющую данного процесса.

– Возможно ли налаживание в Армении совместного с Россией производства оружия?

– Почему нет. Начну с того, что в Армении уже функционируют армяно-российские совместные предприятия, и дальнейшая работа в этом направлении ведется.

Кроме того, будет продолжена работа по созданию и расширению сети региональных сертифицированных центров по ремонту и модернизации вооружения и военной техники на территории республики, что немаловажно с учетом финансово-экономической стороны вопроса.

– Продолжает ли в обычном режиме функционировать армяно-российская совместная группировка войск? Будут ли на нее возложены новые функции?

– Объединенная группировка войск (сил) Вооруженных сил Республики Армения и Вооруженных сил Российской Федерации (далее – ОГВ(с) осуществляет свою деятельность в соответствии с подписанным 30 ноября 2016 года межгосударственным соглашением. Соглашением определен весь круг вопросов, регламентирующих ее предназначение: цели, задачи, состав, организация взаимодействия и система управления, материально-техническое и финансовое обеспечение, а также порядок развертывания.

Кроме того, статьями 4 и 5 соглашения закреплено, что состав ОГВ(с) и предложения по планированию ее применения уполномоченными органами определяются на основе совместного анализа военно-политической обстановки и согласованных выводов, с учетом направленности потенциальных угроз, что в настоящее время и делается армянскими и российскими специалистами.

– Запланированы ли в текущем году совместные с Россией военные учения либо другие мероприятия?

– Совместные учения с участием армянских и российских подразделений проводятся ежегодно согласно утвержденным планам, причем как на двусторонней основе, так и в многостороннем формате.

Мы исходим из того, что учения являются высшей формой подготовки штабов и войск, а что касается тех из них, которые проводятся с Российской Федерацией или в рамках ОДКБ, то их мы рассматриваем как ключевые в системе совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки органов управления и контингентов войск (сил).

Особую важность придаем ежегодно проводимым мероприятиям совместной оперативной и боевой подготовки с участием 102-й российской военной базы на территории Армении.

В текущем году, к примеру, на территории Армении под руководством командующего Объединенной группировкой войск (сил) планируется провести:

—совместные тактические учения подразделений 102-й РВБ и Вооруженных сил Республики Армения;

—совместные командно-штабные тренировки на местности с практическим развертыванием пункта управления ОГВ(с);

—оперативную полевую поездку в полосе ответственности ОГВ(с).

Из мероприятий, запланированных на территории Российской Федерации, прежде всего хочется выделить совместное стратегическое учение "Запад-2021", проводимое в сентябре текущего года, в котором предусмотрено участие армянского контингента, состоящего из подразделений мотострелковых, артиллерийских, ПВО, РЭБ и инженерных частей.

В соответствии с Планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2021 год планируем участие в совместном оперативно-стратегическом учении "Боевое братство-2021", этапами которого являются учения "Поиск", "Взаимодействие", "Эшелон", "Нерушимое братство".

Кроме этого, обеспечим представительство армянских команд и расчетов в ставших уже традиционными Армейских международных играх.

Мы исходим из того, что совместное участие в подобного рода мероприятиях и совместное выполнение учебно-боевых задач органами военного управления и войсками вооруженных сил наших государств способствует повышению уровня профессиональной подготовки военнослужащих, их мастерства и слаженности, а также укреплению международного военного сотрудничества.

– Какой вам видится в будущем система обеспечения безопасности населения Нагорного Карабаха, какие шаги для этого предпринимает армянская сторона?

– Мы исходим из того, что прежде всего безопасность населения Арцаха должна обеспечиваться Армией обороны. Конечно же, предстоит немало сделать в плане восстановления ее боеготовности и модернизации, но как бы там ни было это должно быть сделано.

Второе, Армения по-прежнему остается гарантом безопасности народа Арцаха, и эту историческую миссию мы никогда с себя не снимем.

Ну и третье, наверное, самое главное – это, конечно же, российское военное присутствие в регионе, благодаря чему сначала удалось добиться прекращения огня, а впоследствии попросту предотвратить гуманитарную катастрофу. Я думаю, что благодаря совместным с Российской Федерацией усилиям будет обеспечен долгосрочный мир в регионе.

– Будет ли армия привлекаться к охране транспортного коридора из Азербайджана в Нахичевань? Кто будет гарантировать безопасность персоналу и грузам?

– Прежде всего хочется сразу отметить, что употребление термина "коридор" некорректно в случае, когда речь идет о транспортном сообщении между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой. Согласно заявлению президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года коридором является лишь Лачинский, который обеспечивает связь Нагорного Карабаха с Арменией. Во всех остальных случаях речь можно вести только о транспортных коммуникациях.

Отвечая на поставленный вопрос, могу сказать, что Армения, согласно взятым на себя обязательствам, обеспечит соблюдение требований по безопасности вышеназванного транспортного сообщения.

Вопрос привлечения армии к его охране на данный момент не стоит, а контроль за транспортным сообщением, опять-таки согласно трехстороннему заявлению, возложен на органы пограничной службы ФСБ России.

– Продолжит ли Армения выполнение миротворческих миссий в зарубежных странах, гуманитарной миссии в Сирии?

– Касательно нашей миссии в Сирии могу однозначно ответить, что да. Собственно, это и понятно, ведь сирийский народ сегодня находится на переднем крае по противодействию мировому терроризму, и наш долг, с учетом проживания в стране многотысячной армянской диаспоры, оказать ему в этом всевозможную поддержку. Наша гуманитарная миссия, основанная на тесном взаимодействии с российскими военнослужащими, безусловно, будет продолжена, и должен отметить, что, даже находясь в очень сложных условиях осеннего конфликта в нашем регионе, мы не приостановили свою деятельность в Сирии.

Очередную ротацию личного состава планируем осуществить в конце февраля.

Касательно участия армянской стороны в других международных миссиях, сегодня ситуация следующая. В миссиях ООН ЮНИФИЛ в Ливане задействовано 33 военнослужащих, а МИНУСМА в Мали – 1 военнослужащий.

В период боевых действий в Нагорном Карабахе мы пошли на существенное сокращение численности национального миротворческого контингента, выполнявшего миссию НАТО в Афганистане (с 121 до 58 военнослужащих) и в Косово (с 40 до 2 военнослужащих).

Дмитрий Мезенцев: соглашение о перевалке — пример успешного сотрудничества России и Беларуси

Подписание соглашения об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах — пример успешного сотрудничества двух стран, заявил корреспонденту агентства «Интерфакс-Запад» посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев в пятницу.

«Соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов в российских портах значимо для успешной работы партнеров, взаимодействующих в этом сегменте рынка, позволит обеспечить гарантированные поставки нефтепродуктов потребителям, совершенствовать транспортную логистику. Но сам факт подписания говорит и о нацеленности сторон на поиск взаимоприемлемых решений в хозяйственной сфере — сколь сложными бы они ни были. Это вновь подтверждает масштаб и уровень двустороннего взаимодействия», — сказал Дмитрий Мезенцев.

Дипломат добавил, что «такой шаг подчеркивает важность той большой работы, которая уже проделана правительствами Беларуси и России по интеграционной повестке, актуальность поиска единых подходов в проведении промышленной политики, деятельности национальных агросекторов, в поиске близких алгоритмов реализации налоговой, таможенной политики, взаимодействия по десяткам других направлений».

«Выход на подписание соглашения снимает многие вопросы, которые, порой, задаются из-за рубежа нашими недоброжелателями — о готовности сторон находить компромиссы, подтверждать заинтересованность в упрочении двустороннего экономического сотрудничества», — отметил посол.

Отвечая на вопрос о политике многовекторности, Дмитрий Мезенцев подчеркнул: «Позиция в пользу экспортоориентированности национальной экономики Беларуси, широко представленная на Всенародном собрании 11-12 февраля, предусматривает поиск новых рынков для упрочения позиций республики в тех странах, где конкурентоспособная продукция промышленных гигантов страны себя зарекомендовала».

Однако, по мнению дипломата, «политика многовекторности не должна помешать той многогранной системе взаимодействия, которая отличает сегодня отношения братских стран».

Он подчеркнул, что «одним из сотен примеров является готовность российской стороны приобретать комплектующие для своих производств, которые могут успешно конкурировать — по цене и качеству — с другими поставщиками на российском рынке».

«Сегодня важно говорить не только о прибыли от продажи белорусских товаров российским потребителям. Куда масштабнее — с учетом стратегических перспектив взаимодействия — говорить о создании новых совместных производств, продукция которых должна совместно предлагаться и продвигаться на рынках третьих стран. Такой подход исключит необоснованную конкуренцию, позволит объединять наработки в рамках инженерных, технологических и научных школ», — убежден посол.

«Это только одно из условий, которое даст возможность, действуя равноправно — с максимальным учетом взаимных интересов — добиваться такого уровня экономического сотрудничества, который позволит умножать потенциал национальных экономик, показывая пример интеграционной работы в рамках ЕАЭС и СНГ», — добавил Дмитрий Мезенцев.

Время строить

Владимир Ресин: О строительстве жилья, дорог и храмов в столице

Текст: Любовь Проценко

Была у нас традиция с Владимиром Ресиным еще со времен, когда он возглавлял столичный стройкомплекс и был первым заместителем мэра Москвы. Раз в году мы проводили "Деловой завтрак" не в редакции, как обычно, а выездной - Ресин показывал нам, что нового появилось в городе. Так мы побывали во дворце царя Алексея Михайловича в Коломенском, возрожденном храме Христа Спасителя, Новодевичьем монастыре, когда там только начиналась реставрация.

Пандемия заставила это правило изменить - мы предложили провести встречу в ZOOM. Владимир Иосифович в канун своего 85-летия такой формат воспринял как должное, оказывается, и сам сейчас чуть не каждый день проводит видеоконференции с настоятелями строящихся церквей и их подрядчиками. По субботам же, если ситуация позволяет, как в былые времена, выезжает на стройплощадки - чтобы увидеть ситуацию своими глазами. Программу строительства православных храмов в Москве, он уже десять лет как депутат Госдумы, продолжает курировать в роли еще и советника мэра города. О том, как она выполняется, как, на взгляд Ресина, строится и развивается столица, и пошел разговор с журналистами.

20-этажный дом за 20 дней - не фантастика

Владимир Иосифович! Вы строили Москву почти полвека - в разных должностях, от простого инженера до мэра. Что скажете сейчас, наблюдая, как столица продолжает строиться, развиваться? Какие наиболее значимые изменения в жизни города произошли?

Владимир Ресин: На мой взгляд, Сергею Семеновичу Собянину с его командой за две пятилетки - с 2010 по 2020 год - удалось решить главную проблему - он сделал Москву комфортной для жизни и для работы. Городом, посмотреть который ринулись туристы со всего мира. У нас была задача создать для этого фундамент - не мы выбираем время, а время выбирает нас. Тогда на первом месте было строительство жилья - за 23 года, что я возглавлял стройкомплекс города, его построено более 90 миллионов квадратных метров. Вспомним, например, 1988 год. Тяжелейший, с пустыми прилавками, а мы ввели в строй 3,4 миллиона "квадратов". В переломном 1992-м - уже 3,8 миллиона. Позже было и по 5, и 7 миллионов...

Собянин сейчас тоже занимается жильем. По одной программе реновации уже 33 тысячи москвичей справили новоселье. Тем не менее квартирный вопрос для многих москвичей по-прежнему не решен. Да и обеспеченность их жильем в среднем намного меньше, чем в других столицах - всего 21 квадратный метр на человека, в то время как в Нью-Йорке приходится по 70 "квадратов" на душу населения, в Париже - по 40. Как вы думаете, почему?

Владимир Ресин: А сколько лет эти страны занимаются жильем? Двести, триста, а мы? Лет 50, если считать со времен Хрущёва, принявшего постановление об индустриальном жилищном строительстве в Москве. К тому же средние цифры обеспеченности жильем в той же Америке еще мало о чем говорят. Как и во Франции. У богатых - особняки по 1000 квадратных метров, а у бездомных - ничего нет. У обыкновенных же американцев сейчас самый большой дефицит - квартиры-студии по 18 "квадратов", в которых живут студенты, одинокие люди, молодые семьи.

Причем Россия эти стандарты давно прошла. Нам их, как некий свежий тренд, то и дело снова пытаются навязать застройщики. Сегодня самым востребованным типом квартир в Москве в комфорт-классе оказались однушки средней площадью 39,5 кв. Уже меньше привлекают даже молодых квартиры предельной минимальной площади - у нашего народа сохраняется запрос на рациональный подход в оценке своих затрат на приобретение жилья, его отделку и качество дальнейшего проживания.

Квартиры минимального размера в 20-25 кв. м, которые три-четыре года назад навязывались застройщиками как молодежный сегмент, уже не так привлекают людей. Сейчас практически все застройщики ориентируются под спрос квартир стандартных площадей от 33-35 кв. м.

Если говорить о минимальной однушке в домах, которые возводят по программе реновации в Москве, то это от 39,5 квадрата и выше.

Марат Хуснуллин, ваш преемник на посту главы стройкомплекса Москвы и нынешний вице-премьер России, сделал ставку на льготную ипотеку. Когда ее запустили под 6,5 процента, спрос на жилье в стране вырос в полтора раза. Вы же, когда вопрос о такой программе только обсуждался, предлагали сделать ипотеку даже под 5 процентов...

Владимир Ресин: Я и сейчас стою на той же позиции - надо еще снизить. Хуснуллин с его характером, напористостью, молодец, что льготная ипотека все-таки появилась, несмотря на то, чтобы были у нее и противники. Результаты налицо - строительство жилья увеличилось. Причем не за бюджетные деньги, а на инвестиции самого населения. Чем дешевле ипотека, тем больше людей могут позволить себе построить квартиру. От этого же зависит, будет ли выполнена задача, которую поставил президент - строить в России по 120 миллионов квадратных метров жилья в год. Но надо обязательно смотреть, как массовый спрос сказывается на ценах. Может получиться, что они вырастут, и новостройки снова будут людям не по карману.

Недавно "РГ" рассказала, что в Свиблове строится первый в России коливинг - 53-этажный небоскреб. Современный аналог Дома Наркомфина - с общими прачечными, спортзалом, коворкингом, кафе... Сама идея интересная, но нужны ли Москве небоскребы? При том, что у нас еще столько свободных территорий - и в промзонах, и в Новой Москве?

Владимир Ресин: Сколько бы ни было земли в столице, она очень дорогая, на вес золота. Да и как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Лично мне нравится жить поближе к земле, а молодежь, наоборот, любит селиться повыше. Главное, что в Москве сейчас ни один дом нигде не вырастет сам по себе. Высота застройки в каждом районе четко расписана в Генеральном плане развития города. К тому же любая стройка в Москве теперь начинается только после обсуждения проекта с москвичами в ходе общественных слушаний. Так что серьезных перекосов быть не может - ни возле Красной площади, ни на Шелепихе никому не удастся построить Сити при всем желании.

С экономикой застройки действительно надо считаться, иначе разоришься, даже если ты миллиардер. Но важно и не нарушить комфортность проживания в данном районе. Поэтому в Москве приняты градостроительные нормативы и порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки. Для каждого земельного участка установлен расчетный показатель - плотность застройки. Например, строить на гектаре не более 25 тысяч квадратных метров площадей. Нарушать их никому не дозволено.

Столичные власти сообщили, что в рамках реновации будет построено примерно 30 процентов типовых домов. Это что, новые спальные районы на одно лицо появятся?

Владимир Ресин: Этого в принципе произойти не может. Дело в том, что все домостроительные комбинаты Москвы реорганизованы за последние годы так, чтобы дома, которые они выпускают, внутри были индустриальными, а снаружи у каждого из них был свой облик.

Говорят, в Новой Москве создается технополис крупномодульного домостроения. Он будет выпускать 20-этажные дома, которые можно поставить за 20 дней. За таким строительством будущее?

Владимир Ресин: Я видел это производство - там на заводе делается групногабаритный модуль - квартира, каждая со своей планировкой и отделкой практически "под ключ". Из этих модулей мгновенно комплектуется этаж. Когда до этого, еще в Госдуме на экспертном совете, смотрел проект, думал, ну как это взять и перевезти из цеха на стройплощадку такой модуль, да еще в условиях огромного мегаполиса? Это не отдельная панель или сантехнический блок! Оказывается, очень просто - есть специальные краны, специальные машины, целая индустрия... Наши дороги это спокойно позволяют сделать. Все уже проверено на практике. Темпы строительства определяют всю экономику! И действительно, чем быстрее мы будем строить, тем дешевле это будет стоить. Строят же китайцы высотки за год индустриальным способом. Да у нас и свой опыт есть. Всему свое время! Если бы не блочные пятиэтажки, разве мы расселили бы так быстро подвалы, коммуналки, бараки?

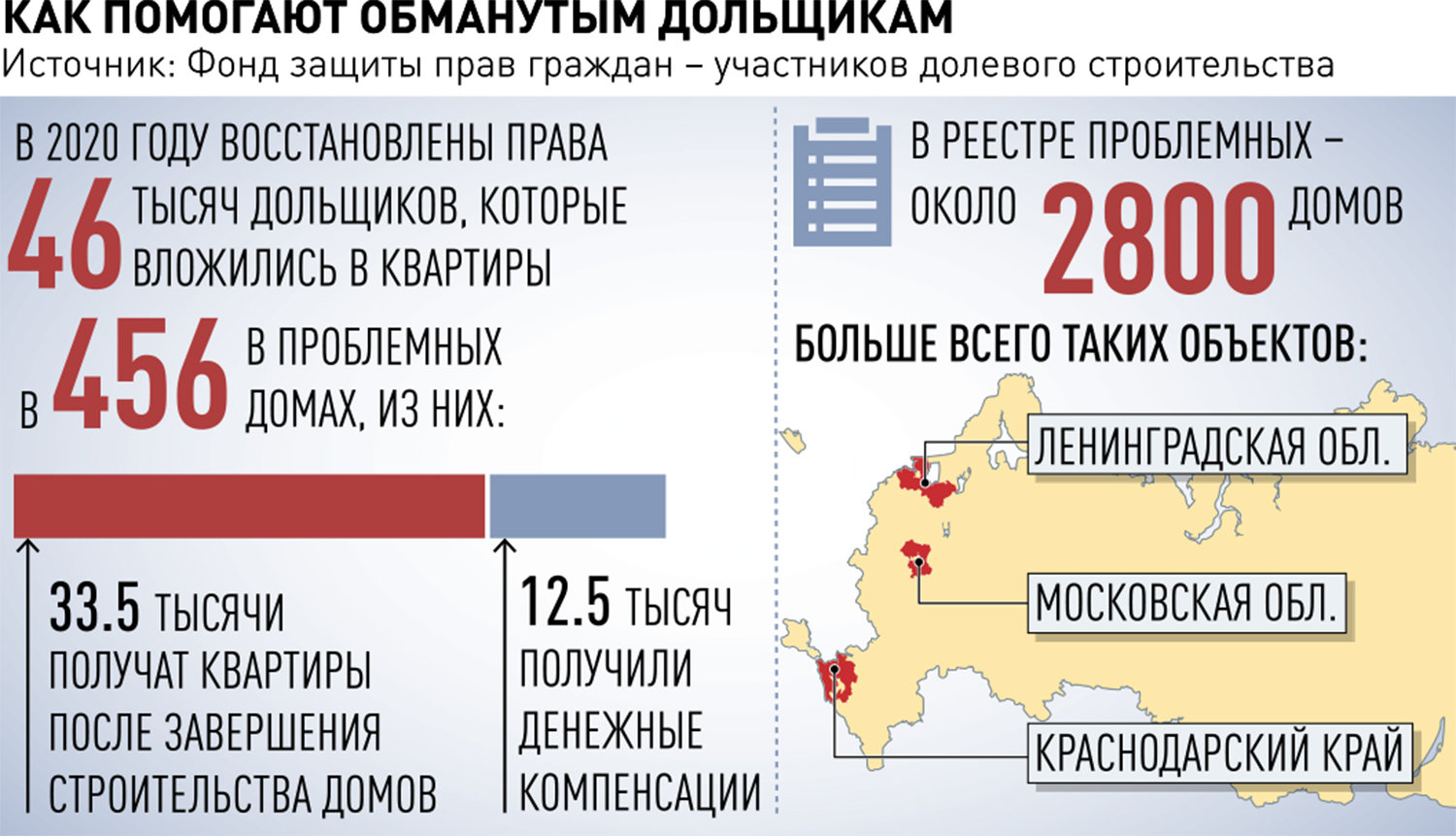

Проблемой обманутых дольщиков вы занимались еще в Москве, есть они и сейчас. Переход на эскроу-счета решит ее наконец?

Владимир Ресин: Обманутые дольщики появились тогда, когда дома для них строились не по закону, а можно сказать, по понятиям. Сейчас вся законодательная база разработана. А главное, законы работают. Взять хотя бы СУ-155 - самую крупную в Москве организацию, оставившую не только Москве, но и Подмосковью больше всех обманутых дольщиков. Все ее дома достроены и люди, вложившие в стройку деньги, жильем обеспечены. Очень большая работа проведена и в других регионах России. Оставшиеся объемы расписаны на 2021-2022 годы и совсем немного на 2023-й. Говорю об этом с уверенностью, потому что в Госдуме возглавляю экспертный совет по строительству и проблемам обманутых дольщиков.

Значит, после 2023 года обманутых дольщиков в России больше не будет?

Владимир Ресин: Не хочу повторять ошибки политбюро ЦК КПСС, обещавшего, что к 1980 году каждая семья будет иметь отдельную квартиру. Мало ли что в жизни случится? Вот пандемия пришла, кто ее ждал? Но цель стоит - помочь всем обманутым дольщикам, средства для этого выделены, работа идет. Главное - создана система и законодательная база, чтобы обеспечить обманутых дольщиков долгожданными квартирами или адекватными денежными компенсациями. Я знаю, что окончательное решение этой проблемы один из основных приоритетов правительства страны.

Российские стройки столкнулись во время коронавирусной инфекции с острым дефицитом кадров: мигранты уехали, а своих строителей нет. Что делать?

Владимир Ресин: В советские времена Москва решала эту проблему за счет набора людей по лимиту со всей страны, которые с годами становились москвичами. Потом стали приглашать мигрантов и зарубежные фирмы... Я считаю, что минстрою надо создавать свою систему подготовки кадров, подчеркну - высококвалифицированных кадров, и Марат Хуснуллин это поддерживает. Именно так сегодня стоит задача. Я приветствую крупные строительные компании, которые подключаются к подготовке нужных им специалистов еще во время их учебы в вузах. Например, Capital Group более двух лет назад заключила соглашение на этот счет с Российским экономическим университетом имени Плеханова. А недавно и с НИУ МГСУ. Нужно создавать техникумы, колледжи. Вещь затратная, но необходимая для создания рабочих мест россиянам, которые пойдут в строительные профессии, если будут уверены в своей востребованности. Это тоже инвестиционный проект, только инвестиции в человеческий капитал! И мы без этого не выиграем в сегодняшней экономической ситуации.

Дороги, дороги

Москва поставила еще один рекорд - построила больше 1000 километров новых дорог. Машин же в городе стало в итоге еще больше. Верна ли стратегия городских властей в таком случае? Получается, одна проблема порождает другую.

Владимир Ресин: Заслуга правительства Москвы, на мой взгляд, состоит в том, что оно не просто развивает дорожную сеть, а комплексно решает транспортную проблему города. Таких темпов, какими сейчас идет строительство метро, столица не знала даже при Советском Союзе: сдается порой почти по два десятка новых станций в год! Если бы не это, Москва давно бы безнадежно встала в пробках, а она едет. И даже по европейским меркам находится сейчас по этой части среди более-менее благополучных городов. Не случайно за прошлый год, например, москвичи купили машин на 11 процентов меньше, чем годом раньше. Многие предпочитают лучше пользоваться общественным транспортом - его парк тоже заметно изменился - по улицам ходят самые новые автобусы и электробусы, а под землей - самые современные метропоезда.

Порой можно услышать, что строительство Третьего транспортного кольца, проложенного при вас, было ошибкой. Эксперты утверждают, что такие автобаны должны проходить не по застроенным жилым районам, а по промзонам и коридорам, свободным от домов. Сейчас, спустя 20 лет, вы согласны с этим?

Владимир Ресин: Категорически нет. Не представляю, чтобы было бы с движением в Москве, не появись это кольцо. Оно избавило центр Москвы от огромного транспортного потока, сняло напряжение с вылетных магистралей. Да, недостатки в его проекте есть, поэтому часть выездов сейчас переделывается, а в некоторых местах, к сожалению, просто ничего нельзя сделать.

Существует и мнение: хорошо, что не удалось построить Четвертое транспортное кольцо. А вы как думаете?

Владимир Ресин: Часть кольца построена, а большую часть заменили строящиеся сейчас хорды и рокады. Согласен, что это еще лучше и более эффективно для города. Но нам с Юрием Михайловичем Лужковым такой проект был бы, что называется, не по Сеньке шапка. В бюджете Москвы, когда я сдавал дела Сергею Семеновичу Собянину, было чуть больше триллиона рублей, а сейчас - больше трех триллионов.

А вот построенный в 2010 году монорельс собираются закрыть. Вам не жаль? Такие деньги затрачены на его сооружение!

Владимир Ресин: Сейчас в районах, по которым он идет, появилось несколько новых станций метро. И монорельс стал не эффективен. Значит, действительно надо убирать. Это как если бы у человека почка начала барахлить и для того, чтобы он продолжал жить, предложили ее убрать. Жалко? Но ведь на весах его будущее качество жизни.

Большой театр, храм Христа Спасителя и другие храмы

Владимир Иосифович, за последнее десятилетие в Москве отреставрировано более полутора тысяч памятников. Но ведь и вы спасали культурное наследие города от гибели, хотя скандалов вокруг исторической застройки хватало. Вспомним хотя бы Большой театр. Вы лично занимались его реставрацией на протяжении шести лет - с 2005 по 2011 год... Уникальному зданию со 180-летней историей не только вернули былую красоту, но и увеличили его площадь почти вдвое.

Владимир Ресин: Строительство подземного этажа была мерой вынужденной. Мы сделали там уникальную подземную сцену - трансформер с концертно-репетиционным залом, так как земля была уже вынута, под зданием был вырыт огромный котлован. Я напомню: начиналась реставрация Большого под руководством Минкультуры России, это был федеральный объект. Подключиться Москве к работам поручил президент, когда увидел, что ситуация там критическая. Я когда впервые спустился в тот котлован, будто помолодел лет на сорок. Такой бардак прежде видел только в Апатитах, когда в 1963 году работал на Всесоюзной ударной комсомольской стройке. Кругом стояла вода. Стены театра висели на домкратах. По ним шли уже трещины, еще немного, и они могли рухнуть. Мы в рубашке родились, что сумели вовремя перехватить инициативу и поставить стены снова на фундамент. Нельзя так рисковать историческим зданием, могли вообще потерять Большой театр.

Недавно вы курировали восстановление еще одного памятника - Палат Троекуровых. Расположенные во дворе Госдумы, они помнят еще Петра Первого. Чудом уцелели при советской власти, а с 90-х годов прошлого века не использовались и были на грани исчезновения. Работы закончены? Кто там будет работать?

Владимир Ресин: Реставрация полностью завершена, здание стало частью парламентского квартала. Получилось очень красиво. Закончится пандемия - приглашу вас посмотреть, как строили в шестнадцатом веке. Работать же там будут два комитета Госдумы - по международным делам и делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

В вашей жизни была еще одна уникальная стройка - возрождение храма Христа Спасителя. Лично для вас что она значила?

Владимир Ресин: Воссоздание храма Христа Спасителя я сравниваю с возрождением Москвы, всей России. Не было бы новой России, не было бы и храма. А когда его построили, задумался о своем крещении, а потом и принял его.

Вы возглавляете программу возведения храмов по всей Москве. Продвигается?

Владимир Ресин: В строительстве для меня это теперь основная работа. 97 храмов построено, в работе еще 280. В год вводим примерно по 10, а в прошлом году удалось даже 12. Но главное, что везде в Москве, где сейчас строятся жилье, детсады, школы, строятся и храмы. Для этого есть все. Храмостроители, подрядная, проектная структуры, организация, которая занимается строительными материалами. Застройщиком выступает сама Церковь. Строить храмы намного тяжелее, так как возводятся они на деньги прихожан, а они у людей то есть, то нет. Но Бог так распорядился, что не было случая, чтобы храм начали строить и не закончили. Все достраиваем. Достроим и храм Феодора Ушакова на восстановленном Речном вокзале, самый крупный в России деревянный храм в Люблине, большой храмовый комплекс в честь Димитрия Донского в Северном Бутове, строительство которых только началось - москвичи их ждут.

Кстати

21 февраля Владимиру Иосифовичу Ресину исполняется 85 лет. Редакция "Российской газеты" сердечно поздравляет его с юбилеем и желает хорошего здоровья, исполнения всех планов и еще много-много строек, которые порадуют москвичей и всех россиян.

Принимаются заявки на фестиваль социального медиаконтента

К участию во Всероссийском онлайн-фестивале социального медиаконтента «Я против экстремизма и терроризма» приглашаются авторы (от 18 до 35 лет) и авторские коллективы из России и стран СНГ. Материалы принимаются на русском языке, доступные для просмотра всем пользователям, опубликованные с 1 января 2020 года по 15 августа 2021 года.

Молодые люди, которые создают видеоролики, подкасты, постеры, инфографику, руководят тематическими каналами антитеррористической и антиэкстремистской тематики в популярных мессенджерах, смогут побороться за победу. Прием заявок продлится до 15 августа 2021 года на сайте фестиваля.

Миссия Всероссийского онлайн-фестиваля социального медиаконтента «Я против экстремизма и терроризма» – создание позитивного просветительского контента. Фестиваль реализуется с 2017 года.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет, Федерального агентства по делам молодежи, Антитеррористического центра СНГ.

Платформенные сервисы разгоняют облака

IDC и Mail.ru Cloud Solutions по итогам прошлого года оценили объем рынка публичных облачных услуг в России в $1 млрд - примерно в 72 млрд руб. Драйвером развития облаков стали платформенные сервисы. Игроки рынка согласились с оценкой его объемов, аналитики считают, что такой вывод неверный.

Анастасия Самсонова

По данным IDC и MCS, наибольшую динамику продемонстрировал сегмент платформенных сервисов (PaaS). Специалисты посчитали, что это свидетельствует о зрелости российского облачного рынка. "В дальнейшем его эволюцию во многом будут определять поставщики, способные предоставить развитую экосистему платформенных решений, - отмечается в сообщении MCS. - Инфраструктура публичного облака все чаще рассматривается организациями как основа для инициатив цифровой трансформации и модернизации ИТ. Об этом свидетельствует рост расходов на публичные облака и, в частности, на инфраструктурные и платформенные услуги".

В 2020 г., заявляют аналитики IDC и Mail.ru, крупные компании стали развивать собственные облачные стратегии, воспринимая облака не только как инфраструктуру, но и как платформу с готовыми инструментами для более простой и быстрой трансформации ключевых бизнес-процессов.

"Некоторые российские поставщики стали предоставлять глубоко проработанные платформенные решения, не уступающие сервисам глобальных игроков, - отметил руководитель исследований рынка облачных услуг IDC в России и СНГ Дмитрий Гаврилов. - Кроме этого, заказчики стали лучше разбираться в особенностях и преимуществах облачного подхода, они расширяют использование облачных сервисов для решения разных задач".

По данным IDC, 56% опрошенных поставщиков IaaS и 44% поставщиков PaaS планируют увеличить инвестиции в развитие инструментов онлайн-взаимодействия и портала самообслуживания как одного из основных каналов продаж.

По словам руководителя облачного направления компании "Техносерв" Михаила Блинова, оценка объема российского рынка облаков в $1 млрд близка к реальной. "Рынок облаков продолжит свой рост, так как руководители компаний увидели плюсы использования таких сервисов и едва ли захотят от них отказаться. Прошлый год показал быстрый рост PaaS-сегмента, во многом благодаря этому компании смогли нарастить темпы разработки, сократив показатель time-to-market. Он остается одним из самых быстрорастущих и, скорее всего, выйдет в будущем на первое место по темпам роста", - ожидает специалист. По оценкам "Техносерва", PaaS вырос в 2020 г. на 17% к прошлому году. По прогнозам IDC и MCS, этот сегмент вырастет в этом году на 18% год к году.

Директор по развитию облачных сервисов "Крок" Сергей Зинкевич также согласился с оценкой объема рынка, которую дали в IDC и Mail.ru, и также назвал PaaS самым перспективным. Специалист прогнозирует, что он вырастет наравне с управляемыми сервисами на десятки процентов минимум.

По наблюдению генерального директора ActiveCloud в России Дмитрия Яшина, рынок облаков растет преимущественно за счет быстрого вытеснения устаревающих моделей потребления ИТ. "На сервисные и подписочные рельсы достаточно быстро переходят не только инфраструктурные и платформенные продукты, но и наиболее емкий сегмент облачного рынка - прикладной софт, поэтому оценка в $1 млрд кажется вполне реалистичной, - отмечает эксперт. - Если сравнивать рост в процентах, то, действительно, у активных на рынке PaaS игроков мог наблюдаться рост в несколько раз. Однако это был рост с весьма низкой, по сравнению с другими сегментами облачного рынка, базы. Если сравнивать годовые результаты в реальных деньгах, то PaaS будет не очень заметен на фоне IaaS и тем более SaaS", - уверен Дмитрий Яшин.

По прогнозам ActiveCloud, PaaS в 2021 г. будет расти такими же быстрыми темпами, что и в 2020 г., при этом оставаясь в реальных деньгах все еще малозаметным на фоне прочих статей выручки облачных провайдеров. "Однако нельзя отрицать, что наличие PaaS-сервисов в продуктовой линейке помогает сервисным компаниям конкурировать также за клиентов в сегментах IaaS и SaaS. Заказчики, как правило, параллельно пользуются услугами из всех сегментов, и это удобнее делать, интегрируя сервисы между собой", - добавил Дмитрий Яшин.

В J’son & Partners Consulting уверены, что оценка IDC и Mail не имеет вообще ничего общего с реальностью рынка. "Если говорить именно про публичные сервисы IaaS или PaaS, то есть без учета так называемых частных облаков, то в 2019 г. объем этого рынка, по нашим оценкам, составил 11,9 млрд руб. с прогнозом его увеличения в 2020 г. до 14,9 млрд руб., - сказал директор по анализу процессов цифровой трансформации J’son & Partners Александр Герасимов. - Да, потребление PaaS в России растет быстрее, чем IaaS, но объемы этих рынков просто несопоставимы. По большому счету, потребление PaaS стало заметным в России только с 2019 г., то есть российский рынок PaaS только-только зарождается, очень сильно отставая от североамериканского". По предварительным оценкам J’son & Partners, PaaS по итогам 2021 г. вырастет на 36%.

«Газпромнефть-Аэро» заправит топливом самолеты «Белавиа» в аэропорту Дубай

Оператор авиатопливного бизнеса «Газпром нефти» – «Газпромнефть-Аэро» – заключил новое соглашение с белорусской авиакомпанией «Белавиа». В рамках подписанного контракта компания обеспечит заправку регулярных рейсов авиаперевозчика за рубежом – в международном аэропорту Дубай (ОАЭ).

«Газпромнефть-Аэро» осуществляет заправку самолетов «в крыло» в международных аэропортах Объединенных Арабских Эмиратов в партнерстве с национальной авиатопливной компанией. В свою очередь авиакомпании-клиенты из Дубая могут получить гарантированное топливное обслуживание в аэропортах присутствия «Газпромнефть-Аэро» в России и СНГ.

Генеральный директор «Газпромнефть-Аэро» Владимир Егоров:

«Наше партнерство с «Белавиа» насчитывает 4 года. Помимо заправки регулярных рейсов авиакомпании в Дубае, «Газпромнефть-Аэро» обслуживает «Белавиа» в международных аэропортах Новосибирска, Екатеринбурга, Калининграда и Воронежа. По мере восстановления международного авиасообщения, мы готовы обеспечить высококачественный сервис нашим белорусским партнерам и на других популярных направлениях в России и за рубежом».

Генеральный директор авиакомпания «Белавиа» Игорь Чергинец:

«Специалисты авиакомпании долго работали над открытием регулярных рейсов в Международный аэропорт Дубай, и мы очень рады, что 19 февраля смогли выполнить первый полет. Для нас всегда было важным качество обслуживания самолетов, в том числе качество топлива, поэтому мы выбираем только надежных партнеров. Надеемся, что в будущем мы продолжим сотрудничество и по другим направлениям маршрутной сети авиакомпании».

СПРАВКА:

«Газпромнефть-Аэро» — дочернее предприятие компании «Газпром нефть». Операционную деятельность по заправке воздушных судов и реализации авиационного топлива «в крыло» компания ведет с 1 января 2008 года. С декабря 2008 года «Газпромнефть-Аэро» является стратегическим партнером Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) в области авиатопливообеспечения. «Газпромнефть-Аэро» занимает лидирующие позиции на авиатопливном рынке России по объему розничной реализации. В операционной работе компания использует технологии, обеспечивающие соответствие самому высокому статусу уровня безопасности топливных операций: Green.

Встреча с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным

Владимир Путин провёл рабочую встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным.

В.Путин: Юрий Анатольевич, встречу хотел бы начать сегодня с вопросов организации мониторинга по контролю за движением бюджетных средств. Знаю, что вопросов будет гораздо больше, но давайте начнём с этого.

Ю.Чиханчин: Если позволите, я Вам передам слайды.

Владимир Владимирович, я хотел бы сразу сказать, что механизм мониторинга и контроля за расходованием бюджетных средств в целом запущен. Сегодня создано казначейское и антимонопольное сопровождение, создано денежно-кредитное сопровождение таможенной службы и налоговой службы, банковское сопровождение, ну и наш мониторинг. В совокупности с министерствами и ведомствами, которые я назвал, сейчас ведётся активная работа с Правительством, в частности с Аналитическим центром. Мы совместно вырабатываем критерии оценки рисков по исполнению контрактов – по исполнителям, по заказчикам – и механизмы минимизации этих рисков. Плотно работаем с межведомственной рабочей группой по противодействию незаконным финансовым операциям (той, которую Вы создавали) и вырабатываем совместные меры по конкретным ситуациям. На сегодняшний день порядка 2,5 триллиона рублей денежных средств находится на мониторинге у нас, порядка 36,5 тысячи контрактов, около 20 тысяч исполнителей и заказчиков.

Что нам удалось в принципе сделать в 2020 году с точки зрения превентивных мер? Совместно с ФАС выявили примерно около 270 картельных сговоров, расторгнуто контрактов на порядка 29 миллиардов рублей с недобросовестными исполнителями, и порядка 100 исполнителей отведены от работы с контрактами в связи с тем, что они не прошли проверок.

В наибольшей зоне внимания по национальным проектам остаются дороги, образование – у нас комплексный план, – демография, где риски на сегодняшний день, на наш взгляд, высоки.

С точки зрения автодорог. Мы сейчас работаем непосредственно с Минтранспортом, вырабатываем совместные риски, меры [их] минимизации. Я думаю, что этот проект в дальнейшем будем разрабатывать с другими министерствами.

С точки зрения пресечения непосредственно преступных действий возбуждено с нашим участием около тысячи уголовных дел, выявлено и арестовано порядка 125 миллиардов рублей, добровольно возмещено уже 5,5 миллиарда рублей и возвращено в бюджет более 20 миллиардов рублей.

Если в целом оценивать механизм, то каких результатов мы достигли? Фирмы-однодневки (бюджетная составляющая) у нас сократились за последние два года примерно в пять раз, то есть это удалось общими усилиями. Обналичивание ушло тоже примерно на 35 процентов, и вывод за рубеж в три раза сократился.

Мы настроены работать не только на федеральном уровне, но и на субъектном уровне. Очень плотно работаем с рядом субъектов, в частности Новгородская, Тульская область, и работаем по конкретным… Хотел бы привести в качестве примера: в Республике Хакасия выявлены сейчас контракты на строительство детских садов, где цены были завышены в два раза. Сейчас с Генеральной прокуратурой разбираемся как с самим контрактом, так и с теми, кто заказал эти контракты.

В.Путин: Хакасия?

Ю.Чиханчин: Хакасия, да.

По ряду нацпроектов хотел бы остановиться.

Здравоохранение. Здесь тоже работа ведётся – как по препятствующим мерам, так и пресекающим.

Хотел бы о препятствующих – здесь есть конкретные результаты по уголовным делам. Нам удалось всё-таки добиться того, что в Башкирии расторгнут контракт на строительство хирургического корпуса, исполнитель как недобросовестный внесён в реестр недобросовестных исполнителей. Примерно аналогичная ситуация в Ставрополье – на 1,5 миллиарда расторгнут контракт. Есть, к сожалению, и уголовные дела – это Владикавказ, детский противотуберкулёзный госпиталь, в Новосибирске ряд медицинских центров.

Особое внимание мы обращаем сейчас на те денежные средства, которые выделены в рамках COVID-19. Здесь хотел бы сказать, что совместно с Центральным банком выработаны определённые критерии и введён специальный код, по которому банки нам сообщают о том, что есть подозрительные операции как раз с этими деньгами. Это позволило нам выявить преступление в Иркутской области, там министр здравоохранения арестован, 30 миллионов денежных средств, которые были похищены, сейчас тоже арестованы. И ведётся такая же примерно работа в Санкт-Петербурге – это строительство и переоборудование медицинских центров, там аффилированность проявилась, сейчас с Генеральной прокуратурой разбираемся.

Вопросы, связанные с демографией, тоже хотелось бы отметить, есть ряд моментов, на которые хотелось бы обратить внимание. В частности, мы сейчас совместно с ФСБ, МВД и Следственным комитетом работаем по одному делу – это торговля новорождёнными детьми под оказание услуг суррогатного материнства. Я считаю, что это наносит тоже ущерб нашей демографии.

Второе – выявлены преступные группировки: вовлечение в проституцию и продажа людей, торговля людьми. По второй ситуации: кроме коллег с нашей стороны из правоохранительных органов работаем сейчас с Турцией, с [Объединёнными Арабскими] Эмиратами по выявлению бенефициаров и участников этих всех сделок.

Вопросы, связанные с экологией, – аналогичная ситуация, в качестве примера хотел бы привести такой факт: совместно с ФСБ, МВД и Росимуществом сейчас занимаемся вопросом пресечения незаконного присвоения объектов государственной собственности, это, в частности, скважины минеральной воды на Северном Кавказе. Я думаю, что в ближайшее время всё-таки вернутся государству.

В.Путин: Хорошо.

Ю.Чиханчин: Социальная сфера. Здесь на такой момент хотелось бы обратить внимание. С учётом того, что жителям России стали выделяться различные пособия, льготы в связи с пандемией, появились так называемые лжеюридические компании, которые начали на этом зарабатывать. Сейчас совместно с МВД, Генпрокуратурой, Следственным комитетом, а также Правительством Москвы и Правительством Московской области проведена работа, выявлена часть этих компаний, они закрыты. Генеральная прокуратура сейчас ведёт проверку около 30 компаний.

Остаются в нашем поле зрения сделки с недвижимостью, особенно там, где выделена льготная ипотека, это стараемся держать [на контроле].

Несколько слов хотел бы сказать про гособоронзаказ. В целом ещё раз подтверждается то, что Вами было абсолютно правильно принято решение о введении системы контроля за гособоронзаказом. Совместно с Министерством обороны, с правоохранительными органами нам удалось с момента запуска закона снизить количество фирм-однодневок примерно на 37 процентов в системе гособоронзаказа, сократилось количество сомнительных операций примерно на 40 процентов, а в целом подозрительные операции сократились в гособоронзаказе в три раза. Здесь большую роль играют банки, которые определены работать с гособоронзаказом, в первую очередь Промсвязьбанк. Надо сказать, что количество операций в целом по гособоронзаказу выросло примерно в восемь раз в Промсвязьбанке, а количество клиентов – в три с лишним раза.

Но, к сожалению, есть и факты преступлений в гособоронзаказе. С участием наших материалов возбуждено более 120 уголовных дел, выявлен ущерб на 9 миллиардов, арестовано 2,4 миллиарда, добровольно возвращено 1,5 миллиарда. И сейчас совместно с ФСБ мы работаем ещё по ряду схем, связанных с гособоронзаказом.

По отраслям хотел бы немножечко сказать, в частности лесной отрасли.

В.Путин: Один из способов – дробление контрактов, да? С последующим выводом.

Ю.Чиханчин: Да, то есть они начали дробить большие контракты на мелкие контракты, и здесь создаются условия, когда очень сложно их контролировать. Сейчас с ФСБ работаем плотно.

Что касается лесной отрасли. Последние два года ситуация стала меняться, с позиции правоохранительных органов активизировалась работа. Совместно с ФСБ, с МВД, прокуратурой, Следственным комитетом такая работа ведётся, особенно активизировалась после проведения Госсовета, посвящённого лесной промышленности.

В.Путин: Не зря поработали.

Ю.Чиханчин: Наиболее активно работает Сибирь под контролем полпреда, особенно Красноярский край. Возбуждены уголовные дела в Томской области, Иркутской области, в том числе и коррупционного характера. Дальний Восток и Урал – здесь дела пошли по контрабанде леса. С Северо-Западом [СЗФО] сейчас работаем по выявлению бенефициаров-иностранцев, которые участвуют в этих теневых схемах.

Продолжаем работать с рыбохозяйственным комплексом, на сегодняшний день только с нашим участием более 30 уголовных дел. Хотел бы остановиться на «крабовом деле» – то, которое известное было. Продолжаем работать, там более 20 уголовных дел, и мы работаем сейчас как раз по зарубежной составляющей с коллегами из финансовых разведок – это Япония, Корея, европейские страны и США. Я думаю, что мы эти деньги найдём и постараемся вернуть государству.

В.Путин: Там и неуплата таможенных сборов, налогов.

Ю.Чиханчин: Там налоги и неуплата.

Несколько слов хотелось бы сказать об энергетической отрасли. Здесь также совместно с ФСБ, МВД, Генпрокуратурой, таможней и Минэнерго ведётся работа, в первую очередь по тем компаниям, которые злоупотребляют доверием, поднимают тарифы, выводят деньги за рубеж. В целом в 2020 году возбуждено было около 100 уголовных дел, назначено к возмещению ущерба 11 миллиардов рублей, арестовано 9,5 миллиарда рублей. Но самое главное – что эта работа дала возможность, по мнению Минэнерго, ограничить рост тарифов, то есть это, конечно, снимет социальную напряжённость в определённой степени.

Несколько слов хотел бы сказать о противодействии коррупции. Совместно, опять же, с правоохранительными органами, Генеральной прокуратурой в первую очередь, выделили наиболее коррупциогенные важные зоны. Это размещение и исполнение государственных и муниципальных закупок, использование государственного имущества и расходование бюджетных средств. Где проявляются коррупционеры – это аффилированность, создание преференций и конфликт интересов.

На чём строится работа? В первую очередь, конечно, это меры препятствующего и профилактического характера. Здесь совместно с Администрацией Президента, антикоррупционными комиссиями в министерствах и коллегией судей мы проверили более 75 тысяч государственных служащих, которые на сегодняшний день работают или планируют устроиться. Несколько сот претендентов на государственную службу на основании наших материалов отведены.

С точки зрения пресечения провели более 5 тысяч финансовых расследований, порядка 500 уголовных дел, где мы принимаем участие. Выявлено активов на 35 миллиардов и уже возвращено активов на 38,5 миллиарда по коррупционным делам.

Несколько слов хотел бы сказать о работе по противодействию незаконному обороту наркотиков. Здесь в рамках Государственного антинаркотического комитета совместно с МВД, ФСБ, прокуратурой и с коллегами из-за рубежа мы работаем по финансовой составляющей. Как правило, наркотики приходят из-за рубежа, и деньги возвращаются за рубеж. Только по одному делу мы работаем с более чем 30 с лишним финансовых разведок одновременно. И уже с нашим участием в ряде стран возбуждены уголовные дела, в частности в Белоруссии, Молдове и Испании.

Но здесь появились риски какого плана: наркодельцы активно используют электронные системы платежей и криптовалюту. Мы совместно с правоохранительными органами и Академией наук в первую очередь разработали цифровой сервис, который позволяет нам анализировать криптотранзакции. Это даст нам возможность отслеживать эти транзакции в криптовалюте, и самое главное, мы сейчас отрабатываем признаки и критерии, которые в общем потоке транзакций могли бы нам показать, где есть преступление. Уже есть уголовные дела. Очень плотно работаем, нам оказывают содействие коллеги за рубежом. Это Финляндия (финансовая разведка), Люксембург, Лихтенштейн, Белоруссия, Мальта и другие. Данный проект находится на контроле у Правительства, Минцифры нам помогает, чтобы в этом году его завершили.

Несколько слов хотелось бы сказать о работе с финансовыми институтами. Это основные поставщики информации нам, и здесь следующая ситуация. Совместно с Центральным банком подготовлено 13 законопроектов, которые приняты и запущены в работу, пресечена деятельность восьми теневых площадок. Доля банков с высокими рисками сократилась примерно на 60 процентов, часть лишили лицензий, часть наказана другим способом. По критериям, которые совместно с банками разработаны, отобрали подозрительных операций в легальную экономику или, наоборот, вывод из легальной экономики – банки не дали порядка 190 миллиардов. Снижен объём подозрительных операций за последние два года примерно в два с лишним раза.

Но преступный мир ищет новые механизмы. Раз в банки мы им запрещаем, не даём возможности, они привлекают нотариальные услуги, то есть нотариусы подписывают различные сделки. Запущен новый закон, и с 2021 года нотариусы будут иметь право отказывать в проведении таких операций, если они подозрительные. В прошлом году, в 2020-м, примерно на 25 миллиардов они выявили таких сделок.

Продолжается использование судебной системы в противоправной деятельности, то есть попытки лжебанкротства.

В.Путин: Провести судебные решения, да?

Ю.Чиханчин: Да. Векселя, банкротства и так далее.

Мы участвовали более чем в 5 тысячах судебных заседаний в качестве третьей стороны на сумму 600 с лишним миллиардов. И надо сказать, что это приносит результаты: примерно каждое десятое дело рассматривается судом не в пользу заявителя, то есть мы сохранили, не дали вывести порядка 70 миллиардов самими судами.

С учётом того, что несколько доходы населения упали, появились различные компании, которые предлагают возможность быстро заработать деньги. В частности, совместно с банком, Генеральной прокуратурой, МВД и ФСБ пресечена деятельность иностранной компаний «Антарес Лимитед», которая предлагала вложить деньги, инвестировать в криптовалюту.

Совместно с коллегами из девяти зарубежных стран мы сейчас выявляем бенефициаров, а интернет-ресурс заблокирован. Сейчас мы разбираемся, сколько денег выведено, как, кто, сколько. Это было в Сибирском федеральном округе и на Дальнем Востоке.

В европейской части [страны] немножко другой подход был, так называемые псевдоброкеры, которые продавали различные финансовые услуги. Здесь совместно с Генеральной прокуратурой, также с Банком России и коллегами из-за рубежа (это примерно около десятка стран, [в частности] Кипр, Эстония, Финляндия нам помогали) мы выявили около 350 зарубежных сайтов, и Роскомнадзор заблокировал эти сайты.

В.Путин: И здесь тоже используются зарубежные интернет-платформы?

Ю.Чиханчин: Да. Это всё одно и то же. И в первом, и во втором случае сидят люди за рубежом, их даже не видят.

Несколько слов хотел сказать по противодействию финансированию терроризма. Здесь работа, конечно, ведётся в первую очередь под эгидой Национального антитеррористического центра. И здесь совместно с кредитными организациями по тем признакам, которые мы разработали с ФСБ и МВД, выявлено более 2,3 тысячи физических и [одной] тысячи юридических лиц, которые подозреваются в проведении или участии в финансовой деятельности по терроризму. Заморожены активы более 1200 человек, физических лиц, заблокировано 1600 активов, это в рамках несудебного разбирательства, в рамках межведомственной комиссии, которая создана по Вашему распоряжению. Закрыт въезд 20 иностранцам, возбуждено более 250 дел о терроризме, порядка 150 связаны с финансированием терроризма. И совместно с коллегами из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана выявлено порядка 1200 лиц, имеющих отношение к терроризму, и активы их тоже заморожены.

Мы работаем по конкретным уголовным делам совместно, по ячейкам МТО. Хотел бы одно сказать: совместно с МВД, ФСБ и коллегами из Турции нам удалось выйти на финансовый след и на террористов, которые совершили террористический акт в 2017 году в Стамбуле. С нашим участием сейчас уголовное дело там, и у нас здесь тоже.

На какие риски, помимо того, что я сказал, хотел бы обратить Ваше внимание. Мы сейчас очень плотно работаем по минимизации рисков применения санкций в отношении юридических и физических лиц со стороны отдельных стран и международных организаций. Здесь два направления.

Первое – это максимально с участниками антиотмывочной системы стараемся построить, чтобы не выходили деньги преступные и сомнительные за рубежом и не становились поводом для разбирательств финансовых разведок и спецслужб и соответствующие санкции не применялись.

И второе. Если всё-таки такое случилось, то с коллегами из-за рубежа стараемся быстро разобраться с каждой ситуацией. Если появляются признаки состава преступления, передаём в наши правоохранительные органы для возбуждения дела. Если нет – стараемся доказать, что это хозяйственная деятельность, и никаких действий в отношении наших физических и юридических лиц применять нельзя. Как правило, мы находим общее понимание, и коллеги за рубежом нас слышат.

Какие инструменты мы используем для решения этих задач? Первое – это личный кабинет надзорных органов. Им пользуются несколько десятков тысяч финансовых и нефинансовых организаций, которые поставляют нам информацию. Мы в онлайн-режиме передаём [информацию] о новых рисках, новых типологиях, новых преступлениях, и они быстро реагируют и качественную информацию нам отдают – с одной стороны. А с другой стороны, мы видим, насколько они законопослушны: у каждого есть вот такая «ромашечка», и там несколько сегментов, которые показывают, что, если они нарушают, сразу загорается красный сигнал. Как правило, это быстро исправляется, и у нас нет необходимости ходить с проверками в эти финансовые организации, то есть дистанционно это срабатывает.

И второе – мы запускаем сейчас личный кабинет правоохранительных органов, где тоже в онлайн-режиме идёт обмен оперативной обстановкой, работа по конкретным запросам, по каким-то конкретным ситуациям, обучение. И я думаю, что в 2021 году мы все правоохранительные органы постараемся подключить, а в дальнейшем будем подключать и государственные органы, которые работают по антиотмывочной системе.

Мы плотно работаем с нашим Международным учебно-методическим центром, который даёт возможность обучать, повышать финансовую грамотность населения. Только государственных служащих 1,5 тысячи мы отучили и более отучили 26 тысяч специалистов в области финансовых институтов. Мы обучаем и иностранных коллег, в первую очередь из стран евразийской группы, СНГ: Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана – более 2 тысяч человек отучили. И используем наш международный сетевой институт, в котором на сегодняшний день 40 учебных заведений из семи стран, единое программное обучение, единые учебники готовим и передаём нашим коллегам, совместно с ними готовим. У нас обучается порядка 4 тысяч студентов из 30 стран. Вот такие инструментарии. Сейчас активно работаем по повышению финансовой грамотности населения совместно с Центральным банком и Министерством финансов. И, конечно, работа идёт в первую очередь с нашими коллегами за рубежом, мы отрабатываем много.

Я хотел бы сказать Вам большое спасибо за то, что Вы поддержали создание Международного центра оценки рисков [отмывания денег и финансирования терроризма]. Правительство нам выделило дополнительные деньги, и я думаю, что мы как раз с коллегами из СНГ этот механизм запустим в ближайшее время.

Вот так строилась работа в 2020 году и так планируем её строить, если Вы поддержите, в 2021 году.

В.Путин: Хорошо.

«Прозрачный блокчейн» – это что?

Ю.Чиханчин: «Прозрачный блокчейн» – это как раз механизм, который позволит нам увидеть все движения с криптовалютой, то есть попытки спрятаться за криптовалюту, потому что она недосягаема, она даёт возможность спрятать истинного бенефициара – я думаю, [этот механизм] позволит нам раскрыть всё это дело.

В.Путин: Хорошо.

Право на память

В Совете Федерации призвали защитить братские могилы

Текст: Галина Мисливская

Россия будет добиваться признания военных памятников всемирным мемориалом человечества на глобальном уровне, чтобы обеспечить им дополнительную защиту. Есть проблемы с сохранностью захоронений и внутри страны - в регионах часто не хватает средств на их содержание. Об этом говорили в Совете Федерации участники "круглого стола", посвященного статусу памятников войны в России и за ее пределами.

История СССР "все больше подвергается нашими недоброжелателями искажениям и шельмованию", используется как инструмент сдерживания России и обеления пособников нацистов, отметил глава Комитета СФ по международным делам Константин Косачев. Недавно поводом для споров стала инициатива спикера Совфеда Валентины Матвиенко признать Победу всемирным наследием человечества, а военные памятники - всемирным мемориалом. Идею уже поддержали участники ряда международных форумов, она нашла свое отражение в итоговых документах Бишкекского саммита ШОС, последней сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума, МПА СНГ.

В декабре Россия предложила включить соответствующий пункт в ежегодную резолюцию Генассамблеи ООН о недопустимости героизации нацизма, однако "западники" в ответ пригрозили срывом принятия всего документа. "Мы понимаем, что столь ожесточенное сопротивление со стороны наших оппонентов на самом деле означает только одно: что мы точно попали в цель, нащупали больное место, - заявил сенатор. - Обязательно эта работа будет продолжаться на уровне глобальном, на уровне ООН". Косачев уверен, что международное признание роли Победы "станет еще одним элементом защиты захоронений той войны". "Большая их часть - наши захоронения, они получат юридическую и моральную защиту", - подчеркнул сенатор.

А защита эта необходима. Как рассказал представитель минобороны Валерий Кудинский, за последние годы только в Польше было разрушено 432 памятника под предлогом борьбы с коммунистической идеологией. Всего же воинских захоронений - более 22 тысяч в 54 странах, большинство времен Второй мировой войны. Чаще всего могилы и памятники находятся в ведении муниципалитетов, которые поступают с ними по своему усмотрению даже при наличии межправительственных соглашений. Яркий пример - снос памятника маршалу Коневу в Праге в апреле 2020 года.

Россия должна менять тактику в деле защиты военных мемориалов и переходить от обороны к наступлению, считает глава Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. У нас, подчеркнул он, со времен Варшавского договора не принято вспоминать ни поставки чешской военной техники вермахту, ни зверства венгерских оккупационных войск и словацкого экспедиционного корпуса. "А это имеет прямое отношение к нашей исторической памяти и к тем захоронениям, которые есть на территории этих стран", - уверен Подберезкин.

Новые возможности для мемориальной работы дает и поправка к ст. 67.1 Конституции РФ, уверен экс-глава СПЧ Михаил Федотов. "Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды", - процитировал он текст Основного Закона. "Нам нужно правовое регулирование права на память, это упущение надо как можно быстрее заполнить", - считает Федотов.

Проблемы с военными мемориалами есть не только за рубежом, но и в России, отметил Константин Косачев. Очень часто муниципалитеты, не имея денег, "просто уходят от того, чтобы охранять братские захоронения", пояснил сенатор. Он привел в пример Рыльский район Курской области, где 14 братских могил поставлены на муниципальный учет, а 17 - не учтены. "Местные жители знают о них, даже ухаживают за ними. Но денег у муниципалитета на эти цели нет", - рассказал Косачев.

Есть чем заняться также поисковикам и историкам: из 4,5 млн захороненных на территории России воинов более 2 млн до сих пор остаются безымянными, констатировал парламентарий и признался, что его "просто потрясла" эта статистика. "Нам нужно начинать с себя. Если и когда мы организуем эту работу безупречно здесь, на территории России, у нас появятся дополнительные рычаги воздействия по поводу защиты воинских захоронений за пределами РФ", - сказал Косачев.

В «НМИЦ им. В. А. Алмазова»Минздрава России успешно выполнили робот-ассистированную радикальную простатэктомию

Подобная робот-ассистированная операция была выполнена впервые не только в России, но и в странах СНГ и Восточной Европы. Операцию провел медицинский директор клиники урологии и роботической хирургии Центра Алмазова, д.м.н., профессор М. С. Мосоян.

«Это стало возможным благодаря мультидисциплинарному подходу, высокому уровню оснащенности учреждения и квалификации врачей разных специальностей. Идея необходимости индивидуального подхода к лечению таких больных была высказана генеральным директором Центра Алмазова, академиком РАН Евгением Владимировичем Шляхто. Конкретно в этом случае была создана группа специалистов, которая осуществляла тщательную подготовку пациента к операции, выполнение непосредственно самого вмешательства и послеоперационное ведение. Действия координировала главный врач клиники Ирина Григорьевна Стрижак», –отмечает М. С. Мосоян.

В команду специалистов, принимавших участие в лечении пациента, вошли: заведующий отделением урологии, к.м.н. Д. А. Шелипанов, лечащий врач-уролог Д. А. Федоров, заведующий лабораторией высокотехнологичных методов лечения сердечной недостаточности, к.м.н. П.А. Федотов, лечащий врач кардиолог-трансплантолог М. А. Симоненко, заведующий отделением анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии№12Р. В. Рутковский.

Работу хирурга осложнял высокий индекс массы тела пациента, большой объем предстательной железы (более 80 см³), предшествующая антикоагулянтная терапия, а в особенности то, что у пациента был установлен кардиостимулятор, обеспечивающий три сердечных ритма. В связи с этим во время хирургического вмешательства практически невозможно было использовать монополярную коагуляцию. В противном случае электрический ток коагулятора мог сбить ритм сердца. Кроме того, во время робот-ассистированной радикальной простатэктомии пациент размещается на операционном столе в положении Тренделенбурга, т. е. с наклоном головного конца стола на 30°, а в брюшную полость нагнетается углекислый газ, для того, чтобы создать рабочее пространство для движений инструментов. Все это создает давление на диафрагму, легкие и сердце, затрудняя их работу.

Благодаря опыту и профессиональным навыкам специалистов Центра Алмазова хирургическое вмешательство и анестезиологическое пособие прошли штатно.

Послеоперационный период протекал без осложнений. В настоящее время больной идет на поправку и готовится к выписке из стационара.

«К сожалению, пересадка органов подразумевает в обязательном порядке назначение иммунносупрессоров, для подавления реакций отторжения трансплантата. Данное обстоятельство значительно увеличивает риск развития, а также прогрессирования и распространения онкологических заболеваний. Даже опухоли низкой степени злокачественности, для которых в обычных условиях не характерно агрессивное течение, быстрый рост и распространение, ведут себя крайне непредсказуемо. Поэтому пациенты после трансплантации органов (почек, сердца, печени, легких и т.д.) относятся к отдельной группе риска онкологических заболеваний, и требуют индивидуального подхода к диагностике и лечению злокачественных новообразований», рассказывает заведующий лабораторией высокотехнологичных методов лечения сердечной недостаточности, к.м.н. П. А. Федотов.

Рак предстательной железы у таких больных занимает второе место в структуре онкологической заболеваемости (после рака кожи). Стоит отметить, что данных по лечению рака предстательной железы у таких пациентов во всем мире крайне мало, что касается робот-ассистированной радикальной простатэктомии после трансплантации органов, то встречаются только единичные сообщения о проведении таких вмешательств.

«Мечел» сообщает о реализации 300 тыс. тонн рельсового проката в 2020 году

ПАО «Мечел» (MICEX: MTLR, NYSE: MTL), ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, сообщает о реализации 300 тыс. тонн рельсового проката в 2020 году. Рост отгрузки рельсов относительно 2019 года составил 8%.

Рельсы разных типов производятся на двух предприятиях металлургического дивизиона Группы «Мечел»: Челябинском металлургическом комбинате (железнодорожные и остряковые рельсы) и заводе «Ижсталь» (контактные рельсы для метрополитенов). Большая часть рельсов отгружена «Российским железным дорогам» – 234 тыс. тонн. Остальной объем, порядка 70 тыс. тонн продукции, направлен в адрес прочих российских заказчиков и потребителей в зарубежных странах.

ЧМК в прошлом году отгрузил на 8% больше рельсовой продукции, чем годом ранее. Рост экспортных продаж рельсов ЧМК по сравнению с 2019 годом составил 74%. Расширена география экспортных поставок, рельсы ЧМК впервые направлены в Грузию и Латинскую Америку.

Значимыми потребителями рельсовой продукции помимо РЖД являются АО «Мосинжпроект» и ГУП «Московский метрополитен», где она используется как для текущих ремонтов, так и для строительства новых линий подземки. Всего за предыдущий период предприятия Группы «Мечел» поставили для строительства новых и ремонта существующих линий метро в столичном регионе свыше 87 тыс. тонн рельсовой продукции: это магистральные рельсы Р65 и Р50 производства ЧМК и контактные рельсы производства «Ижстали».

Объем реализации контактных рельсов заводом «Ижсталь» на 27% превысил показатель 2019 года. В 2020 году «Ижсталь» провела добровольную сертификацию контактного рельса, что повышает конкурентоспособность продукции, позволяет расширить клиентский портфель и поставлять продукцию, в том числе, в страны СНГ.

«С начала выпуска рельсов на рельсобалочном стане ЧМК мы отгрузили отечественным и зарубежным партнерам более 1,5 млн тонн рельсовой продукции. Наши рельсы участвуют во всех значимых инфраструктурных железнодорожных проектах в России. В ближайшей перспективе на челябинской площадке планируется освоение производства новых видов рельсов, которые расширят нашу линейку продукции», – прокомментировал генеральный директор ООО «УК Мечел-Сталь» Андрей Пономарев.

На международной конференции обсудили объединение усилий в борьбе с негативными проявлениями

18 февраля в гибридном формате состоялась Международная видеоконференция на тему: «Роль молодежи в противодействии радикализму, экстремизму и терроризму».