Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Оксана Тарасенко: Роспатенту нужно создать методику оценки вклада в экономику РФ сферы интеллектуальной собственности

24 ноября состоялось заседание Коллегии Роспатента под председательством руководителя ведомства Григория Ивлиева. В мероприятии приняли участие зампредседателя Совета Федерации Ильяс Умаханов, замминистра экономического развития Оксана Тарасенко, член Совета Федерации от Новгородской области Сергей Фабричный, президент Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ) Сауле Тлевлесова, директор департамента инноваций и перспективных исследований Минобрнауки Вадим Медведев, первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Максим Овчинников и др.

В ходе заседания обсуждались вопросы, связанные с развитием евразийской интеграции в сфере интеллектуальной собственности, повышением патентной активности и качества управления правами на технологии, созданные с участием государства. Также было уделено внимание контрольным полномочиям Роспатента как особому элементу государственного управления.

Во время выступления Оксана Тарасенко напомнила, что для обеспечения клиентоориентированности Роспатента, цифровизации сферы интеллектуальной собственности, роста патентной активности, выстраивания международных связей при участии представителей бизнеса и экспертного сообщества была сформирована и реализуется «дорожная карта» ТДК «Интеллектуальная собственность». «В ближайшее время необходимо будет сформировать методику оценки стоимости (вклада в экономику) сферы интеллектуальной собственности; провести анализ структуры патентной активности и деятельности ключевых участников рынка, разработчиков НИОКР с тем, чтобы выявить ключевые проблемы; отработать с ФНС России проблемы применения налоговых льгот. Нормативно-правовые мероприятия, необходимые для решения проблем, войдут в дополнительный пакет мер «дорожной карты» ТДК при ее актуализации», - отметила она.

Комментируя развитие евразийской интеграции в сфере интеллектуальной собственности, Григорий Ивлиев заявил, что в настоящее время на евразийском пространстве сложилась многоуровневая система интеграционных процессов. «Укрепление интеграционных процессов в евразийском регионе является безусловным приоритетом международной деятельности Роспатента. Евразийская интеграция осуществляется на площадках ЕАЭС, Евразийской патентной организации, Содружества Независимых Государств. Учитывая растущую роль нематериальных активов, становление экономики, основанной на знаниях, научно-технический потенциал стран, повышение эффективности охраны интеллектуальной собственности играет ключевую роль для экономического развития региона», - пояснил Григорий Ивлиев. Ключевое достижение в развитии евразийской интеграции – это выстраивание региональных систем регистрации объектов интеллектуальной собственности, подчеркнул руководитель Роспатента.

На евразийском пространстве к настоящему времени уже сложилась успешная система региональной охраны изобретений – заявитель получает единый патент, который действует на территории 8 стран. В процессе становления находятся 2 региональные системы регистрации: промышленных образцов (по линии ЕАПО) и товарных знаков и НМПТ (по линии ЕАЭС). Разработаны и подписаны два важнейших договора, учреждающих новые региональные системы регистрации. Российская Федерация ратифицировала оба акта.

«Из решаемых сейчас общих проблем в сфере интеллектуальной собственности я назову три: создание евразийского фармацевтического реестра, введение исключений из регионального принципа исчерпания прав и создание евразийской судебной юрисдикции», - отметил Григорий Ивлиев.

В свою очередь Ильяс Умаханов отметил, что Совет Федерации последовательно поддерживает системные инициативы Роспатента и профессионального сообщества по трансформации сферы интеллектуальной собственности, цифровизации государственных услуг, стимулированию изобретательской активности, коммерциализации российских разработок. На заседании Коллегии он рассказал о законодательной деятельности Совета Федерации в части интеллектуальной собственности, в том числе о ратификации международных договоров, подготовленных Роспатентом. Отмечена целесообразность расширения в перспективе охвата Договора ЕАЭС за счет географических указаний.

По его словам, в рамках реализации поручения председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко совместно с Роспатентом удалось увеличить количество зарегистрированных традиционных товаров регионов России в качестве НМПТ. Такая работа была проведена в 38 субъектах. В результате нее было зарегистрировано 73 НМПТ. А после вступления в силу 26 июля закона о географическом указании на регистрацию поступило еще 29 заявок на ГУ из 15 субъектов. Умаханов предложил проработать возможность присоединиться к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях, что позволит российским производителям использовать международный механизм для эффективной правовой охраны региональных брендов.

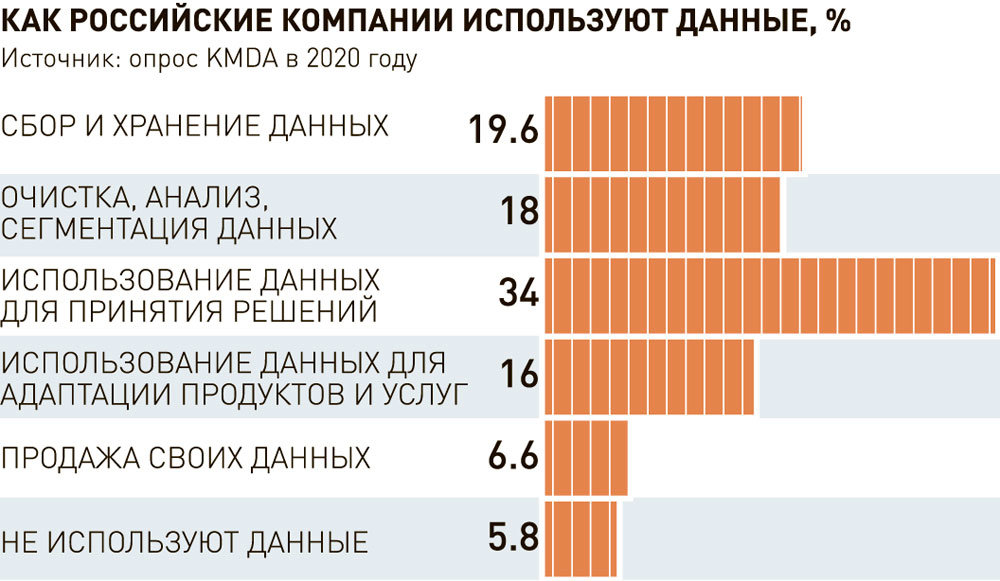

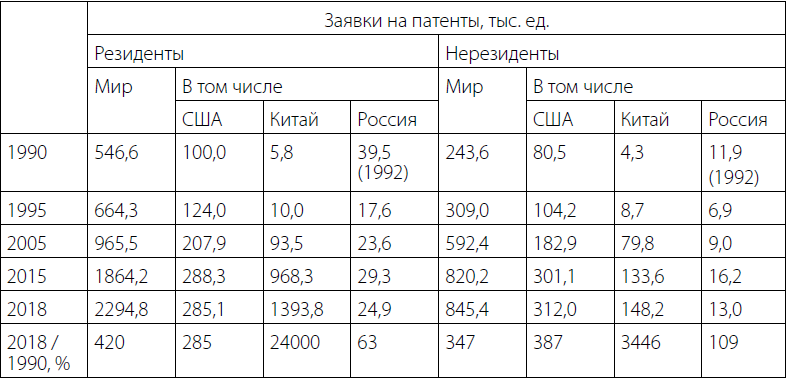

Зампредседателя Совета Федерации напомнил, что в рейтинге патентной активности стран и территорий мира Россия занимает 8 место (38 000 заявок). Он выразил надежду, что в будущем ситуация изменится в лучшую сторону, добавив, что в 2019 году лидером рейтинга является Китай с 1,5 млн заявок. На втором месте рейтинга расположились США (597 000 заявок), на третьем - Япония (313 000 заявок).

Ильяс Умаханов отметил и продолжающуюся в России работу по внесению изменений в закон о патентных поверенных. На сегодня в реестре патентных поверенных в России зарегистрировано 2237 патентных поверенных. Большинство из них (93%) сосредоточены в регионах Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов. При этом в 49 субъектах России они любо отсутствуют, либо их трое и меньше, добавил он.

Выступая на заседании, Сауле Тлевлесова поблагодарила российскую сторону за оперативную ратификацию Протокола об охране промышленных образцов (завершена 23 ноября 2020 г. одновременно с Казахстаном) и отметила целесообразность проработки вопроса о дальнейшем расширении охвата евразийской патентной системы за счет полезных моделей, внедрении системы регистрации лицензионных договоров в рамках Евразийской патентной организации и важность расширения электронной подачи заявок, а также поддержала работу по созданию реестра фармакологически активных действующих веществ, охраняемых патентом на изобретение, и региональной системы охраны товарных знаков.

Сергей Фабричный предложил от лица Новгородской региональной общественной организации ВОИР провести 19 - 21 мая 2021 года в Великом Новгороде Международную ассамблею молодых изобретателей стран ЕАЭС. Коллегия приняла данное предложение единогласно.

На заседании коллегии с докладом на тему: «Контрольно-надзорные полномочия в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, как особый элемент государственного управления» выступила начальник Управления контроля, надзора и правовой защиты интересов государства Роспатента Анжела Кусь. Она рассказала участникам заседания о существующих в этой сфере проблемах, а также о мерах, предпринимаемых Роспатентом для предупреждения и устранения нарушений в сфере правовой охраны. «Переход к аналитическому обеспечению с использованием государственных информационных систем – это будущее контрольной деятельности. Мы создадим систему, которая будет показывать эффективность любых осуществляемых НИОКР», - подытожил доклад Григорий Ивлиев.

Диагноз на расстоянии

Текст: Ольга Неверова

Цифровые технологии быстро и радикально меняют современное здравоохранение, предоставляя новые возможности как врачам, так и пациентам. Каковы масштабы применения телемедицины сегодня, какие перспективы с ней связаны? Об этом "РГ" рассказал заместитель генерального директора по цифровому здравоохранению Philips в России и СНГ Дмитрий Лисогор.

Дмитрий, какое место занимает телемедицина в современном здравоохранении?

Дмитрий Лисогор: Телемедицина, то есть оказание медицинской услуги с использованием цифровых технологий, - это инструмент, обеспечивающий доступ к медицинской помощи в том случае, когда традиционным способом ее по каким-либо причинам обеспечить невозможно. Например, это наблюдение хронических пациентов, состояние которых не требует постоянного нахождения в стационаре. В таких случаях телемедицина поможет своевременно корректировать лечение или не допустить развития критических состояний.

Какие нозологии и разделы медицины особенно нуждаются в использовании телемедицинских технологий?

Дмитрий Лисогор: В каждой нозологии можно найти какую-то область, где применение телемедицинских технологий будет эффективным. Например, пациента выписывают из больницы после лечения, но ему необходимо постоянное наблюдение врача. Хорошо, если поликлиника или диспансер могут его обеспечить. Но это возможно не всегда, и тогда с помощью цифровых технологий мы можем на расстоянии контролировать его состояние либо подготовить к визиту врача. Такие решения особенно актуальны сейчас, в условиях пандемии, когда телемедицина помогает произвести предварительную "сортировку" пациентов, чтобы четко организовать работу стационаров. С помощью телемедицинских технологий мы можем заранее проверить состояние человека, используя опросники, передать важные медицинские данные пациента - о температуре тела, уровне насыщения крови кислородом и т.д. Так специалист сможет быстро понять, что следует сделать: оставить его на самоизоляции и удаленном наблюдении, если его состояние позволяет продолжать лечение на дому, либо направить в стационар и подготовить лечебное учреждение к его приему.

Где телемедицина необходима больше - при лечении рутинных заболеваний или для оказания высокотехнологичной помощи?

Дмитрий Лисогор: Телемедицина изначально использовалась при оказании высокотехнологичной помощи, причем в коммуникации "врач - врач" - для обмена опытом, получения второго мнения, удаленного консилиума при расшифровке данных и постановке диагноза. Причины были объективны: невозможно иметь столько высококвалифицированных специалистов, которые могли бы удовлетворить весь спрос. Но, может быть, это и не нужно, потому что тогда врач высокой квалификации не будет загружен полностью и, как следствие, не будет получать возможности для собственного развития. Телемедицина позволяет построить двух-трехуровневую систему, в которой доступ к экспертизе есть для всех, но в то же время он соответствует запросу.

Многие клиники уже довольно давно используют дистанционное консультирование и называют это телемедициной. Но потенциал телемедицинских технологий намного больше.

Какие подходы, на ваш взгляд, могут повысить их эффективность?

Дмитрий Лисогор: Важно погрузить телемедицинские услуги в систему финансирования ОМС. Фото: Пресс-служба компании Philips в России и СНГ

Дмитрий Лисогор: Конечно, телемедицинской консультацией можно назвать даже данные, отправленные врачу через общедоступные мессенджеры. Но если подходить к этому серьезно, то надо рассматривать четыре важных аспекта. Первый - это создание правильной инфраструктуры. Необходимо, чтобы везде был интернет, цифровые рабочие места, а врачи имели доступ к технологиям. Эта задача сейчас решается - все государственные лечебные учреждения подключаются к интернету, оснащаются рабочими местами, компьютерами. Второй важный момент - безопасность, сохранность персональных данных, защита медицинской тайны при оказании таких услуг. На платформах для проведения телемедицинских консультаций накапливаются большие массивы персональных медицинских данных пациентов, что может стать определенным интересом для злоумышленников. Третий момент - это возможности расширения функциональной диагностики для врача. Сегодня сам пациент при наличии домашнего медицинского прибора может измерить артериальное давление, температуру, насыщение крови кислородом, уровень сахара и т.д. Тогда врач может проанализировать больше данных и точнее поставить диагноз. А если заглянуть в ближайшее будущее, то вполне вероятно, что может прийти на дом и ультразвук. Наша компания уже выпускает такие портативные устройства, когда датчик ультразвука подключается к смартфону или планшету. Например, для удаленного наблюдения за беременной женщиной. Пока это профессиональные устройства, но я думаю, что рано или поздно такие технологии тоже смогут прийти к нам на дом.

И очень важен четвертый аспект - это финансирование и правильная организация оказания этих услуг. Ведь на телемедицинскую консультацию точно так же нужно выделять определенное время врача и соответствующее финансирование. Система обязательного медицинского страхования должна предусмотреть необходимые тарифы и правила оказания такой услуги. И может быть, это одна из самых сложных проблем - правильно погрузить эту форму оказания медицинской услуги в систему финансирования.

В последние годы все шире внедряется в здравоохранение искусственный интеллект. Как его использование расширяет возможности врача?

Дмитрий Лисогор: Искусственный интеллект не заменит врачей как минимум в ближайшие десятилетия. Но он может освободить врача от многих рутинных операций, чтобы тот смог сфокусироваться на постановке диагноза. Сейчас в Москве проходит эксперимент по применению технологий искусственного интеллекта в медицине. В первой его фазе участвуют 9 компаний, и Philips в их числе. Решается задача, построенная на большом объеме данных, получаемых при реализации скрининговых программ, например в онкологии. Если мы выявляем такое заболевание на первой-второй стадии, его лечение и дешевле для системы здравоохранения, и менее дискомфортно для пациента, чем при поздней стадии. А как его выявить, когда никаких симптомов еще нет? При рутинных технологиях скрининга нужно обследовать огромное количество людей, большинство из которых здоровы. При этом, как правило, два врача должны отсмотреть тысячи, десятки тысяч медицинских изображений, чтобы выявить на них какие-то отклонения. Это огромные временные затраты, причем сохраняется довольно высокий риск ошибки, вызванной элементарной усталостью. Искусственный интеллект быстро просматривает весь этот массив изображений, помечая те, которые кажутся подозрительными, тем самым сокращая время анализа в сотни раз. И врачи уже могут смотреть только подозрительные изображения и либо подтвердить предположения, которые сделала машина, либо их отклонить. Так работа врача становится более интеллектуальной, у него есть возможность развиваться. А кроме того, можно значительно увеличить охват населения скринингом.

В России наша лаборатория в инновационном центре "Сколково" является частью глобальной сети Philips Research и фокусируется именно на разработках в области искусственного интеллекта, где используется большой технический потенциал России. У нас также накоплен большой опыт работы с регулирующими органами по совершенствованию законодательства в этой области. Сейчас ведутся обсуждения нового порядка регистрации программного обеспечения искусственного интеллекта в медицине. Надеемся, что он начнет действовать со следующего года.

Какие еще рутинные виды работ в медицине можно поручить искусственному интеллекту уже сегодня?

Дмитрий Лисогор: Искусственный интеллект можно использовать везде, где есть большие объемы цифровых данных, с которыми может работать машина. Например, есть прогнозные модели распространения различных заболеваний. Один из последних известных примеров - прогноз развития пандемии коронавируса. Есть проект, реализованный, в том числе, и в России, где искусственный интеллект работает с данными из медицинской карты пациента и позволяет врачу сфокусироваться на выявлении возможных заболеваний. Очный прием врача ограничен 15-20 минутами, за это время полистать медкарту на несколько лет назад, посмотреть, какая была динамика, сопоставить различные лабораторные данные просто нет возможности. Искусственный интеллект отмечает возможные проблемы со здоровьем пациента, и врач может анализировать уже отобранные данные.

Еще одно направление, где необходим искусственный интеллект, - разработка новых лекарств. Имея массивы информации о перспективных формулах, о работе действующих веществ, совмещая их с результатами большого количества клинических исследований, которые проводились, искусственный интеллект может отбирать наиболее перспективные молекулы. И это происходит существенно быстрее, чем если бы химики проводили рутинные исследования на тканях, животных, затем на людях.

Какие медицинские манипуляции уже проводятся с использованием искусственного интеллекта?

Дмитрий Лисогор: Например, такая операция, как установка стента в коронарных артериях, производится под контролем компьютерного изображения, то есть машина как бы является глазами врача. В наших ангиографических установках, например, можно совмещать изображения, которые были получены с помощью рентгена, МРТ, КТ и ультразвука, - все на одном экране. А также можно проводить манипуляции некоторое время без рентгеновского излучения - система сама "по памяти" будет рассчитывать расположение проводника. Тем самым снижается доза облучения и пациента, и врача. Или робот-ассистированная хирургия - конечно, сам робот не может сделать операцию, но, будучи управляемым человеком, он действует более точно и деликатно, потому что исключены дрожания рук и т.д.

Какие еще перспективы применения искусственного интеллекта в здравоохранении вы видите в ближайшие годы?

Дмитрий Лисогор: Технология искусственного интеллекта будет использоваться в медицине все шире по мере того, как все больше будут накапливаться цифровые данные. В России реализуется проект по созданию единого цифрового контура здравоохранения. Когда у нас у всех появится электронная медицинская карта, в которой собраны результаты всех исследований, процедур, все наши встречи с врачами, это будет огромный объем данных, который смогут анализировать машины. И тогда, вероятно, произойдет качественный скачок вперед. Есть еще и отдельная область искусственного интеллекта - самообучаемые модели. Примерно так работает человеческий мозг, и многие технологические компании готовы и тут что-то предложить, хотя область применения этих инноваций в медицине остается открытой. В ближайшее десятилетие будут решаться такие базовые проблемы, как создание общего массива цифровых данных и решение регуляторных вопросов. Но как только будут возникать рыночные возможности, сразу будут предложены и еще более совершенные технологии.

Алгоритмам добавили задач

Евгения Носкова

Пандемия ускорила внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) во многих сферах. Темпы изменений требуют обработки больших массивов данных, часто в режиме реального времени. Человек с такими вызовами справиться не может, поэтому инструменты анализа больших данных на основе ИИ будут все больше востребованы, полагают эксперты.

Суммарные доходы в мировой сфере ИИ в этом году вырастут на 12,3 процента по сравнению с прошлым годом, до 156,5 миллиарда долларов, прогнозируют в IDC. Опрос крупных компаний в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения, проведенный Algorithmia, показал, что вследствие пандемии они больше сфокусировались на проектах по оптимизации расходов, маркетплейсах и работе с клиентами. Значимость ИИ-проектов по автоматизации офисных процессов и цепочек поставок снизилась.

- Пандемия повлияла на перераспределение потока финансирования исследований и области внимания аудитории, - отметил директор по развитию продуктов, идеолог инноваций RAMAX Group Николай Ситников. - Статьи из серии "ИИ для чайников" теперь в качестве примера приводят не рекомендацию фильмов для просмотра на платформе Netflix или торговлю акциями, а прогноз распространения коронавируса по миру. Исследователи стали уделять меньше внимания беспилотным автомобилям, а больше - алгоритмам компьютерного зрения для автоматизации анализа КТ легких, например. Но это не означает, что были придуманы какие-то новые революционные технологии, просто сместился фокус внимания.

Пассажирские перевозки, туризм, промышленность - отрасли, наиболее пострадавшие от пандемии. Здесь интерес к развитию решений ИИ может временно снижаться, полагает руководитель отдела Data Science компании "Иннодата" Леонид Казаков, поскольку эти компании в связи с закрытием границ вынуждены экономить деньги, сокращать бюджеты на развитие и внедрение новых технологий. В то же время, по его мнению, дополнительный импульс к развитию получают решения, связанные с медициной, бесконтактным обслуживанием, интернет-торговля.

- Растет интерес к проектам, связанным с компьютерным зрением в медицинской отрасли и в сфере безопасности, - рассказал Леонид Казаков. - Оживляется направление динамического ценообразования, позволяющее эффективно устанавливать цены в зависимости от уровня спроса. Бизнесу интересны интеллектуальные системы оптимизации логистических маршрутов, позволяющие повысить эффективность доставки заказов.

Участники рынка обращают внимание на то, что все проекты с применением машинного обучения и компьютерного зрения имеют долгосрочный характер. Поэтому наблюдать последствия пандемии можно будет уже в течение следующего года.

- Ближе к осени количество запросов на решение задач с помощью ИИ, приходящих к нам в компанию, существенно выросло, - отметил руководитель группы машинного обучения "Инфосистемы Джет" Виктор Конокотин. - Участники рынка все больше понимают, чего они хотят от технологий и как ими пользоваться. Но результаты этого роста активности мы, скорее всего, сможем зафиксировать только в 2021 году. Очень перспективной для внедрения решений ИИ я считаю промышленность. У нас много текущих проектов в этой сфере, есть поступающие запросы от предприятий, и результат работы ИИ-сервисов измеряется в конкретных суммах экономии ресурсов и увеличения прибыли.

Как рассказал генеральный директор SAS Россия/СНГ Александр Тихонов, в промышленности появился запрос на внедрение цифровых двойников - как для предприятия в целом, так и для отдельных процессов или видов оборудования. Цифровой двойник оборудования помогает прогнозировать поломки, планировать ремонты и настраивать оптимальные режимы эксплуатации.

- Мы делали такой проект на одном из золотодобывающих комбинатов. С помощью машинного обучения анализируются поступающие с датчиков данные и события, которые происходили до уже известных предыдущих поломок, далее система составляет прогноз и выдает предупреждения и рекомендации, - отметил Тихонов.

Для компаний, занимающихся капитальным строительством, есть цифровой двойник проектного офиса. Он позволяет прогнозировать срывы проекта по данным мониторинга графика работ.

Предсказуемо вырос спрос на прогнозную и поведенческую аналитику. Из-за пандемии резко изменились потребительское поведение, образ жизни и платежеспособность людей, и это влияет на все сферы. Для ретейлеров, например, важно обеспечивать бесперебойные поставки продовольствия, и аналитика помогает фиксировать изменения в структуре спроса, прогнозировать всплески и падения спроса на разные товарные категории, планировать запасы. Онлайн-гипермаркеты с помощью таких технологий прогнозируют спрос в режиме реального времени и предлагают покупателю альтернативы, если товар, который он хочет купить, закончился.

-Решения на базе искусственного интеллекта развиваются активнее там, где выше необходимость в эффективной обработке больших объемов данных, - пояснил Леонид Казаков. -Система здравоохранения экономит ресурсы за счет автоматической обработки медицинских снимков. Банки не только осуществляют скоринг клиентов и поиск мошенников с помощью искусственного интеллекта, но могут "на лету" подстраивать свои продукты под интересы клиентов, анализируя их поведение и новые тренды в социальных сетях.

По словам Александра Тихонова, банки отмечают снижение качества кредитных портфелей, появление новых схем мошенничества и готовятся к усилению этих тенденций. "Соответственно, мы помогаем с перекалибровкой и переобучением моделей оценки кредитного риска с учетом возможностей ИИ и новых данных, полученных по мере распространения вируса, - добавил эксперт. - В сельском хозяйстве много задач, связанных с планированием, распределением ресурсов и оптимизацией, и там сейчас очень много данных. Мы помогаем ответить на вопросы, какие культуры в какое время высаживать, сколько удобрений вносить, как распределить оборудование, чтобы собрать урожай в нужные сроки и с меньшими затратами".

Внедрять технологии искусственного интеллекта можно практически в любой бизнес-процесс, полагает Александр Тихонов. Это и кадровая служба, для которой искусственный интеллект может искать новых сотрудников или проводить оценку уже работающих в компании людей, и служба логистики, и маркетинг, и продажи, и управление рисками. Основные сложности, по мнению эксперта, - это отсутствие четкой цели внедрения ИИ, то есть ситуация, когда компания внедряет технологии, чтобы они просто были, и отсутствие сильного проектного менеджера, который понимает цели и задачи и может подобрать людей с необходимой экспертизой для их достижения.

- Важно понимать, что сам по себе ИИ, сама по себе аналитика в отрыве от реальных задач не особо интересны, - подчеркнул Александр Тихонов. - ИИ должен быть встроен в тот или иной бизнес-процесс и помогать принимать решения - например, выдать или не выдать кредит, куда отправить грузы, остановить или разрешить подозрительную транзакцию.

Часто возникают сложности с развертыванием и запуском модели, поэтому очень важен последний этап, когда модель уже создана, опробована, и ее надо перевести в промышленную эксплуатацию.

Виктор Конокотин основной проблемой внедрения ИИ-решений назвал отсутствие большого количества реализованных кейсов. Каждый новый проект, по его словам, выглядит как экспериментальная инвестиция. Заказчик не всегда понимает, что получит на выходе, поэтому не готов тратить слишком большие суммы на проект. В тех областях, где есть понятные, проверенные годами решения (например, распознавание речи и лица), бизнес не испытывает проблем с покупкой - ему понятно, как это работает. Но все, что находится в области заказной разработки, выглядит для заказчика зоной риска. Не всегда понятно, принесет ли проект желаемый результат. Бывают слишком завышенные ожидания, долгие процессы принятия решений, тяжелые выделения бюджетов и жесткий контроль внедрения.

- Бывает и такое, что модель машинного обучения, внедренная квалифицированными специалистами, не работает из-за человеческого фактора, - рассказал Виктор Конокотин. - Например, данные, которые поступают в модель, оказываются фальсифицированными или не соответствующими действительности из-за некорректной работы датчиков. С помощью этих данных невозможно получить результаты, а участникам процесса не хочется признаваться в том, что накопленные данные некорректны.

На проблему полноты и качества обработки данных обратил внимание и Николай Ситников. Чтобы ИИ в нормальном режиме обрабатывал показания датчика промышленного интернета вещей, по словам эксперта, он должен иметь информацию о том, что именно он измеряет.

- Датчик, который, к примеру, измеряет температуру в трубе с охлаждающей жидкостью, по ошибке занесен в систему как датчик на трубе с водой. В этом случае обязательно возникнут ошибки, связанные с некачественным предоставлением данных. В оптимальном случае искусственный интеллект "догадается", что что-то не так, и включит оповещение об ошибке, при наихудшем раскладе - примет решение, которое приведет к поломке всей системы, - привел пример Ситников.

В целом эксперты называют российский рынок ИИ очень перспективным. Специалисты, способные производить решения мирового уровня, и вовлеченность в область развития ИИ крупных игроков позволяют рынку быстро развиваться.

Загнали в рамки

Текст: Анастасия Павлова

Правительство РФ утвердило концепцию развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года. Это первый документ, формирующий основы нормативного регулирования данных технологий.

"Нам предстоит пройти уникальный путь в трансформации российского права, в его адаптации к взаимодействию и отношениям, возникающим между человеком и машинами. Это необходимо сделать в короткие сроки, руководствуясь при этом не только технократическими, но и гуманистическими принципами", - считает Руслан Ибрагимов, руководитель рабочей группы "Нормативное регулирование цифровой среды" организации "Цифровая экономика".

Помимо целей и задач в концепции поднимаются вопросы юридической ответственности за действия искусственного интеллекта и роботов, страхования ответственности, охраны результатов деятельности ИИ, регулирования беспилотного транспорта и т.д.

Эксперты полагают, что темпы развития и применения технологий искусственного интеллекта недооцениваются. В какой-то момент рост станет экспоненциальным, и мы перестанем понимать, где работает искусственный интеллект.

Вот некоторые примеры. Робототехническая компания Ubtech Robotics Inc. в 2018 году создала роботизированную игрушку с жидкокристаллическими глазами, способную взаимодействовать голосом с человеком и распознавать лица. Эта игрушка сочетает в себе робототехнику и искусственный интеллект.

Работая с рекрутинговой компанией TNG, Furhat Robotics опробовала первого в мире робота для собеседований. Он помогает снизить затраты на набор персонала и доказывает, что люди начинают доверять искусственному интеллекту.

"У крупной российской авиакомпании уже несколько лет есть проект по использованию технологий ИИ для формирования летных экипажей пассажирских рейсов. Доказано, что экипажи с совместимыми психотипами эффективнее действуют в экстремальных ситуациях. ИИ научился учитывать физическое и эмоциональное состояние всех членов экипажа, добавляя к оценке практический летный опыт", - рассказывает Юрий Алексаков, генеральный директор "Соллерс Инжиниринг".

Один из практических кейсов применения ИИ в Москве - система распознавания лиц, развернутая на станциях метрополитена. Еще в поликлиниках Москвы запускают систему поддержки принятия врачебных решений с элементами искусственного интеллекта. С 20 октября этого года она запущена в 45 поликлиниках Москвы.

Чат-боты уже давно стали нормой. Согласно исследованию Accenture, рынок чат-ботов в России ожидает ежегодный прирост на 30 процентов в течение ближайших трех лет.

Так нужно ли вмешиваться нормативным регулированием в сферу ИИ? Эксперты уверены, что нужно. "Искусственный интеллект потенциально способен причинить вред человеку, поэтому важно на законодательном уровне определить, кто за это несет ответственность. Необходимо решить, кто является выгодоприобретателем благ, которые способен создать искусственный интеллект", - говорит Роман Лукьянов, управляющий партнер Semenov&Pevzner.

Без этого активное внедрение ИИ в повседневную жизнь может привести к правовому хаосу, считает эксперт.

"Этот вопрос обязательно должен регулироваться правительством. Бесконтрольное размещение ИИ-систем, например, тех же средств видеоаналитики - прямая угроза приватности и частной жизни любого человека. Необходима четкая законодательная база", - говорит Николай Бурныков, системный архитектор Orange Business Services Россия и СНГ.

Интересно, что власти Сан-Франциско запретили использовать системы видеонаблюдения с распознаванием лиц всем, включая полицию. А в Швеции средняя школа была оштрафована за использование системы распознавания лиц более чем на 20 тысяч долларов.

И все-таки спешки в конкретных законах в России нет, так как проникновение технологий искусственного интеллекта пока невысоко, считают эксперты. К тому же во многих странах все еще оперируют стратегиями, концепциями и другими похожими документами. "Отсутствие нормативной базы по искусственному интеллекту - международная проблема, и Россия действует в развитии правового регулирования даже более проактивно. Старт экспериментально-правового режима - тому подтверждение", - говорит Виктор Смирнов, руководитель направления "Цифровые процессы" ИТ-компании КРОК.

Темпы роста ИИ-рынка в России пока уступают общемировым показателям. В 2020-м, по данным IDC, у нас прогнозируется рост на 7,4 процента при глобальном среднегодовом росте в 17,1 процента, говорит Роман Стятюгин, руководитель аналитических сервисов PREDICT, Mail.ru Group. Бизнес плохо понимает возможности ИИ и воспринимает его как элемент будущего. На рынке мало публичных примеров, подтверждающих экономическую целесообразность применения технологии. Развитию рынка будет способствовать популяризация успешных проектов, считает Стятюгин.

По мнению Oxford Insights, Россия занимает 29-е место среди 194 стран по готовности правительства к использованию потенциала ИИ. "Россию можно отнести к догоняющим странам в области развития и применения технологий искусственного интеллекта. Та же программа беспилотных автомобилей Яндекса не сильно уступает аналогичному проекту от Google. У России хороший потенциал в медицине, прогнозировании и аналитике больших данных, автоматизации производства, беспилотных технологиях", - говорит Герман Бородов, директор дирекции по работе с ключевыми клиентами "ВымпелКом".

Все страхи, связанные с быстрым развитием искусственного интеллекта, преждевременны, считают эксперты. "Люди часто боятся чего-то нового и неизвестного. На практике эти опасения редко подтверждаются. Вспомните всеобщую боязнь клонирования. Ничего подобного в реальности не произошло. Были приняты соответствующие законы практически во всех странах. Регулирование искусственного интеллекта будет происходить по мере развития этого направления", - рассказывает Ларри Полтавцев, американский бизнесмен, основатель IT-школы Learnix Center, серийный предприниматель в IT-индустрии.

Всемирно известный физик Митио Каку объяснил опасность искусственного интеллекта: "Возьмите домашнего таракана и перенесите его в лес. Он тут же найдет где жить, что есть. А теперь попробуйте перенести в лес ваш робот-пылесос. Пока что мы не создали ничего умнее таракана".

В Китай отправлен десятый поезд с продукцией Светлогорского ЦКК

Уже 10-й контейнерный поезд с белорусской целлюлозной продукцией отправлен в Китай. Об этом сообщает пресс-служба ОТЛК ЕРА.

На этот раз целлюлозу со ОАО «Светлогорский ЦКК» (Гомельская область) доставляли в Чунцин.

В состав поезда вошел 41 сорокафутовый контейнер, груженый беленой целлюлозой. От Светлогорска до Чунцина поезд доедет за 12 суток.

Поставки продукции Светлогорского ЦКК в Китай начались в марте 2020 года. Экспортный проект был реализован совместно Белорусской железной дорогой, ОТЛК ЕРА и шведской компанией Ekman & Co AB.

Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат — единственное предприятие Белоруссии, производящее целлюлозу. Оно экспортирует свою продукцию в страны СНГ, Балтии и ЕС.

В КНР растет спрос на импортную целлюлозу и бумагу. Мы уже писали о том, что РЖД запустили специальные маршруты для экспорта в Китай бумажной продукции Русского Севера.

По данным БЖД, за 10 месяцев 2020 года в Китай было перевезено более 18 тыс.TEU грузов, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как красноярцам заработать на поставках товаров за рубеж, расскажут на «Перезагрузке экспорта» 2020

15 декабря 2020 года «Перезагрузка экспорта» возвращается в Красноярск. Теперь она пройдет в формате прямой трансляции: вы сможете слушать спикеров федерального и мирового уровня, не выходя из дома.

Онлайн-форма конференции позволила собрать уникальную команду экспертов по экспорту товаров в Европу, Азию и страны СНГ.

Спикеры расскажут, что ждет экспортеров в 2021 году, проведут консультации по формам и мерам государственной поддержки экспортеров, проанализируют поставки за рубеж отдельных категорий товаров, подробно разберут новые формы экспорта — прежде всего, через сотрудничество с онлайн-платформами и создание магазинов на маркетплейсах.

«Перезагрузка экспорта» 2020 расширит географию стран, экспорт в которые разберут эксперты. Помимо привычного уже Китая вас ждут экскурсы на рынки Казахстана, Вьетнама, Германии, Италии и Чехии.

Конференция приглашает к участию как реальных экспортеров, так и тех предпринимателей, которые только рассматривают для себя такой путь в бизнесе.

Объемы красноярского экспорта постоянно растут. И в этом большая заслуга организатора конференции — Центра поддержки экспорта Красноярского края. Центр поддержки экспорта предлагает БЕСПЛАТНЫЕ услуги для субъектов малого и среднего бизнеса Красноярского края, готовых вывести свою продукцию на зарубежные рынки. Центр предоставляет предприятиям региона помощь в поиске зарубежных партнеров, в выходе на иностранные рынки через участие в международных выставках, бизнес-миссиях, через размещение продукции на электронных торговых площадках, оказывает всестороннюю консультационную поддержку, а также содействие в создании и модернизации сайта на иностранных языках, в получении международной сертификации и т.д.

Центр работает на базе Агентства развития бизнеса (АРБ), которым руководит Александр Граматунов. Успехи красноярских экспортеров были отмечены на федеральном уровне. Центр проводит «Перезагрузку экспорта» в партнерстве с организатором Сибирского экономического форума АО «ВЭД Агент» в третий раз. Две предыдущие конференции получили очень хорошие отзывы. «Теперь, когда фокус еще сильнее смещен в сторону практики экспорта, конференция понравится еще больше и принесет огромную пользу», — отметил Александр Граматунов. Для многих красноярских компаний именно с «Перезагрузки экспорта» началась экспансия на рынки разных стран. Например, познакомившись на конференциях с Валерием Кайгородовым, некоторые красноярские предприятия вышли на экспорт в Китай благодаря его компании RUSFAIR. Так, мед от «Медовой компании» из Красноярска продается теперь на Taobao. И таких историй успеха немало.Чем удивит вас программа «Перезагрузки экспорта» 2020?

Знаменитый экономист представит макроэкономический прогноз на следующий год и расскажет, к чему готовиться экспортерам. Антон Табах, управляющий директор по макроэкономике агентства «Эксперт РА», выступит с презентацией «Прогноз для экспортеров на 2021 год».

Руководитель представительства РЭЦ во Вьетнаме расскажет, как вам заработать на экспорте в эту страну. Роберт Курило выступит по теме «Экспорт во Вьетнам: возможности, преимущества и особенности».

Генеральный директор известной маркетинговой группы презентует экспорт в Казахстан. Ирина Левкова, глава ТОО «Market Group Kazakhstan», представит выступление «Особенности экспорта в Казахстан».

Хорошо знакомый красноярцам маститый эксперт-практик, руководитель компании в Китае, расскажет о продвижении в КНР. Валерий Кайгородов, основатель компании China SMM, руководитель Центра поддержки и защиты экспортеров, выступит с презентацией «Продвижение российских экспортеров в Китае».

Успехами агроэкспорта в Китай поделится видный китаист и специалист по ВЭД с огромным опытом. Сюмер Палкин, сотрудник Торгового представительства РФ в Пекине по вопросам сотрудничества в сфере АПК, выступит по теме «Особенности современного этапа экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции в Китай».

Маститый бизнес-консультант презентует модную тему онлайн-экспорта. Илья Шпирт, эксперт-практик по экспорту в Евросоюз, автор и спикер учебных программ, бизнес-консультант, экспортный коуч РЭЦ, спикер МЭЦ и МИМОП при ТПП РФ, спикер ГБУ «Малый бизнес Москвы», выступит по вопросу «Ведение экспортного бизнеса онлайн в эпоху социальной дистанции».

Глава агентства по экспортному развитию бизнеса расскажет о поставках продукции на немецкий рынок. Вероника Любке, учредитель и генеральный директор Bridge-One-Seven GmbH, представит презентацию «Европа импортирует! Взгляд на экспорт со стороны закупщиков» .

Руководитель чешской компании расскажет о ведении бизнеса с этой страной. Вячеслав Коншин, MBA, управляющий партнёр SCHWARZ & PARTNER, выступит по теме «Новый гибридный проект продвижения пищевой продукции в Чешской Республике на основе формата Fine and Bio».

Эксперт по экспорту в Италию перенесет вас на юг Европы. Екатерина Снегур, генеральный директор Impex Service Consulting, эксперт-практик по экспорту из РФ в Италию, аккредитованный консультант ТПП Турина, презентует тему «Перспективные отрасли для экспорта из РФ в Италию».

Также в итальянском блоке конференции вас ждет уникальная возможность послушать выступление заместителя главы российского Торгпредства в Италии Александра Маркова.

Какую из электронных площадок выбрать для экспорта своих товаров? Об этом расскажет в своей презентации «Сравнительный обзор электронных площадок для экспортёров» один из лучших специалистов по теме онлайн-экспорта директор по развитию электронной торговли АО «Российский экспортный центр» Алексей Мурзенок.

Для чего регистрироваться?

Если ты уже не первый год с «Перезагрузкой», регистрируйся, чтобы:

- открыть новые направления экспорта

- узнать, что изменилось в господдержке экспортеров

- узнать о новых формах экспорта

- задать вопросы экспертам по экспорту мирового уровня

Если ты впервые с нами, регистрируйся, чтобы:

- узнать об инструментах развития экспорта, которые действительно работают

- понять, как организовать продвижение своих товаров на мировых рынках

- получить господдержку при экспорте

- пообщаться с успешными экспортерами

Если ты ищешь резервы для роста бизнеса, устал бороться с вызовами времени в одиночку, готов преодолевать неопределенность и принимать продуктивные решения, — конференция ждет тебя! Масштабируй свой бизнес благодаря новым знаниям! В основе любых эффективных процессов — всегда информация!

Дубай, ОАЭ. Стоимость авиабилетов из Москвы в Дубай снизилась практически до «докризисных» показателей. Сейчас билеты с вылетом в декабре можно купить по цене около 30-35 тысяч рублей туда и обратно на человека.

Дубай выходит в ТОП самых популярных туристических направлений зимы. Авиакомпания Emirates объявила о расширении полетной программы по маршруту Москва-Дубай, осуществляемой на самолете A380, с двух еженедельных до ежедневного рейса с 25 ноября.

По понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям рейс Emirates EK 131 будет вылетать из Дубая в 16:15 и прибывать в Москву в 20:40 по местному времени. Обратный рейс EK 132 будет вылетать из Москвы в 22:40 и прибывать в Дубай в 05:05 по местному времени.

По средам и пятницам рейс Emirates EK 133 будет вылетать из Дубая в 10:30 по местному времени и прибывать в Москву в 15:00 по местному времени. Обратный рейс – EK 134 – будет вылетать из Москвы в 17:00 и прибывать в Дубай в 23:10 по местному времени.

Авиакомпания «Аэрофлот» тоже увеличивает частоту рейсов в Дубай до 7 в неделю. Рейсы выполняются на лайнерах Boeing 777-400ER. Таким образом, за неделю только эти два перевозчика смогут привозить в ОАЭ больше 6 тысяч пассажиров (в одну сторону) в неделю: 3500 – Emirates и около 2800 – «Аэрофлот».

Помимо «Аэрофлота» и Emirates, выполнять рейсы будет авиакомпания «Россия» (пока это 1 рейс в неделю, который загружается туроператором «Библио-Глобус»), а также «Победа» (тоже 1 рейс в неделю, с 28 ноября). На рейсах «Победы» в Дубай еженедельно смогут прилетать чуть менее 200 человек в неделю. На рейсах «России» – около 170 туристов в неделю.

«Снижение цены произошло более чем в 2 раза. Если в прошлом году в это время билеты стоили около 25 тысяч рублей, то в период, когда авиаперевозка была ограничена несколькими рейсами в неделю, цены доходили до 80-100 тысяч рублей», – говорит гендиректор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.

Туроператоры видят сейчас активизацию продаж туров в Дубай на период новогодних праздников. Это объяснимо: до появления новых рейсов продавать по новогоднему Дубаю им было фактически нечего – все билеты были давно распроданы, а остатки стоили очень дорого.

«Благодаря появлению новых рейсов, появилась возможность вновь формировать турпродукт на новогодние праздники по адекватным ценам. Тем не менее, тем, кто хочет провести выходные в Эмиратах, советую озаботиться бронированием тура заранее. Уже сейчас многие популярные объекты эмирата Дубай встают «на стоп» на период новогодних праздников», - говорит Дмитрий Арутюнов.

Стоит отметить, что отельеры Дубая настроены к российским туроператорам крайне лояльно. Многие из них, например, дают скидки и акции на период непиковых дат.

В Дубае нацелены на привлечение туристов из России. В то время как европейцы пока не могут приезжать на отдых в ОАЭ, наибольшее число туристов приезжает сейчас в Дубай именно из стран СНГ – среди основных рынков сейчас Россия, Казахстан, Украина.

Экспорт новосибирских товаров взлетит благодаря «Дням ВЭД Новосибирской области»

Новосибирских предпринимателей ждут два дня, которые погрузят их в тему экспорта. Спикеры федерального и мирового уровня приглашают всех заинтересованных в центр «Мой бизнес», где 10 и 11 декабря впервые состоится масштабная конференция «Дни ВЭД Новосибирской области». Конференцию проводит Центр поддержки экспорта НСО в партнерстве с главным организатором Сибирского экономического форума — АО «ВЭД Агент».

«Дни ВЭД» станут трамплином выхода на зарубежные рынки и для тех, кто уже экспортирует свою продукцию за рубеж, и для компаний, которые только рассматривают для себя такую возможность. Реальным и будущим экспортерам расскажут о том, как найти импортеров за рубежом, как адаптировать свой продукт для зарубежного рынка, получить господдержку экспорта, заключать внешнеэкономические сделки, выбрать оптимальные логистические каналы для экспорта, получить финансирование и продвигать свою продукцию через электронные площадки.

Карта конференции выглядит впечатляюще: участники услышат подробные презентации стратегии экспортных поставок на рынки Китая, Казахстана, Вьетнама, Индии и Германии.

Вместе с экспертами участники разберут основные таможенные ошибки при экспорте российских товаров в 2020 году, а также, разбившись на группы, смоделируют реальный путь экспортного проекта, постаравшись избежать «грабель», на которые наступили другие компании.

На «Днях ВЭД» можно будет задать вопросы не только маститым экспертам и опытным экспортерам, но и представителям правительства НСО. Ведь во второй части конференции вас ждут презентация планов ЦПЭ НСО на 2021 год и панельная дискуссия «Изменения структуры экспорта НСО и каналов продаж на внешних рынках в период пандемии и после нее: открытый диалог власти и бизнеса».

Закончится конференция торжественной церемонией награждения лучших экспортеров Новосибирской области.

Впрочем, участвовать в «Днях ВЭД НСО» можно не только лично. Учитывая сложности нашего времени, организаторы предоставляют компаниям право выбора: прийти в центр «Мой бизнес» или с комфортом следить за событиями конференции из дома с помощью прямой трансляции.

Внешнеторговый оборот Новосибирской области в 1-полугодии 2020 года достиг 2, 624 млрд — 106% к аналогичному периоду предыдущего года. Объем экспорта в страны дальнего зарубежья составил $978,3 млн, в страны СНГ — $287 млн. Экспортные операции осуществлялись с партнерами из 97 стран мира. Новосибирские экспортеры завоевали большое количество наград и стали лидерами по поставкам на зарубежные рынки среди регионов СФО. А АО «СКБТ “Катализатор”» вошло в список 13 лучших экспортеров России 2020 года. Это ведущий российский производитель катализаторов и носителей для них, сорбентов, а также осушителей. Предприятие входит в ТОП-5 российских компаний, обладающих высоким экспортным потенциалом. Продукция поставляется в США, регионы Ближнего Востока, страны Евросоюза.

Как не раз говорил руководитель ЦПЭ НСО Сергей Иванов, успешность экспорта зависит от самих участников ВЭД, от того, как активно они будут посещать организованные для экспортеров мероприятия. «Ждем вас на нашей конференции. Надеюсь, что она будет полезна с точки зрения развития бизнеса», — сказал глава Центра поддержки экспорта.

Истории успеха всегда начинаются с новых знаний и нового импульса, которые вы получите благодаря конференции «Дни ВЭД Новосибирской области».

Чем примечательна программа конференции:

Глава компании в Китае, маститый эксперт-практик расскажет о продвижении в КНР. Валерий Кайгородов, основатель компании China SMM, руководитель Центра поддержки и защиты экспортеров, выступит с презентациями «Адаптация продукта для внешнего рынка. Как не загубить хорошую идею» и «Продай в Китай!» и проведет мастер-класс по продвижению российских экспортеров на китайских маркетплейсах.

Руководитель представительства РЭЦ во Вьетнаме расскажет, как вам заработать на экспорте в эту страну. Роберт Курило выступит по теме «Экспорт во Вьетнам: возможности, преимущества и особенности».

Генеральный директор известной маркетинговой группы презентует экспорт в Казахстан. Ирина Левкова, глава ТОО «Market Group Kazakhstan», представит выступление «Особенности экспорта в Казахстан».

Глава агентства по экспортному развитию бизнеса расскажет о поставках продукции на немецкий рынок. Вероника Любке, учредитель и генеральный директор Bridge-One-Seven GmbH, представит презентацию «Германия импортирует! Что нужно знать российскому экспортеру в 2020-2021 году?»

Ведущий эксперт-практик ВЭД-компании, спикер десятков конференций покажет экспортную деятельность со стороны логистики. Анна Андрющенко, ведущий эксперт-практик по импорту/экспорту АО «ВЭД Агент», под руководством которой реализованы сотни проектов на более чем $20 млн, выступит с презентацией «Логистика экспортных поставок в новых реалиях».

Известный эксперт по маркетинговым стратегиям выхода на иностранные рынки откроет секрет поиска покупателей за рубежом. Мария Николаевич, эксперт в разработке маркетинговых стратегий для выхода на зарубежные рынки, представит презентацию «Быстрый поиск клиентов за рубежом».

Вице-глава ЦПЭ НСО расскажет о мерах господдержки экспортеров. Алина Мусиенко, заместитель руководителя ЦПЭ НСО, выступит с темой «Государственная поддержка экспортёров как эффективный инструмент выхода на международные рынки».

Юрист, патентный поверенный по товарным знакам расскажет, как правильно заключать внешнеторговые сделки. Юлия Буренкова, патентный поверенный по товарным знакам, старший юрист, и.о. руководителя практики по защите интеллектуальной собственности ООО «Юридическая компания "Гребнева и партнёры"», представит презентацию «Check up контрагента при внешнеэкономической сделке».

Глава производственной компании в Индии поделится особенностями экспорта в эту страну. Татьяна Шерстнева, востоковед, директор компании TextilePro Co., Ltd, выступит с презентацией «Индийский рынок открыт для российских товаров?»

Руководитель направления известного банка разберет тему финансирования экспорта. Денис Комогорцев, начальник валютного управления Банк «Левобережный», представит презентацию «Обзор финансовых инструментов, повышающих эффективность экспортных сделок».

Конференция придаст вашему бизнесу новое ускорение, позволит обрести панорамное видение и принесет стабильный доход. Делайте бизнес на экспорте, скажите «да» успешному будущему!

Все, но не «Роснефть»

Из-за падения цен на нефть российские нефтяные компании, кроме «Роснефти», отменили геологоразведочные работы или перенесли их на 2021 год, сообщил глава «Росгеологии» Сергей Горьков. «Мы столкнулись с тем, что большое падение цены на нефть в этом году спровоцировало существенное падение темпов и объемов геологоразведки в нефтяной отрасли. Фактически только „Роснефть“ сохранила объемы, остальные нефтяные компании или перенесли свои объемы на следующий год, или просто их отменили», — рассказал он на саммите «Металлы России и СНГ».

«С учетом того, что это 70% всего портфеля „Росгеологии“, мы должны были испытать серьезный шок, но стратегия, которую мы приняли в прошлом году, помогла нам диверсифицироваться. Мы удержали выручку не только прошлого года, но и прирастили ее, что для отрасли является достаточно большим удивлением», — цитирует Горькова «Интерфакс».

По итогам 2019 года «Росгеология» получила убыток в 4,1 млрд рублей по МСФО против прибыли в 447 млн рублей в 2018 году. В 2020 году «Росгеология» прогнозировала выручку в 30 млрд рублей против 27 млрд рублей в 2019 году. В апреле 2020 года Горьков говорил, что с начала года недропользователи отменили или перенесли конкурсы на ГРР примерно на 30 млрд руб. Из этой суммы 4 млрд рублей — тендеры российских нефтегазовых компаний, в которых «Росгеология» планировала принять участие. Отсутствие нефтегазовых контрактов госхолдинг надеялся компенсировать работами в секторе твердых полезных ископаемых.

MVNO в эпоху 5G

В минувший четверг участники XII Международного бизнес-форма "Wireless Russia & CIS: сети LTE, 5G IOT - новые технологии, бизнес-модели и эффективное использование спектра" обсудили перспективы новых бизнес-моделей MVNO в эпоху IoT и сетей пятого поколения.

Анна Сапрыкина

Генеральный директор Transatel S.A. (Франция) и президент Ассоциации MVNO Europe Жак Бонифе заявил, что на сегодняшний день Ассоциация MVNO видит значительную отдачу от технологий 5G применительно к промышленной революции. "Здесь мы выступаем не как классический MVNO. Мы выступаем как MVNO, специализирующийся на развитии интернета вещей. И мы видим здесь огромные возможности для развития, поскольку вы можете удовлетворить огромное количество потребностей рынка. Вы не можете удовлетворить их все, потому что от заказчика потребуется высокая степень специализации. И ни один MVNO, ни один мобильный оператор не в состоянии с этим справиться в одиночку. Мы будем наблюдать и дальше тенденцию, в рамках которой все больше предприятий развертывают собственные частные сети, но не могут обеспечить себе покрытие полноценных сетей 5G, и здесь MVNO в состоянии помочь по предоставлению целого ряда услуг. Во многих из этих компаний речь идет о тиражировании тех решений, которые уже реализованы нами в разных странах: в Японии, США, Корее. И почему бы не сделать то же самое в Росси?" - рассказал Жак Бонифе.

Генеральный директор "Сбербанк-Телеком" ("СберМобайл") Руслан Гурджиян, говоря о перспективах виртуальных сотовых операторов в сетях 5G в Европе и СНГ, сообщил, что, "помимо наличия 5G как технологии, еще нужна "добрая воля" хостящего оператора, каким бы он ни был". Без этого, по мнению Руслана Гурджияна, ничего не получится.

"Прежде чем MVNO начнет оказывать услугу, должно случиться несколько факторов. Этот стандарт должен прийти в страну. Оператор должен лояльно относиться к тому, что работающие на его сети MVNO будут этим заниматься. И третье, у MVNO должна быть технологическая инженерная зрелость, потому что это разное оборудование и разный инженерный состав", - подчеркнул Руслан Гурджиян.

По мнению Руслана Гурджияна, бенефициарами от развития 5G могут оказаться не операторы, а другие отрасли. "В целом 5G - это революция для народного хозяйства, где операторы играют роль пионера, но возможностями будут пользоваться миллиарды жителей умных городов и водителей беспилотного транспорта".

Директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств ООО "Т2 Мобайл" (Tele2) Сергей Волков рассказал, что Tele2 сейчас готовит "пару стратегических направлений с прицелом в 5G, слайсинга и индустриального интернета вещей". Данные крупные проекты, по словам Сергея Волкова, позволят крупным компаниям достаточно быстро "вступить на поляну 5G" и обеспечить себя правильным интернетом вещей с точки зрения и приватности, и возможностей. Сергея Волкова говорит, что данные проекты рассчитаны на три-пять лет вперед.

Директор проектного офиса MVNO ПАО "Ростелеком" Алексей Чернецов подчеркнул, что сейчас 5G в России - это дорого как для оператора, так и для заказчика. Он рассказал, что, решая задачи, поставленные заказчиком, "Ростелеком" делает акцент на вопросы инфраструктурные и технические.

Основатель MCN Telecom Александр Мельников заявил, что российский рынок для MCN Telecom в плане развития MVNO и 5G более перспективный, чем европейский, хотя здесь есть, по его словам, свои трудности. Александр Мельников подчеркнул: появление 5G позволит их компании развивать продукты в своей нише.

Потери металлургов РФ от введения ЕС углеродного налога составят до $800 млн в год

Компании российской черной металлургии могут потерять до $800 млн в год от введенияуглеродного налогав Европейском союзе. Об этом журналистам сообщил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов на открытии саммита Сбербанка "Металлы и горная промышленность России и СНГ 2020".

"Черная металлургия находится по углеродному налогу в самой высокой зоне риска. То есть в перспективе введение такого налога затронет порядка 13 млн тонн российского экспорта стали в Европейский союз, ЕС у нас вообще один из крупнейших потребителей стали - общая стоимость более $7 млрд. Соответственно, если будет больше €60, как сейчас обсуждается, то это будет порядка $780-800 млн ежегодно", - сообщил замминистра.

Как сообщалось ранее, Евросоюз заявил о намерении ввести пограничный корректирующий углеродный механизм в рамках планируемой "зеленой сделки". По мнению европейских чиновников, это уравняет на внутреннем рынке продукцию ЕС, произведенную по высоким климатическим стандартам с минимальными выбросами СО2, и продукцию из других стран, где используются более дешевые технологии с высокими выбросами СО2 - причиной высокого темпа глобального изменения климата. Ожидается, что окончательное решение об учреждении такого механизма будет принято в середине 2021 года.

"И я уже говорил, что большая политическая поддержка у введения углеродной пошлины в Европе, и если будет принят этот барьер, его скорректировать будет очень трудно и мы сегодня с отраслевыми ассоциациями и организациями, нашими торговыми представительствами начали проводить анализ того опыта, который есть у зарубежных стран в развитии технологий выплавки стали, стали с низкой эмиссией парниковых газов. Безусловно, наши предприятия тоже имеют такие компетенции, и я уже говорил, что у нас отрасль активно проводит модернизацию, с каждым годом объем инвестиций все выше и выше, несмотря на пандемию и макроэкономические факторы, объем инвестиций серьезно увеличивается, в том числе с учетом наилучших доступных технологий. Многие технологии связаны со снижением эмиссии парниковых газов, выбросов, со снижением воздействия на экологию", - уточнил Виктор Евтухов.

Совещание о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе

Президент провёл в режиме видеоконференции совещание о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

В совещании приняли участие Заместитель Председателя Правительства Александр Новак, Глава МЧС Евгений Зиничев, Министр иностранных дел Сергей Лавров, Министр финансов Антон Силуанов, Министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, командующий российским миротворческим контингентом в зоне нагорнокарабахского конфликта, заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

* * *

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Я собрал вас сегодня, для того чтобы ещё раз вернуться к ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Для нас, для России, конфликты подобного рода, их урегулирование представляет особую ценность, имеют особое значение, играют особую роль. Для нас это не пустые слова. Имею в виду, что в самой России проживают миллионы армян и азербайджанцев. Нас связывают с этим республиками многовековые, без всякого преувеличения, связи. Это имеет для нас и внутриполитическое измерение в этой связи, и представляет очень большой интерес с точки зрения внутренней безопасности, с точки зрения политики. Направление СНГ для России является приоритетным по внешней политике, это очевидная вещь для всех. Это очень важно и с экономической точки зрения.

Все мы хорошо знаем, что нас с этими республиками связывают особые отношения. Это глубокая кооперация, взаимозаменяемость. Не буду перечислять все составляющие этого чрезвычайно важного направления на треке СНГ.

Как уже говорил на встрече 13 ноября, сейчас приоритетным направлением становится поддержка, помощь жителям этого региона, серьёзно пострадавшего от боевых действий.

Для решения имеющихся проблем создаётся Межведомственный центр гуманитарного реагирования. Знаю, что с учётом стоящих перед центром задач сейчас формируются его специализированные подразделения.

Пользуясь случаем, хочу отметить чёткую и слаженную работу российских миротворцев. Оперативно проведённое разминирование позволило установить хорошую, надёжную связь в регионе, а развёртывание наших миротворческих сил – остановить кровопролитие и избежать новых жертв. Наши военные осуществляют эффективный контроль за режимом прекращения огня, который соблюдается обеими сторонами. Обстановка в целом стабилизировалась.

Кроме того, российские военнослужащие сопровождают беженцев, приводят в нормальное, безопасное состояние жилые здания, дороги, социальные объекты. Обеспечивают безопасность колонн с гуманитарными грузами.

Подчеркну особо: все наши гуманитарные усилия, помощь должны идти во благо армянскому и азербайджанскому народам. Мы сопереживаем всем, кто попал в беду.

Вы знаете, что я нахожусь в постоянном контакте со своими коллегами и в Армении, и в Азербайджане. И мы договорились с обоими лидерами, что в ближайшее время и в Армению, и в Азербайджан будет направлена российская межведомственная делегация в составе руководителей ряда министерств и ведомств. Её задача – рассмотрение актуальных, самых насущных вопросов реализации трёхстороннего Заявления от 9 ноября. Включая, конечно же, и гуманитарную проблематику. Рассчитываю, что предстоящие консультации помогут серьёзно продвинуться на этих направлениях.

Особое значение приобретает задача мобилизации и международной помощи. База для такой работы благодаря нашим миротворцам создана. Знаю, что во многих странах люди обеспокоены ситуацией в Нагорном Карабахе, сопереживают людям, которые попали в очень сложное положение. Но сейчас безопасные условия для сотрудников гуманитарных организаций созданы, обеспечены, а поле для усилий на этом направлении самое обширное.

Лидирующая роль здесь принадлежит сейчас, конечно, Международному комитету Красного Креста. Его Президент Петер Маурер два дня назад побывал в Москве и подтвердил готовность организации наращивать активность и в Ереване, и в Баку, и в Степанакерте, конечно, тоже, полагаясь при этом на поддержку России и наших миротворцев.

Считаю важным, чтобы этому примеру последовали представители других международных структур, таких как Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, Всемирная организация здравоохранения, Всемирная продовольственная программа и Служба ООН по разминированию.

На последующих этапах, когда мы вплотную подойдём к постконфликтному восстановлению, свою позитивную роль должна будет сыграть и Программа ООН по развитию.

Особо хотел бы сказать о защите исторических памятников и религиозных святынь, причём как азербайджанских, так и армянских. Этот вопрос имеет важное нравственное, человеческое измерение. Полагаю, что здесь весьма востребованно подключение ЮНЕСКО.

Рассчитываем также на помощь ЮНИСЕФ детям и подросткам, которые особенно беззащитны перед ужасами военных конфликтов.

У МИДа России имеются поручения по активной работе на всех этих направлениях. Ожидаем получения в ближайшее время весомых результатов.

Все наши гуманитарные усилия и деятельное подключение профильных международных структур в дальнейшем помогут выходу на политическое урегулирование, на надёжное, долгосрочное политическое урегулирование нагорнокарабахской проблемы. На такой основе будем и далее выстраивать наше взаимодействие с партнёрами по Минской группе ОБСЕ.

Я уже давал оценку нашим общим усилиям. Надеюсь, что наша работа продолжится.

Давайте приступим к докладам. Сначала хотел бы вас выслушать. Потом на этой базе договоримся о наших следующих шагах.

Пожалуйста, Сергей Кужугетович.

С.Шойгу: Товарищ Верховный Главнокомандующий!

В соответствии с Вашим указом российский миротворческий контингент завершил развёртывание на территории Нагорного Карабаха и приступил к выполнению поставленных задач. Подготовлены и переброшены в район конфликта подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады, составляющей основу миротворческих сил. Всего совершено 250 самолёторейсов, перевезено 1960 человек и 552 единицы техники.

На сегодня Лачинский коридор и территория Нагорного Карабаха полностью контролируются подразделениями российских миротворцев. Они решают задачи по соблюдению режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах. Для руководства миротворческой операцией развёрнута система управления, позволяющая оперативно реагировать на изменение обстановки. Генеральным штабом организовано взаимодействие, установлены прямые каналы связи с военными ведомствами Азербайджана и Армении.

С 14 ноября российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение в Степанакерт 4436 беженцев, ранее покинувших зону конфликта. Организовано взаимодействие с представителями Международного комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также руководством Нагорного Карабаха.

При координирующей роли российских миротворцев между армянской и азербайджанской сторонами осуществляется обмен телами погибших военнослужащих. Полностью разминирован и очищен от взрывоопасных предметов и уничтоженной в ходе боевых действий техники Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта протяжённостью 28 километров. С 17 ноября по нему открыто безопасное движение гражданского автотранспорта.

Кроме того, в рамках реализации меморандума о создании на территории Азербайджана совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий завершается согласование с турецкой стороной места его расположения и выполняемых им задач.

Принимаемые Вооружёнными Силами Российской Федерации меры обеспечат безусловную реализацию трёхстороннего заявления и будут способствовать стабилизации обстановки в регионе и возвращению к мирной жизни армянского и азербайджанского населения Нагорного Карабаха.

Товарищ Верховный Главнокомандующий, прошу передать слово командующему миротворческим контингентом генерал-лейтенанту Мурадову, который более детально изложит обстановку на месте.

В.Путин: Пожалуйста, Рустам Усманович.

Р.Мурадов: Товарищ Верховный Главнокомандующий, здравия желаю!

Докладываю, командующий миротворческим контингентом в зоне нагорнокарабахского конфликта генерал-лейтенант Мурадов.

Российский миротворческий контингент в соответствии с поставленными задачами осуществляет контроль за реализаций договорённостей о прекращении огня и всех боевых действий на линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе.

Нарушений режима прекращения огня и провокаций не отмечено. Отдельные мелкие инциденты урегулируются представителями миротворческого контингента на местах. Для этого установлено взаимодействие с командованием противоборствующих сторон в районе проведения операций и местными администрациями.

Территория Нагорного Карабаха разделена на две зоны ответственности. В зоне «Север» выполняет задачи первый батальон 15-й мотострелковой бригады на 11 наблюдательных постах. В зоне «Юг» в Лачинском коридоре – второй батальон на 12 постах. В городе Степанакерт развёрнут командный пункт, с которого осуществляется управление миротворческими силами. Наблюдательные посты обеспечены всеми видами связи, в том числе закрытой, космической и видео-конференц-связью. Ведётся работа по их оснащению мобильными комплектами видеонаблюдения, позволяющими дистанционно вести круговое наблюдение, в том числе в ночное время.

Кроме того, для контроля обстановки применяются беспилотные летательные аппараты в круглосуточном режиме. Личный состав российского контингента размещён и обеспечен всеми видами довольствия согласно действующим нормам.

Товарищ Верховный Главнокомандующий, сегодня в строгом соответствии с трёхсторонним заявлением командование миротворческих сил, организованное при участии российских миротворцев, выполнило задачу по выводу армянских вооружённых формирований с территории Агдамского района, её передачи азербайджанской стороне.

Российские миротворцы понимают всю ответственность возложенных на них задач и готовы выполнить их в строгом соответствии с отданными Вами и Министром обороны указаниями.

Товарищ Верховный Главнокомандующий, генерал-лейтенант Мурадов доклад закончил.

В.Путин: Рустам Усманович, после выхода армянских подразделений из некоторых районов, в том числе, скажем, из Агдамского, из Лачинского, там всё-таки остаются мирные граждане – армяне.

Ясно, что наши миротворцы стоят на линии разделения, но я знаю, что у Вас добрые отношения и с одной, и с другой стороной: и с армянской стороной, и с азербайджанской. Люди, которые занимают освобождаемые армянской армией позиции, – да, конечно, это конфликтующие стороны, но конфликт закончен, всё-таки это цивилизованные люди. Я знаю, что настрой в целом у них доброжелательный. Но нужно наладить связь с обеими сторонами, в данном случае с азербайджанской стороной, с тем чтобы ситуация в освобождаемых районах была стабильной и такой, которая бы создавала условия для совместного проживания людей обеих национальностей без всяких конфликтов на бытовой почве. Разумеется, это уже ответственность азербайджанской стороны в полном смысле этого слова.

Я знаю настрой Президента Азербайджана. Он как раз именно таким образом и с таких позиций и подходит к организации будущей работы. Но на первом этапе контакт с обеими сторонами нужно наладить и вам, чтобы иметь информацию о том, что происходит, и вовремя обмениваться этой информацией как с армянской стороной, так и с азербайджанскими коллегами.

Р.Мурадов: Есть, товарищ Верховный Главнокомандующий.

В.Путин: То же самое касается и объектов исторического, культурного, религиозного наследия. Я разговаривал с Ильхамом Гейдаровичем, он тоже исходит из того, что азербайджанские власти возьмут всё под контроль, обеспечат доступ к этим религиозным объектам представителей как армянской стороны, так, разумеется, и азербайджанской. Один из них находится в зоне вашего контроля – один из старейших христианских монастырей. Здесь тоже нужно обеспечить доступ как армян, так и азербайджанцев. И в Азербайджане тоже есть христиане, причём это тоже одна из древних христианских церквей. Надо это всё иметь в виду и в контакте с обеими сторонами наладить необходимый режим работы.

Спасибо.

Пожалуйста, Лавров Сергей Викторович, как идёт работа с нашими партнёрами за границей?

С.Лавров: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

Мы за эти дни, после 13 ноября, находимся в тесном контакте и с сопредседателями, американцами и французами, которые посетили Москву. А я с ними встречался, с ними встречались мои коллеги. Им предоставили полную информацию, которая в очередной раз подтвердила, что договорённость, которую президенты России, Азербайджана и Премьер-министр Армении подписали 9 ноября, полностью идёт в русле тех принципов, которые были согласованы за последние годы между сопредседателями Минской группы ОБСЕ и получили широкую поддержку в мире.

На данном этапе, Владимир Владимирович, как Вы сказали, мы концентрируемся на работе с международными организациями. Это прежде всего Международный комитет Красного Креста, президент которого, Петер Маурер, посетил Москву с визитом и подробно обсуждал ситуацию и перспективы нашего взаимодействия в Министерстве иностранных дел, в Министерстве обороны, в МЧС, с другими нашими ведомствами, которые так или иначе вовлечены в эту работу.

Уникальность Красного Креста заключается в том, что он имеет представительство и в Ереване, и в Баку, и в Степанакерте. Из Степанакерта они вынуждены были в период боевых действий выйти, но уже несколько дней как они туда вернулись. Заинтересованы в самом тесном контакте с нашими миротворцами и с Межведомственным центром гуманитарного реагирования. Эти задачи Вы уже обозначили, мы активно ими руководствуемся.

Больше предстоит сделать по линии собственно ооновских организаций. Это Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Всемирная продовольственная программа, Управление по координации гуманитарных вопросов, ЮНЕСКО. У этих структур не везде есть представительство в регионе, хотя соответствующие усилия предпринимаются.

По линии комиссара по делам беженцев важно составить достоверную статистку о количестве людей, которые нуждаются в помощи. По прикидкам, речь идёт о порядке 90 тысяч человек, которые ушли в Армению, и примерно 45 тысячах азербайджанцев, которые на фоне боевых действий покинули прилегающие к Нагорному Карабаху районы.

Конечно же, заинтересованы в этом управлении, получить поддержку всех соответствующих сторон, с тем чтобы они могли развернуть свою работу, в том числе и помогая вернуться тем, кто был вынужден покинуть родные очаги, при этом предотвращая насильственное выселение, как, например, это могло происходить в Шуша, который в целом не сильно пострадал и куда сейчас направляется много желающих из Азербайджана. Наши миротворцы активно содействуют этим процессам.

Ну и, конечно, отдельный вопрос – это так называемые исторические беженцы из Азербайджана, которые покинули регион ещё в 1992–1994 годах, во время той войны. Всемирная продовольственная программа официально получила приглашение из Еревана. Одновременно они вступили в контакт с Азербайджаном, хотя там, в Баку, с 2013 года нет офиса Всемирной продовольственной программы, но уже соответствующее предложение с теми идеями, которые могут быть задействованы для помощи продовольствием, было направлено и в Баку в том числе.

Я сегодня говорил с Генеральным директором ЮНЕСКО госпожой Азуле. Она сегодня же издала заявление, в котором сообщила о своём намерении направить в зону конфликта специальную миссию ЮНЕСКО, чтобы на месте оценить ситуацию и объём задач с точки зрения восстановления и защиты исторических памятников, мест культа, оказания помощи в сфере образования. Разумеется, речь идёт о содействии и армянской, и азербайджанской стороне.

Мы исходим из того, что все эти ооновские структуры, которые я упомянул, о которых Вы упомянули, Владимир Владимирович, должны быть стимулированы к тому, чтобы активнее предлагать свои возможности сторонам. Лучше всего эти возможности знают сами ооновцы. И мы призвали наших партнёров по тройке сопредседателей: американцев и французов, – других членов и Минской группы ОБСЕ, и Совета Безопасности ООН всячески поощрять такую активность международных организаций.

Есть, к сожалению, тенденция, мы её чувствуем, которая нацелена на то, чтобы попытаться затормозить выполнение заявлений президентов России, Азербайджана и Премьер-министра Армении от 9 ноября, не позволить этому заявлению состояться полностью, хотя все вынуждены признать, что оно успешно реализуется. И попытки изменить характер миротворческой операции тоже мы наблюдаем, пока подспудные, но они имеют место.

Поэтому наша задача: мы вместе с Министерством обороны, с Министерством по чрезвычайным ситуациям, с нашими пограничниками участвуем в оценке ситуации на земле и коррелируем соответствующим образом те сигналы, которые мы посылаем международным организациям, поощряя их как можно активнее предлагать свои возможности для скорейшего урегулирования гуманитарных вопросов, вопросов сохранения культурного наследия в зоне конфликта.

Доклад окончен. Спасибо.

В.Путин: Хорошо.

Неожиданно для меня сейчас прозвучало то, что Вы сказали о тенденции затормозить исполнение трёхстороннего заявления президентов России, Азербайджана и Премьер-министра Армении.

Люди, которые пытаются это сделать, должны понимать, что альтернативой этому может быть только одно – война. И если, не дай бог, это произойдёт, то кровь пострадавших будет на их руках – тех, кто пытается торпедировать эти договорённости. Это все должны понимать и отдавать себе в этом отчёт.

Мы, кроме того, часто очень слышим слова сочувствия и готовность помочь всем людям, особенно гражданским лицам, в первую очередь гражданским лицам, которые оказались в зоне конфликта и пострадали. Но в то же время очень часто, кроме слов, там больше ничего затем и не происходит.

Я хотел бы попросить и Вас всё-таки как можно быстрее с этим разобраться и понять, на что действительно люди, находящиеся в зоне конфликта, пострадавшие и нуждающиеся в помощи немедленно, на что они могут рассчитывать. А наших представителей, в том числе в гуманитарном центре, который мы создаём, хочу нацелить на то, чтобы они самым активным образом при посредничестве и при прямом участии Министерства иностранных дел способствовали любым силам, любым общественным, международным организациям в осуществлении этого благородного дела – оказании помощи людям, которые там сейчас находятся, в зоне нагорнокарабахского конфликта.

Александр Васильевич, наши пограничники тоже несут службу в этом регионе. Как обстоят дела с работой нашей пограничной службы?

А.Бортников: Уважаемый Владимир Владимирович!

В соответствии с принятым решением в целях обеспечения пограничной безопасности Республики Армения, мер по поддержанию мира в Нагорном Карабахе и по просьбе армянской стороны Пограничному управлению ФСБ в Республике Армения выделен дополнительный резерв в количестве 188 военнослужащих и необходимое количество техники. Пограничники развернут дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана на участке и организованных постах в населённых пунктах Тех и Сыгыр. Азербайджанская сторона проинформирована по этому поводу. Необходимое взаимодействие с партнёрами организовано.

В период с 18 по 20 ноября Управлением авиации ФСБ и Министерством обороны осуществляется доставка резерва в Республику Армения. На данный момент осуществляется слаживание сил. 22 ноября резерв совершит передвижение на участке ответственности и приступит к выполнению поставленных задач.

Для руководства и управления резервом, а также взаимодействия и координации действий с Межведомственным центром гуманитарного реагирования и миротворческим контингентом Российской Федерации в пункте 127-го погранотряда, город Мегри, будет развёрнута оперативная группа Федеральной службы безопасности для управления этим резервом. Необходимые вопросы с точки зрения взаимодействия по линии спецслужб Армении и Азербайджана, а также пограничных ведомств установлены, осуществляется постоянный обмен информацией. Полностью исходим из понимания диспозиции, в которой находимся и мы, и наши партнёры.

Владимир Владимирович, вопросов каких-то сейчас острых не возникает.

Доклад закончен.

В.Путин: Хорошо.

У Вас налажен контакт и с азербайджанской стороной, с коллегами из Азербайджана, так я понимаю?

А.Бортников: Так точно. В полном контакте находимся, в круглосуточном режиме обмена информацией.

В.Путин: Хорошо. Спасибо.

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям приступило к работе, в том числе по созданию центра гуманитарного реагирования. Знаю, что там находится уже группа представителей МЧС России.