Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Гаагский Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи. Ему вменяют в вину преступления против человечности, совершенные во время подавления антиправительственных демонстраций. Впрочем, у ливийского лидера пока нет причин для беспокойства. Во-первых, Ливия не входит в юрисдикцию МУС. Во-вторых, неспособность Гаагского суда добиться ареста высокопоставленного политика доказал действующий президент Судана Омар аль-Башир, который должен был предстать перед международным правосудием еще два года назад.

Тем не менее вчера МУС признал Муаммара Каддафи, его сына Сейфа аль-Ислама и главу разведки Абдуллу аль-Санусси виновными в военных преступлениях против ливийского народа. По мнению суда, эти трое причастны к целенаправленному уничтожению мирного населения Ливии после того, как в феврале страну захлестнули антигосударственные демонстрации. В марте противостояние режима Каддафи и повстанцев превратилось в полноценную гражданскую войну.

Расследовать деятельность Каддафи в МУС рекомендовала резолюция Совбеза ООН №1970 от 26 февраля. 3 марта прокурор МУС Луис Морено-Окампо начал расследование и 16 мая попросил суд выдать ордер на арест ливийского лидера и его соратников. 27 июня просьба была удовлетворена решением МУС. На разбирательстве не присутствовали ни адвокаты Каддафи, ни представители его жертв. МУС ознакомился с собранными прокуратурой доказательствами и на их основе пришел к выводу, что режим Каддафи, наблюдая за народными волнениями в Тунисе и Египте, заранее разработал план действий на случай возникновения похожей ситуации в Ливии. «На самых высших уровнях власти было принято решение подавить антиправительственные выступления любой ценой, в том числе убийством мирных жителей», — гласит официальное заявление МУС.

Официальные представители режима Каддафи уже заявили, что не собираются прислушиваться к решению МУС. Юрисдикция суда на Ливию не распространяется вовсе, поскольку Триполи не подписывал Римский статут — договор о сотрудничестве с МУС. Напомним, что МУС был создан в 2002 году для расследования самых серьезных преступлений против международного сообщества как единого целого. В частности, суд занимается расследованием фактов геноцида, агрессии, преступлений против человечности и военных преступлений. В отличие от Международного суда ООН, также расположенного в Гааге, МУС непосредственно не является частью этой организации.

При выдаче ордера на арест МУС надеется на добровольное сотрудничество властей стран, где может находиться обвиняемый. Собственной полицейской службы у суда нет. Его юрисдикция в полной мере распространяется на 114 стран мира. Еще 34 страны подписали, но не ратифицировали Римский статут, что снимает с них формальные обязательства перед МУС. В их число входит и Россия, что позволяет отечественной дипломатии продолжать играть роль посредника между режимом Каддафи и ливийскими повстанцами.

Отсутствие реальных возможностей у МУС арестовать главу государства стало очевидным в марте 2009 года. Тогда был выдан первый ордер на арест первого лица страны — суданского лидера Омара аль-Башира, которого обвиняют в проведении этнических чисток в Дарфуре. Политик отказался повиноваться МУС и продолжил работу на своем посту. Более того, в марте 2009-го аль-Башир совершил первый после выдачи ордера иностранный визит в Эритрею. У партнеров Судана желания выдать его главу международному суду до сих пор не возникало. В день выдачи ордера на арест Каддафи аль-Башир собирался прибыть с официальным визитом в Китай, который также не сотрудничает с МУС. Однако за несколько часов до вылета выяснилось, что суданский лидер внезапно передумал и перенес дату визита на неопределенный срок. Игорь Крючков.

Советом Безопасности ООН единогласно одобрена резолюция о размещении 4200 военнослужащих Эфиопии в горячей точке Судана Абьей. Эфиопские солдаты получат все необходимые полномочия для защиты гражданских лиц, в том числе включая применение военной силы.

Появление в Судане голубых касок должно стабилизировать взрывоопасную обстановку в стране, сложившуюся накануне провозглашения независимости Южного Судана, которое намечено на 9 июля. Военнослужащие из Эфиопии будут находиться в Судане в течение полугода.

Напомним, в январе 2011 года в Южном Судане был проведен референдум по поводу независимости от Хартума. В пользу такого решения высказались 90% населения юга страны.

Между тем принятию резолюции Совбеза предшествовало соглашение между мусульманским Севером (официально действующим правительством Судана) и христианским Югом (Суданским народно-освободительным движением) о выводе войск сторон из пограничной зоны Абьей и допуска туда голубых касок. Но уже через два дня после его подписания вновь возобновились столкновения между суданской армией и повстанцами с Юга. Из района, охваченного боевыми действиями, уже бежали свыше 100 тысяч человек.

Судан – богатая залежами золота, алмазов и нефти страна. Многие разработки ведутся здесь открытым способом, с использованием самой разнообразной техники, в том числе и экскаваторов российского производства, которым часто требуются запчасти экг 5, а гражданская война, которая ведется между мусульманским севером и христианским югом, считается самой длительной в Африке. Фактически, боевые действия ведутся в стране, начиная с 1956 года. Теперь не только за ресурсы, но и на почве племенных и конфессиональных разногласий.

Россия приветствовала достигнутую 20 июня договоренность властей Севера и Юга Судана о демилитаризации пограничного района Абьей и размещении там миротворцев из Эфиопии.

"Мы положительно оцениваем волю к компромиссу, продемонстрированную в этом случае как Хартумом, так и Джубой", - заявил в понедельник в Совете Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Виталий Чуркин.

СБ ООН посвятил сегодняшнее заседание ситуации в Судане на фоне согласия между представителями Суданского народно-освободительного движения и правительства Судана, к которому они пришли после длившихся более недели в столице Эфиопии переговоров о судьбе Абьей. Как полагают наблюдатели, нерешенность вопроса о его принадлежности может привести к новой войне между Севером и Югом Судана.

"Хотелось бы надеяться, что подписание этого соглашения знаменует возникновение позитивной политической динамики, которая позволит подойти к решению и других вопросов в контексте реализации Всеобъемлющего мирного соглашения и предстоящего обретения независимости Южным Суданом", - сказал Чуркин.

По его словам, в нынешней ситуации Россия призывает обе стороны "воздерживаться от насилия и сделать все возможное для выправления гуманитарной ситуации".

Южный Судан станет независимым государством 9 июля по результатам референдума, состоявшегося в январе этого года. Его проведение стало возможным на основе Всеобъемлющего мирного соглашения от 2005 года после двух десятилетий гражданской войны. Обстановка в пограничном районе Абьей обострилась в конце мая - за полтора месяца до официального образования независимого государства на Юге Судана. По данным ООН, с начала этого года в Южном Судане в результате межплеменных столкновений и боев армии с мятежниками погибли более 800 человек.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун со своей стороны опубликовал в понедельник заявление, в котором призвал обе стороны конфликта выполнить достигнутые договоренности по Абьею и обеспечить размещение там эфиопских миротворцев, а также прекратить насилие в суданском пограничном штате Южный Кордофан, где две недели назад начались бои между военными северосуданских вооруженных сил и южносуданской народно-освободительной армии.

Гуманитарные организации ООН снабжают продовольствием Южный Кордофан, обеспечив питанием 31,5 тысячи человек, однако доступ в районы, охваченные столкновениями, остается для них закрытым.

С 2005 года в Судане находится миротворческая миссия ООН, насчитывающая 10 тысяч военнослужащих и 4 тысячи гражданских лиц из местного населения и граждан других стран. После обретения независимости Южного Судана, миссия ООН, как ожидается, будет свернута. Иван Захарченко

Сомали, Чад и Судан возглавили рейтинг самых нестабильных государств по версии Фонда мира (Fund for Peace). Именно эти страны набрали максимальные баллы по следующим показателям: перемещение беженцев, уровень нищеты, коррупции, беззакония и преступности и другим. Сомали занимает верхнюю строчку рейтинга четвертый год подряд.

Рейтинг составляется с 2005 года в сотрудничестве с журналом Foreign Policy. По сравнению с прошлым годом лидер списка не изменился. Это объясняется тем, что на территории Сомали, которая обычно указана в политических картах, фактически нет государства. Оно раздроблено на несколько автономных территорий. Власть признанного ООН правительства распространяется на небольшую часть территории.

Позиция России укрепилась - она опустилась на две строчки до 82-го места. Белоруссия в списке следует сразу же за Россией, а Украина оказалась на 110-м месте.

Наибольшее укрепление позиций продемонстрировала Грузия - она опустилась с 37-го места в прошлом году на 47-е в этом. Прошлогодняя революция в Киргизии навредила рейтингу этой страны - у нее зафиксировано самое большое антиповышение - до 31-ой позиции.

Самыми стабильными признаны Финляндия, Норвегия (в прошлом году имела лидерство), Швейция, Швейцария и Дания. США расположились на 158-м месте, на одну строчку обогнав Великобританию.

Южный Судан после официального объявления об образовании независимого государства на его территории откроет посольства в 21 стране, в том числе в Израиле, сообщил в субботу Суданскому информационному центру источник в правительстве Южного Судана.

В числе стран, где появятся диппредставительства нового государства, ведущие страны Евросоюза: Италия, Франция и Германия, - а также Великобритания, США и Израиль. Пока в планах правительства Южного Судана не значится открытие посольств в России и Китае.

Кроме того, диппредставительства нового государства начнут работать и в соседних африканских странах - Кении, Уганде и Эфиопии, с которыми Южный Судан тесно связан экономически.

Так, глава правительства Южного Судана Сальва Киир накануне заключил соглашение с президентом Кении о строительстве в кенийском городе Ламу нового порта, который будет использоваться для ввоза и вывоза товаров только тремя странами - Кенией, Южным Суданом и Эфиопией. Кроме того, главы Южного Судана и Кении обсудили проект создания железной дороги, которая соединит две страны. Сейчас товары из стран Восточной Африки поступают на Юг Судана через Север.

Официальное провозглашение независимости Южного Судана состоится 9 июля после завершения полугодового переходного периода, который начался после подведения итогов референдума об отделении Юга Судана от его северной части. Подавляющее большинство южан во время плебисцита высказались за создание отдельного государства на территории Южного Судана, который несколько десятков лет воевал с правительством Севера за свою независимость. Юлия Троицкая

Противоречивая информация поступает об оперативной обстановке из суданского пограничного штата Южный Кордофан, где две недели назад начались бои между военными северосуданских вооруженных сил и южносуданской народно-освободительной армии.

Так, губернатор Южного Кордофана, представитель правящего на Севере Национального конгресса, Ахмед Мухаммед Харун заявил агентству СУНА о том, что армия и полиция держат под контролем всю провинцию, за исключением отдельных анклавов. Он призвал жителей столицы штата Кадугли, которые поспешили покинуть город после начала военных действий, вернуться домой.

По сообщениям суданских СМИ, жизнь в Кадугли начала входить в обычное русло. В городе восстановлено электро- и водоснабжение. Открываются рынки, прибыл караван с гуманитарным грузом.

В то же время действующая с территории Юга Суданская народно-освободительная армия (СНОА) опровергла заявление Хартума о полном контроле над штатом и сообщила, что бои продолжаются даже в самом Кадугли.

"Мы подтверждаем, что бои идут в Кадугли, и СНОА все еще контролирует важные позиции в столице штата", - говорится в распространенном в воскресенье в прессе заявлении бывшего вице-губернатора Южного Кордофана Абдель Азиза аль-Хилу, который после поражения на выборах губернатора взялся за оружие.

Он обвинил главу провинции Харуна в "намеренном введении в заблуждение общественного мнения и уничтожении гражданского населения во время авиабомбардировок штата".

Бои между Суданской народно-освободительной армией и вооруженными силами Севера неожиданно вспыхнули 5 июня. Северяне обвинили СНОА в нападении на полицейский участок и краже оружия, в свою очередь, СНОА заявила о попытке армии Севера силой разоружить их части в Южном Кордофане.

Однако местные наблюдатели увязывают начало столкновений в провинции с итогами прошедших губернаторских выборов, которые отказалось признавать правящее на Юге Суданское народно-освободительное движение, чей кандидат проиграл ставленнику Севера.

В субботу директор военной разведки вооруженный сил Судана Осама Мухаммед заявил, что в распоряжении армии имеются документы и карты, которые раскрывают намерение СНОА ликвидировать ряд военных и политиков в Южном Кордофане, включая губернатора Харуна, разыскиваемого Международным уголовным судом за военные преступления в регионе Дарфур.

Южный Судан официально станет независимым государством 9 июля 2011 года. Юлия Троицкая

По словам президента ЮАР Джейкоба Зумы, зона свободной торговли ускорит региональную кооперацию, обеспечив лучшие условия торговли между африканскими странами

В Африке создана крупнейшая в мире зона свободной торговли, передает Reuters. В нее входят 26 африканских государств.

По словам президента ЮАР Джейкоба Зумы, ни одна из стран Африки не сможет добиться процветания самостоятельно.

"Зона свободной торговли ускорит региональную кооперацию, обеспечив лучшие условия торговли между африканскими странами", - прокомментировал Зума создание блока.

В новый торговый блок вошли три организации, в которых состоят 26 государств, - Сообщество развития Юга Африки (САДК), Восточно-африканское сообщество (ВАС) и Экономическое сообщество стран Восточной и Южной Африки (КОМЕСА). Предполагается, что подобное объединение поможет создать рынок объемом до 875 млрд долларов.

Однако, говорят эксперты, радужные перспективы могут разбиться о бюрократию, тарифные барьеры и плохо развитую инфраструктуру. Кроме того, усилению кооперации между странами может помешать политическая нестабильность в Ливии, Судане, Зимбабве и Мадагаскаре.

Остров Россия

Можно ли снова стать сверхдержавой и нужно ли это?

Резюме: Без решительного отказа от мифа о сверхдержавности никакой серьезный разговор о будущем России невозможен. Нужна нацеленность на реальное, а не риторическое, позиционирование страны как самостоятельного центра силы, обладающей ею не для экспансионистского проецирования, а для гарантии лучшей жизни своего народа.

Когда следишь за отечественными дискуссиями вокруг программы модернизации или прислушиваешься к риторике, сопровождающей очередной российско-американский саммит, складывается странное впечатление. Как будто мы чего-то недоговариваем. Зачем Россия хочет модернизироваться? Какие цели преследует на мировой арене? Да и более широко – как мы видим себя в мире? Ради чего начинаем программу перевооружения армии и флота?

Ответ напрашивается сам собой. Разумом мы, конечно, понимаем, что Россия – не Советский Союз. У нас другие ресурсы, несопоставимый потенциал и, как следствие, иные возможности воздействовать на судьбы мира. Но в то же время по сумме признаков мы по-прежнему воспринимаем себя как сверхдержаву. Или, если точнее, как вторую по силе и по влиянию державу мира. Первую роль мы признаем за Соединенными Штатами. Хотя нет более приятной забавы для российского интеллектуала, чем порассуждать о закате Америки.

Проблема заключается в том, что россияне не видят для своей страны другой достойной судьбы в XXI веке, кроме как роль сверхдержавы. Государства, реализующего себя прежде всего через влияние на мировые процессы. Причем, что характерно, такие настроения свойственны не только элите, но и достаточно широким слоям населения. Как моему поколению нынешних 45–50-летних, которые хорошо помнят Советский Союз, так и молодежи, которая толком-то и не видела ту сверхдержаву, что, по сути, самоликвидировалась в конце 1980-х годов. Альтернативного видения России – страны для себя, для своих граждан – почему-то не просматривается.

В этой связи уместно попытаться разобраться – а что такое сверхдержавность? Насколько свойственен России такой статус? Есть ли шансы в обозримой перспективе снова обрести его? И, если нет, то какова альтернатива?

Что такое сверхдержава

Понятие сверхдержавы утвердилось в годы холодной войны, когда мир был поделен на два лагеря с США и СССР во главе. Две конкретные страны обладали такой совокупной силой, прежде всего военной, которая на порядок отличала их от других государств, выводила за круг традиционных международных отношений. По существу, хотя и весьма упрощенно, можно сказать, что вся мировая политика сводилась тогда к взаимодействию этих двух держав. Причем дело было не только в том, что между ними, с одной стороны, и остальным миром – с другой, существовал качественный разрыв, но и в том, что обе они активнейшим образом боролись за мировое господство. Сверхдержава сама по себе и сама для себя, живущая в изоляции от остального мира, скажем, как империя инков, едва ли имеет смысл.

Пойдем дальше. Были ли прецеденты сверхдержавности в истории? Очевидно, да. Если не идти вглубь веков и не пытаться примерить соответствующие атрибуты к Древнему Египту и к империи Александра Македонского с учетом краткости ее бытия, то самый яркий пример, который напрашивается, это, конечно, Римская империя I–II вв. н. э. По своему потенциалу она возвышалась над остальным миром, по сути, представлявшим собой в ту пору расширенное Средиземноморье, и видела себя именно сверхдержавой, даже в отсутствие этого определения. Рим руководствовался сверхдержавной миссией – цивилизовать окружающие народы по своему образу и подобию. Уточним: как и в случае с Соединенными Штатами и Советским Союзом, пока последний не стал ускоренно загнивать, существовала ситуация колоссального отрыва Рима от остальных стран не по двум-трем критериям, а практически по всему набору показателей, характеризующих национальную мощь. А именно:

протяженность территории,численность населения,ВВП (насколько его можно было вычислить в те отдаленные времена),ВВП на душу населения,производительность труда,торговый оборот с окружающим миром,золотовалютные резервы,численность вооруженных сил,современные средства войны.

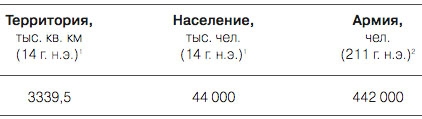

Абсолютные параметры Рима впечатляют даже сегодня.

1 Angus Maddison,”Contours of the World Economy I-2030 AD”; Oxford University Press; (2007), р.35

2 MacMullen, R. How Big was the Roman imperial Army?; KLIO; (1980), р.454

На протяжении последующих 1700 лет истории не раз возникали державы, на порядок отрывавшиеся от других по своей мощи. Это империя Карла Великого и Арабский халифат при первых халифах, империи Чингисхана и Тимура, империя Карла V, Турция Мехмеда Завоевателя и Сулеймана Великолепного. Однако, строго говоря, ни одна из них не обладала необходимым набором признаков сверхдержавы. Всегда чего-то не хватало. Или речь шла исключительно о военно-завоевательном порыве. Или недоставало экономической базы. Или отсутствовала артикулированная идеология. Не была отстроена государственная машина, без которой настоящая сверхдержава невозможна. Мощь и ярость порыва держались исключительно на личности завоевателя. Мировая миссия сводилась к разрушению, не неся в себе никакого созидания.

Брать же для целей настоящей статьи примеры Китая при Маньчжурской династии или Индии при Великих Моголах бессмысленно, хотя по целому ряду показателей, таких как территория, численность населения, промышленное и сельскохозяйственное производство, они существенно опережали крупнейшие государства тогдашней Европы. Несмотря на все великие географические открытия и борьбу за колонии, вплоть до второй половины XIX века мировая политика варилась по существу в «кастрюле» расширенного Средиземноморья.

Была ли Византия сверхдержавой? Пожалуй, нет. Никогда. Даже при Юстиниане и Велизарии. На протяжении нескольких веков она обладала целым рядом признаков сверхдержавности. Однако отсутствовало главное – агрессивная установка на установление мировой гегемонии. Не было позитивной ориентированности в будущее – все свои 1100 лет, разве что, как ни странно, за исключением последнего кризисного столетия, Византия жила, скорее, в прошлом. Да и силенок недоставало, чтобы воспринимать себя как сверхдержаву. Все блистательные победы Византии, а их было немало, достигались очень небольшими силами – либо благодаря предельной слабости оппонентов (например, когда Велизарий восстанавливал контроль над Апеннинским полуостровом), либо за счет гениального дипломатического маневрирования и комбинирования, либо просто в результате исторической удачи – как на этапе столкновения с Арабским халифатом.

Отдельно разберемся с Францией при Наполеоне. Вроде бы, чем не сверхдержава? Хоть и на очень коротком отрезке времени. Но тоже не получается. Да, Наполеон за считанные годы сумел отстроить государственную и правовую систему значительно более современную и эффективную, чем что-либо существовавшее на тот момент в других странах Европы. Сумел покорить практически всю Европу. И гегемонистский запал, несомненно, был. Но реальных сил не хватало. Единого государства, пусть даже конфедеративного, на гибких шарнирах, создано не было. Франция оставалась Францией, а остальная Европа – завоеванными и частично завоеванными территориями в состоянии полубунта-полусаботажа. Так и случилось, что Англия в одиночку победила Францию на море, а Россия тоже в одиночку – на суше. Если бы Наполеон смог прорвать континентальную блокаду и консолидировать свои территориальные приращения в более или менее разумных пределах, если бы не поспешил вторгаться в Россию, возможно, все было бы иначе. Но это уже сослагательное наклонение.

Самостоятельный сюжет, на котором стоит остановиться, это потрясающие успехи относительно маленьких европейских стран в строительстве громадных колониальных империй. Испания: Кортес, опираясь на пятьсот головорезов с аркебузами, опрокидывает империю ацтеков с населением 15 млн человек. Португалия площадью 90 тысяч кв. км колонизирует Бразилию с территорией 8,5 млн кв. километров. Голландия, где на территории 40 тысяч кв. км проживает 2 млн, подчиняет 13-миллионную Индонезию (1,9 млн кв. км).

Имеем ли мы здесь дело с проявлениями сверхдержавности? Думаю, что нет, это другой феномен. На земном шаре существовало несколько миров. Сильно огрубляя, можно сказать, что их было три. Во-первых, Европа. Во-вторых, то, во что превратились бывшие великие цивилизации на севере Африки, Ближнем и Среднем Востоке, в Индии и Китае. В-третьих, все остальные территории. Эти три мира жили в различных временах, при различных уровнях развития производительных сил и общественной организации, соответственно, средств и методов ведения войны.

Когда эти миры сталкивались, мушкет, естественно, оказывался сто-, тысячекратно смертоноснее копья, пулемет стократно эффективнее кремниевого ружья, а броненосец с паровой машиной превосходил фелуку. Вот почему лорд Китчинер, потеряв 48 человек из 8 тысяч, мог спокойно разгромить в Судане 50-тысячную «Армию Махди», уничтожив пятую ее часть. Подобное произошло бы, приземлись завтра на Землю, не дай Бог, НЛО с планетной системы Тау Кита, и из него высадились бы 15 таукитян с каким-нибудь гравитационным оружием, против которого наши и американские СС-18 и «Минитмены» оказались бы столь же бессильны, как копья против пулеметов.

Безусловно, эффект цивилизационного и технического разрыва при подобных столкновениях срабатывает с потрясающей эффективностью. Однако как только эти миры объединяются, причем неважно, как это происходит – методом завоевания, слияния, поглощения, – эффект перестает действовать. Почему Алжир смог победить Францию, а Вьетнам – Америку? И почему сомалийские пираты (кстати, Сомали – одна из самых отсталых стран мира, не имеющая не только никакой промышленности, но даже собственной государственности) терроризируют весь цивилизованный мир вместе взятый? Потому что, помимо всего прочего, Северный Вьетнам и Вьетконг воевали советским оружием, по эффективности в принципе не уступавшим американскому. А сомалийские пираты плавают на современных катерах со сверхмощными моторами и стреляют из тех же АК-47 и РПГ-7.

Технологическое превосходство по-прежнему имеет значение. На определенных этапах роль этого фактора может даже возрастать, как показали первая и вторая иракские войны. Но в принципе в эпоху глобализации карта мира постепенно выравнивается с точки зрения распределения по ней силы. Не в том смысле, что сила «размазана» теперь по земному шару равномерно, как манная каша по плоской тарелке, а в том, что зависимость силы от ее первичных источников – численности населения и размеров территории – становится более жесткой и прямолинейной. Сегодня маленькая Голландия уже не смогла бы завоевать половину Азии.

Когда Россия была сверхдержавой?

Поговорим теперь о России. Была ли она когда-нибудь до советского периода сверхдержавой? Нет. Двести с лишним лет мы жили на положении протектората при Золотой Орде. В XVI веке безуспешно боролись за выход к морю и за вхождение в первую лигу европейских держав. В начале XVII столетия докатились до распада государственности. Затем с колоссальным трудом восстановились, кстати, попутно решив судьбоносный исторический спор с Польшей относительно того, вокруг какой оси, варшавской или московской, пойдет консолидация восточных славян.

Однако, несмотря на мощный национальный подъем 1613 г., большая часть XVII века прошла под знаком нараставшего тотального государственного и общественного застоя. Единственное светлое пятно – воссоединение с Украиной. Затем петровская модернизация, альтернативы которой не было, поскольку иначе Россия быстро превратилась бы в полузависимое, полуколониальное государство на обочине европейской цивилизации.

При Екатерине II Россия стала настоящей империей, прочно утвердившись в тройке-пятерке крупнейших и сильнейших европейских держав. Империей – но не сверхдержавой. Потому что по всем значимым показателям, составляющим понятие «национальной силы», Россия была одной из первых, но не первой. В чем-то опережая соперников, а в чем-то уступая им.

1812 год. Высшая точка российского национального подъема за всю историю. Даже 1945 г., наверное, не нес такого светлого положительного заряда, поскольку для многих победителей и освобожденных дорога с фронта и из немецкого рабства пролегала в сталинские лагеря. При Александре I после Парижского мира и создания под патронатом русского царя Священного союза Россия по военной силе – на континенте, а не на море – оказалась самой мощной державой Европы и оставалась таковой вплоть до поражения в Крымской войне в 1856 году. Самой мощной – но без отрыва на порядок. Не настолько, чтобы быть сильнее всех остальных вместе взятых, как было в случае с СССР и США. К тому же английский флот господствовал на море, а сама Англия все более утверждала себя «фабрикой мира». Из кубиков, старательно заготовленных Ост-Индской компанией, складывалась великая Британская империя, самая протяженная из когда-либо существовавших империй. А Россия снова столкнулась с феноменом застоя, на этот раз на почве дикого анахронизма в виде крепостного права. Собственно, поражение в Крымской войне и продемонстрировало эту системную слабость страны.

Отмена крепостного права в 1861 г. – одна из самых славных вех в российской истории. И царь Александр II – не гений, но мужественный, достойный человек, политик-модернизатор, со своим видением и реформаторской повесткой дня. Это была эпоха национального возрождения страны, роста здорового позитивного национализма. Россия побеждает Турцию в войне 1877–1878 гг., освобождает Болгарию, по-крупному ставит вопрос о принадлежности Черноморских проливов. Вступает в схватку за контроль над Центральной Азией и добивается серьезных успехов. Создает современную армию и военно-морской флот. Не боится на равных говорить с Англией, Францией и объединенной Германией. Россия – снова держава первого класса. Одна из крупнейших и сильнейших в мире. Но опять-таки не крупнейшая (только по численности населения среди европейских государств) и не сильнейшая. Тем более не сверхдержава.

Дальше неудачное царствование Николая II. Прогрессирующее загнивание режима. Настоящая война против российского государства, развязанная агрессивно-деструктивным меньшинством при симпатизирующем попустительстве общества и, по сути дела, предательстве и самоустранении царского режима. Знаковое деморализующее поражение в войне с Японией и вступление плохо подготовленными в войну с Германией. Несмотря на первоначальный националистический всплеск, эта война очень быстро до предела обострила страдания и возмущение народа. Большевикам оставалось только поднести спичку к этой пороховой бочке.

Дальше все по школьным учебникам.

Поскольку 1920–1930-е гг. СССР практически прожил на осадном положении, во враждебном окружении, выходит, что статусом сверхдержавы мы наслаждались с 1945 по 1990 гг., то есть ровно 45 лет. 45 лет из 1100 лет российской истории, если вести отсчет от полумифического факта прибивания Олегом щита к вратам Царьграда. То есть никакой многовековой традиции сверхдержавности нет. Есть привычка, и есть память двух послевоенных поколений, передавших ее своим детям, внукам, а ныне и правнукам.

Следовательно, речь идет не о том, чтобы следовать традиции, а о том, чтобы переломить ее, если мы хотим, чтобы Россия стала сверхдержавой. Оставим за скобками вопрос, почему столь многим, похоже, действительно искренне хочется этого. Сосредоточимся на другом вопросе – возможно ли сверхдержавие? При этом не забудем про правило, которое зафиксировали, анализируя маленькую Голландию и ацтеков. А именно – что на протяжении длительных исторических периодов совокупная сила государства и его способность позиционироваться в мире находятся в достаточно спрямленной зависимости от размеров территории и численности его населения. Подчеркнем еще раз и то, что в эпоху глобализации эта зависимость спрямляется еще больше.

Итак, есть ли у России шанс, соблюдая законы исторического жанра, стать сверхдержавой в XXI веке?

Сохранятся ли сверхдержавы?

А сохранятся ли вообще сверхдержавы в XXI веке? Вопрос не праздный. Россия выдвигает в качестве одного из постулатов своей внешнеполитической доктрины принцип многополярности, что по определению предполагает непризнание сверхдержавного статуса ни за одним из государств. Повсюду звучат рассуждения об аналогиях с XIX веком, с его «концертом держав», а то и о возврате в эпоху «сражающихся царств».

Разумеется, все относительно. Если придерживаться строгой трактовки понятия «сверхдержавы» как феномена, характерного исключительно для периода холодной войны, тогда, конечно, в XXI столетии сверхдержав нет и быть не может. Но эта трактовка ничего не решает. Немногое изменится и от того, что какие-то страны мы будем называть не «сверхдержавами», а, скажем, «великими державами первой категории», если они будут обладать признаками, качественно, системно отличающими их от других участников международного общения.

Если же брать проблему по существу, приходится констатировать, что в обозримом будущем две страны (если не произойдет чего-нибудь крайне маловероятного – типа фундаментальной внутренней дестабилизации в одной из них) будут именно в таком положении.

Это – Соединенные Штаты уже сегодня и Китай в перспективе полутора-двух десятилетий. Приводимая ниже таблица иллюстрирует масштабы разрыва между этими двумя государствами и остальным миром в проекции 2050 года.

Автор не разделяет теорию постепенного увядания США. Может быть, они и увядают, только очень медленно. Поэтому даже когда Китай обгонит Америку по ВВП, она, скорее всего, еще надолго останется сверхдержавой номер один – и не только благодаря военной силе. Просто по совокупности параметров силы, нравится нам это или нет, Соединенные Штаты системно лидируют в сфере финансов, коммуникаций, технологических инноваций, науки, образования, спорта, массовой культуры и т.д. Америка – страна, дающая значительной части мира модель того, как строить жизнь, причем не только на государственном, но и на бытовом уровне – как одеваться, питаться, заниматься спортом, дружить, любить и т.п. А в этом тоже проявляется сверхдержавность.

И при всем увлечении китайской культурой и едой огромные конкурентные преимущества, накопленные Америкой, например, по таким показателям, как количество иностранных студентов или нобелевских лауреатов, число регистрируемых патентов, аудитория выпускаемых фильмов, компакт-дисков и книг, в реалистичных сценариях нивелируются очень нескоро. Хотя в перспективе это, несомненно, произойдет. Как, впрочем, остановится и каток китайского роста. И тогда, может быть, и вправду мы снова окажемся в мире без сверхдержав.

Попробуем суммировать в виде таблицы основные прогнозные оценки относительно того, как ведущие державы мира будут выстраиваться, например в 2050 г., по основным параметрам национальной силы.

1) U.S. Census Bureau, International Data Base

2) PricewaterhouseCoopers, “The World in 2050”, January 2011, p. 9

Разумеется, есть еще собственно военная сила. И теоретически можно допустить, что военно-силовой элемент мог бы компенсировать нашу относительную демографическую и экономическую слабость в середине века. Этот фактор имеет место, но здесь также есть свои лимиты.

Возьмем данные по доле военных расходов в ВВП по трем странам: Россия, США, Китай – этого достаточно.

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Military Expenditure Database

Поскольку никакой серьезный прогноз не дает даже примерных прикидок по численности вооруженных сил и уровню военных расходов в мире в 2050 г., спроецируем эти проценты. Разрыв по военным потенциалам останется примерно таким же, как по демографии и ВВП. Такое соотношение можно «взломать», резко увеличив долю военных расходов в ВВП, но в таком случае мы говорим о другой модели политической и социально-экономической системы. То есть при сохранении превалирующих ныне тенденций Россия к середине XXI века к статусу сверхдержавы не придет. Объективно.

А может ли Россия переломить эти тенденции? Поскольку мы имеем огромную территорию и богатые природные ресурсы, в принципе это возможно. Но потребуются прежде всего три вещи. И все три на форсаже: массированная иммиграция, жесткое стимулирование рождаемости и форсированная модернизация. Для обеспечения этих трех условий мягкого авторитаризма будет недостаточно, потребуется настоящий полноценный тоталитаризм. Только нужен ли статус сверхдержавы такой ценой?

Варианты для России

Теперь можно, наконец, подойти к главному вопросу. Раз не ломая, не насилуя себя мы не можем рассчитывать на статус сверхдержавы, что тогда делать? Переберем варианты, включая самые абсурдные.

Самоликвидироваться – такая опция тоже существует. См. пример СССР.

Смириться, но при этом медленно угасать в исторической ностальгии.

Стать сателлитом США.

Стать сателлитом Китая.

Вступить в Евросоюз, приняв все сопутствующие драконовские правила, то есть по существу превратиться в большую Польшу.

Пойти своим путем.

Очевидно, для целей серьезной практической политики актуален только последний вариант, причем здесь речь идет, по сути, о том, чтобы буквально по Оруэллу превратить минус в плюс, а слабость в силу. Еще раз напомню, что главная причина, почему мы не можем стать сверхдержавой – нехватка населения. Аналогично: в чем главная причина, почему, если бы каким-то чудом удалось быстро решить демографическую проблему, Россия могла бы стать сверхдержавой – в размерах территории и богатстве природных ресурсов. Очень сильно огрубляя, положение России в сегодняшнем мире определяют прежде всего следующие характеристики: огромная территория и богатые природные ресурсы при малочисленном, но пока достаточно качественном населении и по-прежнему достаточно сильных вооруженных силах.

Это значит, что сравнительно небольшое население может очень хорошо жить. Только надо задать себе реалистичную установку. Ориентироваться на создание сильной, современной страны, способной защитить себя, свою территорию и природные ресурсы (иначе реальные сверхдержавы попробуют пооткусывать куски), но не загоняющей себя в исторический тупик, поскольку в погоне за сверхдержавным статусом нас ждал бы крах пострашнее 1991 года. Сильные вооруженные силы – нужны. Сильное государство – тоже, чтобы обеспечивать порядок и продвигать модернизацию. Но главное, на чем должны быть сфокусированы усилия нации – создание современной высокоэффективной экономики, без которой достижение устойчиво высокого качества жизни, несмотря на любые природные ресурсы, невозможно.

Пора перестать нагнетать негатив по поводу XXI века. Но это – непростой век, алгоритм которого в решающей степени задают крутые перемены, порой трудно предсказуемые.

Какое выбрать решение?

Остров Россия. Остров, уверенно и комфортно ощущающий себя между континентами Америки, Европы, Китая и Индии. Не впадающий ни в сверхдержавную гордыню, ни в фальшивое смирение общества, отрекшегося от своего прошлого.

Предлагая этот образ, автор отдает себе отчет в его потенциальной коварности. Того и гляди из шкафа извлекут жупел изоляционизма. Вспоминается «Остров Крым» Аксенова. Повод для подобных аллюзий такое сравнение дает. Однако здесь важнее представление об «острове» как о мощной монолитной структуре в бурном океане перемен. Открытой этим переменам, но и защищенной от их издержек и эксцессов. Потому что от международного терроризма, нелегальной иммиграции, диковинных болезней и даже от природных катаклизмов, включая цунами, можно и нужно защищаться.

У всех у нас на памяти успешный пример реализации именно такой концепции островного государства – Великобритания (можно было бы сослаться и на Венецию – но слишком давно это было). Со времени Великих географических открытий и до начала XX века – почти 500 лет – Англия оставалась самым динамичным государством планеты во многом благодаря зависимости от морской торговли, в свою очередь связанной с ее островным характером. Только сказав это, надо сказать и другое – английский эксперимент не состоялся бы в чистом виде, если бы островное положение не защищало Англию от волн завоеваний, регулярно прокатывавшихся по континентальной Европе. По крайней мере трижды Ла-Манш и британский флот спасли Англию – от Филиппа II, Наполеона и Гитлера.

Повторимся: подобная защита через совокупность компенсирующих мер – Россия, увы, все-таки не остров – была бы для нас не лишней в XXI веке, особенно с учетом того, что в обозримой перспективе два наших ближних соседа будут значительно сильнее нас.

России не нужно стремиться к вступлению в Евросоюз или к союзу с США или Китаем. Нужно уяснить, что мы, несмотря на наши 140 миллионов населения, хотя и не можем стать сверхдержавой, вполне способны быть достаточно сильным государством, чтобы жить сами по себе. И жить лучше очень многих – хотя и не всех – здесь тоже надо быть реалистами. Так что давайте поблагодарим Ермака Тимофеевича с Ерофеем Хабаровым за наши территориальные просторы, а Америка с Китаем пусть завидуют.

Создание «Острова Россия» – острова благополучия и качественной жизни в современном стремительно меняющемся и непредсказуемом мире – могло бы стать основой нашей национальной идеи и модернизационной платформы.

Особый случай

Вернемся еще раз к изначальному вопросу – может ли Россия вновь обрести статус сверхдержавы и, если это возможно, стоит ли ей вступать на этот путь. Проведенный анализ, как мне кажется, при всей своей поверхностности показывает: эта установка была бы сегодня или бесперспективной, или саморазрушительной.

Однако парадоксальность ситуации заключается в том, что пока отечественная элита не предложит альтернативы сверхдержавным устремлениям, и пока общество не примет эту альтернативу, игра вокруг сверхдержавности все равно будет продолжаться. При этом, по сути, мы по подобному пути не идем – это потребовало бы от общества совершенно других жертв и самодисциплины, к чему сегодня никто особенно не готов. Однако эта ностальгия по сверхдержавности – практически исключительно на идеологическом, политическом, психологическом и особенно атрибутивно-пропагандистском уровне – затрудняет поиски реальной национальной идеи и формирование настоящей, работающей национальной стратегии. А сверхвысокие цены на энергоносители – которые, к сожалению, похоже, сохранятся еще долго – создают видимость того, что у страны есть средства для превращения в сверхдержаву.

Не хочется повторять банальности, но Россия – особый случай в мировой истории. Многонациональная поликонфессиональная страна, сформировавшаяся вокруг русского этноса и православия, усвоившая крайне болезненное восприятие Запада, поскольку оттуда исходили как смертельные покушения на нашу независимость и само существование – «псы-рыцари», поляки, шведы, Наполеон, интервенция, Гитлер, так и все модернизационные импульсы. Отсюда наши хронические колебания между заискивающе-подражательным восхищением Западом (последний такой всплеск мы наблюдали в начале 1990-х гг.) и агрессивно-заносчивым пренебрежением по отношению к нему. Сейчас аналогичное раздвоение укореняется и в нашем отношении к Китаю.

Понятно, что с таким психологическим багажом обещание благоустроенной комфортной жизни на своем «острове» не заменит национальную идею. Если бы ее было так просто сформулировать, это давно было бы сделано. Тем не менее, хотел бы акцентировать несколько ключевых мыслей.

Во-первых, без решительного и бесповоротного отказа от мифа о сверхдержавности никакой серьезный разговор о будущем России невозможен.

Во-вторых, национальная идея и национальная стратегия России должны в обязательном порядке учитывать и национальную историческую традицию, критически развивая ее, и особенности того мира, который сейчас складывается на наших глазах.

В-третьих, сила еще, видимо, надолго останется базовым фактором, определяющим положение того или иного государства в мире, но содержание этого понятия кардинально меняется. И классическая формула, заданная известным вопросом Сталина: «А сколько дивизий у Ватикана?», в нынешнем веке будет еще менее актуальной, чем в предыдущем.

В-четвертых, у нас есть основания надеяться, что XXI век станет лучше, светлее, комфортнее, благополучнее и милосерднее века ХХ. Хотя бы по той причине, что более жестокого и мрачного столетия, чем прошлое, не было. Но все равно это не будет означать всеобщей любви и братства. И предстоящие десятилетия точно не будут временем для слабых и вялых.

Мы должны быть нацелены на реальное, а не риторическое, позиционирование России как самостоятельного центра силы. Не сверхдержавы, но великой страны, способной постоять за себя (и не только перед Грузией) и обладающей силой не для ее экспансионистского проецирования в мире, а для гарантии лучшей материальной и духовной жизни своего народа. Такая установка концептуально продуктивна для формирования национальной стратегии и платформы модернизации. В этом единственный смысл образа «острова России» – острова безопасности и устойчивого развития в стремительно меняющемся непредсказуемом мире.

Н.Н. Спасский – доктор политических наук, чрезвычайный и полномочный посол.

Популярность дайвинга, как одного из видов отдыха и активного времяпрепровождения, способствует повышению интереса потенциальных инвесторов к недвижимости на Красном море.

Побережье Красного моря протянулось более чем на 1000 км с севера на юг - от Суэца до границы с Суданом, представляя собой настоящее раздолье для дайверов. Число ныряльщиков, желающих получить очередной сертификат мастерства, ежегодно увеличивается на 6%. Только в этом году оно должно составить не менее 600 000 человек. По данным Всемирной Организации Туризма UNWTO – ведущей международной организации в туристической сфере, учрежденной ООН, - в последние годы дайвинг является наиболее быстро развивающимся туристическим сектором.

Неудивительно, что на побережье Красного моря, которое как нельзя лучше подходит и для начинающих, и для опытных ловцов подводных ощущений, недвижимость постоянно растет в цене. Как сообщает Property Community, стоимость элитных апартаментов с одной спальней на вторичном рынке таких популярных туристических курортов, как Шарм-эль-Шейх или Хургада, Саль-Хашиш или Таба, на сегодняшний день в среднем составляет $59 157. Частные лица чаще всего приобретают небольшие квартиры в качестве второго дома и постоянно сдают их, за исключением того времени, когда сами приезжают провести отпуск в Египте.

Еще одна «точка притяжения» для потенциальных инвестиций в египетскую недвижимость расположена в противоположной части страны, в Луксоре. В этом городке, экономика которого во многом ориентирована на туристов и привлечение денежных средств для развития из-за рубежа, строится огромный жилой комплекс с полем для гольфа, роскошными отелями, симпатичными виллами и разного качества апартаментами в многоквартирных домах.

Стоит отметить, что объемы сделок с жилой недвижимостью в Египте в течение последних нескольких лет стабильно увеличивались. Как сообщал в конце мая портал Prian.ru, правительству даже пришлось организовать специальный Комитет по недвижимости.

Директор завода «Вагон Парс» в Эраке Омид Хезаре в интервью агентству ИРНА сообщил, что возглавляемый им завод выпустит 400 шестиосных товарных вагонов для компании «Тука рэйл» (TUKA RAIL).

По словам Омида Хезаре, стоимость контракта на производство названных вагонов составляет 640 млрд. риалов (примерно 64 млн. долларов).

На проектирование и строительство вагонов отводится 22 месяца, и планируется ежемесячно производить и передавать заказчику по 25 вагонов.

Грузоподъемность шестиосных вагонов составит 90 т, и они будут использоваться для перевозки горнорудной продукции по железным дорогам страны.

Омид Хезаре сообщил, что с начала текущего года (с 21.02.11) на заводе «Вагон Парс» построено 50 двухосных товарных вагонов общей стоимостью 22 млрд. риалов (примерно 2,2 млн. долларов) для компании «Саманд рэйл» и на данный момент эти вагоны передаются заказчику.

Проектная производственная мощность завода «Вагон Парс» составляет около 1,5 тыс. железнодорожных вагонов в год. Названный завод считается крупнейшим производителем железнодорожной техники на всем Ближнем и Среднем Востоке. Как отметил Омид Хезаре, в последние месяцы после периода застоя на названном предприятии началась новая жизнь.

Железнодорожная техника, произведенная на заводе «Вагон Парс», помимо удовлетворения внутренних потребностей самого Ирана поставляется в такие страны, как Судан, Куба, Сирия, Бангладеш и Китай.

ТОРЖОК. Коренной русский городок неподалёку от Твери. Неторопливый, очаровательно уездный, дремлющий на июньском солнце, раскинувшись садами и скверами по обе стороны реки Тверца. В далёком прошлом остались и татарские набеги, и польские угрозы, и вражда со спесивой Тверью. Теперь это тихая провинция Твери. Сорок семь тысяч населения. Русь!

А ещё Торжок — это "столица" российской вертолётной авиации. Именно здесь находится легендарный Центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации. На подъезде к городу в будний день легко заметить то и дело проскакивающие над шоссе стремительные "стрекозы" вертолётов. Это идут полёты. Не пожалейте времени — задержитесь. Где ещё удастся увидеть в воздухе одновременно такие уникальные машины, как Ми-28Н и Ка-52, Ми-26 и Ми-8, новинку Казанского авиазавода "Ансат" и многие другие вертолёты. Всё это проходит испытания и отработку в Центре.

В историческом очерке Михаила Никольского о Торжокском авиацентре сказано, что в 1964 г. при управлении Липецкого авиацентра был сформирован отдел боевого применения вертолетной авиации с приданием ему 12-й отдельной исследовательской вертолетной эскадрильи, которая базировалась в городе Луганске (Украина), а в 1967 году была передислоцирована в Воронеж. Здесь велись исследовательские работы на вертолетах Ми-6, Ми-8, Ми-10, Ми-24 и их модификациях. На рубеже 70-80-х годов шёл бурный рост вертолётной авиации, ежегодно формировалось два-три вертолетных полка, и новый Центр должен был не только вести исследовательскую и учебную работу, но также принимать участие в разработке и обосновании предложений для промышленности по созданию новой техники, обеспечивать строевые части методическими документами по летной и наземной подготовке, обобщать и внедрять передовой опыт. Инициаторами формирования нового Центра стали начальник отдела боевой подготовки армейской авиации ВВС генерал-майор П.Д. Новицкий и его заместитель полковник Ф.Ф. Прокопенко.

Первые два года существования Центра летный состав только набирали — переводы в другие части не разрешались. В период афганской войны в Торжке ежегодно проходило переучивание до 1300 человек, летали в две смены с двух аэродромов (Торжок и Выдропужск) четыре дня в неделю. Пик подготовки экипажей для вертолетов пришелся на 1985 и 1986 гг. Средний налет за год на летчика Центра составлял более 100 часов. Летный состав осваивал новую технику, готовили командиров звеньев и эскадрилий, передовых авианаводчиков. Все летчики и штурманы-операторы раз в пять лет проходили в Торжке переподготовку. Через афганские командировки прошло около 400 офицеров и прапорщиков Центра, 138 из них награждены орденами и медалями. За все время боевых действий в Афганистане потерь среди экипажей из Торжка не было. Это был высший показатель мастерства лётчиков Центра.

Сегодня в состав Центра входит 696-й инструкторский испытательный вертолётный полк, в котором ведется подготовка летчиков высшей категории с присвоением им квалификаций "лётчик-снайпер" и "штурман-снайпер", кроме этого в Центре ведется подготовка иностранных военных специалистов летного и технического состава. На базе центра действует единственная в мире пилотажная группа на боевых вертолётах — "Беркуты".

В полку проводятся испытания всех современных моделей и модификаций российской военной вертолётной техники. Для обучения и боевого применения полк располагает вертолетами Ка-50, Ми-28Н, Ми-26, Ми-24, Ми-8.

НА СТОЯНКЕ крутит винты Ми-28Н — вертолёт нового поколения. Он способен не только поддерживать огнём сухопутные войска, но и вести воздушный бой. И сегодня основной противник нашего "ночного охотника" — всё тот же американский боевой вертолёт АН-64D "Лонгбоу Апач". Сегодня вполне возможно провести виртуальный бой вертолёта Ми-28 и вертолёта "Апач". По возможностям обнаружения противника оба вертолёта примерно равны. А это значит, что при прочих равных велика вероятность ближнего боя. Хорошо известно, что, чем выше процент быстродействия втулки, тем больше способность вертолёта к маневренному воздушному бою. У вертолета Ми-28 этот показатель составляет 6%, у "Апача" — 4%. Ещё один критерий сравнения — скорость выполнения виража, иначе говоря, скорость создания крена. Так вот, крен в 60 градусов наша машина выполняет существенно быстрее, чем "Апач". Это подтверждают американцы. У американцев, в отличие от нас, вертолет создавался под определенную тактику. Тактика применения этих вертолётов состояла в том, что они выходили на линию боевого соприкосновения, зависали, применяли оружие, пробивали брешь в обороне и улетали. Но так возможно воевать только в условиях слабой ПВО. В условиях же боя с технически высокооснащённым противником такая тактика — самоубийство. Все последние серьёзные учения и испытания это показывают. Таким образом, у американцев изначально было заложено то, что вертолёт практически не ведёт маневренный бой. Отсюда и один из серьёзнейших недостатков "Апача" — слабая защищённость основных жизненно важных узлов. У американского вертолёта применяется лишь лёгкое бронирование некоторых узлов и бронеплиты для защиты лётчиков, при этом почти полностью открыта кабина. Поэтому совершенно неудивительно, что в Ираке американцы потеряли уже больше 40 "Апачей". "Апач" просто не создавался как вертолёт, который будет находиться над полем боя под огнём противника. "Апач" — дитя концепции 80-х годов, формулы "прилетел, обнаружил, поразил и, не входя в зону ПВО, улетел", а потому это уже вертолёт вчерашнего дня. У Ми-28Н боевая живучесть поставлена на порядок выше, чем у американцев, и исход боя "Ночного охотника" с "Апачем" более чем сомнителен для "Апача".

Над аэродромом ревут движки. "Ночной охотник" отрабатывает один из элементов программы. Настоящий воздушный боец. Солдат будущего. Несмотря на трудный и долгий путь к аэродрому, он ни на день не устарел, он весь в завтрашнем дне. Его "глаза" — радиолокационные станции — способны обнаруживать цели за десятки километров, его ночное зрение — тепловизор, "увидит" за километры не то что костёр в ночном лесу, но сигарету в рукаве вражеского солдата, а заодно и собравшихся вокруг него "камрадов". При этом Ми-28Н не станет пассивной жертвой истребителей, для которых ещё совсем недавно вертолёты считались лёгкой добычей. Ми-28Н уверенно даст сдачи — его РЛС позволяет вести воздушный бой и поражать воздушные цели. Вертолёт предупредит лётчика о том, что находится в прицеле чужой РЛС, собьет с курса пущенную по нему ракету, забив помехами её головку самонаведения, уведёт в сторону на тепловую ловушку ракету с тепловой головкой, а если надо — прижмётся фактически к земле, и на высоте всего 10-15 метров в режиме огибания рельефа затеряется в складках местности, растворится, исчезнет. Его "латы" способны принимать и гасить в себе мощь зенитных снарядов и пуль, его остекление не пробьёшь крупнокалиберным пулемётом, его движки прикрыты от ракет и способны выдерживать прямые попадания. И, даже будучи сбитым, он способен с помощью уникальной системы гашения удара спасти жизнь своего экипажа, упав со стометровой высоты…

О месте Центра в составе нынешних ВВС нагляднее всего свидетельствует небольшая историческая справка:

С 1 декабря 1979 г. переведён в состав 344-го центра боевого применения и переучивания (лётного состава армейской авиации) и переименован в 696-й отдельный вертолётный полк (исследовательско-инструкторский).

С 1 декабря 2009 г. 696-й исследовательско -инструкторский вертолётный полк (транспортно-десантных вертолётов) переименован в 7086-ю авиационную базу, г.Торжок.

В теЧение 50 лет личный состав авиационной базы выполнял правительственные задания как в стране, так и за ёё пределами. Имя авиационной базы знают более чем в 30 странах мира. Личный состав авиационной базы участвовал в составе миротворческих сил ООН в Анголе, Кампучии, Таджикистане, Сьерра-Леоне. Выполнял практическое переучивание ИВС в Китае, Венгрии, Румынии, Чехословакии, Корее, АРЕ (Египет), на основанной базе: в Армении, Грузии, Индии, КНДР, Индонезии, Зимбабве, Кипре, Судане, Венесуэле. Личный состав авиационной базы выполнял специальные задания по поиску и спасению космических аппаратов "Восток-1", "Восток-2", Восток-3", "Луна-16; по темам "Зенит", "Восток". Участвовал в крупномасштабных учениях, проводимых Министерством обороны: "Днепр-67", "Двина-70", "Неман-71", "Запад-72", "Запад-81", "Кант-2004", "Запад-2009". Осуществлял воздушный и наземный показ новой авиационной техники иностранным военным делегациям: Китая, Венгрии, Чехословакии, КНДР, Южной Кореи, Вьетнама, Судана, Перу, Индии, Пакистана, Турции, Кипра, Индонезии, Эритреи, Анголы. Участвовал в международных авиакосмических салонах и выставках: "ИНДЕКС-97", "МАКС", "ЛИМА-95".

С 1958 г. Центр постоянно участвовал в воздушных парадах, показах новой авиационной техники в воздухе и на земле, в городеах Москва, Тула, Иваново, Гатчина, Кубинка, Тверь, Ржев, Самара.

В 2010 г. — личный состав авиационной базы принимал участие в параде, посвящённом 65-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В этом году лётчики Центра единственные, кто участвовал в воздушной части парада. Вертолёты пронесли над Красной площадью флаги России и различных видов Вооружённых сил.

Сейчас для обучения и боевого применения полк располагает вертолетами Ка-50, Ка-52, Ми-28Н, Ми-26, Ми-24, Ми-8 различных модификаций.

НА СОСЕДНЕЙ СТОЯНКЕ застыл извечный конкурент Ми-28 "Аллигатор" — Ка-52. Детище КБ имени Камова. Постановлением Совета Министров СССР от 16 декабря 1976 года было поручено начать разработку перспективного ударного вертолёта, предназначенного для уничтожения бронетехники на поле боя на конкурсной основе, ОКБ Миля и ОКБ Камова. ОКБ Камова, длительное время создававшее морские вертолёты, решило разработать принципиально новую концепцию вертолёта поля боя. Под руководством главного конструктора Михеева прототип боевого вертолёта, названный В-80 (изделие 800), получил традиционную для морских вертолётов ОКБ Камова, но впервые применённую на сухопутных боевых машинах, соосную схему расположения несущих винтов и с экипажем, состоящим из одного лётчика. Выбор соосной схемы определился более высокой тяговооружённостью машины, обусловленной отсутствием потери мощности силовой установки на привод рулевого винта, что, в свою очередь, обеспечивает высокую скороподъёмность и больший статический потолок. Меньший диаметр основных винтов определяет меньшую линейную скорость законцовок лопастей, что уменьшает волновое сопротивление и позволяет увеличить скорость движения аппарата в целом. Упразднение трансмиссии рулевого винта, с одной стороны, уменьшило вес машины, с другой же стороны, исчезли механизмы, повреждение которых в боевых условиях сказалось бы на живучести и эффективности вертолёта. После защиты эскизного проекта и макета в мае 1981 года был построен первый лётный экземпляр (бортовой номер 010), совершивший под управлением лётчика-испытателя Бездетного свой первый полёт 17 июня 1982 года. Данная машина была предназначена для проведения лётных испытаний и не располагала как многими системами, так и штатными двигателями. Второй лётный экземпляр (бортовой номер 011), поднявшийся в воздух 16 августа 1983 года, был оборудован всеми основными штатными устройствами и предназначался для отработки вооружения и авиационного оборудования. В октябре 1983 года состоялось совещание с участием Министерства обороны и представителей авиационной промышленности. Целью совещания являлись сравнение и выбор между В-80 и Ми-28 (конкурсное предложение ОКБ Миля). Большинство участников высказалось за выбор В-80 как машины, имеющей лучшие лётно-технические характеристики и обладающей лучшим соотношением цена/качество. Проведённые в 1984 году сравнительные испытания, включающие в себя 27 испытательных полётов, показали превосходство В-80 над Ми-28. На основании проведённых испытаний в октябре 1984 года был подписан приказ министра авиационной промышленности о подготовке серийного производства камовской машины. Она получила классификационный номер Ка-50 и прозвище "Чёрная акула". Но 3 апреля 1985 года, во время исследований предельных режимов полёта, в результате превышения пилотом допустимой отрицательной перегрузки произошёл схлёст лопастей, и вертолёт потерпел крушение. Пилот лётчик-испытатель Герой Советского Союза Евгений Иванович Ларюшин, пытаясь спасти машину, погиб.

Эта авария позволила конкурентам, фирме "Миля", реанимировать свой проект Ми-28. В недрах министерства обороны СССР было решено производить оба вертолёта. Ещё больше затормозила выход Ка-50 в серию трагическая гибель при аналогичных обстоятельствах в 1998 году одного из главных "сторонников" Ка-50, начальника торжокского центра боевого применения легендарного вертолётчика генерал-майора Бориса Воробьёва, который впервые в истории вертолётной авиации смог на боевом вертолёте Ка-50 выполнить косую "мёртвую петлю". Поэтому серийное производство Ка-50, который к этому моменту уже превратился в двухместный вертолёт Ка-52 и из "Чёрной акулы" стал "Аллигатором", началось небольшими партиями лишь в 2008 году. Предполагается, что до 2012 года Российская армия получит 30 таких вертолётов.

Конкуренция между этими двумя замечательными машинами продолжается. И у каждой есть свои поклонники и противники как среди лётчиков, так и в корпусе чиновников, но разрешить этот спор смогут только боевые действия, в котороых обе этих машины проявят себя в полной мере. А пока российский бюджет в разделе закупки новых боевых вертолётов, вопреки здравой логике, делится между двумя фирмами. Россия — страна богатая… Владислав Смоленцев.

Совместный доклад координаторов Российско-Американской Президентской комиссии

Основное внимание Президентской комиссии на втором году ее работы было посвящено расширению общей повестки дня наших отношений и созданию новых возможностей для налаживания партнерских связей между Россией и США. С июня 2010 года действующие в ее рамках 18 рабочих групп провели более 150 встреч и обменов, благодаря которым появились новые совместные проекты и инициативы в приоритетных областях, отвечающих национальным интересам обеих стран.

Инновации – это важная тема, охватывающая все направления деятельности Комиссии и стимулирующая плодотворную деятельность между нашими странами. Мы обменялись делегациями экономистов и бизнесменов, работающих в аэрокосмической отрасли, сфере био- и информационных технологий, с целью налаживания отношений, которые способствовали бы наращиванию торговых и инвестиционных возможностей в обеих странах. Обмены между представителями малого бизнеса, партнерства в образовательной сфере и конкурентоспособные программы грантов способствуют развитию предпринимательства и коммерциализации инноваций. Сотрудничество в таких вопросах, как патентная защита и государственные закупки, направлено на оптимизацию работы государства с нашими бизнесменами и компаниями. Новая инициатива по повышению квалификации молодых руководителей российских и американских компаний без отрыва от работы поможет обмениваться опытом, способствующим сближению экономик наших стран.

Вместе эти усилия работают на повышение экономического благосостояния обеих наших стран. Символом такого конструктивного взаимодействия становится российский проект «Сколково», в реализации которого принимают участие американские компании, уже взявшие на себя обязательство вложить в него свыше миллиарда долларов («Майкрософт», «Сиско системз», «Сигюлер гафф»). Открытие российского инновационного центра (представительство «Роснано», РВК и «Сколково») в Кремниевой долине станет еще одним мостом, соединяющим российские и американские высокотехнологические компании, инвесторов и научно-исследовательские институты. Недавнее приобретение компанией «Аэрофлот» новых авиалайнеров «Боинг» поможет сохранить десятки тысяч рабочих мест в России и США. Налаживаются новые партнерские связи между российскими и американскими компаниями, работающими в сферах электроники, передовых медицинских технологий, нано-технологий, бумагопереработки, пищевой промышленности и машиностроения.

В области энергоэффективности российские и американские города и коммунальные службы, в том числе в Сан-Диего и Белгороде, сотрудничают в целях максимально широкого развития новой технологии «Интеллектуальные электросети» и принятия энергосберегающих производственных планов инновационного характера. Наши эксперты в области энергетики также провели обмен мнениями по вопросам регулирования и стратегического развития в интересах стимулирования энергоэффективности и повышения надежности всех электрораспределительных сетей. Сотрудничество по линии российских и американских научных учреждений сфокусировано на поиске новых направлений применения нано-технологий в сферах энергетики, защиты окружающей среды и здравоохранения. Мы также развиваем совместные научно-исследовательские проекты и другие инициативы в целях дальнейшего внедрения инноваций в сфере «чистой энергетики». Установлены новые партнерские связи между нашими университетами и сотрудничество в области образовательных обменов, в том числе в рамках программы У.Фулбрайта, в целях расширения взаимодействия по совместному проведению научных исследований и наращиванию предпринимательского потенциала. Ассоциация ведущих университетов России и Ассоциация американских университетов выступили с многопрофильной долгосрочной инициативой, направленной на расширение сотрудничества между университетами двух стран, где ведутся научные исследования.

Учреждение Российско-американского научно-медицинского форума и соглашения о сотрудничестве в сфере биомедицинских наук и ВИЧ/СПИДа помогут добиться новых успехов в медицине, которые принесут пользу людям во всем мире. Российские и американские компании и неправительственные организации находятся на передовой усилий по предоставлению медицинской информации молодым матерям посредством СМС-сообщений. Проведя в прошлом месяце празднования 50-й годовщины первого полета человека в космос, космические агентства России и США ускоряют прогресс в сфере инноваций путем совместного использования Международной космической станции, обмена данными в области наук о Земле и космосе, а также сотрудничества по изучению космического пространства за пределами околоземной орбиты.

Параллельно с нашими совместными усилиями по ускорению процесса модернизации всех секторов экономики наших стран, мы также продолжаем добиваться значительных успехов в укреплении нашего сотрудничества в области безопасности. Стороны приступили к полномасштабной реализации ДСНВ. Продолжается диалог и по другим вопросам, связанным с контролем над вооружениями и международной безопасностью. Мы завершили подготовку совместного доклада об оценке ракетных вызовов XXI века.

Мы обсуждали, совместно с нашими партнерами, работу по укреплению и модернизации режима контроля над обычными вооружениями в Европе. Значительные успехи также достигнуты по нашей повестке дня в области ядерной энергетики и безопасности. Мы провели консультации по вопросу возможных последствий аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии. Разделяем мнение, что атомная энергетика остается безопасным и надежным источником энергии, при этом мы привержены идее укрепления международного режима обеспечения безопасности АЭС. Мы примем активное участие в конференции высокого уровня в МАГАТЭ в июне с.г. по вопросам укрепления международного сотрудничества и нормативной базы в области ядерной безопасности.

Мы считаем, что дальнейшее развитие сотрудничества в сфере укрепления физической ядерной безопасности должно оставаться приоритетным направлением. Но основе имеющихся совместных планов в период с 2009 года мы ввезли 900 кг высокообогащенного уранового (ВОУ) топлива российского и американского происхождения из третьих стран. Проводятся технико-экономические исследования целесообразности перевода отдельных исследовательских реакторов в России и США на использование низкообогащенного уранового топлива. Мы также провели серию совместных мероприятий в области учета, контроля и физической защиты ядерных материалов, по обмену наилучшей практикой и реагированию на чрезвычайные ситуации.

Мы отмечаем, что вступление в силу Соглашения между Россией и США о мирном использовании атомной энергии открывает новые перспективы и создает прочную юридическую основу для налаживания практической кооперации в ядерной энергетике. В частности, мы конкретно условились о сопряжении усилий в таких областях, как развитие инновационных технологий, торговля ядерными материалами и технологиями, создание современных реакторов, проведение совместных экспериментов, испытаний и исследований, научно-технические обмены и решение экологических задач, в том числе при утилизации ядерных отходов.

Российские и американские эксперты в области внешней политики также провели консультации по кризисным ситуациям, возникшим в последнее время в Ливии и на Ближнем Востоке, и продолжили тесную координацию по ядерным программам Ирана и Северной Кореи. Углублялось сотрудничество по поддержке международных сил в Афганистане, результатом чего стало обеспечение транзита американского контингента через российское воздушное пространство (осуществлено более 1000 рейсов, которыми перевезено более 170 000 военнослужащих). Кроме того, мы оказали содействие в переброске важнейшего оборудования для тылового обеспечения национальных сил безопасности в Афганистане. С учетом просьбы американской стороны была осуществлена переброска четырех российских вертолетов из Чада в Судан для усиления МООНС на период проведения референдума по Южному Судану.

Активизировалось также сотрудничество по линии антинаркотических ведомств России и США. В результате, в прошлом году в Афганистане было изъято более одной тонны героина и ликвидированы сети, занимавшиеся контрабандой наркотиков между США и Россией. Мы также обмениваемся опытом в области инициатив по снижению спроса на наркотические вещества, которые охватывают системы здравоохранения, школьного образования и уголовного правосудия. Принимаются совместные шаги для противодействия террористическим угрозам нашим транспортным сетям, а также привлечению к суду подозреваемых в терроризме и их пособников. В нынешнем году США предприняли шаги по ликвидации сети финансовой подпитки лидера международной террористической группировки Доку Умарова и организации «Кавказский эмират», что продемонстрировало нашу решимость искоренить глобальные террористические организации. Продолжают улучшаться отношения между нашими вооруженными силами. По итогам совместных учений по противодействию угону самолетов «Зоркий орел», которые впервые состоялись летом прошлого года, мы также договорились укреплять оперативную координацию в целях противодействия террористическим угрозам, итогом чего в мае с.г. явилось подписание меморандума о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, а также осуществлять совместное планирование в области ядерной безопасности и ликвидации последствий кризисов. Мы договорились предпринимать совместные усилия в целях противодействия опасности самодельных взрывных устройств. Всего в 2011 году по линии наших военных ведомств намечено 67 мероприятий, обменов, учений и консультаций. Аналогичные каналы общения были открыты между нашими экспертами по оборонной политике, обсуждавших такие вопросы, как противоракетная оборона, военная реформа, оборонные технологии, материально-техническое обеспечение, людские ресурсы, обучение и подготовка.

Под эгидой Комиссии наше двусторонние сотрудничество обогатилось новыми направлениями, способствуя совместным усилиям по защите нашей планеты и реагированию на новые глобальные вызовы. Объявленная в ноябре прошлого года новая инициатива по сохранению популяции российских амурских тигров является продолжением активного сотрудничества в природоохранной сфере, в том числе между нашими НПО по защите тихоокеанского лосося и других представителей фауны, обитающих в обеих странах. Состоялись успешные обмены делегациями экспертов по вопросам охраны водных ресурсов, утилизации опасных отходов, сельского и лесного хозяйства. Новые контакты между нашими национальными службами по природоохранной деятельности обеспечивают условия для создания совместной охранной зоны в регионе Берингова пролива и других механизмов сотрудничества между российскими и американскими национальными и региональными заповедниками. Российские и американские представители министерств здравоохранения совместно работают над искоренением полиомиелита во всем мире, в том числе через проведение совместных миссий по мониторингу процесса вакцинации в Таджикистане и Киргизии. Продолжает расширяться сотрудничество между российскими и американскими агентствами по чрезвычайным ситуациям, распространяясь на такие области, как предотвращение лесных пожаров, медицину катастроф, прогнозирование чрезвычайных ситуаций и планирование на случай их возникновения, поисково-спасательные работы в городских условиях, а также мероприятия в международной ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Наконец, Комиссия добилась успехов в укреплении связей между нашими гражданами. Представители гражданского общества России и США объединяют усилия с целью защиты детей от эксплуатации, а также обмениваются идеями относительно содействия эффективной интеграции мигрантов и борьбы с проблемами ксенофобии и торговли людьми. Осуществляется сотрудничество по мониторингу коррупции и внедрению новой передовой практики в сфере корпоративного управления, а также по оказанию экспертной поддержки в таких областях, как реабилитация и реинтеграция бывших заключенных. Новые обмены – от балета до музыки в стиле «хип-хопа» и юношеского хоккея – также помогают россиянам и американцам лучше познакомиться с культурными богатствами и талантами наших стран. Студенты театральных вузов Москвы и Лос-Анджелеса организовали совместные постановки, а лидеры студенческих организаций подключились к дискуссиям и обсуждениям по внешней и внутренней политике. Мы активно работаем над преодолением паузы в наших обменах произведениями искусства и надеемся как можно быстрее восстановить это важное направление сотрудничества.

Что касается следующего года, то мы рекомендуем расширить мандат Комиссии, сформировав новую рабочую группу по инновациям с тем, чтобы придать особое внимание мерам стратегической политики в целях внедрения инноваций и улучшить сотрудничество в инновационной сфере, как это было определенно Президентами двух стран в июне прошлого года. Мы также согласны, что верховенство права является жизненно важным условием для построения процветающей экономики и рекомендуем учредить рабочую группу по правовым вопросам под председательством министров юстиции России и США с целью расширения нашего сотрудничества в этой сфере.

Уганда закупает в России истребители на сумму 740 миллионов долларов, предположительно - Сухой Су-30, сообщает южноафриканский информационный портал Defenceweb.co.za со ссылкой на официального представителя Вооруженных сил Уганды подполковника Феликса Кулайиги (Felix Kulayigye).

"Обретение военно-воздушной мощи является частью оборонной политики по защите территориальной целостности и ресурсов. Тем не менее, я должен добавить, что это не несет в себе угрозу нашим соседям", - заявил Кулайиги, добавив, что политика его страны является "оборонительной, а не наступательной или агрессивной".

Уганда планирует начать разработку нефтяных месторождений в граничащем с Демократической Республикой Конго (ДРК) регионе озера Альберт и закупает вооружение для обеспечения их безопасности.

По данным кенийской газеты East African, средства на закупку вооружения поступили из дополнительного бюджета и были взяты из Центрального банка без санкции парламента. Однако позднее парламент одобрил действия властей.

"Каждая страна должна быть хорошо оснащена, чтобы защищать свои стратегические интересы", - заявил министр информации Уганды Кабакумба Мацико (Kabakumba Matsiko).

Как отмечает портал, Уганда обеспокоена нестабильностью в Южном Судане и на границе с ДРК.

В апреле прошлого года российские СМИ сообщили, что "Рособоронэкспорт" заключил контракт на поставку в Уганду шести Су-30МК2.

Однако Кулайиги тогда опроверг эти сообщения, заявив, что цена оказалась слишком высокой. Вместо этого, Уганда направила в Россию на модернизацию шесть истребителей МиГ-21, отметил Кулайиги.

Судан и Европейский Союз договорились возобновить диалог и начать поиск новых путей для сотрудничества и качественного партнерства, сообщил журналистам в субботу глава МИД Судана Али Карти по итогам переговоров между комиссаром ЕС по развитию Андрисом Пиебалгсом и вице-президентом Али Османом Мухаммедом Тахой.

"В отношениях с Евросоюзом открывается новая страница. ЕС пообещал поддержать Судан по поводу списания суданского внешнего долга, решив вопрос с Парижским клубом, которому принадлежит половина суданской задолженности", - сказал Карти.

Внешний долг Судана составляет около 37 миллиардов долларов. Ранее в суданских СМИ проходила информация, что ЕС и США готовы списать долги Судана только в случае полного урегулирования конфликта в регионе Дарфур, где с 2003 года продолжаются военные действия между повстанцами и правительственными войсками.

Кроме того, по словам министра, ЕС обещал поддержать Хартум относительно вступления в ВТО. Юлия Троицкая

Миссия ООН в Судане (МООНВС) решительно осудила совершенное накануне в пограничном между Севером и Югом районе Абьей нападение на четырех миротворцев из Замбии, говорится в поступившем в среду в РИА Новости информационном сообщении МООНВС.

По данным миссии, неизвестные обстреляли миротворцев во время патрулирования ими территории в районе населенного пункта Голи примерно в 25 километрах от города Абьей.

Получившие ранения миротворцы, состояние одного из которых оценивается как тяжелое, были эвакуированы для оказания медицинской помощи в Абьей.

"Миссия ООН решительно осуждает это провокационное нападение и требует провести расследование инцидента", - говорится в сообщении.

Ранее совместный технический комитет с участием представителей властей Севера и Юга Судана под патронажем миссии ООН принял решение, что вывод с территории Абьей всех незаконно размещенных северянами и южанами вооруженных формирований будет произведен в течение недели - с 10 по 17 мая под надзором комитета.

Кроме того, правящие партии Северного и Южного Судана договорились предпринять усилия, чтобы разрядить обстановку в районе, которая серьезно накалилась в апреле, когда в столкновениях между военными Севера и Юга погибли несколько десятков человек.

Вопрос о принадлежности богатого нефтяными запасами района Абьей остается самым острым в отношениях между Севером и Югом Судана. Юлия Троицкая

Правящий на Севере Судана Национальный конгресс (НК) пригрозил не признать новое государство Южный Судан, которое будет образовано 9 июля, если в его временной конституции спорный пограничный район Абьей будет включен в состав территории Юга.

"Референдум, который прошел на Юге в январе 2011 года, не охватывал Абьей, и будущая республика Южный Судан вправе включить в свой состав только те территории, которые находятся в границах, установленных в 1956 году", - заявил в среду журналистам ад-Дердири Ахмед, ответственный за решение вопроса Абьей в НК.

Заявление последовало вслед за намерением властей Юга прописать в новой временной конституции будущего государства, что Абьей входит в состав Южного Судана.

По словам Ахмеда, НК в таком случае не только откажется признать конституцию Южного Судана, но и пересмотрит свою позицию по поводу признания государства Южный Судан в июле этого года.

Он отметил, что включение Абьей или любой другой территории Севера в состав Южного Судана нарушает Всеобъемлющее мирное соглашение.

В свою очередь, суданский президент Омар аль-Башир, выступая в среду перед жителями штата Южный Кордофан, на границе которого находится район Абьей, заявил, что Абьей останется в составе Севера после отделения Южного Судана.

"Абьей расположен в Северном Судане и останется у Севера", - сказал аль-Башир, который приехал в Южный Кордофан для поддержки кандидата от НК Ахмеда Харуна на губернаторских выборах, которые пройдут в провинции на следующей неделе.