Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Береговая охрана Греции вынуждена была открыть предупредительный огонь, чтобы остановить подозреваемое в перевозке наркотиков судно под турецким флагом, сообщили РИА Новости в пресс-службе береговой охраны.

Турецкие телеканалы ранее сообщили, что сухогруз "ACT", следовавший под турецким флагом, подвергся обстрелу со стороны катеров береговой охраны Греции в Эгейском море после того, как он отказался подчиниться указаниям и проследовать в порт Родоса для досмотра.

"Сегодня после полудня портовые власти Родоса получили анонимное телефонное сообщение, что грузовое судно "ACT" под турецким флагом, находившееся в водах к востоку от острова Родос, перевозит наркотики. Сразу была поднята береговая охрана, корабль которой обнаружил судно "ACT" в 3,5 милях к северо-западу от Родоса, то есть в греческих территориальных водах", — сообщили в пресс-службе береговой охраны.

"Капитан "ACTа" не подчинился приказам и звуковым сигналам с корабля портовых властей, и в итоге был открыт предупредительный огонь, чтобы остановить его. Вместо этого "ACT" продолжил плавание и вошел в турецкие территориальные воды, в то время как корабль береговой охраны остановился на границе", — сообщили в пресс-службе.

О происшествии проинформированы компетентные власти Турции.

Геннадий Мельник.

Замгоссекретаря США Томас Шеннон и посол РФ в США Сергей Кисляк обсудили предстоящую встречу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Гамбурге "на полях" саммита G20, сообщили в понедельник в госдепе.

"Замгоссекретаря США по политическим вопросам Томас Шеннон встретился сегодня с российским послом Сергеем Кисляком", — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что стороны продолжили обсуждение тем, затронутых в беседах между госсекретарём США Рексом Тиллерсоном и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Шеннон и Кисляк также "обсудили предстоящую встречу между президентом Трампом и Путиным".

"Замгоссекретаря Шеннон и посол Кисляк также обсудили проведение новой встречи между Шенноном и замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, а также продолжающиеся попытки по разрешению вопросов, представляющих взаимную обеспокоенность в двусторонних отношениях", — сообщили в госдепе.

Татьяна Калмыкова.

Новый законопроект конгресса США, предусматривающий новые санкции против России, может быть обсужден американцами и европейцами на предстоящем саммите G20, считает постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

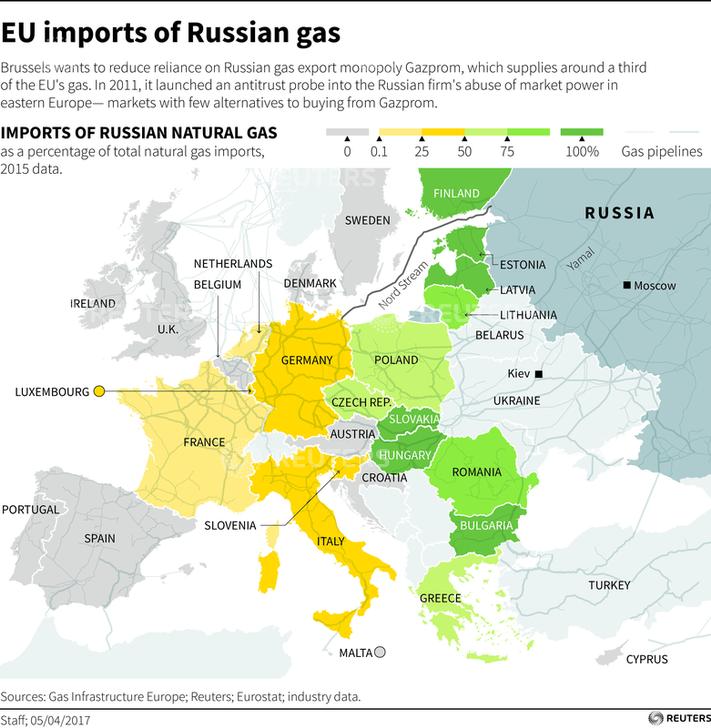

"Трудно охарактеризовать реакцию в Европе лучше, чем это сделали представители руководства Германии и Австрии – стран, непосредственно заинтересованных в реализации проекта. Которые напомнили США, что вопросы энергетической безопасности Европы – все-таки дело самих европейцев, а не США. Ситуация, конечно, непростая, но здесь уже вопрос о взаимоотношениях среди западного сообщества. Я не исключаю, что эта тема будет обсуждаться в разных форматах, в том числе на саммите "двадцатки" между американцами и европейцами", — заявил Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

Сенат конгресса США 15 июня одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России и Ирана. Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Документ также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно, или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

При этом США "продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2", принимая во внимание его пагубное воздействие на энергобезопасность Евросоюза и развитие рынка газа в Центральной и Восточной Европе и на реформы энергетики на Украине", говорится в тексте законопроекта.

Законопроект пока не прошел рассмотрение палаты представителей конгресса и, соответственно, не был подписан президентом США.

Мал малыш, да крепок. Катар проигнорировал ультиматум, предъявленный квартетом стран во главе с Саудовской Аравией. Более того, вытребовал еще отсрочку на 48 часов. Только ничего это не изменит.

После десяти дней Дохе дали еще двое суток. Или "Другие 48 часов". Известный фильм с Эдди Мерфи. И здесь все, как в кино. Тоже намешаны все жанры: боевик, триллер, драма, криминал, комедия. Толпа охотится за головой главного героя. Автобус, в котором он едет, переворачивается 17 раз. Его дорогой "Порше" превращается в груду металла. Это – метафора. Ни перевороты, ни потеря благосостояния Катару пока не грозят. А что ему грозит кроме дипломатического бойкота соседей по Персидскому заливу, он и сегодня не узнает. Несмотря на то, что срок ультиматума, выдвинутого арабскими государствами, истек в минувшее воскресенье.

Небоскребы в столице Катара Дохе

Но Кувейт на правах посредника в этом конфликте уговорил квартет под предводительством Саудовской Аравии еще подождать хотя бы до среды. Согласились. А ведь тоже, наверное, понимают, что вряд ли за это время что-то серьезно изменится. Если Доха и за прежние дни не ударила палец о палец. А очень даже наоборот: окрепла в своем упорстве и даже обзавелась международным сочувствием. По крайней мере, и в США призывают "ребят" жить дружно и урегулировать спор полюбовно. И в европейских столицах совсем не склонны делать из Катара изгоя. И в ООН назвали требование закрыть телеканал Al Jazeera посягательством на свободу слова.

Всего эмирату предъявили тринадцать пунктов. В их числе понижение уровня отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, отказ от финансирования террористов. Кроме того, от него ждут компенсацию, сумма которой не указана. Как, кстати, и последствия в случае отказа выполнить все запросы соседей. Но, чтобы узнать, как там после смерти, надо как минимум умереть. И не то чтобы Катар ради праздного любопытства сознательно загонял себя в гроб. Однако руководствуясь, похоже, именно этим принципом, он терпеливо и вызывающе спокойно ждет: а что будет-то?

Тем более, уже начал потихоньку привыкать к тому, что есть. В смысле, нечего было бы, если бы не Иран с Турцией. Без них Катар бы понял, что значит сидеть впроголодь и умирать от жажды. А так ничего – держится. И даже переходит в наступление. Ведь финансирование терроризма при всей кажущейся очевидности и уверенности в том, что кто-то же должен этим заниматься, если не Эр-Рияд, коль он первым обвинил в этом Доху, еще надо доказать. Понятно, что дыма без огня не бывает. Тем паче, что боевики не прекращают его ни в Сирии, ни в Ливии с Афганистаном. Но есть сомнения в том, что тот же Эр-Рияд действительно переживает за эти страны.

Наверное, в ассортименте санкций Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта есть что-то более серьезное, чем дипломатический бойкот или продовольственное эмбарго. В чем эксперты уверены, так это в том, что до военных действий точно не дойдет. Вместе с тем квартет загоняет себя в ситуацию, когда ему уже придется что-либо предпринимать. Можно, конечно, дать Катару еще одни 48 часов, но это уже будет не боевик, а комедия.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

"Спорынья раздора: почему грибок на пшенице грозит последствиями Египту и России"

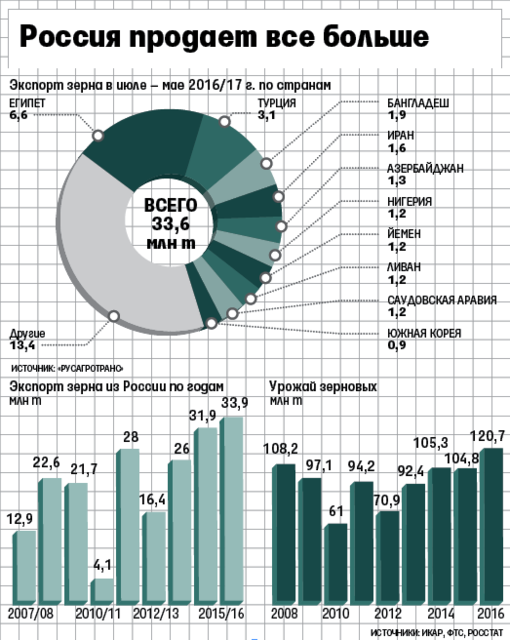

Из-за новых требований импортирующей стороны, Россия может потерять четверть экспорта пшеницы. Египту же придется искать новых поставщиков - пока наша страна поставляет 65% от общего импорта

Ужесточение требований Египта к импортируемой пшенице грозит серьезными последствиями, как для России, так и для самого Египта. Импортирующая сторона настаивает, что на товаре не было спорыньи (грибка, произрастающего, в том числе на ржи и на пшенице). Если требования не смягчатся, то российским экспортерам будет сложно быстро найти новые рынки сбыта, а Египту, для которого доля импорта российской пшеницы достигает 65%, - новых поставщиков, считают опрошенные ТАСС экспортеры и эксперты.

Между тем российские аграрии говорят, что у них уже есть опыт отправки зерна, отвечающего требованиям Египта, а власти регионов уверяют, что очагов распространения грибка нет. Кроме того, эксперты считают необходимым развивать переработку зерна и экспортировать готовую продукцию, а не отправлять за границу дешевое сырье.

Ранее египетский суд в предварительном порядке удовлетворил иск частного юриста, потребовавшего вернуться к нулевому содержанию спорыньи, а также отменил ноябрьское решение правительства о передаче функций по техническому контролю за импортом сельскохозяйственных культур от главного управления по фитосанитарному контролю при Минсельхозе к управлению по контролю за экспортом и импортом при Министерстве торговли Египта. Однако это решение - еще неокончательное, четвертого июля состоятся новые слушания по делу.

С 2010 года Египет придерживался международных стандартов на зерно, допускавших содержание спорыньи не более 0,05%. Однако в августе прошлого года требования были ужесточены до "нулевого присутствия грибка". Введение ограничений сразу привело к отмене ряда закупок пшеницы, так как в списке стран с выявленными признаками наличия грибка в зерне оказались Россия, Румыния, Украина, Аргентина, Франция и Австралия. Через несколько недель нововведение было отменено, а за технический контроль за экспортом и импортом сельхозкультур стал отвечать Минторг. Тогда же специалисты заверили население, что столь ничтожное содержание грибка в пшенице, исключить наличие которого практически невозможно, не несет никакого вреда здоровью населения.

Египет является крупнейшим импортером российской пшеницы - на эту страну приходится четверть российского экспорта, и в текущем сезоне в эту страну было отгружено около 6 млн тонн пшеницы.

Ключевое направление

По данным Россельхознадзора РФ на середину июня, с начала года основными компаниями-экспортерами пшеницы были "МЗК" (1,3 млн тонн, доля 12%), ТД "Риф" (1,1 млн тонн, 10%), "Каргилл" (923 тыс. тонн, 9%), "Астон" (736 тыс. тонн, 7%), "Луис Дрейфус" (706 тыс. тонн, 7%). При этом Египет является ключевым направлением по поставкам пшеницы - туда отправляется 15% российского экспорта по этой культуре.

Как отмечает директор департамента внешнеэкономической деятельности компании "Астон" Николай Герасимов, пока отечественные поставщики не готовы найти другие рынки сбыта для пшеницы.

Например, у нас Египет - крупнейшее направление, куда мы поставляем пшеницу. На втором месте Турция, на третьем - Бангладеш, затем идет Иран. В случае если Египет не принимает продукцию - это большие риски и вряд ли будет возможность перенаправить (экспорт - прим. ТАСС). В этом году пшеницы мы отгрузили около 1 млн тонн - это около половины всех поставок по пшенице от нас, значительные поставки в Египет идут и от других российских компаний", - говорит Герасимов.

В случае введения требований по "нулевой спорынье" у отечественных экспортеров не останется иного выхода, кроме как искать другие рынки, отмечает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

"Покупатель всегда прав, а поставщику придется искать альтернативные рынки сбыта. У ростовских зерновиков на Египет уходит около половины всего производства, поэтому в случае потери такого покупателя стресс будет серьезным", - поясняет Бодрова.

Пострадает и Египет

При этом генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, убежден, что египетской стороне придется либо отказаться от идеи введения "нулевой спорыньи", либо искать компромисс, поскольку Египет не сможет быстро найти замену российской пшенице в нужном объеме.

"Египет не введет эмбарго на ввоз российской пшеницы, потому что Египет не сможет без российской пшеницы - она самая дешевая, наиболее для них привлекательна по качеству в регионе. Доля Египта в нашем экспорте (пшеницы - прим. ТАСС) 15%, а доля РФ в импорте пшеницы Египтом - 65%", - рассказывает Рылько.

Новые требования Египта к импортной пшенице, если они будут приняты, не продержатся больше нескольких недель и их придется отменить. Об этом ранее журналистам сообщал президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. Он назвал решение по спорынье "внутренними разборками в Египте", а также "глупым и необоснованным, потому что нулевую спорынью исполнить невозможно".

По мнению эксперта по ценообразованию Торгово- промышленной палаты (ТПП) Ростовской области Юрия Корнюша, Египет, напротив, ничем не рискует и создает подобными ограничениями удобные для себя условия.

"В Египте знают нашу ситуацию, знают, что у нас много зерна лежит с урожая прошлого года. И знают, что у нас большая часть экспорта к ним идет, а не в Турцию, как было в прошлые годы. Бизнес есть бизнес, и это эмбарго повод повлиять на цену, чтобы выгоднее купить: они сейчас могут начать включать любые механизмы для того, чтобы мы согласились как угодно, каким угодно образом, но продать свое зерно. Египет не рискует, он может таким образом выгадать себе цену", - считает Корнюш.

Нулевая спорынья

Спорынья - паразитарный грибок, произрастающий на злаковых растениях, в том числе на ржи и на пшенице. Он токсичен, вызывает у человека сильнейшее отравление. Спорынья невосприимчива к нагреванию и потому сохраняет свои опасные свойства даже при выпечке хлеба. Поэтому старший аналитик компании "Альпари" Бодрова считает, что со стороны Египта требование по нулевой спорынье вряд ли можно назвать прихотью.

"Египет не капризничает, вводя жесткие рамки относительно спорыньи: он просто очищает свой рынок от некачественного сырья. Египет может ввести подобные меры в этом году для России, если ему покажется, что сырье недостаточного качества", - поясняет Бодрова.

По словам представителя "Астон" Герасимова, компания уже имеет опыт отправки пшеницы с нулевым показателем по содержанию спорыньи.

"Осенью прошлого года, когда был введен нулевой порог по спорынье, Египет фактически остался без предложений по тендерам GASK (государственный импортер товаров первой необходимости, является ответственным за большую часть импорта в Египет, прим. - ТАСС). В тот момент мы отгружали один теплоход, и нам удалось выдержать порог спорыньи на нулевом уровне, около 60 тыс. тонн. Фактически это можно сделать (достичь нулевого показателя уровня содержания спорыньи - прим. ТАСС), но, когда мы говорим об абсолютном нуле по содержанию спорыньи, мы прекрасно понимаем, что это очень спорное понятие. Потому что две лаборатории на одном и том же образце могут дать разные результаты, порог в 0,05% - очень пограничное понятие, на уровне погрешности", - отмечает Герасимов.

Битва за урожай

Для Краснодарского края Египет - вторая страна по количеству зерна на экспорт, для Ростовской области - первая. Чтобы не подвергать свои поставки в эту страну дополнительным рискам, в этих регионах максимально тщательно следят за состоянием полей. В пресс-службе Министерства сельского хозяйства Ростовской области отмечают, что в регионе сейчас нет очагов этого вида заболевания.

"На территории области сейчас отсутствуют очаги распространения этого опасного заболевания. Кроме того, в 2016 году ростовским филиалом ФГБУ "Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки" проведены работы по обследованию зерна мягкой пшеницы - озимой и яровой. Партий с содержанием спорыньи не выявлено", - рассказывают в пресс-службе.

В управлении Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея заверяют, что продукция, отправленная с начала года в Египет из России, отвечала всем требованиям принимающей стороны. "Специалистами управления на данный подкарантинный груз выданы фитосанитарные сертификаты, которые свидетельствуют, что сертифицированная продукция соответствует фитосанитарным требованиям страны-импортера", - поясняют в пресс-службе ведомства.

В Россельхознадзоре также уточняют, что перед отправкой зерно тщательно проверяется в лаборатории, а затем уже решается, выдавать партии фитосанитарный сертификат или нет. С начала года, по данным ведомства, через морские рты Краснодарского края ("Ейск", "Кавказ", "Новороссийск", "Тамань", "Темрюк" и "Туапсе") отгрузили на экспорт в Египет более 3 млн тонн пшеницы.

По данным Минсельхозпрода Краснодарского края, в прошлом году через порты Кубани в Египет отгрузили более 1,1 млн тонн зерновых, за первые три месяца 2017 года - 133,6 тыс. тонны. "В целом с 1 января по 30 марта 2017 года через порты Краснодарского края экспортировано 5,2 млн тонн зерна и продуктов его переработки", - отмечают в ведомстве.

Слезть с зерновой "иглы"

Старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова считает, что снизить содержание спорыньи можно. "Спорынью называют болезнью запущенных полей - нужно инвестировать, обрабатывать, смотреть за созреванием и вовремя снимать урожай. В данной ситуации бессмысленно кивать на местами слишком жесткие требования покупателя, тем более что они возникли не вчера - гораздо проще избегать подобных проблем", - оценивает ситуацию аналитик.

По мнению президента Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозкооперативов Ростовской области Александра Родина, решение этой проблемы лежит совсем в другой плоскости - властям и агрохолдингам нужно инвестировать в российские обрабатывающие производства.

"Нам нужно действовать иначе - поставлять готовую продукцию, муку, макароны и другие продукты. На мой взгляд, в том что мы крупные экспортеры пшеницы - ничего хорошего в этом нет. Это сырье, как и нефть", - отмечает Родин.

Этой же точки зрения придерживается и эксперт по ценообразованию ТПП Ростовской области Юрий Корнюш. Он считает, что России сейчас надо обратить внимание на внутренние процессы.

"Самое главное, что нам сейчас нужно, это развитый внутренний рынок, чтобы заниматься централизованной торговлей. Налаживать производства внутренние и начать заботиться о качестве пшеницы. В первую очередь - для себя. Когда Египет видит нашу ситуацию на внутреннем рынке, он может строить ценовую политику любыми методами", - считает Корнюш.

Новороссийск: июньский экспорт зерна – самый низкий в сезоне

За июнь 2017г. через порт Новороссийска, по данным компании ТРАНСАГЕНТ, было отгружено на экспорт (по дате отплытия) 446,768 тыс. тонн российского зерна. Это на 47,5% меньше, чем за май. Это самый низкий объем отгрузки в сезоне 2016/17. И это самый низкий июньский объем отгрузок за последние годы (не считая сезонов, когда действовало эмбарго на экспорт или ограничительные пошлины). Сообщает агн. Зерно Он-Лайн.

В том числе пшеницы было отгружено 280,77 тыс. тонн, кукурузы 116,575 тыс. тонн, ячменя 49,413 тыс. тонн.

Июньский объем новороссийского экспорта пшеницы почти на 60% меньше отгрузок мая. На 1-м месте по отгрузкам пшеницы вышел Судан с долей около 23%. Второе место, как и в мае, занял Йемен с 20,2%. На третье с первого опустился Египет с непривычной для себя долей 19,5%. Всего через НМТП пшеница была экспортирована в 6 стран Ближнего Востока, Северной, Западной и Восточной Африки (9 стран в мае).

Отгрузки кукурузы по сравнению с маем выросли почти на 69%. Лидером июня среди стран-покупателей стала Южная Корея (51%). Следом идут Турция, Сирия, Кипр и Греция.

Отгрузки ячменя по сравнению с маем сократились на 42%. Единственное карго отправилось в Иорданию.

В рэнкинге 10-ти отправителей зерна на первом месте находится компания Cargill-Yug (около 28%), на втором - Rif (16,7%), на третьем – Artis Agro (13,4%)…

USDA: Экспорт подсолнечника из Аргентины снизится до 170 тыс. тонн

Внешняя служба Департамента сельского хозяйства США (FAS USDA) прогнозирует незначительное снижение экспорта семян подсолнечника из Аргентины в сезоне 2017/18 до 170 тыс. тонн в связи со снижением мирового спроса. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн.

Основными направлениями экспорта аргентинского подсолнечника являются Алжир, Турция, Мексика, США, Бразилия и Европейский Союз. По данным USDA, стабильный спрос на семечку сохраняется лишь со стороны стран ЕС.

Отметим, что на экспорт уходит лишь 5% от общего производства подсолнечника в стране.

Турция в июне вышла на первое место по закупкам российского зерна, Египет откатился на третье место.

Как сообщил "Интерфаксу" директор департамента стратегического маркетинга ЗАО "Русагротранс" Игорь Павенский, на долю Турции в российском зерновом экспорте в июне пришлось 13,9%. На второе место вышел Иран (10,1%). Доля традиционного лидера - Египта - составила 7,3%, затем следует Ливан (7%).

По предварительным данным, с 1 по 28 июня Россия экспортировала 1,62 млн тонн зерна, что на 85% превышает уровень июня прошлого года (716 тыс. тонн). В том числе экспорт пшеницы составил 1,1 млн тонн (на 53% больше), ячменя - 224 тыс. тонн ( в 26 раз больше), кукурузы - 314 тыс. тонн (в 2 раза больше).

По прогнозу И.Павенского, перевалка зерна в глубоководных портах в июне составит 762,9 тыс. тонн против 240 тыс. тонн в июне прошлого года. Остальная часть заявленных объемов будет перенесена на июль.

По предварительной оценке, экспорт зерна в завершающемся в пятницу сельхозгоду составил 35,26 млн тонн против 33,9 млн тонн годом ранее, сообщил он. В том числе экспорт пшеницы - 26,9 млн тонн (24,57 млн тонн), ячменя- 2,85 млн тонн (4,29 млн тонн), кукурузы - 5,07 млн тонн (4,65 млн тонн). Эти данные не учитывают вывоз в страны ЕАЭС, а также экспорт зернобобовых и муки, пояснил эксперт.

По его оценке, всего за сельхозгод через глубоководные порты может быть отправлено 17,4 млн тонн зерна против 15,3 млн тонн годом ранее. В том числе перевалка пшеницы составит 14 млн тонн против 11,4 млн тонн соответственно.

И.Павенский также сообщил, что котировки российской пшеницы нового урожая (содержание протеина более 12,5%) с поставкой в августе составляют $181-183 за тонну (на условиях FOB), что ниже, чем неделю назад на $2-3 за тонну. Снижение происходит на фоне роста предложений нового урожая из Причерноморского региона.

Члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) убили двух функционеров правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в провинциях Ван и Диярбакыр на юго-востоке страны, сообщил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш в воскресенье.

"Пусть Аллах примет души коварно убитых членами сепаратистской террористической организации (РПК) заместителя главы отделения ПСР в Озальпе (провинции Ван) Айдына Ахи и заместителя главы отделения ПСР в Лидже (провинции Диярбакыр) Орхана Мерджана", — написал Куртулмуш в Twitter.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК, в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.

ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн и Египет уведомили ВТО (Всемирная торговая организация) о том, что не нарушают ее требований при блокаде Катара, сообщает эмиратское информагентство WAM.

Четыре страны заявили, что разрыв отношений с Катаром "основан на их суверенном праве", не нарушает международного права и предпринят для защиты их национальной безопасности.

В совместном заявлении страны подчеркнули, что их резолюции приняты согласно с правилами ВТО, которые позволяют государствам-членам действия против другого государства, если оно создает угрозу их безопасности и стабильности. В этом случае страны-участницы могут предпринимать необходимые меры для защиты своих национальных интересов, отмечает агентство.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Вступившие в конфронтацию с Катаром государства через посредничество Кувейта передали властям Катара список своих требований, необходимых для прекращения изоляции.

В воскресенье, 2 июля вечером истекает срок ультиматума, который, по данным СМИ, выдвинули в адрес Катара три арабские монархии Персидского залива — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, а также Египет.

Ультиматум содержит 13 требований к Дохе, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Согласно заявлениям катарских представителей, Доха выполнять эти требования не собирается, считая их нарушением суверенитета, но допускает при этом возможность переговоров с арабскими соседями.

Аномальная жара наблюдается на юге Турции, в туристической столице страны Анталье в субботу зафиксирована рекордная температура — 45,4 градуса, сообщает агентство Anadolu.

В истории наблюдений Центра регионального прогнозирования и предупреждений Антальи это абсолютный рекорд. В последний раз здесь столбики термометра поднимались выше 45 градусов в 1929 году.

Температурным рекордом последних десятилетий в Анталье до вчерашнего дня считалась температура в 45 градусов, которая была зафиксирована 12 июля 2000 года.

Синоптики отмечают, что температура на юге Турции сейчас на 10-12 градусов выше средней нормы. Согласно метеопрогнозам, максимальная температура воздуха в Анталье в воскресенье составит 43 градуса, а с понедельника опустится до 35-37 градусов.

Оппозиционная Свободная сирийская армия при поддержке вооруженных сил (ВС) Турции завершила подготовку к новой операции в контролируемом силами самообороны сирийских курдов регионе Африн на северо-западе Сирии, в ней будут задействованы около 20 тысяч человек, сообщает в воскресенье газета Sabah cо ссылкой на местные источники.

Анкара считает силы самообороны сирийских курдов террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

Первыми целями операции будут город Тель Рифат и авиабаза Минак. Наступление начнется из Аааза, Кель Джибрина и Мари в восточном направлении и от Идлиба в западном.

Отмечается, что Анкара проводит консультации с Москвой в связи с началом новой операции в Сирии. Ранее на официальном сайте турецкого лидера были анонсированы переговоры, которые проведут в воскресенье в Стамбуле президент Турции Тайип Эрдоган и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Госдеп США не комментирует сообщения о подготовке террористами провокаций с применением зарина в сирийских городах, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель американского внешнеполитического ведомства.

"У нас нет ничего по этому поводу", — сказал собеседник агентства.

Информированный военно-дипломатический источник сообщил РИА Новости, что террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) ведут на складе в Идлибе подготовку провокации с применением зарина в сирийских городах Хан-Шейхун и Кефрайя.

Собеседник агентства добавил, что для подготовки провокации в Идлиб прибыла группа иностранных граждан, в том числе США и Турции, а также один из главарей "ан-Нусры".

Татьяна Калмыкова.

Спикер Верховной рады Андрей Парубий в поздравлении ко дню Военно-морских сил Украины выразил уверенность в том, что украинскому флоту больше тысячи лет. Текст сообщения опубликован на сайте украинского парламента.

"Мы отмечаем День украинского военно-морского флота именно в июле по нескольким причинам. Именно в июле 907 года состоялся выдающийся морской поход великого киевского князя Олега на Константинополь", — говорится в обращении.

История современного украинского флота, по мнению Парубия, берет свое начало в июле 1918 года.

Председатель Рады также заявил, что украинские моряки смогут "вернуть" Крым. "Убежден, что украинские военные моряки придут в Крым, вернут его Украине и восстановят наши военно-морские базы на полуострове", — заявил спикер.

Ранее капитан первого ранга ВМС Украины Евгений Лупаков рассказал о способе "уничтожить Черноморский флот". По его словам, для этого Киеву нужно всего-то обзавестись собственными подлодками.

Военно-морские силы Украины располагают лишь 11 кораблями, но даже их боеспособность остается под вопросом. Так, в мае 2017 года флагман украинских ВМС, сторожевой корабль "Гетман Сагайдачный", оказался в центре скандала — корабль вышел из строя сразу после ремонта.

Крым вернулся в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% жителей республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. Волеизъявление граждан прошло после госпереворота на Украине. Киев по-прежнему считает полуостров своей, но "временно оккупированной" территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос принадлежности Крыма "закрыт окончательно".

В Российском центре науки и культуры в г.Анкаре состоялась конференция по обсуждению механизмов реализации межправительственных соглашений между Россией и Турцией через обеспечение поддержки русских школ за рубежом и реализацию сотрудничества в сфере образования.

Участниками мероприятия, организованного Центром исследований в области образовательной политики «Эврика» (г.Москва) и представительством Россотрудничества в Турецкой Республике, стали руководители русских школ, представители объединений российских соотечественников, турецких колледжей, университетов, центров дополнительного образования, средств массовой информации, Посольства России в Турции.

Команда российских экспертов – заместители директора Института образовательной политики «Эврика» Елена Осипова и Наталья Шадрина, сотрудник данного института Анатолий Рамонов, генеральный директор Открытого института «Развивающее образование» Алексей Воронцов, выпускающий редактор газеты «Вести образования» Олеся Салунова – выступила с серией импульс-докладов о системе организационно-методической поддержки русских школ за рубежом; использовании российских технологий, методов обучения и воспитания деятельностного характера; формировании компетенций, необходимых для профессиональной деятельности педагогов русских школ в иностранных государствах.

Вторая часть конференции продолжилась групповыми консультациями по обсуждению моделей институциональных механизмов реализации сотрудничества между Россией и Турцией в сфере общего и дошкольного образования.

Встреча завершилась дискуссией участников и экспертов, результатом которой стал проект практических рекомендаций по совершенствованию процесса реализации российско-турецкого образовательного сотрудничества.

Конференция является составной частью многогранной работы Россотрудничества и его представительства в Турции по поддержке русских школ и продвижению лучших практик российской системы образования за рубежом. В ближайшее время в рамках деятельности на данном направлении на площадках РЦНК в г.Анкаре и русских школ в гг.Аланья, Анталья, Стамбул пройдут научно-практическая конференция и практические семинары, ориентированные на поддержку и укрепление позиций русского языка, популяризацию российской науки, культуры и образования.

Разногласия вокруг «Северного потока — 2»: политика превыше всего?

Идея увеличения мощности газопровода «Северный поток» до 110 млрд кубометров в год за счет строительства еще двух ниток возникла в связи со сложностями при реализации «Турецкого потока». Целый ряд европейских стран отнесся к проекту позитивно. Участвовать в его реализации выразили желание несколько европейских компаний, в частности Royal Dutch Shell, Uniper, OMV AG. Однако в связи с возражениями Польши, а также из-за возникновения юридических сложностей западные компании не смогли принять участие в реализации проекта в качестве членов консорциума Nord Stream 2 AG. Была выбрана схема, в соответствии с которой они предоставят Nord Stream 2 AG заемное финансирования в размере 50% стоимости проекта (9,5 млрд евро).

Вокруг проекта продолжается активная политическая борьба. Европейская Комиссия надеется получить от членов ЕС мандат на ведение переговоров с Россией по вопросу статуса проекта «Северный поток — 2». Германия, Австрия, Франция, Нидерланды, в сущности, заинтересованы в реализации проекта, но не готовы оказывать существенную политическую поддержку. Польша, Чехия, Словакия, страны Балтии резко критикуют проект. Некоторые страны Южной Европы, например Венгрия и Италия, отмечают, что строительство «Северного потока — 2» станет примером двойных стандартов, ведь ранее жесткая позиция Еврокомиссии привела к отказу от уже согласованного со всеми заинтересованными странами ЕС «Южного потока». Осложняет ситуацию и решение Вашингтона о введении новых санкций против России, частично затрагивающих вопросы финансирования трубопровода «Северный поток — 2».

Юридические споры

Сложность реализации проекта «Северный поток — 2» с юридической точки зрения заключается в необходимости учитывать энергетическое законодательство Европейского союза, в том числе положения Третьего энергопакета. Большая часть газопровода находится в международных водах, к которым нормы энергетического права ЕС не применимы. Однако точка сдачи газа находится на территории Германии; конечная часть газопровода проходит через территориальные воды Германии, на которые теоретически распространяется энергетическое законодательство ЕС. Трубопровод с технической точки зрения — единая система, которая не может одновременно функционировать в соответствии с двумя правовыми режимами. И компания-оператор трубопровода тоже не сможет функционировать без урегулирования этих противоречий.

В контексте «Северного потока — 2» следует упомянуть о двух условиях, соблюдения которых требует энергетическое законодательство Евросоюза. Во-первых, управление трубопроводом должно быть отделено от добычи газа. Соответственно, компании, которые добывают и продают газ, не могут иметь ключевое участие в компаниях, управляющих трубопроводом. В данном случае речь идет о «Газпроме». Во-вторых, магистральные газопроводы на территории ЕС должны предоставлять так называемый «доступ третьих лиц к сетям», т. е. давать возможность прокачки по трубопроводам газа, принадлежащего иным компаниям, не входящим в консорциум по строительству и управлению трубопроводом.

Такие юридические требования при попытке их применения к «Северному потоку — 2» создают довольно сложную ситуацию. Прежде всего возникает вопрос, почему весь трубопровод должен жить по правилам ЕС, ведь на территории ЕС расположены только последние 12 км трубы (территориальные воды Германии)? Для «Газпрома», разумеется, абсолютно неприемлемо, если «Северный поток — 2», проходящий по международным водам, будет вынужден функционировать по внутреннему законодательству ЕС. Это создаст целый ряд проблем с окупаемостью проекта и наполнением трубы газом. Европейская Комиссия требует, чтобы половина мощности трубопровода оставалась незаполненной в ожидании газа других поставщиков (тот самый «доступ третьих лиц к сетям»). Но это нонсенс, ведь на дне Балтийского моря никто к газопроводу подключиться не может.

Схожая ситуация уже много лет существует с германским газопроводом OPAL, связывающим «Северный поток — 1» с австрийской границей. По требованию Еврокомиссии трубопровод уже много лет не может использоваться на полную мощность, что наносит ущерб не только «Газпрому», но и европейским потребителям. Понятно, что Европейская Комиссия стремится заставить Россию таким образом отказаться от принципа единого экспортного канала, т. е. монополии «Газпрома» на экспорт газа. Однако подобное давление Брюсселя с целью вынудить Москву изменить внутреннее законодательство контрпродуктивно.

Следует отметить, что стремление Еврокомиссии в данном вопросе выступать от лица всего Европейского союза не вполне обосновано. Первичное право ЕС, а конкретно ст. 196 Договора о функционировании Европейского союза, устанавливает, что определение источников поставок и импорта энергоресурсов входит в национальную компетенцию, а не в компетенцию институтов ЕС. В Еврокомиссии прекрасно понимают уязвимость своей позиции, однако надеются, что, спекулируя на негативном политическим имидже России, смогут убедить страны ЕС поручить ей вести диалог с Москвой. Однако по этому вопросу интересы стран ЕС очень различаются. В ЕС есть целый ряд стран, заинтересованных в реализации проекта, прежде всего — Германия, Австрия, Нидерланды. Вероятность того, что государства-члены дадут Европейской комиссии мандат на ведение переговоров по этому вопросу с Россией, невелика.

Мотивы санкционной политики США

Вашингтон в русле политики санкций всячески пытается осложнить развитие топливно-энергетического комплекса России и реализацию отдельных энергетических проектов. Очевидно, что принятые недавно санкции направлены на осложнение финансирования проекта «Северный поток — 2». В этом решении Вашингтона сочетаются как политические, так и экономические мотивы. Однако на первый план выходит желание наказать Россию за «неправильную» политику.

Поставки газа из США в Европу начались и будут продолжаться, но в небольших количествах. С учетом затрат на транспортировку, сжижение и разжижение поставки будут довольно дорогими; российский газ на рынке ЕС будет более конкурентоспособен. Безусловно, бизнес-группы в Вашингтоне лоббировали введение именно таких санкций против России, однако считать, что все решения принимались ради экономических целей, будет неверно. Для США в отношениях с Россией более значимы вопросы большой политики.

Что касается перспектив реализации проекта «Северный поток — 2», то нужно четко понимать — имеется целый ряд газопроводов, соединяющих Россию и Европу. Мощность этих газопроводов весьма велика. Более того, уже сейчас имеющиеся газопроводы используются не в полную силу, поскольку объем спроса на российский газ в Европе меньше, чем имеющиеся трубопроводные мощности. В перспективе спрос на газ в ЕС будет расти, однако, скорее всего, довольно умеренным темпами. Новые трубопроводы между Россией и Европой могут быть полностью востребованы лишь в случае кардинального уменьшения транзита через Украину или полного его прекращения. Это вопрос очень сложный как с политической, так и экономической точки зрения. В определенных кругах как в Вашингтоне, так и в ЕС есть политическое желание заставить Россию сохранить транзит через Украину, чтобы у Киева по-прежнему был инструмент влияния на Москву. Этот мотив в санкционной политике Вашингтона гораздо важнее экономического.

Позиция Германии

Германия заинтересована в проекте «Северный поток — 2», однако по ряду причин руководство страны пытается политически дистанцироваться от его реализации. Берлин делает вид, что проект реализуется исключительно силами коммерческих компаний. Мотивы германского правительства понятны — оно не хочет давать сторонникам жесткой антироссийской линии повод для критики. Даже такая умеренная поддержка Германией проекта «Северный поток — 2» вызывает целый ряд негативных комментариев со стороны других стран ЕС. Немцы вынуждены это учитывать.

Решение Вашингтона о принятии санкций, которые могут затронуть финансирование проекта «Северный поток — 2», вызвало резкую реакцию в Германии и Австрии. Они видят в действиях США прежде всего продолжение американской политики экстерриториального применения своего законодательства. Под санкции могут попасть германские компании, так или иначе вовлеченные в этот проект. Такая политика США, будь то санкции в отношении Кубы или Ирана, которые американцы пытаются распространять не только на свои компании, но и на европейские, традиционно являлась поводом для раздражения со стороны европейских стран. Однако в этом вопросе позиция европейцев слабо влияет на действия США.

Николай Кавешников

К.полит.н., доцент, зав. каф. интеграционных процессов МГИМО МИД России, в.н.с. Института Европы РАН, эксперт РСМД

"Газпром" за полгода увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 12,4%.

"Газпром" за первое полугодие увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 12,4%, или на 10,5 миллиарда кубометров, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер в ходе выступления на годовом собрании акционеров.

"За шесть месяцев объемы экспорта увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 12,4%, или на 10,5 миллиарда кубометров. Таким образом, всего за полтора года объем поставок "Газпрома" на европейский рынок увеличился на 30,4 миллиарда кубометров газа. Это сопоставимо с мощностью "Турецкого потока" или больше половины мощности "Северного потока-2", — сказал Миллер.

Общий объем поставок "Газпрома" в дальнее зарубежье за полгода составил 95,7 миллиарда кубометров, указывается в презентации к выступлению Миллера.

«Газпром» за первое полугодие 2017 года увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье.

Экспорт увеличился на 10,5 миллиарда кубометров.

«Газпром» за первое полугодие увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 12,4%, или на 10,5 миллиарда кубометров, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер в ходе выступления на годовом собрании акционеров.

«За шесть месяцев объемы экспорта увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 12,4%, или на 10,5 миллиарда кубометров. Таким образом, всего за полтора года объем поставок «Газпрома» на европейский рынок увеличился на 30,4 миллиарда кубометров газа. Это сопоставимо с мощностью «Турецкого потока» или больше половины мощности «Северного потока-2», – сказал Миллер.

Си Цзиньпин, председатель КНР: Совместно продвигать строительство «Одного пояса и одного пути»

Си Цзиньпин, председатель КНР

Строительство «Одного пояса и одного пути» - дело великое, которое невозможно без великой практики

Более 2000 лет назад наши предки, преодолевая неимоверные трудности, пересекая степи и пустыни, проложили Шелковый путь на суше, соединяющий Азию, Европу и Африку. Наши прадеды на парусных судах совершали походы в далекие моря, сквозь бурю и девятый вал, открыли Морской шелковый путь, объединяющий Восток с Западом. Благодаря Великому шелковому пути открылись окна-коридоры дружественных связей между разными странами планеты, была вписана новая страница в летопись человечества. На Великом шелковом пути закалился и сформировался дух Шелкового пути, в основе которого лежат мир и сотрудничество, открытость и инклюзивность, взаимообмен и взаимозаимствование, взаимовыгода и всеобщий выигрыш. Вот это и есть самое ценное наследие человеческой цивилизации.

Мир и сотрудничество. В период династии Хань (примерно 140-е годы до нашей эры) отряд смелых первопроходцев из города Чанъань с мирной миссией отправился в далекие западные страны. При династиях Тан, Сун и Юань параллельное развитие получили шелковые пути на суше и море, где свои следы оставили китайский путешественник Ду Хуань, итальянец Марко Поло. А в начале XV века, во времена династии Мин, известный китайский флотоводец Чжэн Хэ семь раз возглавлял легендарную морскую экспедицию. Воспевались эти исторические подвиги потому, что там шли в поход не боевые кони и копья, не военные корабли и пушки, а караваны верблюдов и торговые суда с добрыми намерениями. Это они, «шелкопутийцы», из поколения в поколение создавали узы сотрудничества и мост между Востоком и Западом.

Открытость и инклюзивность. Великий шелковый путь проходил через бассейны рек Нил, Тигр, Евфрат, Инд, Ганг, Хуанхэ и Янцзы, тянулся до колыбелей цивилизаций Египта, Вавилона, Индии и Китая, простирался до мест компактного проживания буддистов, христиан и мусульман, проходил земли разных народов. Стараясь достигать взаимопонимания при сохранении разных точек зрения, в духе открытости и инклюзивности, различные цивилизации, конфессии и этносы вместе создали грандиозную и великолепную картину взаимоуважения и общего развития.

Старинные города Цзюцюань, Дуньхуан, Турфан, Кашгар, Самарканд, Багдад и Константинополь, древние порты Нинбо, Цюаньчжоу, Гуанчжоу, Пакхой, Коломбо, Джидда, Александрия считаются наглядным свидетельством этой истории. История учит, что цивилизация развивается в открытости, а нации сосуществуют в сближении.

Взаимообмен и взаимозаимствование. Великий шелковый путь — не столько путь торговли, сколько путь обмена знаниями. Китайский шелк, фарфор, лаковые и железные изделия были перевезены по нему на Запад, и обратно китайцы привозили душистый перец, лен, специи, виноград и гранат. По этому пути в Китай вошли буддизм, ислам, арабская астрономия, летосчисление и медицина. А компас, порох, бумага, книгопечатание и шелководство Китая получили распространение по всему миру. Более того, обмен товарами и знаниями сопровождает еще и развитие мышления. Например, буддизм брал начало в Индии, получил развитие в Китае и распространение в Юго-Восточной Азии. Конфуцианство родилось в Китае, но его высоко ценили, очень уважали и европейские мыслители, такие как Лейбниц, Вольтер. В этом отражаются привлекательность обмена и заметные плоды взаимозаимствования.

Взаимовыгода и всеобщий выигрыш. По Великому шелковому пути по суше непрерывно ходили посланцы и торговцы, а по морю плавали бесчисленные суда. По этим магистралям свободно передвигались капиталы, технологии, трудовые ресурсы и другие производственные элементы, в результате стали доступными товары, ресурсы и блага развития. Поднялись крупные города, такие как Алматы, Самарканд и Чанъань, бурно развивались морские порты, такие как Сур и Гуанчжоу. Процветали Римская империя, Парфия и Кушанское царство, Китай пережил расцвет династий Хань и Тан. Великий шелковый путь принес в регион колоссальное развитие и процветание.

Осенью 2013 года в Казахстане, а затем в Индонезии я выдвинул инициативу о совместном строительстве экономического пояса Шелкового пути и Морского шелкового пути XXI века. То есть «Один пояс и один путь». За минувшие 4 года более 100 государств и международных организаций активно откликнулись на строительство «Одного пояса и одного пути», инициатива как таковая включена в резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН. Строительство «Одного пояса и одного пути» постепенно переходит от идеи к практике и приносит плоды.

Прошедшие 4 года — это годы углубления политических контактов. Строительство «Одного пояса и одного пути» отнюдь не означает разрушение существующего и создание всего заново. Смысл этой идеи в сопряжении стратегий и взаимодополнении друг друга своими преимуществами. Речь идет о консолидации политики, включая российскую инициативу о Евразийском экономическом союзе, «Взаимосвязанность АСЕАН-2025», казахстанскую программу «Нурлы Жол», турецкий проект «Центральный коридор», монгольский «Степной путь», вьетнамский «Два коридора и один экономический цикл», Industrial Powerland Англии, польский «Янтарный путь» и т. д. Заключено соглашение о сотрудничестве с больше чем 40 государствами и международными организациями. Партнерами по регулярному сотрудничеству в сфере производственных мощностей стали больше 30 стран.

Прошедшие 4 года — это годы наращивания взаимосвязанности инфраструктуры. Мы с партнерами ускоренно продвигаем такие проекты, как высокоскоростная железная дорога Джакарта — Бандунг, железная дорога Китай — Лаос, железная дорога Аддис-Абеба — Джибути, железная дорога Белград — Будапешт, строим порты Гвадар, Пирей, разрабатываем целый ряд проектов в области транспорта и коммуникаций. В настоящее время формируется мультимодальная инфраструктурная сеть, базирующаяся на железных дорогах, портах и трубопроводных системах, включающая экономические коридоры Китай — Пакистан, Китай — Монголия — Россия и новый евразийский континентальный мост, с опорой на сухопутные, морские, воздушные сообщения и телекоммуникационную сеть.

Прошедшие 4 года — это годы активизации торговых связей. Вместе с участниками инициативы «Один пояс и один путь» мы всемерно способствуем облегчению торговли и инвестиций, улучшаем деловой климат. Время доставки сельскохозяйственной продукции до китайского рынка (с учетом таможенного оформления) из стран Центральной Азии, включая Казахстан, сократилось на 90%. За 2014-2016 годы товарооборот между Китаем и странами вдоль «Одного пояса и одного пути» превысил 3 трлн долларов. Совокупные инвестиции Китая в экономику этих стран превысили 50 млрд долларов. Китайские предприятия создали 56 зон торгово-экономического сотрудничества более чем в 20 странах, обеспечив 1,1 млрд долларов налоговых поступлений и 180 тысяч рабочих мест в этих странах.

Прошедшие 4 года — это годы роста финансовых потоков. Китай осуществляет разные формы финансового сотрудничества с участниками «Одного пояса и одного пути». Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) выделил кредит странам-участницам в объеме 1,7 млрд долларов для девяти проектов, инвестиции Фонда Шелкового пути составляют 4 млрд долларов. Официально учрежден финансовый холдинг Китая и стран Центральной и Восточной Европы в формате «16+1». Эти новые финансовые институты и традиционные многосторонние финансовые структуры имеют каждый свои особенности, дополняют друг друга и вместе формируют сеть финансового сотрудничества «Одного пояса и одного пути» с четкими иерархиями и достойным масштабом.

Прошедшие 4 года — это годы душевного сближения. Страны-участницы «Одного пояса и одного пути» создают «интеллектуальный Шелковый путь» и «здоровый Шелковый путь», развивают сотрудничество в областях науки, образования, культуры, здравоохранения, народных связей, укрепляют общественную и социальную основу для «Одного пояса и одного пути». Ежегодно правительством Китая предоставляются правительственные стипендии «Шелковый путь» на региональном уровне, направленные на активизацию международного обмена в области культуры и образования. Осуществляются разнообразные проекты культурно-гуманитарного сотрудничества, такие как Год культуры «Шелковый путь», Год туризма, фестивали, киномосты, семинары и диалоги мозговых центров.

Как говорят, лиха беда начало. Следует использовать эту благоприятную ситуацию, шаг за шагом двигаться вперед и дальше к прекрасному будущему. В этой связи хотел бы высказать следующие предложения.

Во-первых, «Один пояс и один путь» должен вести к миру. Древний Шелковый путь пережил расцвет в мирные годы, а в период войны — упадок. Строительство «Одного пояса и одного пути» немыслимо без мирной и спокойной обстановки. Необходимо создать международные отношения нового типа в духе взаимовыгодного сотрудничества, сформировать партнерские отношения в пользу диалога и кооперации без конфронтации и блоков. Важно взаимно уважать суверенитет, достоинство, территориальную целостность, уважать путь развития и социальный строй друг друга, учитывать коренные интересы и ключевые озабоченности.

Во-вторых, «Один пояс и один путь» должен вести к процветанию. Важно углублять производственное сотрудничество, продвигать совмещение стратегий разных стран в развитии производственных отраслей. Важно сформировать стабильную, устойчивую и контролируемую систему финансового обеспечения, обновить модель инвестиций и финансирования. Важно прилагать усилия к формированию мультимодальной связанности, включающей сухопутную, морскую, воздушную и сетевую, сфокусировать внимание на ключевых коридорах, городах и проектах с целью объединить сеть автодорог, железных дорог и морских портов.

В-третьих, «Один пояс и один путь» должен вести к открытости. Необходимо создать открытую платформу сотрудничества, развивать открытую мировую экономику. Важно формировать благоприятную среду, способствовать созданию справедливой, рациональной и прозрачной системы правил международной торговли и инвестиций, содействовать организованному передвижению производственных элементов, эффективному распределению ресурсов и глубокой интеграции рынков. Нужно отстаивать многосторонность механизмов торговли, продвигать строительство зон свободной торговли, стимулировать либерализацию и облегчение торговли и инвестиций.

В-четвертых, «Один пояс и один путь» должен вести к инновациям. Важно встать на путь инновационного развития, активизировать сотрудничество в передовых областях, в том числе цифровой экономики, искусственного интеллекта, нанотехнологий и квантовых компьютеров, содействовать развитию больших данных, облачных вычислений и умных городов. Необходимо стимулировать глубокую интеграцию науки и техники, как с производством, так и с финансами, оптимизировать инновационный климат. В эпоху интернета нужно создать поле и пространство для предпринимательской деятельности молодежи всех стран, помочь будущему поколению воплотить в жизнь молодежную мечту.

В-пятых, «Один пояс и один путь» должен вести к цивилизации. Целесообразно создать многоярусный механизм гуманитарного сотрудничества, наладить больше платформ и каналов взаимодействия. Важно увеличить обмен студентами и повышать уровень совместного обучения. Необходимо задействовать роль мозговых центров и потенциал культурно-исторического наследия, совместно разрабатывать свойственные Шелковому пути туристические продукты. Предлагаем активизировать контакты по линии парламентов, политических партий и неправительственных организаций, обмены между женщинами, молодежью, людьми с ограниченными возможностями, усиливать борьбу с коррупцией.

Накануне нового старта развития Китай углубленно реализовывает концепцию инновационного, согласованного, зеленого, открытого и общедоступного развития, последовательно адаптируется и идет вперед в духе новой нормы экономического роста, активно продвигает структурные реформы в сфере предложения, нацеленные на устойчивое развитие.

Китай готов на основе пяти принципов мирного сосуществования развивать дружбу и сотрудничество со всеми странами-участницами. Готовы делиться опытом развития без вмешательства во внутренние дела других стран. Мы не экспортируем социальный строй и модели развития, тем более их не навязываем. В ходе строительства «Одного пояса и одного пути», вместо того чтобы повторить стереотипы геополитической игры, будем создавать большую семью гармоничного сосуществования без вредных для стабильности замкнутых групп.

В рамках ОПОП Китай заключил со многими партнерами соглашение о сотрудничестве по строительству «Одного пояса и одного пути». Речь идет о проектах в области транспорта, инфраструктуры, энергетики, а также в коммуникационной, таможенной, санитарно-карантинной и т. д. Туда также входят программы и проекты по торговле, индустрии, электронной коммерции, морской и зеленой экономике и т. д. Будем работать над скорейшей реализацией и отдачей от всех этих проектов.

Китай намерен увеличить финансовую поддержку строительству «Одного пояса и одного пути». Будет вложено дополнительно 100 млрд юаней в Фонд Шелкового пути. Поддерживаем финансовые структуры развития за счет фондов за рубежом в китайских юанях, предполагаемый размер достигнет 300 млрд юаней. Государственный банк развития Китая, Эксим банк Китая предоставляют целевые кредиты на сумму 250 млрд и 130 млрд юаней для поддержки инфраструктурного, производственного и финансового сотрудничества в рамках «Одного пояса и одного пути».

Китай готов активно развивать со странами-участницами «Одного пояса и одного пути» взаимовыгодное торгово-экономическое партнерство, создать благоприятные условия для торговли и инвестиций, строить сеть свободной торговли в интересах экономического роста региона и всего мира. На полях недавнего форума «Один пояс и один путь» были подписаны соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с более чем 30 странами, доработаны с заинтересованными странами соглашения о свободной торговле. С 2018 года в Китае будет проводиться международная Экспо по импорту.

Китай готов со всеми странами укреплять инновационное сотрудничество. В течение предстоящих пяти лет 2500 молодых ученых будут приглашены на краткосрочную научно-исследовательскую работу в Китае, будут обучены у нас 5000 научно-технических и управленческих специалистов и введены в действие 50 совместных лабораторий. Будем создавать платформу сервиса для обработки больших данных охраны экосистемы, выступать с инициативой о создании международного союза зеленого развития «Одного пояса и одного пути» и оказывать заинтересованным странам помощь в противодействии климатическим изменениям.

На ближайшие 3 года Китай предоставит грант в размере 60 млрд юаней для реализации проектов по улучшению жизни населения. Предоставим развивающимся странам вдоль «Одного пояса и одного пути» оперативную продовольственную помощь на 2 млрд юаней, увеличим взнос в Фонд помощи кооперации «Юг — юг» на 1 млрд долларов, реализуем 100 проектов «Очаг счастья», 100 проектов «Помощь малообеспеченным», 100 проектов «Выздоровление». Соответствующим международным организациям будет выделен 1 млрд долларов в виде помощи в реализации проектов для стран-партнеров вдоль «Одного пояса и одного пути».

Китай готов создать механизм последующих контактов нынешнего форума, учредить центр исследования финансово-экономического развития, центр содействия строительству «Одного пояса и одного пути», вместе с многосторонними банками развития открыть центр финансового сопровождения многостороннего развития, с МВФ открыть центр по укреплению потенциала, создать сеть сотрудничества общественных объединений, образовать новые площадки гуманитарного сотрудничества вдоль Шелкового пути, в том числе пресс-союз, лигу музыкального образования.

Строительство «Одного пояса и одного пути» имеет глубокие корни в истории Шелкового пути. Оно обращено к Евразии и Африке, открыто для всех друзей. Вне зависимости от места происхождения все страны, пусть азиатские и европейские, африканские и американские, могут в нем участвовать. Строительство «Одного пояса и одного пути» реализуется путем совместного согласования, а результаты, разумеется, будут доступны для всех его участников.

Строительство «Одного пояса и одного пути» — дело великое, которое невозможно без великой практики. Давайте шаг за шагом двигаться вперед, по крупице накапливая позитивные результаты, приносить ощутимую пользу миру и народам всех стран.

Опубликован рейтинг качества жизни в городах мира

Восьмой год подряд в нем лидирует Вена. Большую часть ТОП-10 заняли европейские города.

Рейтинг Mercer создан с целью помочь правительствам и крупным компаниям разместить сотрудников в международных проектах. В ходе исследования выявляются наиболее безопасные города, гарантирующие стабильность его жителям, низкий уровень преступности и другие преимущества. В этом году отдельно оценивалась городская инфраструктура по таким показателям, как транспортная доступность, уровень электрификации, качество питьевой воды и так далее.

Цюрих занял в списке второе место, Мюнхен - четвертое, Дюссельдорф - шестое, Франкфурт - седьмое, Женева - восьмое, Копенгаген – девятое. Базель, новичок в списке, расположился на 10-м месте. Единственными неевропейскими городами в первой десятке являются Окленд (замыкает тройку лидеров) и Ванкувер (пятое место).

Лучшие показатели среди городов Азии и Латинской Америки у Сингапура (25 строчка) и Монтевидео (79 место).

В Центральной и Восточной Европе самые высокие показатели у Праги (69 место). Большинство европейских городов сохранили свои строчки в рейтинге по сравнению с 2016 годом. Исключением является Брюссель (27 место). Он опустился в рейтинге на шесть строчек из-за проблем, связанных с терроризмом. Несколько растерял свои позиции и Рим (57 место) из-за проблем с удалением отходов. Наконец, Стамбул упал со 122-го на 133-е место в результате суровых политических потрясений в Турции в прошлом году.

Самые низкие показатели среди городов Европы у Санкт-Петербурга и Тираны (оба занимают 176 место), а также у Минска (189-ое).

Несмотря на растущую политическую и финансовую нестабильность в Европе, многие города по-прежнему предлагают самый высокий в мире уровень жизни и остаются привлекательными направлениями для расширения бизнеса и деловых операций.

В 2016 году мы публиковали рейтинг самых дорогих городов мира для иностранцев, составленный Mercer.

ТОП-10 городов мира с самым высоким качеством жизни:

- Вена

- Цюрих

- Окленд

- Мюнхен

- Ванкувер

- Дюссельдорф

- Франкфурт

- Женева

- Копенгаген

- Базель

Израиль: войны против Сирии не будет

24 и 25 июня израильская авиация атаковала позиции сирийской правительственной армии на Голанских высотах.

Леонид Ивашов

24 и 25 июня израильская авиация атаковала позиции сирийской правительственной армии на Голанских высотах.

Способна ли череда провокаций террористов и Израиля привести к тому, что США, Россия и Иран впрямую схлестнутся на израильско-сирийской границе, произойдёт Армагеддон, который, как известно, там и обещан в Библии?

Да, действительно, нельзя исключать того, что на Голанских высотах может завязаться большая война. Да, действительно боевики исламистских террористических организаций пытаются, в том числе не без влияния американской агентуры, напрямую втянуть Израиль в сирийский конфликт. Но если посмотреть на треугольник Россия—Сирия—Израиль, то в нём отношения уже давно регулируются негласной консультационной системой. Даже сирийские военные, несмотря на давнее противостояние с Израилем, тем не менее, имеют контакты с армией еврейского государства. Не говоря уже про нашу страну, которая имеет с Израилем весьма конструктивные отношения, включая даже безвизовый режим.

Конфликт в районе Голанских высот, который перерастёт в межгосударственный конфликт между Израилем и Сирией, никому не нужен. Он не нужен Израилю, потому что, с одной стороны, есть противостояние Тель-Авива Дамаску, но с другой стороны, Сирия действительно борется против исламистского терроризма, который, в случае своей победы и создания "халифата" будет представлять для еврейского государства на Ближнем Востоке куда более серьёзную угрозу, чем светские режимы в Дамаске и Багдаде. Тем более, разрастание конфликта не нужно ни России, ни Ирану. Возможно, в этом заинтересованы США, в какой-то мере — Турция, но никак не Сирия, не Россия, не Израиль.

Порой высказываются такие суждения, что с "Исламским государством" (террористическая организация, запрещённаяч в России. — ред.), которое тоже противостоит ливанской "Хезболле", Израиль действует в одной связке. Мне кажется, что это не так. Да, "Хезболла" является противником Израиля. Да, "Хезболлу" поддерживает шиитский Иран. Но нужно рассматривать не частности в виде "Хезболлы" и других антиизраильских формирований, а сами отношения Израиля с Ираном. И вот здесь Россия могла бы сейчас проявить некую теневую инициативу с целью сгладить противоречия между Тель-Авивом и Тегераном, не допускать вооружённых столкновений между Израилем и сирийско-иранскими подразделениями, решая главную задачу — освобождение всего ближневосточного региона и мира в целои от терроризма.

Нередко задаётся вопрос: а не собирается ли Израиль под шумок гражданской войны в Сирии захватить все Голанские высоты, вместе с высочайшими горами, которые расположены на официально подконтрольной Дамаску территории, а потом по факту сделать их частью Израиля, как и ту часть Голанских высот, которая не признана мировым сообществом израильской территорией, но де-факто ею является?

Мне кажется, что Израиль решил главную стратегическую задачу на границе с Сирией, захватив часть Голанских высот с горой Хеврон. Во-первых, он получил естественный барьер, а во-вторых — водные ресурсы, значительные запасы пресной воды, которые питают и Израиль, и значительную часть Турции. К тому же, в районе Эль-Кунейтра расположены международные наблюдатели. Поэтому сейчас не время для дальнейшей аннексии Израилем сирийских земель. Тем более, что в ответ Израиль получит мощное противодействие со стороны не только Сирии, но и Ирана, да и всех мусульманских стран Ближнего Востока. Против будет Россия и, конечно, против будет Турция. Нужно ли сейчас всё это Израилю? Конечно, авантюристы есть во всех странах, но трезвые политики тоже присутствуют, и они пока всё-таки в большинстве.

Революция - русская мечта

«круглый стол» к 100-летию Великого Октября

Редакция Завтра Константин Сёмин Валерий Коровин Георгий Малинецкий Сергей Черняховский Геннадий Животов Александр Нагорный Иван Вишневский Владимир Винников

Александр НАГОРНЫЙ, заместитель председателя Изборского клуба.

Уважаемые коллеги!

Так получилось, что мы начинаем рассматривать тему Октябрьской революции 1917 года, великой и социалистической, уже сейчас, в начале лета, — и рассматривать, прежде всего, в двух ракурсах. Во-первых, её влияния на нашу страну и на мир в целом. А во-вторых — причин, по которым был уничтожен Советский Союз и созданная им мировая система социализма, "красный проект", который на протяжении многих десятилетий противостоял западному неолиберальному проекту. Несомненно, социализм — как идея и как политическая реальность — продолжает существовать и бороться. Но это пока оборонительные сражения, поскольку сохранившиеся в ряде стран мира правящие коммунистические партии функционируют в рамках глобального либерального рынка и пока не являются ясной политической альтернативой доминирующей системе империализма. Конечно, компартия Китая в русле неизбежного обострения своих противоречий с США рано или поздно придётся занять позицию лидера социалистических сил, но это дело будущего. Пока же и КПК, и другие компартии работают в матрице Западного мира, внешне не претендуя на иную всемирно-историческую перспективу. Но нам необходимо ради будущего взвесить и суммировать наследие Великого Октября и советского образца, советского проекта. Но пока самое, пожалуй, главное — это реставрация капитализма на территории Российской Федерации и на всём "постсоветском пространстве", причём порой — в самых диких и отвратительных его формах, неофашистских, неонацистских. Я имею в виду не только Украину или республики Прибалтики, где эти реакционные политические процессы идут на фоне социально-экономической деградации, и не только бывшие союзные республики Закавказья и Средней Азии, где те же, по сути, националистические процессы смягчаются формами традиционного общества, — я имею в виду и период 90-х годов прошлого века, когда либерально-рыночный фашизм господствовал в России и продолжает лелеять перспективы реванша.

Октябрьская революция 1917 года — мы уже касались этой темы на одном из наших "круглых столов", посвященных феномену её идеолога и вождя Владимира Ильича Ленина, — была уникальным явлением, поскольку позиционировалась как прорыв в будущее — в социалистическое и коммунистическое будущее, предсказанное Марксом и Энгельсом, — отсталой аграрной страны, более чем на три четверти населенной крестьянами, не имевшими ни земли, ни средств производства, необходимых для ведения минимального товарного хозяйства. Такой социалистической революции, вопреки тезисам "классического марксизма", ни тогда, ни потом не произошло в куда более развитых и прогрессивных странах мира. А в России она не просто произошла — она победила и помогла стране под названием Советский Союз: многонациональной, многоукладной, многоконфессиональной, — в кратчайшие сроки проделать путь от деревянной сохи до атомной бомбы и космических ракет, одержать Победу 1945 года, во многих сферах науки и техники выйти на передовые рубежи развития человечества. Великий Октябрь, кроме всего прочего, можно считать кульминацией и апофеозом деятельности русского народа, который вряд ли будет им превзойдён в обозримом будущем. В советском опыте мы находим пролог и воплощение того ценностного ядра русской цивилизации, который можно назвать Русской Мечтой. Однако уже в середине 50-х годов начался, а в 80-х—90-х годах ХХ столетия был окончательно завершён и оформлен практически не имеющий в истории человечества аналогов по своим масштабам и глубине социально-культурный регресс и распад советского общества, который выглядит чуть ли не закономерной коррекцией прорыва совершённого в ходе реализации ленинско-сталинского "красного проекта". Так ли это? Каковы причины, закономерности, следствия и перспективы "короткого" ХХ века, который уместился в период 1917-1991 годов, для России? Эту проблематику я предлагаю обсудить в рамках нашей дальнейшей дискуссии.

Сергей ЧЕРНЯХОВСКИЙ, доктор политических наук, профессор МГУ.

Для начала приведу данные социологических опросов, проведенных в марте-апреле 2017 года "Левада-центром". Положительно оценили Октябрьскую революцию 48% респондентов, отрицательно — 31%. При этом выяснилось, что почти половина считает революцию тогда лучшим вариантом для России, а за оружие на стороне "красных" сейчас взялось бы в 5-6 раз больше, чем на стороне "белых".

Если же сравнивать исторические траектории соответствующих обществ, заданные тремя великими революциями "модерна": Английской XVII века, Французской XVIII века и Великой Октябрьской, то в первом случае данная траектория имеет вид линии, во втором — синусоиды с общим восходящим трендом, а у нас — гиперболы с явным разворотом вниз. При желании это можно даже выразить соответствующими математическими формулами. Но для нас важно, как эта траектория будет вести себя дальше. И здесь, на мой взгляд, есть три возможных варианта. Либо она продолжает падение, как самолёт в пике и разбивается — причём не только Россия—СССР, а вся цивилизация, как это мы видим сейчас на примере Украины. Либо начинаются синусоидальные колебания вокруг некоей "средней линии", с выходом на "плато" гораздо ниже "пика", то есть мы попадаем в огромный исторический тупик на десятилетия, на века, как это описано у Стругацких и видно, скажем, в республиках Средней Азии. Либо произойдёт "отскок" с подъёмом на новую высоту.

И понятно, что сейчас мы стремительно приближаемся к некоей "точке бифуркации", после которой вся система перейдёт в один из названных выше режимов, а два других станут достоянием "альтернативной истории". На этот счёт никаких иллюзий быть не должно, и нужно понимать, что основные объективные задачи Великого Октября: обеспечение социального прогресса при соблюдении социальной справедливости, несмотря на войну и прочие препятствия, были решены уже к середине 70-х годов, когда в Советском Союзе было построено общество модерна: индустриальное, в основном урбанистическое, практически с полным циклом научных исследований и производственных технологий.

Я очень сдержанно отношусь к понятию "справедливости", потому что для египетского феллаха "справедливость" одна, для американского рабочего она другая, для Сороса — третья. И в советском обществе после указанного рубежа общественный консенсус по содержанию данного понятия начал таять. С прогрессом, то есть с развитием, тоже стало не всё ладно, а принцип свободы в этих условиях вообще стал играть разрушительную роль — и буквально через десять-пятнадцать лет советское общество стало восприниматься им самим в целом как несправедливое, несвободное и отсталое. Речь зашла уже не о том, чтобы "перегнать Америку" или хотя бы "догнать" её, а о том, чтобы к этой самой Америке "прицепиться" — "хоть тушкой, хоть чучелом" — и всё тогда решится само собой, "невидимой рукой рынка". Что из этого получилось, все мы сейчас хорошо видим и знаем. Было разрушено общество социальной демократии, в котором мы жили, что запустило процесс уничтожения практически всех "точек роста" постиндустриального общества, общества "сверхмодерна", которые надо было развивать. Это как атомоход, у которого перестал давать нормативную мощность реактор, распилить на части по отсекам и на каждый отдельно поставить паруса — далеко не уплывёшь. Всё это сварить заново или даже достроить свой отсек, заделав самые зияющие дыры, — адская работа.

Возвращаясь собственно к Октябрьской революции, повторю, что это была, во-первых, русская технократическая революция, обеспечившая переход от цивилизации постоянства к цивилизации прогресса на основе превращения науки в непосредственно производительную силу; а во-вторых, это была социальная революция, переход власти в руки производящих классов на демократической основе, где "вертикаль власти" выстраивалась "снизу вверх". И эта революция повлияла не только на Россию, но и на весь мир, поскольку "перевела стрелки" исторического развития капитализма на "запасной путь", о котором говорится в третьем томе "Капитала" Карла Маркса. И сегодня капитализм существует лишь постольку, поскольку он перестаёт быть капитализмом, поскольку он перенимает достижения социализма.

Валерий КОРОВИН, политолог, член Общественной палаты РФ.

Октябрьская революция 1917 года, если использовать геополитические категории, безусловно отвечала интересам евразийского Хартленда, то есть выражала собой чаяния и некую квинтэссенцию развития цивилизации суши. В то время как оппоненты Октябрьской революции, включая "белое" движение, выступившее в ходе гражданской войны против красного проекта стояли на позициях геополитического атлантизма, получая поддержку Антанты, американцев и других атлантистских сил. И в этом смысле, конечно, "красный проект", проект Октябрьской революции, имел под собой геополитически континентальную основу, что в значительной степени определило весь советский проект дальше реализовался как имперский и континентальный.

И здесь я обратил бы внимание на то, что Сталин не был марксистом, а был национал-большевиком. Конечно, он не отказывался номинально от марксистской догматики, от марксистского учения в его ленинском изложении, поскольку Ленин в значительной мере адаптировал марксизм под российскую действительность. В частности, заменил пролетарский класс пролетарской партией, добавил к рабочим крестьян и сделал ставку на некий бланкистский заговор, а не на социалистическую революцию, которая невозможна была без пролетарского класса. Сталин пошёл дальше Ленина и выдвинул, как известно, тезис о построении социализма в отдельно взятой стране, который уже категорически противоречил марксизму. Сталин выработал и осуществил абсолютно не марксистскую формулу синтеза левой, социалистической экономики с правой этатистской политикой. То есть политикой государственнической, державной, ставящей в основу ценность государства, а не класса. Таким образом, Сталин реализовал чаяния евразийцев, сменовеховцев и национал-большевиков, находившихся в тот момент в эмиграции и принявших русскую революцию именно в сталинской версии, а не в троцкистской. То есть Сталин строил национал-большевистское государство, не отказываясь формально от марксизма и ленинизма. Поэтому провозглашённый Хрущёвым на ХХ съезде КПСС "возврат к ленинским принципам" стал началом конца советского "красного" проекта, у которого была совсем другая, не марксистская "анатомия".

Александр ЛЮБИНИН, доктор экономических наук.

Хотел бы обратить внимание участников дискуссии на три момента, которые, как мне представляется, принципиальны. Во-первых, революция в октябре 1917 года была направлена на окончательное разрешение давно перезревшего аграрного вопроса, который в условиях Первой мировой войны тесно сомкнулся с вопросом о мире. Это — тот ключевой вопрос, который не разрешила Февральская революция, вследствие чего социальное умиротворение в России не могло наступить ни при каких условиях. Неудовлетворенными, как и прежде, оставались жизненные требования крестьянства — самого многочисленного класса, который нёс основную тяжесть участия России в мировой войне. Но даже победа в этой войне ничего крестьянам не обещала и никаких послаблений не гарантировала, подвигая к насильственному переделу земельной собственности. Земельный вопрос, измучивший и обозливший крестьянство, решительно и без промедления был снят с политической повестки дня именно революционными актами большевистской власти, отвечавшими сокровенным чаяниям подавляющего большинства населения нашей страны. Они затем привлекли в ряды Красной Армии миллионы крестьян, что, в конечном итоге, обеспечило победу большевиков в Гражданской войне.

Во-вторых, для Ленина и большевиков всемирный, а не национальный лишь характер социалистического переустройства общества был аксиомой, но не догмой, а руководством к действию. Поэтому тезисы о том, что Октябрьская революция была осуществлена якобы вопреки "классическому" марксизму, выглядят, по большому счёту, столь же странно, как и удивления по поводу того влияния, которое эта революция оказала на весь мир, а не только на Россию. Это была первая революция, которая вдохновлялась не только религиозными и нравственными, но, в первую очередь, научными соображениями, которые во многом оправдались.

В-третьих, неоспоримый исторический факт заключается в том, что сто лет назад наша страна оказалась единой в стремлении к социализму. Уже символом Февраля был отнюдь не триколор, а красный флаг и красный бант. На выборах в Учредительное собрание более 90% голосов получили социалистические партии, пусть и расходящиеся между собой в том, как они видят социализм и каким путём предполагают к нему идти. В силу определенных характеристик русской цивилизации, в социально-экономической обстановке, обусловленной падением монархии и маловразумительной тяжелейшей войной, общественное мнение России развернулось в сторону социализма, оказавшись в этом отношении впереди самых развитых в социально-экономическом отношении стран мира. Для социалистической революции это давало уникальный шанс, использовать который большевики считали своим общественно-политическим долгом.

Но реализация задачи построения социализма в отдельной стране в условиях капиталистического окружения содержала внутреннее и опасное для дела социализма противоречие, в полной мере созревшее к середине 70-х годов и ставшее впоследствии главной причиной его гибели. То, что необходимо было делать в условиях существующего в России хозяйственного уклада и в сжатых границах отпущенного исторического времени для обеспечения суверенитета страны, требовало методов, которые не могли быть по своей сути вполне социалистическими. Необходима была сверхмобилизация населения — пусть даже как временная, продиктованная особыми внешними обстоятельствами мера в стране, которая хочет быть социалистической. Но не постоянной практикой, объявленного уже построенным, пусть и в основном, социализма. По определению социализм не должен лишать людей ни свободы выбора, ни возможности самовыражения, если те не носят асоциального характера и не задевают общественную нравственность. Командовать в этой сфере — значит, опускать планку самореализации индивида ниже того уровня, которого она, пусть и формально, достигает при капитализме. В конце 80-х гг. уже зримо проявившимися негативными результатами указанного выше противоречия в полной мере воспользовались противники всего советского в тесном союзе с противниками России.

В итоге советский социализм сошёл с исторической сцены, но он сохранил русскую цивилизацию, закрыв её, как щитом, на сложнейшем этапе борьбы за национальное существование, реализацией социалистического (антикапиталистического) проекта, деформировав при этом сам проект ради обеспечения суверенности страны.

Георгий МАЛИНЕЦКИЙ, доктор физико-математических наук, вице-президент Нанотехнологического общества России.