Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Новороссия — русская судьба

нас окрыляет великая мечта о воссоединении русских земель

Павел Губарев

В 2014 году слово "Новороссия" не сходило с первых полос газет и с экранов телевидения. Слово это, восходящее ещё к царской России, тогда заново ворвалось в текущую реальность. Словно сквозь некий туннель, какой-то фантастический портал из прошлого, восстали и вернулись славные герои тех лет, осваивавшие плодородные и приветливые причерноморские степи. Тогда, два столетия назад, в степях этих, до прихода русских считавшихся диким полем, выросли новые города, новая Россия, чудесный край.

Два столетия прошли — и снова зазвучало имя, которое весь ХХ век стирали из национальной памяти. А вместе с ним уже в наш, XXI век, влетели души Суворова и Ушакова, Румянцева и Потёмкина, Екатерины Великой и Павла Первого, сотен тысяч людей, своими могучими руками превративших дикое поле в цветущий край, основавших великолепные города.

Сегодня в имени "Новороссия" — горящие руины тех городов. Мёртвые подбитые танки с поникшими стволами орудий и свёрнутыми набок башнями. Отчаянные православные бородачи в камуфляже и суровые патриоты СССР с загорелыми на солнце лицами. Истерзанная металлом земля Саур-могилы, иссечённый осколками и пулями, развороченный снарядами бетон мемориала Великой Отечественной. Трагедии, окровавленные бинты, султаны разрывов над кварталами Донецка.

Но Новороссия не всегда была такой. Ещё совсем недавно она была процветающей плодородной землёй, славной колосящимися нивами и цветущими садами, гордыми промышленными гигантами и оживлёнными гаванями. Здесь шумела и бурно развивалась многоцветная, полнокровная жизнь. В университетах и на судостроительных верфях. В мастерских художников и в фабричных цехах. Густонаселённая, щедро напитанная солнцем, омытая синими водами Чёрного и Азовского морей, пронизанная полноводными реками, Новороссия давала великой стране всё. Уголь и металл. Горы хлеба, сочных овощей и фруктов. Корабли, двигатели и самолёты. Станки и электронику. Сотни видов самых разнообразных машин.

Эта статья — о нашей борьбе за Новороссию. О восстании настоящего Русского духа. О творении русской истории.

Воля, труд и слава

Новороссия была отбита русскими у Османской империи и у её татарских вассалов. Начиная с первых Азовских походов Петра Великого 1695 и 1696 годов, Россия вгрызалась в северный бок Османской Турции. Мы отбили эти территории у свирепых османов, создав у Чёрного моря, на побережьях лиманов и вдоль течений больших рек край, обильный и процветающий. Край, через который текут Дунай, Днестр и Южный Буг, Днепр, Северский Донец, Дон и Кубань. Край, населённый упорными, трудолюбивыми, предприимчивыми, зажиточными людьми с южнорусским говором. Новороссия, тянущаяся широкой полосой от Бендер и Тирасполя на Днестре, вдоль Чёрного и Азовского морей до самого Донбасса и Ставрополья, — это воистину жемчужина русской цивилизации.

Сюда, на её освоение, двигались несколько волн заселения. Купцы и предприниматели основывали тут новые предприятия. Крестьяне засевали плодородные земли. Рабочие и инженеры трудились на гигантских промышленных комбинатах. Учёные — в исследовательских институтах и университетах. Творцы создавали здесь величайшие произведения искусства — чего стоит один только художник Куинджи, недавно выставлявшийся в Третьяковской галерее, куда по 6 часов стояли на морозе очереди? А ведь он — уроженец новороссийского Мариуполя, выходец из греков Северного Причерноморья.

Да, каждому Новороссия давала шанс реализовать себя, несмотря на его национальную принадлежность. Этот изумительный край никогда не знал никакой национальной розни. Не мелочная вражда и варварские предрассудки, а воля, труд и слава — вот что такое наша Новороссия.

Никогда она не была Украиной

В царской России Новороссия стала историческим названием для множества южных губерний и областей. Старейший университет Новороссии, Одесский, до 1917 года назывался не Одесским, а Новороссийским. Имя Новороссии жило и живёт в названии крупнейшего порта России на Северном Кавказе — Новороссийска. В краеведческом музее Донецка висит карта города 1912 года, называется "План завода Новороссийского общества каменноугольного, железного, стального и рельсового производств (Юзовский завод)". Это и есть Донецк образца 1912 года. Никогда и никто не считал её Украиной.

В аду охватившей страну Гражданской войны 1918-1922 годов образовалась Донецко-Криворожская республика, объединявшая обширные земли Новороссии. Столицей республики стал Харьков, а позже — Луганск. Здесь же вели свою борьбу за единую и неделимую страну белые армии Вооружённых Сил Юга России. В военных сводках тех лет и мемуарах участников событий — те же города, что и теперь.

И тогда, в годы революционной смуты, Новороссия тоже не была Украиной.

В 1919 году Ленин, заигрывая с украинскими сепаратистами, добился включения земель Новороссии в состав будущей Украинской ССР. Тем самым он пытался разбавить крестьянскую среду только что придуманной Украины рабочим, промышленно-городским населением. По тем же причинам в состав советской Украины передали земли нынешних Одесской, Николаевской и Херсонской областей, а в 1954 году — и Крым.

Но Украиной Новороссию никто не считал даже тогда, в советское время. Пребывание в составе Украинской ССР воспринималось всеми её жителями как издержки административно-территориального деления Советского Союза, но ни в коем случае не как цивилизационный выбор.

В СССР Новороссия поднималась и развивалась независимо от того, что была включена в Украинскую ССР. На всю страну гремели достижения Донбасса, Днепропетровска, Кривого Рога, Одессы, Николаева. К середине 1980-х годов эта историческая область отличалась высочайшей степенью развития индустрии, науки и образования, сельского хозяйства. Эти земли выступали как парадная витрина счастливой и обильной жизни великой страны. Были здесь машиностроение, металл и уголь Донбасса, верфи Николаева, мощные порты Одессы — Ильичевска — Южного, развитый индустриально-аграрный узел Приднестровья (Тирасполь), здравницы, виноградники и заводы Крыма. А ещё повсюду — тучные нивы и сады с деревьями, чьи ветви гнулись под тяжестью спелых плодов.

Все жили и работали совместно, делая общее дело. Новороссия оставалась такой же многоликой, какой была до революции.

Но само её имя было забыто в языке официальной власти. Считалось, что это — южная Украина, а также Ростовская область, Северный Кавказ. Позже это забытьё очень дорого обошлось всем нам.

Идеи — как мины, могут годами ждать своего часа

В конце 1980-х годов, с первыми порывами агрессивного украинского сепаратизма, возникает и первое движение за воссоздание Донецко-Криворожской республики. Возникает оно в противовес антирусскому беснованию, которое постепенно начало набирать обороты на Западной Украине и в Киеве. Тогда впервые и появился чёрно-сине-красный флаг будущей Донецкой Народной Республики.

В ту волну новой русской смуты рождается первый очаг сопротивления чуме русофобии и сепаратизма: ПМР, Приднестровская Молдавская республика. Там люди в схватках 1990-1992 годов дали вооружённый отпор молдавско-румынскому национализму, сначала пытаясь сохранить ПМР в составе Советского Союза, а затем — как независимую республику, которая стремится стать частью Российской Федерации. Увы, Москва пока так и не решилась на её присоединение. Но именно Приднестровье стало первым оплотом Новороссии, символом русского сопротивления силам зла, раздробления и деградации. Саму память о Новороссии пытались стереть в национальном сознании, но этого не позволила сделать маленькая героическая республика — всего-то узкая полоска земли вдоль правого берега Днестра.

Донбасс мог бы стать аналогом ПМР ещё в 1992-м. Именно летом того года в Москву приезжали первые гонцы из Донбасса, чтобы попасть на приём к президенту Ельцину и предложить ему: поддержите отделение Донбасса от Украины, бьющейся в корчах национализма и страшного экономического кризиса. Поддержите русских так, как вы поддерживаете независимость Абхазии и Южной Осетии от русофобской Грузии.

Но ельцинскому режиму на это было наплевать. Тогдашняя РФ равнодушно взирала на то, как русских убивают, грабят и насилуют в "новых независимостях" и внутри собственной страны. В 1994 году была подавлена и попытка президента Крымской автономной республики Юрия Мешкова отделиться от Украины. Так и не появились тогда ещё два очага Большой Новороссии. Победа была отложена "на потом".

Все эти долгие годы Новороссия мучительно пробивалась сквозь каменную плиту саркофага, в который её стремились уложить. В 2000-е годы в Донбассе возникли общественные движения, выступающие за осознание региона частью Русского Мира. Именно их, восходящий своими корнями к символике "Интердвижения Донбасса", флаг теперь — знамя ДНР. Именно их активисты ринулись на штурм областной администрации ранней весной 2014 года.

Ещё в 2009-м мы казались большинству лишь небольшой группой политических маргиналов. Но идеи, как и мины, могут годами ждать своего часа. И потом двигать народные массы к их реализации. Так и случилось в 2014 году.

Время показало нашу правоту

Сейчас нас могут спросить: "А зачем вы пошли воевать за Новороссию? Что двигало вами весной 2014-го? Почему вы восстали? Чем вас не устраивала перспектива "евроинтеграции" Украины? И зачем вообще возрождать Новороссию?"

Что ж, отвечу откровенно.

Причина первая: победивший на Майдане украинский нацизм, ставший, по сути, государственным проектом. Вы хорошо представляете себе обстановку сразу же после государственного переворота в Киеве 21 февраля 2014 года? Подчеркну: именно тогда, а не сейчас. Вспомните: ещё толком не рассеялся дым от пожаров и горящих покрышек, а победители уже приняли закон о фактическом отказе от использования русского языка как регионального в областях, где "дэржавна мова" не использовалась. В Киеве открыто шествовали нацисты из "Правого сектора"*: не только с портретами Бандеры, но и с нарезным автоматическим оружием. Они были готовы вот-вот хлынуть в "неблагонадёжные", недостаточно "свидомые" регионы — наводить свои порядки. В Донбасс — совершенно точно. Потому что, с их точки зрения, здесь живут "недоукраинцы", люди третьего сорта, "азиатчина", "москали", "титушки", "сепары", "колорады". Бесчинствующие украинские нацисты начали крушить советские памятники, которые пусть идеологически небесспорны, но по-человечески всегда были ценны нашему старшему поколению, и ни у кого в Донбассе никогда не поднялась бы рука сносить их. А укронацисты были готовы уничтожить всё, что может ассоциироваться у людей с великой Россией: хоть Пушкина, хоть Ленина, хоть памятники русским императорам.

Неужели нам нужно было покорно ждать, когда к нам ворвутся эти озверевшие бандеровские банды? Неужели нам надо было склонить головы перед наследниками даже не гитлеровцев, а их "шестёрок", туземных пособников?

Нам предлагали отказаться от своего родного языка и учить наших детей чуждой для них "мове", на которой даже самые ярые украинские националисты до сих пор не понимают, как правильно говорить, путаются в словах и от волнения переходят на русский. Документацию атомных электростанций, находящихся на подконтрольной Украине территории, на мову вообще до сих пор запрещено переводить — нет достаточного понятийного аппарата. Просто не хватает в "дэрмо" (сокращение от "дэржавна мова") слов, чтобы наглядно описать технологию полувековой давности — работу АЭС.

Всё русское на Украине планомерно изводилось. Русские школы закрывались. Озвучивание кинофильмов — только на мове. Добавьте к этому каждодневные выпады в сторону России и русских по ТВ, возвеличивание пещерных украинских нацистов первой половины ХХ века в школьных учебниках и в трудах самостийных "историков", провозглашение первых людей на Земле — украинцами, признание национальным героем гнусного предателя Мазепы, которому в России провозгласили анафему и который в нашей культуре считается воплощением иуды, — и вы получите более или менее понятную картину ежедневного оскорбительного безумия.

И только то, что Донбасс поднялся, только тот факт, что даже в силах АТО в основном говорят по-русски (воевать на украинском оказалось тоже как-то затруднительно), поумерило пыл языковых украинизаторов.

Мы поднялись на борьбу, чтобы остаться русскими. Отстоять свою русскую идентичность. Как и приднестровцы, которые в 1990-м восстали против насильственной румынизации, против превращения русских в "чёрную кость" в тогдашней Молдавии.

И время показало очень скоро нашу правоту. В Одессе, где движение "Куликово поле" решило не брать в руки оружия и не захватывать власть силой, а надеялось мирным путём собрать подписи за автономию Новороссии, людей просто сожгли заживо. В Запорожье митинг был жестоко подавлен с применением силы. В Харькове прорусский актив пошёл на сотрудничество с мэром Геннадием Кернесом — и всех пересажали. Наши соратники из других регионов Большой Новороссии сделали большую ошибку: пошли на соглашательский сговор с местной элитой, которая их немедленно предала, а ребята оказались в застенках СБУ.

Сегодня миллионы людей в этих регионах вынуждены делать вид, что они не русские, и официально отрекаться от родного языка в пользу непонятной мовы, которая, может, очень певучая, красивая и милая, но на которой невозможно даже писать техническую документацию. Мы не готовы к этому. Мы — русские, и хотим свободно говорить на родном языке — языке великой литературы и огромной цивилизации, даже если нам в ответ начнут угрожать автоматами и кошмарить артиллерийскими обстрелами.

Мы — действительно другие

Была и ещё одна причина: Киев двадцать три года обворовывал Новороссию. Все годы выморочной "независимости", начиная с 1991 года, Киев был вынужден поддерживать существование депрессивных, нищих, но проукраински настроенных бандеровских регионов Галичины (и тянущихся за ними регионов центра Украины) за счёт дотаций из регионов Новороссии.

Новороссия не могла развиваться, мы напоминали истощённых узников концлагеря, которых заставляли ещё и переливать часть собственной крови жадным и подлым вампирам. И всё это — ради какой-то мифической "Украины", с которой себя тут никто и не ассоциирует, и в лучшем случае просто терпели, как досадное недоразумение.

Нам надо было покидать этот "корабль дураков", чтобы просто выжить.

Мы — действительно другие. Мы, русские Донецкого угольного бассейна, не выходили на шумно-балаганные митинги "украинствующей демократии" в конце 1980-х. Мы не летели на яркие политические приманки, как легкомысленные мотыльки. Потому что от нашего труда и собранности всегда зависела жизнь огромной страны, жизнь других людей, от Камчатки до Одессы. Мы были дисциплинированной, привыкшей к организации промышленной армией. Цеха и шахты наши — это полки, заводы — дивизии, производственные объединения — армии.

По психологии мы, донецкие русские, ближе к уральским русским, потомственным заводчанам, нежели к жителям Западной Украины или к полтавским селянам.

Когда СССР разрушили, директорат и украинские олигархи воспользовались нашей привычкой к дисциплине и системе, сумев убедить наших жителей не восставать против сходящей с ума Украины, повременить с великой мечтой о воссоединении с нашей Родиной в пользу того, чтобы в тяжёлые времена не подвести людей, работать дальше. Потому Донбасс так долго пробуждался.

Но как только донецкие русские взялись за оружие, как только мы поднялись против последышей Бандеры с извлечёнными из белых хранилищ Соледара дедовскими противотанковыми ружьями и карабинами, все эти западноукраинские пассионарии предпочли охранять Майдан в Киеве, куражиться во Львове и Тернополе, отсиживаться по прикарпатским своим хуторам, бегать от повесток из военкомата.

Сегодня мы гордо несём знамя русских Донбасса! И не намерены подчиняться украинским нацистам, этим детищам затхлых схронов, одержимых ненавистью ко всему, что для нас свято!

Триединый русский народ

Восставая весной 2014 года, мы надеялись, что Россия не бросит нас, как не бросила она Крым. Но — переведём дух — не только это нас воодушевляло. Мы думали и о гораздо большем.

Мы, русские патриоты, считаем, что русский народ состоит из трёх ветвей: великороссов (Петровых-Ивановых), малороссов-украинцев (Петренко-Иваненко) и белорусов (Петровичей-Ивановичей). И это — не фантазии, а стандартная мировая практика: триединый чешский народ состоит из богемцев, моравян и чехов Силезии. В Швейцарии — четыре языка. Немцы и вовсе настолько разнообразны, что сходу не сосчитаешь: пруссаки, баварцы, ганноверцы, саксонцы, жители мелких германских княжеств. Их местные говоры отличаются гораздо больше, чем русский язык от украинской мовы, кроме того, на севере Германии живут в основном протестанты, а на юге — католики. Но все они вместе — единый немецкий народ.

Так и мы не признаём сведение русских только к великороссам, не признаём того искусственного разделения нашего народа, что проходило в течение всего советского и постстоветского периодов нашей истории. Мы — юго-западная ветвь Русского народа, и мы всегда это помнили.

Мы считаем нелегитимной и выдуманной ту украинскую национальную идентичность, созданную как антипод России и русскому народу, которую нам пытаются навязать. Во-первых, она не наша. Во-вторых, это просто пустышка, существующая с единственной целью — объяснить русским Новороссии и Малороссии, что они никакие не русские, и с русскими всю историю враждовали. К этому украинство сводится, и этим же оно исчерпывается. Убери из украинского национализма русофобию — и в его содержательной сути не останется вообще ничего.

Это не государство — это катастрофа

Распад Союза и "либеральные рыночные реформы" принесли ад. Деиндустриализацию, нищету, дикую коррупцию "элит", чудовищное социальное расслоение и вымирание коренного населения. Собственность досталась малочисленной группе олигархических кланов, которые и получили власть над обездоленным большинством. Это те самые люди, которые грабили мою Новороссию, мой родной Донбасс, когда мы готовили свои школьные домашние задания при свечах, потому что электричество давали по часам. Когда ужинали всей семьёй в верхней одежде, потому что отключалось отопление. Когда ходили пешком в школу многие километры, потому что не ходил общественный транспорт.

Став "независимой", Украина превратилась в злосчастный край, территорию деградации и одичания. Были уничтожены целые отрасли промышленности, погибли огромные предприятия, всё разворовано "под ноль". Это не государство — это катастрофа. Подобных разрушений здесь не было даже в ходе Великой Отечественной войны. Уже через 10 лет после Победы, в 1955 году, объём промышленной продукции УССР был в 2,2 раза больше довоенного уровня.

А теперь дошло до того, что Украина стала поставщиком разного рода, вплоть до проституток, гастарбайтеров в Россию и Европу. И чем больше проваливалась экономика Украины с 1991 года, чем беднее становились "новые европейцы", тем больше расцветала коррупция и тем шизофреничнее, яростнее становилась антирусская пропаганда. Все беды валились на Россию, на СССР, на Российскую империю. И под эту дудку, заглушающую неприличное воровство, коррупцию и разбазаривание всего, созданного за несколько столетий в рамках русской цивилизации, были сломаны миллионы судеб.

"Независимость" принесла на территорию Украины массовое помешательство, вымирание, болезни, разгул дикого нацистского мракобесия. На момент провозглашения "независимости", в 1991 году, население Украины составляло 52 миллиона человек. Сегодня — 45 миллионов. То есть за годы "свободы от империи" вымерло 7 миллионов человек! Это какой-то "незалежномор". Неслучайно слово "украинизация" стало синонимом массового геноцида. А в 2014-м — ещё и бомбёжек донбасских городов, когда погибало мирное население: старики, женщины, дети.

Таким "государством" не просто нельзя гордиться. В таком "государстве" нельзя жить.

Все гранты распределяли бандеровцы

Когда мы слышим слово "бандеровец", традиционно представляем забитого парня из карпатского хутора, прячущегося в схроне и дурно пахнущего. Этот образ пришёл к нам из советского кинематографа, а дальше история обрывалась. Об украинской диаспоре, заселившей в послевоенные годы страны Северной и Южной Америки, Западной Европы и Магриба, мы знали лишь по фамилиям хоккеистов НХЛ. Между тем, украинцы, или как их называют в западных шпионских кругах, "юки", в годы холодной войны играли одну из ключевых ролей в организации глобального ультраправого подполья, действовавшего под зонтиком спецслужб НАТО.

После распада СССР эти организации не исчезли и продолжали работу на территории Украины. Их антикоммунизм за несколько лет с лёгкостью сменился на русофобию, которая на самом деле и была смыслом их существования. В подобном положении в своё время оказалась "Аль Каида"*: после ухода советских войск из Афганистана, смысл в созданном ЦРУ монстре пропал, и американцам пришлось потратить десятилетие, чтобы поменять формат агентурных сетей, зачистить отработанный материал, и лишь затем представить миру ужаснувший человечество проект "Исламского Государства"* — с изощрёнными массовыми казнями на камеру и варварскими разрушениями древних культурных городов. Вам это ничего не напоминает?

Соучредителями Всемирной Антикоммунистической лиги — организации, координирующей транснациональное ультраправое подполье, — стали генерал Чан Кайши и ОУНовец-бандеровец Ярослав Стецько. Учреждение этой организации стало переломным моментом для нацистской миграции, на тот момент запуганной фильтрационными службами. Интеграция в масштабный проект западных спецслужб позволила им не только "отбелить" свои биографии и начать новую жизнь, но и укрепить национальные общины, где главенствующую роль стали играть представители бандеровских организаций. Таким образом, жизнь нескольких поколений украинской диаспоры, её внеклассное образование, спортивные секции, летние лагеря прошли под присмотром бандеровских кураторов.

Ежегодно Гарвардским университетом в рамках программы Центра Исследований Украины (Украинские Студии) проводится Летняя Школа, участниками которой оказываются студенты из США, Канады, Украины и стран бывшего СССР. Значительная часть представителей американского континента попадает туда через инфраструктуру бандеровских (диаспорных) программ, а опыт и знания, полученные в Гарварде, в дальнейшем капитализируются для продвижения как в сфере политологии, социологии и других теоретических дисциплин, так и практической сфере: политике, консалтинге, пиаре, СМИ.

Украинское диссидентское движение в УССР позднесоветской эпохи не контактировало с бандеровскими кругами, а тема коллаборационизма была жёстко табуирована. Поэтому в "перестройку", когда джинн украинского национализма вырвался наружу, "Народный Рух", "Украинская Республиканская партия" и другие родоначальники национализма на Украине всячески отмежёвывались от Бандеры и бандеровщины. И пока умеренные представители советских научных и творческих элит формировали новый украинский политикум, радикалы создавали субкультуру наёмников частных армий, ездили воевать против русских в Приднестровье, Закавказье и на Кавказ, создавали местного масштаба организованные преступные группировки. Позднее, вследствие появления на Украине иностранных фондов, они взяли на себя и львиную долю бюджетов под развитие институтов гражданского общества и новых СМИ.

Ползучая бандеризация полностью устраивала украинские власти, которые видели оппонентов лишь в конкурирующих олигархических группах. Де-факто, олигархи и номенклатурщики заключили с украинскими нацистами негласный договор: мы спокойно решаем дела, а вам — вся гуманитарная сфера.

Бандеровские организации успешно пополнили ряды украинского офицерства. Но, самое страшное, что на Украине фактически не осталось никакой другой общественно-политической мысли. Сторонники СССР находятся в глубоком подполье, а никаких других идей украинские гуманитарии так и не произвели. Все гранты распределяли бандеровцы, и на нищей Украине, дезориентированной крахом Советского Союза, многие гуманитарии, увы, повелись на эти приманки, увидев в них свет в конце тоннеля для себя и для своей новой страны. Природа не терпит пустоты, и какой бы по своим качествам ни была субстанция, пустоту она обязательно заполнит. Украинская идейная пустота наполнилась нацистским дерьмом.

Победа над бандеровщиной возможна лишь при наличии идеологической альтернативы. Это единая структура, щедро финансируемая из-за рубежа, и оттуда же координируемая. Образованная, активно действующая во всех сферах, и обученная всем современным технологиям: конспирации, коммуникации, отношениям с общественностью. Наша победа не будет лёгкой, но она обязательно наступит — бандеровская идеология чужда подавляющему большинству жителей Украины и Новороссии, враждебна к большинству её регионов. А значит, никакая поддержка извне не обеспечит возможность кучке радикалов до бесконечности третировать абсолютное большинство своих сограждан.

Факел Новороссии

Весной 2014 года, начав драться за Новороссию, мы мечтали создать новую русскую республику, свободную от олигархии и коррупции. От яда прошлых лет. Республику с подлинным народовластием. Такая Новороссия должна круто изменить историю всего Русского мира. И она будет создана.

Нам виделась сильная, процветающая Новороссия, которая освободилась от выплаты дани Киеву и олигархам. Которая, благодаря этому, дышит полной грудью, строится, развивается, поднимается. Здесь процветают промышленность, порты, сельское хозяйство, города и университеты. Такой она создавалась двести лет назад. Получилось тогда — получится и теперь.

Мечтали мы и освободить, наконец, остальную территорию так называемой Украины, историческую Малороссию, от захватчиков, которые привели её к нищете, вымиранию и полной внешней зависимости. Мы видели и видим до сих пор наши знамёна над освобождённым Киевом — древней столицей, "матерью городов русских".

И Киев будет освобождён, как уже был однажды освобождён от нацистов.

Нас окрыляет великая мечта о воссоединении русских земель! Мы считаем, что Донбасс положит начало русскому Рисорджименто — так называли воссоединение Италии бойцы армии Гарибальди за полтора века до нас. И это воссоединение случится, по историческим меркам, очень и очень скоро!

Тогда, в 2014-м, в ту прекрасную весну, навеки оставшуюся в истории Русской Весной, мы зажгли факел Новороссии. И теперь этот огонь никогда уже не погаснет. Теперь он всегда будет гореть, всегда будет вести нас к победе и напоминать о славных днях русского восстания против нацистского "проекта Украина". И, покуда не освобождена будет наша прекрасная Новороссия, — суждено будет гореть этому факелу, освещая путь во тьме миллионам русских людей. Путь к великой мечте о свободе и национальном единстве.

И мы пройдём этот путь до конца!

Полиция Лондона в среду задержала лидера Партии зеленых Джонатана Бартли, который выступал против запрета на акции участников экологического движения Extinction Rebellion, говорится в сообщении политической организации.

"Наш со-лидер Джонатан Бартли был задержан, когда мирно протестовал против статьи 14 против Extinction Rebellion", - написали соратники по партии Бартли в Twitter.

В соцсетях также размещены фотографии активиста, который лежит на асфальте с наручниками на руках.

Столичная полиция Лондона ранее на этой неделе ввела запрет на акции активистов экологического движения Extinction Rebellion, аргументировав свое решение соблюдением статьи 14 закона об общественном порядке 1986 года.

По состоянию на среду количество задержанных активистов превысило 1,6 тысячи человек.

Глобальная и синхронизированная акция движения Extinction Rebellion, заявляющего, что борется с загрязнением окружающей среды, началась 7 октября. Активисты и сторонники движения одновременно перекрывали улицы и мосты крупных городов в Великобритании, Канаде, Испании, Италии, Нидерландах, Германии, Греции, Чехии и других странах.

Движение отмечает, что акции протеста носят ненасильственный характер, и это фактически подтверждается действиями его сторонников: они ложатся или садятся на проезжую часть улицы и ждут, пока полиция вынесет их с места протеста. Акции вызывают неоднозначную реакцию у местных жителей - экоактивисты мешают движению транспорта, создают проблемы для прохода людей и нарушают жизнь города.

Наталья Копылова.

О ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Совещание.

Перед совещанием Дмитрий Медведев осмотрел экспозицию Международной специализированной выставки «Дорога-2019».

Международная специализированная выставка «Дорога» – крупнейшая коммуникационная площадка, которая объединяет ключевых участников автодорожного сообщества России и международных экспертов. Выставка проходит в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» с 16 по 18 октября.

Организаторы мероприятия – Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ и государственная компания «Российские автомобильные дороги».

На выставке будут представлены 248 компаний из 50 субъектов Российской Федерации, а также Швейцарии, Китая и Чехии.

Дмитрий Медведев посетил Екатеринбургский укрупнённый центр Единой системы организации воздушного движения

Выставка размещена в двух выставочных павильонах и на площадке перед ними. Выставочное пространство разделено на блоки: строительство и реконструкция автомобильных дорог; безопасность дорожного движения; дорожно-строительная техника; интеллектуальные транспортные системы; национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; уличное освещение.

В основном павильоне представлена межведомственная экспозиция Росавтодора, государственной компании «Автодор» и ГИБДД, во втором павильоне размещена дорожно-строительная техника.

Деловая программа выставки включает пленарное заседание, тематические конференции и семинары, презентации ведущих отраслевых компаний. Особое внимание будет уделено первому году реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Среди других ключевых тем – обеспечение безопасности дорожного движения, внедрение интеллектуальных транспортных систем, применение новейших технологий и материалов.

В 2018 году выставка «Дорога» проходила в Казани и была удостоена премии EFEA Awards в номинации «Открытие года».

Совещание о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Из стенограммы:

Д.Медведев: Мы собрались сегодня для того, чтобы говорить о национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сегодня в Екатеринбурге на «Екатеринбург-Экспо» проходит форум – выставка, посвящённая этим вопросам. И логично здесь обсудить ещё раз, как идёт реализация проекта.

В августе на заседании президиума Совета по национальным проектам мы говорили о сложившейся ситуации – где она выглядит приемлемо, прилично, где она не очень хорошая. Говорили о ряде регионов, где реализация нацпроекта идёт с отставанием, упоминалось несколько субъектов: Республика Крым, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Камчатский край, Приморский край, Магаданская область. По итогам заседания я дал ряд поручений. Просил бы сегодня доложить, что сделано, какие меры приняты и что ещё осталось сделать.

Масштабы дорожного хозяйства в России гигантские – это вы все прекрасно знаете как руководители регионов (здесь у нас представлены губернаторы регионов, участвующих в выставке). Напомню, что суммарная протяжённость автомобильных дорог общего пользования в нашей стране – свыше полутора миллионов километров. Вдуматься просто в саму цифру: полтора миллиона километров. И понятно, что они все очень разные. Тем не менее от их состояния прямо или косвенно зависит не только развитие экономики страны, экономики регионов, но и обычная, повседневная жизнь наших людей, включая вопросы их безопасности. До конца года, напомню, в бюджете предусмотрено на национальный проект почти 130 млрд рублей.

Ситуация на дорогах зависит от двух ключевых факторов. Первый – это надёжность и качество строительства дорог и их последующей эксплуатации. Второй – насколько жёстко, насколько эффективно соблюдаются правила безопасности дорожного движения, участниками которого являются все граждане нашей страны.

Коротко – о двух направлениях. Потом обсудим, что и как делать.

Первое – это ремонт и содержание дорог. Федеральный проект «Дорожная сеть» предусматривает контракты почти на 7 тыс. объектов. Больше половины из них – местного значения. Это важная часть нацпроекта по дорогам – те самые «дороги к дому», от которых зависит комфорт и благополучие людей. И это те дороги, которые в наибольшей степени людям видны.

В 2019 году из бюджета на эти цели было выделено более 110 млрд рублей. Сейчас в большинстве регионов завершается приёмка и оплата работ, которые выполнили дорожники. Коллеги из Свердловской области нам рассказали, как обстоят дела у них. Всё практически закончено. Но далеко не везде так. В нескольких регионах освоено, к сожалению, менее 30% выделенных средств. Даже с учётом сезонных факторов (а при строительстве дорог сезонный фактор имеет место, это значимая тема) это очень мало. Следовательно темпы нужно увеличить. И нужно разобраться, почему это произошло, и впоследствии, в следующем году этого не допускать. Я уже называл эти регионы, ещё раз назову: во всяком случае сейчас такая ситуация в Приморье, на Чукотке и в Крыму. Надо понять, что делать дальше с этим.

Отдельный вопрос, который требует внимания, – это увеличение доли контрактов на принципах так называемого жизненного цикла, то есть на весь период проектирования, строительства, эксплуатации конкретной дороги, конкретного моста, эстакады или другого объекта. Это мировая практика, она позволяет существенно улучшить качество работ и обеспечить последующий мониторинг. Она, конечно, дисциплинирует подрядчиков, которые не заинтересованы в том, чтобы свой брак постоянно переделывать. К концу 2019 года на принципах жизненного цикла в России должен заключаться каждый 10-й контракт на дорожные работы, то есть 10%. Пока удалось достичь показателя приблизительно 7%, поэтому нужно с подготовкой этих документов в целом ряде регионов поторопиться. Цифры у меня есть, но я их называть не буду, они разные – все регионы знают, в каком они состоянии находятся, в чём их слабая сторона и чем нужно заниматься.

Второе направление – безопасность на дорогах. Основные показатели аварийности начиная с 2012 года, когда мы этой темой стали заниматься более плотно, снижаются, то есть ситуация улучшается, хотя и автомашин, и дорог в стране становится больше, и это тенденция, которая будет только усиливаться. С января в регионах стартовал федеральный проект, цель которого – дальше уменьшать количество погибших и пострадавших на дорогах. По итогам девяти месяцев удалось сократить количество ДТП приблизительно на 3,4%. Очень важно, что снизилось число погибших – приблизительно на 10%. Снизилось и число раненых – там цифры более скромные: порядка 3%. Но в любом случае это сохранённые жизни и здоровье. И усилия в этом направлении нужно наращивать.

К сожалению, в 35 регионах достичь целевых показателей сокращения смертности на дорогах не удалось, а в 17 – число погибших в ДТП даже выросло. И в причинах этого нужно детально разобраться представителям как региональных, так и федеральных властей. Работу нужно продолжить на всех направлениях – от разработки законопроектов, которые касаются ответственности водителей, до совершенствования системы медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах и целого ряда других инициатив, включая просветительскую работу, которая должна вестись в СМИ и интернете.

Давайте обсудим эти два направления. Естественно, коллеги тоже смогут высказаться и свои предложения сделать. Это у нас с вами не первое совещание на эту тему и точно не последнее, поскольку работа только разворачивается и нам придётся постоянно сверять часы.

С докладом выступит Министр транспорта. Евгений Иванович (обращаясь к Е.Дитриху), пожалуйста.

Е.Дитрих: Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

Я хотел начать со слов благодарности Вам за неизменную поддержку дорожного национального проекта. Это с самого начала происходило, когда мы его только планировали. Президиум Совета при Президенте по национальным проектам под Вашим председательством дважды обсуждал с регионами ход реализации национального проекта. Всё это предопределило неплохие результаты, которые мы имеем на сегодняшний день.

О ситуации на сегодня. В этом году в 83 субъектах Российской Федерации дорожные работы запланированы на 6,9 тыс. объектах. Объектов, переходящих на 2020 год, – 650. По данным, которые внесены регионами в систему оперативного управления проектом «Эталон», все объекты сейчас в работе или практически закончены – 99,26% с контрактами.

По завершении года мы запланировали получить 6,5 тыс. км отремонтированных региональных дорог. Много это или мало? Это чуть больше расстояния от Москвы до Читы. Город Улан-Удэ, который расположен от Москвы на расстоянии 5,6 тыс. км, мы уже «проехали». Если прибавить к этим расстояниям протяжённость ещё и городских улиц, которые мы также ремонтируем в рамках национального проекта, то мы сможем доехать не только из Москвы до Читы, но и возвратиться обратно в Екатеринбург. Это ещё 4,5 тыс. км условной дороги.

Считаю необходимым отметить сегодня регионы-лидеры по выполнению всех ремонтных работ, включая финишную укладку асфальтобетона. На промежуточных мероприятиях мы больше критиковали, сегодня, Дмитрий Анатольевич, хотел бы похвалить. Лидеры: Белгородская. Самарская, Владимирская, Воронежская, Пензенская, Тамбовская, Тульская, Мурманская, Ульяновская области, Удмуртская и Чеченская республики.

После Вашего посыла на президиуме 6 августа все регионы сильно подтянулись с выполнением работ. Хотел бы специально выделить Магаданскую область. Сергей Константинович Носов лично включился в работу, область вышла из списка отстающих.

Тем не менее отдельные субъекты не смогли полностью нагнать упущенное время. Забайкальский край, Сахалинская область и Республика Крым выполнили работы по укладке асфальтобетона сегодня менее чем наполовину. Средства дорожных фондов не пропадут – они, по правилам, переходят на следующий год, но эти регионы мы возьмём под особый контроль. На ежемесячных заседаниях нашего проектного комитета будем рассматривать выполнение нацпроекта с личным участием руководителей этих регионов.

Далее. В рамках нацпроекта выполняются работы по так называемым капиталоёмким мероприятиям. В этом году таких объектов 17. По 12 из них заключены контракты, развёрнуты работы. Уже оплачено 1,5 млрд рублей из 5 млрд запланированных. Но пять объектов, по которым контракты ещё не заключены, вызывают у нас тревогу. Это Мордовия – там запланировано начать строительство обхода Рузаевки; Ивановская область с западным обходом Иваново; Орловская область – реконструкция Красного моста в Орле.

Кроме того, не заключены сегодня контракты на строительство транспортной развязки в Нижегородской области и проезда Гагарина в Нижнем Новгороде. Все объекты переходящие. Стройка завершается только в конце будущего года. Тем не менее мы обратим внимание регионов, которые должны начать строительные работы, на необходимость скорейшего завершения конкурсных процедур.

В целом риска недостижения целевых показателей, которые предусмотрены федеральным проектом «Дорожная сеть», в 2019 году мы не усматриваем.

Сегодня в первой половине дня мы вместе с субъектами провели семинар-совещание по исполнению национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Обсудили предварительные результаты его реализации, перспективы развития, информационное сопровождение. Регионы представили свой положительный опыт и лучшие практики. Сегодня на части этих позиций я тоже хотел бы остановиться. Также обозначены и проблемные зоны, на которых тоже внимание заострю.

Мы с опережением выполняем задачу по созданию реестра новых и наилучших технологий и материалов. Сегодня в реестре уже 30 наиболее актуальных технологий. К концу года мы их количество доведём до 200. У нас есть целевой показатель: доля контрактов, которые заключаются с использованием новых технологий из реестра. Уже сейчас этот показатель перевыполнен втрое. Регионы активно задействуют новые технологии, материалы и конструкции, которые предусмотрены в реестре.

С опережением идём и по задаче размещения дополнительных стационарных камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, призванных снизить аварийность. В 2019 году планы по установке таких камер перевыполнены субъектами на 20%.

Мы сделали методичку, как и обещали, по правилам размещения таких камер. Были вопросы: почему здесь, не здесь, где знак… Это в методичке описано. С Максимом Станиславовичем Ликсутовым (заместитель мэра Москвы) подробно обсудили городские нюансы размещения таких камер. В ближайшее время вынесем методичку на проектный комитет к Максиму Алексеевичу (Акимову).

По итогам года мы приступили к дальнейшей оптимизации проекта на площадке общеотраслевого центра компетенций «РосдорНИИ» (Вы видели сегодня их стенд): собираем вопросы проектных команд, готовим методические указания и ведём консультационную поддержку участников проекта. В числе наиболее важных тем, на которые мы будем обращать внимание, – внедрение маршрутного принципа выполнения дорожных работ. Когда мы делали приоритетный проект, этот принцип внедрялся повсеместно: делаешь кусочек улицы – доделай её в следующем году до конца, состыкуй с другими, чтобы это была маршрутная сеть. Сегодня часто получается так (тоже обсуждали на семинаре с утра): один регион свою часть региональной трассы до границы доделывает – у другого в планах своей части нет, получается, что единый маршрут не собран. Будем в рамках подготовки, доработки программы на 2020–2021 годы это синхронизировать.

В соответствии с отчётами регионов прогнозное значение показателя «Доля контрактов, предусматривающих принципы жизненного цикла» – 14,5%. Перепроверили – сведения не вполне точны. (Вы критиковали субъекты за отчётность по медицине, думаю, что здесь тоже есть над чем поработать. 6,98 – показатель, который у Вас в отчётности, – и у нас ровно такой же.) А почему так происходит? Контракт жизненного цикла традиционно, как Вы и сказали, Дмитрий Анатольевич, – это проектирование, стройка, а потом последующий ремонт и содержание. Вот это классический жизненный цикл. Сегодня, поскольку основная часть наших работ – это ремонт, стройки там практически нет в проекте. Получается такой урезанный, кривой контракт жизненного цикла. Поэтому все сейчас как-то пытаются выкручиваться и под показатели, которые существуют, подтягивать то, что есть, что возможно.

Предложение: мы подработаем в рамках проектного комитета, переделаем контракты: по капитальным объёмам, по стройке, по реконструкции мы будем заключать на жизненном цикле, и хотели бы предложить именно к ним применять этот показатель. По ремонту – коллеги, может быть, меня опровергнут, – получается достаточно притянуто за уши.

Посмотрим, предложим, в рамках проектного комитета пообсуждаем. Тем более что по ремонтам мы гарантийные сроки всегда устанавливаем, и эти гарантийные сроки подрядчик всегда исполняет. То есть опасений, что здесь что-то будет происходить не по правилам, – нет.

Важным условием реализации нацпроекта является открытость и прозрачность проводимых мероприятий, которые позволяют достичь высокой вовлечённости населения. С этой задачей мы справляемся. В начале года в средствах массовой информации было опубликовано свыше 156 тыс. материалов с упоминанием национального проекта. Согласно анализу медиаполя, он (нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги») занимает сегодня 1-е место среди других национальных проектов по упоминаемости в СМИ за девять месяцев.

Это результат целенаправленной информационной кампании, которую проводим не только мы наверху – каждый губернатор на своем месте продвигает проект и объясняет его значение людям. Объекты, которые мы ремонтируем, мы обозначаем специальными табличками, и люди знают, что это нацпроект.

Высокие результаты в работе по освещению проекта показывают 34 субъекта из 83. Просил бы Вашего поручения остальным регионам обратить на это особое внимание, усилить информационное сопровождение проекта. Все методички у нас есть.

Хотел бы остановиться на одном проблемном вопросе, который мешает дальнейшему выполнению проекта, – это предоставление авансов на выполнение работ, как принято говорить, живыми деньгами. Мы подробно рассматривали этот вопрос на заседании Госсовета. Все руководители регионов были там. По итогам Госсовета было дано поручение Министерству финансов: в процессе подготовки бюджетных документов на 2020–2022 годы предусмотреть возврат выделенного аванса, как принято по правилам, до 30% по решению заказчика живыми деньгами.

Что происходит? Сегодня подрядчик, заключив контракт, вынужден кредитоваться, для того чтобы начать закупать материалы и, собственно говоря, выстраивать отношения с субподрядчиками. Мы сегодня говорили про битум, который можно было бы купить в несезон, когда ещё цена на него не так высока и когда он есть в наличии – в сезон практически не достать. То есть никто не будет кредитоваться раньше времени. Просил бы Вашего указания Минфину выполнить поручение, которое было дано. Поручение сформулировано 26 июня 2019 года (Государственный совет): в части выведения из-под процедуры казначейского сопровождения начиная с 2020 года авансовых платежей по контрактам на осуществление дорожной деятельности.

Помимо планов по реализации нацпроектов в 2020–2024 годах Минтранс совместно с Росавтодором, госкомпанией «Автодор», Аналитическим центром при Правительстве, Центром экономики инфраструктуры ведёт разработку перспективной концепции «Опорная сеть автомобильных дорог». Эта концепция должна дать понимание наших шагов после завершения нацпроектов в 2024 году, в том числе ответить на вопрос, какие дороги строить, какие передавать из одной собственности в другую. Вот мы сегодня обсуждаем, какие – из регионов в федеральную собственность, обсуждаем с субъектами, как они от муниципальных образований принимают дороги в региональную собственность и их восстанавливают.

Концепция также должна дать ответ на вопрос о дальнейшем развитии магистралей и международных коридоров. Предварительные результаты этой работы будут рассмотрены на общественном совете Росавтодора уже завтра в рамках выставки «Дорога». Просил бы Вашего разрешения доложить Вам в январе о ходе этой работы. Я полагаю, что такая перспектива нам важна, мы её все вместе с субъектами должны видеть и рассматривать.

И ещё об одном важном, по моему мнению, вопросе. В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне регионы предложили – сегодня на семинаре мы тоже это услышали – включить в региональные программы мероприятия по приведению в нормативное состояние улиц, проспектов и площадей с названием «Победа».

Данные мероприятия не потребуют дополнительных расходов, проделанная работа с учётом уже запланированных мероприятий в честь Дня Победы станет данью памяти павшим в Великой Отечественной войне.

Основная задача проекта – формирование у наших граждан духовно-нравственной позиции, чувства сопричастности с историей Отечества, ответственности за будущее России. Прошу Вас поддержать данную инициативу.

В.Колокольцев: Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые коллеги!

Ключевой структурной частью национального проекта является федеральный проект «Безопасность дорожного движения». В текущем году началась активная фаза его реализации. В числе целевых показателей предусмотрено снижение к 2024 году смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза, до уровня, не превышающего 4 человека на 100 тысяч населения. Документом определены пять приоритетных задач, которые решаются МВД России совместно с органами исполнительной власти на федеральном и региональном уровнях.

На сегодняшний день разработан и уже частично принят ряд законодательных инициатив. Они направлены на усиление ответственности водителей за грубые нарушения, совершенствование механизма исполнения административных наказаний и контроля за состоянием автомобилей и дорог. Введены государственные стандарты, устанавливающие квалификацию и технические требования к дорожной разметке, а также к ограждению мест производства работ на автодорогах. Актуализированы и подготовлены к утверждению требования в части применения технических средств организации движения. Большое значение придаём укреплению материально-технической базы подразделений Госавтоинспекции: существенно обновляется и увеличивается парк патрульных автомобилей, в территориальные органы поставляются современные приборы контроля за состоянием дорожной сети и транспортных средств, закупаются медицинские укладки для оказания сотрудниками полиции первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Кроме того, на местах стартовали социальные кампании в целях привлечения внимания населения к основным факторам риска на дорогах и их профилактике. Обеспечена организационная и методическая поддержка отрядов юных инспекторов движения, создаются условия для распространения лучших практик обучения детей навыкам безопасного поведения.

Мы тесно взаимодействуем с субъектами Российской Федерации. Практически со всеми заключены соглашения, которые содержат индивидуальные показатели, учитывающие демографические и социальные аспекты. Должен сказать, что за последние полгода здесь проведена большая работа. Например, ещё в начале апреля таких соглашений было подписано только шесть. Каждый регион взял на себя обязательство по разработке соответствующих проектов. Однако результаты проводимого нами мониторинга свидетельствуют, что не все из них включают достаточный объём мероприятий, а в отдельных случаях отсутствует необходимое финансирование.

Хотел бы отметить, что целевым показателем 2019 года является общероссийский уровень социального риска смертности при ДТП, не превышающий 11,7 на 100 тысяч населения.

По итогам прошедших девяти месяцев удалось снизить количество дорожно-транспортных происшествий, раненных в них участников и, главное, более чем на 10% сократить число погибших. Дальнейшее сохранение положительной динамики позволит выйти на установленные показатели.

В то же время в 35 регионах мы видим риски его недостижения. В этой связи полагаем целесообразным обратить внимание руководителей субъектов Российской Федерации на необходимость корректировки соответствующих планов, имея в виду в том числе дополнительные меры по пропаганде безопасности дорожного движения, увеличение объёма вещания на региональных телеканалах и радиостанциях.

Кроме того, следует детально проанализировать проекты на предмет достаточности финансирования, в первую очередь на формирование законопослушного поведения на дорогах, повышение эффективности оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Не менее важными являются инженерно-технические мероприятия. Прежде всего речь идёт о повышении безопасности пешеходов, усилении контроля за скоростными режимами, обеспечении нормативной видимости дорог, их обустройстве искусственным освещением.

Считаю, что комплексный, системный подход будет способствовать дальнейшему повышению безопасности дорожного движения.

Д.Медведев: Мы к этой теме ещё вернёмся, по поводу безопасности. Всё равно есть ряд идей, предложений, поэтому коллеги, наверное, эту тему разовьют. Я сейчас попросил бы двух губернаторов выступить по деятельности рабочих групп по «Безопасным дорогам» в рамках своей компетенции. Сначала Кувшинников Олег Александрович – о влиянии национального проекта на развитие транспортной инфраструктуры.

О.Кувшинников: Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги! Вологодская область – регион с развитой транспортной инфраструктурой, важный транспортный узел, через который проходит четыре федеральные трассы, которые соединяют региональные центры Северо-Западной России, а также Уральский федеральный округ.

Мы давно занимаемся вопросами укрепления, развития и ремонта транспортной системы. Хочу привести одну цифру: буквально пять лет назад доля дорог, соответствующих нормативам, в Вологодской области была всего 7%, и на ремонт и содержание выделялось менее 3 млрд рублей. Эти деньги практически все шли на содержание. Сегодня объём дорожного фонда увеличился более чем в три раза, и доля дорог, соответствующих нормативам, в Вологодской области за пять лет выросла до 29%. Но этого явно недостаточно, поэтому мы, губернаторы всех регионов, приветствуем реализацию национального проекта и активно включились в эту работу. Сегодня можно сказать, что проект «Безопасные и качественные дороги» 2019 года успешно завершается. В Вологодской области это 250 км построенных дорог, 88% освоение федеральных средств, 3,5 млрд рублей на это направлено, и люди это видят, замечают. Никогда такого объёма дорожного строительства в регионах Северо-Запада, в Вологодской области не было. Вся опорная сеть дорог Вологодской области ремонтируется, люди это видят, люди это оценивают и очень широко обсуждают и в блогосфере, и у себя на кухне, если можно так выразиться.

Кроме ремонта опорной сети дорог очень важно, что было принято решение о включении крупных городских агломераций в ремонт улично-дорожной сети. По Вологодской области это две агломерации – это Вологда и Череповец, крупный промышленный центр. В Вологде кроме ремонта по 10 улиц ежегодно – 4,6 млрд рублей мы направляем, – мы формируем ещё малое транспортное кольцо, которое перераспределяет транспортно-логистические потоки по нашей столице, и в следующем году мы заканчиваем самый крупный инфраструктурный проект в нашей столице – это строительство обхода Вологды стоимостью 13 млрд рублей, который соединит три федеральные трассы и выведет транзит из центра нашего древнего русского города.

Что касается Череповецкой городской агломерации, то здесь тоже почти 5 млрд рублей выделено на ремонт улично-дорожной сети. Мы приведём к 2024 году 85% дорог в нормативное состояние. Но Череповец сдерживало отсутствие второго моста через реку Шексну. Это Волго-Балтийский водный путь, и город был заперт зонами промышленных площадок «Северстали» и «Фосагро». Благодаря Вашей поддержке принято решение о начале строительства крупнейшего инженерного сооружения – 16 млрд рублей. Это самый крупный проект дорожно-строительной отрасли Вологодской области, и к 2022 году мы «разошьём» самый тяжёлый, сложный узел – это развитие Зашекснинского района города Череповца.

Я хотел бы сказать о том, что развитие городских агломераций – это была зона ответственности правительства Вологодской области. Сейчас при Вашей поддержке мы успешно реализуем эти проекты.

Ещё один проект, который не могу не отметить, – это расширение до четырёх полос наиболее загруженных федеральных трасс. Почему это важно? Потому что трассы, по которым проходит более 20 тыс. автомобилей, – как правило, в двухполосном исполнении. Это встречка, это гибель людей. У нас самая загруженная трасса – это Вологда – Череповец. 40 тыс. автомобилей – транспортный поток. И мы при поддержке Министерства транспорта, Росавтодора приняли решение расширить до четырёх полос с разделительными ограждениями между встречными полосами. Это резко снизило количество погибших на дорогах. Я предлагаю в будущем рассмотреть и реализовать проект: при такой загрузке федеральных трасс (более 20 тыс. автомобилей в сутки) всё-таки выходить на четырёхполосное исполнение с раздельными полосами безопасности. Тогда мы избежим выезда на встречные полосы.

И как предложения хотел бы озвучить два, если позволите.

Мы посмотрели опыт стран Евросоюза. Там, где действуют ограничения скорости движения в населённых пунктах 50 км в час, увидели, что показатели смертности значительно отличаются от наших: от 2,7 до 5 на 100 тысяч населения. Поэтому первое предложение: всё-таки понизить в населённых пунктах с 60 до 50. Мы широко это обсуждали сегодня на семинаре. Есть различные мнения. Но нам надо что-то с этим делать, особенно в крупных городах.

И второе – это уменьшение ненаказуемого порога превышения разрешённой скорости с 20 км в час до 10 км в час тоже в населённых пунктах. Потому что, когда разрешённая скорость 60, плюс 20 – ненаказуемый порог, 80 км в час, это ситуация крайне сложная, и гибель на пешеходных переходах мы видим в городах довольно часто. Вот подаём два таких предложения.

Д.Медведев: Роман Владимирович Старовойт и как губернатор, и как руководитель подгруппы по «безопасным и качественным дорогам» в рамках рабочей группы Госсовета, пожалуйста.

Р.Старовойт: Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги! Действительно, в рамках рабочей группы Госсовета по транспорту, которую возглавляет Алексей Самбуевич (А.Цыденов – глава Республики Бурятия), у нас постоянно действует подгруппа по дорожному хозяйству, которая обеспечивает мониторинг в том числе реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Значительным подспорьем реализации проекта нам послужило заседание Госсовета, в рамках которого было дано 44 поручения. Часть из них уже выполнена, часть, срок исполнения которых подошёл… Мы знаем, что и Минтранс, и Минстрой, большое спасибо за взаимодействие… Есть ряд разногласий. На площадке Правительства в установленном порядке ряд поручений находится сейчас в виде таблицы разногласий.

Хочу отметить несколько моментов, которые мы сейчас видим в части реализации проекта. Заниженная сметная стоимость. Мы об этом говорили на заседании Государственного совета. В результате было дано поручение, у регионов открылась возможность обеспечивать мониторинг стоимости строительных материалов, направлять в Минстрой и фиксировать эти индексы для своего региона конкретно. То есть у нас федеральные расценки существенно ниже, чем региональные. Но за III квартал, кроме Курской области, ни один регион пока этим не воспользовался. Мы знаем, что на IV квартал 11 регионов уже работает, поэтому я, пользуясь случаем, хочу всем коллегам рекомендовать использовать этот механизм. Потому что, если у нас реальная стоимость объекта выше, чем по проекту, у нас либо подрядчики выходят некачественные, либо с браком и заведомо подлог какой-то и брак выполняется. Поэтому надо пользоваться этим механизмом, за него большое спасибо.

Рост стоимости дорожных материалов в текущем году мы зафиксировали: по щебню – на 10%, по песку – на 12%, по битуму – на 20%. Конечно, это в том числе в основном за счёт роста НДС. Но есть какая проблема? Действующих карьеров существенно меньше, чем выданных лицензий. Поэтому регионам нужно обеспечить аналитику и ревизию всех действующих карьеров. Также необходимо использовать лучшие практики, мы сегодня на форуме об этом тоже говорили, и сейчас надо уже готовиться к этому: закупать материалы по долгосрочным контрактам и формировать запасы зимой. У нас есть возможность сегодня это выполнять: за зиму копить и битум, для чего в том числе и битумохранилища надо строить свои либо использовать нефтяников, и песок, каменный материал нужно делать.

Мы зафиксировали дефицит строительных материалов для дорожного хозяйства в Хабаровском крае, Забайкальском крае, Бурятии, Хакасии, Курганской области и Калмыкии.

Коллеги в курсе и в том числе используют механизмы, о которых я говорил, для нивелирования этих рисков.

С чем мы столкнулись при реализации проекта? С учётом того, что было систематическое недофинансирование отрасли, у нас утрачена квалификация и заказчиков региональных, и подрядчиков, и это большая проблема для регионов, таких как Курская область, которые первый год реализуют проект, это серьёзная проблема. Мы выявили от всех выполненных работ 9% брака. Подрядчики вынуждены на сумму почти 90 млн рублей переделывать работу. Поэтому благодарны решению Минтранса – по проекту создан центр компетенций Минтранса. Нам нужно за зимний период времени организовать ряд семинаров, где бы региональные команды прошли обучение и пообщались друг с другом, для того чтобы в следующий строительный сезон быть более квалифицированными и подготовленными.

Также у нас, о чём Евгений Иванович говорил, система программного комплекса «Эталон», к сожалению, не очень хорошо работает, в том числе из-за низкой квалификации наших региональных исполнителей. Они не умеют работать с этой системой. Тоже надо в центре компетенций поучиться нам, поэтому, я думаю, мы сможем за зимний период времени эту работу организовать.

Сегодня говорили в первой части нашего рабочего дня: нам необходимо разработать схему прикрытия участков региональных дорог медицинскими учреждениями. Мы выявили такую проблему: у нас есть очень протяжённые регионы, случается дорожно-транспортное происшествие на окраине региона, и мы вынуждены раненых везти в областной центр, а рядом с границей в другом регионе есть квалифицированное медицинское учреждение. Мы этим не пользуемся. Это нам, губернаторам, нужно подумать, разработать схему прикрытия и утвердить, с соседними субъектами эту историю отработать.

Также и сегодня у нас в совещании, к сожалению, не принимает участия Минздрав. Мне видится, что если мы боремся с ростом числа погибших и раненых, нам нужно более активное участие Минздрава в реализации проекта, в том числе по использованию телемедицины, дистанционного освидетельствования водителей. Мы с МВД, с Государственной автоинспекцией говорили об этом. В том числе при выдаче водительских удостоверений у МВД нет доступа к базам Минздрава, и удостоверения выдаются лицам, которые находятся в базах с диагнозами эпилепсия или наркозависимость, например. Вот это серьёзная проблема, и у нас водители такси, автобусов работают такие, что по суду, через прокуратуру и МВД мы вынуждены лишать их права управления автомобилем.

Ну и в заключение очень сложный вопрос. Дмитрий Анатольевич, понимаю, что сейчас его не решить, но нам надо задуматься об этом. Я хочу озвучить проблему формирования дорожных фондов, в частности региональных дорожных фондов.

У нас сегодня региональный дорожный фонд формируется за счёт поступлений от акцизов и транспортного налога. Когда мы вводили акциз, на самом деле мы людям говорили, что транспортный налог со временем будет убран. Сегодня наличие транспортного налога воспринимается населением как несправедливость. Когда мы говорим, что это имущественный налог – приобретая автомобиль, мы уже уплачиваем и НДС, и растаможку, если он ввёз этот автомобиль. Если мы говорим, что это транспортный налог для формирования дорожного фонда, то для водителя легковой автомашины, который работает таксистом, и дедушки, который летом только три месяца использует этот автомобиль для поездки на дачи, сумма транспортного налога абсолютно одинаковая, а воздействие на дорожную сеть не одинаковое.

Если говорить по акцизу, мы видим, что растёт количество газифицированного автомобильного транспорта и электроавтомобилей. Со временем их будет больше, и нам нужно думать о создании какой-то справедливой системы формирования дорожных фондов. У нас все автомобили сегодня оборудованы системой «ЭРА-ГЛОНАСС». ГЛОНАСС позволяет с точностью до нескольких метров позиционировать автомобиль. Мне видится, что мы могли бы сформировать какую-то справедливую систему: сколько проехал, столько и заплатил в дорожный фонд в виде какого-то платежа. Я предлагаю задуматься, может быть, под эгидой Минтранса, Минфина, Госдумы, губернаторов… Торопиться не надо, но об этом надо думать.

Д.Медведев: Спасибо, Роман Владимирович.

Во-первых, по протоколу считаю правильным, чтобы коллеги всё, о чём мы здесь говорили, даже те, кто не присутствовал, увидели. Это касается не только похвалы, с которой начал министр, но и тех, кто отстаёт. Очевидно, нужно прямо это и зафиксировать. Я имею в виду низкий уровень выполнения работ, менее 50% – Забайкальский край, Республика Крым, Сахалинская область. Риск недостижения показателя «доля контрактов на принципах жизненного цикла», даже с учётом того, о чём говорил Евгений Иванович, тем не менее в девяти субъектах – это Ивановская область, Кабардино-Балкария, Мурманская область, Новгородская область, Приморский край, Республика Коми, Республика Крым, Республика Тыва и Чувашская Республика. Недостижение предусмотренного региональными проектами результата по строительству автоматических пунктов весогабаритного контроля – это Московская и Белгородская области.

Всё это нужно отметить, и чтобы коллеги немедленно подтягивали свои результаты там, где это возможно, а там, где невозможно, посмотрим. Будем это учитывать на будущее: как деньги делить, кто справляется с этой работой, а кто не справляется.

Тут были отдельные предложения, неплохие. Я их потом ещё откомментирую. Но в целом могу выразить согласие с тем, что система формирования региональных дорожных фондов – я не говорю, что нужно немедленно пересматривать, но обсудить этот вопрос можно. Потому что нет абсолютных механизмов, нет абсолютных составляющих. В общем, вы правильные примеры приводили.

И последнее. Обращаю внимание на то, что – я, к сожалению, не видел этого раньше – плохо, что на нашем совещании сегодня нет представителя Минздрава. У нас совещание посвящено в том числе безопасности на дорогах. Это вопрос к тем, кто организовывал: к Аппарату и к некоторым другим коллегам. Это абсолютно неправильно.

Давайте обсудим прозвучавшие идеи и текущую ситуацию дополнительно.

Выигрыш в одно касание

Поднося банковскую карту к платежному терминалу в разных странах мира, многие не догадываются, что это умное устройство - российского производства.

Московская компания "Ярус ЛТД", входящая в ГК "ШТРИХ-М", производит оборудование - банковские терминалы, билетные системы, информационные киоски, платежные терминалы, контрольно-кассовую технику и паркоматы. Платежные решения YARUS используются не только в России, но и в Италии, Польше, Чехии, Латвии, Литве, Белоруссии, Казахстане, ОАЭ, Нигерии и Панаме.

"Мировой рынок - это логичное продолжение успеха на внутреннем рынке, - считает Алексей Филиппов, генеральный директор компании "Ярус ЛТД". - Почти все известные международные бренды начинали с инноваций, которые были востребованы в их стране, а затем уже распространились по всему миру".

Выходили на внешний рынок постепенно, начали со стран ближнего зарубежья - рынок безналичной оплаты других стран СНГ развивался медленно и заметно отстал от российского. И партнеры в Белоруссии, Казахстане и Туркменистане нашлись довольно быстро.

"Мы попали в волну, когда в ближнем зарубежье стали востребованы решения для приема банковских карт в магазинах, при курьерской доставке, в автоматах самообслуживания, в билетных системах, - вспоминает президент группы компаний "ШТРИХ-М"Андрей Журавлев. - Это был основной продукт экспорта в страны СНГ. Сейчас все более актуальными становятся терминалы по продаже билетов для пассажирского транспорта и системы бесконтактной оплаты проезда".

Чтобы оценить спрос и показать свой продукт, поехали на международные отраслевые выставки по программе "Сделано в Москве", которую развивает Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы. По итогам выставки Hannover Messe - 2017 "ШТРИХ-М" вышел на рынки Латвии, Балтии и Польши с решением по безналичной оплате проезда в такси. Общая сумма заключенных там контрактов превысила 25 млн рублей.

В 2018 году на международной выставке информационных технологий GITEX в Дубае был заключен контракт с компаниями из ОАЭ на поставку автоматов по продаже билетов, терминалов оплаты услуг сотовой связи и навигационных киосков. Ближневосточные выставки помогли выйти на африканский рынок: Нигерию, Замбию.

И поставки в эти страны дали импульс развитию биометрических решений, когда вместо ПИН-кода используется, допустим, отпечаток пальца. Технология пользуется спросом и в России.

Новая нефть: инноватика на экспорт

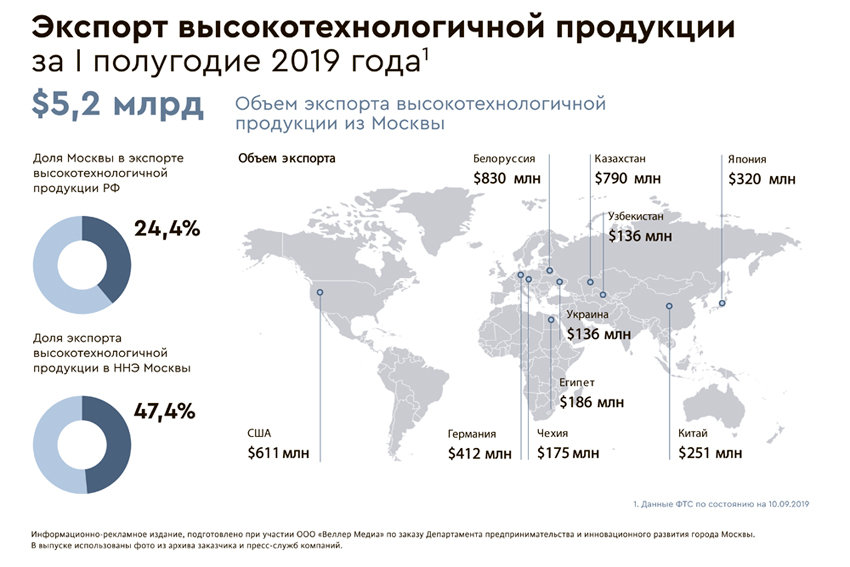

Ошибочно думать, что Россия поставляет за рубеж только сырье - нефть и газ. На самом деле это не так. Объем экспорта высокотехнологичной продукции из Москвы по итогам прошлого года составил $11,3 млрд.

Развитие несырьевого экспорта - один из источников роста российской экономики. Об этом говорил в своем послании Федеральному собранию в мае прошлого года Президент Владимир Путин. "Нужно снять здесь все административные барьеры, создать режим наибольшего благоприятствования для тех компаний, которые работают и выходят на внешние рынки", - подчеркивал он.

По итогам 2018 года объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Москвы составил $24,1 млрд или 16,1% от общероссийского показателя.

За границу поставляются продукты IT-индустрии, автостроения и аэрокосмической отрасли, высокотехнологичной медицины и т.д. Объем экспорта высокотехнологичной продукции (перечень определен приказом Минпромторга России) из Москвы составил в 2018 году $11,3 млрд. Доля столицы в экспорте российской высокотехнологичной продукции составила 24,1%.

Московские предприниматели поставляют свои высокотехнологичные товары в 164 страны пяти континентов. В тройке лидеров по объему экспорта из Москвы по итогам 2018 года были Белоруссия, Казахстан и США (данные за первое полугодие 2019 года в инфографике).

Среди московских IT-компаний есть те, которые уже стали международными брендами, - например, производители систем компьютерной безопасности "Лаборатория Касперского" и InfoWatch. Одна из инновационных московских компаний поставляет элементы для микросхем компании Intel. Наработки Москвы в программных решениях и технологиях управления городом - Smart City - получили мировое признание и заинтересовали, например, Сингапур. Летом Москва получила специальный приз Всемирной организации электронных правительств городов мира WeGO в номинации "Предоставление государственных услуг в электронной форме".

В конце прошлого года на международной выставке электронных компонентов, систем и устройств Electronica-2018 в Мюнхене свои разработки представили десять столичных компаний. На стенде Made in Moscow показывали оборудование для выращивания кристаллов лейкосапфира весом до 400 кг и лазер, который работает со скоростью метр в секунду и не имеет аналогов в мире. А также презентовали потенциальным клиентам системы управления аккумуляторной батареей, контроля качества электрического монтажа самолетов и автомобильный радар "Обзор".

В 2018 году Агентство инноваций Москвы в рамках проекта Road Show IT проводило конкурс: из 80 заявок отобрали 20 лучших IT-решений столичных компаний с наиболее конкурентоспособным экспортным потенциалом. Объем экспорта продуктов компаний-победителей уже составил 370 млн рублей и продолжает расти.

В каталоге Московского экспортного центра (МЭЦ) "Сделано в Москве", по данным на середину сентября 2019 года, значилось 1355 компаний, из них 111 в разделе "Производство лекарственных средств и медицинских материалов". В этом списке есть, например, компания "Моторика" - производитель "умных" протезов рук, которыми можно частично управлять с помощью мозговых импульсов. Ее продукция поставляется в Казахстан, Белоруссию, Великобританию, Чехию и США.

Столичные медицинские компании регулярно участвуют и представляют свои товары на зарубежных профильных выставках. Причем это и частные медицинские центры, и городские больницы, которые используют в своей работе инновационные технологии. Доля Москвы в общем российском показателе объема экспорта медицинских и фармацевтических товаров по итогам 2018 года составила 35%.

В Москве есть развитая и разнообразная система поддержки тех, кто уже работает на международном рынке или только планирует его покорить. Есть субсидии, компенсирующие часть затрат действующих экспортеров. Сумма от 500 тысяч до 3 млн рублей в зависимости от объема и типа издержек. Всего в 2019 году у экспортной субсидии есть четыре направления возмещения затрат: на транспортировку товара за рубеж, на сертификацию продукции, на сертификацию систем менеджмента и на получение патентов.

Те, кто пока только ищет клиентов за рубежом, могут принимать участие в международных выставках. Москва компенсирует затраты на регистрационный взнос, аренду выставочной площади, а также застройку и оборудование стенда на общую сумму до 700 тысяч рублей. Чтобы получить такую субсидию, нужно успеть подать заявку до 1 ноября 2019 года. Если же участвовать в выставке в рамках коллективного стенда "Сделано в Москве", то город финансирует до 100% издержек. Количество международных выставок, в которых участвуют московские компании, с каждым годом увеличивается. Если в 2017 году таких было всего пять, то в 2018 году столичные власти организовали участие уже 16, а в 2019 году их 19 различной тематики - от IT до медицины, от электроники до моды и дизайна.

БАШНИ НАД ГОРОДОМ

Автор: Екатерина Вереш

У Будапешта немало замечательных акцентов, выгодно выделяющих его среди европейских столиц. Один из них - грандиозные панорамы, открывающиеся с горных вершин, колоколен церквей, террас будайских вилл и балконов жилых домов на пештском берегу. Конечно же, существуют на нашем континенте Прага, Рим, Братислава, Вена, Париж с панорамными площадками. Но такого количества неожиданных вариантов посмотреть на огромный город с разных точек его карты нет нигде.

Номер один - самая высокая гора на территории венгерской столицы - гора Янош и ее смотровая башня Эржебет (Элизабет). Высота горы 528 метров от мирового уровня моря. Плюс 23 метра - высота башни в неороманском стиле, построенной в 1908 году. Архитектор Фридеш Шулек. В 1882 году красавица королева Элизабет верхом сама поднялась на вершину этой горы, тогда еще не входившей в состав Будапешта. Вид на все четыре стороны света поразил королеву. «Зачем же люди отправляются в далекие края за красотой, когда она здесь, рядом!» - если верить легенде, Сисси произнесла нечто подобное, глядя на грандиозную страну под ногами ее коня. Последний раз Элизабет осилила крутой подъем на гору Янош за год до своей гибели. После смерти любимой королевы венгры объявили сбор средств на постройку башни в память о Сисси. Вместо разрушенной временем охотничьей хижины вначале установили бюст Элизабет, а потом уже возвели башню с панорамной площадкой. В ясную погоду, говорят, отсюда можно увидеть даже вершины Татр! Дорога от башни Эржебет и подъемника идет вдоль горного хребта мимо часовни Святой Анны, детских площадок и открывающейся на каждом повороте фантастической панорамы. Синяя полоска Дуная, темно-зеленая клякса острова Маргит, здание Парламента размером со спичечный коробок... И так до Нормафа. Дерево Нормы. Здесь когда-то под зеленым буком замечательная певица Розалия Шоден Кляйн исполнила арию из оперы «Норма». Дерево уже новое (старое уничтожил ураган), но разве есть ограничения во времени и пространстве, когда речь идет о вечном? А именно такое вневременное состояние вселенского покоя испытывают практически все, кто впервые попал сюда.

Гора Геллерт намного ниже, чем гора Яноша. Всего 140 метров от Дуная, над которым она возвышается. Но зато она находится в самом центре города. Так что панорама открывается со смотровой площадки, пожалуй, не менее впечатляющая. Гора названа в честь итальянского епископа, казненного здесь бойкими язычниками после смерти первого короля - основателя христианского государства Королевства Венгрии. Геллерт помогал Иштвану Первому христианизировать венгров, за что и принял впоследствии мученическую смерть. Другое название горы связано с совсем не грустной историей. Гора ведьм. Указом короля Книжника Кальмана в Венгрии в 1116 году запретили сожжение ведьм. Так что все они, спасаясь от огня Святой Инквизиции, прилетели сюда на гору над Дунаем. Цитадель, построенная австрийцами во второй половине XIX столетия, памятник Освобождению от фашизма. Да, это все тоже интересно, но... Народ забирается на вершину горы Геллерт исключительно ради панорамы. От отрогов гор Пилиш и до почти конца острова Чепель можно с высоты птичьего полета досконально изучать территорию столицы страны.

Равнинный Пешт, Базилика и Парламент - два самых высоких здания Будапешта. Каждое из них - 96 метров высотой. Любимое число в Венгрии. Пришли сюда венгры из-за Урала в 896 году. Самая высокая температура термального источника в стране - 96 градусов. 96 ступеней в Парламенте ведут к центру Купольного зала, где хранятся Корона Венгрии и королевские регалии. А на правом берегу ступенями к Дунаю спускаются Будайские горы, неподалеку вырисовывается перед зрителями невысокий холм, окруженный древними стенами. Это Будайская крепость, построенная в XIII столетии. Внутри крепостных стен виднеется солидное здание Королевской резиденции, гражданский город, церковь Матяша в обрамлении семи башен Рыбацкого бастиона - еще одна известная панорамная площадка.

К Миллениуму - празднованию венграми Тысячелетия родины было решено сделать достойное оформление главной церкви старой Буды. Вообще-то храм был изначально посвящен Богородице, но поскольку лучший правитель страны здесь был коронован и венчался два раза (первая супруга умерла через два года), то вся Венгрия называет это творение церковью Матяша. В Средние века между собором и крепостной стеной был рыбный рынок, где рыбаки продавали свой улов. А еще гильдия рыбаков должна была защищать эту часть стены во время осад. Поэтому и называется похожее на гигантскую игрушку сооружение - Рыбацкий бастион. Создали его по проекту Фридеша Шулека - автора башни на горе Яноша. У Рыбацкого бастиона есть несколько уровней. За посещение самой удачной площадки с вас возьмут деньги с 9 утра до 8 вечера. Как мрачно шутят гиды - «на ремонт Провала». Но и бесплатных возможностей там предостаточно. А панорама! Наверно, лучший вид на здание Парламента Венгрии открывается именно от башен Рыбацкого бастиона. Каменное кружево главного здания страны протянулось вдоль берега на 268 метров.

Налево просматривается остров Маргит - парк, названный так в память о принцессе Маргит, прожившей в монастыре на лесном острове практически всю свою недолгую жизнь. Но Рыбацкий бастион не единственная панорамная площадка в древней Буде. У главного входа в бывшую Королевскую резиденцию перед памятником бравому освободителю Буды от турок принцу Евгению Савойскому всегда, в любое время дня и года идет фотосессия. Есть на что посмотреть и запечатлеть себе на память. Да и с другой стороны крепости вид не хуже - на горы, будайские виллы, зеленый массив с пиком горы Яноша. Еще одна смотровая площадка есть на колокольне церкви Святой Магдалины - единственной оставшейся от огромного собора XIV столетия, расположенного недалеко от Венских ворот. Неожиданный ракурс откроется для тех, кто не поленился забраться над единственными уцелевшими после Второй мировой войны воротами в старую Буду и прогулялся неважно в какую сторону - отовсюду вид хорош.