Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

БРАХИМИ ПРИЗВАЛ СОВБЕЗ ООН СРОЧНО ЗАНЯТЬСЯ СПАСЕНИЕМ СИРИИ

Спецпредставитель ООН и ЛАГ заявил, что государство разваливается на глазах всего мира

Спецпредставитель ООН и Лиги арабских государств Лахдар Брахими предупредил Совет безопасности ООН, что президент Сирии Башар Асад, возможно, пока еще в состоянии удержаться у власти, однако страна "разваливается у всех на глазах", сообщили Reuters присутствовавшие на выступлении дипломаты.

Брахими обратился к Совбезу с требованием выйти из тупика, в который загнали себя его члены, и предпринять решительные действия для прекращения гражданской войны в Сирии. Неизвестно, однако, заставят ли призывы Брахими Россию изменить позицию по сирийскому вопросу и согласиться на применение силы для прекращения кровопролития, отмечает агентство..

Спецпредставитель ООН и ЛАГ подчеркнул, что попытки положить конец конфликту, длящемуся уже 22 месяца и унесшему более 60 тысяч жизней, за последние два месяца нисколько не помогли продвинуться к цели. По его словам, закончить противостояние должен помочь Совбез. "Страна разваливается у всех на глазах. Только международное сообщество может помочь решить эту проблему, и в первую очередь речь идет о Совете безопасности ООН", - процитировали агентству слова Брахими дипломаты, присутствовавшие на закрытой встрече. "Я сказал совету, что мне надоело постоянно повторять одно и то же. Сирия постепенно уничтожается, и это необходимо остановить", - сказал Брахими журналистам после встречи.

Спецпредставитель полагает, что основой для плана действий Совбеза ООН могли бы стать принципы передачи власти в Сирии, которые были одобрены большинством стран мира в Женеве летом прошлого года. "В женевском коммюнике необходимо уточнить значение полной передачи исполнительной власти временному правительству, однако совершенно ясно, что Асад в этом процессе не должен играть никакой роли", - цитирует еще один дипломат слова Брахими. По его словам, президенту, вероятно, в течение какого-то времени еще удастся оставаться у власти, однако "легитимность правящего режима серьезно, возможно, даже непоправимо, подпорчена". "Я призываю Совбез ООН к активным действиям", - сказал Брахими.

Россия настаивает на том, что выдворение Асада из страны в качестве условия начала мирных переговоров между правительством и повстанцами приведет к тому, что такие переговоры просто никогда не начнутся. Оппозиция, которую поддерживают США и большинство стран Европы, ясно дала понять, что в будущем Башар Асад не сможет принимать никакого участия в управлении страной.

Совбез ООН не может прийти к компромиссу с 2011 года, когда Россия и Китай отказались одобрить введение санкций в отношении правительства Башара Асада. Государства три раза накладывали вето на резолюции, осуждающие попытки правящего режима подавить восстание.

FIAT СНОВА ОБЕЩАЕТ ВЫПУСТИТЬ КРОССОВЕР ALFA ROMEO

Итальянский концерн FIAT определился со сроками запуска в серийное производства кроссовера под брендом Alfa Romeo. Предполагается, что машина появится в 2015 году

Кроссоверу под брендом Alfa Romeo все-таки быть. Итальянский концерн FIAT назначил новую дату запуска в производство серийной версии этого автомобиля - 2015 год. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три источника.

Машина будет построена на агрегатах Dodge Dart, но ее разработкой и доводкой займутся на заводе Мирафиори, недалеко от главного офиса FIAT в Турине.

Что из себя будет представлять новинка - пока даже предположить сложно. Скорее всего, на ближайших мировых автосалонах FIAT представит концепт-кар нового кроссовера Alfa Romeo. Ожидается, что клиентам на выбор предложат как передне-, так и полноприводную трансмиссию, а также несколько двигателей: бензиновые - четырехцилиндровый мощностью около 200 л.с. и 275-сильный V6, а также двухлитровый турбодизель отдачей 140 л.с.

Напомним, что впервые о кроссовере Alfa Romeo заговорили в 2003 году. Тогда на автосалоне в Женеве компания представила концеп-кар будущего внедорожника под именем Kamal (на фото). Однако дальше концепта дело не пошло. И связано это было с проблемами как в целом в концерне FIAT, так и в частности, в компании Alfa Romeo.

Потом был кризис - не до запуска новых моделей. Но в 2011 году к идее создания кроссовера вновь вернулись. Причем в FIAT с этой моделью хотели вернуться на рынок США. Тогда производство серийной версии кроссовера планировалось начать в 2013 году. Судя по всему этим планам уже не суждено сбыться.

Через тернии к звездам

FIAT возлагает большие надежды именно на бренд Alfa Romeo. К 2016 году итальянский автогиант планирует увеличить продажи компании до 300 тысяч в год. А модельная линейка пополниться, помимо кроссовера, спорткара 4С, универсалом Giulia и родстером, постоянным совместно с компанией Mazda.

Последний будет представлять собой новое поколение Mazda MX-5, но с оригинальным дизайном Alfa Romeo.

Но легко Alfa Romeo не будет. Конкуренция, в частности, в сегменте SUV очень высока. Премиальные производители имеют в своей гамме по несколько моделей, причем как стандартных кроссоверов, так и аля спортивных, с кузовами похожими на купе.

Прямыми же конкурентами кроссовера Alfa Romeo могут стать Audi Q5, Mercedes-Benz GLK и BMW X3.

Два винных региона Франции не прошли национальный отбор и не смогут претендовать на получение статуса Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2014-м, пишет VINUM

Из-за большого количества европейских заявок ЮНЕСКО ограничила возможности каждой страны: один раз в год претендентом может стать только один культурный и один природный объект. На заседании Международной комиссии по Всемирному наследию, намеченном на июль 2014-го, Франция решила представить в качестве претендентов доисторическую пещеру Шове в долине реки Ардеш и вулканы Оверни.

Кроме них в списке кандидатов были только Шампань и Бургундия — но винные регионы не прошли национальный отбор, несмотря на то, что голоса за бургундские клима отдали 50 тысяч человек. "Если кандидата продвигают только эксперты, политики и виноделы, кто-то может подумать, что это повестка дня привилегированной элиты. Таким образом, общественная поддержка абсолютно необходима", — сказал Бернар Пиво, председатель общественного комитета по выдвижению, в интервью The Drinks Business.

Чтобы завоевать симпатии ЮНЕСКО, организаторы кампании заявляли в качестве сильных сторон клима "замечательную культурную ценность", "скоординированную и эффективную стратегию управления", "сильное локальное вовлечение", "уверенную политическую поддержку" и "ключевой вклад в местную экономику". Теперь они намерены использовать 2013-й год для дальнейшего продвижения Бургундии с тем, чтобы всё-таки оказаться в статусе предендента в 2015-м. Впервые регион начал бороться за включение в список ЮНЕСКО в 2007-м.

В список всемирного наследия уже входят такие винодельческие регионы, как Вахау в Австрии, Сент-Эмильон во Франции, Токай в Венгрии, Верхний Дору в Португалии и террасированные виноградники Лаво в Швейцарии.

В ГОРЫ ЗА ИНВЕСТОРАМИ

ИРИНА ГРАНИК

Российская делегация провела в Давосе трехдневную разъяснительную работу с мировым бизнесом

В этом году в Давосе сложились особо благоприятные условия для презентации российских инвестиционных возможностей. В связи с председательством России в G20 форум открывала сессия, где российская делегация во главе с Дмитрием Медведевым могла воспользоваться глобальным форматом: в зале одновременно находилось несколько сотен глав крупнейших компаний мира.

Ежегодный мировой экономический форум в горном Давосе для России - одна из главных площадок по общению с зарубежными инвесторами. В этом году на швейцарском курорте для презентации российских инвестиционных возможностей условия были благоприятными. В связи с председательством России в G20 форум открывала сессия, где российская делегация во главе с Дмитрием Медведевым могла воспользоваться глобальным форматом: в зале одновременно находилось несколько сотен глав крупнейших компаний мира. Лейтмотивом трехдневной разъяснительной работы стало высказывание главы Сбербанка Германа Грефа: "Мы лучше, чем о нас думают".

Сценарий для сценария

России на нынешнем 43-м Давосском форуме было уделено гораздо больше внимания, чем на предыдущих форумах, включая проходивший в 2011 году, который тоже открывал Дмитрий Медведев, будучи президентом. На нынешнем форуме под названием Устойчивый динамизм России была посвящена уже вся первая сессия, которая так и называлась: Сценарии для РФ.

Сессия была выстроена как бы в провокационной форме. В самом начале были представлены три не очень оптимистических сценария развития. Профессор экономики Йельского университета Олег Цывинский описал сценарий региональной разбалансировки: при падении цен на нефть одни регионы смогут провести требуемые реформы, стать инвестиционно привлекательными, другие же погрузятся в стагнацию, если не впадут в кому. Экс-министр финансов Алексей Кудрин представил сценарий хрупкая стабильность: при падении спроса и цен на нефть бюджет способен поддерживать лишь социальные программы, а федеральная власть не проводит необходимых институциональных реформ, повышает налоговую нагрузку на бизнес. В результате опять стагнация. Третий сценарий под примерным названием последствия самоуспокоенности описал ректор РЭШ Сергей Гуриев: цены на нефть остаются высокими, реформ нет, потому что денег и так достаточно, средний класс богатеет, но вместе с тем начинает все более активно требовать реформ. Дальше - политическая нестабильность. Рассказав о сценариях, эксперты как будто специально не стали озвучивать меры по предотвращению рисков, хотя подготовленный к форуму доклад, который презентовали эксперты, именно этому и был посвящен.

Откуда есть пошел Давос

Форум в Давосе, созданный в 1971 году в статусе международной неправительственной некоммерческой организации профессором Клаусом Швабом, позиционирует себя как площадка для обсуждения всех важных мировых и национальных экономических проблем ведущими политиками, бизнесменами и общественными деятелями.Ради возможности участвовать в этом форуме бизнесмены платят немалые деньги. В этом году входной билет на форм стоил около 70 тыс. долл., за участие же в непубличных встречах в узком кругу надо было заплатить около 150 тыс. долларов.

Реально мы лучше, чем о нас думают

Создавалось впечатление, что сценарии в таком виде специально озвучены для того, чтобы дать возможность российскому премьеру их опровергнуть и продемонстрировать привлекательность России для инвесторов. Премьеру в этом помогли глава Сбербанка Герман Греф и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Греф, предваряя выступление Медведева, заявил, что в реальности российское правительство реализует четвертый сценарий, который снимет риски представленных трех и вдохновит россиян и бизнес.

Глава Сбербанка также заявил, что в России состояние дел намного лучше, чем показывают различные рейтинги. И заключил: Нам нужно улучшать наш имидж, потому что реально мы лучше, чем о нас думают (этот тезис в дальнейших дискуссиях неоднократно использовали члены российской делегации). По его словам, в России есть все предпосылки для роста и великолепные возможности на огромном рынке со всеми ресурсами для того, чтобы зарабатывать очень высокие прибыли. К достоинствам глава Сбербанка причислил и низкий уровень конкуренции, что, по его мнению, облегчает вход на рынок. А Кирилл Дмитриев к этому добавил, что немногие страны могли показать всего за несколько лет рост ежемесячной зарплаты в четыре раза, капитальных вложений в 26 раз, рынков капитала в 20 раз, а иностранного капитала в 14 раз. Так что нам нужен четвертый сценарий, нацеленный на производительность и инфраструктурные реформы, - пояснил он.

Имидж портят коррупция и бюрократия

Проведенный тут же сеанс обратной связи с участниками форума показал, чего инвесторам не хватает для уверенного вложения денег в российскую экономику. Вопрос был поставлен прямо: каковы должны быть приоритеты российских реформ. Инвесторы оказались единодушны - 77,9% высказались за решение проблем управления. По поводу конкуренции большинство согласилось с Германом Грефом - рекомендация ее развивать набрала всего 9,7% голосов. На третьем месте оказалась рекомендация заняться региональным развитием - она набрала 7,2% голосов. В таком случае сейчас будет выступать тот оратор, который нам и нужен, - прокомментировал результаты голосования модератор сессии замдиректора МВФ Джон Липски и пригласил на сцену российского премьера.

Медведев, который сам, как выяснилось, голосовал за развитие конкуренции, постарался объяснить, что российская власть уже повышает свою эффективность, внедряет технологии открытого взаимодействия с обществом, что повышает возможность реализации более оптимистичного четвертого сценария развития российской экономики и улучшения условий для бизнеса.

Премьеру предоставилась и дополнительная возможность показать инвесторам, что они плохо знают российскую реальность. Один из участников спросил, почему россияне сами не инвестируют в свою экономику. Премьер в ответ заявил, что российские инвесторы только за прошлый год вложили в свою экономику 400 млрд долларов.

Заметим, что вопросов о таких проблемах, как коррупция и бюрократия, Дмитрий Медведев избежал. Однако они поднимались в ходе других дискуссий. Так, в пятницу, 25 января, уже без участия Медведева, на деловом завтраке Сбербанка об этом говорили сами российские участники. Так, глава Роснано Анатолий Чубайс заявил, что главные проблемы инвестклимата лежат за пределами экономики. По его словам, и к профессиональному уровню управляющей команды претензий нет, но отношение инвесторов портит коррупция, бесконечно слабая защита частной собственности и зависимая судебная система. Проведенный Сбербанком опрос также показал, что главной проблемой в России инвесторы считаю коррупцию, слишком большой объем госсектора, высокую степень монополизации, неуважение прав собственности.

Без страха и упреков

Впрочем, уже работающих в России крупных инвесторов все эти проблемы не смущают. Осенью в преддверии Давоса члены Консультативного совета по иностранным инвестициям при правительстве (КСИИ) презентовали премьеру подготовленный Ernstamp;Young доклад. В нем фигурировали данные о том, что количество позитивно оценивающих инвестклимат существенно выросло за последние годы. Хотя на первое место в числе негативных факторов они поставили все те же проблемы - коррупцию, бюрократию с волокитой и защиту прав собственности.

По итогам встречи Дмитрия Медведева в ходе форума с Международным советом предпринимателей (куда входят сто директоров крупнейших компаний, многие из которых работают в России) управляющий партнер Ernstamp;Young по России Александр Ивлев пояснил МН: Если говорить о компаниях, которые уже делают в Россию прямые инвестиции, то они настроены позитивно. Они считают, что Россия по сравнению с другими рынками в любом случае имеет хорошие перспективы. По его словам, члены КСИИ отмечают, что государство выстроило хороший диалог с иностранными компаниями и что большинство их рекомендаций по совершенствованию регулирования принимаются. Но, по мнению инвесторов, многие вопросы, от которых зависит успех бизнеса в России, еще требуют решения. Так что перспективы по-прежнему зависят от того, как Россия дальше будет продолжать реформы, - говорит Александр Ивлев.

They are happy

Что касается потенциальных инвесторов, то роль штаба, отвечающего за работу с ними, на этот раз была отведена созданному в июне 2011 года Фонду прямых инвестиций, который отвечает за привлечение средств в инфраструктурные проекты.

РФПИ презентовал в Давосе программу Инвестируй в Россию, использовав графический слоган Россия = рост. И иллюстрировал это утверждение данными и о том, что 70% уже вложившихся в Россию инвесторов are happy about their decision, 72% позитивно оценивают политику российских властей по улучшению инвестклимата, 82% подтверждают привлекательность России для инвестиций, а количество удовлетворенных увеличилось на 56% в 2007 году до 71% в 2012-м.

Вообще, по мнению опрошенных МН участников форума, в этом году в Давосе царил больший оптимизм, чем в предыдущие два года. От форума создается ощущение, что кризис почти миновал, что Европа выстояла, что, несмотря на миллион проблем, идут позитивные процессы. На прошлогоднем форуме царил пессимизм в связи с опасениями по поводу развала Европы и зоны евро и Европы. Сейчас такого ощущения нет, - пояснил МН один из участников форума. Действительно, на деловом завтраке Сбербанка большинство участников (67,9%) согласилось с утверждением, что глобального кризиса сейчас нет, есть лишь проблемы в национальных экономиках. А на сессии, посвященной проблемам еврозоны, даже глава ЕЦБ Марио Драги высказал умеренный оптимизм: Я бы определил 2012 год как год перезапуска евро, именно этим он и запомнится. Национальные правительства смогли упорядочить налогово-бюджетную сферу и начали структурные реформы. И плоды этих действий мы уже начинаем пожинать. Чтобы понять, каких результатов удалось добиться, вспомните, что происходило год назад.

Если господин Драги прав, то России тем более важно не упустить возможности, которые могут открыться с переходом инвесторов от апокалиптических к умеренно-позитивным ожиданиям.

Россия в Давосе

Впервые Россия (еще в бытность СССР) вышла на форум в Давосе в 1986 году. Тогда глава советского правительства Николай Рыжков по телемосту зачитал участникам форума обращение советских властей. Первый раз российская делегация приехала в Давос в 1992 году. Ее возглавлял вице-премьер Александр Шохин. Участникам форума зачитали обращение президента Бориса Ельцина. В 1993 году на пике интереса к российским реформам в Давосе была проведена российская сессия под названием Давос для России. Тогда же российскую делегацию возглавил премьер-министр Виктор Черномырдин. Он же возглавлял делегацию и в 1994, 1997, 1998 годах. В 1999 году российскую делегацию возглавлял премьер Евгений Примаков, в 2002-м - премьер Михаил Касьянов. Главами делегаций были и вице-премьеры - Анатолий Чубайс, Алексей Кудрин, Герман Греф. В 2007 году первый раз в Давос приехал первый вице-премьер Дмитрий Медведев. В 2009-м делегацию возглавил премьер Владимир Путин, форум открывался его докладом. В 2011 году форум открывал доклад президента Дмитрия Медведева.

Авиакомпания Etihad Airways заявила о планах начать выполнение ежедневных рейсов между Абу-Даби и Амстердамом (Нидерланды) в мае этого года, сообщает сайт журнала Arabian Business.

Согласно сообщению, новые рейсы с кодом EY77 и EY78 стартуют в среду 15 мая. В то же время, голландский национальный перевозчик KLM будет выполнять те же рейсы под кодом KL.

Ежедневные рейсы дополнят нынешние полеты авиакомпании KLM между Амстердамом и Абу-Даби. Рейсы станут ежедневными уже с лета этого года и будут выполняться под кодом Etihad Airways, EY.

Президент и исполнительный директор Etihad Airways Джеймс Хоган подтвердил, что Амстердам станет частью глобальной сети Etihad Airways с 15 мая.

Голландская столица станет 17-ым европейским городом на карте авиакомпании Etihad. Крупными городами, обслуживаемыми компанией в Европе, также являются Брюссель, Дублин, Франкфурт, Женева, Лондон и Париж.

Джеймс Хоган добавил, что рейсы между Амстердамом и Абу-Даби дважды в день будут удобными пассажирам, путешествующим из Нидерландов в Абу-Даби, и далее по таким направлениям, как Шри-Ланка, Пакистан и Австралии.

"Это свидетельствует о растущей важности Абу-Даби, как всемирного авиаузла", - подчеркнул он.

Кроме того, он отметил, что высокий спрос на рейсы компании Etihad ожидается также от представителей голландской общины в Объединенных Арабских Эмиратах, которая состоит из более 5 тыс. человек и представителей 300 компаний.

Каждому — по Давосу

Главная экономическая тусовка мира показала: лидеры не знают, как возродить экономику

«Многие политики просто перегорели, потому что им пришлось столкнуться с огромным количеством проблем. Наша цель — вернуть их в строй», — так выразился президент Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб в первый день работы. Политики и бизнесмены много говорили не столько о возрождении экономики, сколько о возрождении доверия к политике и бизнесу. И с грустью констатировали, что доверия мало.

Вообще, оптимизмом мероприятие не блистало. Открывавший форум премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил, выслушал… три сценария развития России — и все три раскритиковал за пессимизм (один предусматривал падение цен на нефть до 60 долларов за баррель; другой — сильную «региональную дифференциацию» страны; третий пророчил, что дорогой баррель позволит взрасти и окрепнуть российскому среднему классу, и тот потребует политических перемен).

Украину представлял Виктор Янукович. Главная новость от президента — НАК «Нафтогаз України» будет разделен на несколько акционерных обществ. Но конкретики не прозвучало — ни по срокам, ни даже по количеству будущих осколков. Хотя проект не нов.

А еще Янукович на встрече со Швабом заявил, что в Украине планируется проведение регионального саммита Всемирного экономического форума по Европе и Центральной Азии. Непонятно, на чём основано заявление: Киев в последнее время оказался в политической изоляции.

Все остальные околоукраинские новости также не радовали. Панель, посвященная ускорению инфраструктурного развития в условиях жесткой экономии бюджетных средств, где планировалось выступление Януковича, была отменена. И даже в украинском ланче, организованном фондом Виктора Пинчука, глава украинского государства участвовать не стал — сослался на обстоятельства, требующие его присутствия в Киеве.

Майдан на ядерном чемодане

Развернувшиеся в Пакистане уличные протесты — это не Арабская весна, а, скорее, часть политической игры с целью поссорить гражданскую власть с армией

Вся история страны, начиная с основания независимого Пакистана в 1947 году, — серия политических и военных кризисов. А еще — калейдоскоп сменявших друг друга военных правителей и демократически избранных президентов. Поэтому длившиеся с 14 по 18 января марши протестующих под руководством проповедника Тахира уль-Кадри на Исламабад и уличные митинги на проспекте Джинна в столице Пакистана население страны воспринимает как очередную серию затяжного триллера.

Богословы, суды и коррупционеры

Массовая нищета в стране, постоянные коррупционные скандалы среди политической элиты, существующие по сей день родоплеменные отношения и высокая религиозность общества (96% населения Пакистана составляют мусульмане) — среда, ставшая фундаментом для таких деятелей, как организатор нынешних уличных протестов, бывший юрист в сфере конституционного права, а ныне автор богословских книг и исламский проповедник умеренного толка Тахир уль-Кадри. Он пытался участвовать в политике с 1989 года, когда основал собственную партию «Народное движение Пакистана», в 1990 году проигравшую единственные выборы в парламент, в которых она принимала участие. В 1999-м Кадри активно поддержал военный переворот Первеза Мушаррафа, но после разногласий с диктатором в 2006 году эмигрировал в Канаду, где жил последние восемь лет. Несмотря на долгое отсутствие, проповедник старался присутствовать в информационном поле страны: в 2010-м издал религиозную фетву с жесткой критикой талибов, а на следующий год выступил на Мировом экономическом форуме. Он также постоянно использует для своего имиджевого продвижения среди мусульман Пакистана кабельные телеканалы, Twitter и Facebook.

Вернувшись в страну 23 декабря 2012 года, Кадри с необычной для эмигранта скоростью смог мобилизовать около 30 тыс. человек для «Долгого марша» на Исламабад. При этом, анонсируя начавшиеся 14 января марш на столицу и митинг протеста, он сознательно делал отсылку к событиям Арабской весны, называя свою акцию «египетским Тахриром в Пакистане».

Однако различия между арабскими революциями и пакистанскими протестами стали очевидны с первых же дней. Во-первых, Кадри грозил привести в Исламабад миллион протестующих, но в итоге на центральный проспект Джинна в столице вышли 40–50 тыс. человек, несколько дней размахивавшие транспарантами и скандировавшие антиправительственные лозунги. Во-вторых, очевиден крен проповедника в сторону военных.

Кадри утверждает, что борется против пакистанских «жуликов и воров» во власти. В качестве первоначальных требований он выдвинул роспуск парламента, отставку президента Асифа Али Зардари и создание временного правительства на то время, пока не будет сформирован новый парламент. «Завтра несправедливости наступит конец, и коррупционеры больше не будут руководить правительством!» — так выглядел традиционный рефрен проповедника, выступавшего перед сторонниками из-за пуленепробиваемого прозрачного щита. Еще один его стандартный лозунг — подчеркивание важной роли армии как защитницы границ страны и безопасности пакистанцев. В унисон с требованиями революционного проповедника прозвучала позиция живущего в Лондоне бывшего диктатора Мушаррафа, полностью поддержавшего Кадри. Более того, генерал прямо заявил, что военные должны перейти к решительным действиям, поскольку гражданская администрация утратила право управлять страной.

Обвинения улицы в коррумпированности пакистанской элиты неожиданно получили юридическое оформление. Верховный суд Пакистана 15 января вынес решение об аресте премьера страны Раджа Первеза Ашрафа и еще пятнадцати политиков. Ашрафа, представляющего социал-демократическую Пакистанскую народную партию (ее сопредседатель Асиф Али Зардари с 2008 года является президентом страны), обвиняют в получении взяток за передачу частным компаниям выгодных государственных контрактов на посту министра водных ресурсов и энергетики, который он занимал в 2008–2011 годах. Однако 17 января руководитель Национального контрольного бюро Фасих Бокхари отказался арестовывать премьера, ссылаясь на недостаток улик против него, вследствие чего суд постановил отложить рассмотрение дела до конца января. Следователь Камран Фейсал, расследовавший дело против премьера, был найден мертвым в своей комнате правительственного общежития (первоначальная версия — самоубийство).

Правительственная делегация во главе с министром информации Заманом Каира провела с Тахиром Кадри переговоры, после которых проповедник сообщил сторонникам о завершении протестов. Со своей стороны, администрация согласилась начать консультации с политическими партиями и движениями о создании переходного правительства, а также пообещала, что запланированные на март парламентские выборы будут честными и прозрачными. Однако в ответ на требование Кадри распустить Центральную избирательную комиссию правительство пообещало лишь обсудить с ним ее состав.

Военная демократия

Можно прогнозировать, что организованные Кадри массовые протесты станут первым звеном в цепи попыток дестабилизировать ситуацию в стране в год выборов законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти.

История страны — это серия военных конфликтов, в первую очередь из-за спорной с Индией территории штата Кашмир. Постоянная необходимость поддерживать высокий уровень боеготовности привела к гонке вооружений и высокому авторитету военных. А вовлечение армии в политический процесс обернулось рядом военных диктатур.

Еще один фактор политической жизни Пакистана — клановый характер его общества. Так, устойчивость диктатуры Первеза Мушаррафа строилась не только по военному, но и по родоплеменному признаку, опираясь на поддержку армейских частей и этнические группы пенджабцев и урдуязычных пенджабцев, к которым относится и сам генерал.

Другим фактором политической жизни страны многие годы является Верховный суд, за которым конституция Пакистана закрепляет ряд полномочий, напрямую влияющих на политические решения. Поэтому он традиционно вмешивается в политические назначения и конфликты. Именно Верховный суд во главе с нынешним председателем Ифтихаром Мухаммадом Чоудхри во время правления Мушаррафа единственный сдерживал диктатуру и не признал его легитимность как президента страны по итогам выборов 2001 года. А в июне 2012-го он отправил в отставку премьера Юсуфа Резу Гилани (Пакистанская народная партия) за неуважение к Верховному суду после отказа главы правительства выполнить решение суда и послать запрос властям Швейцарии о банковских активах президента Зардари. Высокий авторитет Верховного суда базируется, в числе прочего, на моральном и религиозном фундаменте — Пакистан официально является исламским государством, право которого во многом строится на нормах шариата.

Одновременно с решением об аресте премьера и массовыми уличными протестами произошли перестановки в армии страны. Генерал-лейтенант Рашад Махмуд был назначен начальником генерального штаба со штаб-квартирой в Равалпинди. Таким образом, он занял вторую по значимости должность в пакистанской армии после поста начальника штаба сухопутных сил. В свое время этот пост помог Зия-уль-Хаку и Мушаррафу организовать военные перевороты. Новых командующих получили гарнизоны в Лахоре и Бахавалпуре (второй и двенадцатый города страны по количеству населения).

Проповедник с двойным дном

На деле за лозунгами Тахира Кадри о демократии и борьбе против коррупции скрываются совсем недемократические требования.

Дело в том, что 2013 год должен стать для Пакистана периодом смены руководства всех трех ветвей власти. Выборы в нижнюю палату парламента — Национальное собрание — назначены на март 2013-го. Затем в сентябре закончится пятилетний мандат президента Зардари. А в декабре исполнится 65 лет популярному в стране председателю Верховного суда, после чего он, согласно конституции, должен покинуть пост.

И если наложить требования Кадри, использующего протестующих как средство давления на нынешнюю администрацию, на календарь выборов в Пакистане, становится очевидным намерение начать процесс дестабилизации ситуации в стране. Так, выполнение требований проповедника о досрочных выборах в парламент и досрочной отставке президента Зардари и правительства приведет к тому, что единственными легитимными органами власти в стране останутся созданное под контролем военных Временное правительство и Верховный суд.

В довершение, как на заказ, на фоне коррупционных обвинений и уличных протестов резко возросло напряжение на границе с Индией. Глава Северного командования сухопутных войск Индии генерал-лейтенант Парнаик обвинил пакистанских военных в систематическом нарушении режима прекращения огня на границе. По его словам, обстреливая индийские блокпосты, пакистанские военные отвлекают их внимание для того, чтобы на территорию Индии беспрепятственно могли проникнуть боевики.

Анализируя весь этот сложный политический расклад, надо учитывать, что в последние два-три года Пакистан начал пересмотр внешнеполитического курса, дав понять, что чрезмерная зависимость от США его больше не устраивает. Новым вектором стала активизация отношений с Россией, обеспокоившая не только США, но и Индию, имеющую свою историю и интересы в российско-индийских отношениях. Поворотным моментом стал визит президента Зардари в Россию в мае 2011-го. В течение 2012 года страны заключили три меморандума о взаимопонимании, включая соглашения о помощи Москвы в размере 300–500 млн долларов в модернизации и расширении металлургического комбината в Карачи и строительстве новой электростанции в Джаншоро мощностью 500 мегаватт.

Впрочем, как бы ни развивалась «пакистанская весна», в условиях хаоса побеждает всегда самая организованная сила. А ею в Пакистане является армия. Главный козырь военных — ядерный арсенал, первые испытания которого состоялись в 1998 году (по последним данным, в стране уже есть свыше сотни боеголовок). Создав запас боезарядов и ракет доставки, Исламабад сконцентрировался на формировании запасов оружейного урана и плутония, из которых оперативно можно собрать боеголовки. В свое время Первез Мушарраф активно промотировал свой режим перед США и ООН в качестве заслона от движения «Талибан» и экстремистов, которые могут получить доступ к ядерному оружию. Поэтому если Пакистан начнет сползать в хаос, мировое сообщество, в первую очередь США и страны Евросоюза, снова поддержит военных.

КОММЕНТАРИЙ

Александр Данковский

Ядерное недержание

Ядерное оружие — возможно, самое мифологизированное средство уничтожения в истории человечества. Ибо применялось (к счастью) всего дважды в истории, но оказало колоссальное влияние на всю мировую политику после 1945 года.

Тогда родился термин «политика ядерного сдерживания». Суть которой такая: «Если я знаю, что у противника есть атомная бомба, и он готов ею по мне долбануть, то я, пожалуй, нападать на него не буду».

На самом деле всё было не так просто. Пока в мире существовала всего одна ядерная держава — США, она могла сдерживать всех (и диктовать им свою волю), а ее — никто. То есть она могла «долбануть». Потом Бомбой обзавелся Советский Союз, возник пресловутый биполярный мир. Остальным державам, чтобы чувствовать себя хоть чуть-чуть защищенными, приходилось идти в друзья либо к Москве, либо к Вашингтону.

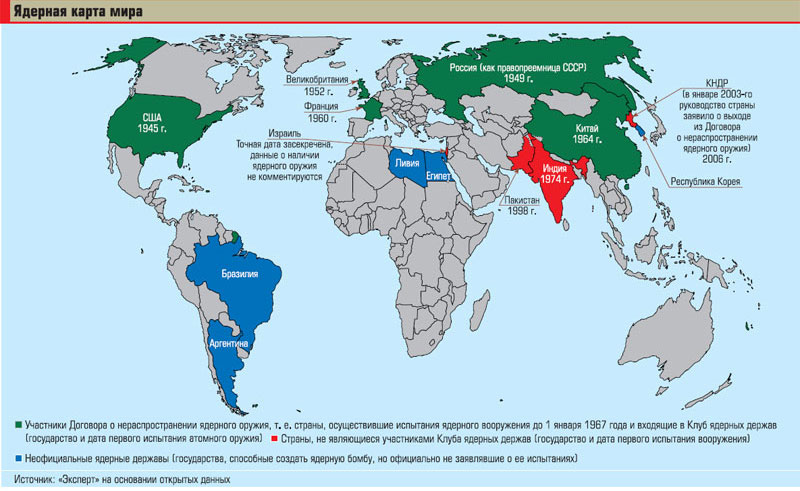

Сегодня, если посмотреть на карту Евразии с обозначенными на ней странами, обладающими ядерным оружием, безъядерных территорий почти и не видно. Россия, Китай, Индия, Пакистан, Великобритания, Франция, Израиль, КНДР, да еще государства, на территории которых стоят чужие боеголовки, — Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды… Какое уж тут сдерживание? Кроме того, чем больше в системе элементов, тем сложнее предсказывать ее поведение. Когда ядерный клуб насчитывал аж двух членов, всё было понятно. А сегодня у того же Пакистана имеется Бомба, у его соседей Китая и Индии тоже, при этом все трое имеют друг к другу территориальные претензии. Но Исламабад традиционно скалит атомные зубы в сторону Дели, а в сторону Пекина — нет. А как будет завтра — неведомо.

Сторонники теории ядерного сдерживания говорят: при наличии столь мощного оружия любая страна десять раз подумает о его применении. Но этот подход срабатывает, если потенциальные оппоненты рациональны. Увы, история ХХ века свидетельствует, что на самый верх властной пирамиды подчас забираются мерзавцы и фанатики. Достаточно появиться одной «обезьяне с гранатой» — и всей теории ядерного сдерживания конец. Этим аргументом активно пользуется Вашингтон, посылая свои «ограниченные контингенты» в разные точки на земном шаре.

Есть кое-какая надежда на технологии. Мол, сделать атомную бомбу совсем непросто, на это способны только очень развитые страны, а у них, как правило, ума побольше, чем у агрессивных дикарей. Более того, нужны толковые физики, а это люди более чем умные. Вон Альберт Эйнштейн, ужаснувшись после первых ядерных испытаний, в конце жизни активно выступал против разработки новых видов оружия. И отец советской водородной бомбы Андрей Сахаров тоже стал миротворцем и борцом с тоталитаризмом. Но, во-первых, и один и другой сперва поучаствовали, а уж потом выступили против. Во-вторых, не все физики такие совестливые. И в-третьих, создание Бомбы — это всё же технология полувековой давности. Смогла же даже нищая Северная Корея наковырять оружейного плутония из своих атомных реакторов.

Радует другое. В отличие от обычных патронов и снарядов, ядерная боеголовка не может храниться долго. Плутониевая (вероятно, самый распространенный вид) — лет пятнадцать, и то при надлежащем уходе. Как минимум, от нее нужно постоянно отводить тепло: ведь в активном веществе идут спонтанные реакции деления. Термоядерная — и того меньше (период полураспада используемого там трития — чуть больше 12 лет, в то время как у плутония-239 — 24 тыс. лет). Поэтому изготовленная путем напряжения всей национальной экономики (как в Северной Корее) или просто краденая Бомба через некоторое время обязательно «протухнет». Поддерживать в работоспособном состоянии свой ядерный арсенал — невероятно дорогое удовольствие. Разведки об этом давно знают, так что проводимые время от времени ядерные испытания, надо полагать, не столько служат исследовательским целям, сколько доводят до сведения окружающих мысль «мы еще сильны».

Правда, в наше время существует масса других видов страшного оружия. Скажем, заряд объемного взрыва (в просторечии — вакуумная бомба, хотя этот термин военные очень не любят) по мощности может быть сравним с ядерным.

Автор: Сергей Слободчук

ИНФЛЯЦИЯ В РФ В 2012 ГОДУ В 3 РАЗА ПРЕВЫСИЛА СРЕДНЮЮ ПО ЕС

Потребительские цены в России в 2012 году, по данным Росстата, увеличились на 6,6%

Рост потребительских цен в России в 2012 году почти в три раза превысил среднеевропейскую инфляцию - 6,6% против 2,3%, сообщает Росстат. В декабре 2012 года потребительские цены в Европе выросли на 0,3%, а в России они увеличились на 0,5%.

В декабре наиболее заметное увеличение потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем наблюдалось в Белоруссии (на 1,4%), Германии (на 0,9%), Бразилии (на 0,8%), а за период с начала года - в Белоруссии (на 21,8%), Турции (на 6,1%) и Казахстане (на 6%). В США, Канаде и некоторых странах ЕС, отмечает Росстат, цены на товары и услуги в декабре снизились на 0,1-0,6%. По итогам 2012 года из 38 наблюдаемых стран цены снизились только в Швейцарии (-0,3%), на Украине (-0,2%) и в Японии (-0,1%).

Потребительские цены на продукты без учета напитков в ЕС в 2012 году выросли на 3,6% в среднем по странам Евросоюза. В России продуктовая инфляция составила 6,7%. В декабре цены на продукты в РФ выросли на 0,9%, а в Европе - в среднем на 0,6%. Как в России, так и в ЕС заметно подорожали овощи: на 3,2% и 3,7% соответственно. Наряду с ценами на овощи наиболее заметно выросли цены на фрукты и мясо: в Словении овощи подорожали на 23%, а фрукты - на 17,5%, в Румынии - на 20,8% и 14,7% соответственно. Цены на мясо наиболее заметно росли в Венгрии (на 10,1%) и Финляндии (на 9,4%). В России с начала 2012 года сильно увеличились цены на овощи - на 13,4%, хлебобулочные изделия и крупы - на 8,3%, на фрукты - на 7,7%.

Лучше вы к нам

Зачем России Всемирный экономический форум, а форуму — Россия

Прошедший на минувшей неделе 43-й по счету Давосский экономический форум оставил у его участников двоякое впечатление. С одной стороны, тусовка у подножия Швейцарских Альп по-прежнему элитарна: куда ни глянь, долларовые миллиардеры да политики мирового уровня. С другой стороны, на российских ветеранов давосского движения то и дело накатывала ностальгия. Мол, был же форум в наше время... Нет, конечно же, Россия из мировой повестки дня не исчезла. Ее экономическое благополучие интересует и искренне заботит Запад. Однако, желая расположить к российскому рынку инвесторов, члены российской делегации рисовали столь разительно отличающиеся сценарии развития страны, что их слушателям осталось лишь качать головами: умом Россию не понять. Лучше подождать, пока эти русские сами между собой договорятся.

Аршином общим не измерить

«Простите, не могли бы вы показать свои документы», — улыбчивый швейцарский секьюрити просил российских журналистов предъявить бейджики, вероятно, приняв их за антиглобалистов. Повторяющиеся через каждые двадцать метров уличные проверки напоминали о том, что в городе действует беспрецедентный уровень безопасности. Шутка ли, на охрану мировой элиты было брошено 5000 бравых солдат. Пасторальная атмосфера курорта с его неспешно фланирующими лыжниками никого из участников форума не вводила в заблуждение: Давос — дело серьезное. У России же с этим форумом отношения особенные. В былые времена в швейцарской деревушке решалось ни много ни мало будущее нашей страны.

Взять хотя бы Давос-1996, на котором появился тогдашний главный претендент на президентский пост, лидер коммунистов Зюганов. Его приезд произвел эффект разорвавшейся бомбы. Обнаружив намерение Геннадия Андреевича презентовать себя мировой экономической элите, российские олигархи тут же забыли склоки и сплотились в «семибанкирщину», которая костьми легла, дабы сохранить в Кремле Бориса Ельцина. А тринадцать лет назад одна из иностранных журналисток все в том же Давосе задала, наверное, самый главный вопрос мировой политики последних лет: Who is Mr. Putin? Некоторые — в том же Давосе — ответ ищут по сей день...

Новый всплеск интереса к России тоже вполне понятен: на фоне европейских невзгод наша страна... нет, не остров стабильности, конечно, но вполне комфортный объект для инвестиций. К тому же в Швейцарию прибыла самая масштабная российская делегация за всю давосскую историю. И уровень презентабельный: с премьер-министром во главе. Дмитрий Медведев на форуме не новичок: в 2011 году открывал сессию, будучи президентом страны.

Словом, все предвещало мощное и наступательное инвестиционное роуд-шоу.

Да, в Давос приехали политические звезды первой величины — Дэвид Кэмерон, Ангела Меркель, Марио Монти. Но как заметил один мой собеседник: «Все у них предсказуемо — и вялотекущий выход из кризиса, и плавное вхождение в новый». Американцы так и вовсе понизили планку своего участия до замгоссекретаря по вопросам экономики, энергетики и сельского хозяйства...

Россияне начали энергично. Хотя основной посыл участникам форума от российской стороны оказался таким же, что и двадцать лет назад: иностранных инвесторов вновь призывали отбросить страхи и сомнения и открыть для себя «нашу Рашу».

К примеру, во время пленарной сессии «Сценарии развития Российской Федерации» генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев убеждал присутствующих, что наша страна — отличное место не только для приложения капиталов, но и для их многократного умножения. Цифры, которые он привел в качестве аргумента, действительно впечатляют. Так, за 13 последних лет активы банковской системы выросли в 26 раз (с 59 миллиардов до 1,529 триллиона долларов), капитализация фондового рынка подскочила в 20 раз (с 40 до 775 миллиардов), а среднемесячная зарплата увеличилась в 14 раз. Если бы такое случилось в любой другой стране, к примеру в Китае, восторгам аудитории не было бы предела. Но Россия, видимо, особый случай.

Перед выступлением Дмитрия Медведева на сессии, посвященной сценариям развития нашей страны, среди слушателей был проведен блицопрос на тему: на чем российскому правительству стоило бы заострить внимание в ближайшие годы? Так вот почти 80 процентов опрошенных призвали к более активным политическим изменениям, к коим отнесли борьбу с коррупцией и институциональные реформы.

«Среди участников просто нет сомнений, что именно должно стать приоритетом для России», — отписал в «Твиттере» после опроса владелец норвежского многопрофильного конгломерата Ferd Йохан Андресен. Масла в огонь подлил основатель фонда Hermitage Билл Браудер, заявивший, что, если цены на нефть пойдут вниз, Россия вылетит из игры: «Страна стала непригодной для инвестиций». Пессимизм инвестора понятен: именем аудитора фонда Сергея Магнитского назван принятый Конгрессом США антироссийский закон. А тут еще к участникам форума обратился Павел Ходорковский, сын самого известного российского заключенного...

Вот на таком информационном фоне российскому премьеру и приходилось пиарить нашу страну перед иностранными инвесторами.

Соруководитель Sberbank CIB Рубен Варданян четко сформулировал главную проблему: «Многие западные компании утверждают, что в России работать намного выгоднее, чем в том же Китае. В то же время ключевой посыл делегатов был даже не в том, что у нас много коррупции, а в том, что непонятны правила игры».

Так что, выходит, два десятилетия вояжей в Давос прошли даром? Взаимопонимания все так же не хватает. Причем не только с иностранцами, но и между собой.

У ней особенная стать

Сессия, посвященная сценариям развития России, оказалась едва ли не ключевым событием прошедшего форума. Драматургия российского роуд-шоу (автор неизвестен, но, по словам Дмитрия Медведева, сам он был в курсе) развивалась следующим образом.

Накануне премьерского выступления Алексей Кудрин, ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев и профессор экономики Йельского университета Олег Цывинский представили на суд публики три сценария развития страны: «неважный», «плохой» и «хуже некуда».

Первым выступил американец, который предположил, что роль институциональных реформаторов рано или поздно перейдет к регионам, поскольку центральная власть будет пребывать в прострации и окажется неспособна к решительным действиям. Сценарий, описанный Гуриевым, может реализоваться, если цена на нефть долгое время будет стабильно высокой. Это увеличит доходы россиян. Тут бы и возрадоваться, но нет: вместе с доходами вырастет и недовольство качеством государственных услуг. Драйвером институциональных реформ в этом случае может послужить раскол в элите. Наконец, Алексей Кудрин предсказал России «шаткую стабильность» после того, как цена на нефть устремится к 60 долларам за баррель. Цены будут снижаться постепенно, но если через год-полтора обострится долговой кризис в Европе, то падение ускорится. Опасаясь социального взрыва, государство пустит все силы на поддержание статус-кво с помощью ресурсов госкомпаний. Ухудшения же стоит ждать уже в этом году.

Короче, инвесторам не оставили выбора: упадут нефтяные цены — крах, вырастут — революция. Все ждали прогноза от Дмитрия Медведева, и он взял слово.

«Ни один из сценариев не кажется мне абсолютно реалистичным, и даже не потому, что это сценарии, при которых власть ничего не делает. Они не кажутся мне полностью реалистичными и по другим причинам. Но использованные подходы и их результаты, безусловно, полезны, хотя всякие подходы условны», — парировал премьер.

Оптимистический сценарий развития российской экономики премьер-министр развил на завтраке с инвесторами, организованном ВТБ Капитал. По его мнению, трехпроцентный рост ВВП в ближайшие годы — вещь реальная.

Что должен подумать зарубежный инвестор, когда один участник роуд-шоу обещает молочные реки и кисельные берега, а другой твердит, что все пропало? Понимай после этого загадочную русскую душу...

В Россию надо просто верить

Впрочем, и у нашей делегации есть свои претензии к Давосу. Нет, с трассами, шале и лыжами все по-прежнему sehr gut и tres bien, но вот пиетета перед всем этим благолепием явно поубавилось. Форум постепенно перестает быть главным экономическим событием в мире, утрачивая свою уникальность и эксклюзивность. Каждый год мировой политический и экономический истеблишмент, приезжая в Давос, словно проживает День сурка, обсуждая одни и те же проблемы и предлагая одни и те же решения. Но как только последний самолет с делегатами покидает аэропорт Цюриха, о результатах встреч все торжественно забывают. До следующего года.

«Я посещаю форум с конца 1990-х и видел разные Давосы. Круг тем на самом деле повторяется из года в год, и это одна из проблем ВЭФа. Выхлопа нет: делегаты съехались, поговорили, но все остается на уровне разговоров», — поделился своими впечатлениями Рубен Варданян.

Кризис идентичности — вот что напрашивается в качестве ответа на вопрос: «Что не так с Давосом?» Еще двадцать лет назад у детища Клауса Шваба просто не было конкурентов, а теперь представители власти и бизнеса пересекаются на множестве конференций мирового уровня. Саммиты «восьмерок» и «двадцаток», встречи лидеров государств АТЭС, наконец, Петербургский международный экономический форум.

Забавно, но факт: разговаривать и убеждать инвесторов у наших властей лучше получается дома — в Питере и Сочи. Да и встречи выходят результативнее: подписываются контракты на миллиарды долларов. От Давоса таких результатов никто не ждал — игра-то идет на чужом поле.

Есть и еще одна проблема. В России и на Западе даже глобальные риски выглядят по-разному. Например, по мнению экономистов форума, основные глобальные вызовы, с которыми может столкнуться мировая экономика, — это серьезное расслоение доходов, хронические фискальные дисбалансы, растущие выбросы парниковых газов, кризисы с водоснабжением, неуправляемое старение населения. В то же время Дмитрий Медведев считает, что основные проблемы развития российской экономики имеют внутренний характер: «Основные риски — не внешние. Наши внутренние ограничители сегодня выходят на передний план. А главная угроза — это слишком малый, незначительный прогресс в решении этих задач».

Примерно в том же ключе «Итогам» высказался и председатель ВЭБа Владимир Дмитриев: «У нас присутствуют внутристрановые риски, которые носят глобальный характер. Например, риск недостаточного воздействия на зарубежное общественное мнение с точки зрения повышения имиджа и инвестиционной привлекательности России. Поэтому и иностранные инвесторы не смогут вкладывать свои деньги в российские проекты, а мы будем испытывать недостаток инвестиций, что отразится на скорости и глубине проведения реформ».

То есть, конечно, принцип работает железно: рванет в мире — отзовется и у нас. Но эта мысль — из ряда очевидных. А вот пойти по стопам американцев и сократить российскую делегацию в Давосе до пары-тройки «официалов» — вот это было бы действительно полезно.

В конце концов, дорогие зарубежные инвесторы, если хотите с нами общаться предметно и содержательно, милости просим в Питер или Сочи. Там будут те же лица, только более приветливые и понятные. Потому что дома у них масса иных мест для выяснения отношений.

Давос — Москва

Константин Полтев

С начала 2013 года Владимир Карпук приступил к выполнению обязанностей директора украинского филиала международного транспортно-логистического холдинга AsstrA. Сергей Омельянюк, ранее занимавший указанную позицию, получил назначение на должность главного операционного директора управления морских и железнодорожных перевозок холдинга.

Владимир Карпук начал свою карьеру в AsstrA в 2006 году с позиции сотрудника отдела перевозок негабаритных и тяжеловесных грузов по территории СНГ, позднее возглавил данный отдел. Реализовал большое количество разнообразных проектов, в т.ч. по доставкам в/из Украины.

Закончил Белорусскую государственную политехническую академию по специальности экономист.

Является автором многочисленных публикаций в СМИ по вопросам осуществления перевозок негабаритных грузов, а также спикером профильных конференций.

Основными задачами нового директора станут поддержание динамичного развития киевского филиала, которого удалось достичь в последние годы, усиление бренда AsstrA на локальном рынке, развитие взаимодействия с ключевыми клиентами.

Дмитрий Лагун, Президент Совета директоров холдинга AsstrA прокомментировал назначение следующим образом: "Владимир Карпук, с одной стороны обладает богатым практическим опытом реализации логистических проектов, с другой, располагает серьезными управленческими компетенциями. Поэтому мы уверены в успешном старте Владимира на новой должности, в выполнении поставленных задач, в сохранении позитивной тенденции последних лет, когда наш украинский филиал растет быстрее, чем растет рынок".

Владимир Карпук, в свою очередь, отметил: "На прежней должности мне не раз приходилось взаимодействовать со специалистами киевского офиса, поэтому я знаком с высоким профессионализмом и потенциалом местной команды. Я уверен, что вместе мы сможем не просто сохранить, но и преумножить традицию, согласно которой киевский офис является одним из наиболее успешных в структуре холдинга AsstrA".AsstrA (Цюрих, Швейцария, 1993) - международный холдинг, работающий на рынке логистических услуг. Три структурных подразделения AsstrA специализируются на отдельных услугах: AsstrA Forwarding - транспортно-экспедиторские, таможенные услуги, страхование грузов; AsstrA Transport - перевозки грузов собственным автомобильным транспортом; AsstrA Logistics - системы управления цепочками поставок (SCM), контрактная логистика, консультации в логистике.

800 сотрудников компании AsstrA работают в странах СНГ, Западной Европы и Азии.

Согласно последним статистическим данным Таможенной администрации Ирана, в течение 9 месяцев текущего 1391 года (20.03.12-19.01.13 г.) к числу крупнейших торговым партнеров Ирана в Европе относились Швейцария, Германия, Россия, Голландия и Италия, сообщает агентство ИСНА.

Объем товарооборота с перечисленными странами без учета нефти за указанный период составил: со Швейцарией – 2,4 млрд. долларов, с Германией – 2,2 млрд. долларов, с Россией – 1,7 млрд. долларов, с Голландией – 1,5 млрд. долларов и с Италией – 941 млн. долларов.

К числу крупнейших экспортных рынков в Европе для иранских товаров относятся Россия, Германия, Италия, Испания и Голландия. При этом основными европейскими экспортерами различной продукции на иранский рынок являются Швейцария, Германия, Голландия, Россия и Италия.

На долю Европы в общем объеме иранского экспорта в указанный период приходилось менее 5% и в общем объеме импорта из зарубежных стран – 28%.

ГРУЗИНСКОЕ ВИНО, МИНЕРАЛКА И МАНДАРИНЫ ВЕРНУТСЯ В РОССИЮ

Переговоры грузинской делегации и Роспотребнадзора о возвращении на российский рынок вина и минеральной воды состоятся 4 февраля. Накануне в Давосе премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили призвал "забыть плохое" и восстановить дружеские отношения

В Москву собирается делегация грузинских предпринимателей. Они проведут переговоры с Роспотребнадзором относительно возвращения в Россию грузинских вин и "Боржоми".

Визовую поддержку переговорщикам решил оказать главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, сообщили в МИДе.

По информации дипломатического ведомства, секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси дано указание выдать им визы.

"Состав грузинской делегации уточнен и расширен. Делегация вполне компетентна, судя по должностям людей, которые приедут. Трое в делегации - чиновники. Как мы понимаем, у них есть мандат на то, чтобы отвечать на вопросы, которые нас интересуют", - сообщил Онищенко информагентству.

Делегацию возглавит глава Национального агентства вина Грузии Леван Давиташвили. В ее состав войдут также руководители Ассоциации виноделов, объединяющей более 90% винных компаний, фитосанитарной службы и службы безопасности продовольствия, Агентства экспорта-импорта фруктов и овощей.

Почему запретили пить "Боржоми"

Роспотребнадзор запретил ввоз грузинских вин и минеральной воды "Боржоми" весной 2006 года. Официальной причиной запрета стало низкое качество продукции. Прежнее правительство Грузии называло решение Москвы сугубо политическим.

Геннадий Онищенко заявил о готовности его ведомства начать примирительные переговоры в августе 2011 года. Он сообщал, что восемь компаний вскоре могут получить разрешение на продажу продукции в России.

В декабре прошлого года вопрос о возвращении на российский рынок грузинских вин и минеральной воды был решен в политическом плане, сообщал тогда первый заместитель министра иностранных дел России Андрей Денисов.

А накануне премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили на Всемирном экономическом форуме в Давосе встретился с премьером Дмитрием Медведевым. "Не будем вспоминать о плохом. Будем только планировать, как выходить из тупика, как превратить наши отношения в настоящую дружбу", - заявил Иванишвили.

Переговоры Роспотребнадзора с грузинской делегацией могут начаться 4 февраля.

"Будем обсуждать вопрос о режиме допуска [грузинского вина и минеральной воды], - сказал Оищенко. - Столько лет грузинской продукции не было на нашем рынке. Нас будет интересовать, как мы будем бороться с фальсификатом. Здесь вопрос в цивилизованной и эффективной дистрибуции".

Министр сельского хозяйства Грузии Давид Кирвалидзе уточнил в эфире радио "Имеди", что на переговорах планируется рассмотреть вопросы, связанные с возобновлением поставок на рынок РФ не только вина и минеральной воды, но и других продуктов - цитрусовых и другой сельхозпродукции.

Грузинские вина, особенно знаменитые "Киндзмараули" и "Кахетинское" наверняка россиян заинтересуют, по крайней мере, вначале. Но если они будут некачественными, то большой доли на рынке не получат.

Рассуждает руководитель Российской ассоциации сомелье, владелец винотеки "Ле Сомелье" Артур Саркисян: "Если говорить о правильной политике грузинского руководства по виноделию, то в их интересах не допустить на наш рынок некачественный продукт. Потому что как только рынок откроется, люди пойдут и купят бутылочку, и если поймут, что ничего не изменилось, большая часть российских покупателей будет потеряна. Но если качество изменится, я думаю, покупатель вернется. Вообще сейчас уровень виноделия в Грузии значительно вырос".

Давид Кирвалидзе ранее призвал бизнесменов приложить все усилия, чтобы вернуться на российский рынок, так как он "очень интересный". Напомним, что за последние шесть лет производство вин в Грузии сократилось в три раза.

До введения моратория на поставки "Боржоми" на российском рынке минеральной воды занимала долю в 14%. Если минеральная вода из Грузии все-таки вернется на российский рынок, первое время ее доля будет составлять 2-3%, прогнозируют эксперты.

Копенгаген занял пятое место в списке самых перспективных городов в плане развития высоких технологий после Цюриха, Стокгольма, Сингапура и Дублина (по данным экономического журнала «Fortune»). Отмечается, что в датской столице атмосфера очень благоприятна для развития высоких технологий и открытия инженерных и научно-исследовательских организаций, а «стартапы» воспринимаются с энтузиазмом.

Действенные шаги по расширению внутреннего рынка сушеных фруктов и изюма могут обеспечить 3-кратное увеличение потребления этой продукции местного производства на внутреннем рынке. Об этом сообщил учредитель- директор Центра содействия бизнесу BSC Самвел Геворкян, 14 января на организованном "Сельскохозяйственным альянсом" круглом столе представляя "Исследование цепи стоимости армянских сушеных фруктов и овощей".

По его оценке, в 2011 году отечественная и импортная продукция, общий объем которой составил чуть более 2 тыс тонн, поровну разделили армянский рынок. На текущий момент в Армении действует порядка более 5,5 тыс. производителей сушеных фруктов и изюма. Из них 21 крупное предприятие с годовым производством более 5 тонн, выпускающих 2/3 от общего объема производства. В отрасли действуют также 100 средних производителей (до 5 тонн год). При этом общий объем экспорта этих производств в 2011 году составил всего 42 тонны, продукция отгружалась в основном в Иран, Украину, Россию, в малом количестве - Швейцарию и Францию.

Профессор экономики из Фрибурга Райнер Айхенбергер предложил ограничить приток иммигрантов с помощью увеличения налогов для тех, кто только что прибыл.

По мнению Айхенбергера, постоянный рост числа жителей Швейцарии приводит к таким проблемам, как рост цен на аренду жилья, нехватка жилых площадей и негативное влияние на окружающую среду. Об этом сообщает Наша Газета.

По словам экономиста, любые попытки ограничить иммиграцию искусственным путем носят дискриминационный характер, и не будут являться успешными. Лучшее решение – это ограничить приток иммигрантов с помощью увеличения налогов для этих категорий граждан. Кантоны Центральной Швейцарии и Берн уже прибегали к такой практике, напомнил он. Правда, дело было в 1850-м году.

Напомним, что за последние четыре года в Швейцарию мигрировало около 330 тыс. человек, благодаря которым существенно возрос спрос на дома и квартиры.

Недвижимость Нормандских островов становится все популярнее среди нерезидентов. Однако жилье здесь, как правило, гораздо дороже, нежели на британском материке. Эксперты утверждают, что разница в цене на аналогичные объекты недвижимости может достигать порядка 40%.

Столь высокая стоимость жилья обусловлена высоким спросом со стороны состоятельных иностранцев вкупе с ограниченным предложением.

Как пишет The New York Times, самыми востребованными островами с точки зрения покупки недвижимости являются Гернси и Джерси.

С конца 2000-х годов недвижимости в Гернси подешевела приблизительно на 15%. Кроме того, снизились и объемы продаж на внешнем рынке из-за финансового кризиса в Европе и внутренней политики острова, – считают брокеры.

Что касается цен на недвижимость, то разница между ними значительна. Так, стоимость дома на одну семью здесь варьируется от $1.3 млн до $16 млн. Скромный коттедж, площадью 250 кв.м., расположенный на окраине St. Peter Port, с тремя спальнями, небольшим двором и парковкой, обойдется покупателю от $1.3 млн до $1,6 млн.

А вот большой, хорошо оборудованный особняк с 2-3 акрами земли, в сельской местности оценивается в $4 – $5,5 млн. Кроме того, на рынке есть так называемые «статусные дома», стоимость которых может составлять и $8 млн.

Основными покупателями недвижимости Нормандских островов являются резиденты материковой части Британии. За ними следуют граждане стран, входящих в Евросоюз, таких как Швейцария, Франция и Германия. Кроме того, эксперты констатируют, что недавно на рынке появились представители Дубая, Австралии и Таиланда.

Поскольку власти Гернси и Джерси регулируют свои внутренние рынки, приобрести недвижимость иностранцам легче в первом.

«В Джерси вы должны пройти собеседование, разглашая свои доходы, которые станут гарантией минимальной годовой уплаты налогов», - отмечают эксперты.

Для проживания в Гернси, покупатель-нерезидент должен получить британскую резиденцию, пройдя через британские иммиграционные власти. Процедура получения считается довольно простой.

Специалисты рынка жилья советуют иностранцам использовать местных адвокатов при заключении сделок. Юридические расходы и государственные налоги составляют около 3,75% от суммы сделки. Налог на имущество равен примерно $780 в год.

РОМАН ВЛАДИМИРА СОРОКИНА ВОШЕЛ В ШОРТ-ЛИСТ БУКЕРА

"День опричника" переведен на английский язык, что позволило Сорокину попасть в число номинантов Международной Букеровской премии

Россиянин Владимир Сорокин вошел в число номинантов Международной Букеровской премии. В списке - 10 авторов из девяти стран.

Помимо Сорокина, в этом году за премию в 60 тысяч фунтов стерлингов будут бороться Лидия Дэвис из США, Интизар Хусейн из Пакистана, Ян Лянкэ из Китая, Мари Ндьяй из Франции, Йосип Новакович из Канады, Мэрилин Робинсон из США, Петер Штамм из Швейцарии, У.Р.Анантхамуртхи из Индии и Аарон Аппельфельд из Израиля.

Сорокин номинирован за роман "День опричника" 2006 года. В конце 2011 года книга вышла на английском языке, что автоматически сделало Сорокина потенциальным кандидатом на участие в престижном конкурсе среди лучших произведений, написанных на английском языке. В прошлом году премия не присуждалась. В 2011 году жюри удостоило награды американского писателя Филипа Рота.

Обозреватели Guardian напоминают, что к Сорокину и Лянкэ повышенный интерес, так как на родине писателей их творчество подвергались цензуре.

Лауреат Международной Букеровской премии будет назван в Лондоне 22 мая. Также ожидается, что будет вручен дополнительный приз (в размере 15 тысяч фунтов) - за лучший перевод на английский язык

РОССИЙСКИЕ ЧИНОВНИКИ МОГЛИ ОТМЫВАТЬ МИЛЛИОНЫ В ЭСТОНИИ

Вслед за Литвой и Швейцарией счета так называемых "неприкасаемых" из "списка Магнитского" могут заблокировать в Эстонии. Делом занимается местная прокуратура

Эстония изучает счета россиян по запросу Hermitage Capital. Через местные банки, подозревает прокуратура, отмыли часть из 230 млн долларов, о хищении которых сообщил юрист Сергей Магнитский, скончавшийся в российском СИЗО.

Сами счета пока не заблокированы. Эстония стала четвертой страной, которая занялась расследованием фактов возможного отмывания денег российскими чиновниками. Ранее, по запросу Hermitage Capital, банковские счета так называемых "неприкасаемых" были заморожены в Швейцарии и Литве.

Однако в литовских банках, по сообщениям правоохранителей, на момент блокировки счетов осталось всего около 10-15 тысяч долларов. Дело об отмывании денег также было заведено на Кипре.

В Эстонии, как сообщил государственный прокурор страны, подозрительные операции были совершены в 2008 году. Тогда через счета 10 иностранных компаний прошли около 10 млн долларов.

Источником информации для эстонской прокуратуры стал Hermitage Capital, предполагают СМИ. Ранее фонд подавал запросы на проверку банковских операций в Австрии, Финляндии, на Кипре и трех странах Балтии.

Главное, выяснить имена владельцев счетов, заявил Business FM глава юридической фирмы Firestone Duncan Джеймсон Файерстоун: "Банки, которые находятся в балтийских странах, всегда были очень популярны для отмывания русских денег. Я не знаю, сколько денег они заморозили, деньги - это как вода. Деньги я, конечно, хочу, чтобы заморозили, но я хочу, чтобы чиновник потерял деньги, которые он похищал. Самое важное, что эти государства начинают искать конкретных лиц, которые владеют этими счетами и этими компании. Гораздо важнее найти, кто получил эти деньги, важнее, чем морозить эти деньги".

По данным ряда европейских изданий, прокуратура Латвии также ведет работу по запросу Hermitage Capital. Но официальных комментариев на этот счет не поступало.

Возраст уникальных ореховых лесов Кыргызстана составляет 47 млн лет. Об этом сообщил академик Национальной академии наук (НАН) КР Биймырза Токторалиев в среду.

"Ранее установить точный возраст орехоплодовых лесов Кыргызстана путем считывания генетической информации не представлялось возможным, но, начиная с 2009 года были начаты исследования совместно с учеными Калифорнийской академии наук. Определение возраста исследуемых ореховых лесов проводилось путем генетического анализа на уровне ДНК, был проделан колоссальный труд, по итогам которого было установлено, что этим лесам 47 млн лет. Поэтому леса Арсланбоба и других национальных парков и лесхозов, являющих собой комплексный ботанический памятник природы, носят название "реликтовых", - сообщил Б. Токторалиев.

По его словам, обладание новыми знаниями о возрасте ореховых лесов Кыргызстана, позволит не только улучшить генетическое состояние лесов, более качественно проводить лесовосстановительные работы, но и улучшить экспортный потенциал страны.

"Сохранившиеся на территории Кыргызстана девственные леса - это уникальное явление природы. И возможно другие страны заинтересуются перспективой интродукции саженцев, прошедших долгий путь эволюции, а также более устойчивых к вредителям и болезням, у себя в стране", - подчеркнул Б. Токторалиев.

"Просто смешно, что раньше отдельные ученые из Швейцарии и Кыргызстана взялись утверждать, что орехоплодовым лесам, произрастающим на территории нашей республики, лишь около 2 тыс. лет, более того, они распространили эту ложную информацию по всему миру. Теперь же мы собираемся опровергнуть эти данные и летом текущего года опубликовать научную статью о результатах исследований", - заключил Б. Токторалиев.

Согласно материалам национальной инвентаризации лесов КР, площадь, покрытая лесом, составляет 5,61% от общей территории Кыргызстана. Орехоплодовые леса занимают более 126 тыс. га, в том числе ореховые плантации на площади 77,5 тыс. га (орех грецкий - 41 тыс. га, фисташки - 34,1 тыс. га, миндаль - 2,1 тыс. га).

В рамках проведенного в Эстонии расследования по делу о предполагаемом хищении бюджетных средств, о котором заявил юрист британского фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, выяснилось, что через местные банки могли отмыть около 10 миллионов долларов, однако прокуратура решила не возбуждать уголовное дело, сообщила в четверг газете Eesti Paevaleht прокурор Пирет Паукштис. Магнитский скончался в изоляторе "Матросская Тишина" в 2009 году.

"В связи с так называемым случаем Магнитского бюро данных об отмывании денег организовало проверку, чтобы установить, действительно ли через эстонские банки прошли якобы преступные денежные средства. Результаты расследования показали, что данные деньги действительно частично прошли, в том числе и через открытые в Эстонии счета", - сказала Паукштис.

Прокурор уточнила, что расследование начали в прошлом году после получения информации о подозрительных сделках. "Подозрительные переводы были совершены в 2008 году. Через эстонские банки перевели почти 10 миллионов долларов США, для перевода денег использовали десять различных коммерческих объединений", - рассказала Паукштис. По итогам проверки прокуратура не стала возбуждать уголовное дело.

"Учитывая то обстоятельство, что из Эстонии деньги были переведены в другие государства, владельцами счетов были зарубежные коммерческие учреждения, которые представляли зарубежные граждане, а переводы осуществлялись посредством интернет-банка, основания для возбуждения уголовного дела в Эстонии нет", - объяснила Паукштис.

Расследование основывается на утверждениях Магнитского о том, что российские госслужащие выводили из российского бюджета десятки миллиардов рублей, общая сумма оценивается примерно в 230 миллионов долларов. В прошлом году официальное расследование в связи с отмыванием этих денег начали Швейцария, Латвия и Кипр. На этой неделе к ним присоединилась Литва. Николай Адашкевич.

Президент Украины Виктор Янукович провел встречу с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером в Давосе, сообщает в четверг пресс-служба главы государства.

После встречи Киссинджер назвал ее плодотворной и прошедшей в теплой атмосфере.

"Мы обсудили отношения между Украиной и США и Украиной и ЕС", - сказал экс-госсекретарь США.

Янукович в среду прибыл с рабочим визитом в Швейцарию. В Давосе украинский президент принимает участие в ежегодном заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ). Также запланирован ряд двусторонних встреч президента, в частности, с основателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом и главой Европарламента Мартином Шульцем.

Швейцарская компания TDF Ecotech AG начнет строительство первой малой ГЭС за 154 миллиона рублей в районе Бурятии в 2013 году, сообщил РИА Новости представитель правительства республики.

В Баргузинском районе на севере Байкала ощущается дефицит электроэнергии. Мощность гидроэлектростанции на реке Ульзыха по проекту составляет два мегаватта, она соответствует существующему спросу на рынке.

"Швейцарская компания-инвестор ТДФ Экотех АГ в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством Бурятии планирует начать строительство малой ГЭС "Баргузин-1" во второй половине 2013 года. Для этого инвестор взял в аренду на 49 лет участки земли. Стоимость проекта - 154 миллиона рублей", - отметил собеседник.

Срок строительства ГЭС - два года, срок окупаемости проекта - шесть лет с момента ввода в эксплуатацию.

По мнению представителя министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии, малые ГЭС, как и другие альтернативные источники энергии - оптимальное решение для отдаленных районов Бурятии, где нагрузки набольшие, а проведение линий электропередач требует больших затрат. Предполагается, что со временем аналогичные ГЭС появятся и в других отдаленных районах республики, сообщил представитель правительства региона.

"Полностью изучен гидропотенциал республики. У нас есть проработки с этой компаний (TDF Ecotech AG) в части строительства других малых ГЭС: рассматривается Окинский район, Тункинский район", - отметил собеседник.

Швейцарская компания TDF Ecotech AG ведет деятельность в области разработки и планирования технологий для окружающей среды, переработки отходов и использования альтернативной "зеленой" энергии.

Претензии участников Давосского экономического форума к качеству государственного управления в России и недостаточным, по их мнению, темпам преобразований оторваны от реальной политики: российские власти стараются проводить сбалансированные, а не максимально быстрые реформы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Все говорят о том, что, скажем, преобразования могут идти быстрее, говорят о том, что реформы нужно проводить, может быть, более жестко. Но, понимаете, это взгляд аналитиков, а есть еще практическая политика, есть еще реальная политика, она связана с интересами огромного количества людей, всей нашей страны", - сказал Медведев в интервью телеканалу НТВ.

По его словам, при проведении реформ нужно прежде всего думать о том, чтобы не разрушить гражданский мир, не создать неоправданные экономические проблемы.

"И уже во вторую очередь думать о том, чтобы эти реформы прошли максимально быстро. Поэтому я считаю, что мы держимся сбалансированного курса, мы никуда с этого пути не сворачиваем. Но мы принимаем ровно такие решения, которые способна переварить наша экономика и которые способны принять наши люди", - отметил глава правительства.

Медведев считает, что РФ необходимо не только заниматься улучшением государственного управления, но и развивать конкуренцию.

"Будет конкуренция - будет лучше государственное управление, будет конкуренция - будет гораздо меньше фактор коррупции", - сказал премьер.

По его мнению, представленные в Давосе негативные сценарии экономического развития полезны для правительства.

"По всей вероятности, им никогда не суждено сбыться, потому что они экстремальные, что называется. Но они дают нам хорошую пищу для размышлений, чего мы не должны делать, как мы не должны поступать, и в этом смысле, мне кажется, это абсолютно честная, открытая позиция", - заявил Медведев.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил в среду, что экономические реформы в России остановились в результате кризиса, а не из-за плохого государственного управления.

В четвертом квартале 2012 года чистая прибыль швейцарской фармацевтической компании Novartis AG увеличилась на 72%, или в 1,7 раза, - до $2,082 млрд, или 84 цента в расчете на акцию, по сравнению с $1,21 млрд, или 49 центов на акцию, за аналогичный период 2011 года, сообщается в пресс-релизе компании. Аналитики в среднем прогнозировали $2,38 млрд, сообщает MarketWatch.

Выручка Novartis в четвертом квартале практически не изменилась и составила $14,828 млрд против $14,781 млрд годом ранее. Показатель превзошел ожидания рынка.

Стагнация выручки обусловлена усилением конкуренции со стороны дженериков, в связи с чем компания вынуждена снижать цены на свои препараты.

По итогам 2012 года Novartis сократила выручку на 3% в текущих ценах - до $56,673 млрд, однако без учета изменения курсов обмена валют показатель не изменился.

Компания планирует, что в 2013 году выручка без учета валютных курсов останется на уровне прошлого года, а в 2014-2015 году ее рост возобновится.

ДАВОССКИЕ ТЕЗИСЫ МЕДВЕДЕВА

Дмитрий Медведев выступил с программной речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В частности, он рассказал о масштабных планах по приватизации и заявил, что не намерен конкурировать с президентом Владимиром Путиным

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев сегодня выступил с программной речью в на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, гражданское общество заметно прогрессирует, и назад пути нет.

Заявления, сделанные российским премьером в Давосе - один из самых популярных запросов в поисковой системе Google сегодня.

Дмитрий Медведев обещал продолжать приватизацию и продать значительный пакет акций "Роснефти". Всего от приватизации пакетов акций госкомпаний с учетом компаний, находящихся под косвенным контролем государства, российский бюджет должен получить около 10 млрд долларов.

"Приватизированы пакеты акций крупнейших государственных компаний. Бюджет получил доходы в сумме более 7 млрд долларов", - сообщил премьер. Глава правительства также не исключил и дальнейшей реформы "Газпрома".

Перед своим официальным выступлением, Медведев дал интервью Bloomberg, в котором заявил, что не может конкурировать с Владимиром Путиным на президентских выборах. Затронул он и тему смерти Сергея Магнитского, заявив, что он был просто юристом, а не борцом за правду. Хотя его смерть - трагическое событие, добавил премьер.

Давосские тезисы Медведева Business FM обсудило с директором фонда Национальной энергетической безопасности Константином Симоновым:

О президентских амбициях

- Дмитрий Медведев понимает, что он свою политическую судьбу вверил Путину. И в этом плане перегнуть палку он не может. Тем более что до президентских выборов еще 6 лет. Поэтому все вполне логично. С одной стороны он делает резкие заявления, с другой стороны говорит, что он с Путиным.

Сейчас опять идет очередной виток слухов об отставке правительства Медведева. Я сомневаюсь, что это произойдет в ближайшие месяцы. Но на Медведева это давит. Медведев - премьер и Медведев - экс-премьер, это две огромные разницы. А Дмитрия Анатольевича Путин из политики может вычеркнуть одним решением. Его отставка будет означать фактически конец и его публичной карьеры. В этом плане ни о каких президентских амбициях мечтать не приходится. Более того, это классическая история: даже если ты хочешь быть президентом, то ты об этом молчи. Если ты публично будешь об этом каждый день говорить, то у действующего президента к тебе будет все больше вопросов.

О деле Магнитского

- По делу Магнитского позиция Медведева и Путина солидарна, что тоже вписывается в эту картину.

О планах по приватизации

- Наша экономическая политика - это склейка из разных экономических школ. Причем, хаотичная склейка. Лихорадочно в понедельник принимается либеральное решение, а во вторник панически принимается государственническое решение. Здесь я лично не вижу персональной угрозы для Медведева.

Что касается вопроса про приватизацию "Роснефти", то это вопрос важный. Мы понимаем, что сейчас идет активная борьба между основными кланами за собственность, а именно за то, кто окажется основным бенефициаром грядущей приватизации. А то, что нас ждет большая приватизация, у меня лично никаких сомнений не было еще несколько лет назад. Владимир Путин публично об этом сказал в своем послании. Медведев понимает, что пока он премьер и пока его команда занимает ключевые посты в правительстве - Дворкович, Шувалов - пока его человек возглавляет Росимущество, ему гораздо выгоднее приватизировать все сейчас, пока все административные рычаги находятся у него в руках.

В то же время глава "Роснефти" Сечин предлагает другую философию. Он не отказывается от приватизации "Роснефти", но при этом говорит, что надо подождать, чтобы была возможность повысить капитализацию. Обратите внимание, что вчера Игорь Иванович встречался с Путиным и там опять говорил, что намерен повышать капитализацию. Идея такая - сначала повысим капитализацию, а в кавычках читаем, что отправим Медведева в отставку, а потом уже задумаемся о том, как нам продавать "Роснефть". Поэтому заявление Медведева логично. Его сторонники в правительстве являются главными драйверами быстрой продажи госсобственности, пока они сидят на ключевых постах.

Их оппоненты наоборот заинтересованы в том, чтобы чуть-чуть подождать и продавать собственность, когда уже правительство будет отправлено в отставку.

NOVARTIS В IV КВАРТАЛЕ УВЕЛИЧИЛ ПРИБЫЛЬ НА 72% ДО $2,1 МЛРД

За весь 2012 год швейцарская фармацевтическая компания получила прибыль в размере 9,618 млрд долларов

Чистая прибыль Novartis в октябре-декабре 2012 года выросла на 72% до 2,082 млрд долларов (84 цента в расчете на акцию), сообщает швейцарская фармацевтическая компания. В IV квартале 2011 года аналогичный показатель составил 1,21 млрд долларов, или 84 цента на акцию.

Продажи компании за последний квартал прошлого года достигли 14,828 млрд долларов по сравнению с 14,781 млрд долларов годом ранее.