Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Waves запустили Waves Association со штаб-квартирой во Франкфурте-на-Майне

Эта структура объединит блокчейн-платформу и все ключевые проекты экосистемы Waves, а также будет определять приоритеты и направления дальнейшего развития самой экосистемы.

31 января Waves Association была учреждена во Франкфурте-на-Майне. В ассоциацию на текущий момент вошли представители шести стран: Португалии, Германии, Испании, Швейцарии, Нидерландов и России.

Миссия Waves Association – разрабатывать и предоставлять технологии нового поколения, которые позволят создавать доверенные цифровые среды и децентрализованные экосистемы для сотрудничества организаций. Деятельность организации направлена на то, чтобы ускорить внедрение парадигмы Web 3.0 по всему миру. Для этого структура намерена стимулировать исследования в данной области, в том числе выделять гранты для развития технологического стека Waves.

"Для того, чтобы быстрее достигнуть более массового принятия парадигмы Web 3.0, мы решили объединить возможности и усилия всех членов нашего сообщества. Это важнейший шаг в сторону повышения эффективности экосистемы Waves. Благодаря Ассоциации уже в ближайшем будущем мы сможем значительно увеличить количество разработчиков и пользователей, а также планируем привлечь криптоэнтузиастов, развивающих другие блокчейн технологии и решения", – подчеркнул основатель Waves Александр Иванов.

Ассоциация будет сотрудничать с университетами, исследовательскими центрами, бизнесом и государственными властями как в Европе, так и во всём мире. В дальнейшем в администрирование планируется внедрять принципы управления децентрализованной автономной организации для подачи и рассмотрения инициатив, принятия решений, стимулирования сообщества и других процедур для максимальной прозрачности и децентрализации.

"Я присоединился к Waves Association, думаю, что мой опыт будет полезен при принятии решений о будущем развитии платформы. Нас с Waves многое связывает, я инвестировал в Waves Platform в первый же день ICO, и продолжаю поддерживать все проекты экосистемы," – сообщил профессор разработки ПО для распределенных и мобильных систем университета Линнеус Марк Йенсен.

Waves Association создана как некоммерческая благотворительная организация, действующая в соответствии с налоговым кодексом Германии. Объединение будет сфокусировано на общественно-полезных целях, таких как развитие науки, проведение исследований в области информационных технологий, создание современного ПО, а также проведением образовательных программ в целях профессиональной переподготовки.

"Некоммерческая благотворительная ассоциация – наиболее демократичный и прозрачный способ привлечь и поддержать членов блокчейн-сообщества, а также дать разработчикам шанс играть более активную роль в управлении экосистемой. Выступая новатором в сравнении с другими протоколами, Waves соединяет гибкость и юридическую значимость немецкой ассоциации и технологическое визионерство с голосованием на блокчейне и управлением по принципу децентрализованной автономной организации (DAO)", – отметил член правления Ammer Capital Виктор Аммер.

Одна из ведущих международных юридических фирм Winheller в сфере блокчейн и некоммерческого налогообложения выступила консультантом по вопросам организации и созданию устава Ассоциации.

В конце прошлого года Waves объявили о разработке нового поколения технологий Waves – в частности, протокола интероперабельности Gravity Hub, позволяющего объединять сторонние блокчейн-протоколы, например, Waves и Ethereum. Waves Association займется развитием нового стека технологий Waves, это будет одной из самых первых задач ассоциации.

Опубликован рейтинг стран по стоимости жизни. Россия – между Польшей и Ботсваной

Лидер рейтинга не слишком удивил.

Что случилось? Журнал Ceoworld определил самые дорогие и самые доступные для проживания страны мира.

Как считали? Основанием послужили различные национальные и международные отчёты и исследования. Принимались во внимание такие факторы, как стоимость аренды жилья, цены на одежду, такси, интернет, продукты питания, общественный транспорт и рестораны. Затем эксперты составили индекс, используя Нью-Йорк как точку отсчёта (он получил балл 100). Получился список из 132 стран.

ТОП-10 самых дорогих стран:

1.Швейцария

2.Норвегия

3.Исландия

4.Япония

5.Дания

6.Багамские острова

7.Люксембург

8.Израиль

9.Сингапур

10.Южная Корея

Интересные факты:

-Самой дешёвой страной назван Пакистан. Чуть дороже Афганистан, Индия, Сирия, Узбекистан и Кыргызстан.

-Швейцарию называют самой дорогой уже не первый раз. Она появляется на вершине аналогичных рейтингов из года в год.

-Россия оказалась на 82 позиции, между Польшей и Ботсваной. Беларусь – на 102, Украина – на 107.

-Популярная у российских покупателей недвижимости Франция – на 14 месте, ниже неё Финляндия (22), Великобритания (27), Германия (29), Кипр (36), Греция (38), Испания (44).

-Болгария (94) и Албания (95) оказались дешевле России (94).

Автор: Ольга Петегирич

В Швейцарии выявили случай коровьего бешенства

Случай коровьего бешенства зарегистрирован на одной из ферм в центральной части Швейцарии, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE) со ссылкой на местную ветеринарную службу.

Согласно данным OIE, на ферме в кантоне Швиц в конце января заболела и была забита 13-летняя корова. Анализы показали, что животное страдало коровьей губчатой энцефалопатии (BSE). Всего в хозяйстве содержатся 68 коров.

Коровье бешенство, или губчатая энцефалопатия, поражает нервную систему животных. Употребление мяса зараженных коров может вызвать у людей болезнь Кройцфельда-Якоба, которая почти всегда заканчивается летальным исходом.

Наибольшая концентрация возбудителя заболевания содержится в нервных тканях, он может быть обнаружен в тканях по всему организму и в крови. Прошлая вспышка заболевания в 2014 году в Британии унесла жизни 177 человек, 52 человека погибли в Европе. В 1990-х годах в рамках борьбы с коровьим бешенством в Британии было уничтожено более 180 тысяч голов скота.

Узел Идлиба

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на вопросы "Российской газеты"

Текст: Екатерина Забродина

Во вторник гостем "Делового завтрака" - уже не в первый раз - стал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Разговор, конечно, касался самых разнообразных тем (полный репортаж будет опубликован в одном из ближайших номеров "РГ"). А началась беседа с самых последних, горячих новостей.

Сергей Викторович, сегодня у всех на слуху непростая ситуация, которая сложилась вокруг сирийской провинции Идлиб, где произошли столкновения турецких и сирийских военных. Может ли Россия помочь снижению напряженности, наладив дипломатическое взаимодействие между Дамаском и Анкарой?

Сергей Лавров: В одиночку помочь никто не может. Даже Россия с ее существенно возросшими за последние годы возможностями в том, что касается сирийского урегулирования. С тех пор, как законное правительство Сирийской Арабской Республики обратилось к нам с просьбой о военной помощи, когда пять лет назад вокруг Дамаска уже сжималось кольцо террористов, и мы на эту просьбу по решению президента Путина откликнулись, ситуация там кардинально изменилась. Напомню, что в тот период, летом 2015 года, никто из западных, да и других наших внешних партнеров даже не упоминал о необходимости политического процесса. Все ждали военной победы над "режимом Асада", как они выражались. И когда этот "режим", который на самом деле является законным правительством государства - полноправного члена ООН, при помощи прежде всего России, но также Ирана (куда тоже была направлена соответствующая легитимная просьба), не только выстоял, но и отвоевал подавляющую часть утраченной территории, - конечно, тогда уже разговоры о политическом процессе стали звучать более настойчиво оттуда, где их раньше никто даже не затевал.

Понятно, что это меняет ситуацию "на земле". Решающую роль в том, чтобы был завязан какой-то политический процесс, напомню, сыграли Россия, Турция и Иран. Предыдущий представитель Генерального секретаря ООН господин де Мистура под колоссальным воздействием западных стран затягивал начало справедливых, равноправных переговоров в Женеве между сирийским правительством и оппозицией, пытаясь выторговать для противников Башара Асада более благоприятные условия. В 2016 году переговоры переносились несколько раз. Намечалось все на апрель, затем сползло на май, потом на август, потом на сентябрь, потом на октябрь. И в итоге по линии той самой "женевской площадки" ничего не произошло. Тогда в конце 2016 года Россия, Турция и Иран взяли на себя инициативу и создали астанинский формат. Он впервые был нацелен на то, чтобы свести за столом переговоров правительство Асада не с зарубежной оппозицией, которая никого особо не представляет, живет в столицах стран региона и в Европе весьма припеваючи, а с представителями вооруженной сирийской оппозиции. То есть за один стол впервые сели те, кто смотрит друг на друга через прицелы "на земле".

И астанинский процесс доказал свою состоятельность уже через год после его создания. Резко снизился уровень насилия на земле, состоялся Конгресс сирийского национального диалога в Сочи. По его итогам были приняты документы, которые и легли в основу того политического процесса, который мы сейчас наблюдаем, включая 12 принципов урегулирования. Именно астанинский процесс помог новому специальному посланнику Генерального секретаря ООН по Сирии господину Педерсену сформировать работоспособные структуры из оппозиции, правительственной делегации и делегации гражданского общества, согласовать порядок их работы, правила процедуры и так далее. Подчеркну, это делалось при постоянной последовательной поддержке России, Турции и Ирана, вопреки действиям западных стран, которые пытались сорвать формирование Конституционного комитета. В результате его работа началась на год позже, чем могла бы начаться в случае выполнения теми же нашими германскими и французскими коллегами договоренностей, достигнутых на саммите России, Турции, Франции и Германии в Стамбуле осенью 2018 года. Но тем не менее комитет начал работу. А параллельно с этим астанинский процесс, как вы знаете, дал старт концепции зон деэскалации.

Были согласованы четыре таких зоны, все они были сформированы. В трех бывших зонах (они уже не зоны деэскалации) восстановлена власть законного правительства. И вооруженная оппозиция присоединилась к политическому процессу. Те же, кто представляет террористические структуры, квалифицированные в качестве таковых Советом Безопасности ООН, сгрудились в последней зоне деэскалации Идлиб, а также вокруг Алеппо, Хамы и близлежащих районов. По этой зоне есть отдельные договоренности, достигнутые между президентами России и Турции. Дважды эта тема рассматривалась в сентябре 2018 года, затем в октябре 2019 года. В обоих случаях приняты конкретные документы, предполагающие обязательства Москвы и Анкары как "кураторов" этого "идлибского" формата, прежде всего в том, что касается обеспечения безопасности гражданских лиц, доставки гуманитарной помощи, продовольствия, медикаментов и других гуманитарных грузов, обеспечения безопасности в целом с точки зрения прекращения конфликта. Было заключено соглашение о том, что там объявляется перемирие, прекращение огня - с оговоркой, что террористические группировки из списков Совета Безопасности ООН под режим прекращения огня не подпадают и подпадать не могут. Одновременно была достигнута договоренность, что внутри этой зоны деэскалации создается 10-20-километровая демилитаризованная полоса. Это было сделано для того, чтобы сократить риски атак изнутри идлибской зоны со стороны радикальных элементов по сирийским объектам - и военным, и гражданским, и по российской военно-воздушной базе Хмеймим, которая десятки раз становилась объектом нападений с использованием ударных беспилотников.

Я в понедельник разговаривал в очередной раз с моим коллегой, министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, наши военные находятся в постоянном контакте. К сожалению, на данном этапе турецкая сторона не смогла выполнить пару ключевых обязательств, которые призваны были разрешить проблему Идлиба в корне. Первое обязательство - отмежевать ту вооруженную оппозицию, которая сотрудничает с турками и готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов "Джебхат ан-Нусры", которая мимикрировала в "Хейят Тахрир аш-Шам" (группировки запрещены в РФ. - Прим. "РГ"). Обе эти организации включены в террористические списки Совета Безопасности ООН, поэтому ни "нусровцам", ни их новой инкарнации в Идлибе делать нечего. Максимум, о чем мы договаривались (и это уже было в 2019 году), - что режим тишины, если он будет уважаться всеми, должен соблюдаться. Но даже после повторного, в третий раз, напоминания по линии России и Турции в адрес всех, кто находится в идлибской зоне, бандиты, о которых я упомянул, не прекращали своих провокационных действий.

И вот буквально позавчера имела место очередная попытка атаки ударным беспилотником на нашу базу Хмеймим. Она была пресечена средствами ПВО, которые имеются на базе. А обстрелы сирийских позиций и гражданских объектов за пределами идлибской зоны проводятся регулярно. Еще одна причина такого положения заключается в том, что эта демилитаризованная 10-20-километровая полоса внутри идлибской зоны не была создана, и об этом тоже мы напомнили нашим турецким партнерам. Будем продолжать добиваться выполнения всех пунктов решений, которые принимали президенты. При этом поступает информация о развертывании турецких войск у идлибской зоны, о том, что начинаются боестолкновения между ними и подразделениями сирийской армии. Наши военные отслеживают эту ситуацию. По нашим данным, о которых Генеральный штаб уже сообщал, турецкие военные выдвигались на определенные объекты внутри идлибской зоны деэскалации, не предупредив об этих передвижениях. Поэтому мы не смогли предупредить сирийскую армию. Удары были нанесены, турецкая сторона грозится предпринять ответные действия. Это все, конечно, весьма и весьма печально. И мы призываем строго выполнять сочинские договоренности по Идлибу 2018 и 2019 годов. Второй аспект, связанный с рисками и угрозами, которые проистекают из идлибской зоны деэскалации, заключается в перемещении сотен боевиков, включая, как я понимаю, "нусровцев" и бойцов "Хайят Тахрир аш-Шам" (группировки запрещены в РФ. - Прим. "РГ"), из идлибской зоны деэскалации в Ливию для того, чтобы наращивать боевые действия и в этой стране. Так что еще раз подчеркну: в одиночку, как вы понимаете, с учетом всех факторов, которые я упомянул, эту проблему решить Россия не может. Но Россия может добиваться безусловного добросовестного выполнения в полном объеме тех договоренностей, которые существуют по Идлибу. И об этом мы говорим с нашими турецкими партнерами.

Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Киев высказался по поводу положения крымских татар. Как вы можете прокомментировать прозвучавшие оценки?

Сергей Лавров: В отношении позиции Турции по крымским татарам не прозвучало ничего нового. Президент Эрдоган на переговорах с президентом Путиным, которые проходят регулярно по нескольку раз в год, выступает с таких же позиций. Нам этот подход Анкары, эти оценки известны. Вчера Кремль уже комментировал этот вопрос. Мы исходим из того, что нужно посмотреть на происходящее в Крыму своими глазами, а не со стороны. Все те, кто побывал в Крыму (а таких все больше и больше), причем не только деятели культуры, которые участвуют в различных фестивалях (например, фестивале джаза в Коктебеле), в гуманитарных форумах, не только представители гражданского общества и бизнеса, но и многие политики, приезжающие в том числе из Западной Европы, из натовских стран, члены их парламентов, сразу же понимают: все, что говорится о нарушениях прав человека в отношении крымских татар в Крыму, является просто откровенной ложью. И все призывы к России допустить иностранных наблюдателей - это от лукавого, разговоры в пользу бедных. Если кто-то хочет приехать - пожалуйста, ради бога, никаких проблем нет. Проезжайте через территорию Российской Федерации по нашему прекрасному мосту. Все, кто хотел, давно уже побывали на полуострове, давно все уже увидели. Но вот эти ребята особо настырно требуют допуска наблюдателей только для того, чтобы заехать с территории Украины. Тем самым они подчеркивают политизированный характер своей затеи. Наверное, именно эти люди будут поддерживать преступный замысел Джемилева и прочих лидеров "меджлиса крымско-татарского народа" (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ. - Прим. "РГ"), которые объявили, что в начале мая они пойдут походом на Крым и ни перед чем не остановятся. Собственно, западные и вообще иностранные поборники такого отношения к проблеме крымских татар подпитывают подобного рода инициативы, которые могут очень плохо кончиться. По крайней мере, нарушить безопасность крымчан мы ни в коем случае не позволим.

Президент Эрдоган имеет приглашение посетить Крым. Он его не отверг. Приглашение было сделано в связи с предстоящим открытием крупнейшей мечети в Симферополе. Никогда при украинской власти в Крыму не строились мечети, и тогда никто вообще не думал о каких-то религиозных правах крымских татар. Вы знаете, что язык крымских татар обрел статус государственного вместе с русским и украинским только после возвращения Крыма в состав России. И знаете, что политическая реабилитация состоялась только после возвращения Крыма в состав России. Да и земельная амнистия тоже произошла именно сейчас. Поэтому ни единого факта о том, что какие-то права крымских татар либо другой любой народности в Крыму нарушаются, никто никогда не представил. Я очень рассчитываю, что наши турецкие соседи будут проводить все-таки свою линию по отношению к Украине, с одной стороны, и к Крыму - с другой, объективно. Не будут подыгрывать тем самым националистически настроенным политикам-радикалам, которые, собственно и планируют вот эти акции походов на Крым, включая применение силы. И не будут стимулировать подобные настроения путем попыток прибегать к бандеровской риторике.

В СМИ появилось большое количество сообщений о подготовке самых масштабных за последние четверть века американских учений в целом ряде стран Восточной Европы. Речь идет о предстоящих в мае маневрах "Защитник Европы 2020" ("Defender Europe 2020"). В контексте достаточно очевидных охлаждений в отношениях между Россией и НАТО становимся ли мы сегодня свидетелями зарождения новой "холодной войны"?

Сергей Лавров: Во времена "холодной войны" имела место большая операция НАТО по наращиванию в Европе вооруженных сил, включая усиление американского присутствия. Ежегодно проводилась операция "REFORGER", так называемое "Возвращение войск в Германию", когда американцы "обживали" ФРГ, где сейчас находятся десятки военных баз. Но это натовские дела. "Defender" переводится как защитник. От кого защищаться? Они говорят, что собираются защищаться не от России, а от некого "сопоставимого противника". Сопоставимого с точки зрения военного потенциала НАТО. Однако трудно найти отвечающий критерию сопоставимости объект применения этих усилий. Если посмотреть на официальные данные - не наши, а зарубежные - по военным расходам и военной технике, практически по всем видам вооружений (боевые самолеты, ударные вертолеты, бронемашины пехоты, БТР, боевые корабли, подводные лодки), то только европейские члены НАТО, без учета американских цифр, превосходят наши вооруженные силы примерно в два раза. Это очень показательная штука. Поэтому где они нашли сопоставимого противника, я не знаю. Мы уж точно не являемся доминирующей военной силой в Европе. Таковой является НАТО. Несмотря на то, что европейское пространство уже перенасыщено и военными объектами, и вооружениями, несмотря на то, что движение НАТО на Восток уже создало достаточно серьезные проблемы в сфере стратегической стабильности в Европе, несмотря на то, что происходит сращивание НАТО с Евросоюзом, натовцы пытаются проводить совместные учения, завлекая в них под предлогом членства в ЕС нейтральные государства. Например, такие как Финляндия и Швеция. В контексте сотрудничества НАТО с Евросоюзом в военной сфере придумали термин "военный шенген", который предполагает модернизацию всех транспортных артерий вплоть до восточной границы НАТО таким образом, чтобы любая боевая техника, в том числе самая крупная, могла беспрепятственно проходить на Восток. Я думаю, что уже одного этого факта достаточного, чтобы понять опасность подобных игр. Конечно, мы должны на это отвечать. Эти запланированные на апрель - май учения "Defender 2020", к которым уже достаточно давно началась подготовка, предполагают переброску более 30 тысяч единиц американской военной техники дополнительно к тому, что у американцев и у европейцев здесь уже есть, в дополнение к размещенным здесь военным ресурсам и активам. А также предусмотрена переброска более 20 тысяч американских военнослужащих. Формально учения, кстати, объявлены как американские, но с приглашением партнеров по НАТО. Это интересный момент. Одна из возможных причин заключается в том, что американцам гораздо проще самим все это планировать и реализовывать по своей команде, не будучи даже символически сдержанными какой-то натовской дисциплиной. Хотя командующий силами США в Европе одновременно является командующим силами НАТО в Европе. В общей сложности в учениях примут участие более 40 тысяч человек. Разумеется, мы будем реагировать. И, разумеется, мы будем реагировать таким образом, чтобы это не создавало каких-либо ненужных рисков. Но мы не можем игнорировать процессы, которые вызывают очень большую озабоченность. Наши ответные меры неизбежны.

Надеюсь, любой нормальный военный, любой нормальный политик это понимает. Наверное, те, кто провоцирует такого рода учения, абсолютно не оправданные, хотят, чтобы последовали ответные меры и чтобы дальше нагнеталась напряженность. Но нужно подчеркнуть немаловажный аспект: все, что мы делаем в ответ на создание натовцами угроз нашей безопасности, мы делаем исключительно на своей территории. Равно как и все наше ядерное оружие находится на нашей территории, в отличие от американского ядерного оружия.

И чтоб никакой классики!

Текст: Наталья Решетникова

"Форма одежды - спортивная. Уровень подготовки - неважен", - так звучат приглашения для зрителей на мастер-классы, которые состоятся в рамках фестиваля-конкурса "Один. Два. Три".

Как рассказала руководитель фестиваля "Один. Два. Три", директор Молодежного драматического театра "Первый театр" Юлия Чурилова, то, что пройдет в феврале в Новосибирске, можно выразить следующей формулой: "Никакой классики + актуальные темы + разные форматы". В программе - восемь российских спектаклей и две постановки из Финляндии и Швейцарии.

По словам эксперта фестиваля, куратора международной программы Ники Пархомовской, моноспектаклей в программе стало больше, чем камерных.

- Почти все выбранные нами спектакли - синтетические, ни про один нельзя сказать, что это чистая драма, вербатим или танец. Лично меня такое смешение жанров и форматов очень радует, так как оно дает большую глубину восприятия и расширяет наш взгляд на героя и его историю. Еще один важный момент: почти все спектакли остро актуальные, обращены в наше время и в нем же происходят, - поделилась Ника Пархомовская.

В программу вошло несколько спектаклей по современным российским пьесам: "Говорит Москва" Юлии Поспеловой, "Магазин" Олжаса Жанайдарова, "Пилорама плюс" Натальи Милантьевой, а также по зарубежным - "Сибирь" Феликса Миттерера, "История медведей панда, рассказанная саксофонистом, у которого есть подружка во Франкфурте" по пьесе Матея Вишнека.

Новосибирские театры также не остались в стороне. Театр кукол "Пилигримы" представит на суд зрителей и жюри постановку "Невидимый слон" по рассказу Анны Анисимовой. Спектакль создан в форме театра ощущений, в котором можно воспринимать действо не только глазами и ушами, но также потрогать руками, ощутить вкус и аромат. "Мастерская Крикливого и Панькова" и режиссер Полина Кардымон в перформансе "Коромысли" разложили на три голоса фольклорные песни - колыбельные, свадебные, погребальные.

В рамках фестиваля пройдут обсуждения спектаклей, дискуссии, мастер-классы и лекции специалистов в области современного театра.

Швейцария заявляет, что ее фирмы готовы увеличивать торговлю с Ираном

Высокопоставленный сотрудник Государственного секретариата Швейцарии по экономическим связям (SECO) заявил, что многие компании выразили готовность начать торговлю с Ираном после открытия финансового канала в начале этой недели.

Эрвин Боллингер рассказал, что многие фирмы и компании заявили о своей готовности заняться торговлей гуманитарными товарами с Ираном с момента запуска швейцарского канала в начале этой недели.

Швейцарское соглашение о гуманитарной торговле (SHTA) начало работу в четверг с первой сделки по доставке лекарств от рака и для пересадки органов в Иран на сумму 2,3 миллиона евро (2,54 миллиона долларов США).

Он добавил, что швейцарские власти были «горды и счастливы» по поводу открытия канала и что вскоре будет готова и более широкая версия, позволяющая швейцарским фирмам вести безопасный бизнес в Иране, сообщает Swissinfo.

Швейцарский канал может даже опередить Инструмент поддержки торговых обменов (INSTEX), давно просроченный механизм, который E3 (Франция, Великобритания и Германия) намеревался запустить, чтобы облегчить торговлю с Тегераном, несмотря на санкции США.

Запуск INSTEX стал небольшой частью обязательства Европы, чтобы компенсировать выход США из ядерной сделки 2015 года, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который должен был положить конец антииранским санкциям в обмен на определенные ограничения в мирной ядерной программе страны.

СМИ: Сенат США может принять новые санкции против "Северного потока-2"

Немецкое издание Handelsblatt сообщает о риске новых санкций США против российского газопровода "Северный поток-2" в случае, если РФ попробует проложить оставшиеся элементы трубопровода.

Конгресс США может принять новый пакет санкций против проекта. Такая мера может быть принята уже в феврале или марте.

Предполагается, что санкции будут направлены против европейских инвесторов проекта или фирм, принимающих газ из российского трубопровода.

Проект "Северный поток-2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Швейцарская компания Allseas, которая занималась прокладкой "Северного потока-2", после этого приостановила работу и отвела суда. Позднее в Госдепе США пояснили, что компании-подрядчики могут избежать санкций, если остановят работы до 20 января 2020 года, однако Allseas не стала возобновлять прокладку.

Как отметил глава "Газпрома" Алексей Миллер, у компании есть мощности для самостоятельного завершения проекта, но на это потребуется больше времени, чем предполагалось ранее.

Ранее радио Sputnik сообщило, что сказал аналитик о судне-инспекторе вблизи "Северного потока-2".

Энергичный

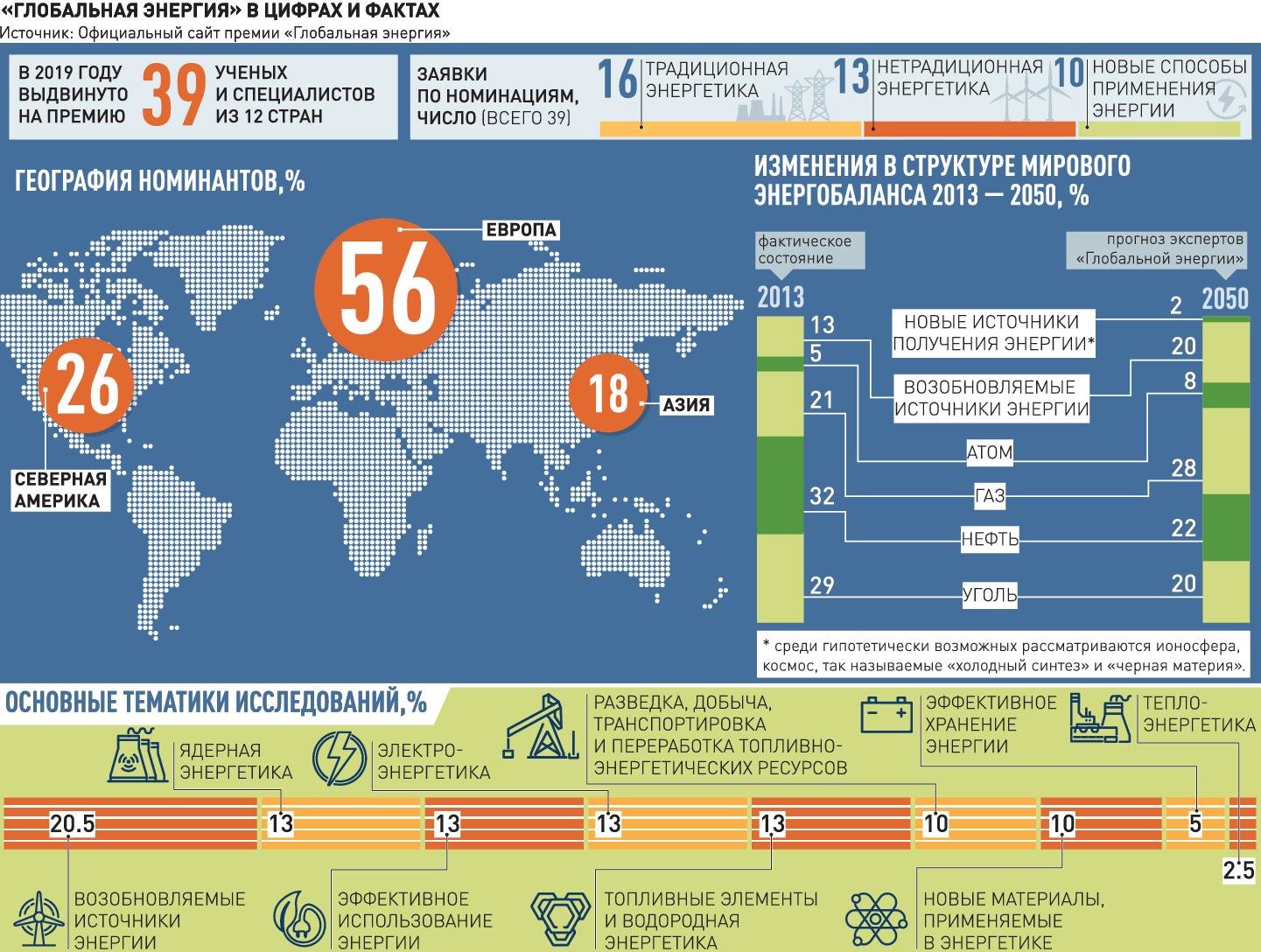

Как сделать "Глобальную энергию" еще более глобальной и узнаваемой, рассказал в новом для себя качестве Сергей Брилев

Текст: Александр Емельяненков

Разные миры надо не сталкивать, а совмещать. А в спорах о том, какая энергетика лучше отвечает вызовам XXI века, следует искать золотой компромисс, который не заводил бы в тупик бедные страны и не лишал стимулов всех остальных. С таким настроем берется за новое для себя дело Сергей Брилев - журналист-международник, телеведущий, автор документальных фильмов и книг самой разной направленности, руководитель Института Беринга-Беллинсгаузена.

С 3 февраля он еще и президент Ассоциации "Глобальная энергия".

Как стало известно "Российской газете", такое предложение было сделано Брилеву в декабре, а 3 февраля оно юридически оформлено солидарным решением трех соучредителей ассоциации и самой премии. Это, напомню, "Газпром", "Сургутнефтегаз" и "ФСК ЕЭС" ("Россети"). В официальном сообщении сказано, что "в качестве руководителя организации Сергей Брилев приступит к управлению действующими проектами "Глобальной энергии", а также займется развитием новых направлений".

Мы решили по-своему и подробно расспросить коллегу: как он на такое решился? Какие перед ним поставлены задачи? Где на все уже начатое и замышляемое вновь время найдет?

Сергей Брилев: Да, это четвертая для меня параллельная ипостась. Но если с тремя я справился, должен справиться и с четвертой. Факт есть факт: я буду первым президентом "Глобальной энергии", что называется, без отрыва от другого производства.

На общественных началах? Или все-таки работа оплачиваемая?

Сергей Брилев: Естественно, оплачиваемая работа.

А какие еще "ипостаси"?

Сергей Брилев: Начнем с того, что я остаюсь ведущим программы "Вести в субботу". Второе, что меня серьезно увлекает, - академическая стезя. Я уже кандидат исторических наук, пишу докторскую. В архив Коминтерна хожу, как на работу. У меня и сейчас в кармане два пропуска: на телеканал "Россия" и туда. За минувший год обработал два ящика архивных документов. В 2019-м вместе с моим английским соавтором Бернардом О´Коннором выпустил книгу "Разведка. "Нелегалы" наоборот" - о взаимодействии советских и британских спецслужб в годы Второй мировой. К Дню Победы выйдет продолжение.

Есть и третья параллельная жизнь. Уже много лет назад я и мои южноамериканские товарищи учредили в Монтевидео Институт Беринга-Беллинсгаузена. Для понимания: например, мы - соорганизаторы всех российско-латиноамериканских мероприятий Петербургского экономического форума. А буквально только что нашими стараниями установлен памятник Беллинсгаузену на станции его имени в Антарктиде…

Впечатляет. Но ведь все это помимо работы дома, в отпуске, по ночам требует порой физического присутствия - в одно время в разных местах.

Сергей Брилев: Все решаемо: 75 полетов в год для меня уже факт. При этом сознаю, что "Глобальная энергия" потребует особого внимания. И две последние недели, еще не вступив в новую должность, бывал в офисе Ассоциации, постепенно знакомился с сотрудниками, пытался экспериментально понять, какой у меня будет график взаимодействия с ними. Учредителям, когда от них поступило предложение возглавить Ассоциацию, я сразу сказал: мне это интересно, но бросать то, что делаю на всех моих фронтах, не могу, не хочу и не буду. Сошлись на том, что я стану отвечать в большей степени за внешние связи и имидж Ассоциации. Собственно, от меня ожидают именно здесь серьезного приращения. А ежеминутное управление офисной работой - ответственность других менеджеров.

Какая GR-активность видится вам за пределами России?

Сергей Брилев: Знаете, когда я писал последнюю книжку, я выучил такое выражение - "разведка с территории". Не где-то за границей, а на острове Русский, на Восточном экономическом форуме, на одну сцену в последние годы выходили первые лица России, Индии, Китая, Кореи, Малайзии, Монголии, Японии. И дважды меня приглашали быть модератором этих сессий. Поэтому не будем забывать, что для международного GR есть теперь первоклассная платформа и в России - "Росконгресс". Это во-первых.

Во-вторых, есть, конечно, на что посмотреть по линии ООН. С ней тесно связан глава Международного комитета премии господин Рае Квон Чунг. По моему прежнему опыту знаю, как много интересного и полезного можно выстроить со специализированными структурами ООН. В том числе и средства привлекать, не разоряя раз за разом собственных учредителей. Буквально на днях обсуждал тематику Ассоциации с председателем предыдущей Генассамблеи эквадоркой Марией Фернандой Эспиносой и с премьер-министром Сент-Винсента и Гренадин Ральфом Гонсалвесом.

С ним-то что и зачем?

Сергей Брилев: Так ведь Сент-Винсент и Гренадины сейчас - непостоянный член Совбеза! А я считаю, что нам, в Москве, надо помнить: Россия - одновременно и крупнейшая экономика, и развивающаяся страна. Вот и на орбиту Ассоциации я намерен привлечь побольше людей не только из США и Европы, но и из Индии, Латинской Америки, Африки. Ну, а на этой неделе у меня - Лондон. Встречаюсь с рядом экспертов, которых знаю еще с 1990-х и чьи связи не подорвал никакой "брекзит". Вместе с главой Наблюдательного совета Ассоциации Олегом Бударгиным имеем назначенную встречу в штаб-квартире Мирового энергетического совета - МИРЭС. Это между прочим старейшая организация, которая была создана при удивительных условиях.

Чем они удивительны?

Сергей Брилев: А тем, что Советский Союз, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты учредили этот Совет еще за два десятилетия до создания антигитлеровской коалиции. В 2022 году Совет проводит большой энергетический сбор в Санкт-Петербурге.

До него еще два года. Какие-то свои шаги уже намечаете?

Сергей Брилев: Первым для нас новым форматом по выработке молодежной повестки с прицелом как раз на МИРЭС станут Сочинские энергетические чтения. Вместе с образовательным центром "Сириус" собираем под двести талантливых школьников и студентов. Причем не только тех, что сделали своим выбором энергетику, но и будущих международников. Ведь не дело, что энергетики не всегда понимают в окружающей их политике. В свою очередь, тем, кто в великой энергетической державе занимается политикой, просто грех не разбираться в энергетике.

Перед ними выступят ведущие ученые. А рядом будут представители известных компаний. Пусть молодежь и бизнес присмотрятся друг к другу на полях научных чтений.

Кого-то, может, и на работу пригласят?

Сергей Брилев: Именно так. Надо совмещать разные миры. У меня, кстати, ровно такой опыт в Институте Беринга-Беллинсгаузена: я регулярно приглашаю ученых на бизнес-конференции. А бизнес привлекаю к богоугодным научным делам - так обычно говорю, хоть и далек от церкви.

Но есть и еще одна важная для меня история. К чтениям, об этом я сразу сказал, надо привлечь студентов не только столичных вузов. Так, ждем ребят из Кузбасса.

Почему именно Кузбасс?

Сергей Брилев: Потому что нужно активнее вовлекать в нашу орбиту российские регионы. А конкретно Кузбасс я хорошо знаю: когда снимал фильм "Другой уголь", побывал на многих разрезах и шахтах. Сам видел, как пласт пузырится метаном. Считаю, что тот, кто намерен идти в угольщики, должен иметь доступ к лучшим международным практикам и внимать лучшим лекторам.

Где еще помогает журналистский опыт?

Сергей Брилев: Очень хорошим подспорьем для меня стало создание фильма "Тяжелая нефть". Я тогда лично проехал по многим месторождениям в Татарстане, Ханты-Мансийске, Коми. Можете меня включить в клуб тех, кто лично выбивал керн кувалдой. До и после этого бывал у нефтяников и газовиков Азербайджана, Британии, США.

В Аргентине, в провинции Неукен, видел поистине экзотическое месторождение. В переводе на русский - "Мертвая корова". Представьте - пустыня, посреди которой течет полноводная река. Но особенность почв там такая, что растительности, жизни эта река не дает. Для добычи сланцевой нефти - идеал: безлюдье, много воды, и сами пласты залегают на глубине, которая безопасна с экологической точки зрения.

А совсем недавно я был в Горно-Алтайске, где невольно вспомнил про… Эквадор. И Россия, и Эквадор - нефтяные страны. Но в горы не дотянешь ни нефтепровод, ни ЛЭП. Вот - идеальная история для солнечной энергетики.

Словом, вся эта тема для меня не чужая. Так сложилось, что жизнь будто вела меня к звонку из "Глобальной энергии".

Перед нашей встречей походил по сайту "Глобальной энергии". Выглядит вполне….

Сергей Брилев: Мог бы быть и современнее.

Тем не менее уже сейчас там можно самому себя проэкзаменовать, ответив на вопросы энергетической викторины. А вслед за этим прямо на сайте - подать онлайн-заявку на вступление в пул экспертов, которые имеют право номинировать на премию.

Сергей Брилев: Вот это - очень хорошо. Ценнейшее завоевание "Глобальной энергии" - номинационный процесс. Тут, что называется, только холить и лелеять. Как и сам Международный комитет по присуждению премии - его работа будет оставаться прозрачной и независимой.

Даже при том, что учредители премии порой бывают озадачены? Знаю, что в прошлом году Международный комитет не стал присуждать премию в субноминации "Традиционная энергетика". А ведь компании-учредители связаны именно с ней…

Сергей Брилев: Я для себя пока понял следующее. По действующим сейчас правилам Международный комитет может присудить премии минимум в двух, максимум - в трех номинациях. В прошлом году интересных для себя заявок по номинации "Традиционная энергетика" комитет, к сожалению, не увидел. Конечно, это печально. Особенно для России, где традиционная энергетика - основа основ. Поэтому уже намечена встреча в Академии наук - будем предлагать, чтобы академики почаще заходили на сайт "Глобальной энергии". Надо выдвигаться-выдвигаться-выдвигаться. Но и творить-творить-творить.

Чтобы премия становилась более узнаваемой - в самой России и за рубежом, ее надо прописать в информационном поле. Сейчас у "Глобальной энергии" два генеральных инфопартнера - ТАСС и "Евроньюс". Вы полагаете, этого достаточно? Или чего-то не хватает?

Сергей Брилев: Сейчас, на мой взгляд, появляется много новых, весьма эффективных и при этом низкозатратных способов повышения цитируемости в медиапространстве - и в традиционном, и в новом. Далеко не всегда многомиллионный контракт на пиар-обслуживание - лучший рецепт. Поэтому мне есть, что обсудить с медиапартнерами Ассоциации исходя из взаимных интересов.

"Глобальная энергия", о чем мы уже сообщали, вошла в ТОП-99 самых престижных и значимых международных наград по версии Международной обсерватории IREG. И в рейтинге престижности ICDA она в категории "мегапремии". Стоит ли перед вами задача поднимать престиж и рейтинг самой премии?

Сергей Брилев: Конечно. Правда, после снижения курса рубля премия перестала быть "миллионником" в долларах. Но даже после стабилизации российской экономики для Ассоциации момент остается, конечно, непростым. По тому, с чем сталкиваюсь в разных своих ипостасях, вижу: сейчас практически все крупные российские компании, не сговариваясь, стали выносить вопросы о выделении средств на некоммерческие проекты на совет директоров или на правление. Прежде это решалось по обыкновению единолично - руководителем или кем-то из пиарщиков. А сейчас - на совет. И там неизбежно находятся те, кто спрашивает: нам какой от этого бизнес-прок?

В последние недели мы регулярно встречаемся с учредителями, привлекаем экспертов, выясняем, чем учредители довольны, чем недовольны, чего хотят. Уже сейчас одно могу сказать определенно: до 1 марта им надо представить обновленную концепцию "Глобальной энергии".

Благодарю за откровенные ответы и желаю отыскать в сутках не видимый никому 25-й час.

Сергей Брилев: Спасибо. Но думаю, обойдемся без него.

Досье "РГ"

"Глобальная энергия" изнутри и снаружи

Премия "Глобальная энергия"

Как международная награда учреждена в России в 2002 году и присуждается ежегодно за выдающиеся исследования и научно-технические разработки в области энергетики.

Премии могут быть удостоены открытия, изобретения, фундаментальные исследования в области глобальной энергетики. Инженерные проекты, инновации, которые помогают более эффективно использовать энергию. Разработки новых источников энергии и путей их использования. Прорывные проекты сбережения энергии и передачи ее на расстояние.

По итогам 17 номинационных циклов лауреатами стали 39 ученых из Австралии, Австрии, Британии, Дании, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швеции, Швейцарии, Японии. С 2019 года у премии появились три субноминации: "Традиционная энергетика", "Нетрадиционная энергетика", "Новые способы применения энергии". Вместе с денежным вознаграждением лауреатам вручаются памятная медаль, дипломом и золотой нагрудный знак.

Ассоциация "Глобальная энергия"

Создана как неправительственная структура (до 2010-го - фонд, потом - некоммерческое партнерство, с 2016-го - ассоциация) для поддержки исследований и инноваций в области энергетики, популяризации энергетической отрасли и стимулирования научных исследований, а также для содействия в развитии международного научно-энергетического сотрудничества. Она же управляет одноименной премией как организация-оператор.

Параллельно с этим реализует Международную молодежную программу "Глобальная энергия" - проект, направленный на стимулирование научной деятельности молодых ученых и молодых специалистов в области энергетики путем выделения им грантов и личных премий.

Другое важнейшее направление нацелено на развитие энергетического диалога между странами, консолидацию международного научного сообщества, обсуждение глобальных энергетических проблем и выработку мер для их решения. Ассоциация проводит ежегодный саммит "Глобальная энергия", собственные панельные сессии, "круглые столы", форсайт-сессии в рамках ведущих отраслевых мероприятиях, организует публичные лекции лауреатов премии, членов Международного комитета и экспертов "Глобальной энергии".

Кому дано право номинировать на премию

Сейчас в номинационном пуле более 3 тысяч человек. Это уже состоявшиеся лауреаты премии "Глобальная энергия", а также лауреаты Нобелевской премии и еще восьми международных премий с высоким рейтингом: Kyoto, Max Planck, Вульфа, Бальцана, шейха Зайеда, Energy Globe, Goldman Environment, UNEP Sasakawa Prize. Кроме того номинировать могут члены Российской академии наук и академий наук иностранных государств, ученые и/или организации в лице своих представителей, прошедшие верификацию на сайте премии https://globalenergyprize.org/ru/ и получившие подтверждение статуса номинирующего, а также лица, специально приглашенные организатором премии в состав номинационного пула. Каждый из номинирующих вправе подать не более трех номинационных представлений в течение одного номинационного цикла.

Весь номинационный процесс премии "Глобальная энергия" стремятся держать максимально прозрачным. Самовыдвижение на премию исключается.

Как определяют лауреатов

Все поступившие представления на премию проходят предварительную профессиональную экспертизу. С этой целью организаторы премии формируют пул независимых экспертов, персональный состав которого не разглашается. Каждая работа оценивается тремя независимыми международными экспертами - с составлением акта по единой утвержденной форме. После этого для каждого номинанта рассчитывается средний балл. Финальное решение по определению лауреатов текущего года принимает Международный комитет по присуждению премии "Глобальная энергия", в состав которого входят 20 ученых из 14 стран. Сейчас его возглавляет доктор Рае Квон Чунг, который известен как член и ведущий автор Межправительственной группы экспертов по изменению климата, отмеченной в 2007 году Нобелевской премией мира.

Визитная карточка

Сергей Брилев родился в 1972 году в Гаване. Окончил МГИМО, Институт иностранных языков Монтевидео, курсы Би-би-си и Агентства международного развития (США). В профессию пришел через отдел науки и образования "Комсомольской правды", два года был спецкором международного отдела "Московских новостей". С 1995 года - на телеканале "Россия", последние двенадцать лет - бессменный ведущий программы "Вести в субботу". Трижды становился лауреатом ТЭФИ.

Основная журналистская специализация - эксклюзивные интервью с мировыми лидерами. Из числа руководителей стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН это - президенты России Владимир Путин и Дмитрий Медведев, британские премьер-министры Тони Блэр, Гордон Браун и Дэвид Кэмерон, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Госсовета Ли Кэцян, президенты США Джордж Буш и Барак Обама, президенты Франции Валери Жискар д"Эстен, Николя Саркози, Эмманюэль Макрон.

Помимо своей журналистской работы Сергей Брилев занимается общественной и научной деятельностью. Подготовил и в октябре 2016 года защитил в МГИМО диссертацию "Советский фактор в политике малых стран Латинской Америки в канун и во время Второй мировой войны" на соискание ученой степени кандидата исторических наук.

Положительный отзыв на подготовленную к защите работу Сергея Брилева дали доктор исторических наук Сергей Караганов (НИУ "Высшая школа экономики") и академик, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Поводы для запрета

В Госдуму внесен законопроект, облегчающий подъезд к водоемам

Текст: Владислав Куликов

Госдума собирает отзывы на резонансный и очень спорный законопроект: предлагается разрешить автотуристам парковаться ближе к воде. Каждый год несколько десятков миллионов человек отправляются в путешествие на авто. Иногда - дальнее, через полстраны к южным морям. Иногда - короткое, за город, чтобы расслабиться на природе.

Бывалые туристы знают: чем ближе вода, тем лучше пикник. Но сегодня автотурист не вправе подъехать к морю, реке или озеру ближе, чем на 200 метров. Железные кони и на суше приносят достаточно вреда экологии, что будет, если пустить их еще и к воде?

Между тем, проект поправок в Водный кодекс предлагает сократить до 50 метров запретную зону для автомобилистов вдоль берегов. С инициативой приблизить стоянки моторизованных туристов к воде выступило Законодательное собрание Оренбургской области. Проект внесен в Госдуму, сейчас профильный комитет собирает отзывы.

Как уточняет адвокат Алексей Сикайло, в документе речь идет прежде всего о так называемых диких пляжах и стоянках.

"Ограничение на стоянку в границах водоохранных зон не распространяется на специально оборудованные места, имеющие твердое покрытие, - говорит Алексей Сикайло. - Таким образом, если рядом с берегом расположен официальный кемпинг с заасфальтированной площадкой, вам никто не помешает там переночевать сколько угодно раз. Для этого кемпинги и создаются".

Если вдоль берега проложено шоссе, то не возбраняется по нему ездить. Для чего еще его там провели?

"Но если вы какими-то звериными тропами забрались на машине или мотоцикле в удаленное от цивилизации место, то не вправе подъехать к водоему ближе, чем на 200 метров", - говорит адвокат.

Ни парковаться, ни двигаться вдоль берега в двухсотметровой зоне нельзя. Развитие сети кемпингов решило бы многие проблемы. Но разработчики инициативы сетуют, что даже вблизи цивилизации природа не всегда обустроена для отдыха на колесах.

"Вместе с тем в границах водоохранных зон большинства водоемов и водотоков дороги и оборудованные стоянки с твердым покрытием отсутствуют, - говорится в пояснительной записке. - Подобная ситуация складывается на всех крупных реках и озерах страны, при этом люди приезжают отдыхать не на один день, с детьми, с большим количеством груза". Но сегодня оставлять машины надо вдалеке от диких пляжей. Соответственно, туристу приходится выбирать: палатка на берегу, машина далеко в кустах или палатка возле машины, но тогда далеко ходить до воды. По мнению разработчиков проекта, вреда от сокращения водоохранной зоны не будет.

"Принятие соответствующих изменений будет способствовать увеличению доступности водных объектов для граждан и при этом не приведет к загрязнению, засорению, заилению указанных водных объектов и истощению их вод", говорится в пояснительной записке.

Как рассказывают эксперты, сегодня за нарушение своими колесами водоохранной зоны водителю грозит штраф от 3 до 4,5 тысячи рублей. "По-человечески вполне понятно желание инициаторов проекта разрешить парковаться как можно ближе к берегу, - говорит Алексей Сикайло. - Конечно, намного удобнее поставить машину рядом с водой и тут же разбить лагерь, кто будет спорить?

Но ограничения введены не просто так. Для сокращения водоохранной зоны нужны веские аргументы, мало просто сказать, что вреда экологии не будет. Покажите научные расчеты, приведите мнение специалистов. Мы должны беречь природу, это не обсуждается. Поэтому инициатива требует тщательной проработки. В целом же нам надо воспитывать культуру туризма, основанную на уважении к природе".

Кстати, в некоторых регионах отдельные штрафы предусмотрены за выезд на лед. Потому что рыбаки и автотуристы не отказывают себе в том, чтобы не просто нарушить границу водоохранной зоны, но буквально выйти из берегов.

В начале года в Приморье в бухте Воевода на острове Русский под лед ушли 29 машин рыбаков, устроивших импровизированную парковку на застывшем море. Для побывавших на дне морском автомобилей в Приморье даже придумали термин: "топляк". А на владельцев "топляков" были оформлены протоколы: согласно региональному закону, штраф за выезд на лед составляет от 1 до 3 тысяч рублей.

В Татарстане же завели уголовное дело на водителя, решившего с товарищем покататься на машине по льду Камы. В нескольких сотнях метров от берега автомобиль заехал в полынью. Водитель сумел спастись, а пассажир утонул. Теперь автовладельцу придется отвечать по статье УК "Причинение смерти по неосторожности".

А как у них

Во многих западных странах парковка на льду или возле водоемов не запрещена законодательно. Так, к примеру, до недавнего времени гости фестиваля ледяных скульптур Winterfest, который проходит в Швейцарии, оставляли свои машины прямо на льду Женевского озера. Однако с этой традицией пришлось попрощаться в 2016 году, когда из-за треснувшего льда в воде оказались сразу 15 автомобилей. Вытащить удалось только пять. Метеорологи тогда объяснили инцидент аномально высокими зимними температурами. Поэтому через два года перед началом очередного фестиваля его организаторы были вынуждены вывесить на своем сайте предупреждение: никакой парковки на льду.

Подготовила Диана Ковалева

Виза стала дороже

ЕС повысил стоимость "шенгена", но для россиян цены остались прежними

Текст: Александр Гасюк

Со 2 февраля изменились правила выдачи краткосрочных виз Европейского союза.

Все страны-члены ЕС, входящие в "зону Шенгена", (общего пограничного пространства 26 европейских государств - прим. ред.) повысили стоимость консульского сбора с 60 до 80 евро. Визовый тариф в 35 евро, применявшийся для детей и других льготных категорий заявителей, вырос до 40 евро, сообщает издание schengenvisainfo.com.

Согласно опубликованным разъяснениям на сайте Еврокомиссии, россиян данное нововведение не коснется. Граждане нашей страны по-прежнему смогут получать разрешение на въезд "шенгенскую зону" за 35 евро - именно такая сумма прописана в российско-есовском договоре об упрощенном порядке выдачи виз от 2007 года.

В Брюсселе объясняют 33-процентный рост стоимости инфляцией и необходимостью лучшего покрытия расходов на оформление краткосрочных виз. Такой тип разрешения на въезд в "шенгенскую зону" распространяется на поездки во все государства-участники соглашения на срок до 90 дней в любой 180-дневный период. Также по новым правилам можно получить визы и в четыре ассоциированные с ЕС страны: Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Как сообщила пресс-служба Еврокомиссии (ЕК), новые визовые правила призваны упростить поездки в страны сообщества и способствовать решению миграционного кризиса. "Новые правила ЕС в отношении краткосрочных виз применяются по всему миру со 2 февраля 2020 года. Они упрощают легальным путешественникам подачу документов на визу для въезда в Европу, способствуют развитию туризма, торговли и бизнеса, обеспечивая при этом больше ресурсов для противодействия нерегулярным миграционным потокам и угрозам для внутренней безопасности ЕС", - говорится в заявлении ЕК.

Сообщается, что среди нововведений - возможность подать электронную заявку на оформление визы за шесть месяцев до планируемой поездки (раньше можно было обратиться за визой лишь за 3 месяца до предполагаемой даты въезда на территорию ЕС). При этом анкету заявителя можно будет заверить цифровой подписью.

Больше всего от введения обновленных визовых правил выиграют часто путешествующие в ЕС граждане третьих стран. При условии строгого соблюдения сроков нахождения на территории Евросоюза в рамках ранее выданных "шенгенских" виз такая категория заявителей получит многократную визу, действующую в течение 5 лет.

Цена Brexit: выбор между экономическим кризисом и унижением

Максим Рубченко. Великобритания вышла из Европейского союза. По оценкам экспертов, потери страны от Brexit уже в этом году могут превысить сумму ее платежей в бюджет ЕС за все время пребывания в составе единой Европы. Сколько недосчитается национальная экономика и на какие компромиссы придется пойти премьер-министру Борису Джонсону — в материале РИА Новости.

Уходя — уходи

До конца года Великобритания останется участником единого европейского рынка и продолжит пользоваться привилегиями свободного перемещения товаров, капитала, услуг и рабочей силы. К новому году Лондон и Брюссель должны заключить торговое соглашение, и это будет очень непросто.

Англичане стремятся сохранить за собой права на европейский рынок. Однако по ту сторону Ла-Манша на это не согласны.

"После Brexit прежняя торговля между ЕС и Великобританией невозможна, — предупреждает главный переговорщик Евросоюза по вопросам Brexit Мишель Барнье. — На едином рынке не будет компромиссов. Никогда, никогда, никогда".

Барнье подчеркнул, что британские власти недооценили последствия выхода из Евросоюза, не объяснили их людям и теперь "должны посмотреть в лицо реальности".

В Брюсселе опасаются недобросовестной конкуренции. Brexit позволит Лондону активно поддерживать английские компании с помощью бюджетного субсидирования, налоговых льгот и тому подобного. Евросоюз намерен защитить рынок от британских товаров импортными пошлинами.

Это резко повысит цену Brexit. Хотя и сейчас речь идет об огромных суммах.

По подсчетам экономиста Дэна Хэнсона, с момента голосования о выходе из Евросоюза и до сегодняшнего дня британская экономика потеряла более 130 миллиардов фунтов стерлингов — из-за недополученных инвестиций и снижения потребительских расходов.

До конца года эта сумма увеличится еще на 70 миллиардов. Получится почти столько же, сколько Великобритания внесла в бюджет ЕС за 47 лет (215 миллиардов).

Никто не сомневается, что теперь, когда Brexit стал фактом, потери продолжат расти. Так что стремление "перестать содержать Европу" — главный лозунг брекситеров — в итоге обойдется британской экономике гораздо дороже.

Цена свободы

Экономический рост неизбежно замедлится. Это вынудит правительство брать больше займов, так что долговая нагрузка на национальный бюджет заметно возрастет.

Огромная угроза — перспектива лишиться восточноевропейских гастарбайтеров. "Наши компании сейчас слишком сильно зависят от низкоквалифицированной и откровенно дешевой рабочей силы из ЕС", — признала министр внутренних дел Прити Патель в интервью Sky News.

По оценкам экспертов, только в системе здравоохранения трудятся 43 тысячи медсестер из континентальной Европы. После Brexit дефицит младшего медицинского персонала может достичь девяти процентов.

С квалифицированными кадрами ситуация еще хуже. Чтобы не потерять рынок, многие британские предприятия открыли отделения в странах Евросоюза и уже перевели туда основной персонал.

Миграцию бизнеса облегчает то, что 80 процентов ВВП Великобритании обеспечивает сфера услуг (финансы, юриспруденция, дизайн и тому подобное), слабо привязанная к конкретной стране. И утечка мозгов будет только нарастать.

С другой стороны, из-за небольшой доли промпроизводства в структуре экономики британцы вынуждены импортировать очень много потребительских товаров. И если Лондону не удастся быстро заключить договоры о беспошлинной торговле с другими странами, мощный всплеск инфляции и резкое падение уровня жизни англичанам гарантированы.

Даже оптимистичные сценарии британского правительства предполагают, что средняя заработная плата в стране снизится в ближайшие годы почти на семь процентов. К концу десятилетия домохозяйства сильно обеднеют: речь идет о тысячах фунтов.

"Мы хотим взять под контроль наши деньги и наши границы, — заявила Прити Патель. — Чтобы сделать это, мы будем устанавливать свои собственные законы — вот фундаментальная причина выхода из Европейского союза".

Однако зарубежные эксперты отмечают, что покидать ради этого самый мощный торговый союз в мире — не лучшая идея.

Шило на мыло

"Суть проблемы очень проста: в эпоху усиления протекционизма Лондон выходит из крупнейшей зоны свободной торговли в мире, — объясняет бывший премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл. — И теперь экономические перспективы Британии полностью зависят от заключения новых, более выгодных торговых сделок с целым рядом стран".

Пока есть лишь четыре договора о беспошлинной торговле — с Израилем, Марокко, Швейцарией и Южной Кореей. Борис Джонсон надеялся быстро подписать такое соглашение и с Японией, однако на прошлой неделе в Токио сообщили, что вернутся к этому вопросу лишь после того, как Лондон заключит договор с Брюсселем.

Теперь главная надежда Бориса Джонсона связана с большой торговой сделкой, которую обещал Дональд Трамп. Министр финансов США Стивен Мнучин на днях сказал, что Вашингтон "выделит много ресурсов" для ее заключения до окончания переходного периода.

"Наша цель — успеть в этом году, — пояснил он. — Это один из приоритетов президента Трампа, так что я настроен оптимистично".

Правда, Мнучин оговорился, что намерение британского правительства учредить налог на цифровые услуги способно все испортить.

Франция в прошлом году обложила налогом Google, Amazon, Facebook и Apple. И, как сообщил министр финансов страны Бруно Ле Мэр, французский бюджет уже получил от них 280 миллионов евро.

Вашингтон назвал этот налог дискриминацией, пригрозив Парижу экономическими санкциями. Лондон же хотел последовать примеру французов.

И вот сейчас министр финансов США однозначно заявил, что в свете обсуждения торгового соглашения такой налог "неуместен".

К тому же на этой неделе Лондон вновь вызвал недовольство Вашингтона, разрешив китайской телекоммуникационной корпорации Huawei участвовать в создании британских сетей 5G. По сообщениям СМИ, соответствующее распоряжение отдал лично премьер-министр Борис Джонсон.

Официальный представитель администрации Трампа отметил, что в Белом доме "разочарованы" и "надеются на сотрудничество Великобритании в отказе от использования оборудования ненадежных поставщиков". Можно не сомневаться, что этот вопрос всплывет на американо-британских переговорах по торговому соглашению.

Так что Борис Джонсон скоро окажется перед выбором между перспективой экономического кризиса и необходимостью выполнять требования Дональда Трампа. А слова Прити Патель о том, что британцы будут сами устанавливать собственные законы, так и останутся словами.

Каждый восьмой работник в Чехии – иностранец

Работающие иностранцы в стране составляют более 12% от общего числа занятых.

Ситуация. По данным Чешского статистического управления, число иностранцев, живущих и работающих в Чешской Республике, растёт благодаря хорошей экономической ситуации и ненасыщенности рынка труда. По официальным данным, в конце 2018 года в Бюро труда Чехии было зарегистрировано почти 568 700 иностранцев, из них 64% - выходцы из ЕС и 26% - из третьих стран. В 2004 году данное число было в пять раз меньше – 104 000, сообщает expats.cz.

Подробности:

-Работники из-за пределов Европейского Союза, по мнению специалистов, будут искать постоянное место жительства в Чешской Республике. В настоящее время 60% людей из третьих стран живут в стране на постоянной основе. Специалисты из других стран ЕС с гораздо большей вероятностью вернутся на родину.

-Общая численность населения Чехии составляет 10,7 миллиона человек, и в последние годы она увеличилась за счет чистой миграции. Из всего населения, включая лиц, не являющихся рабочей силой, кадлый 18 житель имеет гражданство, отличное от чешского.

-Статистик ČSÚ Ярмила Марешова говорит, что в Чехию приезжает больше мужчин, чем женщин, и чаще всего это люди в возрасте от 35 до 39 лет. Мужчины в конце 2018 года составляли 360 000 иностранцев, зарегистрированных в Бюро труда, в то время как женщины – 209 000.

-Около 30% зарубежных работников заняты в обрабатывающей промышленности, меньше всего – в государственном управлении.

-Большинство иностранцев, зарегистрированных в Бюро по трудоустройству, являются выходцами из Словакии (192 000 человек). Украинцы – на втором месте (121 000), поляки – на третьем (45 000), за ними следуют румыны (44 000).

Цитата. Директор департамента рынка труда и равных возможностей ČSÚ Далибор Холи сказал, что Чешская Республика является «Швейцарией Восточной Европы». «Иностранцы приезжают в Чехию за более высокими заработками, которые иногда в три-пять раз превышают то, что они могут получить на родине».

Зарплаты. Иностранные рабочие имеют относительно высокие доходы в некоторых случаях, так как Чешская Республика нуждается в специалистах, а также дешёвой рабочей силе. Средняя заработная плата для словаков и румын составляет более $1 745, по данным МФД, в то время как в целом по стране данный показатель составляет $1 480.

Нюансы. Были большие разногласия по поводу идеи о том, что иностранцы должны иметь более высокую гарантированную минимальную заработную плату, чем чехи, чтобы защитить приезжих специалистов от эксплуатации. Подавляющее большинство, 77,2% опрошенных чехов, считали, что все должны иметь одинаковые условия.

Что касается идеи правительства удвоить количество разрешений на работу для украинцев, то за неё высказались 24,8% человек, против – 57,2%, воздержались – 18%.

Автор: Виктория Закирова

Жителям швейцарского Церматта разрешили оплачивать госуслуги биткоинами

Такая возможность первой была реализована в швейцарском городе Цуг, получившем название «Криптодолина»

Жители всемирно известного швейцарского курорта Церматт теперь могут платить налоги и оплачивать госуслуги биткоинами. Об этом сообщает компания Bitcoin Suisse, которая будет обрабатывать платежи. Налоги, уплаченные в биткоине, будут конвертированы в швейцарские франки и переведены на банковский счет муниципалитета.

В Церматте около 5,5 тысячи жителей, и мэр города не ожидает большого количества операций с использованием цифровой валюты. Первопроходцем в оплате госуслуг биткоинами был город Цуг, получивший название «Криптодолина», рассказал Business FM швейцарский журналист Лукас Стокер.

«В Церматте была команда из Цуга, Crypto Valley, там 250 компаний, это недалеко от Цюриха. Они были в Церматте, был контакт с местным муниципалитетом. Это тоже немножко пиар, есть еще конкуренция с другим горным курортом, особенно с Санкт-Морицем, там проходит ежегодная конференция Crypto Finance, там уже можно оплатить те же туристические услуги, например покататься на лыжах, криптовалютой. Но это только начало. Тот же Цуг более большой, и там за три года платили биткоинами около 50 человек».

Как пишет газета «Ведомости», эксперты предсказывают окончательный переход на цифровые финансы на основе блокчейна в течение ближайших десяти лет.

Инвестиции россиян в зарубежную доходную недвижимость: итоги 2019 года

Объемы и направления инвестиций оценили аналитики компании Tranio, которые опросили сотни игроков рынка из 38 стран

Компания Tranio подвела итоги 2019 года, оценив объемы и направления инвестиций россиян в зарубежную доходную недвижимость. В ходе исследования (есть в распоряжении Business FM) были опрошены сотни респондентов из 38 стран: брокеры, застройщики, консультанты и другие игроки рынка, имеющие дело как с российскими, так и с иностранными покупателями. Вот лишь некоторые выводы, к которым пришли эксперты.

В подавляющем большинстве стран русскоязычные инвесторы фокусируются на одной, максимум двух локациях. Иногда 100% респондентов говорили, что россияне отдают предпочтение столице той или иной страны: Лондону, Вене, Риге и так далее. Либо в приоритете пусть не столичные, но крупные города — скажем, Будва или Лимассол.

Менее половины (42%) респондентов считают, что русскоязычные покупатели мало заметны на фоне представителей других стран. Особенно это отмечают в Великобритании, Швейцарии, Португалии и Арабских Эмиратах. А вот 31% опрошенных сказали, что россияне — одна из самых активных покупательских групп: погоду здесь сделали Кипр, Греция и Черногория. И 27% участников исследования заявили, что граждане России — как все.

Что касается бюджета, средний для россиян показатель — менее 1 млн евро. Причем российские брокеры и консультанты говорят, что 58% обращающихся к ним клиентов выбирают ценовую категорию менее 300 тысяч евро и еще 45% — в пределах 1 млн евро. Но если сделка идет через зарубежные компании, расклад иной: 25% россиян ищут самую дешевую недвижимость, 47% — объекты стоимостью до 1 млн евро, а еще 37% — ценой до 3 млн евро.

Наконец, типы недвижимости. Самый популярный у российских инвесторов вариант — доходные дома (так считают, например, в Хорватии, Латвии и Греции) и микроапартаменты (в их особой популярности у россиян уверены в Болгарии, Чехии, Венгрии). Также внимание российских инвесторов привлекают супермаркеты, торговые центры и ретейл.

Валерия Мозганова

58,5 млрд кубометров газа прокачал «Северный поток» в 2019 году

Компания Nord Stream AG поставила потребителям в Европе в 2019 году 58,5 млрд кубометров природного газа по трубопроводу «Северный поток». Благодаря бесперебойной работе в течение всего года, отмечает пресс-служба компании-оператора Nord Stream AG, загрузка газопровода была обеспечена на уровне, сопоставимом с показателем 2018 года. С момента ввода в эксплуатацию 1-й нитки газопровода «Северный поток» в ноябре 2011 года общий объем транспортированного по магистрали газа на конец 2019 года достиг 322,5 млрд кубометров.

Компания Nord Stream AG обеспечивает надежное, безопасное и эффективное функционирование обеих ниток газопровода. В соответствии с отраслевыми стандартами качества осуществляется плановое техническое обслуживание и инспектирование газопровода. В 2019 году ежегодные планово-предупредительные работы были проведены в июле.

Газопроводная система протяженностью 1 224 километра, состоящая из двух ниток, проходит по дну Балтийского моря. Это кратчайший путь для организации доступа европейских потребителей к запасам российского газа. Маршрут газопровода проходит от Выборга в России до Любмина близ Грайфсвальда в Германии. Обеспечивая транспортировку природного газа, газопроводная система «Северный поток» играет ключевую роль в достижении целей по сокращению выбросов CO2 в Европе, что повышает безопасность и надежность поставок для потребителей и укрепляет конкурентоспособность европейской промышленности.

Ученые нашли новый способ изучения истории звезд по их экзопланетам

Ученые предложили новый метод изучения происхождения и эволюции звезд по ближайшим планетам. Объектом исследования выступила система Kepler-11. Результаты опубликованы в журнале Astronomy and Astrophysics.

Ученые из Австрии, Швеции, Швейцарии и России подтвердили эффективность разработанного ими метода восстановления истории эволюции звезд и их планетных систем на основе анализа атмосферы этих планет. Россию в международном коллективе представлял сотрудник Сибирского федерального университета профессор кафедры прикладной механики Николай Еркаев.

Метод проверялся учеными на примере системы Kepler-11. Эта одиночная звезда из созвездии Лебедя находится на расстоянии 2000 световых лет от Земли и обладает самой многочисленной из известных на сегодняшний день экзопланетной системой.

По словам ученых, система Kepler-11 является очень удачным объектом для проверки нового метода, так она состоит из шести планет, которые вращаются вокруг звезды, похожей по своим параметрам на Солнце. Пять из шести планет находятся на орбитах, расположенных ближе к своей звезде, чем Меркурий к Солнцу. А шестая, самая дальняя, находится на расстоянии, равном удалению Венеры от Солнца.

"Атмосферы планет, вращающихся на близких от звезды орбитах, испытывают интенсивную потерю массы под воздействием высокоэнергичного излучения звезды —рентгеновского и ультрафиолетового, что особенно сильно выражено на начальных стадиях их эволюции, — приводятся в пресс-релизе СФУ слова Николая Еркаева. — В предыдущих работах мы обозначили эффективный метод моделирования этого явления. Он позволяет восстанавливать историю эволюции высокоэнергичного излучения звезды благодаря информации о сегодняшних свойствах ее планет. Более того, этот метод подходит для определения начальных масс планетарных атмосфер. При этом информативность и точность результатов оказывается тем выше, чем больше планет одновременно анализируются".

Моделирование показало, что звезда Kepler-11 эволюционировала на 85 процентов медленнее, чем другие звезды с такими же массами. Об этом "рассказали" атмосферы вращающихся вокруг нее планет. Опираясь на новый метод, ученые смогли теоретически оценить начальные планетарные атмосферные массы для планет Kepler-11b, c и f. Для Kepler-11g, масса которой ранее считалась неопределенной, был установлен нижний предел массы, составляющий 10 масс Земли.

Также ученым удалось определить температуру протопланетного диска, из которого образовались планеты — около 550 кельвинов. Исследователи утверждают, что этот диск существовал около одного миллиона лет, прежде чем система Kepler-11 начала свое формирование и приобрела сегодняшний вид.

Эксперты предложили заменить индекс бигмака другими показателями

Наталья Копылова. Индекс бигмака, который рассчитывается журналом The Economist на протяжении 34 лет, пока остается актуальным в отражении паритетности цен и оценке покупательной способности валют различных стран, однако с учетом современных реалий бигмак можно заменить такими показателями, как цена на бензин, ставка по ипотеке или стоимость чашки кофе в сети Starbucks, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Индекс бигмака основан на теории паритета покупательной способности (ППС) валюты, предполагающей, что в долгосрочной перспективе валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров и услуг в разных странах. В качестве показателя берется цена бургера, который продается в ресторанах "Макдональдс" в большинстве стран мира.

Согласно январскому расчету индекса Big Mac, одной из самых недооцененных валют мира является южноафриканский рэнд. Стоимость бигмака в Южной Африке в 2020 году составила 31 рэнд, что в перерасчете составляет 132 рубля. Согласно данным индекса, южноафриканская валюта недооценена по отношению к доллару США на 62%. В прошлом году самой недооцененной валютой мира был рубль (70,4%), в этом году цена на бургер в России достигла 135 рублей. Самый дорогой бигмак - в Швейцарии (409 рублей).

Впрочем, индекс бигмака, по мнению экономистов, хоть и актуален, но не в полной мере отражает стоимость той или иной национальной валюты и стоимости жизни в стране.

"Бигмак не очень репрезентативный показатель того, что потребляет среднестатистическая семья в течение месяца. Чтобы рассчитать более надежный показатель ППС, лучше использовать широкую корзину товаров и услуг", - считает экономист управляющей компании UBS Global Wealth Management Дэниел Кальт.

"В UBS мы делаем такие расчеты в нашем опросе "Цены и доходы". В нем мы приводим среднюю заработную плату по отношению к ценам нашей корзины товаров и услуг. Мы считаем, что это помогает определить покупательную способность работающих граждан той или иной страны или города", - отметил собеседник агентства.

По мнению директора по международным продажам инвестиционной компании Sova Capital в Лондоне Кирилла Янковского, идеальных индексов в экономике не существует - в каждом есть свои недостатки.

"Индекс бигмака - один из индексов, который подтверждает тезисы о стоимости жизни в стране. Когда этот индекс вводился, "Макдональдс" был чем-то необычным и относился чуть ли не к классу люкс. Сегодня многое изменилось, уровень жизни в мире и в России вырос. Сегодня "Макдональдс" - это просто сеть быстрого питания", - отметил он.

"В наши дни стоимость и уровень жизни в той или иной стране можно оценивать по таким показателям, как, например, цена литра бензина или уровень ставок по ипотечным кредитам. Если приближаться к бигмаку, то альтернативой может быть чашка кофе в сети кофеен Starbucks, которая также получила широкое распространение по всему миру", - привел примеры собеседник агентства.

Что касается посетителей "Макдональдса", опрошенных РИА Новости, то они остаются приверженными американской сети быстрого питания на протяжение многих лет.

"Я обожаю "Макдональдс" с детства, попробовала первый раз с родителями во Франции. Потом он появился в Москве, и это было счастье! Очень люблю "Макдональдс" до сих пор, хотя стараюсь не злоупотреблять… Так что индекс бигмака, думаю, должен строиться на оценке его вкусовых качеств в разных странах", - улыбаясь, сказала РИА Новости москвичка Мария, живущая в Великобритании несколько лет.

Скоростное богатство. Безос заработал 13 млрд долларов в сжатые сроки

Владелец Amazon Джефф Безос за 15 минут увеличил свое состояние на 13,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Такому успеху способствовал резкий скачок акций Amazon на постмаркете 30 января – на 12%, до 2,1 тысячи долларов. По данным СМИ, рост котировок объясняется неплохим квартальным отчетом компании, о который "разбились вдребезги" прогнозы аналитиков. По сведениям из отчета Amazon, прибыль компании составила 87,4 миллиарда долларов, прибыль на акцию – 6,47 доллара, в то время как эксперты ожидали 4,11 доллара.

Отмечается, что теперь состояние Безоса, которому принадлежит 12% Amazon, выросло до порядка 129,5 миллиарда долларов. Однако в рейтинг Bloomberg Billionaires Index эти изменения попадут после закрытия торгов в пятницу.

Известно, что Джефф Безос уже возглавлял список богатейших людей мира по версии Forbes. На тот момент он с показателем в 115,5 миллиарда долларов оставил позади президента Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернара Арно, чье состояние оценивается в 112,9 миллиарда долларов.

Ранее радио Sputnik сообщало, что бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с избранником в Швейцарии.

«Русофобы в меньшинстве»: ПАСЕ ратифицировала полномочия РФ

ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации

Рафаэль Фахрутдинов

ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации в полном объеме. Возвращение парламентариям из России всех прав поддержали 96 делегатов, против высказались 44 политика, еще семеро европейских депутатов воздержались от того, чтобы отдать свой голос. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в ПАСЕ «возобладал здравый подход, а русофобы остались в меньшинстве».

Парламентская ассамблея Совета Европы ратифицировала полномочия российской делегации в полном объеме. Решение евродепутатами было принято вечером в среду, 29 января, на пленарной сессии ПАСЕ.

Возвращение парламентариям из России всех прав поддержали 96 делегатов, против высказались 44 политика, еще семеро европейских депутатов воздержались от того, чтобы отдать свой голос.

«В ПАСЕ возобладал здравый подход, а русофобы остались в меньшинстве», — пояснил в этой связи председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В свою очередь, глава российской делегации Петр Толстой подчеркнул, что любые ограничения РФ в ПАСЕ приведут к системному кризису Ассамблеи, говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Накануне комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме. По словам Толстого, поправки главы британской делегации в ПАСЕ Роджера Гейла были отклонены большинством голосов.

Также Толстой подчеркивал, что Россия покинет зимнюю сессию ПАСЕ в случае ограничения ее полномочий.

«Я надеюсь, что здравомыслящее большинство не будет такие решения принимать. Но если примут, мы уедем», — указывал парламентарий.

Подобный вопрос встал после того, как члены литовской и латвийской делегаций Зингерис Эмануэлис и Мария Голубева выступили с инициативой ограничить полномочия РФ в ПАСЕ.

Делегат из Литвы заявил, что Россия, в соответствии с заявленными конституционными поправками, не будет выполнять решения Европейского суда по правам человека.

«От имени коллег хотел бы оспорить полномочия РФ по существенным основаниям. Было предложено голосование [в России] по вопросам международного права… В этих условиях решения Европейского суда по правам человека не действуют, — заявил Эмануэлис. — Не выполняются резолюции [ПАСЕ], РФ не выполняет своих обязательств [как член Совета Европы]».

Мария Голубева же заявила, что в российской делегации состоят представители Крыма. Помимо этого, она указала, что крымские политики принимают участие в федеральных парламентских выборах РФ.

Инициативу поддержали не менее 30 депутатов из пяти национальных делегаций. Толстой обратил внимание, что оспорить полномочия России в ПАСЕ предлагается из-за поправок, которые находятся на этапе обсуждения.

«Другие претензии, связанные с тем, что у нас есть депутаты от Крыма в парламенте, уже были отвергнуты Венецианской комиссией, — напомнил депутат. — Поэтому я не вижу ни правовых, ни политических оснований для такого рода претензий. Когда нет почвы, хватаются за любой предлог, но здесь нет серьезной почвы для того, чтобы предъявлять претензии России».

Кроме того, сам Толстой был избран зампредседателя ПАСЕ по итогам голосования 28 января. За кандидатуру главы российской делегации отдали голос 132 парламентария из 252 проголосовавших, говорится на сайте нижней палаты российского парламента.

«До сегодняшнего дня нельзя было нашу работу на площадках Совета Европы считать полной и всеобъемлющей. Теперь же мы получаем возможность влиять на повестку.

Мы здесь для того, чтобы защищать позицию России, интересы и права граждан нашей страны, отстаивать наши принципы и ценности», — сказал депутат.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ.

Позднее ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В результате Россия заявила об отказе работать в таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий. Москва также заморозила выплату взноса в Совет Европы.

В конце июня прошлого года ПАСЕ провела голосование по поводу восстановления полномочий российской делегации. По итогам голосования было принято решение представителям России вернуть все права и пригласить их участвовать во встречах ассамблеи.

26 июня 2019 года ПАСЕ в полном объеме подтвердила полномочия делегации России, отклонив все поправки в проект резолюции. Принятие резолюции о полномочиях России поддержали 116 парламентариев.

Депутаты от Украины, Грузии, Эстонии, Латвии и Литвы единогласно выступили против. Большинство британских и шведских депутатов также не захотели видеть РФ на сессии.