Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

С 1 января 2014 г. в странах Евросоюза будут увеличены с 2% до 5,5% пошлины на импорт метанола из развивающихся стран, рост ставок происходит в соответствие с принятой в октябре 2012 г. обобщенной системой преференций (European Union’s generalised scheme of preferences; GSP).

Новые тарифы отрицательно повлияют на поставки метанола из России, Ливии, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Омана, Венесуэлы, Брунея и Малайзии, так как эти страны лишаются преференций. Рост пошлин на поставки метанола из Азербайджана произойдет чуть позже — с 21 февраля 2014 г. Упомянутые государства обеспечивают половину импортных поставок метанола в страны ЕС.

В исключительных случаях, после проведения двусторонних консультаций, ЕС оставляет за собой право на снижение пошлин и расширения преференций для той или иной страны.

Международный аэропорт "Аль Мактум", находящийся в районе "Джебель Али" в Дубае, 27 октября начинает отправление пассажирских рейсов. Полностью строительство аэропортового комплекса Dubai World Central, который, помимо воздушной гавани, включает в себя также коммерческие, жилые и логистические районы, будет завершено к 2020 году.

Примечательно, что завтра, 27 октября, свой первый полет из нового терминала совершит бюджетный перевозчик Wizz Air, который будет летать из Дубая в Киев, Будапешт, Бухарест и Софию. Начиная с 31 октября, начнет выполнять рейсы перевозчик Jazeera Airways по направлению в Кувейт.

Уже в декабре компания пополнится авиалиниями из Бахрейна Gulf Air. Стоит отметить, что новый аэропорт расположен в удобной транспортной доступности от таких густонаселенных районов Дубая, как Arabian Ranches, Dubai Marina, Dubai Media City и The Palm Jumeirah, жители которых наверняка будут пользоваться услугами новой воздушной гавани.

Необходимо также напомнить, что в течение шести лет на территории комплекса появятся четыре пассажирских терминала, чья пропускная способность составит 160 млн пассажиров в год. 27 октября открывается только один, первый, терминал: он сможет обслуживать пять миллионов пассажиров ежегодно.

Популярный интернет-ресурс The Guide to Sleeping in Airports составил рейтинг воздушных гаваней, согласно которому аэропорты Дубая и Абу-Даби признаны лучшими на Ближнем Востоке. В частности, путешественники, среди которых проводился опрос, высоко оценили комфорт, удобство, чистоту и качество обслуживания, предоставляемые в терминалах.

Будучи главным международным транзитным узлом, Дубай предоставляет полный спектр услуг для тех, кто вынужден провести ночь в терминале. Среди них – бесплатный доступ к беспроводному интернету, круглосуточные комнаты отдыха с душем, тренажерный зал и другое. Транзитные туристы также отмечают доступность отеля возле аэропорта. Аналогичные удобства есть и в столичном международном аэропорте ОАЭ. Здесь есть места для сна и комфортабельные кресла для отдыха. Кафе и душ также доступны 24 часа в сутки.

Третье и четвертое место в рейтинге заняли воздушные гавани Дохи и Манамы соответственно.

Саудовская Аравия все больше толкает США в объятия Ирана

Многие аналитики традиционно считали, что американо-саудовское партнерство непоколебимо и США всегда будут в этом союзе на главных ролях. Однако арабские «революции» и вторжение саудовских войск на Бахрейн в феврале 2011 года, а также выступления саудовских шиитов Восточной провинции в поддержку своих «собратьев» по вере опрокинули эти представления. Саудовская Аравия отвергает возможность вмешательства в свои внутренние дела и обещает отрезать пальцы тем, кто предпримет подобные попытки, заявил 9 марта 2011 года на пресс-конференции в Джидде министр иностранных дел страны Сауд Аль-Фейсал. А чуть раньше МВД КСА выпустило заявление, запрещающее проведение в королевстве каких-либо акций протеста. Позже госдепартамент США также выпустил заявление, в котором указывал на права саудовских граждан на мирные акции протеста, а также право народов на самовыражение. Сауд Аль-Фейсал в ответ подчеркнул, что «ясная позиция КСА заключается в том, что проведение реформ в обществе не может быть достигнуто при помощи митингов и демонстраций».

Ряд аналитиков по Ближнему Востоку в последние несколько месяцев прогнозируют ухудшение отношений между Саудовской Аравией и США по причине противоположных взглядов на разрешение сложившейся ситуации в странах региона, в том числе из-за арабских «революций» и саудовской оккупации Бахрейна, осуществленной по мандату Совета сотрудничество арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). «Это не так. Мы не вмешивались в дела американцев, мы стремимся к этим отношениям и чувствуем, что США также дорожат ими», - сказал глава МИД Саудовской Аравии. Но саудовцы действовали жестко и решительно, невзирая на стратегическое партнерство с Вашингтоном. Тогда госсекретарь Хиллари Клинтон, находившаяся в Каире, заявила: "Чем скорее они (примечание автора - правительство и оппозиция на Бахрейне) сядут за стол переговоров и попытаются найти ответы на законные требования народа, тем быстрее будет найдено решение". А затем она деликатно покритиковала саудовские власти за насилие в отношении шиитских волнений в Восточной провинции КСА и заикнулась о демократии. В результате, саудовский король отказался от встречи с ней, а ее визит в Эр-Рияд, намеченный к проведению после поездки в АРЕ, был вообще отменен.

Учитывая нынешние крайне непростые реалии на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива, Саудовская Аравия начала как никогда раньше испытывать необходимость в обновлении руководства спецслужб для мониторинга над ситуацией и прогнозирования в целях принятия важнейших политических решений. Особенно в сфере модификации отношений с США, которые перестали безоговорочно вставать на сторону КСА. Исходя из того, что за последние 2,5 года внутриполитическая ситуация во многих странах арабского мира претерпела кардинальные изменения, саудовской разведке стали необходимы люди, способные выполнять функции своеобразных «кризис-менеджеров», к которым, без всякого сомнения, можно отнести принца Бандара бин Султана бин Абдель Азиза Аль-Сауда. Смена руководителя саудовских спецслужб, произошедшая 19 июля 2012 года, была произведена довольно своевременно и правильно. Для Саудовской Аравии, являющейся политическим и энергетическим «гигантом» региона Персидского залива наряду с Ираном, помимо дальнейшего углубления стратегического партнерства с США на нынешнем этапе важно с максимальной долей профессионализма решить целый ряд первоочередных задач. К таковым относятся, прежде всего, ситуация в Сирии и связанное с ней дальнейшее развитие событий в Ливане, иранская ядерная программа и судьба «Хизбаллы», выстраивание партнерских отношений с Египтом и его военной верхушкой, участие в качестве ключевого регионального игрока в урегулировании палестино-израильского конфликта, дальнейшее проникновение в Йемен, дальнейшее ведение «подковерной» войны с Ираном за определение политического будущего Ирака, не говоря уже о внутриполитических угрозах, с которыми столкнулось королевство в свете непрекращающихся шиитских волнений как в Восточной провинции КСА, так и в соседнем Бахрейне.

В данном контексте нельзя сбрасывать также со счетов информационный скандал, в центре которого оказалась принцесса Ламья, дочь бывшего главы саудовской разведки принца Мукрина. Согласно появившихся в арабских СМИ в начале мая 2012 года сообщений, принцесса под прикрытием саудовских секретных служб вывезла из Каира миллиарды долларов, принадлежавших семье Хосни Мубарака, воспользовавшись находящимися в Красном море саудовскими королевскими яхтами, а также чартерными авиарейсами. Нельзя исключать и того, что смещение принца Мукрина с должности главы Управления общей разведки стала своеобразным оправдательным шагом семьи Аль-Сауд перед новым египетским руководством, призванным хоть каким-то образом сгладить имеющиеся у сторон противоречия вокруг персоны Хосни Мубарака и его семьи.

Повторный выход на авансцену политической жизни королевства принца Бандара бин Султана, находившегося последнее время в своеобразном «информационном забвении», стало попыткой семьи Аль-Сауд перейти к прагматичной, бескомпромиссной и более агрессивной внешней и внутренней политике с целью возвращения себе статуса безоговорочного регионального лидера. Особенно актуальным это выглядит в свете выхода КСА в течение последних трех лет на главные роли на Ближнем Востоке, вызванного событиями т.н. «арабской весны». Нельзя сказать, что Бандар бин Султан имеет менее скандальную репутацию, нежели смещенный с поста главы саудовских спецслужб принц Мукрин. За годы работы на должности посла Саудовской Аравии в США Бандар бин Султан стал источником многочисленных сплетен, которые с удовольствием тиражировали все ведущие мировые СМИ. Его имя фигурировало в коррупционных расследованиях, проводимых Скотланд-Ярдом в связи с подкупом британских должностных лиц, причастных к подписанию многомиллиардных контрактов на поставку современных видов вооружений в Саудовскую Аравию. Широко известен Бандар ибн Султан также среди американского политического и делового истеблишмента, успевшего наладить с ним тесные связи, учитывая, что саудовский посол пробыл на посту главы дипмиссии КСА в Вашингтоне целых 22 года. Известен он и тайными связями с некоторыми ведущими деятелями Израиля правого толка, в том числе по вопросам, связанным с ХАМАС и ПНА, а также контактами с произральским лобби в США.

Захлестнувшие Ближний Восток «демократические» потоки породили тревогу в Вашингтоне и европейских столицах. Все западные государства официально приветствовали победу «демократии», а на деле – радикального исламизма, в арабском мире, но опасаются потерять «дружественных тиранов», с которыми Запад уже давно ведет дела. С Ливией было проще, по крайней мере, для США, поскольку Америка практически не поддерживала Муаммара Каддафи. Но настоящим испытанием для Америки на преданность делу «демократии» является ее самый давний союзник - КСА. Эр-Рияд выступает в качестве важнейшего нефтедобывающего партнера, на которого Вашингтон давно уже полагается в вопросах стабилизации мирового нефтяного рынка. КСА также является крупным покупателем вооружений. И что самое важное, королевская семья щедро делится своим богатством в Вашингтоне, заводя многочисленных и влиятельных друзей.

Эр-Рияд является, по сути дела, тоталитарной теократией. Горстка дряхлых старцев и 7000 принцев стали истинным наказанием для этой страны с 27 миллионами населения. Там нет ни выборов, ни гражданских свобод, а люди немусульманского вероисповедания не могут свободно отправлять свои религиозные обряды даже дома. Саудовское правительство распространяет исламский фундаментализм (в виде салафизма – самого реакционного и экстремистского направления идеологии ваххабизма) по всему миру, а граждане страны оказывают существенную финансовую помощь террористам. Однако американское руководство никак не подталкивает членов королевской семьи к осуществлению демократических реформ. При этом, никак нельзя сказать, что обеспеченные принцы интересуются американскими политическими ценностями. Режим в Эр-Рияде всегда использовал все силы и средства, необходимые для самосохранения. А сейчас Саудовская Аравия переняла вашингтонскую стратегию и начала насаждать свои ценности за рубежом, начав с Бахрейна и Сирии. Эр-Рияд тогда решил силой задушить зарождающееся демократическое движение в Бахрейне и сохранить диктатуру семьи шейха Халифы, а затем смести светский режим Башара Асада, которому он мстил и за свое поражение в Ливане после убийства премьер-министра Харири.

Саудовский режим сохраняет абсолютную политическую власть, отвергая выборы, как "не соответствующие исламским убеждениям". Даже скромные реформы короля Абдаллы вызывают активное противодействие в королевской семье. Будущее режима кажется неопределенным и беспросветным. Власть практически полностью сосредоточена в руках сыновей бин Сауда. Однако среди стареющих братьев существуют серьезные разногласия по женской линии. Король и наследный принц - в преклонном возрасте и часто болеют. Скоро бразды правления перейдут к следующему поколению и последствия здесь могут оказаться самыми непредсказуемыми. К этой взрывоопасной смеси следует прибавить также межплеменные и региональные разногласия и распри. Казалось бы, саудовское королевство должно стать вполне очевидным объектом американского воздействия с целью демократизации. Однако даже администрация Буша не подталкивала страну к реформам. Не было никаких встреч с диссидентами, не было критики со стороны заезжих американских лидеров, не было даже холодного приема саудовским официальным лицам.

Эр-Рияд пришел в ужас, когда стал свидетелем мощных протестов на Ближнем Востоке. Новые информационные технологии дают королевской династии возможность скрывать от своих граждан всепроникающую коррупцию, бесхозяйственность и бедность. Однако режиму при поддержке армии и хорошо вооруженной национальной гвардии удалось избежать массовых демонстраций. Небольшие толпы собирались в ряде городов, особенно на востоке страны, где сосредоточены шииты, однако их быстро разогнали. Когда протесты за границей начали шириться, король объявил об увеличении социальных расходов на 36 миллиардов долларов. Режим также произвел аресты своих критиков и привел силы безопасности в состояние повышенной готовности.

Радикализация населения королевства, которое вначале хочет пока лишь реформ, может распространиться по всему Персидскому заливу. На самом деле, Саудовская Аравия очень сильно рискует, поскольку все это может сыграть на руку Ирану. Эр-Рияд уже обвиняет Тегеран в том, что он провоцирует беспорядки среди шиитов, но реалии таковы, что, наоборот, Иран вовсе не является движущей силой в этих действиях, в подстегивании шиитов Восточной провинции и Бахрейна на выступления.

Действия Эр-Рияда могут взбаламутить и иракскую политику. Лидер антиамериканских шиитов Муктада аль-Садр (Moqtada al-Sadr) уже призывает к протестам против действий Саудовской Аравии. Даже глава иракских шиитов аятолла Али аль-Систани, являющийся самым почитаемым среди шиитов духовным лицом и обычно избегающий политики и тот подверг критике Эр-Рияд за закручивание гаек. Действия саудитов грозят привести к еще большему расколу между суннитами и шиитами во всем регионе.

Пока что саудовская монархия кажется жизнеспособной и стойкой, однако ее отношения с США становятся все более натянутыми. Но самые крупные проблемы у королевской семьи Саудов носят внутренний характер. Речь идет об отсутствии у нее легитимности. Вполне можно предположить, что на будущие угрозы они станут реагировать с жестокостью. Вот как это объясняет саудовский министр внутренних дел Найеф бин Абдул-Азиз, являющийся, по сути дела, вторым претендентом на трон: "Что мечом завоевано, мечом и сохраним".

По сути, если режиму будет брошен вызов, он, конечно же, будет надеяться на поддержку Вашингтона. И очень многие заинтересованные лица из Вашингтона выступят именно за такой курс. Однако администрация вряд ли сможет выразить поддержку режиму, нарушающему почти все основополагающие принципы (демократии, права человека, свобода слова и т.д.), за которые выступают США. Вашингтон при таком вопиющем положении вещей не может даже спрятаться за фиговым листком реформ.

А над всей этой сумятицей в регионе спокойно наблюдает Иран. Глупое вторжение администрации Буша в Ирак сняло с Тегерана одно из важнейших ограничений. А теперь Королевство Саудовской Аравии вручило шиитскому Ирану мощный инструмент для расширения числа сторонников в арабском мире. Администрации США сейчас приходится отказываться от широко рекламируемой видимости теплых взаимоотношений между Вашингтоном и Эр-Риядом. Сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес, будет по-прежнему иметь большое значение. Но Вашингтону придется установить дистанцию между США и саудовским режимом. А заодно продолжить нормализацию отношений с Тегераном, который сможет заменить КСА в качестве главного стратегического партнера и мощного стабилизирующего фактора в Персидском заливе.

Владимир Алексеев,

Специально для Иран.ру

Сланцевый допинг: Америка переходит на DRI

Ренессанс, который переживает в настоящее время североамериканская стальная индустрия, во многом опирается на удешевление энергетических затрат местных металлургов, который обеспечила им «сланцевая революция».

Сланец вдохновляет металлургов

После почти двукратного падения цены природного газа (сейчас порядка $100-130 за 1 тыс. куб. м.) и снижения стоимости электроэнергии до самого низкого уровня с 2004 г. (6,5 центов за кВт*ч) конкурентоспособность североамериканской метпродукции резко выросла – как на внутреннем рынке, так и на экспортных.

Значительный эффект может дать для стального сектора расширение использования железа прямого восстановления – DRI (металлизированных окатышей) и HBI (горячебрикетированного железа), цены на которое также снижаются из-за удешевления газа.

По данным отраслевых источников, в середине 2012 г. себестоимость производства DRI в США составляла примерно $290 за т, в то время как стоимость закупок лома – $406/т, импортного чугуна – $484/т, себестоимость выплавки чугуна на интегрированных предприятиях – $476/т.

В США в электропечах выплавляется порядка 60% стали, и прямовосстановленное железо может стать эффективной заменой или дополнением к металлолому. По сравнению с чугуном, использование DRI более энергоэффективно (потребление энергии на производство ГБЖ ниже почти в 2 раза) и экологично (выбросы парникового газа ниже почти в 2,5 раза), Кроме того, потребление DRI дает возможность использовать лом невысокого качества.

В конечном счете, применение прямовостановленного железа позволяет добиться выплавки высококачественной стали, с минимальным включением цветных металлов и вредных примесей.

Согласно оценкам в регионе NAFTA доля производства стали в электропечах с использованием DRI вырастет с 7% в 2011 г. до 28% в 2020-м, сокращая доменное производство.

Баланс рынка DRI в США, млн. т:

|

|

2012 |

2011 |

2010 |

|

Производство |

0 |

0 |

0 |

|

Импорт |

2,8 |

1,8 |

1,64 |

|

Экспорт |

0,2 |

3,9 |

0,97 |

|

Видимое потребление |

2,6 |

1,8 |

1,64 |

Источник: US Geological Survey

Тенденции мирового рынка DRI

Экспорт DRI в целом невелик (при производстве за 2012 г. в 74 млн. т, внутренние отгрузки составляют порядка 8 млн. т в год, еще столько же поставки на экспорт) и ведется преимущественно из России, Мексики, Венесуэлы и Тринидада и Тобаго, в то время как другие крупные производители прямовостановленного железа (Индия, Иран, Саудовская Аравия) используют его для собственного сталеплавильного производства.

В Индии производители DRI за последние 2 года существенно снизили производство из-за проблем с обеспечением рудой, а также вследствие удешевления лома, который стал более востребованным со стороны местных сталепроизводителей. За последние три года импорт лома увеличился на 78% до 8,7 млн. т в 2012-13 фингоду, из-за чего крупнейшие в мире индийские мощности по выпуску DRI загружены наполовину.

В Венесуэле после национализации ряда предприятий объемы производства сокращаются 3 года подряд, главным образом, из-за отсутствия инвестиций и дефицита окатышей.

В России группа «Металлоинвест», выпустившая в 2012 г. 5,2 млн. т прямовостановленного железа, после строительство третьего цеха по производству HBI на Лебединском ГОКе, планирует увеличить мощности до 7,2 млн. т. Компания занимает 40% мирового товарного рынка прямовостановленного железа.

Крупнейшие импортеры DRI/HBI в 2012 г:

|

Страны |

млн. т |

|

США |

2,76 |

|

Китай |

1,1 |

|

Италия+Испания |

1 |

|

Южная Корея |

0,44 |

|

Турция |

0,38 |

В 2012 г. в мире запущено пять новых заводов по выпуску железа мощности более 5,3 млн. т в год: 3 в Иране, по 1 – в Пакистане и Бахрейне. В 2013 г., помимо запуска предприятия Nucor, ожидается ввод также завода Jindal Shadeed в Омане, и еще семь модулей находится в стадии строительства в Египте, Индии, Иране и России с общей мощностью 9,8 млн. т в год.

Компания Midrex, в долгосрочной перспективе прогнозирует рост производства DRI, который будет опираться на расширение поставок недорогого природного газа и экологические ограничения, стимулирующие снижение выплавки чугуна для сталелитейного производства.

В целом, Midrex прогнозирует увеличение мирового производство DRI до более чем 200 млн. т между 2025 и 2030 годом.

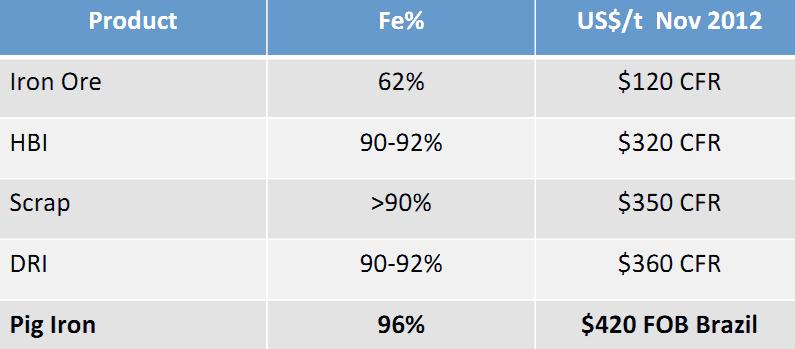

Сравнительная стоимость сырья для метпроизводства в США (конец 2012 г.):

Источник: North Atlantic Iron Corporation

В США венесуэльский материал HBI предлагается $320/т FOB ($350/т CFR), в то время как большинство покупателей не готовы платить больше $320/t CFR Нью-Орлеан ($290/т FOB).

В августе-сентябре цены на венесуэльскую продукцию на итальянском рынке составляли $ 350/т CFR ($ 320/т FOB). Российский импорт предлагался на уровне $ 340-345/т CFR, ливийский – $335/т CFR Италия ($320/т FOB).

На китайском рынке средние цены на импорт HBI составляют $310/т FOB ($370/т CFR Китай).

Средние цены на лом и чугун в США в 1 П 2013, $ за тонну:

|

|

январь |

февраль |

март |

апрель |

май |

июнь |

|

Лом (HMS) |

345 |

337 |

360 |

352 |

327 |

322 |

|

Чугун (FOB, Нью-Орлеан) |

460 |

460 |

460 |

448 |

442 |

435 |

Источник: Scrap Price Bulletin

Итак, сланцевая революция открыла «второе дыхание» для американской черной металлургии, которая рассчитывает не только на снижение себестоимости производства, но, главным образом, на увеличение внутреннего спроса на сталь вследствие оживления промышленного производства.

Рост производства прямовостановленного железа становится важным, хотя и не ключевым, фактором, определяющим перспективы отрасли.

В то же время, расклады рынка добычи и поставок самого сланцевого газа пока далеко не ясны. Многое будет зависеть от того, когда и в каком объеме будет организован экспорт сланцевого газа, доступ к которому является обязательным условием для ряда крупных инвесторов.

Скептики опасаются, что будущее увеличение экспорта природного газа из США на мировые рынки, в т.ч., в виде сжиженного газа, приведет к дефициту его на внутреннем рынке, повышению цен и снижению, таким образом, преимуществ для производства DRI и стальной отрасли в целом.

Игорь Жигир

Директор Организации гражданской авиации Ирана Пахлавани заявил, что Иран ведет переговоры с Египтом и Бахрейном о расширении сотрудничества в области воздушного транспорта и установлении воздушного сообщения с ними, сообщает агентство ИСНА.

Пахлавани, прибывший в Канаду для участия в конференции Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по авиационной безопасности, встретился и провел переговоры со своими коллегами из Египта и Бахрейна.

По словам директора Организации гражданской авиации Ирана, в ходе названных встреч достигнута договоренность об установлении прямого воздушного сообщения между Тегераном и Каиром и о возобновлении полетов между Тегераном и Манамой.

Пахлавани подчеркнул важность расширения сотрудничества с другими странами в области воздушного транспорта и выразил надежду на дальнейшее увеличение числа международных авиарейсов, выполняемых из иранских аэропортов.

21 сентября в столице Ирака произошел очередной теракт - на северо-востоке Багдада прогремел мощный взрыв. Автомобиль, начиненный взрывчаткой, взлетел на воздух во время похорон, проходивших в шиитском районе Мадинат ас-Садр. Погибли не менее 25 человек, еще 60 местных жителей получили ранения. По данным полиции, сначала у траурного шатра, где собрались десятки человек, взлетел на воздух заминированный автомобиль, затем еще одну начиненную взрывчаткой машину подорвал смертник. Третье взрывное устройство сработало, когда на место терактов прибыли кареты скорой помощи, силовики, пожарные и спасатели. В результате этого теракта, ставшего одним из самых крупных за последние годы, погибли 72 человека, более 120 получили ранения.

Причиной многочисленных терактов, происходящих в последнее время в Ираке, является религиозная вражда, искусственно разжигаемая внешними силами. В настоящий момент старый конфликт между суннитами и шиитами резко обострился. В стране ежедневно происходят теракты, иногда даже несколько в день, которые приводят к многочисленным жертвам и разрушениям. А 20 сентября произошел чудовищный по своему характеру теракт, в результате взрыва внутри суннитской мечети в иракском городе Самара, к северу от Багдада, погибли 11 человек. Взрыв прогремел во время пятничной молитвы.

По поступающей информации, группы суннитского сопротивления, отряды бывших активистов партии БААС и офицеров армии при Саддаме, а также различные террористические структуры в последние недели переходят к новым методам борьбы с правящим режимом и шиитским правительством Нури аль-Малики. Ставится задача максимально посеять панику и вызвать деморализацию в вооруженных силах, полиции и спецслужбах Ирака, чтобы затем перейти к реализации главной цели – ударам по объектам в «зеленой зоне» столицы, где расположены все правительственные учреждения и большинство иностранных дипломатических миссий. Это позволит сильно расшатать ситуацию в стране и подготовить почву для перехода к следующему этапу – ликвидации основ нынешнего режима и отстранения от власти шиитской коалиции во главе с премьер-министром Нури аль-Малики. Используя острую ситуацию в Сирии и вокруг нее, суннитские боевики, поддерживаемые, в первую очередь, Саудовской Аравией, снабжающей их финансами, оружием и инструкторами, хотят захватить власть в Багдаде и отстранить шиитов от власти. В Эр-Рияде опасаются того, что шиитские партии и организации окончательно закрепят свои позиции в Ираке и образуют мощную в военном, политическом и экономическом отношении ось Тегеран - Багдад, которая будет иметь основную направленность против ССАГПЗ и его главной «составляющей» в лице саудовского королевства. Ведь за этим, по мнению саудовских стратегов, последует попытка поменять режим в Кувейте, передать власть шиитскому большинству на Бахрейне и, в конечном счете, отделить Восточную провинцию КСА, включив ее в зону своего влияния или же, вообще, в «шиитскую дугу» под общим руководством Тегерана.

Основным элементом в новой тактике суннитских боевиков является максимальное расширение масштабов и географической зоны терактов. Теперь они осуществляются не только в столице, на западе Ирака и в его центральных провинциях, но и на шиитском юге, включая второй по величине город страны – Басру. Помимо «традиционного» набора убийств и взрывов стало широко практиковаться принудительное «выдавливание» представителей племен из мест их постоянного проживания, причем как шиитских, так и суннитских, явно для дальнейшего разжигания межконфессиональной розни. Цель ясна – вызвать развал Ирака изнутри, расколов его на три анклава – курдский, суннитский и шиитский, чтобы ограничить зону влияния Тегерана исключительно шиитскими районами. Эти планы составлены именно в Эр-Рияде и Дохе, поскольку иракские арабы, будь то сунниты или шииты, не хотели бы развала своей страны, как впрочем, против этого сценария выступает и Тегеран. Но ваххабитские режимы Саудовской Аравии и Катара щедро оплачивают для расширения масштабов и географии терактов суннитских боевиков, будь это бывшие баасисты, или же «воины» «Аль-Каиды». В борьбе против Ирана для них все средства хороши.

В результате, на сегодня сунниты готовы закрыть все свои мечети в южных провинциях Ирака несмотря на то, что шиитские духовные лидеры, заинтересованные в сохранении единства Ирака, уговаривают их не делать этого. Причем сами шииты в подобных ситуациях нередко становятся жертвами террористов. Характерно, что на днях в Басре прошла демонстрация перед зданием совета провинции с требованием положить конец разжиганию межконфессиональной вражды, а также с призывом к властям обеспечить защиту населения от вылазок боевиков. По инициативе шейхов южных шиитских племен идет работа над документом, осуждающим выселение тех или иных групп населения с их исторического местопроживания.

Похоже, центральное правительство в Багдаде стало осознавать всю серьезность новой ситуации. Не зря премьер-министр Ирака Нури аль-Малики заявил 18 сентября с.г., что он дал указание армии и полиции предпринимать самые жесткие меры в отношении тех, кто стоит за подобными актами насилия и террором. Однако, если Саудовская Аравия, Катар и Кувейт не прекратят финансирование иракских террористов, все эти миролюбивые усилия будут обречены на провал, и страну ждет новый виток напряжения с постепенным ее скатыванием в пучину гражданской войны. Многое будет зависеть и от того, как будет развиваться ситуация в соседней Сирии. Если там мятежники будут одерживать успехи в борьбе против законного правительства Б.Асада, то положение в Ираке сохранит тенденцию к дальнейшей деградации. И наоборот, удачи правительственных войск Дамаска вынудят КСА и Катар перераспределить финансовую помощь в пользу сирийских мятежников, сократив ее иракским боевикам. Ведь сейчас судьба всего региона решается именно в Сирии. Только свергнув режим в Дамаске, США, Великобритания, Франция и их ваххабитские союзники из стран Аравийского полуострова смогут всерьез «взяться» за Ирак, а затем и Иран, ликвидация ядерного потенциала и нынешнего режима которого, являются главной стратегической целью Эр-Рияда, Дохи и других аравийских консервативных монархий, за исключением Омана.

Проблема состоит и в том, что в отношении Ирака КСА и Катар уже 3 года проводят политику, которая не вписывается в рамки глобальной стратегии США в Персидском заливе в целом, и в плане Ирака, в частности. В 2003 году Вашингтон, оккупировав Ирак, рассчитывал, что в Багдаде со временем придет к власти проамериканская группировка. Поначалу ставка и делалась на таких сомнительных деятелей, как светски настроенный Ахмед Челяби из Объединенного иракского национального конгресса - зарубежной оппозиционной группировки нерелигиозного характера, существовавшей на деньги Запада. Американские стратеги не учли простого – демографического фактора, а именно – что шииты составляют более 60% населения страны. А они традиционно ориентировались либо на левые настроения, прежде всего коммунистическую партию и профсоюзы, либо на исламские революционные идеи Хомейни. Последние были представлены Высшим советом исламской революции Ирака во главе с А.Б.Хакимом и более радикальным течением – движением имама Садра. Добавим, что иракские шииты всегда угнетались суннитской правящей верхушкой, воспитанной в Англии и США. Поэтому при проведении свободных демократических выборов, что и произошло в конечном счете в Ираке, шиитские партии и организации были просто обречены на успех. Вот и получилось, что, свергая режим Саддама, Вашингтон фактически привел к власти те силы, которые никак не могли ориентироваться на США, а были более близки Ирану, установив с ИРИ партнерские отношения. Такого просчета вашингтонские «мозги» сами не ожидали, проиграв в конечном счете иракскую войну и позорно уйдя оттуда, оставив Ирак в руинах и полной нестабильности, породив там только хаос и терроризм.

Поэтому, пытаясь исправить «ошибку» своего стратегического партнера в лице Вашингтона, нынешние правящие кланы монархий Персидского залива готовы из кожи вон вылезти, чтобы доказать всем, что Иран - это основной враг арабов, а шииты – агрессоры, стремящиеся подчинить себе Ирак, Сирию, Ливан, Кувейт и т.д. Иранцы якобы делают атомную бомбу, чтобы уничтожить арабов, призывают всех суннитов объединиться и договориться с Западом перед шиитской угрозой. Они сеют семена вражды и раздора между суннитами и шиитами исключительно с одной целью: прикрыть свои истинные цели, увести, отвлечь свои народы от назревших перемен в болоте ваххабитского консерватизма и отсталости. При этом они так погрязли в коррупции и всяких интригах с Западом, что давно уже не способны трезво оценивать ситуацию и принимать самостоятельные решения без предварительного их согласования с США. Вот почему Саудовская Аравия и Катар делают все для того, чтобы скомпрометировать Иран, посеять суннитский террор против арабов-шиитов в соседнем Ираке и проливать кровь мусульман-алавитов в Сирии, представляя шиитов как злейших врагов всех арабов.

Владимир Ефимов, Доктор политических наук, Специально для Иран.ру

Тысяча и вторая волна

Политическая нестабильность на Ближнем Востоке резко увеличила риск мировой стагфляции

Первая волна социально-политических изменений, начавшаяся в декабре 2010 года с событий в Тунисе, по своему содержанию была социальным протестом против авторитарных режимов Востока, пораженных коррупцией. «Здесь не было никакой политической организации, деятельность которой привела бы к таким событиям. Не было участия и иностранных государств, не было и исламского фактора. Я не исключаю, что он еще себя проявит, но на начальном этапе событий этого не было», — отмечает академик Евгений Примаков, один из наиболее авторитетных российских востоковедов.

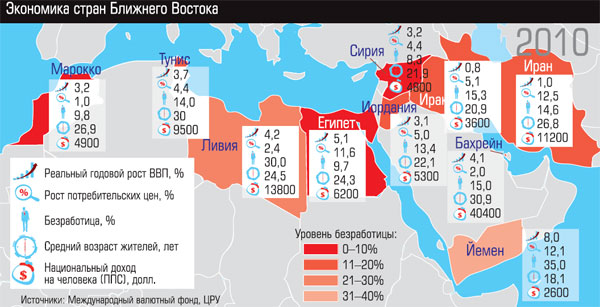

Контраст между гигантскими доходами правящей верхушки и уровнем жизни основной массы населения, масштабы коррупции, безработица, отсутствие перспектив для молодежи и эффективно работающих «социальных лифтов» — эти факторы стали основными причинами социально-политических волнений в разных странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Арабские качели

Наряду с накопившимся в обществе недовольством из-за многолетнего правления авторитарных режимов большую роль в оперативном распространении «арабской весны» сыграло широкое применение новейших технологий массовой коммуникации. Прежде всего, социальных сетей в Интернете, мобильных телефонов, а также телевидения. Они создали эффект домино в «экспорте арабских революций» и послужили сигналом для активизации огромных групп людей, давно настроенных против своих авторитарных режимов. Немалое значение имела и ранее засекреченная информация о масштабах коррупции в ряде стран региона, появившаяся на WikiLeaks.

В целом ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке развивается по принципу политических качелей. Сначала в центре внимания мировой общественности находились события в Тунисе и Египте, потом — в Бахрейне. Позже волнения охватили Ливию. В последнее время не сходит с лент информационных агентств Сирия, неспокойно в Иордании и Омане.

А сейчас на первый план вышли события в Иране. Здесь конфликт между президентом страны Махмудом Ахмадинежадом и духовным лидером страны аятоллой Хаменеи перешел в критическую стадию. Сначала появилась информация о готовящемся государственном перевороте, после чего мировые агентства сообщили, что в Исламской Республике арестованы 25 человек из числа приближенных к президенту лиц.

Таким образом, прогноз премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана о возможности «иракизации» ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке оправдывается, хотя в каждой стране протесты имеют национальные оттенки.

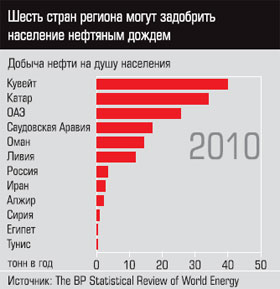

В основе социально-политических волнений лежит экономика. Примечательно, что определенными островками стабильности в регионе (и исключениями из тенденции) остаются страны Персидского залива. И дело не столько в особенностях их государственного устройства, сколько в наличии значительных доходов от продажи нефти. Имеющиеся ресурсы позволяют стабилизировать ситуацию и у соседей. Так, после угрозы возникновения масштабных волнений в Бахрейне король этого государства получил помощь от партнеров по Совету сотрудничества арабских стран Персидского залива: Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты направили в Бахрейн полторы тысячи своих военных и полицейских.

Чем богаты

В странах Персидского залива эффективным средством предотвращения массовых волнений стали значительные финансовые выплаты широким слоям населения. Так, в Кувейте в честь пятилетия правления эмира было объявлено об Amiri grant. Этот грант состоит из единовременной выплаты 1,15 млн жителей страны тысячи кувейтских динаров (3600 долларов США) и права получать бесплатную еду на протяжении 14 месяцев. Кроме того, были вдвое повышены стипендии неженатым студентам (до 700 долларов), а женатым — до 1200 долларов. На 70–115% увеличили оклады военнослужащим, полицейским и пожарным. Нефтяная государственная компания Kuwait Petroleum Corporation тоже повысила зарплаты своим работникам. А вице-премьер по экономическим вопросам Кувейта предложил избавить всех граждан страны еще и от платы за электричество, воду и телефонную связь.

В Саудовской Аравии король Абдалла ибн Абдель Азиз объявил о реализации пакета финансовых льгот общей стоимостью свыше 35 млрд долларов. В него вошли такие меры, как 15-процентное повышение зарплаты госслужащим, поддержка молодых безработных и граждан Саудовской Аравии, обучающихся за рубежом, а также помощь семьям в поиске доступного жилья.

В небогатых странах региона правители пока ограничились перестановками в правительстве и обещаниями провести реформы (Иордания, Оман). В некоторых государствах их руководителям пришлось отказаться от давно действующих антидемократических мер и решиться на проведение масштабных демократических трансформаций (например, Сирия, Алжир). А в Тунисе и Египте многолетние авторитарные правители были вынуждены отречься от власти из-за массовых уличных протестов. На наш взгляд, на характер протестов значительно влияет то, насколько политическое поле было ранее «зачищено» от оппозиции.

Ребус Каддафи

Наиболее ярко выраженным проявлением «иракизации» ситуации в регионе являются события в Ливии. Здесь усталость общества от 42-летнего правления Муаммара Каддафи усугубилась другими многочисленными факторами. Прежде всего, это полное отсутствие конкурирующих с Каддафи политических фигур и сил, противоречия между крупнейшими племенами, предпосылки к раздробленности страны, образованной в середине прошлого столетия слиянием трех территорий. Кроме того, свою роль сыграло активное вмешательство Запада в ситуацию на стороне противников Каддафи, а также привлечение последним иностранных наемников для подавления протестов в стране.

Если последний фактор является крупнейшим просчетом самого Каддафи, то действия НАТО в Ливии демонстрируют неготовность основных геополитических центров влияния к волнообразному распространению нестабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также недостаточное понимание ими самой природы событий в регионе. Почти двухмесячные бомбардировки самолетами коалиции Ливии — в такой форме выполнялась резолюция ООН №1973 о запрете полетов авиации Каддафи — не привели ни к падению режима ливийского лидера, ни к решающему преимуществу оппозиции. Сейчас Запад не может определить свои дальнейшие действия в Джамахирии. На недавно прошедших переговорах лидера ливийской оппозиции Мустафы Абдул Джалиля с президентом Франции Николя Саркози и главой итальянского МИДа Франко Фраттини было объявлено о проведении в мае в Риме международной конференции по Ливии.

Но на ней речь пойдет обо всех кризисных явлениях в регионе и, прежде всего, о ситуации в Сирии. Президент Башар Асад отменил действовавшее в стране 48 лет чрезвычайное положение, отправил в отставку действующее правительство и объявил о проведении в стране других демократических преобразований (см. «Эксперт» №15–16 (301) от 25 апреля 2011 года). Местная оппозиция расценила эти уступки как проявление слабости правящего режима. А Евросоюз сообщил о блокировании банковских счетов и запрете въезда в ЕС 13 высокопоставленным сирийским чиновникам, обвиненным в жестоком подавлении уличных протестов.

Наконец, огромное влияние на дальнейшее развитие ситуации в регионе окажут осенние выборы в Египте. Эта страна, в которой проживают 83 млн человек, контролирует Суэцкий канал и в значительной мере формирует политику арабского мира в отношениях с Израилем.

Нефть и еда

Социальные беспорядки и политическая суматоха на Ближнем Востоке и в Северной Африке не пройдут бесследно для экономики региона. Главное последствие для мировой экономики — бурный рост цен на нефть. Биржевые нефтяные котировки в Лондоне достигали в апреле 126 долларов за баррель. Правда, угроза новой мировой рецессии из-за высоких цен на сырье и ожидаемый конец череды ближневосточных революций способствовали резкому снижению цены нефти в первой половине мая — почти на десять процентов.

Сегодня мнения о том, как будет развиваться дальше ситуация с ценами на нефть, расходятся. Скептики считают, что эпицентр конфликта перекинется на Саудовскую Аравию — крупнейшего экспортера нефти в мире. И тогда мировой экономике точно не поздоровится. «До недавнего времени политическая ситуация в Саудовской Аравии была самой спокойной во всем Востоке. Но после того как разгорелся конфликт в соседнем Бахрейне, местные власти забеспокоились: в Саудовской Аравии тоже проживает многочисленная шиитская община», — отметил научный сотрудник Центра арабских исследований Института востоковедения Российской академии наук Гурген Гукасян. В марте полиция королевства уже открывала огонь по митингующим, требовавшим выпустить заключенных-шиитов. В результате министерство внутренних дел страны вообще запретило проводить демонстрации. «Конфликты в регионе Ближнего Востока и Северной Африки то возникают, то ослабевают. Но в целом политический градус не спадает. Это означает, что высокие цены на нефть будут держаться до конца года. То есть могут вырасти и до 150 долларов за баррель», — прогнозирует Гукасян.

Другие эксперты убеждены, что ценовые скачки на нефть носят чисто спекулятивный характер и скорее зависят от действий Федеральной резервной системы США. Сокращение эмиссии американского доллара неминуемо приведет к падению цен на нефть и сырье в целом. «Если суммировать добычу нефти по всем охваченным беспорядками странам, то окажется, что она составляет лишь три с небольшим процента мировой добычи. И эта недостача уже компенсирована за счет наращивания объемов добычи в Саудовской Аравии. Есть множество каналов поставок нефти в средиземноморский регион — и, например, Ливия не играет тут критической роли», — уверен заместитель директора научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев. По его словам, финансовые спекулянты попросту трактуют ситуацию на Ближнем Востоке в выгодном для них свете.

Подорожание топлива стало одним из факторов повышения цен на продовольствие — в мире за год они выросли на 36%, приблизившись к пиковым показателям 2008-го. Об этом сообщил глава Всемирного банка Роберт Зеллик на ежегодной весенней встрече Международного валютного фонда и группы организаций Всемирного банка в Вашингтоне. Такое резкое повышение — хорошая почва для новых революций, ведь сейчас в Азии и Африке на грани голода живут 1,2 млрд человек, что на 20% больше, чем три года назад. «Из-за тесной связи между валютными, фондовыми и сырьевыми рынками наряду с нефтью дорожают все сырьевые продукты — от пшеницы до какао», — говорит Рябцев.

По мнению американского экономиста Нуриэля Рубини, если цены на нефть вырастут еще больше, развитые экономики замедлят свое развитие, а многие даже вернутся в состояние рецессии. Выходов из этой ситуации не так много. В сценарии Рубини их всего два: либо Саудовская Аравия резко наращивает производство нефти, либо США снижают потребление топлива, к примеру, существенно подняв акцизы на бензин.

Такой шаг нанесет удар по мировым спекулянтам, поэтому этим вопросом уже занялся президент США Барак Обама. В конце апреля он заявил о создании специальной комиссии, которая изучит факторы, влияющие на стоимость энергоресурсов. Сегодня цены на бензин в Америке почти достигли уровня 2008 года — четыре доллара за галлон топлива (4,54 литра), или около семи гривен за литр. Для американцев как автомобильной нации это очень важно. Тем более что год назад они платили за горючее в полтора раза меньше.

План «Объединенный защитник»

Лучшие умы мира ломают голову над возможными сценариями выхода из «восточного кризиса». К примеру, Нуриэль Рубини предлагает реализовать специальную программу помощи — аналог Плана Маршалла для восстановления Западной Европы в 1940-х годах. Он считает необходимым подключить к процессу международные финансовые институты (МВФ, Всемирный банк, ЕБРР) в роли финансовых доноров, а также обязать ведущие экономики планеты также финансировать эту программу.

В Катаре на Дохийском международном форуме его делегаты предложили арабским странам создать единое государство — аналог Евросоюза. Европейские чиновники на подобные предложения отреагировали критично и напомнили о разительных социально-экономических различиях, которые существуют между арабскими странами, — главным образом из-за наличия или отсутствия природных ресурсов у того или иного государства. К примеру, в Египте, Иордании, Ливане, Сирии, Марокко и Тунисе, не настолько богатых запасами нефти, как Ливия или Саудовская Аравия, одной из первоочередных проблем остается безработица, характерная в основном для молодежи в возрасте от 15 до 24 лет. Согласно данным МВФ, сегодня около 40% молодых людей в этих шести странах не имеют работы. А в Египте и Сирии безработица достигает 60%. По словам местных жителей, здесь даже хорошее образование не дает сегодня гарантии молодежи получить работу.

Ситуация на Ближнем Востоке имеет огромное значение для экспортоориентированной украинской экономики. Туда идет значительная часть украинских металлов и зерна. Кроме того, Киев подписал контракты с Египтом, Ливией, Сирией и Иорданией на поставку машиностроительной продукции — от железнодорожных вагонов до самолетов. «Сирия и Иордания покупали у нас некоторые виды вооружения, например БТРы. В Египет и Ливию мы поставляли зерно. Несколько контрактов с Египтом Украина успела заключить в нефтяной и космической сферах. Уже начата добыча нефти, вложены средства в разведку месторождений», — рассказывает директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов. Наша страна активно экспортирует ячмень, овес и просо в Бахрейн, кукурузу, пшеницу и подсолнечник — в Тунис. Так что для нас Ближний Восток и Северная Африка — это далеко не только (и не столько) цены на нефть и вопросы демократизации региона.

Авторы: Андрей Миселюк, Екатерина Сыченко

Вслед за президентом России Владимиром Путиным президент Ирана Хасан Роухани тоже решил прибегнуть к силе печатного слова. Перед тем как отправиться в Нью-Йорк на 68-ю Генеральную Ассамблею ООН он опубликовал своё послание в издании The Washington Post, где призвал лидеров стран сообща решать мировые проблемы и привлекать Иран к конструктивному диалогу.

«Мир изменился. Международная политика теперь — это многомерная арена, где сотрудничество и конкуренция часто происходят одновременно. Времена кровной мести прошли. Мировые лидеры должны начать работу по превращению угроз в возможности», — пишет президент Ирана в статье, озаглавленной "Почему Иран ищет конструктивное сотрудничество" ("Why Iran seeks constructive engagement").

«К сожалению, часто односторонний подход продолжает доминировать над совместной работой. Это оборачивается катастрофическими последствиями. За последние годы было две войны, 11 сентября… «Аль-Каида» и другие экстремистские выходки продолжают сеять хаос.

…Сирия, жемчужина цивилизации, стала сценой насилия, в том числе рассадником химического оружия, которое мы решительно осуждаем. В Ираке по прошествии 10 лет после американского вторжения продолжается насилие, десятки людей ежедневно погибают. В Афганистане продолжается кровопролитие», — пишет Роухани.

«Односторонний подход с позиции грубой силы — порождает насилие. Он явно не в состоянии решить такие проблемы, как терроризм и экстремизм. Никто не застрахован от экстремистского топливного насилия, даже если оно происходит за тысячи километров. Американцы встретились с этой реальностью 12 лет назад.

…Мой подход к внешней политике в том, чтобы решить эти вопросы путём устранения их причины. Мы должны работать вместе, чтобы положить конец нездоровой конкуренции и топливного насилия — этих проблем, которые нас разделяют. Мы должны также обратить внимание на вопрос идентичности, как ключевой фактор напряжённости на Ближнем Востоке и за его пределами».

Также он дал понять, что его страна не собирается отказываться от развития собственной ядерной энергетики:

«Освоение атомного топливного цикла и производство ядерной энергии является для нас не только способом диверсификации наших энергоресурсов, но и проявлением национального самосознания иранцев, наших требований достоинства и уважения и соответствующего места в мире. Без понимания роли личности многие вопросы, с которыми мы все сталкиваемся, останутся нерешёнными.

Мы должны объединить усилия, чтобы конструктивно работать в направлении национального диалога, будь то в Сирии или в Бахрейне. Мы должны создать атмосферу, в которой народы региона могут решать свою судьбу. Я объявляю о готовности моего правительства помочь в налаживании диалога между сирийскими властями и оппозицией.

Мы должны обратиться к проблемам соперничества, напряжённости и топливного насилия. Ключевым должно стать конструктивное взаимодействие и обеспечение всеми странами взаимовыгодных решений.

Мы и наши международные коллеги потратили много времени, возможно, слишком много времени, обсуждая то, чего мы не хотим. Это характерно не только для международных отношений Ирана. Когда большая часть внешней политики находится в прямой зависимости от внутренней, сосредотачивать внимание на том, что человек не хочет — это лёгкий выход для многих мировых лидеров. Выразить же то, чего хочется на самом деле, — это требует большого мужества.

Вместо того чтобы сосредоточиться на том, как предотвратить ухудшение дел, мы должны думать и говорить о том, как сделать так, чтобы было лучше. Для этого нужно набраться храбрости и заявить, что мы хотим — ясно, кратко и искренне, и принять для этого необходимые меры. Это суть моего подхода к конструктивному взаимодействию.

Я призываю своих коллег отправиться в Нью-Йорк на открытие Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы пообщаться. Я призываю вступить в конструктивный диалог. Я призываю лидеров заглянуть дальше, быть храбрыми и сказать, что они видят на самом деле. Пусть даже это не в их национальных интересах, но ради их наследия, ради наших детей и будущих поколений», — пишет в своей колонке Хасан Роухани.

Проект "Однако"

ВЛАСТИ ИРАНА ИСПРАВИЛИ ОШИБКУ И СНОВА ОТКЛЮЧИЛИ СОЦСЕТИ

Оказалось, что ранее предоставленный иранцам доступ в Facebook и Twitter был не более чем техническим сбоем

В Иране снова заблокированы сайты Facebook и Twitter, сообщает The New York Times. Снятие блокировки 16 сентября было вызвано техническим сбоем.

Накануне СМИ сообщали о прекращении блокировки в Иране американских сайтов социальной сети и микроблогов. Иностранные журналисты писали, что получили доступ к своим аккаунтам, на страничках самих иранцев стали появляться радостные сообщения о прямом доступе на сайты.

Сайты Facebook и Twitter были заблокированы в Иране в 2009 году, так как власти опасались протестов, скоординированных через Интернет. Это не значит, что с тех пор иранцы не пользуются этими сайтами, но это стало значительно более трудным, да и просто противозаконным делом. Пользователи Facebook и Twitter применяли технологии VPN, чтобы связаться со своими аккаунтами через компьютеры, физически находящиеся вне Ирана. Иранские власти, однако, периодически находили способы перекрыть и эти лазейки. Особенно суровой интернет-цензура становилась перед выборами.

Отношение к американским социальным сетям в Иране разное: есть радикальные политики, которые напрямую называют Facebook сионистским инструментом (серьезное обвинение во враждебном Израилю Иране), однако действующий президент республики Хассан Роухани не раз высказывался за смягчение цензуры в Интернете. Сам он довольно активно ведет Twitter, а некоторые из его министров имею аккаунты в Facebook.

Именно поэтому снятие блокировки 16 сентября многие расценили как шаг правительства Роухани к ослаблению цензуры в Интернете. Среди радостных записей на страничках иранцев в соцсетях попадались и благодарности президенту за открытый доступ в Facebook и Twitter. Впрочем, теперь ошибка исправлена, и блокировка снова работает.

Весной 2013 года Иран попал в созданный "Репортерами без границ" список "врагов Интернета" за систематический контроль сети и нарушение прав человека с помощью "всемирной паутины". Кроме Ирана в список попали еще четыре страны: Сирия, Китай, Бахрейн и Вьетнам. Россия, по классификации организации, находится в списке стран под наблюдением.

Три самых красивых рукотворных острова мира находятся в Дубае

Из десяти самых красивых искусственных островов мира три находятся в Дубае (ОАЭ). Как сообщает IMEXre.com со ссылкой на издание Emirates Business 24|7, в рейтинг самых красивых искусственных островов мира вошли острова Palm Jumeirah, острова The World и остров Burj Al Arab. Одним из самых красивых архипелагов мира также вошел расположенный в Бахрейне проект Amwaj Islands. The Palm Jumeirah: названный в соответствии со своими очертаниями, остров The Palm Jumeirah является жемчужиной в портфолио застройщика Nakheel. Здесь в настоящее время возведены несколько элитных отелей и проектов. The World Islands: другой проект компании Nakheel, представляющий собой архипелаг, спроектированный в форме карты мира. Острова располагаются приблизительно в 4 км от береговой линии. Burj Al Arab island: на искусственом острове расположен отель Burj Al Arab, признанный лучшим отелем в мире. Остров построен в 900 футах от береговой линии. Amwaj Islands: эта группа рукотворных островов похожа на остров Palm Jumeirah. Здесь находятся 5-звездочные отели и элитные проекты Бахрейна. Кроме того, в десятку самых красивых островов мира вошли острова Урос в Перу, остров Дануб в Австрии, остров Пеберхольм в Дании, Камферс Дам в Южной Африке, Иль Синье во Франции и Тилафуши на Мальдивах.

Департамент развития внешней торговли Минторга Таиланда намерен провести не менее 200 различных мероприятий за границей по продвижению тайских товаров на мировом рынке. В сентябре2013 г. запланирована встреча руководства Министерства торговли с торговыми представителями Таиланда для оценки глобальной ситуации и разработки мер стимулирования роста экспорта. Минторг не намерен пересматривать целевые показатели роста в 7-7,5%. План мероприятий включает проведение роуд-шоу "Неделя Таиланда" в шести странах, организацию 40 бизнес-миссий, создание тайских бизнес-центров в Польше, Танзании, Японии, ОАЭ и Бахрейне. На развитие экспортного потенциала предприятий малого и среднего бизнеса выделяется бюджет в объеме 300 млн. бат. Для поддержки интернет-трейдеров Департамент создал сайт www.thaitrade.com. Целью является увеличение числа торговых фирм, торгующих онлайн, с 7 до 15 тыс. к концу текущего года.

Департамент развития международной торговли намерен открыть несколько дистрибьюторских центров в Польше, Танзании, ОАЭ, Бахрейне и Японии. Центры должны способствовать развитию тайского экспорта в указанные страны и служить воротами в сопредельные государства регионов. Управлять дистрибьюторскими центрами будут частные компании.

Премьер-министр Королевства Бахрейн Халифа ибн Салман аль-Халифа в ходе встречи с японским премьером Синдзо Абэ заявил о намерении властей страны снять запрет на импорт продуктов из Японии, введенный в марте 2011 года после аварии на АЭС "Фукусима-1", сообщило в воскресенье агентство Jiji.

По информации агентства, помимо отмены запрета на импорт определенных видов продукции власти Бахрейна также намерены снять требования к японским производителям по прохождению государственных проверок на наличие в продуктах радиоактивных элементов.

В случае окончательного одобрения данного решения Бахрейн станет первым членом Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, снявшим запрет на импорт японской продукции.

В свою очередь премьер-министр Японии в ходе беседы со своим бахрейнским коллегой выразил надежду на то, что примеру Бахрейна последуют и другие страны, где до сих пор действует запрет на ввоз японских товаров.

Авария на АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года стала крупнейшей за последние 25 лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Произошли утечки радиации в атмосферу и морскую воду. Из зоны в радиусе 20 километров от станции было эвакуировано 140 тысяч человек. Большинство из них продолжают жить во временном жилье.

Ряд районов из-за высокого уровня заражения фактически признан непригодным для проживания. Полная ликвидация аварии займет около 40 лет. Екатерина Плясункова.

Члены ССАГПЗ скоро введут единую туристическую визу

Вопрос о вводе единой туристической визы для всех стран ССАГПЗ (ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн и Оман) рассматривался на заседании Совета по сотрудничеству в сфере туризма, прошедшем в Фуджейре. В настоящее время государства разрабатывают информационную систему для обмена данными при выдаче единой туристической визы. Об этом пишет новостное агентство из Саудовской Аравии Arab News. Дата осуществления этих серьезных изменений в визовой политике стран ССАГПЗ пока не указывается. Напомним, что в настоящее время туристические визы, выданные одной страной ССАГПЗ, не признаются другими странами, в отличие от резидентских виз, взаимно признаваемых всеми странами, кроме КСА. Единая виза для туристов устранит лишние формальности и окажет большое позитивное влияние на развитие туризма в регионе. Механизм ее выдачи, скорее всего, будет схож с механизмом, используемым странами, входящими в Шенгенскую зону. Кроме решения о выдаче единой туристической визы, странами-членами ССАГПЗ разрабатывается ряд унифицированных законов, касающихся защиты прав потребителя и борьбы с недобросовестными предпринимателями. Также завершается создание единого таможенного пространства.

Не менее 40 заключенных одной из тюрем в Бахрейне получения ранения в результате столкновений с сотрудниками службы безопасности, сообщает в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на правозащитника.

Охранники использовали дубинки, слезоточивый газ и шумовые гранаты для подавления бунта заключенных, недовольных условиями своего содержания.

"Они пытались сломать двери, полиция вмешалась и восстановила порядок", - говорится на странице МВД Бахрейна в Twitter.

Однако по данным активиста Бахрейнского центра по защите прав Саида аль-Мухафады (Sayed al Muhafada), около 100 заключенных взбунтовались, так как были недовольны тем, что им не разрешают видеться с родными.

Бахрейн с февраля 2011 года переживает внутриполитический кризис. Шиитское большинство населения требует демократических преобразований от правящей суннитской верхушки. По данным международных правозащитных организаций, за два с половиной года в Бахрейне погибли уже порядка 80 участников различных акций протеста.

Победа Асада, а следовательно и Ирана, может обернуться крупнейшим геополитическим поражением для правящей династии Саудовской Аравии и ее ухода с политической сцены. Вот почему министр разведки Саудовской Аравии в ходе неожиданного визита в Москву решил резко изменить ситуацию, пойдя на беспрецедентный шаг – открытую попытку подкупа руководства России. Сделав доллар главным аргументом своей дипломатии, саудовцы на антисирийскую и антииранскую компании уже потратили более 50 миллиардов долларов, но безрезультатно. И во время переговоров с Путиным, принц Бандар бин Султан, от имени Короля бин Фейсала, решил добавить еще пятнадцать…

Еще месяц назад министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Сауд аль-Фейсал обвинял Россию в «поддержке геноцида в Сирии» и заявлял, что сотрудничество с Башаром Асадом наносит непоправимый ущерб интересам Москвы на Ближнем Востоке, что мусульманский мир отвернулся от России, делающей ставку на нынешний режим в Дамаске. Медиа и эксперты не успели еще обсудить далеко идущие последствия этого демарша, а в Москву, в столицу государства, «поддерживающего геноцид» и «являющегося одним из оплотов безбожия» прибыл принц Бандар бин Султан, глава саудовской разведки и генеральный секретарь Совета национальной безопасности Королевства. Жизнеописание этого человека, его роль в «обустройстве» региона, в формировании ближневосточной политики Вашингтона, где Бандар просидел послом 22 года и был более чем близок и с Рейганом, и с семьей Бушей, рассказ о головокружительных комбинациях и формировании им просаудовского лобби на американском политическом Олимпе заслуживает отдельной книги. Отметим лишь постоянство двух его принципов – враждебное отношение к России и ненависть к Исламской Республике Иран, которые бин Султан считает главными геополитическими противниками Королевства. Но принципы – это одно, о них можно и нужно забыть, когда предлагаешь сделку потенциальному и извечному противнику. А именно с таким предложением и прибыл бин Султан в Москву.

Информации о переговорах Путина и главы саудовской разведки в официальных медиа – мизер, но в данной ситуации вполне достаточно того, что сообщают о встрече и ходе четырехчасовой беседы хорошо информированные источники и в Москве, и в ряде стран Ближнего Востока. Даже явно преднамеренный «слив» дозированной информации, организованный агентством Рейтер, здесь особой роли не играет, хотя и добавляет пикантный нюанс к тому, как Запад воспринял этот визит. На встрече с Бушем-младшим бин Султан одевался неформально и светски – джинсы, пиджак. Свои люди, повязанные совместными проектами и финансовыми операциями, чего уж там… На встречу с Путиным он прибыл весьма официально одетым, подчеркивая тем самым не только важность своих предложений, но и пытаясь создать впечатление, что говорит с российским президентом от имени всего мусульманского мира.

Итак, что предлагал глава разведки Королевства и Генеральный секретарь Совета национальной безопасности Саудовской Аравии Президенту России?

Первое. Вопреки появившимся версиям, бин Султан не предлагал России прямой оружейный контракт с Королевством. Он прекрасно понимал, что на фоне предыдущих обещаний, о которых ниже будет сказано, данное предложение будет выглядеть, мягко говоря, неуместно. Поэтому в «оружейном плане» России была предложена схема, по которой Саудовская Аравия оплатила бы закупки российского оружия Египтом, Ливией, Тунисом и Йеменом. Вполне, кстати, работающая схема, именно по такому принципу, оплата третьей стороной, осуществляются наши поставки в Ирак и Афганистан.

Второе. Бин Султан предложил российской стороне долгосрочный беспроцентный заем на максимально льготных условиях (чуть ли не по принципу «отдадите, когда сможете») для вложений в модернизацию предприятий российского ВПК.

Третье. Принц заявил, что саудовская сторона, используя свое влияние на Катар, готова приложить все усилия к ослаблению конкурентной активности эмирата на европейском газовом рынке с тем, чтобы создать максимально комфортные условия российскому Газпрому.

И, наконец, четвертое. Бин Султан дал понять Путину, что сегодня международное сообщество (США, ЕС и Королевство), ведет консультации о создании нового антитеррористического альянса, призванного противостоять новой реинкарнации аль-Каиды – своеобразной «аль-Каиды 2.0». И что Россия могла бы занять в этом альянсе достойное её лидирующее место, став, таким образом, равноправным стратегическим партнером США и ЕС.

Общая цена предложений принца щедра как посулы джиннов из «Тысячи и одной ночи» - 15 миллиардов долларов. А взамен от России и требуются-то сущие пустяки: во-первых, отказаться от поддержки Башара Асада, не препятствовать принятию СБ ООН резолюции по Сирии, в которой предусмотрены санкции, бесполетные зоны и возможность «гуманитарной интервенции» по ливийскому сценарию. Во-вторых, ужесточить свою позицию по иранской ядерной программе и отказаться от осуждения односторонних санкций, принятых США и Евросоюзом. Словом, в своих предложениях бин Султан не вышел за традиционную линию саудовской внешней политики – максимально ослабить Иран путем свержения Башара Асада.

Кипящий котел для Королевства

О «двойном дне» саудовских предложений поговорим чуть позже. Сейчас важнее понять, что подтолкнуло бин Султана на беспрецедентный дипломатический шаг и от имени кого он выступает – только от королевской семьи или же в его предложениях торчат уши Вашингтона и европейских столиц. Бандар бин Султан в пасьянсе саудовской династии прав на трон не имеет, его мать была не женой, а лишь наложницей наследного принца. Но его место в политической элите Королевства трудно переоценить. Именно он сегодня в основном формирует внешнюю политику Королевства. Источник его влияния, восстановленного после ареста и непродолжительного заключения в 2008 году, покоится на «двух китах». С одной стороны – тесные отношения с набирающим все больший вес младшим сводным братом Салманом бин Султаном, претензии которого на престол вполне реальны и весомы. С другой – теснейшие связи с американской деловой и политической элитой, причем связи эти скреплены совместными финансовыми интересами. Больше того – Бандар бин Султан в силу и своего опыта, и своего положения, и своих способностей видит дальше и больше, чем остальные члены королевской семьи. И то, что он видит, та реальная картина международного положения Королевства и внутриполитической ситуации в нем – заставляет его бить тревогу и идти на нестандартные дипломатические ходы.

Накал социальных противоречий в «счастливой Аравии» – отдельная тема, но и на международной арене положение Эр-Рияда выглядит не лучшим образом. Да, в Египте свергнут Мурси, которого поддерживал Катар. Саудовская Аравия обеспечила лояльность египетских исламских экстремистов - салафитов к армейскому перевороту. Но в данном случае Королевство играло за чужие интересы. Египет без Мурси нужен в первую очередь США и Израилю, пока не завершилась внутренняя смута, а с братьями-мусульманами в Каире разбираться будут еще долго, Египет не в состоянии подыграть саудитам в антисирийской и антииранской партиях. Кроме того, события в Египте обострили отношения Саудовской Аравии с Турцией. Характерно, что турецкий премьер Эрдоган своего негативного отношения к свержению Мурси, а заодно – к тем, кто этому свержению способствовал, не скрывает и свое неудовольствие Эр-Рияду уже высказал.

Да, удалось путем рокировки внутри катарской династии заставить эмират отказаться от лидерских амбиций и конкуренции с Саудитами за первенство в арабском и мусульманском мире. Но вот надолго ли? Обеспечив династические перестановки, Эр-Рияд отнюдь не обеспечил лояльность Дохи, и стремление к реваншу как политическая линия эмирата – лишь вопрос времени, достаточно Эр-Рияду на чем-то споткнуться…

А споткнуться есть где. Замалчиваемый, словно и несуществующий Бахрейн, вопреки территориальной малости имеет огромное значение для королевской династии. Ввод саудовского контингента, фактическая и реальная оккупация, массовые репрессии против шиитского большинства, полное попрание международных стандартов – особого результата не дали. Партнеры по Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива (CСАГПЗ) только многозначительно молчат, когда Эр-Рияд говорит о «руке Тегерана» в бахрейнских событиях. Им, как никому другому, известно, что до оккупации, до массовых репрессий саудовских спецслужб, шииты Бахрейна отнюдь не ориентировались в политическом отношении на Иран. И то, что сейчас оппозиция радикализуется и ищет опору в Тегеране – прямой результат саудовского «замирения». У партнеров по CСАГПЗ возникает и такой вопрос: «Если Тегеран способен без видимых усилий обеспечивать такой уровень оппозиционной активности у шиитов Персидского залива, что вся мощь Эр-Рияда оказывается бессильна, то не лучше ли пойти на диалог с Тегераном и обеспечить добрососедские отношения?»

Есть и еще одно обстоятельство, нервирующее королевскую династию. Ситуация в Бахрейне – мина замедленного действия в международном плане, а контактный взрыватель этой мины находится в Вашингтоне и Москве (причем, Москва значимость этого факта, как представляется, не осознает). В любой момент Москва может инициировать слушания по массовым нарушениям прав человека в Бахрейне, поставить вопрос о фактической оккупации страны Саудовской Аравией на Совете Безопасности ООН. Вашингтон, разумеется, наложит вето, но он будет вынужден снять информационную блокаду вокруг Бахрейна, отказаться от двойных стандартов, и для успокоения общественного мнения внутри самих США поставить перед Эр-Риядом целый ряд очень неудобных вопросов о соблюдении прав человека, к которым Америка относится столь «трепетно». Но судьбоносный рубеж, от которого, без преувеличений, зависит будущее династии, проходит не только и не столько в Бахрейне.

Перспектива стратегического одиночества

На победу в Сирии, на свержение Асада Эр-Рияд поставил все. Победа и установление контроля над Дамаском стали бы самым драгоценным бриллиантом саудовской короны. Дуплет – падение ненавистного Асада и стратегическое поражение Тегерана, после которого Иран начнет терять статус региональной державы и свое влияние как ведущей исламской державы. Только вот победы не получается. Антисирийская коалиция рушится на глазах. Блицкрига не получилось, и сейчас каждый из участников этой коалиции лихорадочно ищет возможность выйти из конфликта с наименьшими потерями, оставляя династию наедине с Дамаском и Тегераном.

С конца минувшего года Эр-Рияд достаточно жестко критиковал Вашингтон за отсутствие последовательности в сирийском вопросе и двойственность позиции. Сегодня можно сказать, что подозрения Саудитов в ненадежности США по сирийскому и иранскому вопросу оправдались. Во-первых, вопреки усилиям израильского и саудовского лобби, да и собственных «ястребов», администрация Белого Дома более склоняется к диалогу с Хассаном Роухани, чем к продолжению противостояния. Разумеется, Вашингтон рассчитывает, что этот диалог пройдет на американских условиях, разумеется, в ходе этого диалога администрация Обамы потребует гарантий безопасности для Эр-Рияда и Тель-Авива. Но – это будет партия Вашингтона, а Саудиты останутся лишь наблюдателями, о планах регионального переустройства по саудовским лекалам придется забыть.

Во-вторых, в отношении Дамаска Вашингтон достаточно недвусмысленно дал понять, что не намерен активно «вкладываться» в сирийскую оппозицию. Более того, согласно полуофициальной информации, Обама уведомил Москву, что никаких массированных поставок оружия сирийской оппозиции не будет. Об этом же официальные американские представители уведомили и «дружественную» Сирийскую национальную коалицию.

Будучи проинформированными о таком решении Вашингтона, в европейских столицах вполне обоснованно решили, что им тоже нет никакого резона слишком активно и демонстративно вмешиваться в сирийские дела. Франция уже отказала «повстанцам» в ПЗРК «Мистраль», а Великобритания отделывается туманными обещаниями. Визит Бандара бин Султана в эти страны, и его прямые переговоры с руководителями европейских держав ситуации не изменили. Европейцы заверили принца, что они, безусловно, будут приветствовать военную победу оппозиции, признают новую власть в Дамаске, не откажут в помощи на последних этапах – но в настоящее время вязнуть в Сирии не хотят. Аргументы бин Султана о том, что западное оружие не попадет в руки «экстремистов» Европу все-таки не убедили.

Столь же безрадостно складывается ситуация и на «восточном» фланге антисирийской коалиции. Катар фактически самоустранился, избрав для этого вполне логичный довод для Эр-Рияда: «Вы хотели, чтобы мы отказались от региональных амбиций и снизили внешнеполитическую активность? Будь по-вашему, но теперь сами все расхлебывайте». Сирия вообще стала роковой страной для Катара. Вспоминается эпизод в ООН, когда представитель эмирата пообещал постпреду Российской Федерации при ООН Виталию Чуркину, что «Россия еще пожалеет о своем голосовании» против резолюции по Сирии, подготовленной активными участниками антисирийской коалиции. Ответ Чуркина стал кошмаром для Катара…. Ответ был все-таки пророческим, действительно, а где теперь Катар?

Не менее драматично обстоят для Эр-Рияда дела и с позицией Анкары. Глубокая вовлеченность в сирийский кризис обернулась политическим кризисом для самой Турции. Последний телефонный разговор Эрдогана с Путиным, в котором турецкий премьер попытался еще раз обосновать свою антиасадовскую позицию, закончился показательно глухим непониманием со стороны Москвы. Дальнейшая поддержка оппозиции сегодня приносит Анкаре исключительно минусы. Перспективы свержения Асада становятся все более туманными, а вот бесчинства сирийских «повстанцев» на турецкой территории, серьезное охлаждение отношений с Тегераном и Москвой, внутриполитический кризис – вполне уже реальность, изменить которую можно только отказом от участия в антисирийской коалиции. К чему Анкара и склоняется.

Конечно, «разброд и шатания» в антисирийской коалиции могут закончиться в любой момент, стоит только оппозиции добиться хоть сколько-нибудь значимых военных успехов. Но их пока нет, и перед Эр-Риядом в полный рост стала перспектива стратегического одиночества на сирийском фронте, которое может закончиться только поражением для династии. Восток не признает полумер, а потому политическое поражение обернется для саудитов физическим уничтожением. Именно на фоне столь безрадостных перспектив стратегического одиночества и возможного поражения в региональном противостоянии династия и решила пойти на некий прорыв, командировав Бандара бин Султана в Москву.

Российское партнерство с Эр-Риядом: «курс для чайников»

Разумеется, главный саудовский разведчик поставил и Вашингтон, и Париж, и Лондон в известность о сути предложений, которые он вез Путину. Но Запад, судя по всему, ни особых иллюзий по поводу успешности его визита не питал (информация со «сливом» Рейтера по итогам визита и комментарии западных СМИ достаточно злорадны), ни «подписываться» в качестве гарантов его инициатив никто из «западных партнеров» не собирался. Поэтому если в основе визита бин Султана в Москву было отчаяние, то в основе его предложений – блеф.

Разумеется, не прошли и «газовые инициативы» для взаимопонимания, как не имеющие сейчас особого смысла для России. Для Европы сейчас главное даже не цена, а именно расширение конкуренции на рынке поставщиков. Стремление сократить долю Газпрома на европейском рынке – единое решение Евросоюза, и договоренности России с Катаром, достигнутые при посредничестве Эр-Рияда, здесь роли не сыграют. Возникни такая договоренность – Европа попросту увеличила бы закупки, например, в Ливии, Алжире, Норвегии, да где угодно, вплоть до отмены санкций в отношении Ирана. Наши «газовые отношения» с Европой столь деликатная тема, что третий здесь более чем лишний. Россия имеет возможность расширить свое влияние на некоторых европейских и азиатских рынках, но никогда не сможет заместить Ближний Восток в качестве основного поставщика энергоносителей для всего мира.

Некая новая «антитеррористическая коалиция» и роль лидера в ней России? Спасибо, но мы уже одну антитеррористическую коалицию поддержали, до сих пор от баз США и НАТО в Центральной Азии, геостратегическом подбрюшье России, избавиться не можем. На фоне тупика по ПРО, активности НАТО в Черном море и на Каспии, территориальных претензий к России в Арктике нам коалиция с геополитическими оппонентами совершенно не нужна, в текущих противоречиях бы разобраться.

Ну а «оружейные контракты» с саудовцами и кредиты от них – это вообще «картина маслом». Напомним немного интересной истории. В 2007 году, во время визита Путина в Саудовскую Аравию, глава МИД КСА Сауд аль-Фейсал заявил о возможности заключения контрактов между Россией и КСА на поставку вооружений на общую сумму от $4 миллиардов. Предметом контрактов стало возможное приобретение Саудовской Аравией: 150 танков Т-90, 100 вертолетов Ми-17 и Ми-35,100 БМП-3, 20 комплексов ПВО. Чуть позже выяснилось, что переговоры с Россией были игрой саудитов, преследовавшей цель надавить на сенат США и западноевропейских партнеров, заставить их «подвинуться» в цене и условиях поставки американского и европейского оружия. Иного ожидать было бы по меньшей мере наивно, учитывая, что основу вооружений стран Персидского залива составляют американские и западноевропейские образцы. Игра саудитов получила информационную поддержку и американских производителей оружия, которые на слушаниях в Конгрессе о предоставлении оружейникам льгот, кредитов и особых условий экспорта вооружений в страны Персидского залива заявляли: «если саудиты не будут на льготных условиях покупать у нас, то они будут покупать у русских». Этот трюк поучительно сработал, игра удалась, огромный оружейный контракт получили США. Россия осталась ни с чем.

Второй эпизод, уже из истории президентского правления Дмитрия Медведева. Стремясь разрушить наметившееся в первый срок Путина российско-иранское сближение, саудиты, не мудрствуя лукаво, предложили сменившему его Медведеву оружейный контракт на 7.2 миллиарда долларов (из них три «отступные», в виде безвозвратного кредита). Условий получения было всего три: 1) не продавать Ирану С-300; 2) пересмотреть свои контракты на поставку российского оружия Сирии в сторону полного прекращения этих поставок; 3) не ветировать резолюции по Сирии, которые будут предусматривать «гуманитарной интервенции» и присоединиться к санкциям против Ирана или, как минимум, не накладывать вето на резолюцию СБ ООН, предусматривающую их ужесточение. И хотя практически все пожелания саудовской стороны были выполнены, но денег опять не поступило, а закупки российского оружия так и не начались.

Все объясняется просто. В отношениях с Саудовской Аравией следует учитывать, что это своего рода «непотопляемый авианосец» США на Ближнем Востоке и правящий дом никогда не откажется от этого статуса. Ради отношений с третьими странами Королевство никогда не пожертвует стратегическим партнерством с США, это аксиома и главное содержание «Курса партнерства с саудитами для чайников». Повторим еще раз: российско-саудовское партнерство может носить только временный характер и не имеет перспектив на развитие сверх сотрудничества в определенных, весьма узких границах. Возможные выгоды от этого партнерства столь малы, что не стоят отказа от геополитических интересов в регионе.

Стратегия Вашингтона на Ближнем Востоке держится сегодня на двузубой вилке – Эр-Рияд и Тель-Авив. И сколько бы Россия не старалась, ни один из зубцов этой вилки от стратегического партнерства с США не откажется. Столь же наивной является и надежда завязать «особые отношения» с Королевством через военно-техническое партнерство. Армия КСА, Национальная гвардия и спецслужбы ориентированы на Вашингтон. Антишиизм, русофобия, ненависть к лозунгу «Вахда, хуррийа, иштиракийа» («Единство, свобода, социализм»), который сирийская БААС предложила всему региону составляет идейную основу саудовских силовиков. Армия и силовые структуры королевства – это носители проамериканской идеи. Собственно, они и состоялись только и исключительно на военно-техническом сотрудничестве с Вашингтоном и Лондоном. Благополучие элит армии и силовых структур одинаково зависит и от лояльности к династии и от добрых отношений с американской политической элитой, поэтому переориентация на Москву или другие столицы, попросту невозможна.