Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В Азии задумались об экологии, но не готовы отказаться от угля

Текст: Сергей Тихонов

Одним из путей минимизировать потери российского экспорта от трансграничного углеродного сбора Евросоюза называется перенаправление поставок попадающих под него товаров на восток, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Но в Азии также набирает силу климатическая повестка, создающая риски для отечественного сырья и товаров.

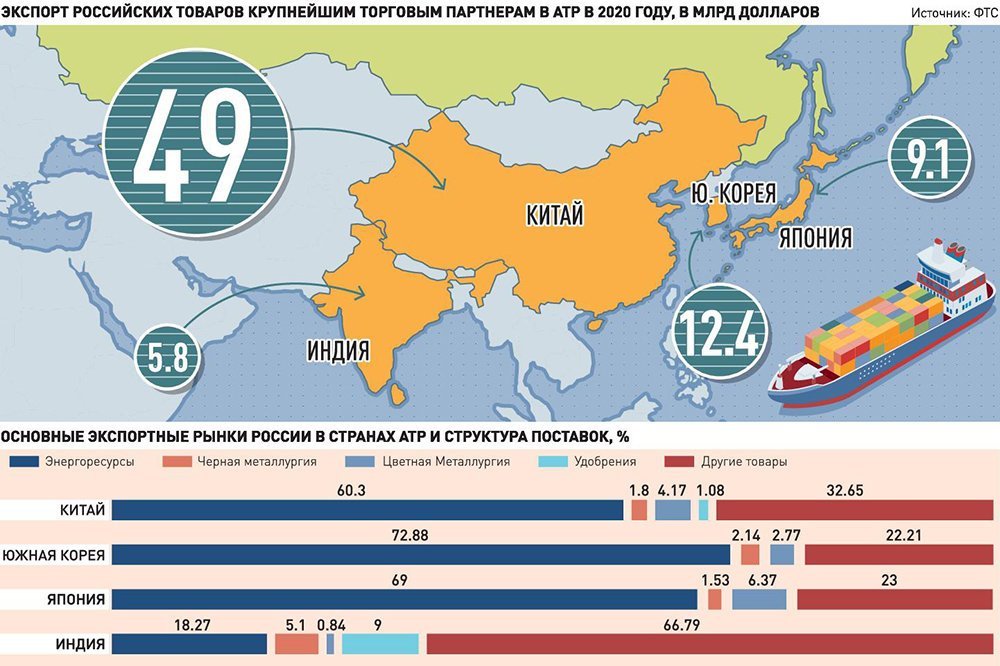

Для России сейчас важно, когда в странах АТР может заработать система трансуглеродного регулирования (ТУР) и затронет ли она импорт энергоресурсов, металлургию и нефтехимию. Доля этих отраслей в общем объеме поставок российских товаров в страны АТР колеблется от 30 до 75%.Общая же доля АТР в российском экспорте в страны дальнего зарубежья около 30%.

В июле этого года внутреннюю торговлю квотами на выбросы углерода для компаний энергетического сектора начал Китай. Пока в торговле углеродными единицами (ETS - Emission Trading Scheme) участвуют генерирующие компании, в основном государственные, вырабатывающие чуть менее половины всей электроэнергии в стране. Но в дальнейшем планируется расширение действия углеродного регулирования на другие сферы экономики, в том числе металлургию, транспорт и нефтехимию.

С 2015 года система торговли углеродными единицами работает в Южной Корее. Причем, как уточнил руководитель группы операционных рисков и устойчивого развития КПМГ в России и СНГ Игорь Коротецкий, в 2021 году число секторов южнокорейской экономики, вовлеченных в торговлю квотами на выбросы CO2, будет увеличено.

В Японии с 2011 года взимается углеродный налог и работают местные механизмы торговли углеродными единицами.

Эти страны поставили перед собой цели достижения углеродной нейтральности: Китай - к 2060 году, Южная Корея и Япония - к 2050 году. Это не желание следовать модной повестке, а попытка включиться в гонку за лидерство в мировой экономике будущего, считает генеральный директор ИГ "Петромаркет" Иван Хомутов. По его мнению, климатическая повестка сейчас несет за собой серьезную технологическую революцию в мировой экономике, набирая обороты во всех частях света, и страны АТР здесь не исключение.

Единственный крупный покупатель российских товаров в регионе, где пока нет механизма ETS, - Индия, уточняет Коротецкий. Но, учитывая общий тренд и планы по введению углеродного регулирования других стран региона, Индия также придет к этому.

Поэтому пусть с некоторым опозданием, но механизмы трансграничного углеродного регулирования (ТУР) появятся и в АТР. Япония уже заявила о том, что прорабатывает возможность введения такого механизма, уточняет Хомутов. Но когда это произойдет, пока неясно. Можно ожидать, что ТУР будет введен в Китае, Южной Корее и Японии ближе к 2030 году - с лагом в 4-5 лет по отношению к ЕС, считает эксперт.

По мнению Коротецкого, дополнительное давление в вопросе введения ТУР в странах АТР возникнет после 2026 года, когда механизм заработает в Европе. По мере развития механизма ТУР в ЕС будет происходить переориентация углеродоемкого экспорта из других стран, в том числе и России, на рынки с менее жестким углеродным регулированием. Это создаст давление на местных производителей, и для их защиты будут вводиться различные ограничения, считает эксперт.

С точки зрения Хомутова, нельзя исключить, что азиатские варианты ТУР сразу будут распространяться на широкий круг продуктов, включая такие ключевые для России экспортные позиции, как нефть и нефтепродукты.

В некоторых сферах параметры углеродного регулирования могут оказаться в странах АТР даже суровее, чем в ЕС, поскольку азиатские страны страдают от экологических проблем и загрязнения атмосферы больше, нежели Европа. Вполне можно предположить, что именно здесь получит максимальное развитие рынок электротранспорта, если удастся с течением времени решить проблему с накопителями энергии, скоростью зарядки и высокой стоимостью электрокаров. В этом случае сильно пострадать может нефтяной экспорт России, поскольку стимулировать расширение использования электротранспорта будут, в том числе, через создание экономических барьеров для эксплуатации машин на двигателях внутреннего сгорания, в том числе подорожание моторного топлива.

С другой стороны, здесь не будет резких решений, свойственных западной цивилизации, когда отказ от угольной генерации в пользу возобновляемых источников энергии (ВИЭ) привел к перегрузке и сбоям энергосистемы в период аномальных холодов или жары, а также резкому подорожанию энергоресурсов, как произошло в том году в Европе.

Яркое доказательство прагматичного подхода стран АТР к вопросам климата - их позиция в отношении угля. Они не собираются строить новые угольные электростанции, но не отказываются совсем от угольной генерации, понимая, что ее замещение другими источниками энергии потребует громадных вложений, которые в итоге лягут на плечи населения. Например, в проекте новой энергостратегии Японии к 2030 году доля генерации на угле должна снизиться в энергобалансе страны с 26 лишь до 19%. Южная Корея планирует окончательно отказаться от угольной генерации только к 2050 году, а Индия пока больше сосредоточена на минимизации вреда экологии и снижении выбросов угольных электростанций.

В Китае пока под регулирование в рамках национальной системы ETS попала теплоэнергетика (главным образом, угольные станции. - "РГ"), отмечает старший консультант Группы по оказанию услуг в области устойчивого развития компании "Делойт" в СНГ Матвей Астапкович. Ожидается, что со временем список регулируемых отраслей расширится, и в него будут включены, например, производители стали, цемента и азотных удобрений - самых углеродоемких отраслей. Соответственно, эти отрасли, регулируемые в рамках ETS, находятся под риском включения в систему пограничного карбонового налога, считает Астапкович.

По его мнению, альтернативой развития механизмов ТУР может быть глобальный налог на выбросы, согласованный на международном уровне. Такой налог может быть разработан и внедрен в рамках 6-й статьи Парижского соглашения и включать основных эмитентов парниковых газов - Китай, США, ЕС, Россию и Индию. Такой налог может снизить барьеры для мировой торговли, связанные с трансграничным регулированием, уверен он.

При этом некоторые эксперты указывают, что "климатические" планы стран АТР имеют очень удаленный во времени характер, речь идет о 40-50 годах. С точки зрения партнера GКEM Analytica Евгения Гавриленкова, любые теории и модели - это лишь приближение к реальности, а не точное ее описание. Будет ли достигнуто заявленное торможение роста температуры на планете при гипотетическом достижении углеродной нейтральности через 30 лет, надежно оценить сейчас невозможно. Модели построены на основе ограниченного количества наблюдений, исходя из нынешних представлений о климатических процессах, которые со временем могут корректироваться.

Помимо призывов ограничить инвестиции в новые проекты по добыче углеводородов, имеет смысл задуматься и об ограничениях искусственного стимулирования внутреннего спроса и экономического роста в развитых странах. С начала 2000-х годов такая политика стала доминирующей и проявилась она в устойчивом росте общего объема долга - будь то государственный долг, задолженность корпораций или домашних хозяйств. Эта политика приводит к перепроизводству как товаров, так и услуг (в частности, транспортных), что означает прогрессирующее загрязнение природы не только выбросами в атмосферу продуктов горения, но и твердых отходов как в океанах, так и на земле. Ресурсы на планете не бесконечны, поэтому искусственное подстегивание экономического роста на фоне роста долгов представляется основной ошибкой, считает Гавриленков.

Глава Samsung выйдет на свободу 13 августа

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Власти Южной Кореи приняли решение досрочно освободить из тюрьмы лидера крупнейшей компании страны Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна, который выйдет на волю уже в пятницу, 13 августа. Это решение вызвало неоднозначную реакцию в обществе, но большинство уверены, что оно поможет как самой компании, так и экономике Кореи в целом.

Генпрокуратура Республики Корея в свое время только с третьей попытки сумела-таки посадить Ли Чжэ Ёна за решетку на два с половиной года за участие в коррупционных схемах экс-президента РК Пак Кын Хе. Но нынешнее решение выпустить его досрочно никого особо не удивило. За Ли еще в январе "просили" главы ведущих концернов Кореи во время обеда с президентом РК Мун Чжэ Ином, сославшись на огромную роль заключенного в управлении компанией, которую за ее влияние и масштабы называют "государством в государстве", а также напомнив, что и для экономики страны в целом, особенно с учетом коронавируса, все это "будет полезно". Опросы общественного мнения обычных корейцев также показали, что примерно две трети положительно относятся к досрочному освобождению вице-президента и де-факто главы Samsung Electronics.

Кроме того, Ли, когда еще был на свободе, успел сделать немало для страны в целом и в чём-то очень помог лично Муну. Когда возникли проблемы с закупкой зарубежной вакцины от коронавируса и критика стала сыпаться на правительство Кореи, Ли Чжэ Ён через свои связи смог обеспечить контракты на приобретение препаратов, которых хватит для вакцинации 10 миллионов человек.

Кроме того, именно Samsung Electronics стал главным автором "инвестиционного подарка", который Мун Чжэ Ин в ходе своего визита в США преподнес американскому лидеру Джо Байдену. Концерн пообещал, то вложит не менее 17 миллиардов долларов в создание американцами на своей территории полного комплекса по производству полупроводников, что крайне важно для Вашингтона в его технологическом противостоянии с Пекином. Это, а также участие и ряда других крупных концернов РК в американских проектах позволило Муну ехать из США именинником - Байден неоднократно публично благодарил как южнокорейского лидера, так и бизнесменов.

Так что Муна особо убеждать не надо было, да и сам он, судя по слухам, хотел пораньше выпустить Ли Чжэ Ёна, тем более приближался хороший повод: 15 августа Южная Корея отмечает День освобождения от японской оккупации, когда принято проводить амнистию.

Но у Муна все же была проблема. Против амнистии Ли выступали ряд наиболее непримиримых его врагов из числа близкого окружения южнокорейского президента, а также многие общественные активисты и профсоюзы.

Поразмышляв некоторое время, министерство юстиции и администрация президента РК придумали нехитрую, но все же достаточно оригинальную схему, которая, как они уверены, должна теперь удовлетворить всех. Еще в июле министерство юстиции РК приняло новые поправки, согласно которым на условно-досрочное освобождение (УДО) могут претендовать лица, которые отсидели не 80% своего полного срока, как было ранее, а лишь 60%.

Как убеждал сегодня журналистов министр юстиции РК Пак Пом Ге, "так уж совпало, что к 15 августа и у Ли Чжэ Ёна уже пройдёт положенная длительность отсидки, а потому и его включили в список тех, кто получит УДО". Глава ведомства подчеркнул, что никто специально не вводил для главы Samsung Electronics новое правило, а среди счастливчиков, получивших право пораньше выйти на свободу согласно новым положениям, аж 244 человека. Правда репортеры, да и обычные люди в такое совпадение не особо поверили. Но в итоге получилось, что Ли никто не амнистировал, а он отбыл срок, как и все, но "просто за хорошее поведение" и прочие достоинства его освободили пораньше. Формально президент РК Мун Чжэ Ин ничего не сделал для Ли, хотя и здесь "всем все понятно".

В итоге, как заявили в министерстве юстиции РК, Ли Чжэ Ён будет выпущен условно-досрочно в пятницу, 13 августа. Чиновники все же признали, что на их решение повлияла позиция и роль заключенного для всей экономики страны. Так что уже в конце этой недели вице-президент Samsung Electronics будет на свободе.

Вместе с тем прошлые "грешки" будут продолжать портить кровь бизнесмену. Согласно приговору, у Ли будет ограничена возможность участия в бизнесе и выезд за границу. Для этого придется получить каждый раз специальное разрешение из минюста РК - как для работы, так и для командировок, но, судя по мотивировке причин освобождения, это скорее всего превратится в формальность. Но ему также почти каждую неделю придется появляться в суде для участия в еще двух делах, где он продолжает фигурировать в статусе обвиняемого: деле по слиянию двух дочерних компаний Samsung Electronics и обвинению в незаконном использовании вещества пропофол. Так что жизнь у Ли Чжэ Ёна будет весьма напряженной.

Новость о грядущем освобождении главы крупнейшей компании страны вызвала радость среди представителей крупного бизнеса РК, которые сделали специальное заявление, поприветствовав досрочное освобождение главы Samsung Electronics. Эксперты ожидают, что возможность Ли лично руководить (пусть даже и при условии получения отдельных разрешений) позволит ускорить процесс слияния ряда компаний и несколько крупномасштабных инвестиционных проектов, включая инициативу правительства РК по созданию в Корее собственного производственного "пояса полупроводников", что позволит стране быть полностью независимой в этой ключевой для современной экономики сфере.

Но нашлись и недовольные. Несколько политиков правящего лагеря, общественные организации и профсоюзы раскритиковали решение об освобождении Ли Чжэ Ёна, обвинив президента Муна в предательстве идеалов демократии, и с горестью подчеркнули, что "Samsung опять доказал, что в Корее он выше закона". Впрочем, сам южнокорейский лидер на это никак не отреагировал - формально он никого не амнистировал.

Российских рыбных экспортеров проверили для поставок в Корею

Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры проинспектировал шесть предприятий, поставляющих уловы в Республику Корея. Проверки подтвердили: экспортеры соблюдают условия, установленные корейской стороной.

По поручению Россельхознадзора инспекции прошли на трех предприятиях Приморья и на трех камчатских, сообщили Fishnews в НЦБРП.

Центр напомнил: в связи со сложной ситуацией, вызванной пандемией COVID-19, корейская сторона предложила странам-экспортерам провести самостоятельную инспекцию своих предприятий и направить результаты компетентным органам республики.

«Для обеспечения бесперебойного экспорта рыбо- и морепродукции в Республику Корея результаты проверки, как и запрашивали корейские компетентные органы, были направлены корейской стороне в период до 31 июля», — отметили в НЦБРП.

Fishnews

Рост "безнадежной" просрочки по автокредитам удалось сдержать

Текст: Анастасия Алексеевских

В России выросла доля "безнадежных" долгов по автокредитам. Без кредитных каникул и программ реструктуризации этот показатель был бы вдвое выше. Такие расчеты для "РГ" подготовило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По прогнозам Банка России и экспертов, существенного роста проблемной просрочки по автокредитам к концу года зафиксировано не будет.

"Безнадежными" называют кредиты с просрочкой более 90 дней: как правило, банки списывают их, чтобы не увеличивать нагрузку на капитал, после чего продают коллекторам. По данным НБКИ, просрочка более 90 дней по автокредитам в июне 2021 года составила 6,7% от числа выданных автозаймов, в аналогичном месяце прошлого года показатель был равен 6,2%.

Без государственной программы кредитных каникул и программ реструктуризации банков доля "безнадежных" долгов по займам на машины достигла бы около 16,6% в июне этого года - более чем вдвое больше, уточнили в кредитном бюро. Закон о кредитных каникулах вступил в силу 3 апреля 2020 года.

Закон о кредитных каникулах дал возможность гражданам и предпринимателям получить отсрочку по ссудным обязательствам, если в последнее время их доходы снизились как минимум на 30 %. Кредитные каникулы - это отсрочка обязательных платежей по кредиту максимум на полгода (они закончились 30 сентября прошлого года). Кроме того, в банках действуют программы реструктуризации ссуд.

"Ситуация с "плохими" долгами по автокредитам остается достаточно стабильной, - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. - В конце прошлого года был небольшой рост просрочки свыше 90 дней (отношение количества автокредитов с нарушениями графика обслуживания на 90 и более дней к количеству действующих автокредитов), но его можно объяснить завершением кредитных каникул. Иными словами, лишь небольшая часть заемщиков не справилась с проблемами к концу их окончания. Однако затем ситуация стабилизировалась. При этом очевидно, что данная стабилизация была обусловлена прежде всего реструктуризацией банками проблемных долгов. С марта 2020 года по июнь 2021 года было реструктуризировано 183,6 тысячи автокредитов, или примерно 9,9% от среднемесячного за данный период количества действующих ссуд на машины. Таким образом, вовремя оказанная поддержка позволила заемщикам решить временные сложности и по окончании каникул выйти в нормальный график обслуживания своих автокредитов".

В пресс-службе Банка России cогласны, что реструктуризации, по сути, позволили снизить риски дефолта заемщиков, обеспечить многим гражданам, попавшим в сложную ситуацию, возможность восстановить платежеспособность и продолжить исполнять свои обязательства перед банками.

Ведущий аналитик отдела рейтингов кредитных институтов АО "Эксперт РА" Айсылу Алексеенко отметила, что ограничительные меры, период самоизоляции, потеря работы негативно повлияли на платежеспособность населения, поэтому без дополнительной поддержки заемщики бы не справились с обслуживанием долгов.

"В прошлом году государственные и банковские каникулы позволили заемщикам пройти период пандемии быстро и безболезненно, а банкам - сохранить качество портфеля на достаточно высоком уровне", - уточнили в банке ВТБ.

В ЦБ не ожидают существенного роста доли проблемных автокредитов. Экономическая ситуация улучшилась, цены на машины заметно выросли, что создает стимулы обслуживать долги, чтобы банки не обратили взыскание на залоги, пояснили в Банке России.

По данным ВТБ, рынок автокредитования в России вырос на 60% за 7 месяцев 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года, а объем выдачи автокредитов на российском рынке превысил 633 млрд рублей. Размер среднего чека за год увеличился на треть, до 1,06 млн рублей. Эксперты связывают повышение спроса на автокредитование с изменением цен на автомобили. Учитывая естественный рост стоимости автомобилей, банки будут активнее переключаться на сегмент кредитования, полагают аналитики. В рамках автокредитования клиенты чаще всего приобретают автомобили марок Lada, Hyundai и Kia. Больше всего автокредитов выдано в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

У Samsung обнаружили "потерю" половины переданных на утилизацию товаров

Сотрудники Росприроднадзора установили двукратное расхождение в отчетности об утилизации товаров между актами компании Samsung и документами фирм-утилизаторов, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на заседании коллегии ведомства.

Ранее разгорелся спор участников рынка по вопросу контроля над утилизацией. Крупные компании и ассоциации отстаивали позицию, что сами будут отвечать за утилизацию своих товаров и услуг, а не платить в бюджет экологический сбор. Между тем Росприроднадзор и "Российский экологический оператор" намерены позволить самостоятельную утилизацию только тем компаниям, которые докажут наличие собственных мощностей по утилизации. Остальные должны платить экологический сбор. Пример приведенный главой Росприроднадзора подтверждает позицию ведомства, что утилизация товаров крупными компаниями остается непрозрачной.

"Отсутствие достоверных сведений о мощности утилизации фактически лишает нас возможности прозрачности такой утилизации. О чем мы сейчас разговариваем с большой компанией? Сейчас мы проводим большие проверочные мероприятия в отношении компании Samsung и тех ассоциаций-утилизаторов, которыми пользуется уважаемая компания. Мы видим в два раза расхождение по отчетности с данными той компании-утилизатора, которыми они пользуются", - сказала Радионова.

Радионова уточнила, что с точки зрения отчетности у компании может быть все верно, но вопросы о фактической утилизации остаются. Она также привела цифры выпуска товаров и упаковки в оборот.

"Мы видим там сверху цифры - 19 миллионов тонн упаковки и товаров. Из них приблизительно 13 миллионов тонн - это упаковка, то есть то, что не будет утилизировано никогда природой. Это останется у нас в земле навсегда, если мы не сможем проверять каким-то образом утилизаторов. Мы бы хотели получить в свою сторону какие-то такие полномочия", - сказала она.

Она уточнила, что в этом году будут выборочно проверены отдельные утилизаторы, чтобы понять систему работы и необходимые полномочия.

Олимпийский рубль и деньги футболистов

о приоритетах расходов на спорт

Сергей Ануреев

Олимпийская сборная России более чем достойно выступила на олимпиаде в Токио. По общему медальному зачету Россия на третьем месте после США и Китая. И по этому показателю, и по количеству золотых медалей Россия плюс-минус вровень с Великобританией, вдвое опередила Германию и в 3,5 раза опередила Южную Корею. Если же брать экономику, то с Германией Россия соперничает за 5-е место по ВВП в пересчете по покупательной способности, а с Южной Кореей – за 10-е место по номинальному ВВП в долларовом эквиваленте.

По результатам токийской олимпиады британская Financial Times (FT) поставила Россию на первое место при сопоставлении медалей и экономического развития по ВВП. (Статья в FT называется Tokyo Olympics Alternative Medal Table, и это название представляется для желающих изучить в деталях британскую похвалу в адрес России). В рейтинге рассчитывается ожидаемое количество медалей по каждой стране, исходя из ее успехов на предыдущих олимпиадах и динамики ВВП. Условно говоря, для страны с меньшим ВВП ценность каждой медали выше, чем для страны с большим ВВП.

Согласно рейтингу FT, исходящему из экономического потенциала, Россия могла рассчитывать на 51 медаль, а фактически получила 71, т.е. на 20 медалей больше, и возглавила рейтинг. Для сравнения: идущая по фактическому количеству медалей вровень с Россией Великобритания, с большим номинальным ВВП, рассчитывала на 66 медалей, а фактически получила на 1 меньше. Обычно авторы различных западных рейтингов ставят Россию где-то между африканскими и небольшими азиатскими странами. В этом же экономико-медальном рейтинге уже США стоят после Эфиопии и Таиланда, а Великобритания стоит после Ганы и Молдавии.

Экономика – это распределение ограниченных ресурсов на безграничные потребности, и вопрос не в количестве денег, а в их грамотном и результативном использовании. Именно в результативности трат денег кроется одна из причин давления на Россию после первого медального места на сочинской олимпиаде. Общественность и политики Западных стран любят считать деньги, и для них стало шоком наше первое место в медальном зачете в Сочи, после которого случился длящийся допинговый скандал. Как Россия может быть в лидерах по медалям в Сочи или на третьем месте в Токио с половиной медалей от американского количества, имея ВВП на порядок ниже ВВП США?

Российские олимпийцы показали, как надо грамотно тратить ограниченные деньги, но в России есть огромное завышение расходов на ведущие футбольные клубы. Расходы спортивных федераций, давшие России наибольшее количество олимпийских медалей, меньше миллиардных расходов самых заурядных клубов Российской футбольной премьер-лиги, не говоря уже о десятках миллиардов рублей топовых футбольных клубов. В сезоне 2020/21 клубы российской футбольной премьер-лиги суммарно потратили 66 млрд руб., и это без учета расходов на закупку футболистов. Для сравнения, в рейтинге FIFA наша мужская сборная занимает 38-е место, а никак не 3-е – 5-е или даже 1-е по олимпийским медалям. Да и гонений на российские футбольные клубы или сборную за последние годы не было, к тому же Газпром выступает основным спонсором UEFA и европейской лиги чемпионов.

Ведущие футболисты российских клубов получают миллионы евро зарплаты в год. По данным "Спорт-экспресс", среди футболистов российской сборной наибольшую зарплату получает Артём Дзюба в "Зените" (3,6 млн евро в год), наименьшую – Федор Чалов в ЦСКА (0,9 млн евро). В эти официальные клубные зарплаты не входят личные рекламные контракты футболистов, а также премиальные в сборной и в еврокубках. Федор Чалов за свою футбольную карьеру в сборной сыграл 7 матчей и всего-то 99 минут, хотя Артём Дзюба сыграл 61 матч и значимые 4137 минут.

После провала российской футбольной сборной спортивные журналисты сравнивали зарплаты футболистов и олимпийцев. Самой богатой российской олимпийской чемпионкой по версии Forbes является Алина Загитова с доходом от всех своих многочисленных коммерческих выступлений и спонсорских контрактов в 1,1 млн долл. за 2019 год. Причём миллион Загитовой является исключением, а медианный доход фигуристов из числа чемпионов и призеров на порядок ниже, хотя фигурное катание является самым раскрученным и дорогим российским видом спорта после футбола и хоккея.

Доход самых успешных легкоатлетов за идеальный год не превышает 15 млн руб., с учетом зарплаты, премиальных, спонсорских, коммерческих доходов и разовых подарков автомобилей. Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене писала, что её зарплата в месяц составляет 125 тыс. рублей по основному месту работы, плюс 52 тыс. руб. президентской премии и 100 тыс. руб. из бюджета региона, т.е. суммарно 3,3 млн руб. в год (эквивалент 40 тыс. евро, почти в 100 раз меньше зарплаты Дзюбы).

Не сильно владеющие «кухней» футбола могут возразить, что российские клубы шикуют на частные деньги, но это не так. Ключевым спонсором питерского "Зенита" является Газпром, половина акций которого принадлежит государству и который получает монопольную ренту с российского населения. "Локомотив" живёт за счёт РЖД, "Динамо" — за счет государственного банка ВТБ. Средние региональные клубы либо напрямую получают деньги из региональных бюджетов, либо губернаторы мобилизуют региональных спонсоров.

Вроде частный "Спартак" получил бесплатно огромный участок земли Тушинского поля, который был выведен из состава особо охраняемой природной территории под застройку огромного квартала жилья рядом со стадионом. Вроде частный ЦСКА построил стадион вместе с огромной офисной башней на землях Министерства обороны и парка "Берёзовая роща" на льготный кредит государственного ВЭБа со сдачей в аренду этой башни "Почте России". Вроде частный "Краснодар" шикует на деньги Галицкого, которые были получены от продажи акций продовольственной сети "Магнит" американцам и государственному банку ВТБ.

Спортивные журналисты и чиновники сделают детальный анализ российских медалей по видам спорта, а пока можно указать на ведущее значение в российском медальном зачете единоборств, фехтования, стрельбы, плавания и синхронного плавания, спортивной и художественной гимнастики, легкой атлетики и тенниса. Федерация фехтования России не публикует детали своей финансово-хозяйственной деятельности, но по бухгалтерской отчетности целевые взносы и прочие доходы этой организации за 2020 год составили всего 434 млн руб. Федерация спортивной гимнастики России за 2020 год получила целевых взносов 355 млн руб.

Для сравнения, расходы самой «бедной» команды российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "Химки" составили в 2020/21 году 520 млн руб., расходы середняков РФПЛ "Урала", "Ахмата" и "Уфы" составили по 1,2 млрд руб. у каждого. Эти команды или их футболисты ничего для России на международной арене не выигрывали, точнее, «светились» своими полными провалами в единичных еврокубковых сезонах. "Химки" спонсируют застройщики этого одного из самых дорогих московских пригородов по указанию администрации этого городского округа. "Уфу" и "Ахмат" патронируют главы этих российских регионов, которые мобилизуют местных спонсоров.

Северный Кавказ внёс, пожалуй, решающий вклад в олимпийские медали в единоборствах и в общий российский успех. На Северном Кавказе единоборствами реально занимается много молодёжи. Эти виды спорта патронируются региональными руководителями и бизнесменами даже больше футбольных клубов. Вполне можно допустить, что суммарные региональные расходы на единоборства не превышают расходы на такие футбольные клубы как "Ахмат" или "Анжи". Отдача же от единоборств несоизмеримо выше отдачи от футбольных клубов, и именно Северный Кавказ является образцом в плане приоритетов расходов на спорт для России в целом.

Германия, как наш прямой конкурент за пятую позицию по ВВП по паритету покупательной способности, расстраивается от неудач своих олимпийцев и безуспешно ищет пути реформирования бюджетных расходов на спорт высших достижений. Ещё перед Олимпиадой-2016 в Рио крупнейший немецкий государственный пропагандист Deutche Welle опубликовал статью о предстоящих реформах в финансировании с целью повысить медальные успехи Германии. Та статья называлась «Цена медали или сколько тратят на спорт в разных странах». Тогда в Германии фонд поддержки немецких спортсменов платил до 18 тыс. евро на спортсмена из сборных в год, что было категорически не сопоставимо с зарплатами даже начинающих футболистов из ведущих немецких футбольных клубов. Президент немецкого олимпийского комитета Альфонс Хёрманн говорил, что необходимо более целенаправленно расходовать финансы.

Расходы на профессиональный спорт, будь то на олимпийцев или футболистов, должны работать на престиж и экономику страны. В целях национального развития в соответствии с июльским Указом Президента (прежде майским) значится увеличение числа людей, систематически занимающихся спортом. Примеры выдающихся спортсменов должны побуждать молодежь заниматься спортом, укреплять здоровье и работоспособность. Опыт экстремальных спортивных нагрузок и спортивной медицины должен применяться в армии и в спецслужбах, крепить тем самым оборону и безопасность страны. Намного больше пользы для страны принесут десятки тысяч секций единоборств, гимнастики, плавания, легкой атлетики, стрельбы, при суммарно сопоставимых с футболом расходах на все эти виды спорта вместе взятые.

Российских олимпийцев необходимо знаково поздравить с медалями, и не только раздав им спонсорские немецкие автомобили. Было бы неплохо дать каждому медалисту олимпиады деньги и возможности создать собственные крупные спортивные секции и залы, целевым образом им в собственность. Для понимания масштаба и источников денег упрощенно удвоим количество медалистов (поскольку часть медалей завоевана в командных видах спорта) и возьмём половину от 66 млрд годовых расходов клубов российской футбольной премьер лиги. Получится по 232 млн руб. на спортивную секцию на каждого медалиста. При условной себестоимости строительства жилья в регионах в 50 тыс. руб. за кв. м, уполовиненной на упрощенные конструкции малоэтажных объектов и на административную ренту, за такие деньги можно построить достаточно крупные спортивные объекты по 10 тыс. кв. м.

Пусть футболисты хотя бы половины самых дорогостоящих российских футбольных клубов несколько лет попинают мячик за половину их баснословных зарплат. Можно даже специальные таблички повесить на спортивные объекты олимпийцев, дескать, эти объекты построены за счет денег Газпрома, Лукойла, ВЭБ, ВТБ, РЖД, "Магнита", Почты России и других спонсоров футбольных клубов от сэкономленного на зарплатах футболистов. А в идеале надо перераспределить деньги системно на десятилетие в рамках более грамотной национальной политики финансирования физкультуры и спорта, а не сливать огромные деньги в безрезультатный футбол.

ЕЩЁ НЕ ЗАВТРА? КАК ПАНДЕМИЯ МЕНЯЕТ ЕВРОПУ

ИВАН КРАСТЕВ

Председатель Центра либеральных стратегий (г. София), ведущий научный сотрудник Института наук о человеке (г. Вена).

26-Я СЕССИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ОНЛАЙН-СЕМИНАРА НИУ ВШЭ

Пандемии изменили наш мир так же, как это делали войны и революции. Но, в отличие от войн, пандемии исчезают из наших воспоминаний. О том, как коронавирус повлиял на Европу и чем он запомнится, рассказал 23 марта 2021 г. на 26-й сессии Евразийского онлайн-семинара НИУ ВШЭ известный политолог Иван Крастев. Предлагаем читателям краткое изложение его выступления.

Погибая на войне, вы жертвуете своей жизнью ради нации. Смерть во время пандемии не несёт в себе жертвенности или геройства. Пандемия коронавируса стала невероятным опытом, возможно, единственным опытом такого масштаба: в течение двух недель марта прошлого года 60 процентов населения мира оказались заперты в своих домах. Её последствия будут невероятными. И тем не менее это не было сменой направления истории. Человечество как будто пересело с медленного поезда на очень быстрый, но направление движения сохранилось.

Большинство вещей, которые мы наблюдали в последний год, были эскалацией ранее существовавших тенденций. Например, миграция из физического мира в виртуальный, как люди за два поколения до этого мигрировали из сельской местности в города. Усилились и процессы деглобализации и фрагментации, ярко обозначилась пагубность зависимости от экспорта какой-либо страны. На международной арене пандемия обострила конфликт и поляризацию, особенно между Соединёнными Штатами и Китаем. Все эти тенденции были и раньше, но теперь усилились.

Дискуссии о пандемии в Европе

Для европейцев этот кризис принял форму возвращения к дебатам о кризисах последних двух десятилетий и вызвал три главные дискуссии.

О вмешательстве государства и наблюдении с его стороны: общество относилось к нему гораздо более терпимо в сравнении с прошлыми кризисами, чувствуя ответственность за возможное заражение и жизни других людей.

О границах: страны, которые решили закрыть границы из-за пандемии, во время миграционного кризиса занимали совсем иное положение – например, Германия закрылась так же быстро, как Венгрия. Закрытие границ стало определённым националистическим моментом, люди вернулись в национальные государства. Это поддаётся объяснению: в момент кризиса подобного этому, с высоким уровнем неопределённости, критически важно находиться в хорошо знакомой среде, в том числе языковой, – это даёт чувство безопасности.

По экономическим вопросам: разговоры о еврооблигациях, в основном о «коронных облигациях» – это возврат к дебатам о мировых финансовых кризисах.

Дискуссии выглядят похожими на более ранние, но на деле они оказались разными, как и решения, предпринятые Евросоюзом. Так, если взять дискуссию о границах, во время миграционного кризиса проблема проистекала от происхождения, сейчас же речь шла о территории. Нельзя просто изолировать иностранцев и думать, что это поможет справиться с эпидемией. Если они заразятся, то вы тоже заразитесь, поэтому дело не в том, какой у вас паспорт, а в том, где в момент кризиса вы находитесь.

Кто лучше справляется с пандемией: демократии или авторитарные режимы?

Природа политического режима не предсказывает ни того, какие меры вы собираетесь принять, ни того, насколько успешными вы будете. Такого рода разделение не поможет в большинстве случаев понять, почему правительства поступали так или иначе во время пандемии. Гораздо более важным стал другой тип разделения, между Азией и Европой, что отчасти было связано с решающей ролью коллективного опыта борьбы с подобными пандемиями в краткосрочной перспективе. За последние двадцать лет демократические государства – Южная Корея, Тайвань или Вьетнам – в основном не испытывали на себе пандемий такого типа. Они оказались лучше подготовлены юридически, но также и по уровню ресурсов и прочего.

В начале этого кризиса многие люди делали ставку на то, что, во-первых, популистские партии станут главными победителями этого кризиса, а, во-вторых, авторитарные режимы в целом добьются большего успеха, потому что им легче использовать некоторые репрессивные меры. На самом деле оказалось не так. Психологически популизм – это большее чувство тревоги, наличие ощущения, что мир идёт в неправильном направлении. С пандемиями, особенно на раннем этапе, речь шла не о тревоге, а о страхе заразиться или умереть, а значит, желании получить защиту. И, если посмотреть на опросы общественного мнения, можно увидеть, что поддержка правительств в целом была очень высокой.

Независимо от режима реакция правительств была схожей – локдаун.

Первое объяснение этого исходит от идей Фрэнка Найта, известного экономиста, который написал свою книгу о риске и неопределённости в 1921 г., как раз тогда, когда прекратилась «испанка». Есть очень серьёзные различия между решениями, принимаемыми в среде неопределённости, то есть среде риска: когда вы находитесь в такой среде, вы всегда работаете с наихудшим сценарием.

Второе объяснение: когда не знаете, как сделать лучше, делайте то, что делают другие, потому что в противном случае вас будут обвинять. Здесь примечательно решение шведов играть самостоятельно в условиях высокого риска, и было интересно наблюдать, что в первые шесть месяцев доверие к правительству и к предпринятым решениям было чрезвычайно высоким.

Ситуация в Европе и мире в целом в наши дни

Вначале мы наблюдали националистическую мобилизацию, привязанность к нации. Однако приходит осознание, что локдаун не может продолжаться долго:

Национализм не имеет большого смысла для малых и средних европейских государств, протекционизм имеет смысл только на общеевропейском уровне. Например, Болгария не может пойти на протекционизм, у неё нет национальной экономики.

Такие страны, как Австрия, внезапно понимают, насколько они зависят от иностранной рабочей силы. В тот момент, когда людям не разрешалось переходить с одной стороны улицы на другую, из Болгарии и Румынии в Австрию выполнялись специальные рейсы для сбора урожая сельхозпродукции.

Огромным потрясением стало то, насколько плохо американцы в первые восемь-девять месяцев справлялись с эпидемией, насколько плохо складывалась ситуация в Великобритании. Согласно индексу готовности к пандемиям, в 2019 г. США были страной, наиболее подготовленной к пандемиям, что во многом стало результатом очень эффективного ответа американцев на вспышку Эболы. Как ни странно, это не помогло в настоящем кризисе. Например, страны Азии были более подготовлены, даже в случае с масками: приезжая в Азию в течение последних десяти-пятнадцати лет, вы всегда видели людей в масках. Глядя на некоторые статистические корреляции, страны с более плотным населением намного более осторожны, потому что они знают, что рискуют гораздо больше. Исходя из этого, пандемия, вероятно, изменит способ управления странами.

Сейчас одной из важных проблем является серьёзное отставание ЕС по уровню вакцинации. С этой точки зрения Европа, США, Великобритания, Россия и Китай занимают совершенно разные позиции.

32 процента всех имеющихся вакцин сейчас производятся в Китае, 60 процентов из них идёт на экспорт. То есть первоочерёдное внимание не направлено на вакцинирование собственного населения. Конечно, внутри страны ситуация довольно спокойная, но никогда нельзя быть уверенным, что с открытием страны и определённым уровнем нормализации она не изменится.

Американцы производят 27 процентов всех вакцин и в основном ничего не экспортируют. Недавно президент Байден пообещал Канаде и Мексике передать часть вакцин, но затем потерял к этому интерес.

В ЕС производится 19 процентов вакцин, однако процент вакцинированных людей намного ниже, чем в Соединённых Штатах и в Великобритании. Вакцины так же не экспортируются.

Затем на четвёртом месте Индия, которая производит 11 процентов всех вакцин. После встречи QUAD, на которой Австралия, Япония и Соединённые Штаты решили инвестировать 1 млрд в индийское производство вакцин, возможно развитие другого типа вакцинной дипломатии, при котором Запад будет экспортировать вакцины, произведённые Индией. Борьба за эту страну сейчас занимает центральное место в мировой политике;

Затем идёт Россия, где, как и в Китае, уделяется больше внимания экспорту, а не вакцинации населения.

Показательно сравнение между Европейским союзом и Израилем, одной из стран, где сегодня один из самых высоких уровней вакцинации.

Израиль. Вакцинация населения стала приоритетом для премьер-министра. Израиль переплатил Евросоюзу 40 процентов от стоимости Pfizer, который они используют. Кроме того, они предоставили фармацевтическим компаниям все результаты анализов для разработок. Одной из причин, по которой это делалось, конечно же, были выборы. Вторая причина: 12 процентов населения Израиля – религиозные евреи, и идея изоляции с ними не работает, так как они верят, что Бог отвечает за их передвижение и расписание. Чтобы избежать этого серьёзного разрыва и растущей напряжённости между религиозной и светской частью общества, правительству было чрезвычайно важно пойти по пути вакцинации.

Европейский союз был гораздо большим рынком, но внезапно выяснилось, что необходимые вакцины не получены – компании откладывали их поставки. В этом стали винить Еврокомиссию, которая взяла на себе руководство вакцинами, ведение переговоров с компаниями.

Кризис доверия к экспертам

Было ошибочно ожидать, что в результате этого кризиса мы увидим рост доверия к экспертам, потому что, в отличие от многих других кризисов, этот касается здоровья каждого. Тем не менее основной парадокс этой пандемии: наука достигла большего, чем кто-либо ожидал. Мы получили вакцины за очень короткий период времени, число погибших по сравнению с предыдущими пандемиями намного меньше.

В то же время доверие к науке странным образом рухнуло, потому что люди обнаружили, что учёные расходятся во мнениях между собой.

Теперь все мы считаем, что, поскольку врачи придерживаются разных мнений, мы в равной степени являемся экспертами, и это создает ощущение неуправляемости.

Заключение

Одна из самых больших проблем кризиса показывает, что европейцы действительно понимают его размах, – когда дело доходит до экономики, до свободы передвижения, они осознают, насколько это важно для обычных людей – на свободе передвижения завязана идея свободы в целом. Именно поэтому идея паспортов вакцинации, несмотря на недовольство некоторых правозащитников, довольно популярна среди европейских правительств.

С другой стороны, Евросоюз встречает наибольшие трудности в плане скорости реагирования. В определённом смысле это политический субъект с низким уровнем риска, причем не только во внешней политике, но и на уровне внутренней политики. Например, российское правительство пошло на огромный риск со Спутник-V, когда заявило, что обладает вакциной до завершения серьёзных испытаний. На данный момент это работает, но и может иметь серьёзные неприятные последствия.

Европейский союз из-за своей природы не может быть субъектом такого высокого риска. Эта осень будет критически важной для ЕС: если США и Великобритания перейдут к экономическому восстановлению намного быстрее, чем ЕС, объединение столкнётся с определённым кризисом уверенности в себе. У Европейского союза, скорее всего, возникнут большие проблемы, если осенью этого года будет новый карантин.

Пандемия отразилась в том числе на обычных людях. Когда началась пандемия, внезапно все стали экспертами: все знают, сколько людей умирает в Бразилии, какую политику проводит Китай, что делают США. Единственным способом контролировать свое правительство стало постоянное сравнение. В то же время эта пандемия характеризуется постоянной сменой позиций победителей и проигравших. В мае и июне прошлого года возникали вопросы, почему у европейцев всё так хорошо, в последние два месяца – почему всё так плохо. Такой уровень неопределённости и фактор скорости могут очень сильно изменить и европейскую политику.

На одном уровне пандемия стала классическим кризисом деглобализации. На уровне же интересов и умов людей в истории человечества не было момента, более глобализирующего. Независимо от того, какой телеканал вы смотрели в эти дни, везде новости были одинаковыми, даже цифры были одинаковыми. Так был ли это кризис глобализации? Было ли это деглобализацией? Мы узнаем, когда пандемия закончится.

Подготовила Я.Кубракова

Беседа с Иваном Крастевым была организована Международной лабораторией исследований мирового порядка и нового регионализма и Болгарским клубом НИУ ВШЭ. Мероприятие также является частью проекта «Европа сегодня – альтернативная перспектива» под руководством профессора Александра Лукина.

Жюри международной премии «Экология - дело каждого» возглавила Виктория Абрамченко

Председателем жюри международной детско-юношеской премии «Экология - дело каждого», которую учредил Росприроднадзор, стала заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко.

На заседании коллегии Федеральной службы по надзору в сфере природопользования руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова предложила вице-премьеру возглавить жюри премии.

«Наш куратор - вице-премьер РФ согласилась с нашей инициативой, - сообщила Светлана Радионова. - Росприроднадзор - не просто карательный орган, которым видят нас все граждане. Мы занимаемся большой просветительской работой, мы считаем, что дети - наше будущее. И основная наша цель - лучшая цифра для штрафа - это ноль, лучшее количество выявленных нарушений - это ноль при их отсутствии. Мы надеемся на то, что дети покажут взрослым, как необходимо себя вести в области экологии, а взрослые это воспримут и будут себя вести более осознанно, это будет такой стимул к действию. Я надеюсь, что согласие вице-премьера возглавить жюри нашей премии даст большой просветительский эффект, мы получим новое поколение. Это большая честь для нас».

Премия «Экология - дело каждого» была учреждена весной текущего года с целью вовлечения детей и подростков от 7 до 16 лет в экологическую повестку, для поощрения волонтёрских, общественных, экологических организаций, учреждений дополнительного и общего образования, интернатов и детских домов за вклад в сохранение окружающей среды.

В настоящее время в адрес премии поступило более 2000 творческих работ. Их прислали школьники из 76 российских регионов, а также ребята из 13 стран ближнего и дальнего зарубежья. Несколько десятков работ пришли из Италии, Бельгии, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Южной Кореи, Польши, Эстонии, Молдавии, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Абхазии.

На сегодняшний день в пятерке лидеров по количеству участников среди регионов и городов России: Москва, Краснодарский край, Московская область, Ростовская область и Новосибирская область. Заявки на премию прислали школьники из всех регионов Центрального, Сибирского, Уральского федеральных округов и Крыма. Более четверти всех работ поступило из регионов Центрального федерального округа.

Для участия детям необходимо загрузить свои работы в социальные сети или Rutube и до 1 октября 2021 года подать заявку на сайт премии www.экологияделокаждого.рф Экологические активности могут быть сделаны в разных жанрах и формах - видеоролики, рисунки, мультфильмы, фотографии. В работах важно показать необходимость бережного отношения к природе и к окружающей среде. Все публикации отмечаются специальными хештегами: #экологияделокаждого #ecologyiseveryone #рпндетям #rpnforchildren.

Работы принимаются по 12 номинациям: «Сохраним планету вместе», «Моя экосемья – моя команда», «Юный экоблогер», «Экотренды», «Экошкола», «Экопроект», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «Эковолонтёр», «Юный экожурналист», «Экология в мире». Ещё одна, 13 номинация предназначена СМИ за лучшее освещение премии.

Итоги премии подведут в Москве 24 ноября 2021 года. Победителей и лауреатов ждут ценные призы - сертификаты на реализацию экопроектов, семейные поездки на Черное море. Лучшие отправятся в выездной экологический лагерь во Всероссийский детский центр «Орлёнок».

В состав жюри вошли российский учёный, ведущий телепрограммы "В мире животных" Николай Дроздов, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, главный редактор телеканала RT, МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, журналист и телеведущий Дмитрий Дибров, главный редактор ИД «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин, генеральный директор АО «Телеканал 360» Алексей Каклюгин, доцент МГУ им. Ломоносова, посол республики Бенин в РФ и странах СНГ (2012-2016 гг.) Габриэль Кочофа, народный художник РФ Никас Сафронов, ректор Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, народный художник РФ Сергей Андрияка.

Генеральным партнером проекта выступает АНО «Центр «Арктические инициативы».

ПРАВИЛЬНЫЙ СПОСОБ РАЗВЕСТИ КИТАЙ С РОССИЕЙ

ЧАРЛЬЗ КАПЧАН

Старший научный сотрудник Совета по международным отношениям, профессор мировой политики факультета внешней службы и государственного управления Джорджтаунского университета. Автор книги «Изоляционизм: как Америка пыталась оградиться от мира» (Isolationism: A History of America’s Efforts to Shield Itself From the World). Служил в Национальном совете по безопасности в годы администрации Обамы.

ВАШИНГТОНУ СЛЕДУЕТ ПОМОЧЬ МОСКВЕ РАСТОРГНУТЬ НЕУДАЧНЫЙ БРАК

По мере того, как Вашингтон ищет эффективную стратегию управления подъёмом КНР, президент Джо Байден оправданно делает ставку на одно из самых явных преимуществ США: глобальную сеть альянсов. Но наряду с созданием коалиции по укрощению Пекина, нужно работать и с другой стороной уравнения, ослабляя международные партнёрства Китая. Он не может остановить рост этой страны, но может ограничить её влияние, попытавшись отвадить от КНР его главного союзника и партнёра – Россию.

Китайско-российское партнёрство существенно осложняет вызов, который подъём Китая бросает Соединённым Штатам. Слаженное взаимодействие Пекина и Москвы усугубляет размах амбиций Китая во многих регионах мира, в его борьбе за контроль над международными организациями, а также в глобальном противостоянии между демократией и нелиберальными альтернативами. Опираясь на растущую мощь КНР, Россия получает возможность играть значительную роль на мировой арене, существенно превышающую её реальный вес, и активизирует свою кампанию по подрыву демократического управления в Европе и США.

Связь между Китаем и Россией кажется крепкой, но внешний глянец скрывает трещины. Это асимметричные отношения, в которых усиливающийся, самоуверенный и самодостаточный Китай имеет дело с неуверенной в себе Россией, экономика которой в застое. Такая асимметрия открывает окно возможностей для Байдена: чтобы отдалить две страны друг от друга, его администрации следует эксплуатировать опасения России по поводу статуса младшего партнёра Китая. Помогая России устранить уязвимые места, которые её отношения с Китаем выставляют на всеобщее обозрение, то есть, по сути, помогая России помочь самой себе, Байден может воодушевить Москву отойти от Пекина. Раскол между Россией и Китаем обуздал бы амбиции обеих стран и облегчил Соединённым Штатам и их демократическим партнёрам защиту либеральных ценностей и институтов, а также формирование миролюбивой системы международных отношений во всё более многополярном и идеологически многообразном мире.

Неравное партнёрство

Отношения между Китаем и Россией можно охарактеризовать как брак по расчёту, который им очень удобен. Китай в целом проводит независимую политику на международной арене, предпочитая сделки и сдержанные отношения, но не альянсы с другими странами. Однако для России он делает исключение. Сегодня Пекин и Москва выстроили отношения «по типу альянса», как говорит российский президент Владимир Путин. Они предполагают углубляющиеся экономические связи, в том числе попытки уменьшить доминирование доллара США в мировой экономике; совместное использование цифровых технологий для контроля над гражданами Китая и России и слежки за ними, а также чтобы сеять раздор в стане демократических государств; сотрудничество в сфере обороны – например, совместные военные учения и передача передовых систем вооружения и военных технологий от России Китаю. Крен России в сторону Китая сопровождается её отчуждением от Запада, которое углубилось после приближения восточной границы НАТО к западной границе России. Связь Москвы с Пекином ещё усилилась после того, как Евросоюз и США ввели санкции против России после её аннексии Крыма в 2014 г. и военной интервенции на востоке Украины. Пекин ответил взаимностью, склоняясь к Москве с целью усилить своё влияние на фоне экономического и стратегического соперничества с Соединёнными Штатами. С тех пор как Си Цзиньпин стал президентом Китая в 2013 г., он встречался и разговаривал с Путиным по телефону около сорока раз.

Китайско-российские отношения опираются на реалистичные представления о мире, и обе страны пожинают от этих связей конкретные выгоды. Совместная дипломатия способствует достижению общей цели: противостоять тому, что они считают непомерными геополитическими и идеологическими амбициями Запада, посягающего на их интересы. Такое партнёрство позволяет России сосредоточить стратегическое внимание на западных рубежах, а Китаю – сосредоточиться на морских рубежах. Россия получает существенный доход от продажи Китаю энергоресурсов и вооружений, а КНР с помощью российских вооружений расширяет свою экономическую экспансию и увеличивает свои военные возможности.

Однако они не являются естественными и органичными партнёрами; исторически эти страны конкурировали друг с другом, и истоки их давнишнего соперничества едва ли исчезли навсегда. Кремль остро ощущает реальный расклад сил и прекрасно понимает, что вялая Россия, в которой живёт около 150 миллионов человек, не идёт ни в какое сравнение с динамичным Китаем (около полутора миллиардов человек). Экономика Китая примерно в десять раз больше российской, и Китай находится в совершенно иной лиге, если говорить о новых технологиях и инновациях. Инициатива Китая «Пояс и путь» глубоко проникла в традиционную сферу влияния России в Центральной Азии, и Кремль обоснованно обеспокоен тем, что КНР также имеет планы на Арктический регион.

Тот факт, что Россия остаётся предана Китаю, несмотря на такую асимметрию, является явным признаком недовольства Москвы Западом. Однако со временем дисбаланс будет только увеличиваться и становиться источником всё большего дискомфорта для Кремля.

Вашингтону нужно воспользоваться этим и убедить Россию, что с геополитической и экономической точек зрения для неё было бы лучше хеджировать риски чрезмерной зависимости от Китая за счёт сближения с Западом.

Такой гамбит будет нелегко разыграть. Путин давно укрепил свою власть внутри России, подыгрывая русскому национализму и противостоя Западу. Он и его аппаратчики могут оказаться слишком закоснелыми и не пожелать рассматривать иной вектор во внешней политике, не базирующейся на старых установках. Соответственно, администрации Байдена необходимо выстраивать отношения с Москвой без ложных иллюзий и трезво глядя на вещи: в своих попытках склонить Россию на сторону Запада США не могут попустительствовать агрессивному поведению Кремля или позволять Путину выкручивать протянутую ему Вашингтоном руку.

Задача Байдена сложнее той, которая стояла перед президентом Ричардом Никсоном в 1970-х гг., когда тот наладил контакты с Китаем и добился успеха в раскачивании китайско-советских отношений и ослаблении коммунистического блока. К моменту визита Никсона в Китай в 1972 г. пути Пекина и Москвы уже разошлись. Никсон не мудрствовал лукаво; ему надо было извлечь выгоду из раскола, а не инициировать его. Байдену намного сложнее: разделить неразлучных друзей. Поэтому лучшая ставка для него – усиливать скрытую от глаз напряженность в китайско-российских отношениях.

Странная парочка

Китай и Россия давно конкурируют за территорию и статус. Протяжённость сухопутной границы между двумя странами достигает 4184 км, а их территориальные споры и борьба за влияние в приграничных областях, а также в торговле насчитывают несколько столетий. В XVII–XVIII веках Китай имел преимущество и в целом добивался своего. Положение резко изменилось в XIX–XX веках, когда Россия и другие европейские державы прибегли к военному хищничеству и дипломатии принуждения, чтобы вырвать у Китая контроль над территорией и навязать ему эксплуататорские условия торговли.

Приход к власти Компартии Китая в 1949 г. расчистил путь для исторически беспрецедентного периода стратегического сотрудничества между Китаем и Советским Союзом. Опираясь на общую преданность идеям коммунизма, две страны формально заключили союз в 1950 году. Тысячи советских учёных и инженеров хлынули в Китай, чтобы делиться с братским народом военно-промышленными технологиями и даже помогать китайцам развивать свою программу ядерных вооружений. Во время Корейской войны Советы осуществляли важные поставки в Китай, направляли туда военных советников и обеспечивали прикрытие с воздуха. Двусторонняя торговля быстро развивалась, и к концу десятилетия на долю СССР приходилось 50 процентов внешней торговли КНР. Китайский лидер Мао Цзэдун заявлял, что у двух стран сложились «тесные и братские отношения». Советский премьер Никита Хрущёв назвал коммунистическую революцию в Китае «самым выдающимся событием в мировой истории».

Однако вскоре альянс начал разваливаться так же быстро, как образовался. Пути Мао и Хрущёва стали расходиться в 1958 году. Отчасти охлаждение в отношениях объяснялось идейными разногласиями. Мао стремился мобилизовать крестьянство, разжигая революционный пыл и провоцируя социальные потрясения внутри страны и за рубежом. Хрущёв, напротив, выступал за идеологическую умеренность, индустриальный социализм и политическую стабильность внутри страны и за рубежом. Две страны начали конкурировать за лидерство в коммунистическом блоке. Мао однажды заметил: «Хрущёв боится, что компартии… мира будут верить не им, а нам».

Эти разногласия усугублялись дискомфортом Китая из-за асимметрии силы, которая явно была на стороне Советского Союза. В своей речи 1957 г. Мао обвинил Советский Союз в «великодержавном шовинизме». На следующий год он пожаловался советскому послу в Пекине, сказав: «Вы думаете, что можете нас контролировать в силу своего положения». По оценке Мао, русские считали Китай «отсталой страной». Со своей стороны, Хрущёв обвинял Мао в расколе. После того, как китайские и индийские войска обменялись залпами в 1959 г. в районе спорной границы, Хрущёв сказал, что Пекин «жаждет войны и рвётся в бой как петух». На встрече партийных руководителей из коммунистического блока он высмеял Мао как ультралевого ультрадогматика.

Этот разрыв отношений между двумя лидерами привёл к сворачиванию китайско-советского взаимодействия. В 1960 г. Советы отозвали из Китая своих военных экспертов и прервали стратегическое сотрудничество. В течение следующих двух лет торговый оборот между странами просел примерно на 40 процентов. Граница была снова милитаризована, и боестолкновения, вспыхнувшие в 1969 г., чуть было не привели к полномасштабной войне.

В начале 1970-х гг. Никсон этим воспользовался и углубил раскол между Китаем и СССР, протянув Китаю руку помощи. Тем самым он положил начало процессу, кульминацией которого стала нормализация отношений между США и Китаем в 1979 году. Отношения между Москвой и Пекином восстановились лишь после распада Советского Союза.

Пытаясь сделать приятное

После окончания холодной войны Китай и Россия начали исправлять положение. В 1990-е гг. две страны разрешили ряд остающихся споров о границе, а в 2001 г. подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Они постепенно углубляли военное сотрудничество и торговые связи – строительство первого нефтепровода из Россию в Китай было завершено в 2010 году. Пекин и Москва также начали согласовывать свои позиции в ООН и сотрудничать в реализации инициатив, призванных противостоять влиянию Запада (Шанхайская организация сотрудничества, так называемая БРИКС – Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, – созданная в 2009 году).

Эти последовательные шаги в двустороннем сотрудничестве оживились и углубились при Си и Путине. Разрыв Москвы с Западом после вторжения России на территорию Украины и растущее соперничество между США и Китаем ускорили сближение. В последние годы отношения между Китаем и Россией стали напоминать тесную китайско-российскую спайку 1950-х годов. Опираясь на военное сотрудничество, начавшееся в 1990-е гг., Россия помогает Китаю решать первостепенные задачи в сфере обороны, поставляя ему истребители, новейшие системы ПВО, противокорабельные ракеты и подводные лодки. Примерно 70 процентов китайского импорта вооружений в последние годы поступает из России. Продажа КНР нефти и газа поддерживает российскую экономику и снижает зависимость Китая от более уязвимых поставок по морю. Сегодня Россия соперничает с Саудовской Аравией за роль главного поставщика нефти Китаю, а Китай вытеснил Германию с позиции главного торгового партнёра России. При Си и Путине Китай и Россия сплотились для противодействия либеральным нормам в международных организациях и пропаганды стиля управления на базе автократии и государственного контроля информационных платформ. Во многих странах мира российские кампании дезинформации и разведывательные операции сочетаются с политикой принуждения, которая обеспечиваются китайскими инвестициями с целью поддержки нелиберальных режимов.

Это разноплановое сотрудничество впечатляет своей последовательностью, но опирается на шаткое основание, и ему не хватает взаимного доверия, как и китайско-советскому партнёрству в начале холодной войны. В 1950-е гг. тесные связи между Пекином и Москвой были в высшей степени персонализированы, что делало их уязвимыми, поскольку они зависели от изменчивых отношений между Мао и Хрущёвым. Сегодня китайско-российское сотрудничество сильно зависит от непредсказуемых отношений между двумя лидерами – Си и Путиным. В первое десятилетие холодной войны Москва стремилась к стабильности внутри страны и за рубежом, тогда как Пекин жаждал перманентной революции. В наши дни Пекин делает ставку на внутреннюю и международную стабильность для ускорения своего подъёма, тогда как Москва играет мускулами за пределами своих границ, чтобы сеять хаос. В 1950-е гг. доминирование Москвы в партнёрских отношениях вызывало раздражение и гнев в Пекине, а сегодня Китай является ведущим партнёром, и явная асимметрия силы беспокоит уже Россию.

Кремлю особенно трудно смириться с огромным разрывом в экономической мощи. Путин, чей политический бренд держится на его стремлении вернуть России статус великой державы, не хочет выглядеть младшим компаньоном Си, поскольку это не способствует его популярности на родине.

Однако диспропорция между двумя странами режет глаз, и она всё время увеличивается. На Китай приходится более 15 процентов всего внешнеторгового оборота России, тогда как у Китая торговля с Россией – это примерно 1 процент его внешнеторгового оборота. И этот дисбаланс растёт по мере дальнейшего развития высокотехнологического сектора Китая. К северу от китайской границы на Дальнем Востоке России проживает шесть миллионов россиян, а к югу от неё в трех провинциях Манчжурии живет примерно 110 миллионов китайцев, притом жители Дальнего Востока всё больше зависят от китайских товаров, услуг и рабочей силы. Видный российский аналитик Дмитрий Тренин уже рассуждает о возможном «захвате китайцами» этого региона.

Прошло много времени с тех пор, как две страны открыто конфликтовали по поводу территории и влияния в приграничных регионах. Однако политическая культура обеих стран глубоко пропитана национализмом и этноцентризмом, поэтому давнишние территориальные споры могут вспыхнуть с новой силой. Газета South China Morning Post недавно опубликовала комментарий, в котором утверждалось, что «обхаживание Москвы со стороны Си не имеют смысла, потому что игнорируется та враждебность, которая была характерна для китайско-российских отношений с… XVII века». А антикитайские настроения в России по-прежнему сильны, и они ещё больше усилились после того, как выяснилось китайское происхождение пандемии COVID-19. Однако эти предубеждения возникли задолго до пандемии и поддерживались отчасти теми же расовыми предрассудками, по поводу которых Мао сокрушался шесть десятилетий назад.

Растущая экономическая зависимость России от Китая делает её всё более подверженной силовому воздействию Пекина и углубляет зависимость России от экспорта ископаемого топлива, продажа которого обеспечивает более двух третей экспортной выручки России и наполняет федеральный бюджет примерно на треть. Это вряд ли может гарантировать России безоблачное будущее, поскольку мир переключается на возобновляемые источники энергии. Китайская инициатива «Пояс и путь» связана с инвестициями и созданием новой инфраструктуры в Евразии, но всё это делается преимущественно в обход России, которая получает мало выгод от грандиозного проекта. За последние годы было открыто лишь несколько новых пограничных переходов, а китайские инвестиции в Россию остаются мизерными.

Российские власти собираются связать с инициативой «Пояс и путь» свой Евразийский экономический союз, но эти две системы скорее конкурируют, чем дополняют друг друга. В 2017 г. ЕАЭС предложил Китаю сорок проектов транспортировки, но Пекин все их отверг. В прошлом году министр иностранных дел России не присутствовал на встрече высокого уровня по «Поясу и пути». По мнению Анкура Шаха – аналитика, специализирующегося на китайско-российских отношениях – это говорит о том, что Москва «больше не считает себя обязанной содействовать инициативе Пекина. Китай фактически вытеснил Россию в качестве ведущей экономической державы в Центральной Азии, а заинтересованность Пекина в получении выгод от экономического развития и новых судоходных путей на крайнем севере, который Китай называет «Арктическим Шёлковым путём» – бросает явный вызов стратегическим планам России в этом регионе. Планы Китая в отношении Арктики якобы дополняют российские планы, но, как и в случае ЕАЭС и «Поясом и путём», конкурирующие планы вызывают беспокойство в Москве.

Между тем отношения между Китаем и Россией в сфере обороны частично утратили динамику, которая была для них характерна. Китайская армия получала выгоду от передачи российских вооружений и оружейных технологий, а Москва приветствовала доходы, которая она получала от военного сотрудничества с Пекином. Но прогресс Китая в развитии собственной оборонной промышленности, который отчасти стал возможен благодаря краже российских оружейных технологий китайскими компаниями, делает Китай менее зависимым от российского импорта. Приобретение Китаем ракет средней дальности (якобы призванных противодействовать передовому базированию войск США) также несёт гипотетическую угрозу российской территории. Вне всякого сомнения, Москва также внимательно следит за расширяющимся арсеналом китайских межконтинентальных ракет и строительством новых пусковых установок в западном Китае. Россия содействовала военной модернизации КНР и стимулировала её – возможно, в ущерб себе.

Помочь России – помочь себе

Если России суждено быть втянутой в орбиту Запада, это произойдёт не в результате уговоров или альтруизма Вашингтона, а вследствие холодной переоценки Кремлём того, как лучше реализовать свои долгосрочные интересы. Предложение Вашингтона снизить градус противостояния с Западом само по себе не будет успешным; в конце концов, Путин зависит от этой напряжённости, чтобы легитимировать свою железную политическую хватку. Вместо этого задача Вашингтона сегодня – изменить более широкий стратегический расчёт Кремля, продемонстрировав, что более тесное сотрудничество с Западом поможет России избавиться от растущей уязвимости, вытекающей из её тесного партнёрства с Китаем.

Первый шаг, который следует предпринять Вашингтону, это отказаться от формулировки стратегии США в чёрно-белых тонах типа «демократия против автократии». Соединённым Штатам и их идейным партнёрам, конечно, нужно позаботиться о том, чтобы обеспечить более достойную жизнь своим гражданам, чем это могут сделать нелиберальные страны. Но если всё свести к соперничеству идеологий, то это может ещё больше сблизить Россию с Китаем.

Администрации Байдена следует откровенно обсудить с Москвой вопросы, в которых долгосрочные национальные интересы США и России совпадают, включая и те, что связаны с Китаем. Безусловно, Россия и Соединённые Штаты не разрешат все противоречия, потому что во многих областях их интересы не совпадают. Но вместо того, чтобы консервировать постоянное отчуждение, Вашингтону нужно попытаться найти точки соприкосновения с Москвой по широкому кругу вопросов, включая стратегическую стабильность, кибербезопасность и изменение климата. Даже в случае отсутствия быстрого прогресса такой диалог просигнализировал бы Москве, что у неё есть другие опции, помимо альянса с Китаем.

Администрации Байдена следует оказать давление на своих демократических союзников, чтобы и они аналогичным образом выстраивали диалог с Россией; они тоже могут нащупать области, представляющие взаимный интерес, и пояснить, что растущая сила Китая может наносить ущерб влиянию и безопасности России. Дели способен больше других преуспеть в том, чтобы донести до Москвы преимущества сохранения стратегической автономии и потенциальные опасности слишком тесных взаимоотношений с Пекином. Чтобы поощрить Индию помочь России дистанцироваться от Китая, Вашингтону нужно отменить санкции против Индии за покупку у России системы противовоздушной обороны С-400.

Соединённым Штатам и их союзникам следует также помочь России снизить её растущую экономическую зависимость от Китая. Хотя сегодня Китай является крупнейшим торговым партнёром России, торговый оборот с ЕС в целом значительно превышает торговый оборот с Китаем – на долю Евросоюза приходится почти 40 процентов внешнеторговых операций России. Решение Байдена дать зелёный свет спорному газопроводу «Северный поток – 2», по которому российский газ будет поступать в Германию, было мудрой инвестицией в поощрение более глубоких торговых связей между Россией и Европой. И хотя санкции Запада против России были необходимой реакцией на агрессивное поведение Москвы, последствием их стало то, что Россия оказалась в ещё более тесных объятиях Китая. Соответственно, Соединённым Штатам и их партнёрам нужно дважды подумать, прежде чем вводить новые санкции, а также чётко изложить шаги, которые Россия может предпринять, чтобы убедить Вашингтон свернуть уже введённые санкции, включая приверженность дипломатическому разрешению конфликта на востоке Украины и прекращению кибератак на американские сети с территории России.

Соединённым Штатам и их партнёрам следует также дать понять, что они готовы помочь России бороться с изменением климата и диверсифицировать экономику, чтобы она больше не зависела от ископаемого топлива. В ближайшей перспективе такая задача повлечёт за собой передачу лучших технологий по улавливанию метана, содействие в разработке зелёных альтернатив добычи нефти и газа и других мер по ограничению выброса парниковых газов в России. В более долгосрочной перспективе Соединённым Штатам нужно помочь России перейти к экономике знаний, то есть совершить шаг, который Путин так и не предпринял, чем причинил явный ущерб своей стране. Китай редко делится технологиями; он их получатель, а не даритель. США нужно ухватиться за эту возможность поделиться с Россией технологическими ноу-хау, чтобы облегчить её переход к более диверсифицированной, зелёной экономике.

Соединённым Штатам нужно опираться на диалог о стратегической стабильности, который Байден и Путин начали на июньской встрече в Женеве. Нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подтолкнуло США к выходу из него в 2019 году. Сегодня Соединённым Штатам и России нужно найти какое-то решение, чтобы не допустить маячащую на горизонте гонку ракетных вооружений, а также подтолкнуть Китай к принятию последующего соглашения, которое ограничило бы большой и разнообразный арсенал ракет средней и меньшей дальности, находящийся в распоряжении Китая. Даже если трёхсторонний договор недостижим, сама попытка ведения переговоров может обнажить трения между Москвой и Пекином с учётом традиционного нежелания Китая заключать какие-либо соглашения о контроле над вооружениями. Россия также кровно заинтересована в том, чтобы втянуть Китай в более широкий диалог с США о нераспространении ядерного оружия, в котором будет поднята проблема ядерных программ Ирана и Северной Кореи. В этом вопросе интересы Вашингтона и Москвы совпадают.

Арктика – ещё одна область, где Вашингтон может помочь Москве понять стратегические минусы подыгрывания растущим амбициям Пекина. Изменение климата резко повышает доступность Крайнего Севера, пробуждая у России повышенный интерес к экономической и стратегической значимости этого региона и вызывая у неё дискомфорт по поводу заявления Китая о том, что он является «приполярной державой». Вашингтон и Москва едва ли сходятся во взглядах на этот регион, но с помощью Арктического совета и двустороннего диалога им нужно разработать более жизнеспособный набор правил проведения экономической деятельности и военных учений в Арктике, а также выразить взаимную озабоченность по поводу планов Китая.

Наконец, Вашингтону нужно побудить Москву помочь в сдерживании растущего влияния Китая в развивающемся мире, включая Центральную Азию, Большой Ближний Восток и Африку. В большинстве регионов политика России постоянно идёт вразрез с интересами США; Москва по-прежнему видит Вашингтон своим главным соперником. Однако по мере того, как Пекин расширяет своё экономическое и стратегическое влияние, до Москвы начинает доходить, что именно Китай, а не Соединённые Штаты регулярно подрывает влияние России во многих регионах. Вашингтону следует приводить эти аргументы и доказательства, тем самым способствуя сближению интересов России и США и создавая возможности для согласования региональной стратегии.

С учётом антагонизма и недоверия, от которых сегодня страдают отношения между Россией и США, Вашингтону нужны время и целенаправленная дипломатия, чтобы изменить стратегический расчёт Москвы. Россия вполне может придерживаться своего нынешнего курса – возможно, до тех пор, пока Путин, в конце концов, не уйдёт со своего поста.

Но в свете впечатляющих темпов и размаха геополитического восхождения Китая, самое время начать сеять семена раздора между Китаем и Россией, особенно среди молодого поколения российских чиновников и госслужащих, которые примут бразды правления после того, как Путин уйдёт с политической арены.

Усилия США по управлению мирным подъёмом Китая будут удачными и существенно продвинутся, если КНР столкнётся со стратегическим давлением не только на морском фланге, но и не сможет больше рассчитывать на устойчивую военно-дипломатическую поддержку России. В настоящее время Китай может сосредоточиться на экспансии в западной акватории Тихого океана и за её пределами отчасти из-за поддержки Москвы, и потому что он имеет относительную свободу действий вдоль своих континентальных границ. Соединённым Штатам следовало бы инвестировать в долгосрочную стратегию, чтобы изменить это уравнение, скорректировав отношения между Китаем и Россией. Это было бы важным шагом к выстраиванию плюралистического многополярного порядка и предотвращению потенциальных усилий Пекина, направленных на создание синоцентричной системы международных отношений.

Foreign Affairs

ФТС России: данные об экспорте-импорте России за январь-июнь 2021 года

По данным таможенной статистики в январе-июне 2021 года внешнеторговый оборот России[1] составил 347,0 млрд долл. США и по сравнению с январем-июнем 2020 года увеличился на 28,4%.

Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 71,7 млрд долл. США, что на 15,8 млрд долл. США больше чем в январе-июне 2020 года.

Экспорт России[2] в январе-июне 2021 года составил 209,4 млрд долл. США и по сравнению с январем-июнем 2020 года увеличился на 28,4%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 86,6%, на страны СНГ – 13,4%.

Основой российского экспорта в январе-июне 2021 года традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 53,8% (в январе-июне 2020 года – 55,3%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 58,1% (в январе-июне 2020 года – 60,2%), в страны СНГ – 25,7% (24,0%). По сравнению с январем-июнем 2020 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров возрос на 25,2%, а физический –снизился на 3,1%. В экспорте товаров топливно-энергетического комплекса возросли физические объемы электроэнергии в 2,0 раза, газа природного – на 15,3%, керосина – на 9,8%, угля каменного – на 8,8%. Вместе с тем снизились физические поставки бензина автомобильного на 25,4%, нефти сырой – на 11,8%.

В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них в январе-июне 2021 года составила 10,7% (в январе-июне 2020 года – 10,0%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 10,1% (в январе-июне 2020 года – 9,2%), в страны СНГ – 14,6% (15,3%). По сравнению с январем-июнем 2020 года стоимостный объем экспорта товаров возрос на 37,2%, а физический – на 1,9%. Возросли физические объемы экспорта алюминия на 50,1%, проката плоского из железа и нелегированной стали – на 8,6%, чугуна – на 2,0%. При этом снизились поставки полуфабрикатов из железа и нелегированной стали на 6,1%, меди и медных сплавов – на 1,9%.

Доля экспорта продукции химической промышленности в январе-июне 2021 года составила 7,7% (в январе-июне 2020 года – 7,0%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 6,6% (в январе-июне 2020 года – 5,8%), в страны СНГ – 14,8% (14,4%). По сравнению с январем-июнем прошлого года стоимостный объем экспорта этой продукции возрос на 41,8%, а физический – на 14,2%. Вместе с тем возросли физические объемы экспорта пластмасс и изделий из них на 50,8%, каучука и резины – на 27,8%, удобрений – на 19,5%, мыла и моющих средств – на 7,7%, а объемы фармацевтической продукции снизились – на 15,5%.

Доля экспорта машин и оборудования в январе-июне 2021 года составила 6,5% (в январе-июне 2020 года – 6,2%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 4,6 (в январе-июне 2020 года – 4,3%), в страны СНГ – 18,8% (18,4%). По сравнению с январем-июнем 2020 года стоимостный объем экспорта товаров возрос на 34,6%. Возросли объемы поставок оборудования механического на 31,4% и оборудования электрического – на 31,5%, инструментов и аппаратов оптических – на 12,0%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного – на 8,7%. Физические объемы поставок легковых автомобилей выросли на 43,8%, а грузовых автомобилей – на 7,2%.

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта в январе-июне 2021 года составила 7,3% (в январе-июне 2020 года – 7,8%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 6,5% (в январе-июне 2020 года – 6,8%), в страны СНГ – 12,4% (13,9%). По сравнению с январем-июнем 2020 года стоимостные объемы поставок этих товаров возросли на 19,9%, а физические объемы снизились на 4,5%. Возросли физические объемы экспорта мяса свежего и мороженного на 31,7%, свинины свежей и мороженной – на 30,2%, сыров и творога – на 26,1%, молока и сливок – на 20,3%, масла сливочного – на 4,9%. При этом снизились поставки рыбы свежей и мороженной на 19,0%, мяса домашней птицы – на 6,6%.