Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В Европе тепло только тем, кто слушал Путина

Сергей Савчук

Вчера в Москве стартовала Российская энергетическая неделя. Данное мероприятие проводится ежегодно начиная с 2016 года, и деятельность его целиком и полностью сфокусирована на вопросах энергетики во всех ее привычных — и не очень — проявлениях. На полях РЭН профильные специалисты обсуждают текущее положение вещей и делятся планами по дальнейшему развитию отечественной нефтяной, газовой, угольной, нефтехимической отраслей, атомной и гидроэнергетики, альтернативных источников и, что главное, вырабатывают стратегии энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Первый день начался с — не побоимся этого слова — программного выступления Владимира Путина. Речь главы государства оказалась чрезвычайно интересна и максимально показательна не только тем, что он говорил, но и какие слова выбирал для донесения своей позиции.

Тезис первый. Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот — к крупномасштабному кризису энергорынка привели системные изъяны.

Совершенная и абсолютная правда, впрочем, для несведущего гражданина глубоко спрятанная под толстым слоем всевозможных однобоких манипулятивных статей и публикаций. Рекордный скачок цен на голубое топливо в Европе случился за месяц до начала отопительного сезона, то есть вызван он был исключительно дефицитом электроэнергии. При этом нужно понимать, что в абсолютных цифрах коллектив европейских стран не стал потреблять больше, за время пандемии не было построено каких-либо значимых и массовых промышленных объектов. То есть сектор генерации просто возвращается к объемам производства, привычным до наступления глобального локдауна.

Потребность в газе тоже радикально не выросла. Eurostat Statistics сообщает, что если в 2016-м на базе природного газа в Евросоюзе вырабатывалось 500 гигаватт-часов электричества, то к 2019 году этот показатель с трудом достиг шести сотен. Налицо плановый и постепенный рост, особенно с учетом массового отказа от угля (700 и 450 гигаватт-часов соответственно).

Провал случился на этапе восстановления, когда внезапно выяснилось, что на запад от Смоленска нет достаточных запасов ресурсов первой необходимости — от мазута и до угля.

Тезис второй. Есть мнение, что высокие цены играют на руку поставщикам сырья, но эти люди не понимают, о чем говорят. "Газпром" продает по долгосрочным контрактам — и Германия получает российский газ не по 1000-1500 долларов, а по 300.

Еще один крайне неудобный для западного мира факт, который гарантированно не заметят или заметут под ковер информационной повестки по ту сторону границы. "Газпром" в последние годы выступает в роли кричащего в пустыне — Москва настойчиво предлагала всем потенциальным покупателям заключить долгосрочные контракты, которые гарантировали бы бесперебойные поставки в нужном объеме. Европа же с хитрой улыбкой — как с писаной торбой — носилась с идеей спотовых контрактов, которые, как подразумевалось по умолчанию, обязательно сделают цену для покупателя еще ниже.

Когда Германия, Франция, Австрия и прочие промышленные локомотивы начали возвращать в строй свои предприятия, выяснилось, что собственных запасов газа, нефти и угля у них недостаточно и спрос в разы превышает предложение. Согласно законам свободного рынка, стоимость дефицитных и стратегически важных ресурсов свечой ушла в небо и возвращаться к показателям весны пока не собирается. В выигрыше внезапно оказались те, кто слушал и услышал русских. Когда Германия заключила долгосрочный контракт на поставки газа, на западе немцев за потворство русской экспансии не критиковал только ленивый, а недавнее соглашение с Венгрией и вовсе стало причиной международного скандала, Украина в знак протеста даже попыталась перекрыть венграм транзит.

Но чемпионом предвидения оказалась Австрия. На тот момент еще занимавший пост канцлера Себастьян Курц еще в период первой санкционной атаки после воссоединения с Крымом заявил, что его страна будет выстраивать отношения с Россией, руководствуясь собственными интересами. В результате австрийская OMV в 2015 году, презрев хваленую западную солидарность, подписала рекордный по продолжительности контракт. По его условиям, поставки российского газа будут выполняться до 2040 года и по фиксированным ценам.

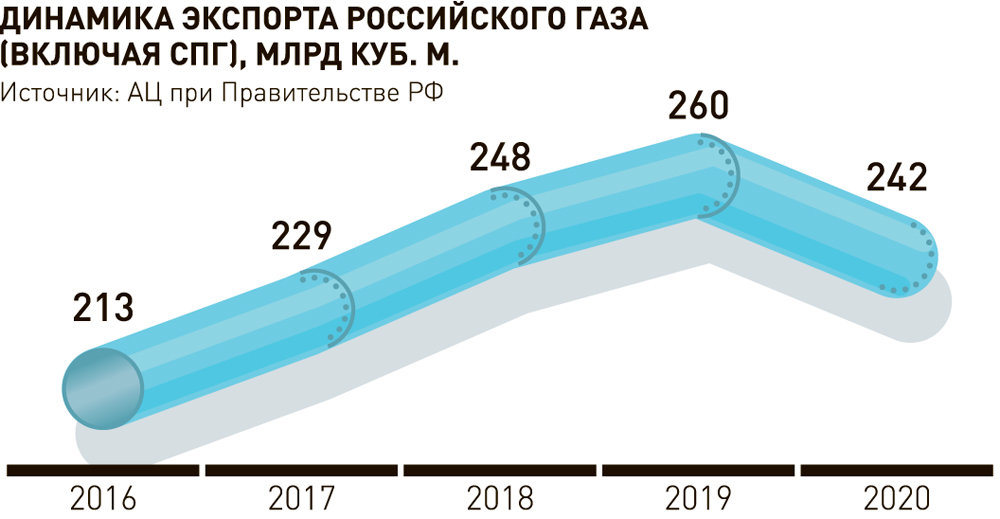

Тезис третий. Россия выйдет на рекордные поставки газа на глобальный рынок до конца года. Она увеличила поставки газа в Европу на 15 процентов, если партнеры попросят — готова увеличить на столько, на сколько они попросят.

Путин дает максимально прозрачный намек всем страждущим: давайте договариваться, ведь кризис случился в том числе и потому, что с европейского рынка ушли поставщики американского СПГ. Неприятный для многих, но неоспоримый факт в том, что обеспечить энергетическую безопасность Европы может Россия — и только она. И американские трейдеры, и поставщики сжиженного газа из Катара при первом же скачке цен вновь перенаправят свои газовозы в Азию. Ничего личного, это спотовая торговля.

Согласно результатам первого полугодия, поставки американского СПГ на рынки Азии выросли на 67 процентов. Ежесуточно Китай, Индия, Япония и Южная Корея "съедают" 84 миллиона кубометров экспортного СПГ, и этот показатель растет, в то же самое время у Евросоюза он составляет всего 70 миллионов и отмечается динамика на снижение.

Тезис четвертый. Запасы энергоресурсов в России неограниченны.

Здесь на ум сразу приходит уже ставшая хрестоматийной фраза Путина про "дровами топить будете?", сказанная в 2010 году в Берлине на экономическом форуме. Она стала еще более актуальной сегодня, когда, например, Британия тратит в год по 800 миллионов фунтов на покупку древесных пеллет для бывших угольных ТЭС.

Оценка президента адекватно отражает реальность. Текущие извлекаемые запасы нефти в России оцениваются в 14,8 миллиарда метрических тонн, доказанный объем газа — 37,4 триллиона кубометров, и этот показатель за прошлое десятилетие вырос сразу на три триллиона единиц. Аналогично обстоят дела и с углем, только доказанные запасы черного золота составляют 160 миллиардов тонн, чего нам хватило бы на покрытие собственных нужд на протяжении 750 лет. При этом сюда не включены прогнозные запасы Ленского и Тунгусского бассейнов. По очень приблизительным расчетам геологов, в толще сибирской мерзлоты своего часа ждут четыре триллиона тонн угля.

Здесь также нужно понимать, что и газ, и нефть, и уголь — это не только топливо, но и базовое сырье для химической промышленности, производящей из них широчайший спектр продукции. От графита и асфальта до пластика и взрывчатки.

Отдельно Владимир Путин прошелся по теме украинского транзита и упорно привязываемого к нему "Северного потока — 2":

Тезис пятый. Если увеличить прокачку через "Северный поток", то напряженность на европейском рынке газа можно снизить, но административные барьеры не дают это сделать. Украинский газопровод может лопнуть при увеличении транзита, он изношен, по разным подсчетам, на 80-85%. Некоторые политики на Украине призывают национализировать газ, там уже началась откачка.

И вновь сухие и неприятные факты. "Северный поток — 2" уже мог бы выйти на предварительную прокачку технического газа, но выпестованная Брюсселем бюрократия, игнорирующая здравый смысл, всячески тормозит ввод жизненно важной магистрали.

Украинская ГТС действительно находится в плачевном состоянии — и это не российская пропаганда. Последний технический аудит магистрали проводился в 2015 году частной немецкой компанией. Вердикт ее был неутешителен — износ системы уже тогда составлял 85 процентов, а на приведение ее к нормативным показателям требовалось не менее 12 миллиардов долларов. За прошедшие годы Киев перебивался с одного кредита МВФ на другой и яростно бился за сохранение российского транзита, получая с него порядка двух миллиардов долларов в год. Понятно, что при таких прибылях говорить о модернизации УГТС не приходится.

В тот самый день, когда Владимир Путин произносил свою речь, на Украине отопительный сезон и не думал начинаться. Ни в украинские школы, ни в больницы, ни на другие социально значимые объекты горячая вода не подается. Причина на поверхности — стоимость реверсного газа для Украины колеблется в пределах 980 долларов, что в два-три раза превышает заложенные бюджеты. При этом Киев, спеша подзаработать на высоких ценах, в три с половиной раза увеличил экспорт газа в ЕС.

Как несложно догадаться, пресловутый газ Украина выбирает из собственных хранилищ.

Позицию же по продлению украинского транзита после 2024 года Путин сформулировал предельно просто и прямо. Он возможен, но он должен быть выгоден и интересен России. Сегодня у Москвы есть первый "Северный" и "Турецкий" потоки (в резерве "Северный поток — 2"), есть газопровод "Выборг — Иматра" в Финляндию и есть стабильно недозагруженный польский участок трассы "Ямал — Европа". При условии роста экспорта "Газпрому" транзитные мощности УГТС потребуются, но отнюдь не в полном объеме. Прокачиваемые сегодня 40 миллиардов кубометров — это меньше одной шестой проектной мощности, и данный показатель может как вырасти, так и стать меньше. Мяч недвусмысленно отправлен на украинскую половину поля: хотите открытого рыночного сотрудничества — предлагайте интересные рыночные условия.

И последним, но отнюдь не по значимости, было упоминание собственного — российского — производства сжиженного газа:

Тезис шестой. К 2035 году Россия рассчитывает увеличить производство СПГ до 140 миллионов тонн в год, заняв 20 процентов мирового рынка.

Сжижать газ Россия начала поздно. Первый завод у нас появился на Сахалине в 2009 году, однако за последующие десять лет производство увеличилось втрое, составив 28 миллиардов метров кубических. Конечно, это очень мало, на экспортном рынке продукция наших арктических и дальневосточных заводов занимает всего шесть процентов. Но Москва, которой США фактически подарили европейскую монополию, видит и перспективы других рынков, в первую очередь, конечно, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. СПГ удобен именно на коротких торговых дистанциях и позволяет менять векторы поставок, отправляя топливо хоть в Британию, как зимой 2019-го, хоть в Сингапур.

Расширение производства до 140 миллионов тонн вполне реально — и тут, кстати, не только дополнительные прибыли для России, но и очередной намек Украине. Если Киев и дальше будет идти по пути невменяемой русофобии, текущие 40 миллиардов кубометров транзита могут стать еще меньше. Выпавшие объемы поставок вполне реально заместить СПГ, благо регазификационных терминалов в Евросоюзе предостаточно.

В завершение нельзя не отметить то, как строил свою речь президент. Одна фраза "электричество не из розетки берется" навевает на мысль, что Владимир Владимирович в очередной пытается достучаться до наших западных партнеров. А чтобы им думалось быстрее, Путин доносит до всех и каждого очевидные факты в максимально простой форме.

Осталось лишь дождаться, услышат ли его слова по ту сторону границы или продолжат назло бабушке и здравому смыслу морозить себе уши.

Разработку ученых Ростова в сфере робототехники отметили в США и Канаде

Текст: Марина Бровкина

Разработка ростовских ученых удостоена золотых медалей на выставках изобретений в сфере робототехники в США и Канаде. Новое техническое решение позволяет повысить точность измерения материалов и изделий, снижает трудоемкость этого процесса и может применяться на стационарных и мобильных диагностических станциях.

DAVINCI отметил ростовчан

Темпы роботизации ускоряются во многих странах, в том числе в России. Этот процесс идет и в южных регионах, однако далеко не все бизнесмены спешат внедрять на своих предприятиях передовые технологии и заменять ручной труд механическими помощниками. Эксперты, опрошенные "РГ" утверждают, что роботизация на юге не столь активна, как хотелось бы. И это самый лояльный отзыв, чаще звучит мнение, что процесс пробуксовывает. Чего не хватает? Может, идей?

Но оценка работы ученых Южного федерального университета и Донского государственного технического университета Ивана Паринова и Игоря Мирошниченко, получивших высшие награды на выставке изобретений DAVINCI 2021 в США и на конкурсе iCAN 2021 в Канаде, свидетельствует о другом. По словам Игоря Мирошниченко, ростовский компактный прибор, использующий лазерные технологии и методы оптической интерферометрии, можно применять при диагностике состояния силовых элементов машин и механизмов, зданий, сооружений и трубопроводов.

Впрочем, интересные технические решения донские инженеры находят в самых разных областях. Однако до практического применения достижения научной мысли доходят с большим скрипом. По данным Национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР), плотность роботизации в России почти в 70 раз ниже, чем в среднем в мире. Лидерами по соотношению промышленных роботов к количеству сотрудников являются Сингапур - 918 роботов на 10 тысяч человек, Южная Корея (868) и Япония (364). К 2022 году темп внедрения роботов в мире, по оценкам компании KUKA и Ассоциации промышленной робототехники, должен возрасти до 524 тысяч новых экземпляров в год.

- В этом смысле потенциал южных регионов, как и всей страны, огромен, о чем свидетельствует рост количества запросов на интегрирование промышленных роботов в реальное производство, - утверждает кандидат экономических наук ЮФУ Юрий Пономарев. - Надо признать, что первый период автоматизации, с 1980-х до 2010 года, мы пропустили, и сейчас большая часть заводов работает по старым технологиям. Запад перенасыщен роботами, там уже не знают, где их применить, чтобы еще больше повысить производительность. У нас же рынок робототехники, по самым скромным оценкам, будет удваиваться ежегодно до 2025 года. Переход на отечественный софт и оборудование потребует стремительного увеличения выпуска электроники. Если оборонные заводы, которых на юге немало, сочтут интересным этот бизнес, в скором времени роботы появятся во многих цехах. Технологические участки для механических помощников найдутся и на "гражданке". На Дону это сельхозмашиностроение, логистические предприятия, пищепром, АПК. Пандемия лишь ускорила процесс, так как бизнес стремится застраховаться от нестабильности трудовых ресурсов.

Робота собрал "на коленке"

По мнению Пономарева, окупаемость внедрения промышленной робототехники возросла. Ведь именно медленный возврат инвестиций является основным аргументом предпринимателей, выступающих против роботизации. Сейчас умные механизмы способны быстро автоматизировать вторичные процессы: укладку, упаковку, перемещение, маркировку и контроль качества конечного продукта. А стоимость роботов и их установка обходится все дешевле, что делает их доступными даже для малого и среднего бизнеса.

- Для локализации азиатских или западных производителей такой техники отечественный промышленный рынок не представляет интереса из-за слабой материально-технической базы и не самых дешевых кадров, - сказал предприниматель из Таганрога Владимир Д., сумевший наладить выпуск радиоэлектронных приборов. - Инженеры и программисты у нас отличные, но этого мало. Все компоненты мы везем из-за рубежа, своего высокоточного производства практически нет, даже для нужд оборонки используем иностранные микросхемы и процессоры. С безлюфтовыми редукторами, сервомоторами та же история. Мне известны несколько компаний, пытающиеся конструировать роботов, но я не представляю, как они будут конкурировать, например, с азиатами, вложившими в инженерию баснословные суммы. Разве что им поможет тренд на импортозамещение. На своем предприятии мы автоматизировали производственную линию, но оборудование собрали "на коленке", детали заказывали у смежников. Этого достаточно, так как масштабировать бизнес смысла не вижу. А если бы такая задача была, мне пришлось бы брать кредиты и закупать что-то у немцев. Наши производители предоставить целую экосистему с дилерскими центрами, софтом и грамотно интегрировать технику в конкретные производственные процессы, по моему мнению, пока не в состоянии.

Большие надежды производители и интеграторы роботов возлагают на агропромышленный комплекс юга. Ольга Ускова, руководитель российской компании, разработавшей систему искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств, утверждает, что в 2020 году в применении беспилотных технологий на основе искусственного интеллекта в некоторых секторах АПК произошел прорыв. А следующий шаг южного агропрома - массовая роботизация. Действительно, на поля Ростовской области и Кубани уже вышли комбайны, оборудованные самой современной техникой. Но и в этом есть свои проблемы. Так, глава крупного хозяйства в Зерноградском районе, Светлана Б. считает, что роботизированные сельхозмашины не в опытном, а в массовом порядке аграрии начнут применять нескоро.

- Где ремонтировать такую сложную технику? - задает она вопрос. - Производитель предлагает организовать центр техобслуживания. Но возить туда технику - значит терять золотое время в страду. Предложили другой вариант - мобильные ремонтные бригады. Но зачем мне платить за выезд и работу сторонних специалистов, если у меня есть ремонтный цех? За мной стоят люди, которым нужна работа и зарплата. Найду ли я освободившимся сотрудникам новые места?

Мечтают ли андроиды о работе?

Развитие искусственного интеллекта, роботизации и других современных технологий, как следует из доклада The Future of Jobs, приведет к исчезновению 75 миллионов рабочих мест уже к 2022 году. Но одновременно их внедрение создаст 133 миллиона новых вакансий. Роботы придут туда, где есть факторы, которые специалисты называют 4D: dull - повторяющийся, dirty - грязный, dangerous - опасный и dear - дорогой (человеческий труд). Значит, на открывшиеся позиции смогут претендовать только высококвалифицированные кадры, что скорее плюс, чем минус.

Как же повысить уровень роботизации производства? Особенно если учесть, что кроме объективных сложностей, есть еще и фактор непонимания, для чего это нужно.

- Для обывателя основная цель роботостроения - создание андроидов. Подобные машины появились еще в 60 - 70 годах прошлого века, они считались экзотикой, но в принципе это было верное решение, - говорит начальник управления инвестиций и инноваций ТПП Ростовской области Валерий Королев. - Сегодня такой взгляд довольно примитивен, и чем скорее он изменится, тем быстрее пойдет процесс роботизации. Ведь эта техника охватывает широчайший спектр задач, хотя и антропоморфные машины сейчас также создаются, совершенствуются и применяются. На федеральном уровне роботехника используется прежде всего в военно-промышленно комплексе для укрепления обороноспособности. На гражданских предприятиях - там, где есть смысл заменить человека и повысить тем самым производительность труда. Однако эта задача в рамках ограниченного внутреннего рынка бесперспективна, так как сейчас у него нет потребности в увеличении производительности не только в десятки, но даже и в несколько раз. Выход на заграничного потребителя маловероятен. Китай к себе не пустит, а Запад заблокировал российскую продукцию санкциями. Остаются рынки СНГ, но с точки зрения востребованности новых технологий они вряд ли представляют большой интерес.

Предприниматель исходит из того, насколько выгодно инвестировать в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, испытания, создание промышленных образцов, малых серий и их масштабирование. Зачем бизнесу вкладывать средства в высокотехнологичную отрасль, не зная, окупятся ли затраты?

- Вот поэтому инициаторами создания компаний, занимающихся роботостроением, как на Западе, так и у нас были исключительно госструктуры или финансируемые ими организации, - продолжает Валерий Королев. - Когда у нас приняли решение о приоритетном развитии информационных технологий, предприятиям, работающим в этой отрасли, предоставили всевозможные льготы, и действительно произошел прорыв. Роботизация, механотроника, искусственный интеллект тоже в приоритете, но не в первых строках. Если ресурсы будут направлены на гражданские разработки в этой области или технологии роботизированных комплексов, созданные для оборонной промышленности, начнут применяться на гражданском производстве, тогда и здесь будет прорыв.

Тем временем

Россияне пока не готовы отдавать свои места роботам. Согласно опросу ВЦИОМ, более половины граждан сомневаются, что в ближайшем будущем их сможет заменить искусственный интеллект, а 21 процент выступает против роботизации производства. И все же этот процесс неизбежен. Об этом говорит исследование, проведенное НИОКР в прошлом году среди 52 отечественных робокомпаний. Оказалось, что, несмотря на пандемию, у большинства из них (почти 68 процентов) продолжала расти выручка, а также увеличивалось число сотрудников - в совокупности на 11 процентов.

На Южном Урале создан региональный клуб экспортеров

Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)

Компании-экспортеры Южного Урала объединились. Как отмечают инициаторы, клуб воспользуется открывшимися возможностями для обсуждения актуальных вопросов, проведения экспертиз, формирования предложений по совершенствованию государственной поддержки, стимулирования экспортной деятельности в области, а также содействия экспортерам в продвижении на зарубежные рынки. Площадку для такой деятельности решено развернуть на базе Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЮУТПП).

О необходимости коррекции экспортного курса региона объявил во время открытия клуба вице-губернатор Егор Ковальчук. По его словам, сейчас зарубежные поставки ведутся по ограниченному числу позиций, главным образом среди них черные металлы и сырье.

- Это исторически сложившаяся компетенция региона, наша сильная сторона. Но такая ситуация означает, что основные усилия нужно направить на развитие несырьевого экспорта - продукции более высоких переделов и добавленной стоимости, что позволит оставлять в регионе значительную часть налогов и получать социальный эффект, - отметил чиновник.

Основа движения любой экономики - рынки сбыта, развил программу клуба президент ЮУТПП Федор Дегтярев, отметив, что ключом для открытия новых возможностей при ограниченном спросе внутри страны является экспорт. Но из-за санкционной политики традиционные европейские рынки для производителей оказались недоступны, поэтому новыми торговыми направлениями могут стать Индия и Китай. Емкость этих рынков равна ВВП Европы и США и составляет 40 триллионов долларов. Самым дешевым и эффективным маршрутом доставки туда товаров остается Северный морской путь. Однако для уральских компаний это не лучшая логистика: из-за отсутствия должной инфраструктуры, отечественных грузовых контейнеров, короткого срока навигации.

Впрочем, констатирует Дегтярев, в ближайшее время этот транспортный коридор ждут большие перемены. На Восточном экономическом форуме был представлен новый проект Большого Северного морского пути, который соединит страну от границ с Норвегией до границ с Северной Кореей. Что это даст экспортерам Челябинской области? Федеральный проект позволит полнее задействовать экономический потенциал региона, где около двух тысяч предприятий-экспортеров. Они смогут участвовать в создании инфраструктуры портов, арктических городов, в строительстве судов или поставлять для этого продукцию, в том числе произведенную силами малого и среднего бизнеса. Усилить эффект как раз поможет новый институт развития.

Чемпионы стройплощадок

Свердловская область на пять лет станет резиденцией Urban Skills

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)

Средний Урал стал лидером общекомандного зачета на первом отраслевом чемпионате в сфере градостроительства и урбанистики Urban Skills 2021. Второе место заняла сборная Москвы. С ней же уральцы разделили первенство по количеству золотых медалей. Третье место - у кемеровчан.

Работники строительства и ЖКХ из 14 регионов, а также студенты 25 профильных колледжей и вузов соревновались в таком формате впервые. Одиннадцать компетенций условно поделили на две группы. Первая - традиционные и пользующиеся спросом сейчас: малярное дело, сантехника и отопление, сварка, электромонтаж и т. д. Вторая - навыки будущего: BIM-проектирование, ГИС-аналитика и городское планирование. Задания давались сложные, на уровне мировых стандартов. К примеру, оценить транспортную доступность социальной инфраструктуры в Екатеринбурге. Сначала предстояло собрать пространственные данные, затем визуализировать их на карте, выявить локации, где в зоне пешей доступности нет спортивных объектов или долго добираться до школы, и дать рекомендации мэрии.

- Это Big Data и аналитика на стыке географии с информатикой, - пояснил Николай Барышников, заместитель главного эксперта в данной компетенции.

Свердловчане показали отличные результаты в оштукатуривании и кирпичной кладке. Также они были очень убедительны в секции урбанистики. Причем защищать проекты благоустройства заброшенной территории у железнодорожного вокзала пришлось перед главным архитектором Екатеринбурга Алексеем Молоковым. В итоге Дарья Бойко, Рената Габдуллина и Меланья Зыкова получили золотые медали.

Urban Skills - явление для России новое, но очень востребованное временем. По словам гендиректора Агентства развития профессионального мастерства ("Ворлдскиллс Россия") Роберта Уразова, производительность труда в строительстве в нашей стране не растет, 20 лет рынок довольствовался мигрантами. Пандемия обострила ситуацию с кадрами. Но даже без нее квалифицированные специалисты едут прежде всего в ЕС, Корею или Казахстан. Нам же часто достаются те, кто не имеет должного опыта работы, и девелоперам приходится обучать их базовым навыкам. При этом российская молодежь на стройку не стремится: это не так модно, как IT. Задача Urban Skills - поднять престиж рабочих профессий в отрасли, состыковать требования подрядчиков и систему образования.

Директор департамента по работе с промышленностью и развитию новых компетенций "Ворлдскиллс Россия" Екатерина Кузнецова поблагодарила Свердловскую область за активное участие в организации турнира. Соглашение об этом было подписано в июле 2021 года на международной выставке "Иннопром", оно рассчитано на пять лет. В пользу региона сыграло не только то, что он с 2014 года принимает чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech, но и солидные темпы жилищного строительства. За восемь месяцев здесь ввели около 1,6 миллиона квадратных метров, что в 1,6 раза превосходит прошлогодние цифры. Более того, по итогам года прогнозируется превышение годового целевого показателя в 2,6 миллиона квадратов.

- От того, как мы развиваем городские пространства, напрямую зависит качество жизни людей. Именно поэтому проведение Urban Skills приобретает особое значение, - считает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Без квалифицированных кадров стране не выполнить цели нацпроекта "Жилье", не дойти до 120 миллионов квадратных метров ввода к 2030 году и не поднять в 1,5 раза уровень благоустройства. Этой теме посвятили пленарное заседание международного строительного форума-выставки 100+ TechnoBuild. УрФО сегодня находится на первом месте в РФ по объему получаемых мер из "инфраструктурного меню". В частности, Среднему Уралу одобрена заявка почти на 12 миллиардов рублей - деньги пойдут на создание инфраструктуры опережающими темпами в пяти планировочных районах Екатеринбурга.

Еще один серьезный резерв для развития городов - комплексное развитие территорий. По словам Евгения Куйвашева, формирование нормативной базы КРТ в регионе заканчивается. Определены пилотные площадки с потенциалом возведения миллиона квадратных метров жилья.

- Первые проекты будут реализовываться там, где есть рынок - в Екатеринбургской агломерации: рассматриваем территории в Екатеринбурге, Сысерти, Среднеуральске, Березовском. Для застройщиков КРТ - это прежде всего возможность получить больше господдержки, в том числе через новые инструменты (инфраструктурные облигации и инфраструктурные бюджетные кредиты), серьезная помощь в расселении ветхо-аварийного фонда. Также государство может привести в достойное состояние памятники истории и архитектуры, попадающие в состав территории развития, - подчеркнул губернатор.

Помимо этого, участники 100+ TechnoBuild обсудили упрощение нормативного регулирования в отрасли (из 10,5 тысячи требований с 1 сентября 6,8 тысячи стали рекомендательными), тренды в ценообразовании, переход на BIM-проектирование госзаказчиков с 2022 года. Как заверил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, все предложения, сформулированные в ходе деловой программы, будут проанализированы и запущены в работу.

Справка

Общая площадь выставки 100+ TechnoBuild достигла 30 тысяч квадратных метров, инновации на ней представили 225 экспонентов. Количество посетителей форума превысило 8000 человек, еще 20 тысяч слушали трансляции онлайн. В рамках деловой программы выступило 507 спикеров, среди них - настоящие "звезды" мировой архитектуры и урбанистики. Кроме того, на полях форума подписано 50 соглашений о сотрудничестве. При организации форума особое внимание уделили мерам профилактики коронавируса.

Где в России продают самые дешевые машины с пробегом

Текст: Владимир Баршев

При покупке автомобиля с пробегом можно сэкономить, если не останавливаться при выборе только на своем регионе. Так наиболее дешевые подержанные машины продаются в Самарской и Кемеровской областях. Самые высокие цены на них - в Курской и Белгородской областях, следует из исследования портала Авто.ру.

После того, как автомобили стали дефицитным товаром, спрос резко вырос не только на новые машины, но и бывшие в употреблении. Как следствие, значительно выросли и ценники на них. Однако, стоимость подержанных машин зависит еще и от региона, в котором машину продают. Эксперты портала изучили цены шести наиболее популярных пятилетних моделей машин в разных регионах. Предложения изучались на такие модели, как Lada Granta с двигателем 1,6 л и механической коробкой передач, Hyundai Solaris с двигателем 1,6 л и автоматом, полноприводный Renault Duster, 1,6 л с механикой, Skoda Octavia с двигателем 1,4 л, оснащенную роботом, полноприводный Kia Sportage, 2 л с автоматом, а также Toyota Camry, 2,5 л с автоматом.

Дешевле всего Lada Granta 2016 года продают в Кемеровской области. При средней цене на машину в России 329 500 рублей, здесь она обойдется в 290 тысяч рублей. В соседних регионах - Новосибирской области и Красноярском крае - машины оказались на 20-25% дороже. Недорогие предложения встречаются в Крыму и столичном регионе: в среднем по 295-300 тысяч рублей. Разбег по ценам на эту модель в стране огромный: наиболее дорогие экземпляры продаются в Волгоградской и Новосибирской областях, а также в Ставропольском крае.

Hyundai Solaris при средней по России цене 684 800 рублей в Чеченской Республике и Мурманской области можно приобрести за 662 тысячи рублей. В столичном регионе - за 664 тысячи. Самые дорогие "корейцы" обитают в Иркутской области, а также в Крыму (748 тыс. руб.) и Тверской области (744 тыс. руб.).

Самые доступные Renault Duster при средней цене 845 000 рублей продаются в Республике Татарстан. Здесь они стоят 768 тысяч рублей. Чуть дороже они в Санкт-Петербурге и области - 800 тысяч рублей. А также в Пермском крае - 820 тысяч. А в Красноярском крае, Нижегородской и Челябинской областях эти кроссоверы стоят дороже всего: 870-905 тысяч рублей.

Пятилетняя Skoda Octavia при средней цене 950 000 рублей, в Самарской области обойдется в 919 тысяч. В Тамбовской, Воронежской и Московской областях она продается уже по 930 тысяч. А в Ростовской и Свердловской областях, а также на Крымском полуострове они самые дорогие - стоят больше миллиона рублей.

В Кемеровской области можно найти самые доступные в России Kia Sportage - 1,4 миллиона рублей, при средней стоимости 1 437 100 рублей. В Челябинской и Оренбургской областях они немного дороже, но в пределах 1,5 миллионов. Наиболее дорогие Kia Sportage продаются в Саратовской (1,52 млн руб.), Пензенской и Ярославской областях (по 1,5 млн руб.).

Средняя стоимость пятилетней Toyota Camry по России - 1 515 200 рублей. Минимальные цены на нее встречаются в Республике Дагестан, а также в Кемеровской и Вологодской областях - от 1,4 миллиона. Самые дорогие Camry - почти по 1,7 миллиона рублей - продаются в Курской, Иркутской и Пензенской областях - это на 18% больше, чем в Дагестане.

Пресс-конференция президента Группы Всемирного банка Дэвида Малпасса на Ежегодном совещании 2021 года

Приветствую всех, доброе утро из Вашингтона. Сегодня среда, это Вашингтон, Ежегодные совещания. Я рад, что все вы можете принять участие. Мы проводим Ежегодные совещания в виртуальном формате, в понедельник и во вторник у нас была насыщенная программа встреч.

Я уже встретился с Группой 24, парламентариями и ОГО, - организациями гражданского общества. Вчера я принял участие во встрече лидеров «Группы двадцати» по Афганистану. Я также встречался с секретарём Йеллен, Джоном Керри, Президентом Колумбии и министрами из Мексики, Японии и Кореи. Я приветствовал их активную и крепнущую поддержку в интересах успешного пополнения МАР-20. Это важно.

В течение всей недели мы будем обсуждать широкий круг вопросов, связанных с развитием, среди которых - экономические прогнозы, темпы роста, вакцины, долг, климат, торговля.

Как вам известно, мир страдает от крайне неравномерных темпов восстановления. По всем группам стран растёт неравенство. Темпы роста подушевого дохода в развитых странах в 2021 году составляют почти 5 процентов, но в странах с низким уровнем доходом они достигают всего 0,5 процента. Для большинства развивающихся стран прогнозы по-прежнему неутешительны. Инфляция высока, рабочих мест слишком мало, наблюдается дефицит продовольствия, воды и электроэнергии.

Так, из-за пандемии закрываются заводы и порты, ухудшается ситуация в логистике и цепочках поставок. Мы наблюдаем резкое увеличение задержек с выполнением заказов. По нашим оценкам, в портах и около них незадействованными остаются 8,5 процентов от мировых мощностей морских контейнерных перевозок. Это в два раза больше, чем в январе 2020 года. Из-за таких перебоев существенно растёт стоимость доставки морем и конечная стоимость товаров, причём для некоторых категорий такой рост не будет носить временного характера. Для решения этой проблемы потребуется время и сотрудничество лиц, принимающих решения, по всему миру.

Применительно к развитию мы видим, что из-за пандемии во всех странах растёт бедность. Из-за неё уже почти 100 миллионов человек оказались в крайней бедности; это – «прибавка» к численности крайне бедных.

Мы становимся свидетелями трагического регресса в сфере развития. Достижения в части сокращения крайней бедности отброшены назад на годы, а в некоторых случаях – на десятилетие. Крайне важно немедленно приступить к решению этой проблемы, пересмотрев подходы в развитых и развивающихся странах таким образом, чтобы обеспечить более широкое распространение экономического роста и инвестиций.

Наиболее приоритетная задача для нас - обеспечить доступ к вакцинам и ускорить процесс вакцинации. Я являюсь председателем Многосторонней целевой группы лидеров, в состав которой входят Кристалина [Георгиева, директор-распорядитель МВФ], Тедрос [Аданом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ] и Нгози [Оконжо-Ивеала, генеральный директор ВТО]. Вчера мы провели плодотворное публичное обсуждение, и вскоре соберёмся на пятое заседание Группы; оно будет посвящено выполнению масштабных обязательств и попытке добиться того, чтобы обязательства, которые взяли на себя развитые страны, превратились в реальную вакцинацию. Должен существовать способ устранить разрыв в распределении вакцин. Всемирный банк способен профинансировать дозы и распределение, однако необходимо составить график скорейших поставок. В связи с этим мы призываем правительства, которые располагают достаточным количеством доз, обеспечить скорейшие поставки, чтобы организовать вакцинацию в развивающихся странах; мы призываем министров финансов и министров здравоохранения развивающихся стран заключить контракты, чтобы как можно скорее получить поставки вакцин. Также мы работаем со странами, чтобы преодолеть недоверие к вакцинам и стимулировать вакцинацию населения. Действуя через эту Целевую группу, а также в рамках наших страновых программ мы видим, что когда страны могут получить вакцины, когда такие вакцины есть, то люди прививаются и показатели вакцинации неуклонно растут.

Поддержка Всемирным банком беднейших стран находится на рекордно высоком уровне. Мы работаем, стремясь помочь странам получить больше доз и обеспечить их распределение. Я побывал в Судане и Иордании, и лично наблюдал – прошло уже две недели, но кажется, что это было вчера – работу по проведению вакцинации, и она активизируется. Я доволен; сейчас Всемирный банк законтрактовал 250 миллионов доз, которые будут финансироваться за счёт средств Банка. Поставки будут осуществляться в ближайшие месяцы, и это крайне важно для спасения жизни людей.

Хочу упомянуть ещё несколько приоритетов, а затем перейдём к вашим вопросам. Многие страны сталкиваются с проблемой задолженности. В понедельник мы выпустили ежегодный доклад IDS [«Статистика по международной задолженности»]. В нём показано, что долг стран с низким уровнем дохода вырос на 12 процентов и достиг 860 миллиардов долларов США. Учитывая, сколько стран находятся в ситуации долгового кризиса или сталкиваются с высоким риском такого кризиса, для дальнейшего продвижения необходимы новые системы. Требуется комплексный подход, включая сокращение, более оперативную реструктуризацию и более высокую прозрачность долга, чтобы добиться прогресса в решении этой проблемы.

В преддверии пополнения средств МАР-20 в декабре главы африканских государств уже призвали доноров ставить перед собой смелые цели в части поддержки миссии МАР. Потребность в финансировании ощущается остро, она будет оставаться высокой в течение многих лет, и успех МАР-20 жизненно необходим. Мы движемся к заключительному этапу работы по привлечению средств в рамках пополнения МАР-20, который состоится в декабре в Токио. Вчера я встречался с заместителем министра финансов [Японии]. И нас радует прогресс, - мы очень рады видеть, что во всё мире активно поддерживают более масштабное пополнение средств МАР-20.

Одной из тем на этой неделе будут ресурсы. Нам также необходима активная работа с государственным и частным сектором. Я упоминал свои встречи с парламентариями, ОГО, мы регулярно встречаемся с фондами, – практически со всем международным сообществом, чтобы привлечь ресурсы для решения самых разных проблем, включая вакцины, задолженность и, разумеется, проблемы, связанные с изменением климата.

Мне передали записку. Я, кажется, упомянул 250 тысяч доз, но я имел в виду 250 миллионов доз, - Всемирным банком законтрактованы четверть миллиарда доз, которые могут поступить в страны в рамках программ их финансирования. Мы работаем с максимальным напряжением, круглосуточно и без выходных, чтобы увеличить это число, как только получим от развитых стран и производителей вакцины и информацию о сроках поставок.

А теперь я готов ответить на ваши вопросы. Благодарю всех.

Многомерные пространства развития

В Новосибирске на базе Института экономики и организации промышленного производства СО РАН работает II Всероссийская конференция с международным участием «Пространственный анализ социально-экономических систем: история и современность», посвященная памяти академика Александра Григорьевича Гранберга.

«Он открыл новое направление — моделирование межотраслевой и межсубъектной кооперации, дефицит которой по сей день тормозит развитие и Сибири, и всей России», — сказал, открывая конференцию, председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Николаевич Пармон. Он вспомнил о своем участии в полярной научной экспедиции на ледоколе «Михаил Сомов», организованной Советом по изучению производительных сил (СОПС) под руководством А. Гранберга.

В экономической науке прочно утвердился термин «модели гранберговского типа», об эволюции и современном состоянии которых рассказал модератор пленарного заседания член-корреспондент РАН Виктор Иванович Суслов: «Мы занимаемся ими уже лет 50, и сегодняшние модели отличаются от первоначальных примерно как реактивный самолет от поршневого, но заложенные принципы и подходы к их созданию кардинально не изменились».

Научный руководитель ИЭОПП СО РАН академик Валерий Владимирович Кулешов представил ретроспективу совместных исследований сибирских и монгольских экономистов. Эти работы были организованы Александром Гранбергом и направлены на структурные изменения народнохозяйственного комплекса нашего южного соседа. Также академик Кулешов обозначил векторы его сегодняшнего развития. «Основные торговые связи Монголии в конце XX столетия были со странами Совета экономической взаимопомощи. 80 % приходилось на СССР, — отметил ученый. — В новом столетии российско-монгольские отношения зачастую носят декларативный характер. При внешнем благополучии многие ранее достигнутые договоренности и соглашения не выполняются». При этом Монголия, по его словам, может послужить для России и других стран примером темпов роста валового внутреннего продукта: «За первое десятилетие XXI века — более чем в пять раз. За второе десятилетие — почти удвоение ВВП. Монголия находится среди мировых лидеров по этому показателю, и во многом это связано с заделами совместного стратегического планирования с группой Александра Григорьевича».

Однако повестка конференции носит не мемориальный, а ярко выраженный проблемный характер. Доклад известного экономиста академика Абела Гезевича Аганбегяна был посвящен возможностям выхода экономики нашей страны из череды кризисов и стагнаций на фоне продолжающихся волн распространения коронавирусной инфекции. «В жертву финансовой устойчивости и жизнеспособности отраслей оказалось принесено здоровье населения, — считает ученый. — Это было не сознательным решением, а результатом ошибок в прогнозировании хода пандемии». Сегодня в России вакцинировано около 33 % населения, что ставит страну по этому показателю на 134 место из 212. Причинами Абел Аганбегян называет недостаток мощностей по производству вакцин и непоследовательную государственную политику в этом вопросе. В результате, согласно данным докладчика, депопуляция (превышение числа умерших над родившимися) в 2020 году составила у нас 702 тысячи человек, в первом полугодии 2021 г. — 422 тысячи: не только за счет коронавируса как такового, но и от его последствий и недостатка медицинских ресурсов для борьбы с другими заболеваниями.

Экономика России тоже серьезно пострадала. Розничная торговля на душу населения упала за прошедший год на 4,1 %, конечное потребление домохозяйств — на 8,6 %. Драйверами социально-экономического роста в период продолжающегося кризиса Абел Гезевич назвал инвестиционную активность и высокотехнологические отрасли: «Чтобы перепрыгнуть стагнацию, нужно резко повысить в структуре ВВП доли экономики знаний и инвестиций в основной капитал». Второй показатель, по мнению экономиста, с 17 % (на 2019 год) должен вырасти до 25 % к 2025 году, до 30 % — к 2030-му. Экономику знаний (включая образование, здравоохранение и биотехнологии), сегодня занимающую в российском ВВП около 14 %, следует нарастить в его структуре к соответствующим рубежам до тех же 25 %, а затем 30—35 процентов.

Где взять ресурсы на этот рывок? «Правительство сидит на сундуках», — высказался А. Аганбегян. Суммарные активы банков он оценивает в порядке 110 триллионов рублей, то есть уже превышающие отечественный ВВП 2020 года (около 106 триллионов). На втором месте стоят сбережения граждан: около 40 триллионов рублей в России и сотни миллиардов долларов за рубежом, часть этих средств можно привлечь путем выпуска облигаций на приобретение жилья и транспорта. В том же порядке — сотни миллиардов долларов — оцениваются золотовалютные резервы нашей страны. К этому перечню источников Абел Аганбегян добавляет доходы от приватизации, прибыль и амортизационный фонд предприятий и возможное заимствование средств на международном уровне.

Директор ИЭОПП СО РАН академик Валерий Анатольевич Крюков остановился на основных тенденциях пространственного развития России и необходимости корректировки как государственной политики в этой сфере, так и научных подходов к ее осмыслению. Ученый принципиально отказывается от противопоставления «ресурсной» экономики «знаниевой». «Нефть вчера, сегодня и завтра — разная нефть. Нефтегазовый сектор мира демонстрирует взрывной рост разнообразия источников ресурсов углеводородного сырья, — считает экономист. — Так, к ранее известной традиционной тяжелой нефти добавились нефть и газ из нетрадиционных источников и плотных пород, сланцевые нефть и газ, углеводороды подсолевых отложений и так далее». Эти изменения влекут, с одной стороны, диверсификацию и усложнение технологий поиска и добычи, делая их всё более цифровыми и всё в большей степени учитывающими локальные особенности. С другой стороны, в полный рост встает проблема обновления межтерриториальных производственных связей на всех уровнях, начиная с глобального, и формирования цепочек создания продуктов с высокой добавленной стоимостью, что критично для России. «У нас произошел регресс — цепочки сократились и упростились», — констатировал В. Крюков.

Экономист подчеркнул необходимость проработки комплексных долговременных программ для условно «добывающих» территорий, поставляющих как экспортную продукцию недр (уголь, нефть и газ, включая сжиженный на месте), так и основу для более сложной номенклатуры, получаемой в других регионах. Для формирования таких систем необходима полная и корректно систематизированная информация: геологического, экономического, экологического, социального профиля. «Процесс накопления данных и навыков позволяет генерировать новые знания об объектах освоения и вырабатывать на этой основе более эффективные решения», — считает Валерий Крюков. В качестве примеров он привел канадскую провинцию Альберта и проект «Большой Ставангер» в Норвегии, выделив отличия: «В Канаде и Норвегии существуют системы комплексного обращения с природными ресурсами, а в России — “ручное” управление и решения по линии “компания — государство”. Сегодня необходим постепенный отход от жестко централизованной корпоративной модели. Это же относится к региональному ракурсу: местничество и стремление “выплыть в одиночку” тормозит формирование современной экономики Сибири».

Необходимость комплексного государственного подхода к освоению ресурсной базы, в частности Арктики, подчеркнул многолетний партнер новосибирских экономистов — доктор геолого-минералогических наук Анатолий Михайлович Брехунцов (многопрофильное научное предприятие «Геодата», Тюмень). Он предоставил сводную информацию о минеральных ресурсах северных территорий России и обозначил ряд проблем — как специфического (судоходность Обской губы и сохранение ее биоразнообразия), так и комплексного (прогнозирование, стратегирование, планирование) характера в условиях нарастающей глобальной неопределенности перспектив энергоперехода и декарбонизации. При любых условиях Анатолий Брехунцов считает целесообразным нарастить принятую год назад «Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года» государственной программой с горизонтом до 2050 года. Для ее реализации, по мнению докладчика, следует принять ряд соответствующих законов, в том числе об учреждении и функционировании «Хозяина Арктики» — специального органа, консолидирующего государственную политику в этом макрорегионе.

Риски и перспективы трансазиатских логистических артерий и узлов обозначил научный руководитель Байкальского института природопользования СО РАН академик Арнольд Кириллович Тулохонов. Его основной вывод неутешителен: «Россия не встраивается в систему международных транспортных коридоров, поскольку транзит через Россию составляет менее 1 % товарооборота между Европой и Азией, более 90 % которого осуществляется морским транспортом через Индийский океан». При этом значимость Северного морского пути географ считает переоцененной: «По мере таяния ледового покрова караваны будут удаляться от российской экономической зоны, не требуя с нашей стороны ледокольной проводки». С этой ситуацией контрастируют усилия Китая, планомерно строящего систему трансазиатских грузовых потоков: «Россию обходят с Юга», — обобщил ученый.

С тезисами Арнольда Тулохонова созвучно утверждение члена-корреспондента РАН Александра Александровича Широва из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН: «Основной эффект экономике России приносит не транзит, но экспорт». Докладчик сосредоточился на структурных дисбалансах территориального развития как одного из препятствий на пути трансформации инерционного сценария развития экономики если не в прорывной, то в базовый. Для этого следует разработать комплекс специальных мер государственной политики и реализовать их, по словам А.Широва, успев до глобальной декарбонизации. Его предложения о региональной диверсификации ставок прогрессивного налогообложения доходов, равно как и методов снижения карбоновых выбросов, вызвали активную дискуссию у участников конференции.

«Глобализация 4:0» стала темой выступления заместителя президента Российской академии наук члена-корреспондента РАН Владимира Викторовича Иванова. Он назвал предпосылки к новому цивилизационному переходу: исчерпание возможностей моделей социально-экономического развития, взрывное распространение высокотехнологичной продукции, усложнение доступа к ресурсам, переоценка базовых ценностей, социальное, экономическое и информационное неравенство. Ответы на эти вызовы должна находить фундаментальная наука. При этом коммерческая и социальная ценность фундаментальных научных результатов постоянно возрастает, а рыночная стоимость наукоемкой продукции постоянно падает.

«Поддержка фундаментальной науки как системообразующего института долгосрочного развития нации является первоочередной задачей государства», — заместитель президента РАН привел цитату из Стратегии научно-технологического развития РФ, принятой в 2016 году. Но для реализации этого благопожелания, по мнению Владимира Иванова, не хватает главного — ресурсов. «Доля затрат на фундаментальную науку в российском ВВП не превышает 0,15 %, что эквивалентно затратам Аргентины, — отметил докладчик, — тогда как у Южной Кореи этот показатель выше вчетверо, а у Швейцарии — почти в десять раз. При существующих подходах к организации научных исследований и разработок невозможно решить задачу вхождения России в число стран-лидеров в новом мировом укладе».

В. Иванов предлагает исправить ситуацию, разработав и утвердив на уровне Президента РФ «Основы государственной политики развития науки и технологий и формирования национальной инновационной системы на долгосрочный период», в которых будет сформулирована целостная политика научно-технологического развития страны и прописана адекватная система ее реализации. Документ должен определить науку как ведущую производительную силу, обеспечивающую развитие, глобальную конкурентоспособность и безопасность страны, а РАН — как высшую научную организацию России, отвечающую за развитие фундаментальных научных исследований и подготовку научных кадров высшей квалификации, проводящую экспертизу важнейших государственных решений и обеспечивающую научное сопровождение стратегического планирования.

Работа второй Гранберговской конференции (таково неформальное название научного форума) запланирована на пять дней по пяти секциям: «Теория и методология пространственной и региональной экономики», «Стратегии, программы и проекты социально-экономического развития страны и ее макрорегионов», «Экономико-математическое моделирование межрегиональных и межотраслевых отношений», «Россия в мировой экономике: Сибирь, Дальний Восток, Арктика в экономике России и мира» и «Институциональные аспекты развития региональных систем». Академик Валерий Крюков обозначил перспективу привлечения к подобным форумам крупных компаний: «Непременными участниками наших встреч должны стать представители бизнеса».

Андрей Соболевский

Информационно-разведывательная война против Китая

ЦРУ, историки, политологи и экономисты США объединились в разведывательных и информационно – психологических атаках против КНР

Владимир Овчинский

На фоне продолжающегося экономического, социального и военного подъёма Китая ЦРУ создает новый центр, ориентированный исключительно на сбор разведданных о Китае, что является еще одним признаком того, что высокопоставленные американские чиновники готовятся к всеобъемлющей многолетней борьбе с Пекином.

В обращении к персоналу агентства 6 октября директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс охарактеризовал новый Китайский разведцентр как попытку «еще больше укрепить нашу коллективную работу над самой важной геополитической угрозой, с которой мы сталкиваемся в 21 веке, - со все более враждебным китайским правительством».

Описывая усилия, в которых задействованы все стороны шпионского агентства, высокопоставленный чиновник ЦРУ сравнил борьбу с Советским Союзом в период холодной войны, но сказал, что Китай более грозный и сложный соперник, учитывая размер его экономики, которая полностью взаимосвязана с США, а также с собственным глобальным охватом, которым обладает Китай.

Бывший директор Джон О. Бреннан, который курировал радикальную реорганизацию ЦРУ при администрации Обамы, приписал Бернсу новый подход к Китаю.

«Если и есть страна, которая заслуживает своего собственного разведцентра, так это Китай, который имеет глобальные амбиции и представляет собой величайший вызов интересам США и международному порядку», - сказал Бреннан.

При предшественнице Бернса, Джине Хаспел , ЦРУ начало отказываться от позиций военного времени, в которых оно было в основном сосредоточено на проникновении и уничтожении террористических сетей, и начало возвращать свое внимание на так называемые «твердые» цели, в основном Китай, но также и Россию, Иран и Северная Корея.

Бернс сказал, что внимание к этим другим странам не уменьшится, ЦРУ также продолжит контртеррористическую миссию. Но создание нового китайского центра явилось четким указанием на то, что эта страна является и, вероятно, останется целью агентства №1.

На вопрос, почему руководители агентства считают, что против Китая нужен собственный разведцентр, когда они фактически закрывали его на других направлениях, высокопоставленный чиновник назвал Китай уникальным, потому что ни в одной отдельной стране не требуется работа, которая охватывает все области миссии агентства, где требуются сборщики разведывательной информации, аналитики, лингвисты и технологи.

Как и в случае с Советским Союзом, ЦРУ направит значительное число таких специалистов в страны по всему миру для сбора разведданных и противодействия интересам Китая, сказал высокопоставленный чиновник, который на условиях анонимности выступил с заявлением, чтобы ещё более полно разъяснить позицию Бернса.

По словам чиновника, агентство также будет набирать и обучать больше носителей китайского языка. Он добавил, что теперь Бернс будет еженедельно встречаться с главой разведцентра, а также с другими высшими руководителями со всего агентства, чтобы разработать согласованную стратегию.

Признавая прошлые сбои в системе безопасности, не комментируя их напрямую, высокопоставленный чиновник сказал, что ЦРУ, кроме китайского, создает еще один центр по разработке технологий, которые укрепят его методы шпионажа.

Этот новый центр будет также охватывать транснациональные угрозы, такие как изменение климата, вспышки болезней и гуманитарные кризисы.

«Ловушка Фукидида» как информационное оружие

Американская профессура недалеко ушла от ЦРУ ( а может быть даже обогнала его) в нагнетании китайской угрозы. Учёные США всё чаще смотрят на растущую мощь Китая как на угрозу. Многие опасаются, что соперничество между Китаем и США может привести к войне или конфликту, который будет иметь глобальные последствия.

В Америке становится все более популярной теория, которая основана на трудах Фукидида - историка Пелопоннесской войны между Афинами и Спартой.

Один из ведущих американских экспертов в области международных отношений - профессор Грэм Эллисон из Центра науки и международных отношений имени Роберта и Рене Белферов при Гарвардском университете – несколько лет назад издал книгу "Обреченные на войну: Могут ли Америка и Китай избежать ловушки Фукидида?". Она уже стала настольной для многих политиков, ученых и журналистов.

Профессор Эллисон

Профессор Эллисон рассмотрел события мировой истории за пять веков и нашел 16 примеров того, когда растущая новая держава вступала в соперничество со старой державой. В 12 из 16 случаев конфликт перерос в войну.

Как считает ученый, сегодня можно говорить, что будущее международных отношений будет определять соперничество между Вашингтоном и Пекином.

Китайский синдром лунатизма и его сдерживание

Ещё одну концептуальную идею для информационной войны с Китаем выдвинул извесный теоретик нескольких американских администраций Джозеф Най (PS,04.10.2021).

По его мнению, поскольку администрация президента США Джо Байдена выбрала стратегию великодержавной конкуренции с Китаем, нужны исторические метафоры, чтобы объяснить это усиливающееся соперничество. Многие вспоминают начало Холодной войны, но есть более тревожная историческая метафора – начало Первой мировой войны. В 1914 году все великие державы ожидали всего лишь краткой третьей Балканской войны. А вместо этого, как пишет британский историк Кристофер Кларк, они, «действуя как лунатики, устроили пожарище, длившееся четыре года, уничтожившее четыре империи и погубившее миллионы людей».

В тот момент мировые лидеры не уделяли достаточного внимания переменам в международном порядке, который ранее получил название «Европейский концерт». Одной из важных перемен стала нарастающая сила национализма. Национализм оказался привлекательней социализма для рабочего класса Европы – и привлекательней капитализма для европейских банкиров.

Кроме того, усиливалось равнодушное отношение к мирному положению. В Европе великие державы не вели войны уже 40 лет. Конечно, были кризисы (в Марокко в 1905-1906 годах, в Боснии в 1908-м, ещё раз в Марокко в 1911-м, Балканские войны в 1912-1913 годах), но все они были управляемыми. Между тем дипломатические компромиссы, позволившие урегулировать эти конфликты, усиливали чувство разочарования и поддержку ревизионистских идей. Многие лидеры начали верить, что короткая, решающая война, в которой победит сильнейший, могла бы принести позитивные изменения.

Третьей причиной потери гибкости в миропорядке начала XX века была немецкая политика – амбициозная, но неясная и путанная. Великодержавные устремления кайзера Вильгельма II были ужасающе неловкими. Нечто схожее Най видит в «Китайской мечте» председателя Си Цзиньпина, «в его отказе от терпеливых подходов Дэн Сяопина, в эксцессах националистической дипломатии «боевых волков» Китая».

Поэтому Най пишет, что сегодня политики должны быть встревожены подъёмом национализма в Китае, равно как и популистским шовинизмом в США. Учитывая агрессивную внешнюю политику Китая и историю противостояний и неудовлетворительных компромиссов по поводу Тайваня, существует перспектива непреднамеренной эскалации между двумя державами.

Успешная стратегия должна предотвращать возникновение такого синдрома лунатизма.

Успешная стратегия США в отношении Китая, по мнению Ная, должна начинаться дома. Она предполагает защиту демократических институтов, которые привлекают, а не принуждают союзников; инвестиции в научные исследования и разработки, которые помогают сохранить технологические преимущества Америки; сохранение открытости США к миру. Что касается внешних аспектов, то Америка должна реструктурировать устаревшие военные силы, адаптируя их к изменениям в технологиях; укреплять союзные структуры, в том числе НАТО и договорённости с Японией, Австралией и Южной Кореей; расширять отношения с Индией; укреплять и дополнять международные институты, которые США помогли создать после Второй мировой войны для установления стандартов и управления взаимозависимостью стран мира; сотрудничать с Китаем (там, где это возможно) по транснациональным вопросам. Пока что администрация Байдена следует именно такой стратегии, однако 1914 год остаётся постоянным напоминанием о необходимости благоразумия.

В ближайшей перспективе, учитывая агрессивную политику Си, Америке, по мнению Ная, вероятно, придётся тратить больше времени на сторону соперничества в этом уравнении. Но подобная стратегия может стать успешной только в том случае, если США будут избегать идеологической демонизации и вводящих в заблуждение аналогий с Холодной войной, а также сохранят свои альянсы.

Вывод Ная: Америка не может сдержать Китай, но она может ограничить варианты действий для Китая, сформировав окружение, в котором происходит подъём этой страны

Ожидание/желание падения Китая

Что касается американских экономистов, то всё их внимание обращено на проблемы в китайской экономике. Как пишет Стефан Роач из Йельского университета, «все глаза (в США) устремлены на тёмную сторону Китая. Такое уже было. Азиатский финансовый кризис в конце 1990-х годов, рецессия доткомов в начале 2000-х, мировой финансовый кризис 2008-2009 годов – Китай всегда изображали страной, которая вот-вот упадёт. Но вновь и вновь китайская экономика опровергала эти мрачные прогнозы, демонстрируя устойчивость, которая для большинства наблюдателей была совершенно неожиданной (PS, 27.09.2021).

Сейчас, например, многие американские экономисты считают, что ситуация с компанией Evergrande Group является серьёзной проблемой или даже катализатором некоего переломного момента. Но Роач иного мнения. Да, второй крупнейший девелопер недвижимости в Китае столкнулся с потенциально фатальными проблемами. Да, его долговой навес в размере около $300 млрд создаёт широкие риски для китайской финансовой системы и потенциально грозит эффектом домино на глобальных рынках. Но масштаб этого эффекта, вероятно, будет значительно меньшим, чем ожидают эксперты, называющие Evergrande китайским Lehman Brothers и предполагающие, что мы стоим на пороге нового «момента Мински» (быстрое схлопывание финансовых активов – В.О.).

Против этого мнения у Роача есть три аргумента. Во-первых, у китайского правительства есть масса ресурсов, позволяющих выдержать дефолты по кредитам Evergrande и оградить другие активы и рынки от потенциальных негативных последствий. Обладая примерно $7,5 трлн внутренних сбережений и ещё $3 трлн валютных резервов, Китай имеет более чем достаточный потенциал для амортизации краха Evergrande по худшему сценарию. Эту идею подчёркивают недавние крупные вливания ликвидности Народным банком Китая.

Во-вторых, Evergrande – это не классический кризис «чёрного лебедя», а, скорее, сознательное и умышленное следствие китайской политики, направленной на снижение кредитной нагрузки и рисков, а также защиту финансовой стабильности. В частности, за последние годы Китай добился значительного прогресса в сокращении активности теневого банковского сектора, что снизило потенциал распространения негативных кредитных событий на другие сегменты финансового рынка. В отличие от краха Lehman и вызванного им катастрофического побочного ущерба, проблемы компании Evergrande не стали неожиданностью для китайских властей.

В-третьих, риски для реальной экономики, которая вошла в период временного замедления, ограничены. Спрос на китайском рынке недвижимости поддерживается продолжающейся миграцией сельских работников в города. И этим китайская ситуация очень отличается от краха спекулятивных пузырей на рынке недвижимости в других странах, например, Японии и США, где избыток предложения не поддерживался спросом. Доля китайского населения в городах сейчас едва превышает 60%, то есть у неё ещё масса пространства для роста – пока она не достигнет уровня 80-85%, типичного для стран с более развитой экономикой. Несмотря на недавние сообщения о сокращении населения городов (что заставляет вспомнить о былых ложных тревогах по поводу изобилия городов-призраков в Китае), фундаментальный спрос на городское жильё остаётся сильным, что ограничивает негативные риски для экономики в целом, даже в случае банкротства Evergrande.

Но, одновременно, Роач считает, что наиболее серьёзные проблемы Китая в меньше степени связаны с Evergrande и в большей – с серьёзным пересмотром его модели экономического роста. Изначально Роач был встревожен натиском регуляторов, написав в конце июля, что новые меры строго нацелены против интернет-компаний Китая и грозят задушить «животный дух» в некоторых наиболее динамичных отраслях экономики страны, таких как финтех, видеоигры, онлайн-музыка, онлайн-услуги такси, частные уроки, доставка еды и других товаров, услуги по дому.

Так было. Теперь же китайское правительство удвоило этот натиск, а председатель Си Цзиньпин всю силу своей власти направил на кампанию по достижению «общего процветания», которая призвана устранить неравенство в уровне доходов и богатства. Интересы регуляторов расширилась, и дело не только в запрете криптовалют, но и в том, что они превратились в инструмент социального инжиниринга: правительство включило электронные сигареты, деловые попойки, а также культуру фанатов знаменитостей в свой непрерывно растущий список дурных социальных привычек.

Всё это лишь усугубляет тревоги, которые Роач высказывал два месяца назад. Новый двойной удар китайской политики – перераспределение плюс перерегулирование – бьёт прямо в сердце политики рыночных «реформ и открытости», которая служит основой экономического чуда Китая со времён Дэн Сяопина в 1980-х годах. Он подавит предпринимательскую активность, которая является столь важным источником энергии для динамичного частного сектора Китая, и это приведёт к длительным последствиям для следующей, инновационной фазы китайского экономического развития. Без «живого духа» развитие отечественных китайских инноваций невозможно.

Атака регуляторов, в сочетании с требованием перераспределения доходов и богатства, по мнению Роача, отматывает назад кино китайского чуда. Не сумев соединить отдельные точки в общую картину, лидеры Китая рискуют опасно ошибиться в своих расчётах.

Удивительная логика рассуждений весьма рассудительного и осведомлённого в делах Китая человека. Неужели Роач реально думает, что запрет коллективных попоек и ограничение иных дурных социальных привычек может негативно повлиять на «живой дух» предпринимательства в Китае?

Индийский исследователь Раджурам Раджан отдельно рассматривает зачистку финансового сектора в экономической стратегии Китая (PS, 29.09.2021).

На протяжении уже как минимум 15 лет Китай пытается провести ребалансировку своего экономического роста, переключившись с экспорта и капитальных вложений на рост внутреннего потребления. Сейчас эти усилия приобрели особую актуальность на фоне конфликтов с США и другими странами.

Для того чтобы китайское внутреннее потребление увеличивалось, должны расти как зарплаты, так и доходы домохозяйств от инвестируемых сбережений. А для этого Китай неизбежно должен попрощаться с моделью роста, которая до сих пор опирается на жёсткую государственную политику, помогающую удерживать на низком уровне зарплаты работников и доходность, выплачиваемую вкладчикам. Это означает, что нужны отрасли, требующие более высокой квалификации и позволяющие больше платить работникам, и нужна инвестиционная деятельность при посредничестве хорошо развитого финансового сектора, который способен генерировать приличную доходность даже без доступа к дешёвому капиталу.

Такой переход является трудным при любых обстоятельствах, но он особенно труден сегодня из-за действий Китая в прошлом. Ранее Китай делал акцент на инвестициях в капитальные активы, и поэтому сейчас ему приходится иметь дело с огромным навесом заимствований у девелоперов и квазигосударственных структур, которые не в состоянии обслуживать свой долг. При реструктуризации перекредитованных структур китайские власти обычно заставляют инвесторов брать на себя убытки, распределяя их так, как они считают необходимым. Однако, когда появляется опасения, что может исчезнуть общая уверенность (особенно среди иностранных инвесторов), тогда подобные структуры, наоборот, спасают. Именно поэтому всё внимание сейчас устремлено на ситуацию с компанией Evergrande, крайне перегруженную долгами девелопера недвижимости.

Председатель Си Цзиньпин решительно настроен сохранить позиции Коммунистической партии Китая (КПК) на вершине китайского общества и бизнеса. Начав кампанию по борьбе с коррупцией, он в дальнейшем занялся повышением роли госпредприятий, хотя обычно они являются наименее производительными игроками китайской экономики. Несмотря на поддержку центральным правительством госпредприятий, частный сектор сильно вырос (обычно при поддержке местных властей), а богатые предприниматели, подобные со-основателю компании Alibaba Джеку Ма, захватили общественное воображение и иногда даже смеют критиковать государственную политику.

Власти утверждают, что атаки на магнатов, подобных Ма, и их компании проводятся в интересах «общего процветания». Они представляют их мерами борьбы с экстремальным частным богатством (то есть с миллиардерами), с корпоративным монополизмом (компании Alibaba и Tencent якобы используют силу своих интернет-платформ для ограничения выбора у пользователей), с эксплуатацией работников интернет-платформами. И они представляют их мерами в защиту безопасности персональных данных (защищая их от корпораций, но не от государства) и против трансграничных потоков данных, а также иностранного влияния, включая листинг китайский компаний на иностранных биржах.

Власти старательно подчёркивают, что эта компания нацелена против самых богатых и самых известных предпринимателей (особенно тех, кто явно не вносит большого социального вклада).

Индийский исследователь и многие учёные в США полагают, что эта новая атака окажется в итоге контрпродуктивной: «вероятнее всего, она будет сдерживать инновации и готовность частного сектора брать на себя риски, одновременно навязывая излишне консервативные предпочтения партии тем видам деятельности, которые поощряются. Такой исход вряд ли поможет необходимому Китаю переходу к высококвалифицированному производству с высокой стоимостью».

Кроме того, предпринимаемые сегодня действия, по мнению оппонентов китайского руководства, нельзя будет с лёгкостью отменить завтра. Как только доверие к рынкам или правительству теряется, его уже трудно восстановить. Это особенно касается доверия к финансовому сектору, где миллионы китайцев связали свои сбережения с незаконченным жилым строительством и с финансовыми продуктами, которые продают плохо регулируемые инвестиционные фирмы.

Критики говорят, что попытка правительства контролировать частный сектор серьёзно затруднит доступ китайских корпораций к международным рынкам, а это важный фактор экономического роста страны.

Но, здесь явное извращение логики.

Ведь поворот на внутренние рынки и ужесточение политики по отношению к доморощенным олигархам как раз и сделан в Китае из – за того, что Запад стал закрывать свои рынки для КНР. То, что происходит, - вынужденные меры, которые являются гораздо более «мягкими», чем в предыдущие периоды развития Китая. Поэтому они вряд ли сыграют негативную роль, и, наоборот, помогут Китаю успешно развиваться в ближайшие годы.

***

Возвращаясь к проблемам организации разведки США против Китая, важно определить, какая методология будет лежать в основе сбора данных и их анализа. Ждать экономического падения Китая в результате ужесточения антикоррупционной политики и борьбы с социально аномальными привычками – явно тупиковый путь.

Метан объединяет

Россия принимает участие во многих международных проектах ТЭК

Текст: Оксана Зозуля

Реализация международных энергопроектов России в Европе и мире сегодня включает как поставки традиционных видов энергоносителей, так и перспективы развития новых источников энергии.

На смену традиционным энергоносителям Россия готовится предложить на экспорт новые проекты, связанные с развитием прорывных технологий в области ТЭК. Наша страна традиционно занимает ведущую роль на рынке поставок углеводородного сырья. Очередным доказательством этого стал недавний контракт компании "Газпром экспорт" и MVM CEEnergy Ltd на поставку российского газа в Венгрию. Суммарный объем контрактов - до 4,5 миллиарда кубометров в год. Диверсификация маршрутов во многом стала возможной благодаря усилиям болгарских, сербских и венгерских компаний по развитию национальных газотранспортных систем.

Стратегия "Газпрома", нацеленная на построение всей цепочки от добычи до сбыта углеводородов на новых для компании рынках на базе добычных мощностей за пределами РФ, позволяет участвовать в развитии топливно-энергетического комплекса таких стран, как Алжир, Боливия, Вьетнам.

На территории ЕАЭС стратегической задачей на ближайшие годы становится формирование общих энергетических рынков. Эта цель должна быть завершена к 2025 году. Как подчеркнул глава минэнерго Николай Шульгинов, "в тесном взаимодействии с нашими коллегами по Союзу мы продолжаем работу по формированию необходимой нормативно-правовой базы общих рынков энергоресурсов Союза. Их создание обеспечит недискриминационный доступ к ресурсам для всех участников рынка".

Наряду с этим важным проектом становится освоение Имашевского газового месторождения в трансграничной зоне РФ и Казахстана, а также морского нефтяного месторождения Каламкас-море. Стратегическим партнером с российской стороны в нефтяном проекте РК заявлена компания "Лукойл". Общая стоимость проекта составит около 5 миллиардов долларов.

Пакет зарубежных проектов сегодня реализует и "Роснефть". Так, отечественная компания и индонезийская госкомпания Pertamina планируют запустить в 2026 году НПЗ и нефтехимический комплекс в Тубане (о. Ява). Также рассматривается возможность совместного предприятия по строительству и эксплуатации Тяньцзиньского НПЗ/НХК. Участниками проекта являются "НК "Роснефть" с 49 процентами акций и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (КННК) с пакетом в 51 процент. Планируемая мощность Тяньцзиньского НПЗ - 16 миллионов тонн продукции в год.

Азиатский вектор экспорта становится ключевым для российского ТЭК. Как сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер: "Рынок азиатских стран, рынок АТР является очень-очень-очень емким. И по прогнозам до 2040 года, рост потребления в этом регионе составит полтора триллиона кубометров газа, 60 процентов из которых будет импорт. Без сомнения, самым динамичным, самым быстрорастущим рынком является рынок Китая, который каждый год нас просто ошеломляет темпами роста потребления. Не является исключением и 2021 год. За первое полугодие объем потребления природного газа в Китае вырос на 15,5 процента. Объем импорта вырос на 23,8 процента. Это значит, что прогнозные оценки объема потребления в Китае по итогам 2021 года составят 360 миллиардов кубометров и объем импорта - 160 миллиардов кубометров".

По его словам, "Газпром" активно работает на азиатском рынке, поставляя и СПГ, и трубопроводный газ. Компания поставляет СПГ из своего портфеля в Республику Корея, в Японию, в Китай, в Индию. Что касается Индии, объем российских поставок туда составляет четверть от всего нашего портфеля СПГ.

В свете политики декарбонизации также востребованы компетенции российских специалистов в области атомной энергетики. Так, на днях ГК "Росатом" и компания - оператор атомных электростанций Бразилии Eletronuclear подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает развитие сотрудничества по таким направлениям, как строительство и обслуживание атомных станций большой и малой мощности в Бразилии, продление сроков эксплуатации действующих атомных станций в стране, переработка ядерных материалов, замыкание ядерного топливного цикла и обращение с радиоактивными отходами, реализация совместных проектов в области образования и подготовки кадров, повышение общественной приемлемости атомной энергии и другим. Стратегический характер в сфере атомных технологий носит сотрудничество России и Турции. Проект АЭС "Аккую" является главным в этой сфере. "На площадке сегодня развернуты полномасштабные строительные работы одновременно на трех энергоблоках. Для международных проектов сооружения АЭС это уникальный масштаб. Мы задали строительству беспрецедентный темп, в ходе совместной работы между российскими и турецкими компаниями сложились дружественные и конструктивные отношения, и все работы идут в соответствии с запланированным графиком", - подчеркнул генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Новым направлением энергетического экспорта, востребованным в свете "зеленой" повестки ЕС, могут стать проекты в области водородной энергетики. Как заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников, Россия готова поставлять в Германию водород с последующим транзитом в другие европейские страны. "Готовы обсуждать будущие контракты по поставкам, их формат и требования к производству водорода. Заинтересованы в совместных проектах по развитию транспортной инфраструктуры в России для организации экспорта водорода в Германию с последующим транзитом в другие страны Европы", - отметил он. По экспертным оценкам, объем российского экспорта водорода может составить от 2 до 12 миллионов тонн к 2035 году, а к 2050 году может приблизиться к 50 миллионам тонн. Согласно планам правительства, одной из задач в области развития водородной энергетики заявлено создание производства водорода, ориентированного на экспорт. В этом сегменте у РФ есть все шансы занять около 20 процентов на мировых рынках.

Нефть и газ в сентябре 2021

Ежемесячный обзор нефтяного рынка и нефтегазовой отрасли

Рынок нефти. Унесённые ветром баррели: ураган «Ида» вызвал дефицит нефти

В сентябре цены на нефть снова вернулись к росту, причём рост оказался весьма бурным. Цена нефти сорта Brent за сентябрь выросла на 10% до $78,17 за баррель, а в конце месяца даже попыталась тестировать уровень в $80, который был успешно достигнут и даже превышен, но уже в октябре. Одновременно цена техасской марки WTI по итогам сентября выросла на 9,9%, до $74,85 за баррель.

Последствия разрушительного урагана «Ида», пронёсшегося над югом США в конце августа, продолжали влиять на добычу нефти в Соединённых Штатах почти весь сентябрь. Ураган повредил несколько старых нефтепроводов, расположенных у берегов штата Луизиана, что вызвало утечку нефти на территории в радиусе около 16 км, и из-за аварии и последующих работ по устранению нефтяного пятна добыча нефти на этой территории временно была остановлена.

Из-за последствий урагана, как сообщили в Минэнерго США, в сентябре добыча нефти в сократилась примерно на 96% или на 1,74 млн б/с.

Переработка нефти в США из-за последствий урагана сократилась на 2,11 млн б/с или на 12%. Добыча нефти в Мексиканском заливе обеспечивает примерно 17% совокупной добычи «чёрного золота» в США.