Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

На "Автотор" разработана автоматизированная система заказа и учета локализованных комплектующих

В рамках программы цифровизации, реализуемой на предприятиях "Автотор", в целях повышения производительности и эффективности производственных процессов и систем жизнеобеспечения производственного комплекса, разработана автоматизированная информационная система заказа и учета локализованных комплектующих.

Программный комплекс разработан и реализован специалистами ИТ-центра "Автотор". В настоящее время ведется его опытная эксплуатация для последующего внедрения в процессы управления производством и планирования производственной деятельности предприятия. Как подчеркнул вице-президент по локализации и аутсорсингу Дмитрий Чемакин, заказчиком разработки программного продукта выступил Центр по локализации и аутсорсингу "Автотор".

"Это важный шаг вперед в техническом оснащении процесса работы с локализованными комплектующими. Программный комплекс разработан специалистами нашей компании, что говорит о практических результатах выполнения программы по наращиванию уровня профподготовки высококвалифицированных кадров и освоению новых компетенций. Внедрение нового программного продукта позволит повысить эффективность взаимодействия всех служб, задействованных в процессе организации производства продукции с использованием локализованных компонентов, номенклатура и объем которых год от года поэтапно наращивается", - отметил Дмитрий Чемакин.

В программе локализации "Автотор" - свыше 30 действующих проектов. Общий объем закупок автокомпонентов на внутреннем рынке ЕАЭС в 2020 году составил 1,98 млрд рублей.

Досье "Цифровой экономики"

Компания "Автотор" основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведётся с мая 1997 года. На сегодняшний день "Автотор" выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объём производства превысил 2,3 млн. автомобилей.

Vale и POSCO сотрудничают в области экологически чистого производства стали

Как сообщает Mining.com, бразильская Vale и южнокорейская сталелитейная компания POSCO объединили усилия для разработки решений, которые снизят выбросы CO? при производстве стали.

Фирмы подписали меморандум о взаимопонимании (МоВ) в этом отношении, согласившись работать вместе, чтобы сократить потребление ископаемого топлива, используя предложения Vale.

Эти предложения включают продукты из высококачественной железной руды, такие как окатыши, мелочь и брикеты.

Ожидается, что этот шаг поможет реализовать поставленную Vale к 2035 году цель по сокращению 15% чистых выбросов Scope 3 и цель POSCO стать углеродно-нейтральным для интегрированного производства стали к 2050 году.

Исполнительный вице-президент Vale Iron Ore Марчелло Спинелли сказал: «Определение пути декарбонизации будет иметь решающее значение для определения того, как отрасль будет соответствовать целям Парижского соглашения и принесет важное наследие обществу и нашей планете. Vale имеет хорошие возможности для того, чтобы стать лидером отрасли благодаря нашему высококачественному портфолио мирового класса и инновационным технологиям».

Глава стального подразделения POSCO Хагдонг Ким подчеркнул, что Vale и POSCO поставили цель к 2050 году достичь нулевого уровня выбросов углерода.

К 2030 году Vale обязалась сократить свои абсолютные выбросы по категориям 1 и 2 на 33%.

Чаще всего пробег скручивают у машин старше десяти лет

Текст: Владимир Баршев

В истории каждого пятого автомобиля в продаже встречается информация о скрученном пробеге. Причем чем старше машина, тем больше вероятность того, что пробег у нее будет уменьшен. Чаще всего пробег скручивают у машин старше десять лет, а также на автомобилях с американского рынка. Аналитики портала Авто.ру изучили базу объявлений о продаже легковых автомобилей и с помощью данных из отчетов "ПроАвто" выяснили, какие из них чаще всего продаются со скрученным пробегом.

Чаще всего - в 60% случаев - подделывают показатели пробега у автомобилей возрастом от десяти лет. У таких машин скручивают пробег достаточно сильно - в среднем на 60 тысяч километров и больше. Среди машин, возраст которых до шести лет, экземпляров с "нечестным" пробегом почти в четыре раза меньше. При этом и изменения показателей ниже - в среднем 30-40 тысяч километров.

Внимательнее всего нужно быть покупателям американских марок Chrysler и Dodge: их пробеги уменьшают почти в 40% случаев. В полтора раза реже так поступают с Land Rover, Infiniti и Jaguar, а также с самыми распространенными в России автомобилями - Lada. Почти не скручивают пробег у марки Datsun - всего девять процентов. Среди представителей китайских автомобилей чаще всего уменьшают пробег у Chery - в 16% случаев и чуть реже у Geely - 11%.

Среди самых популярных марок в России антирекордом отмечаются Hyundai (15,4%), Skoda (15,2%) и Renault (14,0%). Наиболее хорошей историей пробегов отличается УАЗ - 11,9%. Каждая третья Nissan Teana в продаже - с неродным пробегом: это самый высокий показатель среди отдельных моделей-иномарок. Для сравнения - с ее японскими конкурентами, Mazda 6 и Toyota Camry, такие случаи встречаются заметно реже: 21,2 и 17,3% машин соответственно.

Из кроссоверов и внедорожников чаще всего скручивают пробег у BMW X5 и Volkswagen Touareg - у каждой пятой модели немецкого автопрома. Самая "безопасная" модель в этой категории - Mazda CX-5 - показатели меняют в восьми процентах случаев.

В премиальном сегменте чаще всего можно столкнуться со скрученным пробегом у Mercedes-Benz S-класса и BMW 5 серии (по 28%). Это объясняется тем, что данные модели часто используются в качестве рабочего транспорта, поэтому родной пробег на них большой. Для сравнения - у BMW 7 серии подложный пробег встречается в 7,3% случаев, у Mercedes-Benz E-класса - в 8,3%.

У автомобилей Lada пробеги скручивают в среднем в четверти случаев. Но на актуальных моделях этот показатель в 3,5 раза ниже. Самые низкие показатели у Xray (3,4%) и Vesta (4,5%). На снятых с производства машинах количество вариантов со скрученным пробегом превышает 30%. Чаще всего (44% машин) километраж уменьшают на моделях семейства "Самара" первого поколения - 2108, 2109 и 21099.

Хорошей историей отметились Renault Duster (8,2% "скрученных" машин), Toyota RAV4 (10,3%), Kia Sportage, Volkswagen Tiguan и Hyundai ix35 (по 11%), а также Kia Optima (9,4% машин). Среди бюджетных автомобилей реже фальсифицируют пробег на Renault Sandero (7,9%), Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo (по 11-12%).

Южная Корея прибавила в рыбном экспорте

По данным за январь-октябрь, Республика Корея увеличила поставки рыбы и морепродуктов на внешний рынок на 20,5% — до 2,24 млрд долларов. Страна нарастила в том числе экспорт в Китай.

Данные о положительной динамике экспорта рыбы и морепродуктов за десять месяцев 2021 г. представило Министерство морских дел и рыболовства республики, пишут южнокорейские СМИ. Отмечен значительный рост поставок в Китай — на 48,1%, до 540 млн долларов, а также в США и Евросоюз — на 24,2% и 39,4% соответственно. Продажи в странах АСЕАН увеличились на 12,5%, в то же время поставки в Японию сократились на 1,9%.

Больше всего выросли поставки сушеных водорослей — на 13,8% до 560 млн долларов, а также тунца — на 23,3%, до 500 млн долларов.

В министерстве особо отметили рост популярности на мировом рынке так называемых рыбных булочек. Они выпускаются из теста, в состав которого входят морепродукты, сообщает корреспондент Fishnews. Скорее всего, спрос объясняется тем, что такой продукт считается полезным для здоровья. При этом его легко приготовить, а это очевидное достоинство в период пандемии коронавируса, обращают внимание СМИ.

К концу октября экспорт рыбных булочек вырос на 13,6%, до 41 млн долларов. Продажи этой продукции заметно увеличились прежде всего в США и Канаде, а также в некоторых странах Юго-Восточной Азии, включая Индонезию и Филиппины.

Fishnews

Принят новый стандарт ВОИС по трехмерным моделям и изображениям

С 1 по 5 ноября 2021 года в гибридном формате состоялось заседание девятой сессии Комитета по стандартам Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

В рамках сессии был принят и положительно оценен Комитетом новый Стандарт ВОИС (ST.91) по цифровым трехмерным (3D) моделям и 3D изображениям, разработанный Целевой группой под руководством Российской Федерации.

Стандарт содержит рекомендации в отношении хранения, обработки и распространения данных, касающихся ИС, а также обмена ими с использованием цифровых 3D-моделей и 3D-изображений в качестве визуальных представлений объектов интеллектуальной собственности. В него включены рекомендации в отношении форматов и размера файлов цифровых 3D-моделей и 3D-изображений, процедурные рекомендации в отношении подачи заявок и обработки 3D-моделей и 3D-изображений, рекомендации в отношении обмена данными и их публикации, а также рекомендации в отношении частичных притязаний.

В поддержку предлагаемого Стандарта выступили делегации Германии, Республики Корея, США, Японии, Ведомства по интеллектуальной собственности Евросоюза и Европейского патентного ведомства. Свою признательность за активную и плодотворную работу Целевой группы выразили Международное бюро и Помощник Генерального Директора Кенитиро Нацуме.

Теперь перед Целевой группой поставлена более амбициозная задача - включение в стандарт ВОИС ST.91 методов поиска и сравнения визуальных представлений объектов ИС в 3D-форматах. В основу этой работы ляжет передовой опыт российских экспертов, в частности из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Государства-члены и Секретариат ВОИС высоко оценили активность и вклад российских специалистов в работу Целевых групп Комитета.

Россия в глобальной политике. Финансовой

ЯКОВ МИРКИН

Доктор экономических наук, профессор, заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:

Миркин Я. Россия в глобальной политике. Финансовой // Россия в глобальной политике. 2021. Т. 19. No. 6. С. 245-254.

Пока Россия проигрывает конкуренцию в глобальных финансах. А в че?м именно? Прежде всего, в конкуренции за место в финансовой иерархии мира, в том, чтобы быть действительно влиятельной именно в этой сфере.

Существует ли глобальная финансовая политика? Да, конечно. Страны карабкаются вверх (а кто-то опускается) в иерархии мировых финансов, стремясь использовать все преимущества, которые даёт доминирование на международных рынках капиталов. Эта политика крупнейших стран хорошо видна, и если не играть на опережение в такой конкуренции, относясь к финансам как к области фиктивности, раздутых пузырей, искусственных бумажных созданий, глубокой вторичности, как это укоренилось в России, неизбежны жесточайшие потери/проигрыши национального масштаба.

Пока мы проигрываем конкуренцию в глобальных финансах. А в чём именно? Прежде всего в конкуренции за место в финансовой иерархии мира, в том, чтобы быть действительно влиятельными именно в этой сфере.

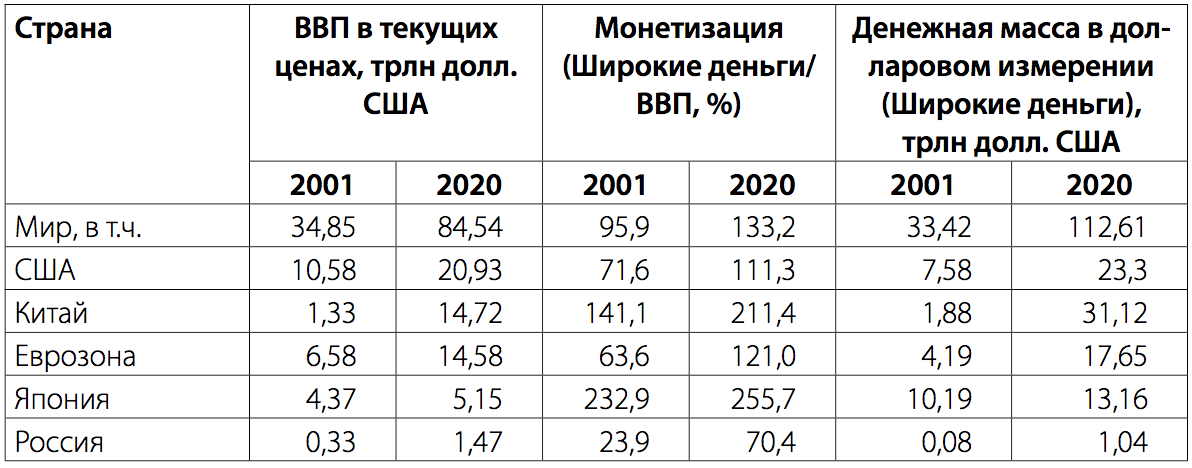

Финансовая иерархия стран

Деньги – ядро глобальных финансов. Монетизация, насыщенность деньгами (денежная масса/ВВП) – ключевой (но не единственный) индикатор финансового развития (financial development) экономики, её пронизанности финансовыми инструментами, институтами, рынками. Страны выстраиваются в иерархии по размерам денежной массы и монетизации так же, как по ВВП, продолжительности жизни и другим макропеременным (табл. 1).

В 2001 г. три первых места в иерархии глобальных финансов (по величине денежной массы) занимали Соединённые Штаты, Япония, еврозона. Они же были первыми в мировой экономике (по величине ВВП). В 2020 г. тройка стала другой – США, Китай, еврозона, при этом Китай далеко обогнал США в размерах денежной массы в долларовом эквиваленте.

Таблица 1. Финансовая иерархия стран мира (2001–2020)*

* Источники: World Bank Open Data (2021) // World Bank. URL: https://data.worldbank.org (дата обращения: 14.08.2021); World Economic Outlook Database. April 2021 Edition // International Monetary Fund. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April (дата обращения: 14.08.2021); Statistical Data Warehouse // European Central Bank. URL: www.sdw.ecb.europa.eu (дата обращения: 14.08.2021); GDP and main components // Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-/NAMA_10_GDP (дата обращения: 14.08.2021) (Еврозона состава 2001 г.).

Мы в финансовой иерархии

Россия в финансовой иерархии – на третьестепенных ролях. У нас шестое место в мире (ВВП по ППС) и одиннадцатое (ВВП по номиналу). Но в финансовом мире – другая картина. По монетизации (Широкие деньги/ВВП) – 65-е, по насыщенности кредитами (Банковские кредиты частному сектору/ВВП) – 62-е, по мощности рынка акций (Капитализация/ВВП) – 35-е, по ссудному проценту – 50-е (чем выше, тем хуже), по инфляции – 132-е (чем выше, тем хуже)[1]. По этим параметрам мы годами не дотягиваем до развивающихся стран со средним уровнем дохода. Экономика России колеблется между 1,6—2,8% мирового ВВП, но никогда не была больше 0,8—1% глобальных финансовых активов (табл. 2).

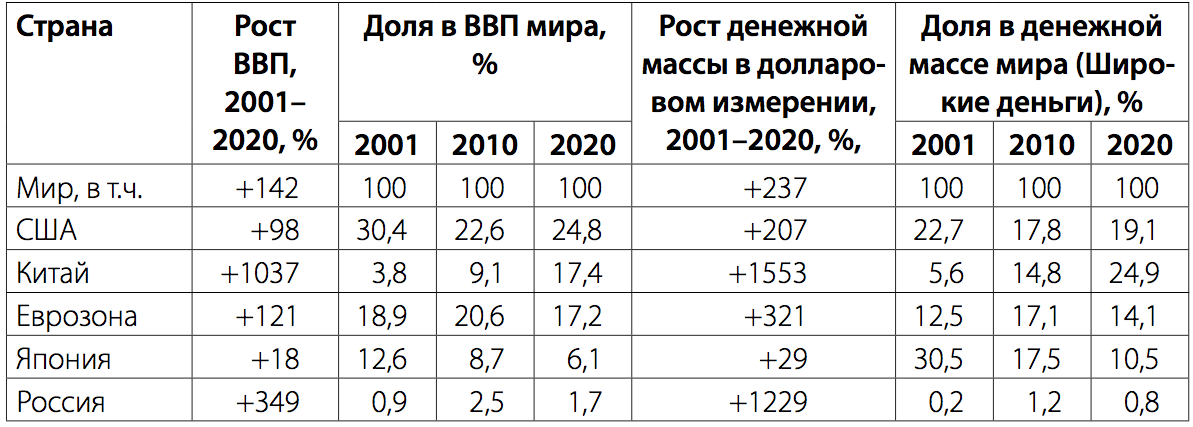

Изменения в финансовой иерархии мира

В 1960 г. по миру в целом индикатор «Широкие деньги/ВВП» составлял 50,2%, в 1980 г. – 64%, в 2001 г. – 95,9%, в 2020 г. – 133,2%. За этим – тренд финансового развития, роста монетизации, насыщенности финансовыми инструментами, институтами, рынками. Он хорошо виден, по меньшей мере, два столетия, много раз исследован. Ни одна страна не является исключением.

Россия в меру роста своей экономики участвует в этом тренде. Но скорости финансового развития (в части монетизации) очень разные (табл. 2). Замедленная, на сверхвысоких уровнях насыщенности деньгами (Япония), средняя (англосаксонская и континентальная модели, «западный мир»), взрывная, сверхскоростная (Китай, другие азиатские страны «экономического чуда»), «скачки» при малых значениях монетизации (Россия).

Таблица 2. Изменения в финансовой иерархии мира (2001–2020)*

* Расчёт по таблице 1. На позиции стран влияет валютный курс доллара. В 2020 г. доллар слабее, чем в 2001 году. Позиции США хуже, чем могли бы быть.

Как и 20 лет назад, США – первые в иерархии экономик по ВВП в текущих ценах. В 2001–2020 гг. Китай переместился на второе место, хотя ещё в 2001 г. был кратно меньше экономик Японии и еврозоны.

Разрыв между Соединёнными Штатами и Китаем резко сократился.

Более чем в два раза сократилась доля Японии.

Эти движения стали основой ещё более радикальных изменений в финансовой иерархии мира. На первое место (по денежной массе в долларовом выражении) вышел Китай с крупным отрывом от США, хотя ещё в 2001 г. доля США в денежной массе мира четырёхкратно превосходила китайскую (табл. 2). Почти в 3 раза сократилась доля Японии. Китай занял место этой страны в финансовой иерархии.

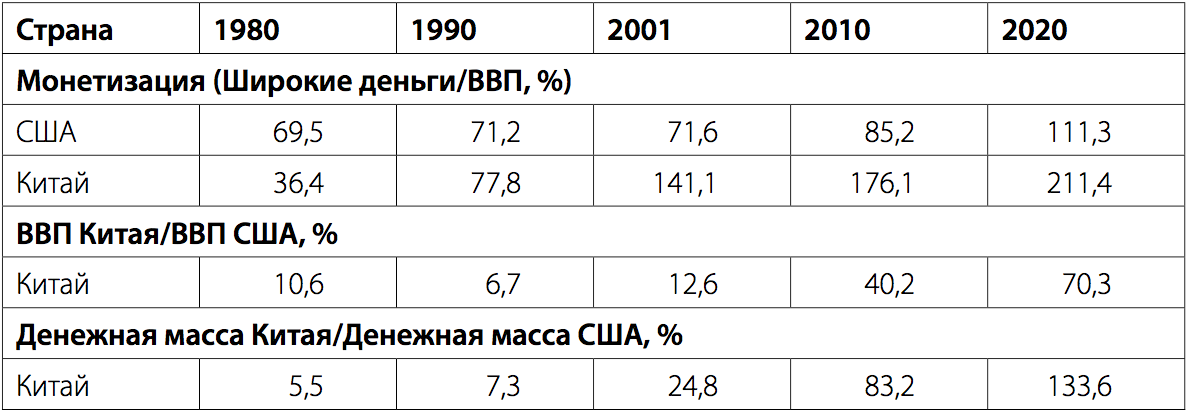

Политика «финансового форсажа»

Разве могут быть такие крупнейшие изменения случайными? Финансовая гонка Китая за Соединёнными Штатами происходила в течение четырёх десятилетий (табл. 3).

Поражает последовательность, «неумолимость» наращивания финансового потенциала Китая, что не могло не «просачиваться» в глобальные финансы.

У Пекина крупнейшие в мире долларовые резервы. Международная инвестиционная позиция Китая многократно выросла. Юань интернационализируется, Китай продвигает за рубежом свои платёжные системы. С другой стороны, яркое, почти двукратное в нижней точке ослабление доллара США в 2001–2020 гг. – разве это может быть только рыночными колебаниями?

Таблица 3. Сравнение динамики ВВП, монетизации и денежной массы (США, Китай)

* Рассчитано по: ВВП в текущих ценах, млрд долл. США, Денежная масса (Широкие деньги), млрд долл. США. Источники: World Bank Open Data (2021) // World Bank. URL: https://data.worldbank.org (дата обращения: 14.08.2021); World Economic Outlook Database. April 2021 Edition // International Monetary Fund. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April (дата обращения: 14.08.2021).

Ещё в 1980 г. ВВП Китая составлял 10,6% американского ВВП, денежная масса в Китае – 5,5% от денежной массы США при более чем четырёхкратном превышении численности населения Китая в сравнении с США. В 2020 г. китайский ВВП – 70,3% от уровня США, денежная масса – 133,6% при примерно том же соотношении населения этих двух стран. Если в 1980 г. уровень монетизации американской экономики примерно двукратно превышал Китай, то в 2020 г. ситуация – обратная. Монетизация Китая запредельно высока – больше 211% ВВП, что в 1,9 раза выше уровня США.

Сверхбыстрый рост денежной массы в Китае происходил при умеренной инфляции. С 1997 г. более 20 лет динамика розничных цен колебалась в основном от -1% (дефляция) до 2% роста в год при разовых скачках цен (2007, 2010, 2011 гг.) в пределах 4,1–6,5%. Ссудный процент (Lending Interest Rate) достиг максимума в 1995 г. (12,06%), поднявшись с 5% в 1980 г., затем последовательно опускался до 4% в 2015–2020 годах. С 1998 г. ссудный процент был ниже 7% (кроме 2007 г.)[2]. С середины 1990-х гг. юань находится в достаточно узком валютном коридоре для развивающейся страны – 6–8,3 юаня за доллар, с 2008 г. стабилизирован в границах 6–7 юаней за доллар. Таким образом, «денежное чудо» в Китае, его монетизация на уровнях свыше 200% ВВП, создание денежной массы в долларовом эквиваленте на треть большей, чем в Соединённых Штатах, – всё это происходило без ярких эксцессов в инфляции, проценте, валютном курсе.

Какие же выводы? Как и в области реального производства, такие результаты невозможны без долгосрочной финансовой политики, ставящей целью максимальное продвижение вверх в иерархии стран в глобальных финансах. Целенаправленное создание нового финансового гиганта, нового крупнейшего ядра в глобальных финансах, в свою очередь, создаёт максимум денежных стимулов для инвестиций, подталкивает внутреннюю экономику к сверхбыстрому росту.

Такой политике подходит название «финансовый форсаж». В Китае она основывалась на прямом таргетировании динамики денежной массы и «репрессированном» финансовом секторе (широком вмешательстве государства в распределение кредитов и инвестиций, в ссудный процент и валютный курс, чтобы стимулировать рост)[3]. В России она могла бы осуществляться в более мягких формах (другая рыночная реальность).

Китай повторил финансовую историю Японии и отчасти Южной Кореи времён экономического чуда. В 1961 г. монетизация Японии составляла 48,5%, в 1980 г. – уже 139,8%, в 2020 г. – 255,7%. Монетизация Южной Кореи в 1960 г. – 11,3%, в 1980 г. – 37,6%, в 2020 г. – 166%. Именно такой рост позволил Японии, второй экономике мира в 2001 г. (табл. 1), иметь в это время примерно треть глобальной денежной массы (в долларовом эквиваленте), притом что у США, экономики № 1, – до четверти денежной массы.

Политика денежных смягчений

В 2008–2021 гг. в развитых странах распространилась практика глубоких «денежных смягчений». Она очень отличается от того, что повсеместно происходило до 2008 г. – неглубокое вмешательство в циклы со стороны центральных банков для антикризисного регулирования и стимулирования (когда это нужно) роста, преимущественно через процентные ставки. После 2008 г. развитые экономики переведены, по сути, на «аппараты искусственного дыхания», соединяющие крупные кредитные эмиссии через бюджет (покупка центробанками госдолгов) с экстремально низким ссудным процентом. Поразительно, что быстрый рост монетизации сочетается с инфляцией, не выходящей за рамки 3–4%.

В глобальных финансах такая политика, приобретшая долгосрочной характер, – отличный способ остаться на верхних ступенях финансовой иерархии мира.

«Деньги к деньгам» – этот принцип ещё никто не отменял.

Россия между «финансовыми гигантами»

С начала 1990-х гг. финансовая (денежная, кредитная, процентная, валютная) политика России была крайне холодной. Не стимулировать экономический рост, а «создавать условия» для него – подавлять инфляцию, либерализовать финансовый сектор, открыть финансовые рынки, копировать (часто избыточно) финансовые механизмы макроэкономического регулирования развитых стран. Четверть века жёстко ограничивалась денежная эмиссия (и, соответственно, монетизация экономики), сдерживался кредит – при сверхвысоком проценте, крайне нестабильном курсе рубля (с семью взрывными девальвациями), наряду с высоким уровнем либерализации в распределении кредитов и внутренним финансовым рынком, полностью открытым для нерезидентов, их горячих денег и кэрри-трейда. Что ещё? Постоянное, ежегодное кровотечение – вывоз капиталов из России в крупнейших размерах (не менее 800 миллиардов долларов за четверть века).

Это – политика «денежного холодильника» (кроме 2020 г., года пандемии) и сдерживания экономического роста ради подавления инфляции, во многом немонетарной, монетарными методами. Мы пожертвовали ростом.

Каковы результаты? Финансовый сектор России, её финансовые рынки, внутренняя масса денег, кредита не адекватны размерам экономики, в 2–3 раза меньше, чем должны быть (см. табл. 1–2, анализ выше). Даже в момент пика (2010–2013 гг.), когда доля России в мировом ВВП достигала 2,5–2,8%, её доля в глобальных финансовых активах/денежной массе мира была двукратно ниже (1,2–1,4%). Скачок в монетизации в 2020 г., не меняя общей картины, относится к году пандемии, он – «первый» в постсоветской истории кризисов в России.

Всё вместе пока означает слабость в глобальной финансовой политике. Мы как финансовая машина гораздо меньше в мире, чем должны быть в сравнении с позицией, занимаемой экономикой России.

Мы даже не в первой десятке, хотя могли бы рассчитывать на это, исходя из той роли, которую играет Россия как крупнейший мировой поставщик сырья.

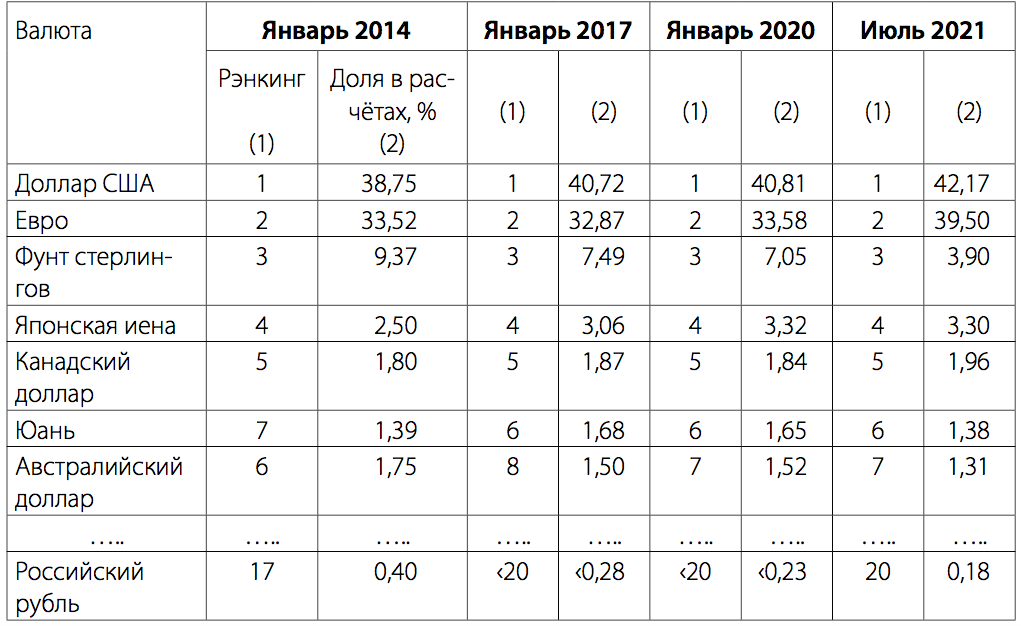

Интернационализация рубля – она есть?

Можно ли рассчитывать на укрепление международной роли рубля? Стоит ли играть словами «рубль как резервная валюта», оглядываясь на то, что происходит с юанем? Можно ли ещё что-то сделать с проектом «Москва как международный финансовый центр», который оказался, после вспышки активности в начале 2010-х, отставлен в сторону, если не забыт? Насколько уверенно может происходить укрепление роли рубля в ЕАЭС и БРИКС, если это вообще возможно, или же нас ждёт не только долларизация/евроизация, но ещё и юанизация экономики?

Если не играть активной роли в глобальной финансовой политике, не создавать из России «крупную финансовую машину», все ответы на эти вопросы будут, скорее, отрицательными. Это хорошо показывается данными о международной роли национальных валют в глобальных расчётах (табл. 4). При последовательном росте доли доллара и евро (от 72–73% платежей в 2014 г. до 81–82% в 2021 г.) и стабилизации роли юаня (1,4–1,7% расчётов, 6—7-е место в рэнкинге валют), рубль переместился с 17-го места в 2014 г. (0,4% мировых расчётов через SWIFT) на 20-е место в 2021 году (0,18%). На отдельные даты он вообще выпадал из состава 20 ведущих валют мира.

Таблица 4. Изменения в мировой иерархии национальных валют

(роль в глобальных расчётах через SWIFT)*

* Расчёт на основе стоимостных объёмов сообщений о платежах, направленных через SW

IFT. Источник: SWIFT RMB Tracker 2016–2021 // SWIFT. URL: https://www.swift.com/ru/node/9501 (дата обращения: 23.08.2021).

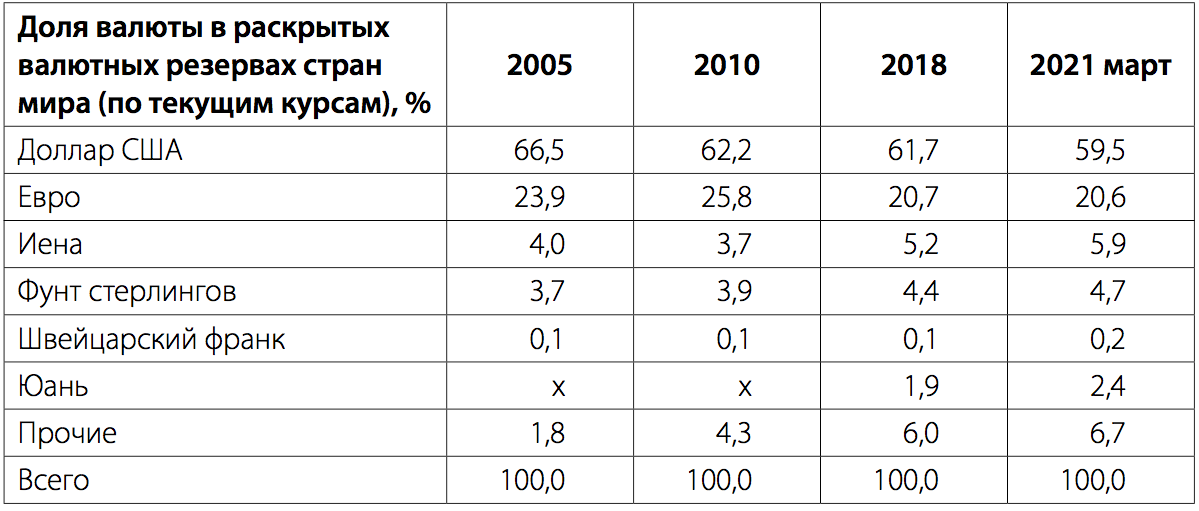

Рубля нет в валютных резервах стран мира, даже среди «прочих валют», хотя он является вполне рыночным созданием (табл. 5). В 2017 г. рубль был исключён из состава международных резервов Белоруссии. В отличие от глобальных расчётов, роль доллара и евро в валютных резервах падает (с 93–94% в 2005 г. до 80–81% в 2021 г.) при росте значимости других валют (иена, фунт стерлингов). Доля юаня хотя и растёт, но по-прежнему очень незначительна (2,4% в марте 2021 г.) (табл. 5).

Таблица 5. Изменения структуры валютных резервов стран мира*

* Источник: Currency Composition of Official Exchange Reserves (COFER) // IMF. URL: https://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B-4AA8-9F6D-5A09EC4E62A4 (дата обращения: 23.08.2021).

Что дальше?

Россия – один из «финансовых активов» мира. Мы глубоко вплетены в глобальные финансы.

В них – та же ожесточённая конкуренция, что и в других сегментах мировой экономики. Об этом можно – и нужно – писать тома. О валютных войнах, об атаках на национальные валюты, о «выжиманиях» с финансовых рынков, в т.ч. санкциями, об использовании тех гигантских преимуществ, которые даёт статус резервной валюты, об активности (или, наоборот) в продвижении инвестиций своей страны за рубежом, используя для этого «рычаги» глобальных финансов. А международные финансовые центры? Иметь бы парочку крупнейших на территории России – в этом была бы огромная опора для экономического роста.

Но есть простые вещи, которые стоит осознать.

А. Без финансовой политики в её международном измерении не будет эффективной ни сырьевая, ни энергетическая, ни военная, ни какая-либо другая политика, в которой Россия выступает игроком на мировой сцене.

Б. Эта политика может быть успешной, если только внутри России будет поставлена задача создания крупной финансовой машины, адекватной роли страны в мировой экономике – вместо «денежного холодильника», существующего три десятилетия.

В. Опыт 15–20 стран, совершивших своё «экономическое чудо», показывает, что активный рост монетизации возможен на низких уровнях инфляции, при нормализованном проценте и стабилизированном валютном курсе (если подобраны правильные механизмы, связывающие денежные смягчения и инвестиции в реальную экономику). То же демонстрирует практика денежных смягчений в развитых странах в 2008–2021 годах.

Г. Пока мы проигрываем в глобальной финансовой политике, находясь на низких уровнях в финансовой иерархии стран мира и не играя активно на усиление. Международная роль рубля – объективно очень ограниченна.

Д. По-настоящему, о международной роли рубля можно будет говорить только тогда, когда российская экономика «доберётся» хотя бы до 4–5% мирового ВВП, а её доля в глобальных финансовых активах – до 5–6%.

Е. Финансовый активизм – благо, если он создаётся умными и осторожными финансовыми инженерами, которые действуют исключительно в интересах собственной страны, основываются на разумном «национальном эгоизме», не занимаются преимущественно копированием и находят уникальные решения, не возвращающие Россию в административную финансовую систему.

--

СНОСКИ

[1] World Bank Open Data (2019) // World Bank. URL: https://data.worldbank.org (дата обращения: 14.08.2021).

[2] World Bank Open Data // World Bank. URL: https://data.worldbank.org (дата обращения: 14.08.2021).

[3] Chen K., Zha T. Macroeconomic Effects of China’s Financial Policies // NBER Working Paper Series. November, 2018. No. 25222. P.1.

Как сохранить статус?

БАРРИ БУЗАН

Член Британской академии наук, заслуженный профессор Департамента международных отношений и старший научный сотрудник в LSE IDEAS (подразделение Лондонской школы экономики и политических наук). Почётный профессор Университета международных отношений в Пекине, Китайского университета внешней политики, Копенгагенского и Цзилиньского университетов

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:

Бузан Б. Как сохранить статус? // Россия в глобальной политике. 2021. Т. 19. No. 6. С. 124-138.

РОССИЯ В МИРОВОМ ПОРЯДКЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

Хотя Россия всегда стремилась к тому, чтобы её признавали в качестве великой державы, способность страны поддерживать этот статус вызывала сомнения с момента, как мир вступил в эпоху модерна в XIX веке.

Военная оснащённость в целом была на достойном уровне, но в экономическом плане Россия оставалась среди наименее успешных государств – не в последнюю очередь из-за трудностей установления эффективных отношений с капитализмом. Такое несбалансированное развитие продолжается и сегодня, причём признаков перемен к лучшему пока незаметно. Решение России стратегически связать себя с Китаем ставит под сомнение её великодержавный статус, поскольку она оказывается всё более зависимым и подчинённым партнёром растущего азиатского гиганта.

Вступление

Свой краткий очерк начну с общего исторического обзора – истории модерна, на фоне которой следует сегодня оценивать любую страну, в том числе и Россию. Затем я проанализирую ряд ключевых моментов, актуальных для оценки конкретного положения России с конца XVIII – начала XIX столетия. Модерн развивался в два этапа: первый охватывает XIX и большую часть XX века, когда происходил подъём Запада и Японии; отсчёт второго начинается в 1970-е гг., он достигает апогея к 2020 г., когда современность распространилась на другие регионы – в частности, Азию[1].

Я не специалист по России, хотя достаточно хорошо знаю эту страну, её историю и могу взглянуть со стороны, с точки зрения мирового сообщества. Я оценю положение России прежде всего со времени окончания холодной войны в контексте того, что я расцениваю как ускоряющийся сдвиг к постзападному мировому порядку, который я характеризую как глубокий плюрализм[2]. Сдвиг в направлении глубокого плюрализма – начальная фаза второго этапа модерна. В основе анализа – идеи Английской школы относительно ответственности великих держав и великодержавного управления (ВДУ)[3]. «Постзападный» не означает постепенное исчезновение Запада. Скорее Запад переходит из состояния гегемонистского ядра или стержня первого этапа развития модерна к положению одного из нескольких центров мирового сообщества, которое отныне характеризуется более широким рассредоточением богатства, силы и культурно-политического авторитета, чем на протяжении двух последних столетий.

Развал Советского Союза и формирование новой России тридцать лет назад стало одним из элементов сворачивания первого этапа модерна, когда с начала XIX века на планете доминировала сравнительно немногочисленная группа индустриально развитых стран.

Советский Союз был одним из экспериментов XX века по созданию нравственно и функционально превосходящей формы индустриальной политэкономии и дальнейшей модернизации общества.

Среди таких экспериментов можно назвать либеральную демократию, социальную демократию, коммунизм и фашизм. В течение нескольких десятилетий советский строй казался многообещающей, жизнеспособной и привлекательной моделью. После Второй мировой Советский Союз, сам истощённый войной, находился в окружении слабых в геополитическом отношении стран и на короткое время превратился в сверхдержаву. Япония и Европа лежали в руинах, и СССР оккупировал большую часть Восточной и Центральной Европы и на короткий период – Манчжурию.

Китай был опустошён японской оккупацией и охвачен гражданской войной. Рушились колониальные империи на Ближнем Востоке, в Южной и Юго-Восточной Азии. Противостоять Советам могли только далёкие США. Однако в итоге советский эксперимент провалился. СССР создал вполне успешный военно-промышленный комплекс и военизированное государство. Но его тоталитарная форма правления, хоть и была предпочтительнее фашизма[4], едва ли превосходила в моральном плане иные формы государственного устройства и социально была менее привлекательной, чем социал-демократические или либерально-демократические модели. Командная экономика оставалась заметно менее эффективной, чем капиталистическая, в плане извлечения широкого спектра богатства и власти из ресурсов современности.

К 1990-м гг. постсоветская Россия оказалась в окружении сильных противников. Даже под конец холодной войны советский ВВП был превзойдён возрождающейся Японией – страной с вдвое меньшим населением, гораздо меньшей территорией и природными ресурсами. Китай начал с 1980-х гг. длительный и широкомасштабный рост накопления богатства и мощи, на фоне которого Россия всё больше отставала. Относительно низкие экономические показатели Советского Союза стали одной из причин, по которой коммунистический Китай в конце 1970-х гг. отказался от советской и маоистской экономической модели и это, возможно, имело большее глобальное значение, чем окончание холодной войны и распад СССР. Индия стала растущей ядерной державой, Юго-Восточная Азия также пережила некую модернизацию. Ближний Восток оставался неспокойным, но там сохранялось существенное присутствие США. Сами Соединённые Штаты, казалось, пребывали на пике могущества, переживая однополярный момент. Исторический период геополитики, когда Россия была окружена проявлениями слабости, испарился, и перспектив того, что подобное вернётся в ближайшем будущем, не просматривалось.

Тем не менее в идеологической борьбе за будущее победил не либерализм или коммунизм, а капитализм, который оказался совместим с широким спектром политических форм: авторитарных (Китай), либерально-демократических (англосфера) и социал-демократических (Европа, Япония)[5]. Независимо от политической системы, капитализм лучше, чем любая другая система, извлекает богатство и силу из ресурсов современности.

Историю России после распада СССР следует рассматривать в контексте набирающего обороты второго витка модерна. На его первом этапе доминировала относительно небольшая группа европейских держав, а также США и Япония, причём все они начали успешную модернизацию в XIX веке[6]. Второй этап до сих пор определяется преимущественно азиатскими странами, которые приступили к модернизации с 1970-х годов. На втором этапе новая группа стран, самой большой и успешной из которых является Китай, достигла достаточного уровня, чтобы присоединиться к прежнему ядру модернизаторов первого этапа и расширить его. Пока неясно, сколько ещё стран примут участие во втором этапе, который происходит почти столетие спустя после того, как Япония, Россия и Италия замкнули ряды модернизаторов первой фазы.

Первый этап проходил в условиях, когда война великих держав допускалась и ожидалась, а страны практически ничем не ограничивались в стремлении к богатству и власти. Второй, который набирает обороты сейчас, разворачивается при гораздо более стеснённых обстоятельствах.

Война между великими державами теперь слишком опасна и дорогостояща, а потому нерациональна и не оправданна.

Экологические ограничения, особенно изменение климата с его лимитами на использование ископаемых видов топлива, а также пандемии, препятствующие путешествиям и туризму, всё больше тормозят устойчивое развитие передовых стран и тех, кто всё ещё пытается догнать лидеров.

Так как же постсоветская Россия вписывается во второй этап модернизации? Её стартовые позиции не были слишком многообещающими. Она одной из последних присоединилась к первому этапу современного развития и, несмотря на некоторые значительные советские достижения, оставалась в числе наименее успешных модернизаторов. Ни Россия, ни Советский Союз не могли конкурировать с другими странами первого этапа модернизации ни по уровню благосостояния (ВВП на душу населения), ни в обеспечении высоких стандартов жизни. Хотя СССР добился неплохих результатов в массовом образовании, повышении статуса женщин и развитии фундаментальной науки, он так и не смог адаптироваться к капитализму как наиболее эффективному средству обеспечения быстрого роста и инноваций. Страна демонстрировала гораздо большие успехи в производстве военной мощи, чем в развитии диверсифицированной экономики всеобщего благосостояния, инновационной как в лёгкой, так и в тяжёлой промышленности. Даже в период наивысшего расцвета советская империя была в лучшем случае тем, что Пол Дибб назвал «неполноценной сверхдержавой»[7]. Из-за ограниченного успеха в создании индустриальной современности Россия осталась зависима от экспорта ископаемого топлива – источника энергии, использование которого резко сокращается на втором этапе модерна, поскольку необходимость реагировать на изменение климата неумолимо подталкивает мир к переходу на возобновляемые источники энергии.

Заглядывая в будущее раскручивающейся второй спирали модернизации, можно выделить три основных вопроса. Сможет ли Россия сохранить статус великой державы? Найдёт ли она эффективный способ адаптации к капитализму? И как на неё повлияет позиция, которую она заняла в начинающейся второй холодной войне между Китаем, самой Россией, с одной стороны, и Западом и многими соседями Китая — с другой?

Статус России как великой державы

Как проницательно заметил Ивер Нойманн, у России есть глубоко укоренившаяся потребность быть великой державой, и она не может смириться с более низким статусом в международном обществе[8]. До начала новой истории большая численность населения по сравнению с европейскими державами и способность мобилизовать крупные армии удовлетворяли эту потребность без особых проблем. Но с XIX века поздний старт и относительно слабые результаты России на первом этапе модерна постоянно ставили её статус великой державы под сомнение. Этот вопрос периодически обострялся поражениями и/или внутренними потрясениями в 1856, 1905, 1917—1918 и 1989—1991 годах. Ключевая тема второго этапа модерна – каков будет баланс между потребностью и желанием России быть великой державой и её способностью поддерживать этот статус? Эта проблема не исчезает, а приобретает новые формы и остроту по мере того, как Россия прокладывает себе путь на втором витке модерна.

Особенно она была заметна в 1990-е гг. во время расцвета американского «однополярного мира» и глобализации, когда ослабленная, униженная и охваченная кризисом Россия пыталась восстановить разрушенную экономику и сохранить статус великой державы. Кризис быстрого перехода от плановой экономики к свободному рынку был предотвращён волевым актом Путина, восстановившего военный авторитет России, которая снова стала вести себя как великая держава не только в своём регионе (Украина, Сирия), но и в отношениях с ЕС, Китаем и США. Однако основополагающие слабости российской экономики, общества и государства никуда не исчезли. На втором этапе современной истории присущие России слабости делают её уязвимой не только перед традиционными соперниками первого этапа – Европой, Соединёнными Штатами и Японией, но и перед новой когортой быстро усиливающихся держав. Китай, Индия и другие страны также претендуют на великодержавность, и их подъём обостряет конкуренцию за первые места в международных рейтингах. С этой точки зрения, как бы ни было неприятно россиянам, Россия является частью относительного упадка Запада, или, точнее, стран — участниц модернизации первого этапа. Наряду с США, Европой и Японией она сталкивается с усугубляющейся конкуренцией со стороны новой когорты стран, положение которых быстро укрепляется. На фоне возникающего порядка Россия обладает в международном масштабе относительно небольшим социальным капиталом. Её внешнеполитический стиль традиционно был и остаётся жёсткой формой плюрализма, при котором предпочтение отдаётся государственным соображениям (raison d’etat) в ущерб внутрисистемному порядку (raison de système)[9]. У России мало закадычных друзей, и в отличие от Китая и Соединённых Штатов недостаточно финансовых средств, чтобы покупать поддержку третьих стран. Убийства российских оппозиционеров за рубежом подрывают её репутацию, а отрицание ответственности за них не вызывает доверия.

Цифры не подтверждают, что у России есть хорошие шансы удержать место в высшем эшелоне держав. Она занимает 11-е место в мировом рейтинге стран по ВВП, находясь ниже Италии, Канады и Южной Кореи. ВВП России составляет примерно десятую часть от китайского. По ВВП на душу населения по паритету покупательной способности страна находится на 55-м месте, ниже Греции и Малайзии. В России относительно низкий коэффициент рождаемости (1,5–1,6) – примерно на уровне Китая, выше, чем в Японии и Германии, но ниже, чем в США и Великобритании, и значительно ниже коэффициента воспроизводства населения. Как и многие другие страны — участницы первого этапа модернизации, Россия столкнётся в XXI веке с серьёзным сокращением численности населения со всеми вытекающими отсюда последствиями[10].

Россия выделяет сравнительно небольшой процент своего валового национального дохода на зарубежную помощь в развитии (0,075% за 2019 г. по сравнению с 1,15% ВНД, которые выделила Турция; 1,39% ВНД, выделенные Польшей; 0,292% ВНД – Японией и 0,704% ВНД – Великобританией). Россия играет роль стороннего наблюдателя в переговорах об изменении климата и имеет глубокие внутренние разногласия по этому вопросу[11]. Она вносит малозначительный вклад в борьбу с климатическими изменениями[12]. Программа отслеживания действий по борьбе с изменением климата оценивает обязательства России по достижению целевых показателей снижения выбросов углекислого газа как «совершенно недостаточные». Россия получает некое сочетание издержек и выгод от нынешних и вероятных последствий изменения климата. Наиболее очевидными выгодами станет открытие арктических морских путей и более мягкий климат. Издержки будут связаны с повышением уровня моря и нестабильностью арктических районов вечной мерзлоты, которые станут уязвимы для пожаров и огромных выбросов парниковых газов. Поскольку материально-техническая база экономики узка, она также зависит от падения мирового спроса на ископаемое топливо в период энергетического перехода.

Если обобщить всё вышесказанное, Россия не может быть спокойна за свой великодержавный статус. Её козыри – военная мощь, особенно ядерное оружие и средства его доставки, место в «пятёрке» Совета Безопасности ООН и огромная территория. Однако почти по всем иным параметрам страна уступает как другим участникам первого этапа модернизации, так и стремительно усиливающимся азиатским державам. Колоссальный ядерный арсенал – главная опора в притязаниях на статус великой державы.

У России имеется значительный потенциал так называемой «раздражающей мощи» на периферии и в киберпространстве, но мало экономических и идеологических инструментов влияния.

Россия и капитализм

Одна из причин, по которой статус России как великой державы висит на волоске, – её неспособность адаптироваться к капитализму. Хотя, подобно всем другим ведущим державам, старым и новым, Россия сегодня является капиталистической страной, но она по-прежнему остаётся одной из наименее эффективных великих держав первого этапа модернизации в извлечении широкого спектра богатства и власти из ресурсов современности (исключение составляет разве что узкий круг самых богатых олигархов). Что особенно важно, она гораздо менее эффективна в этом смысле, чем ведущая держава второго этапа Китай, создавший производство полного ассортимента качественных потребительских товаров, чего не удалось сделать ни Советскому Союзу, ни России.

Россия всё ещё конкурентоспособна в военном производстве, но её экономика по-прежнему привязана к экспорту ископаемого топлива, когда в мире наблюдается серьёзное стремление перейти на возобновляемые источники энергии в качестве основного ответа на изменение климата.

Несчастливые отношения России с промышленным капитализмом уходят корнями в XIX век. Как и другие страны того времени, Россия начала развивать промышленный капитализм в условиях абсолютистской монархии, но такое сочетание нигде не оказалось возможным, учитывая радикальные изменения в классовой структуре и национальной политике. Россия ушла от капитализма в командную экономику коммунистической диктатуры. Как отмечалось выше, это был один из ряда экспериментов XX века по поиску наилучших способов упорядочения политэкономии. После национальных мобилизаций Первой мировой войны командная экономика выглядела убедительно, и в течение нескольких десятилетий казалась конкурентоспособной. Но её ограничения и слабости за рамками тяжёлой и военной промышленности стали слишком очевидны к 1970-м годам. В советский период Россия решительно встала в оппозицию к капитализму, и эта позиция перекликалась с тем, что Нойманн называет «славянофильской», антизападной нитью в российской политике и идентичности[13]. Её бурный выход из командной экономики до и после окончания холодной войны свёл на нет многое из того, чего достиг Советский Союз. Этот беспорядочный выход привёл Россию к неэффективной форме кланово-олигархического капитализма с большим вмешательством государства, при котором несколько человек действительно стали очень богатыми, но не было дано импульса для преодоления зависимости от экспорта ископаемого топлива или военно-промышленного комплекса. ВВП России примерно в два раза меньше ВВП Великобритании, а ВВП Японии по-прежнему в три с лишним раза больше российского, несмотря на все японские экономические беды с 1990-х годов. России ещё предстоит нащупать удобные и эффективные отношения с капитализмом.

Ирония истории в том, какую роль Россия непреднамеренно сыграла, вдохновив Дэн Сяопина серьёзно задуматься об отношениях между рынком и социализмом. Учась в Советском Союзе в 1920-е гг., молодой Дэн познакомился с идеями Николая Бухарина и драматическим влиянием рынка на производство в период НЭПа. Тогда Ленин ненадолго разрешил рынку работать в качестве способа преодолеть проблему дефицита в экономике, образовавшегося вследствие нарушения хозяйственных связей в период Первой мировой войны, революции и Гражданской войны. Опыт НЭПа остался в памяти Дэна и был воскрешён в Китае группой его единомышленников в конце 1970-х годов. После экономического хаоса эпохи Мао Дэн и его сторонники искали способ быстро нарастить производство и были открыты для изучения форм «рыночного социализма». В отличие от Бухарина, который рассматривал рыночный социализм как временный этап на пути к социализму ортодоксальному, команда Дэна считала рыночный социализм постоянной формой развития[14]. Распад Советского Союза также послужил КНР наглядным уроком того, как не следует реформировать коммунистическую экономику. Таким образом, Россия помогла обогатить и расширить возможности своего гигантского соседа, но не смогла сделать то же самое для себя. НЭП вдохновил Китай на удивительную трансформацию с начала 1980-х гг., которая оставила Россию и многие другие страны лежать в пыли в экономическом смысле.

Позиция России во второй холодной войне

В последнее десятилетие, и особенно после захвата территории Украины в 2014 г., Россия неуклонно дрейфует в сторону всё более тесного стратегического партнёрства с Китаем[15]. Оно основывается главным образом на взаимном неприятии доминирования США в существующем мировом порядке и использовании американцами этого фактора для продвижения либеральных ценностей в мире. Обе страны извлекают конкретную и разнообразную пользу из своего партнёрства. России оно даёт экономические и политические альтернативы отношениям с Европой после разрыва с Западом в 2014 году. У Китая прикрыт тыл на севере, что позволяет ему проводить более эффективную политику на востоке и юге. Кроме того, партнёрство помогает обеим сторонам стабилизировать отношения в Центральной Азии, которые в противном случае могли бы быть более конкурентными, особенно сейчас, когда США ушли из Афганистана, оставив регион на произвол судьбы и предоставив разбираться с ним местным державам.

Однако это удобное стратегическое партнёрство вот-вот вступит в новую фазу, поскольку Китай Си Цзиньпина начинает собственную холодную войну с Западом и многими соседями. Такое развитие событий вполне может подтолкнуть Россию к более тесным отношениям с Пекином и побудить её перевести стратегическое партнёрство в некую разновидность альянса. К 2020 г. казалось, что новая холодная война между Западом и КНР на фоне экономических разногласий вполне возможна, поскольку Китай вёл жёсткую силовую игру, продвигая своекорыстные интересы, а надежды на значительное сближение капиталистических норм и повседневной практики угасали. Гонконг стал спусковым крючком, поскольку китайская компартия/государство жёстко подавили демократическое инакомыслие, выбросив на помойку договорённости с Великобританией о «двух укладах» в переходный период и открыто продемонстрировав безжалостность и отсутствие интереса к мнению иностранцев. Это сделано в контексте конъюнктурно текучей внешней политики последовательного выкручивания рук Индии, Японии и Юго-Восточной Азии при одновременном ужесточении внутриполитического контроля и репрессий.

В 2020 г. такие шаги подтолкнули большую часть общества и политических кругов Запада за пределами США, которые до этого с удовольствием взаимодействовали с Китаем в экономической сфере, к точке зрения американцев, видевших в КНР угрозу. Политика «хеджирования рисков», проводимая соседями Китая на востоке и юге, начала меняться в сторону балансирования на грани вражды, что демонстрирует укрепление отношений четвёрки демократических стран: Индии, Японии, Австралии и Соединённых Штатов. В 2021 г. росла обеспокоенность по поводу Тайваня и того, когда и как Китай реализует свои притязания на остров, а также в связи с тем, что возможности США по сдерживанию Китая ослабевают. Вызывало обеспокоенность и желание Си Цзиньпина примерить мантию правителя, завершившего гражданскую войну путём присоединения Тайваня[16].

Возможно, путинская Россия будет приветствовать такое развитие событий по той же причине, что и нынешнее китайское руководство: враждебное окружение даёт этим странам оправдание для укрепления внутреннего контроля. Россия и Китай уже проводят совместные военные учения, а Россия возродила некоторые аспекты первой холодной войны с Западом. Она добилась роли основного игрока в сирийском кризисе 2012—2013 гг., бросив вызов слабеющим позициям США. Соперничество двух сторон на Украине привело к захвату Россией части её территории в 2014 г. и введению западных санкций. В 2016 г. Россия продала Турции, союзнику Америки по НАТО, современные зенитно-ракетные комплексы С-400. С тех пор возродились многие аспекты прежней холодной войны – например, регулярные игры в кошки-мышки между вооружёнными силами в воздухе и на море, болезненная реакция на проволочные заграждения вдоль границ, а также убийства российских эмигрантов за рубежом. Наряду с этим появились и новые элементы – прежде всего продолжающаяся многоуровневая кибервойна. До сих пор Россия, похоже, была рада вновь начать с Западом игры времён холодной войны, чтобы подкрепить свои притязания на статус великой державы и усилить националистические настроения внутри страны.

Экономические санкции Запада показывают, что в экономическом смысле терять особо нечего, а риск перерастания этих относительно низкоинтенсивных стычек в тотальную войну невелик.

Но если китайско-российский квазиальянс в условиях второй холодной войны может иметь некоторые краткосрочные преимущества для России, то долгосрочные последствия вызывают большую тревогу. Полномасштабная холодная война ужесточит границы между двумя лагерями, сильнее привяжет Россию к Китаю и снизит её дипломатическую гибкость. Это также может повысить риск открытого военного конфликта, поскольку Китай становится относительно сильнее. До сих пор Владимир Путин, похоже, довольствовался тактическими выгодами (например, на Украине), чтобы положить все стратегические яйца России в одну корзину партнёрства с Китаем. Но не нужно долго размышлять над цифрами, чтобы понять, что такое соглашение несёт высокий риск крепкой привязки России к стратегическим отношениям, в которых она не сможет избежать роли младшего партнёра – тем более что такая роль становится всё более очевидной. Китайская экономика уже намного больше российской, и во многих отношениях это более развитая и диверсифицированная экономика. Даже несмотря на недавнее замедление роста, она развивается гораздо быстрее, чем российская, и уже обеспечивает крупные капиталовложения в мировом масштабе, на которые Россия никогда не была способна. Единственное сравнительное преимущество России – её более обширный опыт в области военных, ядерных и космических технологий – быстро улетучивается.

Поэтому безрадостная перспектива для России состоит в том, что она будет поступательно и достаточно быстро оттесняться на второй план своим партнёром/союзником. Китай становится относительно сильнее, а Запад относительно слабее – как Россия впишется в это уравнение? В какой момент изменится её расчёт потенциальных угроз? Относительный упадок Запада снижает как его роль в мире, так и материальную и нормативно-правовую угрозу, которую он несёт России; вследствие этого падает и взаимная заинтересованность России и Китая. Бурное развитие Китая увеличивает его разрыв в богатстве и силе с Россией и делает Китай всё более доминирующим партнёром, какие действия предпримет Россия в этом контексте? В какой момент Москва почувствует, что от могущественного Пекина исходит больше угроз, чем от Запада, который больше не доминирует в мире? Если она сохранит партнёрство с Китаем, как избежать поглощения этим гигантом? Если она попытается уйти, какие варианты имеются? Эта головоломка, созданная Путиным, неизбежно поднимает ещё три вопроса.

Первый. Насколько Россия готова к более высокому уровню конфронтации с Западом, которая становится вероятной из-за её стратегического партнёрства с Китаем?

Второй. По мере того, как Россия сжигает дипломатические и экономические мосты с Западом и Японией, какие варианты она оставляет себе на тот случай, если захочет отказаться от партнёрства с Китаем?

Третий. Как Россия может совместить свою глубоко укоренившуюся потребность быть независимой, передовой великой державой с понижением своего статуса в отношениях с усиливающимся Китаем?

Выводы

На протяжении последних двух столетий Россия вела длительную борьбу за сохранение статуса великой державы, пережив множество взлётов и падений. Пока не видно признаков исчезновения этой закономерности. Едва избежав падения до уровня региональной державы в 1990-е гг. и вновь обретя убедительный статус великой державы в первые два десятилетия XXI века, Россия опять сталкивается с серьёзными вызовами. Будучи одним из наименее успешных участников первого этапа модернизации, она связала свою судьбу с наиболее успешными модернизаторами второго этапа. На протяжении истории Россия сохраняла зависимость от своей военной мощи, а с 1950-х гг. особенно от ядерного оружия, доказывая с его помощью правомерность притязаний на великодержавный статус. Её экономика всегда была относительно слабой, и нет признаков того, что эта несбалансированность вскоре изменится в лучшую сторону.

Ситуация усугубляется тем, что политика России всё больше расходится с общемировой тенденцией уделять повышенное внимание изменению климата и, как следствие, ускоряющемуся отказу мирового сообщества от ископаемого топлива. Россия может получить некоторые выгоды от потепления, но уязвима перед повышением уровня моря. Поскольку Арктика нагревается быстрее, чем другие широты, глобальное потепление может нанести большой ущерб экологии и инфраструктуре России, а также усложнить переходный период.

Хотя Россия почти наверняка сохранит силы ядерного сдерживания, она, как и Великобритания, опускается всё ниже в рейтинге могущества по мере того, как Китай и другие быстрорастущие экономики добавляют свой вес и влияние в расширяющееся глобальное ядро.

Как всё это отразится не только на основополагающей великодержавной идентичности России, но и на внутриполитических дебатах между славянофилами и западниками? На мой взгляд, это именно те вопросы, над которыми России необходимо задуматься в тридцатую годовщину своего последнего перевоплощения.

--

СНОСКИ

[1] Полную историю обоих этапов современности см.: Buzan B. Global Society (forthcoming).

[2] О «глубоком плюрализме» подробнее см.: Buzan B., Lawson G. The Global Transformation: History, Modernity and the Making of International Relations. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. 421 p. Ch. 9; Acharya A., Buzan B. The Making of Global International Relations. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. 392 p. Ch. 9.

[3] Bukovansky M., Clark I., Eckersley R., Price R., Reus-Smit C., Wheeler N.J. Special Responsibilities: Global Problems and American Power. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 302 p.; Buzan B. An Introduction to the English School of International Relations. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. P. 103-104, 145-147.

[4] Об этом свидетельствует выбор альянсов, сделанный во время Второй мировой войны.

[5] Buzan B., Lawson G. Capitalism and the Emergent World Order // International Affairs. 2014. Vol. 1. No. 90. P. 71-91.

[6] Великобритания была первопроходцем, начав ее в XVIII веке (Landes D.S. The Unbound Prometheus. London: Cambridge University Press, 1969. 590 p.).

[7] Dibb P. The Soviet Union: The Incomplete Superpower. Basingstoke: Macmillan, 2018. 293 p.

[8] Neumann I.B. Entry into international society reconceptualised: the case of Russia // Review of International Studies. 2011. Vol. 2. No. 37. P. 463-484.

[9] Адам Уотсон называет это «верой в то, что такой ценой работает система» (Watson A. The Evolution of International Society. London: Routledge, 1992. P. 14.

[10] Bricker D., Ibbitson J. Empty Planet: The Shock of Global Population Decline. London: Robinson, 2019. 288 p.

[11] Averchenkova A. Great power ambitions and national interest in Russia’s climate change policy. In: R. Falkner, B. Buzan (Eds.) Great Power Responsibility and Global Environmental Politics. Oxford: Oxford University Press, 2022 (forthcoming). 320 p. Ch. 8.

[12] Buzan B., Falkner R. Great Powers and Environmental Responsibilities: A Conceptual Framework. In: R. Falkner, B. Buzan (Eds.) Great Power Responsibility and Global Environmental Politics. Oxford: Oxford University Press, 2022 (forthcoming). Ch. 2. P. 29.

[13] Neumann I.B. Russia and the Idea of Europe: A Study in Identity and International Relations. London: Routledge, 1996. 232 p.

[14] Pantsov A.V., Levine S.I. Deng Xiaoping: A Revolutionary Life. New York: Oxford University Press, 2015. P. 6-7, 38, 57, 370-373, 391.

[15] Cox M. Not just ‘convenient’: China and Russia’s new strategic partnership in the age of geopolitics // Asian Journal of Comparative Politics. 2016. Vol. 4. No. 1. P. 317-334.

[16] The Economist. 20.02.2021. No. 49. URL: https://www.economist.com/weeklyedition/archive (дата обращения: 12.10.2021).

«Путешествие из точки А в точку А»

ЕВГЕНИЙ ВОДОЛАЗКИН, Писатель.

ТОМАС ГРЭМ, Заслуженный сотрудник Совета по международным отношениям, работал старшим директором по России в Совете по национальной безопасности при президенте Джордже Буше.

ТОМАС БАГГЕР, Директор по внешней политике Аппарата федерального президента Германии.

ТОМА ГОМАР, Директор Французского института международных отношений (IFRI).

АНДРЕЙ ТЕСЛЯ, Кандидат философских наук, старший научный сотрудник Academia Kantiana ИГН БФУ им. И. Канта.

У ЭНЬЮАНЬ, Доктор исторических наук, бывший директор Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук, научный сотрудник Уханьского университета, почетный доктор Института Дальнего Востока Российской академии наук, сопредседатель Международного комитета истории русской революции.

ТИМОТИ ГАРТОН ЭШ, Профессор европейских исследований Оксфордского университета, старший научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета.

ФИЛИП ДЭВИД ЗЕЛИКОВ, Профессор истории и государственного управления в Центре Миллера, Виргинский университет. Служил в пяти президентских администрациях – от Рейгана до Обамы.

АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВ, Доктор социологических наук, ординарный профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», руководитель Центра фундаментальной социологии.

ПОЛ КОЛСТЁ, Профессор департамента литературы, регионоведения и европейских языков Университета Осло.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:

Баггер Т., Водолазкин Е., Гартон Эш Т., Гомар Т., Грэм Т., Зеликов Ф., Колсте П., Тесля А., У Э., Филиппов А. «Путешествие из точки А в точку А» // Россия в глобальной политике. 2021. Т. 19. No. 6. С. 82-104.

МИР ЧЕРЕЗ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ПОСЛЕ СССР. ОПРОС. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Первая часть опроса уче?ных и интеллектуалов из разных стран о том, каким стал мир через тридцать лет после исчезновения СССР.

Евгений Водолазкин, писатель:

Недавно мне встретилась замечательная фраза: «Единственным, что нас разделяло, были взгляды». Она отсылает к наблюдению, сделанному мной в девяностые: в запутанных взаимоотношениях политических взглядов и темперамента первичным чаще всего оказывается темперамент.

В налетевшем вихре перемен я с удивлением наблюдал, как коммунисты диалектически обращались в свою противоположность. Кто был никем, тот никем и оставался, а отправленная, казалось бы, на дно верхушка с неутомимостью поплавка снова выныривала на поверхность. Позднее ультралибералы становились ультрапатриотами – и наоборот: было ясно, что в этих конструкциях основной частью было «ультра», а содержательная часть – лишь приложением.

Всё это, в сущности, не ново. Великий писатель и беспринципный политик Даниэль Дефо любил повторять, что всегда поступает в соответствии со своими убеждениями. Достойная эта позиция ослаблялась единственно тем, что убеждения Дефо менялись с завидной периодичностью.

Как это часто бывает, происходящее в области персональной проявилось и на макроуровне – например, в международных отношениях. США и СССР, десятилетиями переругивавшиеся в пространстве идеологии, с падением у нас коммунизма не примирились. Опешив от неожиданного распада Советского Союза, обе стороны пару-тройку лет пребывали в безразличном равновесии. А потом взялись за старое – с новой силой.

Помолвка не привела к браку. Мы предъявляли им то Горбачёва, то Ельцина (один дружественней другого), но это не произвело никакого впечатления. Перефразируя приведённое замечание, приходим к заключению: нас разделяли не только взгляды. Что именно нас разделяло, определить не так-то просто. Сопоставимость потенциалов? Место в мировом распределении энергии? Биполярная структура всякой вещи на свете – от магнитных опилок под напряжением до системы международных отношений?

Путин пришёл с идеей четырёх общих с Европой пространств: если мне не изменяет память, речь шла об экономике, праве, безопасности и культуре. И это было последней попыткой сближения. Увы, как выражались в мемуарах прежних лет, мы так и не стали друзьями.

Собственно говоря, коридор возможностей был очень невелик, и он вёл к конфронтации. Политики прежней формации – например, Бжезинский – мыслили довольно-таки механистически. Им казалось, что, оторвав от России Украину, они раздробят и российский потенциал. Этого не случилось, потому что центр силы неразделим – и он остался в Москве.

Точно так же наивны те голоса на Западе, которые сокрушаются о том, что победу в холодной войне не довели до логического конца. Да, сближение сторон, судя по всему, было невозможно. Но так же невозможно было стирание одной из них с политической карты, поскольку невозможно удаление одного из полюсов. Так в компьютере не удаляется системный файл.

Сейчас идёт глубокое переформатирование всего мира, и полюса, судя по всему, будут другими. Вполне вероятно, что страны европейской цивилизации составят один из полюсов, частью которого будем и мы. Так что не исключено, что брак всё-таки состоится.

Томас Грэм, заслуженный сотрудник Совета по международным отношениям, работал старшим директором по России в Совете по национальной безопасности при президенте Джордже Буше – младшем:

Предполагалось нечто большее, чем просто мир в наше время. Предполагался мир на все времена. История закончилась, как триумфально утверждал американский социолог Фрэнсис Фукуяма. Титаническая идеологическая борьба XX века между фашизмом, коммунизмом и либеральной демократией завершилась полной победой Запада с распадом Советского Союза в 1991 г., спустя 46 лет после разгрома нацистской Германии. Чтобы выжить и процветать в последующие десятилетия, у страны не было иного выбора, кроме как следовать по пути либеральной демократии, основанной на индивидуальной свободе и свободном рынке, – по крайней мере так надеялись в Соединённых Штатах.

Сам Фукуяма не верил, что конфликты прекратятся, закончилась только идеологическая борьба. И ни один американский политик не думал, что наступает эпоха всеобщего мира. Но в США господствовало ощущение, что преимущество американской системы подтверждено историей. Соединённые Штаты поведут мир в XXI век, распространяя американскую демократию и свободный рынок по всему земному шару. Россия станет призом. Если США смогут интегрировать Россию в евроатлантическое сообщество рыночных демократий, это только закрепит вердикт истории. Поэтому американские лидеры стремились построить стратегическое партнёрство, основанное на либеральных демократических ценностях, со своим бывшим злейшим врагом, хотя и опасались, что Россия может вернуться к нелиберальному империалистическому прошлому.

Россия смотрела на ситуацию иначе. Распад Советской империи и конец холодной войны стали сокрушительным поражением для страны, которая гордилась статусом сверхдержавы. Многие россияне пытались утешить себя той значимой ролью, которую они сами сыграли в крушении марксизма-ленинизма не только в России, но и в мире – Китай хотя и остался номинально коммунистическим, но отказался от идеологии на практике. Несмотря на политические убеждения, все стремились к возрождению России. Мечта не была пустой. В прошлом Россия распадалась, а потом возрождала прежнее величие – в качестве подтверждения неистребимой силы России достаточно вспомнить победу над Гитлером. История не прочертила для россиян дугу прогресса, как для американцев. России, скорее, уготован цикл трагедий и триумфов, крушений и возрождения.

Первые шаги к восстановлению российские лидеры делали в сотрудничестве с США. Ощущая асимметричность сил и экономического положения, они всё же полагали, что американцы должны относиться к России как к равному в благодарность за её роль в прекращении холодной войны и в качестве признания её статуса великой державы в прошлом. Да, Россия потерпела неудачу, но всё равно остаётся великой державой. Более того, Россия, как и в прошлом, была готова перенять определённые аспекты западной системы, теперь возглавляемой Соединёнными Штатами, чтобы восстановить свою мощь и положение в мире. И это тоже говорило в пользу партнёрства с США.

Иными словами, американцы хотели изменить Россию, чтобы ещё раз подтвердить свою победу в холодной войне. А Россия хотела восстановить свою мощь, чтобы преодолеть травмы этой войны. Цели были совершенно разными, тем не менее обе стороны полагали, что партнёрство – лучший путь к их достижению.

Спустя тридцать лет Соединённые Штаты и Россия оказались в конфронтационных отношениях, которые по уровню враждебности сопоставимы с холодной войной. Надежды 1989 г. давно умерли. Почему же закончилось партнёрство?

Простого ответа нет. Можно предположить, что история вернулась к российско-американским отношениям во всей их сложности, какими они были, когда страны впервые стали соперниками в конце XIX века – правда в том, что та история никогда не заканчивалась. Разногласия оказались скрытыми из-за слабости и разброда в России в первые постсоветские годы. Когда страна стала медленно восстанавливать мощь и гордость, разногласия вновь возникли. Гордость возродилась в последние годы президентства Бориса Ельцина, а её символом стал разворот самолёта Евгения Примакова над Атлантикой в 1999 г. как знак протеста против начала бомбардировок Югославии американцами. Мощь возвращалась постепенно при президенте Владимире Путине, который с 2000 г. вывел Россию своей политикой в число трёх самых активных геополитических акторов наряду с США и Китаем, хотя Россию по-прежнему отделяет от них огромная асимметрия мощи и экономического благосостояния.

Как и раньше, напряжённость между Соединёнными Штатами и Россией имеет идеологический и геополитический характер. Идеологически желание Америки трансформировать Россию в либеральную рыночную демократию по своему подобию натолкнулось на стремление России сохранить уникальный характер, фундаментально антидемократический с точки зрения американцев. Усилия США по продвижению демократии внутри России, которые изначально Кремль приветствовал, постепенно стали восприниматься как угроза, а с середины 2000-х гг. Путин начал наступление на гражданское общество.

Когда в 2014 г. вспыхнул украинский кризис, борьба между демократией и авторитаризмом вновь стала определять американо-российские отношения с точки зрения Соединённых Штатов, хотя Кремль, возможно, назвал бы это борьбой между американским универсализмом и защитой Россией своего суверенитета, самоопределения и многообразия. Активное использование киберинструментов для обострения внутриполитической напряжённости в другой стране – часть идеологической борьбы. Этим занимаются и США, и Россия, хотя доступные данные позволяют предположить, что Москва действует более агрессивно, напрямую или опосредованно атакуя элементы критической инфраструктуры.

Геополитически желание России выстроить периметр безопасности вдоль границ бывшего советского пространства – обусловленное историческим стремлением к безопасности на стратегической глубине, созданию буферных зон и региональной гегемонии – вступает в противоречие с исторической миссией Соединённых Штатов расширить так называемую историческую зону мира. Столкновения из-за Грузии и Украины – самые яркие проявления конфликта, но напряжённость существует на всей периферии России в Европе и Азии. Напряжённость также нарастает на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и в определённой степени в Африке, но эти регионы остаются на втором плане, в отличие от соперничества США и России в Евразии.

Таким образом, тридцать лет с момента распада Советского Союза оказались долгим путешествием из точки А в точку А, обходным путём обратно к соперничеству, определявшему американо-российские отношения с тех пор, как США стали великой державой в конце XIX века. Мы недооценили силу традиций и национального характера в обеих странах даже в условиях калейдоскопа событий, которые привели к кардинальным изменениям сегодня. Конечно, изменения происходят: современный мир не такой, как был в 1991 г.; геополитический ландшафт изменился с подъёмом Китая; передовые технологии трансформировали нашу жизнь – общение, работу, отдых и борьбу.

Но изменения не настолько радикальные, как мы надеемся или опасаемся. Как показали американо-российские отношения, мы отрицаем силу и неизменность наших собственных страхов.

Томас Баггер, директор по внешней политике Аппарата Федерального президента Германии:

И снова случилось немыслимое. После неожиданного, невообразимого падения Берлинской стены осенью 1989 г. внезапный и бесславный конец могущественного Советского Союза стал ещё одним сюрпризом – в глазах немцев, как западных, так и восточных, сюрпризом в целом очень приятным.

Оглядываясь на знаменательные события тридцатилетней давности, которые ускорили обретение независимости многими странами постсоветского пространства – некоторые из них сегодня являются членами Европейского союза, – Германия однозначно считает себя «победителем» последних трёх десятилетий. И всё же, помимо радости по поводу объединения и экономического процветания поколения скоростной глобализации конец Советского Союза также оказал глубокое и не столь однозначное влияние на восприятие немцами остального мира.

Оказавшись, наконец, на правильной стороне истории после того, как в XX веке они, по меньшей мере, дважды оказывались на неправильной, большинство немцев извлекли любопытный урок из этих самых неожиданных политических событий своей жизни: абсолютно линейное ожидание будущего. Будущего, где Германия уже прибыла в пункт назначения, создав парламентскую демократию и социально ориентированную рыночную экономику. Теперь она более или менее терпеливо ожидает прибытия в тот же пункт всех остальных стран, включая восточных соседей, среди которых Россия – самая большая держава.

Эта идея великого сближения в мировом масштабе также соблазнила многих обобщить довольно специфический немецкий исторический опыт, представив его как универсальную закономерность. Победитель редко бывает любопытным. Мы утратили интерес к тонкостям местной политики, культурным и экономическим тенденциям в нашем всё более раздробленном регионе. Советского блока больше нет. Однако вместо того, чтобы внимательно изучать его многочисленные разрозненные части, мы предпочли уверовать в то, что все они станут такими же, как мы, надо только немного подождать. Поэтому зачем забивать себе голову такими деталями? Эта уверенность в будущей траектории истории размыла границу между желаемым и реально достижимым. Идея гуманитарных интервенций для ускорения наступления неизбежного – принятия верховенства закона и уважения всеобщих прав человека во всём мире – оказалась очень соблазнительной.

Возможно, создание в 1998 г. Международного уголовного суда по образу и подобию Нюрнбергского трибунала после Второй мировой войны стало высшей точкой этого немецкого исторического оптимизма, подпитываемого событиями 1989 и 1991 годов. Данный проект сулил постепенное укрощение власти отдельных стран с их амбициями, на смену которым придёт международное право. Однако вскоре он столкнулся с противодействием даже со стороны самого важного союзника Германии – Соединённых Штатов.

История военных интервенций последних десятилетий, одни из которых шли с переменным успехом, а другие оказались откровенно провальными, – усугубила сомнения в собственной правоте, которыми пронизан современный западный дискурс. Постепенно до нас начинает доходить, что если в самом деле поверить, будто достоверность разделяемых вами ценностей и правовых идеалов зависит от вашей способности реализовать их даже в самых отдалённых уголках земного шара, то это значит обречь себя на неудачу. В чём мы ошиблись? Восстание в Восточной Германии 17 июня 1953 г., Венгерская революция 1956 г., Пражская весна 1968 г., польская «Солидарность» в Гданьске 1980 г. – все эти попытки революций были подавлены советской мощью. Запад не пришёл на помощь восставшим, потому что угроза взаимного гарантированного уничтожения требовала осторожности и терпения. Но каждая из этих массовых демонстраций политического недовольства утвердила Запад во мнении, будто свободное и открытое общество притягательно в силу неотъемлемой ценности этого института. Мы были почти беспомощны, и всё же выходили из каждого эпизода более сильными. Кто-нибудь это помнит?

Однако наши завышенные ожидания быстро уступили место повсеместному разочарованию. 1989 и 1991 гг. явно изменили лицо и траекторию развития Европы – но действительно ли они изменили траекторию развития всего мира? Может быть, события 1979 г. и иранская революция оказали столь же важное, но совершенно противоположное влияние на мировую историю? Может быть, другое решающее событие 1989 г. – жестокое подавление китайскими властями инакомыслия и демократических чаяний на площади Тяньаньмэнь 4 июня – в итоге оставит более глубокий или долгосрочный след в истории за счёт стабилизации однопартийного правления и автократической модернизации в Китае?

С выгодных наблюдательных позиций осени 2021 г. нам представляется, что достижения судьбоносных событий 1991 г. сегодня почти полностью уничтожены. Мы наблюдаем душевные терзания на Западе после неудачной трансформации Афганистана и растущую самоуверенность, если не сказать высокомерие, Москвы, и прежде всего Пекина. Традиционный рефрен нашего времени: «Запад переживает упадок, а Восток поднимается и усиливается». И всё же самоуверенность Запада после 1991 г. должна послужить предупреждением и для правителей Востока: всегда опасно излишне увлекаться, выдавая желаемое за действительное и прибегая к грандиозным обобщениям.

Сегодня внешняя политика снова становится искусством возможного для всех нас.

И, если отрешиться от наших конфликтов и разногласий, нам всем не мешало бы помнить, что один из великих русских писателей Василий Гроссман, живший в гораздо более мрачные времена, написал следующее в своём монументальном труде «Жизнь и судьба»: «Природное стремление человека к свободе неистребимо, его можно подавить, но его нельзя уничтожить. Тоталитаризм не может отказаться от насилия. Отказавшись от насилия, тоталитаризм гибнет. Вечное, непрекращающееся, прямое или замаскированное, сверхнасилие есть основа тоталитаризма. Человек добровольно не откажется от свободы. В этом выводе свет нашего времени, свет будущего».

Мы не говорим сейчас о геополитике сегодняшнего дня плюс-минус десятилетие, но надеемся, что эти строки многое скажут вам о более длинной дуге истории.

Тома Гомар, директор Французского института международных отношений (IFRI):

Хронология всегда политизирована. И очевидно, что распад Советского Союза в декабре 1991 г. знаменовал крах международной системы, последствия которого ощущаются и тридцать лет спустя. В 1979 г. СССР вторгся в Афганистан и вывел войска в 1989 году. В 2001 г. США, в свою очередь, осуществили собственную интервенцию, а вывели войска только в 2021 году. «Всякая империя погибнет», как сказал историк Жан-Батист Дюрозель (1917–1994), потому что обязательно наступит время, когда разрыв между её материальными ресурсами и территориальными амбициями станет неприемлемым. В 1991 г. СССР распался по трём основным причинам: экономический застой, вызванный гонкой вооружений, стремление к исторической независимости народов, входивших в состав Советского Союза, и, прежде всего, конец коллективистских убеждений, воплощённый в том, что КПСС полностью утратила легитимность. Именно идеологическое измерение труднее всего понять, потому что идеи всё ещё циркулируют: тридцать лет спустя анализ 1991 г. оправдывает (или нет) выбор и ориентацию Кремля как внутри, так и вовне.

Ещё один переломный момент заслуживает особого внимания, потому что, с точки зрения Франции, он, несомненно, имел более прямые последствия, чем распад СССР: 1989 год. Что вспоминать? Площадь Тяньаньмэнь или Берлинскую стену? В июне 1989 г. власти Китая жестоко подавили выступления протестующих. В ноябре власти ГДР разрешили снести стену. Сегодня Китай ведет себя как «сверхдержава, страдающая амнезией» (Саймон Лейс), постоянно подтверждая абсолютную монополию Коммунистической партии на политическую власть и заявляя, что КНР сможет стать первой державой мира к 2049 году. Германия, в свою очередь, воссоединилась и положила конец биполярному разделению Европы. ФРГ сделала европейское строительство основным ориентиром внешней политики, став одновременно экспортной державой.

Глобализация неуклонно углублялась на протяжении трёх десятилетий. Это привело к значительной экономической конвергенции, чему способствовало, в частности, вступление Китая в ВТО в 2001 году. Китай и Германия играют ведущую роль в торговле, промышленности и технологиях. Они – два основных двигателя глобализации с 1991 года. В 1980-е гг. на Китай приходилось 2% мирового ВВП по сравнению с 20% – показателем сегодняшнего дня. На Германию приходится почти треть ВВП еврозоны. Обе страны поддерживают тесные экономические отношения. В настоящее время глобализация порождает глубокое политическое расхождение между двумя моделями капитализма. С одной стороны, западная модель, основанная на разделении властей, а с другой – китайская, базирующаяся на объединении сил под централизованным контролем. Какие вехи будут наиболее значимыми в долгосрочной перспективе – июнь 1989 г., ноябрь 1989-го или декабрь 1991 года?