Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Идти до конца

Крашенинникова Вероника

Референдумы 30 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях закрепили курс, который стартовал 21 февраля с признания независимости двух первых. Для жителей этих, теперь российских, регионов – большая радость: фундаментальный вопрос их жизни или смерти после почти девяти лет неопределённости разрешился. Очень рады за них! Людей нужно было спасать, открыть дорогу к налаживанию жизни, о которой они мечтали.

Тем временем специальная военная операция переходит в иное качество – теперь речь идёт о защите нами собственной территории и своих людей. В минувшее время все стороны – РФ, Украина и стоящие за ней США – на словах подтверждали намерение «идти до конца». Что это может значить для каждого?

Для Украины риск экзистенциальный в прямом смысле слова: государство уже потеряло часть территории, Вашингтон использует его как прокси и готов воевать с Россией «до последнего украинца». Киев пускает в ход все средства, и в его логике другого выхода нет, кроме как «идти до конца»: мир, похоже, для его властей уже не вариант. Готов ли Киев использовать «грязную» ядерную бомбу против России? Это как решит Вашингтон. На данный момент можно предположить, что скорее – нет.

Что значит «идти до конца» для США? Задача Вашингтона – сохранить ускользающее лидерство в мире любыми средствами и дать урок Китаю. Для этого нужно резко поставить Москву на место и заодно ослабить её до такой степени, чтобы на ближайшие десятилетия проблема была снята. Стремление к доминированию у Вашингтона перманентно и не зависит от партийной принадлежности президента – при республиканцах-трампистах может быть так же или ещё радикальнее.

Включает ли для Вашингтона «конец» использование ядерного оружия против России первыми? Судя по всему, пока в этом необходимости нет. Зато наиболее агрессивные круги будут и дальше провоцировать Москву на крайнюю эскалацию.

И, самое главное, где «конец» для Москвы? Президент Путин обозначил его вплоть до «рая». Готовы ли последовать туда все социальные слои общества? Конечно, нет. Видимо, мы стоим на грани, за которой может последовать радикализация власти с вытекающими из этого последствиями. Хочется увидеть решимость действий на базе мудрости и чёткого расчёта, чтобы страна вышла из всех коллизий окрепшей в своём единстве.

Готова ли российская власть использовать ядерное оружие как одно из имеющихся средств? «Рай» и «ад» подразумевают применение таких зарядов. Но это будет гарантированный конец и России, и других стран мира. Кому это нужно? Гибельно использование даже тактического ядерного оружия, то есть зарядов небольшой мощности, о чём широко говорят. Даже введён в оборот бытовой термин «ядерка» – типа, это такая банальная опция, как в компьютерной игре. Но в жизни в эту игру можно сыграть только один раз.

На протяжении 76 лет мы регулярно вспоминаем чудовищное преступление США против человечества: бомбардировку японских Хиросимы и Нагасаки. Да, только США оказались способны на такое, и это самый зловещий эпизод в их истории.

России нет необходимости следовать этому античеловечному прецеденту – мы этим и отличаемся от Америки. Что повлечёт за собой применение ядерного оружия, к тому же не за десять тысяч километров, а на территории Русского мира? Это знак крайнего отчаяния, а не силы.

«Извините, но мы вас предупреждали…»

о международном признании новых российских границ

Рами Аль-Шаер

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что «любое решение об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины не будет иметь законной силы и заслуживает осуждения».

По словам Генерального секретаря, «Устав ООН чётко гласит, что любая аннексия территории одного государства другим с помощью угрозы силы или её применения нарушает принципы Устава ООН и международного права». «Позиция Генеральной Ассамблеи по этому вопросу однозначна», - отметил Гутерриш.

Как известно, Россия воспользовалась правом вето и заблокировала принятие Советом Безопасности ООН проекта резолюции, подготовленного Соединёнными Штатами и Албанией. В этом документе содержалось осуждение «организованных Россией нелегитимных референдумов» о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской Народных республик и Херсонской и Запорожской областей. В проекте резолюции также было подчеркнуто, что «эти референдумы не могут являться основанием для изменения статуса четырёх районов». При голосовании по проекту резолюции, заветированному Россией, четыре страны (Китай, Индия, Бразилия и Габон) воздержались, ещё десять стран поддержали документ.

Со своей стороны, постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что «мы не знаем примеров, чтобы Совет Безопасности когда-либо принимал резолюции, прямо осуждающие одного из членов Совета». Далее он задал вопрос своим коллегам по Совету Безопасности: «Скажите, вы всерьёз рассчитываете, что Россия может рассмотреть и поддержать такой проект?» Небензя добавил также, что Запад «намеренно подводит нас под применение права вето, чтобы затем разглагольствовать о том, что Россия им злоупотребляет.»

Газета «Политико» сообщила, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы Организация Объединённых Наций предприняла бы антироссийские меры, среди которых – резолюция по Украине, без участия Совбеза, где Россия пользуется право вето. В статье, опубликованной в газете, подчеркивается, что «администрация президента США Джо Байдена прилагает максимум усилий для того, чтобы заставить ООН предпринять антироссийские меры. Сотрудники администрации в настоящее время рассматривают вероятность использования некоего «неизвестного пункта» одной из статей Устава, к которому США прибегли только один раз-в 1950 году, в ходе конфликта на Корейском полуострове. Этот вариант тогда помог Вашингтону преодолеть советско-китайское вето и принять резолюцию под названием «единство во имя мира».

Нет никакого сомнения в том, что комментарий Генерального секретаря ООН, касающийся права граждан Донбасса, Херсонской и Запорожской областей на самоопределение, убедительно свидетельствует не только о политике двойных стандартов, но и о полном подчинении ведущей международной организации гегемонистскому курсу Соединённых Штатов и их союзников. Такое впечатление, что ООН стала своего рода «дипломатическим представительством» американской администрации, выражающим интересы и позицию Вашингтона. Между тем в Уставе ООН говорится о том, что Генеральный секретарь и его аппарат должны занимать нейтральную и объективную позицию, не вмешиваясь во внутренние дела государств-членов ООН. Поэтому господин Гутерриш не только превысил свои полномочия, но и занял откровенно прозападную позицию, не говоря уже о «выборочном» и неполном цитировании им Устава ООН. Кроме этого, его заявления, как минимум, являются предвзятыми, выражающими позицию Запада. Такую же позицию, к сожалению, заняло и МАГАТЭ, которому не хватило смелости обвинить Украину в нанесении ударов по Запорожской АЭС.

Результаты референдумов, прошедших в Донецкой и Луганской Народных республиках и в Херсонской и Запорожской областях, отражают свободное волеизъявление граждан. Это полностью соответствует положениям Декларации о принципах международного права, принятой резолюцией 2625 Генеральной Ассамблеи ООН в 1970 году. Примечательно, что позиция Генерального секретаря ООН в течение восьми последних лет коренным образом отличалась от нынешней позиции. Тогда в своих заявлениях он отмечал, что «внимательно и с глубокой обеспокоенностью» следит за нарушениями украинской стороной минских соглашений»

Также хотел бы обратить внимание господина Гутерриша на ещё один важный принцип в Уставе ООН, на который он сам ссылается. Кажется, Генеральный секретарь – преднамеренно или непреднамеренно - упустил из виду этот принцип. Речь идёт об упомянутых им целях этой международной организации. Согласно пункту 2 статьи I Устава ООН, необходимо «развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения принципов равноправия и самоопределения народов, а также принимать другие соответствующие меры для укрепления всеобщего мира».

Вообще, право народов на самоопределение является одним из основных принципов международного права, закреплённых не только в Уставе ООН, но и в Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам «пользоваться достояниями своей культуры, исповедовать свою религию и отправлять религиозные обряды, а также использовать свой язык».

Кроме этого, как гласит статья I Международного пакта о гражданских и политических правах, принятого резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 года, «все народы имеют право на самоопределение, и, в силу этого права, они свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают своё экономическое, социальное и культурное развитие».

Генеральный секретарь, возможно, не помнит содержание консультативного заключения Международного суда ООН от 22 июля 2010 о законности декларации о провозглашении независимости Косово в 2008 году. В этом документе сказано, что «декларация о независимости от 17 февраля 2008 года не противоречит нормам международного права, так как международное право не содержит положений, запрещающих провозглашение независимости».

Именно это сделали жители Крыма в 2014 году. Именно это сделали жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей после восьми лет обстрелов, убийств, блокады, репрессий, отмены русского языка, русской культуры, русскоязычных школ, попыток сделать жителей этих районов гражданами второго сорта по отношению к «коренному» населению.

Недавно послы Соединённых Штатов за рубежом получили из Вашингтона указания передать послания руководству стран своей аккредитации послание с призывом не признавать вхождение четырёх районов в состав России. Эти указания были сделаны после того, как президент Байден заявил о том, что США не признают «аннексию этих территорий». Возможно, что такое «послание», которое, по сути своей, является проявлением диктата и политического давления, встретит «понимание» в странах, которые зависят от американской экономической помощи. Естественно, что в арсенале Вашингтона есть соответствующие рычаги для оказания давления на эти страны, и в том числе, при помощи всякого рода угроз. Однако реальность такова, что происходящие в мире изменения приобрели необратимый характер. Об этом сказал в своей исторической речи 30 сентября президент России Владимир Путин. На Западе в течение долгого времени были уверены, (а возможно, некоторые до сих пор питают иллюзии на этот счёт), что возможно сохранить прежнее мировое господство. Однако впоследствии стало ясно, что такие «мечты» не разделяет подавляющее большинство стран, которые не поддались на уловки Запада, выбрав свой, независимый путь развития - путь сотрудничества с Россией.

Как сказал Путин, «очевидно, что нынешняя неоколониальная модель в конечном счёте обречена. Но её реальные хозяева будут до конца цепляться за неё. Им просто нечего предложить миру, кроме сохранения всё той же системы грабежей и рэкета». На основании этого Путин делает вывод о том, что «мир вступил в период революционных трансформаций, они носят фундаментальный характер. Формируются новые центры развития, они представляют большинство – большинство! – мирового сообщества и готовы не только заявлять о своих интересах, но и защищать их, и в многополярности видят возможность укрепить свой суверенитет, а значит, обрести истинную свободу, историческую перспективу, своё право на самостоятельное, творческое, самобытное развитие, на гармоничный процесс».

На этом фоне, в нынешних условиях, не простым совпадением по времени и не случайным инцидентом выглядит подрыв ниток газопровода «Северный поток». Речь идёт о преднамеренном террористическом акте. В этой связи следует напомнить слова президента США Джо Байдена, сказанные им 23 февраля этого года. Отвечая на вопрос журналистки о «Северном потоке - 2», Байден сказал тогда (цитирую дословно): «если Россия вторгнется, то есть танки или войска пересекут границу Украины, значит, больше не будет никакого «Северного потока -2». Мы положим этому конец».

Когда журналистка повторно спросила Байдена о том, что будет с этим российско-германским проектом, президент США сказал: «обещаю вам, что мы сможем сделать это».

Такое «послание», если предположить, что Вашингтон или его агентура стоят за этим терактом, – напоминает такое же устрашающее предупреждение, сделанное Соединёнными Штатами в 1945 году перед тем, как на Хиросиму и Нагасаки были сброшены атомные бомбы. Причём это послание адресовано не только России. Это послание «отчаяния и угроз» направлено всем, и особенно, странам, богатым энергоресурсами, странам, занимающим важное географическое положение, по территории которых проходят нефте- и газопроводы, странам, контролирующим стратегически важные морские пути и прибрежные районы. Всем эти странам Соединённые Штаты «напоминают», что именно они, Штаты, «по-прежнему контролируют мир, по-прежнему являются единственным хозяином однополярного мира, единственным "командующим" мира, а всех, кто посмеет поднять бунт против такого миропорядка, ждёт участь «Северного потока». Как же всё это напоминает повадки американского ковбоя и его незамысловатую «философию», основанную на шантаже, подкупе, запугивании, интригах, свержении неугодных Вашингтону режимов, разжигании конфликтов, натравливании стран друг на друга, финансировании и координации действий террористических ячеек и организаций! Так что же удивительного в вышеупомянутых заявлениях?

Возвращение исторических российских территорий в лоно Родины является историческим решением, принятым народами этих районов. Эти народы на протяжении веков были носителями русской культуры. Культурные традиции и обычаи передавались из поколения в поколение. Однако многочисленные попытки этих народов интегрироваться в украинское государство, попытки жить в едином мультикультурном, мультиэтническом и многоконфессиональном государстве были встречены в штыки. Украинские власти полностью игнорировали запросы и чаяния этих народов. После переворота 2014 года киевский нацистский режим окончательно встал на путь угнетения народов этих районов, отвергая все попытки изменить такой курс. Более того, киевские власти проводили марионеточную политику, полностью игнорируя интересы всего украинского народа, превратив его в орудие, служащее целям коллективного Запада. Киевский режим осуществил две военные операции против народа Донбасса и других районов и планировал третью операцию. Однако Россия защитила население этих районов, которые в итоге приняли решение вернуться на свою историческую Родину.

После одобрения Федеральным собранием на этой неделе вхождения этих республик и областей в состав России и после подписания президентом страны соответствующего Указа, эти районы станут частью российской территории. Любая агрессия против этой территории будет считаться агрессией против России. Вся ответственность за последствия таких действий ляжет на плечи страны-агрессора. В этом случае специальная военная операция по оказанию помощи республикам, чью независимость в феврале этого года признала Россия, может перерасти в войну против того, кто совершил агрессию в отношении российской территории. Это будет жестокая война, и я, откровенно говоря, не представляю, что Украина будет в состоянии вести её даже с помощью НАТО.

Думаю, что старушка-Европа в лице Франции, Германии, Италии и Испании осознаёт пагубные последствия возможной войны с Россией, исходя из своего прежнего печального опыта. Однако существуют ещё небольшие, не искушённые в политике государства, вышедшие в своё время из Организации Варшавского Договора. Они пытаются, как говорится, быть святее Папы Римского, верно и преданно прислуживая своему заокеанскому хозяину. Я имею в виду, прежде всего, Польшу и страны Балтии. Эти страны, видимо, «не ведают, что творят», не понимают, что их попросту подстрекают к антироссийским действиям, к «оказанию помощи и поддержки Украине», бывшей ещё недавно «братской для России страной».

Россия долго терпела, мирилась со складывающейся ситуацией, когда НАТО на глазах у всего мира расширялось на восток. Москва в течение долгого времени не предпринимала никаких резких движений, сделав ставку на диалог, переговоры, предупреждения, требования гарантий безопасности. В ответ – полное игнорирование и отказ выполнить эти требования. Сегодня же Россия обрела свои исторические права. Любые действия по отношению к присоединившимся к России территориям отныне считается вмешательством во внутренние дела Российской Федерации. Всё, что там происходит, не касается ни одного другого государства в мире, не касается Организации Объединённых Наций. После объявления о присоединении этих районов, России абсолютно всё равно, кто признал этот факт, а кто – нет. Новый многополярный мир основан на волеизъявлении народов, основан на солидарности с Россией её единомышленников во всём мире, и в том числе, в Европе и в Соединённых Штатах. Он основан и на нашей солидарности с теми, чью поддержку мы ощущаем, с движением освобождения от неоколониальной зависимости и однополярной гегемонии. Речь идёт об освободительной войне, разворачивающейся в различных странах мира. Уже появляются характерные черты, признаки, детали и масштаб этой войны. Война эта определит, какой станет в будущем новая геополитическая реальность.

В то же время, несмотря на всё это, Россия протягивает свою руку украинскому «врагу», призывая его прекратить огонь и сесть за стол переговоров для того, чтобы в первую очередь обсудить вопросы демаркации новых границ. Это очень важный вопрос, особенно после того, как НАТО заявило о своей неготовности выполнить просьбу президента Украины Володимира Зеленского об ускоренном вступлении страны в Североатлантический альянс. Кстати, и в Вашингтоне были, мягко говоря, «ошарашены» этой просьбой.

Что же касается попыток решить проблему «на поле боя», то, как говорится, «извините, но мы Вас предупреждали…». В этом случае речь уже не будет идти о специальной военной операции. В этом случае речь уже не будет идти о «военной инфраструктуре», о «личном составе» украинской армии. Речь пойдёт уже об армии НАТО, экипированной в форму украинской армии.

Если же говорить о частичной мобилизации, то её влияние на ход военных действий будет ощущаться только через несколько недель. Мы все ждём реальной отдачи от мобилизации, происходящей одновременно с шагами по вхождению четырёх регионов в состав российского государства.

СТРАНОЙ-ПАРТНЕРОМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ ИННОПРОМ В 2023 ГОДУ СТАНЕТ РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Отношения между Россией и Беларусью традиционно развиваются в духе добрососедства и стратегического партнерства. Активный и конструктивный диалог поддерживается сразу в нескольких плоскостях – и на двустороннем треке, и в рамках Союзного государства, и на пространстве Евразийского экономического союза. Реализуется целый ряд крупных взаимовыгодных проектов в ключевых сферах промышленности – автомобилестроение, радиоэлектроника, легкая промышленность, сельхозмашиностроение и др.

Участие Беларуси в качестве страны-партнёра в ИННОПРОМе послужит дополнительным мощным стимулом для расширения промышленно-технологической кооперации между двумя государствами.

Тринадцатая выставка ИННОПРОМ пройдет 10-13 июля 2023 года в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». На выставке будут представлены актуальные технологии в области автоматизации производственных процессов, производства компонентов, транспортного машиностроения, технологий для городов и других перспективных направлений промышленности.

В ИННОПРОМ ежегодно принимают участие более 600 компаний-экспонентов, 40 000 посетителей. Деловая программа включает в себя более 100 мероприятий: круглых столов и дискуссий с участием руководителей компаний – ключевых промышленных игроков, крупнейших международных отраслевых ассоциаций и профильных государственных институтов.

Справочно. В 2022 году страной-партнером ИННОПРОМ выступил Казахстан, в 2021 г. – Италия, в предыдущие годы этим статусом обладали Турция, Корея, Япония, Индия, Китай.

Банкотрясение

Вслед за Deutsche Bank вниз полетел и Credit Suisse

Валерий Воробьёв

На прошлой неделе в «Завтра» был опубликован текст с описанием кризиса британского фунта стерлингов и развилки между двумя одинаково плохими вариантам, стоящими перед американским Федеральным резервом. В том тексте упоминались проблемы валютных интервенций на японском рынке и то, чем это грозит экономике всего азиатского региона. Где тонко, там и рвётся – в силу большого количества прохудившихся мест порваться может где угодно. Ещё недавно казалось, что первыми кандидатами на выход являются японцы и англичане, но минувшая неделя подарила новости, обратившие внимание на Европу.

Индикаторами состояния европейского благополучия уже давно являются германский Deutsche Bank и швейцарский Credit Suisse. На прошлой неделе крупная европейская пресса принялась пристально рассматривать кризис, внезапно объявившийся в этих двух банках. Тем не менее трудно говорить об этом бедствии как о новом явлении – оно назревало давно.

В конце марта — начале апреля именно Deutsche Bank первым из всех крупных финансовых организаций стран Запада предсказал грядущую рецессию. Сейчас DB и сам ощутил на себе последствия этой рецессии – акции банка резко упали на фоне новостей об уничтожении «Северных потоков». При этом драма последней недели стала итогом долгого спада, который отразился и на рядовых клиентах. Политика дешёвых кредитов, последние полтора десятилетия вышедшая за рамки приличия, привела к накоплению клиентами слишком большого объёма долгов и невозможности рефинансирования этих долгов по низким процентным ставкам.

Вслед за Deutsche Bank вниз полетел и Credit Suisse – 30 сентября в прессе даже появилось обращение для внутреннего распространения между сотрудниками банка, где глава организации, Ульрих Кёрнер, назвал происходящее «критическим моментом» и призвал готовиться к потрясениям, отметив, однако, сильные капитальные позиции банка – иронично, что последнее делалось почти в тех же выражениях, что заверения Яна Ловитта, финансового директора Lehman Brothers в 2008-м. Стоимость акций швейцарцев упала до значений кризисного 2008 года, зато цена пятилетних кредитно-дефолтных свопов (CDS, страховка от кредитного риска) выросла почти в 6 раз по сравнению с показателями начала года. За то же время капитализация банка обрушилась почти на 60%, при этом Bloomberg оценивает вероятность дефолта банка в следующие пять лет в 23%.

Разумеется, размышления о банкротстве учитывают тот факт, что власти Швейцарии сделают всё, чтобы не допустить уничтожения второго по значимости банка страны. Такие системообразующие организации называют «слишком большими, чтобы рухнуть». То же касается и Deutsche Bank – Берлин выделит деньги если и не на выправление ситуации, то хотя бы на поддержание жизнеспособности флагмана европейской банковской системы. Впрочем, это будет означать запуск печати новых денег – в этой тенденции Европа последует за Британией и Штатами, что в перспективе будет означать закрепление двузначной инфляции как новой нормы европейской жизни.

Mitsui Mining and Smelting опубликовала прогноз выпуска цинка и свинца на текущий финансовый год

Крупнейший японский производитель цинка компания Mitsui Mining and Smelting Co. планирует производство во второй половине 2022-2023 финансового года 110,8 тыс. т рафинированного цинка, а в первой - 112,4 тыс. т. Прогнозируемое производство свинца составляет 35 тыс. т в каждом из периодов.

Во второй половине 2021-2022 финансового года выпуск цинка компанией составил 110,6 тыс. т, а свинца - 34,6 тыс. т.

Города в России: для промышленности, для власти, для людей

Человеку свойственно приспосабливать окружающее пространство под свои нужды. Всё начиналось с пещер и конструкций, которые мы бы сейчас назвали шалашами, небольших поселений, где жили представители одного племени. Теперь пространства, где мы проводим свою жизнь, стали более разнообразными: крупные города и маленькие поселки, многоквартирные дома и коттеджи, вместе живут практически незнакомые друг с другом люди или лучшие друзья. Как выстраиваются все эти пространства и какими они могут стать в будущем?

Эксперт: ведущий научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН кандидат исторических наук Анатолий Сергеевич Бреславский. Специализируется на изучении истории урбанизации и субурбанизации в восточных экономических районах России в 1990—2010-е гг.

Что говорит теория о развитии городов в России?

«В то время как три четверти россиян проживают в городских населенных пунктах, каких-либо серьезных обобщающих работ по исследованию современной урбанизации в масштабе всей страны нет, так как в России пока не сложилась собственная развитая теория для понимания урбанизационного процесса. Вторая проблема — многоукладность России. В одних регионах урбанизация находится в зрелой фазе, где-то она активно продолжается за счет первичной сельско-городской миграции. В целом остается востребованной теория стадиальной урбанизации, которая говорит о том, что сейчас мы переходим на второй этап, когда урбанизация страны как таковая завершается и начинается субурбанизация, связанная с движением населения из центральных городских районов в пригородные», — говорит Анатолий Бреславский. По его словам, пока сложно раскрыть многообразную картину российской урбанизации из-за слабой ее изученности. К примеру, исследования субурбанизации, связанной с выездом горожан в пригородные районы, системно проводятся в 7—10 субъектах из 85 существующих. «У нас пока идет этап накопления эмпирического материала: мы изучаем процессы урбанизации, субурбанизации, дезурбанизации, обновления городских центров и периферии в регионах, — объясняет он. — Ученые опираются на зарубежные теории, однако проблема в том, что не все из них применимы к российским городам».

Классические теории изучения городов чикагской и лос-анджелесской школ урбанистики, западных марксистов и неомарксистов по-разному видели как сам город, так и все происходящие в нем явления: влияние капитала на городские пространства, концентрацию ресурсов, сегрегацию населения и так далее. Однако их объединяло общее представление о том, что сам по себе урбанизационный процесс — это концентрическое расширение пространства от городских ядер к периферии (пригородам), которое происходит под воздействием капитала, как правило частного, по мере усложнения городских функций, увеличения их количества и прироста городского населения. В западных странах этот процесс происходил в основном демократично, хотя и при регулирующем участии государства. В 2010-е годы география исследований англоязычных урбанистов расширилась, в них попали развивающиеся страны Азии, Африки и Ближнего Востока. И ученые увидели, что их опыт, опиравшийся исключительно на исследования в развитых странах, не помогает в понимании урбанизационного процесса в странах глобального Юга. Когда появились первые крупные работы по постсоциалистическим городам Восточной Европы, Закавказья и СССР, ситуация еще более усложнилась. Постсоветские города не стали похожими на западноевропейские или американские. Так наряду с классической англо-саксонской теорией начала формироваться альтернативная городская теория, показавшая, что природа урбанизации в развитых, развивающихся, постсоветских государствах отличается друг от друга, и концепты, теории, которые использовались в Западной Европе, Америке, Канаде и Японии, неприменимы к Южной Америке, Африке и постсоветским странам. К примеру, пригороды крупных городов могут возникать не только по желанию и под контролем государства, они часто появляются в результате стихийной сельско-городской миграции, вынужденного переселения граждан вследствие войн, стихийных бедствий, голода и так далее.

Дело в том, что рост западных городов в большей степени был связан с концентрацией в них тех или иных функций под воздействием рыночных процессов, движения частного капитала, власть которого ограничивалась демократическими процедурами. Форсированное развитие советских городов, в том числе в России, напрямую было подчинено административно-плановой экономике, которая далеко не всегда учитывала интересы регионов и самого городского населения. В Советском Союзе то, что происходило с городами, прямо подчинялось логике индустриализации: города формировались вслед за организацией заводов и фабрик и строились, исходя из удобства и выгоды для них, например, если поселить рабочего рядом с предприятием, не нужно создавать для него служебный транспорт. Социальное обеспечение (школы, больницы), экологические вопросы были вторичными. К тому же в тот период государство старалось подчинить себе большинство сфер общественной жизни, поэтому строилось много коллективных пространств, например общие столовые при предприятиях. Материальная выгода в этом присутствует: для предприятия дешевле общее питание, а не индивидуальное.

«Можно сказать, что последние несколько десятков лет российские города использовали западные как образец для подражания, но изначально они были сделаны по-другому, исходя из нужд форсированной советской индустриализации, — резюмирует Анатолий Бреславский, — поэтому применять для их осмысления и оценки западные теории можно только с ограничениями, учитывая сильнейшую инерцию советского наследия в виде слабой городской власти, жилищных проблем, недостаточного развития социально-бытовой, транспортной инфраструктуры, инфраструктуры досуга и отдыха».

Город для промышленности

В основном все жилые и общественные зоны выстраивались вокруг предприятий в тесной связи с ними. Для экономии времени и ресурсов предпочтение отдавалось многоэтажным домам вблизи крупных промышленных зон. При этом центральные части городов или территории между промышленными зонами развивались до конца 1980-х годов очень слабо. «Например, когда в поселках какого-либо города строили комбинат по добыче угля и завод по выплавке стали, то социально-бытовое обеспечение этих территорий города относилось к центральным министерствам: угольной промышленности и черной металлургии. Развитием этих частей города тогда фактически занималась не городская или региональная власть, а министерства, которые курировали эти предприятия. У властей — городских советов — во многих городах, особенно тех, что не приобрели общесоюзного значения, в советские годы не было каких-то существенных собственных средств, поэтому сами города и их центры за пределами промышленных зон слабо развивались или не развивались вовсе. Это особенно касалось малых и средних городов», — рассказывает А. Бреславский.

В российских городах, построенных в советский период, было очень мало общественной и жилой застройки, которая бы создавалась из интересов самих городов без привязки к промышленным зонам. Исключение составляли самые крупные города всероссийского или всесоюзного значения, и в них концентрировались наиболее крупные производства, имеющие возможность обеспечить общегородское развитие.

Многие населенные пункты в советские годы получили сумбурную застройку. Централизованная планово-директивная экономика приводила к тому, что в разных точках города могли располагаться, например, угольная и текстильная промышленность, но транспортное сообщение между ними могло быть не налажено. В последние советские десятилетия во многих городах инфраструктурное обновление получали зоны промышленных окраин, в меньшей степени центральные части, в последнюю очередь — территории между промышленными поселками.

Малоэтажное и частное строительство было следствием того, что жилья в растущих городах и поселках не хватало. «Сначала строили предприятия, а потом уже думали, как селить людей», — рассказывает Анатолий Бреславский. Частный неблагоустроенный сектор, появившийся стихийно, стал ответом на возрастающий жилищный кризис в советских городах. Люди из других регионов приезжали, чтобы строить заводы, работать на них и местных уже имеющихся предприятиях. «Поэтому власти допускали индивидуальную застройку. За советский период Улан-Удэ вырос с населения в 20 000 человек до 360 000, то есть в 18 раз. Все промышленные зоны обросли частными застройками, сейчас это более половины застроенной площади города, которая постепенно обеспечивается городской инфраструктурой», — комментирует Анатолий Бреславский.

Город для власти

В 1990-е годы промышленность переживала упадок, многие поселки и города остались без поддержки соответствующих министерств и ведомств. При этом у местной власти также не было ресурсов для развития и обустройства городов. В результате этого большая их часть пережила инфраструктурный кризис и, как следствие, отток населения в более успешные и крупные города с более развитой социальной инфраструктурой и масштабным рынком труда.

В 2000—2010-е годы на смену ведомственному характеру управления городами пришли институты местных городских администраций и мэров. У них были налоги, региональные и федеральные субсидии, на которые они могли что-то построить. Но, как и несколько десятилетий назад, сегодня эти решения опираются на дихотомию центра и периферии.

«Если в советский период некоторые промышленные зоны выглядели более развито, чем центральные, то в постсоветский первостепенное значение получили именно центры городов, которые стали их визитными карточками, а уже потом начали развиваться городские окраины и периферийные районы», — уточняет Анатолий Бреславский.

До 2010-х годов решения по благоустройству в основном принимались администрациями, однако затем местная власть начала выстраивать коммуникацию с жителями микрорайонов. «Сейчас эта практика продолжает развиваться, однако чаще это происходит в рамках предвыборных кампаний или других ситуаций, в которых необходимо одобрение населения», — говорит Анатолий Бреславский. Это может реализовываться как «народный бюджет», формат открытой встречи, голосование в интернете на ресурсах мэрии или соответствующих департаментов, общественные слушания и другие механизмы получения властью обратной связи от жителей городов.

Город для людей

Крупные города во все времена имели преимущество в ресурсах и шансах на развитие. Даже в советский период предприятия по возможности располагались центральными министерствами там, где уже кто-то живет, так у поселков был шанс вырасти в города, а крупные города становились еще крупнее, даже если это еще более усложняло внутригородские проблемы. Декларируемые ограничения в росте крупных городов, как правило, не соблюдались. Такая логика сохранилась и сейчас. По словам Анатолия Бреславского, в ближайшие десятилетия этот процесс продолжится, а население страны всё больше будет концентрироваться в больших населенных пунктах и городских агломерациях.

«Когда мы говорим о современном городском развитии в Сибири, необходимо помнить, что речь идет не только о городах-миллионниках: Новосибирске, Омске, Красноярске, динамичной растущей Тюмени. В них проживает сегодня чуть более 4,5 миллионов человек из 16,5 миллионов городского населения Западной и Восточной Сибири. Важно обращать внимание и на остальные 153 города и 206 поселков городского типа, от Тюменской области до Забайкальского края. В последние три десятилетия мы наблюдаем здесь существенную трансформацию всей сети городских поселений. В сложном положении оказались десятки рабочих поселков, возникшие во второй половине XX века при добывающих производствах, которые в 1990-е утратили рентабельность и были закрыты. С трудом находят новые источники для развития деиндустриализованные монопрофильные малые, средние и большие города. В более выигрышной ситуации остаются многофункциональные центры регионов, стягивающие население со своей округи за счет большей ресурсообеспеченности».

Российские населенные пункты сейчас «пересобираются» исходя из того, что жители хотят жить в комфортной среде. «“Города для людей” — под этим лозунгом проводятся выборы, реализуются программы реновации, обновления городских центров и окраин, — уточняет А. Бреславский. — Мобильность в России низкая, но всё же люди имеют возможность переехать туда, где жизнь им кажется более приятной и интересной, поэтому города вынуждены конкурировать между собой за сохранение своих жителей и привлекать новых». Среди критериев развитая и постоянно улучшающаяся инфраструктура, экологичность, доступность городской среды. Существуют примеры успешных городов, которые, изменяясь, становятся новыми центрами притяжения для людей. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, к этой категории, по мнению Анатолия Бреславского, можно отнести Казань и Екатеринбург. В них активно развиваются дорожная сеть, сферы образования, здравоохранения, а также общественные места, которые формируют первое впечатление о городе и создают необходимый комфорт.

Для обновления власть, как правило, привлекает специалистов. «В городских сообществах есть определенные запросы, но для их реализации необходимы специфичные компетенции, которые есть только у профессионалов. Конечно, ресурсы для привлечения специалистов есть не у всех территорий, поэтому они могут рассчитывать только на базовое благоустройство и инфраструктуру, хотя положительные сдвиги есть», — говорит Анатолий Бреславский. В качестве примера он приводит Красноярск, где в преддверии универсиады 2019 года создали ряд объектов инфраструктуры, в целом благоустроили центральные микрорайоны. «Эти процессы проходят медленнее, чем в более экономически развитых субъектах, и концентрируются преимущественно в региональных центрах», — обращает внимание исследователь.

Основной принцип урбанизации XXI века специалистами обозначен как компактность и централизм. Однако в России принято развиваться вширь, поэтому города занимают большую площадь, что усложняет их инфраструктурное развитие и связь внутри разных городских сообществ. Также у многих городов рядом есть малые населенные пункты. Для них выгодно находиться в зоне городской агломерации, потому что жители могут использовать городскую инфраструктуру и рынок труда, но в то же время это вызывает отток ресурсов из самого города.

«Считается не самым рациональным решением вкладываться в развитие пригородов, если внутри самих городов решены не все проблемы, ведь тогда запускается процесс субурбанизации, то есть стягивания жителей из центров в окраины, вследствие чего нарушается принцип компактности, — говорит Анатолий Бреславский. — Когда строятся малые города с высокой плотностью населения и разумной высотностью домов, появляется возможность внутреннего взаимодействия населения внутри них, жизнь в них становится более динамичной, а ограниченные ресурсы используются более эффективно. К примеру, проще благоустроить столицу Чукотки — маленький город Анадырь на северо-востоке страны, где население проживает в нескольких десятках многоэтажек, нежели Горно-Алтайск, который в четыре раза больше, но состоит в основном из малоэтажных домов и частного сектора».

Искусственное создание городов и районов

Вопрос создания городов с нуля в урбанистке вызывает много скепсиса у тех, кто изучает демографию и миграцию в стране. Сейчас городам сложно удержать людей, поэтому создать новые возможно лишь вблизи крупных городских агломераций. «Однако нужно думать над тем, что ляжет в их основу и будет развиваться в ближайшие десятилетия: новое промышленное предприятие или учреждения сервиса, торговли, транспорта. Необходимо продумать инфраструктуру. Также следует понимать, нужен ли этот город региону. Разумеется, такой вопрос касается активного участия государства, — уточняет Анатолий Бреславский. — Город Циолковский, связанный с появлением космодрома “Восточный” и возникший на территории Амурской области, считается одним из наиболее развитых малых городов на Дальнем Востоке. Но естественным способом подобные образования не могут возникнуть, даже крупные городские агломерации в Сибири и на Дальнем Востоке сейчас теряют население. Говорить о создании нового крупного города, например рядом с Владивостоком, сложно, так как с точки зрения демографии для этого нет внутренних предпосылок. Государство может создавать города, но будут ли они устойчивыми — это большой вопрос».

Переселение жителей из аварийного жилья, находящегося в центре, в новые микрорайоны — характерная история для многих городов России. Когда создают такие проекты, редко учитывают, что люди теряют связь с более развитой социально-экономической инфраструктурой городов, уезжают от поликлиник, школ, обилия общественного транспорта, кофеен и ресторанов туда, где всё это менее развито. «В России это явление устроено не так, как в городах Западной Европы: у нас в стране жилье массово приватизировалось, то есть люди владеют своими домами на правах собственника. В западных странах значительная часть жилого фонда принадлежит крупным корпорациям, которые могут повышать арендную плату и таким образом способствовать переселению людей на окраины. Затем эти дома могут благоустраиваться и заселяться более состоятельными жильцами. Этот процесс называют джентрификацией», — поясняет Анатолий Бреславский. В России, по его словам, всё происходит иначе: когда людей из центральных районов с развитой инфраструктурой переселяют в окраинные, где всех этих благ нет, предоставляется выбор — мириться с этим или продолжать жить в своем аварийном жилье. Поэтому есть прецеденты, когда старые дома остаются внутри новых кварталов многоэтажных строений.

Пандемия, дачи и субурбанизация

«Дачи — уникальный советский феномен и основание для массовой субурбанизации, то есть переезда горожан из центральных микрорайонов в пригородные, в современной России, — объясняет А. Бреславский. — Дачи массово строились с 1960-х годов и стали значимой частью российского города. Со временем их функция изменилась. Сначала они были домами для летнего отдыха, пространством для огородничества, в 1990-е — основным источником продуктов, а с 2000-х годов горожане стали обустраивать дачи под дома круглогодичного проживания. В период пандемии на них обратили особое внимание, поскольку многие постарались перебраться подальше от густонаселенного города. Когда карантин закончился, люди вернулись обратно, так как у городов на сегодня всё же есть важное преимущество — более развитая инфраструктура, которой не могут похвастаться периферийные территории», — считает Анатолий Бреславский.

В советский период возникла ситуация острого жилищного кризиса, когда люди вынуждены были жить по две-три семьи в одной квартире, поэтому пригороды в 1990—2010-е годы оказались привлекательными для застройки. Многие жители захотели перебраться на периферию окончательно, они уже не были привязаны к месту работы, промышленным предприятиям, социальным учреждениям, общественному транспорту, потому что появилась возможность приобрести собственный автомобиль. Когда частная застройка приобрела популярность, городские центральные районы уже стали уплотняться за счет внутренней миграции, возник спрос на квартиры в городе. Коренные горожане получили возможность продать или сдавать в аренду свою недвижимость в центре, а сами могли построить себе жилье в пригороде.

«Особенно популярно это было в Америке, ставшей в XX веке страной пригородов, в которой такой переезд стал символом жизненного успеха. Спустя десятилетия американцы успели изменить свое отношение, осознав все связанные с этим издержки: потерю времени на поездки, зависимость от автомобиля, удаленность от городской инфраструктуры и прочее. По этим причинам начался обратный процесс выезда наиболее обеспеченных людей из пригородов в города. К этому моменту в городах начала активно развиваться культурная индустрия, улучшилась экология, вырос уровень комфорта. В Америке эти процессы уже завершились, а в России субурбанизация только зарождается. Мы предполагаем, что россияне тоже будут возвращаться в города по мере того, как сами эти города будут становиться более привлекательными для жизни», — отмечает Анатолий Бреславский.

По его словам, начиная с 2000-х годов в стране усилился процесс субурбанизации: кто-то поменял квартиру на загородный дом с лучшей экологией, кто-то живет в малых городах, связанных с агломерациями. Коттеджная субурбанизация наряду с дачной — это два наиболее распространенных направления в России. Горожане, имеющие собственность в городе, выезжают за его пределы в поисках более благоприятных условий для жизни. «В советские годы строительство в городах и пригородах жестко регулировалась, но, когда появился частный капитал, сформировался рынок земли и строительных материалов, появилась ипотека и возможность взять кредит, миллионы горожан ринулись осваивать периферийные территории. Этот феномен восточные и европейские исследователи назвали постсоциалистической пригородной революцией», — говорит А. Бреславский.

Урбанизация, субурбанизация или..?

По словам Анатолия Бреславского, за последние 30 лет доля городского населения в стране не изменилась, она так же составляет 75 % от общего количества. «Казалось бы, столица чрезмерно быстро расширяется, после последней переписи населения появилось три новых городских агломерации, и сельчане толпами едут в города. Однако, по статистике, за последние три десятилетия просто произошло перераспределение людей между населенными пунктами и стягивание жителей из поселков, малых и средних городов в крупные городские агломерации», — говорит Анатолий Бреславский. Ученые считают, что население всё так же будет концентрироваться в крупных городах, а количество жителей в поселках городского типа, малых и средних городах, которые находятся вне зоны городской агломерации, будет становиться всё меньше.

Современный урбанизационный процесс можно охарактеризовать как разнонаправленный: происходит деградация и кризис отдельных городских поселений и городов, в то же время продолжается урбанизация многих населенных пунктов за счет переселения из сельской местности. Одновременно с этим начинается субурбанизация: города продолжают расширяться за счет пригородных территорий. Отдельные населенные пункты с промышленным прошлым продолжают терять население, происходит дезурбанизация. «Эти процессы фиксируются учеными в России синхронно, хоть происходят они в разных регионах по-разному и с разным масштабом и имеют различные последствия. Именно в разноплановости российской урбанизации состоит ее главная особенность», — резюмирует Анатолий Бреславский.

Валерия Иващенко, студентка отделения журналистики ГИ НГУ

В иностранных армиях

США

Создадут новую противоракету

Компания Raytheon приступила к проектированию зенитной ракеты для перехвата гиперзвуковых ракет на этапе планирования их боевых блоков. Она разрабатывается в рамках программы агентства по противоракетной обороне США Glide Phase Interceptor (GPI). Противоракету интегрируют в боевую информационно-управляющую систему «Иджис» новой версии Baseline 9, которой оснащаются последние эсминцы типа «Арли Бёрк». В конструкции GPI специалисты Raytheon намерены использовать компоненты, уже опробованные в других ракетных программах. Кроме того, Пентагон уже несколько лет реализует другую программу – программу разработки противоракет следующего поколения (Next-Generation Interceptor, NGI). Они должны заменить противоракеты, размещённые на Аляске и в Калифорнии.

Великобритания

Накачивают оружием

Министр обороны Бен Уоллес на минувшей неделе посетил Киев. Как говорится в сообщении, размещённом Уоллесом на его странице в Twitter, в украинской столице обсуждалось увеличение объёмов оказываемой Великобританией военной помощи. По его словам, Великобритания «с каждым днём всё сильнее поддерживает» Украину и «продолжит делать это как в 2023 году, так и после этого». Ранее в канцелярии британского премьера Лиз Трасс сообщили, что Лондон в 2023 году выделит не менее 2,3 млрд фунтов стерлингов (2,6 млрд долларов) на оказание киевскому режиму военной помощи, которая будет включать реактивные системы залпового огня. Эксперты полагают, что Лондон, вероятно, продолжит помогать в подготовке личного состава ВСУ, а также будет передавать противотанковые ракетные комплексы и ПЗРК, бронированные машины, боеприпасы и экипировку. Этим летом Лондон пообещал каждые четыре месяца обучать 10 тысяч украинских солдат в ходе рассчитанных на три недели курсов подготовки. Киевскому режиму уже передано в общей сложности 6900 противотанковых управляемых ракет, в том числе 5000 ракет NLAW, 20 самоходных гаубиц М109 и 36 буксируемых орудий L119, высокоточные ракеты Brimstone, несколько РСЗО M270, а также 120 бронемашин и шесть из обещанных 10 самоходных ЗРК Stormer, оснащённых ракетами Starstreak.

Япония

Переговоры на Гавайях

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада и его австралийский и американский коллеги Ричард Марлз и Ллойд Остин провели 1 октября на Гавайях переговоры. Согласно заявлению министерства обороны Японии, министры «подчеркнули важность мира и стабильности в Тайваньском проливе. Участники переговоров обменялись мнениями по поводу ситуации в регионе и подтвердили продолжение тесного сотрудничества Токио, Вашингтона и Канберры на фоне ситуации вокруг Украины». Кроме того, главы военных ведомств подтвердили намерение Японии, США и Австралии «увеличивать масштаб совместных учений, продвигать взаимодействие в области оборонного оборудования и технологий, а также осуществлять эффективный обмен информацией». Кроме того, Хамада, Остин и Марлз условились согласовывать стратегии трёх стран ради реализации концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин в интервью телеканалу CNN, вышедшем в эфир в минувшее воскресенье, заявил: «Мы продолжим работать таким образом, чтобы иметь необходимый потенциал в соответствующих районах для помощи нашим союзникам в поддержании свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

Создаётся фонд поощрения ВПК

Министерство обороны Японии намерено создать фонд материального поощрения компаний, участвующих в выпуске продукции военного назначения. Его предполагается сформировать на основе государственного бюджета на 2023 финансовый год. Создание фонда призвано помочь укреплению военно-промышленного комплекса, из которого в последнее время стал выходить частный капитал из-за малого объёма оборонных заказов и отсутствия больших перспектив экспорта японских вооружений. Компаниям ВПК предполагается оказывать материальную поддержку и поощрять попытки продажи оборонной продукции за рубеж. Решено также предоставлять налоговые льготы фирмам, внедряющим новые технологии и оборудование для защиты от кибернетического терроризма и шпионажа.

Министерство обороны Японии планирует запросить на 2023 финансовый год (начнётся в апреле 2023-го) бюджет в размере более 5,59 трлн иен (около 40,7 млрд долларов). В случае одобрения запроса военные расходы Токио вырастут более чем на четыре процента по сравнению с этим годом. В этом запросе пока не учтены размеры создающегося фонда поощрения ВПК. В результате объём военного бюджета возрастёт ещё на 1 трлн иен и превысит отметку в 6,5 трлн иен (47,3 млрд долларов). Эксперты отмечают, что Япония последние несколько лет регулярно увеличивает расходы на оборону. В текущем финансовом году ассигнования на эти цели выросли до 5,37 трлн иен (39,1 млрд долларов), что стало рекордным показателем. Правящая в стране либерально-демократическая партия предлагает довести военные ассигнования по аналогии со странами НАТО до двух процентов ВВП, что почти вдвое больше, чем сейчас.

Германия

Следуя указаниям Вашингтона

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт пообещала поставить Украине новые вооружения, в том числе 16 самоходных орудий Zuzana посредством так называемого кругового обмена со Словакией. Об этом она заявила 2 октября в эфире телеканала ARD после визита в Одессу. «Мы будем, как и прежде, самым разным образом прилагать усилия вместе с партнёрами. <…> Мы в следующем году сможем поставить Украине 16 систем Zuzana, производство которых осуществляется в Словакии и финансируется Германией вместе с Данией и Норвегией». По информации ARD, речь идёт о модификации Zuzana 2, а стоимость контракта составляет 93 млн евро. Ламбрехт выступает за продолжение оказания военной помощи Украине в рамках «круговых обменов» с такими странами, как Греция и Словакия. Ламбрехт, кроме того, анонсировала поставки Украине «в ближайшие дни» ЗРК средней дальности IRIS-T SLM.

По сообщениям информагентств

Кого и чем удивил первый в 2022 году Нобелевский лауреат

Александр Емельяненков

Присуждение Нобелевской премии в области физиологии и медицины палеогенетику Сванте Паабо, как сообщила вчера "РГ", кого-то удивила, а других порадовала. Кого и чем, мы выясняли по горячим следам в диалоге с авторитетными учеными.

Первому в этом году нобелевскому лауреату - 67 лет, он родился в апреле 1955-го в Стокгольме. Помимо родной для него Швеции вел исследования в США, Великобритании, Швейцарии, Японии, а больше всего в Германии. Именно там, в Лейпциге, когда работал в Институте эволюционной антропологии имени Макса Планка и возглавлял департамент генетики, он сделал важнейшие в своей жизни открытия.

"Благодаря своим новаторским исследованиям, Сванте Паабо совершил, казалось бы, невозможное: секвенировал геном неандертальца, вымершего родственника современных людей", - говорится в материалах Нобелевского комитета.

- С такой оценкой согласен и готов подписаться, - уложил в одну короткую фразу свое отношение к лауреату член-корреспондент РАН Евгений Имянитов, который работает в НИИ онкологии имени Н.Н. Петрова в Петербурге и руководит кафедрой медицинской генетики. - А сам факт, что впервые за много лет эта Нобелевская премия присуждена не двум и не трем коллегам-исследователям, как чаще всего делалось, а одному, - привлекает особое внимание.

Очень сложное и драматичное это дело - наука. Ни один ученый-экспериментатор не работает в одиночку, он всегда в коллективе. Успешные ученые сами по себе очень талантливые и трудоспособные. Но они все работают в коллективах. Тем самым я никоим образом не хочу предлагать кого-то еще, не пытаюсь сказать, что рядом были и есть в равной степени достойные. Нет. Всегда есть кто-то решающий. Или, по-другому, коллективатор. Но когда смотришь на перечень совместных работ, на опубликованные статьи, где большой коллектив авторов, ясно понимаешь: ничего этого в одиночку никто бы не сделал. Помимо важнейшей роли коллективатора есть еще понятие атмосферы, в которой работает команда или группа коллег...

Кто из российских ученых наиболее близок к исследованиям Сванте Паабо? На этот вопрос у профессора Имянитова двух ответов быть не могло.

- Конечно же группа исследователей из Сибирского отделения РАН под руководством академика Деревянко Анатолия Пантелеевича. Это они обнаружили Денисовскую пещеру и останки древнего человека, который был идентифицирован по методике Паабо как новая ветвь в развитии нашей цивилизации. Это был колоссальный прорыв в изучении истории человека…

Как отмечают эксперты, знакомые с номинационной практикой Нобелевского комитета, Сванте Паабо уже несколько лет был в числе наиболее вероятных претендентов на главную научную награду. Примерно в то же время, когда начался проект "Геном человека", Паабо задался вопросом: а можно ли секвенировать ДНК вымерших гоминид - прародителей человека? И уже к 2010 году собрал своего рода "черновик" генома неандертальца. Это было не просто техническим достижением. На основе разработанного метода стало возможным сравнивать неандертальскую ДНК с геномом современных людей.

И когда на Алтае, в теперь уже известной на весь мир Денисовой пещере, стараниями сотрудников Института археологии и этнографии были найдены останки неизвестного гоминида, их отправили для секвенирования по методу Паабо. И выяснилось, что обнаружена новая популяция - ее представителей стали называть денисовцами.

"Открытия, сделанные коллегами Паабо и его последователями, возможно, послужат почвой для будущих Нобелевских премий. А пока комитет отметил вклад Паабо в развитие методов выделения, очистки и анализа древней ДНК", - делают вывод наши коллеги на портале научной информации N+1.

- Сванте Паабо - большой мой друг, и я очень за него рад, - отозвался на звонок "Российской газеты" научный руководитель Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН академик Анатолий Деревянко, которого мы разыскали в Ялте. - В 2015 году ему и мне была вручена высшая награда Российской академии наук - Большая золотая медаль Ломоносова. Она присуждается раз в год одному российскому и одному зарубежному ученому. А тесно сотрудничаем мы с 2005 года. У нас много совместных работ - было, есть и, надеюсь, еще будет…

В числе научных заслуг Сванте Паабо я бы выделил бы три основных направления. Это то, что он один из первых секвенировал, расшифровал древние ДНК египетского человека - из мумии. Второе - это разработка действий его команды, когда он возглавлял департамент в Институте эволюционной антропологии имени Макса Планка в Лейпциге. И те результаты, что были получены, очень выдающиеся - это заслуга лично его и его команды. В разработке методик секвенирования ДНК они добились общепризнанных успехов.

А что важно для нашего разговора - Паабо неоднократно подчеркивал, что сотрудничество со мной, с нашим институтом предопределили главный научный результат в его научной карьере. И в книге про неандертальцев, которая вышла сначала на английском, а потом была переведена у нас ("Неандерталец. В поисках исчезнувших геномов" - Neanderthal Man: In Search of Lost Genomes), он про это написал. В последующие 10-12 лет наше сотрудничество продолжалось, за это время был секвенирован еще целый ряд ДНК из наших алтайских находок. Совместные научные статьи об этом опубликованы в ведущих научных журналах - Nature, Science. И сейчас готовится ряд статей по совместным результатам…

В голосе моего собеседника, как я ни старался, не смог уловить даже тени зависти или обиды. И когда напрямую спросил об этом, Анатолий Пантелеевич ничуть не смутился.

- В условиях русофобии, которую искусственно нагнетают, разве могли в Нобелевском комитете решить что-то в пользу нашей страны? Конечно, нет. Но мы от этого хуже работать не станем. И сделаем все, чтобы научные контакты сохранить…

Официально

"Благодаря открытиям Сванте Паабо мы теперь понимаем, что архаичные последовательности генов наших вымерших родственников влияют на физиологию современных людей, - говорится в материалах Нобелевского комитета. - Одним из таких примеров является денисовская версия гена EPAS1, которая дает преимущество в выживании на большой высоте и распространена среди современных тибетцев. Другими примерами являются гены неандертальцев, которые влияют на наш иммунный ответ на различные типы инфекций".

Робот назначен гендиректором китайской компании

Юрий Медведев

Робот-женщина Тан Юй стала гендиректором одной китайской компании. У заложенного в ее мозги искусственного интеллекта обширный спектр обязанностей. Робот будет принимать решения по вопросам повседневной деятельности компании, заниматься аналитикой, управлять рисками, развивать таланты, а также обеспечит справедливое и эффективное распределение рабочего места для сотрудников.

Конечно, сразу возникает масса вопросов? Будет ли эта "мыслящая женщина" кем-нибудь постоянно контролироваться? Если да, то это уже не генеральный директор. Если нет, то возможны всякие варианты. Скажем, робот может довести фирму до разорения. А если фирма будет замешана в мошенничестве, кто будет отвечать? Пока авторы сенсации ответа не дали.

Сегодня ИИ уверенно шагает по планете, вытесняя человека, занимая все новые ниши. Он ставит диагнозы, идентифицирует лица, обыгрывает чемпионов в го и шахматы, предсказывает погоду и банкротства. В судах ему поручают рутинную работу по подготовке материалов, вынесению приговоров по простым судебным спорам. В Китае его научили давать прогноз по террористической активности, а в США он прогнозирует в городе на неделю вперед возможность совершения различных преступлений. Опыт показывает, что ему можно доверить дела, которые развиваются по стандартному алгоритму. А вот что будет с фирмой, которой управляет директор, мыслящий стандартно?

Дмитрий Тетерюков, руководитель лаборатории интеллектуальной космической робототехники Сколтеха, профессор:

- На мой взгляд, сообщение об искусственном гендиректоре - это прежде всего рекламная акция. Компания выдала сенсацию, теперь о ней будут говорить. Показательно, что она пришла из Китая. Еще недавно лидерами в области ИИ и робототехники были США и Япония. Сейчас инициативу перехватывает Китай, стараясь играть на опережение. Они периодически сообщают о "громких" разработках, которые все будут обсуждать.

Теперь по сути. Все, что сегодня делается в сфере ИИ, это так называемый слабый искусственный интеллект. Он и близко не может сравниться по своим возможностям с человеком. Способен анализировать какие-то отдельные данные, что-то прогнозировать, но собирать самую разную информацию воедино, взять на себя весь функционал работы гендиректора не способен. Здесь нужен сильный ИИ. Пока о его создании не может быть и речи. В лучшем случае, появится лет через 20-30. Так что заявление о назначении робота гендиректором компании - это красивая акция.

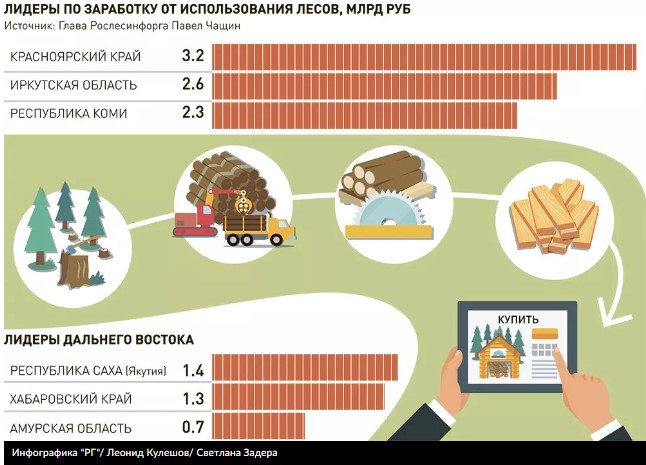

Глава Рослесинфорга Павел Чащин: После вступления в силу запрета на вывоз ценных пород за рубеж, бизнес начал создавать технологичное производство внутри страны

Из шедшего за рубеж кругляка начали делать мебель и дома

Светлана Задера

Благодаря санкциям и ограничению на вывоз круглого леса производство мебели в стране выросло на 5% в натуральном выражении и на 14% - в денежном. Стоит ли уже покупать отечественную мебель и начинать строить дом - рассказал в интервью "Российской газете" глава Рослесинфорга Павел Чащин.

Какова сейчас ситуация в деревообрабатывающей промышленности?

Павел Чащин: Производство мебели с начала этого года выросло на 5%. Это в натуральном выражении. В деньгах рост составил 14%, достигнув 153 млрд руб. Но мы видим, что в отдельных сегментах мебельщики еще более успешны. Выпуск деревянной офисной мебели за этот период увеличился на 19%, до 11 млрд руб., кухонной мебели - на 24%, до 26 млрд руб., деревянной мебели для столовой и гостиной - на 7%, до 13 млрд руб.

Как удалось стимулировать производство?

Павел Чащин: Россия проводила достаточно правильную политику с точки зрения введения разных пошлин и квот. На что они были направлены? На увеличение внутренней переработки нашего сырья. Одна из последних норм, которая вступила в силу с 1 января 2022 года, это запрет на вывоз ценных пород, то есть вывоз дешевого сырья нашим иностранным партнерам. После введения этого ограничения наш бизнес и начал создавать более умное технологичное производство: мебель и т.д. То есть раньше мы вывозили сырье за рубеж, а оттуда получали мебель, сегодня мебель производится уже внутри нашей страны.

Получается, мебель делают из того кругляка, который собирались вывезти?

Павел Чащин: Мебель делают, конечно, из кругляка, который должны были вывезти. Сейчас есть тенденция переориентации нашего лесопромышленного комплекса на более высокотехнологическое производство, соответственно, мы начали делать продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Увеличилось производство мебели из березы, хотя на березу мы ограничения не вводили, она все равно уходит за границу. Понятно, что в перспективе мы будем отправлять за границу эту мебель. Пока мы, конечно, за границу направляем простое сырье, но более глубокой переработки.

Мы сократили производство ДСП и OSB-плит на 6,2%. Но это связано, в первую очередь, с достаточно большим количеством компаний, у которых было софинансирование с Запада. Здесь есть небольшой спад, но мы его достаточно быстро нарастим.

Есть проблемы с химией, но ее решают отдельные ведомства. В целом если говорить про лесную промышленность, то комбинатов хватает. Мы обеспечиваем потребности своей страны.

Ранее сообщалось, что в некоторых регионах России зафиксирован дефицит спичек. Что происходит сейчас?

Павел Чащин: Здесь вообще грех чего-либо пугаться, потому что никаких проблем нет. Только рост производства. За первое полугодие на 5%.

Может ли заготовка леса для ДСП и OSB вернуться к допандемийным показателям?

Павел Чащин: Думаю, да. Я уже обратил внимание на то, что компании, которые этим занимаются, имеют зарубежные инвестиции. Соответственно сейчас произойдет смена юридических лиц. Произойдет переориентация рынка и в целом падение временное.

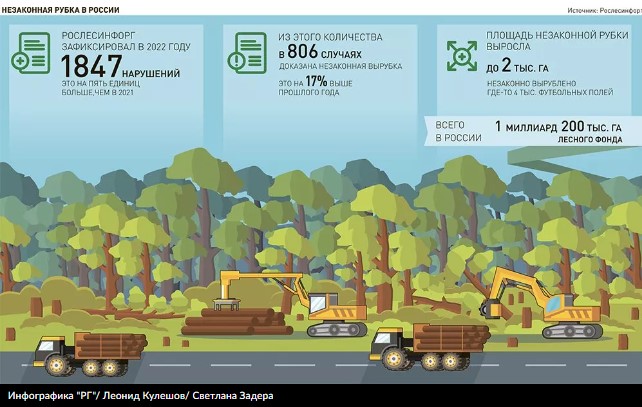

Сколько нарушений лесного законодательства выявили с начала года после анализа космических снимков?

Павел Чащин: Мы в этом году увеличили зону, которую мониторим. На самом деле нарушений стало меньше. Площадь больше, а количество нарушений ровно такое же.

Поэтому здесь в целом тенденция положительная, народ уходит от серой рубки. С 1 января 2022 года Рослесхоз начал контролировать перевозки по дорогам общего пользования и лесосеки. Этот фактор, как ни крути, отразился на серой, черной деятельности. Плюс запрет на вывоз кругляка ценных пород. Черные лесорубы возникали где? Где дешево, быстро и бесконтрольный вывоз. Тут уже бесконтрольно хвою, ценные породы не вывезти. Денег не заработать. Во-первых, следят от лесосеки. За границу уже не пропустят. То есть надо делать уже более легальное производство.

А на какие материалы сейчас наибольший спрос за рубежом?

Павел Чащин: Заинтересованы в нашей продукции Сингапур, Китай, Япония, Узбекистан, Таджикистан, Иордания, Казахстан, Ирак, Иран, Турция и ОАЭ. Мы поставляем порядка 14 млн тонн пилопродукции. Это на 2% выше, чем в прошлом году. Ранее перечисленные страны покупают в основном хвойные породы - это 93%, но они уже переработанные.

В 2021 году ожидали рекордное увеличение легальных сборов лесных пищевых ресурсов - дикоросов. Каковы результаты в этом году?

Павел Чащин: В прошлом году был рекордный рост сборов дикоросов за десять лет. Речь идет о грибах, диких орехах, ягодах и разных лекарственных растениях. Рост у нас произошел где-то на 48%, это практически 19 тыс. тонн по сравнению с 2020 годом. В этом году, по нашим прогнозам, опять будет увеличение, наверное, где-то на 10 тыс. тонн. Это порядка 27 тыс. тонн ягод, грибов и т.д. Еще и рост пищевой и лекарственной продукции, которая от природы. Мы постепенно все равно возвращаемся к естественным продуктам питания. Экологически чистые продукты на данный момент пользуются спросом.

Как вы считаете, как долго продлится эта тенденция?

Павел Чащин: Я думаю, долго. Сейчас идет в принципе переориентация сознания в социуме поcле пандемии. Люди из городов, посидев год-полтора в квартирах, начали покупать земельные участки и строить дома. Причем дома экологически чистые. Они начали делать их из дерева. Отсюда рост на пилопродукцию внутри страны, основного материала для строительства.

В России сейчас проводится много экологических акций по высадке деревьев, но многие из них не выживают. Что с этим можно делать?

Павел Чащин: У нас лесовосстановление это не просто мероприятие - посадил и забыл. Есть рассчитанный на несколько лет контроль и уход. Это первое. Второе - селекция, у нас разные климатические зоны. Как вы думаете, березы везде одинаковые? Конечно, нет. И нужно найти правильную территорию и посадить правильное дерево, которому на этой территории будет комфортно расти.

Если в России стали делать больше мебели, то ее сейчас выгодно покупать или стоит подождать?

Павел Чащин: Я бы чуть-чуть подождал, сейчас рынок переполняется, мы видим рост объемов производства. Соответственно, как только уравняется спрос и предложение, на рынке появится выбор для покупателя, и бизнес начнет снижать цены.

Стоит ли ждать, что благодаря переориентации рынка строить жилье в России будет дешевле?

Павел Чащин: Это непростой экономический вопрос. Последние два года наблюдался очень сильный рост цен на пиломатериалы и в целом на древесину. Это обусловлено рядом факторов. Понятно, что есть спрос - все начали строить, и бизнес начал поднимать стоимость. При этом в 2020 году президент дал поручение реформировать в целом лесную отрасль. Были внесены достаточно серьезные изменения в Лесной кодекс. И на фоне этого бизнес сформировал неоправданную цену на готовую продукцию.

Мы как государство цены на лесные ресурсы сильно не подняли. А бизнес цену взвинтил. И сейчас мы имеем частичное закрытие экспортной истории, рост спроса внутри страны. И при этом у нас самого ресурса стало больше. И понятно, что цена сейчас, как ни крути, будет ехать вниз. Поэтому в целом деревянное домостроение доступное. Сейчас есть тенденция на снижение цен. В конце этого года - в начале следующего года строить деревянный дом выгодно.

Также нужно помнить, что банки сейчас дают ипотеку под деревянное строительство.

Бумага будет дорожать?

Павел Чащин: Были страхи, что у нас не будет бумаги, в результате бизнес необоснованно поднял цены. Сейчас наблюдается рост по производству бумаги. За эти полгода производство бумажных мешков и сумок выросло на 21%, всего их выпустили более 2 млрд штук. Наращивается выпуск туалетной бумаги. Помните, как опасались, что будет дефицит? Но все в порядке, ее производство даже выросло на 13%, достигнув 3,2 млрд рулонов.

Также еще были переживания насчет тары. Но и они не оправдались. Ящиков и картонных коробок произвели на 11% больше. Подросло и изготовление бумаги и картона на 1,4%, до 5 млн тонн. В производстве древесно-волокнистых плит (ДВП) рост составил 4%.

Военные КНДР произвели пуск межконтинентальной баллистической ракеты в сторону Японии

Александр Ленин

Военные КНДР произвели пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), которая пролетела над территорией Японии и упала в акватории Тихого океана. На такой шаг в Пхеньяне пошли впервые за последние пять лет.

В Японии ранним утром сработала система экстренного оповещения J-Alert. Местные телеканалы показали, как на улицах городов звучат мощные сирены, призывающие граждан укрыться в убежищах. В префектуре Аомори и губернаторстве Хоккайдо была объявлена тревога.

Официальный Токио заявил КНДР протест, который был доведен до северокорейской стороны по дипломатическим каналам в Пекине. "Подобные запуски нарушают резолюции Совбеза ООН и угрожают безопасности нашей страны", - заявил перед журналистами генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно. По его оценке, северокорейцы продолжают активно совершенствовать свои ракетные технологии. Под председательством премьер-министра Фумио Кисиды было проведено экстренное заседание Совета национальной безопасности (СНБ) Японии.

Позже специалисты пришли к выводу, что пуск был осуществлен из северокорейской провинции Чагандо. Ракета, предположительно типа "Хвасон-12", преодолела расстояние около 4,6 тысячи километров и в апогее достигла высоты около 1 тысячи километров. Бывший командующий Морских сил самообороны Японии Ёдзи Кода в интервью телерадиокомпании NHK высказал мнение, в соответствии с которым такая ракета способна достичь американского острова Гуам.

В результате действий Северной Кореи какого-либо ущерба японским воздушным и морским судам, а также другому имуществу островного государства причинено не было. Ракета упала за пределами исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Японии. В Токио утверждают, что полностью контролировали полет ракеты и приняли решение ее не сбивать.

Поворот не туда

ВЛАДИМИР КАРБИВНИЧИЙ

Политический аналитик.

Внутриполитический процесс на Украине в 2019–2021 гг. мог привести к приемлемому для России результату. Этому сознательно помешали извне.

В октябре 2020 г. в украинской политике произошли два внешне никак не связанных между собой события, о которых вскоре позабыли. 25 октября, по итогам первого тура выборов мэра Киева, второе место неожиданно занял поддержанный пророссийской партией «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Александр Попов. И хотя отставание от лидера гонки – Виталия Кличко – было огромным и во втором туре шансов у Попова не было, многих шокировал его результат в 10 процентов, оказавшийся выше тех, что получили все видные прозападные критики мэра-боксера. Остроты этому факту для либерально-националистической части общества придавало то, что именно Попов с подачи Януковича руководил столицей в период так называемого Евромайдана и даже проходил обвиняемым по делу об избиении «Беркутом» протестующих. При наличии такого шлейфа 10 процентов Попова в Киеве в заголовках СМИ затмили даже первое место ОПЗЖ на выборах в облсоветы Одесской, Николаевской и Запорожской областей.

За две недели до этого в ходе визита Владимира Зеленского в Великобританию произошло другое сенсационное событие. Украинский президент стал, вероятно, первым в истории главой государства, лично побывавшим на приёме у руководителя британской внешней разведки МI6. О рандеву с Ричардом Муром сначала сообщило со ссылкой на источники одно из украинских изданий, а потом это подтвердил и сам Зеленский. «Именно на этой встрече нам сказали, что у нас большая проблема с тем, что СМИ финансируются не только украинцами… И поэтому главный вопрос, о котором мы говорили, как раз о том, что должны быть независимые СМИ, которые сегодня, когда у нас война, защищают наш суверенитет и территориальную целостность», – объяснил позже украинский лидер. Прямым результатом той беседы вскоре стали конкретные действия против ряда наиболее популярных оппозиционных медиа.

В том октябре произошёл поворот, который запустил цепочку событий, приведших к нынешнему конфликту. Прямое включение британцев, а позже и американцев в дело активного противодействия плавному реваншу ориентирующихся на сотрудничество с Москвой политических сил предопределило запуск совсем иного, наблюдаемого нами сейчас сценария. Ретроспективный взгляд показывает, что предоставленные себе внутриполитические процессы на Украине могли принять совсем иной оборот.

Похищение Зеленского

В момент своего избрания Владимир Зеленский однозначно воспринимался как человек, способный поладить с Москвой. Тому, казалось, благоприятствуют происхождение с Востока Украины, долгое и успешное участие в российском шоу-бизнесе, отсутствие склонности к националистическим проявлениям.

Ещё важнее было то, что его оппонент – Пётр Порошенко – имел имидж главного русофоба и непримиримца. То, что практика весьма отличалась от медийного образа, вопрос отдельный. Но с сугубо технологической точки зрения Зеленскому необходимо было быть «не Порошенко», а потому демонстрировать готовность к компромиссам с Россией ради прекращения крайне утомившей общество войны в Донбассе. К тому же вторым после установления мира требованием избирателей к Зеленскому было снижение коммунальных тарифов, что, опять же, предполагало торг с Кремлём.

Внешний фон также располагал к смене вех. Сидевшего в Овальном кабинете Дональда Трампа Украина (и тем более борьба за неё с Россией) волновала слабо. Евросоюз переживал болезненный процесс развода с Великобританией и не имел в запасе ничего, что мог бы предложить Киеву. Визы были уже отменены, а о перспективах членства тогда и рассуждать особо никто не хотел.

Первые шаги Киева и Москвы навстречу друг другу выглядели многообещающе. РФ отдала взятых в плен в ходе так называемого керченского инцидента моряков, а Киев согласился на прекращение огня в Донбассе и начало разведения войск. Всё это открыло путь к проведению 9 декабря 2019 г. в Париже первого за три года саммита в нормандском формате. Кстати, именно после той встречи с Путиным рейтинг одобрения Зеленского среди украинцев достиг максимальных значений.

Однако декабрьский саммит стал высшей точкой кратковременного потепления в отношениях между Киевом и Москвой. Да и к моменту его проведения Кремлю в целом было ясно, что никакого прорыва в выполнении Минских соглашений ждать не приходится. А без решения этого центрального вопроса двусторонней повестки обсуждение любых других тем теряло смысл.

Причин этому несколько. Во-первых, после изначального шока от стремительного роста рейтинга comic-turned-politician (комика, ставшего политиком) опекавшие Украину западные структуры очень быстро взяли Зеленского в оборот. Уже в феврале 2019 г. вопреки усиленному противодействию администрации Петра Порошенко встречи с артистом-кандидатом провели все ключевые посольства.

И эти встречи показали главное: Зеленский, как и положено актёру, подобен пластилину, из которого можно слепить, что угодно.

Нужно лишь льстить его огромному самолюбию и рисовать заманчивые перспективы. Этой тактики на Западе придерживаются до сих пор.

Сам Зеленский проявил себя как человек без твёрдых убеждений, которого при небольшом приложении усилий удалось даже убедить в выгодах сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Хотя сыгранный им в сериале «Слуга народа» президент Голобородько посылал миссию фонда на три известных буквы. И эту сцену избиратели запомнили гораздо лучше, чем новости о дружеской встрече кандидата в президенты Зеленского с представителями той самой структуры.

Во-вторых, граничивший с авантюрой поход Зеленского в политику из весьма далёкой от неё сферы оставил его без команды. Очень скоро выяснилось, что «95 квартал» является плохой кузницей кадров для человека, претендующего на руководство крупной страной. Вакуум быстро стали заполнять выходцы из западных грантовых структур, которых сознательно и активно внедрял в команду крупный бизнесмен Виктор Пинчук, давно бывший на короткой ноге (и даже в числе спонсоров) с демократическим американским истеблишментом и различными глобалистскими структурами: от National Democratic Institute до Давосского форума. Именно благодаря Пинчуку после избрания Зеленского разные должности во власти, к удивлению многих, стали занимать те, кто ещё перед вторым туром выборов призывал голосовать за Порошенко. То, что западные глобалистские круги вместо обструкции «неопытному и потенциально пророссийскому» деятелю, победившему их недавнего друга Порошенко, решили открыть перед Зеленским все двери, имело самые далекоидущие и драматичные последствия.

Москва же, как обычно в её отношениях с постсоветскими странами, отставала от событий и не пыталась даже перехватить инициативу. То, в какой степени короля будет играть свита, в должной мере не было принято в расчёт. Можно предположить, что и дефицит личного доверия к «паяцу» должностных лиц РФ тоже сыграл свою роль.

Нельзя сказать, чтобы российские власти отнеслись к Зеленскому враждебно. Но и «задушить в объятиях» не попытались. Более того, Кремль впервые совершенно открыто поставил на конкурирующую с командой президента силу – «Оппозиционную платформу – За жизнь», предложив публично через её лидеров различные бонусы в обмен на коррекцию Киевом курса. Иными словами, расчёт был на то, что малоопытный Зеленский сам придёт к чётко обозначенным конфидентам Кремля и предложит взаимодействовать ради выполнения им предвыборных обещаний: от обеспечения мира в Донбассе до снижения тарифов.