Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

MEPS о новых стальных мощностях в мире в сентябре 2021 года

Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS International Ltd., в сентябре 2021 г. в мире продолжали вводится новые стальные мощности. Вот, что отмечает агентство:

В Европе подразделение Special Profile компании British Steel объявило, что построит новый сервисный центр на своей площадке в Скиннингроув в Северном Йоркшире. Объект стоимостью £26 мон. будет включать в себя различные услуги по переработке сырья, расширяя диапазон профилей компании с добавленной стоимостью. В настоящее время его планируется открыть в августе 2023 года.

Производитель сортового проката Elbe-Stahlwerke Feralpi планирует увеличить производственные мощности на своем предприятии в Ризе в Германии до 1,2 миллиона тонн в год. Это будет достигнуто за счет установки на площадке второго прокатного стана.

ThyssenKrupp заказал новую линию отжига и нанесения покрытия на ленту из электротехнической стали, которая будет установлена на своем предприятии в Бохуме. При вводе в эксплуатацию в 2024 году установка будет способна перерабатывать до 200 000 тонн электрической ленты без ориентированной зернистости в год. Она будет питаться от двойного реверсивного стана, который компания недавно объявила о строительстве в Бохуме.

Новый 50-тонный конвертер AOD введен в эксплуатацию на заводе немецкого производителя стали BGH Edelstahlwerke во Фрайтале. Установка является частью инвестиций в размере €15 млн., направленных на увеличение производства на площадке на 120 000 тонн в год.

Aperam подтверждает, что недавно она ввела в эксплуатацию новую линию отжига и травления на своем заводе в Генке, Бельгия. Она будет обрабатывать аустенитные и ферритные марки. Первоначально об установке этого оборудования было объявлено в 2018 году, но строительство было отложено из-за воздействия коронавируса. Компания также модернизирует преобразователь AOD, работающий на этом объекте.

В Северной Америке компания Nucor одобрила строительство нового мини-завода по производству плоского проката, ориентированного на клиентов в регионах Среднего Запада и Северо-Востока США. Ожидается, что завод стоимостью $3 млрд. будет иметь годовую производственную мощность до трех миллионов коротких тонн после ввода в эксплуатацию в 2024 году. Последующая переработка будет включать стан холодной прокатки и две линии цинкования. На стадии рассмотрения находятся участки Greenfield в Огайо, Пенсильвании и Западной Вирджинии.

US Steel объявила, что планирует построить новый мини-завод мощностью 3 млн. тонн в год. Компания находится в процессе выбора площадки для объекта стоимостью $3 млрд. Ожидается, что строительство начнется в первой половине следующего года.

И в Азии японская компания Kobe Steel намерена инвестировать $135 млн. в реконструкцию толстолистового стана на своем сталелитейном заводе в Какогаве. Новое оборудование значительно повысит жесткость поставляемого материала по сравнению с существующим заводом. Работы запланированы на вторую половину 2023 года.

В Японии объяснили, почему Россия не влияет на рост цен на газ в Европе

В Японии связали рост цен на газ в Европе с погодой и экономикой, а не с Россией

Рост цен на газ в Европе обусловлен погодными условиями, восстановлением спроса и другими причинами, не связанными с Россией, написал журналист Такэси Ода в статье на Yahoo News Japan.

Он напомнил, что ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) объяснило рост цен на газ сочетанием сразу нескольких факторов: восстановлением спроса, перебоями в поставках из-за технических проблем и экстремальными погодными условиями.

Свою роль, продолжил Ода, играют и глобальные факторы. По его словам, в первом квартале этого года в Восточной Азии и Северной Америке установилась необычно холодная погода, а летом в некоторые регионы столкнулись с жарой и засухой.

"Все факторы роста цен, приведенные МЭА, являются экономическими, и нет никаких свидетельств того, что за сокращением поставок или манипулированием ценами стоят политические или геополитические намерения России", – приводит текст статьи портал ИноСМИ.

Стоимость топлива в Европе демонстрирует устойчивый рост с начала этого года. Так, если в начале августа цена фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября этот показатель увеличился более чем вдвое.

В среду радио Sputnik сообщило, что цена на газ в Европе достигала почти двух тысяч долларов за тысячу кубометров.

Нобелевскую премию по физике присудили за моделирование климата Земли

Юрий Медведев

Престижная премия присуждена трем ученым - американцу Сюкуро Манабе, немцу Клаусу Хассельману и итальянцу Джорджо Паризи. Нобелевский комитет Королевской шведской академии отметил их прорывной вклад в изучение сложных систем.

Первая часть награды досталась Манабе и Хассельману "за физическое моделирование климата Земли, количественный анализ вариаций и надежный прогноз глобального потепления".

По сути, речь идет о математических моделях, которые лежат в основе всех международных договоров по климату, в частности, Парижскому соглашению, подписанному в 2015 году более чем 120 странами. Модели однозначно утверждают, что на планете сегодня происходит глобальное потепление, что вина за это ложится на человека, который в огромных количествах выбрасывает в атмосферу парниковые газы. Кроме того, модели рассчитали тот предел роста средней температуры к концу этого века, за который нам ни в коем случае нельзя переходить. Это максимум 2 градуса Цельсия. Потепление на 3-4 градуса грозит землянам катастрофическими сценариями: подъемом уровня океана и затоплением многих мегаполисов, засухами, таянием вечной мерзлоты.

- Отцами-основателями моделей климата были нынешние лауреаты Сюкуро Манабе и Клаус Хассельман,- сказал корреспонденту "РГ" известный климатолог, член-корреспондент РАН Сергей Гулев. - Многим даже трудно себе представить, насколько сложной системой является климат. В его формировании участвует огромное число "действующих лиц": атмосфера, океан, суша, ледники, переносы воды и воздуха и множество других параметров. Ученым надо разобраться, как каждая, сама по себе очень сложная система работает, как связана с другими, записать все это в уравнения. Только затем создаются модели климата.

Как отмечают ученые, работать с такими моделями способны только самые мощные на сегодня суперкомпьютеры. Причем даже нынешних мощностей не хватает, и климатологи надеются, что будут созданы еще более производительные машины.

Сюкуро Манабе и Клаус Хассельман открыли физические принципы, как функционирует климатическая система планеты, проверили их на многочисленных экспериментах, выявили особенности работы различных систем, которые влияют на климат.

- Сегодня есть более 100 моделей климата, и все они базируются на разработках лауреатов,- говорит Сергей Гулев. - Так вот, принципиально важно отметить, что все они однозначно указывают на вину человека в глобальном потеплении. Иными словами, ни в одной модели нельзя воспроизвести то, что происходит сегодня с климатом, если не учитывать антропогенный фактор.

Отметим, что накануне компания Clarivate Analytics по традиции опубликовала список потенциальных лауреатов на основе показателей их цитируемости. И одного угадала. Это теоретик Джорджо Паризи из университета Ла Сапиенца. Он получил премию за открытие того, как порядок и флуктуации взаимодействуют в физических системах от атомов до планет". Ученый занимается исследованием непредсказуемого в реальном мире, и его вероятных законов. Он внес выдающийся вклад в физику элементарных частиц, квантовую теорию поля и статистическую механику.

В прошлом году Нобелевскую премию по физике вручили Роджеру Пенроузу - за теоретическое обоснование возможности образования черных дыр, а также Андрее Гез и Райнхарду Генцелю - за открытие сверхмассивной черной дыры в центре Галактики.

Размер премии 1,2 миллиона долларов. Из-за пандемии вручение премии состоится не в Стокгольме, а на родине лауреатов. По традиции первыми объявили имена лауреатов в области физиологии и медицины. Это Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян, изучившие, как живые организмы чувствуют температуру. Завтра будут названы лауреаты в области химии.

Справка "РГ"

Что касается россиян, то 12 наших физиков в разные годы были удостоены Нобелевской премии.

В 1958 году Павел Черенков, Илья Франк и Игорь Тамм получили премию по физике за открытие излучения заряженных частиц, движущихся со сверхсветовой скоростью.

В 1962 году лауреатом стал Лев Ландау, отмеченный за теорию конденсированных сред и жидкого гелия.

В 1964 году премии были удостоены Николай Басов и Александр Прохоров за созданию квантовых генераторов (мазеров и лазеров).

В 1978 году Петр Капица отмечен наградой за открытия в физике низких температур.

В 2000 году лауреатом стал Жорес Алферов за разработки в полупроводниковой технике.

В 2003 году Виталий Гинзбург и Алексей Абрикосов были удостоены премии за работы по теории сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей.

В 2010 году премию получили Андрей Гейм и Константин Новоселов, создавшие графен - материал с уникальными свойствами.

Новый посол Италии в России займется новыми проектами

Текст: Ариадна Рокоссовская

В Москву прибыл новый посол Италии Джорджо Стараче. В своем обращении, опубликованном на сайте дипмиссии, он обещал много новых двусторонних проектов. "После долгого замедления, вызванного пандемией, мы готовы возобновить большую работу по культурному продвижению, которая характеризует итальянское присутствие в России", - заверил он.

Джорджо Стараче признался, что в должность посла вступает с большим энтузиазмом. "С этой страной, с этим народом, нас объединяют глубокие исторические, культурные и дружеские связи, которые я намерен укрепить еще больше. Для Италии Россия является первоочередным экономическим и торговым партнером. Наша страна сделала здесь стратегические инвестиции; на этом рынке успешно работает множество итальянских предпринимателей. Россияне испытывают к Италии врожденную симпатию, любят нашу культуру и наш стиль жизни", - подчеркнул дипломат. Он заверил, что планирует не только развивать сотрудничество между нашими странами на уже существующих направлениях, но и искать новые возможности.

Ранее Стараче, экономист по образованию, занимал должность посла Италии в Токио. В этом качестве он участвовал в Восточном экономическом форуме, проходившем во Владивостоке.

Джорджо Стараче родился 23 февраля 1959 года в городе Витербо в регионе Лацио. В 1982 году он окончил факультет политической экономики миланского университета "Боккони". Работал в постпредстве своей страны в ООН, был послом в ОАЭ, затем постпредом при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии в Абу-Даби. В 2016 году он удостоился ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" степени командора.

Накануне зимы обнажается несостоятельность западной "зеленой концепции"

Текст: Виктория Ельник

В мире абсурда, когда замерзающее человечество с чрезмерным упорством продолжает бороться с потеплением, одна новость из стана борцов с изменениями климата вызывает недоумение. На прошедшем в Милане шествии в защиту климата юную экоактивистку Грету Тунберг журналисты сфотографировали с другом, который обнимает девушку. А смысл? Последователи Греты во всем мире отказываются заводить детей из-за боязни навредить природе, но природа, к счастью, не так прямолинейна, как логика.

По данным ученых Сибирского федерального университета, опубликовавших в журнале BOREAS свое исследование климата в Восточной Сибири за последние 9000 лет, мы живем в не слишком благоприятную эпоху. Заметно теплее в Сибири было 7-8 тысяч лет назад, а после этого на протяжении еще трех тысяч лет просто жарко. Отложения сохранили следы грандиозных пожаров того времени и нехарактерную для нашего времени растительность. 1300-1400 лет назад в Сибири опять была засуха, а затем установился теплый и влажный климатический оптимум. А вот 450 лет назад начался малый ледниковый период, последствия которого застали еще наши прародители. Заметим, в то время, когда ледниковый период заканчивался, никаких антропогенных выбросов парниковых газов еще не было.

Как-то не вяжется эта история с призывами иных западных климатологов скорее спасать планету, летящую в пропасть. Никто не сомневается - экологией заниматься надо, но не похожи ли подобные призывы на любимый прием гадалок: сначала запугать, потом обобрать. Кстати, и в том и в другом случае климатологи преуспели. Продвинутые европейцы призывают весь мир отказаться от ископаемого топлива, не есть мяса и жить в безуглеродной действительности. Тогда в Сибири снова похолодает и оттаявшие было территории снова замерзнут? А для этого всему прогрессивному человечеству надо остановить грязную экономику.

Кстати, сами продвинутые европейцы не спешат покрывать свои крыши фотоэлектрическими панелями, и с использованием ветряков возникли проблемы. Зато деньги пока есть. С начала года цены на электроэнергию, например, в Германии выросли больше чем в два раза, но это не помешало немецким "зеленым" показать высокий результат на парламентских выборах. И призывать немцев голосовать за "зеленых" приезжала в Берлин... Кто бы вы думали? Правильно, Грета Тунберг, которая выступила на специально организованном за два дня до выборов митинге. Почему немцам подсказывает за кого голосовать шведская девушка, непонятно.

С разрастанием мирового энергокризиса у думающих людей вопросов становится все больше. "Папа, а чем пользовались в Калифорнии до свечей? - Электричеством", - комментирует анекдотом американский читатель в The Wall Street Journal статью про рост цен на топливо. "Наши подходы в энергетической политике являются неотъемлемой частью нашей самоубийственной экономической политики", - вторит ему британский читатель The Telegraph. "Зацикленность на установках "возобновляемые источники энергии - это хорошо, горючее топливо - плохо" разрушительно влияет на общественный дискурс и нашу энергетическую безопасность, - поддерживает эти мнения журналист Forbes и восклицает: - Господи, помоги нам, если нас ждет еще один зимний шторм!"

Зима, по прогнозам, и впрямь ожидается не теплой. Климатологи обосновывают это колебаниями температуры воды в Тихом океане (Эль-Ниньо), извержением вулкана на Канарах, полярным вихрем и другими факторами. При этом европейцам несладко уже сейчас. Новостные ленты ежедневно приносят сведения о нехватке топлива для электростанций, о закрытии заводов и росте цен на энергоресурсы. Одно из последних сообщений - газовые хранилища Латвии перед зимой почти пусты. Да не одной только Латвии.

Европейцы готовы просить помощи у поставщиков газа и угля из России. Европа так долго обещала отказаться от российских энергоресурсов и перейти на зеленую энергию ветра и солнца, что ей почти поверили. Как результат - энергетический кризис, а за ним проглядывается и глобальный.

Тем временем российские добытчики углеводородов взяли ориентиры на Восток, там же стали искать главных торговых партнеров. Там тоже с топливом не все гладко. В Китае - отключения электричества, в Индии - дефицит угля, в Японии - трехкратный рост цен на газ... Думается, европейцам, хотят они того или нет, все же придется рассчитывать на российский газ и ждать сертификации "Северного потока-2". И, возможно, более ответственно относиться к климатической политике по примеру России и Китая.

Безусловно, климатическая повестка постепенно становится одним из факторов влияния на нефтегазовую отрасль. Однако, по словам министра энергетики РФ Николая Шульгинова, "вместе с решением климатических задач необходимо помнить, что приоритет - это бесперебойное обеспечение экономики и населения доступными энергоресурсами". А для этого, по мнению специалистов, мало развивать зеленые технологии, надо еще и в проверенные временем ресурсы инвестировать: "Наша задача - создать условия для разработки недр в новых реалиях, сделать эту разработку более чистой".

При этом, напоминает министр экономического развития Максим Решетников, "реагируя на климатические проблемы, мы не можем забывать о своей социальной ответственности". Вместо того чтобы бездумно закрывать традиционные электростанции и лишать целые регионы источников энергии, как это происходит в Европе, министр призывает помнить и о поглощающей способности лесов, и о потенциале атомной и гидроэнергетики с низким уровнем выбросов парниковых газов, и о развитии городов с их инфраструктурой. Система таких климатических проектов уже разработана министерством и, по всей видимости, будет положена в основу нового этапа климатической политики государства.

Решение ОПЕК+ сохранить уровень добычи нефти отразится на мировом топливном рынке

Текст: Сергей Тихонов

Если цены на нефть вслед за биржевыми котировками газа и угля начнут бить многолетние рекорды, энергокризис заденет не только импортеров сырья, но и его экспортеров. В том числе затронуть он может топливный рынок России.

Новость о том, что альянс ОПЕК+ не будет наращивать темпы увеличения добычи нефти в ноябре, подбросила котировки марки Brent почти на 4%. Это мелочь, когда цена барреля 30 долларов, но не тогда, когда он стоит 79 долларов. В результате впервые с осени 2014 года нефть перевалила за отметку 82 доллара за баррель.

Если поступательное движение котировок вверх продолжится, то для всех импортеров нефти, то есть стран Европы, Китая, Индии, Японии и Южной Кореи, это будет означать рост цен на бензин, дизельное топливо, мазут и авиационный керосин.

Поднимутся цены и на заправках в США, которые хоть и экспортеры нефти, но для производства автомобильного топлива вынуждены закупать сернистые сорта нефти за границей, в том числе и у России.

Среди стран-импортеров менее всего из-за подорожания нефти повысится стоимость бензина в Китае, благодаря особенностям налогообложения и ценообразования. Но Поднебесная уже столкнулась с дефицитом электричества из-за подорожания угля и газа, вслед за которыми сейчас растут цены на мазут, который в Китае также широко используется как топливо для электростанций. В стране мазут производится в достаточных объемах, но вот нефть большей частью экспортируется.

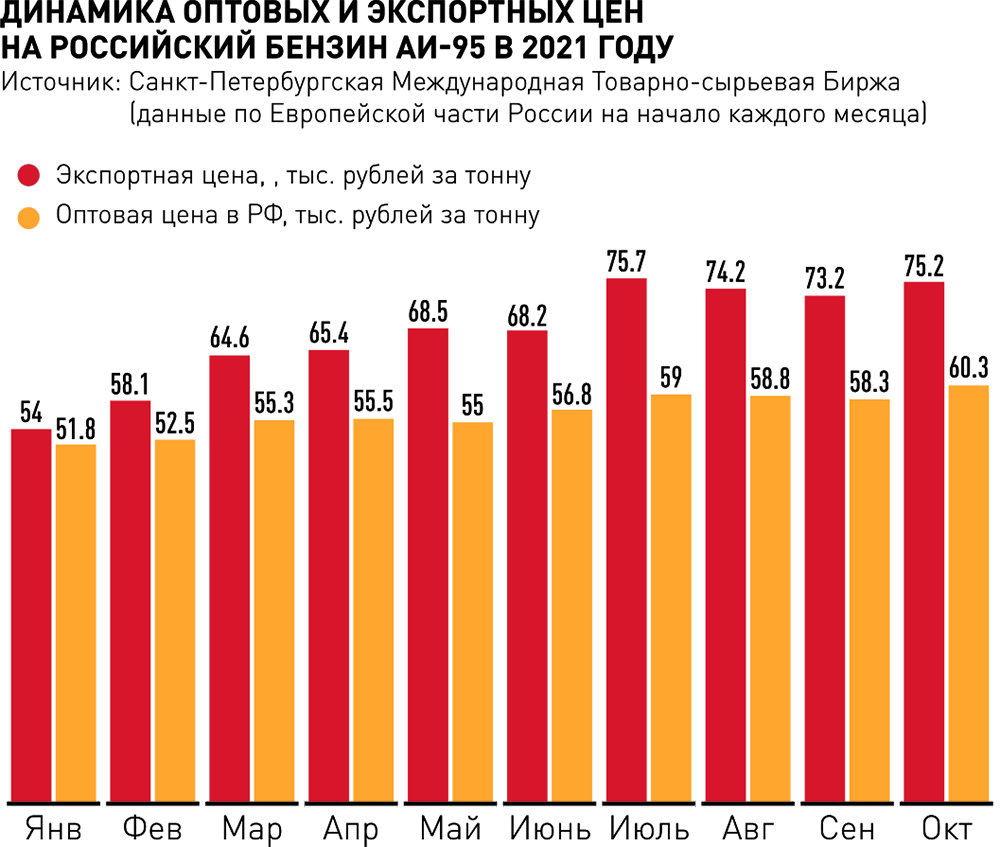

Россию подорожание нефти, как сырья для отечественных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), также заденет, хоть и в меньшей степени. Оптовые цены на автомобильное топливо в нашей стране формируются относительно экспортных цен для европейского рынка, с учетом доставки до потребителя. При высоких мировых ценах на нефть и нефтепродукты внутренние оптовые цены оказываются ниже за счет работы демпфирующего механизма - компенсации нефтекомпаниям из бюджета части разницы (около 68%) между экспортной ценой и внутрироссийской индикативной ценой, которая устанавливается государством (с мая 2021 года - 52,3 тысячи рублей за тонну).

Если нефть продолжит дорожать, то некомпенсируемая демпфером часть будет расти, а для НПЗ это увеличение недополученных доходов. Здесь также стоит напомнить, что большинство НПЗ в России принадлежат нефтедобывающим компаниям, которые платят основной отраслевой налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в рублях, но относительно долларовых котировок барреля нефти отечественной марки Urals, которые, как правило, на 1-3 доллара ниже Brent.

Рост цен на автомобильное топливо в Европе - основном экспортном направлении для российских производителей - приведет к увеличению соответствующих экспортных нетбэков (экспортных цен с учетом доставки), что в свою очередь частично (благодаря работе демпфирующего механизма) отразится на оптовых ценах в России, считает руководитель проектов ИГ "Петромаркет" Анна Лишневецкая. По ее мнению, сейчас на европейском рынке быстрее будет дорожать дизельное топливо, а это также скажется на биржевых торгах в России.

"С 2019 года благодаря финальному витку большого налогового маневра (обнуление экспортной пошлины и повышение НДПИ. - "РГ") наш внутренний рынок становится все сильнее зависим от внешних биржевых площадок", - говорит замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов. Парадокс заключается в том, что это не означает нехватки предложения на российском рынке нефтепродуктов. Если речь о бензине, то внутри страны реализуется около 90% этого продукта и лишь 10% идут на экспорт. Однако влияние биржевых торгов в Европе на показатели на российских площадках очевидно. Отчасти с этим справляется демпфирующая надбавка. Но влияние этого механизма ограничено. При этом резкое подорожание бензина на бирже в Европе не обязательно означает подорожание в России. Ведь главное, чтобы не происходило резкое подорожание в рублях, считает эксперт.

Если стоимость нефти продолжит идти вверх на фоне укрепляющегося доллара, то оптовые цены на топливо последуют вслед. А что такое продажи в опте мазута, авиакеросина, бензина и дизеля в нашей стране? Это техника в сельском хозяйстве, общественный транспорт, крупные грузовые перевозки, авиация, а для некоторых территорий еще и энергоснабжение.

Впрочем, прогнозы экспертов о дальнейшей динамике нефтяных котировок пока неоднозначны. Рынок ожидает, что спрос на нефть обгонит предложение. Ожидания подогревает увеличение потребления в Индии и США. Но по-прежнему сохраняются риски очередной волны COVID-19, которые могут существенно затормозить процесс восстановления экономики.

Лишневецкая подчеркнула, что на российские розничные цены на АЗС мировые процессы влияния не окажут. Они будут расти вне зависимости от того, что будет с оптовыми ценами, хотя и не превысят темпы инфляции, благодаря действиям регулятора. Причина - наблюдаемая уже продолжительное время убыточность торговли автобензином на АЗС (Аи-92 - с двадцатых чисел января текущего года, а Аи-95 - с начала июня) и околонулевая маржинальность розничной торговли дизтопливом с апреля, уточнила эксперт.

О результатах размещения средств Фонда национального благосостояния

Минфин России информирует о результатах размещения средств Фонда национального благосостояния за период с 1 января по 30 сентября 2021 г.

В сентябре 2021 г. ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств Фонда, размещенных в 2016-2020 гг. в целях финансирования следующих проектов:

- «Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-1) – в сумме 114,2 млн. рублей;

- «Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-2) – в сумме 145,2 млн. рублей;

- «Строительство нового аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов)» – в сумме 78,1 млн. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18 средства ФНБ в сумме 257,7 млн. рублей, возвращенные с депозитов ВЭБ.РФ в августе 2021 г., конвертированы в 22,8 млн. китайских юаней.

По состоянию на 1 октября 2021 г. объем ФНБ составил 13 898 521,8 млн. рублей или 12,0% ВВП, прогнозируемого на 2021 год в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», что эквивалентно 191 016,6 млн. долл. США, в том числе:

1) на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено:

- 38 561,6 млн. евро;

- 4 178,7 млн. фунтов стерлингов;

- 600 304,0 млн. японских иен;

- 226 648,0 млн. китайских юаней;

- 405 708,4 кг. золота в обезличенной форме;

- 337,5 млн. рублей;

2) на депозитах в ВЭБ.РФ – 531 760,9 млн. рублей;

3) в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 3 000,0 млн. долл. США;

4) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 294 846,2 млн. рублей и 4 113,3 млн. долл. США;

5) в привилегированные акции кредитных организаций – 278 992,0 млн. рублей;

6) на субординированных депозитах в Банк ВТБ (ПАО) и Банк ГПБ (АО) в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 138 433,9 млн. рублей;

7) в обыкновенные акции ПАО Сбербанк – 3 798 672,9 млн. рублей[*];

8) в обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» – 58 583,3 млн. рублей*.

По состоянию на 1 октября 2021 г. объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 8 279 660,4 млн. рублей или 113 792,9 млн. долл. США (7,2% ВВП, прогнозируемого на 2021 год в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»).

Совокупная расчетная сумма финансового результата от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долл. США, за период с 15 декабря 2020 г. по 30 сентября 2021 г. составила отрицательную величину, равную (-)46,2 млн. долл. США, что эквивалентно (-)3 358,9 млн. рублей.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам Фонда и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства Фонда, за период с 1 января по 30 сентября 2021 г. в совокупности составили отрицательную величину, равную (-)390 692,8 млн. рублей, в том числе:

- по остаткам средств на счетах в иностранной валюте и в золоте в Банке России – (-)382 762,1 млн. рублей (в т.ч. в иностранной валюте – (-)341 376,9 млн. рублей, в золоте – (-)41 385,2 млн. рублей);

- по средствам, размещенным в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – (-)3 344,7 млн. рублей;

- по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – (-)4 586,0 млн. рублей.

В сентябре 2021 г. в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств Фонда:

а) на депозитах в ВЭБ.РФ – в сумме 10 257,4 млн. рублей, что эквивалентно

140,5 млн. долл. США;

б) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – в сумме 353,2 млн. рублей, что эквивалентно 4,9 млн. долларов США.

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2021 г. составил 246 767,4 млн. рублей, что эквивалентно 3 360,9 млн. долл. США.

Показатели объема ФНБ и расчетной суммы дохода от размещения средств Фонда рассчитаны по официальным курсам иностранных валют и учетным ценам золота, установленным Банком России на дату, предшествующую отчетной, и кросс-курсам, рассчитанным на основе указанных курсов.

Статистические данные по операциям со средствами ФНБ содержатся на сайте Минфина России в сети Интернет в разделе «Фонд национального благосостояния» в соответствующих подразделах на русском и английском языках и обновляются на регулярной основе.

[*] Рыночная стоимость, рассчитанная на основании средневзвешенной цены акций по итогам торгов ПАО Московская Биржа 30 сентября 2021 г.

К 2025 году спот победит

Более половины мировой торговли газом к 2025 году придется на краткосрочные сделки с привязкой к газовым и СПГ-индексам, полагают в НОВАТЭКе.

«По нашим оценкам, к 2025 году на краткосрочные сделки с привязкой к газовым и СПГ-индексам придется уже более половины мировой торговли. Сокращается и сама длительность долгосрочных контрактов — мы больше не видим тендеров на 20-25 лет, сегодня долгосрочный контракт — это контракт на 10, максимум 15 лет», — сказал глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон в видеообращении к участникам СПГ-конференции в Токио.

«Ожидается, что в ближайшие 10-20 лет новыми центрами потребления СПГ станут страны Юго-Восточной Азии, Индия, а также некоторые страны Латинской Америки. При этом создание инфраструктуры по производству и потреблению СПГ требует гораздо больше капитальных вложений и времени по сравнению с угольными проектами, значительно сильнее воздействующих на окружающую среду», — цитирует Михельсона «Интерфакс».

Он посетовал, что «под влиянием политических требований о сокращении инвестиций в нефтегазовый сектор финансовые институты предпочитают этого не замечать».

«В прошлом году COVID-19, а теперь еще и подобные подходы привели к недоинвестированию отрасли. Начались отказы от финансирования и участия в новых проектах. И теперь мы видим ситуацию с ценами на газ, которая влечет катастрофические экономические последствия по всему миру и способствует возвращению развивающихся экономик к углю», — подчеркнул он.

Он отметил, что восстановление глобальной экономики после COVID-19, «холодная зима и отсутствие поддержки новых СПГ-проектов со стороны правительств и финансовых институтов привели к стремительному росту цен на СПГ».

«Рынок СПГ за первые 8 месяцев показал почти 6-процентный рост. Наш завод „Ямал СПГ“ сейчас работает на полную мощность, его производительность составляет 114% от проектной. Ввели в июне четвертую линию малой мощности по новой российской технологии. Общий объем поставок на мировые рынки в этом году ожидаем на уровне более 18 млн тонн», — сказал он.

Михельсон сообщил, что с открытием терминала по перевалке СПГ на Камчатке, который будет введен в эксплуатацию в 2023 году, маршруты до ключевых потребителей в Азии из Камчатки займут не более 4-6 дней.

Также он сказал, что «в Мурманске уже практически завершен ввод Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС)». «Он позволит каждые 18 месяцев производить по одной линии сжижения мощностью 6,6 млн тонн. Сейчас в Центре ведется строительство первых двух линий проекта „Арктик СПГ 2“. Эти две линии будут запущены в 2023 и 2024 годах. Проектный запуск третьей линии запланирован на 2026-й, но, думаем, введем ее на год раньше — в 2025 году», — отметил Михельсон.

Совет ЕЭК одобрил проект основных направлений международной деятельности на 2022 год

Совета Евразийской экономической комиссии на заседании во вторник, 5 октября, одобрил проект основных направлений международной деятельности на 2022 год. Российскую делегацию возглавил заместитель Председателя Правительства Алексей Оверчук, Минэкономразвития представлял заместитель министра Дмитрий Вольвач.

Документ планируется к подписанию в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета. Принятыми направлениями закрепляется стремление Союза к развитию всеобъемлющего равноправного диалога со всеми интеграционными объединениями и государствами мира. Данный шаг является практическим выражением стремления Союза окончательно сформироваться в качестве одно из значимых центров развития.

«Союз нацелен на развитие международного сотрудничества с третьими странами и международными организациями. Особое внимание уделяется странам СНГ, ШОС, АСЕАН. В Евразийском экономическом союзе мы выстраиваем поступательное и взаимовыгодное сотрудничество с ключевыми региональными интеграционными объединениями и крупнейшими национальными экономиками мира. Мы за равноправный диалог, за его расширение, которое будет соизмеримо с интересами каждого государства-члена», - отметил Дмитрий Вольвач.

Также Совет ЕЭК одобрил проект плана мероприятий по обеспечению сырьём металлургических предприятий государств – членов ЕАЭС. Документ планируется подписать в ходе очередного заседания Евразийского межправительственного совета в ноябре 2021 года. План предусматривает целый комплекс мер, нацеленных на сближение регулирования поставок сырья и обеспечению его бесперебойных поставок внутри Союза.

Для актуализации нормативно-правовой базы Союза были внесены изменения в Положение о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границах Союза, а также в Единые карантинные фитосанитарные требования. Кроме того, был утверждён перечень сельскохозяйственных растений, семена которых импортируются в страны ЕАЭС. Документ позволит выстроить системную работу по импортозамещению и повышению продовольственной безопасности государств – членов Союза.

Совет Комиссии актуализировал технический регламент о безопасности питьевой воды и принял технический регламент о безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны. Принятые решения стали ещё одним шагом к формированию единой системы технического регулирования Союза, которая охватывает более половины товаров государств – членов ЕАЭС. Единые технические требования позволяют поступательно снижать административную нагрузку на бизнес и станут практическим результатом выражения свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы в Союзе. Одним из ключевых стал вопрос об обеспечении функционирования внутреннего рынка Союза. Советом был утверждён разработанный при координирующей роли Минэкономразвития России План мероприятий по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке Союза на 2021-2022 годы.

В рамках Плана будет реализовано 35 мероприятий, 6 из которых предусматривает заключение международных договоров в рамках Союза. Таким образом будут устранены 14 ограничений на едином рынке Союза, которые вошли в утверждённый главами Правительств перечень.

В соответствии с действующим в ЕАЭС принципом 4-х свобод, пункты плана затронут такие сферы как трудовая миграция, таможенное сотрудничество, техническое регулирование и государственные закупки, что обеспечит сокращение ограничений единого экономического пространства ЕАЭС.

Следующее заседание Совета Комиссии состоится 29 октября 2021 года.

Великобритания готовится к немыслимому

Сергей Савчук

На фоне беспрецедентного энергетического кризиса, накрывшего Великобританию, премьер-министр Борис Джонсон заявил, что правительство планирует перевести страну на производство электроэнергии исключительно из возобновляемых источников к 2035 году.

Правда, пока в королевстве приостановлена программа ликвидации угольных ТЭС. Более того, дефицит электроэнергии достиг такого уровня, что от властей открыто требуют возродить атомную программу и срочно начать строительство новых АЭС. В противном случае, угрожают специалисты, всякий раз, когда англичанин захочет вскипятить чайник, ему придется спрашивать разрешение у Путина.

Королевство Великобритания в сфере энергетики давно известно своей яростной борьбой за экологию, нелюбовью к углю и полной победой альтернативных источников генерации. В реальности же все это не более чем старательно созданный и не имеющий ничего общего с реальностью миф, и во многом это связано с тем, что в погоне за новомодными трендами Лондон задвинул на второй план именно энергию мирного атома. Впрочем, обо всем по порядку.

Как это часто бывает в истории человечества, двигателем прогресса стала война. В то время, когда на Курской дуге лоб в лоб насмерть бились танковые группировки Красной армии и вермахта, в канадском Квебеке американцы и британцы заключили секретное соглашение о начале работ по проекту "Манхэттен". Тому самому, в рамках которого были разработаны первые атомные бомбы, позднее упавшие на японские города Хиросима и Нагасаки. Англичане принимали в проекте сверхактивное участие, при этом на фоне "Манхэттена" их собственная программа, получившая название Tube Alloys ("трубные сплавы"), практически неизвестна. В 1946 году американцы решили единолично владеть самым мощным оружием в истории и приняли так называемый закон МакМахона, который запрещал передачу научных данных и наработок по расщеплению атома любым третьим лицам. Но британцы к тому моменту и сами продвинулись вперед, и уже в 1952 году возле островов Монтебелло была взорвана первая британская атомная бомба.

Сегодня уже не секрет, что наши вчерашние союзники по антигитлеровской коалиции всерьез собирались нанести массовые бомбовые удары по территории СССР, стерев с лица земли десяток крупнейших городов, и только появление у Союза собственной ядерной дубинки уберегло нас от полного уничтожения.

При этом советские ученые очень быстро поняли, что расщепленный атом — это не только смерть, но и безграничные возможности в плане энергетики. Первый советский промышленный атомный реактор заработал в городе Обнинске уже в 1954 году. Британцы к аналогичному выводу пришли гораздо позже — два первых энергоблока станции Hunterston были введены в строй только в 1976-м.

Семидесятые и восьмидесятые стали золотым периодом британского атома. Шесть из семи действующих сегодня АЭС — Hunterston, Torness, Hartlepool, Heysham, Hinkey Point и Dungeness — были приняты в эксплуатацию именно в этот период. Последняя АЭС Sizewell выдала первый ток в 1995 году, то есть на сегодняшний день ее возраст составляет 25 лет, а ее коллеги либо приближаются, либо уже отпраздновали сорокалетний юбилей. Сердцем всех станций являются реакторы типа GCR (gas-cooled reactor) средней установленной мощностью 550-600 мегаватт, и на текущий момент они глубоко устарели. На Sizewell уже используется реактор PWR (pressurised water reactor), соответствующий российскому аналогу ВВЭР, однако он так и остался единственным в своем роде.

Было бы ошибкой думать, что Лондон не понимал перспективность данного направления, но уже в начале нулевых годов в мире начался бум сланцевого газа, стремительно росло производство СПГ — и Британия, сделавшая дополнительную ставку на ВИЭ, до определенного момента вполне обеспечивала свои потребности.

В парламенте, правда, велись разговоры о необходимости строительства отдельной АЭС для обеспечения нужд Лондона, а также станций Wylfa Newydd, Oldbury, Bradwell и второго энергоблока на уже упомянутой Sizewell. Но дальше бумажных проектов и вялых дебатов дело не пошло. И этому есть множество причин.

Начать, пожалуй, нужно с того, что британцы сегодня просто не могут самостоятельно построить атомную электростанцию. Говоря о потере научной базы и деградации наукоемких отраслей, мы обычно в качестве примера приводим соседнюю Украину. Самая бедная на текущий момент страна Европы, которая тридцать лет назад начинала как индустриальный лидер. Однако Великобритания — пример того, что даже наличие огромного количества денег не гарантирует сохранения научно-технической базы. Одно дело заниматься финансами и судебной практикой, и совсем другое — вести постоянную научную работу. Все технические наработки британцев по собственным АЭС сегодня устарели, а команда, вводившая в строй последнюю станцию Sizewell, большей частью уже ушла на пенсию.

Осознавая свою немощь, в 2015 году тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон на встрече с Си Цзиньпином попросил помочь возродить британский атомный проект. Пекин согласился, и стороны заключили предварительное соглашение, согласно которому государственная компания China General Nuclear (CGN) должна была достроить многострадальный энергоблок С на АЭС Sizewell и поставить еще два реактора собственной разработки на станции Bradwell-on-Sea. Также китайцы выкупили миноритарную долю акций станции Hinkley Point.

А дальше началось самое интересное.

Уайтхолл вначале согласился выделить на строительство одного энергоблока Sizewell 20 миллиардов фунтов, но в дело тут же вступили всевозможные экологические организации, утверждавшие, что Пекин пришел на британские острова не для того, чтобы строить новое, а чтобы складировать тут собственные ядерные отходы.

China General Nuclear все обвинения отрицала, но проволочки привели к тому, что строительство так и не началось. А уже в прошлом году Лондон, верный союзническому долгу, с началом американо-китайской торговой войны в одностороннем порядке расторг все соглашения с китайскими атомщиками. Пекин, который попутно обвинили в подавлении демократии в Гонконге и господдержке корпорации Huawei, громко хлопнул дверью, и с тех пор межгосударственные отношения далеки от дружеских.

Еще одна проблема в том, что все существующие британские АЭС сегодня находятся в частных руках, что крайне затрудняет с точки зрения законодательства любые попытки их бюджетного финансирования или поддержки. Более того, у Лондона просто физически отсутствует план развития атомной отрасли, что вкупе с утраченными производственно-кооперационными цепочками делает любое прогнозирование сугубо умозрительным.

Забавно, но авторы инициативы прямо пишут, что если Британия все-таки сможет возобновить атомное строительство, то ему нужно быть заранее готовым к войне с организациями вроде Greenpeace. То есть теми, кого они нежно пестовали и спонсировали все прошедшие годы.Озабоченность Лондона понятна и объяснима. Обратимся к официальной статистике, опубликованной на сайте британского правительства.

Для обеспечения своих нужд королевству нужно порядка 330 тераватт-часов электроэнергии в год, десятая часть которой импортируется из Франции. По состоянию на 2020 год все атомные станции совокупной установленной мощностью 8,1 гигаватта занимали в энергобалансе 20 процентов, в то время как возобновляемые источники почти в пять раз больше — 47,8 гигаватта. Год текущий показал, что ВИЭ — это, конечно, очень хорошо и современно, однако обеспечить надежные поставки электроэнергии и тепла в дома могут только традиционные объекты.

Но что делать, если природный газ каждый день берет новые ценовые высоты, да и уголь не сильно от него отстает?

Остается единственный выход — энергия атома, надежная, проверенная и позволяющая строить горизонт планирования глубиной в полвека. Проблема британцев, помимо уже перечисленных, еще и в том, что все без исключения АЭС там строились с грандиозными срывами сроков. Например, Dungeness возводилась восемнадцать (1965-1983), а Heysham четырнадцать (1970-1984) лет.

Электроэнергия и тепло нужны британцам еще вчера — и как Лондон будет выходить из создавшейся ситуации, пока решительно непонятно.

РЖД выходят на новые рынки

«Российские железные дороги» бьют рекорды по транзиту и расширяют географию инфраструктурных проектов за рубежом

По сети ОАО «РЖД» в начале октября впервые транзитом проследует контейнерный поезд из Шанхая (КНР) в Европу, в середине месяца планируется отправка в обратном направлении. Расчётное транзитное время как минимум вдвое меньше, чем доставка морем. В целом по итогам года в холдинге рассчитывают выйти на рекордный уровень объёмов транзита. Как в ОАО «РЖД» развивают транзитные грузовые перевозки, какие рынки считают перспективными и о новых международных проектах рассказал «Гудку» первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Сергей Павлов.

– Оказывает ли сейчас пандемия влияние на работу международного блока РЖД? Каких результатов на зарубежных рынках удалось достичь в 2021 году?

– Пандемия коронавируса стала серьёзным вызовом для предприятий железнодорожного транспорта по всему миру и, несомненно, повлияла на международный бизнес холдинга «РЖД». За полтора года нам удалось отстроить механизмы взаимодействия с партнёрами в онлайн-формате, ускорить процессы цифровизации.

Мы выполняем плановые значения по выручке – по году рассчитываем достичь отметки в 0,5 трлн руб. Достижению высоких результатов способствует прежде всего развитие международной логистики и транзита. В 2020 году перевезли 831 тыс. ДФЭ в транзитном сообщении (с учётом перевозок по новым логистическим схемам) с плюсом к 2019-му более чем на треть, а за 8 месяцев 2021-го – 716 тыс. ДФЭ с ростом к аналогичному периоду прошлого года более чем на 40%. До конца года рассчитываем подойти к рекордной отметке в 1 млн ДФЭ.

– Что способствует росту популярности железнодорожных перевозок в условиях пандемии?

– Последствия пандемии позволили по-новому взглянуть на преимущества железной дороги для глобальной логистики – стабильность, надёжность, технологичность и скорость перевозки. Более того, текущая ситуация показала нам новые возможности для кооперации с другими видами транспорта. Уже можно с уверенностью говорить, что железнодорожники стали опорой для морских операторов – совместно с крупнейшими морскими линиями мы создали новые востребованные мультимодальные продукты, позволившие существенно расширить географию наших сервисов.

Отдельно отмечу экологичность доставки по железной дороге. Если сопоставить объём выбросов от перевозки одного контейнера из Восточной Азии в Центральную Европу железнодорожным транспортом, то по сравнению с морским и автомобильным транспортом он будет в десятки раз меньше.

– Какие инфраструктурные проекты холдинг реализует за рубежом?

– Прежде всего, конечно, стоит рассказать про результаты нашего флагманского инфраструктурного проекта в Сербии. В этом году успешно завершаем наш первый контракт в этой стране. Его стоимость $941 млн. Созданы уникальные для Сербии и всего Балканского региона железнодорожные объекты: виадук в пойме Дуная длиной почти 3 км и тоннель Чортановци. В марте закончена укладка железнодорожного пути на виадуке в районе станции Бешка, а месяц назад, 24 августа, произведена показательная стыковка железнодорожного пути участка Стара Пазова – Нови Сад на виадуке в пойме реки Дунай в присутствии президента Сербии Александра Вучича. Все работы по виадуку, а также в тоннеле Чортановци планируем сдать сербской стороне к концу года.

Хотел бы ещё отметить работу по второму масштабному контракту в Сербии стоимостью 230 млн евро. Идут проектные работы по созданию Единого диспетчерского центра (ЕДЦ) управления движением поездов, а также проектирование на участке Вальево – Врбница. Летом этого года приступили к реконструкции линии Суботица – Хоргош – Граница с Венгрией. Также участвуем в реконструкции внутризаводской железнодорожной инфраструктуры на нефтеперерабатывающем заводе Нис.

Планируем своё участие ещё в ряде интересных проектов. Один из них – это реконструкция участка Вальево – Врбница.

Совместно с Группой Синара инициирована проработка проекта «Белградские диаметры». Это, по сути, создание аналога московских МЦК и МЦД в Белграде. Наши компетенции могут быть востребованы в ходе такого проекта. Межправительственное соглашение о его реализации сейчас проходит согласование в правительстве Сербии.

Наша зарубежная активность не ограничивается только Сербией. Завершив в Индии проект подготовки ТЭО (технико-экономическое обоснование) модернизации участка Нагпур – Секундерабад, продолжаем переговоры об участии в его практической реализации.

Проектные инициативы в разной степени проработки у нас есть в странах Африки, Азии и Латинской Америки, словом, практически во всём мире.

– У РЖД есть соглашения с транспортными ведомствами нескольких африканских стран. Как компания планирует выходить на рынок Африки?

– Мы рассматриваем Африку как привлекательный рынок со значительным потенциалом. Развиваем деловые контакты с Египтом, который видится нам точкой входа на африканский железнодорожный рынок. В частности, прорабатывается проект модернизации железнодорожной инфраструктуры и строительства второго пути на участке Имбаба – Александрия. В июне 2021 года в составе консорциума, в который вошли «Немецкие железные дороги» (DB E&C) и египетский заказчик Elsewedy Electric, приступили к подготовке ТЭО повышения эффективности управления железнодорожной инфраструктурой Египта. Изучается возможность участия в проектах создания железнодорожной инфраструктуры в районе Каира, а также на территории формируемой Российской промышленной зоны.

Помимо Египта, определённый интерес могут представлять проекты по развитию железных дорог в Танзании, Гане, Ботсване и Марокко.

Крупные железнодорожные проекты в Африке реализуются либо имеют тенденцию структурироваться национальными правительствами в формате концессий. Такой формат предполагает значительные инвестиции со стороны заинтересованного бизнеса, в том числе иностранного, при всех сопутствующих рисках. Адекватно распределить риски позволит работа с региональными и международными институтами развития. Так, с Афрэксимбанком продолжаются консультации по совместному участию в проектах, в том числе на территории Ганы.

– Ещё одна страна, в сотрудничестве с которой заинтересованы в РЖД, – это Япония. Какие рассматриваются проекты с японскими партнёрами?

– Развитие сотрудничества с Японией входит в число приоритетов международной деятельности. В этом году открыто представительство ОАО «РЖД» в Токио. Видим в целом неплохую динамику в объёмах внешнеторговых перевозок между Россией и Японией: в прошлом году они достигли 50,2 млн тонн (рост 5,4% к 2019 году). Динамично растут транзитные контейнерные перевозки – за 8 месяцев практически в 3 раза (до 5 тыс. ДФЭ).

Для раскрытия имеющегося потенциала сотрудничества продвигаем востребованные логистические решения. Например, доставку контейнеров из Японии в Европу сервисом TransSiberian LandBridge. Она в 2 раза быстрее, чем морским маршрутом: 19–22 дня против 45–50 суток. Мы также прорабатываем вопросы организации перевозок из Японии в рефрижераторных контейнерах. К слову, дальневосточные порты наряду с Большим портом Санкт-Петербург уже включены в перечень пунктов пропуска на железной дороге для продовольствия и продукции АПК из Европы, так называемой санкционной продукции.

– У ОАО «РЖД» есть задача выйти на мировые рынки с новыми продуктами и услугами, в частности речь шла об экспорте технологий и IT-решений. Есть ли уже конкретные шаги в этом направлении?

– Мы предлагаем инновационные решения в области железнодорожного транспорта, многие из которых не имеют аналогов в мире. Как пример – проект создания Единого диспетчерского центра на железных дорогах Сербии, предоставление инжиниринговых услуг и консалтинга.

Отмечаем возрастающий интерес зарубежных партнёров к консалтинговым услугам, включая IT-консалтинг. Активно взаимодействуем с казахстанской и узбекской сторонами по внедрению этих решений на дорогах-партнёрах. В перспективе будем усиливать эти направления работы.

– Каковы в этом году приоритеты ОАО «РЖД» на международной арене?

– Во-первых, это евро-азиатский транзит и транспортно-логистические услуги. Во-вторых, строительство, модернизация, электрификация и обслуживание инфраструктуры. И, в-третьих, управление железными дорогами за рубежом. Относительно новым направлением является развитие телекоммуникационного бизнеса. Совместно с партнёрами работаем над созданием сухопутных каналов транзита данных из Европы в Индию и Монголию (при участии АО «УБЖД»). Оба проекта – заметный шаг в развитии транзитного потенциала страны в области связи и передачи данных

– Что в ОАО «РЖД» делают для развития международных и транзитных грузоперевозок?

– Наряду с развитием железнодорожной инфраструктуры наш приоритет – развитие инфраструктуры цифровой. Реализуются мероприятия по дальнейшему повышению уровня цифровизации перевозок и внедрению технологии электронного обмена данными. В частности, в этом году подписаны соответствующие документы с китайскими и казахстанскими партнёрами.

С учётом повышения интенсивности отправок Семисторонней рабочей группой по транзиту (в неё входят Германия, Польша, Белоруссия, Казахстан, Монголия, Китай, Россия) 9 сентября утверждён порядок разработки и взаимодействия по сквозным расписаниям движения контейнерных поездов в сообщении Китай – Европа, регламентирующий процедуру формирования сторонами твёрдых ниток графика. В дальнейшем запланирован переход на цифровую модель обмена информацией.

Продолжается реализация проекта «Интертран». Эта технология позволяет сократить время оформления грузов на стыке «порт – железная дорога», а также на железнодорожных станциях назначения на четверо суток – до 21 часа. С момента запуска проекта в полностью цифровом формате оформлена перевозка более 21 тыс. контейнеров.

Также развивается электронная торговая площадка «Грузовые перевозки», в которую интегрированы услуги перевозки, предоставления подвижного состава, терминально-складские и логистические услуги дочерних обществ ОАО «РЖД» и сторонних подрядчиков. Грузоотправитель в один клик получает доступ к погрузочным ресурсам и организации перевозки, в том числе транзитной. С 2020 года площадка стала доступна для иностранных клиентов.

Растут требования и в области информационного сопровождения перевозки, удовлетворить которые удаётся с применением спутниковых технологий. Европейские партнёры проявляют большой интерес к развитию транзитных перевозок продовольственных (так называемых санкционных) грузов из стран ЕС в Китай с использованием электронно-навигационных пломб.

– К марту 2023 года двусторонние и транзитные отправки по железным дорогам пространства ЕАЭС будут оформлять только по безбумажной технологии. Развитие цифровых коридоров, как предполагается, сделает железнодорожный транспорт ещё более конкурентоспособным. Каков вклад ОАО «РЖД» в этот процессе?

– ОАО «РЖД» уделяет большое внимание переходу на безбумажные технологии перевозок грузов. Новый импульс этой работе придаст принятое 20 августа главами правительств государств – членов ЕАЭС распоряжение Евразийского межправительственного совета, которым утверждён План мероприятий по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок. Также 18 августа в городе Нур-Султан (Республика Казахстан) в присутствии председателя Правительства РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина подписана дорожная карта по активизации перехода на перевозки грузов и вагонов с участием ОАО «РЖД» и казахстанских железных дорог по безбумажной технологии.

Уже заключены соглашения об электронном обмене данными с железнодорожными перевозчиками Белоруссии, Казахстана и Китая, с которыми ОАО «РЖД» выполняет приёмо-сдаточные операции грузов на границе.

– Как применяются на практике эти соглашения?

– В ноябре запланированы тестирование электронного обмена данными по железнодорожной накладной ЦИМ/СМГС и ввод программного обеспечения в опытную эксплуатацию. На сегодняшний день нормативная база трансграничного юридически значимого электронного документооборота с белорусской и казахстанской сторонами полностью сформирована.

Ведутся совместные работы между таможенными органами и железными дорогами России и Белоруссии по развитию перевозок товаров железнодорожным транспортом транзитом по территории ЕАЭС из Бреста до Монголии (погранпереход Наушки) и далее силами российско-монгольского АО «УБЖД» в Китай, а также проекта «Интертран».

– ОАО «РЖД» продолжает укреплять сотрудничество с железнодорожными администрациями пространства 1520 и в части организации новых сервисов. Уже есть договорённости с партнёрами из Казахстана и Узбекистана о развитии сервиса «Агроэкспресс». Какие вопросы нужно решить для организации отправок?

– В июне 2021 года между АО «РЖД Логистика», АО «РЭЦ» и узбекским логистическим оператором ООО Uzagrologistics Centers подписан Меморандум о сотрудничестве в области развития логистического коридора Россия – Узбекистан посредством запуска поездов «Агроэкспресс». Проект предусматривает создание системы ускоренных контейнерных поездов агропромышленной продукции на основе конкурентоспособных тарифов, безбумажного документооборота и ускоренных процедур оформления грузов по технологии «зелёный коридор». Сейчас уже организовано регулярное сообщение поездов «Агроэкспресс» в Китай и в обратном направлении. В случае организации проекта железнодорожного экспортного коридора Россия – Узбекистан прирост объёмов грузов АПК, по предварительным оценкам, может составить к 2024 году свыше 500 тыс. тонн в год. Первые отправки планируем уже в октябре.

Что касается перспектив развития проекта «Агроэкспресс», то рассматриваются возможности расширения географии поставок на страны Центральной Азии и Закавказья, в том числе с использованием средств мультимодальной доставки, а также примыкания к международным транспортным коридорам Север – Юг и Восток – Запад.

– Если говорить об МТК Север – Юг, то в июне «РЖД Логистика» совместно с финским логистическим оператором Nurminen Logistics Services OY отправила первый контейнерный поезд по западному участку коридора из Финляндии в Индию. Есть ли перспектива у этого маршрута?

– Перспективным для ОАО «РЖД» является развитие перевозок по международному транспортному коридору Север – Юг, прежде всего по его западной ветви, из Европы в Южную Азию. По этому направлению ежегодно перевозится пока 4,5–6 млн тонн грузов, в основном в сообщении с Азербайджаном. Инфраструктурная составляющая коридора, во многом зависящая от строительства иранской стороной недостающего железнодорожного участка – линии Астара – Решт (протяжённостью 170 км, по прогнозам ввод в эксплуатацию состоится не ранее 2026 года), пока далека от оптимальной, тем не менее уже сейчас находим логистические решения для транзитных перевозок.

В июле 2021 года «РЖД Логистика» совместно с финским логистическим оператором Nurminen Logistics Services OY перевезла 32 крупнотоннажных контейнера с бумажной продукцией из Финляндии в Индию. Это была тестовая, но и полноценная коммерческая перевозка. Полагаю, что после отладки перевозки на морском плече и исключения возможности простоя груза в порту транзитное время может составлять 20 дней, что в сравнении со временем морской перевозки из Европы в Индию (это 35–40 дней) сделает сервис вполне конкурентоспособным.

Беседовала Мария Абдримова

Уиллиам Ламберти: Бизнес в России с итальянской страстью

Ресторатор, автор концепций Uilliam’s, Ugolek, Pinch, гастрономического ателье Sartoria Lamberti и других проектов. Работал в Novotel Milano Est (Милан), ресторанах с тремя звездами Мишлен – L’Albereta Гуальтеро Маркези, Grand Hotel Quisisana, Enoteca Pinchiorri, Lucas Carton. 25 лет назад перебрался в Россию.

Екатерина Маслова

С его легкой руки Патрики и Большая Никитская стали гастрономическим центром Москвы. До конца 2021 года Ламберти откроет здесь 2 новых проекта: HISTORIA и итальянский ресторан Lumicino.

- Вы работали в лучших мишленовских ресторанах Европы, а потом уехали в Москву, где 25 лет назад даже приличных ресторанов не было? Почему приняли такое решение?

- Я несколько лет работал с шеф-поваром Гуалтьеро Маркези (три звезды Мишлен). В 90-е его пригласили в Россию поставить кухню в новом ресторане. Я поехал с ним как су-шеф. А потом Гуалтьеро уехал, а я остался, потому что познакомился с моей первой женой. Так что причины остаться работать в России были весьма личные. Кроме того, 25 лет ресторанная индустрия в России была совсем не развита, только зарождалась, поэтому перспективы были намного шире, чем в Европе.

- Сложно было перестроиться с работы в европейском ресторане на московские заведения?

- Но по началу было сложно. 25 лет назад в России рестораны ценились только лакшери, демократический формат не котировался вообще. В еде гости были консервативны: еда без чеснока – невкусно, стейк только well done. С персоналом тоже было непросто. В Европе один человек на кухне умеет все, а в России только что-то одно, поэтому на смене могло быть в три раз больше людей, чем нужно. Мне нужно было перестроится на новый формат. Но я быстро привык. К тому же потихоньку индустрия начала меняться. Люди стали ездить за границу и хотеть, чтобы в Москве тоже были простые рестораны с приятной атмосферой, с вкусной и понятной едой, куда можно ходить не только отметить какое-то торжество, а каждый день. Забежать просто пообедать или поужинать, встретится с друзьями за чашкой кофе. Так что постепенно в Москве ресторанная сфера стала приобретать примерно такие же черты, как, скажем, в Париже, Риме или Нью-Йорке.

- Если сравнить ведение бизнеса в России и в Италии, есть разница?

- Разница есть и, порой, значительная. Например, в Москве совсем нет семейных ресторанов, которые в Италии встречаются на каждом углу. Когда в зале и на кухне работают муж, жена, их дети, внуки. Это, кстати, в Италии так часто встречается не потому что принято, а просто налоги на персонал так велики, что не все могут себе позволить нанимать кого-то. В Москве я такой формат вообще не встречал.

Кроме того, Италия страна маленькая, города по большей части небольшие, такого высокого потока, как в Москве нет, что формирует определенный местечковый менталитет и стиль жизни. Например, в Италии, особенно в нетуристических местах, сложно поесть в ресторане выходные или ночью. Люди живут по графику, разделяют работу и личную жизнь, хотят по выходным проводить время дома с семьей, а не работать. Вот такое отличие!

А еще итальянцы более эмоциональные, тогда как в России все более сухо, официально. Есть фраза, которую любят некоторые российские бизнесмены и я ее просто ненавижу, она звучит так: «Ничего личного – просто бизнес». Я за человечность!

- Сначала вы были шеф-поваром и наемным сотрудником, потом стали ресторатором и начали открывать свои рестораны. Расскажите, с какими трудностями столкнулись, когда стали делать бизнес в России?

- Самая главная трудность, с которой, думаю, сталкиваются начинающие бизнесмены по всему миру – есть много идей и представлений о том, как должно быть, а практики и опыта – мало. Поэтому по началу делаешь много ошибок. К этому надо относится философски и не ругать себя. Все бизнесмены через такое проходят!

Еще одна большая трудность – тоже, полагаю, интернациональная, – организационные моменты. По началу, пока нет еще своей команды, нет опыта работа в команде, пытаешься все делать сам – управлять бизнесом, финансами, людьми, маркетинговой стратегией. Но постепенно понимаешь, что самому все делать невозможно, нужна команда профессионалов, в которой каждый будет отвечать за свой кусок проекта.

- Сложно было научиться делегировать?

- Делегировать – значит быть готовым на компромисс со своими ожиданиями. Тут самый главный нюанс на сколько процентов ты готов: 10, 20 или 90? Для меня это было самой непростой задачей, поскольку, когда ты шеф-повар, то привыкаешь на кухне все контролировать и проверять сам. Но чем масштабнее бизнес, тем больше должно быть доверия коллегам. Когда у тебя несколько ресторанов, невозможно проверить каждое блюдо, которое выносят гостям. И здесь самое важное – осознать, что не всем можно делегировать, раз. И во-вторых, не будет именно так, как ты хочешь, если сделано чужими руками. Даже если блюдо ты придумал сам и оставил кухне подробную инструкцию, как что сделать, все равно не выйдет на 100 %, как у тебя. Еще надо понимать, что люди будут ошибаться – без этого не бывает процесса.

- Назовите типичные ошибки молодых рестораторов?

- Во-первых, открывать ресторан на свои деньги, часто последние. Многие начинающие бизнесмены думают так: у меня гениальная идея, выйдет отличный проект! Но без опыта невозможно предусмотреть все нюансы. Будут ошибки, будут возникать проблемы там, где было невозможно их представить. И часто на решение появляющихся проблем может не оказаться экономических ресурсов. Лучший вариант – найти партнера, который «загорится» вашей идеей и решится вложить в нее деньги.

Вторая ошибка – реализовывать неверную концепцию в неактуальной локации. Иногда бывает, что идея классная, но помещение взяли, какое было или на какое денег хватило, и проект не пошел. Хотя открылись бы в другом месте – было бы отлично! Или концепцию ресторана выбрали не ту. Например, изучив список московских ресторанов, человек без опыта может подумать – итальянских мест очень много, а вот французской кухни нет. Надо открывать французский ресторан! И откроет, вложит много денег, в результате прогорит, как и десяток бизнесменов до него, потому что французская кухня в Москве не идет. Итальянская, японская, паназиатская – отлично, а вот французская нет. Но не зная нюансов, ошибится легко. Хорошая новость в том, что ошибаться – нормально, хоть иногда и дорого…

- Раз заговорили про неудачные проекты, ресторанный бизнес – самый высоко рисковый и непредсказуемый. Даже у успешных рестораторов есть свое «кладбище» закрытых проектов. Согласны?

- Все верно, очень рискованный и сложный. В отличие от других сфер, здесь бывает недостаточно математических формул, прошлого опыта и регалий. Мы же играем на поле эмоций и впечатлений людей. Бывает отвратительный ресторан во всех смыслах, а народу полно. А бывает, что вкусно и классно, но в зале никого. И это не предугадаешь на этапе бизнес-плана. Постоянно меняются требования и потребности гостей: еще десять лет назад самым главным в ресторане были – кухня и интерьер, а сейчас без качественного маркетинга никуда.

- Хотелось иногда бросить ресторанный бизнес и заняться чем-то другим?

- Каждый день такое желание возникает! Но в то же время я прекрасно понимаю, что без ресторанов не смогу жить, у меня не получится, я этим живу 24/7.

- Есть ли у ресторанов срок годности? Можно ли и как создать проект вне времени?

- Создать можно. Как? Нет точной формулы! На самом деле вам просто должно повезти. Иногда звезды сходятся правильно и ресторатору удается открыть проект, который популярен долгое время. У меня это Uilliam’s. Уже второй десяток лет каждый день в нем полная посадка. Он просто стал частью жизни людей – они завтракают, обедают, ужинают, женятся, меняют место жительства, заводят знакомства, но снова и снова возвращаются за любимыми блюдами и атмосферой.

Но даже сделав такой проект, ресторатор не должен рассчитывать, что теперь всегда место будет популярным. Следует держать руку на пульсе. Когда ресторан «устает», быстро реагировать на потерю актуальности, или, например, на амортизацию мебели, вышедший из моды дизайн. Понять, что происходит, провести анализ, поговорить с гостями и продумать антикризисный план. Кстати, гости в этом списке – на первом плане. Их мнение самое важное, а не мнение ресторатора или экспертов.

- Что нам ждать от Уиллиама Ламберти в этом году?

- Осенью на Большой Никитской, 58 откроется долгожданный новый ресторан Lumicino, что в переводе с итальянского значит «огонек». Хочу пролить свет на лучшие рецепты своей семьи и поделиться опытом длиной в 35 лет на кухне. В меню будет Cucina di Uilliam (кухня Уиллиама), в том числе блюда, ставшие в моих ресторанах легендами. Зимой откроем еще один большой проект он называется HISTORIA. Про него не буду пока ничего рассказывать, пусть будет интрига, скажу только: проект будет грандиозный!

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Арабской Республики Египет С.Шукри по итогам переговоров, Москва, 4 октября 2021 года

Добрый день!

Провели хорошие переговоры. У нас обоюдное удовлетворение высоким уровнем и качеством двусторонних отношений. Они успешно и поступательно развиваются в соответствии с Договором о всестороннем партнёрстве и стратегическом сотрудничестве, подписанным Президентом Российской Федерации В.В.Путиным и Президентом Арабской Республики Египет А.Сиси и вступившим в силу в январе нынешнего года. Заинтересованы наращивать многостороннее взаимодействие во всех областях. Подчеркнули важность активной совместной работы по линии всех заинтересованных министерств и ведомств, включая и внешнеполитические ведомства. Приветствовали диалог между министерствами обороны, советами безопасности двух стран. Хорошо зарекомендовал себя такой формат, как регулярные встречи министров иностранных дел и обороны («2+2»). Договорились готовить очередную такую встречу в начале следующего года.

Весьма поступательно развиваются торгово-экономические связи. Несмотря на некоторое сокращение товарооборота в прошлом году, в начале нынешнего года поступательная тенденция возобновилась. Едины в том, что восстановлению позитивной динамики будет способствовать возобновление в августе нынешнего года полноценного авиасообщения между российскими городами и красноморскими курортами Египта.

Говорили о значении крупных, совместных инвестиционных проектов. Это и сооружение атомной электростанции «Эль-Дабаа», и создание российской промышленной зоны в Египте. Ключевую роль в расширении деловой кооперации играет Совместная двусторонняя комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В июне этого года состоялось её очередное заседание, где сопредседатели – а это министры промышленности и торговли – наметили конкретные пути углубления нашего взаимодействия и расширения товарооборота.

Много говорили по целому ряду актуальных проблем современности. Наши страны выступают за центральную роль ООН, за необходимость руководствоваться нормами международного права при урегулировании существующих кризисов и конфликтов, в т.ч. на Ближнем Востоке и Африканском континенте. Договорились продолжать тесное взаимодействие по всем вопросам повестки дня ООН и других многосторонних форумов.

Обменялись мнениями о ситуации в Ливии и о том, как внешние игроки, включая Египет и Россию, могут помочь реализации договоренностей, достигнутых год назад в Женеве и, в т.ч. подготовиться к намеченным на 24 декабря общенациональным выборам. Отметили, что для успешной организации электорального процесса необходимо закрепление законодательной базы и дальнейшая работа по объединению государственных органов, воссозданию единых вооруженных сил.

Затронули тему вывода всех неливийских вооруженных групп и воинских подразделений из страны. У нас позиция ясная: эта мера должна осуществляться поэтапно и синхронизировано по времени, чтобы избежать риска нарушения существующего баланса сил, благодаря которому в Ливии уже больше года поддерживается перемирие.

Подтвердили важную роль миссии ООН по поддержке в Ливии в продвижении процесса ливийского урегулирования и в обеспечении роли международного сообщества «на земле».

Достаточно подробно говорили о вопросах политического урегулирования в Сирии на основе резолюции 2254 СБ ООН. Подчеркнули необходимость сохранения единства, территориальной целостности, суверенитета Сирийской Арабской Республики (САР), недопустимости потакания сепаратистским тенденциям. Отметили, что особое значение на нынешнем этапе имеет оказание сирийцам эффективной помощи в преодолении последствий многолетнего вооруженного конфликта. Выступили против попыток политизировать вопросы оказания гуманитарного содействия, включая помощь в скорейшем возвращении в свои дома беженцев и внутренне перемещенных лиц.

У нас единая позиция в отношении безальтернативности двухгосударственного принципа урегулирования палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой основе. Исходим из того, что комплексное решение всех вопросов окончательного статуса возможно только через прямые переговоры между израильтянами и палестинцами. Мы всячески поощряем такие переговоры. Выступаем за возобновление деятельности «квартета» международных посредников по ближневосточному урегулированию в тесном сотрудничестве с представителями Лиги арабских государств (ЛАГ). Россия, как и Египет, много делает для того, чтобы помочь палестинцам восстановить свое единство и развивать межпалестинские контакты.

Переговоры были полезными. Они отражают высокое качество нашего стратегического взаимодействия.

Вопрос: На прошлой неделе состоялась встреча в Сочи президентов В.В.Путина и Р.Т.Эрдогана, но по сей день остаётся неясная ситуация вокруг Идлиба. Будут ли предприниматься какие-либо действия для выполнения российско-турецких договоренностей, особенно в том, что касается антитеррористической деятельности? Когда Россия говорит о выводе иностранных войск из Сирии, в частности американских, касается ли это турецких подразделений, которые находятся на северо-западе страны? Официальный представитель президента Турции И.Калын сказал то, что Турция имеет право находиться в Сирии, пока там Россия и США.

С.В.Лавров: В Идлибской зоне деэскалации сохраняется террористическая угроза, где-то даже усиливается. Сегодня выразили озабоченность такой ситуацией. Террористические группировки продолжают атаковать позиции сирийской армии из-за пределов Идлибской зоны деэскалации. Более того, пытаются действовать против российского контингента. Россия однозначно подтверждает необходимость реализации в полном объёме договорённостей между президентами В.В.Путиным и Р.Т.Эрдоганом о том, чтобы изолировать террористов, прежде всего из «Хейят Тахрир аш-Шам» (в какие бы новые «одежды» они не пытались нарядиться) с конечной целью подавить эти террористические группировки. Руководствуемся именно таким подходом. Чем раньше это будет сделано, тем лучше. В практической деятельности будем настаивать на реализации в полном объёме имеющихся договорённостей.

Что касается присутствия на территории Сирии иностранных вооруженных сил и военных подразделений, то резолюция 2254 (которую никто не отменял), принятая единогласно Советом Безопасности, чётко подтверждает суверенитет, независимость, территориальную целостность Сирийской Арабской Республики. В соответствии с этой резолюцией, только вооруженные силы тех стран, которые были приглашены законным правительством САР, членом Организации Объединенных Наций, имеют право находиться на территории этой страны. Это распространяется и на американские подразделения. Там помимо военнослужащих регулярных частей есть и многочисленные группы т.н. частных военных компаний. Это тоже надо иметь в виду.

Что касается заявлений И.Калына, то сошлюсь на заявление Президента Р.Т.Эрдогана, который многократно публично официально заявлял, что Сирия – это независимое государство, суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики Турция будет в полной мере уважать. В контексте окончательного урегулирования будем исходить из того, что Турция руководствуется именно такой позицией.

Вопрос: Нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала на пост премьер-министра страны бывшего главу МИД Ф.Кисиду. Сегодня был утверждён новый состав правительства. Как новые кадры повлияют на диалог Москвы и Токио по мирному договору?

С.В.Лавров: Не успели сегодня обсудить ситуацию в Японии с С.Шукри. Преждевременно говорить о том, как новое правительство повлияет на что-либо вообще. Оно только что было назначено, согласовано и одобрено.

Кроме того, в ближайшее время, как объявил новый премьер-министр Японии Ф.Кисида, состоятся парламентские выборы. Нынешняя команда, насколько я понимаю, к этим выборам готовится. Когда сформируется постоянное правительство, тогда можно будет говорить о том, какими будут оценки его деятельности на внешнеполитическом направлении. Для этого нужно дождаться не только выборов и формирования правительства, но и его политической платформы, которая должна быть объявлена в соответствующий момент.

Если говорить конкретно о Ф.Кисиде, я с ним сотрудничал в его бытность министром иностранных дел, у нас сложились конструктивные и откровенные отношения.

Замечу, что именно в период его работы министром иностранных дел Японии мы сформировали по поручению президента России и премьер-министра Японии концепцию совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. Посмотрим, насколько сможем обеспечить преемственность на этом и на других направлениях российско-японского взаимодействия.

Глава Росрыболовства: накрутки на цену рыбы делают перекупщики, а не рыбаки

На вопросы ИА REGNUM о ценах на рыбу, программе «квоты под киль», возможности вывода горбуши из списка особо ценных рыб, выращивании семги и форели и о многом другом рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Владимир Станулевич: Как Вы считаете, спрос на рыбу на внутреннем рынке удовлетворен или нет? Какие Вы видите перспективы потребления рыбы в России, и как увеличить его объемы?

Илья Шестаков: Основной объем рыбы на отечественном рынке — это продукция наших рыбаков. Минтай, сельдь, треска и пикша, горбуша, кета, корюшка, шпроты и килька, иваси, различные пресноводные виды рыб — перечень длинный. Разумеется, есть и импорт — у нас открытый рынок. Но ввозится преимущественно та рыба или морепродукты, которые мы не добываем либо добываем, выращиваем в небольшом количестве, например, тунца или атлантического лосося.

Но, разумеется, вопрос не только в объемах добываемой рыбы, но и в ее цене для потребителя, в широте ассортимента.

По данным Росстата, объем потребления рыбы по итогам 2020 года составил 22,2 кг на человека, что соответствует рекомендациям Минздрава. Хотя, конечно, мы прислушиваемся к оценкам отраслевых союзов, которые приводят разные данные по потреблению. В любом случае увеличение доступности рыбной продукции на отечественном рынке — для нас приоритет.

Долгое время отрасль развивалась по сырьевому типу. Значительные объемы рыбы шли прямо из моря на экспорт, что, конечно, не способствовало развитию переработки и инфраструктуры. Сейчас мы меняем ситуацию, стимулируя модернизацию отрасли. Прежде всего — предоставляем специальные квоты на вылов рыбы тем компаниям, которые строят береговые заводы и высокотехнологичные суда. Так государство помогает рыбопромышленникам быстрее окупить затраты и переориентироваться на новый формат производства.

Созданные к 2030 году мощности позволят увеличить долю продукции с высокой степенью переработки в структуре производства до 80% с нынешних 25%. Будет расширен ассортимент, повысится доступность современной продукции. Кроме того, новые заводы уже начали «подтягивать» за собой развитие логистической инфраструктуры, что поможет улучшить ситуацию с доставкой рыбы.

Владимир Станулевич: Надо ли расширять субсидирование рыбной отрасли по примеру субсидирования производства молока и мяса, и кто должен быть получателем субсидий, чтобы эффект был максимальным?

Илья Шестаков: Добыча дикой рыбы в целом имеет хорошую рентабельность, и квоты осваиваются почти в полном объеме. Тем более если мы говорим о влиянии субсидирования на ценообразование, то здесь оно может не сработать, так как основные накрутки происходят не у рыбаков, а у посреднических торговых структур.

Но ряд специальных мер господдержки необходим. И некоторые из них уже появляются. Вводится субсидирование перевозок продукции из минтая по железной дороге с Дальнего Востока в центральную часть страны. Другая мера — компенсация до 30% затрат на судовое топливо при промысле в районах, отдаленных от российского берега. Это нужно, чтобы более активно развивать рыболовство в Мировом океане, а не только в российской экономзоне. Уже со следующего года рыбаки смогут получать эту субсидию. С прошлого года заработал механизм господдержки для тех рыбаков, кто работает на неквотируемых объектах промысла. Они могут рассчитывать на возмещение части затрат при строительстве маломерных и среднетоннажных судов на отечественных верфях.

Вместе с тем надо поддержать строительство специализированных судов, чтобы развернуть промысел антарктического криля и тунцов. Важно создавать условия для развития перевозок по Северному морскому пути, а для этого, по мнению участников рынка, нужна господдержка.

На аквакультуру уже распространены все основные меры господдержки, которые есть в сельском хозяйстве. Сейчас работаем над тем, чтобы уско

Владимир Станулевич: С чем связаны планы по повышению налога на вылов водных биоресурсов? Полученные доходы от налога будут направлены на модернизацию судоверфей, портов или уйдут в общий бюджет?