Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В ДФО путина-2021 принесла свыше 390 тысяч тонн лосося

Текст: Инесса Доценко

Главная рыбалка года вступила в основную фазу: в Дальневосточном бассейне поймано свыше 390 тысяч тонн лосося. Уже можно судить об успехах добычи на Камчатке, готовятся к ходу осенней кеты в Хабаровском крае, корректируют разрешения и запреты на лов в Сахалинской области. Между тем главная рыбалка года обнажила серьезные проблемы, от решения которых во многом зависит будущее отрасли.

Наполнили сети

Львиная доля вылова традиционно приходится на Камчатку. Сегодня период добычи здесь уже подходит к концу.

- У рыбаков плохая примета загадывать наперед, но уже сейчас можно делать выводы, что путина состоялась, надеюсь, только на Камчатке возьмем больше 400 тысяч тонн лосося при прогнозе в 360, - говорит председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Показатели могли бы быть выше, если б не два обстоятельства: частые штормы и недостаток судов.

- У рыбопромышленников некоторые суда стоят на ремонте из-за того, что введенные в КНР ограничения не позволяли сделать это ранее. В целом на путину-2021 пришло меньше флота, чем в предыдущие годы, поэтому наблюдается некоторый недолов, - объясняет министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.

Но даже при таком раскладе рыбы много. В районе села Соболево неизвестные вывалили огромную кучу свежего лосося на землю. Выпотрошили, взяли только икру и тушки выбросили. Шокирующие кадры разошлись по соцсетям. Кого ими здесь удивишь? Каждая путина обрастает такими картинками. Иногда виновных находят, иногда - нет. Местные жители обвиняют не нелегальных рыбаков, а… рыбопромышленников. Дескать, вылов в таких объемах доступен только им.

- Думать так - большая ошибка! - горячится представитель промысловой ассоциации "Река Большая" Оксана Гусева. - Браконьерские объемы вылова могут быть огромны. Промышленники хорошую рыбу никогда не выбросят - у них безотходное производство. Браконьеры ловят тоннами. Большие организованные бригады с хорошей техникой приезжают с "материка", они не заинтересованы в горбуше, берут только икру.

Конечно, цена тушек неизмеримо ниже, чем икры, при том, что сам по себе лосось - продукт ресурсоемкий.

- Коллеги подсчитали: себестоимость потрошеной горбуши с головой - не меньше 80 рублей, это самый "лайтовый" вариант, в основном - больше, - говорит Владимир Галицын. - Основная масса предприятий в отдаленных камчатских поселках работает на собственной генерации за счет дизелей. Стоимость киловатт-часа на этих заводах доходит до 60 рублей.

Жаркие реки

Сахалинские рыбаки, чей вылов когда-то превосходил объемы добычи камчатских коллег, уже несколько лет не могут похвастаться большими "урожаями": подходы лосося здесь стали мизерными. Этим летом выловили 8,6 тысячи тонн. Чтобы дать рыбе пройти в реки на нерест, во многих зонах промысел запретили.

В нынешнем году на юго-западе острова горбуша не заплывала в реки во многом из-за жары. Температура воды достигала 25 градусов тепла.

- Это привело к обмелению водоемов. Содержание кислорода в воде упало, поэтому вся рыба, которая заходила в реки, погибала, - подтверждает глава региональной ассоциации рыбопромышленников Максим Козлов. - Аномальная ситуация для острова. Мы никогда с таким не сталкивались.

Некоторой неожиданностью стало снятие запрета промысла на северо-востоке Сахалина.

- Лосось подходит неплохо и в последних числах июля нам разрешили рыбалку, - рассказывает председатель Ассоциации устойчивого рыболовства северо-востока Сахалина Владимир Смирнов. - Мы об этом узнали буквально за две недели, никто и не готовился. Я выступал против запретов, еще когда обсуждалась стратегия нынешней рыбалки. Ведь самое главное - сохранить рабочие коллективы, они формируются годами, а когда появляется запрет, люди теряют желание работать.

По мнению Владимира Смирнова, рыбаки должны иметь право на промысел.

- Тогда они будут защищать реки и задумываться о том, как и что будет дальше, - считает он. - А в этом году организацию промысла у нас лихорадило. Весной наша ассоциация предложила простое и понятное решение: открыть промысел с 1 августа (на три недели позже обычного) с ограничением длины неводов в один километр. Это позволило бы рыбе в большем объеме пройти на нерестилища. В итоге сначала объявили запрет, потом все-таки решили открыть промысел с 1 августа, а потом - 30 июля, но без ограничения длины неводов! Как будто последний год живем. В итоге почти все невода установили длиной от двух до трех километров. По статистике вылова видно, что из-за этого произошел перехват рыбы первого хода, что не позволило ей дойти до основных нерестовых рек. Избыточная длина неводов - это сегодня главная проблема лососевого промысла на Сахалине. Пользователи участков с трехкилометровыми неводами всеми силами препятствуют ограничениям, не понимая, что из-за этого мы скоро все останемся без рыбы.

В общем-то, так уже и происходит. На днях забили тревогу экологи.

- На северо-востоке и юго-востоке Сахалина разрешенный объем вылова горбуши превышен уже на 24,5 процента, - говорит руководитель "Эковахты Сахалина" Дмитрий Лисицын. - Рыбопромышленные предприятия выловили здесь 1552,8 тонны горбуши - при том, что разрешенный объем для всей Восточно-Сахалинской подзоны составляет лишь 1246,9 тонны.

Еще один лососевый регион - Хабаровский край. Основные объемы вылова тут приходятся на осеннюю кету, открытие районов промысла начнется с 20 августа. В этом году наука рекомендовала к вылову около 13 тысяч тонн "осенки". Но будет ли рыбалка удачной, большой вопрос: аномальная жара может сказаться на подходах лосося и здесь.

Борьба с урожаем

Поймать рыбу - полдела. Ее надо заморозить и перевезти. Нужны транспорт, холодильники. И того, и другого не хватает.

Сильно повлияла ситуация с Китаем. Сокращение поставок в эту страну из-за ковидных мероприятий повлекло затоваривание наших складов минтаем. Лосося в КНР тоже отгружают гораздо меньше, чем в прежние годы - по осторожным оценкам некоторых экспертов, разница достигает 80-90 процентов. Казалось бы, все играет на руку российским покупателям. Но…

На днях пресс-служба Росрыболовства распространила сообщение.

- Рост стоимости перевозки из Владивостока в западные регионы России пока не отмечается, но уже есть сложности с доставкой уловов из основных промысловых районов в Приморье. В связи с этим необходимо использовать возможности доставки уловов Северным морским путем, а компаниям, которые предоставляют транспортные услуги, воздержаться от необоснованного завышения стоимости тарифов, - говорится в нем.

Кстати, завышение уже есть.

- Цена на перевозки сильно выросла, - говорит председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. - Раньше доставка килограмма рыбы с камчатского побережья до Владивостока в транспортных рефрижераторах в среднем обходилась в 12 рублей, сейчас - в 22-25! Увеличилась стоимость отправки по Северному морскому пути. Одна из компаний которая традиционно перевозила рыбу по СМП, еще в прошлом году брала 25-26 рублей за килограмм, сегодня - 56-58.

Промысловики выкручиваются как могут - в ход идут личные связи, знакомства, спасают заключенные раньше договоры.

- Сахалинская рыба очень хорошая, она востребована, ее качество, я убежден, даже выше камчатской! И уже лет пять ее очень активно берут в России, даже лучше корейских, китайских или японских оптовиков, - объясняет Владимир Смирнов.

В Омской области планируют отремонтировать 66 детских школ искусств

Текст: Роман Мерзляков, Светлана Сибина

В школе искусств рабочего поселка Иловля, что в Волгоградской области, дождались нового пианино. Педагоги уже оценили качественный звук. Дети порадуются в сентябре.

Подготовка к новому учебному году началась не только в общеобразовательных учреждениях, но и в детских школах искусств. Закупают новые музыкальные инструменты и учебные материалы, ремонтируют классы и здания.

Цели масштабные: в 2021 году будет обновлено 165 образовательных учреждений в сфере культуры. Это предусмотрено нацпроектом "Культура".

"Обновление инструментов для нас очень важно. Мы в провинции не очень избалованы таким, - поделилась эмоциями директор школы поселка Иловля Ника Никифорова. - У новых пианино и клавиши отзываются по-другому. Всегда считалось, что немецкие и японские инструменты лучше. Но наши тоже хороши. И по цене доступны. Нас радует, что фабрики снова начинают производить российские пианино".

Иловлинской школе искусств 50 лет. В ней занимаются 280 учеников. И до недавнего времени процентов 70 инструментов можно было списывать. Теперь совсем другое дело! А через три года ожидается и ремонт.

В Омской области в рамках нацпроекта "Культура" планируют капитально отремонтировать 66 детских школ искусств. Цена вопроса - 200 миллионов рублей.

Таких масштабов в регионе не было никогда. Только что после реконструкции распахнула двери школа искусств в Большеречье. В ближайшие дни таких же новоселий дети ждут еще в трех сельских районах. Тем более что и сюда привезли новые музыкальные инструменты.

Для 230 сельских ребят, которые учатся в пяти отделениях Детской школы искусств имени Цыбули, сразу открылись новые возможности. Педагоги тоже рады. "Каждое утро, когда иду на работу и вижу эту красоту, у меня душа поет", - призналась директор школы Наталья Наумова.

По данным регионального министерства культуры, в прошлом году 12 детских школ искусств получили 150 музыкальных инструментов и тысячу оборудования для музыкальных, художественных и танцевальных классов, учебную литературу. Бюджетные затраты на все это составили 40 миллионов рублей.

"То, что было, и то, что есть, это небо и земля, - подтверждает выпускница сельской школы искусств, а теперь молодой педагог Мария Черникова. - Инструменты не обновлялись десятилетиями, а теперь у нас есть новенькие пианино, гитары, аккордеоны, домры, балалайки, оборудование. Для юных художников купили 30 мольбертов. А в моем классе появилась интерактивная доска, которая дает возможность вывести на экран слайды, фото, текст, видеоролики. Дети в восторге! Все горят желанием стать Чайковскими, Суриковыми, Хворостовскими".

Чемпион Олимпиады Денис Аблязин вернулся в родную Пензу

Текст: Наталья Саванкова

Третий раз Денис Аблязин вернулся в родную Пензу после выступления на Олимпиаде - с триумфом и медалями. Их две - золотая и серебряная.

Первое в его личной копилке "золото" добыто в Токио в командном выступлении потом и болью, в буквальном смысле слова. За плечами почти каждого в этой великолепной четверке - тяжелые травмы и длительное восстановление.

Денис Аблязин родился и вырос в Пензе. В гимнастический зал его привели родители в шесть лет. По меркам большого спорта - достаточно поздно. Но Денис стал чемпионом.

Помимо него из стен Пензенской областной школы олимпийского резерва по гимнастике вышли еще две олимпийских чемпионки. Олеся Белугина и двукратная Наталья Лаврова. Ее имя присвоили школе после трагической гибели спортсменки в ДТП. Обе отличились в художественной гимнастике. В Токио в российской сборной среди художниц была еще одна пензенская спортсменка - Анастасия Близнюк.

Сейчас во Дворце спорта "Буртасы", где располагается Пензенская школа олимпийского резерва, обучаются 1100 спортсменов. С ними работают 36 мастеров спорта, 70 кандидатов в мастера и 56 тренеров, трое из них имеют звание заслуженный тренер России.

Анатолий Олушев - личный наставник Дениса Аблязина. Год он помогал ему вернуться в большой спорт, но продолжал заниматься с малышами, которых после Олимпиады в зале всегда становится больше. Воодушевленные родители приводят сыновей, чтобы были как Аблязин. Анатолий Олушев не делит детей на талантливых и не очень, будущих звезд или тех, кто занимается ради осанки. Для него они все равны.

"Конечно, чемпионские задатки видны с детства, но очень многое в спорте зависит от характера, - говорит наставник олимпийского чемпиона. - А еще немаловажно, как к конкретному виду спорта относятся в регионе и стране. Есть поддержка - дело идет быстрее".

С 2019 года в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" в Пензенской школе олимпийского резерва регулярно проводят учебные сборы. На них формируется спортивный резерв страны. Сюда приезжают гимнасты из соседних регионов и даже из других стран. Гимнастический зал здесь оборудован по международным стандартам.

"За три года из средств федерального и регионального бюджетов на эти цели было выделено более 16 миллионов рублей, - пояснил врио министра физкультуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский. - Также приобретаем спортивное оборудование и инвентарь для школ олимпийского резерва. В рамках нацпроекта нам выделили на них 62 миллиона".

В рамках нацпроекта "Демография" в Пензе начали строить крытый ледовый каток. Его введут в строй в 2021 году. Он станет базой для тренировок фигуристов.

Новый спортивный комплекс откроют и в селе Богословка. Доступ к занятиям на профессиональном уровне получат местные ребятишки. Как знать, может среди них уже подрастает будущий чемпион?

Суд в Китае приговорил канадского бизнесмена к 11 годам тюрьмы

Текст: Марина Алешина

Суд средней инстанции китайского города Даньдун (провинция Ляонин) вынес приговор одному из двух канадцев, задержанных на территории КНР в 2018 году. Как сообщает Reuters, предприниматель Майкл Спавор был признан виновным в шпионаже в пользу иностранной спецслужбы и в незаконной передаче за рубеж информации, представляющей государственную тайну. В соответствии с законодательством Китая Спавора приговорили к 11 годам тюрьмы и к конфискации личного имущества стоимостью 50 тысяч юаней (почти 8 тысяч долларов). Кроме того, он должен быть депортирован из страны - вероятно, после отбывания наказания.

Громкое дело восходит к скандалу между Китаем и Канадой двухлетней давности. Он начался с того, что в Ванкувере была задержана финдиректор Huawei, дочь основателя компании Мэн Ваньчжоу. Канадцы пошли на этот шаг по запросу Соединенных Штатов, добивающихся экстрадиции китаянки - Вашингтон ставил ей в вину сделки с Ираном, против которого американцы ввели санкции. Разумеется, Пекин заявил протест, а через несколько дней обострение вышло на новый виток: в Китае, неподалеку от границы с КНДР, был задержан Майкл Спавор, глава неправительственной организации Paektu Cultural Exchange с офисом в Ванкувере, которая специализируется на деловых, туристических, спортивных и культурных связях с северокорейцами. Специалист по международным отношениям и торговле, Спавор свободно говорит на корейском языке, в том числе на диалекте Севера. СМИ сообщают о его личных связях с лидером КНДР Ким Чен Ыном и о дружбе с Кендзи Фудзимото - бывшим японским шеф-поваром Ким Чен Ира.

Официальных подробностей о том, в пользу какого государства Спавору инкриминируют шпионаж, нет. Однако в Пекине настаивают, что речь идет об угрозе нацбезопасности Китая, поэтому процесс был закрытым. Разумеется, премьер Канады Джастин Трюдо назвал вердикт "несправедливым". При этом в Оттаве считают приемлемой ситуацию с госпожой Ваньчжоу, которая до сих пор содержится под домашним арестом в Канаде (правда, с правом передвигаться по Ванкуверу с GPS-трекером на ноге), пока рассматривается ее апелляция против экстрадиции в США.

Одновременно с делом Спавора в Китае прошел суд над еще одним арестованным гражданином Канады, в прошлом дипломатом, а затем сотрудником НПО "Международная кризисная группа" Майклом Ковригом, в отношении которого вердикт еще не озвучен. Подробностей о том,что связывает двух фигурантов, крайне мало. Однако в отчете, опубликованном в 2019 году службой новостей комитета Компартии Китая по вопросам законности и правопорядка, утверждалось, что Спавор служил "источником" для господина Коврига, который также является экспертом по Северной Корее и другим региональным вопросам.

Кстати, эксперты все же не исключают, что Спавору, возможно, не придется отбывать наказание в полном объеме. Прецедент уже был: в 2016 году суд в Даньдуне приговорил еще одного канадца, Кевина Гаррата, к восьми годам тюрьмы по обвинению в шпионаже, но вскоре после вынесения приговора тот был депортирован на родину.

Владимир Путин обсудил планы реконструкции центра Севастополя

Текст: Кира Латухина

О том, как привести в порядок исторический центр Севастополя, президент Владимир Путин поговорил с губернатором Михаилом Развожаевым на встрече в Кремле. Региональный лидер предложил поручить разработать правительственный план, определив источники финансирования по каждому зданию, чтобы в течение трех-четырех лет все завершить.

Начиная встречу, Владимир Путин отметил, что уже многое сделано, но добавил, что "с советских времен, наверное, не было реконструкции того, что представляет гордость не только Севастополя и Крыма, но и всей России".

"Действительно, очень многое сейчас делается благодаря вашим поручениям", - подтвердил Михаил Развожаев и отметил масштабное благоустройство общественных пространств. "Мы в том числе сейчас нащупываем подходы, как исторические здания жилые отреставрировать", - добавил губернатор. Остается большое количество значимых мест, которые составляют гордость "белокаменного, белоснежного Севастополя", "который на всех открытках", - они долгое время не приводились в порядок, заметил он.

Губернатор показал презентацию. На главной странице - Дворец детского и юношеского творчества, построенный до революции. Сейчас там пришлось повесить таблички "Осторожно, подходить запрещено". Привести в порядок нужно и знаменитые лестницы - Синопскую и Таврическую. Не завершена реконструкция Исторического бульвара, действия подрядчика расследуют правоохранительные органы - и, чтобы доделать, нужны еще средства.

Президент предложил подготовить обращение, на что Развожаев сказал, что как раз сейчас оно готовится. Он также предложил поручить разработать правительственный план. "По каждому зданию определить сроки, источники финансирования, чтобы это было в одном документе, и в течение трех-четырех лет привести главные исторические здания Севастополя в порядок, используя разные источники финансирования", - пояснил он.

Во время встречи Путин отметил рост промышленного производства и сельского хозяйства, а также профицит бюджета. Развожаев назвал профицит скромным и добавил, что по промышленности крупные проекты еще в процессе. Доля государственных инвестиций пока превалирует - один к пяти по сравнению с частными. Но здесь играют роль и санкционные ограничения. По словам губернатора, 60 процентов расходов бюджета идет на социальные нужды и инвестиции в капитальную инфраструктуру - в основном это детсады, школы и больницы.

Газификация увеличилась с 14 процентов до 41, оценил президент. "Стоимость проектных работ, стоимость оборудования - я уже об этом говорил, повторяться не буду: есть возможность все-таки минимизировать расходы граждан", - добавил он. Власти стараются продумать механизм для социально незащищенных категорий, чтобы бюрократические расходы "не грузили цену", и плюс сделать рассрочки или соцвыплаты, сообщил Развожаев.

Докладывая о ситуации с водой, глава Севастополя заметил, что водохранилище полное, до конца следующего года и даже через год можно про эту тему забыть. Но все планы по трубам, скважинам и экономии воды выполняются. Потому что расслабляться никак нельзя с учетом риска дефицита, пояснил он.

Еще губернатор сообщил, что жителей Севастополя стало гораздо больше, уже 509 тысяч, демографический прирост за два года - 60 тысяч человек. "Больше, чем в Сочи, постоянного населения", - сравнил Путин.

Тем временем

Президент отправил главу МЧС в Якутию

Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Якутию "для оперативного управления группировкой МЧС, занятой на борьбе с пожарами", сообщили в пресс-службе Кремля. Напомним, ранее президент указал увеличить группировку спасателей для тушения пожаров в регионе и подготовить предложения по мерам поддержки пострадавших.

Официально

Владимир Путин наградил российских олимпийцев

Президент подписал указ о награждении участников Олимпиады в Токио. Ордена и медали присуждены российским спортсменам "за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность". Будут вручены ордена Александра Невского, ордена Почета, ордена Дружбы, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени и "За заслуги перед Отечеством" II степени.

США не знают, кто стоит за атакой на танкер в Оманском заливе

Первоначальные заявления премьер-министра Израиля Нафтали Беннета о том, что Иран несет ответственность за нападение на нефтяной танкер Mercer Street в Оманском заливе, еще не подтверждены Пентагоном.

В течение последних 12 часов в Пентагоне и политических кругах Вашингтона звучит риторика с расплывчатыми и неподтвержденными обвинениями. В беседе с сенатором Тоддом Янгом заместитель помощника министра обороны по Ближнему Востоку Дана Строул сказала, что вполне возможно, что за атакой стояли йеменские хуситы, которые использовали дроны иранского производства, сообщает bulgarianmilitary.com

«Сообщалось, что недавнее нападение на танкер Mercer Street в Оманском заливе было совершено Йеменом с использованием дронов иранского производства. Можете ли вы подтвердить эти публичные отчеты?» - спросил Тодд Янг, и Строул ответила: «Да, я могу подтвердить отчеты».

Позже представителю Пентагона Джону Ф. Кирби пришлось уточнить заявление Строул и в какой-то мере опровергнуть ее слова. Когда на ежедневном брифинге в Пентагоне его спросили, может ли он подтвердить утверждения Строул, он ответил: «Нет, я не могу это подтвердить».

Позже в своем официальном аккаунте в Twitter Джон Ф. Кирби даже опроверг слова Страул, заявив, что она не подтверждает утверждение о том, что йеменские хуситы несут ответственность за нападение на танкер.

Две недели назад японский танкер Mercer Street, следовавший разгрузкой из Дар-эс-Салама в Фуджейру, подвергся нападению в северной части Индийского океана. В результате погибли двое членов экипажа - гражданин Великобритании и гражданин Румынии.

1 августа премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт заявил, что Иран несет ответственность за нападение на танкер. Такую же позицию заняли США и Великобритания.

Между тем МИД Ирана предостерег от попыток нанести ущерб суверенитету страны. Представитель министерства Саид Хатибзаде также заявил, что Иран «глубоко сожалеет о необоснованных обвинениях, выдвинутых министром иностранных дел Великобритании против Исламской Республики Иран, повторенных госсекретарем США в том же контексте и содержащих противоречивые, ложные и провокационные утверждения».

6 августа министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Израиля Бенни Ганц обсудили инцидент с танкером в Оманском заливе и подтвердили свою озабоченность по поводу стабильности в регионе, осудив нападение Ирана на танкер.

Но сегодня может оказаться, что Иран не причастен, что вызывает вопрос: насколько достоверна информация израильской разведки об этом инциденте? - задается вопросом информагентство bulgarianmilitary.com

Студентка орского Педагогического колледжа примет участие в XVI Паралимпийских играх в Токио

Студентка Педагогического колледжа города Орска Виктория Ищиулова прошла отбор на участие в XVI Паралимпийских играх, которые состоятся в Токио с 24 августа по 5 сентября. Участие в них примут около 4400 спортсменов.

С 30 июля Виктория Ищиулова и заслуженный тренер России Ирина Симакова в составе спортивной сборной команды Российской Федерации по плаванию лиц с поражением опорно-двигательного аппарата тренируются в Южно-Сахалинске. Завершатся сборы незадолго до открытия Паралимпийских игр.

Виктория Ищиулова – спортсменка центра спортивной подготовки Оренбургской области, мастер спорта международного класса. Она впервые занялась плаванием в восемь лет и первые свои награды завоевала уже спустя полтора месяца после начала тренировок.

В 2020 году Виктория Ищиулова поступила в колледж на специальность «физическая культура», уже имея за плечами многочисленные спортивные достижения. Несмотря на занятость, она с отличием окончила первый курс. Виктория – многократная чемпионка и призёр не только российских, но и международных соревнований. В 2019 году она завоевала две бронзы на чемпионате мира по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Лондоне (Великобритания), а также золото и два серебра на Кубке мира в Берлине (Германия). В 2020-м с чемпионата России Вика привезла пять золотых, две серебряные и одну бронзовую медаль, в этом году – пять золотых и одну серебряную. На чемпионате Европы по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения и ментальных инвалидов, который прошёл в мае в португальском городе Фуншал (остров Мадейра), Виктория завоевала семь медалей: четыре золота, два серебра, одну бронзу, а также установила четыре национальных рекорда.

КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА: ПОРА, НАКОНЕЦ, ЗАНЯТЬ ЯСНУЮ ПОЗИЦИЮ

АНДРЕЙ БАКЛАНОВ

Заместитель Председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор-руководитель секции исследований стран Ближнего Востока и Северной Африки Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики, вице-президент Российского комитета солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки.

Настало время занять принципиальную позицию по вопросам взаимоотношений с Японией. Предварительным условием для совместного освоения островов с японской стороны должен быть чёткий, ясный отказ на всех уровнях – от правительства до бизнес-структур и общественных организаций – от каких-либо претензий на обладание островами Хабомаи, Шикотан, Итуруп и Кунашир.

Прозвучавшее недавно предложение российской стороны о том, что российские и японские предприниматели могут объединить усилия по хозяйственному освоению островов Курильской гряды, на которые открыто претендует Токио, вызвали у меня ассоциацию со знаменитым высказыванием Владимира Ленина. «Прежде, чем объединяться, и для того, чтобы объединиться, необходимо сначала решительно и определённо размежеваться. Иначе наше объединение было бы лишь фикцией», – писал этот многоопытный политический стратег и тактик. Такая характеристика, на мой взгляд, очень подходит к ситуации, сложившейся по вопросу о Курилах.

В самом деле – как можно представить совместное хозяйственное освоение территории с представителями страны, претендующей на полноправное владение ими и, следовательно, полагающей, что приглашающая сторона – россияне, строго говоря, предлагают то, что по закону им не принадлежит? Полагаю, это естественный, резонный вопрос. Но важен и другой.

России в последнее время приходится всё более жёстко добиваться ясности по тематике исторической правды. Президент России Владимир Путин и в текущей оперативной политической работе, и в своих резонансных аналитических статьях ясно даёт понять, что ни при каких обстоятельствах мы не позволим лишить нас моральных, политических и иных заслуг в победе над фашистской Германией и милитаристской Японией. Слишком большую цену мы заплатили за победу. В своё время именно признание решающей роли СССР в победе над фашизмом обусловило получение нашей страной статуса страны-победителя и места постоянного члена Совета Безопасности ООН. Этот статус и сегодня во многом предопределяет особую роль Москвы в международных делах.

Надо признать, что попытки принизить наши заслуги во Второй мировой войне предпринимаются во многих странах Запада. Но только одна страна в мире выдвигает претензии территориального характера на официальном уровне – Япония. При этом официальные лица в Токио набираются наглости направлять нам ноты с «протестами» по случаю посещения российскими официальными лицами нашей же территории – островов Курильской гряды. В этом можно видеть подчёркнутое, нарочитое пренебрежение решениями, лежавшими в основе того, что мы называем послевоенным устройством мира, итогами Второй мировой войны.

Надо признать, что в политическом взаимодействии нашей страны с Японией давно существует какая-то «расплывчатость», двусмысленность, неясность в формулировках, касающихся наших двусторонних отношений. С одной стороны, Москва говорит о том, что итоги Второй мировой войны, включая территориальные изменения, санкционированные государствами-победителями, не подлежат пересмотру и даже обсуждению, в том числе и в отношении островов Курильской гряды. С другой, на переговорах и в двусторонней переписке в качестве чуть ли не основополагающего документа, предопределяющего территориальные аспекты возможного «мирного договора» Японии и РФ, фигурирует советско-японская Декларация от 19 октября 1956 г., в которой говорится о возможности возращения Японии двух островов – Хабомаи и Сикотан (Шикотан).

Но разве такой разворот событий не был бы ревизией территориальных аспектов итогов Второй мировой войны? Где гарантии, что интерес к истории передачи СССР Калининградской области не возникнет – по аналогии – у определённых сил в Германии, разве стоит забывать о рецидивах реваншизма, которые в своё время наблюдались в ФРГ?

Но вернёмся к Московской декларации. У некоторых политиков отношение к этому документу, можно сказать, «трепетное», как будто речь идёт о тщательно, всесторонне продуманном продукте длительной политико-дипломатической работы, своего рода Хельсинкском акте, разработанном по образу и подобию для другого региона. Московскую декларацию 1956 г. предлагают в качестве основы для разблокирования тупиков в отношениях между Москвой и Токио. Между тем Декларация – плод весьма специфических обстоятельств, сложившихся осенью 1956 г., которыми, надо сказать, с феноменальным успехом воспользовались японские политики.

Мне довелось работать помощником знаменитого дипломата (заместителя министра иностранных дел СССР) Владимира Михайловича Виноградова, который был участником переговорного процесса с японцами в 1956 г., а затем стал нашим послом в Токио. По характеристике Виноградова, с которой были согласны и другие наши политические и военные деятели, хорошо разбиравшиеся в проблеме взаимоотношений с Японией, подписание документа было с нашей стороны неудачным шагом, который был предпринят по личному настоянию Никиты Хрущева в крайне неблагоприятной обстановке.

В середине октября 1956 г. в Москве царили настроения, близкие к паническим. Всего год прошёл после подписания Варшавского договора, а в ряде европейских стран-союзников СССР под антисоветскими лозунгами начались массовые выступления мощных оппозиционных групп. Люди требовали роспуска Организации Варшавского договора и переориентации Венгрии, Польши, других европейских социалистических стран на Запад. В Венгрии дело шло к масштабному вооружённому путчу (и он действительно произошёл в ночь с 23 на 24 октября). Характерно, что практически все оппозиционные, настроенные против Москвы, силы умело манипулировали лозунгами и терминами, которые ввёл в политический оборот Хрущев в своём сенсационном докладе ХХ съезду КПСС в феврале 1956 года.

Последствия разоблачений сталинизма, а фактически системной дискредитации советского строя, реального социализма привели к осложнению отношений Москвы с Пекином, кризису коммунистического и лево-социалистического движения в Западной Европе и в мире в целом. Тревожная для Москвы обстановка складывалась и на Ближнем Востоке. Англия и Франция, несогласные с решением президента Насера национализировать Суэцкий канал, угрожали разгромом Египту, который к тому времени стал рассматриваться как партнёр Кремля. Вблизи египетских территориальных вод была сконцентрирована военная группировка, состоявшая из 185 боевых кораблей и тысячи военных самолётов западных стран. 17 октября 1956 г. англичане и французы приняли решение о начале военной акции. У СССР таких сил в регионе, конечно, не было.

В Москве многие партийные и советские номенклатурные деятели связывали неудачи и трудности Москвы во внешнеполитической области с деятельностью на посту Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва. Назревал сложный разговор с Никитой Сергеевичем, чего он очень опасался. Япония, надо сказать, самым внимательным образом следила за развитием ситуации в России. В Токио сумели воспользовалась сложившейся конъюнктурой. Хрущёву было предложено как можно быстрее заявить о «новой позитивной странице» в истории двусторонних отношений, принять совместный документ, в котором заявить о стремлении строить новые отношения, отношения мира и взаимовыгодного сотрудничества.

Хрущёв дал согласие на реализацию такого сценария. Он увидел в предложении Японии шанс отвлечь внимание от провалов и трудностей на других внешнеполитических направлениях. Между тем, подготавливая текст будущего документа, японцы ужесточили требования, по существу отозвав ими же ранее внесённое предложение не связывать территориальный вопрос с восстановлением в полном объёме отношений между двумя странами. Они настояли на фиксации в совместном заявлении согласия СССР на передачу после заключения мирного договора островов Хабомаи и Шикотан. Москва же, напротив, шла на всё новые уступки практически по всему периметру требований Токио – немедленной репатриации японских военных преступников, изъятия положения об отказе Японии от участия в военных блоках, отказе от всех репарационных претензий к Японии и так далее.

Таким образом, следует учитывать, что Декларация появилась в условиях крайне неблагоприятной для СССР международной ситуации и имела вследствие этого несбалансированный, невыгодный для Москвы, характер. В дальнейшем схема, заложенная в документе, вообще рассыпалась из-за позиции Японии в отношении американских «гарантий безопасности». Таким образом, вряд ли подобного рода документ следует рассматривать как подходящую основу для урегулирования отношений РФ и Японии.

Ещё один принципиальный вопрос. В переговорной тактике российской стороны явно проглядывает надежда на то, что с помощью удачного переговорного процесса, предложение японской стороне выгодных экономических условий сотрудничества можно достичь более сбалансированного, компромиссного итогового варианта развязки территориальных проблем.

Это – опасная иллюзия. Единственный приемлемый для Токио (как руководства страны, так и общественного мнения) вариант решения проблемы «северных территорий» – передача в полном объёме всех функций владения, управления этими территориями.

Японцы могут пойти на какие-то компромиссы временного характера только для того, чтобы получить новый плацдарм для дальнейшего движения к этой цели. Но есть большая доля вероятности того, что после получения четырёх островов Токио пойдёт по пути мобилизации общественного мнения и предъявления «исторических претензий» на Сахалин. Как представляется, вряд ли стоит при нынешнем настрое, решимости Токио во что бы то ни стало получить «северные территории» увеличивать присутствие японцев на островах в какой-либо форме, в том числе и в плане совместного хозяйственного освоения. Это – очень опасный вариант. И ведь на этом пути могут быть провокации, в том числе третьих стран.

Конечно, нужно создавать особые экономические условия на наших островах, привлекать зарубежных инвесторов. Но пусть это будут те, кто не предъявляет претензий на обладание этими территориями. Здесь в различных сегментах можно было бы проработать варианты с Южной Кореей, Вьетнамом. Что касается японцев, то предварительным условием для совместного освоения островов с японской стороны должен быть чёткий, ясный отказ на всех уровнях – от правительства до бизнес-структур и общественных организаций – от каких-либо претензий на обладание островами Хабомаи, Шикотан, Итуруп и Кунашир.

Наконец, Япония – страна с очень динамичным, быстро и радикально меняющимся политическим ландшафтом. Велика степень её зависимости от США. Насколько устойчивыми могут быть заверения нынешних лидеров Японии или даже письменные обязательства этой страны? В последние годы мы не раз видели, как легко наши западные партнёры отказывались от обещаний. Движение НАТО на Восток, выход США из соглашений в сфере ограничения гонки вооружений, санкционное давление – всё это настраивает на предельно осторожную, выверенную линию в сфере внешней и оборонной политики. Полагаю, что настало время чётко определиться и занять принципиальную позицию по вопросам взаимоотношений с Японией. Наши связи во всех сферах с этой важной азиатской страной должны строиться на понятных, устойчивых принципах.

В Азии задумались об экологии, но не готовы отказаться от угля

Текст: Сергей Тихонов

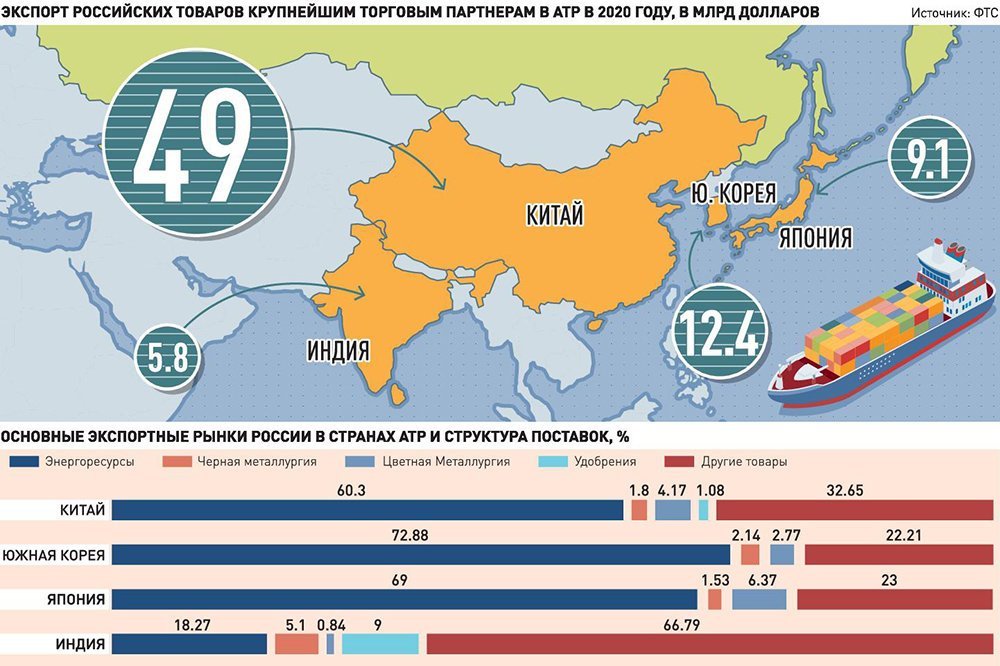

Одним из путей минимизировать потери российского экспорта от трансграничного углеродного сбора Евросоюза называется перенаправление поставок попадающих под него товаров на восток, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Но в Азии также набирает силу климатическая повестка, создающая риски для отечественного сырья и товаров.

Для России сейчас важно, когда в странах АТР может заработать система трансуглеродного регулирования (ТУР) и затронет ли она импорт энергоресурсов, металлургию и нефтехимию. Доля этих отраслей в общем объеме поставок российских товаров в страны АТР колеблется от 30 до 75%.Общая же доля АТР в российском экспорте в страны дальнего зарубежья около 30%.

В июле этого года внутреннюю торговлю квотами на выбросы углерода для компаний энергетического сектора начал Китай. Пока в торговле углеродными единицами (ETS - Emission Trading Scheme) участвуют генерирующие компании, в основном государственные, вырабатывающие чуть менее половины всей электроэнергии в стране. Но в дальнейшем планируется расширение действия углеродного регулирования на другие сферы экономики, в том числе металлургию, транспорт и нефтехимию.

С 2015 года система торговли углеродными единицами работает в Южной Корее. Причем, как уточнил руководитель группы операционных рисков и устойчивого развития КПМГ в России и СНГ Игорь Коротецкий, в 2021 году число секторов южнокорейской экономики, вовлеченных в торговлю квотами на выбросы CO2, будет увеличено.

В Японии с 2011 года взимается углеродный налог и работают местные механизмы торговли углеродными единицами.

Эти страны поставили перед собой цели достижения углеродной нейтральности: Китай - к 2060 году, Южная Корея и Япония - к 2050 году. Это не желание следовать модной повестке, а попытка включиться в гонку за лидерство в мировой экономике будущего, считает генеральный директор ИГ "Петромаркет" Иван Хомутов. По его мнению, климатическая повестка сейчас несет за собой серьезную технологическую революцию в мировой экономике, набирая обороты во всех частях света, и страны АТР здесь не исключение.

Единственный крупный покупатель российских товаров в регионе, где пока нет механизма ETS, - Индия, уточняет Коротецкий. Но, учитывая общий тренд и планы по введению углеродного регулирования других стран региона, Индия также придет к этому.

Поэтому пусть с некоторым опозданием, но механизмы трансграничного углеродного регулирования (ТУР) появятся и в АТР. Япония уже заявила о том, что прорабатывает возможность введения такого механизма, уточняет Хомутов. Но когда это произойдет, пока неясно. Можно ожидать, что ТУР будет введен в Китае, Южной Корее и Японии ближе к 2030 году - с лагом в 4-5 лет по отношению к ЕС, считает эксперт.

По мнению Коротецкого, дополнительное давление в вопросе введения ТУР в странах АТР возникнет после 2026 года, когда механизм заработает в Европе. По мере развития механизма ТУР в ЕС будет происходить переориентация углеродоемкого экспорта из других стран, в том числе и России, на рынки с менее жестким углеродным регулированием. Это создаст давление на местных производителей, и для их защиты будут вводиться различные ограничения, считает эксперт.

С точки зрения Хомутова, нельзя исключить, что азиатские варианты ТУР сразу будут распространяться на широкий круг продуктов, включая такие ключевые для России экспортные позиции, как нефть и нефтепродукты.

В некоторых сферах параметры углеродного регулирования могут оказаться в странах АТР даже суровее, чем в ЕС, поскольку азиатские страны страдают от экологических проблем и загрязнения атмосферы больше, нежели Европа. Вполне можно предположить, что именно здесь получит максимальное развитие рынок электротранспорта, если удастся с течением времени решить проблему с накопителями энергии, скоростью зарядки и высокой стоимостью электрокаров. В этом случае сильно пострадать может нефтяной экспорт России, поскольку стимулировать расширение использования электротранспорта будут, в том числе, через создание экономических барьеров для эксплуатации машин на двигателях внутреннего сгорания, в том числе подорожание моторного топлива.

С другой стороны, здесь не будет резких решений, свойственных западной цивилизации, когда отказ от угольной генерации в пользу возобновляемых источников энергии (ВИЭ) привел к перегрузке и сбоям энергосистемы в период аномальных холодов или жары, а также резкому подорожанию энергоресурсов, как произошло в том году в Европе.

Яркое доказательство прагматичного подхода стран АТР к вопросам климата - их позиция в отношении угля. Они не собираются строить новые угольные электростанции, но не отказываются совсем от угольной генерации, понимая, что ее замещение другими источниками энергии потребует громадных вложений, которые в итоге лягут на плечи населения. Например, в проекте новой энергостратегии Японии к 2030 году доля генерации на угле должна снизиться в энергобалансе страны с 26 лишь до 19%. Южная Корея планирует окончательно отказаться от угольной генерации только к 2050 году, а Индия пока больше сосредоточена на минимизации вреда экологии и снижении выбросов угольных электростанций.

В Китае пока под регулирование в рамках национальной системы ETS попала теплоэнергетика (главным образом, угольные станции. - "РГ"), отмечает старший консультант Группы по оказанию услуг в области устойчивого развития компании "Делойт" в СНГ Матвей Астапкович. Ожидается, что со временем список регулируемых отраслей расширится, и в него будут включены, например, производители стали, цемента и азотных удобрений - самых углеродоемких отраслей. Соответственно, эти отрасли, регулируемые в рамках ETS, находятся под риском включения в систему пограничного карбонового налога, считает Астапкович.

По его мнению, альтернативой развития механизмов ТУР может быть глобальный налог на выбросы, согласованный на международном уровне. Такой налог может быть разработан и внедрен в рамках 6-й статьи Парижского соглашения и включать основных эмитентов парниковых газов - Китай, США, ЕС, Россию и Индию. Такой налог может снизить барьеры для мировой торговли, связанные с трансграничным регулированием, уверен он.

При этом некоторые эксперты указывают, что "климатические" планы стран АТР имеют очень удаленный во времени характер, речь идет о 40-50 годах. С точки зрения партнера GКEM Analytica Евгения Гавриленкова, любые теории и модели - это лишь приближение к реальности, а не точное ее описание. Будет ли достигнуто заявленное торможение роста температуры на планете при гипотетическом достижении углеродной нейтральности через 30 лет, надежно оценить сейчас невозможно. Модели построены на основе ограниченного количества наблюдений, исходя из нынешних представлений о климатических процессах, которые со временем могут корректироваться.

Помимо призывов ограничить инвестиции в новые проекты по добыче углеводородов, имеет смысл задуматься и об ограничениях искусственного стимулирования внутреннего спроса и экономического роста в развитых странах. С начала 2000-х годов такая политика стала доминирующей и проявилась она в устойчивом росте общего объема долга - будь то государственный долг, задолженность корпораций или домашних хозяйств. Эта политика приводит к перепроизводству как товаров, так и услуг (в частности, транспортных), что означает прогрессирующее загрязнение природы не только выбросами в атмосферу продуктов горения, но и твердых отходов как в океанах, так и на земле. Ресурсы на планете не бесконечны, поэтому искусственное подстегивание экономического роста на фоне роста долгов представляется основной ошибкой, считает Гавриленков.

Глава Samsung выйдет на свободу 13 августа

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Власти Южной Кореи приняли решение досрочно освободить из тюрьмы лидера крупнейшей компании страны Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна, который выйдет на волю уже в пятницу, 13 августа. Это решение вызвало неоднозначную реакцию в обществе, но большинство уверены, что оно поможет как самой компании, так и экономике Кореи в целом.

Генпрокуратура Республики Корея в свое время только с третьей попытки сумела-таки посадить Ли Чжэ Ёна за решетку на два с половиной года за участие в коррупционных схемах экс-президента РК Пак Кын Хе. Но нынешнее решение выпустить его досрочно никого особо не удивило. За Ли еще в январе "просили" главы ведущих концернов Кореи во время обеда с президентом РК Мун Чжэ Ином, сославшись на огромную роль заключенного в управлении компанией, которую за ее влияние и масштабы называют "государством в государстве", а также напомнив, что и для экономики страны в целом, особенно с учетом коронавируса, все это "будет полезно". Опросы общественного мнения обычных корейцев также показали, что примерно две трети положительно относятся к досрочному освобождению вице-президента и де-факто главы Samsung Electronics.

Кроме того, Ли, когда еще был на свободе, успел сделать немало для страны в целом и в чём-то очень помог лично Муну. Когда возникли проблемы с закупкой зарубежной вакцины от коронавируса и критика стала сыпаться на правительство Кореи, Ли Чжэ Ён через свои связи смог обеспечить контракты на приобретение препаратов, которых хватит для вакцинации 10 миллионов человек.

Кроме того, именно Samsung Electronics стал главным автором "инвестиционного подарка", который Мун Чжэ Ин в ходе своего визита в США преподнес американскому лидеру Джо Байдену. Концерн пообещал, то вложит не менее 17 миллиардов долларов в создание американцами на своей территории полного комплекса по производству полупроводников, что крайне важно для Вашингтона в его технологическом противостоянии с Пекином. Это, а также участие и ряда других крупных концернов РК в американских проектах позволило Муну ехать из США именинником - Байден неоднократно публично благодарил как южнокорейского лидера, так и бизнесменов.

Так что Муна особо убеждать не надо было, да и сам он, судя по слухам, хотел пораньше выпустить Ли Чжэ Ёна, тем более приближался хороший повод: 15 августа Южная Корея отмечает День освобождения от японской оккупации, когда принято проводить амнистию.

Но у Муна все же была проблема. Против амнистии Ли выступали ряд наиболее непримиримых его врагов из числа близкого окружения южнокорейского президента, а также многие общественные активисты и профсоюзы.

Поразмышляв некоторое время, министерство юстиции и администрация президента РК придумали нехитрую, но все же достаточно оригинальную схему, которая, как они уверены, должна теперь удовлетворить всех. Еще в июле министерство юстиции РК приняло новые поправки, согласно которым на условно-досрочное освобождение (УДО) могут претендовать лица, которые отсидели не 80% своего полного срока, как было ранее, а лишь 60%.

Как убеждал сегодня журналистов министр юстиции РК Пак Пом Ге, "так уж совпало, что к 15 августа и у Ли Чжэ Ёна уже пройдёт положенная длительность отсидки, а потому и его включили в список тех, кто получит УДО". Глава ведомства подчеркнул, что никто специально не вводил для главы Samsung Electronics новое правило, а среди счастливчиков, получивших право пораньше выйти на свободу согласно новым положениям, аж 244 человека. Правда репортеры, да и обычные люди в такое совпадение не особо поверили. Но в итоге получилось, что Ли никто не амнистировал, а он отбыл срок, как и все, но "просто за хорошее поведение" и прочие достоинства его освободили пораньше. Формально президент РК Мун Чжэ Ин ничего не сделал для Ли, хотя и здесь "всем все понятно".

В итоге, как заявили в министерстве юстиции РК, Ли Чжэ Ён будет выпущен условно-досрочно в пятницу, 13 августа. Чиновники все же признали, что на их решение повлияла позиция и роль заключенного для всей экономики страны. Так что уже в конце этой недели вице-президент Samsung Electronics будет на свободе.

Вместе с тем прошлые "грешки" будут продолжать портить кровь бизнесмену. Согласно приговору, у Ли будет ограничена возможность участия в бизнесе и выезд за границу. Для этого придется получить каждый раз специальное разрешение из минюста РК - как для работы, так и для командировок, но, судя по мотивировке причин освобождения, это скорее всего превратится в формальность. Но ему также почти каждую неделю придется появляться в суде для участия в еще двух делах, где он продолжает фигурировать в статусе обвиняемого: деле по слиянию двух дочерних компаний Samsung Electronics и обвинению в незаконном использовании вещества пропофол. Так что жизнь у Ли Чжэ Ёна будет весьма напряженной.

Новость о грядущем освобождении главы крупнейшей компании страны вызвала радость среди представителей крупного бизнеса РК, которые сделали специальное заявление, поприветствовав досрочное освобождение главы Samsung Electronics. Эксперты ожидают, что возможность Ли лично руководить (пусть даже и при условии получения отдельных разрешений) позволит ускорить процесс слияния ряда компаний и несколько крупномасштабных инвестиционных проектов, включая инициативу правительства РК по созданию в Корее собственного производственного "пояса полупроводников", что позволит стране быть полностью независимой в этой ключевой для современной экономики сфере.

Но нашлись и недовольные. Несколько политиков правящего лагеря, общественные организации и профсоюзы раскритиковали решение об освобождении Ли Чжэ Ёна, обвинив президента Муна в предательстве идеалов демократии, и с горестью подчеркнули, что "Samsung опять доказал, что в Корее он выше закона". Впрочем, сам южнокорейский лидер на это никак не отреагировал - формально он никого не амнистировал.

Нефть и газ в июле 2021

Ежемесячный обзор нефтяного рынка и нефтегазовой отрасли

Рынок нефти. Рынок неоднозначно отреагировал на решение ОПЕК+

В июле продолжительный рост цен на нефть приостановился, сменившись неуверенным падением. Цена нефти сорта Brent за июль упала всего на 0,53% до $74,9 за баррель, хотя в течение месяца не раз поднималась выше $75. А цена техасской WTI за июль понизилась чуть значительнее, на 1,5%, до $73,28 за баррель.

Месяц был полон сюрпризов, и не всегда приятных. Как мы писали в июньском обзоре, назначенная на 1 июля встреча министров стран-участниц соглашения ОПЕК+, откладывалась на несколько дней, и в итоге не состоялась из-за непримиримой позиции Объединённых Арабских Эмиратов, требовавших особых условий для себя и угрожавших проголосовать против продления соглашения после апреля 2022 года. Однако тайм-аут ОПЕК+ оказался недолгим. Отложенная министерская встреча ОПЕК+ всё-таки после длительных переговоров России и Саудовской Аравии с несогласными странами-участницами альянса состоялась 18 июля.

В итоге страны ОПЕК+ приняли решение об увеличении с 1 августа и до конца года добычи нефти на 400 тыс. баррелей в день ежемесячно. На заседании 18 июля также было принято единогласное решение продлить сделку ОПЕК+ до конца 2022 года.

Такое внезапно обнаружившееся единство мнений было связано с тем, что альянс пошёл на уступки некоторым участникам - ОАЭ, Ираку, Кувейту, а также России и Саудовской Аравии, смягчив для этих стран квоты на сокращение добычи нефти. ОПЕК+ повысил квоту на добычу нефти для ОАЭ с нынешних 3,18 до 3,5 млн б/с (хотя изначально Эмираты требовали повышения для себя квоты до 3,65 млн, но, видимо, большинство стран альянса в ходе закулисных переговоров выступило против такого резкого увеличения добычи одним из участников). Для России и Саудовской Аравии квоты были увеличены с 11 до 11,5 млн б/с, а для Ирака – с 4,65 до 4,8 млн б/с.

В итоге с 1 августа ОПЕК+ начал ежемесячное увеличение добычи «чёрного золота» на 400 тыс. б/с, что к концу года способствует возвращению на рынок 2 млн баррелей нефти в день.

А поскольку соглашение ОПЕК+ будет теперь действовать до конца 2022 года, к будущей осени добыча нефти возрастёт уже на 5,8 млн б/с, повысившись до докризисного уровня.

Однако нефтяной рынок и глобальные инвестиционные банки восприняли новые договорённости ОПЕК+ достаточно неоднозначно. Цена марки Brent после достижения договорённостей в понедельник, 19 июля, рухнула сразу на 6,2%, опустившись ниже знакового уровня в $70 за баррель. Правда, потом цена быстро восстановилась, но у рынка, как говорится, «осадок остался»: после 19 июля высоту в $75 за баррель цене Brent взять так и не удалось.

Графики цен на нефть Brent и WTI за июль — начало августа 2021 г.

Аналитики глобальных инвестбанков разошлись во мнениях. Одни международные эксперты оценили договорённость ОПЕК+ как «бычий» сигнал, позволяющий при условии замедления роста добычи в США и возможного дефицита нефти в мире цене Brent достичь $80 за баррель уже в этом году, так как рынок будет более уверен, что в случае нового обвала рынка ОПЕК+ как регулятор цен всегда сможет прийти на помощь рынку. Другие, наоборот, полагали, что из-за распространения в мире новых штаммов COVID-19, уже получивших название «дельта» и «гамма», в ряде стран мира возможны новые ограничения, которые могут способствовать замедлению роста спроса на нефть и переместить цену Brent в более низкий коридор в $60-70 за баррель. Однако напомним, что именно этот коридор ранее в министерствах энергетики России и Саудовской Аравии называли наиболее комфортным как для покупателей нефти, так и для продавцов.

По оценкам российского Минэнерго, в августе Россия увеличит добычу на 100 млн б/с в рамках соглашения ОПЕК+. А в июле, как подсчитали в Минэнерго, Россия выполнила условия сделки ОПЕК+ на 100%.

В июле глобальные нефтяные корпорации опубликовали отчётность за 2 квартал и 1 полугодие 2021 года. Практически все нефтяные «гранды» показали очень сильные результаты, что неудивительно – средняя цена нефти Brent во 2 квартале составила $69,5 за баррель, а средняя цена техасской марки WTI повысилась до $67,2 за баррель. В 1 полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом мрачного 2020 года корпорация Chevron смогла нарастить выручку на 47% до $69,6 млрд, корпорации ExxonMobil и BP увеличили выручку на 43% каждая, до $126,89 млрд и $74,09 млрд соответственно. Чуть менее высокими темпами увеличили в 1 полугодии выручку в годовом выражении европейские корпорации Total Energies и Royal Dutch Shell: первая из них увеличила доходы от продаж на 34%, до $90,79 млрд, вторая – на 29%, до $120,9 млрд. Все пять транснациональных гигантов во 2 квартале и 1 полугодии 2021 года получили положительную чистую прибыль против миллиардных убытков в аналогичном периоде 2020 года.

Финансовые результаты крупнейших нефтяных корпораций мира за 1 полугодие 2021 г.

|

Компания |

Выручка, $ млрд |

Чистая прибыль, $ млрд |

|

ExxonMobil |

126,889 |

7,42 |

|

Royal Dutch Shell |

120,88 |

9,1 |

|

Total Energies |

90,79 |

5,55 |

|

BP |

74,09 |

7,78 |

|

Chevron |

69,62 |

4,46 |

Некоторые корпорации, например ВР и Exxon Mobil, постепенно «перепрофилируют» бизнес, переходя на производство электроэнергии из возобновляемых источников. Так, руководство ВР считает, что в будущем доходы от ветроэнергетики будут более стабильными, чем сегодня доходы от экспорта нефти, и отмечают, что есть ещё один потенциальный источник высоких доходов – солнечная энергетика, на которую уже сегодня спрос в мире быстро растёт.

Однако поскольку цены «устаревающей» нефти сегодня показывают сильный рост, а спрос восстанавливается после пандемии, похоже, что в ближайшие пару лет как минимум мировые нефтяные гиганты не будут спешить отказываться от такого выгодного вида бизнеса, как добыча и переработка нефти.

Впрочем, в текущем году для скептического отношения к нефтяному бизнесу пространство тоже есть: увеличение добычи нефти ОПЕК+ на фоне распространения коронавируса может привести к тому, что до конца года цены на нефть переместятся в более «комфортный» коридор для производителей и потребителей.

Не исключаем, что возвращение цен на уровень в $80 за баррель и выше может быть отложено как минимум до следующего года.

А в 2022-2023 может подоспеть и начало цикла повышения процентных ставок в мире, и особенно в США, что будет работать на укрепление доллара и, соответственно, может вызвать падение сырьевых рынках, включая нефтяной.

В августе наш прогнозный коридор по цене Brent составляет $66-76 за баррель.

Возобновляемая энергетика. Трансграничный углеродный налог: зачем нужен и кому угрожает?

Российские экспортёры бьют тревогу: Евросоюз с 2026 года введёт налог на импорт сырья и товаров, при добыче или производстве которых в конечном продукте или сырье остаётся значительный углеродный след. Данный налог получил название трансграничного углеродного налога (ТУН). Предполагается, что изначально под обложение ТУН подпадут некоторые виды металлов (сталь, алюминий), а также цемент, минеральные удобрения и электроэнергия. В Еврокомиссии предполагают, что ставка налога будет рассчитываться в зависимости от объёма парниковых выбросов, которые возникают при производстве указанных видов продукции в каждой стране-экспортёре в ЕС.

При этом налог будет взиматься с экспортёров продукции из тех стран, в которых отсутствует свой внутренний налог на углеродный след, а такого налога нет практически нигде, кроме отдельных стран G7. В самом Евросоюзе введение углеродного налога оценивают неоднозначно: немало экспертов расценивают его введение как скрытый протекционизм, то есть механизм защиты своих производителей от конкуренции с импортом. И, конечно, введение этого налога ударит по таким экспортёрам в ЕС, как Россия, которая занимает 16% рынка алюминия в ЕС и почти 10% рынка стали, а также Турция, являющаяся монополистом в поставках цемента в Евросоюз. Пока ТУН не затронет экспорт в ЕС нефти, нефтепродуктов и природного газа, хотя в Брюсселе не исключают, что после 2035 года углеродный налог будет распространяться на нефтепродукты и природный газ, в том числе на СПГ.

Введение ЕС трансграничного углеродного налога может обойтись российским экспортёрам в $1,8-3,4 млрд в год, по оценкам экспертов Boston Consulting Group.

Некоторые российские эксперты, например, исследовательская группа «Петромаркет», оценили потери российских экспортёров в период с 2026 года по 2035 год в 760 млрд руб. или примерно в $10,2 млрд, то есть в год экспортёры будут терять примерно чуть больше $1 млрд. Пока речь идёт только об экспортёрах металлов и минеральных удобрений, но экспортёры углеводородов уже обеспокоены введением этого налога.

Российский «Газпром экспорт» заявил, что климатическая политика ЕС в будущем может привести к снижению экспорта газа из России.

Более того, даже министерство энергетики Казахстана заявило, что из-за введения трансграничного углеродного налога Казахстан может в будущем переориентировать экспорт углеводородов с ЕС на Китай и страны Юго-Восточной Азии.

До 2026 года, когда европейский закон о трансграничном углеродном налоге вступит в силу, время ещё есть. Не исключено, что в России появится свой внутренний налог, который может минимизировать ущерб для экспортёров металлов в ЕС. Также не исключено, что российские производители будут осваивать новые рынки сбыта и расширять на них присутствие.

Газовая отрасль. «Северный поток-2» почти достроен, но борьба продолжается

Строительству «Северного потока-2» уже ничего помешать не может. США и Германия в июле на уровне глав государств заключили в устной форме «сделку» о том, что США более не будут препятствовать строительству газопровода. Германия, в свою очередь, обязуется содействовать вводу санкций Евросоюза против России в случае, если она попытается использовать этот газопровод как некое «энергетическое оружие» против третьих стран, под которыми, видимо, подразумеваются Украина и даже Польша. Данное соглашение выглядит абсолютно формальным, так как Евросоюз принимает решение о санкциях коллективно, а Германия, равно как и любая другая страна ЕС, не может заставить партнёров по ЕС ввести санкции против какой-либо третьей страны без единогласного решения остальных участниц Евросоюза.

Фактически эта «сделка» выглядит как предсказуемая капитуляция США против Европы в газовом вопросе.

Видимо, президент США Джо Байден понимает, что США сегодня не могут заставить Европу поступать так, как выгодно США, если этот поступок противоречит интересам ЕС в целом и отдельных стран. В противном случае США как минимум надолго утратили бы хороший шанс договориться и восстановить отношения с европейскими странами.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG заявил в конце июля, что «Северный поток-2» построен уже на 99%. Мало у кого есть сомнения, что газопровод будет введён в эксплуатацию уже в текущем году, самое позднее - в 1 квартале следующего года. Однако оппозиция Байдену в Конгрессе не сдаст свои позиции так просто. Поскольку «сделка» США с Германией носит очень условный характер и не была зафиксирована на бумаге, не исключено, что Конгресс может предпринять последние отчаянные попытки заблокировать газопровод уже после того, как он будет построен. Здесь, по нашему мнению, у «ястребов» есть три варианта. Первый – давление на администрацию Байдена с требованием ввести приостановленные ранее Госдепом санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG либо закулисно, либо путём открытого противостояния Конгресса с президентом, как это было ещё при Трампе. Второй – давление на Германию и другие страны, поддерживающие проект, через Еврокомиссию с целью заставить ЕК неуклонно соблюдать положения Третьего энергопакета и допустить к пользованию газопроводом других поставщиков газа, кроме Газпрома (хотя непонятно, откуда возьмётся этот альтернативный газ). Третий вариант – воспользоваться выборами в бундестаг и попытаться провести на этих выборах в канцлеры ФРГ лидера партии «зелёных» Анналену Бербок, которая известна своей необоснованно жёсткой критикой в адрес «Северного потока-2».

Однако два из трёх перечисленных сценариев представляются маловероятными, за исключением второго, так как Газпром уже потерпел поражение от Польши.

Страна через Стокгольмский арбитраж ограничила право Газпрома неограниченно использовать и транспортировать поступающий по морю через «Северный поток-2» российский газ европейским потребителям (требование Польши ограничить на 50% мощность газопровода Opal, продолжения «Северного потока» по Германии до границы с Чехией — ред.).

Между тем в июле цены на газ на спотовом рынке Европы продолжали начавшийся в июне рост и превысили $400 за тысячу кубометров, что связано с более высокими ценами в Азии и рекордно жаркой погодой в Европе. Газпром пока не резервирует дополнительные мощности через Украину, что вызывает дальнейшие скачки цен. Беспокойство Евросоюза по поводу резко взлетевших тарифов на газ и электроэнергию для населения может оказаться лишним весомым аргументом в пользу того, что Европе нужно больше газа, а значит, фактически, в пользу скорейшего ввода в эксплуатацию «Северного потока-2».

Наталья Мильчакова, к.э.н., заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»

Интервью директора Института космических исследований Анатолия Петруковича

Директор Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович рассказал, что будет происходить в новом российском модуле «Наука», что с ним станет после завершения работы Международной космической станции и зачем снимать фильм на орбите.

Как третья комната в квартире

— Главное то, что после длительного перерыва существенное дополнение было сделано к российскому сегменту Международной космической станции. Мы фактически последние много лет не запускали, как мы собрали эту станцию в районе 10-го года, так она и сохранилась. И, конечно, нашим космонавтам там было тесновато, особенно в сравнении с тем, что американский сегмент вырос в разы, там есть и японский сегмент, и европейский, и огромное количество всякого технического оборудования, которое обеспечивает модуль энергией, и, конечно, нам не хватало возможностей на борту в связи с разными техническими и сложными обстоятельствами исторического характера.

— И вот наконец, после долгих лет доработки, мы получили настоящую полноценную дополнительную комнату. 20 тонн весит этот модуль, это такой классический кирпич для космической станции, который умещается в тяжёлую ракету. Американцы примерно такие запускали. Представьте, у вас квартира двухкомнатная была с какими-то каморками, а стала трёхкомнатная. Конечно, удобно.

— До сих пор российские модули, которые там были, выполняли такие служебные функции, там были всякие системы поддержки функционирования станции, были переходные отсеки, вокруг которых формировалась эта структура из модулей, и, в общем, там было тесновато для приложений, как мы говорим. Если мы хотели на станции не просто жить, а ещё что-то делать, нам нужно место, где эти эксперименты проводить.

Теперь поработаем

— Модуль «Наука» — это прежде всего специализированный объём для науки, там есть жилое пространство, но оно относительно небольшое — для третьего космонавта. А прежде всего там, внутри модуля, — специальные полки, условно говоря, или шкафы, к которым подведены коммуникации, то есть это электроэнергия, какие-то коммуникации для связи с компьютерной системой станции, в них могут вставляться какие-то стандартные блоки оборудования, которое мы потом привезём, и там могут проводиться эксперименты. Таких стандартных мест там довольно много, и это практически в разы увеличивает наши возможности по проведению экспериментов.

— Но, конечно, для этого надо эти эксперименты доставить наверх. Должен туда прилететь третий член экипажа российского, который будет заниматься исключительно в основном обслуживанием этих научных экспериментов. Сейчас, как мы знаем, у нас обычно два космонавта наверху, и практически всё их время уходит на обслуживание станции, на сервисные работы, связанные с управлением и поддержкой функционирования станции.

Рабочее место за бортом?

— Есть места и снаружи — так называемые универсальные рабочие места снаружи станции, это такие элементы крепления на поверхности. Станция — это бочка, и на ней прикреплены такого рода кронштейны, что ли, с разъёмами электропитания и информационными. Космонавт выходит в космос, выносит с собой какое-то оборудование, которое мы пытаемся доставить, ставит на этот кронштейн, прикрепляет разъёмы — и всё. Нажимается кнопка, и он начинает следить за космосом, за какими-то астрономическими объектами или за Землёй или какие-то другие исследования проводить.

— В американском сегменте такие рабочие места есть, может быть, даже в большем количестве. Если вы обратите внимание на конструкцию станции, там кроме модулей, самих вот этих цилиндриков, есть ещё такая огромная конструкция с солнечными батареями и каким-то непонятным оборудованием. Железки на ней привинчены, если посмотреть в деталях на фотографии. Это как раз ферма для размещения всякого рода оборудования. И американцы этот сегмент собирали с помощью «Шаттлов» довольно долго. У нас такой возможности нет, но у нас есть такие рабочие места на поверхности вокруг цилиндров этих наших модулей. Сейчас их будет больше, с ними будет удобнее работать. Прогресс есть прогресс. Ничего революционного нет, но приятно.

Железная рука помощи

— Ещё есть манипулятор, это такая автоматическая рука, которая поднимает несколько тонн. В космосе, конечно, веса нет, но всё равно законы механики никто не отменял. И, чтобы подвинуть несколько тонн, надо, чтобы «рука» была достаточно прочной, условно говоря. И это довольно серьёзный манипулятор такой европейский, который тоже давно был сделан. С его помощью гораздо удобнее перемещать все эти объекты, оборудование от шлюза, в котором это оборудование будет, так сказать, выставлено в космос, к месту крепления. И дальше уже выходит космонавт и не тратит время на перенос, а просто прикрепляет это оборудование к тому месту, где оно будет располагаться. Поэтому возможности «Науки» на борту станции увеличиваются кратно. Это ещё не автобус, но шоссе и автобусную остановку построили теперь. Теперь осталось сделать оборудование для экспериментов, привезти его в космос и выставить. Это тоже не так просто, это тоже большая работа.

Космические эксперименты

— Это в том числе эксперименты либо по наблюдению за космическим пространством, за какими-то астрономическими объектами, Солнцем, либо эксперименты по наблюдению за Землёй. Например, за облаками или какими-то грозовыми разрядами в атмосфере. И также есть эксперименты, которые исследуют, например, поток радиации на околоземной орбите. Для этого надо выставить какой-то детектор наружу станции, который измерит радиацию так, чтобы можно было сравнить: вот космонавт у нас за стенкой, и в это время мы измеряем реальный поток радиации, который есть в этой точке в космосе, и можем таким образом спланировать, какой ущерб мы космонавту приносим. Уровень радиации на станции не очень большой, разрешённый с точки зрения медицины, но тем не менее достаточный, чтобы его надо было контролировать и изучать.

МКС под палящими космическими лучами

— Есть понятные варианты космической радиации, например потоки протонов галактических лучей. Протон — это самая простая ядерная частица, их относительно легко измерять, поэтому протоны, прилетающие к нам из других частей галактики или даже извне галактики, мы хорошо умеем измерять.

— Но вот, например, нейтроны — локальная продукция, когда космический луч резко врезается в конструкцию станции или в атмосферу, вот этот протон может превратиться в нейтрон. Нейтрон живёт там несколько минут, он далеко улететь не может, но при этом с точки зрения радиационного ущерба для человека нейтрон — гораздо более вредная частица. В моделях предполагается, что примерно в 20 раз вреднее. Это потому, что нейтрон имеет привычку цепляться за имеющиеся атомы и портить их, поскольку он разрушает ядра атомов. И это может внести нарушения в атомы внутри биологических объектов. И нейтроны довольно сложно измерять.

— Вот один из экспериментов, которые наш ИКИ проводит, называется «БТН-Нейтрон», он измеряет поток нейтронов. Первый такой прибор уже с 2006 года находится на станции и успешно работает, сейчас ему на замену летит прибор следующего поколения. Он уже более детально будет измерять поток нейтронов и внутри станции, и вне станции. И он будет установлен на МЛМ «Наука» через пару лет. Со временем мы составим карту нейтронов в окрестностях Земли. Если мы будем точно знать, как ведёт себя это поле радиационного воздействия на космонавта, мы сможем предсказывать, когда космонавт перебирает разрешённую дозу.

Кто решает, какие эксперименты проводить на МКС

— Есть Федеральная космическая программа, она подчиняется правилам, установленным для государственных программ, и в том числе правилу конкурсности и отсутствия монополизма. Поэтому «Роскосмос» выпустил положение о порядке проведения целевых работ на Международной космической станции. Есть координационный научно-технический совет, в который входят как учёные, так и специалисты «Роскосмоса», которые собирают такие заявления, есть даже веб-сайт, куда можно подать заявление, что «мы хотим провести такой эксперимент», и обоснование. Фактически любая научная организация может подать такую заявку. Университет, институт, даже частная компания. И дальше совет рассматривает эту заявку, определяет её реализуемость, её обоснованность с точки зрения научного или технического выхода.

— Но главное, конечно, финансы, потому что космический эксперимент, особенно с выносом оборудования в космос за пределы герметичного объёма, — это довольно дорогое удовольствие. Есть некие бюджетные ограничения, но не ошибусь, если скажу, что десятки различных научных организаций участвуют в этом.

Когда учёные полетят в космос

— Учёные уже летали в космос. Обычно космонавты и астронавты — это либо лётчики военные, либо инженеры, которые работают в космической промышленности, участвуют в разработке и эксплуатации станции. Но и у нас, и у американцев был набор неспециалистов. Это прежде всего врачи, их тоже можно назвать учёными, поскольку они исследуют человека. Я знаю, что в американских полётах на Луну участвовали люди с геологическим образованием, то есть их задачей было на местности — не фотографиями, а своим чутьём специалиста — на глаз определить тот камень, который надо подобрать на поверхности Луны, чтобы он был наиболее интересным. Сейчас такие разговоры идут, но пришлось уступить место киношникам. Я надеюсь, что после того, как на киношниках потренируются, учёные полетят тоже.

О киносъёмках на орбите

— Что ж, на перепелах тренироваться? Давайте потренируемся на актёрах с режиссёрами. (Смеётся). Я нормально к этому отношусь. Понятно, что есть вопросы денег, отделённости, потому что есть много разных задач, но вопрос популяризации и пиара, в хорошем смысле этого слова, тоже очень важен. И важно понимать, что в ближайшее время количество непрофессиональных космонавтов будет только расти. И туристы летали, и школьные учителя, и учёные. Надо набирать опыт, как работать с непрофессиональными космонавтами, готовить их по полной программе или как-то можно упростить программу.

— Космонавты тренируются, по большому счёту, всю жизнь, человек может десять лет состоять в отряде космонавтов и только потом полететь, а тут несколько месяцев тренировки — и вперёд. Поэтому есть много вопросов, как это оптимизировать: и финансовые затраты, и время этого непрофессионала, и безопасность, конечно. Я же не зря упомянул перепёлок, это не шутка была. С точки зрения медицины это (полёт на орбиту деятелей искусств) не меньший научный эксперимент, чем любой другой.

— А когда туристов будем возить, это ещё и финансовая помощь будет для отрасли. Количество туристов в ближайшее время будет расти. Я даже сделал такой прогноз, что через десять лет туристов на станции будет не меньше, чем профессионалов. В этом нет ничего зазорного, надо просто общественное мнение готовить, чтобы это правильно воспринималось.

А как насчёт директора Института космических исследований?

— Ну, наверное, хотел бы, но габариты не позволяют, у меня рост два метра (Смеётся). Если лететь на «Союзе», то там очень сильные ограничения по росту. Когда я понял в детстве, что буду заниматься космосом, я довольно быстро осознал, что космонавтом мне быть не светит, и переключился на науку.

Есть ли «Наука» после МКС?

— Всё-таки мы улетели в 2021 году, и у нас как минимум три года работы есть. Как сейчас говорят, до 2028 года станция должна проработать, иначе просто будет технически сложно аккуратно закончить её эксплуатацию. Сейчас американцы активно говорят о законодательном продлении её работы до 2030 года. И здесь даже важна не столько политическая воля, сколько техническое состояние именно на количество отказов. Я думаю, что при достаточно аккуратной работе и внимании эту проблему удастся преодолеть, то есть до 2030 года мы имеем большие шансы продержаться в хорошем состоянии, а дальше, конечно, всё стареет. И надо к этому относиться спокойно. Оборудование, которое мы запускаем, тоже стареет. Появляются какие-то новые компьютеры, которые позволяют сделать то же самое быстрее и с большим качеством. Здесь важно не тянуть до последнего, а чтобы вовремя появилась замена, которая впитает в себя всё лучшее. Может быть, в какой-то момент мы просто скажем: да, вот сейчас уже экономически выгодно завершить работу старой станции и переключиться на новую.

— Если мы сравниваем МКС со SkyLab и с «Миром», это совершенно другой уровень исследований, другой уровень технических возможностей, наконец, другой уровень электрической мощности на борту. К этой станции летают четыре варианта космических кораблей — «Шаттлы», «Союзы», Falcon Илона Маска, полетит Boeing, — в будущем полетит российский корабль «Орёл», который создают для межпланетных полётов. И надо сделать так, чтобы новая станция появилась с новым уровнем технических возможностей. Сейчас идёт начало рассмотрения возможностей новой станции и требований к ней. Первый подход к снаряду, как говорится.

— Станет ли «Наука» частью новой станции — вопрос технический: удастся ли отсоединить старые модули, как их удастся перебросить, что для этого нужно. Если будет предложена хорошая новая разработка, то старую будет не так жалко, я так скажу.

LIFE, Адель Романенкова

Олимпийский рубль и деньги футболистов

о приоритетах расходов на спорт

Сергей Ануреев

Олимпийская сборная России более чем достойно выступила на олимпиаде в Токио. По общему медальному зачету Россия на третьем месте после США и Китая. И по этому показателю, и по количеству золотых медалей Россия плюс-минус вровень с Великобританией, вдвое опередила Германию и в 3,5 раза опередила Южную Корею. Если же брать экономику, то с Германией Россия соперничает за 5-е место по ВВП в пересчете по покупательной способности, а с Южной Кореей – за 10-е место по номинальному ВВП в долларовом эквиваленте.

По результатам токийской олимпиады британская Financial Times (FT) поставила Россию на первое место при сопоставлении медалей и экономического развития по ВВП. (Статья в FT называется Tokyo Olympics Alternative Medal Table, и это название представляется для желающих изучить в деталях британскую похвалу в адрес России). В рейтинге рассчитывается ожидаемое количество медалей по каждой стране, исходя из ее успехов на предыдущих олимпиадах и динамики ВВП. Условно говоря, для страны с меньшим ВВП ценность каждой медали выше, чем для страны с большим ВВП.

Согласно рейтингу FT, исходящему из экономического потенциала, Россия могла рассчитывать на 51 медаль, а фактически получила 71, т.е. на 20 медалей больше, и возглавила рейтинг. Для сравнения: идущая по фактическому количеству медалей вровень с Россией Великобритания, с большим номинальным ВВП, рассчитывала на 66 медалей, а фактически получила на 1 меньше. Обычно авторы различных западных рейтингов ставят Россию где-то между африканскими и небольшими азиатскими странами. В этом же экономико-медальном рейтинге уже США стоят после Эфиопии и Таиланда, а Великобритания стоит после Ганы и Молдавии.

Экономика – это распределение ограниченных ресурсов на безграничные потребности, и вопрос не в количестве денег, а в их грамотном и результативном использовании. Именно в результативности трат денег кроется одна из причин давления на Россию после первого медального места на сочинской олимпиаде. Общественность и политики Западных стран любят считать деньги, и для них стало шоком наше первое место в медальном зачете в Сочи, после которого случился длящийся допинговый скандал. Как Россия может быть в лидерах по медалям в Сочи или на третьем месте в Токио с половиной медалей от американского количества, имея ВВП на порядок ниже ВВП США?