Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Авторы Ржевского мемориала: Снос памятников за рубежом - попытка стереть прошлое

За создание мемориалов, посвященных знаковым событиям отечественной истории, скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин удостоены Госпремии России. Среди их совместных работ мемориальный комплекс "Курская битва" в Курской области, мемориал в память о мирных жителях СССР - жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Ленинградской области, Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области. За эту работу Андрей Коробцов и Константин Фомин были удостоены премии Союзного государства.

"СОЮЗ" связался с лауреатами Госпремии, чтобы поздравить и узнать, над чем они работают сейчас.

Ваши памятники посвящены ключевым моментам новейшей истории, обращаетесь к теме Великой Отечественной войны. С чем связана эта линия в вашем творчестве?

Андрей Коробцов: Пагубная и позорная тенденция сноса памятников за рубежом является примером попыток стереть память о прошлом. В Европе уже демонтировано более трех тысяч памятников советским воинам-освободителям. Но когда в Европе памятники сносят, в Союзном государстве их открывают. Мы гордимся, что в нашей стране подвиги предков чтут и увековечивают в мемориалах, которые останутся в веках.

Константин Фомин: Я воспринимаю эту награду не как личную, а как награду всем тем, кто трудился вместе с нами. Это наше общее дело и наша общая награда.

Госпремию вам вручал в Кремле президент России Владимир Путин. Как провели этот памятный день?

Константин Фомин: С родными Андрея и моей женой поехали на Поклонную гору. Там было много мероприятий в День России - поднятие флага, концерт...

В ходе боев за Ржев и Ржевский выступ с октября 1941 года по март 1943 года Красная Армия потеряла, включая раненых и пропавших без вести, 1 миллион 342 тысячи 888 человек. На ваш взгляд, это памятник Победе или трагедии?

Константин Фомин: Это неоднозначные страницы Великой Отечественной войны. Но мы выстояли и победили - без этого не было бы общей победы в сорок пятом.

Ржевский мемориал возведен при поддержке Союзного государства.

Андрей Коробцов: Бюджет создания Ржевского мемориала - 650 миллионов рублей. 200 миллионов выделил Постоянный Комитет Союзного государства, остальную сумму собирали народными пожертвованиями. Большой театр перечислил сборы от спектакля "Лебединое озеро" - 13 миллионов рублей. Московская государственная филармония провела благотворительный концерт "Героям Ржева посвящается" и перечислила 5 миллионов рублей. Много пожертвований пришло от белорусов.

В ходе конкурса по созданию Ржевского мемориала было отобрано 13 проектов из России и Беларуси, они были представлены на выставке в Музее Победы на Поклонной горе. Ни один проект не был единогласно поддержан в первом туре...

Андрей Коробцов: Мы с Костей на победу не рассчитывали, ведь участвовало свыше пятидесяти мастеров. Нам посоветовали "добавить души". Мы с Костей прониклись стихотворением Александра Твардовского "Я убит подо Ржевом": создали образ бойца, который как бы растворялся в воздухе. Сначала это был солдат, края шинели которого разлетались на молекулы, но потом решили заменить их на журавлей, которые символизировали души павших воинов.

С кого лепили лицо солдата?

Андрей Коробцов: Минобороны предоставило фотографии реальных участников битвы, по ним сделан собирательный образ героя.

Труд скульптора тяжелый?

Андрей Коробцов: Физическая работа - ерунда. Когда сутками увлеченно работаешь, усталость не замечаешь. Намного тяжелее "увидеть" образ героя. Иногда это мука настоящая.

Константин Фомин: Параллельно шло строительство музея, на металлообрабатывающем заводе в Санкт-Петербурге сделали панели из кортеновской стали, на которые нанесли десятки тысяч имен погибших подо Ржевом солдат.

30 июня исполнится четыре года со дня открытия Ржевского мемориала президентами России и Беларуси. Памятник посетило более пяти миллионов человек. Семье показывали мемориал?

Андрей Коробцов: Сегодня Ржевский мемориал - одна из самых узнаваемых и посещаемых достопримечательностей Верхневолжья. Здесь часто проводятся патриотические акции, проходят мероприятия международной вахты памяти "Ржев. Калининский фронт". 22 июня прошел концерт-реквием, приуроченный ко дню начала Великой Отечественной войны. Я показывал мемориал своей семье - жене (Евгения Образцова - прима-балерина Большого театра. - Прим. авт.) и дочкам, артисткам Мариинки.

В 2022 году на сцене "Славянского базара в Витебске" вам была вручена премия Союзного государства за мемориал. Помню, как после пресс-конференции подходили к вам другие лауреаты, журналисты и говорили: "Спасибо, ребята, молодцы!"

Андрей Коробцов: Это было трогательно до слез, тем более что мы были впервые в Беларуси.

Понравилось?

Константин Фомин: Витебск - восхитительный старинный город с красивыми ландшафтами.

Над чем работаете сейчас?

Андрей Коробцов: К 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Гатчинском районе в этом году открыт Мемориал жертвам нацистского геноцида. Со школьной скамьи я запомнил страшное число 27 миллионов, столько людей потерял Советский Союз в ходе Великой Отечественной войны. 18 миллионов из них были мирными жителями. Это первый памятник мирным жителям.

На Аллее Славы в Старом Осколе открыли бюст Героя России Георгия Шуваева. Событие состоялось в День России, за которую он отдал свою жизнь. В день 80-летия со дня окончания сражения на Курской дуге рядом с поселком Поныри была открыта первая очередь мемориального комплекса "Курская битва". Теперь будет сооружаться вторая. В ходе конкурса по созданию Курского мемориала были определены два проекта-финалиста. Один проект был представлен нами, второй со скульптурой Е.В. Вучетича Студией военных художников имени М.Б. Грекова. Курские власти решили осуществить оба.

Что входит во вторую очередь?

Константин Фомин: Сооружение небольшой часовни, благоустройство территории. Основному памятнику Евгения Вучетича, автору Воина-освободителя в Трептов парке и комплекса "Родина-мать зовет" на Мамаевом кургане в Волгограде, будет придан более современный вид. Работы будут завершены к 9 мая 2025 года.

Хотят ли ваши дети быть художниками и скульпторами?

Константин Фомин: Они хотят быть пожарными (смеется). Сын рисует, дочь увлечена балетом. Открыли семейную выставку в Липецке "Древо жизни". С женой Маргаритой познакомились в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, где учились. Выставка "Древо жизни" - это антология работ трех поколений семейной династии художников Салычевых-Цыциных-Фоминых. На выставке "Древо жизни" представлены рисунки младших членов нашей семьи Марка и Софии, которые выросли в творческой атмосфере и, возможно, тоже станут художниками и продолжат семейную династию.

Есть там же в фотографиях реализованный наш проект с Маргаритой в Донецке "Шурф Шахты 4/4 бис".

Во время оккупации Донбасса фашисты сбросили сюда более 75 тысяч мирных жителей, многих похоронили заживо. В 2023 году Российское военно-историческое общество сделало масштабную реконструкцию мемориала. Его дополнили скульптурной композицией в виде падающих в шахту тел.

Текст: Татьяна Хорошилова

Трудовые ресурсы становятся главным фактором роста экономики РФ

Александр Фейст

В перспективе до 2030 года российской экономике дополнительно потребуется 2,4 миллиона работников в сравнении с базовым показателем 2022 года, рассказали "РГ" эксперты "ВНИИ труда". Уже сейчас дефицит кадров испытывают все без исключения сферы - от тяжелой промышленности и розничной торговли до клининговых услуг и телекоммуникаций. Профильные эксперты отмечают, что инструментов для решения этой проблемы достаточно, но моментального результата ждать не стоит, даже если использовать их все одновременно.

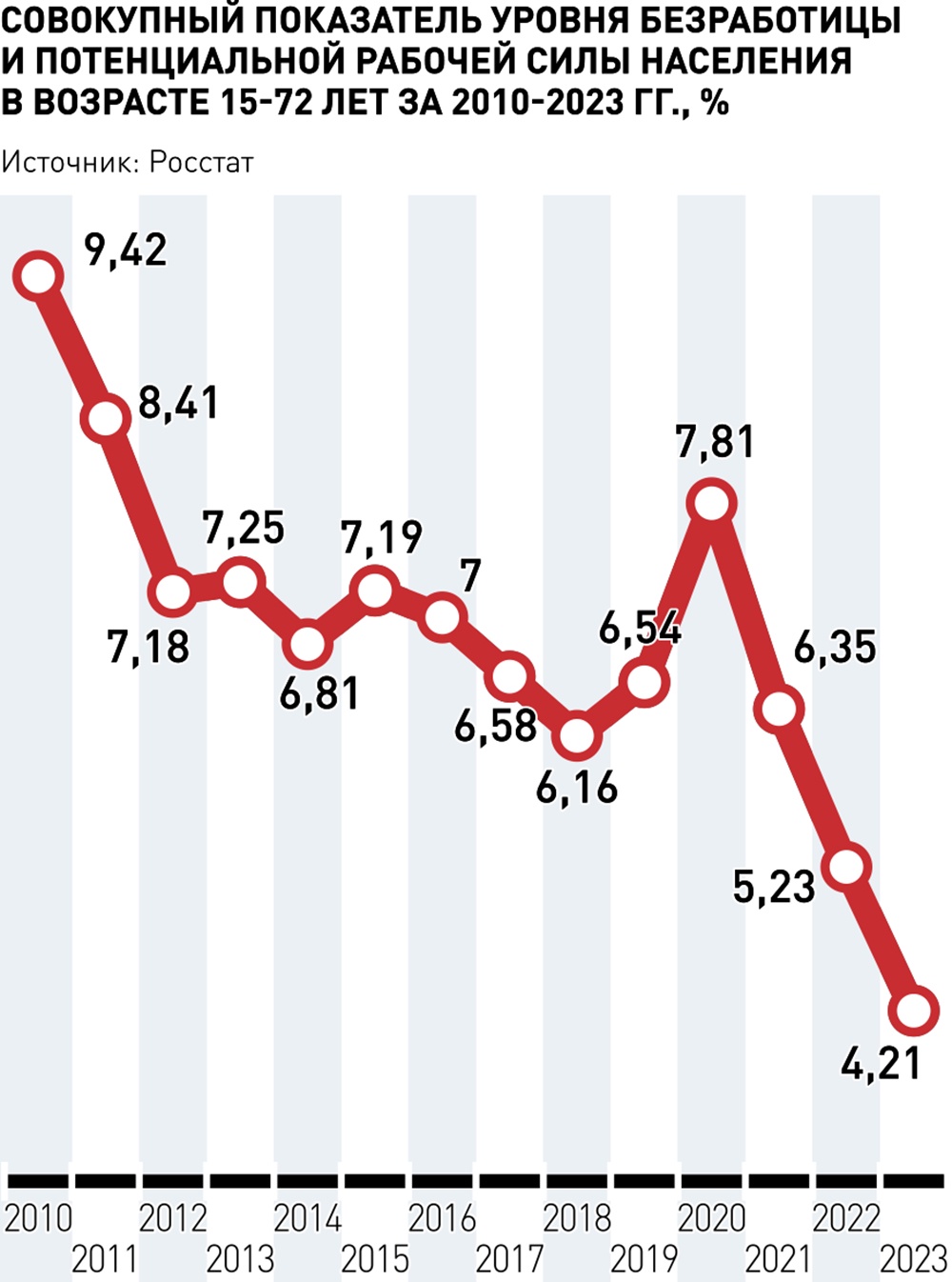

Законы рынка

По данным Росстата за апрель, уровень безработицы в России составил рекордно низкие 2,6 процента, что объективно указывает на высочайшую потребность государственного и частного секторов в новых трудовых ресурсах - одного из главных факторов производства, без которого невозможно в полной мере реализовать потенциал капитала, инноваций, предпринимательской инициативы и других составляющих устойчивого и быстрого экономического роста.

Собеседники "РГ" констатируют, что потребность в трудовых ресурсах с годами станет только больше. Так, первый вице-президент "Российского союза инженеров" Иван Андриевский отмечает: курс России на технологический суверенитет и активная господдержка этого направления с 2022 года обеспечили высокую инвестиционную активность в производственной сфере. Санкции же, по его словам, обеспечили внутренний спрос на промышленную продукцию. В итоге в стране ежегодно открываются сотни новых предприятий, а действующие производства активно расширяются.

"Как следствие - в стране резко повысился спрос на рабочие кадры, - уверен Иван Андриевский. - За сотрудников началась жесткая конкуренция со всеми вытекающими последствиями - рост зарплат, разные корпоративные преференции, а также образовательные программы. И это только начало - тысячи инвестпроектов в промышленности только находятся в стадии реализации, что обеспечит дальнейшее ужесточение конкуренции за рабочие кадры".

Схожее мнение приводит и генеральный директор интерьерной компании Mr.Doors Сергей Шихов. В разговоре с "РГ" он подчеркнул, что нынешний дефицит кадров в первую очередь обусловлен стремительным развитием крупнейших российских производственных компаний после ухода иностранных игроков. Сегодня отечественные игроки стремятся активно расширяться и занимать опустевшие ниши, и это, отмечает Сергей Шихов, безусловно требует существенного расширения штата и привлечения работников в кратчайшие сроки.

Но если расширение производства в целом работает на повышение спроса со стороны компаний на рынке труда, то есть еще одна проблема, которая постепенно приводит к сокращению предложения.

"Дефицит персонала на производстве - это многослойная проблема, корни которой лежат в демографическом провале 90-х - начала 2000-х годов и снижении популярности рабочих специальностей среди молодежи", - говорит замгендиректора по работе с резидентами ОЭЗ "Доброград-1" Наталья Зимина. - Стремление молодых людей предпочесть работу в офисе за компьютером вместо физического труда стало значимой тенденцией не только в России, но и у наших коллег в Беларуси, где на проблему влияло и наследие Чернобыльской аварии".

Как отмечает замруководителя финансово-технологической компании Only Bank Виталий Китайчук, у проблемы рынка труда есть и весьма важный региональный фактор, ведь спрос на кадры и безработица распределены по стране неравномерно. Например, в Москве и Санкт-Петербурге дефицит ощущается острее из-за высокой конкуренции и более высоких требований к квалификации. А в менее развитых регионах, по его словам, наоборот наблюдается нехватка рабочих мест, что приводит к миграции трудоспособного населения в регионы с их наличием. С ним соглашается директор по маркетингу международной аутсорсинговой компании DKRS Максим Герасимов, обративший внимание на то, что в последнем квартале прошлого года безработица в Алтайском крае составила 3,4 процента, в Калужской области - 1,9 процента, а в среднем по стране - 2,6 процента.

"Это приводит к тому, что в одних регионах, с более высокими ценами и более высокими зарплатами, кадровый голод ощущается гораздо сильнее, чем в других, - говорит Максим Герасимов. - Выходом из этой ситуации может послужить вахтовый метод работы, когда исполнитель отправляется на заработки в другой регион, в котором сильно не хватает кадров и зарплаты выше. Для бизнеса плюсом будет и то, что исполнитель приедет на подработку на конкретный срок и отработает четко оговоренное время, в противовес ситуации, когда кандидат устраивается на пару смен, и после уходит, оставляя бизнесу задачу найти нового работника".

Естественный подбор

Эксперты ВНИИ труда отмечают, что наибольшая потребность в кадрах в ближайшие годы будет наблюдаться в обрабатывающих производствах, в транспортировке и хранении, в здравоохранении и социальных услугах, в науке и исследовательской деятельности, а также в телекоммуникациях. Другие собеседники "РГ" добавляют к этому перечню линейный персонал - курьеров, работников складов, клининговых служб, сотрудников розничных магазинов и так далее. Решить эту проблему только с одной стороны не получится - российский рынок труда в своем нынешнем состоянии требует комплексного подхода и усилий и от бизнеса, и от государства.

Важно отметить, что правительство уже предприняло ряд мер для вовлечения в занятость и сглаживания структурных диспропорций спроса и предложения на рынке труда. Например, с 2021 года реализуется программа содействия молодежной занятости в сотрудничестве с минпросвещения. По линии центров занятости действуют механизмы субсидирования найма и трудовой мобильности молодежи, а также софинансирования переобучения у работодателя. Вдобавок была полностью переформатирована программа переподготовки взрослых кадров по нацпроекту "Демография": перед началом процесса заключается трехсторонний договор с работодателем, который предусматривает формирование программы подготовки с учетом потребностей компаний, что впоследствии обеспечивает высокую занятость выпускников - порядка 80% по итогам обучения.

Бизнес со своей стороны запускает широкий спектр различных программ по поиску, подготовке и переподготовке кадров, расширяя воронку найма. При этом инструменты, которыми пользуются компании, зачастую существенно отличаются от сферы к сфере.

"Мы давно практикуем обучение новых кадров без опыта работы на производстве, и это дает свои ощутимые результаты, - рассказывает Сергей Шихов из Mr.Doors. - Подобная программа позволяет подготовить специалиста "под себя" и передать ему все необходимые знания, которые он приложит в работе уже в ближайшее время. Более того, мы много лет развиваем программу взаимодействия со школьниками, проводим регулярные экскурсии по производственным объектам при участии наших ведущих экспертов. Приятно то, что уже при достижении совершеннолетия многие из них возвращаются к нам уже в качестве полноценных членов команды".

Сергей Шихов из Mr.Doors в свою очередь обращает внимание на то, что аутсорсинг персонала становится все более распространенной практикой и позволяет эффективно нанимать специалистов из категории линейного персонала, а также сокращать соответствующие издержки бизнеса.

"Самостоятельно выстраивать систему подбора, найма и адаптации персонала, особенно в крупных компаниях, достаточно дорого, - объясняет Максим Герасимов. - Аутсорс позволяет снизить эти затраты, забирая решение кадровых вопросов себе. Бизнес платит за конкретное время работы исполнителей и тем самым повышает свою эффективность. Те же федеральные ретейлеры стали чаще прибегать к аутсорсингу персонала, и сейчас уже до половины их кадров - исполнители, работающие на аутсорсе. В скором времени количество кадров, нанятых через аутсорс, увеличится, и о том, что это уже можно считать оформившимся трендом, хорошо говорят цифры: только от нашей компании ежедневно на объекты клиентов выходят более 6 тысяч человек, это очень много".

Некоторые компании выстраивают связи с образовательными учреждениями и знакомятся со своими будущими специалистами еще на этапе их обучения. Особенно эффективен такой подход в быстрорастущих инновационных сферах.

"Одно из эффективных решений в области подготовки ИТ-кадров - это сотрудничество бизнеса с вузами, благодаря которому студенты получают практический опыт, а компании формируют кадровый резерв, - рассказывает директор департамента по работе с персоналом BIA Technologies Юлия Полякова. - Например, мы с 2021 года активно развиваем собственный корпоративный университет для студентов в сотрудничестве с вузами Санкт-Петербурга: СПбГУТ, ИТМО, СПбГУ, СПбПУ и другими. Многие практиканты впоследствии становятся сотрудниками нашей компании".

Робот в помощь

Собеседники "РГ" отмечают, что со временем дефицит трудовых ресурсов будет ощущаться слабее, если уже сейчас бизнес будет активно инвестировать в повышение производительности труда, в том числе за счет роботизации производств и автоматизации текущих процессов. Иван Андриевский из "Российского союза инженеров" подчеркивает, что новые и развивающиеся предприятия должны проектироваться с максимальной ориентацией на внедрение таких передовых технологий. И многие компании уже успешно реализуют такие проекты.

"Простой пример в нашей сфере цифрового строительства, - рассказывает директор по внешним коммуникациям компании "Аметист Групп" Фаина Филина. - Каждый объект управляется технически рядом инженеров. И если внедрить на объекте систему цифровой эксплуатации, то можно сократить потребность в персонале на 50-80%. Цифровая эксплуатация по датчикам следит за исправностью оборудования и состоянием объекта эффективнее, чем масса людей. Во всех технологических отраслях это актуально".

Важно отметить, что государство поддерживает подобные инициативы: например, в начале июня минпромторг подготовил специальную программу льготного кредитования и лизинга для закупки промышленных роботов на производственные предприятия. Ставка по ней составит не более 5%, а разницу с нынешней рыночной ставкой в 19-22% будут компенсировать за счет бюджетных средств. Наряду с усилиями компаний рынок труда в России сбалансируется уже в этом десятилетии, уверены опрошенные "РГ" эксперты.

ШОС: платформа для мира в эпоху глобальной напряженности

Предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане привлекает внимание мирового сообщества к актуальным вопросам безопасности, экономики, культуры и гуманитарного взаимодействия. Основанная в 2001 году шестью странами — Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном — ШОС значительно расширила свое влияние. Сегодня она включает восемь постоянных членов, четыре наблюдателя и шесть партнеров по диалогу, объединяя около половины населения планеты. Основные цели организации направлены на укрепление стабильности и безопасности в регионе, развитие экономического сотрудничества и продвижение культурного взаимодействия. Особое внимание уделяется борьбе с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков. Через свою Региональную антитеррористическую структуру (РАТС) ШОС активно мониторит и предотвращает террористические угрозы, что способствует безопасности её членов.

Для Казахстана, одного из учредителей ШОС, эта организация играет важнейшую роль в обеспечении национальных интересов и региональной стабильности. Казахстан активно участвует в инициативах ШОС по борьбе с терроризмом и экстремизмом, что помогает укрепить внутреннюю безопасность страны. Через РАТС Казахстан получает информацию о террористических угрозах и участвует в совместных операциях по их предотвращению.

Экономическое сотрудничество в рамках ШОС также имеет большое значение для Казахстана. Страна играет центральную роль в проектах, связанных с инфраструктурой, энергетикой и логистикой. Например, Казахстан является важным транспортно-логистическим узлом в инициативах "Один пояс, один путь", связывая Китай, Центральную Азию и Европу через свои сухопутные маршруты. Эти проекты способствуют экономическому развитию страны и укрепляют её позиции на международной арене.

В преддверии саммита в Астане Казахстан, председательствующий в ШОС с июля прошлого года, провел более 100 крупных мероприятий. Среди них цифровой, туристический и энергетический форумы ШОС, которые позволили укрепить связи между странами-участницами и обсудить важные вопросы сотрудничества.

Тема предстоящего саммита — "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию" — отражает одну из главных целей организации. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность этой темы на встрече с главами МИД государств-членов ШОС. В условиях непрекращающихся геополитических конфликтов и роста угроз международного терроризма, обеспечение мира, безопасности и стабильного развития в регионе становится особенно актуальным.

На предстоящем заседании планируется обсуждение свыше 20 документов. Среди них Программа сотрудничества по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025-2027 годы. Этот документ призван укрепить взаимодействие стран-участниц в борьбе с угрозами, исходящими от террористических группировок и экстремистских движений.

Ещё одним важным вопросом будет рассмотрение вступления Беларуси в ШОС. На данный момент Беларусь имеет статус наблюдателя, и её полноправное членство может усилить организацию и расширить сферу её влияния. Включение новых членов в ШОС способствует укреплению её роли на международной арене и расширению возможностей для многостороннего сотрудничества.

Современная международная обстановка характеризуется высокой степенью напряжённости и непредсказуемости. Глобальные конфликты, экономические санкции, торговые войны и нарастающие угрозы терроризма создают вызовы для стабильности и безопасности на международной арене. В таких условиях значение ШОС как платформы для диалога и сотрудничества возрастает многократно.

ШОС предоставляет возможность странам-членам координировать свои действия в ответ на глобальные вызовы. Совместные усилия в борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также развитие экономического сотрудничества позволяют создавать более устойчивые и безопасные условия для всех участников. ШОС способствует укреплению доверия между государствами и созданию условий для мирного сосуществования, что особенно важно в условиях растущей геополитической напряжённости.

Кроме вопросов безопасности и экономики, ШОС уделяет большое внимание культурному и гуманитарному сотрудничеству. В рамках организации развиваются культурные связи между странами-участницами, проводятся совместные мероприятия, направленные на продвижение культурного обмена и взаимопонимания. Например, проводятся фестивали, выставки и конкурсы, способствующие развитию культурных контактов.

ШОС также активно поддерживает образовательные обмены и совместные научно-исследовательские проекты. В рамках этой деятельности студенты из стран-участниц могут получать образование в ведущих университетах государств-членов, что способствует обмену знаниями и укреплению дружеских отношений между молодёжью разных стран.

ШОС играет важную роль в международной политике, представляя собой платформу для диалога и сотрудничества между различными странами. Организация способствует укреплению доверия и взаимопонимания между государствами, что особенно важно в условиях современных геополитических вызовов.

ШОС также активно взаимодействует с другими международными организациями, такими как ООН, СНГ, ОЭС, СВМДА, ОДКБ, ИОПБ и ЕЭК. Эти связи позволяют координировать усилия в борьбе с глобальными угрозами и способствуют более эффективному решению международных проблем.

Саммит ШОС в Астане привлечет внимание к вопросам безопасности, экономики, культуры и гуманитарного сотрудничества. Казахстан, как один из учредителей ШОС, играет ключевую роль в организации и проведении этого мероприятия. Обсуждение важных вопросов и принятие ключевых документов на саммите будут способствовать укреплению мира, безопасности и стабильного развития в регионе.

ШОС продолжает развиваться и расширяться, привлекая новых членов и партнеров, что делает её одной из самых значимых международных организаций современности. Важность ШОС для Казахстана и других стран-участниц трудно переоценить, так как она способствует укреплению их национальной безопасности, экономическому развитию и культурному обмену.

ШОС остаётся важным инструментом в поддержании региональной стабильности и глобальной безопасности. В условиях современных международных вызовов её значение только возрастает, предоставляя странам-участницам платформу для сотрудничества и взаимодействия в интересах устойчивого развития и мирного сосуществования.

Серик КОРЖУМБАЕВ, главный редактор газеты Деловой Казахстан

Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе международного форума «Примаковские чтения», Москва, 26 июня 2024 года

Уважаемый Александр Александрович,

Дамы и господа,

Ваше Превосходительство,

Друзья,

Рад возможности выступить на юбилейных X «Примаковских чтениях». На нашей авторитетной дискуссионной площадке по традиции собрались политики, эксперты, дипломаты, ученые, общественные деятели из многих стран мира. Это служит отражением имеющегося запроса на свободное обсуждение проблем современности, а также знаком глубочайшего уважения памяти Е.М.Примакова.

В этом году отмечаем 95-летие со дня рождения Е.М.Примакова. Он оставил политическое, научное, дипломатическое наследие, значение которого невозможно переоценить. Удивительная прозорливость, разносторонний опыт – всё это помогло ему спрогнозировать ключевую тенденцию мирового развития на десятилетия вперед. В начале 1990-х гг. многим казалось, что наступил «конец истории», и теперь «навсегда и навеки» будет однополярность. Но именно в тот период Е.М.Примаков сформулировал и активно продвигал концепцию многополярности –абсолютно революционную на тот момент.

Делал это и на посту министра иностранных дел, который занял в начале 1996 г. Не просто разрабатывал концепцию, но и внедрял её в практику. В то время мало кто из иностранных партнеров были готовы подписаться не то что под этой концепцией, но и под тем, что над этим нужно думать. В этой связи хотел бы выразить особую признательность нашим китайским коллегам и друзьям. Уже тогда они во многом разделяли примаковские идеи, размышляли в том же направлении.

В 1997 г. общность подходов России и Китая была зафиксирована в Российско-китайской совместной декларации о многополярном мире и формировании нового международного порядка. Слова знакомые, но, прозвучав в 1997 г., они вызвали неоднозначную реакцию. Это был первый в истории внешнеполитический документ на тему многополярности.

Нынешняя ситуация на мировой арене в полной мере подтверждает правоту Е.М.Примакова. На наших глазах формируются контуры более справедливой, многополярной, полицентричной архитектуры. Этот объективный процесс заметно ускорился с началом специальной военной операции на Украине в 2022 г.

В основе становления многополярности – стремление народов к обеспечению своих прав, к признанию культурно-цивилизационного многообразия современного мира. Это связано с объективными тенденциями укрепления позиций в экономике и геополитике государств Глобального Юга, Глобального Востока и в целом Мирового большинства.

Те, кто занимается анализом международных событий, не может проигнорировать тот факт, что более широкий круг стран Евразии, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки стремятся проводить всё более самостоятельный внешнеполитический курс. Постепенно, не без труда, но освобождаются от воздействия, которое они продолжают испытывать со стороны западного меньшинства, по-прежнему отстаивающего исключительно свои эгоистичные интересы и стремящегося продолжать жить за счет других, как это было в колониальную эпоху и во многом продолжается сейчас. Принцип «региональным проблемам – региональные решения» становится более актуальным. Всё большее количество стран, регионов и организаций его поддерживают и вместе с нами возвышают свой голос в поддержку демократизации международных отношений.

Мудрость Е.М.Примакова подтверждается ходом последних десятилетий мировой истории, которая по-своему циклична. Если применить ретроспективный анализ, то многополярность периодически возникала в международной жизни как естественное явление. В 1648 г. по итогам Вестфальского мира сложилась своего рода многополярная система, опиравшаяся на принципы европейского равновесия и государственного суверенитета. В этом же ряду период «концерта европейских держав» XIX-начала XX вв. Не забудем и созданную по результатам Второй мировой войны Ялтинско-Потсдамскую систему, в основу которой также был заложен принцип многополярности. В состав постоянных членов Совета Безопасности ООН вошли пять держав-победительниц. Они были призваны (подписались под этим в Уставе Организации) нести особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности.

Если обратиться к другим аспектам мировой истории, то она учит тому, что стремление какой-либо из стран установить глобальную гегемонию и обеспечить себе безусловное военно-политическое доминирование неизменно оборачивалось трагическими последствиями для самого этого государства и его правителей. Не говоря уже о бедствиях и катастрофах всемирного масштаба как следствии гегемонистской политики. Вспомним, сколько человеческих жизней унесли преступные авантюры наполеоновской Франции, гитлеровской Германии, предпринятые в тщетной надежде добиться европейского и мирового господства, «подмяв» под себя при этом всю Европу и направляя объединенные силы, в первую очередь против нашей страны.

Каждая многополярная эпоха имеет свои особенности и по-своему уникальна. Нынешний период не исключение. Его принципиальное отличие в глобальном охвате мировой системы – в наличии неевропейских, незападных центров сил и развития. Это благоприятные последствия процесса деколонизации, который начался в середине прошлого века при участии Советского Союза.

Сегодня Россия вместе с единомышленниками выступает за быстрейшее его завершение и одновременно продвигает новую стратегическую инициативу, направленную на освобождение развивающегося мира от современных проявлений неоколониализма.

Это была тема форума, созванного в феврале с.г. партией «Единая Россия» с партнерами из правящих и других партий стран Мирового большинства. По его итогам решено создать постоянно действующее Движение «За свободу наций!». То, что мировой баланс сил продолжает меняться не в пользу Запада, признают и в столицах Европы и США. Но правильные выводы и правильные умозаключения политологов пока не воплощаются в практическую готовность государств «коллективного Запада» устраивать отношения с другими участниками международного общения на принципах равноправия, взаимной выгоды и в целом на базовых принципах международного права.

Впечатление, что правящая элита в США не вынесла уроков из своих многочисленных внешнеполитических и военных провалов последних лет. Она по-прежнему слепо привержена вере в американскую исключительность (они убеждают в этом друг друга каждый день). Как уже неоднократно бывало в истории, это основано на иллюзиях. Нет сомнений, что курс на удержание гегемонии любой ценой обречен на неудачу. Даже если в обозримой перспективе США останутся одним из мировых центров (скорее всего, так и будет), то это вовсе не означает, что это произойдет в рамках сохранения американоцентричного мироустройства.

Е.М.Примаков в книге «Россия в современном мире. Прошлое, настоящее, будущее» заметил: «Различие между особой ролью Соединенных Штатов в многополярной системе и однополярным мироустройством, единственным центром в котором якобы являются США, не учитывается теми, кто вырабатывает американскую внешнюю политику». Это различие между лидерством и диктатурой. Устремления и тенденции, прослеживаемые в практической политике Администрации Дж.Байдена, не новы. Будь то заведомо провальные идеи нанести «стратегическое поражение» России или наивные желания сдерживать одновременно Москву и Пекин, а теперь еще и Исламскую Республику Иран.

Относительно новым явлением выглядит абсолютно несамостоятельная, сервильная позиция руководителей крупных, уважаемых европейских государств, имеющих богатые традиции автономного поведения в международных делах, осознания собственного национального достоинства. Президент России В.В.Путин, выступая в нашем Министерстве 14 июня с.г., сказал: «Порой складывается впечатление, что правящие европейские политики и представители евробюрократии больше боятся впасть в немилость Вашингтона, чем утратить доверие собственного народа, собственных граждан».

США уже в открытую перекладывают все издержки борьбы с Россией на своих европейских вассалов, давая заработать своему военно-промышленному комплексу. «Подсаживают» европейские экономики на дорогостоящий сжиженный природный газ из-за океана, по сути дела вынуждая европейский бизнес переводить туда предприятия в целях снижения издержек. Это происходит уже в достаточно больших масштабах.

Берлин сознательно отказался от взаимовыгодного энергетического сотрудничества с нашей страной. Это вносит серьезный вклад в ускорение процесса утраты Германией статуса промышленной сверхдержавы. Кстати, это не моя оценка, а цитата из февральского обзора агентства «Блумберг». Всё это по всем показателям опускает германскую экономику вниз в списке ведущих экономик мира.

Еще Канцлера А.Меркель заставляли не «включать» газопроводы «Северные потоки». Их строительство уже завершалось и по отдельным ниткам можно было пускать газ. Американцы запретили. Из достоверных источников знаю о том, как она сопротивлялась, говорила, что будет дорого покупать сжиженный природный газ, т.к. нужно строить терминалы регазификации. Ей сказали, мол, ради благого дела – борьбы с «российским авторитаризмом» (это было до специальной военной операции) – надо пойти на жертвы. Предложили повышать налоги. Якобы немецкий налогоплательщик всё выдержит.

В новых условиях Канцлер ФРГ О.Шольц буквально через несколько дней после взрывов «Северных потоков» отправился в Вашингтон. После встречи с Президентом США Дж.Байденом в Овальном кабинете он, не произнеся ни слова, позорно убежал от журналистов. Понимал, что ему неизбежно задали бы в вопрос: как он относится к этому акту (мы говорим, террора, они – саботажа)? Министру иностранных дел Германии А.Бербок (представительница германской элиты) после начала специальной военной операции сказали, что повышение налогов ради того, чтобы помогать Украине вести войну, неважно воспринимается в обществе. Она абсолютно серьезно ответила, мол, понимает, что её избиратели терпят тяготы, но они должны потерпеть, чтобы Запад спас Украину от России. Недавно О.Шольц сказал что-то в этом же духе, когда ему сообщили о падающей популярности позиции Германии по Украине в немецком обществе.

Мы заинтересованы только в одном: чтобы с западного направления не исходили угрозы безопасности России. Наш интерес был гораздо шире, более всеобъемлющий, но Запад не готов к взаимовыгодному, равноправному сотрудничеству. Его недоговороспособность уже всеми осознана. Когда западникам нужно что-то сделать по приказу (в данном случае из Вашингтона), он идет на разрыв любых договоренностей и нарушение международного права. Убедившись, насколько Запад не готов к честному взаимодействию, и поняв, что на данном этапе это невозможно, мы заинтересованы только в одном – чтобы оттуда не исходили угрозы безопасности России. Наши соседи на западной оконечности Евразии могли бы стать одним из центров формирующегося многополярного мироустройства. Когда-нибудь они одумаются и поймут полную тупиковость и контрпродуктивность для них самих курса, который они проводят под диктовку Вашингтона.

В ходе выступления в МИД России 14 июня с.г. Президент В.В.Путин сказал: «Если Европа хочет сохранить себя в качестве одного из самостоятельных центров мирового развития и культурно-цивилизационных полюсов планеты, ей, безусловно, нужно быть в хороших, добрых отношениях с Россией, и мы, главное, к этому готовы». Надеюсь, услышали. Но повторю еще раз: на данном этапе для нас абсолютный приоритет – пресечение любых угроз нашей безопасности из этой самой Европы, где хозяйничают совсем не европейцы.

Попытки исторического Запада увековечить односторонние преимущества и решать свои проблемы за счет государств Мирового большинства объясняют и его линию на то, чтобы нанести России «стратегическое поражение» на Украине и убрать конкурента. Западники хотят «наказать» Россию. И на нашем примере запугать всех, кто проводит или собирается проводить независимую внешнюю политику, ставит во главу угла национальные интересы, а не прихоти бывших колониальных метрополий.

Все эти «потуги» бесперспективны и уже приносят эффект, обратный ожидаемому. Неадекватная, озлобленная реакция Запада на действия России по защите своих законных интересов закрепила в мировом сообществе понимание, что в конечном итоге никто не застрахован от экспроприации активов в западных юрисдикциях и иных «ковбойских» действий в свой адрес при появлении даже малейшей самостоятельности.

Соединенные Штаты и их союзники долгие десятилетия продвигали постулаты о том, что глобализация – это всеобщее благо. Якобы она сокращает издержки, повышает прибыль, обеспечивает рост благосостояния населения, и надо только довериться рыночным силам, честной добросовестной конкуренции, уважать священное право собственности и презумпцию невиновности. В этом убеждали всех. Помню, как звучали заявления из Белого дома, что доллар – это не американская собственность, а всеобщее достояние, энергия мировой экономики, выгода извлекается всем равномерно и равноправно.

Увидели, как эти заклинания, торжественные, пафосные слова в одночасье были принесены в жертву линии на то, чтобы наказать в данном случае Россию. Но любой может быть следующим. Мировое большинство всё чаще и активнее снижает зависимость от западных валют. С этой целью принимает практические шаги: прокладываются новые транспортные коридоры, формируются не подконтрольные Западу механизмы внешнеторговых операций, альтернативные производственно-сбытовые цепочки. Создается новая инфраструктура, в том числе сотрудничества в области образования, культуры и спорта, т.к. и эти сферы Запад пытался и пытается забрать исключительно под свой контроль и использовать их в своих неоколониальных интересах.

Если на этом фоне правящие круги Запада продолжат дестабилизировать обстановку в мире (они этим и занимаются), то возникает вопрос: как дальше жить всем остальным? Как избежать опасного соперничества, наладить взаимоуважительный межгосударственный диалог, прежде всего между ключевыми центрами принятия глобально значимых решений? Четко видим этот вопрос. Постараюсь сформулировать наши подходы.

Незаменимой площадкой для совместной работы даже в самые мрачные годы «холодной войны» были ООН и её Совет Безопасности, а также заложенные в Устав Организации принципы международного общения, включая суверенное равенство государств, невмешательство во внутренние дела, право народов на самоопределение, уважение суверенитета. Все эти принципы и сегодня, как никогда, актуальны. Но выполнять их нужно не выборочно, «выдергивая» из Устава, как из меню, то, что на данный момент кому-то нравится, а во всей их полноте и взаимосвязи.

Нельзя смириться с тем, что абсолютно открытое, транспарентное волеизъявление жителей Крыма было отвергнуто западниками под предлогом, что оно якобы нарушало территориальную целостность. В Косово без всякого волеизъявления Запад решил объявить создание независимого государства, разрушив территориальную целостность Сербии. Не «моргнув», было заявлено, что там применим принцип свободного самоопределения народов. Таких примеров множество.

Жизнь на месте не стоит. Нужно продолжать усилия по реформе ООН, её адаптации к современным многополярным реалиям. Это непросто, учитывая, что за долгие годы Запад сумел подчинить себе практически весь Секретариат Организации. Но это факт. Если говорить о главных органах ООН, то баланс сил и интересов сегодня другой, нежели 80 лет назад, когда заканчивалась Вторая мировая война. Реформа Совета Безопасности назрела. Важно понимать, что единственный шаг в этой реформе должен заключаться в устранении исторической несправедливости и расширении присутствия в этом органе стран Азии, Африки, Латинской Америки. Запад там уже сильно перепредставлен.

Выступаем за то, чтобы максимально использовать объединительный потенциал «Группы двадцати», куда входят страны «семерки» (давно превратившиеся в не самый влиятельный «клуб») и динамично развивающиеся мировые центры, прежде всего государства БРИКС и их единомышленники. Важно, что эта площадка (в отличие от ООН, не универсальная) включает в себя ведущие экономики мира и ведущие страны с точки зрения политического влияния. Это тоже «тест» для Запада, насколько он сможет взаимоуважительно и равноправно искать в этом формате баланс интересов, а не «продавливать» свои подходы, которые в «двадцатке» сводятся к грубейшим попыткам украинизировать всё и вся.

В 2023 г. на саммите «Группы двадцати» была принята Делийская декларация, которая пресекла западные попытки и подчеркнула, что в мире (если говорить о геополитике) много конфликтов. И их подавляющее большинство развязано в интересах или при прямом участии западных стран. На такой основе, по-честному, давайте разговаривать.

Хочу привлечь внимание к тому, что БРИКС растет, пользуется всё большим авторитетом, притягательностью со стороны стран Мирового большинства. После присоединения пяти членов наш совокупный потенциал серьезно увеличился. При обсуждении проблем мировой экономики в «Двадцатке» готовы решать их на основе конкретного реального веса, который занимает «Семерка», с одной стороны, и страны БРИКС – с другой.

Если так подходить к деятельности международных валютно-финансовых торговых институтов, то уже давно должна была состояться реформа системы голосования в Международном валютном фонде. Её искусственно сдерживают США, которые стремятся удержать свой пакет голосов на уровне, позволяющем накладывать вето на любые решения. По тем же причинам с 2011 г. США заблокировали работу органа по урегулированию споров Всемирной торговой организации, когда поняли, что КНР на американском «поле» и по их правилам в экономическом плане «бьет» своего конкурента и абсолютно закономерно обращается в ВТО с соответствующими жалобами. Американцы заблокировали назначение новых членов этого органа. Там нет кворума. С 2011 г. ВТО беспомощна в том, что касается агрессивного протекционизма, дискриминационной политики США и их союзников.

Помимо БРИКС как глобального объединения, притягивающего к себе ведущие страны Мирового большинства, возрастает роль и региональных структур. Нас интересует особенно Евразия. Среди них отмечу: Союзное Государство России и Белоруссии, ШОС, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ. Мы давно проводим линию на то, чтобы все эти структуры взаимодействовали между собой. Там установлены контакты, проходят совместные мероприятия, чтобы, идя «от жизни», ничего не навязывая, гармонизировать их программы и проекты в направлении того, что Президент России В.В.Путин назвал Большим Евразийским партнерством. Это перспективный экономический, макроэкономический, геоэкономический проект. В нынешних условиях, когда проблемы военно-политической безопасности стоят всё острее, важно продвигать в Евразии задачи создания системы региональной безопасности, отвечающей интересам всех и основанной на равноправных началах, которые уважают позицию каждого государства.

Система европейской безопасности, которая доминировала и в нашем многостороннем подходе к мировым делам последние десятилетия, в том числе в конце 1990-х гг., после распада Советского Союза, основывалась на евроатлантической логике. Например, ОБСЕ – страны Европы, США и Канада. Всем очевидно, что Вашингтон делал всё, чтобы западноевропейская часть ОБСЕ подчинялась ему и продвигала его линию. Был Совет Россия-НАТО. Делали на него большие «ставки», прежде всего Е.М.Примаков, который лично участвовал в его создании и формулировании Основополагающего акта Россия-НАТО. Он тоже был выстроен в евроатлантической парадигме. В Совете были механизмы борьбы с терроризмом, сотрудничество по урегулированию в Афганистане и многое другое.

Особенно разветвленное взаимодействие у нас сложилось с Европейским Союзом: четыре общих пространства, около 30 секторальных диалогов, встречи на постоянной основе, два саммита в год и т.д. Всё это в одночасье было «разрублено». Отношу бывшие связи России с Евросоюзом к евроатлантической системе безопасности, т.к. ЕС уже давно перестал быть самостоятельным в полном смысле. По крайней мере, после того, как произошел госпереворот на Украине, проголосовали крымчане, а Донбасс сказал, что не будет принимать правительство путчистов. С тех пор всё было разрушено, и Евросоюз стал больше выступать как проводник интересов США.

Поэтому ведем речь о евразийской системе. Еще в феврале с.г. в Послании Федеральному Собранию, а 14 июня с.г. в нашем Министерстве Президент России В.В.Путин подтвердил необходимость создавать евразийскую коллективную безопасность, которая должна стать собственностью этого богатейшего и крупнейшего континента, являющегося центром мирового развития, но с другой стороны – не закрываться и от других регионов. Не в том смысле, чтобы в эту систему «запустить» внешних игроков, которые сразу положат «ноги на стол» и будут пытаться руководить. Речь идет о других континентах: Африканский союз, СЕЛАК, АСЕАН (часть Евразии) и другие структуры. Осознавая необходимость взять судьбу в свои руки и полагаться на собственные модели развития, интересы народа, они будут налаживать контакты между собой.

В этом смысле БРИКС может сыграть роль «зонтика», который на глобальном уровне готов помогать гармонизировать интеграционные процессы в различных регионах. Они должны быть «очищены» от интриг и авантюр «внешних игроков». НАТО устами Генерального секретаря Й.Столтенберга заявляет, что они по-прежнему оборонительный альянс и защищают территорию стран-членов. Но при этом евроатлантическая безопасность и, как они говорят, «индо-тихоокеанская» безопасность неразрывны, неделимы. Поэтому, чтобы защищать территорию Североатлантического альянса, им нужно якобы развернуть инфраструктуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе, «перетаскивать» в свои блоковые формирования (типа AUKUS) часть стран АСЕАН, Японию, Южную Корею – то есть опять хозяйничать в восточной части нашего евразийского континента. Так же, как они сейчас это делают в его западной части.

Наша линия неконфронтационная. Она нацелена не на то, чтобы подорвать чьи-то интересы, а на отстаивание законных интересов всех стран Евразии. Этот подход сочетается и согласуется с инициативой Председателя КНР Си Цзиньпина в области глобальной безопасности, тоже опирающейся на принцип равноправия и неделимости безопасности.

В ходе прошлогоднего председательства в ОДКБ Республика Беларусь выступила инициативой проведения Конференции по евразийской безопасности. Прозвучала идея разработать Евразийскую хартию многообразия и многополярности в XXI в. В ней предлагается сформулировать рамочные принципы евразийской архитектуры с опорой на базовые нормы международного права, Устав ООН, наметить стратегические контуры многополярности, многосторонности, которые отражали бы новые геополитические реалии.

Обсуждали это в Минске с Президентом Белоруссии А.Г.Лукашенко, с Министром иностранных дел С.Ф.Алейником, с главами палат Национального собрания (1, 2). Как сказал Президент России В.В.Путин, вступая в должность главы государства 7 мая с.г., наша цель и задача на рабочем уровне заключается в том, чтобы вместе с партнерами по евразийской интеграции и с другими суверенными центрами развития продолжить работу по формированию многополярного миропорядка, равной и неделимой системы безопасности.

Эту цель разделяет подавляющее большинство стран мира. В основе линии лежит уважение права народов самостоятельно распоряжаться своей судьбой и стремление положить в основу международных отношений широкое и равноправное межгосударственное сотрудничество. Концепции соперничества великих держав, искусственного деления стран на «демократии» и «автократии» (которые Запад пытается «вбрасывать» в дискуссии) не отражают чаяния Мирового большинства и должны быть преданы забвению.

Вопрос: У нас впервые в этом году на «Примаковских чтениях» не было панели по европейским делам, а Вы уделили этому много внимания. Много лет в ходу был журналистский термин «финляндизация» Европы. К нему можно по-разному относиться, но было понятно, что за этим скрывалось. На мой взгляд, сегодня мы видим некую «эстонизацию» Европы, в том числе с учетом результатов последних назначений в органах Евросоюза. Могли бы Вы это как-то прокомментировать?

С.В.Лавров: Я много говорил не столько о европейских делах, сколько о евразийских. Постарался объяснить, почему существовал крен в сторону европейской части Евразии. Он, кстати сказать, в последние годы Советского Союза и в первые полтора десятилетия существования Российской Федерации был искренним.

Почему он нас больше не устраивает? Партнеры, которые сформировались у нас в структурах ОБСЕ, Совета Россия-НАТО, Евросоюза, оказались негодными, недобросовестными и недоговороспособными. «По щелчку» из-за океана они делали всё, чтобы подрывать наши законные интересы и не выполнять свои обязательства.

Это в двух словах, почему мы теперь нацелены на реализацию концепции дальнейшего развития вместе с нашими соседями и единомышленниками в евразийском контексте. Это не исключает подключение (когда одумаются, «переболеют» своим величием) наших соседей по западной части континента.

Насчет «финляндизации» Европы. Помню этот период. Это было одним из проявлений своеобразной эйфории, возникшей после окончания «холодной войны». Мол, все друзья, везде отказались от идеологии. Помним как у нас в большинстве правительственных институтов, в Центральном банке работали иностранные специалисты, как принимались решения, в том числе о приватизации. Всё это, конечно, был этап, если не унижения, но в известной степени мы «наступали на горло» собственной «песне», собственной гордости. Тогдашнее российское руководство верило в то, что «заграница нам поможет».

Приход Е.М.Примакова на пост министра иностранных дел, его дальнейшая работа в Правительстве сыграли переломную роль в общественном сознании. Он многое сделал, чтобы возродить в нашем обществе ощущение собственной идентичности, истории и собственной миссии в отношении Евразии. Он продвигал многополярность, именно он создал тройку РИК (Россия, Индия, Китай). Она сейчас не так часто встречается (не по нашей вине), но есть планы собрать этот формат. РИК – это прародительница БРИКС, так что дело Е.М.Примакова живет в этом контексте.

«Финляндизация» Европы не состоялась. Американцы не позволили Европе стать самостоятельным игроком, опираясь на принципы нейтралитета, хотя там были страны-члены НАТО. Но в тот период термин «финляндизация» означал, что натовцы сотрудничают с Россией по-честному и друг другу угрозы не представляют. Сейчас «эстонизация». Наиболее ярые русофобы уже определены в качестве будущих руководителей структур Евросоюза. Это печально. Президент Франции Э.Макрон славился разговорами о «стратегической автономии». Мол, они сами будут все решать и станут самостоятельным игроком. Это вызывает только печальную улыбку.

Вопрос (перевод с английского): Глобализация уже породила несколько блоков. Вы видите, как она влияет на эти блоки, как экономическая глобализация является результатом того, что возникает вопрос применения оружия. Как Вы видите глобализацию в будущем? Есть ли шанс, что мир может быть восстановлен, стабильность может вернуться, и мы сможем вернуться к нормальной глобализации?

С.В.Лавров: В своем вступительном слове коснулся этого вопроса. Глобализация, которую выстраивали Соединенные Штаты, и в которую все остальные поверили, включая на начальном этапе и нашу страну, разрушена. Все её механизмы, постулаты, «священные коровы», на которых она зиждилась, принесены в жертву тому, чтобы нанести России поражение «на поле боя».

Вы совершенно правильно сказали, что санкции применяются и против других государств, в том числе, чтобы не дать возможности странам обогнать Америку в технологическом плане. Посмотрите, как сейчас перекрывают все каналы доступа к современным технологиям для КНР. Это ничего не решит. Только отсрочит неизбежное. Неизбежность заключается в том, что Китай сделает все, что ему нужно, так же, как и Россия сделает все, что ей нужно. Убежден, что и Индия способна делать все, что ей необходимо для развития, если вдруг и Вы окажетесь в немилости. Такое возможно.

Глобализация сейчас переживает период фрагментации. Упор переносится на региональное сотрудничество. Говорил про евразийские тенденции, где формируются опорные точки Большого Евразийского партнерства, включая не только структуры на постсоветском пространстве, но и такие объединения, как ШОС, АСЕАН. Не будем забывать и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Он тоже является частью Евразии и его члены активно работают в экономической сфере с многочисленными партнерами на соседних просторах Евразии, в том числе в Центральной Азии и Российской Федерации.

В Африке видим ренессанс национального сознания и стремление избавиться от неоколониальной зависимости Запада. Когда был второй саммит «Россия-Африка» в 2023 г. в Санкт-Петербурге, Президент Уганды Й.К.Мусевени красочно описывал нынешние неоколониальные практики на примере мирового рынка кофе. Он оценивается примерно в 450 млрд евро. Львиная доля кофейных бобов производится в Африке, но из этих 450 млрд евро в Африке остается 25 млрд, а все остальное получает Европа и другие страны, которые закупают сырье, обжаривают, перемалывают. Борьба за эту добавленную стоимость, которой лишают африканцев, сейчас у них весьма активна. Думаю, это движение будет разрастаться.

То же самое касается Латинской Америки и Карибского бассейна. Одной из первых инициатив Президента Бразилии Л.И.Лула да Силвы, победившего на очередных выборах в Бразилии, было предложение для СЕЛАК разработать собственную валюту. Это было сочтено слишком радикальной идеей, технологически трудно осуществимой на данном этапе. Но тем не менее в рамках БРИКС Президент Л.И.Лула да Силва внес предложение. Оно было поддержано. На прошлогоднем саммите было поручено министрам финансов и центральным банкам подготовить к саммиту этого года предложение об альтернативных платежных платформах. Помню, как Премьер-министр Индии Н.Моди в Йоханнесбурге участвовал в формулировании такого поручения.

Насчет дедолларизации говорилось уже так много, что не хочу повторяться. Доллар «уронил» свою репутацию. Это, кстати, подметил в одном из своих недавних выступлений Д.Трамп, который обвинил Администрацию Президента Дж.Байдена в том, что она разрушила веру в то на чем основано американское доминирование в мире. Весьма показательно и откровенно.

Индия тоже сейчас участвует в процессе регионализации различных подходов. Четверка QUAD (США, Япония, Австралия, Индия), как все время подчеркивают наши индийские друзья, интересна Нью-Дели прежде всего с экономической и финансовой, инвестиционной точки зрения. Признаемся, есть попытки затягивать QUAD в некоторые военные и политические проекты (учения, обеспечение безопасности на море). Мы все понимаем, какая цель этих упражнений по «отработке обеспечения безопасности». США сами показывают пример, когда пытаются влезать в дела нашего общего региона и создают различные «тройки», «четверки». Сейчас пытаются расширить AUKUS за счет подключения Новой Зеландии, Японии. Создается «тройка» (США, Республика Корея, Япония) с откровенно агрессивными замыслами в отношении КНДР. Об этом Президент В.В.Путин говорил по завершении своего визита в Пхеньян.

В целом, это попытка американцев и англичан, проявляющих здесь активность, не допустить естественного и самостоятельного формирования экономических структур в Евразии силами стран континента. Они обязательно должны приглядывать за этими естественными процессами. Цитировал уже Генсека НАТО Й.Столтеберга, что они обеспечивают свою безопасность, но она зависит от всего того, что они будут делать в других регионах.

НАТО переносит инфраструктуру в Азиатско-Тихоокеанский регион. Учения между американцами и южнокорейцами проводятся уже с элементами освоения или с «легендой» ядерного противостояния. Не хотят оставлять страны Евразии, как говорят англичане, на их усмотрение (to their own devices), а хотят «приглядывать». Понятно, что это политика. Геополитическая борьба (такое было всегда) продлится долго. Может быть, мы не увидим завершение этого процесса. Но то, что этой линии на контроль из-за океана всего того, что происходит везде, сейчас противопоставлены линии на объединение усилий самих стран Евразии – это факт.

В рамках недавней встречи министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде подробно говорили на эту тему. Индия была представлена заместителем министра иностранных дел. Тенденции, которые пытаюсь кратко описывать, всеми ощущаются. Многими разделяются и понимаются как необходимость подталкивать эти тенденции, помогать им укрепляться и поскорее воплощаться в жизнь.

Вопрос: Не могли бы Вы рассказывать о направлении и приоритетах дальнейшего развития и сопряжения Экономического пояса Шелкового пути Китая и ЕАЭС на пространстве Большой Евразии?

С.В.Лавров: Уже перечислял структуры, работающие на евразийском пространстве. К числу центров инициативного развития относится и китайский проект «Один пояс, один путь». На эту тему между КНР и ЕАЭС подписаны межправительственные соглашения о сопряжении процессов развития «Пояса и пути» с одной стороны и процессов развития интеграции под шапкой Евразийского экономического союза с другой.

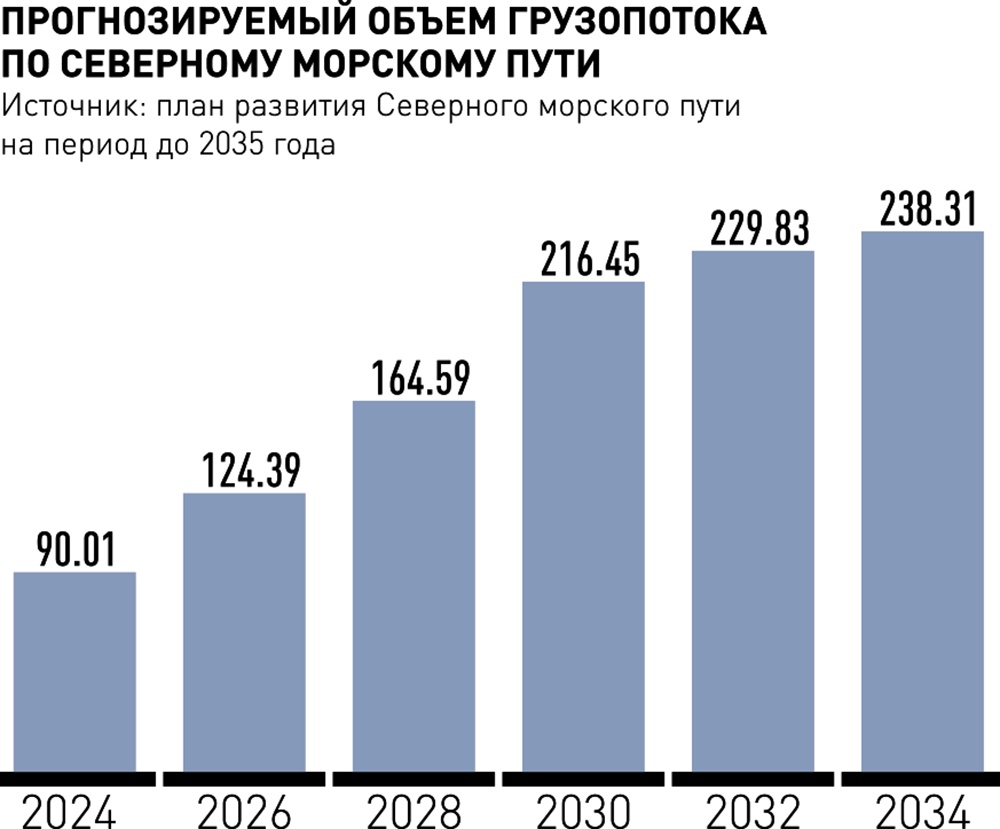

В контактах с Китайской Народной Республикой по проблемам развития Евразии мы не ограничиваемся только этими аспектами. Китай – член ШОС. Он имеет свои отношения и с другими интеграционными объединениями, включая АСЕАН. Вместе с КНР и Индией работаем (если говорить об освоении евразийской инфраструктуры) над повышением эффективности Северного морского пути. В Евразии предостаточно проектов для того, чтобы сами страны региона могли активно использовать свои естественные, Богом и географией данные конкурентные преимущества. Нас пытаются с этого пути сбить, с нами пытаются конкурировать издалека. Такова жизнь.

Вопрос (перевод с английского): Ближний Восток – это регион, где у России многие годы были свои интересы, уникальное положение в этом регионе, учитывая отношения с арабскими странами, с Турцией и Ираном. Говоря о ситуации в секторе Газа и об эскалации боевых действий в Южном Ливане, как Вы рассматриваете ситуацию? Какая роль России в этом? У России всегда было своё видение региональной безопасности. Учитывая то, что происходит в секторе Газа, это как-то повлияло на Ваше прогнозирование будущего на Ближнем Востоке?

С.В.Лавров: То, что мы наблюдаем не только в секторе Газа, но в целом на территориях Палестинской национальной администрации – это трагедия. Мы немедленно осудили теракт 7 октября 2023 г. Думаю, все это сделали. Также мы выступили категорически против методов, которыми израильское руководство решило бороться с террористами, нарушая все мыслимые нормы международного гуманитарного права.

Вы правильно сказали, что у нас хорошие отношения с Израилем. Мы всегда отстаивали необходимость обеспечить безопасность Израиля в любых ситуациях, которые складывались и развивались в этом регионе в контексте реализации решений ООН о создании палестинского государства. Но меня крайне покоробило, когда израильские государственные официальные деятели, министр обороны, секретарь Совета Безопасности, другие члены правительства стали говорить, что эти методы вполне оправданы. Кто-то из израильских военачальников сказал в ответ на призыв мирового сообщества пощадить гражданских лиц в секторе Газа, что там нет гражданских, мол, они с трех лет все – террористы. Это страшные слова. Мы на них отреагировали.

Генеральный секретарь ООН А.Гутерреш, осудив теракт 7 октября 2023 г., позволил себе сказать, что мы не должны забывать, что теракт случился не в вакууме, имея в виду долгие десятилетия, в ходе которых провозглашенное не раз Генеральной Ассамблеей ООН право палестинцев на собственное государство блокировалось, игнорировалось, а территория, которая была отведена под палестинское государство, сжималась как «шагреневая кожа». Сейчас, если посмотреть на то, что Палестина реально контролирует, трудно себе представить, как на этих «клочках земли» можно сформировать то, что называется государством.

Нас пытаются убеждать, что Израиль не может делать преступных вещей. Мол сам факт того, что это израильтяне, еврейское государство, доказывает, что они как жертвы Холокоста сейчас отстаивают правое дело. Слышим такие заявления.

Провел телефонный разговор с Министром иностранных дел Государства Израиль И.Кацем. Мы с ним подробно и по-честному поговорили. Надеюсь, они услышат голос подавляющего большинства стран мира, которые именно так оценивают требования израильского руководства о том, чтобы никто даже не смел перечить тому, что они делают. Они хотят сокрушить ХАМАС, а это означает уничтожить сектор Газа и создать там «буферную зону», попросить Египет и некоторых других арабов «поставить» там многонациональную команду.

Двойные стандарты, которые сейчас проявляются, весьма показательны. Задолго до начала специальной военной операции, когда мы продолжали вместе с нашими союзниками, стратегическими партнерами в ООН, на других многосторонних площадках отстаивать принципы, которые лежат в основе наших инициатив (резолюция о недопустимости героизации нацизма) посла Израиля в Киеве М.Бродского спросили на пресс-конференции, как он относится к С.Бандере, Р.Шухевичу и прочим лидерам ОУН-УПА. Он сказал, что в Израиле их осуждают, но они понимают причины, по которым украинский народ относится к ним так, как он относится. Мы попросили комментариев в Тель-Авиве. Нам ответили, что это М.Бродский «почти от себя говорил». Но произнесенное слово в данном случае не ложь.

Привожу статистику, в том числе озвучивали её в контактах с израильтянами. Сейчас операция в Газе идет уже восемь месяцев. Но для сравнения: за полгода операции в секторе Газа погибло (сейчас уже больше) примерно 35 тысяч гражданских палестинцев. За полгода было в два с лишним раза больше раненых. Количество гражданских, ставших жертвами войны в Донбассе с обеих сторон (не с одной стороны, а с обеих сторон – и ополчение Донбасса, и украинские вооруженные силы) за 10 лет в полтора раза меньше, чем погибло палестинцев за полгода.

Весь пафос наших западных коллег направлен на нанесение России «стратегического поражения». Они хотят остановить Россию, требуют уйти на границы 1991 г. Мол, тогда война сразу прекратится. Это говорят серьезные, взрослые люди. Смешно. Попробуйте завести речь о создании палестинского государства. Если это остается в повестке дня международного сообщества (как это должно быть, потому что есть решения, которые надо выполнять), посмотрите на ситуацию «на земле». Какие территории сейчас контролирует Палестинская национальная администрация на Западном берегу реки Иордан? Даже робкая попытка, поддержанная Египтом, Россией, принять резолюцию Совета Безопасности ООН, в которой бы провозглашалось полноправное членство Палестины во Всемирной Организации, была пресечена Соединенными Штатами. Президент США Дж.Байден сказал, что в принципе, конечно, Палестина должна стать членом ООН, но это решение не может быть односторонним. Что это означает? Что кто-то ещё должен разрешить, когда подавляющее большинство стран ООН голосует за это? Кто-то один считает, что должна быть какая-то параллельная акция? Вот те самые двойные стандарты.

Что касается действий России. Мы задолго до нынешней трагедии продвигали задачу палестинского единства. За последние 10 лет не раз собирали в Москве все палестинские фракции, убеждали их объединить свои усилия, свои позиции и выступать единым голосом на переговорах с Израилем. Эти переговоры должны быть прямыми. Они должны быть возобновлены. Они не могли преодолеть противоречия между ФАТХ с одной стороны и ХАМАС – с другой. Но остальные более мелкие фракции занимали то одну, то другую позицию.

В прошлом году в развитие нашей линии на восстановление палестинского единства (которое необходимо хотя бы для того, чтобы «отбить» часто выдвигаемый аргумент: мол, какие там переговоры о мире, когда у палестинцев нет единого голоса) мы пригласили к сотрудничеству арабские страны, а также Иран и Турцию. Страны, которые влияют на различные палестинские фракции и делают это по-разному. Предложили этим внешним спонсорам палестинских организаций выработать единую позицию без каких-либо нюансов и сказать палестинцам, что они все их поддерживают, хотят, чтобы те не «играли в нюансы» подходов. Мол, теперь есть подходы без нюансов. Они едины – объединяйтесь.

В контексте этой идеи в феврале с.г. опять пригласили палестинские фракции. Они впервые приняли совместное заявление о том, что они хотят объединиться на основе Устава Организации Освобождения Палестины. Как только это случилось, западные страны, которые пытаются в этом процессе тоже играть какую-то роль (причем не всегда благовидную) сразу стали размышлять за палестинцев, как им организовать жизнь в секторе Газа после завершения военной операции. Опять хотят все решать за палестинцев.

Вы абсолютно правы. Сейчас есть риск распространения насилия на Ливан. Об этом уже заявлено израильским руководством, выдвинуты какие-то требования. Надеюсь, что международное сообщество, включая главных союзников Израиля, осознают абсолютную пагубность подобного рода подходов. Израильская операция была объявлена изначально в секторе Газа. Но не менее активно и не менее жестко разбирались с палестинцами на Западном берегу реки Иордан. В том числе были проявления насилия со стороны переехавших в поселения израильтян. Это тяжелая ситуация. Надо, в конце концов, садиться за стол переговоров и смотреть, каким должно быть палестинское государство, кто какие нарушения резолюций допустил за последние десятилетия, как менялась ситуация «на земле». Это сложный процесс. Без доброй воли всех сторон, прежде всего, израильтян и палестинцев, а также Совета Безопасности ООН (всех его постоянных членов) здесь не обойтись. Продолжим добиваться справедливости и прежде всего, прекращения военных действий.

Помните, когда весной впервые удалось принять резолюцию, которая призывала объявить прекращение огня на период священного месяца Рамадан, американцы впервые не применили вето. Г-жа постоянный представитель США при ООН Л.Томас-Гринфилд сказала, они пропустили эту резолюцию и воздержались. Но, мол, исходите из того, что она не имеет обязательного характера. Это мало кто комментирует, но статья 25 Устава гласит, что резолюции Совета Безопасности должны выполняться всеми. Это касается любой резолюции, не только по главе 7. То, что г-жа Л.Томас-Гринфилд «запустила эту мысль», думаю, аукнется во многих случаях, когда США будут требовать от кого-то выполнять резолюции ООН.

США вообще потеряли это право, когда Д.Трамп сказал, что не будет выполнять резолюцию 2231, одобрившую Соглашение об урегулировании иранской ядерной проблемы. Не будет и все. Хотя долгие годы сочиняли эту резолюцию, этот план. Когда вы слышите от Соединенных Штатов, что Россия нарушает какие-то резолюции, сразу вспоминайте, как они сами себя ведут в отношении резолюции по Ирану, в отношении упомянутой мной и предыдущих резолюций по палестинскому вопросу. Здесь надо быть осторожнее тем, кто хочет по-прежнему представлять себя в качестве демократического примера и договороспособного члена мирового сообщества.

Вопрос (перевод с английского): Премьер-министр Индии Н.Моди приезжает в Москву в июле. Насколько важным для России Вы считаете его визит?

Я участвую в «Примаковских чтениях» и вижу здесь различные взгляды. Говорят, что Индия сейчас больше склоняется к США. Такие мнения есть в России. Вы сами недавно говорили об отношениях России и Китая, о тесном сотрудничестве и партнерстве. За последние годы экономические связи между Китаем и США выросли. Торговля между Евросоюзом и Китаем также выросла, несмотря на пандемию COVID-19. Как Вы рассматриваете растущее партнерство между КНР и Западом в свете отношений России и Китая?

С.В.Лавров: Вы попросили рассказать, как мы рассматриваем ситуацию в треугольнике Россия-Индия-Китай.

Что касается визита Президента Индии Н.Моди, то он тоже «вписывается» в нашу стратегическую внешнеполитическую линию. Индия – один из ключевых наших приоритетов. Отношения между Россией и Индией квалифицируются соответствующим образом в официальных документах. Сначала они были названы стратегическим партнерством. Потом по предложению индийских друзей они стали называться привилегированное стратегическое партнерство. Потом, опять же по предложению Нью-Дели, утвердилась нынешняя формула – особо привилегированное стратегическое партнерство. Мы хотим, чтобы этот термин, эта квалификация продолжала составлять суть нашей совместной работы и взаимодействия.

Индия – один из наших старейших стратегических партнеров, начиная с обретения независимости и впоследствии, когда мы содействовали становлению индийского государства, экономики, вооруженных сил, и стремились делать все, чтобы максимально успокоить ситуацию между Индией и Пакистаном.

Уже упоминал сегодня, что если брать более современную эпоху, именно Е.М.Примаков высказался за то, чтобы символом многополярного мира, его ядром стал треугольник Россия, Индия и Китай (РИК). После того, как сформировался БРИКС, мало говорили про РИК, потому что БРИКС – это гораздо более впечатляющее «событие». Но, как ни странно, продолжала работать и архитектура контактов в рамках РИК, включая встречи министров иностранных дел. В общей сложности мы их провели порядка двадцати. В последнее время наша совместная работа немного затормозилась. Сначала была коронавирусная инфекция. Потом произошли известные проблемы на границе между Индией и Китаем.

Мы все равно считаем, что в такие напряженные моменты гораздо полезнее говорить друг с другом. Примерно год назад предложили собрать «тройку» РИК. Недавно мы снова возвращались к этой мысли. Но пока индийские друзья считают, что сначала нужно полностью урегулировать ситуацию на границе. Мы понимаем. Но желание сохранить тройственное сотрудничество налицо и в Пекине, и в Нью-Дели. Убежден, что мы все только выиграем, если эта «тройка» будет вырабатывать общие подходы, стремиться к тому, чтобы по ключевым проблемам евразийского континента и по глобальной повестке дня мы занимали единые позиции.

Прямо скажу, что Запад хочет ровно обратного. Он желает, чтобы эта «тройка» никогда не укрепляла свою солидарность, не выступала с совместных позиций. Он хочет всячески ее размыть и в том числе использовать.

Вы упомянули, что КНР наращивает свою торговлю с Западом, с США. Китай сейчас немного стал сокращать свои золотовалютные резервы, хранящиеся в долларах. Это детали. Об этом потом можно отдельно поговорить. Также очевидно, что Соединенные Штаты пытаются втянуть Индию в антикитайский проект. Все понимают, о чем идет речь.

Много говорил со своим индийским коллегой и другом, с Министром иностранных дел С.Джайшанкаром. Он многократно публично отвечал на вопросы журналистов о том, почему Индия, когда идет война на Украине, покупает в России в несколько раз больше нефти и всего остального, чем это было прежде. Он ответил, что, дескать, дорогие друзья, вы лучше считайте доходы в своем кармане, и сколько вы покупаете российской нефти. Мне, мол, позвольте отвечать за свою страну. Важно делать то, что отвечает интересам нашей экономики. Если бы все на этой планете так позиционировали себя, думаю, что давление Вашингтона не достигало тех результатов, которые оно порой достигает.

Что касается торговли Китая. И КНР, и Индия (будем откровенны) хотят добиться какого-то успокоения ситуации в мировой экономике, не подвергая сомнению азы и механизмы глобализации, которые были заложены американцами, а также роль доллара, на который многие по-прежнему хотят полагаться. В двусторонней торговле с Китаем у нас 90% уже оплачивается рублями и юанями. С Индией где-то ближе к 60% торговля оплачивается в национальных валютах. Это серьезный выбор. И Китайская Народная Республика, и Индия гораздо глубже вовлечены в западную систему глобализаций по объему финансовых, инвестиционных, торговых соглашений и многому другому. Но то, что и КНР, и Индия, как и мы, понимают дискриминационный характер действий Запада – это факт.

Приводил примеры, как и вас, и китайцев, и других членов БРИКС в МВФ не пускают на позиции, которые отражали бы реальный экономический и финансовый вес наших стран. Как в ВТО тринадцать лет заблокирован орган, который был создан для того, чтобы рассматривать споры и выносить справедливые решения.

Не сомневаюсь, что и в Китае, и в Индии, как и в большинстве других стран, это понимают. Мы не выдвигаем никаких условий, чтобы Индия меняла свои внешнеполитические приоритеты. Эта страна хочет достигать взаимовыгодных результатов в контактах со всеми странами. Мы тоже этого хотим. Нас в свое время вовлекли в эту систему. Потом, в ответ на наши многолетние предупреждения об ошибочности и трагичности линии на расширение НАТО и на втягивание туда Украины. У нас уже не осталось другого выбора, кроме как специальной военной операцией обеспечить нашу безопасность, коренные интересы и безопасность людей, чьи предки столетиями жили в Донбассе, в Новороссии, осваивая эти земли, обустраивая их, строя города, заводы, порты, корабли. Все это хотели перечеркнуть.

Не могу не завершить украинскую тему тем, что сейчас Запад говорит по поводу всех своих «придумок». Швейцарская конференция, потом еще другая конференция. Некоторые арабские страны пытаются уговорить принять у себя какой-то новый «хурал». Почитайте, они пишут, что все должны выполнять международные права, уважать Устав ООН и территориальную целостность Украины. Почему только территориальную целостность? Уже говорил про право нации на самоопределение. Когда-то давно возникли разговоры о том, как сочетаются принципы территориальной целостности и права нации на самоопределение. В 1970 г., после долгих лет переговоров, Генеральная Ассамблея единогласно приняла Декларацию о принципах отношений между государствами. Это многостраничный документ. В части, о которой мы говорим, сказано, что все обязаны уважать территориальную целостность тех государств, чьи правительства уважают принцип самоопределения народов и представляют все население, проживающее на данной территории.

Устал на многих публичных мероприятиях привлекать к этому внимание. После госпереворота те, кто пришел к власти, объявил об отмене статуса русского языка, объявил тех, кто проживает в Крыму и Донбассе террористами. Разве после этого украинское «правительство», сформированное путчистами, представляло интересы граждан востока своей страны? Конечно, нет. Не будем забывать, что с тех пор на Украине приняты законы, которые запретили все русское: образование, средства массовой информации. Были запрещены культурные мероприятия. Даже в бытовой ситуации в магазине, если продавец захочет, он сдаст вас милиционеру, если вы будете к нему обращаться по-русски. Это к тому, что все эти «дирижеры» вокруг украинских дел нас призывают уважать Устав ООН, но выделяют только территориальную целостность, забывая про то, о чем я только что сказал. Они также забывают про статью первую Устава, где говорится о правах человека, столь любимых теми, кто инициирует сейчас все эти «посиделки» по Украине.

Это говорится в таком контексте, который им совершенно неприемлем. Там сказано, что все страны обязаны уважать права человека, независимо от расы, пола, языка и религии. Это тоже часть Устава ООН. Об этом мало кто вспоминает. Вот язык и религия Западу как «нож в горло». У нас бывают неформальные контакты по линии политологов. Они нам все пытались «продавать», что, мол, давайте остановим войну, посмотрим корейский вариант. Наши ребята спрашивали у них, что, дескать, гипотетически представьте себе, что будет достигнут какой-то компромисс об окончании боевых действий. Как вы будете относиться к тем законам, которые приняты на Украине по уничтожению всего русского и по героизации нацистов? Ответ был «интересный». Что они, мол, не собираются вмешиваться во внутренние дела украинского государства. То есть нацистам дается «лицензия» на продолжение убийства всего русского.

Поэтому страны, которых приглашают, «зазывают» на эти «сходки», должны задавать такие вопросы. Там много наших друзей. Некоторые присутствуют для того, чтобы от них отстали и не требовали вводить санкции против России, чего они не хотят и не будут делать. Другие из искреннего желания повернуть этот процесс в нормальное русло. Они говорят, что они не будут ничего принимать без России, отказываются подписываться. Это все показывает весомый характер происходящего и понимание Мировым большинством этого принципиального характера.

Хочу через Вас адресовать призыв на будущее, когда в очередной раз будут приглашать, – съездите, но задайте эти вопросы насчет тех принципов Устава ООН, которые ни Запад, ни, естественно, киевская нацистская хунта не хочет видеть в упор.

Вопрос (перевод с английского): В прошлый раз мы говорили два года назад на Восточном экономическом форуме. С того времени мы также обсуждали возможность открытия газопровода. После этого мы видели, что были подорваны эти газопроводы. Вы упомянули и Ялту, и Потсдам. Вы согласны с тем, что необходим новый порядок, а также с тем, чтобы и Германия была вовлечена в этот договор? Мы понимаем, какая будет ситуация, если Германия пошлет войска на театр боевых действий. Хотелось бы видеть отношения между Россией и Германией такими, когда будет найден мирный договор. Не могли бы Вы это как-то прокомментировать?

С.В.Лавров: Американцы со времен З.Бжезинского публично говорили, что нельзя допустить, чтобы Украина была в составе России, потому что Россия с Украиной – великая держава, без Украины Россия – «легкая добыча». Точно так же с еще более древних времен англосаксы не хотели, чтобы Россия и Германия сотрудничали и объединяли бы свои сравнительные преимущества, имея в виду наши несметные ресурсы и немецкие технологии. Эта линия сейчас достигла апогея.

Украинская агрессия, использование Украины для атаки на Российскую Федерацию, помимо ослабления самой России и расчетов на то, что здесь будет спровоцирована революция, имела целью и подавить способности Европы быть конкурентом США. Вы видите, что происходит в германской и во французской экономиках. Еще год назад французы устами Министра экономики Франции Б.Ле Мэра жаловались, что стоимость электроэнергии для бизнеса в четыре раза больше, чем в Соединенных Штатах. Все остальное вы знаете, как это все делается.

Напомню о психологических аспектах российско-германских отношений. У нас никогда не было негативного отношения к Германии. Когда заканчивалась война, и колонны пленных немцев конвоировались по улицам городов и деревень, бабушки, потерявшие детей, внуков, мужей, выходили и угощали их хлебом и водой. Как сказал наш великий поэт «и милость к павшим призывал». Это, наверное, часть русской души, натуры. Никогда не было никакого злобства по отношению к тем, кто с тобой воевал. Потом война закончилась, и они оказались побежденными. Потом был Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии («2+4»). Не буду вспоминать встречу Г.Колля и М.С.Горбачева, которая оказалась для немцев сюрпризом, потому что попросили денег раз в пятнадцать меньше, чем было выделено для того, чтобы ГДР стала частью Германии. Было много разного. Даже эти ошибки были продиктованы тем, что «история кончилась», весь мир теперь един, все мы – друзья, общечеловеческие ценности и т.д. Наверное, была наивность. Это уже часть истории.