Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Минский автомобильный завод наращивает поставки в Россию пассажирской техники

Почти 400 единиц пассажирской техники выпустил в первом квартале этого года Минский автомобильный завод. Рекордные за 10 лет показатели. Завод - единственное на территории Союзного государства предприятие, которое выпускает подобную продукцию. Такая техника успешно замещает западные аналоги. Новый перронный автобус МАЗ 271 поступил в аэропорт Липецка. А Новороссийск получил десять новеньких автобусов МАЗ 206, работающих на природном газе.

Перонный автобус способен за пару рейсов с комфортом доставить пассажиров на борт крылатого лайнера.

- Выбросы загрязняющих веществ в три раза меньше, чем у дизельного аналога, что очень важно в условиях непрерывно растущего автотрафика, - отметил мэр города Андрей Кравченко. Машины оснащены по максимуму, включая кондиционеры салона и кабины водителя, системы автоматического пожаротушения, видеонаблюдения и учета пассажиров, мультимедийную систему и систему "Говорящий город", USB-розетки, Wi-Fi. Десять таких же машин пополнили накануне сезона отпусков и автопарк курортного Геленджика.

Продукция автозавода идет в различные города России. Первый квартал этого года стал рекордным для МАЗа по производству автобусов, троллейбусов, электробусов и доходов от их реализации.

- Мы произвели за квартал 392 единицы пассажирской техники и сейчас выпускаем 135 машин ежемесячно, это рекордный показатель за последние десять лет, - говорит заместитель коммерческого директора ОАО "МАЗ" по реализации пассажирской техники Владимир Дормаш. По его словам, в первом квартале выручка составила в эквиваленте 105 млн долларов. Для сравнения: за весь прошлый год эта цифра равнялась примерно 210 млн долларов. Потребители доверяют МАЗу, так как знают, что техника качественная, добавляет Дормаш.

В этом году минским автозаводам предстоит изготовить и продать 1700 автобусов и троллейбусов разных моделей и модификаций. Из этого количества около 1300 машин уже законтрактовано, оставшиеся 400 предназначаются под конкретные проекты. Сейчас завод формирует портфель заказов на следующий год.

При этом, говорит Владимир Дормаш, спрос на автобусы в России превышает предложение. Интерес к продукции МАЗа большой, за последнее время с ней ознакомились губернаторы Смоленской и Архангельской областей. Завод мог бы поставлять в Россию от 200 до 250 пассажирских машин в месяц, но не хватает мощностей. Поэтому было принято решение о создании нового автобусного производства. Строительство сейчас в разгаре, до ввода в эксплуатацию осталось около года. Минский автозавод сможет выпускать до 3000 единиц пассажирской техники в год.

- Чтобы сохранить доходность и маржинальность, мы сконцентрировались на целевых кластерах пассажирской техники, - отмечает Дормаш. - МАЗ выпускает ряд импортонезависимых моделей низкопольного транспорта, основанных на компонентах белорусского производства и производства дружественных стран. Кроме этого, в числе новинок туристический автобус МАЗ 350 и перронный МАЗ 271.

Минский автомобильный завод также продолжает развивать производство общественного транспорта на электрической тяге. Соответствующий пилотный проект уже реализован в городе Жодино. Специалисты предприятия наблюдают за эксплуатацией пробной партии машин. В планах - поставить электробусы на серийный поток, тогда они смогут стать альтернативой автобусам, работающим на традиционном дизельном топливе или на газу.

В этом году МАЗ намерен поставить еще один рекорд - по производству сочлененных автобусов большой вместимости. Намечается поставить на рынок более 320 единиц такой техники. Минский автозавод (наряду с еще одним российским производителем) является уникальным изготовителем на Евразийском рынке автобусов-"гармошек", и на предприятии намерены сполна воспользоваться этим серьезным конкурентным преимуществом. Недавно завершилась поставка крупной партии из 140 сочлененных автобусов в Россию. Города Беларуси также ожидают выхода на пассажирские маршруты такой техники.

В нынешнем году ОАО "МАЗ" планирует произвести 13 735 различных грузовиков, автобусов, троллейбусов, что более чем на 2000 единиц выше уровня прошлого года. В 2024-2035 годах планируется направить на развитие производства порядка одного миллиарда долларов. Предстоит разработка новой пассажирской техники, самосвалов и шасси. Развивается производство микроавтобусов: на заводе "Брестмаш" для этого устанавливается дополнительная линия сборки.

Текст: Владимир Яковлев

Восполнить нехватку замерзшей российской клубники поможет белорусская

В России из-за майских заморозков Минсельхоз России планирует ввести режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Это ускорит получение аграриями страховых выплат и, возможно, позволит им рассчитывать на дополнительную финансовую помощь со стороны государства.

Морозы ударили в самый пик цветения садов в центре России. Серьезно пострадали от минусовых температур также клубника и черешня. Но здесь ситуация более спокойная, заверяют в министерстве. Продовольственный рынок России в полной мере обеспечен ягодами, в том числе клубникой. Продукция представлена в разных ценовых категориях и доступна широкому кругу потребителей, утверждают в Минсельхозе.

В Южном федеральном округе РФ, на который приходится 35% поставок клубники, погода не оказала существенного влияния на урожай. Сейчас в магазинах и на рынках недостатка краснодарской, крымской клубники нет. Правда, в отдельных регионах Центрального федерального округа заморозки повредили плантации ягоды. Но в большинстве регионов сезон клубники приходится на вторую половину июня - заморозки случились до цветения. Поэтому в Минсельхозе не ожидают существенного роста цен на землянику садовую по сравнению с предыдущим сезоном.

Кроме российской клубники на рынке много импорта из дружественных стран. Помимо привычных Азербайджана или Турции в этом году уже встречается и клубника из Беларуси. Во фруктовых "палатках" стоит она около 680 руб. за кг, выяснили корреспонденты "СОЮЗа". Это хоть и дороже краснодарской (около 490 руб. за кг), но дешевле кабардино-балкарской (720 руб. за кг).

Как в Беларуси

Холода в первой половине мая подпортили настроение белорусским аграриям. В Белгидромете констатировали: капризы погоды сдерживали появление всходов, отрастание трав, мешали цветению и опылению плодовых культур. Но глобальных проблем похолодание все же не принесло, и свидетельство тому - клубничное изобилие. Отечественная ягода начала уверенно теснить на прилавках иностранную, цены идут вниз.

Один из главных белорусских поставщиков клубники - Брестская область. А ее Лунинецкий район и вовсе называют ягодным раем. В период майских заморозков дозревала тепличная ягода. А на днях ожидают клубнику открытого грунта. И предварительно оценивают урожай как хороший.

- Первую клубнику на продажу в Минск отвезли 10 мая, - рассказывают в семье Андрея и Юлии Ярохович. - Ранняя ягода в столице шла по 25 белорусских рублей за килограмм (700 российских), неделю назад продавали уже по 15 (420 российских). Со сбытом проблем нет. К процессу выращивания подходим со всей ответственностью. К примеру, в прошлом году из–за весенних заморозков потеряли значительную часть урожая в открытом грунте. Поэтому к нынешнему сезону подготовились более основательно и закупили большой объем спанбонда. Когда в конце апреля синоптики предупредили о предстоящих заморозках, быстро укрыли им плантацию.

Актуальные цены на главном в Минске Комаровском рынке подтверждают: с урожаем ягоды все в порядке. Своя - самая доступная: от 7,5 белорусского рубля за 1 кг (200 российских). Та, что по 10 рублей и выше, вообще прекрасного качества. Так что за майско-июньские витамины можно не беспокоиться, они есть. Хватит не только для своих, но и для традиционных покупателей - россиян. К тому же за Брестской областью уже подтягивается Гродненская, а это значит, что товара будет много. Самое время прокладывать маршруты от белорусских ягодных плантаций до российских прилавков.

Кстати, с огурцами (еще один стратегический продукт, на который у российских оптовиков спрос обычно большой) примерно то же самое: первый урожай созревает в теплицах, которым непродолжительные заморозки точно нипочем, а грунтовые подоспеют позже. Сейчас погода благоприятствует их росту - на этой неделе температура воздуха по стране днем достигает плюс 30 градусов.

Виды на яблоки и груши также неплохие. Что касается других ягод, то надо подождать. Еще неделю назад на рыночных прилавках бал правила черешня из Узбекистана, и стоила она от 24 белорусских рублей (от 670 российских). Высокий сезон впереди.

В Беларуси в период майских заморозков дозревала тепличная ягода. А на днях ожидают клубнику открытого грунта. Заморозки прошли еще до ее цветения.

Текст: Татьяна Карабут Александр Нестеров

Шире круг: ЕАЭС ставит на интеграцию

В Минске торжественно отметили десятилетие Евразийского экономического союза (ЕАЭС). За время существования интеграционного объединения объем взаимной торговли между странами-участниками вырос почти в два раза, участники союза перешли в основном на расчеты между собой в национальных валютах. На мероприятии побывал обозреватель "СОЮЗа".

Договор о создании ЕАЭС был подписан 29 мая 2014 года в столице Республики Казахстан городе Астане. Сегодня членами объединения являются Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан. Россия и Беларусь при этом входят в Союзное государство, которое в этом году, 8 декабря, также отмечает юбилей - 25 лет с момента подписания договора.

"Союзное государство - особое образование со своей уникальной компетенцией. Оно безусловно играет важную роль, потому что цементирует ядро евразийской интеграции. При этом деятельность ЕАЭС находится в поле зрения Союзного государства, и многие наши цели и задачи практически идентичны и пересекаются", - рассказал "СОЮЗу" Председатель Суда ЕАЭС Алексей Дронов.

Поделился он и статистическими данными о работе суда, задача которого - обеспечить применение государствами-участниками и органами Союза Договора о ЕАЭС и иных международных договоров в его рамках.

"С 2015 года рассмотрено 85 дел, вынесено 78 судебных актов. Сделано 27 консультативных заключений. Хочу отметить, что все более востребованными становятся проблемы трудовых отношений", - конкретизировал он.

Пять государств - участников ЕАЭС формируют сегодня единый рынок, насчитывающий около 180 миллионов потребителей, с совокупным ВВП свыше 2,5 трлн долл. При этом в 2023 году товарооборот между странами ЕАЭС стал рекордным и составил 7,4 трлн руб. За 10 лет существования ЕАЭС товарооборот с третьими странами увеличился на 60 процентов - с 579 до 923 млрд долл. А объем взаимной торговли за тот же период вырос почти в два раза - с 45 до 89 миллиардов. При этом более 90 процентов расчетов уже проводится в национальных валютах.

Помимо постоянных участников ЕАЭС, 14 мая 2018 года статус государства-наблюдателя при ЕАЭС получила Республика Молдова, 11 декабря 2020 года - Республика Узбекистан и Республика Куба.

Свою заинтересованность в торгово-экономическом сотрудничестве с ЕАЭС на сегодняшний день обозначили более 50 стран мира. Договоры о свободной торговле уже подписаны с такими странами, как Вьетнам, Иран, Китай, Сербия и Сингапур, идет работа в этом направлении с Египтом, Индией, Индонезией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

"У нас есть один общий интерес - процесс евразийской интеграции. Все события последнего времени показывают, что наше пространство - это ценность, за которую стоит бороться, которую надо укреплять и развивать, потому что это тот рубеж, который мы не имеем права сдавать", - констатировал Алексей Дронов.

В мероприятии, которое состоялось в столице Республики Беларусь, приняли участие первый заместитель Председателя Верховного Суда Беларуси Валерий Калинкович, заместитель Председателя Конституционного суда Беларуси Наталья Карпович, замминистра юстиции Беларуси Олег Кот, представители посольств государств - членов ЕАЭС в Республике Беларусь, а также Председатель Экономического Суда СНГ Андрей Плотников.

Текст: Тарас Фомченков

В арсенале союзных метеорологов - единые методы прогнозирования и отечественная техника

Метеорологи Беларуси и России выстроили единые методы анализа и прогнозирования климатической ситуации, создали общую информационную базу. Теперь результаты реализации программ Союзного государства будут применять на практике для таких погодозависимых отраслей экономики, как транспорт, сельское хозяйство, энергетика, ЖКХ, а также для организаций МЧС и минобороны. Актуальные вопросы взаимодействия профильных служб - импортозамещение измерительного оборудования, перспективы развития космического мониторинга и наземных средств наблюдения - специалисты обсудили в ходе 77-го заседания совместной коллегии Комитета Союзного государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды, состоявшегося в Гродно.

Государственные гидрометеорологические службы России и Беларуси находятся в активной фазе сотрудничества, отметил глава Росгидромета Игорь Шумаков. Единая нормативная и техническая база дает возможность приступить к серьезной работе по созданию новых проектов:

- Они будут содержать задачи, связанные с изучением климата, с применением этих знаний на практике для Беларуси, России и приграничных территорий. Эта территория подвержена опасным природным явлениям, связанным с климатическими изменениями. Надо разрабатывать методы, которые на практике помогут нам в борьбе с изменениями климата. База знаний накоплена, теперь важно правильно ее применить.

Одним из механизмов взаимодействия является реализация программ Союзного государства, результаты которых имеют высокую практическую значимость, заметил Шумаков. По его словам, наработки будут востребованы прежде всего в погодозависимых отраслях экономики, таких как транспорт, сельское хозяйство, энергетика, ЖКХ, а также организациями МЧС и минобороны. По его словам, выполненные четыре программы были направлены на совершенствование работы двух служб как единого целого. Удалось сделать много:

- У нас единая информационная база, единые средства наблюдения, единые методы прогнозирования и анализа той или иной климатической ситуации. За последние 22 года нам удалось полностью интегрироваться.

Следующая задача - обеспечение метеорологических служб отечественной техникой. Предстоит развитие с точки зрения применения современной техники производства либо Республики Беларусь, либо Российской Федерации, поскольку иностранная техника нам сейчас недоступна, да и не особо нужна, заметил Игорь Шумаков.

Говоря о необходимости создания собственной технической базы, специалисты не скрывали: несколько лет назад недоступность европейского оборудования и закрывшийся доступ к западным информационным базам создавали определенные неудобства. Но сложившаяся ситуация подстегнула разработчиков и производителей. Первый заместитель начальника Белгидромета Светлана Кузьмич конкретизировала направления работы, которая ведется в рамках импортозамещения оборудования и программно-аппаратных комплексов:

- В прошлом году в аэропорту Минска мы заменили метеорологический радиолокатор немецкого производства на российский. Это программно-аппаратный комплекс, который позволяет нам видеть развитие облачности, особенно кучево-дождевой в радиусе 200 километров. В настоящее время сеть локаторов у нас представлена пятью такими комплексами, которые установлены во всех областных аэропортах, кроме Могилева. Там нет в этом необходимости, поскольку эта территория перекрывается данными метеорологических локаторов Витебска, Минска и Гомеля. Важный нюанс: и наше, и российское оборудование объединены в единую сеть. В результате мы получаем стыкованную карту, на которой видим, как развивается облачность, шквалы, другие природные явления от Калининграда до Брянска или Смоленска.

Развивается и система космического мониторинга. На орбите сегодня находятся три российских аппарата, позволяющих отслеживать ситуацию на территории Европы, Сибири и Дальнего Востока. Еще один спутник готов к эксплуатации. После 2030 года планируется ввести в эксплуатацию еще один усовершенствованный аппарат, способный осуществлять съемку с периодичностью в пять минут.

Крайне важный вопрос - импортозамещение при проведении радиационного мониторинга. Имея на своей территории собственную атомную электростанцию, Беларусь должна проводить максимально эффективное изучение окружающей среды. Уже налажено сотрудничество с российскими разработчиками программного оборудования. В случае возникновения внештатной ситуации приборы способны предсказать траекторию перемещения радиоактивного облака.

Участники коллегии отметили высокий уровень востребованности метеорологических прогнозов. Например, Белгидромет в прошлом году запустил пилотный проект по созданию агропрогнозов для госпроизводителей сельхозпродукции. В нынешнем году аналогичная работа проводится с фермерами.

Текст: Катерина Чаровская

Заказы на первые союзные станки расписаны уже на год

На заводы России и Беларуси начали поступать практически полностью локализованные станки белорусско-российского производства. Заказы на новые агрегаты уже расписаны на год вперед. Результаты проекта "Союзный станок" представили в Москве на выставке "Металлообработка-2024". По словам участников рынка, такие станки заменят американское и европейское оборудование.

Свои наработки под единым брендом "Союзный станок" представили четыре предприятия Министерства промышленности Беларуси: ОАО "СтанкоГомель", ОАО "Станкозавод "Красный борец", ОАО "Гомельский завод станков и узлов" (ГЗСиУ) и ОАО "Станкостроительный завод им. С.М. Кирова".

Найти их было несложно. Организации Минпрома Беларуси в составе коллективной экспозиции выступили ключевыми участниками выставки и заняли в этом году площадь в полтора раза больше, чем в прошлом.

В условиях санкционного давления импортозамещение в поставках комплектующих и укрепление технологического суверенитета Союзного государства стало одной из приоритетных целей. В июле 2023 года было подписано межправительственное белорусско-российское соглашение о развитии станкоинструментальной промышленности. В сентябре стороны утвердили дорожную карту по развитию станкостроения. Она стала продолжением подписанных документов о единой промышленной политике и о взаимном признании технологических операций.

Дорожная карта предусматривает создание центров компетенций на базе станкостроительных предприятий Беларуси и России, их развитие в части проектирования современного станочного оборудования, реализацию научно-технической программы Союзного государства, формирование предложений по разработке мер государственной поддержки производителей.

Одно из мероприятий дорожной карты - проект "Союзный станок", который предусматривает стопроцентную локализацию производства.

Результаты проекта - первые пять станков продемонстрировали заместителю министра промышленности и торговли России Михаилу Иванову, посетившему стенды белорусских предприятий. Замминистра отметил, что работа с белорусскими коллегами оказывает большое влияние на развитие станкостроительной отрасли в России. В рамках российского госкредита на перспективные импортозамещающие проекты утверждены три проекта в станкоинструментальной промышленности, в результате реализации которых будут разработаны линейки зубообрабатывающего оборудования и различные виды шлифовальных станков союзного производства.

Два агрегата с наклейкой "Союзный станок" презентовал Станкостроительный завод имени С.М. Кирова: ленточно-отрезной автоматический станок и протяжной горизонтальный станок.

- Одно из важных событий форума - презентация проекта "Союзный станок". Он отличается тем, что комплектующие только белорусско-российского производства, - рассказал "СОЮЗу" заместитель директора ОАО "Институт БЕЛОРГСТАНКИНПРОМ" - управляющая организация ОАО "Станкостроительный завод им. С.М. Кирова" Роландо Перес. - Мы выбрали два представленных станка, потому что они входили в основную линейку нашего производства и пользовались большим спросом.

Теперь систему управления, электродвигатели, редукторы поставили российские предприятия, а гидроаппаратура, трансформаторы, режущий инструмент белорусского производства. Изготовить "Союзный станок" не так просто, потому что сложно найти комплектующие, говорит Перес. "Но сейчас мы видим, как российские партнеры уже освоили очень многое взамен импортного и могут предоставить свои разработки. Процесс пошел, в дальнейшем мы планируем расширить линейку "Союзных станков", - добавляет он.

По словам представителя завода, к "Союзным станкам" повышенный интерес. Представленные два станка уже нашли своих хозяев: один станок уезжает в Гомель, а второй - в Ульяновск.

На стенде станкозавода "Красный борец" представлен круглошлифовальный станок с ЧПУ.

- Это наш базовый станок, он требуется везде, где необходимо производство точных, "идеальных" деталей, - поясняет начальник отдела маркетинга, заказов и сбыта ОАО "Станкозавод "Красный борец" Максим Алексеенко. - Раньше на нем были комплектующие из недружественных стран, пару лет назад они прекратили свои поставки. Если бы мы не стали работать по замещению импортных комплектующих с российскими партнерами, производство могло остановиться. Сейчас работаем с российскими партнерами, они поставляют электрокомпоненты, системы ЧПУ, оптические линейки. Работа по импортозамещению продолжается, и в дальнейшем линейка "Союзных станков" будет расширена. Полученный опыт будем масштабировать.

По словам представителя завода, высокий интерес к станку проявили регионы Центрального федерального округа РФ, много заявок из Челябинской и Свердловской областей. Представленный на выставке станок уже продан.

- Очень много заявок, нам предстоит большая договорная работа, - отмечает Максим Алексеенко.

Инновационный пятикоординатный токарно-фрезерный станок с ЧПУ представило предприятие "СтанкоГомель".

- Наш станок может использоваться на любом заводе или фабрике, где есть ремонтный цех, везде, где нужно снять полосу металла с заготовки. Основная сфера применения - машиностроение, начиная от ремонтных нужд, заканчивая крупносерийным производством, - поделился заместитель начальника управления маркетинга и внешних связей ОАО "СтанкоГомель" Алексей Ковалев. По его словам, агрегат станет заменой для американского и европейского оборудования.

Инженер-конструктор Гомельского завода станков и узлов Александр Карпухин показал токарный станок с ЧПУ.

- Без качественного станочного оборудования невозможно выпустить нужную продукцию, в том числе для машиностроения, - пояснил Александр.

Представленный на выставке станок, говорит Карпухин, проверен временем. Это очень востребованная модель.

- Мы его усовершенствовали и заменили импортные составляющие российскими и белорусскими комплектующими. Раньше система ЧПУ у него была немецкая, а теперь питерской компании "Балт-Систем", - отмечает он.

Как рассказали представители завода, представленный станок продан, а заказы на него уже поступают на следующий год.

Текст: Юлия Васильева

Дмитрий Мезенцев рассказал о новом этапе реставрации Брестской крепости

На реконструкцию Брестской крепости направят до 493 миллионов российских рублей. Председатель Совета Министров Союзного государства Михаил Мишустин подписал Постановление о проекте Союзного государства "Капитальный ремонт, реставрация, реконструкция, музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". Об этом рассказал Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Внимание к военно-патриотической тематике, которое уделяется высшими органами Союзного государства, - это не только подготовка к 80-летию полного освобождения Беларуси от фашистов. Это последовательная работа, отметил Госсекретарь. За последние два года число мероприятий гуманитарного и гражданско-патриотического звучания увеличилось почти в 1,7 раза, и это не потому, что "мы хотим перед кем-то отчитаться, а потому, что считаем это обязательным, с учетом давления, попыток переписать историю, стереть в памяти ныне живущих впечатления, эмоции, восхищение и уважение к подвигу солдата Великой Победы. Это требует другой, более плотной, тщательной и искренней работы".

Дмитрий Мезенцев особо подчеркнул, что подписанное во исполнение поручений Президентов Постановление о выделении 493 миллионов рублей на огромный объем работ по капитальному ремонту, реставрации, реконструкции и музеефикации объектов Брестской крепости - одно из важнейших подтверждений единства позиций, единства отношений белорусов и россиян к подвигу, совершенному в 1941-1945 годах. По его словам, реконструкции подлежит главный монумент "Мужество", известный всему миру, входная группа "Звезда", Северные ворота, Южные и Юго-западные казармы, ряд других объектов.

- Очень важно, что слово "музеефикация" сохранено в названии важнейшего документа. Будет обновляться экспозиция Брестской крепости, она будет становиться все более интерактивной, - отметил Дмитрий Мезенцев. - Мы во взаимодействии с рядом музеев Москвы, рядом регионов России пополним эту коллекцию. Мы очень хотим, чтобы для молодых людей, для школьников, старшеклассников, учащихся колледжей, студентов, тех ребят, кто работает на производстве, эти экспозиции были по-настоящему интересны и познавательны и были поводом для осмысления масштаба подвига, героизма, мужества и страданий, которые понес советский народ в годы войны.

Проект рассчитан на три года. В 2024 году финансирование составит до 73,78 млн за счет профицита бюджета Союзного государства.

Текст: Юлия Васильева

Эксперт: У Минска и Москвы есть эффективные инструменты против агрессии Запада

Сотрудничество Республики Беларусь и Российской Федерации в военной сфере всегда было и остается своеобразным локомотивом белорусско-российских межгосударственных, и в том числе интеграционных, взаимоотношений, говорит аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Игорь Король. "С первых дней строительства Союзного государства вопросы единого оборонного пространства - во главе угла союзной повестки", - отмечает эксперт. Сейчас вопросы функционирования и развития единого оборонного пространства как никогда актуальны, говорит он.

Планы Польши по наращиванию численности своих вооруженных сил до 300 тысяч военнослужащих и их качественному перевооружению, закупка противолокационных ракет, новых танков, самолетов, реактивных систем залпового огня американского и южнокорейского производства, размещение немецкой бригады на прибалтийском направлении да и вся воинственная риторика западных соседей свидетельствуют об их агрессивных планах, замечает Игорь Король. Сегодня на сопредельной территории этих стран сосредоточены около 90 тысяч иностранных военнослужащих. Что они там делают? Вопрос риторический, говорит эксперт.

Сегодня у Минска и Москвы есть эффективные инструменты для противодействия агрессивным устремлениям Запада, отмечает эксперт. Это, во-первых, Региональная группировка войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации. Во-вторых, Единая региональная система противовоздушной обороны, служащая надежным щитом против любых современных средств воздушного нападения от БПЛА до самых современных крылатых и баллистических ракет, включая перспективные гиперзвуковые. Ну и конечно же, это самое современное и мощное тактическое ядерное оружие, размещенное в том числе и на территории Беларуси.

"Проводимые совместные тренировки по его подготовке и применению демонстрируют не только нашу решительность в отстаивании независимости и территориальной целостности Союзного государства, но и высочайший уровень интеграции систем связи, разведки, боевого и всестороннего обеспечения вооруженных сил наших государств. Мы должны быть сильными во имя мира. В этом и есть суть единого оборонного пространства Беларуси и России", - отметил Игорь Король.

Одной из ключевых тем визита также стало создание общего энергетического рынка. Объединение энергетического пространства России и Беларуси можно воспринимать как начало более широкого процесса - по созданию с 2025 года единого рынка энергии в рамках ЕАЭС (куда входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия), считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

Россия - экспортер энергоресурсов и электричества, а также продуктов переработки нефти и газа, Беларусь - импортер сырья, но при этом еще и экспортер нефтепродуктов и электроэнергии, как и наша страна.

Ранее бензин, мазут и дизельное топливо (ДТ) из Беларуси конкурировали с аналогичными товарами из России на европейском рынке. Сейчас едва ли речь идет о конкуренции. Поставки топлива из Беларуси на экспорт идут только через Россию, а почти все сырье белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) получают из нашей страны. Казалось бы, полная зависимость от России, но когда на наши НПЗ произошли атаки, именно Беларусь была готова компенсировать выпадающие объемы бензина на рынке, если бы это потребовалось, говорит эксперт.

Как отмечает Андрианов, цены на нефть уже фактически выровнены в мировом масштабе за счет действия глобальных рыночных механизмов. Но на российском топливном рынке работает еще демпферный механизм (компенсация из бюджета нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок по ценам ниже экспортных). Согласно достигнутым еще в 2022 году договоренностям белорусские НПЗ получают демпферные выплаты через российского трейдера "Промсырьеимпорт". Здесь речь идет о поставках белорусского топлива на российский рынок, а при едином энергетическом пространстве разговор может возникнуть о всех объемах топлива, реализуемых внутри двух стран.

Формирование единого рынка газа предполагает пересмотр контрактной системы поставок и снятие инфраструктурных ограничений при транспортировке голубого топлива. Ставка сделана на отказ от госцен для промышленных потребителей и формирование цен на основе биржевых торгов. По различным оценкам, в результате запуска торгов внутренние цены на газ в России и странах - членах ЕАЭС в долгосрочной перспективе могут снизиться на 20-45% , указывает Андрианов.

Наиболее сложный вопрос - электроэнергетика, отмечает эксперт. Беларусь хотела бы поставлять в Россию избыточную электроэнергию, которая появилась после запуска Белорусской АЭС, но и в России энергосистема избыточна. Впрочем, в приграничных регионах для выравнивания нагрузок на систему перетоки энергии могут возникнуть.

Текст: Максим Осипов Сергей Тихонов

"Вышли на высочайший уровень доверия". Итоги переговоров Путина и Лукашенко

Россия и Беларусь вышли на высочайший уровень взаимодействия и доверия, близки, как никогда раньше, заявили Президент России Владимир Путин и Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам встречи, прошедшей 23-24 мая в Минске.

По оценке лидеров двух стран, во многих сферах уже созданы правовые и организационные основы общего экономического пространства. В Союзном государстве будет сформировано также единое оборонное пространство. Первый этап учений с нестратегическим ядерным оружием стартовал в России в конце мая, на втором этапе к учениям присоединится Беларусь.

Владимир Путин и Александр Лукашенко общались около двух часов в так называемом узком формате, затем встреча продолжилась в широком составе с участием делегаций. Основные темы переговоров президенты обозначили в ходе совместной пресс-конференции.

Как отметил Владимир Путин, это один из первых его зарубежных визитов после избрания и вступления в должность президента. "Тем самым мы хотели бы подчеркнуть то важное значение, которое в России придается братским связям с нашим ближайшим соседом, надежным союзником и подлинно стратегическим партнером", - сказал он. В ходе переговоров удалось рассмотреть практически все ключевые вопросы российско-белорусского сотрудничества в экономике, культурно-гуманитарной сфере, в области безопасности и обороны, поделился российский президент. Успешно реализовано 28 программ Союзного государства Беларуси и России. Во многих сферах сформированы правовые и организационные основы общего экономического пространства, сказал Президент России.

Приоритетной отраслью двустороннего взаимодействия, по его словам, является энергетика. "Наша страна традиционно поставляет в Белоруссию нефть и газ на весьма выгодных, преференциальных условиях", - сказал Владимир Путин. От энергетики зависит ритмичная работа промышленности, стоимость конечной продукции, отметил Александр Лукашенко и добавил, что необходимо окончательно согласовать условия поставок нефти и газа в Беларусь. "Сегодня Владимир Владимирович принял соответствующее решение. Думаю, правительства в ближайшие дни в этом русле доработают эти соглашения", - сказал Президент Беларуси.

Еще одно важное направление - замещение импорта. "Многие наши конвейеры работают на компонентах друг друга. На законодательном уровне не должно быть никаких защитных мер от своих партнеров", - подчеркнул Александр Лукашенко. Нужно также восстанавливать и создавать новые цепочки поставок - и между собой, и помогать друг другу, для того чтобы обеспечить бесперебойную работу наших предприятий, выходящих на рынки третьих государств, которые хотят с нами работать, заметил Владимир Путин.

"Уровень взаимодействия и доверия между нашими странами во всех сферах действительно беспрецедентный", - заявил Александр Лукашенко. По его словам, в последнее время в белорусско-российских отношениях отмечается заметный подъем.

С учетом напряженной обстановки на внешних границах Союзного государства президенты обсудили и вопросы формирования единого оборонного пространства. Как отметил Владимир Путин, на территории Беларуси развернута совместная региональная группировка войск, российские современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие. "Рассмотрели ход выполнения наших с Александром Григорьевичем поручений о синхронном проведении в России и Белоруссии учений по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия", - добавил Владимир Путин.

"Ничего особенного не делаем, мы готовимся, мы тренируемся, мы должны быть готовы. Мир нестабилен, опасен, нам нельзя пропустить этот удар, как это было в середине прошлого века. Мы не допустим этого, они должны об этом знать. Но мы не нагнетаем обстановку, нам война не нужна, мы сегодня говорили только о мирных перспективах", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Текст: Тарас Фомченков

Как помочь ребенку "пережить" экзамены

В эти дни у российских и белорусских выпускников и их родителей напряженная пора - сдача ЕГЭ и ЦТ. Экзамены идут один за другим, и нервы могут подвести даже крепкого отличника. Как нам поддержать своих детей и помочь им пройти через эти тернии, не растеряв здоровье и баллы, рассказывает доктор психологических наук Оксана Защиринская.

Оксана Владимировна, какие ошибки мы, родители, допускаем в эти столь напряженные, нервозные дни?

Оксана Защиринская: Когда ребенок сдает такие важные экзамены, это настоящее испытание не только для него, но и для всей семьи, родных и близких. И частенько в этой ситуации старшие ведут себя по такому сценарию: "Мы тебе всех репетиторов оплатили, все условия создали, теперь вперед, соберись и иди сдавай!" И тогда подросток понимает, что вся полнота ответственности лежит только на нем одном. Он должен как-то в одиночку, сам, взять себя в руки и справиться на очень хорошую оценку. Но давайте вспомним себя. Когда нам тяжело, когда мы проходим какие-то серьезные испытания, то насколько же бывает легче, если рядом - близкие люди, которые заинтересованы в нашем хорошем результате. Представьте себе какую-то чрезвычайную ситуацию, ЧП. Что делают профессионалы, помогающие человеку в трудном положении? Они не обсуждают с ним, как и почему у него все так плохо. А просто приносят чай, поглаживают, дают плед, остаются с ним рядом. То есть всем своим присутствием стараются смягчить, снизить уровень стресса.

Получается, что ситуация экзаменов сопоставима с какой-то экстремальной, "аварийной"?

Оксана Защиринская: Механизмы, включающиеся в организме сейчас, - те же, что и в экстремальной ситуации. И поэтому так важны забота, ласковая речь, комфортная обстановка. Я, как психолог, обнаруживаю две линии поведения родителей. Один, чаще это папа, начинает раздражаться: "Покажи, на что ты годен! Мы столько в тебя вложили! Решается вся твоя судьба!" Он искренне верит, что если сейчас подростка подстегнуть, надавить дополнительно, то все начнет идеально работать. Но здесь стратегическая ошибка. Потому что ребенок уже в состоянии дистресса, то есть продолжительного стресса, длящегося много месяцев. У многих школьников, не важно, в каком они классе, на этом фоне проявляются признаки когнитивной дисфункции. Даже если ребенок очень способный, ему может не хватить объема оперативной памяти, произвольного внимания, повысится отвлекаемость. И часто такую обстановку создают в классе... действия учителей. Так зачем еще и родителям добавлять? Эта тактика не мобилизует, а истощает.

А какова другая линия поведения?

Оксана Защиринская: Чаще это мамина, параллельная линия, и выглядит она так: "Хочешь супчику? А пирожок? Не хочешь? Тогда давай вместе чайку". И так она приносит гораздо больше для пользы дела, чем строгий родитель или учитель, который, кстати, сам находится в стрессе. За два-три дня радикально положение не изменишь; все, что касается обучения, уже сложилось. И да, здесь уместна аналогия с экстремальными ситуациями, когда с людьми особенно бережно обращаются и нотаций не читают. Когда до экзамена остаются считаные дни, очень важно, чтобы вот эту технологию по снижению стресса родители и применяли. Не нужно подростка накручивать - приказной стиль только заставляет его чувствовать себя брошенным. Способность просто быть рядом и демонстрировать заботу - умение, которое сейчас особенно важно для родителей.

Получается, папа должен стать немного мамой?

Оксана Защиринская: У пап есть свои "фирменные приемы". Папа может сына или дочку переключить, вытащить за город, покататься на чем-нибудь. Дети, конечно, будут сопротивляться, скажут, что хотят остаться дома, и будут пытаться, скорее всего, просто лежать на диване, в душе глубоко переживая.

Я заметила по сыну-выпускнику, как много времени подростки лежат, когда нервничают.

Оксана Защиринская: А залеживаться как раз нельзя. Поднимайте, куда-нибудь ведите, даже если до экзамена осталась пара дней. Можно хотя бы побродить по набережной, поесть мороженого в кафешке. В стрессе человек как бы сжимается, чисто телесно он делается менее подвижен, менее пластичен. Отсюда и упрямство подростка: "Никуда не пойду, закройте мою дверь". И физическая зажатость еще усиливает психологическое напряжение.

Вечером накануне экзамена можно ли дать успокоительное, чтобы нормально поспал?

Оксана Защиринская: Не стоит, подросткам не свойственно мучиться бессонницей. Но лучше забрать телефон, чтоб не засиделся. Проветрите комнату, оставьте окно открытым. Хотя есть дети, которые любят, чтобы было очень тепло. Ему сделайте уютную "нору", присядьте рядом, поболтайте на сон грядущий - постарайтесь настроить на расслабление. Утром в день экзамена, если отказывается поесть, не настаивайте. Кому-то для спокойствия нужно наесться, иначе и голова не соображает. А многие подростки спокойно голод переносят. Придет домой и поест или сразу спать ляжет.

И вот он уже в аудитории. Как справляться, если накатила паника, задрожали руки?

Оксана Защиринская: Перед тобой чистый лист, а в голове только одна мысль: "Не справлюсь". А это контрпродуктивно. Надо, наоборот, повторять себе: "Сейчас я успокоюсь, и все получится". Разработайте с ребенком такую формулу самовнушения. Этот прием я и сама использовала в вузе. В советские времена порой требовалось учить наизусть огромные объемы. И я, сидя над чистым листом, твердила себе: "Ты так долго готовилась, много дней, даже лет. Знания у тебя в голове точно есть. Сейчас успокоишься, и они появятся, и лист начнет заполняться". И действительно, это успокаивает, и на бумаге начинает что-то появляться.

Признаться, родители волнуются еще больше детей. Особенно если выбран вуз в другом городе и предстоит расставание. Можно ли по ребенку понять, готов ли он к такой самостоятельности?

Оксана Защиринская: Мое мнение: если выбрали вуз и подросток прошел конкурс, то отправлять надо в любом случае. Но внимательно следить за его жизнью вдали от дома. И если дела пошли вправду плохо - забирать, не жалея о затраченных усилиях и средствах. Часто звоните, расспрашивайте, под благовидным предлогом поезжайте посмотреть, каково его душевное состояние. Не так важно, может ли он готовить еду или постирать, самое главное - чтобы у него установился контакт с социумом. Приведу недавний пример из практики. Родители из Подмосковья отправили сына учиться к нам в Санкт-Петербург. Сильно волновались: мальчик домашний, не очень социализированный. Под предлогом довезти какие-то вещи уже через неделю поехали навестить. А сын, оказалось, перезнакомился со всеми ребятами, они все обустроили, где-то питаются, все вопросы у них решены. Он родителей едва ли не выставил. Да вы езжайте, говорит, скорее к себе, у меня все хорошо. Так что сказать наверняка, как пойдет у твоего ребенка, не всегда можно. Бывает, что тихоня и домашний подросток, оказавшись среди молодежи, только обрадуется возможности втянуться в социальную жизнь. Но нужно помочь ему сориентироваться, посоветовать, чтобы он "зацепился" за кого-то, кто хочет именно учиться. Первый семестр будет тяжелым. А вдвоем-втроем легче. Они будут друг друга выручать и договорятся, где встречаться, питаться, кто что будет записывать на лекциях... Главное, чтобы произошел контакт.

А родителям, вернувшимся в пустой дом, как пережить перемены? Ты только что пестовал своего птенца, и вдруг в гнезде - никого?

Оксана Защиринская: Родителям важно себя загрузить чем-то полезным, давно необходимым. Предположим, уехал ребенок, и появилась возможность сделать наконец ремонт в его комнате. И папа с мамой берутся за дело. Отвлекаются от тревожных мыслей. Самый прямой путь справиться с тоской - через действия. Руки делают - сердце успокаивается.

2,3 миллиона россиян окончили в этом году 9-е и 11-е классы. Об этом заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Школы Беларуси выпустят 55,4 тысячи 11-классников

Текст: Екатерина Пряхина

На Урале обсудили юридические аспекты экономической интеграции стран ЕАЭС

Ольга Фаткуллина (Екатеринбург)

Европейско-Азиатский правовой конгресс прошел в Екатеринбурге: более 1700 участников из 12 стран поделились мнениями в ходе 19 панельных дискуссий.

- Одной из важнейших тем является обсуждение юридического сопровождения экономической интеграции на европейско-азиатском пространстве, которое актуально как для Екатеринбурга, так и для страны в целом, поскольку эти механизмы обеспечивают стратегическое экономическое и политическое развитие нашего государства. Запрос на развитие юридической науки в контексте современной политической и экономической турбулентности крайне важен и, безусловно, требует активного обмена мнениями, - отмечает ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик.

В рамках деловой программы участники конгресса коснулись самых широких аспектов права: от механизма правового регулирования оборота цифровой валюты до изменений, затронувших социально-трудовые отношения. В течение нескольких часов обсуждались решения, связанные с новым уголовным законодательством стран ЕАЭС, и вызовы, которые потребовали принятия новых законов. Научного осмысления, по мнению правоведов, требует внедрение цифровых технологий в деятельность правоохранительных органов и судов.

- Единое правовое пространство дает уникальную защиту для экономических субъектов, для граждан. И, конечно, обеспечивает нам конкурентное преимущество перед другими странами, которых в этом пространстве нет, - подчеркивает председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Уже 17 лет правовой конгресс в Екатеринбурге становится одной из ключевых площадок обмена профессиональным и исследовательским опытом квалифицированных юристов из государств - членов ЕАЭС и Шанхайской организации сотрудничества. В этом году мероприятие посвятили столетию известного ученого-правоведа Сергея Алексеева - одного из авторов Конституции России 1993 года и Гражданского кодекса РФ. На пленарной дискуссии "Идеи Сергея Сергеевича Алексеева: история, современность и будущее" участники также поделились воспоминаниями о совместной работе с основателем уральской школы теории права.

Инвестиционная активность государства даст импульс рынку консалтинговых услуг

Вартан Ханферян

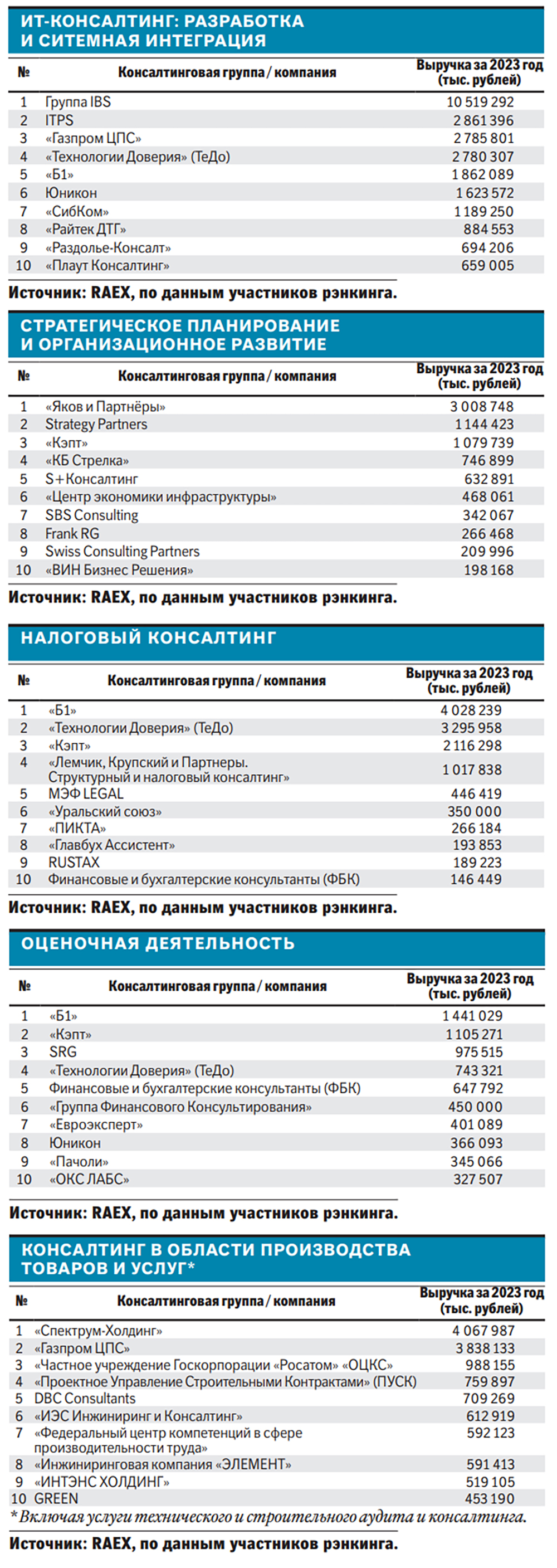

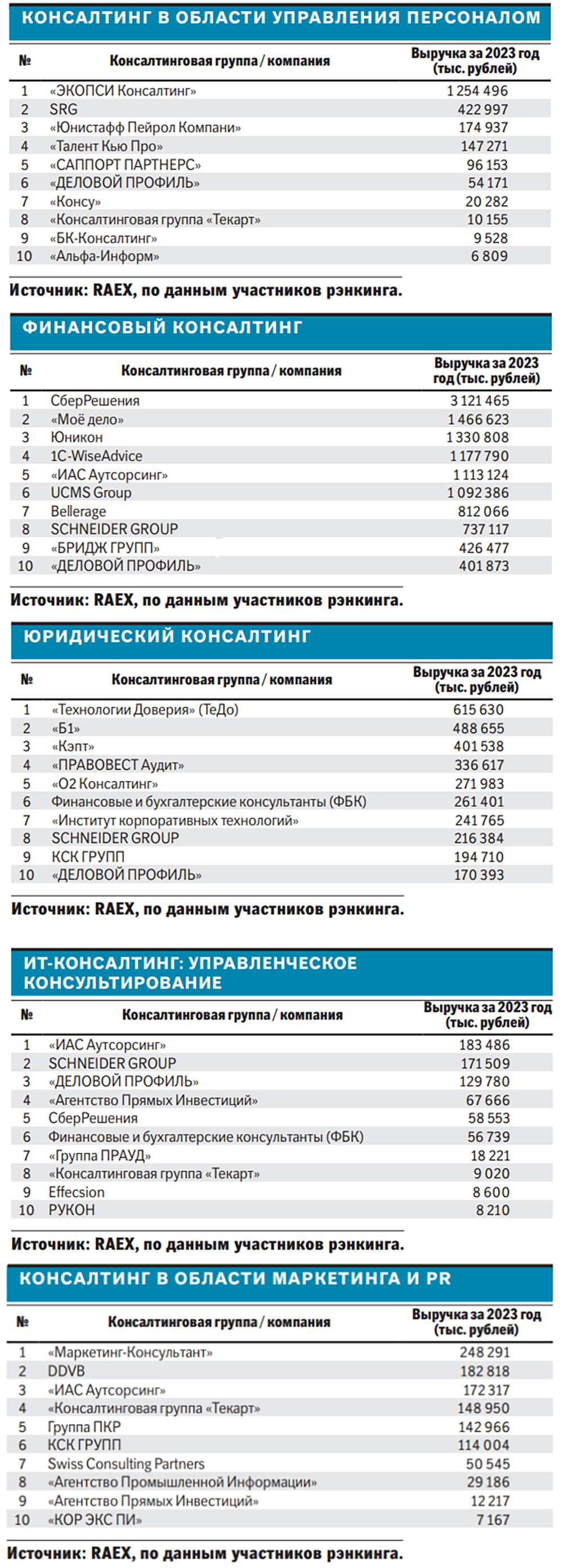

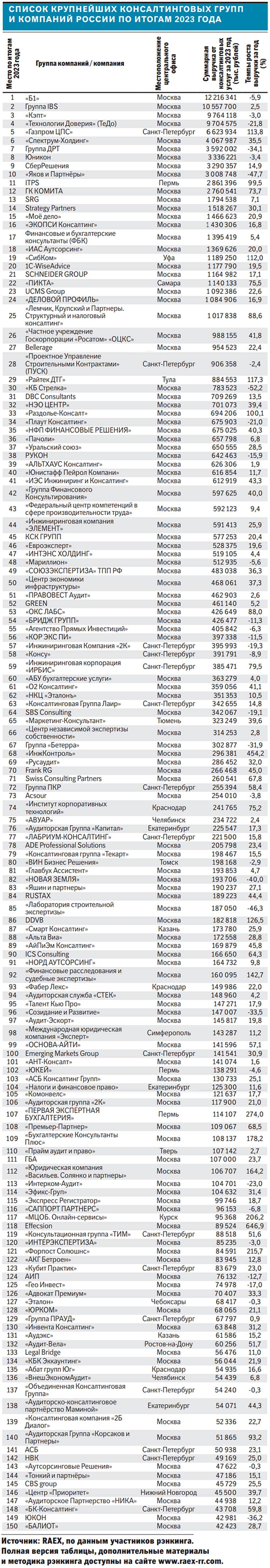

Доходы крупнейших российских консалтинговых компаний и групп, как свидетельствует рэнкинг, составленный агентством RAEX по итогам 2023 года, показали номинальный рост в 6 процентов. Участники рынка уверены, что в ближайшее время смогут превзойти этот показатель. А поможет им в этом инвестиционная активность государства.

Суммарные доходы крупнейших консалтинговых групп и компаний, вошедших в нынешний рэнкинг, составленный RAEX по итогам 2023 года, увеличились на 6 процентов и составили 123 миллиарда рублей - учитывая росстатовскую инфляцию за год в 7,4 процента, можно говорить о стагнации. Тем более что темпы роста рынка затухают даже в номинальном измерении (см. график 1): по итогам 2021-го было 12 процентов, а по итогам 2022-го - 8 процентов. Тем не менее основания для оптимизма есть: из двухсот нынешних участников рэнкинга (полная версия таблицы доступна на сайте) только четверть (48 компаний) завершили год снижением выручки (в прошлом рэнкинге таких участников было 65), при этом у 19 из них отрицательная динамика не превысила 10 процентов. В первой тридцатке, на долю которой приходится почти 80 процентов всей выручки по рэнкингу, доходы снизились всего у восьми участников.

О скором возобновлении роста рынка свидетельствуют данные опроса участников нашего рэнкинга: по данным 110 компаний, их выручка за первый квартал нынешнего года увеличилась на 16 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 9,9 миллиарда рублей.

"В консалтинге сформировался определенный баланс спроса и предложения. Общий объем рынка существенно не растет и не падает. Заказчики готовы платить за качественный сервис, репутацию консультанта, комплексную экспертизу и постпродажное сопровождение", - говорит Федор Спиридонов, управляющий партнер группы компаний SRG.

Сместить этот баланс в сторону роста спроса может государство. "Основным драйвером экономического роста нашей страны на ближайшие годы будет предположительно активная инвестиционная политика правительства. Государство реализует долгосрочные проекты, имеющие длительный и масштабный эффект: развитие транспортной инфраструктуры, региональных промышленных кластеров, производство инновационных продуктов", - комментирует Ростислав Шатенок, управляющий партнер "Альтхаус".

Убедительные цифры

Наиболее емким сектором рынка остается ИТ-консалтинг - по итогам 2023 года суммарная выручка здесь составила 28,7 миллиарда рублей, или 23 процента суммарного дохода по рэнкингу; рост по сопоставимым данным на 24 процента. Из них 28 миллиардов рублей приходится на консалтинговые проекты по разработке и системной интеграции, а еще 719,5 миллиона рублей - на управленческое консультирование в области ИТ. Причина спроса традиционна: продолжающаяся цифровая трансформация, добирающаяся до самых "глухих углов" экономики.

По словам лидеров рынка, структурные перестройки продолжат обуславливать рост спроса на консалтинговые услуги и в области кибербезопасности. "Особенным спросом будут пользоваться услуги, связанные с обеспечением безопасности информационной среды, защиты от внешних рисков, услуги сопровождения процесса внедрения отечественного программного обеспечения", - говорит Сергей Шапигузов, председатель совета директоров компании ФБК.

Потенциал роста участники рэнкинга видят и в аутсорсинге бизнес-процессов. "Данная тема актуальна в связи со структурной перестройкой компаний в области цифровизации и импортозамещения. В соответствии с указом президента России "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры РФ" многие компании в скором времени перейдут на отечественное программное обеспечение. Возникают вопросы - как выбрать наиболее подходящие ИТ-продукты и как перевести на них бизнес-процессы компании максимально быстро и эффективно", - говорит Антон Куриленко, генеральный директор "Газпром ЦПС".

Про стряпчих и мытарей

Наряду с ИТ-сегментом наиболее объемный спрос приходится на финансовый консалтинг, налоговые и юридические консультации. На долю каждого из них в нынешнем рэнкинге приходится по 15 процентов объема выручки за 2023 год: 18,4 миллиарда рублей и 18,1 миллиарда рублей соответственно. Участники рэнкинга отмечают спрос на услуги поддержки и совершенствования финансового учета, юридическое сопровождение бизнеса и сделок с активами, в том числе из-за смены иностранных владельцев, консалтинг в области налогообложения. Способствуют росту заказов со стороны клиентов финансовый контроль и управление рисками для соответствия требованиям регулирующих органов.

Спрос на услуги налогового консалтинга продолжает зависеть от многих факторов, в том числе от меняющегося законодательства. "Из-за ужесточения санкций многие компании стали активно работать с партнерами из ЕАЭС, для них это новые операции и новые вопросы по налогам. Компании не хотят рисковать, разбираясь с нюансами налогообложения самостоятельно. Большая потребность на анализ и услуги по договорам с иностранными партнерами в целях НДС и налога на прибыль. Также много вопросов касается применения новых ФСБУ", - уточняет Маргарита Дружинина, основатель компании "Правовест Аудит".

"В связи с изменениями внешнеэкономических связей и законодательства о налогах и сборах и усиления контроля цен со стороны Федеральной налоговой службы остро встал вопрос корректного выстраивания трансфертного образования, формирования понятной для службы ТЦО документации", - рассказывает Виктор Попов, генеральный директор RUSTAX.

Повышенный спрос остается и на услуги оценки - объем выручки участников рэнкинга в этой сфере составил по итогам 2023 года 9,5 миллиарда рублей, или 8 процентов от суммарного дохода по рэнкингу (рост, по сопоставимым данным, на 12 процентов за год).

По словам лидеров этого направления, ключевые потребности заказчиков не меняются, несмотря на существующие экономические условия: "По-прежнему актуальна оценка при реализации проблемных активов банков, реализации непрофильных активов, при мониторинге инвестиционных бюджетов и контроле за строительством, комплексным развитием территорий, страхованием, при реструктуризация кредитных портфелей и due diligence", - уточняет Федор Спиридонов.

Среди факторов спроса также оценка в рамках сделки с активами и слияний. "В целом в структуре экономического роста России все большую долю занимают базовые несырьевые отрасли: обрабатывающие производства, транспорт, строительство, телекоммуникации, ЖКХ и АПК. Именно в этих секторах продолжается рост количества сделок по слиянию и поглощению", - добавляет Ростислав Шатенок.

Анна Литвиненко, COO, руководитель практики корпоративных финансов OKS LABS:

Консалтинг - это всегда история про команду и ее компетенции. Поэтому основное условие для успешной работы - способность поддерживать высокие стандарты качества при решении любых задач. В текущей ситуации, когда после выхода брендов рынок, по сути, формируется заново, важно быстро реагировать на изменения и адаптироваться под потребности своих клиентов, улавливать тенденции и следовать им.

Тренды, заданные началом спецоперации и последующим выходом иностранного бизнеса из России, продолжают создавать новые задачи и возможности для развития консалтинга. Российские компании получили большое количество активов, которыми необходимо эффективно управлять: формировать стратегии, выводить новые бренды, проводить переоценки, сделки и привлекать финансирование под развитие.

В таких условиях наиболее востребованными являются услуги по оценке, M&A, due diligence, маркетинговым стратегиям, исследованиям рынка и стратегическому консалтингу.

Россия намерена замещать импорт непродовольственных потребительских товаров

Татьяна Карабут

Россия с момента введения продэмбарго в 2014 году смогла увеличить долю отечественных продуктов - сейчас она составляет около 80%. Теперь задача - увеличить внутреннее производство непродовольственных потребительских товаров, пока импорт занимает половину рынка. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на форуме "Неделя российского ритейла".

Он отметил, что по итогам 2023 года розница вернулась на траекторию роста: неплохо вырос продовольственный сектор, еще сильнее вырос оборот непродовольственных товаров. И по итогам первого квартала повышательная тенденция сохраняется.

По словам президента Х5 Group Екатерины Лобачевой, с ростом доходов населения потребители стремятся разнообразить свое меню - например, в последнее время растет потребление рыбы. Но при этом сохраняется сберегательная модель потребления: покупатель хочет хорошее качество при доступной цене. В этой ситуации торговля стремится прогнозировать рост цен в каких-то товарах и купировать ситуацию, не дожидаясь кризиса, как случилось в прошлом году с яйцом. Сейчас сети понимают, что возможна нехватка фруктов и овощей из-за заморозков. Поэтому торговля заранее планирует импорт из ближнего зарубежья.

Алиханов считает, что торговый бизнес успешно справляется с беспрецедентным внешним давлением: если в 2022 году из-за ухода некоторых транснациональных брендов количество вакантных площадей в торговых центрах составляло 15-20% в зависимости от региона, то сейчас сократилось до 5-8%. "И очень радует, что освободившиеся места занимают отечественные бренды, которые сейчас растут у нас двухзначными темпами, опережая бренды Турции, Китая и Белоруссии", - подчеркнул министр.

Алиханов напомнил, что после первой волны антироссийских санкций в 2014 году доля отечественных продуктов в торговых сетях значительно выросла - с 65 до 80%. Так, управляющий директор, член правления сети "Магнит" Анна Мелешина вспоминает, что 10 лет назад все беспокоились, что будет с сырами. Но быстро произошло полное импортозамещение по этой позиции. В "Магните" доля импортных сыров за 10 лет снизилась с 80% до 25%.

Теперь задача - заместить импорт непродовольственных товаров. И это сложнее, поскольку "непродовольственный сектор больше, номенклатура там сложнее и интереснее", пояснил министр. По его оценке, сейчас примерно половина оборота непродовольственного сектора - это импорт (около 10 трлн руб.).

"То есть объем рынка просто гигантский, это большой простор для инвестиций. И очень широкую номенклатуру непродовольственных потребительских товаров мы в состоянии производить в больших объемах и делать это очень качественно; а по целому ряду направлений у нас серьезные недозагруженные мощности", - сказал Алиханов. Так, в косметике, парфюмерии загрузка на разных заводах составляет от 40 до 60%. Таким образом, "есть, куда расти", считает он.

Чтобы увеличить долю российской продукции в ритейле (как в оффлайн, так и онлайн), подготовлен законопроект о "российской полке", по которому будет установлена доля товаров отечественного производства в магазинах или в выдаче на сайтах маркетплейсов.

При этом важна не только традиционная розница, но и онлайн-каналы. За последние пять лет этот сектор вырос почти в пять раз до более 4 трлн оборота. И поскольку онлайн-торговля стала весомой частью экономики (на долю маркетплейсов приходится 15% от всей торговли), она не может существовать вне нормативного поля.

Поэтому должны быть прописаны права партнеров-продавцов, владельцев пунктов выдачи заказов. И конечно, потребитель должен быть огражден от подделок и контрафакта. Сейчас такой законопроект обсуждается с депутатами Госдумы и сенаторами. Алиханов подчеркнул, что цель минпромторга заключается отнюдь не в закручивании гаек, а в создании прозрачных правил игры. Рыночная сила у маркетплейсов гораздо выше, чем у небольших производителей или продавцов.

Представители традиционной торговли считают, что маркетплейсы находятся сейчас в гораздо более привилегированном положении. Например, онлайн-торговля широко использует самозанятых, из-за чего получается "широкая дельта возможностей, в том числе по оплате труда", говорит гендиректор "Петровича" Евгений Мовчан.

Минфин внес в правительство законопроекты о налоговых изменениях

Роман Маркелов

Минфин внес в правительство законопроекты о совершенствовании налогового законодательства - это целый пакет поправок в закон о бюджете на 2024-2026 годы, а также в Налоговый и Бюджетный кодексы. Он подразумевает в том числе выстраивание в России полноценной прогрессивной шкалы налогообложения физлиц. Изменения в налоговой системе позволят сделать ее более справедливой и сбалансированной, поддержат семьи с детьми и честно работающий бизнес.

"При разработке поправок мы опирались на рекомендации Госдумы. Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие шесть лет. И даст рост экономического благосостояния страны", - сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Параметры справедливой налоговой системы выработаны по итогам широкой общественной дискуссии. На площадке Госдумы в ходе экспертного совета бюджетного комитета и парламентских слушаний прошло обсуждение, где были выработаны и рекомендованы правительству предложения по изменению отдельных параметров налоговой системы. Главное - предлагаемые изменения направлены на выстраивание справедливой и сбалансированной налоговой системы. Она должна обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных задач, в том числе сокращения неравенства в обществе и в экономике, решения проблем социально-экономического развития регионов. Также она должна обеспечивать стабильные и предсказуемые условия для реализации долгосрочных инвестпроектов. Выстраивание справедливой налоговой системы, вырабатываемой со всеми заинтересованными сторонами, как раз закладывает основные параметры этой архитектуры на ближайшие годы.

Итак, какие изменения предлагает Минфин, а что, напротив, предлагает сохранить?

Прогрессивная шкала подоходного налога

Сейчас в России действует плоская шкала налогообложения доходов физлиц (НДФЛ) с элементами прогрессивной. По ней подавляющее большинство доходов облагается одной ставкой 13%. Для тех же, чьи доходы превышают 5 млн руб. в год, ставка составляет 15%. При этом повышенная ставка действует именно на сумму превышения порога в 5 млн руб., а не сразу на весь доход.

Как следует из поправок, ставка 13% остается для доходов до 2,4 млн руб. в год (то есть 200 тыс. руб. в месяц). Далее начинает работать прогрессивная шкала. Для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. в год предлагается ставка 15%, от 5 млн до 20 млн в год - 18%, от 20 до 50 млн в год - 20%, от 50 млн руб. в год - 22%. Правило начисления повышенной ставки именно с суммы превышения порога остается работать и здесь. То есть человек, зарабатывающий 250 тыс. руб. в месяц заплатит только 1 тыс. руб. НДФЛ дополнительно: по ставке 13% его превышение в 50 тыс. руб. облагалось бы суммой в 6500 руб., а по ставке в 15% будет облагаться суммой 7500 руб.

Таким образом, подавляющая часть российского населения изменений в налогообложении своих доходов не заметит вообще. Де-факто появление прогрессивной шкалы НДФЛ коснется только 3% трудоспособных граждан. А порог в 200 тыс. руб. почти в три раза превышает среднюю по стране зарплату (среднюю московскую зарплату он тоже превышает, а столица по уровню зарплат лидирует).

Доходы участников СВО в виде денежного довольствия и иных дополнительных денежных выплат в связи с участием в ней не попадают под повышение НДФЛ, для них будет сохранен прежний порядок налогообложения. Доходы участников СВО связаны с риском для жизни ради защиты нашей страны - это как раз соответствует пониманию справедливости в российском обществе.

Более того, в выигрыше от изменений окажутся семьи с двумя и более детьми, имеющие невысокие доходы. По ним будет предложен вычет по НДФЛ, а часть уплаченных налогов можно будет вернуть по итогам календарного года. Вычет будет оформлен с использованием механизмов оказания социальной поддержки из средств федерального бюджета (то есть дополнительной нагрузки на региональные бюджеты не будет). Такой "кешбэк" (сравнимый с тринадцатой зарплатой по итогам года) будет стимулировать зарабатывать, показывать свои доходы, поскольку часть из них будет возвращена. Например, для родителей с двумя и более детьми, среднедушевой доход на члена семьи которых не превышает полуторакратного прожиточного минимума в месяц, будет осуществляться возврат уплаченного НДФЛ в размере 7% из 13%. То есть ставка НДФЛ для них фактически составит 6%.

Кроме того, налоговым вычетом по НДФЛ смогут воспользоваться граждане при сдаче нормативов ГТО и прохождении ежегодной диспансеризации. Предполагается, что эти вычеты будут применяться работодателем при выплате заработной платы и исчислении НДФЛ по аналогии с иными стандартными вычетами.

Даже после введения полноценной прогрессивной шкалы НДФЛ российская налоговая система сохранит конкурентоспособность по сравнению с другими странами, что позволит избежать перетока кадров в соседние страны. Россия после налоговых изменений практически ничем не будет отличаться как от партнеров по Евразийскому экономическому союзу, так и от дружественных стран. Так, в зависимости от уровня дохода, в Белоруссии взимается НДФЛ в 13% или 25%, в Армении - 20%, а в Азербайджане - 14% или 25%. В других дружественных странах, таких как Китай, Турция и Иран - более многоступенчатые шкалы НДФЛ, однако максимальные ставки в этих странах значительно выше предложенной для введения в России и варьируются от 30% до 45% (в Китае), при этом пороги для применения повышенных ставок намного ниже. В западных странах уровень налоговой нагрузки по НДФЛ намного выше: во многих странах по максимальной ставке в виде налогов удерживается почти половина зарплаты. В Великобритании максимальная ставка подоходного налога составляет 46%, в Германии - 47,5%, в Австрии - 55%, а во Франции - 55,4%.

Налог на доходы по вкладам и дивидендам

По подоходному налогу на дивиденды Минфин предлагает сохранить действующую ставку 13% до суммы 2,4 млн руб. в год, и свыше этой суммы - 15%, но уже без дальнейшей прогрессии. Отказ от повышения ставки связан с тем, что поднимается налог на прибыль - тем самым уменьшается доход, с которого выплачиваются дивиденды. То есть та прибыль, из которой выплачиваются дивиденды, уже будет обложена налогом на прибыль организаций по ставке 25%. Сохранение уровня налогообложения дивидендов позволит также не тормозить развитие фондового рынка: люди будут покупать акции компаний, обеспечивая их финансированием, только в том случае, если увидят перспективы получения дохода, в том числе в виде дивидендов. При решении также учитывалось и то, что во многих соглашениях об избежании двойного налогообложения с другими странами ставка НДФЛ по дивидендам установлена в размере 10-15%.

Кроме того, ставка налогообложения по НДФЛ процентных доходов от банковских вкладов, от продажи ценных бумаг и долей участия также составит 13% до 2,4 млн руб. и свыше этой суммы - 15% тоже без дальнейшей прогрессии. Сохранение уровня ставок направлено на стимулирование граждан к формированию сбережений. Это несет в себе социальный аспект, чтобы повышение налоговой нагрузки не затронуло большую часть граждан нашей страны, хранящих свои сбережения в банках.

При этом льгота при более чем пятилетнем владении ценными бумагами и долями, в соответствии с которой налог с доходов по ним не уплачивается, прекратит свое действие в том случае, если доходы налогоплательщика за год превысят 50 млн руб. по соответствующей налоговой базе. Отмена этой льготы также является олицетворением принципа справедливого налогообложения, когда для небольших розничных инвесторов условия налогообложения не меняются, а для людей с высокими доходами преференция будет отменена.

Подоходный налог за продажу имущества

За продажу недвижимости сохранится ставка НДФЛ на уровне 13% до суммы в 2,4 млн руб., а свыше этой суммы - 15%. И снова без дальнейшей прогрессии. Льгота в виде освобождения доходов от продажи имущества физлица при выполнении минимальных сроков владения таким имуществом, установленных Налоговым кодексом (пять лет для недвижимого имущества, три года для иного имущества), сохраняется в полном объеме вне зависимости от размера доходов налогоплательщика.

Отдельно отметим, что изменения ставок налога на добавленную стоимость (НДС) не предполагается, чтобы не разгонять инфляцию. Точно также сохраняется режим "самозанятости", ставки по нему остаются на прежнем уровне. Таким образом, обещание не трогать налоговые ставки для самозанятых десять лет остается в силе (режим работает с 2019 года).

Упрощенная система налогообложения (УСН)

Для развития малого бизнеса предлагается поэтапное увеличение порога для применения УСН. Такой подход позволит малому бизнесу плавно встраиваться в общую систему налогообложения, масштабируя свои предприятия, и при этом направлен на пресечение популярных схем дробления бизнеса.

Для развития малого бизнеса предлагается увеличение порогов УСН по доходам до 450 млн руб. и основным средствам до 200 млн. руб. с одновременным введением обязанности по уплате НДС для налогоплательщиков с доходами более 60 млн руб. и при этом с отказом от повышенных ставок в размере 8% для "доходов" и 20% - для "доходы минус расходы".

Бизнесу предоставят альтернативу по выплате НДС на его выбор: либо общий режим 20% (10% для определенной категории товаров) НДС со всеми вычетами, либо же 5% НДС, без права на вычеты (для доходов до 250 млн руб.) и 7% НДС, без права на вычеты (для доходов до 450 млн руб.)

Отметим, что 96,8% предпринимателей на УСН имеют выручку до 60 млн руб. То есть такая мера вновь не коснется подавляющего большинства плательщиков. При этом на остальных 3,2% приходится 46% доходов УСН. И основную долю среди них составляют налогоплательщики, осуществляющие деятельность в области розничной и оптовой торговли, операций с недвижимостью и общественного питания, то есть непроизводственные предприятия. Таким образом, корректировки никак не затрагивают внутреннее производство в стране.

Для бизнеса, который готов отказаться от схем дробления и начать работать "в белую", будет предусмотрена амнистия, которая создаст условия для выхода бизнеса из тени. Если предприниматель добровольно откажется от применения дробления с 2025 года и налоговые органы не установят таких фактов, то неуплаченные налоги, пени и штрафы за 2022-2024 годы в связи с применением схем дробления не будут взыскиваться, соответствующая задолженность будет списана. Таким образом предпринимателям будет дана возможность перестроиться до 2025 года.

Пороги для применения специальных (как УСН) режимов в России гораздо выше, чем в мире и на постсоветском пространстве в частности. Необлагаемые НДС-пороги также значительно ниже российских. В Евросоюзе пороги выручки для освобождения от НДС не должны превышать 8,5 млн руб., при этом в большинстве стран пороги даже ниже 5 млн руб. (в Германии - 2,2 млн руб., в Бельгии - 2,5 млн руб., в Венгрии - 3 млн руб., в Австрии - 3,5 млн руб.). А в ЕАЭС (кроме России) самый высокий порог выручки в год по спецрежимам в Беларуси эквивалентен 65 млн руб., в Армении - 25 млн руб., в Казахстане - 18 млн руб. В Китае с выручкой до 64 млн руб. возможно применять пониженную ставку НДС 3% без права на вычет входного налога.

Налог на прибыль

Его предлагается повысить с нынешних 20% до 25%. Повышение налога на прибыль позволит с 1 января 2025 года отказаться от использования оборотных сборов, таких как курсовые экспортные пошлины, которые увеличивают потребность бизнеса в оборотном капитале и не учитывают его финансовый результат. Повышение ставки налога на прибыль организаций будет более справедливой фискальной альтернативой курсовым экспортным пошлинам.

Действующая сейчас в России ставка 20% налога на прибыль - одна из самых низких среди развитых экономик. Например, в США ставка корпоративного налога составляет 21% (плюс налог на уровне штата). При этом в Аргентине, Китае, Нидерландах она составляет 25%, в Австралии - 30%, в Канаде - 38%. В соседних КНР и Иране - по 25%.

Для инвестирующих компаний государство предпринимает целый ряд дополнительных мер. Они обязательно будут оказаны тем предпринимателям, кто не прячет прибыль в офшорах, а направляет ее на инвестиции в расширение производства, а также в социальную инфраструктуру.

Отдельный аспект - поддержка инноваций. В России существует повышенный коэффициент на проведение НИОКР для компаний при подсчете расходов. Теперь этот коэффициент повысится - с полутора до двух. Это значит, что инновационные компании будут платить налоги с меньшего размера налогооблагаемой прибыли. Дополнительные поступления налога на прибыль будут перераспределены через бюджет на инвестиции в технологические и инфраструктурные проекты, необходимые для создания новой экономики.

Налогообложение рентных отраслей

Важный вопрос, который должен решаться справедливым налогообложением, - это распределение уровня налоговой нагрузки в различных отраслях экономики. На высокодоходные отрасли должны распространятся сопоставимые налоговые условия, особенно когда речь идет о природной ренте. Природные богатства - общественное достояние, доходы от которых должны распределяться на поддержку граждан и бизнеса, а не оседать у собственников рентных компаний.

Минфин провел анализ ряда отраслей и выявил ряд из них, в основном сырьевых, где достигнутые уровни операционной рентабельности бизнеса существенно превышают средние по экономике 10-12% (в два и более раза). При этом уровень рентной налоговой нагрузки ниже минимально приемлемых 5-6% от выручки. Это явные признаки того, что в отрасли имеется экономическая рента, которую нужно разделить с государством.

Такая ситуация выявлена в производстве минеральных удобрений и железной руды. С учетом отмены курсовых экспортных пошлин с 1 января 2025 года и высокого уровня рентабельности в этих отраслях правительство считает обоснованным скорректировать для них формулу расчета рентных налогов, повысив уровень рентной нагрузки до минимально сопоставимых с другими рентными отраслями.

Корректировка налоговой нагрузки не предполагается для отраслей с высоким уровнем инвестиционной активности (отношение капитальных вложений к выручке - более 20%).

Как устранят схемы по неуплате косвенных налогов

Для пресечения схем уклонения от уплаты акциза при производстве алкоголя за счет использования медицинского спирта не по назначению, предлагается ввести акциз на фармсубстанцию спирта с одновременным предоставлением полного вычета акциза на спирт, использованного для производства лекарств. Конкретный перечень лекарств и медицинских изделий для предоставления вычета будет утверждаться правительством. Полный вычет акциза при использовании медицинского спирта по назначению позволит не допустить роста цен на лекарства. Медицинской спирт будет облагаться акцизом по ставке обычного спирта. Мера будет способствовать сокращению рынка нелегального алкоголя.

Также для улучшения контроля на табачном рынке предлагается ввести акциз на жидкий никотин с одновременным предоставлением сырьевого вычета при производстве никотинсодержащей продукции. Учитывая незначительное количество импортеров, взимание акциза по жидкому никотину при его ввозе в Россию снизит возможность применения схем уклонения от уплаты налогов, сократит нелегальный ввоз продукции.

Куда потратят

Деньги пойдут на социально-экономическое развитие. В том числе на финансирование новых объявленных президентом нацпроектов: "Семья", "Молодежь и дети", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры". Государство увеличит вложения в инфраструктуру, в строительство жилья, дороги, увеличит финансирование мер поддержки бизнеса, развития наукоемких отраслей и сферы высоких технологий (речь в том числе отечественных IT-решениях и оборудовании, фармацевтики, химической промышленности, о производстве новых материалов). Также средства пойдут на развитие проектов технологического суверенитета (выпуск самолетов, судов, станков, микроэлектроники, лекарств, экономика данных и так далее). Все эти инвестиции со временем вернутся нашему обществу через повышение экономического благосостояния, но уже - всех граждан.

И, конечно же, дополнительные средства будут направлены на социальную сферу: ремонт и оснащение объектов здравоохранения, строительство и ремонт детских садов, школ, общежитий колледжей и вузов, поддержку материнства и детства (например, продление материнского капитала, программы охраны материнства и поддержки здоровья женщин, поддержку регионов с низкой рождаемостью), на различные проекты по борьбе со смертностью от заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологии, поддержке больных диабетом, закупку средств реабилитации, объекты культуры, спорта и так далее.

Когда изменения вступят в силу

С учетом рекомендаций Госдумы, поступивших в правительство, налоговые поправки должны быть приняты в весеннюю сессию, чтобы изменения в налогообложение вступили в силу с 1 января 2025 года. Сейчас правительство дает бизнесу возможность подготовиться и предлагает пересмотр ставки загодя (за полгода минимум) и в рамках бюджетного процесса. Правительство не предлагает каких-то внезапных и срочных для бизнеса решений. В этом плане повышение налога на прибыль для бизнеса намного лучше, чем непредсказуемые изъятия через чрезвычайные меры (такие как налог на сверхприбыль, например). И бизнес, и общественные организации, и регионы просят принять закон сейчас, чтобы успеть подготовиться.

Интервью заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.А.Панкина информационному агентству ТАСС, посвященное 10-летию с даты подписания Договора о ЕАЭС, 29 мая 2024 года

Вопрос: Александр Анатольевич, в этом году исполняется 10 лет с даты подписания Договора о ЕАЭС. С каким настроем МИД России и Вы лично встречаете этот день?

Ответ: Сегодняшний юбилей нагляднее всего доказывает правильность и эффективность выбранной 10 лет назад интеграционной модели, а также актуальность фундаментальных принципов функционирования Союза и ключевых векторов его развития, заложенных в этот основополагающий документ.

Если говорить о настрое, то мы, безусловно, нацелены на расширение и укрепление дальнейшего сотрудничества с партнерами по Союзу, а также третьими сторонами, заинтересованными в налаживании диалога с ЕАЭС. В своей работе будем руководствоваться положениями Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 г., а также принятой 23 декабря 2023 г. Декларацией о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 г. и на период до 2045 г. «Евразийский экономический путь».

Вопрос: Вы сказали, что Договор о ЕАЭС – это тот фундамент, на основании которого затем строилась вся интеграция. Если вернуться к азам, то чем ЕАЭС отличается от других региональных объединений? Существует миф, что это просто очередной проект нашей страны на постсоветском пространстве, как говорится, «евразийская мечта В.В.Путина»

Ответ: В этом стереотипе допущено как минимум две ошибки.

ЕАЭС невозможно назвать российским проектом: напомню, что впервые идея создания Союза была выдвинута первым Президентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым в ходе его лекции в МГУ имени М.В.Ломоносова в 1994 г.

При этом Союз сложно назвать «просто очередным» проектом на евразийском пространстве. Это одно из наиболее продвинутых по стадии интеграции объединений в Евразии, в рамках которого отсутствуют таможенные границы между участниками, действуют «четыре свободы» передвижения товаров, услуг, рабочей силы и капитала, создан общий внутренний рынок.

Отличия ЕАЭС от других региональных организаций, прежде всего, в его повестке, которая определена как раз Договором о Союзе, где закреплено, что наше объединение – это международная организация региональной экономической интеграции. Согласно Договору ряд компетенций государств-членов передан Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в наднациональное ведение. Это касается внешнеторговой политики, таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, технического регулирования и ряда других вопросов.

Со стороны это может казаться ущемлением экономического суверенитета стран Союза, однако мало того, что это добровольное решение всех участников интеграции, так еще и прошедшие 10 лет показали, что это доверие друг к другу оправдало себя и позволило обеспечить стабильность и устойчивость экономик государств-членов даже в условиях откровенно неблагоприятной внешней конъюнктуры.

Немаловажным отличием ЕАЭС от других интеграционных объединений на постсоветском пространстве также является фундаментальный принцип консенсуса, на основе которого принимается большинство решений в Союзе. Если говорить простыми словами, ничто не делается без согласия всех сторон – вне зависимости от их вклада в бюджет и экономику ЕАЭС. Это, в свою очередь, влечет за собой умение слушать и слышать друг друга, учитывать интересы всех участников объединения и стараться находить компромиссы.

Вопрос: От отдельных экспертов, особенно в последнее время, можно услышать: «ЕАЭС нам не нужен», «Нас туда затянули» или «Следует рассмотреть возможность выхода из объединения».

Ответ: Хотел бы напомнить, что участие в ЕАЭС абсолютно добровольное. Оно открывает перед государствами-членами новые возможности и позволяет раскрыть их экономический потенциал. При этом, естественно, появляются и определенные обязательства, поскольку Договор о ЕАЭС является международным договором.

Что касается смены интеграционного курса, то как я уже говорил, ЕАЭС – это региональное объединение экономического профиля, а когда речь заходит об экономике, автоматически мы начинаем говорить о практических выгодах, ключевой из которых является обеспечение экономической стабильности государств-членов. На данный момент сигналов о том, что участие в Союзе кому-либо из членов «пятерки» невыгодно, нам не поступало. Да и быть их не может, если посмотреть на статистику: с 2015 по 2023 гг. ВВП вырос с 1,6 до 2,4 трлн долл., промышленное производство в ЕАЭС увеличилось на 25,4%, производство продукции сельского хозяйства – почти на 30%. Исходим из того, что гипотетический отказ кого-либо от евразийской экономической интеграции противоречил бы его интересам.

Вопрос: Вы начали говорить об экономических выгодах от участия в ЕАЭС. Есть стереотип, что Союз полезен всем государствам-членам, кроме России, которая, как известно, выступает ключевым инвестором в рамках объединения. Как Вы оцените данное утверждение?

Ответ: Как ошибочное. Участие в ЕАЭС выгодно для абсолютно всех государств-членов. Понятно, что в силу экономических различий между нашими странами каждая получает свои преимущества.