Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Открытие участка «Дюртюли – Ачит» автодороги М-12 «Восток»

Глава государства в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия участка «Дюртюли – Ачит» автомобильной дороги М-12 «Восток».

Новая магистраль протяжённостью более 275 километров стала продолжением трассы М-12 до Екатеринбурга. Участок проходит по территориям трёх регионов: Республики Башкортостан, Пермского края и Свердловской области.

«Дюртюли – Ачит» – это скоростная четырёхполосная автодорога. Новая трасса позволит повысить безопасность движения, выведет грузовой трафик за пределы населённых пунктов, сократит время в пути и обеспечит скоростную связь крупнейших региональных центров.

* * *

В.Путин: Уважаемые друзья, добрый день!

Сегодня мы открываем новый автодорожный участок «Дюртюли – Ачит» протяжённостью более 275 километров. Он станет важной частью трассы М–12 «Восток». С его введением в строй современные автомагистрали свяжут Санкт-Петербург и Москву с Екатеринбургом – столицей Урала, ведущим научным, промышленным и культурным центром России. Но и это, конечно, не всё.

На всём протяжении трассы организовано скоростное, бесшовное движение без единого светофора, благодаря чему время в пути из Екатеринбурга в Москву сократится почти в два раза.

В результате поездки на автотранспорте станут более комфортными и безопасными, увеличится количество перевезённых пассажиров и грузов, хороший стимул получит развитие внутреннего туризма, станут более доступными для граждан природные и культурные достопримечательности нашей страны.

Экономический эффект почувствуют регионы, по которым проходит эта трасса. Московская, Владимирская, Нижегородская, Свердловская области, Республики Чувашия, Татарстан и Башкортостан, а также Пермский край. Все эти субъекты Федерации повысят свой инвестиционный потенциал и деловую активность, смогут осуществлять комплексное освоение территорий, запускать новые производства и создавать высокооплачиваемые рабочие места.

Безусловно, положительный социально-экономический импульс получат и субъекты, находящиеся в «зоне тяготения» этой автотрассы, повысится региональная взаимосвязанность. Теперь, например, можно будет существенно быстрее добраться из Челябинска до Казани, Владимира или Москвы.

Отмечу, что в ходе строительства трассы был возведён целый комплекс различных инженерных сооружений, мостов, развязок, путепроводов – удобных и безопасных для всех участников движения. Также обращаю внимание на то, что новый участок, как и вся дорога, будут благоустроены, обеспечены современными объектами сервиса, электроосвещением, стоянками, заправками и связью.

Намерены и дальше активно продолжать развитие трассы «Восток» – её предстоит продлить до Тюмени и связать с обновлённой опорной автодорожной сетью Сибири и Дальнего Востока. Именно это я имел в виду в самом начале, когда сказал, что запуск этого участка – это ещё не всё.

Конечно, будут проработаны вопросы строительства автотранспортных подходов к государственной границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и Корейской Народно-Демократической Республикой. Это значительно увеличит наши транзитные возможности, трасса будет встроена в международную транспортную архитектуру, станет важной, конкурентной логистической артерией.

Открываемый сегодня участок автодороги, как и вся трасса М–12 «Восток», находится в управлении госкомпании «Автодор». Завтра, 17 июля, компании исполнится 16 лет. «Автодор» вносит весомый вклад в развитие скоростных автомобильных магистралей нашей страны. Их протяжённость за время работы компании увеличилась более чем в 2,5 раза. Хочу поздравить слаженный коллектив компании с этой замечательной датой и пожелать вам дальнейших успехов, новых свершений и всего хорошего.

В заключение также благодарю всех рабочих, инженеров, строителей, проектировщиков, которые участвуют в строительстве данной автодороги. Своим ударным – без всякого преувеличения – трудом, ответственным, профессиональным отношением к делу вы ещё раз подтверждаете, что наша страна может и умеет строить оперативно, много и качественно, реализовывать масштабные инфраструктурные инициативы как национального, так и международного значения.

Благодарю вас за всё, что вы сделали за это время. Давайте продолжим нашу сегодняшнюю встречу, наше сегодняшнее мероприятие.

Слово Марату Шакирзяновичу Хуснуллину, пожалуйста.

М.Хуснуллин: Уважаемый Владимир Владимирович!

Сегодняшнее открытие дороги ставит ещё одну серьёзную точку в завершении мощнейшего проекта – коридор «Запад – Восток». С сегодняшнего дня от Санкт-Петербурга до Челябинска у нас 2,5 тысячи километров без единого светофора, освещённые, со связью, заправками, с возможностью быстро приехать. На этом коридоре у нас находится 1100 основных опорных пунктов, начиная от крупных агломераций и заканчивая небольшими сельскими пунктами. 14 регионов, 63 миллиона человек живут в «зоне тяготения» этой трассы.

Сегодня мы в нормативные сроки запускаем 275 километров. Дорога от Екатеринбурга до Москвы станет на 198 километров короче, потому что раньше приходилось ездить в объезд, а сейчас мы построили абсолютно новую, современную трассу. Хочу отметить, что в целом весь маршрут «Россия» от Дальнего Востока до Санкт-Петербурга идёт в плановом режиме.

Вы утвердили шестилетнюю программу, по которой у нас есть средства. Кроме этой дороги мы и дальше продолжаем [строить] обходы Тюмени, Екатеринбурга, Новосибирска и ещё целого ряда городов, [всего] 50 обходов городов, в рамках программы, которая утверждена на шесть лет. Дорожники набрали хороший темп, вовремя сдают все объекты, и иногда даже с опережением.

Хочу сказать слова огромной благодарности, Владимир Владимирович, в первую очередь Вам за Ваше постоянное внимание. Несмотря ни на какие сложности, у нас все объёмы финансирования сохранены, есть плановая работа, мы можем планировать свои силы и ресурсы.

Хочу сказать огромное спасибо всем, кто принимал участие в этой работе. Это и губернаторы, с которыми мы в штабном режиме занимались еженедельно этим вопросом. Наши энергосетевые компании – «Россеть», «Газпром», «Транснефть», все наши региональные сетевые компании. Огромные слова благодарности, конечно, хотелось сказать строителям, которые на этом участке просто совершили героический подвиг. У нас сложные здесь были грунты, погода не позволяла строить. Но ровно в контрактный срок компания «Автодор» вместе со своим коллективом справилась с этой задачей.

Также огромную работу сделала компания «Росавтодор». Мы практически расширили трассу М-7, привели в нормативное состояние, и не останавливаемся.

Все подъезды к трассе М-12 «Восток» мы имеем в шестилетнем плане развития: и «Европа – Западный Китай», и подъезды к Нижнему Новгороду, подъезды к Перми, подъезды – дальнейшее расширение к Екатеринбургу, как я сказал. Все дороги, которые подходят к этой трассе, это как большая река, куда вливаются и региональные, и федеральные, и муниципальные дороги. Жители на много часов быстрее могут с комфортом добраться из одной точки в другую.

Поэтому, Владимир Владимирович, огромное спасибо. Я думаю, что со всеми планами, которые Вы перед нами поставили, справимся. Силы и возможности у нас для этого есть.

Спасибо, Владимир Владимирович.

В.Путин: Спасибо большое.

Пожалуйста, Петушенко Вячеслав Петрович, «Автодор»

В.Петушенко: Уважаемый Владимир Владимирович!

Во-первых, хочу выразить Вам благодарность от всех строителей за оценку нашего труда. Потому что все задачи, которые стоят перед дорожниками, мы выполняем в срок и с тем качеством, которое требует сегодня наша страна.

Если говорить об этом объекте, то, Вы знаете, я уже много работаю, строю, но могу сказать, что это был, наверное, один из самых сложных объектов с точки зрения грунтово-геологических, погодно-климатических условий, но мы справились. И, наверное, самое главное, что проектировщики, строители сегодня в совершенно другом уже измерении живут. Если бы мы строили по старой классической схеме эту дорогу, то она бы была почти что на 50 миллиардов рублей дороже. А мы каждый куб грунта, который здесь был, использовали в дорогу, применяли новые технологии, которые позволили и сократить сроки, и, самое главное, сэкономить бюджетные средства.

Дороги, которые мы строим, востребованы. Могу сказать, что полтора года назад мы сдавали трассу М-12 до Казани, и уже на сегодняшний день проехало более 40 миллионов автомобилистов. Мы уверены, что эта дорога, которая имеет ключевое значение в связанности Центральной России с Уралом, с Сибирью, эти часы, за которые мы боремся, каждый час вносит свою лепту в экономику нашей страны.

Я хочу выразить благодарность всем, кто принимал участие в строительстве, главам субъектов Российской Федерации. Замечательная дорога получилась, в замечательном месте, и строили её замечательные люди.

Владимир Владимирович, спасибо за оценку.

И всех поздравляю. Спасибо.

В.Путин: Спасибо.

Денис Владимирович, пожалуйста.

Д.Паслер: Уважаемый Владимир Владимирович!

Хочу Вам высказать искренние слова благодарности от всех жителей Свердловской области за внимание к региону и к транспортным проблемам.

Совсем недавно были приняты решения, от которых сегодня мы уже видим эффекты. Недавно открывали дорогу Екатеринбург – Челябинск, до четырёх полос расширенную, Екатеринбург – Пермь, сегодня активно строится четырёхполосная дорога до Тюмени, которая в следующем году будет сдана по Вашему поручению.

А сегодня мы имеем возможность открыть новый для себя коридор для туризма, как Вы абсолютно правильно сказали, для экономики развития. Сегодня мы уже видим, когда эти три дороги запущены по Вашему поручению, что рост инвестиций в логистику и транспорт увеличился на 30 процентов. И, конечно же, идёт рост создания рабочих мест, связанных с этой инфраструктурой.

Поэтому ещё раз хочу Вам от всех жителей Свердловской области сказать огромные слова благодарности за эти решения и важнейшие моменты, которые давно стояли перед областью, перед страной, чтобы связать регионы и развивалась инфраструктура туризма и экономика более быстрыми темпами.

Спасибо, Владимир Владимирович.

В.Путин: Спасибо Вам.

Дмитрий Николаевич (обращаясь к Д.Махонину), пожалуйста, Пермский край.

Д.Махонин: Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович! Марат Шакирзянович!

Открытие трассы М-12 является знаковым событием для Пермского края. Проделан огромный объём работ. Только на протяжении 92 километров трассы построено семь мостов, 13 путепроводов. В стройке было задействовано и участвовало 4800 рабочих, инженеров, 1400 единиц дорожной техники.

Среди тех, кто участвовал в строительстве дороги, ребята, студенты, которые здесь проходили производственную практику. Они рядом с нами. Я убеждён, что они – будущее нашей дорожной отрасли.

Хочу высказать слова благодарности от всех жителей Пермского края за реализацию этого объекта. И хочу пожелать нам всем, чтобы таких дорог в нашей любимой стране становилось как можно больше.

Спасибо.

В.Путин: Спасибо Вам.

Пожалуйста, Радий Фаритович (Обращаясь к Р.Хабирову.).

Р.Хабиров: Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович!

Добрый день, уважаемые коллеги!

Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте прежде всего поблагодарить Вас за постоянную поддержку нашей республики, за ваше поручение по этой дороге, вообще за эту дорогу. Это действительно беспрецедентные темпы. Буквально чуть больше чем за два года республика получила 205 километров магистрали – современной, красивой, удобной.

Для нас, жителей Башкортостана, для наших автолюбителей это сокращение в полтора раза дороги до таких городов, как Екатеринбург, Москва, Казань. Это очень безопасные дороги, очень востребованные, очень нужные. Ожидаем большой грузопоток по этой дороге. И конечно, Владимир Владимирович, дорога в основном проходит по сельским районам нашей республики. Она будет драйвером развития экономики этих районов.

Уважаемый Владимир Владимирович, мы работали слаженной командой, потому что было Ваше поручение, чтобы мы оказывали всю поддержку компаниям, которые здесь работают. Это действительно была слаженная работа.

Сегодня хотел поблагодарить «Автодор», потому что здесь применялись и современные технологии, и была слаженная, командная отличная работа.

Уважаемый Владимир Владимирович, ещё раз огромное спасибо от имени всех жителей. У нас много планов впереди, и спасибо ещё раз за поддержку.

В.Путин: Уверен, что все эти планы будут реализованы.

Марат Шакирзянович, есть ещё что добавить?

М.Хуснуллин: Владимир Владимирович, разрешите открыть движение.

В.Путин: Разрешаю.

М.Хуснуллин: Поехали.

(Торжественный проезд колонн строительной техники.)

В.Путин: Отлично.

Уважаемые коллеги, я вас ещё раз всех поздравляю с сегодняшним событием. Впереди много работы. Уверен, что все эти планы будут реализованы.

Но, кроме нашего торжественного мероприятия, хочу обратиться к Министру транспорта, к новому Министру транспорта Никитину Андрею Сергеевичу. Андрей Сергеевич, я в Магнитогорске сейчас нахожусь, и здесь на предприятии, на Магнитке, встречался с рабочими, они задали мне вопрос по реконструкции аэропорта.

Напомню, что реконструкция должна была бы быть завершена в конце прошлого года, но, к сожалению, этого не произошло. Понимаю, что Вы ещё входите в курс дела, это понятно, но тем не менее прошу Вас обратить внимание на этот объект, первое. Второе, посмотреть на экспертизу, – нужно её закончить как можно быстрее. Она могла бы быть закончена ещё где-то в самом начале года, но этого тоже не произошло.

Затем нужно посмотреть на финансирование. Знаю, что там соответствующие суммы – 1,6 или 2,6 миллиарда должны были быть в бюджете. Надо проверить, они там есть или нет? Если нет, то нужно сделать так, чтобы эти цифры, нужные цифры, появились.

И прошу Вас на следующей неделе доложить о том, что будет сделано в ближайшие месяцы и сможем ли мы, сможете ли вы – ведомство и соответствующий подрядчик – завершить эту работу в следующем году и когда? Хорошо?

А.Никитин: Уважаемый Владимир Владимирович!

Сможем сделать точно. Как – доложу до конца недели. Всю работу выполним.

В.Путин: Договорились. Жду этого доклада. Спасибо большое.

Возвращаясь к сегодняшнему торжественному мероприятию, хочу поздравить всех с этим событием и пожелать дальнейших успехов.

Благодарю вас. Всего хорошего.

Посещение Магнитогорского металлургического комбината

В преддверии Дня металлурга Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Уральский федеральный округ. Первый пункт программы – посещение Магнитогорского металлургического комбината.

В сопровождении Министра промышленности и торговли Антона Алиханова, полномочного представителя Президента в Уральском федеральном округе Артёма Жоги, губернатора Челябинской области Алексея Текслера, а также председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова и генерального директора ММК Павла Шиляева Президент осмотрел запущенный в 2024 году комплекс коксовой батареи № 12.

Объём производства новой батареи составляет 2,5 миллиона тонн сухого коксующегося угля ежегодно. Модернизация оборудования позволяет сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на более чем 11 тысяч тонн в год, обеспечить безотходное производство за счёт внедрения установки сухого тушения кокса.

Глава государства также ознакомился с цехом машиностроительной продукции. Здесь создано современное производство, которое позволит, начиная с 2026 года, обеспечить импортозамещение оборудования в горно-металлургической отрасли. Цех сможет изготавливать более 10 тысяч тонн продукции в год.

После осмотра цеха Владимир Путин кратко общался с работниками ММК.

* * *

Беседа с работниками Магнитогорского металлургического комбината

В.Путин: Добрый день!

Я хочу вас и, как в таких случаях говорят, в вашем лице поздравить всех металлургов и вообще всех работников нашего большого горно-металлургического комплекса с приближающимся праздником – с Днём металлурга.

Реплики: Спасибо большое!

В.Путин: Вам всего самого доброго.

Предприятие у вас, с одной стороны, уже взрослое – 100 лет исполняется, а с другой стороны – молодое: молодеет постоянно. И это очень приятно, потому что, во-первых, вы здесь живёте. С точки зрения экологии чрезвычайно важно, чтобы это обновление люди чувствовали на себе. Вот сейчас показывали только результаты, но эти результаты подтверждаются и соответствующими службами контроля – в разы уменьшается количество вредных выбросов. И, повторяю, результат понятно откуда получается и из чего складывается: всё-таки руководство предприятия, акционеры вкладывают в среднем за последние годы 90 миллиардов рублей в модернизацию. Это приличные средства. В этом году, как Виктор Филиппович [Рашников] сказал, чуть будет поменьше, но в целом… А в следующем году опять будет увеличение. Вот из этого и складывается результат.

Ну и, конечно, заинтересованность всех работающих, начиная от рабочих, инженеров, учёных и заканчивая самыми квалифицированными специалистами, рядовых работников и самых квалифицированных – заинтересованность всех, в том числе акционеров, руководителей предприятия, даёт такой результат.

Я искренне вас поздравляю с Днём металлурга и со 100-летием.

Реплики: Спасибо.

В.Путин: Вам всего самого доброго.

Если есть какие-то темы для обсуждения или вопросов – пожалуйста.

Прошу.

А.Титов: Здравствуйте, Владимир Владимирович!

Меня зовут Александр. В первую очередь от всего коллектива хотелось бы поблагодарить Вас за внимание к нашему Магнитогорскому металлургическому комбинату.

Вы у нас уже не в первый раз. Город наш развивается, как и комбинат. Хотелось бы узнать Ваше впечатление от сегодняшнего визита.

В.Путин: Я пока только комбинат посмотрел. Мы ещё парк собираемся поехать посмотреть. Но с губернатором в постоянном контакте находимся, я знаю, как развивается Магнитогорск. Ещё будем встречаться с губернатором, поговорим обо всём: и о развитии области в целом, и о Магнитогорске в частности. Надеюсь, что вы это видите, чувствуете. Больницы, детские сады капитально ремонтируются, новые строятся. До конца этого года будет ещё введено сколько-то объектов здравоохранения, 30, да? 30 объектов здравоохранения ввели в последнее время?

А.Текслер: Владимир Владимирович, только здесь три объекта, в регионе уже 300 объектов с учётом капитальных ремонтов, новая стройка, ФАПы – более 100 и с учётом капитальных ремонтов объектов – более 300.

Конечно, в Магнитогорске сейчас главный объект здравоохранения – новая больница. Мы в этом году начнём её строить. Очень важный объект.

В.Путин: Социалка будет развиваться: детские сады, школы, объекты здравоохранения, новая больница. Конечно, места для проведения досуга должны развиваться, для молодёжи. Вот один из этих объектов сегодня посмотрим. Как он называется?

А.Титов: Парк «Притяжение».

В.Путин: Парк «Притяжение».

О.Симонова: Можно?

В.Путин: Да, пожалуйста.

О.Симонова: Симонова Олеся.

Владимир Владимирович, мы сейчас разговаривали про развитие города, развитие комбината. И нам действительно есть чем гордиться и что показать.

Мы одни из первых в стране, кто начал развивать промышленный туризм. У нас на комбинате побывало уже почти 70 тысяч человек. Рядом у нас находятся горнолыжные центры – Банное, Абзаково, сюда тоже приезжает большое количество людей.

В.Путин: Катался там на лыжах.

О.Симонова: Наша хоккейная команда «Металлург» тоже не раз завоёвывала «Кубок Гагарина», соответственно, к нам в город также приезжает большое количество болельщиков. Но аэропорт Магнитогорска маловат, и ремонт взлётной полосы у нас тоже задерживается на два года. Нашему городу просто необходим большой современный аэропорт. Хочется, чтобы эта стройка наконец-то закончилась в ближайшее время. Просим Вашей поддержки в решении этого вопроса.

В.Путин: Я знаю, мы в прошлый раз ещё это обсуждали. Сегодня, когда ехали из аэропорта, с этого начался наш разговор с губернатором. Я знаю об этом. Правда, губернатор говорит, что полосу уже привели в нормативное состояние. Но у меня возникли сомнения, потому что я почувствовал на себе, что там до норматива ещё далековато.

К сожалению, подрядчик предыдущие планы и запланированные мероприятия сорвал, сейчас идут судебные разбирательства по этому поводу.

Государственные структуры, которые считают, что подрядчик не выполнит своих обязательств, считают, что за ним ещё числится 600 миллионов рублей. Но на достройку всех необходимых компонентов и полосы, и прилегающей территории должно быть выделено, по-моему, 1 миллиард 600 миллионов рублей.

А.Текслер: 2 миллиарда 600 [миллионов].

В.Путин: 2 миллиарда 600 [миллионов].Деньги у нас в бюджете заложены, вопрос в организации этой работы. Я этим тоже позанимаюсь. Губернатор считает, что это в конце 2027 года.

А.Текслер: Нет, это терминал.

В.Путин: Да, терминал.

А.Текслер: Сама полоса, точнее, аэродромная…

В.Путин: В конце 2026 года.

А.Текслер: Да, 2026 год, а терминал – 2027 год.

В.Путин: Так, во всяком случае, в документах это обозначено. Я этим позанимаюсь и посмотрим. Думаю, что все запланированные мероприятия должны быть выполнены в конце 2026 года. Это, конечно, городу будет помогать. Город перспективный, живой и развивается.

Пожалуйста.

А.Болбашев: Меня зовут Александр Болбашев.

Вопрос: в Правительстве часто слышу [идут] разговоры о повышении утильсборов на импортные авто. Понятно, для чего это сделано. Прежде всего для защиты внутреннего рынка, для поддержки отечественного автопроизводителя, отечественного производства.

В.Путин: Все секреты рассказал. Это делается для решения экологических проблем.

А.Болбашев: Но на деле мы видим, как стоимость автомобиля растёт, что импортного, что отечественного производства, к сожалению. Ни для кого не секрет, что для молодого человека покупка автомобиля даётся всё труднее и труднее.

Предложение какое: может быть, стоит пересмотреть меры поддержки, которые бы учитывали и интересы автопроизводителей, и интересы государства, и, конечно же, конечного покупателя, в частности нас.

В.Путин: Конечно, мы всегда так и делали. Когда инфляция немножко поддавливает, создаёт проблемы, когда возникают другие вопросы, требующие дополнительного внимания, тогда всегда возникает идея поддержать автопром, в том числе оказывая поддержку тем, кто покупает машину, будь то промышленные предприятия или общественный транспорт, города закупают, муниципалитеты, области либо граждане, физические лица.

Такие программы всегда имеют место, над ними всё время работают. И сейчас Правительство тоже думает над реализацией этих программ. Мы, конечно, будем настраивать систему таким образом, чтобы – Вы сейчас сказали о частном транспорте, – чтобы помочь людям в приобретении и производителям в увеличении выпуска наших, прежде всего отечественных, машин. Конечно, так и будем делать.

Пожалуйста.

В.Плеханов: Уважаемый Владимир Владимирович, здравствуйте.

Для меня большая честь здесь находиться. Мой вопрос такой: совсем недавно я женился, у меня молодая прекрасная жена…

В.Путин: Поздравляю.

В.Плеханов: Но, к сожалению, мы откладываем рождение нашего ребёнка из-за отсутствия собственного жилья. Мы не попадаем ни в какую…

В.Путин: Извините, пожалуйста. То, что вы женились, – это хорошо. Но то, что откладываете рождение ребёнка – это ошибка.

В.Плеханов: Так вот у меня есть небольшое предложение. Мы не подходим, к сожалению, ни под какие льготные программы.

В.Путин: Почему это? Если ребёнок появится, сразу у вас будет льгота.

В.Плеханов: Мы хотели, чтобы ребёнок уже появился потом.

В.Путин: На первого ребёнка уже положены определённые меры поддержки.

В.Плеханов: Да, мы знаем. Предложение такое: вообще возможно ли реально изменить немножко льготную программу «Молодая семья» и выдавать её, так скажем, авансом молодым парам, но обязательное условие…

В.Путин: Вот хитрюга, детей ещё не родили.

В.Плеханов: …чтобы они родили ребёнка в ближайшие два-три-четыре года.

В.Путин: Надо немножко поработать, за что же деньги платить? Ребёночек появится, тогда и государство плечо подставит. Хотя, конечно, если уж сказать честно, по-серьёзному, то тогда нужно признать, что тех мер поддержки, которые сейчас мы наработали, а их много наработали на самом деле. Самое главное, что мы сделали, это создали единую систему поддержки от рождения ребёнка, а даже нет, раньше – от беременности женщины уже начинаются элементы поддержки вплоть до 17 лет ребёнка. Сейчас не буду всё перечислять, там одно вытекает из другого, причём по годам – до 3 лет и далее. Но всё равно я полагаю, что и этого недостаточно с учётом демографических проблем, их у нас много. Собственно говоря, так же, как и в любой индустриально развитой стране, где меняются приоритеты, прежде всего приоритеты женщины: получение образования, потом постобразования и так далее. Первый ребёнок у нас появляется у женщин в среднем в 29–28 лет. Немножко подняли ребёночка, а потом на второго, третьего уже не хватает ни времени, ни сил. Поэтому я так сразу отреагировал. Лучше не ждать ничего, манны небесной какой-то.

А потом, знаете что: нет в жизни большего счастья, чем дети. В этом на самом деле может быть весь смысл жизни.

В.Плеханов: Спасибо Вам. Мы воспользуемся Вашим советом.

В.Путин: Пожалуйста. Я думаю, что супруга Вас поддержит.

Пожалуйста, что ещё?

В.Астахов: Здравствуйте, Владимир Владимирович!

Меня зовут Астахов Владислав.

Все мы, здесь находящиеся, являемся работниками Магнитогорского металлургического комбината, и, конечно, нас интересует будущее развитие этой отрасли.

Как Вы оцениваете перспективы развития металлургической промышленности? Главное – это повышение привлекательности для привлечения молодёжи, то есть молодых специалистов.

В.Путин: Вы знаете, она становится более и более технологичной. Сейчас мы ходили с руководителями всей компании, и мне самому стало интересно послушать то, что они говорят. Вроде я и так немало знаю, но, когда начинают говорить о том, что сделано, как это выглядит (вы сами видите) и как развивается производство, – оно становится всё более и более высокотехнологичным.

Когда-то на этом предприятии работало чуть ли не 100 тысяч человек. Сейчас – 17 тысяч. Появляются новые производства, которые требуют уже нового уровня и нового класса специалистов. А это и уровень заработной платы, потому что чем более высококвалифицированный специалист приходит на производство, а другой здесь работать не может, тем выше заработная плата. Это как звенья одной цепи. И эта цепь становится всё крепче и крепче. Поэтому и для молодых людей, я думаю, что будет всё интересней и интересней.

В.Астахов: Спасибо.

В.Путин: Вон машиностроительное предприятие какое, современное производство. Разве не интересно?

Д.Макеев: Можно ещё вопрос?

В.Путин: Да, пожалуйста.

Д.Макеев: Меня зовут Денис. У меня более спортивная тематика, я увлекаюсь спортивным самбо. Грубо говоря, отработал смену, в зал пошёл, многие коллеги тоже увлекаются. Я хотел поинтересоваться, как Вы думаете, всё-таки спортивное самбо попадёт у нас в олимпийский вид спорта?

В.Путин: Вы знаете, у нас с Олимпийским комитетом ещё много проблем кроме тех, о которых Вы сказали. Но в целом это один из немногих видов спорта абсолютно национальный. Родился в Советском Союзе, как Вы наверняка знаете, для других коллег могу сказать, как сплав различных видов единоборств народов СССР, и это наше изобретение. Не много таких видов спорта, которые вышли на международную арену. Художественная гимнастика тоже родилась в России, в Советском Союзе, самбо, ещё пара видов спорта. В своё время рассматривался вопрос о том, чтобы самбо сделать олимпийским видом спорта. В целом за это есть смысл побороться, тем более что у нас очень хорошие показатели, результаты, очень много чемпионов мира. Уверен, что если этот вид спорта станет олимпийским, то будут хорошие реальные результаты и достижения.

Мы сейчас развиваем самбо в школах практически по всей стране. Это очень демократичный вид спорта. Кроме того, он очень интересный, зрелищный, привлекает болельщиков большое количество. Он демократичный, потому недорогой. Это же не в хоккей играть: форму купить, коньки купить, за лёд заплатить. Или теннис – там одна ракетка… Хотелось бы, чтобы когда-нибудь и самбисты выступали. Сейчас постепенно восстанавливаются отношения с Олимпийским комитетом. Подумаем, чтобы этот вопрос обсудить.

В.Щукин: Здравствуйте, меня зовут Владислав Щукин. Наверное, Вы в курсе, что некоторое время назад в нашем городе появился замечательный парк «Притяжение».

В.Путин: Сейчас поедем.

В.Щукин: Я думаю, что это, наверное, самый большой парк в России. Будет, по крайней мере.

В.Путин: Но будем считать, что самый большой.

В.Щукин: Мы будем считать так. И это место так полюбилось нашим маленьким жителям города, потому что там проходят различные праздники, мероприятия, главные события нашего города. И, конечно же, очень много развлечений.

Скажите, а какие развлечения запомнились из Вашего детства?

В.Путин: Увлечение моё – борьба самбо. Потом вся наша группа перешла в борьбу дзюдо. Вот два моих самых серьёзных увлечения и развлечения – спорт.

В.Щукин: Серьёзное увлечение.

В.Путин: А Вы каким спортом занимаетесь?

В.Щукин: Волейболом.

В.Путин: Отлично. Сейчас волейбол действительно стал – не знаю, правила там когда-то изменили или что, – стал таким атлетическим видом спорта. И девочки играют так красиво, и мужчины здорово. Очень красивый спорт. Так что поздравляю, хороший выбор.

Промысел-2025: российские рыбаки добыли более 2,6 млн тонн водных биоресурсов

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 2619,7 тыс. тонн.

Дальневосточный бассейн: 1992 тыс. тонн

Минтая – 1365,8 тыс. тонн; трески – 77,8 тыс. тонн (+ 2,4 тыс. тонн к уровню 2024 г.); сельди тихоокеанской – 287,2 тыс. тонн (+ 16,6 тыс. тонн к уровню 2024 г.)

Северный бассейн: 201,3 тыс. тонн

Трески – 115,8 тыс. тонн; пикши – 35 тыс. тонн (+ 2 тыс. тонн к уровню 2024 г.)

Западный бассейн: 49,6 тыс. тонн

Шпрота (кильки) – 29,8 тыс. тонн; сельди балтийской (салаки) – 16,2 тыс. тонн

Азово-Черноморский бассейн: 25 тыс. тонн (+ 49,1% к уровню 2024 г.)

Хамсы – 12,6 тыс. тонн (+3,4 тыс. тонн к уровню 2024 года), шпрота – 5,74 тыс. тонн (+4,1 тыс. тонн к уровню 2024 года)

Волжско-Каспийский бассейн: 48,3 тыс. тонн (+ 3,3 % к уровню 2024 г.)

Кильки – 22,2 тыс. тонн (+ 1,7 тыс. тонн к уровню 2024 г.); частиковых видов рыб – 9,4 тыс. тонн

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 292,2 тыс. тонн водных биоресурсов (+ 13,3% к уровню 2024 г.).

Источник: Объединенная пресс-служба Росрыболовства

Рыбную биржу хотят обсудить на ВЭФ

Росрыболовство предложило обсудить возможности биржи как инструмента борьбы с посредниками и повышения доступности рыбы для потребителя на панельной сессии Восточного экономического форума.

Дискуссию о рыбной бирже хотят продолжить на площадке X Восточного экономического форума, который в этом году пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Федеральное агентство по рыболовству предложило включить в деловую программу юбилейного ВЭФ панельную сессию «Логистика рыбной продукции. Поможет ли биржа убрать посредников и сделать рыбу доступнее для потребителя», сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

Ожидается, что в мероприятии примет участие глава Росрыболовства Илья Шестаков, а также губернаторы дальневосточных регионов, руководителей отраслевых ассоциаций, ведущих логистических и рыбопромышленных компаний.

Напомним, что на ВЭФ обсуждаются вопросы развития ключевых отраслей экономики Дальнего Востока. В том числе деловая программа традиционно предусматривает мероприятия по вопросам рыбной промышленности. В этом году в дни форума на территории кампуса ДВФУ будет работать «Рыбный дом Росрыболовства» с объединенной экспозиций достижений предприятий рыбохозяйственного комплекса. А на выставке «Улица Дальнего Востока» разместится рыбный рынок с дегустацией продукции дальневосточных производителей.

Fishnews

Законопроект по обязательной продаже рыбы на организованных торгах — снова в повестке дня

Минсельхоз запросил позиции отраслевых объединений по проекту федерального закона, который наделяет правительство правом устанавливать нормативы обязательной продажи ряда товаров на организованных торгах. В списке в том числе мороженая рыба и ракообразные.

Проект закона предусматривает, что правительство будет устанавливать нормативы для хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство и реализацию. Разработчики объясняют это необходимостью формирования ценовых индикаторов.

При этом предлагается закрепить, что норматив может составлять до 25% от объема производства в соответствующем месяце или среднеарифметического значения объемов реализованного товара на территории РФ в соответствующем месяце за три года до периода расчета.

Исключение по обязательствам законопроект делает для малого бизнеса, сообщает корреспондент Fishnews.

Также предусматривается, что правительство сможет устанавливать исключения по применению нормативов по отдельным категориям хозяйствующих субъектов.

Напомним, что отраслевые объединения неоднократно отмечали: обязательная продажа на организованных торгах только создаст дополнительную нагрузку на участников рынка и не поможет снизить стоимость рыбной продукции для конечного потребителя.

Fishnews

Подмосковным рыбоводам предложили субсидии на закупку кормов

Власти Московской области приглашают рыбоводов за субсидиями на покупку кормов. Господдержка предусмотрена в рамках региональной программы.

Подмосковное Министерство сельского хозяйства и продовольствия объявило отбор получателей субсидий в сфере аквакультуры. Прием заявок на участие стартует 20 июля и завершится 27 июля. Определить победителей предполагается до 28 июля, сообщает корреспондент Fishnews.

Поддержка оказывается в рамках госпрограммы «Сельское хозяйство Подмосковья».

Субсидии предоставляются для компенсации части затрат на приобретение кормов — для производства товарной рыбы и рыбопосадочного материала.

Объем средств на нынешний год — 26,4 млн рублей.

По данным регионального ведомства, в Подмосковье действует 24 хозяйства по производству товарной рыбы. В прошлом году объемы выращивания составили 4,1 тыс. тонн.

Fishnews

Главный человек на выставке — посетитель

Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia) за восемь лет превратилась в платформу, задающую тон развитию всей рыбной отрасли, но начиналась она со смелой идеи и убеждения, что российским рыбакам нужна своя площадка для коммуникаций, вспоминает генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

В беседе с главным редактором журнала Fishnews Эдуардом Климовым он рассказал, как удалось выстроить профессиональное сообщество вокруг отраслевого мероприятия, почему важно делать ставку не на массовость, а на качество аудитории, как влияет семейный бизнес на отношения и какое место в мыслях выставочного оператора занимают футбол, «обвес» и визуал.

— Иван, я сразу перейду на «ты», потому что мы знакомы очень давно. Выставке в Санкт-Петербурге в этом году исполняется уже восемь лет , но ведь ты начал работать с рыбаками еще раньше ? С чего все началось ?

— Да, выставке уже восемь лет, а нашей работе в рыбной отрасли — ровно десять. Одним из первых мероприятий, которыми мы занимались, был форум по судостроению в Мурманске в 2016 году. Потом мы участвовали в выставке в Брюсселе, а спустя еще пару месяцев сделали мероприятие «Русский рыбный дом» на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда все удивлены были самому формату: у нас был ресторан и шикарная презентационная зона.

В ноябре 2016 года мы приехали на выставку в Циндао (Китай), и там впервые речь зашла о выставке в Санкт-Петербурге. Не сказать, что эта идея у всех нашла понимание, но мы были убеждены: России нужно свое крупное отраслевое мероприятие. Я очень хорошо помню, как Илья Васильевич Шестаков спрашивал: «Ты уверен?» — «Уверен». — «Тогда вперед!»

Для нас как выставочного оператора организация масштабной отраслевой выставки была чем-то новым, причем сразу на таком высоком уровне. Конечно, нам было страшно. Но, если честно, этот страх мы испытываем каждый раз. В течение всех этих лет мы переживаем за любое из наших мероприятий: как оно пройдет.

А тогда, в 2017 году, мы поверили, что все получится, во многом благодаря поддержке Ильи Васильевича, сумевшего убедить и увлечь за собой всю отрасль, и взялись за дело. Не только мы как организаторы, но и руководители рыбопромышленных предприятий, да и весь центральный аппарат Росрыболовства — все сообща участвовали в формировании экспозиции и деловой программы. И эти совместные усилия легли в основание будущей Seafood Expo Russia.

Мы успешно провели две выставки — в 2017 и 2018 годах, а в 2019 году произошел качественный скачок: к нам пришли трейдеры, которые ранее выставлялись только на продуктовых выставках, таких как World Food и «Продэкспо». Даже после пандемии Seafood Expo Russia продолжила бурно развиваться, появилось много новых участников, новых направлений.

Ну а потом случился 2022 год, и многие иностранные компании покинули рынок. С другой стороны, государство стало активнее побуждать рыбаков к обновлению рыбопромыслового флота. Нам пришлось общаться с производителями оборудования, сводить их с рыбаками, искать новые направления, подключать логистику. Взять хотя бы нашу конференцию по непрерывной холодильной цепи. Мы начали смотреть, что вокруг происходит, искать новые возможности и выстраивать работу внутри отрасли уже совершенно по-другому.

— С какого момента стало понятно, что эта выставка реально представляет всю отрасль, а не только промышленное рыболовство ?

— Практически сразу, как мы провели первую выставку. Изучив опыт крупнейших зарубежных мероприятий, мы поняли: всё, что соприкасается с промыслом, тоже обязательно должно присутствовать. Причем сначала мы вынесли в разные блоки оборудование и другие разделы, а потом поняли, что так не работает, нужно перемешивать и искать баланс.

Это было трудно, потому что у участников возникало много вопросов к расположению и посещаемости стендов. Но сейчас, если посмотреть повнимательней, у нас блок трейдеров и переработчиков потихоньку перемещается в отдельный от рыбаков павильон, стало посвободнее — людям удобнее ходить друг к другу, а сзади мы разместили площадки с оборудованием, и потоки посетителей уравнялись.

В этом году мы запускаем новую фишку — техмарафон. Будем заранее формировать группы и целенаправленно показывать им в ходе специальных туров оборудование для промысла и пищевого производства. Уже рассылаем письма судовладельцам и руководителям предприятий переработки, чтобы они отправляли на эти показы своих тралмастеров и технологов.

— В чем главная ценность выставки ? В деловых контактах с теми, кто ее посещает, или между теми, кто выставляется ?

— Важнее всего контакты «посетитель — участник». Это аксиома, можно сказать, закон выставочной деятельности. Участники выставки платят деньги для того, чтобы в свою очередь заработать еще больше денег. Они надеются получить больше контрактов, подтвердить действующие договоренности, встретить новых клиентов, а друг друга они и так прекрасно знают и могут пообщаться в любое время.

Главный человек на выставке — это посетитель, тот, кто пришел покупать. Чем больше к вам приходит посетителей, тем больше экспозиция на следующий год. Ведь среди посетителей есть не только покупатели, но и компании, которые пока в выставке не участвуют. Они смотрят, как выглядят их конкуренты, как те развиваются и растут из года в год, сколько людей у них на стенде, и рано или поздно тоже встают на выставку.

Любая выставка растет вместе со своими посетителями, они в немалой степени формируют экспозицию. Если поток посетителей снижается, значит, организатор недорабатывает.

— Ты упомянул роль главы Росрыболовства Ильи Шестакова. Я вижу, что в каждую выставку он лично очень вовлечен, присутствует каждый день, с утра и до упора работает. Характерно ли такое активное участие для руководителей других отраслей в профильных выставках ?

— Крупных профильных выставок не так много. Насколько мне известно, в «Иннопроме» участвует руководитель Минпромторга. Главную сельскохозяйственную выставку «Золотая осень» тоже посещает министр сельского хозяйства. Кроме того, ее курирует зампред правительства, как, кстати, и нашу выставку. И я этим очень горжусь с учетом того, что у нас все-таки узкая специализация по сравнению с промышленностью или сельским хозяйством.

Но на том же «Иннопроме» министр присутствует не все дни. А у нас руководитель Росрыболовства именно работает — участвует в дискуссиях на панельных сессиях и круглых столах, проводит много встреч по международным вопросам. В этом уникальность нашей площадки, где в одном месте собраны все блоки — международный, политический, деловой.

— В Санкт-Петербурге выставка совмещена с Международным рыбопромышленным форумом. Для тебя это одно и то же мероприятие или они все-таки разные ? И чья была идея проводить одновременно форум и выставку ?

— Нет, для меня разделения нет, выставка и форум изначально были задуманы как одно целое. Когда мы начинали этим заниматься, то сразу говорили, что параллельно с выставкой должно идти мощное деловое мероприятие. Особенно в первый раз. А Илья Васильевич просто разогнал это до масштабов международного форума. И получилось так, что все этим прониклись, вовлеклись, потом волну подхватили СМИ — и в результате такой формат прижился.

— Давай перейдем к зарубежным площадкам. Начнем с Китая. Идея объединенного национального стенда в Циндао появилась сразу ?

— Да, нам это подсказали в руководстве Росрыболовства. Причем сначала мы двигались по пути общей экспозиции с одинаковыми стендами внутри — это более экономичный вариант, но потом некоторые участники захотели сделать пускай дороже, но по-своему. И последние три года мы пришли к тому, что делаем общий подвес, а под ним своего рода город, где у каждой компании свой дом — в соответствии с ее видением и стратегией. А наша задача — следить, чтобы все это в целом выглядело достойно и красиво.

И такой подход себя оправдывает. Когда мы участвовали в Циндао в третий или в четвертый раз, американцы даже пришли к организаторам выставки и предъявили претензию, мол, почему им не сказали, что Россия выступает так мощно. Для нас это показатель.

— Меняется ли состав российской экспозиции в Китае ? Какие тенденции видны ?

— Мы ежегодно увеличиваем площадь экспозиции в Циндао. Состав рыбаков при этом практически не меняется, но к нам приходят новые компании из смежных секторов. Сейчас у нас присутствуют рыбопереработчики, в том числе глубокая переработка, транспортные компании — тот же «Дальрефтранс», «Рефагротранс». Плюс появились компании, которые, например, продают такой компонент, как омега-3, потому что у аудитории в Китае эта добавка очень востребована, продают рыбий жир, рыбную муку. В этом году пошли первые трейдеры, которые стали обращать внимание на экспорт.

Интерес к китайскому рынку растет, и мы стараемся этому соответствовать. Наша организация отслеживает тенденции, делает довольно серьезную аналитику и делится ей с отраслью.

— А что за история с Турцией и Африкой ?

— В определенный момент отрасли понадобился новый инструмент для замещения выпадающих объемов экспорта — и мы поверили, что Турция сможет стать такой удобной площадкой для международной рыбной выставки с уклоном в сторону российских компаний. Но не учли определенную специфику, в том числе связанную с менталитетом и организацией работы в местных ведомствах, другие барьеры.

В итоге мы провели выставку, она получилась хорошая, небольшая, наши компании отработали четко, но продолжать ее из года в год не видим возможности. Поэтому мы свернули этот проект, но оставили для себя как инструмент для продвижения выставки в Санкт-Петербурге и нашей отрасли на зарубежных выставках через те ресурсы, которые у нас остались в Турции.

А по Африке мы предложили бизнесу поучаствовать в Salon Halieutis в Марокко и получили хорошие отзывы, все участники сказали, что готовы поехать и в следующий раз. На этой выставке оказалось очень важным правильно разместить экспозицию ближе к стендам местных ассоциаций, которые активнее всего посещают представители близлежащих стран. Если бы мы заранее учли этот фактор, то наши компании могли бы получить даже больше клиентов, хотя посетителей у российских участников и так было очень много.

До следующей выставки здесь еще два года, поэтому время подготовиться с учетом наработанного опыта точно есть. Мы уверены в перспективах нашей отрасли в Африке, которые растут с Большой африканской экспедицией Росрыболовства, и с удовольствием продолжим заниматься ее продвижением. Российские компании здесь встретили очень тепло и с большим интересом.

— Обычно на выставках мы видим ряды разношерстных стендов, а у вас люди креативят, но в рамках единой стилистики. Почему так получается ?

— Выставка сама диктует красоту. Это то, что считывается подсознательно, — красиво, понятно, дорого. Да, есть компании, которые хотят продемонстрировать свой вес в отрасли, есть и те, у кого бюджет намного скромнее, но на выставке эта разница не должна бросаться в глаза. Ни в коем случае.

Мы изначально продумали этот момент и предлагаем определенные варианты строительства стендов. В итоге их стоимость может сильно различаться, но в визуале больших отличий дорогого стенда от недорого вы не увидите. Это сделано намеренно, чтобы не было невзрачных мест, которых посетители просто не замечают и проходят мимо.

Мы постоянно думаем над тем, как улучшить выставку, как увеличить ее мощность, в каких еще направлениях выдвинуться…

— А зачем ?

— Если из года в год увеличивается и площадь выставки, и количество предприятий-участников, значит, выставка растет. Если же площадь остается той же или даже увеличивается, но количество участников уменьшается, это тупик, стагнация. Значит, ты должен задуматься, что пошло не так.

Пока у нас такой проблемы нет. Люди от нас не уходят, хотя могут взять паузу на год-два. Например, если компания получила большое количество клиентов и ей нужно время, чтобы все это переварить, обработать, допустим, открыть новые производственные площадки.

Какая-то ротация участников, безусловно, есть, но выставка продолжает расти. Раньше это были 30–40% в год, сейчас — 12–17%, но по нынешним временам это неплохо. Значит, мы приняли правильное решение, когда вкладывали деньги в рекламную кампанию, в новые фишки — их очень много.

— Насчет фишек — в прошлом году на выставке мы играли в футбол. В этом году продолжим ?

— Я считаю, это была классная идея. Получилось не хуже, чем Лига чемпионов. Форма, флаги — все красиво. Мы обязательно продолжим!

— А что дает игра ? Для чего это нужно ?

— А ты обратил внимание, как все обнимались? Вне зависимости от статуса и регалий. В футболе все игроки равны. Одни и те же бутсы, гетры, трусы, футболка с фамилией на спине. То же самое и для болельщиков: все равны, только я болею за белых, а ты болеешь за красных. Мне кажется, футбол — хороший способ объединить и уравнять рыбохозяйственную отрасль и чиновников.

Хотя для выставки, разумеется, футбол — это всего лишь «обвес», украшение, но без него никуда.

— Считается, что на выставке надо только работать.

— Согласен. Но работать тоже можно в комфортных условиях. И мы стараемся обеспечить этот комфорт. Например, любой посетитель выставки рано или поздно устает и хочет где-то сесть. А мы специально освобождаем пространство по периметру, не ставим туда стенды, а устраиваем там лаунж-зоны со стульями и столиками. Это красиво, это удобно, это понятно. Но 95% выставок не думают ни об удобстве посетителей, ни о красоте. Это тоже «обвес», но он позволяет тебе быть лучше этих 95%. Как только ты начинаешь думать о сокращении этого «обвеса», ты уже проиграл.

Мы думаем о том, что человеку нужно, когда он пришел на выставку: что-то поесть, где-то присесть, что-то на чем-то записать, а еще парковки, шаттлы, такси и прочие мелочи. И это дает результат. На нашу выставку удобно приехать, на ней приятно находиться.

— За эти годы ты выстроил целую команду. Наверняка очень многие участники выставки знакомы с твоей женой, а возможно, Зарину Фетисову даже знают лучше, чем тебя. Вовлеченность супруги в бизнес-процессы мешает или помогает ?

— Очень помогает.

— А не возникает проблем из-за того, что вы постоянно вместе — и на работе, и дома ?

— Но мы же не видимся на работе вообще. Максимум можем списаться и договориться пообедать вместе. Всё. А дома мы не обсуждаем работу, дом — это дом, там дети и другие заботы. За эти годы мы научились взаимопониманию, перестали давить друг на друга, и нам стало легче.

— Кто главнее в работе ?

— Я. Потому что как ни крути, если ты не заведешь народ, не подашь правильную идею, то ничего не будет. Но Зарина спокойно может сделать форум без меня. Собственно, она его и делает вместе с Екатериной Гриценко, нашим директором деловой программы.

Во всем, что касается форумной части, моя жена выросла быстрее меня. По сути, у нас разделение сфер ответственности. Мой блок — это коммерческий отдел и застройка, то есть технический отдел. Я придумываю все, что касается выставки, генерирую идеи, определяю, в каком направлении двигаться, и так далее.

А все, что относится к такому сложному вопросу, как организация форума… да и не только. Например, скажу честно, в Циндао я до сих пор не понимаю, как выстраивается работа кухни, где совершаются закупки, каким образом набирается персонал, когда и где шьется униформа. Это все — на Зарине. Я ничего этого не знаю.

Вначале, конечно, мы все это делали вместе, когда масштабы были небольшие. Но сейчас только наши стенды в Циндао обслуживает более 200 человек.

— А в Санкт-Петербурге ?

— Там мы нанимаем около 400 человек, и из Москвы туда выезжает команда — примерно 40 человек. И это еще не считая застройщиков.

— Я могу представить себе твой график, потому что в принципе живу в похожем. Страна с 11 часовыми поясами. В какое ты время встаешь и в какое ложишься ?

— Сейчас чуть попроще стало, но и то последний год. А так обычно в полночь ты работаешь с Камчаткой и Магаданом, потому что там уже утро и можно общаться с людьми. Дальше три-четыре часа сна — и снова за дело, пока на Дальнем Востоке не закончился рабочий день.

Я всегда старался уйти от образа москвича и не считаю приличным звонить своим партнерам после 18 или 19 часов и начинать решать какие-то вопросы. Мне кажется правильным делать это в рабочее время и по возможности подстраиваться под график собеседника. Допустим, если я переписываюсь с коллегами с Дальнего Востока, то знаю, что для них 8 утра — уже нормальное время.

Если честно, я нередко даже специально захожу в мессенджер в 2 часа ночи для того, чтобы люди понимали, что я в принципе могу поговорить.

— Но невозможно же в таком режиме все это делать.

— Да, сейчас уже в меньшей степени, потому что у нас стало больше сотрудников и я смог делегировать им наших партнеров. Но с себя ответственности я не снимаю.

— Есть ли рыбопромышленные компании, которые ты мог бы назвать своей опорой ?

— Боюсь, что этот список будет слишком длинным. Все эти годы с нами были те, кто постоянно участвовал в выставках и других отраслевых мероприятиях, кто поддерживал нас в разные периоды работы. Это десятки людей и компаний. «Антей», «Гидрострой», НБАМР, «Норебо», ОРКЗ №55, «Океанрыбфлот», Русская рыбопромышленная компания, Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина, Северо-Западный рыбопромышленный консорциум, «Сигма Марин Технолоджи», Тымлатский рыбокомбинат, Южно-Курильский рыбокомбинат. Перечислять можно очень долго.

Могу сказать только, что без ежедневного общения внутри отрасли никогда ничего бы не было и не будет. Я знаю десятки выставок, которые отдалились от той отрасли, где они работали, и эти выставки закрылись.

Анна ЛИМ, журнал Fishnews

На Смоленщине запустят большой завод рыбных кормов

В Смоленской области завершается реконструкция крупнейшего в стране завода по производству рыбных кормов, сообщает Росрыболовство. Предприятие планирует производить 108 тыс. тонн продукции в год.

Рецепты для «ГК МЕЛКОМ» разработаны совместно с Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Были учтены физиологические особенности рыб, этапы выращивания, а также требования к экологической безопасности водных объектов, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В приоритете выпуск кормов для лососевых, осетровых и карповых видов.

На начальном этапе планируется запустить две производственные линии суммарной производительностью 15 тонн в час. На предприятии предполагается создать 400 рабочих мест, набор и обучение персонала уже начался.

Производство кормов в стране растет

За последние 10 лет в стране в 2,5 раза увеличилась площадь используемой для рыбоводства акватории (с 225 тыс. га в 2014 г. до 566,8 тыс. га в 2024 г.), отметил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в интервью Fishnews.

«В 2023 году введена дополнительная государственная поддержка — компенсация 25% доли прямых понесенных капитальных затрат на строительство и модернизацию объектов производства специализированных рыбных кормов, — напомнил глава ведомства. — В 2024 году Минсельхозом России проведен первый отбор заявочной документации проектов».

В федеральном агентстве обратили внимание, что предприятия активно используют отечественные научные разработки, на ряде заводов внедрены рецепты кормов ВНИРО.

«Кроме того, отраслевая наука создает компоненты, успешно замещающие зарубежные аналоги. Так, были проведены комплексные исследования добавки «Фидактив розовый», сопоставимой по своей эффективности с импортным компонентом «Карофилл розовый». Ингредиент включен в рецепты кормов для форели двух крупных российских производителей», — рассказали в пресс-службе.

Fishnews

Торги: участки под аквакультуру хотят закрепить в ХМАО

Нижнеобское теруправление Росрыболовства организовало аукцион по распределению рыбоводных участков. На торги выставлены три РВУ на озерах Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Торги по закреплению рыбоводных участков планируется провести 21 августа в Тюмени. Прием заявок на участие завершится 13 августа.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на торги выставили участок на озере Менкаварыглор в Сургутском районе площадью 215 га. Начальная цена лота — 172 тыс. рублей. Также предложены участки на двух безымянных озерах: первый — в Ханты-Мансийском районе, площадью 25,1 га и со стартовой стоимостью порядка 20 тыс. рублей, второй — в Октябрьском районе, возле протоки Ендырская, площадь этого РВУ — 3,662 га, начальная цена — порядка 2,9 тыс. рублей.

Участки в Сургутском и Ханты-Мансийском районах предназначены под пастбищную аквакультуру, в Октябрьском — под индустриальную.

Fishnews

Бесплатно — не значит без контроля: на Камчатке обсуждают подходы к бесплатному лову горбуши

В Камчатском крае обсуждают механизмы бесплатного вылова горбуши для граждан — речь идет о добыче для личного потребления. На площадке регионального парламента собралась профильная рабочая группа.

Спикер Законодательного собрания Камчатского края Ирина Унтилова провела первое заседание рабочей группы по бесплатному вылову горбуши. Просьба о введении норм такой добычи для населения прозвучала во время прямого эфира губернатора. Владимир Солодов поручил краевому министерству рыбного хозяйства проработать этот вопрос с учетом региональной специфики, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

По словам председателя краевого парламента, на первом заседании участники рабочей группы заслушали мнения минрыбхоза, науки и рыбопромышленников. Также ознакомились с опытом других дальневосточных регионов, где применяется бесплатный вылов рыбы.

«Мнения прозвучали разные, но в одном участники рабочей группы сошлись единогласно: бесплатно — это не значит бесконтрольно. Контроль нужен прежде всего потому, что при бесплатном лове есть угроза резкого роста браконьерства», — рассказала Ирина Унтилова.

Она добавила, что на заседании прозвучало предложение об эксперименте с бесплатным выловом рыбы на участках в Усть-Большерецком районе.

«Этот эксперимент предлагается для того, чтобы выявить уровень спроса на такой вид рыболовства. Конечно, жители бы хотели ловить в тех реках, которые находятся, образно говоря, рядом с их домом. Однако крайне важно учитывать все обстоятельства: состояние рек, их наполняемость рыбой и т.д. Поэтому при выборе участков для лова крайне важно мнение ученых. По информации руководителя КамчатНИРО Нины Шпигальской, ученые в течение многих лет отмечают депрессивное состояние популяций тихоокеанских лососей, например, в таких «домашних» реках, как Паратунка и Авача, что не позволяет использовать в целях эксперимента акваторию Авачинской губы. Поэтому для эксперимента рассматривается Усть-Большерецкий район, участок на реке Большая», — прокомментировала председатель Заксобрания.

Ирина Унтилова отметила, что обсуждение вопроса будет продолжено на следующих заседаниях рабочей группы.

Fishnews

Для принятия решений по цифровой маркировке установили особый порядок

Президент подписал указ о специальном порядке подготовки и вступления в силу нормативных правовых актов в сфере цифровой маркировки товаров. Речь идет о регулировании в тех отраслях, где маркирование уже внедрено.

Согласно указу Владимира Путина, специальный порядок вводится для нормативно-правовых актов, устанавливающих, изменяющих или отменяющих требования к маркировке товаров средствами идентификации. Речь также идет и регулировании применения мер ответственности за нарушение требований в этой сфере, сообщает корреспондент Fishnews.

Предусмотрено, что проекты таких документов не проходят процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ) и рассмотрение Правительственной комиссией по проведению административной реформы или ее подкомиссией.

Рассматривать проекты и урегулировать разногласия по ним будет Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции или ее подкомиссия. Государственная комиссия, согласно указу, также устанавливает порядок внесения проектов в правительство.

При этом на такие нормативные правовые акты не будут распространяться условия по вступлению в силу, определенные законом об обязательных требованиях. Напомним, что он предусматривает: положения с требованиями вступают в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября.

Специальный порядок не распространяется на нормативные правовые акты о введении маркировки средствами идентификации по товарам отрасли экономики, в которой такая маркировка вводится впервые.

В тексте указа говорится, что решение принято недружественными действиями иностранных государств и для противодействия незаконному обороту.

По рыбному ассортименту цифровая маркировка уже предусмотрена для лососевой и осетровой икры, а также для консервов.

Fishnews

Отраслевые объединения рассчитывают на подробное обсуждение механизма производственного контроля

Производственный контроль — молодой механизм для рыбной отрасли и на обсуждение его законодательного регулирования нужно больше времени, отметили участники конференции Fishnews.

Совет Госдумы перенес второе чтение законопроекта о производственном контроле в аквакультуре на более поздний срок. В отраслевых объединениях рассчитывают, что это позволит дополнительно проработать связанные с новым механизмом вопросы. Причем не только в сфере аквакультуры, но и в рыболовстве.

Для того чтобы производственный контроль был не просто дополнительной нагрузкой на предприятия, а реально работающим инструментом для борьбы с незаконной добычей рыбных ресурсов и защиты «урожаев» аквакультуры, механизм нужно «докрутить».

Отраслевое сообщество активно отреагировало на необходимость доработки производственного контроля, отметил председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев. Предложения в этой сфере направили в Госдуму Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока, Ассоциация «Росрыбхоз».

На прошлой неделе председатель Общественного совета при Росрыболовстве, президент ВАРПЭ Герман Зверев озвучил предложение обсудить проблематику производственного контроля на совместном заседании общественных советов при Росрыболовстве и Минсельхозе России — Роман Витязев будет готовить материалы к этой встрече.

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области прорабатывает вопросы производственного контроля с правоохранительными и контролирующими органами, сообщил на конференции Fishnews Online президент АРСО Максим Козлов.

Вопрос браконьерства на Сахалине стоит очень остро, и пользователи рыболовных участков заинтересованы в реализации инициатив, нацеленных на сохранение рыбных запасов, отметил руководитель региональной ассоциации. Объединение планирует собирать информацию о практике производственного контроля, чтобы при возвращении к законодательному регулированию вопроса обеспечить содержательную базу для принятия решений.

Fishnews

«ВетИС» возвращается в штатный режим

Федеральная государственная информационная система в области ветеринарии будет переведена в штатный режим работы 23 июля. Россельхознадзор дал пользователям ряд рекомендаций.

Восстановление работоспособности компонента «Меркурий» ФГИС «ВетИС» производилось поэтапно — в том числе для того, чтобы избежать перегрузки. С 25 июня предоставлен доступ к Web-интерфейсу, а с 1 июля к API-интерфейсу компонента «Меркурий».

В ходе восстановительных работ информационные системы хозяйствующих субъектов передают в компонент «Меркурий» данные об электронных ветеринарных сопроводительных документах, оформленных в период недоступности компонента. Переданные данные о сертификатах становятся доступны получателям подконтрольных товаров, которые гасят ВСД.

На сегодняшний день вся система электронной сертификации стабилизируется, а интенсивность передачи данных об электронных сертификатах, оформленных в период недоступности компонента «Меркурий», постепенно снижается, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

«С 09:00 часов (МСК) 23 июля 2025 года ФГИС «ВетИС» будет переведена в штатный режим работы», — рассказали в ведомстве.

Россельхознадзор рекомендовал внести данные об электронных ветеринарных сопроводительных документах, оформленных на бумажных носителях, до отмены аварийного режима работы «ВетИС». Это важно для восстановления цепочек прослеживаемости.

При этом в ведомстве обратили внимание на необходимость руководствоваться пунктами 17, 18 и 19 Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, после окончания аварийного режима.

«При возникновении вопросов просим обращаться в техническую поддержку по адресу электронной почты mercury@fsvps.ru и по телефону горячей линии +7 (499) 271-38-20», — добавили в федеральной службе.

ФГИС в области ветеринарии 17 июня подверглась вирусной атаке и с 18 июня была переведена в аварийный режим.

Fishnews

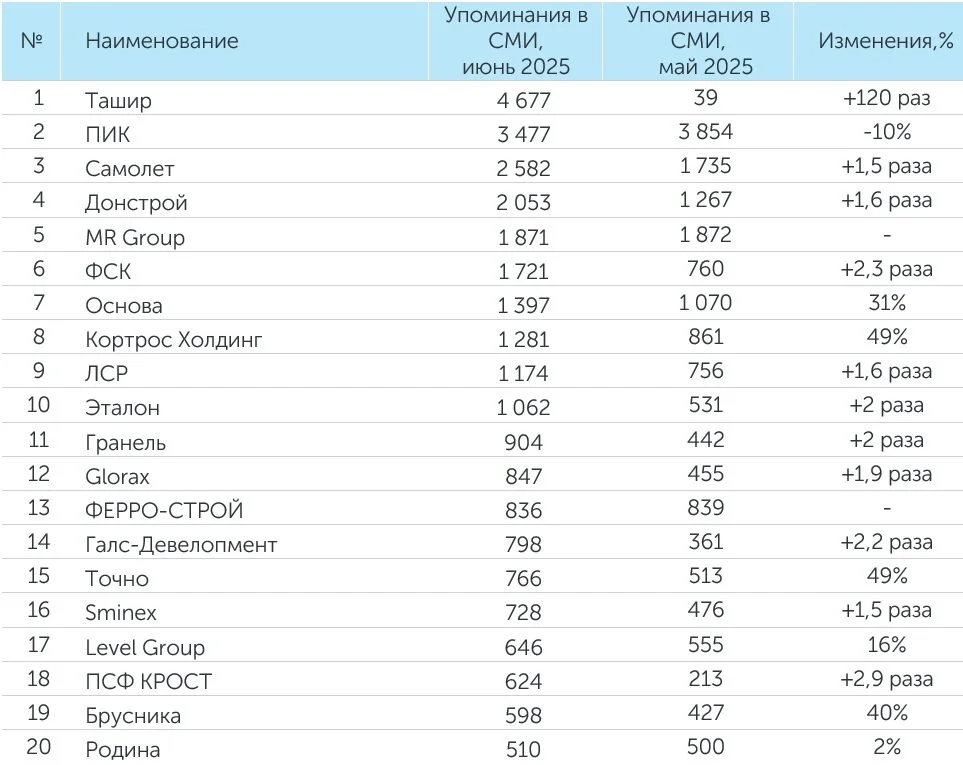

Рейтинг компаний-девелоперов за июнь 2025 года

Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом «Строительной газеты» подготовили медиарейтинг девелоперских компаний за июнь 2025 года. В рейтингах девелоперов в июне 2025 года безусловным лидером стала ГК «Ташир». Лидеры майского рейтинга ГК ПИК и ГК «Самолет» смогли сохранить свое присутствие в ТОП-3 в июне.

ГК «Ташир» стала абсолютным лидером июня с сообщением о том, что президент компании Самвел Карапетян арестован властями Армении в Ереване по обвинению в призывах к захвату власти. Самвел Карапетян находится на 44-м месте в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes, его состояние оценивается в 3,2 млрд долларов США. Предприниматель владеет группой компаний «Ташир» и сетью ТРЦ «Рио». «Никаких рисков для бизнеса нет, работаем в прежнем режиме», — заявили в пресс-службе компании.

ГК ПИК заняла второе место по количеству упоминаний, индексу заметности и охвату аудитории. В июне 2025 года в инфополе компании сохраняется актуальной тема ограничения доступа операторов связи в жилые комплексы девелопера. В мае ФАС сообщила, что выявила ограничения в доступе операторов связи в жилые комплексы ПИК, служба продолжает проверку в связи с жалобами на данную ситуацию. Федеральная антимонопольная служба в ходе проверок жилых комплексов группы ПИК выявила нарушения в доступе операторов связи еще в ряд домов, заявил глава антимонопольного органа Максим Шаскольский. Столичная прокуратура также выявила нарушения в деятельности близких к застройщику ГК ПИК структур из-за отказа допускать в ЖК интернет-провайдеров, помимо связанного с девелопером Lovit, следует из ответа прокуратуры на запрос председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. «Управляющая организация <...> нарушает действующее жилищное законодательство, а также подрывает принципы антимонопольного законодательства, что наносит ущерб потребителям и жителям многоквартирного дома», – говорится в ответе прокуратуры.

Кроме того, акционеры девелопера ПИК на годовом собрании утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2024 год. По данным ЕРЗ на 1 июня 2025 года ГК ПИК занимает первое место по объему текущего жилищного строительства в Москве и второе место в Московской области.

Входящий в группу ПИК девелопер Parametr построит промышленный парк общей площадью 480 тыс. кв. метров в городском округе Люберцы в Подмосковье. АКРА присвоило кредитный рейтинг ПИК на уровне «АА-(RU)», прогноз стабильный.

ГК ПИК завершила передвижку водонапорной башни весом 1,7 тыс. тонн на заводе «Борец». Объект «переезжает» с 2020 года, в этот раз его переместили на 50 метров, общая дистанция превысила 300 метров.

ГК «Самолет» в июне 2025 года заняла третье место по количеству упоминаний, индексу заметности и аудиторному охвату.

Группа «Самолет» автоматизирует контрольно-пропускной режим на строительных объектах ГК «Точно» с помощью «10D Пасс», одного из модулей «Платформы 10D». Он позволяет контролировать фактическую численность рабочих на площадках, оформлять, согласовывать и выдавать пропуска в виде QR-кодов онлайн. Результаты пилотного проекта показали, что срок оформления пропусков уменьшился с 15 минут на один документ до 5 минут на заявку с 50 сотрудниками.

ГК «Самолет» планирует продать участок площадью 3,8 га на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. По оценке экспертов, сумма сделки может составить 5-5,5 млрд рублей, пишет «Ъ» со ссылкой на одного из собственников. Застройщику уже согласован проект строительства на 100 тыс. кв. метров, из которых 50 тыс. «квадратов» приходится на жилье. Покупателем участка может стать ГК «ПСК».

Группа «Самолет» не будет реализовывать проекты КРТ в Новороссийске.

ГК «Самолет» увеличила объем размещения четырехлетних облигаций серии БО-П18 в три раза — с 5 млрд до 15 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 24 июня. Финальный ориентир ставки купонов составляет 24% годовых, что соответствует доходности к погашению 26,82% годовых. Спрос на выпуск четырехлетних облигаций девелопера составил более 22 млрд рублей, что и позволило увеличить объем размещения, а также снизить ставку купона.

Группа «Самолет» приступила к разработке котлована первых корпусов в проекте «Квартал Ауруум» в Екатеринбурге. Это первый проект компании в городе, всего планируется возвести четыре жилых здания.

Группа «Самолет» и группа компаний «Неофарм», в которую входят аптечные сети «Неофарм» и «Столички», заключили пакет договоров аренды в проектах девелопера в Москве и Санкт-Петербурге.

Отрасль. Основные темы публикаций

1. Прокуратура нашла нарушения в действиях ГК ПИК по отношению к провайдерам

2. ЕРЗ.РФ: Группа ПИК, ГК «Самолет» и Группа «А101» на 1 июня 2025 глжа продолжают возглавлять рейтинг крупнейших застройщиков Москвы по объему текущего жилищного строительства

3. ЕРЗ.РФ: в Московской области на 1 июня 2025 года лидерами по объему строительства стали ГК «Самолет», ГК ПИК и ГК ФСК

4. ЕРЗ.РФ: лидерами по вводу жилья в Росси на 1 июня 2025 года являются ГК ПИК, ГК «Самолет» и Краснодарская ССК

5. Президент ГК «Ташир», российский предприниматель Самвел Карапетян, арестован властями Армении в Ереване по обвинению в призывах к захвату власти

6. Акционеры ГК ПИК отказались от дивидендов за 2024 год

7. ГК «Самолет» автоматизирует контроль доступа на стройплощадки ГК «Точно»

8. Правительство Ленобласти заключило соглашение с ГК «Эталон» о реализации ЖК «Ягодное Река Парк» в Мурино

9. ГК «Эталон» построит около стадиона «Солидарность Самара Арена» многофункциональный гостиничный комплекс

10. ГК «Кортрос» и власти Калининградской области подписали на ПМЭФ-2025 соглашение о строительстве в регионе жилья и санаторно-гостиничного комплекса

11. «Главстрой СПб» построит торговый комплекс «Ю’Молл» в жилом комплексе «Юнтолово» на северо-западе Петербурга

12. «Брусника» и правительство Республики Алтай подписали на ПМЭФ-2025 соглашение о строительстве курорта «Жемчужина Алтая» в Майминском районе с инвестициями свыше 20 млрд рублей

13. ДОМ.РФ предоставит финансирование девелоперу GloraX для строительства ЖК «Кольский» в Мурманске

14. В четырех жилых комплексах «Самолета» откроются аптеки «Неофарм» и «Столички»

15. Мосбиржа ограничит с 24 июня расчеты по распискам Etalon из-за редомициляции

16. ГК «Самолет» увеличила объем размещения 4-летних облигаций в три раза — с 5 млрд до 15 млрд рублей

17. ГК ТОЧНО внедрила в свою работу искусственный интеллект от Сбера для обработки звонков

18. На факультете городского и регионального развития НИУ ВШЭ открыта базовая кафедра ГК «А101»

19. ДОМ.РФ технологии» и «Авито» займутся развитием цифровых сервисов в недвижимости

20. Capital Group привлекает Alias Group к проектам у «Лосиного острова»

Справочно:

СКАН — это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

Упоминания в СМИ – общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.

Индекс заметности – специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

Охват аудитории — среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

Методика:

В рейтинге участвовали основные игроки рынка недвижимости, работающие на территории РФ.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «СКАН», которая включает на данный момент более 80 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.

Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 14.07.2025.

Авторы: СГ-Онлайн

Рассрочка на жилье: спасение для спроса или угроза для застройщика

Рассрочка от застройщика стала заметным явлением на столичном рынке недвижимости, а её доля в структуре продаж новостроек приблизилась к 40%. Этот инструмент помог поддержать спрос на фоне дорогих кредитов, но одновременно создал новые вызовы для отрасли. Эксперты компании Regions Development рассказали «Стройгазете», какие возможности и риски для бизнеса девелопера несет в себе растущая популярность рассрочек.

Аргументы «За»: почему рассрочка стала необходимостью

1. Поддержание спроса в условиях дорогих кредитов

На фоне резкого роста ипотечных ставок рассрочка стала для девелоперов эффективным антикризисным инструментом. Когда банковские кредиты стали недоступны для значительной части покупателей, этот механизм позволил сохранить темпы реализации проектов. Застройщики смогли поддержать продажи, не допуская критического замедления, что особенно важно для выполнения обязательств в рамках проектного финансирования. Доля рассрочки в проектах массовых новостроек варьируется от 25% до 30%, в бизнес-классе – от 30% до 45%, в премиум-классе – от 35% до 55%. Таким образом, рассрочка превратилась в прямой ответ рынка на изменившиеся макроэкономические условия.

2. Расширение аудитории покупателей

Ключевое преимущество рассрочки – низкий порог входа для клиента. Покупателю не требуется одобрение банка, сбор справок и подтверждение официального дохода. Это позволило привлечь на рынок тех, кто не хотел или по разным причинам не мог воспользоваться ипотекой. В результате девелоперы получили доступ к новой аудитории, расширив свою клиентскую базу и обеспечив дополнительный приток сделок в проекты. В частности, благоприятные условия рассрочки привлекли инвесторов, чья доля в продажах по беспроцентным и длительным рассрочкам выросла с 3% до 10%. Для многих покупателей такая схема стала единственной возможностью приобрести недвижимость.

3. Гибкость в управлении продажами

Рассрочка предоставляет застройщику инструменты для гибкого управления коммерческой политикой. В отличие от стандартных банковских продуктов, девелопер может самостоятельно формировать условия: размер первоначального взноса, график платежей и сроки. Это позволяет не прибегать к прямому дисконтированию для стимулирования спроса. Предлагая рассроченную оплату вместо скидки, компания сохраняет среднюю стоимость квадратного метра и поддерживает плановую маржинальность проекта.

Аргументы «Против»: скрытые риски для девелопера и рынка

1. Прямые финансовые риски: кассовые разрывы и дефолты

Основная проблема рассрочки для застройщика – это разрыв между моментом продажи и фактическим поступлением денег. Средства не зачисляются на эскроу-счета сразу, что замедляет их наполнение и делает финансовую модель проекта уязвимой. Девелопер фактически кредитует покупателя, но при этом сам продолжает обслуживать банковские займы. Ситуация усугубляется растущим числом неплатежей: от 10% до 20% договоров рассрочки расторгаются. Это заставляет возвращать клиенту внесенные средства и выставлять помещение на продажу заново, что создает дополнительные кассовые разрывы.

2. Снижение маржинальности и рентабельности проекта

Стремясь компенсировать отложенные платежи и риски невыплат, девелоперы иногда завышают цены на квартиры, продаваемые в рассрочку. Такая стратегия, с одной стороны, защищает экономику проекта, но с другой – снижает его конкурентоспособность на рынке. Кроме того, сопровождение рассрочки требует дополнительных операционных затрат: на контроль платежей, работу с просрочками и юридическое оформление. В совокупности эти издержки «съедают» значительную часть прибыли, и даже при формальном росте продаж рентабельность проекта может оказаться ниже запланированной.

3. Операционная и юридическая уязвимость

В отличие от ипотеки, механизм рассрочки слабо отрегулирован. Закон не обязывает застройщика проводить полноценную проверку платежеспособности покупателя («кредитный скоринг»). В результате оценка рисков часто основывается лишь на размере первоначального взноса. При возникновении просрочек у девелопера нет таких же эффективных инструментов взыскания долга, как у банка, что делает этот процесс долгим и затратным. Это создает для компании портфель со скрытыми рисками, где реальная способность клиентов выполнять обязательства остается неочевидной.

«Рассрочку нельзя оценивать однозначно, – комментирует коммерческий директор Regions Development (девелопер премиальных ЖК Dream Towers и Dream Riva) Лилия Арцибашева. – Это не универсальное решение, а скорее хирургический инструмент, требующий очень точного применения. Однако в ближайшем будущем рынок неизбежно придет к большему регулированию этого механизма, а девелоперы будут вынуждены еще тщательнее подходить к оценке рисков. Победят те, кто сможет найти баланс между привлекательными условиями для покупателя и финансовой устойчивостью собственных проектов. Наша главная задача – обеспечить стабильность и защитить интересы всех дольщиков. Поэтому мы формируем условия индивидуально, учитывая стадию готовности объекта и потребности клиента».

Авторы: СГ-Онлайн

Министерство энергетики приняло участие в заседании комитета Совета Федерации по экономической политике

Делегация Министерства энергетики приняла участие в заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, прошедшем в рамках подготовки к правительственному часу на площадке главного диспетчерского центра Системного оператора Единой энергетической системы.

Правительственный час с участием Министра энергетики РФ Сергея Цивилева состоится в Совете Федерации

16 июля. Глава российского энергетического ведомства представит доклад на тему «Роль топливно-энергетического комплекса в достижении национальных целей развития Российской Федерации».

В заседании приняли участие сенаторы Российской Федерации, заместители Министра энергетики РФ и представители энергетических компаний. Основные направления развития топливно-энергетического комплекса представил статс-секретарь – заместитель Министра Дмитрий Исламов.

«Топливно-энергетический комплекс играет ключевую роль в экономике страны, обеспечивает формирование одной трети бюджетных доходов и основную долю экспортных поступлений, а также выполняет роль крупнейшего заказчика для других отраслей и является основой благополучия и комфорта граждан, обеспечивая их топливом, светом и теплом», – заявил он.

Замглавы Минэнерго напомнил, что ключевым документом стратегического планирования в отрасли является Энергетическая стратегия РФ до 2050, а ее реализация требует достижения технологического суверенитета и сбалансированного развития ТЭК.

Стратегия определяет ключевые направления развития энергетики в четырех отраслях: электроэнергетика, газ, нефть и уголь. Также замминистра указал на вызовы, которые сегодня стоят перед электроэнергетической сферой: изменение структуры и профиля потребления, развитие электротранспорта и новых экологичных энергоемких производств, кратное наращивание вычислительных мощностей.

«Все это требует перехода к новым принципам развития и управления отраслью», – отметил Дмитрий Исламов.

Также участники совещания посетили Центр подготовки персонала и Центр управления ЕЭС страны и возложили цветы к мемориальной доске в память о погибших в годы Великой Отечественной войны работниках Министерства энергетики и электрификации.