Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Россия наращивает производство рыбных кормов

В январе-августе отечественные предприятия выпустили 41 тыс. тонн рыбных кормов. Это на 6,6 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, приводят данные в Росрыболовстве.

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков в ходе рабочей поездки в Астрахань посетил производственную площадку компании «Рыбные корма». В 2023 г. на предприятии ввели в эксплуатацию первую очередь производственных цехов мощностью 25 тыс. тонн. В линейке выпускаемой продукции — корма для форелевых и осетровых. В сентябре этого года завод начал производство высокоэнергетичных кормов для лососевых с содержанием жира до 36%, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Илья Шестаков отметил стратегическую значимость развития производства отечественных кормов. Согласно утвержденной правительством Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса, к 2030 г. планируется обеспечить 90% потребности предприятий аквакультуры в кормах.

В ведомстве обратили внимание, что по итогам 2023 г. Россия вышла на 25% самообеспеченность по кормам, увеличив объемы производства в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом.

«В совокупности до 2027 года общая мощность производства рыбного корма в России превысит 220 тыс. тонн в год», — заявил глава Росрыболовства.

По данным ФАР, до 2022 г. зависимость отечественных лососеводов от зарубежных кормов достигала 90%.

Fishnews

На Камчатке распределили квоты для организации крабовой рыбалки

Министерство рыбного хозяйства Камчатского края утвердило перечень заявителей, которым распределены квоты добычи крабов для организации любительского рыболовства на 2025 г.

Всего между организаторами рыбалки распределены 66 тонн камчатского краба в Западно-Камчатской подзоне и 63,8 тонны краба-стригуна бэрди в Петропавловско-Командорской подзоне. Также Главрыбводу на двух рыболовных участках в Камчатско-Курильской подзоне выделено суммарно 10 тонн камчатского краба.

Объемы определены в соответствии с приказом, который Росрыболовство ранее выпустило по распределению по видам квот крабовых ОДУ на Дальнем Востоке.

Fishnews

Знаменитый вуз выиграл конкурс на разработку персонализированных имплантов

Федор Андреев

Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России первым среди российских медвузов победил в открытом грантовом конкурсе Минпромторга России.

Грант в размере 300 млн рублей будет направлен на создание инжинирингового центра, который займется разработкой новых медицинских изделий на основе полимеров, в том числе персонализированных имплантов для челюстно-лицевой хирургии. Их специалисты инжинирингового центра будут разрабатывать совместно с высокотехнологичными российскими компаниями. Для реализации проекта университет дополнительно привлечет из внебюджетных средств еще 150 млн рублей. Срок реализации проекта - 2 года.

В новом центре будут заниматься разработкой медицинских изделий из полимеров с применением цифровых интеллектуальных технологий, а также созданием критически важных для практического здравоохранения комплектующих медизделий. Продукцию центра будут применять в таких сферах, как малоинвазивная хирургия в урологии, хирургия ЖКТ, абдоминальная хирургия, хирургия пищевода, акушерство и гинекология, оториноларингология, ЭКО, протезирование, ангиопластика, служба крови.

Помимо этого, центр будет разрабатывать конструкторскую документацию для персонализированных имплантов, применяемых в челюстно-лицевой хирургии и детской нейрохирургии. В этих изделиях нуждается практическое здравоохранение, отметил директор Научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета профессор Магомед-Салах Газимиев.

Выставка "Здравоохранение" 50 лет помогает медицине развиваться

Ольга Неверова

Со 2 по 6 декабря 2024 года в "Экспоцентре" на Красной Пресне в рамках Международного научно-практического форума "Российская неделя здравоохранения" пройдет юбилейная международная выставка "Здравоохранение".

Первая выставка "Здравоохранение" состоялась 50 лет назад. Она была организована по инициативе Минздрава СССР, когда министром был великий хирург академик Борис Петровский, и длилась почти два месяца, представляя невероятные по тем временам достижения советской медицины. Выставка пользовалась огромным успехом, хотя попасть на нее можно было только по спецпропускам. А когда министром здравоохранения стал знаменитый кардиолог академик Евгений Чазов, она обрела особый статус, сохраняя его по сей день. Многим именитым ученым и врачам еще в студенческом возрасте именно эта выставка дала толчок к выбору своего жизненного пути, и они до сих пор с теплотой вспоминают свое участие в этом проекте.

В наши дни выставка "Здравоохранение" во многом благодаря вниманию федеральных органов в сфере охраны здоровья, демографии и экономического развития страны сохраняет свою значимость, содействуя реализации национальных проектов и привлекая новых участников и посетителей. О том, как ей удается отвечать запросам времени и что ждет выставку в будущем, "РГ" рассказал генеральный директор компании "Экспоцентр" Максим Фатеев.

Максим Альбертович, 50 лет - солидный возраст для любой выставки. Как удается сохранять значимость "Здравоохранения" спустя столько лет?

Максим Фатеев: Выставок-долгожителей не так много в мировой истории. Удержать планку эффективного проекта, которым довольны участники и посетители, непросто. Успех выставки - результат ее постоянного развития. Несмотря на быстрые изменения в медицине и в обществе, "Здравоохранение" продолжает объединять ведущих специалистов, поддерживать молодых ученых и отражать современные тренды.

Сегодня она трансформировалась в масштабный проект - Международный научно-практический форум "Российская неделя здравоохранения" (РНЗ). В него также вошли выставки "Здоровый образ жизни" и "MedTravelExpo. Санатории. Курорты. Медицинские центры" и насыщенный конгрессный блок научной и деловой программы. РНЗ охватывает практически всю отрасль: от разработки до производства медицинских изделий, от научных исследований до их практического применения в медицине.

Каждый декабрь медики, ученые, представители бизнеса и власти собираются на нашей площадке, чтобы подвести итоги года, представить новейшие разработки и наметить направления развития на будущее.

"Экспоцентр" организует форум совместно с Госдумой, Министерством здравоохранения РФ, при поддержке Совета Федерации, Минпромторга России и Минэкономразвития России, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Форум традиционно входит в план научно-практических мероприятий Минздрава России и в сводный план участия Минпромторга России в выставочных и конгрессных мероприятиях, проводимых на территории страны и за рубежом.

Традиционно площадка форума служит для выработки стратегических решений и старта перспективных проектов в здравоохранении

Для усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны с 2022 года РНЗ проходит в рамках сразу двух направлений плана Десятилетия науки и технологий в России: "Проектирование будущего" и "Площадки для взаимодействия науки, бизнеса, государства и общества". Здесь мы видим синергию бизнеса, науки, власти, а также поддержку перспективных проектов молодых ученых, что способствует выработке стратегических решений для развития отечественного здравоохранения. В 2023 году в РНЗ приняли участие более 1100 компаний из 15 стран. Форум посетили почти 24 тысячи специалистов. Его деловая и научная программа объединила 90 конгрессных мероприятий с участием более 1000 спикеров.

Что ждет посетителей "Российской недели здравоохранения" в этом году?

Максим Фатеев: Это крупнейшее событие охватывает всю отрасль здравоохранения. Кроме выставок, которые я уже называл, посетителей ждут более 70 конгрессных мероприятий, а также выставка и конференция "ФармМедПром". Особое внимание будет уделено развитию медицинской реабилитации и вопросам репродуктивного здоровья. Традиционно площадка форума служит для выработки стратегических решений и старта перспективных проектов.

Вы упомянули тему репродуктивного здоровья. С чем связано внимание к ней?

Максим Фатеев: 2024 год в России объявлен Годом семьи. К сожалению, вызовы и угрозы последних лет, агрессивная городская среда, изменение репродуктивных установок и норм привели к резкому падению рождаемости, ухудшению репродуктивного здоровья населения во всем мире. Поэтому целью Международной научной конференции "Семейный микробиом и репродуктивное здоровье" является содействие выводу нашей страны из сложившегося репродуктивного кризиса. К участию в ее работе приглашены представители органов власти, выдающиеся ученые, врачи ведущих клиник и медицинских центров. Передовые технологии и достижения медицинской науки должны быть доступны - этот подход объединяет участников и организаторов мероприятия.

Сегодня все большую популярность приобретают санаторно-курортное лечение и медицинский туризм. Как представлена эта тематика на РНЗ?

Максим Фатеев: С 2018 года мы проводим Международный фестиваль активного образа жизни и здоровья - MedTravelFest, который направлен на продвижение санаторно-курортного лечения и медицинского туризма. В этом году фестиваль традиционно пройдет в интерактивном формате. Посетители смогут принять участие в уникальных мастер-классах, получить консультации ведущих специалистов, а также подобрать санаторий, курорт или медицинский центр с учетом рекомендаций экспертов. Фестиваль ориентирован как на специалистов санаторно-курортной сферы, так и на людей, заботящихся о своем здоровье.

Представители ведущих организаций нашей страны в сфере реабилитации и восстановления здоровья - Федеральное медико-биологическое агентство и Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Минздрава России обсудят на площадке инновационные технологии этого направления. Причем тематические мероприятия с участием ведущих отраслевых экспертов пройдут в открытом формате.

Известно, что "Экспоцентр" поддерживает молодых специалистов. Какие программы для них запланированы на "Российской неделе здравоохранения"?

Максим Фатеев: Работа с молодыми профессионалами - один из наших приоритетов. В этом году уже в четвертый раз пройдет научно-образовательный проект "Медицина молодая", который дает возможность талантливым молодым ученым со всей России воплотить в жизнь свои самые интересные разработки преимущественно в сфере биомедицины, ИT-технологий, реабилитационной медицины под руководством известных ученых, о сотрудничестве с которыми раньше студенты и аспиранты не могли и мечтать. На конкурс в 2024 году, который проводится в рамках проекта, подано более 400 заявок из всех регионов России и государств - участников СНГ. Проект транслируется онлайн, и за его работой следят тысячи студентов-медиков не только в России, но и во всем СНГ.

400 заявок подано в 2024 году на конкурс в рамках проекта "Медицина молодая"

В этом году впервые с целью популяризации инженерных профессий, подготовки кросс-функциональных специалистов, которые создают новые технологии и медицинскую технику, обеспечивают ее эксплуатацию и сервисное обслуживание, ведущие профильные вузы России организуют конференцию для студентов и молодых специалистов "Открой мир медицинских технологий. Перспективы карьеры медицинского инженера". На ней отраслевые лидеры в живом диалоге ответят на вопросы будущих специалистов и помогут им определить дальнейшую жизненную траекторию.

Каким вы видите будущее "Российской недели здравоохранения"?

Максим Фатеев: Этот проект ежегодно готовится в постоянном взаимодействии всех его организаторов, поэтому он не только отражает актуальные тенденции мировой медицины, но и задает вектор развития на будущее. На мой взгляд, выставочно-конгрессные проекты будут и далее расширять форматы, предполагающие еще больше интерактивности и технологичности. Экспозиции будут развиваться в сторону узкоспециализированных разделов, посвященных, например, генетике и персонализированной медицине, робототехнике, телемедицине. С учетом растущего интереса к здоровому образу жизни и достижению долголетия, скорее всего, развитие получат мероприятия, связанные с профилактической медициной, нутрициологией, антивозрастными технологиями. Медицина все чаще пересекается с другими отраслями - такими, как ИT, биоинженерия, экология, поэтому сильной стороной нашего проекта может стать проведение междисциплинарных мероприятий.

Я уверен, что "Российская неделя здравоохранения" останется важнейшим звеном в развитии отечественной медицины, а "Экспоцентр" как организатор продолжит работать над тем, чтобы каждое мероприятие приносило реальную пользу всем его участникам. Слоган нашей компании - "Демонстрируем будущее", и это для нас не просто слова, а девиз, которого "Экспоцентр" придерживается уже 65 лет.

Надежная поддержка

Средства реабилитации помогают людям с инвалидностью повысить качество жизни

Тяжелая болезнь или серьезная травма могут лишить возможности работать, строить планы, мечтать - порой после этого жизнь кажется бессмысленной и беспросветной. Но вокруг нас сотни примеров того, как люди с инвалидностью возвращаются к работе, создают семьи, растят детей и радуются жизни. И помогают им вновь обрести смысл и силы для активной жизни средства реабилитации, которыми обеспечивает Социальный фонд России.

Варианты возможны

Илье Мысляеву из города Прокопьевcк Кемеровской области сейчас 46 лет. В 2000 году 22-летний юноша лишился голеней обеих ног и кисти руки. Казалось, на будущем можно ставить крест. Вернуться к активной жизни ему помог спорт, Илья - член сборной России по регби на колясках. В этом году региональное отделение Соцфонда России по Кемеровской области обеспечило его высокотехнологичным протезом предплечья стоимостью 7 миллионов рублей.

Современный протез оснащен микропроцессором, позволяющим программировать нужные хваты, регулировать скорость и силу сжатия кисти. Протез не боится воды, не требует защиты от дождя и снега на улице. С его помощью Илья спокойно моет дома посуду.

Россия - одна из немногих стран мира, в которых выстроена государственная система обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР). Государство финансирует закупки ТСР из бюджета по федеральной программе "Доступная среда". Социальный фонд России - ее оператор. В 2023 году с его помощью ТСР приобрели более 1,1 миллиона человек.

Технические средства реабилитации - это широкий список товаров от протезно-ортопедических изделий до предметов гигиены. К ним также относятся живые "средства реабилитации" - собаки-проводники, которых поставляет школа Общероссийской общественной организации инвалидов. Они помогают людям с нарушениями зрения. В 2024 году СФР заключил контракт на приобретение 60 собак пород лабрадор-ретривер, гольден-ретривер, немецкая и восточноевропейская овчарка. Один четвероногий проводник обходится в 156 тысяч рублей. Больше 40 этих надежных помощников уже переданы новым хозяевам.

Есть несколько механизмов государственного обеспечения ТСР. Они могут быть предоставлены в натуральном виде: исходя из потребности человека с инвалидностью СФР их выбирает и приобретает в рамках госконтрактов. И можно также оформить электронный сертификат, который дает возможность самостоятельно приобрести необходимые изделия с использованием госфинансирования.

Выбор расширен

Социальный фонд России обеспечивает людей с инвалидностью всем спектром ТСР вне зависимости от их цены. Запросы людей самые разные: чаще всего просят помочь приобрести подгузники и абсорбирующее белье, сложную ортопедическую обувь, опорные трости, специальные средства, применяемые при нарушении функций выделения. По мере прогресса и роста объема импортозамещенных модулей растет спрос и число заявлений на дорогостоящие высокотехнологичные ТСР. В 2023 году при содействии фонда люди с инвалидностью получили 2 тысячи высокотехнологичных протезов на общую сумму 6,4 миллиарда рублей. А за 8 месяцев 2024 года - еще 2,4 тысячи общей стоимостью 8 миллиардов рублей.

Следует отметить, что многие подобные изделия стали производиться в России. Так, самое дорогое изделие, выданное в 2024 году, - протез плеча стоимостью в 8,8 миллиона рублей - было изготовлено в Архангельске. А Краснодарское краевое отделение фонда приобрело 12 дисплеев Брайля для людей, которые страдают нарушениями функций слуха и зрения одновременно. Это оборудование ценой 465 тысяч рублей за единицу сегодня также производится в России.

Социальный фонд ведет работу, чтобы обеспечение техническими средствами реабилитации было максимально комфортным

Доступны для людей с инвалидностью и импортные изделия. Так, самое дорогостоящее кресло-коляска стоимостью 1,6 миллиона рублей производства Германии в этом году было закуплено Воронежским отделением фонда. А протез, которым теперь пользуется Илья Мысляев, изготовлен с использованием немецкой электроники предприятием, работающим в Подмосковье.

- Я дважды обращался в этот центр протезирования, - рассказывает Илья. - В первый раз по моему заявлению протез заказал Фонд социального страхования (вошел в состав СФР в 2023 году. - Прим. ред.). Тогда процесс занял почти год, так как много времени потребовалось на заключение госконтракта, и я проходил обучение по управлению протезом. А в этом году я оформил электронный сертификат и обратился в центр самостоятельно. В результате от подачи заявления до получения нового протеза прошло меньше двух месяцев.

Сертификат удобнее

Электронные сертификаты на приобретение ТСР появились в 2021 году и становятся все популярнее. В июне 2023 года в список ТСР, приобретение которых доступно по сертификатам, были впервые включены протезы. Это решение подтолкнуло рост интереса к новому способу обеспечения ТСР. За 8 месяцев этого года его доля среди заявлений, поступивших в фонд, достигла 23 процентов.

- Наша семья использует все способы обеспечения ТСР. Электронный сертификат из них - самый удобный, - считает Инна Тачкова из Брянска, воспитывающая ребенка с тяжелым врожденным заболеванием. - По нему можно купить любые марки и модели, имеющиеся в продаже, а не только те, на приобретение которых у Соцфонда есть госконтракт. А по мнению Ильи Мысляева, еще одно преимущество сертификата - простота в использовании и возможность планировать сумму личных затрат. - Заранее известно, в какой сумме может профинансировать покупку Соцфонд, - поясняет он. - Это позволяет посчитать, какая доплата из собственных средств может потребоваться, если выбрать более дорогое изделие, чем модификация, на которую оформлен сертификат.

Удобно и то, что приобрести ТСР по сертификату можно как в специализированных торговых точках, так и в интернет-магазинах. Сегодня в списке изделий, которые можно им оплатить, уже более 300 ТСР, представленных в сотнях офлайн-магазинов по всей стране и на маркетплейсе Ozon.

На оформление - 5 минут

Комфортным стал и процесс получения ТСР - все связанные с этим процедуры доступны в интернете.

- Раньше для подачи заявления нужно было ехать в фонд. Для людей с проблемами в передвижении это сложно, - поясняет Илья Мысляев. - А теперь я отправляю и запрашиваю все документы через портал "Госуслуги" и уже не помню, когда в последний раз ездил в СФР. Чтобы облегчить покупателям выбор, фонд создал электронный каталог ТСР на официальном портале Социального фонда России. В нем представлены 8500 изделий, которые можно приобрести у разных поставщиков в разных городах страны. Он постоянно дополняется: в 2024 году в него добавлена информация о 900 товарах.

Подход - индивидуальный

Социальный фонд совместно с Минтрудом России совершенствуют нормативную базу, которой руководствуются федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ), разрабатывающие индивидуальные программы реабилитации и абилитации (ИПРА). В июне 2023 года вступил в силу приказ министерства, установивший основные антропометрические характеристики, которые должны учитываться при назначении в ИПРА тростей, поручней, опор, колясок и других средств реабилитации.

Решения принимаются с учетом мнения лечащих врачей и врачебных комиссий, а также самих людей с инвалидностью и их семей. Например, в мае 2024 года родители детей с инвалидностью передали председателю Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (СФР) Сергею Чиркову пожелание детализировать список антропометрических данных, учитываемых в ИПРА. И уже в июле в приказ были внесены дополнения. Теперь эти характеристики позволяют СФР точнее подбирать детям опоры нужного размера.

Социальный фонд совместно с Минтрудом России совершенствуют нормативную базу

Особое внимание Социальный фонд уделяет людям с тяжелыми травмами и семьям больных с паллиативным статусом. - Когда моему сыну Марку понадобился комплект функционально-эстетической одежды, к нам домой приезжали сотрудники организации-изготовителя, работающей по госконтракту с Соцфондом. Они сняли мерки, провели примерку, и в итоге СФР поставил нам готовый комплект, пошив которого оплатил, - рассказывает Инна Тачкова. - А в начале минувшего лета появилась необходимость приобрести прогулочную коляску с полочкой для размещения медицинского оборудования. Купить нужную модель мы самостоятельно не смогли. И тогда СФР заключил госконтракт на закупку коляски, соответствующей антропометрическим данным и функциональным особенностям ребенка. В августе нам позвонил представитель поставщика, и начале октября мы получили удобную коляску, учитывающую наши потребности.

Качество под контролем

Одна из проблемных зон рынка товаров для людей с инвалидностью - обилие на нем дешевого контрафакта. При поставке ТСР по госконтрактам случаются подмены, когда недобросовестные компании, сохраняя контрактную цену, заменяют качественные изделия некачественными аналогами.

Чтобы противостоять этому, СФР привлекает к экспертизе независимых специалистов и представителей организаций инвалидов. В качестве еще одной меры борьбы с серым рынком поэтапно вводится обязательная цифровая маркировка. Так, с 1 октября 2023 года запрещена продажа немаркированных инвалидных кресел-колясок. С 1 октября 2024 года запрещен оборот без цифрового кода тростей, костылей, опор, поручней, ортезов, противопролежневых матрацев и подушек, моче- и калоприемников, кресел-стульев с санитарным оснащением.

Цифровой код - гарантия того, что ТСР изготовлено по стандартам и проверено контролирующими органами. Одновременно он позволяет получить всю информацию о товаре, его происхождении и пути от производства до потребителя.

Чтобы получить полную информацию, нужно установить на смартфон мобильное приложение "Честный знак" и с его помощью отсканировать код маркировки. Приложение покажет срок годности и состав товара, данные о производителе. Поддельные изделия обозначаются красным цветом, а товары, прошедшие проверку, окрашиваются зеленым. Но прежде, чем их приобрести, стоит также посмотреть, соответствует ли описание товара, указанное в системе "Честный знак", описанию на упаковке. Эксперимент по маркировке кресел-колясок, который СФР провел в 2023-2024 годах, показал, что нанесение кода на цену ТСР не повлияло.

Ближе к людям

Социальный фонд ведет активную работу, чтобы обеспечение техническими средствами реабилитации было максимально комфортным для людей с инвалидностью. Один год и несколько нормативных актов все вопросы не разрешат, но система и механизмы перестраиваются, становится больше локальных производителей и продавцов, готовых сотрудничать с государством и делать жизнь людей с инвалидностью лучше.

Фармотрасль решает задачу импортозамещения

Татьяна Батенёва

Тот, кто в последние лет 20 внимательно следит за развитием российского фармрынка, не может не заметить, как он окреп, как развернулась наша фармпромышленность - выросли новые сильные компании, сложились их коллаборации с передовой наукой, многие эффективные лекарства появились в арсенале врачей и в аптеках. Страшные истории о невозможности "достать" нужный для больного препарат остались в прошлом. Для этого много решений приняло государство, большие усилия приложили сами производители и регуляторы.

Первый этап завершен

"Отечественная фармацевтика оказалась одной из самых подготовленных к импортозамещению отраслей, сосредотачиваясь на препаратах из списка жизненно необходимых и важнейших лекарств, - отмечает исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова. - Стратегия "Фарма-2020" заложила эффективный фундамент для этого. Но тема не теряет актуальности".

По анализу компании DSM Group, в 2023 году наш фармрынок в натуральном выражении почти на 67 процентов состоял из отечественных лекарств и только на 33 - из импортных.

Но в денежном измерении картина иная: больше 63 процентов рынка занимают препараты зарубежные и лишь около 37 - отечественные , включая и локализованные иностранными компаниями в России. Причем импортные - это в основном самые современные и дорогостоящие, а отечественные - в большинстве своем дженерики, то есть лекарства-копии. И те почти на 80 процентов произведены из импортных - фармсубстанций. Эта ситуация не может не беспокоить, считают эксперты.

Ключевая проблема

"Если страна не будет заниматься собственным производством лекарств полного цикла, то в таких ситуациях, как карантины, массовые санкции, катастрофы или локальные конфликты, граждане могут остаться без лечения, - заявил "РГ" член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров. - С начала СВО недружественные страны прекратили регистрацию новых препаратов в РФ. Мы ежегодно увеличиваем производство социально значимых лекарств. Но сейчас время пришло расширять производства лекарств полного цикла - от молекулы до готовых форм. Вся эта цепочка должна заработать по федеральной программе "Субстанции России", которая уже показывает свою эффективность".

"Мы, как представители отрасли, не вполне удовлетворены ситуацией , - говорит председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей ЕАЭС Алексей Кедрин. - Конечно, сейчас появляются проекты производства субстанций, и не только в Москве и в Петербурге, но и в регионах. Но насколько эта динамика устраивает нас, включая регуляторов, и к какому году такими темпами мы сможем производить те самые 70-80 процентов нужных субстанций?"

С 2025 года начнется реализация нацпроекта "Новые материалы и химия", на который предприятия отрасли возлагают большие надежды.

"Мы надеемся, что в его рамках будут определены меры поддержки малотоннажной химии и конкретные шаги по производству необходимых субстанций, - замечает Алексей Кедрин. - Но очевидно, что пора определять задачи не одного бюджетного года, и даже не 5 лет, а прогнозировать эту работу в перспективе 2030-2036 годов. Для этого требуется единая методика прогнозирования. К примеру, есть утвержденная правительством методика расчета потребностей в кадрах в перспективе до 1936 года. Нужна подобная единая методика для прогнозирования потребности в лекарствах, подготовленная экспертным сообществом и утвержденная на уровне правительства".

Потенциал инноваций

При этом сам термин "импортозамещение" трансформируется, отмечает Лилия Титова. "Сейчас осуществляется переход от производства препаратов-аналогов на инновационные лекарства, - говорит эксперт. - Основной задачей сейчас видится определение конкретной номенклатуры как приоритетной. Однако лекарственный суверенитет должен быть гибким: производить по полному циклу необходимо стратегически важные лекарства, и при этом создавать такие условия, чтобы по каждому МНН было не менее двух производителей. Это будет гарантией их доступности".

Примеров успешного производства субстанций для инновационных лекарств в отрасли уже немало. Например, компания "ХимРар" инвестирует более миллиарда рублей в строительство нового высокотехнологичного комплекса по их разработке и производству.

Отечественная фармацевтика оказалась одной из самых подготовленных к импортозамещению отраслей

"Вопрос импортозамещения в этой части у нас более-менее решен, - пояснил "РГ" председатель совета директоров, доктор технических наук, профессор РАН Андрей Иващенко. - Но многие заводы выпускают низкомаржинальные препараты-дженерики и не смогут зарабатывать на них достаточно, чтобы инвестировать в разработку инноваций. Для достижения технологического лидерства России необходимо направить все усилия на то, чтобы начать создавать свои инновационные препараты, конкурентоспособные как на внутреннем, так и на мировом рынке. Сейчас это делают лишь единицы компаний".

Например, российская компания "ПСК Фарма" производит технологически сложные препараты для пульмонологии, онкологии, эндокринологии, ревматологии, лечения инфекционных и орфанных заболеваний.

"Сегодня в нашем портфеле более 100 лекарств, 15 из которых были впервые воспроизведены в России, - рассказала "РГ" генеральный директор компании Евгения Шапиро. - Осенью было подписано соглашение с правительством Московской области о создании производства активных фармсубстанций для новых ЛП. Ввод первой очереди планируется уже в 2026 году".

Сейчас пришло время расширять производство лекарств полного цикла - от молекулы до готовых форм

Поддержка инновационной фармы - важнейшая тема, - подчеркивает Алексей Кедрин. "Необходимо изучить дополнительные меры по стимулированию инноваций. Новые возможности предоставляет для этого платформа БРИКС, - говорит эксперт. - Мы предлагаем подумать о создании единого органа, который изучал бы правила регистрации лекарств в странах союза и приводил их к единому знаменателю. Единая регуляторика фармрынка на пространстве БРИКС способствовала бы достижению технологического суверенитета в производстве лекарств".

"Союз БРИКС позволит нам совместно производить практически все субстанции для любых лекарств, - поддерживает Александр Петров. - Более того, в рамках БРИКС мы можем создавать целостную систему лекарственной безопасности, которая защитит все страны-партнеры".

Преодолеть препятствия

"Основной проблемой, тормозящей развитие инновационной фармацевтики, являются высокие научные и финансовые риски, - это первая и вторая фазы клинических испытаний, - анализирует профессор Андрей Иващенко. - Программа финансирования этих этапов должна быть серьезно расширена".

"Для достижения полной лекарственной независимости отрасли нужны компоненты, оболочки, устройства введения и многое другое, - дополняет Евгения Шапиро. - Отечественные компании могут эти потребности закрыть своими силами при наличии поддержки. Например, сейчас мы создаем производство желатиновых капсул, которые российские компании вынужденно закупают за рубежом уже давно. Наш проект позволит уйти от этой зависимости. Но такие инициативы нуждаются в поддержке государства, например в защите от демпинга иностранных поставщиков".

"Необходимо выстроить единый координационный центр по лекарствам, - обозначает еще одну проблему Александр Петров. - Сейчас ими занимаются разные ведомства. В результате некоторые заводы работают не на полную мощность или открываются производства лекарств, которых уже и так в избытке. Эти трудности замедляют развитие отрасли, но они вполне преодолимы. Нужна координация и в части использования лекарств, в проведении исследований и регистрации".

"Согласно стратегии "Фарма-2030", отечественные производители к 2030 году должны достигнуть доли рынка в денежном выражении в 43 процента, сейчас она составляет 36 процентов, - отмечает Андрей Иващенко. - То есть 57 процентов наших средств планируем по-прежнему отправлять на развитие инновационной индустрии других стран. Я считаю, что надо ставить цель достичь своей доли в 70 процентов, что стратегия "Фарма-2030" в ее инновационной части требует кардинального пересмотра, учитывая новую геополитическую реальность".

"Есть нерешенные проблемы и в законодательстве, - полагает Александр Петров. - Нам нужно серьезно проанализировать положения Налогового кодекса - налоговой ставки для высокотехнологичных производств. А также вопросы, связанные с "вечнозелеными" патентами, вокруг которых идут серьезные конфликты. Нас, депутатов, граждане часто спрашивают, почему некоторых современных лекарств в России нет? Мы предлагаем зарубежным компаниям проводить исследования и регистрировать их в России. А они отвечают, что на них оказывают давление, запрещают это делать. Мы уважаем международное право, но когда его используют против простых граждан, с этим мириться нельзя. Я считаю, что если производитель отказался регистрировать инновационный препарат в России, то нужно ему дать на раздумья года 3-4. И если не захочет договариваться, то выдавать отечественным производителям принудительную лицензию и производить этот препарат самим".

Подводя итоги 2023 года, президент России отметил: "Импортозамещение лекарственных препаратов успешно наращивает объемы". В диалоге с законодателями и правительством российская фарминдустрия предлагает немало инициатив по развитию отрасли, решению задач импортозамещения и готова активно развивать это направление.

Комментарий

Вадим Кукава, исполнительный директор Ассоциации фармацевтических компаний "Фармацевтические инновации" ("Инфарма"):

- Для обеспечения стабильности системы здравоохранения Российской Федерации критически важно гарантировать доступность всего ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для граждан нашей страны, в независимости от страны происхождения, глубины локализации и прочих подобных требований. Доступность инновационных препаратов также вносит вклад в достижение национальных целей в области демографии и здравоохранения, тем самым гарантируя лекарственную безопасность Российской Федерации.

Одним из ключевых элементов для обеспечения доступности лекарств является прозрачное и сбалансированное регулирование фармацевтической отрасли. Как российские, так и международные производители сталкиваются здесь практически с одинаковыми вызовами, будь то защита исключительных прав, формирование перечней лекарственных препаратов, ценообразование, государственные закупки и многое другое.

В частности, с нашей точки зрения, давно назрела необходимость реформирования системы лекарственного обеспечения с возможностью перехода на всеобщее лекарственное возмещение и смещением фокуса с госпитального на амбулаторный сегмент, что должно увеличить охват пациентов, а также обеспечить лечение заболеваний на более ранних стадиях.

Мы также давно говорим о необходимости реформирования системы государственных закупок препаратов, находящихся под патентной защитой, с использованием моделей, предусматривающих возникновение дополнительных обязательств производителей лекарственных препаратов или уменьшением объема обязательств заказчика в зависимости от результатов применения приобретенного препарата (например, соглашения о разделении рисков неэффективности терапии), либо моделей, основанных на достижении определенных финансовых показателей.

Также критичным является соблюдение прав интеллектуальной собственности - область, где по причине несовершенства действующего законодательства и в отсутствие некоторых механизмов, хорошо зарекомендовавших себя в правоприменительной практике других государств, в последние годы участились случаи вывода на рынок дженериковых препаратов до истечения срока действия патентов.

На наш взгляд, для стабилизации сложившейся ситуации необходимо реализовать ряд мер, в частности, совершенствовать судебную практику в области принятия обеспечительных мер, совершенствовать порядок государственного контроля за осуществлением государственных закупок лекарственных препаратов и правоприменение предельных отпускных цен на препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, а также порядок регистрации лекарств и их предельных отпускных цен.

Также необходима разработка превентивных мер для недопущения ввода аналога в гражданский оборот до истечения действия патентной защиты. Помимо этого, необходимо разработать прозрачные критерии принятия правительством РФ решения о выдаче принудительной лицензии на право использования изобретения, относящегося к лекарственному препарату, без согласия правообладателя, а также совершенствовать судебную практику в связи с рассмотрением споров о выдаче принудительной лицензии по признакам недостаточного использования патента.

Искусственный интеллект постепенно становится привычным помощником врачей

Наталья Решетникова (Новосибирск)

В апреле этого года президент России поручил правительству страны разработку нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". И в числе прочих задач отметил, что внедрение единой цифровой платформы (ЕЦП) по управлению здоровьем человека в систему здравоохранения должно "обеспечить переход на безбумажный медицинский документооборот, использование сервисов с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ)". На эти цели, как сообщает ТАСС, с 2025 по 2030 год потребуются дополнительные средства в размере не менее 35 миллиардов рублей.

Акцент будет сделан на развитии уже созданных цифровых медицинских сервисов, анализе накопленных данных, удаленном мониторинге здоровья граждан, а также импортозамещении операционных систем и информационной безопасности.

Реализация федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" началась в 2019 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение", который завершается в этом году.

Его главными целями были формирование электронной медицинской карты, создание цифрового профиля пациента, который бы позволял разработать индивидуальную программу лечения, реабилитации и профилактики.

По последним данным ресурса "Национальные проекты", уже внедрено 45 миллионов цифровых профилей пациентов на основе данных системы обязательного медицинского страхования.

"Фактически внедрение всех остальных инноваций проходит вокруг цифровой модели пациента, которая дает возможность по его цифровому профилю сформировать индивидуальную программу лечения, реабилитации и профилактики. С прошлого года началось внедрение во всех регионах программ с искусственным интеллектом", - сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на полях Форума будущих технологий, который состоялся в феврале этого года в Москве.

В целом отмечается, что показатели федерального проекта по созданию цифрового контура, достичь которые необходимо было за предыдущую пятилетку, выполнены. Как сообщалось конце прошлого года на XI Всероссийском форуме региональной информатизации "ПРОФ-IT" в Новосибирске, все медицинские учреждения страны подключены к интернету. В системе здравоохранения создан миллион компьютеризированных рабочих мест, которые работают с медицинскими информационными системами, в ЕГИСЗ за 2023 год зарегистрировали почти миллиард электронных медицинских документов (в 2019 году их было не более 4 миллионов), а всего их уже в десять раз больше. Электронные подписи имеют более 520 тысяч врачей.

С помощью персональных медицинских помощников врачи и сами пациенты отслеживают показатели здоровья

В апреле этого года на XXXI Российском национальном конгрессе "Человек и лекарство" представители минздрава отчитались, что в прошлом году "бумага" полностью исчезла при взаимодействии с медико-социальной экспертизой: в 2023 году выдано 2,4 миллиона электронных направлений при выдаче разрешения на оружие. В электронный формат уходит выдача медицинских свидетельств о рождении и смерти, ведение медицинских книжек. Гражданам становятся доступны медицинские документы независимо от региона, где находится пациент.

При поддержке Минздрава России в 2023 году в 85 субъектах РФ внедрено 106 медицинских изделий с искусственным интеллектом. 22 миллиона медицинских записей проанализировано с помощью ИИ, в шести регионах применяются сервисы голосового заполнения документов, а в 29 - виртуальные ассистенты с ИИ для записи на прием к врачу.

Выступая в марте этого года на Днях искусственного интеллекта на Международной выставке-форуме "Россия", министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подчеркнул, что программы на основе ИИ позволяют анализировать большие объемы данных о пациенте и подсказывать, направлять решения в пользу сохранения и укрепления его здоровья - эти направления будут развиваться и дальше. В качестве примера министр привел "персональные медицинские помощники (ПМП)", представляющие собой дистанционные устройства и сервисы, обеспечивающие мониторинг состояния пациентов. С их помощью врачи и сами пациенты отслеживают показатели здоровья при хронических заболеваниях. В рамках реализации пилотного проекта по внедрению ПМП более 23 тысяч пациентов с артериальной гипертензией или с сахарным диабетом взяты на дистанционное наблюдение в 10 регионах.

Заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков на панельной сессии ВЭФ "Цифровые медицинские помощники в России - достижения и перспективы" сообщил, что до конца 2024 года будет проведена клинико-экономическая оценка эффективности дистанционного наблюдения для подготовки решения о тиражировании результатов с 2025 года.

520 тысяч врачей уже имеют электронную подпись

"Промежуточный анализ по результатам наблюдения за пациентами, находящимися на дистанционном наблюдении, уже показал положительный эффект", - подчеркнул замминистра.

Новосибирская область - один из регионов, вошедших в пилотный проект "Персональные медицинские помощники". Сейчас в нем участвуют пациенты с гипертонией и сахарным диабетом. В перспективе это будет стандартизированная экосистема дистанционного мониторинга пациентов с хроническими заболеваниями.

Еще один пилотный проект, в котором участвует Новосибирская область, "Удар", предполагает применение ИИ в диагностике инсультов. Он уже помогает при расшифровке ЭКГ, МРТ, КТ, результатов флюорографии, маммографии, а также участвует в сборе анамнеза пациента. ИИ становится помощником врачей при анализе данных электронных медицинских карт, выявлении факторов риска, принятии врачебных решений, постановке предварительного диагноза. Он также позволяет переводить голосовые сообщения в текст, помогая заполнять медицинскую документацию. Применяются сервисы видеоаналитики, позволяющие контролировать пациентов в реанимации, даже отслеживать положение тела и падения.

В этом году нейросетевая модель GigaChat Сбера сдала экзамен медвуза по направлению подготовки "Лечебное дело". ИИ прошел тестирование и ответил на вопросы билета, получив итоговую оценку "4". В компании СберМедИИ считают, что GigaChat может стать основой для создания персональных ассистентов как для пациентов, так и для медицинских работников и студентов-медиков.

Но готовы ли все врачи и пациенты доверять ИИ, другим новым технологиям? Ответить на этот вопрос и наладить контроль за их применением и выдаваемыми результатами еще только предстоит.

Дословно

Ольга Кобякова, директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, д.м.н., профессор:

- Цифровизация системы здравоохранения открывает широкие возможности для повышения эффективности и качества работы, доступности медицинской помощи. Большую роль технологии искусственного интеллекта играют в развитии персонализированной медицины будущего, разработке лекарств, диагностике и прогнозировании заболеваний.

Страны БРИКС объединят усилия в разработке лекарств, вакцин и тест-систем

Ирина Жандарова

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко 7 ноября с.г. посетил в Венесуэле завод ESPROMED BIO, на котором в 2025 году начнется масштабное производство инсулина по технологии российской компании "Герофарм".

Поставлять препараты инсулина, произведенные по полному циклу, она начала с 2019 года, когда Венесуэла испытывала сложности с получением лекарств из-за наложенных на нее санкций: собственное производство инсулинов в республике отсутствовало, а международные производители фактически прекратили поставки. Теперь, после трансфера российской технологии и выхода предприятия на полную мощность, в Венесуэле ежегодно может производиться более 3 миллионов флаконов инсулина.

Российские партнеры совместно с минздравом Венесуэлы и Университетом медицинских наук имени Уго Чавеса организуют обучение венесуэльских врачей по теме "Лечение диабета". До конца года планируется также масштабная информационная кампания "Ты имеешь право на инсулин!", которая расскажет венесуэльцам о том, как получить инсулин в государственной системе здравоохранения.

Это лишь один из примеров сотрудничества фарминдустрии и здравоохранения в рамках объединения БРИКС+. Направлений для взаимодействия намного больше, и по многим из них работа уже ведется.

Выступая на саммите БРИКС в Казани, президент России Владимир Путин отметил важность создания рабочей группы по ядерной медицине, которая займется развитием сотрудничества в сфере производства инновационных радиопрепаратов, диагностики и лечения онкологических, кардиологических, неврологических заболеваний. Группа была создана по итогам саммита БРИКС 2023 года, но фактически начала свою работу в 2024 году в России. Владимир Путин призвал укрепить сотрудничество БРИКС в сфере здравоохранения, укреплять потенциал действующих по линии объединения центра вакцин и сети по исследованию туберкулеза.

Страна поделится вакцинами

Осенью этого года Россия предложила своим партнерам по БРИКС присоединиться к разработке вакцин от тропических лихорадок, а также провести совместные клинические исследования и регистрационные процедуры на территориях стран - участниц объединения.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на 14-й встрече министров здравоохранения стран БРИКС в Москве подчеркнул, что у России есть значительные наработки в этой области и страна готова делиться своими знаниями и технологиями.

"Сейчас большие наработки есть по вирусу Марбург, лихорадке Ласса, лихорадке Западного Нила, поэтому я приглашаю к сотрудничеству в этом направлении, к клиническим исследованиям совместно и регистрации на территории наших стран. Мы готовы делиться нашими знаниями и возможностями", - сказал он. Министр отметил, что именно на пространстве БРИКС во время пандемии коронавируса были разработаны препараты, спасшие миллионы жизней.

Выход из зоны риска

Страны БРИКС планируют уделить пристальное внимание и еще одной проблеме, внимание на которую обратила ВОЗ. Организация отнесла устойчивость к противомикробным препаратам в число десяти главных угроз.

"Российская Федерация находится в ряду передовых стран с низким уровнем потребления антимикробных препаратов и является одним из мировых лидеров в разработке цифровых технологий, направленных на поддержку борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам", - заявил Михаил Мурашко.

Ведущие медицинские вузы России уже имеют обширные программы сотрудничества с профильными университетами стран БРИКС

Эффективность антибиотиков наиболее важна при лечении туберкулеза. Сейчас российские ученые разрабатывают современные вакцины против туберкулеза, в том числе для профилактики заболевания у взрослых и преодоления устойчивости туберкулеза к антибиотикам. Также в России разработана тест-система, которая одобрена Всемирной организацией здравоохранения, для ранней диагностики туберкулеза. И РФ готова предложить сотрудничество для ее использования в странах - партнерах России по БРИКС, сообщил Мурашко.

По итогам 2023 года туберкулез вернул себе статус самого смертоносного инфекционного заболевания на планете, опередив коронавирус. Однако решением ВОЗ Россия вышла из числа стран с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом.

На одном языке

Ведущие медицинские вузы России уже имеют довольно обширные программы сотрудничества с профильными университетами стран БРИКС. На днях делегация ученых Научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета прибыла в Южно-Африканскую Республику для обсуждения с коллегами из университетов Кейптауна, Йоханнесбурга, Претории и Стелленбоша совместных проектов в области биомедицины, рассказал научный руководитель Научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета Петр Тимашев. В 2024 году университет выиграл грант министерства науки и высшего образования, который будет направлен на совместные с учеными из ЮАР исследования в области иммунной инженерии и биофотоники.

В Кейптаунском университете планируется обсудить и потенциал создания тканеинженерных конструкций (имплантируемые ткани и органы. - Прим. ред.) на основе собственных клеток пациента. Университет уже реализует проект "Орган-на-заказ" совместно с университетами Ирана и Турции, который направлен на разработку единого протокола по созданию продуктов из клеток пациентов.

Сеченовский университет также участвует в проекте "Феном человека", запущенном Фуданьским университетом КНР, в рамках которого ведется сбор данных об онкологических пациентах.

В России медицину изучают почти 29 тысяч студентов из стран БРИКС. Ведущие медицинские вузы России имеют обширные программы сотрудничества с учебными учреждениями стран БРИКС и претендентов на вступление в союз. Пироговский университет сотрудничает с вузами трех стран БРИКС и пяти стран, которые числятся в списке претендентов. Больше всего Пироговский университет принимает студентов из Ирана - 620 человек. У российских студентов есть возможность поехать на стажировку в Федеральный университет Сан-Паулу, Бразилия. Совместные образовательные программы и стажировки есть с ОАЭ. Среди претендентов на вступление в БРИКС наиболее тесное сотрудничество налажено с университетами Казахстана и Узбекистана.

Также минздрав предложил возродить Альянс медицинских сестер для укрепления кадрового медицинского потенциала стран БРИКС.

Тур за здоровьем

Страны БРИКС интересны друг другу и с точки зрения обмена медицинскими услугами. Россия может привлекать медицинских туристов по тем направлениям, по которым за ней значительный технологический разрыв в оказании медицинской помощи. "Например, в Иране востребована медицинская помощь, связанная с ядерной медициной. Медицинским туристам из КНР наша страна хорошо знакома по репродуктивным технологиям. ОАЭ всерьез рассматривают нашу страну по ортопедии, нейрохирургии, офтальмологии", - рассказывает Евгений Чернышев, президент Ассоциации медицинского и академического туризма.

Также в странах БРИКС разрабатываются единые сервисные стандарты в отношении медицинских туристов, отмечает Чернышев. Российская сторона взяла на себя роль консолидатора лучших сервисных практик в медицинском туризме на пространстве БРИКС.

В тему

Постепенно на пространстве БРИКС формируется и единая информационная среда в медицине. Так, вышел первый номер Медицинского журнала БРИКС. Планируется, что со временем он будет доступен онлайн. Также выпускается ежеквартальный дайджест по медицинскому туризму России и в странах БРИКС.

Вирус Коксаки - безобидное ОРВИ или реальный риск

Марина Гусенко

В России не ожидается роста заболеваемости энтеровирусными инфекциями, в том числе вирусом Коксаки, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом она сказала в кулуарах первой министерской конференции партнерского форума "Россия - Африка".

Свое название вирус получил в честь маленького городка в США, где он был выявлен впервые. Его также часто называют "турецким вирусом" или "турецким гриппом" после массовой вспышки заболеваемости в Турции в 2017 году. За последние несколько лет частота заражения на морских курортах, пляжах и в отелях значительно увеличилась.

Подъем заболеваемости этой малознакомой россиянам вирусной инфекцией был зафиксирован в конце прошедшего лета и к середине сентября завершился. Сейчас активных массовых очагов вируса Коксаки нет, выявляются лишь единичные случаи. Однако это не значит, что можно выдохнуть и перестать соблюдать меры предосторожности. Как рассказал "РГ" профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, вирус Коксаки относится к тому же семейству вирусов, что и возбудители полиомиелита и ящура. Передается он чаще контактым путем, хотя возможен и воздушно-капельный.

"Самая большая опасность этого вируса в том, что в отдельных случаях он может вызвать менингит, хотя такие случаи нечасты", - пояснил эксперт. И в том, что для детей он более опасен, чем для взрослых.

Но несмотря на то, что вирус Коксаки может передаваться воздушно-капельным путем, вероятность возникновения эпидемии исчезающе мала, поскольку передается он совсем не так "бодро", как корь, ветрянка или COVID-19, продолжает вирусолог. Именно поэтому, вероятно, до сих пор нет вакцины от Коксаки, хотя вирус известен много лет.

Чаще всего Коксаки протекает как обычное ОРВИ, у некоторых заразившихся он может даже не дать о себе знать - человек переболеет бессимптомно. У других появятся высыпания на слизистых оболочках - на языке, в горле, а также на пятках и ладонях. В некоторых случаях заболевание может сопровождаться подъемом температуры.

В Роспотребнадзоре уточнили, что вирус Коксаки может вызвать также такие осложнения, как вирусный менингит, энцефалит или миокардит. А если женщина заразится во время беременности, он может стать причиной врожденных пороков развития сердечно-сосудистой, мочеполовой и пищеварительной систем у плода. Кроме того, как все энтеровирусы, он может стать причиной тяжелой инфекции центральной нервной системы у новорожденных.

При появлении у ребенка таких симптомов, как повышение температуры, отсутствие аппетита, рвота, диарея, затрудненное дыхание, судороги, необычная сонливость, если ребенок жалуется на боль в груди и животе, если у него появились высыпания на коже или во рту, если ему сложно наклонить голову вперед, если покраснели или воспалились глаза, необходимо сразу же обратиться к врачу.

Если женщина заразится вирусом Коксаки во время беременности, он может стать причиной врожденных пороков развития у плода

Также могут возникать такие симптомы, как сильная боль в горле или головная боль, сопровождающаяся рвотой, спутанностью сознания.

Лечится эта инфекция симптоматически. Заразившись вирусом Коксаки единожды, человек получает устойчивый иммунитет. Но есть одно "но". Так как серотипов вируса много, нет полной гарантии, что человек получит иммунитет от всех разновидностей вируса сразу, добавляет Алексей Аграновский.

По словам врача скорой медицинской помощи Галины Микрюковой, не стоит забывать об общих правилах профилактики вирусных инфекций, а для Коксаки она такая же, как и для остальных подобных возбудителей. Самое главное - забота о своем иммунитете и позитивное мышление. Важны прием витаминов, закаливание, прогулки на свежем воздухе.

Врач рекомендует как можно меньше находиться в маленьких помещениях, где присутствует много людей, а также заниматься дыхательной гимнастикой, ежедневно делать зарядку и как можно чаще проветривать жилые и рабочее пространства. Возможно применение озонаторов или бактерицидных ламп, особенно в помещениях, где бывает много людей.

Нужно исключить самолечение антибиотиками, убивающими нормальную микрофлору, которая противостоит вирусам и другим возбудителям

"Кроме того, огромное значение для иммунитета имеет здоровье желудочно-кишечного тракта, - добавляет Галина Микрюкова. - Здоровая микробиота кишечника - это 90 процентов иммунитета. Поэтому нужно исключить самолечение антибиотиками, убивающими нормальную микрофлору, которая как раз и противостоит вирусам и другим патогенным микроорганизмам, попадающим в организм человека".

Детям необходимо обеспечить сбалансированное питание, включающее в себя и мясо, и рыбу, и овощи с фруктами, и яйца, и кисломолочную продукцию.

"В период обострения сезонных инфекций не рекомендуется прекращать грудное вскармливание, так как оно является дополнительным источником защиты", - сообщается на портале "Объясняем.РФ". Даже зимой с детьми нужно гулять - не меньше часа в день, а лучше - часа два. При этом не стоит слишком укутывать ребенка, ведь он может заболеть именно из-за перепада температур. Очень важно, чтобы ребенок соблюдал режим дня.

Еще один важный момент - личная гигиена. Научите ребенка тщательно мыть руки с мылом каждый раз после прогулки, после туалета, перед едой. И не забывайте делать это сами. Так у вирусов будет намного меньше шансов попасть в организм.

Закаляйте детей, советуют врачи. Позволяйте им некоторое время находиться дома без одежды при температуре 22-24 градуса или делайте обтирания влажным полотенцем (температура 34-36 градусов), постепенно снижая до 25 градусов. В закаливании важна регулярность.

Контролируйте температуру и влажность воздуха дома. Оптимальная влажность воздуха в квартире - 40-60 процентов. Если влажность воздуха ниже 40%, слизистые оболочки носа и горла пересыхают, это затрудняет их защитную функцию и делает дыхательные пути уязвимыми для вирусов и бактерий.

Тем временем

Роспотребнадзор запустил "горячую линию" в регионах России в связи с информацией о случаях заболевания россиян энтеровирусной инфекцией на отдыхе в Турции. На нее просят позвонить, если появятся признаки инфекционного заболевания.

Федеральный проект по модернизации сельских ФАП дошел до поселков и хуторов

Екатерина Ковалевская,Надежда Столярчук,Татьяна Ткачёва

Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" реализуется в рамках национального проекта "Здравоохранение" с 2019 года.

Его целью стала организация медицинской помощи россиянам рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения. Для этого в регионах создают новые объекты, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, привлекают квалифицированные кадры. На старых объектах проводят капитальный ремонт, устаревшее оборудование заменяют, чтобы повысить доступность и качество медицинской помощи.

К завершению проекта в стране должны быть построены или реконструированы 2 475 медицинских объектов, отремонтированы 6 439 зданий медицинских организаций, для первичного звена закуплено 13 355 автомобилей и приобретено 66 574 единицы нового оборудования. О том, как идет эта работа, рассказывают собкоры "РГ".

Скоро новоселье

Благодаря проекту в Воронежской области за последние годы появились медпункты в небольших селах и даже на хуторах. Поликлиники районных больниц снабдили современным оборудованием, и пациенты могут пройти диагностику ближе к дому, не выезжая в областной центр.

С 2022 года в области построили более 30 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Из них 12 - по нацпроекту "Здравоохранение", остальные - в рамках адресной инвестиционной программы. До этого с 2017 по 2021 год открыли 42 ФАПа.

На втором этапе акцент сделали на оснащении учреждений. В 2024 году в рамках проекта для 46 больниц и поликлиник купили более 250 единиц разнообразной техники - от рентген-установки и оборудования для ИВЛ до операционных столов и аппарата для холтеровского мониторирования.

Например, в Павловскую районную больницу поступила новая система эндоскопической визуализации - теперь хирурги могут проводить малоинвазивные операции.

- Лапароскопические операции более безопасны, позволяют сократить период выздоровления и избежать осложнений. Эндоскопическая стойка дает возможность осуществлять оперативное вмешательство на современном уровне, качественно и надежно, - пояснил заведующий гинекологическим отделением больницы Дмитрий Сычев.

В Каменской районной больнице установили новую систему для исследования функции легких - портативный спирограф. На нем уже протестировали более 200 человек, рассказала главный врач Ольга Фадеева.

В поликлинике Хохольской районной больницы появился автоматический рефрактометр для диагностики нарушений зрения. Процесс занимает пару минут и не доставляет пациентам дискомфорта. Только за один год прибор помог обследовать две тысячи человек.

Всего за один год новый прибор помог обследовать зрение двух тысяч жителей райцентра

Национальный проект позволил в этом году приобрести 27 машин для 19 медучреждений и капитально отремонтировать 21 здание. В частности, в Павловске в обновленные помещения переехала женская консультация.

В результате беременных принимают отдельно от больных, рядом с кабинетами гинекологов есть зона для детишек и кабинеты диагностики.

Женщинам больше не нужно ходить по этажам, чтобы сдать анализы или пройти УЗИ, объяснила заведующая подразделением Ирина Гольцман.

Как сообщили "РГ" в минздраве Воронежской области, до конца года в рамках нацпроекта планируется открыть детскую поликлинику в Новохоперске (на 50 посещений в смену). Идет строительство еще пяти объектов, которые сдадут в 2025-м. Это новое здание для Бутурлиновской райбольницы, поликлиники в Панине, Боброве, Острогожске и Воронеже.

Здоровье в дом

Сразу два фельдшерско-акушерских пункта открылись этой осенью в Хакасии. На днях служебное новоселье справила фельдшер из поселка Гайдаровск Орджоникидзевского района Вера Чегодаева. Cтроительство велось по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение". Модульные конструкции будущего фельдшерского пункта собирали на территории подрядчика. Затем отдельными модулями их доставили в Гайдаровск. Сумма контракта составила почти восемь миллионов рублей.

- Старый ФАП, где я до этого работала, совсем обветшал. В новом здании все современное - и мебель, и оборудование. Односельчане уже оценили: приходят не только за помощью, но и просто пообщаться, ведь здесь теперь так уютно, - говорит медик.

А месяцем раньше еще один ФАП открылся в поселке Катанов Аскизского района. В пункте, к которому прикреплены 269 взрослых и 186 детей, работает фельдшер Нелли Киштеева. Она ведет профилактическую и лечебную работу, вакцинацию, диспансеризацию. По словам руководства Аскизской межрайонной больницы, справляется со своими обязанностями на все сто процентов, пациенты ее очень любят, особенно детвора.

Как рассказали в министерстве здравоохранения Хакасии, в 2023 году в регионе было открыто пять модульных медицинских объектов в сельской местности: три фельдшерских пункта и две врачебные амбулатории.

Лечимся с комфортом

В этом году в поликлиники и больницы Краснодарского края закупят 150 машин для оказания первой помощи, выполнят капремонт медучреждений, построят поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты, откроют офисы врачей общей практики.

По региональной программе модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение" уже отремонтировали Красносельскую поликлинику в Гулькевичском районе. Ведут работы в поликлинике Абинского района, где заменили коммуникации и системы отопления. Для приема пациентов с ограниченными возможностями здоровья есть отдельный кабинет на первом этаже. Капремонт проходит и в поликлинике станицы Отрадной, которая обслуживает более 50 тысяч человек. Всего на Кубани запланировано провести капремонты в 30 медучреждениях.

Как меняется работа лечебных учреждений после такого обновления, хорошо видно на примере поликлиники в Славянском районе, которую усовершенствовали благодаря краевой программе. Здесь заменили все коммуникации, привели в порядок помещения, установили новую мебель и медицинское оборудование. Сейчас людей у входа встречают администраторы, которые уточняют детали обращения в медорганизацию и направляют на запись к определенным специалистам. Так жители гораздо быстрее попадают к нужным врачам. Благодаря налаженной логистике удается оперативно обнаружить патологии, о которых человек и не знал. На входе в поликлинику установлен электроподъемник для маломобильных граждан, сделаны тактильные карты.

Благодаря налаженной логистике удается оперативно обнаружить заболевания, о которых сам человек и не догадывался

В 2024 году планируется создать 11 ФАПов в восьми муниципалитетах - шесть из них будут построены в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения", а пять - за счет бюджета Краснодарского края.

В начале года ФАП появился в поселке Степном Кавказского района. До этого пациентов принимали в приспособленном смежном здании, которому требовался ремонт. Для нового пункта закупили современное оборудование и мебель. Территорию рядом благоустроили. Кроме того, сделали пандус для маломобильных пациентов.

А весной ФАП заработал в поселке Селекционном Белоглинского района. За здоровьем 477 жителей следят заведующий фельдшерско-акушерским пунктом и медицинская сестра.

- Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи - одна из наших основных задач. Мы модернизируем и расширяем структуру медучреждений Кубани в крупных городах и, конечно же, не оставляем без внимания жителей отдаленных районов нашего края, хуторов и поселков, - сообщил журналистам министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Еще одна цель региональной программы - повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи для жителей отдаленных районов, в том числе за счет поставок современного оборудования.

- Благодаря региональной программе модернизации первичного звена мы закупаем новое оборудование и транспорт, строим и капитально ремонтируем поликлиники. Всего в медучреждения региона за три года поступило более пяти тысяч единиц оборудования, - говорит губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. - На новых аппаратах уже провели тысячи диагностических исследований и медпроцедур.

В больницы и поликлиники Кубани закупили в том числе сложное оборудование - компьютерные и магнитно-резонансные томографы, маммографы, флюорографы, рентген-аппараты, эндоскопическое оборудование, аппараты УЗИ.

Например, за время действия региональной программы Калининская ЦРБ получила более 70 единиц медицинской техники. Всего же в этом году в лечебные учреждения Кубани закупят еще полторы тысячи единиц медтехники.

Служба здоровья в России будет развиваться по новым национальным проектам

Ирина Невинная

В последние годы в нашей стране происходит глобальная трансформация сферы здравоохранения. Она опирается на национальные проекты, которые направлены на улучшение здоровья и качества жизни граждан, увеличение средней продолжительности жизни.

В продолжение завершающихся в этом году нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография" с 1 января 2025 года стартуют сразу три нацпроекта, напрямую имеющие отношение к медицине: "Продолжительная и активная жизнь", "Новые технологии сбережения здоровья" и "Семья". Работа над их наполнением продолжается, но основной "костяк" составляющих их федеральных проектов уже известен. Какие существующие тренды в развитии службы здоровья будут продолжены и что появится нового, разбиралась "Российская газета".

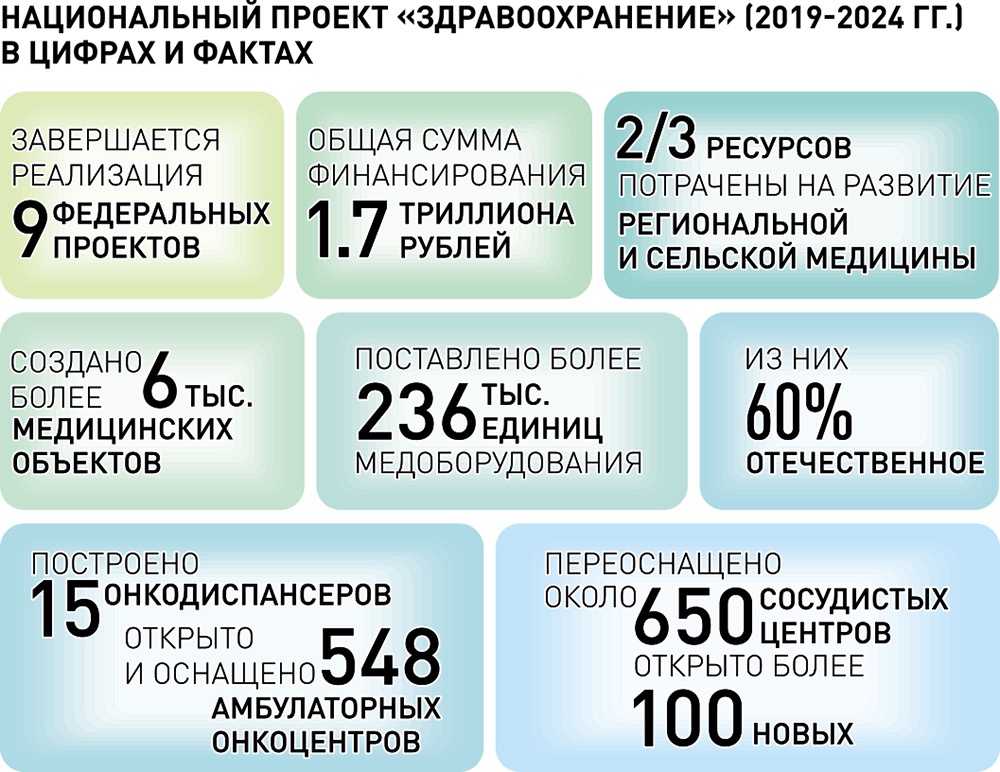

"За четыре года реализации нацпроекта "Здравоохранение" мы имеем самый высокий показатель ожидаемой продолжительности жизни за весь период наблюдения, а также исторически низкие значения общей младенческой смертности. Это амбициозный, крупнейший проект страны", - отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Совета Федерации в рамках "Правительственного часа".

Необходимо было решить несколько базовых задач. Это и укрепление кадрового потенциала, и ремонт старых и строительство новых клиник, оснащение их новой техникой, а параллельно министерство занималось развитием медицинской науки, без чего невозможно создание новых лекарств и медтехнологий.

В медицине, начиная от обычных поликлиник и заканчивая федеральными клиниками, был проведен цифровой "переворот". Привычными стали дистанционная запись к специалистам и отсутствие очередей у кабинетов, электронная история болезни и электронные больничные листы. Сегодня уже 80 процентов визитов к врачам проводятся по электронной записи.

Стали привычными дистанционные форматы работы: по тяжелым, сложным случаям в любом месте врачи могут связаться с лучшими профильными специалистами в федеральных медцентрах, чтобы определить подходы к лечению. Если ресурсов на месте недостаточно для спасения жизни, используется санавиация.

"Конечно же, самые крупные затраты - это инфраструктура. С 2019 года создано более 6 тысяч медицинских объектов, суммарно поставлено более 236 тысяч единиц медицинского оборудования. Причем важно, что в среднем за все годы 60 процентов медтехники - отечественного производства, а в самых новых уже до 90 процентов - наше, российское оборудование. Это огромный вытягивающий эффект для развития медицинской промышленности", - отметил Михаил Мурашко.

От поликлиники и ФАПа

Опросы показывают: удовлетворенность людей медицинской помощью зависит от того, как работает ближайшая поликлиника, есть ли возможность попасть в ФАП на селе.

"Модернизация первичного звена, системно начавшаяся три года назад, уже изменила лицо регионального здравоохранения. Программой охвачен каждый третий объект первичного звена", - отметил Михаил Мурашко.

За 5 лет по нацпроекту "Здравоохранение" создано более 6 тысяч медицинских объектов, поставлено более 236 тысяч единиц медоборудования

И это не только реорганизация существующих и строительство новых поликлиник, сельских амбулаторий и ФАПов. В рамках борьбы с онкологическими заболеваниями была поставлена глобальная задача: профессиональный онколог должен быть в ближайшей доступности. После лечения в стационаре пациента должен "подхватить" и наблюдать по месту жительства врач-онколог.

Для этого было построено 15 онкодиспансеров, открыто и оснащено 548 центров амбулаторной онкологической помощи. Буквально на днях открылся корпус областного онкодиспансера в Мелитополе. Сегодня многие виды химиотерапии можно получить, не уезжая в областной центр или столичную клинику, а оставаясь дома - в дневном стационаре.

Кардиологическая программа - тоже важнейшая.

"Для оказания помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями переоснащено около 650 сосудистых центров и открыто новых более 100", - отметил Мурашко.

Большое развитие получила и детская медицина. За четыре года построена 21 детская больница, а более чем в 2700 детских поликлиниках создана современная инфраструктура и развивается реабилитационная база. Создана многоуровневая система родовспоможения.

Промежуточные итоги

Благодаря улучшению организации медпомощи удалось многое: снизилась больничная летальность от инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового кровообращения. Увеличилась пятилетняя выживаемость онкологических больных.

Мы достигли исторических минимумов младенческой смертности, и при этом почти на 25 процентов снизилась детская смертность в целом", - подытожил Михаил Мурашко.

Он подчеркнул, что эта работа шла по четкому плану: программа сердечно-сосудистой помощи, онкопрограмма, развитие диспансеризации и диспансерного наблюдения за хрониками, развитие детской медицины и так далее. Но хорошие результаты достигнуты благодаря синергии "на всем пути пациента - от первичного звена до высокотехнологичной помощи".

Кадры решат все

Самым сложно восполняемым ресурсом в отрасли здравоохранения являются кадры. Подготовка, обучение, привлечение и сохранение медицинских кадров - это комплексный вопрос. Во-первых, это обучение. Увеличен целевой прием студентов: доля целевых мест превысила 70 процентов, а по ряду дефицитных специальностей в ординатуре она еще выше. Второе направление - это привлечение кадров на село. Для него реализуются программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Со времени их начала в программах приняли участие более 65 тысяч медицинских работников. Третье ключевое направление - сохранение кадров как внутри региона, так и стимулирование их к работе в медицинских организациях первичного звена.

В прошлом году впервые сокращение числа врачей в системе здравоохранения было наконец приостановлено. Более того, был получен прирост в 7,5 тысячи специалистов.

Регионы действуют во многом самостоятельно: предлагают медикам различные меры социальной поддержки. Кроме того, введены специальные социальные выплаты, их получает почти один миллион медицинских работников.

Новые федеральные проекты посвящены борьбе с сахарным диабетом, вирусным гепатитом С и другими социально значимыми заболеваниями

"По-прежнему пока остается проблема диспропорции в кадрах. Общее количество врачей в стране, казалось бы, высокое, но именно диспропорция в ряде населенных пунктов и ограничивает возможности развития здравоохранения, и проблема пока стоит очень остро", - признал министр.

Но отметил и еще один важный, по его мнению, результат - устойчиво растущий тренд удовлетворенности населения медицинской помощью.

"Почему это так важно? Потому что это доверие между медицинским работником и человеком. Такие пациенты активнее вовлекаются в профилактику, и в этом, конечно же, есть резерв по дальнейшему росту продолжительности жизни", - подчеркнул Михаил Мурашко.

Что предстоит сделать

Национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" состоит из 11 федеральных проектов. Из них пять продолжают направления завершающегося нацпроекта "Здравоохранение". Три проекта интегрированы из реализуемых в данный момент федеральных проектов и инициатив социально-экономического развития, их дополняют три новых.

Одна из ключевых целей нового периода - достижение национальной цели повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году (а в дальнейшем и рост этого показателя до 80 лет). При этом акцент делается, и это отражено в названии программы, на необходимости добиться увеличения ожидаемой продолжительности именно здоровой, активной жизни. Кроме того, ставится цель устранения значительной разницы в продолжительности жизни городских жителей и селян.

"Для этого нам понадобятся новые инструменты. Прежде всего, о самом главном - смене парадигмы лечения на парадигму здоровья. Активное долголетие на 60 процентов зависит от образа жизни. Поэтому в рамках нового нацпроекта разрабатывается федеральный проект "Здоровье для каждого". Запланирована модернизация 500 центров здоровья. Функционал этих центров также будет "перезагружен" - кроме традиционных задач по выявлению факторов риска заболеваний и диспансерного наблюдения, добавится составление индивидуальных программ здорового образа жизни, питания, профилактика ожирения и диабета и многое другое", - рассказал министр.

В том же ключе продолжится модернизация первичного звена. В рамках нового ее этапа будет создаваться, по сути, комплексный медицинский сервис с максимально широким функционалом, направленным не только на лечение, но прежде всего - на профилактику хронических заболеваний.

Следующий блок - продолжающиеся федеральные проекты. Как и раньше, внимание уделено борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые по-прежнему лидируют в структуре смертности. Проект ставит задачу усилить профилактику, повысить охват пациентов льготной лекарственной программой - для вторичной профилактики после сосудистых катастроф.

Продолжится и программа по борьбе с онкологическими заболеваниями, которые занимают второе место в структуре смертности. В планах - создание в России единой радиологической службы; развитие региональных онкологических служб и системы маршрутизации пациентов. Серьезное место отводится медицинской реабилитации - она закрепляет успех, достигнутый во время лечения, снижает сроки нетрудоспособности. "Современная инфраструктура позволит к 2030 году обеспечить реабилитацией более 8 миллионов граждан", - подсчитали в минздраве.

Новые направления

Новые федеральные проекты, ранее не входившие в нацпроект "Здравоохранение", касаются распространенных социально значимых заболеваний. Во-первых, это борьба с сахарным диабетом.

"Проект по борьбе с диабетом действует в синергии с проектом по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сюда же примыкает борьба с ожирением - частым спутником диабета. Многое уже делается: в 2023 году начали работать 1364 школы для больных сахарным диабетом, в которых прошли обучение более 680 тысяч пациентов. Основная задача этого федерального проекта - увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом в среднем на два года к 2030 году", - отметил Михаил Мурашко.

Второе направление - федеральный проект по борьбе с хроническим гепатитом С. Предстоит продолжить формирование федерального регистра пациентов с вирусными гепатитами, обеспечить проведение исследования на антитела в рамках профилактических медосмотров, увеличить охват противовирусной терапией.

"Уже сегодня в 2,5 раза увеличивается охват лечением больных с вирусным гепатитом С, что минимизирует риски его распространения. Все дети с гепатитом С получили лечение и войдут во взрослую жизнь здоровыми. Мероприятия федерального проекта позволят сохранить более 98 тысяч жизней", - подчеркнул министр.

Также планируется развивать экстренную помощь, включая санитарную авиацию. Эти направления раньше находились в разных федеральных проектах. Теперь решено развивать их комплексно в рамках проекта развития экстренной помощи в первичном звене. Помимо расширения службы санитарной авиации, в регионах планируется создание новых приемных отделений с современной инфраструктурой. К 2030 году планируется сократить досуточную летальность доставленных в стационар больных до 0,03 процента.

Отдельный федеральный проект посвящен подготовке кадров. В министерстве предлагают новые подходы к сокращению дефицита врачей и среднего медперсонала. Предполагается сократить сроки обучения по программам профессиональной переподготовки, использовать выездные бригады врачей в регионах. Еще одна мера - привлечь ординаторов второго года в качестве врачей-стажеров.

"Кроме того, подготовлены изменения в законодательство, направленные как на повышение качества образования, так и на повышение ответственности за неисполнение обязательств по осуществлению трудовой деятельности после целевого обучения", - отметил Мурашко.

Проект развития национальных медицинских исследовательских центров предусматривает дальнейшее их расширение. Основная цель - обеспечить доступность высокотехнологичных методов лечения более чем для 1,5 миллиона граждан вне зависимости от места проживания.

"Формат новых национальных проектов является закономерным продолжением завершающихся национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография" и одновременно с этим содержит новые, важные направления, закрывающие существовавшие ранее пробелы", - заключил Михаил Мурашко.Справка

Нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" нацелен на:

- раннее выявление заболеваний;

- увеличение продолжительности здоровой жизни;

- продолжение обновления инфраструктуры;

- цифровизацию отрасли через персонализированный подход к каждому пациенту.

Нацпроект "Новые технологии сбережения здоровья":

- внедрение новых препаратов и биомедицинских технологий;

- развитие дистанционной диагностики;

- применение искусственного интеллекта в медицине;

- укрепление профилактики заболеваний;

- междисциплинарное взаимодействие ученых.

Нацпроект "Семья":

- комплексная программа по охране материнства и детства;

- поддержка семей с детьми;

- улучшение качества жизни семей и повышение рождаемости.

Сборная России по футболу закроет год товарищеским матчем с Сирией

Артур Нанян

19 ноября в Волгограде на одноименной арене футбольная сборная России проведет свой заключительный матч в текущем году. На этот раз подопечным Валерия Карпина предстоит помериться силами с национальной командой Сирии.