Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Учебный корабль Балтийского флота «Смольный» вернулся домой после дальнего похода

Учебный корабль Балтийского флота «Смольный» ошвартовался в Военной гавани города Балтийска после выполнения задач дальнего морского похода.

Корабль вышел из Кронштадта 1 июля, совершил переходы через Балтийское и Северное моря, прошел пролив Ла-Манш и Гибралтарский пролив, западную часть Средиземноморского бассейна.

За время похода «Смольный» побывал с деловым заходом в порту Ла-Валетта, несколько раз заходил в Севастополь, пройдя в общей сложности порядка 7 тысяч морских миль.

В Балтийске на берег сошли воспитанники морских кадетских корпусов и курсанты высших учебных заведений Министерства обороны РФ, принимавшие участие в походе.

Экипаж учебного корабля пополнит запасы и после непродолжительной стоянки выйдет в море для выполнения задач по предназначению.

Пресс-служба Западного военного округа

Валентин Катасонов: Деньги доживают последний век

Инна Деготькова

О том, кто такие «хозяева денег», как защитить российскую экономику от мародеров и как предотвратить оглупление масс – интервью «НИ» с председателем «Русского экономического общества» им. С.Ф.Шарапова, профессором МГИМО Валентином Катасоновым.

- Какой исход выборов в США наиболее благоприятен для России?

- Кто выгоднее для России, трудно сказать, но я больше симпатизирую все-таки Дональду Трампу. Даже будучи жестким нашим оппонентом, он представляется мне более понятным и логичным. У Хиллари же не будет никакой внятности. Я допускаю, что Трамп будет ввести жесткую политику в отношении России, но пусть лучше так, потому что Клинтон будет вести политику подлую.

- Завершились парламентские выборы в России. Кардинально ничего не поменялось, тем не менее, как вам новый состав Думы? Какими преобразованиями, в первую очередь, должны взяться законодатели?

- Меня очень настораживает, что на ключевые должности в комитетах Госдумы назначается все те же люди: Крашенинников, Макаров. В итоге «единороссы» встали во главе 15 комитетов. Такая «стабильность» - первый признак того, что меняться в стране ничего не будет. А менять надо и срочно.

- Что и как нужно менять, по вашему мнению?

- Не устаю повторять, что мы живем в мире, в котором реальная власть принадлежит банкирам. Приобретая казначейские бумаги США, Россия практически беспроцентно и бессрочно кредитует американскую экономику.

Для поддержания экономики нужны инвестиционные проекты, деньги должны направляться в них, а не в казначейские бумаги Штатов для обслуживания интересов ФРС. В этом случае поддерживается баланс денежной и товарной массы. А сейчас принцип такой: лучшее средство от головной боли - это гильотина. ЦБ только и делает, что разыгрывает спектакль под названием «Борьба с инфляцией», и инфляция, значит, избыток денег в экономике. Для сравнения: коэффициент монетизации российской экономики находится на уровне африканских стран и составляет 40-50%, в Китае - 150 %. Коэффициент монетизации – это денежная масса по отношению к внутреннему валовому продукту. Иными словами, это количество денег в экономике, которыми население и предприятия рассчитываются друг с другом. А вся эта пресловутая «борьба с инфляцией» ведет лишь к удушению российской экономики. Собственно, это первое, что нужно изменить.

- Министр экономического развития Алексей Улюкаев утверждает, что скоро мы выйдем на траекторию развития экономики. Для этого есть предпосылки?

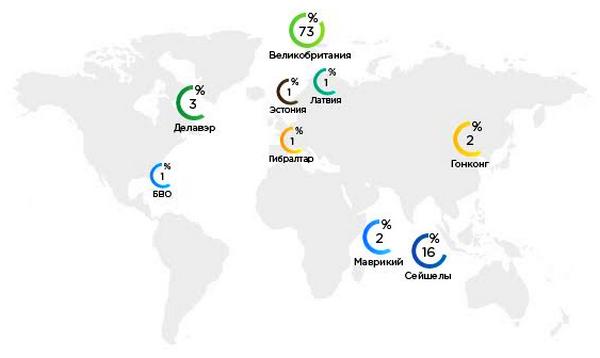

- Это тоже спектакль. Для роста необходимо еще одно кардинальное преобразование: нужно ликвидировать офшоры. Это делается быстро одним президентским указом. Если сегодня любая мелкая фирма предлагает создать офшорную структуру за 24 часа, то чтобы свернуть всю офшорную деятельность месяца более чем достаточно. Те организации, которые не примут новые условия, должны подлежать национализации. При этом ограничение или введение запретов на свободное движение капитала ведь не является какой-то радикальной мерой, практически все страны БРИКС за исключением РФ ввели те или иные формы механизмы регулирования движения капитала. После этого мы сможем эффективно пополнять золотовалютные резервы, которые, к слову, нужно использовать не для того, чтобы поддерживать курс рубля, а для того, чтобы сформировать некий физический резерв. Понятно, что утекшие в офшоры миллиарды мы не вернем, но можно остановить отток. Я думаю, именно из-за оттока капитала произошел обвал рубля в 2014 году, тогда из страны было выведено рекордное количество денег - 151 млрд. долларов. Сейчас в России появляется спекулятивный капитал, а это главный признак того, что обвал рубля произойдет снова. По моим оценкам, вероятность нового обвала - примерно 90%.

Следующий этап – выход из Всемирной торговой организации, куда нас втянули в 2012 году. Сегодня ВТО недееспособна просто потому, что США, которые некогда задавали тон работе организации, сами же ее разваливают. Объявляя санкции, под которыми находится половина мира и Россия в том числе, США нарушают принципы ВТО. Кроме того, Америка ведет переговоры о Трансатлантическом и Транстихоокеанском партнерстве, превращая ВТО в некую ширму, которая никому уже не нужна. Для России альтернативой ВТО может стать дееспособная экономическая и валютная группировка стран, что-то вроде Евразийского экономического союза, но не БРИКС – в БРИКС я не очень верю. Создание такой группировки фактически будет означать установление той интеграции, которая некогда существовала в пределах Советского Союза. Если мы решим эту задачу, то можно будет говорить уже и об интеграции с другими соседями, в том числе Индией и Китаем.

Бюджетная политика тоже, безусловно, требует преобразований. Невозможно решить все социальные проблемы с изменением ставки подоходного налога. Должна быть прогрессивная шкала налогообложения, если мы хотя бы мягко увеличить налоговую нагрузку и пополнить бюджет за счет тех, кто получает большие деньги. Тогда и секвестрование бюджета не понадобится.

- В одном из своих комментариев вы сказали, что министр Улюкаев неподконтролен премьеру Дмитрию Медведеву. А тем временем в СМИ муссировалась тема конфликта главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной с Улюкаевым. Как при таком раздрае в правительстве рулить страной?

- Меня часто спрашивают, почему цифры, которые озвучивает Улюкаев, не состыковывается с цифрами, которые озвучивает Медведев. Да потому что ни Улюкаев, ни Медведев даже не представляют себе, как работают ведомства и министерства, в которых, в свою очередь, напрочь расшатана исполнительская дисциплина. Я периодически читаю документы, подготовленные Минфином и МЭР – они даже неграмотно составлены! А мы ждем каких-то интеллектуальных прорывов. Кадры решают все! Но набор сотрудников в министерства и ведомства идет по какому-то непонятному принципу – из целого департамента с численностью в 100 сотрудников хотят и умеют работать лишь 2-3 человека.

Знаете, я каждый год наблюдаю за таким событием как Гайдаровский форум. На нем, как правило, появляются практически все члены правительства. Так вот у меня создается ощущение, что они все впервые друг друга видят на этом мероприятии. И обычно на нем начинаются какие-то разборки, споры, причем не копеечные, а принципиальные. Раньше меня это очень удручало, и я начал задумываться, почему так происходит. А потом пришел к выводу, что, судя по всему, у каждого министра есть свой куратор сверху, перед которым они стараются отличиться и отчитаться, не думая ни о чем другом. При этом я имею в виду не только премьер-министра или администрацию президента, есть подозрения, что кураторы заокеанские.

- Получается, что всем правят заокеанское кураторы и большие боссы, а само правительство ни на что не влияет?

- Зачастую, у министерств, как ни странно, нет даже полномочий на что-то влиять. Своим студентам я даю задание изучить по документам, что такое Министерство экономического развития, посмотреть положение, нормативы, выступление министра и определить, какие обязанности возложены на это министерство и в чем заключаются его полномочия. Оказывается, что никаких полномочий МЭР не имеет, а занимается в основном прогнозированием. Кому нужно это прогнозирование? Ни один прогноз Улюкаева не сбылся. Зато обилие цифр создает иллюзию бурной деятельности. То есть министерство занимается вербальной интервенцией, с помощью которой пытается изменить ожидания участников рынка и не более того. Что касается Министерства финансов, то оно никаких серьезных идей не выдвигает и продолжает работать по кудринской модели: то есть занимается урезанием и секвестрованием расходной части бюджета.

- Бытует мнение, что мы живем в олигархическом государстве. Интересы олигархов власти тоже обслуживают?

- Как ни странно, но мне хотелось бы сказать несколько слов в защиту наших олигархов. На самом деле, они просто транзитные фигуры, поставленные в 90-е годы. А вот за ними стоят олигархи действительно мирового калибра. Приведу один пример. Все мы помним историю ЮКОСа и Ходорковского. Когда началось расследование по делу ЮКОСа, беспрецедентно глубокое и тащательное для того времени, выяснилось, что компания управлялась через цепочку офшоров, а конченым офшором было гибралтарская фирма, бенефициаром которой являлся Яков Ротшильд. Так что Ходорковский был просто пешкой Ротшильда и обслуживал чьи-то интересы. Я работал рядом с Ходороквским некоторые время, и у меня уже тогда начало складываться впечатление, что это так.

То есть все нити в олигархической России ведут далеко на запад, именно поэтому я так серьезно настроен против офшоров. На Западе с ними еще можно жить, в них выводится прибыль с целью уклонения от уплаты налогов, у нас в офшоры выводятся активы в физическом и юридическом смысле.

- Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард недавно заявила о признаках улучшения в российской экономике. Может быть, и правда все налаживается?

- Мне кажется, ее заявления носят лишь конъюнктурный характер. Никаких структурных изменений в российской экономике не происходит, продлеваются санкции, от которых все уже порядком устали и Европа в том числе. Самой Кристин Лагард тоже не позавидуешь: она постоянно находится между молотом и наковальней. С одной стороны ей нужно обслуживать интересы Дяди Сэма (США ключевой акционер МВФ), с другой – ей нужно сохранять остатки репутации МВФ, изрядно подпорченной за последние два года в связи с Украиной. Не будь этого препятствия со стороны США, она бы более объективно оценивала экономику России и Украины. Самое интересное, по принципам МВФ вообще не должен работать с Украиной, в которой ведутся военные действия.

- Европа устала от санкций, но тем не менее заявила о намерении их продлить. На нее давят США?

- Помимо массы политических причин Европа соглашается участвовать в санкциях по экономическим мотивам. Не зря же Германию называют американской колонией. Я буквально на днях смотрел баланс торговли между США и ЕС и отметил, что Европа имеет большое активное сальдо в торговле что с Америкой. Евросоюз понимает, что, если будет пререкаться, Дядя Сэм может ввести какие-то ограничения по торговле, а это очень серьезная морковка. Кроме того, европейские банки за размещение российских бондов и другие операции нещадно штрафуют – банки уже около 100 млрд. рублей заплатили по штрафам. Европа, конечно, хочет закончить со всеми этими санкциями. Она была зажиревшей и расслабленной на протяжении десятилетий, но теперь медленно приходит в чувства. Начинаются протестные движения против навязанных Америкой соглашений и действий. Недавно была демонстрация против соглашения о Трансатлантическом партнерстве, которое Барак Обама спешил заключить до президентских выборов. А соглашение о Тихоокеанском партнерстве, достигнутое ровно год в Атланте, страны тихо бойкотировали: на сегодняшний день ни одно государство его не ратифицировало. Втянутые в игру США страны, поняли, что вступив в партнерство, они потеряют торговлю с Россией, Китаем и Индией. В общем, следующему хозяину Белого дома придется начинать все с нуля.

- Из-за кризиса в России и мире страдают люди, страдают некоторые отрасли производства, бизнес. А кто, наоборот, выигрывает и зарабатывает на этом?

- На самом деле «винеров» не так много. В России назревает предреволюционная ситуация. А кто выиграл от прошлой революции, 100 лет назад? Никто. А если говорить о победителях в глобальном масштабе, то тут все понятно: Россия – это часть мирового проекта, управляемого хаосом. То есть победители те, кто и управляет этим хаосом, эпицентром которого сейчас является Ближний Восток. Все это ведь заваривают даже не президенты, а хозяева денег - акционеры ФРС. Управляемый хаос им нужен для того, чтобы за счет разницы потенциалов поддерживать статус печатного станка ФРС. Главная задача хозяев денег - стать хозяевами мира.

- То есть деньги – это не цель, а средство?

- Да, одна из моих последних книг называется «Смерть денег» и в ней я пишу, что деньги доживают свой последний век в том виде, в котором существуют. Модель меняется в сторону виртуализации. Сейчас банкиров пытаются загнать в электронно-банковский концлагерь, перевести на безналичный расчет, чтобы приблизиться к конечной цели – мировой власти. А мировой власти деньги будут не особенно нужны. Вместо них могут появиться какие-то условные знаки как инструмент учета и контроля, а сами банки тоже станут такими же инструментами. Как говорил Ленин: «Нам нужен учет и контроль». В этой новой модели есть признаки социализма, но идею равенства, заложенную в нем, можно по-разному понимать. В концлагере тоже существует равенство. Это только на первый взгляд кажется, что банковский капитализм и социализм являются антиподами, оказывается, существуют интересные сочетание обеих моделей.

- То есть нам стоит готовиться к худшему или хуже уже некуда?

- У нас, слава богу, нет войны. Поэтому когда люди начинают ныть, как у нас все плохо и ужасно, я говорю: «Почитайте хорошую книгу по истории России, были времена и намного хуже». Сейчас грех жаловаться, надо трудиться, причем не только физически, но и умственно. Нужно прийти к осознанию, что модель, в которой мы живем, нам навязана. Чтобы избежать соблазнов и искушений, нужны большие интеллектуальные и духовные усилия над собой. Я преподаю в университете и вижу, что даже все образовательные программы настроены на то, чтобы сделать из Homo sapiens Homo economicus, а это такой дурак, которым руководят только рефлексы удовольствия, страха, хватательные рефлексы. Именно на Homo economicus и зарабатывают хозяева денег. Мы должны противостоять этому и оставаться человеком.

-Как разрушить эту навязанную модель существования?

- Нужно образовывать, просвещать, объяснять людям, как все устроено. Власть ведь строится на известном принципе «разделяй и властвуй» и прочно стоит на ногах благодаря тому, что основная масса людей глупее и порочнее, чем сами властители. Поэтому нас развращают и оглупляют. Если не поддаваться оглуплению, власть утратит свою силу и сама уйдет без кровавых революций, которые нашему обществу противопоказаны. Ведь иногда больного можно вылечить не операцией по удалению опухоли, а начать с химиотерапии, которая убьет злокачественные клетки. Политика всегда первична, а мы сейчас на крутом вираже истории, когда политика всегда доминирует над экономикой. После того, как мы решим политические вопросы, можно заняться экономическими проблемами. Пока в наших силах – лишь защитить экономику, ее остатки, которые еще живут и функционируют. Экономика – наш дом и мы должны защитить его от мародеров и спекулянтов, которые каждый кирпичик хотят продать как можно выгоднее. Поэтому все, что я описывал выше - реорганизация Центробанка, устранение офшоров, меры лишь защитные, но не созидательные. Экономика – это позитивный процесс, которым нам пока рано заниматься.

ЕС: ещё не дезинтеграция, но…

Владимир НЕСТЕРОВ

Саммиту Евросоюза в Братиславе, состоявшемуся 16 сентября, не удалось наметить выход из того «опасного и трудного положения», в котором он, по словам председателя Европарламента Мартина Шульца, оказался и который, как признал глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, представляет собой для «единой Европы» «экзистенциальную угрозу».

Положение серьёзное. «…Евросоюз может развалиться. Если мы не будем внимательны, он распадется на части», — заявил Мартин Шульц в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Саммит, впервые проходивший без участия Великобритании, был объявлен «неформальным» (с формально-юридической точки зрения Великобритания – всё ещё член Евросоюза), но от этого он не стал для его участников менее сложным. По таким важнейшим вопросам повестки дня, как борьба с миграционным кризисом, безопасность, терроризм, бюджетная дисциплина стран-членов ЕС, никаких общих решений главы государств и правительств 27 стран, собравшиеся в Братиславе, не приняли. «Новым словом» стало разве что заявление об оказании финансовой помощи Болгарии в размере 108 млн. евро для защиты границ этой страны, осаждаемой нелегальными мигрантами.

В обстановке быстрого роста внутренних противоречий в ЕС иначе быть и не могло. Все видят, что в Европейском союзе нарастают центробежные процессы. Часть политиков, общественность во Франции, Голландии, Италии, Греции, Германии считают необходимым проведение референдума по образцу Brexit. Вскоре список этих стран может пополнить Австрия. Настаивает на своей «особой позиции» Венгрия.

Испании как унитарному государству угрожает распад: примеру Каталонии, где уже разработана конституция независимого государства, могут последовать и другие, прежде всего Страна Басков. В Великобритании всё больше вероятность появления независимой Шотландии и объединения двух Ирландий. Добавляет головной боли Брюсселю неминуемое обострение проблемы Гибралтара. Дают о себе знать сепаратистские настроения в Италии и во Франции.

Ко всему прочему «единая Европа» в самоощущении европейцев делится на «богатый Север» и «бедный Юг». Хотя богатство и бедность стран каждой из этих групп относительны, но «южане» уже самоопределились и выдвинули нечто вроде собственной программы, какой стала принятая 9 сентября представителями Греции, Италии, Франции, Испании, Кипра, Мальты и Португалии Афинская декларация. Относительно бедный Юг за счет либерализации финансовой политики Евросоюза хотел бы больше тратить… денег Севера. В Берлине такая позиция вызывает смесь презрения и возмущения.

При этом в Германии нарастает мощная волна гражданского протеста против заключения договора о создании трансатлантической зоны свободной торговли (TTIP). В субботу 17 сентября в Берлине, Гамбурге, Кёльне, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Штутгарте, Лейпциге с протестом против TTIP вышли на улицы многие десятки тысяч человек.

В таких условиях рассчитывать на принятие саммитом решений на длительную перспективу не приходилось. Всем ясно, например, что нынешняя миграционная политика нуждается в основательной ревизии. Даже в Германии «несгибаемая» Ангела Меркель с её набившими оскомину «мы можем» и «мы справимся» умудрилась проиграть земельные выборы в родном Мекленбурге своим политическим оппонентам из «Альтернативы для Германии». И, несмотря на это, никаких действий Меркель не предпринимает.

От такого бездействия оппозиция миграционной политике Брюсселя, определяемой, по сути, Берлином, только ширится. «Вишеградская четвёрка» (V4) на саммите в Братиславе приняла собственное заявление, в котором отвергла квоты по распределению беженцев по странам Евросоюза. Польша, Венгрия, Чехия и Словакия заявили, что страны должны принимать мигрантов исходя из собственных возможностей. В заявлении, в частности, предлагается ввести для контроля миграции такой же порядок, как в США, где вся информация о мигранте должна быть передана властям еще до его въезда в страну.

Позицию «четвёрки» изложил в Братиславе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявивший, что миграционную политику ЕС он считает «саморазрушительной и наивной». Орбан уже всецело настроен на референдум, который состоится в Венгрии 2 октября. Гражданам страны предложено ответить на вопрос «Хотите ли Вы, чтобы Европейский союз декретировал обязательное переселение не венгерских граждан в Венгрию без согласия на то парламента Венгрии?». Исход народного волеизъявления предугадать легко, но вот какую позицию займёт после референдума Еврокомиссия и чем обернётся противостояние двух лагерей в ЕС – приверженцев восстановления национального суверенитета стран-членов Евросоюза и сторонников наднациональной интеграции, судить пока сложно.

…В программе саммита в Братиславе значилась прогулка глав государств и правительств 27 стран по Дунаю, которая должна была, видимо, символизировать, что все члены Союза – в одной лодке. Получилось, однако, что лодок теперь уже не одна, а больше.

* * *

25 марта 1957 года Франция, Италия, Германия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург основали в Риме Европейское экономическое сообщество, которое впоследствии стало Европейским союзом. 25 марта 2017 года, тоже в Риме, Евросоюз должен отмечать своё 60-летие. Великобритания к тому времени, вероятно, будет находиться в процессе оформления своего выхода из ЕС. А быть может, и не только Великобритания.

И снится страшный сон Европе…

Автор: Александр ДРАБКИН. Политический обозреватель «Правды».

После знаменитой фултонской речи Уинстона Черчилля, ознаменовавшей окончательное разрушение антигитлеровской коалиции и начало «холодной войны» между бывшими союзниками, в Америке началась грандиозная общенациональная истерия. Средства массовой информации нагнетали алармистские настроения: «Русские идут!» Сигналы воздушной тревоги зазвучали в городах — в школах детей учили прятаться под партами от русских бомбёжек. Борьба против «антиамериканской деятельности» расцвела пышным цветом. Жертвами её стали многие выдающиеся деятели культуры — Чарли Чаплин, например. В Европе скрупулёзно считали, сколько времени понадобится русским танкам, чтобы дойти до Гибралтара.

Рецидив

Сегодняшний общеевропейский психоз очень напоминает послевоенные годы, когда снова на политической арене появились глашатаи крикливого антикоммунизма. Пока антигитлеровская коалиция уничтожала третий рейх, антисоветчики притихли — на их пропагандистские услуги спрос резко сократился. Однако после краха нацизма «борцы с коммунизмом» стали снова входить в моду.

СССР не намеревался безучастно наблюдать за ростом антисоветской активности на Западе. После знаменитого Парада Победы в Москве маршал Жуков предложил военачальникам союзников коллективно провести Парад Победы в Берлине.

Для торжественной акции, символизирующей полное разрушение коалиционными силами фашистского режима в Германии, был выбран знаменитый берлинский парк Тиргартен в английской зоне оккупации. Радостный пыл союзничества к тому времени на Западе несколько поостыл. Однако предложение Жукова англичане, американцы и французы всё-таки приняли. Сделано это было явно неохотно — каждая страна буднично отрядила для торжественного марша по нескольку десятков танков, взятых прямо из боевых порядков частей и соединений. Машины прошли войну, они хранили следы обстрелов и огня. Офицеры и солдаты прибыли на парад в полевой форме.

Ярким контрастом стала советская колонна из двухсот новеньких тяжёлых танков «ИС» («Иосиф Сталин»), которые скрытно доставили в Берлин спецпоездами. Когда эта стальная змея двигалась по Унтер-ден-Линден в сторону Бранденбургских ворот, угрюмая толпа немцев встречала её напряжённым молчанием. Но западная пресса активно писала о «демонстрации военной мощи Советов». Именно тогда в европейских столицах начались дискуссии о том, сколько времени потребуется «танкам Сталина» для «марша к Ламаншу». И подсчёты эти были неутешительны: все понимали, что противостоять Москве — безнадёжное дело.

Европейцы медленно начали осознавать: реальность не только в уничтожении фашистского рейха. «Красная сила» отныне стала важнейшим фактором европейского существования.

Годы «холодной войны» научили Европу корректно обращаться с этой силой. Мирное сосуществование стало непреложным политическим императивом, благодаря чему Европа наслаждалась самым длительным мирным периодом в своей многовековой истории.

Американские амбиции подорвали европейский мир. По обе стороны политического водораздела сегодня движутся огромные военные маховики, столкновение которых чревато уничтожением Европы, а возможно, и мира. Снова ожила геббельсовская формулировка: народы и государства, не разделяющие западные ценности, не могут признаваться субъектами Истории. Естественно, Россия, которую нынешняя американская пропаганда изображает как главного врага цивилизованного мира, не намерена безразлично наблюдать за этой тенденцией. Принимаются очень серьёзные меры, чтобы защитить наш народ, нашу страну от любых угроз.

В ответ слышится пропагандистский грохот, очень похожий на идеологические залпы эпохи «холодной войны». Правда, вполне корректные политологи отмечают, что сегодняшняя ситуация хуже, чем в те времена. Советский Союз располагал мощью, которая кратно превосходила нынешние российские возможности. Тогда натовских войск не было в Прибалтике. Румыния, Болгария, Чехия, Словакия и Польша не входили в ряды американских союзников, у границ ФРГ стояла грозная социалистическая Германская Демократическая Республика. Да и оборонный потенциал СССР насчитывал куда больше, чем сейчас, военных заводов, институтов и конструкторских бюро, которые обеспечивали все потребности Советской Армии в самом совершенном оружии.

Пока Россия отступала, Соединённые Штаты наращивали свой боевой потенциал. Влиятельная газета «Уолл-стрит джорнэл» отмечает, что в США «подготовка к операциям полного спектра возобновляется после более чем десяти лет уместной сосредоточенности на карательных операциях». Эксперты газеты подчёркивают: «Сегодняшний национальный оборонный бюджет США, составляющий более 600 миллиардов долларов в год, намного превосходит среднюю цифру времён «холодной войны», которая была равна примерно 525 миллиардам» (в долларах 2016 года с учётом инфляции). Этот бюджет, по мнению газеты, составляет 35% от всех мировых трат на вооружённые силы и «превосходит аналогичные бюджеты восьми крупнейших стран, включая Китай и Россию вместе взятые».

Такое заокеанское военно-экономическое громыхание стимулирует тех, кто готовит большую войну. Однако оно беспокоит многих европейцев. Не то чтобы они были против США. Но обитатели Старого континента понимают, что Россия перед лицом реальной опасности не останется к ней безразличной и примет соответствующие меры самозащиты. А это означает вероятное превращение всего европейского континента в кошмарное поле боя. Европейцев это пугает. Страхи свои они не скрывают, что создаёт прекрасные условия для массовой истерии.

Сигнал SOS в переводе с немецкого

Немецкие СМИ отмечают, что впервые со времён «холодной войны» Германия вводит в действие новую Концепцию гражданской самообороны. Её автором считается министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер. В документе объясняется, как жители страны должны действовать в случае природных катастроф, массированных кибератак, терактов или (внимание!) во время «войны на собственной территории». Остряки называют документ так: «89 страниц SOS на немецком».

Это объёмистое сочинение считается реакцией правительства на «изменившуюся ситуацию в отношении безопасности страны». В чём суть этих изменений — говорится невнятно. Но некоторые граждане ФРГ полагают, что причины устрашающих новостей следует искать на востоке. Например, если Украина по собственной инициативе или в результате конфликта перестанет пропускать российский газ на Запад, в Германии может сложиться полномасштабная чрезвычайная ситуация.

Правительство заявляет, что реально оценивает возможность «нападения на Германию, которое может потребовать конвенциальной защиты страны на суше». Прямо об атомной войне речь не идёт. Там подчёркивается, что «конвенциальное нападение на территорию Германии невероятно». Однако одновременно подчёркивается, что существующие механизмы обеспечения безопасности являются недостаточно эффективными. Требуется учесть ряд сценариев, которые не могут быть полностью исключены, в частности террористическую угрозу.

В новой концепции отчётливо видно желание предусмотреть весьма серьёзные угрозы, вплоть до обеспечения свободы передвижения по транспортным каналам, переноса офисов государственных учреждений в защищённые районы и возобновления работы госструктур на новых местах. В кризисной ситуации считается необходимым вновь ввести всеобщую воинскую обязанность (она была отменена пять лет назад).

Особый интерес средств массовой информации вызвало указание о создании запасов йодосодержащих продуктов, в том числе йодированной соли. Корреспонденты Всемирной паутины напоминают, что потребление йода резко возрастает при заражении (или угрозе заражения) территории радиоактивными элементами. Конечно, такого рода ситуация может возникнуть, например, в соседней Франции, где эксплуатируется множество промышленных реакторов. А уже оттуда радиоактивные облака будут угрожать Германии. Однако есть и иное толкование проблемы: немцы могут стать жертвами ядерных террористов или подвергнуться атомным атакам другой страны. Разумеется, прежде всего вспоминается Иран. Он хотя и объявил о сворачивании своей ядерной программы, но, по мнению некоторых экспертов, всё ещё представляет «атомную угрозу». Однако не забывают мрачные прогнозисты и о России — там ведь сосредоточен гигантский ядерный потенциал. И если конфликт Москвы и Вашингтона перейдёт в сферу военного противостояния, Германия вполне может оказаться на острие ядерной схватки. Вот тут-то немцам и могут понадобиться спасительные йодосодержащие продукты.

Сверхармия?

Разумеется, суперзапасы на случай супер-ЧП — весьма реальный симптом тревоги. Но есть и тенденция более опасная: Европа стала на путь создания единой суперармии.

Конечно, ситуация странноватая. Из 28 стран-членов НАТО только 5 делают взносы в общак альянса на уровне 2% своего внутреннего валового продукта: США, Великобритания, Польша, Греция и Эстония. Германия в список аккуратистов не входит, как и многие другие европейские богачи. И им всё это сходит с рук — во всяком случае, сходило. Перед варшавским саммитом альянса его генеральный секретарь Йенс Столтенберг с удовлетворением подчеркнул в интервью «Файнэншл таймс»: призрак «российской агрессии» в последнее время настолько сплотил наш альянс, что его члены согласились в 2016 году существенно увеличить расходы на оборону.

Фактически, по Столтенбергу, речь идёт о возврате к «холодной войне» — тогда члены НАТО тратили на общие цели порядка 3,1% своего ВВП. Сегодня эти цифры составляют 1,48% ВВП. При этом Столтенберг подчеркнул: «Североатлантический блок и Евросоюз работают по принципу тандема». Это означает, что ЕС будет всеми средствами поддерживать увеличение военных расходов на нужды НАТО.

Однако, как выразился глава Европейского совета Дональд Туск, «призрак распада бродит по Европе». Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильд считает, что «призрак» весьма реалистичен: «политика идеологии померкла, а политика идентичности укрепляет свои позиции», — сказал он газете «Вашингтон пост». Более того, многие политологи полагают, что трансформация Евросоюза станет неизбежной в случае весьма возможного прихода к власти в ключевых европейских странах национально ориентированных партий.

Всё громче звучат требования превратить Европейский союз из политико-экономической структуры в чисто экономическое объединение. Что это будет за структура, ясно показал вице-канцлер ФРГ социал-демократ Зигмар Габриэль. После создания в Германии «чёрно-красной Большой коалиции» (ХДС/ХСС — СДПГ) казалось, что «красные» намерены тихо играть роль младшего партнёра «чёрных» христианских партий. Однако сейчас всё изменилось. И Зигмар Габриэль, представляющий партию, основанную ещё во времена Карла Маркса, говорит: переговоры ЕС—США о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнёрстве зашли в тупик; из 27 пунктов будущего соглашения не согласован ни один.

Это противоречит официальной проамериканской политике, проводимой Ангелой Меркель. И безусловно повлечёт за собой некоторые политические новации.

Одна из них — гальванизация идеи создания некоей общеевропейской сверхармии. Её появление неизбежно ослабит позиции Вашингтона и НАТО в Старом Свете. Но дело, тем не менее, делается: лидеры ФРГ, Франции и Италии провели совещание на борту авианосца «Гарибальди» в Тирренском море. Они обсуждали перспективы создания «Военного Шенгена» — единых объединённых вооружённых сил. Идея существует с 50-х годов прошлого века, когда Франция и страны Бенилюкса пытались создать Европейское оборонительное сообщество. Проект тогда развалился — де Голль, как считают, слишком резко «потянул игру на себя». Идея не умерла, но денег на её реализацию постоянно не хватало. Сегодня в ЕС существует Европейское оборонное агентство. Его бюджет — 30,5 миллиона евро, что в 1700 раз (!) меньше аналогичных расходов Великобритании. Сейчас итальянский премьер Маттео Ренци заявляет: «Европа должна перестать быть только Союзом финансов, банков и технократических правил». Французы многозначительно помалкивают. А Ангела Меркель, подводя итоги встречи на борту авианосца, категорично декларировала: «Перед лицом угрозы исламского терроризма в связи с гражданской войной в Сирии нам необходимо сделать больше для внутренней и внешней безопасности». Похоже, немцы при помощи итальянцев намерены загнать остальных европейцев в казармы сверхармии, которой будут командовать из Берлина.

Конечно, в Европе очевидно некое коллективное погружение в кошмар антироссийских страхов, которые возникли под воздействием американской русофобской пропаганды. Однако хочется верить, что европейцы ещё не настолько испуганы, чтобы отдать своих солдат под командование немцев. Черчилль не зря предупреждал: когда миллионы немцев собираются на войну, «я знаю, что это такое».

Весной 2016 года Великобритания публично озвучила совместную инициативу ряда высоконалоговых стран о введении международного автоматического обмена информацией о бенефициарах компаний. Эта идея стала быстро набирать популярность у властей многих государств. К концу нынешнего лета количество стран, принципиально согласившихся на такой обмен, увеличилось уже до 45-ти.

Международный автоматический обмен информацией о бенефициарах компаний будет подразумевать создание центрального реестра бенефициаров в каждой стране, согласившейся на такой обмен. В некоторых странах такой реестр станет публично доступным.

Международный автоматический обмен информацией о бенефициарах компаний не следует путать с международным автоматическим обменом налоговой информацией по стандарту CRS. Это совершенно разные механизмы:

Международный автоматический обмен налоговой информацией по стандарту CRS - это обмен информацией о счетах, открытых налоговыми резидентами одного государства-участника в финансовых учреждениях другого государства-участника. Этот механизм уже официально запущен: ряд стран начали собирать информацию о счетах нерезидентов с начала 2016 года, а осенью 2017 года эти страны проведут первый обмен информацией. Подробнее об автоматическом обмене налоговой информацией по стандарту CRS.

Международный автоматический обмен информацией о бенефициарах компаний - это обмен информацией о тех лицах, которые являются реальными владельцами компании и стоят за номинальными акционерами (если таковые используются). Эта информация уже давно собирается не только в высоконалоговых странах, но и во всех оффшорных юрисдикциях. Однако до недавнего времени нигде не было реестров бенефициаров (реальных владельцев) компаний, и уж тем более не было международного обмена информацией из таких реестров.

Механизмы международного автоматического обмена информацией о бенефициарах компаний в настоящее время согласовываются и прорабатываются. Скорее всего, в конечном итоге они будут оформлены одной многосторонней конвенцией, к которой будут присоединяться страны-участники, или в виде множества двусторонних договоров между странами.

Уже сейчас Великобритания налаживает обмен информацией о бенефициарах со своими заморскими территориями и коронными владениями на основании двусторонних документов. На момент написания этой статьи британские власти подписали такие документы с Джерси, Гернси, Островом Мэн, Островами Теркс и Кайкос, Ангильей, Бермудами, Гибралтаром, БВО и Каймановыми островами. Например, так выглядит двустороннее соглашение об обмене информацией о бенефициарах компаний между правительством Великобритании и правительством Британских Виргинских Островов (англ).

Список стран, выразивших принципиальную готовность участвовать в обмене информацией о бенефициарах компаний, по состоянию на 17 августа 2016 года выглядит так:

Австрия

Ангилья

Афганистан

Бельгия

Бермудские острова

Болгария

Великобритания

Венгрия

Германия

Гибралтар

Греция

Дания

Джерси

Индия

Ирландия

Исландия

Испания

Италия

Каймановы острова

Кипр

Колумбия

Латвия

Литва

Люксембург

Мальта

Мексика

Молдова

Монсеррат

Нигерия

Нидерланды

Объединенные Арабские Эмираты

Остров Мэн

Польша

Португалия

Румыния

Словакия

Словения

Финляндия

Франция

Хорватия

Чехия

Чили

Швеция

Гернси

Эстония

Российские военные летчики готовятся 12 августа встретить свой профессиональный праздник – день Военно-воздушных сил. Сегодня Военно-воздушные силы отмечают праздник в составе молодых Воздушно-космических сил, которые были сформированы год назад на базе ВВС, войск противовоздушной, противоракетной и противокосмической обороны, а также космических сил. Уже через месяц после создания этот новый вид вооруженных сил получил боевое крещение. С 30 сентября 2015 года по просьбе президента Сирии Башара Асада российская авиация во взаимодействии с силами флота наносит удары по объектам экстремистских группировок "Исламское государство" и "Джебхат-ан-Нусра". В то же время в России идет масштабное перевооружение Воздушно-космических сил. Войска готовятся принять на вооружение истребители пятого поколения, в разработке находятся новейшие бомбардировщики и истребители-перехватчики, готовятся к испытаниям истребители МиГ-35, восстанавливается производство стратегических ракетоносцев типа Ту-160.

Накануне дня ВВС корреспондент РИА Новости Иван Сураев побеседовал с главнокомандующим Военно-воздушных сил в период с 1991 по 1998 годы Петром Дейнекиным. Экс-главком рассказал об основных уроках операции Воздушно-космических сил в Сирии, о перспективах беспилотной и гидроавиации и основных проблемах современных российских ВКС.

— Петр Степанович, поздравляю вас с профессиональным праздником. Не могли бы вы пояснить, почему сегодня в России существуют две традиции отмечать день ВВС – 12 и 18 августа. Откуда такая путаница?

— Как правило, путаница у людей бывает от незнания. 12 августа – это День ВВС, а 18 августа – День Воздушного флота. День годового праздника для управления военно-воздушного флота был высочайше установлен российским императором Николаем II в честь покровителя авиаторов св. пророка Илии – 20 июля 1916 года. Сейчас эта дата незаслуженно забыта и почти никем не отмечается.

Вместе с тем к празднику воздушного флота вернулись в 1933 году. Именно тогда Сталин объявил о том, что если раньше у СССР не было авиационной промышленности, то "она у нас есть теперь". Тогда же был установлен и новый День Воздушного флота – 18 августа. Под воздушным флотом понималась военная и гражданская авиация, авиация НКВД, ОСОАВИАХИМА и главного управления авиационной промышленности. Конечно же, главной скрипкой в воздушном флоте были военно-воздушные силы, однако конкретного праздника именно для ВВС установлено не было. И только в новой России по указу президента Ельцина был установлен день ВВС – 12 августа. Таким образом, мы вернулись к нашим старым и славным традициям, когда авиаторы России отмечали свой профессиональный праздник в течение "авиационной недели".

— В каком состоянии, на ваш взгляд, подошли к сегодняшнему дню наши ВВС, каковы их основные достижения на сегодняшний день и главные проблемы, которые необходимо решить в ближайшие годы?

— Свою 104-ю годовщину Военно-воздушные силы встречают достойно, однако не в самом своем могучем составе. Они еще не восстановили даже ту боевую мощь, которая была у них десять лет назад. Тем менее меры, принятые руководством министерства обороны с 2012 года, заметно улучшили ситуацию и во многом исправили ошибки предыдущих лет.

Сегодня наша авиация проходит масштабное перевооружение, оборонно-промышленный комплекс работает над проектами самолетов будущего. Восстанавливается наша аэродромная сеть не только в Арктике, но за далекими пределами России: во Вьетнаме, на островах в Тихом океане и в Сирии.

Не могу не отметить повысившийся престиж военной службы среди молодых людей. Набирает обороты объединенная академия ВВС имени Жуковского и Гагарина, переехавшая из Москвы в Воронеж. Конкурс среди абитуриентов вырос до четырех человек на место. К сожалению, возместить кадровый провал прежних лет в сжатые сроки не удастся.

— Как можно решить данную проблему?

— С учетом современной международной обстановки нам необходимо принять дополнительные и неотложные меры по подготовке летных кадров на государственном уровне, и такие нереализованные возможности у нас в стране имеются. Считаю досадным упущением, что для обороны страны не готовится такой мощный резерв, как персонал гражданской авиации, где трудятся до 16 тысяч пилотов, а это гораздо больше, чем количество боевых летчиков в ВКС.

Имеется и другая серьезная проблема, а именно сосредоточение всей летной подготовки в одном учебном заведении – в Краснодарском летном университете. Там число аэродромов и авиационных полков выросло до масштабов воздушной армии. Таким огромным коллективом одному начальнику управлять сложно, а они еще и летают всю неделю ежедневно от зари до зари. Тут надо бы скорректировать систему подготовки летных кадров так, чтобы у каждого начальника было не более трех, ну пяти подчиненных. А в общем-то, у меня оптимистичный настрой и вера в способность современных руководителей решать задачи не хуже нас, старших поколений. Они молодцы!

— Прошел год с тех пор, как Военно-воздушные силы объединились с другими войсками, сформировав совершенно новый вид вооруженных сил под аббревиатурой – ВКС. Как вы оцениваете данное решение, какие задачи удалось решить российскому военному руководству данной реформой?

— Надо отдать должное тем, кто стоял у истоков этой идеи. Дело в том, что бурные дискуссии на тему строительства вооруженных сил в государственных и военных сферах продолжались не один десяток лет. Как говорится, "никто не хотел умирать". Однако еще в 90-х годах мы отказались-таки от прежней, пятивидовой, структуры: Сухопутные войска, ВВС, Военно-морской флот, Войска ПВО и Ракетные войска стратегического назначения и перешли на трехвидовую структуру, по сферам вооруженной борьбы: небо – авиации, океан – флоту, земная твердь – сухопутным войскам. А формирование ВКС, как нового и современного вида вооруженных сил, теперь даже ленивым представляется закономерным. И то, что главкомом ВКС назначен герой-авиатор, после событий в Сирии не вызывает сомнений.

— Что касается сирийской операции, как вы оцениваете работу наших летчиков?

— Спасибо за вопрос. Скажу, что за последний год всего 400 российских военных летчиков высоко вознесли мировой авторитет нашей державы. При этом я не умаляю участия в операции Военно-морского флота и других войск, но главной ударной силой России была все же авиация.

Начнем с нашей военно-транспортной авиации. Она проделала титаническую работу по доставке оружия, грузов и личного состава, а теперь занимается и доставкой в Сирию гуманитарных грузов. Дальняя авиация в первом массированном авиационном ударе применила высокоточные дальнобойные крылатые ракеты, причем с двух направлений: с запада, со стороны Гибралтара, и с северо-востока, с территории России. В дальнейшем надобность в применении дорогостоящих стратегических крылатых ракет отпала и дальняя авиация выполняла поставленные задачи обычными авиабомбами с самолетов типа Ту-22М3.

Отважно выполнили свои задачи летчики фронтовой и армейской авиации. К сожалению, здесь не обошлось без потерь, однако войны в небе без потерь не бывает.

— Какими самолетами, помимо тех, что участвовали в авиаударах по позициям экстремистов, по-вашему, могла бы быть усилена наша авиагруппировка в САР?

— Количество и типы самолетов, которые привлекались к ведению войны, определяются тем командующим, который лично отвечает за исход всей операции в целом. А там еще раз был подтвержден постулат о том, что группировкой должен командовать общевойсковой полководец, у которого в оперативном подчинении должны быть авиация, сухопутные войска и флот.

В Сирии на высоком уровне было организовано управление войсками. Такого управления у нас не было ни в Афганистане, ни в других вооруженных конфликтах.

Прошу также отметить мужество вашего брата-журналиста, который находился не в московской редакции, а под огнем на передовой. И если раньше мы проигрывали битвы в электронном и печатном пространстве, то теперь этот недостаток устранен. Любая бомбардировка или доставка гуманитарной помощи широко тиражируется, и мы просто лишаем наших идеологических противников повода злословить в адрес российской армии.

Завершая обсуждение данной темы, остается серьезным вопрос: хватит ли имеющегося в составе ВКС боевого летного состава на ведение более масштабной войны, причем с активным противодействием со стороны ПВО противника? Прямо скажу, вряд ли. Безусловно, надо укреплять все виды вооруженных сил, но конечным фактором боевой мощи любой страны всегда будет господство в воздухе. Поэтому приоритет развития нашей армии должен отдаваться Воздушно-космическим силам.

— Перейдем к текущему развитию нашей боевой авиации. Сегодня ВКС РФ готовятся принять на вооружение истребители пятого поколения Т-50 (ПАК ФА), в разработке новейшие бомбардировщики и перехватчики (ПАК ДА и ПАК ДП), тем не менее уже сейчас активно ведется обсуждение боевой авиации шестого поколения, которая, как предполагается, начнет летать примерно с 2025 года. Какими особенностями, по вашему мнению, будут обладать самолеты шестого поколения, будут ли они с экипажами или беспилотными?

— Изначально были большие сомнения в отношении применения беспилотников, а теперь только ленивый не применяет их во всевозможных отраслях, начиная от сельского хозяйства и заканчивая боевым применением. Поэтому уверен, что не за горами тот день, когда самолеты смогут летать без пилота. Но будущее за разумным сочетанием пилотируемых и беспилотных самолетов.

— Последние годы мало что слышно о разработке российских самолетов-амфибий. Чем это объясняется, на ваш взгляд, речь идет о нехватке средств у нынешнего военного руководства либо оно в целом себя зарекомендовало как недостаточно перспективное?

— Сегодня не только Россия, но и другие державы гидроавиацию в крупных масштабах не развивают. В период между Первой и Второй мировыми войнами многие увлекались этим направлением, но в итоге, как и в свое время дирижабли, гидроавиация была признана бесперспективной. Для успешной работы с воды нужна поверхность с невысокой волной, а использовать такую авиацию можно только любителям на реках и озерах.

— В завершение беседы хотел бы спросить — на каком месте в мире по степени оснащенности современной техникой и уровню боевой подготовки находятся наши ВКС. Военно-воздушные силы каких стран являются нашими ближайшими конкурентами? По каким показателям мы их опережаем, а по каким все еще отстаем?

— Конкуренты в военном деле у нас все те же – США и НАТО. На высоком уровне по-прежнему находится авиационная промышленность Великобритании, Франции и Германии. Однако ни одна из них не дотягивает в данной отрасли до России. Здесь стоит напомнить, что в советское время Москва отставала от Вашингтона по авиационным двигателям, системам навигации, радиоэлектронной борьбы и высокоточному оружию. Сейчас же мы не отстаем, но догоняем. Так что все у нас впереди.

Западня в Гибралтаре

Британская подлодка с новейшими сенсорами столкнулась с торговым судном

Екатерина Згировская, Александр Зинченко

Минобороны Великобритании сообщило о столкновении подводной лодки ВМС страны с торговым судном во время учений близ берегов Гибралтара. Субмарина получила повреждения, но пострадавших членов экипажа нет.

Британская атомная подводная лодка HMS Ambush («Западня») класса Astute 20 июля столкнулась с торговым судном у берегов Гибралтара, сообщило минобороны страны. Согласно заявлению, столкновение произошло примерно в 13.30 по местному времени при погружении и выполнении субмариной учебных маневров. Столкновение произошло по косой, по предварительным данным, торговое судно не повреждено. Военные поддерживают контакт с экипажем. Проводится расследование.

«Подводная лодка получила некоторые внешние повреждения, но нет абсолютно никаких повреждений ее ядерной установки и ни один из членов экипажа судна не был ранен в результате инцидента», — говорится в сообщении.

Угрозы безопасности лодка не представляет, она должна была пройти Гибралтар накануне вечером для проведения проверок. Судя по опубликованным «Би-би-си» фотографиям, повреждена передняя часть рубки.

Атомная торпедная подводная лодка HMS Ambush была заложена 22 октября 2003 года на верфи BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс. Церемония крещения состоялась 16 декабря 2010 года, а спуск на воду — 6 января 2011 года. Введена в эксплуатацию 1 марта 2013 года. Портом приписки является военно-морская база Клайд. Экипаж составляет 98 человек и может быть увеличен до 109.

Надводное водоизмещение лодки составляет 6,5 тыс. тонн, подводное — 7,4 тыс. тонн. Предельная глубина погружения — 300 м. Подводная скорость — 29 узлов. Силовая установка атомная, одновальная, установлен один реактор Rolls-Royce PWR2 и две турбины Alstom, водометный движитель.

Торпедно-минное вооружение подлодки составляет шесть носовых 533-миллиметровых торпедных аппаратов. В ракетное вооружение входят крылатые ракеты Tomahawk или противокорабельные ракеты Sub-Harpoon. Всего лодка может нести до 38 ракет или торпед.

Стоимость субмарины, по данным СМИ, составляет от £1,1 млрд до £1,6 млрд.

Как пишет The Guardian, столкновение субмарины королевских ВМС с торговым судном произошло несмотря на то, что она оснащена суперсовременными датчиками.

Один из местных рыбаков сообщил изданию Daily Star, что видел АПЛ Ambush утром в среду, она медленно продвигалась с востока на запад к берегу в сопровождении военной полиции и Гибралтарской эскадры. По словам очевидца, в этой зоне находился еще один военный корабль, предположительно французский эсминец, занятый в учениях британских и французских ВМС.

Это далеко не первый инцидент с британскими подводниками, при этом большинство ЧС произошло во время слежки за советскими и российскими судами.

Так, в конце 1981 года британская многоцелевая атомная подлодка Sceptre столкнулась с советской атомной подлодкой, за которой она следила в арктических водах. По данным британских военных, подлодка Sceptre во время слежки на 30 минут потеряла из виду преследуемую советскую АПЛ, затем последовал толчок.

Другая британская подлодка Splendid 24 декабря 1986 года наблюдала за тяжелым подводным крейсером системы «Тайфун» Северного флота СССР на учебном полигоне в Баренцевом море. Когда советская подлодка заметила слежку, то попыталась скрыться. Командир британской лодки допустил ошибку при маневрировании, в результате советская лодка коснулась британской, оборвав при этом ее буксируемую антенну гидролокатора. «Тайфун» возвратился на базу, обвитый буксиром от британского гидролокатора.

Две атомные подводные лодки — британская Vanguard и французская Le Triomphant, несущие ракеты с ядерными боеголовками, в феврале 2009 года столкнулись в водах Атлантического океана, не заметив друг друга на приборах.

Выслеживая российские суда, британская подводная лодка HMS Talent в апреле 2015 года наткнулась на льдину и повредила часть обшивки. Министерство обороны Великобритании отказалось тогда раскрывать подробности аварии, в том числе информацию о том, где и как произошел инцидент.

Ранее «Газета.Ru» писала, что парламент Великобритании одобрил программу модернизации стратегических ядерных сил и строительство четырех атомных подлодок с баллистическими ракетами Trident-2. На проектирование новейшей атомной подлодки с баллистическими ракетами под названием Successor выделено £347 млн.

Ален де Бенуа: «Правящие в Евросоюзе элиты сегодня полностью оторваны от народа»

Юрий КОВАЛЕНКО, Париж

Ален де Бенуа — видный французский философ, писатель и публицист, автор более 50 книг, последовательный критик либерализма, основатель и идеолог движения «Новые правые». В эксклюзивном интервью «Культуре» он прокомментировал последствия Brexit для Европы.

культура: Чем Вы объясняете убедительную победу сторонников Brexit?

де Бенуа: Это массовый протест против ЕС и всех глобальных элит. Народ начинает понимать, что брошен и предан правящими партиями, которые никак не защищают его от последствий глобализации, прежде всего от неконтролируемой миграции. В данном случае очень важно, что на референдуме противостояли не консерваторы и лейбористы, а противники и сторонники Brexit из обоих лагерей. Голосование в очередной раз подтвердило тот факт, что деление на правых и левых устарело.

культура: Какими последствиями чреват Brexit для ЕС? Результаты плебисцита уже сравнивают с землетрясением и революцией…

де Бенуа: Это, несомненно, историческое событие. Выход из Евросоюза одного из главных государств не останется незамеченным. Хотя Великобритания никогда и не была мотором ЕС, он, безусловно, оказался ослаблен: повержена сама идея, согласно которой европейское строительство является необратимым процессом. Во время греческого кризиса еврократы считали немыслимым уход Афин. Но по сравнению с Великобританией Греция — совсем маленькая страна.

культура: Не спровоцирует ли Brexit «эффект домино»? Нельзя исключать, что такие страны, как Нидерланды, Венгрия, Чехия не проведут похожие референдумы.

де Бенуа: Сегодня все задаются данным вопросом. Повлечет ли Brexit всеобщую волну протеста, что приведет к распаду Евросоюза? Сравним ли Brexit с падением Берлинской стены, завершившимся крахом коммунистической системы? Судить об этом преждевременно. Однако каждый раз, когда проводились подобные голосования, население этих стран выражало огромное недоверие Брюсселю и даже категорический отказ от общеевропейской системы. Великобритания послужит примером: жизнь продолжается и после выхода из Евросоюза.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже объявил о проведении в октябре референдума по миграционным квотам, навязываемым ЕС. (Результат не вызывает никаких сомнений.) Того же требуют другие евроскептически настроенные партии. Однако стоящий у власти политический истеблишмент отказывается от плебисцита. Они извлекли из Brexit единственный урок: ни в коем случае нельзя давать слово народу.

культура: Бывший американский посол в России Майкл Макфол назвал Brexit «победой Путина». Кремль ответил: Москва на этот процесс никак не влияла, и напомнил, что ЕС — наш главный торгово-экономический партнер.

де Бенуа: Не стоит придавать какого-либо значения таким высказываниям. Известно, что американцы пытаются демонизировать российского президента, объясняя все, что их не устраивает, «победой Москвы». Путин занимал в этом вопросе позицию стороннего наблюдателя. Он давно уже не питает иллюзий по поводу способности европейцев проводить независимую политику. Более того, в день всебританского голосования Индия и Пакистан подписали документы в целях получения членства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). К сожалению, западная пресса практически ничего не написала об этом важнейшем событии. Европа начинает распадаться в тот момент, когда терпит крах сама идея «международного сообщества» под эгидой США. Это говорит о многом.

культура: Лондон активно ратовал за антироссийские санкции. Можно ли теперь надеяться на улучшение отношений между Евросоюзом и Москвой?

де Бенуа: Трудно сказать. Во Франции многие прекрасно понимают, что санкции против России были одновременно ошибкой и абсурдом. Тем не менее Германия не хочет дистанцироваться от американцев. Думаю, от санкций откажутся, но не сразу.

культура: Повлияет ли Brexit на украинский кризис? Остаются ли у Киева какие-то шансы вступить в ЕС, который, похоже, готов объявить мораторий на прием новых членов?

де Бенуа: Украина представляет собой искусственно созданную страну. Собственно говоря, их две — Западная и Восточная. Над ними сегодня возвышается квазимафиозное государство. Киев рассчитывает на членство в ЕС, воображая, что получит необходимые финансы. Однако почти разоренный Евросоюз не имеет для этого средств. Вступление Украины в ЕС, которое я считаю маловероятным, лишь усугубит кризис и не принесет ничего хорошего самим украинцам.

культура: Некоторые эксперты и политики утверждают, что в референдуме «необразованные, серые массы, включая стариков», взяли верх над «умными и просвещенными людьми».

де Бенуа: В таких спесивых и самоуверенных заявлениях вижу типичное выражение классового презрения. Очередное доказательство того, что самопровозглашенные элиты сегодня полностью оторваны от народа.

Именно они и объявляют, что широкие массы, а к ним приписывают и средний класс, состоят, дескать, из невежд. Нашим элитам было бы лучше задаться вопросом о своей ответственности за положение дел и о том, почему народ отвергает их с такой энергией и постоянством.

культура: Есть и те, кто предлагает организовать новый референдум, способный отменить результаты первого…

де Бенуа: Это маловероятно, хотя подобные прецеденты существуют. Англия, скорее всего, попытается, как Норвегия, сохранить доступ к общему рынку ЕС. С технической точки зрения уход из Евросоюза потребует много времени. Но то, о чем вы упоминаете, свидетельствует об отношении правящих классов к народу: если население «голосует плохо», пускай голосует снова до тех пор, пока не «проголосует хорошо»! Некоторые деятели хотят либо вообще отменить референдумы, либо запретить их проведение по некоторым вопросам. Так или иначе, мы являемся свидетелями отказа от демократии. Она предполагает суверенитет народа и совпадение точек зрения правящего класса и тех, кем он управляет, а также участие в государственных делах всех граждан.

культура: Изменит ли ЕС миграционную политику? «Массовая миграция на протяжении многих лет в Соединенное Королевство привела к трансформации страны и, в частности, ее столицы — в город, где англичане уже больше не находятся в Англии», — напоминает известный публицист Эрик Земмур.

де Бенуа: Авантюристская миграционная политика Ангелы Меркель, несомненно, серьезно повлияла на результат референдума. Однако следует признать, английское правительство само виновато в массовом нашествии иностранцев. И один только уход из Евросоюза вряд ли сможет что-то изменить.

культура: Усилит ли Brexit позиции евроскептиков во всех странах?

де Бенуа: Это более чем вероятно. Есть некое подобие диалектической связи между Brexit и подъемом популистских движений в Европе и даже за ее пределами. Успех Brexit связан с феноменом «Национального фронта» во Франции, Австрийской партии свободы, СИРИЗА в Греции, «Подемос» в Испании, а также с победой движения «Пять звезд» на муниципальных выборах в Риме, поддержкой Трампа и Сандерса в Соединенных Штатах.

культура: Не грозит ли Соединенному Королевству превратиться в Королевство разъединенное?

де Бенуа: Главными последствиями Brexit станут не экономические или финансовые, а политические перемены. В Великобритании референдум уже привел к серьезному кризису. Brexit подстегнет стремление Шотландии к независимости, реанимирует дебаты о статусе Ольстера и даже Гибралтара. Двум ведущим партиям — консерваторам и лейбористам — придется пересмотреть политические линии. А лондонский Сити попробует усилить свою позицию налогового рая.

культура: Станет ли Евросоюз менее зависимым от США после ухода Великобритании?

де Бенуа: Такое можно предположить, но я в это не верю. ЕС видел своей целью создание не мощной «Европы — державы», а «Европы — рынка». Лидеры ЕС — приверженцы либеральной идеологии капитализма. Они мечтают об «открытом обществе», о свободных обменах товарами, услугами, капиталами — иными словами, мыслят только рыночными категориями. Конечно, с уходом Великобритании американцы потеряли верного «Троянского коня» (Обама даже приезжал в Англию, чтобы выступать против Brexit). Но нужен ли он сегодня Штатам? Так или иначе, главным рабочим языком брюссельских институтов останется английский, который отныне не является национальным ни в одном из государств — членов ЕС, за исключением Ирландии.

культура: Теперь Германия окончательно займет в Европе доминирующие позиции?

де Бенуа: Более чем когда либо. До сих пор ЕС базировался на равновесии трех государств — Франции, Великобритании, Германии. После нарушения баланса на последнюю приходится почти треть ВВП и 40 процентов промышленности Евросоюза. Сюда надо добавить усиливающийся политический вес Берлина, в то время как влияние Франции стремительно падает.

культура: В нынешнем виде Шенгенское пространство обречено?

де Бенуа: С Шенгеном покончено. Если бы Евросоюз был способен защищать свои общие внешние рубежи, сегодня мы бы не видели появления границ внутренних.

Brexit: десять основных последствий, которые потрясут мир

Валентин КАТАСОНОВ

Последствия выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit) ещё долго останутся ключевой темой политических дискуссий. Все эксперты согласны лишь в одном: после Brexit не только Европа, но и остальной мир будет другими. Brexit спровоцировал новый раунд борьбы государств, блоков, политических партий за перераспределение влияния. Оценить исход этого раунда сложно. При всей неопределенности уже можно обозначить некоторые сюжетные линии дальнейшего развития событий.

1. Переговоры между Лондоном и Брюсселем для юридического оформления «развода». Они потребуют как минимум два года. Некоторые эксперты называют более растянутые сроки – до 7 лет. До сих пор детали этой сюжетной линии не понятны даже Лондону и Брюсселю, поскольку процедуры «развода» нет. Возникают тысячи вопросов. Например, должен ли Лондон в текущем и следующем году выполнять свои обязательства по взносам в общеевропейский бюджет? С какого момента Британия теряет право пользоваться рыночными преференциями Европейского союза? Как должен Лондон поступить с иммигрантами, которые прибыли на острова Туманного Альбиона из стран-членов ЕС (их сотни тысяч и почти все – из Восточной Европы)?

2. Переговоры Лондона со странами Евросоюза по новым условиям отношений в сфере торговли товарами и услугами, а также инвестиций. Особое значение имеют вопросы взаимного доступа на финансовые рынки. Здесь возможны разные схемы. Например, так называемая норвежская схема, которая предполагает, что страна, не являющаяся членом ЕС, может входить в европейскую экономическую зону (ЕЭЗ), получая примерно такие же торговые преференции, что и члены ЕС. Эта схема предусматривает также взносы в европейский бюджет (по несколько более низким ставкам, чем для членов ЕС). Главный минус «норвежской» схемы – то, что стране, входящей в ЕЭЗ, надо выполнять большую часть директив Брюсселя, но при этом она не имеет права принимать участие в выработке решений ЕС. Есть ещё «канадская» схема. Она предусматривает особые взаимные торговые преференции, но при этом партнер ЕС не платит взносы в общеевропейский бюджет. Возможна и «российская» схема (которая действовала до объявления Западом экономических санкций против России в 2014 году), предусматривающая выстраивание торгово-экономических отношений на основе норм ВТО.

3. Углубление политической и военной интеграции Великобритании и США – в развитие существующих у них «особых отношений».

4. Компенсация экономических потерь Лондона от выхода из ЕС за счет активизации торгово-экономических отношений со странами, находящимися вне Евросоюза. В Европе это, в частности, Швейцария и Норвегия. Можно ожидать также активизации торгово-экономических отношений Лондона с Китаем. В последние два года две страны старательно выстраивали «мосты» торгово-экономического и финансово-валютного сотрудничества. В частности, крупнейшим европейским «хабом», работающим с офшорными юанями, на сегодняшний день является Лондон. В Гонконге среди иностранных компаний и банков на первом месте по их количеству – британские структуры. Лондоном также взят курс на углубление отношений с Индией, Пакистаном и другими странами, входящими в Содружество наций.

5. Не исключается, что Лондон заключит с Вашингтоном соглашение, подобное тому, которое США навязывают Европейскому союзу (Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство - ТТИП). Сегодня есть веские основания полагать, что соглашение о Трансатлантическом партнёрстве с Брюсселем у Вашингтона может вообще не состояться вследствие растущей оппозиции этому соглашению граждан и бизнеса континентальной Европы.

6. Усиление центробежных процессов в Европейском союзе. Политики и общественность целого ряда европейских государств (Франции, Нидерландов, Италии, Греции и даже Германии) требуют проведения референдума по образцу того, что был организован в Великобритании. Опросы общественного мнения показывают, что процент евроскептиков в ряде стран Европы даже выше, чем процент подавших голоса за выход из ЕС на британском референдуме. Таким образом, возникает риск развала ЕС.

7. Усиление сепаратистских настроений в ряде европейских государств. Пример этому подает референдум 23 июня. Сегодня ряд административных единиц Соединенного Королевства требуют проведения референдумов о независимости или особом статусе, т.к. их граждане желают оставаться в составе ЕС. Речь идет о Шотландии, Северной Ирландии, Гибралтаре. Скорее всего, референдумы там будут проведены, и итогом их может стать провозглашение Шотландии самостоятельным государством. В свою очередь, Северная Ирландия может заявить о воссоединении с Ирландской Республикой, а Гибралтар станет частью Испании. Конечно, эти референдумы могут создать демонстрационный эффект, спровоцировав борьбу за независимость и автономию разных территориальных образований и народов по всему миру (вплоть до отдельных штатов, входящих в состав США).

8. Внутри Европейского союза процессу дезинтеграции будет противостоять тенденция превращения ЕС в европейское супергосударство. Франция и Германия уже выступили с такой идеей. Учитывая, что Германия явно имеет больший политический и экономический вес, чем Франция, многие эксперты говорят о том, что в Европе может произойти возрождение Священной Римской империи германской нации; некоторые рассуждают даже о возрождении Германского рейха.

9. В Европейском союзе могут появиться «ядро» и «периферия». Некоторые страны, которые не могут претендовать на включение в «ядро», уже высказывают опасения, что они могут стать «колониями». Особое беспокойство проявляет Польша, которая до Brexit претендовала на особую роль в ЕС. Сейчас эти претензии перечёркнуты, и, чтобы нейтрализовать влияние германо-французского ядра (или нового Германского рейха), Варшава будет и дальше углублять свои «особые отношения» с Вашингтоном. Кроме того, она постарается стать «ядром» для восточноевропейских стран-членов ЕС.

10. Ряд стран, опасающихся усиления влияния Великобритании и/или германо-французского ядра Евросоюза, будут искать противовесы этому влиянию. Одним из таких противовесов может оказаться Россия, а также региональные объединения с участием России и Китая, в том числе Шанхайская организация сотрудничества.

Турция находится во враждебном окружении и обречена на партнерство с Россией

На днях президент России Владимир Путин подписал указ, корректирующий специальные меры в отношении Турции. Документ отменяет ограничения в отношении туристической отрасли, что же касается ввоза из Турции сельхозпродуктов, то правительству поручено провести переговоры с турецкой стороной и по итогам вносить предложения об изменении сроков или характера спецмер. «Решений никаких не приняли, будем обсуждать с турецкими партнерами, чего и как, но это не значит, что мы немедленно побежали и все открыли. Решение принято только одно — в отношении туристических маршрутов», — цитирует РИА Новости премьера Дмитрия Медведева.

Между тем, как полагает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова Алексей Фененко, Россия и Турция обречены на партнерство: «Мы самой природой созданы как торговые партнеры. Вопрос о проливах нам никуда не деть. Конфликт с Турцией означает для России закрытые проливы. Для самой же Турции большая проблема - потеря российского рынка, высоких технологий в области атомной энергетики, рынка сбыта для товаров легкой промышленности, туристического рынка».

Кроме того, по словам Фененко, Турция находится во враждебном окружении: «На западе - Греция, которая занимает недружественную позицию к Анкаре. Болгария до сих считает вопрос об Адрианополе (Эдирне, -тур.) открытым. Когда Болгарию принимали в НАТО в апреле 2004 года, Турция сделала специальный запрос о том, считает ли Болгария закрытым вопрос об Эдирне. Болгары тогда ответили уклончиво, мол, пока будут соблюдать Константинопольский мир 1913 года. На юге у Турции - Кипр, где остается проблема Северного Кипра. С Сирией отношения испорчены. С Ираком у Турции отношения напряженные из-за Курдистана и декабрьской попытки введения турецких войск. На востоке - тоже два не самых теплых друга - Армения и Иран. С Грузией у Турции есть потенциально тлеющая проблема Аджарии, несмотря на все маневры турецкой дипломатии».

Не все гладко и в американо-турецких отношениях, поскольку США открыто делают ставку на Курдистан. "Именно США с 2003 года создавали автономный Курдистан, именно Конституция Пола Бреймера ( американский дипломат, глава американской оккупационной администрации в Ираке в 2003—2004 годах, - прим. ред). привела к созданию Курдской автономии, именно американцы вооружали сирийский Курдистан, и проект Курдистана они не считают закрытым. Тогда это подтолкнуло Турцию к сближению с Россией", - считает Фененко.

Но и для России конфликт с Турцией создает весьма напряженную ситуацию. Весной 2014 года, после воссоединения РФ с Крымом, вице-президент США Джо Байден выступил в Бухаресте с заявлением о необходимости срочно найти России противовес в Черном море. «Тогда мы гадали, кто будет этим противовесом, то ли коалиция Румынии и Болгарии, то ли их взаимодействие с США, а оказалось, американцы делали ставку на Турцию. Для России противостояние с Турцией - воспроизведение ситуации XIX века: нас снова «запечатывают» в Черном море и обрекают на бессмысленный конфликт с Турцией. Однако восстановив отношения с Анкарой, Россия открывает себе выход в Средиземное море, становится игроком в этом регионе. Выгода этого варианта очевидна для всех, кроме США и Великобритании, которая до сих пор сохраняет линию присутствия на Черном море в виде треугольника Гибралтар-Мальта-Кипр», - утверждает эксперт.

Примирению Москвы и Анкары, по его мнению, мешает ряд субъективных факторов: «Первый - непредсказуемость Эрдогана как политика. Второй - внешнее воздействие на Турцию. До трагических событий 24 ноября 2015 года было несколько попыток столкнуть Россию и Турцию. Сначала через нереалистические предложения к России о создании баз на Кипре. Потом - в ходе визита президента Путина в Армению. Помню, что творилось тогда в британских СМИ: сказал Путин что-то мягко, значит, "сдал" союзника – Армению; сказал жестко, значит, поссорился с Турцией. Тогда хотели зайти через тематику геноцида армян. И эта игра на разжигание российско-турецкого конфликта со стороны внешних сил будет, безусловно, продолжаться».

Европейский проект на перепутье

Орхан Саттаров

Вопрос о будущем Евросоюза сегодня доминирует на европейском политическом пространстве. Великобритания, чью стратегическую важность для ЕС трудно переоценить, проголосовала за выход из союза, и сейчас входит в зону растущей политической турбулентности. Усугубляется ситуация тем, что никто из британских политиков не желает брать на себя ответственность за последствия принятого на референдуме решения. Премьер-министр Дэвид Кэмерон, «заварив кашу», решил подать в отставку. Его заклятый политический противник, экс-мэр Лондона Борис Джонсон, один из вдохновителей кампании Brexit, к удивлению как своих сторонников, так и противников отказался занять освобождающуюся вакансию главы правительства. На этом фоне все громче раздаются голоса из Шотландии и Гибралтара с требованием выхода из Соединенного Королевства в пользу сохранения членства в ЕС. Сам же Евросоюз в спешном порядке пытается выработать общую стратегию в дальнейших отношениях с Великобританией. О том, что европейские лидеры рассматривали самые различные сценарии, свидетельствует, в частности, изменчивая позиция канцлера ФРГ Ангелы Меркель в последние дни.

Еще 25 июня Меркель выступала с примирительных позиций и заявляла, что не желает давить на британцев и требовать от них максимально скорого выхода из ЕС, и фактически оставляла британской политической элите возможность пересмотреть решение о выходе. Буквально несколько дней спустя тон главы немецкого правительства заметно ужесточился, и она дала ясно понять, что никакого особого подхода к Соединенному Королевству Европа демонстрировать не собирается. «Те, кто покидают семью, не могут ожидать, что их обязанности исчезнут, а привилегии останутся», - недвусмысленно дала понять Меркель, отметив, что до подачи британцами официальной заявки на выход из ЕС, никаких переговоров, пусть даже неформальных, с ними вестись не будет. Решение британцев покинуть ЕС, как заявила канцлер, принято и назад дороги нет. Глава Еврокомиссии Юнкер также строго предупредил еврочиновников ни в коем случае не вступать в переговоры с представителями Великобритании. С процессом ее выхода из ЕС тянуть Брюссель никак не может – промедление в этом вопросе может быть «смерти подобно». Евросоюз желает наглядно продемонстрировать населению своих стран на примере Великобритании, насколько пагубным может быть решение о выходе из союза. Официальная заявка Соединенного Королевства на выход из ЕС даст дополнительный импульс центробежным силам внутри Великобритании, а более наглядной демонстрации негативных последствий Brexit не придумать.

Между тем, Brexit серьезно нарушил баланс и соотношение сил внутри Европейского Союза. С одной стороны, выход Великобритании способствует усилению главенствующей роли Германии в союзе, но одновременно он усиливает традиционные страхи перед «германской гегемонией». Ведь «немецкий вопрос» является излюбленным коньком евроскептиков, а потому Берлину придется действовать максимально осторожно, чтобы не подтвердить опасения своих европейских союзников. Эксперты Германского Общества Внешней Политики (DGAP) Яна Пуглерин и Юлиан Раппольд отмечают в своем анализе: «Берлин несет в сложившейся ситуации особую ответственность. Необходимо усиливать единство оставшихся 27 стран-членов ЕС; предотвратить дальнейшую дезинтеграцию союза; выработать единую европейскую позицию по выходу Великобритании; разработать план будущего ЕС». При этом Германия не может себе позволить выступать с пассивных, сдержанных позиций: в этом случае возникнет вакуум власти, который будет на руку европейским правым популистам. По мнению экспертов, в восточно- и южноевропейских странах растут недовольство и опасения курсом официального Берлина, и там все громче раздается критика в адрес Меркель. В частности, немецкого канцлера упрекают в том, что ее политика по отношению к мигрантам из Ближнего Востока, отпугнула британцев от Евросоюза. В этой связи, по мнению Пуглерин и Раппольда, Берлин должен «сверить часы» с Парижем и открыть «германо-французский» тандем для таких стран, как Италия и Польша (несмотря на имеющиеся проблемы с новым польским правительством), и в целом как можно быстрее задействовать периферийные страны ЕС в выработке европейской политики. Как эта политика будет выглядеть – пока совсем неясно. Идти в сторону дальнейшего углубления интеграции внутри ЕС под руководством Брюсселя тождественно игнорированию итогов и причин Brexit. Однако и согласие с требованиями усилить роль и суверенитет национальных государств может быть интерпретировано многими странами, как слабость Брюсселя и воспринято как сигнал к шантажу возможным выходом из ЕС.

Не меньшая проблема заключается также и в том, что «европейская идея» переживает кризис не только в традиционно стоявшей особняком Великобритании, но и самой Германии, где набирает популярность права партия Alternative für Deutschland, и Франции, где лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, согласно недавно проведенному по заказу Le Monde социологическому опросу является фаворитом президентской гонки 2017 года (28% голосов за Ле Пен против 21% за Николя Саркози и 14% за непопулярного действующего президента Франсуа Олланда). Евроскептики по всей Европе празднуют Brexit в качестве победы, и основные проблемы, обусловившие подъем правых партий в Европе, до сих пор не нашли своего решения. В первую очередь, речь идет о миграционном кризисе, без преодоления которого разрушить фундамент, на котором зарабатывают свой политический капитал правые популисты, не представляется возможным.

И для решения миграционного вопроса Берлину, так или иначе, вновь будет необходимо говорить с Анкарой. Между тем, признав Турцию виновной в осуществлении «геноцида армян» в парламентской резолюции Бундестага, Германия руководствовалась в большей степени эмоциями и желанием осадить турецкого президента, и в результате опрометчиво углубила кризис в двусторонних отношения. Анкара эту звонкую пощечину забудет еще нескоро, и уже сегодня немецкие парламентарии демонстративно не допускаются турками на военную базу в Инджирике.

Требования ЕС об изменении турецкого закона о терроризме, который Анкара и без того отклоняла в резкой форме, после недавнего кровавого теракта в Стамбуле вообще не имеет серьезных перспектив: сейчас в вопросах борьбы с террором гайки будут закручиваться еще сильнее. К тому же, Турция после окончательного восстановления своих отношений с Россией и Израилем (одновременно также зондируется почва для улучшения отношений с Египтом), будет иметь значительно более широкое пространство для дипломатического маневра в отношениях с Германией и ЕС.

Переговорные позиции Брюсселя и Берлина заметно ухудшились, что открывает дополнительные возможности как для турецкой, так и российской дипломатии. Как заметила в одном из своих интервью директор исследовательского института международной политики и безопасности из мозгового центра Stiftung für Wissenschaft und Politik (SWP) Барбара Липперт, Brexit нанес тяжелый удар по «мягкой силе» и политическому статусу ЕС, оправиться от которого быстро не удастся.

В Европе отсутствуют ясность и единство видения того, какие уроки необходимо извлечь из референдума в Великобритании