Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Южная Европа и европейская безопасность

Антон Беблер1

В течение двух последних десятилетий некоторые регионы Южной Европы часто становились наиболее опасными очагами напряженности на нашем континенте. Недавний глобальный финансовый кризис, с его первоначальным эпицентром в США, вызвал особенно глубокие экономические и социальные проблемы в ряде средиземноморских стран — членов ЕС и стал угрозой для евро, весьма заметного и важного символа европейской интеграции. Политические кризисы, социальные потрясения, вооруженное насилие и войны в Северной Африке и на Ближнем Востоке привели к увеличению притока в Европу из Северной Африки беженцев и людей, ищущих работу. К этому добавились многолетняя напряженность и конфликты в средиземноморском регионе Южной Европы. Это, в свою очередь, отрицательно повлияло на социальную стабильность и политический климат в балканских странах. Последовавшая затем политическая напряженность внутри государств — членов ЕС поставила под угрозу и работу Шенгенской системы — также одного из важнейших институтов европейской интеграции.

И без того шаткая экономическая и политическая стабильность в восточной части Южной Европы пострадала особенно сильно, тем самым почти нивелировав и так скромные достижения последнего десятилетия. Согласно статистическим данным о вооруженных конфликтах, существующих в мире, которые были составлены Центром исследования проблем мира (PCR) Университета Упсала, в сравнении с другими континентами Европа, после кризисного пика в начале 1990-х годов, сегодня демонстрирует относительное спокойствие. Однако реальное значение этого результата переоценивать не следует. Точно так же, как и везде, хотя и менее значительно, чем в Азии и Африке, на нашем континенте или на его границах сохраняется серьезный конфликтный потенциал. Это относится и к Юго-Восточной Европе, а также — и даже в большей степени — к соседним странам Средиземноморья, Северному и Южному Кавказу и к Ближнему Востоку. Помимо существования политики силы, нерешенных межгосударственных территориальных и политических споров, внутреннего религиозного экстремизма, конкуренции за энергоносители, воду и другие дефицитные природные ресурсы, внешнего вмешательства и пр., конфликтный потенциал в Европе увеличился и в связи с глобализацией. В том числе с ее эффектом массовой информации, а в долгосрочной перспективе — в связи с неизбежным процессом индивидуального и коллективного освобождения, которое изнутри дестабилизировало установленные авторитарные политические порядки, особенно в многонациональных и многоконфессиональных обществах.

Основы безопасности Юго-Восточной Европы

Между геополитическим развитием Евро-Атлантического региона и региональной безопасностью в Юго-Восточной Европе (ЮВЕ) существует ощутимая взаимосвязь. Сдвиги в соотношении сил среди основных внерегиональных держав повлияли на (дис)баланс между конфликтом и сотрудничеством стран друг с другом, а также внутри региона. Однако некоторые реальные или потенциальные угрозы все еще представляют опасность для ЮВЕ и других регионов Европы. Кроме того, в течение последних двух десятилетий страны ЮВЕ сами являются заметным источником опасности, распространяющейся и на другие части континента. Четко выделяются две особенности региона ЮВЕ: его необычайная разнородность и высокая чувствительность элит к внешним воздействиям и сдвигам в отношениях между крупными державами континента. Страны Юго-Восточной Европы всегда существенно отличались от других европейских регионов, в частности от скандинавских стран. Не случайно Збигнев Бжезински назвал геополитическую линию разлома, простирающуюся от стран ЮВЕ на восток, вплоть до Тихого океана «Евразийскими Балканами»2.

Геополитическая нестабильность в странах ЮВЕ имеет глубокие исторические корни. Страны ЮВЕ частично пересекаются со странами Восточного Средиземноморья, Центральной и Восточной Европы и Черноморского региона. Балканский полуостров всегда представлял собой уникальную в культурном, лингвистическом и религиозном плане смесь народов и этнических меньшинств в Европе3.

Впоследствии Юго-Восточная Европа так и не смогла стать единым регионом с точки зрения культуры, политики и экономики. Данному региону явно не хватает своего центра тяжести.

Балканы уже давно зарекомендовали себя как наиболее нестабильный регион Европейского континента. На протяжении ХIХ и ХХ веков балканские восстания, революции, перевороты, государственные распады, войны, терроризм и другие формы насилия являлись стимулом к более широким социальным потрясениям и войнам между континентальными державами. Последние всплески вооруженного насилия и войн на Балканах произошли в 1991–1995 и в 1998–2003 годах4. Эти всплески в значительной степени были вызваны позитивными изменениями в Евро-Атлантическом регионе, а именно: концом «холодной войны», распадом Советского Союза, Восточной Европы и Социалистической Федеративной Республики Югославии, роспуском Организации Варшавского Договора и последующим переходом к демократической политической системе и рыночной экономике.

Социальная нестабильность, экономические трудности и политические волнения стали почвой для межнациональных конфликтов. Дополнительную остроту данным конфликтам придавали современные СМИ. Политики же безжалостно использовали эти конфликты в своих интересах.

Политическая нестабильность вместе с насилием с 1970-х годов привела к распаду Кипра, Молдавии и Югославии. Процесс «балканизации» удвоил число де-факто существующих государств в Юго-Восточной Европе с восьми до шестнадцати. В результате новых балканских войн было убито до 130 тысяч человек, а от двух до трех миллионов человек стали беженцами или вынужденными переселенцами. Самые трагические последствия наблюдались на территории Боснии и Герцеговины, Хорватии и Косова. Еще одним печальным результатом тех войн стало стрелковое оружие и боеприпасы, которые в неограниченном количестве поступали на общеевропейский черный рынок и контролируются организованными преступными группировками.

Даже по самым грубым подсчетам, здесь было установлено около миллиона противотанковых и противопехотных мин. Несмотря на то что при финансовой поддержке США и ряда стран — членов ЕС деятельность по разминированию ведется весьма успешно, осталось еще более двух тысяч квадратных километров потенциально опасных областей в Боснии и Герцеговине и в Хорватии, на которых, возможно, установлено 400 тысяч мин. В результате бомбардировок НАТО в 1999 году в сельской местности на землях Сербии еще находят огромное количество смертельно опасных остатков кассетных бомб.

Юго-Восточная Европа стала единственным регионом на Европейском континенте, где было размещено несколько миротворческих миссий ООН, но который тем не менее стал зоной военной интервенции НАТО. В 1995 году, после неудачных попыток со стороны ООН, СБСЕ / ОБСЕ и ЕЭС / ЕС6 и только после значительных колебаний западные державы под руководством США решили силой навязать мир в западной части Балканского полуострова. Конец военным действиям на территории Хорватии, Боснии и Герцеговины, Косова и Македонии был положен лишь к 2003 году.

Политическая раздробленность, вооруженные конфликты, а также провал коммунистической политики индустриализации в странах ЮВЕ привели к разрухе и нанесли ущерб экономике и инфраструктуре региона6. В результате этого большинство социалистических государств бывшей Югославии и Восточной Европы до сих пор так и не достигли уровня 1991 года ни в промышленности ни в сельском хозяйстве.

В некоторых частях западной части Балканского полуострова потери в результате военных действий, перемещения человеческих и природных ресурсов, разрушения ранее единой транспортной и энергетической системы, экономического разделения и потери экспортных рынков уничтожили большинство позитивных результатов предшествующего экономического прогресса. Ущерб, распределившийся очень неравномерно, значительно увеличил различия в ВНП на душу населения7 среди стран региона и повысил уровень безработицы. В беднейших государствах Юго-Восточной Европы уровень безработицы стал самым высоким на континенте.

Балканские войны привели к резкому росту торговли оружием, спонсируемой правительствами или при их попустительстве. Эти войны также способствовали тому, что уровень организованной преступности в Западной Европе увеличился в разы. Безработица и нищета в странах региона стимулировали коррупцию, организованную преступность, нелегальную миграцию и многочисленные виды незаконной торговли, особенно наркотиками и стрелковым оружием.

Тектонические геополитические сдвиги в начале 1990-х годов и кризис политики нейтралитета и Движения неприсоединения, провозглашенной Броз Тито привели к радикальной политической и военной перестройке в странах Юго-Восточной Европы. В результате значительного снижения советского/российского влияния практически весь регион в политическом и экономическом плане стал ориентироваться на Запад. Окончание конфликта между НАТО и странами Варшавского Договора и отсутствие крупных минеральных, энергетических и других природных ресурсов привели к катастрофическому снижению геополитического значения региона. Страны Юго-Восточной Европы перестали быть объектом открытой борьбы за политическое и военное господство сверхдержав. Поэтому внерегиональные источники конфликтов на самой территории либо на границах стран ЮВЕ были сведены к минимуму. Западные Балканы больше не являются пороховой бочкой Европы, как это было в 1914 году. Эпоха религиозных и идеологических войн и перекройки государственных границ на Балканах, похоже, закончилась. Но в итоге регион получил долговременную международную дурную славу как источник опасности и больших неприятностей.

Ситуация в области безопасности в настоящее время

«Европейская стратегия безопасности», принятая в 2003 году, в качестве основных глобальных угроз для стран — членов ЕС утвердила следующие: распространение оружия массового поражения, недееспособные государства, терроризм и организованную преступность, информационную безопасность, энергетическую безопасность и изменения климата8. В других документах ЕС также упоминаются реальные или потенциальные проблемы, нерешенные конфликты между странами и внутри соседних государств и обеспечение внешних границ Европейского Союза. Реальная ситуация в странах ЮВЕ и уж тем более общественное восприятие угроз безопасности весьма существенно отличаются от официальных оценок ЕС.

Респонденты, участвовавшие в опросах общественного мнения в большинстве европейских стран, в целом были больше озабочены другими аспектами мировой безопасности, такими как безработица, преступность, коррупция, стихийные бедствия (наводнения, пожары) и т.д.

Однажды навязанное мнимое спокойствие в регионе сохранялось на Западных Балканах посредством международного протектората в Боснии и Герцеговине и в Косово. В БиГ СПС (SFOR) под руководством НАТО были заменены гораздо меньшим контингентом СЕС (EUFOR) в количестве двух тысяч человек (при поддержке небольшого специального подразделения НАТО, имеющего возможность быстрого вмешательства в конфликт). В Косово остаются около шести тысяч солдат НАТО в многонациональных силах СДК (KFOR), в то время как миссия Евросоюза ЕВЛЕКС (EULEX) насчитывает 2300 человек — с учетом международной полиции, прокуроров, сотрудников пенитенциарных учреждений, административных контролеров и т. д. Численность миссии ЕВЛЕКС, вероятно, будет уменьшена в 2013 году.

Демаркационную линию между двумя частями Кипра с 1975 года охраняет миссия ВСООНК, которая сегодня насчитывает около шестисот миротворцев. И после двух десятилетий, прошедших со времен локальной мини-войны, российский миротворческий контингент в Приднестровье насчитывает около 335 военнослужащих.

Хотя гораздо менее интенсивно, чем во времена «холодной войны», но все же возобновилось соперничество между США и Россией за влияние в странах ЮВЕ. Российская сторона в качестве основного инструмента использует экспорт энергоносителей и значительные инвестиции, особенно в энергетический сектор Сербской Республики, Сербской и Боснии и Герцеговине, а также в недвижимость в Черногории. На территории, расположенной вблизи к странам ЮВЕ, по-прежнему присутствуют арсеналы оперативно-тактического ядерного оружия США и России. Многочисленное военное присутствие в Приднестровье, крупные морские и воздушные базы на украинской территории в Крыму, корабли русского флота на Черном море и сменяемая эскадрилья в Восточном Средиземноморье обозначили уменьшающиеся военные амбиции России — по сравнению с уровнем СССР до 1990 года. С другой стороны, военное присутствие США в Юго-Восточной Европе, заметно увеличилось — в основном из-за нестабильности на Ближнем и Среднем Востоке. В дополнение к Шестому флоту американских ВМС в Средиземном море и присутствию ВВС США в Италии, Греции и Турции американцы создали крупную наземную базу Бондстил в Косово и приобрели права на использование военной подготовки и транзитной инфраструктуры в Румынии и Болгарии. В июле 2011 года США заключили соглашение с Румынией о размещении на ее территории элементов противоракетной обороны. Эти мероприятия обозначают будущую роль стран Юго-Восточной Европы в провозглашенном США и НАТО театре военных действий против потенциальной угрозы со стороны Ирана (в то время как Россия негативно расценивает подобное развитие событий и видит в нем непосредственную угрозу для себя).

Одним из важных аспектов безопасности в Юго-Восточной Европе после окончания «холодной войны» явилось то, что были весьма значительно сокращены расходы на оборону, содержание армии, запасы обычных вооружений, производство оружия и экспорт. Эти движения отражены в запасах тяжелых обычных вооружений до и вскоре после осуществления ДОВСЕ, подписанного в 1990 и в 2011 годах (см. таблицу 1).

Таблица 1

|

Танки |

Артиллерия |

Самолеты |

|||||||

|

Румыния |

2960 |

1375 |

345 |

3928 |

1475 |

870 |

505 |

430 |

103 |

|

Болгария |

2209 |

1475 |

301 |

2085 |

1750 |

738 |

335 |

234 |

91 |

|

Греция |

2276 |

1735 |

1590 |

2149 |

1878 |

3156 |

458 |

650 |

303 |

|

Турция |

3234 |

2795 |

4503 |

3210 |

3529 |

7450 |

355 |

750 |

694 |

Источник: The Military Balance 2011; Routledge, London: 2011, pp.93-94, 114-116, 138-140, 151-154.Goldblat, J. Arms Control, A Guide to Negotiations and Agreements. Oslo: International Peace Research Institute: London: Thousand Oaks: New Delhi: Sage Publications, 1994. pp. 176-177.

Из таблицы видно, что бывшие социалистические государства резко сократили свои расходы на оборону по политическим и экономическим причинам. Это относится не только к двум членам ВТО (Румынии и Болгарии), но и к тем странам, которые не входили в ВТО и Договор об ограничении и Вооруженных сил Европы (ДОВСЕ), а именно: Албании и семи бывшим югославским государствам. Нынешний уровень запасов вооружений в семи странах бывшей СФРЮ выглядит следующим образом (см. таблицу 2).

Таблица 2

|

|

Активные |

В резерве |

Боевые танки |

|

Сербия |

28.184 |

50.171 |

212 |

|

Хорватия |

18.600 |

21.000 |

261 |

|

Босния и Герцеговина |

10.577 |

- |

334 |

|

Словения |

7.600 |

1.700 |

45 |

|

Македония |

8.000 |

4.850 |

31 |

|

Черногория |

2.984 |

- |

- |

|

Косово |

2.500 |

800 |

- |

|

Всего |

78.445 |

78.521 |

883 |

Источник: The Military Balance 2012; International Institute for Strategic Studies, London: 2012, pp. 149, 100, 97, 134, 137, 150.

В этой группе государств сокращение произошло после окончания балканских войн в 1995 году. К 1999 году было произведено значительно меньшее количество единиц тяжелых обычных вооружений по сравнению с уровнем существующей тогда СФРЮ1980-х годов. Армии были сокращены примерно наполовину, в то время как запасы тяжелых обычных вооружений сократились, по крайней мере, на две трети. С другой стороны, два члена НАТО (Турция и Греция) не снижают высоких расходов на оборону, что связано с до сих пор неразрешенными спорами по Кипру и воздушному пространству над Эгейским морем. Эта политика, к сожалению, привела Грецию к почти полному банкротству. Из-за разногласий между НАТО и Москвой ДОВСЕ, принятый в Париже в 1990 году, так и не был выполнен в полном объеме.

Другой аспект региональной безопасности относится к существующим ядерным установкам. В регионе находятся только пять действующих атомных электростанций и небольшое количество ядерных реакторов для проведения исследований. Хотя все государства Юго-Восточной Европы придерживаются Договора о нераспространении ядерного оружия, проблемы ядерной безопасности (в том числе захоронение ядерных материалов) все же существуют. Их острота была уменьшена в связи с тем, что под давлением ЕС были остановлены четыре из шести реакторов советской постройки на АЭС Козлодуй в Болгарии.

Подавление вооруженного насилия отнюдь не означает, что на Балканах установилась долгосрочная стабильность. С 2001 года это проявляется во вспышках насилия в Косово, Сербии и Македонии, на примере ослабленного центрального правительства в Боснии и Герцеговине, разрушения пограничных пунктов придорожными баррикадами на границе Сербии и Косова, в вооруженных столкновениях сербов и солдат KFOR, а также на примере актов насилия в Македонии в 2011–2012 гг. В регионе де-факто существуют три государства, правовой статус которых оспаривается: Турецкая Республика Северного Кипра, непризнанная Республика Приднестровье и Республика Косово. В соседнем регионе Закавказья есть еще три зоны межгосударственной напряженности. В 2008 году их существование привело к серьезным вооруженным конфликтам с применением тяжелых обычных вооружений, а в 2012 году — к перестрелке с человеческими жертвами на границе. В эти конфликты были непосредственно вовлечены не только три сепаратистских и на международном уровне практически непризнанных парагосударства — Абхазия, Южная Осетия и Нагорный Карабах, но и Россия, Грузия, Армения и Азербайджан. Все три «замороженных конфликта» остаются важными вопросами в сфере политики и безопасности Европы9.

Косово, вошедшее в список последним, способствовало нагнетанию политической напряженности в отношениях между США и крупными западноевропейскими государствами, с одной стороны, и Россией — с другой. Провозглашение независимости Косова в 2008 году также разделило страны ЕС и НАТО на два лагеря. Несмотря на официальное окончание миссии Международной руководящей группы по наблюдению за независимостью Косова 10 сентября 2012 года, эти подразделения до сих пор остаются на территории Косова в качестве единственной стороны, реализовавшей предложения Ахтисаари по урегулированию статуса Косова. Хотя его существованию ничто не угрожает, Косово по-прежнему остается де-факто под международным протекторатом. Внутренне это очень слабое государство, не имеющее контроля над всей своей территорией и населением.

Нерешенная ситуация трех сепаратистских государств является благотворной почвой для новых потенциальных конфликтов. Кроме того, недавно прозвучали угрозы и обвинения в сепаратистских намерениях против некоторых видных политиков и общественных деятелей в Боснии и Герцеговине и в Сербии. Таким образом, потенциал для резких межнациональных конфликтов (также в Македонии) и для дальнейшего распада на пространстве бывшей Югославии исчерпан еще не полностью. Кроме того, среди шести экс-югославских государств, признанных мировым сообществом, остается ряд наболевших нерешенных вопросов правопреемства, в том числе оспариваемые части межгосударственной границы на суше, на Дунае и в Адриатическом море.

Невоенные угрозы безопасности

Среди других политических вопросов на Балканах следует отметить положение бесправных этнических меньшинств (например, цыган) и по крайней мере, полутора миллионов беженцев. Не столь давно страны Юго-Восточной Европы недавно стали свидетелями массовых беспорядков, демонстраций и вандализма, спровоцированных экономическими проблемами, высоким уровнем безработицы и политическим недовольством в Албании, Сербии, Хорватии и Греции.

В других частях Балкан социальные и политические условия еще хуже. Греция также испытывает приток незаконных мигрантов, в основном из стран Ближнего и Среднего Востока. По крайней мере, треть из 120 — 150 тысяч нелегальных мигрантов в год добирается до стран ЕС через Юго-Восточную Европу, по Средиземному морю. Увеличение потока привело к неприятностям и последующей милитаризации вдоль короткой сухопутной границы ЕС между Грецией и Турцией. С другой стороны, самые новые государства — члены ЕС — Румыния и в меньшей степени Болгария — «экспортировали» часть своих социальных проблем, когда большое количество цыган мигрировало и создало незаконные поселения на территории Италии, Испании и Франции. Суровые контрмеры явились причиной политической нестабильности в организациях ЕС. А огромное число граждан Румынии, ищущих работу в Испании, вновь поставили под вопрос свободу передвижения лиц в пределах Европейского Союза.

Страны Юго-Восточной Европы подверглись ряду других невоенных угроз безопасности. Некоторые угрозы возникли внутри самих стран, а другие пришли или были связаны с подобными явлениями в государствах за пределами региона. Видное место среди невоенных угроз занимают организованная преступность и коррупция. По мнению некоторых аналитиков, у них есть потенциал стать самым опасным элементом региональной безопасности10. Организованная преступность, идущая с Балкан, нередко рука об руку с итальянскими и другими преступными сообществами за пределами региона, активно занимается грабежами банков и почтовых отделений, различными формами контрабанды и незаконной торговлей, в том числе торговлей людьми, человеческими органами, наркотиками, оружием, контрафактными товарами, табачными изделиями и т.д.

Подсчитано, что около трех четвертей героина (в основном из Афганистана) и значительная часть кокаина (из Латинской Америки) поступает в Западную Европу через страны ЮВЕ. Самым крупным покупателем легкого оружия, незаконно вывезенного из стран ЮВЕ, была, по некоторым данным, и непризнанная Республика Приднестровье, находящаяся под фактическим протекторатом России.

* * *

Зона транзита и укрытия

После окончания последней войны на Балканах регион, ранее считавшийся очагом конфликтов и политического терроризма, утратил часть своей дурной славы и стал главным образом зоной транзита или укрытия. Среди реальных или потенциальных невоенных угроз безопасности, которые затрагивают страны ЮВЕ (и другие части Европы), следует упомянуть также природные и экологические катастрофы, изменение климата и энергетическую безопасность. Части региона пострадали от недавнего разрушительного наводнения и лесных пожаров. Русско-украинские споры вокруг транзита газа выявили хрупкость энергетической безопасности в странах ЮВЕ. Перебои в поставках газа в зимний период 2008/2009 года сильнее всего затронули жителей крупных городов Боснии и Герцеговины. И без того высокая зависимость стран ЮВЕ от импорта углеродного топлива, скорее всего, в будущем только увеличится. Несколько конкурирующих проектов трансрегиональных газопроводов, в частности, Набукко, получивший поддержку ЕС, и Южный поток, поддерживаемый Россией, будут пересекать страны ЮВЕ. Если эти масштабные проекты будут реализованы, они сильно повлияют на энергетическую безопасность не только стран Юго-Восточной Европы, но и в Европейского Союза в целом11.

Юго-Восточная Европа и международное сообщество

«Замороженные» политические конфликты на Кипре и в Приднестровье, а также между Сербией и Косово, Македонией и Грецией свидетельствуют о неспособности балканских элит найти практические решения на основе компромисса и взаимных уступок и обеспечить стабильность в регионе. До сих пор ни одна из региональных инициатив по расширению сотрудничества не была осуществлена.

И все-таки усилия по углублению сотрудничества с государствами региона и между ними стали более перспективными12. Эти усилия с 1990 года привели к созданию сети международных организаций. Практически все из них являются организациями, созданными на Западе. В эту сеть входят «Пакт стабильности для Юго-Восточной Европы», ЦЕФТА, Инициатива кооперациив Юго-Восточной Европе, «Партнерство ради мира» НАТО, «Инициатива Юго-Восточной Европы» и др.

* * *

Интеграция как фактор мира

Международный опыт обращения с источниками нестабильности и опасности в странах Юго-Восточной Европы показывает сложность проблем, которые не могут быть быстро решены в одностороннем порядке. Жизнь показала, как опасно недооценивать связи между безопасностью в регионе и безопасностью в других частях Европы.

Необходимо стремиться к тому, чтобы международное сообщество осуществляло действия по улучшению экономической и социальной ситуации в большинстве стран на Балканах, избегая при этом порочного круга внешней зависимости региона. Вероятно, присутствие иностранных военных и полицейских здесь по-прежнему будет необходимо и в будущем. Разрешить многочисленные проблемы можно путем дальнейшего укрепления роли и влияния ЕС и НАТО в странах Юго-Восточной Европы. Стратегическая Концепция НАТО 2011 года ставит целью «содействие евроатлантической интеграции Западных Балкан [в целях] обеспечения прочного мира и стабильности, основанных на демократических ценностях, региональном сотрудничестве и добрососедских отношениях»13.

Несмотря на многочисленные препятствия, ЕС и НАТО активно способствовали многостороннему региональному сотрудничеству, особенно среди бывших югославских государств14. С 2008 года зона влияния соглашений о Стабилизации и ассоциации с ЕС была расширена на весь регион, за исключением Косова. Эти соглашения стали шагами к сближению и в конечном счете — вступлению всех остальных балканских государств в ряды членов ЕС. В 2011 году завершились предварительные переговоры с Хорватией о вступлении в Европейский Союз. После длительного периода ожидания Турция получила статус официального кандидата, но переговоры были приостановлены в основном из-за кипрской проблемы. Сербия и Черногория вошли в ранг кандидатов в 2012 году, кандидатура Македонии (как в ЕС и НАТО) остается в подвешенном состоянии из-за нелепого греческого вето по поводу самого названия — Македония. Албания, Босния и Герцеговина, а также Косово (в рамках Резолюции Совета Безопасности ООН № 1244/99) остаются потенциальными будущими кандидатами. Вступление Хорватии и Албании в НАТО в 2009 году также способствовало стабилизации в регионе. На саммите НАТО в Чикаго в мае 2012 была подтверждена кандидатура Македонии, был высоко оценен прогресс Черногории на пути к членству в НАТО, а также стремление Боснии и Герцеговины вступить в НАТО. На саммите была высказана поддержка Евро-Атлантической интеграции Сербии, диалогу Белграда и Приштины при содействии ЕС, а также дальнейшему укреплению мира и стабильности в Косово. В ближайшие десятилетия процесс расширения ЕС и НАТО действительно дает надежду на улучшение региональной безопасности в странах ЮВЕ.

* * *

Тлеющие конфликты внутри Европы

Однако некое предостережение было бы уместным. Предполагаемого включения всего региона в процесс Евро-Атлантической интеграции будет явно недостаточно. Опыт показывает, что, несмотря на одновременное членство Великобритании и Ирландии в ЕС, обоим этим государствам потребовалось более трех десятилетий, чтобы достичь символического примирения и заключения компромиссного Соглашения Страстной пятницы в Ольстере. А конфликт между Великобританией и Испанией в отношении Гибралтара до сих пор остается нерешенным, несмотря на их членство в ЕС и НАТО. Шестьдесят лет членства двух стран в НАТО не остановило гонку вооружений между Грецией и Турцией и не приблизило решение проблемы Кипра. Вступление Республики Кипр в ЕС также не разрешило данный спорный вопрос, а возможно, сделало его еще более сложным. Сегодня, более чем шестьдесят лет спустя с момента вступления Бельгии в НАТО и Европейский Союз, отношения между двумя основными национальными общинами в этой стране хуже, чем они когда-либо были. И таких примеров можно привести великое множество.

* * *

Исторические данные показывают, что вспышки насилия на Балканах (1860, конец 1870-х — начало 1880-х гг., 1908–1913, 1914–1921, 1937–1945, 1947–1949, середина 1970-х гг., конец 1980-х гг., 1991–1995 и 1999–2003 гг.) регулярно перемежались с периодами относительного мира. Последний раз мир так и не был достигнут внутри региона; он был установлен лишь после военного вмешательства Запада. Проявления национализма, нетерпимости и взаимной ненависти, к сожалению, до сих пор наблюдаются на Балканах. Вот почему для того, чтобы изменить отрицательную картину последних полутора столетий, представители балканских элит должны продемонстрировать гораздо более мудрое и ответственное поведение.

* * *

Уроки балканских конфликтов

Большинство стран региона пережили радикальную трансформацию политических режимов. Вместо авторитарных, в том числе и тоталитарных режимов конца 1980-х годов регион сегодня представляет собою, в различной степени, демократические политические системы. А демократические режимы почти никогда не воюют между собой. Кроме того, значительная демилитаризация в большинстве балканских государств привела к существенному сокращению возможности ведения ими боевых действий. Балканские элиты также многое уяснили из негативного опыта последних двух десятилетий и его последствий.

В отличие от 1990-1991 годов, потенциальные очаги напряженности в регионе Западных Балкан сегодня находятся под контролем международных наблюдателей, состоящих из миротворцев, иностранных войск, гражданского контроля, а два места де-факто являются протекторатами. Кроме того, страны региона получают значительную финансовую помощь и кредиты для своего развития. Существует также сеть вышеупомянутых региональных схем сотрудничества, в том числе по вопросам безопасности и обороны. Все это дает основания для умеренно оптимистичных ожиданий, что однажды Балканы станут зоной демократии, процветания и стабильности, а не регионом, потенциально опасным для всей Европы.

Перевод Е.Г. Энтиной.

Примечания

1 Антон Беблер — профессор, доктор. Факультет социальных наук. Университет Любляны, Словения.

2 Zbigniew Brzezinski. 1997. Chapter 3 ‘Euroasian Balkans’, pp. 7-25, 29-45, 99-108. In The Grand Chessboard, New York: Basic Books.

3 Johnsen, William. 1995. Deciphering the Balkan enigma: Using History to Inform Policy. Carlisle, Pa: Strategic Studies Institute, U. S.: Army War College. Chapters 2 in 3, pp. 9-60.

4 Blank, Stephen J. (ed.).1995, Yugoslavia’s wars: The problem from hell. Carlisle, Pa: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College. Chapters 2, 3, 5, 6.

5 Burg, L. Steven. 1995. Yugoslavia’s wars: The problem from hell. p.p. 47 — 86.

6 Altmann, Franz-Lothar. 2004. “Regional economic problems and prospects”. In The Western Balkans: Moving on. Chaillot Paper no.70. Paris: Institute for Security Studies. p.p.69-84.

7 Batt, Judy. 2004. “Introduction: the stabilization/integration dilemma”. In The Western Balkans: Moving on. Chaillot Paper no.70. Paris: Institute for Security Studies. p.p. 7 — 19.

8 Vasconcelos, Alvaro ed. 2009. The European Security Strate-gy 2003-2008, Building on Common Interests. Paris: EUISS. pp. 38-41, 64-67.

9 Clement, Sophia. 1997. The International Community Response in Conflict Prevention in the Balkans. (Chaillot Paper no. 30. Paris: Institute for Security Studies. p.p. 46-74.

10 Lt. gen. Blagoje Grahovac. 2012. Geopolitics & Organized Crime and Corruption in the Early 21st Century with Reference to the Balkans. In European Perspectives — Journal on European Perspectives of the Western Balkans. Vol. 4, No. 1(6). Loka pri Mengešu: Centre for European Perspective.

11 Altmann, Franz-Lothar. 2011. “Energy procurement security in the European Union”. In International conference Europe’s energy security: challenges and prospects. Ljubljana: Euro-Atlantic Council of Slovenia. pp. 37-41.

12 Delevic, Milica. 2007. Ch.2, 3, “Regional cooperation in the Western Balkans”. Chaillot Paper no.104. Paris: Institute for Security Studies. pp. 31-72.

13 Strategic Concept, NATO, Brussels, 2011, p. 31.

14 Rupnik, Jacques. 2011. “The Balkans as a European question”. In Rupnik, Jacques ed. 2011. The Western Balkans and the EU: The Hour of Europe. Chaillot Papers no. 126. Paris: EUISS. pp. 17-30.

Опубликовано в журнале:

«Вестник Европы» 2013, №37

Евросоюз может закрыть границу для марокканской меч-рыбы

Природоохранная организация «Океана» узнала о том, что суда Марокко ловят меч-рыбу с использованием запрещенных дрифтерных сетей. Экологи призывают запретить импорт в ЕС деликатеса, добытого варварским способом.

Дрифтерные сети в 1992 г. были запрещены Генеральной Ассамблеей ООН. В 2003 г. запрет на их использование в Средиземном море ввела Международная комиссия по сохранению атлантического тунца (ICCAT). Марокко же официально прекратило добычу рыбы этим варварским методом только в 2010 г. под давлением мирового сообщества и с помощью компенсаций от США и Евросоюза.

Однако природоохранная организация «Океана» (Oceana) недавно получила сведения о том, что рыбаки из порта Танжер вновь добывают меч-рыбу запрещенным способом. Собранные экологами доказательства убедительно свидетельствуют о том, что мелкие промысловые суда, координируемые более крупными, безнаказанно ведут лов меч-рыбы дрифтерными сетями в Гибралтарском проливе.

Исполнительный директор «зеленой» организации в Европе Ксавьер Пастор призывает международное сообщество применить жесткие меры к Марокко, так как словами, по его мнению, власти королевства не убедить.

Как сообщает корреспондент Fishnews, рыбаки Испании выступили за запрет импорта в страну «дрифтерной» меч-рыбы и ее последующего реэкспорта в Италию. Рыба, пойманная дрифтерным способом, дешевле добытой легально почти в 3 раза. Марокканская меч-рыба стоит около 5 евро за килограмм, в то время как в Италии ее цена доходит до 15 евро за килограмм. А в самом Танжере (Марокко) можно купить меч-рыбу меньшего размера, чем разрешается к вылову.

Экологи предлагают ограничить поставки меч-рыбы из Марокко в ЕС до тех пор, пока африканское государство окончательно не откажется от вредоносного метода лова.

Украина и Евроcоюз в очередной раз перенесли сроки подписания Соглашения о совместном авиационном пространстве.

Как заявила во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции замминистра иностранных дел Украины Наталья Галибаренко, 27 июня документ точно подписывать не будут.

По ее словам, со стороны Украины все уже готово к подписанию, но сначала Великобритании и Испании нужно уладить многолетний спорный момент вокруг Гибралтара.

Великобритания начала настаивать на том, что из соглашения следует исключить Гибралтар, так как он является спорной территорией. И это несмотря на то, что в Гибралтар выполняются исключительно внутренние рейсы.

Наталья Галибаренко отметила, что 27 июня Президент Евроомиссии Жозе Мануэль Баррозу, Глава Европейского совета Херман ван Ромпей обсудят данный вопрос с премьер-министром Испании Мариано Рахоем и британским премьером Дэвидом Кэмероном. На встрече планируют достичь компромисса.

Ранее сообщалось, что Украина и ЕС могут подписать соглашение о совместном авиационном пространстве 27 июня.

Как отметил министр инфраструктуры Максим Бурбак, это должно стать важным достижением на пути либерализации рынков авиационных перевозок, внедрения общих правил на основе правил ЕС в области гражданской авиации, повышения уровня безопасности полетов, развития аэропортов и отечественного авиапрома", - отметил Максим Бурбак 22 мая.

Он отметил, что это важный шаг для реализации стратегии государства по обеспечению конкурентоспособности Украины на мировом рынке авиа услуг. Поэтому Украина сможет наладить сотрудничество в производственной сфере в авиапромышленности и стимулировании инвестиций в рамках настоящего Соглашения без ущерба действующим в Украине техническим и промышленным стандартам.

"После начала действия Соглашения ожидается рост пассажиропотоков на европейском направлении на уровне до 10-15% ежегодно. Вместе с тем усилится конкуренция с иностранными перевозчиками и возрастет возможность выхода большего количества украинских авиаперевозчиков на рынок авиаперевозок между Украиной и ЕС", - подчеркнул министр.Перейти на Главную страницу

Соглашение о едином авиационном пространстве между Украиной и ЕС (т.н. договор об открытом небе - ИФ) будет подписано не 5 июня, как это планировалось ранее, а несколько позднее, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в Еврокомиссии.

"Очень вероятно, что документ будет подписан 27 июня в Брюсселе вместе с большим соглашением (об ассоциации - ИФ)", - сказал собеседник агентства в среду.

По его словам, задержка в подписании договора связана с несогласованностью вопроса Гибралтара.

Ранее сообщалось, что сегодня Украина и ЕС могут подписать соглашение о совместном авиационном пространстве. Также, как отметил министр инфраструктуры Максим Бурбак, сегодня планируется подписать ряд документов, касающихся конвергенции сертификационных систем, а также обмена информацией по безопасности полетов воздушных судов, использующих аэропорты ЕС и Украины.

"Мы рассчитываем, что подписание этого Соглашения состоится 5 июня 2014 во время заседания Совета министров ЕС в Люксембурге. Это станет важным достижением на пути либерализации рынков авиационных перевозок, внедрения общих правил на основе правил ЕС в области гражданской авиации, повышения уровня безопасности полетов, развития аэропортов и отечественного авиапрома", - отметил Максим Бурбак 22 мая.

Он отметил, что это важный шаг для реализации стратегии государства по обеспечению конкурентоспособности Украины на мировом рынке авиа услуг. Поэтому Украина сможет наладить сотрудничество в производственной сфере в авиапромышленности и стимулировании инвестиций в рамках настоящего Соглашения без ущерба действующим в Украине техническим и промышленным стандартам.

"После начала действия Соглашения ожидается рост пассажиропотоков на европейском направлении на уровне до 10-15% ежегодно. Вместе с тем усилится конкуренция с иностранными перевозчиками и возрастет возможность выхода большего количества украинских авиаперевозчиков на рынок авиаперевозок между Украиной и ЕС", - подчеркнул министр.Перейти на Главную страницу

Асимметричная демократия: эскиз будущего Европарламента

В.И. Брутер – эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.

Резюме Объединенной Европе никак не удается договориться о равном подходе к большинству гуманитарно - политических проблем.

Сейчас много говорят о двойных стандартах в отношения между Россией и Западом. Но двойные стандарты в Европе не только для «внешнего применения», они еще и для «внутреннего». Объединенной Европе никак не удается договориться о равном подходе к большинству гуманитарно - политических проблем.

Достаточно вспомнить основные вехи. Массовое «безгражданство» для русскоязычных в Латвии и Эстонии. Которое не закончилось, спустя почти 25 лет – жизнь целого поколения. Высылка из Франции румынских цыган (ромов). Которые, между прочим, полноценные граждане Евросоюза. В общем, вполне естественно, что Европа подошла к референдумам об отделении Шотландии и Каталонии. И это только начало. В сложившейся ситуации референдум о выходе Великобритании из ЕС будет вполне естественным продолжением. Причем с заранее известным результатом.

После подписания Лиссабонского договора Евросоюз так и не смог (хотя бы в самой общей форме) зафиксировать единый подход к правам регионов и этнических меньшинств. Это только усиливает напряжение и мешает создать новое качество. Сейчас перед выборами в ЕП совершенно очевидно, что новый Европарламент с новыми уже полномочиями не сможет снять основные проблемы, которые существуют в Европе. Официально говорится, что «формула выборов в Европарламент находится в компетенции стран – членов ЕС». Собственно против этого никто не возражает. Действительно вряд ли формулы во Франции и на Кипре обязательно должны совпадать. А вот базовые принципы, на основании которых это «формула» создается, могут и должны быть общими. А возможно даже едиными. Сейчас все, скорее наоборот.

Социология свидетельствует: значительная часть граждан ЕС полагает, что процесс идет «не туда». Никогда еще процент евроскептиков не был так высок, причем речь, в первую очередь, идет о крупнейших странах Европы – Великобритании, Франции, Польше, Италии.

«Равноправие»

Никакого равноправия для меньшинств и регионов в Европе никогда не существовало. Причем речь идет не о Новой Европе, а о Старой, и не только о «старых временах», но и о вполне сегодняшних. Разумеется, нельзя говорить о том, что в Европейском политическом пространстве ничего положительного происходит. Права этнических меньшинств, в целом, расширяются. С большими проблемами, но расширяются. Децентрализация власти происходит. Самоуправления получают дополнительные возможности, прежде всего в бюджетной сфере. Но процесс идет чрезвычайно медленно и не поспевает за изменением ситуации. Каталония и Шотландия – очевидный показатель того, что скорость, с которой

движется Евросоюз, и скорость, с которой меняются отношения внутри стран, заметно отличается. ЕС никуда и ни за чем не успевает. Причем Шотландия – это на данный момент очень цивилизованный способ решения проблемы. Так будет не всегда и не везде.

Новый состав ЕП не решит эти проблемы, это видно уже сейчас. Скорее, наоборот, во вновь избранном парламенте следует ожидать значительно больших противоречий между политическими силами мейнстрима и евроскептиками, которые значительно усилится. Как результат, проблем станет больше, а эффективности меньше.

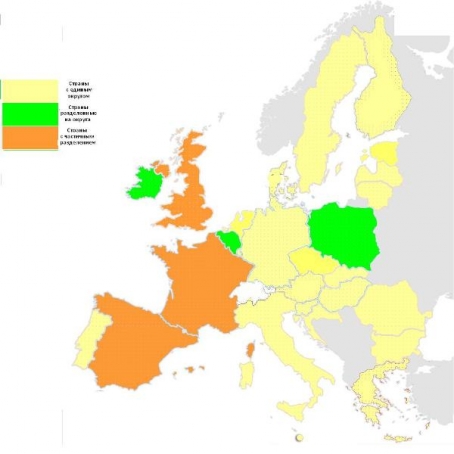

Рис.1. Разделение внутри стран ЕС на избирательные округа по региональному принципу.

Как видно из Рис.1 лишь 3 страны ЕС из 28 полностью разделяют страну по региональному признаку на выборах в ЕП. Это тем более странно, что национальные выборы практически все страны проводят по регионам и округам. Очевидно, что отказ от представительства регионов связан со стремлением к сверхцентрализации. А стремление к сверхцентрализации связано с желанием крупнейших партий «контролировать как можно больше» и получить за счет этого большее количество мест в ЕП.

В результате получается следующее:

- регионы представлены совершенно непропорционально. Если большинству европейских стран (особенно это относится к новой Европе) во внутренней политике удалось победить засилье столиц, то на общеевропейском уровне оно продолжает доминировать. В результате ЕП в большой степени выглядит как Парламент «европейских столиц».

- часть регионов вообще не представлена. Дело доходит до курьезов. Балеарская региональная партия MES (находящаяся в региональном парламенте) посчитала, что при любом оптимистичном (15–20%) результате выборов, она все равно не сможет претендовать на депутатский мандат и…снялась с выборов, предложив всем своим сторонникам голосовать за «любую другую региональную партию».

С этническими меньшинствами все еще хуже. Во-первых, ЕС так и не может определить единый подход к статусу, что позволило бы считать меньшинствами всех тех, кто сам себя к ним относит. Посему, в различных странах (в большей степени это относится к новой Европе) постоянно идет «дискуссия» о том, кого считать меньшинством, а кого нет. В результате силезцы в Польше, гагаузы в Болгарии, аромуны и меглены в Румынии, буньевцы и шокцы в Хорватии, жемайты в Литве, латгалы в Латвии, моравы в Чехии лишены статуса и в определенной мере оказываются ущемленными с точки зрения прав. Во-вторых, Евросоюз никак не может выработать позицию по тем автохтонным меньшинствам, которые в силу различных обстоятельств, в недостаточной мере «социализованы». В первую очередь это относится к ромам и саами. В настоящий момент в ЕП нет ни одного представителя ромов (за последние 15 лет было двое представителей – оба от Венгрии), и скорее всего в новом составе ЕП тоже никого не будет. Саамов нет не только в ЕП, но и в парламенте Швеции (впервые представитель народа саами избран в парламент Финляндии). Это называется дискриминация по этническому признаку.

Недавние драматические антиромские проявления в Европе и являются следствием подобной дискриминации. Отсутствие представительства в органах власти не позволяет разделить ответственность с избранными представителями этноса. Дальше все по известной формуле. Нет диалога – есть проблемы.

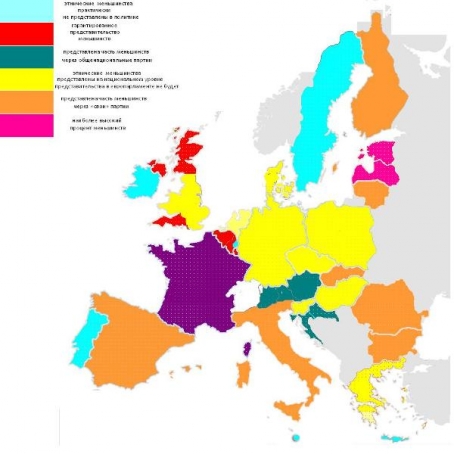

Рис. 2. Вероятная представленность этнических меньшинств в ЕП по итогам выборов.

При этом, как видно на рис.2, среди стран ЕС практически нет таких, где автохтонные меньшинства не были бы представлены на различных уровнях власти. И опять необходимо констатировать, что представительство неравномерное, несправедливое и лишено единого подхода к проблеме.

1. Европа не гарантирует представительство автохтонных меньшинств. Даже тех, кто признается в этом качестве в самих странах – членах ЕС. Странно, но факт. От демократической и продвинутой Испании в нынешнем составе ЕП вообще нет галисийцев, балеарцев, канарцев, валенсийцев. Об арагонцах даже и речь не идет.

2. Большие испанские меньшинства, конечно, могут постоять за «себя сами», но многие не в состоянии это сделать. Если для сербов, украинцев, белорусов, русских старообрядцев это плохо, но не страшно, то для многих подобная дискриминация «смертельна» – она просто ликвидирует горизонт возможностей.

3. Караимы, польско-литовские татары, реликтовые этносы Северной Италии – германоязычные (мокены, чимбры), ретороманцы (ладины, фриулы, нонезы, соланжи и т.д.), банатские болгары (католики), карашовены, лужицкие сорбы, фризы не будут представлены в ЕП и не имеют возможности быть избранными при нынешней формуле. Список практически бесконечный. Даже у польских кашубов, скорее всего, не будет представительства в ЕП. несмотря на очень хорошее представительство в польском Сейме и в Сеймике Поморского воеводства.

4. Диаспоры «титульных этносов» ЕС тоже представлены неравномерно и не очень справедливо. Если венгерские и немецкие меньшинства присутствуют очень солидно, то, например, польские, чешские, хорватские представлены слабо или их нет вообще. Все это неслучайно. В этом месте сходятся интересы европейской и национальных бюрократий. Которые (как всегда) хотят меньше «отдать» (тем более подозрительным меньшинствам) и больше «оставить себе».

В качестве иллюстрации классический пример того, как 11 заморских департаментов (включая Новую Каледонию и Таити) оказались объединены в один округ, где разыгрываются 3 мандата. Иначе как издевательством над здравым смыслом это назвать нельзя. Никак нельзя понять как территории, удаленные друг от друга на тысячи километров и не имеющие прямой связи, могут голосовать по общим партийным спискам. Но в сравнении в Объединенным королевством это еще хорошее решение. Британцы вообще отказывают в праве участвовать в выборах ЕП жителям Нормандских островов, острова Мэн. Уже не говоря о владениях в Америке и Океании. А вот Гибралтар в выборах участвует. Хотя и не является частью UK. Правда его приписали к одному из английских округов. Так что шансов на представительство у него не будет.

5. На рис.2 наиболее популярные цвета – желтый и оранжевый. Оранжевый относится к меньшинствам Испании, германской, венгерской диаспорам, полякам Литвы, шведам в Финляндии и туркам в Болгарии. В общем, немного, несмотря на то, что меньшинства есть практически в каждой стране.

Желтый цвет очень показателен. Если на национальном уровне с меньшинствами, так или иначе, приходится говорить, то на уровне ЕП их можно (а кому-то и нужно) игнорировать.

Все это еще раз способствует асимметричности, кособокости получившейся структуры. Из народного проекта получается бюрократический, значительному числу граждан безразличный. Отсюда и рост евроскептицизма. Если либеральные идеи не работают, или не доводятся до конца, то на их место приходят идеи более радикальные, изоляционистские, консервативные. Система становится менее устойчивой.

«Энтропия»

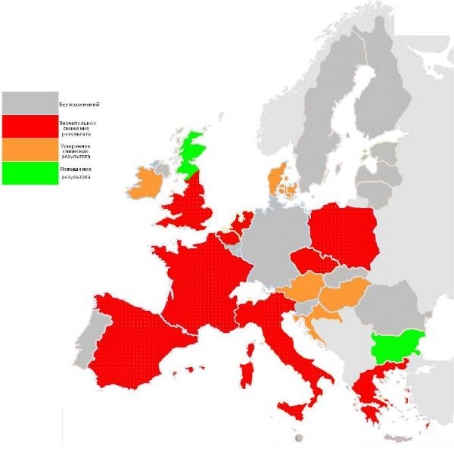

Рис 3. Динамика суммарного рейтинга (2009 -2014 гг.) двух крупнейших партий по каждой стране (основная партия власти + основная партия оппозиции).

Еще никогда в Старой Европе не было так много «больших коалиций» как сейчас. Германия, Австрия, Италия, Греция. В Великобритании вообще первый коалиционный кабинет со времен Военного Правительства Уинстона Черчилля времен Второй мировой. Сейчас в Западной Европе осталось только два «одноцветных» правительства. Левое во Франции и правое в Испании. Во Франции рейтинг относительно недавно избранного президента и правящей партии в пределах 20%, что является антирекордом. В Испании у Народной партии рейтинг чуть выше, но и она проиграет любые выборы в национальный парламент. Все это же относится и к Великобритании с Грецией.

Это опять-таки не случайно. Еще никогда за последние годы европейский политический мейнстрим не был так непопулярен. А в подобной ситуации идеологические однородные правительства – это слишком большая роскошь.

На рис.3 хорошо видно, что красный цвет доминирует. В первую очередь, в крупных странах Старой Европы. Серый цвет преобладает в Северной Европе, где традиционно много партий, представленных в парламентах, а правительства и ранее никогда не были «одноцветными». Отсюда и относительная стабильность в рейтингах партий, хотя рейтинги самих правительств невысоки. На ближайших выборах в Швеции и Дании очень высока вероятность смены правящих коалиций.

Во Франции, Англии, Испании, Нидерландах все совсем необычно. Еще никогда рейтинги правящих партий не были здесь такими низкими.

Прогноз на 25 мая

По различным оценкам, «правящая» в Европе Народная партия потеряет на выборах 25 мая 20–25% мандатов, т.е. вместо 275 будет около 200. Таких «сдвигов» в электоральных настроениях европейцев не было с 1979 года, когда были проведены первые прямые выборы в ЕП.

При этом социалисты – главные «друзья – соперники» правоцентристов дополнительных мест не получат. Все «уйдет» евроскептикам, которые при желании могут сформировать третью по величине фракцию в ЕП, и новым, иногда даже несистемным, политическим формированиям. Борьба между кандидатом от «правых» Жан-Клодом Юнкером (экс-премьер Люксембурга) и «левых» Мартином Шульцем (действующий председатель ЕП) идет с преимуществом в несколько мандатов. Однако кто бы ни победил, ему необходимо будет создать очень широкую коалицию, чтобы обеспечить свое избрание на пост председателя Еврокомиссии, которое пройдет в ЕП.

По данным социологии, евроскептики побеждают на выборах во Франции и Англии. Польский ПиС (Право и Справедливость) Ярослава Качинского борется за первое место с правящей Гражданской Платформой премьер-министра Дональда Туска. Итальянские «Пять звезд» будут на выборах вторыми. Новый Фламандский Альянс побеждает на выборах во фламандской части Бельгии, а Народная партия Дании имеет шанс одержать первую серьезную победу в своей истории. Как сказал один итальянский политический аналитик, «осталось только найти и выбрать тех, кто выключит свет».

Это, конечно чрезмерный пессимизм. ЕС – новый политический проект, и будущее у него есть. Важно, однако, не допускать новых ошибок и идти вперед. В какой-то мере это означает и смелые решения, и переход к новым, более свободным формам.

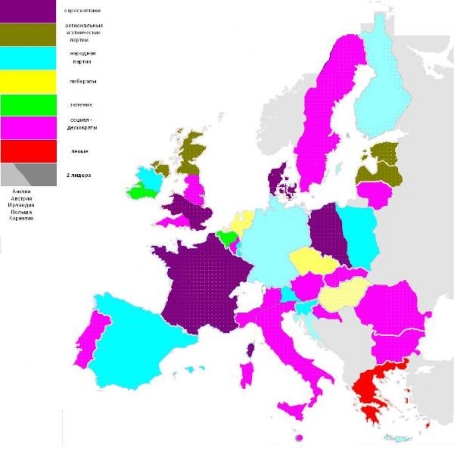

Рис.4. Лидеры электоральных предпочтений на выборах ЕП по странам

(в некоторых случаях отмечены 2 лидера).

Что будет после выборов, пока непонятно. Это будет зависеть от того, насколько прогнозы превратятся в голоса, проценты и депутатские мандаты.

На рис.4. обращает на себя внимание отсутствие «общей картины». За исключением роста рейтинга у «евроскептиков», все остальные предпочтения в определенной мере случайны, и зависят от ситуации в каждой отдельной стране.

Пока в Германии, ключевой стране ЕС, есть определенная стабильность, «выключать свет не придется». Но тенденция налицо, и еще какое-то время европессимизм будет преобладать.

Германии сейчас придется очень сложно. Придется менять взгляды, приоритеты, в чем-то жертвовать интересами. Очень важен образ будущего. Поэтому, недавнее высказывание министра иностранных дел Германии Штайнмайера о том, что «ЕС – это ответ Европы на две мировые войны», с политической точки зрения является ошибочным. Разумеется, то, что было в прошлом очень важно, но для Евросоюза гораздо важнее, что будет в будущем. А, значит, исторические реминисценции здесь не при чем.

Европейскому союзу необходима «новая перспектива». Только с помощью слов, создать ее удастся. Возможно, как раз 25 мая, придет время действий.

После того, как премьер-министр Великобритании «настоятельно» предложил заморским и зависимым британским территориям (Ангилья, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Гибралтар, Гернси, Джерси, остров Мэн, Монтсеррат и Тёркс и Кайкос) усовершенствовать систему доступа к информации о бенефициарных владельцах, некоторые из названных юрисдикций уже заявили о своих возможных планах создать реестры таких данных.

По словам премьера острова Мэн Аллана Белла: «У острова надежный режим, который обеспечивает идентификацию бенефициаров компаний и доступность этой информации для органов власти». Введение центрального реестра данных о фактических вледельцах компаний, как считает Белл, логично вписывается в рамки такого режима.

Правительство Тёркс и Кайкос вынесло предложение британского премьера на обсуждение и рассматривает возможность открытия публичного доступа к информации подобного рода.

Власти Гернси отнеслись к инициативе Великобритании с осторожностью: в ответе на письмо Кэмерона министр Гернси Джонатан Ле Ток поддержал инициативу усиления финансовой прозрачности и внедрения высоких мировых стандартов в этой сфере. Однако окончательный ответ на предложение британского премьера правительство Гернси пообещало предоставить позже.

Бизнес-сектор и политическая верхушка юрисдикции могут, однако, воспротивиться масштабным планам Великобритании, так как не исключено, что предложенные шаги поставят финансовый сектор Гернси в весьма невыгодное положение.

Жители значительной части британской территории Гибралтар на юге Пиренейского полуострова остались в воскресенье без электроэнергии после взрыва и пожара на местной электростанции, сообщает местная полиция.

По мнению полицейских, причиной взрыва послужило возгорание одного из электрогенераторов станции в связи с механическим повреждением. Как сообщает агентство, близлежащие к электростанции жилые районы накрыло облако черного дыма, множество домов оказались обесточены.

В полиции Гибралтара сообщили, что эвакуации в связи с аварией не требуется, однако порекомендовали жителям без необходимости не открывать окна. О пострадавших в связи с инцидентом не сообщается.

Гибралтар — контролируемый Великобританией скалистый участок южного побережья Пиренейского полуострова площадью в 6,5 квадратных километра с населением в 30 тысяч человек.

Жители значительной части британской территории Гибралтар на юге Пиренейского полуострова остались в воскресенье без электроэнергии после взрыва и пожара на местной электростанции, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.

По мнению полицейских, причиной взрыва послужило возгорание одного из электрогенераторов станции в связи с механическим повреждением. Как сообщает агентство, близлежащие к электростанции жилые районы накрыло облако черного дыма, множество домов оказались обесточены.

В полиции Гибралтара сообщили, что эвакуации в связи с аварией не требуется, однако порекомендовали жителям без необходимости не открывать окна. О пострадавших в связи с инцидентом не сообщается.

Гибралтар — контролируемый Великобританией скалистый участок южного побережья Пиренейского полуострова площадью в 6,5 квадратных километра с населением в 30 тысяч человек.

Обезьяны использовались американскими военными для разминирования, а цыплята – для предупреждения газовых атак со стороны войск Саддама Хусейна, пишет Кейс.

Впервые информация об использовании макак появилась в марте 2003 года в марокканском еженедельнике "аль-Усбу аль-Сиясси" ("Политическая неделя"): по его данным, власти Марокко отправили США военную помощь в виде 2 тысяч обезьян. Их решено было использовать для разминирования территории, причем для этого выделили специальную бригаду численностью до 9 тысяч военнослужащих, большинство из которых имели опыт дрессировки животных.

Министерство по коммуникациям Марокко эту информацию вскоре опровергло. Как писали в 2003 году Arabic News, власти североафриканской страны назвали информацию о поставках макак "бредовой и необоснованной". При этом многие скептики отмечали, что подобное использование обезьян не прошло бы незамеченным у репортеров, хотя многие признали, что в самой попытке использовать обезьян не было ничего необычного – так, макак вполне официально принимали на службу в британские войска на Гибралтаре во время Второй мировой войны.

Однако, как пишет испаноязычный сайт RT со ссылкой на блог Кейса, правительство США и Марокко попытались скрыть данные о "военных макаках" из-за того, что все попытки их использования провалились. Для подобных операций необходимы были хорошо подготовленные животные, в то время как марокканские власти послали в Ирак на помощь американцам простых диких макак, которые, по предположению блогера, лишь покусали военнослужащих, пытавшихся их приручить, и отказались рисковать жизнью на минных полях.

По данным Кейса, использовали США и других животных: так, специально обученные дельфины контролировали побережье Ирака, выискивая диверсионные подразделения иракцев. Однако если дельфины, отличающиеся хорошим интеллектом, скорее всего, успешно справлялись со своей задачей, то куриц, которых попытались использовать для раннего предупреждения о газовых атаках, пришлось заменить на других крылатых воинов – голубей. Кейс в своей записи приводит также слова Денниса Шоувальтера (Dennis Showalte), историка и профессора Колорадского университета (University of Colorado): "Без животных, как мы знаем из истории, война в нашем понимании была бы просто невозможна".

Как отмечает RT, защитники прав животных выступали против подобной практики, однако президент США Джордж Буш-младший данную критику в свой адрес отвергал.

Вооруженные силы США и их союзников вторглись в Ирак в марте 2003 года с целью свержения Саддама Хусейна. Незадолго до этого Ирак обвинили в разработке оружия массового поражения (эти данные впоследствии оказались сфабрикованными). Сопротивление иракской армии американцам и их союзником удалось сломить в течение одного месяца. 1 мая 2003 года Буш-младший объявил о военной победе. В декабре 2003 года был пойман и сам Саддам Хусейн – бывшего президента Ирака передали новым властям страны, которые вынесли ему смертный приговор, который был приведен в действие 30 декабря 2006 года.

Украина подпишет соглашение о едином авиационном пространстве с Евросоюзом до 5 июня 2014 года, заявила координатор транспортного сектора представительства ЕС в Украине Светлана Дидковская. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"В настоящее время договор находится на европейской стороне. Самая поздняя дата подписания договора, которая была озвучена в рамках транспортного комитета ЕС – это 5 июня", - сказала она в ходе "круглого стола" на тему "Соглашение о едином авиационном пространстве Украины со странами Европейского Союза: новые возможности для авиа перевозчиков и изменения на авиационном рынке Украины" в Киеве в понедельник.

Как сообщалось, подписание соглашения между Украиной и ЕС о едином авипространстве, намеченное на 14 марта 2014 года, было перенесено в связи с незавершенностью процесса внутреннего согласования в ЕС определения "территория" относительно Гибралтара. Тогда в Европейской комиссии отмечали, что принимаются меры для ускорения этого процесса, и сразу после его завершения Украине будут предложены возможные сроки подписания соглашения.

США подтвердили заключение межправительственных соглашений о присоединении к FATCA (закон о налоговом соответствии иностранных счетов) с 26 странами, а также заявили о планах по достижению подобной договорённости ещё с 19 государствами.

Потенциальными партнерами Соединенных Штатов по обмену налоговой информацией стали Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Британские Виргинские острова, Чехия, Гибралтар, Ямайка, Косово, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Польша, Португалия, Катар, Румыния, Словения, Южная Африка и Южная Корея.

Варианты присоединения к FATCA, предложенные властями США правительствам перечисленных государств:

позволить финансовым учреждениями этих стран заключить соглашения с налоговым ведомством США;

заключить межправительственные соглашения с Соединенными Штатами Америки.

По условиям FATCA, американские банки будут удерживать часть платежей иностранным финансовым учреждениям, отказавшимся предоставлять информацию об американских налогоплательщиках - держателях счетов в зарубежных банках.

Подписание соглашения между Украиной и ЕС об общем авиационном пространстве, которое было намечено на 14 марта 2014 года, перенесено на неопределенный срок.

Еврокомиссия отметила невозможность подписания этого документа 14 марта из-за незавершения стороной Евросоюза процесса внутреннего согласования редакции определения "территория" в контексте вопроса Гибралтара.

В то же время в Еврокомиссии отметили, что в настоящее время принимаются меры для ускорения этого процесса, и сразу после его завершения Украине будут предложены возможные сроки подписания соглашения.

Как сообщалось, присоединение Украины к единому авиационному пространству с ЕС является важным шагом для развития авиационной отрасли страны.

Либерализация воздушного пространства, прежде всего, позволит привлечь в Украину новые авиакомпании, а затем усилить конкуренцию на рынке, что сделает авиационные перевозки доступнее.

Кто устроил кризис неплатежей

Глобальная борьба за чистоту финансов коснулась украинского бизнеса. И дело не только в политике.

Еще в начале января некоторые банки предупредили своих украинских контрагентов о том, что иностранные финучреждения стали жестко мониторить их международные трансакции и проверять стороны международных платежей. Зарубежные фининституты требуют раскрытия информации о бенефициарах украинских компаний, которые проводят платежи, и тщательно проверяют законность происхождения их средств. Под прицелом оказался практически весь бизнес, ориентированный на экспорт. Дотошность иностранных коллег уже заставила ряд крупных компаний скорректировать графики платежей. Ведь большинство представителей большого бизнеса не только работают со счетами в офшорах, но и имеют там аффилированные фирмы, задействованные в бизнес-цепочках.

Эксперты дают текущим событиям несколько объяснений. Одно из них — усиление борьбы международных регуляторов с оттоком средств в офшоры и тотальные проверки платежей по требованию налоговых органов. «Многие страны договорились об обмене налоговой информацией. А офшорные территории британских и американских юрисдикций, где находятся счета наших олигархов, не так давно взяли обязательство осуществлять автоматический обмен информацией», — поясняет руководитель департамента АФ «Грамацкий и партнеры» Игорь Реутов. В частности, к системе автоматического обмена информацией присоединились Каймановы и Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Гибралтар, Мэн, Гернси и ряд других. Это не значит, что в их банках более не действует налоговая тайна. Однако операции между офшорами, на которых основывалась львиная доля схем оптимизации налогообложения, стали доступны для анализа фискальными органами стран Европы.

Еще одна возможная причина задержки платежей — усиление борьбы регуляторов за чистоту средств. Скрупулезные проверки банкиров могут проводиться в рамках рекомендаций FATF по борьбе с коррупцией и отмыванием денег. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членом которой является и Украина, также вменяет в обязанности банков следить, чтобы деньги, проходящие через их счета, не имели коррупционного происхождения. Согласно требованиям этих документов средства, которые используются в подозрительных операциях, могут быть блокированы, а счета — заморожены. «Во многих странах приняты специальные законы, которые требуют от банков идентификации самого клиента и проверки назначения платежей. Это касается всех контрагентов. Есть периодические меры, вводимые той или иной страной или международными организациями в отношении определенных контрагентов или стран и территорий. Это нормальный процесс, инициаторами которого могут быть центральные банки, финансовая разведка или службы безопасности», — рассказывает директор, руководитель отдела по оказанию аудиторских услуг в финансовом секторе KPMG Украина Вадим Кунцевич. Многие финучреждения разрабатывают и собственные методики идентификации и проверки, даже более тщательные, чем официальные требования. Во многом это связано с их желанием оградить себя от репутационных рисков, лишний раз продемонстрировав свою прозрачность. Если возникают хотя бы малейшие подозрения в том, что деньги связаны с коррупционными источниками, банки запрашивают детализированную информацию.

Нынешние сбои в платежах могут иметь и событийную подоплеку. По мере эскалации в Украине кризиса и Европа, и США все громче грозят санкциями — вплоть до ареста недвижимости и банковских счетов. Вводить их официально они пока не решаются. Ведь такой шаг мог бы означать автоматическое замораживание межгосударственных отношений. А вот пристальней отслеживать денежные потоки из офшоров в Украину Запад, безусловно, может. «Задержки в банковских переводах могут быть вызваны негласными санкциями по отношению к украинскому бизнесу. По сути, это инструмент давления на Украину со стороны других стран — тех же ЕС или США. При этом борьба с офшорами — всего лишь формальное основание для задержки и блокировки платежей», — убежден адвокат, директор компании по обслуживанию инвестиций Investment Service Ukraine Иван Герасименко.

Практический эффект от таких мер может быть весьма болезненным для украинских компаний. По словам юриста ЮФ«Ильяшев и Партнеры» Дмитрия Шемелина, проверки в новом формате, даже при наличии всех необходимых документов, вполне могут занять несколько недель вместо нескольких дней и фактически привести к тому же параличу платежей, что и прямой запрет операций. «Кроме того, более жестким проверкам подвергаются не только украинские компании, но и их иностранные контрагенты. Нетрудно представить, насколько иностранные коллеги теперь будут рады «делать бизнес» с украинцами», — отмечает он. Уклониться от контроля практически невозможно, поскольку мониторингу подлежат любые операции в долларах и евро, а не конкретные юрисдикции, между которыми проходит платеж. «Платежи в соответствующих валютах идут через корсчета банков, для которых эта валюта родная. Соответственно, они могут отслеживаться этими банками и их юрисдикциями. Попытка уйти от контроля означала бы необходимость не только перестройки технической цепочки платежей, но и их перевода в другие валюты. Однако едва ли они функциональны для тех проектов, под которые проводятся такие платежи», — говорит старший партнер юридической фирмы «КМ Партнеры» Александр Минин. Это означает, что у Запада, вне зависимости от политической ситуации внутри страны, есть все рычаги для того, чтобы перекрыть украинскому бизнесу кислород, спровоцировав кризис неплатежей. Причем по мере того как международные регуляторы будут ужесточать контроль над офшорами, риски возникновения такого кризиса будут только увеличиваться.

Вера Ивлева, «Комментарии»

Украинское правительство «отметило» католическое рождество утверждением нового перечня оффшоров, на которые отныне будет распространяться действие вступившего в силу 1 сентября 2013 года Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно трансфертного ценообразования».

Распоряжением от 25 декабря 2013 года Кабинет Министров одобрил список стран, операции с которыми теперь приобретают статус контролируемых. Это государства, ставка корпоративного налога в которых на 5 и более процентных пунктов ниже, чем в Украине (то есть, для 2014 года она составляет 14 и менее процентов).

В соответствии с действующим Законом , Миндоходов получает возможность контролировать сделки с нерезидентами из стран упомянутого списка, если общий объём таких сделок составляет не менее 50 млн гривен в год.

В одобренный перечень входят следующие страны:

«Старожилы» прежних оффшорных списков (Гернси, Джерси, остров Мэн, Бахрейн, Белиз, ?Андорра, Гибралтар, Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аруба, Багамские острова, Барбадос, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Виргинские острова США, Гренада, Каймановы острова, Монтсеррат, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Либерия, Мальдивы, Вануату, Теркс и Кайкос, Науру, Маршалловы острова, Сейшельские острова, острова Кука);

неофициальные ранее "классические" оффшоры и низконалоговые юрисдикции (Кипр, Мальта, Лихтенштейн, Мадейра, Бруней, Лабуан (Малайзия), Ирландия, Панама, Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур);

юрисдикции, предоставляющие налоговые льготы (Люксембург, Швейцария);

новые (отчасти – довольно неожиданные и/или экзотические) страны списка (Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Гваделупа, Грузия, Катар, Киргизия, Косово, Кюрасао, Лесото, Ливан, Македония, Марокко, Микронезия, Молдова, Оман, Парагвай, Судан, Тимор, Узбекистан, Черногория, Ямайка и др.).

В то же время, в списке отсутствуют Гонконг, Эстония, Коста-Рика.

По контролируемым операциям украинские компании будут обязаны в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, подавать отчет в утвержденной форме, а также (для крупных компаний) предоставлять информацию об условиях проводимых сделок по запросам налоговиков.

Штраф за неподачу отчета о контролируемых операциях - 5 % от общей суммы таких операций.

Посол Испании Федерико Трилло вызван в МИД Великобритании в связи с нарушением испанским судном границы территориальных вод британского Гибралтара.

"Несмотря на многократное выражение нашими дипломатами протеста Испании в связи с вторжением в последние месяцы в британские территориальные воды, испанское исследовательское судно Ramon Margalef на протяжении 20 часов 18 и 19 ноября находилось в британских территориальных водах Гибралтара. После обращения по радиосвязи от судна последовал ответ, что оно проводит наблюдательную работу с разрешения испанских властей и во имя интересов европейского сообщества", - говорится в заявлении британского министра по делам Европы Дэвида Лидингтона.

"Я резко осуждаю это провокационное вторжение и призываю испанское правительство не допускать подобного впредь. Мы готовы делать все необходимое для защиты суверенитета Гибралтара, его экономики и безопасности. Мы считаем, что Испания, Гибралтар и Великобритания заинтересованы в том, чтобы избегать подобных инцидентов, поскольку они вредят диалогу и сотрудничеству", - отметил Лидингтон.

С испанским послом в настоящее время беседует и.о. постоянного заместителя министра иностранных дел Мэттью Райкрофт. В данном разговоре Райкрофт должен подчеркнуть серьезную обеспокоенность Великобритании в связи со сложившейся ситуацией, отмечается в сообщении МИД.

"Я поручил вызвать испанского посла в связи с последним неприемлемым вторжением в британские территориальные воды Гибралтара", - отметил, в свою очередь, глава ведомства Уильям Хейг в микроблоге в Twitter. Мария Табак.

Правительство острова Гернси подписало 50 международных соглашений об обмене налоговой информацией, заручившись одобрением своих усилий со стороны Организации экономического сотрудничества и развития.Только в прошедшие несколько недель руководство Гернси подписало договоры об обмене налоговой информацией с Гибралтаром, Бермудами, Венгрией, Словакией, Лесото и со Швейцарией, в суммарном пересчете достигнув такие соглашения с 50 государствами – об этом сообщила в своем коммюнике глава секретариата международного форума по вопросам обмена налоговой информацией при Организации экономического сотрудничества и развития Моника Бхатиа, одновременно высоко оценив усилия правительства этого островного коронного владения Великобритании в проливе Ла-Манш.

По ее словам «Гернси демонстрирует, что даже маленькие юрисдикции с очевидной заинтересованностью в установлении прозрачного режима обмена налоговой информацией и с тесным сотрудничеством со своими партнерами, способны создать мощную систему договоров по обмену налоговой информацией».

Раннее опыт Гернси в данных вопросах уже был положительно оценен премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, который выступил с утверждением, что Гернси более не следует считать «налоговым убежищем».

Первое соглашение об обмене налоговой информацией было подписано Гернси еще в 2002 году с США и с тех пор руководство страны активно участвует в международных программах по налоговому сотрудничеству, ведя постоянные консультации с со своими международными партнерами при участии Организации экономического сотрудничества и развития и Европейского Союза.

В этой связи важно отметить, что в опубликованном международной организацией Tax Justice Network на прошедшей неделе Financial Secrecy Index Гернси по-прежнему оценивается как территория с относительно непрозрачным налоговым режимом, расположенном на 15 месте в общемировом рейтинге.

Ловля налоговых блох

Мировое сообщество включилось в борьбу с офшорами и уклонением от уплаты налогов, приносящими мировой экономике 3,1 трлн долларов убытка ежегодно

На последнем саммите G20, прошедшем 5–6 сентября в Санкт-Петербурге, одной из ключевых тем стало обсуждение проблемы уклонения от налогов. Лидеры «двадцатки» выразили озабоченность сложившейся ситуацией вокруг мировых масштабов сокрытия доходов, причем не только рядовыми гражданами, но и крупными корпорациями.

Во время обсуждения красноречиво высказалась министр развития сотрудничества Нидерландов Лилиана Плоумен. По ее словам, используя лазейки международных соглашений и различия между национальными налоговыми правилами, транснациональные компании с легкостью избегают уплаты налогов. «То есть бедные страны упускают налоговые поступления, а это те средства, в которых они явно нуждаются», — уверяет Плоумен.

Коллективное решение

Еще в начале лета Международная организация по борьбе с бедностью и несправедливостью Oxfam обнародовала данные о том, что объем офшорных накоплений по всему миру достигает 18,5 трлн долларов. Причем, согласно оценкам, более 70% этого капитала находится в налоговых гаванях Евросоюза. Эти данные далеко не самые пессимистичные. Согласно отчету организации Tax Justice Network, объем спрятанных в офшорах средств может достигать 31 трлн долларов, а это почти 43% мирового ВВП. Кроме того, по данным ООН, еще около 1,8 трлн долларов — объем так называемого криминального рынка.

Испытывая хронический бюджетный дефицит, участники саммита G20 одобрили план действий Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), высказавшись за унификацию налоговых режимов. Пока что конкретики нет. Известно лишь, что «двадцатка» намерена наладить автоматический обмен информацией о налогоплательщиках и о подозрениях, связанных с их уходом от налогов. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила: мировое сообщество будет добиваться, чтобы транснациональные компании платили налоги в тех странах, где получают прибыль.

Ее поддержал и глава ОЭСР Анхель Гурриа, отметив, что новые правила должны обязательно коснуться многих транснациональных компаний. «Необходимо заставить большие корпорации вносить свой вклад в налогообложение — такие, как Google или Facebook», — подчеркнул он.

К примеру, в прошлом году в Великобритании Starbucks не платил налог на прибыль, хотя объем продаж составил более 400 млн фунтов стерлингов. Google заплатил только шесть миллионов фунтов стерлингов в казну в 2011 году, при этом оборот компании в Великобритании составил 395 млн фунтов. А одним из самых показательных стал скандал вокруг знаменитых дизайнеров Доменико Дольче и Стефано Габбаны, которых суд Милана нынешней весной обвинил в регистрации подставной компании Gado, зарегистрированной в Люксембурге в 2004 году, за счет которой дизайнеры пытались избежать уплаты корпоративных налогов в Италии.

«Необходимо сделать так, чтобы серых зон в налоговой области становилось меньше и компании не могли сами распоряжаться, сколько налогов заплатить, пользуясь лазейками в налоговых законах», — заявил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, поддерживая принятое на саммите решение.

Травля продолжается

На самом деле борьба против офшоров и налоговых гаваней была начата ОЭСР еще на рубеже 2000-х годов. В тогдашнем докладе «Пагубная налоговая конкуренция», изданном организацией, были впервые названы и указаны основные признаки регионов, с которыми развитым странам предстояло бороться политическими и экономическими методами. В апреле 2002 года ОЭСР обнародовала первый черный список налоговых гаваней, куда вошли изначально семь юрисдикций: Андорра, Вануату, Либерия, Лихтенштейн, Монако, Маршалловы острова и Науру. В том же году к ним присоединился остров Ниуэ, а в 2009-м — Гватемала.

Однако всерьез оттоком капитала развитые страны озаботились лишь сейчас, в стремлении побороть рецессию любой ценой и увеличить приток денег в свои бюджеты.

Евросоюз первым занял жесткую позицию по отношению к некоторым странам-участницам, потребовав отказаться от либерального налогового законодательства, стимулирующего приток офшорного капитала. «На едином рынке с глобальной экономикой несоответствие налогового законодательства различных государств позволило многим уклоняться от уплаты налогов. Поэтому необходима единая позиция всех государств ЕС в отношении налоговой сферы», — подчеркнул еврокомиссар по налогообложению Альгирдас Семетей.

Еще в 2010 году Голландия начала отслеживать платежи по банковским картам, связанным со счетами в учреждениях бывших налоговых гаванях и офшорах. По оценкам министерства финансов Нидерландов, информация о таких счетах не предоставляется в налоговый департамент, и на них вполне могут находиться сотни миллионов незадекларированных евро.

В число неугодных попала и вотчина банковской тайны — Швейцария, где с февраля 2013 года вступил в силу закон «О международной помощи в налоговых вопросах», согласно которому швейцарские банки по запросу правоохранительных и налоговых органов государств, резидентами которых являются клиенты банков, обязаны выдавать информацию о счетах вкладчиков, подозреваемых в уклонении от налогов (см. «Банковская явна»).