Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Возрождение инвестиционного протекционизма?

Валентин КАТАСОНОВ

С приходом Трампа в Белый дом многие государства мира стали готовиться к серьёзной экономической обороне.

Во-первых, речь идёт об обороне в сфере торговли. Трамп обещал вернуть Америке её утраченные позиции промышленной державы. Ради этого он готов пойти на повышение импортных пошлин и другие протекционистские меры. Естественно, другим странам придётся ответить Америке тем же.

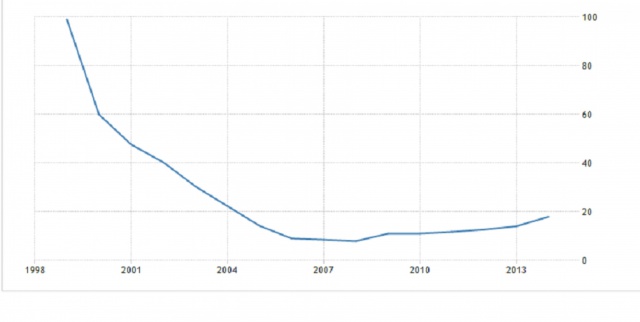

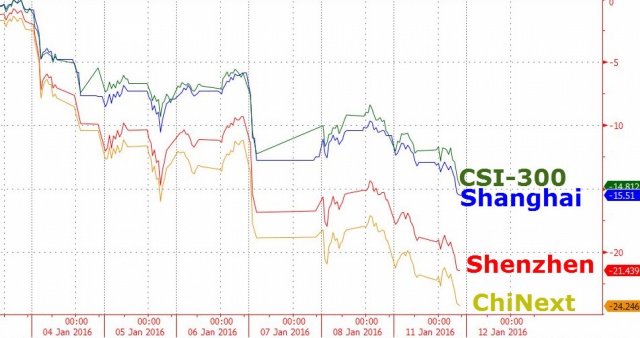

Во-вторых, понадобится оборона в сфере инвестиций. Трамп обещал повышать ключевую процентную ставку ФРС США и одновременно снижать налоговые ставки в реальном секторе экономики. Америка может стать «инвестиционным магнитом», который начнёт притягивать капиталы со всего мира. А это грозит миру серьёзными экономическими осложнениями. Уже в 2015 году, когда ФРС США заявила о планах повышения ключевой ставки, наметился разворот потоков капитала в сторону Америки. По оценкам Института международных финансов (Institute of International Finance), в 2015 году отток капитала с развивающихся рынков составил 732 млрд. долл. Подавляющая часть оттока капитала, 676 млрд. долл., пришлась на Китай. В 2016 году масштабы потерь капитала развивающимися рынками в первые три квартала были ниже, чем в 2015 году, но после победы Трампа на выборах в ноябре капитал побежал в сторону Америки веселее (итоги года мы узнаем в конце января). В любом случае странам периферии мирового капитализма придётся спасать свои экономики и свои валюты от обвалов. И средством такой защиты могут стать ограничения и запреты на трансграничное движение капитала в части его вывоза.

Контроль государства над движением капитала

Нормой жизни контроль над движением капитала стал после Бреттон-Вудской международной конференции 1944 года. Её решения определили основные параметры послевоенной мировой валютно-финансовой системы и были зафиксированы в Уставе Международного валютного фонда (МВФ). VI статья Устава МВФ фактически разрешила применение контроля над движением капитала. В третьем разделе VI статьи Устава до сих пор записано: «Члены Фонда могут осуществлять контроль, необходимый для регулирования перемещения международного капитала, однако ни один член Фонда не может осуществлять контроль в такой степени, что он ограничивает платежи по текущим операциям или слишком задерживает трансферт средств, предназначенный для урегулирования обязательств, за исключением случаев, описанных в статье VII, раздел 3(б) и статье ХIV, раздел 2». Иного решения и быть не могло, поскольку краеугольным камнем конструкции мировой валютно-финансовой системы были фиксированные курсы валют, валютные паритеты и золотые паритеты валют. Такая жёсткая конструкция предусматривала поддержание равновесия платёжных балансов. И если в части текущих операций (платежи по внешней торговле и т.п.) ещё допускались дисбалансы, то быстро выравнивать платёжный баланс можно было за счёт международного движения капитала. Контроль над движением капитала и был надёжным инструментом управления и капитальными операциями, и всем платёжным балансом. Один из разработчиков Устава МВФ Дж. Кейнс был рьяным сторонником контроля над движением капитала.

Вашингтонский консенсус выше Устава МВФ

Однако для транснациональных корпораций и банков такой контроль был настоящими оковами, ограничивающими их маневры на мировых рынках в поисках максимальной прибыли. Это было одной из причин демонтажа Бреттон-Вудской системы и перехода к Ямайской валютно-финансовой системе. МВФ, который обеспечивал переход к новой системе, сначала допускал, а затем даже приветствовал отход стран от фиксированных и стабильных курсов национальных валют и переход их в режим свободного плавания. Соответственно, сначала Фонд допускал отход стран от контроля над движением капитала, а затем уже приветствовал ликвидацию такого контроля. Сначала контроль отменили (в 80-е годы) экономически развитые страны, развивающиеся страны не спешили это делать. Однако в 90-е годы Фонд уже стал запрещать странам использование контроля над движением капитала под угрозой применения санкций к нарушителям. Заметим, что статью VI Устава МВФ никто не отменял, Фонд откровенно нарушал Устав, по которому должны жить и сама организация, и государства-члены. Либерализация международного движения капитала стала неотъемлемой частью Вашингтонского консенсуса – свода неписаных правил экономического либерализма, которые оказались выше Устава МВФ.

В конце ХХ века МВФ под флагом Вашингтонского консенсуса и лозунгами глобализации смёл остатки контроля над движением капитала. Однако мир недолго пребывал в состоянии эйфории от экономического и финансового либерализма. Первым звонком стал финансовый кризис в странах Юго-Восточной Азии в 1997-98 гг. Стая матёрых финансовых спекулянтов под эгидой Сороса обвалила тогда национальные валюты многих стран. Особенно пострадали Таиланд, Малайзия, Индонезия, Южная Корея, в меньшей степени - Япония, Гонконг, Лаос, Филиппины, Китай, Индия и Вьетнам. Затем был уже не «звонок», было землетрясение в виде мирового финансового кризиса 2007-2009 гг.

И всем стало понятно, что новых финансовых землетрясений национальные экономики могут не выдержать. Против финансовых цунами следует выстраивать защитные стены в виде контроля над трансграничным движением капитала. Контроль нужен как на «входе», так и на «выходе».

Методы контроля капитальных операций

За столетие человечество накопило богатый арсенал методов контроля капитальных операций. Все они могут быть разделены на административный, или прямой контроль и рыночный, или косвенный контроль. Административный контроль ограничивает операции с капиталом и связанные с ним платежи (прежде всего, перевод инвестиционных доходов в виде дивидендов, процентов, иных форм прибыли) с помощью запретов, специальных процедур получения разрешений, установления количественных лимитов.

Косвенный контроль препятствует перемещению капитала и связанным с ним операциям посредством их обременения дополнительными издержками в виде специальных обменных курсов валют, налогов, резервирования средств. До недавнего времени использовалась, например, множественность валютных курсов для разных видов операций. Как минимум существовало два валютных курса – для текущих операций (в первую очередь, это внешняя торговля) и для капитальных операций платёжного баланса. В рамках капитальных операций может быть своя дифференциация, при которой, скажем, операции в виде прямых инвестиций получают преференциальный обменный курс, а операции спекулятивного характера – менее выгодный. Движение капитала может влиять на валютный курс национальной денежной единицы, но этот курс по капитальным операциям не будет затрагивать обменные операции для обслуживания внешней торговли, где будет свой устойчивый валютный курс. Валютные курсы для участников капитальных операций могут быть дополнительно дифференцированы в зависимости от статуса этих участников: резидент – нерезидент, государственная организация – частное юридическое лицо.

Что касается использования налогов, то в подавляющем большинстве случаев объектом налогообложения является не сама инвестиция (финансовые средства, выходящие или входящие в страну), а приобретаемые или создаваемые активы. Потоки капитала могут также регулироваться с помощью ставок налогов, которыми облагаются доходы от инвестиций.

Широко известен такой метод контроля, как косвенное налогообложение в форме беспроцентных резервных обязательств или депозитных требований. Данная форма контроля над движением капитала является, пожалуй, самой распространённой в международной практике. Её суть заключается в том, что инвесторы обязаны бессрочно депонировать на счетах центрального банка часть денежных средств (в национальной или иностранной валюте), равную определённой доле вложений на внутреннем рынке или нетто-позиции в иностранной валюте. Депозитные требования позволяют контролировать как приток, так и отток капитала из страны. В последнем случае инвестор должен зарезервировать часть экспортируемого капитала. В случае давления на курс национальной валюты центральный банк может полностью нивелировать атаку спекулянтов, повысив требования по иностранным активам до 100 % от объёма вложений.

Другие методы косвенного регулирования могут принимать форму ценового и количественного контроля. Все они основываются на дискриминации по отношению к различным типам операций и инвесторам. Примером таких методов регулирования являются дополнительные банковские отчисления в резервные фонды для страхования вложений в иностранные активы. Власти могут сдерживать привлечение ссудного капитала из-за границы введением условия наличия высокого кредитного рейтинга компании (организации).

Важным элементом системы контроля являются ограничения и запреты не только на трансграничные потоки капитала, но и на вывод из страны доходов иностранных инвесторов. Капитал может допускаться в страну без каких-либо ограничений и условий. За исключением одного: доходы, получаемые от иностранных инвестиций, должны реинвестироваться в экономику данной страны. В некоторых случаях абсолютного запрета на вывод инвестиционных доходов нет, но есть ограничения, призванные заставить инвестора работать на экономику страны пребывания.

От Исландии до Китая

Стоит назвать наиболее яркие примеры введения ограничений в сфере международного движения капитала за последнее десятилетие. Первый относится к Исландии. В 2008 году эта небольшая страна оказалась банкротом, когда национальные банки зафиксировали дефолт по долгам на сумму в 85 млрд долларов. Одной из мер по выходу из кризиса стало введение ограничений на вывоз капитала из страны. Иностранные инвесторы, прежде всего несколько крупных американских фондов, оказались «запертыми» в стране и вынуждены были нести убытки, порождённые кризисом. Если бы иностранцы покинули страну, экономический и финансовый обвал в Исландии был бы намного глубже. Сейчас процесс восстановления экономики Исландии близок к завершению. В конце прошлого года руководитель Центробанка Исландии Мар Гюдмюндссон заявил, что страна накопила достаточные валютные резервы, банковская система встала на ноги и в 2017 году Исландия приступит к поэтапной отмене валютных ограничений по движению капитала.

Другой пример касается Кипра, где ранней весной 2013 года разразился банковский кризис. Тогда в спешном порядке были введены ограничения на перевод валютных средств как в наличной, так и безналичной форме за пределы острова, на вывоз еврооблигаций, также установлены лимиты на операции с использованием кредитных и дебетовых карт за пределами Республики Кипр и т.д. Крупные платежи, обусловленные договорными обязательствами юридических и физических лиц, могли осуществляться лишь с разрешения контролирующих органов Центробанка Кипра. Указанные ограничения действовали в течение двух лет и окончательно были отменены лишь в апреле 2015 года.

В Индии и Нигерии за последние несколько лет ограничили доступ граждан к иностранной валюте. Аналогичные меры предпринимаются в ряде стран на постсоветском пространстве. Так, власти Азербайджана в январе 2016 года ввели ограничения на движение капитала в стране после падения в 2015 г. валютного курса маната почти в два раза. Наиболее значимой мерой стало установление 20-процентного сбора за вывод валюты за рубеж с инвестиционной целью.

С победой на президентских выборах в США Дональда Трампа и его обещаниями создать в американской экономике 25 миллионов новых рабочих мест некоторые эксперты высказывают осторожные предположения: Америка может ввести ограничения на экспорт капитала.

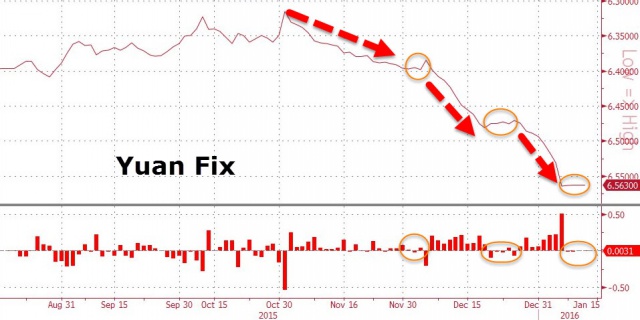

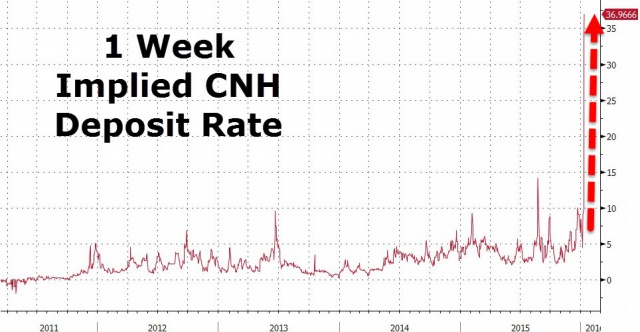

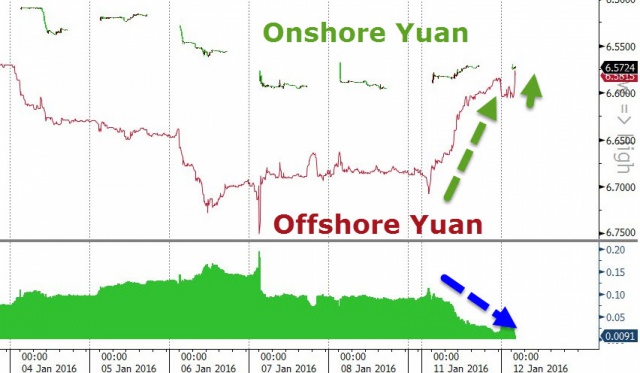

Страной с ярко выраженными ограничениями на экспорт и импорт капитала является Китай. Несмотря на заявления Пекина последних лет о том, что он будет проводить курс на либерализацию в сфере трансграничного движения капитала, с ноября месяца 2016 года была взята линия на закручивание гаек, которое особенно коснулось вывоза капитала. Однако это уже тема отдельного разговора.

По меньшей мере, 111 человек пострадали из-за холодов в Гонконге, 45 из которых были госпитализированы, пишет в воскресенье газета South China Morning Post.

Сообщается, что среди пострадавших большинство автолюбителей, кто накануне отправился на прогулку, на высочайшую вершину города — пик Тай Мо. Из-за холодов и прошедшего ледяного дождя автолюбители не смогли вернуться с горы, понадобилась помощь спасателей. У многих из пострадавших диагностировано переохлаждение, среди других травм — ушибы, ссадины и порезы, полученные в результате падения на лед.

В спасательной операции принимают участие более 140 пожарных, 26 карет скорой помощи. Еще 130 человек остаются заблокированы на вершине Коулун.

В ночь на воскресенье температура на пике Тай Мо опустилась до минус 5,7 градусов по Цельсию, а среднесуточная температура в городе составила минус 3,1 градуса — что является самым низким показателем за последние 60 лет.

Местные власти сообщили, что в понедельник в городе из-за холодов будут закрыты детские сады, начальные школы и спецшколы для детей-инвалидов.

Ранее сообщалось, что транспортное сообщение частично нарушено в некоторых районах Китая из-за рекордных за последние 30 лет холодов.

В пятницу китайские метеорологи из-за сильного холодного фронта объявили повышенный, "желтый" уровень тревоги. Холодный фронт накрыл собой север, восток и центральные районы страны. Также осложняет транспортную ситуацию в Китае начавшийся в воскресенье сезон рекордных новогодних пассажироперевозок "Чуньюнь".

По данным Синьхуа, в городе Нанкин были задержаны 38 поездов. Кроме того, некоторые авиарейсы могут быть задержаны в аэропорту Ханчжоу. Из-за непогоды более 11 тысяч человек не могут вылететь с вечера субботы из аэропорта Куньмина. Осложнено движение на дорогах, которому препятствуют снег и гололед. Сообщается, что дорога на высокоскоростном поезде от Шанхая до Харбина занимает около 12 часов вместо обычных шести.

Иван Булатов.

Мировая элитная недвижимость продолжит дорожать – прогноз

Из десяти рассмотренных мировых мегаполисов, только в трех в 2016 году ожидается снижение цен на элитные объекты. Остальные города будут демонстрировать хоть и более скромный, чем в 2015-м, но стабильный прирост.

Специалисты Knight Frank прогнозируют, что в наступившем году падение цен на недвижимость класса "люкс" будет зарегистрировано в Гонконге, Сингапуре и Париже.

Причем даже в сегменте «отстающих» наметится положительная тенденция. Например, во французской столице падение сократится с 5% в 2015-м до 3% в 2016-м. Сингапур улучшит свои показатели на 0,2%, в нынешнем году здесь ожидается снижение «ценника» на 3,3%. А вот в китайской финансовой столице ситуация перевернется с ног на голову – рост в 1,5% сменит падение на 5%.

Сидней же, как и в прошлом году, займет лидерскую позицию, продемонстрировав максимальный прирост цен. В 2015-м местная «элитка» подорожала на 15%, а в нынешнем году ожидается рост на 10%. На второе место вырвутся Нью-Йорк и Монако со своими неизменными 5% годовых. Шанхай, напротив, после увеличения цен на 10% в 2015-м, с 4% в 2016-м спустится на третье место.

ТОП 10 городов 2015 2016

Сидней +15% +10%

Сингапур -3,5% -3,3%

Шанхай +10% +4%

Париж -5% -3%

Нью-Йорк +5% +5%

Монако +5% +5%

Майами +4% +2%

Лондон +1% +2%

Гонконг +1,5% -5%

Женева -3% 0%

Всеобщие выборы на Тайване: что дальше?

Владимир Терехов

16 января с.г. на Тайване прошло всеобщее голосование, в ходе которого были выбраны новый президент и вице-президент, а также полностью обновился состав парламента. Как и ожидалось, на высший государственный пост острова безоговорочно избирается нынешний лидер Демократической прогрессивной партии (ДПП) Цай Инвэнь.

Оказавшийся на втором месте Эрик Чу, представитель правившей в течение 8-и последних лет партии Гоминьдан, завоевал порядка 31%. Третье место с 12,8% голосов занял Джеймс Сунн – лидер Первой народной партии.

Ситуация с расстановкой сил в парламенте, видимо, будет более сложной, поскольку в него проходит много независимых кандидатов и представителей мелких партий.

Несколько слов о новом президенте Тайваня. 59-летняя Цай Инвэнь училась в области права на Тайване, в США и Великобритании, имеет докторскую степень. В начале политической карьеры она состояла в партии Гоминьдан, но в 2000 г. была приглашена в правительство победившей тогда ДПП и в 2004 г. стала членом этой партии.

Она считается сторонницей государственного суверенитета Тайваня, хотя в последние годы избегает говорить об этом открыто. Наряду с попытками удержания от деградации налаженных при Гоминьдане связей с “мейнлендом” совершенно определённо следует ожидать от неё расширения отношений с основными геополитическими оппонентами КНР, то есть с США и Японией.

Итоги прошедших выборов позволяют констатировать сокрушительное поражение партии Гоминьдан, что было уже давно и вполне ожидаемо. Последний зондаж настроений электората, проведенный за неделю до выборов, подтвердил безнадёжное отставание Эрика Чу.

Впрочем, о таком исходе всеобщего голосования можно было говорить ещё в конце 2014 г., когда прошли выборы в местные органы власти. После их завершения уходящий сейчас со своего поста президент (и лидер Гоминьдана) Ма Инцзю призвал своих сторонников “вытереть слёзы” и хорошо подготовиться к всеобщим выборам.

Но за прошедший с тех пор год чуда не произошло и для его появления не нашлось сколько-нибудь весомых поводов. Основные факторы, которые привели Гоминьдан год назад к электоральной катастрофе, к началу 2016 г. сохранились в неизменном виде. Среди них выделяются два тесно взаимосвязанных фактора.

Во-первых, курс Ма Инцзю на укрепление всесторонних связей с “мейнлендом” вызывал всё большую настороженность со стороны большей части тайваньцев, опасающихся постепенной потери островом де-факто независимого статуса.

И, хотя на самом деле реальная политика президента Ма заключалась в затягивании этого статуса на неопределённый срок, его декларативное согласие с так называемым “Консенсусом 1992 г.” (в основе которого находится принцип “одного Китая”) не способствовал популярности как самого Ма Инцзю, так и возглавляемой им партии.

Результаты социологического исследования, проведенного за месяц до выборов ведущим тайваньским аналитическим центром Taiwan Brain Trust, показали, что упомянутый выше курс противоречит ключевому тренду в настроениях тайваньцев относительно как собственной идентификации, так и статуса острова.

В частности, в очередной раз выяснилось, что подавляющая часть населения острова называет себя тайваньцами, а 67% респондентов рассматривают Тайвань в качестве суверенного государства и почти столько же не хотят политического объединения острова с “мейнлендом” ни в каком виде.

На эти неблагоприятные для Гоминьдана настроения политического плана наложилось и растущее раздражение тайваньцев противоречивыми последствиями укрепления связей с КНР в сфере экономики. С одной стороны, гигантский рынок “мейнленда” помогает экспортно ориентированной экономике Тайваня пережить мировую экономическую турбулентность.

Однако на фоне относительного макроэкономического благополучия острова всё более заметными становятся тенденции к усилению расслоения населения по доходам, когда основными выгодополучателями от развития связей с КНР становятся крупные тайваньские компании и, главным образом, их менеджмент.

Как выяснилось, безуспешной оказалась попытка Пекина поправить неблагоприятную для Гоминьдана ситуацию путём организации первой в истории отношений с Тайбэем встречи на высшем уровне. Она состоялась в начале ноября 2015 г. в Сингапуре в связи с проведением одного из форумов АСЕАН. Не исключено, что эта встреча могла сыграть даже контрпродуктивную роль, поскольку была использована ДПП для дискредитации Ма Инцзю (и, следовательно, партии Гоминьдан) как политика, “зависимого от Пекина”.

Примечательно, что Эрик Чу (лишь за три месяца до выборов сменивший другого кандидата Хун Сючжу, положение которой руководством Гоминьдана оценивалось как абсолютно безнадёжное) выступил под лозунгом “единого Тайваня”. Это было очевидным отходом от неизменного до этого лозунга партии Гоминьдан “единого Китая”, что стало вынужденным шагом, который, однако, слишком запоздал.

Интуитивные ощущения типичного тайваньского обывателя относительно ключевого вопроса прошедших выборов сводится к резиновой фразе: “Китай и Тайвань должны сохранять между собой определённую дистанцию”. С чем согласятся все политические силы на Тайване и даже, возможно, Пекин.

Всё дело в конкретном толковании этой “определённой дистанции”. Итоги прошедших выборов показали, что в голове усреднённого тайваньца “варится” содержание приведенного мема, которое едва ли устроит Пекин.

Один из ключевых вопросов, приобретающий едва ли не глобальную весомость, связан с влиянием итогов тайваньских выборов на отношения между двумя ведущими мировыми державами. Острота этого вопроса обусловлена исключительной стратегической значимостью острова в геополитических расчётах обеих сверхдержав.

В этом плане представляется примечательным появление накануне выборов в китайской Global Times статьи под заголовком “Лидер тайваньской президентской гонки может создать проблемы для Вашингтона”.

Отмечая демонстративный отказ Цай Инвэнь публично заявить свою позицию относительно “Консенсуса 1992”, автор статьи полагает, что это плохо согласуется с позицией США, озвученной заместителем советника президента по национальной безопасности Беном Родсом за три дня до тайваньских выборов.

Подразумевалось выступление 13 января перед журналистами высокого американского чиновника, в котором было сказано, что США не оказывают поддержку какому-либо из кандидатов на предстоящих выборах, а “обе стороны” (то есть будущий президент Тайваня и руководство КНР) призывались к воздержанию от “эскалации напряжённости, сохранению спокойствия и диалогу”.

В комментарии агентства Reuters к этому высказыванию напоминается, что США придерживаются “политики одного Китая”, то есть не имеют официальных дипломатических отношений с Тайванем, но, в соответствии с законом 1979 г. (Taiwan Relations Act 1979), оказывают помощь в укреплении обороноспособности острова.

В качестве иллюстрации последнего тезиса указывается на решение о продаже Тайваню американских вооружений на сумму в 1,83 млрд долл., принятого администрацией США в середине декабря 2015 г.

Вряд ли в приведенных словах Б. Родса можно усмотреть какие-либо опасения США в связи с занятием поста президента Тайваня Цай Инвэнь. Тем более что её высказывания накануне выборов носили в основном выверенный и достаточно аккуратный характер.

Так, за десять дней до выборов Цай Инвэнь в очередной раз говорила о необходимости сохранения статус-кво в отношениях с КНР. Однако в этом же выступлении она посчитала для себя возможным обратиться к руководству КНР с запросом относительно “пропажи” пяти гонконгских книготорговцев, которые продавали издания “сепаратистского” плана по отношению к Пекину.

Косвенным ответом на указанный запрос (без упоминания, естественно, неких книготорговцев и самой Цай Инвэнь) стало заявление руководителя МИД КНР Ван И о том, что политика Пекина относительно Гонконга остаётся неизменной. В переводе с канцелярски-дипломатического языка на бытовой нарисовывался адресат, по которому госпожа – будущий президент независимого Тайваня была послана на поиски объектов её запроса.

За неделю до выборов Цай Инвэнь вновь указала, что в её планы ни в коем случае не входит провоцирование “гигантского соседа”. Впрочем (при желании) некий вызов Пекин мог усмотреть в самом слове “сосед”.

В связи с выборами на Тайване актуализировалась тема тайваньской проблемы в целом в ходе начавшейся президентской гонки в США. Так, один из лидеров среди кандидатов от Республиканской партии Марк Рубио, отметив, что если в вопросе присоединения Крыма к России следует относиться как к свершившемуся факту (“на который никто не в силах повлиять”), то он “не допустит ничего подобного в АТР” в случае его избрания президентом США. Очевидным образом здесь имелось в виду возможное обострение ситуации в Тайваньском проливе после смены власти в Тайбэе.

Однако заявление некоего представителя управления по делам Тайваня при правительстве КНР о нежелании Пекина влиять на процесс выборов на острове (а следовательно, и на их итоги) даёт надежду на более или менее спокойное прохождение американо-китайских отношений через очередной барьер, в который вполне могло превратиться всеобщее голосование на Тайване.

Ответ на вопрос, что будет дальше, зависит от характера развития отношений в целом между обеими ведущими мировыми державами и, естественно, от политики самого нового тайваньского руководства.

Израилю рекомендуют пересмотреть ассортимент поставок в Россию

Рекомендация стала итогом исследования, проведенного профессором Еврейского университета Амиром Хайманом, сотрудничающим со специалистами Института экспорта и чиновниками израильского Минсельхоза.

Эксперты считают, что поставщики Израиля подвергаются большому риску и конкуренции, отгружая в Россию плодовоовощную продукцию среднего ценового сегмента. Рынок страны имеет большой потенциал, но также характеризуется финансовой нестабильностью. Поэтому поставщикам необходимо пересмотреть экспортный ассортимент и сделать ставку на премиальной продукции, которая будет востребована у состоятельных потребителей.

Израильским экспортерам также рекомендовали сконцентрировать внимание на Восточной Азии с перспективой отгрузок в Сингапур, Японию, Тайвань и в Гонконг.

Нью-Йорк опередил Лондон по объему инвестиций в коммерческую недвижимость

13% мировых сделок в минувшем году прошли всего в двух городах.

Специально к Всемирному экономическому форуму, проходящему в Давосе (Швейцария), эксперты JLL подготовили традиционное исследование мирового рынка инвестиций в коммерческую недвижимость и составили рейтинг городов по объему сделок.

По оценкам JLL, объем прямых инвестиций в коммерческую недвижимость в мире в 2015 году составил около $700 млрд, что примерно соответствует результату предыдущего года. При этом эксперты компании зафиксировали изменения в составе первой тройки рейтинга крупнейших городов по объему сделок: первую строчку занял Нью-Йорк, сместивший на второе место лидера прошлых лет – Лондон; при этом оба города с большим отрывом лидируют в топ-30 крупнейших инвестиционных городов.

На третье место после двухлетнего отсутствия в топ-3 вернулся Париж, сместивший на пятую позицию прежнего фаворита – Токио. Москва, входившая в топ-30 крупнейших инвестиционных рынков в сфере недвижимости в 2011-2013 годах, по итогам 2015 года в список не попала.

Исследование JLL выявило следующие тенденции в инвестиционной активности городов:

Общий объем инвестиционных сделок на рынке коммерческой недвижимости в мире в 2015 году всего лишь на 1% уступил аналогичному показателю прошлого года ($704 млрд) и на 7% - абсолютному рекорду, зафиксированному в 2007 году ($758 млрд). В то же время такая динамика долларового показателя является прямым следствием укрепления американской валюты, тогда как в локальных валютах в 2015 году был зафиксирован рост до рекордного значения – $765 млрд (при пересчете по фиксированному курсу).

В 2015 году наблюдался рост спроса на премиальные объекты недвижимости в крупнейших мировых экономических столицах. Вследствие этого Нью-Йорк смог выйти на первое место в топ-30 и опередить Лондон по объему инвестиций. Два этих города достигли совокупного показателя в $92 млрд, что составляет 13% от всего мирового объема прямых инвестиций в недвижимость в 2015 году.

Города США составляют половину списка топ-30 инвестиционных рынков мира по итогам 2015 года. В частности, Сиэтл, Сан-Диего и Майами продемонстрировали резкий рост инвестиционной активности и вновь вернулись в топ-30.

Объем прямых инвестиций в сегмент коммерческой недвижимости на развивающихся рынках (за исключением Китая) снизился на одну треть, с 8% от общего мирового объема в 2014 году до 5,5% в 2015 году. В то же время инвестиционные показатели рынков Шанхая и Пекина были высоки в прошлом году, в результате чего эти они смогли войти в топ-30.

В настоящее время наблюдается высокий интерес инвесторов к так называемым «новым мировым городам», а именно малым и средним городам с благоприятной инфраструктурой и условиями жизни, которые смогли выйти на глобальный уровень благодаря своей специализации. Удачными примерами являются Сан-Франциско, Сиэтл, Мюнхен, Майами и Мельбурн. Сегодня на 32 города, которые JLL относит к «новым мировым городам», приходится более 20% от общего объема инвестиций в коммерческую недвижимость против 10% в 2006 году.

Восстановление экономики и активности в сегменте недвижимости в Южной Европе способствовало появлению в топ-30 Мадрида и Милана впервые с 2009 года.

«Прошедший год ознаменовался стабильными показателями с точки зрения инвестиций в коммерческую недвижимость, и мы имеем все основания рассчитывать на то, что к началу 2020-х годов общий объем сделок в сегменте будет достигать $1 трлн ежегодно, - заявил Колин Дайер, президент и главный исполнительный директор компании JLL. – Пока участники “Большой шестерки” - Нью-Йорк, Лондон, Токио, Париж, Гонконг и Сингапур – продолжат лидировать в рейтинге городов с наибольшим объемом сделок, но мы ожидаем, что большее число городов станут привлекательными с инвестиционной точки зрения и смогут бросить им вызов».

ТОП-30 городов по объему прямых инвестиций в сектор коммерческой недвижимости в мире:

1. Нью-Йорк

2. Лондон

3. Париж

4. Лос-Анджелес

5. Токио

6. Шанхай

7. Бостон

8. Вашингтон

9. Гонконг

10. Сиэтл

11. Сан-Франциско

12. Сан-Хосе

13. Атланта

14. Даллас

15. Сидней

16. Сингапур

17. Феникс

18. Торонто

19. Берлин

20. Сеул

21. Пекин

22. Сан-Диего

23. Майами

24. Мюнхен

25. Франкфурт

26. Мадрид

27. Мельбурн

28. Денвер

29. Милан

ПЕРВЫЙ В МИРЕ АЛЬЯНС БЮДЖЕТНЫХ АВИАПЕРЕВОЗЧИКОВ

В Гонконге на днях сообщили о создании первого в мире альянса бюджетных авиакомпаний U-FLY Alliance, в который вошли НК Express и авиаперевозчики на внутренних линиях Lucky Air, West Air и Urumqi Air. Эти компании в совокупности охватывают 85 основных туристических районов и 168 городов в Азии. Парк самолетов авиакомпаний составляет 67 самолетов.

Ранее сообщалось о том, что власти Китая планируют создать авиаобъединение крупнейших перевозчиков. Среди компаний, которые должны будут объединится, - China Southern, China Eastern и Air China.

Как мы ранее сообщали, в КНР создана новая авиакомпания United Star Express которая будет транспортировать грузы в сегменте электронной торговли. Авиакомпания уставным капиталом 400 млн. юаней зарегистрирована в зоне свободной торговли Тяньцзинь и планирует рассчитывает начать коммерческие рейсы в середине 2016 года.

Barclays закрывает офисы в РФ, ЕС, Азии, Африке

Barclays закрывает инвестбизнес в Австралии и России, а также в азиатских странах, таких как Индонезия и Таиланд, в рамках пересмотра международной деятельности, сообщил банк во внутреннем документе, направленном персоналу в четверг, передает "Рейтер".

Базирующийся в Лондоне инвестбанк также сократит охват рынков в Бразилии, а также продажи акций и бизнес-услуг на рынке ценных бумаг в Центральной Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке в рамках одного из самых радикальных сокращений операций среди всех банков за последнее время.

В начале января 2016 г. стало известно, что Barclays покидает Южную Корею и Тайвань.

Из документа, оказавшегося в распоряжении "Рейтер", также следует, что Barclays рассматривает глобальный выход из бизнеса драгметаллов.

Barclays официально объявит о сокращений инвестиционно-банковских подразделений в Азии на следующей неделе, в том числе о закрытии в Южной Корее и на Тайване.

Рынки этих регионов не смогли обеспечить устойчивый рост после финансового кризиса 2008 года.

Barclays также закроет фондовый бизнес в Индии.

"Мы постоянно отслеживаем наши возможности в разных регионах и бизнеса в течение цикла. Если какие-либо решения будут приняты, мы предоставим обновленную информацию" - пояснил пресс-секретарь офиса Barclays в Гонконге по электронной почте.

Темпы реструктуризации Barclays оказались слишком медленными, и инвестбанку необходимо дальнейшее сокращение рабочих мест.

Банк отложил выплаты бонусов сотрудникам на март, сообщили два человека, знакомые с ситуацией.

Barclays не одинок в стремлении снизить затраты и сократить бизнес в Азии. Это сделал Standard Chartered годом ранее, и делает Societe Generale.

В Китае растут безработица и социальное недовольство

Замедление экономики Китая ударило по занятости. Тысячи людей теряют работы или просто не получают зарплату, при этом проблемы наблюдаются во всех секторах. Хуже всего то, что до взрыва социального недовольства не так далеко, как может показаться на первый взгляд.

Кран, возвышающийся над китайским судостроительным заводом Sainty Marine на реке Янцзы, стоял без движения несколько недель, до того как рабочий поднялся на него в конце прошлого года.

Испытывающая трудности компания перестала получать заказы, и, вместо того чтобы уволить сотрудников, она просто перестала выплачивать зарплату. Мужчина на кране, пригрозивший прыгнуть с него от безденежья, спустился вниз лишь после того, как представитель местных властей пообещал ему помочь.

Другие рабочие выбрали более безопасную форму протеста, хотя не менее провокационный способ добиться выплаты зарплат (в стране запрещено проводить забастовки): они заблокировали соседнюю скоростную автомобильную дорогу.

То, что рабочие Sainty Marine решили пойти на подобные акции, совсем неудивительно. Глобальная судостроительная индустрия (имеющая переизбыток мощностей на фоне снижающего спроса на торговые суда) находится в глубокой депрессии. Китайские фирмы, которые еще недавно стремительно расширяли бизнес, сегодня закрывают производство. Вот и Sainty Marine, купившая в рамках расширения новую верфь, скорее всего, движется к банкротству.

Невыплата зарплат сотрудникам - распространенная тактика китайских компаний, которые испытывают финансовые трудности. Однако тяжелые времена наступили не только для судостроительного сектора, но и для всей промышленности. Согласно данным базирующейся в Гонконге негосударственной организации China Labour Bulletin в 2015 г. по всей стране прошли 2 774 акции и забастовки, что в два раза больше, чем в 2014 г.

На прошлой неделе полиция арестовала четырех профсоюзных активистов в южной провинции Гуандун, промышленном центре Китая - подтверждение беспокойства властей по поводу усиливающихся протестных настроений, отмечает британский журнал The Economist.

И хотя весь мир в последние дни со вниманием следит за обвалом фондового рынка и ослаблением валюты, китайское правительство больше тревожит воздействие замедления темпов роста на занятость.

Коммунистическая партия КНР всегда относилась к рынку, и отчасти к инвесторам, достаточно равнодушно.

Рабочие - совершенно иное дело: неуклонный рост их уровня жизни в последние три десятилетия помогал оправдывать единоличное правление партии и отсутствие демократии.

Должна ли сложившаяся ситуация вызывать тревогу? Банкротства пока еще несильно влияют на рынок труда, по крайней мере если судить по официальной статистике. Уровень безработицы вырос до 5,2% в конце сентября с 5,1% в начале 2015 г., говорится в правительственном отчете.

Чаще всего увольняют рабочих компаний промышленного сектора: индекс занятости в нем согласно опросу Caixin снизился до 47,3 пункта в декабре, причем показатель ниже 50 пунктов (что указывает на сокращение) сохраняется уже 26 месяцев подряд.

Между тем, индекс занятости в секторе услуг, доля которого в китайской экономике сегодня выше, чем у промышленности, в декабрьском опросе Caixin составил 51,3 пункта (по сравнению с 50,1 в августе 2015 г.), что указывает на стремительное расширение.

В первые девять месяцев 2015 г. темпы роста в сфере услуг в номинальном выражении достигли 11,6% в годовом исчислении, в то время как промышленный сектор вырос всего на 1,2%.

Согласно оценке центрального банка, если бы доля сферы услуг увеличилась в ВВП хотя бы на 1 процентный пункт в 2015 г. (в реальности это показатель был выше), экономика могла бы снизить темпы роста почти на 0,5% и тем не менее создавать такое же количество новых рабочих мест, как и в 2014 г.

Именно поэтому центры занятости по всей стране продолжают констатировать нехватку рабочих рук: в среднем на 1,09 вакансии приходится один соискатель. Те, кто хочет найти работу в бухгалтерских фирмах или ресторанах, легко могут это сделать.

Но проблема для неполучающих зарплату рабочих судостроительных заводов и шахт в том, что в сферу услуг в основном берут более молодых и образованных людей. Максимум на что могут надеятся рабочие промышленных предприятий - уборщик в офисе или мойщик посуды в ресторане, причем с более низкой зарплатой. Местные власти обещают предоставить всем уволенным курсы переподготовки, но они не гарантируют высокооплачиваемую работу.

За прошедший год Россия поднялась в международном рейтинге конкурентоспособных стран на 8 позиций и находится на 45-й строчке, следует из материала, опубликованного на сайте Всемирного экономического форума. Всего в рейтинг вошли 140 стран.

Рейтинг конкурентоспособности, представленный в Давосе, составляется, исходя из 12 показателей, среди которых эффективность товарного рынка, развитие финансового рынка, культура предпринимательства, развитие инноваций, макроэкономические показатели и другие.

Первые три строчки занимают Швейцария, Сингапур и Соединенные Штаты. Затем следует Германия, Нидерланды, Япония, Гонконг и Финляндия. На последних позициях рейтинга – Мавритания, Чад и Гвинея.

Ранее сообщалось, что Россия заняла 12-е место в перечне самых инновационных экономик мира. Рейтинг составили аналитики Bloomberg, которые присвоили нашей стране 78,85 балла. Экономика России по показателям инновационности обошла такие страны, как Австрия, Норвегия, Бельгия, Великобритания, Нидерланды, Канада, Китай и ряд других.

Информационная активность: Греция и Сербия прописались на нашей карте

Январь для зарубежных журналистов, работающих в России, — месяц переходный: кто-то уехал вообще в связи с окончанием срока командировки, кто-то еще не приехал. Поэтому активность зарубежных СМИ за период с 11 по 17 января 2016 года по сравнению с предыдущим анализируемым периодом (с 14 по 20 декабря 2015 года) упала на 43% (было 1380, стало 965). Сегодня какой-то одной доминантной темы нет — все публикации разноплановые.

В лидерах по числу материалов о России уверенно закрепилась Германия, для ее СМИ этот показатель в 1,6 раз выше, чем у второй в списке Великобритании. В Молдавии беспорядки и политический кризис, поэтому статей, где упоминалась РФ, там много (разумеется, местные политические оппоненты пугают Россией население и друг друга). А вот США скатились куда-то вниз: 24 публикации в неделю. Это примерно как у Сербии и Греции.

Кстати, Сербия и Греция — новички в нашем списке. СМИ Сербии основное внимание уделили визиту в страну вице-премьера Дмитрия Рогозина. По итогам первой недели мониторинга эта страна чем-то напоминает Чехию: негативных и позитивных публикаций примерно одинаково, а нейтральных мало, страна как бы расколота. Сербские медиа отнюдь не покрывают Россию сусальным золотом. Хватает и черной краски. Вот заголовки. "Пятна Рогозина: Как русский вице-премьер ткнул "пальцем в глаз" официальному Белграду" (Blic, 14.01.2016, Сербия); "Михайлович: пусть Рогозин заботится о своей стране" (Политика, 13.01.2016, Сербия); "Сербия вообще не планирует покупку российского вооружения" (Danas, 12.01.2016, Сербия); "Рогозин предупредил Сербию: "Осторожно, если не хотите "Кельн-2"; (Blic, 12.01.2016, Сербия); "В интересах России — дестабилизация, а Сербии — сохранение безопасности" (Danas, 11.01.2016, Сербия).

В позитивном блоке все ожидаемо, хотя, вот, например: "России нужно больше продовольствия из Сербии" (Политика, 12.01.2016, Сербия); "Вулетич: "У Европы нет альтернативы российскому газу" (Политика, 13.01.2016, Сербия);

Греческие газеты антироссийских настроений не выказывают. Все нейтрально. Но интерес к нашей стране сегодня большой, даже можно сказать, неожиданно большой. Тут явно действуют не конъюнктурные политические или финансово-экономические моменты, а цивилизационные законы.

Сильный, например, заголовок аналитики, посвященной итогам политического года в России: "Победы, поражения, ничья" (Kathimerini, 17.01.2016, Греция); Или вот: "Павлопулос: Вклад России в ответ на существующие вызовы современности — решающий. Об исторических связях двух стран упомянул В. Путин" (Tovima, 15.01.2016, Греция). А как мимо этого пройти: "Ключ от счастья — в наших генах?" (E-typos, 15.01.2016, Греция). Идея там в следующем: "По мнению современных исследователей из Болгарии и Гонконга, чувство счастья имеет генетический компонент, и различается от нации к нации. К сожалению, результаты исследований входят в противоречие с российским этносом. По мнению ученых, русские обладают этим геном, но в то же время несчастливы".

На обозреваемой неделе сложилась редкая ситуация, когда сразу четыре сюжета оказались одинаково резонансными. Это "Кризисная ситуация в российской экономике в 2014-2016 гг.", "Участие России в боевых действиях против ИГ", "Допинговые скандалы" и "Общие оценки внешней политики РФ".

Последнюю тему мы обычно комментируем мало. Восполняем недостаток: "Кремль хочет разделять и властвовать в Европе? Существуют подозрения, что Москва финансирует некоторые партии" (TVP Info, 17.01.2016, Польша); "Премьер-министр Японии Абэ призывает возродить диалог с Путиным" (The Financial Times, 17.01.2016, Великобритания); "Поиски русской идентичности вышли боком" (Hufvudstadsbladet, 17.01.2016, Финляндия); "От России федеративной до России евразийской" (al-Mustaqbal, 16.01.2016, Ливан); "Когда Путин сменял Ельцина, я смеялся. Потом уже было не до смеха. И будет еще хуже, сказал известный русист Либор Дворжак" (Parlamentní listy, 16.01.2016, Чехия); "Если Америка не будет у руля; О многополярном мире" (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.01.2016, Германия); "Почему и левые, и правые восхищаются Путиным?" (TeleSUR TV, 15.01.2016, Венесуэла); "Молдове предрекли госпереворот под руководством Путина" (AVA.MD, 13.01.2016, Молдавия)

Индекс агрессивности: искрометное искусство злости украинских журналистов

Индекс агрессивности на первой рабочей неделе января вырос. Перед Новым годом он был 0,81, а сегодня 1,3. Хотя, конечно, увеличение заметное, смертельного пока ничего нет. Просто сошлись такие неприятные информационные поводы, как сложности в российской экономике, которые были раздуты до предела, обвинения российской стороны в гибели мирных жителей в Сирии в результате авиаударов (без таких обвинений в нашу сторону никогда не обходится) и допинговый скандал.

Лидером по нагнетанию негатива осталась Украина. У нее ИА равен 4,0. Отвратительный индекс у Франции: был 0,44, стал 1,96. Если брать только политику (экономика стандартная) то выглядит страшновато: "Как президент Чечни унижает оппозиционеров" (Le Figaro, 15.01.2016, Франция); "Загадочная гибель оппозиционера Прибыловского" (Les Echos, 15.01.2016, Франция);" Падение российского авторынка в ад продолжается…" (Le Point, 14.01.2016, Франция); "Как в Коми уничтожают книги Фонда Сороса" (Le Monde.fr, 14.01.2016, Франция); "Кирсан Илюмжинов — друг Каддафи, Асада и инопланетян" (Euronews, 14.01.2016, Франция); "Радикализация исламистов: Кавказ внушает опасения" (France Info, 14.01.2016, Франция).

Однако это сама невинность по сравнению с Украиной: "Шесть часов с шулером: о чем могли договориться Нуланд с Сурковым в отношении Украины" (Радио Свобода (Украина), 16.01.2016, Украина); "Гибель империи. Как деградирует Россия" (Новое Время (Украина), 16.01.2016, Украина); "Империя из фекалий. Александр Невзоров — о тяжелой болезни россиян" (Новое Время (Украина), 15.01.2016, Украина); "Кресло под Путиным зашаталось" (Новое Время (Украина), 14.01.2016, Украина).

Не радуют и США, здесь ИА подрос с 1,2 до 2,4. Тут негативный расклад, достойный внимания, такой: "Почему на Новый год у россиян столь сильны опасения войны" (The Christian Science Monitor, 14.01.2016, США);" Кремль готовится к возможным весенним акциям протеста" (Newsweek, 13.01.2016, США);. Остальное — перепевы темы экономического кризиса.

А вот нейтральная Швеция совершенно недвусмысленно напирает на "страшилку" информационной войны со стороны России: "Необходима защита против сетевых троллей" (Aftonbladet, 11.01.2016, Швеция); "Телевидение — оружие Путина" (Västerbottens-Kuriren, 12.01.2016, Швеция); "Методы российской пропаганды все больше распространяются в Швеции" (Svenska Dagbladet, 13.01.2016, Швеция); "Путин переходит в наступление, используя поддельные новости" (Dagens Nyheter, 15.01.2016, Швеция).

Карта тональностей преподнесла сюрприз в том смысле, что в "негативисты" попал Египет. Негативной тональности окрашены материалы, бичующие не столько Россию, сколько США по вопросу падения цен на нефть. Есть и приятная новость. Испания стала нейтральной. До этого она весь год по непонятным причинам демонстрировала к нашей стране недружелюбие.

Наконец, Турция. Индекс агрессивности чуть подрос: с 0,63 до 0,90. Конечно, тон теперь не такой дружественный, как раньше: "Катастрофы, которые принес и принесет союз России и Ирана" (Star, 11.01.2016, Турция); "Подозреваемый — Путин" (Star, 13.01.2016, Турция); "Грязный торг России и РПК" (Star, 17.01.2016, Турция); "Взрыв в Стамбуле был ответом на сбитый российский военный самолет?" (Turkiye, 16.01.2016, Турция).

Игорь Николайчук, эксперт Российского института стратегических исследований, для МИА "Россия сегодня"

За январь-ноябрь 2015 г. объем торговли между внутренними районами Китая и специальным административным районом Сянган (Гонконг) составил $296,24 млрд. Это на 11% меньше, чем за январь-ноябрь 2014 г., сообщило Министерство коммерции КНР.

За 11 месяцев прошлого года поставки китайских товаров в Сянган составили $285,63 млрд. Данный показатель упал на 11,2% в годовом сопоставлении. Объем ввоза гонконгской продукции в Китай сократился на 6,2% – до $10,61 млрд.

Сянган стал четвертым по значимости торговым партнером внутренних районов Поднебесной. При этом он является третьим экспортным рынком для внутренних районов Китая.

Ранее сообщалось, что по итогам января-октября 2015 г., объем торговли между внутренними районами КНР и Гонконгом составил $259,98 млрд. Это на 12,1% меньше, чем за январь-октябрь 2014 г. На торговлю с Сянганом приходится 8,1% от общего внешнеторгового оборота внутренних районов Поднебесной. За десять месяцев прошлого года экспорт из КНР в Гонконг снизился на 12,2% – до $251,32 млрд, а импорт из Сянгана упал на 10,6% – до $8,66 млрд.

По итогам января-ноября 2015 г., объем внешней торговли Китая составил 22,08 трлн юаней ($3,45 трлн). Это на 7,8% меньше, чем за аналогичный период 2014 г.

Китай близок к покупке крупнейшего производителя зерна в Австралии

Инвесторы из Китая близки к завершению покупки одного из крупнейших зернопроизводящих хозяйств, которое находится в пшеничном поясе Западной Австралии. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на агн. Xinhua.

С австралийской стороны выступает один из крупнейших в Западной Австралии производителей зерна John Nicoletti, с китайской стороны компания CK Life Sciences из Гонконга. Участники сделки ожидают одобрения Департамента по иностранным инвестициям.

Покупка китайцами 70 тыс. га сельхозземель обойдется в $24 млн.

Это не первые инвестиции CK Life Sciences в аграрную отрасль Австралии. Компания уже вложилась в производство винограда, соли, фермерских продуктов, а также в производство средств защиты растений.

John Nicoletti объяснил продажу своего хозяйства бедственным финансовым положением после нескольких подряд неблагоприятных (в погодном отношении) сезонов. В текущем сезоне John Nicoletti достиг урожайности около 1,2 тонны пшеницы с гектара.

Пора вкладываться. В Москве ожидается рекордный рост цен на «элитку»

По прогнозам Knight Frank, в 2016 году Москва станет второй в мире по росту цен на элитную недвижимость и, соответственно, доходности инвестиций. Она всего на 2% отстает от лидера рейтинга — Сиднея — с прогнозом роста в 10%

Несмотря на то, что прогнозы сегодня дело совсем не благодарное, компания Knight Frank все-таки решила спрогнозировать ценовую динамику в элитном сегменте на 10 ключевых мировых рынках. Аналитики берутся утверждать, что в 7 из 10 рейтинговых городов эта динамика в 2016 году будет положительной.

Статистика гласит, что в 2015 году рост цен на 10 топовых рынках мира в среднем составил 3%, в 2016-м будет меньше — всего 1,7%, что означает снижение доходности инвестиций в элитную недвижимость. Пограничный город, отделяющий тех, кто по идее должен уйти в минус, от тех, кто по идее должен уйти в плюс, — Женева. В прошлом году цены на местную «элитку» упали на 3%, но в этом должны показать нулевую ценовую динамику.

Сингапур и Париж как в 2015-м, так и в 2016-м падают. Нынешние прогнозы — минус 3,3% и минус 3% соответственно. А хуже всего обстоят дела в Гонконге: в прошлом году его элитный рынок показал прирост в 1,5%, в этом будет минус 5%.

Среди тех, кто растет, завидное постоянство демонстрируют Нью-Йорк и Монако: в 2015-м и 2016 годах у них по плюс 5%. Лондон закончил прошлый год на отметке плюс 1%, в этом обещают быть плюс 2%. Майами и Шанхай пока демонстрируют рост, но резко сбавили обороты: первый опустился с плюс 4% до плюс 2%, второй — с плюс 10% до плюс 4%.

Лидером рейтинга был и остается Сидней. В 2015 году его элитная недвижимость в среднем

подорожала на 15%, в этом — прибавит еще 10%. Наконец, Москва приятно занимает вторую строчку рейтинга. Столичный показатель прошлого года — плюс 2%, но к декабрю 2016-го ожидается плюс 8%. Правда, сноска на учтенное в рейтинге рублевое ценообразование как-то тревожит.

КомментироватьНесмотря на то, что прогнозы сегодня дело совсем не благодарное, компания Knight Frank все-таки решила спрогнозировать ценовую динамику в элитном сегменте на 10 ключевых мировых рынках. Аналитики берутся утверждать, что в 7 из 10 рейтинговых городов эта динамика в 2016 году будет положительной.

Статистика гласит, что в 2015 году рост цен на 10 топовых рынках мира в среднем составил 3%, в 2016-м будет меньше — всего 1,7%, что означает снижение доходности инвестиций в элитную недвижимость. Пограничный город, отделяющий тех, кто по идее должен уйти в минус, от тех, кто по идее должен уйти в плюс, — Женева. В прошлом году цены на местную «элитку» упали на 3%, но в этом должны показать нулевую ценовую динамику.

Сингапур и Париж как в 2015-м, так и в 2016-м падают. Нынешние прогнозы — минус 3,3% и минус 3% соответственно. А хуже всего обстоят дела в Гонконге: в прошлом году его элитный рынок показал прирост в 1,5%, в этом будет минус 5%.

Среди тех, кто растет, завидное постоянство демонстрируют Нью-Йорк и Монако: в 2015-м и 2016 годах у них по плюс 5%. Лондон закончил прошлый год на отметке плюс 1%, в этом обещают быть плюс 2%. Майами и Шанхай пока демонстрируют рост, но резко сбавили обороты: первый опустился с плюс 4% до плюс 2%, второй — с плюс 10% до плюс 4%.

Лидером рейтинга был и остается Сидней. В 2015 году его элитная недвижимость в среднем

подорожала на 15%, в этом — прибавит еще 10%. Наконец, Москва приятно занимает вторую строчку рейтинга. Столичный показатель прошлого года — плюс 2%, но к декабрю 2016-го ожидается плюс 8%. Правда, сноска на учтенное в рейтинге рублевое ценообразование как-то тревожит.

"Россети" прорабатывают возможность листинга на Гонконгской бирже, решение будет зависеть от конъюнктуры рынка, сообщил РИА Новости представитель компании.

"Рассматриваем и прорабатываем такую возможность, но это будет зависеть от конъюнктуры рынка", - ответил собеседник агентства на вопрос о том, рассматривается ли возможность листинга на Гонконгской бирже.

Ранее в среду глава "Россетей" Олег Бударгин в кулуарах форума, организованного "Опорой России", говорил, что представители компании приняли участие в Азиатском экономическом форуме.

"Наша команда сейчас работает в Гонконге... китайские партнеры пригласили нас поработать на форуме (Азиатский финансовый форум - ред.). Сейчас там участвуют, как вернутся, расскажут. Надо нам самим определяться, я думаю, надо рассчитывать на свои силы", - ответил Бударгин на вопрос о перспективах выхода компании на азиатские биржи.

В декабре Бударгин провел в Сингапуре встречу с председателем Сингапурской биржи Ло Бон Чай, на которой обсуждались перспективы листинга российской компании.

В 2014 году "Россети" в разработанной долгосрочной программе развития предусматривали возможность размещение расписок компании на одной из азиатских фондовых бирж с возможностью последующего листинга. Однако этот документ не был принят.

Пекин предъявляет новую китайскую нормальность

Глобальным игрокам еще предстоит приспособиться к предъявленной миру новой нормальности Китая, подразумевающей умеренный рост с опорой на внутреннее развитие. У России – на фоне ухудшения общей конъюнктуры - в торговле с Поднебесной фиксируется значительное снижение показателей.

7%-й рост

Объявленные во вторник Национальным статистическим бюро Китая (НСБ) данные по темпам роста ВВП страны в 2015 г., которые замедлились в годовом выражении до 6,9% против 7,3% 2014 г. и ознаменовали худший результат за последние 25 лет, не стали сюрпризом. В конце минувшей недели премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сообщил, что в условиях глобальной экономической рецессии в совокупности с внутренними сложностями в прошлом году китайская экономика продемонстрировала в уверенный рост в районе 7%.

В докладе НСБ также отмечалось, что "в сложных международных условиях и при растущем давлении в целом экономика достигла умеренного, но стабильного и здорового развития”. При этом, по статданным, показатель ВВП за IV квартал оказался хуже предыдущего: 6,8% против 6,9%. А декабрьский объем промышленного производства (5,9% в годовом выражении) оказался ниже ноябрьского значения в 6,2%, не дотянув до 6%-го прогноза аналитиков. Розничные продажи, вопреки ожидавшемуся их повышению на 11,3%, снизились в предыдущем месяце на 11,1%. Ниже ожиданий рынка оказались и инвестиции в основные фонды, выросшие на 10%.

По мнению главного экономиста Гонконгской фондовой биржи и Китайской банковской ассоциации Ба Шусуна, экспорт и инвестиции более не способны служить драйверами роста для Китая, в связи с чем в 2016-2020 гг. годовые темпы роста его экономики замедлятся до 6-6,5% ВВП.

План на пятилетку

Впрочем, замдиректора Института Дальнего Востока РАН, руководитель Центра экономических и политических исследований Китая ИДВ РАН Андрей Островский более склонен ориентироваться не на прогнозы Гонконгской биржи, а на цифры плана экономического и социального развития на 2016-2020 гг., которые намечено утвердить на очередной сессии Всекитайского собрания народных представителей в марте текущего года. Пока предполагается, что в ближайшие годы показатели роста китайской экономики будут сохраняться в диапазоне 6,5-7%. Соответствуя изменившимся реалиям, указанные уровни обозначают установившуюся в Китае новую нормальность, оговорил Островский.

При этом, пояснил он "Вести.Экономика", главным драйвером роста, несомненно, остается внутреннее потребление. В Китае с населением свыше 1,36 млрд человек сохраняется огромный рынок. Причем порядка 54% жителей Поднебесной сегодня являются горожанами, чьи уровни доходов выше, нежели у селян (при средней зарплате по стране в 4 тыс. юаней, или 40 тыс. российских рублей). Вдобавок в последние годы предпринимаются и активные меры по оказанию социальной поддержки сельским жителям: для них, к примеру, теперь предусмотрена возможность получения пенсий и бесплатного среднего образования. Правда, вследствие продолжающейся миграции селян на передний план также выдвигается проблема обустройства и развития малых городов. Но можно быть уверенными, что и эти вопросы в рамках намеченной переориентации на первоочередное развитие внутреннего потенциала будут успешно решены, резюмировал руководитель Центра экономических и политических исследований Китая ИДВ РАН. .

Хотя насколько успешной окажется заявленная в прошлом году новая политика, допускающая появление второго ребенка в китайской семье, станет понятно лишь через 10-20 лет. Пока очевидно, что вследствие многолетнего действия прежней программы "Одна семья – один ребенок" китайцы уже привыкли к сложившемуся положению вещей. Наряду с демографической, полагают аналитики, в ближайшие годы для Китая ключевой также станет энергетическая и экологическая проблематика. Тогда как сейчас из-за доминирующего использования угля среди прочих энергоресурсов, в частности, в Пекине для защиты от постоянного смога приходится использовать маски, почти как в Лондоне в начале декабря 1952 г.

Проект на 22 года

Что же до российско-китайского сотрудничества, которому также надлежало сыграть определенную защитную роль в условиях нынешнего геополитического обострения и западных санкций в отношении России, то здесь фиксируется существенное снижение показателей. Так, по данным Главного таможенного управления КНР, за 10 месяцев 2015 г. оборот китайско-российской торговли составил $55,91 млрд, что на 29,1% меньше в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом. При этом экспорт из Китая в Россию уменьшился на 35,7% до $28,46 млрд, в импорт сократился на 20,7% до $27,45 млрд.

По оценкам экспертов, столь резкое снижение обусловлено как падением цен на нефть, сказавшимся на российском экспорте в Поднебесную, так и удешевлением рубля, приведшим к сокращению импорта китайского ширпотреба. В результате два основных направления внешней торговли двух стран просели. Попутно обнаружилось, что ранее, при благоприятной конъюнктуре, затянув с заключением известных газовых и нефтяных контрактов, российская сторона не преуспела и впоследствии, в условиях ухудшившейся экономической ситуации, не сумев реализовать назревшие инфраструктурные проекты, которые помогли бы ей продвинуться на восточном направлении.

В текущем году, к слову, исполнится 22 года с момента достижения договоренности по строительству моста через Амур у Благовещенска. Как подтвердил на днях губернатор Амурской области Александр Козлов, для резидентов создаваемой территории опережающего развития "Приамурская" мост крайне необходим. При том, что по 1100-километровой линии границы вдоль Амура нет ни одного круглогодичного мостового перехода. Правительства Амурской области и провинции Хэйлунцзян создали совместную компанию по строительству моста. Для финансирования проекта банк правительства провинции Хэйлунцзян готов предоставить кредит под 4% годовых, но в этом случае китайцы, конечно, хотели бы сами построить мост. Затраты на его сооружение представители обладминистрации в прошлом году оценивали в пределах 16 млрд руб., сетуя на то, что включить данный объект в федеральные программы не удалось. Для сравнения, на другой знаковый проект по строительству Керченского перехода, призванного соединить Крым с российской территорией, предполагается затратить до 228 млрд руб.

Впрочем, нет худа без добра. Хотя по возведенной с начала декабря понтонной переправе через Амур в пункте пропуска Благовещенск - Хэйхэ чаще переправляются китайские граждане, следует признать, что угроза вероятной экспансии с их стороны в России утратила былую актуальность. Как рассказал руководитель Российско-китайского научно-финансово-экономического центра при Финансовой академии при правительстве РФ Николай Котляров, по официальным данным, в России сейчас находится порядка 300 тыс. китайцев. И предпосылок для дальнейшего существенного увеличения их числа нет, в том числе потому, что на сегодня заработки в самом Китае зачастую выше, а климат в сопредельных российских регионах более суровый, и к тому же правила пребывания трудовых мигрантов в РФ ужесточены. Очевидно, для реализации ряда российских проектов нужна дополнительная рабочая сила, но в этом смысле для китайцев более перспективным представляется южноазиатское направление, уточнил Котляров.

Остается добавить, что во вторник Международный валютный фонд ухудшил прогноз по снижению ВВП России на 2016 г. на 0,4 п. п. до 1% в сравнении с октябрьским прогнозом, однако сохранив прежний показатель в 1% роста в 2017 г. На 0,2 п. п. были снижены и аналогичные уровни для развивающихся рынков на 2016 и 2017 гг. до 4,3% и 4,7% соответственно. При этом МВФ оставил неизменной оценку роста китайской экономики в 2016 г. на уровне 6,3% и в 2017 г. - 6%. Тогда как прогноз роста мирового ВВП в 2016 и 2017 гг. тоже был понижен на 0,2 п. п. до 3,4% и 3,6% соответственно.

Наталья Приходко

По итогам 2016 г., пассажирооборот международного аэропорта специального административного района Сянган (Гонконг) увеличится на 4-6%. Такой прогноз дал исполнительный директор Сянганского управления аэропортами Линь Тяньфу.

В 2015 г. авиагавань приняла в общей сложности 68,5 млн пассажиров. Это на 8,1% больше, чем годом ранее. Объем грузовых перевозок в Сянганском аэропорту за прошлый год достиг 4,38 млн т с приростом на 0,1% в годовом сопоставлении.

Ранее сообщалось, что в 2016 г. китайское правительство планирует потратить на строительство новых и реконструкцию существующих аэропортов до 77 млрд юаней ($11,7 млрд). До конца этого года в Поднебесной планируется начать реализацию 11 ключевых инфраструктурных проектов и 52 программ по реконструкции или расширению объектов гражданской авиации.

В частности, основная работа по развитию наземной авиационной инфраструктуры развернется в Пекине, Чэнду (Юго-Западный Китай), Циндао (Восточный Китай), Сямэне (Южный Китай) и Даляне (Северо-Восточный Китай). Как ожидается, новый аэропорт в южном пригородном уезде Дасин китайской столицы будет введен в эксплуатацию к концу 2019 г.

В ближайшие пять лет в стране будут построены 66 новых гражданских аэропортов. Таким образом, на территории материкового Китая количество авиагаварней увеличится с 206 до 272.

В специальном административном районе Сянган (Гонконг) создан первый в мире альянс бюджетных авиакомпаний U-FLY Alliance. В него вошли сянганский авиаперевозчик НК Express и три предприятия из внутренних районов КНР — Lucky Air, West Air и Urumqi Air.

Эти авиакомпании обслуживают 85 маршрутов по основным туристическим районам и 168 по городам Азии. К концу 2015 г. авиапарк указанных перевозчиков достиг 67 лайнеров. В 2016 г., как ожидается, данный показатель будет доведен до 95 самолетов, а к концу 2020 г. – до 218 крылатых машин. По итогам прошлого года, пассажирооборот авиакомпаний составил 171 млн человек. Ежедневно выполнялось 298 рейсов.

Ранее сообщалось, что в 2016 г. китайское правительство планирует потратить на строительство новых и реконструкцию существующих аэропортов до 77 млрд юаней ($11,7 млрд). До конца этого года в Поднебесной планируется начать реализацию 11 ключевых инфраструктурных проектов и 52 программ по реконструкции или расширению объектов гражданской авиации.

В частности, основная работа по развитию наземной авиационной инфраструктуры развернется в Пекине, Чэнду (Юго-Западный Китай), Циндао (Восточный Китай), Сямэне (Южный Китай) и Даляне (Северо-Восточный Китай). Как ожидается, новый аэропорт в южном пригородном уезде Дасин китайской столицы будет введен в эксплуатацию к концу 2019 г.

В ближайшие пять лет в стране будут построены 66 новых гражданских аэропортов. Таким образом, на территории материкового Китая количество авиагаварней увеличится с 206 до 272.

Подписано соглашение о создании совместного российско-китайского инвестиционного фонда.

Свои подписи под документом поставили Председатель Правления РОСНАНО Анатолий Чубайс и Председатель правления Zhongrong International Trust Фан Тао.

Целевой объем капитала под управлением совместного инвестиционного фонда RUSNANO Zhongrong United Investment Fund на первом этапе составит $500 млн. Партнеры фонда — Группа РОСНАНО и Zhongrong Trust International Co., LTD. (Zhongrong) — внесут средства в равных долях и учредят общую управляющую компанию.

Инвестиционный фокус фонда будет сосредоточен на проектах стадии роста (Growth), направленных на применение, разработку и трансфер передовых технологий в Россию, имеющих отношение к электроэнергетической (включая ВИЭ) и нефтегазовой отраслям, а также к микроэлектронике и биотехнологиям. Планируется, что инвестиции в проекты и проектные компании будут осуществляться на территории России (не менее 70%), Китая и других стран.

«Компания Zhongrong — один из крупнейших в азиатско-тихоокеанском регионе финансовых институтов, который специализируется на прямых инвестициях и имеет результативный опыт финансирования масштабных инновационных проектов, — подчеркнул Анатолий Чубайс. — Наше партнерство направлено на создание конкурентоспособных производств с перспективой вывода их продукции не только на рынки России и Китая, но и на общемировой рынок».

Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 года путем реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». ОАО «РОСНАНО» содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории Российской Федерации. Основные направления инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. 100% акций ОАО «РОСНАНО» находится в собственности государства.

Функцию управления активами ОАО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре 2013 г. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО», председателем правления которого является Анатолий Чубайс.

Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации госкорпорации.

* * *

Zhongrong Trust International Co., Ltd. (Zhongrong) — вторая крупнейшая китайская трастовая компания, предоставляющая инвестиционно-банковские услуги, услуги по доверительному управлению капиталом на валютных и фондовых рынках, а также услуги в области прямых инвестиций (private equity) и инвестиций в недвижимость. Общий объем средств под управлением Zhongrong превышает $180 млрд. Компания имеет представительства в 20 крупнейших городах Китая, включая: Пекин, Шанхай, Шеньчжэн и Гонконг. По данным на конец 2014 года клиентская база Компании насчитывала более 30 тысяч частных, а также более 1150 институциональных инвесторов. Основными направлениями деятельности Zhongrong являются прямые и венчурные инвестиции, финансирование, управление активами и средствами состоятельных клиентов.

По итогам 2015 г., на территории материкового Китая и специального административного района Сянган (Гонконг) продано 3,55 млн автомобилей производства концерна Volkswagen.

За прошлый год китайские заказчики получили 2,63 млн автомобилей марки Volkswagen. Это на 4,6% меньше, чем в 2014 г. Кроме того, по итогам 2015 г., продано 570 000 машин Audi. Данный показатель сократился на 1,4% в годовом сопоставлении.

В то же время выросли продажи Porsche – на 23,6% относительно уровня 2014 г., до 58 000 единиц, и Lamborghini – на 17,8%, до 278.

Ранее сообщалось, что по итогам 2015 г., в Китае выпущено более 24,5 млн автомобилей. Это на 3,3% больше, чем в 2014 г. А продано в прошлом году продано свыше 24,59 млн машин. Данный показатель увеличился на 4,7% в годовом сопоставлении.

В частности, за 2015 г. производство пассажирских автомобилей в Поднебесной превысило 21,07 млн единиц с приростом на 5,8% относительно уровня предыдущего года, а продажи – 21,14 млн машин с увеличением на 7,3%. На долю пассажирских автомобилей пришлось около 86% от общего объема производства и сбыта автомобилей в стране.

Эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням животных в мире с 1 по 15 января 2016 г.

По данным Международного Эпизоотического Бюро с 1 января по 15 января 2016 г. в мире зафиксировано 196 вспышек особо опасных болезней животных.

Очаги африканской чумы свиней (АЧС) отмечены в Украине (3), Польше (2), Литве (6), Эстонии (76) и Латвии (53).

Ветеринарные службы Ирана и Южной Кореи сообщили о вспышках ящура (по 1).

Вспышки высокопатогенного гриппа птиц продолжают регистрировать в Тайване (10), во Франции (6), Нигерии (23), Гонконге (1) и Вьетнаме (4).

Новые очаги блютанга (КЛО) выявлены во Франции (9).

Слабопатогенный грипп птиц зарегистрирован в Великобритании (1), которая ранее была благополучна по данному заболеванию.

Специалисты Информационно-аналитического центра при ФГБУ «ВНИИЗЖ» продолжают следить за развитием эпизоотической ситуации в мире по особо опасным болезням животных.

Иран топит рубль

Иран готовится потеснить Россию на европейских нефтяных рынках

Алексей Топалов

На фоне отмены санкций Запада в отношении Ирана нефтяные котировки продолжали снижаться, подталкивая рубль к 80 за доллар. При этом основное давление на цену барреля начнется позже, когда Иран реально нарастит физические объемы нефтяного экспорта. Поставлять нефть ИРИ будет в Европу, а значит, российскому сырью придется конкурировать с иранским. Иран, вероятнее всего, будет демпинговать в попытке занять рыночные ниши, что еще больше усилит давление на цены.

Снятие санкций с Ирана оказало дополнительное давление на нефтяные цены, хотя пока оно оказалось не столь значительным.

К концу торгов в понедельник цена барреля Brent на Лондонской бирже ICE опустилась на 0,69% и составила $28,74. Впрочем, в ходе торговой сессии котировки опускались ниже $28, до $27,86, что стало самым низким уровнем за 13 лет. Американская WTI подешевела на 1,27%, до $29,05.

Курс рубля на этом фоне продолжает падать, в понедельник на торгах ММВБ стоимость доллара достигла 79,24 руб., евро — 86,23 руб. Официальный курс ЦБ на вторник 19 января составит 78,66 руб. за доллар и 85,62 руб. за евро.

Опрошенные Reuters аналитики считают, что сейчас на валютном рынке преобладают ожидания скорого роста доллара до уровня 80 руб. при текущих ценах на нефть, но далее участники рынка не исключают фиксации прибыли по ранее взятым длинным валютным позициям и увеличения корпоративных продаж валюты под уплату налогов.

В субботу США и Евросоюз заявили о частичной отмене экономических ограничений в отношении Исламской Республики Иран. Санкции, помимо прочего (запрет на поставку в Иран оружия и заморозка иранских средств на западных счетах), запрещали закупать у Ирана нефть, в результате чего ИРИ снизила экспорт более с чем 2 млн баррелей в сутки примерно до 1 млн баррелей.

Санкции стали реакцией Запада на иранскую ядерную программу, однако в июле прошлого года Ирану удалось договориться об их отмене — в случае исполнения ряда условий по работе с атомом. В частности, степень обогащения урана в течение ближайших 15 лет не должна превышать 3,67%. В конце прошлой недели Иран отчитался перед МАГАТЭ, которое признало, что иранцы выполнили обещание.

Иран еще в прошлом году неоднократно предупреждал, что сразу после отмены санкций увеличит добычу и экспорт нефти. Согласно планам ИРИ, поставки должны выйти на досанкционный уровень в течение полугода-года, а на 0,5 млн баррелей Иран готов нарастить экспорт уже в течение месяца после отмены ограничений. В понедельник гендиректор Национальной иранской нефтяной компании (НИНК) Рокнеддин Джавади уже заявил, что Иран приступил к наращиванию производства на 500 тыс. баррелей в день.

При этом Иран ранее заявлял, что ему не нужно разрешение Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), членом которой он является, для увеличения поставок. ОПЕК, в свою очередь, уже превышает собственные квоты на добычу (30 млн баррелей в день), страны картеля в совокупности ежесуточно производят более 31,5 млн баррелей. Кстати, цена нефтяной корзины ОПЕК от 15 января упала до уровней сентября 2003 года и составила $24,74.

В связи с конкуренцией ожидается ценовой демпинг со стороны Ирана, которому придется отвоевывать рыночные ниши. Это еще в большей степени будет давить на нефтяные котировки.

Старший аналитик ИК «Rye, Man & Gor Securities» Сергей Пигарев говорит, что в значительной степени увеличение поставок со стороны Ирана уже учтено в ценах нефти, однако в краткосрочной перспективе давление на котировки может продолжиться, так как на рынок могут быть выброшены накопленные страной запасы.

При этом превалирование предложения над спросом на мировом нефтяном рынке уже сейчас составляет около 2 млн баррелей в день. Ранее сообщалось, что у побережья Ирана стоят 24 танкера общим объемом в 50 млн барр. нефти (хотя нет гарантий, что они заполнены целиком) и давление на цены будет зависеть от динамики наращивания поставок.

Однако обещания Ирана по срокам вывода на мировой рынок новых объемов, по словам Пигарева, выглядят несколько оптимистично. Скорее всего, увеличить поставки на 0,5 млн баррелей в сутки ИРИ сможет лишь в течение года.

«Предположение о нефтяном перепроизводстве после снятия санкционных ограничений с Ирана не должно вызывать обеспокоенности и напряженности на рынке, потому что страна не сможет в короткие сроки поставить такое количество нефти, что могло бы сказаться на мировых ценах», — заявил в понедельник главный управляющий итальянского энергетического гиганта Eni Клаудио Дескальци.

По его оценкам, Иран в ближайшие годы сможет нарастить производство лишь на 500–600 тыс. баррелей в день. Скачок может произойти лишь в случае удачного привлечения в иранскую нефтедобывающую отрасль около $150 млрд инвестиций, а при цене барреля в районе $30 это невозможно.

«Уже в ближайшее время мы увидим начало «наступления» сырья из Ирана на европейский рынок, где российской нефти придется конкурировать с иранской, — предупреждает Пигарев. — Ценовая война за Европу может вызвать значительную волатильность котировок «черного золота».

Кроме того, на уровень мировых цен сейчас оказывает влияние рост добычи в США — она увеличивается на протяжении последних пяти недель, дойдя с 9,164 млн баррелей в сутки до 9,227 млн. Причем происходит это на фоне сокращения числа буровых установок в Америке, вызванных все тем же снижением цен. Однако с начала 2016 года Америка разрешила экспорт нефти, который был запрещен на протяжении более 40 лет. Первые поставки в Европу и Китай уже начались, хотя их объемы не раскрываются.

Россия готовится к снижению цен на нефть. В частности, власти разрабатывают стресс-сценарий в расчете на цену барреля в $25. Министр финансов России Антон Силуанов на прошлой неделе заявил, что российский бюджет недополучит в 2016 году более 3 трлн руб. доходов при средних ценах на нефть на уровне $25 за баррель, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал движение нефтяных котировок «драматическим» и не исключил их дальнейшее падение.

Правда, власти стараются не терять оптимизма. Так, министр экономического развития Алексей Улюкаев в понедельник заявил, что цены на нефть могут стабилизироваться (с последующим ростом) уже к концу первого квартала текущего года. В свою очередь, зампред правительства РФ Аркадий Дворкович в интервью Bloomberg TV в ходе Азиатского финансового форума в Гонконге сказал, что нефтяные котировки вернутся к уровню $50–60 за баррель через два-три года.

Россия и Гонконг договорились о начале обсуждения вопроса зоны свободной торговли между Гонконгом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Сегодня мы договорились с гонконгской стороной о начале обсуждения вопроса о зоне свободной торговли. Мы оптимистично смотрим на перспективу подписания соглашения в будущем", — сказал Дворкович на площадке Asia Society в Гонконге. Позже он сообщил журналистам, что Гонконг заинтересован в создании ЗСТ.

Ранее в понедельник вице-премьер заявил, что Россия готова к обсуждению этого вопроса.

ЕАЭС был создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Киргизия. В мае прошлого года ЕАЭС и Вьетнам подписали соглашение о создании зоны свободной торговли. Желание создать ЗСТ с ЕАЭС ранее выразили уже более 40 стран и международных организаций, в том числе Китай, Таиланд, Египет, Индия.

Сняты ограничения листинга компаний РФ в Гонконге

Гонконгская фондовая биржа объявила о снятии ограничений на проведение листинга компаний, инкорпорированных в России.

Ранее компании из России могли проводить размещение ГДР в Гонконге через дочерние структуры, зарегистрированные вне России.

"РусАл" – первая российская компания, которая провела IPO в Гонконге (в 2010 г.). Было размещено 1,61 млрд новых акций на сумму $2,24 млрд по цене $1,4 за акцию.

"РусАл" провел IPO в Гонконге как эмитент, зарегистрированный на острове Джерси.

Другие российские компании также намерены были выйти на площадку в Гонконге. О таких планах в 2014 г. заявил "Газпром".

Получение прямого листинга на Гонконгской фондовой бирже не позволяло законодательство РФ, которое не давало возможности российскому регулятору заключить соглашение с Международной организацией комиссий по ценным бумагам (IOSCO), что было ключевым условием для получения листинга ценными бумагами российских эмитентов в Гонконге.

В 2014 г. была инициирована проработка заключения соглашения между регулятором финансового рынка Российской Федерации (ЦБ) и регулятором финансового рынка Гонконга (Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга). В итоге соглашение заключено.

РФ и Гонконг отменили двойное налогообложение

Россия и Специальный административный район (САР) Гонконг Китая подписали межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы.

"Соглашение значительно повысит привлекательность инвестиций в российские активы для действующих под юрисдикцией САР многочисленных азиатских и западных инвесторов", - заявил генеральный консул России в Гонконге Александр Козлов в интервью ТАСС. В частности, вступление в силу соглашения "позволит устранить обязанность удерживать в России целый ряд налогов с выплат российскими компаниями "пассивных" доходов гонконгским инвесторам".

"Кроме того, учитывая установленные законодательством России требования применительно к порядку размещения российскими компаниями ценных бумаг на зарубежных фондовых площадках, соглашение об избежании двойного налогообложения с САР позволит создавать так называемые дочерние фирмы специального назначения (Special Purpose Vehicle, SPV) непосредственно в гонконгской юрисдикции", - отметил генконсул.