Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

110 миллиардов долларов, которые граждане Китая инвестировали в американскую недвижимость между 2010 и 2015 годами — событие прежде всего потому, что китайцы в США вышли по этому показателю на первое место. За ними следуют канадцы, индийцы, мексиканцы и британцы. Все это — хороший повод задуматься насчет того, как на самом деле выглядят геополитические сдвиги в нашем мире, то есть как выглядит список "кто есть кто".

Ничего личного, просто бизнес

Сначала мелкие, но приятные подробности — приятные для тех, кому не нравится засилье (то есть "лидерство") американцев во всех и всяческих сферах. "Средний" отдельно стоящий дом в США стоит 256 тысяч долларов. Китайский покупатель выбирает "средний" дом за 831 800 долларов. Эти и прочие сведения насчет того, как китайцы покупают Америку, содержатся в докладе, подготовленном международной риелторской фирмой Rosen Consulting Group совместно с исследовательским Азиатским сообществом США.

Вообще-то китайские инвесторы покупают также отели и офисные площади, но это всего 17 миллиардов за обозначенный срок, прочее — все-таки жилье, особенно почему-то в Калифорнии. В любом случае процесс, согласно докладу, должен ускориться к 2020 году, когда ожидаются инвестиции до 218 миллиардов, и далее кривые пойдут вверх еще круче.

Заметим, что Америка тоже, конечно, покупает Китай, движимый и недвижимый, но в прошлом году впервые китайские инвестиции в США превысили американские в Китай.

Обратите внимание на тон китайских СМИ, которые сообщают об этих событиях. Не восторженный, не огорченный. Бизнес, и ничего личного.

И посмотрите, как воспринимают китайский натиск разные группы американской публики. Нечего и говорить про Дональда Трампа, кандидата в президенты США, который постоянно шпыняет китайцев за то, что они "пьют кровь" американской экономики. Но вот материал в Washington Post о том, что мало того, что китайцы лишили штат Мэн тысяч рабочих мест, они еще скупают (увозят, да попросту съедают) львиную долю знаменитых мэнских лобстеров.

Они, конечно, за это платят, то есть дают обитателям Мэна возможность заработать. Но — наши лобстеры! Китайцам! Такие истории — классический случай экономического национализма, того самого, на котором играет Трамп. Когда в страну приходят деньги, это ей, понятно, очень даже выгодно. Но когда какой-то исторический особняк, отель, компанию покупают опять же исторические потомки императора Цинь Шихуана, то в дело вступают эмоции неэкономического характера.

Вопрос в том, что сильнее — эмоции или очевидная выгода, и что Америка как политическая система, как цивилизация будет в этой ситуации делать дальше.

Мистеры миллиарды

Вообще-то этот доклад дает очень интересную цифру — 200 тысяч американских рабочих мест, созданных китайцами только благодаря инвестициям в недвижимость, особенно коммерческую. Трамп об этом наверняка знает (его сфера бизнеса), но такие факты — не для предвыборной кампании.

Есть и иного рода инвестиционная деятельность, имеющая к недвижимости косвенное отношение. Известно, что американское казначейство по уши в долгах у Китая, который покупает государственные облигации США. Менее известно, что Китай также — первый в мире иностранный держатель других американских облигаций, типа ипотечных, тех, которые выпускают ставшие сейчас полугосударственными риелторские финансовые компании типа Fannie Mae and Freddie Mac. Таковые должны сейчас Китаю до 207,9 миллиарда. Причем обеспечены эти обязательства той самой недвижимостью. И если, предположим, такого рода компании не смогут заплатить китайским финансистам, последние получают залог — американскую недвижимость.

Fannie Mae and Freddie Mac — это типичный символ, символ финансового кризиса 2008 года, который с этой слившейся воедино пары и начался (она обанкротилась и была потом выкуплена государством). То есть получается, что Китай таким образом спас американскую экономику от того кризиса, пусть и не сразу, и сейчас спасает от его повторения.

В целом мы видим растущую зависимость первой и второй державы мира, что, конечно, составляет основу геополитической стратегии Китая и склоняет Америку к осторожности. США вдобавок лишь возглавляют список стран, чье экономическое выживание зависит в том числе от Китая. А для каких-то стран, особенно азиатских, это выживание зависит от китайцев чуть не полностью.

Но национализм, повторим, существует от этой реальности отдельно. И у него есть вполне разумные основания. Вот например: кто сегодня теневые хозяева мира?

Считается, что это миллиардеры, главы корпораций, "мировая закулиса" и т.д. Вот недавний доклад благотворительной (и не только благотворительной) организации Oxfam. Он гласит, что самые богатые 62 человека владеют сейчас такими же средствами, как половина населения мира — 3,5 миллиарда человек.

В этой арифметике много интересного. Включая то, что с 1981 года число людей, живущих в крайней нищете, уменьшилось на 650 миллионов человек, причем прежде всего благодаря Китаю с его политикой. Там также множество цифр насчет того, что неравенство в мире в последние годы, и особенно после кризиса 2008 года, выросло.

Но вернемся к нашей команде из 62 человек. Да, половина ее — из США. Но дальше идут 8 человек из Китая, и 3 — из Гонконга, который вообще-то тоже Китай. А дальше — 17 владык мира из коллективной Европы и прочие.

Значит ли это, что Китай или китайцы будут создавать свою "мировую закулису" и "теневое правительство", или они просто вливаются в существующие структуры?

И последнее. В эти дни как-то незаметно исполнилось 50 лет со дня начала Великой пролетарской культурной революции в Китае, с ее ультралевыми бесчинствами, всеобщим гиперкоммунистическим равенством в нищете и всем прочим. В самом Китае эту дату практически проигнорировали, в прочих странах тоже.

Всего 50 лет назад. Вот ведь как меняется мир.

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Может ли юань занять место доллара США?

Валентин КАТАСОНОВ

Многим кажется, что между долларом США и китайским юанем в ближайшее время может начаться борьба не на жизнь, а на смерть за первое место в мире международных финансов. Вместе с тем 10 мая председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Джон Уильямс заявил, что юань не сможет потеснить доллар США в качестве основной резервной валюты мира. Я склонен думать, что этот банкир прав.

Превращение юаня в официальную резервную валюту

Осенью прошлого года Международный валютный фонд принял долгожданное для Пекина решение о включении юаня в так называемую корзину СДР (СДР – специальные права заимствования, наднациональная денежная единица, эмитируемая в ограниченных количествах МВФ). Это означает, что юань получил статус официальной резервной валюты наряду с долларом, евро, британским фунтом стерлингов и японской иеной.

По масштабам операций на валютном рынке, в международной торговле и других международных платежах юань после финансового кризиса 2007-2009 гг. стал конкурировать с британским фунтом и японской иеной. Вместе с тем юань весьма отличается от других четырех резервных валют, входящих в корзину МВФ. Прежде всего потому, что до сих пор китайская валюта имеет ограниченную конвертируемость. Кроме того, как раз накануне принятия решения МВФ в августе 2015 года произошло достаточно сильное «проседание» валютного курса юаня, что стало свидетельством его неустойчивости.

На партийных съездах КПК, заседаниях правительства КНР часто повторяется фраза о том, что «юань должен стать международной валютой». Де-юре он наполовину уже ею стал (наполовину, потому что еще надо дождаться октября, когда решение МВФ вступит в силу). А вот насчет де-факто возникают большие вопросы.

Средства интернационализации юаня

Чуть ли не каждый месяц приходят сообщения о том, что Китай подписал соглашение о валютных свопах (обмены национальными валютами между центральными банками) еще с какой-то страной. В начале сентября 2015 года у Китая уже имелось 33 соглашения о валютных свопах. Суммарная величина лимитов указанных соглашений по китайской валюте составила 3,16 трлн. юаней.

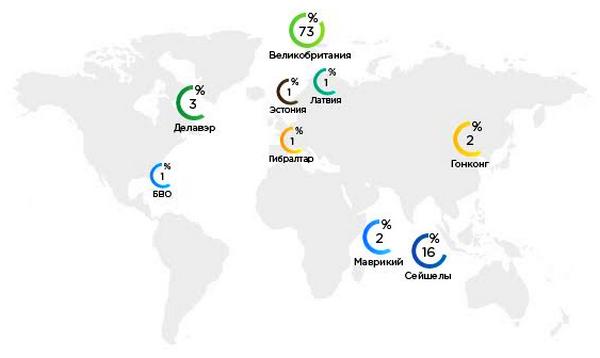

Другая тема, связанная с интернационализацией юаня, - создание Китаем за рубежом офшорных клиринговых центров («юаневых хабов»). «Юаневый хаб» представляет собой своеобразный «терминал», через который нерезиденты получают доступ к китайской валюте, а также различным финансовым инструментам, номинированным в юанях; через них осуществляются платежи и расчеты в юанях с китайскими компаниями и банками, в том числе на клиринговой основе. В качестве института, обслуживающего «юаневый хаб», назначаются ведущие китайские банки, которые действуют через свои филиалы и отделения в других странах.

Китайские банки, осуществляющие клиринг операций в юанях за пределами Китая

|

Дата начала работы |

Страна |

Клиринговый банк |

|

24 декабря 2003 |

Гонконг |

BoC, местное отделение |

|

2004 |

Макао |

BoC, местное отделение |

|

11 декабря 2012 |

Тайвань |

BoC, местное отделение |

|

8 февраля 2013 |

Сингапур |

ICBC, местное отделение |

|

18 июня 2014 |

Великобритания |

ССB, лондонское отделение |

|

19 июля 2014 |

Германия |

BoC, отделение во Франкфурте |

|

4 июля 2014 |

Южная Корея |

BoCom, отделение в Сеуле |

|

15 сентября 2014 |

Франция |

BoC, отделение в Париже |

|

16 сентября 2014 |

Люксембург |

ICBC, отделение в Люксембурге |

|

3 ноября 2014 |

Катар |

ICBC, отделение в Дохе |

|

8 ноября 2014 |

Канада |

ICBC, отделение в Торонто |

|

17 ноября 2014 |

Австралия |

BoC, отделение в Сиднее |

|

6 января 2015 |

Таиланд |

ICBC, отделение в Бангкоке |

|

6 января 2015 |

Малайзия |

BoC, отделение в Малайзии |

|

25 мая 2015 |

Чили |

CCB |

Примечание:

BoC– Банк Китая

ICBC - Промышленный и коммерческий банк Китая.

CCB – Строительный банк Китая

BoCom - Bank of Communication

К началу 2016 года за рубежом уже начали действовать или планировались к открытию 20 «юаневых хабов». Крупнейшие из них на сегодняшний день действуют в Гонконге, Сингапуре, Тайване, Сеуле, Лондоне, Франкфурте, Париже, Люксембурге.

То в одной, то в другой стране стартуют амбициозные проекты, направленные на повышение международного авторитета юаня. Так, в середине 2014 года в Малайзии местные компании выпустили облигации в китайской валюте на сумму 4,4 млрд. юаней. Еще более сенсационным стало событие, происшедшее в октябре 2015 года в Лондоне. Народный банк Китая (НБК) осуществил размещение своих долговых бумаг (со сроком 1 год), номинированных в китайской валюте, на фондовом рынке этого международного финансового центра. Сумма размещения - 5 млрд. юаней (787 млн. долл.). Заявок было получено в 6 раз больше – на сумму 30 млрд. юаней (примерно 4,4 млрд. долл.). Главными организаторами размещения бумаг НБК выступили китайский банк Industrial and Commercial Bank of China и английский банк HSBC. В сделке также участвовали китайские банки ABC, Bank of China, Bank of Communications, CCB и английский банк Standard Charted.

Юань не обслуживает сделки третьих стран

А вот данные, которые уже измеряются не миллиардами, а триллионами юаней. В начале прошлого года газета Financial News, принадлежащая Народному банку Китая, сообщила, что объем трансграничных платежей в юанях в 2014 г. составил 9,95 трлн. юаней (1,6 трлн. долл.). Действительно, масштабы впечатляющие. Отметим, что в том же 2014 году совокупный объем международной торговли Китая (экспорт и импорт) составил 26,34 трлн. юаней. Согласно официальным китайским данным, в указанном году 25% всего международного товарооборота КНР обслуживалось с помощью юаня. Юань обслуживал также другие виды трансграничных операций Китая – инвестиционный обмен, денежные переводы, перечисление дивидендов и других инвестиционных доходов и т.п. То есть юань исполняет роль международной валюты лишь для Китая в его двухсторонних отношениях с другими странами. В первую очередь - с соседними азиатскими странами. Во вторую очередь - со странами Центральной и Южной Америки. В третью очередь - со странами Европы (особенно теми, которые не входят в ЕС). С некоторыми крупными торговыми партнерами КНР юань до сих пор почти не используется. Например, в торговле с США.

Использование юаня в двух- и многосторонних торговых и экономических отношениях третьих стран до сих пор является экзотикой. Точной статистики общих объемов такого рода транзакций нет, имеются лишь данные по отдельным сделкам. По нашим оценкам, такие внешние операции с юанем составляют один процент (максимум 2-3) по отношению к объемам трансграничных операций Китая с юанем, что разительно контрастирует с ролью доллара: примерно 2/3 всей долларовой массы обращается вне страны ее происхождения (США) и используется в сделках между юридическими и физическими лицами третьих стран.

Не следует преувеличивать и масштабы операций в офшорных «юаневых хабах». Львиная доля находящихся там юаней (так называемых офшорных юаней) размещаются на депозитах банков. В конце 2013 года объем депозитов в офшорных юанях, по данным НБК, составил около 1,5 трлн. юаней. К концу 2015 года, по оценкам экспертов, их величина могла вырасти до 2,8 - 3,0 трлн. юаней. Львиная доля всех офшорных юаней приходится на три центра – Гонконг, Тайвань и Сингапур. Некоторые специалисты называют эти центры «финансовыми провинциями» Китая. По разным оценкам, от 80 до 90% всех офшорных юаневых депозитов сосредоточено именно там. Из других центров скопления офшорных юаней можно выделить Лондон, Франкфурт, Люксембург. А теперь сравним офшорные юаневые депозиты с оншорными, то есть с депозитами в банках КНР. По данным НБК, их объем составляет около 100 трлн. юаней. Отношение офшорных юаневых депозитов к оншорным - примерно 1,5-3%. А если не принимать во внимание офшорные депозиты «финансовых провинций» (Гонконг, Тайвань, Сингапур), то пропорция будет выражаться долями одного процента. Чтобы было понятно, сколь низок уровень интернационализации депозитного юаня, сравним его с долларом США. Депозиты в «зеленой валюте» за пределами Соединенных Штатов составляют примерно 30% по отношению к долларовым депозитам внутри США.

Есть ли у Пекина долгосрочная валютная политика?

Как ни странно, препятствием для интернационализации юаня является его активный торговый баланс. Китай уверенно сохраняет и наращивает активное сальдо торгового баланса. В 2014 году оно было равно 384 млрд. долл., а в 2015 году выросло до рекордного уровня в 594,5 млрд. долл. При таком сальдо юань не сможет стать резервной валютой де-факто. Лишь при дефицитном балансе за пределами Китая может появиться большое количество юаней, которыми Китай будет расплачиваться для того, чтобы закрывать дефицит торгового баланса. Именно так уже на протяжении многих лет поступают США. Многие экономисты признают, что ценой превращения доллара в международную валюту стала деиндустриализация Америки.

Чтобы другие страны стали поставлять товары в Китай в обмен на «долговые расписки» с названием «юань», указанные «расписки» должны быть чем-то обеспечены. Чем? Либо золотом, либо военной силой. Оба способа апробированы Соединенными Штатами, которые вывели доллар на орбиту мировой валюты. Золотое обеспечение доллара было Вашингтоном обещано миру на конференции в Бреттон-Вудсе в 1944 году, но этого обещания хватило максимум лет на 20. Уже с середины 60-х годов Вашингтон фактически прекратил размен долларов на золото, а 15 августа 1971 года Ричард Никсон официально объявил о том, что «золотое окошко» Казначейства США закрывается. Далее поддержание статуса доллара США как мировой валюты обеспечивалось с помощью военной силы. Однако для этого необходимо выделять в бюджете на военные цели такие ассигнования, которые составляют половину расходов всего мира на оборону. С этим способом обеспечения доллара у дяди Сэма с каждым годом всё больше проблем.

Судя по выступлениям некоторых китайских политиков и экономистов, для достижения цели превращения юаня в международную валюту можно использовать комбинацию двух следующих методов: а) торговый баланс из активного сделать дефицитным; б) активизировать приток иностранного капитала в Китай. В этом случае курс юаня будет хорошим, получаемые юани Китай будет расходовать на импорт, китайская валюта будет активно накапливаться за пределами Китая.

Однако и при таком варианте по-настоящему международной валютой юань не станет, всеобщим платежным средством ему не быть. Это будет международная валюта ограниченного действия. Юань будет циркулировать между иностранным государством и Китаем: из Китая в иностранное государство для оплаты импорта, из иностранного государства в Китай - для инвестиций. Однако такое положение юаня как «усеченной» международной валюты долго не продлится. Когда будут скуплены все лакомые куски активов китайской экономики, интерес нерезидентов к юаню угаснет. Китайская валюта, пробыв некоторое время на мировой орбите, внезапно начнет падать камнем на землю.

И что в сухом остатке? Китайская экономика в этом случае утратит суверенитет, так как ее активы будут захвачены иностранным капиталом. А восстановить утраченные позиции мирового экспортёра Китаю уже не удастся. Второго «китайского экономического чуда» не будет по той причине, что оно с самого начала было организовано с помощью Запада. Сегодня у Запада иные планы, Китай как сильная держава в них не вписывается. Пекину еще не поздно задуматься над тем, какие ловушки его ожидают, если он будет стремиться повторить путь США по превращению национальной валюты в мировую.

Дубай, ОАЭ. Дубай вновь вошел в глобальный рейтинг самых привлекательных направлений для совершения покупок. Как отмечается в рейтинге Destination Retail 2016, составленном консалтинговой компанией JLL, Дубай, где находятся 35% продавцов люксовых товаров со всего мира, стал четвертым по привлекательности направлением для шопинга, пропустив вперед Лондон, Гонконг и Париж.

В отчете отмечается, что Нью-Йорк предлагает самую высокую стоимость аренды торговых площадей, которая достигает US$ 37,7 тысяч за кв. м. Для сравнения, в Дубае стоимость премиальной аренды колеблется в районе US$ 2,7 тысяч за кв. м.

Дубай также называется ведущим направлением для шопинга на Ближнем Востоке. «Туризм играет важную роль в государственной стратегии по привлечению иностранных денег и остается двигателем для трат в розничном сегменте», отмечается в исследовании. В недавнем прошлом на рынок эмирата вышли новые всемирно известные бренды – например, Apple и Charming Charlie (ювелирные изделия).

В розничном пространстве Дубая доминируют крупные игроки – торгово-развлекательные центры, или моллы. Совсем недавно группа MAF открыла новый City Centre Me’aisem, а крупный девелопер Nakheel – вторую очередь Dragon Mart. Ряд новых открытий запланирован на ближайшие два года.

С 18 по 21 мая 2016 г. состоится VI Петербургский международный юридический форум, организованный Министерством юстиции Российской Федерации при поддержке Президента Российской Федерации.

В работе Форума примут участие высшие должностные лица России и зарубежных государств, ведущие мировые эксперты в сфере экономики, права и международных отношений, руководители юридических подразделений крупнейших мировых компаний, представители международного юридического сообщества.

Пленарное заседание на тему: «Доверие к праву – путь разрешения глобальных кризисов» состоится 18 мая 2016 г. Среди участников Пленарного заседания Форума: Дмитрий Анатольевич Медведев, Председатель Правительства Российской Федерации; Гарри Фрэнсис, Генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности, Дель Прато Энрико, декан юридического факультета - профессор гражданского права Римского университет Ла Сапиенца; Краун Стивен, Вице-президент компании «Microsoft corporation»; Наор Мирьям, Председатель, Верховного Суда Государства Израиль; Федотов Юрий Викторович, Исполнительный директор Управления по наркотикам и преступности ООН; Ченг Тереза, Председатель Международного арбитражного центра Гонконга. Модератором Пленарного заседания выступит Свейнстон Майкл, Королевский адвокат – Барристер.

«Восприятие обществом правовых норм, их оценка в качестве справедливых, неполитизированных, способных учитывать интересы общества в целом, а не только обслуживать потребности отдельных сильных государств, корпораций или индивидуумов напрямую влияют на эффективность права. Эта центральная тема прямо или косвенно будет рассматриваться и в ходе других мероприятий Форума, в том числе круглых столов и конференций. Организаторы предусмотрели обсуждение широкого круга вопросов: проблем трансграничного банкротства, правовой регламентации цифровой среды, поведения юристов в социальных медиа, международно-правового инструментария борьбы с картелями, противодействия международному похищению детей, взыскания договорных убытков в арбитраже и многих других», – отметил Председатель Организационного комитета Форума, Министр юстиции Российской Федерации Александр Владимирович Коновалов.

В ходе Форума пройдет более пятидесяти дискуссионных сессий в рамках следующих тематических треков:

- Частное право

- Промышленность / Торговля / Защита конкуренции

- Судебная и арбитражная практика

- Smart-общество

- Инвестиции / Финансы

- Международное право / Безопасность / Верховенство закона

- Юридическая профессия.

Одним из ключевых событий Форума станет Международная конференция «Современная конституционная юстиция: вызовы и перспективы», посвященная 25-летию Конституционного Суда Российской Федерации. Состоится конференция «Современный нотариат», приуроченная к 150-летию нотариата в России.

Вопросы теории и концепции права, состояние законодательств государств – членов ШОС, наблюдателей и партнеров по диалогу, а также практика правоприменения будут обсуждаться в рамках конференции Форума «Идея верховенства права в государствах – членах Шанхайской организации сотрудничества».

Деловая программа Форума 2016 года также включает в себя лекции Валерия Дмитриевича Зорькина, Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и Александра Ивановича Бастрыкина, Председателя Следственного комитета Российской Федерации.

Уже традиционно в день открытия Форума в рамках торжественной церемонии награждения Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев вручит Премию Петербургского международного юридического форума «За вклад в развитие правовой интеграции на Евразийском пространстве».

Китай и ВТО: навстречу роковой дате 11 декабря 2016 года

Валентин КАТАСОНОВ

10 мая член Еврокомиссии (ЕК) Витенис Андриукайтис, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, заявил: «Китай, бесспорно, не является рыночной экономикой ни по каким стандартам». День спустя брюссельское электронное издание EUobserver сообщило, что в ЕС нет единой позиции по вопросу предоставления Китаю рыночного статуса. «За» выступают Великобритания, Нидерланды, Финляндия, Швеция и Дания, Германия (последняя - с оговорками). Наиболее решительно возражает против предоставления Китаю статуса страны с рыночной экономикой Италия.

В Пекине тем временем напряженно следят за процессом создания двух трансокеанских партнерств – тихоокеанского и атлантического. Инициируют образование двух гигантских интеграционных группировок американцы, и делают они это для того, чтобы, с одной стороны, укрепить свои позиции в мировой торговле, с другой - чтобы не допустить аналогичного укрепления позиций Китая, России и других крупных незападных стран.

Особенно американцев беспокоит усиление Китая. Создав Транстихоокеанское партнерство (ТТП), Вашингтон рассчитывает закрыть для Китая рынки соседних стран, на которые приходится существенная часть торговли КНР (Япония, Южная Корея, Тайвань, Австралия, Новая Зеландия, Вьетнам, Сингапур, Филиппины).

В чём Европа как торговый партнёр важнее для Китая, чем Америка?

С помощью Трансатлантического партнерства (ТАП) Вашингтон надеется оторвать от Китая Европейский союз, объединяющий 28 государств. Между тем ЕС для Китая – такой же приоритетный торговый партнер, как и США. Причем если по общему объему товарооборота с Китаем Евросоюз и США делят первое-второе места, то по импорту Европа оказывается намного более важным партнером Китая, чем Америка (табл. 1)

Табл. 1.

Ведущие торговые партнеры КНР (2014 год)

|

Экспорт КНР |

Импорт КНР |

||||

|

Место |

Страна |

Доля в общем экспорте КНР, % |

Место |

Страна |

Доля в общем импорте КНР, % |

|

1 |

США |

17,0 |

1 |

ЕС |

12,4 |

|

2 |

ЕС |

15,9 |

2 |

Южная Корея |

9,7 |

|

3 |

Гонконг |

15,5 |

3 |

Япония |

8,3 |

|

4 |

Япония |

6,4 |

4 |

США |

8,2 |

|

5 |

Южная Корея |

4,3 |

5 |

Тайвань |

7,8 |

Источник: wto.org

Во внешней торговле Евросоюза Китай также находится на первых местах (в экспорте на втором, в импорте на первом). В совокупном товарообороте ЕС Китай и США занимают примерно одинаковые позиции (табл. 2).

Табл. 2.

|

Экспорт ЕС |

Импорт ЕС |

||||

|

Место |

Страна |

Доля в общем экспорте ЕС, % |

Место |

Страна |

Доля в общем импорте ЕС, % |

|

1 |

США |

18,3 |

1 |

КНР |

18,0 |

|

2 |

КНР |

9,7 |

2 |

США |

12,2 |

|

3 |

Швейцария |

8,2 |

3 |

Россия |

10,8 |

|

4 |

Россия |

6,0 |

4 |

Швейцария |

5,7 |

|

5 |

Турция |

4,4 |

5 |

Норвегия |

5,0 |

Источник: ec.europa.eu

Европейцы умеют считать и понимают, что эффекты от создания ТАП для Европы эфемерны. Увеличение экспорта в сторону США, создание дополнительных рабочих мест, улучшение торгового баланса объединенной Европы – всё это пустые надежды, на которых Вашингтон строит свою пропаганду. А вот утрата Китая как торгового партнера и неизбежные в связи с этим прямые экономические потери - вещь реальная. В частности, Китай идёт на первом месте среди партнеров ЕС по закупкам машин и оборудования.

Китай поддерживает лидерство Европы в производстве многих передовых видов технической продукции и обеспечивает занятость на ее машиностроительных предприятиях. Хотя чиновники из Брюсселя землю роют, чтобы подготовить в 2016 году проект соглашения о создании ТАП и обеспечить его подписание, в ряде европейских государств существует серьезная оппозиция этому партнерству. Деловая Европа крепко держится за Китай.

Что кроется за схоластическим спором о «рыночном» или «нерыночном» характере экономики Китая?

В то же время Брюссель постоянно применяет против китайских товаров антидемпинговые пошлины. Сейчас в ЕС действует 68 антидемпинговых пошлин, из них 51 пошлина направлена против китайских товаров. Уровень таких пошлин - 65 процентов и выше, и наложены они на широкий спектр товаров, начиная от стали и кончая солнечными батареями.

Основанием антидемпинговых пошлин является то, что Пекин нарушает «справедливую конкуренцию», оказывая государственную поддержку своим экспортерам. Такую экономику чиновники называют «нерыночной», что даёт им основание вводить против китайских товаров повышенные импортные пошлины.

13 января сего года уполномоченные представители стран ЕС обсудили вопрос о придании Китаю статуса рыночной экономики и склонились в пользу положительного решения. Вроде бы всё идёт по плану. Дело в том, что еще 11 декабря 2001 года, когда был подписан Протокол о вступлении Китая в ВТО, Китаю был предоставлен срок до 15 лет, в течение которого он должен перестроить свою экономику, сделав ее «рыночной». Соответственно, Пекин рассчитывает, что не позднее 11 декабря 2016 года он добьётся от своего ведущего торгового парнтера – Евросоюза - признания рыночного характера китайской экономики. И тогда практика использования антидемпинговых пошлин в отношении китайских товаров отомрёт.

Этот год для китайской экономики будет очень непростым. Не исключено, что китайскому государству придётся пойти против течения и, наоборот, усилить поддержку ряда отраслей национальной экономики. Пекин попытается соединить это с одновременным усилением активности на дипломатическом фронте. В СМИ также высказывается предположение, что Китай может увеличить масштабы своих инвестиций в европейскую экономику, что станет платой за нужное Китаю решение.

Результат заседания в Брюсселе 13 января явно насторожил Вашингтон. Он рассматривает ожидаемое признание Европой рыночного характера китайской экономики как существенный риск в деле построения ТАП. Уж не говоря о том, что такое решение может ударить по американскому экспорту в Европу. Еще накануне нового года в британской Financial Times появилось сообщение о том, что Вашингтон предпринял упреждающую акцию - настоятельно «посоветовал» Брюсселю не предоставлять Китаю статус рыночной экономики.

Позиция самих США по вопросу статуса китайской экономики достаточно невнятная. На словах американцы еще в конце прошлого десятилетия признали рыночный характер китайской экономики. Однако юридически это не было зафиксировано, и время от времени США вводили компенсационные пошлины против ряда китайских товаров. Перечень продукции, на экспорт которой в Штаты были наложены дополнительные таможенные сборы, обширен и включал в себя более 20 позиций. Дополнительными пошлинами стали облагаться поставляющиеся из Китая солнечные батареи, ветровые генераторы, мелованная бумага, стальные раковины, лимонная кислота, различные виды труб, включая изделия для нефтедобычи, провода и прессованная продукция из алюминия и др. С 2007 по 2012 год Министерство торговли США 17 раз вводило компенсационные таможенные пошлины для китайских товаров. Среднегодовой объем экспорта попавшей под дополнительные сборы продукции оценивается более чем в 7 млрд. долл. Китай был вынужден обратиться в 2012 году в суд ВТО для того, чтобы добиться отмены Вашингтоном необоснованных торговых барьеров. В 2014 году суд ВТО удовлетворил претензии Пекина. В решении экспертов ВТО говорится, что Вашингтон не смог юридически доказать, что китайские экспортеры являются государственными органами. По этой причине к данным компаниям нельзя применять так называемые компенсационные пошлины. То есть суд ВТО фактически признал, что китайская экономика является рыночной.

Вся эта история очень напоминает события, которые разворачивались вокруг придания юаню статуса резервной валюты. Как известно, в начале 2015 года Вашингтон грозно предупреждал, что юань такого статуса не получит. А кончилось тем, что 30 ноября 2015 года Международный валютный фонд принял решение о включении юаня в корзину резервных валют.

До конца года проблема статуса китайской экономики («рыночная» или «нерыночная»?) выйдет на одно из первых мест в отношениях Китай - ЕС и США - ЕС. Если за это время Китаю удастся получить новый статус, он легко потеснит Соединенные Штаты на европейском рынке, став для Евросоюза торговым партнером №1. Однако это произойдёт лишь в том случае, если Вашингтон не успеет навязать Европе соглашение по Трансатлантическому партнерству. Если же до декабря 2016 года Китаю не будет предоставлен официальный статус «рыночной экономики», встанет деликатный вопрос о юридических основаниях пребывания Китая в ВТО. Решающим здесь является фактор времени.

События последних дней показывают, что торговые противоречия между Пекином и Западом обострились. 18 апреля прошла встреча министров и торговых чиновников более чем 30 стран, организованная Бельгией и ОЭСР. На встрече обсуждались проблемы избыточных мощностей в мировой сталелитейной промышленности, что вызывает падение цен на черные металлы и больно бьет по сталелитейным предприятиям Западной Европы и США. Во встрече участвовал Китай, на него представители Запада обрушили огонь своей критики, требуя от Пекина сокращения мощностей и прекращения субсидирования черной металлургии. Главным обвинителем на этой встрече была делегация США. Видно невооруженным глазом, что Вашингтон пытается сколотить единый западный фронт борьбы с «нерыночной» торговой экспансией Китая. Пока что ничего не удаётся. Однако по мере приближения роковой даты 11 декабря 2016 года накал торговых противоречий между Китаем и Западом будет нарастать, а США будут подливать масла в огонь в попытках подорвать торговые связи Европы и Китая.

За 2015 г. в Китае побывали 133 млн зарубежных туристов, в том числе – из специальных административных районов Сянган (Гонконг), Аомэнь (Макао) и с острова Тайвань. Это на 4% больше, чем в 2014 г., сообщило Главное управление по делам туризма КНР.

В прошлом году остановилось сокращение данного показателя, которое наблюдалось с 2013 г.

Республика Корея стала самым крупным поставщиком туристов в Поднебесную. По итогам 2015 г., количество корейских путешественников, посетивших Китай, увеличилось более чем в четыре раза в годовом сопоставлении. На втором месте – туристы из Японии, прирост составил 200%.

Среди десяти самых привлекательных для путешественников китайских городов – Шанхай, Пекин, Сямэнь, Гуанчжоу, Чэнду, Ханчжоу, Циндао, Шэньчжэнь, Нанкин и Сиань. При этом туристы из Республики Корея, Японии и Таиланда отдавали предпочтение Шанхаю, Пекину и Чэнду, а туристы из Малайзии и Сингапура – Гуанчжоу и Сямэню.

Ранее сообщалось, что по итогам января-марта 2016 г., инвестиции в сферу туризма Китая достигли 117,55 млрд юаней ($18,08 млрд). Это на 10,38% больше, чем за январь-март 2015 г. В 2015 г. капиталовложения в туриндустрию Поднебесной превысил 1,07 трлн юаней. Это на 42% больше, чем в 2014 г.

Китайские инвесторы продолжают ускоренными темпами скупать активы в Европе и США. По данным фирмы Baker & McKenzie, 2015 год стал рекордным по количеству китайских инвестиций в Европе: они выросли на 27% и достигли объема в 23 млрд долларов.

Наибольшие капиталовложения китайцы сделали в Италии (7,8 млрд долларов), Франции (3,5 млрд), Великобритании (3,3 млрд), Нидерландах (2,4 млрд) и Германии (1,3 млрд). Китайские инвестиции на европейском рынке направляются прежде всего в транспорт и инфраструктуру (7,8 млрд долларов), недвижимость и отели (6,4 млрд), а также в коммуникационные технологии и информатику (2,4 млрд).

В целом по объему китайских инвестиций в годовом исчислении Европа уже опередила США. Всего же с 2000 года китайцы вложили 108 млрд долларов в США и 97 млрд — в Европе.

Франция стала второй европейской страной после Италии по уровню китайских инвестиций. Одной из самых заметных сделок прошлого года стало приобретение аэропорта Toulouse-Blagnac китайским консорциумом Symbiose. Китай завоевывает также туристический и гостиничный рынки: шанхайский инвестфонд Fosun приобрел французского глобального туроператора Club Med почти за 1 млрд евро, компания Jing Jian International — гостиничную сеть Louvre Hotels (сумма сделки около 1,2 млрд евро), а затем купила 11,7% акций группы Accor Hotels. В Италии компания ChemChina приобрела крупнейшего производителя шин Pirelli.

Примечательно, что 65% инвестиций на европейских рынках сделаны китайскими госкомпаниями, в то время как в США наиболее активны частные инвесторы из Китая. Если в Европе китайцы делают упор на активах в отельном бизнесе и транспорте, то в США — на секторе услуг и развлечений.

Китайцы не скупятся на покупку самых дорогих объектов в сфере недвижимости, таких как отель Waldorf Astoria в Нью-Йорке и Marriot Champs-Elysee в Париже. В Европе и США их привлекает надежность капиталовложений, высокий уровень доходности и возможность получить вид на жительство в ЕС для состоятельных китайцев.

В Европе интерес китайских инвесторов постепенно сдвигается к Средиземноморью — коммерческой и жилой недвижимости юга Франции, Испании, Италии, Кипра и Греции.

Любопытно, что китайцы среднего достатка начали активно скупать недвижимость в Латвии. Здесь основную роль сыграла заинтересованность в шенгенской визе. Китайцы мало что знают о Латвии, но их привлекают низкие цены и близость к Германии. Не следует забывать и Россию: в Санкт-Петербурге инвестфирма из Шанхая строит жилищный и торговый комплекс "Балтийская жемчужина", рассчитанный на 35 тысяч человек.

Что кроется за инвестиционной активностью китайцев

Аналитики обращают внимание на резкую активизацию процесса по скупке активов в Европе и США: 80% китайских инвестиций на этих двух направлениях были сделаны в последние 4 года. Что на самом деле кроется за "инвестиционной лихорадкой" китайцев? Экономисты считают, что у компаний из КНР накопилось много наличных денег и им крайне необходимо инвестировать их с целью диверсификации своего портфеля. Это тем более актуально, что китайский рынок имеет тенденцию к замедлению роста.

Есть и идеологический аспект: руководство КНР хочет укрепить имидж страны за рубежом. Если раньше китайцы покупали на мировых рынках преимущественно сырье и энергоносители, то сегодня их интерес сместился к более престижным активам — страховым и технологическим компаниям, объектам инфраструктуры, отелям и кинотеатрам.

При этом нуждающийся в деньгах Запад отбрасывает политические предрассудки. Если 10 лет назад конгресс США заблокировал продажу нефтяного консорциума Unocal китайской Sinopec, то сегодня возражений на такого рода сделки практически нет.

Европейские аналитики уверены, что скупка зарубежных активов осуществляется при руководящей и направляющей роли Коммунистической партии Китая.

Весьма вероятной представляется гипотеза, что в ожидании глобального финансового кризиса Китай пытается перевести свои гигантские валютные резервы в недвижимость и золото.

Начиная с 2010 года импорт золота в Китай (только через Гонконг) вырос на 700% — со 120 тонн до почти тысячи тонн в год. Реальные данные о запасах золота у китайского государства и частных лиц держатся в секрете. Согласно западным источникам, Китай скупает до 40% золота, поступающего на мировые рынки. Агентство Bloomberg Intelligence оценивает золотые запасы Китая в 2015 году в 3 500 тонн, хотя официально Пекин называет цифру в 1 700 тонн.

"Патриотический капитализм" в действии

Власти Китая поощряют "патриотический капитализм". Среди его наиболее ярких представителей — китайский миллиардер Ван Цзяньлинь, глава корпорации Dalian Wanda Group (стоимость активов — около 100 млрд долларов). Он активно строит мировую торгово-развлекательную империю, включающую недвижимость, коммерческие центры и кинотеатры. Несколько лет назад Ван Цзяньлинь купил в США сеть кинотеатров AMC Theatres за 2,6 млрд долларов, а в марте этого года — сеть Carmike (1,1 млрд долларов), сделав Dalian Wanda Cinemas крупнейшей сетью кинотеатров в мире. Его последнее приобретение в США — киностудия Legendary Entertainment за 3,5 млрд долларов. Не забывает Ван Цзяньлинь и старушку Европу: его проект "Большой Париж" (торговые центры, кинотеатры, отели, тематические парки и кинотеатры) оценивается в 3 млрд евро.

Спорт также становится важным направлением для инвесторов из Китая. В 2015 году Wanda Group купила 20% акций испанского клуба Atletico Madrid, швейцарскую спортивно-маркетинговую компанию Infront Sports & Media за 1,2 млрд долларов, а в этом году стала одним из главных спонсоров ФИФА. Говорят, что Ван Цзяньлиня поддерживает в этом сам председатель КНР Си Цзиньпин, который является большим любителем футбола.

Еще один мастодонт китайского большого бизнеса — глобальная страховая компания Anbang. В марте этого года она купила у американской инвестгруппы Blackstone курортно-отельную сеть Strategic Hotels & Resorts. Кроме того, Anbang приобрела за 1,6 млрд долларов американские страховые компании Fidelity & Caranty Life и US Annuities. Возглавляет гигантский консорциум Anbang практически неизвестный широкой публике миллиардер У Сяохой — один из наиболее близких к руководству КПК "красных капиталистов". Он женат на внучке Дэн Сяопина и связан кровными узами с другими членами китайского руководства. Как пишет китайская пресса, "У Сяохой сражается на деловом фронте с чувством подлинного патриотизма".

Международные рейтинговые агентства смотрят с некоторым скептицизмом на размах китайских зарубежных проектов и опасаются за срыв финансирования. Однако сами китайские инвесторы демонстрируют уверенность, поскольку чувствуют за собой поддержку китайского правительства и компартии.

Дмитрий Добров, обозреватель Inosmi.ru

По итогам января-апреля 2016 г., объем поставок товаров с Тайваня на территорию континентального Китая за исключением специального административного района Сянган (Гонконг) составил $21,07 млрд. Это на 14,4% меньше, чем за январь-апрель 2015 г. Таковы официальные данные.

В частности, только за апрель текущего года указанный показатель достиг $5,67 млрд. Он снизился на 7,4% в годовом сопоставлении.

За январь-апрель 2016 г. ввоз товаров из континентальной части КНР на остров сократился на 9,4% – до $13,40 млрд. Только за апрель объем китайского импорта на Тайване составил $3,44 млрд. Это на 8,5% меньше, чем годом ранее.

По итогам четвертого месяца текущего года общий объем экспорта Тайваня снизился до $22,25 млрд. Данный показатель сократился на 6,5% относительно уровня 2015 г. Падение тайваньского экспорта отмечается на протяжении 15 месяцев подряд.

Ранее сообщалось, что за январь-март 2016 г. экономика Тайваня выросла на 0,19% относительно уровня октября-декабря 2015 г. Однако в годовом сопоставлении она сократилась на 0,84%. Экономика острова демонстрирует снижение на протяжении девяти последних месяцев. В частности, слабый спрос на мировом рынке негативно сказывается на внешней торговле Тайваня. По итогам первых трех месяцев текущего года, экспорт Тайваня снизился на 12,1% относительно аналогичного показателя прошлого года, а импорт – на 14%.

Кроме того, с начала 2016 г. объем инвестиций в тайваньскую экономику сократился на 2,48%.

Хозяева денег планируют сделать США единственным на планете офшором

Валентин КАТАСОНОВ

Государство-паразит

Уже на протяжении нескольких десятилетий Соединенные Штаты Америки переживают процесс экономической деградации. С 1960-х годов в США происходит деиндустриализация. Промышленные предприятия выносят свои производства за пределы страны в стремлении максимизировать свою прибыль. Реальный сектор экономики (за исключением ВПК) находится в плачевном состоянии. Тем не менее США продолжают называть экономически развитой страной. К тому же уровень жизни в США, если судить по средним статистическим показателям (ВВП на душу населения), позволяет оставаться этой стране в первой десятке (по оценке МВФ, пятое место в 2015 году).

Никакого парадокса тут нет. Америка – государство-паразит. Паразитическое существование Америки обеспечивается за счет притока капитала из разных уголков мира. Во-первых, это кредитование Америки в виде накопления другими странами гигантских долларовых резервов. Фактически это накопление долговых расписок Федеральной резервной системы США и американского казначейства. Во-вторых, приток в Америку больших объемов частного капитала, инвестируемого в недвижимость, акции американских корпораций и банков, а также денежного капитала, размещаемого на счетах депозитно-кредитных организаций США.

Секрет такой, с позволения сказать, «инвестиционной привлекательности» Америки состоит в том, что в Вашингтоне находится самый главный в мире печатный станок, принадлежащий Федеральной резервной системе США. Продукция печатного станка ФРС (доллары) обеспечена не золотом, не государственным имуществом, даже не продукцией ещё остающихся в США промышленных предприятий. Единственным обеспечением долларов является военная сила, представленная тысячами военных баз, разбросанных по всему миру, а также базирующимися в самих США бомбардировщиками, ракетами с ядерными боеголовками, шестым американским флотом, подводными лодками с ядерным оружием и т.д. Военное обеспечение американской валюты дополняется информационным обеспечением в виде СМИ, контролируемых акционерами ФРС США.

Офшоризация мировой экономики и «панамский скандал»

Однако есть еще один секрет американского «экономического чуда». А именно офшорный характер экономики США. Эта особенность Америки долгое время находилась в тени, о ней мало писалось и говорилось. Лишь разразившийся недавно «панамский скандал» впервые высветил некоторые моменты, раскрывающие роль и место США в мировом офшорном бизнесе.

Мировой офшорный бизнес существует, по крайней мере, с XIX века, когда в центре Европы появилось государство, банки которого обеспечивали клиентам полную конфиденциальность. Это была Швейцария с ее знаменитой банковской тайной. Настоящий бум офшоров начался в 80-е годы ХХ века. Согласно некоторым оценкам, в середине 90-х годов до половины всех трансграничных валютных операций осуществлялись с участием офшорных юрисдикций. К таковым обычно относят юрисдикции, обеспечивающие минимальное (или даже нулевое) налогообложение зарегистрированным в них компаниям, а также гарантирующие конфиденциальность владельцев и/или конечных бенефициаров офшорных компаний и банковских счетов. Некоторые государства и международные организации составляли списки, в которых число офшорных юрисдикций доходило до 65. Оценка активов, спрятанных в офшорных зонах, достигает 32 млрд. долл. Для сравнения: оценка мирового богатства (всех видов активов) составляет 240-250 трлн. долл.

В списках офшоров присутствуют преимущественно экзотические острова, такие как Багамы, Бермуды или Британские Виргинские острова, а также мелкие государства Европы вроде Андорры и Монако. В некоторых списках оказываются страны, более заметные в мировой экономике. Например, Люксембург или Новая Зеландия. Однако ни в одном официальном списке вы не найдете ни Великобритании, ни тем более Соединенных Штатов.

Что касается Великобритании, то многие офшорные острова и мелкие офшорные государства еще в прошлом веке оказались под контролем Лондона. Собственно, он их и создавал. Это неудивительно, поскольку между Лондоном и офшорными юрисдикциями неформальные отношения сложились еще в колониальную эпоху. Особенной популярностью среди подшефных Лондону офшоров до недавних пор пользовались Британские Виргинские острова, а также остров Мэн. В 2013 году Международный консорциум журналистских расследований (International Consortium of Investigative Journalists – ICIJ) опубликовал большое количество секретной информации об офшорах. Большая часть всей информации относилась к Британским Виргинским островам. По офшорной империи Великобритании и по репутации Лондона тогда был нанесен серьезный удар. США в ходе тогдашнего скандала почти не фигурировали.

Нынешний офшорный скандал, получивший название «панамского», намного масштабнее. Одним из инициаторов громкого дела оказалась все та же организация ICIJ. Количество документов, которые были похищены (как утверждается, в результате взломов электронных баз данных) из панамской компании, осуществлявшей регистрацию офшорных компаний, впечатляет – более 11 миллионов единиц. Поражает и охваченный период расследования – с 1977 по конец 2015 г. Большая часть фигурирующих в скандале фирм зарегистрирована в Панаме. Добытая информация была распределена между 370 журналистами из 76 стран. С начала апреля они начали обработку первичного информационного «сырья» и публикацию материалов, в которых фигурируют известные лица. Среди них 12 действующих и бывших мировых лидеров, 128 политиков и 29 миллиардеров.

Америка в офшорном рейтинге

…Всех удивило крайне небольшое количество граждан США в «панамском» списке. Поначалу это объяснялось тем, что, поскольку за утечкой информации стояли Государственный департамент США и ЦРУ, компроматы вбрасывались на основе тщательного отбора, чтобы не задеть высокопоставленных американских владельцев и бенефициаров офшорных компаний и счетов. Затем появилась другая версия: американцев в списках клиентов панамской фирмы мало, потому что им не интересна Панама как офшор. Они создали «офшорный рай» у себя дома.

И тут на свет появились интересные цифры и факты. Некоторые из них принадлежат неправительственной организации Tax Justice Network (TJN), которая уже многие годы занимается вопросами уклонения от уплаты налогов в офшорах. TJN составляет рейтинги привлекательности налоговых убежищ. В рейтинге 2015 года США занимают почетное третье место, пропустив вперед лишь Каймановы острова и Сингапур. А вот Панама, оказавшаяся в эпицентре скандала, находится лишь на 13-м месте. Оказывается, для иностранных олигархов и чиновников-клептоманов Америка как налоговая гавань более удобна, чем, например, знаменитые юрисдикции Швейцария и Гонконг.

Офшорные гавани в Америке

Зачем американским банкам и корпорациям Швейцария, Гонконг, Британские Виргинские острова или Панама, если у них есть свой внутренний офшор – штат Делавэр. Этот штат уже давно предоставляет все необходимые «удобства» американским клиентам: щадящие налоги, полную конфиденциальность и быстроту оформления. Власти Делавэра даже обещают, что не позволят совать нос в секреты клиентов ФБР, налоговой службе, министерству юстиции и другим американским ведомствам, отвечающим за казну и безопасность США. Прямо государство в государстве!

Делавэр с гордостью называет себя столицей США по регистрации корпораций. Количество зарегистрированных там коммерческих структур превышает миллион. Юридическую прописку в штате имеют более 50% всех акционерных компаний открытого типа в США. 64% всех компаний, входящих в список Fortune 500, имеют юридический адрес в Делавэре. Следующими за Делавэром по офшорной привлекательности штатами являются Южная Дакота, Вайоминг, Невада. Далее следуют Техас, Орегон и Флорида. В разных источниках называется от 20 до 30 внутренних офшоров США: несколько штатов, города и муниципалитеты с особым режимом. В каком-то смысле офшором является и Нью-Йорк. Там процветают сделки с элитной недвижимостью, причем клиентам и конечным бенефициарам до недавнего времени гарантировалась полная конфиденциальность. Правда, сейчас американские власти начали проверку сделок с элитной недвижимостью, приобретенной в Нью-Йорке в районе Манхэттена на предмет выявления реальных бенефициаров.

И даже в ходе нынешнего панамского скандала в публикациях, раскрывающих роль США как офшорной юрисдикции, не затрагивается один важный аспект. А именно: совершенно ничего не говорится о так называемых благотворительных фондах и филантропических фондах. На самом деле это своеобразные офшоры, в которые американские олигархи загоняют свои капиталы, получая привилегию не платить налоги в казну или платить по минимуму. Активы этих фондов формируются за счет покупки различных ценных бумаг. Благотворительные фонды – активные игроки на финансовых рынках. Иммунитет фондов от уплаты налогов ведет к тому, что казна теряет гораздо больше, чем она, например, теряет от того, что некоторые американские компании регистрируются в иностранных офшорах. Между тем никто в Америке не дерзает посягать на привилегированный статус благотворительных фондов – эта тема в Америке даже более табуирована, чем тема ФРС США.

Америка превращается в хранилище грязных денег

Возвращаясь к офшорным скандалам последних лет, понимаешь, кому и зачем нужны эти скандалы. Они нужны хозяевам денег, которые хотят превратить Америку в один глобальный офшор. На сегодняшний день в мире некоторые офшоры уже уничтожены, но еще остается от трех до пяти десятков. Утечки и скандалы – средства, с помощью которых дядя Сэм «гонит волну» (офшорные активы) в сторону Америки. Каждый скандал ведет к уничтожению одного или нескольких офшоров. Например, в 2013 году был нанесен серьезнейший удар по Британским Виргинским островам. Офшорные обитатели этой юрисдикции бросились под крыло США. В штате Невада Ротшильды даже открыли свою контору для регистрации в Америке беглецов с Британских Виргинских островов.

Примечательно, что Вашингтон через свою креатуру в Европейском союзе всячески подвигает европейцев на борьбу с офшорными схемами. Так, под влиянием Вашингтона Европейский союз принял Директиву о налогообложении сберегательных счетов (ESD). Ее цель - не допустить, чтобы граждане прятали деньги от налоговых органов. Директива действительно сделала для европейцев крайне затруднительным сокрытие денег от налогов в пределах Европы. По сути, банки стран ЕС обязаны собирать причитающиеся налоги с банковских счетов граждан других европейских стран. После введения директивы резко возросло число людей, захотевших открыть банковские счета за пределами Европы, в частности в Панаме и на Британских Виргинских островах. Так европейцев выманили за пределы их континента, а затем заставили бежать в Америку.

В 2010 году Вашингтон принял экстерриториальный закон FATCA, обязывающий все страны мира предоставлять налоговой службе США информацию о счетах американских налогоплательщиков. Этот закон уже начал действовать, информация стекается в Вашингтон со всех уголков мира. Одновременно Вашингтон подтолкнул Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к разработке Единого стандарта по обмену налоговой информацией (Common Reporting Standard - CRS). Стандарт уже разработан, одобрен и взят на вооружение не только странами-членами ОЭСР, но и многими другими странами (без малого около 100 стран). Но вот что удивительно: стандарт отказались принять две-три экзотических юрисдикции и… США.

«США являются информационной черной дырой, - заявил глава консалтинговой фирмы Henley & Partners Кристиан Кейлин. - Финансовая информация поступает в страну, но не возвращается обратно». Разве это не доказательство того, что хозяева денег планируют сделать США единственным на планете офшором? В связи с отказом от принятия Вашингтоном CRS The Wall Street Journal сообщил, что США могут вскоре стать главной налоговой гаванью мира, управляющие компании переводят в страну активы состоятельных людей из Европы и других стран. Далеко не все в Америке хотят, чтобы страна превращалась в хранилище грязных денег. Так, глава организации по борьбе с коррупцией в США Global Witness Стефани Остфельд с горечью констатировал: «О чем известно меньше всего, так это о том, что США обладают такими же секретными юрисдикциями, как и многие из стран Карибского бассейна и Панама. Нельзя стремиться к тому, чтобы превращаться в площадку для грязных денег со всего мира - то, чем мы сейчас и являемся».

Офшоры ждут новых скандалов

Кто из россиян фигурирует в новых панамских архивах

Елена Платонова, Владимир Дергачев

Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал полную базу данных по материалам «панамских архивов». Как сообщили «Газете.Ru» в российской команде, участвовавшей в изучении документов панамской фирмы Mossack Fonseca, в будущем они планируют новые расследования по мотивам «панамагейта». Пока громких разоблачений не произошло. Юристы заверяют, что число российских офшоров в несколько раз больше, чем указано в базе.

Публикация массива «панамских бумаг» произошла спустя более чем месяц после обнародования расследования самого консорциума по самым известным бенефициарам офшоров. В списке лиц, причастных к офшорным сделкам, оказались мировые политические лидеры, а также члены шоу-бизнеса, деятели спорта, известные бизнесмены.

В консорциуме объясняют, что только сейчас на публикацию базы дала разрешение немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Именно это издание первым получило доступ к утекшим данным панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca.

В базе данных содержится информация почти о 214 тыс. офшорных фирм, созданных в 21 юрисдикции.

Интерактивное приложение показывает более 360 тыс. имен физических и юридических лиц, работающих с офшорными структурами. База также содержит сведения более чем о 100 тыс. офшорных компаний, информация о которых попала к журналистам в результате предыдущей утечки данных Offshore Leaks, произошедшей в 2013 году.

Речь идет именно о базе данных: сами 11,5 млн файлов, которые попали в руки журналистов в результате одной из самых громких в истории утечек информации, не были выложены в сеть. База содержит имя бенефициара компании, название и имена доверенных лиц и посредников, которым вверено номинальное управление офшорами, связи с другими компаниями.

Информация о банковских счетах, переводах, финансовых операциях и личные данные упоминаемых лиц не раскрываются.

По словам журналиста «Новой газеты» и сотрудника Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) Романа Анина, консорциум не выпустил весь массив данных «панамских бумаг» со всей перепиской из-за законов о персональных данных и этических соображений. Например, из-за печального опыта WikiLeaks, которая выкладывала массивы необработанной информации, в том числе и личные данные людей, не имевших отношения к криминальной деятельности.

«Из тысяч российских владельцев офшоров десятки представляют общественный интерес — это депутаты, чиновники, преступники. Остальные ушли в офшоры, потому что в России, к сожалению, не очень защищено право собственности и людям удобнее работать по британскому праву. То есть это средние бизнесмены, и, если публиковать полный список, он может стать хорошим подспорьем для рейдеров. Поэтому я сторонник публикации документов только на людей, представляющих общественный интерес», — говорит Анин.

Журналист называет базу Google в мире офшоров и советует быть осторожным при работе с ней, воспринимать ее только как отправную точку перед расследованием с проверкой всех фактов.

Согласно данным базы, в материалах «панамских архивов» и Offshore Leaks упоминаются 6285 персональных карточек, отсылающих к физ- и юрлицам из России.

Количество офшорных фирм, бенефициарами которых являются российские граждане, составляет 11 516.

Россия не на первом месте по количеству зарегистрированных офшоров. Наиболее популярным такой вид ведения бизнеса оказался у жителей Китая, Гонконга и Тайваня. На эти три юрисдикции приходится почти 79 тыс. владельцев и бенефициаров офшорных компаний. Обошли Россию и США — в базе упоминаются 7325 физ- и юрлиц из США, владеющих офшорами за пределами родной страны. Следом за Россией идут Великобритания (5676 персональных карточек) и Швейцария (4595).

Самой популярной юрисдикцией регистрации офшора у россиян являются Британские Виргинские острова.

Следом идут Багамские острова, о. Ниуэ (ассоциирован с Новой Зеландией), Панама, а также Гонконг, Уругвай, Белиз, Сейшелы и Самоа. Популярным способом владения офшорами являются трастовые фонды, а также акции на предъявителя. Такие ценные бумаги не содержат данных о владельце, их держателем считается тот, кто в физическом смысле имеет акции на руках.

Пока громких разоблачений, которые бы последовали после публикации базы данных ICIJ, нет. Во многом это связано с тем, что имена российских граждан, которые упоминаются в базе, необходимо верифицировать, чтобы исключить однофамильцев. Имена в базе в большинстве случаев упоминаются без отчеств, что еще более затрудняет процесс поиска. К тому же офшоры могут быть зарегистрированы на родственников известных в России людей. В таком случае процесс еще более усложняется: жены могут не менять фамилии после замужества, имена детей известные в России персоны часто предпочитают скрывать. Любую родственную связь необходимо подтверждать у самого человека либо его официального представителя.

Среди обнаруженных лиц в базе данных ICIJ фигурируют в основном бизнесмены. Так, имеются данные на полного тезку основного акционера USM Holdings Алишера Усманова, который связан с несколькими компаниями на Британских Виргинских островах. Упоминаются в базе и однофамильцы братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов, а также сына Аркадия Игоря Ротенберга. Согласно материалам, они связаны с компаниями на Британских Виргинских островах. Полное совпадение имени и фамилии встречается и в случае с акционером «Альфа-групп» Германом Ханом. Обладатель этого имени и фамилии является бенефициаром трех офшорных компаний: двух — на Британских Виргинских островах и одной — на Сейшелах.

В базе данных присутствуют и менее известные представители российского бизнеса. Так, в материалах упоминается тезка директора отдела по корпоративным отношениям «Ашан Россия» Зураб Шукакидзе и полный однофамилец Зинната Хуснуллина, инвестора в сфере золотодобычи. Кроме того, есть «двойник» Андрея Оганджанянца — программиста и создателя сайта «Мамба» и проекта Badoo. Есть и совпадения по именам с российскими спортсменами. В базе присутствует тезка Зенкова Андрея, чемпиона мира по биатлону.

Офшоры привлекают бизнесменов со всего мира льготным налогообложением: в большинстве отсутствуют налоги на прибыль, существует только фиксированный ежегодный сбор.

«Инвесторам удобнее создать компанию там, где нет особых налоговых обязательств, и оттуда уже инвестировать по всему миру. Многие компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, торгуются на мировых биржевых площадках. Эта юрисдикция используется как бизнес-инструмент для агрегации средств инвесторов под какой-то проект», — рассказал в разговоре с «Газетой.Ru» Дмитрий Парамонов, ведущий юрисконсульт департамента налогового консалтинга ФБК.

Помимо этого, в этих государствах отсутствует публичный реестр. Есть только доступная информация о регистрирующем агенте, но не о конечном бенефициаре.

«Раскрытие информации для третьих лиц происходит только в результате судебного решения по очень существенным мотивам и по итогам долгой судебной процедуры, — объяснил Парамонов. — Некоторые страны, считающиеся офшорами, являются столь глухими уголками мира, что до них очень сложно физически достучаться и понять, что там происходит, а местные органы власти могут и не сотрудничать особо ни с кем».

Впрочем, юристы предупреждают, что база данных ICIJ не является официальным источником информации.

Существуют определенные правила доказывания, доказательства должны быть получены законным путем с учетом определенных процедур, пояснил Парамонов. «Налоговые органы могут принять эту информацию к сведению и попытаться провести официальные проверки. Но без верификации принимать эти данные на веру нельзя. Это, скорее, подсказка, где искать, а не само доказательство», — указывает он.

«Глобально весь мир в рамках инициативы G20 BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) борется с офшорами. Так что это дополнительные сигналы просто. Все должны быть готовы к тому, что меняется реальность и теперь все будет куда более прозрачно», — продолжает Михаил Александров, партнер адвокатского бюро А2.

«Офшоров больше кратно. В одном BVI (Британские Виргинские острова. — «Газета.Ru») зарегистрировано около 800 тыс. компаний. А в архиве всего 360 тыс. по 21 юрисдикции», — уверен Александров.

Он предполагает, что в мире число офшоров, связанных с российскими гражданами, составляет около 10–15 тыс. компаний, а не 6 тыс., которые в настоящее время упоминаются в базе.

Китай надувает пузыри

Рост теневого кредитования грозит экономике Китая

Елена Платонова

Китайские банки все охотнее кредитуют небанковские учреждения — брокерские конторы и ростовщиков, которые являются посредниками между банками и бизнесом. Объем теневого сектора достиг почти $7 трлн. Аналитики предупреждают, что кредитный пузырь может стать «черным лебедем», который обрушит экономику Китая.

Китайские банки стремительными темпами наращивают кредитование небанковских финансовых учреждений. Эта тенденция может выступить «черным лебедем» (термин, означающий труднопрогнозируемые и редкие события, имеющие значительные последствия) в китайской экономике. Такое мнение высказывается в записке британского банка Royal Bank of Scotland.

В категорию небанковских финансовых институтов британский банк включает такие учреждения, как брокерские конторы, управляющие компании и ростовщиков, которым, по китайскому законодательству, не разрешается принимать средства на депозиты.

Royal Bank of Scotland отмечает, что кредитование небанковских организаций выступает «важнейшим фактором общего роста кредитования» в Китае.

По оценкам Moody's Investors Service, общий объем теневого банковского сектора в Китае увеличился за последние годы в несколько раз, до 45 трлн юаней ($6,92 трлн), что составляет почти две три китайской экономики.

В то же время агентство Bloomberg отмечает, что объем вложений в продукты по управлению финансами (один из наиболее популярных инструментов, используемых в теневом банкинге; выпускается трастовыми фондами и брокерскими конторами совместно с банками для реализации населению) увеличился на 70% за 2015 год, до 18,8 трлн юаней ($2,9 трлн), что значительно опережает показатели других активов, находящихся в доверительном управлении.

Кредитование небанковских финансовых учреждений во многом обусловлено наличием обширного теневого рынка банковских услуг в Китае.

В стране действует очень жесткое регулирование банковского кредитования, и многие компании сталкиваются с трудностями в привлечении средств на реализацию проектов. Чаще всего услугами небанковских финансовых организаций пользуются частные лица и малый бизнес. Ставки по таким кредитам хоть и выше, чем в крупных коммерческих банках — более 10% при стандартных в пределах 4%, но зато доступнее.

Влияние теневого финансового сектора в Китае на экономику страны достаточно заметное. К примеру, в записке, опубликованной в начале этого года, исследовательская группа китайского филиала HSBC предположила, что быстрый рост цен на жилье в китайских городах Шэньчжэнь и Шанхай был во многом спровоцирован как раз ростом теневого банковского сектора.

Резкий рост объемов кредитования таких фирм несет в себе риск возникновения «крутого разворота», схожего с тем, что наблюдалось в середине 2013 года, отмечается в документе Royal Bank of Scotland.

Тогда одна из крупнейших экономик мира столкнулась с кризисом ликвидности, который привел к резкому скачку в процентных ставках по межбанковским кредитам: они поднялись с привычных 2–3 до рекордных 14%.

«Рост кредитования привел к росту инфляции цен на активы, в частности цен на недвижимость в городах первого эшелона, — уточняется в записке HSBC. — В Шанхае цены на жилую недвижимость в течение первых двух месяцев текущего года выросли на 24%. Есть признаки спекулятивной игры, которая основывается на кредитном буме, цветущем теневом банковском секторе и ростовщичестве».

Китайские власти уже делали попытки остановить стремительный рост теневого кредитования, мало поддающегося регулированию и точной оценке.

В конце 2015 года Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая объявила о введении жестких ограничений для P2P-кредиторов (ростовщиков), которых в Китае насчитывалось несколько тысяч. Им запретили принимать вклады от физлиц и привлекать средства от инвесторов.

В апреле китайское издание Caixin сообщило о том, что с 14 апреля финансовые организации должны будут не только зарегистрироваться в государственной администрации по промышленности и торговле, но и получить разрешение на деятельность от финансовых регуляторов. Новые правила касаются как раз тех небанковских финансовых учреждений, кредитование которых существенно увеличилось за последний год, — управляющие компании, онлайн-финансовые компании, P2P-кредиторы.

Раздувание кредитного пузыря чревато ростом рискованных активов, которые рано или поздно упадут на плечи китайских банков.

«Если вы поговорите с банками, они скажут, что это чей-то чужой кредитный риск, — отметил Мэтью Смит, финансовый аналитик компании Macquarie Group, в разговоре с Bloomberg. — Но кредитный риск не исчезает. В конечном итоге этот кредитный риск будет принадлежать банкам. Если что-то пойдет плохо, брокеры не располагают необходимым балансом, чтобы справиться с этим риском, кто-то должен будет прийти и взять его на себя».

Китайская экономика уже посылает тревожные сигналы. По официальным данным, объем необслуживаемых кредитов в китайских коммерческих банках подскочил на 51%, до 1,27 трлн юаней, по итогам 2015 года. Это является худшим результатом за последние десять лет.

По подсчетам брокерской компании CLSA, объем просроченных кредитов в теневом банковском секторе оценивается в 4,6 трлн юаней ($730 млрд).

Потенциальный размер потерь может составить до $440 млрд. При этом, по мнению ведущего стратега CLSA Фрэнсиса Ченга, количество просроченных теневых кредитов продолжает увеличиваться и может вырасти с нынешних 15% до 25% от общего объема кредитов в этом сегменте.

«Если расчеты верны, я думаю, вы увидите большое влияние на банки, особенно на небольшие», — полагает директор гонконгской Sanford C Bernstein Вэй Хоу в разговоре с Financial Times. По его мнению, небольшие финансово-кредитные учреждения, столкнувшись с последствиями лопнувшего кредитного пузыря в теневом банкинге, могут столкнуться с необходимостью докапитализации.

Потери будут иметь значительное влияние на экономику Китая, предрекает кредитный аналитик сингапурского филиала Commerzbank Суаньлай Хэ. По его словам, падение теневого кредитования может запустить цепную реакцию во всем банковском секторе Китая.

Могут ли китайские компании завоевать мир?

Недооцениваемая важность корпоративной мощи

Панкаж Жемават – профессор мировой стратегии и управления на бизнес-факультете Стерна в Нью-Йоркском университете и зав. кафедрой стратегии и глобализации на бизнес-факультете Наваррского университета.

Томас Хоут преподает стратегию в Миддлберском институте международных исследований в Монтеррее, на факультете права и дипломатии в Тафтском университете и на факультете бизнеса в Гонконгском университете.

Резюме Будущая мощь Китая определяется не тем, насколько его ВВП превысит американский, а успехами китайских корпораций в производстве средств производства и высокотехнологичной продукции. И здесь КНР по-прежнему отстает.

Опубликовано в журнале Foreign Affairs, № 2, 2016 год. © Council on Foreign Relations, Inc.

Несмотря на экономические трудности, которые Китай испытывает в последнее время, многие экономисты и аналитики утверждают, что страна рано или поздно обгонит Соединенные Штаты и станет ведущей экономической державой. Эта точка зрения принята почти единодушно по обе стороны Тихого океана. Однако ее сторонники зачастую упускают из виду важную истину: экономическая мощь тесно связана с силой бизнеса, а в этой области КНР далеко отстает от США.

Важно разобраться, почему многие эксперты столь оптимистичны, и проанализировать доказательства в пользу будущего доминирования Китая. На первый взгляд количественные показатели впечатляют. По ВВП он, вероятно, превзойдет Соединенные Штаты, но, скорее всего, не раньше 2028 г., то есть на 5–10 лет позже, чем предсказывало большинство аналитиков до того, как в 2014 г. китайская экономика начала замедляться. В конце концов, КНР – уже крупнейший рынок мира для сотен наименований изделий, от автомобилей до электростанций и детских товаров. Китайское правительство накопило свыше 3 трлн долларов золотовалютных резервов – больше, чем любая другая страна. И опережает США по объему торговли: из 180 торговых партнеров обеих стран у Пекина больше товарооборот с 124 странами, в число которых входят некоторые политические и военные союзники Соединенных Штатов. Наконец, Китай неуклонно продвигается к поставленной цели – стать инвестором, строителем инфраструктуры, поставщиком оборудования и предпочтительным банкиром для развивающегося мира. Большинство стран Азии, Африки и Латинской Америки сегодня зависят от Пекина экономически и политически.

Поскольку цены на китайские акции рухнули прошлым летом, а затем снова обвалились в начале этого года, инвесторы стали опасаться фондового рынка. Но этот рынок был по большому счету неактуален для экономического роста Китая: с 1990 по 2013 гг., когда китайский ВВП рос в среднем на 10% в год, фондовый рынок едва ли на это реагировал. Недавние резкие биржевые колебания точно так же непоказательны, как и длительная стагнация. КНР, вероятно, восстановится после недавнего падения биржевого индекса, как и Соединенные Штаты после резких колебаний на фондовом рынке и глубокой депрессии первой половины XX века.

Но солидные макроэкономические показатели не дают цельной картины, и вероятное кратковременное восстановление мало что значит в долгосрочной перспективе. Успех Китая в последние десятилетия необязательно означает, что он превзойдет США и станет ведущей экономической державой мира. Такие показатели, как ВВП, объем торговли и финансовые резервы отражают экономическую мощь, но не полностью охватывают всю динамику, поскольку за этими цифрами стоит реальный мир корпораций и отраслей, фактически создающих рост и богатство. А пристальный взгляд на операционные показатели и перспективы китайских компаний позволяет увидеть, с какими препятствиями страна все еще сталкивается.

И в Китае, и в Соединенных Штатах примерно три четверти ВВП обеспечивают крупные корпорации. Если говорить в общем, то многонациональные корпорации и их цепочки поставок контролируют 80% мирового экспорта и прямых зарубежных инвестиций. Другими словами, экономическая мощь во многом зависит от крупного бизнеса.

Экономика Китая переживала бум в последние три десятилетия благодаря замечательной работе производителей с низкой себестоимостью продукции – надежных, ответственных компаний, создающих одежду и товары для дома, которые заполняют полки супермаркетов Wallmart. Китайское государство создало условия для процветания таких фирм за счет обновления инфраструктуры, привлечения иностранных инвестиций и сохранения обменного курса юаня на достаточно низком уровне. Но для достижения успеха китайцам по-прежнему нужно было побеждать конкурентов на мировом рынке, что они и делали, превратив КНР в ключевого игрока глобальной экономики. Однако, чтобы стать самой мощной экономикой мира, предприятиям необходимо научиться добиваться впечатляющих успехов в таких конкурентных областях, как высокие технологии и производственные фонды, в создании и маркетинге сложных изделий (полупроводники, томографы, современное медицинское оборудование и реактивные самолеты). Те, кто полагает, будто Китай станет доминирующей державой, исходят из того, что его компании преуспеют в высокотехнологичных отраслях второго поколения также, как в менее сложных отраслях первого поколения, наподобие текстильной промышленности и потребительской электроники. Однако есть множество причин, чтобы усомниться в правомерности подобных ожиданий.

Первоначальный экономический бум КНР опирался на аутсорсинг американских и европейских компаний, а также на сотни аналогичных фирм, многими из которых владели иностранцы. Эти компании экспортировали низкотехнологичные изделия, но чтобы достичь успеха в производстве капитального оборудования (средств производства других товаров) и высокотехнологичных товаров, нужно развить уникальные возможности для узкого круга заказчиков, освоить широкий спектр технологий, глубоко изучить потребности клиентов и управлять мировыми цепочками поставок. В отличие от производственного сектора с низкой добавленной стоимостью, где китайцы конкурируют в основном с компаниями из развивающихся стран, высокотехнологичные отрасли, производство продукции с высокой добавленной стоимостью и средств производства находятся под контролем крупных, финансово состоятельных многонациональных корпораций из Японии, Южной Кореи, США и Европы.

Более того, некоторые преимущества, которыми Китай располагал в последние три десятилетия, такие как огромные ресурсы рабочей силы, не имеют решающего значения, когда речь заходит о производстве средств производства и высокотехнологичных товаров. Например, лидерами в создании реактивных самолетов и систем поиска в Интернете являются две американские компании: Boeing и Google. Ведущие производители высокоточных подшипников (SKF) и полупроводниковых чипов (Samsung) находятся в сравнительно небольших странах: Швеции и Южной Корее. Причина успеха – внутренние разработки, а не преимущества, связанные с местом их расположения.

Будущая экономическая мощь Китая определяется не превышением американского ВВП, а успехами корпораций в изготовлении и продаже средств производства и высокотехнологичной продукции. Иностранные многонациональные компании по-прежнему доминируют на китайском внутреннем рынке в производстве передовых основных фондов, и Китай все еще во многом зависит от западных технологий. В наиболее важных для XXI века отраслях компаниям предстоит еще проделать долгий путь, и это должно отрезвить любого, кто уверенно предсказывает экономическое доминирование КНР в не столь отдаленном будущем.

Первичная или вторичная продукция

Хотя Китай все еще играет в догонялки, он уже преуспел в производстве основных фондов и высокотехнологичной продукции, на долю которых сегодня приходится 25% китайского экспорта. Китайские производители в настоящее время контролируют от 50% до 75% мировых рынков (включая внутренний рынок) производства контейнеров, портовых кранов, оборудования для генерации угольной энергии и от 15% до 30% мировых рынков телекоммуникационного оборудования, материковых ветровых установок и высокоскоростного железнодорожного транспорта. Несмотря на растущие зарплаты и стоимость энергоресурсов, китайские компании используют свою способность упрощать производственные процессы, снижая на 10–30% себестоимость производства основных фондов по сравнению с западными компаниями – даже до недавнего обесценивания юаня.

Стратегия китайского правительства «Один пояс, один путь» стоимостью триллион долларов, призванная покрыть Евразию сетью шоссейных и железных дорог, а также создать портовую инфраструктуру, дает китайским производителям дополнительные преимущества вдали от дома. Правительство также помогает местным компаниям, ограничивая объем основных фондов и услуг, которые могут продать в Китае крупные западные компании, и требуют от них передачи технологий китайским производителям. И все же КНР еще только предстоит стать реальным игроком на рынках более дорогой и комплексной продукции, таких как турбины морских ветровых электростанций, сердечники ядерных реакторов и крупные реактивные авиалайнеры. Как недавно сказал нам глава крупной западной компании по производству летательных аппаратов: одно дело – осуществить «обратную разработку» компонентов реактивного двигателя, чтобы понять способ их изготовления и продажи, и совсем другое – развивать необходимые знания, умения и навыки, чтобы добиться слаженной работы отдельных компонентов.