Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Большая пресс-конференция Владимира Путина

Ежегодная пресс-конференция главы государства транслировалась в эфире телеканалов «Россия 1», Первый канал, НТВ, «Россия 24», а также радиостанций «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

Сурдоперевод осуществлялся в прямом эфире телеканала «Общественное телевидение России» (ОТР), а также на сайте ОТР (http://www.otr-online.ru/online/).

* * *

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Мы, думаю, можем начать работать.

Вы далековато, но надеюсь, что наши технические сотрудники всё выставили должным образом. Надеюсь, вы меня хорошо слышите, и рассчитываю на то, что так же хорошо буду слышать и вас.

Дмитрий Сергеевич, я думаю, что можно без каких-то долгих вступительных слов начать сразу работать, это будет полезнее и интереснее для всех.

По ходу нашей встречи постараюсь ответить на ваши вопросы и без всяких вступительных слов удовлетворить ваше любопытство и проинформировать вас о том, каковы результаты текущего года и чего мы ожидаем в ближайшее время, и к чему мы будем стремиться в нашей работе.

Дмитрий Сергеевич, пожалуйста.

Д.Песков: Итак, начинаем.

Я с самого начала хотел бы предоставить слово абсолютному дуайену российского журналистского корпуса – одному из руководителей агентства «Интерфакс» Вячеславу Константиновичу Терехову.

Дайте, пожалуйста, в первый ряд микрофон.

В.Терехов: Добрый день, Владимир Владимирович!

Несколько приглушённый будет, как радисты говорят, смикшированный звук.

В связи с тем, что Вы сказали, что Вы будете говорить о том, как будет развиваться экономика, – мир эти два года вёл всемирную «войну» с коронавирусом, а сейчас будет с «омикроном», вероятно. Как затронула эта война экономику России? А она практически затронула всех людей. Как выбираться из этого экономического кризиса, из этой ямы, какие драйверы? Надо ли ожидать полную вакцинацию населения, чтобы говорить о возможности успешного развития экономики?

И самый главный вопрос, конечно: как Вы оцениваете работу Вашего главного штаба – Правительства и Центрального банка – в период этой «войны»?

Извините, я сейчас говорил про Центральный банк и вспомнил, что последние, кроме последней, пресс-конференции три или четыре, у меня в вопросе всегда звучал вопрос о Центральном банке – как-то так получается случайно.

Спасибо.

В.Путин: Если полностью отвечать на все Ваши вопросы, думаю, что, если удастся на них ответить, на этом можно заканчивать и пресс-конференцию, потому что они очень объёмные и, собственно говоря, на основных направлениях лежат нашей работы – не только нашей: Вы сказали, что весь мир вёл борьбу с коронавирусной инфекцией.

Продолжается эта борьба, мы знаем об опасностях распространения «омикрона» – нового штамма. Думаю, что в ходе сегодняшней встречи удастся ещё об этом поговорить.

Как вы знаете, группа наших учёных, специалистов находится в Южно-Африканской Республике, где, собственно, и был коллегами обнаружен этот штамм. Они там работают и работают успешно. Сказать хочу ещё раз, поблагодарить наших коллег из Южной Африки.

Что касается того, как эта ситуация отразилась на российской экономике и что мы ожидаем в ближайшее время, то в целом об этом тоже мы много раз уже говорили.

Не составит труда сказать, что наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции и необходимыми вынужденными ограничениями в этой связи в экономике и в социальной сфере, – тоже об этом ещё готов поговорить поподробнее в ходе нашей сегодняшней работы, – всё-таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира, если считать пять, шесть, семь или десять ведущих экономик мира, даже если двадцатку взять.

У нас уровень спада экономики составил три процента, что гораздо ниже, чем во многих ведущих экономиках мира, и мы восстановились гораздо быстрее, чем другие страны.

Вы знаете эти цифры, уже даже в прошлом году мы могли говорить об этих тенденциях, а сегодня – я, естественно, и табличку взял, сейчас скажу об этом, чтобы здесь ничего не придумывать: рост ВВП – 4,5 процента ожидается в этом году. Сейчас он 4,6 [процента] – по октябрь включительно. Промышленное производство растёт темпами в пять процентов, переработка, перерабатывающая [промышленность] – 5,2.

Урожай зерновых у нас чуть меньше, чем в прошлом году, из-за погодных условий: было 133,5, стало 123 [миллиона тонн], но это очень хороший результат, который даст нам возможность не только обеспечить себя, но и сохранит нам очень существенный экспортный потенциал.

Инвестиции в основной капитал – 7,6 процента [рост] на ноябрь. В целом по году ожидается шесть, был спад в прошлом году – 1,4.

Хорошие очень показатели в стройке, рекордные показатели – 90 миллионов квадратных метров. Впервые такой результат достигнут в новейшей истории России. Я хочу поздравить с этим результатом всех работников строительного комплекса: и первых лиц, и тех, кто работает прямо на стройках.

Среднемесячная зарплата начала расти в реальном выражении, слава богу. Изменения и в реальных располагаемых доходах населения: если был минус два процента, то в этом году мы ожидаем рост.

Поговорим и об инфляции, конечно. Инфляция восемь процентов ожидается. Это гораздо больше, чем прогнозировали. Но всё равно рост реальных [доходов] за вычетом этих инфляционных расходов всё-таки 4,1 процента. По году будет – специалисты ожидают, эксперты наши, – 3,5 процента рост реальных доходов. Конечно, далеко не у всех категорий граждан. Конечно, это средние показатели, я хочу ещё раз это подчеркнуть, когда граждане будут смотреть, слушать, скажут: ну вот, опять там средние. Но мы вынуждены средними цифрами оперировать, для того чтобы у нас были определённые ориентиры. Мы поговорим о доходах населения, наверное, ещё более подробно.

Уровень безработицы, конечно, – мы ставили перед собой цель вернуться к допандемийному уровню, – так он стал ниже. Допандемийный уровень у нас был 4,6–4,7 процента, сейчас 4,3. До конца года, может, чуть-чуть подрастёт, будет 4,4. Это очень хороший показатель работы экономики в целом, хотя здесь возникают и определённые сложности и трудности, связанные с рынком труда, – с количеством людей, работающих на той же стройке, кстати говоря. Это серьёзный вопрос.

Теперь сальдо торгового баланса. У нас и в прошлом-то году, несмотря на все сложности, было 94 миллиарда [долларов], но сейчас практически удвоилось – по концу года 184. Это тоже очень хороший показатель.

Государственный внешний долг чуть-чуть сократился, это минимальные значения в мире, где-то примерно четыре процента.

Какие ещё важные показатели, которые говорят о качестве управления и о результатах работы всего государства, Правительства и Центрального банка в частности. Международные резервы подросли у нас: были 595 миллиардов [долларов], стали 625,5. Растёт и Фонд национального благосостояния – 185,2 миллиарда долларов. Это всё говорит об устойчивости и о хорошей макроэкономике.

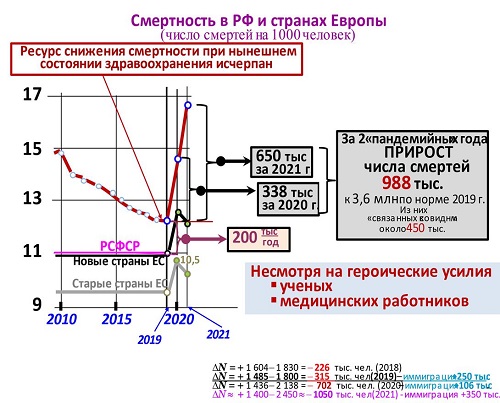

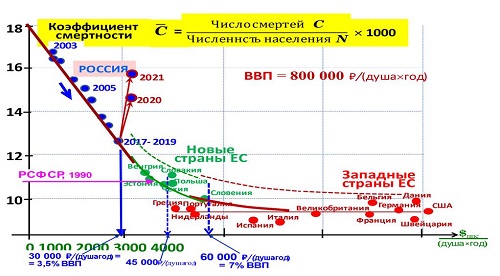

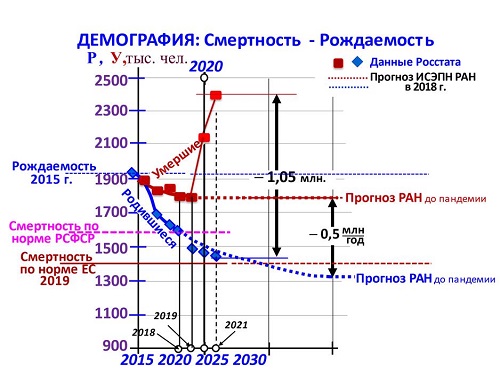

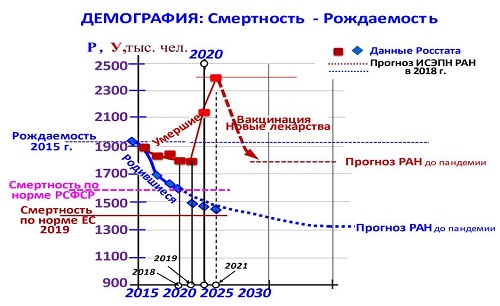

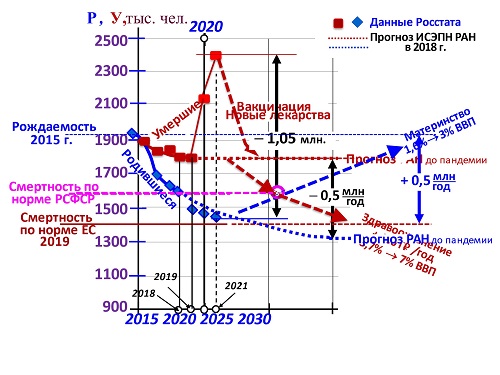

Есть вещи, которые не могут нас не беспокоить, – это продолжительность жизни. Она у нас чуть-чуть сократилась: было 71,5 в прошлом году, стало 70,1. Мы наверняка тоже сегодня будем об этом говорить. И это как раз один из результатов, одно из негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции.

Примерно так. Так что в целом я считаю, что и работа Правительства, и работа Центрального банка заслуживает – будем вести себя скромно – удовлетворительной оценки. Результаты положительные.

Да, теперь драйверы роста. Вы сказали: какие драйверы роста? И по поводу вакцинации – полная, неполная нужна?

Смотрите, мы уже много раз говорили об этих драйверах роста для нашей страны исходя из конкретной ситуации, сложившейся за достаточно длительный период времени, даже можно брать с послевоенного периода, с 1945 года. Какие у нас вызовы и какие, соответственно, драйверы?

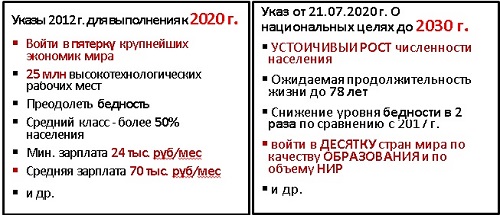

Я сейчас говорил о снижении, к сожалению, продолжительности жизни, увеличение смертности у нас наблюдается, и в этой связи обостряется одна из важнейших проблем, одна из самых главных задач, которые стоят перед нами, – в сфере демографии. Она и с гуманитарной точки зрения, и с геополитической точки зрения, имея в виду народонаселение страны, – 146 миллионов для такой огромной территории совершенно недостаточно, и с экономической точки зрения: у нас же рабочих рук не хватает.

У нас сейчас 81 с небольшим, по-моему, миллион человек в работоспособном возрасте. Мы должны серьёзно увеличить это к 2024-му, к 2030 году. Это один из факторов экономического роста. Я уже не говорю – ещё раз хочу это подчеркнуть – про геополитическую составляющую этого важнейшего вопроса, про гуманитарную.

Так что сбережение народа, о котором говорил Солженицын, становится и является одной из важнейших задач и одним из драйверов роста.

Второе. Какие драйверы роста? Это инфраструктура, развитие инфраструктуры.

В этой связи могу сказать, что мы предпринимаем очень серьёзные усилия в этом направлении. Вы знаете, что 500 миллиардов [рублей] у нас идёт из бюджета фактически на развитие инфраструктуры прямо напрямую. Затем в рамках нацпроектов у нас было 260, по-моему, миллиардов, потом 400 с лишним, и на следующий год, по-моему, уже 460 дополнительно. Из Фонда национального благосостояния в ближайшие годы 2,5 триллиона рублей мы планируем направить на эти цели – 2,5 триллиона в целом.

И, конечно, третий драйвер роста – это повышение производительности труда, но здесь целый набор: начиная от образования, цифровизации и заканчивая тем же самым здравоохранением – целый набор программ. Они у нас практически все свёрстаны, мы знаем, что надо делать. Ресурсы для того, чтобы работать по этому направлению, предусмотрены и выделяются ритмично, они у нас есть. Важно только грамотно организовать эту работу и добиться максимальной отдачи от каждого вложенного в решение этих задач рубля.

И наконец, ещё один Ваш вопрос касается полной вакцинации. У нас, к сожалению, так же, как во многих других странах, – возьмите некоторые европейские страны, они тоже переживают по поводу того, что низкий уровень вакцинации, – скажем, в Федеративной Республике Германия, в стране с очень хорошо развитой системой здравоохранения, хотя и там тоже много критики в адрес системы здравоохранения, но всё-таки одна из наиболее эффективных систем в Европе, – низкий уровень.

У нас он какой? 59,4 процента на сегодняшний день или на вчерашний вечер. Я вчера только, зная наверняка, что это будет чуть ли не основной темой нашей сегодняшней встречи, говорил с Анной Юрьевной Поповой и с Голиковой Татьяной Алексеевной. 59,4 процента – это коллективный иммунитет сегодня в России. Имеются в виду и переболевшие наши граждане, и привившиеся. У нас около 70 миллионов сделали первую прививку, 70 с небольшим сделали два укола.

Но этого недостаточно: нам нужен коллективный иммунитет где-то под 80 процентов. Надеюсь, в следующем году, хотя бы в конце первого квартала – во втором квартале, мы достигнем этого уровня. В некоторых странах сейчас уже говорят о необходимости достижения коллективного иммунитета в 90–95 процентов.

Примерно так.

Спасибо.

Д.Песков: Спасибо.

Продолжаем. Давайте по нашим крупнейшим информационным агентствам пройдёмся.

Давайте ТАСС. Пожалуйста.

В.Ичёткина: Добрый день!

Агентство ТАСС, Вероника Ичёткина.

В некоторой степени хотела бы продолжить тему про социальные расходы государства, бюджета.

В последнее время государство нарастило социальные расходы и, судя по всему, судя по недавно принятому бюджету на будущую трёхлетку, продолжит это делать. При этом любопытно, что некоторое время назад была дискуссия о том, что социальные расходы в следующем году якобы будут урезаны.

Как бы Вы прокомментировали такие претензии? В целом как бы Вы охарактеризовали новый бюджет: как бюджет развития или социально ориентированный бюджет?

Позволите? Я быстро закончу. Возможно ли дальнейшее наращивание социальных расходов в условиях пандемии? Если это произойдёт, Вы оценивали ли риски потери контроля над инфляцией, которая у нас и так уже скачет?

Спасибо.

В.Путин: Во-первых, какого качества бюджет? Конечно, это социально ориентированный бюджет. Конечно.

Посмотрите – тоже вчера с коллегами из Правительства всё это обсуждали многократно: если посмотреть расходы на то же здравоохранение и социалку, по здравоохранению, если взять расходы и федерального бюджета, и системы ОМС, и региональных бюджетов (примерно 1,5–1,7 триллиона они тратят на здравоохранение), – рост очевидный.

Больше того, планировали, по-моему, где-то 3,6 триллиона на здравоохранение из двух источников – из федерального бюджета и из системы ОМС, а в этом году выйдем на цифру около четырёх триллионов – 3,9–4. В следующем году запланировали четыре, но явно тоже будет больше.

Это абсолютно объективные цифры. Я говорю это ещё без региональных расходов, которые колеблются от региона к региону, от года к году, но сейчас где-то 1,6–1,7 триллиона, то есть это очень серьёзные расходы.

Если мы говорим о социалке, то, конечно, это рост расходов в этой сфере. Смотрите, даже в условиях пандемии, когда мы выстраивали работу по поддержке наиболее пострадавших отраслей экономики, – а это всё-таки огромные для нас цифры: 4,5 процента ВВП в прошлом году и в этом году ещё почти один процент ВВП, это, значит, почти 5,5 процента ВВП, – мы же ведь не просто деньги выдавали абы как и абы кому. При поддержке пострадавших отраслей экономики мы всё нацеливали на сохранение рабочих мест, мы всё нацеливали на поддержку людей с низкими доходами, с небольшими доходами, особенно уязвимых в этой ситуации.

А это какие? Это прежде всего молодые семьи с детьми. Мне можно перечислять, наверное, а можно не перечислять, но некоторые я назову, которые, в принципе, очень хорошо известны.

Расширили количество семей, которые получают поддержку со стороны государства, – просто по количеству семей, у кого есть дети от нуля до трёх лет.

Начали выплачивать семейный капитал уже на первого ребёнка. Затем начали выплачивать пособия беременным женщинам, которые находятся в сложной ситуации. Начали дополнительно платить [на детей] от трёх до семи [лет]. Делали единоразовые выплаты и по пять, и по десять тысяч рублей разным категориям, прежде всего, конечно, людям, которые находятся в непростой финансовой ситуации.

Это целый набор инструментов, мер – 4,5 триллиона рублей в прошлом году, и в этом году продолжили ряд мероприятий подобного рода. И всё было нацелено на то, чтобы, повторяю ещё раз, или напрямую людей поддержать, или поддержать их через бизнес, потому что бизнесу давали деньги в том случае, если он сохранял рабочие места и определённый уровень заработной платы.

Кроме всего прочего, мы повысили МРОТ и ПМ, как вы знаете, совсем недавно. Это на первый взгляд увеличение, может быть, не большое, но смысл этих действий заключается в том, что повышаются и социальные выплаты сразу, которые касаются миллионов людей, потому что их уровень считается от МРОТ или ПМ, и, кстати говоря, [это] отражается даже на индексации некоторых пенсий.

Поэтому, без всяких сомнений, этот бюджет можно назвать бюджетом социальной направленности.

Я только что, отвечая на вопрос Вашего коллеги по поводу драйверов роста, сказал и об абсолютно беспрецедентных, грандиозных планах развития инфраструктуры. Смотрите, какие там колоссальные ресурсы: только из ФНБ мы планируем 2,5 триллиона, 500 [миллиардов] уже выделено, 460 в следующем году планируем выделить дополнительно.

Производительность труда, цифровизация практически сверху донизу по всем отраслям – огромные деньги и сюда будем вкладывать.

Поэтому это, конечно, социальной направленности бюджет, но он нацелен и на развитие. Я думаю, что это вещи абсолютно очевидные, если посмотреть на цифры.

В.Ичёткина: Хотела бы уточнить ещё, позволите?

В.Путин: Да, пожалуйста, спрашивайте. Конечно.

В.Ичёткина: Я спрашивала ещё о том, как повлияет рост социальных расходов на инфляцию.

В.Путин: Да-да. Простите, да.

Вы правы абсолютно, это один из ключевых вопросов в сфере сохранения макроэкономической стабильности, потому что во многих ведущих экономиках мира пошли на смягчение макроэкономической политики и существенным образом увеличили интенсивность работы печатных станков. Это очевидная вещь, и это привело к достаточно большой инфляции в ведущих экономиках – это тоже очевидно. Все это видят: это цифры, которые у всех перед глазами.

Дефициты бюджетов растут во всех ведущих странах, во всех. В Штатах – чуть побольше, в еврозоне – чуть поменьше, но тоже очень существенно и для них несвойственно.

Скажем, если взять ведущую экономику мира – Соединённые Штаты, у них уже инфляция, по-моему, 6,1–6,2 процента при целевом показателе в два, то есть у них в три раза [инфляция] превысила целевой показатель.

У нас она тоже большая – восемь процентов, у нас целевой [показатель] был четыре, то есть в два раза увеличена по сравнению с целевым показателем, а у них – в три. Это серьёзное дело. Я думаю, что ФРС [Федеральной резервной системе США] придётся что-то делать.

Эта мягкая денежно-кредитная политика, она отражается на макроэкономике и в конечном итоге сводит на нет те благие цели, ради которых это делается, в том числе для поддержки экономики и граждан страны. У нас это тоже есть, потому что восемь процентов много, и нам нужно, конечно же, вернуться к целевым показателям – к четырём процентам.

Конечно, можно здесь поругивать Центральный банк. Я знаю – я же каждый день в контакте с коллегами, скажем, из реального сектора экономики, – знаю, как они ругаются на Центральный банк, и знаю их аргументы. Почти каждый день, поверьте, просто по телевизору не показываем: на три метра люди садятся от меня, мы беседуем. Показывают только незначительную долю моих контактов и встреч, когда мы под камеры с людьми работаем, а так практически каждый день я встречаюсь, и совещания проводим. Просто сядут от меня подальше люди, на три метра, вот и всё. Но каждый день мы об этом говорим.

Я знаю неудовлетворённость реального сектора от повышения ставок. Но если этого не делать, то у нас может быть как в Турции. В этом же проблема. Это серьёзный вопрос, серьёзный вызов. Конечно, надо аккуратнее здесь этим инструментом пользоваться, но Центральный банк проводит независимую политику. Вам может показаться это странным: я не вмешиваюсь в работу Центрального банка, но оцениваю её положительно и полагаю, что, в принципе, мы находим золотую середину.

Почему? От повышения ставок существуют какие угрозы? Ограничение роста. Нам нужно обеспечить рост свыше мировых [показателей] – 3,4–3,5 процента в ближайшее время, даже не так, как сейчас, – 4,6. 4,4–4,5 было бы нам неплохо, было бы хорошо. Но повышение ставок уменьшает эти возможности.

Сегодня мы этого пока не видим, потому что объёмы кредитования не падают, а возможности банковской системы растут. У одного Сбербанка у нас только триллион прибыли в этом году. Поэтому в целом пока такая золотая середина всё-таки найдена.

Д.Песков: Продолжаем.

Давайте третье наше крупное агентство – РИА. Дайте микрофон, пожалуйста, это центральный сектор.

Е.Глушакова: РИА «Новости», Елена Глушакова.

Владимир Владимирович, Вы говорили сейчас про социальную поддержку, но не менее важна и бизнес-составляющая.

На Ваш взгляд, где баланс между ограничительными, антиковидными мерами и необходимостью сохранить экономику? Потому что от ограничений зачастую страдает не только крупный, но и малый бизнес: ритейлеры, ресторанчики, кафе, магазинчики, киноиндустрия, индустрия развлечений.

И, если можно, в этой связи второй вопрос: как Вы оцениваете работу региональных руководителей? Они на фоне пандемии получили очень большие полномочия и по-разному ими распорядились, вводили разного рода ограничения. Как Вы думаете, насколько они удачно это делали, и какую бы Вы оценку им поставили?

Спасибо.

В.Путин: Первое, что касается бизнеса и его поддержки.

Вы сказали: страдает не только крупный бизнес, но и малый. Малый в основном и страдает, хотя есть определённые негативы и в работе крупных предприятий. Мы тоже выработали поддержку и этим отраслям, всем ведущим отраслям, если вы помните, крупным предприятиям. Специально я об этом Правительство попросил в прошлом году, ещё в начале года, и Правительство сделало это.

Ряд мер пошли явно на пользу нашим крупным отраслям и крупным предприятиям, холдингам. Они ведь без сбоя отработали, фактически без сбоя, даже нарастили – в ряде случаев нарастили объёмы выпуска продукции. Что касается, скажем, оборонной промышленности, – увеличили.

По малым, средним предприятиям: общепит, тренажёрные залы, кинотеатры, даже и театры, музеи и так далее, – всё, что связано с облуживанием населения, конечно, они страдали в первую очередь, но им и оказывалась помощь в первую очередь. Целый набор [мер] – я не знаю, нужно ли мне сейчас это всё перечислять. Это и льготное кредитование, прямая поддержка, связанная с сохранением рабочих мест и уровнем заработных плат, это льготы по кредитам, это рассрочка выплаты кредитов, это льготная аренда и так далее. И ряд мер, кстати говоря, продлён сейчас, вы знаете об этом.

На это выделялись и выделяются огромные ресурсы из федерального бюджета. Правительство идёт на это сознательно, понимая, что происходит. Но, наверное, можно было бы делать что-то потоньше или побыстрее, но хочу отдать должное нашим коллегам: всё-таки всё это происходит в прямом контакте с бизнес-сообществом.

Я, как вы знаете, недавно был и на мероприятиях РСПП, и встречался с руководителями других объединений предпринимателей, в том числе с теми, кто работает в малом бизнесе и в среднем. В целом люди с пониманием относятся и в общем положительно оценивают работу и усилия Правительства по поддержке бизнеса.

Кстати говоря, и результат-то неплохой. Я же сказал, что мы вышли из кризисного состояния быстрее, чем очень многие другие экономики мира. И упали меньше, и вышли быстрее. Это же результат.

Теперь что касается… Вторая часть вопроса какая?

Е.Глушакова: Про региональных руководителей.

В.Путин: Оценка руководства регионов.

Вы знаете, я уже много раз говорил – хочу ещё раз повторить, думаю, что Вы со мной согласны: по нашему пути пошли очень многие страны. На самом деле, мы же первые об этом сказали, что страна большая, ситуация в разных регионах разная, по-разному складывается, и поэтому при общем руководстве со стороны федерального центра – и для этого была создана правительственная комиссия – нам нужно всё-таки отдать на уровне регионов возможность тонко регулировать ситуацию в самом регионе. Разве можно сравнить, я не знаю, Чукотку и Москву? Разные совершенно вещи, и разная эпидемиологическая ситуация складывалась из-за огромности территорий наших в регионах.

Повторяю, так же, как и в любом большом деле, наверное, что-то и где-то можно было делать поточнее, поэнергичнее, но в целом руководители регионов проявили себя в высшей степени ответственно, не боялись брать на себя сложных решений.

Со своей стороны Правительство, федеральный центр всегда оказывал поддержку тем регионам, которые проводили нужные решения и нуждались в поддержке, скажем, со стороны федерального бюджета. Помощь регионам кратно увеличилась.

Вот это взаимодействие между федеральным центром и регионами и дало необходимый, нужный нам результат.

Д.Песков: Так, поехали дальше.

Давайте кто-нибудь из регионов. Вот сидит в жёлтенькой кофточке девушка. «Город для жизни» написано.

Пожалуйста.

Л.Данилкина: Здравствуйте!

Великий Новгород, Людмила Данилкина.

Наш город, в котором Вы, Владимир Владимирович, не раз были, хоть и не большой, но очень красивый и с древней историей. Я неслучайно говорю про город, потому что мой вопрос отчасти личный, отчасти деловой про городскую среду.

Какой бы город лично Вы, за исключением Петербурга и Москвы, выбрали бы для жизни? Это первая, личная часть моего вопроса.

А вторая – про Новгородчину. У нас регион удачно расположен между двумя столицами, что, естественно, в плюс нашей территории. Но мы бы развивались намного активнее и быстрее, если бы недалеко от Новгорода прошла высокоскоростная железнодорожная магистраль, про которую очень много сейчас говорят и на федеральном, и на региональном уровне.

Хотелось бы узнать перспективы развития, вернее, реализации этого проекта на нашей территории.

Спасибо.

В.Путин: Что касается места жительства моего, то Вы сказали «помимо Москвы и Петербурга». Почему Вы исключили Москву и Петербург? Это тоже города Российской Федерации, в одном из них я родился, это мой родной город, поэтому прежде всего, конечно, когда Вы задавали этот вопрос, я подумал о Петербурге.

У нас города и малые, и большие развиваются, и развиваются достаточно энергично, хотя прежде всего мы сейчас должны уделить внимание развитию малых городов. Мы всегда об этом говорим в последнее время и предпринимаем усилия, связанные с развитием инфраструктуры прежде всего, связанности территории и по железным дорогам, и по автомобильным, и по авиационному транспорту, морскому и речному. Я уже об этом говорил, это один из драйверов роста, в который мы предполагаем вложить колоссальные ресурсы.

От связанности многое зависит, потому что можно и нужно жить в условиях благоприятной среды – сейчас я говорю уже не про себя, – но иметь возможность добраться до места работы либо поменять его. И увеличить мобильность населения – одна из наших задач.

Поэтому можно, и я бы, конечно, повторяю ещё раз, подумал о Петербурге прежде всего как о моём родном городе.

У нас на юге очень хорошо развивается Краснодар, посмотрите, как развивается, прибрежная зона как развивается, Крым.

Мы сейчас, опять возвращаясь к инфраструктуре, говорим о развитии «Восточного полигона», но не только. Скажем, Москва – Казань, дальше до Тюмени мы в принципе предполагаем дотянуться, потом закольцевать эту дорогу.

Всё это даёт возможность людям чувствовать себя в такой благоприятной среде, доступности от места работы до места жительства, встречи с друзьями, до мест, где развиты другие составляющие нашей жизни, центров культуры, где находятся музеи мирового значения и так далее.

Поэтому, мне кажется, у нас много мест очень красивых, достойных, где человек должен и может чувствовать себя комфортно.

Что касается ВСМ, это отдельная тема, которая находится ещё в проработке. Во-первых, если будет проходить высокоскоростная магистраль, конечно, я думаю, что на Великом Новгороде это должно отразиться, потому что хоть она высокоскоростная, но где-то этот поезд должен останавливаться. Великий Новгород – это одно из мест, где поезд может остановиться. Но авиация на этом плече, Москва – Петербург, перестанет существовать, это очевидно, потому что из центра Москвы в центр Петербурга будет три часа, а сейчас в Москве только до аэропорта доехать иногда занимает полтора. Поэтому авиация на этом плече становится бессмысленной.

Надо всё взвесить, подумать, посмотреть, как развиваются высокоскоростные магистрали в других странах. Скажем, в Китайской Народной Республике очень много подобных систем связи железнодорожных. До недавнего времени они все были убыточными даже для Китая, имея в виду, что это страна с полуторамиллиардным населением. Это экономика, её надо считать.

Для нашей страны это важно и востребовано, конечно, на определённых расстояниях. Где-то более эффективно начинает работать авиация. Это всё пока изучается на экспертном уровне.

Спасибо.

Д.Песков: Александр Гамов, пожалуйста, «Комсомольская правда».

А.Гамов: Спасибо.

Владимир Владимирович, спасибо огромное, что Вы к нам сегодня пришли, потому что Дмитрий Песков сказал, что это Ваша инициатива.

Если Вы не возражаете, я хотел бы вернуться к той теме, которую Вы затронули вместе с Вячеславом Константиновичем Тереховым в начале.

На Ваш взгляд, – Вы с нашими академиками, специалистами встречаетесь – чем всё-таки объясняются новые волны коронавируса? Потому что каждая следующая зачастую сильнее, чем предыдущая.

Насколько подтверждена всё-таки эффективность вакцинации и как учёные-медики объясняют повторные случаи заражения людей, в том числе вакцинированных и ревакцинированных?

Почему так высок уровень смертности? Эта цифра сегодня пока не прозвучала, а в сутки из-за коронавируса гибнут, умирают порядка тысячи человек.

Я буквально на днях ещё ужасное открытие сделал – я посмотрел, сколько же в мире гибнет за сутки: в мире 6700 человек погибло. Я прикинул, значит, в России каждый шестой-седьмой. Можем ли мы дальше с этим мириться?

Владимир Владимирович, я к чему это говорю? В той же демократической Австрии штрафы для тех, кто не вакцинируется. Может быть, ввести какие-то уголовные наказания для тех, кто призывает не ходить к докторам?

Просто я знаете, Владимир Владимирович, о чём подумал? Я вспоминаю Ваши заявления о том, что России очень тяжело, нас окружают и всё такое. Мы не можем сейчас, по-моему, позволить, мы и в другие времена не можем этого позволить, чтобы тысячи человек гибли каждый день.

Спасибо огромное.

Может быть, нужна какая-то политическая воля руководства страны. Мы Вас поддержим, Владимир Владимирович. Вы поняли, о чём я говорю.

Спасибо.

В.Путин: Да, я понимаю.

По поводу того, что нас окружают. Разве я так говорил, что нас окружают? Базы кругом – это правда. На востоке, на юге, на севере новые системы вооружения тоже ставят, на море, на западе тем более. Мы с вами, наверное, поговорим ещё в разделе «Международные отношения». Но окружить такую территорию, как наша, – это сложная задача, хотя современные средства, наверное, позволяют думать об этом. Бог с ним, это отдельная тема.

Что касается новых волн коронавирусной инфекции, новых штаммов: чем это вызвано? Вызвано способностью к мутациям этого вируса, вот и всё. Это очень простой ответ. Новые и новые штаммы появляются там, где всё-таки есть проблемы с системами здравоохранения и уровень иммунитета низкий. Скажем, в африканских странах очень много ещё поражений иммунодефицитом, вирусом иммунодефицита, и там возникают новые и новые штаммы. Ничего здесь удивительного нет.

Почему я и говорю о необходимости взаимного признания вакцин и распространения этих вакцин по всему миру как можно быстрее и как можно в большем количестве. Иначе нам не справиться глобально с этой проблемой, человечество будет всё время жить с этим и нести огромные потери. У нас даже появился такой термин – избыточная смертность.

Вы знаете, это просто ужасно, но здесь, что касается смертности от ковида, это сложно посчитать. Не потому, что кто-то чего-то пытается скрыть, совсем нет. Напротив, я нацеливаю нашу систему здравоохранения и Правительство на то, чтобы всё было максимально открыто, понятно и ясно, ещё и потому, говорю вам совершенно откровенно, чтобы люди поняли важность этой вакцинации. Ведь смертность высокая отчего? Уровень вакцинирования, коллективного иммунитета у нас низкий – 59,4 процента. Наши соседи говорят о необходимости достижения 90–95 процентов, а у нас 59,4, низкий, – вот вам и результат.

Нужно ли вводить какие-то меры преследования на этот счёт? Я думаю, что нет. Дело совершенно не в какой-то политической воле. Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия. Как только начнёшь давить, так – у нас же народ изобретательный – сразу появятся способы обойти это стремление надавить, и будут найдены эти способы.

Нам нужно идти по другому пути. Нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость принятия определённых мер.

Скажем, та же вакцинация. Вы спросили, как объясняют повторные заражения и так далее. Да, повторные заражения возможны, они имеют место. Если человек переболел, второй раз заболевают знаете сколько? Они есть, о них говорят ваши коллеги, сидящие в зале, и наши представители СМИ, и иностранных СМИ, и за границей говорят, и у нас. О чём говорят: вот переболевшие люди снова заболевают. Заболевают. Сколько? Один процент! Один процент только заболевает из переболевших. А из вакцинированных сколько? Три-четыре всего. А на койках в палатах реанимации в больницах тех, кто вакцинировался, не знаю, во сколько раз меньше находится по сравнению с теми, кто не вакцинировался. Это цифры, объективные цифры, нужно просто их доводить до людей, разъяснять.

Я уже говорил об этом: в советское время никто не спрашивал. Шлёп-шлёп-шлёп – всё, пошли. Те, кто руководил ещё в советское время большой страной и довёл её до распада, кстати говоря, сегодня в первых рядах тех, кто борется с вакцинацией, чтобы повысить свой рейтинг среди той части населения, которая выражает сомнения по поводу необходимости вакцинации. Но это нечестная позиция. Если люди грамотные, понимающие, ответственно относящиеся к своим избирателям и к людям, которых они призваны защищать, они должны занять принципиальную позицию, а не «крутить хвостом», не зарабатывать дешёвые очки на здоровье нации.

Если мы будем принципиально, последовательно, доходчиво и с уважением к людям разъяснять необходимость вакцинирования, я думаю, что мы добьёмся нужного результата. Другие способы контрпродуктивны.

По поводу того, надо ли усиливать ответственность и так далее. В Германии усиливают, а уровень вакцинации низкий. И что толку?

Бороться надо с правонарушениями, а не с законопослушными людьми. Скажем, сертификаты о вакцинации подделывают, уже 200 с лишним уголовных дел возбуждено. В основном по двум статьям возбуждают: по подделке документов и по должностным преступлениям. По-моему, 270 с лишним дел уже. Вот здесь надо бороться, да. А глобально – нужно разъяснять и убеждать.

Пожалуйста.

Би-би-си, пожалуйста, прошу Вас.

П.Козлов: Владимир Владимирович, здравствуйте!

Пётр Козлов, «Русская служба Би-би-си».

В.Путин: Здравствуйте!

П.Козлов: В последний год в России были признаны экстремистскими, разогнаны ФБК и штабы Алексея Навального. Сам он сидит в тюрьме, после того как был отравлен, провёл расследование и утверждал, что нашёл даже тех людей, которые его отравили.

В реестре СМИ – иностранных агентов уже более 100 изданий. Большинство из них были включены в этот реестр за последний год, а точнее, даже за полгода.

Скажите, пожалуйста, что произошло в России за последнее время, что в ней так стремительно и так существенно выросло число тех, кого власти считают экстремистами, нежелательными организациями и иностранными агентами?

Позвольте про историю. Вы часто говорите про историю, помните её. И, наверное, помните, что каждый раз, когда власть в России была сконцентрирована в одних руках при отсутствии реальной оппозиции, когда она находилась в фазе активного и острого противостояния с Западом, то в конечном итоге это порождало ответную реакцию, поражало страну в пучину войн и революций. Вам не кажется, что Вы, обладая всей полнотой власти, закладываете сейчас основу, возможно, для таких войн и революций?

Спасибо.

В.Путин: Прежде всего, если уж говорить об истории, то хочу напомнить то, о чём говорили наши оппоненты на протяжении веков: Россию нельзя победить, её можно только развалить изнутри, – что благополучно было сделано в период Первой мировой войны, точнее, по её результатам, и в 1990-е годы, когда разваливали Советский Союз. Изнутри! А кто это делал? Те, кто обслуживали другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации сегодня.

Вы сказали о человеке, которого якобы отравили. Мы направляли многократные запросы официально от Прокуратуры Российской Федерации: дайте хотя бы какие-то материалы, подтверждающие отравление. Нет ни одного материала. Чем это объяснить? Ни одного про этот «Новичок» или как его там.

Предложили, чтобы наши специалисты приехали туда, вместе поработали. Я лично предлагал Президенту Франции, канцлеру ФРГ: дайте нашим специалистам приехать, давайте возьмём пробы, проверим, дайте нам основание хотя бы для возбуждения уголовного дела. Нет, ноль. Спрашиваем: как это объяснить? Молчание. Так что про это не нужно говорить, давайте перевернём эту страницу, если нечего ответить.

По поводу сидельцев. Сидельцы всегда были в каждой стране, есть и будут. Не надо совершать уголовные преступления и прикрываться при этом политической деятельностью.

Теперь дальше: по поводу реестра СМИ – иностранных агентов и СМИ, которые попадают в иностранные агенты. Согласен с Вами, что ничего хорошего нет. Но напоминаю ещё раз, этот закон придуман не нами, а придуман в государстве, которое – Вы как представитель Великобритании, в данном случае Вы так выступаете, а Великобритания является ближайшим союзником Соединённых Штатов, – все считают светочем демократии.

Но он, этот закон, принят ещё в 1930-е годы. Но не важно, что он принят в 1930-е годы, важно, что он действует сейчас. Сейчас действует. Там примерно 0,034 только организаций признаны иноагентами. Представляете, какое удивление? У нас тоже 0,034, такой же объём. А в чём разница? А в том, что там, если вы не закрыли свою деятельность, вам грозит уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы. Даже в случае, если вы эту деятельность прекратили и организацию закрыли, это не освобождает вас от уголовной ответственности – «пятёрочка».

У нас ничего подобного нет. Мы не запрещаем работу этих организаций, мы хотим только, чтобы организации, которые занимаются внутриполитической деятельностью в России, ясно и чётко заявили об источниках финансирования своей деятельности. Вот и всё, они могут дальше продолжать работать. Наш закон гораздо более либеральный. Если Вы полагаете, что этого недостаточно, и так же, как Ваш коллега, говорите: нужно вводить уже ответственность, в том числе уголовную, за невакцинацию – давайте мы сделаем, как в США, введём уголовную ответственность за эту деятельность, если организация не прекращает свою работу. Но мы не требуем даже прекращения, просто вы скажите по-честному, источник вашего финансирования назовите.

Есть вопросы, связанные с пониманием политической деятельности. Здесь я согласен. Есть вопросы, связанные с тем, как регламентировать эту работу и так далее. У нас 74 организации признаны иноагентами из 200 тысяч зарегистрированных НКО – 0,034. Так же как в Штатах, только без такой жёсткой регуляторики, как там, вплоть до уголовной ответственности.

Теперь по поводу власти в одних руках. У нас разделение властей: есть исполнительная, законодательная, судебная. Ясно, что в каждой стране на каждом этапе её развития существуют определённые нюансы, связанные с полномочиями этих властей. Мы будем стремиться к тому, чтобы они работали раздельно, чтобы страна была сплочённой, эффективной, устремлённой вперёд. И в конечном итоге выбор организации общества и государства будет определяться российским народом, а не теми, кого Вы сегодня обслуживаете.

Пожалуйста.

Д.Песков: Продолжаем. Давайте по телеканалам, наверное, пройдёмся.

В.Путин: Пожалуйста.

Д.Песков: Вот НТВ я вижу, Ирада Зейналова. Можете не представляться.

И.Зейналова: Добрый день, Владимир Владимирович! Добрый день, коллеги!

Если уж мы начали говорить про историю, то всё получается почти по Горчакову: «Россия сосредотачивается». И конечно, нам хотелось бы сосредотачиваться на наших внутренних проблемах самим и наши внутренние дела решать.

Тем не менее уже несколько недель подряд вся мировая пресса шумит и нагнетает: русские идут, Россия хочет напасть на Украину, русские хотят войны. Вам звонят серьёзные люди, Вы с ними разговариваете, объясняете, они не успокаиваются. В результате мы отправляем им наши предложения, наши «красные линии» и, грубо говоря, правила игры, которых до сих пор, согласитесь, не было. 30 лет это было какое-то такое достаточно вязкое болото с указаниями нам, как мы не соответствуем чему-то.

Мы отправляем эти «красные линии», и у нас есть понимание, что мы обозначили приоритеты нашей безопасности и наши интересы, но также у нас есть понимание, исходя из истории, что после любых переговоров всё может остаться на бумаге, как не раз уже бывало. После любых переговоров достаточно малейшей провокации, чтобы была большая война и всё снова осталось на бумаге, всё было забыто.

Так вот вопрос: Владимир Владимирович, мы к чему должны готовиться? Каков реалистичный прогноз, и если уж прозвучало с той стороны слово «война», то просчитывали ли мы вероятность этой войны даже пусть из-за какой-то провокации?

В.Путин: Вы вспомнили Горчакова, окончание фразы: «Россия сосредотачивается». Если Вы помните, первая часть была такой, это вопрос, его спросили: «Россия сердится?» – «Нет, Россия не сердится, Россия сосредотачивается».

Я постараюсь очень коротко, но всё-таки «от печки». Ведь обострение началось в 2014 году. До этих пор мы, несмотря на то что Советский Союз прекратил существование, часть исторических российских территорий с населением исторической России оказалась за пределами Российской Федерации, прежде всего на Украине, мы же с этим смирились, нормально к этому отнеслись, более того, способствовали становлению новых государств и работали, и готовы были работать, и работаем со всеми правительствами, какой бы внешнеполитической ориентации они не придерживались.

Достаточно вспомнить наши отношения с Президентом Ющенко и с Премьер-министром Тимошенко, которые так же, как и сегодняшнее руководство Украины, говорили о своей абсолютной прозападной ориентации. Мы же с ними работали. Да, спорили из-за газа, были конфликты, но в конце концов обо всём договорились и работали, и готовы были и дальше работать, и никакие действия в отношении Крыма нам в голову даже не приходили.

Но что произошло в 2014 году? Госпереворот кровавый, людей убивали и сжигали. Сейчас я не говорю, кто прав, кто виноват. Ясно, что было законное возмущение и неудовольствие граждан Украины по поводу того, что происходило в стране. Так действующий тогда Президент Янукович – он же со всем согласился. Три министра иностранных дел – Польши, ФРГ и Франции – дали гарантии мирного развития ситуации и мирного процесса. Я разговаривал тогда с Президентом США по его инициативе. Он меня попросил тоже поддержать этот процесс. Все согласились. Через день, через два – госпереворот. Зачем? Ответа нет. Ну зачем? Президент Янукович и так со всем согласился, он готов был уйти хоть завтра от власти. Выборы – победа оппозиции была неминуема, это все прекрасно понимали. Ну зачем это сделали?

После этого возник Крым. А как мы могли отказать Севастополю и Крыму, людям, которые там проживают, взять их под свою защиту и под крыло? Невозможно. Просто нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе. Или что, мы должны были совсем безвольно смотреть на то, что происходит на юго-востоке, в Донбассе, который изначально, даже при организации Советского Союза в 1922–1924 годах, не мыслил себя иначе как частью России? Но его туда Ленин с сотоварищами затолкнули силой. Сначала решили взять в Россию, а потом сказали: надо перерешить.

Перерешили. Создали страну, которая никогда раньше не существовала. Сейчас не будем об этом говорить, но так и произошло. Засунули туда исторические территории с народом, у которого никто не спрашивал о том, как и где он хочет жить. Ладно, это произошло, мы согласны. Но мы вынуждены были что-то делать в 2014 году. И так возник кризис, который сегодня развивается.

Хорошо, дважды украинские власти предприняли попытку с помощью силы решить вопрос в Донбассе. Хотя уговаривали не делать этого. Я лично уговаривал Порошенко: только не военные операции! «Да-да», – и начал. Результат? Окружение, потери. Минские соглашения. Они хорошие или нет? Я считаю, что единственно возможные. Так проблема в чём? Не хотят исполнять. Приняли закон о коренных народах, объявили русских, проживающих на этой территории, на их собственной территории, некоренным народом. Так же, кстати, как и поляков, венгров, румын. Отсюда и противоречия в межгосударственных отношениях Украины с этими странами. Они есть. Просто не выпячивают, но они есть.

Потом о языке. Просто выдавливают русских и русскоязычное население с их исторической территории – вот что происходит. Ладно. Все говорят: Россия должна исполнять Минские соглашения. Мы согласны. Взяли и внесли в парламент страны, правительство внесло, закон о переходном периоде. Где же там Минские соглашения? Там вместо амнистии – запрет амнистии, чуть ли не уголовное преследование за эту амнистию. Там вместо выборов военно-административное управление вводится, а вместо амнистии – люстрация населения. Что это такое? И провели через Венецианскую комиссию. Ну как нам на это реагировать-то?

Ну хорошо, это внутриполитическая составляющая. Теперь нам говорят: война, война, война. Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию? И нас заранее предупреждают: «Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать – вот такие-то и такие-то новые санкции последуют». И готовятся, может быть, к этому. Первый вариант, на который мы должны реагировать и, думая об этом, что-то делать.

Второй вариант – это в целом создание (я уже говорил это в своей статье) на этой территории такой «анти-России» с постоянной накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населению. Представляете, как в исторической перспективе Россия должна жить, жить дальше? Всё время с оглядкой, что там происходит, какие новые системы вооружения поставлены? А потом под прикрытием этих новых систем вооружения толкнуть радикалов и на решение вопроса в Донбассе вооружённым путём, и, кстати говоря, по Крыму. «Крымскую платформу» зачем поддержали? Если так в кулуарах говорят: «Ну ладно, с Крымом всё, забыли». Нет! Толкают и туда тоже.

Но мы же должны думать о перспективах обеспечения своей безопасности даже не на сегодняшний день и не на следующей неделе, а на ближайшую перспективу. Как Россия должна жить-то с этим? Всё время с оглядкой, что там будет и когда «долбанут»?

Это серьёзный вопрос. Я сейчас говорил о наших планах инфраструктурного развития, социальной политики, здравоохранения. Что это всё значит, если это всё приведёт к конфликтам, о которых Вы сейчас спросили? Но это не наш выбор, мы этого не хотим.

Именно поэтому я и ответил на предложение Президента Байдена, который в телефонном разговоре предложил назначить ответственных представителей для того, чтобы вести переговоры по вопросам стратегической стабильности. Ясно, что один из важнейших элементов сегодня – это стабильность и безопасность, обеспечение безопасности на этом участке, на этом направлении. И мы должны понять, как будет обеспечена наша безопасность. Поэтому без всяких хитростей мы просто прямо поставили вопрос, что никакого движения НАТО на восток дальше быть не должно. Мяч на их стороне. Они должны нам что-то ответить.

В этой связи хотел бы подчеркнуть, что в целом мы видим пока положительную реакцию. Американские партнёры нам говорят о том, что они готовы к началу этой дискуссии, этих переговоров в самом начале года в Женеве. Представители с обеих сторон назначены. Надеюсь, что развитие ситуации пойдёт именно по этому пути.

Д.Песков: Давайте, наверное, регионы.

В.Путин: Дмитрий Сергеевич, можно я? Там «Китай».

Д.Песков: «Синьхуа», видимо?

В.Путин: Я не знаю. Написано «Китай». Пожалуйста.

Д.Песков: Дайте микрофон. «Синьхуа», повыше поднимите, пожалуйста.

В.Путин: Я, правда, имел в виду вот этого. Ну ладно. Не дают Вам слово.

Д.Песков: Извините, пожалуйста.

В.Путин: Не дают Вам слово, извините. Это бюрократия.

Ао Л.: Здравствуйте, Владимир Владимирович!

В.Путин: Здравствуйте!

Ао Л.: Китайское агентство «Синьхуа».

Недавно в формате видеоконференции у Вас состоялись переговоры с китайским Председателем Си Цзиньпином. Вы отметили, что наши двусторонние отношения являются настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.

Сегодня, в нынешней особенно непростой международной обстановке, как понять Ваши оценки?

Спасибо.

В.Путин: Это так и нужно понимать, здесь нет никакого скрытого смысла. Действительно, отношения между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией сложились так, как я их охарактеризовал. Если заметили, мы с Председателем Си Цзиньпином всё время обращаемся как друзья друг к другу и говорим «друг». Так и есть: у нас сложились очень доверительные личные отношения и помогают выстраиванию деловых отношений.

Смотрите, в сфере экономики: во-первых, вообще, Азия развивается быстрыми темпами, эффективно, и Китай является безусловным лидером и мировой экономики, и азиатской экономики. Естественно, что мы развиваем отношения с Китаем в этом плане. У нас уже свыше 100 миллиардов долларов оборот. Он превысил допандемийный уровень. В страновом измерении Китай – номер один среди наших торгово-экономических партнёров, причём мы работаем по очень разным направлениям.

По энергетике: и Китай, и Россия взяли на себя обязательство выйти на углеродную нейтральность к 2060 году, а вот до этого времени мы поставляем все виды энергоресурсов в Китай. Ну и дальше готовы, потому что 2060 годом не заканчивается наша жизнь, наших государств, а углеродная нейтральность может достигаться разными способами, в том числе возможно использование и углеводородов, но только соответствующим образом их нужно будет поглощать.

В атомной энергетике продолжается работа, в высоких технологиях, в космосе – практически по всем направлениям, и высокотехнологичным в том числе.

Мы работаем и в гуманитарных сферах, Годы молодёжи организуются взаимные, Год науки и образования, Год культуры и так далее, что, естественно, объединяет людей, сплачивает их на таком бытовом даже уровне, в гуманитарной сфере.

Мы сотрудничаем в сфере безопасности. Китайская армия в значительном объёме оснащается самыми передовыми системами оружия. Мы разрабатываем даже вместе сегодня отдельные высокотехнологичные виды вооружения. Мы работаем в космосе, мы работаем в сфере авиации, причём и по самолётам, и по вертолётам. Ну и, наконец, мы развиваем и сотрудничество между вооружёнными силами: это и совместные учения, это участие в международных военных играх, это совместное патрулирование на море и в воздухе. Это абсолютно всеобъемлющее партнёрство стратегического характера, не имевшее в истории пока прецедентов, во всяком случае, между Россией и Китаем.

И эта работа, эта напряжённая ежедневная работа идёт на пользу как китайскому, так и российскому народу и является, конечно, серьёзным стабилизирующим фактором на международной арене.

Можно, вот там плакат «Дети», чтобы нам не уходить в международную тематику? «Защита детей».

Д.Песков: Да, плакат «Защита детей».

Ш.Гулиев: Добрый день, Владимир Владимирович!

Меня зовут Шамиль Гулиев, «Тобольское время».

Актуальной по-прежнему остаётся проблема деструктивной информации, которую дети черпают в интернете, Вы тоже об этом говорили. Как следствие, это буллинг в школах, призывы к различным несанкционированным действиям и прочие провокации.

Некоторое время назад обсуждалась тема введения регистрации в соцсетях по паспорту. Скажите, пожалуйста, произойдёт ли это в итоге? И какие, возможно, ещё примут меры для защиты подростков от потенциально опасной информации, которую они могут встретить в социальных сетях?

Спасибо.

В.Путин: Я с Вами полностью согласен, Шамиль. Это одна из проблем не только России.

Вы посмотрите, ведь практически во всех странах обсуждается этот вопрос. Обсуждается и в средствах массовой информации, и в представительных органах власти. В Конгрессе США обсуждается этот вопрос, вызывают туда представителей этих глобальных сетей, глобальных платформ.

Для них это что? Бизнес прежде всего, и, к сожалению, деньги любой ценой. Это уход от национального контроля, уход от того, чтобы хоть как-то подумать о детях, о которых Вы сейчас спросили. Вопрос номер один для них – это извлечение прибыли. Отсюда и все негативные явления, с этим связанные: это призывы к суициду, это те же самые трагедии в школах.

У нас, представляете, 100 с лишним случаев предотвращено за последнее время вот таких возможных серьёзных преступлений в учебных заведениях. К сожалению, появляются эти трагедии, с которыми мы сталкиваемся, это просто поток идёт. Но 100 с лишним предотвращено, 127, по-моему. Конечно, это огромная проблема для всего мира и для нас тоже. Отсюда, конечно, и требования о «приземлении», так называемом приземлении, этих платформ, с тем чтобы они открывали здесь свои представительства, чтобы подчинялись национальному законодательству.

Что касается того, чтобы уйти от обезличенности в интернете, то это тоже обсуждается и у нас в обществе, и во всём мире. Интернет – это часть нашей жизни, причём всё бо́льшая и бо́льшая часть нашей жизни. Поэтому всё, что происходит в интернете, должно подчиняться общим правилам человеческого бытия: и моральным, и юридическим. Здесь нужно, конечно, только одно – соблюсти золотую середину, как во многих вещах, не подавлять свободу выражения, не подавлять свободу распространения информации в том же интернете, но в то же время защищать общество от возможных негативных проявлений, о которых Вы сейчас сами и сказали.

Надеюсь, что такая золотая середина будет найдена, и мы будем в то же время продолжать настаивать в работе с мировыми платформами на том, чтобы они подчинялись требованиям нашего законодательства. Во многих странах, Вы знаете, замедление трафика идёт, другие способы, вплоть до фактической блокировки работы. Нам бы очень не хотелось прибегать к таким крайним мерам, но если нас будут вынуждать, мы вынуждены будем наращивать требования к тем, кто этим занимается и пренебрегает интересами российского общества.

Д.Песков: Кстати, были в списке аккредитованных журналистов блогеры. Есть такие? Покажите мне, пожалуйста, блогеры какие-то есть? Представьтесь только, пожалуйста.

А.Хилькевич: Здравствуйте!

Меня зовут Аня Хилькевич, я представляю российскую социальную сеть Yappy. Я тоже услышала своего коллегу, и вопрос у меня такой: развитие этих всех цифровых сервисов, оно ведь несёт в себе большие возможности, в том числе и в сфере образования. Образовывать и передавать информацию молодёжи можно через развлекательный или игровой контент. И приложение Yappy, через него не только удобно просматривать, но ещё и создавать креативные ролики, «креативить».

И вопрос такой: как Вы относитесь к взаимодействию с молодёжью в таких средах или Вы считаете, что поколение деградирует?

В.Путин: Почему же деградирует?

А.Хилькевич: Не развивается.

В.Путин: Да нет, что Вы! Вообще, человечество всегда развивается, и дети всегда лучше и умнее своих родителей. Это очевидный факт, потому что идёт накопление информации, способы передачи улучшаются, а от этого и креативные возможности человека становятся всё выше и выше. Он не только бегает быстрее или прыгает выше, а он ещё и думает интереснее и креативнее. А сейчас ведь всё образование, особенно в малых возрастных группах, у малышей, основано на чём? На играх.

Конечно, и те возможности, о которых Вы сказали, безусловно, должны быть использованы. Поэтому-то мы, кстати говоря, и стремимся к тому, чтобы внедрить широкополосный интернет по всей стране, и у нас есть соответствующий план, деньги на это выделяем. Сейчас в школах уже должны закончить эту работу. В сельскую местность должны выйти с этим. По-моему, 24 миллиарда рублей предусмотрено на эту работу. «Почта России» должна к этому подключиться. При всех спорах, надо ли поддерживать коммерческую структуру, такую как «Почта России», я считаю, что надо, для того чтобы и там люди могли пользоваться, особенно на селе, этими возможностями, о которых Вы сейчас сказали.

Вопрос не в этом. Вопрос в том, чтобы создавался такой контент, который шёл бы на пользу. Вопрос в том, чтобы молодые люди не заболевали интернетом, чтобы они не подменяли реальную жизнь только сидением в сети с утра до ночи, чтобы движение было какое-то, чтобы жизнь была полноценной, чтобы спортом занимались и музеи посещали, и в театрах бывали.

Интернет-возможности, о которых Вы сказали, различные сети, они должны дополнять реальную жизнь, а не вести к тому, чтобы люди уходили в виртуальную жизнь и жили только виртуальной жизнью. Вот это тогда приведёт к деградации. Но для этого и существуют представительные органы власти, парламенты, общественные организации, некоммерческие структуры, которые в диалоге между собой должны выработать определённые правила поведения.

Д.Песков: Давайте, может быть, зарубежные СМИ.

Давайте «Скай Ньюз».

Д.Магни (как переведено): Благодарю Вас, что приняли мой вопрос. Я буду говорить на английском, если позволите.

Вы много говорили о гарантиях безопасности, и сейчас мы видим новые предложения. Вы также говорите, что у Вас нет намерений нападать на Украину.

Можете ли Вы безоговорочно гарантировать, что действительно не будете нападать на Украину или любое другое суверенное государство, или же это будет зависеть от хода переговоров?

И ещё один вопрос. Что, Вы думаете, Запад не может понять о России или о Ваших намерениях?

Спасибо.

В.Путин: По поводу гарантий и будет ли что-то зависеть от хода переговоров. Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу.

В этой связи мы ясно и чётко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Что здесь непонятного? Мы, что ли, ставим ракеты рядом с границами Соединённых Штатов? Нет. Это Соединённые Штаты своими ракетами пришли к нашему дому, на пороге нашего дома находятся уже. Разве это какое-то избыточное требование – не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома? Чего здесь необычного?

Как американцы бы отнеслись, если мы бы взяли и на границе между Канадой и США или на границе Мексики и США поставили бы наши ракеты? А что, разве у Мексики и у США не было никогда территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? Подзабыли, что ли? Ладно, всё затихло, никто не вспоминает про это – так, как вспоминают сегодня про Крым. Замечательно. Но и мы стараемся не вспоминать о том, как Украина-то складывалась. Кто её создал-то? Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз: Договор 1922 года, союзный, и 1924 год – Конституция. Правда, после его смерти, но по его принципам создана.

Но вопрос в безопасности сейчас – бог с ней, с историей, – вопрос в обеспечении безопасности. Поэтому нам важен не ход переговоров – нам важны результаты.

Разве мы не знаем, я же много раз уже об этом сказал, и Вы наверняка знаете хорошо: ни одного дюйма на восток, – сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули: пять волн расширения НАТО, и теперь уже, пожалуйста, в Румынии, сейчас в Польше появляются соответствующие системы. Вот о чём речь, поймите же вы, в конце концов.

Не мы кому-то угрожаем. Мы, что ли, пришли туда, к границам США? Или к границам Великобритании, или куда-то? К нам пришли и теперь ещё говорят: нет, теперь и Украина будет в НАТО. Значит, и там будут системы. Или, бог с ним, не в НАТО – на двусторонней основе будут базы и ударные системы вооружений. Вот о чём идёт речь.

А Вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны дать нам гарантии – вы! И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями и под такой мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируют. Вот о чём речь. Ну разве мы угрожаем кому-то?

Теперь вторая-то часть у Вас какая? Повторите.

Д.Магни (как переведено): Что, Вам кажется, Запад не понимает о России?

В.Путин: Знаете что, что понимает – что не понимает: мне иногда кажется, в разном мире живём. Я Вам сейчас сказал очевидные вещи – ну как это можно не понимать? Сказали: не будем расширяться. И расширяются. Сказали: будут равные гарантии для всех по ряду международных соглашений. А этой равной безопасности не происходит.

Вот, смотрите, ещё в 1918 году один из помощников Вудро Вильсона, Президента Соединённых Штатов, сказал: «Всему миру будет спокойнее, если на месте сегодняшней огромной России появится государство в Сибири и ещё четыре государства в европейской части».

В 1991 году мы сами себя разделили на 12, по-моему, частей, да? Но такое впечатление, что нашим партнёрам этого мало: слишком большая Россия, по их мнению, на сегодня, потому что сами европейские страны превратились в малые государства – не великие империи, а в небольшие государства, 60–80 миллионов человек. Но даже после развала Советского Союза, где у нас осталось только 146 миллионов, и это слишком много. Мне кажется, только этим можно объяснить такое постоянное давление.

Вот 90-е годы: Советский Союз всё сделал для того, чтобы выстроить нормальные отношения с Западом и с Соединёнными Штатами. Говорил и ещё раз повторю, пускай ваши слушатели и зрители там увидят, – я уже не помню, из какого Вы средства массовой информации, но это неважно, – на наших объектах ядерного цикла, военного цикла, сидели представители американских служб соответствующих, ходили туда на работу – на объекты ядерного оружейного комплекса России, – каждый день, они жили там. В Правительстве России работали советники многочисленные, в том числе кадровые сотрудники ЦРУ.

Чего вам ещё больше-то надо было? Зачем надо было поддерживать террористов на Северном Кавказе и использовать явно террористические организации для попыток развала Российской Федерации? Но это же делали, и я как бывший директор ФСБ это знаю наверняка: мы работали с двойной агентурой, они нам докладывали, какие задачи перед ними ставили западные спецслужбы. Но зачем это надо было делать? Наоборот, надо было относиться к России как к возможному союзнику, укреплять её. Нет, всё наоборот: попытка дальнейшего развала.

А потом начали расширять НАТО на восток. Естественно, мы же говорили: не надо этого делать, вы нам обещали не делать. А нам говорят: «А где это написано на бумажке? Нету? Ну и всё, идите вы подальше, плевать мы хотели на ваши озабоченности». И так из года в год. Каждый раз мы огрызались, пытались воспрепятствовать чему-то, озабоченности высказывали. Нет – идите вы со своими озабоченностями, будем делать то, что считаем нужным.

Раз, два, три, четыре, пять – пять волн расширения. Так что в чём нас не понимают? Я не знаю. Вы спросите, что здесь непонятного. Мне кажется, всё понятно: мы хотим обеспечить свою безопасность.

Д.Песков: Регионы. Я вижу, Калуга.

Т.Зимушина: Здравствуйте!

Калужская область, телекомпания «Ника ТВ», Татьяна Зимушина.

Хочу вернуться к теме коронавируса. Здесь уже говорили о его опасности, но другие болезни никуда не делись. Поэтому здесь важно подумать ещё о плановой помощи. Она страдает из-за того, что сейчас койки переводятся под ковидные, плюс ещё есть другие ограничения. И здесь плановая помощь сокращается, а, судя по публикациям в других регионах, в каких-то муниципалитетах вообще прекращалась на период пандемии. Можем ли мы избежать такой ситуации? Или, если ещё нагрянет какая-то серьёзная новая волна, опять будем ещё сильнее закрываться? Можно ли это как-то исправить?

Второй вопрос касается постковидной диспансеризации. Её объявили летом, у нас в регионе она тоже началась. Следите ли Вы за этой темой, докладывают ли Вам о результатах? Работает ли она, скольким помогает, есть ли эффект от неё?

В.Путин: Что касается плановой помощи, да, действительно, она в первый период борьбы с ковидной инфекцией пострадала, конечно. Но это было естественно, потому что необходимо было перепрофилировать ряд лечебных заведений, для того чтобы освободить койки под ковидных больных. Первое.

Второе. Необходимо было набрать необходимое количество специалистов, врачей и даже перепрофилировать их, в том числе и врачей общей практики, и узких специалистов, для борьбы с COVID. Ещё один дефицит.

Теперь. Пришлось в этой связи изменить маршрутизацию пациентов, то есть одни лечебные заведения под COVID отдавались, и, для того чтобы обеспечить бесперебойную работу и плановую помощь, нужно было направлять их в другие лечебные заведения. Некоторые оказались закрытыми вообще, некоторые лечебные заведения останавливались для того, чтобы их обрабатывать после работы с ковидными больными. То есть проблем возникло много.

На первом этапе был дефицит и масок, и перчаток, и костюмов необходимых. Это тоже накладывало определённые проблемы на работу системы здравоохранения.

Надеюсь, что все эти вопросы преодолены. У нас, надеюсь, уже не будет никаких дефицитов, хотя напряжение недавно возникло с кислородом. Спасибо Вооружённым Силам и промышленности, которые справились и с этим вызовом. Повторяю ещё раз: надеюсь, ничего этого в будущем не будет.

У нас подключились волонтёры, у нас подключились преподаватели вузов к этой работе, подключились студенты старших курсов. В целом нам удалось собрать в кулак все наши силы и эффективно, достаточно эффективно противостоять этим всем угрозам.

Одно из направлений работы – это, конечно, не только профилактика, но и постковидное восстановление. Мы выделили необходимые ресурсы. Как это работает сегодня? К сожалению, не так эффективно, как бы нам хотелось. У нас только – не помню, я уже говорил или нет – миллион человек только прошёл через эту систему диспансеризации. Кстати говоря, система диспансеризации должна работать вообще в принципе устойчиво, системно, вне всяких ковидных ограничений, сложностей и вызовов. Но постковидное восстановление, постковидная диспансеризация достаточно эффективно сказывается на здоровье людей.

Здесь тоже есть определённые сложности и предубеждения, может быть. Сложности связаны с тем, что люди просто боятся посещать лечебные заведения подобного рода, боятся столкнуться там с инфекциями. Хочу сказать, что наши специалисты, медики делают всё для того, чтобы обеспечить безопасность людей, которые приезжают на восстановление, на диспансеризацию, но и оказать существенную помощь, потому что люди после COVID действительно в ней очень нуждаются. Мы с вами знаем, что COVID бьёт по всем внутренним системам организма: и по сосудистой системе, по внутренним органам – сердце, почки, печень и мозг могут быть поражены, требуется восстановление. И очень хорошая система создана и отработана. Я надеюсь, что это будет расширяться, очень надеюсь. Но условия созданы для этого.

Д.Песков: Продолжаем. Пожалуйста, Первый канал.

П.Краснов: Спасибо.

Павел Краснов, Первый канал.

Владимир Владимирович, газовый вопрос будоражит умы – в Европе прежде всего, конечно. Острейший газовый кризис мы наблюдаем. Но когда он разразился, когда цены полетели вверх, в стратосферу, мы стали слышать всё чаще бесконечные обвинения в адрес «Газпрома» да и вообще России. Буквально на днях очередные обвинения в ограничении поставок по газопроводу Ямал – Европа. Вообще, обвинения противоречивые: то мы монополизируем рынок Европы, то, наоборот, слишком мало поставляем.

Вчера украинские соседи отличились: опять «Нафтогаз» попросил Еврокомиссию ни много ни мало обязать «Газпром» выставлять на продажу больше газа. Вроде бы смешно, конечно, но наверняка европейцам не до смеха. Ситуация, конечно, очень тяжёлая в Европе: абсолютный рекорд цен – две с лишним тысячи долларов. Никогда такого не было, и представить было невозможно. Но неужели «Газпром» в этом виноват?

Владимир Владимирович, вопрос: есть хоть крошечная частица правды во всех этих обвинениях, которые в адрес «Газпрома» звучат сейчас?

В.Путин: Конечно, нет. Никакой здесь правды нет. Это просто попытка с ног на голову опять всё поставить.

Вот коллега спрашивала, что там Запад не понимает. Да врут всё время, поэтому тень на плетень наводят. «Газпром» поставляет весь объём, который запрашивают наши контрагенты по имеющимся контрактам. И не только весь объём, но увеличил поставку, по-моему, чуть ли не на 12 процентов или около 20 уже в дальнее зарубежье. Увеличивает и в Европу в целом поставки.

По-моему, это вообще единственная страна, единственная мировая компания, которая вот так себя ведёт. Я уже говорил на различных мероприятиях, в том числе международного характера, что, например, американские поставщики сняли с Европы, с европейского рынка значительные объёмы, там 14 миллионов тонн, по-моему, сжиженного природного газа, утащили их на премиальные рынки. Сначала в Латинскую Америку, в Бразилию, а потом в Азию: Китай, Южная Корея, Япония. Потому что там больше платят. Европейцы думали, что у них премиальные рынки, – нет! Оказалось, что и в других местах. Цены поползли. Много факторов: неблагоприятная погода, в прошлом году длинная, холодная весна, недозакачка в «подземки», ветряки не работали. Всё это создало дефицит.

При этом официальные власти «кошмарят» свои нефтегазодобывающие компании, а те в свою очередь не вкладывают необходимые деньги в расширение добычи. Вот дефицит и возник. Недозакачали в «подземки», а сейчас ещё и активно вынимают. Конечно, это проблема. В том числе некоторые западные операторы хранят свой газ и в подземных хранилищах на Украине. Начали активно его поднимать и использовать у себя в странах. Понятно: потому что поднятый газ из «подземок» стоит на порядок дешевле, чем на рынке покупать.

Мы же говорили, хочу повторить: не надо разрушать долговременные контракты. Нет, твердила нам Еврокомиссия, надо переходить на рыночные отношения, рынок отрегулирует. Вот он отрегулировал – две с лишним тысячи долларов за тысячу кубов. Пожалуйте бриться! Берите! Нет!

Вчера ещё кричали, Вы правильно сказали: караул, это экспансия России, «Газпрома», захватывают рынок! Ничего мы не захватываем. Да, мы поставляем немало, но мы не единственные поставщики на европейский рынок. Но мы единственные, наверное, кто увеличивает поставку.

Нам говорят: нет, туда качайте, на спот качайте. Нам нужно удовлетворить сначала запросы своих контрагентов по долгосрочным контрактам.

Смотрите, что происходит. Скажем, у нас самый большой потребитель в Европе – это ФРГ: я могу ошибиться, но где-то, по-моему, 50–51 миллиард кубических метров по году. В ФРГ мы поставили плюсом 5,6 миллиарда кубических метров – 10 процентов, больше 10 процентов. Слушайте, это прилично. В Италию поставили плюсом 4,4 миллиарда кубических метров.

Вы сказали сейчас про [газопровод] Ямал – Европа. Я вижу эти обвинения в адрес России и «Газпрома», что «Газпром» второй или третий день подряд не забронировал трафик для поставок газа в Европу по этому маршруту, Ямал – Европа. До чего противно, как бы это сказать… Ну ладно. Просто это переходит всякие границы. Ведь он не забронировал этот трафик, потому что те его контрагенты и компании, а это прежде всего немецкие и французские, которые покупают газ по этому маршруту, не выставили заявок на покупку. Что транзитировать, если у них нет заявок на покупку? А что они начали делать? В реверсном режиме включили этот маршрут из ФРГ в Польшу и несколько дней качают из ФРГ в Польшу.

Думаю, что всем это должно быть интересно. Почему? Да потому что мы поставляем в ФРГ газ по долгосрочным контрактам, а цена в три, в четыре, в шесть, в семь раз дешевле, чем на споте. Даже перепродав один миллиард кубических метров газа, можно заработать почти миллиард долларов, 900 с чем-то. Это бизнес. Это первое.

Они, поднабрав определённый объём, получив у нас на 5,6 миллиарда больше, чем предусмотрено контрактами долгосрочными, теперь продают его. Но это не всё. Они ведь в реверсном режиме качают газ, как же можно в аверсном подать? Газ не может одновременно по одной и той же трубе в обе стороны двигаться. Они: а) не заказали; б) в реверсе включили.

Но и это только часть информации.

Есть connection, там есть труба, которая соединяет польскую трубопроводную систему с украинской. Объём примерно три миллиона кубических метров в сутки. Именно столько из ФРГ и подают в Польшу. У меня есть все основания полагать, что этот газ идёт в конечном итоге на Украину. И потребителям в Европе и в ФРГ надо бы знать, что происходит на самом деле, и, может быть, обратиться в определённые инстанции с просьбой разъяснить эту позицию.

И вместо того, чтобы подавать в Польшу и затем на Украину, пытаясь «поддержать штаны» там кому-то, лучше бы осуществлять дальнейшие поставки в Европу, в ту же Федеративную Республику, и повлиять на цену на споте, потому что чем больше объём продукта на рынке, тем цена будет меньше. Нет, туда начали качать, в обратную сторону. В этом проблема. При чём здесь «Газпром»?

Так что пусть займутся своими вопросами и вовремя на них реагируют и не думают, что они такие умные и что на них боженька заснул. Проблемы, которые они создали сами себе, должны ими и решаться, а мы готовы помочь. Мы и делаем это. Мне кажется, я убедительно это сейчас показал.

Д.Песков: Давайте дальше по этому сектору.

Давайте «Мир». Пожалуйста.

Г.Камаева: Здравствуйте, Владимир Владимирович! Добрый день, коллеги!

Гузель Камаева, телерадиокомпания «Мир».

Владимир Владимирович, в конце года запланирована Ваша встреча с Президентом Белоруссии, и это уже будут шестые переговоры за этот год.

Когда граждане России и Белоруссии почувствуют реальные результаты «дорожной карты» союза [Союзного государства]? Например, возможно, отмена роуминга, единый документооборот как вариант.

Спасибо.

В.Путин: Вы знаете, у нас большой набор нашей совместной работы для сближения экономик и для придания им большей конкурентоспособности. И там не только роуминг, хотя это, конечно, должно стоять на повестке дня, я, безусловно, с Вами согласен – это то, что люди должны ощутить.

Но у нас уже многое сделано, особенно в социальных вопросах. Я имею в виду и свободное передвижение, и положение на рынке труда, и даже социальное обеспечение по целому ряду направлений.

Сейчас у нас речь ведь идёт о чём – о том, чтобы синхронизировать налоговое, таможенное дело и законодательство. Это чрезвычайно важно, для того чтобы обеспечить единообразное понимание того, как мы будем действовать совместно для достижения наивысшего результата. Вот это, на самом деле, основные вещи – это фискальная политика и законодательство и таможенная.

Это был долгий и непростой процесс согласования позиций. Должен сказать, что и Александр Григорьевич [Лукашенко], и вся его команда – непростые переговорщики, но мы в целом достигли понимания того, каким темпом и какими шагами мы должны к этому идти. Это касается допуска на рынок закупок товаров и услуг, организуемых государством, белорусскими экономическими операторами. Это касается транспорта, это касается очень многих других вопросов.

Поэтому я уверен, что наши граждане это почувствуют, почувствуют на себе, на текущей своей жизни. Знаете, это же не манна небесная, с неба сразу всё не повалится. Но очевидные есть вещи, которые обеспечивают нашу конкурентоспособность.

Мы строим Союзное государство. Уровень нашей интеграции до сих пор гораздо ниже, чем уровень интеграции в Евросоюзе, просто несравнимо. Я уж сейчас не говорю про единую валюту, бог с ним, это вопрос, возможно, будущего, если наши соответствующие экономические службы придут к какому-то согласию на этот счёт.

Но нам сначала нужно синхронизировать наши законодательства в сфере экономики: антимонопольное законодательство, налоговое, таможенное. Мы обо всём этом договорились – договорились и сейчас начнём работать. Уверен, что результаты будут.

Давайте, вот там написано: «Мусор». Это такая прозаическая вещь, но она волнует миллионы людей, поэтому давайте мы будем говорить о тех вопросах, которые наших людей волнуют.

К.Бурмакина: Добрый день, Владимир Владимирович! Добрый день, коллеги!

Бурмакина Кристина, Online47, Ленинградская область.

Вопрос мой заключается в следующем. В Ленинградской области сейчас в активной фазе реформа по обращению с отходами: закрываются полигоны, подбираются площадки под мусоропереработку. Но есть одно «но»: люди, которые больше всех говорили о том, что надо закрывать полигоны, они выступают и против строительства мусороперерабатывающих заводов. И сейчас какую точку на карте Ленинградской области ни покажи, везде говорят: только не здесь – хоть на Луне.

Наш вопрос: как убеждать людей и общаться в этом случае?

В.Путин: Этот вопрос лучше задать губернатору Ленинградской области.

Что хотелось бы сказать: в целом так называемая мусорная реформа, она, несмотря на все сложности, двигается. У нас главная задача, конечно, решить эту проблему в целом, но на этом пути одна из ключевых задач была создание соответствующих операторов. Они практически сейчас созданы во всех регионах Российской Федерации, начали работать, и количество площадок в разы увеличилось.

Одним из первых шагов было обеспечить раздельную концентрацию мусора. И где-то уже с опережением плана мы идём: 40 процентов – примерно сейчас так, во всяком случае, по тем справкам, которые у меня есть, мы достигли примерно 40 процентов. Это выше запланированных показателей.

То же самое касается и объектов, где перерабатываются эти отходы, переработанные уже. Это же касается и новых полигонов, по-современному обустроенных. Мусор-то, конечно, куда-то надо девать. Это несколько вариантов: это и мусороперерабатывающие заводы, и сжигание, и другие есть способы ликвидации. Есть такие, которые пока невозможно ликвидировать, они должны на полигонах размещаться, но на современных, обустроенных и так далее, подальше от жилья. По всем этим направлениям идёт работа, и она движется темпом, выше запланированного. Это, в принципе, неплохой показатель.

Конечно, всегда есть вопрос, как объяснить людям, что экономическая и экологическая целесообразность заключается в строительстве тех или иных предприятий по переработке. Надо показывать, как они работают. Ведь современные мусороперерабатывающие заводы расположены даже не только в Ленинградской области, где-то далеко от Петербурга или даже от крупных населённых пунктов самой Ленинградской области, но и в центре крупных городов. Скажем, в Японии: там в миллионниках расположены, прямо в центре городов работают – и на экологию, на жизнь людей не оказывают практически никакого негативного влияния.

Надо просто это показать, нельзя делать в явочном порядке – надо людям разъяснить. Существуют и другие позитивные сопровождающие: рабочие места, уровень заработной платы. Надо идти по этому пути, и тогда уверен, что консенсус будет найден.

Д.Песков: Спасибо.

Давайте Волгоград, самый верх.

В.Путин: Подождите, вот «ФСИН» написано. ФСИН, дайте девочке.

К.Собчак: Владимир Владимирович, после того как был опубликован…

Д.Песков: Представьтесь, пожалуйста.

К.Собчак: Ксения Собчак, «Осторожно, новости».

В.Путин: Слушай, не видно тебя, далеко.

К.Собчак: Я в красном специально.

В.Путин: Хорошо. Пожалуйста.

К.Собчак: После того как был опубликован архив пыток Gulagu.net, Вы своим указом сняли главу ФСИН России. Я только что со своей командой приехала из Иркутска, мы продолжаем следить за этой темой – видеоархивов, и там очень активно обсуждают личность генерала Леонида Сагалакова, это начальник областного ФСИН.