Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

СМИ: Китай и Индия не поддерживают встречи по Украине без участия России

Георгий Пархоменко

Нью-Дели скептически относится к проведению мирных переговоров по украинскому кризису без участия России. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

СМИ обратило внимание, что Индия не осуждала Россию за проведение спецоперации и не голосовала против нее в ООН. Более того, премьер-министр Нарендра Моди совершил немыслимое на взгляд Запада - передал Владимиру Путину "теплые поздравления" по поводу победы на выборах президента РФ.

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар неоднократно отмечал, что на протяжении десятилетий две страны сотрудничали в области промышленности, науки, образования, энергетики, в космической и оборонной отраслях. Высоко оценивает Нью-Дели и сотрудничество по линии G20, ШОС и БРИКС. По словам министра, пренебрегать этими доверительными отношениями было бы неразумно.

К этому лету Швейцария планирует собрать "мирный саммит", на который, как заявляется, пригласят всех, в том числе представителей "мирового большинства". Впрочем, на Смоленской площади уже заявили, что не будут участвовать в нем, даже если получат официальное приглашение, как и не будут обсуждать любые инициативы, связанные с "формулой мира Зеленского", которая на деле является скорее ультиматумом.

Кроме Индии, которая давно выступает за решение конфликта путем переговоров, с западным подходом не согласны и в КНР. Как в понедельник написала газета Politico, Пекин предупредил европейских политиков, что будет бойкотировать мирные переговоры без участия России. По данным издания, в Пекине хотят убедить Европу сесть за стол будущих переговоров с Россией.

Израиль настроен на вторжение в Рафах вопреки требованиям США

Максим Макарычев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не видит альтернативы наземному вторжению в южный город сектора Газа Рафах, несмотря на призывы главы Белого дома Джо Байдена найти другие варианты. Нетаньяху рассказал депутатам кнессета (парламента) Израиля, что в разговоре с Байденом на этой неделе "совершенно ясно дал понять" о своей решимости ликвидировать движение ХАМАС в Рафахе. Премьер заявил, что пока подождет и выслушает предложения США, прежде чем отдавать приказ об операции.

Израильские официальные лица заявляют, что Рафах, расположенный на границе с Египтом, является последним крупным оплотом ХАМАС в секторе Газа. По разным оценкам, в Рафахе нашли убежище около 1,5 млн палестинцев, бежавших от жестокой операции Израиля на севере сектора Газа, которая проводится в ответ на нападение ХАМАС в октябре прошлого года.

Белый дом заявляет, что не поддержит операцию в Рафахе, пока израильтяне не представят убедительного плана по обеспечению безопасности палестинского гражданского населения. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден попросил Нетаньяху направить делегацию из военных, разведывательных и гуманитарных чиновников в Вашингтон для обсуждения запланированной операции в Рафахе. Встреча планируется в начале следующей недели.

Байден, конечно, печется о палестинцах не от чрезмерного человеколюбия, а из-за того, что его поддержка жестоких действий Израиля обернулась падением его рейтинга и сулит ему дополнительные проблемы на выборах президента США в ноябре. При этом последствия визита израильской делегации для главы Белого дома неочевидны. Как считает телеканал СNN, если Нетаньяху все равно пойдет на наземное вторжение, несмотря на предупреждения Белого дома, это может навредить предвыборной кампании Байдена и показать его неспособность повлиять на союзника.

Пока весь спор США и Израиля больше напоминает игру на публику, поскольку одновременно Байден дает добро на тайные поставки оружия Тель-Авиву без одобрения конгресса, что способствует эскалации насилия в Газе. По данным палестинских представителей здравоохранения, почти 32 тыс. человек были убиты в результате военных действий Израиля в анклаве и еще многие тысячи человек с большой долей вероятности погибли под обломками.

США намерены расширить военный блок AUKUS

Игорь Дунаевский

Вашингтон, Лондон и Канберра торопятся расширить свой военный союз AUKUS за счет приема туда новых участников к концу текущего - началу следующего года. Как сообщает газета Politico, переговоры на этот счет идут полным ходом. Спешку издание объясняет тем, что во всех трех странах в 2024-2025 годах планируются выборы, по итогам которых к власти могут прийти силы, неоднозначно относящиеся к AUKUS. Особенные опасения у нынешних руководителей стран блока вызывает возможность победы на ноябрьских выборах в США Дональда Трампа. Как пишет Politico, Трамп с его скептическим отношением к военным альянсам Америки может урезать или вовсе отказаться от участия в блоке. Тем более что тот был создан в 2021 году при администрации Джо Байдена.

AUKUS формируется вокруг двух основных направлений. В рамках первого Британия и США оказывают Австралии помощь в создании собственного флота атомных подводных лодок. Вторая часть соглашений подразумевает расширенное военно-технологическое сотрудничество стран AUKUS в восьми сферах, включая внедрение искусственного интеллекта и квантовых технологий, разработку подводных систем и гиперзвуковых ракет, обмен информацией, кибербезопасность и радиоэлектронную борьбу. Именно второй компонент и рассматривается как основа для вступления новых членов.

По данным Politico, первыми в очереди на частичное присоединение к блоку являются Канада и Япония. За ними могут последовать Новая Зеландия и Республика Корея.

С одной стороны, AUKUS по глубине взаимных обязательств стран-членов, конечно, не является аналогом НАТО. С другой, AUKUS - лишь часть сети военных союзов, которые США активно сколачивают в Азии с прицелом на противодействие Китаю.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан еще в начале работы нынешней американской администрации заявлял о ее стремлении постепенно уводить свою политику от миропорядка, сформировавшегося после Второй мировой войны, к более многообразному набору альянсов, в которых доминирование Вашингтона не оспаривается. Из уже существующих в Азии это, например, Quad (диалог по безопасности между Австралией, Индией, США и Японией) и "Пять глаз" (альянс разведок Австралии, Британии, Канады, Новая Зеландии и США). А 11 апреля в Вашингтоне "родится" новый формат - пройдет первая трехсторонняя встреча лидеров Соединенных Штатов, Филиппин и Японии.

Азиатское измерение постепенно приобретает и НАТО. В обновленную стратегическую концепцию блока пару лет назад впервые включили положения о вызовах со стороны Китая, а на саммиты альянса уже приглашали военных Австралии, Новой Зеландии, Республики Корея и Японии. Натовцы также проводили учения на базах на северном побережье Австралии.

Нетрудно заметить, что членами этой сети союзов в сфере безопасности зачастую являются одни и те же страны Азии, которые США последовательно собирают вокруг себя, пытаясь вовлечь их в свое соперничество с Китаем. По отдельности каждый формат может выглядеть узконаправленным, но в совокупности они связывают своих членов по широкому спектру вопросов военного и разведывательного взаимодействия. И здесь уже напрашиваются аналогии с тем, как в НАТО используется в Европе против России.

Зачастую в Вашингтоне пытаются делают вид, что просто развивают отношения с союзниками без задней мысли. Однако в Пекине не питают иллюзий относительно общей направленности этих альянсов и тех угроз, которые несет Поднебесной их расширение и углубление под надзором США. В частности, Китай критиковал как планы расширения AUKUS, так и намерения США построить в ближайшие 2-3 года базу для американских стратегических бомбардировщиков B-52 в Австралии.

На днях официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя встречу военных стран AUKUS, заявил, что это "увеличивает риск распространения ядерного оружия, усиливает гонку вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе и подрывает региональные мир и стабильность". Он назвал планы расширить сотрудничество в AUKUS "шагом в более опасном направлении". А постоянный представитель Китая при Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь на недавних дебатах по разоружению указал, что ядерный компонент AUKUS нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия.

На саммите Евросоюза обсудят поддержку Украины

Юрий Когалов

В Брюсселе завтра стартует двухдневный саммит Евросоюза, многие пункты повестки которого так или иначе касаются Украины.

Как ожидается, участники обсудят предложения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по изменению правил вступления в ЕС новых членов. Речь идет о постепенной интеграции в сообщество стран, ожидающих официального приема. Им будет разрешено, например, присоединиться к единому рынку. То есть эти страны смогут воспользоваться некоторыми преимуществами членства в ЕС, так и не проведя реформы, которые от кандидатов требует Брюссель. В первую очередь речь идет об Украине, которая из-за этих условий крайне далека от членства. А чтобы особое отношение к Украине не столь сильно было заметно, изменения также коснутся Молдавии и Западных Балкан, где ЕС также имеет свои интересы.

Среди других инициатив фон дер Ляйен надо отметить предложение отказаться от единогласия членов ЕС при принятии решений. Данный принцип, как утверждается, тормозит принятие решений по внешней и налоговой политике. Это заметно уже сейчас, а когда количество членов ЕС превысит 30 стран, сообществом станет еще труднее управлять. Принимать решения предлагается квалифицированным большинством. Истинный замысел авторов этой идеи на поверхности. Достаточно вспомнить, с каким трудом ЕС принимал последний пакет санкций против России. Далеко не все страны сообщества были согласны на это пойти, поскольку новые ограничения затрагивали их интересы, а потому они блокировали процесс. Если изменения будут приняты, члены ЕС, оказавшиеся в меньшинстве, больше не смогут отстаивать свои интересы. Их попросту будут игнорировать, заставляя подчиняться общей линии.

Еще одна тема, которую намерены обсудить лидеры ЕС, - идея французского президента Эмманюэля Макрона о возможной отправке западных военных на Украину. Прозвучавшее ранее заявление вызвало панику на Западе, власти многих стран поспешили заверить, что не намерены посылать свои войска на помощь киевскому режиму. В самой Франции Макрона подвергли критике. Но Париж это не остудило. Как сообщили в Службе внешней разведки РФ, Франция уже готовит военный контингент для отправки на Украину. На первоначальном этапе он составит порядка 2 тысяч человек. Кстати, испанская газета El Pais сообщила на этой неделе, что военные из стран НАТО уже находятся на Украине, хотя непосредственного участия в боевых действиях они якобы не принимают. Впрочем, решений на этот счет на саммите не ожидается.

Зато его участники обсудят пути финансирования поставок вооружений киевскому режиму за счет доходов, полученных от использования замороженных российских активов. Для этого уже подготовлен специальный законопроект. Еврокомиссар Жозеп Боррель в среду представил странам - членам сообщества свое предложение. Данная инициатива уже обсуждалась на уровне послов и глав МИД, однако окончательное решение так и не было принято из-за возникших вопросов относительно юридического обоснования и финансовых последствий данного шага. Теперь все зависит от лидеров ЕС. По словам Борреля, часть средств (до 90 процентов) пойдет в Европейский фонд мира, из которого оплачивается военная поддержка киевского режима, а также в Фонд поддержки Украины. Однако некоторые средства ЕС намерен оставить себе, точнее, у депозитариев ценных бумаг, чтобы покрыть расходы на управление активами.

Ожидается, что на саммите ЕС 21-22 марта будет принято еще одно решение, связанное с украинским конфликтом, - о переводе экономики Евросоюза на военные рельсы, совместных закупках оружия, увеличении военных бюджетов стран сообщества и ускорении поставок снарядов Киеву. По крайней мере, его принятие анонсировал глава Евросовета Шарль Мишель. "Сейчас мы должны принять радикальные и конкретные меры, чтобы стать обороноспособными и перевести экономику ЕС в военный режим", - заявил он. Такой категоричный подход еврочиновники заняли на фоне неспособности Евросоюза выполнить обещания. Точнее, одно обещание - поставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов за год. Установленный срок истек 19 марта, но поставленная задача была выполнена только наполовину.

Евросовет и Европарламент согласовали продление нулевых пошлин на импорт украинской сельхозпродукции, но с исключениями для птицы, яиц, кукурузы, овса, круп, меда и ряда других товаров. Если объем поставок таких товаров из Украины в ЕС превысит средние показатели за прошедшие два года, Еврокомиссия обязана будет в течение двух недель ввести на них защитные квоты. Пшеница в этот список пока не попала, но Еврокомиссия обязалась принять меры в случае резкого увеличения ее импорта.

Евродепутаты требовали включить в расчет средних показателей украинского импорта данные за 2021 год, что значительно снизило бы порог введения квот и уменьшило бы доходы Украины от поставок сельхозпродукции в ЕС на 1,2 миллиарда евро. Как сообщает Politico, этого добивались Польша и Франция, где активно протестуют фермеры, но в итоге требование отклонили.

В самой Польше власти пошли на уступки фермерам и подписали с ними соглашение, предполагающее, в том числе, приостановку транзита украинской сельхозпродукции через территорию страны. Тем не менее фермеры в среду организовали масштабную акцию протеста, заблокировав сотни дорог по всей стране. Заключенная в Брюсселе сделка по украинской сельхозпродукции их не устроила. Кроме того, они требуют отмены европейской "Зеленой сделки".

Решение ЕС не окажет большого влияния на мировые и тем более российские цены на зерно и другие продукты, считают эксперты, опрошенные "РГ". Под давлением украинского зерна европейские запасы накапливаются, и цены там уже снизились, что потянуло за собой и цены на российское зерно. Но такая стоимость уже "встроена в систему", поэтому продление тех же условий вряд ли что-то изменит.

Директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов напоминает, что Еврокомиссия планирует ввести пошлины на импорт зерна и других продуктов из России и Беларуси. В 2023 году в ЕС было ввезено 4 млн тонн российских зерна и растительного масла, что составляет 1% от общего потребления ЕС. Для РФ такие объемы несущественны - нам будет просто их перенаправить в другие страны. А для ЕС эти ограничения сгладят эффект от наплыва украинского зерна. Но в отличие от российского зерна украинское плохого качества, и продается оно по очень низкой цене. Для европейских фермеров такая конкуренция не сулит ничего хорошего. Впрочем, несмотря на продление действия "коридора солидарности", у каждой из стран ЕС остается право вводить свои запреты на импорт украинского продовольствия. "Наверняка страны ЕС будут всячески препятствовать физическому присутствию украинского зерна на своих рынках", - уверен Тихонов.

Подготовили Татьяна Карабут, Василий Федорцев

В Госдуме предлагают продлить действие результатов ЕГЭ для военнослужащих

Ольга Игнатова

В Госдуме разработан (депутатами фракции ЛДПР) и направлен на заключение в правительство законопроект об увеличении срока действия результатов единого государственного экзамена. "Российская газета" ознакомилась с текстом законодательной инициативы.

Сейчас законом об образовании установлено, что результаты единого государственного экзамена ( ЕГЭ) при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета действительны четыре года, следующих за годом получения таких результатов.

Таким образом, граждане, призванные на военную службу (в том числе, по мобилизации), поставлены в менее благоприятные условия при поступлении в образовательные организации высшего образования, чем те, кто военную службу не проходили. "Мы предлагаем, чтобы периоды прохождения военной службы по призыву или мобилизации были исключены из срока действия результатов ЕГЭ", - пояснил Российской газете" глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, один из авторов законопроекта Ярослав Нилов.

"Для граждан, поступающих на военную службу по контракту или заключающих контракт с организацией, содействующей выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации, предлагается продлить срок действия результатов ЕГЭ на период их участия в специальной военной операции", - конкретизируется в пояснительной записке к законопроекту.

Принятие законопроекта позволит молодым людям быстрее адаптироваться к мирной жизни, получить достойное образование, а стране предоставит высококвалифицированных специалистов, считают депутаты.

Напомним, что все вузы России перейдут на новую национальную систему образования уже с 1 сентября 2025 года. Сейчас система "обкатывается" в шести вузах страны. Суть новой системы - в переходе на новые уровни высшего образования. На смену бакалавриату и магистратуре приходит базовое (от четырех до шести лет) и специализированное (от года до трех) высшее образование. Скорее всего, в новой системе аналог магистратуры - специализированное высшее образование - будет разделено на профессиональное и исследовательское. Как пояснил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, так у студентов будет возможность получить более глубокие знания и возможность впоследствии заняться наукой.

Сенаторы одобрили закон о запрете посуточной сдачи квартир без счетчиков

Дмитрий Гончарук

Сдавать квартиру посуточно запретят, если в ней отсутствуют приборы учета используемых ресурсов. Такие поправки в Жилищный кодекс Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду.

Документ разработали, чтобы реализовать постановление Конституционного суда от 23 марта 2023 года. В соответствии с ним необходимо было урегулировать особенности краткосрочного предоставления жилых помещений для размещения граждан. В КС обратился Павел Бахирев, который посчитал незаконным лишать его права сдавать посуточно жилье в аренду. С декабря 2019 года он вместе с женой Ольгой предоставлял туристам однушку в центре Пскова, при этом каждый раз официально заключался договор, с этого вида бизнеса платились все налоги. Преимущество отдавалось семьям с детьми, молодежи младше 21 года отказывали в найме, а в правилах был прописан запрет на курение и шум вечерами. Правда, соседям постоянный калейдоскоп квартирантов все равно создавал неудобства, те в 2020-м обратились в суд. Тот постановил, что Бахиревы оказывают гостиничные услуги, а это запрещено в многоквартирных домах. Супругов это не устроило, они и прошли все инстанции.

В результате рассмотрения обращения Павла Бахирева Конституционный суд пришел к выводу о необходимости законодательно урегулировать особенности краткосрочного предоставления жилых помещений для размещения граждан, обеспечивающего баланс интересов собственников помещений, лиц, которым они предоставляются, и иных жильцов многоквартирного дома. Ведь собственник жилья вправе сдавать его не более чем на пять лет, а минимального срока договора найма нет.

"Федеральным законом устанавливается, что собственник жилого помещения вправе предоставить его другим лицам в пользование в том числе на основе договора краткосрочного найма. Закрепляется, что предоставление жилого помещения по таким договорам должно осуществляться с обязательным обеспечением соблюдения прав и законных интересов соседей", - сообщила член комитета СФ по федеративному устройству Галина Солодун. Сенатор добавила, что при этом должны соблюдаться правила пользования жилыми помещениями, правила содержания общего имущества, требования оснащенности помещений приборами учета в системах электро-, газо-, водо- и теплоснабжения, требования по оплате всех коммунальных услуг. А в случае нарушения жилищных прав граждан те будут вправе обратиться в суд.

Что касается резонансного псковского дела, то его закрыли в конце октября прошлого года: иск к Бахиревым отозвали. Истец признал, что его права больше не нарушаются, а супруги перестали сдавать квартиру посуточно.

ФРС США снова сохранила базовую процентную ставку

Роман Маркелов

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, в пятый раз подряд сохранила уровень диапазона базовой процентной ставки. Он остался на прежнем, рекордном за более чем двадцать лет, показателе 5,25-5,5% годовых. Как ожидается, ФРС должна приступить к снижению ставок в этом году.

"Последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность расширяется уверенными темпами. Рост рабочих мест остается сильным, а уровень безработицы остается низким. Инфляция за последний год снизилась, но остается высокой", - отметили в ФРС. Американский регулятор не ожидает, что будет целесообразным сокращать диапазон ставки до тех пор, пока не будет больше уверенности в том, что инфляция в США устойчиво приближается к целевым 2%.

По последним данным, годовая инфляция (индекс потребительских цен) в США в феврале составила 3,2%, немного ускорившись с январских 3,1%. При этом цены производителей (индекс PPI) в феврале выросли на 1,6% в годовом выражении по сравнению с 0,9% в январе. По итогам 2023 года инфляция в США составила 3,4%, на пике она находилась в июне 2022 года - 9,1%.

Из-за разгона инфляции ФРС начала поднимать диапазон базовой процентной ставки на каждом заседании еще с марта 2022 года. Основными факторами разгона цен тогда были нарушение цепочек поставок из-за пандемии и украинского конфликта, мягкая бюджетная и мягкая монетарная политики и рост цен на сырье. Это было первое повышение диапазона ставок с 2018 года.

В 2020 году Федрезерв в ответ на кризис, вызванный пандемией коронавируса, внепланово понизил диапазон ставки до минимальных 0-0,25%. С этой отметки и начался непрерывный рост ставок. До заседания в июне 2023 года ФРС провела десять раундов повышения диапазона базовой ставки подряд, в июле диапазон ставки был повышен в одиннадцатый раз, до текущих 5,25-5,5%.

"Инвесторы ожидают объявлений относительно будущей монетарной политики и рассчитывают на то, что текущий год может ознаменовать старт цикла снижения процентных ставок. Предполагается, что первое уменьшение ставки может состояться уже в июне", - отмечает аналитик ФГ "Финам" Полина Щукина.

Следующее заседание ФРС США, где будет обсуждаться диапазон ставки, пройдет 1 мая 2024 года.

Минсельхоз снизит финансовую нагрузку на аграриев

Татьяна Карабут

Весенняя посевная кампания идет в штатном режиме: дефицита топлива в этот раз нет, семян хватает. Но на ближайшие шесть лет президент поставил задачу увеличить объем производства продовольствия на четверть, а экспорт - в полтора раза. Чтобы ее выполнить, минсельхозу придется серьезно поднапрячься.

Продовольствия, произведенного в 2024 году, хватит, чтобы насытить внутренний рынок и выполнить экспортные обязательства, рассказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании Комитета Госдумы по аграрным вопросам. По его словам, яровой сев уже вовсю идет - засеяно почти 1 млн га, а общая посевная площадь составит 84,5 млн га (в прошлом году - чуть больше 81,2 млн га).

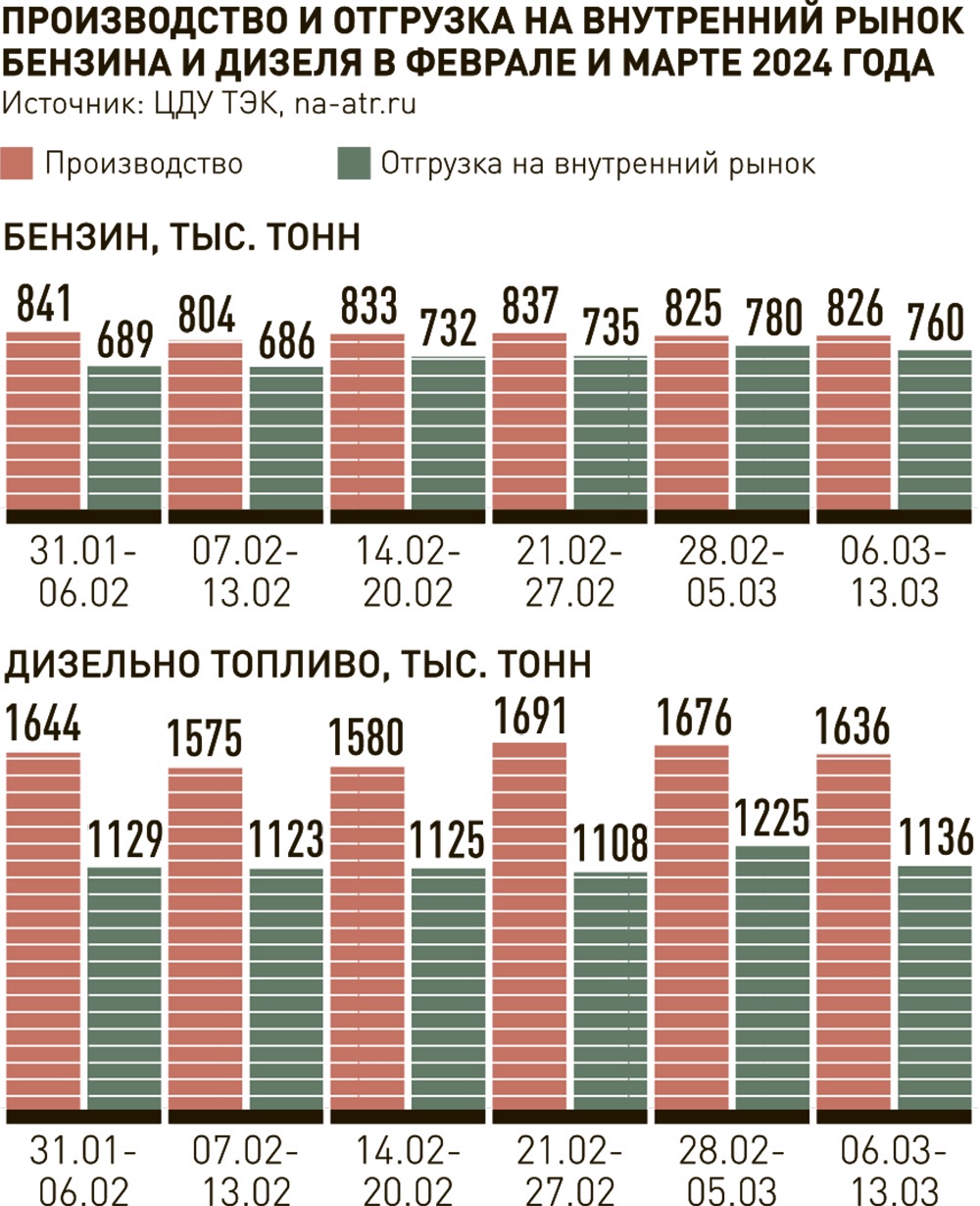

Сигналов о значительных проблемах от аграриев не поступало, заверил министр. Например, в отличие от 2023 года, нет дефицита топлива. Экспорт бензина был запрещен в этот раз с 1 марта. Есть план объема поставок топлива, предназначенного для сельхозработ. И минэнерго его выполняет, несмотря на то, что вышло из строя несколько больших предприятий.

Для растениеводов планируется некоторое облегчение финансовой нагрузки - экспортная пошлина на зерно отменяться не будет, но ее параметры скорректируют. Аграрии много раз жаловались на падение рентабельности из-за пошлин и снижения мировых цен на зерно.

Готов также минсельхоз поддержать предложение депутатов Госдумы о повышении импортных пошлин на цветы. "Хотят завозить - пускай платят в казну. Но при этом надо понимать, что важно девушек не оставить без цветов", - отметил Патрушев. Сейчас цветы из недружественных стран ввозятся в Россию по ставке в 3-5%, при этом доля импорта на рынке составляет 82%. По мнению депутатов, долю отечественных цветов нужно довести как минимум до 50%.

Председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин напомнил, что президент России в Послании Федеральному Собранию поставил задачу увеличить объем производства российского АПК не менее чем на четверть по сравнению с 2021 годом, а экспорт - в полтора раза. Это серьезная работа. При этом сейчас явно есть пробелы по некоторым направлениям. Так, программа, призванная привлекать кадры на село, недофинансирована на 700 млрд руб., а программа по вовлечению земель в сельхозоборот - на 80,5 млрд руб. Без решения этих проблем выполнить задачу президента будет проблематично.

В регистр населения внесут данные о водительских правах

Владислав Куликов

Правительство России предлагает расширить перечень сведений, которые будут вноситься в Единый государственный информационный регистр населения.

Регистр - это по сути электронный список всех граждан страны. В нем зафиксировано, когда родился человек, на ком женился, менял ли фамилию и т.п. А еще в нем есть паспортные данные, ИНН и СНИЛС.

Такой реестр нужен не только государству. Эксперты подчеркивают: он упрощает жизнь гражданам. Простейший пример - смена паспорта. Обычно новые паспортные данные приходится разносить по всем инстанциям, чтобы там продолжили общаться с человеком. Потому что, пока цифры не обновятся, никакие юридические вопросы не решаются, документы не оформляются. Теперь же, как уверяют эксперты, все будет происходить в автоматическом режиме: как только человек получил новый паспорт, тут же паспортные данные обновятся во всех государственных системах.

Как рассказал "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, работа над развитием регистра сейчас активно ведется. "Оператором федеральной государственной информационной системы формирования и ведения регистра населения является Федеральная налоговая служба", - пояснил он.

Сейчас предложены законодательные поправки, которые расширят перечень сведений, содержащихся в данном регистре. Например, ресурс будет дополнен сведениями об ограничении дееспособности гражданина или признании его недееспособным, а также восстановлении дееспособности. Кроме того, в единый регистр внесут данные о водительском удостоверении. "Предполагается предоставить право гражданам направлять обращения для изменения сведений о себе в регистре. Для этого физические лица смогут использовать портал госуслуг. Соответствующий законопроект сейчас готовится Госдумой ко второму чтению. Именно в этот проект и предлагается внести дополнения, расширяющие объем информации, которая будет вноситься в регистр", - резюмировал Владимир Груздев.

Издателям представили отечественное программное обеспечение

Юлия Гуреева

Индустриальный центр компетенций (ИЦК) "Издательская деятельность и полиграфия" провел демо-день в павильоне "Мир цифры" на Международной̆ выставке-форуме "Россия". Главной темой мероприятия стало создание эффективного и конкурентоспособного импортозамещающего решения в сфере редакционно-издательских систем.

По словам заместителя директора Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Михаила Арзаманова, целью властей является увеличение "масштабов отечественного продукта, который используют наши издательства и типографии в своей деятельности".

Многие игроки стремятся внедрять отечественные решения. Так, воронежское региональное издание "Мое" реализовало механику продаж цифрового контента на основе российского ПО. Контент пользователи могут просматривать на смартфонах и планшетах, они подписываются на длительный период или покупают отдельные выпуски публикаций. Сотрудники же делают анонсы платных публикаций на сайте с бесплатным контентом.

По словам генерального директора ИД "Свободная пресса" Юрия Таранцова, эта технология позволяет эффективно собирать аналитику по зарегистрированным пользователям и рассчитывать гонорар авторов.

Еще один пример - это автоматизированная система управления предприятием "ПолиМер" в АО "Издательство "Высшая школа". Это масштабируемый сетевой продукт, интегрированная система которого реализована в виде конфигурации "1С предприятие 8.3". Как подчеркнул советник генерального директора по автоматизации компании, это решение особенно подойдет для малых, средних и крупных полиграфических предприятий, включая рекламную печать, оперативную цифровую печать и книжно-журнальную полиграфию.

Решение обозначенных задач усложняется проблемами, с которыми столкнулась отрасль после ухода зарубежных разработчиков профильного программного обеспечения. "Единственным и ключевым" продуктом, по словам технического директора "Эксмо" Павла Полякова, сейчас является Adobe InDesign - он, в том числе, использовался в качестве помощи верстке и художественным программам.

Однако в 2012 году он с постоянного лицензирования, когда клиент получал лицензию на определенный срок, перешел на подписочную схему. В 2022 же году Adobe InDesign полностью ушел из России.

"Единственное, что сделал Adobe InDesign, - это дал возможность нам продлевать ранее закупленные подписки, но приобретать новые теперь у нас такой возможности, к сожалению, нет", - уточнил эксперт.

Поляков добавил, что теперь на фоне санкций есть риск лишиться возможности продления официально купленных продуктов. Это, как считает Поляков, в принципе остановит весь издательский бизнес в России. "Это касается всех: и газет, и книг, и журналов, и всего, что у нас присутствует на рынке", - отметил он.

Найти выход из такого положения, по его мнению, сейчас очень важно, поскольку монополистом на мировом рынке сегодня является Adobe.

"Нас зажимают в тиски. И мы можем в любой момент остаться без программного обеспечения, - подчеркнул эксперт. - Хотелось бы, чтобы появился какой-либо разработчик".

Арзаманов уточнил, что Минцифры длительное время обсуждало этот вопрос. Однако ключевая проблема здесь - это то, что на данный момент ни одна из российский компаний пока не готова "потянуть" создание подобной программы.

Связан ли рост экспорта нефти в Китай с налетами на наши заводы

Сергей Тихонов

Россия может увеличить экспорт нефти в марте и апреле этого года из-за внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) после атак на них беспилотников (БПЛА). Но увеличение будет не очень большое, связанное с уменьшением поставок за границу готового топлива ради обеспечения им внутреннего рынка и обязательствами нашей страны по ОПЕК+, считают опрошенные "РГ" эксперты.

Ранее о резком росте экспорта сырой нефти из-за остановки на ремонт части мощностей российских НПЗ написали почти все западные агентства. Но здесь возникает вопрос, каким образом они смогли узнать об этом. Данные о поставках обрабатываются в самом лучшем случае с задержкой в неделю, а первая атака БПЛА на Нижегородский НПЗ произошла 12 марта. Ее последствия просто бы не успели отразиться на поставках нефти на экспорт. А ведь время нужно не только на обработку информации, лишнюю нефть нужно отправить на побережье, загрузить в танкер и доставить до порта покупателя. Последующие налеты БПЛА на российские НПЗ произошли в период с 13 по 17 марта, то есть еще позже.

Это не мешает аналитикам Kpler, которых цитирует РБК, заявлять, что в марте этого года Россия уже увеличила морской экспорт нефти на 9,4%, до 3,66 млн баррелей в сутки (б/с). Цифры, может быть, и верные, но в Kpler также напрямую связывают рост поставок с атаками БПЛА на отечественные НПЗ.

При этом, по данным Главного таможенного управления КНР, импорт в Китай сырой российской нефти растет с начала года. В первые два месяца этого года Поднебесная закупила у нас 17,7 млн тонн нефти, что на 13% больше, чем в январе-феврале 2023 года. За март данных конечно же еще нет.

По мнению главы Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, в росте экспорта нефти в Китай виноваты, скорее, не ремонты на наших НПЗ, а проблемы с поставками нефти и нефтепродуктов в Индию. Их связывают с санкциями, но больше похоже, что индийские компании просто выжимают из нас дополнительные скидки. Китай же никогда особенно не интересовался нашими нефтепродуктами, предпочитая покупать сырую нефть. Поэтому наш экспорт и немного переориентировался, поясняет эксперт.

Индия действительно в марте перестала покупать российскую сернистую нефть Urals и малосернистую Sokol. Причем последнюю, по данным Bloomberg, заменила на индийском рынке американская нефть WTI, которой было закуплено 7 млн баррелей. Российские же поставки сократились, хотя еще в феврале Индия импортировала из нашей страны около 40 млн баррелей нефти, треть от объемов своего импорта. Но и здесь есть нюанс. Доля Sokol, как и другого премиального сорта российской нефти ESPO (его характеристики на стыке сернистой и малосернистой нефти), в наших поставках в Индию была совсем невелика, около 5 млн баррелей в месяц. Основной сорт, который закупали индийские НПЗ, - Urals, а его американской WTI не заменишь. Причем традиционно ESPO и Sokol покупали больше Япония, Китай, Южная Корея, Сингапур и другие страны Юго-Восточной Азии, а совсем не Индия.

Остается понять, как все же отразятся внеплановые ремонты НПЗ на отечественной нефтяной отрасли. Как отмечает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов, скорее всего, произойдет некоторое увеличение экспорта. На фоне взятых на себя Россией обязательств по дополнительному сокращению добычи это было бы хорошей возможностью поддержать нефтегазовые доходы бюджета, не нарушая при этом оговоренных с партнерами по ОПЕК+ параметров производства.

Кроме того, есть возможность загрузки оставшихся нефтеперерабатывающих мощностей, считает эксперт. Общая установленная мощность отечественных НПЗ достигает 328 млн тонн в год, а переработка в 2023 году составила 275 млн тонн. Но загрузка НПЗ определяется рыночными потребностями в топливе. Важно понять, какие именно установки вышли из строя в результате атаки. Если речь идет об установках первичной переработки, то последствия могут быть наиболее сложными и долгосрочными, поскольку это останавливает и последующие процессы на НПЗ. Если же пострадали установки глубокой переработки, то тут возможны варианты с переключением на выпуск других видов нефтепродуктов.

По словам Симонова, по дизельному топливу проблем для обеспечения внутреннего рынка нет. Его в 2023 году ушло 37% от объемов производства, у нас есть большой запас. Бензина на экспорт уходило 10%. Проблемы могут возникнуть ближе к сезону отпусков, но к тому моменту должны успеть все исправить, к тому же с марта действует запрет на экспорт бензина.

Оба эксперта указывают, что в данной ситуации было бы правильней снизить налоговое давление на отрасль.

Как отмечает Симонов, было бы правильно вернутся к вопросу компенсации выпадающих доходов бюджета нефтяными компаниями из-за обратной корректировки демпфера (компенсации нефтяникам из бюджета за оптовые поставки топлива на внутренний рынок по ценам ниже экспортных) осенью прошлого года. Тогда объем выплат нефтяникам сначала уменьшили в два раза, а после роста цен на топливо вернули на прежний уровень. Но минфин стал считать эту обратную корректировку причиной возникновения выпадающих доходов бюджета. Дополнительные налоговые выплаты из-за этого запланированы до конца марта, но если нужно, чтобы НПЗ ремонтировались быстрее, может быть, стоит предложить компаниям какой-нибудь "пряник", считает Симонов.

По мнению Андрианова, нужны дополнительные стимулирующие меры для создания новых мощностей, а не усиление фискального давления на отрасль.

Россияне выбрали лучшие, по их мнению, автомобили

Владимир Баршев

Российские автомобилисты проголосовали за лучшие, по их мнению, машины. Подведены итоги всероссийского исследования "Рейтинги Авто года в России". Результаты поражают.

"Свято место пусто не бывает, - говорит руководитель национальной премии "Автомобиль года в России" Владимир Безукладников. - Опустевшие прилавки автосалонов после ухода различных компаний с рынка стали заполнять китайские автомобили. Их названия даже зачастую трудно выговорить, тем не менее спросом они пользуются".

В этот раз выявление лидеров среди марок и моделей авто происходило в двух форматах. Первый - это все автомобили, присутствующие на рынке, в том числе завезенные по параллельному импорту. Второй - только машины, которые официально поставляются в Россию.

В рейтинге "Лучшие новые авто" предлагалось выбрать в пяти номинациях: "Семейный", "Надежный", "Современный", "Многоцелевой", а также - "Гибриды и Электрокары". Выбор респондентам нужно было основывать на таких характеристиках, как качество сборки, безопасность, практичность, комфорт, экономичность и готовность к нашим условиям.

В сегменте современных первую строчку занял Exeed RX. Причем как по смешанным поставкам, так и по официальным. В многоцелевых машинах первое место заняла Lada Largus Cross. Второе место досталось Chery Tiggo 7 Pro. Однако среди семейных автомобилей Chery Tiggo 7 Pro занимает первое место. И по той причине, что в одной из версий может перевозить семь пассажиров.

Удивительная история произошла в рейтинге надежных автомобилей. На первой строчке оказался Subaru Forester. Эта машина уже много лет признается одной из самых надежных. Но, несмотря на наличие официального дилера, поставляется нам по параллельному импорту. А из тех, которые продаются официально, на первой строчке оказалась Lada Niva Legend.

Как пояснил Владимир Безукладников, при определении надежности авто учитывался фактор наличия запчастей и доступность ремонта. По этим статьям любая Lada выигрывает у любого конкурента.

В гибридах и электрокарах россияне выбрали Audi E-tron. А среди официально поставляемых на рынок - снова китайский автопром. А именно Voyah Free.

Из автомобилей с пробегом на пьедестал взошли в качестве легенды Lada 4x4, как выгодная покупка - Toyota Corolla, первое авто - Ford Focus, доступная надежность - Toyota Camry.

Как пояснил Владимир Безукладников, старые известные автомобили пользуются спросом на рынке, поэтому остаются в фаворе. Однако, если судить по рейтингу узнаваемости марок, они постепенно уходят в прошлое. Лидером по узнаваемости стали Chery и Exeed. А такая марка, как Lexus, сползла на самый нижний уровень. И, возможно, со временем вовсе выветрится из памяти наших автовладельцев.

Сергей Шойгу: Командование ВСУ бросает в бой оставшиеся резервы

Юрий Гаврилов

О главном событии минувшей недели - выборах президента России - говорили в среду на коллегии Минобороны России. Глава ведомства Сергей Шойгу подчеркнул, что Вооруженные силы не только участвовали в голосовании, но и выполняли поручение Верховного главнокомандующего: обеспечивали безопасное волеизъявление граждан, в том числе в новых регионах страны.

Министр подчеркнул: для срыва выборов в России киевский режим использовал террористические методы воздействия на людей. "Велись прицельные обстрелы мест голосования и госучреждений, где находились исключительно мирные граждане. Об этом было известно как командованию ВСУ, так и их западным советникам", - рассказал Шойгу.

Для предотвращения терактов была усилена охрана правительственных и социальных объектов, укреплена система ПВО. Меры оказались своевременными. Во время избирательных мероприятий было сбито 419 беспилотников и 67 реактивных снарядов ВСУ.

Кроме того, боевики попытались захватить приграничные населенные пункты в Белгородской и Курской областях. Наиболее активные действия велись в районе населенного пункта Козинка.

"Все атаки противника были успешно отражены, он отброшен за пределы российской территории", - доложил на коллегии министр обороны.

Он назвал цифры вражеских потерь. На направлении действий группировок прикрытия госграницы за восемь суток боев ВСУ недосчитались более 3,5 тысячи, а точнее, 3501 человека. Причем 790 из них - безвозвратные потери.

Кроме того, было уничтожено 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 американских БМП "Брэдли". А еще - пять пусковых установок реактивной системы залпового огня "Вампир" и вертолет Ми-8.

Министр также сказал, что в армии и на флоте зарегистрировали рекордную явку на голосование - 99,8 процента личного состава. Особое внимание было уделено организации их волеизъявления в зоне СВО.

На ситуации там Шойгу остановился подробно. Он сказал, что сейчас группировки российских войск продолжают выдавливать противника c занимаемых позиций и не дают ему закрепиться на новых рубежах.

По словам министра, из-за больших потерь в ВСУ участились случаи дезертирства. Кроме того, на подконтрольной Украине территории процветает мародерство в отношении мирных жителей.

"США и их сателлиты крайне обеспокоены успехами российских Вооруженных сил. Им все сложнее аргументировать перед западным сообществом необходимость дальнейшего финансирования и поставок ВСУ вооружения и боеприпасов, - заявил глава военного ведомства РФ. - На этом фоне украинское командование вынуждено бросать в бой оставшиеся резервы и использовать наиболее дорогостоящие образцы зарубежной техники".

Все это не изменило обстановку в зоне СВО в пользу противника. По данным Минобороны России, с начала года уничтожено четыре американских танка "Абрамс" и пять немецких "Леопардов", 27 машин "Брэдли", шесть пусковых установок РСЗО "Хаймарс", 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе пять "Пэтриотов".

"В целом потери ВСУ за этот период, то есть за прошедший с начала этого года, превысили 71 тысячу человек и 11 тысяч единиц различного вооружения. Это почти в три раза выше показателей аналогичного периода прошлого года", - сообщил министр обороны.

Шойгу рассказал об изменениях в Вооруженных силах РФ

Юрий Гаврилов

Министр обороны России Сергей Шойгу сделал несколько важных заявлений, напрямую связанных с проведением специальной военной операции.

Он напомнил: в соответствии с решением Верховного главнокомандующего продолжается поступательное развитие Вооруженных сил России и повышение их боевых возможностей. Для этого, в том числе, сформированы армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии.

До конца этого года планируется сформировать две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад.

"Продолжим совершенствование боевого и численного состава Российской армии соразмерно возникающим угрозам военной безопасности страны", - сказал министр обороны.

Это в том числе касается Южного военного округа. В зоне его ответственности Юго-Западное стратегическое направление, где, по оценке Шойгу, сохраняется сложная обстановка, связанная с проведением спецоперации на Украине.

Министр сообщил, что в ЮВО осуществляется поставка более 16 тысяч единиц современного вооружения и военной техники. Там завершают строительство и ввод в эксплуатацию более 360 объектов военной инфраструктуры.

В среду Шойгу представил армейскому руководству своего нового заместителя генерал-лейтенанта Андрея Булыгу. На эту должность он назначен указом президента РФ и теперь отвечает за организацию материально-технического обеспечения всех Вооруженных сил. Понятно, что снабжение наших войск в зоне СВО всем необходимым является для генерала задачей номер один.

По поручению Шойгу в минобороны организовали выпуск и внедрение электронных удостоверений ветерана боевых действий. "Это делается для более эффективного обеспечения социальных гарантий участников специальной военной операции, локальных войн и вооруженных конфликтов. 16 марта правительством Российской Федерации подписано соответствующее распоряжение", - сказал министр обороны.

Он объяснил, что электронное удостоверение аккумулирует весь комплекс мер социальной поддержки ветеранов боевых действий, позволяет им в беззаявительном порядке получать выплаты по линии военного ведомства, федеральные и региональные выплаты, а также специальные привилегии банков и скидки их партнеров в сфере торговли и услуг.

Уже поступило более 70 тысяч заявлений на приобретение такого документа. Министр не скрывал: проект "Электронное удостоверение ветерана боевых действий" является для военного руководства одним из приоритетных. Шойгу попросил вести работу по его реализации самым активным образом.

Еще одна новость от министра - участие в предстоящем 9 Мая Параде Победы на Красной площади участников специальной военной операции. По словам Шойгу, в нем задействуют более 9 тысяч человек и 75 единиц вооружения и военной техники, а также авиацию ВКС.

"В этом году военные парады пройдут в 28 городах страны. В них примут участие свыше 50 тысяч человек и около тысячи образцов вооружения и военной техники", - сообщил министр обороны.

Как казачья бригада "Дон" защищает Кинбурнскую косу от атак ВСУ

Александр Степанов (Херсонская область),

Анастасия Кайгородова (Николаевская область)

Кинбурнская коса - самая южная точка освобожденной от украинских националистов территорий Украины. Она берет свое начало в освобожденной нашими войсками Херсонской области, а своим острием впивается уже в Николаевскую область Украины, разрезая на части Днепровский лиман и Черное море. Долгое время оборону здесь держат бойцы казачьей бригады "Дон". Казаки регулярно отбивают попытки атак на полуостров, ведут контрбатарейный огонь, уничтожают позиции ВСУ и иностранных наемников. Корреспонденты "РГ" побывали на позициях бригады "Дон".

Казалось бы, для чего нужна узкая, продуваемая всеми ветрами, полоска суши длиной около 40 километров и шириной от 4 до 12 километров, где редкие леса сменяются небольшими болотистыми участками. Однако с точки зрения плацдарма этот клочок суши просто неоценим. Тот, кто владеет косой, контролирует доступ к устью Днепра из Черного моря, а Днепр делит на части лево- и правобережную Украину. Получается, что этот крошечный мыс имеет огромное стратегическое значение как для наших войск, так и для противника.

Внимание! Дроны!

Ближе к вечеру выезжаем на видавшем виды уазике "Фермер" с натянутой на него маскировочной сетью. По сути, это тот же классический УАЗ, прозванный в народе "Буханка", только имеющий сиденья для пассажиров и укороченную версию грузовой платформы, закрытой тентом. Путь от пункта тылового обеспечения до передовых позиций бригады "Дон" занимает несколько утомительных и нервных часов. Долгое время дорога, в принципе, не вызывает нареканий. Местами она сильно разбита, где-то сохранились остатки дорожного полотна. Но по крайней мере она безопасна.

Ситуация начинает резко меняться при въезде на Кинбурнскую косу. Водитель с позывным Прораб буквально срастается с рулем. Он старается одновременно смотреть на сильно разбитую дорогу, на небо и при этом слушать небольшой передатчик. На крыше "Фермера" установлена мини-станция радиоэлектронной борьбы, которая писком реагирует на появление в небе дронов.

На безоблачном вечернем небе начинают проклевываться первые звезды. "Эх, туман бы сейчас сюда, ну или тучи хотя бы, в ясную ночь все видно как на ладони", - мечтательно вздыхает Прораб. На открытых участках дороги водитель выжимает из уазика все соки. Машина, воя двигателем, несется по ухабам. Если противник засечет движение, то наверняка откроет огонь из ствольной артиллерии или выпустит полпакета снарядов из "Града". Скорость - единственное, что может спасти при обстреле.

Через какое-то время дорога заканчивается. Машина двигается по колее из глины и песка. Внезапно раздается писк передатчика. "Вот и "птичка" прилетела, пора прятаться", - говорит водитель, выискивая глазами, где удобнее свернуть с дороги в лесок. Практически все обочины вдоль дороги заминированы и только опытный водитель, проехавший по этой дороге не одну сотню километров, знает, где именно можно безопасно съехать в лес.

На скорости уходим под деревья. Все внимательно смотрят в ночное небо, стараясь там хоть что-то разглядеть, и напрягают слух, чтобы услышать характерное жужжание. Через несколько минут, показавшихся часами, писк станции РЭБ затихает. Снова начинаем движение.

Атаки диверсантов

Поздно ночью добираемся, наконец, до передового пункта управления бригады "Дон". После небольшого перекура идем на позиции казачьего отряда "Аксай", которые находятся на побережье. Забегаем в блиндаж к бойцам отряда. Парни только вернулись с ночного наблюдения. На передовых постах они следили за перемещениями противника на том берегу Днепра. Несмотря на усталость, согласились поговорить.

Боец с позывным Медведь находится на передовой уже год. Рассказывает, что пошел воевать после того, как в зону СВО уехал его атаман. "Решение принял не задумываясь. Казачество - это в первую очередь братство. Где наш атаман, там и мы", - говорит Медведь. До начала спецоперации у него была сугубо мирная профессия - кровельщик.

"Получается, слез с крыши. Теперь либо под землей, либо очень близко к земле. Служба разведчика не позволяет сильно высовываться", - шутит Медведь. Говорит, что даже рад оказаться на Кинбурнской косе, так как это место буквально пропитано историей.

"Здесь российские войска, в том числе казачьи отряды, били турок под командованием Александра Васильевича Суворова. Говорят, Александр Сергеевич Пушкин, впечатлившись именно Кинбурнской косой, написал свое стихотворение "У лукоморья дуб зеленый...". Теперь здесь мы оборону держим: дроны сбиваем, противника уничтожаем", - рассказывает Медведь.

Боец с позывным Лесоруб тоже год находится на передовой. Свой первый боевой опыт он получил еще в Чечне в сводном отряде милиции. Затем ушел на пенсию, работал в банке начальником службы экономической безопасности, неплохо зарабатывал. Решение пойти добровольцем принималось непросто. Все-таки семья, дети. Но сумел всех убедить, что Родину защищать - это святой долг.

Рассказывает, что больше всего проблем приносят беспилотники. Их противник применяет и днем, и ночью. Если артиллерия ствольная или реактивная работает либо по определенным целям или площадям, от нее можно укрыться. Дрон поднимется в воздух только для того, чтобы начать охоту на человека. Бывает, что в день над косой, сменяя друг друга, летают десятки беспилотников.

"Разведчик в этот момент должен полностью слиться с местностью, что называется, прикинуться ветошью. Буквально не дышать. Тогда есть надежда, что тебя не заметят. Это помогает, если дрон не оснащен тепловизионной камерой. Если понимаешь, что тебя засекли, нужно открывать огонь. Неплохо, если по дрону стреляет сразу несколько человек. Так больше шансов его сбить. Конечно, противника нельзя недооценивать. Они грамотно FPV-дроны и дроны с бомбами применяют. Но мы их нормально нащелкали уже. Против дронов тоже есть приемы", - рассказывает Лесоруб.

По словам бойца, в задачи разведчика входит и обнаружение диверсионных групп, которые пытаются высадиться на сушу.

"Мы неоднократно отражали попытки нападения. Наша задача - отслеживать попытки высадки с воды. Случаев, когда диверсанты пытались высадиться на сушу, достаточно много. Подходят к нам на лодках и даже на водных скутерах, но, как правило, остаются в этих же лодках лежать либо, получив отпор, уходят, забирая убитых и раненых", - вспоминает боец.

Самым ярким своим воспоминанием на косе Лесоруб считает процедуру принятия его в казаки. Или, как это называется у казачества, - обряд верстания.

"Я родом из Сургута, про казачество, конечно, слышал, но особо не вникал. А здесь, попав в казачье подразделение, воюя плечом к плечу с казаками, понял, что это мое. Наверное, месяцев восемь размышлял по этому поводу, потом попросил атамана верстать меня в казаки, и он согласился. Поверьте, счастлив я был очень сильно", - рассказывает Лесоруб.

Утренние прилеты

С наступлением утра пытаюсь хоть как-то осмотреть окружающую обстановку. С одной стороны Днепр, на котором невооруженным взглядом можно разглядеть остров Первомайский. Там, судя по перехватам, обосновались западные специалисты, которые превратили остров в разведцентр, напичканный самым современным оборудованием. Невидимый за дымкой город Очаков, откуда по Кинбурнской косе ведутся ежедневные обстрелы. С другой стороны - бескрайнее Черное море. Не прошло и 15 минут, как позиции "Аксая" стали обстреливать из артиллерии. Еле слышный свист, затем сильный оглушающий грохот. Кажется, что земля уходит из-под ног. Метрах в 150 от нас, в небольшой лесополосе, земля взметается вверх и начинают гореть деревья.

"Быстро в укрытие, видимо, заметили движение и сразу стали насыпать. Надо переждать", - предупреждают казаки.

Сидя в бункере, слышу, как с нашей стороны заработали орудия. Несколько минут блиндаж слега потряхивало от стрельбы уже нашей артиллерии.

"Стараемся на один их выстрел ответить пятью нашими. Разведка засекла, откуда шла стрельба, и сразу передала координаты для ведения контрбатарейного огня. Так и живем целыми днями. То мы их, то они нас", - шутят казаки. Под вечер возвращаемся в передовой пункт управления бригады "Дон".

Что несет "баба Яга"

Подходя к штабу, слышим, что в сумеречном небе раздается нарастающий звук, похожий на жужжание газонокосилки. Переходим на бег. "Баба-яга летает, будь она неладна", - с тревогой говорит один из сопровождающих. Рядом с пунктом управления нас встречает командир бригады "Дон" с позывным Есаул. "Давайте быстрее в блиндаж! Непонятно пока, куда эта "птица" летит и что она несет", - командует комбриг. "Небо грязное, небо грязное. Всем внимание", - по рации предупреждает личный состав Есаул.

Уже в блиндаже комбриг рассказывает, что тяжелый дрон, который среди военных прозвали Баба-яга, очень неприятная штуковина. Беспилотник может нести несколько мин калибра 82 мм или калибра 120 мм, засеивать дороги противопехотными или магнитными минами либо выступать в роли ретранслятора для других дронов, чтобы они, используя его сигнал, могли летать дальше. "Баба-яга может и птенцов посадить. То есть принести на себе несколько FPV-дронов и незаметно сгрузить их где-нибудь. Дроны ждут своего часа, не тратят батарею, а потом внезапно взлетают и начинают атаковать. Противник у нас умный и хитрый. Борьба интеллектов здесь идет нешуточная", - говорит Есаул.

Пока сидим в блиндаже, начинаю выпытывать у комбрига обстановку на косе.

"Мы тут находимся в постоянной активной обороне. Ведем наблюдение за противником всеми возможными для этого средствами. Пресекаем попытки атак на Кинбурнскую косу. Буквально на днях противник попытался высадить десант на побережье. На наблюдательных пунктах бойцы бригады "Дон" заметили вражеские лодки с личным составом. Украинский морской десант предпринял попытку форсировать Днепровский лиман и высадиться на Кинбурнской косе. Эта попытка противника была пресечена на корню, лодки были уничтожены вместе с личным составом противника. Десант ВСУ не был даже близко допущен к побережью", - поделился последними новостями Есаул.

Он также рассказал, что на острове Первомайском и в Очакове находится большое количество западных специалистов.

"Мы выявляем места их скопления, засекаем точки, откуда они ведут переговоры. Наносим туда удары. Несколько дней назад, накрыли огнем пункт их базирования. Судя по радиоперехватам, были уничтожены два иностранных наемника. Видимо, наблюдали за нами, пытались выявить пути безопасного подхода к косе или украинцев натаскивали", - рассказал комбриг.

Переночевав в командном пункте, рано утром, как говорят военные, "по серости" отправляемся в обратный путь. За спиной остается Кинбурнская коса. Место, с одной стороны, пугающее, а с другой - удивительное и прекрасное. Конечно, коса удивительна своей природой, но в первую очередь она поразила меня теми людьми со стальными характерами, которые день и ночь несут там службу, не боясь постоянного разрыва снарядов и атак дронов. Теми парнями, которые дали себе четкую установку: "Отступать нам некуда, за нами Россия!"

Кандидатский финотчет Путина сдали в ЦИК

Виктория Ильина

Финансовый отчет одержавшего победу на прошедших выборах кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина подготовили за рекордные трое суток, в среду 59 томов сдали в Центральную избирательную комиссию. Об этом сообщила уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата Наталья Орлова.

"Проведены документы по всей избирательной кампании. Около 22 тысяч страниц финансовых документов. Переданы также все образцы агитационных материалов, которые использовались на выборах", - рассказала Орлова. Она обратила внимание, что на это по закону дается 30 дней, но в штабе управились за три.

Всю кампанию сопровождали многочисленные попытки затормозить работу избирательного счета, чтобы скомпрометировать работу штаба. Например, в один из дней произошла "копеечная" атака на спецсчет.

"Пришло более 600 платежных поручений по одной копейке. Их все нужно было открыть и потом отправить обратно. Таких платежных поручений у нас в отчете набралось на три тома", - продолжила представитель кандидата.

Всего же на специальный избирательный счет Путина поступило более 477 миллионов рублей. Расходы составили почти 318 миллионов, а до голосования со счета было возвращено более 128 миллионов добровольных пожертвований. Неизрасходованный остаток - около 31 миллионов рублей - распределили между юрлицами, сделавшими добровольные пожертвования, пропорционально вложенным средствам.

Михаил Мишустин оценил расширение программы медпомощи гражданам

Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин встретился с председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Ильей Баланиным и выслушал, как будет организована медпомощь гражданам в 2024 году и на какие новации они могут рассчитывать.

За счет ФОМС в России предоставляется практически весь объем бесплатных медицинских услуг, которые гарантируются государством гражданам.

Бюджет фонда в 2024 году - свыше 4 триллионов рублей, что, подчеркнул Мишустин, примерно на 20% больше, чем годом ранее. При планировании бюджета существенно расширены виды помощи, в частности, случаи диспансеризации и реабилитации людей. "Особенно нужно уделить внимание участникам специальной военной операции, которые в этом нуждаются", - указал глава кабинета министров.

В 2023 году объемы медицинской помощи в России выполнены и оплачены полностью, доложил руководитель ФОМС. Значительно увеличено количество профилактических медицинских осмотров, более 82 миллионов человек прошли их, что на 23 миллиона больше, чем годом ранее.

Председатель ФОМС рассказал о приоритетах программы госгарантий медпомощи в 2024 году и ее новеллах. Безусловный приоритет - профилактические мероприятия, заявил он. Более 100 миллионов человек пройдут их в текущем году. За первые полтора месяца уже 10,5 миллиона прошли диспансеризацию и профилактические осмотры.

В Год семьи в программе предусмотрена диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья. Около шести миллионов человек смогут пройти такие обследования. Установлен внеочередной порядок оказания медицинской помощи ветеранам боевых действий, заявил Илья Баланин. Они также могут получить консультацию психолога для комплексной оценки состояния своего здоровья.

"Впервые в программе государственных гарантий предусмотрено проведение маммографических исследований с использованием искусственного интеллекта в качестве второго мнения", - рассказал глава фонда о внедрении новых технологий в медицину. Это снизит нагрузку на врачей и повысит качество исследований. За январь проведено уже 65 тысяч маммографических исследований.

Михаил Мишустин напомнил о жителях новых регионов: уже 3,5 миллиона человек оформили полисы обязательного медицинского страхования. Это сопоставимо с очень крупными регионами России, и глава правительства призвал организовать медицинскую помощь в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях по всем российским стандартам.

КС РФ поручил уточнить закон о банкротстве

Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Конституционный суд РФ постановил уточнить нормы закона о банкротстве, регулирующие удовлетворение требований о судебных расходах, подлежащих возмещению за счет должника ответчикам по обособленным спорам.

С жалобой на то, что оказались поставлены в неравное положение с другими кредиторами, в высшую юридическую инстанцию страны обратились сразу две заявительницы. В деле Ирины Гяллямовой из Башкирии суд отказал временной администрации банка-банкрота в признании недействительными сделками платежей за аренду нежилого помещения. Предпринимательница потребовала возмещения расходов на судебный процесс - в общей сложности около 230 тысяч рублей.

Но арбитражные суды указали, что эти расходы подлежат возмещению за счет конкурсной массы должника в составе требований кредиторов третьей очереди - после погашения основной суммы задолженности, в порядке, предусмотренном для возмещения убытков в форме упущенной выгоды, взыскания неустоек и иных финансовых санкций (пункт 3 статьи 137 закона о банкротстве).

Елена Червякова также судилась с банком-банкротом. В свое время она входила в руководство банка, однако в деле о причинении убытков, в том числе в связи с одобрением от его имени и совершением сделок по предоставлению ряду лиц заведомо невозвратных кредитов, арбитражный суд не нашел оснований для привлечения Червяковой к гражданско-правовой ответственности.

Ее расходы превысили 1,5 миллиона рублей и также признаны подлежащими возмещению в порядке очереди по статье 137 закона о банкротстве.

Судьи КС подтвердили наличие пробела в законодательстве. Предпочтение в очередности удовлетворения одинаковых по своей природе требований одних кредиторов перед другими противоречило бы статьям 17 (часть 3) и 19 Конституции Российской Федерации.

Положения статьи 137 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" признаны не соответствующими Конституции РФ.

Федеральному законодателю поручено внести в документ необходимые изменения, а до тех пор судебные расходы лиц, выигравших дело по предъявленному в деле о банкротстве требованию о признании сделки должника недействительной, относятся к текущим платежам и подлежат возмещению в составе пятой очереди текущих платежей в соответствии с пунктом 2 статьи 134 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)". Дела заявителей подлежат пересмотру.

Подросткам могут запретить открывать счета в банках без согласия родителей

Нина Егоршева

Банкам хотят запретить открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет без согласия законных представителей. Законопроект об этом внесли в Госдуму депутаты от "Единой России" Сергей Неверов и Наталья Костенко.

Авторы инициативы считают, что принятие законопроекта позволит предотвратить противоправные действия в отношении подростков с использованием их банковских счетов. Несовершеннолетние в возрасте от 14 лет в случае своего трудоустройства смогут "в полной мере реализовывать свои трудовые права, в том числе право на получение заработка на банковском счете", говорится в пояснительной записке. Исключение предусмотрено лишь для случаев, когда достигший 16 лет подросток может быть объявлен полностью дееспособным - если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью.

Сейчас по вопросу открытия счетов подросткам есть противоположные рекомендации от различных ведомств. В 2021 году минпросвещения в методических рекомендациях указало, что подростки с 14 лет вправе без согласия родителей открывать счета в банках для зачисления на них зарплаты, стипендии и распоряжаться ими. Позже Банк России выпустил информационное письмо, в котором рекомендовал банкам перед заключением договора на открытие банковского счета запрашивать у несовершеннолетних письменные согласия законных представителей.

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова напомнила, что круг операций, уже предусмотренных пунктом 2 ст. 26 ГК РФ, достаточно широк и по сути запрещает несовершеннолетним только крупные сделки. "Процедуры согласия на разрешенные сегодня законодательством сделки в законопроекте не предусмотрено (и, наверное, это правильно - предоставлять подростку право распоряжаться собственным заработком) - так же, как не предусмотрено право отзыва согласия родителя или иного законного представителя на открытие счета, по которому совершаются "плохие" с его точки зрения операции, то есть такой счет закрыть по требованию законного представителя нельзя", - отметила она.

Кроме того, при закреплении нормы, по мнению Белянчиковой, целесообразно также предусмотреть штраф за невыполнение этого требования банками.

Владимир Путин встретился с лидерами фракций Госдумы

Айсель Герейханова

На второй день после выборов президент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу с лидерами парламентских фракций. Президент предупредил, что российским властям рано почивать на лаврах: в жизни страны еще остается много "дури и несправедливости".

В начале разговора Путин заявил, что надеется на конструктивную работу с парламентом, хотя споры неизбежны. И самая ближайшая задача - работа над реализацией Послания Федеральному собранию.

"Самое главное - это народосбережение. Это помощь нашим семьям, это стимулирование процессов демографии, поддержка молодых людей, молодых семей, семей с детьми и, конечно, многодетных семей, это воспитание молодого поколения, и все это можно делать, безусловно, только на основе развития экономики", - подчеркнул Путин. Еще одно направление - это развитие потенциала регионов России, потенциала и субъектов, и муниципалитетов, создание собственной налоговой базы. "И конечно, модернизация инфраструктуры городов, сельских территорий", - отметил Путин. Президент также подчеркнул, что сегодня особенно важно - это укрепление обороноспособности и безопасности Российского государства.

Отдельно Путин отметил роль депутатов в формировании нового правительства. "Вы будете утверждать не только председателя правительства, но и его заместителей и министров гражданского блока", - сказал он. Президент призвал Госдуму в этом процессе руководствоваться "интересами дела", а не корпоративными и партийными интересами. "Прежде всего выбирать и утверждать людей по их личным, деловым качествам, по их способности решать задачи, на пороге решения которых стоит страна", - сказал президент.

Лидеры фракций выступили в ответ со своими предложениями по дальнейшему развитию страны. Первым взял слово лидер КПРФ Геннадий Зюганов и рассказал о необходимости регулирования цен на товары первой необходимости, бензин, тарифов ЖКХ. Он попросил Путина поддержать соответствующий законопроект. Зюганов привел в пример опыт Китая.

"Си Цзиньпин провернул эту операцию блестяще. Я с ним еще ее обсуждал, когда он мэром Шанхая работал. Она назрела, нужна ваша поддержка", - сказал Зюганов. Лидер КПРФ также выразил надежду, что первый визит Путина будет на Восток, а не на Запад. "Товарищ Си Цзиньпин вас ждет с удовольствием, очень любит нашу страну", - сказал он. "Хорошо. Я точно, без всяких шуток, учту то, что вы сейчас сказали", - ответил Путин.

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов попросил Путина рассмотреть вопрос о награждении губернатора Белгородской области Гладкова, а также создать агентство по делам ветеранов и министерство демографии. "В связи с особым вашим вниманием к демографическим проблемам и объявлением года семьи, я думаю, что если бы у нас появилось специальное министерство демографии в составе правительства, это было бы, наверное, абсолютно правильно", - сказал он.

Вопрос демографии поднял и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий. Он заявил, что Россия должна снова стать страной многодетных семей. "И первый шаг - это восстановление ясельных групп для деток от трех месяцев до полутора лет, чтобы молодые мамы совмещали материнство с профессиональной карьерой", - считает депутат. Слуцкий также предложил президенту выдавать удостоверения ветерана боевых действий военкорам, которые работают в зоне СВО.

Глава думской фракции "Новые люди" Алексей Нечаев предложил ввести должность ответственного за демографию в России. "Многие говорят, у нас в стране нет ответственных за демографию. Ну кто-то называет вас, что вы ответственный, но нельзя, чтобы президент у нас за все был ответственный. Он свою работу делает, ну давайте его тоже как-то разгружать", - сказал он. Нечаев отметил, что сейчас вопросы, касающиеся демографии распределены по разным ведомства.

Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев рассказал президенту что депутаты работают над 80 проектами по реализации послания Путина. "Послание было адресовано всему народу. Мы отработали все предложения. В работе 80 законопроектов, из которых 47 - в стадии подготовки ко второму чтению", - сообщил он. Депутат подчеркнул, что послание президента РФ для "Единой России" является программой действий.

Завершил выступление парламентариев спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что победа Путина на президентских выборах воспринимается как победа всех граждан.

"Сегодня у нас было первое заседание Государственной думы после прошедших выборов и депутаты все, независимо от фракционной, партийной принадлежности, просили передать слова поздравления", - сказал он. Володин также заявил, что назначение членов кабмина - проверка. "Поэтому надеемся, что этот этап пройдем достойно, понимая ответственность за страну, ставя интересы России выше внутрипартийных интересов", - сказал Володин. По его словам, партий может быть много, "но Родина у нас одна".

Путин, завершая встречу, заявил, что попытки врагов России запугать российский народ приводят к обратному результату. "Вот понимаете, вот то, что наш противник делает, полагая добиться результата, он добивается результата, но прямо обратного ожиданию. Вот и все", - сказал он. По его словам, противники не понимают, с кем имеют дело. "С Россией! Это все-таки такое сообщество людей, объединенное общими целями, даже невзирая на этническую принадлежность и религиозные особенности. У нас есть общая культура, есть то, что нас всех объединяет", - заявил президент.

В частности, Путин рассказал, как представители иностранной прессы подходили к людям в сложных регионах РФ на выборах и спрашивали: "Вы куда идете? Вам не страшно?". "А такой уже взрослый человек отвечает: "Я русский, я пойду туда, куда мне нужно идти"", - описал ситуацию президент. Путин подчеркнул, что граждане России пришли и исполнили свой долг, проголосовав на выборах президента. "Теперь наш с вами черед исполнить свой долг", - сказал президент. Обращаясь к парламентариям, Путин предупредил, что российским властям рано почивать на лаврах. "У нас еще - в жизни наших людей - очень много всякой дури и несправедливости, начиная с самого низкого уровня и кончая самым-самым высоким. И мы не можем сейчас почивать на лаврах, говорить, что все это прошло, теперь рассядемся, как обычно, и будем функционировать", - сказал он и попросил лидеров фракций обратить на это особое внимание. "Нам нужно, конечно, объединять усилия в интересах государства. Надо работать всем вместе", - добавил президент.

Путин: План развития страны уже изложен в Послании и обеспечен финансированием

Айсель Герейханова

Победа на выборах - это пролог к тем победам, которые нужны РФ и обязательно будут. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с доверенными лицами, которая прошла сегодня в Кремле.

Больше 500 человек - военные, артисты, спортсмены, ученые, врачи, учителя, общественные и культурные деятели - ожидали встречи с президентом в Георгиевском зале Кремля. Они рассказывали журналистам, как рады победе Владимира Путина и что готовы за него голосовать снова и снова. Так, российский фигурист Евгений Плющенко сообщил, что, конечно, голосовал за Путина (как и очевидно все присутствующие сегодня в этом зале). "Если представится возможность, я еще 20 лет готов голосовать за Путина", - добавил он. Народный артист Сергей Безруков тоже с вдохновением рассказывал о победе российского лидера и заявил журналистам, что ждет от президента "мира и стабильности".

Сама встреча прошла в торжественных дворцовых интерьерах Андреевского (тронного) зала Большого Кремлевского дворца. Здесь с 2000 года проводится инаугурация президента. Владимир Путин поблагодарил своих доверенных лиц за совместную работу в ходе избирательной кампании и призвал их пройти путь "строительства новой России" во всех сферах. "В экономике, в обороноспособности, в искусстве, во внутренней политике, в строительстве нашего государства и его государственных институтов, - в общем, по всем направлениям, с тем чтобы сделать нашу страну, нашу Родину, Россию еще более крепкой, еще более привлекательной и более эффективной", - отметил он.

План развития страны уже изложен в Послании, сказал президент. По его словам, все эти положения просчитаны и обеспечены финансированием. "Очень рассчитываю на созидательный труд, на инициативу. Потому что даже просчитанные и финансово обеспеченные направления развития все равно требуют творческого подхода, требуют личной отдачи от всех, кто работает на благо Родины и на достижение результатов", - отметил Путин. Президент попросил участников встречи обобщить все обращения, которые они получили от людей во время избирательной кампании, и совместно с ОНФ принять их к исполнению. Сопредседатель избирательного штаба, председатель Народного совета ДНР Артем Жога пообещал Путину выполнить его поручение. "Действительно мы набрали огромное количество обращений, и они еще до сих пор поступают, поступают и на личные почты наших доверенных лиц, и на почту избирательного штаба", - сказал он.

Выступили на встрече и другие доверенные лица: сотрудница фонда "Защитники Отечества", мать погибшего в СВО Героя России Андрея Ковтуна Мария Костюк, председатель Российского союза сельской молодежи Дмитрий Пекуровский, заместитель директора Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Анна Кудрявцева.

Встреча прошла в Андреевском (тронном) зале Большого Кремлевского дворца.

Особенно эмоциональным выступление было у главного врача Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского Светланы Немцевой. Она отметила, что Белгородская область переживает непростые времена. По ее словам, в Белгороде и Грайворонском городском округе обстрелы со стороны ВСУ происходят ежедневно. Но эти атаки противника только сплотили жителей Белгородской области, рассказала Немцева. "Ни один врач из Белгорода и обстреливаемых районов, и вообще из Белгородской области, не уехал и не бросил свое рабочее место. Я уверяю вас, мы не сдадимся, мы верим в вас, мы вместе с вами, победа будет за нами", - сообщила она.

Путин в ответ пообещал, что власти будут работать над повышением безопасности жителей приграничных с Украиной регионов РФ. "Первичная задача - обеспечить безопасность. Здесь существуют разные способы, они непростые, но мы это сделаем", - заверил глава государства. Президент признался, что восхищен мужеством жителей Белгородской области и других приграничных с Украиной регионов. Он пообещал, что все пострадавшие от атак со стороны Украины гражданские люди и объекты на территории страны получат поддержку властей. "Конечно, мы сделаем все, чтобы людей поддержать. И тех, кто потерял бизнес, и просто рядовых граждан, кто потерял жилье, и по многим другим показателям", - указал Путин. Президент подчеркнул, что Москва также может ответить на действия противника, но будет исходить из своего плана. "Конечно, мы можем ответить тем же. И по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удары. Но у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили", - сказал он.

Завершил свое выступление Путин обещанием побед не только на электоральном поле. "Коллеги, которые здесь выступали, говорили о ожидаемых победах, поздравляли с победой на выборах. Победа на выборах - это только пролог к тем победам, которые так нужны России и которые обязательно будут", - сказал он.

Госдума одобрила распространение дачной амнистии на хозпостройки

Вслед за домами россияне смогут без проблем оформить в собственность сараи, бани, теплицы, летние кухни и другие строения на своей земле. Дачную амнистию теперь распространят на хозяйственные постройки на участках. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении. Тот же документ решает проблему жителей домов на две семьи.

Пока что такие строения не проходят по "амнистии", а значит, их владельцам приходится долго обивать пороги чиновников. Как объяснил один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, для регистрации таких построек требуется выполнять кадастровые работы, готовить декларации об объектах и так далее. "Мы предлагаем упрощенный порядок, чтобы граждане тратили меньше времени и финансов на их регистрацию", - пояснил депутат.

Соавторами документа стали коллеги Крашенинникова из Совфеда Андрей Турчак и Андрей Клишас. Законопроект разделен на несколько блоков. Первый - о хозяйственных постройках. Узаконить сараи, бани и т. п. будет куда проще. Сведения о них будут вноситься в ЕГРН на основании техпаспортов или оценочной документации, отметил Павел Крашенинников.

"При этом необходимо соблюдать следующие условия, - рассказал он. - До 1 января 2013 года постройки должны быть учтены в техническом или государственном реестре домовладения, а также у человека должно быть право на соответствующий земельный участок".

Чем плохо для дачника отсутствие законных прав, скажем, на сарай? Как объяснил "РГ" первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, пока такие объекты остаются неучтенным самостроем, они не могут быть застрахованы или легально включены в стоимость участка при его продаже.

Первый зампред Комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов разъяснил ряд нюансов. Во-первых, отметил он, речь именно о капитальных постройках с фундаментом. То есть, например, стандартные теплицы не надо оформлять - только сооружения с фундаментом. Или ветхие некапитальные сараи, привел пример депутат.

Еще один важный момент - вырастут ли налоги? "Никаких новых налоговых требований мы не предлагаем, это не предмет нашего закона", - заявил Бессарабов.

Во втором блоке проекта закона речь идет об упрощении порядка регистрации домов, поделенных для проживания нескольких семей. По словам Крашенинникова, это актуально в связи с тем, что в 1960-1970-х годах людям зачастую предоставляли дома под одной крышей и с общей стеной. У каждой части такого здания свой отдельный вход, а вот коммуникации и земельный участок - обычно общие. В связи с этим и возникли проблемы в регистрации прав. Теперь упрощенный механизм распространят и на двухсемейные дома, построенные до 14 мая 1998 года.