Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

ГУАНСИ – ЧЕМПИОН КИТАЯ ПО ФРУКТАМ

В период с января по март 2015года через пограничные пункты пропуска Гуанси-Чжуанского автономного района транспортировано в общей сложности 359 тыс. тонн фруктов, что на 8,7% больше, чем в первом квартале 2014 года. При этом стоимость фруктов, перевезенных через указанные КПП, выросла к АППГ на 23,7% до 1 млрд. 270 млн. юаней. Резкий рост в стоимостном выражении объясняется подорожанием вывезенных из Китая во Вьетнам и в обратном направлении фруктов. Цена фруктов увеличилась из-за уменьшения сбора фруктов и ростом рыночного спроса.

Казахстан исключает возможность создания единой валюты в рамках ЕАЭС

Айша Тулеубекова

О результатах работы ЕАЭС, действующего с 1 января этого года, рассказал на прошедшем в Службе центральных коммуникаций брифинге вице-министр национальной экономики РК Тимур ЖАКСЫЛЫКОВ. Он, в частности, напомнил, что подписан договор о присоединении Кыргызской Республики к ЕАЭС. При этом окончательное вступление произойдет после подписания протоколов присоединения и переходных положений. По его словам, ожидается, что эти документы будут подписаны уже в мае текущего года. “В рамках ЕАЭС были заложены базовые основы взаимодействия в экономических сферах, в числе которых энергетика, фармацевтика, транспорт, промышленность и другие. К 2025 году будет обеспечена свобода передвижения товаров, услуг, капитала, рабочей силы без ограничений и барьеров”, - сказал вице-министр.

Он также рассказал, что Казахстан является самым большим из наиболее отдаленных от моря государств. Поэтому снижение транспортных издержек является системным направлением повышения конкурентоспособности экономики. Было отмечено, что с началом функционирования ЕАЭС при перевозке грузов железнодорожным транспортом до морских портов применяется внутренний пониженный российский тариф, поэтому удалось достигнуть значительной экономии средств. “В этом году, по нашим расчетам, $250 миллионов составит такая экономия”, - добавил спикер.

Сейчас, по его словам, ведется большая работа по подготовке и заключению договоров о зоне свободной торговли. Так, на сегодня около 40 стран выразили желание создать зону свободной торговли со странами ЕАЭС, среди которых Индия, Вьетнам, интерес выражают такие страны, как Иран, Турция, Египет и другие. “Кстати, с Вьетнамом мы надеемся, что в течение двух месяцев уже подпишем договор, который будет первым большим договором о зоне свободной торговли. С остальными странами создаются совместные исследовательские группы, которые будут изучать выгоды, риски, возможности, последствия от создания таких зон свободной торговли. В течении 1-1,5 года такая работа будет вестись, после чего будет приниматься решение о начале переговоров”, - отметил г-н Жаксылыков.

Он также подчеркнул, что Казахстан исключает возможность введения единой валюты в Евразийском экономическом союзе. “Одна из актуальных тем на сегодня - это валютно-финансовое сотрудничество Казахстана со странами ЕАЭС. Хотелось бы отметить, что Казахстан занимает четкую позицию, исключающую возможность введения единой или наднациональной валюты в рамках ЕАЭС. Эти вопросы мы не обсуждаем, они не входят в повестку дня. Формирование валютного союза в договорах ЕАЭС не предусмотрено и такой работы проводиться не будет”, - сказал вице-министр национальной экономики.

Что касается инвестиций, то он напомнил, что Казахстан до создания ЕАЭС был активным инвестором в Россию и Беларусь. Сейчас данный процесс продолжается, и в качестве примера были отмечены инвестиции отечественных предприятий в молочную отрасль Беларуси. “Есть другие компании, которые направляют инвестиции в сельское хозяйство РФ, добычу полезных ископаемых, энергетику, обрабатывающую промышленность. Рынки интересные, особенно рынки близлежащих областей, как, например, рынки Урала, Западно-Сибирского региона, Поволжья”, - сообщил спикер.

В свою очередь вице-министр энергетики РК Магзум МИРЗАГАЛИЕВ рассказал, что с партнерами по ЕАЭС достигнута договоренность о том, что к 2025 году будет сформирован общий рынок нефти, нефтепродуктов и газа. По его словам, до начала работы общего рынка странам-участницам нужно будет до 1 июля этого года разработать методологию формирования индикативного баланса по данным видам товаров.

“Это технический документ, который определяет основные подходы и механизмы формирования индикативных балансов энергоресурсов стран, их структуру и особенности по каждому виду энергоресурсов. К 1 января следующего года мы должны разработать концепцию работы общего рынка, в которой будут определены цели и задачи, принципы и направления взаимодействия между субъектами и участниками рынка. До 1 января 2018 года мы утвердим программу формирования общего рынка, которая будет реализовываться до 2024 года. В результате к 2025 году будет принят международный договор о формировании общего рынка нефти, нефтепродуктов и газа, который будет основываться на положениях концепции и программы”, - сообщил г-н Мирзагалиев.

В целом, по его данным, экспорт казахстанской нефти по итогам 2014 года в основном осуществлялся по КТК на побережье Черного моря в объеме 35,2 миллиона тонн, по нефтепроводу Атырау - Самара в объеме 14,6 миллиона тонн, железнодорожными путями в объеме 2,3 миллиона тонн. Более 85% экспорта казахстанской нефти на внешние рынки проходило через территорию России. “В настоящее время Казахстан еще не в полной мере обеспечивает свой внутренний рынок светлыми нефтепродуктами: производство составляет 7,7 миллиона тонн, потребление - 9,6 миллиона тонн, в связи с чем недостающие объемы импортируются преимущественно из России”, - отметил вице-министр энергетики.

По итогам 2014 года, по данным ведомства, добыча газа в Казахстане составила 43,2 миллиарда кубометров, 102,2 % к показателю прошлого года. Объем экспорта газа по итогам 2014 года составил 11 миллиардов кубометров, из которых коммерческий экспорт составил 6 миллиардов кубометров и порядка 5 миллиардов кубометров было возвращено путем встречных поставок. Отмечается, что практикуемая схема встречных поставок газа предусматривает замещение карачаганакского газа, который исторически отправляется на переработку в Оренбург, среднеазиатским и российским газом, которым обеспечивается юг Казахстана и Костанайская область.

Отвечая на вопросы, вице-министр национальной экономики проинформировал, что с 2012 по 2014 год экспорт казахстан-ского мяса в государства ЕАЭС увеличился почти в 6 раз. В частности, по его данным, экспорт мяса КРС в Россию в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличился с 290 тонн до 2342 тонн, то есть с $1,4 миллиона до $9 миллионов. “Понятно, что пока в абсолютном измерении цифры не велики, но сама тенденция и скорость роста экспорта очень радует. Думаю, что в этом году мы увидим дальнейший поступательный рост продаж мяса КРС”, - сказал г-н Жаксылыков.

По свинине экспорт увеличился с 60 до 1024 тонн, или со $124 тысяч до $1,7 миллиона, или почти в 15 раз. По мясу птицы цифры более масштабные - экспорт за год вырос с 2620 до 5295 тонн, или более чем в два раза на сумму $13,4 миллиона.

“Что касается обмена некоторыми запретными мерами для торговли товарами между Казахстаном и Россией, то скажу, что никакой торговой войны нет. Есть факты, когда определенные товары изымались из реализации из-за того, что по своим характеристикам были опасны для здоровья, в частности, была зараженная птицеводческая продукция, молоко с кишечной палочкой. Также было задержание продуктов, где было нарушение технического регламента по маркировке продукции. Это текущая работа органа по защите прав потребителей, которая проводится постоянно”, - отметил представитель МНЭ.

Он пояснил, что подобных фактов в прошлом году практически не было, так как был мораторий на проверку МСБ. В этом году начал действовать такой инструмент, как контрольный закуп продукции, который производился в торговых сетях. “По его результатам было обнаружено, что часть образцов не проходит по требованиям законодательства. Вы знаете, что у нас кроме российского изымался товар из Киргизии, Узбекистана, Беларуси. То, что большая часть изъятого была из России, говорит только о том, что у нас в импорте продукции большую долю занимает производство именно РФ. Ни о какой торговой войне речь не идет, речь идет только о том, что производителям нужно быть добросовестными, исполнять требования законодательства в части качества, отвечать требованиям технических регламентов и никаких проблем не будет. Это касается казахстанских и иностранных производителей”, - заключил вице-министр.

Совет директоров «Газпром нефти» рассмотрел вопросы выполнения компанией лицензионных соглашений.

Совет директоров «Газпром нефти» рассмотрел вопрос выполнения компанией лицензионных соглашений на разработку месторождений в России. «Газпром нефть» обладает правами на пользование недрами на 77 лицензионных участках, расположенных в ЯНАО, ХМАО, Томской, Омской, Тюменской, Иркутской, Оренбургской областях, Республике Саха (Якутия), а также на шельфе Печорского, Баренцева и Восточно-Сибирского морей. В 2014 году в рамках лицензионных соглашений «Газпром нефть» выполнила сейсморазведочные работы в объеме 7,3 тыс. кв. км, было пробурено 37 поисково-разведочных скважин. Успешность разведочного бурения составила 81%, что превышает показатель предыдущего года (71%). По итогам прошлого года «Газпром нефть» в пятикратном объеме (497%) возместила новыми запасами свою добычу (66,2 млн тонн н.э.). Суммарные запасы углеводородов компании категорий «доказанные» и «вероятные» (proved + probable - 2P) по международной классификации составили 2,55 млрд тонн н.э. Это на 11,5% или 263 млн тонн больше аналогичных показателей 2013 года.

В прошедшем году компания получила 14 новых лицензий, в том числе 6 – на геологическое изучение участков в ХМАО и ЯНАО. Кроме того, портфель активов компании пополнился проектами на шельфе Арктики: Северо-Врангелевским, Хейсовским и Северо-Западным участками.

В 2014 году «Газпром нефть» активно осуществляла программу минимизации лицензионных рисков, в том числе за счет внедрения автоматизированной системы мониторинга недропользования, которая позволяет контролировать основные параметры соблюдения лицензионных обязательств. О высокой оценке системы профессиональным сообществом свидетельствует решение Центральной комиссии по недропользованию начать ее тестирование в качестве базового инструмента консолидации отраслевой информации в части соблюдений лицензионных соглашений. Также «Газпром нефть» первой в отрасли на практике опробовала новый государственный механизм управления лицензионными обязательствами через проектные документы. Уже актуализированы данные для двух лицензий в ЯНАО (Средне-Итуровский и Западно-Ноябрьский участки недр). В течение предусмотренного двухгодичного срока перехода на новую систему будут актуализированы остальные данные.

Совет директоров также принял к сведению информацию о статусе реализации шельфовых проектов компании. «Газпром нефть» - первая и единственная компания, ведущая добычу нефти на шельфе российской Арктики на месторождении Приразломное в Печорском море. По итогам 2014 года на Приразломном было добыто более 300 тыс. тонн нефти нового сорта ARCO (Arctic Oil), в 2015-м году объем добычи увеличится более чем вдвое.

Дочерним обществам «Газпром нефти» принадлежат 5 лицензий на месторождения и участки, расположенные на российском арктическом шельфе. За исключением Приразломного все они находятся на стадии геологоразведки. Наиболее изученным из них на сегодняшний день остается Долгинское месторождение. На месторождении в 2014 году пробурена 4-я разведочная скважина, на которой после завершения бурения за короткий безледовый период также были проведены геофизические и гидродинамические исследования. В апреле 2015 года «Газпром нефть» заключила с вьетнамской компанией Petrovietnam соглашение о возможной совместной разведке и разработке Долгинского и соседнего Северо-Западного месторождений.

Кроме того, «Газпром нефть» ведет работу с компаниями на альтернативных рынках, а также продолжает активное сотрудничество с российскими поставщиками и подрядчиками, направленное на удовлетворение потребностей в товарах, работах и услугах в рамках реализации шельфовых проектов.

СПРАВКА:

Приразломное – первое месторождение на шельфе российской Арктики, на котором начата добыча нефти. Месторождение расположено в Печорском море, в 60 км от поселка Варандей. Добыча нефти на месторождении началась в декабре 2013 года, в апреле 2014 года с Приразломного был отгружен первый танкер с нефтью нового сорта ARCO (Arctic Oil). Для разработки месторождения в России была спроектирована и построена платформа «Приразломная», которая создавалась с учетом природно-климатических особенностей региона и позволяет осуществлять безопасную добычу нефти. Проект реализует дочерняя компания «Газпром нефти» - «Газпром нефть шельф».

Другое дочернее общество компании - «Газпромнефть-Сахалин» занимается геологическим изучением 4 участков на шельфе Арктики. Долгинское нефтяное месторождение расположено в центральной части Печорского моря, в 120 км к югу от архипелага Новая Земля и в 110 км к северу от материка. Месторождение открыто в 1999 году, глубина моря в этом районе составляет 35-55 метров. В настоящее пробурено четыре разведочные скважины – три Северо-Долгинских и одна Южно-Долгинская.

Северо-Западный лицензионный участок находится в Печорском море, в относительной близости к Долгинскому и Приразломному месторождениям. Глубина моря в пределах участка - около 200 м. Его перспективные ресурсы (категория D1 по российской классификации запасов) оцениваются в более чем 105 млн тонн нефти и конденсата, а также 60 млрд кубометров газа. Северо-Врангелевский участок расположен на границе Восточно-Сибирского и Чукотского морей. Программа изучения участка находится в стадии формирования. Хейсовский участок находится в северной части Баренцева моря, к западу от архипелага Новая Земля, на расстоянии около 1 тыс. км от материка. Его прогнозные ресурсы, промышленная нефтегазоносность которых пока не доказана (категория D2 российской классификации запасов), оцениваются в 140 млн тонн нефти и конденсата, а также 2 трлн кубометров газа.

Эсминцы Тип 052D ВВС НОА Китая способны уничтожать истребители-бомбардировщики Су-22 ВВС Вьетнама, если между этими странами случится вооруженный конфликт из-за спорных островов в Южно-Китайском море, сообщает сегодня defence-blog.com.

В конце 1979 года ВВС Вьетнама имели в своем составе 180 истребителей МиГ-21бис, 40 истребителей-бомбардировщиков Су-22М3 и шесть учебно-боевых самолетов Су-22У, эти самолеты заменили истребители F-5E и штурмовики А-37 американского производства. В 1988 году Вьетнам получил еще 32 Су-22М4 и четыре Су-22УМ3, которые стали грозой для китайских кораблей в этом районе.

В настоящее время на вооружении ВВС страны осталось 38 самолетов Су-22 различных модификаций, более 50 находятся в местах хранения.

Со строительством газопровода Гвадар – Навабшах открывается путь для поставок иранского газа в Пакистан

По сообщениям прессы, на состоявшемся в Тегеране заседании совместного Ирано-Пакистанского торгового совета сопредседатели комитета министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммед Реза Нематзаде и министр торговли Пакистана Хуррам Дастгир Хан обсудили нынешнее состояние торговых отношений между двумя странами и договорились в течение пяти ближайших лет увеличить объем товарооборота с 1 млрд. до 5 млрд. долларов в год.

Хуррам Дастгир Хан, в частности, затронул вопрос о начале строительства в ближайшее время газопровода Гвадар – Навабшах, который станет одним из важных коридоров в торговле между Пакистаном и Китаем. Этот газопровод, который протянется от южного пакистанского порта Гвадар до расположенного в провинции Синд Навабшаха, имеет жизненно важное значение для Пакистана, и соглашение о его строительстве было подписано между Пакистаном и Китаем в ходе недавнего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Исламабад.

При этом, как отметил Хуррам Дастгир Хан, после отмены интииранских санкций упомянутый газопровод будет продолжен от порта Гвадар до границы с Ираном, и, таким образом, будет открыт путь для поставок иранского газа в Пакистан. Это позволит возобновить работу над проектом по экспорту природного газа из Ирана в Пакистан.

Следует напомнить, что в рамках названного проекта планировалось построить газопровод, названный газопроводом «Мир», по которому иранский газ должен был поставляться из энергетического хаба в Асалуйе в Пакистан. На данный момент Иран уже проложил свою часть этого газопровода до границы со своим восточным соседом, а Пакистан так и не приступил к строительству своего участка, ссылаясь на отсутствие источников финансирования.

Россия укрепляет свои позиции в Таиланде

Наталия Рогожина

Таиланд известен россиянам как исключительно популярное место для отдыха, которое только в прошлом году посетило 1,6 млн человек. В бытность моей учебы в Институте стран Азии и Африки в тайской группе поездка в Таиланд казалась несбыточной мечтой. Причина была простая – в стране правили военные. Как, впрочем, и сейчас. Но сегодня власть военных, совершивших около года назад переворот, ликвидировавший парламентскую демократию, не становится преградой для активизации отношений между Россией и Таиландом. Россия, согласно заявлению Дмитрия Медведева, относится к военному перевороту как исключительно внутреннему делу Таиланда.

Несмотря на столь длительные дипломатические контакты между странами, насчитывающими 118 лет, Таиланд никогда не входил в круг важных торговых партнеров России или ее стратегических союзников. Скорее, наоборот, в экономике доминировали японские инвесторы, а во внешней политике прочные позиции занимали США, которые еще со времен войны во Вьетнаме создали в Таиланде свой форпост. Поэтому и интерес России к этой стране ограничивался в основном сферой культурного обмена, а в последние годы – развитием туризма.

Повороту России к Таиланду, а Таиланда к России сегодня благоприятствует изменившаяся в последний год геополитическая ситуация. Обе страны стали объектами жесткой критики со стороны стран Европы и США. Россия – по причине присоединения Крыма и политики, проводимой в отношении Украины, а Таиланд – из-за установления в стране власти военной диктатуры, приведшей к некоторому временному ограничению демократических свобод. Так или иначе, но обе страны оказались в политической изоляции на международной арене и вынуждены менять свои ориентиры во внешней политике. И это способствует их взаимному сближению и расширению взаимовыгодных контактов.

Посещение премьер-министром России Дмитрием Медведевым Таиланда в начале апреля – стало первым визитом в эту страну руководства России за последние 25 лет, которое стремится не только обозначить, но и расширить присутствие страны в регионе, в развитии которого Таиланд играет далеко не последнюю роль, являясь второй по величине экономикой Юго-Восточной Азии. А для Таиланда этот правительственный визит означал признание со стороны первого незападного партнера легитимности установившейся власти в стране и получение международной поддержки, что, бесспорно, работает на ее укрепление и повышение ее внешнего имиджа.

Совсем недавно на руководство Таиланда обрушилась очередная волна критики со стороны ООН, правозащитных организаций, США и стран Европы, которые оценили действия военных по замене военного положения, установленного в стране накануне переворота 22 мая, на 44 статью временной конституции как попытку усиления их абсолютной власти и охарактеризовали их как «ещё более драконовские».

«Антитаиладская» кампания вызывает негативную реакцию у нового политического истеблишмента этой страны, усматривающего в ней стремление Запада вмешиваться во внутренние дела Таиланда. Охлаждение политических отношений с Западом усиливает заинтересованность Таиланда в поиске новых союзников и деловых партнеров.

Поэтому когда генерал Прают Тян-Оча приветствовал своего российского высокопоставленного гостя словами «друзья познаются в беде», он был наверняка искренен. И не только потому, что визит Дмитрия Медведева отвечал его политическим интересам, но еще и потому, что глава Таиланда испытывает почтительное расположение к России и ее главе – В.В. Путину, как к сильному независимому политическому лидеру, избравшему для страны так называемый «особый путь развития», который сам генерал Прают стремится реализовать в Таиланде. Для него этот путь видится в отказе от «западной демократии» и создании сильного национального государства.

Совпадение политических интересов России и Таиланда в условиях изменившейся международной конъюнктуры создает благоприятные условия для расширения их экономического и военного сотрудничества. Для России – это реальный шанс получить доступ на еще слабо ею освоенный перспективный рынок. Для Таиланда, сталкивающегося со снижением темпов экономического роста, – это возможность привлечь российские инвестиции и наращивать свой экспорт.

В 2014 году товарооборот между странами был довольно скромный и составил 4,7 млрд долл. с преимуществом для российской стороны, экспортирующей в объеме 3,5 млрд. долл., а импортирующей – на 1,2 млрд долл. Таиланд поставляет в Россию рис, фруктовые консервы, машины, радиоприемники, телевизоры и компоненты для компьютеров, а взамен закупает железную руду, сталь и нефть.

В ходе визита было подписано 10 соглашений, из которых пять были заключены между частными компаниями обеих сторон. Остальные пять представляют собой меморандумы о взаимопонимании по расширению сотрудничества в сфере энергетики, инвестиций, туризма, культуры и борьбы с наркотрафиком.

Россия также подписала соглашение об увеличении в 2016 году в четыре раза по сравнению с 2015 годом объема закупок каучука из Таиланда, крайне в этом заинтересованного по причине спада спроса на эту продукцию на мировом рынке (Таиланд является ведущим в мире его экспортером), и в свою очередь выразила готовность в ответ на пожелания таиландской стороны поставлять в страну военные самолеты и другое оборонительное вооружение. Сегодня, учитывая то, что традиционный военный союзник Таиланда – США по политическим причинам прекратили оказание ему военной помощи и свернули военное сотрудничество, у России открываются перспективные возможности для выхода на новый рынок вооружения.

Что же касается Таиланда, то он не преминул воспользоваться введенным Россией эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции из стран Запада, чтобы предложить свой товар, в том числе и морепродукты. Экспорт последних составляет значительную часть дохода Таиланда – 7 млрд долл. Но в последний год возникли трудности со сбытом этой продукции на рынках развитых стран. Проблемы возникли из-за того, что в июле 2014 года Государственный департамент США в своем ежегодном докладе о торговле людьми в мире оценил действия таиландского правительства в сфере борьбы с этим явлением как крайне неэффективные и присвоил им самый низкий индекс. Таиланд оказался на последнем месте в списке из 188 стран. И причиной для такой низкой оценки послужили данные об использовании рабского труда в рыбной индустрии страны. Ведущие мировые розничные компании Costco, Walmart, Carrefour и Tesco готовы в целях поддержания своего имиджа среди покупателей пойти на ограничение или даже запрет импорта креветок, что может сильно ударить по экономике страны.

Подписанные Россией и Таиландом соглашения создают реальную основу для увеличения товарооборота между странами, который должен возрасти до 10 млрд. долл. в следующем году, и расширения сотрудничества в различных сферах на основе, как заметил глава Таиланда, «взаимного интереса и равенства».

Бесспорно, визит Дмитрия Медведева в Таиланд открывает новую страницу в российско-таиландских отношениях. Но питать большие надежды на углубление сотрудничества между странами не приходится. Оно имеет свои пределы, заданные в первую очередь прагматичными интересами таиландской стороны, которая традиционно играла на противоречиях между крупными державами. В свое время это позволило Таиланду сохранить свою национальную независимость и избежать колониального порабощения. Сегодня, продолжая поддерживать прочные экономические контакты со своими традиционными партнерами на Западе, которым не повредили возникшие политические разногласия, руководство Таиланда взяло курс на сближение с Китаем, товарооборот с которым составил в 2013 году 65,6 млрд долл., что в 14 раз превышает объем торговли с Россией. И, вряд ли, это можно считать простым совпадением, что визит Д. А. Медведева в Таиланд совпал по времени с приездом в Китай в третий раз за последний год министра обороны Таиланда с целью расширения военных контактов.

Тем не менее упускать свой шанс на развитие сотрудничества с Таиландом, учитывая готовность к этому его руководства, Россия не должна.

Исследование специалистов из Университета Нового Южного Уэльса показало, что использование тканевых масок способствует распространению респираторных заболеваний и вирусных инфекций среди медицинского персонала. Ученые подчеркивают, что врачам всего мира необходимо отказаться от их применения.

Как пишет MedicalXpress, в исследовании безопасности тканевых масок приняли участие более 1,6 тыс. медработников из 14 больниц Ханоя. В рамках эксперимента они были разделены на три группы: одни носили одноразовые медицинские маски из нетканых материалов, другие использовали тканевые маски, а оставшиеся медики вошли в группу контроля и могли использовать любые методы защиты.

Результаты исследования показали, что частота респираторных заболеваний была значительно выше среди работников, носивших тканевые маски. Оказалось, что они пропускают до 97% микрочастиц, тогда как одноразовые медицинские маски пропускали только 44%.

Как отмечают эксперты, медицинские маски предназначены для защиты медработников, особенно во время вспышек заболеваний. Однако тканевые маски не только не обеспечивают безопасность медиков, но и способствуют их инфицированию. Следовательно, необходимо отказаться от их использования.

В Минэкономразвития открылась третья «биржа контактов»

23 апреля 2015 года в Минэкономразвития состоялась уже третья «биржа контактов», в которой приняли участие торгпреды и эксперты компаний, участвующих в реализации совместных проектов.

«Биржа контактов» – коммуникационный поиск деловых и партнерских взаимоотношений, обсуждение актуальных вопросов. «Биржа контактов» проходит в третий раз, собирая в одной точке представителей «сервисных центров» - торгпредств и бизнеса. Мероприятие предоставляет российскому бизнесу возможность личного знакомства с первыми лицами торговых представительств, получения актуальной информации о перспективах сотрудничества в странах присутствия торгпредств «из первых уст».

Директор Департамента координации, развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Оксана Тарасенко, открывая «биржу контактов», заметила, что «в мероприятии традиционно принимают участие представители порядка 50 компаний, а в этом году их число выросло до 66, среди которых крупнейшие российские предприятия». Среди них представители НП «ГЛОНАСС», ОК РУСАЛ, АО «ОМК – Сталь», компании группы «Базовый элемент», ООО «КЗ «Ростсельмаш», ОАО «НПК «Уралвагонзавод», ОАО "Силовые машины", «Вертолёты России», ЗАО «Трансмашхолдинг», ЗАО «БИОКАД» и компании среднего бизнеса, осваивающие зарубежные рынки.

По словам Директора Департамента, в рамках «биржи контактов» состоится более 350 адресных встреч. «География интересов бизнеса сегодня сфокусирована в основном в странах Азии - это Китай, Индия, Индонезия, Вьетнам, Корея, Таиланд. Кроме того, немалый интерес для российских компаний-экспортеров представляют страны СНГ - Азербайджан, Армения, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан. По другим регионам среди лидеров по количеству заявок на проведение встреч можно выделить торгпредства в Бразилии, Египте, Иране, Пакистане, Турции и США», - сказала Оксана Тарасенко.

Кроме того, в работе «Биржи контактов» приняли участие представители институтов развития – ОАО «ЭКСАР», российского экспортного страхового агентства, и Внешэкономбанка – государственной корпорации развития. Они ответили на вопросы участников, связанные с поддержкой выхода российских компаний на внешние рынки.

«Немало «историй успеха», т.е. проектов российского бизнеса, реализованных в зарубежных странах с участием торгпредств, начиналось здесь, на «бирже контактов», - заметила Тарасенко. - Немало внешнеэкономических проектов сдвинулось с «мертвой точки» после обсуждения в формате B2G. Надеюсь, что в рамках данного мероприятия участники обсудят возможности и перспективы выхода на рынки зарубежных стран, заключения новых договоров, а также ход реализации текущих проектов компаний с поддержкой торгпредств».

Россия укрепит сотрудничество с Китаем и странами Юго-Восточной Азии в области авиастроения.

Министерство промышленности и торговли прогнозирует активизацию совместных российско-китайских проектов, а также сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии в области авиастроения. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Андрей Богинский на II съезде авиапроизводителей России 17 апреля в Ульяновске.

«В сентябре 2015 года ожидается завершение прохождения «вторых ворот» в проектировании совместного российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС). Кроме того, на начальном этапе находится наш совместный с КНР проект по созданию тяжелого вертолета. В рамках ближайших переговоров с Китаем мы ожидаем активного продвижения данных проектов с точки зрения их конкретной реализации. В настоящее время проводятся расчеты, строятся финансовые модели, оцениваются рынки, процессы идут активно», – отметил Андрей Богинский.

По оценкам замглавы Минпромторга, на реализацию проекта ШФДМС потребуется от 13 до 20 млрд долларов в зависимости от уровня научно-технического задела по различным направлениям двух сторон.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай планируют в течение полутора лет завершить эскизное проектирование российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. В мае 2014 года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и китайский авиапроизводитель Comac подписали соглашение о продолжении работы по созданию ШФДМС. Вывод нового самолета на рынок планируется к 2025 году.

Также Андрей Богинский подтвердил заинтересованность со стороны ОАК и компании «Вертолеты России» в заключении офсетных сделок по размещению на территории Китая, Индии, Вьетнама, Индонезии и стран Латинской Америки производств комплектующих для российского лайнера нового поколения SSJ 100 и вертолетной техники. По его мнению, это даст России новые возможности для продвижения авиационной продукции на рынки этих стран и позволит заинтересовывать коллег из зарубежных стран в участии в этих проектах.

Основные показатели экономического развития КНР в 2014 г.

«Чжунго цзинцзи цзинци юэбао», № 12, 2014 г.)

|

|

Ед. измер. |

декабрь 2014 г. |

янв.- декабрь 2014 г. |

к янв.- декабрю 2013 г., % |

|

|

1 |

ВВП (1-4 квартал) |

млрд. юаней |

|

63 346,3 |

7,4 |

|

Первичный сектор |

млрд. юаней |

|

5833,16 |

4,1 |

|

|

Вторичный сектор |

млрд. юаней |

|

27139,24 |

7,3 |

|

|

Третичный сектор |

млрд. юаней |

|

30673,87 |

8,1 |

|

|

2 |

ЦЕНЫ |

|

|

|

|

|

Индекс потребительских цен |

% (к аналогичному периоду 2011 г.) |

1,5 |

2,0 |

|

|

|

в т.ч. - в городах |

1,6 |

2,1 |

|

||

|

- в сельской местности |

1,3 |

1,8 |

|

||

|

Индекс цен производителей промышленной продукции |

|

-2,7 |

-1,9 |

|

|

|

3 |

Промышленное произв-во |

|

|

|

|

|

Объем добавленной стоимости в промышленности |

% (к аналогичному периоду 2012 г.) |

7,9 |

8,3 |

|

|

|

4 |

Электроэнергетика |

|

|

|

|

|

в т.ч. – произв-во электроэнергии |

млрд. кВт/ч |

490,2 |

5463,8 |

3,2 |

|

|

- потребление //-// |

-//- |

497,0 |

5523,3 |

3,8 |

|

|

5 |

Инвестиции в основной капитал |

|

|

|

|

|

Инвестиции в основной капитал: |

млрд. юаней |

|

50200,49 |

15.7 |

|

|

в т.ч. - федеральные проекты |

-//- |

|

2537,08 |

10,8 |

|

|

- региональные проекты |

-//- |

|

47663,41 |

15.9 |

|

|

в т.ч. – в первичный сектор эк-ки |

-//- |

|

1198,32 |

33,9 |

|

|

- во вторичный сектор эк-ки |

-//- |

|

20810,69 |

13,2 |

|

|

- в третичный сектор эк-ки |

-//- |

|

28191,9 |

16,8 |

|

|

6 |

|

|

|

|

|

|

Оборот розничной торговли: |

млрд. юаней |

2580,13 |

26239,41 |

12,0 |

|

|

в т.ч. - в городах |

-//- |

2216,6 |

22636,75 |

11,8 |

|

|

- в сельской местности |

-//- |

363,5 |

3602,7 |

11,8 |

|

|

в т.ч. - в розничной торговле товарами |

-//- |

2307,4 |

23453,4 |

12,2 |

|

|

- в общественном питании |

-//- |

272,8 |

2786,0 |

9,7 |

|

|

7 |

Внешняя торговля, инвестиции |

|

|

|

|

|

Объем внешней торговли: |

млрд. долл. |

406,4 |

4303,04 |

+3,4 |

|

|

в т.ч. – экспорт |

|

227,5 |

2342,7 |

6,1 |

|

|

- импорт |

|

177,9 |

1960,3 |

0,4 |

|

|

Прямые иностранные инвестиции |

|

|

119,6 |

1,7 |

|

|

Китайские прямые инвестиции за рубежом |

|

|

116,0 |

15,6 |

|

|

8 |

БЮДЖЕТ |

|

|

|

|

|

Доходы государственного бюджета (без учета долговых выплат и поступлений,) данные за 11 месяцев |

млрд. юаней |

995,3 |

12959,5 |

8,3 |

|

|

в т.ч. - налоговые поступления: |

-//- |

809,7 |

11059,8 |

7,5 |

|

|

в т.ч.НДС |

-//- |

259,7 |

2771,1 |

7,5 |

|

|

налог с продаж |

-//- |

62,8 |

824,71 |

7,4 |

|

|

таможенные сборы (НДС, акциз) |

-//- |

116,6 |

1297,2 |

4,0 |

|

|

возврат НДС при экспорте |

-//- |

-70,6 |

-1020,2 |

9,1 |

|

|

налог на хоз. деятельность |

-//- |

117,7 |

1593,5 |

1,4 |

|

|

налог на прибыль предприятий |

-//- |

77,4 |

2536,9 |

9,8 |

|

|

подоходный налог |

-//- |

51,7 |

674,3 |

12,8 |

|

|

налог на ресурсы |

-//- |

8,92 |

97,71 |

8,4 |

|

|

налог на используемую землю в городах |

-//- |

27,54 |

329,3 |

5,9 |

|

|

налог на недвижимость |

-//- |

12,91 |

172,2 |

16,6 |

|

|

таможенные пошлины |

-//- |

22,17 |

258,4 |

9,7 |

|

|

- неналоговые поступления |

-//- |

185,6 |

1899,7 |

13,3 |

|

|

Расходы государственного бюджета (без учета долговых выплат и поступлений, данные за 11 месяцев) |

-//- |

1275,9 |

12630,8 |

10,1 |

|

|

в т.ч. – основные общественные услуги |

-//- |

137,09 |

1180,94 |

8,5 |

|

|

образование |

-//- |

197,5 |

1846,2 |

7,7 |

|

|

фундаментальная наука и инновационный фонд |

-//- |

40,1 |

375,5 |

-1,7 |

|

|

культура, спорт, печать |

-//- |

27,14 |

208,5 |

12,3 |

|

|

социальное обеспечение, трудоустройство |

-//- |

106,97 |

1404,7 |

11,8 |

|

|

здравоохранение |

-//- |

71,07 |

827,01 |

9,8 |

|

|

охрана окружающей среды |

-//- |

34,45 |

272,61 |

3,7 |

|

|

общественные нужды городов и сельских районов |

-//- |

111,79 |

1113,5 |

16,7 |

|

|

восстановление лесов, ирригация |

-//- |

114,7 |

1108,0 |

7,9 |

|

|

транспорт |

-//- |

83,9 |

878,4 |

15,6 |

|

|

использование природных ресурсов, энергетика, информатизация и т.п. |

-//- |

43,11 |

428,3 |

9,5 |

|

|

управление госрезервами |

-//- |

4,89 |

152,3 |

19,1 |

|

|

финансовый контроль |

-//- |

2,64 |

26,09 |

4,2 |

|

|

9 |

Финансы |

|

|

|

|

|

Денежный агрегат М1 (по состоянию на конец месяца) |

трлн. юаней |

|

34,81 |

3,2 |

|

|

Денежный агрегат М2 (-//-) |

-//- |

|

122,83 |

12,2 |

|

|

Денежный агрегат М0 |

|

|

6,03 |

2,9 |

|

|

Общая сумма депозитов (в юанях и иностранной валюте) |

-//- |

|

117,37 |

9,6 |

|

|

Общая сумма предоставленного кредита (в юанях и иностранной валюте) |

-//- |

|

86,79 |

13,3 |

|

|

Средний курс юаня к доллару США |

за 100 долл. |

612,38 |

|

-0,78 |

|

|

10 |

ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ |

||||

|

Грузоперевозки |

млрд. т |

|

43,21 |

7,1 |

|

|

в т.ч. - железнодорожные |

-//- |

|

3,81 |

-3,9 |

|

|

- автомобильные |

-//- |

|

33,43 |

8,7 |

|

|

- речные |

-//- |

|

5,96 |

6,4 |

|

|

- воздушные |

млн. т |

|

5,93 |

5,7 |

|

|

Перемещение грузов через порты |

млрд. т |

|

7,69 |

5,6 |

|

|

- внешнеторговые грузы |

-//- |

|

3,20 |

5,9 |

|

|

Объем грузооборота |

млрд. т/км |

|

18073,65 |

9,9 |

|

|

Пассажироперевозки |

млрд. чел |

|

22,07 |

3,9 |

Товарооборот Китая с основными внешнеторговым партнерами в январе-феврале 2015 г.

(«Хайгуань тунцзи», № 2, 2015 г.)

|

Страны |

Стоимость (млн.долл.) |

Прирост (%) |

||||

|

Товарооб. |

Экспорт |

Импорт |

Товарооб. |

Экспорт |

Импорт |

|

|

Всего |

618170,35 |

369410,58 |

248759,77 |

-2,3 |

15,0 |

-20,2 |

|

США |

88108,80 |

64794,85 |

23313,95 |

8,0 |

21,0 |

-16,9 |

|

Гонконг |

43998,56 |

42740,458 |

1257,98 |

-6,2 |

-5,6 |

-23,6 |

|

Япония |

43069,38 |

33664,66 |

20240,72 |

-9,8 |

-4,4 |

-14,1 |

|

Р.Корея |

41925.07 |

15737,73 |

26187,34 |

-4,4 |

4,3 |

-8,9 |

|

Тайвань |

27148,67 |

6306,45 |

20842,22 |

2,0 |

12,5 |

-0,8 |

|

Германия |

25481,66 |

12182,60 |

13299,06 |

0,7 |

11,9 |

-7,7 |

|

Австралия |

19019,89 |

6492,80 |

12527,09 |

-17,3 |

20,0 |

-28,8 |

|

Малайзия |

15720,38 |

8351,67 |

7368,71 |

6,7 |

35,5 |

-14,0 |

|

Сингапур |

13921,77 |

9465,04 |

4456,73 |

19,6 |

46,8 |

-14,2 |

|

Вьетнам |

13473,99 |

10367,30 |

3106,69 |

40,4 |

47,6 |

20,7 |

|

Англия |

12730,00 |

10007,10 |

2722,90 |

11,6 |

26,6 |

-22,2 |

|

Индия |

11756,03 |

9568,15 |

2187,88 |

10,8 |

35,1 |

-38,0 |

|

Таиланд |

11630,13 |

6539,35 |

5090,77 |

7,7 |

39,0 |

-16,5 |

|

Голландия |

11468,32 |

10087,22 |

1381.10 |

2,2 |

5,3 |

-16,0 |

|

Россия |

10018,28 |

5330,35 |

4687,93 |

-30,7 |

-27,0 |

-34,5 |

|

Бразилия |

9789,45 |

5818,90 |

3970,55 |

-18,4 |

4,4 |

-38,2 |

|

Индонезия |

9697,59 |

6957,44 |

2740,15 |

-13,4 |

27,3 |

-52,1 |

|

Канада |

8355,61 |

5168,07 |

3187,54 |

-0,8 |

22,0 |

-23,9 |

|

Франция |

8302,85 |

4879,04 |

3423,21 |

-1,0 |

10,6 |

-13,9 |

|

Италия |

7408,98 |

4867,90 |

2541,08 |

4,7 |

15,1 |

-10,8 |

Торговля Китая со странами СНГ в январе-феврале 2015 г.

(«Хайгуаньтунцзи»№ 2,2015 г.)

|

Страны |

Стоимость (млн.долл.) |

Прирост (%) |

||||

|

Товарооб. |

Экспорт |

Импорт |

Товарооб. |

Экспорт |

Импорт |

|

|

Всего |

17462,28 |

8847,54 |

8594,74 |

-19,7 |

-22,8 |

-17,3 |

|

Россия |

10018,28 |

5330,35 |

4687,93 |

-30,7 |

-27,0 |

-34,5 |

|

Казахстан |

2119,67 |

1296,05 |

823,62 |

-44,4 |

-20,6 |

-62,3 |

|

Украина |

1414,40 |

732,37 |

682,03 |

-16,7 |

-31,5 |

8,4 |

|

Киргизстан |

485,97 |

474,14 |

11,83 |

-3,6 |

-4,5 |

56,7 |

|

Узбекистан |

565,15 |

382,97 |

182,18 |

-3,0 |

12,5 |

-24,6 |

|

Таджикистан |

196,97 |

181,48 |

15,49 |

3.6 |

-1,9 |

207,5 |

|

Беларусь |

293,35 |

146,11 |

147,24 |

45,7 |

6,8 |

128,0 |

|

Азербайджан |

132,15 |

119,30 |

12,85 |

6,7 |

26,3 |

-56,2 |

|

Туркменистан |

2158,76 |

148,18 |

1990,58 |

22,4 |

-1,5 |

24,6 |

|

Армения |

49,41 |

11,95 |

37,46 |

117,3 |

-13,8 |

322,0 |

|

Молдова |

28,17 |

24,64 |

3,53 |

15,2 |

41,2 |

-49,6 |

Торговля КНР с Прибалтийскими странами в январе-феврале 2015 г.

(«Хайгуань тунцзи», № 2, 2015 г.)

|

Страны |

Стоимость (млн.долл.) |

Прирост (%) |

||||

|

Товарооб. |

Экспорт |

Импорт |

Товарооб. |

Экспорт |

Импорт |

|

|

Литва |

235,57 |

207,67 |

27,91 |

-18,4 |

-22,5 |

33,3 |

|

Латвия |

224,79 |

198,27 |

26,52 |

1,1 |

-3,7 |

59,6 |

|

Эстония |

227,12 |

180,57 |

46,54 |

20,6 |

11,5 |

13,0 |

Структура товарооборота России и Китая.

Экспорт России в КНР в январе - феврале 2015 г.

(4 687,94 млн. долл., -34,6%)

|

|

|

|

2015 год, январь-февраль |

Изменения |

|

|

№ п/п |

№№ групп ТН ВЭД |

Наименование |

Объем экспорта (млн. Долл.) |

Доля в экспорте в целом (%) |

Январь –февраль 2015 г. к январю-февралю 2014г. (%) |

|

1 |

27 |

Минеральное топливо, нефть, нефтепродукты, в том числе: |

2 836,22 |

59,6 |

-46,9 |

|

2709 |

сырая нефть (5,61 млн.т, +13,3%) |

2 287,66 |

48,9 |

-43,7 |

|

|

27101922 |

- ГСМ |

245,19 |

5,1 |

-54,8 |

|

|

27101993 |

- прочие смазочные масла |

10,41 |

0,21 |

-35,8 |

|

|

2 |

27160000 |

- электроэнергия |

21,9 |

0,42 |

+8,6 |

|

3 |

44 |

Древесина, изделия из нее |

479,91 |

9,92 |

+2,3 |

|

4 |

28,29,38-40, 54, 55 |

Химические товары, из них: |

146,60

|

3,12 |

-33,1 |

|

29 |

органические химические соединения |

43,84 |

0,85 |

-45,9 |

|

|

40 |

каучук и резиновые изделия |

45,2 |

0,90 |

3,4 |

|

|

39 |

пластмассы и изделия из них |

47,85 |

1,00 |

-49,3 |

|

|

5 |

03 |

Рыба, моллюски, ракообразные |

182,40 |

3,89 |

11,8 |

|

6 |

31 |

Удобрения |

119,21 |

2,54 |

-22,4 |

|

7 |

74-81 |

Цветные металлы, из них: |

212,16

|

4,53 |

-24,7 |

|

75 |

никель и изделия из никеля |

145,37 |

3,00 |

-32,2 |

|

|

74 |

медь и изделия из меди |

52,25 |

1,1 |

140,2 |

|

|

76 |

алюминий и изделия из него |

4,68 |

0,08 |

-89,7 |

|

|

8 |

26 |

Руды, шлаки, зола |

177,69 |

3,79 |

-13,5 |

|

9 |

47 |

Бумажная масса, целлюлоза |

137,40 |

2,93 |

+0,3 |

|

10 |

72 |

Черные металлы |

3,98 |

0,06 |

393,8 |

|

11 |

84-90 |

Машины и оборудование, из них: |

137,73 |

2,93 |

+85,1 |

|

84 |

Энергетическое, технологическое и другое оборудование, станки, насосы и др. |

111,56 |

2,34 |

+370,7 |

|

|

85 |

Электрические машины и оборудование, аппаратура записи |

6,30 |

0,12 |

-2,3 |

|

|

88 |

Летательные аппараты |

3,90 |

0,06 |

-85,9 |

|

|

90 |

Приборы оптические, медицин. |

15,56 |

0,42 |

+4,3 |

|

|

12 |

25 |

Минеральные продукты |

7,47 |

0,14 |

-59,3 |

|

13 |

48 |

Бумага и картон, изделия |

10,48 |

0,21 |

-51,6 |

|

14 |

71 |

Драгоценные камни и металлы |

45,69 |

0,97 |

5,0 |

Импорт России из Китая. (5 330,35 млн. долл.,-27,0%)

Основными товарами российского импорта в январе-феврале 2015 г. были следующие:

|

|

|

|

Январь-февраль 2015 года |

Изменения |

||

|

№ п/п |

№№ групп ТН |

Наименование |

объем импорта (млн.долл.) |

Доля в целом импорте в % |

к аналогичному периоду 2014 года % |

|

|

1 |

84-90 |

Машины и оборудование, в том числе: |

1925,69

|

35,84 |

-34,5 |

|

|

|

85 |

Электрические машины и оборудование, аппаратура для записи |

685,64 |

13,20 |

-35,6 |

|

|

|

84 |

Энергетическое, технологическое и другое оборудование, станки, насосы, пр. |

858,98 |

16,22 |

-34,5 |

|

|

|

87 |

Автомобили, тракторы, др. транспортные средства |

277,00 |

5,28 |

-43,8 |

|

|

2 |

43 |

Пушнина, меховое сырье, мех, изделия |

107,78 |

2,07 |

-25,3 |

|

|

3 |

42 |

Изделия из кожи |

94,63 |

1,69 |

-21,4 |

|

|

4 |

62 |

Одежда текстильная |

344,84 |

6,41 |

-28,1 |

|

|

5 |

64 |

Обувь |

424,98 |

7,92 |

-22,4 |

|

|

6 |

61 |

Одежда из трикотажа |

250,52 |

4,71 |

-42,8 |

|

|

7 |

28,29,38-40, 54,55 |

Химические товары, из них: |

529,56

|

10,00 |

+7,2 |

|

|

|

39 |

Пластмассы, изделия из них |

185,23 |

3,40 |

-25,7 |

|

|

|

29 |

Органические химические соединения |

125,59 |

2,45 |

22,3 |

|

|

|

54 |

Химические нити |

60,65 |

1,13 |

8,2 |

|

|

|

28 |

Продукты неорганической химии |

39,77 |

0,75 |

-9,5 |

|

|

8 |

63 |

Прочие готовые текстильные изделия (белье постельное, покрывала, шторы) |

115,51 |

2,26 |

-47,7 |

|

|

9 |

95 |

Игрушки, спортивный инвентарь |

115,58 |

2,26 |

-8,9 |

|

|

10 |

69 |

Керамические изделия |

50,37 |

0,94 |

-6,4 |

|

|

11 |

2 |

Мясо |

0,97 |

0,18 |

+100,0 |

|

|

12 |

94 |

Мебель, матрацы, осветительные приборы |

213,00 |

3,96 |

-12,5 |

|

|

13 |

73 |

Изделия из черных металлов |

153,93 |

2,83 |

-30,3 |

|

|

14 |

20 |

Продукты из овощей, фруктов, орехов |

41,04 |

0,75 |

-38,4 |

|

|

15 |

27 |

Минеральное топливо, нефть/продукты |

27,06 |

0,56 |

-4,4 |

|

|

16 |

83 |

Изделия из недрагоценных камней |

78,72 |

1,50 |

+16,4 |

|

|

17 |

07 |

Овощи, горох, фасоль и др. |

49,98 |

0,94 |

+17,7 |

|

|

18 |

08 |

Фрукты |

43,05 |

0,81 |

-8,9 |

|

|

19 |

82 |

Столовые приборы |

60,12 |

1,13 |

-14,3 |

|

|

20 |

60 |

Трикотажное полотно |

19,13 |

0,37 |

-16,4 |

|

|

21 |

16 |

Готовые пищевые продукты из мяса |

27,09 |

0,56 |

-47,1 |

|

|

22 |

12 |

Масличные семена и плоды |

2,72 |

0,03 |

-33,4 |

|

|

23 |

70 |

Стекло и изделия из него |

30,94 |

0,56 |

-27,4 |

|

|

24 |

10 |

Зерновые |

0,08 |

0,00 |

-94,4 |

|

Удельный вес основных товарных групп в экспорте России в КНР (в %)

|

2003 |

2004 |

2005

|

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012

|

2013 |

2014 |

2015 февр. |

|

|

Экспорт – всего |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

|

Минеральное топливо, нефть, нефтепродукты |

21,5 |

34,5 |

41,3 |

53,9 |

47,5 |

50,11 |

44,11 |

49,45 |

56,76 |

66,86 |

67.89 |

71,63 |

59,6 |

|

Древесина и изделия из нее |

10,8 |

11,8 |

11,3 |

12,3 |

15,17 |

12,49 |

11,10 |

10,67 |

8,65 |

5,52 |

7,07 |

6,97 |

9,92 |

|

Цветные металлы |

6,5 |

5,2 |

3,8 |

3,8 |

4,9 |

5,19 |

10,10 |

8,38 |

7,60 |

4,79 |

4,29 |

3,99 |

4,53 |

|

Черные металлы |

18,5 |

11,7 |

10,9 |

2,6 |

1,8 |

1,74 |

7,63 |

1,24 |

0,53 |

0,14 |

0,25 |

0.06 |

0,06 |

|

Химические товары |

8,2 |

9,1 |

6,8 |

6,2 |

6,82 |

6,18 |

6,50 |

8,37 |

6,40 |

4,37 |

3,79 |

2,78 |

3,20 |

|

Рыба, моллюски, ракообразные |

6,8 |

6,4 |

6,9 |

6,9 |

6,80 |

5,12 |

5,57 |

4,88 |

3,94 |

2,82 |

3,53 |

3,05 |

3,12 |

|

Руды, шлаки, зола |

0,4 |

2,1 |

3,4 |

2,1 |

4,0 |

5,21 |

4,98 |

4,69 |

8,31 |

5,61 |

5,30 |

2,88 |

3,79 |

|

Удобрения |

6,9 |

8,0 |

8,2 |

5,9 |

5,8 |

6,39 |

3,33 |

3,90 |

2,82 |

3,79 |

3,03 |

2,28 |

2,54 |

|

Бумажная масса, целлюлоза |

3,8 |

3,6 |

2,9 |

3,0 |

3,5 |

3,28 |

2,27 |

2,54 |

2,26 |

1,65 |

1,51 |

1,89 |

2,93 |

|

Машины и оборудование |

12,9 |

4,8 |

2,1 |

1,2 |

1,3 |

1,70 |

2,04 |

1,44 |

0,70 |

0,70 |

0,71 |

1,12 |

2,93 |

|

Драгоценные камни |

0,45 |

0,27 |

0,36 |

0,18 |

0,23 |

0,33 |

0,68 |

2,00 |

0,80 |

1,02 |

1,51 |

1,22 |

0,97 |

|

Бумага, картон |

1,1 |

0,9 |

0,7 |

0,6 |

0,4 |

0,43 |

0,45 |

0,34 |

0,31 |

0,22 |

0,25 |

0,24 |

0,21 |

|

Минеральные продукты |

0,2 |

0,3 |

0,2 |

0,2 |

0,7 |

0,78 |

0,25 |

0,36 |

0,48 |

0,51 |

0,35 |

0,40 |

0,14 |

Удельный вес основных товарных групп в импорте России из КНР (в %)

|

|

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012

|

2013

|

2014

|

2015 февраль |

|

Импорт – всего |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100.0 |

100.0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

|

Машины и оборудование |

17,6 |

17,2 |

20,1 |

29,0 |

30,6 |

36,71 |

33,44 |

38,43 |

40,91 |

42,43 |

37,90 |

36,12 |

35,84 |

|

Химические товары |

4,9 |

5,4 |

5,8 |

7,2 |

6,2 |

7,46 |

8,20 |

8,01 |

9,28 |

8,76 |

8,35 |

8,37 |

10,00 |

|

Обувь |

9,0 |

8,8 |

8,6 |

8,6 |

6,39 |

5,18 |

7,70 |

7,91 |

6,34 |

5,90 |

6,31 |

5,96 |

7.92 |

|

Одежда текстильная |

13,1 |

11,3 |

12,0 |

9,4 |

6,45 |

4,91 |

7,08 |

6,12 |

5,41 |

4,82 |

6,85 |

6,70 |

6.41 |

|

Одежда из трикотажа |

8,3 |

8,6 |

7,9 |

11,3 |

23,1 |

11,18 |

6,63 |

6,00 |

5,20 |

4,96 |

6,31 |

5,95 |

4,71 |

|

Изделия из кожи |

15,8 |

12,3 |

8,9 |

5,3 |

2,4 |

2,32 |

2,98 |

2,48 |

2,69 |

1,65 |

2.12 |

1,86 |

1,69 |

|

Мебель, матрацы |

1,2 |

1,2 |

1,4 |

2,0 |

1,7 |

4,85 |

2,62 |

2,94 |

2,12 |

2,18 |

2,44 |

4,46 |

3,96 |

|

Готовые изделия из текстиля |

3,2 |

3,2 |

4,2 |

2,8 |

2,0 |

2,06 |

2,37 |

1,85 |

1,80 |

2,82 |

3,27 |

3.16 |

2.26 |

|

Пушнина |

5,8 |

13,1 |

12,6 |

1,6 |

0,5 |

0,16 |

2,20 |

2,93 |

3,00 |

3,56 |

2,85 |

4,84 |

2,07 |

|

Игрушки, спортивный инвентарь |

1,8 |

1,7 |

1,7 |

1,9 |

1,5 |

1,64 |

1,83 |

1,49 |

1,85 |

1,55 |

1,53 |

1,73 |

2,26 |

|

Продукты из овощей и фруктов |

1,4 |

1,1 |

1,1 |

1,5 |

1,3 |

1,01 |

1,35 |

1,02 |

1,01 |

0,92 |

0,81 |

0,81 |

0,75 |

|

Фрукты |

0,9 |

0,7 |

0,7 |

0,7 |

0,6 |

0,69 |

1,19 |

0,79 |

0,65 |

0,66 |

0,64 |

0,59 |

0,81 |

|

Изделия из черных металлов черныехметаллы |

- |

- |

- |

1,6 |

2,7 |

2,40 |

1,16 |

3,43 |

3,30 |

3,06 |

3.29 |

3,00 |

2,83 |

|

Овощи, горох, фасоль |

1,0 |

0,8 |

0,7 |

0,7 |

0,5 |

0,51 |

0,97 |

0,85 |

0,80 |

0,51 |

0,48 |

0,61 |

0,94 |

|

Керамические изделия |

1,0 |

1,3 |

1,2 |

1,4 |

0,9 |

1,07 |

0,91 |

0,70 |

0,75 |

0,65 |

0,69 |

1,04 |

0,94 |

|

Мясные продукты |

0,8 |

0,7 |

0,7 |

0,8 |

0,9 |

0,88 |

0,80 |

1,02 |

0,72 |

0,84 |

0,81 |

0.68 |

0,56 |

|

Минеральное топливо |

1,0 |

0,8 |

0,9 |

0,9 |

0,7 |

0,81 |

0,51 |

0,75 |

0,90 |

0,67 |

0,60 |

0,34 |

0,56 |

|

Трикотажное полотно |

0,9 |

0,7 |

0,4 |

0,3 |

0,2 |

0,25 |

0,39 |

0,72 |

0,35 |

0,84 |

0,34 |

0,30 |

0,37 |

|

Зерновые |

1,2 |

0,4 |

0,3 |

0,3 |

0,03 |

0,04 |

0,08 |

0,0 |

0,04 |

0,02 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

|

Мясо |

1,9 |

1,3 |

0,6 |

0,1 |

0,03 |

0,02 |

0,08 |

0,0 |

0,0 |

0,02 |

0,0 |

0,00 |

0,00 |

Структура внешней торговли Китая.

Объем обычной торговли в январе - феврале 2015 г. составил 350,30 млрд. долл. (-1,1% к 2014 г.), или 56,66% всего товарооборота. Экспорт увеличился на 26,6% и составил 208,64 млрд. долл. Импорт сократился на 25,2% - 141,67 млрд. долл. Активное сальдо торгового баланса в этой форме торговли составило 66,97 млрд. долл.

Внешнеторговый оборот в рамках толлинговой торговли составил 189,12 млрд. (-4,0%), или 30,59% всего товарооборота. Экспорт сократился на 3,5% до 122,48 млрд. долл. Импорт уменьшился на 5,7% и составил 66,65 млрд. долл. В рамках этой торговой формы сложилось положительное сальдо в сумме 55,83 млрд. долл.

Основные показатели по формам торговли

|

Млрд. долл. % |

||||

|

Экспорт |

Февраль |

Январь-февраль 2015 г. |

||

|

Объем |

% |

Объем |

% |

|

|

Общий объем |

169,19 |

+48.3 |

369,41 |

+15,0 |

|

В том числе |

|

|||

|

Обычная торговля |

96,50 |

+87,4 |

208,64 |

+26,6 |

|

Толлинговая торговля |

56,52 |

+7,5 |

122,48 |

-3,5 |

|

Импорт |

Февраль |

Январь-февраль 2015 г. |

||

|

Объем |

% |

Объем |

% |

|

|

Общий объем |

108,57 |

-20,5 |

248,76 |

-20,2 |

|

В том числе |

|

|||

|

Обычная торговля |

59,78 |

-27,2 |

141,68 |

-25,2 |

|

Толлинговая торговля |

30,43 |

-7,1 |

66,65 |

-5,7 |

Основные показатели по формам участия

|

Млрд. долл. % |

||||

|

Экспорт |

Февраль |

Январь-февраль 2015 г. |

||

|

Объем |

% |

Объем |

% |

|

|

Общий объем |

169,19 |

+48.3 |

369,41 |

+15,0 |

|

В том числе |

|

|||

|

Гос. предприятия |

23,70 |

+7,7 |

41,63 |

+12,0 |

|

С участием инокапитала |

103,64 |

+7,9 |

158,67 |

+3,6 |

|

Частные предприятия |

100,17 |

12,2 |

160,35 |

+30,6 |

|

Импорт |

Февраль |

Январь-февраль 2015 г. |

||

|

Объем |

% |

Объем |

% |

|

|

Общий объем |

108,57 |

-20,5 |

248,76 |

-20,2 |

|

В том числе |

||||

|

Гос. предприятия |

42,15 |

-10,2 |

65,05 |

- 24,1 |

|

С участием инокапитала |

85,79 |

+4,4 |

125,39 |

-7,8 |

|

Частные предприятия |

49,96 |

-5,7 |

54,48 |

-19,4 |

Доля совместных предприятий во внешнеторговом обороте Китая в январе-феврале 2015 г. составила 46,0% или 284,1 млрд. долл. (-1,9%).

В экспорте на СП приходилось 43,0% (или 156,7 млрд. долл., +3,6%). В импорте на СП приходилось 50,0% (или 127,4 млрд. долл., -8,1%). Доля СП в общем объеме экспорта уменьшилась на 4,8 процентных пункта к 2014 г. Доля в общем объеме импорта увеличилась на 6,8 п.п.

Региональная структура внешней торговли Китая.

Наиболее крупными внешнеторговыми партнерами КНР в январе-феврале 2015г. были страны Азии, на которые приходилось 318,54 млрд. долл. (-1,8%).

Далее: страны Европы – 113,68 млрд. долл. (-4,1%), Северной Америки – 96,55 млрд. долл. (+7,2%), Латинской Америки – 36,04 млрд. долл. (-5,2%), Африки – 30,27 млрд. долл. (-13,3%), Океании – 22,78 млрд. долл. (-14,1%).

В рамках международных региональных организаций торговля Китая составила: со странами АТЭС - 390,01 млрд. долл. (-0,8%), странами ЕС - 93,09 млрд. долл. (+3,2%), АСЕАН – 75,14 млрд. долл. (+11,3%).

Данные ГТУ КНР по внешней торговле с основными странами

|

|

Млрд. долл. % |

||||

|

Экспорт |

Февраль |

Январь - февраль 2015 г. |

|||

|

Объем |

% |

Объем |

% |

||

|

Общий объем |

169,19 |

+48.3 |

369,41 |

+15,0 |

|

|

В том числе: США |

29,48 |

6,3 |

64,79 |

21,0 |

|

|

Гонконг |

19,34 |

-0.7 |

42,74 |

-5,6 |

|

|

Япония |

10,72 |

2,4 |

22,66 |

-4,4 |

|

|

Р.Корея |

7,30 |

11,9 |

15,73 |

+4,3 |

|

|

Германия |

5,50 |

10,2 |

12,18 |

+11,9 |

|

|

Вьетнам |

4,01 |

26,3 |

10,36 |

+47,6 |

|

|

Голландия |

4,56 |

13,3 |

10,09 |

+5,3 |

|

|

Англия |

4,34 |

19,6 |

10.01 |

+26,6 |

|

|

Индия |

4,57 |

5,7 |

9,57 |

+35,1 |

|

|

Сингапур |

4,31 |

|

9,46 |

+46,8 |

|

|

Импорт |

Февраль |

Январь-февраль 2015 г. |

|||

|

Объем |

% |

Объем |

% |

||

|

Общий объем |

108,57 |

-20,5 |

248,76 |

-20,2 |

|

|

В том числе |

|

|

|

|

|

|

Р. Корея |

11,72 |

-3,2 |

26,19 |

-8,9 |

|

|

Япония |

9,47 |

-1,0 |

20,40 |

-14,1 |

|

|

США |

9,55 |

1,1 |

23,32 |

-16,9 |

|

|

Тайвань |

8,81 |

4,5 |

20,84 |

-0,8 |

|

|

Германия |

5,46 |

15,1 |

13,30 |

-7,7 |

|

|

Австралия |

5,77 |

-4,7 |

12,53 |

-28,8 |

|

|

Малайзия |

3,22 |

-14,7 |

7,37 |

-14,0 |

|

|

Таиланд |

2,19 |

|

5,09 |

-16,5 |

|

|

Россия |

2,09 |

4,69 |

-34,5 |

||

|

Бразилия |

1,81 |

0,3 |

3,97 |

-38,2 |

|

Товарная структура внешней торговли Китая.

ЭКСПОРТ

Экспорт готовой промышленной продукции (ГПП) в январе- феврале 2015 г. составил 353,33 млрд. долл. (+15,9%) или 95,64% совокупного экспорта.

В экспорте ГПП поставки машинно-технической продукции в стоимостном выражении составили 165,654 млрд. долл. (+11,5%), в том числе:

энергетического оборудования - 5,94 млрд. долл. (+12,2%);

специального промышленного оборудования - 6,85 млрд. долл. (+14,2%);

металлообрабатывающего оборудования - 1,38 млрд. долл. (+29,1%);

коммуникационного оборудования – 18,17 млрд. долл. (+21,1%);

электронно-вычислительного оборудования – 29,21 млрд. долл. (-10,1%);

оборудования средств электронной связи – 42,42 млрд. долл. (+16,5%);

электрооборудования – 41,97 млрд. долл. (+13,3%).

Экспорт продукции первичной обработки (ППО) в январе-феврале 2015 г. составил 16,07 млрд. долл. (-0,6%) или 4,36% всего совокупного экспорта, в том числе:

сырье для пищевой промышленности – 9,3 млрд. долл. (+13,3%);

напитки и табак – 0,92 млрд. долл. (+20,4%);

сырье для непищевой промышленности – 2,53 млрд. долл. (+5,6%);

природные энергоносители – 3,84 млрд. долл. (-26,7%);

растительные и животные масла –108,11 млн. долл. (+23,3%).

ИМПОРТ

В январе-феврале 2015 г. импорт в Китай продукции первичной обработки (ППО) составил 76,92 млрд. долл. (-33,7%) или 30,91% всего совокупного импорта, в том числе:

сырье для пищевой промышленности – 7,64 млрд. долл.(-6,1%);

напитки и табак – 0,63 млрд. долл. (-27,0%);

сырье для непищевой промышленности – 33,90 млрд. долл. (-29,1%);

природные энергоносители – 33,72 млрд. долл. (-41,4%);

растительные и животные масла – 0,98 млрд. долл. (-42,1%).

На готовую промышленную продукцию (ГПП) в структуре импорта Китая пришлось - 171,84 млрд. долл. (-12,1%.) или 69,09% всего совокупного объема импорта.

В импорте ГПП поставки машинно-технической продукции в стоимостном выражении составили 98,08 млрд. долл. (-3,3%), в том числе:

- энергетического оборудования – 3,13 млрд. долл. (-10,9%);

- специального промышленного оборудования - 5,62 млрд. долл. (-22,0%);

- металлообрабатывающего оборудования - 1,99 млрд. долл. (+0,8%);

- коммуникационного оборудования – 7,31 млрд. долл. (-2,4%);

- электронно-вычислительного оборудования - 7,97 млрд. долл. (-10,1%)

- оборудования средств электронной связи – 9,71 млрд. долл. (+7,9%);

- электрооборудования - 47,372 млрд. долл. (+2,6%).

Российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество.

Внешнеторговый оборот России и Китая в феврале 2015 г. (по данным китайской таможенной статистики) составил 4 593,27 млн. долл. (-22,4%), в том числе российский экспорт - 2 094.05 млн. долл. (-40,4%), импорт – 2 499,22 млн. долл.(+3,8%).

Пассивное сальдо торгового баланса в феврале составило 405,2 млн. долл. против положительного сальдо 1,11 млрд. долл. в феврале 2014 г.

Товарооборот России с КНР в январе-феврале 2015 г. составил 10 018,29 млрд. долл. (-30,7%), в т.ч. экспорт России в КНР – 4 657,94 млрд. долл.(-34,5%), импорт из КНР – 5 330,45 млрд. долл. (-27,0 %).

Пассивное торговое сальдо за январь-февраль 2015 г. составило 642,41 млн. долл. против 141,2 млн. долл. в январе- феврале 2014 г. (+355%).

Россия в рейтинге 20 основных торговых партнеров Китая заняла 15 место.

По объемам внешней торговли с Китаем Россию опередили: США (88,11 млрд. долл., +8,0%), Япония (43,07 млрд. долл., -9,3%), Гонконг (44,00 млрд. долл., -6,2%), Р. Корея (41,92 млрд. долл.,-4,4%), Тайвань (27,15 млрд. долл., +2,0%), Германия (25,50 млрд. долл., +0,7%), Австралия (19,02 млрд. долл.,-17,3%), Малайзия (15,72 млрд. долл.,+6,7%), Сингапур (13,92 млрд. долл.,+19,6%), Вьетнам (13,47 млрд. долл., +40,4%), Англия (12, 73 млрд. долл., + 11,6%), Индия (11,76 млрд. долл., +10,8%), Таиланд (11,63 млрд. долл., +7,7%) и Голландия (11,47 млрд. долл.,+2,2%)

За Россией следуют: Бразилия (9,79 млрд. долл., -18,4%), Индонезия (9,70 млрд. долл. -13,4%), Канада ( 8,36, -0,8%),Франция (8,30 млрд. долл., -1,0%) и Италия (7,41 млрд. долл.,+4,7%).

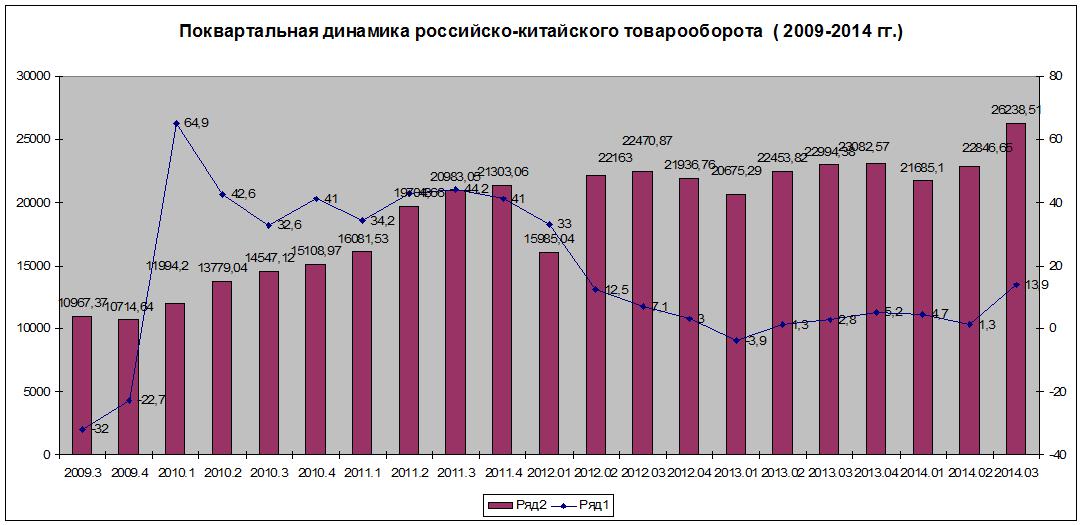

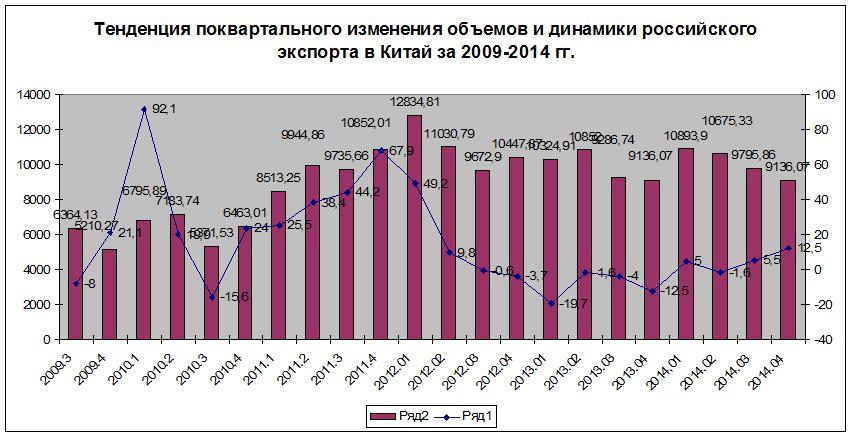

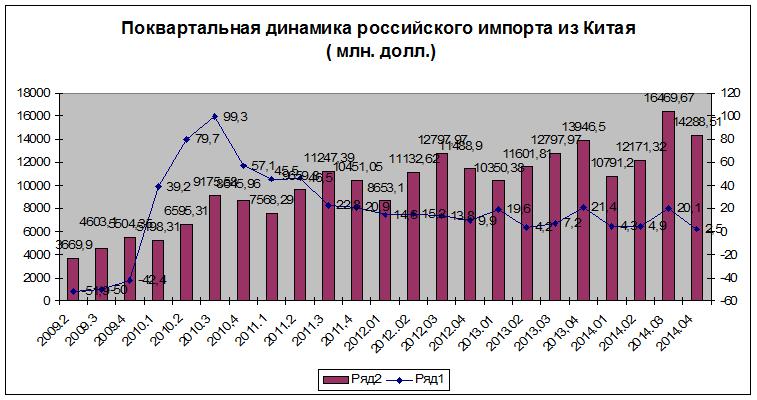

Сравнительные данные товарооборота России и Китая с 2003 г. по декабрь 2014 г.

млн. долл.

|

Товарооборот |

Экспорт России в КНР |

Импорт России из КНР |

|||||||

|

|

За указанный период |

За аналогичный период предыдущего года |

При-рост (%) |

За указанный период |

За аналогичный период предыдущего года |

При-рост (%) |

За настоящий период |

За аналогичный период предыдущего года |

При-рост (%) |

|

2003 г. |

15760,62 |

11927,46 |

+32,1 |

9726,07 |

8406,83 |

+15,7 |

6034,55 |

3520,63 |

+71,4 |

|

в т.ч. 1 кв. |

3258,80 |

2433,30 |

+33,9 |

2179,20 |

1788,90 |

+21,8 |

1079,60 |

644,40 |

+67,5 |

|

2 кв. |

3546,64 |

3019,39 |

+17,5 |

2525,17 |

2358,19 |

+7,1 |

1021,47 |

661,12 |

+54,5 |

|

3 кв. |

4424,60 |

3402,57 |

+30,0 |

2730,25 |

2293,19 |

+19,1 |

1724,36 |

1127,38 |

+52,9 |

|

4 кв. |

4535,64 |

3053,97 |

+48,5 |

2323,25 |

1965,22 |

+18,2 |

2212,35 |

1088,74 |

+103,2 |

|

2004 г. |

21232,1 |

15760,62 |

+34,7 |

12126,58 |

9726,07 |

+24,7 |

9106,75 |

6034,55 |

+50,9 |

|

в т.ч. 1 кв. |

4414,55 |

3258,8 |

+35,5 |

2710,48 |

2179,2 |

+24,4 |

1704,56 |

1079,6 |

+57,9 |

|

2 кв. |

5040,45 |

3546,64 |

+42,1 |

3430,9 |

2525,2 |

+35,9 |

1610,29 |

1021,47 |

+57,65 |

|

3 кв. |

5680,00 |

4424,89 |

+28,4 |

3120,0 |

2730,3 |

+14,3 |

2560,0 |

1724,36 |

+48,5 |

|

4 кв. |

6097,10 |

4535,64 |

+34,4 |

2865,2 |

2323,25 |

+23,3 |

3231,9 |

2212,35 |

+46,1 |

|

2005 г. |

29103,1 |

21232,1 |

+37,1 |

15890,9 |

12126,7 |

+31,0 |

13212,2 |

9105,9 |

+45,2 |

|

в т.ч. 1 кв. |

5400,75 |

4414,55 |

+22,3 |

3269,79 |

2710,48 |

+20,6 |

2129,99 |

1704,56 |

+24,9 |

|

2 кв. |

6877,78 |

5040,45 |

+36,5 |

4196,82 |

3430,9 |

+22,3 |

2681,06 |

1610,29 |

+66,5 |

|

3 кв. |

8444,46 |

5680,0 |

+48,7 |

4168,59 |

3120,08 |

+33,6 |

4270,87 |

2560,01 |

+66,8 |

|

4 кв. |

8368,40 |

6097,1 |

+37,3 |

4255,8 |

2865,2 |

+48,5 |

4112,60 |

3231,1 |

+27,3 |

|

2006 г. |

33386,55 |

29103,1 |

+14,7 |

17554,12 |

15890,9 |

+10,5 |

15832,43 |

13212,2 |

+19,8 |

|

в т.ч. 1 кв. |

6990,00 |

5400,75 |

+29,4 |

4030,0 |

3269,79 |

+23,3 |

2960,0 |

2129,99 |

+38,9 |

|

2 кв. |

8149,00 |

6877,78 |

+18,5 |

4856,7 |

4196,82 |

+15,7 |

3292,4 |

2681,06 |

+22,8 |

|

3 кв. |

9497,75 |

8444,46 |

+12,5 |

4672,89 |

4168,59 |

+12,1 |

4824,86 |

4270,87 |

+12,9 |

|

4 кв. |

8737,08 |

8368,40 |

+4,4 |

3983,09 |

4255,80 |

- 6,4 |

4753,99 |

4270,87 |

+11,3 |

|

2007 г. |

48165,37 |

33386,55 |

+44,3 |

19676,89 |

17554,1 |

+12,1 |

28488,48 |

15832,43 |

+79,9 |

|

в т.ч. 1 кв. |

8930,87 |

6990,0 |

+27,7 |

4571,03 |

4030,0 |

+13,2 |

4359,84 |

2960,0 |

+47,4 |

|

2 кв. |

11524,57 |

8149,0 |

+41,4 |

5135,80 |

4856,7 |

+5,7 |

6388,76 |

3292,4 |

+94,1 |

|

3 кв. |

14446,08 |

9497,75 |

+52,1 |

4755,69 |

4672,89 |

+1,8 |

9690,39 |

4824,86 |

+100,9 |

|

4 кв. |

13226,17 |

8737,08 |

+51,4 |

5184,54 |

3983,09 |

+30,2 |

8041,63 |

4753,99 |

+69,2 |

|

2008 г. |

56830,54 |

48165,37 |

+18,0 |

23825,11 |

19676,89 |

+21,0 |

33005,43 |

28488,48 |

+15,9 |

|

в т.ч. 1 кв. |

12534,20 |

8930,87 |

+40,4 |

5923,74 |

4571,03 |

+29,6 |

6610,47 |

4359,84 |

+51,6 |

|

2 кв. |

14273,37 |

11524,57 |

+23,8 |

6636,3 |

5135,80 |

+29,2 |

7637,08 |

6388,76 |

+19,5 |

|

3 кв. |

16116,31 |

14446,08 |

+11,6 |

6920,06 |

4755,69 |

+45,5 |

9196,25 |

9690,39 |

-5,1 |

|

4 кв. |

13868,83 |

13226,17 |

+4,86 |

4303,46 |

5184,54 |

-17,0 |

9565,38 |

8041,63 |

+18,9 |

|

2009 г. |

38796,72 |

56830,54 |

-31,8 |

21282,95 |

23825,11 |

-10,7 |

17513,77 |

33005,43 |

- 47,1 |

|

в т.ч. 1 кв.: |

7272,35 |

12534,20 |

- 42,0 |

3538,52 |

5923,74 |

- 40,3 |

3733,83 |

6610,47 |

- 43,5 |

|

январь |

2563,46 |

4420,24 |

-42,0 |

827,30 |

2019,74 |

-59,0 |

1736,17 |

2400,50 |

-27,6 |

|

февраль |

2074,88 |

3798,51 |

-45,4 |

1161,76 |

1845,47 |

-37,1 |

913,12 |

1953,04 |

-53,2 |

|

март |

2634,01 |

4315,45 |

-39,0 |

1549,47 |

2058,53 |

-24,7 |

1084,54 |

2256,93 |

-52,0 |

|

2 кв.: |

9659,31 |

14273,37 |

-32,3 |

5989,38 |

6636,3 |

-9,7 |

3669,92 |

7637,08 |

-51,9 |

|

апрель |

2989,38 |

5054,54 |

-40,8 |

1818,68 |

2551,01 |

-28,7 |

1170,69 |

2503,53 |

-53,2 |

|

май |

3166,59 |

4516,17 |

-29,9 |

2014,33 |

1975,10 |

+1,99 |

1152,26 |

2541,07 |

-54,6 |

|

июнь |

3503,34 |

4702,66 |

-25,5 |

2156,37 |

2110,19 |

+2,2 |

1346,97 |

2592,48 |

-48,0 |

|

3 кв.: |

10967,37 |

16116,31 |

-32,0 |

6364,13 |

6920,06 |

-8,0 |

4603,10 |

9196,25 |

-50,0 |

|

июль |

3513,53 |

5456,79 |

-35,6 |

2131,84 |

2308,02 |

-7,6 |

1381,54 |

3148,77 |

-56,1 |

|

август |

3383,88 |

5190,11 |

-34,8 |

1930,62 |

2387,21 |

-19,1 |

1453,27 |

2802,90 |

-48,1 |

|

сентябрь |

4069,96 |

5469,41 |

-25,6 |

2301,67 |

2224,83 |

+3,5 |

1768,29 |

3244,58 |

-45,5 |

|

4 кв.: |

10714,64 |

13868,84 |

-22,7 |

5210,27 |

4303,46 |

+21,1 |

5504,35 |

9565,38 |

-42,4 |

|

октябрь |

3422,98 |

4982,57 |

-31,3 |

1664,89 |

1644,77 |

+1,23 |

1758,08 |

3337,81 |

-47,3 |

|

ноябрь |

3237,27 |

4234,01 |

-23,5 |

1585,09 |

1382,13 |

+14,7 |

1652,18 |

2851,88 |

-42,1 |

|

декабрь |

4054,39 |

4652,25 |

-12,8 |

1960,29 |

1276,56 |

+53,6 |

2094,09 |

3375,69 |

-38,0 |

|

2010 г. |

55448,79 |

38796,72 |

+43,1 |

25836,26 |

21282,95 |

+21,7 |

29612,52 |

17513,77 |

+69,0 |

|

в т.ч. 1 кв.: |

11994,2 |

7272,35 |

+64,9 |