Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Деловая колбаса

Сибирская семья сохраняет основы кухни российских немцев

Текст: Наталья Граф (Омск)

Андрей и Ирина Скворцовы из омского села Цветнополье уже три года ведут в интернете необычный кулинарный канал EckArtRezept, чтобы познакомить всех желающих с кухней российских немцев.

Когда-то кребли, штрудли, вуфлы, ривелькухен и ливерные колбаски в Сибири готовили в каждой немецкой семье. Однако со временем многие рецепты забылись.

"У нас на столе эти блюда были всегда. С самого детства я училась их готовить под руководством моей омы (бабушки. - Ред.) Хильды, - рассказала "РГ" Ирина Скворцова. - Но оказалось, что многие наши сверстники не знают, что любили их бабушки и дедушки. И мы с супругом решили возродить эти традиции. Когда я начинаю делать какое-нибудь блюдо, Андрей записывает процесс на видео и выкладывает его в интернет. А наши маленькие сыновья Артем и Александр нам помогают".

Кухня российских немцев, живущих в Сибири, совсем не такая, как в современной Германии. Сосиски, рульки и пиво здесь подавались к ужину только по праздникам.

"Семьи были большие, много работали на земле, жили небогато. Поэтому накормить домочадцев нужно было быстро, сытно и дешево, - говорит Ирина. - Основу блюд составляли картофель, мука, сезонные овощи. Например, тыква. Хозяйки часто пекли пироги, булки, пряники, которые долго хранились. Сегодня такая пища не очень востребована - молодежь предпочитает правильное питание. Но после того, как наша семья из десяти человек провела более двух месяцев в родительском доме на карантине, я поняла, почему наши предки готовили именно так. Овощными салатиками и куриной грудкой долго сыт не будешь. А приготовишь на обед штрудли с мясом и картофелем - всем хватит, еще и на ужин немного останется".

Кулинарные мастер-классы от молодой семьи Скворцовых набирают популярность в Сети. У канала уже около 5 тысяч постоянных подписчиков.

"Ребята, вы такие классные. Кребли, шнитсуп - это все из моего детства. На ваш канал наткнулась случайно, теперь смотрю все ролики. Все, что вы готовите, это так знакомо. Вкус корочки помню, мы делили ее между всеми членами семьи, но мама и папа, конечно же, свои кусочки отдавали нам. Это блюдо не раз меня спасало в 90-е от голода! Спасибо вам, что сохраняете традиции и передаете их детям", - пишут Скворцовым интернет-пользователи.

Подписчики вспоминают блюда, которые готовились в их семьях, делятся семейными историями и кулинарными хитростями. "Интерес к нашему каналу растет. Нам присылают рецепты российские немцы из Оренбургской и Томской областей, Алтайского края, Казахстана и Украины, - рассказывают Скворцовы. - А еще мы ездим в гости в деревни Омской области, чтобы записать на видео немецкие рецепты местных хозяек. У каждой из них есть свои секреты, поэтому традиционные блюда трансформируются, появляется много вариаций, и от этого кухня российских немцев становится интереснее, душевнее и разнообразнее".

На старинной чугунной немецкой вафельнице, которой уже более 200 лет, Андрей научился выпекать сладкие вуфлы прямо на растопленной дровами печи. Теперь семья Скворцовых радует немецкими лакомствами всех омичей на городских фестивалях.

"Мы мечтаем о своем маленьком семейном этнокафе, в котором все желающие могли бы попробовать блюда по нашим рецептам, - говорят Андрей и Ирина. - Подрастут немножко дети - купим фургончик на колесах и поедем в кулинарное путешествие по России"!

"Бетховен" встал на якорь

Юбилей композитора перенесли на следующий год из-за пандемии

Текст: Екатерина Забродина

Одно из самых долгожданных событий в культурной жизни Германии - 250-летие со дня рождения великого немецкого композитора Людвига ван Бетховена - решено было перенести на следующий год. Разумеется, из-за эпидемии коронавируса. Об этой драматичной истории, правда, со счастливым финалом, рассказывает Deutsche Welle.

Основные празднования, по планам немецких организаторов, намечались на два города: Бонн, где будущий классик родился, познал "Хорошо темперированный клавир" Баха, обучился премудростям органа и написал первые маршевые вариации, и богемную Вену, с которой связаны расцвет творчества и зрелые годы Людвига. Ранней весной из Бонна к дунайским водам должен был отправиться музыкальный "Бетховенский сухогруз". Прежде под именем "Дженни" он перевозил по европейским рекам уголь, а теперь собрал на борту виртуозных музыкантов, готовившихся к почетной миссии - славить Бетховена на всем пути следования.

Однако вмешался необоримый рок, преследовавший всю жизнь и самого композитора. Еще 12 марта на Рейне о борт заново окрещенного судна разбили бутылку шампанского, а уже спустя сутки было объявлено: музыканты остаются на берегу, вояж отменен. А вместе с ним еще почти 300 мероприятий, в том числе запланированный на сентябрь этого года грандиозный концерт боннского симфонического Бетховенского оркестра и его венских коллег, которые должны были синхронно исполнить главные произведения композитора.

И все же Бетховен одолел "корону". Фонд, управляющий торжествами, принял решение продлить юбилейный год до осени 2021-го. По словам Мальте Бёкера, директора Дома Бетховена (он находится в Бонне на той улице, где родился композитор, хранит уникальную коллекцию артефактов и архивных материалов, связанных с его жизнью, располагает собственным камерным концертным залом и издательством), вынужденная изоляция даже придала празднику неожиданную остроту.

Просто с концертных подмостков своевольный Бетховен волею судеб переместился в народ - на балконы и в плейлисты мобильных приложений, откуда бросает вызов обстоятельствам, прямо как при жизни. Это очень символично, ведь Бетховен всегда демонстрировал несгибаемую волю и оптимизм, напоминает Бёкер, с воодушевлением закачавший себе треки классика в телефон. В Германии не сомневаются: знаменитая бетховенская "Ода к радости" (4-я часть Симфонии N 9, объявленная в 1972 году официальным гимном ЕС) еще грянет, причем с новым пылом и страстью.

Кстати

Бетховен, вдохновленный строкой Шиллера "Люди - братья меж собой", задумывал "Оду к радости" как застольную песню. А сама Девятая симфония, на премьере которой он дирижировал оркестром, уже лишившись слуха, стала первым музыкальным произведением, внесенным в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

Любуйся Берлином с планшета

Въездной немецкий туризм простимулируют онлайн-методами

Текст: Константин Волков

Национальный туристический офис Германии (DZT) создал специальную команду для преодоления кризиса, вызванного коронавирусом. Коллектив во главе с руководителем DZT в Швейцарии Харальдом Хеннингом координирует работу, направленную на то, чтобы не допустить слишком сильного спада в отрасли.

Чтобы оперативно реагировать на происходящее, компания усиленно развивает деятельность онлайн, а также переходит на гибкое планирование, чтобы то или иное событие не было привязано к конкретным срокам, но его можно было бы оперативно организовать. Что касается работы в онлайн-режиме, то на сайте DZT создан отдельный раздел, в котором рассказывается об актуальной ситуации вокруг коронавируса и о ситуации с въездным туризмом в Германии.

В онлайн перенесен и туристический бизнес-форум Germany Travel Mart, существующий уже на протяжении 46 лет. Он должен был пройти в Ростоке 10-12 мая, но пандемия спутала все планы. Поэтому DZT создал онлайн-мастерскую (воркшоп) по Германии как туристическому направлению. Семинары и конференции в удаленном режиме пройдут 22-24 июня. Что касается самого форума, то мероприятие перенесено на 2021 год.

Как отметил Тобиас Войтендорф, глава туристической ассоциации земли Мекленбург-Передняя Померания, где должно пройти мероприятие, "мы уже с нетерпением ждем возможности поприветствовать ключевых представителей международной туриндустрии на "живом" GTM с 25 по 27 апреля 2021 года. А пока будем использовать виртуальный GTM 2020, чтобы представить нашу федеральную землю посредством вебинара".

С 16 марта DZT начал онлайн-кампанию #DiscoverGermanyFromHome (Открой Германию из дома). Формат оказался успешен - на начало мая удалось привлечь 9,6 миллиона пользователей. Задача кампании - завлечь потенциальных туристов, рассказать о Германии так, чтобы захотелось туда поехать. Информация о всех 16 федеральных землях, их достопримечательностях, карты, рецепты местных блюд, викторины - представлено все, что может пробудить интерес к региону. "Следующим шагом планируется расширить предложения с помощью чат-бота, - пояснили "РГ" в DZT. - Потенциальные гости Германии получат самую актуальную информацию о планировании путешествия, правовых аспектах и туристических предложениях".

Если говорить о гибкости туристических планов, то начало восстановления отрасли ожидается со второй половины года. DZT и сотрудничающие с ней компании стараются оперативно скорректировать рекламные проекты, учитывая особенности рынков других стран.

Глава правления DZT Петра Хедорфер заявила, что "снижение бронирований от ключевых стран, откуда больше всего туристов приезжают в Германию, а также неуверенность клиентов влекут огромные экономические проблемы для туротрасли, в том числе для представителей малого и среднего бизнеса в этой сфере". По ее словам, Национальный туристический офис Германии старается тесно сотрудничать с международными туроператорами и онлайн-тревел- агентствами, информируя их о возможных мерах по восстановлению турпотока.

"Убеждена, что бренд Германии как туристического направления остается популярным у туристов и тех, кто приезжает с деловыми целями, и преодолеет трудные времена", - отметила Хедорфер.

Между тем отели в Германии уже начинают открываться в преддверии отмены запрета на поездки в 31 страну Европы. Владельцы гостиниц ожидают в нынешнем году 57-процентного снижения доходов по сравнению с 2019 годом, однако это лучше, чем полное отсутствие доходов. При этом министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас уже предупредил, что к отдыху придется "подходить ответственно", имея в виду санитарные ограничения, как то: обязательное ношение масок, использование дезинфицирующих средств, дистанцию между людьми, увеличенное расстояние между столиками в ресторанах. "Необходимо будет очень четко сказать людям, что ограничения их ждут везде - на пляжах, в ресторанах, в городских центрах", - отметил Маас.

Справка

Deutsche Zentrale fur Tourismus e.V. (DZT) - национальный туристический офис Германии со штаб-квартирой во Франкфурте-на-Майне. Цель DZT - реализация туристического потенциала Германии. По решению бундестага деятельность офиса DZT финансируется и контролируется Федеральным министерством экономики и энергетики. Организация разрабатывает стратегии и проекты для формирования положительного туристического имиджа Германии за рубежом и для привлечения туристов в страну. Национальный туристический офис Германии имеет представительства в 31 стране мира.

Фирма подставляет плечо

Зарубежные компании в России все активнее занимаются благотворительностью

Текст: Ирина Фурсова

Пандемия коронавирусной инфекции, остановившая многие предприятия и даже целые отрасли по всему миру, задела своим крылом российскую экономику и всех игроков российского рынка вне зависимости от их гражданства. Да, кого-то в большей, кого-то в меньшей степени, но тотально, потому что в современном глобальном мире все секторы экономики прямо или косвенно связаны между собой. И последствия эпидемии для бизнеса идентичны влиянию вируса на живые организмы: кто-то умер, кто-то выкарабкался, кто-то отделался с легким испугом.

Единственное отличие болезни экономики от болезни человека: бессимптомно вирус не перенес ни один бизнес. Но уроки, которые вынесли предприниматели из корона-кризиса, бесценны. Уроки о том, что в любом бизнесе выгода по большому счету вторична. И в ближайшем будущем люди оценят пользу той или иной компании не по объему выпущенной продукции или оказанных услуг в эпоху пандемии, а по поступкам и акциям, делающим жизнь комфортнее и безопаснее.

И очень показательно, что в разгар эпидемии немецкие компании, работающие в России, несмотря на финансовые трудности, выступили для всего бизнес-сообщества примером в построении новых корпоративных программ, внедрении практики ответственного ведения дела в сложных условиях, тем самым поддерживая российскую экономику и обеспечивая сплоченность в обществе.

"Немецкий бизнес в России всегда был известен тем, что делает ставку на долгосрочную перспективу. Он не только активно инвестирует в строительство заводов, магазинов, гостиниц и предприятий. Но и крайне ответственно относится к социальной стороне своей деятельности, принимая участие в благотворительных программах и акциях, - говорит председатель комитета по корпоративной социальной ответственности Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) и гендиректор Antal Russia Михаэль Гермерсхаузен. - При этом большинство компаний предпочитают не распространяться об этой стороне деятельности, считая, что порыв возвращать добро обществу не нуждается в дополнительной рекламе. Только вместе мы можем быть сильными".

Тем не менее мы расскажем о нескольких интересных проектах немецких компаний в нашей стране. Так, Henkel Россия передала более 200 тысяч единиц косметических продуктов и моющих средств благотворительным и волонтерским организациям в регионах с наибольшим количеством заболевших коронавирусом: Москве, Московской и Ленинградской областях. Эта продукция была направлена пенсионерам и одиноким пожилым людям, матерям-одиночкам, инвалидам, малоимущим и многодетным семьям. К социальным проектам подключились и региональные представительства компании. Завод в Энгельсе передал продукцию в благотворительные фонды и медицинские учреждения, а также выделил средства на строительство инфекционной больницы в Саратове. Кроме того, компания поддержала федеральную акцию #МыВместе. Совместно с проектом "Корзина доброты" присоединилась к сбору товаров первой необходимости для одиноких пенсионеров, а также передала ноутбуки и мобильные телефоны в пользование волонтерских штабов и кол-центров акции. "Ситуация требует солидарности и готовности поддержать друг друга и уделить особое внимание тем, кто не всегда может позаботиться о себе сам", - отметил президент Henkel Россия Сергей Быковских.

Сеть гипермаркетов "Глобус" в России - не новичок благотворительных акций. Уже десять лет ретейлеры работают с фондом "Волонтеры в помощь детям-сиротам". В начале периода самоизоляции в фонд передано более 200 килограммов продуктов для семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В залах гипермаркетов в Котельниках, Ярославле и Владимире выделено место для сбора товаров первой необходимости в помощь нуждающимся: к этой акции привлечены покупатели сети. "Глобус" помогал нуждающимся и раньше. У компании есть постоянные благотворительные программы. Например, переводить один процент от продажи каждого товара собственных торговых марок подшефным благотворительным организациям, которые есть в каждом городе.

Не смогла остаться в стороне во время борьбы с COVID-19 в России и производитель высокотехнологичного оборудования для хирургии и экстренной медицины компания KARLSTORZ. Первым делом специалисты фирмы начали активно переводить на русский язык иностранные рекомендации и стандарты по безопасности работы в оперблоках при оказании помощи COVID-пациентам. Материалы размещались в интернете в свободном доступе. Следующим важным этапом помощи стало обучение сотрудников реанимационных отделений новых госпиталей работе с оборудованием в экстремальных условиях COVID-19. В частности, в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" при техподдержке немецких специалистов прошел мастер-класс, посвященный проблеме дыхательных путей у больных COVID-19. Кроме того, компания предоставила в "Вороновское" два тренажерных комплекса для отработки взаимодействия хирургов, собранных из разных клиник с разным опытом работы в лапароскопии.

А известный химический концерн BASF помог обеспечить региональные медучреждения средствами защиты на несколько месяцев. Концерн безвозмездно доставил крупные партии медицинских масок в Калужскую и Ростовскую области. Средства защиты были переданы центрам по борьбе с коронавирусной инфекцией в мае этого года и будут распределены между медицинскими учреждениями. Потребность регионов в масках удалось оценить во взаимодействии с органами власти: в каждый из регионов было направлено по 50 тысяч масок. Эти средства защиты обладают всеми необходимыми свойствами: при их производстве использовался гипоаллергенный и воздухопроницаемый материал, который отличается мягкостью и прочностью.

"Мы считаем своим долгом оказывать всестороннюю поддержку медицинским работникам, которые подвергают себя опасности ради спасения жизней других людей, - сообщил глава BASF в России и СНГ Кристоф Рёриг. - Проект удалось реализовать благодаря слаженной работе и скоординированным усилиям команды. Я горжусь тем, что эта инициатива дополнила глобальную программу BASF по борьбе с COVID-19 и мы смогли помочь врачам в России, одном из ключевых регионов для концерна".

Внесло свою лепту в помощь пострадавшим от корона-кризиса и российское подразделение консалтинговой фирмы Rodl & Partner, поддержав благотворительный фонд "Реабилитация ребенка. Центр Г.Н. Романова", который возглавляет Мария фон Мольтке. Фонд был основан для бесплатной реабилитации детей с нарушениями центральной и периферической нервной системы, патологиями функций двигательного аппарата и заболеваниями верхних дыхательных путей, например бронхитом и астмой. За 22 года здесь помогли более чем пяти тысячам детей. И вот фонд сам оказался в сложном положении: из-за пандемии пожертвования также сократились и нечем стало выплачивать зарплаты работающим сотрудникам. Управляющий партнер Rodl & Partner в России и Центральной Азии д-р Андреас Кнауль принял решение поддержать фонд крупным пожертвованием и таким образом помочь благотворителям справиться с финансовыми трудностями. Свое решение он объясняет тем, что в профессиональном плане многим обязан России, и в такой критической ситуации считает необходимым помочь нуждающимся. Компания Rodl & Partner намеревается помогать фонду "Реабилитация ребенка. Центр Г.Н. Романова" и в будущем, в частности найти источники долгосрочного финансирования для крупного проекта.

Приведенные примеры - лишь капля в море социальной ответственности бизнеса, которая с каждым годом становится все весомее.

Компаниям нужна поддержка

Коронакризис негативно отразился на работе иностранных фирм в России

Текст: Михаил Нестеров

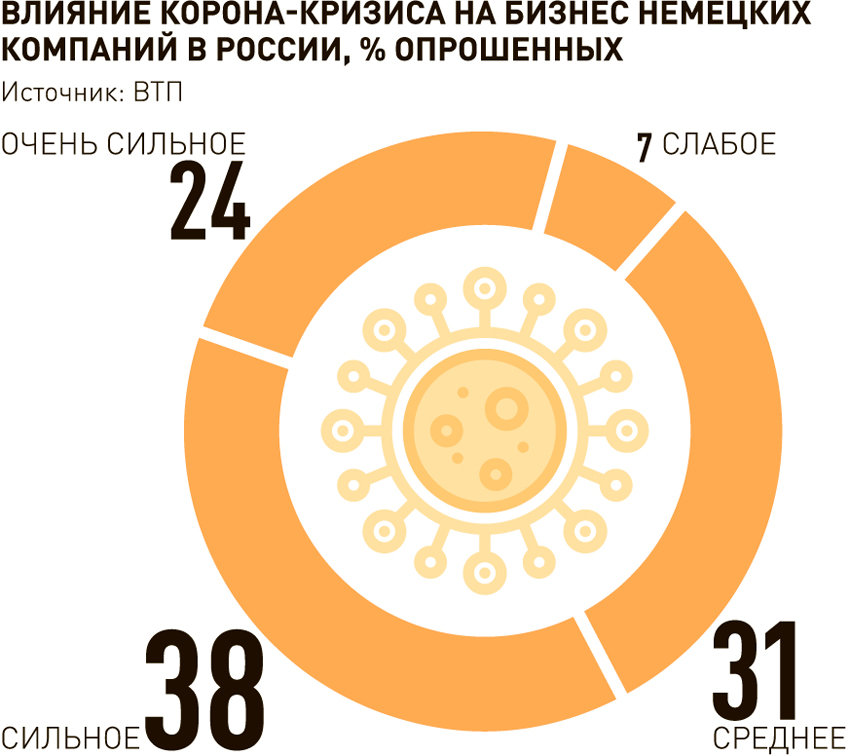

Немецкий бизнес в России вследствие пандемии коронавирусной инфекции несет потери в сотни миллионов евро. При этом западные предприниматели в целом поддерживают антикризисный менеджмент российского руководства, но вот меры по поддержке экономики считают недостаточными. Такие мнения выявил опрос "Экономические последствия COVID-19", проведенный Российско-германской внешнеторговой палатой, объединяющей более 900 фирм-участников.

"Если экстраполировать результаты опроса на более чем 4200 немецких компаний, ведущих деятельность в России, то их потери уже сегодня исчисляются солидным трехзначным числом в миллионах евро", - заявил председатель правления Российско-германской ВТП Маттиас Шепп. Тем не менее явное большинство немецких компаний считает адекватными ограничительные меры по самоизоляции, принимаемые как в Германии, так и в России.

Однако меры, направленные против распространения COVID-19 в России, уже вынудили две трети компаний к частичной (48 процентов) или полной (18 процентов респондентов) остановке производства.

Но бизнес не опустил руки. Как сообщили "РГ" в "МАН Трак энд Бас РУС", компания быстро адаптировалась к сложным условиям работы, вызванным пандемией. Ряд мер, предпринятых в короткие сроки, обеспечили бесперебойную поставку запчастей, а также работу дилерских центров и филиалов в Санкт-Петербурге и Подольске. Несмотря на то, что все сотрудники офиса были вынуждены перейти на удаленный режим работы, все сервисные центры бренда продолжили обслуживать клиентов и производить ремонт коммерческого и пассажирского транспорта, разумеется, в соответствии со спецификой ограничительных мер в каждом регионе. Все работники были обеспечены средствами защиты и регулярно инструктировались о мерах безопасности и соблюдении дистанции во время выполнения технических операций. C 13 апреля 2020 года работа завода MAN в Санкт-Петербурге была полностью восстановлена и теперь завод функционирует в обычном режиме.

Тем не менее подавляющее большинство респондентов (85 процентов) считают недостаточными предпринимаемые правительством меры по поддержке экономики. Так, 68 процентов компаний призывают смягчить требования налогового права в части сроков сдачи отчетности и штрафов. 58 процентов надеются на дополнительные субсидии и кредиты, в особенности для малых и средних предприятий (МСП). Более 40 процентов компаний хотят отмены ограничений на въезд в страну высококвалифицированных иностранных специалистов.

Как ранее сообщил "РГ" посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр, ряд менеджеров из Германии и других европейских стран, чье присутствие остро необходимо для осуществления руководства делами компаний в России, пока не могут въехать на территорию страны. По данным опроса ВТП, треть опрошенных топ-менеджеров немецких компаний попали в разряд "невъездных".

Более трети участников опроса ратуют за увеличение сроков подачи декларации о доходах для иностранных специалистов. Среди прочих предложений - призывы к снижению налоговой нагрузки и к компенсации расходов на выплату зарплат во время вынужденного простоя производства.

И самое главное: зарубежные компании, локализованные в России и пополняющие российскую казну солидными суммами налогов, должны иметь право на все возможные меры поддержки, вне зависимости от доли иностранного капитала.

"Некоторые компании, локализовавшие производство и получившие статус российских акционерных обществ, не получают поддержки, так как материнские фирмы владеют более чем 50 процентами их капитала. Это отпугивает инвесторов и выглядит как штрафные санкции для тех, кто уже инвестировал средства в Россию, - говорит Маттиас Шепп, - последствия мер по борьбе с коронавирусом не должны оказаться хуже самого вируса. Руководству РФ необходимо поддержать экономику, обеспечить сплоченность общества и разработать стратегии, чтобы не допустить затяжного экономического кризиса с волнами банкротств и массовой безработицей".

Сердце под присмотром

Немецкий бизнес участвует технологиями и опытом в уральских проектах

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)

В рамках Года Германии в России в Свердловской области проведут полезную встречу бизнес-объединений, представителей власти и некоммерческих организаций. Ее главной темой станет обмен опытом в реализации национальных стратегий в экономике, экологии, производительности труда, здравоохранении.

По словам генконсула ФРГ в Екатеринбурге Матиаса Крузе, в Германии есть свои национальные стратегические программы, которые созвучны российским нацпроектам. "Наш бизнес имеет большой опыт участия в них. Думаю, что его представители с удовольствием поделятся своим опытом со Свердловской областью и расширят круг партнеров на Урале", - отметил дипломат.

Также немецкий бизнес изъявил желание скооперироваться с уральцами при подготовке к Всемирным студенческим играм в Екатеринбурге в 2023 году. "Речь идет не о прямых финансовых вливаниях, а о "технологических инвестициях". Около 10 германских компаний предложили свои технологии в строительстве, организации движения, коммуникаций", - подчеркнул министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.

Предприятия с немецким капиталом довольно широко представлены в регионе: из 200, ведущих свою деятельность в УрФО, большая часть базируется именно на Среднем Урале. Среди них - как крупные компании типа BASF, Siemens, Wrth, Wilo, так и средний бизнес - высокотехнологичные Enviro Chemie, филиал Maschinenfabrik Reinhausen и другие. "Поскольку все они хорошо себя зарекомендовали с точки зрения качества продукции и ответственного партнерства, у них большие шансы поучаствовать в подготовке к Универсиаде", - полагает Матиас Крузе.

Рабочие кадры "под ключ"

Дуальные программы обучения все более востребованы у работодателей и студентов

Текст: Анастасия Павлова

Немецкие компании в России успешно готовят рабочие кадры по системе дуального образования.

До половины времени студенты проводят на производстве, а после окончания колледжа получают не только работу и диплом российского образца, но и свидетельство европейского уровня. Работодатели заинтересованы в квалифицированном персонале под их требования: мехатрониках, специалистах по металлообработке, логистах и специалистах по административной деятельности. Потребность в таких кадрах будет расти.

Как подчеркивалось на слушаниях по вопросу развития среднего профессионального образования в Совете Федерации, состоявшихся в конце зимы, примерно 80 процентов от всех занятых в российской экономике являются рабочими или специалистами среднего звена. При этом только 62,2 процента выпускников колледжей могут после окончания обучения найти работу по специальности. И хотя на сайтах большинства предприятий постоянно размещаются объявления о многочисленных вакансиях, там не торопятся принимать на работу свежеиспеченных специалистов. Не потому, что их учили плохо, а учили в отрыве от реальности. Вывод напрашивается простой: предприятие должно диктовать учебному заведению, какие им нужны специалисты, и при этом, разумеется, участвовать в подготовке, в том числе и финансово.

Поэтому дуальное образование сегодня выгодно трем сторонам: работодателю, учебному заведению и студенту. По сути, это система, когда компания берет на себя ответственность за практические навыки, а колледж - за теоретические знания. В период обучения студент получает стипендию. Предприятие таким образом инвестирует в хороших, интегрированных в команду, специалистов. Вероятность трудоустройства студента многократно возрастает.

Еще в 2013 году ВТП запустила пять пилотных проектов дуального образования. Одна из самых перспективных специальностей на тот момент - мехатроник. Это изначально немецкая профессия, объединяющая квалификации электрика, электроника и механика и ИТ-специалиста. Такие специалисты профессионалы работают со сложными компьютеризированными станками и другим оборудованием. Один из первых проектов стартовал в компании Баутекс в городе Гусь-Хрустальный на основе другой специальности. За годы внедрения и адаптации дуальных учебных процессов удалось совместными силами с ВТП внедрить специальность "Мехатроника и робототехника" в колледже Гусь-Хрустального.

Сегодня немецкие компании работают в тесной связке с 14 колледжами в восьми российских регионах. За время внедрения программы уже закончили дуальную программу обучения по немецкой модели почти 300 студентов по 9 специальностям.

Российско-Германская ВТП работает над совершенствованием федеральных правовых норм, что позволило бы организовывать профессиональное обучение, ориентируясь на немецкую дуальную модель в каждом субъекте РФ. В планах и новые специальности, например, из сферы обращения с отходами: это перспективное и очень нуждающееся в современных навыках направление.

Компания "ХайдельбергЦемент" совместно с Российско-Германской ВТП и Сланцевским индустриальным техникумом также запустила программу дуального образования. В 2020 году компания запланировала принять в программу двух студентов третьего курса в качестве стажеров по профессии слесарь-ремонтник. В прошлом году компания уже выбрала двух человек, подходящих требованиям компании студентов, и они приняты на работу, сейчас дополняют теоретическое обучение в техникуме, совмещают учебу и работу практическими навыками на заводе.

Система дуального образования означает поровну обучение "за партой и за станком", что в итоге помимо диплома российского образца выпускники получают свидетельство, подтверждающее знание, соответствующее немецким требованиям качества. Выпускники Тихорецкого индустриального техникума этого года получают диплом по специальности "Механизация сельского хозяйства" и сертификат немецкого образца "Специалист по металлообработке".

В 2020-2021 учебном году 10 студентов Краснодарского машиностроительного колледжа получат российские дипломы по направлению "Технология машиностроения" и немецкие сертификаты по профессии "Индустриальный механик".

Конечно, дуальное образование не ограничивается только рабочими специальностями. Крупные немецкие компании в России успешно сотрудничают и с вузами. Например, в Германии достаточно давно и успешно SAP реализует программы дуального образования. Работает это не только внутри страны, есть проекты с вузами из стран Персидского залива. Особенность "вузовских" дуальных программ в том, что студент поступает сразу и в университет, и в компанию, при этом 3-4 года обучения (это прикладной бакалавриат) он проводит именно в компании.

"Подобная система помогает готовить кадры в специфических областях, при этом сам учащийся уверен в своем дальнейшем трудоустройстве, а между вузами поддерживается здоровая конкуренция", - говорит Андрей Филатов, генеральный директор SAP CIS.

В России это функционирует немного по-другому: через программу Университетский Альянс SAP. Глобально в нее входит более 3500 вузов, из них около 135 - из РФ и СНГ. Основной подход - модель Train-the-trainer, обучение преподавателей, которые тиражируют знания на студентов. Преподаватели получают знания через семинары, онлайн-библиотеку учебных материалов SAP Learning Hub Academic Edition.

"Главное преимущество дуального образования - более высокое качество подготовки. Вы хотите стать инженером и работать на производстве? Университет дал вам теоретические знания, но вы слабо представляете, как выглядит цех изнутри, какое оборудование в нем установлено. Чтобы таких ситуаций не возникало, и существует дуальное образование", - говорит Андрей Белоедов, исполнительный директор по продажам и маркетингу компании REHAU в Восточной Европе.

У REHAU есть собственный обучающий центр - REHAU Академия, его создали для развития компетенций при использовании продуктов и решений компании. Туда приходят архитекторы, проектировщики, монтажники инженерных систем и другие. Не было никаких проблем добавить к этому списку еще и студентов.

"Инициатива нашла поддержку среди российских профильных вузов, и теперь мы сотрудничаем с ними в рамках дуального образования на постоянной основе. Некоторые из студентов после получения диплома остаются с нами. Сейчас они работают и в московском офисе, и на заводе в Гжели, и в региональных представительствах. Это говорит об эффективности системы", - резюмирует Андрей Белоедов.

Пережившие "корону"

Как федеральные земли выходят из локдауна

Текст: Марина Алешина

Июнь стал переломным месяцем для Германии: после долгого перерыва в стране начала оживать сфера услуг - причем каждая федеральная земля самостоятельно определила график выхода из локдауна, отмечает Spiegel online.

Самые строгие карантинные меры действовали в Баварии. Однако с конца мая там заработали фитнес-клубы и бассейны, кафе и рестораны. Главным разочарованием для баварцев стало решение местных властей не проводить этой осенью Октоберфест, который ежегодно приносил в баварскую казну сотни миллионов евро и создавал около 13 тысяч рабочих мест для соискателей со всей страны.

Регионы, имеющие выход к Северному и Балтийскому морям, сделали ставку на восстановление туризма - пока что внутреннего. Действовать приходится с осторожностью. Первыми на пляжи выпустили обладателей недвижимости на побережье, затем уже отели открыли двери для гостей с региональной "пропиской". И только на третьем этапе курорты смогли посетить путешественники из других немецких земель. При этом везде действуют свои правила. В Нижней Саксонии каждая коммуна сама решает, пускать ли туристов без ночевок (отследить однодневные контакты в случае заражения COVID-19 гораздо труднее, чем среди постояльцев гостиниц). В земле Мекленбург - Передняя Померания обязательно бронирование отдыха как минимум на неделю, при этом предельно допустимая заполняемость отелей - 60 процентов. Один из них попытался оспорить это санитарное требование в суде, но лимит остался в силе. Местные власти уже запустили акцию под девизами "Мы - земля отдыха" и "Покажи сердце - выбери нас". А еще в регионе разрешили открыть летние лагеря и турбазы для школьников, но они также не должны быть укомплектованы полностью. Недавно вышли из самоизоляции такие популярные острова, как Рюген и Зюльт.

Именно гастрономия, туризм, а также культура признаны в Германии наиболее пострадавшими от "короны". С начала июня до конца августа учреждения и предприятия этих отраслей смогут получить еще один транш срочных выплат, если докажут, что по-прежнему терпят убытки в размере не менее 50 процентов от прежней выручки с продаж. Размер компенсации в каждом случае может составить до 150 тысяч евро. Общая сумма на эти цели в размере 25 миллиардов евро заложена в беспрецедентный пакет помощи гражданам и бизнесменам, попавшим в зону финансовой турбулентности. Как раз на этой неделе его утвердило правительство ФРГ. В общей сложности на стимулирование национальной экономики и преодоление последствий пандемии выделяется 130 миллиардов евро на 2020-2021 годы. Для сравнения: весь федеральный бюджет, все расходы ведомств и министерств составляют 350 миллиардов, отмечает Handelsblatt.

Среди мер - снижение налога на добавленную стоимость с 19 до 16 процентов с 1 июля до конца 2020 года. Льготная ставка такого налога понизится с семи до пяти процентов. Благодаря государственным субсидиям с 2021 года населению и предприятиям дешевле будет обходиться электроэнергия, производимая из возобновляемых источников. До сих пор она облагалась специальной пошлиной за каждый киловатт-час. Предусмотрены инвестиции в "зеленые технологии". Например, с трех до шести тысяч евро увеличатся субсидии на покупку электромобилей стоимостью от 40 тысяч.

Не опускать руки

Вторая сторона кризиса - новые возможности

Текст: Ирина Фурсова

Разгул новой коронавирусной инфекции, продолжающийся уже несколько месяцев, внес свои коррективы в развитие экономики и привычную жизнь людей, заставил приспособиться к новой реальности не только граждан, но и бизнес-процессы. О том, как пандемия влияет на устойчивое развитие компании Henkel в краткосрочной и долгосрочной перспективе, "РГ" рассказывает президент Henkel в России Сергей Быковских.

Сергей Львович, как компании удалось адаптироваться к новым условиям работы?

Сергей Быковских: Это не первый кризис в 30-летней истории Хенкель в России, и все они были преодолены. Пандемия, конечно, явление исключительное, но бизнес на этом не заканчивается. Главное, чтобы был внутренний настрой, желание действовать: на это мы ориентируем своих сотрудников. Одна из сильных сторон глобального и локального бизнеса Henkel - способность воспринимать перемены и адаптироваться к ним. Мы рассуждаем прагматично: ситуация изменилась, надо меняться самим. В первую очередь - обезопасить сотрудников, ведь это наше главное достояние, с ними связаны все перспективы компании. Во вторую - обеспечить непрерывность производства, сохранность основных фондов и связей с поставщиками, поскольку мы тоже являемся звеном в глобальной цепочке поставок.

Эти задачи были выполнены. Конечно, если говорить о производственных и финансовых результатах, то есть определенные проблемы, но наша компания диверсифицированная, работающая по различным направлениям: товары массового спроса, косметика, бытовая химия, строительные материалы, индустриальные технологии. Спад в строительстве и промышленности сказался на производстве стройматериалов и индустриальной составляющей. А на бытовую химию, средства гигиены спрос не падал, на некоторые товары даже рос. В целом мы проходим через корона-кризис достаточно ровно, и для нас уже важно думать о перспективе: какие тренды будут на рынке, как там изменится ситуация? Чтобы расти дальше и по максимуму реализовывать свои возможности на рынке.

Год 30-летия Henkel в России ознаменован расширением производства на заводе в Ногинске. Какие дополнительные возможности это дает компании?

Сергей Быковских: Выпуск продукции на таком рынке, как Россия, компания всегда рассматривала как перспективу, поэтому наши производства в РФ наращивают мощность. За последний год открыты новые линии на заводах в Перми, Коломне и Тосно. В Ногинске с 200 до 320 миллионов единиц готовой продукции увеличен выпуск косметических средств, появились новые объекты инфраструктуры. Рост производства позволяет нам закрыть потребности рынков стран Евразийского экономического сообщества и наращивать экспорт в дальнее зарубежье.

Расскажите, пожалуйста, о новой стратегии в производстве упаковки в рамках устойчивого развития.

Сергей Быковских: Тема устойчивого развития для глобальной и локальной компании является частью ДНК. Еще на стадии разработки продукта мы не только закладываем в него определенные потребительские и инновационные свойства, но и тщательно просчитываем воздействие на окружающую среду, в том числе уровень переработки упаковки. Наша цель - к 2025 году минимум 50 процентов нашей упаковки перевести на перерабатываемый пластик. Еще в прошлом году мы занялись поиском российских поставщиков переработанного пластика. И скоро на рынке появятся продукты под брендами Fa, Schauma и Pril с упаковкой из полностью переработанного пластика. Специалисты нашей научно-исследовательской лаборатории ищут новые формулы для производства упаковки из локального сырья, производство и утилизация которых значительно снизит нагрузку на окружающую среду. Это очень сложный комплексный процесс. Потому что упаковка должна одновременно быть экологичной и поддерживать потребительские свойства продукта: герметичность, влагонепроницаемость и т.д. Также в рамках стратегии на сокращение использования в упаковке первичного пластика из ископаемого сырья в сотрудничестве с одним из российских ретейлеров установили в торговых залах фандоматы для приема использованной пластиковой упаковки, которая после отправляется в переработку.

Ожидается ли появление новых продуктов и расширение существующих линеек?

Сергей Быковских: Во время пандемии, когда все офисные сотрудники работали дистанционно, мы вывели на рынок новый продукт: санитайзер для рук в формате спрея, продемонстрировав отличную командную работу в сжатые сроки. Идея появилась в апреле, в мае начали производство, а сейчас уже идут поставки в розничные сети.

Что касается расширения, то, например, линейку Got2B дополнили средствами для окрашивания волос. Считаем, что краска под брендом, специализирующимся на уходе и восстановлении волос, имеет большие перспективы на рынке. В этом сегменте также запускается новая краска Gliss. У продуктов линейки Schauma Natural care появилась новая улучшенная рецептура.

У потребителей сейчас возникают новые запросы, связанные с пандемией, люди стали больше времени проводить дома. И для Henkel в этой ситуации важно задавать людям вектор спокойствия и уверенности, помочь хорошо выглядеть и сохранить здоровье, а значит, и хорошее настроение.

Джинн вернулся в бутылку

Как Германия стала одним из пионеров в области утилизации вторсырья

Текст: Марина Алешина

На фоне пандемии коронавируса государства по всему миру стали производить больше бытового мусора. И Германия не исключение, сообщает портал morgenpost.de.

Заказ еды из ресторанов на дом или просто на вынос, доставка товаров онлайн, посылки близким по почте - горы упаковки неизбежно растут как снежный ком. Ожидается, что к концу 2020 года будет образовано на 2,26 миллиона тонн бытовых отходов больше. Еще до "короны" на одного жителя ФРГ ежегодно приходилось примерно 500 кило твердых коммунальных отходов - это больше, чем в среднем по ЕС. Зато именно немцы справедливо считаются одними из чемпионов по утилизации и переработке вторсырья. Как им это удалось и что скрывается за понятием "циркулярная экономика", на которую давно сделали ставку немецкие перерабатывающие компании и правительство, разбиралась "РГ".

На этот путь страна встала далеко не вчера. Еще в семидесятые годы прошлого века в ФРГ начали основательно сортировать пищевые отходы, бумагу, стекло, пластик и другие виды упаковки, что проложило путь к современной системе контейнеров по раздельному сбору мусора. Появилась и законодательная база, регламентирующая процесс.

С тех пор акценты сместились. Теперь главный приоритет Германии и Евросоюза в целом состоит в стремлении предотвратить или максимально сократить образование отходов и сделать их пригодными для повторного использования. В новых условиях производители должны думать, как повысить ресурсо- и энергоемкость своей продукции - по сути источника будущих отходов.

"К таким мерам относятся и экологический дизайн малоотходной и легкоутилизируемой упаковки, и регенерация и ремонт продукции, позволяющие продлить срок ее эксплуатации. Далее по рангу в этой иерархии следует вторичная переработка (рециклинг), за ней - все прочие виды утилизации, в том числе энергетическая, и на последнем месте - захоронение отходов на полигонах", - рассказала "РГ" Юлия Грищенкова, глава представительства Немецкого общества по международному сотрудничеству (GIZ) ГмбХ.

Что же касается полигонов, признанных самым вредным способом утилизации отходов на планете, то с 2005 года в Германии запрещено захоронение необработанных отходов. На захоронение на полигон можно направить только "инертные" минеральные отходы.

Впрочем, как писала "РГ", и до этого в стране не было классических свалок, на которые бы вывозилось все подряд. Конечно, кое-где оставались мусорные полигоны устаревшего формата - наследие 1960-1970-х годов, но их санация еще три года назад была почти закончена. При этом немцам удается избежать отправки на полигоны, пусть даже самые прогрессивные, около 200 миллионов тонн мусора - а это огромный вклад в дело сохранения окружающей среды.

Германии и впрямь есть чем похвастаться. По данным Немецкого общества по международному сотрудничеству, за последний год доля рециклинга твердых коммунальных отходов в ФРГ составляла около 66 процентов.

"По сути экономика замкнутого цикла в Германии - это высокотехнологичная отрасль, позволяющая извлекать из отходов вторичное сырье и применять их в качестве альтернативных ресурсов. Иными словами, все отходы, генерируемые на территории Германии, в большинстве своем должны вернуться в производственный или сырьевой цикл. Это может произойти в виде повторного применения, например, многооборотной тары для напитков, производства рециклатов (материалов, полученных в результате утилизации пластика. - Прим. ред.), получения тепло- или электроэнергии, биогаза либо компоста. Как мы видим, пути отходов в экономике замкнутого цикла разные, но цель у них одна: оставаться как можно дольше в хозяйственном цикле, - отмечает Юлия Грищенкова. - В 2019 году в Германии вступил в силу новый закон об упаковке.

В нем предусмотрены меры для стимулирования производителей к использованию легко перерабатываемых и экологически безопасных материалов, усилен контроль исполнения обязательств в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). Благодаря созданию нового ведомства, "Центрального реестра упаковки", немцы намерены поэтапно охватить всех присутствующих на рынке производителей, подпадающих под требования РОП, и более тесно координировать работу системных операторов, отвечающих за достижение целевых показателей. Увеличение нормативов по утилизации упаковки предусмотрено в два этапа - в 2019 и 2022 годах. Например, согласно новым показателям с 2022 года доля рециклинга для пластика составит 63 процента, стекла, алюминия, черных металлов, картона и бумаги - 90 процентов, а комбинированной упаковки - не менее 70 процентов. В ближайшие годы следует ожидать поправки в части увеличения показателей по сбору и утилизации в Закон об электронных и электрических приборах Германии".

Цели взяты не с потолка: законодательство ФРГ следует в русле стандартов Евросоюза, которые постоянно развиваются. Эксперты признают, что эти планы весьма амбициозны. Как уже писала "РГ", лучше всего в Германии обстоит дело с переработкой бумаги и стеклянной тары: тут доля вторичной утилизации еще несколько лет назад достигла 80 процентов. С пластиком все иначе. В 2017 году в стране было произведено более 6 миллионов тонн пластиковых отходов, из которых лишь 16 процентов использовались вторично. Большую часть пластикового мусора немцы сожгли или вывезли на экспорт в зарубежные страны, включая Китай.

Ну а по данным Федерального ведомства по охране окружающей среды, которые портал Deutsche Welle приводил в 2019 году, лишь около 30 процентов всех пластиковых отходов, подлежавших переработке, послужили для производства упаковочных материалов. Дело в том, что директивы и регламенты ЕС предъявляют очень высокие требования к качеству упаковки, чтобы исключить попадание микропластика в продукты, а оттуда - в организм человека. Отчасти проблемы мог бы решить биопластик, получаемый из возобновляемого сырья - древесины, сахарной свеклы и даже картошки.

Наконец, еще задолго до появления на европейском горизонте шведской школьницы Греты Тунберг в Германии были очень популярны всевозможные экологические и социальные акции. К примеру, немцы активно включаются в кампании по "фудшерингу", или "фудсейвингу", то есть бесплатной передаче излишков продуктов с истекающим сроком годности всем нуждающимся через благотворительные организации и соцсети.

В тему

Еще один из столпов циркулярной экономики - "зеленая энергетика", на которую делает ставку правительство Германии. На пути к "углеродно нейтральному" производству, которое заявлено как цель на 2050 год, немцы готовы подать пример соседям по ЕС. Уже через 20 лет Берлин обязуется сократить эмиссию CO2 на 55 процентов, доведя долю возобновляемых источников энергии - ветра, солнца и биомассы - до 65 процентов в энергобалансе страны. В декабре 2018 года в Рурском бассейне закрылась последняя шахта, в которой полтора столетия добывался каменный уголь; отныне Германия его не производит, но импортирует (в основном из России). К 2035-му, максимум - 2038 году страна полностью откажется и от генерации на буром угле. Кроме того, ФРГ решительно выходит из атомной энергетики, которая в соответствии с новыми стандартами ЕС больше не считается "зеленой". Три из работающих пока АЭС будут отключены уже к 2022 году. В первой половине 2019 года "зеленые" источники энергии впервые обошли "традиционные", если не считать газ. На солнечные батареи и ветрогенераторы, а также на ГЭС пришлось в целом 47,3 процента выработанного в стране электричества, в то время как на угольные и атомные станции - 43,4 процента.

Комментарий

Светлана Бигессе, генеральный директор компании "Ремондис" (Россия):

- В 1970-е годы проблема захоронения отходов на полигонах в Германии стала особенно острой: объемы отходов, в основном упаковки, росли с каждым годом, а увеличивать площади полигонов больше не было возможности. В 1991 году в Германии (впервые в Европе) была законодательно введена "расширенная ответственность производителя" (РОП) за утилизацию использованной упаковки. Цель: предотвращение попадания упаковки из картона, пластика, металла, стекла на полигоны. РОП стал основным источником финансирования системы раздельного сбора отходов на каждой контейнерной площадке, а также ее дальнейшей сортировки для вторичной переработки.

К сожалению, сегодня в РФ в рамках законодательства РОП отсутствует механизм финансирования инфраструктуры раздельного сбора отходов на контейнерных площадках в муниципалитетах. А ведь это основная задача РОП - через систему раздельного сбора предотвратить попадание упаковки на полигон, после чего направить ее на вторичную переработку.

Высокая доля рециклинга ТКО в Германии возможна только с применением технологий глубокой переработки отходов. А это высокотехнологичное дорогостоящее оборудование. Производство альтернативного топлива, выработка энергии из отходов лишь минимально компенсируют затраты на такое оборудование.

Высокие экологические стандарты в области переработки бытовых отходов неизбежно связаны с высокой платой населения за обращение с отходами. Это очень важный факт. Плата жителя Германии за обращение с отходами приблизительно в 10 раз выше среднего платежа в РФ.

Поэтому нужно проводить серьезную разъяснительную работу с населением по этому вопросу. Сегодняшние платежи граждан в российских регионах за обращение с отходами могут позволить только организовать сбор, вывоз отходов, их захоронение на новом, более современном полигоне и линию сортировки смешанного мусора, которая позволит сократить объем отходов для захоронения не более чем на 5-10 процентов.

Снять отношения с паузы

Глава немецкой дипмиссии в Москве рассказал о сотрудничестве двух стран вопреки пандемии

Текст: Геза Андреас Фон Гайр (Посол Федеративной Республики Германия в Российской Федерации)

Сегодня Германия и Россия, как и почти весь остальной мир, имеют дело с двойным вызовом: пандемией коронавирусной инфекции - глобальной проблемой, для решения которой необходимы колоссальные усилия на международном уровне. А также масштабным спадом в экономике и торговле и, пожалуй, тяжелейшей со времен окончания Второй мировой войны глобальной рецессией. Оба фактора приведут к значительным социальным последствиям, также имеющим трансграничный характер.

Правительство Российской Федерации, правительство Германии и Европейский союз уже начали реализацию ряда комплексных мер отчасти эпохального размаха в целях смягчения экономических последствий. В Германии был одобрен наиболее объемный в истории Федеративной Республики пакет мер поддержки. Он включает в себя кредиты, гарантии и прямые субсидии для предприятий, независимо от сферы их деятельности и числа сотрудников. В то же время преодоление кризиса также станет приоритетной темой председательства Германии в Совете ЕС во втором полугодии 2020 года.

Масштабные и разнообразные меры поддержки ЕС пойдут на пользу и германским компаниям, которые в последние годы и десятилетия размещали свои инвестиции и в России. Только в 2019 году объем прямых инвестиций из Германии в Россию составил 2,6 миллиарда евро. При этом инвесторы представляют весь спектр германской экономики, в качестве примера я назову лишь сферы автомобилестроения, фармацевтики, машиностроения и энергетики.

Многие работающие в России германские компании не только являются важными работодателями и налогоплательщиками, но и существенным образом способствуют практическому трансферу технологий. Тем важнее предоставить как раз иностранным инвесторам, давно укоренившимся в России, равный доступ к местным формам поддержки на федеральном и региональном уровнях. Ведь не допустить дискриминации требуют честность и хорошее обращение с предприятиями, сделавшими выбор в пользу локализации бизнеса в России.

Еще один аспект, которому мы должны уделить внимание, - ограничения на въезд, введенные в целях борьбы с угрозой заражения, привели к тому, что ряд менеджеров из Германии и других европейских стран, чье присутствие остро необходимо для осуществления руководства делами компаний в России, в настоящий момент не могут въехать на территорию страны. Российско-Германская внешнеторговая палата и Восточный комитет германской экономики совместно с Ассоциацией европейского бизнеса и другими организациями-партнерами из Италии, Франции и Австрии уже представили российским властям конкретные предложения по исключительному порядку получения разрешения на въезд. Вместе с ними мы также, будучи местными представителями европейской дипломатии, выступаем за улучшение условий.

Несмотря на все проблемы и вызовы, сейчас нам стоит устремить свой взгляд прежде всего в будущее: пожалуй, весьма кстати придется Год Германии в России, который начнется в конце этого лета и который мы планируем использовать в качестве совместной площадки для того, чтобы после обусловленной коронавирусом вынужденной паузы вновь придать нашим взаимоотношениям импульсы и динамику, в частности, в сфере экономики.

Для всех нас, в том числе и для компаний, этот Год станет хорошей возможностью по всей России совместно воспользоваться заметной ролью Германии в общественной жизни и прежде всего добиться развития в ориентированных на будущее вопросах. Также и грядущий германо-российский тематический Год экономики и устойчивого развития, начало которого запланировано ближе к концу календарного года, станет источником замечательных точек соприкосновения для поиска участниками из Германии и России новых перспективных идей и проектов.

Давайте вместе поработаем над тем, чтобы, несмотря на последствия пандемии - нет, как раз по причине их наличия, - благодаря новым идеям продвинуться вперед в наших основывающихся на широком фундаменте отношениях.

Бизнес ждет сигнала

Немецкие компании инвестируют в Россию даже во время коронакризиса

Текст: Александр Саможнев

Пандемия коронавируса кардинально изменила ситуацию на мировых рынках. О том, как живут и работают немецкие компании в России, "РГ" рассказал председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) Маттиас Шепп.

Г-н Шепп, как выживают компании с немецким капиталом в условиях кризиса, вызванного пандемией, какой финансовый ущерб понесли?

Маттиас Шепп: Немецкий бизнес в России по итогам наших опросов зафиксировал потери уже в сотни миллионов евро. Предприниматели в целом довольны антикризисным менеджментом российского правительства, но не удовлетворены мерами по поддержке российской экономики. Наш бизнес хочет более конкретной помощи от российского государства. К сожалению, крупнейшие иностранные инвесторы, получившие статус системообразующих производств и являющиеся российскими юридическими лицами, не могут претендовать на все меры поддержки, так как их иностранные материнские компании владеют более чем 50 процентами их капитала. Если ситуация останется таковой, то это тревожный сигнал. Это отпугивает потенциальных инвесторов и выглядит, как штрафные санкции для тех, кто уже инвестировал. Я редко чувствовал такую бурю негодования со стороны наших фирм, как в этот раз. Наши компании хотят, чтобы с ними обращались на равных, когда они вкладывают здесь свои деньги.

Как относится бизнес к ограничительным мерам российского правительства, какие пожелания высказываются?

Маттиас Шепп: Менеджеры компаний способны обеспечить меры, необходимые для продолжения работы предприятия в условиях коронакризиса. Речь идет о социальной дистанции, дезинфекции помещения, а также об обязательном ношении масок. Государство должно позаботиться об ограничительных мерах, но фабрики и бизнес должны продолжать свою работу. У государства есть свои задачи, а у бизнеса - свои. Нельзя мерами против коронавируса ставить под угрозу экономику. Десятки тысяч предприятий обанкротятся, люди останутся без зарплаты, под угрозой окажется социальное спокойствие. Пострадают самые незащищенные члены общества. Лекарство от вируса не должно быть более горьким, чем сам вирус.

Правительство РФ обещает помочь системообразующим предприятиям. Могут ли рассчитывать на дополнительную поддержку компании-члены ВТП?

Маттиас Шепп: Мы очень надеемся на эту поддержку. Российско-Германская внешнеторговая палата вышла со своими предложениями на федеральном уровне и в регионах и подала перечень компаний, которые, с нашей точки зрения, необходимо было внести в списки системообразующих предприятий. Это десятки фирм-членов ВТП. Но, как показывает практика, списки - одно, а реальная поддержка - часто другое. Решение правительства в отношении компаний, большинством акций которых владеет иностранный капитал, вызвало недовольство. Мы писали премьер-министру и профильным министрам. Мы верим в российский рынок, многие менеджеры любят Россию. Но нам трудно понять такое решение.

Какова ситуация с малыми и средними предприятиями?

Маттиас Шепп: Понятно, что такие гиганты, как Siemens, Volkswagen или Bayer имеют налаженные контакты с правительством. У малого бизнеса таких связей нет, поэтому он нуждается в лоббистской поддержке ВТП больше, чем крупные компании. Наши услуги в целом востребованы как никогда. Команда Российско-Германской внешнеторговой палаты работает, не считаясь со временем. Немецкий бизнес всегда был, есть и будет надежным партнером российского правительства. В экономику РФ вложены значительные средства. По данным Бундесбанка, в прошлом году прямые инвестиции в России составили 2,3 миллиарда евро, если мы сравниваем отток и приток капитала. И даже во время коронакризиса компании продолжают вкладывать деньги.

Как отразится кризис на развитии экономических связей, на контактах инвесторов и выполнении планов на перспективу?

Маттиас Шепп: Поживем - увидим. Но уже сегодня можно сказать, что интерес к мероприятиям, проводимым в России, в Германии даже вырос. Удвоилось и даже утроилось количество участников наших онлайн-конференций. ВТП в России является одной из самых передовых организаций в мире среди 143 ВТП в области применения инновационных технологий в своей работе. С помощью современных коммуникаций мы перевели мероприятия в режим онлайн. На днях я созванивался с одним производителем оборудования из бывшей ГДР, который хочет локализовать производство в России. Этому помогает низкий курс рубля, наличие квалифицированных кадров, в том числе специалистов в сфере информационных технологий. За последние года фирмы-члены ВТП добились значительных успехов.

Евросоюз не хочет снимать санкции в условиях кризиса. Какова реакция бизнеса на это решение, удалось ли приспособиться к работе в условиях ограничений?

Маттиас Шепп: Подавляющее большинство наших компаний поддерживают недавнюю российскую инициативу о снятии санкций. Согласно опросам ВТП, 93 процента респондентов выступают за отмену санкций со стороны ЕС. Кажется, что в связи с проблемами, которые вызвала пандемия, США не выступают с новыми инициативами по санкциям. Хотя за океаном всегда что-то могут придумать. К сожалению, так произошло с "Северным потоком-2". Мы не думаем, что санкции скоро отменят.

Есть ли изменения в инвестиционном климате в России, возникают ли трудности с локализацией производства в регионах?

Маттиас Шепп: Бизнес связывает надежды с приходом премьер-министра Михаила Мишустина. Вирус он победил. Хочется верить, что Мишустин сможет победить и болезни российской экономики. Первая задача - увеличивать эффективность и производительность экономики. Вторая - это борьба с коррупцией. В целом ситуация в последние годы стала лучше. Власти призваны бороться с пандемией. Но меры по борьбе в коронавирусом не должны заставлять страдать частный капитал, а государство - занимать все больше места в экономике. ВТП выступает за рыночные механизмы, где государство создает рамки для бизнеса, но с важной ролью частного производства.

Каждый губернатор понимает, что он должен найти баланс между здоровьем людей и интересами экономики. Надо предотвратить волну банкротств и появление скрытой безработицы. На местах хотят наладить эффективную работу с иностранным бизнесом. Можно отметить эффективное взаимодействие с командой губернатора Московской области Андрея Воробьева. Благодаря ему на днях удалось решить одну из проблем фирмы-члена ВТП, уже инвестировавшей здесь несколько десятков миллионов евро и построившей сейчас новый склад, к которому нужно было подвести электричество.

В России постепенно восстанавливается производство. Можете ли сделать прогноз по инвестициям немецкого бизнеса в РФ в нынешнем году?

Маттиас Шепп: Любой кризис предоставляет шансы. После снятия ограничений локализация производства станет мировой тенденцией. Экспортные возможности экономики Германии сузятся. Строить заводы нужно там, где планируется продавать продукцию. Россия представляет собой большой рынок. Повторить результат прошлого года по нетто инвестициям вряд ли возможно. Определяющими будут 2021 и 2022 годы. Российское правительство должно дать четкий сигнал иностранному бизнесу. Потребуется также время для восстановления производственных связей. Около трети предприятий опасаются возникновения проблем. Конечно, роста ВВП в России в этом году не будет. В Германии же, по прогнозам правительства, три миллиона человек станут безработными. Сейчас каждый четвертый работник получает государственную субсидию.

Какие российские регионы, по вашему мнению, остаются наиболее привлекательными с точки зрения инвестиций?

Маттиас Шепп: Можно говорить о городах и регионах с высокой платежеспособностью населения. В их числе Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень и другие региональные центры. Сибирь интересна для инвесторов, так как там добывается нефть, газ и другое сырье. Дальний Восток, обеспечивающий обмен товаров между Россией и Азией, представляет интерес для немецких логистических компаний. Перспектив много, при нормализации ситуации всегда найдутся предложения для инвесторов.

Назовите наиболее значимые проекты с участием немецкого капитала. Какова степень их готовности в 2020-2021 году?

Маттиас Шепп: Крупные компании, в том числе Linde AG с объемом инвестиций около 300 миллионов евро, продолжают успешно работать в России. Например, Volkswagen c момента введения санкций инвестировал в заводы в России больше полумиллиарда евро. Концерн заключил с Минпромторгом РФ специальный инвестиционный контракт (СПИК). И у Volkswagen, и у некоторых других компаний финансирование части инвестиционных проектов заморожено, но тем не менее я уверен, что эти проекты все-таки реализуются.

Правительство выделяет значительные средства на утилизацию отходов. Насколько востребован в этой сфере опыт немецких предприятий?

Маттиас Шепп: В этой сфере немецкие компании представлены от Калининграда до Владивостока. Так, в Тюмени по немецким технологиям работает крупнейший завод по переработке мусора. В экологическом технопарке в Калуге, а также в Солнечногорском районе Московской области используется оборудование фирмы TOMRA по сортировке бытовых отходов. Региональным оператором в Саранске, Мордовия, уже более десяти лет является "Ремондис".

Как решается проблема подготовки кадров для компаний ВТП с помощью дуального образования?

Маттиас Шепп: В подготовке молодых кадров ВТП играет ключевую роль. В условиях пандемии мы проводим экзамены в онлайн-режиме с привлечением преподавателей из Германии. Продвижению дуального образования способствовала встреча в середине февраля в Берлине советника президента РФ Максима Орешкина с руководителем отдела экономики и финансов ведомства федерального канцлера Хансом-Хендриком Рёллером. Многие крупные компании сами обеспечивают дуальное образование, но часто экзамены и экзаменаторов предоставляет ВТП. Всем известное Made in Germany ("Сделано в Германии") относится и к подготовке кадров.

В связи с кризисом многие сотрудники работают в удаленном режиме. Как относятся к этому компании, не сохранится ли такая практика в будущем?

Маттиас Шепп: В значительной степени все зависит от сектора экономики. В реальном производстве это трудно осуществить. Производить машины, трактора и фены на удаленке пока невозможно. У офисных работников производительность труда в начале самоизоляции выросла. Но согласно многим исследованиям и судя по опыту, она падает через несколько недель или месяцев. Некоторые компании могут экономить на офисных площадях. Скорее всего, это мировая тенденция. Но, как сказал еще Аристотель, "человек по своей природе есть общественное животное", zoon politikon, и может состояться как личность только в человеческом обществе.

Кубань увеличила экспорт вина за пять лет более чем в четыре раза

Краснодарский край увеличил экспорт вина более чем в четыре раза за последние пять лет, до 357 тысяч декалитров (дал), продукция пользуется спросом в 20 странах, в том числе в Китае и странах Европы, тенденция роста экспорта сохраняется и в текущем году: с января регион отправил за рубеж в два раза больше продукции по сравнению с уровнем прошлого года, сообщил РИА Новости губернатор края Вениамин Кондратьев.

"За последние пять лет серьезно вырос объем экспорта винодельческой продукции Кубани – в 4,2 раза: с 84 тысяч дал в 2015 году до 357 тысяч дал в 2019 году. И эта тенденция продолжает набирать обороты – только с начала года наши виноделы отправили за рубеж более 128 тысяч декалитров – в два раза больше уровня прошлого года. Мы связываем рост с комфортными условиями для виноделов, которые сформировались за последние годы на Кубани, господдержкой, с созданием в отрасли прочной законодательной базы на федеральном уровне, над которой мы тщательно работали", - сказал губернатор.

Как пояснил глава региона, вино из Краснодарского края пользуется спросом в 20 странах, в том числе в Китае и странах Европы – Германии, Эстонии, Бельгии, Швейцарии. "Чтобы упростить виноделам выход на европейский рынок, нам удалось добиться включения двух краевых винодельческий лабораторий в официальный перечень Еврокомиссии. Теперь кубанские производители могут получать сертификаты не в Москве, а на Кубани. Это сильно сокращает время и финансовые издержки экспортеров. Тем самым мы упростили процесс сертификации и для виноделов Крыма, которые теперь также пользуются услугами наших лабораторий", - добавил губернатор.

Валовой сбор винограда в Краснодарском крае по итогам 2019 года превысил 212 тысяч тонн, средняя урожайность составила 100 центнеров с гектара. В регионе производится 42% российского вина и 27% российского шампанского. Доля Краснодарского края в общероссийских площадях винограда составляет 30%.

Немецкие депутаты раскритиковали США за давление на "Северный поток — 2"

Германии следует быть готовой ответить США определенными мерами, если Вашингтон введет экстерриториальные санкции в отношении "Северного потока — 2", заявил глава комитета бундестага по экономическим делам и энергетике, депутат от партии "Левые" Клаус Эрнст в интервью газете "Известия".

Законопроект об ограничительных мерах против "Северного потока — 2" ранее внесли в американский сенат. Документ, в частности, предлагает вводить санкции против страховщиков, которые страхуют суда, работающие на прокладке газопровода.

Эрнст подчеркнул, что этот жест нельзя рассматривать как дружественный для Берлина.

"Это посягательство на суверенитет Германии и Евросоюза. Если это не прекратится, то, чтобы защитить себя, мы будем должны рассмотреть серьезные меры. Например, штрафные тарифы для американского природного газа", — отметил депутат.

Другой член этого же комитета бундестага предположил, что новые санкции не смогут помешать завершению строительства российского газопровода в случае их введения.

"Запрет на обслуживание газопровода, который обсуждают в Штатах скорее показывает, что, по мнению Вашингтона, Россия сможет закончить его самостоятельно. Германия со своей стороны намерена наблюдать и оценивать дальнейшее развитие ситуации с тем, чтобы поддержать завершение трубопровода", — сказал депутат от СДПГ Тимон Греммельс.

Депутат от СвДП Мартин Нойманн, в свою очередь, считает, что федеральному правительству следует поддержать компании, участвующие в "Северном потоке — 2". Также он призвал страны ЕС активнее подключиться к этому проекту.

"Когда речь заходит об устойчивом энергетическом рынке, Германию не должны выбивать из колеи вопросы геополитики. Это касается и таких проектов, как "Северный поток — 2", который гарантированно покроет запрос Европы на газ", — пояснил парламентарий.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюз свой СПГ, а также Украина и ряд европейских стран.

В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, который предусматривает ограничительные меры против компаний, участвующих в проекте "Северный поток — 2". В частности, из-за них прекратила работы швейцарская Allseas, осуществлявшая прокладку газопровода.

В России заявили, что могут завершить проект самостоятельно, например, используя трубоукладчик "Академик Черский". Судно уже прибыло в Германию.

Поднебесная становится ближе

китайская экономика и проблемы её интеграции с российской

Николай Вавилов

Китайская экономика и проблемы её интеграции с российской

О себе — пару слов… Я окончил Восточный факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «китайская филология». Направлениями моей научной деятельности были китайская диалектология, среднекитайский язык и китайский традиционный календарь.

С 2006 по 2016 год я жил в КНР, работал в нескольких китайских регионах: в Пекине, в провинциях Гуандун, Фуцзянь и Чжэцзян, а также учился в провинции Аньхой. Внутрикитайские этнические группы и, вообще, китайцы разных провинций отличаются порой столь же разительно, как чехи или болгары от нас. Доводилось мне работать и с разными слоями китайского общества, в том числе связанными с академической, медийной, производственной сферой и сферой государственной службы.

Моё выступление посвящено китайской экономике и вопросам её интеграции с российской. Начну несколько издалека, с династии Тан. Это VII — начало X века. Есть ряд исследований, которые говорят о том, что в эпоху династии Тан на экономику Китая приходилась, говоря современным языком, половина ВВП всего мира. Тогда же развился проект Шёлкового пути как первый акт средневековой глобализации.

Столицей империи Тан был город Сиань (провинция Шэньси), он тогда назывался Чанъань — «вечное спокойствие». Кстати, нынешний лидер Китая Си Цзинпинь, как и многие из его группы, ведёт свой род именно из этой провинции. Там сейчас находится эпицентр нового Шёлкового пути, который призван восстановить древнюю модель континентальной торговли.

К концу XVIII — началу XIX века на империю династии Цин приходилось, по подсчётам западных экономистов, около 30% мирового ВВП. Ещё порядка 20-25% приходилось на княжества и государства Индии.

С этими двумя гигантами экономики и имела дело поднимающаяся Европа времён первой промышленной революции. Китайская и индийская системы лежали на пути глобального господства Британской империи, препятствовали её интересам. С индийской системой британцы достаточно быстро справились, так как она представляла собой, по сути, конфедеративный конгломерат.

А с китайской системой история вышла куда более драматичная. Проблема была в том, что торговля с Китаем была не в пользу британцев, поскольку цинский Китай был крупнейшим производителем базовых продуктов. И британцы к началу XIX века окончательно поняли, что если Китай не разрушить, то глобального доминирования им не достичь.

Что было предпринято? Силами Ост-Индской компании в западных частях Индии развернули масштабное производство опиума — единственного товара, который китайцы охотно выменивали на золото и серебро. Огромные плантации опиума были развёрнуты в Бенгалии.

Уже в начале XIX столетия торговля опиумом приобрела колоссальный объём. Первые британские крупные опиумные склады появились на территории острова Гонконг нелегально. Впоследствии Гонконг стал частью Британской империи.

Результатом английской наркоторговли стал масштабный финансовый кризис в империи Цин. Что не удивительно, ведь огромные средства стали перекачиваться оттуда в Британию.

Китайская империя стала рушиться. В том числе морально, идеологически. В Маньчжурской армии империи Цин не было, наверное, ни одного офицера, который бы не употреблял опиаты. Эта проблема озаботила верхи династии, с торговлей зельем стали бороться. Но это был запоздалый шаг, и по итогам Первой и Второй опиумных войн, которые совпали с нашей Крымской войной (британско-французской коалиции с Россией) — Китай проиграл. Маньчжурская армия показала свою слабость. Коррумпированные, не способные вести полноценную войну военачальники оказались бессильны против англичан, а внутрикитайские элиты обозначили вектор на децентрализацию.

Британцы к тому времени уже довольно глубоко внедрились в китайские элиты, особенно в те региональные слои, которые были ущемлены инородным маньчжурским «игом». В итоге обозначился курс на распад Цинской династии, и уже к концу XIX столетия суверенная экономическая система Китая прекратила существование.

В последующие годы полным ходом шла инкорпорация производственных сил и рынка Китая в британо-французскую, российскую и американскую капиталистические системы.

Что случилось потом? Период после Синьхайской революции (1911-1912) до создания КНР (1949) был заполнен ожесточёнными гражданскими войнами между отдельными китайскими государствами. Всё это сопровождалось работорговлей, торговлей опиумом и тому подобным.

Надо заметить, что Чан Кайши, уроженец провинции Чжэцзян, был тесно связан с британским капиталом. При нём встраивание китайских государств в британскую систему усилилось. Китайские банки вообще были тесно связаны с британскими, французскими, американскими… По сути, вся производственная мощь Китая служила в те годы условной Антанте.

К моменту создания КНР в Китае было три основных силы. Во-первых, национально ориентированные силы — те, кто был нацелен на помощь отечественному капиталу и производству.

Во-вторых, силы, нацеленные на вхождение Китая в мировую систему. Это Шанхайская группа, очень мощная. Она до сих пор сохраняется как один из существенных векторов китайской политики и экономики.

И, наконец, группа, заинтересованная в создании планового государственного сектора. Её, естественно, поддерживал Советский Союз. Эта группа — команда маньчжура Гао Гана, деятеля всё той же провинции Шэньси, — была первой уничтожена после смерти Сталина. Власть тогда временно перешла в руки проамериканских сил и тех, кто рассчитывал на усиление роли собственно китайской буржуазии.

До сих пор вокруг фигуры Мао Цзэдуна идут дискуссии о том, красным он был или белым и так далее. Надо сказать, что и Мао Цзэдун, и Лю Шаоци вполне открыто во время обсуждения будущей модели развития Китая заявляли, что китайская буржуазия — союзник пролетариата и крестьянства. То есть они рассчитывали на создание сильного класса малых и средних собственников. К этой же системе взглядов тогда склонялся заместитель Мао Цзэдуна Чжоу Эньлай. Но он больше поддерживал интересы гоминьданской бюрократической буржуазии Шанхая и Нанкина.

А Гао Ган и входившие в его группу Жао Шуши, Пэн Дэхуай и Си Чжунсюнь (отец Си Цзиньпина) были сторонниками плановой экономики по советскому типу.

Про помощь Советского Союза в деле создания экономики КНР достаточно много написано. Речь идёт о сотнях крупнейших производств, инфраструктурных проектов, о десятках тысяч инженеров, которые были посланы нами в Китай.

Надо отметить, что Китай вернул через 15 лет все кредиты, которые были выданы сталинским Советским Союзом. Сама же наша помощь была масштабной — она в десятки раз превосходила пресловутый План Маршалла в Европе. Наша программа экономической помощи Китаю, выстроенная в конце 40-х — начале 50-х годов, предполагала включение китайских производственных сил в систему Советского Союза. Но Мао Цзэдун, как я уже сказал, расправился с Гао Ганом, который умер в 1954 году.

Гао Гана называли «маленьким Сталиным». На одном из совещаний руководителей Китая он в присутствии других руководителей предложил Иосифу Виссарионовичу включить Маньчжурию в состав СССР как семнадцатую союзную республику. Почему семнадцатую? Шестнадцатой была Карело-Финская ССР. Об этом предложении Гао Гана не сохранилось прямых документов, но есть много косвенных свидетельств сотрудников нашего и китайского посольств о том, что такой разговор был. О нём, кстати, был материал в газете «Жэньминь жибао».

Но в итоге Китай свернул с пути плановой экономики.

Далее произошёл конфликт «проамериканцев» с левыми популистами. Началась леворадикальная политика «Большого скачка», была развязана «культурная революция», обрушившая экономику КНР.

Примерно к середине 60-х годов Китай начал судорожный поиск внешней опоры для модернизации отсталой аграрной экономики. Были попытки установить связи с ФРГ, Японией, другими странами капиталистического блока. И с социалистическими тоже. Однако было очевидно, что все эти страны порознь не обладали мощью, способной «вытянуть» модернизацию КНР.

Китай стал прощупывать американскую сторону. Это было очень непросто, потому что американцы искренне полагали, что КНР — часть советского блока и все разногласия между китайцами и СССР носят «внутрисемейный» характер.

Но представителю Шанхайской группы Чжоу Эньлаю, первому премьеру Госсовета, удалось найти подход к американцам (в частности, к Киссинджеру) через свои французские связи, поскольку связь Франции с шанхайскими группами капитала и организованного преступного мира в сеттльментах этого города была довольно-таки тесной.

В итоге с конца 60-х годов Китай стал проводить чёткую линию на сближение с США. Президент Никсон смог убедить американский Совет национальной безопасности в том, что китайцы не враги.

Началась интеграция Китая и США, которая ненадолго была прервана в связи с Уотергейтским скандалом и импичментом, объявленным Никсону. Но решающий поворот к Китаю был уже совершён.

Тем не менее, Китай долгое время находился в орбите советской экономики. Первое поколение российских бизнесменов, которые начинали работать с Китаем в постсоветское время, рассказывали, что в Гуанчжоу ещё в начале 2000-х годов можно было видеть такси — «Жигули» шестой модели. Этот маленький факт, на самом деле, говорит о том, что глубина советского влияния в Китае была огромной. Поэтому одномоментно развернуть Китай к США было невозможно. Это было задачей десятилетий.

Реформы Дэн Сяопина и южнокитайских военно-политических групп были направлены на установление тесных связей с рынками Великобритании и США, на получение новых американских технологий. Это делалось точечно, но интенсивно. В результате за двадцать лет — с начала 1980-х до 2000-х — Китай смог встроиться в американскую экономику. От советского технологического лобби китайцы оторвались, в том числе, с помощью открытых экономических зон. В первую очередь в провинции Гуандун — месте сосредоточения китайского субэтноса хакка, к которому принадлежал, кстати, заместитель Дэн Сяопина, второй член Политбюро маршал Е Цзяньин.

С 2002 года, когда к власти пришёл Ху Цзиньтао, взаимоотношения Китая и США углубились ещё больше. Товарооборот увеличился в несколько раз и к концу 2018 года составил почти 650 миллиардов долларов, включая сферу услуг. Для сравнения: российско-китайский товарооборот составлял тогда 90 миллиардов — в семь раз меньше.

В то же время китайцы наращивали своё присутствие в США — как в научном секторе, так и в инфраструктурных корпорациях. Так продолжалось до 2019 года — поворотного момента, когда Си Цзиньпин перерезал, наконец, этот «шланг». Впервые за 30 лет китайско-американская торговля сократилась на столь значительную величину — 15%, что в переводе на деньги составляло 150 миллиардов долларов.