Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Экономические итоги 2015: победа США, торможение Китая и печальное будущее развивающихся стран.

Прошлый год стал переломным для страны, которая начала мировой экономический кризис в 2008 году. Америка наконец пережила все сложности и смогла восстановить экономический рост. Даже осторожные банкиры из Федеральной резервной системы решились поднять процентные ставки, так как уверенны, что легкие кредиты уже не нужны. Американская экономика постепенно отвоевывает позиции, которые потеряла за несколько лет рецессии, хотя уже никогда не будет такой, как прежде.

Одновременно в ЕС пока ищут выход из нулевого роста экономики. Программа стимулирования ЕЦБ пока только началась, и о результатах рано говорить. Да и в 2015-м слишком многое отвлекало европейских чиновников от экономических преобразований. Главным образом то, что страны союза никак не могли понять — зачем им ЕС и будут ли они жить дальше в одном союзе? Потому даже рост в 1%, который, по данным The Economist Intelligence Unit, ожидают по итогам 2015 года, будет неплохим показателем.

В 2016-м вопросы о полномочиях и самом единстве ЕС станут актуальны как никогда и потому в Брюсселе должны сделать все, чтобы напомнить Европе зачем ей жить вместе.

Сложный выбор встанет в наступившем году и перед Китаем. В 2015 стало понятно, что замедление его экономики — не миф и не клевета врагов, и Пекину нужно учится жить в новых условиях, когда ВВП уже не растет на 15% в год. Вместе с китайской экономикой общемировое потребление ресурсов также замедлится, так как драйвером его роста был именно Китай. В 2016-м режим Си Цзиньпина должен решить, как можно стимулировать экономику без огромных инфраструктурных проектов и ориентации на экспорт.

Наконец, развивающиеся страны должны будут понять, как действовать в условиях завершения ресурсного бума и низких цен на сырье. Многие из них попробуют стать привлекательными для инвестирования в новых сферах, а некоторые решатся отвлечь избирателей различными политическими проектами — от Олимпийских игр и Бразилии до военной кампании в России в Сирии.

Delo.UA собрало основные итоги 2015 года в мировой экономике по разным регионам.

США — нетипичное восстановление

После многих лет кризиса и болезненного восстановления американская экономика наконец кажется достаточно здоровой. Уровень безработицы снизился до показателя в 5% и остается на этой отметке уже достаточно долго. Именно поэтому в конце года в ФРС таки решились повысить процентные ставки по кредитам. Регулятор надеется, что этот шаг должен поддержать инфляцию, которая в последнее время находится почти на нулевой отметке. И это уже начинает негативно сказываться на экономике. Тем не менее, нужно признать, что программы Джорджа Буша, а потом и Барака Обамы помогли стране переоснастить свою промышленность и преодолеть кризис. Теперь мало кто вспоминает про токсичные активы, которые в свое время стали причиной обрушения сразу нескольких больших банков.

Но с другой стороны, американская экономика изменилась и никогда уже не будет такой как в 2008 году.

Во-первых, кризис по сути был достаточно успешным временем для многих корпораций. С одной стороны, они постоянно урезали социальные выплаты своим работникам и списывали это на экономическую ситуацию. А профсоюзы не требовали, чтобы зарплаты или соцпакеты росли. С другой — государственные программы стимулирования экономики наряду с низкими ставками кредитования давали возможность получать легкие деньги и инвестировать их в прибыльные сферы. Теперь это в прошлом.

Ставки пошли вверх и банки больше не станут давать деньги просто так. Тем более, что программа "количественного смягчения" в рамках которой правительство инвестировало в экономику $800 млрд., также в прошлом.

Во-вторых, Америка столкнулась с низкой продуктивностью труда. Рост экономики пока не отразился на росте зарплат и заинтересованности в результатах работы среди сотрудников. В период с 2010 по 2015 годы продуктивность труда росла на 0,5% в год, что было значительно ниже докризисного периода.

Наконец, система, когда большие банки могли сами регулировать экономику, осталась в прошлом. До 2008 года правительство не любило вмешиваться в ситуацию на рынках, но теперь понятно, что это стало одной из причин кризиса. Потому сейчас Белый Дом внимательно следит за главными игроками и готов в любой момент вмешаться. Именно поэтому глава ФРС Джанет Йелен столько тянула с повышением ставок. Сейчас для США главное обеспечить стабильность роста зарплат и продуктивности труда, иначе внутреннее потребление перестанет расти. А на фоне замедления экономики Китая, это может стать причиной того, что постепенное восстановление США так и не перейдет в уверенный рост.

Европа — спасение где-то рядом

В прошлом году Европейский Центробанк таки принял историческое решение и начал программу "количественного смягчения" для стран еврозоны. По словам главы этой организации, Марио Драги, настало время для того, чтобы перейти к реальным действиям по спасению европейской экономики. И, похоже, в этот раз в ЕЦБ решили не экономить.

Еще за несколько дней до объявления конкретных планов, эксперты предполагали, что программа количественного смягчения для Европы продлится до конца 2015 года и потребует дополнительно напечатать примерно 500 млрд. евро. Но по словам Марио Драги выкуп проблемных суверенных облигаций будет производиться до сентября 2016 года. То есть Европа дополнительно напечатает примерно 1,1 трлн. евро, из расчета 60 млрд. евро в месяц.

Видимо, главе ЕЦБ удалось убедить немецких банкиров, что этот шаг спасет экономику ЕС от третьей годовой рецессии с начала экономического кризиса в 2008 году.

А недавно стало известно, что выкуп облигаций будет продолжен и позже сентября текущего года. Потому как мер по стимулированию экономики пока оказалось недостаточно и нужно действовать в этом направлении и дальше, так как после начала программы стимулирования ВВП Еврозоны начал расти на 0,4% за квартал. Это хоть и позитивный, но все еще недостаточный результат, особенно если принять во внимание, сколько денег начали вливать в экономику.

Тем не менее, главные беды для ЕС, кажется, позади: кризис суверенных долгов там смогли преодолеть. Даже Греция с ее радикальным правительством Алексиса Ципраса, согласилась выполнить план по урезанию расходов. Потому сейчас в ЕС более важными вопросами будут кризис беженцев и возможный выход Великобритании из союза. Но экономику немного подлатали. Другое дело, что замедление Китая сразу ударит и по европейскому экспорту и будет давить на промышленность Евросоюза.

Китай — не упал, но замкнулся

Летом 2015-го мировые СМИ заговорили о кризисе в экономике КНР на фоне того, что фондовые индексы этой страны за несколько дней снизились на сотни пунктов, а основная брокерская площадка в Шанхае потеряла более 30% капитализации за несколько дней. Это дало основания полагать, что саму экономику Китая ждет резкое замедление. Высказывались также мнения, что мировая финансовая система может столкнуться с новой волной кризиса. 50%-ное обесценивание основных фондовых площадок — только пример того насколько рынок был переоценен, а инвесторы — готовы вкладывать деньги в любые проекты, которые сулили высокие прибыли. Понятно, что значительная часть из них не были ничем обеспеченны, потому не удивительно, что это случилось.

В то же время большинство экспертов американского Института Брукигса считают, что экономика самого Китая не пострадает от этого кризиса. Для этого фондовый рынок страны, которая в прошлом году показала самый большой в мире показатель ВВП по паритету покупательной способности, слишком отвязан от реальной ситуации, которая контролируется партией и государственными банками.

Главная опасность состоит в том, что система власти, которая много лет успешно справлялась с экономическими трудностями, не смогла или не захотела реагировать на биржевой пузырь, который привел к потерям более $3,5 трлн

По итогам года стало понятно, что кризиса ждать пока не стоит и экономика Китая будет развиваться примерно с ускорением 6,5% в год. Официальная статистика Пекина дает более высокие цифры, но им никогда особо не верили. Но теперь властная вертикаль, которую построил в последние годы лидер нации Си Цзиньпин, показала, что чиновники на местах не рвутся проявлять инициативу, даже когда от этого может зависеть экономическая стабильность страны. Кроме того, Китай вплотную подошел к "ловушке среднего дохода", которая убила экономический рост во многих странах. И для того, чтобы не завязнуть в низкой продуктивности и относительно высоких зарплатах страна должна ориентироваться на инновации и развивать внутренний спрос. Так или иначе в будущем Пекин сосредоточится на внутренних проблемах и будет меньше обращать внимания на экспортные возможности.

Развивающиеся страны — конец гулянки

Развивающиеся страны Африки, Азии и латинской Америки в 2015 году почувствовали, что их экономическое будущее оказалось под большим вопросом. Замедление экономики Китая больно ударило почти по всему миру. Но именно основные экспортеры ресурсов и сырья, а значительная часть развивающихся стран является таковыми, пошатнулись больше всего. Кроме того, цены на нефть пошли вниз, что оказало значительное давление на совершенно разные по уровню развития экономики таких стран как Россия, Азербайджан, Венесуэла или Саудовская Аравия.

Но если у Эр-Рияда есть финансовый запас, то остальные вынуждены были девальвировать свою валюту, чтобы не допустить обвала экономики и поддержать экспортеров. В среднем валюты развивающихся стран упали за год на 5-10%, в Средней Азии же это падение местами достигло 50%.

Хорошей новостью для "нефтяных" стран могла бы стать новость о восстановлении экономики в США и ЕС. Но в Америке решили сами добывать нужную им нефть и газ из сланцевых месторождений и потому экспорт сырья туда также не перекроет поставки в Китай.

Кроме того, улучшение ситуации в развитых странах привело к тому, что многие компании начали переносить производства туда — там сейчас больше возможностей для роста. Потому многие страны в будущем могут потерять значительную часть инвестиций. А так как цены на ресурсы не будут расти, то и экономики многих государств пошатнутся.

Чтобы понять экономическое будущее развивающихся государств, эти страны стоит разделить на несколько групп. Первая группа, в которую входят государства типа Казахстана или Австралии, имеющие сравнительно небольшое население и достаточно денег, попробует радикально не снижать социальные стандарты и переждать кризис. Вторая, куда входят такие страны как Бразилия или Индонезия, постарается создать у себя инновационное производство и стать лидерами в новых отраслях. Но тут у них есть большой конкурент в виде Китая, который станет делать тоже самое, чтобы поддержать рост своей экономики.

Наконец, третья группа попробует отвлечь население от ухудшения экономики с помощью политических акций и лозунгов. В эту группу входят Россия и Венесуэла, которые не могут себе позволить безболезненно пережить кризис, а потому будут предлагать вместо хлеба — зрелища и идеологии.

Андерй Павленко

Саудовская Аравия готовится к режиму жесткой экономи

Дефицит бюджета Саудовской Аравии (в соотношении к ВВП) равен бюджетному дефициту Греции до ее долгового кризиса, говорится в аналитической записке Deutsche Bank.

Ожидается, что в 2016 г. страна, обладающая богатыми запасами нефти, будет иметь дефицит около 13% ВВП. Примерно на том же уровне был дефицит Греции в 2009 г.

Эксперты отмечают, что всему виной здесь низкие цены на нефть. И не последнюю роль в этом сыграла Саудовская Аравия.

У Саудовской Аравии больше расходов, чем доходов, с нефтью по $37 за баррель. Ожидается, что в следующем году расходы Саудовской Аравии составят $224 млрд, доходы — $137 млрд.

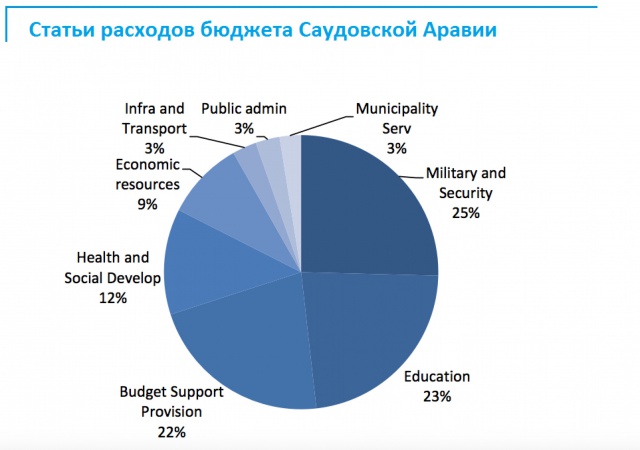

Несмотря на то что государственные расходы Саудовской Аравии резко сократились, надо идти дальше. Страна намерена сократить субсидии на бензин, что приведет к росту цен на 50-66%, кроме того, будут повышены тарифы на воду и электроэнергию. Однако, как показывают исследования финансовых аналитиков, самая крупная статья расходов у Саудовской Аравии – это армия.

На оборону здесь тратится в два раза больше, чем на развитие здравоохранения, социальную сферу и т. д. А наряду с военными конфликтами в Йемене, Сирии и волнениями на Ближнем Востоке у Саудовской Аравии вряд ли получится изменить это соотношение в ближайшее время.

Дефицит бюджета в размере 13% довольно большой, но все же не настолько огромный для страны, у которой нет таких долгов, как у Греции.

Проблема в том, что Саудовская Аравия зачастую тратит больше, чем планирует, а после кризиса 2008 г. эта тенденция возросла. Согласно Deutsche Bank дефицит может быть ближе к 21% ВВП к концу 2016 г., если в стране расходы превысят доходы, как это было в прошлом году.

В ближайшее время нефть в любом случае не вернется к своим максимумам. Нефтедобывающий картель ОПЕК выпустил доклад на прошлой неделе, в котором говорится, что баррель "черного золота" не будет превышать отметку $100 даже и после 2040 г. А между тем, на международный рынок возвращается Иран, который заявляет, что готов реализовывать нефть по $1 за баррель.

Таким образом, несмотря на то что Саудовская Аравия, возможно, никогда не сталкивалась с такими понятиями "жесткая экономия" и "сокращение бюджетных расходов", как европейские народы, у нее есть несколько десятилетий, чтобы привыкнуть к ним.

Реформа системы пенсионного обеспечения в Греции предполагает значительное сокращение пенсий будущих пенсионеров, сохранение основных пенсий нынешних пенсионеров, рост взносов и создание одного фонда соцстрахования. Предложения правительства министр труда, социальной защиты и социального обеспечения Греции Йоргос Катрунгалос представил в понедельник лидерам политических партий и президенту страны, а вечером направит институтам кредиторов, сообщает Афинское агентство новостей.

"План правительства идет по трем направлениям: общая перестройка социального страхования, решение проблемы дефицита пенсионных и страховых фондов и представление эквивалентной (по росту доходов) альтернативы по отдельным обязательствам перед кредиторами. Законопроект, как ожидается, будет направлен на голосование в парламенте в конце января, после завершения переговоров с кредиторами и процесса консультаций", - сообщает агентство.

ПЛАН РЕФОРМЫ

Новостное издание news.gr сообщает, что законопроект предполагает консолидацию всех фондов социального страхования в единый и ликвидацию ряда крупных фондов соцстрахования.

"Основным элементом является перерасчет пенсий по новым ставкам за все годы трудовой деятельности, которые приведут к значительному сокращению пенсий для тех, кто будет выходить на пенсию в дальнейшем. Для нынешних пенсионеров предусматривается, что после перерасчета их основная пенсия не уменьшится", - отмечает издание.

Предусматривается также снижение потолка максимальном пенсии до 2,3 тысячи евро в месяц (с нынешних 2773 евро) и потолка для получающих несколько пенсий до 3 тысяч евро в месяц (с 3680 евро).

Правительственный план пенсионной реформы будет включать в себя новый метод расчета основной пенсии на базе всех лет пенсионного страхования и изменяемые коэффициенты замещения. Коэффициенты замещения будут такими, чтобы не уменьшились пенсии, которые уже выплачиваются, и они будут пересчитываться.

Государственную пенсию без критериев дохода смогут получать те, кто имеет по крайней мере 15 лет страхования. Целью является защита многолетних безработных, которые не в состоянии заполнить большое количество страховых дней. Размер государственной пенсии будет начинаться с 384 евро и выплачиваться с 67 лет для тех, чей стаж составляет 15 лет, или, альтернативно, с 62 лет при общем стаже работы 40 лет. Это около 60% от среднего дохода, финансироваться пенсия будет из государственного бюджета, а не из взносов, отмечает издание.

Предполагается также повышение страховых взносов на полтора процентных пункта. Взносы увеличатся на 1 процентный пункт для работодателей и на 0,5 - для работников, чтобы не уменьшились пенсии.

По подсчетам телеканала Skai, будущие пенсии размером выше 750 евро по новому закону уменьшатся на 15%, а в некоторых случаях и до 35%. Пенсионер с зарплатой 1000 евро получит 764 евро пенсии, в то время как пенсионер с зарплатой 2000 евро получит 1151 евро пенсии, сообщает телеканал, который опубликовал весь законопроект объемом 170 страниц.

Skai отмечает, что в соответствии с соглашением с кредиторами отменяются "пособия социальной солидарности" для малоимущих пенсионеров.

ПРЕЗИДЕНТ

"Пенсии не могут быть меньше взносов, которые трудящиеся годами выплачивали, чтобы обеспечить последующую часть своей жизни", - заявил президент Греции Прокопис Павлопулос на встрече с министром труда.

"Партнеры в Европейском союзе должны принять во внимание, что система страхования является сердцем социального правового государства в Европе", - сказал президент.

По словам Павлопулоса, социальное государство является "важнейшей опорой не только европейской демократии, но и европейской цивилизации", и он будет делать все в пределах своих полномочий, чтобы это учли партнеры Греции.

"Я принес состав преступления", - пошутил в начале встречи министр труда, отметив, что представленный им текст не является переводом.

Нынешнее правительство обвиняло кабинеты министров последних лет в том, что они представляют в парламент написанные кредиторами и переведенные на греческий язык законопроекты.

Катрунгалос назвал пенсионную реформу "национальной проблемой" и сказал, что требуется мобилизация всех политических сил и соглашение между ними по вопросам социальной справедливости.

"После одиннадцати последовательных сокращений (пенсии) в Греции настало время положить этому конец", - сказал министр труда.

ПАРТИИ

Политические партии раскритиковали планы правительства.

Крупнейшая оппозиционная партия - консервативная "Новая демократия" - назвала планы правительства катастрофическими.

"Вместо реформирования мы видим еще один законопроект по взысканию налогов, с сокращением пенсий и с безвыходностью", - заявил глава департамента труда и социального обеспечения "Новой демократии" депутат Василис Эконому.

По его словам, правительство пытается решить проблему путем захвата средств из фондов страхования, повышения взносов для дополнительных пенсий, сокращения основных пенсий новых пенсионеров.

"Новая демократия" не согласится с этим катастрофическим курсом для нашего народа и нашей родины", - заявил Эконому.

"Против" намерена голосовать и Компартия Греции.

"Растут наши опасения по поводу будущего системы социального обеспечения. Это повлияет на все права по социальному обеспечению трудящихся и молодых людей, которые придут завтра и которым нужна будет пенсия, а сегодня нужна медицинская и фармацевтическая помощь, потому что системы охватывает все эти вопросы", - заявил лидер Компартии Греции Димитрис Куцумбас после встречи с министром труда.

"КПГ будет бороться всеми своими силами и в парламенте, чтобы не пришел такой законопроект и, конечно, мы будем голосовать "против". Но решающую роль имеет греческий народ, рабочие, наша молодежь, которые должны выйти на улицы нашей родины и кричать "руки прочь от социального обеспечения", - говорится в заявлении Куцумбаса, поступившем в РИА Новости.

Другие оппозиционные партии также раскритиковали правительство.

В ответ официальный представитель правительства Ольга Геровасили обвинила оппозицию в "беспрецедентном лицемерии и безответственности" в то время, когда правительство прилагает "огромные усилия" для спасения системы страхования и уровня жизни пенсионеров.

"Нынешнее правительство пытается минимально низкой ценой исправить ошибки и упущения (правления) ПАСОК и "Новой демократии", - говорится в заявлении Геровасили.

Она отметила, что не будут снижаться основные пенсии нынешних пенсионеров, а предлагаемая система пенсионного обеспечения будет более справедливой.

"Реформа правительства направлена на спасение системы социального обеспечения и впервые дает перспективу улучшения условий жизни пенсионеров путем введения оговорки о росте (пенсий при росте экономики) в тексте закона. Целью правительства является избежать нового тупика, ведущего к новым сокращениям (пенсий) в ближайшем будущем", - заявила официальный представитель правительства.

Реформа системы пенсионного обеспечения и социального страхования должна быть принята в ближайшие недели в соответствии с соглашениями с кредиторами о третьей программе помощи объемом в 86 миллиардов евро. Премьер-министр Алексис Ципрас заявлял, что реформа необходима, "потому что через пять лет мы не смогли бы выплачивать пенсии".

Голосование по законопроекту станет проверкой для правительства, которое надеется, что реформу поддержат не только 153 депутата правящей коалиции, но и представители оппозиционных партий. Для принятия законопроекта необходим 151 голос в 300-местном парламенте, и у правительства минимальное большинство. Правительство заверяет, что ему хватит голосов для принятия закона, несмотря на сомнения многих политиков.

В то же время, по данным РИА Новости, некоторые члены кабинета предлагают провести референдум по вопросу о реформе системы пенсионного обеспечения.

В случае, если закон будет принят парламентом, правительство сможет рассчитывать на год-два спокойной жизни, считают политические обозреватели.

По данным РИА Новости, после голосования, в феврале, может быть проведено переформатирование правительства и ряд министров могут потерять свои посты.

Геннадий Мельник.

Качество вин в мире растет, конкуренция становится все жестче, и чтобы остаться на рынке, нужно подтягиваться к мировому уровню, производить уникальные или редкие вина. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал член Союза виноделов Немеи Георгий Канакис.

Немея является одним из главных винодельческих районов Греции и на Балканах. Некоторым местным сортам винограда более 4,5 тысячи лет, и на международные рынки виноделы выходят именно с местными сортами вин.

На российском рынке греческих вин мало, а увеличить поставки мешает ряд факторов - высокая наценка, большая конкуренция, экономический кризис и нестабильность рынка, считает Канакис, который является менеджером по экспорту и маркетингу винодельческой кампании Cavino.

Российский рынок

На российском рынке греческие виноделы начали работать в начале 2000 годов, тогда о греческих винах в России почти никто ничего не знал.

"К 2009-2010 году экспорт значительно увеличился, но затем по ряду причин - в России, как и в других странах мира, как в Греции, наступил экономический кризис - резко сократился. В основном это связано с уменьшением покупательной способности населения, с падением курса рубля и ростом евро, что приводит к росту потребительских цен на полках магазинов. Это касается не только греческих вин, но импортной продукции в целом", - сказал Канакис.

Высокая цена на импортную продукцию уменьшает ее привлекательность для внутреннего потребителя, а влияют на цены таможенные пошлины и большая наценка розничных сетей.

"Сети требуют за продвижение, за листинг - за размещение продукции на полках своих магазинов - серьезные суммы. Зачастую сети не совсем заинтересованы даже в том, продадут реально вино или нет. Они требуют за листинг, и дальше могут через полгода-год убрать твою продукцию, потому что она не показала больших объемов продаж. Но виновато в этом не вино, а его цена на полке - она получается дорогой, импортер вынужден включать все выплаты в стоимость", - сказал Канакис.

По его словам, у каждой сети своя ценовая политика - у некоторых наценка 35-40%, у других 100%. "И это только сеть. В целом же цена от склада производителя в Греции до полки магазина в России может вырасти в 5-6 раз. Если мы, например, продаем с экспортного склада вино по цене 2 евро бутылка, то в России цена может запросто достигать 10 евро", - сказал он.

"Конечно, в Греции есть вина и по экспортной цене 10 евро со склада, но у нас средние качественные греческие вина идут в категории по экспортной по цене от 2 до 3,5 евро. На полке магазина они будут стоить от 10 евро и выше, хотя могли быть гораздо дешевле, если бы не было всех промежуточных высоких наценок, таможенных пошлин, логистических расходов. Все обходится очень дорого", - заметил Канакис.

Последний год-два идет очень серьезная конкуренция импорту со стороны российской продукции, крымских вин, которые сейчас появились на рынке в большом объеме.

"Правда, греческие вина не столь подвержены такому воздействию, поскольку, во-первых, они не находятся в ценовой категории российских вин, во-вторых, из-за их уникальности с точки зрения сортов. Это не "Каберне" или "Шардоне", которое производится во всем мире. У нас есть уникальные сорта, например, айоргитико в Немее, ксиномавро в Наосе, мавродафни в Ахайе", - сказал Канакис.

Российские вина, если это не редкие вина, в основном стоят дешевле греческих.

По словам Канакиса, сейчас импортеры вин стараются работать не с крупными федеральными сетями, а с небольшими клиентами, локальными сетями или теми, которые специализируются на вине.

"Мы очень много денег инвестировали в расстановку продукции в России, и, к сожалению, видим, особенно в последнее время, что эффект от этого очень низкий. Сети забирают деньги, но реализовать особо ничего не могут", - пояснил он.

"Нам импортеры открыто говорят - нам невыгодно работать с сетями, потому что сеть в России у тебя отжимает всю прибыль, она у тебя просит дополнительные деньги на постановку продукции, и в итоге не окупаются инвестиции. Сеть может вывести продукцию через полгода-год из ассортимента, не сообщая причины этого, или сообщит причины, но тебе легче от этого не станет", - сказал Канакис.

По его словам, основная проблема одна - высокая цена на полке магазина.

"Вино у нас хорошее, качество хорошее, вкусовые параметры людям нравятся, но когда мы говорим, что вино будет стоить столько-то, то это меняет ситуацию. Все сейчас сводится к тому, что импортеры ищут по бросовым ценам импортное вино, но они не могут дать продукцию нормального качества, чтобы оно радовало потребителей. В итоге вино по разумным для российского потребителя ценам зачастую не соответствует ожиданиям по качеству", - сказал менеджер.

Вопрос о создании своей компании-импортера греческие виноделы серьезно не обсуждали.

"Политика в целом направлена на сокращение импортеров, условия выставляются все более жесткие. Чтобы создать новую компанию, нужны очень серьезные вложения в инфраструктуру, в склады, в лицензию, которая стоит больше 100 тысяч евро. Собственно и создавать свою компанию не обязательно, если какая-либо российская компания занялась бы продвижением греческих вин и сформировала группу греческих поставщиков из разных регионов. В России были такие попытки. Это проект интересный, но нужен четкий бизнес-план, нужны серьезные вложения, чтобы получить прибыль", - полагает специалист.

Другая проблема - неопределенность на российском рынке, считает он.

"Каждый год меняется законодательство, меняются процессы сертификации. Постоянная нестабильность именно в секторе импорта алкоголя мешает долгосрочным планам, и трудно прогнозировать, что будет через пять-десять лет. Все эти санкции, девальвация рубля, изменения требований к импортным процедурам, импорт блокируется то по одним причинам, то по другим, то меняется лицензирование, требования к стандартам вина... Мы начали экспорт в 2006 году, и из этих почти десяти лет более-менее спокойными были два-три года, когда ничего не менялось и была стабильность. При такой ситуации трудно ждать крупных вложений", - полагает эксперт.

"Но мы не перестаем работать на российском рынке и надеемся на стабилизацию и улучшение ситуации в среднесрочной перспективе", - отметил Канакис.

Вино дешевле воды

По его словам, сейчас зачастую складывается ситуация, когда импортер приходит и требует у французских, испанских, других поставщиков вина, которые дешевле 1 евро за бутылку.

"Минеральную воду из земли выкачивают, фильтруют и продают дороже, а вы просите вино по такой цене. Ведь там сколько труда - и виноград, и вырастить надо, и технологические процессы, я уж не говорю про стоимость тары. И когда вы просите вино по 60-70-80-90 центов, и говорите, что это цена, по которой мы можем продать вино в России... Но по этой цене невозможно получить что-то более-менее качественное. Надо понимать, что это будет массовый продукт, на всех этапах производства которого были сделаны уступки качеству. Я уже не говорю про пестициды, про безграничный полив и другие процессы, которыми добиваются высокого урожая виноградников. Потребитель не может знать все эти нюансы, он выбирает что подешевле и зачастую разочаровывается в качестве тех или иных вин", - сказал Канакис.

По его словам, очень небольшое количество стран может предоставить продукцию по таких низким ценам при более-менее приличном качестве.

"Что касается греческих вин, то дешевле одного евро в Греции невозможно купить что-то нормального качества. По полтора евро уже можно найти достойные вина. Мы не говорим здесь о выдержанных винах, но базовые вина для ежедневного потребления в районе 1,5 евро найти можно. Но все равно цена на полке будет 6-7 евро, и при нынешнем курсе рубля оно будет стоить 450-500 рублей, а для российского потребителя это уже не базовое вино и не вино для ежедневного потребления. Поэтому, к сожалению, оно плохо уходит", - заметил Канакис.

Главными конкурентами греческих вин, по его мнению, являются испанские и итальянские вина. "Итальянские - больше, они ближе по вкусовым параметрам, это средиземноморские вина, имеют очень высокое качество, хорошее соотношение качества-цены. Это в Европе. Что касается мира, конечно, такие поставщики, как Чили, как Австралия. Есть хорошие вина в Южной Африке, в Калифорнии. Вообще многие страны сейчас имеют хорошие вина по хорошим ценам. Сейчас конкурировать на мировом рынке очень сложно, нужно чем-то отличаться. Мы стараемся отличаться сортовыми и вкусовыми параметрами, это уникальность, привязанная к географической местности, ее особенностям", - сказал Канакис.

Мировой рынок

Ситуация на мировом рынке вина и в виноделии за последние 10-20 лет очень серьезно поменялась.

"Вина во всем мире постепенно приближаются к одному уровню, независимо от региона или от сорта, или от производителя. Все стараются инвестировать в технологии, в линии по бутилированию, и все это приводит к определенной унификации и стандартизации хорошего среднего уровня. Но при этом "большие", "великие" вина, как мы говорим, остаются редкими. Просто все меньше остается некачественных вин. Когда говорили, что та или иная страна или производитель производят некачественные, невкусные вина, которые невозможно пить, - такое случается все реже, и все вина подтягиваются к хорошему среднему уровню, понятному потребителю, которые получает удовольствие от вина", - сказал Канакис.

Важно не только произвести вино, но и сохранить его.

"Это живой продукт, его можно сделать очень хорошим, но если вино неправильно разлито, неправильно хранилось, то оно портится и в бутылке. Сейчас производитель пытается исключить любую вероятность порчи вина. Например, современные линии позволяют заместить азотом кислород в бутылке. В закупоренной бутылке есть пространство между пробкой и вином, и если там кислород, это приводит к окислению вина в бутылке, и со временем, пока находится на складе, потом на полке магазина, оно окисляется. Это приводит к ухудшению качеств и ароматических, и вкусовых. Окисленное вино - состаренное вино. Если оно к этому не предназначено, оно испорчено", - рассказал Канакис.

Замена воздуха азотом предотвращает окисление вина и оно сохраняется лучше при меньшем количестве консервантов. "При производстве всех вин используется диоксид серы - он помогает сохранить вино, чтобы оно не превратилось в уксус. Если нет кислорода, его концентрация может быть уменьшена. Современные технологии применяются все большим числом производителей. И технологии становятся все более современными. И качество вина в среднем в мире улучшается", - сказал Канакис.

Как выбрать вино на стол

Подход к выбору вина очень субъективный - кому что нравится, однако есть и общие правила.

"Когда выбираете белые вина, то надо смотреть год урожая, чтобы оно было произведено за год-два до продажи. Белые вина в основном не подвергаются выдержке, если мы не говорим об исключительных сортах, об очень дорогих винах. Если мы покупаем вино в 2015 году, то лучше выбирать вина урожая 2014-2013 года. Я опять подчеркну - речь о средней категории вин. Очень дорогие вина, в том числе белые, со старением очень интересно меняются. Но это зависит еще и от условий хранения", - сказал эксперт.

"Для сохранения вина нужно 16-18 градусов. Если в магазине 25 градусов, это тепло для вина, а если еще и бьет яркий свет прямо на бутылку, то еще хуже. Яркий свет и тепло старят вино. Поэтому я бы рекомендовал покупать белые вина не особо старых годов урожая", - говорит Канакис.

По его словам, для красных вин это не так критично, особенно если вино выдержано в бочке. "Это указано на этикетке. Если вино не выдержано, то желательно также не выбирать очень старый урожай. Это что касается среднего диапазона вин. С дорогими винами ситуация другая", - заметил он.

Канакис советует не ограничиваться известными марками, которые есть в любом супермаркете в любом краю мира и стали стандартизированным продуктом, а пробовать новые.

"Я бы порекомендовал потребителям поэкспериментировать с новыми сортами, не покупать один и тот же сорт, - тот же самый "Каберне", "Совиньон", "Шардоне", или "Совиньон блан". Есть три-четыре сорта, которые все страны мира производят. Они чем-то отличаются из-за терруара, из-за климата, но в целом у них очень похожие вкусовые, органолептические параметры. Я бы рекомендовал выбирать что-то новое, экспериментировать, неважно, вино из Греции или Португалии, какой-то другой страны. Старайтесь выбирать уникальное. Это мой совет. Есть много прекрасных сортов, не совсем известных, который откроют новый мир вкусов", - заключил специалист.

Геннадий Мельник.

Кипрский город Пафос и датский Орхус объявлены культурными столицами Евросоюза 2017 года, сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Жюри, рекомендовавшее Пафос и Орхус, состояло из представителей Еврокомиссии, Совета ЕС, Европарламента, Комитета регионов и стран-членов ЕС.

В городах, получивших статус европейской культурной столицы, проводятся многочисленные культурные и туристические мероприятия.

Данная инициатива ЕС существует с 1985 года, когда первой столицей европейской культуры стала греческая столица — Афины.

Европейскими культурными столицами 2016 года были объявлены польский Вроцлав и испанский Сан-Себастьян.

Александр Шишло.

Казахстан ввел безвизовый режим для граждан стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также ОАЭ, Малайзии, Монако и Сингапура с 1 января 2017 года.

В мае 2015 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ, регламентирующий вопросы создания международного финансового центра "Астана", одним из пунктов которого является введение безвизового режима сроком до 30 дней для граждан стран-членов ОЭСР и ряда других развитых государств.

МИД Казахстана ранее сообщал, что согласно плану мероприятий по реализации данного указа, введение безвизового режима для граждан вышеуказанных стран запланировано на 1 января 2017 года.

В столице Казахстана на базе инфраструктуры Astana EXPO 2017 будет создан международный финансовый центр "Астана" (AIFC), который планируется сделать финансовым хабом для стран СНГ, а также всего региона Западной и Центральной Азии.

В настоящее время в ОЭСР входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Канада, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Израиль, Корея, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Словакия, Словения, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, США, Чили, Эстония, Япония.

Михаил Егорин.

Как не набрать вес за каникулы

Как не навредить фигуре во время новогоднего застолья

Екатерина Шутова

О том, как не набрать вес во время новогоднего застолья и сколько стаканов воды нужно выпивать желающим сбросить вес, отделу науки «Газеты.Ru» рассказала Александра Иливерова — врач-диетолог, сотрудник ФБГНУ института питания (бывш. РАМН).

— К Новому году все представительницы слабого пола бросились худеть, чтобы влезть в красивое платье. Насколько опасно такое экстремальное похудение?

— Смотря что называть «экстремальным похудением». Для некоторых начать правильно питаться — уже экстрим. А другие девушки решают полностью ограничить себя в еде перед праздниками — и переходят на голодную диету, яблочную или кефирную. Это очень вредно и наносит серьезный ущерб организму из-за стресса. А из-за любого стресса у нас повышается уровень кортизола и возникают серьезные сбои в гормональной системе.

В целом, если даже девушка похудеет перед праздником на жесткой диете и влезет в любимое платье, за Новый год она наберет не только то, что скинула, но и новые килограммы. Поэтому перед праздниками я советую просто перейти на правильное питание и добавить больше физической активности.

— Можно ли сделать новогодний стол «диетическим»?

— Конечно! Если вы сами готовите новогодние блюда — вам гораздо проще.

Вы можете заменить жирное мясо (вроде свинины и баранины) на птицу, перейти с майонезных салатов на более легкие — например, греческий или витаминный. На «диетическом» новогоднем столе должно быть много овощей и мандаринов. Потому что фрукты и овощи — это клетчатка, улучшающая пищеварение.

— Но как же обойтись без традиционного оливье?

— Оливье тоже можно сделать диетическим — заправить его, во-первых, легким майонезом, он ничуть не полезнее обычного, но хотя бы низкокалорийный. Во-вторых, вместо колбасы можно использовать отварную куриную грудку.

— Как грамотно вести себя за новогодним столом, чтобы не набрать лишних килограммов?

— За праздничным столом я рекомендую положить в тарелку всего по чуть-чуть, чтобы вам не казалось, что вы обделены, и кушать эту тарелочку в течение всего вечера. Важно не докладывать, а сразу определить свои порции, размеры — понять, что вы хотите съесть и в каком количестве.

— Новый год у большинства россиян ассоциируется с шампанским и более крепкими спиртными напитками… А как вообще алкоголь сказывается на фигуре?

— Я — сторонник сбалансированного питания, которое исключает алкоголь. Любой алкоголь — это этиловый спирт — наркотическое средство, которое действует на нашу нервную систему. Если вы хотите выпить за праздничным столом — ограничьтесь бокалом шампанского или красного сухого вина. Красное сухое вино расширяет сосуды — и наше кровоснабжение немного улучшается.

— Обычно новогодний «праздник живота» длится одну-две недели... Как после него можно прийти в форму?

— Я предлагаю заняться новогодним спортом. В каникулы не очень хочется следить за питанием — значит, надо добавлять физическую активность. Ну когда еще у вас будет время покататься с друзьями на коньках или слепить снеговика с сыном? Вы будете не только получать удовольствие, но и сжигать калории в большом количестве — и тем самым не наберете лишние килограммы.

— А еще по традиции россияне перед Новым годом любят париться в бане… Уж баня-то точно способствует похудению, верно?

— Ну, если вы будете много кушать и ходить в баню — вы не похудеете. Если вы будете заниматься спортом, правильно питаться и ходить в баню — килограммы уйдут. Но все должно быть в совокупности.

Когда вы сидите в бане, у вас очищаются поры, выходят токсины, но, поскольку в новогодние праздники люди привыкли выпивать в бане и сауне, это может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе. Баня может вызвать резкое поднятие артериального давления, что иногда приводит к инфарктам, инсультам и другим смертельно опасным последствиям. Поэтому баня полезна только в трезвом виде и в адекватном количестве времени. Если вы никогда не парились — начинайте с трех минут. Если вы заядлый банщик — сидите дольше, но обязательно следите за своим самочувствием.

— Сейчас у каждого диетолога — своя теория питания. Кто-то проповедует отказ от сладкого, кто-то — белковую диету... Неужели нет универсальной системы питания?

— Такая система есть — правда, она никак не связана с диетой.

Диета подразумевает исключение потребления каких-то продуктов — а в нашем организме все должно быть сбалансировано. Есть определенные каноны в потреблении белков, жиров и углеводов — их потребление должно зависеть от роста, возраста, веса, пола и нагрузок.

А диетологи нужны только для того, чтобы грамотно посчитать ежедневную норму белков, жиров и углеводов, рассказать и научить, как правильно питаться и в какое время суток какие ингредиенты должны поступать в организм. И на этом грамотном питании человек будет худеть, особенно если при этом он будет заниматься спортом.

— Получается, не существует диеты, не вызывающей стресса у организма?

— Верно. Диета Дюкана, например, подразумевает переизбыток белковых продуктов, что может вызвать гормональные нарушения, заболевания почек и нарушения системы мочевыделения. Зато классическое сбалансированное питание подходит всем — просто не у всех хватает мотивации, силы воли и времени его соблюдать.

— Сейчас очень модно вегетарианство — а не вредит ли оно здоровью?

— Вегетарианство сейчас действительно очень модно — а любой культ моды может быть опасен.

Когда вы не едите мясо, вы не получаете полного набора необходимых аминокислот — тех, которые не образуются в нашем организме сами, они так и называются: незаменимые.

Соответственно, их мы должны получать извне. Если человек не ест мяса, в котором содержатся все необходимые аминокислоты, и дополнительно не заботится об их поступлении с другими продуктами — неизбежно запускаются негативные процессы.

То, что мы видим на каждом шагу: у вегетарианцев начинается процесс замедления реакций и, соответственно, действий. Они сонливые, быстро утомляются, и самое неприятное последствие — плохая память. Строгое неграмотное вегетарианство очень сильно влияет на работу головного мозга.

Если вегетарианец подошел с умом к своему питанию, то он обязательно добавит в свой рацион дополнительную белковую еду — нут, киноа, булгур, сою, в которых есть весь набор аминокислот. Более того, вегетарианцы должны обязательно пользоваться витаминно-минеральным комплексом, подобранным специально для них. В таком случае сторонники подобного питания не будут иметь проблем со здоровьем и будут выглядеть шикарно и молодо.

— А еще есть «антипод» вегетарианства — палеодиета, которая подразумевает потребление мяса в больших количествах…

— Это очень вредно. Выходит, что вы поедаете белки и жиры животного происхождения в большом количестве, что негативно сказывается на кровеносной системе. Происходит закупорка сосудов холестериновыми бляшками, что приводит к нарушению кровоснабжения органов и тканей и в дальнейшем может привести к летальному исходу.

— Каждый худеющий слышал, что ежедневно нужно выпивать не менее восьми стаканов воды... Насколько это верно с научной точки зрения?

— К сожалению, споры среди диетологов по этому поводу продолжаются до сих пор. Лично я считаю, что в организм должно поступать столько воды, сколько ему требуется. Конечно же, если человек совсем не пьет воду, это плохо, потому что от чистой воды улучшаются цвет кожи, метаболизм и все обменные процессы в организме.

Нужно выпивать по одному стакану воды за 20 минут перед каждым приемом пищи. Если у нас грамотное питание — мы едим пять раз в день и, соответственно, выпиваем пять стаканов воды в день. Пять стаканов — это более чем достаточно для организма, например, молодой девушки. Во время активных занятий спортом, естественно, количество воды стоит увеличить.

— Какие самые опасные стереотипы существуют в диетологии?

— Я очень расстраиваюсь, когда мои клиенты говорят: «Я не ем никакие гарниры — я ем только мясо». Это неправильно, потому что в организм должны поступать длинные углеводы — гречка, бурый рис, макароны твердых сортов. Эти углеводы насыщают организм и дают ему работу на целый день.

Просто нужно съедать гарнир в обеденное время. Если длинные углеводы убрать, то начинается нехватка калорий, появляется стресс и увеличивается вероятность того, что вечером вы сорветесь и налетите на булки.

Еще я очень грущу, когда в рационе девушек нет сладкого вообще — даже меда. Сладкое очень нужно для женского сознания. Если мы понимаем, что нам нельзя есть сладкое, мы постоянно на нервах и у нас могут начаться даже те же самые гормональные сбои и срывы. Я всегда разрешаю своим клиенткам съедать хотя бы по одной единице сладкого в день — чтобы они чувствовали себя хорошо. То есть в обед они могут съесть, например, одну конфетку с кофе — ничего от этого страшного не произойдет.

Последний стереотип, который меня сильно огорчает, — новая фишка спортсменов про то, что молоко — вредное. Это неправда. Да, в молоке есть лактоза — это почти тот же сахар, но количество на стакан молока — минимальное. И молоко не может быть вредным хотя бы потому, что мы его пьем с самого рождения.

— Многие грузные женщины любят себя оправдывать: «Я не толстая, у меня просто кость широкая». Что диетологи говорят по этому поводу?

— В диетологии есть понятие «широкая кость», но так же очевидно, что 110 см в бедрах — это не только кости. Для того чтобы понять, насколько широка ваша кость, достаточно посмотреть на запястье. Запястье объемом 14–15 см говорит о том, что у девушки «узкая кость». 17–18 см свидетельствуют о «широкой кости». Но «широкая кость» не значит, что девушка не может быть стройной и подтянутой.

— И последний вопрос: как связаны похудение и сон? Если человек будет много спать — он станет стройнее?

— Здоровый сон для похудения имеет важный вспомогательный эффект. Канон трех главных факторов при похудении — питание, спорт и сон.

Во время сна у нас выделяется соматотропный гормон — гормон роста, который отвечает за развитие молодого организма. Во взрослом возрасте этот гормон отвечает за ночной метаболизм. Когда мы спим с 11 ночи до 7 утра, этот гормон у нас выделяется в максимальном количестве и эффективно работает, пока мы спим.

Если мы ложимся позже или трудимся на работе в ночную смену, этот гормон выделяется в гораздо меньшем количестве. Из-за этого повышается стресс и блокируются обменные процессы.

Вот почему так нелегко худеть мамам, которые только-только родили ребенка, — по ночам они плохо спят. Даже если мамы правильно питаются и занимаются спортом, им зачастую гораздо сложнее сбросить вес именно из-за отсутствия сна. Как только они начинают спать достаточное количество времени — лишние килограммы тут же уходят.

Президент Греции Прокопис Павлопулос в беседе с премьером Алексисом Ципрасом выразил надежду, что страна скоро выйдет из меморандумов с кредиторами и Ципрас начнет носить галстук, сообщает Афинское агентство новостей.

Ципрас перед приходом к власти пообещал, что станет носить галстук, когда его правительство спишет долги Греции.

"В этом году мы выйдем из меморандумов и ты будешь носить галстук", — такое пожелание президент высказал Ципрасу в пятницу, тем самым выражая и оптимизм по поводу курса страны и восстановления экономики в 2016 году.

"Президент, ты ставишь высокую планку", — ответил Ципрас.

Павлопулос в пятницу принял в президентском дворце политическое, судебное, военное, религиозное и духовное руководство страны.

В беседе с журналистами после приема президент сказал, что имидж страны улучшается, в январе завершится первая оценка хода реформ и затем Греция сможет требовать обсуждения вопроса о реструктуризации греческого долга. После выполнения страной своих обязательств, ЕС и ЕЦБ также должны выполнить свои обязательства, сказал он.

Как заявил Павлопулос, выборы показали, что народ хочет видеть Грецию в Европе, и единство политических сил означает не коалицию, а понимание основных проблем нации.

Говоря о Шенгенском соглашении, президент отметил, что его надо менять, поскольку ситуация отличается от 2001-2002 года. Нашими суверенными правами является определение границ, континентального шельфа, воздушного пространства и ИЭЗ, а в том, каким образом охранять границу, Frontex имеет главенствующую роль, считает Павлопулос.

Руководство Греции заявляло, что операции европейского агентства по охране границ Frontex на границах Греции должны проходить под руководством греческих сил.

Геннадий Мельник.

Международные финансы: куда направлен вектор 2015 года?

Валентин КАТАСОНОВ

Процессы, происходившие в сфере международных финансов в 2015 году, несмотря на их разноплановый характер, столь в совокупности значимы, что уже в 2016 году они могут привести к изменению всей архитектуры мировой финансовой системы. При этом вряд ли переход в новое качество будет очень растянут во времени. Скорее всего, мировая финансовая трансформация произойдёт быстро и резко.

Нынешние времена очень напоминают 30-40-е годы ХХ века. Тогда под влиянием мирового экономического кризиса произошли такие события, как экономическая и финансовая дезинтеграция мира, распад мировой финансовой системы на валютные зоны и блоки, сворачивание мировой торговли и других форм международных экономических связей. Процесс валютно-финансовой дезинтеграции был остановлен лишь летом 1944 года на международной конференции в Бреттон-Вудсе, где были приняты решения о создании мировой золотодолларовой системы. Весь цикл перехода мировой валютно-финансовой системы в новое состояние занял 15 лет, если отсчитывать от начала кризиса в октябре 1929 года. И после Бреттон-Вудской конференции прошло еще не менее пяти лет, пока новая система не заработала. Итого цикл перехода системы из старого качества в новое занял около двух десятилетий.

Перенесемся в наши времена. Начальной точкой перехода мировой финансовой системы в новое качество можно считать 2007 год, когда стартовал глобальный финансовый кризис. С того времени прошли неполные девять лет. Началом «новой эры» мировых финансов можно считать момент, когда завершился процесс финансовой глобализации и дальнейшее выстраивание вавилонской башни мирового долга стало невозможно. Начался откат, принявший форму кризиса, в пламени которого сгорели триллионы «избыточных» долгов.

Уже первая волна финансового кризиса (2007-2009 гг.) привела к существенной финансовой дезинтеграции мира. А ведь в минувшем 2015 году, если судить по статистическим данным Международного валютного фонда, Банка международных расчетов и других международных институтов, обороты на мировых финансовых рынках превысили показатели 2007 года. Согласно оценкам известной консалтинговой фирмы McKinsey & Company, в начале 2015 года были превышены также докризисные показатели долга как в целом по миру, так и по отдельным странам и группам стран. Компания McKinsey & Company определила три возможных эпицентра второй волны мирового финансового кризиса – США, Европейский союз и Китай. Мир в напряжении ждал, что вот-вот начнется финансовое цунами. Тревожные признаки возникли в августе в Китае, где резко начали падать индексы фондового рынка. Властям Китая удалось, однако (преимущественно с помощью прямых административных мер), остановить разрушительный процесс на фондовом рынке. Тем не менее пузырь на китайском фондовом рынке никуда не исчез.

Продолжалось в 2015 году надувание пузырей и на финансовых рынках США и ЕС. Столь продолжительное разрастание пузырей - новый феномен в мировых финансах, его можно объяснить тем, что никогда ранее не работали в таком интенсивном режиме печатные станки центральных банков. При этом процентные ставки ФРС, ЕЦБ, а также других центральных банков стран «золотого миллиарда» были близки к нулю. Таких бесплатных денег не было даже в разгар экономического кризиса 30-х годов ХХ века.

Многие эксперты предсказывали на минувший год и другие потрясения, в том числе крах долларовой системы, полное или частичное разрушение еврозоны (выход ряда стран из зоны евро), полномасштабный дефолт Украины, паралич работы Международного валютного фонда, развал G20 и т.д. Большинство этих предсказаний в 2015 году не сбылись, но их никто не отменял - они просто переносятся на 2016 год.

Назову и кратко охарактеризую десять наиболее важных, с моей точки зрения, событий в международной финансовой жизни в 2015 году:

1. Закрытие 20 марта Лондонского золотого фиксинга, который существовал с перерывами с 1919 года, и переход на новую систему определения цен на желтый металл. Данное событие пока не очень существенно отразилось на уровне цен на золото, но оно напомнит о себе в будущем.

2. Объявление Грецией 5 июня дефолта по своим обязательствам перед Международным валютным фондом (не был совершен очередной платеж в размере примерно 300 млн. евро). 1 июля Греция повторила дефолт, не перечислив Фонду в порядке погашения долга около 1,5 млрд. евро. В августе в результате переговоров между правительством Греции и Большой тройкой кредиторов (ЕЦБ, Европейская комиссия и МВФ) была достигнута договоренность о предоставлении Греции третьего пакета финансовой помощи на сумму 85,5 млрд. евро. Пакет рассчитан на три года, перечисления будут совершаться в случае неукоснительного выполнения Грецией программы экономии, реформ и приватизации государственной собственности (на сумму 6,2 млрд. евро).

3. Создание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Инициатором и главным акционером проекта выступил Китай. Первый этап создания был завершен весной 2015 года. Членами банка стали в общей сложности почти шесть десятков государств. Примечательно, что 20 государств находятся за пределами Азиатского региона (в том числе Великобритания и другие ведущие европейские государства). Фактически АБИИ – не региональная, а глобальная организация. В 2016 году банк должен начал функционировать.

4. Подписание в Атланте 5 октября соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). Соглашение охватывает 12 стран: США, Япония, Малайзия, Вьетнам, Сингапур, Бруней, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Мексика, Чили и Перу. Проект ТТП был инициирован Соединенными Штатами. Ратификация соглашения о ТТП запланирована на начало 2016 года. ТТП представляет собой совершенно новую модель торгово-экономической и валютно-финансовой интеграции государств. Аналогичным проектом является соглашение о Трансатлантическом партнерстве (ТАП), которое Вашингтон навязывает Европейскому союзу. Проекты ТТП и ТАП – это попытка Вашингтона утвердить своё доминирование в мире путем перевода значительной части государств под свое управление в рамках двух указанных «партнёрств».

5. Получение китайским юанем официального статуса резервной валюты. Решение об этом было принято Международным валютным фондом 30 ноября. Юань стал пятой официальной резервной валютой наряду с долларом США, евро, японской иеной и британским фунтом стерлингов. Примечательно, что юань по установленному для него «весу» сразу же занял в корзине резервных валют МВФ третье место, опередив иену и фунт стерлингов.

6. Изменение Международным валютным фондом некоторых базовых принципов своей работы. Речь идет о решении 8 декабря, предусматривающем возможность кредитования Фондом стран, которые не выполняют своих обязательств перед суверенными (официальными) кредиторами. Решение Фонда было приурочено к такому событию, как предстоявшее 20 декабря 2015 года погашение Украиной долга перед Россией. Решение Фонда, с одной стороны, подталкивало Украину к невыполнению своего обязательства перед Россией; с другой стороны, ломало складывавшиеся в течение десятилетий принципы функционирования мировых финансов.

7. Объявление официальным Киевом 18 декабря моратория на погашение долга по 3-миллиардному займу перед Россией. Фактически это означает полномасштабный дефолт Украины. Можно ожидать, что после новогодних праздников сюжет, связанный с украинским дефолтом, станет одним из ключевых в мировых СМИ.

8. 16 декабря совет управляющих Федеральной резервной системой США проголосовал за первое с 2006 года повышение процентной базовой ставки ФРС на 0,25 процентных пункта (до этого ставка варьировала в диапазоне 0 – 0,25%). Чиновники Федерального резерва заявили, что повышение процентной ставки продолжится и в следующем году. Подобное решение неизбежно отразится как на американской, так и на мировой экономике.

9. Принятие Конгрессом США на днях закона о бюджетных расходах на следующий финансовый год. Важным пунктом этого закона явилось согласие Вашингтона на реформу Международного валютного фонда (пересмотр квот стран-членов в капитале и голосах, а также удвоение капитала Фонда). Это знаменательный факт, так как решение о реформировании Фонда было принято еще в 2010 году, но на протяжении пяти лет блокировалось Соединенными Штатами.

10. Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард 17 декабря получила вызов в суд Франции. Мадам Лагард подозревается в злоупотреблении своим служебным положением в ее бытность на посту министра финансов при президенте Николя Саркози. Демарш в отношении Кристин Лагард выглядит мерой психологического давления на главного чиновника Фонда с тем, чтобы сделать МВФ еще более послушным орудием в руках Вашингтона.

Перечисленные мною десять главных событий весьма разноплановы. Многие из них сейчас не кажутся очень значимыми. Например, ликвидация знаменитого золотого фиксинга в Лондоне. Внешне это даже выглядит как ослабление роли золота в международных финансах. Однако речь идет лишь о реорганизации системы управления мировым рынком желтого металла под эгидой все тех же Ротшильдов. Просто лондонский фиксинг к началу 2015 года оказался слишком «засвеченным» и оставаться на этой площадке было уже небезопасно.

Основная борьба за влияние в сфере международных финансов развернется между Вашингтоном, спасающим долларовую систему, и Пекином, пытающимся теснить на мировых финансовых рынках банки и корпорации США. Некоторые эксперты усматривают в этом противостоянии схватку между двумя главными кланами хозяев денег – Рокфеллерами, использующими государственные возможности США, и Ротшильдами, стремящимися установить контроль над Китаем.

Возвращаясь к возможным изменениям в мировой валютно-финансовой системе, я не исключаю, что произойдет распад единой системы на отдельные зоны и блоки. Точно так, как это произошло во второй половине 30-х годов ХХ века, накануне мировой войны. Торгово-экономические связи внутри зон и блоков обеспечивались тогда с помощью валют государств-метрополий (фунт стерлингов Великобритании, франк Франции, доллар США и т.д.). Торговля между блоками упала в разы, межблоковые связи основывались на бартере, клиринговых расчетах и золоте.

Минимальный ущерб от второй волны мирового финансового кризиса понесут те страны, которые сумеют сориентироваться в мировом финансовом хаосе, защитить свои экономики с помощью импортных пошлин и запретов на трансграничное движение капитала, укрыться за стенами региональных экономических и финансово-валютных блоков. У России времени на раскачку нет. Ей необходимо выступать инициатором создания зон свободной торговли с участием постсоветских государств, а также более активно интегрироваться с другими государствами в рамках ШОС и БРИКС.

Одним из средств более тесной интеграции государств, противостоящих диктату США, должны стать наднациональные региональные валюты. В рамках Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) с 1964 года использовалась такая наднациональная денежная единица, она называлась переводным рублем (ее применение не отменяло национальные денежные единицы стран-членов СЭВ в отличие от евро). Что касается торговли между государствами разных блоков, то главным средством расчетов в этом случае может стать золото. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2015 году Россия показала наибольший среди всех стран мира прирост своих официальных золотых запасов.

Интервью Министра иностранных дел России С.В.Лаврова телеканалу «Звезда», 30 декабря 2015 года

Вопрос: Сергей Викторович, какой год для Вас был сложнее – 2014 или 2015? Казалось, что сложнее 2014 уже года не будет. Похоже, что 2015 год посложней или наоборот?

С.В.Лавров: Мог бы рассказать анекдот, который Президент Российской Федерации В.В.Путин рассказал на пресс-конференции про черно-белые полосы. Честно сказать, не знаю, мне трудно сравнивать. 2014 год был годом разочарования в наших партнерах; мы стали еще более уверенными в своих силах, потому что поняли, что полагаться нужно только на себя. Есть заветные слова одного из наших императоров про армию и флот, которые в этом году пополнились Воздушно-космическими силами. В 2014 году было глубочайшее разочарование тем, как повел себя Запад в связи с разрывом Киевского соглашения об урегулировании кризиса между бывшим Президентом Украины В.Ф.Януковичем и всем оппозиционным блоком (Соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине от 21.02.2014 г.), засвидетельствованное Францией Германией, Польшей. Поставили у власти в Киеве соратников, разорвали это соглашение, развели руками в ответ на наши призывы «как же так, вы же гарантировали, что будет мирный переход, досрочные выборы и т.д.», сказав, что теперь они – новые власти и могут применять силу против тех, кто отказывается соглашаться с результатами антиконституционного вооруженного переворота. Когда люди пошли на Крым, нас по-прежнему увещевали, что они, Запад, хотят, чтобы новые власти применяли силу пропорционально. Мы знаем, что это такое. Тогда Президент России В.В.Путин принял решение, которое, я считаю историческим. Оно было продиктовано окончательным пониманием, что когда в политике с тобой взаимодействуют недоговороспособные партнеры, надо полагаться на себя.

Вопрос: Вы не предполагали, что они могут себя так повести? Были ли какие-то предположения по этому поводу?

С.В.Лавров: Очень трудно сказать. Мы даже не успели предположить, потому что они сегодня подписали, а завтра все это было разорвано. «Правый сектор» и прочие боевики штурмовали здание администрации президента, его резиденцию, здание правительства и т.п. Меньше суток прошло после подписания этого соглашения, которое весь Запад активно приветствовал и поддержал. Они просили нас способствовать его реализации. Когда сторона оппозиции попрала его грубейшим образом, тогда они развели руками и сказали: «Теперь уж давайте работать по-новому».

Вопрос: Вы помните, с кем был первый контакт сразу после Крыма - с Госсекретарем США Дж.Керри или Канцлером Германии А.Меркель? Что они говорили?

С.В.Лавров: С Канцлером Германии А.Меркель работал Президент России В.В.Путин, а у нас были телефонные разговоры с Госсекретарем США Дж.Керри. Они были еще на стадии развития кризиса, когда к нам обращался призыв повлиять на украинские власти, чтобы они не выводили армию на улицы. Мы заверяли, что бывший президент Украины В.Ф.Янукович не имеет каких-либо планов это делать. НАТО неоднократно принимало заявления, чтобы не выводить армию на улицы. Когда все произошло, в конце февраля новые власти устами лидера «Правого сектора» Д.Яроша и ему подобных стали говорить, что русским не место в Крыму и русские никогда не будет праздновать день рождения С.Бандеры и Р.Шухевича. Начались провокации с «поездами дружбы» в Крым, когда была попытка захвата Верховного совета Крыма. Мы отреагировали на это. Как Вы помните, тогда еще были захваты областных администраций, потому что избранные и назначенные еще старой властью руководители регионов Украины отказывались подчиняться путчистам, была объявлена антитеррористическая операция. Тогда Запад в один голос, так же, как они требовали у В.Ф.Януковича не выводить армию на улицы, призывал новые власти использовать армию пропорционально. Мы знаем, как они «пропорционально» использовали. Это, действительно, было главным событием прошлого года.

Нынешний год запомнился по самым разным причинам. Если брать экономику, о которой подробно говорил на своей пресс-конференции и по другим поводам Президент России В.В.Путин, то она оставляет желать лучшего - она продолжает «сжиматься» по сравнению с 2014 годом. Если мерить наши ощущения от этого года внешнеполитическим аршином, то завершился тяжелейший и важнейший процесс химической демилитаризации Сирии. Обращаю на это внимание, потому что именно в этом году окончательно были подведены итоги, и произошло это в тот момент, когда мы продолжаем активно добиваться политического урегулирования сирийского кризиса. Некоторые наши визави говорят, что они к этому готовы только при условии, если Президент Сирии Б.Асад гарантированно не будет присутствовать в политическом процессе и в будущих структурах, потому что он нелегитимен. Президент САР Б.Асад был прекрасно легитимен, когда нужно было вывезти и уничтожить химическое оружие из Сирии. Принимались резолюции Совета Безопасности ООН и Организации по запрещению химического оружия, в которых приветствовалось решение сирийского правительства присоединиться к Конвенции по химическому оружию. Все было прекрасно, и не возникало никаких вопросов, что это нелегитимный партнер.

Я уже не раз говорил и повторю еще раз: убежден, что террористическая угроза не менее серьезна, чем угроза химического оружия, тем более, что она становится глобальной и не касается только одной Сирии. Сейчас нельзя позволить себе такой роскоши, как идти на поводу у чьих-то капризов, сказав, что Президент Сирии Б.Асад был легитимен, а в этом году перестал быть таковым.

Помимо решения проблемы сирийского химического оружия, урегулирована одна из серьезнейших проблем, которая последние десятилетия тревожила и нагнетала напряженность в международных отношениях, – иранская ядерная программа. Вокруг нее велись переговоры, и был найден здоровый баланс интересов, который обеспечивает право Ирана на мирное развитие ядерной энергетики, в том числе на обогащение урана (это было важнейшим интересом наших тегеранских партнеров), и одновременно обеспечивает режим нераспространения ядерного оружия.

К серьезным достижениям года я отнес бы Минские соглашения по Украине, которые были достигнуты в результате многочасового марафона с участием глав государств. Президент России В.В.Путин, Канцлер Германии А.Меркель, Президент Франции Ф.Олланд вместе с Президентом Украины П.А.Порошенко лично писали различные параграфы. Поэтому так важно сейчас не допускать попыток их ревизии. А мы такие попытки наблюдаем. Нам начинают говорить, что у Президента Украины П.А.Порошенко возникли сложности внутриполитического характера, поэтому он не может выполнить все до конца, и предлагают не воспринимать «минский язык» слишком буквально. А как не воспринимать его буквально, если там написано, что в конституции на постоянной основе должна быть децентрализация. Это означает право на пользование русским языком на территории Донбасса, на особые экономические связи с Россией, право участвовать в назначении прокуроров, судей, иметь свои органы правопорядка, включая народную милицию, и еще целый ряд вещей, которые лично писала Канцлер Германии А.Меркель вместе с Президентом Франции Ф.Олландом. Вместо этого в конституции записано, что у этих территорий могут быть некие особые правила в сфере самоуправления.

Вопрос: Есть ли надежда, что украинская сторона когда-нибудь сядет за стол переговоров с Донецком и Луганском или, на Ваш взгляд, этого в ближайшие несколько месяцев не будет?

С.В.Лавров: Формально такой диалог идет, но именно формально. Украину в Контактной группе представляет недействующий политик и чиновник Л.Д.Кучма – уважаемый человек, бывший Президент Украины, личный представитель Президента Украины П.А.Порошенко. А со стороны Донецка и Луганска - люди, которых избрало население этих территорий, от ОБСЕ – официальный представитель М.Сайдик, от России - тоже официальный представитель Президента. Украинские власти считают, что это максимум, на что они могут пойти. Прямого диалога, за исключением этого формата Контактной группы и ее рабочих подгрупп, не ведется. Что касается методов, то можно проявить гибкость и понимание. Если бы в рамках этого формата содержание Минских соглашений можно было претворить в жизнь, тогда это можно считать прямым диалогом. Но получается все наоборот.

На Украине очень серьезная внутриполитическая ситуация: дрязги, рознь среди союзников, майданцев, внутри одной партии тоже наблюдаются противоречия. Мы все видим, как проходит политический процесс в Верховной Раде, на заседании правительства или каких-то других национальных структур. У них есть сложности. Я убежден, что после того, как были подписаны Минские соглашения, Президент Украины П.А.Порошенко после выборов объявил себя «президентом мира», а не войны, Минские соглашения были одобрены Францией, Германией, всем Евросоюзом, СБ ООН, включая США. После февраля, после того, как все это состоялось, Президент Украины П.А.Порошенко имел все возможности продавить через радикалов, экстремистов, которые пытались обвинить его в национальном предательстве, решения, которые воплощали бы в жизнь этот важный документ, в том числе используя влияние Европы и США.

Вопрос: Почему он этого не сделал?

С.В.Лавров: Не знаю, почему-то он решил противопоставить экстремистам их же собственные методы и стал с ними спорить на их же «площадке», пытался «перещеголять» их в антироссийской риторике, постоянно обвиняя нас в агрессии, оккупации, заявляя, что Минские соглашения – это первый шаг к ее прекращению. Даже сами термины, которые подбирались, говорили о том, что ему хочется «задираться» и тем самым набирать какие-то внутриполитические очки. Не знаю, насколько это получилось - рейтинги говорят об обратном. Народ устал от этой войны в Донбассе. Слава Богу, что сейчас там худо-бедно какое-то перемирие, но его нарушают, по нашим оценкам с использованием данных ОБСЕ, всякие батальоны, которые до конца никто никуда не инкорпорировал и которые во многом используются их хозяевами для того, чтобы ситуацию в какой-то момент немного разогреть, а в какой-то - подуспокоить.

Ходят слухи, что регулярность нарушений перемирия и прекращения огня появилась после того, как наши ВКС начали работать в Сирии. Есть такая теория, что кому-то за океаном или где-то поближе на Западе, хочется заставить Россию воевать на два фронта, исходя из той логики, что мы воюем в Донбассе. Доказать никто ничего по-прежнему не смог и не пытаются, потому что знают, что это все попытки с ложными средствами.

Я привел пример того, что Президент Украины П.А.Порошенко должен был сделать в рамках конституционной реформы. Вместо этого записали в Конституцию, да еще в «Переходные положения», что может быть «особый статус Донбасса». На днях я прочитал в новостях, что мой украинский коллега П.А.Климкин где-то сказал, что Закон об особом статусе вступит в силу только после проведения выборов на Донбассе, которые Киев хочет провести так, как он хочет, хотя в Минских соглашениях написано, что он должен согласовать модальности проведения выборов с Донбассом, чего они не делают.

Введение Закона об особом статусе в Минских соглашениях никаким образом не обусловлено проведением выборов, это две разные темы. Если уж говорить о логике, то логика Закона об особом статусе не в том, чтобы дождаться выборов, а затем легитимная власть, как сказал П.А.Климкин, будет возвращать Донбасс в правовое поле Украины, а в том, чтобы Закон был у этой территории, чтобы опять не был «закатан катком» в те правила, которые существуют для остальных регионов. Киев обязался дать им специальный статус. Поэтому этот Закон лучше и логичнее принять до проведения выборов, потому что, если ты избираешь депутатов местных советов, то тебе хочется знать, какими правами эти депутаты будут обладать. Закон эти права излагает. Если он еще не принят, то голосующий будет в раздумьях: какие права будут у депутата, которому я хочу поручить руководить конкретным районом? Так что логика как раз обратная. У меня создается такое впечатление, что полную неспособность дисциплинировать своих подопечных в Киеве наши западные партнеры пытаются спрятать за стыдливыми процедурами, связанными с продлением санкций против России.

Вопрос: Почему у них это не получается?

С.В.Лавров: Президент России В.В.Путин в фильме «Миропорядок» сказал о резко возросшей зависимости Европы от США. Этот факт касается не только украинской ситуации, он проявляется во многих других событиях мировой политики. Даже если брать эту вероятность, то в ходе встреч Президента США Б.Обамы с Президентом России В.В.Путиным, Госсекретаря США Дж.Керри со мной, американские коллеги многократно говорили, что не имеют никакой особой заинтересованности в сохранении этого кризиса и поддерживают Минские соглашения, что они реально работали с Верховной Радой, чтобы она хоть что-то записала в отношении особого статуса Донбасса.

Мне трудно, конечно, подвергать сомнению искренность слов Президента США Б.Обамы, который, смотря в лицо Президенту России В.В.Путину, излагает свою готовность помочь. Пока ни у них, ни у европейцев не получается. То, что было сделано с правилами Международного валютного фонда, вообще ни в какие ворота не лезет. Наказали по старым правилам Грецию, Ирландию, целый ряд других стран (я говорю только про страны Евросоюза, даже не упоминая Аргентину и прочих «больших должников» в третьем мире), а под Украину взяли и вынули один из краеугольных камней из-под «здания» Международного валютного фонда.

Вопрос: Такое ощущение, что 2 года – это период сбрасывания масок, потому что аура вокруг созданной за многие десятилетия пропаганды, определенной работы с информационным полем вокруг западных лидеров, демократии, честности в информационном пространстве, СМИ и т.д., рушится у всех на глазах. Мне кажется, что даже на Западе многие люди начинают это понимать. Люди, которые сейчас отвечают за политику Запада, все те, кого Вы сегодня перечислили и плюс к этому, может быть, еще 5-10 человек (их называют элитой) реально не понимают, что они делают, или они очень четко понимают и идут туда, куда мы не хотим, чтобы они шли? Это такой кругозор, уровень образования или они просто не умеют рассчитывать ситуацию?

С.В.Лавров: Они все в общем производят впечатление опытных мудрых дальновидных политиков. Я сам бьюсь над этим вопросом и не могу понять причину. Иногда то, что они произносят с трибуны, противоречит тому, что они говорят мне один на один, когда их никто не слышит. Поодиночке подавляющее большинство членов Евросоюза мне говорит те вещи, которые я считаю разумными: ошибка идти на конфронтацию с Россией из-за Украины, оказавшейся жертвой политики Евросоюза, который пытался поставить ее перед этим выбором. Мы же этим не занимались. На следующее утро Украина разорвала договор, продвигавшийся французами, поляками и немцами, вместо правительства национального единства был антиконституционный государственный вооруженный переворот. Все они говорят, что сейчас немного все успокоится, надо выполнять Минские соглашения, и тогда мы вернемся к нормальному взаимодействию, стратегическому партнерству. Когда они все вместе собираются и говорят с трибуны, то они не могут этого произнести. Недавно состоялось мероприятие, на котором настояли итальянцы, его целью было не просто стыдливо, глядя в пол, молча продлить санкции на полгода, а поговорить и посмотреть друг другу в глаза. Это такой маленький пример исключения из правил. Я не знаю, это, наверное, какая-то круговая порука, у них там принцип солидарности.

Вопрос: Есть такая конспирологическая версия. Многие считают, что наши американские партнеры, как мы любим говорить, очень много лет выращивали этих людей, поднимали их на политический олимп, чтобы потом управлять так, как они сейчас управляют, что эти люди в принципе не способы вести какую-то самостоятельную политику без указаний из-за океана.

С.В.Лавров: То, что американцам хочется иметь сильное влияние в Европе, - это факт, как и то, что у них для этого есть мощнейший инструмент – НАТО. После развала Советского Союза и Варшавского договора Альянс был сначала в эйфории, потом в поисках смысла дальнейшего существования. Умные политики в тот период всерьез говорили, что Варшавского договора и Советского Союза нет, демократия победила, они присоединились к Совету Европы, раскрылись настежь и предлагали резко укрепить ОБСЕ, куда входят все, и сделать в Евроатлантике мощный военно-политический универсальный механизм обеспечения безопасности друг друга от внешних угроз. Тогда еще не было в глобальном масштабе таких угроз, как терроризм и наркоугроза. Только мы начинали на себе, еще в Чечне, ощущать первые экстремистские выходки боевиков. Но они рассудили по-другому, сказав, что пусть ОБСЕ будет рыхлой организаций, без устава и особых правил, не надо ей накачивать слишком много мускулов, потому что тогда она сможет конкурировать. Насоздавали институтов, как например, БДИПЧ, у которого нет никаких уставных документов, как и у самой ОБСЕ. Создали бюро по национальным меньшинствам, более или менее пытаются там что-то делать, хотя ситуация с гражданством в Прибалтике как была, так и есть, и никто их особо не критикует. Создали пост представителя по свободе средств массовой информации – сейчас его занимает женщина, которая отворачивается в сторону, когда что-то откровенно безобразное происходит с журналистами на Западе или на той же Украине, и всячески «выискивает блох» в нашем медийном пространстве, когда кто-то кого-то где-то попросил и кто-то кому-то сделал какое-то одолжение из властных структур. Это все «притягивается за уши».

НАТО не просто сохранили, а стали двигать на Восток. Вы наверняка читали, сейчас много спорят, обещали ли Советскому Союзу, еще когда Германию объединяли, а потом и России, когда Россия стала Россией, не расширять НАТО на Восток.

Вопрос: Обещали?

С.В.Лавров: Обещали. Мы сейчас поднимаем архивные документы, которые известны. Кстати, сейчас на Западе истекает срок давности многих документов. Они это публикуют. Мы хотим организовать семинар, может быть, по линии нашего Историко-документального департамента, собрать ученых и без политики, риторики и эмоций почитать то, как эти беседы развивались. Нигде не записано, что юридически они не имели права расширяться, что не имели права, даже когда начали расширяться, развертывать военную инфраструктуру. Тогда Министром иностранных дел Российской Федерации был покойный Е.М.Примаков. Политика – искусство возможного, тем более в тех условиях, в которых Россия была в то время. В конце концов, когда было уже понятно, что они вопреки своим устным обещаниям и заверениям расширяются достаточно настойчиво и последовательно, мы подписали с ними Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора (1997 г.), где было сказано, что не должно быть существенных боевых сил на территории новых членов на постоянной основе. Прибалты, поляки и некоторые другие члены НАТО хотят сейчас разорвать этот Основополагающий акт, выйти из него, чтобы размещать существенные боевые силы на постоянной основе на своей территории.

Вопрос: Сергей Викторович, у меня личный вопрос. Они на самом деле, на самом высоком уровне боятся, что мы на танках въедем в Европу? Чего они боятся? Это многовековая фобия?