Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Установлен новый исторический максимум суточного объема поставок российского газа в дальнее зарубежье. Его объемы 10 ноября составили 591,7 млн куб. м. Предыдущее пиковое значение, зафиксированное 21 октября, превышено на 1,7 млн куб. м.

Напомним, что в октябре рекорд обновлялся четыре дня подряд.

«Газпром» в январе-октябре увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 10% в годовом выражении (на 13,05 млрд куб. м).

Цена на газ для европейских контрагентов в ноябре выросла на $2 - до $172 за 1 тыс. куб. м, тогда как цена на спотовых площадках - $200.

Поставки газа в Германию выросли с начала 2016 года на 7,5%, Британию - на 54,6%, Францию - на 20,4%, Австрию - на 27,5%, Грецию - на 47,3%, Голландию - на 91,8%, Данию - на 149,4%, Польшу - на 16,7%.

«Газпром» расторг соглашение с акционерами Nord Stream-2

Nord Stream 2 AG — проектная компания по строительству газопровода «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря. Штаб-квартира компании расположена в Цуге (Швейцария). Управляющий совет Nord Stream-2 возглавляет экс-канцлер Германии Герхард Шредер.

Совет директоров «Газпрома» на заседании 9 ноября принял решение о расторжении соглашения акционеров Nord Stream-2. Сейчас 100% Nord Stream-2 принадлежит голландской «дочке» «Газпрома» Gazprom Gerosgaz Holdings BV. Проект также поддерживают немецкие Uniper и BASF/Wintershall, англо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV и французская Engie, которые впоследствии собирались стать акционерами этой проектной компании с долями по 10%.

Теперь партнеры ищут новую модель реализации проекта.

Напомним, что в августе текущего года «Газпром» и его будущие партнеры по проекту были вынуждены отозвать ходатайство о создании СП, направленное в польское антимонопольное ведомство UOKiK, которое отказалось его удовлетворять, так как создание такого предприятия может привести к ограничению конкуренции. Тогда же «Газпром» сообщил, что партнеры будут искать возможности вклада в проект самостоятельно.

В середине сентября 2016 года Швеция стала первой страной, где была подана заявка на строительство газопровода «Северный поток — 2» ввиду особенностей процесса согласований. Подача заявок в остальных четырех странах (Россия, Финляндия, Дания и Германия) запланирована на начало 2017 года. В соответствии с графиком национальные и международные консультации во всех пяти странах пройдут параллельно начиная с 2017 года.

«Северный поток-2» — это вторая нитка газопровода, проложенного по дну Балтийского моря, которая должна увеличить объем поставок газа в Германию в два раза, до 110 млрд куб. м в год. Поставки по новому трубопроводу должны начаться в конце 2019 года.

АКИТ на полпути к победе

Мария Андреева

В 2017 г. объем российского рынка интернет-торговли превысит 1,1 трлн руб., показав рост на 23%. По мнению представителей Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), сейчас у российского рынка интернет-торговли есть два пути развития. В случае если трансграничная торговля в нашей стране не будет законодательно урегулирована путем введения справедливого налогообложения и установления равных условий ведения бизнеса для российских и иностранных интернет-площадок за счет введения НДС-регистрации последних, то за период 2017-2020 гг. торговый оборот в объеме 3,2 трлн руб. полностью выпадет из-под налогообложения. Если равные условия будут установлены, то в АКИТ считают, что к 2020 г. можно будет получить дополнительно 439 млрд руб. налоговых поступлений в бюджет и сохранить баланс между российскими и зарубежными компаниями и текущие темпы развития рынка интернет-торговли.

Об итогах российского рынка интернет-торговли за III квартал 2016 г. вчера рассказал исполнительный директор АКИТ Артем Соколов, выступая на конференции "Будущее российского е-commerce: новые возможности, решения, перспективы".

Он отметил, что помимо роста российского рынка интернет-торговли продолжится и рост количества посылок из зарубежных интернет-магазинов. "По результатам трех кварталов 2016 г. было ввезено 155 млн отправлений с товарным вложением на территорию РФ. При этом рост, по сравнению с аналогичным периодом 2015 г., составил 87%. По результатам 2016 г. количество ввезенных отправлений составит около 230 млн шт.", - отметил представитель АКИТ.

Кроме того, продолжил Артем Соколов, вместе с увеличением количества посылок увеличится и объем трансграничной торговли, темпы роста которой превосходят внутренний рынок в несколько раз. "По результатам 2016 г. трансграничная торговля составит около 320 млрд руб. - это на 45% больше, чем в прошлом году. Как следствие доля трансграничной торговли по результатам 2016 г. составит 35% всего рынка интернет-торговли в РФ. При этом большинство покупок по-прежнему совершаются в Китае и 95,6% не превышают по стоимости 150 евро", - сообщил Артем Соколов.

В своем докладе Артем Соколов отметил, что во многих странах сегодня идут по пути регулирования трансграничной торговли посредством НДС-регистрации зарубежных интернет-площадок. Данный механизм отражен в плане BEPS, подготовленном ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) и G20 и одобренном российской стороной. Эксперт привел в пример один из развитых рынков интернет-торговли - Великобританию, где уже существует механизм НДС-регистрации внутри ЕС, а также с 2017 г. НДС-регистрация становится обязательной для всех иностранных интернет-магазинов.

Артем Соколов назвал и Австралию, которая в настоящее время идет по аналогичному пути. "Там регулирование трансграничной торговли схоже с регулированием в России - порог беспошлинного ввоза - 1000 австралийских долларов. В следующем году вступает в силу регулирование, которое обяжет все иностранные площадки, через которые продаются товары, исчислять и уплачивать НДС в Австралии", - резюмировал он.

Напомним, что ранее АКИТ предложила ввести аналогичное регулирование и в РФ. Как писало издание "Коммерсантъ", президент АКИТ Алексей Федоров направил главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву письмо с предложением уравнять в правах российские и зарубежные интернет-магазины (см. новость ComNews от 11 октября 2016 г.), в частности в вопросах налогообложения. Чуть позднее с критикой на данное обращение отозвалась Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ; см. новость ComNews от 13 октября 2016 г.).

О том, что АКИТ получила ответ от ведомства, корреспонденту ComNews рассказал Артем Соколов. Он добавил, что 18 октября в ходе съезда "Деловой России" ассоциация попросила главу государства Владимира Путина уравнять отечественные интернет-магазины в налоговых правах с зарубежными интернет-магазинами, покупки в которых не облагаются российскими пошлинами. Как ранее писало издание "Коммерсантъ", эту идею поддержал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, который позднее поручил Минэкономразвития, Минфину, ФНС совместно с заинтересованными органами власти, деловыми и общественными организациями проработать предложение АКИТ (см. новость ComNews от 24 октября 2016 г.).

Как отметил в разговоре с ComNews Артем Соколов, итогом стало то, что правительству было поручено до 31 декабря текущего года подготовить законопроект, внеся изменения в Налоговый кодекс РФ. Его судьба, как добавил исполнительный директор АКИТ, будет решена в весеннюю сессию Государственной Думы.

По словам Артема Соколова, в случае одобрения проекта закона Госдумой, рынок интернет-торговли получит два основных изменения. "Первое - местом реализации товаров, приобретенных посредством интернет-торговли, должна признаваться территория РФ. Второе - у иностранных компаний возникнет обязанность удаленно регистрировать свои реквизиты через онлайн-кабинет налогоплательщика", - резюмировал он.

Сейчас АКИТ видит два пути развития российского рынка интернет-торговли: первый - никак не регулировать трансграничную торговлю, и тогда торговый оборот в объеме 3,2 трлн руб. полностью выпадет из-под налогообложения за период 2017-2020 гг., а зарубежные компании займут на рынке долю более 63%. Второй путь - установить равные условия ведения бизнеса посредством введения справедливого налогообложения и получить к 2020 г. дополнительно 439 млрд руб. налоговых отчислений в бюджет, сохранив баланс между российскими и зарубежными компаниями и текущие темпы развития рынка интернет-торговли.

Комментируя приведенные АКИТ показатели, аналитик группы компаний "Финам" Тимур Нигматуллин считает, что прогнозы по торговому обороту к 2020 г. завышены примерно в три раза. Помимо этого, добавляет он, нельзя не учитывать расходы на администрирование налогообложения, дестимулирующую функцию налогообложения НДС иностранных торговцев (например, схема будет провоцировать рост доли "серого" импорта через небольшие сети) и снижение покупательной активности домохозяйств из-за роста расходов. "В лучшем случае к 2020 г. удастся ежегодно собирать по 20-40 млрд руб.", - поделился с корреспондентом ComNews аналитик.

По его мнению, целесообразно ввести НДС по предоплате на электронной площадке, как планируется. "Однако для нивелирования негативных последствий для экономики и домохозяйств необходимо отказаться от снижения беспошлинного порога и оставить его в размере 1 тыс. евро за календарный месяц. Также имеет смысл с целью упрощения администрирования установить минимальную стоимость посылки, которая не будет облагаться налогом. По оценкам, это около 100-150 евро", - добавил Тимур Нигматуллин.

Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко тоже считает, что данная схема будет увеличивать долю "серого" рынка. "Полагаю, что любое наступление на импорт, при помощи запретительных пошлин или иными способами, приведет к сокращению потребительского спроса. Налоговые поступления вырастут за счет продаж на внутреннем рынке, но незначительно. Оптовики будут вынуждены платить пошлину и НДС, в результате увеличится доля "серого" импорта", - поделился с ComNews аналитик.

Георгий Ващенко предположил, что государство в результате получит не более $0,5 млрд в первый год, потери организаций, занимающихся логистикой, будут сопоставимы или даже превысят эту сумму. По его словам, объем продаж иностранных магазинов в России оценивается в 250 млрд руб. в год. Введение пошлин на покупки свыше 150 евро может сократить импорт на треть. "По-видимому, будет принято решение поднять пошлины, вопрос принципиально кажется решенным", - заключил Георгий Ващенко.

Надия Черкасова: «Социальная среда стала благоприятнее для женщин-предпринимателей»

Надия Черкасова, член правления, директор департамента обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ24

Беседовала: Татьяна Терновская, редактор Банкир.Ру

Женщины все более активно вовлекаются в бизнес, первые проекты уже получили международное признание, а в России может появиться первый нацпроект по поддержке женщин в бизнесе. Об этом и многом другом рассказывает руководитель комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России», член правления ВТБ24 Надия Черкасова.

— Минувшей весной вы представили первое исследование предпринимательской активности женщин, подготовленное «Опорой России»,— российский индекс Women Business Index (WBI). Сейчас, спустя полгода, проведено второе исследование. Что изменилось?

— Мы фиксируем рост индекса: WBI за второе полугодие 2015 года составлял 55,9, а по итогам первого полугодия 2016-го продемонстрировал подъем до 56,8.

— С чем это связано?

— Интегральный показатель индекса формируется из опроса двух категорий: женщины, которые уже ведут бизнес, и работающие по найму. Увеличилось число респондентов, считающих, что социальная среда стала благоприятнее для развития бизнеса. При этом предприниматели по-прежнему отмечают отсутствие прямого финансирования, специальных программ для женщин, а также кредитования стартапов. Понятно, что кредит в банке получить возможно, и банки конкурируют в этом друг с другом. Но найти деньги для старта бизнеса сложно.

— WBI уже получил поддержку институтов развития, например Агентства стратегических инициатив. А какие финансово-кредитные учреждения готовы участвовать в создании инфраструктуры для женского предпринимательства?

— Недавно, 28 октября, состоялась встреча председателя Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко с женщинами-предпринимателями. В рамках встречи подготовлена резолюция с предложением корпорации МСП и МСП банка разработать специальные кредитно-гарантийные программы совместно с банками партнерами.

Ряд банков уже поддерживает женское предпринимательство. Первым на этом рынке стал Юниаструм банк, предложив пакетное обслуживание «Женщины в бизнесе». Коллеги из Юниаструм банка использовали мировой опыт клиентской сегментации малого и среднего бизнеса. Я уверена, что в следующем году многие банки, включая крупнейшие, предложат специальные продукты для разных категорий: для женщин-предпринимателей, молодежного предпринимательства, стартапов.

По данным международных финансовых организаций, таких как Европейский банк реконструкции и развития, по кредитным портфелям, сформированным женщинами-предпринимателями, уровень просроченной задолженности ниже. Это связанно с тем, что женщины социально ответственны: чаще приходят в банк за консультацией, договариваются о реструктуризации кредита в случае возникновения проблем в бизнесе. Если рассуждать с точки зрения банкира, то cost of risk такого портфеля ниже, а значит и процентная ставка может быть меньше.

— У вас есть понимание, прогнозы, как может измениться предпринимательская активность женщин в России в ближайшие годы?

— Разумеется! Как я уже говорила, в мире есть международный индикатор предпринимательской активности женщин — Female Entrepreneurship Index (FEI), его формирует Global Entrepreneurship & Development Institute.

В прошлом году в проекте принимали участие 70 стран по всему миру. Лидерами в рейтинге стали США, Австралия, Великобритания, Дания и Нидерланды. Россия занимает 56-е место. Однако мы предполагаем, что при реализации мер по развитию предпринимательской экосистемы, предложенных комитетом по развитию женского предпринимательства, по итогам 2018 года Россия войдет в топ-35 стран, а концу 2020-го — в топ-25.

И для этого есть основания: по итогам встречи в Совете федерации Валентина Матвиенко предложила на базе программы комитета создать национальный проект.

— Что должно быть сделано для того, чтобы достичь таких показателей?

— Мы видим высокий интерес, 84% женщин рассматривают возможность открыть свой бизнес. Для того чтобы эти женщины реально пришли в бизнес, необходимо обеспечить доступ к образованию в сфере бизнеса, финансированию, рынкам сбыта. А также создать единое информационное пространство для обмена опыта и лучшими практиками. Это важно, потому что, согласно нашим исследованиям, очень часто женщины просто боятся начать, это один из основных барьеров.

Комитет по развитию женского предпринимательства стал инициатором целого ряда проектов. Один из них — «Мама-предприниматель», пилот уже был протестирован в 50 регионах России и показал хорошие результаты. В рамках этой программы предпринимательницы получают кредиты от Юниаструм банка и грантовую поддержку от фонда «В ответе за будущее» Amway. Отдельный блок — образовательная программа, которая как раз помогает женщинам задуматься о новых бизнес-моделях и понять, что предпринимательство не ограничивается открытием торговой точки или парикмахерской. Мы показываем женщинам новые бизнес-модели, позволяющие выводить свои товары и услуги на экспортный рынок, новые подходы, открывающие новые возможности.

В каждом городе России мы находим примеры успешных женщин-предпринимателей. Среди них, например, Ольга Ошуркова из Екатеринбурга, у которой более 50 патентов и изобретений, в том числе и в офтальмологии.

— А финансирование? Если у банков все только начинается, то меры господдержки существуют уже достаточно давно.

— Индекс WBI показывает, что примерно половина предпринимателей, и женщин в частности, точно знают о мерах господдержки и только 8% ими пользуются. При этом существуют специальные субсидии Минэкономразвития, направленные на поддержку предпринимательства, в том числе женщин.

На данный момент существует четыре программы:

– поддержка социального предпринимательства (субсидии до 1,5 млн рублей),

– создание и обеспечение Центров инноваций в социальной сфере (субсидии до 5 млн рублей),

– создание дошкольных образовательных центров (субсидии до 15 млн рублей),

– организация групп дневного времяпрепровождения детей (субсидии до 1,5 млн рублей).

Удивительно, но только треть субъектов федерации вносит эти субсидии в свои муниципальные программы. Остальные 70% регионов просто закрывают глаза на их наличие.

— Почему?

— Вовлеченность женщин в бизнес пока небольшая, только 27%. Безусловно, влияет фактор инертности местных властей: если брать программу, то субсидирование процентной ставки для предпринимателей, это самое «ходовое». Мы много ездим по регионам, комитет работает в 50 городах, это позволяет нам видеть общую картину. Малый бизнес является драйвером развития экономики. У губернаторов стоит задача увеличить долю малых предприятий. Какой здесь может быть алгоритм действий? В первую очередь необходимо посмотреть отраслевой и социальный срез, вовлеченность разных слоев в бизнес. В России 54% трудоспособного населения — женщины, а в некоторых регионах этот показатель достигает 60%, так почему бы не использовать этот ресурс, предложив господдержку?

— Наверное, ваш индекс должен этому способствовать?..

— Безусловно. Сейчас показатель агрегированный. В следующем году результаты будут представлены в разрезе субъектов федерации, будем показывать все изменения, каждый регион будет видеть свою ситуацию.

— Используете ли вы зарубежные программы по развитию женского предпринимательства?

— К сожалению, многие международные программы не представлены в России. Задача нашего комитета — предоставить доступ российским женщинам к международным программам АТЭС, UNIDO, БРИКС. А также активно представлять Россию на этих площадках. Одна из инициатив комитета была реализована в рамках форума АТЭС «Женщины и экономика» — конкурс женских проектов. В этом году свои лучшие проекты представили предпринимательницы из 21 страны. Победила представительница Китая, а российский проект мамы-предпринимателя Евгении Лазаревой «Детский рок-фестиваль» стал лучшим в номинации «Лучший социальный проект». Этот конкурс стал ежегодным и в 2017 году пройдет на площадке АТЭС во Вьетнаме.

— Вы считаете важным продвигать российские проекты за рубежом?

— Конечно! В этом направлении мы активно работаем. 33% женщин, принявших участие в опросе индекса, отмечают, что при создании бизнеса задумываются о масштабировании на другие рынки, в том числе и на международные. А 7% уже это делают. Безусловно, цифровые технологии, новые бизнес-платформы, форматы обмена и потребления информации стремительно меняют наш мир, и соответственно, необходимо новое осмысление роли женщин в экономике.

2017-й для России: ни роста, ни реформ

Экономический прогноз для России на 2017-й год

Рустем Фаляхов

В 2017 году рубль укрепится к доллару, хотя нефть в цене и не вырастет. США если и не отменят, то смягчат свои санкции. Но российской экономике это все равно не поможет: рост ВВП будет нулевым, что, впрочем, не поставит под вопрос переизбрание Владимира Путина на новый срок, прогнозирует Saxo Bank.

Датский Saxo Bank, зарекомендовавший себя как автор шокирующих прогнозов, вновь отличился экстремальными предсказаниями на предстоящий год. Время для прогноза было выбрано специально самое неподходящее — в день голосования на президентских выборах в США, за два часа до подведения итогов голосования. Но главный экономист банка Стин Якобсен, специально приехавший в Москву из Копенгагена на презентацию прогноза, заявил, что предвидит победу Трампа. Ему было понятно это еще в марте, утверждал Якобсен.

Уже тогда он знал, кто такой этот Трамп, заявил экономист, если взять Карла Маркса и скрестить его с главами центробанков ведущих стран, «то мы получим Трампа». Якобсен показал соответствующую картинку в презентации. Главы центробанков там были изображены в виде коллективной фотографии на память, а фото Трампа — с длинной растрепанной челкой. Из этого наблюдения Якобсен делает первый шокирующий прогноз.

США погрязнут в рецессии

«Сильный доллар в сочетании с намерением ФРС поднять ставку на заседании в декабре этого года практически гарантирует американской экономике рецессию», — отметил Якобсен.

Впрочем, это не самое худшее, что ждет Америку. Победа Трампа на выборах в США «может очень быстро обернуться массовым политическим переворотом и положить конец монополии республиканцев и демократов, обусловив переход к социальному протесту против глобализации, открытости и торговли».

По мнению Якобсена, Трамп победил только потому, что в США был нарушен общественный договор: власти обещали американцам выход из кризиса и новое процветание. Но за несколько последних лет ситуация не улучшилась.

Произошло обратное: «бедные стали еще беднее, богатые еще богаче, неравенство выросло, и американцы проголосовали за перемены, за Трампа, хотя еще 18 месяцев назад это казалось невозможным».

Негативные последствия победы Трампа не ограничатся американской экономикой. Рецессия в крупнейшей экономике мира приведет к новому шоку — глобальному замедлению экономического роста.

Мировая экономика замедлится

Возможна даже глобальная рецессия, прогнозирует Якобсен. «Наши прогнозы SaxoStrats подразумевают рецессию в США на фоне растущего фискального дефицита, который станет очевидным ближе к концу этого года, данная рецессия не оставит политикам выбора, придется задействовать фиксированные уровни долгосрочной доходности (как в Японии) и пресловутые вертолетные деньги», — прогнозирует эксперт банка.

Это намек на высказывание, которое приписывают экс-главе ФРС США Бену Бернанке, призывавшему разбрасывать деньги с вертолета для выхода из дефляции и стимулирования экономического роста (образ, взятый у нобелевского лауреата Милтона Фридмана). Для России прогноз также не самый радужный.

Нулевой рост в 2017 году

По словам Якобсена, он анализирует ситуацию в России уже 10 лет.

По словам экономиста Saxo Bank, «в последние 20 лет здесь ничего не меняется, поэтому давать прогнозы по экономике России очень легко».

Экономических реформ как не было, так и нет. Все планы по реформам ограничиваются разговорами.

Похоже, так случится и в этот раз, независимо от того, какую программу реформ напишет Алексей Кудрин и кто возглавит правительство. «Как можно нарастить мускулатуру, если вы не ходите на тренировки в спортзал и не пьете белковые коктейли», — иронизирует Якобсен. Впрочем, не все прогнозы Якобсена относительно будущего России так уж пессимистичны. Есть приятные сюрпризы.

Санкции ослабят

«Санкции, скорее всего, будут сняты, не все, но хотя бы их часть, уже в 2017 году, что окажет положительное влияние на экономику», — сказал Якобсен. Отмена санкций ускорит рост ВВП России на 1 процентный пункт в год, что позволит выйти ему в ноль. В этом он солидарен с тем же Кудриным.

Рубль будет укрепляться

Ослабление санкций и грядущее снятие ограничений на доступ российских компаний и банков к международным рынкам капитала, в свою очередь, улучшат перспективы рубля. «Победа Трампа создает для рубля более конструктивные условия, чем было бы при победе Клинтон, для которой Россия была врагом», — говорит Якобсен.

По его прогнозу, курс доллара к концу года вырастет, но в 2017 году доллар ослабнет и будет находиться в диапазоне 58–60 руб.

Доллар покажет слабость и по отношению к другим валютам, считает Якобсен. Но при условии, что стоимость техасской нефти WTI останется примерно на нынешнем уровне. В 2017 году нефть будет торговаться в диапазоне $62–65 за баррель, хотя не исключено снижение ее стоимости в конце текущего года до $35–40.

Еще один стимул для укрепления рубля опять же связан с победой Трампа. ФРС не сможет теперь поднять ключевую ставку в декабре, потому что в первые месяцы итоги президентской кампании окажут негативное влияние на экономику США. «Глава ФРС опоздала на эту вечеринку, ставку надо было повышать еще летом, теперь поздно», — говорит Якобсен.

Зато ослабление американской валюты оживит сначала рынок нефти и золота, а затем и реальную экономику.

Пинок и хеппи-энд

«В конце концов все будет хорошо с глобальной экономикой в перспективе нескольких лет. Потому что Трамп — это не решение проблем, зато это мощный пинок, это стимулятор перемен», — делает неожиданный вывод эксперт.

Не все прогнозы Saxo Bank сбываются. Из этих предсказаний вряд ли сбудется больше одного-двух, признается Якобсен. Но он считает, что мир достиг завершающей стадии парадигмы, доминировавшей со времен мирового финансового кризиса. «Путешествуя по миру в течение последних 12 месяцев, я понял, что мировые рынки находятся в некотором смысле в конце пути», — настаивает Якобсен. Сейчас, уверен он, формируется новая парадигма, при этом следует готовиться к тому, что вместе с ростом предельной стоимости денег вырастет волатильность и неопределенность.

В период с 8 по 9 ноября 2016 года представители Роспотребнадзора приняли участие в 55-м совместном заседании Комитета по химии ОЭСР и Рабочей группы по химии, пестицидам и биотехнологии (Париж, Франция).

Доклады, представленные в ходе совещания, продемонстрировали накопленный и согласованный на международном уровне опыт, передовые подходы и методы в области управления оборотом химических веществ, а также определили основные задачи стратегии развития международного регулирования химических веществ.

Особый интерес специалистов Роспотребнадзора проявлен к деятельности по развитию и использованию комплексных подходов к тестированию и оценке химических веществ. Развитие альтернативных методов тестирования химических веществ, минимизирующих избыточные или повторные лабораторные исследования, является современным и актуальным направлением токсикологии и гигиены. Однако, ввиду слабой наполненности баз данных математических моделей и невозможности в полном объеме заменить их на альтернативные методы исследований, важным на данном этапе является и сохранение стандартных методов тестирования (in vivo) для принятия регулирующего решения в случае прогнозирования высокой опасности химического вещества.

На совещании также обсуждались вопросы расширения сферы охвата информации химического портала (eChemPortal), в частности за счет включения информации о мерах по управлению рисками химических веществ. Поскольку информационное обеспечение сведениями о химических веществах входит в компетенцию Роспотребнадзора, на совещании заявлено о заинтересованности участия Российской Федерации (в частности, Роспотребнадзора) в этой работе.

Предложения, сформулированные по итогам совещания, не противоречат российским интересам, а их реализация будет способствовать разработке и внедрению новых методов обращения с химическими веществами на национальном уровне и улучшению ситуации по охране здоровья населения в целом.

Европейская секция Международного совета аэропортов (ACI EUROPE), представляющая 500 аэропортов в 45 европейских странах, опубликовала ежемесячный бюллетень пассажирского движения в аэропортах Европы за сентябрь.

Афинский международный аэропорт «Элефтериос Венизелос» по объёму пассажиропотока в сентябре вошёл в топ-5 в категории аэропортов, обслуживающих 10-25 млн. пассажиров в год. В сентябре число пассажиров Афинского аэропорта увеличилось на 14,7% - цифра, превышающая средние показатели аэропортов в регионе.

Бюллетень ACI EUROPE составляется с учётом основных показателей (все виды воздушного транспорта из (в) Европу: full service, low cost, чартер и т.д.) в 234 аэропортах, т.е., более 88% пассажирских перевозок в европейских аэропортах.

Что касается квартала (июль-август-сентябрь), наибольший прирост пассажиропотока отмечен на направлениях Южной и Восточной Европы - Греции, Кипра, Испании, Хорватии, Болгарии, Литвы, Польши, Румынии, а также Дании, Ирландии и Нидерландов.

Для международных судоходных линий нет никаких барьеров в Иране

Управляющий директор Организации портов и морского судоходства Ирана Мохаммад Сайеднежад заявил, что не существует никаких барьеров перед возвращением международных судоходных линий, в том числе датской компании "Maersk", в иранские порты.

Он сообщил, что реализация Совместного комплексного плана действий (JCPOA) сняла все ограничения на возвращение гигантских судоходных линий в Иран. "В досанкционный период, в общей сложности 27 международных судоходных линий присутствовали в иранских водах, но большое количество из них остановили свою деятельность в результате введения серьезных экономических санкций против Ирана", - подчеркнул чиновник. По его словам, все основные линии прибывают обратно в страну, уже 17 компаний занимаются погрузкой и разгрузкой товаров в иранских портах без каких-либо предварительных условий.

Сайеднежад вновь заявил, что судоходная датская группа "Maersk" выразила готовность вернуться в Иран, как и многие другие иностранные компании, для которых политические вопросы не имеют места. Крупные лайнеры могут свободно выйти на иранский рынок в конкурентной атмосфере.

Сайеднежад еще раз подтвердил, что конкурентный рынок приведет к поднятию качества услуг, и в то же время, позволит снизить цены и затраты в отрасли. "В целом, новый рынок приведет к улучшению условий для ведения бизнеса внутри страны", - заверил он.

Датская "Maersk Group" является интегрированной транспортной и логистической компанией с несколькими брендами. Она считается мировым лидером в области контейнерных перевозок и обслуживания портов.

Авиакомпания Turkish Airlines прекратила рейсы в ряд городов различных стран, в том числе и в Ош. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet Daily News.

Как отмечается, авиакомпания Turkish Airlines перевела 30 самолетов на парковку.

«Это связано с сокращением числа пассажиров на фоне замедления экономического роста и недавних терактов», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 12 Airbus A330-200 сданы в аренду южной курортной провинции Анталья и припаркованы напротив второго международного терминала. Еще четыре самолета Airbus A320, тем временем, были припаркованы в ангары аэропорта Анкара Эсенбога. Количество выведенных самолетов постепенно достигнет 30 в ближайшие дни.

Так, компания Turkish Airlines отменила рейсы в общей сложности по 22 направлениям, 17 из которых были международными, из-за снижения спроса. Среди отмененных международных направлений Олборг (Дания), Бордо (Франция), Генуя и Пиза (Италии), Роттердам (Голландия), Худжанд (Таджикистан), Ош (Кыргызстан) и другие.

Как прокомментировали КирТАГ в пресс-службе ОАО «Международный аэропорт «Манас», по инициативе Turkish Airlines рейсы в Ош прекращены с 1 ноября.

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines объявила о прекращении авиасообщения между Стамбулом и Худжандом (Таджикистан) и Ошем (Киргизия) из-за сокращения числа пассажиров и последних терактов в Турции, передает во вторник издание Hurriyet Daily News.

Как сообщило издание, всего будут отменены полеты по 22 направлениям, 17 из которых международные — в Алжир, Данию, Францию, Германию, Иран, Италию, Иорданию, Нидерланды, Нигерию, Саудовскую Аравию, Таджикистан и Украину. В связи с этим 30 пассажирских самолетов авиакомпании будут выведены из эксплуатации.

"Турецкий флагманский перевозчик Turkish Airline оставил в запасе 30 самолетов из-за сокращения числа пассажиров на фоне экономических трудностей и недавних террористических атак. Среди международных пунктов назначений, авиасообщение с которыми будет остановлено, Ош в Киргизии, Худжанд в Таджикистане", — говорится в сообщении.

По информации издания, всего в распоряжении авиакомпании имеется 298 пассажирских авиалайнеров.

Moelven приобрела шведские активы DLH Group

Moelven (г. Моелв, Норвегия) приобрела шведские активы DLH Group (Dalhoff Larsen & Horneman A/S), об этом говорится в полученном Lesprom Network пресс-релизе.

Тем самым Moelven укрепит свои позиции в Швеции, расширив операционную деятельность в лене Сконе и южных регионах страны.

По словам генерального директора Moelven Wood Микаэля Аксельссона, сделка, завершение которой ожидается 21 ноября 2016 г., также обеспечит надежную платформу для дальнейшего роста продаж строительных материалов на местном рынке. Активы DLH Group в Швеции включают складские помещения общей площадью 23 тыс. м2, офис площадью 600 м2 и вспомогательное оборудование.

Датская DLH Group была основана в 1908 г., является одним из ведущих мировых поставщиков древесины и изделий из нее. Как сообщал Lesprom Network ранее, совет директоров DLH Group принял решение о продаже ряда подразделений компании в Европе и Азии с целью получить максимально возможную денежную выручку в интересах акционеров.

«Сербия и Россия связаны на уровне крови»

Эмир Кустурица рассказал «Газете.Ru», почему его нет в Facebook и за что его хотят убить

Владимир Ващенко

Известный сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица был награжден президентом России Владимиром Путиным орденом Дружбы в Кремле. После этого он дал два концерта вместе со своим ансамблем No Smoking Orchestra: один в российской столице, а другой — в Санкт-Петербурге. Перед одним из них он побеседовал с «Газетой.Ru».

— Недавно вы закончили работу над картиной «По Млечному Пути», где одну из главных ролей сыграли вы, а вторую — известная актриса Моника Беллуччи. О чем этот фильм?

— Это фильм о любви во время войны в Боснии и о конфликте внутри одного человека. Перед нами простой мужчина, который имеет сильные чувства к двум женщинам — к молодой красавице и к женщине средних лет, в которую влюбляется из-за ее загадочности. Знакомятся они в тот момент, когда эту героиню пытаются похитить. На месте происшествия герой оказывается случайно: он пошел за молоком для своей деревни. Но так получается, что он прячет эту женщину, спасая ей жизнь. А сама она до этого некоторое время имела роман с одним из полевых командиров, который одержим ею.

Дальше герой фильма все время пытается спрятать свою возлюбленную от мстителей, но в итоге ее убивают, а сам он остается в живых. В третьей части он не видит смысла в жизни и даже готов совершить самоубийство.

Удерживает его, как ни парадоксально, память о возлюбленной.

То есть конфликт между жизнью и смертью переносится во внутренний мир человека.

— Есть сведения, что у вас в планах — снять фильм на русском языке…

— Не только в планах, я уже работаю над ним, но пока у меня не созрела окончательно идея, я не решил до конца, каков будет замысел картины. Но, надеюсь, когда-нибудь я реализую этот проект.

— По слухам, это будет картина о Достоевском. Это так?

— Да, потому что он затрагивал критически важные вопросы, которые, к сожалению, сейчас вообще перестали волновать кого-либо. Думаю, сейчас пришло время снова обратиться к основным проблемам человеческого общежития, о которых писал Достоевский.

Например, такая вещь, как простая человеческая мораль. О ней уже даже никто не задумывается. Политики и чиновники говорят: вы из морали не построите дом или асфальтовую дорогу. Но человечеством не должны управлять только законы рынка. Думаю, необходимо вернуться к принципам конца XIX – XX века, нужно новое развитие на основе этих идей. Наша задача — вернуться к принципам морали, которые описал Достоевский.

— Распад Югославии и гражданскую войну в ее бывших республиках вы восприняли как личную трагедию. Эти события начались ровно 25 лет назад. Как вы думаете, есть ли шанс снова собрать отколовшиеся части этой страны воедино?

— Не думаю. Только если это образование будет создаваться по другим правилам, сильно отличным от тех, которые были в социалистической Югославии. Я думаю, что сегодня этого не получится сделать из-за того, что в Косово находится крупнейшая военная база США в Европе. Американцам независимая единая Югославия не нужна.

В этом наша трагедия. Полагаю, что развал югославского государства СМИ нам преподносили в одном свете. А цель была как раз в том числе и в военном укреплении США на Балканах. Вашингтон хотел подвинуть свои базы на 100 км к востоку — и он это сделал. Посмотрите, сегодня политика Запада имеет совсем небольшие отличия от того, как когда-то вела себя Австро-Венгрия в Восточной Европе. И общая идея западной цивилизации, которую можно выразить как «Драг нах остен» («Вперед на восток». — «Газета.Ru»), никуда не делась. А мы просто попали под этот каток. Вот и все.

— Есть мнение, что развал Югославии — это модель, по которой будут пытаться развалить Россию. Вы согласны с ним?

— Не только Россию. Посмотрите, что происходит в других частях света. Например, на бойню в кинотеатре «Батаклан» во Франции. Французское государство продает оружие Катару и Саудовской Аравии, а те потом финансируют и вооружают ИГИЛ (запрещенная в России экстремистская организация. — «Газета.Ru»), боевики которого устраивают бойню в Париже. Так же было и в Югославии, когда некоторые политики одной рукой боролись за ее целостность, а другой поставляли оружие тем, кто воевал за отделение от нее. Никогда еще все это не было так явно и очевидно. В целом же развитые капиталистические страны оказались в следующей ситуации: они вынуждены разрушать, чтобы развивать свой бизнес и свое государство.

Из этого вытекают и многие события на Ближнем Востоке, то же убийство Каддафи, например, или война в Сирии, а также события на Украине, когда американские политики открыто говорят, что потратили на дестабилизацию обстановки в этой стране 5 млрд долларов. Если нет войны, нет и стабильного прогресса. Но с Россией вышло несколько по-иному:

в лице РФ страны Запада напоролись на кого-то, кто может дать существенный военный ответ.

Это показали действия Москвы в Крыму и в Сирии.

— То есть человечество снова пришло к «холодной войне»?

— Я бы так сказал: когда бомбили Югославию, когда от нее отрывали Косово, мир был не сбалансирован. Единственным центром силы были США и их союзники. Поэтому те самые общечеловеческие нормы морали, о которых я говорил в начале интервью, зачастую подменялись так называемым гуманитарным правом с его двойными стандартами, которые на себе сербы ощутили в полной мере в ходе войны на просторах бывшей Югославии. Сейчас это никуда не делось: миром по-прежнему пытаются управлять через негосударственные организации, Международный валютный фонд и аналогичные по смыслу структуры. Можно ли жить подо всем этим? Кому-то (как, например, Дании) — да, вполне. А вот те же турки вряд ли согласятся с такой повесткой дня.

Альтернативу пытается предложить и Россия в виде Евразийского союза. Посмотрим, что из этого выйдет.

— Вы неоднократно виделись с президентом России Владимиром Путиным и неоднократно позитивно высказывались о российском лидере. Однако в некоторых западных СМИ проскальзывает мысль о том, что российский глава идет по пути бывшего югославского лидера Слободана Милошевича. Вы разделяете эту точку зрения?

— Это абсолютное невежество так полагать.

Как можно сравнивать Милошевича и Путина, когда у последнего полно атомных бомб?

Возможности этих людей несопоставимы. Милошевич был главой маленькой страны, оказавшейся на пути огромной силы, готовой просто уничтожить всех нас. Путин руководит огромной страной с серьезным военным потенциалом.

— А что вы в целом думаете о Милошевиче?

— Это человек, который решился пойти на смелые шаги, но который совершил и немало ошибок. В целом он замедлил процесс тотальной вестернизации Сербии, и то, что сейчас происходит в нашей стране, — это лучше, чем если бы мы резко переняли западные ценности и культуру. Посмотрите для примера на Словакию, которая по размерам сопоставима с Сербией. Многие ее жители жалуются, что страна была не готова к резкой смене системы координат с восточной на западную.

— В феврале 2014 года в прессе появилась информация о том, что на вас произошло покушение в Белграде. Что на самом деле случилось?

— Некие пьяные люди из Вишеграда (сербская часть Боснии и Герцеговины. — «Газета.Ru»), которым не нравились мои вишеградские проекты, решили меня атаковать. У них это не слишком получилось — полиция сделала свое дело. Все это было неприятно, конечно, но самое забавное в том, что я знаю этих людей. И после всего они потом обратились ко мне за помощью по некоторым другим вопросам (улыбается).

У нас в Сербии любят говорить, но не любят что-то делать. И эти люди были из той же породы.

— Сербия — это чуть ли не единственная из европейских стран, которая не поддержала введение экономических и политических санкций против России. Как думаете, насколько это было непростое решение для сербских политиков и бизнесменов?

— Я могу только одно сказать: до тех пор пока сербские высшие лица и руководители будут продолжать отказываться от санкций, я буду полностью их поддерживать. Сербия и Россия связаны не только экономически и культурно. Это что-то большее, это на уровне крови. И это самое «что-то» не дает обоим народам делать полностью то, что хочет Запад. И нужно понимать, что

неприсоединение к антироссийским санкциям — это все, что сербы могут для России сделать. Но я не думаю, что Белград введет санкции.

Сербское руководство продолжает еще титовскую линию (по имени основателя советской Югославии Иосипа Тито. — «Газета.Ru») на неприсоединение ни к Западу, ни к Востоку.

— Ваша малая родина, Босния, прошла через чудовищную гражданскую войну. Как думаете, христиане и мусульмане могут снова жить в мире?

— Да, конечно, только для этого надо, чтобы никто со стороны не вмешивался в наши дела. Компромисса можно и нужно достичь. Вряд ли мы сможем жить совсем как тогда, до войны. Но ведь мы более 50 лет как-то жили без того, чтобы вонзить нож в сердце своему соседу. Конечно, сегодня осталось много причин для ненависти друг к другу. Но я уверен, что у политиков, которые отвечают за принятие решений на Балканах, есть инструменты, с помощью которых можно хотя бы отвести эту ненависть на второй план.

— Вы родились в Сараево, но после гражданской войны ни разу там не были. Не планируете когда-нибудь вернуться туда?

— Нет, я не хочу этого. Там сейчас люди очень враждебно настроены ко мне. Причем не по отношению к тому, что я делал, а к тому, что я говорил. Я уверен, что многие из тех, с кем я когда-то занимался совместным творчеством, настроены против меня семьей Алии Изитбеговича (инициатор отделения Боснии и Герцеговины от Югославии, первый боснийский президент. — «Газета.Ru»). У них в свое время был шанс решить все дело миром, но они им не воспользовались, а вместо этого слушали указания американского посла Циммермана. Тогда именно у него был, образно говоря, пульт управления Боснией. У меня нет зла к людям, которые живут в Сараево. Да, война серьезно разрушила там все, но там можно многое восстановить. И я понимаю, что сложность сейчас в том, что целое поколение воспитано на ненависти к сербам и ко мне конкретно.

Так зачем же ехать туда, где меня ненавидят?

Ну и ко всему прочему сейчас все проекты, которыми я занимаюсь, никак не связаны с Сараево.

— В нашей стране вы были неоднократно. Правда ли, что любимый ваш регион в России — это Сибирь?

— Да, потому что там живут настоящие русские. Сейчас попробую объяснить. Видите ли, для русского народа всегда был актуальным вопрос вестернизации. Например,

великий русский писатель Лев Толстой знал французский язык лучше, чем русский, так как учился по западной системе образования изначально.

Многие декабристы и деятели эпохи Александра I умирали за то, чтобы сделать Россию цивилизованной, передать простым русским людям западные ценности. И само по себе это не плохо, я тоже по мере сил стараюсь передавать западную культуру в той сербской местности, где я владею участком земли. Западная цивилизация — это великая цивилизация, и у нее можно многое перенять. Но сейчас ее технология зашла так далеко, что работает против человека. Надо создать новое общество — с западным технологиями, с теми компонентами, к которым западное общество всегда стремилось. Но в то же время оно не должно быть полностью основанным на этих компонентах и технологиях, в нем должны быть традиции, должны быть корни народов.

В Москве или Петербурге вы вряд ли встретите людей, строго воспитанных в русской традиции, многие из них могут и не знать своих корней. А вот Сибирь — это настоящая Россия, где все вышеперечисленное сохранилось.

— Вы начинали делать фильм о мексиканском революционере Панчо Вилье, где главную роль должен был сыграть Джонни Депп. На какой стадии работа над этим фильмом?

— Да, я очень хотел сделать эту историю, так как это по сути рассказ о причинах настоящей социальной революции. Крупный землевладелец изнасиловал сестру Панчо, а тот в отместку убил его. За это его начинают преследовать местная полиция и власти. И Вилья решает примкнуть к революционным отрядам. Его харизма и энергия позволили революции победить, чего никто не ожидал. Увы, для съемок потребовалась очень серьезная сумма денег, которой у меня нет. Так что придется этот проект отложить.

— У вас немало друзей в Голливуде. Но при этом вы не любите современный Голливуд. Почему?

— Потому что сегодня он выражает явление, которое можно назвать «обществом спектакля». Там сакрализована иллюзия в ущерб реальной жизни. Реальность там сведена на уровень животных инстинктов, описанных Дарвином.

Все, что для Голливуда важно, на самом деле фикция, он превратился в фабрику грез в прямом смысле слова.

Сегодня в Голливуде сосредоточены на том, чтобы развлекать людей, а новых идей там нет.

— А почему у вас нет странички в фейсбуке?

— Представляете, у меня даже твиттера нет. За соцсетями следят по моим просьбам другие люди. В этом и опасность всех этих систем: кто-то что-то пишет. Но вы не можете быть уверены в том, что это именно тот, за кого он себя выдает. Вот вам пример: через YouTube когда-то запустили информацию, что композитор Горан Брегович написал музыку к фильму «Черная кошка, белый кот». Но на самом деле он не делал этого, он писал музыку к другим моим фильмам. Социальные сети позволяют анонимно писать все что угодно. Более того, даже дают возможность стать известными. Пусть и на короткое время. Иногда, конечно, они могут играть и позитивную роль. Например, позволяют сообщить о чем-то доселе неизвестном, но важном. Однако, в принципе, это серьезный инструмент для манипуляции.

В Евросоюзе уровень безработицы снизился на 10,6% за год

В сентябре 2016 года уровень безработицы в ЕС составил 10% от трудоспособного населения. В сравнении с августом 2016 года он остался неизменным, а в сравнении с сентябрем 2015 года – снизился на 10,6%.

Самый низкий уровень безработицы был зафиксирован в Чехии (4%) и Германии (4,1%). А самый высокий – в Греции (23,2%) и Испании (19,3%), сообщает Евростат.

Самое большое годовое снижение уровня незанятости населения отмечено в Хорватии (с 16,4% до 12,6%), на Кипре (с 14,3% до 12%) и в Испании (с 21,4% до 19,3%). Повышение уровня безработицы зафиксировано в Австрии (с 5,7% до 6,3%), Эстонии (с 5,4% до 7,6%), Дании (с 6% до 6,3%) и Италии (с 11,4% до 11,7%).

Интересно, что в странах с самым низким уровнем безработицы, например, в Германии, наблюдается рост цен на жилье. А в государствах с высоким уровнем незанятости населения стоимость недвижимости все время снижается.

Александр Куланов: "Место рождения Зорге в Азербайджане важно для всемирной истории"

Беседовала Мария Сидельникова

В День народного единства в Москве была открыта 30-я станция Московского центрального кольца - "Зорге". Случайно или нет, но открытие почти совпало по времени с очередной годовщиной казни советского разведчика и немецкого журналиста Рихарда Зорге в токийской тюрьме Сугамо 7 ноября 1944 года. О Зорге и о роли Кавказа в его жизни "Вестнику Кавказа" рассказал историк, писатель, член Ассоциации японоведов Александр Куланов

- В связи с приближением очередной печальной даты могли бы вы рассказать о Зорге? Вспоминают ли его за рубежом?

- Конечно, вспоминают. Во многих книгах о разведчиках XX века он неизменно называется если не величайшим из таковых, то одним из самых великих и знаменитых — это общепринятая формулировка относительно Зорге. В Японии на рубеже XX-XXI веков одна из крупных общенациональных составляла список наиболее влиятельных людей в Японии же в XX веке, и среди не очень большого количества иностранцев в этот список попал Зорге. Что в общем-то довольно удивительно, потому что работал он в Японии и, если так можно выразиться, против Японии. Хотя, возможно, сам он бы не согласился с этой формулировкой. Центр воспоминаний о нем, связанный с годовщиной казни, приходится на Токио. Там каждый год в этот день проходит международный симпозиум, конференция, на которую съезжаются зоргеведы из многих стран мира. В основном, конечно, собираются японские историки, хотя приезжают и из России, приезжают родственники и потомки его агентов из Австралии, из Европы, из Америки. К сожалению, пока я не встречал там никого из Азербайджана, хотя у любого человека с его биографией есть две крайние точки - рождение и смерть. В случае с Зорге центр внимания относится к его гибели. Но я думаю, что со временем это изменится.

- За какие достижения он вошел в список величайших разведчиков?

- Оценка Зорге у нас в России и за рубежом несколько разнится. С 1964 года, когда его имя было в Советском Союзе рассекречено, у нас акцент делался на его заслугах, связанных с событиями лета 1941 года. Со временем даже возник миф, что он якобы предупредил Сталина о дате начала войны - 22 июня. На самом деле ничего этого не было, это чистой воды легенда.

За границей же основную заслугу Зорге видят в том, что он предупредил опять же Сталина, но несколько о другом: о том, что Япония не начнет войну против Советского Союза до конца 1941 года. Более того, возможно, группа Зорге сыграла в принятии этого решения некоторую роль. Это дало возможность перебросить под Москву с Дальнего Востока так называемые сибирские дивизии, которые должны были противостоять Японии. Это в корне изменило ход событий в начале войны, дало возможность развернуть первое большое контрнаступление 5 декабря 1941 года, и в итоге в общем-то изменить весь ход Второй мировой войны. Это была грандиозная задача для разведчика. По мнению, прежде всего американских исследователей, одним из главных гарантов ее успешного выполнения был Зорге и его разведывательная информация.

Но думаю, заслуги Зорге значительно обширнее, ведь он успешно проработал в Японии 8 лет. И эти 8 лет наша страна могла спать спокойно, более-менее представляя себе, что происходит на ее дальневосточных рубежах. 8 лет для нелегала в условиях такой страны как Япония — это фантастически много. Зорге действительно был грандиозным мастером шпионажа, талантливым журналистом и глубоким ученым.

- А не могли бы вы рассказать подробнее о этих сторонах?

- Зорге работал в Японии под прикрытием журналиста. И не просто под прикрытием, как сейчас во многих резидентурах работают разведчики, лишь формально выполняя корреспондентские функции. Он действительно был очень талантливым журналистом и писал в разное время для шести–восьми. Его популярность как журналиста и его профессиональное реноме было основано на очень глубоком знании Японии и Китая. Это знание было не сугубо журналистское, поверхностное, а именно глубокое знание ученого.

И как журналист, и как ученый, Зорге внимательно, дотошно, въедливо занимался и внешней, и внутренней политикой Японии, и экономикой, и сельским хозяйством. Он в условиях не самого развитого транспорта (все-таки Япония в 1930-е — это не то, что сейчас) объездил практически всю страну и увидел, как она живет. Зорге постоянно встречался с многими знающими людьми, экспертами, хотя по-японски практически не говорил, но пользовался услугами переводчика, изучал, и все свои знания он конвертировал в свои работы. Это создало ему заслуженную популярность и уважение и в немецком посольстве, где он часто появлялся, и в немецко- и англоязычной читательских аудиториях.

Будучи одновременно ученым и журналистом (таких специалистов сейчас мало, да и тогда было немного), Зорге сумел создать себе образ, который ему помогал в его разведывательной деятельности, и приобрести знания, которые в этом же способствовали. Когда шло следствие по его делу, он несколько раз прокурору и следователям говорил о том, что не так уж много получал секретных материалов, а от японских источников секретных материалов не получал почти совсем. Его основная задача заключалась в использовании дара аналитика. А он был замечательным аналитиком. Собирая множество разных фактов, он умел делать выводы. Правда, он получал массу дезинформации, которую немецкая разведка специально распространяла, в том числе и через свое посольство. Но операции по дезинформации не были постоянными, да и сведения он получал отнюдь не только от немцев. Повторюсь: Зорге собирал огромные массивы информации. Анализировал ее, и, как правило, давал верные оценки.

- Зорге родился в Азербайджане. Кавказская составляющая биографии как-то помогала ему в работе? И вообще тема детства насколько была ему близка?

- Говоря о детстве Зорге, вспомнил историю из собственной молодости. Когда я учился в Токио, мы с другом, купаясь в Тихом океане, прыгали в набегающие волны с криками "Да здравствует великий азербайджанский разведчик товарищ Зорге!" В этом утверждении есть нечто удивительное. Мы все-таки привыкли воспринимать Зорге советским разведчиком, и так оно и есть на самом деле, но забывать о том, что он родом не просто из Российской Империи, а с Южного Кавказа не стоит. Сам Зорге не забывал этого никогда. Нельзя сказать, что это ему помогало, потому что, например, русский язык ему пришлось учить заново, когда он приехал в нашу страну в середине 1920-х. Но то, что он по географическому происхождению кавказец он, конечно, помнил, и даже в так называемых "Тюремных записках" — де-факто, это литературно обработанный протокол его допроса, он упоминал о том, что родился на Южном Кавказе, но, к сожалению, рано оттуда уехал.

В соответствии с официальной историографией, Зорге родился в поселке Сабунчи, это по дороге из Баку в современныйаэропорт имени Гейдара Алиева. Сейчас машины все проезжают это место, но вряд ли кто-то вспоминает при этом о Зорге.

Но и относительно поселка Сабунчи это тоже не вполне однозначный вывод. До сих пор не найдены подлинные документы о рождении Зорге. По большому счету, мы даже не знаем, как его звали на самом деле. Его документы существующие, уже известные нам, содержат разные имена. Например, в некоторых документах Коминтерна его имя Ика. Где-то он подписывался И.К. Зорге. Потом появляется имя Рихард Зорге. Иногда в русскоязычном варианте написания он оказывается Ика Рихардович Зорге. Наверное, ответ на вопрос, кто он такой и где он появился на свет, могли бы дать документы, которые, возможно, до сих пор хранятся в Азербайджане. В материалах, найденных в немецких архивах, а Зорге уже в Германии оканчивал школу, потом поступал в университет, записано, что он родился в провинции Гянджа в поселке Аджикенд. Это тоже не очень далеко от Баку. Как раз в Аджикенде находилась дача, которая принадлежала отцу Зорге.

По большому счету, конечно, Зорге — бакинец, но как видите, не совсем. То ли он из поселка Сабунчи, то ли он из Аджикенда. Возможно, впереди нас ждет новый этап изучения биографии Зорге. Как любая биография, этот этап должен начаться из Баку. Это естественно: прошло 120 лет со дня рождения великого разведчика XX века, а мы до сих пор не имеем документов об этом рождении. Надо ехать в Баку и искать, хотя, конечно, местные азербайджанские исследователи, краеведы этим занимаются, и их успехи в установлении родословной Зорге заслуживают пристального внимания и огромного уважения.

- Кем были родители Зорге?

- В официальной историографии отца Зорге звали Густав Вильгельм. Но обнаруженные в Азербайджане документы свидетельствуют о том, что сам он подписывался и просил его называть Рихард Вильгельмович или Рихард Васильевич. То есть, Рихардов Зорге в этой семье было, как минимум, два. Рихард Зорге-старший прожил в Азербайджане очень долго, около 20 лет. Он приехал в Баку в 1877 году из Харькова, где провел два года. Там он, видимо, учил русский язык и начинал знакомиться с российской промышленностью, так как по образованию он был горным инженером. Баку же в конце XIX века - всемирно известное место нефтяных промыслов, "нефтяной Клондайк".

И вот Рихард Зорге-старший становится нефтяником, приезжает в эту мекку горных инженеров, начинает там работать, открывает собственную компанию, офис ее находился прямо напротив железнодорожной станции Сабунчи, которая, насколько мне известно, вошла в историю еще и тем, что это была первая линия электричек в СССР. Первая электричка в нашей стране пошла как раз из Баку в Сабунчи к бывшему офису Рихарда Зорге-старшего. В Сабунчи Рихард Зорге-старший впервые женился. Первую жену его звали, как возлюбленную Пушкина - Анна Керн. У них родился сын, но, он в возрасте двух с половиной лет умер. Вскоре после этого Зорге-старший женился снова. Женился на молоденькой русской девушке, ей было 16 лет, и звали ее Нина Семеновна Кобелева. Родом Нина была из очень простой рабочей, семьи. Отец ее служил на железной дороге, а сами они переехали в Баку из Рязанской губернии. Так что у Зорге очень сложное происхождение: по одной линии он немец, лютеранин, по другой — происходит из крестьян Рязанской губернии. Двоюродный дед Зорге Адольф был секретарем Энгельса, одним из руководящих работников I Коминтерна и создателей Компартии США. И умер он в Америке. Зорге об этом очень хорошо знал и позже признавал, что упоминание в семье о загадочном деде-коммунисте сыграло значительную роль потом в определении его собственной судьбы.

Возвращаясь в Баку и в Сабунчи, добавлю, что Зорге был пятым ребенком в семье, и его старшие браться и сестры родились в Азербайджане. Потом они все переехали в 1898 году в Германию. Зорге по-русски не говорил, ему было всего 3 годика. Но отец — Рихард Зорге-старший был связан с Азербайджаном и с Баку почти до самой своей смерти. Он умер в 1907 году, а последние известные сделки с его имуществом в Баку относятся к 1906 году. Там сложилась в то время непростая ситуация, связанная с революционными волнениями 1905 года. Он очень долго не мог продать эту самую дачу в Аджикенде, на которой, возможно, Рихард Зорге-младший родился.

Так или иначе, семья Зорге оказалась связана с Азербайджаном примерно на 30 лет. Это большой срок для рубежа XIX-XX веков. И забывать об этом нельзя. Не говоря уж о том, что инженер Зорге был одним из крупных производственников, которые начинали нефтяные разработки в Азербайджане. Это тоже, как мне кажется, достойно увековечивания памяти об этом человеке.

- Вы упомянули работу азербайджанских краеведов по розыску информации о разведчике. Что удалось найти, если не секрет?

- Восстановлено уже много. Там люди работают исключительно кропотливо. В Азербайджане до сих пор живут дальние родственники Зорге. У мамы — Нины Семеновны было много сестер, у всех были дети, а семьи тогда были многодетные. Кто-то уехал, кто-то умер, но дальние родственники — двоюродные праправнуки Зорге до сих пор могут жить в Азербайджане.

В условиях, когда мы встречаемся со спекуляциями, с историями о "детях лейтенанта Шмидта" как в случае, когда газеты писали, что якобы найден в Баку сын Зорге, правильно будет обратить внимание на реальных его родственников. Прямых потомков у Рихарда Зорге не осталось, но двоюродные, троюродные, возможно, до сих пор живы. Наверное, азербайджанские краеведы могут их найти при желании.

- Посещали ли вы Азербайджан в своих исследованиях?

- Я был в Азербайджане первый и, к сожалению, пока единственный раз в прошлом году. Был по нефтяным делам, читал лекцию по японскому менеджменту для нефтяников. Я глубоко потрясен обликом Баку, потому что никак не мог себе представить, что этот город, который раньше для меня ассоциировался, прежде всего, с Азией, с Ближним Востоком, с чем-то полусказочным, ничего общего с моими фантазиями не имеет. Меня сразу поразил аэропорт, и дальше следующие несколько дней я все время был в состоянии бесконечного удивления, потому что это город совершенно европейский, красивый, с широкими улицами, с удивительными пейзажами, с сочетанием старого и нового, с потрясающими совершенно людьми. Бакинцы меня покорили, и Баку мне очень понравился.

Естественно, будучи там, я использовал свое свободное время для того, чтобы заняться темой Зорге. К сожалению, без особых результатов. Я не раз был у памятника Зорге. Бакинцы могут гордиться этим мемориалом — фантастический памятник. Это одна из лучших работ скульптора Цигаля. Помимо всех современных видов Баку, этот памятник можно и нужно показывать гостям города и иностранным туристам, потому что это великое произведение искусства. А если Азербайджан внесет свою лепту в изучение биографии одного из величайших разведчиков XX века, одного из вершителей судеб Японии XX века, в сочетании с такой натурой это может стать отдельной туристической фишкой. В этом есть туристический потенциал.

Я был в поселке Сабунчи. Но мне не удалось найти дом, в котором родился Зорге. Не помогли ни местные жители, ни даже местные таксисты, которые должны знать все. Меня это искренне печалит, но я надеюсь, что когда-нибудь судьба меня снова в этот город приведет, и мы это найдем это место. Оно важно не только для истории России, Японии или Азербайджана, а, если угодно, для всемирной истории. Его надо найти обязательно! Я, продолжая заниматься Зорге, недавно обратился с просьбой помочь в этих изысканиях в азербайджанское посольство в Москве. Надеюсь, что получу на него благожелательный ответ, и мы с вами в скором будущем сможем узнать о кавказском, бакинском, азербайджанском прошлом Рихарда Зорге что-то новое.

- Как так получилось, что он попал в Японию?

- По версии самого Зорге, это произошло случайно. Став коммунистом после Первой мировой войны, он много работал в Германии, Норвегии, Дании, Швеции, Англии. В Англии он был арестован, что заставил руководство Зорге подумать о том, что из Европы пора его убирать. На рубеже 1920-30-х годов одной из самых горячих точек в мире стал Китай. Там уже долгие годы шла гражданская война. Интересы в Китае сходились у очень многих держав: и у Советского Союза, и у Японии, конечно, европейские страны и США испытывали немалое влечение к китайскому рынку. И Зорге, который к тому времени пришел на работу в советскую военную разведку, был отправлен в качестве ее резидента в Шанхай. Работа в Шанхае, если не принесла ему славы и лавров, то, во всяком случае, не вызвала никаких нареканий. Когда он оттуда с течением времени был отозван, вернулся в Москву, рассматривался вопрос о его дальнейшем использовании на службе.

Зорге писал, что, когда шеф советской военной разведки Ян Берзин спросил его, куда бы он хотел поехать дальше, Зорге вспомнил, что, будучи в Китае, ездил на две недели в отпуск в Японию, и ему так понравился отель "Империал" в Токио, что он попросил отправить его в Японию. На самом же деле, конечно, это было связано с тем, что Япония де-факто уже вела войну в Китае, и Зорге многое об этом уже знал. Он в Китае обзавелся японской агентурой, а нелегального резидента военной разведки в Японии в то время не было. Интерес к стране был большой, но информацию получать было сложно. И оставалось даже непонятно вообще, можно ли работать в Японии с позиции нелегальной резидентуры военной разведки. Как раз одна из заслуг Зорге состоит в том, что он доказал возможность такой работы, хотя до сих пор в это с трудом верится, как ему это все удавалось.

Можно рассказывать о трудностях работы под контрразведывательным и полицейским контролем. Зорге был человеком высокого роста, около 180 см, может быть, чуть выше. Японцы в то время в среднем были где-то 155-160 см. Попробуйте затеряться на улице Токио, когда все вокруг вам по плечо. Как человек выше ростом, чем Зорге, я впервые об этом задумался, живя в Японии и испытывая на себе постоянное внимание японцев, при том, что я не шпион, и мне скрывать нечего. Ему было невероятно тяжело, в сто крат тяжелее, чем любому иностранцу, в ту эпоху. Но он доказал, что это возможно.

И здесь мы снова на пороге переосмысления биографии Зорге. Когда в 1960-х у нас его рассекретили, пошел вал литературы и на русском языке, и на иностранных языках. Такое впечатление было, что у исследователей появилось желание выплеснуть все, что они о нем знают и как можно больше добавить от себя. Я читал книгу английского автора, который писал о том, что Рихард Зорге родился в Российской империи, в городе Баку, на Украине, а отец его был алкоголиком. Почему Баку на Украине? Почему вдруг отец Зорге оказался сильно пьющим, хотя об этом вообще ничего неизвестно? Наоборот, в бакинских документах существует масса упоминаний о том, какой это был добропорядочный, уважаемый в обширной лютеранской общине Баку человек. Совершенно непонятно, откуда что берется. Так что, нас ждут и нам нужны новые открытия.

- Что мы знаем о последнем дне великого разведчика?

- Есть интерпретации. Известно, в какой камере он сидел. Известно, что за ним лично пришел начальник тюрьмы. Зорге был одет в свой европейский костюм синего цвета, по крайней мере, в нем был обнаружен его труп. У него был ремень на брюках, европейские ботинки. Обычно у заключенных забирают ремни. У него ремень был, но у него не было галстука. И когда его японская возлюбленная Ханако, раскопала ров с неопознанными трупами, нашла скелет в синем костюме с большими ботинками, но без галстука, она горько плакала и говорила о том, что такому великому человеку хотя бы перед смертью могли позволить повязать галстук.

Его привели в специальную камеру, в которой осуществлялась казнь. За час до Зорге был повешен его сподвижник и друг, японский журналист Хоцуми Одзаки. Перед входом в камеру находился буддистский алтарь, стоял буддистский священник, Зорге прошел мимо (он был лютеранин), зашел в эту камеру, на него набросили веревку, под ним провалился пол. Это то, что известно точно.

Недавно обнаружены документы, подтверждающие, что он успел крикнуть перед повешением на японском языке: "Да здравствует коммунистическая партия! Да здравствует Красная армия!". То, что японцы выбрали для повешения дату 7 ноября, наводит на мысль о том, что они хорошо понимали, что они делают. Сейчас на том месте, где стояла тюрьма Сугамо, разбит небольшой парк, стоит камень, вкопанный в землю, на котором по-японски написано "Стремимся к миру".

Похоронен Зорге был на кладбище неподалеку от тюрьмы в общей могиле для неопознанных трупов, его туда сбросили вместе с Одзаки. Кто-то поставил деревянный крест на этом месте, однако Япония была в очень тяжелом положении в 1945 году, и крест украли на дрова.

Только в 1947 году эта его японская возлюбленная Ханако Исии, преодолев испытания, которые мы себе не можем представить, добилась разрешения на розыск места, где его похоронили, нашла эту общую могилу, потребовала, чтобы ее вскрыли, сама участвовала в изъятии трупа. По одежде и по раздробленным костям ног (Зорге был трижды ранен в Первую мировую войну и сильно хромал) убедилась, что это он. У него на зубах стояли золотые коронки, после того как он попал в мотоциклетную аварию в 1938 году. Эти коронки она забрала, труп кремировала, начала писать книгу о Зорге. Когда книга вышла, она на гонорар от нее купила место на кладбище, наконец-то его похоронила, а коронки перелила в золотое кольцо, которое носила, не снимая, до смерти в 2000 году. Вот такая романтическая история.

- Вы упомянули, что в дату смерти все зоргеведы собираются в Токио. Вы будете там?

- Да, 7 ноября я собираюсь присутствовать на возложении венков на кладбище Тама, где находится и его могила, и могила Ханако — они теперь лежат вместе. Каждый год туда приезжает официальная делегация из российского посольства, иногда присоединяется делегация посольства Белоруссии. Я надеюсь, что и азербайджанцы со временем не обойдут вниманием эту традицию. Возлагаются венки. Учащиеся школы при посольстве России в Токио, которая а названа именем Героя Советского Союза Рихарда Зорге, тоже приносят туда цветы. В этом году по инициативе русской диаспоры в Токио за день до церемонии, в воскресенье, 6 ноября, там состоится общественная акция - приберут могилы других представителей русской диаспоры, приедет русский священник, будет отслужена панихида.

В рамках заседания Сети экономических регуляторов Организации экономического сотрудничества и развития (СЭР ОЭСР) эксперты обсудили передовой опыт инвестирования в инфраструктуру в регулируемых сферах деятельности.

ОЭСР выделяет 6 стадий жизненного цикла инфраструктуры: оценка необходимости, принятие решений и ранжирование проектов, подготовка проектов, строительство, эксплуатация, вывод из эксплуатации. Регуляторы участвуют не во всех из этих стадий, и участие осуществляется в разных формах.

В ОЭСР практикуются разные механизмы стимулирования инфраструктурных инвестиций путем прямой поддержки, использования процедур, традиционных для государственных закупок, владения инфраструктурой предприятиями с государственным участием, государственного-частного партнерства или концессии и приватизации.

Результаты исследования показали, что большинство регуляторов не вовлечено напрямую в управление инфраструктурой, однако хорошо осведомлено о том, какие вызовы стоят перед отраслями. К ним относятся необходимость увеличения мощностей для удовлетворения спроса, реконструкция и модернизация, инвестиции для удовлетворения дополнительных требований (безопасность, экология и др.), эксплуатация, внедрение новых технологий, повышение качества услуг, вывод из эксплуатации.

При этом Анатолий Голомолзин подчеркнул, что эксперты ОЭСР эти вопросы относят к обязанностям операторов, эксплуатирующих и развивающих объекты инфраструктуры. Регуляторы не должны подменять хозяйствующих субъектов. Не нужно возвращаться к модели регулирования компании общественного пользования (public utilities) по методу "затраты плюс". Роль регулятора состоит в формировании бизнес-модели развития, проведении структурных преобразований на рынке и создании благоприятной институциональной среды для инвесторов. Требуется определенность для инвестиционного климата вообще и для условий инвестирования в конкретные проекты в частности. Регуляторы должны осуществлять мониторинг того, созданы ли рациональные условия для входы новых участников и стимулирования повышения эффективности деятельности существующих.

Анатолий Голомолзин отметил, что при соблюдении этих условий проблем с привлечением инвестиций быть не должно. Более того, страны и операторы инфраструктуры конкурируют между собой на рынке капитала. Представители Австрии привели пример разных потребностей в объектах для привлечения инвестиций в электроэнергетики в странах Западной Европы и Восточной Европы. В первом случае речь шла о развитии электрических связей, а во втором планировалось развивать генерирующие мощности.

“В России сложилась аналогичная ситуация. Возможности получения выгодных тарифных решений стимулируют инвестирование в вынужденную генерацию, тогда как вопросы эффективного развития могут быть решены кратно меньшими инвестициями в электросетевой комплекс”, - сообщил заместитель руководителя ФАС России.

По словам Анатолия Голомолзина, вопросы, которые обсуждались на заседании Сети экономических регуляторов, будут доложены на заседании Рабочей группы по капиталу при Методическом совете ФАС России. В настоящее время ведутся консультации с ключевыми спикерами парижской сессии ОЭСР для их участия в заседании Методического совета.

26 октября 2016 года власти Гонконга проинформировали общественность о подписании соглашений об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах для целей налогообложения с Великобританией и Японией. Первый обмен с этими двумя странами будет произведен осенью 2018 года. Это означает, что собирать информацию о счетах британцев и японцев в банках Гонконга начнут уже с 1 января 2017 года.

Несмотря на то, что Гонконг поддержал автоматический обмен информацией по стандарту CRS еще в 2014 году, присоединяться к «Многосторонней конвенции о сотрудничестве между компетентными органами по вопросам автоматического обмена информацией» (Конвенции MCAA) он не стал. Вместо этого правительство Гонконга пошло по пути заключения двусторонних соглашений с отдельными странами (к слову, такой же путь выбрал и ближайший азиатский оффшорный конкурент Гонконга - Сингапур).

В июне 2016 года в Гонконге были приняты необходимые поправки к внутреннему законодательству, направленные на имплементацию автоматического обмена информацией с другими странами. После чего Гонконг начал процесс отбора юрисдикций, с которыми он начнет такой обмен.

Власти Гонконга особо подчеркивали, что автоматический обмен будет осуществляться только с теми странами, которые приняли необходимое для этого законодательство, а также обеспечили высокий уровень защиты персональных данных и конфиденциальность информации, подлежащей обмену.

Великобритания и Япония стали первыми странами, которых Гонконг признал соответствующими этим требованиям. Подписанные с ними соглашения основаны на модельном соглашении, одобренном в рамках организации ОЭСР.

Евразию объединят на принципах духовного согласия народов

Первый съезд народов Евразии пройдет в июне 2017 года, сообщил член Общественной палаты, телеведущий Николай Дроздов. По случаю Дня народного единства Дроздов заявил, что принимая во внимание мировые кризисы, терроризм, вооруженные конфликты, народы России и стран Евразии, должны заявить о недопустимости военной агрессии в новом тысячелетии: "Мы как человечество можем выжить только в том случае, если пойдем путем мира и сотрудничества. Мощные пропагандистские машины, которые многократно усиливают военную антигуманную риторику, должны прекратить нагнетание напряженности во всем мире. Надо их заставить замолчать".

Дроздов также призвал обратить внимание на проблемы экологии: "Идет прогрессирующее уничтожение окружающей среды. Это должно получить статус одной из самых насущных проблем нашей платы. Только путем общей глобальной инициативы мы можем справиться с глобальной экологической проблемой, потому что, как говорили еще древние, большая волна качает все лодки. Если мы смиримся с происходящим, то лучшие времена просто никогда не наступят".

Комментируя инициативу создания международного общественного движения Ассамблея народов Евразии, Дроздов заявил: "Пришло время строить мосты взаимодействия, пришло время объединения. Новое движение, которое будет основано на принципах духовного согласия народов, способно преодолеть политические и экономические границы, которые разделяют нас. Наш путь - путь сближения и мира. Наши инструменты - культурное развитие, борьба за права человека, уважение к народам, участие в совместных социальных проектах. Как говорил великий миротворец Махатма Ганди: "Если желаешь, чтобы мир изменился, сам стань этим изменением"".

Общественное движение "Живая планета" предлагает несколько масштабных стратегических проектов, которые лягут в основу программы новой общественной организации.

Дроздов сообщил о планируемом создании первого евразийского телеканала "Скайлиф ТВ" и предстоящей установке башни-флагштока "Дружба народов" на территории олимпийского парка в городе Сочи, где также будет организован музей дружбы народов. "Об этом уже принято принципиальное решение на совещании у мэра Сочи", — добавил член Общественной палаты. Кроме того, по его словам, разрабатывается программа Восточносибирского культурно-делового форума народов Евразии: "Если мы хотим собрать народы Евразии, то лучше это делать даже не в Москве, а в одном из городов Сибири, потому что Сибирь является мостом, соединяющим Европу и Азию".

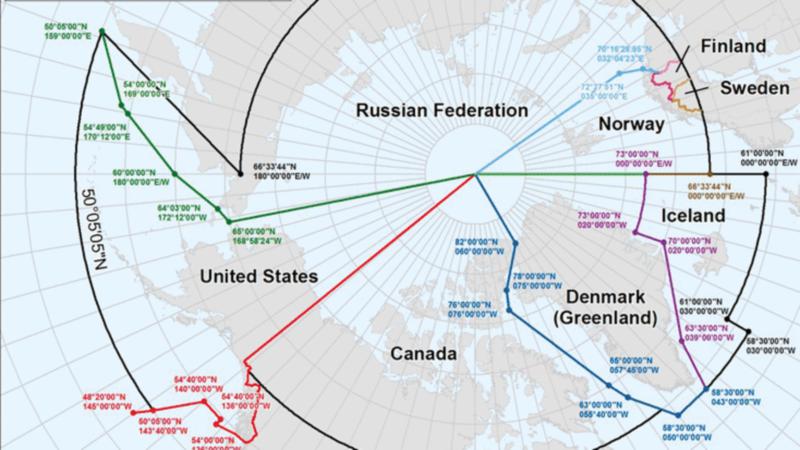

Одновременно готовится третья международная высокоширотная арктическая экспедиция "Полюс мира и дружбы 2017". "Мы уже в двух экспедициях были на Северном полюсе - на Шпицбергене и в Исландии. Теперь намечаем Гренландию", - заявил Дроздов, призвав людей доброй воли присоединиться к общественному движению, поскольку "только сообща сможем противостоять насилию, агрессии и направлять наши общие усилия на позитивное преобразование мира".

Земля озер, храмов и грибов

В рамках перекрестного года России и Греции, которым был объявлен 2016 год, корреспондент «Мира Новостей» Елена Хакимова отправилась в путешествие по Западной Македонии, где узнала, как «санкционные» яблоки и персики попадают в наши супермаркеты, зачем греки варят варенье из грибов, где находят бивни гигантских слонов и как попасть в пещеру Дракона.

Западная Македония - единственная из 13 периферий Греции, не имеющая выхода к морю и потому не так хорошо известная российским туристам. Однако отсутствие на северо-западе страны моря с лихвой компенсируется горами, цветущими долинами, заливными лугами, современными городами, тихими деревнями, реками и озерами. Почти каждое из озер - заповедник, а значит, на водной глади и рядом с ней можно встретить диких животных и птиц, увидеть редкие растения и ощутить себя в гармонии с природой, практически не тронутой цивилизацией. Именно она стала визитной карточкой всех четырех префектур Западной Македонии - Гревены, Кастории, Козани и Флорины.

ВСЕ ПЕРСИКИ В ГОСТИ К НАМ

Нет никаких сомнений в том, что в Западной Македонии (не путайте с одной из шести республик, некогда входивших в состав Югославии, а после 1991 г. ставшей самостоятельной страной: греки считают, что Македония незаконно присвоила себе название, и отказываются иметь с этой страной дипломатические отношения) каждый путешественник найдет «свое чудо».

Кто-то отправится в поход по проложенным в горах пешеходным или велосипедным маршрутам. Кто-то захочет хлебнуть адреналина, охотясь на кабанов или сплавляясь по водным горкам реки Алиакмонас, а потом отдохнуть душой, ловя на удочку рыб в величественном озере Вегоритида или в живописном озере Малая Преспа недалеко от деревни Псарадес префектуры Флорина.

Кто-то, может, отправится по недавно построенному 800-метровому понтонному мосту к деревушке Агиос Ахиллеос.

Она находится на островке посреди Малой Преспы и примечательна византийской базиликой Святого Ахилла, возведенной в X веке, парой десятков жителей и комнатами внаем с видом на озеро.

После прогулки по острову редко кто устоит от искушения отправиться в соседнюю деревню Агиос Германос, лежащую в долине среди гор. Это уже настоящий уголок цивилизации: есть почта, таверна, уютные семейные отели, кондитерские, восстановленная мельница...