Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Борьба с коррупционными схемами на рынке лома

Ломовики и металлурги теряют до 30% с оборота на коррупционных схемах. Эффективность предприятий все больше зависит от работы служб безопасности.

/Rusmet.ru/ Металлоломный бизнес в России исторически связан с работой служб безопасности. Корпоративная служба безопасности без идеологии бессильна при отстаивании интересов компании, в которой функционирует, но всесильна в создании коррупционных схем.

С целью поиска решений ключевых проблем безопасности ломоперерабатывающих и металлургических предприятий, минимизации потерь и потенциальных угроз, построении эффективной системы закупок и сбыта металлолома без коррупционных схем и воровства, организуется практическая отраслевая конференция руководителей компаний и служб безопасности.

Площадка и место проведения: XII международный форум и выставка «Лом черных и цветных металлов», отдельная VIP-зона зала заседаний здания Мэрии. Здание Правительства Москвы, Новый Арбат, д.369.

В программе мероприятия:

1. Информационные технологии и информационная безопасность на рынке лома.

Пленарная сессия и дискуссия.

Вопросы практической работы:

пресечение воровства внутри предприятия, при закупке и логистике лома;

коррупционные схемы при реализации и закупе лома, инвентаризации металлофонда компании.

Тренинг:

работа с базами данных Спарк , Интегрум, Factiva и др.;

электронные торгово-закупочные площадки;

работа с 1С по защите финансовой информации;

электронные решения для пунктов весового контроля.

2. Конкурентная разведка в конкурентной борьбе и защите предприятия.

Пленарная сессия и дискуссия, мастер-классы по конкурентной разведке.

3. Case-study по информационно-аналитической работе:

подготовка справки о компании;

подготовка досье;

проверка поставщика партнеров;

проверка размещения заказа на заводе;

обмен информацией между СБ компаний;

лоббирование СБ интересов противоборствующих групп в крупных компаниях;

"пойман с поличным" - о воровстве корпоративных данных;

набор персонала в СБ из сотрудников ФСБ, МВД и других силовых структур;

проверка контрактов;

мониторинг цен в целях контроля закупочной и сбытовой деятельности.

Даты проведения: 29 февраля – 01 марта 2016 г.

Участникам конференции по безопасности будет доступно участие во всех прочих деловых и культурных мероприятиях Форума по лому.

Форум является крупнейшим в Европе отраслевым мероприятием, на котором ежегодно встречаются ломовики и металлурги 30 стран мира. В 2016 году запланировано участие более 900 делегатов.

В настоящее время уже подтверждено участие стран: США, Германия, Италия, Франция, Испания, Дания, Англия, Швеция, Турция, Китай, Казахстан, Литва, Нидерланды, Россия.

Оргкомитет Rusmet: +7 (495) 782-44-84

forum@rusmet.ru

Регистрация и подробная информация на сайте http://lom.rusmet.ru

Гренландия сможет добыть больше креветки в будущем году

Правительство Гренландии увеличило квоту на добычу северной креветки в 2016 г. на 9 тыс. тонн (+12,5% к уровню текущего года). Это первое повышение лимита в течение последних трех лет.

В 2015 г. гренландская квота на вылов северной креветки составляет 74 тыс. тонн, при этом ученые выступали за общий допустимый улов на уровне 65 тыс. тонн. В прошлом году наука рекомендовала добыть 90 тыс. тонн креветки, а в 2013 г. – 125 тыс. тонн, пишет портал Intrafish.

Как сообщает корреспондент Fishnews, вместе со значительными колебаниями рекомендаций по ОДУ в последние годы наблюдались и существенные изменения уровня квоты. Крупнейшие производители креветки в Гренландии – компании Royal Greenland и Polar Seafood - выступают за сокращение этих колебаний, так как рыбаки готовятся к прохождению сертификации по стандартам Морского попечительского совета (MSC), а стабильные объемы выделяемых лимитов – одно из необходимых ее условий.

Правительство страны также стремится к сокращению амплитуды изменения квот, поэтому ОДУ на 2016 г. был увеличен меньше, чем сокращение на текущий год. Такая мера была принята в соответствии с предложением ученых для защиты популяции от перелова.

Большие надежды: чего ждут и боятся россияне при покупке авиабилетов

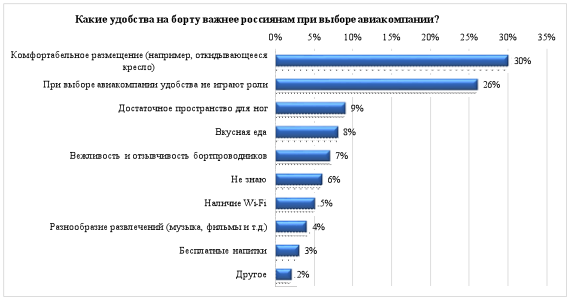

Россиянам важен комфорт не только на отдыхе, но и в пути до места, а также при бронировании билетов и отелей. Этот факт подтверждает масштабное исследование, которое провели специалисты туристического метапоиска momondo среди более чем 15 000 человек из 15 стран мира

В ходе онлайн-опроса выяснилось, что только для 26% российских туристов какие-либо удобства на борту не играют особой роли при выборе авиакомпании. Среди жителей из других стран мира больше всего волнует наличие различных услуг во время полёта китайцев – только 8% респондентов рассказали, что не акцентируют внимание на этом. А самыми равнодушными в этом плане оказались датчане, финны и французы: по 30% опрошенных из этих государств сообщили, что не гонятся за особым сервисом при покупке авиабилетов.

Наибольшее значение, по данным momondo, для наших соотечественников имеет комфортабельное размещение в период перелёта (30%), к примеру, возможность отрегулировать спинку кресла под себя. Больше этот вопрос беспокоит только китайцев (32%). А финнам, наоборот, практически все равно – только 12% участников опроса из этой страны рассказали, что при поездке на отдых им важно такое удобство.

Кроме того, 9% респондентов из России предпочитают в самолётах места с большим пространством для ног. Однако среди жителей других стран подобный ответ дало большее количество туристов: к примеру, в Великобритании – 20%, а в Дании – 19%.

Интересно, что вкусная еда и бесплатные напитки на борту волнуют только 8% и 3% россиян соответственно. Среди путешественников из-за рубежа лишь в Турции оказалось по 8% респондентов, желающих хорошо поесть и бесплатно выпить во время полёта.

Всего 7% россиян заботит вежливость и отзывчивость бортпроводников, тогда как за границей уважительное отношение авиаперсонала является приоритетом для большего числа людей: например, в Китае такой ответ дали 18% респондентов, а в Турции – 17%.

Примечательно, что такие дополнительные услуги, как система разнообразных развлечений и Wi-Fi, практически не влияют на решение россиян о покупке билетов у той или иной авиакомпании. Эти удобства нужны лишь 4% и 5% наших соотечественников. В других странах туристы тоже по большей части сами готовы подобрать себе занятие на время перелёта. Только в Турции 9% опрошенных желают получить в самолёте доступ к интернету, а в Китае для 10% респондентов в пути важна возможность посмотреть фильмы или послушать музыку.

Стоит отметить, что около половины путешествующих россиян – 45% – хотя бы раз приобретали авиабилет онлайн. Тогда как 5 лет назад только 10% покупок в туристической отрасли совершалось через интернет. В целом, рынок растет, но существуют некоторые сдерживающие факторы. И пока число тех, кто пользуется современными технологиями при оплате авиаперелёта, в России несколько меньше, чем в других странах: за рубежом, как правило, более 50% респондентов бронируют рейсы через интернет. Например, такие онлайн-покупки совершают 89% норвежцев и 79% шведов. Вероятно, дело в недостаточной информированности наших соотечественников о самой системе. Так, в ходе опроса 36% россиян рассказали, что боятся неправильно оформить заказ. Ещё 32% опрошенных опасаются, что сайт сработает некорректно и им не удастся получить билет, 24% – что к стоимости перелёта добавятся дополнительные платежи. Кроме того, 18% беспокоятся о том, что провайдер использует данные их карты.

«Путешествия на самолётах по всему миру становятся всё популярнее, и для удобства туристов авиакомпании предлагают разнообразные наборы платных и бесплатных услуг – об их наличии лучше узнавать непосредственно на сайте перевозчика. О некоторых удобствах можно позаботиться ещё на этапе бронирования. Так, можно указать нужное расположение кресла: у окна или у прохода, а при онлайн-регистрации, которая в зависимости от перевозчика начинается за сутки или неделю до рейса – зарезервировать конкретное место. Также, если заблаговременно оповестить компанию, путешественники могут бесплатно получить тот вариант питания, который им предпочтителен: диетическое, вегетарианское, кошерное, фруктовое, детское. При покупке билетов онлайн пользователей обычно ждёт подробная инструкция, которая поможет не запутаться в системе. Главное – перед тем, как нажать на кнопку «купить», всегда проверять даты, аэропорты, число пассажиров, их имена и адрес электронной почты. А с тем, чтобы не заплатить лишнего, позволит разобраться опция momondo «Детектор дополнительных сборов». Сервис предупредит о том, какие услуги авиаперевозчик или онлайн-агентство могут попросить оплатить дополнительно, и подскажет, на каких рейсах таких сборов не предусмотрено», – комментирует Ирина Рябовол, представитель momondo в России.

Данное исследование было проведено по заказу momondo в 2015 году среди потребителей 15 стран: Россия, США, Англия, Франция, Германия, Испания, Италия, Голландия, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Турция, Португалия и Китай. В опросе приняли участие более 15 000 человек, в том числе порядка 1000 респондентов из России в возрасте от 18 до 65 лет, как мужчины, так и женщины.

Шведская Bergs Timber продолжает сокращать производство пиломатериалов

Bergs Timber планирует дальнейшее снижение объемов производства пиломатериалов на лесопильном комбинате в шведском Оррефорсе, об этом говорится в полученном Lesprom Network пресс-релизе.

Из-за низкой рентабельности и высоких производственных издержек компания переведет завод в односменный режим работы и сократит выпуск продукции со 150 тыс. м3 до 125 тыс. м3 в год. Переговоры с персоналом начнутся в ближайшее время.

Как сообщал Lesprom Network ранее, в апреле 2015 г. объем производства пиломатериалов на этом предприятии уже был сокращен со 180 тыс. м3 до 150 тыс. м3 в год.

Bergs Timber владеет тремя лесопильными предприятиями, расположенными в шведских Мерлунда, Оррефорс и Грансьон, а также деревообрабатывающей линией в Нюбру. После приобретения 73,8% акций компании Gransjoverken совокупная потенциальная мощность предприятий Bergs Timber достигла 400 тыс. м3 пиломатериалов в год. Более 80% произведенных пиломатериалов реализуется на внешнем рынке. Экспорт осуществляется в Великобританию, Данию, страны Ближнего Востока и Северной Африки. Отходы производства продаются на внутреннем рынке производителям целлюлозы и ДСП.

На территории парка Legoland Dubai идет монтаж самого популярного аттракциона – американских горок.

В дубайском тематическом парке Legoland Dubai завершается монтаж первого и самого главного аттракциона всех парков Legoland в мире – американских горок «Дракон». Перепад высот составляет 16 метров, а максимальная скорость вагончиков достигает 60 км/ч, естественно, эта горка уступает знаменитой Formula Rossa в парке Ferrari World в Абу-Даби, зато возрастные ограничения для этого аттракциона намного мягче. Часть горки расположена внутри замка «Леголэнд», а часть – на открытом воздухе.

Работы на территории парка завершены на 50%, на всей его площадке идет подготовка и монтаж аттракционов. Всего в парке будет 6 тематических зон, центральной из которых является «Королевство Лего» с замком и парк водных аттракционов. Всего в оформлении парка будут использованы 60 миллионов строительных блоков Lego.

Комплекс из тематических парков Dubai Parks планируется открыть для публики в октябре 2016 года. В него войдут парки Motiongate Dubai, Bollywood Parks Dubai (оба парка посвящены теме кино) и Legoland Dubai.

Пищевые гиганты на «Агропродмаш-2015»

Юбилейная выставка «Агропродмаш-2015» демонстрирует новинки технологического оборудования для пищевой индустрии, интересные разработки региональных производителей и решения, направленные на оптимизацию бизнес-процессов.

5 октября в Москве, в комплексе «Экспоцентр», открылась 20-я международная выставка «Оборудование, машины и ингредиенты для пищевой и перерабатывающей промышленности» («Агропродмаш-2015»). В этом году общая площадь выставки превысила 61 тыс. кв. м. В ней принимают участие более 700 компаний из 31 страны мира, представлены национальные экспозиции Германии, Дании, Индии и Китая.

Традиционно территория выставки поделена на тематические салоны для различных отраслей пищевой промышленности и всех этапов производства продуктов питания. Одно из центральных мест занял салон оборудования для переработки мяса, птицы, рыбы и морепродуктов: здесь собран впечатляющий ряд технологических новшеств и проверенных решений от крупнейших мировых производителей, в числе которых MAREL, EMF,«ШАЛЛЕР», BAADER, CABINPLANT и другие лидеры отрасли.

Как сообщает корреспондент Fishnews, особенностью «Агропродмаш-2015» стало участие объединенной делегации компаний Приморского края – региона, к которому в этом году благодаря проведению Восточного экономического форума и получению Владивостоком статуса свободного порта приковано внимание инвесторов со всего мира. Коллективная экспозиция Приморья получилась с явным «рыбным» акцентом.

Так, инженерные решения в сфере оборудования для переработки рыбы, икры и морепродуктов, холодильной и морозильной техники продемонстрировали в ООО «Технологическое оборудование». Среди перспективных направлений приморцы также видят переработку рыбных отходов с получением высокопротеиновой муки и рыбьего жира, производство современных продуктов питания и биологически активных добавок из морских гидробионтов.

АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» представило на выставке уникальный проект по созданию эффективного финансово-экономического инструмента взаимодействия рыбодобытчиков, переработчиков и оптовых покупателей рыбопродукции. Формат рыбных торгов, запущенных в этом году, позволяет соединить Дальний Восток с западными регионами и направить дополнительный поток рыбы и морепродуктов на внутренний рынок.

Выставка «Агропродмаш-2015» организована ЗАО «Экспоцентр» при поддержке Министерства сельского хозяйства, Министерства промышленности и торговли, департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Информационный партнер – медиахолдинг Fishnews.

5 октября 2015 года Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон о внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции», разработанный Федеральной антимонопольной службой (ФАС России).

Напомним, документ был принят Государственной Думой Российской Федерации 22 сентября и одобрен Советом Федерации 30 сентября 2015 года.

Основанием для разработки закона стала Дорожная карта по развитию конкуренции и совершенствование антимонопольной политики, а также рекомендации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Он предусматривает существенное сокращение административных ограничений для бизнеса и одновременное снижение участия государства в экономике.

Закон определяет процедуру пересмотра коллегиальными органами ФАС России решений и предписаний территориальных органов. Так, предусматривается, что решение и предписание УФАС России могут быть обжалованы в коллегиальный орган ФАС России в течение месяца со дня их вынесения.

Расширяется институт предупреждения и предостережения на недобросовестную конкуренцию, иные формы злоупотребления доминирующим положением и на действия органов власти.

Стоит отметить, что появляется механизм оперативного устранения антимонопольных правонарушений со стороны должностных лиц органов власти, а с другой стороны - механизм ужесточения для чиновников, которые неоднократно нарушают Закон о защите конкуренции. В случае повторного нарушения для должностного лица будет следовать безальтернативная дисквалификация.

Будет упразднен и реестр лиц, имеющих долю на товарном рынке свыше 35 процентов. По мнению ФАС России, включение в реестр налагает не только существенные ограничения на осуществление гражданских прав, но и предусматривает ряд дополнительных обязанностей. Его упразднение существенно сократит административные обременения включенных в него компаний.

Кроме того, закон предоставляет право Правительству РФ определять правила недискриминационного доступа к товарам на высококонцентрированных товарных рынках (доля более 70%) при наличии на них нарушений антимонопольного законодательства.

Еще одной новацией четвертого антимонопольного пакета являются нормы, предусматривающие заключение соглашений хозяйствующих субъектов об осуществлении совместной деятельности с предварительного согласия ФАС России по правилам контроля экономической концентрации.

В процессе обсуждения с органами власти, бизнес-ассоциациями и общественными организациями Закон о защите конкуренции будет дополнен новой главой о недобросовестной конкуренции. Она была обусловлена наработанной судебной практикой и с учетом лучших зарубежных практик.

В законную силу поправки вступают в силу по истечении 90 дней со дня официального опубликования.

«Принятие Федерального закона является важным этапом развития антимонопольной политики, способствующей эффективному функционированию экономики нашей страны», - отметил руководитель ФАС России Игорь Артемьев.

Ухудшение прогноза Международного валютного фонда (МВФ) по ВВП России во многом совпало с ожиданиями экспертов и объясняется как глобальными факторами падения цен на нефть и ситуацией на развивающихся рынках, так и положением дел в стране, полагают эксперты, опрошенные РИА Новости.

МВФ во вторник ухудшил прогноз по экономике России на 2015 год, падение составит 3,8%, что на 0,4 процентного пункта ниже июльского прогноза. В своем предыдущем прогнозе фонд ожидал, что в 2016 году рецессия в РФ закончится и рост ВВП составит 0,2%. Однако в текущем прогнозе МВФ более пессимистичен и ожидает падения ВВП на 0,6%.

В то же время глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев прогнозирует спад ВВП в 2015 году в размере 3,9%, в следующем - ожидается рост на 0,7%. Банк России ожидает спад ВВП РФ в 2015 году на 3,9-4,4% при базовой оценке среднегодовой цены на нефть Urals в 52 доллара за баррель. Возобновления роста экономики в квартальном выражении регулятор ждет во второй половине 2016 года.

В РАМКАХ ТРЕНДА

"Прогноз был ожидаем. … Примерно такие же параметры прогнозировала ОЭСР, поэтому здесь, несмотря на некоторую разницу в методике расчетов, аналитики ожидали, что МВФ будет в рамках этой уже сложившейся прогнозной тенденции выставлять свои оценки", - говорит советник Института современного развития Никита Масленников.

По его словам, прогноз отталкивается от результата текущего года и наблюдений за тем, как развивается ситуация. В целом, эксперт считает такой прогноз на текущий год вероятным, он также укладывается в ожидания МЭР и ЦБ.

"Минимальные изменения в тренде не влияют на ситуацию, важно, чтобы наступила определенная стабильность. С моей точки зрения, в течение ближайших двух лет будут наблюдаться процессы стагнации", - полагает управляющий партнер по России международной консалтинговой компании EY (до ребрендинга Ernst & Young) Александр Ивлев.

Эксперт добавляет: "Важно, чтобы не было сильных падений. В небольших движениях вверх-вниз… я не вижу какой-то катастрофы".

Аналитик Росбанка Евгений Кошелев отмечает, что в настоящий момент в трудной ситуации находятся все развивающиеся рынки: происходит ухудшение фундаментальных показателей и начинает ускоряться отток капитала.

"В принципе для России это чревато тем, что страна может выглядеть менее интересной, у нас много внутренних рисков политического и институционального характера. ... Получается, что Россия в общем тренде ослабления фундаментальных показателей может быть переоценена (в худшую сторону – ред.)", - сказал он РИА Новости.

А В ЧЕМ ПРИЧИНА?

Кошелев предполагает, что, скорее всего, ухудшение прогноза МВФ связано с нефтью. МВФ также во вторник сообщил, что ожидает среднюю цену нефти в 2015 году на уровне 52 долларов за баррель, при этом к 2017 году этот показатель поднимется лишь до уровня 55 долларов. В предыдущем, июльском прогнозе, фонд прогнозировал среднюю цену нефти в текущем году на уровне 59 долларов за баррель.

"Минэкономики часто переоценивает различные эффекты, в частности, переоценивает вклад чистого экспорта и может переоценивать темпы роста восстановления доходов населения, поэтому, возможно, в этом кроется разница (прогнозов МЭР и МВФ на 2016 год – ред.). Основное падение в этом году – это по факту проблемы с потреблением населения", - сказал эксперт.

Росбанк в своем прогнозе находится где-то посередине между двумя институтами и ожидает нулевого роста на 2016 год при средней цене нефти примерно в 55 долларов за баррель на будущий год, отметил он.

"Экономика попадает в некий макроэкономический пат, если выражаться шахматной терминологией, спад действительно замедляется. … Набранное падение, все-таки достаточно глубокое для того чтобы в будущем году его удалось отыграть в полной мере", - полагает Масленников.

По его словами, спад замедляется, но рост не заводится по нескольким причинам. В-первых, отмечает эксперт, это падение потребительского спроса. Во-вторых, слабые ожидания по инвестициям.

"Прогнозы МЭР и ЦБ сводятся к тому, что с точки зрения роста инвестиций следующий год будет пропущенным, мы будем продолжать падать. Остается внешний спрос, но ситуация с нефтеценами не выглядит благостной на следующий год, скорее всего, они будут плавать где-то в интервале 50-55 (долларов – ред.) в лучшем случае", - прогнозирует он.

По мнению Кошелева, восстановление экономики "так или иначе проблемное и медленное, оно скорее откладывается до конца-второго полугодия 2016 года при всех сценариях". С ним согласен и Масленников: "Весьма возможно, что где-то со второй половины следующего года мы начнем демонстрировать положительные значения по экономической динамике, за исключением, может быть, инвестиций".

ИЗМЕНЕНИЯ В МИРЕ

МВФ в своем прогнозе понизил оценку не только для РФ, но и для мирового ВВП на 2015 и 2016 годы - на 0,2 процентного пункта - до роста в 3,1% и 3,6% соответственно. В июле МВФ прогнозировал рост мирового ВВП в 2015 и 2016 годах на 3,3% и 3,8%. Рост мирового ВВП в 2014 году, по оценке фонда, составил 3,4%.

"Мы в любом случае уже являемся частью мировой экономики, интегрированы в нее. Тот факт, что у нас идут какие-то негативные изменения, в других странах они тоже наблюдается, это (прогноз МВФ – ред.) именно это и подтверждает. Поэтому будем смотреть на дальнейшее развитие, на новые структуры, которые появляются, в частности ТТП (Транстихоокеанское партнерство – ред.), как это будет сказываться", - объясняет Ивлев из EY.

Говоря о глобальных тенденциях, Кошелев поясняет: "Здесь можно выделить один крупный эффект: это общее настроение инвесторов, перед тем как ожидали повышения ставки от Федрезерва США, ослабление валют, ускорение темпов роста цен и все, что связано с отставанием роста доходов населения, то есть по факту это падение реального потребления".

Он отмечает, что в развивающихся странах есть еще несколько непростых течений – это демографическая ситуация, истощение предыдущей модели дешевых денег. "Это все увязывается в цикл commodity (сырьевых) рынков, то есть дешевое сырье для многих развивающихся стран – это проблема дефицитов платежного баланса, проблема дефицитов бюджетов", - объясняет он.

Все это, по его словам, мультиплицируется, с одной стороны, в падение оптимизма МВФ относительно этих рынков и, с другой стороны – в падение оптимизма развитых стран, потому что сейчас развитые страны во многом движимы спросом из развивающихся стран.

"Ключевое событие – отложенное повышение ставки ФРС. Это упрощает подход и улучшает настроения", - заключает он.

19 стран ЕС просят запретить выращивание ГМО на своих территориях.

19 из 28 стран ЕС подали запросы об ограничении или запрете на выращивание генетически модифицированных культурных растений на своих территориях в соответствии с новой директивой, принятой в марте текущего года. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Энрико Бривио.

О полном запрете на выращивание таких растений просят Австрия, Болгария, Дания, Франция, Греция, Хорватия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Словения и Венгрия, а Германия — о частичном запрете, разрешающем выращивание таких культурных растений в исследовательских целях, передает LETA/DPA.

Бельгия и Великобритания просят запрета на определенной части своей территории.

Компании, разрабатывающие генетически модифицированные культурные растения, могут в течение месяца выразить свое отношение к этим запросам, а окончательное решение примут правительства стран-участниц ЕС.

Ранее страны ЕС могли блокировать выращивание генетически модифицированных растений только на основании научных исследований об угрозе среде или здоровью человека.

В Москве откроется юбилейный «Агропродмаш»

С 5 по 9 октября в столичном ЦВК «Экспоцентр» пройдет 20-я ежегодная международная выставка «Агропродмаш-2015». 16 тематических салонов продемонстрируют оборудование и ингредиенты для 30 отраслей пищевой промышленности и всех этапов производства продуктов.

По данным общероссийского рейтинга, составлявшегося под эгидой Торгово-промышленной палаты РФ и Российского союза выставок и ярмарок, «Агропродмаш» признан лучшей выставкой страны во всех номинациях по тематике «Пищевая промышленность: оборудование и ингредиенты». В этом году на площади более 61 тыс. м2 соберутся 711 компаний из 31 страны, Германия, Дания, Индия и Китай представят национальные экспозиции.

«Объединяя на одной площадке производителей оборудования и переработчиков сельхозпродукции, выставка способствует развитию рынка пищевой и перерабатывающей промышленности России, решению задач импортозамещения и обновления агропромышленного комплекса страны», - отметил министр сельского хозяйства Александр Ткачев в приветственном слове к гостям, участникам и организаторам «Агропродмаша».

Также поступили приветствия от заместителя министра промышленности и торговли Александра Морозова, председателей профильных комитетов Госдумы Сергея Собко и Николая Панков, президента Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина и главы Правительства Дмитрия Медведева. Премьер-министр выразил надежду, что разработки ученых и инженеров, презентуемые на выставке, уже в ближайшее время будут востребованы и найдут свое применение на практике, будут способствовать развитию российского АПК и эффективной реализации программы импортозамещения.

Региональный интегрированный центр Приморского края организовал участие в «Агропродмаше» делегации предприятий региона. Коллективная экспозиция разместится в павильоне «Форум» и представит оборудование и технологии для пищевой и перерабатывающей промышленности. Одним из экспонентов станет АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом».

Как сообщили Fishnews в ЗАО «Экспоцентр», на «Агропродмаше-2015» будет представлено оборудование для переработки рыбы и морепродуктов.

Выставку сопровождает масштабная деловая программа. Одной из ключевых тем станут практические решения по повышению энергоэффективности производств и оптимизации издержек.

Продолжит работу проект «Экспоцентр» – за выставки без контрафакта», направленный на уменьшение случаев экспонирования контрафактных товаров. На специальном стенде участников и посетителей «Агропродмаша» будут консультировать высокопрофессиональные юристы. Кадровые вопросы поможет решить Центр подбора персонала

«Агропродмаш-2015» организует ЗАО «Экспоцентр» при поддержке Министерства сельского хозяйства, Министерства промышленности и торговли, департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Информационный партнер – медиахолдинг Fishnews.

Российские и международные эксперты обсудят в Москве развитие оценки качества образования

Международная конференция «Эволюция оценки качества образования» впервые пройдет в Москве 15 октября 2015 года.

Российскую Федерацию на конференции будут представлять министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов и глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

В мероприятии, организованном Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, примут участие ведущие эксперты в области оценки качества школьного образования из разных стран мира, организаторы международных исследований PISA, TIMSS, PIRLS. В том числе Андреас Шляйхер, директор департамента Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по вопросам образования и учебных достижений, и Дирк Хастед, исполнительный Директор международной ассоциации по оценке образовательных достижений (IEA).

Следить за ходом конференции можно будет посредством онлайн-трансляции на сайте ege.edu.ru.

В Москве начала работу выставка «Агропродмаш-2015».

С 5 по 9 октября 2015 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр» пройдет 20-я Международная выставка «Оборудование, машины и ингредиенты для пищевой и перерабатывающей промышленности» – «Агропродмаш-2015».

В этом году на общей площади более 61 тыс. кв. м соберутся 711 компаний из 31 страны мира. В рамках национальных экспозиций будут представлены компании из Германии, Дании, Индии, Китая. Для удобства и повышения эффективности работы посетителей и экспонентов выставка организована по салонному принципу. 16 тематических салонов демонстрируют оборудование и ингредиенты для 30 отраслей пищевой промышленности и для всех этапов производства, от технологий, ингредиентов, машин, контроля качества до упаковки, охлаждения и хранения пищевых продуктов и напитков.

Многие российские компании представили свои стенды и новинки, в частности, производители оборудования для переработки мяса, птицы, рыбы и морепродуктов («ТЕХТРОН+», «Единство», «Дефт»), для консервирования, переработки овощей и фруктов (ООО «Воплощение»), производители упаковочного оборудования («Таурас-Феникс», «ВКП Сигнал-Пак»), кондитерского и хлебопекарного (НПП «Фирма «Восход»), производители машин и оборудования для молочной промышленности («Молмаш», «Сельмаш «Молочные машины русских»).

Приветствие участникам, организаторам и гостям «Агропродмаша-2015» направил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. «Российская часть экспозиции традиционно богата и представлена многими перспективными проектами. Она наглядно демонстрирует современные достижения отечественного машиностроения для нужд агропромышленного комплекса», – говорится в приветствии.

По данным общероссийского рейтинга, утвержденного Торгово-промышленной палатой РФ и Российским союзом выставок и ярмарок, «Агропродмаш» признан «Лучшей выставкой России» во всех номинациях по тематике «Пищевая промышленность: оборудование и ингредиенты». Выставке присвоен знак Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI).

С 21 по 25 сентября 2015 г. Заместитель начальника Управления по борьбе с картелями Андрей Филимонов принял участие в проходившем в г. Тбилиси (Грузия) семинаре «Доказательства в делах о картелях», организованном Будапештским Региональным центром по конкуренции ОЭСР-Венгрия.

В семинаре приняли участие эксперты по вопросам конкуренции стран ОЭСР (Германии, Венгрии, Италии, Голландии, Израиля), а также представители конкурентных ведомств Албании, Румынии, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Грузии, Сербии, Казахстана, Киргизии, Македонии, Молдовы и др.

Участники семинара и эксперты ОЭСР обсудили наиболее сложные и актуальные вопросы по расследованию картелей. Это вопросы анализа рынка в целях выявления картелей, взаимодействия с правоохранительными органами при расследовании картелей, тактики и методики допросов, подготовки эффективной неожиданной проверки («рейдов на рассвете»), применения программ освобождения от ответственности.

Андрей Филимонов отметил: «Практики расследования сговоров на торгах в России не только соответствуют лучшим европейским практикам, но по некоторым вопросам, например, по вопросу взаимодействия с правоохранительными органами, превосходят их».

Участники международного семинара единогласно признали, что «рейды на рассвете» были и остаются самым эффективным способом выявления и расследования картелей во всех странах и подчеркнули необходимость дальнейшего совершенствования практики их применения и взаимодействия с конкурентными ведомствами различных стран.

Обмен практическим опытом не только позволяет повысить эффективность раскрытия и расследования картелей в отдельно взятой стране, но и выработать единую тактику и методику выявления и расследования картелей, системно подходить к вопросу выявления и расследования международных картелей.

Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев "на полях" совместного форума ОЭСР и G20 по международным инвестициям 2015, открывшегося в Стамбуле (Турция), провел переговоры с Министром торговли Республики Индонезии Томасом Трикасихом Лембонгом.

Алексей Улюкаев отметил тот факт, что по итогам семи месяцев 2015 года двусторонний товарооборот составил 1 106,3 млн. долл. “Надеюсь, что успешная реализация российско-индонезийских инвестиционных проектов позволит не только повысить показатели взаимной торговли, но и качественно улучшить их”, - сказал российский Министр.

По словам индонезийского Министра торговли, крупнейший, реализуемый российскими компаниями на территории Индонезии, проект строительства железной дороги для перевозки угля и сопутствующей инфраструктуры на о. Калимантан, включен правительством этой страны в "десятку" приоритетных проектов. Начало реализации "десятки" приоритетных проектов правительство Индонезии планирует осуществить до конца 2015 года, а завершение - в течение 5 лет.

Кроме того, в число крупных проектов, реализуемых российскими компаниями на территории Индонезии, входит модернизация алюминиевого завода в провинции Северная Суматра и строительство боксито-глиноземного комбината в провинции Западный Калимантан. На о. Сулавеси планируется разработка месторождений и организация производств по переработке никельсодержащих руд.

По словам Министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, активно развивается взаимодействие в области атомной энергетики, реализуется первая фаза проекта по сооружению экспериментального энергетического реактора.

В июне 2015 года "на полях" Петербургского международного экономического форума "Роснефть" и индонезийская "Пертамина" подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в торговле сырой нефтью и нефтепродуктами. По словам Алексея Улюкаева, эти вопросы, а также о совместной с индонезийской стороной добыче, переработке нефти и газа, включая строительство нефтеперерабатывающих заводов на территории Индонезии, будут в центре внимания российских бизнес-миссий. Планируется, что российский бизнес отправится в Индонезию до конца года.

По словам Министра торговли Республики Индонезии Томаса Лембонга, после того, как местные производители риса серьезно пострадали от разрушительных действий тайфуна, правительство этой страны ведет поиск поставщиков продовольствия. Поэтому Министры торговли двух стран договорились о том, что участники ближайшей бизнес-миссии обсудят поставки зерна из России, а также инновационной продукции.

Вторая бизнес-миссия пройдет во второй половине ноября в рамках второго заседания рабочей группы по торговле, промышленности и инвестициям российско-индонезийской МПК.

С 5 по 9 октября 2015 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр» состоится 20-я международная выставка «Оборудование, машины и ингредиенты для пищевой и перерабатывающей промышленности» – «Агропродмаш-2015», ставшая уже главным выставочным форумом современных технологий для индустрии продовольствия в России.

В свой юбилейный год «Агропродмаш» вновь готов ответить на вызовы рынка, продемонстрировать ключевые тенденции развития российской пищевой и перерабатывающей промышленности.

Выставку организует Экспоцентр при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

По данным Общероссийского рейтинга, проводимого под эгидой Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Российского союза выставок и ярмарок, «Агропродмаш» признан «Лучшей выставкой России» во всех номинациях по тематике «Пищевая промышленность: оборудование и ингредиенты».

Сегодня, в контексте взятого страной курса на импортозамещение, выставка обретает особое значение. «Агропродмаш» дает масштабную картину рынка новейшего оборудования, технологий и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности. Тем самым он способствует решению ключевых задач - модернизации материально-технической базы пищевых производств, повышению продовольственной безопасности страны, росту конкурентоспособности отечественного продовольствия.

Выставка «Агропродмаш» вышла на очень высокий уровень, она пользуется неизменной поддержкой федеральных органов законодательной и исполнительной власти. К ней приковано внимание профессионалов отрасли, главных участников агропромышленного рынка.

Приветствие участникам и организаторам «Агропродмаш-2015» направил Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что юбилейная выставка уже в 20-й раз собирает в Москве специалистов из России и ряда зарубежных стран. «В рамках мероприятия пройдут конференции, конгрессы, семинары, где представители профессионального сообщества смогут обсудить важнейшие отраслевые проблемы. Продемонстрировать на тематических стендах новейшие технологии и современное оборудование для производства, переработки, упаковки и хранения продуктов питания.

Российская часть экспозиции – традиционно богата и представлена многими перспективными проектами. Она наглядно демонстрирует современные достижения отечественного машиностроения для нужд агропромышленного комплекса», - говорится в приветствии.

Глава правительства выразил надежду, что разработки наших ученых и инженеров, которые они презентуют на выставке, уже в ближайшее время будут востребованы и найдут свое применение на практике, будут способствовать развитию российского АПК и эффективной реализации программы импортозамещения.

В адрес участников, гостей и организаторов смотра «Агропродмаш-2015» поступили приветствия Министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, заместителя Министра промышленности и торговли РФ Александра Морозова, Председателя Госдумы ФС РФ по аграрным вопросам Николая Панкова, Председателя Госдумы ФС РФ по промышленности Сергея Собко, Президента Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина.

В приветствии участникам, организаторам и гостям выставки «Агропродмаш-2015» Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев отметил, что Министерство рассматривает «Агропродмаш» как авторитетный профессиональный смотр, призванный содействовать повышению продовольственной безопасности страны и модернизации материально-технической базы пищевых производств. Министр отметил: «Объединяя на одной площадке производителей оборудования и переработчиков сельхозпродукции, выставка способствует развитию рынка пищевой и перерабатывающей промышленности России, решению задач импортозамещения и обновления агропромышленного комплекса страны».

В этом году на общей площади более 61 000 кв. м соберутся 711 компаний из 31 страны мира. В рамках национальных экспозиций будут представлены компании из Германии, Дании, Индии, Китая.

Региональный интегрированный центр Приморского края при поддержке Администрации Приморского края организовали участие делегации предприятий своего региона в международной выставке «Агропродмаш-2015».

Уникальность выставки «Агропродмаш» заключается в ее многоотраслевой и многопрофильной концепции. Для удобства и повышения эффективности работы посетителей и экспонентов выставка организована по салонному принципу. 16 тематических салонов демонстрируют оборудование и ингредиенты для 30 отраслей пищевой промышленности и для всех этапов производства: от технологий, ингредиентов, машин, контроля качества до упаковки, охлаждения и хранения пищевых продуктов и напитков.

Участие в юбилейной выставке подтвердили все ключевые игроки рынка - экспоненты «Агропродмаш» предыдущих лет. Ожидаются и премьеры: появились участники из новых регионов. Некоторые зарубежные компании в 2015 году занимают стенды большей площади по сравнению с предыдущим годом.

Расширилась география экспонентов Салона ингредиентов. Салон упаковочных решений продемонстрирует стенды основных игроков рынка упаковки из 15 стран. Посетители встретятся с ключевыми европейскими производителями из Германии, Италии, Австрии. Усилили свое присутствие на выставке фирмы из Турции. О положительной динамике развития салона свидетельствует не только статусный состав участников, но также расширение спектра демонстрируемого оборудования и технологий. В числе основных требований, предъявляемых сегодня к упаковке – экономичность и узнаваемость, что задает круг практических задач для инженеров и маркетологов. В результате растет предложение в сегменте машин для упаковки в газомодифицированной среде, позволяющей увеличить сроки хранения, повысить гарантии качества пищевых продуктов и упростить логистику.

Представительным будет Салон «Производство напитков. Розлив»: специалисты отрасли найдут на выставке «Агропродмаш» новейшие разработки и оптимальные технологические решения ведущих производителей из Италии, Германии, Франции, России, в том числе из Крыма, Сербии, Белоруссии, Китая, Польши, Нидерланлов, Индии и др.

На выставке «Агропродмаш» продолжит работу проект «Экспоцентр» – за выставки без контрафакта», направленный на уменьшение случаев экспонирования контрафактных товаров. На специальном стенде участников и посетителей выставки будут консультировать высокопрофессиональные юристы. Они проинформируют о существующей практике и возможностях правовой защиты объектов интеллектуальной собственности, окажут юридическую помощь в поиске путей разрешения конфликтных ситуаций в области нарушения исключительных прав.

Выставку сопровождает масштабная деловая программа. В числе ключевых тем 2015 года – импортозамещение в мясной отрасли, инновационные технологии в молочной промышленности и в сфере переработки овощей и фруктов, а также практические решения по повышению энергоэффективности производств и оптимизации издержек.

В рамках Форума пройдет также конференция «Бережливое производство: максимальная эффективность при минимальных затратах».

В рамках выставки «Агропродмаш-2015» состоится Вторая ежегодная конференция «Современные технологии и оборудование для переработки овощей и фруктов». Организатор мероприятия – ЗАО «Экспоцентр».

Участники конференции получат эксклюзивную информацию о ситуации на рынке плодоовощной переработки в новых экономических условиях, обсудят широкий круг вопросов, стоящих перед предприятиями плодоовощной и консервной отрасли, познакомятся с возможными решениями этих проблем.

В конференции принимают участие руководители и специалисты агропромышленных холдингов, сельскохозяйственных предприятий по производству и переработке плодоовощной продукции; производители и поставщики оборудования, комплектных линий, компонентов для производства; руководители и специалисты отраслевых министерств союзов и ассоциаций, научно-исследовательских институтов; представители профильных вузов и СМИ.

Датская компания Vikan A/S совместно с компанией ЗАО «ЗМ Россия» проведет семинар «Пищевая промышленность. Гигиена и пищевая безопасность», где будут обсуждаться важные аспекты, которые надо учитывать, чтобы улучшить безопасность пищевого производства и осуществлять программы по безопасности продуктов питания. С докладами выступят зарубежные и российские эксперты в области гигиены и безопасности пищевых производств.

Снижению оперативных затрат потребителей холода за счет применения современных энергоэффективных решений посвящена конференция «Энергоэффективный холод для агропродовольственного комплекса». Организатор: Российский союз предприятий холодильной промышленности «РОССОЮЗХОЛОДПРОМ». Темами выступлений станут вопросы, связанные со специальными промышленными холодильными компонентами для российского рынка, холодильным оборудованием для пищевой промышленности, энергоэффективным холодообеспечением предприятий пищевой промышленности и складов, энергоэффективным решением холоснабжения для молочной отрасли и др. В дискуссиях примут участие руководители и генеральные директора компаний, ведущие эксперты, инженеры, технологи и маркетологи отрасли.

Обнародован проект государственного бюджета Дании на 2016 год под лозунгом «Жесткие рамки – ясные приоритеты». Название говорит само за себя – при ожидаемом сокращении доходов, пришлось уменьшить и расходную часть до 93,1 млрд. €. Доходная часть бюджета определена в размере 84,14 млрд. €. В проекте правительство предлагает с 1 июля2016 г. отменить налог на выбросы предприятиями оксидов азота (NOx) и упростить другие виды налогообложения предприятий. В частности, облегчить их перевод в собственность деловых фондов, отменить налог на рекламу, снизить налог при смене поколений собственников МСП.

В рейтинге стран мира по уровню конкурентоспособности экономики ”Global Competitiveness Report 2015-2016”, опубликованном Секретариатом Всемирного экономического форума в 2015 году Дания поднялась с 13-го на 12-е место. Рейтинг показывает, что стране далеко до утраченных позиций, если учесть, что в 2006-2008 гг. Дания находилась на 3-м месте. Факторами, негативно влияющими на рейтинговые позиции страны остаются высокий уровень налогообложения, зарегулированность экономики, неразвитая среда для рискованных капиталов.

По данным ”Maritime Danmark” 80% внешнеторгового оборота Дании обеспечивается морским торговым флотом, который состоит из 1807 морских судов общей грузоподъемностью 64 млн. тонн дедвейт (TDW). С учетом судов, зарегистрированных под иностранными флагами и эксплуатируемых на условиях «тайм-чартера», датские судоходные компании контролируют флот совокупным тоннажем 69 млн. млн. TDW, обеспечивая 10% мировых морских перевозок. Основные страны и регионы, где работают датские судоходные компании: Европа – 25%, Китай – 20%, США и Канада – 15%, Ближний Восток и Индия – 10%.

Согласно данным Датского управления статистики, средняя заработная плата в Дании составляет 301 датскую крону в час ($45). При этом наблюдается увеличение разрыва между наиболее и наименее оплачиваемыми категориями работников среди мужчин. Для женщин этот показатель сократился на 1%. При расчете учитывались все граждане Дании, получающие как зарплату, так и пособия, в том числе и пенсионеры.

ПЕРВЫЙ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛОМОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ В МОСКВЕ

Национальное отраслевое объединение «РУСЛОМ.КОМ» представит в начале следующего года первый общероссийский отраслевой рейтинг предприятий ломоперерабатывающей промышленности. Рейтинг формируется с целью выявления лидеров и надежных компаний среди игроков рынка. Кроме того, новый инструмент позволит выявить лидеров среди российских субъектов по предоставлению государственной поддержки и формированию благоприятного инвестиционного климата для развития предпринимательства в сфере обращения с ломом черных и цветных металлов.

Данные рейтинга будут впервые представлены в ходе международной встречи мировых лидеров ломоперерабатывающей отрасли - XII международного форума «Лом черных и цветных металлов», который состоится 29 февраля - 1 марта 2016 г. в Москве. Уже сейчас предприятия США, Германии, Италии, Испании, Франции, Дании, Англии, Швеции, Нидерландов, Литвы, Эстонии, Турции, Китая, Казахстана, Украины подтвердили свое участие в мероприятии.

В текущих условиях кризиса, санкций и политической напряженности выход предприятий на новые рынки, поиск клиентов, построение прогнозов и создание бизнес стратегии значительно осложнено. Существующих источников информации в виде публикаций СМИ и данных информагентств недостаточно для формирования реальной картины о потребностях мировых рынков и тенденциях развития отраслей. По-настоящему эффективным инструментом является только живое общение с партнерами из разных стран на открытых деловых площадках.

География представленности делегаций из России: Москва, Самара, Ростов-на-Дону, Махачкала, Находка, Белогорск, Екатеринбург, Люберцы, Калининград, Калуга, Ижевск, Санкт- Петербург, Волгоград, Таганрог, Владивосток, Тула, Набережные Челны, Новокузнецк, Саратов, Казань, Тамбов, Брянск, Балашиха, Липецк, Нижний Тагил, Челябинск, Свердловск и многие другие города и регионы.

Государственное участие в форуме, содействие в формировании региональных делегаций, а также готовность к активному взаимодействию с ломопереработчиками подтвердили следующие органы государственной власти в регионах:

Комитет по промышленности и инновациям г. Санкт-Петербурга

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области

Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области

Правительство Воронежской области

Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края

Администрация Владимирской области, Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг

Администрация Костромской области

Правительство Калининградской области

Администрация Курской области

Правительство Орловской области, Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности

Министерство экономического развития Иркутской области

Комитет промышленности и торговли Волгоградской области

Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия

Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл

Министерство промышленности и науки Свердловской области

Министерство промышленности и энергетики Кировской области

Министерство экономического развития Вологодской области

Министерство промышленной политики и торговли Оренбургской области

На основании рейтинга, открытого голосования, работы секретариата Форума и комиссии Национальной саморегулируемой организации ломопереработчиков и утилизаторов транспортных средств «РУСЛОМ.КОМ» будет проведен отбор победителей из числа номинантов Четвертой отраслевой премии «Лучшие на рынке лома». Торжественное награждение состоится на Форуме при участии официальных лиц, представителей власти и ключевых игроков рынка.

Также в деловой и культурной программе мероприятия:

Отраслевая инвестиционная выставка LOM-EXPO.

Фотовыставка LOM-ART.

Выступления лидеров рынка, ФОИВов, администраций регионов, иностранных партнеров, ведущих экспертов ломоперерабатывающей и металлургической отрасли.

Круглые столы, конференции и дискуссии.

Торжественный прием и развлекательная программа.

Деловая поездка на отраслевые предприятия.

Работа Медиа-центра с участием иностранных и отечественных отраслевых и центральных СМИ.

Регистрация отрыта на официальном сайте мероприятия http://lom.rusmet.ru/ ,

Секретариат Форума тел. +7 (495) 782-44-84 и эл.почта lom@rusmet.ru, ruslom@ruslom.com

Организаторы RUSMET и НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» является единственным в России официальным отраслевым объединением переработчиков лома, имеющим статус национальной саморегулируемой организации. Зарегистрирована Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по г. Москве 14 июня 2012 г. учетный № 7714034537. Участниками Партнерства являются металлургические комбинаты и независимые компании – лидеры государственных программ утилизации и обновления парка 2010-2011, 2014 гг: НЛМК, Металлоинвест, Северсталь, ОМК, группа ЧТПЗ, Транслом (РЖД), ПППО (Автоваз) и независимые ломозаготовители. Члены НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» обладают 100% шредерных мощностей России (13 шредеров) и 65% рынка по объему потребления стального лома в России. http://ruslom.com/

Rusmet Информационно-аналитическая компания Rusmet создана на базе Московского института стали и сплавов в 1997 году и имеет 18-летний опыт в выполнении НИР для Минпромторга России, проведении исследований для крупных металлургических и нефтехимических холдингов, таких как Северсталь, ММК, Arcelor, УГМК, Vallurec&Mannesman, Металлоинвест, Норильский Никель. Одной из значимых для государства работ является НИР “Стратегия развития цветной металлургии на 2014-2020 г.г. и на период до 2030 года”. Ежегодно Rusmet организует и проводит деловые мероприятия для металлургов и предприятий смежных отраслей в России, Китае, Турции, Ю.Корее, США и странах ЕС. http://www.rusmet.ru/

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень 2 октября провел встречу с руководством международной компании Danfoos A/S (Данфосс). Стороны обсудили технологии и возможные инвестиции компании в капитальный ремонт жилых домов и объектов социальной инфраструктуры, а также модернизацию систем теплоснабжения зданий и объектов ЖКХ в России. Переговоры прошли в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи 2015».

Подразделение компании ООО Данфосс уже более 20 лет работает на российском рынке. Инвестиции в производство на территории России инженерных систем для тепло- и водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования объектов инфраструктуры составили более 5 миллиардов рублей. Штаб-квартира компании Данфосс расположена в Дании. Компания является мировым лидером по разработке энергоэффективных решений, которые позволяют экономить расходы, а также снижать выбросы углекислого газа.

Как сообщил глава Минстроя России Михаил Мень, российский рынок открыт для иностранных инвестиций и научных достижений в части энергоэффективных технологий. «Компания доказала, что готова успешно работать на нашем рынке, и мы готовы поддержать ее новые предложения, которые позволят добиться лучшего результата для строительной отрасли», - отметил Михаил Мень.

По словам председателя Совета директоров ООО Данфосс, президента сегмента «теплоснабжения» Ларса Твиина, у компании есть понимание реальных проблем и задач, которые сегодня стоят перед отраслью, и опыт, позволяющий сделать инженерные системы более надежными.

В Республике Казахстан (Шымкент) состоялось XXII заседание Координационного совета руководителей налоговых служб государств-участников СНГ (КСРНС СНГ).

Российскую делегацию на XXII заседании КСРНС СНГ возглавил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы А.Л. Оверчук. В заседании также приняли участие сотрудники управлений ФНС России.

Одним из результатов прошедшего заседания КСРНС стало рассмотрение руководителями налоговых служб проекта Протокола об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами государств-участников СНГ для осуществления налогового администрирования. По мнению заместителя Руководителя ФНС России А.Л. Оверчука, данный Протокол «нацелен на то, чтобы усилить налоговый контроль и обеспечить полноту и своевременность уплаты налоговых платежей». Работа над проектом Протокола ведется во исполнение Плана мероприятий по реализации третьего этапа (2016-2020 годы) Стратегии экономического развития СНГ до 2020 года, одобренного на заседании глав правительств государств-участников СНГ в сентябре 2015 г. Согласно Плану, обмен сведениями между налоговыми органами по отдельным видам доходов юридических лиц и физических лиц - налоговых резидентов государств-участников СНГ, а также по отдельным объектам имущества должен начаться в 2018 году.

Также одной из важных тем заседания стал вопрос налогового администрирования в области контроля выручки, получаемой плательщиками за реализацию товаров, работ, услуг. Участники заседания поделились опытом Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации в сфере внедрения инновационных методов налогового контроля.

В частности, начальник отдела Контрольного управления ФНС России Т.А. Петросян рассказал о проведенном в 2015 году в России эксперименте по применению новой технологии контрольно-кассовой техники. Суть эксперимента в том, что информация о расчетах передается в электронном виде через оператора фискальных данных в адрес налоговых органов. По словам Т.А. Петросяна, результаты эксперимента были положительно оценены общероссийскими объединениями предпринимателей, показав возможность экономии средств на сопровождении кассовых аппаратов, а также удобство применения технологии информации о расчетах.

Накануне встречи руководителей КСРНС состоялось заседание экспертов налоговых служб государств-участников СНГ. Повышенный интерес экспертов вызвал доклад начальника Управления стандартов и международного сотрудничества Д.В. Вольвача, посвященный Стандарту автоматического обмена налоговой информацией о финансовых счетах. Данный Стандарт был представлен Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на саммите Большой двадцатки, и на данный момент более 90 юрисдикций взяли на себя обязательство по его внедрению не позднее 2018 года, а 57 из них выразили готовность начать обмен информацией согласно Стандарту с 2017 года. Д.В. Вольвач в своем докладе подробно описал процесс внедрения Стандарта.

Встреча руководителей налоговых служб государств-участников СНГ проводится раз в год для обсуждения актуальных вопросов взаимодействия налоговых администраций в рамках СНГ. В этом году председательствующей стороной выступало Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь. Согласно Регламенту КСРНС, председательство на следующий год было передано Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

МИНПРИРОДЫ РОССИИ ОКАЖЕТ СОДЕЙСТВИЕ В ОЧИСТКЕ ГРЕБНОГО КАНАЛА ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

Об этом проинформировал директор Департамента международного сотрудничества Минприроды России Нуритдин Инамов на совещании с участием первого заместителя губернатора Новгородской области Вероники Мининой, посвящённом перспективам очистки Гребного канала и улучшению экологического состояния реки Волхов.

Левобережные очистные сооружения были построены в 1972 г. с целью подготовки и подачи питьевой воды жителям Великого Новгорода. Но при сооружении не было введено оборудование для обезвоживания осадка промывных вод. В результате сбросов в Гребной канал, река заилилась, экологическая обстановка ухудшилась.

Новгородским водоканалом был разработан проект, состоящий из двух этапов – прекращение сброса осадков в Гребной канал и его очистка. Проект получил положительное заключение государственной экспертизы. Минприроды России готово оказать содействие в реализации второго этапа проекта.

В результате реализации проекта будет повышена экологичность левобережных очистных сооружений, полностью прекращен сброс загрязняющих веществ в реку. Будет проведена расчистка Гребного канала, обеспечено компактное и безопасное размещение обезвоженного осадка.

Стоимость первого этапа оценивается в 314 млн рублей. Инвестиционная программа «Новгородского водоканала», рассчитанная до 2018 г., предусматривает финансирование в объеме 122 млн рублей. На совещании обсуждались вопросы привлечения недостающих средств в рамках платформы государственно-частного партнерства «Санкт-Петербургская инициатива». О возможности частичного финансирования проекта проинформировал генеральный консул Генконсульства Королевства Дания в Санкт-Петербурге Торбьорн Люкке Линдмарк.

Об осуществлении процедуры Государственного портового контроля Баренцево-Беломорским теруправлением в конвенционных районах Северной Атлантики

В сентябре 2015 года рыбопродукция, изготовленная из ресурсов рыболовства, добытых российскими судами в Конвенционном районе НЕАФК, выгружалась (перегружалась) в назначенных портах трех стран.

Как и в предыдущие годы, наибольшее число выгрузок пришлось на Фарерские острова и Нидерланды, на третьей позиции Норвегия. По количеству выгружаемой и перегружаемой рыбопродукции так же лидируют Фарерские острова– 32,57 тыс. тонн (в 2014 году – 43,61 тыс. тонн). Объем рыбопродукции, выгружаемой транспортными судами в портах Нидерландов, – 9,76 тыс. тонн (в 2014 году – 8,79 тыс. тонн), в портах Норвегии – 4,28 тыс. тонн (в 2014 году – 1,63 тыс. тонн). Следует отметить, что в сентябре текущего года на Фареские острова и в Норвегию российскую рыбопродукцию доставляли только рыбопромысловые суда, а в Нидерланды напротив, только транспортные.

Общий объем подконтрольной Государственному портовому контролю рыбопродукции в сентябре 2015 года составил 46,61 тыс. тонн (в 2014 году – 54,70 тыс. тонн). Всего за сентябрь текущего года специалистами Управления проверено 80 формуляров ГПК (в 2014 году – 68). В результате проверок нарушений законодательства в области рыболовства не выявлено, все формуляры подтверждены и направлены компетентным органам Договаривающихся Сторон с соблюдением установленного срока.

На 44-м всемирном конгрессе Международной федерации пчеловодческих ассоциаций из 115 стран ”Apimondia”, прошедшем в Южной Корее, датчане заняли 1-е место в категории «твердый мёд» и 2-е место в категории «жидкий мёд». В Датском объединении пчеловодов (Danmarks Biavler Forening) рады достижениям датчан и отмечают, что их члены в своей работе используют «щадящие методы».

На конгрессе были представлены пчеловоды из 115 стран.

Конгресс сопровождался выставкой ”ApiEXPO2015”, в которой приняли участие пчеловоды Кореи, Китая, Индии, Бразилии, Аргентины, США, Великобритании, Турции, Ирана, Пакистана, Хорватии, Словении, Литвы, Украины и др. Среди экспонентов можно также отметить представителей таких экзотических, с точки зрения пчеловодства стран, как Саудовская Аравия, Замбия и Эфиопия.

Справочно: Пчеловоды из России, судя по официальному сайту оргкомитета, участия в выставке не принимали. Известно, что один из предыдущих конгрессов проводился в СССР в 1971 году.

Право на проведение 45-го конгресса ”Apimondia” завоевала Турция. Мероприятие предварительно запланировано на 29 сентября – 4 октября 2017 года.

«Бёрсен», 21.09.2015

Средства на стимулирование использования возобновляемых источников энергии госбюджетом Дании не предусматриваются. Они формируются за счет сбора дополнительного налога на электроэнергию с физических и юридических лиц, т.н. ”PSO – Public Service Obligation” в размере 21,8 эре/кВтч[1] (на III квартал 2015 года). Средний тариф за 2015 год, по прогнозам специалистов, составит 20,9 эре/кВтч (0,028 €/кВтч).

Справочно: Налог ”PSO” был введен в связи с либерализацией энергетических рынков в 1998 году. В нынешнем виде он взимается с потребителей с 2005 года.

Собираемые суммы ”PSO” депонируются на специальном счете государственной энергетической распределительной компании “Energinet.dk” (www.energinet.dk). В 2014 году поступления от налога ”PSO” 1,23 млрд. долл. против 1,02 млрд. долл. годом ранее.

Размер налога ”PSO” напрямую привязан к уровню цен на электричество – при снижении оптовых цен на электроэнергию налог возрастает и наоборот. Кроме того, при низких ценах на традиционные источники энергии, размер ”PSO” также возрастает.

|

оды |

поступления от налога ”PSO” в млн. крон |

размер ”PSO” за Квт/час в эре** |

|

2015* |

7.104 |

21,8* |

|

2014 |

6.874 |

21,6 |

|

2013 |

5.734 |

17,4 |

|

2012 |

5.121 |

15,5 |

|

2011 |

2.601 |

7,7 |

|

2010 |

3.004 |

8,6 |

|

2009 |

3.549 |

10,6 |

* прогноз “Energinet.dk”

** эре – сотая часть датской кроны (курс USD/DKK в 2013-14 гг. = 5,62)

Среднестатистической датской семье (двое взрослых и двое детей) налог ”PSO” в 2014 году обошелся в 1350 крон (240 долл.).

Датские предприятия, в больших количествах потребляющие энергию в производственных процессах, протестуют против резкого повышения налога за последние годы, ссылаясь на снижение своей конкурентоспособности.

Кроме того, датские деловые круги жалуются на необоснованное, по их мнению, увеличение в 2012 году налога на выбросы в атмосферу оксидов азота (NOx) в 5 раз до 25 крон (≈ 4,5 $) за1 кг. Благодаря этому налогу в казну в 2014 году поступило 800 млн. крон (≈ 142 млн. $).

«Бёрсен», 09.09.2015

В датской прессе появились публикации с комментариями в связи с повторной подачей Россией заявки в Комиссию ООН по границам континентального шельфа с целью расширения подконтрольной ей территории в Северном Ледовитом океане.

На часть оспариваемой Россией территории также претендует Дания. В декабре2014 г. Королевство подало заявку, касающуюся огромного пространства Арктики площадью 895 тыс. кв. км, включающего Северный Полюс, которое, по мнению Дании, является продолжением материковой части Гренландии.

В основе датской заявки лежат данные, собранные в ходе трех научных экспедиций (2007, 2009 и 2012 гг.) к северу от острова. Экспедиции обошлись государству в 330 млн. крон (44,2 млн. €).

По мнению датской стороны, результаты экспедиций доказывают, что континентальный шельф Гренландии непосредственно примыкает к Ломоносовскому хребту.

«Моргенависен Юлландс-Постен», 01.09.2015

Евросоюз подписал соглашения о свободной торговле (FTA) с Южной Кореей и Сингапуром, но более всего ЕС заинтересован в достижении подобного соглашения с Японией. Однако европейцы в этом вопросе не одиноки. Экспортеры продовольствия из США и Австралии также весьма заинтересованы в снятии таможенных барьеров при поставках своей продукции на емкий японский рынок. Поэтому в руководстве Евросоюза и в Дании внимательно следят за ходом переговоров по установлению Транс Тихоокеанского партнерства (Trans Pacific Partnership, TPP).

«Если соглашение ”TPP” будет заключено раньше, чем ”FTA” между ЕС и Японией, то экспорт продукции датского АПК в эту страну может серьезно пострадать», - считает директор Департамента международного сотрудничества Совета по сельскому хозяйству и продовольствию (L&F) Ян Лаустсен (Jan Laustsen). Дело в том, что США и Канада являются одними из крупнейших конкурентов Дании при поставках свинины в Японию.

Наряду с переговорами по линии ”TPP” японцы с 2013 года ведут диалог с ЕС по поводу соглашения ”FTA”, однако надежды на его успешное завершение в ближайшем будущем нет.

По мнению представителя Конфедерации датских промышленников Петера Киркегорда (Peter Kirkegaard): «Нет сомнений, что соглашению о Тихоокеанском сотрудничестве японцы отдают приоритет, поэтому Евросоюз не может рассчитывать на подписание соглашения с Японией до заключения соглашения между 12 странами Тихоокеанского региона».

С другой стороны, японцы понимают, что есть определенные границы допуска иностранных поставщиков на свой рынок. «При подписании двух таких обширных соглашений (”TPP” и ”FTA”) собственное сельское хозяйство Японии может сильно пострадать. Вот почему переговорный процесс по обоим соглашениям так сильно затягивается», - констатирует Ян Лаустсен.

«Бёрсен», 05.09.15

Дания выделит в общей сложности 100 млн. € в текущем и в следующем году в рамках общеевропейских усилий по урегулированию миграционного кризиса. Об этом заявил датский премьер-министр Ларс Леке Расмуссен. Он уточнил, что часть этих средств пойдет на поддержание деятельности Агентства ЕС по безопасности внешних границ (Frontex).

Министр по вопросам интеграции и иммиграции Ингер Стойберг заявила, что Дания готова принять дополнительно 1 тыс. беженцев при условии, что ЕС придет к единой позиции в вопросе преодоления миграционного кризиса. При этом она подчеркнула, что Копенгаген по-прежнему выступает против принятия каких-либо механизмов обязательного распределения беженцев между странами ЕС.

«Моргенависен Юлландс-Постен», 17.09.2015

В Дании с 1 июля с. г. вступил в силу новый закон, регулирующий порядок торговли медикаментами. По мнению аналитиков, данный нормативный акт должен способствовать развитию аптечных сетей на территории страны. В настоящее время в королевстве на 100 тыс. жителей приходится лишь 5 аптек, в то время как по Европе – 30.

Согласно новым правилам, каждая аптека сможет открыть до 7 филиалов в радиусе 75 км, в т.ч. иметь специализированные киоски в супермаркетах и торговых центрах. В то же время планируется ограничить право аптек на продажу товаров, не относящихся к лекарственным препаратам или товарам медицинского назначения.

«Берлингске Тиденде»

Севастопольские таможенники задержали контрафактную партию игрушек, ввезенную из Украины

В ходе таможенного контроля выяснилось, что по форме и конструкции конструкторы аналогичны конструкторам известной датской компании «Lego Juris A/S» и содержат на упаковках товарный знак в виде изображения «кирпичика», зарегистрированный в Таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности и принадлежащий вышеназванной компании. Их перемещение осуществлялось без разрешения правообладателя. Проведенная в ходе расследования таможенная экспертиза подтвердила контрафактность данных товаров.

По оценкам представителя правообладателя, нанесённый его клиенту ущерб составил более одного миллиона семисот тысяч рублей.

Таможенная процедура «выпуск для внутреннего потребления» для данного товара приостановлена. Учитывая крупный размер ущерба и наличие признаков уголовно наказуемого преступления, материалы проверки переданы в органы внутренних дел.

Наша справка.

Одним из инструментов защиты интересов правообладателей является Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. В соответствии со статьей 330 Таможенного кодекса Таможенного союза таможенные службы государств – членов Таможенного союза защищают объекты интеллектуальной собственности, внесенные как в национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, так и в Единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств – членов Таможенного союза (далее – Единый реестр).

Порядок и условия включения в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который ведется в таможенном органе государства – члена Таможенного союза, определяется в соответствии с национальным законодательством этого государства. В Российской Федерации – главой 42 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации».

Следует отметить, что ведение национальных реестров стран - участниц Таможенного союза осуществляется органами, уполномоченными в области таможенного дела, в порядке, установленном этими органами. В частности, в Российской Федерации – Федеральной таможенной службой, которая осуществляет указанное полномочие в порядке, установленном Приказом ФТС России от 13 августа 2009 года № 1488 «Об утверждении Административного регламента Федеральной таможенной службы по исполнению государственной функции по ведению таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности».

Интервью проректора по международным связям Российской таможенной академии Алексея Моисеева журналу «Таможня» № 19 октябрь 2015 года «В международном формате»

Российская таможенная академия ФТС России является ведущим центром по подготовке специалистов по таможенному делу в России, а также утверждает учебно-методические стандарты обучения по специальности «таможенное дело» в более чем 80 вузах нашей страны. РТА видит перспективу дальнейшей совместной работы не только с государствами-участниками Таможенного союза, ЕАЭС (ЕЭК) и СНГ в сфере подготовки кадров по программам высшего и дополнительного профессионального образования, но также ориентирована на развитие сотрудничества с партнерами по ШОС и БРИКС. Об этом подробно проректор по международным связям РТА Алексей МОИСЕЕВ.

– Алексей Александрович, студенты каких стран обучаются в РТА?

– В Академии и ее филиалах обучается около шестисот зарубежных студентов. В аспирантуру Академии зачислены двенадцать иностранных граждан. РТА на протяжении 20 лет является признанным центром по обучению и переподготовке таможенных кадров в рамках Содружества Независимых Государств. Такой статус Академии уже неоднократно признавался на международном уровне. Признание РТА в качестве регионального учебного центра в рамках Всемирной таможенной организации также подтверждает этот статус.

Академия является крупнейшим вузом, имеющим передовой опыт подготовки и переподготовки таможенных кадров, она пользуется авторитетом, в ней обучаются студенты из разных государств. Сейчас в РТА обучаются студенты из семнадцати различных государств: Абхазии, Азербайджана, Армении Афганистана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Литвы, Молдавии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Южной Осетии, а также Приднестровья. Из иностранных студентов больше всего в Академии студентов из Белоруссии и Казахстана. Обучение студентов происходит не только в московском регионе, а также в трех филиалах РТА: Санкт-Петербурге, Ростове и Владивостоке.

Увеличение количества иностранных студентов также связано с преодолением некоторых проблем. Например, необходимо увеличить количество мест в общежитии. Но уверен, в скором времени и эта проблема разрешится.

– Много ли в этом году абитуриентов из Крыма, желающих поступить в РТА?

– В этом году из общего количества мест мы специально предусмотрели места для крымчан. Кроме того, абитуриенты из Крыма имели возможность участвовать в общем конкурсе, как российские студенты. В прошлом году, для сравнения, Министерство образования Российской Федерации выделило дополнительно несколько мест для абитуриентов из Крыма.

– Расскажите о сотрудничестве Российской таможенной академии с зарубежными службами?

– В Академии ведется работа с иностранными государствами в соответствии с международными договорами и двусторонними меморандумами. Приоритетный характер имеют вопросы подготовки и переподготовки кадров для таможенных органов государств участников ЕАЭС, Таможенного союза, СНГ. В этот процесс ежедневно вовлечены профессорско-преподавательский и научный состав, аспиранты, магистранты, которые участвуют в различных двусторонних семинарах, конференциях, обменах и стажировках. Например, наши студенты направляются в Белоруссию для прохождения практики на таможенных постах. В свою очередь мы тоже организуем практику для иностранных студентов в Академии. Происходит межвузовский обмен, участие студентов в учебно-научных проектах, в протокольных мероприятиях.

В России действует целый ряд представительств таможенных служб иностранных государств, с которыми мы поддерживаем рабочие контакты. С представителями таможенных служб, находящихся в Москве, мы решаем текущие вопросы, если они возникают со слушателями из их государств, связанные с учебным процессом и дисциплиной, а также обсуждаем вопросы совершенствования взаимодействия.

Диалог ведется не только с представителями государств, чьи студенты обучаются в РТА, но и с теми, чьи студенты заинтересованы в межвузовском научном сотрудничестве и обучении в Академии. Речь идет о тех государствах, с которыми Россия сотрудничает в рамках Шанхайской организации сотрудничества, в рамках БРИКС и других. Сейчас активность проявляют, например, Вьетнам, Индия и другие страны.

– Расскажите о взаимодействии РТА и Всемирной таможенной организацией (ВТамО)?

– РТА имеет статус Регионального учебного центра Всемирной таможенной организации в соответствии с «Меморандумом о понимании между Всемирной таможенной организацией и Государственным таможенным комитетом Российской Федерации относительно создания в Москве Регионального учебного центра ВТамО» от 25 ноября 2002 года. Основной целью Меморандума является развитие международного сотрудничества в сфере обучения, образования, модернизации, исследований в области таможенного дела и присоединение к международным конвенциям Всемирной таможенной организации.

Имеющиеся учебно-технические возможности и признанный положительный опыт подготовки специалистов, в том числе для таможенных служб зарубежных государств, позволили РТА выйти с предложением к руководству ВТамО о создании на базе Санкт-Петербургского филиала Академии Международного центра передового опыта подготовки специалистов инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК). И этому центру, в ходе конференции руководителей таможенных администраций Европейского региона ВТамО в Брюсселе, в апреле 2015 года был присвоен международный статус.

За последнее время по программам ИДК прошли обучение представители таможенных служб Казахстана, Финляндии, Дании, Норвегии, Латвии, Молдовы, Азербайджана, Украины, Эстонии и других стран. В ближайшем будущем мы, конечно, рассчитываем бы получить статус международного центра передового опыта подготовки специалистов инспекционно-досмотровых комплексов во всех филиалах РТА.

В рамках межвузовского сотрудничества заключены меморандумы о сотрудничестве между РТА и Белорусским научно-техническим университетом, Институтом повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Республики Белоруссия, Высшим военным таможенным институтом Республики Узбекистан, Университетом города Ниш Республики Сербия Университетом Вероны (Италия), Рижским техническим университетом (Латвия), Торгово-техническим вузом имени Х.Ходковской (Польша), индийской Национальной академией таможни, акцизов и противодействия наркотикам и Шанхайской таможенной академией.

Кроме этого у нас ведется работа по разработке совместных программ «двойных дипломов». В настоящее время проходят переговоры с сербским Университетом Ниша по магистерской программе «международная логистика». Это перспективное направление, которое позволит разрабатывать совместные программы и с другими университетами.

– Какие мероприятия прошли за последнее время в рамках регионального учебного центра Всемирной таможенной организации?

– Встречи всех представителей региональных учебных центров ВТамО проходят ежегодно. На них устанавливаются партнерские связи, определяются перспективы и направления сотрудничества. Важным компонентом этого сотрудничества со ВТамО является программа дистанционного обучения «E-Learning», которая позволяет на расстоянии, путем электронных средств коммуникации, проходить обучение и аттестацию специалистам непосредственно на таможенных постах, и в результате получать диплом международного образца, заверенный ВТамО. Этот процесс происходит через нашу Академию, которая осуществляет организационную поддержку и сопровождение таких программ. Важным требованием для обучающегося является знание английского языка.

– Много ли сейчас сотрудников, знающих английский язык?

– Не так много, хотелось, чтобы их было больше. Конечно проблему незнания английского языка мы ощущаем и в рамках учебного процесса Академии, поскольку развитие программ двойных дипломов, во многом, тормозит языковой барьер. Задача по совершенствованию английского языка поставлена и перед профессорско-преподавательским составом. Сейчас без иностранного языка говорить о каком-либо международном сотрудничестве просто невозможно.

– Начата работа по развитию сотрудничества с таможенным учебным центром Министерства финансов Республики Армения и учебно-методическим центром Государственной таможенной службы при Правительстве Киргизской Республики. Расскажите об этом поподробнее.