Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын и гендиректор крупного томского агрохолдинга ЗАО "Сибирская аграрная группа" Андрей Тютюшев подписали долгосрочное соглашение, согласно которому холдинг построит вторую в республике очередь свинокомплекса "Восточно-Сибирский" и птицефабрику, сообщила пресс-служба компании в четверг.

"Свинокомплекс "Восточно-Сибирский" сегодня... - это решение многих вопросов: обеспечение республики свежим мясом, а также решение проблем, связанных с трудоустройством жителей сельской местности. Поэтому мы первые, кто заинтересован в развитии такого масштабного проекта на нашей территории", - приводятся в сообщении слова Наговицына.

Тютюшев, в свою очередь, отметил, что "за Байкалом нет современных производственных предприятий, которые могут обеспечивать потребителей своим качественным продуктом".

"Мы сегодня готовы развивать и расширять не только свинокомплекс, но и построить здесь (в Бурятии) современную птицефабрику", - сказал он.

Между тем, как сообщает компания, в четверг на свинокомплексе "Восточно-Сибирский" на свет появилось первое потомство из 70 поросят от пяти свиноматок, которые прилетели в Сибирь из Дании на самолете.

"Состояние здоровья свиноматок и родившихся поросят находится под полным контролем наших специалистов. Поводов для беспокойства нет. Порода крепкая, к условиям нашим приспособлена", - приводятся в сообщении слова замдиректора свинокомплекса по производству Алексея Колобаева.

ЗАО "Свинокомплекс "Восточно-Сибирский" введен в 2012 году рядом с селом Усть-Брянь Заиграевского района Бурятии. Рассчитан на ежегодное производство 12,9 тысячи тонн мяса в живом весе, что примерно наполовину покрывает потребности Бурятии. Комплекс рассчитан на единовременное содержание 70 тысяч голов свиней.

Группа компаний "Сибирская аграрная группа" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг. Включает в себя свиноводческий комплекс в поселке Светлый (Томская область), свинокомплекс "Уральский" (Свердловская область), свинокомплекс "Восточно-Сибирский" (Бурятия), мясокомбинаты в Томске, Кемерово и Каменск-Уральске (Свердловская область), Асиновский комбикормовый завод (Томская область), три хозяйства в Асиновском районе (Томская область), Северский городской молочный завод, птицефабрику "Томская", а также сеть фирменной розницы "Мясной ряд". Владеет более чем 30 тысячами гектаров пашни в Томской и Свердловской областях. Сергей Леваненков.

За время текущего 1391 года афганского календаря из Великобритании в Кабульский музей было возвращено более 1000 объектов культурного наследия, сообщил директор данного учреждения Омар Хан Масуди.

В числе возвращённых исторических памятников было 215 монет Кушанской эпохи (I – III века н.э.), оставшиеся объекты являются скульптурными произведениями, в том числе бюстами и статуэтками.

В беседе с представителями СМИ Масуди отметил, что 70% афганских историко-культурных памятников были утеряны в ходе гражданской войны, но, начиная с 2007 года, около 9 тысяч из них были возвращены на родину при поддержке Великобритании, США, Дании, Швейцарии и Германии и помещены в музей.

Как передаёт информационное агентство «Бахтар», в настоящее время Министерство информации и культуры ИРА также стремится вести борьбу с «чёрными археологами», но, тем не менее, в некоторых районах страны до сих пор ведутся нелегальные раскопки.

В странах Евросоюза в среднем 27% детей до 18 лет подвержены риску бедности или социальной изоляции, свидетельствуют результаты исследования, проведенного европейским статистическим агентством Евростат.

Согласно критериям ЕС, риску бедности подвержены члены семей, доход которых составляет менее 60% от среднестатистического национального дохода.

По данным исследования, в ЕС в 2011 году самый высокий показатель риска бедности среди детей - 52% - был зарегистрирован в Болгарии. Далее следуют Румыния (49%), Латвия (44%), Венгрия (40%). Наименее подвержены риску бедности дети в Швеции, Дании и Финляндии (по 16%), Словении (17%), Нидерландах (18%) и Австрии (19%).

Исследование показало, что детское благополучие зависит от уровня образования родителей - практически во всех странах Евросоюза риск бедности для детей выше среди малообразованных категорий населения. Александр Шишло.

25 февраля 2013 года в 12:31 UTC (16:31 мск) из Космического центра имени Сатиша Дхавана специалистами индийской организации космических исследований (Indian Space Research Organization) осуществлен пуск ракеты-носителя PSLV C-20. За первым в этом году индийским космическим запуском наблюдал президент Индии Пранаб Мукерджи.

Главная нагрузка ракеты PSLV-С20 (Polar Satellite Launch Vehicle) - франко-индийский океанологический спутник SARAL, предназначенный для измерения уровня океана. Кроме того, ракета выведет на орбиту канадский мини-спутник NEOSSat. Этот аппарат размером с чемодан оснащен небольшим телескопом, который сможет различать объекты яркостью до 20 звездной величины. Его главными задачами будут поиск сближающихся с Землей астероидов, а также объектов космического мусора. Это первый специализированный спутник, предназначенный для отслеживания потенциально опасных астероидов.

Помимо этих двух аппаратов, ракета выведет на орбиту канадский военный спутник, два канадско-австрийских наноспутника, малый британский спутник, в котором роль бортового компьютера играет смартфон, а также спутник стандарта CubeSat, созданный студентами из Дании.

Общая масса семи спутников составляет 668,5 килограмма. Полет ракеты продлится 22 минуты, она поднимется на высоту около 785 километров, передает РИА Новости.

Польское правительство отрицает тот факт, что Польша является источником конины, которую в Европе нашли в замороженных продуктах.

Одна из британских газет утверждает, что торговля кониной была организована криминальными бандами для «отмывания» денег.

Как пишет газета Der Spiegel, конина была обнаружена в гуляше, который продавался в розничном супермаркете Aldi. Производителем этой продукции является немецкая фирма Dreistern Konserven, которой поставляет мясо производитель говядины из южной Польши, Mipol.

Ранее сообщалось, что Mipol является поставщиком ирландской компании Silvercrest foods, продукция которой была снята с продаж в январе из-за наличия в ее составе конины.

Der Spiegel также сообщает о еще одной польской компании, не называя ее, которая поставила 20 т говядины общей стоимостью 60 000 евро для немецкой компании Vossko, через посредника в Дании.

Не смотря на это, как сообщает польский The News, Министр сельского хозяйства Польши, Станислав Калемба, в понедельник утром отклонил все обвинения. Национальная инспекция проверила польскую продукцию на содержание конины и ничего не обнаружила. Вместе с этим, Sunday Telegraph пишет, что в польском городке Скаришев, который находится в 100 км от Варшавы, ночью продают конину, которую потом переправляют в Европу, и все это не без участия организованной преступности.

Разные британские СМИ обвиняли польскую и итальянскую мафию в «отмывании» денег через продажу конины в Европу.

Уже 1 марта, грузовые транзитные фуры смогут проехать по МКАД только ночью. Федеральные дорожники посчитали трафик и сделали выводы, что существующих сейчас общественных и коммерческих стоянок вполне достаточно. Они покроют спрос на 90 процентов, уверил глава управления эксплуатации и сохранности российских дорог Росавтодора Игорь Астахов.

С 1 марта напомнил он, правительство Москвы вводит ограничения движения большегрузного транспорта в пределах МКАД с 6 утра до 10 вечера максимальной массой более 12 тонн.Сейчас рядом со столицей действует 27 площадок отдыха. Их ежедневно расчищают от снега. Разработана и осуществляется программа проведения плановых ремонтных работ на этих площадках на 2013-2014 годы. В первую очередь будет выполнен ремонт площадок отдыха, расположенных по направлению движения к Москве. В следующем году Росавтодор закончит сооружение дополнительных 17 площадок отдыха. Совместно с Правительством Московской области ведется работа по определению и предоставлению Росавтодору новых земельных участков для сооружения еще большего количества площадок. На территории Новой Москвы в ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию новых четырех площадок отдыха.

Владельцы коммерческих стоянок могут на свое усмотрение оборудовать площадки для большегрузов не только видеонаблюдением, но и душевыми. Вопрос в цене и на сколько, тогда может подняться плата за парковку. На данный момент в среднем поставить грузовик на стоянку в ближайшем Подмосковье стоит 100 рублей. При этом Астахов сказал, что дорожники не намерены превратить Московскую область в сплошную стоянку для большегрузов. И на обочине им стоять не дадут, постепенно огородив ее по всей протяженности федеральных трасс. "И мы понимаем, что логистические центры и предприятия должны будут перестроить свою работу так, чтобы минимизировать стоянки грузовиков на обочинах", - отметил он.

Для дальнобойщиков регулярно будет передаваться информация на радиочастоте 15 FM, которую используют для переговоров водители грузовиков, о том, где можно расположиться на дневной сон. Информация об особенностях движения по федеральным автодорогам в Московском транспортном узле в условиях вводимого ограничения размещена на официальном интернет-сайте Росавтодора. При этом уже в столице установлены дорожные щиты, которые предупреждают водителей, что в ближайшее время им придется перестроить свой график работы. На федеральных автодорогах, проходящих по территории, ограниченной Московской кольцевой автодорогой (МКАД) и Малым московским кольцом (ММК) Росавтодор установил 1471 дорожный знак, в том числе, запрещающий стоянку на обочинах федеральных автомобильных дорог грузовых транспортных средств массой более 12 тонн. 1,5 тысячи рублей - такой штраф придется выложить водителю большегруза за стоянку в неположенном месте Подмосковья в ожидании ночи, дабы проехать на МКАД. На федеральных автодорогах, проходящих по территории, ограниченной ММК и Большим московским кольцом (БМК), в ближайшее время будет установлено еще пять тысяч новых дорожных знаков.

"В соответствии с анализом потока движения по МКАД, там сейчас 25 процентов составляют грузовые автомобили массой свыше 12 тонн, вот эти 25 процентов они все должны в дневное время с кольцевой дороги уйти, кроме тех, кто получит пропуска - понятно, что их количество будет резко ограничено. На четверть МКАД разгрузится, при этом правительство Москвы планирует запустить 150 маршрутов общественного транспорта на МКАД для того, чтобы обеспечить и облегчить движения по МКАД жителям Подмосковья и Москвы", пояснил Астахов.

"На данный момент Малое Бетонное Кольцо на 42 процентов протяженности испытывает перегрузки, и понятно, что сразу эту проблему не решить. Но для уменьшения заторов на ней принято решение сделать семь переездов в двух уровнях, там, где ожидание прохода поезда сильно ограничивают движение. Два из них будут готовы в 2014 году, еще пять проектируется и их планируется сдать в 2015-2016 году", - отметил Астахов.

Им везде у нас дорога

«Эксперт» составил список двенадцати молодых политиков-управленцев различной политической ориентации, которые в ближайшее время могут стать ключевыми фигурами в правительстве

Украинскую экономику захлестнул очередной кризис. При этом налицо и кризис управления страной (см. «Десять свидетельств кризиса управления»). И это притом что у кормила исполнительной власти в государстве стоят опытные авторитетные чиновники. Сегодня в Кабмине каждый второй министр старше 50 лет.

Одним из приоритетных направлений президентской программы экономических реформ Украины до 2015 года является реформа государственной службы, ключевым, первостепенным вектором которой выступает создание мощного президентского кадрового резерва. Украинский исторический опыт показывает, насколько важно иметь запас талантливых, прогрессивно мыслящих и целеустремленных кадров для работы в структурах государственного сектора страны.

В соседней Российской Федерации четыре министерства возглавляют чиновники в возрасте 30–32 лет. В Республике Казахстан вице-министру экономического развития и торговли Абаю Искандирову29 лет. Столько же и Канышу Тулеушину, вице-министру индустрии и новых технологий Казахстана. Министру налогообложения Дании Тору Моргену Педерсену еще меньше — 31 января исполнилось 28 лет.

Украина похвастаться молодежью в своих «госслужебных» рядах не может. Если не считать министра доходов и сборов Александра Клименко, которому 32 года, и его ровесника, заместителя министра юстиции Дмитрия Ворону (любопытно, что оба являются выходцами с Донбасса), чтобы стать министром, надо достичь хотя бы 36-летнего возраста. При этом в нынешнем Кабмине четыре топ-менеджера старше 55 лет, включая самого главу правительства Николая Азарова.

Главные внеминистерские структуры государственного управления также не отличаются молодыми кадрами. Здесь средняя возрастная планка топ-менеджера хоть и варьируется в пределах 40–48 лет, но тенденция к омоложению чинов явно не прослеживается. Более важную роль играет опыт работы в Донецкой области или личное знакомство с родственниками президента Виктора Януковича.

«Молодые топ-менеджеры в возрасте 30–35 лет имеют уже достаточный опыт не только в своей сфере бизнеса, но и в управлении в целом. Эти люди динамичны, полны сил, энергии. Они окончили отечественные и западные школы МВА и поэтому привносят в организацию новые технологии, идеи. Их управленческий стиль более демократичен, нежели стиль менеджеров старшего поколения. Кроме того, молодые топы обладают более адаптированными к современному рынку знаниями», — отметила директор рекрутинговой компании «Форсаж» Елена Грищук.

Преодолеть рецессию можно в случае восстановления благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, а можно, поставив на управленческие позиции людей, имеющих креативное инновационное мышление, сопряженное с опытом государственного управления. «Эксперт» выбрал 12 политиков-управленцев моложе 40 лет, которые в ближайшие годы могут оказаться на первых ролях в министерствах и ведомствах. Они имеют различную политическую ориентацию и происхождение, абсолютно разные карьерные лестницы. Их объединяет способность добиваться успеха. Дюжина «кадрового резерва» предлагается читателям в алфавитном порядке. Возможно, именно эти люди укоренят в сознании обывателей вместо слова «чиновник» понятие «эффективный государственный менеджер».

Дюжина наиболее перспективных молодых политиков-управленцев

ОЛЬГА БЕЛЬКОВА

Родилась 16 июня 1975 года в Черкассах.

38 лет

Сделала огромный карьерный рывок, работая менеджером международных проектов холдинга East One, принадлежащего Фонду Виктора Пинчука. Стала партнером компании East Labs, проекта по интеграции идей и созданию бизнес-моделей. Тесно сотрудничала с известными международными организациями — International Crisis Group, Brookings Institute, Peterson Institute for International Economics, Amicus European Foundation. На последних парламентских выборах была избрана народным депутатом ВР VII созыва от партии УДАР. Ныне исполняет обязанности председателя подкомитета по вопросам функционирования платежных систем и электронной коммерции Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности, является членом Специальной контрольной комиссии парламента по вопросам приватизации.

По инициативе Бельковой неоднократно воплощались в жизнь самые актуальные инновационные проекты, направленные на поиск, развитие и реализацию талантов украинской молодежи. Так, она руководила частным проектом WorldWideStudies, предоставляющим стипендии магистерских программ ведущих мировых университетов молодым талантливым украинцам.

Белькова занимала также должность директора по финансовым и административным вопросам в компании Land O’Lakes (маркетинговый проект в области сельского хозяйства, спонсируемый USAID) и работала заместителем директора международной молодежной программы Junior Achievement International в Украине, обучающей основам экономики.

Получила три высших образования, окончив Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко и Черкасский государственный технический университет по специальности «экономика». Является также выпускником Harvard Mason с дипломом магистра по государственному управлению в Harvard Kennedy School of Government.

Замужем.

АНДРЕЙ ВЕРЕВСКИЙ

Родился 25 июля 1974 года в Полтаве.

38 лет

Один из самых богатых молодых людей в стране: его состояние различные издания оценивают в 1–1,1 млрд долларов.

Народный депутат ВР Украины IV–VII созывов. Андрей Веревский всегда стремился находиться в рядах правящей партии. Он был членом «Единой Украины», «Европейского выбора», Партии регионов, внефракционным депутатом. В 2005 году входил в БЮТ, в октябре 2010-го вновь вернулся в Партию регионов.

Акцентирует свою законотворческую активность на вопросах аграрной политики и земельных отношений. Именно в этой сфере сконцентрирован его бизнес. Веревский является учредителем, почетным президентом и основным акционером вертикально интегрированного агропромышленного холдинга «Кернел Групп».

Молодой бизнесмен начал свой трудовой путь в 19 лет с должности заместителя директора Полтавской областной дирекции компании «Хлеб Украины». При помощи отца смог получить в конце 1990-х годов контроль над несколькими элеваторами в Полтавской области.

Окончил Оксфордский колледж (курс современной экономики) в 2000 году и Национальный аграрный университет в 2005-м.

Хобби: теннис, бильярд и гольф.

Женат, воспитывает двух сыновей и дочь.

ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН

Родился 20 января 1978 года в Виннице.

35 лет

Мэром родного города Владимир Гройсман стал в 28 лет. Его градостроительные нововведения настолько понравились винничанам, что на выборах 2010 года с поддержкой в 77,8% голосов — рекордной для руководителей областных центров Украины — он был переизбран на второй срок. Мэр Винницы предпочитает быть беспартийным.

За годы его управления областным центром реализована масштабная программа экономии энергоресурсов в системе жилищно-коммунального хозяйства, реорганизована система городского транспорта, проведен ремонт фасадов исторических зданий в центральной части города. Среди нестандартных решений Гройсмана — закупка швейцарских трамваев и установка Wi-Fi в городском транспорте.

Мэр Винницы в 2003 году закончил Межрегиональную академию управления персоналом по специальности «юриспруденция», а в 2010-м — Национальную академию государственного управления при президенте Украины по специальности «управление общественным развитием».

Свою профессиональную деятельность начал в 14 лет, работая слесарем на малом предприятии «Школяр», и уже через два года стал коммерческим директором частного предприятия «Юность».

Награжден орденом «За заслуги» III степени (2012) и знаком отличия «За заслуги перед Виннитчиной».

Любит родной город Винницу и путешествия.

Женат, воспитывает двух дочерей и сына.

РУСЛАН КРАМАРЕНКО

Родился 2 октября 1978 года в Киеве.

34 года

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) по экономике и финансам в неполные 35 лет управляет экономикой города, который формирует треть государственного бюджета. При этом отвечает за крупнейший в стране местный бюджет, составивший в 2012 году 22 млрд гривен. Из всех нынешних руководителей столицы он единственный киевлянин. Владея английским и немецким языками, регулярно ведет переговоры с иностранными инвесторами.

Сегодня под его кураторством в Киеве реализуются проекты, которые в будущем могут быть интересны для реализации в рамках государства — это проект монетизации льгот «Карточка киевлянина», строительство инновационного парка Bionic Hill и развитие IТ-кластера, внедрение первой в Украине сети центров предоставления административных услуг.

Крамаренко не имеет четкой партийной ориентации, хотя и пришел в КГГА вместе с командой нынешнего мэра Александра Попова. Начав в 17 лет свою карьеру с должности ревизора-инспектора финансового отдела Кременчугской райгосадминистрации, уже в 23 он был заместителем председателя правления Кременчугского НПЗ. Позднее стал генеральным директором компании «Вик Ойл» и развил ее с 12 автозаправочных станций со штатом 200 человек в сеть из 118 АЗС с капитализацией 600 млн долларов.

Имеет и опыт министерской работы. В 28 лет Крамаренко стал самым молодым заместителем министра в истории Кабмина: в Министерстве по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины он контролировал работу финансово-административного департамента и департамента экономики и тарифной политики.

В 1995 году поступил в Кременчугский государственный политехнический институт на факультет менеджмент организаций. Второе высшее образование получил в Харьковской национальной академии городского хозяйства, был слушателем аспирантуры по специальности «развитие производительных сил и региональная экономика», написал кандидатскую диссертацию и защитил ее в конце 2011 года. До этого пять лет Крамаренко прожил в Германии.

Жизненное кредо: «Независимо от того, считаете ли вы, что достигнете успеха или же не достигнете, вы все равно правы».

Увлекается разнообразными видами спорта. В 2010 году занял третье место в городском чемпионате по аквабайку.

Женат, воспитывает двух дочерей.

ИГОРЬ ЛИСКИ

Родился 13 июля 1979 года в Луганске.

33 года

На последних парламентских выборах руководил избирательной кампанией объединенной оппозиции «Батьківщина» в Луганской области, входит в депутатский корпус Луганского городского совета. Является человеком Арсения Яценюка (до ноября 2012 года руководил Луганской областной организацией партии «Фронт змін»).

У Игоря Лиски есть мечта — предоставить всем жителям родного города бесплатный безлимитный Интернет.

Его политические амбиции подкреплены коммерческим успехом. Игорь Лиски — владелец компании «Эффективные инвестиции», которая по состоянию на 2011 год управляла активами более двух десятков предприятий.

Свой карьерный путь начал в 21 год, будучи менеджером ООО «ЮГамет». И уже через год возглавил горно-обогатительную фабрику «Краснолучская», которая принадлежала его двоюродному брату Андрею Недовесову.

Имеет два высших образования: Восточноукраинский национальный университет им. Даля, специальность «международная экономика» (2001); Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, специальность «правоведение» (2005).

Хобби: баскетбол, экстремальный туризм; любимый город — Лондон, где он изучал английский язык. С октября 2005 года является президентом баскетбольного клуба «Луганск».

Любимая цитата: «Мы сделаем это. Не потому, что это легко, а потому, что трудно» (Джон Фитцджеральд Кеннеди).

Не женат.

ЛЕСЯ ОРОБЕЦ

Родилась 3 мая 1982 года в Киеве.

30 лет

Активный политик-блогер, сторонник здорового образа жизни украинцев, автор антитабачных и образовательных инициатив, народный депутат Верховной Рады Украины VI–VII созывов.

Сейчас Леся Оробец является секретарем Комитета ВР по иностранным делам и членом постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Свою политическую деятельность начала после смерти отца — политика Юрия Оробца. Осенью 2007-го на досрочных парламентских выборах была избрана народным депутатом ВР Украины VI созыва по списку блока «Наша Украина — Народная самооборона» (НУНС).

Оробец — убежденная сторонница проведения независимого тестирования выпускников. Проявила себя в качестве активного борца за права граждан, являясь рекордсменом по числу депутатских обращений (400) в органы исполнительной и судебной власти различных уровней на протяжении 2011–2012 годов.

В 2002-м начала свою профессиональную деятельность, работая юристом в ООО «Сота» в Киеве. Параллельно училась в Институте международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, овладевая специальностями «юрист-международник, референт-переводчик английского языка». В мае 2007-го Оробец стала соучредителем столичной компании «Ритейл Кредит Групп», которая предоставляет полный комплекс услуг, связанных с ипотекой.

Жизненное кредо: «Всё, что меня не убивает, делает меня сильнее» (Фридрих Вильгельм Ницше).

Увлечения: стрельба, путешествия, юриспруденция, благотворительность, блогерство, здоровый образ жизни, театр, книги, христианство.

Замужем, воспитывает двух дочерей.

АНДРЕЙ ПАВЕЛКО

Родился 7 октября 1975 года в Днепропетровске.

37 лет

Народный депутат ВР VII созыва по партийным спискам Объединенной оппозиции «Батьківщина», член Комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

Партийных взглядов не меняет. В июле 2009 года стал руководителем областной организации «Фронт змін».

Длительное время был влиятельным молодым политиком регионального уровня. В Днепропетровском городском совете возглавлял депутатскую комиссию по вопросам образования, культуры, молодежи и спорта.

«Футбол для меня — и работа, и отдых, и хобби», — утверждает Андрей Павелко, создавший собственную детскую футбольную школу. Уже более десяти лет он возглавляет Федерацию футбола Днепропетровской области. Является заместителем председателя комитета по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований и членом исполкома Федерации футбола Украины.

Профессиональную деятельность начал в 18 лет с должности техника Днепропетровского информационно-вычислительного центра.

Окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого, специальность — «правоведение» (2003) и Днепропетровский национальный университет, специальность — «менеджмент внешнеэкономической деятельности» (2005).

Награжден медалью Федерации футбола Украины «За заслуги» (2005), медалью «За труд и отвагу» (2007).

Жизненное кредо: «Что ни делается — всё к лучшему!»

Хобби: футбол, большой теннис, плавание. Любимые занятия: игра в шахматы и прогулки с собакой.

Женат, воспитывает сына и дочь.

ОКСАНА ПРОДАН

Родилась 16 апреля 1974 года в Черновцах.

38 лет

Народный депутат ВР Украины VII созыва от партии УДАР, первый заместитель главы Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики.

Оксана Продан стала влиятельным политиком в конце 2000-х, тесно взаимодействуя в вопросах защиты предпринимателей с Кабинетом Тимошенко. В 2010-м стала одним из организаторов «предпринимательского Майдана», выступающего против принятия Налогового кодекса.

В последние годы возглавляет Всеукраинское объединение предпринимателей малого и среднего бизнеса «Фортеця».

Свою трудовую деятельность Продан начала в 22 года в ЗАО «Укртранс-Черновцы», работая юрисконсультом и экономистом. Получила три высших образования: Черновицкий государственный университет — специальность «международная экономика» (1996), Институт статистики, учета и аудита — специальность «аудитор» (2000), Черновицкий национальный университет — специальность «правоведение» (2002).

«Мне очень стыдно, но у меня нет хобби», — признается Оксана Продан. Правда, в свое время она увлекалась игрой «Мафия». Свободное время предпочитает проводить с семьей.

Считает, что мысли материальны и человек, который хочет чего-то достичь, обязательно этого добьется.

Замужем, воспитывает двух дочерей.

АНДРЕЙ ПЫШНЫЙ

Родился 26 октября 1974 года в селе Доброводы (Збаражский район, Тернопольская область).

38 лет

Народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва, избран по партийному списку Объединенной оппозиции «Батьківщина». Является первым заместителем председателя Комитета ВР по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности парламента.

Карьера Пышного стремительно развивалась в 2000-х годах, когда он за три года поднялся по служебной лестнице от исполняющего обязанности начальника юридического управления Ощадбанка до первого заместителя председателя правления этого банка. Позднее был назначен первым заместителем главы правления ОАО «Укрэксимбанк».

Андрей Пышный — протеже Арсения Яценюка, который сегодня является лидером партии «Фронт змін». В политической деятельности прорывным этапом стало назначение Пышного заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Свою трудовую деятельность начал в 22 года преподавателем-стажером, ассистентом кафедры конституционного, административного и финансового права Черновицкого госуниверситета.

Кандидат юридических наук (защитил диссертацию на тему «Правовой статус государственных банков Украины»). Имеет два высших образования: в 1996 году окончил Черновицкий государственный университет по специальности «правоведение», в 2005-м — Украинскую академию банковского дела НБУ по специальности «банковское дело».

Женат, воспитывает двух дочерей.

СЕРГЕЙ РУМПА

Родился 2 января 1974 года в Луганске.

39 лет

Профессиональный аудитор в апреле 2011 года стал председателем правления Национального депозитария Украины (НДУ), сменив на этом посту казалось бы бессменного Виктора Ивченко.

Трамплином для карьерного взлета стала работа начальником Донецкого территориального управления Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. На трудовом поприще председателя НДУ числятся должности аудитора, а позже — ведущего специалиста в ООО «Аудиторская фирма “Диком Аудит”», заместителя главного бухгалтера в ЗАО «Инвестиционная компания “Керамет Инвест”» и директора в ООО «Объединенная регистрационная компания».

Трудовой путь Сергея Румпы начался в 18 лет, когда он стал работать подземным горнорабочим первого разряда в шахтоуправлении «Алмазное» объединения «Донбассантрацит».

За первый год управления Национальным депозитарием чистая прибыль выросла на 17,9%, а чистый доход от реализации услуг — на 11%.

В 1999 году Румпа окончил Донецкий государственный университет по специальности «учет и аудит»; с 2007-го получает второе высшее образование в Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого по специальности «право».

Женат, воспитывает двух дочерей.

ВЯЧЕСЛАВ ТОЛКОВАНОВ

Родился 22 июня 1975 года в Горловке (Донецкая область).

37 лет

С августа 2011 года возглавляет Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы.

Вся профессиональная деятельность Вячеслава Толкованова посвящена государственной службе в сфере местного самоуправления и организационно-кадровой политики, международной интеграции и жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительства и региональной политики. Был представителем Генерального секретариата Совета Европы в Страсбурге.

Свою карьеру Толкованов начал в 18 лет с должности заместителя председателя Горловской городской организации Либеральной партии Украины по вопросам молодежной политики.

Имеет четыре высших образования, степень кандидата юридических наук (Украина) и доктора публичного права (Франция).

Свободно владеет французским и английским языками.

Женат, воспитывает трех дочерей.

ВИТАЛИЙ ХОМУТЫННИК

Родился 4 августа 1976 года в Макеевке Донецкой области.

36 лет

Председатель одного из наиболее влиятельных комитетов Верховной Рады — по вопросам налоговой и таможенной политики — не меняет партийных взглядов и имеет десятилетний стаж работы народным депутатом. В парламенте прошлого VI созыва почти все основные законопроекты, касающиеся финансового рынка, налоговой и таможенной политики, вышли из-под пера авторского коллектива во главе с Хомутынником.

Трудовую деятельность Виталий Хомутынник начал в 15-летнем возрасте с «челночного» бизнеса. И уже в 26 лет, когда был избран в 2002 году народным депутатом ВР IV созыва (выиграл выборы в округе №53), занимал должность генерального директора предприятия «Спецодежда», будучи его акционером. Активная социально-культурная и общественная деятельность Хомутынника началась с назначения председателем Совета общественного самоуправления микрорайона «Солнечный» родного города Макеевки.

Ключевой карьерный шаг — вступление в Партию регионов и активная поддержка кандидата в президенты Виктора Януковича на выборах 2004 года во главе коалиции молодежных организаций «Молодежь выбирает Януковича».

Виталий Хомутынник является почетным председателем Совета молодых предпринимателей Украины, членом Национального совета молодежных организаций Украины. Награжден орденом «За заслуги» III степени (2003) и Почетной грамотой Кабинета министров Украины (2003).

Его жизненное кредо: «Если у человека есть внутренние убеждения и желание что-то сделать, то он обязательно сможет себя реализовать».

Интересуется гонками «Формула-1» и большим теннисом, любит охоту.

Образование: Донецкая государственная академия управления, специальность «финансы и кредит», Национальная юридическая академия им. Ярослава Мудрого (учится заочно на IV курсе).

Женат, воспитывает сына.

Автор: Анна Завертиленко

Поставщиком мяса для немецкой компании Dreistern Konserven, продукция которой была отозвана в Германии из-за обнаружения следов конины, была фирма Mipol из Польши, сообщает в воскресенье агентство Франс Пресс со ссылкой на местные СМИ.

Mipol поставляла Dreistern Konserven партии мяса для производства говяжьего гуляша, в котором были найдены следы конского ДНК, сама же немецкая компания утверждает, что являлась только переработчиком поставляемого сырья.

"Dreistern не участвует в забое или разделке мяса, компания покупает уже порезанные куски или свежими, или в замороженном виде, и только от сертифицированных поставщиков", - говорится в заявлении компании.

По информации еженедельника Spiegel, Dreistern Konserven поставила порядка 50 тысяч банок с гуляшем из говядины в сеть немецких магазинов Aldi, в этих партиях и были обнаружены ДНК конины, товар был сразу изъят из продажи. По информации газеты, один неназванный поставщик мяса из Польши также отправил порядка 20 тонн мяса германской фирме Vossko через датского поставщика. Это мясо, в котором были обнаружены следы конины, поступило в продажу через фирму Gusto, которая делала говяжьи пельмени. Данная продукция была также снята с продажи в Германии.

В середине февраля министр сельского хозяйства Польши Станислав Калемба опроверг заявления о причастности его страны к громкой истории с конским мясом в Европе. Скандал разгорелся в начале года после того, как конина была обнаружена в бургерах испанской марки AhorraMas и ирландской Silvercrest Foods. Позднее конское мясо было обнаружено в мясных полуфабрикатах во Франции, Германии и других странах Европы. Предположение о польском происхождении конины впервые прозвучало в январе из уст министра сельского хозяйства Ирландии Саймона Ковинея.

Министерство туризма Доминиканы заключило соглашение с Air France, согласно которому авиакомпания будет продвигать республику на рынке Франции и в других 20 направлениях Европы. Сумма контракта составляет €477 тыс.

Air France осуществляет регулярные рейсы в Доминикану из Парижа, предлагая также стыковочные рейсы из Амстердама, Стокгольма, Франкфурта, Лондона, Москвы, Праги, Варшавы и Цюриха. Об этом сообщает портал Dominican Central.

Будет запущена специальная рекламная кампания по продвижению рейсов в Доминикану в Германии, Испании, Дании, Финляндии, Франции, Англии, Ирландии, Италии, Норвегии, Нидерландах, Польше, Чехии, Великобритании, России, Швеции, Швейцарии и Украине.

Ирина Терновая, руководитель компании Atlantico Caribe, отмечает, что увеличение числа рейсов в Доминикану должно уменьшить стоимость авиаперелета и даст возможность большему количеству клиентов воспользоваться услугами авиакомпании.

«Спрос на доминиканскую недвижимость при этом увеличится, поскольку основные затраты в посещении Доминиканы - это авиаперелет. Например, в этом году американцы увеличили число рейсов в Доминикану (Пуэрто Плата, Санто Доминго и Пунта Кана), и за зимний период количество туристов из Америки выросло на 12%, а также резко увеличилось количество сделок по недвижимости с американскими покупателями», - говорит специалист.

По итогам 2012 года датский пивоваренный концерн Carlsberg, владеющий российским ОАО “Пивоваренная компания “Балтика”, уменьшил отгрузки пива в РФ на 4% по сравнению с 2011 годом из-за сокращения товарных запасов в 1-м квартале. При этом объем реализованной продукции увеличился на 2%, говорится в сообщении компании, пишет Финмаркет

Доля датского концерна на российском пивном рынке в 2012 году осталась на уровне 2011 года и, по данным Nielsen, составила 38,2%.

В целом российский пивной рынок в 2012 году не вырос. Годом ранее Carlsberg прогнозировал, что рынок продемонстрирует умеренный рост в 2012 году после сокращения на 3% в 2011 году.

В четвертом квартале Carlsberg увеличил продажи пива в России на 4%, рыночную долю – на 1,1 процентного пункта, до 38,3%. Отгрузки остались на прошлогоднем уровне. При этом российский пивной рынок в октябре-декабре сократился на 2-3%, оценивает Carlsberg. Временный негативный эффект на динамику рынка оказало закрытие нестационарных торговых точек, отмечается в сообщении (с 1 января 2013 года, согласно новому алкогольному закону, продажа пива в ларьках запрещена).

Динамику собственной рыночной доли компания связывает с коммерческими и операционными изменения в российском бизнесе, которые проводились в 2011-2012 годах. Чтобы компенсировать повышение акцизов и себестоимости производства, датский концерн повышал цены на свою продукцию в ноябре и марте 2011 года, а также в мае и августе 2012 года. Кроме того, Carlsberg поднял цены в РФ в октябре прошлого года, чтобы компенсировать повышение акциза на пиво на 3 рубля с января 2013 года. В результате средний рост потребительских цен на пиво в 2012 году составил 10%.

В целом выручка Carlsberg в 2012 году увеличилась на 3% – до 67,2 млрд датских крон (около $12 млрд по текущему курсу). Продажи пива в 2012 году составили 140,9 млн гектолитров против 139,8 млн гектолитров в 2011 году. Операционная прибыль сократилась до 9,793 млрд крон с 9,816 млрд крон в 2011 году.

В России датскому концерну принадлежит ОАО “Пивоваренная компания “Балтика”.

Каждый месяц бюджет шведского студента оказывается в минусе на 759 крон, если не работать, а только учиться. "Студенты не должны быть вынуждены работать, чтобы сводить концы с концами", - считает вице-председатель Объединения студентов Швеции Эрик Педерсен.

Эрик Педерсен/ Erik Pedersen уточняет, что при подсчете студенческого бюджета в него не включались ни стоимость, например, очков, ни плата за визиты к врачу, т.е. принимались внимание только самые основные расходы: на жилье, питание и транспорт.

После оплаты самых необходимых расходов у студента, который получает и стипендию, и студенческий кредит, остается "дыра" в бюджете размером в вышеупомянутые 759 крон.

В прошлом году студенческий кредит был повышен на 104 кроны, однако этого повышения не хватает, чтобы покрыть расходы, считает Объединение студентов и требует повышения суммы кредита на 800 крон.

Напомним, что "стипендия"/studiebidrag, которую не надо возвращать, составляет 1 050 крон в месяц и выплачивается 10 месяцев в году (кроме июля и августа) для учащихся гимназий, в системе Комвукс или Народных университетах. Студенты вузов могут получить стипендию в размере 2 828 крон в месяц.

Студенческий кредит (который надо возвращать с процентами) - 6 196 крон в месяц. Чтобы его получить, надо выполнять целый ряд условий.

Общая сумма в месяц: 9 024 крон.

Т.е. не подлежащая возврату часть составляет в Швеции менее трети от общей суммы.

В Норвегии стипендия составляет 40 % , а кредит 60 %, а в Дании студенты живут только на стипендию, которую не надо возвращать, утверждает Эрик Аррой/ Erik Arroy, председатель Объединения студентов Швеции в интервью Шведскому общественному телевидению/SVT.

Добавим, что в Швеции годовая стоимость студенческого жилья (комнаты) была в 2008 году 37 939 крон. Если там жить только 10 месяцев учебы (а летом уезжать на каникулы), то в месяц плата за жилье составит около 4 тысяч крон.

Крупнейший робототехнический фестиваль в Европе прошел в МосквеV Всероссийский робототехнический фестиваль <РобоФест-2013>, организованный благотворительным фондом <Вольное Дело> и ежегодно собирающий лучших представителей научно-технической молодежи, проходил в Москве с 8 - 9 февраля 2013 года.

Более 2000 школьников и студентов из России, США, Мексики, Сербии и Румынии боролись за звание лучших инженеров. Более 500 роботов, представленных на фестивале, демонстрировали уникальные возможности инновационных технологий. Победители соревнований смогут продемонстрировать свои проекты на состязаниях в США, Малайзии и во Вьетнаме: Североамериканские всемирные соревнования FIRST, Азиатско-Тихоокеанские - ABU ROBOCON и Международные состязания роботов WRO. С полным списком призеров можно ознакомится на сайте фестиваля http://robofest2013.ru/

Впервые <РобоФест> состоялся в 2009 году. В этом году масштабы фестиваля значительно расширились и приобрели международный размах: около 500 команд юных робототехников из 40 регионов России, а также участники из США, Румынии, Сербии.

<Современное образование тесно связанно с изучением информационных технологий и робототехники, что заложено в новых федеральных стандартах. Именно эти направления позволяют школьникам в игровой форме с раннего возраста освоить основы алгоритмизации, программирования, инженерии, точных и естественных наук. На сегодняшний день есть немало успешных примеров поддержки школьных проектов по робототехнике, и фестиваль <РобоФест>, организованный фондом <Вольное дело> - отличный тому пример. - рассказывает Сергей Жуков, директор программы Intel World Ahead Program в странах СНГ. - Intel также поддерживает развитие этого направления программ, взаимодействуя как с отдельными образовательными учреждениями, так и с другими представителями бизнеса. Например, совместно с компанией LEGO мы выпустили рекомендации по организации классов робототехники с использованием конструкторов LEGO WeDo и Mindstorms NXT и школьных мобильных компьютеров Intel classmate PC. Реализация подобных проектов, отвечающих требованиям новых ФГОС, помогает создавать условия для организации инновационной деятельности, развития научно-технического потенциала, стимуляции социальной активности как в отдельной школе, так и в масштабах государства>.

Электронные учебники повышают мотивацию к обучению

Мобильные компьютеры школьника Intel Classmate PC получили высокую оценку по результатам апробации, проведенной Федеральным институтом развития образования (ФИРО) в рамках приоритетного проекта Правительства Российской Федерации по развитию электронных образовательных интернет-ресурсов нового поколения.

Апробация проводилась в 38 школах страны: 503 педагога и 3470 учащихся шестых и седьмых классов ежедневно использовали электронные учебники на уроках. Среди пяти протестированных устройств - носителей: PocketBook Pro 9XX*, Plastic Logic*, Ectaco JetBook Color*, Inte Classmate PC, enTourage eDGe* - наиболее высокие технические и эксплуатационные характеристики показали мобильные компьютеры ученика Intel Classmate PC. По результатам сравнительного анализа, они обладают наиболее развитыми функциональными возможностями и отвечают всем потребностям современного образовательного процесса.

Intel Classmate PC подключается к Wi-Fi, поддерживает максимальное количество форматов, позволяет устанавливать дополнительное программное обеспечение, имеет противоударное исполнение и технологию True Color, которая делает изображение ярким и четким, а также помогает снизить нагрузку на зрение. <Цифровое устройство, используемое школьником на уроке - инструмент для решения многих задач, возникающих в процессе обучения. В соответствие с новыми ФГОС ученики должны не только научиться использовать существующий мультимедийный контент, но и уметь создавать новый в форме презентаций, видеороликов, эссе, проектных работ. - Рассказывает Сергей Жуков, директор программы Intel World Ahead в странах СНГ. - Широкие функциональные возможности Intel Classmate PC позволяют этого добиться. На сегодняшний день школьные компьютеры Intel Сlassmate PC используют учащиеся в 70 странах мира. С таким устройством интересно работать>.

Эксперимент ФИРО выявил, что мультимедийные компоненты делают учебный процесс более наглядным и современным, поэтому более 80% педагогов, принявших участие в проекте, отмечают у школьников интерес и повышение мотивации к обучению. Кроме того, компактное и легкое устройство позволяет ученикам освободить портфель от громоздких книг. Отмечается, что 90% родителей удовлетворены тем, насколько удобно носить электронные учебники домой и в школу.

<Решения Intel Learning Series хорошо зарекомендовали себя в рамках реализации проектов по всему миру, - Рассказывает Петр Щеглов, директор по решениям Intel для образования в России, странах СНГ, Центральной и Восточной Европы. - Совместно с партнерами мы делаем все возможное, чтобы учеба давалась ребенку легко, а современный и удобный образовательный инструмент превращал каждый учебный день в захватывающее приключение на пути к знаниям>. Результаты апробации электронных учебников показали, что при условии расширения их функциональных возможностей и сопряжения с электронными образовательными ресурсами, новые устройства могут в перспективе заменить бумажные аналоги и существенно дополнить учебный процесс. Исследователи уже выработали рекомендации для скорейшего и наиболее эффективного внедрения электронных учебников (ЭУ) по всей России.

BETT 2013: Корпорация Intel представила новейшие решения в области образования

На крупнейшей образовательной выставке в Великобритании BETT 2013 корпорация Intel представила новейшие технологии для современного образования. Решения позволяют педагогам и школьникам качественно улучшить учебный процесс и повысить интерес к обучению.

Выставка проходила в Лондоне с 30 января по 2 февраля в крупнейшем выставочном центре города - London ExCeL. Данное пространство повысило уровень и популярность мероприятия. В этом году на BETT были представлены решения не только для школьного образования, но и для обучения в течение всей жизни.

Среди наиболее ярких разработок, показанных на выставке корпорацией Intel, можно выделить лабораторную камеру, которая помогает ученикам исследовать мир благодаря встроенному микроскопу, датчикам цвета и присутствия, покадровой фотосъемки и анализу движения. Отдельного внимания заслужила электронная книга со встроенными медиафайлами. Устройство способно увлечь учеников интерактивным контентом, таким как видео, анимация, 3d модели, словарь и доступ к сети Интернет. Компания также представила новинки в области программного обеспечения для образования, одна из них - <Программа для Управления Классом>, - предлагает дополнительные инструменты для укрепления связи ученик - учитель, способствует развитию сотрудничества в классе, и помогает педагогам оставаться на высоте в любых ситуациях.

Традиционно выставка разделяется на тематические зоны, где каждый может найти то, что его интересует, например, дистанционное школьное образование, специальные компьютерные обучающие программы, методические пособия для преподавателей, технические новинки, созданные для образования и т.д.

BETT активно поддерживает министерство образования. Ежегодно выставка собирает около 800 экспонентов и более 30 000 посетителей. В 2013 году на мероприятии побывали сотни тысяч человек. Все представители области образования: от рядовых учителей и руководителей школ до министров, приезжают на выставку, чтобы увидеть новейшие решения и познакомится с технологиями, которые могут повысить уровень обучения, начиная с раннего возраста до высшего образования и повышения квалификации.

Страны СНГ представили образовательные проекты на базе решений Intel в рамках EWF 2013

С 28 по 30 января 2013г. в Лондоне прошел Всемирный Образовательный Форум (EWF 2013). Ежегодную встречу, организованную при участии Министерства иностранных дел Великобритании и Департамента образования, посетили представители министерств из более чем 90 стран мира. Участники получили уникальную возможность обсудить общие вопросы образования и обменяться опытом успешной работы. Основной темой в 2013 году стало <К развитию в области качества, количества и воздействия>

Регион СНГ был представлен несколькими странами, в число которых вошли Армения, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан и Россия. На международном уровне признание получили успехи не только государств, но и отдельных регионов. Так, от России с докладом выступили представители Министерства образования и науки и Министерства связи Республики Татарстан. Энгель Фаттахов и его коллеги представили достижения региона в области развития системы образования в рамках стратегии 2010-2015 гг (<Будущее>). В Республике создана информационная он-лайн система <Электронное образование в Республике Татарстан>, объединившая 1860 педагогических интернет - сообществ, более 2 млн. образовательных ресурсов, школьные сайты и многое другое. Улучшено техническое оснащение классов, и в 78% учебных заведений обеспечен доступ к беспроводным сетям, что позволило в 3 раза увеличить число школ, активно использующих высокие технологии. Организованы курсы обучения преподавателей, открыты центры компетенций и школы при поддержке ведущих представителей международного бизнес-сообщества: Роснано, Intel и Smart. Республика с интересом изучает опыт развития систем образования в разных странах, активно взаимодействуя с международным сообществом. Кроме участия в иностранных форумах, Татарстан выступает и в роли организатора. Так, например, 26-27 сентября в Казани пройдет вторая международная конференция <Электронная школа-2013>, организованная совместно с Intel.

Три тысячи точек Wi-Fi появятся в московских школах до конца февраля 2013 года. Беспроводной интернет появится во всех учебных заведениях столицы.

Департамент информационных технологий города Москвы заключил контракт на организацию и поддержку сетей с компанией МГТС. Все точки доступа будут обеспечены высокоскоростным интернетом от 10 Мбит/сек. Специально для школ разработана система фильтрации контента, которая ограничивает доступ учеников к запрещенным ресурсам и сайтам, предлагающим нелегальную помощь для решения контрольных и экзаменационных задач.

<Активное внедрение WiFi объективная необходимость для современного образования и его информатизации. - Комментирует Сергей Жуков, директор программы Intel World Ahead Program в странах СНГ. - Возможности сети Интернет и мобильные компьютеры позволяют делать учебный процесс более гибким и современным, повышают мотивацию и интерес к обучению, развивают знания и умения, необходимые современному человеку. Однако для того, чтобы обучение проходило в интерактивном формате, необходимо, прежде всего, повышать качество и надежность беспроводной сети. Важно обеспечить школьникам возможность коллективной работы во время урока, когда весь класс одновременно может использовать мультимедийный контент>.

18 февраля 2013 г. датский фармгигант Novo Nordisk отмечает 90 лет со дня основания. Тогда первые пациенты начали лечение датским инсулином. Все годы компания направляла свои усилия на разработку и совершенствование средств и методов лечения сахарного диабета, заняв сегодня ведущие позиции в борьбе с этим заболеванием. Производя около 50% инсулина в мире, Novo Nordisk обеспечивает препаратами около 23 млн пациентов с сахарным диабетом.

Штаб-квартира компании находится в Дании. Более 35 тыс. сотрудников работают в 75 ее филиалах по всему миру, а продукция Novo Nordisk поставляется в 180 стран.

Представительство компании в Украине открыто в 1993 г. Сегодня уже 50 сотрудников работают во всех регионах нашей страны. Приоритетными задачами Novo Nordisk в Украине являются повышение доступности инновационных лекарственных средств для пациентов, а также расширение осведомленности общества о проблеме сахарного диабета, здоровом образе жизни и принципах рационального питания.

Рождение компании Novo Nordisk

Самое главное решение, без которого не существовало бы компании, было принято в 1922 г. Во время поездки по США Август Крог, лауреат Нобелевской премии, датчанин, и его жена Мария, врач, сама болевшая сахарным диабетом, узнали об открытии инсулина в Канаде. Мария убедила мужа встретиться с профессором Дж. Маклеодом, который в университете Торонто руководил группой исследователей, совершивших это открытие. Получив разрешение на производство инсулина, супруги возвратились в Копенгаген в декабре 1922 г., полные решимости начать его выпуск в Скандинавии как можно скорее. Спустя всего несколько месяцев производство было запущено. Так родилась компания Novo Nordisk.

С тех пор исследователи компании совершили ряд важнейших открытий в сфере лечения сахарного диабета, среди которых: создание человеческого генно-инженерного инсулина в 1982 г. и изобретение в 1985 г. шприц-ручки NovoPen® со сменным картриджем для введения инсулина.

Позднее специалистами Novo Nordisk разработан ряд инсулиновых аналогов — современных препаратов, позволяющих лучше имитировать физиологическую секрецию инсулина.

Кроме этого, компания занимает ведущие позиции в разработке нового класса препаратов — аналогов глюкагоноподобного пептида-1. Опыт в лечении сахарного диабета позволил разработать новые биофармацевтические препараты для пациентов с гемофилией и дефицитом гормона роста.

Компания Novo Nordisk сегодня

Сегодня мажоритарным держателем акций Novo Nordisk является Фонд Novo Nordisk, обеспечивающий надежную базу для деятельности компании, а также поддержку научно-исследовательских и гуманитарных проектов.

В 2002 г. компания учредила Всемирный фонд диабета (World Diabetes Foundation), который стал ведущим международным агентством по финансированию локальных инициатив, направленных на улучшение профилактики и лечения сахарного диабета в развивающихся странах.

Фонд по борьбе с гемофилией (Novo Nordisk Haemophilia Foundation) был основан в 2005 г. Его главная цель — обеспечить необходимой помощью больных гемофилией и другими редкими коагулопатиями, независимо от того, где они живут.

Меры по борьбе с взяточничеством, вымогательством и отмыванием доходов, а также другие проблемы, связанные с коррупционными преступлениями, обсудят в Москве участники встречи рабочей группы "большой двадцатки" по противодействию коррупции, сообщается на сайте организации.

"Первая встреча рабочей группы по противодействию коррупции в рамках председательства России в "большой двадцатке" пройдет 25-26 февраля в гостинице Radisson Royal в Москве", - говорится в сообщении.

В ней примут участие делегаты из всех стран G20, эксперты международных организаций, таких как Всемирный банк, ОЭСР, УНП ООН, МВФ, ФАТФ, а также представители рабочей группы Business 20 по открытости и противодействию коррупции и рабочей группы Civil 20 по противодействию коррупции.

Участники обсудят вопросы негативного влияния коррупции на экономический рост, меры по борьбе с взяточничеством и вымогательством, вопросы борьбы с отмыванием доходов и возврата активов, полученных в результате преступлений, защиту заявителей, антикоррупционное декларирование и регулирование конфликтов интересов, сотрудничество с частным сектором и гражданским обществом в области противодействия коррупции.

Консолидированная чистая прибыль (доступная для распределения среди акционеров) датской пивоваренной компании Carlsberg в 2012 г. составила 5,607 млрд датских крон (751 млн евро), увеличившись на 8,8% по сравнению с показателем 2011 г. в размере 5,149 млрд крон. Такие данные приводятся в финансовом отчете компании, пишет РБК-Украина

Чистая выручка Carlsberg увеличилась в минувшем году на 5,7%, достигнув 67,201 млрд датских крон (9 млрд евро) против 63,561 млрд датских крон в 2011г. Доналоговая прибыль выросла на 7,6% - до 8,106 млрд крон (1,08 млрд евро) против 7,530 млрд крон в 2011 г.

Консолидированная прибыль (доступная для распределения среди акционеров) Carlsberg в IV квартале 2012 г. составила 192 млн датских крон (25,7 млн евро) против убытков в размере 85 млн крон в IV квартале 2011 г. Чистая выручка Carlsberg увеличилась в отчетном периоде на 7,2%, достигнув 15,932 млрд датских крон (2,135 млрд евро) против 14,853 млрд датских крон, полученных годом ранее. Доналоговая прибыль выросла на 46% - до 394 млн крон (52 млн евро) против 270 млн крон в IV квартале 2011г.

Carlsberg - одна из крупнейших пивоваренных компаний в мире, владеет такими национальными брендами, как Tuborg, Holsten и "Балтика". В конце ноября 2012 г. группа Carlsberg завершила процедуру принудительного выкупа акций ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" у миноритариев. В результате сделки доля Carlsberg в акционерном капитале "Балтики" составила 100%.

Главы внешнеполитических ведомств государств европейского Севера, стран Балтии и Центральной Европы встречаются в Польше.

В среду в Гданьске впервые состоится встреча министров иностранных дел 12 стран в формате: Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция + Эстония, Латвия, Литва + Вышеградская группа: Польша, Словакия, Чехия и Венгрия.

Хозяевами встречи выступают польский министр Радослав Сикорский и Карл Бильдт. Польша возглавляет сейчас Вышеградскую группу, Швеция - неформальное скандинавско-балтийское сотрудничество.

На повестке дня: обеспечение экономического прироста за счет углубленного сотрудничества в торговле, энергоснабжении, в транспортных перевозках, науке и культуре. Будет обсуждаться и Восточное партнерство ЕС, о котором говорилось и в понедельник на заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза. С восточной стороны участниками партнерства являются Белоруссия, Украина, Молдавия, Азербайджан, Армения и Грузия.

Сотрудничество с восточными соседями Европейского Союза и дальнейшее расширение ЕС - важные приоритеты Швеции и многих других стран-участниц совещания, пишет шведский МИД в сообщении для СМИ.

ВВП СТРАН-ЧЛЕНОВ ОЭСР ЗА 2012 ГОД ВЫРОС НА 1,3%

Наиболее высокие темпы роста экономики среди стран G7 продемонстрировали США

Внутренний валовой продукт стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в годовом выражении замедлился в IV квартале прошлого года до 0,7%, свидетельствуют предварительные данные организации. По итогам 2012 года ВВП стран ОЭСР прибавил 1,3%, в 2011 году показатель составлял 1,9%.

Наиболее высокие темпы роста экономики среди стран G7 продемонстрировали США - 1,5%, самое резкое снижение было зафиксировано в Италии - на 2,7%. В IV квартале прошлого года по сравнению с предыдущим кварталом ВВП стран ОЭСР сократился на 0,2%. В III квартале показатель продемонстрировал рост в 0,3%.

Падение ВВП стран, входящих в ОЭСР, произошло впервые с января-марта 2009 года, когда снижение составило 2,3%. В IV квартале 2012 года самая значительная негативная динамика наблюдалась в странах Евросоюза, где продолжается финансовый кризис. Сокращение ВВП на 0,6% зафиксировано у крупнейшей европейской экономики - Германии. Великобритания и Франция потеряли по 0,3%. В Италии, где сокращение ВВП продолжается шестой квартал подряд, снижение составило 0,9%. Аналогичная динамика наблюдается и в некоторых других странах еврозоны. Ситуация в Азии по сравнению с III кварталом существенно улучшилась - экономика Японии за отчетный период просела на 0,1%, тогда как до этого наблюдалось падение на 1%. Резкое замедление темпов роста ВВП произошло в США - в последнем квартале 2012 года он равнялся нулю, тогда как еще летом ОЭСР оценивал его в 0,8%.

В начале ноября 2012 года ОЭСР опубликовала исследование, согласно которому к 2016 году крупнейшей экономикой в мире станет Китай, который опередит США. Эксперты ожидают, что к 2015 году совокупный ВВП Китая и Индии превысит суммарный объем экономик стран G7. Согласно докладу PricewaterhouseСoopers, опубликованному в середине января, Россия к 2050 году по-прежнему останется на шестом месте в мире по объему ВВП, тогда как первое место перейдет к Китаю.

Люди гибнут за уран

Французская армия в Африке защищает энергетическую независимостьПятой республики

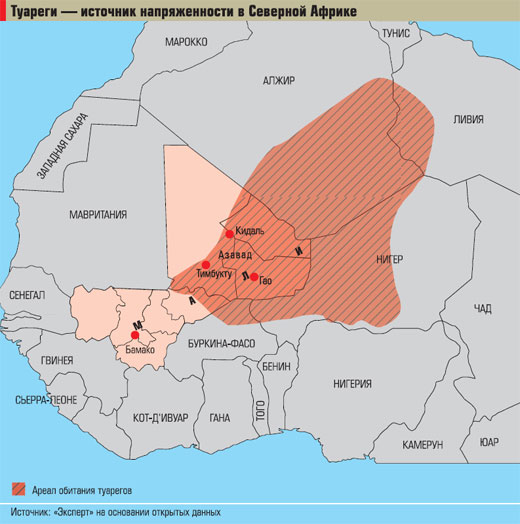

В начале февраля на северо-западе африканского континента, в Мали, боевые действия с участием иностранных войск вступили в активную фазу. Французские сухопутные подразделения при поддержке авиации, а также местной малийской армии оттеснили врага — вооруженные племена повстанцев-туарегов и соединения исламистов — на север страны. Уже заняты ключевые города Гоа, Тимбукту и Кидаль.

Только за январь нынешнего года Франция потратила на военную операцию 70 млн евро. Из них 50 млн ушло на переброску четырех тысяч военных и десяти тысяч единиц техники. Таким образом, французы на военные операции уже израсходовали десятую часть годового бюджета на 2013 год. И еще потратят как минимум столько же — Париж, как официально объявлено, начнет выводить войска в марте, чтобы уступить место подразделениям специально созданного объединения североафриканских стран АФИСМА (The African-led International Support Mission to Mali), которые будут обеспечивать безопасность в регионе.

Статистика по расходам других стран, оказывающих Франции логистическую помощь в операции под кодовым названием «Сервал», публично не оглашена, но известно, что доставка грузов оплачивается из национальных бюджетов Германии, Великобритании, США, Бельгии, Дании, Испании, Италии и Канады.

Как всегда в таких случаях, встает вопрос: что забыли европейцы и американцы в глубине африканского континента? Официальная причина проведения операции «Сервал» — обращение руководства Мали за помощью, борьба с терроризмом, стремление защитить интересы нескольких тысяч французских граждан в этой беднейшей африканской стране и обеспечить ее целостность. Официально Мали перестала быть французской колонией в 1960 году, однако незримое влияние Парижа на происходящее в регионе ощущается до сих пор.

При этом Франция — единственная из всех стран-участниц блока НАТО, непосредственно принимающая участие в боевых действиях. Такая недешевая жажда помощи бывшей колонии становится понятной, если проанализировать другие события в регионе.

Светящиеся соседи

Как только повстанцы и «потенциальные террористы» были оттеснены на север, Франция в начале февраля отправила отряды своих войск специального назначения и на восток Мали, поближе к границе соседнего Нигера. Цель — охрана урановых рудников в нигерийских городах Арлит и Имурарен.

На арлитских шахтах Сомаир и Коминак, разрабатываемых компанией Areva, добывается ежегодно 3,5 тыс. тонн природного уранового сырья (в пересчете на металлический уран). Это обеспечивает около 20–30% потребностей 58 французских атомных реакторов, которые производят около 80% электроэнергии в стране, и соответствует одной трети ежегодной глобальной добычи урана компанией Areva. Две шахты в Арлите удерживают Нигер на четвертом месте в мире по добыче урана после Казахстана, Канады и Австралии, делая регион значимым не только экономически, но и геополитически. И это его значение вряд ли уменьшится. В сентябре 2012-го Areva подписала с французской энергетической компанией EDF новый долгосрочный договор на поставку уранового сырья с 2014 по 2035 год.

Кроме того, Areva инвестировала 1,2 млрд евро в строительство новой шахты в нигерийском городе Имурарен, которая должна войти в строй в нынешнем или следующем году. При выходе на полную мощность она будет добывать до пяти тысяч тонн урана, что выведет Нигер на второе-третье место в мире по добыче этого радиоактивного ископаемого.

И тут пришли туареги

Французы очень сильно зависят от атомной энергетики, которая, в свою очередь, «сидит» на нигерийском уране. А добыча в Нигере сейчас становится всё более небезопасной, и это не связано с радиацией. В 2010 году исламисты захватили семерых сотрудников Areva в заложники, четверо из них до сих пор удерживаются в плену. Руководство компании с просьбой защитить рудники неоднократно обращалось к французским военным, но раньше те отмахивались — дескать, солдаты не могут охранять экономические интересы частной фирмы в течение длительного периода.

Однако после поражения режима Муаммара Каддафи в Ливии группировки туарегов были отброшены к югу (см. «Железная пята демократии»). Этот этнос берберской группы рассеян по всей Северо-Западной Африке (живут они и в Мали, и в Ливии, и в Нигере) и давно лелеет мечту создать собственное государство. В марте прошлого года туареги и примкнувшие к ним иные вооруженные группировки, вытесненные из Ливии, стали предпринимать активные действия по захвату территории Мали. Риск того, что французская энергетика останется без урана, стал слишком очевиден.

В начале февраля нынешнего года факт введения французских специальных войск на территорию уже не Мали, а Нигера для защиты урановых рудников подтвердил президент этой страны Махамаду Иссуфу. Причем почти в то же время он заявил, что намерен более активно сотрудничать с инвесторами из других стран. Иссуф недоволен тем, что сотрудничество с компанией Areva приносит только сто миллионов евро ежегодно, что, по его оценкам, составляет всего пять процентов бюджета страны.

Одним из поводов для недовольства также является затягивание проекта Имурарен — изначально предполагалось ввести шахту в строй в 2012 году, однако из-за проблем, в том числе связанных с личной безопасностью рабочих, строительство затормозилось. В начале 2013-го Areva предложила правительству Нигера компенсацию за эту задержку в размере 40 млн евро, которые будут предоставлены в течение трех лет. Это, похоже, указывает на серьезность недовольства со стороны нигерийских властей. Между тем китайская China Nuclear International Uranium Corporation разрабатывает третью по величине шахту в стране — Сомина — и проявляет активный интерес к другим возможным урановым проектам.

Официальная разработка урана в Мали, которая стала ареной боевых действий, пока не ведется, хотя она, как и Нигер, обладает немалыми запасами полезных ископаемых. Полностью выявить и раскрыть этот потенциал не удавалось из-за постоянной политической нестабильности и слабого обеспечения безопасности на северо-востоке страны — в районах Кидаль и Тесалит, находящихся к западу от нигерийских рудников. Там, по предварительным оценкам, находятся ключевые залежи урана. Однако пребывание на этих территориях племен туарегов затрудняло проведение геологических работ, необходимых для более точной оценки месторождений.

В более спокойных регионах Мали геологическое изучение и точный подсчет ресурсов продвигаются успешно. Например, в декабре 2012 года канадская компания Rockgate Corporation, разрабатывающая месторождение Фалеа на юго-западе страны, сообщила о переоценке запасов, которые в результате проведенных геологических работ увеличились в полтора раза — до 13,5 тыс. тонн. Таким образом, проводя военную операцию в Мали, Франция обеспечивает как безопасность текущей добычи уранового сырья, так и реализацию потенциальных проектов в будущем.

Автор: Сергей Рыбальченко

На днях компания-застройщик Meraas Development объявила о начале подготовительных работ в проекте Island 2, который будет состоять из элитного курорта, жилых домов низкоэтажной застройки и причала, расположенных на рукотворном острове в Дубае (ОАЭ). Как сообщает IMEXre.com со ссылкой на издание Emirates Business 24|7, контракт на проведение работ по возведению острова, которому присвоено название Jumana Island, получила датская компания Van Oord, специализирующаяся на драгировании и мелиорации. Завершение данного вида работ запланировано на конец 2013 года. Бюджет контракта, заключенного с компанией Van Oord, составляет 491 млн дирхамов (US$ 134.5 млн). В соответствии с данными, опубликованными на вебсайте компании Meraas Development, проект Island 2, территория которого составляет 6.3 млн кв. ф, будет представлять собой проект смешанного назначения. Доступ на остров будет осуществляться по автостраде Jumeirah Road, с которой остров будет соединен при помощи моста протяженностью в 300 м. Компания Van Oord отмечает, что контракт на проведение работ предполагает драгирование 8 млн кубометров песка со дна залива и установку 3 млн тонн камней для формирования искусственного острова. Ранее компания Van Oord уже сотрудничала с застройщиком Meraas при возведении острова Pearl Jumeirah Island. Кроме того, в портфолио компании значатся работы по возведению островов Palm Jumeirah, The World и Palm Deira, а также оборудование портовой зоны в проекте Mina Seyahi и землечерпательные работы в районе Dubai

Организация экономического сотрудничества и развития (OЭСР) призвало австралийское правительство привести систему существующего в стране налогообложения в соответствие со стандартами развитых стран. Налог на прибыль предприятий должен быть снижен, зато GST - добавленный налог на товары и услуги, должен быть повышен и распространен на большее количество наименований товаров и услуг. Австралии также рекомендовано "ослабить барьеры" в привлечении прямых иностранных инвестиций - существующая система проверки инвесторов признана слишком жесткой. Отчет ОЭСР "Going for Growth2013" был представлен на встрече министров финансов стран "Большой Двадцатки", которая состоялась в Москве 15-16 февраля. Министры финансов и управляющие центральными банками стран

G20 договорились положить конец практике ухода от налогообложения, которые применяют международные компании, подыскивая "более дешевую" для уплаты налога страну. Валюты не должны использоваться "как инструмент конкурентной девальвации".

В целом, на встрече признали, что в мире все еще наблюдается замедленный экономический рост и уровень безработицы "непомерно высок". Основные меры должны быть направлены на создание новых рабочих мест и экономический рост.

В документе указывается, что для сокращения убытков действующих предприятий необходимо уменьшение налогов на прибыль и увеличение налогов на потребление , к которым относится GST . Что касается Австралии, то в настоящее время налог на прибыль предприятий на территории континента составляет 30 процентов. Такая ставка налога, отмечает ОЭСР, "непомерно высока для страны, импортирующий капитал", - отмечено в отчете. Налог на товары и услуги составляет 10 процентов, при этом свежая пища,а также товары и услуги , относящиеся к сферам образования и здоровья, GST пока не облагаются.

Что касается прямых иностранных инвестиций, то вопрос их регулирования в Австралии принадлежит единолично казначею правительства. Ситуация с инвестициями, таким образом, отличается от всех других стран - участников ОЭСР и расценивается этими участниками как дискриминационная.

Другие рекомендации ОЭСР касаются снижения субсидий в автомобилестроительном сектор и систему ирригации, а также реформирования дошкольный системы - она должна быть просто более доступной.

В настоящее время один день в дошкольном учреждении обходится от 50 до 100 долларов. Для граждан и имеющих постоянное местожительство в Стране, правительство выдает субсидии по оплате дошкольных учреждений, от 20 до 50% , в зависимости от дохода родителей. Для многих дешевле уйти с работы, заниматься с ребенком и получать пособие по безработице.

Снижение цен на услуги дошкольных учреждений, которые, по статистике посещают меньший процент детей, чем в других странах OЭСР, вернет родителей на работу.

Товарищ ОМБУДСМЕН, о бедном ломовике замолвите слово...

Если ломопереработчика "обижают" госорганы, то теперь можно позвать на помощь своего Уполномоченного по защите прав предпринимателя.

У российских ломовиков появился свой уполномоченный по защите прав. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, Титов Борис Юрьевич, назначил Неверова Ильдара Алиевича в качестве бизнес-омбудсмена по вопросам, связанным с защитой прав предпринимателей в сфере природопользования и экологии. Теперь, если ломопереработчика притесняют госорганы, рейдеры, правоохранительные структуры и т.д., то он вправе обратиться в Управление, www.ombudsmanbiz.ru, и его проблеме будет привлечено пристальное внимание со стороны бизнес-омбудсмена по правам предпринимателей в области экологии и природопользования.

Поступило предложение, которое будет обсуждено 20 февраля на 9-м международном форуме “Лом черных и цветных металлов” по взаимодействию Уполномоченного с ломозаготовительной отраслью. Если делегаты форума одобрят, то СРО НП переработчиков лома “Руслом.ком” станет аккумулировать информацию и обращения об институциональных и частных конфликтах, проблемах с налоговыми органами и таможней, которые будет решать Управление. Есть надежда, что каждый участник рынка теперь не будет бороться за свое выживание в одиночку, потому что закон об Уполномоченном предусматривает беспрецедентные полномочия по улучшению бизнес-среды, в частности в нашей ломозаготовительной отрасли.

В свете открывающихся возможностей, хочется привести вольное изложение стихотворения Маяковского “РАЗГОВОР С ТОВАРИЩЕМ ЛЕНИНЫМ” (1929) применительно к ломозаготовительной отрасли.

Разговор ломовика с товарищем Омбудсменом

Грудой дел,

суматохой явлений

день отошел,

постепенно стемнев.

Двое в комнате.

Я

и Омбудсмен -

фотографией

на белой стене,

Рот открыт

в напряженной речи...

Лес флагов...

рук трава...

Я встал со стула,

радостью высвечен,

хочется -

идти,

приветствовать,

рапортовать!

"Товарищ Омбудсмен,

я вам докладываю

не по службе,

а по душе.

Товарищ Обмдусмен,

работа адовая

Ждет вас -

выросли горы уже.

Ширится

добыча

угля и руды,

И день и ночь

лом даем

для страны.

А рядом с этим,

конешно,

много,

много

разной

дряни и ерунды.

Устаешь

отбиваться и отгрызаться.

Многие

без вас

отбились от рук.

Очень

много

разных мерзавцев

ходят

по нашей земле

и вокруг.

Нету

им

ни числа,

ни клички,

целая

лента типов

тянется...

___________________________________________

Кратка справка. Что значит слово “Омбудсмен” ?

От швед. ombudsman, омбудсман, «представитель», в русский язык вошло через английский, отсюда - мен) — в некоторых государствах должностное лицо, на которое возлагаются функции контроля за соблюдением законных прав и интересов граждан в деятельности органов исполнительной власти и должностных лиц. Официальные названия должности в разных странах различаются. Впервые должность «парламентского омбудсмена» учреждена риксдагом Швеции в 1809 году, согласно принятой в этом году конституции («Форме правления»). Долгое время идея создания должности омбудсмена не была принята в других правовых системах, кроме шведской. Однако с течением времени пост омбудсмена был введён по шведскому образцу и в других странах Северной Европы — в 1919 году (после получения независимости от РСФСР) в Финляндии, в 1952 году в Норвегии, а годом позже в Дании. Первым неевропейским государством, введшим должность омбудсмена, стала Новая Зеландия в 1962 году, первым социалистическим — Польша (1987). В настоящее время уже в 100 странах всего мира омбудсмены стоят на страже прав и свобод человека.

От Смуты до смуты

Четыре века назад на российский престол взошел первый представитель династии Романовых

Судьбу страны часто решают оказавшиеся на вершине власти личности — люди со своими убеждениями, семейными драмами, слабостями. Поэтому так увлекательно изучать эпохи, исследуя подробности жизни их главных героев. Именно такой, человеческий взгляд на историю из года в год привлекает слушателей в Государственный исторический музей на авторский цикл Екатерины Емельяновой, посвященный представителям династии Романовых, стоявшей у руля России 304 года. Какие вопросы волнуют приходящих на лекции людей, приученных видеть российских царей в довольно узком политическом ракурсе? Об этом историк рассказала «Московским новостям».

При ком Россию уважали

Кто из Романовых оставил самый яркий и значительный след в российской истории? Этот вопрос задают из года в год, хотя ответ известен каждому. Конечно, Петр Первый. Его же считают самой неоднозначной фигурой из правителей Романовых. Вот в ком ужасное и неприемлемое удивительным образом сочеталось с понятным и человеческим. Как говорил о Петре Пушкин, он сам по себе целая эпоха. Справедливо. С ним Россия пошла новым путем. Но историки до бесконечности будут спорить, верным ли был его выбор.

В истории России вообще было немало роковых развилок. Вот, например, царь Федор Алексеевич — сын царя Алексея Михайловича, старший брат Петра по отцу — умер в 1682 году двадцатилетним. Получил в детстве травму: решил покатать своих тетушек и сел на место кучера, но лошади резко поднялись, он упал, карета проехала по нему, и кончилось все серьезной травмой позвоночника. К концу жизни он практически не мог двигаться, его носили на носилках.

Между тем этот третий по счету Романов был умнейшим и образованнейшим человеком своего времени. Проживи он еще лет 15, наверняка Россия пошла бы абсолютно другим маршрутом. Тоже по направлению к Европе, но в том русле, в котором она шла с момента принятия христианства, — ближе к греческой, эллинской культуре. Даже в названии созданной им академии «славяно-греко-латинская», открыть которую он так и не успел, слово «латинская» стояло на последнем месте, главным предполагалось изучение славянских и греческих языков. При Петре, кстати, роль академии, из которой вышел Ломоносов, была значительно меньше, чем предназначалось ей при создании.

Отец Петра — царь Алексей Михайлович, человек весьма неординарный, — тоже многое заложил для будущих преобразований: открыл в Москве первый театр, построил первый военный корабль, пытался приучить Русь к западным обычаям и порядкам. Но получил в народе титул «тишайший». И старший сын его, Федор Алексеевич, даже в документах величал себя «наша тихость». Хотя оба были не такого уж кроткого нрава — могли, если надо, провинившегося и с лестницы спустить, и за бороду оттаскать. «Тихость» тут скорее обозначение приоритетов правления. Они стремились к царствованию спокойному и умиротворенному.

Когда умер Алексей Михайлович, общество, как говорится, было беременно реформами. Они произошли бы в любом случае. Вопрос в том, как быстро и какой ценой. Как писал замечательный историк Сергей Соловьев, Алексей Михайлович умел все сглаживать и улаживать, приучал пугливую русскую мысль к влияниям, шедшим с Запада. И царь Федор был таким. А Петр стал насаждать иностранную модель силой. Хотя сам, как ни странно, был насквозь русским человеком. И все-таки именно Петр приблизил Россию к цивилизованной Европе. Недаром Сенат в 1721 году, обращаясь к царю, просил его принять титулы отца отечества и императора. В прошении было очень точно сказано, что Московию, которая была для иноземцев непонятной, отдаленной окраиной, царь Петр поднял из небытия и «среди прочих держав европейских утвердил». Принципиально изменилось отношение не только к ее правителю, но и к стране. Ее признавали, ее боялись.