Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Власти Дании приостановили на две недели использование вакцины от коронавируса производства AstraZeneca из-за случаев тромбоза, выявленных после ее введения. Решение было принято после смерти одного вакцинированного в результате тромбообразования, пишет Reuters.

Министр здравоохранения Дании подчеркнул, что пока нет доказательств наличия связи между введением вакцины и развитием нарушений свертывания крови. Для это будет проведено соответствующее расследование. В EMA подчеркивают, что частота развития тромбозов среди привившихся лиц не превышает таковую в общей популяции.

Ранее в Австрии было также приостановлено использование вакцины AstraZeneca на время расследования одного случая летального исхода из-за образования тромба и одного случая развития легочной эмболии у пациентов, ранее прошедших вакцинацию.

Минстрой России и Европейская экономическая комиссия ООН провели онлайн-семинар по жилищной политике в России и СНГ

В среду, 10 марта, состоялся онлайн-семинар по жилищной политике в России и Содружестве Независимых Государств, посвященный рассмотрению опыта и лучших практик России, Узбекистана, Молдовы и Беларуси в контексте строительства доступного и качественного жилья.

Участие в онлайн-семинаре приняли заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин, Первый заместитель Министра строительства Республики Узбекистан Давронжон Адилов, Государственный секретарь Министерства экономики и инфраструктуры Республики Молдова Михаил Лупашку, а также эксперты Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН), Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности государств-участников СНГ и РУП «Институт жилища - НИПТИС им. Атаева С.С.» Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Участники онлайн-семинара поделились лучшими практиками развития сферы жилищного строительства, поддержки строительной отрасли в период санитарных ограничений, а также перспективами ее развития. «Все спикеры отметили произошедшие в их странах изменения: в области правового регулирования, направленного на улучшение качества строящихся объектов и применения стратегий комплексного развития, социальной направленности государственных программ и поиска баланса спроса и предложения», – подчеркнул Никита Стасишин.

Онлайн-семинар проведен в рамках подготовки к министерской встречи в рамках 82 сессии Комитета по градостроительству, жилищному хозяйству и землепользованию ЕЭК ООН, запланированной на 6-8 октября 2021 года. Итоги онлайн-семинара будут учтены специалистами ЕЭК ООН при разработке профильных документов, направленных на стимулирование устойчивого жилищного строительства в регионе.

Группа НЛМК внедрила новую схему транспортировки продукции

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, впервые в истории международного торгового судоходства начала применять для транспортировки стальных заготовок полимерные материалы вместо деревянной тары. Новая схема транспортировки позволяет ежегодно экономить больше 100 млн рублей и 13 тыс. кубометров древесины.

Ранее при морских перевозках для крепления металла на судне применяли деревянный брус. Ежегодно на эти цели шло порядка 13 тыс. кубометров древесины - это почти три железнодорожных состава. Новая схема транспортировки позволяет вместо бруса многократно использовать крепеж из специальных полимерных материалов.

Теперь для морских перевозок партии металла требуется в 20 раз меньше древесины. Одновременно отпадает необходимость утилизации использованной древесины и стимулируется спрос на переработку в полимерный материал бытового пластикового мусора. На производство нового крепежа для транспортировки партии в 5 000 тонн слябов требуется 50 000 полуторалитровых пластиковых бутылок. За счет удобства эксплуатации нового крепежа также выросла скорость операций по погрузке стальных заготовок на судно.

Новая схема транспортировки теперь постоянно используется на маршруте Калининград – Фредериксверк (Дания). Технология будет масштабирована внутри цепочки поставок Группы НЛМК.

Евросоюз хочет ускорить декарбонизацию

Девять стран Евросоюза призвали Европейскую комиссию ускорить переход к использованию автомобилей с нулевым уровнем выбросов и установить сроки поэтапного отказа от продажи новых автомобилей, использующих бензин и дизельное топливо.

В числе авторов этого обращения оказались Австрия, Бельгия, Дания, Греция, Ирландия, Литва, Люксембург, Мальта и Нидерланды. Не подписались под призывом Франция, Германия и Италия, а также некоторые члены Евросоюза из Центральной и Восточной Европы.

Среди требований подписантов значится не только установление точной даты, когда в Европе будут прекращены продажи машин с бензиновыми и дизельными двигателями, но и принятие на уровне Евросоюза законов, позволяющих его членам дополнительно стимулировать скорейшее прекращение производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Авторы обращения также хотят значительно повысить стандарты выбросов углекислого газа и нарастить усилия по созданию инфраструктуры для зарядки и заправки транспортных средств с нулевым уровнем выбросов.

ЦБ: цена нефти может понизиться до $50 за баррель

Есть вероятность снижения стоимости барреля нефти в 2021 году ближе к $50, поскольку остается высокой неопределенность относительно дальнейшей динамики спроса и цены нефти, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды».

По прогнозу ЦБ, пишет ПРАЙМ, среднегодовая цена на нефть марки Urals в 2021–2023 годах составит $50 за баррель. При этом мировые цены на нефть в среду днем перешли в плюс после утреннего снижения, достигая $68 за баррель марки Brent.

«Неопределенность относительно дальнейшей динамики спроса и цены нефти остается высокой. Усиливающаяся бэквордация фьючерсной кривой нефти указывает на высокую вероятность снижения нефтяных цен ближе к уровню $50 за баррель», — пишут аналитики, напомнив, что восстановление мировой экономики и улучшение эпидемической ситуации способствовали росту цен сырьевых товаров и снижению цен «защитных металлов» в феврале. При этом, отмечают эксперты, рост нефтяных цен вызван продолжающимся сокращением запасов в странах ОЭСР на фоне консервативного подхода стран ОПЕК+ к наращиванию добычи, а также масштабными временными факторами, в основном — длительной остановкой добычи на большом числе сланцевых месторождений США из-за заморозков.

Мнение департамента, подчеркивает при этом агентство, может не совпадать с официальной позицией Банка России.

Дубай, ОАЭ. Департамент культуры и туризма Абу-Даби обновил список стран, путешественникам из которых не нужно проходить 10-дневный карантин по прибытии в столицу Объединенных Арабских Эмиратов.

В список безопасных с эпидемиологической точки зрения направлений вошли Казахстан, Марокко и Саудовская Аравия. Помимо них, власти Абу-Даби внесли в «зеленый» список Австралию, Бутан, Бруней, Китай, Гренландию, Гонконг, Исландию, Маврикий, Новую Зеландию и Сингапур.

Прибывающим из этих стран путешественникам не нужно соблюдать обязательный карантин после приземления в Абу-Даби, однако туристы и резиденты не освобождаются от ПЦР-тестирования на коронавирус COVID-19 по прилете. Речь идет о странах, из которых туристы прибывают, а не о странах их гражданства.

Путешественники, прибывающие из стран «зеленого» списка, также будут сдавать ПЦР-тесты через 6 дней после въезда на территорию столичного эмирата. Туристы, прибывающие из всех остальных стран, должны сдавать ПЦР-тест по прибытии, на восьмой день после въезда на территорию Абу-Даби, а также проходить обязательный 10-дневный карантин.

Резиденты, вступавшие в близкие контакты с зараженными COVID-19, должны находиться на самоизоляции в течение пяти дней и сдавать ПЦР-тест на 4-й день. При отрицательном результате теста карантин будет прекращен.

Ранее Комитет по управлению чрезвычайными ситуациями, кризисами и катастрофами Абу-Даби ввел новые ограничения на фоне роста числа случаев заражения COVID-19. В частности, под запрет попали вечеринки и общественные собрания. Что касается свадеб и семейных встреч, число гостей на них сокращено до 10; на похоронах и поминках могут присутствовать не более 20 человек.

Россия достроит «Северный поток-2», признала Варшава

Варшава, которая неоднократно предпринимала попытки остановить или хотя бы замедлить строительство «Северного потока-2», к чему призывала и своих союзников в ЕС и США, теперь вынуждена признать, что Россия достроит газопровод. «Это выглядит так, что этот газопровод будет закончен», — заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире Польского радио. При этом он отметил, на данный момент «есть еще многочисленные юридические характеры, связанные с началом его эксплуатации».

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, в конце января недостроенными оставались примерно 148 км газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 км: в водах Дании оставалось уложить 120 км, и около 28 км в водах Германии. Однако оператор сообщил, что работы по укладке «Северного потока-2» планируется завершить до конца сентября этого года. Новый обозначенный срок выглядит более реалистичным, однако в то же время означает, что «Газпром» — учитывая также время, необходимое на его ввод в эксплуатацию, — вероятнее всего не сможет в этом году начать поставки по газопроводу.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой СПГ, а также Украина и ряд европейских стран.

Когда «Северный поток-2» получит разрешение ФРГ на строительство, регулятор не знает

Регулятор в ФРГ затрудняется прогнозировать сроки выдачи разрешения Федерального ведомства по судоходству и гидрографии (BSH) на строительство газопровода «Северный поток-2». «Я ничего не могу сказать вам по срокам. Сколько времени займет процесс принятия решения — я не знаю», — сказала «Интерфаксу» представитель ведомства.

Во второй половине января стало известно, что природоохранные организации ФРГ Nabu и DUH опротестовали разрешение на прокладку «Северного потока-2», выданное BSH. Разрешение было выдано на строительство с сентября по май, однако на время рассмотрения опротестования оно не имеет силы.

Работы по укладке «Северного потока-2» планируется завершить до конца сентября, сообщил ранее оператор проекта Nord Stream 2 AG. Новый обозначенный срок выглядит более реалистичным, однако в то же время означает, что «Газпром» — учитывая также время, необходимое на его ввод в эксплуатацию, — вероятнее всего не сможет в этом году начать поставки по газопроводу.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, в конце января недостроенными оставались примерно 148 км газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 км: в водах Дании оставалось уложить 120 км, и около 28 км в водах Германии.

Нефть и газ в феврале 2021 года

Ежемесячный обзор нефтяного рынка и нефтегазовой отрасли

Рынок нефти. Нефть Brent снова идёт на $70 за баррель?

В феврале нефтяное ралли только усилилось. Так, за месяц цена нефти сорта Brent повысилась на 14,4% до $64,2 за баррель, обновив за месяц сразу несколько годовых максимумов. А цена техасского сорта WTI в феврале тоже обновила максимумы и выросла даже на 15,2%, до $61,41 за баррель.

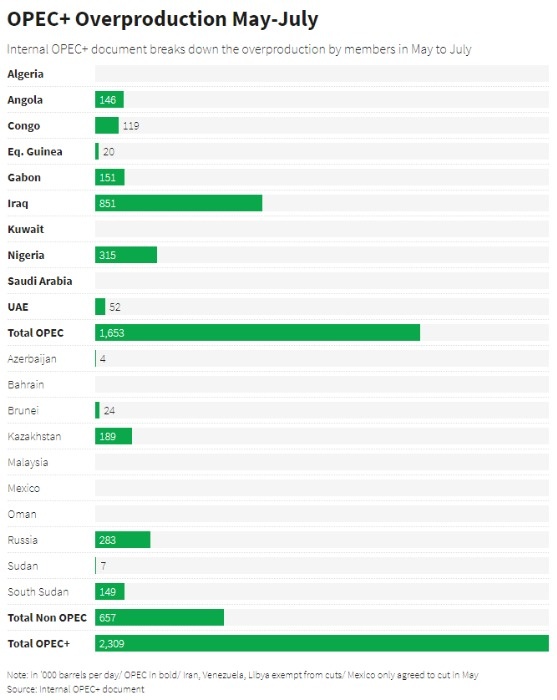

«Аппетит» к росту проявился у рынка ещё в первые дни месяца, накануне очередной министерской встречи стран-участниц ОПЕК+. В западных СМИ в преддверии встречи появились прогнозы со ссылкой на источники в ОПЕК о том, что в январе 2021 года условия соглашения ОПЕК+ были выполнены почти на 100%, что вдохновило рынок на мощный рост и открыло перед ценой Brent перспективу роста до $60 за баррель и выше.

Однако министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в феврале не стал обсуждать вопрос о возможных уровнях добычи нефти в апреле, оставив этот вопрос до следующего заседания, назначенного на 3 марта. Но рынок был уже вдохновлён ожиданиями эффективного выполнения сделки, и цена Brent в начале февраля быстро подорожала до $59 за баррель.

Кроме уверенности в том, что ОПЕК+ в состоянии эффективно справляться с дисбалансом предложения, рынку в первой декаде февраля прибавили оптимизма заявления руководства корпорации Saudi Aramco о том, что мировой спрос на нефть может восстановиться до докризисных уровней уже к декабрю 2021 года. Цена нефти Brent начала тестировать уровень в $60 за баррель.

8 февраля цены на нефть отправились в «космический полёт»: цена Brent преодолела заветный докризисный уровень в $60 за баррель, а цена WTI всего за день добралась до очередного годового максимума почти в $58 за баррель. Нефть подорожала на ожиданиях роста спроса в Китае. Так, сообщения зарубежных СМИ в первой декаде февраля о том, что в Китай направляются 127 танкеров, перевозящих в общей сложности 250 млн баррелей нефти, вдохновили рынок на рост.

В середине февраля нефтяное ралли немного сдержалось достаточно неоднозначными прогнозами мирового спроса от ОПЕК и Международного энергетического агентства, однако передышка нефтяного ралли оказалась недолгой.

К 15 февраля Brent вышла на максимумы середины января 2020 года, то есть поднялась уже до докризисных времён, и почти то же самое сделала цена сорта WTI, превысив, соответственно, $62 (Brent) и $60 (WTI) за баррель.

Скорее всего, ралли могло быть связано с резким похолоданием в США и Европе и выросшим в связи с этим спросом на нефть. Из-за аномальных холодов добыча нефти в США в феврале сократилась на 2 млн б/с, сообщают американские СМИ со ссылкой на экспертов. А в Минэнерго США в феврале спрогнозировали, что вследствие наступивших в феврале аномальных морозов и остановки добычи нефти в Техасе снижение добычи в США может продолжиться даже в марте, так как её будет сложно быстро восстановить.

Более того, американское Минэнерго предупредило о возможном дефиците нефти в мире уже в 2021-2022 годах на фоне неожиданных погодных аномалий. В итоге нефтяной рынок оставался «бычьим» до конца месяца.

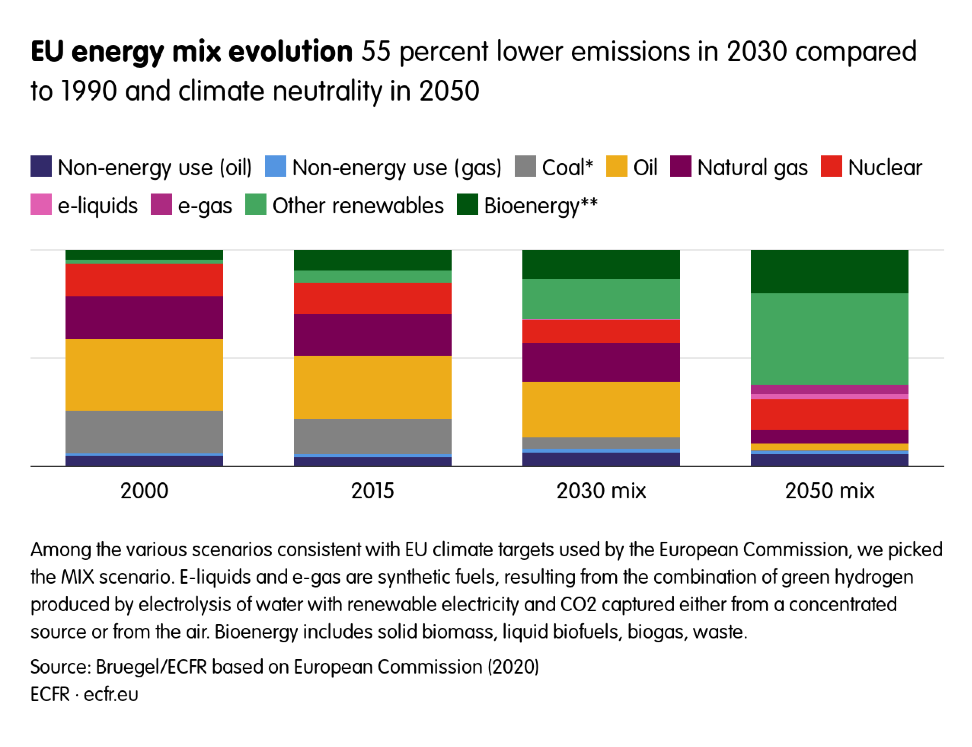

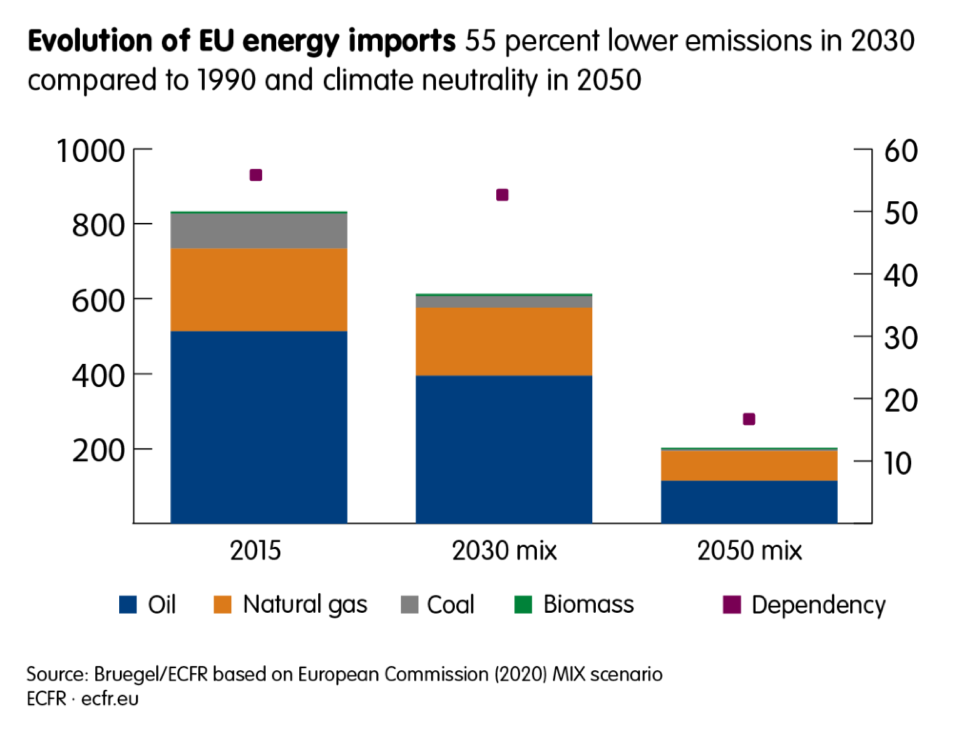

Аномальные холода в США и Европе вновь вызвали дискуссию об эффективности генерации энергии из возобновляемых источников, так как ВИЭ в период холодов в Техасе явно не оправдали возложенных на них ожиданий. Не все крупнейшие мировые нефтегазовые корпорации продолжают наращивать инвестиции в «зелёные технологии», работая на будущее.

Недавно эксперты исследовательского агентства Rystad Energy пришли к выводу, что все инвестиции в ВИЭ в течение ближайших пяти лет будут направляться преимущественно десятью мировыми нефтяными гигантами, и эта цифра составит за пять лет всего $17,5 млрд, из которых около $10 млрд инвестирует только одна корпорация – норвежская Equinor. Для сравнения: эти же корпорации за тот же самый период намерены инвестировать в добычу нефти и газа около $170 млрд.

Таким образом, можно предположить, что инвестиции в добычу традиционных углеводородов будут расти как минимум в ближайшие десять лет, поскольку спрос на нефть не будет снижаться. Ранее мы писали о том, что переход на «зелёную» энергетику окажется не быстрым, и о вытеснении традиционных углеводородов «зелёными» технологиями можно будет всерьёз говорить не ранее 2035 года.

Главная проблема возобновляемых источников энергии заключается в том, что они привязаны к территории, на которой расположены и не всегда пригодны для использования в периоды погодных аномалий. Считается, что ветряные электростанции наиболее дешевы и практичны в эксплуатации. Однако ветряные электростанции в период аномальных холодов как в США, так и в Европе оказались бесполезными, что привело к массовым отключениям электроэнергии. А выработка электричества на солнечных панелях зимой резко падает. Поэтому маловероятно, что в ближайшее десятилетие ВИЭ вытеснят традиционные источники энергии. Намерения мировых нефтяных мейджоров наращивать инвестиции в ВИЭ могут быть связаны с желанием диверсифицировать бизнес, в том числе путем присоединения более мелких компаний, занимающихся разработкой новых «зелёных технологий», возможно, применимых в сфере добычи и переработки нефти и газа.

Но в 2021 году, как оказалось, рано прогнозировать скорое падение спроса на нефть.

Рынок настроен на то, что избыток предложения, возникший в 2020 году, в текущем году будет уменьшаться по мере роста спроса.

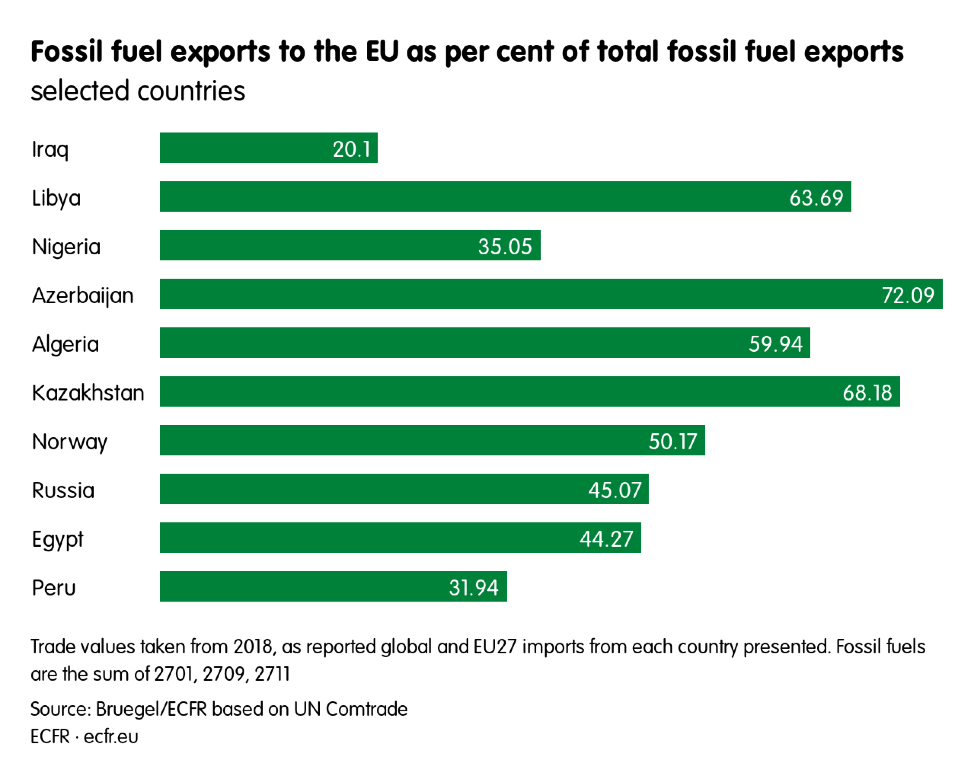

В начале марта на онлайновой встрече стран-участниц ОПЕК+ было принято решение сохранить в апреле действующие уровни добычи нефти для всех участников сделки, кроме России и Казахстана, которым будет разрешено, соответственно, увеличить добычу нефти с 1 апреля на 130 тыс. б/с и 20 тыс. б/с. При этом Саудовская Аравия в апреле сохранит свой объём добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн б/с.

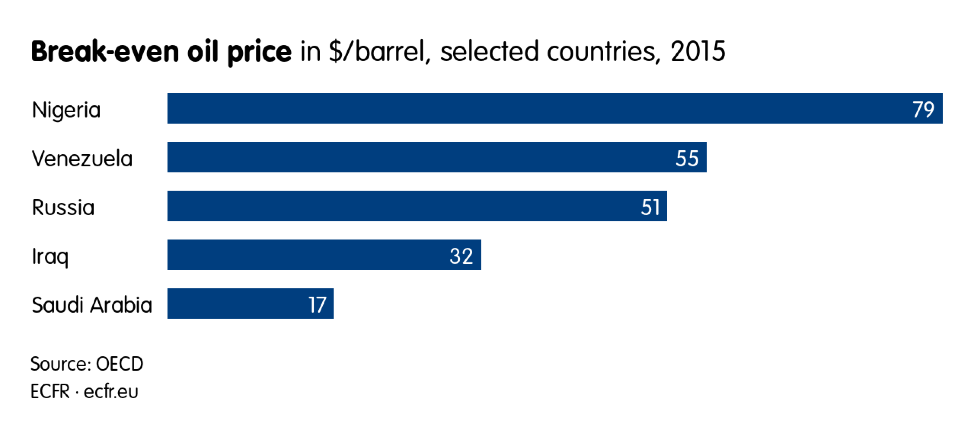

Таким образом, страны-участницы ОПЕК+ на мартовской встрече сделали выбор в пользу роста цен, а не объёмов добычи. Если предположить, что власти Саудовской Аравии являются убеждёнными сторонниками максимально возможного роста цен на нефть, так как бюджет королевства балансируется при цене на нефть не ниже $70 за баррель, а Россия, наоборот, заинтересована в увеличении объёмов добычи, чтобы способствовать росту ВВП, то решение стран действительно оказалось компромиссным. Следует отметить, что решению ОПЕК+ предшествовал телефонный разговор президента России Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом аль-Саудом, и вероятно, что компромисс двух великих нефтяных держав был достигнут ранее на самом высоком уровне.

Что же дальше? Цена Brent теперь имеет хорошие шансы вернуться снова на уровень в $70 за баррель, и эта цена может быть достигнута, по нашей оценке, в течение полугода. А в марте мы ожидаем коридор по цене Brent в $56-68 за баррель.

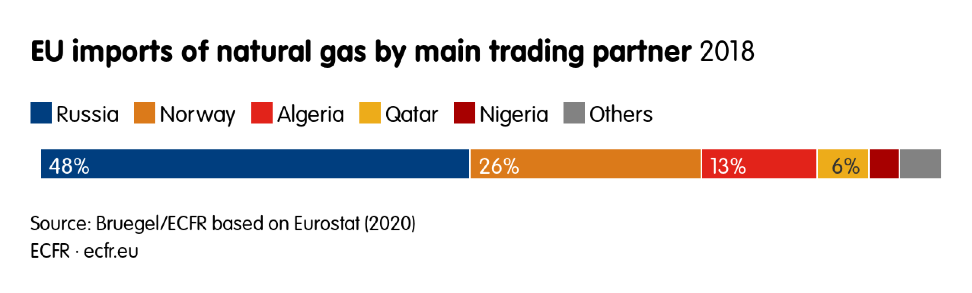

Газовая отрасль. В замерзающей Европе вырос спрос на российский газ

Февраль для избалованной российским газом теплолюбивой Европы выдался аномально морозным, что привело к резкому сокращению запасов газа в подземных хранилищах. Так, по данным Gas Infrastructure Europe, ещё в первые две недели февраля 2021 года европейские потребители отобрали из ПХГ на 28% больше газа, чем за всю зиму 2019-2020 гг. А в двадцатых числах февраля в европейских газохранилищах, в особенности – в ПХГ Германии и Франции, осталось менее 40% ранее накопленного газа. Более того, во Франции ПХГ оказались опустошены почти на 70%. Цены на газ на спотовом рынке начале февраля повышались до $300 за тысячу кубометров.

На фоне резкого повышения спроса на газ в Европе Россия в январе-феврале 2021 года добыла 130,66 млрд кубометров газа, что на 3,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, а в одном только феврале – почти на 3% больше, чем в феврале докризисного 2019 года.

С учётом того, что в феврале Европу неожиданно оккупировал «Генерал Мороз», европейцы задумались о том, что возобновляемые источники энергии, в инвестиции в которые не скупятся европейские нефтегазовые гиганты, имеют свои пределы использования. А из этого следует, что много российского газа не бывает (по крайней мере, пока человечество не изобрело какие-либо иные более удобные и дешёвые источники энергии, но это точно не СПГ). Значит, газопровод «Северный поток-2» должен быть не только достроен, но и запущен в эксплуатацию.

Несмотря на санкции и огромное политическое давление США на Европу, работы по укладке газопровода продолжаются, и, пожалуй, наиболее серьёзной угрозой срыва сроков завершения строительства является как раз не политика, а всё та же погода. Пока Европа замерзала, а «Газпром» продолжал бесперебойно поставлять ей газ, Балтийское море довольно долго штормило, что препятствовало проведению строительных работ вплоть до середины февраля. Однако с середины прошлого месяца трубоукладочная баржа «Фортуна» возобновила укладку газопровода, укладывая в среднем 670 метров трубы в день и нарастив к началу марта скорость строительства при хорошей погоде до 1 км в день. Для сравнения: во время строительства морского газопровода «Северный поток-1» в схожих погодных условиях на Балтике строительные работы велись со средней скоростью 400-500 м трубы в день.

В результате по состоянию на 1 марта остаётся уложить чуть больше 100 км трубопровода в датской исключительной экономической зоне и чуть более 20 км в немецких водах.

Тем временем «ястребы» из Конгресса США лелеют надежду всё-таки остановить строительство газопровода или хотя бы не допустить его запуска в эксплуатацию, что возмущает даже ранее лояльных США чиновников из Брюсселя. Так, даже такой симпатизирующий США европейский дипломат, как председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, опубликовал в немецком издании Der Spiegel статью «Переложить ответственность на Москву», в которой призывал Германию пойти на переговоры с Россией и США ради выработки устраивающего все стороны решения по «Северному потоку-2». Хотя господин Ишингер считает, что на Россию Западу нужно оказывать давление, увязывая разрешение на продолжение строительства и на эксплуатацию «Северного потока-2» с политикой, в том числе с сохранением транзита газа через Украину, даже он признал, что Германия и Европа в целом ещё долго будет испытывать потребность в недорогом и бесперебойно поставляемом российском газе, а прекращение строительства приведёт к затяжным судебным процессам с оператором и участниками проекта, да и «руины» недостроенного газопровода на дне Балтийского моря нанесут Европе экологический ущерб.

Впрочем, президент США Джо Байден пока не торопится с новыми санкциями против участников проекта «Северный поток-2», хотя в феврале проект покинули ещё несколько европейских компаний. В администрации президента США пока ограничиваются только заявлением о том, что строительство этого газопровода является «плохой сделкой» для Европы.

По-видимому, администрация Белого дома, в отличие от некоторых не вполне адекватных конгрессменов, намерена не столько препятствовать завершению почти достроенного газопровода, сколько любой ценой попытаться помочь Украине сохранить транзит через её сильно изношенную ГТС.

Но до 2025 года эта тема на самом деле не должна быть слишком актуальной, тем более для третьих стран, когда между России и Украиной действует транзитный контракт. И даже запуск «Северного потока-2» в эксплуатацию не прекратит полностью транзит российского газа через Украину, особенно с учётом холодных зим в Европе и резко возрастающего спроса на газ в период холодов. Прекращение транзита через Украину будет более актуальным уже когда будет построена вторая нитка «Турецкого потока» в Европу, но этот процесс тоже обещает быть не быстрым из-за санкций США.

Рынок нефтегазовых акций. Ралли в акциях Роснефти продолжалось

В феврале российский фондовый рынок начал расти после январского обвала, но сколько-нибудь значительного роста не случилось. Индекс Московской Биржи за февраль вырос, но только на 1,7%, до 3346,64 пункта. Санкционная угроза в феврале несколько притихла, а массовая вакцинация населения мира привела к тому, что и в России, и в остальном мире начали постепенно отменять или смягчать ограничения для бизнеса. Динамика роста акций нефтегазового сектора оказалась в целом сильнее остального рынка, но были и свои аутсайдеры. Но самый мощный рост за месяц показали акции «Роснефти», подорожавшие в феврале на 11%, и это после уверенного январского роста. Также выросли в цене акции «Газпром нефти» (+7,6%) и обыкновенные акции «Татнефти» (+7,5%), а также акции ЛУКОЙЛа (+5,4%). Акции «Газпрома» выросли за февраль на 2,8%, а НОВАТЭКа – понизились почти на 1%, также аутсайдером рынка оказались обыкновенные акции «Сургутнефтегаза», подешевевшие на 4%.

В феврале «Роснефть» обнародовала финансовые результаты по МСФО, согласно которым, чистая прибыль компании за 2020 год составила 147 млрд руб. Этот результат оказался ниже, чем по итогам докризисного 2019 года, но на фоне падения прибыли и международных, и российских нефтяных гигантов результат «Роснефти» можно назвать очень успешным. Компания обеспечила годовую прибыль за счёт 4 квартала 2020 года, чистая прибыль в котором составила 324 млрд руб. благодаря осуществлению ряда сделок в рамках проекта «Восток Ойл». Инвесторы ожидают от компании дивидендов по итогам 2020 года в размере 50% чистой прибыли по МСФО.

Наталья Мильчакова, к.э.н., заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»

Россия опережает намеченный график вхождения в десятку лучших стран мира по качеству общего образования

Россия в 2020 году существенно улучшила свои показатели по читательской и математической грамотности 15-летних школьников, показали результаты общероссийского исследования по модели PISA, проводившегося осенью прошлого года. Эти результаты, наряду с итогами сравнительных международных исследований PIRLS и TIMSS, лежат в основе расчета показателя вхождения России в десятку лучших стран мира по качеству общего образования.

По читательской грамотности результат российских школьников повысился с 488 баллов в 2019 году до 492 баллов в 2020 году, место России в мировом рейтинге – с 26 до 24. Показатель математической грамотности продемонстрировал еще более существенный рост – с 483 до 494 баллов, по нему Россия поднялась с 33 на 27 место. По естественно-научной грамотности результат несколько снизился – с 479 до 472 баллов, по этому показателю Россия в 2020 году находилась на 36 месте.

Показатель «средневзвешенное место России», рассчитываемый на основе результатов исследований PISA, PIRLS и TIMSS, составил 13,5, превысив намеченный в рамках национального проекта «Образование» плановый показатель для 2020 года – 14.

«Несмотря на пандемию и то, что последнюю четверть прошлого учебного года школьники находились на дистанционном обучении, у нас наблюдается хорошая динамика результатов по читательской и математической грамотности. И педагоги, и органы управления образованием сделали все, чтобы удержать качество образования наших школьников и не дать снизить тот уровень, который был. Результат России в исследовании PISA выше среднего по ОЭСР, но именно умение наших школьников применять теоретические знания на практике, проверяемое этим исследованием, требует пристального анализа и работы», — прокомментировал в ходе пресс-конференции полученные результаты министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что позитивный вклад в динамику результатов российских школьников внесла реализация проекта «500+», целью которого является оказание помощи школам с низкими образовательными результатами. Также положительный эффект дало формирование открытого банка заданий по функциональной грамотности, который школы могут использовать на своих уроках. «Исследование было проведено в сложных условиях, когда регионы вводили различные карантинные меры. Но тем не менее мы успели его провести и получить репрезентативную выборку», — рассказал руководитель Рособрнадзора.

Директор Федерального института оценки качества образования (ФИОКО) Сергей Станченко рассказал, что в общероссийской выборке в рамках исследования 2020 года поучаствовали около 6 тысяч 15-летних обучающихся 200 школ и колледжей из 43 регионов Российской Федерации.

«Читательская и математическая грамотность – навыки, которые можно достаточно хорошо развивать при обучении в дистанционном режиме. Понижение результатов по естественно-научной грамотности можно объяснить трудностями, связанными с пандемией, поскольку здесь огромное значение имеет навык выполнения практических заданий с использованием лабораторного оборудования, что было затруднено в течение нескольких месяцев, предшествующих исследованиям», — прокомментировал результаты исследования Сергей Станченко.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что естественно-научной подготовке российских школьников планируется уделить особое внимание. Все сельские школы будут оснащены необходимым оборудованием, чтобы учащиеся имели возможность выполнять на уроках практические задания.

Справочно:

PISA – крупнейшая международная программа по оценке учебных достижений (Programme for International Student Assessment), которая реализуется под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Исследование проводится циклами раз в три года среди 15-летних школьников по всему миру: проверяется их математическая и естественнонаучная грамотность, а также грамотность чтения. Инструментарий исследования PISA включает в себя тест и анкету для учащегося, а также анкету для администрации школы.

Разработка ОЭСР «PISA для школ» (PISA-for-Schools) позволяет использовать инструментарий PISA вне цикла основного международного исследования, получая при этом сопоставимые данные с международной шкалой PISA предыдущего цикла. В 2019 году в России стартовал проект, в рамках которого до 2024 года все регионы проведут оценку знаний школьников по модели PISA. Также ежегодно проводится оценка по общероссийской выборке, чтобы получать данные о состоянии системы образования России и видеть динамику.

Россия может стать лидером меховой индустрии, считает производитель

Россия может выйти в лидеры меховой индустрии после истребления поголовья норок в Дании, заявил в интервью РИА Новости учредитель группы компаний "Аксессуар Фур", производящей меховые изделия, Виктор Константинопольский.

В начале ноября 2020 года власти Дании приняли решение уничтожить все поголовье норок в стране, так как звери могли быть носителями мутировавшего коронавируса, таким образом, была разрушена крупнейшая в Европе меховая промышленность.

"В Дании было принято необдуманное решение, было уничтожено 17 миллионов норок - все поголовье. Как следствие, пострадала вся меховая отрасль страны. Целые поколения занимались этим делом, и я сомневаюсь, что датские фермеры захотят начинать с нуля. Это очень хороший бизнес, и сегодня нам Европа просто отдает его в руки", - сказал Константинопольский.

Он добавил, что занять место Дании, помимо России, могут в том числе Польша, Китай, Украина или Белоруссия. Бизнесмен рассказал, что раньше в мире ежегодно производилось 90 миллионов норок, в России - до 1,8 миллиона, но в 2020 году мировое производство должно было сократиться до 35 миллионов, в России оно составило 1,2 миллиона.

Россия может выйти в лидеры меховой индустрии после истребления поголовья норок в Дании, заявил в интервью РИА Новости учредитель группы компаний "Аксессуар Фур", производящей меховые изделия, Виктор Константинопольский.

В начале ноября 2020 года власти Дании приняли решение уничтожить все поголовье норок в стране, так как звери могли быть носителями мутировавшего коронавируса, таким образом, была разрушена крупнейшая в Европе меховая промышленность.

"В Дании было принято необдуманное решение, было уничтожено 17 миллионов норок - все поголовье. Как следствие, пострадала вся меховая отрасль страны. Целые поколения занимались этим делом, и я сомневаюсь, что датские фермеры захотят начинать с нуля. Это очень хороший бизнес, и сегодня нам Европа просто отдает его в руки", - сказал Константинопольский.

Он добавил, что занять место Дании, помимо России, могут в том числе Польша, Китай, Украина или Белоруссия. Бизнесмен рассказал, что раньше в мире ежегодно производилось 90 миллионов норок, в России - до 1,8 миллиона, но в 2020 году мировое производство должно было сократиться до 35 миллионов, в России оно составило 1,2 миллиона.

Земля обильна, а порядка нет

По мнению собеседника агентства, в российской меховой отрасли существует проблема разрозненности регулирования. "Отлов соболя регулирует Минприроды, клеточное звероводство - Минсельхоз, производство - Минпромторг. Проблемой подготовки новых кадров занимается Минобрнауки. Необходимо соединить эти звенья в одну систему", - сказал он.

Бизнесмен пояснил, что звероводы в настоящее время не понимают, для кого выращивают зверя, как и кому будут его продавать - скиндиллеру (продавец полуфабриката) или производству. "Именно они должны формировать заказ на определенный вид меха", - добавил он.

На отрасль, в том числе, как отмечает бизнесмен, оказывается негативное влияние со стороны движения эко-активистов, которое приводит к закрытию производств натурального меха по всей Европе, несмотря на то что меховые производители определяют себя как мирную отрасль.

Другой проблемой, дестабилизирующей индустрию, Константинопольский считает контрафактную продукцию и нелегальные каналы сбыта. Он также сетует на то, что российским меховым производителям практически невозможно организовать показ своих коллекций на международных выставках за границей, поэтому считает, что в перспективе возможно организовать собственную международную выставку меховых изделий в России.

Изделия из искусственного меха на сегодняшний день активно набирают популярность, однако, по мнению собеседника РИА Новости, называть синтетические изделия "эко-мехом" не совсем корректно. "Что действительно нужно называть "эко", на мой взгляд - это изделие из натурального меха. Я не говорю о том, что синтетический мех - это плохо, у каждого есть право выбрать изделие, которое нравится", - добавил он.

Несмотря на существенный рост продаж товаров через онлайн-каналы, Константинопольский считает, что развивать реализацию меховых изделий через интернет-площадки не совсем целесообразно, так как перед покупкой таких товаров, чаще всего дорогостоящих, потребителю необходимо самостоятельно проверять качество меха.

10 дней до окончания подачи заявок на Международную премию «КАРДО»

В мае этого года представители уличной культуры 35 стран встретятся на Международной премии «КАРДО». 15 марта – последний день приема профайлов на конкурс в 13 номинациях популярных уличных направлений: скейтбординг, воркаут, паркур, фриран, трикинг, брейкинг, стрит-арт, стрит-дэнс, стритбол, слэклайн, BMX, скут и другие. Победители получат денежные премии, призы от партнеров, статус и новые возможности в продвижении своего дела. Подать заявку, узнать какие эксперты стали жюри конкурса можно на kardoaward.com.

На финал в мае 2021 года в Ставропольском крае организаторы планируют собрать 50 тысяч участников из 35 стран. Там же станут известны имена победителей, а также пройдут финальные мероприятия для всех желающих: форум, фестиваль, соревнования, концерты и церемония награждения победителей.

«Улица сегодня – это узнаваемые бренды, атлеты, танцоры, деятели культуры, перспективные общественные и бизнес-проекты. Тысячи реальных историй улиц о том, как райтеры, трейсеры, бибои и другие представители культур меняют города и мир к лучшему. Каждая история – это личный пример, который доказывает, что «улица» уже давно не субкультура, хоть и начинается с прыжков по гаражам, громкой музыки и недовольных бабушек во дворе. Сегодня «Культура улиц» – это искусство, спорт, развитие человеческого потенциала, польза городу и обществу», – отмечает руководитель Премии Валентин Работенко.

Премия пройдет в три этапа:

1. Онлайн-регистрация, в рамках которой участники должны рассказать о себе, своей команде и проделанной работе. Регистрация продлится с 15 января до 15 марта 2021 года.

2. Онлайн-отбор, во время которого судьи из 15 стран мира будут отбирать заявки и определять лучших в несколько шагов. Участникам предстоит выполнить заочные задания.

3. Финал.

Финальные мероприятия Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО» состоятся в городе Пятигорске Ставропольского края 19-23 мая 2021 года:

19 мая – Съезд участников, церемония открытия «КАРДО»;

20 мая – Всероссийский образовательный форум «Улицы России»;

21 мая – Международный фестиваль, селекшен\отборы;

22 мая – Международный фестиваль, финалы;

23 мая – Экскурсионная программа, церемония награждения «КАРДО».

За три года событие объединило 27 894 человек, 350 городов, 85 регионов. За звание лучших боролись 2037 претендентов на премию.

В 2021 году впервые состоится Международная конкурс-премия «КАРДО», расширив свою география для участников в следующих странах: Австралия, Австрия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Бразилия, Великобритания, Вьетнам, Германия, Дания, Египет, Израиль, Индия, Испания, Казахстан, Канада, Китай, Кыргызстан, Латвия, Литва, Мексика, Молдова, Нидерланды, Пакистан, Португалия, Республика Корея, Россия, Сербия, Сингапур, США, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Филиппины, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, ЮАР, Япония.

«КАРДО» – международный проект, направленный на развитие и социализацию уличной культуры. Главная цель премии: поддержать развитие талантливой молодежи, показать возможный рост и направление развития, заявить о российском опыте, дать возможность хобби превращать в социально полезные бизнесы.

Организатором выступает Молодежная общественная организация «ОФФБИТС» при поддержке Общероссийской общественной организации «Улицы России», Фонда Президентских грантов, Федерального агентства по делам молодежи и Правительства Ставропольского края. Официальный партнер – бренд Gorilla Energy.

Событие входит в План мероприятий в сфере реализации государственной молодежной политики на территории Российской Федерации на 2021 год Федерального агентства по делам молодежи.

Физики допустили существование еще одной формы темной энергии

Датские ученые предположили, что в ранней Вселенной темная энергия существовала в иной, не такой, как сейчас, форме. Если допустить это, снимаются противоречия в вычислениях скорости расширения Вселенной. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review D.

По существующим представлениям, Вселенная возникла в результате Большого взрыва 13,8 миллиарда лет назад, а затем начала расширяться, и это расширение продолжается до сих пор. С этим согласны большинство физиков, но вот по поводу скорости расширения все не так однозначно. Дело в том, что разные методы измерения дают разные значения этого важнейшего для космологии параметра.

Когда физики вычисляют скорость расширения, они основываются на предположении, что Вселенная состоит из темной энергии, темной материи и обычной материи. Около двадцати процентов приходится на материю — как обычную, из которой сделаны планеты, звезды и галактики, так и на темную, о природе которой ничего не известно, — а более 70 процентов — на энергию, которая и заставляет Вселенную расширяться.

До недавнего времени все типы наблюдений соответствовали такой модели состава вещества и энергии Вселенной, но при интерпретации последних данных наблюдений за сверхновыми и космическим микроволновым фоновым излучением возникли разночтения. Оказалось, что эти два метода наблюдений приводят к разным результатам для скорости расширения.

Исследователи из Центр космологии и физической феноменологии частиц Университета Южной Дании профессор Мартин Слот (Martin Sloth) и аспирант Флориан Нидерманн (Florian Niedermann) предположили, что проблему противоречивых вычислений может решить допущение о существовании на ранних этапах эволюции Вселенной еще одной формы темной энергии.

"В нашей модели мы обнаруживаем, что, если бы в ранней Вселенной существовал дополнительный тип темной энергии, это одновременно и без противоречий объяснило бы измерения сверхновых и фонового излучения, — приводятся в пресс-релизе университета слова профессора Слота. — Мы считаем, что в ранней Вселенной темная энергия существовала в другой фазе. Это похоже на то, как вода охлаждается и претерпевает фазовый переход в лед с более низкой плотностью. Таким же образом темная энергия в нашей модели претерпевает переход в новую фазу с более низкой плотностью энергии".

"Это фазовый переход, при котором внезапно появляется много пузырьков новой фазы, и когда эти пузырьки расширяются и сливаются между собой, фазовый переход завершается. В космическом масштабе это очень жестокий квантово-механический процесс", — объясняет ученый.

Согласно расчетам авторов, если заложить в модель такой фазовый переход темной энергии, складывается целостная непротиворечивая картина, при которой на определенном этапе эволюции Вселенной скорость ее расширения меняется.

Maersk соединяет Японию и Великобританию через Транссиб

2 марта первый поезд Maersk из Японии прибыл в порт Феликстоу (Великобритания). В январе 40 40-футовых контейнеров отправились из Йокогамы (Япония). Поезд пересек Транссиб и прибыл в Англию. Это новое достижение Maersk. Об этом сообщает портал Railfreight.

Сервис AE19 включает в себя морские перевозки и межконтинентальные ж/д перевозки. Морские линии связывают порты Японии, Южной Кореи, Китая, Польши и стран Северной Европы. Сейчас Maersk управляет тремя поездами в неделю в рамках сервиса AE19. В основном, товары перевозятся между Китаем, Кореей и Северной Европой. Но в Maersk считает, что объем железнодорожных перевозок между Японией и Европой в 2021 году будет расти.

«Предоставление таких услуг, как AE19, для японской клиентской базы, показывает, что Maersk может развивать перевозки различными видами транспорта. Я глубоко удовлетворен поддержкой наших клиентов и с нетерпением жду новых продуктов для железных дорог, которые будут еще больше нравиться покупателям», — рассказал Тору Нишияма, генеральный менеджер Maersk Northeast Asia.

Вдобавок Maersk, похоже, возобновила традицию, исчезнувшую на три десятилетия. По словам Тору Нишиямы, 30 лет назад транзитные перевозки из Японии в Европу были одним из важнейших грузопотоков Транссиба. Сейчас, под влиянием эпидемии, спрос на этот канал снова начал расти. С помощью сервиса AE19 Maersk восстанавливает связь между Японией и Европой.

Сервис AE19 был запущен Maersk в августе 2019 года, между портами Восточный и Санкт-Петербург. В четвертом квартале 2020 года движение поездов достигло двух в неделю, а сейчас Maersk вышла на три поезда.

Maersk добавила дополнительный еженедельный поезд в свой сервис в начале 2021 года и впервые отправила через Транссиб полноразмерные контейнерные поезда с грузами на 100% из Японии. Жолт Катона, глава Maersk Eastern Europe, сказал: «Железнодорожное сообщение из Азии в Европу через Россию становится все более привлекательным вариантом по сравнению с традиционными перевозками грузов через Суэцкий канал».

Строительство «Северного потока-2» продлено до сентября

Работы по укладке «Северного потока-2» планируется завершить до конца сентября, сообщают информагентства со ссылкой на оператора проекта Nord Stream 2 AG. Ранее укладку собирались завершить до конца апреля.

4 марта трубоукладчик «Академик Черский» покинул порт Висмар, сообщив по АИС, что направляется на морские работы. При этом приступит ли он к прокладке газопровода или снова направится к Куршской косе, куда ушло исследовательское судно «Мурман», было неизвестно. Ситуацию прояснил оператор проекта Nord Stream 2 AG. «Трубоукладочное судно „Академик Черский“ вышло из порта Висмар и направилось в район Калининграда для проведения ходовых и предэксплуатационных испытаний. После их завершения судно приступит к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании», — заявили в компании. «Академик Черский» будет помогать в достройке трубы барже «Фортуна», которая возобновила работы на последнем участке 6 февраля. К барже «Фортуна», которая сейчас задействована на достройке трубы, присоединятся также суда снабжения «Балтийский исследователь» и «Мурман».

Как уточняет Датское морское управление (DMA), строительство газопровода в датских водах продлится до конца сентября. Работы по-прежнему будут идти близ острова Борнхольм. Движение судов в этом районе ограничат, следует из сообщения DMA.

Новый обозначенный срок выглядит более реалистичным, однако в то же время означает, что «Газпром» — учитывая также время, необходимое на его ввод в эксплуатацию, — вероятнее всего не сможет в этом году начать поставки по газопроводу. Это ограничит возможности компании по поставке газа на европейский рынок, отмечает «Коммерсант».

Дошел до трубы

"Академик Черский" будет достраивать "Северный поток-2"

Текст: Сергей Тихонов

Трубоукладчик "Академик Черский" после проведения испытаний начнет работы по достройке "Северного потока-2", сообщила пресс-служба оператора проекта, компании Nord Stream 2 AG.

"Трубоукладочное судно "Академик Черский" вышло из порта Висмар и направилось в район Калининграда для проведения ходовых и предэксплуатационных испытаний. После их завершения судно приступит к укладке труб газопровода в Исключительной экономической зоне Дании", - сказано в сообщении.

В нем также подчеркивается, что Nord Stream 2 AG направило необходимое уведомление в Морское управление Дании (DMA), и все работы будут проводиться в соответствии с полученными разрешениями. По информации РИА Новости, в DMA сообщили, что работы по укладке труб в датской зоне продолжатся до конца сентября.

Строительство газопровода было прервано в конце 2019 года из-за санкций США в отношении судов, укладывающих трубы на глубине свыше 30,5 метра. С тех пор США ужесточили давление на проект, введя дополнительные ограничения, которые коснулись компаний, оказывающих услуги технического обеспечения, страховки, сертификации и снабжения.

В декабре 2020 года российская трубоукладочная баржа "Фортуна" возобновила работы в исключительной экономической зоне Германии, уложив 2,68 км труб газопровода. Это же судно в январе приступило к работам на датском участке. К середине февраля оставалось проложить менее 150 км двух ниток газопровода. В исключительной экономической зоне Дании - около 70 и 50 км, а также 16,5 и 13,9 км - в зоне Германии.

Датский участок не только самый протяженный, но и самый глубоководный. Ранее экспертами не раз высказывались предположения, что именно для его достройки будет привлечен "Академик Черский", который приспособлен для укладки труб на большой глубине лучше "Фортуны".

"Северный поток-2" прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию. "Газпром" реализует проект совместно с крупнейшими европейскими компаниями. Мощность двух линий газопровода должна составить 55 миллиардов.

Разведка - и женское дело

Открылась выставка, посвященная героиням редкой профессии

Текст: Николай Долгополов

Выставка "Женщины в разведке" открылась в канун 8-го Марта. Но она не из тех, что можно назвать юбилейными и "датскими". Посетить ее, собранную умело, я бы не побоялся отметить, с любовью совместными усилиями Российского исторического общества, Службы внешней разведки и Государственным центральным музеем современной истории России полезно и исключительно интересно в любое время года.

Открывая экспозицию в старинном помещении на Воронцовом поле, председатель РИО, директор СВР Сергей Евгеньевич Нарышкин сказал немало доброго о прекрасных представительницах женского пола, чьей судьбой стала разведка. Так получилось, что главная тема выставки - женщины-нелегалы, а чтобы судьба разведчиц и их мужей сложилась благополучно, именно жены обеспечивают связь с Центром, проводят тайниковые операции, подыскивают объекты для вербовки и, конечно, прикрывают своих мужей от наружного наблюдения - наружки.

У Тамары Ивановны Нетыкса, долгие годы проработавшей с мужем в Латинской Америке, свой взгляд на роль женщины в разведке. Ведь обычно нелегалы работают в паре, где кто-то должен быть обязательно главным. И, рискуя навлечь недовольство феминисток, полковник высказалась твердо, что такая роль выпадает мужчине. При всех равных его слово - решающее. Как и было всегда у Тамары Ивановны и ее супруга, ставшего Героем России и генералом. О своем личном вкладе в успех святого дела полковник Нетыкса умолчала. И только стенд, посвященный именно работе Тамары Ивановны в далеком зарубежье, позволил понять, насколько значительна ее роль, сколько зависело именно от нее, кстати, успевшей подарить мужу сначала дочь, потом и сына. И при родах она кричала совсем не по-русски. Вчера, выступая на предпросмотре телевизионного сериала "Миссия "Аметист" производства Космос студио и Первого канала, чуть замешкалась, подыскивая нужное выражение. И призналась, что когда волнуется, невольно начинает думать и подыскивать нужные слова на испанском. Так вжилась в свой образ-легенду.

Выставка напомнит о многих хорошо знакомых героинях: Надежде Троян, Гоар Вартанян, Леонтине Коэн... Но и откроет имена, лица, деяния разведчиц малоизвестных и даже совсем неизвестных. Покажет их с новой стороны. Оказалось, нелегал Анна Филоненко, долгие годы работавшая с мужем в нескольких далеких странах, пришла в разведку еще в 1941-м. В середине октября 1941 в случае сдачи Москвы готовилась остаться в городе на нелегальном положении и выполнить поставленную задачу: уничтожить Гитлера. Небольшой пистолет вкладывался в портативную кобуру. Для нас - экспонат. Для Ани, пришедшей в разведку по комсомольскому призыву, - оружие возмездия. Она понимала, что живой с места покушения ей не уйти, но дала твердое согласие выполнить задание. К счастью, Москва выстояла.

Талантливые разведчицы талантливы и во многом другом. Например, полковник разведки Зоя Рыбкина стала знаменитой писательницей. Гораздо меньше известно о работнике советской резидентуры в США Елене Косовой. Работы талантливого скульптора выставлены во многих музеях мира. Она лично преподнесла "железной леди" Маргарет Тэтчер ее бюст, премьером Великобритании с благодарностью принятый. Ирина Гуро написала немало занимательных книг. Но кто знает, что Гуро - это капитан госбезопасности Раиса Романовна Соболь, что работала в разведке с довоенных времен. Удивительна судьба первой туркменской киноактрисы Бибииран Алимовой. Дочь скромного часовщика Карима из города Мары была любимой ученицей знаменитого режиссера Григория Козинцева. С началом войны пошла на фронт, попала в разведку. Теперь уже не Бибииран, а майор Ирина Алимова вместе с мужем около полутора десятка лет проработала в Японии. Список талантов можно продолжить. И художественный сериал "Миссия "Аметист" тоже о современной женщине-нелегале. Судя по увиденным отрывкам, фильм, который, будем надеяться, выйдет осенью, должен получиться вполне похожим на ту жизнь в особых условиях, что вели разведчицы Тамара Ивановна Нетыкса и Людмила Ивановна Нуйкина, сидевшие в зале на первом просмотре. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Ефимович Швыдкой напомнил о классике этого жанра - "Подвиге разведчика" и "Мертвом сезоне" с Павлом Кадочниковым и Донатасом Банионисом в главных ролях. А теперь в разведку в таком же качестве отправляется актриса Агния Дитковските.

Открыть окно в Европу

Началась экспертиза вакцины "Спутник V" для ее регистрации в ЕС

Текст: Ирина Невинная

В Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) началась процедура последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review) российской вакцины "Спутник V" .

- Мы предоставили EMA все необходимые данные и с нетерпением ожидаем экспертизы, - сообщил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Новость отличная: она означает, что мы стали на шаг ближе к признанию "Спутника V" на Европейском континенте. Хотя государства (даже входящие в ЕС) вправе регистрировать лекарства и применять на своей территории (это уже сделали Венгрия, Словакия, Черногория), все же большинство стран Евросоюза готовы принять "Спутник V" только после одобрения ЕМА.

Процедура регистрации серьезное дело: эксперты изучают результаты исследований, оценивают соответствие препарата европейским стандартам по эффективности, безопасности и качеству. Также нужно подтвердить, что производственные площадки, где выпускают "Спутник V", соответствуют международным требованиям. После второй публикации в The Lancet, которая сыграла роль этакого "ледокола", заметно повысив доверие к вакцине, главный редактор издания Ричард Хортон говорил, что процесс регистрации может занять несколько месяцев, но также выразил уверенность, что "Спутник V" найдет широкое применение. Собственно, база для этого заложена: "Спутник V" зарегистрировали уже 43 страны с миллиардным населением. Правда, регистрация отнюдь не означает массового применения: ведь для такого огромного количества потенциальных потребителей необходимо наладить производство соответствующего масштаба.

Пока же Дмитриев заявил, что одобрение EMA позволит обеспечить нашей вакциной 50 млн. жителей ЕС, начиная с июня 2021 года - до этого, судя по всему, российские власти надеются провести вакцинацию населения внутри страны.

Между тем в России продолжают следить за тем, как развивается эпидситуация в Европе и мире. Продолжается молекулярно-генетический мониторинг новых штаммов SARS-CoV-2, сообщили в Роспотребнадзоре в связи с информацией о появлении в Италии мутировавшего "нигерийского" штамма. В России он пока не обнаружен. Это уже не первый "мутант", наделавший много шума . Осенью прошлого года нас пугали "британский" и "южноафриканский" штаммы, а в январе - "бразильский". По всем трем говорили об их более высокой контагиозности и агрессивности. В отношении "нигерийца" итальянские вирусологи заявили: вакцины могут быть против него неэффективны - из-за особых мутаций. Насколько реальна эта угроза?

"Сейчас подтверждено уже около 130 случаев заболевания, в том числе в Дании, США, Канаде, Франции, Австралии, Испании, - пояснил "РГ" заслуженный врач России, научный редактор портала Vrachu.ru Михаил Каган. - Пока про новый штамм известно немного, но предполагается, что он имеет сходство с другими вариантами SARS-CоV-2, которые были изначально обнаружены в Англии, Бразилии и Южной Африке, а затем и по всему миру. Эти три варианта считаются более заразными и более устойчивыми к ряду вакцин, однако пока еще неизвестно, какой риск представляет в этом плане нигерийский штамм B.1.525. Окончательные выводы можно будет сделать только в том случае, если он начнет интенсивно распространяться и вытеснять существующие. В этом случае появятся возможности для серьезного статистического анализа", - подытожил эксперт.

Ученые готовятся к съемкам окуня-клювача

Рабочая группа Международного совета по исследованию моря (ИКЕС) согласовала маршруты летних рейсов по оценке запаса окуня-клювача в море Ирмингера. Участие России в этих съемках очень важно для отечественного рыболовства, отмечают в АтлантНИРО.

Заседание Рабочей группы ИКЕС по глубоководным пелагическим съемкам (WGIDEEPS) прошло в феврале в формате видеоконференции. Главным вопросом было планирование международной тралово-акустической съемки по оценке запаса окуня-клювача в пелагиали моря Ирмингера в июне-июле 2021 г. В заседании участвовали специалисты из России, Германии, Исландии, Норвегии. Также были задействованы сотрудники секретариата ИКЕС (Дания).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Атлантического филиала ВНИРО, запланированы сроки, полигон, дизайн и методические аспекты предстоящей съемки. Построены и согласованы маршруты российского и немецкого судов, которые оценят запас в трех подрайонах моря Ирмингера. В этом году маршруты обоих судов планировал специалист АтлантНИРО.

Суммарная протяженность галсов составит 6300 миль. Общая площадь предстоящих исследований – около 270 тыс. кв. миль. Планируется оценить запас окуня-клювача в диапазоне глубин 200-900 м. Также предполагается исследовать биологическое состояние вида и определить океанологические параметры среды его обитания.

В АтлантНИРО отметили, что с начала освоения этого ресурса (в 1980-х) до настоящего времени Россия – одна из наиболее заинтересованных сторон в обеспечении многолетнего устойчивого промысла.

«Общий вылов окуня-клювача в море Ирмингера за все годы промысла всеми странами составляет около 3 млн тонн, в том числе вылов России около 1,2 млн тонн, то есть около 40% от общего вылова», – привели цифры в филиале.

Специалисты напомнили: съемка, выполненная в 2018 г. научно-исследовательским судном «Атлантида», показала отсутствие негативного тренда в динамике величины биомассы окуня. Это стало основанием для сохранения российской квоты в 2019-2021 гг. на уровне предыдущих лет.

Филиал обратил внимание, что выполнение международной съемки будет соответствовать интересам отечественного рыболовства. Во-первых, эти результаты поспособствуют правильному ориентированию российских судовладельцев, во-вторых, обеспечат более аргументированное отстаивание, подчеркнули в АтлантНИРО.

Fishnews

Uniper завершила инвестиции в «Северный поток-2»

Немецкий концерн Uniper четвертым из пяти завершил инвестиции в проект «Северный поток-2», заявили в концерне. Глава Uniper Андреас Ширенбек не назвал сумму инвестиций, отмечает РИА «Новости», но подтвердил, что дальнейших выплат не будет.

«Мы можем подтвердить, что мы не планируем осуществлять платежи в будущем. Надеюсь, эта информация вам поможет», — цитирует ТАСС топ-менеджера. Ранее сообщалось, что по состоянию на ноябрь 2020 года Uniper по направил на финансирование проекта «Северный поток-2» €700 млн. Эта сумма не менялась с мая 2020 года.

Финансирование проекта российского газопровода «Северный поток-2» осуществляют Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall, изначально оговоренный объем — €950 млн каждая. Недавно об окончании инвестирования завершила Wintershall, вложения составили €730 млн. Кроме того, австрийская OMV сообщила, что в общей сложности направила на финансирование проекта порядка €729 млн.

До сих пор, уточняет РИА «Новости», остается неясным, в какой степени каждая компания выполнила свои обязательства. Официальное заявление об окончании инвестирования пока не сделала лишь французская Engie.

Тем не менее в конце ноября Nord Stream 2 AG сообщил ТАСС, что «Газпром» и его европейские партнеры почти на 100% обеспечили финансирование строительства газопровода «Северный поток — 2». Проект обеспечен средствами для ввода трубопровода в эксплуатацию.

Некоторые СМИ сообщали, что на проект было потрачено на €600-650 млн меньше запланированных €4,75 млрд.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

К настоящему времени из 2460 км газопровода уложено более 2300 км — 94% общей протяженности трубы. Осталось уложить 120 км в водах Дании и более 28 км — в водах Германии.

Трубоукладчик «Академик Черский» покинул порт Висмар

4 марта утром российский трубоукладчик «Академик Черский» покинул германский порт Висмар, у причала которого он находился с конца января, свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов ShipTracking. Цель перехода «Черского» сформулирована максимально обще — «offshore» (море). Однако, как сообщило Датское агентство по мореплаванию, «Академик Черский» присоединяется к прокладке «Северного потока-2».

«Академик Черский» хотя и является более современным и производительным судном по сравнению с трубоукладчиком «Фортуна», который полным ходом ведет укладку трубопровода «Северный поток-2», пока не был не задействован в прокладке. Год назад «Черский» совершил переход из Находки в Балтийское море и с мая 2020 года находится в регионе проведения работ. Агентства по судоходству Дании и Германии, в водах которых идет достройка магистрали, пока не упоминали «Академика Черского» в числе судов, занятых на достройке магистрали.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, в конце января недостроенными оставались примерно 148 км газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 км: в водах Дании оставалось уложить 120 км, и около 28 км в водах Германии.

«Газпром», отмечает «Интерфакс», достраивает «Северный поток-2» собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу.

Случаи заражения новым штаммом коронавируса, обнаруженным в Нигерии в декабре 2020 года, в России не зарегистрированы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

«В Российской Федерации организован молекулярно-генетический мониторинг штаммов SARS-CoV-2, пока нигерийский вариант коронавируса на территории РФ не зарегистрирован. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», - сообщили в ведомстве.

Нигерийский вариант коронавируса был впервые обнаружен в Нигерии и Великобритании в декабре 2020 года. С тех пор он был обнаружен еще в Австралии, Бельгии, Гане, Дании, Иордании, Испании, Италии, Канаде, Майотте, Нидерландах, Сингапуре, США, Финляндии, Франции, Швейцарии и Японии. В основном вариант B.1.525 имеет распространение в Нигерии, в других странах - на уровне не более десятых долей процента.

Лорда отправили в бан

"Фейсбук" удалил статью британского политика и обозревателя The Daily Telegraph о "диктатуре времен пандемии"

Текст: Екатерина Забродина

С неожиданным проявлением цензуры со стороны Facebook столкнулся британский консервативный политик и публицист, член Палаты лордов, обозреватель газеты The Daily Telegraph и других изданий Дэниел Ханнан. Администраторы соцсети удалили статью уважаемого автора (по совместительству - пожизненного пэра, члена Британского совета по торговле и вице-председателя партии тори), которую тот написал для студентов Института Джона Локка. "В моем случае, как и во всех подобных, невозможно узнать, в чем заключалось прегрешение... Странно, что компания, изначально призванная поощрять распространение свободного потока идей, стала нетерпимой к инакомыслию", - написал обескураженный лорд Кингслерский.

Он настаивает, что в его публикации не было ничего крамольного - "ни радикальных призывов, ни пропаганды теорий заговора". Идея Ханнана состояла в том, пандемия сделала людей "в гораздо большей степени коллективистами", а мир после локдауна "станет весьма авторитарным". Институт Локка заплатил за рекламу, чтобы продвинуть текст на просторах соцсети. Вначале Facebook его одобрил, а потом "снял без объяснения причин".

Этот случай не единственный, отмечает Ханнан. В последнее время Facebook активно принялся удалять или объявлять фейками "вполне безобидные статьи". Так, под санкции попал труд американского профессора Индура Гоклани, который привел статистические данные о том, что смертность от стихийных бедствий на планете падает. Или доклад ведущего эпидемиолога Оксфорда доктора Карла Хенегана. Тот всего лишь позволил себе процитировать мнение датских коллег, полагающих, что "маски не слишком влияют на сдерживание эпидемии "короны". Ханнан задается вопросом: где же проходит грань между "оправданной" блокировкой и цензурой? "Все кончается тем, что вы начинаете запрещать все, с чем не согласны", - считает колумнист. Причем за радикальные политические взгляды гораздо меньше риска "угодить в бан", чем за смелость публично задаться неудобными вопросами. К примеру, о том, нет ли злоупотреблений со стороны государства в части карантинных ограничений или квот на выбросы углекислого газа.

"А может, Facebook нацелен регулировать не столько сам контент, сколько неугодных авторов? Я подозреваю, что все дело именно в этом", - полагает консерватор. Так, пару недель назад шотландский юнионистский сайт пытался разместить на Facebook две статьи с критикой в адрес первого министра Шотландии Николы Стерджен. Порталу было отказано под невразумительным предлогом. Тогда главный редактор пошел на эксперимент и предложил к публикации текст, не имеющий ни малейшего отношения к политике, - о том, как молодая мать приучает свою маленькую дочку к горшку. Но и он не прошел цензуру! Ханнан убежден: соцсети вроде Facebook потеряли право называться нейтральными площадками. "Пора внести ясность. Отныне это издатели с собственной медийной повесткой. Представления, будто Facebook (или Twitter, или YouTube) - всего лишь платформа, остались в прошлом. Это еще один медийный канал с собственным мнением".

"Моя статья, которую Facebook счел нетолерантной, была о хрупкости открытого общества. О том, что перед лицом общей угрозы человечество может откатиться к племенным инстинктам, а государства не захотят отказаться от чрезвычайных полномочий. Приходится признать, что любая организация, которая отвергает это мнение, враждебна свободе слова", - заключает британец.

В Швеции дают миллионами

Текст: Надежда Ермолаева

В прошлом году в Швеции выявлены случаи дачи взяток на сумму более чем 16 миллионов шведских крон (около 2 миллионов долларов). Это на 246 процентов больше, чем в предыдущий год. Об этом сообщается в отчете шведского Института противодействия коррупции.

И это только видимая часть айсберга. "Коррупция происходит скрытым образом, и темная цифра для фактического взяточничества не может быть определена", - с беспокойством отмечает директор института Хаят Ибрагим.

Помните старый анекдот про девушку, предъявляющую автоинспектору права на управление самолетом со словами: "Какие были, такие и купила". Вот эту историю можно рассказывать уже и про Швецию. Дача взяток при сдаче экзаменов на получение водительского удостоверения стала настоящей проблемой в королевстве. "В секторе транспорта и транспортных средств сохраняется тенденция предыдущих лет, когда люди пытались подкупить руководителей экзаменационных комиссий по выдаче водительских прав или экзаменаторов по вождению", - рассказывает Хаят Ибрагим.

Медсестрам в больницах надо дать деньги, чтобы они лучше ухаживали за больным - это опять про Швецию. Причем самой крупной взяткой в прошлом году стал денежный перевод в размере более 5 миллионов шведских крон (около 400 тысяч долларов США), которые получил персональный ассистент по уходу за больным от родителя пациента. "Все это рискует подорвать доверие общества к государству", - объясняет Хаят Ибрагим. И действительно, многие задаются вопросом, зачем законопослушные шведы платят налоги, если чиновники берут деньги.

"Все это рискует подорвать доверие общества к государству", - предполагает Хаят Ибрагим. И действительно, многие задаются вопросом, зачем законопослушные шведы платят налоги, если чиновники берут деньги.

Взятки в Швеции принимают не только деньгами, но и подарочными картами, оплаченными путешествиями, подарками в виде вещей и даже объектами недвижимости.

Учитывая масштабы проблемы, в Швеции в этом году был принят национальный план по борьбе с коррупцией. Но, судя по всему, он окажется лишь имитацией деятельности. Так, его критикует бывший глава института по противодействию коррупции профессор гражданского права Клаас Сандгрен. По его мнению, данный документ не содержит никакого плана и перечня конкретных действий.

Некоторые эксперты считают, что рост взяточничества в королевстве связан с тем, что внимание общества отвлечено на вопросы борьбы с пандемией, споры о мерах по противодействию распространению коронавируса. А под шутки в мутной воде коррупционеры ловят свою рыбу в виде взяток и подношений.

Пока Швеция в ежегодном "Индексе восприятия коррупции" входит в десятку наиболее благополучных стран. Первая десятка стран по сравнению с прошлым годом не изменилась.

Дания и Новая Зеландия по-прежнему делят в рейтинге первое место, набрав по 88 баллов. За ними с небольшим отрывом следуют Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария. Замыкают первую десятку Норвегия, Нидерланды, Германия и Люксембург. Свое высокое положение в строчках рейтинга Швеция, по всей видимости, обеспечила себе благодаря многолетнему позитивному имиджу в этой сфере. Но, судя по всему, имидж уже не соответствует реальности.

100 дней до футбола

Российский оргкомитет Евро-2020 рассказал о подготовке к турниру

Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге представили околофутбольную программу чемпионата Европы, который был перенесен в прошлом году из-за пандемии коронавируса. Спустя год полной ясности о том, как пройдет Евро-2020, все еще нет, признался генеральный директор организационного комитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин.

Смогут ли поклонники футбола смотреть матчи на стадионах?

Алексей Сорокин: Сегодня мы еженедельно прорабатываем различные сценарии, касающиеся допуска болельщиков на стадионы, и смотрим в будущее с осторожным оптимизмом. Развитие ситуации дает надежду, что можно будет разрешить 50-процентную заполняемость мест - это наш базовый сценарий. Точкой принятия решения УЕФА обозначил 7 апреля, затем до 28 апреля города-участники смогут пересмотреть этот показатель в сторону увеличения.

А что с приездом иностранных фанатов?

Алексей Сорокин: Открытие границ - вне компетенции Оргкомитета Евро-2021. Однако мы прорабатываем этот вопрос, и в первую очередь для тех стран, сборные которых будут играть у нас. Финляндию мы вообще расцениваем как вызов ввиду близости к Санкт-Петербургу и разнообразия способов пересечь границу. В ходе подготовки к приезду десятков тысяч финнов ведется работа и с финскими властями, и с их федерацией футбола. Хотя практика показывает, что не всегда именно болельщики "своих" команд выкупают самое большое количество билетов на игры.

Львиная доля билетов продана, находится на руках. Мы с удивлением обнаружили, что наши граждане привержены футболу и морально устойчивы, процент сданных билетов весьма невелик, что нас приятно удивило. В некоторых других странах пессимистов чуть больше. Если же границы останутся закрытыми, билеты будут перераспределяться внутри стран-участниц.

Рассматривается ли возможность проведения всех игр Евро в одной стране?

Алексей Сорокин: Не слышал об этом даже в кулуарах УЕФА. Во-первых, такое тектоническое изменение организации турнира за три месяца до начала трудно представить. А во-вторых, есть этическая сторона: что мы скажем городам-участникам, которые готовились принимать чемпионат и вложили деньги в его подготовку?

Как будут организованы фан-зоны?

Алексей Сорокин: Информация о том, что фан-зона разместится на Дворцовой площади, пока официально не комментируется. Могу сказать, что все гости смогут познакомиться с историей города и футбола. Разработан путеводитель по футбольному Петербургу, гидами в котором стали знаковые для города фигуры - худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, писатель Евгений Водолазкин, актер Данила Козловский, спортивный комментатор Геннадий Орлов.

Какие мероприятия ждут болельщиков до начала чемпионата?

Алексей Сорокин: Мы обязательно отметим 50 дней до Евро, а также проведем Тур кубка. Предположительно он пройдет в конце мая, а точные даты будут объявлены в ближайшее время. План по наружному оформлению города к ЧЕ и официальному продвижению уже согласован.

Досье "РГ"

Чемпионат Европы был перенесен на год из-за пандемии коронавируса и пройдет теперь с 11 июня по 11 июля. Турнир примут 12 европейских городов. Помимо Санкт-Петербурга в их число попали: Лондон, Мюнхен, Копенгаген, Баку, Амстердам, Бильбао, Глазго, Будапешт, Дублин, Рим и Бухарест.

К слову, УЕФА по-прежнему намерен провести чемпионат Европы в 12 городах, несмотря на ограничение посещаемости.

Как сообщает издание The Independent, УЕФА поддерживает контакты с городами-организаторами, все из которых изъявили желание принять матчи турнира. В планах организации предусмотрено четыре основных варианта проведения соревнований: заполненные арены, 75-процентная, 50-процентная или 25-процентная заполняемость стадионов.

Существует определенная гибкость, поскольку есть понимание, что некоторым городам, возможно, придется чуть позже отказаться от проведения Евро по не зависящим от них причинам в условиях пандемии коронавируса.

Подготовил Артур Нанян

Дубай, ОАЭ. Великолепная современная архитектура, солнечная погода и безграничные возможности для городского и пляжного образа жизни сделали Дубай одним из самых желанных городов мира для работы, жизни и проведения каникул.

Дубай, известный высоким уровнем безопасности, получил еще один титул – одного из самых дружелюбных городов в мире по версии британского путеводителя Rough Guides.

Читатели журнала поставили эмират на восьмое место мирового рейтинга. «Быстрорастущий эмират – центр ОАЭ, и заслужил голоса читателей, поскольку каждый его житель – вежливый и дружелюбный».

Стоит отметить, что рейтинг возглавляет шотландский Глазго, также в него вошли Дублин, Монреаль, Ливерпуль, Токио, Ванкувер и Копенгаген. В числе ближайших преследователей Дубая – Манчестер, Мельбурн и Будапешт.

У Дубая – множество заслуг. Например, он не раз признавался самым популярным направлением у пользователей социальной сети Instagram, а также одним из лучшим городов мира для удаленной работы.

Множество интересных мест в Дубае можно бесплатно посетить — например муниципальные пляжи, с которых открывается потрясающий вид на город. На пляжах Kite Beach и La Mer можно поплавать в свое удовольствие, поиграть в волейбол и при желании перекусить в одном из ресторанчиков и кафе.

Еще одна популярная бесплатная достопримечательность — шоу "танцующий" фонтан Dubai Fountain, которое проходит каждый вечер у подножия небоскреба Burj Khalifa.

С 11-километровой набережной острова The Palm Jumeirah, которая простирается с одного конца полумесяца до другого, открываются невероятные виды. После прогулки можно заглянуть в один из ресторанов торгово-развлекательного комплекса The Pointe.

CERAWeek: нефтяники засомневались в сроках энергоперехода

Нефть и газ будут востребованы в течение нескольких ближайших десятилетий, считают представители нефтяных мейджоров

На проходящей в этом году онлайн конференции CERAWeek топ-менеджеры нефтегазовых компаний обсуждают сроки и последствия энергетического перехода. Большинство представителей нефтяных гигантов не сомневаются: нефть и газ будут востребованы в течение нескольких ближайших десятилетий. Однако все они признали неизбежность перехода к новой энергетике и необходимость климатического регулирования.

По мнению Джона Хесса, главы Hess Corporation, нефтегазовые компании недостаточно инвестируют в разведку и добычу углеводородного сырья. Хесс сомневается в наступлении пика производства нефти в обозримом будущем, тогда как в течение ближайших десяти лет прогнозируется рост нефтяного спроса. Глава Royal Dutch Shell Бен ван Берден поставил под вопрос водородную энергетику, по крайней мере, на ближайшее время. «Водородный бизнес — это очень маленький бизнес в настоящее время, он будет расти, но пройдет много времени, прежде чем он станет достаточно крупным и начнет вносить реальные изменения в планетарном масштабе», — считает Берден.

По словам главного исполнительного директора корпорации ExxonMobil Даррена Вудса, 85% мирового населения проживает в странах, не входящих в ОЭСР. Тогда как потребление энергии в них составляет около одной трети от того, что наблюдается в странах с развитой экономикой.

По мере экономического роста и улучшения жизни людей в странах вне ОЭСР произойдет рост потребления энергии. Согласно оценкам Exxon, природный газ сыграет в удовлетворении этого прироста ключевую роль.

В 2020 году, по словам Вудса, компания столкнулась с «самыми сложными рыночными условиями, которые она когда-либо испытывала». Напомним, по итогам прошлого года Exxon получила чистый убыток в $22,44 млрд, тогда как производство углеводородов сократилось до 3,761 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, по сравнению с 3,952 млн баррелей н. э. в сутки годом ранее. Значительная часть убытков была связана со списанием активов и низких цен на сырье из-за пандемии коронавируса.

2020 год стал одним из самых драматичных для мировой нефтедобывающей промышленности: произошло беспрецедентное падение спроса на 9 млн баррелей в сутки, а цена на нефть марки Brent обвалилась с $64 за баррель в январе до $18 за баррель в апреле. Весной прошлого года нефтяники в течение короткого промежутка времени увидели даже отрицательные цены на нефть. В прошлом году компании значительно сократили капитальные затраты, списали невыгодные активы. Многие взяли на себя обязательства по сокращению выбросов, некоторые, как ВР, даже объявили о планах по снижению добычи.

Как показали дебаты на CERAWeek, новая цель нефтегазовых компаний — создание жизнеспособных портфелей активов в upstream, ориентированных одновременно на низкие капитальные затраты и сокращение выбросов. Многие руководители нефтегазовой промышленности заявили о необходимости увеличения инвестиций в ископаемое топливо в ближайшие годы, в том числе, в качестве одного из способов привести мир к низкоуглеродному будущему. Тогда как Энди Ясси, глава облачного подразделения Amazon.com Inc., который этим летом сменит Джеффа Безоса на посту генерального директора Amazon, в ходе выступления на CERAWeek отметил дефицит возобновляемых источников энергии на рынке.

Amazon объявила о цели нулевого уровня выбросов, но столкнулась с отсутствием возможностей добиться этого.

Энди Ясси подчеркнул проблемы, стоящие перед компаниями на пути преобразования мировой экономики, ориентированном на климатическое регулирование. Помочь Amazon с поставками электроэнергии, производимой на основе возобновляемых источников, обещает BP. Две компании выстраивают в настоящее время взаимовыгодное партнерство: Amazon в ответ помогает новому энергетическому гиганту с цифровыми решениями. Глава BP Бернард Луни призывает поддержать нефтегазовые компании на пути к новой энергетике, прежде всего тех из них, кто взял обязательства по сокращению выбросов углекислого газа до нулевого уровня к 2050 году.

Мария Кутузова

Депутаты «соревнуются» в инициативах по поддержке пенсионеров

Трехуровневая пенсионная система, действующая в России с 2002 года, оказалась одной из самых неэффективных в мире. К такому выводу пришли аналитики Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Павел Еськов

Как отмечается в исследовании, в настоящее время работодатели вносят в пенсионный фонд за каждого своего сотрудника по 22% от его зарплаты, что превышает средний уровень в 18%, зафиксированный в ОЭСР, однако размер пенсионных выплат в России отстает от показателей других государств вдвое.

К сожалению, не изменила ничего и пенсионная реформа, начатая властями в 2019 году. Если, конечно, не брать во внимание, что начал медленно, но верно, подниматься возраст выхода на заслуженный отдых.

«Тема пенсий традиционно остра в России со стареющим населением и низким уровнем его жизни. Но в последнее время среди законодателей данной сфере уделяется особое внимание. Это во многом связано с грядущими парламентскими выборами, со стремлением продемонстрировать заботу, сгладить социальное напряжение, усиленное пандемией», – говорит главный аналитик компании TeleTrade Марк Гойхман.

Справка «Фингазеты»

Сенатор от Орловской области Василий Иконников подготовил законопроект о снижении возраста выхода на страховую пенсию по старости. В частности, этим документом предусматривается выход на заслуженный отдых для мужчин с 65 до 61 года, а для женщин – с 60 до 56. Однако правительственная комиссия по законопроектной деятельности это предложение не поддержала.

«Необходимость внесения в пенсионное законодательство предлагаемых законопроектом изменений не подтверждается статистическими данными, полученными в ходе правоприменения, и анализом действующих правовых норм, обосновывающим их неэффективность», – говорится в проекте отзыва.