Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Электрокары въезжают на рынок Европы со скрипом

В ЕС электротранспорт «проталкивают» на правительственном уровне, но пока что этого хватает, чтобы спрос на электрокары среди населения и транспортных организаций продолжал расти

В Евросоюзе всячески пытаются поддержать производство и продажи электромобилей, параллельно готовясь к запрету выпуска авто с ДВС. Однако население и транспортные компании в ЕС пока что не демонстрируют того рвения по отношению к электрокарам, которое хотели бы видеть политики.

Общемировой тренд по развитию и наращиванию объемов генерации «зеленой энергетики» в последние годы активно набирает обороты. В отчете МЭА говорится, что в 2019 году 72% введенных объектов генерации энергии в 2019 году — это ВИЭ. В 2020 году этот показатель возрос до 90%.

«Зеленый» тренд отразился не только на энергетике, но и на автопроме.

Вместе с отказом от промышленного производства и генерации, которые провоцируют выбросы СО2, в Европе, США, Китае и некоторых азиатских странах все активнее разрабатывают и внедряют стратегии по отказу от авто с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Речь идет не о дежурных фразах политиков «сделаем воздух более чистым», а о вполне конкретном планировании на ближайшие 10-20 лет, где законом будет запрещено производить авто с ДВС, а электрокары и другие альтернативы получат льготы и финансовую поддержку государства.

В ноябре 2020 года правительство Великобритании объявило о запрете продаж новых бензиновых и дизельных автомобилей с 2030 года (гибридов — с 2035 года). Примерно к этому же году планируют отказаться от производства машин с ДВС и многие страны Евросоюза. Дания, Ирландия, Нидерланды — к 2030 году, Франция, Испания и Шотландия — к 2040 году, а Норвегия так и вовсе к 2025 году.

В Германии пока что правительство официальной даты отказа от производства и продаж легковых авто с ДВС не озвучило, но похоже, что ФРГ также «включится» в эту игру. «Есть большая вероятность, что в Германии уже осенью 2021 года примут решение о запрете ДВС в легковых машинах к 2035 году», — пишет Deutsche Welle, ссылаясь на то, что ведущие автопроизводители Германии активно перестраивают свое производство для работы с электрокарами, а политики вроде премьер-министра Баварии Маркуса Зедера публично одобряют идею отказа от авто на бензине и дизеле к 2035 году.

При этом крупнейшие производители грузовых автомобилей в Евросоюзе решили прекратить продажи большегрузных машин с бензиновыми и дизельными двигателями к 2040 году.

Соглашение подписали Daimler, Scania, Man, Volvo, Daf, Iveco и Ford. Все они намерены сосредоточиться на развитии транспорта на водородном топливе и электромоторах. Как уточнил в интервью для Financial Times гендиректор Scania Хенрик Хенрикссон, на развитие этих технологий компании готовы потратить от €50 млрд до €100 млрд.

В Северной Америке наблюдается похожий тренд.

Местные власти в канадских провинциях Квебек и Британская Колумбия, в которых проживает 13 млн человек (1/3 населения всей страны), заявили о запрете продаж новых автомобилей с ДВС с 2035 года. Аналогичное заявление сделали власти крупнейшего по населению (40 млн человек) штата США — Калифорнии. Не стоит забывать и о программе президента Джо Байдена, основные задачи которой — сделать США мировым лидером в электромобилестроении, построить в стране за госсчет 500 тыс. электрозаправок, выделить дотации автоконцернам на отказ от ДВС, ввести резкое ужесточение экологических норм для автомобилей на бензине и дизеле.

Не отстает и Китай. Ассоциация автомобильных экспертов КНР объявила своей целью к 2035 году остановить продажу и производство машин исключительно с бензиновым или дизельным двигателем. «50% новых авто должны быть полностью электрическими или на топливных элементах (т.е. водородными), оставшиеся 50% — гибриды, совмещающие ДВС с электро- или водородным двигателем», — сообщает Asia Nikkei.

Ассоциация автомобильных экспертов — это, конечно, общественная организация, а не правительство КНР. Но она создана и существует под управлением Министерства промышленности и информационных технологий Китая. Организация де-факто является основой для выработки законодательных решений в отношении автомобильной промышленности Поднебесной, поэтому ее задачи в данном случае можно рассматривать, как анонс к действиям официальных властей КНР.

Безусловно, все эти страны имеют огромный опыт и долю в мировом автопроизводстве. Но обладают ли они в достаточной мере технологиями, сырьем и инфраструктурой, чтобы достичь таких планов к 2025–2040 годам? Эксперт Центра энергетики Московской школы управления Сколково Екатерина Грушевенко считает, что обладают, но с некоторыми оговорками.

«Многие страны имеют необходимые технологии и мощности для производства нужного количества электромашин.

Но при этом остается вопрос с развитием сопутствующей инфраструктуры, предоставлением государственных субсидий и налоговых льгот.

Более того, производители автомашин на традиционном виде топлива не собираются отступать в конкурентной борьбе. Многие ведущие автопроизводители уже сейчас работают над усовершенствованием технологий, предлагая более «чистые» двигатели на водороде или природном газе», — говорит эксперт.

В последнее время развитие индустрии электромашин было больше связано с технологиями литий-никель-марганец-кобальт-оксидными аккумуляторами (NMC), констатирует Екатерина Грушевенко. В настоящее время развивается технология литий-никель-кобальт-алюминий-оксидных аккумуляторов (NCA), которые, к примеру, использует Tesla. Однако никель и кобальт очень дороги и сложны в добыче, в связи с этим производители систем накопления энергии будут стараться найти им замену. В среднесрочной перспективе, по мнению эксперта Сколково, будет расти доля литий-железо-фосфатных аккумуляторов (LFP), на которые тоже делают ставку американские и китайские автопроизводители.

Все это говорит о том, что технологии по удешевлению электрокаров еще не «уперлись в потолок», а значит, потенциал в борьбе с ДВС у транспорта, не нуждающегося в топливе из углеводородов, действительно есть.

«За последние десять лет батареи для электромашин подешевели почти в 10 раз, средняя стоимость литий-ионной батареи в 2020 году составила 137 долл./кВт*ч, при этом стоимость паритета оценивается в 100 долл./кВт*ч.

К слову, из Китая недавно поступали сообщения, что батареи по такой цене для электробусов уже изготовлены», — сообщил «НиК» эксперт Центра энергетики Московской школы управления Сколково Никита Доброславский.

Статистика продаж показывает, что среди альтернатив авто с ДВС наилучшую динамику роста продаж показывают электрокары. Как утверждает The Guardian, ссылающийся на отчет Schmidt Automotive Research, в течение первых 10 месяцев 2020 года в Европе было продано 500 тыс. электрокаров (за тот же период 2019 года было продано 354 тыс. электромобилей). Впрочем, по сравнению с общим числом продаж всех автомобилей (с ДВС и его аналогами) в Европе это относительно невысокая доля. Для сравнения: в 2019 году (с января по декабрь) в ЕС всего было продано 19,7 млн новых автомобилей, в 2020 году (с января по декабрь) — 13,3 млн.

По данным Ассоциации Европейских Производителей Автомобилей (ACEA), во втором квартале 2020 года доля рынка электромобилей в ЕС хоть и увеличилась до 7,2% от общего объема продаж авто, процент проданных машин на дизеле и бензине все равно остался на отметке 80. Да, динамика роста продаж у авто с ДВС в Евросоюзе снизилась из-за пандемии, проблем в мировой экономике и падения покупательской способности простого населения в Евросоюзе. Но электрокары все же не вытеснили с рынка машины на бензине и дизеле.

Мы видим хорошую динамику роста продаж (на 45%) в 2019 году, когда население Европы приобрело около 562 тыс. электромобилей. Но, судя по тому, что за первые 10 месяцев в ЕС продано лишь 500 тыс. машин, такого же роста объема продаж по итогам 2020-го уже не будет. К слову, консалтинговая компания McKinsey анонсирует итоговый рост продаж электромобилей в Евросоюзе в 2020 году не более чем на 25%. Это при том, что у европейского потребителя сегодня есть довольно широкий выбор из электрокаров, производимых на территории ЕС, а также экспортируемых из Японии, Южной Кореи, Китая и США. Renault Zoe, Hyundai Kona EV, Volkswagen ID.3, Smart Fortwo, Volkswagen e-Golf, Volkswagen e-Up, Tesla Model 3, Opel Corsa E, BMW i3 и Mazda MX-30 — это лишь Топ-10 по популярности электромобилей на рынке ЕС, а весь перечень доступных авто такого типа намного шире.

Конечно, в 2020 году было несколько знаменательных событий для электрокаров. Например, судя по отчетам JATO Dynamics, в ноябре объем продаж электромобилей в Евросоюзе впервые превысил количество проданных авто на дизеле. В октябре 2020 года в Норвегии 79% от всех проданных в стране машин пришлось на электромобили, правда с небольшой оговоркой — в их число также входили и гибриды, которые работают не только за счет электричества, но и бензина.

Но в целом популярность электрокаров среди жителей Евросоюза растет не по принципу устойчивого роста, а рывками — в отдельные месяцы (как в ноябре 2020-го) или в отдельных странах (как в Норвегии).

Похожая ситуация в Европе наблюдается в последние годы и в случае со средними и тяжелыми (более 3,5 тонн) грузовиками на электротяге (ECV). При этом их доля на рынке пока что ничтожна мала. В 2019 году 97,9% грузовиков в Европейском союзе, работали на дизельном топливе, и лишь 0,2% — с помощью электричества (оставшиеся 0,1% — на бензине).

Если крупнейшие производители грузовых автомобилей в Евросоюзе, о которых говорилось в начале статьи, действительно намерены прекратить продажи большегрузных машин с бензиновыми и дизельными двигателями к 2040 году, то им придется, начиная с 2021 года, каждый год повышать объем производства ECV на 5% от показателя 2019 года. При этом цена для покупателя должна оставаться привлекательной. Очевидно, что в условиях пандемии добиться таких результатов будет крайне трудно.

С электробусами в Европе ситуация немного лучше. Как утверждают аналитики из консалтинговой фирмы Chatrou — CME Solutions, в последние два года в Евросоюзе можно заметить устойчивый восходящий тренд: в 2018 году доля продаж электробусов на рынке общественного транспорта составила 4,6%, а в 2019-м общее число проданных городских автобусов на электронной тяге увеличилось до 11,6% (из общего числа продаж за год — 14500 автобусов). Как утверждает издание Deutsche Welle, около трети всех электрических автобусов в Европе в 2019 году было произведено в Польше компанией Solaris Bus& Coach, которая с 2018 года принадлежит испанской CAF.

Если в 2017 и в 2018 году общая доля действующих дизельных автобусов в странах ЕС падала (до 72% и 61% соответственно), то в 2019 году она, наоборот, выросла до 85% (а доля электробусов — 4%).

То есть электробусы в Европе покупают чаще, но дизельный общественный транспорт, если верить отчету АСЕА, все равно пока остается бесспорным лидером.

Впрочем, нужно признать, что тенденция по снижению продаж автобусов с дизельным двигателем продолжается. За первые 3 квартала 2020 года только 27% закупок на рынке автобусов в ЕС пришлись на дизель (в 2019 году был 31%).

Однако за счет одних только электробусов революция на рынке автопрома Евросоюза не произойдет. Грузовой и легковой транспорт на электронной тяге пока что не приобрел такую популярность среди населения и бизнеса, как этого хотели бы политики некоторых европейских странах и международных организаций, выступающих за стратегию сокращения выбросов СО2.

Такая тенденция роста продаж электрокаров (легковых авто, грузовиков и автобусов) обусловлена в первую очередь двумя факторами.

Первый важный момент — это дороговизна. Одни из самых дешевых электромобилей в Европе сегодня — это Renault Zoe, Fiat 500E и отчасти Volkswagen ID.2. Ценник на них, как пишет Forbes, стартует от $24,3 тыс. (после уплаты всех налогов). Это почти в два раза дороже, чем бюджетный автомобиль со схожими характеристиками, но с бензиновым двигателем.

В декабре 2020 года аналитики Bloomberg NEF радостно сообщили, что впервые цены на батареи для электромобилей упали ниже $100/кВт*ч, а значит, такой тип транспорта становится еще более доступным. Но почему-то мы видим, как новая электромашина Volkswagen ID.4 в базовой конфигурации в Германии сейчас стоит €43,3 тыс., а ее бензиновый аналог (по размеру и классу) VW T-Roc — €26 5 тыс. Учитывая мощность батареи в Volkswagen ID.4, ее стоимость должна обходиться около €6 тыс., но тогда выходит, что без батареи авто стоит €36,3 тыс.? А ведь многие эксперты неоднократно утверждали, что за вычетом батареи цена на электромашины должна быть более низкой, чем на бензиновые аналоги, поскольку их эксплуатация обходится дешевле.

Второй важный момент — недостаточное количество станций подзарядки в странах Евросоюза. В стратегии Еврокомиссии по сокращению выбросов СО2 к 2050 году, пишет Reuters, для 30 млн авто с нулевым выбросом вредных веществ ЕС понадобится около 3 млн общественных зарядных станций, тогда как сейчас на его территории работает лишь 200 тыс. станций.

Если руководство большинства стран Евросоюза и дальше продолжит вливать колоссальные средства на льготы для производства и покупки электрокаров, то осторожное увеличение спроса этого типа транспорта сохранится.

Подводя итог, можно сказать, что электрокары в Европе нельзя назвать продуктом, который самостоятельно «пробивает» себе дорогу на авторынке ЕС. Его сознательно «проталкивают» на правительственном уровне. Впрочем, пока что этого хватает, чтобы спрос на электрокары среди населения и транспортных организаций в Европе продолжал расти, причем даже во время COVID-19, при котором объем продаж машин на дизеле и бензине снижается.

Илья Круглей

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЖИМЕ ВЪЕЗДА В ТУРЦИЮ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

С 28 декабря пассажирам, прибывшим в Турцию авиарейсами, а с 30 декабря прибывающим автомобильным транспортом и морскими путями, будет необходимо представить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прилета. Не представившие отрицательный ПЦР-тест пассажиры не будут допущены на рейс.

Если отрицательный тест не будет представлен на КПП при пересечении границ Турецкой Республики, то въезжающие будут помещены на карантин по месту пребывания.

Все лица, посетившие в последние 10 дней Великобританию, Данию и Южную Африку, при въезде в Турцию должны представить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прилета, а также пройти карантин по месту пребывания. Карантин будет завершен после получения на седьмой день повторного отрицательного теста, если ПЦР-тест окажется положительным, то прибывшие будут отправлены на лечение.

С действующими ограничениями по въезду в иностранные государства можно ознакомиться по ссылке.

Останутся первыми

Не стало Бориса Пастухова, дипломата и государственного деятеля

Текст: Ядвига Юферова

На 88-м году жизни не стало Бориса Николаевича Пастухова. Он был первым секретарем ЦК ВЛКСМ и послом в Дании и Афганистане, Председателем Госкомиздата СССР и председателем Комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками, потом заместителем Примакова в Торгово-промышленной палате России.

Будто кто-то торопится собрать трагическую дань в эти пандемические времена: чуть более месяца назад не стало и легендарного Тяжельникова, который был в знаменитой комсомольской когорте первых. Историю второй половины ХХ века делали эти люди. Нашу с вами историю. Имели заработанное право Отечество, как и отчество, писать с большой буквы.

Письмо, которое публикует "Российская газета", было написано неделю назад, но адресат уже не успел прочитать его из-за тяжелой болезни. Нам показалось, что смыслы важны не только для двоих.

Уважаемый, дорогой Борис Николаевич!

Очень обрадован и тронут той высокой оценкой, которую Вы дали моим скромным усилиям в своем интервью по теме СНГ. Для меня тем важнее Ваши слова, что именно Вы стояли у истоков Содружества, знаете его, как никто другой. Именно благодаря Вам постсоветская интеграция создана, живет и кое-где даже побеждает.

Вы, как "человек интеграции", всегда остаетесь для меня примером того, как мудро, терпеливо и доброжелательно следует относится к партнерам, сколь сведущим и вооруженным аргументами надо быть, чтобы они прислушивались. Ваша безусловная честность с собеседниками, забота о взаимном интересе - пример для меня на самых сложных переговорах.

Многие вспоминают Комсомол добрыми словами. А мне особенно дорог Комсомолец - лидер, рыцарь, Первый секретарь, с которым я и сегодня готов идти хоть в молодежное движение, хоть в любой интеграционный проект. Это Вы, мой товарищ, наставник, единомышленник.

Не поддавайтесь годам, берегите себя, будьте здоровы! Борис Николаевич, Вы - человек на все времена, а в сегодняшние времена тем более важно услышать Ваше слово, почувствовать поддержку.

Мои чувства и мысли с Вами всегда.

Государственный секретарь Григорий Рапота

Борис, который оказался прав

Текст: Ядвига Юферова (Москва)

Не стучите в дырявые барабаны

- Известно, что, если встретишь в жизни бауманца - с ним точно можно иметь дело. Вы окончили МВТУ им.Баумана (теперь МГТУ), а все же кто вы по реальной профессии - дипломат, политик, топ-менеджер, как теперь говорят?

- Да черт знает... Куда Родина говорила - надо! - так тем и был. МВТУ - это замечательное корпоративное братство, наверное, в какой-то степени каста, которую сплотила жесткая система обучения, традиции, великие учителя. Подлипки - Зеленоград - Королев, закрытые и открытые наукограды... Там многое держится на бауманцах. МВТУ выпускает всех, кого требует время и государство. Вот МГИМО, говорю как дипломат в прошлом, выпускает атташе, вторых, первых секретарей посольств, а МВТУ, мы всегда так скромно шутим, выпускает только послов.

- Хочу спросить вас, Борис Николаевич, как бывшего всесоюзного вожака миллионов: нужна ли сегодня в России молодежная и детская организации?

- Системный кризис, как выражаются политологи, в котором мы полтора десятка лет, особенно больно ударил по молодежи. Это совершенно очевидно, когда десятки миллионов людей живут в бедности. Ухудшается здоровье и физическое развитие подрастающих поколений. Теперь курить начинают в 12 лет, а выпивать в 14 лет.

- Так надо что-то с молодежью делать?

- У нас молодых избирателей где-то около 25 миллионов человек. Однако политики, которые в России сейчас начинают предвыборную гонку, как всегда, вспоминают о существовании молодежи тогда, когда надо чтобы за них пошли опускать бюллетени. Если вы прочитаете программы партии, то в большинстве из них не то что раздела - путного упоминания о молодежи нет... Полтора десятка лет прошло, но ни одна политическая партия не имеет сколько-нибудь массовой молодежной организации. Я глубоко убежден, что молодежные организации нужны. Это понимают и многие региональные лидеры. Не значит, что надо стучать в дырявые барабаны прошлого и ходить с обветшалыми флагами. Нужна новая, современная форма. Например, в Москве активно работают над возрождением детских организаций, не повторяя механически прошлого. Не имея детской и массовой молодежной организации, мы очень много теряем. В условиях рынка и общества, пытающегося найти себя в новых социально-экономических координатах, несмотря ни на какие трудности, молодежь не должна быть брошена государством. Какое-то время назад мы - Семичастный, Тяжельников, Мишин, Мироненко, Торсуев, Месяцев и другие товарищи - бывшие секретари ЦК ВЛКСМ, писали о положении молодежи руководству страны.

- И что вы предлагали?

- Написали о том, что, конечно, не надо возвращаться к идеологизированным пионерам и комсомолу, но, например, детская организация имени Юрия Гагарина, или юные гагаринцы, пионеры, нужна. Причем огромная масса родителей это дело поддерживает. А что плохого, если ребенок будет носить трехцветный галстук - цветов российского знамени? А что плохого, если вожатые будут воспитывать их патриотами, здоровыми, нравственными физически? А что плохого, если мы используем лучший опыт трудового воспитания от пионерии, что-то от скаутов возьмем? Не дают покоя тяжелые цифры: когда кончилась война, в 1945 году, в стране было 678 тысяч беспризорников. Сейчас их более миллиона. Они, по большому счету лишены должного внимания и заботы. А из беспризорников куда дорога?

Вспоминаю послевоенные годы в родном Замоскворечье. С нашего двора многие учились в ФЗО, ходили в бушлатах, таких стеганых ватниках. Мальчишки были не с голодными глазами. А ремесленники! Шинель, петлички, серебряные пуговицы, фуражка, кашне! Мы так одного во дворе за это кашне чуть не поколотили. Наверное, от зависти. Наша страна имела колоссальный опыт трудового воспитания молодежи, студенчества, который неумные головы сбросили "с корабля современности".

Духовности много, душевности маловато

- Писательница Лариса Васильева в книге "Душа Москвы" написала фразу, которая производит сильное впечатление: "Духовности в Москве много, душевности маловато". Вопрос вам, как к коренному москвичу: Москва - город жесткий?

- Ну что ж, Лариса Васильева, может быть, и близка к истине. Но у настоящих москвичей душа настоящая, широкая. И это не зависть от стажа московской прописки. С другой стороны, в Москве теперь много немосквичей. Посмотрите, кто составляет младший персонал в больницах? Кто водит московские автобусы? Кто строит? А главное, кто торгует. Приезжих много. Только удивляться приходится, почему некоторые из них так не любят город. Во-вторых, жесткость идет у некоторых от того, что разбогатели быстро и не по труду, считают, что с деньгами им дозволено все. Богатый хам - это не настоящий москвич. Москва всегда отличалась какой-то особой добротой. Помню, сколько приезжало в наш город мальчишек и девчонок из разрушенных войной областей и как им помогали москвичи.

- Борис Николаевич, а вы многим помогли в жизни?

- Я поименно помню людей, которые и мне помогли. Отец погиб в 42-м году. Мать работала на Метрострое до тех пор, пока не стала инвалидом. У нее была больная парализованная сестра. Когда кончал семилетку, я должен был идти или работать, или в вечерний техникум и работать. Мою маму вызвал директор школы и сказал: "Я прошу вас не отдавать его работать. Пусть учится", а парень я был хулиганистый. Мама ответила: не выдержу, мы не вытянем. Директор школы Михаил Никанорович Круковский не только настоял, но и помогал. Никогда не забуду, как к какому-то празднику передают нам сверток. В этом свертке - поношенный костюм, который среди прочих вещей нашей 584-й школе, что была на Шаболовке, передала жена академика Топчего. И вот в этом переделанном мамой костюме я проходил лучшую часть своей жизни.

- Вы богатый человек?

- Очень. Комсомол мне, моим товарищам, подарил самое главное - замечательную возможность общаться с разными людьми. Через забор от наших коллективных комсомольских дач жили Т. Хренников и М. Ботвинник. С Хренниковым особой дружбы не получилось, а с Михаилом Моисеевичем мы были много лет дружны. Увлеченные его рассказами, мы подбили нашего первого чемпиона мира, попросили написать воспоминания, которые потом вышли не без цензурных трудностей (учитывая прямой и праведный характер автора) в "Молодой гвардии". И еще один комсомольский совет пригодился Михаилу Моисеевичу. За выдающиеся заслуги в теории и практике шахмат Ботвинник получает от Союза западногерманских шахматистов в подарок "Мерседес". В советское время! Мы ездили иногда на работу вместе, он в свой институт, а я в ЦК комсомола. Однажды расспрашиваю мрачного Михаила Моисеевича, а что случилось? Молчит. Отъехали верст 20, он говорит: вот западные немцы подарили "Мерседес". Мне все говорят, откажись в пользу государства, но я же теперь не заработаю на машину. Вы же знаете, Борис Николаевич, мы, шахматисты, - народ сообразительный. Вот у меня котел на даче, вы его видели, там автоматика вышла из строя. Я знаю, что в Швеции это стоит столько-то, в Дании столько-то. Смотрю на сетку турниров, где дешевле это реле, туда и еду играть. А тут "Мерседес". Отказываться, сдавать?

Вынимаю лист чистой бумаги, говорю, Михаил Моисеевич, пишите. "Председателю Совета Министров Косыгину. Уважаемый Алексей Николаевич, меня западники удостоили "Мерседеса". Я хотел с вами посоветоваться, что делать: может, отдать его государству? Я готов. Хотя и живу за городом, да и доход мой, старшего научного сотрудника, не велик..."

Он выходил обычно у Исторического музея, шел через мост, где-то за Москвой-рекой был его институт, а я ехал дальше. Но мы остановились у Кутафьей башни Кремля - там принимали почту, я говорю: идите сдайте заявление - в "окошечко" Совмина. Через три дня вечером ко мне приходит сияющий Ботвинник: "Мы должны с вами отпраздновать. А.Н. Косыгин написал резолюцию: "Мерседес" должен принадлежать М.М. Ботвиннику".

Кому нужен миллион

- Когда вы возглавляли Министерство по делам СНГ, а потом в Госдуме Комитет по делам Содружества и Совет соотечественников, многим казалось, что вы - фигура крайне подходящая для этой работы. На постсоветском пространстве вас везде знали. Вы знали многих. Что вам удалось сделать вместе с коллегами по комитету?

- Я сейчас не председатель, но член этого комитета. Ушел в Торгово-промышленную палату и комитет передал. Грустно подумать, что в Думе следующего созыва его могут ликвидировать. Я не беру большую политику, связанную, скажем, с тем, как развиваются наши отношения с Украиной, Молдовой или Беларусью. Хотя как человек, принимавший в свое время участие в работе над уставом Союзного государства, замечу, что, несмотря ни на какие возникающие сложности, народы России и Беларуси всегда были и будут вместе. Скажу только о том, что в актив комитета можно отнести принципиальную позицию, которую занимал он по проблеме гражданства. Комитет подготовил вариант Закона о гражданстве, где четко была прописана тема соотечественников, которые живут в государствах СНГ. Однако благодаря усилиям некоторых лиц из исполнительной власти, да и депутатов, наш проект закона был проигнорирован. Дума проголосовала за Закон о гражданстве, сделанный по стандартам европейцев. Но у них же нет ближнего зарубежья. У них нет миллионов людей, которые в одночасье превратились в иностранцев, как это произошло на постсоветском пространстве. В Законе о гражданстве, который был принят Государственной Думой, отсутствует даже слово "соотечественник". Но он не снял многих вопросов. Помните знаменитую уже ситуацию с Героем России, нашим военнослужащим в Таджикистане, который по этому закону не мог стать гражданином России. В Комитет по делам СНГ за время сессии приходили по три - три с половиной тысячи людей, которые несли нам свои проблемы, часто несчастья.

Мы боролись до конца. Убеждали. Писали. Проблема же заявляла о себе все более остро. Идет обмен паспортов, около миллиона человек, приехавших два-три года назад в российские регионы из ближнего зарубежья, имея прописку, работу или получая пенсию, по новому Закону о гражданстве гражданами России не считаются. Человек приходит менять паспорт, ему говорят: поезжайте туда, откуда вы прибыли, соберите необходимые документы, медицинские справки на то, на се, и когда вы проживете в России пять лет, приходите - получите гражданство и паспорт. Все в соответствии с этим самым законом. Труда, нервов было потрачено немало, но, в конце концов, нас услышали, а главное - Президент России в своем Послании Федеральному Собранию однозначно отметил, что подходы к приему в российское гражданство наших соотечественников надо решительно изменить. Днями Государственная Дума рассмотрит президентские поправки к Закону о гражданстве. Полагаю, что они будут приняты.

- Борис Николаевич, у меня есть еще один вопрос к вам как к дипломату, но прежде, как вы им стали?

- Благодаря Егору Кузьмичу Лигачеву, который вел секретариаты ЦК КПСС. Сама по себе история любопытная, сюжет для небольшой повести, но, по-моему, очень простой. В те времена судьбы людей разворачивали, разламывали легко. Когда-то все районные газеты были на балансе Госкомиздата, который я возглавлял после комсомола. Они в подавляющем своем большинстве убыточны. И мы поставили вопрос, нельзя ли как-то издателям скомпенсировать эти расходы? Вы помните, издательства ЦК партии печатали "Библиотечку "Огонька", огромные тиражи, прибыли. Возникли сложности с учебниками к началу учебного года, Госкомиздат попросил использовать полиграфическую базу ЦК КПСС, получили отрицательный ответ. Мы вышли после секретариата, и мне кто-то из моих старых друзей сказал: ты имей в виду, следующего вопроса не будет.

6 января 1985 года, в канун Рождества, я сижу в просторном кабинете, который занимает сейчас министр печати, главным в котором всегда были тщательно подобранные книги. Звонит первая "вертушка". Беру трубку. Завотделом загранкадров в ЦК КПСС С.В.Червоненко: "Вы не могли бы завтра прибыть ко мне в 10 часов?". Я спрашиваю: "А по какому поводу?" - "Вопрос на месте". Я все понял...

На следующий день прихожу в кабинет Червоненко. Там еще - Александр Николаевич Яковлев, перед ним бумага, выводит какие-то орнаменты. И Червоненко вкрадчивым голосом, говорит: "Госкомиздат ведет активную международную работу. Центральный Комитет считает, что вас надо перевести на дипломатическую работу. - "Куда?". "Мы в Центральном Комитете считаем, что в Данию". И начинает пространно излагать огромное значение этой страны. "За что?" - спрашиваю. Яковлев, рисуя орнаменты: "Так надо. У руководства к вам претензий нет". Говорю, знаете, приду вечером домой, моя дочь-комсомолка спросит, почему в Данию? Ну пошлите меня в Афганистан, в Никарагуа, чтобы я дочери своей, друзьям что-то объяснил. Нет, Дания.

- Но вашу мольбу об Афганистане услышали?

- Да, после нескольких лет работы в прекрасной Дании.

- Вопрос как профессиональному дипломату: что надо сделать, чтобы имидж России в мире был достойным?

- Я думаю, что мы обязаны привести в полный порядок свои внутренние дела. Вернуть достоинство и уважение к себе можно только подняв экономику, усмирив преступность, воровство, обломав руки взяточникам и коррупционерам, вернув позиции в области науки, образования и заботу о здоровье и благосостоянии людей.

- А какие книги сейчас читает бывший председатель Госкомиздата?

- Книги люблю с детства, собираю, иногда читаю. Горжусь, что среди политиков у меня, возможно, самая большая поэтическая библиотека. Что читаю? Как многие, одновременно нескольких вещей. С удовольствием - Г.В.Свиридова "Музыка как судьба". Чтение трудное, но вещь удивительно мудрая. Борюсь с "Красно-коричневым" Проханова, сто страниц одолел. И обязательно по-немножку - Бунина и Куприна. Достоевского, если открываю, то почти сразу закрываю. Были времена, когда за вечер "проглатывался" том Золя, мы читали его, как теперь листают детективы, почему-то это чтение очень успокаивало. Друг мне вчера принес "А было так. Дневники члена Политбюро" В.И.Воротникова. У меня порядочно мемуарных книг, но сейчас уже за этим не угнаться, все пишут, вспоминают, к сожалению, многие привирают. Мои последние приобретения - прекрасно изданные "Христос в жизни" и "Сталин в жизни" - рекомендую.

- Вы как собираетесь отпраздновать свой 70-летний юбилей?

- Есть у меня старинный афганский друг, старший товарищ, замечательный человек, генерал армии Гареев Махмут Ахметович, президент Академии военных наук. Я ему звоню, приглашаю: чур, не болеть. "А ты кого собираешь?" - шутливо спрашивает, - "Товарищей, друзей или нужных людей?". Будут только друзья, "успокаиваю", только товарищи, хотя тут же ввернул, что на его юбилее нужных, обязательных персон было немало. О Гарееве можно написать роман: удивительного обаяния, ума и духовной силы человек. С ними легко быть, когда приходится переживать марш-броски на передний край, отставку и назначение, победу или поражение, успех или беду. И даже юбилей.

Качественный анализ и устранение рисков: ВАРПЭ отчиталась о работе за год

Общее собрание ВАРПЭ утвердило отчет о работе ведущей отраслевой ассоциации за 2020 г. Позиция объединения учитывается при подготовке ключевых законов, постановлений и приказов в рыбной промышленности.

Как рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев, за прошедший год ВАРПЭ направила 1141 обращение и получила 1040 писем и обращений.

Права на промысел

Важнейшим вопросом в минувшем году оставался доступ к промыслу. ВАРПЭ, объединяющая 445 предприятий, выступила с аргументами против инициатив Русской рыбопромышленной компаний. Позицию Всероссийской ассоциации рыбопромышленников поддержала «Большая тройка бизнес-объединений» – ТПП, «Опора России», Российский союз промышленников и предпринимателей. По итогам общего собрания руководитель ВАРПЭ направил письмо с консолидированной позицией рыбацкого сообщества помощнику президента Максиму Орешкину.

Всего несколько лет назад в отраслевое законодательство были внесены серьезные изменения – нужно не торопиться с новыми радикальными реформами и отследить, как работают уже принятые решения, говорится в обращении.

Бизнес-объединение отслеживает и подготовку Национального плана развития конкуренции на 2021 – 2025 гг. В начале прошлого года стало известно о предложениях Федеральной антимонопольной службы включить в нацплан изменения по принципам распределения квот. Как отмечено в отчете ВАРПЭ, проект плана детально изучила Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре, анализ направлен в правительство. Предложено обсудить важный для рыбопромышленников вопрос на заседании Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

Для промысла многих видов водных биоресурсов предприятия должны располагать рыболовными участками. Большой резонанс в связи с этим вызвал законопроект, грозивший оставить действующих пользователей без акваторий. Однако отраслевое объединение добилось, чтобы рискованную для бизнеса формулировку исключили, – в Госдуму законопроект об электронных торгах отправился уже без нее.

Налоги и сборы

Продолжается обсуждение налогового регулирования в отрасли. Менять ставки сбора за пользование водными биоресурсами нужно поэтапно, при этом необходимо сохранить режим ЕСХН, льготы для градо- и поселкообразующих предприятий, колхозов и артелей, настаивают в ВАРПЭ. Вместе с тем в направленном в адрес Максима Орешкина обращении ассоциация сообщила о необходимости внесения в Налоговый кодекс РФ изменений, которые отменят тотальное и недифференцированное применение льготы по сбору за пользование водными биоресурсами. Если принять законопроект, который Минсельхоз России подготовил совместно с ВАРПЭ, уже со следующего года бюджет страны дополнительно будет получать 15 млрд рублей ежегодно, при этом в региональные бюджеты пойдет свыше 12 млрд рублей, говорится в письме.

Рыбопромышленные компании строят суда и береговые заводы под инвестквоты. Предприятия вкладывают в программу серьезные средства, и для того, чтобы она работала без сбоев для бизнеса и государства, требуется совершенствование правовой базы. ВАРПЭ выступила с предложениями, отражающими специфику доставки сырья на береговые производства, – осенью правительство внесло изменения в подзаконные акты, и теперь при контроле выполнения инвестором обязательств перед государством, будут засчитываться и объемы продукции, выпущенной из замороженной рыбы.

Администрирование в отрасли

В рамках масштабной реформы контроля и надзора федеральные власти запустили механизм «регуляторной гильотины»: анализ правовых актов должен был исключить неэффективные, устаревшие требования. ВАРПЭ участвовала в деятельности рабочей группы по реализации «регуляторной гильотины» в рыбной отрасли. Для снижения административных издержек важно внедрять цифровые технологии, заявили в ассоциации. В частности, рыбаки давно говорят о важности ухода от бумажных разрешений на добычу. Обращение с предложением ускорить согласование законопроекта об электронных промысловых билетах ВАРПЭ направила в правительство, Совет Федерации, федеральные ведомства. В сентябре инициатива внесена в правительство, рассказали Fishnews в объединении.

Удалось добиться исключения требования получать документы о соответствии МКУБ для маломерных судов – неоднозначность законодательства грозила штрафами предприятиям, работающим на береговом промысле.

Ассоциация продолжила участвовать в оценке регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов – механизм ОРВ создан для того, чтобы еще на стадии подготовки документов исключать риски для бизнеса. За минувший год в рамках своей нормотворческой деятельности ВАРПЭ рассмотрела и направила позиции в федеральные органы исполнительной власти по 102 проектам нормативных правовых актов.

Важным направлением работы стало совершенствование отраслевого законодательства в сфере аквакультуры. Ассоциация проинформировала администрацию президента о необходимости вывода из-под ограничений ряда прудов, на которых уже порядка 50 лет ведут свою деятельность рыбоводные хозяйства, чтобы не допустить прекращение их работы. Оптимизирован пакет ветеринарных правил, регулирующих деятельность рыбоводных хозяйств.

Среди ключевых направлений работы ВАРПЭ в прошлом году также отмечены анализ правил по охране труда в отрасли, участие в подготовке изменений в постановление по «незаходным» судам и поправок в правила рыболовства.

Другие направления работы

В 2020 г. не менее активным было участие ВАРПЭ в различных отраслевых мероприятиях – за год их число достигло 146. Традиционно крупнейшее объединение рыбопромышленников выступало соорганизатором важных деловых событий для отрасли. В частности, ВАРПЭ совместно с Федеральным агентством по рыболовству и отраслевым оператором деловых мероприятий Expo Solutions Group в онлайн-формате организовали первую в 2020 г. международную конференцию – «Мировой рыбный рынок: международное сотрудничество против пандемии».

С докладами на конференции выступили профессор факультета экономики Университета Исландии Рагнар Арнасон, управляющий директор Beijing Seabridge Marketing & Consulting Фан Цзубинь, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, председатель Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина Сергей Тарусов, президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак, исполнительный директор Сбербанка Александр Панов, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Трансляцию мероприятия посмотрел 281 человек, из них почти половина – представители иностранных государств: Норвегии, Дании, Исландии, Великобритании, Нидерландов, Латвии, Германии, Италии, Испании, Израиля, Турции, Ирана, ОАЭ, Марокко, Мавритании, Мозамбика, Сенегала, Гвинеи-Бисау, Коморских островов, Мадагаскара, ЮАР, Индии, Китая, Южной Кореи, Чили и США.

Fishnews

Война вакцин

основная масса воюющих — не врачи и исследователи, а пиарщики, журналисты, пропагандисты

Илья Титов

Основная масса воюющих в битве вакцин — не врачи и исследователи, а пиарщики, журналисты, пропагандисты и блогеры, на все голоса расхваливающие и критикующие самые разные препараты. Пока пандемия проходит рубеж в два миллиона погибших, на передовую борьбы против тоталитарной российской вакцины (это не шутка и не преувеличение, такая формулировка действительно встречается) вышла газета Financial Times. При чём тут новости финансового мира, не знает никто, но крестовый поход против "Спутника-V" газета начала с размахом, достойным своего громкого имени. Ещё в прошлом году вышла серия материалов, посвящённых тотальному недоверию к новой вакцине. "В России никто не хочет колоться "Спутником", — писала FT, в чём ей вторили многие другие западные массмедиа и значительная часть российских блогеров.

Вакцина объявлялась ненадёжной, неэффективной и даже опасной. Но прошло время, контракты на поставку "Спутника" заключил ряд стран, в которых почему-то в результате вакцинирования никто не умер. Более того, беда пришла, откуда не ждали — журналисты Bloomberg и New York Times привились тоталитарным препаратом и тоже имели наглость остаться живыми и здоровыми. В связи с этим нарратив пришлось корректировать. В том же самом FT, ещё недавно бессовестно лгавшем о ненужности "Спутника" населению, заявили о его нехватке. Российская власть, написал московский корреспондент газеты Генри Фой, не справляется с поставками вакцины в регионы и не покрывает спрос в препарате от коронавируса.

Такое переобувание на ходу характерно для тех, кто ведёт вакцинную войну против интересов России, зачастую находясь в самой России. Тем временем вакцинация препаратом от Pfizer превращается в настоящую пиар-катастрофу, несмотря на старания маркетологов фармацевтических гигантов. В одной только Франции было зафиксировано около четырёх с половиной тысяч случаев проявления побочных эффектов. 29 стариков умерли после прививки в Норвегии, на что пресс-служба Pfizer ответила, что у них эти "данные не вызывают тревоги". Германия, чьё министерство здравоохранения полностью провалило начало массовой вакцинации, потеряла от лекарства Pfizer десятерых. В Литве ковид нашли у 78 человек, привившихся от него. В США, где вакцинация идёт полным ходом, сообщают о 55 смертях и 96 опасных для жизни осложнениях. Лицевой паралич, судороги, отнявшиеся части тела — список симптомов вакцины, сделанной наспех, продолжает расширяться. Швейцария, Израиль, Британия, Испания — отовсюду поступают данные о погибших или серьёзно пострадавших в результате прививки свободной и демократической вакциной. Эти данные, какими бы кошмарными они ни были, оказались скомпрометированы на минувших выходных. Дело в письмах, которые "увели" из Европейского агентства по лекарственным средствам. Эти письма недвусмысленно указывают на то, что Pfizer оказывала давление на европейских чиновников с целью побыстрее продавить свой препарат на рынок Европы, избегая ненужных формальностей. Зато через все круги бюрократического ада Евросоюза собираются прогнать центр Гамалеи, на что постоянно ссылаются самые разные чиновники по всему континенту. Граждане Бельгии, Дании, Швеции, Нидерландов и ряда стран победнее: Венгрии, Польши, упомянутой выше Литвы, — спрашивают собственные правительства, почему вакцин Pfizer/ BioNTech и Moderna катастрофически не хватает на всех и почему бы в таком случае не обратиться к России или Китаю. Европейские чиновники куда менее идеологизированы и агрессивны, чем американские журналисты, поэтому вместо дури про тоталитарные прививки они предпочитают мямлить что-то про необходимые сертификации. Но евробюрократ нерешителен и тих лишь на словах. Когда доходит до дела, в нём просыпается дух европейских тиранов былых времён.

На днях в Германии ужесточили наказание для тех, кого принято называть ковид-диссидентами. В Саксонии, где ещё недавно строили жилые блоки для приёма беженцев, решили приспособить эти помещения (названные "местами принудительного проживания") для преступников нового поколения. Bild в достаточно нейтральном материале озаглавила учреждение "коронавирусной тюрьмой". В охраняемых полицией бараках будут содержаться ковид-диссиденты, на которых германское правосудие не сумело подействовать силами штрафов и выговоров. Вышки по периметру, колючая проволока, собаки — похоже, немцы иначе просто не умеют.

Менее изобретательно к вопросам подавления несогласных подошли в остальной Западной Европе. В Амстердаме демонстрацию граждан, недовольных жёсткими ограничительными мерами, разогнали из водомётов. Над облитыми водой в январские холода голландцами посмеялась полиция, заявив, что причиной разгона стало несоблюдение социальной дистанции. В США, где вакцинация идёт ударными темпами, но всё равно не догоняет рост числа заражённых, первоначальный план, состоявший в плавном задвигании пандемии на задворки информационного пространства сразу после ухода Трампа, провалился. Теперь новая администрация, пользующаяся любовью и обожанием журналистов, вынуждена объяснять людям, почему кошмарные показатели ковида в США не изменились магическим образом сразу после победы Джо Байдена и его демократов. Европейской свободой здесь и не пахнет — по всей стране в преддверии коронации престарелого президента повышены меры охраны любых административных зданий, а любой, кто решится выйти на улицу с выражениями недовольства локдауном, тут же будет записан в нацисты, сторонники Трампа и внутренние террористы. Так и произошло в Мичигане, где полтора десятка местных вышли к местному Капитолию и внезапно обнаружили себя страшной угрозой национальной безопасности. Дело вовсе не в инаугурации — нет ни единой предпосылки к тому, что силовики не будут скручивать и стрелять недовольных, газетчики не будут одобрять это, а модераторы соцсетей не будут вытравливать врагов народа из информационного пространства, попутно внося свой вклад в битву вакцин.

14 января Твиттер заблокировал учётную запись "Спутника-V". Зачем вакцине блог в Твиттере, никто так и не понял, но сам факт блокировки и разблокировки лишь после того, как очередной, уже привычный акт беспредела соцсетей попал в новости, очень показателен. Твиттер, конечно, нашёл формальную причину в виде попытки несанкционированного входа, но за такое не блокируют, так что дело куда серьёзнее. Несмотря на все усилия пиарщиков, маркетологов и пропагандистов, в битве вакцин побеждает тот, чей препарат побеждает болезнь. Тот факт, что наше государство не действует по образцу западных либеральных демократий, случайно показавших своё тоталитарное нутро, весьма похвален, но взаимосвязь между масштабной вакцинацией и снижением числа заболевших должна распространяться российскими СМИ с большей скоростью, чем злорадный смех над чужими неудачами. Все пиар-успехи России за последние годы были не результатом ответной информационной кампании — во лжи и хитрых манипуляциях нашим врагам нет равных, — а в простом и очевидном исполнении своих обязанностей. Россия, победившая пандемию силой науки, — этот образ в случае своевременного воплощения в жизнь мир не забудет никогда.

Посол РФ отреагировал на санкции США против "Северного потока — 2"

Санкции США против "Северного потока — 2" противоречат международному праву, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Во вторник Соединенные Штаты ввели санкции против судна "Фортуна", укладывающего "Северный поток — 2", и его владельца — компании "КВТ-Рус".

"В Вашингтоне уже давно пытаются всеми способами помешать реализации данного международного коммерческого проекта. Приняты несколько законодательных мер. Постоянно звучат безосновательные угрозы в адрес России и ее европейских партнеров, заинтересованных в сотрудничестве в газовой сфере. Оказывается грубое давление на участников консорциума СП-2", - говорится в заявлении Антонова.

Как отметил дипломат, США "вышли за рамки приличия", пытаясь достичь своих узкоконъюнктурных целей. Ради этого, по словам Антонова, Вашингтон нарушает нормы международного права, принципы честной и свободной торговли, не считаясь с мнением своих союзников.

"Все это – не что иное, как неприкрытая недобросовестная конкуренция. Стремление создать себе преимущество на энергорынке Европы, силой заставить страны региона покупать американское сырье. В конечном итоге победителей в этой авантюре не будет", - заключил посол.

Газопровод из России в Германию

"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.

Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Против "Северного потока — 2" выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект "политическим".

Из-за принятого в конце 2019 года оборонного бюджета США, в который включили санкции против компаний — участниц проекта "Северный поток — 2", строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, почти сразу же прекратила работы. Однако в минувшем декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна "Фортуна" с якорным позиционированием.

Кто первый в Арктику

Россия создает уникальный полигон для освоения севера

Текст: Сергей Деменко

Международная станция "Снежинка", проект которой разработан российскими учеными, должна стать визитной карточкой освоения Арктики. Сегодня с этим регионом складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны, недавно принята программа его масштабного освоения. Если совсем кратко, то вот ее суть: в ближайшие десятилетия Россия будет прирастать Арктикой и северными территориями. Такой интерес понятен. Регион обладает огромными запасами минерального сырья. Но с другой стороны - люди массово покидают этот богатейший Клондайк. Причина очевидна: суровые условия жизни. Как говорится, сервис здесь оставляет желать лучшего.

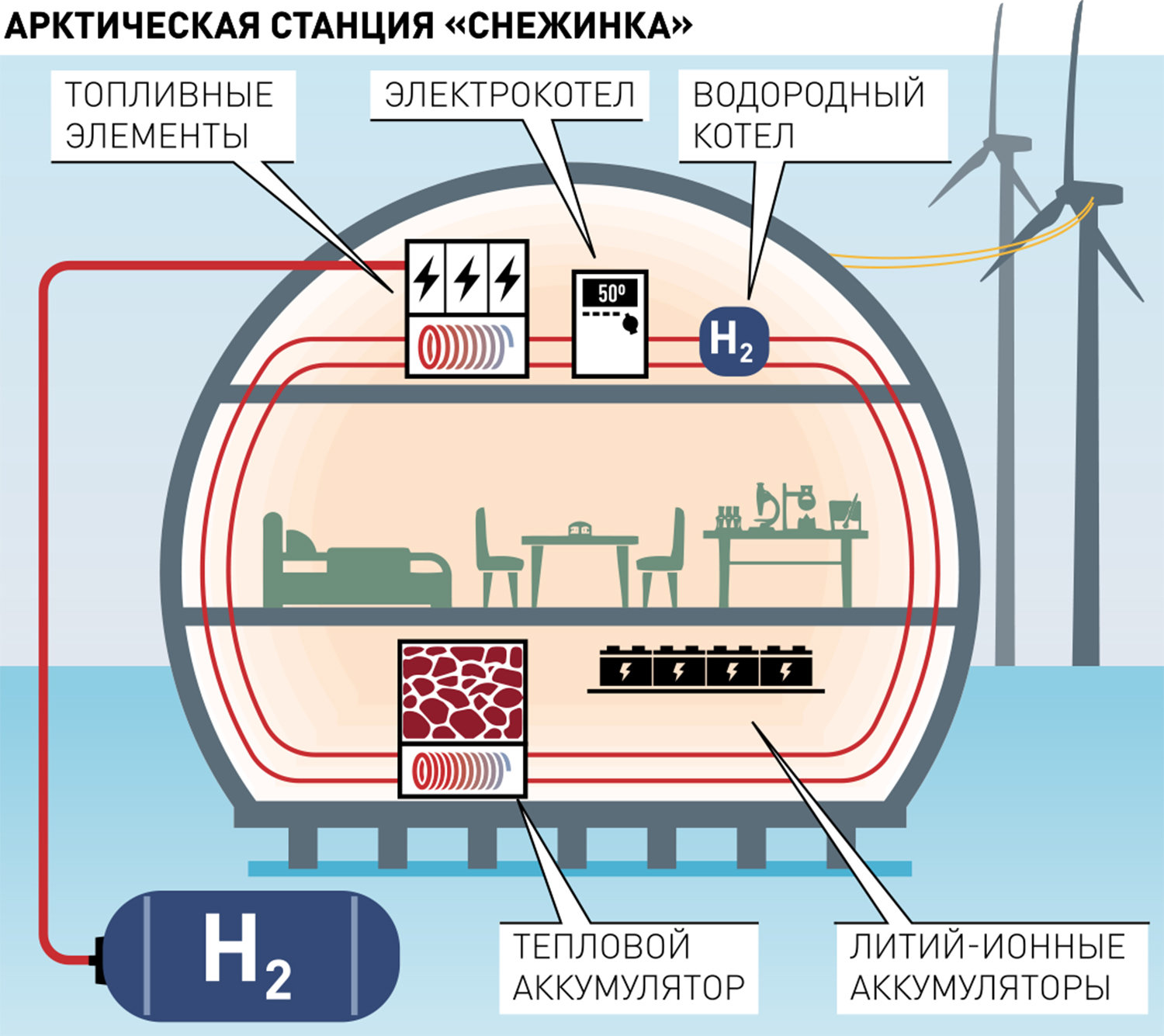

- Мы предлагаем кардинально изменить ситуацию. Международная станция "Снежинка" должна стать не только научным полигоном для отработки арктических технологий, но и показать, что жизнь и работа здесь могут быть комфортными для человека, - говорит Юрий Васильев, исполнительный директор Института арктических технологий МФТИ.

Станция " Снежинка" будет расположена далеко от цивилизации. В куполообразных комфортабельных модулях, оборудованных современной техникой, 80 инженеров, ученых и студентов со всего мира смогут жить и вести исследования. Отметим, что проект единогласно одобрен Арктическим советом, который объединяет восемь стран - Россию, США, Канаду, Данию, Норвегию, Исландию, Финляндию и Швецию. Такое единодушие по нынешним временам, прямо скажем, большая редкость. Во многом оно объясняется тем, что основа проекта - "зеленая" энергетика. Главный мировой тренд последнего времени. И Россия сделала на него ставку именно сейчас. Дело в том, что в 2021-2023 годах наша страна будет председательствовать в Арктическом совете, для которого разработка сценариев устойчивого развития Заполярья является одним из основных приоритетов.

- Предложив этот уникальный проект, мы посылаем всему миру сигнал, что Россия делает ставку на водородную и альтернативную энергетику, - говорит Васильев. - Принципиально важно, что это не выставочный макет, а реально работающий в сложнейших условиях комплекс. Здесь будут отрабатываться новые технологии, чтобы продемонстрировать их возможности себе и индустриальным партнерам, сделать значительно дешевле и при дальнейшем тиражировании.

Зеленая окраска проекта не просто дань нынешней моде. Использование здесь дизельного топлива не просто архаично, но и наносит огромный урон экологии. Тысячи пустых бочек из под топлива на бескрайних просторах Заполярья смотрятся как обвинение человеку. Если на таких же принципах начнется широкомасштабное освоение северных территорий, они просто не выдержат этой атаки. "Снежинка" дает шанс на мягкий вариант. В чем его суть?

- Наш проект абсолютно безуглеродный, ставка сделана на источники "зеленой" энергии: ветер, солнце, а также накопление и использование водорода, - говорит Васильев. - Принцип работы следующий. Когда работают ветер и солнце, излишки вырабатываемой ими энергии направляются в различные аккумуляторы, а также на получение водорода из воды методом электролиза. Газ хранится в специальных баллонах. Если энергии возобновляемых источников не хватает, подключаются аккумуляторы, а при необходимости в дело вступает водород. Он подается из хранилищ в жилые и исследовательские модули, где с помощью специальных устройств из него получают электрическую и тепловую энергию.

Но хватит ли на все про все энергии ветра и редкого для севера Солнца? Оценки показали, что для ветропарка из пяти ветряков мощностью по 120 кВт каждый такая задача вполне по силам. Энергии аккумуляторов и запасенного водорода хватит, чтобы при полном ветровом штиле продержаться минимум неделю.

- Понятно, что это эксперимент, все его подводные камни в расчетах мы учесть вряд ли смогли, поэтому на всякие неожиданности для страховки в запасе будет аварийная дизель-станция, - говорит Васильев. - Если понадобится, на следующем этапе можем на случай длительного ветрового штиля увеличить срок работы на запасенной энергии до 2 недель.

Этот проект должен выявить и разработать передовые и наиболее доступные технологии для безуглеродного энергоснабжения населенных пунктов и промышленных объектов в Арктическом регионе. Что откроет возможность для его цивилизованного масштабного освоения.

Но зеленая энергия только часть проекта. На "Снежинке" будут отрабатывать целый "букет" новых технологий в области строительства, переработки мусора, искусственного интеллекта, телекоммуникации, медицины, сельского хозяйства, "интернета вещей", "умного дома", 3D-печати, беспилотников и в целом систем жизнеобеспечения в Заполярье. По словам Васильева, первую очередь станции планируется открыть уже через два года. Прямо скажем, сроки жесточайшие, ведь строительство будет идти по сути в поле, вдали от цивилизации, где нет никаких коммуникаций. Сама логистика в таких условиях уже большой вызов. Проект оценивается в 2 миллиарда рублей. На первом этапе основные расходы берет на себя бюджет, но уже есть предложения от ряда заинтересованных компаний. Кроме того, подключиться к проекту намерены несколько международных фондов.

Когда откроются границы

Достопримечательности Германии, которые стоит увидеть своими глазами

Текст: Марья Мигунова

В Германии расположены 46 объектов из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них есть всем известные и узнаваемые символы немецкой культуры - такие, как Музейный остров в Берлине, дворец Сан-Суси и Кёльнский собор. Это точки притяжения для миллионов туристов со всего мира.

Если вы попробуете предположить, какие еще достопримечательности Германии входят в список ЮНЕСКО, первыми на ум, скорее всего, придут галереи Дрездена, открыточные виды в центре Мюнхена, баварские озера... Но вы удивитесь: этих мест в списке нет (или уже нет), зато есть другие, гораздо менее очевидные и не такие узнаваемые, но точно не менее интересные.

Многие из них отклоняются от традиционного туристического образа Германии и открывают ее с совершенно другой стороны. Германия часто воспринимается как страна пряничных фахверковых домиков и рождественских ярмарок, готических церквей, вкусного пива и горных озер - и это абсолютно оправданно, многое из этого относится к нематериальному наследию ЮНЕСКО. Но есть и другая Германия: та, которая хранит в себе наследие Римской империи и которая подарила миру модернизм, которая славится не только пивом, но и прекрасными винами. Германия музыкальная, поэтическая, воспетая классиками и романтиками - и индустриальная, авангардная, современная: нужно рискнуть и уйти с протоптанной тропинки, чтобы увидеть новые, неожиданные грани этой удивительной страны.

Шпайерский собор

Собор в пфальцском городе Шпайере - самая большая сохранившаяся романская церковь, которая в Средние века была одним из крупнейших сооружений мира. Собор был возведен в 1030-1061 годах императорами Священной Римской империи и сегодня представляет собой уникальный памятник средневековой архитектуры. За свою тысячелетнюю историю он множество раз подвергался разрушениям во время войн, но каждый раз собор удавалось восстановить - и сейчас это настоящий портал в прошлое, который дает представление о том, как люди в Средние века думали, чего боялись и на что надеялись. Стоя в центральном нефе собора, чувствуешь свою незначительность по сравнению с этим пространством и понимаешь, какое ошеломительное впечатление масштаб собора производил на людей тысячу лет назад. Поражает он и сейчас.

На то, чтобы исследовать пространство собора целиком, понадобится много времени: например, в склепе под алтарем можно увидеть захоронения средневековых королей, кайзеров и епископов, начиная с кайзера Конрада II, который в XI веке инициировал строительство собора. В часовне Афры Аугсбургской, которая находится за дверью в боковом нефе, можно побыть наедине со своими мыслями. А с башни собора открывается удивительный вид на долину Рейна.

Баухаус

Этот объект из списка, пожалуй, самый масштабный, так как объединяет в себе целых три города: Веймар, Дессау и Бернау.

Сегодня словом "баухаус" чаще обозначают стиль в модернистской архитектуре 30-60-х годов прошлого века, но изначально так называлось учебное заведение: Высшая школа строительства и конструирования Баухаус. Она просуществовала всего 14 лет, но подарила миру самую влиятельную, немецкую версию модернизма, идеи которой распространились далеко за пределы страны, определив вектор развития искусства во всем мире. Дома, в которых мы живем сегодня, - наследники Баухауса, а предметы, придуманные дизайнерами сто лет назад, можно найти в каждой квартире. Оригинального баухауса в мире сегодня не так много, и ехать за ним непременно стоит в Германию - как только откроются границы.

Первым образцом баухауса в 1919 году стало здание Веймарской художественной школы в стиле ар-нуво. Его можно увидеть в Веймаре и сегодня - оно находится в самом центре города, неподалеку от дома-эталона баухауса Haus-am-Horn. Это минималистичное прямоугольное здание с белыми стенами, воплощающее в себе главный принцип баухауса - "меньше значит больше". В Дессау находится главная "Мекка" поклонников баухауса - здание с застекленным решетчатым фасадом, где школа работала с 1925 по 1932 год. Здесь можно погулять по району, где жили преподаватели Баухауса, и посмотреть на их дома. Их называют "дома мастеров", и они, конечно же, построены в соответствии с эстетической идеологией баухауса. В этих домах жили мастера школы - Кандинский, Клее, Шлеммер, Мохой-Надь и Гропиус. Недалеко от Дессау расположен экспериментальный жилой поселок Дессау-Тёртен, спроектированный Гропиусом. В пригороде Берлина, городе Бернау, тоже есть оригинальный баухаус: здесь расположены здания Профсоюзной школы, построенные в 1930 году по проекту Ханнеса Майера.

Ваттовое море

Ваттовое море - на самом деле не совсем море, а прерывистая череда лагун и ваттов. Ватты - это участки морского побережья, которые затопляются во время приливов и осушаются во время отливов - по сути, мелководье. Название этого ландшафта происходит от немецкого слова "waten", которое означает "переходить вброд". Ватты тянутся вдоль берегов Дании, Германии и Нидерландов и образуют совершенно уникальный ландшафт площадью более 10 тысяч квадратных километров. Небольшая часть этой полосы в 2009 году была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Уникальность этого места в том, что облик Ваттового моря постоянно меняется: в какие-то моменты после отлива кажется, что во все стороны простирается только песок и ил, а во время прилива ландшафт снова обретает облик моря. Это идеальное место для того, чтобы побыть наедине с дикой природой, отдохнуть от суеты и перезагрузиться, гуляя по ваттам и наблюдая за тем, как в течение дня меняется ландшафт.

Помимо того, что Ваттовое море красиво и интересно само по себе, оно из-за своей богатой флоры и фауны играет очень важную роль в сохранении природного разнообразия региона и Европы в целом. По оценкам ученых, каждый год здесь останавливается 10 миллионов перелетных птиц во время полетов на юг. В Ваттовом море живет большая популяция тюленей, а еще здесь выводит мальков почти вся популяция камбалы Северного моря.

Старая угольная шахта Цольферайн

Неужели шахта может быть точкой притяжения для путешественников? Что красивого и интересного может в ней быть?

Цольферайн - это промышленный комплекс, заложенный еще в XIX веке, а сейчас - музей индустриальной истории под открытым небом, который включает в себя каменноугольную шахту, сортировочный цех и углемойку. Свой нынешний облик Цольферайн обрел в 1927-1932 годах: его архитекторы, Фриц Шупп и Мартин Креммер, продумали здесь все до мельчайших деталей, вплоть до формы дверных ручек, и создали настоящий эталон промышленной архитектуры.

В первую очередь Цольферайн будет интересен тем, кто увлекается механикой и техникой - здесь можно заказать экскурсию и увидеть изнутри, как работали механизмы и оборудование шахты. Но и на людей, далеких от мира техники, Цольферайн наверняка произведет впечатление.

Это сооружение действительно обладает удивительной эстетикой и особой красотой. Конечно, это не та красота, которая поражает нас в дворцах и соборах Германии. Она совершенно другая, не такая очевидная и однозначная, а более строгая, сдержанная, функциональная. Глядя на Цольферайн, удивляешься тому, сколько мощи и одновременно гармонии в этом сооружении и его механизмах. Цольферайн - это настоящий гимн индустрии, отражающий дух времени, 20-30-х годов прошлого века.

Пятигорск в мае станет международной столицей уличных культур

Сегодня в ТАСС состоялась пресс-конференция, приуроченная к началу четвертого сезона премии «КАРДО». Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов, исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов, председатель Всероссийской Общественной Организации «Улицы России» Валентин Работенко рассказали о том, как проект-победитель Фонда президентских грантов вышел на международный уровень, и дали старт приему заявок на участие в новом сезоне.

С 19 января по 23 мая представители 35 стран смогут побороться за право называться лучшими на Международной премии «КАРДО». Заявки представлены в 13 номинациях, в которых заключены популярные уличные направления: скейтбординг, воркаут, паркур, фриран, трикинг, брейкинг, стрит-арт, хип-хоп, BMX, скут и другие.

В 2021 году Международная премия «КАРДО» расширит свою географию. Принять участие в мероприятии смогут жители: России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана, Сербии, Азербайджана, Армении, Молдовы, Египта, Вьетнама, Филиппин, Сингапура, Республики Корея, Беларуси, Австрии, Великобритании, Франции, Испании, США, Канады, Австралии, Японии, Мексики, Португалии, Украины, Финляндии, Австрии, Израиля, Нидерландов, Германии, Чехии, Швеции, Дании, Азербайджана, Киргизии, Литвы, Латвии.

«Первый этап конкурса – это онлайн-регистрация, которая пройдет до 15 марта на официальном сайте премии, а также через АИС «Молодежь России». После этого состоится отборочный этап. Цикл финальных испытаний пройдет 19-23 мая в Ставропольском крае, в городе-курорте Пятигорске. Мероприятие будет реализовано за счет средств, которые наша организация выиграла в конкурсе Фонда президентских грантов», – рассказал председатель Всероссийской Общественной Организации «Улицы России», директор общественной организации «Оффбитс» и международной премии уличной культуры и спорта «КАРДО» Валентин Работенко.

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов отметил содействие развитию талантливой молодежи и поблагодарил организаторов премии: «Спасибо, что, совмещая спорт и творчество, вы увлекаете за собой сверстников. Ключевая задача Росмолодежи – помогать развивать потенциал молодых людей, предоставлять возможности и ресурсы для развития талантов. Цель премии «КАРДО» – заинтересовать современное поколение различными видами физической культуры, спорта, творчества.

Сейчас информационный мир абсолютно прозрачен. На различных интернет-ресурсах молодые люди видят, что происходит на улице, во дворе, сравнивают с происходящим вокруг них, и стремятся создать собственный качественный продукт. Хочу отметить, что многие постройки в России украшены граффити, которые сделаны совместно с зарубежными художниками, адаптированы под нашу культуру и наши ценности. Другие страны, в свою очередь, переняли некоторые наши технологии, например, из сферы добровольчества, которое активно развивается в России. Сейчас они применяются в странах Средней Азии, СНГ, ШОС».

Слова Андрея Платонова поддержал член жюри премии, призер чемпионатов мира, спортсмен из Болгарии Виктор Каменов, отметив, что в культуре улиц не должно быть границ.

«КАРДО» – реальный пример того, когда интересный для разных сообществ проект из регионального стал международным, – подчеркнул исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов. – Миссия Фонда – целевое безвозмездное финансирование общественно-значимых проектов. В 2017 году организация «Оффбитс» выиграла первый грант в размере 737 000 рублей на проведение премии. Фестиваль собрал 1 300 тысяч человек. В 2018 году грант составил 3 миллиона рублей. Участниками премии стали уже 25 000 человек из 217 городов. В 2019 году грант в 3 млн рублей помог объединить 50 000 участников. По итогам конкурса в 2020 году выделено 5 миллионов рублей на проведение международного этапа».

О возможностях, которые открываются для конкурсантов, рассказали участники предыдущих сезонов премии. Сергей Аверин, победитель в номинации «Трейсер года», подключился к конференции из Центра Экстремальных видов спорта «Спортэкс», отметив, что за три года участия в конкурсе он перешел с любительского уровня на профессиональный. Наставник премии, вице-президент Федерации воркаута России Михаил Китаев напомнил, что все победители получат денежные премии и призы от партнеров, а участники – возможность испытать себя.

Премия входит в План мероприятий сферы реализации государственной молодежной политики на территории России 2021 году Федерального агентства по делам молодежи, а также в ТОП-100 проектов, поддержанных Фондом президентских грантов.

Прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году ухудшен

Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году на 0,3 млн б/c, до 5,5 млн б/c на фоне новых локдаунов, сообщает ТАСС, ссылаясь на январский отчет агентства. Глобальное предложение нефти в 2021 году будет расти на 1 млн б/c против падения на 6,6 млн б/c в 2020 году.

Страны ОПЕК+, говорится в документе, продолжат смягчать действующие в альянсе ограничения по добыче нефти до уровня 5,8 млн б/с во втором квартале 2021 года и сохранят такой объем сокращения добычи нефти до конца действия соглашения, то есть до апреля 2022 года. «Мы полагаем, что страны ОПЕК+ продолжат ослаблять ограничения во течение второго квартала 2021 год до уровня 5,8 млн б/с от октября 2018 года, и сохранят его на этом уровне до весны 2022 года», — пишут аналитики в отчете.

По данным МЭА, страны ОПЕК в декабре выполнили сделку по сокращению добычи на 105% от плана, не-ОПЕК — на 93%, в среднем общее исполнение соглашения составило 100%.

Авторы отчета МЭА полагают, что страны ОПЕК+ смогут вернуть утерянную с 2016 года долю рынка, если сланцевая добыча в США не будет расти. По подсчетам МЭА, доля стран ОПЕК+ на рынке нефти из-за действующих ограничений и санкций сократилась с 57% в 2016 году до 51% в 2020 году.

Запасы нефти в мире в I квартале 2021 года могут снизиться на 100 млн баррелей, или на 1,1 млн б/с, при условии выполнения соглашения ОПЕК+ на 100%, говорится в отчете.

В МЭА также прогнозируют дальнейшее сокращение глобальных запасов нефти во второй половине 2021 года на фоне роста мирового спроса.

По данным агентства, мировые запасы нефти в IV квартале 2020 года упали на 2,58 млн б/c. В частности, коммерческие запасы стран ОЭСР в ноябре 2020 года снижались уже четвертый месяц подряд и составили 3,108 млрд баррелей, все еще превышая средний показатель за пять лет на 166,7 млн баррелей.

Заседание Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации

Из стенограммы:

М.Мишустин: Добрый день, уважаемые коллеги! Вчера по поручению Президента стартовала массовая добровольная бесплатная вакцинация от коронавируса. Теперь прививку могут сделать все желающие, а не только люди из группы риска. Для этого открываются дополнительные пункты вакцинации. В некоторых регионах уже начали привлекать и частные медицинские организации. Важно, чтобы везде соблюдались меры предосторожности, от этого зависит здоровье людей и эпидемиологическая обстановка в каждом конкретном регионе. Прошу губернаторов лично следить за тем, как идёт иммунизация от коронавируса на их территориях.

Запись на вакцинацию организована, в том числе через портал государственных услуг. Пока в тестовом режиме, но уже в ближайшее время система должна заработать в полном объёме. Внедрение такой практики позволит эффективнее планировать работу поликлиник, избежать очередей, сэкономить время тем, кто приходит на прививку. Это важно и для соблюдения условий хранения вакцины. Через сайт по завершении второго этапа вакцинации можно будет оформить электронный сертификат о её прохождении. Сейчас Правительство прорабатывает вопрос международного признания сертификатов. Такое поручение дал Президент.

Обеспечить производство вакцины в достаточном объёме – сейчас первостепенная задача, ключевое условие эффективного проведения массовой прививочной кампании. Чем быстрее будет выработан коллективный иммунитет, тем скорее прекратится распространение инфекции. Прошу моих заместителей быть в постоянном контакте с производителями и разработчиками вакцин от коронавируса и оперативно решать все вопросы в случае их возникновения.

Коллеги, ситуация с коронавирусом остаётся непростой. Хотя в большинстве субъектов Российской Федерации она постепенно стабилизируется. Нужно и дальше контролировать обстановку, следить за тем, чтобы в регионах сохранялся резерв коек и были запасы медицинских препаратов.

Тестирование на инфекцию продолжается по всей стране. По поручению Президента Правительство прорабатывает возможность уведомления граждан о результатах тестов через портал госуслуг. Это позволит людям быстрее и в удобной форме получать информацию, скорее начать лечение и обезопасить окружающих, своих близких. При проработке вопроса особое внимание следует уделить безопасности персональных данных. Они должны быть надёжно защищены. Прошу Дмитрия Николаевича Чернышенко взять этот вопрос на личный контроль.

Уважаемые коллеги! Необходимо, чтобы в каждом медицинском учреждении всё было чётко организовано. При этом надо постоянно информировать людей о вакцинации, о тех возможностях, которые у них есть. Подробно рассказывать, где можно сделать прививку, какие показания и противопоказания. Нужно отвечать на все возникающие у граждан вопросы и уделить этой работе особое внимание.

Приступим к обсуждению повестки дня.

Сергей Семёнович (обращаясь к С.Собянину), хочу попросить Вас рассказать, как в целом складывается текущая ситуация с коронавирусом. И, в частности, в Москве.

С.Собянин: Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемые коллеги!

Ситуация после Нового года в большинстве регионов улучшилась. Понятно, что у нас был разрыв цепочки передачи коронавируса в течение 10 дней – во время каникул, с одной стороны. С другой стороны, люди всё равно общались, посещали курорты и так далее.

Тем не менее в первую неделю после новогодних каникул ситуация позитивная. В Москве мы фиксируем снижение заболеваемости по всем направлениям. По выявляемости – процентов на 30 по сравнению с тем, что было перед Новым годом. И на 18% снизилась госпитализация – тоже очень важный фактор, который позволяет разгрузить коечную сеть. Сегодня количество свободных коек составляет около 40%, то есть мощный достаточно запас для того, чтобы мы себя чувствовали уверенно в ближайшие недели и месяцы.

Среди ограничительных мер самым болезненным, пожалуй, являлся перевод на дистанционное обучение школьников старших классов. Мы эти ограничения сняли. И с понедельника школы работают в обычном режиме – конечно, с учётом санитарно-эпидемиологических требований.

Несмотря на позитивную в целом динамику, риски, на мой взгляд, сохраняются, и нам нужно, во-первых, соблюдать установленные требования, во-вторых, мониторить ситуацию в ежедневном режиме, смотреть, как она будет развиваться дальше. Дай бог, чтобы она развивалась позитивно, как и сейчас. По крайней мере, на этой неделе мы, скорее всего, точно уже поймём, в какую сторону мы идём. Пока она, повторю, развивается позитивно.

Что касается выполнения поручения Президента по массовой вакцинации, в Москве на сегодняшний день развёрнуто около 100 стационарных и 20 выездных пунктов. В настоящее время привилось первой аппликацией уже около 200 тысяч человек. И вчера был побит рекорд по количеству записей на вакцинацию в течение суток – 25 тысяч. Это говорит о том, что граждане всё больше и больше проявляют активность по вакцинации от ковида, что является позитивным фактором.

Абсолютно с Вами согласен: чтобы победить ковид, надо создать популяционный иммунитет, и вакцинация играет далеко не последнюю роль в этом направлении. Так что будем продолжать дальше мониторить ситуацию. По вакцине – будем уделять внимание, как и прежде, в первую очередь группам риска. Это граждане старше 60 лет, также болеющие хроническими заболеваниями, такими как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов дыхания. Радует, что среди привитых в настоящее время уже около половины – это люди старше 60 лет. Они как раз сегодня в серьёзной зоне риска. Большинство из них находились на самоизоляции, и фактор распространения среди них инфекции в случае выхода из самоизоляции самый высокий. И естественно, самые высокие риски по тяжести заболевания. Поэтому этой группе в настоящее время надо уделить самое пристальное внимание. Мы организовали разъяснения профильных врачей, довели эти сведения до каждого человека путём персональных сообщений. Это играет свою роль. Самый большой приток людей идёт как раз из этих групп, что очень важно.

М.Мишустин: Спасибо, Сергей Семёнович. Михаил Альбертович (обращаясь к М.Мурашко), как организована вакцинация в регионах, сколько новых пунктов открыто?

М.Мурашко: Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемые коллеги! Вакцинация против коронавирусной инфекции сегодня проводится во всех регионах страны. Уже привыкшие к использованию портала государственных услуг люди могут в тестовом режиме, как Вы и озвучили, начать записываться на вакцинацию в медицинские организации.

Хочу отметить хорошую организацию работы через портал государственных услуг. Это Москва и Московская область, Белгородская, Сахалинская области, а также Хабаровский край. Это регионы, которые являются лидерами по внедрению этого удобного для населения решения.

Сегодня доведён до регионов понедельный план на январь и доведены объёмы поставки вакцины в феврале, заявленные промышленностью. До конца января идёт поставка более 2 млн доз вакцины. Все идёт в штатном режиме, согласно графикам.

Разворачиваются пункты вакцинации. Сегодня в стране действует 2200 медицинских организаций, имеющих возможность провести вакцинацию населения. За прошедшую неделю дополнительно открыто 870 таких пунктов. Их число будет увеличиваться пропорционально увеличению объёмов поставляемых вакцин.

Хочу отметить хорошую работу по вакцинации таких регионов, как Кемеровская, Калининградская, Кировская, Свердловская, Сахалинская, Челябинская области, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Ханты-Мансийский автономный округ. Они действительно чётко организовали работу.

До медицинских организаций доведены все стандартные операционные процедуры по организации помощи, которые позволяют минимизировать временные затраты непосредственно при получении данного вида услуги.

Что касается оказания медицинской помощи, то общее количество пациентов, находящихся на лечении, снизилось на 6,6% – как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. Тем не менее цифра пока остаётся большой – чуть более 1 миллиона человек. То, что было сказано Сергеем Семёновичем (Собяниным), – что количество коек достаточное на сегодняшний день, я подтверждаю – по всем регионам 25% коечного фонда сегодня свободно.

Во всех субъектах осуществляется лекарственное обеспечение на амбулаторном этапе. По Вашему поручению, Михаил Владимирович, Министерством здравоохранения подготовлен и согласован проект распоряжения Правительства по дополнительному выделению средств (он внесён) – 2,7 млрд рублей для закупки лекарственных препаратов.

Кроме того, в 2020 году, несмотря на перепрофилирование коечного фонда, все объёмы, запланированные по высокотехнологичной медицинской помощи, выполнены. Была в полной мере обеспечена доступность к этому виду медицинской помощи наших граждан.

Продолжалась работа и по снижению распространённости вредных привычек. Принята Стратегия формирования здорового образа жизни и приняты поправки в антитабачный закон, в том числе ограничивающие никотинсодержащую продукцию.

В целом наша работа оценена международными экспертами позитивно. Межведомственная рабочая группа Организации Объединённых Наций, возглавляемая генеральным директором Всемирной организации здравоохранения доктором Тедросом Гебрейесусом, вручила Министерству здравоохранения награду за хорошую работу по профилактике неинфекционных заболеваний. Также Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения приняло решение о переводе из Копенгагена регионального советника по антитабачной политике в Москву, так как в России наиболее богатый опыт по профилактике неинфекционных заболеваний.

М.Мишустин: Спасибо, Михаил Альбертович. Сейчас важно защитить людей, сформировать и укрепить их иммунитет. Конечно, надо расширять охват вакцинацией, повышать её доступность для граждан, а также развивать профилактику и неинфекционных заболеваний, о чём Вы говорили.

Анна Юрьевна (обращаясь к А.Поповой), расскажите подробнее, как складывается эпидемиологическая ситуация в регионах. В борьбе с коронавирусной инфекцией крайне важна своевременная диагностика. Мы постоянно об этом говорим. Как обстоят с этим дела?

А.Попова: Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемые участники заседания! В Российской Федерации за период января 2021 года отмечается стабилизация эпидпроцесса, но вместе с тем распространение, хоть и на менее высоких цифрах, продолжается. Среднесуточный показатель заболеваемости на прошедшей неделе составил около 16 на 100 тысяч населения, и это равно предыдущей неделе. Мы отмечаем продолжение снижения темпа прироста. В 83 регионах страны, за исключением Санкт-Петербурга и Республики Крым, темп прироста составил менее единицы. Это хороший прогностический знак в части эпидемиологии новой ковидной инфекции. Показатель репродукции в течение первой половины января 2021 года не превышает единицы. В 66 субъектах идёт стадия стабилизации, в 7 субъектах – стадия снижения и в 13 – стадия продолжающегося роста.

Среди профессиональных групп мы отмечаем дальнейшее снижение интенсивных показателей на 100 тысяч населения в группах работников образования, государственных служащих и работников здравоохранения. Пока остаётся на высоких цифрах заболеваемость среди работников транспортных средств, вахтовиков, работников сельского хозяйства и торговли, что обусловлено интенсивностью вовлечения этих профессиональных групп в работу в прошедшие праздничные дни.

Мы продолжаем контроль за лицами, контактировавшими с больными. Сегодня практически миллион находится под медицинским наблюдением из числа контактных.