Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

США хотят включить санкции против «Северного потока — 2» в военный бюджет

«Газпрому» не о чем беспокоиться в плане завершения строительства, потому что, если бы американцы хотели запретить строительство, они бы это уже давно сделали», — считает эксперт Игорь Юшков

США решили включить санкции против «Северного потока — 2» в военный бюджет. На 2020 год в законопроект об оборонном бюджете будет добавлено положение о санкциях против компаний, которые участвуют в проекте газопровода. Об этом изданию Defence News сообщил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш.

Издание уточняет, что текст положения о санкциях еще не обнародован, однако, по словам сенатора, он близок к акту «О защите энергетической безопасности Европы», который ранее представил республиканец Тед Круз. Он был одобрен в конце июля. В частности, его авторы предложили замораживать активы компаний и лиц — участников Nord Stream, находящиеся под юрисдикцией США, и штрафовать юрлица, которые обеспечивают страхование объекта.

Старый закон, новый закон — никакой роли это не играет. Если бы США хотели ввести какие-то санкции, они давно бы это сделали, поэтому «Газпрому» ничего не угрожает, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Я думаю, что здесь Соединенные Штаты уже больше играют на внутреннего потребителя, потому что речь идет о том, чтобы ввести некие затраты в бюджет на 2020 год, хотя «Северный поток — 2», его морская часть будет достроена в 2019 году. Сейчас трубоукладчики как раз идут в датской акватории, и в течение четырех недель газопровод будет достроен. А в санкциях США, которые предлагаются, идет речь как раз-таки о запрете оказания услуг, то есть об ограничениях в отношении швейцарской компании Allseas. Поэтому здесь, можно сказать, беспроигрышный вариант для американских политиков. Продемонстрировав, что вы активно боретесь против России и «Северного потока — 2», набрать политических очков себе, но при этом не испортить отношения с европейцами, которые выступают за реализацию данного проекта, и с Германией в частности. Поэтому скорее такой имиджевый пиар-ход. Единственное, к чему он может реально привести, к тому, что в дальнейшем американцы будут продолжать давить на Германию и Европу с целью не позволить загрузить «Северный поток — 2» на полную мощность, то есть не давать им исключения из-под норм Третьего энергопакета. Здесь может быть использован аргумент «смотрите, мы же санкции настоящие ввели против него, а вы собираетесь разрешить его полную загрузку». То есть определенный элемент давления будет, но опять же без каких-либо прямых запретов в отношении Евросоюза. Это единственный негативный момент, а в остальном «Газпрому» не о чем беспокоиться в плане завершения строительства, потому что, если бы американцы хотели запретить строительство, они бы это уже давно сделали. У них уже давно есть санкционный пакет принятый, который позволяет президенту США ввести те самые запреты на оказание услуг против владельцев судов-трубоукладчиков. И тем не менее до сих пор это не сделано».

Против реализации проекта газопровода выступают власти США, Польши, Украины и стран Прибалтики. В октябре министр энергетики США Рик Перри заявил, что проект стал ударом по безопасности энергоснабжения в Европе. По его словам, после того как газопровод введут в строй, Евросоюз будет подвергаться риску возникновения перебоев с поставками топлива, а Россия получит возможность прекратить транзит газа через Украину.

Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год. Об этом изданию Defense News сообщил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш.

Санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве трубопровода, были включены в проект закона "О национальной обороне на 2020 год", сказал Риш. "Причина данного шага в том, что окно возможностей закрывается. Большая часть "Северного потока" уже построена", - сказал сенатор. При этом он выразил мнение, что санкции "убедят" строительные фирмы прекратить работу над проектом, так как американские ограничения "дорого им обойдутся".

В случае включения санкций в оборонный бюджет США компании, занимающиеся строительством "Северного потока — 2", "закроются", в связи с чем России якобы придется искать других подрядчиков, утверждает Риш.

При этом он отметил, что в палате представителей и сенате еще не достигли окончательной договоренности по законопроекту в целом.

Комитет сената США по международным делам в конце июля проголосовал за принятие законопроекта о санкциях против "Северного потока — 2". Он подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шахин и, в частности, предполагает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов лиц, причастных к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине от 30 метров.

Для вступления законопроекта в силу он должен быть одобрен палатой представителей и сенатом США, а также американским президентом Дональдом Трампом.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его стоимость — 9,5 миллиарда евро.

В конце октября Дания выдала разрешение на прокладку газопровода на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. До этого проект был согласован с Германией, Швецией и Финляндией.

В поддержку проекта выступают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива, а также Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner, одного из подрядчиков строительства.

Против строительства трубопровода выступают Польша, Латвия, Литва, а также Украина, не желающая терять доходы от транзита российского газа. США также препятствуют "Северному потоку — 2", поскольку планируют поставлять в Европу свой сжиженный природный газ. По словам критиков, "Северный поток — 2" — это политический проект. При этом российские власти многократно заявляли, что его характер исключительно коммерческий, а целью называли повышение энергетической безопасности Европы.

И все-таки середина следующего года

После всего, что вытворяла Дания с разрешением на прокладку трубы, мало кто без сослагательного наклонения говорил о сроках пуска «Северного потока — 2». Буквально накануне, 20 ноября, министр энергетики РФ Александр Новак обозначил, что поставки газа по трубе могут начаться в ближайшие месяцы. И не начнутся, а МОГУТ начаться, и не в качестве рождественского подарка европейцам, а «в ближайшие месяцы».

И вот, наконец-то, курирующий в правительстве ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак взял инициативу на себя и назвал реальный срок пуска газопровода — середина 2020 года. Мощность новой экспортной трубы «Газпрома», которая должна напрямую соединить Россию и Германию, — 55 млрд кубометров газа в год, напоминает «Интерфакс».

Последнее разрешение на строительство «Северного потока — 2», которое выдала Дания, «Газпром» получил в октябре. И уже тогда замначальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога говорил, что «Газпром» не успеет до конца года достроить газопровод, так как датские власти выдали разрешение слишком поздно. И работать в территориальных водах этой страны можно будет только после того, как закончится срок для подачи апелляции, то есть с конца ноября.

Так что непосредственно работы в море начнутся не ранее начала 2020 года, а зимой Solitaire будет прокладывать 2-3 км максимум. Надо будет решить также проблемы с орнитологами, поскольку рядом с газопроводом располагается зимовье нескольких видов птиц. Помимо всего прочего, газопровод сначала будет «просыхать» на грунте, а потом надо будет провести окончательные испытания. На это уйдёт месяца два — так было с СП-1. В итоге, первый газ пойдет не раньше июня.

В общем, так до конца и не ясно, как «Газпрому» удастся обогреть Европу без украинского транзита. Торги продолжаются.

Страны НЕАФК готовятся к переходу на новый стандарт электронного обмена данными

Переход на единый стандарт электронного обмена данными FLUX обсудили страны-участницы Комиссии по рыболовству в северо-восточной Атлантике (НЕАФК) на совещании Постоянного комитета по мониторингу и соблюдению (PECMAC) в рамках 38-й сессии.

В мероприятии приняли участие делегации из России, Дании (в отношении Фарерских островов и Гренландии), Евросоюза, Исландии, Норвегии, а также представители Секретариата НЕАФК. Интересы российской стороны представлял начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артём Вилкин.

В ходе совещания стороны приняли первую версию документа о внедрении FLUX для ведения промысловой деятельности стран НЕАФК. Переход на единый международный стандарт позволит увеличить объем предоставляемой информации о рыбопромысловой деятельности этих государств. Россия также выразила готовность приступить к разработке необходимого программного обеспечения после того, как будут решены все вопросы, касающиеся внедрения электронного обмена данными и подготовки соответствующей документации.

В то же время Центр системы мониторинга рыболовства и связи уже имеет подписанные соглашения о тестировании электронного обмена данными о рыбопромысловой деятельности с Норвегией, Исландией и Фарерскими островами. Все этапы тестирования должны быть завершены в 2020 году.

Другим ключевым вопросом обсуждения стал алгоритм действий капитанов рыболовных судов в случае технических сбоев в системе электронной отчетности. Россия предложила сократить срок, в течение которого можно осуществлять промысел с неисправным оборудованием спутникового мониторинга. Как ожидается, стороны сформируют свои позиции о допустимом сроке простоя к следующему заседанию PECMAC.

НЕАФК - межправительственная организация, в которую входят страны, согласившиеся следовать правилам рыболовства в открытой части Северной Атлантики. Организация создана для обеспечения рационального вылова рыбы в зоне действия Конвенции в интересах обеспечения воспроизводства биоресурсов Северной Атлантики. В состав НЕАФК входят следующие страны: Дания (Фарерские острова и Гренландия), Европейский союз, Исландия, Норвегия и Россия. Штаб-квартира расположена в Лондоне.

Источник: ЦСМС

Страны НЕАФК унифицируют «рыбный» документооборот

Государства Северной Атлантики, входящие в НЕАФК, готовятся к переходу на новый стандарт электронного обмена данными о рыбопромысловой деятельности – FLUX. Россия выразила готовность приступить к разработке необходимого программного обеспечения.

Переход на FLUX (Fisheries Language Universal eXchange) обсудили страны-участницы Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК) в ходе совещания постоянного комитета по мониторингу и соблюдению в рамках 38-й ежегодной сессии.

В заседании приняли участие делегации России, Дании (в отношении Фарерских островов и Гренландии), Евросоюза, Исландии, Норвегии, а также представители Секретариата НЕАФК. Интересы российской стороны представлял начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем Вилкин, сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС.

В ходе совещания стороны приняли первую версию документа о внедрении FLUX для ведения промысловой деятельности для НЕАФК. Переход на единый международный стандарт FLUX позволит увеличить объем предоставляемой информации о рыбопромысловой деятельности стран. Россия, поддержав принятие документа в целом, выразила готовность приступить к разработке необходимого программного обеспечения после того, как будут решены все вопросы, касающиеся внедрения электронного обмена данными и подготовки соответствующей документации.

Между тем ЦСМС уже имеет подписанные соглашения о тестировании электронного обмена данными о рыбопромысловой деятельности с Норвегией, Исландией и Фарерскими островами. Все этапы тестирования должны быть завершены в 2020 г.

Другим ключевым вопросом обсуждения стал алгоритм действий капитанов рыболовных судов в случае технических сбоев в системе электронной отчетности. Россия предложила сократить срок, в течение которого можно осуществлять промысел с неисправным оборудованием спутникового мониторинга. Как ожидается, стороны сформируют свои позиции о допустимом сроке простоя к следующему заседанию постоянного комитета НЕАФК.

НЕАФК - межправительственная организация, в которую входят страны, согласившиеся следовать правилам рыболовства в открытой части Северной Атлантики. Организация создана для обеспечения рационального вылова рыбы в зоне действия Конвенции в интересах обеспечения воспроизводства биоресурсов Северной Атлантики. В состав НЕАФК входят Дания (Фарерские острова и Гренландия), Европейский союз, Исландия, Норвегия и Россия. Штаб-квартира НЕАФК расположена в Лондоне.

Fishnews

«Северный поток — 2» может заработать до конца года

Поставки российского газа в Европу через «Северный поток — 2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

«Это вопрос к Nord Stream 2 в большей степени. Может быть, и в этом году будут стараться сделать. В зависимости от графика реализации этого проекта посмотрим, как сейчас будет восстановлено продолжение строительства и дальше скорости достройки, различные вопросы, касающиеся пусконаладки, заполнения трубы», — сказал Новак.

Газопровод «Северный поток — 2» мощностью 55 млрд кубометров газа в год проходит из России в Германию по дну Балтийского моря рядом с уже действующим «Северным потоком». Его протяженность — более 1,2 тыс. км.

В конце октября, напоминает «Коммерсант», «Газпром» преодолел последнее препятствие на пути завершения строительства «Северного потока — 2»: Дания после двухлетнего обсуждения все-таки выдала разрешение на прокладку трубопровода. Она была последней страной, которая задерживала строительство. 13 ноября парламент Германии также принял закон, которые фактически позволяют «Газпрому» обойти нормы газовой директивы ЕС и использовать газопровод «Северный поток — 2» на полную мощность.

Желающим вести «конвенционный промысел» рекомендуют поторопиться

Баренцево-Беломорское теруправление Росрыболовства принимает заявки от предприятий, желающих вести промысел в 2020 г. в северных конвенционных районах.

Будут сформированы списки российских судов, планирующих работать в районах регулирования НЕАФК, НАФО, норвежской экономической зоне (НЭЗ), рыболовных зонах Фарерских островов и Гренландии. Актуальные формы бланков размещены в разделах соответствующих районов на сайте теруправления. При оформлении заявок для работы в районах регулирования НЕАФК и НАФО необходимо заполнить пункт 16 и пункт 14 – они касаются перечня добываемых видов водных биоресурсов.

«При планировании работы заявляемого судна с 1 января 2020 года рекомендуем подавать заявки до 13 декабря, - сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления. - При планировании работы российских судов в НЭЗ с 1 января 2020 года заявки в управление необходимо подать строго до 13 декабря 2019 г. В пункте 15 заявки следует перечислить все виды водных биоресурсов, добыча которых планируется в 2020 году в НЭЗ без указания судовой квоты».

Если заявка на осуществление транспортных и вспомогательных операций подается предприятием, не имеющим квот, необходимо приложить заверенные должным образом копии свидетельства о праве собственности на судно; свидетельства о праве плавания судна под государственным флагом РФ и свидетельства о наличии на судне ТСК, обеспечивающего постоянную автоматическую передачу информации о местоположении.

Fishnews

Движение без целей: почему провалилась «Стратегия-2020»

Главная проблема России заключается в том, что вот уже двадцать пять лет общество не знает, куда идет страна, движется как бы в никуда, считает экс - аудитор Счетной палаты Юрий Воронин.

Юрий Воронин

Российские СМИ взорвала волна публикаций о полном провале реализации Концепции развития России до 2020 года, принятой в 2008 году - «Стратегии-2020». Это вполне понятно, поскольку мировой опыт свидетельствует, что достижение страной комплексного, устойчивого развитияпредполагает стратегическое прогнозирование – целеполагание, планирование и программирование политического и социально-экономического развития во временном и пространственном аспектах, обеспечения национальной безопасности.

Россия имеет более 75-летний опыт разработок по стратегическому планированию, разработок долгосрочных планов развития экономики страны и уникальный опыт их реализации, который заимствовали многие развитые страны мира.

К сожалению, за годы реализации «реформ»по рецептам «Вашингтонского консенсуса» разработка долгосрочных планов «теоретиками» экономического либерализма была утрачена как якобы не соответствующая сущности теории рыночного фундаментализма, что негативно отразилось на социально-экономическом развитии страны, доведя страну до Величайшей российской депрессии. Поэтому провал «Стратегии-2020», к сожалению, не единственный. Он превратился в систему.

О необходимости восстановления долгосрочной стратегии развития Российской Федерации высшее политическое руководство страны, начиная с 1999 года, заявляет постоянно.

За последние двадцать лет в Российской Федерации были разработаны и утверждены более пяти концепций и стратегий общенационального плана.

I. В 2000 году Центром стратегических разработок (ЦСР) была разработана и одобрена Правительством РФ первая общенациональная «Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2010 года» («Стратегия-2010»), известная как «Программа Грефа».

В ней было заложен рост ВВП минимум на 5% в год, что должно было к 2010 году увеличить ВВП на 70% . ВВП в целом вырос, но только из-за роста стоимости нефти, а не усилий правительства. Говорилось в программе и о переходе к адресному принципу назначения социальных пособий и социальной помощи. Предполагался значительный рост субсидий на оплату ЖКХ, существенное перераспределение социальной помощи в пользу малообеспеченных. Уже к 2005 г. помощь бедным должна была возрасти в два раза. Между тем ничего подобного сделано не было и не реализовано до сих пор даже близко.

Как показал анализ, общий уровень реализации мер «Стратегии-2010» по достижению целей составил 36%, а по разделу «Реформа социальной сферы» достиг едва 30%. Крайне низким был уровень реализации реформ в сфере образования (менее 25%), здравоохранения и социального страхования (около 20%). Другими словамиреализация «Стратегия-2010» оказалась на крайне низком уровне и возложенную на нее задачу не выполнила.

II. В ноябре 2008 года Минэкономразвития была разработана и утверждена Правительством РФ общенациональная «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» – «Концепция-2020».

В Концепции правительство определило вполне конкретные целевые ориентиры. Предполагалось, что уровень доходов и качество жизни россиян к 2020 г. достигнут показателей, «характерных для развитых экономик мира». Так, обобщающий показатель уровня жизни – ВВП на душу населения по паритету покупательной способности – предполагалось увеличить с 13,9 тыс. долларов США в 2007 г. до более чем 30 тыс. долларов США в 2020 году.

Было заложено, что расходы на образование за счёт государственных и частных источников составят 6,5–7% ВВП, на здравоохранение – 6,7–7% ВВП в 2020 году, что обеспечит опережающее развитие человеческого потенциала.

Разработчики «Концепции-2020» «творили» ее в течение двух лет. Идеи были правильные: развитие несырьевых отраслей, ставка на человеческий капитал. Но… документ готовился как будто бы с закрытыми глазами и разработчики не видели, что экономика России уже вползает в мировой системный кризис. При первых же «капельных» толчках кризиса-2008 «Концепция-2020» дала сбой, «лопнула», даже не успев начать реализовываться! А потом о ней просто забыли.

III. Третья общенациональная программа – «Стратегия-2020» -фактически явилась обновленным вариантом «Концепции долгосрочного развития России до 2020 года». Над программой почти три года работало более 1000 экспертов Государственного университета - Высшей школы экономики и Российской академии народного хозяйства и госслужбы - сторонниками либерально-рыночного фундаментализма. Вновь были затрачены огромные финансовые ресурсы.

850-страничный доклад по актуальным проблемам социально экономической стратегии России был принят в декабре 2011 года накануне выборов президента В. Путина. Он так и стал именоваться как «план Путина»

Между тем, анализ «новой» стратегии, подготовленной экспертами –свидетельствует, что эта «стратегия» является продолжением политико-экономического курса, который ведется командой либералов с начала «реформ» 90-х годов прошлого столетия. В этой «новой» стратегии, по сути, не оказалось ничего нового и ничего стратегического, ни о какой новой модели речи фактически не шла. «Новая» модель Стратегии, углубляя курс рыночного фундаментализма,представляла собой механический набор «правильных задач», сформулированных группами либеральных профессионалов, без четких ответов, как этого достигнуть.

Текст документа фактически представлял набор «добрых пожеланий», абстрактных рекомендаций, разделы которого противоречат друг другу и по своей сути являлись дальнейшим воспроизведением и еще большим углублением тупикового курса: «Россия – сырьевой придаток Запада».

В программу было заложено, что к 2020 г. рост ВВП составит 37–38% - в среднем – 5% в год. Предполагался роста производительности труда на 40—41 %, роста реальных располагаемых доходов населения — на 53-54 %, роста инвестиций в основной капитал на 80—85 % и т. д.

Прошло более десяти лет: ни один из показателей, заложенных в «Стратегию 2020», выполнены не были.

Реально рост ВВП остановился уже в 2013 году и колеблется в объеме статистической погрешности. Обещался рост производительности труда на 40%, и рост реальных доходов населения на 54%. Ничего этого выполнено не было. По уровню производительности труда Россия отстает от развитых стран в 1,8-2,5 раза и продолжает отставать еще больше. Другими словами, «Стратегия-2020» провалилась как и предыдущие варианты стратегий.

IV. В декабре 2016 года президент РФ В.Путин утвердил четвертую национальную программу - «Стратегию научно-технологического развития России». Она была представлена в послании Федеральному собранию и, по словам Путина, «реализация ее позволит выйти стране на новый уровень развития экономики и социальных отраслей».

В разработке стратегии принимали участие уже более трёх тысяч экспертов ВШЭ, Центра стратегических разработок (ЦСР) - этих академических оплотов рыночного фундаментализма. На ее разработку было потрачено более одного миллиарда рублей.

Особую озабоченность вызывает то, что в Стратегии главное внимание обращено не на научно-техническое развитие, не на ускорение научно-технического прогресса в системах образования, здравоохранения, в самих науке и технике, а к природным ресурсам, к еще большему углублению тупикового курса либеральной команды: «Россия – сырьевой придаток Запада».

Другими словами, это, к сожалению, опять оказалась не Стратегия, а очередной ни к чему и никого не обязывающий документ на полку. Поэтому ничего удивительного нет, что мы не найдем дальнейшего упоминания о нем ни в выступлениях президента, ни правительства.

Свидетельством провала «Стратегии-2020» является позорный провал майских (2012г.) и (2018г.) указов президента РФ. Неудивительно, что по данным ВЦИОМ рейтинг правительства РФ не одобряют почти половина граждан страны – 46%, а экономический блок называют просто недееспособным.

V. В мае 2017 года президент РФ В.Путин подписал Указ и утвердил пятую общенациональную программу - «Стратегию экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» («Стратегия-2030»). Решение о разработке этого важнейшего документа было принято летом 2015-го. Работу курировал секретарь Совета безопасности РФ Н.Патрушев.

По форме и по содержательной сути «Стратегия-2030» - это теоретически безграмотный документ, набор прописных истин и благих пожеланий, непроработанных положений, которые в разных формах повторяются вот уже более двадцати пяти лет либерал-фундаменталистами.

Например, в пункте 2 Указа президента РФ, вводимого «Стратегию-2030», правительству РФ поручается «обеспечить мониторинг и оценку состояния экономической безопасности Российской Федерации».

Удивительно, неужели разработчики Стратегии не имели оценки состояния российской экономической безопасности, то есть исходной точки, от которой определялись новые задачи государственной политики в сфере экономической безопасности до 2030 года. Ведь известно, что в стране должна была действовать Государственная стратегия экономической безопасности (Основные положения), введенная еще в 1996 году. Из анализа «Стратегии-2030» вытекает, что действительно разработчики понятия не имели о состоянии российской экономической безопасности, а о Государственной стратегии 1996 года все давно забыли!

Парадокс, но главный вызов и угрозу экономической безопасности разработчики «Стратегии-2030» видят не в необходимости ускоренного развития несырьевого сектора российской экономик, производственной экономики, а в «усилении колебаний мировых товарных рынков» и «изменении мирового спроса на энергоресурсы».

Или возьмем цель государственной политики в сфере экономической безопасности (статья 14), заложенную в Стратегии. К ней отнесены:

- укрепление экономического суверенитета РФ;

- повышение устойчивости экономики к воздействию внешних и внутренних вызовов и угроз;

- обеспечение экономического роста;

- поддержание научно-технического потенциала развития экономики на высоком мировом уровне и повышение ее конкурентоспосбности;

- поддержание потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса на уровне, необходимом для решения задач военно-экономического обеспечения обороны страны.

И, наконец, на последнем шестом месте(!?) – то главное, ради чего должна формироваться экономическая безопасность страны, зафиксированная в Конституции РФ, что «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (статья 7.1) - повышение уровня и улучшение качества жизни населения.

Решение таких основополагающих социальных проблем, как рост числа бедных, низкие заработные платы, низкие пенсии, в Стратегии вообще отсутствуют.Совет безопасности, как и правительство РФ, считает бедными тех, чьи денежные доходы«ниже величины прожиточного минимума», в то время как прожиточный минимум не покрывает даже минимума человеческих потребностей. Разве Совет безопасности не видел, разрабатывая «Стратегию-2030», что Реальные доходы населения падали четыре года подряд?При этом была проигнорирована и проблема большинства населения, которые по формальным признакам якобы не относятся к бедным, а фактически едва сводят концы с концами.Разве в Совете безопасности не ведают, что по заработной плате в реальном исчислении россияне не вышли на уровень 1990 года, то есть отстали от самих себя на 25 лет, а по интегральному показателю качества жизни, которым является средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении, мы находимся на уровне 1960 года - отстали от самих себя на 50 лет?

Даже не для ученого, а рядового гражданина видно, что в «Стратегии-2030», казалось бы,сформулированы правильные определения, но они же повторяются вот уже на протяжении двадцати пяти лет. Набор параметров однозначно говорит, что экономическая модель страны останется такой же, как и была. Они дают лишь направления по экономической безопасности страны, но не конкретные меры и не количественные ориентиры, измеряемые целевыми или пороговыми значениями. Тогда возникает вопрос: где же стратегия?

Серьезнейшую озабоченность с точки зрения экономическая безопасность страны должно было бы вызватьпрежде всего то, что Россия на 90 процентов утратила свой экономический суверенитет. Неужели Совет безопасности не знает, что сегодня половина российской экономики находится в офшорных юрисдикциях, а не в юрисдикции Российской Федерации. Купленные иностранцами акции приватизированной собственности уходят за рубеж, а деньги за нее «эффективные менеджеры» переправляют также за рубеж. +На 1 июля 2017 года из всех международных резервы России в объеме 412,24 млрд. долларов 83% их находитсяна депозитах западных банков и в казначейских бумагах западных государств, контролируются нашими геополитическими оппонентами и при желании они всегда сумеют заморозить все наши резервы.

Но даже и для этого «ущербного» документа предполагается только к 2019, то есть по прошествии двух лет (??) будут разработаны меры «организационного, нормативно-правового и методического характера» по реализации «Стратегия-2030», которых пока еще никто не видел. То есть два года важнейший документ будет лежать без мер по ее реализации. А реализация и вовсе начнется в 2020 году. Не многовато ли для страны, находящейся в социально-экономическом кризисе!

V. Последний прогноз министерства экономического развития, теперь до 2035 года, предусматривает дальнейшее «развитие» экономики России с темпами 1% роста ВВП лишь с 2017 года, в то время как мир развивается среднегодовыми темпами 3,5–4% в год.

Если внимательно рассмотреть прогноз до 2035 года, то вывод будет один: в течение ближайших 20 лет существенных качественных изменений в экономики ожидать не следует. Экономика России как отставала от ОЭСР по основным показателям, так и будет отставать.

VI. Видимо забыв о «Стратегии-2020» и «Стратегии-2030», в качестве обеспечения прорывного развития страны В.Путин, как он особо подчеркивает в последнее время, опирается на национальные проекты, представленные им в мае 2018 года. «Это то, - громко заявляет он, - вокруг чего строится вся наша работа сегодня…. Конечная цель всех этих мероприятий заключается в том, чтобы поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной, повысить производительность труда и на этой базе — поднять уровень жизни наших граждан, обеспечить безопасность нашего государства на длительную историческую перспективу». Сформулировано, казалось бы, верно.

Очень жаль, если президенту до сих пор не разъяснили, что за двадцать пять лет «реформ» на основе непрофессионального управления экономикой на теоретически ущербной научной базе макроэкономического регулирования под методологическим руководством международных финансовых организаций,провалены все разработанные за 20 лет Концепции и Стратегии,практически уничтожена экономика всей страны, сформировалась не экономика развития, а экономика торможения.Экономика страны ввергнута в Величайшую российскую депрессию, отстала от развитых стран мира и продолжает скатываться вниз.

Общий принципиальный вывод: любая Концепция или Стратегия, разработанная приверженцами искаженной доктрины свободного рынка, сторонниками экономического либерализма, как бы они не уверяли политическое руководство страны и российскую общественность в якобы радикальности предлагаемой ими экономической политики, теоретически не может быть и не будет стратегией прорыва на практике. Система управления, особенно стратегического, которая должна комплексно – в содержательном, временном и пространственном аспектах - охватывать органы управления федерального и регионального уровня, в стране просто отсутствует и требует своего возрождения.

Вынужден вновь вернуться к вопросу: что нужно сделать, чтобы перезапустить экономический рост в России, обеспечить стратегию социально-экономического роста, стратегию прорыва?

Первый и главный шаг, требующий политической воли гаранта Конституции РФ – это принципиальный отказ от монетаристской неолиберальной модели экономического «роста», отказ от пагубного для страны «Вашингтонского консенсуса» и тех механизмов, которые были запущены в 1990-е годы - смена нынешнего социально-экономического курса. Это, в частности, неоднократно обосновывали эксперты, придерживающиеся научной экономической теории...

Если же политическое руководство страны и дальше будет продолжать тупиковый курс, опираясь на использование либерально-монетаристской модели управления экономикой, то оно еще больше загонит страну в яму.

Исходным моментом, действительно характеризующим смену социально-экономического курса России, является формирование государственной идеологии развития общества, определение того, какой социально-экономический облик страны мы хотим иметь через 20-30 лет, понятный и принятый обществом, наиболее важных масштабных целей, которые страна может достичь в долговременной перспективе, пути, по которому к этим целям предлагается прийти, и средств, с помощью которых это будет делаться.

Не удивительно, что политологи, социологи и историки в ходе семинара «Россия-2030», организованного в мае 2017 года в Севастополе Экспертным институтом стратегических исследований (ЭИСИ), пришли к выводу, что для консолидации общества и выработки общего вектора развития государства необходима идеология, закрепленная в Конституции Российской Федерации – стратегия социально-экономического и политического развития общества. Эта идеология должна опираться на исторические традиции, содержать в себе алгоритм движения в экономическом, политическом, социальном и культурном пространствах.

Китай давно сформировал научное видение своей страны до 2050 года, реализуя общенациональную идею – вывести страну в лидеры планеты, следуя по пути социализма с китайской спецификой.

Государственное воздействие на экономику объективно предполагает реализацию системы государственного стратегического управления, широкое использование всех форм планирования, как это имеет место во Франции, Китае, Японии, Южной Корее, Индии и других странах. Здесь государственное стратегическое управление реально является стержнем социально-экономического развития.

Главная проблема - болезнь России заключается в том, что вот уже двадцать пять лет общество не знает, куда идет страна, движется как бы в никуда. Не имея национальной идеи, общих национальных интересов, принятых обществом наиболее важных масштабных целей, которые страна может достичь в долговременной перспективе, путей, по которому к этим целям предлагается идти, и средств, с помощью которых это будет делаться, страна потеряла стратегическое управление, как важнейшего инструмента социально-экономического и политического развития.

В этом плане вполне оправданным является создание в Российской академии наук (РАН) специального подразделения, отвечающего за научное обеспечение стратегических задач развития страны

Исходя из мирового опыта, опыта Китая, Японии, Швеции, Франции наиболее приемлемой для Российской Федерации могла бы быть модель социально-экономического развития, формирующего социально справедливое общество и опирающееся на государственный планово-рыночный механизм. Планово-рыночный (!) на государственной основе. Это и станет главными предпосылками вывода страны из системного кризиса, выхода на стабильную траекторию роста, восстановления и поддержания высокого уровня занятости, роста благосостояния всех слоев общества, социального согласия в обществе.

Юрий Воронин - доктор экономических наук, профессор, заместитель Председателя Совета министров Татарской АССР - Председатель Госплана ТАССР (1988- 1990гг.); Первый заместитель Председателя Верховного Совета РФ (1991- 1993гг.); депутат Государственной Думы (второго созыва); бывший аудитор Счетной палаты РФ.

Куда ведет коридор

Газ Каспия пока не будет конкурировать с российским

Текст: Сергей Тихонов

Пуск второй очереди "Трансанатолийского трубопровода" (TANAP) из Азербайджана до границы Турции с Грецией назначен на 30 ноября. Его продолжением станет "Трансадриатический трубопровод" (TAP). Он будет доставлять газ с шельфа Каспийского моря в Грецию, Албанию и Италию. Ввести его в эксплуатацию планируется в октябре 2020 года.

С момента анонсирования проекта "Южный газовый коридор", в который входят оба трубопровода, поставки азербайджанского газа в Европу воспринимаются как альтернатива потокам РФ. Ярким примером такого отношения было присутствие на открытии первой очереди TANAP в 2018 году тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. Хотя Киеву от ввода в строй этого газопровода никаких преференций перепасть не могло. Разговоры о возможных поставках газа на Украину через Болгарию и Румынию едва ли можно было принять всерьез. Также TANAP как конкурента "Северного потока-2" упоминал президент США Дональд Трамп, предлагая Европе сосредоточиться на "Южном газовом коридоре" в ущерб российскому проекту на Балтике.

Мощность TANAP пока составляет всего 16 млрд куб. м газа в год, из которых 6 млрд куб. м предназначены Турции. К 2026 году планируется увеличить пропускную способность TANAP до 31 млрд куб. м, и только тогда он по этому показателю сравняется с российским "Турецким потоком". Мощность же TAP от границы Турции будет составлять в 2020 году всего 10 млрд куб. м с возможностью расширения до 20 млрд куб. м в будущем. Но когда это будет сделано, пока неизвестно. Для сравнения: экспорт российского трубопроводного газа в Европу, включая Турцию, составил в 2018 году больше 200 млрд куб. м. Вся потенциальная мощность TAP - меньше 10% поставок российского газа в Европу.

Но дело даже не в объемах, а в направлении. Азербайджанский газ, кроме Турции, будет поставляться в Грецию, Албанию и Италию. Можно предположить, что он даже немного потеснит наш экспорт. О большой доли говорить не приходится - совокупный объем импорта газа из РФ в эти страны почти 50 млрд куб. м в 2018 году. А вот вероятнее всего, запуск TANAP, а потом TAP ударит по СПГ, как более дорогому продукту. Турция и Италия по итогам 2018 года заняли почетные 2-е и 4-е места среди стран Старого Света по объемам экспорта сжиженного газа. Показательно, что закупали они его и у США, а вот СПГ из России сюда не привозился.

"В краткосрочной перспективе азербайджанский газ усилит конкуренцию на рынках в Юго-Восточной Европе, в том числе и для российского газа, и для поставщиков СПГ, - считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. - Особенно учитывая общую конъюнктуру рынков газа в мире, где ввод новых экспортных мощностей существенно опережает рост спроса".

Еще один нюанс связан с положениями Третьего энергопакета ЕС, которые в этом случае работают в интересах российского экспорта голубого топлива. Согласно им "Газпром" может использовать 50% мощностей TAP. Еврокомиссия уже подтвердила это право. А это означает также, что любое расширение этого газопровода будет увеличивать потенциальные экспортные объемы "Газпрома", которые он сможет через него прокачивать в страны Южной Европы. В долгосрочной перспективе составить серьезную конкуренцию нашему газу, по крайней мере в Турции, может TANAP. На завершающем этапе, сроки которого пока не определены, запланировано расширение мощностей "Трансанатолийского газопровода" до 60 млрд куб. м. Для этого к проекту должен присоединиться Туркменистан. Но здесь Россия находится в выигрышном положении. Без ее согласия построить трубу по дну Каспийского моря, доставляющую туркменский газ в Азербайджан, нельзя. Основания те же, что были у Дании с "Северным потоком-2" - экологическая безопасность.

Газопровод для поставок газа в «Северный поток — 2» на территории России сварен

«Газпром» завершил сварочные работы на линейной части газопровода для поставок газа в «Северный поток — 2» на российской территории, сообщает ТАСС, ссылаясь на релиз холдинга. «Завершена сварка запланированной к вводу в текущем году линейной части газопровода протяженностью около 880 км в рамках проекта развития газотранспортных мощностей в Северо-Западном регионе на участке от Грязовца до компрессорной станции (КС) «Славянская», — говорится в документе.

На компрессорной станции, являющейся отправной точкой для «Северного потока — 2», ведутся пусконаладочные работы, отмечается в документе. Продолжается также строительство комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе компрессорной станции «Портовая».

На сегодняшний день «Северный поток — 2» построен более чем на 80%. Проектный срок завершения работ — конец 2019 года. Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что после получения разрешения от Дании на строительство участка газопровода через территориальные воды страны потребуется около пяти недель.

Рекордная выручка МТС

Выручка МТС в III квартале 2019 г. выросла на 4,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 г. и составила 133,9 млрд руб. (данные отчетности по МСФО). Выручка от сотрудничества с "М-Видео" превзошла ожидания МТС. Оператор планирует продолжить работу с группой "М-Видео-Эльдорадо" и выйти в следующем году в другие города страны. Вдохновленная результатами, МТС улучшила прогноз по выручке по итогам 2019 г. Показатель должен вырасти на 6-7% вместо 4-6%, прогнозируемых ранее.

Юлия Мельникова

Также МТС улучшила прогноз на итоги 2019 г. по OIBDA. "Мы повышаем наши прогнозы по выручке с 4-5% до 6-7%. По OIBDA - до 4-5%. И сохраняем прогноз по капитальным затратам, - рассказал на пресс-конференции президент МТС Алексей Корня. - МТС продолжает расти, показывая эффективность на рынке. У нас щедрая дивидендная политика. Мы ее продолжаем".

Алексей Корня, отвечая на вопрос журналистов о сотрудничестве с "М-Видео", отметил, что компания очень довольна результатами совместной деятельности.

Член правления, первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова пояснила: "Мы идем по выручке от проекта с "М-Видео" с превышением бизнес-кейса и рассчитываем продолжить сотрудничество. В следующем году мы планируем выход на другие города. Санкт-Петербург - точно, плюс мы смотрим на другие регионы".

Выручка МТС в III квартале 2019 г. выросла на 4,6%. и составила 133,9 млрд руб. Выручка от деятельности в России достигла 121,9 млрд руб. Этот показатель увеличился на 2,4%.

Выручка МТС в III квартале от оказания мобильных услуг связи выросла на 3% и составила 83,1 млрд руб., выручка от фиксированных услуг связи выросла на 0,7% до 15 млрд руб.

Чистая прибыль МТС в III квартале 2019 г. увеличилась до 18,4 млрд руб. против 37 млрд руб. убытка за аналогичный период прошлого года. Чистый долг компании вырос на 35,3%, до 307 млрд руб., капзатраты - на 2,9%, до 21,8 млрд руб.

В прошлом году квартальный убыток компания объясняла тем, что зарезервировала 56 млрд руб. из-за антикоррупционного расследования ее деятельности в Узбекистане. В марте расследование прекратилось, МТС выплатила компенсацию в конце I квартала 2019 г.

Чистая прибыль снизилась на 7%, до 17,51 млрд руб. В компании связывают это с расходами по выплате процентов по кредитам в размере 5,3 млрд руб., большая часть которого - "бумажный учетный эффект".

Показатель OIBDA в III квартале вырос на 3,2%, до 57,3 млрд руб. Рентабельность по OIBDA увеличилась до 46,9% и достигла максимального значения со II квартала 2018 г.

Количество абонентов мобильной связи МТС выросло на 1,1%, до 78,8 млн клиентов.

"Стабильная абонентская база - это для нас нормальная картинка", - сказал Алексей Корня.

В III квартале 2019 г. количество розничных точек оператора сократилось на 24 и составило 5,85 тыс. магазинов. В компании сохраняют планы по сокращению собственной розничной сети на 200-300 салонов до конца 2019 г.

По итогам девяти месяцев 2019 г. капитальные затраты МТС в России составили 15,6% от выручки (54,2 млрд руб.), что почти на 10% больше, чем по итогам того же периода прошлого года. Общие капитальные затраты компании по итогам девяти месяцев составили 61,1 млрд руб. До конца 2019 г. МТС планирует увеличить их до 90 млрд руб. с учетом трат на закон Яровой.

Ключевым драйвером роста выручки Алексей Корня назвал увеличение выручки от реализации услуг связи. Однако сопутствующие услуги оператор также активно развивает.

"Мы нацелились на развитие сервисов других вертикалей. В частности, финтех-продуктов. Банк МТС становится значительной частью группы. Он принес 1 млрд выручки компании", - рассказал президент МТС. Объем розничного кредитования банком вырос на 49%, до 113 млрд руб. ЧПД вырос до 8,2 млрд руб., прибыль банка составила 1,1 млрд руб.

Алексей Корня ответил на вопрос журналистов о планах создания инфраструктурного оператора для развития сети 5G: "У нас есть понимание, в каком виде все операторы на рынке могли бы консолидировать усилия, чтобы способствовать развитию 5G. Мы активно сотрудничаем со всеми операторами. Но пока окончательной определенности, в том числе и со стороны регулятора, нет. Разговоры о выделении частот - это спекуляция, комментировать которую пока рано".

Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко сказал, что отчетность МТС вышла достаточно сильной, акции оператора связи растут на 2,5%, пробив вверх психологически значимую отметку 300 руб., и торгуются на максимуме за полтора года. "Выручка стала рекордной за всю историю компании. Драйверами роста выручки стали сегменты fintech, цифровые сервисы и передача данных. Рентабельность показателя OIBDA также стала рекордной (47%) преимущественно за счет динамики показателей цифровых сервисов. Рост чистой прибыли обязан как высоким операционным показателям, так и процентным доходам. Причем в России рентабельность OIBDA ниже, чем в Белоруссии, Армении, на Украине. Динамика абонентской базы была стабильной, в России (ключевой сегмент) количество абонентов выросло на 1,1%, до 78,8 млн. Количество пользователей мобильного приложения выросло до 19,5 млн, а число участников программы кешбэк достигло 5,5 млн. Долговая нагрузка не изменилась (1,6х OIBDA), чистый долг составляет 307 млрд руб. Данный уровень является комфортным, оператор в состоянии финансировать капзатраты, размер которых до конца года оценивается в 90 млрд руб. Сильные показатели зафиксировал и МТС Банк. Сейчас МТС Банк - один из лидеров по темпам роста розничного кредитования. МТС ожидает роста выручки до 509 млрд руб. по итогам года, маржа OIBDA составит около 45%. Мы позитивно оцениваем отчетность МТС, но полагаем, что драйверы роста преимущественно отыграны и динамика котировок в текущем квартале будет наравне с рынком", - прокомментировал результаты МТС Георгий Ващенко.

Аналитик ГК "Финам" Леонид Делицын отметил, что фондовый рынок отреагировал на результаты МТС уверенным ростом. "Стоимость акций поднялась на 2,62% - до 305,25 руб., а капитализация компании выросла до 610 млрд. руб. В то время как некоторые конкуренты предоставляют объяснения сокращения абонентской базы, компания сумела даже увеличить общее число абонентов на 1%, в Армении - на 1%, а в Белоруссии - на 4,1%. Рост выручки на 4% при росте сервисной выручки на 6,9% контрастирует с показателями непосредственных конкурентов. Остальные акценты в целом сделаны на том же, на чём и у операторов, отчитавшихся ранее, - на росте потребления цифровых сервисов и финансовых услуг. Активное продвижение кредитных услуг МТС-банком выразилось в итоге в увеличении выручки банка на 37,7%. В то время как слияния и поглощения в российском телекоме представляются неизбежными, МТС пока выглядит компанией, которая сумеет сохранить позиции самостоятельного игрока, лидирующего на рынке связи. Повышение ожиданий роста выручки на 6-7% за год, безусловно, являются фактором, очень сильно и позитивно воздействующим на рынок, который от таких показателей роста операторов уже отвык", - рассказал корреспонденту ComNews Леонид Делицын.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Артем Михайлин прокомментировал отчетность МТС: "Текущий квартал стал лучшим по темпам роста выручки от сервисов мобильной связи в России за последний год - +3% г./г. МТС удалось значительно опередить других операторов "большой тройки", у которых данный показатель продемонстрировал отрицательную динамику по итогам квартала. Абонентская база в России увеличилась на 1,1% г./г. до 78,8 млн, что является лучшей динамикой за последние 10 кварталов, а ARPU выросла на 1,9% г./г. Отмена внутреннего роуминга все еще оказывала негативное воздействие, но уже в меньшей степени. Мы ожидаем, что в IV квартале данный негативный эффект уже не будет влиять на финансовые результаты МТС. Позитивным сюрпризом стало увеличение выручки МТС Банка на 37,7% г./г. благодаря быстрому росту розничного кредитного портфеля - +85% г./г. Доходы сервисов фиксированной связи увеличились на 0,7% г./г. - также лучшая динамика за последние несколько лет. Продажи товаров в России снизились на 10,4% г./г. при снижении продаж розничной сети на 3,3% и продаж программных продуктов - на 48% г./г. Данное снижение по большей части стало следствием высокой базы III квартала 2018 г. и замедления роста продаж смартфонов в России. Количество торговых точек незначительно уменьшилось по сравнению с прошлым кварталом".

Henley & Partners: в рейтинге стран с лучшими паспортами Россия на 62 месте, страны ЕС «на коне»

Лидер рейтинга не меняется уже несколько лет подряд.

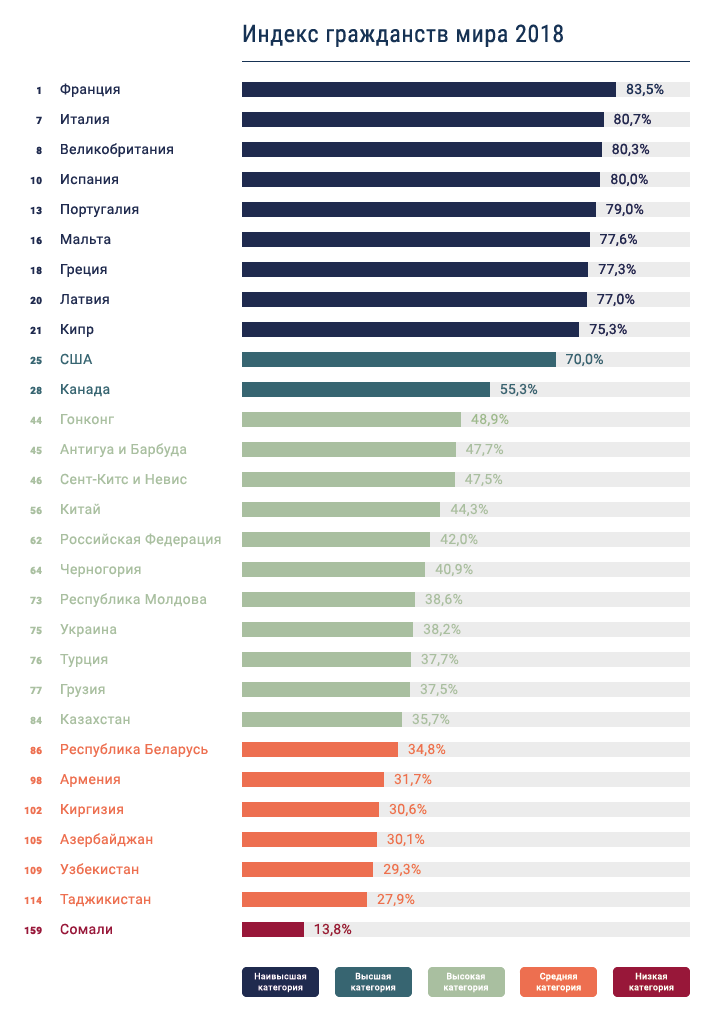

Что произошло? Компания Henley & Partners предоставила корреспонденту Prian.ru очередное исследование, которое оценивает возможности гражданства разных стран мира — Kälin and Kochenov’s Quality of Nationality Index (QNI).

Первое место несколько лет подряд занимает паспорт Франции. Страна набрала 83,5% из возможных 100%. С небольшим отставанием за ней следуют Германия и Нидерланды. Франция опередила их за счет более высокого показателя в возможностях для граждан жить и работать в других странах.

Что ещё?

В пятерку лидеров вошли Дания, Норвегия, Швеция и Исландия.

Великобритания за год поднялась на три позиции и сейчас находится на восьмом месте (80,3%). Но результаты договоренностей по Брекситу могут существенно ухудшить позицию страны в рейтинге.

США занимает 25-е место, уступая странам Евросоюза в возможности жить и работать в других странах без необходимости получения визы.

Самые низкие показатели у Афганистана (15,4%) и Сомали (13,8%).

Восточный Тимор (92-е место) показал самый заметный рост в рейтинге с 2014 года, поднявшись на 26 позиций. Гражданство Катара претерпело значительное падение – 25 позиция вниз с 2014 года.

Гражданство за инвестиции. Европейские страны, которые предоставляют иностранцам возможность получить паспорт в обмен на вложения капитала, находятся на верхних строчках рейтинга. Австрия занимает 12-е место с показателем 79,7%. Мальта за год поднялась с 23-го на 16-е место (77,6%), Кипр – с 25-го на 21-е (75,3%). Черногория, которая недавно начала приём заявок на участие в новой инвестиционной программе, занимает 64-е место (40,9%).

Где Россия и страны СНГ? Она заняла 62-е место (42,0%), за год улучшив свой показатель на две позиции (+ 0,1%). Это лучший результат страны за последние восемь лет. Украина в рейтинге — на 75-м месте, Беларусь - на 86-м.

Цитата. «Очевидно, что гражданство оказывает непосредственное влияние на наши возможности, на свободу путешествовать, заниматься бизнесом и иметь более здоровую, долгую и качественную жизнь. Реальность, которую описывает рейтинг, во многих отношениях несправедлива и прискорбна: в большинстве случаев наше гражданство играет важную роль в установлении крайне иррационального потолка для наших устремлений. Одним из способов улучшения ценности гражданства является участие в программах получения гражданства или ВНЖ за инвестиции», — говорит председатель совета директоров группы компаний Henley & Partners Кристиан Келин.

Как считали? Аналитики учитывали статистические данные, которые дают представление о возможностях и ограничениях паспорта каждой отдельно взятой страны. Во внимание принимали как внутренние факторы (масштаб экономики, развитие человеческого потенциала, общественный порядок и стабильность), так и внешние (безвизовый доступ для временных поездок и возможность безвизового проживания и работы в других странах). Для подсчёта использовали комбинацию данных ООН, Всемирного банка, Международной ассоциации воздушного транспорта.

Страны мира ранжировали по качеству гражданства, используя шкалу от 0% до 100%. Затем каждую из них отнесли к одной из пяти категорий:

наивысшая (показатель от 75 % и выше)

высшая (от 50 % до 74,9 %)

высокая (от 35% до 49,9 %)

средняя (от 20 % до 34,9%)

низкая (ниже 20 %)

Инфографика: Henley & Partners

Автор: Ольга Петегирич

Андрей Цыганов: В каждом сотрудничестве должны быть свои правила и институциональные основы, взаимный интерес и доверие

Почему международное сотрудничество наиболее актуально для стран с развивающейся экономикой и что сделал российский антимонопольный орган для развития такого сотрудничества рассказал заместитель руководителя на конференции в Сколково

19 ноября 2019 года в рамках V Международной научно-практической Конференции «Антимонопольная политика: наука, практика, образование» прошла сессия «Международное сотрудничество при расследовании нарушений антимонопольного законодательства». Заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов рассказал о необходимости международного сотрудничества антимонопольных органов в борьбе с ограничительными деловыми практиками транснациональных корпораций.

«Инструменты международного сотрудничества крайне важны для конкурентных ведомств. Потому что в каждом сотрудничестве должны быть свои правила и институциональные основы, взаимный интерес и доверие. Все международные мероприятия, проводимые ФАС России, посвящены именно этому – выработке институциональных механизмов сотрудничества и доверия», - начал свое выступление Андрей Цыганов.

Он сообщил, что в настоящее время наиболее глобальным международным документом по законодательству и политике в области конкуренции является принятый Генеральной Ассамблеей ООН в 1980 году Комплекс принципов и правил ООН по контролю за ограничительными деловыми практиками. Комплекс по конкуренции ООН содержит секцию F «Международные меры», которая закрепляет возможность проведения консультаций между конкурентными ведомствами по конкретным делам на площадке ЮНКТАД. Тем не менее, конкретного механизма проведения таких консультаций, равно как и возможности использования других методов и механизмов сотрудничества, которые могли бы быть применены вне зависимости от степени развитости законодательства о конкуренции, степени «зрелости» и опытности конкурентного ведомства, а также наличия набора формальных соглашений о сотрудничестве с зарубежными конкурентными ведомствами, Комплекс по конкуренции ООН в настоящее время не содержит.

«Комплекс по конкуренции ООН был одобрен в 1980 году. За это время существенно изменились рынки, более 120 юрисдикций приняли национальные законы о конкуренции. Нарушения правил конкуренции приобрели международный характер. Мир меняется каждую секунду. Поэтому этот документ нуждается в существенной модернизации и включении в него положений, закрепляющих механизмы практического сотрудничества между конкурентными ведомствами», - считает Андрей Цыганов.

Такое закрепление, по мнению замглавы ФАС, критически важно для развивающихся стран, которые не являются членами МКС или ОЭСР, и где институционализация конкурентных ведомств находится в начальной фазе и на данный момент еще не наработана практика эффективного сотрудничества с более опытными и развитыми ведомствами.

Существует несколько вариантов укрепления международного сотрудничества на платформе ЮНКТАД – принятие руководящих принципов международного сотрудничества в качестве Приложения к Соглашению ООН о конкуренции и дальнейшая работа по распространению международной практики и обмену списками контактов.

«Анализ предложений показал, что они не противоречат друг другу и могут дополнять друг друга», - отметил замглавы ФАС.

«Начиная работу по совершенствованию Комплекса ФАС мы понимали, что нам нужно обобщить все лучшие практики, выявленные на разных платформах, и интегрировать их в Комплекс ООН по конкуренции, в частности, в интересах развивающихся стран и экономического развития этих стран», - продолжил он.

Проект документа был предложен ФАС России в ходе 16-й сессии ИГЭ ЮНКТАД в качестве отправной точки, на которой глобальное конкурентное сообщество могло бы работать и строить консенсус.

В заключение встречи делегаты приняли решение учредить дискуссионную группу по международному сотрудничеству, которая обсуждала способы совершенствования системы ООН по вопросам конкуренции.

Альтернативные предложения о создании документа о международном сотрудничестве в ЮНКТАД были сделаны антимонопольными органами Мексики и Японии, а затем и Соединенными Штатами.

В рамках обсуждения, в котором приняли участие более 20 делегаций, неоднократно высказывалась идея о необходимости разработки альтернативного текста, который бы учитывал интересы всех агентств по вопросам конкуренции, особенно молодых и развивающихся.

В октябре 2018 года дискуссионная группа ЮНКТАД по международному сотрудничеству постановила создать Редакционный комитет, который возьмет на себя функцию подготовки сводного текста документа.

В состав Редакционного комитета вошли представители антимонопольных органов Армении, Австрии, Беларуси, Эквадора, Италии, Японии, Казахстана, Малайзии, Мексики, России, ЮАР, США.

Для всестороннего обсуждения проекта документа и достижения консенсуса по тексту с участием как можно большего числа заинтересованных органов 8 апреля 2019 года в Женеве (Швейцария) было проведено специальное совещание по законодательству и политике в области конкуренции.

На встрече присутствовали представители около 40 конкурентных ведомств. Специальное совещание имело решающее значение для привлечения к диалогу представителей развивающихся стран, которые высказали свои замечания и предложения по тексту документа.

Текст Руководящих политик и процедур был одобрен консенсусом всех делегатов.

«Решение было таким, что этот документ был внесен в повестку дня восьмой Конференции ООН для его утверждения. И эта формулировка имеет принципиальное значение для нас», - пояснил Андрей Цыганов.

Заключительный шаг – принятие Приложения к Соглашению ООН по конкуренции на обзорной конференции (июль 2020 г.).

Замглавы ФАС подчеркнул, что принимая во внимание рекомендательный характер Соглашения ООН о конкуренции, Руководящие принципы и процедуры, принятые в качестве Приложения, не будут создавать новых правовых норм, их принятие не потребует ратификации странами-членами.

Руководящие принципы и процедуры будут играть важную роль в улучшении законодательства о конкуренции для государств-членов ООН. Это особенно актуально для стран с развивающейся экономикой, молодых конкурентных ведомств. Они смогут использовать эти процедуры, которые являются концентрированной формой лучших мировых практик в области международного сотрудничества конкурентных ведомств в правоохранительной сфере.

«Важно, что в этом документе описываются возможности сотрудничества между агентствами по конкуренции на всех этапах расследования ограничительной деловой практики, от формальных и неформальных уведомлений до таких эффективных механизмов сотрудничества, как обмен конфиденциальной информацией посредством использования исключений. Это важно и конкурентным ведомствам, и самим компаниям. Чтобы не оказалось так, что в одной стране применяются одни меры, в другой – другие, и они друг другу перпендикулярны. В современном мире и экономике без современных механизмов работать неинтересно», - подвел итог Андрей Цыганов.

Африка не для слабонервных

Ливия и Сомали признаны самыми опасными странами мира

Текст: Максим Макарычев

Ливия и Сомали станут самыми опасными местами на планете в 2020 году, говорится в "Карте туристических рисков", предназначенной для иностранцев, которая предупреждает их о потенциальных рисках за границей.

Интерактивная "Карта туристических рисков" показывает страны, где иностранные граждане, скорее всего, будут иметь проблемы, когда речь идет об их личной безопасности, безопасности дорожного движения и медицинских вопросах, сообщает The Daily Mail. При этом, как отмечают эксперты, Ливия и Сомали занимают самые низкие места в каждой из трех категорий. Рядом расположились Афганистан и Венесуэла.

Самыми безопасными местами на Земле, по версии экспертов, являются Финляндия, Норвегия и Исландия. Эти три скандинавские страны отмечены, как имеющие минимальный риск возникновения проблем для иностранцев со здоровьем, личной безопасностью и безопасностью дорожного движения. Также в списке самых безопасных стран фигурируют Швеция и Гренландия.

Карта выпускается каждый год международными специалистами в области медицины и безопасности организации International SOS.

Что касается здравоохранения, странами с самым высоким риском заражения болезнями и вирусными заболеваниями являются Нигер, Гвинея, Сьерра-Леоне, Либерия, Южный Судан, Эритрея и Центральноафриканская Республика.

В противоположном конце рейтинга как страны с низким риском заболевания расположились такие государства: Канада, США, Новая Зеландия, Австралия, Южная Корея и Япония.

Эксперты отнесли к странам с чрезвычайным риском для личной безопасности Афганистан, Сирию, Йемен, Ирак, Сомали, Ливию и некоторые районы Нигерии. Странами, где риски личной безопасности считаются незначительными и минимальными, являются Норвегия, Гренландия, Финляндия, Исландия, Швейцария и Словения.

Что касается безопасности дорожного движения, то, по мнению экспертов, наибольший риск попасть в ДТП, помимо стран Африки, существует в Венесуэле, Белизе, Доминиканской Республике, Саудовской Аравии, Таиланде и Вьетнаме.

Наименьший риск угодить в аварию есть в большей части стран Европы, а также в Японии, Австралии и Новой Зеландии.

"Угрозы, с которыми сталкиваются организации и их сотрудники, работающие за границей, влияют, как на развитую, так и на развивающуюся экономику. Отрадно видеть, что лица, принимающие решения, все больше осознают угрозы эпидемий и инфекционных заболеваний, - заявил Дуг Куарри, доктор медицинских наук в International SOS. - Имея точную информацию, инструменты и поддержку, организации должны и могут планировать ожидаемые риски и защищать свои инвестиции и своих сотрудников за рубежом".

Между тем

Согласно опросу известной службы Ipsos, 47 процентов потенциальных путешественников ожидают, что в следующем году риски для иностранцев за границей возрастут.

Названы самые привлекательные страны для высококвалифицированных специалистов. Россия в их число не вошла

Швейцарская бизнес-школа IMD опубликовала рейтинг за 2019 год.

ТОП-10:

1.Швейцария

2.Дания

3.Швеция

4.Австрия

5.Люксембург

6.Норвегия

7.Исландия

8.Финляндия

9.Нидерланды

10.Сингапур

Что это за рейтинг? Рейтинг самых привлекательных стран для высококвалифицированных специалистов под названием World Talent Ranking ежегодно составляет швейцарская бизнес-школа IMD.

Как считали? Аналитики опросили 6000 экспертов в 63 странах мира. Каждую страну оценивали по таким критериям, как вложения в местную рабочую силу и образование, уровень жизни, привлекательность места для профессионалов из-за рубежа, а также уровень квалификации местных специалистов.

Где Россия и страны СНГ? Выше всего в рейтинге «вскарабкался» Казахстан – 38 место (на две строчки выше по сравнению с 2018). Украина идёт чуть ниже, оказавшись на 44-й строчке (плюс четыре пункта). А вот Россия расположилась на 47 позиции, потеряв один балл по сравнению с прошлым годом.

Интересные факты:

Значительнее всего за год улучшили свои показатели в ТОП-10 Исландия (+9 баллов) и Швеция (+5). А вот Норвегия, Финляндия и Нидерланды показали отрицательную динамику.

Популярная у российских иммигрантов Германия заняла в рейтинге 11 место, сразу за ней идут США (12) и Канада (13). Польша – на 37 строчке, а Чехия – на 39-й.

Хуже, чем в России, дела обстоят в популярных для покупки курортного жилья Болгарии (52) и Турции (58).

В ТОП-5 стран, которые меньше всего привлекают квалифицированных работников, вошли Индия, Мексика, Бразилия, Венесуэла и Монголия.

Автор: Ольга Петегирич

Первая нитка EUGAL будет пущена 1 января 2020 года

Технический осмотр прошла первая нитка газопровода EUGAL (Европейский соединительный газопровод), который будет транспортировать газ из «Северного потока — 2» на юг балтийского побережья Германии. 480-километровая нитка, которая соединяет станцию в Любмине на севере Германии с компрессорным терминалом в Дойчнойдорфе в Саксонии, будет пущена 1 января 2020 года, сообщила пресс-служба проекта, контролируемого оператором Gascade (создана компанией Wingas, паритетным СП «Газпрома» и Wintershall).

Сейчас идут работы по просушке газопровода. Строительство второй нитки EUGAL должно быть завершено до конца 2020 года, после чего она будет также введена в эксплуатацию.

30 октября Дания дала разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток — 2», проходящего по континентальному шельфу страны на дне Балтийского моря. Дания была последней страной, которая согласовала строительство трубопровода. Оператор строительства Nord Stream 2 ждал разрешения властей 2,5 года.

Газопровод EUGAL — дублер действующего газопровода OPAL, маршрут которого проходит из немецкого Грайфсвальда по территории Германии через Мекленбург-Переднюю Померанию и Саксонию до границы с Чехией. Предназначен для транспортировке по суше российского газа, поставленного по морскому газопроводу «Северный поток — 2». Общая мощность двух веток газопровода EUGAL составит 55 млрд куб. м в год.

Как создать бизнес в Нидерландах и во сколько это может обойтись

Основатель компании «Туры в 15:15» Юрий Цыбулько рассказал BFM.ru о том, как ему удалось переехать в Нидерланды и начать там свое дело

Нидерланды на первый взгляд не кажутся страной с легкими условиями для создания бизнеса, хотя эксперты говорят об обратном. В этом убедился Юрий Цыбулько, переехав сюда вместе с семьей: он предпочел карьере наемного менеджера основание собственной компании. В 2013 году Юрий Цыбулько запустил проект «Туры в 15:15» — пешие прогулки по Амстердаму в нестандартном формате. Первые полгода проект работал в минус, однако вскоре число клиентов стало расти, а уже спустя два года компания запустила франшизу.

Сегодня экскурсии под брендом «Туры в 15:15» проходят в 50 городах мира. Основатель компании рассказал BFM.ru, что он делал для привлечения клиентов, как контролирует франчайзинговые компании в других европейских городах и какие льготы предоставляют Нидерланды иностранным бизнесменам.

В Нидерланды мы переехали из Белоруссии в 2010 году всей семьей по трудовому контракту супруги, которая получила позицию директора по торговому маркетингу и развитию бизнеса в British American Tobacco BNLX. У меня был вид на жительство с правом трудоустройства. Передо мной встал выбор: либо искать работу по найму — с многолетним опытом работы в международных корпорациях с этим у меня не возникло бы проблем, либо открывать собственный бизнес, что я и сделал — и ни разу ни пожалел.

Я регистрировал компанию с помощью юристов, хотя знаю людей, которые сами занимались регистрацией. Мой личный принцип — лучше работать с профессионалами в каждой сфере, нежели набивать шишки и наступать на грабли самостоятельно.

Регистрирует фирму нотариус, который готовит устав компании с описанием деятельности и уставным фондом, после чего регистрация завершается в Торгово-промышленной палате, где компании присваивается регистрационный номер. Весь процесс занимает около двух месяцев, включая предварительную работу с нотариусом и время ожидания приема (в среднем шесть-восемь недель — это стандарт для Нидерландов). Услуги нотариуса по регистрации компании стоят около 2 тысяч евро, плюс комиссия юристов за сопровождение — от 700 до 1000 евро, сама регистрация в Торгово-промышленной палате стоит 50 евро. Требование по минимальному уставному капиталу в B.V (аналог ООО или Ltd) в 2011 году было 18 тысяч евро, сейчас этого порога уже нет.

Для общения с местными службами английского языка более чем достаточно. Десять лет назад, например, налоговая инспекция отвечала только по-голландски, если туда звонили с вопросами, а сейчас они выделили специальную линию на английском языке.

Чтобы начать бизнес в Нидерландах, необходимо зарегистрировать субъект хозяйствования, открыть банковский счет, заключить контракт на бухгалтерское сопровождение. А дальше адаптировать свою деятельность, когда будет больше понимания локальных специфик бизнеса и аудитории. Когда я создавал компанию в 2011 году, пробовал себя в нескольких направлениях, «Туры в 15:15» были лишь одной из идей. Когда же мне стало понятно, что будущее за экскурсионной франшизой, то я без проблем смог внести корректировки в устав (в раздел «специфика деятельности») и сфокусироваться на этой идее. Мне потребовалось два года, чтобы найти направление для своего бизнеса.

Мои начальные инвестиции в проект «Туры в 15:15» составили около 75 тысяч евро и 24/7 моего времени для создания сильного франчайзингового предложения и его тестирования на примере Амстердама. Из этих 75 тысяч более 20 тысяч ушло на регистрацию предприятия и формирование уставного фонда, в 3 тысячи евро обошлось создание первого сайта, за 1000 евро мы купили самую простую CRM-систему. Остальные средства ушли на разработку логотипа, регистрацию торговой марки (около 1000 евро на изначальную регистрацию торгового знака на территории Бенилюкс), работу с юристами по подготовке договоров, разработку стандартов, подготовку типовой печатной продукции и так далее.

На подготовку к старту потребовалось около шести месяцев, а на нашу первую экскурсию пришли всего два человека. Еще полгода после этого мы работали в минус. Каждый день мы выходили с табличкой «Амстердам в 15:15» к центральному вокзалу Амстердама и проводили экскурсии для одного-двух клиентов. Иногда к нам вообще никто не приходил.

Я совершил ошибку, проигнорировав на начальном этапе такой инструмент рекламы, как соцсети. Лишь спустя несколько лет после запуска проекта мы стали рассказывать о себе в Instagram, Facebook и «ВКонтакте». Мы сделали акцент на нашем формате: экскурсии проходят ежедневно в одно и то же время (в 15:15 по местному времени) и имеют нестандартную подачу: мы рассказываем не только про историю и достопримечательности города, но и делимся с туристами интересными фактами о местных жителях, а также советуем, в какой ресторан или бар обязательно стоит сходить вечером. Сейчас мы каждый месяц устраиваем конкурсы в Instagram — разыгрываем бесплатную экскурсию на двоих в любом городе нашего проекта. Плюс к этому мы работаем с микроинфлюенсерами: приглашаем их на нашу экскурсию взамен на пост с отзывом о нас.

Дела стали налаживаться в 2013 году после партнерства с авиакомпанией «Белавиа». Мы договорились, что пассажиры рейса «Минск — Амстердам» получат нашу экскурсию в подарок при предъявлении посадочного талона. Еще мы устроили акцию для живущих в Амстердаме русских эмигрантов: если они приводят к нам друзей и родственников, которые приехали к ним погостить, то сами могут посетить экскурсию бесплатно.

В 2015 году мы запустили франшизу и начали проводить туры в Париже, Будапеште и Копенгагене. Сегодня «Туры в 15:15» представлены в 50 городах, в основном в Восточной и Западной Европе. Я лично встречаюсь со всеми потенциальными партнерами в новых городах. Как правило, в ходе беседы становится понятно, будем ли мы работать с этим человеком. После того как мы продали франшизу, мы помогаем бизнесу развиться в новом городе: делаем сайт и странички в соцсетях, печатаем рекламную продукцию: фирменные таблички «15:15», а также визитные карточки, которые гиды раздают в конце экскурсии. Запуск проекта в каждом новом городе обходится мне примерно в 5,5 тысячи евро. Прибыль от нового города появляется, как правило, спустя год.

За все время существования моего бизнеса в Нидерландах я не почувствовал никаких ограничений, будучи иностранцем. Здесь для высококвалифицированных иностранцев созданы даже более благоприятные условия, чем для местных предпринимателей. Это выражается, например, в налоговых льготах, так называемом 30-процентном tax ruling (налоговая скидка, созданная для финансового облегчения переезда экспата в Нидерланды. — BFM.ru). Налог на прибыль здесь составляет 20%, НДС — 21%. Подоходный налог имеет прогрессивную шкалу от 33% до 52% на высокие доходы (здесь особенно выигрышно воспользоваться 30% tax ruling).

Насколько мне известно, никаких правил по устройству определенного количества иностранных или, наоборот, местных граждан в Нидерландах нет. Команда «Туры в 15:15» из России, Белоруссии и Украины: мы работаем для русскоязычной аудитории, и наши городские экскурсии проходят только на русском языке, рабочий язык в команде проекта тоже русский.

Власти Нидерландов оказывают поддержку малому и среднему бизнесу. Это проявляется в разных приятных мелочах. Например, при регистрации компании можно первый год деятельности сделать «долгим» и по нему подавать бухгалтерскую отчетность вместе со вторым, то есть зарегистрировав компанию в 2019 году, первый баланс и отчет о прибылях и убытках вы подаете в 2021-м! А еще мы недавно получили грант от правительства Нидерландов на поддержку нашего нового онлайн-продукта Questeri — городских квест-туров, которые мы планируем запускать уже в феврале 2020 года, в том числе и в России. Этот грант поддерживает инновационные стартап-проекты. Кроме того, бизнес, запускающий инновации в Нидерландах, имеет привилегии по налогам (7% корпоративного налога в течение десяти лет).

Надежда Донских

ДТЭК совместно с датской компанией Vestas, мировым лидером по производству ветротурбин, завершил строительство Орловской ветроэлектростанции в Запорожской области мощностью 100 МВт. Таким образом, компания выполнила одну из своих стратегических целей – создать 1 ГВт экологически чистой генерации до 2020 года.

Орловская ВЭС – третий проект ДТЭК в ветроэнергетике. Станция находится на Азовском побережье в Запорожской области. На ВЭС установлены 26 ветротурбин компании Vestas мощностью 3,8 МВт каждая. Инвестиции в Орловскую ВЭС составили 131 млн евро, из которых около 40 млн евро – это услуги и оборудование украинских подрядчиков.

Ежегодно Орловская ВЭС будет производить около 380 млн кВт?ч зеленой электроэнергии. Этого достаточно для обеспечения потребностей почти 190 тыс. домохозяйств. Работа Орловской ВЭС поможет сократить выбросы СО? на 400 тыс. тонн в год.

«Два года назад ДТЭК публично озвучила свою стратегическую цель – к концу 2019 года построить 1 ГВт мощности зеленой генерации. Сегодня мы ее достигли, инвестировав в возобновляемую энергетику Украины более 1 млрд евро, и создав уникальную экспертизу, благодаря которой были реализованы эти масштабные и инновационные проекты, – отметил Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК. – Мы уверены, что Украина способна стать лидером декарбонизации в Европе, обеспечивая нашу страну собственной, чистой энергией. И призываем объединиться вокруг этой идеи все заинтересованные стороны».

Всего за 2019 год ДТЭК ВИЭ запустила в эксплуатацию проекты в зеленой энергетике суммарной мощностью 740 МВт: Никопольская СЭС (200 AC/240 DC МВт), Покровская СЭС (240 AC/323 DC МВт), Приморская ВЭС (200 МВт), Орловская ВЭС (100 МВт). Ранее реализованные проекты ДТЭК ВИЭ – Ботиевская ВЭС (200 МВт) и Трифановская СЭС (10 МВт). Построенные станции будут генерировать почти 2,5 млрд кВт?ч зеленой электроэнергии, попутно сокращая выбросы в атмосферу на 2,6 млн тонн.

Переход на электромобили может привести к экономическому коллапсу в России

Благосостояние стран современного мира во многом зависит от цен на углеводороды.

К сожалению, для нефтедобывающих стран природно-сырьевая эра скоро закончится, уступив место технологическому обществу будущего. Правда, перед этим экономика планеты переживет грандиозный коллапс в начале 2030-х годов. Углеводороды окажутся мало востребованы рынком 2030-х.

АВТОМОБИЛИ НА БАТАРЕЙКАХ

Львиная доля добываемой на планете нефти сегодня, как известно, расходуется на производство бензина, дизельного топлива и иных горюче-смазочных материалов.

Казалось бы, поколебать данный спрос не способно ничто в мире. Транснациональные нефтяные корпорации, производящие бензин, дизельное топливо и различные промышленные масла, зорко следят за соблюдением своих интересов, не пуская на рынок новые технологии. Тем не менее их время на исходе.

Полный отказ человечества от двигателей внутреннего сгорания уже анонсирован и скоро вступит в силу. К 2030 году крупнейшие страны планеты планируют отказаться от производства и продажи автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями в пользу электромобилей, производство которых идет полным ходом. Как только это произойдет, спрос на нефть по всему миру снизится более чем на 30%, а цены на черное золото рухнут до исторического минимума.

Катастрофические последствия для мировой экономики при этом предсказать совсем несложно. Мгновенно будет разорено большинство стран арабского мира и Ближнего Востока.

Еще в прошлом году власти Китая опубликовали официальное сообщение о снижении потребления дизельного топлива и бензина в 2018 году на 8%, в 2019 году - на 9%, а в 2020 году - на 12%.

Полностью откажутся от производства и продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Китае к 2030 году. При этом процесс постепенной замены современного автопарка на электромобили идет уже не первый год - в 2017 году китайцы произвели 28 млн автомобилей, из которых 500 тыс. машин на электрической тяге.

ЗАРАЗНАЯ ИНИЦИАТИВА

В Японии и ряде стран Европы также полным ходом идет плавный переход от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к электромобилям. Так, Швеция, известная своим автомобильным брендом Volvo, как и Китай, с 2030 года вводит законодательный запрет на производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Соседняя Норвегия пошла еще дальше, запретив продажу автомашин, использующих бензин и дизельное топливо, с 2025 года, а это всего через шесть лет. Аналогичное решение приняли власти Дании.

Всего на сегодняшний день в мире насчитывается 10 стран, которые назвали конкретную дату окончания производства и продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, среди которых можно отметить Великобританию и Францию.

Если говорить о наиболее знаменитых мировых брендах, то отказ от производства машин, работающих на бензине и дизельном топливе, у Mazda произойдет в 2030-х годах, а у Opel - с 2024 года. Не нужно быть пророком, чтобы предсказать, что к 2030 году в мире будут производиться исключительно электромобили. Китай, кстати, уже перевел значительную часть страны на электричество от солнечных батарей, а к 2030 году будет производить такой энергии до 20%.

БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ ИЛИ ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА?

На нефтяных доходах сегодня держится экономика множества нефтедобывающих стран. Совершенно логично, что данные страны и их спецслужбы должны были бы сделать все возможное, чтобы нефтяное потребление лишь росло. Правда, те страны, у которых нет своей нефти, заинтересованы, наоборот, в минимизации ее потребления.