Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Трудности цифровой трансформации

Влада Сюткина

Денис Шишулин

95% компаний не готовы к цифровой трансформации. К таким выводам пришли специалисты Riverbed Technology по итогам глобального исследования, посвященного вызовам, с которыми сталкиваются компании на пути к цифровой трансформации. Что касается российского рынка, то, по мнению экспертов, данные по отечественным компаниям в полной мере соотносятся с результатами исследования.

Riverbed Technology представила результаты глобального исследования, посвященного вызовам, с которыми сталкиваются компании на пути к цифровой трансформации. Участниками стали 1000 респондентов - лица, принимающие решения в компаниях из сферы ретейла, транспорта, промышленности, здравоохранения и финансов с годовым доходом более $500 млн. Исследование проводилось в девяти странах мира - США, Великобритании, Бразилии, Германии, Австралии, Франции, Китае, Сингапуре и Индии.

Опрос Riverbed Technology показал, что почти все участники (99%) осознают влияние цифровых сервисов и производительности приложений на бизнес. При этом 95% из них подтвердили, что внедрение цифровой стратегии внутри компании на текущий момент невозможно из-за нехватки бюджета, устаревшей сетевой инфраструктуры и непрозрачности сетевых процессов.

91% респондентов согласны, что за последние три года существенно увеличилось влияние цифрового опыта на конкурентоспособность бизнеса. Почти все опрошенные (98%) уверены, что смогут максимально раскрыть потенциал компании, только используя цифровые технологии для совершенствования таких бизнес-функций, как клиентский и пользовательский опыт (53%), продажи (49%), продуктивность сотрудников (49%) и скорость вывода новинок на рынок (48%).

Абсолютное большинство опрошенных (95%) заявили, что на текущий момент в их компании невозможна реализация стратегии цифровой трансформации. Основной проблемой на пути цифровизации становится ограниченный бюджет (51%) и сложная ИТ-инфраструктура (45%). К негативным факторам эксперты также отнесли непрозрачность работы конечных пользователей (40%), низкую квалификацию кадров (39%) и незаинтересованность руководства во внедрении цифровых инициатив (37%).

Около 80% респондентов отметили, что сталкиваются со сбоями в работе критически важных цифровых сервисов по крайней мере несколько раз в месяц. Каждый четвертый респондент отметил, что сбои в их компании происходят несколько раз в неделю. Каждая минута простоя обходится компании в миллионы долларов упущенной выгоды, потери лояльности клиентов и репутации, поэтому, по оценкам респондентов, максимально допустимое время отказа работы приложения не может превышать одного часа (50%).

Три из четырех опрошенных компаний (77%) планируют инвестировать в средства для улучшения цифрового опыта в ближайшие 12 месяцев. Среди приоритетных направлений вложения средств были отмечены модернизация сетевой инфраструктуры (60%), контроль и управление цифровым опытом конечного пользователя (59%), усовершенствование работы службы поддержки (59%) и ускорение разработки приложений (58%).

Респонденты признают, что двигателями цифрового развития бизнеса являются облачные решения и современные технологии. 99% опрошенных уверены, что облачные технологии - важная часть цифровой стратегии их компании. Кроме того, они хотят, чтобы их компании инвестировали в аналитику больших данных (60%), Интернет вещей (59%), блокчейн (48%), машинное обучение (47%), искусственный интеллект (47%), виртуальную реальность (36%) и 5G-связь (21%).

Что касается готовности к цифровой трансформации российских компаний, то, по мнению некоторых экспертов, данные по отечественным компаниям в полной мере соотносятся с результатами глобального исследования. Об этом, в частности, говорит директор Ассоциации Интернета вещей (АИВ) и Национальной ассоциации промышленного Интернета (НАПИ) Андрей Колесников, добавляя при этом, что если разделить желание и готовность к трансформации, то технологическая готовность у российских компаний ниже, чем аналогичный уровень у компаний из исследуемых стран.

Президент НП "Руссофт" Валентин Макаров в беседе с корреспондентом ComNews отметил, что в России существует большое разнообразие экономических укладов. "Есть компании, лидирующие в цифровой трансформации, а есть те, кто и не хочет этим заниматься. Чем больше компания действует в конкурентном поле - особенно на глобальном рынке, - тем больше у нее потребность в цифровой трансформации. Чем выше уровень монополизации, тем меньше готовность к цифровизации", - отметил он.

По словам представителя компании "Сервионика", готовность российских компаний к цифровой трансформации неравномерна, но потребность высока во всех отраслях. "До 2024 г. цифровую экономику в России предстоит развивать по пяти приоритетам, обозначенным правительством: нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура, а также информационная безопасность. С каждым годом компаний, которые используют цифровые инструменты для повышения эффективности бизнеса, становится больше. Находят применение практически во всех отраслях такие инновации, как блокчейн, большие данные, искусственный интеллект. Огромную эволюцию в сознании клиентов прошли всего за несколько лет облачные технологии - от недоверия к практически повсеместному применению. Важным направлением является развитие технологических стартапов, ориентированных на разработку цифровых инструментов, продуктов и услуг - такие проекты создают или поддерживают многие крупные компании, так как это источник новых идей и решений для цифровизации бизнеса", - отметили в "Сервионике".

Говоря о том, есть ли какие-то особенности, характерные для российского рынка, выступающие факторами, способствующими цифровой трансформации российских компаний, Андрей Колесников отмечает, что есть один недостаток, который можно трансформировать в достоинство, - отсутствие старых систем управления производством и логистикой в виде капиталоемких инвестиций (которые жалко выкинуть и построить новые).

По мнению Валентина Макарова, важным фактором для ускорения цифровой трансформации явилась санкционная политика, которая вынуждает искать пути ликвидации технологической зависимости. "Другим позитивным фактором - свойственным не только России, - является факт прохождения мировой экономики через становление нового технологического уклада. Появляются возможности завоевания мирового рынка с новыми платформенными решениями. И это стимулирует ускорять цифровую трансформацию, чтобы успешно конкурировать на нарождающихся рынках", - говорит он.

По мнению представителя компании "Сервионика", многие игроки рынка указывают на необходимость значительных инвестиций в модернизацию ИТ-инфраструктуры. Эта проблема затрагивает многие отрасли, в том числе и те, которые до крупных кризисов 1990-х и 2000-х вкладывали значительные средства в развитие и модернизацию ИТ. "И для них, и для компаний, которые не имели такой возможности, сегодня выходом может быть сервисная модель - аренда необходимых ресурсов на всех уровнях, от ИТ-инфраструктуры до бизнес-приложений. Так как отрасль сервис-провайдеров, в том числе облачных, находится на стабильном подъеме уже несколько лет и крупнейшие ее игроки уже имеют опыт комплексных проектов для различных отраслей", - отмечают в компании "Сервионика".

Особенностью российского рынка, которая выступает фактором, препятствующим цифровой трансформации российских компаний, Андрей Колесников называет отсутствие четких процессов поставок, производства и сбыта продукции в виде множественных алгоритмизированных горизонтальных связей между участниками рынка.

По мнению Валентина Макарова, препятствием цифровой трансформации в России является высокая степень монополизации и государственной собственности в экономике, которые снижают необходимость внедрения новых идей для поддержания и повышения конкурентоспособности.

В компании "Сервионика" важной проблемой называют нехватку ИТ-кадров и знаний. "Крупные компании решают ее, сотрудничая с профильными вузами и даже школами. Благодаря этому будущие ИТ-специалисты могут уже во время обучения познакомиться с современными подходами не только к разработке и поддержке, но и к управлению ИТ-проектами в сфере облачных технологий, обеспечения информационной безопасности, искусственного интеллекта и больших данных. Это знание важно для проектов по цифровой трансформации, требующих от ИТ-специалистов не только профильных, но и менеджерских компетенций", - отмечают в компании.

Говоря о том, компании из каких отраслей на российском рынке наиболее активны с точки зрения цифровой трансформации, Валентин Макаров указывает на то, что активны те, кто борется на мировом рынке (будь то рынок генерации электроэнергии или рынок вооружений, или рынок продовольствия, или хай-тек), а также работают в наиболее открытых для конкуренции секторах экономики в России.

Представитель "Сервионики" называет банковский сектор, ретейл, телеком, транспорт и логистику, а также производство. "В первую очередь инструменты цифровой трансформации берут на вооружение компании, которым для успеха в высококонкурентной среде нужно развиваться опережающими темпами, лучше понимать своих клиентов, быстрее принимать решения и обладать уникальной маневренностью в открытии новых бизнес-направлений, создании новых продуктов и услуг", - поясняют в компании.

Андрей Колесников отмечает среди наиболее активных нефтегазовую и угольную промышленность, частично химическую. "Неплохо развивается транспорт и логистика, но, к сожалению, с использованием западных цифровых платформ, которым в России нет аналогов. Но в первую очередь нужно отметить транспортный проект "Яндекса" - это отличный пример единой цифровой и материальной экосистемы", - говорит он.

В качестве одного из примеров компаний, идущих по пути цифровой трансформации, можно привести ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн"). В пресс-службе оператора отметили, что в компании уже давно работает подразделение по цифровому и новому бизнесу и идет цифровая трансформация как внутренних процессов, так и продуктов для клиентов. "Недавно представили меркетплейс сервисов на основе искусственного интеллекта, специальную акцию и новую линейку тарифов, которые создавались при участии диджитал-департамента с помощью самых современных технологий. Мы строим "умную сеть" и развиваем розницу "Билайна", для работы которых используем технологии Big Data, с помощью чего определяем, где именно открыть магазин и в какие часы он должен работать, сколько должно быть сотрудников. Мы постоянно развиваемся в этом направлении, применяя все больше современных технологий для работы компании и создания продуктов для наших клиентов", - рассказали в пресс-службе "ВымпелКома".

Греция лидирует по спросу инвесторов на элитное жилье в Средиземноморье

Самой популярной у тех, кто собирается зарабатывать на аренде, стала недвижимость класса «люкс» на греческих островах Миконос, Санторини и Парос.

Такие данные приводятся в отчете консалтинговой компании Algean Property. Из 10 направлений Средиземноморья, где больше всего повысились арендные ставки, восемь оказались греческими. А главными инвесторами стали представители США, Австралии, Европы и Ближнего Востока, пишет Gtp.Headlines.

Исследование проводилось среди 30 популярных средиземноморских локаций. Выяснилось, что острова Греции лидируют по интересу инвесторов, благодаря растущему сектору туризма и конкурентным ценам на жилье.

Так, например, стоимость недельной аренды для трехкомнатной роскошной виллы с частным бассейном на Миконосе в 2018 году увеличилась на €1000 до €11 500 по сравнению с 2017-м. А стоимость продажи эксклюзивного жилья здесь же поднялась за год на €500 за кв.м до €6 500 за «квадрат». Таким образом, Миконос стал направлением Средиземноморья с самой высокой доходностью элитной недвижимости.

За Миконосом следуют Парос, Санторини, Родос, Скиатос, Элунда и Порто Хели, а затем – Халкидики, Ханья и Крит.

Власти Соединенных Штатов Америки и России должны вести совместную дискуссию, во время встречи в Хельсинки в середине июля президенты Владимир Путин и Дональд Трамп должны обсудить развитие международных отношений, что должно помочь "устранить страхи", рассказал президент Финляндии в интервью газете Ilta-Sanomat, опубликованном в субботу.

"Меня очень беспокоил тот факт, что мир является биполярным, а международная политика персонифицирована. Я также считаю, что Соединенные Штаты и Россия должны вести двустороннюю дискуссию, но они не могут вмешиваться в дела, касающиеся Европы", — сказал Ниинистё.

По его словам, крайне важно, чтобы президенты во время встречи в Хельсинки смогли обсудить максимально возможное число тем.

"Обсудить, по крайней мере, их двусторонние отношения и их развитие, а также актуальные международные проблемы. Вероятно, одной из тем дискуссии станет вопрос разоружения", — говорится в заметке.

Президент Финляндии надеется, что встреча принесет всему миру надежду.

"Надеюсь, они прибудут на встречу в Хельсинки с чем-то, что устранит страхи и укажет свет в направлении (движения), что напряжение будет снято", — отметил Ниинистё.

Финский президент также отметил, что российские и американские чиновники обращались к нему и ранее по поводу возможной организации подобного саммита.

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле ранее сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Впервые они встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.

«Крупнейшая в истории»: Трамп развязал войну

Китай ввел встречные торговые пошлины против США

Китай и США обменялись торговыми пошлинами на товары общей суммой $68 млрд. Эксперты предупреждают, что дальнейшее движение по пути экономической войны между Пекином и Вашингтоном чревато рецессией для всей мировой экономики. Юань уже «подешевел» на 3,5% по отношению к доллару, а азиатские биржи рискуют «просесть» вслед за китайскими индексами.

Крупнейшая мировая торговая война официально началась.

США ввели обещанные пошлины на китайские товары общей суммой $34 млрд. Речь идет о 818 наименований, включая автомобили, комплектующие для авиастроения, жесткие диски для компьютеров, мобильные телефоны и телевизоры.

Ранее Трамп отмечал, что эти тарифы необходимы для предотвращения дальнейшей несправедливой передачи американских технологий и интеллектуальной собственности Китаю.

«США нарушили нормы ВТО и дали начало самой большой по объему торговой войне в истории экономики», — отреагировали на этот шаг в министерстве коммерции КНР.

«Введение пошлин является примером торгового запугивания. Это наносит серьезный ущерб безопасности глобальных производственных цепочек и мешает процессу восстановления мировой экономики», — подчеркивается в официальном заявлении ведомства.

Китайская сторона заявила также, что «обязуется не делать первый выстрел, но для защиты коренных интересов государства и выгоды китайского народа будет вынужден пойти на необходимый ответный удар». «Мы также своевременно уведомим ВТО о сложившейся ситуации, будем идти одним путем с миром и вместе поддерживать свободную торговлю и многостороннюю систему», — цитирует документ ТАСС.

После чего Китай незамедлительно ввел пошлину в 25% на импорт американских товаров объемом в $34 млрд в качестве ответной меры на новые пошлины США.

«США 6 июля в 00.01 по местному времени ввели ввозную пошлину на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом в $34 млрд. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров», — говорится в заявлении главного таможенного управления КНР.

О намерении ввести ответные пошлины на американские товары власти КНР заявили еще в середине июня.

5 июля Главное таможенное управление КНР повесило на сайте заявление о том, что «тарифные меры (со стороны КНР) будут реализованы сразу же после вступления в силу повышения пошлин со стороны США». Однако пока китайская пресса и иностранные информагентства придерживаются формулировки «планируют ввести».

На официальных сайтах профильных ведомств КНР информации о том, что встречные пошлины вступили в силу, на момент публикации материала также не было.

Ожидается, что под ограничения китайского регулятора попадут, в частности, сельскохозяйственные товары, автомобили, мотоциклы, морепродукты из Соединенных Штатов. Под новые пошлины попали и соевые бобы, которые очень зависят от китайского рынка.

Азиатские торговые площадки пока довольно сдержано отреагировали на действия США. MSCI — самый крупный индекс в Азиатско-Тихоокеанском регионе за пределами Японии — упал на 0,5% в начале торгов, а затем поднялся на 0,6%. После утреннего падения на 1,6% отыграл свои позиции и индекс Shanghai Composite, прибавив по ходу сессии более 1%. Подрос и японский фондовый индекс Nikkei — на 1,1%.

Подобную гибкость со стороны КНР можно воспринимать, как сохраняющуюся готовность к диалогу, полагает аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов. Если страны ограничатся взаимными тарифами на $50 млрд, то китайские индексы могут потерять еще не больше 5% и остановиться в падении, считает он.

По подсчетам Торгово-промышленной палаты США, американский экспорт от уже введенных торговыми партнерами Вашингтона пошлин в ответ на протекционистские меры Трампа потерял «около 75 миллиардов долларов». Напомним, что в ответ на американские экспортные пошлины на сталь и алюминий многие страны, включая ЕС, Канаду, Россию, Китай и Мексику, намерены ввести, а некоторые уже ввели, встречные ограничения на товары из США.

Белый дом под руководством Трампа также ведет санкционную борьбу с Ираном, Венесуэлой, давит ограничениями на Россию, посредством вторичных санкций пытается влиять на торговую политику самых ближайших своих союзников — страны ЕС, Канаду и другие.

Мы живем в удивительное время, когда разнообразные многочисленные торговые союзы, заключенные в 2000-е года, рушатся, и наступает период торговых войн, которые принесут их участникам только убытки, но каждый надеется, что у него хватит резервов, чтобы дотерпеть до конца, когда противники «обанкротятся», — констатирует партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский. При этом, по словам эксперта, дотерпеть до «банкротства» противников наибольшие шансы имеют именно США, как самая крупная экономика с самым большим внешним госдолгом, который номинирован в его же собственной валюте, а самый крупный военный потенциал прекрасно дополняет эту экономическую мощь страны и дает ей возможность вести себя агрессивно во внешнеполитических вопросах.

Пока сценарий, по которому разворачиваются события, подтверждает эту версию.

На фоне рисков торгового обострения китайская валюта стремительно девальвируется. За июнь юань потерял около 3,5% относительно доллара: 3 июля пара доллар-юань достигла неофициальной критической отметки – 6,7, после чего последовали вынужденные интервенции госбанков КНР.

В июне экономика КНР продемонстрировала признаки ослабления, а это уже объективный фактор против юаня, отмечает эксперт «БКС Брокер» Оксана Холоденко. Индекс PMI в производственном секторе Китая за июнь снизился с 51,9 до 51,5 пункта. Более того, в I полугодии произошло замедление темпов роста экспорта из КНР в США до 5,4%, с 5,8% в январе — мае. В теории это может свидетельствовать о негативном влиянии протекционистской политики Вашингтона, отмечает эксперт.

Ведущие мировые финансовые институты предупреждают, что развертывание торговых войн чревато не только проблемами для двух ведущих экономик — КНР и США, но также затронет третьи стороны, отразится на динамике азиатских и американских фондовых рынков, а следом и захватит другие торговые площадки.

Всемирный банк в своем обзоре «Глобальные экономические перспективы» предупреждал, что после 2019 года ситуация в мировой экономике может оказаться очень тревожной из-за замедления роста мировой экономики: если в 2017-2018 гг. мировой ВВП прибавлял порядка 3,1% в год, то уже к 2020-му этот темп снизится до 2,9% в год, в первую очередь, из-за протекционистской политики.

Над мировой экономикой нависли три «тучи», предупредила в конце мая глава МВФ Кристин Лагард. И «самая темная туча», по ее словам, — протекционизм, «стремление некоторых сломать систему, которая руководила торговыми отношениями». Между тем,

Соединенные Штаты уже анонсировали новую волну таможенных ограничений на китайские товары.

Трамп ранее попросил торгового представителя США Роберта Лайтхизера «определить перечень китайских товаров на $200 млрд, в отношении которых может быть введен дополнительный 10-процентный тариф». В беседе с журналистами президент также намекнул, что есть еще дополнительный список товаров из КНР почти на $300 млрд. Ранее Трамп говорил, что новые пошлины станут ответом на повышение тарифов Пекином.

Сценарий полномасштабных торговых войн и повышение Штатами до 10% тарифов на все товары может привести к распродаже на фондовых рынках и вызвать обвал на китайских площадках до 35%, предупреждает Ален Сабитов. Из Азиатско-Тихоокеанского региона сейчас себя устойчивей всего ведут австралийские площадки в силу меньшей зависимости от нового витка конфликта.

Если напряженность в отношениях с США будет сохраняться, то курс юаня может вырасти до 6,80-6,85 за доллар примерно за полгода, отмечает эксперт. Кроме того, ослабление юаня, вызванное торговым конфликтом КНР, может вызвать замедление экономического роста и оказать влияние на страны, зависимые от китайской экономики. Таким образом, в случае дальнейшей девальвации юаня мы можем вновь увидеть давление на южнокорейскую вону, тайванский доллар, индонезийскую рупию, добавляет Сабитов.

При этом рубль эта волна также скорее всего не минует. В случае продолжения торговых конфликтов, курс рубля продолжит движение к 63,5 рубля за доллар в краткосрочном периоде, с возможной попыткой уйти за 65 рублей к осени, отмечает управляющий активами ICBF Алексей Федоренко,

Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский обращает внимание, что обесценивание валют ведет не к кризису, а к ухудшению уровня жизни платежеспособного спроса населения в этих странах.

ФАО и ОЭСР прогнозируют рост мирового производства сельхозпродукции и рыбы на 20% в ближайшее десятилетие.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) опубликовали ежегодный сельскохозяйственный прогноз на 2018-2027 годы.

Мировое сельскохозяйственное производство неуклонно растет, уже достигнув рекордного уровня в 2017 году по большинству видов зерновых, мяса, молочных продуктов и рыбы.

Вместе с тем прогнозируется ослабление роста глобального спроса на сельскохозяйственные товары и продукты питания, а также о дальнейшем повышении производительности в этом секторе. В результате цены на основные сельскохозяйственные товары останутся на низком уровне.

В течение ближайшего десятилетия мировое производство сельскохозяйственной продукции и рыбы вырастет примерно на 20%, но этот показатель будет в значительной степени варьироваться в разных регионах. Ожидается устойчивый рост в развивающихся регионах с более стремительным ростом населения, включая страны Африки к югу от Сахары, Южную и Восточную Азию, а также Ближний Восток и Северную Африку. Напротив, в развитых странах, особенно в Западной Европе, ожидается снижение темпов роста производства.

Темпы роста торговли сельскохозяйственными продуктами и рыбой, по прогнозам, сократятся в два раза по сравнению с предыдущим десятилетием. Ожидается увеличение чистого экспорта из стран и регионов с обильными земельными ресурсами, главным образом, из Северной и Южной Америке. В странах с высокими темпами роста населения, в частности на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Африке к югу от Сахары и в Азии, будет наблюдаться рост чистого импорта.

В этом году в доклад включена специальная глава по Ближнему Востоку и Северной Африке (MENA). Ожидается, что сельское хозяйство и рыбоводство в регионе будут расти на 1,5% в год.

Глобальные тренды мирового рынка продовольствия с перспективой до 2050 года планируется обсудить на II Международном рыбопромышленном форуме 13-15 сентября в Санкт-Петербурге. В главном отраслевом мероприятии года кроме представителей ведущих рыболовных держав примут участие специалисты ФАО.

Основная тема программы форума «Мировое рыболовство 2050: ресурсы, рынки, технологии». По прогнозам, к 2050 году население Земли увеличится до 9,3 млрд человек. Уже сейчас человечество начинает испытывать недостаток ресурсов, в том числе рыбных. Географическое распределение запасов очень неравномерно, а условия для их добычи различны. Ведущие мировые ученые и политики, эксперты и бизнесмены обсудят, могут ли существующие соглашения и международные рыбохозяйственные организации предотвратить грядущую напряженность, не приведут ли ограничения вылова к торговым войнам, и способна ли аквакультура компенсировать стагнацию вылова. Далее в этот день состоятся два «круглых стола». Первый будет посвящен обсуждению глобальных прогнозов состояния промысловых запасов к 2050 году, второй – развитию аквакультуры.

На третий день Форума запланирована конференция «Мировые рынки потребления». С ростом числа жителей Земли растет глобальный спрос на продовольствие: к 2050 году он увеличится на 50% по сравнению с текущим уровнем. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) прогнозирует, что с ростом благосостояния изменится структура потребления и усилится глобализация продовольственного рынка. В связи с этим в мировой продовольственной индустрии возрастет роль информационных технологий. Тема найдет свое продолжение на таких «круглых столах», как «Технологии: от производства до потребителя» и «Вызовы и возможности рыбной отрасли в условиях изменяющихся потребительских трендов».

Дональд Трамп в преддверии встречи с Владимиром Путиным заявил, что "все будет прекрасно" и что "хорошие отношения с Россией — это не плохо, а хорошо".

"Я скоро встречаюсь с Путиным. И мы все сделаем прекрасно… Эти глупые люди, как им ещё объяснить, хорошие отношения Россией, с Китаем, с любой другой страной — это хорошая вещь, а не плохая", — заявил он, выступая в Монтане. Трансляцию вел телеканал Fox News.

Встреча в Хельсинки

Ранее стало известно, что Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что на саммите лидеры двух стран намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня.

Это будет первая полноформатная встреча Путина и Трампа без привязки к саммитам. Год назад они впервые встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме в ноябре 2017 года на саммите АТЭС.

Встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом 16 июля в Хельсинки — это уникальная возможность для города рассказать и показать себя всему миру, сообщил в четверг мэр Хельсинки Ян Вапаавуори.

По его словам, город поддерживает связь со всеми организаторами данного мероприятия: канцелярией финского президента и министерством иностранных дел РФ. Координационная группа проводит ежедневные встречи.

"Конечно, мы должны быть готовы закрыть автомобильные и велосипедные дороги, рынки, целые районы или даже строительные площадки, в зависимости от того, где проводятся встречи и мероприятия", — сказал Вапаавуори в интервью газете Ilta-Lehti.

Место встречи президентов пока не раскрыто, поэтому список объектов, которые будут закрыты в городе, еще не известен.

"Когда самые защищенные люди в мире прибывают в любую точку мира, ясно, что в этих местах предпринимаются большие усилия для безопасности. Город к этому готов в сотрудничестве с полицией", — заявил мэр.

При этом он отметил, что меры безопасности, скорее всего, потребуют дополнительного персонала сил безопасности. Данные о стоимости мероприятия для города отсутствуют. Ранее Вапаавуори отмечал, что основные расходы будут покрыты канцелярией президента Финляндии и МИД страны.

При этом Хельсинки специально не готовится к саммиту.

"Город всегда в хорошей форме. Мы не собираемся делать "подтяжку лица" города так, как иногда делают где-то в мире. Город в хорошей форме, чистый, аккуратный и полностью репрезентативный каждый день", — сказал мэр.

В финской столице ждут около 2 тысяч журналистов всего мира.

"Особенно большие американские телеканалы с действительно большой аудиторией, и они могут создать свою собственную временную студию здесь. Конечно, они лихорадочно думают о разных местах (для студий – ред.), мы не знаем всего, но стараемся быть в курсе",- сказал Вапаавуори.

Согласно текущей информации, на Рыночной площади (центр города, возле Президентского дворца) будут студии таких телеканалов, как CNN и ABC.

Мэр считает важным, что именно Хельсинки был выбран местом встречи президентов.

"В настоящее время мы живем в мире, где ценность данной встречи огромна. Мир говорит о таких встречах. В Хельсинки в течение нескольких дней будут оставаться тысячи или даже две тысячи международных журналистов, и многие могут делать другие дела, кроме самого саммита. В этом смысле это огромная возможность повысить осведомленность о Хельсинки и показать всему миру, насколько наш город чистый, аккуратный и хорошо функционирующий", — отметил Вапаавуори.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что на саммите президенты намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня.

Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Год назад Путин и Трамп впервые встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме в ноябре 2017 года на саммите АТЭС.

Названы города с самым стремительным ростом цен на жилье

За год, до конца первого квартала 2018 года, стоимость вторичной жилой недвижимости в 150 городах мира увеличилась всего на 4% - это ниже минимума в 4,4%, который наблюдался в четвертом квартала 2015 года, согласно данным Knight Frank. В сравнении с тем же периодом 2017 года цены упали на 2,4%.

Как сообщили корреспонденту Prian.ru в компании Knight Frank, несмотря на развитие глобальной экономики и прогнозируемый Международным Валютным фондом рост на 3,9% в этом году, жилье в мире, наоборот, дешевеет. Основные причины – повышенная осторожность политиков, которые сдерживают инфляцию и вводят охлаждающие меры, чтобы не давать расти ценам на собственность.

К первому кварталу 2017 года повышение цен свыше 20% продемонстрировали 12 городов мира. Сейчас такой результат показал лишь Сурат (Индия) из-за демонетизации местной валюты. Хотя если верить Global Property Guide, лидирующую позицию среди государств мира должно занимать Макао.

В Европейском регионе – рост хоть и не максимальный, но стабильный: в ТОП-20 попали 12 европейских городов. Хотя в Южной Европе динамика слегка другая: в то время как итальянские города – в конце списка, в крупнейших центрах Испании и Португалии недвижимость подорожала более чем на 10%.

В США лидирующую позицию занимает Сиэтл из-за стремительно растущего спроса и сильной нехватки предложения. В Канаде первое место занял Ванкувер, хотя заметный рост относится в основном к массовому жилью – в элитном сегменте цены повысились всего на 0,2% за год.

Москва и Санкт-Петербург оказались в конце списка. Российская столица попала на 146 место из 150 с падением стоимости жилья на 6,4%. Такая тенденция связана с увеличением предложения новостроек, что привело к высокой конкуренции между девелоперами и сказалось на стоимости «вторички». У Санкт-Петербурга – ситуация получше: 126 место в списке с падением всего на 0,6%.

ТОП-10 городов с самым стремительным ростом цен на жилье (первый квартал 2017 – первый квартал 2018 гг.):

|

№ |

Город |

Изменение цены за год, % |

|

1 |

Сурат (Индия) |

22,3 |

|

2 |

Измир (Турция) |

16,5 |

|

3 |

Гонконг |

15,6 |

|

4 |

Ванкувер (Канада) |

15,4 |

|

5 |

Берлин (Германия) |

14,9 |

|

6 |

Роттердам (Нидерланды) |

14,8 |

|

7 |

Будапешт (Венгрия) |

14,4 |

|

8 |

Хобарт (Австралия) |

14,1 |

|

9 |

Ахмадабад (Индия) |

13 |

|

10 |

Сиэтл (США) |

12,9 |

Трамп сделал нереальное: Пекин, Токио и Дели объединяются против Вашингтона

Стратегия Дональда Трампа, который с помощью угроз, санкций, тарифов и дипломатического давления на другие страны надеется "сделать Америку великой снова", начинает трещать по швам. Мало того что главные противники США в глобальной торговой войне — Китай и Евросоюз — не собираются складывать оружие, но теперь и близкие их союзники из Азиатско-Тихоокеанского региона начинают сколачивать антиамериканскую экономическую коалицию. Несмотря на то что ее участники очень сильно не любят Китай и его региональные амбиции, Дональду Трампу удалось добиться невозможного — противники Пекина теперь готовы выступить с ним по одну сторону баррикад. Нынешняя вашингтонская администрация теряет друзей и создает себе новых врагов, и это не может закончиться для нее ничем хорошим.

Американское агентство деловой информации Блумберг сообщает, что 1 июля в Токио состоялась встреча министров торговли 16 азиатских стран, которые находятся в финальной стадии переговоров о создании крупнейшего торгового блока на планете, причем он не будет включать в себя США. Организаторы нового пространства свободной торговли — Китай, Индия и Япония, что не может не беспокоить Вашингтон. Американское экспертное сообщество возлагает большие надежды на Индию и Японию в плане сдерживания Китая в интересах США и на использование традиционных разногласий и конкуренции между Индией и Китаем, а также Японией и Китаем, чтобы "душить Пекин чужими руками".

На практике же получается, что американские союзники в Азии, включая не только Индию и Японию, но и Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию, массово меняют свои проамериканские позиции на более прагматичные подходы к внешней политике.

Блумберг цитирует министра торговли Японии, Хирошиге Секо (Hiroshige Seko), который объяснил журналистам, зачем создается новый торговый блок, и даже намекнул на то, против кого собираются дружить азиатские страны: "Путь к подписанию соглашения в конце года стал более открытым. С учетом того, что озабоченность из-за протекционизма глобально растет, важно, чтобы азиатский регион шел под флагом свободной торговли". В переводе с дипломатического японского на русский: американский протекционизм стал настолько серьезной проблемой, что пауки в азиатской банке готовы забыть разногласия и хотят совместно покусать руку дяди Сэма. Вряд ли американцы ожидали подобной реакции, когда вводили тарифы против Индии и Японии.

Примерно ту же позицию, но с другой формулировкой обозначил министр торговли Сингапура: "Перед системой международной торговли прямо сейчас стоят серьезные вызовы. Они работают как дополнительный стимул для нас, для того, чтобы мы добились субстантивного результата переговорного процесса". Как известно, перед системой международной торговли сейчас стоит один большой вызов, у которого есть имя и фамилия — Дональд Трамп. И этот вызов представляется настолько серьезным, что даже бывшие вассалы Вашингтона предпочитают объединить усилия с врагами США, несмотря на риск вызвать гнев бывшей метрополии. У бывших вассалов уже недостаточно страха перед Вашингтоном, они не готовы жертвовать своими экономическими интересами ради того, чтобы "отблагодарить" США за военную или политическую поддержку, а она, кстати, никогда не бывает бесплатной.

Трудно переоценить последствия создания азиатского торгового блока, изначально вообще-то задуманного как "Транстихоокеанское партнерство", где главную скрипку должны были играть США, планировавшие получать главные бонусы. Администрация Трампа похоронила этот торговый пакт, из него специально исключили Китай, чтобы он оказался изолированным на уровне континента и был окружен странами, чью торговую политику определяет Вашингтон. Администрация Трампа посчитала, что бонусы США от этого пакта недостаточно серьезны и что можно получить от Азии еще больше уступок и преференций, если давить на каждую из стран региона отдельно. Результат получился обратный ожидаемому: изоляция Китая сорвалась и теперь он вместе с Индией и Японией работает над созданием торгового блока беспрецедентных размеров и силы — в его границах будет находиться примерно треть ВВП нашей планеты и около половины ее населения.

В практическом плане создание объединения приведет к тому, что американская политика экономического давления столкнется с непредвиденными и очень серьезными трудностями. Например, заградительные тарифы против отдельно взятой страны-участницы будут практически бесполезными из-за возможности свободного реэкспорта определенных товаров через другие страны торгового блока, то есть, например, антикитайские тарифы или будут бесполезными, или их придется распространять на все 16 стран нового блока, включая Японию, Индию, Австралию и так далее. Это вряд ли помешало бы администрации Трампа, но серьезные проблемы начинаются на этапе ответных действий, которые планируются очень болезненными, потому что сразу же лишат американских экспортеров доступа на треть мирового рынка. Каждая из стран — участниц нового торгового союза в той или иной мере уязвима перед экономическими санкциями, которые Вашингтон предпочитает маскировать под видом тарифов, но вместе они — сила, вполне способная нанести американским компаниям неприемлемый ущерб, что радикально меняет соотношение шансов на победу в глобальных торговых войнах.

Очень вероятно, что администрация Дональда Трампа уже чувствует, что перегнула палку в вопросе давления на другие страны. Очень возможно, что "последней каплей" для Индии и Японии могло стать требование Госдепа "свести к нулю" покупки иранской нефти, очень нужной этим странам, неспособным самостоятельно обеспечивать необходимые энергетические потребности. Wall Street Journal сообщает, что американское руководство уже готово отказаться от своих требований и рассмотреть "временные освобождения от санкций" для конкретных стран.

Но скорее всего, этот примирительный жест слишком невыразительный и запоздалый. Акела промахнулся — и есть вероятность, что его съедят бывшие коллеги по стае.

Иван Данилов

Зловещие «мульти-культи»

о расовых, культурных и религиозных изменениях в Старом Свете

Андрей Фурсов

Пора чудес прошла, и нам

Отыскивать приходится причины

Всему, что совершается на свете.

У. Шекспир, "Генрих V"

Нам нравится эта работа — называть вещи своими именами.

К. Маркс

Уже первое десятилетие XXI века показало: мультикультурализм в Европе провалился. Более того, формально это признали сами высокопоставленные клерки, руководившие тогда европейскими странами. В 2010—2011 гг. из их уст неожиданно посыпались жёсткие признания. В октябре 2010 г. в Потсдаме Меркель заявила, что политика построения мультикультуральности провалилась. В феврале 2011 г. британский премьер Кэмерон на конференции по безопасности в Мюнхене сказал то же самое. Через несколько дней всё это повторил президент Франции Саркози, из-за своей проамериканской позиции получивший от сограждан прозвище "Сарко-американец". За ним, как по команде, последовали бывшие премьер-министры: Австралии — Джон Говард и Испании — Хосе Мария Аснар. В информационное пространство несколькими деятелями было одновременно "вброшено" то, что ещё несколько месяцев назад нельзя было произносить вслух. У многих возникло впечатление, что под мультикультурализмом подведена черта. Однако это было ошибочное впечатление: "клерки первого ряда" предприняли тактический ход, который должен был способствовать решению краткосрочных задач. В долго- и даже среднесрочной перспективе никто из них не посмеет замахнуться на мультикультурализм.

Прав Дуглас Мюррей: европейские деятели критиковали только конкретную форму проводимой государствами политики мультикультурализма, но не саму концепцию расово и этнически разнообразного общества, не просто приветствующего, а предполагающего миграцию — это осталось и остаётся "священной коровой". Забегая вперёд, отмечу: цель атлантистов/глобалистов — не мультикультурное, а именно мультиэтническое общество, в котором идёт процесс смешения рас и этносов. Мультикультурализм как тактику критиковать и менять одну форму на другую можно, а вот как стратегия для сторонников атлантизации/метисации/глобализации он неприкосновенен. Поэтому неудивительно, что уже после всех разговоров о провале мультикультурализма (как пел Александр Галич, "это, рыжий, всё на публику") приток мигрантов в ту же Германию вырос фантастически: с 48 589 чел. в 2010 г. до 1,5 млн чел. в 2015 г. И это не может не тревожить европейцев. Чужие, становящиеся всё более агрессивными, съедают их пространство, отдавливают европейские низшие и средние слои от "общественного пирога".

Хотя западноевропейцы выдрессированы социальной инженерией позднего капитализма и натасканы на конформизм, они, пусть пассивно, но не очень поддерживают иммиграционную политику ЕС. Растёт негативное отношение к исламу. Так, в 2013 г. 77% голландцев заявили, что ислам не обогащает их страну, а в 2015 г. 55% во время опроса ответили, что более не хотят присутствия мусульман в стране. Согласно опросам 2015 г. во Франции, 67% высказались в том смысле, что мусульманские ценности несовместимы с европейскими, а 73% выразили негативное отношение к исламу. Однако, повторю, всё это остаётся на уровне пассивного ожидания (редкое исключение, подтверждающее правило, ПЕГИДА в Германии) действий правительств по защите населения от эксцессов, связанных с мигрантами. Последние, однако, не только не защищают своих, но жёстко подавляют любые попытки активизации антимиграционных действий, пропагандистски обрабатывают, по сути, дрессируют граждан кнутом политкорректности. Разумеется, есть и такие, кто по механике "стокгольмского синдрома" готов почти слиться с мигрантами в экстазе, но таких меньшинство.

Реагируя на молчаливое недовольство, власти ЕС пытаются оправдать свою политику, используя три блока аргументов, которые можно свести к следующему: эта политика делает страны Европы, их население, богаче; она создаёт культурное разнообразие; нынешний мультикультурализм не идеален, но его нужно развивать и совершенствовать; европейское население стареет и не воспроизводится демографически — женщины не рожают достаточное количество детей.

Вся эта аргументация насквозь лжива. Посмотрим, как опровергают её серьёзные европейские аналитики, и кое-что добавим от себя.

На самом деле политика иммиграции делает европейцев не богаче, а беднее. Поскольку на вновь прибывших, которые ещё не получили работу (нет языка, квалификации и т.п., или вообще не хотят работать), распространяются выплаты "государства собеса" ("welfare state"), точнее, того, что от него осталось, бремя на местное население увеличивается. Де-факто это признают сами высокопоставленные европейские клерки, призывающие граждан ЕС потуже затянуть пояса. Так, в 2012 г. в интервью Меркель сказала: "Если сегодняшняя Европа даёт 7% мирового населения, производит 25% глобального ВВП и финансирует 50% глобальных социальных выплат, то ясно, что нужно больше работать, чтобы сохранить наше благосостояние и наш образ жизни. Все мы должны перестать тратить больше, чем мы зарабатываем".

Налицо явное противоречие: если растёт число неработающих мигрантов, то, выходит, немцы должны работать за них, а следовательно — на них, позже уходить на пенсию и т.п. И ещё вопрос: если "мы хотим сохранить наше благосостояние и наш образ жизни", зачем нам люди, которые не просто не вписываются в этот образ жизни, но и бросают ему вызов и являются для него угрозой?

И последнее: нет никаких доказательств, что миграция увеличивает ВВП.

Что касается разнообразия, то здесь уже цитировавшийся Дуглас Мюррей ставит сразу два вопроса: 1) а что, разнообразие — это самоцель? это универсальная цель?; 2) а что — Европа недостаточно разнообразна?

В каждой культуре есть положительные и отрицательные качества. Где гарантии, что мигранты несут положительные качества? Практика демонстрирует совсем противоположное. И если разнообразие — универсальная цель, почему атлантистские элиты не заботит развитие этого разнообразия в мусульманском мире, например, в Саудовской Аравии? Почему "мульти-культи" ограничивается Европой? Нет ответа.

Если мультикультурализм не идеален, как "изящно" выражаются его адепты, и он был таков при 50 тыс. беженцев в год (даже такое число создавало почти неразрешимые проблемы), то каким образом эту политику можно совершенствовать при 1,5 млн беженцев в год, при экспоненциальном росте миграции? Показательно, что самой серьёзной проблемой атлантистские элиты считают не рост числа беженцев, а рост антимиграционных настроений в Европе.

Европа — действительно стареющее общество и к тому же она перенаселена. А ведь мигранты едут не в Шотландское нагорье, не на север Финляндии и не в самую безлюдную часть Франции — плато Межан на юге Центрального массива, а в города, таким образом ещё больше усиливая перенаселённость и снижая качество жизни. Европейцы действительно демографически не воспроизводятся. Такое воспроизводство требует 2,1 ребёнка на семью, в Европе эта цифра — 1,23. Но почему европейские женщины рожают мало или вовсе не рожают? Потому что не хотят детей? Нет. Согласно опросам, 55% британских женщин хотят иметь 2-х детей, 14% — 3-х, 5% — 4-х и более, но они не могут себе этого позволить из-за низкого и постоянно снижающегося (в том числе и из-за притока мигрантов) уровня жизни.

Впрочем, десятилетия "мягкого тоталитаризма" выдрессировали большую часть европейцев на оруэлловский манер и многие предпочитают роль терпил: события в Кёльне и других городах Европы продемонстрировали это со всей ясностью, тем более, что ровно в годовщину кёльнских событий, мигранты, словно издеваясь над немцами и другими европейцами, повторили секс-атаки в нескольких городах Европы: Аугсбурге, Инсбруке и др. При этом нужно отметить, что кёльнские события европейский интеллектуальный мейнстрим ничему не научили: когда 31 января 2016 г. в газете Le Monde французский писатель Камель Дауд опубликовал честную статью о секс-атаках в Кёльне, на него с критикой набросилась целая свора социологов, историков и публицистов, обвинившая его в исламофобии и в том, что он выступает с правых позиций.

Те, кто занимает принципиальную позицию по вопросу ислама в Европе, получают удары с двух сторон: от исламистов и от мигрантофилов-мультикультурастов. Удары в прямом смысле: так, в Нидерландах были убиты Пит Фонтейн и Тео Ван Гог; немало угроз получила Ориана Фалаччи. В той же Германии критики салафитов, например Хамед Абдель-Самад, вынуждены жить под защитой полиции.

В идейном поле удары по критикам мультикультурализма наносятся по двум линиям. Первая — "тирания вины". Сторонники мультикультурализма изображают доколониальный мир Азии, Африки и доколумбовой Америки как рай, в который вторглись злодеи. Их мазохистский тезис — европейцы должны каяться за свои завоевания и колониализм. Здесь сразу же возникает вопрос: а арабы и турки не должны каяться за завоевания в Европе, за работорговлю?

Смягчённая версия этой линии — стремление резко повысить оценку значения арабской культуры в (и для) истории Европы и представить мусульманские халифаты Андалузии в качестве мира толерантности и прогресса науки. В таком подходе много натяжек и лжи, на которые обратила внимание французский медиевист Сильвия Гугенхайм. В одном из своих эссе она показала, что древнегреческие тексты спасали действительно арабы, но вовсе не мусульмане, не знавшие древнегреческого языка, а сирийские христиане. На Гугенхайм тут же обрушился вал критики, её обвинили в исламофобии. Впрочем, реальных аргументов её оппоненты не привели, а вот она убедительно продемонстрировала сомнительность ряда трусливых и фальшивых схем, призванных обеспечить историческое обоснование мультикультурализма.

Вторая линия подавления противников — попытка провести аналогию между спасением мигрантов и спасением евреев и, соответственно, между негативным отношением к мигрантам и антисемитизмом. Здесь, однако, мигрантофилы попадают впросак. Дело в том, что, как было показало выше, повсюду в Европе, прежде всего во Франции, в связи с увеличением числа мигрантов растёт антисемитизм. Но даже это не останавливает сторонников насильного внедрения мультикультурализма и мультиэтничности. В чём же дело?

У развития мультиэтничности несколько причин. Первая по счёту (но не по значению) причина носит тактический характер — это неспособность западноевропейских правительств, Евросоюза решить проблему, даже если такое желание было бы. Когда атлантистская верхушка Евросоюза поняла, что иммигранты не собираются возвращаться в свои страны и к тому же бóльшая и всё увеличивающаяся их часть интегрироваться в европейское общество не спешит, они попытались убедить европейцев, что Европа и должна превратиться в мультиэтническое, мультикультурное общество — и это хорошо. За этой позицией — неспособность правительств повернуть вспять процесс иммиграции, неспособность защитить своих граждан от мигрантов, нежелание сознаться в своих ошибках: ведь тогда придётся их исправлять. Как вынуждена была признать активная сторонница иммиграции, член правительства лейбористов Сара Спенсер, «… не было никакой политики интеграции (специальной политики интеграции мигрантов. — А.Ф.). Мы просто верили, что они интегрируются». Читаешь такое и вспоминается восточная поговорка: "Диво-баня: там и тут воду решетами льют, брадобрей у них верблюд". Вот только расплачиваться за действия "верблюдов" и "козлов" в человеческом обличии приходится рядовым европейским гражданам.

Вторая причина курса атлантистских элит на создание мультиэтнического общества — классовая. Повышение рождаемости в "старой Европе" требует повышения уровня жизни нижней половины европейского населения. Однако именно понижение этого уровня является сутью проводящегося с 1980-х годов экономического курса неолиберализма, который есть не что иное как сверхэксплуататорская фаза глобального финансиализированного капитализма.

Повышение уровня жизни коренных европейцев нижней и нижнесредней половины социума предполагает определённое перераспределение доходов в пользу нижней половины общества, как это имело место в 1945—1975 гг., которые во Франции с лёгкой руки социолога и футуролога Жана Фурастье именуют "les trentes glorieuses" — "славным тридцатилетием". Однако вся социально-экономическая политика в Европе последних — неславных — сорока лет была направлена на изменение этой ситуации, на перераспределение в пользу верхов, на усиление эксплуатации, на рост неравенства.

Чтобы обеспечить более высокий уровень дохода и рождаемости европейцев, нужны не косметические, а реальные социальные реформы, на которые необуржуазия после сорока "жирных" для неё лет ни за что не пойдёт. Когда в конце 1930-х годов американский капиталистический класс оказался перед выбором: "социальные реформы с частичным перераспределением дохода в пользу низов или мировая война", — он выбрал мировую войну. Символично, что Франклин Рузвельт начал употреблять термин "мировая война" на полгода раньше Гитлера. Ну а в самой Америке человека, который призывал к перераспределению доходов и создал по всей стране "Общества перераспределения собственности" (в них вступило 8 млн человек), в 1935 г. убили — как это водится в США, руками не вполне адекватного одиночки. Создатель сети "Обществ…" — губернатор штата Луизиана Хью Лонг (он стал прототипом губернатора Вилли Старка — главного героя романа Роберта Пенна Уоррена "Вся королевская рать") — был реальной угрозой для Рузвельта на президентских выборах 1936 г.

В сухом остатке: буржуазия скорее выберет войну, чем поделится собственностью. В виде иммиграционной политики Евросоюза мы имеем по сути социальную войну верхов против собственных народов. Легче пригласить чужих мигрантов, разлагающих цивилизацию и общество, его этнический состав, чем пойти на встречу своим работягам и нижней части "мидлов". К тому же миграция решает ещё одну задачу: создаёт слой, принимающий на себя социальное раздражение и в свою очередь гасящий его своим агрессивным поведением. Так мигранты становятся дополнительным небелым классовым оружием, позволяющим атлантистам держать в узде своё же белое население: классовое для капитала важнее этнического и культурного.

При этом с точки зрения политэкономии необходимо различать неработающих беженцев и тех мигрантов, которые работают, т.е. подвергаются эксплуатации: турки и курды в Германии, арабы и африканцы во Франции, пакистанцы и арабы в Великобритании и т.д. Их эксплуатация — это эксплуатация центром капсистемы его периферии, причём в самом этом центре. Эта эксплуатация играет большую роль как для центра и периферии, так и для капсистемы в целом.

Начнём с периферии. Для неё, точнее для её господствующих квази/необуржуазных олигархий наличие мигрантов, трудящихся за рубежом, решает две проблемы. Во-первых, на работу на Север из стран Юга уезжают наиболее активные, решительные, самостоятельные мужчины, т.е. лица с субъектным потенциалом, способные к борьбе за свои права. Их отъезд явно снижает и давление на верхушки, и социально-политическое напряжение. Во-вторых, присылаемая мигрантами на родину часть заработка (иногда она достигает 20—30% ВВП их родной страны) позволяет значительной части оставшегося населения выживать, что снижает их готовность к активному сопротивлению, к социальной (классовой) борьбе. Безусловно, это работает на воспроизводство существующих на Юге структур с кланово-олигархическими режимами бандитско-паразитического типа. Особенно ярко это проявляется в странах так называемой Франсафрики, которая характеризуется теснейшей связью французского капитала и госбюрократии с правящими группами бывших колоний Франции.

Одновременно мигранты решают важные задачи для воспроизводства кланово-олигархических плутократий Постзапада. Во-первых, будучи готовы на низкооплачиваемый труд в значительно большей степени, чем западноевропейцы (или североамериканцы, если речь идёт о США), мигранты вытесняют нижние и нижнесредние слои из занимаемых теми экономических ниш. Обладая значительно менее развитым классовым сознанием и будучи вынужденными в новых условиях опираться на неклассовые (община, клан, племя, каста) формы организации и взаимопомощи, мигранты в качестве эксплуатируемых, по сути, покидают зону классовой (в строгом смысле слова) борьбы с эксплуататорами. Более того, своего главного антагониста они видят в белых европейцах нижнего, нижнесреднего и рабочего слоёв, а эти последние начинают апеллировать к политикам правого толка и поддерживать их ("поправение" индустриальных рабочих в развитых капстранах, поддержка "ржавым поясом" Трампа на президентских выборах США 2016 г. и т.д.). Поэтому, во-вторых, место классовой борьбы в нижней части пирамиды занимает борьба на расово-этнической, этнорелигиозной основе, а нижний и рабочий классы раскалываются по этническому признаку и утрачивают многие классовые характеристики, прежде всего — классовое сознание и классовую солидарность. И это опять же усиливает позиции верхов и позволяет им перенаправить классовый, социальный протест в иное русло.

И ещё один момент. Если на периферии капсистемы, на Юге, отток мигрантов позволяет существовать и воспроизводиться самым диким футуроархаическим режимам, неспособным к какому-либо развитию, консервирует их, то в центре капсистемы, на Севере, приток мигрантов позволяет необуржуазии финансиализированного капитализма, и так-то не ориентированного на научно-технический прогресс, не очень беспокоиться о последнем: дешёвая рабочая сила, этот прогресс тормозящая, во многом компенсирует его. Позднему Риму не нужны были машины — всё делали рабы. Более того, машины были угрозой системе, и техническое развитие, по сути, было блокировано. И тогда вместо машин пришли варвары.

РФ не является темой данной статьи — это отдельный вопрос. Здесь ограничусь констатацией лишь того факта, что эксплуатация природы в качестве сырьевого придатка центра, ядра капсистемы, с одной стороны, и эксплуатация мигрантов из Молдавии, Грузии, стран Средней Азии, позволяет необуржуазии РФ не думать о научно-техническом рывке и в то же время не опасаться роста классовых форм сопротивления трудящихся. Правда, расплата в результате исчерпания советского наследия вкупе с резким усилением внешнего давления может стать фатальной. Впрочем, какие верхи в закатные эпохи думают о будущем? Достаточно вспомнить царскую Россию начала ХХ в., с её "олигархизацией самодержавия" (Н.Е. Врангель) и ситуацией, когда "прохвосты решительно на всех государственных ступенях брали верх" (Н.П. Карабчевский). Но вернёмся к Постзападу.

Его хозяева в плане погашения, ослабления классовой борьбы делают ставку на мигрантов, и им плевать на такие возможные последствия как цивилизационное убийство/самоубийство, вымирание белой расы и т.п. Однако такой подход, решая краткосрочные проблемы, создаёт неразрешимые проблемы даже не долгосрочного, а среднесрочного порядка. Поясню примером из нашей истории. Российские власти провели в 1861 г., ударившую и по крестьянам, и по помещикам, отмену крепостного состояния таким образом, чтобы избежать в России революции европейского типа и продлить жизнь самодержавию. Жизнь эту продлили — на 66 лет (причём последние 15—16 лет это была агония), революции европейского типа избежали. Но не избежали, а самой реформой и всем пореформенным развитием подготовили революцию российского типа, покончившую и с самодержавием, и с конкретным самодержцем.

Мораль: историю обмануть можно, но ненадолго и с последующим жестоким наказанием.

Снижая классовый характер эксплуатируемых, раскалывая их по расово-этническому принципу ("фрагментация общества", которой так рады многие постзападные социологи), финансиализированная буржуазия вместо рабочего класса создаёт огромный слой "прекариата", низов, "андеркласса", весьма напоминающий по своему положению и характеристикам стадиально предшествующие в Западной Европе пролетариату низы. Речь идёт о так называемых "опасных классах" (1750—1850-е гг.), социальные взрывы которых сотрясали Европу в первой половине XIX в.: от Французской революции 1789—1799 гг. до общеевропейской революции 1848—1849 гг.

Вовсе не пролетариат, а допролетарские "опасные классы" были той ударной силой, которая крушила Старый Порядок. После того, как "опасные классы" были одомашнены и интегрированы в систему индустриального производства и национальных государств, классовая борьба стала стабилизатором Западной Европы.

Сегодня, когда финансиализированный глобальный капитализм не нуждается ни в национальном государстве, ни в индустриальном производстве, он депролетаризирует трудящихся, в том числе и путём этнизации рабочей силы в ядре капсистемы, и тем самым воссоздаёт ситуацию "опасных классов", превращает пролетариат в капиталистическом смысле слова в пролетариат римского, антично-рабовладельческого типа. Вот только нынешние "опасные классы" намного опаснее для Европы, чем прежние, поскольку представлены расово, этнически и религиозно чуждым европейцам типом, противостоящим не только капиталу, но и цивилизации.

Постзападным верхам удалось избежать классовой революции западного типа. Однако они сами создали социальный динамит для принципиально иного социального взрыва — тотального бунта низов, "андеркласса", где классовое смешано с расовым и этническим, что в перспективе чревато намного большей кровью, чем классово-пролетарские революции Запада с их уважением к собственности и культуре. С помощью труда мигрантов кланово-олигархические режимы покупают себе дополнительное время жизни — без развития. В такой ситуации проект будущего как такового невозможен, здесь только одно — вперёд, в прошлое. Расплачиваться за это придётся их детям и внукам, которые столкнутся с этим прошлым — с ситуацией, описанной Арнольдом Тойнби как разрушительный, всё сметающий бунт союза внутреннего и внешнего пролетариата (в римском смысле) против системы, на месте которой возникает нечто футуроархаическое. Вспомним, как в одной из пьес Фридриха Дюрренматта германцы входят в Рим с транспарантами «Долой рабство! Да здравствует свобода и крепостное право!». И их приветствует римский "андеркласс".

Одна из целей мультикультурализма — создание массового "андеркласса", лишённого национальных корней и национальной культуры, а потому легко поддающегося манипуляции, не способного на сопротивление и борьбу. Поэтому, несмотря на кризис, на растущее недовольство населения, атлантистские верхушки ЕС готовы к тому, что выглядит как дальнейшая капитуляция перед мигрантами-мусульманами, — вплоть до полной сдачи европейской идентичности (эта сдача является средством достижения и иных целей), веры и даже того, на чём всегда строился Запад, — права.

В 2016 г. министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле призвал к созданию "немецкого ислама". Ещё дальше (причём десятью годами раньше) пошёл голландский министр юстиции Пит Хайн Доннер. Он заявил, что если мусульмане, когда они станут большинством, захотят поменять законы Нидерландов на шариат демократическим путём, то они смогут сделать это. Ну а то, что мусульмане станут большинством в Европе — вопрос времени, времени жизни двух-трёх поколений.

25 апреля 2016 г. министр юстиции Бельгии (в этой стране 700 тыс. мусульман, причём их марокканская часть живёт практически в центре Брюсселя) Коэн Гинс, выступая в Европарламенте, заявил: скоро мусульмане численно превзойдут европейцев, "Европа не осознаёт это, но это реальность". Однако дальше такой констатации не идут, не осмеливаясь поставить вопрос: а что дальше? Подобно Шляпнику из "Алисы в стране чудес" европейские высокопоставленные клерки бормочут что-то вроде "ой, об этом не будем". А ведь ещё в 1974 г. на сессии Генассамблеи ООН президент Алжира Хуари Бумедьен откровенно объяснил европейцам, что дальше и какая судьба их ожидает: «Однажды, — сказал он, — миллионы людей покинут Южное полушарие этой планеты, чтобы ворваться в Северное. Но не как друзья. Потому что они ворвутся, чтобы завоёвывать, и они завоюют это полушарие своими детьми. Победа придёт к нам из маток наших женщин». С тех пор прошло почти полвека, к внешним мигрантам из Азии и Африки добавились криминальные внутриевропейские: албанцы, румынские и болгарские цыгане, — и ситуация ухудшается. Как говорится, кто не слеп, тот видит. Но европейцы не хотят видеть. Как сказал классик: «Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утёсах». Сергей Хелемендик ещё в 2003 г. высказался по этому поводу резко, но верно: «Наши упитанные европейские братья уже всё просрали!». Это заключение я повторял много раз, гуляя по главному франкфуртскому бульвару под названием "Цайл". Они уже закончили своё существование в истории, их уже нет. Пока они сидят в своих банках и считают хрустящие бумажки, их улицами овладели заторможенные от многовекового пещерного инцеста албанцы, счастливые от возможности разбавить наконец свою не в меру густую кровь. <…> Наши упитанные европейские друзья обошлись без своего Горби и даже без перестройки. Вавилонское смешение народов на улицах их городов только начинается. Они не понимают пока, что случилось. И уж совсем не понимают, что никаких демократических или хотя бы мирных решений случившееся не имеет. <…> Вот и всё, вот и обещанный закат Европы».

Некоторые исследователи — и здесь мы подходим к третьей причине — объясняют такую "слепоту" европейцев социокультурными факторами, культурной деменцией, старостью социума и этносов, завершающей стадией системного развития с характерными для неё изменениями социальной психологии, включая неспособность защищать свой дом. Короче говоря, варвары рушат стареющую и слабеющую империю. Рассмотрим эту аргументацию. Немцев исследователи называют "усталыми от истории" ("Geschichtsmüde"). В общеевропейском плане отмечается тот факт, что две мировые войны скомпрометировали не только национализм, но и патриотизм — эту точку зрения развивал в книге "Ни Иисус, ни Маркс" Жан-Франсуа Ревель. Здесь, однако, сразу же возникают вопросы: почему усталость от истории испытывают западные немцы, а восточные, бывшие гэдээровцы, — нет?

Действительно, по поводу нынешних западноевропейцев, имеющих к готическим храмам и ренессансным дворцам такое же отношение, как нынешние арабы — к пирамидам и Сфинксу, можно сказать словами одного из героев романа Жан-Кристофа Гранже: «Новые поколения, унаследовавшие не силу предков, а, напротив, накопившуюся тяжкую усталость; общество, которое наконец расслабилось, заражённое западной расхлябанностью» (одним из наследий 1968 года, добавлю я). Но повторю: почему восточноевропейцы (поляки, венгры, хорваты, сербы) иначе относятся к мигрантам, чем британцы, французы, немцы и шведы? Почему они не готовы добровольно класть голову под топор? А ведь по Польше, Венгрии и бывшей Югославии каток двух мировых войн прошёлся куда более жестоко, чем по Великобритании, Франции, где коллаборационистов было намного больше, чем участников движения Сопротивления, и уж тем более — по странам Скандинавии, с их симпатией к Третьему рейху.

Ослабление патриотизма в Западной Европе — результат целенаправленной политики атлантистских правительств, т.е. глобалистов. Евросоюзу нации не нужны, а следовательно — не нужен патриотизм. Нужен мозаичный мир меньшинств с двойной-тройной идентичностью (региональной, гомосексуальной и т.п.) и смешанное в расово-этническом плане население. Я уже упоминал де Маранша и переговоры о туннеле под Гибралтаром для облегчения переброски мигрантов из Африки в Европу. Значит, решались прежде всего не экономические задачи. Все разговоры о том, что главное в приглашении мигрантов из Азии и Африки — решение проблемы нехватки рабочей силы, — во многом лживы и побиваются простым аргументом: почему бы не пригласить безработную молодёжь из Испании, Португалии и Греции, т.е. с юга самой же Европы? Молодёжь, которая относительно образована, укоренена в местной традиции и, в отличие от афганцев, арабов и негров, хочет работать.

Итак, главная причина ослабления патриотизма в Западной и Центральной ("атлантистской") Европе — целенаправленный информационно-пропагандистский и политико-экономический курс. Обратим внимание на то, что жёсткое отношение к мигрантам и проблеме миграции вообще, несмотря на давление со стороны "брюссельских клерков", демонстрируют бывшие социалистические страны, где помимо интернационализма, власти активно развивали социалистический патриотизм, и этого наследия, этой "закладки" хватает до сих пор. Это видно даже на контрасте между восточной (бывшая ГДР) и западной частями Германии: и отношение к мигрантам разное, и готовность сопротивляться, и число мечетей — всё разное. Можно сказать, что энергетика именно ушедших в прошлое социализма и соцсистемы становится для тех восточноевропейцев, которые не готовы "идти со своей верёвкой" в обречённый "рай" постзападной Европы, дополнительным фактором сопротивления и позволит востоку Европы, особенно в случае поворота в сторону России, избежать многих неприятностей.

По мнению ряда аналитиков, на западе Европы европейский образ жизни, культура и мировоззрение могут сохраниться в сельских районах, куда мигранты вовсе не стремятся. Полагаю, такой вариант может реализоваться, например, в горных районах Шотландии, Испании, Швейцарии, Германии, Австрии или в регионах, имеющих естественно-природную защиту. Все иные регионы — готовые зоны для действий карателей и мародёров из городов-помоек, в которые превращаются места скоплений мигрантов, не желающих работать. Разумеется, далеко не все мигранты не хотят работать, но, как показывают исследования, их меньшинство. Многие европейские мусульмане более охотно едут воевать на стороне ИГИЛ (террористическая организация, запрещённая в России — ред.) или других организаций подобного типа. Ну и остаётся открытым вопрос: способен ли нынешний европеец, живущий в своём не только пострелигиозном, но также постсветском и постнациональном (сплошной "постжизни" после смерти) мире хоть к какому-то сопротивлению? Итог размышлений честных и серьёзных европейских аналитиков по вопросу миграции и будущего Европы одновременно и трагичен, и досаден: они исключают вариант "мягкой посадки" в решении кризиса мигрантов. "Кажется, у европейцев нет достойных ответов на вопрос будущего, — констатирует Дуглас Мюррей. — И имеющийся ответ (по поводу будущего. — А.Ф.) таков: как будет нанесён фатальный удар". Похоже на правду, особенно если учесть, что часть зомбированных евросоюзниковской пропагандой немцев (и других европейцев) клеймит движение ПЕГИДА и выходит в поддержку иммиграционной политики Меркель. Получается, как в стихотворении В.Я. Брюсова "Грядущие гунны": «Но вас, кто меня уничтожит, / Встречаю приветственным гимном».

Смотрите, кто пришёл — гунны. Когда-то, во время войны, британцы называли немцев "агрессивными гуннами". Как изменился мир!

Что это? Безволие или социокультурная деменция стареющей и впадающей в маразм цивилизации?

Компания National Advisor Bureau Limited объявила о запуске проекта, в рамках которого к берегам эмирата Фуджейра, ОАЭ, будут буксировать айсберги из Антарктики.

В 2017 году, когда о проекте впервые заговорили, компания заявила, что этот шаг может вызвать значительные изменения климата в регионе - например, круглогодичные ливни.

По данным National Advisor Bureau Limited, запуск был приурочен к Году Заеда в 2018 году. Проект служит мерой реагирования на засуху во всем мире и призван поддержать гуманитарные проекты, связанные с нехваткой воды.

«Мы упорно работали над проектом в течение прошлого года и переходим на следующий этап», - сказал Абдулла Мухаммед Сулейман Аль Шехи, управляющий директор компании.

«Патенты для технологии были поданы в Великобритании - некоторые касаются буксировки, другие - снижения скорости плавления во время доставки», - сказал он.

По данным местных СМИ, по прогнозам, стоимость проекта составит от $50 до $60 млн.

Предполагается, что пилотная фаза проекта начнется во второй половине 2019 года с транспортировки айсберга к побережью Австралии или Южной Африки. Компания планирует буксировать первый айсберг в ОАЭ в первом квартале 2020 года.

В настоящее время создается научный комитет, состоящий из ученых, экспертов, специалистов, которые будут сотрудничать с исследовательскими центрами и университетами во всем мире.

Антарктический ледниковый щит представляет собой самую большую массу льда на Земле с десятью тысячами трлн тонн снега и льда, которые содержат большую часть мирового запаса пресной воды.

Источник: Arabian Business

Рейтинг прозрачности мировых рынков недвижимости.

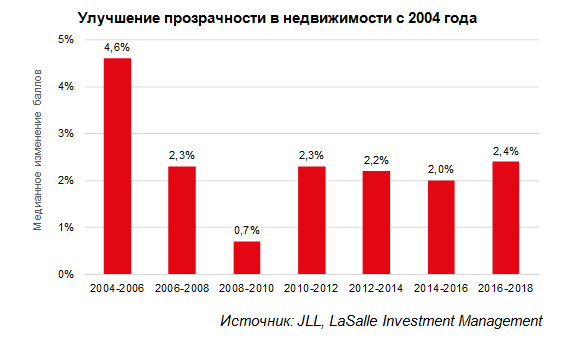

Согласно исследованию Global Real Estate Transparency Index (GRETI) 2018 – мирового индекса прозрачности рынков недвижимости, подготовленного компанией JLL и ее подразделением LaSalle Investment Management, за прошедшие два года 85% стран-участников рейтинга, в том числе Россия и Украина, улучшили свои позиции. Данное исследование проводится каждые два года на протяжении 20 лет.

В рамках десятого GRETI специалисты JLL рассчитали показатель прозрачности рынков недвижимости 100 стран и 158 городов путем анализа 186 факторов, сгруппированных по шести категориям: индикаторы доходности инвестиций, фундаментальные показатели рынка, корпоративное управление в публичных компаниях, регуляторные и юридические аспекты, процесс заключения сделок, экологическая устойчивость. Эти данные помогают собственникам объектов и инвесторам при совершении сделок в различных странах, а также правительствам и другим отраслевым организациям, заинтересованным в повышении прозрачности.

Глобальный рынок недвижимости постепенно становится все более прозрачным: согласно данным JLL, в 85% исследуемых странах показатель улучшился по сравнению с 2016 годом. Для сравнения, предыдущий анализ выявил позитивную динамику менее чем в 70% странах-участниках. При этом прогресс идет достаточно медленно: в среднем показатель прозрачности улучшился за последние два года на 2,4%, что в целом соответствует динамике индикатора на протяжении последних лет. В то же время требования бизнеса и общества в целом к прозрачности и открытости процессов постоянно растут, и развивающаяся индустрия proptech повышает планку ожиданий в части прозрачности.

«Роль показателя прозрачности для рынка коммерческой недвижимости, в который инвесторы направляют все больший объем капитала, растет, - отмечает Джереми Келли, директор отдела глобальных исследований компании JLL. – Доступность и качество различной информации – от стоимости объектов до структуры собственности – имеет решающее значение при принятии компаниями инвестиционных решений, особенно на новых рынках».

Лидерами рейтинга GRETI 2018 и топ-3 стран с высокой прозрачностью стали представители англосферы: Великобритания, Австралия и США. При этом некоторые страны континентальной Европы, отличающиеся высоким развитием технологий, постепенно сокращают разрыв. Так, Нидерланды укрепили позиции в топ-10, поднявшись на 6-ю строчку, а Швеция впервые вошла в список стран с высокой прозрачностью. В свою очередь, сразу три представителя Азии – Сингапур, Гонконг и Япония – стремительно приближаются к странам с высокой прозрачностью, пусть пока и относятся к группе прозрачных рынков.

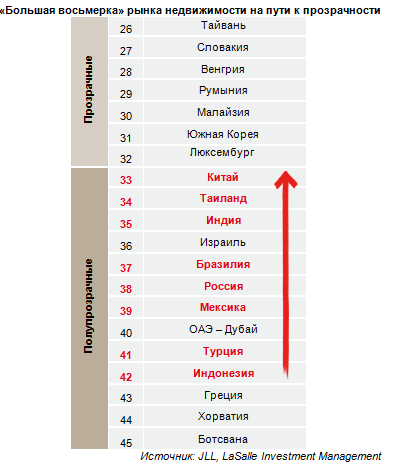

Ниже в глобальном рейтинге, в группе полупрозрачных стран, представлены многие развивающиеся страны из числа самых населенных, включая Китай, Индию, Индонезию, Бразилию, Россию, Мексику, Турцию и Таиланд; в сумме на них приходится половина населения мира. В 2018 году эти страны приблизились к границе группы прозрачных.

Согласно исследованию, эти страны условной «Большой восьмерки» продемонстрировали улучшения по сравнению с 2016 годом, хотя прогресс был неоднороден. Дальнейшие реформы в области регулирования будут иметь большое значение для роста прозрачности в этих странах и улучшения их позиций в рейтинге. Активное развитие proptech сыграет ключевую роль на этих рынках (особенно в Китае), поскольку на них не хватает традиционных источников данных.

Страны этой «Большой восьмерки» пока не входят в число основных инвестиционных рынков мира, несмотря на то, что там расположены несколько наиболее крупных и динамичных мегаполисов. Этот факт подчеркивает, что данные рынки обладают огромным потенциалом, который можно реализовать при повышении уровня прозрачности.

Россия по итогам рейтинга 2018 года поднялась на две строчки и заняла 38-е место. Эксперты JLL отмечают прогресс страны, в частности, в фундаментальных показателях и индикаторах инвестиционного рынка, что, однако, сдерживается недостаточной прозрачностью нормативно-правовой системы, транзакционного процесса и экологической устойчивости.

«Россия впервые вошла в двадцатку стран по фундаментальным показателям рынка, заняв в данном списке 19-е место. Это свидетельствует о значительном прогрессе, который был сделан в доступности, качестве и глубине предоставляемых рынком недвижимости данных, - комментирует Олеся Дзюба, руководитель отдела исследований компании JLL в России и СНГ. – В то же время в стране наблюдается разрыв в прозрачности рынков недвижимости между столицей и регионами, и по этому показателю Россия стала условным лидером, опередив Китай и Францию. При сопоставимой нормативно-правовой системе доступность рыночных данных и прозрачность транзакционного процесса ниже в городах 2-го и 3-го “эшелонов”».

Украина входит в число рынков недвижимости с низкой прозрачностью, при этом на протяжении последних лет страна усиливает свои позиции или демонстрирует позитивную динамику в рейтинге. В списке 2018 года она заняла 69-е место, поднявшись на два пункта.

Наибольший рост прозрачности за прошедшие два года наблюдался в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поддерживаемый рекордным количеством инвестиций в него. При этом мировым лидером по динамике стала Мьянма, благодаря усилиям правительства по созданию открытой экономики. Отдельно стоит отметить Южную Корею, которая впервые вошла в группу прозрачных стран на фоне роста инвестиционной активности в стране, что способствовало повышению прозрачности в сборе данных.

В европейском регионе максимальный прогресс продемонстрировали страны Центральной и Восточной Европы: Сербия и Словакия вошли в мировой топ-10 стран по повышению прозрачности.

По мнению экспертов JLL, прорыв в прозрачности рынков недвижимости должны обеспечить технологии. Развитие блокчейна, брокерских приложений и открытых данных может стимулировать переход полупрозрачных рынков к полной прозрачности.

Автор: СГ-Онлайн

Международные эксперты обсудят в Москве вызовы, стоящие перед системой образования в современном мире

IV Международная конференция «Образование в современном мире: вызовы, оценка, решения», организуемая при поддержке Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Федеральным институтом оценки качества образования (ФИОКО) и Московским центром качества образования (МЦКО) соберет 30-31 августа в Москве ведущих международных и российских экспертов в сфере образования. Второй год подряд конференция пройдет в рамках форума «Город образования» на ВДНХ.

Основными темами для обсуждения станут: содержание образования и образовательных стандартов в перспективе до 2030 года, адаптация содержания дошкольного и начального образования, формирование электронной образовательной среды, требования, которые должны предъявляться к результатам обучения в изменяющемся мире. Также участники обсудят тему непрерывного образования и анализа компетенций взрослых, проблемы реализации образовательных реформ.

В рамках конференции запланировано выступление руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова и директора Департамента образования и навыков Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Андреаса Шляйхера. Участниками конференции станут мировые и российские эксперты в сфере исследования и оценки качества образования, образовательной политики, представители международных ассоциаций, законодатели, руководители образовательных организаций, министерств и департаментов.

Справочно:

Первая международная конференция Рособрнадзора «Эволюция оценки качества образования» состоялась в 2015 году, в ходе нее свыше 70 экспертов обсудили глобальные тенденции и основные вызовы, стоящие перед мировым сообществом в этой области. Вторая конференция, прошедшая в 2016 году, «Использование результатов исследований качества образования – проблемы и перспективы» была посвящена практическим вопросам использования результатов оценки качества образования для развития школ и системы подготовки педагогических кадров. Акцент в тематике третьей конференции «Образование с высокими возможностями для каждого: международный опыт, оценка, внедрение», проходившей в 2017 году, был сделан на обеспечении образовательных возможностей для каждого обучающегося.

Встреча Дмитрия Медведева с ректорами высших учебных заведений.