Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Применима ли в России китайская модель внешней политики?

Кому на чьём опыте учиться

ИВАН ЗУЕНКО

Доцент кафедры востоковедения, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России.

Использовать соседнюю страну в качестве зеркала, глядя в которое можно обсуждать собственные проблемы, – излюбленный метод политиков, экспертов и публицистов. Речь не только о том, чтобы, усматривая изъяны у соседа, завуалированно критиковать то, что не устраивает в своей стране, но и об обратном эффекте – идеализируя определённые черты государства-зеркала, призывать к их развитию у себя дома.

Да, при таком раскладе часто создаётся искусственная, имеющая мало общего с реальностью картина, но с точки зрения любителей полемики на тему «что делать» и «как нам обустроить Россию», это вовсе не проблема.

Китай в последнее десятилетие превратился именно в такое идеальное государство-зеркало. Мало кто чётко представляет себе текущие китайские реалии, однако КНР вновь и вновь занимает в общественной дискуссии место этакой Утопии, страны совершенно мудрого руководства и добродетельного народа, в которой всё «по уму»: власти патриотичны, дальновидны и бескорыстны, законы суровы, но справедливы, народ трудолюбив и законопослушен, экономика развивается, а внешняя политика продумана и строится на разумных началах.

Отчасти такая лубочная картинка совпадает с тем, что хотели бы слышать о себе сами китайцы (а потому именно она транслируется китайскими СМИ и публичными экспертами). Однако, не умаляя достижений Китая в последние десятилетия, отметим, что реальная ситуация там далека от описанного идеала. И за примерами далеко идти не обязательно. Достаточно вспомнить не вполне продуманные и противоречивые решения 2022–2023 гг.: от чрезмерно жёсткой борьбы с коронавирусом до обвальной отмены всех ограничений, от замедления темпов выхода экономики из ковидной паузы до загадочного (и так толком и не объяснённого) исчезновения двух ключевых министров.

Что касается внешней политики, она оценивается за рубежом двояко. Во-первых, большая часть выдвигаемых Пекином инициатив попросту не доходит до внешнего потребителя, оставаясь продуктом сугубо китайской интеллектуальной рефлексии и отпугивая неспециалиста размытостью формулировок. Во-вторых, явное расхождение между громкой риторикой и отсутствием решительных действий (даже после соответствующих угроз и предупреждений) ставит под вопрос способность Китая добиваться задуманного в масштабах, которые, казалось бы, должны быть присущи второй экономике мира.

Существует и точка зрения, что Китай, ограничивая себя, не обнаруживает свою неопытность и нерешительность, а в отличие от России являет миру мудрость и глубокий прагматичный расчёт. И, мол, бери Москва пример с Пекина и веди себя сдержаннее, и результат был бы другим – без противостояния с западным миром и беспрецедентных санкций, а «2007 год можно было бы вернуть», вспоминая популярную песню.

Да, до последних лет Китай вполне официально придерживался не просто миролюбивой, но откровенно пассивной внешней политики, и именно в этот период он достиг умопомрачительных успехов в экономическом и социальном развитии, богатея на открытости и интеграции с развитыми западными рынками.

Логично? Справедливо? Действительно ли, взяв за основу модель китайской внешней политики, которая была характерна для периода до Си Цзиньпина и отчасти сохраняется поныне, можно было бы добиться тех же результатов, что и Китай? То есть не тратить ресурсы на военно-политическое противостояние, а сначала развиться, разбогатеть, а потом уже, как говорится, «диктовать свою непреклонную волю остальному миру» (если к тому моменту это ещё будет актуально).

Давайте разбираться.

28 китайских иероглифов

Путь Китая к успеху, действительно, начался с демонстративного отказа от активной и наступательной внешней политики. Этот подход стал одним из двух столпов так называемой «политики реформ и открытости», где под «открытостью» («кайфан» 开放) как раз и понималась готовность сотрудничать со всей планетой на принципах мирного сосуществования – в интересах, прежде всего, привлечения зарубежных инвестиций и технологий.

Правда, есть нюанс. Непосредственно провозглашению принципов «открытости» предшествовали попытки КНР выиграть «маленькую победоносную войну» – против союзного Москве Вьетнама. В начале 1979 г., сразу после установления дипломатических отношений КНР и США, 200 тысяч солдат Народно-освободительной армии Китая вторглись на территорию Вьетнама (а менее чем за месяц до этого новый лидер Китая Дэн Сяопин с женой и несколькими подчинёнными ездил в Вашингтон; как считал Збигнев Бжезинский, Дэн пожаловал, прежде всего, за поддержкой американцев – получив её, он обезопасил страну от открытого вмешательства в конфликт Москвы)[1].

Лишь забуксовав в джунглях Северного Вьетнама и отчаявшись ликвидировать просоветский режим у себя под боком, Пекин отказался от привычки уповать на силу в решении международных вопросов. Союз с США против СССР, которого ожидал американский президент Джимми Картер[2], никак не решал проблему полуокружения Китая советскими военными базами (территория Вьетнама, Монголии, советского Дальнего Востока и Средней Азии), а вот курс на равную со всеми «открытость» – позволял если не убрать полностью, то снизить остроту этой проблемы. Ресурсов на то, чтобы тягаться с СССР, у Пекина не было, а идеологические разногласия, возникшие во времена радикальной политики Мао Цзэдуна, уже не казались такими принципиальными. Поэтому переход к «открытости» был отчасти вынужденным, отчасти рациональным шагом Дэн Сяопина в условиях крайней бедности Китая 1980-х годов.

В то же время к нормализации с КНР стремилось и советское руководство, напуганное перспективой окружения силами НАТО и потенциально союзного им и, как тогда считали в московских «мозговых центрах», всё ещё маоистского[3] Китая. Это движение навстречу друг другу стало истоком стратегического партнёрства, которое существует сегодня[4]. Начиная с 1980-х гг. обе страны проявили достаточно политической мудрости и готовности идти на компромиссы при решении сложных вопросов двусторонних отношений, включая территориальный спор.

А вот со стороны Запада как раз этих мудрости и готовности обе страны в конечном итоге так и не дождались, несмотря на желание обеих сотрудничать с передовыми державами мира.

Точкой расхождения в треугольнике стал успешный советско-китайский саммит в Пекине в мае 1989 г., ставший, в свою очередь, инфоповодом для активизации студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь. Подавление месяц спустя выступлений, вышедших из-под контроля властей, стало причиной первой серьёзной размолвки Соединённых Штатов и Китая. Вашингтон, предвкушавший сладкий вкус победы в холодной войне, уже тогда считал возможным указывать суверенным государствам, как им поступать в том или ином случае (а уж от Китая, реформы в котором двигались опережающими темпами, ожидал отзывчивости в первую очередь). Пекину это очень не понравилось. Впрочем, Китай спустя непродолжительное время вновь встал на путь преобразований (на этот раз исключительно экономических), так что в США восприняли «тяньаньмэньские события» как фальстарт и стали ожидать, что вовлечение КНР в экономическую и культурную глобализацию рано или поздно приведёт и к смене политического режима по сценарию Тайваня или Южной Кореи.

Дэн Сяопин в 1989 г. устоял и сохранил власть китайской компартии, но удар по его авторитету был нанесён серьёзный. Вскоре ему пришлось покинуть руководящие посты, хотя он и продолжал влиять на политику вплоть до 1992—1993 годов. Его «завещанием» в области международных отношений стала концепция «28 иероглифов» 二十八字对外工作方, определявшая внешнюю политику КНР на протяжении следующей четверти века.

В соответствии с этой концепцией, в деятельности на международной арене Китаю предписывалось «хладнокровно наблюдать, укреплять расшатанные позиции, сохранять выдержку, справляться с трудностями, держаться в тени, стараться ничем не проявлять себя, быть в состоянии защищать пусть неуклюжие, но свои собственные взгляды, ни в коем случае не лезть вперёд, на первое место, и делать что-то реальное»[5].

Ориентация части российских публицистов на англоязычные статьи привела к тому, что фраза «держаться в тени, не проявлять себя», переводимая на английский язык как keeping low profile, сплошь и рядом стала переводиться как «скрывать свои возможности» — это как будто бы подразумевает, что субъект, осознавая свои большие возможности, намеренно скрывает их от наблюдателя, чтобы сбить его с толку. На самом же деле вплоть до Си Цзиньпина большая часть политической и военной элиты Китая не намеренно скрывала силы, а и вправду придерживалась скромных взглядов относительно собственных ресурсов. Считалось, что Китай всё ещё бедная развивающаяся страна «третьего мира», которой нужны годы и годы, чтобы сравняться с мировыми лидерами. А пока этого не произошло – следует фокусироваться на внутреннем развитии, накормить и одеть население, построить фабрики и дороги, привлечь (а если это не получится, то и украсть) технологии. И активная внешняя политика здесь скорее мешает. Тем более в условиях воображаемого «конца истории» Китай получил от Запада такие возможности по технологическому и финансово-экономическому обмену, которые не были доступны ему ни до, ни после.

Да, наступивший в 1990-е гг. «золотой век Америки» породил определённое благодушие тамошнего истеблишмента по отношению к Пекину. Не обращая внимания на политико-идеологические факторы, Запад нуждался во всё большем объёме китайского ширпотреба и продолжал переносить в КНР производство, в том числе высокотехнологичное.

Китай получал значительные выгоды от глобализации, и сам по себе стал её важным драйвером – теперь уже для менее развитых стран.

В контексте 1990—2000-х гг. ставка на курс «28 иероглифов» (читай: пассивную внешнюю политику ради сохранения идеально складывающихся внешних условий) сыграла. Но чем дальше, тем больше она не устраивала разбогатевшее китайское общество. А самое главное – не могла успокоить нараставшее ощущение «китайской угрозы» по всему миру. И, с точки зрения адептов идеи об этой угрозе, какими осторожными ни были бы слова и пассивными действия Китая, значения это не имело. В каком-то смысле даже наоборот: чем миролюбивее звучали (и звучат!) речи китайских руководителей, тем более коварный замысел мерещится в них встревоженным алармистам.

Голос Китая и осыпающийся миропорядок

Высокий уровень патриотизма, сплошь и рядом перемешанный с ксенофобией, был присущ Китаю во все времена. Иначе и быть не могло в государстве-цивилизации[6], остро переживавшем бедственное положение, в котором оно оказалось вследствие хищных устремлений западных держав и Японии во второй половине XIX – первой половине ХХ века. Перегибы времён политики реформ и открытости, когда китайцы зачастую чувствовали себя «людьми второго сорта» по сравнению с привилегированными иностранцами (их возмущали инвалютные гостиницы и рестораны, безнаказанность иностранцев в случае бытовых конфликтов), – всё это лишь способствовало росту подобных настроений.

Сами китайцы сейчас выделяют три вехи, ставшие поворотными в плане недовольства Западом и становления голоса Пекина на международной арене. Во-первых, разрушение американскими ВВС китайского посольства в Белграде в 1999 г., вызвавшее всплеск антиамериканизма (Вашингтон потом заявил, что здание разбомбили по ошибке, но погибшим от этого легче не стало). Во-вторых, Олимпийские игры 2008 г. в Пекине и Всемирная выставка 2010 г. в Шанхае, которые подняли самооценку китайцев на высоту, небывалую с XIX века. В-третьих, решение о размещении в 2016 г. в Южной Корее американских противоракетных комплексов THAAD – с этого момента китайцы убедились, что расширение «глобального НАТО», о котором предупреждала Россия, касается не только Восточной Европы, но и территорий в непосредственной близости от КНР. Далее была «тарифная война» Трампа, создание откровенно антикитайского военно-политического блока AUKUS, провокационные действия Вашингтона вокруг «тайваньского вопроса» и другие события, поставившие Китай и США на грань новой холодной войны.

Всё это уже относится ко второму-третьему сроку Си Цзиньпина (с 2017 г.), и нельзя сказать, что вплоть до этого времени Пекин сохранял верность заветам Дэн Сяопина «не высовываться».

После прихода к власти Си Цзиньпина внешняя политика Китая сначала просто стала «громкой», обрела голос.

Затем она начала продвигать новые смыслы, выходящие далеко за пределы сугубо региональных инициатив. Китайское видение сути международных отношений, постулирующее принципиальный отказ от военно-политических альянсов и вмешательства в дела суверенных государств, всеобщее сотрудничество на основе прагматичных экономических интересов и уважение к цивилизационным особенностям каждой страны, вообще стало претендовать на то, чтобы заменить модель, которая усилиями США закрепилась в постбиполярный период.

Оценки того, будет ли Китай переходить от слов к делам по мере усиления, или же продолжит уповать на методы «мягкой» и «дискурсивной» силы[7], – предмет дискуссии[8]. Для нас, исходя из поставленных перед этой статьёй задач, это непринципиально. Важнее другое – в определённый момент Китай сам отказался от пассивной внешнеполитической позиции. Отчасти потому, что она уже не отвечала потребностям и интересам разбогатевшего общества, настроенного на национальный реванш. Отчасти потому, что по мере подъёма Китая его пассивность на мировой арене стала восприниматься партнёрами как «обман», попытка ввести их в заблуждение. А позитивная интеграционная повестка, идущая от Китая (как, например, инициатива «Пояса и Пути»), по-прежнему рассматривалась не столько сквозь призму возможностей, сколько сквозь призму угрозы.

Таким образом, реализация пассивной модели внешней политики оказалась успешной только при уникальном сочетании двух факторов.

Во-первых, искренней убеждённости мирового гегемона в своём глобальном лидерстве, безальтернативности собственной модели развития и способности в тот или иной момент обеспечить переход к ней в любой стране мира. Такая убеждённость позволила США «проспать» подъём Китая, что уже в 2000—2010-х гг. стало предметом острой критики со стороны влиятельных неореалистов – прежде всего, Джона Миршаймера[9].

Во-вторых, это было возможно лишь на стадии начального социально-экономического подъёма, продолжительность которой для Китая была определена эффектом низкой стартовой базы. В 1980—1990-е гг. китайскому обществу было в целом не до международных отношений. С одной стороны, приоритет отдавался насущным задачам экономического роста и повышения благосостояния; с другой – это повышение, заметное невооружённым глазом и ощущаемое повсеместно, порождало социальный оптимизм, лояльность власти, вследствие чего китайское руководство могло обойтись без применения инструментов консолидации общества, связанных с националистической или внешнеполитической повесткой.

По мере замедления темпов экономического роста (уже при Си Цзиньпине) стал очевиден запрос на обретение Китаем голоса – как внутриэлитный, так и идущий снизу, от общества. И, как представляется, не личностные качества Си наполнили курс Пекина явными националистическими чертами, а Си Цзиньпин, будучи от природы тонким политиком, чутко уловил общественные настроения недовольства уязвлённым положением Китая на международной арене. Он поднял тему национальной исключительности и тесно связанную с ней идею национального реваншизма – первоначально только «для внутреннего потребления».

Такой переход противоречил внешнеполитическому курсу «28 иероглифов», поэтому не остался незамеченным. Изначально в Пекине не было ни желания портить отношения с торговыми партнёрами (включая США, Японию, Индию и Австралию), ни стремления расшатать модель глобализации, которая была чрезвычайно благоприятна для китайской экономики. Вероятно, китайцы даже наивно полагали, что смогут добиться пересмотра своего положения мировой периферии в рамках центр-периферийного разделения глобальной экономической системы без конфликта с мировым центром[10] и получить признание в качестве одного из равноправных полюсов миропорядка на тех же условиях экономической и технологической открытости, которые существовали ранее. Не получилось.

Однако осознание произошло уже позже на фоне двух ключевых процессов. С одной стороны, «осыпания» постбиполярного миропорядка[11], основанного на финансово-экономической, культурной и научно-технологической гегемонии США (и мощное развитие Китая само по себе стало фактором, приведшим к размыванию безусловного лидерства Америки). С другой стороны, подъёма Глобального Юга – бывших колониальных и полуколониальных государств, переставших ощущать себя мировой периферией.

На этом фоне Китай стал воспринимать себя не просто как силу, которая обязана иметь более проактивную политику в рамках существующей системы (как это виделось в начале 2010-х гг.), а как лидера Глобального Юга, призванного скорректировать мировую систему, сделать её более справедливой и выгодной для всех (это видение рубежа 2010—2020-х гг.). В значительной степени Китай начал так восприниматься и другими странами. И подобного статуса Пекин никогда не получил бы, оставаясь в рамках прежней пассивной внешнеполитической доктрины.

Используя китайскую максиму «при Мао Цзэдуне Китай поднялся, при Дэн Сяопине разбогател, а при Си Цзиньпине стал сильным», следует признать, что пассивная внешняя политика подходит только для периода «обогащения» – и то при наличии благоприятных внешних условий.

Россия и грани возможного

Возможно, читатель воскликнет: «Ну и хорошо! К чему эта борьба за мировое признание? Меня вполне устроило бы и просто разбогатеть!» В том-то и дело, что сочетание «обогащения» и внешнеполитической пассивности могло быть возможно только при уникальном и оставшемся в прошлом сочетании условий, о котором говорилось выше. Если Дэн Сяопин ещё мог позволить себе наставлять преемников: «Держитесь в тени, старайтесь ничем себя не проявлять», то Си Цзиньпин уже был вынужден сказать иначе: «Отсталых бьют, бедные голодают, а молчаливых ругают»[12].

Советский Союз проиграл в холодной войне, и его правопреемница – Российская Федерация – была одной из тех сил, которые по своей инициативе добили Союз как «субъект международного права и геополитическую реальность»[13]. Избавившись от оков (как тогда считалось) в виде союзных республик, Москва проявила максимальную готовность быть интегрированной в западные институты и не без основания рассчитывала на значимое место в них.

По меркам Глобального Юга, Россия никогда не была отсталой или бедной, но в течение всех 1990-х гг., вплоть до «разворота Примакова над Атлантикой», она была молчаливой. Сфера геополитических интересов в это время фактически «скукожилась» до постсоветского пространства (даже части его, пусть и наибольшей). Едва ли не любое требование Запада в тот момент могло быть удовлетворено в качестве «жеста доброй воли». Но дало ли это результат? Как и в случае с КНР Си Цзиньпина, оказалось: важно не то, что думаешь о себе ты, а то, как тебя воспринимают другие. А они продолжали воспринимать Россию как чужака, как угрозу. И, возвращаясь всё к той же цитате Си Цзиньпина, продолжали её ругать.

В отечественной публицистике много написано о том, что Россия, испытавшая в 1990-е гг. шоковое падение экономики и уровня жизни, так и не дождалась своего Плана Маршалла; что она стремилась к членству в западных организациях (включая НАТО), но чаще всего получала отказ; что НАТО, созданная для отражения «советской угрозы», после распада СССР не только не была распущена, но и постоянно расширялась на восток. Не будем повторять прописные истины. Важнее разобраться, было ли такое отношение к России неизбежным? Ведь получил же Китай пару десятилетий свободы от прессинга Запада, которыми сумел воспользоваться.

Нам видится два принципиальных момента:

Первая причина в том, что с точки зрения инвестирования в производство, да и как перспективный рынок сбыта высокомаржинальных западных товаров, Россия представляла для Запада несоизмеримо меньший интерес. В Китае производство в значительной степени создавалось с нуля, используя преимущественно баснословно дешёвую, но высокомотивированную и дисциплинированную рабочую силу. А там, где принадлежащая государству индустриальная инфраструктура уже существовала, она стала тормозом развития, превратив старые промышленные районы (прежде всего, на северо-востоке страны) в своеобразный «ржавый пояс».

На взгляд западного инвестора, Россия 1990-х гг. вся была одним сплошным «ржавым поясом», работа здесь требовала огромных издержек на модернизацию производственных мощностей, а также социальных трат – всё то, чего не требовалось в Китае. Да и китайский рынок (хотя вплоть до 2010-х гг. Россия значительно превосходила КНР по среднему уровню жизни) оставался намного более привлекателен просто в силу своей гигантской ёмкости. В этом смысле Китай представлял собой идеальную «периферию» мирового капитализма, а Россия была непонятно чем.

Россия могла быть интересна глобальному капиталу только как поставщик природных ресурсов.

Однако для этого нужен был контроль над российским нефтегазом, а российское государство даже в условиях ослабления 1990-х гг. крайне неохотно шло на передачу активов иностранцам, ограничившись лишь отдельными сделками. С этой точки зрения выгодным представлялся сценарий дальнейшего дробления Российской Федерации, и к концу 1990-х гг. для этого сложились предпосылки; однако мощного толчка со стороны Запада, способного обрушить непрочное федеративное строение, на тот момент не последовало. В силу как благодушия и самоуверенности, о которых мы говорили применительно к китайскому вектору политики, так и гораздо более рационального понимания, что крушение Российской Федерации было бы чревато дестабилизацией на Кавказе и в Центральной Азии с последствиями, непредсказуемыми для всего мира.

Вторая причина тесно связана с ощущением вакуума консолидации, которое оказалось характерно для «конца истории», когда выяснилось, что для того, чтобы быть вместе, нужно против кого-то бороться, а бороться не с кем. Американский политолог Пётр Слёзкин отмечает, что «лучшим оправданием существования западного альянса оказался старый противник времён холодной войны. Россия не угрожает внутреннему единству Запада (в отличие от ислама), оставаясь исторически знакомым противником у самых границ (в отличие от Китая). Она достаточно сильна в военном отношении, чтобы казаться легитимной и возможно экзистенциальной угрозой (в отличие от ислама), но слишком слаба экономически, чтобы сделать враждебную риторику реально опасной (в отличие от Китая)»[14].

Переоценка положения Китая сделала именно его «системным соперником, который бросает вызов интересам, безопасности и ценностям» евроатлантического Запада, как это утверждается в Мадридской декларации НАТО 2022 года[15]. Однако и в этой картине мира Россия воспринимается как «наиболее значительная и прямая угроза безопасности, миру и стабильности в евроатлантическом регионе», то есть более приоритетный противник[16]. Не будем забывать, что резкий переход от разочарования и недовольства Китаем к политике системного ограничения его развития произошёл лишь при президенте-популисте Дональде Трампе, что в каком-то смысле позволяет считать этот шаг субъективным. Вполне вероятно, что более традиционный политик, в большей степени связанный с истеблишментом и крупным капиталом, на него бы не решился.

А вот отношение к России не зависит от колебаний политической конъюнктуры в западных столицах. Первые же попытки Москвы вернуть себе международное влияние и самооценку в 2000-е гг. привели к гибридному давлению с целью окончательного устранения России как геополитического игрока (в рамках этого давления – цепь «цветных революций» по всему постсоветскому пространству, включая её попытку в самой России, если оценивать в качестве таковой протесты 2011—2013 гг., а также постоянное расширение НАТО и структур Евросоюза на восток).

Могла ли подчёркнуто пассивная, сфокусированная исключительно на внутренних проблемах внешняя политика Москвы переубедить «западный мир», заставить поверить, что она ему больше не угрожает? Рискнём предположить, что нет. Совокупный ресурс России, в особенности наличие огромного ядерного арсенала, не позволяли окончательно списать её со счетов. Способа нивелировать этот ресурс без ликвидации государственности в привычном виде не было (формальная и глубокая интеграция подобной страны в западную систему никогда не рассматривалась и не считалась возможной). А упомянутая ликвидация не входила в планы никакого руководства России, включая и период наиболее лояльных отношений с США и НАТО. И даже односторонняя готовность Москвы деэскалировать противостояние, будь она проявлена со значительно большей настойчивостью, вероятно, воспринималась бы как слабость, вызывающая желание «добить», а не пойти на обоюдный компромисс.

Россия раньше Китая встала на путь системного противостояния с евроатлантическим Западом (вернее, учитывая историческое прошлое – вернулась к нему). Поэтому и многие заблуждения она преодолела раньше. Когда в 2014–2018 гг. (то есть между «русской весной» и началом «тарифной войны» Трампа) китайские коллеги в разговорах сетовали, что Россия слишком несдержанна, и всё можно уладить опорой на экономическую прагматику, это отдавало наивностью. После 2018 г. и начала «торговой войны» таких разговоров стало звучать всё меньше. Постепенно возрастало понимание логики действий Москвы. Но и сейчас значимая часть китайской политической и интеллектуальной элиты придерживается точки зрения, что с мировым гегемоном можно договориться, объяснить ему свою позицию, убедить его в чём-то. Правда, и там растёт осознание, что возврат к пассивной модели внешней политики более невозможен.

Автор: Иван Зуенко, доцент кафедры востоковедения, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России.

СНОСКИ

[1] Brzezinski Z. Power and Principle: Memoirs of the National Security Adviser, 1977–1981. N.Y.: Farrar, Straus and Giroux, 1983. P. 409.

[2] См.: Панцов А.В. Дэн Сяопин. М.: Молодая гвардия, 2013. С. 378–395.

[3] «Слепота буржуазных премьеров и президентов, ненасытность оружейных принцев и королей уже стоили миллионов жизней человечеству. Какими новыми бедами чреват нарождающийся чёрный союз империалистического стервятника и маоистского дракона?» — вопрошали в 1981 г. в книге: Гао Линвэй, Солнцев Н.Н. Китай: стены и люди. М.: Планета, 1981. C. 317. Под псевдонимом Гао Линвэй писал московский журналист Куликов В.С.

[4] Подробнее см.: Зуенко И.Ю. Российско-китайское сближение в контексте соперничества КНР и США: поиск отправной точки и оценка перспектив // Мировая экономика и международные отношения. 2023. No. 11. С. 24–34.

[5] Полная формулировка внешнеполитических заветов Дэн Сяопина из 28 иероглифов, как правило, даётся в версии, приведённой в опубликованном в КНР в 2002 г. сборнике высказываний Цзян Цзэминя. Наиболее близкий к китайскому оригиналу русскоязычный вариант этой формулы содержится в переводе данного сборника на русский язык под редакцией Ю.М. Галеновича. См.: Цзян Цзэминь. О социализме с китайской спецификой / Пер. с кит. Ю.М. Галенович. М.: ИДВ РАН, 2004. Т. II–III. С. 473. О концепции см. также: Портяков В.Я. Внешнеполитические заветы Дэн Сяопина и их современная интерпретация // Проблемы Дальнего Востока. 2012. No. 5. С. 18–22.

[6] Здесь можно направить читателя к статье ведущего китайского политолога Чжан Вэйвэя в журнале «Российское китаеведение». См.: Чжан Вэйвэй. Китай, нарратив цивилизационного государства и его значение // Российское китаеведение. 2023. No. 2. С. 7–15.

[7] Подробнее см.: Денисов И.Е., Зуенко И.Ю. От мягкой силы к дискурсивной силе: новые идеологемы внешней политики КНР. М.: ИМИ МГИМО, 2022. 24 с.

[8] Подробнее см.: Китай: слон в комнате или благое знамение? Итоги Лектория СВОП // Россия в глобальной политике. 04.03.2024. URL: https://globalaffairs.ru/articles/kitaj-slon-ili-znamenie-svop/ (дата обращения: 07.03.2024).

[9] См., например: Mearsheimer J. Can China Rise Peacefully? // The National Interest. 25.10.2014. URL: https://nationalinterest.org/commentary/can-china-rise-peacefully-10204 (дата обращения: 07.03.2024).

[10] В данном случае используются теоретические построения мир-системного анализа, характерные для И. Валлерстайна и его последователей.

[11] Этот термин предложен авторами доклада Валдайского клуба «Жизнь в осыпающемся мире», вышедшего ещё в 2018 году. См.: Жизнь в осыпающемся мире. Ежегодный доклад Клуба «Валдай». М.: МДК «Валдай», 2018. 28 с.

[12] Цит. по: Ломанов А.В. Китай: сменилась эпоха, сменились уроки // Россия в глобальной политике. 19.10.2022. URL: https://globalaffairs.ru/articles/kitaj-smenilas-epoha/ (дата обращения: 07.03.2024).

[13] Примечательно не только то, что руководство РСФСР было движущей силой «беловежского процесса», но и тот факт, что к моменту, когда РСФСР провозгласила выход из СССР, в нём ещё оставался Казахстан.

[14] Слёзкин П. Что стало со свободным миром // Россия в глобальной политике. 29.05.2018. URL: https://globalaffairs.ru/articles/chto-stalo-so-svobodnym-mirom/ (дата обращения: 07.03.2024).

[15] Madrid Summit Declaration // NATO. 29.06.2022. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_196951.htm (дата обращения: 07.03.2024).

[16] Ibid.

«Судьба человечества» и украинский кризис

Китайская концепция мироустройства и роль в ней основных участников конфликта

СЕРГЕЙ ГОНЧАРОВ

Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Отдела Китая Института востоковедения РАН

Китайские представления о будущем устройстве мира выражаются выдвинутой Си Цзиньпином концепцией «сообщества судьбы человечества»[1].

Чтобы понять главный смысл концепции, процитируем серьёзного китайского эксперта: «В 2015 г. <…> Си Цзиньпин всесторонне изложил основное содержание того, как создавать сообщество судьбы человечества: построение равноправных, основанных на взаимных консультациях и взаимных уступках партнёрских отношений; создание справедливой структуры безопасности, которая совместно строится и совместно используется; стремление к перспективе развития, которая предполагает открытость внешнему миру и инновациям, инклюзивность и взаимную выгоду; содействие таким культурным обменам, при которых соблюдается гармония при сохранении различий, универсальное принятие и совместное взращивание (культурных ценностей); выстраивание такой экологической системы, при которой природа пользуется высшим почтением и осуществляется зелёное развитие. <…>

В декабре 2017 г. <…> председатель Си Цзиньпин произнёс установочную речь, в которой указывалось, что сообщество судьбы человечества по названию и по смыслу сводится к тому, что грядущие судьбы всех наций и народов теснейшим образом взаимосвязаны, должны переносить бури и ливни, сидя в одной лодке, делить славу и неудачи, усердно превращать эту планету, на которой мы родились и выросли, в гостеприимную большую семью, обращать в реальность надежды народов всех стран на прекрасную жизнь»[2].

Из достаточно высокопарных формулировок можно понять, что данная концепция стала для Си Цзиньпина приоритетной новацией в сфере международной политики. На фоне остальных внешнеполитических теорий, имеющих хождение в современном мире, эта, несомненно, является самой необычной, амбициозной и далекоидущей. Китайский лидер предлагает человечеству подняться над военно-стратегическими, экономическими, ресурсными, культурно-цивилизационными, расовыми и иными противоречиями, которые всецело занимали мысли людского рода в течение всей истории, чтобы вместе приступить к решению глобальных проблем, с которыми просто невозможно справиться поодиночке. Беспрецедентно и то, что в данной концепции Си Цзиньпин отказывается от попыток доказать превосходство (или установить доминирование) собственной цивилизации, социально-политического строя, военной мощи и экономической системы, предлагая всем остальным народам занять такую же позицию.

Параметры сообщества

Разъясняя ключевое положение, авторитетный китайский комментатор цитирует Си Цзиньпина: «Продвижение построения сообщества судьбы человечества состоит не в том, чтобы одна социальная система сменила другую, чтобы одна цивилизация сменила другую, а в том, чтобы государства с различными социальными системами, идеологиями, историями и культурами и с различными уровнями развития совместно порождали интересы в международных отношениях, совместно пользовались правами и совместно несли ответственность…»[3].

Эта теория мироустройства непроста для восприятия, поскольку слишком отличается от привычных, веками отработанных схем. Совершенно нетипично и то, что её воплощение в жизнь по умолчанию предполагает (по крайней мере, на уровне высокой теории) применение исключительно «мягкой силы», сознательный отказ от вооружённого насилия. Обосновывая право Китая на проведение такой линии в международной политике, министр иностранных дел КНР утверждает: «Среди всех великих держав Китай является страной с самой лучшей исторической репутацией. Мы никогда не совершали агрессии в отношении других государств, никогда не вели прокси-войн, никогда не стремились к (установлению. – Прим. авт.) сфер влияния, никогда не участвовали в блоковом противостоянии»[4].

Многие, скорее всего, не согласятся с подобной самооценкой[5]. Однако китайские лидеры исходят именно из таких суждений. Рассматриваемая теория перестаёт выглядеть всецело оторванной от реалий жестокого мира, если мы более пристально присмотримся к тому, как видят в Китае её воплощение в жизнь.

Недолго продержавшийся на посту министр иностранных дел КНР Цинь Ган указывал, что в процессе построения «сообщества судьбы человечества» предстоит решить следующие наиболее острые глобальные экономические и политические проблемы: «Восстановление (глобальной. – Прим. авт.) экономики происходит с трудом, пропасть развития (между бедными и богатыми. – Прим. авт.) всё более расширяется, “горячие” проблемы то исчезают, то возникают вновь, беспрерывно нарастают региональные конфликты, происходит серьёзное попятное движение в глобальном развитии. <…> Ещё большую обеспокоенность у людей вызывает то, что некоторые государства во имя сохранения гегемонии и своекорыстных интересов провоцируют идеологически мотивированные противоречия и конфронтацию, создают “разрыв (между национальными экономиками. – Прим. авт.) и разрывы (производственных цепочек. – Прим. авт.)”, сооружают “высокие стены для маленьких двориков”[6], вплоть до того, что желают возродить холодную войну, расколоть мир»[7].

Здесь министр выступает как представитель страны, вытащившей сотни миллионов граждан из нищеты, обеспечившей их едой, электричеством и жильём, способной внести решающий вклад в решение названных выше проблем в глобальном масштабе. Чтобы сделать это, необходимо не допустить «раскола мира», мешающего свободному экономическому взаимодействию[8]. Такой подход несколько напоминает американскую доктрину «открытых дверей», которая проводилась в отношении китайского рынка, когда Америка уверенно двигалась к мировому экономическому лидерству.

Далее, очевидно, применима следующая логика: необходимым условием устойчивого и долгосрочного экономического развития Китая являются масштабы и темпы его взаимодействия с внешним миром. В свою очередь, для этого необходимо сохранение благополучного и здорового состояния мировой, а также китайской экономики. Настоятельная необходимость в самом широком международном сотрудничестве при решении глобальных проблем освещается в огромном количестве книг и статей, публикуемых в КНР.

Пекину жизненно необходимы самые широкие и конструктивные связи и с индустриально развитыми государствами, которые являются источниками технологий и самыми ёмкими рынками, и с развивающимися странами, представляющими собой источники самых разнообразных видов сырья, растущие рынки, а также важнейшие ресурсы рабочей силы.

Китай достаточно уверенно чувствует себя в роли «всемирной фабрики», создающей интеграцию этих двух сегментов мировой экономики.

Самое авторитетное описание того, как мир должен выглядеть после того, как будет создано «сообщество судьбы человечества», содержится в докладе Си Цзиньпина ХХ съезду КПК: «В построении сообщества судьбы человечества мы видим будущее народов всех стран мира. Как говорится, “все вещи развиваются вместе и не препятствуют друг другу, все принципы осуществляются вместе и не вступают в противоречие друг с другом”. Лишь при таких условиях, когда все страны будут следовать общим для всего мира принципам, жить в мире и согласии, а также стремиться к сотрудничеству и всеобщему выигрышу, мы сможем сохранить длительное процветание и сохранить безопасность в мире. Китай готов вместе с международным сообществом прилагать усилия для реализации предложенных им инициатив по глобальному развитию и глобальной безопасности. Китай будет неуклонно придерживаться принципа диалога и консультаций, способствовать сохранению долгосрочного мира на планете; придерживаться принципа совместного строительства и совместного пользования, стремиться к обеспечению всеобщей безопасности в мире; придерживаться принципа сотрудничества и всеобщего выигрыша, способствовать совместному процветанию всех стран мира; придерживаться принципа обменов и взаимного заимствования, стимулировать создание открытого и инклюзивного мира; придерживаться принципа зелёного и низкоуглеродного развития, содействовать созданию чистого и прекрасного мира»[9].

В этом определении самое сильное впечатление, пожалуй, производит последовательно проводимая концепция инклюзивности, упор на то, что в мире просто не могут существовать имманентно враждебные друг другу государства и цивилизации, каждая цивилизация обладает сильными сторонами, которые должны перениматься другими. Успешность и влияние той или иной цивилизации, того или иного государства должны определяться силой и глубиной позитивного влияния, которое они своим примером оказывают на партнёров.

Отказ от лидерства ради признания лидерства

Всё это напоминает представления о мироустройстве, которые были приняты в императорском Китае. Согласно им, верховный правитель, являвшийся посредником между Небом и людьми, оказывал благотворное влияние и на подданных китайских империй и на «варваров» посредством исходившей от него благой силы «дэ», побуждал их добровольно повиноваться цивилизующему влиянию, исходившему от «Сына Неба»[10]. Впрочем, в современной китайской концепции мироустройства отсутствует деление на цивилизованных людей и варваров, а также существует не один, а множество источников «благого влияния».

В целом в Китае в период правления Дэн Сяопина, Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао происходила постепенная деидеологизация внутренней политики и опережающая деидеологизация политики внешней. Си Цзиньпин обратил вспять тенденцию к деидеологизации внутренней политики и одновременно довёл до логического завершения процесс полного изгнания идеологии из внешнеполитической сферы.

Уже в течение продолжительного времени в Китае говорят о перенесении акцента развития на внутренний спрос, приоритетности «внутренней экономической циркуляции». Практика, однако же, доказала, что ни по части передовых технологий, ни с точки зрения рынков сбыта и обеспечения энергоносителями и сырьём Китай не сможет обойтись без внешнего мира. А если исходить из современных тенденций, уже можно говорить о ключевом значении закупок зарубежного продовольствия, в перспективе же – о настоятельной необходимости привлечения иностранной рабочей силы.

Поскольку при Си Цзиньпине конвергенция внутриполитических устройств как база для взаимодействия со странами Запада исчезла, Пекин создал новую основу – совершенно неидеологизированную и невраждебную концепцию «построения сообщества судьбы человечества». В нынешних китайских реалиях базис у этой концепции более чем серьёзный.

В конечном счёте концепция «сообщества судьбы человечества» имеет целью обретение Китаем глобального лидерства в новых исторических условиях.

Примечательно, однако, что концепция парадоксальным образом предполагает обеспечить признание китайского лидерства другими государствами за счёт отказа КНР от претензий на подобное лидерство.

Искушённые читатели, конечно, укажут на то, что риторика о «сообществе судьбы человечества» является лишь циничным пропагандистским прикрытием прагматичной и аморальной внутренней и внешней политики КНР. В самом деле, концепция «судьбы человечества» предполагает прекращение зарубежной критики китайской линии в отношении национальных меньшинств, ограничений свободы интернета и прав человека, таких направлений внешнего сотрудничества, которые некоторые зарубежные аналитики определяют как «новый колониализм», также имеется в виду снятие барьеров для приобретения КНР передовых зарубежных технологий и беспрепятственного проникновения китайских товаров на внешние рынки.

Все эти упрёки имеют основания. Вместе с тем нужно в полной мере отдавать себе отчёт, что появление на свет именно такой китайской концепции мироустройства не было однозначно исторически детерминировано. Сейчас мы вполне могли бы иметь дело, например, с китайской политикой, ориентированной на мобилизацию Глобального Юга для противостояния Глобальному Северу или с чем-то ещё более опасным. Ресурсы и поводы для проведения таких стратегий у Китая имеются. Так что, признавая практическую, прагматическую подоплёку идей «сообщества судьбы человечества», стоит по достоинству ценить имеющийся в этой концепции позитивный потенциал.

В любом случае, для целей нашего исследования существенно то, что в настоящее время китайская сторона определяет своё отношение к политике того или иного государства в зависимости от того, благоприятствует ли она «построению сообщества судьбы человечества» или препятствует ей.

Россия в контексте «судьбы человечества»

В совместном документе, принятом на высшем уровне, говорится: «Российская Сторона отмечает позитивное значение концепции Китайской Стороны о построении “сообщества единой судьбы человечества” для укрепления солидарности мирового сообщества и объединения усилий в реагировании на общие вызовы. Китайская Сторона отмечает позитивное значение усилий Российской Стороны по формированию справедливой многополярной системы международных отношений»[11].

В концепции «судьбы человечества» Пекин отводит особые места главным действующим лицам на международной арене. Соединённые Штаты – потенциально важнейший партнёр КНР в реализации этой стратегии, однако сейчас они оказались в плену «ошибочных взглядов» и противодействуют по целому ряду важнейших направлений. Необходимо способствовать исправлению этих взглядов. Европа, невзирая на целый ряд достаточно серьёзных разногласий с Пекином, уже стала де-факто его важнейшим партнёром в воплощении в жизнь идеи «сообщества судьбы человечества», и следует содействовать скорейшему преодолению имеющихся разногласий – в том числе путём обретения Евросоюзом «стратегической автономии» от Вашингтона.

Главными бенефициарами утверждения в мире международного порядка, основанного на принципах «сообщества судьбы человечества», с точки зрения КНР, станут государства «Третьего мира».

Не вызывает удивления, что Россия, будучи основным стратегическим партнёром Китая, позитивно относится к этой концепции. Однако Пекин признаёт: такая концепция не является для России определяющей, и Москва имеет иные внешнеполитические приоритеты. Как нам кажется, здесь есть заслуживающая внимания подоплёка.

С точки зрения китайского руководства, имеется два уровня, две стадии эволюции международных отношений (в безмерно сложной и изменчивой системе эти две стадии совсем не обязательно должны следовать одна за другой, они могут существовать параллельно или накладываться друг на друга) – становление многополярной системы и, на этом фундаменте, утверждение «сообщества судьбы человечества». Внутри последней концепции международные отношения должны строиться на принципах «подлинной многосторонности», в соответствии с которыми различные страны в неконфронтационном стиле согласовывают подходы к решению самых сложных мировых проблем на основе равенства, взаимной выгоды и обоюдного выигрыша.

Поскольку китайские руководители считают Россию основным международным партнёром в политической сфере, они неоднократно подчёркивали на самом высоком уровне, что отношения строятся на базе «истинной многосторонности»[12]. Такой подход не встретил отклика с российской стороны. В тех случаях, когда министр иностранных дел Сергей Лавров и президент Владимир Путин затрагивали вопросы международной обстановки и принципы её функционирования, они никогда не упоминали о «многосторонности», говоря только о «многополярности».

Принимая во внимание практически полную невосприимчивость Москвы к такой принципиально важной для КНР концепции, как «сообщество судьбы человечества», и вытекающей из неё «истинной многосторонности», китайская сторона откорректировала терминологию, употребляемую при переговорах с российскими представителями либо при описании китайско-российских отношений. Ближе к концу 2022 г. министр иностранных дел КНР Ван И стал в этих случаях говорить либо о сочетании «истинной многосторонности и многополярности»[13], либо только о «многополярности»[14].

В начале марта 2023 г. во время переговоров с Путиным в Москве Си Цзиньпин говорил только о многополярности (хотя ранее он предпочитал делать акцент на «подлинной многосторонности»). Заявление относительно этой «подлинной многосторонности» сделано китайским руководителем самостоятельно при общении с прессой.

Таким образом, есть основания полагать, что российская сторона сдержанно относится к продвигаемой китайскими партнёрами стратегии построения «сообщества единой судьбы человечества» и «подлинной многосторонности», которая должна представлять собой главный метод функционирования вышеуказанного «сообщества». При попытке выяснить причины расхождений выявляется весьма любопытная картина.

Говоря о концепции «многополярности», и Россия, и Китай имеют в виду в качестве конечной цели демонтаж возглавляемой США глобальной системы альянсов. Общность целей позволяет Москве и Пекину осознанно включать в совместные документы формулировки, где содержатся упоминания о «многополярности». Вместе с тем следует понимать, что у двух стран разные подходы к тому, какими методами должна достигаться многополярность.

Как отмечалось выше, Пекин, говоря о построении «сообщества единой судьбы» и «многополярной мировой архитектоники», имеет в виду, что всё это не предполагает замены одной системы другой, замены США Китаем в качестве мирового лидера или применения каких-либо насильственных методов[15]. Российский подход существенно отличается. Это понимание роли «многополярности» в современном мире ярко выражено в выступлении Владимира Путина, посвящённом присоединению к России новых регионов: «Формируются новые центры развития. Они представляют большинство – большинство! – мирового сообщества и готовы не только заявлять о своих интересах, но и защищать их, и в многополярности видят возможность укрепить свой суверенитет, а значит, обрести истинную свободу, историческую перспективу, своё право на самостоятельное, творческое, самобытное развитие, на гармоничный процесс…»[16].

Президент России рассматривает специальную военную операцию как составную часть движения против однополярности международных отношений. Кроме того, в российской аргументации присутствует ряд иных соображений, которые никогда не используются китайской стороной:

извечная враждебность коллективного Запада в отношении России и развивающегося мира;

расизм и колониализм как перманентные основы глобальной стратегии Запада;

стремление коллективного Запада навязать всему миру нетрадиционные сексуальные отношения, вынудить отказаться от традиционных ценностей;

попытки стереть с лица Земли самобытные культуру, искусство и философию России и развивающихся государств;

особо негативная роль англосаксов в формировании и осуществлении такой политики[17].

Если попробовать посмотреть на эти соображения глазами китайцев, людей прагматичных и лишённых сантиментов, то для всех перечисленных суждений китайская сторона может найти примерно следующие вполне рациональные объяснения.

Первое. В отличие от Китая, Россия должна развивать и использовать идеи борьбы с «однополярностью» в условиях ведения крупномасштабных боевых действий. В силу этого одной из главных целей применения данной концепции является мобилизация населения внутри страны, а также максимально широкого круга сторонников за рубежом.

Второе. В России, в отличие от Китая, отсутствует развитая доминирующая идеология. По этой причине на фоне борьбы за утверждение «многополярности» российская сторона вынуждена максимально задействовать в пропаганде коктейль из этнического, гендерного и культурного факторов, без труда воспринимаемый «широкими народными массами».

Третье. У Китая и России совершенно различная зарубежная аудитория. В рамках концепции «сообщества судьбы человечества» Китай апеллирует к силам, которые заинтересованы в сохранении статус-кво, находятся у власти в политике, экономике и в других сферах. Россия, напротив, обращается к сторонникам традиционных ценностей и ликвидации остаточного влияния неоколониализма, которые в основном пребывают в оппозиции. Влияние таких сил не стоит переоценивать, но не стоит и игнорировать.

Четвёртое. Ещё до начала СВО наиболее серьёзные китайские эксперты указывали, что в долгосрочном плане одним из наиболее серьёзных дестабилизирующих факторов в двусторонних связях с Москвой будет растущее экономическое, технологическое (а с ним – и военное) превосходство Китая. Осознание этого отставания способно породить у всё возрастающей части думающего российского населения чувства неполноценности, небезопасности, а следом за ними – и враждебности в отношении КНР. Возросшая во время СВО враждебность в отношении Запада позволяет на какое-то время смягчить такие настроения, однако после завершения конфликта они неизбежно получат новое развитие. Прежде всего в силу осознания, что Китай, поддерживавший хорошие отношения и с Россией, и с Западом, получил благодаря противостоянию максимальную выгоду, а РФ оказалась ослабленной, что создаёт условия для отставания от Китая и других стран. Это – чрезвычайно важный и «долгоиграющий» фактор, которым ни в коем случае не стоит пренебрегать[18].

Пятое. В Китае не питают иллюзий в отношении российского мировоззрения и понимают, что, когда в Москве толкуют о «многополярности», видят себя как самостоятельный центр силы. По крайней мере на уровне субъективных желаний российские лидеры совершенно не хотят оказаться в роли китайских сателлитов в мире, где воцарится «новая биполярность».

Шестое. Китайцы давно пытаются разобраться в особенностях национального характера русского народа. Одна из теорий заключается в том, что русские – исконно «бойцовская нация»[19]. Некоторые китайские наблюдатели склонны объяснять и причины начала СВО, и воинственную интерпретацию борьбы за утверждение многополярности именно подобными особенностями русского характера. В рамках собственного национального характера китайцы зачастую не способны отыскать понятные им рациональные обоснования для принимаемых в Москве решений. Это привносит непредсказуемость в отношении даже самых серьёзных политических изменений, возникающих в России. Решение о начале СВО, согласно признаниям китайских официальных лиц, стало для них неожиданностью.

Таким образом, в Пекине, скорее всего, осознают, что, невзирая на исключительную важность, которую российское руководство придаёт развитию отношений с КНР, для Москвы неприменимы и не особенно приемлемы китайские концепции «сообщества судьбы человечества» и «подлинной многосторонности».

Вместе с тем нельзя не видеть некоторых существенных сдвигов на концептуальном уровне. В своём выступлении на заседании дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин вновь весьма жёстко и критически высказался о политике США и «коллективного Запада» в отношении «украинского кризиса». В ходе этого выступления российский президент впервые сформулировал шесть принципов международного общения, которые направлены на регламентацию взаимодействия между различными полюсами (центрами) силы и ни в коем случае не имеют конфронтационного характера. Здесь хотелось бы привлечь внимание, например, к третьему из этих принципов: «Мы за максимальную представительность. Никто не имеет права, да и не может управлять миром за других и от имени других. Мир будущего – это мир коллективных решений, принимаемых на тех уровнях, на которых они наиболее эффективны, и тем составом участников, кто действительно способен внести вклад в урегулирование конкретной проблемы. Не один решает за всех, и не все даже решают обо всём, а те, кого непосредственно касается тот или иной вопрос, договариваются о том, что и как делать»[20]. Такие формулировки, несомненно, являются новым словом в российской внешнеполитической концепции последнего времени и в заметной степени сближают её с китайской концепцией «многосторонности».

В рамках осуществления практического внешнеполитического курса, российская политика периода СВО, скорее всего, играет для Китая неоднозначную роль. Вооружённый конфликт на Украине, безусловно, отодвигает на задний план фундаментальные китайско-американские и китайско-западные противоречия, повышает роль Китая как влиятельного миротворца и медиатора в глазах США и ЕС, а также государств развивающегося мира.

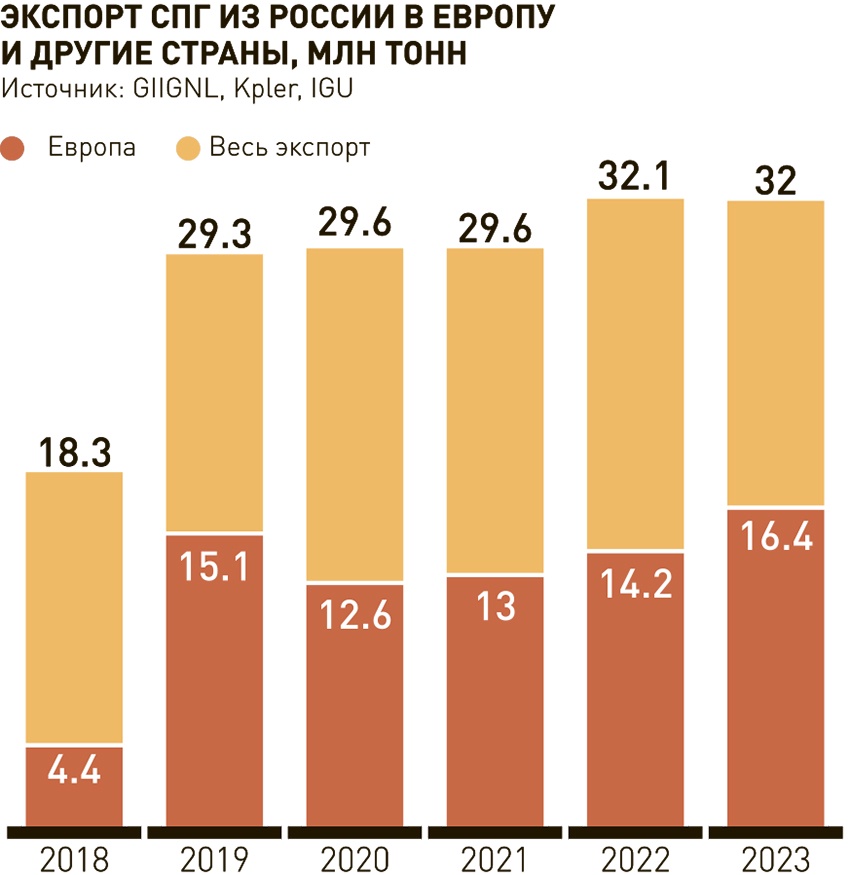

Не подлежит сомнению, что Китай извлекает очевидные выгоды из экономического взаимодействия с Россией в условиях продолжающихся санкций.

Вместе с тем, с точки зрения Пекина, вооружённое противостояние на Украине чревато рядом последствий, совершенно неблагоприятных для КНР. Среди таковых прежде всего нужно назвать консолидацию стратегических курсов Соединённых Штатов и Евросоюза, а также обретение «второго дыхания» НАТО, возросшую решимость Вашингтона и европейских стран наращивать военные научные разработки, оборонное производство и вооружённые силы. Из этого вытекает расширение ограничений на передачу КНР передовых технологий, а также шаги по «отсоединению» ряда отраслей промышленного производства от кооперации с Китаем.

В целом, с точки зрения высшего китайского руководства, украинский кризис самым серьёзным образом подрывает «постпандемийное восстановление глобальной экономики» и наносит серьёзнейший удар по китайской экономике, которая переживает чрезвычайно трудные времена. В целом, по мнению китайцев, выгоды от экономических связей с Россией явно уступают ущербу, который наносит всемирному экономическому восстановлению конфликт на Украине.

Ещё один предмет озабоченности Китая – активизация попыток США укрепить военно-политическое присутствие в Азии, что на фоне украинского кризиса встречает заинтересованное отношение некоторых соседей КНР. Один из элементов такой политики – наращивание американской военной поддержки Тайваня. Пекин также не радует активизация соперничества России и Запада в Азии, Африке и Латинской Америке, что ограничивает свободу действий Китая в этих чрезвычайно важных для него регионах.

Суммируя всё это, можно констатировать, что в своей деятельности по составлению стратегических планов мироустройства Китай там, где это не противоречат его устремлениям, старается учитывать интересы и позиции России. Но отнюдь не все российские интересы и концепции совпадают с китайскими.

Взгляд на Украину

В заключение вкратце о том, как видят в Китае роль Украины в контексте реализации мирного плана КНР. Самое важное – это то, что в Пекине считают Украину суверенным дружественным государством, имеющим с КНР партнёрские отношения.

Соответственно, китайская сторона никогда не применяет в отношении украинских властей хорошо известные определения, употребляемые Москвой (нацистский режим, марионетки Запада и т.п.), и на официальном уровне относится к украинскому правительству подчёркнуто корректно. Именно поэтому, когда в первые дни после начала СВО китайцы стремились доказать мировому общественному мнению правомерность действий России, они говорили исключительно о том, что Россия вынуждена была принять тяжёлые решения в результате пятикратного расширения НАТО на Восток. Факторы, прямо или косвенно связанные с внутренней ситуацией на Украине или политикой украинских властей, упоминались через запятую, но никогда не детализировались.

Китай активно сотрудничал с властями Украины при эвакуации китайских студентов и граждан КНР, выражал благодарность Киеву за содействие. Опыт, полученный в ходе этой эвакуации, был использован китайцами при формулировании гуманитарной части их мирного плана. Вместе с тем объяснимо и то обстоятельство, что, поскольку Украина является стороной конфликта, осуществляющей самое тесное взаимодействие с Соединёнными Штатами и НАТО, Пекин поддерживает с Киевом существенно менее плотные и доверительные отношения, чем с Москвой.

Китайская сторона никогда не воспроизводила в своих официальных заявлениях украинские условия для начала мирных переговоров – вывод всех российских войск за границы 1991 г., наказание военных преступников и выплата репараций. Российская сторона, как известно, эти условия категорически отвергает[21].

На момент публикации данного материала позиции России и Украины относительно условий мирного урегулирования конфликта остаются антагонистическими. Вместе с тем обе стороны с уважением относятся к последовательному курсу КНР на осуществление «челночной дипломатии». В этой связи стоит обратить внимание на следующий не особенно громкий, но достаточно существенный факт. 22 марта 2024 г. специальный представитель правительства КНР по проблемам Евразии Ли Хуэй провёл в МИД КНР брифинг по итогам своей поездки по ряду государств, в ходе которой он проводил обмен мнениями о возможных путях урегулирования «украинского кризиса». В мероприятии приняли участие дипломаты из посольств 78 стран, аккредитованных в Пекине. Самым примечательным было то, что впервые на брифинге такого рода одновременно присутствовали представители посольств России и Украины[22].

Данный материал основан на главе из книги автора «Китай и “специальная военная операция (СВО) России”: (февраль 2022 – март 2023 года)», которая готовится к изданию Институтом востоковедения РАН.

Автор: Сергей Гончаров, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Отдела Китая Института востоковедения РАН.

СНОСКИ

[1] Посол Андрей Денисов совершенно справедливо указал на фактическую неправильность перевода этой концепции с китайского как «концепции единой судьбы человечества». Помимо всего прочего, слова «единая судьба» побуждают некоторых аналитиков обращать в адрес КНР несправедливые упрёки в авторитарных стремлениях навязать человечеству некую «единую судьбу», определяемую из Пекина.

[2] 陈须隆 [Чэнь Сюйлун]. 构建人类命运共同体的几个理论问题 [Несколько теоретических проблем построения сообщества судьбы человечества] // ?外交?季刊 [Ежеквартальный журнал «Дипломатия»]. 2018. No. 127. Chinese People’s Institute of Foreign Affairs, исследовательская структура, выпускающая журнал, аффилирована с МИД КНР.

[3] 高祖贵 [Гао Цзугуй]. 人类命运共同体理念的丰富意蕴和重大价值?学术圆桌? [Богатое содержание и огромная ценность концепции судьбы человечества. Научный круглый стол] // 人民日报 [Жэньминь жибао]. 22.05.2023. URL: http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2023-05/22/nw.D110000renmrb_20230522_2-09.htm (дата обращения: 08.04.2024). Кстати говоря, эти высказывания, помимо всего прочего, свидетельствуют о том, что речь ни в коем случае не идёт о построении под диктовку Пекина некоей унифицированной глобальной «судьбы человечества».

[4] 王毅阐述中方对当前乌克兰问题的五点立场 [Ван И изложил позицию китайской стороны по украинской проблеме в пяти пунктах] // 中华人民共和国外交部 [МИД КНР]. 26.02.2022. URL: https://www.mfa.gov.cn/wjbzhd/202202/t20220226_10645790.shtml (дата обращения: 08.04.2024).

[5] Некоторые зарубежные эксперты разделяют мнение о том, что в настоящее время применение вооружённой силы отнюдь не является предпочтительным или оптимальным методом осуществления китайской международной стратегии. См.: Brasnett J. Final Paper – China and the Use of Force: Why Military Action Remains Unlikely. IAR515C – Global China and World Order // Academia. URL: https://www.academia.edu/11215883/China_and_the_Use_of_Force_Why_Military_Action_Remains_Unlikely (дата обращения: 08.04.2024).

[6] Здесь имеется в виду один из методов технологической политики администрации Дж. Байдена в отношении Китая, образно именуемый “small yard, high fence”. Речь идёт о введении максимально жёстких ограничений, гарантирующих от передачи КНР небольшого числа технологий, имеющих критическое значение для безопасности США и способных повлиять на стратегическое соотношение сил между Вашингтоном и Пекином. Одновременно предполагается сохранение достаточно либерального режима в отношении передачи широкого спектра «некритических» технологий (См., например: Remarks by National Security Adviser Jake Sullivan in the Biden – Harris Administration’s National Security Strategy // The White House. 12.10.2022. URL: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/10/13/remarks-by-national-security-advisor-jake-sullivan-on-the-biden-harris-administrations-national-security-strategy/ (дата обращения: 08.04.2024)). Таким образом администрация Соединённых Штатов пытается парировать критику со стороны отечественного бизнеса, обвиняющего её в стремлении добиться пагубного для экономики США полного «развода» с Китаем в сфере делового сотрудничества.

[7] 在构建人类命运共同体的新征程上阔步前行. 秦刚国务委员兼外长在中国发展高层论坛2023年会午餐会上的演讲 [Широкими шагами двигаться вперёд на пути строительства сообщества судьбы человечества. Выступление члена Государственного совета и министра иностранных дел Цинь Гана на обеде в рамках ежегодной встречи Форума высокого уровня по развитию Китая в 2023 году] // 中华人民共和国外交部 [МИД КНР]. 27.03.2023. URL: https://www.mfa.gov.cn/web/wjbz_673089/zyjh_673099/202303/t20230327_11049887.shtml (дата обращения: 08.04.2024).

[8] Китайский эксперт подчеркнул, что нужно сохранять отношения и сотрудничество с Россией, однако же при этом ни в коем случае нельзя допустить, чтобы Пекин вместе с Москвой оказался в международной изоляции. См.: 达巍 [Да Вэй]. 跨越国际秩序的卢比孔河 [Пересекая Рубикон международного порядка]. В кн.: 俄乌冲俄乌冲突百日思?世界向何处去? [Размышления через сто дней после начала российско-украинского конфликта: куда идёт мир?]. Пекин: Шанхайская академия международных исследований, Исследовательский центр стратегии и безопасности университета Цинхуа, 2022. С. 1–5. Автор хотел бы выразить признательность доценту РУДН О.А. Тимофееву за то, что последний привлёк внимание к этой весьма интересной книге.

[9] 习近平?高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告 [Си Цзиньпин: Высоко держать великое знамя социализма с китайской спецификой и стремиться к единству и борьбе за всестороннее построение современной социалистической страны. Доклад на XX Национальном съезде Коммунистической партии Китая] // 中华人民共和国政府 [Правительство КНР]. 25.10.2022. URL: https://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm (дата обращения: 08.04.2024).

[10] См., например: Гончаров С.Н. Две традиции в дипломатии императорского Китая / С.Н. Гончаров // О Китае средневековом и современном: записки разных лет. Новосибирск: Наука, 2006. С. 113–142.

[11] Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии // Президент России. 04.02.2022. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5770 (дата обращения: 08.04.2024).

[12] См.: 习近平同俄罗斯总统普京举行视频会晤 [Си Цзиньпин провёл встречу с российским президентом Владимиром Путиным в режиме видеоконференции] // 中华人民共和国政府 [Правительство КНР]. 15.12.2021. URL: https://www.gov.cn/xinwen/2021-12/15/content_5660984.htm (дата обращения: 08.04.2024); 习近平同俄罗斯总统普京会谈 [Си Цзиньпин провёл переговоры с российским президентом Владимиром Путиным] // 中华人民共和国政府 [Правительство КНР]. 04.02.2022. URL: https://www.gov.cn/xinwen/2022-02/04/content_5671973.htm (дата обращения: 08.04.2024); 习近平同俄罗斯总统普京举行视频会晤 [Си Цзиньпин провёл встречу с российским президентом Владимиром Путиным в режиме видеоконференции] // 中华人民共和国外交部 [МИД КНР]. 30.12.2022. URL: https://www.mfa.gov.cn/zyxw/202212/t20221230_10999032.shtml (дата обращения: 08.04.2024).

[13] 王毅会见俄罗斯外长拉夫罗夫 [Ван И встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым] // 中华人民共和国外交部 [МИД КНР]. 22.02.2023. URL: https://www.mfa.gov.cn/zyxw/202302/t20230222_11029726.shtml (дата обращения: 08.04.2024).

[14] 胸怀天下?勇毅前行. 谱写中国特色大国外交新华章 [Думать о Поднебесной, мужественно и твёрдо двигаться вперед, написать новую прекрасную главу дипломатии великой державы с китайской спецификой] // 中华人民共和国外交部 [МИД КНР]. 25.12.2022. URL: https://www.mfa.gov.cn/web/wjbz_673089/zyjh_673099/202212/t20221225_10994826.shtml (дата обращения: 08.04.2024). Это было прощальное выступление Ван И перед уходом с поста министра иностранных дел, который состоялся через несколько дней. См. также: 王毅在结束欧洲?俄罗斯之行后接受中央媒体采访 [Ван И дал интервью журналистам центральных СМИ после завершения визита в Европу и Россию] // 中华人民共和国外交部 [МИД КНР]. 23.02.2023. URL: https://www.gov.cn/guowuyuan/2023-02/23/content_5743056.htm (дата обращения: 08.04.2024).

[15] Здесь целесообразно привести следующую пространную цитату из статьи китайского автора: «В конце концов, провозглашая то, что в китайско-российских отношениях отсутствуют “запретные зоны”, нужно ещё больше акцентировать ценностные ориентации. Вспышка российско-украинского конфликта продемонстрировала, что в отношении несправедливости, нерациональности и несовершенства международной системы и международного порядка между Китаем и Россией существует как общность представлений, так и различия в выборе методов разрешения (проблем). Китай акцентирует осуществление реформирования и совершенствования международного порядка на основе тщательного сохранения его основы, Россия же подчёркивает его построение заново или же (необходимость) “покончить” с ним, вплоть до того, что рассматривает классический военный конфликт в качестве одного из методов внесения радикальных изменений в политический прогресс. Это также поясняет, что в российско-китайском стратегическом сотрудничестве не нужно сооружать “запретных зон”, однако же нужно скоординировать различие в представлениях двух сторон, рассматривать борьбу против гегемонизма, односторонних действий, интервенционализма и принуждения как главную ценностную ориентацию стратегического взаимодействия». См.: 赵隆 [Чжао Лун]. 俄乌冲突不会改变中俄关系发展的内在逻辑和独立价值 [Российско-украинский конфликт не сможет изменить внутреннюю логику китайско-российских отношений и их самостоятельную ценность]. В кн.: 俄乌冲俄乌冲突百日思?世界向何处去? [Размышления через сто дней после начала российско-украинского конфликта: куда идёт мир?]. Пекин: Шанхайская академия международных исследований, Исследовательский центр стратегии и безопасности университета Цинхуа, 2022. С. 19. Сквозь все сугубо позитивные и даже слащавые обороты, применяемые автором для характеристики китайско-российских отношений, совершенно недвусмысленно указывается на существенную разницу в подходах Москвы и Пекина к конечным целям переустройства международной системы и к методам, применяемым для этого.

[16] Подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России // Президент России. 30.12.2022. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/69465 (дата обращения: 08.04.2024).

[17] Упоминание «англосаксов» в таком негативном духе встретилось автору лишь однажды в контексте организации Австралией, Новой Зеландией и Соединёнными Штатами блока AUKUS. См.: 2023年3月17日外交部发言人汪文斌主持例行记者会 [17 марта 2023 года Ван Вэньбинь, пресс-секретарь Министерства иностранных дел, председательствовал на очередной пресс-конференции] // 中华人民共和国外交部 [МИД КНР]. 17.03.2023. URL: https://www.mfa.gov.cn/web/fyrbt_673021/202303/t20230317_11043865.shtml (дата обращения: 08.04.2024).

[18] Ещё несколько лет назад здесь весьма подробно разбиралась эта деликатная тема: 季志业 [Цзи Чжие], 冯玉军 [Фэн Юйцзюнь]. 俄罗斯发展前景及俄中关系走向 [Перспективы развития России и направление российско-китайских отношений]. Пекин: Издательство современных событий, 2015. С. 396–397. Цзи Чжие является директором Академии по изучению современных международных отношений при китайском министерстве госбезопасности. Фэн Юйцзюнь — заместитель директора Академии по изучению международных проблем Фуданьского университета, руководитель Центра по изучению России.

[19] Новая волна популярности этих утверждений поднялась в 2016 г., после того как Путин заявил, что не очень понимает, каким образом в ходе драки во время матча европейского футбольного кубка 200 российских болельщиков побили больше тысячи англичан. Сторонники такой теории утверждают, что главным доказательством её верности является огромная территория России, отвоёванная ею во время многовековых войн с соседями. Существует, однако, и сильная оппозиция этой точке зрения. Её сторонники утверждают, что Россия одерживала верх в войнах с европейцами или японцами, только если имела других европейцев и американцев в качестве союзников; в противном случае она такие войны проигрывала. Относительно первой точки зрения см.: 俄罗斯为什么叫“战斗民族”?两场战争?三个传统 [Почему русских называют бойцовской нацией? Два поля боя, три традиции] // 腾讯网 [Тенсент]. 06.04.2023. URL: https://new.qq.com/rain/a/20230406A038OZ00 (дата обращения: 08.04.2024). Вторая точка зрения отражена здесь: 俄罗斯从来不是什么战斗民族?屡战屡败的孬种 [Русские никогда не были никакой бойцовской нацией, это – трусливый род, который терпел поражения столько раз, сколько сражался] // 嘻嘻网 [Портал «Ух ты!»]. 09.12.2020. URL: http://m.news.xixik.com/content/335a08dd35220b9c/ (дата обращения: 08.04.2024)

[20] Заседание дискуссионного клуба «Валдай» // Президент России. 05.10.2023. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/72444 (дата обращения: 08.04.2024).

[21] Относительно украинских условий и российском отношении к ним см.: Интервью министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова программе «Большая игра» на Первом канале, Москва, 28 июня 2023 года // МИД РФ. 28.06.2023. URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1894262/ (дата обращения: 08.04.2024).

[22] 这场中方主办的活动?俄乌代表都出席了 [В мероприятии, организованном китайской стороной, приняли участие и российские, и украинские представители] // 观察者网 [Гуаньча]. 22.03.2024. URL: https://www.guancha.cn/internation/2024_03_22_729283.shtml (дата обращения: 08.04.2024). Автор признателен старшему научному сотруднику МГИМО И.Е. Денисову за привлечение внимания к этой интересной информации.

Российский спорт без МОК и ФИФА: от изоляции к суверенитету

Вытеснение отечественных атлетов из мира глобального спорта может привести к новой институциональной модели мирового спорта в целом

ОЛЕГ КИЛЬДЮШОВ

Научный сотрудник Центра фундаментальной социологии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», руководитель исследовательского семинара «Спорт в перспективе социальных и гуманитарных наук».

Политически мотивированное вытеснение отечественных атлетов из мира глобального спорта при определённых условиях может привести к новой ценностной и институциональной модели мирового спорта в целом. Попытаемся кратко обсудить перспективы выхода отечественного спорта из искусственной изоляции путём его суверенизации[1], в том числе через создание альтернативной структуры спортивных институтов для многополярного мира эпохи деглобализации.

Ещё недавно спортивная отрасль в РФ условно делилась на три неравные части – как по числу активных спортсменов, так и по объёмам финансирования. В основании пирамиды находился массовый спорт, выше – коммерческий спорт, а завершал эту конструкцию спорт высших достижений, доставшийся в наследство от СССР и состоявший из системы подготовки топ-атлетов для национальных сборных в различных видах. Со времён интеграции советского спорта в мировой во второй половине 1940-х – начале 1950-х гг.[2] именно спорт высших достижений, вопреки идеологическим установкам КПСС, оказался в центре внимания советских властей. Это был крайне эффективный инструмент проекции мощи главной страны социалистического лагеря на остальной мир. Советские чемпионы стали политическими представителями системы, доказывая своими медалями в конкуренции с западными спортсменами преимущества социализма как общественного строя на самом базовом – телесном уровне[3].

И внутри страны «герои спорта», как называл топ-атлетов советский официоз, выступали в качестве живых икон, опять же воплощавших в своих телах идеалы социалистического строя[4]. Именно олимпийские чемпионы и чемпионы мира в качестве кумиров и легенд стали лучшей рекламой для пополнения спортивных секций миллионами мальчишек и девчонок. Таким образом, политическое и соматическое измерение большого спорта невозможно разделить. Об этом мы ещё скажем ниже.

В 1990-е гг. появилось и коммерческое измерение спортивного успеха – спортивные звёзды начали получать большую часть доходов благодаря не рекордам и победам, а рекламными контрактами и другими формами активности.

Отменяя русских

Примерно в таком виде система отечественного спорта, интегрированная в спорт глобальный, т.е. западный, функционировала до 2014 г., пока не начались систематические попытки её дискриминации и поначалу частичного, а затем и полного исключения. Сначала из-за обвинений в «госдопинге», а с 2022 г. и по чисто политическим мотивам в связи с началом СВО на Украине. Стоит ли говорить, что долговременный запрет на российских атлетов ставит под вопрос осмысленность сохранения дорогостоящей системы спорта высших достижений в виде национальных сборных. Ведь те уже нигде не выступают и не приносят стране медали, ещё с советских времён считавшиеся чуть ли не единственным критерием успешности спортивной отрасли.

Понятно, что изгнание из глобализированного спорта, политически и медийно контролируемого Западом, также означает значительное сокращение доходов для российских звёзд. Многие из них оказались перед мучительным выбором между утратой ещё недавнего статуса топ-атлета/миллионера и отказом от своей национальной идентичности. Как известно, некоторые спортсмены сделали выбор в пользу профессионализма, а не патриотизма. Самый яркий пример – ранее обласканная властями Елена Исинбаева, которая предпочла статус функционера Международного олимпийского комитета (МОК) прежним политическим (доверенное лицо Владимира Путина), служебным (майор ВС РФ) и клубным (ЦСКА) лояльностям.

Следует заметить, что право на политическое и национально-культурное самоопределение в виде гражданства относится к базовым и неотчуждаемым правам и свободам, закреплённым в ст. 15 Всеобщей декларации прав человека. В этом смысле официально осуществляемая МОК и другими операторами глобального спорта «отмена» русских и белорусских атлетов является формой открытой дискриминации по национальному происхождению, прямо запрещённой в ст. 2 той же декларации. В этой же статье есть примечательное пояснение насчёт того, что «не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, к которой человек принадлежит». Стоит ли говорить, что и выдвигаемое международными спортивными чиновниками в качестве условия доступа к соревнованиям требование к отечественным спортсменам подписать некую декларацию с осуждением СВО и дистанцированием от военно-спортивных обществ (ЦСКА, «Динамо») есть не что иное, как дискриминация на основе «политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения»[5].

Таким образом, текущая практика отмены может и должна квалифицироваться как посягательство на базовые принципы международного гуманитарного права, а не только как компрометация принципа «спорт вне политики».

В этой связи возникает ряд вопросов по поводу не очень внятной позиции официальных спортивных властей РФ относительно дальнейшего взаимодействия с мировыми организациями. В целом возникает впечатление, что они – исходя из ведомственных и отраслевых интересов – просто ждут снятия ограничений от МОК, ФИФА и других монополистов глобального спорта. Руководители Национального олимпийского комитета России и Минспорта приводят в качестве приоритета интересы спортсменов, что означает на практике готовность закрыть глаза на участие россиян в международных состязаниях в «нейтральном статусе», то есть без демонстрации национальной символики.

Однако здесь отечественных спортивных начальников может постигнуть большое разочарование: доминирующая на Западе «культура отмены» (cancel culture) не предполагает какой-либо формы искупления грехов, возвращения из небытия и иной амнистии. В случае вполне вероятного долговременного – на годы и десятилетия – разрыва отношений с Западом это будет означать вынужденное принятие российской стороной дискриминационной практики выступлений без национального флага и гимна. Таким образом, отстаиваемая сегодня спортивными властями РФ защита интересов нынешнего поколения топ-атлетов будет означать постепенную «нормализацию» откровенно несправедливых «правил игры» для всех последующих. В результате довольно скоро социализация новых поколений спортсменов будет проходить в рамках унизительной для великой спортивной нации «нейтрализации» и бесправия отечественного спорта высших достижений, лишённого права на национальное достоинство.

Впрочем, структурно данная ситуация напоминает нынешний статус Российской Федерации во многих других международных организациях, включая те, что входят в систему ООН: часто наши представители фактически лишены возможности нормально работать или даже официально дискриминируются представителями Запада либо контролируемого им аппарата данных структур. Россия же как ни в чём не бывало финансирует их деятельность в полном объёме, оплачивая и нормализуя тем самым институционализированную русофобию международных чиновников. В этом русле можно интерпретировать недавнюю новость о готовности российских спортивных властей продолжить финансирование Всемирного антидопингового агентства (WADA), являющегося одним из главных операторов систематической дискриминации отечественных атлетов – на фоне чудесных историй о норвежских лыжниках-астматиках и других.

Большой спорт и политическое

У основателя современного олимпийского движения барона Пьера де Кубертена, кстати, пламенного французского патриота, были довольно амбивалентные представления о соотношении спорта и национализма в рамках учреждённого им Международного олимпийского комитета. С одной стороны, члены МОК рассматривались не как представители своих стран, а, напротив, как представители МОК в своих странах. С другой – среди первого состава комитета не нашлось места для немцев, что было вызвано повальной германофобией тогдашних французских элит.