Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Не привезите вирус

Открывая границы, власти не забывают о соблюдении мер противоэпидемической безопасности

С 1 апреля наша страна восстанавливает регулярное международное авиасообщение сразу с несколькими странами, в том числе и с нашими соседями, чьи граждане частенько приезжают в Россию на заработки. Как это может сказаться на ситуации с вирусом внутри страны?

Уже через несколько дней наша страна восстанавливает регулярное международное авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном, Шри-Ланкой. И если, скажем, из Венесуэлы вряд ли стоит ожидать большого притока приезжих, то вот жители Таджикистана с нетерпением ждут, когда снова можно будет приезжать в Россию на заработки. Будем ли мы, открывая границы, защищаться от въезда людей, инфицированных коронавирусом, ведь новый всплеск заболеваемости не нужен никому?

Европейские страны такого рода барьеры применяют повсеместно уже в течение года. Время от времени правила меняют - в зависимости от того, атакует вирус или сдает позиции. Так, на фоне нынешних осложнений Германия со вчерашнего дня требует от въезжающих в страну отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, и сдать его нужно не ранее чем за 48 часов перед поездкой. Эстония, как и другие европейские страны, дифференцирует строгости в зависимости от эпидситуации в стране вылета: сейчас свободно можно приехать в страну лишь из шести государств Европы, в остальных случаях нужно провести в изоляции 10 дней. Чехия требует свежий отрицательный тест на "корону" от въезжающих из Польши, где сейчас обострение эпидситуации, с последующей пересдачей через пять дней. Собственно, в той или иной мере аналогичного порядка придерживаются и другие государства, разрешающие въезд иностранцам. В ОАЭ, например, прилетевшим прямо в аэропорту делают повторный тест на коронавирус (невзирая на наличие теста, сделанного перед вылетом), и до получения результата туристы обязаны оставаться в отеле, соблюдая карантин.

Что касается России, которая продолжает постепенно расширять перечень стран, в которые возобновляются регулярные полеты, у нас по-прежнему действуют меры эпидемического контроля, сообщили "РГ" в Роспотребнадзоре.

Российские туристы уже привыкли к порядку, согласно которому, вернувшись из зарубежной поездки, должны в течение трех дней сдать ПЦР-тест на коронавирус и, получив результат, в течение трех дней загрузить его на сайт госуслуг.

Что касается иностранцев, вылетая в Россию, они еще при посадке в самолет должны иметь медицинскую справку на русском или английском языках с отрицательным результатом теста на COVID-19, проведенного методом ПЦР. Допускается, что справка может быть оформлена на языке иностранного государства, но в этом случае к ней должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в российском консульстве. Тест, подобно тому, как это требуется и в большинстве других стран, нужно сдать не ранее чем за три дня до вылета.

Кроме того, для прилетающих из Великобритании и Северной Ирландии, а также для всех иностранцев, которые приезжают в нашу страну на длительное время и собираются работать, действует правило соблюдения двухнедельной изоляции сразу после прилета.

Кстати, как пояснили в Роспотребнадзоре, работники-иностранцы, которые проходят оформление через миграционный центр, получают в нем направление на исследования и по другим инфекционным заболеваниям. Если все в порядке, инфекции не выявлены, иностранные работники спокойно оформляют патент и приступают к трудовой деятельности.

Между тем, Таиланд с 1 июля 2021 года откроет Пхукет для вакцинированных туристов, сообщили в министерстве туризма и спорта страны.

Как поясняет Bloomberg, власти Таиланда рассчитывают протестировать открытие курортного острова, чтобы в случае успеха распространить эту практику и на другие туристические регионы страны, например, остров Самуи. Остальные курорты для туристов, прошедших вакцинацию, власти планируют открыть только с октября 2021 года.

Для въезда на Пхукет потребуется представить документ о вакцинации. В этом случае не нужно будет проходить карантин. Какой именно вакциной должен быть иммунизирован турист, издание не уточняет.

Ранее в Таиланде уже объявляли о поэтапном сокращении карантина для въезжающих в страну. С 1 апреля он должен быть сокращен с 14 до 10 дней. Кроме того, гостям, находящимся на карантине, должны разрешить посещать в специальных гостиницах бассейны и фитнес-залы. Также можно будет заказывать и покупать продукты питания из магазинов и ресторанов.

Стремление смягчить режим для туристов вполне объяснимо. Туристская отрасль играет значительную роль в экономике Таиланда. Только российский турпоток в эту страну в 2019 году составлял более 1,2 миллиона человек.

Однако для россиян пока ничего не меняется. Прямое авиасообщение с Таиландом не восстановлено. Потому, как пояснили "Российской газете" представители турбизнеса, туры в Таиланд еще не продаются.

До пандемии путешествия в Таиланд на неделю обходились примерно в 150 тысяч рублей на двоих.

У россиян это направление пользовалось особой популярностью во второй половине осени и зимой благодаря тропическому климату, очень теплому морю, экзотической пище и экскурсиям.

Между тем

Тем временем в России набирает обороты третий этап программы туристического кэшбека, стартовавший 18 марта. Только за первую неделю распродажи около 100 тысяч россиян купили туры по России и забронировали отели на сумму 2,5 млрд рублей, сообщили в Ростуризме. Программа туристического кэшбека для молодежи может быть запущена уже этим летом, сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Цитата

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер правительства России:

"Сейчас формируется программа поддержки школьного и молодежного туризма с частичной компенсацией затрат на приобретение туристических путевок для поездок по России. Начало ее реализации запланировано на летний период уже в этом году".

Текст: Евгений Гайва , Ирина Невинная

Молодое поколение выбирает своего IT-лидера

Стартовало голосование за кандидатов на пост молодежного цифрового омбудсмена – общественного лидера, призванного выражать и защищать интересы молодых людей в цифровой среде. Ознакомиться с программами и отдать свой голос за понравившегося кандидата можно здесь.

О своем видении основных задач омбудсмена и первых предполагаемых шагах на новом посту рассказали кандидаты – молодые люди, номинированные ведущими российскими вузами и общественными организациями. По результатам предварительного голосования на сайте Youth RIGF будет сформирован рейтинг кандидатов. В день форума они выступят перед всеми участниками на площадке Сколтеха. Победителя определит экспертное жюри, состоящее из авторитетных представителей IT-отрасли.

В России существует немало государственных и общественных проектов, направленных на защиту молодых людей и подростков от интернет-рисков. Однако пользователь, не погруженный в цифровую тематику, может не знать базовых правил безопасного для себя сетевого поведения. Планируется, что молодежный цифровой омбудсмен будет содействовать координации соответствующих инициатив, находиться в постоянном взаимодействии с молодежью, государственными органами и представителями НКО, выступая связующим звеном и налаживая их коммуникацию. При этом омбудсмен призван не только аккумулировать, но и распространять полезные знания в доступной форме.

Реализовав подобную инициативу, Россия войдет в число стран с передовым опытом по защите прав и интересов молодых пользователей в цифровой среде: похожие проекты уже активно обсуждаются и воплощаются в других странах. Например, в Австралии, Ирландии и Англии. Молодежный цифровой омбудсмен сможет объединить инициативных молодых лидеров стран-участниц ООН, чтобы совместно выработать практики формирования безопасной интернет-среды.

6 апреля пройдет первый молодежный форум по управлению интернетом Youth RIGF, в рамках которого обсудят следующие вопросы: какие шаги действия предпринять в случае травли в соцсетях, утечки личных данных на нежелательный сайт и многие другие. Чтобы дать молодым людям возможность на постоянной основе вести доверительный диалог со специалистом IT-сферы, родилась идея учредить пост молодежного цифрового омбудсмена.

Компания братьев Бухманов Playrix купила украинского разработчика игр

Речь идет о студии Boolat Games. Российские миллиардеры ранее говорили, что намерены создать крупнейшую игровую компанию в мире за счет поглощений других компаний

Компания Playrix российских миллиардеров Игоря и Дмитрия Бухманов приобрела украинского разработчика игр Boolat Games. На его базе будет создана новая студия с дальнейшим расширением. О планах компании пишет Forbes. Сумма сделки не раскрывается.

Бухманы основали Playrix в 2004 году в Вологде. Сейчас штаб-квартира компании находится в Ирландии, а офисы — по всему миру. Самые популярные игры Playrix — Homescapes и Gardenscapes. Они приносят студии 65-70% выручки.

Комментирует гендиректор и основатель компании Fibrum Илья Флакс:

«Они еще буквально недавно не входили даже в топ-5, сейчас уже входят в топ-3. Это история, связанная с покупкой нескольких компаний, с синергией. Достаточно недавно у них была партнерская сделка с компанией Nexters Андрея Фадеева и Бориса Герцовского, и покупка украинской команды позволит еще улучшить синергию. Они из разных отраслей привлекают команды, чтобы выстроить гиганта игровой индустрии. И приятно, что компания из России входит в мировую элиту игровых компаний. Восемь лет назад они были среди рынка тоже одни из первых лидеров, но было больше 100 компаний на российском рынке, еще во времена «ВКонтакте», социальных направлений, а сейчас выстрелили в мобильном сегменте такого гиганта. Думаю, это не последняя новость о покупке и такой синергии на рынке».

По данным аналитического портала App Annie, осенью прошлого года Playrix поднялась с седьмого на второе место в мире по величине среди игровых компаний. В начале февраля — на третье место в мировом рейтинге разработчиков мобильных игр по годовой выручке. Как говорили братья в интервью Олегу Тинькову, они хотят создать крупнейшую игровую компанию в мире, сейчас Бухманы ищут новые команды и присматриваются к другим компаниям.

Директор по маркетингу компании «Системный софт» Руслан Галка отмечает, что Playrix уже перешла из разряда разработчиков игр в издателей.

«Мы давно уже понимаем, что Playrix, по сути, это не компания-разработчик, хотя они занимаются разработкой своих игр, но они в большей степени издатели различных игр на мобильных платформах. Их стратегия — покупка маленьких независимых студий разработчиков игр. Они в 2018 году заявляли, что потратили больше 100 млн долларов на покупку различных студий. Boolat Games — не первая покупка Playrix на Украине. Два года назад они купили студию Zagrava Games. Тогда аналитики оценивали покупку где-то в районе миллиона долларов, там работало порядка 60 человек, а Boolat Games говорит, что у них работает 30. Зачем это Playrix? Для разработчиков программного обеспечения и компьютерных игр основной расход — это фонд оплаты труда. Соответственно, когда покупается компания, можно оптимизировать расходы на маркетинг, бэк-офис (делать маркетинг, допустим, силами большой компании) и прочее. И за счет силы бренда, за счет лояльности покупателей Playrix сможет раскручивать большое количество компьютерных игр на свою аудиторию и, соответственно, зарабатывать в разы больше, чем могла бы заработать маленькая независимая студия. Я думаю, покупка связана, скорее всего, с тем, что компания уже на рынке работает долгое время, у них есть хорошие сильные игровые тайтлы. И в принципе, Boolat Games состоялась как отдельный бизнес, который можно покупать и вливать в структуру крупного издательства».

Boolat Games была основана на Украине в 2001 году. Почти за 20 лет студия выпустила 20 игр, локализовала более 70 проектов. Среди наиболее известных игр разработчика — Lagsters, Topatoi, Harvest Land и Decurse.

Почему в Европе приостановили прививку AstraZeneca

Критичными стали данные об образовании тромбов в крупных сосудах на фоне нарушения свертываемости крови у привившихся

Олег Шевцов, политический обозреватель «Труда»

В разгар третьей волны пандемии, несмотря на дефицит прививочного материала в Евросоюзе и отставание от графика вакцинации, многие, включая основные, европейские страны приостановили использование вакцины от британско-шведской компании AstraZeneca. Критичными стали данные об образовании тромбов в крупных сосудах на фоне нарушения свертываемости крови у привившихся.

Процесс вакцинации препаратом AstraZeneca к 15 марта приостановили Германия, Франция, Италия, Испания, Словения, Португалия, Болгария, Ирландия, Румыния, Кипр, Латвия, Литва, Эстония и Люксембург. Последней стала Швеция, одна из стран — производительниц препарата.

Еще 12 марта ВОЗ призывала продолжать вакцинацию «сертифицированным препаратом» AstraZeneca. Эту рекомендацию подтвердило Европейское агентство лекарственных средств (EMA): по его данным, к 10 марта среди 5 млн привившихся было выявлено лишь 30 случаев возникновения тромбов, что не превышает нормы побочки. В самой компании-производителе упирают на безопасность их разработки и ссылаются на то, что детальное изучение здоровья более 17 млн человек, вакцинированных в ЕС и Великобритании, показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении. Ясно, что нельзя тянуть с вакцинацией. Но смерти надо объяснить.

В начале марта стало известно о нескольких случаях гибели вакцинированных AstraZeneca из-за тромбоэмболии. Прямой связи между вакцинацией и образованием тромбов пока не установлено. Специалисты в Дании и Норвегии тогда заявили, что клиническая картина у умерших была «очень необычной»: низкий уровень тромбоцитов, при этом тромбы в мелких и крупных сосудах, кровоизлияния. Северяне первыми тормознули препарат, за ними после раздумий последовали европартнеры. Каждый день простоя увеличивает число заразившихся коронавирусом.

Европейское агентство лекарственных средств на данный момент расследует ситуацию вокруг вакцины производства британско-шведской компании AstraZeneca. Регулятор изучает все случаи тромбоэмболии и ищет возможную связь с вакцинацией. По словам главы EMA Эмер Кук, необходимо установить, является ли образование тромбов побочным эффектом или совпадением. Кук добавила, что решение о приостановке использования вакцин является прерогативой каждой конкретной страны. ЕМА сообщило, что рассмотрит все поступившие данные по вакцине AstraZeneca. Ведь она пока остается для ЕС основной.

Италия и Франция уже объявили, что готовы возобновить использование вакцины AstraZeneca в случае положительного вердикта ЕМА. Несмотря на оптимизм политиков и заявления о временности задержки, ситуация серьезная. В ходе расследования выяснилось, что нарушение свертываемости крови после прививки AstraZeneca включает в себя не только тромбоз, но и возможность кровотечения.

Самые привлекательные страны для получения ВНЖ за инвестиции

Рейтинг подготовила консалтинговая компания Henley & Partners. При его составлении учитывались десять показателей: репутация, качество жизни, налогообложение, общие расходы и так далее. Некоторые страны не требуют инвестиций в экономику, однако есть ряд других условий

Десятое место

Маврикий

Минимальные инвестиции: 375 тысяч долларов

Показатель: 56

Девятое место

Сингапур

Минимальные инвестиции: 2,5 млн сингапурских долларов

Показатель: 58

Латвия

Минимальные инвестиции: 60 тысяч евро

Показатель: 58

Восьмое место

Таиланд

Минимальные инвестиции: 19 тысяч долларов

Показатель: 59

Монако

Минимальные инвестиции: не требуются

Показатель: 59

Чтобы получить здесь вид на жительство, нужно доказать свою финансовую состоятельность, предоставив документы о владении жилой или нежилой недвижимостью; выписку со счета, подтверждающую наличие как минимум 500 тысяч евро; другие документы (справка об обучении детей в местной школе, документы, подтверждающие наличие бизнеса в Монако).

Дубай (ОАЭ)

Минимальные инвестиции: 5 млн дирхамов

Показатель: 59

Седьмое место

США

Минимальные инвестиции: 900 тысяч долларов

Показатель: 60

Новая Зеландия

Минимальные инвестиции: 3 млн новозеландских долларов

Показатель: 60

Гонконг

Минимальные инвестиции: не требуются

Показатель: 60

Постоянный вид на жительство в Гонконге может обеспечить инвестиционная виза (Business Investment). Чтобы ее поучить, необходимо соблюсти несколько условий: открытие собственной фирмы или приобретение готового бизнеса; наличие договора аренды под офис; создание рабочих мест для местных жителей; наличие перспективного бизнес-плана; наличие на счете не менее 1 млн гонконгских долларов.

Шестое место

Ирландия

Минимальные инвестиции: 500 тысяч евро

Показатель: 61

Кипр

Минимальные инвестиции: 300 тысяч евро + НДС

Показатель: 61

Канада

Минимальные инвестиции: 150 тысяч канадских долларов

Показатель: 61

Пятое место

Испания

Минимальные инвестиции: 500 тысяч евро

Показатель: 62

Австралия

Минимальные инвестиции: 1,3 млн австралийских долларов (оборот компании 500 тысяч австралийских долларов и чистые активы 800 тысяч австралийских долларов)

Показатель: 62

Четвертое место

Великобритания

Минимальные инвестиции: 2 млн фунтов стерлингов

Показатель: 63

Джерси

Минимальные инвестиции: 1,8 млн фунтов стерлингов (уплата налога от 125 тысяч фунтов стерлингов в год и покупка недвижимости от 1,75 млн фунтов стерлингов)

Показатель: 63

Третье место

Греция

Минимальные инвестиции: 250 тысяч евро

Третье место

Греция

Минимальные инвестиции: 250 тысяч евро

Второе место

Швейцария

Минимальные инвестиции: 250 тысяч швейцарских франков

Показатель: 73

Италия

Минимальные инвестиции: 250 тысяч евро

Показатель: 73

Первое место

Португалия

Минимальные инвестиции: 200 тысяч евро

Показатель: 75

Австрия

Минимальные инвестиции: не требуются

Показатель: 75

Получить ВНЖ здесь, как объясняет «Коммерсантъ», могут либо высококвалифицированные сотрудники компаний и менеджеры высшего звена, либо финансово независимые и образованные люди (с достаточным объемом денежных средств для проживания в Австрии и знанием немецкого языка). Причем последние не имеют права работать в стране.

Надежда Донских

Декрет стал доступен

Текст: Ариадна Рокоссовская

В Ирландии министр впервые в истории получила возможность уйти в декрет. Несмотря на то что Основной закон страны до сих пор не дает женщинам-политикам такого права, министр юстиции Хелен МакЭнти все же получила возможность взять шестимесячный декретный отпуск.

Отпуск по беременности и родам не редкость для Западной Европы XXI века, даже когда речь идет о члене правительства. Но в Ирландии, по данным европейского издания Politico, первая в истории беременность члена кабинета министров создала угрозу конституционного кризиса. Дело в том, что эта страна, бывшая в прошлом веке одним из наиболее консервативных государств Европы, свою конституцию, принятую в 1937 году, разрабатывала при активном участии местного католического духовенства. Она зиждется на принципе, что женщина должна оставаться дома и быть женой и матерью, а не делать карьеру. Тогда как политики должны быть постоянно доступны, чтобы принимать участие в выборах. Законы, по которым женщины, работавшие в госорганизациях, должны были увольняться после вступления в брак, были изменены еще во второй половине прошлого века, а вот нормы, относящиеся к политикам, сохранились до сих пор. После месяцев юридических баталий и политических споров премьер Михол Мартин объявил, что министр юстиции его правительства Хелен МакЭнти может взять шестимесячный оплачиваемый отпуск по беременности и родам, не уходя в отставку с поста министра, а закон отчаянно нуждается в обновлении. "Нынешняя нормативная база основана на полностью устаревших утверждениях и взглядах", - сказал Мартин на онлайн-заседании парламента.

Евросоюз хочет ускорить декарбонизацию

Девять стран Евросоюза призвали Европейскую комиссию ускорить переход к использованию автомобилей с нулевым уровнем выбросов и установить сроки поэтапного отказа от продажи новых автомобилей, использующих бензин и дизельное топливо.

В числе авторов этого обращения оказались Австрия, Бельгия, Дания, Греция, Ирландия, Литва, Люксембург, Мальта и Нидерланды. Не подписались под призывом Франция, Германия и Италия, а также некоторые члены Евросоюза из Центральной и Восточной Европы.

Среди требований подписантов значится не только установление точной даты, когда в Европе будут прекращены продажи машин с бензиновыми и дизельными двигателями, но и принятие на уровне Евросоюза законов, позволяющих его членам дополнительно стимулировать скорейшее прекращение производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Авторы обращения также хотят значительно повысить стандарты выбросов углекислого газа и нарастить усилия по созданию инфраструктуры для зарядки и заправки транспортных средств с нулевым уровнем выбросов.

100 дней до футбола

Российский оргкомитет Евро-2020 рассказал о подготовке к турниру

Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге представили околофутбольную программу чемпионата Европы, который был перенесен в прошлом году из-за пандемии коронавируса. Спустя год полной ясности о том, как пройдет Евро-2020, все еще нет, признался генеральный директор организационного комитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин.

Смогут ли поклонники футбола смотреть матчи на стадионах?

Алексей Сорокин: Сегодня мы еженедельно прорабатываем различные сценарии, касающиеся допуска болельщиков на стадионы, и смотрим в будущее с осторожным оптимизмом. Развитие ситуации дает надежду, что можно будет разрешить 50-процентную заполняемость мест - это наш базовый сценарий. Точкой принятия решения УЕФА обозначил 7 апреля, затем до 28 апреля города-участники смогут пересмотреть этот показатель в сторону увеличения.

А что с приездом иностранных фанатов?

Алексей Сорокин: Открытие границ - вне компетенции Оргкомитета Евро-2021. Однако мы прорабатываем этот вопрос, и в первую очередь для тех стран, сборные которых будут играть у нас. Финляндию мы вообще расцениваем как вызов ввиду близости к Санкт-Петербургу и разнообразия способов пересечь границу. В ходе подготовки к приезду десятков тысяч финнов ведется работа и с финскими властями, и с их федерацией футбола. Хотя практика показывает, что не всегда именно болельщики "своих" команд выкупают самое большое количество билетов на игры.

Львиная доля билетов продана, находится на руках. Мы с удивлением обнаружили, что наши граждане привержены футболу и морально устойчивы, процент сданных билетов весьма невелик, что нас приятно удивило. В некоторых других странах пессимистов чуть больше. Если же границы останутся закрытыми, билеты будут перераспределяться внутри стран-участниц.

Рассматривается ли возможность проведения всех игр Евро в одной стране?

Алексей Сорокин: Не слышал об этом даже в кулуарах УЕФА. Во-первых, такое тектоническое изменение организации турнира за три месяца до начала трудно представить. А во-вторых, есть этическая сторона: что мы скажем городам-участникам, которые готовились принимать чемпионат и вложили деньги в его подготовку?

Как будут организованы фан-зоны?

Алексей Сорокин: Информация о том, что фан-зона разместится на Дворцовой площади, пока официально не комментируется. Могу сказать, что все гости смогут познакомиться с историей города и футбола. Разработан путеводитель по футбольному Петербургу, гидами в котором стали знаковые для города фигуры - худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, писатель Евгений Водолазкин, актер Данила Козловский, спортивный комментатор Геннадий Орлов.

Какие мероприятия ждут болельщиков до начала чемпионата?

Алексей Сорокин: Мы обязательно отметим 50 дней до Евро, а также проведем Тур кубка. Предположительно он пройдет в конце мая, а точные даты будут объявлены в ближайшее время. План по наружному оформлению города к ЧЕ и официальному продвижению уже согласован.

Досье "РГ"

Чемпионат Европы был перенесен на год из-за пандемии коронавируса и пройдет теперь с 11 июня по 11 июля. Турнир примут 12 европейских городов. Помимо Санкт-Петербурга в их число попали: Лондон, Мюнхен, Копенгаген, Баку, Амстердам, Бильбао, Глазго, Будапешт, Дублин, Рим и Бухарест.

К слову, УЕФА по-прежнему намерен провести чемпионат Европы в 12 городах, несмотря на ограничение посещаемости.

Как сообщает издание The Independent, УЕФА поддерживает контакты с городами-организаторами, все из которых изъявили желание принять матчи турнира. В планах организации предусмотрено четыре основных варианта проведения соревнований: заполненные арены, 75-процентная, 50-процентная или 25-процентная заполняемость стадионов.

Существует определенная гибкость, поскольку есть понимание, что некоторым городам, возможно, придется чуть позже отказаться от проведения Евро по не зависящим от них причинам в условиях пандемии коронавируса.

Подготовил Артур Нанян

Дубай, ОАЭ. Великолепная современная архитектура, солнечная погода и безграничные возможности для городского и пляжного образа жизни сделали Дубай одним из самых желанных городов мира для работы, жизни и проведения каникул.

Дубай, известный высоким уровнем безопасности, получил еще один титул – одного из самых дружелюбных городов в мире по версии британского путеводителя Rough Guides.

Читатели журнала поставили эмират на восьмое место мирового рейтинга. «Быстрорастущий эмират – центр ОАЭ, и заслужил голоса читателей, поскольку каждый его житель – вежливый и дружелюбный».

Стоит отметить, что рейтинг возглавляет шотландский Глазго, также в него вошли Дублин, Монреаль, Ливерпуль, Токио, Ванкувер и Копенгаген. В числе ближайших преследователей Дубая – Манчестер, Мельбурн и Будапешт.

У Дубая – множество заслуг. Например, он не раз признавался самым популярным направлением у пользователей социальной сети Instagram, а также одним из лучшим городов мира для удаленной работы.

Множество интересных мест в Дубае можно бесплатно посетить — например муниципальные пляжи, с которых открывается потрясающий вид на город. На пляжах Kite Beach и La Mer можно поплавать в свое удовольствие, поиграть в волейбол и при желании перекусить в одном из ресторанчиков и кафе.

Еще одна популярная бесплатная достопримечательность — шоу "танцующий" фонтан Dubai Fountain, которое проходит каждый вечер у подножия небоскреба Burj Khalifa.

С 11-километровой набережной острова The Palm Jumeirah, которая простирается с одного конца полумесяца до другого, открываются невероятные виды. После прогулки можно заглянуть в один из ресторанов торгово-развлекательного комплекса The Pointe.

ТРИ ДНЯ В ВИЗАНТИИ

АСЛЕ ТОЙЕ

Член Норвежского нобелевского комитета.

ГОРА АФОН: УТЕ?С В ПОТОКЕ ВРЕМЕНИ (2019)

Это эссе основано на одной из глав книги Асле Тойе Gullbrikkespillet («Игра с золотой фишкой»), вышедшей в 2020 г. в издательстве Dreyers forlag (Осло). Право на публикацию любезно предоставлено автором.

Афон – узенькая полоска земли в Эгейском море к северу от города Салоники. Это отдельная страна на землях греческого государства.[1] Уже более тысячи лет Афон представляет собой теократию, землю, населе?нную монахами и разделе?нную между двадцатью монастырями, которые прячутся в дремучих лесах или лепятся к прибрежным скалам.

Если Ватикан – Божье посольство в земном мире, то Афон – человеческое представительство перед Господом. Этот уголок часто называют реликтом Византии, Средневековья, эпохи, когда Церковь считала земную жизнь юдолью печали на пути к истинной цели странствий – Царствию небесному. «Остановившееся время» – говорят об Афоне, не замечая, что монахи обзавелись смартфонами и солнечными панелями, что при монастырях работают сувенирные лавочки и что аббаты с Афона играют в греческой политике роль серых кардиналов. Впрочем, многое и впрямь остае?тся неизменным. [Церковный] день здесь, как и в Средние века, начинается на закате, а в монастырях живут по юлианскому календарю, на тринадцать дней отставая от общепринятого летоисчисления.

Мы с другими паломниками сидим под тентом на пароме, идущем к Афону. На палубе – греки и румыны, а еще? большая компания русских, одетых в камуфляжные брюки и дорогие футболки-поло. Ведут они себя так, словно весь паром принадлежит им. Кто бы мог предположить, что именно русские – шумные, плате?жеспособные и необремене?нные культурой – потеснят американских туристов? Компания, похоже, питается только пивом, приче?м измеряет его ящиками. Пропасть между захмелевшими и трезвыми паломниками увеличивается. Рассекая неестественно прозрачную воду, мы оставляем позади широкую противопожарную вырубку, по которой проходит граница между Афоном и Грецией.

Я не сектант и посещаю богослужения во всех церквях. Принятые в православии приглуше?нные молитвы, целование икон и крестные ходы значительно отличаются от ритуалов, практикуемых в протестантизме. Возможно, именно поэтому я почти ничего не знал про Афон, пока меня не пригласили сделать о не?м репортаж. Как выяснилось, протестантам тут с ле?гкостью выдают диамонитирион, разрешения, которые ежедневно получают десять неправославных посетителей. А вот католиков встречают с недоверием, потому что, как сказал местный монах, верить, что Папа – представитель Господа, – «непростительная ересь».

Ересь. Если в католицизме основное внимание уделяется греху, то православные вечно преследуют сторонников лжеучений. Тысячи людей стали жертвами споров о том, как расположить пальцы, славя триединство. Так же ревностно относятся они и к Священному писанию. Обретя согласие со своими единоверцами, православные склонны искать происки дьявола в других учениях. Кстати, как раз из Афона прибыли знатоки Библии для участия в церковных соборах, призванных устранить последствия Великого раскола 1054 г., когда церковь разделилась на Римско-католическую и Православную. Переговоры ведутся уже тысячу лет, однако по-прежнему безуспешно.

Паром три часа отважно лавирует вдоль обрывистых скал, время от времени причаливая, чтобы паломники и монахи сошли на каменные монастырские пристани. В Европе средневековые монастыри – зрелище не редкое, но обычно они разрушены или томятся в плену современной инфраструктуры. На Афоне монастыри соседствуют с природой или другими средневековыми монастырями и скромными сооружениями их не назове?шь: похожие на крепости, со стенами метровой толщины и высокими башнями, они так богато украшены, что напоминают дворцы из мультфильмов. Афонские монастыри появились и существовали в симбиозе с Константинополем. Император покровительствовал Афону, а в монастырях хранились сокровища византийских аристократов.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ ПАЛ ВЧЕРА

Мы, жители Запада, нередко забываем, что после падения Рима Византийская империя существовала еще? тысячу лет. В труде «Стратегия Византийской империи» (2009) политолог Эдвард Люттвак демонстрирует, каким образом власть Церкви повлияла на формирование в Константинополе особой политической культуры. В отличие от римлян, византийские патриархи не выходили на поле брани – крови и железу они предпочитали трактаты и хитроумные дипломатические игры.

Падение Константинополя лишило православную церковь пристанища. Патриарх остался в Стамбуле, но сейчас больше походит на беженца от церкви, нежели на православный аналог папы. Его мучает страх, что после любой зарубежной поездки въезд в страну ему запретят. Православная община в городе существенно сократилась, церковная власть перешла Москве, а Афон с 1970-х гг. отказывается повиноваться Патриарху, подозревая его в готовности пойти на компромисс и поступиться христианской доктриной ради объединения католицизма и православия. Проблема в том, что религиозный авторитет остался за Афоном. Во время недавнего визита к Патриарху представители Афона напомнили ему о каноническом запрете на совместную молитву православных и еретиков. Иначе говоря, они угрожали отлучением собственному Патриарху.

Православному миру ХХ век прине?с немало боли. Сначала – свержение царя, их высочайшего покровителя, потом – гонения, которым христиан подвергли коммунисты, и, наконец, секуляризация и соперники-евангелисты. Однако затем Церковь и государство вновь обрели друг друга, совсем как в свое? время Византия и Афон, а когда государство и Церковь заодно, Церковь крепнет.

Сейчас Православная церковь – наиболее сильная из тре?х ветвей христианства.

Такой оборот во многом стал неожиданностью. Протестантизм претерпел модернизацию, создав образ Бога, которого Марк Лилла в книге “ e Stillborn God” (2007) назвал «светским», отстране?нным Богом, не вмешивающимся в жизнь верующих и позволяющим им самостоятельно делать этический выбор.

Католицизм тем временем воюет с инквизицией, которая в които веки ему неподвластна. Пытаясь опровергнуть обвинения в долго скрываемых сексуальных домогательствах, католическая церковь проиграла несколько дорогостоящих судебных разбирательств в США. Авторитет Папы подорван даже в таких традиционных оплотах Ватикана, как Польша и Ирландия. Это развязало ожесточе?нные споры о том, что Церкви следует менять позицию относительно таких вопросов, как гомосексуализм, контрацепция и целибат. За последнее столетие православная община в мире увеличилась более чем вдвое и составляет 260 млн человек. В России после падения Советского Союза начался расцвет православия, и сейчас число верующих превысило 100 млн, хотя лишь 6 процентов из них посещают церковь каждую неделю.

Православная церковь вновь стала востребованной. В книге «Внезапный упадок религии» (2020) Рональд Инглхарт и Пиппа Норрис говорят, что население 43 стран из 49, участвовавших в опросе, стало менее религиозным, если судить по ответам на вопрос: «Насколько Бог важен для вашей жизни?» Православные Болгария, Россия и Молдавия – в числе тех немногих, где с 2007 по 2019 гг. религиозность окрепла. В наши дни православные обладают жизненной силой, которой недостае?т западным ветвям христианства. Обойдясь без модернизации, Православная церковь восстановила авторитет хранителя давней религиозной традиции, древнего, мистического начала. В формировании такой трактовки Афон играет не последнюю роль. Его монастыри символизируют непрерывную связь Церкви с Иисусом Христом и двенадцатью апостолами.

Афон долго оставался анахронизмом, пережитком в мире, где глобализация, интернет и культура потребления добрались до самых отдале?нных уголков. Число монахов сократилось: если в 1890 г. их было около восьми тысяч, то сейчас – не более полутора тысяч человек. Некоторые строения обветшали. Однако затем все? изменилось. Сейчас пожертвования текут рекой, а монастыри реставрируются. Вера – это важно. Римская религия, на смену которой пришло христианство, существовала еще? сотни лет после того, как люди перестали верить в Вакха и Юпитера: они отправляли обряды просто по давней привычке. Религия приняла облик культурной практики, и то же самое происходит сейчас с западными ветвями христианства.

Создае?тся впечатление, будто средневековые черты православия находят особый отклик в современном мире, который, как многие полагают, Бог покинул. Привлекает неизменность. Похожая тенденция наблюдается и в исламе. Если в ХХ веке ислам выглядел анахронизмом и, казалось, вот-вот умре?т, а исламская община неумолимо старела, то сейчас религия вновь заняла важное место в жизни мусульман. В этом случае верующих также привлекают средневековые аспекты религии, и это же объясняет отсутствие реформ. В нашу изменчивую эпоху неизменное считается подлинным.

С ПАДДИ В ЛАГЕРЕ СВЯТЫХ

Зимой 1933 г. восемнадцатилетний британец Патрик (Падди) Ли Фермор отправился в пешее путешествие по Европе, из Голландии до Константинополя, посещая по пути церкви в разных странах. Фермора приводило в восторг то, как одна и та же вера обретает настолько разные культурные проявления. Намного позже, миновав пятидесятилетний рубеж, Ли Фермор рассказал о свое?м путешествии в книгах «Время даров» (1977) и «Между лесом и водой» (1986) – обе они представляют собой невероятно живые, увлекательные образцы путевых заметок.

Последней части путешествия посвящена книга «Разбитая дорога» (2014), опубликованная после смерти писателя. Всем, кого Ли Фермор встречает на пути, он говорит, что ему не терпится попасть в Константинополь, однако Стамбул вызывает разочарование. Ли Фермору мучительно видеть, как турки отрицают недавний геноцид армян, а Святую Софию превратили в мечеть. Тогда Падди меняет маршрут и делает конечным пунктом путешествия последний оплот Византии, гору Афон. Он садится на сухогруз и держит путь на запад, в греческий Уранополис, город неба. Отсюда паломники отправляются на Афон. Сейчас, как и прежде, женщины, собравшись на пирсе, тоскливо смотрят вслед уходящим паромам. С XI века женщин на Афон не пускают. Говорят, запрет этот объясняется тем, что Афон принадлежит Панагии, то есть Богоматери. По легенде, мать Христа отправилась навестить воскресшего Лазаря, но возле Афона ее? корабль потерпел крушение. Выбравшись на берег, она была настолько поражена красотой этих мест, что попросила Господа отдать этот клочок земли ей. И Господь услышал ее? просьбу. На самом же деле запрет объясняется тем, что некоторые монахи нарушали обет целомудрия, и в Константинополе решили запретить женщинам посещать Афон во избежание соблазна.

По воле обстоятельств мы с Падди двигались одним и тем же путе?м. И он, и я сошли на берег в Дафни, одной из двух афонских деревень. И тогда, и теперь деревня эта представляет собой горстку домов, с висящей в воздухе пылью и атмосферой уединения, свойственной мексиканским деревням в американских вестернах. Небритый греческий полицейский, проверяющий мою визу, тоже словно вышел из вестерна. Но кое-что изменилось. Если прежде на Афоне запрещался любой коле?сный транспорт, то теперь по проселочным дорогам между монастырями курсируют автобусы, так что мне не пришлось пять часов шагать в гору.

Я выхожу из автобуса в маленькой столице Афона – городке Карье. Его население составляет всего 163 человека, и он со своей базиликой и единственным магазином больше похож на деревню. Несколько сотен метров вниз по вымощенной камнем тропинке – и передо мной монастырь Кутлумуш, который Ли Фермор описал как бедный, чуть обветшалый и гостеприимный. В монастырях паломники могут бесплатно переночевать и перекусить. Мне выделяют келью с прорубленным в выбеленной стене оконцем, откуда виден лес. Прогуливаясь по внутреннему двору, посреди которого стоит низенькая красная церковь, я замечаю античные мраморные барельефы, вмурованные в одну из стен. «Как подобное возможно?» – интересуюсь я у иеромонаха Хризостома, одного из настоятелей монастыря.

Он рассказывает, что в монастырских угодьях был найден древний античный храм. Чтобы спасти барельефы от разрушения, их забрали в монастырь. «Но, но…» – бормочу я, собираясь возразить, что на барельефах изображены идолы, однако монах, догадавшись, говорит: «Мы не только православные, но еще? и греки. Нельзя отрекаться от собственной истории и культуры». Патрик Ли Фермор с уважением говорит о той роли, которую монахи играли в истории Запада. На протяжении столетий монастыри оставались последними воинами на страже европейской письменности. Влюбившись в греческую культуру, Ли Фермор впоследствии поселился в Греции.

ГОРОХ И КАЛЬМАРЫ

Помню, как недавно ужинал в дорогом ресторане в Осло. Сперва нам прочли небольшую лекцию о еде, приче?м преимущественно по-французски, разве что с норвежским акцентом. Докучливый официант то и дело интересовался, «все? ли нравится гостям». После ужина из восьми блюд чувство сытости так и не наступило. Нет уж, монастырская трапеза куда предпочтительнее. Поев, я воспользовался возможностью прогуляться вокруг монастыря в компании отца Хризостома, в отличие от других монахов – рукоположе?нного священника. Говорят, что в монастырской иерархии его роль крепнет, потому что он знает языки, мудр и богобоязнен. Хризостом был в числе тех, кто в 2015 г. добился причисления к лику святых отца Паисия, отшельника из Кутлумуша. Этот святой монах предсказал завоевание Россией Турции и последующее за ним возрождение Византии. Святая София снова станет христианским собором.

Мы непринужде?нно беседуем о Се?рене Кьеркегоре, труды которого священник изучал в университете, о том, каким образом обязанности здесь распределяются между пятнадцатью монахами в соответствии с их способностями. Кто-то работает на кухне, ктото – в огороде, а другие пишут иконы, продажа которых приносит монастырю доход. По мнению отца Хризостома, сейчас, после многих лет упадка, Кутлумуш опять набирает силу. Сюда прибывают новые послушники. Мы обсуждаем причины, которые приводят мужчин к монашеству. Хризостом рассказывает, что многие, подобно ему самому, испытывают душевную тоску по Богу. Тем не менее он признае?т, что некоторые пытаются укрыться – порой от закона, а порой от безответной любви. В своих путевых заметках Ли Фермор отмечает, что отдельные монахи были гомосексуалами.

Но, так как православие считает гомосексуальность грехом, этой темы я в беседе с монахом предпочитаю не затрагивать. И потому мы говорим о дьяволе, существования которого православие не отрицает. Для борьбы с этим врагом у монахов имеется особое оружие – аскеза. Победить дьявольские соблазны – духовная цель всей жизни. Лично я на своей шкуре испытал, что такое аскеза, когда проснулся в полчетве?ртого утра от громкого, гулкого звона. В смятении я вскочил, не в силах понять, откуда раздае?тся звук. Это монах ударял палкой в деревянную доску под названием «било». Вода из рукомойника текла ледяная, лампочки не горели. Я поспешил присоединиться к зыбким фигурам, бредущим к церкви, где уже зажгли свечи, когда за окном завыл волк. От этого воя волосы у меня на руках в буквальном смысле зашевелились. Отсутствие домашнего скота благоприятно сказалось на растительности, а кроме того, в местных лесах водится множество кабанов, медведей и волков. Оказавшись на богослужении, я словно перене?сся в прошлое, попал в раннехристианскую общину. Мало-помалу я, сидя в маленькой нише, погрузился в полудре?му, а спустя два часа осознал, что все? это время рядом со мной сидел монах. Потом мы с ним, по-прежнему ни словом не обмолвившись, позавтракали горохом с кальмаром.

Причина одиночества – не физическая изоляция и оторванность от других. Когда необходимо, одиночество приносит покой, от которого нас обычно отвлекает телефон.

Одиночество дае?т нам время и возможность не отмахиваться от наших удивительных мыслей, а побыть с ними наедине.

РУИНЫ НА СТРАЖЕ РУИН

Монахи живут в том же повторяющемся повседневном ритме, что и в Средневековье: молитва, отдых, работа – по восемь часов. Падди после утренней службы остался у себя в келье, я же решил прогуляться в Карье. Большая часть домов в деревне пустует, все? вокруг очень милое, но, очевидно, одного зимнего шторма будет достаточно, чтобы все? разрушилось. Чуть выше по склону я увидел две круглые церквушки с зеле?ными куполами-луковками, выглядывающими из-за деревьев. Я наше?л тропинку, проходящую между ними, но к двери мне пришлось продираться сквозь колючий лабиринт, обрывая о шипы одежду и потирая саднящие царапины. Вход в большую часовню обрушился, на его месте зияла огромная дыра. Внутрь входить слишком опасно, весь комплекс того и гляди рухнет.

Заглянув в оконный прое?м, я вижу, как солнечные лучи, подобно столбам, упираются в пол, покрытый слоем голубиного поме?та и пыли толщиной в четыре пальца. Я пытаюсь открыть дверь и слышу шелест невидимых крыльев. Эти две часовни – часть большого здания, тоже разрушенного. Над распахнутой дверью четыре?хэтажного строения видна дата: 1913 год. В Карье много руин, и виноват в этом ход истории. Афон видел не только падение Византии – за время его существования успело возникнуть и уйти в небытие несколько европейских государственных строев: феодализм, абсолютизм, диктатура, демократия и разные идеологии, приче?м падение каждой считалось концом света. Афон видел цивилизации поинтереснее нашей.

После падения Константинополя Афону пришлось искать нового покровителя. Разные православные церкви основали на Афоне монастыри, а разные правители предлагали ему свои щедрые дары. В XIV веке главным покровителем Афона стала Сербия, в XVIII – Болгария. Я обнаружил развалины Академии теологии, построенной русскими в довольно успешной попытке обрести влияние на полуострове. Афон во многом похож на уте?с в потоке времени. Отец Хризостом говорит о внешнем мире, как о че?м-то, лежащем за пределами Афона. Монахов не интересует, кто сейчас президент, кто победил в войне. Мир меняется, Афон остае?тся неизменным. Как тот ободряющий девиз чести, который французский пилигрим нане?с на свой флаг: Nous Maintiendrons («Мы выстоим»).

На Афоне нет тяже?лой техники, с помощью которой можно было бы снести большие здания, поэтому руины остаются безупречными. Защище?нные от вандалов, они постепенно исчезают в естественном течении времени. Благодаря своей истории Греция спокойно относится к руинам. Франсуа-Рене де Шатобриан, задавшись целью стать величайшим мыслителем, писателем и любовником своего времени, посетил Грецию в 1806 г. и обнаружил «руины на страже руин». Он писал: «Я бродил, отдыхая, на развалинах Рима и Греции, развалинах стран, полных великих и поучительных воспоминаний, где дворцы засыпаны прахом, а мавзолеи царей скрыты под терновником. Сила природы и слабость человека: маленькие былинки часто пробиваются сквозь самый крепкий мрамор этих гробниц, плиты которых никогда уже не приподнимут все эти мертвецы, такие могучие в жизни!».[2]

Когда Мехмед II Завоеватель в 1453 г. захватил Константинополь, он знал, что это величайшая победа в истории Османской империи. Знал он и то, что написал новую главу в долгом повествовании, включающем битву при Марафоне и крестовые походы. Он сказал: «Я отомстил за тебя, Азия». В тот вечер, когда Мехмед II въехал в город, его первостепенной задачей было обратить Святую Софию в мечеть. Что делать, если проиграл? Готовиться к героической напрасной последней битве? Переходить на сторону победителя? Рассчитывать на то, что твоя вера и культура выживут под гне?том чужеземцев? Афон вступил в переговоры с завоевателями и получил защиту и некоторую долю автономии, как при Византии. В обмен Афон согласился не выступать против Османской империи.

Стратегия Афона заключалась в том, чтобы сохранить неизменной веру, стать тем очагом, откуда священники и монахи всего мира смогут получить искру старого огня.

Благодаря этой стратегии можно было воспрепятствовать усечению, коррумпированности и искажению религии. Католики попытались решить ту же задачу путе?м институционализации иерархии, а у протестантов вообще никогда никакой стратегии не было.

Весь первый этаж старой семинарии представляет собой большую комнату с разбитыми окнами. Сохранился лишь старый ржавый сейф. Содержимое сейфа разбросано полукругом, это церковные бумаги. Такова судьба многих монастырей. Реформация положила конец монастырской культуре во многих частях Европы. Антиквар Джон Обри в 1660-х гг. посетил аббатство Малмсбери, в котором в тот момент торговали досками. Древние манускрипты «летали повсюду, как летние пташки», писал он, «здесь почил целый мир редких рукописей». Владелец использовал пачки иллюстрированных средневековых манускриптов для того, чтобы затыкать пивные бочки в подвале.

БИБЛИОТЕКА ИВЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ

На следующий день я направился по стопам Ли Фермора вдоль побережья. Тропинка, вымощенная булыжником, от тысяч монашеских ступней стала гладкой. Путь составил два с половиной часа. Вдоль дорожки росли цветы, она, как зеле?ный туннель, пролегала под старыми дубами, а внизу, в долине, старинный каменный мост пересекал глубокое ущелье. К моему огорчению, пересохшее русло реки было заполнено пустыми пластиковыми бутылками, выброшенными паломниками. Подняв глаза, я впервые увидел гору Афон на краю сорокакилометрового полуострова. Треугольник с белоснежной вершиной обозначил место, где гигант Афон был погребе?н под горой, которую бросил в него бог Посейдон.

Судя по стенам цвета шифера, оливковым и вишне?вым садам и позвякиванию колокольчиков на шеях овец, я приближался к Иверону, одному из самых старинных и уважаемых монастырей. Он похож на крепость, а над толстыми стенами нависают испанские эркеры. Я воше?л внутрь во время полуденного отдыха и бродил в одиночестве по пустым залам, где в каждом алькове, казалось, скрывалась впечатляющая фреска или маленькая капелла. Ужин, который я разделил с монахами, состоял из че?рствого хлеба, чечевицы, воды и яблока. Ли Фермору повезло больше, он-то ужинал на кухне, где греческие торговцы угощали вином и народными песнями.

После ужина я наше?л кухню и встретил там монаха, который не?с свечу и тарелку с тремя бананами под шоколадным соусом. Он, конечно, угостил меня и, улыбаясь, благословил, когда увидел, как я обрадовался. С глухим гулом ворота захлопнулись, монастырь закрылся на ночь. Иверон находится в том месте, где некогда сошла на берег дева Мария, и построен так, чтобы отражать атаки. Пираты всегда были врагами монастырей. Современных пиратов, как и викингов, привлекают охраняемые безоружными монахами сокровища.

Сокровища эти вполне традиционные – золотая утварь, но в Ивероне хранится также и одно из главнейших книжных сокровищ Афона. Я заговариваю с библиотекарем, отцом Теологосом. Он рассказывает, как монастырь спас историю Грузии. Монгольское завоевание привело к тому, что страна утратила большую часть своих письменных памятников, и с тех пор грузинские уче?ные приезжают в Иверон для того, чтобы переводить древние рукописи, копии которых хранятся в монастыре. Мне разрешили полистать древние книги. Я никогда не забуду тот момент, когда главный библиотекарь вынес Новый Завет, датированный примерно 1000 г. н.э., и отыскал фрагмент, о котором спорят теологи. Он указал на греческий текст пальцем и сказал: «Святой Дух исходит от Отца, а не от Сына!».

Ли Фермор много времени прове?л в библиотеке Иверона. Для него великое прошлое Европы – не проблема, которую лучше забыть, он считал Европу фантастическим местом, загадкой. Разгадать ее? можно, только внимательно изучая и читая древние тексты, сохране?нные монахами, несмотря на все поворотные моменты истории. Однако не ждите скорого избавления, ведь Европа «примиряется со всеми противоречиями в парадоксе». Он выискивал те заросшие тропинки, которые связывают нас с прошлым. В традиционных культурах он видел источник силы Европы. Мы часто воспринимаем все?, что произошло, как невероятный груз, тянущий нас на дно. Но для Фермора мир был новым, потому что он сам видел его впервые.

Еще? до войны Фермор заметил признаки того, что современности не нужна история. Унаследованный авторитет, давшийся дорого опыт, вырубленный в камне, чтобы не забылся, наследие, благодаря которому разные группы людей отличаются друг от друга, и рассказы об исчезнувших временах проигрывают культуре, в которой радостные эмоции становятся смыслом жизни. Эти эмоции насаждаются путе?м удовлетворения импульсивных желаний. Именно в этом смысл глобализма культуры Net ix, не более того. Фермор отмечал, что из-за прогресса люди становятся чужими своей собственной культуре. Он описывал человека как часть истории, как ее? продукт. Прошлое наполняет жизнь, создае?т мимоле?тное ощущение узнавания, понимания.

ВЕЛИКИЙ РАСПАД

Ле?жа в постели, прислушиваясь к похрапыванию других паломников и пытаясь отвлечься от запаха пота, я думаю о том, куда мы движемся. Попытки глобализации мира вызвали серье?зное сопротивление. Глобализацию нельзя повернуть вспять, мы уже живе?м иначе. Те изменения в образе жизни, которые вы переживаете, наверняка значительнее, чем у любого другого человека в истории. Оказалось, что это «переодевание» не только создае?т сообразный индивидуализм, оно подрывает старые понятия общности, институтов, преданности. Когда-то Европа была известна своим «христоединством», так как христианство было общим знаменателем Европы, но в договорах ЕС нет места христианству.

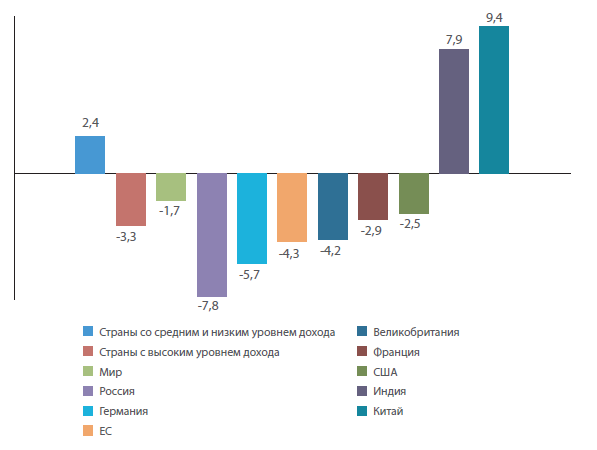

Этот «великий распад» причиняет особую боль Европе, где на небольшом географическом участке бок о бок сосуществуют многие культуры. Европа страдает от низких темпов роста, низких показателей рождаемости, плохих университетов, миграции, сомнительных инноваций и излишней зарегулированности. Европа в состоянии регресса. Экономическое производство в еврозоне в 2017 г. было ниже, чем в 2009-м; за этот же период, по данным Всемирного банка, валовый национальный продукт в Китае вырос на 130 процентов, в Индии – на 96 процентов, а в США – на 34 процента. Часть мира, которая препятствует глобализации, окажется на обочине экономики. Низкие темпы роста создают напряжение между странами и группами. Это не только осложнит европейскую интеграцию, многие страны почувствуют себя неуютно в Европе. Некоторые регионы и отрасли справятся, но многие – нет. После пятисот лет мирового господства Европа утратила хватку.

Историки будущего станут спорить о том, что послужило причиной великого распада. Возможно, Европа утратила стремление к власти. Возможно, техническая революция изменила способ передачи информации и способы социализации. Или, может быть, экономическая трансформация взорвала экономическую модель XX века. Кто-то будет утверждать, что все? дело в культурной революции, которая началась с того, что университеты и средства массовой информации были подчинены идеологии личности, пропагандирующей враждебное отношение к тем группам, которые до тех пор выстраивали и поддерживали систему. Они проследят за тем, чтобы упадок был замаскирован длительной и громкой культурной войной.

Или мы сошли с ума, когда перестали верить в Бога?

Возможно, падение христианства стало следствием мировых изменений, а может быть, их катализатором? Одно можно сказать наверняка: подобного мы не видели очень давно.

Вера Хенриксен в книге «Мировое дерево» писала о переходе от язычества к христианству: «Во времена позднего Средневековья вера в мифы ослабла – их жизненные силы постепенно истощились». То же самое можно сказать и о христианстве сегодня. На кухне для паломников румын Мариан варит для меня греческий кофе, одновременно с уверенностью разъясняя, что православие – это последняя надежда христианства, все остальные церкви падут, а православие останется. «Потому что у нас есть Афон, а у вас – нет», – говорит Мариан.

Ослабление веры в легитимность Церкви влече?т за собой соответствующее ослабление других источников политической легитимности как национальной идеи. Некоторые представляют себе мир, где у каждого своя собственная истина и при этом каждый уважает истину других. На самом же деле легитимность – это источник власти, а власть не терпит вакуума. Поэтому распад, скорее всего, приведе?т к хаосу, разные истины будут бороться друг с другом на политическом поприще, а победители и побежде?нные будут нарушать все писанные и неписанные правила игры, ссылаясь на злонамеренность противника. Может быть, религия таким образом мстит нам? Вера полезна для общества, она выводит религиозные импульсы человека за пределы политики и позволяет им выплеснуться. Без религии политика будет отмечена квазирелигиозностью.

РОССИКОН

Ли Фермор отмечал свое? двадцатилетие в русском монастыре Святого Пантелеймона, известном как Россикон. Это моя последняя остановка. К обеду я опоздал, но молодой монах – высокий, со сверкающими, как у Распутина, глазами – смилостивился надо мной и позаботился о том, чтобы я поел, пока послушники убирали трапезную после монахов. Настоящий Распутин утверждал, будто бывал на Афоне. Но молодой монах говорит, что даже если тот когда-то и посещал монастырь, никаких подтверждений этому не сохранилось.

Спальня Россикона напоминает военную казарму. И не только из-за того, что русские паломники так любят камуфляж. Выстроившись в очередь к общему душу с полотенцем на плече, русские, кажется, вспоминают свои армейские привычки. Вечерняя служба стала самым прекрасным событием моего визита на Афон. Церковь была до отказа заполнена монахами, послушниками, паломниками, а мужской хор наве?л меня на мысли о последней службе в Святой Софии. Снаружи на небольшой площади работал белый фонтан. Я помню, как подумал, что такая площадь есть в каждом российском городе и в каждом российском городе это место оккупировано пьянчугами. Но не здесь. Россикон – это Россия, какой она хочет быть: чистая, культурная, красивая.

Афон для России очень важен. Перед Первой мировой войной царь отправил на Афон несколько тысяч монахов, видимо, надеясь получить влияние на теологический центр Церкви. В наши дни российское правительство потратило на реставрацию Россикона средства, эквивалентные 30 миллионам евро, и сам Путин регулярно бывает здесь. Западные журналисты утверждают, будто он делает это для того, чтобы заручиться поддержкой религиозной верхушки, но близкие к Путину источники подтверждают, что он по-настоящему верующий. Впрочем, и здесь не обошлось без политики. Российские националисты любят называть Москву Третьим Римом: Рим пал, Константинополь пал, а Москва стоит. Патриарх Кирилл разорвал отношения с Патриархом Константинопольским Варфоломеем. Когда часть украинской церкви в 2019 г. отмежевалась от Москвы, Варфоломей признал новую церковь, но Афон настолько сдержанно поддержал Варфоломея, что на практике это означало, что он встал на российскую сторону.

Все? это международная политика. Монахи Афона, этого последнего оплота Византии, верят в пророчество Святого Паисия о том, что Россия вновь завоюет Константинополь. И вмешиваясь в гражданскую войну в Сирии, Россия, в частности, ставила целью сохранение последних христианских общин и монастырей. Западные средства массовой информации утверждают, что волна исламизма 2000-х гг. практически полностью уничтожила христианство на Ближнем Востоке. Регулярные визиты Путина на Афон свидетельствуют о том, что Россия снова бере?т на себя роль высшего защитника православия. Но когда турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в 2020 г. снова сделал Святую Софию мечетью, Путин промолчал. Россия и Турция дружат – по крайней мере, на данный момент.

На следующее утро я снова натыкаюсь на монаха со сверкающими глазами. С ним два послушника, мощные ребята с интеллигентными лицами. Кажется, что в Россиконе волонте?ры другого сорта, чем в остальных монастырях, где послушники, чаще всего, из тех, кому, видимо, трудно дае?тся нормальная жизнь. Эти трое приглашают меня осмотреть колокола. В монастыре два огромных бронзовых колокола, больших, как автобусная остановка. Мне также показывают фотографию, сделанную до Первой мировой войны – на ней сотни монахов тянут за толстую вере?вку, чтобы водрузить колокола на место. После этого мы вместе молимся в церкви.

И все? это – несмотря на то, что единственный общий язык, на котором мы говорим, – христианство. Очень европейская ситуация.

Процветание православия напоминает нам о том, что будущее не всегда принадлежит тем, кто получил на него патент. Наш европейский порядок просуществует еще? какое-то время и, может быть, даже преодолеет внутренние разногласия, хотя, скорее всего, нет. Обычно что-то продолжается до тех пор, пока не становится слишком поздно. Чтобы что-то изменилось, Европе нужно обратиться к своей богатой предыстории, где есть столько и вдохновляющих, и отпугивающих примеров. Руины – это то, что было и что, возможно, случится. То, каким образом люди продолжают стремиться к достоинству и просвещению при существующей форме правления, – один из глубинных и наиболее интимных процессов в жизни нации. Ответы могут оказаться более дерзкими, чем вы думаете. При взгляде на нашу историю становится ясно, что мы – наследники тех, кого не так-то просто напугать.

--

СНОСКИ

[1] В системе административных районов Греции имеет название «Автономное монашеское государство Святой Горы». Это самоуправляемое сообщество двадцати православных монастырей в непосредственной церковной юрисдикции Константинопольского патриарха (с 1312 года). – Прим. ред.

[2] Цит. на русском по Р. Шатобриан. Ренэ. Б. Констан. Адольф. «История молодого Человека XIX века» – Серия романов под редакцией М. Горького. М.: Журнально-газетное объединение, 1932. – Прим. ред.

Зафиксировано беспрецедентное ослабление Гольфстрима

Изучив косвенные данные, ученые пришли к выводу, что за последние сто лет произошло беспрецедентное замедление Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC) — системы океанических течений в Атлантике, оказывающей существенное влияние на глобальный климат. Авторы особо отмечают, что один из главных элементов AMOC — течение Гольфстрим, несущее теплые воды из тропиков к берегам Европы — сейчас слабее, чем когда-либо за последние 1000 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Атлантическая меридиональная циркуляция переносит до 25 процентов тепла между атмосферой и океаном в Северном полушарии и отвечает за поддержание умеренного климата в Северо-Западной Европе. В специальном докладе по океанам Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) за 2019 год был сделан предварительный вывод о том, что Атлантическая меридиональная циркуляция в настоящее время ослабла по сравнению с 1850-1900 годами.

В новом исследовании ученые из Ирландии, Великобритании и Германии решили оценить степень этого ослабления в долгосрочной перспективе. Так как прямые измерения AMOC начались только в 2004 году, авторы применили подход, основанный на косвенных, или прокси-данных — свидетельствах климата прошлого, таких как годовые кольца деревьев, ледяные керны, океанические отложения и кораллы, а также на исторических записях, например, из судовых журналов.

"Впервые мы объединили ряд предыдущих исследований и обнаружили, что они дают последовательную картину эволюции AMOC за последние 1600 лет, — приводятся в пресс-релизе Потсдамского института изучения климатических изменений (PIK) слова руководителя исследования Стефана Рамсторфа (Stefan Rahmstorf). — Результаты показывают, что AMOC была относительно стабильной до конца XIX века. С окончанием небольшого ледникового периода примерно в 1850 году океанические течения начали сокращаться, а с середины XX века последовало второе, еще более резкое ослабление".

В основе системы атлантических течений лежит конвекция, вызванная различиями в плотности морской воды: теплая и соленая вода движется с юга на север, где она охлаждается и, становясь таким образом более плотной и тяжелой, опускается в глубины океана, где возвращается обратно на юг. Глобальное потепление нарушает этот механизм: увеличение количества осадков и усиленное таяние ледникового щита Гренландии добавляют пресную воду в теплое течение Гольфстрим, что снижает его соленость, а, следовательно, и плотность. При этом меньшее количество воды опускается на глубину, и поток AMOC ослабевает.

"Гольфстрим работает как гигантская конвейерная лента, транспортирующая теплую поверхностную воду с экватора на север и отправляющая холодную низкосоленую глубинную воду обратно на юг. Он перемещает почти 20 миллионов кубических метров воды в секунду. Это почти в сто больше, чем сток Амазонки", — объясняет Рамсторф.

Предыдущие исследования Рамсторфа и его коллег показали ослабление AMOC примерно на 15 процентов с середины XX века, теперь же ученые нашли доказательства того, что замедление в XX веке в целом было беспрецедентным за прошедшее тысячелетие.

Авторы связывают это явление с вызванными деятельностью человека изменениями в климатической системе региона, главные из которых — уникальное похолодание в северной части Атлантического океана, где за последние сто лет образовалось так называемое холодное пятно, блокирующее перенос тепла, а также подъем уровня моря у восточного побережья США.

Исследователи отмечают, что дальнейшее ослабление AMOC может означать изменение климата в Европе: усиление жары и уменьшение количества осадков летом и учащение зимних экстремальных погодных явлений, связанных с приходом на континент атлантических штормов.

Распад Европы

О вспышке «вакцинного национализма»

Илья Титов

За последние 10 лет, кажется, каждый публицист заявил, что Евросоюз находится в кризисе. Виной тому — череда проблем: нелепая внешняя политика, наплыв мигрантов, падение уровня жизни и рост преступности, и конечно ковид, ставший венцом и главным показателем всех врождённых пороков ЕС. На неделе CNN выпустил нетипично хорошую для этой конторы серию материалов, где попытался проанализировать, в чём же заключается кризис и как его теперь расхлёбывать. В ходе поисков было выявлено нечто, названное «вакцинным национализмом». Суть его заключается в том, что на пороге самого настоящего коллапса, вызванного нехваткой вакцин и, как следствие, необходимостью всё больше и больше ужесточать карантинные меры, страны Евросоюза забыли о европейской солидарности и единстве. Автор CNN отмечает, что все члены Евросоюза, к которым по привычке относится и Британия, с самого начала эпидемии словно бы смирились с правилами игры, предполагавшими огромное расслоение между сильными, богатыми странами и всеми остальными. Так, огромные объёмы вакцины распределяются между Британией, Францией и Германией, что-то перепадает скандинавам, Италии и Испании, ну а все остальные тем временем вынуждены уповать на порывы сливок Европы к благотворительности.

Отдельного внимания заслуживает инициатива Еврокомиссии, согласно которой нужно было ограничить перемещение людей между независимой Ирландией, входящей в ЕС, и Северной Ирландией, частью Британии. Делалось это из-за намного более высоких темпов проведения вакцинации в Британии, что вынуждало граждан ЕС бежать под крыло Лондона за спасительными уколами. Само собой, недовольство, которое вызвала эта идея Еврокомиссии, заставило сдать назад, но осадочек, что называется, остался.

Кульминацией повсеместного нарастания разочарования в общеевропейских институтах стало выступление Урсулы фон дер Ляйен — формально главного человека единой Европы — перед Европарламентом. Урсула призналась, что Евросоюз полностью провалил массовую вакцинацию. Конечно, немка сказала то, что все и так видели, но признание очевидного факта главой Еврокомиссии привело европейских политиков в бешенство. Требование отставки фон дер Ляйен мгновенно превратилось из удела маргинальных радикалов с задворок информационного пространства в самый настоящий мейнстрим. Но ненавидеть бывшего немецкого министра обороны легко и приятно — именно поэтому корни всеобщей паники и разброда, охватившего Европу, будем искать не в фигуре Урсулы, а значительно глубже. Так, по данным шведской газеты Svenska Dagbladet, Брюссель разместил свой первый заказ на вакцину — ею был препарат производства Pfizer — в ноябре, в то время как, к примеру, Япония и Канада сделали заказ в июле. Также отмечается низкая эффективность вакцины европейской разработки — то, что должно было стать рекламой всеевропейской кооперации и совместной работы, стало причиной сардонических усмешек по поводу европейской бюрократии и глубокого неравенства.

Утверждается, что, если бы каждая европейская страна, имеющая для этого ресурсы и исследовательскую базу, взялась за разработку собственного препарата, это поначалу стоило бы куда больших денег, но сейчас Евросоюз имел бы альтернативу пресловутым Pfizer и AstraZeneca и широкий выбор вариантов. Но верный идее евроединства Брюссель получил то, что заслужил — дефицит вакцин и жёсткие карантины.

Словно мало было кризиса доверия к главе Еврокомиссии, всю последнюю неделю со всех уголков Европы (и кое-откуда ещё) раздаются призывы к отставке руководителя европейской дипломатии Жозепа Борреля. Казалось бы, не беда — престарелый испанский социалист сыплет песком и ничего особо из себя не представляет. Но вместе с требованиями отставки Борреля идут гневные призывы пересмотреть сам подход к европейской внешней политике. Боррель, как человек, её осуществляющий, полностью провалил поездку в Москву, где российский МИД в совершенно несвойственной ему манере показал Европе зубы, выслав трёх дипломатов, участвовавших в акциях либеральной оппозиции. Ещё год назад подобное было трудно себе представить, но сегодня единая Европа, не ждавшая ответа на открытое хамство, этот ответ получила.

Повсюду стали слышны речи — с Россией надо разговаривать иначе. Глава МИД Финляндии вообще собрался в Москву, чтобы показать всему миру, как надо беседовать с Лавровым. Попытки брюссельских чиновников понять, где же дела пошли не так, и почему же никто не собирается стелиться перед ними в поклонах, упираются во всё тот же принцип, непонятный транснациональной бюрократии, порождённой Вашингтоном, но очевидный каждому отдельно взятому европейскому государству. Уважение нужно заслуживать, а в реальной политике «исключительных» не бывает — игнорирование этого правила Брюсселем привело к тупику во внешней политике и позднему заказу вакцин в расчёте на то, что благоговение внешних сил перед единой Европой может заменить тщательную работу по достижению принципиально важных целей. Единая Европа теряет легитимность — европейские страны больше не понимают, зачем нужен Брюссель, а голоса традиционных защитников общеевропейских структур тихи как никогда. Именно этим обусловлен самый тяжёлый кризис за всю историю ЕС, и никакого выхода из него для Евросоюза в его нынешнем виде не предполагается.

Современная Европа родилась из буйства варваров на руинах Рима, из смрада гор чумных трупов, из рек крови, льющихся с парижских гильотин, из ипритовых облаков на бельгийских фронтах и из рёва танковых двигателей под Курском. Настоящей Европе неведома цивилизованность и чужда эмпатия, ей не идёт лоск жёлтых звёзд на синем фоне, и ей отвратительна сталь и стекло стен Берлемона. Сегодня европейцы, отбросив условности и забыв про навязанные нормы приличия, вгрызлись друг другу в глотки. Со стороны кажется, что вакцины — лишь предлог для этой грызни, позволившей несчастным и затравленным немцам, англичанам, французам, итальянцам и испанцам в самый разгар страшного бедствия хоть немного побыть собой — агрессивными варварами и беспринципными вакцинными националистами.

Снова в топе

Москва вернулась в число лучших городов для инвестиций

Текст: Михаил Загайнов

Москва заняла 22-е место в рейтинге fDi Intelligence от Financial Times, куда входят наиболее привлекательные для инвесторов города мира, сообщили журналистам в пресс-службе экономического комплекса города.

Российская столица вернулась в число лучших впервые с 2014 года. В рейтинге 2020 года Москва опередила, в частности, американский Сан-Франциско, литовский Вильнюс и канадский Монреаль.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова , сейчас в столице на каждый рубль, вложенный городом в развитие, приходится не менее трех рублей частных инвестиций. Всего в рейтинг входят 25 городов. Лидером четвертый год подряд признан Сингапур, который удерживает первую строчку благодаря низким налоговым ставкам. Второе и третье места заняли Лондон и Дубай.

В пятерку лучших городов мира для инвестиций также вошли Амстердам и Дублин. Составители рейтинга отмечают, что 2020-й год стал очень бурным для потоков прямых иностранных инвестиций: в Сингапуре наблюдался гораздо более медленный рост притока прямых иностранных инвестиций по сравнению с Лондоном и Дубаем. При этом город-гостударство смогло сохранить превосходство по всем направлениям.

В свою очередь Лондон возглавил общий рейтинг мегаполисов и занял хорошие позиции в категории "Человеческий капитал и образ жизни" - как в целом, так и по размеру. По словам экспертов британская столица извлекает выгоду из множества университетов мирового класса. В 2015-2020 годах Лондон привлек самый высокий объем прямых иностранных инвестиций, обогнав Сингапур, который занимал первое место по этому показателю в предыдущем рейтинге.

Дубай в 2020 году улучшил свои позиции - в прошлом рейтинге город располагался на шестой строчке.

Союз четырех

Британия готовится войти в новый альянс

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)

Распрощавшись с Евросоюзом, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, похоже, намерено в ближайшем будущем объединиться в союз с Канадой, Австралией и Новой Зеландией - то есть с англоговорящими странами.

Как свидетельствуют британские СМИ, план, известный под аббревиатурой CANZUK (Канада, Австралия, Новая Зеландия, Британия), предполагает, что все эти четыре страны согласятся на свободную торговлю, взаимную миграцию и внешнеполитическое сотрудничество. Это позволило бы гражданам САNZUK свободно перемещаться между входящими в него странами при условии, что ни у кого из этих граждан нет судимости. Предложение о создании CANZUK вызвало в последние годы немалый интерес в Британии, поскольку отношения этой страны с Евросоюзом становились все более отдаленными и все более напряженными. В минувшем году группа депутатов от партий консерваторов, лейбористов и демократов-юнионистов создала парламентскую группу для проработки проекта CANZUK. Этот проект встретил поддержку среди всех возрастных групп британцев, и особенно среди молодежи. Впрочем, Австралия и Новая Зеландия давно уже были облюбованы гражданами Соединенного Королевства в силу благодатного климата и более высоких зарплат, чем в Британии. К тому же в этих странах говорят на английском и культура весьма схожа с культурой Британии.

Идея альянса базируется на принципе сотрудничества четырех суверенных независимых государств ради укрепления своих экономик и улучшения благосостояния граждан. Главной целью нового проекта обозначена взаимная миграция, когда граждане смогут свободно жить и работать в любой из вышеназванных стран. Вторая задача - свободная торговля между этими странами с предполагаемым оборотом в 2,5 триллиона фунтов стерлингов. И наконец, внешнеполитическое сотрудничество, которое позволит укрепить межгосударственные отношения этой "четверки". По предварительным оценкам, совокупные военные расходы Британии, Австралии, Канады и Новой Зеландии составят около 110 млрд долларов. Опрос 13 600 граждан четырех стран, проведенный САNZUK International, подтвердил поддержку свободного передвижения во всех четырех странах. Все эти государства будут работать на международной арене как суверенные и независимые. Эту политику поддерживают 82 процента новозеландцев, 76 процентов канадцев, 73 процента австралийцев и 68 процентов британцев. Премьер Борис Джонсон поддерживает идею, которая поможет сформировать своего рода "супердержаву". Что касается внешней политики, то сторонники проекта CANZUK предлагают всем четырем странам опираться на Британию, использующую свое членство в Совбезе ООН для защиты интересов Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Дорого обошлось: Европа потеряла миллиарды из-за России

Наталья Дембинская. Брюссель готовит новые санкции против Москвы, хотя за годы политического противостояния Евросоюз потерял от взаимных ограничений больше, чем Россия. Экономический ущерб исчисляется десятками миллиардов евро. Как пострадала Европа и кто понес наибольшие потери — в материале РИА Новости.

Допустимые потери

Санкции как таковые — не цель Евросоюза, это лишь инструмент, эффективный в отношении России, заявил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано. Глава евродипломатии Жозеп Боррель добавил, что после ареста Алексея Навального последует наказание за нарушение прав человека.

Евросоюз ввел экономические санкции против России летом 2014-го из-за конфликта на Украине. Позже расширил их. Лидеры стран ЕС в марте 2015 года увязали эти меры с выполнением Минских соглашений. Москва указала, что Россия — не сторона внутриукраинского конфликта и не субъект Минских соглашений, а лишь посредник в процессе урегулирования. И приняла ответные ограничения.

Уже спустя год стало ясно, что Европа теряет больше. С марта 2014-го по март 2015 года Москва недосчиталась 55 миллиардов долларов, ЕС — 110 миллиардов. Особенно пострадала Германия, теряющая от двусторонних ограничений по 700 миллионов долларов в месяц.

В Европейском парламенте тогда утверждали, что cекторальные санкции "оказались болезненными и усугубили экономический спад (в России. — Прим. ред.), вызванный обвалом цен на нефть". А их основное краткосрочное влияние "выразилось в ограничении доступа к западному кредитованию, притоку инвестиций" и невозможности возврата "к более высоким темпам экономического роста".

Однако в 2018-м в законодательном органе ЕС признали: санкции дают весьма ограниченный эффект. "Несмотря на попытки Запада изолировать Москву, Россия играет все более заметную роль на мировой арене. Контрсанкции помогли сельскому хозяйству страны", — констатировали депутаты.

Дружественный огонь

В 2019-м итоги "санкционной пятилетки" проанализировали экономисты Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиан Хинц из Кильского института мировой экономики. По их подсчетам, на Россию приходится чуть больше половины убытков от западных санкций — 2,2 миллиарда долларов в месяц. Остальные 45% на общую сумму 1,8 миллиарда делят между собой инициаторы ограничений. Эти данные опубликованы в исследовании "Дружественный огонь: влияние на торговлю санкций против России, а также ответных санкций".

Схему подсчета Крозе и Хинца описал влиятельный научный журнал Economic Policy. Базой послужили оценки того, как могла бы развиваться международная торговля без взаимных ограничений и при стабильной рыночной конъюнктуре.

Разница между потенциальными торговыми потоками по всем категориям товаров с тем, что на самом деле, и показала потери. Выяснилось, что суммарный ежемесячный ущерб — четыре миллиарда долларов. И больше всех теряет Германия — 38%, 667 миллионов долларов. Сильно пострадали и французские компании. Как отмечается в исследовании Крозе и Хинца, экспорт, перенаправленный в другие страны, все равно не компенсировал убытки.

Недавно в Министерстве экономики и энергетики Германии констатировали: европейский бизнес с 2014 года потерял миллиарды из-за санкций против России, а замороженные активы и денежные средства российских граждан и компаний, попавших в черный список, — это порой несколько сотен евро.

В 2018 году Германия занесла в санкционную базу данных замороженных активов и денежных средств порядка 485 тысяч евро, Ирландия — 24 тысячи, Италия — 94 тысячи, Нидерланды — 806 евро. Выделяется только Кипр — более трех миллионов евро.

В 2019-м этот же показатель в ФРГ — 337 тысяч евро, Ирландии — 77 тысяч, Италии — 148 тысяч, Нидерландах — 819 евро. В 2020-м в Германии — 341 тысяча евро, Нидерландах — 761 евро.

Всего с 2014-го Германия заморозила порядка 1,8 миллиона евро. А торговый оборот между ФРГ и Россией в 2014 году был 67,7 миллиарда евро, в 2015-м — 51,5 миллиарда, в 2016 году — 48 миллиардов.

В Берлине не раз указывали, что Германия сильнее всех страдает от санкционной войны. Летом прошлого года депутат бундестага Маркус Фронмайер приводил данные, близкие к результатам Крозе и Хинца: 618 миллионов евро в месяц (7,4 миллиарда в год, 40% всех убытков ЕС).