Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Cостоялось третье заседание Совместной Российско-Катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.

Под сопредседательством Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака и Министра энергетики и промышленности Государства Катар Мухаммада Ас-Сады состоялось третье заседание Совместной Российско-Катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.

В числе наиболее значимых аспектов торгово-экономического взимодействия двух стран Александр Новак назвал согласование единых подходов к развитию экономического сотрудничества. «Это включает совершенствование нормативно-правовой базы, развитие инвестиционной составляющей, а также поддержку и сопровождение на правительственном уровне совместных проектов в сфере энергетики, промышленности, сельского хозяйства», - сказал российский Министр.

Глава Минэнерго России также отметил солидный потенциал российско-катарской взаимной торговли, который за последние годы набирает высокую динамику. «Наши совместные усилия в этой сфере должны быть направлены на оказание содействия экономоператорам наших стран по наращиванию поставок как уже имеющихся в структуре российско-катарской торговли товаров, так и появлению новых товарных позиций», - подчеркнул Александр Новак.

В рамках заседания в области сельского хозяйства были согласованы семь ветеринарных сертификатов по поставке в Катар российской сельскохозяйственной продукции. «Высококачественная халяльная продукция будет поставляться на катарский рынок из Российской Федерации, это большой шаг в развитии нашего сотрудничества», - добавил Министр.

По словам Александра Новака, ключевым элементом полноформатного развития торгово-экономического сотрудничества является инвестиционная составляющая. «Отмечаем эффективную совместную работу Российского фонда прямых инвестиций и Катарского инвестиционного агентства. В настоящее время на рассмотрении находятся проекты на общую сумму порядка 12 млрд долларов. Выполнение обязательств в рамках созданной платформы автоматического соинвестирования позволит повысить уровень экономических и инвестиционных отношений между Российской Федерацией и Государством Катар», - добавил глава российского энергетического ведомства. Министр также назвал успешным закрытие крупнейшей сделки с участием катарского суверенного фонда Qatar Investment Authority по покупке 19,5% минус одна акция ПАО «НК «Роснефть».

Важным направлением двустороннего сотрудничества глава Минэнерго России также назвал взаимодействие в области образования и культуры. В этом контексте стороны обсудили в ходе заседания проведение в 2018 году Перекрестного года Культуры России и Катара.

В целях регулярной «сверки часов» стороны решили создать в структуре Комиссии Рабочую группу по мониторингу по реализации достигнутых договоренностей. «Уверен, что механизм Межправкомиссии играет роль дополнительного импульса наших торгово-экономических связей и двустороннего сотрудничества в целом», - подвел итог Александр Новак.

По итогам мероприятии стороны подписали итоговый протокол 3-го заседания Совместной Российско-Катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.

Александр Новак выступил на открытии бизнес-форума «Катар-Россия: новые возможности делового сотрудничества».

Министр энергетики Российской Федерации, председатель Российской части Совместной Российско-Катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству Александр Новак выступил на открытии бизнес-форума «Катар-Россия: новые возможности делового сотрудничества».

От российского бизнеса в форуме приняли участие ОК РУСАЛ, ПАО «Газпром», ПАО «Новатэк», ГК «Росатом», АО «ВЕРИСЕЛ ИСА», АО «Инвестгеосервис», группа ERIELL и другие.

Среди перспективных сфер двустороннего взаимодействия Александр Новак выделил сотрудничество в таких областях как энергетика, геология и недропользование, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, инвестиции, IT-технологии и фармацевтика.

По словам Министра, успешный переход всех этих отношений в практическую плоскость во многом зависит от укрепления связей и постоянных контактов между деловыми кругами. «Нам необходимо оказывать максимальное содействие в налаживании регулярного обмена бизнес-делегациями двух стран, проведении отраслевых бизнес-миссий и участии представителей России и Катара в различных бизнес-форумах», - сказал Александр Новак.

Глава Минэнерго России подчеркнул, что даже в условиях волатильности на энергетических рынках экономические связи двух стран продолжают развиваться. «Товарооборот России и Катара в 2016 году практически удвоился по сравнению с прошлым годом и достиг показателя 58,9 млн долл. США», - сообщил Александр Новак. При этом Министр отметил, что несмотря на невысокие показатели, товарооборот двух стран обладает значительным потенциалом.

«Уверен, что проведение сегодняшнего бизнес-форума с привлечением заинтересованных представителей деловых кругов двух стран позитивно отразится на двусторонних отношениях, позволит участникам мероприятия обменяться мнениями и передовым опытом, обозначить проблемные вопросы отраслевого сотрудничества с дальнейшим вынесением их на обсуждение в рамках работы Комиссии», - заключил глава российского энергетического ведомства.

Александр Новак провел встречу с Премьер-министром Государства Катар.

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел встречу с Премьер-министром Государства Катар Абдуллой бин Нассер бин Халифой Аль Тани.

По словам Александра Новака, торгово-экономическое сотрудничество России и Катара демонстрирует высокие темпы и имеет солидный потенциал. «Сегодняшнее заседание Межправкомиссии продемонстрировало взаимный интерес в укреплении взаимодействия по всем направлениям, включая энергетику, сельское хозяйство, промышленность, высокие технологии», - подчеркнул Министр.

В ходе встречи стороны в позитивном ключе отметили инвестиционное сотрудничество двух стран. Знаковым событием стало участие катарского суверенного фонда Qatar Investment Authority в приватизации 19,5% акций ПАО «НК «Роснефть».

Глава российского энергетического ведомства также поздравил руководство Катара с тем, что усилия по освобождению заложников, в том числе членов правящей семьи, которые были похищены в Ираке в декабре 2015 года, увенчались успехом.

О согласовании ветеринарных сертификатов на экспортируемые из Российской Федерации в Государство Катар товары

24 апреля 2017 года в ходе консультаций экспертов в рамках третей российско-катарской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоялись переговоры между представителями Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Министерства по делам муниципалитетов и окружающей среды Государства Катар.

Стороны согласовали 7 ветеринарных сертификатов на следующие виды продукции:

-баранину, козлятину, мясное сырьё и субпродукты, полученные при убое и переработке овец и коз

-мясо, мясное сырье и субпродукты, полученные при убое и переработке крупного рогатого скота

-консервы, колбасы и другие виды готовых мясных изделий

-мясо, мясное сырье и субпродукты, полученные при убое и переработке птицы

-суточных цыплят, индюшат, утят, гусят, страусят и инкубационные яйца этих видов птиц

-яичный порошок, меланж, альбумин и другие пищевые продукты переработки куриного яйца

-пищевое яйцо

Поставки вышеуказанных подконтрольных товаров могут начаться в сопровождении соответствующих ветеринарных сертификатов, а также сертификатов Халяль, с российских предприятий, находящихся под контролем Национальной ветеринарной службы Российской Федерации.

Россельхознадзор направит катарской стороне список таких предприятий, а также повторно направит информацию и документы о Ветеринарной службе Российской Федерации. После изучения этой информации катарская сторона включит эти предприятия в соответствующий список.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества между компетентными в области ветеринарного надзора органами и пришли к пониманию необходимости организации более тесного взаимодействия в вопросах обеспечения эпизоотического благополучия территории сторон, а также пищевой безопасности при поставках подконтрольных товаров, в том числе путем налаживания контактов между научными учреждениями Катара и России.

Для этих целей Россельхознадзор пригласил катарских специалистов в подведомственные федеральные центры, занимающиеся вопросами пищевой безопасности и контроля здоровья животных (ФГБУ «Всероссийский центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ВГНКИ) и ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт защиты животных» (ВНИИЗЖ)), для ознакомления с их деятельностью. Даты визита подлежат согласованию в рабочем порядке. Российская сторона также направит катарской стороне информацию о ФГБУ «ВГНКИ» и ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Учитывая обеспокоенность катарской стороны в отношении эпизоотической ситуации по гриппу птиц в ряде регионов Российской Федерации, российская сторона разъяснила, что в соответствии с кодексом МЭБ и внутренним законодательством Россельхознадзором применяется принцип регионализации, и поставки продукции птицеводства возможны только с территорий, свободных от гриппа птиц. Этот же принцип согласован сторонами в вышеуказанных ветеринарных сертификатах. Российская сторона также предоставит более детальную информацию в отношении мер контроля, предпринимаемых в целях ликвидации этого заболевания.

Катарская сторона выразила заинтересованность в развитии научно-технического сотрудничества в сфере производства продукции аквакультуры. Для этих целей российская сторона пригласила катарских коллег в подведомственное Россельхознадзору ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры».

Стороны также договорились провести встречу на полях генеральной сессии МЭБ в Париже в мае 2017 года.

Стороны договорились в случае необходимости провести дополнительные консультации, а также отметили целесообразность широко использовать такие средства коммуникации как видео- и телеконференции.

Экспорт фисташек из иранской провинции Хорасан-Резави вырос на 521 % по весу

Более 2 миллионов тонн товаров на сумму более $ 1,7 млрд. были экспортированы из иранской провинции Хорасан-Резави в прошлом 1395 иранском году, который закончился 20 марта 2017 года, показав рост экспорта по весу и стоимости на 4 % и 2 % соответственно, по сравнению с аналогичными показателями предыдущего года, сообщает IRNA.

"Наши основные экспортируемые продукты – это шафран, фисташки, строительные материалы, цемент и пищевая продукция, отправляются в основном в Афганистан, Испанию, Казахстан, Узбекистан, Пакистан, Нидерланды, Индию и Катар", - рассказал руководитель Таможенного управления северо-восточной провинции Масауд Атфи.

Согласно его данным, около 128,48 тонн шафрана стоимостью $ 180,7 млн. были экспортированы из Хорасан-Резави в прошлом году, показав рост по весу и стоимости на 145 % и 150 %, соответственно.

Экспорт фисташек составил около 4450 тонн на сумму $ 39,2 млн., показав подъем по тоннажу и стоимости на 521 % и 575 %, соответственно.

В прошедшем году, импорт в провинцию составил 431 000 тонн на сумму $ 396 млн., что меньше на 18 % по весу и больше на 6,6 % по стоимости.

Хлопок, семена, легкие и тяжелые грузовые вагоны, а также рис были основными продуктами, импортируемыми в Хорасан-Резави, в основном из Узбекистана, ОАЭ, Южной Кореи и Турции.

Иран экспортировал 334 300 тонн яблок за 11 месяцев

По данным Таможенного управления Исламской республики Иран, более 334 300 тонн яблок на сумму около 3,3 трлн. риалов ($ 87,1 млн.) были экспортированы из Ирана в течение 11 месяцев прошлого 1395 иранского календарного года, в период с 20 марта 2016 по 18 февраля 2017 года, сообщает Financial Tribune.

Основными потребителями иранских яблок за этот период были такие страны, как ОАЭ, Афганистан, Пакистан, Азербайджан, Грузия, Ирак, Туркменистан, Россия, Оман, Кыргызстан, Казахстан, Кувейт, Индия, Катар, Бахрейн, Судан и Турция.

Дамаск поддерживает предложение Казахстана расширить число участников переговоров в Астане по Сирии, в том числе за счет Катара и Саудовской Аравии, заявил в интервью РИА Новости сирийский президент Башар Асад.

"Я думаю, что, чем больше стран мы имеем, тем лучше",- сказал Асад, отвечая на вопрос о том, как он относится к инициативе принимающей стороны — Казахстана — расширить состав участников переговоров.

Асад пояснил, что на данный момент есть страны, которые поддерживают переговоры в Астане, "и это защищает эту инициативу, повышает вероятность успеха". А есть государства, "которые будут выступать против нее (инициативы), являются ли они ее частью или нет".

"Но если они являются частью этого, можно сказать им: вы часть проблемы и вы должны помогать, и если вы искренне настроены на помощь, не только посредством риторики, вот инициатива, будьте ее частью и продемонстрируйте нам, что вы против терроризма, продемонстрируйте нам, что вы поддерживаете то, чего хочет сирийский народ. Поэтому, в обоих случаях, это нечто положительное — приглашать кого бы то ни было, кто хочет присоединиться. Поэтому, я поддерживаю то, что объявили чиновники Казахстана о расширении участия в Астане", — сказал президент Сирии.

Ранее глава казахстанского МИД Кайрат Абдрахманов заявил, что Казахстану принципиально важно расширить круг наблюдателей в Астанинском процессе по Сирии, эта тема активно обсуждается со странами-гарантами, поднимался, в частности, вопрос о привлечении арабских стран, таких как Саудовская Аравия и Катар, а также ЕС.

К концу года добыча газа на иранском месторождении "Южный Парс" достигнет 630 млн. куб. м

Суточная добыча газа на иранском газовом месторождении "Южный Парс" достигнет 630 миллионов кубических метров к концу текущего 1396 иранского календарного года (до 20 марта 2018), сообщает Shana со ссылкой на слова министра нефти Ирана Бижана Намдара Зангане.

Министр также отметил, что добыча газа на "Южном Парсе" является одним из приоритетных планов министерства нефти в текущем году.

"Южный Парс" является частью огромного морского газового месторождения, которое Иран делит с Катаром в Персидском заливе. На нем, согласно оценкам, имеется около 8 процентов мировых запасов природного газа.

Около $ 71 млрд. уже были вложены в разработку "Южного Парса", из которых $ 19 миллиардов были обеспечены за счет внутренних источников министерства нефти, а остальные 52 миллиарда долларов из внешних источников, таких, как Национальный фонд развития (NDF), банки и выпуск ценных бумаг.

Маленькая победоносная третья мировая

Андрей Колесников о том, почему Россия никак не может договориться с Трампом

Пока вице-президент США Майк Пенс делал страшные глаза, стоя в демилитаризованной зоне на 38-й параллели, разделившей две Кореи, и рассуждал о том, что американское «стратегическое терпение» заканчивается и Дональд Трамп показал, какой он решительный, забросав Асада «томагавками» и обрушив на Афганистан «мать всех бомб», Ким Чен Ын отправил сирийскому диктатору телеграмму по случаю 71-й годовщины независимости Сирийской Арабской Республики. И выразил солидарность с президентом и его народом, которые «срывают акты агрессии всех враждебных сил».

Через один «клик» — то есть Башара Асада — российское политическое начальство оказывается большим другом северокорейского руководителя. Но является ли Асад союзником России — наряду с ее армией и флотом, как любит повторять вслед за одним императором один вице-премьер? Нет, он не союзник, он «сукин сын, но наш сукин сын». Впрочем, проблема в том, что у сегодняшней России практически нет союзников — их место занимают многочисленные, в том числе почти никем в мире не признанные официально, «наши сукины сыны».

Миропорядок, вступивший в стадию хаоса и потому именуемый ввиду отсутствия приличествующего случаю термина «постпорядком», и в самом деле представляется чем-то крайне сумбурным. Иногда даже кажется, что мир стоит на пороге второго издания карибского кризиса –1962 и маленькой победоносной третьей мировой войны, и вслед за ударами по Сирии и Афганистану последует удар США по Северной Корее, а та шарахнет по Южной, и дальше все пойдет вразнос.

И на чьей стороне выступит Россия в третьей мировой? На стороне Северной Кореи, как это уже было в случае СССР в ходе войны на том же полуострове в 1950–1953 годах?

Ощущение хаоса усугубляется ввиду того, что никто ни с кем не может толком договориться. Москва наблюдает за внешне импульсивными движениями Трампа и ожидает результатов президентских выборов во Франции. Для того чтобы или латать старый миропорядок, или строить новый, или хотя бы привести в равновесное состояние «постпорядок», нужны стройматериалы и строители. Но строители никак не могут согласовать даже контуры генплана, а строительного материала и вовсе нет: не сформулирована повестка для переговоров, отсутствует список ключевых разногласий и сюжетов, имеющих переговорную перспективу или по которым бессмысленно договариваться в ближайшие годы.

Если стороны большой игры решили, что мир теперь, как и полвека тому назад, делится на зоны влияния, тогда нужно сесть, как Рузвельт, Черчилль и Сталин, и нарисовать на салфетке процентные нормы передела глобуса. Но и такой сценарий невозможен: это только Кремль убежден в том, что европейские страны обладают ограниченным суверенитетом. 45-му президенту еще предстоит утвердить себя не то что первым среди равных, но хотя бы равным лидерам ключевых государств Европы. И он не может претендовать на то, чтобы с кем-то вот запросто сесть и разделить мир.

Тем не менее надо отдать должное Трампу: столкнувшись с сопротивлением среды, он все чаще ведет себя как более или менее банальный президент США.

Потерпев ряд чувствительных поражений внутри страны, он решил вплотную заняться внешнеполитическими делами. И пока наши протокольные и пропагандистские службы ловили кайф от того, как первое лицо маринует то ли Тиллерсона, то ли просто весь медийный мир — примет или не примет глава российского государства американского госсекретаря или нет, президент США занялся делом. И кажется, в его действиях наблюдается все меньше хаотических рывков в стиле капризного правого крайнего нападающего и все больше прагматической логики.

Это не он полетел к председателю Си, а китайский лидер прилетел к нему — не поленился, не счел это унизительным. Что важно еще и в контексте того же назревающего северокорейского кризиса, потому что Китай был и остается «дорогой жизни» для КНДР.

Симптоматичен календарь поездок и встреч главных американских переговорщиков. Майк Пенс после Южной Кореи летит в Японию, до которой добивают северокорейские ракеты. Затем — в Индонезию. Потом, без перерыва, в Австралию.

Министр обороны Джек Мэттис обрабатывает другой регион, без отдыха пролетая по оси Саудовская Аравия, Израиль, Катар, Джибути. Сам же Трамп никуда не летит, зато принимает в Вашингтоне сначала премьер-министра Италии Паоло Джентилиони, а затем президента Аргентины Маурисио Макри.

Президент, вице-президент, министр обороны заштриховывают все большие пространства на контурной карте мира.

Россия же стоит на этой школьной карте, как скала — белая, неокрашенная, обидевшаяся на весь мир и в том числе на почти испортившегося Трампа, окруженная «сукиными сынами» и возлагающая большие надежды на bête noire Европы Марин Ле Пен.

Такая картинка в дурном сне не могла привидеться российскому политическому классу еще десять лет назад — даже после мюнхенской речи Владимира Путина.

У польского сценариста Яна Юзефа Щепаньского есть короткий рассказ «Ланч в Гарварде». В 1958-м, когда Генри Киссинджер был еще профессором Гарвардского университета, он еженедельно устраивал встречи с приглашенными спикерами. Ветер сдул бумаги со стола польского интеллектуала, и в том числе приглашение, полученное Щепаньским от Киссинджера, в чем гость из Польши и признался хозяину ланча. Будущий госсекретарь страшно разволновался, и поляк получил новое приглашение.

В соответствии со схемой рассадки он должен был сидеть по правую руку от спикера — на минуточку, эту роль исполняла Элеонор Рузвельт, которая замучила Щепаньского разговорами, болезненными для поляка, о том, какая хорошая Россия, где она даже посетила прекрасную тюрьму. Позже автор этого рассказа нашел в своей комнате самое первое приглашение: «Согласно приложенной схеме я должен был сидеть совершенно в другом месте, вдалеке от вдовы президента. И тут я понял, почему разволновался Киссинджер. Он мне не поверил. Логика дипломата подсказала ему, что я был оскорблен, получив недостаточно почетное место».

Кажется, российский политический класс, наблюдая за тем, как из вселенского хаоса рождается новая версия то ли миропорядка, то ли «постпорядка», заранее оскорбленный, ждет особого приглашения.

Когда Борис Джонсон зовет Россию в коалицию западных держав в Сирии — это, разумеется, не приглашение. Трамп, и никто другой, должен изобрести нечто похожее на то, что придумал перед ланчем с Элеонор Рузвельт Генри Киссинджер. И пригласить Россию так, чтобы она не отказалась начать разговор хотя бы о чем-то. Расставаться с таким призом истории, как 45-й президент США, российскому истеблишменту было бы неразумно. Но первый шаг должны сделать американцы. Мы ж не какая-нибудь там Италия. Или Аргентина. Или… Китай.

Кстати, российско-американским отношениям не помешали бы фигуры уровня Генри Киссинджера и Анатолия Добрынина, которые более четырех десятилетий тому назад образовали «канал», позволивший снять множество недоразумений и избежать серьезных конфликтов. По сути дела, из него выросла разрядка. Но чтобы построить детант, надо заложить его фундамент и отбросить обиды.

Когда Брежнев хотел разрядки, он ради теплого разговора с Киссинджером распорядился построить специальный домик на территории резиденции в Завидово. Интеллектуальная обслуга назвала это строение в честь американского гостя — «Кискин дом». Строительство большого (хотя и непродолжительного) мира, от которого очень выиграл тогдашний СССР, включало в себя постройку временного прибежища для американского переговорщика. Но для этого нужно было не полениться хотя бы завезти стройматериалы. Маленький домик точно лучше маленькой победоносной третьей мировой без победителей.

Совет директоров Роснефти рассмотрит 24 апреля рекомендации по дивидендам.

Совет директоров "Роснефти" на заседании 24 апреля рассмотрит рекомендации по размеру дивидендов по итогам 2016 года, сообщила в компании. Совет обсудит также подготовку годового собрания акционеров, кандидатуры аудитора и ряд других вопросов.Кроме того, совет директоров планирует обсудить включение в повестку дня годового собрания акционеров ряд вопросов, в том числе о согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность

По словам главы "Роснефти" Игоря Сечина, компания по итогам работы в 2016 году направит на дивиденды 35% прибыли по МСФО. "Во-первых, главный, основной акционер уже принял решение. И это решение поддержано менеджментом - 35% чистой прибыли будет направлено на дивидендные выплаты", - пояснил он.

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО за 2016 год составила 181 млрд рублей по сравнению с 355 млрд рублей годом ранее.Таким образом, на выплату дивидендов по итогам 2016 года планируется направить 63,35 млрд рублей. Дивиденды на одну акцию могут составить 5,98 рубля.

По итогам 2015 года "Роснефть" также выплатила акционерам 35% прибыли по МСФО, или 11,75 рубля на акцию, в то время как правительство обязало госкомпании выплатить 50% прибыли по большей величине прибыли - МСФО или РСБУ. Однако для ряда компаний было сделано исключение. По итогам 2016 года правительство РФ также рассматривает возможность выплаты госкомпаниями 50% прибыли.

В конце 2016 года Сечин, докладывая президенту РФ Владимиру Путину о завершении сделки по продаже 19,5% "Роснефти" консорциуму инвесторов в составе суверенного фонда Катара (QatarInvestmentAuthority, QIA) и швейцарского трейдера Glencore, заявил, что утвержденная правительством РФ дивидендная политика "Роснефти" предусматривает выплату дивидендов в размере 35% прибыли, что будет способствовать росту капитализации компании.

Крупнейшие акционеры "Роснефти" - государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP RussianInvestmentsLimited (19,75%) и QHG SharesPte. Ltd. (19,5%).

Дубай, ОАЭ. Правительство России выпустило распоряжение, устанавливающее для граждан ОАЭ и еще 17 государств упрощенный порядок въезда в Россию через пункты пропуска свободного порта Владивосток. Как отмечается в документе, для них оформляются обыкновенные однократные деловые, туристические и гуманитарные визы.

Распоряжением утвержден перечень из 18 государств: Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, КНР, КНДР, Кувейт, Марокко, Мексика, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция и Япония. Их гражданам устанавливается упрощенный порядок оформления виз на срок действия до 30 дней с разрешенным сроком пребывания в Российской Федерации до восьми суток, предполагающий возможность их выдачи в форме электронного документа.

Введение упрощенного визового порядка въезда через пункты пропуска свободного порта Владивосток для граждан иностранных государств, вошедших в перечень, будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона и расширению деловых контактов в интересах реализации проектов с участием иностранных компаний, увеличению числа зарубежных туристов. Об этом сообщается на сайте Правительства России.

Принцесса Саудовской Аравии Дина Альджухани Абдулазиз была уволена с поста главного редактора Vogue Arabia, издаваемого в Дубае, после публикации всего двух выпусков журнала. Мануэль Арно был назначен главным редактором вместо нее.

Принцесса, которая ранее не имела опыта редактирования, была назначена Condé Nast International на должность в июле, перед запуском бренда на Ближнем Востоке.

Принцесса заявила Fashion Network: “Я не ушла. Меня уволили. И я опубликую заявление о том, что произошло сегодня. Они нарушают условия контракта, и с ними свяжутся мои адвокаты.”

До своего назначения она десять лет работала в индустрии роскоши в качестве соучредителя концептуального магазина D'NA.

В пресс-релизе после ее утверждения она была описана Кариной Добротворской, президентом Condé Nast New Markets and Editorial, как “главный редактор с глубоким пониманием моды и современной арабской женщины”.

Только на прошлой неделе принцесса Дина появилась на звездной вечеринке в Катаре в честь запуска Vogue Arabia, сообщив гостям, в том числе Наоми Кэмпбелл, что она и представить не могла себя “у руля” Vogue.

Считается, что руководство Condé Nast International во главе с председателем и генеральным директором Джонатаном Ньюхаусом решило заменить принцессу до выхода третьего номера.

Журнал публикуется издателем Nervora из Дубая, который также выпускает PopSugar Middle East и ShopStyle Middle East.

Мануэль Арнаут, заменивший принцессу, который начал свою карьеру в Vogue Portugal, вступит в должность главного редактора с 7 мая. Он является вторым мужчиной, назначенным руководителем издания Vogue менее чем через неделю после назначения Эдварда Эннинуфа в британской версии.

Экспорт нефти из Ирана в Южную Корею в первом квартале этого года вырос почти в два раза

Потребление Южной Кореей иранской сырой нефти выросло до рекордно высокого уровня в марте 2017 года, и импорт сырой нефти из Ирана в первом квартале этого года вырос почти в два раза за год, что отражает усилия Тегерана по повышению добычи нефти после отмены санкций в начале прошлого года, сообщает Tehran Times со ссылкой на агентство Reuters.

После отмены в январе 2016 года санкций против Ирана, эта страна стала вторым по величине поставщиком нефти в Южную Корею после Саудовской Аравии, в первом квартале 2017 года. Иран находился на пятом месте по величине экспорта нефти в Южную Корею в первом квартале 2016 года, после Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта и Катара, по данным Korea National Oil Corp. (KNOC).

В марте этого года таможенные данные показали, что Южная Корея импортировала 2,26 млн. тонн иранской нефти, или 534 368 баррелей в день, увеличив закупки на 118,8 % по сравнению с 1,03 млн. тонн год назад.

В то же время, поставки нефти из Саудовской Аравии в Южную Корею выросли на 10,9 % до 3,52 млн. тонн или 831 413 баррелей в день, в марте по сравнению с мартом прошлого года.

Президент Ирана Роухани официально открыл 10 крупных нефтяных, газовых и нефтехимических проектов

Президент Ирана Хасан Роухани официально открыл 10 крупных нефтяных, газовых и нефтехимических проектов на сумму $ 20 млрд. в южном богатом на энергоресурсы регионе Ассалуйе в воскресенье, сообщает Shana.

Пять фаз газового месторождения "Южный Парс", четыре нефтехимических проекта, а также проект по добыче нефтяного слоя на "Южном Парсе" были официально введены в строй.

"Южный Парс" является частью огромного совместного с Катаром морского месторождения в Персидском заливе. Месторождение, по оценкам, содержит почти 8 процентов мировых запасов природного газа.

"Южный Парс" делится на 24 стандартных фазы, каждая из которых, по прогнозам, должна производить 25 миллионов кубических метров газа в сутки.

Пять запущенных в строй фаз, а именно фазы 17-21, добавили 150 млн. куб. м к ежедневной добыче газа в стране, которая составляет около 570 млн. куб. м в сутки.

Эти фазы также производят и экспортируют газовый конденсат, сжиженный природный газ и этан.

Нефтяной слой "Южного Парса" был открыт в 1992 году, и по оценкам на нем можно добыть 1,5-4 млрд. баррелей нефти. Планируется достичь производственной мощности 35 000 баррелей в сутки на первом этапе.

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что Иран будет расширять добычу нефти на 400 000 баррелей в день, чтобы достичь уровня добычи, составляющего 4,15 миллиона баррелей в сутки в 2022 году.

Кроме того, четыре запущенных в строй нефтехимических проекта повысят годовой объем производства нефтехимии и доходы страны на 2 миллиона тонн и $ 2 млрд., соответственно.

Как ожидается, производство нефтехимической продукции превысит 59 млн. тонн в текущем 1396 иранском календарном году (начался 21 марта). Страна планирует экспортировать 23 млн. тонн нефтехимической продукции, на сумму $ 11 млрд. в текущем году.

Московские консультации и американская «мегабомба»

Дмитрий НЕФЁДОВ

Как обеспечить стабильность в Афганистане?

14 апреля в Москве состоялись международные консультации по вопросам урегулирования ситуации в Афганистане. Во встрече приняли участие заместители министров иностранных дел, спецпредставители и старшие должностные лица одиннадцати государств, включая, помимо Афганистана, Россию, Иран, Индию, Пакистан, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Были приглашены в Москву и представители США. Однако они не приехали, а вместо этого ВВС США сбросили на территорию, предположительно контролируемую боевиками запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ)» то, что в СМИ назвали «матерью всех бомб». Речь идёт о самом мощном из имеющихся в арсенале Пентагона тяжёлом боеприпасе фугасного действия MOAB (GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast), который, как сообщалось, разнёс пещерный и туннельный комплекс боевиков в местности Ачин и уничтожил по меньшей мере 90 террористов.

По уверениям Пентагона, командующий американскими войсками в Афганистане Джон Николсон мог самостоятельно вынести решение о применении бомбы, переправленной туда ещё в январе: якобы санкция со стороны президента США на её применение не требуется. Впрочем, данные на этот счёт противоречивы: представители ИГ отрицают наличие у них каких-либо жертв и повреждений инфраструктуры. В любом случае вряд ли «ещё одна успешная операция» (характеристика Дональда Трампа) в состоянии переломить известную тенденцию: позиции противников кабульского режима со времени вторжения США в Афганистан в 2001 году лишь укреплялись (в том числе за счёт роста доходов от производства и экспорта наркотиков).

В отличие от действий США, рассчитанных на внешний устрашающий эффект, усилия российской дипломатии направлены на координацию усилий сопредельных с Афганистаном стран в целях создания в этом регионе режима коллективной безопасности. Начало 2017 года было отмечено активными российско-афганскими политико-дипломатическими контактами. В феврале с рабочим визитом в Москве побывал министр иностранных дел Афганистана С. Раббани, обсудив в том числе возможные поставки нефти и нефтепродуктов из России и перспективы российских инвестиций в афганский ТЭК. 15 февраля в Москве прошли консультации представителей России, Афганистана, Пакистана, Китая, Ирана и Индии, посвящённые стимулированию внутриафганского мирного процесса.

Всё это не могло не вызвать реакцию тех, кто мыслит категориями «сдерживания» России везде, где возможно. Накануне московских консультаций «Голос Америки» попытался отыскать в горах Афганистана группу российских спецназовцев, действующих… в интересах движения «Талибан». С соответствующими заявлениями выступил глава американского центрального командования (СЕНТКОМ) Дж. Войтел, а в американских СМИ замелькали бездоказательные утверждения о якобы имевших место контактах Москвы с талибами в ходе визита делегации Министерства обороны России в Пакистан (Северный и Южный Вазиристан). Поднялась волна нелепых слухов, направленная на срыв московских переговоров. Москва отвергла все эти обвинения, указав одновременно на неспособность США и их союзников обеспечить стабильность в Афганистане.

«Теперь, когда «Талибан» завоёвывает территории и у Белого дома, похоже, нет чёткой политики в отношении Афганистана, Иран и Россия усилили поддержку повстанцев и вытеснили Соединенные Штаты из региона», – бьёт в набат The Washington Post, цитируя генерала Дж. Николсона: мол, Россия «начала публично узаконивать талибов», а недавние действия Москвы и Тегерана в Афганистане «направлены на то, чтобы подорвать Соединенные Штаты и НАТО».

Попытки связать Россию с движением «Талибан» делаются всё более настойчивыми. Между тем именно американская поддержка моджахедов и иностранных наёмников способствовала в своё время превращению Афганистана в рассадник международного терроризма. Впоследствии американцы вели также полуофициальные переговоры с талибами в Катаре, правда неудачно.

В марте Дж. Войтел заявил, что в рамках новой стратегии США на Ближнем Востоке планируется перебросить в Афганистан дополнительный воинский контингент. Есть основания предполагать, что одним из элементов данной стратегии станут попытки изолировать от процесса внутриафганского урегулирования не только Иран, но и Пакистан.

В противовес этому участники московской встречи подчёркивали, что афганский кризис не имеет военного решения и может быть преодолён только в рамках политического урегулирования на основе общенационального согласия. В этом Кабулу будет оказано любое необходимое содействие. Что касается движения «Талибан», имеющего сильные позиции в ряде районов страны, то ему было предложено отказаться от вооружённой борьбы за власть и начать конструктивный диалог с афганским правительством по вопросу о примирении.

В ходе московских консультаций 14 апреля российская сторона предложила предоставить площадку для проведения межафганских переговоров, что встретило поддержку остальных участников. По сообщению пресс-службы МИД России, стороны договорились о продолжении консультаций в московском формате.

Преимуществом данного формата является возможность достижения согласованной позиции Москвы, Пекина, Исламабада и Тегерана; представляется, что это лучший способ обеспечить стабильность и безопасность Афганистана.

Афганский вопрос традиционно находится в фокусе внимания Москвы, которая не может допустить распространения нестабильности на территорию стран-членов ОДКБ. В недавнем интервью телерадиокомпании «Мир» президент России Владимир Путин признал, что наряду с наркотрафиком и инфильтрацией сюда отдельных преступных элементов не исчезает угроза прорыва в постсоветскую Центральную Азию вооружённых формирований из Афганистана. Необходимо, отметил В. Путин, выстраивать диалог по Афганистану с любыми силами – при условии признания ими афганской конституции, необходимости разоружения и достижения национального согласия. В. Путин выразил также надежду, что России не придётся использовать свои вооружённые силы, в том числе дислоцированные на 201-й базе в Таджикистане. «Исходим из того, что мы, помогая законному правительству Афганистана вместе с другими участниками этого процесса урегулирования, в конечном итоге добьёмся примирения и вывода Афганистана на путь мирного решения всех внутренних проблем и развития», - сказал глава российского государства.

Следующая консультативная встреча по афганскому урегулированию должна состояться в Кабуле. По словам представителя афганского МИД А. Хайдари, к ней планируется подключить «США и партнёров по НАТО».

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел Государства Катар М.Аль Тани, Москва, 15 апреля 2017 года

Уважаемые дамы и господа,

Мы провели содержательные и конструктивные переговоры с Министром иностранных дел Государства Катар М.Аль Тани.

Мы дорожим достигнутым уровнем диалога между нашими странами. Мы рассмотрели состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в русле тех договоренностей, которые были достигнуты нашими лидерами в Москве в январе 2016 г. и затем обсуждались в августе прошлого года, когда Министр иностранных дел Государства Катар М.Аль Тани посетил Сочи, где был принят Президентом Российской Федерации В.В.Путиным.

Констатировали позитивную динамику товарооборота, который удвоился за прошлый год, хотя в абсолютных объемах, конечно, оставляет желать лучшего. Договорились, что на предстоящем в конце апреля в Дохе очередном заседании Совместной межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству будут рассмотрены шаги по закреплению позитивной тенденции и дальнейшему наращиванию наших экономических связей.

Кроме договоренности об участии катарского инвестиционного агентства (КИА) в акционерном капитале ПАО «НК «Роснефть», между нашими инвестиционными структурами есть дополнительные планы, в том числе по линии Российского фонда прямых инвестиций. Это тоже очень позитивная тенденция.

Успешно развивается взаимодействие в сфере энергетики как по двусторонним каналам, так и в рамках сотрудничества членов ОПЕК и других экспортеров нефти, а также в рамках Форума стран-экспортеров газа.

Успешно развиваются культурно-гуманитарные связи, а также взаимодействие в рамках подготовки к чемпионатам мира по футболу в 2018 г. в России и в 2022 г. в Катаре.

У нас регулярный диалог с Катаром по ключевым проблемам региона Ближнего Востока и Севера Африки, включая сирийский кризис, ситуацию в Ливии и Йемене, ближневосточное урегулирование, в том числе палестинскую проблему. Разумеется, выступаем исключительно за мирное урегулирование всех этих кризисов.

В том, что касается Сирии, наша общая позиция заключается в необходимости обеспечения полного всеобъемлющего прекращения огня между Правительством САР и вооруженной оппозицией, в продолжении антитеррористической борьбы с ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусрой», а также ускорении поиска политического решения этого кризиса на основе резолюций Совета Безопасности ООН.

В последние дни создалась угроза продвижению по всем этим направлениям в результате инцидента с применением химического оружия в Идлибе и последовавшей затем противоправной акции США в виде удара по военному аэродрому сирийских вооруженных сил.

С нашими катарскими коллегами мы поделились российскими оценками ситуации, в том числе обсуждениями в ходе визитов в Москву на этой неделе Госсекретаря США Р.Тиллерсона, заместителя Председателя Совета министров, Министра иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии В.Муаллема и Министра иностранных дел Ирана М.Д.Зарифа. Считаем абсолютно необходимым провести тщательное, объективное, беспристрастное и профессиональное расследование. В рамках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и ООН будем настаивать на срочном направлении инспекторов как на место инцидента, так и на сам аэродром, где, как утверждают наши западные коллеги, заряжались снаряды химическими веществами.

Мы также ценим усилия, которые предпринимают наши катарские друзья в интересах нормализации ситуации в Ливии и решении гуманитарных проблем в Сирии, а также в том, что касается содействия восстановлению палестинского единства. Это очень важное условие успешного продвижения к урегулированию палестино-израильского конфликта.

Обсудили вопросы, которые касаются дальнейшего развития сотрудничества между Российской Федерацией и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). По нашему общему мнению, у этого сотрудничества весьма хорошие перспективы.

Условились продолжать тесные контакты по всем этим вопросам.

Вопрос (адресован обоим министрам): Россия и Катар поддержали формирование комиссии по расследованию инцидента с применением химоружия в Сирии. Как Вы считаете, сможет ли эта комиссия пользоваться полной свободой и независимостью, действовать в районах, которые находятся как под контролем оппозиции, так и правительственных войск?

С.В.Лавров: Мы действительно настаиваем на формировании международной группы экспертов, которая бы опираясь на сотрудников Исполнительного Секретариата ОЗХО, также включала бы дополнительное количество профессионалов из стран - постоянных членов СБ ООН, государств Европы и региона. Мы считаем, что такой шаг, как создание расширенной миссии, обеспечит более всеобъемлющий анализ произошедшего и, что очень важно, транспарентность этого процесса. До настоящего времени эксперты ОЗХО действуют, я бы сказал, скрытно - задним числом объявили, что несколько дней назад каким-то образом в месте инцидента были взяты пробы и доставлены в лабораторию, которая, как я понимаю, не сертифицирована самой ОЗХО. Непонятно, почему предпринимаются такие достаточно неловкие действия.

Считаем, что такая группа экспертов должна иметь полный доступ на аэродром, который контролируется Правительством, и на место инцидента, которое контролируется вооруженной оппозицией. Правительство САР уже официально пригласило экспертов, направив в штаб-квартиру Организации в Гааге соответствующее приглашение. Что касается районов, контролируемых оппозицией, руководитель «Высшего комитета по переговорам» (ВКП) Р.Хиджаб публично заявил, что он готов оказывать всяческое содействие в расследовании. Исхожу из того, что это включает в себя и гарантии безопасности доступа в ту часть провинции Идлиб.

С учетом всех этих обстоятельств нет никакой причины расследовать данный инцидент дистанционно, как это собирается делать ОЗХО. Мы ее поправили и будем настаивать на том, чтобы она выполняла свои обязательства более добросовестно.

Мы уверены, что результаты с посещением аэродрома и провинции Идлиб будут объективными, если удастся обеспечить независимый, профессиональный состав такой группы инспекторов. Как сказал мой коллега, тот, кого признают виновным в этой акции с применением химического оружия, безусловно, должен будет нести ответственность.

Вопрос: Согласится ли Россия на создание международного трибунала по Сирии, если все заинтересованные страны договорятся о создании международной комиссии по расследованию химической атаки в Сирии и будет доказана вина режима или оппозиции?

С.В.Лавров: Я сейчас не хочу рассуждать на тему того, надо ли создавать какой-то специальный трибунал, насоздавали уже много трибуналов. Они, к сожалению, не завоевали хорошую репутацию международного сообщества. Наверняка, будет найден способ, как добиться того, чтобы виновные не ушли от ответственности.

Вопрос (адресован обоим министрам): В каком формате обсуждался процесс в Астане? Затрагивалась ли тема участия вооруженной оппозиции в переговорах, которые планируются на начало мая? В прошлый раз эта часть оппозиции не приезжала. Какую роль может сыграть Катар и страны Персидского залива в укреплении режима прекращения огня в Сирии? Какое участие мог бы принять Катар в завершении процесса разделения группировок, классифицированных как террористические, прежде всего «Джабхат ан-Нусра», и умеренных вооруженных отрядов оппозиции в Идлибе? Известно, что «Джабхат ан-Нусра» сменила название, но много группировок по-прежнему аффилированы с ней.

С.В.Лавров (отвечает первым): «Астанинский формат» продолжает функционировать. На следующей неделе в Тегеране состоится встреча экспертов России, Турции и Ирана - трех стран-гарантов. Будет обсуждаться подготовка к очередному раунду переговоров в Астане, которые намечены на 3-4 мая. Сигналы, которые мы получаем непосредственно от вооруженной оппозиции, подтверждают, что они готовятся к этому раунду. В том, что они будут участвовать, нас заверяют и турецкие коллеги, которые также работают с ними напрямую.

В ходе сегодняшних переговоров мы касались этой темы, и М.Аль Тани поддержал деятельность в формате Астаны, заверив, что Катар будет оказывать этому формату всяческое содействие, в том числе используя свои контакты «на земле». Мы считаем такой подход весьма конструктивным, также считаем важным в идеале координировать усилия, в том числе между «астанинским форматом», Катаром и другими странами Персидского залива. Было бы оптимально, если бы все «внешние игроки», имеющие влияние на ту или иную вооруженную группу в Сирии, посылали бы четкие, скоординированные, согласованные сигналы о том, что необходимо строго соблюдать режим прекращения боевых действий в соответствии с достигнутыми в рамках «астанинского формата» договоренностей.

Режим прекращения огня не распространяется на организации, признанные СБ ООН террористическими. По большому счету участие в этом режиме вооруженных формирований, не входящих ни в ИГИЛ, ни в «Джабхат ан-Нусру», и есть критерий размежевания между ними и террористами.

Вопрос: В западной прессе, в частности в британском «Телеграф», на днях появилась статья со сведениями, якобы полученными от сирийского генерала-перебежчика, имевшего в свое время отношение к химическому оружию в Сирии. Согласно приведенным в статье сведениям, сирийский режим якобы по-прежнему имеет определенный арсенал (несколько тонн) химоружия, который утаивался от ОЗХО. Не кажется ли Вам, что появление таких материалов служит для подготовки почвы к подрыву усилий по проведению независимого, честного расследования данного вопроса и перечеркнет все, о чем вы говорили сегодня, вчера, в том числе и с Госсекретарем США Р.Тиллерсоном?

С.В.Лавров: Я читал сообщения о высказываниях беглого сирийского генерала. Из них следует, что он убежал в 2013 году. В том же году была достигнута российско-американская договоренность о химическом разоружении в Сирии в соответствии с ее присоединением к Конвенции о запрещении химического оружия. Эта договоренность была поддержана в Гааге и Нью-Йорке. На основе этой договоренности уже в 2014 г. ОЗХО получила от сирийского Правительства объявленные данные о запасах химического оружия. В том же 2014 г. ОЗХО их верифицировала. Общий объем химических веществ, подлежащих уничтожению, был зафиксирован на уровне 1,3 тыс. тонн, в то время, как генерал вчера заявил, что всего было 2000 т химоружия. Поскольку цифра в 1300 т была объявлена открыто, возникает вопрос, почему генерал три года молчал, если он знал про две тысячи тонн. 700 тонн – это большое число, такой объем не спрячешь в пробирку из-под белого порошка. Я думаю, что любой здравый человек понимает, что этот генерал был простимулирован либо пряником, либо кнутом.

Кстати, насчет разночтений в цифрах. Есть один не вымышленный, а реальный факт, который заключается в том, что ОЗХО давным-давно выявила недостачу 200 т химических веществ, находившихся в Ливии. Они пропали. Это серьезное дело. Ливия превратилась в «проходной двор» для террористов, контрабандистов оружия и прочей публики. Так легкомысленно к этому относиться я считаю непозволительно. Все наши обращения в ОЗХО и к западным партнерам наталкиваются на рассуждения о том, что эти 200 т буквально «испарились». Лучше заниматься этой реальной проблемой, чем вспоминать то, что было известно уже три года назад, и опровергать то, что фактически было предъявлено.

Вопрос: Накануне Секретарь СНБ Украины А.В.Турчинов заявил, что у вооруженных сил Украины сейчас нет другой альтернативы, кроме как продвигаться все дальше на восток страны. В некоторых публикациях даже встречался вариант с упоминанием о том, что главное - это не пересечь границу (имеется в виду с Россией). Как в Москве расценивают подобные заявления? Не означает ли это, что пора созывать «нормандский формат» для фиксирования того, как стороны, в т.ч. Украина, соблюдают Минские соглашения?

С.В.Лавров: Устойчивые сомнения в адекватности украинских политиков возникли уже давно. Это далеко не первое высказывание подобного рода. До А.В.Турчинова такую же угрожающую и воинствующую риторику регулярно применяли Президент Украины П.А.Порошенко, Председатель Верховной Рады Украины А.В.Парубий и другие деятели. Это означает, что украинское руководство не хочет выполнять Минские договоренности даже в той части, которая касается решения проблем безопасности. Напомню, что именно проблему безопасности Президент Украины П.А.Порошенко формально называет главной частью Минских договоренностей. Он отказывается обсуждать политические процессы, пока не будут решены проблемы безопасности. Заявления А.В.Турчинова означают, что Киев отказывается выполнять часть Минских договоренностей в отношении вопросов безопасности, которую считает приоритетной и абсолютно неотъемлемой, для того, чтобы все остальное решалось потом. Я думаю, всем уже давно понятно, что эта линия взята руководством Украины сознательно. Она означает также и то, что в Киеве в грош не ставят своих европейских покровителей.

Пресс-служба Кремля уже сообщила, что в ближайшее время планируется контакт в «нормандском формате». Думаю, что это будет одним из очень серьезных вопросов для рассмотрения.

?

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на встрече с главой МИД Катара Мохаммедом Рахманом Аль Тани обсудил итоги визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву, а также трехсторонней встречи РФ-Иран-Сирия.

"Мы обсудили с нашими катарскими коллегами российскую оценку ситуации (в Сирии — ред.), в том числе, как это обсуждалось в ходе визитов на этой неделе в Москву госсекретаря Тиллерсона и министров иностранных дел Сирии и Ирана", — сказал Лавров на пресс-конференции.

В Москве 12 апреля прошли переговоры и Лаврова. Переговоры заняли практически весь день: сначала, собственно, встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран, а затем они были приняты президентом РФ Владимиром Путиным. По мнению обеих сторон, встреча получилась конструктивной: Лавров и Тиллерсон сумели донести друг до друга свою точку зрения на двусторонние отношения, важнейшие международные проблемы.

В российской столице 14 апреля прошла трехсторонняя встреча глав МИД России, Ирана и Сирии.

Катар согласен с Россией в необходимости проведения тщательного расследования химической атаки в Сирии, заявил глава МИД Катара Мохаммед Рахман Аль Тани.

"Мы договорились с российской стороной о том, что очень важно провести независимое и объективное расследование", — сказал он по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По словам Мохаммеда Рахмана Аль Тани, "необходимо привести к ответу тех, кто причастен к этому преступлению". "Поэтому мы поддержим все усилия, направленные на это", — отметил он.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

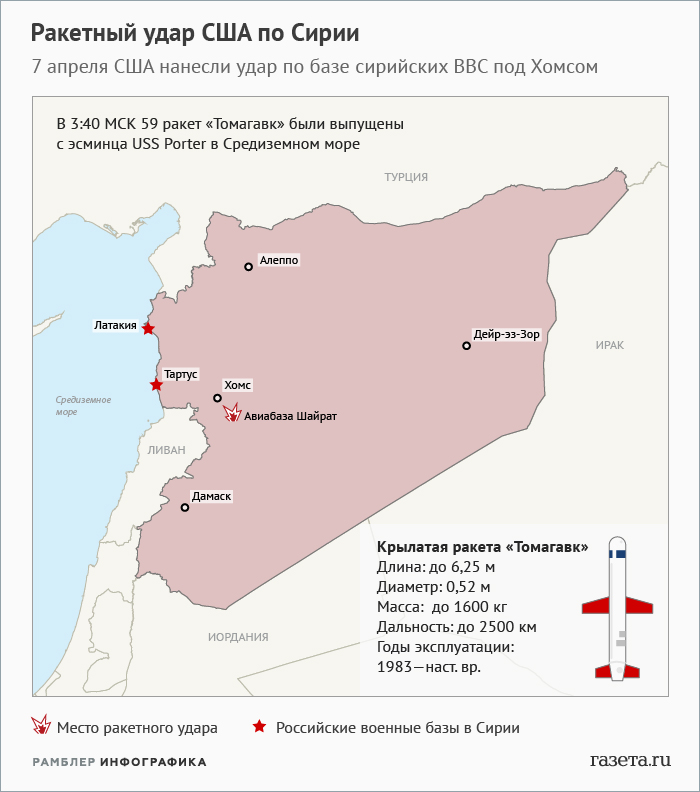

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

При этом сирийские власти заявляли, что сирийские правительственные войска никогда не применяли химоружие против мирных граждан и против террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Россия и Катар едины в том, что необходимо обеспечить полное прекращение огня в Сирии и как можно скорее достичь политическое урегулирование ситуации в стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава МИД Катара заявил о поддержке переговоров по Сирии в Астане

Он отметил, что Москва выступает "исключительно за мирное урегулирование" всех кризисов в регионе Ближнего Востока, в том числе в Сирии.

"Наша общая позиция — необходимость обеспечения полного всеобъемлющего прекращения огня между правительством и вооружённой оппозицией, продолжение антитеррористической борьбы с ИГ* и "Нусрой"*, а также ускорение поиска политического решения этого кризиса", — сказал российский министр после переговоров со своим катарским коллегой Мохаммедом Рахманом Аль Тани.

* Террористическая группировка, запрещена в России.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что переговоры с министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани были содержательными и конструктивными.

"Мы провели содержательные и конструктивные переговоры с министром иностранных дел Катара Мухаммедом Аль Тани. Мы дорожим достигнутым уровнем диалога между нашими странами", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.

Министр отметил, что стороны "рассмотрели состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в русле тех договоренностей, которые были достигнуты нашими лидерами в Москве в январе 2016 года, и затем обсуждались также в августе прошлого года".

"Мы констатировали позитивную динамику товарооборота, который за прошлый год удвоился, хотя в абсолютных объемах, конечно, оставляет желать лучшего", — добавил Лавров.

Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) повторно поместили Объединенные Арабские Эмираты в тройку самых безопасных стран в мире.

Напомним, что в 2016 году Объединенные Арабские Эмираты заняли третье место в рейтинге самых безопасных для жизни стран мира по версии Всемирного экономического форума, уступив в нем только Финляндии и Катару.

Самой безопасной страной мира в 2017 году оказалась Финляндия, которая возглавила рейтинг, состоящий из 136 позиций. Это государство также лидировало в аналогичном списке, опубликованном в октябре 2016 года.

На втором месте находятся Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Замыкает тройку Исландия. В первую десятку рейтинга в порядке убывания также вошли Оман, Гонконг (специальный район КНР), Сингапур, Норвегия, Швейцария, Руанда и Катар.

Россия в данном перечне заняла 109-ю строчку. Ее соседями оказались Перу (108-я позиция) и Камерун (110-е место).

При составлении рейтинга учитываются, в частности, ситуация с преступностью и терроризмом, а также военные конфликты.

В четверг, 13 апреля, ВЭФ признал Колумбию самым опасным государством мира. В топ-10 таких стран также вошла Украина.

Всемирный экономический форум — швейцарская неправительственная организация. Она наиболее известна своими ежегодными встречами в Давосе, на которых обсуждается международная проблематика. Членами ВЭФ являются около тысячи крупных организаций из разных стран, в том числе из России.

По данным британской компании EY, на рынке гостиничного бизнеса Дубая наблюдалось увеличение средней заполняемости на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Городские отели вывели эмират на первое место в регионе.

“Среди исследуемых городов стран Персидского залива городские отели Дубая продемонстрировали самый высокий уровень заполняемости в 89,1%, в то время как пляжные отели достигли высочайшей средней ставки за номер в $399”, — говорится в заявлении Юсуфа Вахбы, главы отдела по операциям с недвижимостью в EY, Ближний Восток и Северная Африка.

Согласно исследованию EY, проведенному в феврале 2017 года, загруженности отелей Дубая и Абу-Даби поспособствовал ряд мероприятий и выставок, таких как Gulf Food Exhibition и Bridal Show Event.

Согласно аналитикам, на половине рынков в странах Персидского залива наблюдался рост доходности номера: в ОАЭ, Кувейте и Катаре. В то же время другая половина — Саудовская Аравия, Оман и Бахрейн — пережили замедление.

МЭА: рынок нефти очень близок к балансу.

Мировой рынок нефти "очень близок" к восстановлению баланса, сообщило Международное энергетическое агентство. Однако более слабый рост спроса и высокий уровень производства в США осложняют борьбу с избыточным предложением, предупредило МЭА.

Мировые запасы нефти будут сокращаться в этом году, если ОПЕК и другие производители, такие как Россия, продолжат сокращение добычи после мая. Это может поддержать цены после почти трехлетнего спада, говорится в ежемесячном обзоре агентства.

"Рынок уже очень близок к балансу, - заявило МЭА. - [Но] хотя предложение на рынке нефти, скорее всего, сократится в этом году, производство вне ОПЕК в целом, не только в США, скоро снова будет расти".

Страны ОПЕК в марте снизили добычу нефти на 365 тыс. б/с до 31,68 млн б/с, выполнив соглашение по сокращению добычи на 104%, следует из обзора. Саудовская Аравия, а также Кувейт, Катар и Ангола сократили производство больше, чем требовалось, компенсируя отставание в Ираке и ОАЭ.

Снижение добычи произошло в основном за счет Нигерии и Ливии, которые не участвуют в соглашении по сокращению производства, а также за счет Саудовской Аравии. Добыча Саудовской Аравии составила в марте 9,93 млн б/с.

Страны вне ОПЕК, участвующие в сделке, в марте снизили производство на 64% от целевого уровня.

"Мировые запасы могли незначительно увеличиться в I квартале", - сообщило агентство. Хотя "это может показаться удивительным, поскольку это произошло после начала реализации сокращения производства ОПЕК", это отражает рост экспорта группы в конце прошлого года.

Запасы нефти в 34 странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в I квартале увеличились на 38,5 млн баррелей до около 3 млрд баррелей, что компенсировало снижение запасов в развивающихся странах.

При этом, по данным МЭА, мировые запасы нефти сократились в феврале и марте, однако спрос был более слабым, чем ожидалось ранее. Агентство снизило прогноз роста спроса на нефть в 2017 г. на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) до 1,3 млн б/с. Общий спрос на нефть в 2017 г. составит 97,9 млн б/с, следует из обзора.

Добыча нефти за пределами ОПЕК в этом году увеличится на 485 тыс. б/с после сокращения на 790 тыс. б/с годом ранее. Отчасти это связано с восстановлением цен до уровня выше $50 за баррель. Объем производства в США к концу 2017 г. вырастет на 680 тыс. б/с по сравнению с прошлым годом, прогнозирует МЭА.

На рынок влияют свидетельства строгого соблюдения членами ОПЕК соглашения о снижении добычи, с одной стороны, и восстановление добычи сланцевой нефти в США, с другой.

Цены на нефть марки Brent достигли максимума за месяц, превысив $56 за баррель в среду, после чего перешли к снижению. На заседании 25 мая ОПЕК решит, следует ли продлить соглашение еще на шесть месяцев.

В Иране в воскресенье будут запущены новые газовые и нефтяные проекты

Нефтяные и газовые проекты, на сумму около $ 20 млрд. будут официально открыты президентом Ирана Хасаном Роухани в воскресенье, объявил министр нефти Ирана в среду, сообщает IRNA.

В беседе с журналистами после встречи кабинета министров в Тегеране, Бижан Намдар Зангане сказал, что некоторые новые фазы газового месторождения "Южный Парс" в дополнение к разработке нефтяного слоя гигантского месторождения и некоторых крупных нефтехимических проектов будут введены в эксплуатацию, сообщает IRNA.

Среднесуточный экспорт нефти и газового конденсата из Ирана пересек отметку 2,6 млн. баррелей в год до 20 марта, сказал он, добавив, что его министерство будет продолжать увеличивать экспорт в этом году до марта 2018 года.

Фазы 11, 13, 14, 23, 22 и 24 "Южного Парса" будут открыты в период до марта 2019 года, добавил министр. Зангане отметил, что добыча газа Ираном с совместного месторождения "Южный Парс" достигла уровня добычи Катара, отметив, что Иран будет развивать производство, поскольку в Катаре начинается форсированная добыча.

Он сказал, что Иран увеличит суточную добычу нефти на 4 млн. баррелей, извлекая больше газа из совместного месторождения.

Согласно IRNA, развитие фаз 17, 18, 19, 20 и 21 газового месторождения "Южный Парс" было реализовано во время пребывания президента Роухани у власти, и они будут официально открыты в воскресенье на церемонии, в которой примут участие иранские и иностранные должностные лица.

Бижан Намдар Зангане также заявил в среду, что президент Ирана официально запустит работу трех крупных нефтеперерабатывающих заводов в Ассалуйе, в районе газового месторождения "Южный Парс", сообщает Mehr News.

Китайская компания UnionPay International и белорусский BPS-Sberbank заключили соглашение о всестороннем сотрудничестве. Как сообщила китайская сторона, в соответствии с документом в Белоруссии начнется оформление банковских карт UnionPay.

BPS-Sberbank начнет принимать заявки на оформление карт UnionPay и выпускать банковские карты до конца 2017 г. В Белоруссии также будет проведена рекламная кампания по популяризации UnionPay.

Ранее сообщалось, что в Иордании впервые выпустили банковские карты китайской платежной системы UnionPay. По данным компании UnionРay International, все банкоматы и потребительские терминалы в Иордании принимают карты UnionPay.

В настоящее время карты UnionPay используются в 11 странах и регионах Среднего Востока. Так, в ОАЭ доступен сервис UnionPay QuickPass. Платежи можно совершить с помощью чип-карт или смартфонов. В Саудовской Аравии и Катаре карты UnionPay принимают 40% банкоматов и 50% магазинов.

В целом почти 50 стран и регионов используют карты этой китайской платежной системы. Во всем мире сейчас насчитывается 34 млн коммерческих предприятий и более 2 млн банкоматов, принимающих карты UnionPay. Эта сеть покрывает более 150 стран и регионов.

«Трубопроводный газ останется основой газоснабжения в Европе еще долгое-долгое время».

Компания Wintershall – крупнейший в Германии газо- и нефтедобытчик. И самый давний немецкий партнер «Газпрома», сотрудничающий с ним с 1990 г. В 2015 г. компании завершили обмен активами, бизнес Wintershall изменился: стал меньше, но более структурированным. Прошлый год стал первым, когда из отчетности компании исчезли доходы трейдера Wingas, а также компаний, занимающихся хранением газа в Европе. В результате выручка Wintershall в 2016 г. снизилась в 5 раз – до 2,8 млрд евро, а прибыль до уплаты налогов и процентов (EBIT) – в 3 раза – до 517 млн евро. Довольна ли Wintershall и ее акционер BASF результатами обмена активов, собирается ли компания увеличивать выручку и за счет чего, «Ведомостям» рассказал председатель правления Wintershall Марио Мерен.

– Вы в 2015 г. заявили, что простые времена для нефтегазовой отрасли прошли. Но есть ли шанс, что сложный период закончится и когда?

– Если бы я был обладателем хрустального шара, то я бы знал, когда эти времена кончатся. Но, к сожалению, у меня его нет. Мне кажется, в газовой индустрии нам надо привыкнуть к тому факту, что будет волатильность цен. Волатильность не пройдет. Я убежден, что настанет время, когда цены на энергоносители пойдут вверх снова, мы это увидим и в нефти, и в газе, как мы уже могли наблюдать в последние месяцы. Но и будет время, когда цены на энергоресурсы снова будут падать. И поэтому я уверен, что простые времена точно прошли. Нашей компании в этих условиях надо следить за тем, чтобы у нас был стабильный портфель проектов, чтобы мы были эффективны, здоровы. Для того чтобы не только получать плюсы от хороших времен, когда цены высоки, но и быть в состоянии зарабатывать деньги и инвестировать их на том этапе, когда цены низкие.

Я не ожидаю, что однажды кто-нибудь появится и скажет: «Марио, расслабься, ведь с нынешнего момента цены на нефть всегда будут выше $100 за баррель». К сожалению, этого не произойдет, но, если такой человек все-таки найдется, я буду рад его приветствовать.

– Смогли ли вы извлечь выгоду из падения рынка? Может быть, удалось закупить дешевый газ в надежде, что цены на топливо вновь вырастут?

– Это могло бы быть неплохим бизнесом, но, к сожалению, это не наша бизнес-модель. Завершив обмен активами с «Газпромом» в 2015 г., мы продали все активы по торговле и хранению газа. Так что наша бизнес-модель сегодня заключается в том, что мы, с одной стороны, добываем нефть и газ, а с другой – участвуем в транспортировке, т. е. вы можете контрактовать у нас транспортные мощности. Следовательно, мы не трейдеры, которые покупают газ по низким ценам сегодня, чтобы хранить его и продавать позже по более высоким ценам. Мы просто добываем газ, продаем его по текущим ценам и, конечно, надеемся на то, что цена на газ вырастет.

– Как падение нефтяных и газовых цен повлияло на компанию?

– Я думаю, все в жизни имеет хорошие и плохие стороны. Плохая здесь в том, что мы получаем меньше выручки. В нашем распоряжении просто меньше денег. Хорошая – мы начали фокусироваться. Думать, что действительно важно для производства газа, что нужно в итоге. Применяя такой подход, можно найти множество вещей, которые подлежат изменению или сокращению. Так что мы начали немного худеть, привели себя в лучшую форму, сели на диету, и это, в принципе, хорошо. Люди не способны порой здраво сокращать затраты, когда они думают, что они неприкасаемые. А так было при высоких ценах на нефть и газ.

Кроме того, во время кризиса появляется еще одна возможность – купить больше за один доллар. Если посмотреть сегодня на стоимость эксплуатации платформы в Норвегии, то она снизилась там с $600 000–$700 000 в день до $300 000 в день и меньше. То же самое случилось в мелководных зонах Нидерландов, где стоимость эксплуатации составляла от $180 000 до $200 000 в день, а теперь – меньше $100 000 за некоторые платформы. Так что сейчас определенно хорошая ситуация, которой у нас не было три-четыре года. Сейчас не производители диктуют цены, а спрос, т. е. покупатели. И, конечно же, мы этим пользуемся при закупках товаров, услуг, оборудования, так же как и наши поставщики в свое время использовали высокие цены на нефть, чтобы не давать скидок.

Мы везде пытаемся снижать затраты и обсуждаем каждый контракт в отдельности, чтобы посмотреть, где мы можем сэкономить.

Значение России для Wintershall

– Какую долю занимает Россия в бизнесе Wintershall? Какая доля в выручке на нее приходится?

– Выручка – не думаю, что это наиболее важный здесь показатель. Если взять результат, добычу и резервы, то тогда можно сказать, что Россия, грубо говоря, занимает 50% в бизнесе Wintershall.

– Вас устраивает доля России в вашем бизнесе или вы хотите ее как-то изменить?

– Я думаю, что в рамках того портфеля, который у нас есть на текущий момент, у России, доля которой равна 50%, очень сильная позиция. Но что более важно – у российских проектов есть потенциал роста. Но и проекты в оставшейся части портфеля тоже имеют потенциал к развитию. Я считаю, что наш портфель очень хорошо сбалансирован. Мне нравится такой баланс, и если растет одна часть портфеля, то пусть растет и другая. Но если в какой-то момент какая-нибудь часть портфеля займет, например, 55% в бизнесе компании или, скажем, 45%, я не буду нервничать. Конечно, незначительные изменения могут произойти.

Когда, например, в 2018 г. большая доля газа пойдет к нам из Норвегии с месторождения Maria, то не исключено, что доля России снизится, например, до 49%, а когда мы через два года с «Газпромом» начнем разрабатывать 4-й и 5-й участки ачимовских отложений, то эта доля, возможно, увеличится, скажем, до 56%, что приблизительно находится в приемлемом диапазоне изменения нашего портфеля.

– А вот политиков ЕС пугает 30%-ная зависимость Европы от российского газа...

– Да. Но в таком случае Евросоюз мог бы так же сильно беспокоиться и по поводу зависимости от Норвегии, на которую тоже приходится 30% поставок на внутренний рынок Европы. Нам, как компании (а мы прежде всего компания-газодобытчик), необходимо работать там, где находятся запасы углеводородов. Я могу, например, взять карту, указать на Новую Зеландию и попытаться добывать газ там. Но это не сработает.

Во-первых, нам надо посмотреть, где имеются углеводороды. Во-вторых, нам надо подумать, где мы можем активно участвовать и где у нас уже налажены взаимоотношения или партнерства.

Поэтому у Wintershall есть стратегия концентрации на конкретных регионах – как с точки зрения отношений, так и с технологической точки зрения. Мы можем принести пользу нашим контрагентам.

Я думаю, что в Евросоюзе некоторые люди не понимают, как изменился газовый рынок за последние пять лет. Я не вижу, что в Европе есть недостаток газа – я вижу сверхпредложение. Я вижу, что цены на энергоносители существенно снижаются. По всей видимости, газа в мировой системе более чем достаточно. Если тебе не нравится один газ – пойди и купи другой. И ты его можешь получить по другой цене. И поэтому я никогда не пойму аргумента «быть в зависимости». Конечно, это могло бы быть проблемой для некоторых государств, которые не имеют несколько источников поставки сырья. А у нас в Германии – мы счастливчики: у нас есть возможность закупать СПГ из Нидерландов или Бельгии, у нас есть и русский трубопроводный газ – у нас много источников, откуда брать углеводороды. Да, в юго-восточной части Европы есть страны, которые не имеют доступа к нескольким каналам снабжения, но здесь, по-моему, решение не может заключаться в том, чтобы отрезать себя от единственной возможности снабжения. Надо, наоборот, создать больше возможностей получать газ. И это ведет нас к тому, что не стоит обсуждать зависимость от того или иного источника газа или производителя, нам надо обсуждать возможность улучшения инфраструктуры. В тот момент, когда появится полная инфраструктура, позволяющая теоретически доставлять газ, прибывающий в Португалию в виде СПГ до Словакии, у нас будет интегрированный рынок. И во многих местах эта инфраструктура уже существует.

Взять, например, Польшу. Она может сегодня с легкостью получать газ по реверсу с северо-запада Европы. Наша компания совместно с «Газпромом» инвестировала большие деньги для того, чтобы это сделать возможным. Кроме того, в Польше есть свой СПГ-терминал в Свинемюнде, который она тоже может использовать.

Так что если им не нравится российский газ, они могут без проблем закупать газ в Норвегии, Великобритании или Нидерландах... Но я подозреваю, что цена на российский газ и в ближайшее время будет ниже, чем, например, на СПГ из США или Катара.

– Какие вы видите риски для Европы из-за низких запасов газа в хранилищах Украины? Стоит ли в этих условиях сделать ставку на строительство Nord Stream 2?

– Прежде всего, в этом году мы видели первую за последние три года настоящую зиму в Европе. И поэтому подземные хранилища газа (ПХГ) опустошались достаточно быстро. В предыдущие годы многие ставили вопрос, нужны ли вообще подземные хранилища. Теперь мы увидели, что очень хорошо иметь их. Но кроме того, мы увидели, что очень хорошо иметь Nord Stream, который надежно поставляет по 55 млрд куб. м газа в год, точнее говоря, 80% от этого объема, так как до сих пор существуют ограничения. Уровни в хранилищах действительно были низкими и в Германии, и на Украине, и, конечно же, была обеспокоенность по этому поводу. Могла сложиться ситуация, при которой газа могло не хватить. Это доказывает, что нам нужно развивать инфраструктуру для его доставки в Европу.

Мы сами себя загоняем в бутылку, сами создаем узкие горлышки. Нам не нужно было бы уделять особое внимание ПХГ, если бы мы могли использовать Nord Stream на 100%. Но использовать его на 100% мы не можем из-за [политической ситуации с газопроводом] OPAL. Была надежда решить эту проблему, все стороны вроде бы уже договорились, были даже проведены первые аукционы, но потом польские компании и польское правительство возразили...

По моему убеждению, наилучший способ избавиться от неопределенности – закончить инфраструктурные проекты. Мы должны держать это в уме. Это касается и полной загрузки OPAL, и реализации Nord Stream 2. Чем больше поставщиков, тем лучше. Всегда же может что-то случиться.

Я не понимаю, когда люди при решении вопроса – строить или не строить Nord Stream 2 – говорят только о политической составляющей и опасаются ее. А о технических вещах никто вообще не вспоминает! Даже если взглянуть на украинскую систему газоснабжения... Она совсем старая! Европейские потребители уже заплатили миллиарды за транспортировку газа через Украину. Я не знаю, куда пошли эти деньги, но точно не на модернизацию системы газопроводов на Украине. Нам нужно убедиться, что в любое время мы можем получить газ. Если газа не будет, то люди начнут винить в этом газовую индустрию, и именно поэтому мы как газовая индустрия должны бороться за получение разрешения на строительство необходимой инфраструктуры и, если мы ее построили, за право ее использовать.

– В конце 2016 г. польская компания PGNiG вместе с правительством Польши обжаловала в суде решение Еврокомиссии, позволяющее «Газпрому» увеличить использование газопровода OPAL и объемы прокачки газа по Nord Stream, к иску пытается присоединиться и украинский «Нафтогаз». Есть ли сейчас возможность разрешить ситуацию с OPAL?

– Конечно, мы говорили с Еврокомиссией, недавно в Хьюстоне на конференции CERA я имел возможность поговорить с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефковичем и с министром энергетики России Александром Новаком. Мы разговариваем и с немецкими политиками. Три недели назад у нас в Касселе в гостях была новый федеральный министр экономики г-жа Бригитте Циприс. Так что мы этот вопрос постоянно поднимаем. Однако в настоящее время, к сожалению, нет возможности обсуждать этот вопрос в рамках переговоров между Комиссией ЕС и компаниями. Идет судебный процесс по инициативе Польши, и, пока судья не примет решение на европейском уровне, ничего не произойдет. Кроме того, идет еще одно судебное дело в Дюссельдорфе, а этот суд вынесет свое решение только после того, как суд ЕС придет к решению.

– Но ведь всегда можно пойти на мировую, например, и в отношении Nord Stream 2.

– Это бы означало, что необходимо вести переговоры и с PGNiG (как одной из сторон, инициировавших разбирательство), и с польским государством, которое возбудило судебное дело. На самом же деле ни один из приведенных аргументов не имеет отношения к проекту, что затрудняет достижение соглашения. Кроме того, достижение договоренности предполагает участие двух сторон, которые действительно хотят ее достичь. Аргументы, которые я вижу против договора по OPAL, совпадают с аргументами против Nord Stream 2. Эти доводы вообще никак не соотносятся с реальностью и фактической ситуацией на газовом рынке. Польские компании могли бы без проблем законтрактовать мощности OPAL. Никто им не мешает. Но они говорят: «Нам в Польше эти мощности не нужны, и у вас их также быть не должно. Нам нравится, что эта инвестиция не приносит пользы, и мы знаем, что это доставляет головную боль «Газпрому», и это нам нравится». Вот их общий смысл.

– Есть понимание, как будет дальше развиваться проект Nord Stream 2? Будете ли вы в нем участвовать?

– Мы не участвуем в проекте, мы не можем изнутри судить, все ли идет по плану. Мы через публичную плоскость отслеживаем план-график. И у меня есть впечатление, что проектная компания под руководством Маттиаса Варнига делает работу так же прекрасно, как и с первым трубопроводом. В настоящее время они выполняют все этапы работ – от проведения тендеров и получения разрешений до строительства площадок для прокладки труб и т. д. На мой сторонний взгляд, проект набрал темп и идет хорошо.

– Курт Бок, предправления BASF, акционера Wintershall, встречался с президентом Владимиром Путиным, не могло быть такого, чтобы они не затронули этот вопрос.

– Мы работаем над структурой – как поддержать проект. И когда мы поймем, как поддержать его, обязательно сразу расскажем. В текущей же обстановке, когда очень много сторон смотрят на любую возможность сорвать строительство Nord Stream 2, мы должны быть осторожны говорить слишком рано и слишком много. Я понимаю, что вы хотите что-то узнать, но в контексте проекта – чем меньше мы говорим, тем лучше.

Политика погубила бизнес

– В одном из интервью вы сказали, что лучшая транзитная страна – это Балтийское море. Может быть, Черное море тоже нужно рассматривать как транзитную страну?

– Я использовал пример с Балтийским морем как метафору. И хотел сказать: если ты продаешь что-то, то ты это пытаешься продать наиболее прямым путем. Чем больше участников между тобой и покупателем, тем ниже эффективность и выше зависимость. И поэтому Nord Stream – самый лучший и эффективный способ состыковать Россию (продавца) и Германию (покупателя). Кроме того, это способ соединить наши страны. У нас сильная связь благодаря этому газопроводу. Российские ресурсы и немецкий, европейский, рынок связаны. Это не СПГ-танкер, который плывет себе, скажем, из Катара – и непонятно, когда причалит к берегам Европы или еще куда-нибудь. В этой парадигме у «Газпрома» есть обеспеченный спрос, а у Европы есть безопасность с точки зрения поставок.

По поводу «Южного потока» я должен быть сейчас очень осторожен, чтобы не заплакать. Я периодически подсчитываю (а наша компания принимала участие в проекте): если бы тогда все не застопорилось – мы бы уже сегодня пустили газ по «Южному потоку», по двум ниткам. Мы уже готовы были приступить к прокладке – трубы были готовы, суда были готовы, они уже практически выходили на позицию.

Политики – прежде всего в Европе, но, может быть, и по ту сторону Атлантики – препятствовали строительству трубопровода. И что теперь? С отказом от строительства «Южного потока» система поставок газа в Европу стала безопаснее? Юго-восточные страны ЕС получили много пользы от отказа от строительства? У меня, конечно, есть свое мнение на сей счет.

– Есть какие-то реальные убытки? Недополученная прибыль? Вы считали?

– Нет у меня таких расчетов, не могу сказать, что мы как компания что-то в физических деньгах потеряли, так как у нас были очень честные и прозрачные контракты с «Газпромом». Кто потерял – так это точно безопасность поставок газа в Европу. Она больше всего проиграла. И такие страны, как Болгария, Румыния. Они потеряли повышенную энергобезопасность, а также доходы от транспортировки газа, не создали рабочие места для строительства и эксплуатации газопровода. Но я, пожалуй, прекращу сокрушаться по этому поводу – история закончена. Нам в Wintershall надо делать всё для того, чтобы обезопасить поставки в Европу. Обеспечить полную загрузку Nord Stream и построить Nord Stream 2.