Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Государственная ипотечная компания выдала кредит тысячному заемщику в рамках программы правительства Кыргызской Республики «Доступное жилье 2015-2020». Сообщает пресс-служба минэкономики КР в четверг.

Министр А. Кожошев вручил сертификат 1000-го кредита для приобретения жилья Айнагуль Балбаевой, жительнице г. Бишкек.

С момента выдачи первого кредита в марте 2016 года и до настоящего времени ГИК выдала 1000 кредитов на общую сумму 1 218 476 403,00 сомов.

Деятельность компании охватывает все регионы Кыргызстана. Разработаны и успешно реализуются два основных механизма ипотечного кредитования – «Приобретение готового жилья» и «Индивидуальное строительство жилья».

Кредиты выдаются через 12 банков, являющихся партнерами ГИК. Приоритетными категориями на данном этапе по-прежнему остаются работники бюджетной сферы.

«Гагаринский урок» прошел в Бишкеке

13 апреля в Российском центре науки и культуры в Бишкеке в рамках празднования Дня космонавтики состоялся урок имени Юрия Гагарина «Космос – это мы. Гагаринский урок» с участием учащихся 9 классов бишкекской школы-гимназии №39.

Школьники посмотрели обращения Юрия Лончакова, Героя России, летчика-космонавта, начальника Центра подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина и других летчиков-космонавтов, а также документальный фильм «Когда вернется Гагарин».

Ребята также посетили библиотеку РЦНК в Бишкеке, ознакомились с материалами книжной выставки ко Дню космонавтики. Желающие получили бесплатный доступ к фондам электронной библиотеки «ЛитРес» в рамках проекта «Мой русский».

Россия и Белоруссия подписали пакет документов по условиям сотрудничества в нефтегазовой сфере.

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак и Заместитель председателя Совета Министров Республики Беларусь Владимир Семашко подписали пакет документов, регулирующих вопросы поставок нефти и цены на газ.

Были подписали следующие документы:

Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 г. и дальнейшем сотрудничестве в газовой сфере;

Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности открытого акционерного общества «Белтрансгаз» от 25 ноября 2011 г.;

Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов от 12 января 2017 г.

В подписанных документах, в частности, установлен порядок определения цены на газ для Белоруссии в период до 31 декабря 2019 года в привязке к цене на газ для потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа, с правом применения корректирующего коэффициента, определяемого Правительством Республики Беларусь и ПАО «Газпром», и предусмотрена разработка в срок до 1 января 2018 года предложений по программе формирования общего рынка газа ЕАЭС к 2025 году.

Подписанные документы также регламентируют условия поставок в нефти Белоруссию. В частности, определены объемы российской нефти, учитываемые в индикативных балансах в период с 2017 по 2024 год, которые составляют 24 млн тонн нефти трубопроводным транспортом.

По итогам подписания Стороны подтвердили намерение продолжить взаимодействие по остальным вопросам экономического развития.

Новый таможенный кодекс все ближе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал пакет документов по развитию евразийской интеграции. В том числе договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. Главы России, Армении, Казахстана и Киргизии поставили свои подписи под документом еще в декабре.

Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза подписан президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе главы государства.

Нормы документа направлены на дальнейшее углубление интеграционных процессов и рост объемов торговли между ЕАЭС и мировым сообществом, отметили в пресс-службе.

Напомним, что президент Армении Серж Саргсян, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, президент России Владимир Путин подписали в рамках заседания Высшего совета Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге 26 декабря. Глава Белоруссии на встрече не присутствовал, однако, как сообщил тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, документы были полностью согласованы с белорусскими партнерами.

Для рыбопромышленников представляет интерес, в частности, как в новом кодексе будут урегулированы вопросы оформления тароупаковочных материалов.

Об одобрении проекта Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительствами Российской Федерации и Республики Беларусь о порядке формирования цен при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, и дальнейшем сотрудничестве в газовой сфере.

Распоряжение от 13 апреля 2017 года №682-р. Проект Протокола предусматривает, что с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года включительно цена на газ для Республики Беларусь будет определяться в соответствии с отдельным протоколом, заключённым между ПАО «Газпром» и Правительством Республики Беларусь, который подписывается одновременно с Протоколом.

Справка

Подготовлено Минэнерго России.

Подписанным распоряжением одобрен проект Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь (далее соответственно – Протокол, Соглашение), и дальнейшем сотрудничестве в газовой сфере.

Соглашение подписано 25 ноября 2011 года в Москве.

Проект Протокола предусматривает, что с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года включительно цена на газ для Республики Беларусь будет определяться в соответствии с отдельным протоколом, заключённым между ПАО «Газпром» и Правительством Республики Беларусь, который подписывается одновременно с Протоколом.

Кроме того, предусматривается, что до 1 января 2018 года должны быть разработаны предложения по программе формирования к 1 января 2025 года общего рынка газа Евразийского экономического союза, на основе которых будут вноситься изменения в Соглашение, предусматривающие определение цены на газ для Республики Беларусь.

Предлагается также установить, что Протокол будет временно применяться с даты его подписания и вступит в силу с даты получения последнего письменного уведомления по дипломатическим каналам о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. Действие Протокола будет распространяться на отношения, возникшие с 1 января 2017 года (за исключением положений, которые применяются к отношениям, возникшим с 1 января 2015 года).

Проект Протокола не противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и других международных договоров Российской Федерации.

Проект Протокола рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 13 апреля 2017 года.

Об одобрении проекта Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительствами Российской Федерации и Республики Беларусь об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности открытого акционерного общества «Белтрансгаз».

Распоряжение от 13 апреля 2017 года №681-р. Проект Протокола предусматривает замену правовых норм, применяемых в соответствии с Соглашением о правилах доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере транспортировки газа по газотранспортным системам, включая основы ценообразования и тарифной политики, от 9 декабря 2010 года, на правовые нормы Протокола о правилах доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере транспортировки газа по газотранспортным системам, включая основы ценообразования и тарифной политики, который является приложением к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

Справка

Подготовлено Минэнерго России.

Подписанным распоряжением одобрен проект Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности открытого акционерного общества «Белтрансгаз» (далее соответственно – Протокол, Соглашение).

Соглашение подписано 25 ноября 2011 года в Москве.

Проект Протокола предусматривает замену правовых норм, применяемых в соответствии с Соглашением о правилах доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере транспортировки газа по газотранспортным системам, включая основы ценообразования и тарифной политики, от 9 декабря 2010 года, на правовые нормы Протокола о правилах доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере транспортировки газа по газотранспортным системам, включая основы ценообразования и тарифной политики, который является приложением к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

Проектом Протокола предлагается также закрепить полномочия ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» на определение в контрактах между ними объёмов, сроков, цены и других условий поставки газа в Республику Беларусь с 2012 года.

Предлагается также установить, что Протокол будет временно применяться с даты его подписания и вступит в силу с даты получения последнего письменного уведомления по дипломатическим каналам о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Проект Протокола не противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и других международных договоров Российской Федерации.

Проект Протокола рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 13 апреля 2017 года.

Мировая в пользу Лукашенко

Россия и Белоруссия подписали мирное нефтегазовое соглашение

Рустем Фаляхов

На нефтегазовом фронте между Россией и Белоруссией перемирие. Временное. Минск снова будет получать нефть на переработку в полном объеме и кредиты на оплату поставок газа. А каких уступок добилась Москва, станет известно позднее. Но, скорее всего, они будут из сферы политики, а не экономики, уверены эксперты.

Правительство одобрило пакет документов по нефтегазовым спорам с Белоруссией. «Сегодня мы пришли к решениям, которые удовлетворяют обе стороны. И важно, что они в целом понятны и прозрачны», — сообщил в четверг премьер Дмитрий Медведев.

Сложная ситуация во взаимоотношениях двух стран возникла не по вине России, отметил российский премьер.

«К сожалению для нас, в какой-то момент наши партнеры просто перестали платить в полном объеме по контракту, образовалась значительная задолженность», — сказал премьер.

В итоге кабмин утвердил три протокола. Первый определяет объемы поставок российской сырой нефти с 2017 по 2024 год в размере 24 млн тонн ежегодно трубопроводным транспортом.

Второй протокол, по словам Медведева, устанавливает порядок определения цены на газ для Белоруссии в период до 31 декабря 2019 года.

Этот протокол «предусматривает разработку в срок до 1 января 2018 года предложения по программе формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза к 2025 году».

Утром протокол — вечером деньги

Третий протокол содержит правила доступа к системе транспортировки газа. «Вместо ранее применяемых норм будут применяться нормы Евразийского экономического союза. Протокол затронет в том числе и вопросы ценообразования и тарифной политики. Этот пакет документов позволит минимизировать риски возникновения ценовых споров или двойственного, разного толкования правил в будущем», — сообщил Медведев, добавив, что дополнительные заверения и гарантии по этой проблеме были получены от правительства Белоруссии еще вчера.

Тем не менее возобновление поставок в полном объеме возможно только после отмашки из «Газпрома». «Ожидаем возврата долга «Газпрому», после этого приступим к реализации рассматриваемых сегодня соглашений», — подчеркнул премьер.

Во второй половине дня «Газпром» подтвердил оплату долга: «Белорусская сторона в полном объеме, в сумме $726,2 млн, погасила просроченную дебиторскую задолженность перед «Газпромом» за поставки российского газа в 2016–2017 годах».

Оперативность, с которой Минск погасил задолженность перед «Газпромом», объясняется просто. Накануне было объявлено, что правительство России выделит Белоруссии межгосударственный кредит в $1 млрд и еще $600 млн двумя траншами Минск получит из Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).

Таким образом, долг Белоруссии перед Россией составит, по экспертным оценкам, $7 млрд. Российский Минфин объем задолженности белорусов не комментирует.

Эмират Белоруссия

Нефтегазовый конфликт двух стран длится второй год. В его основе — отказ белорусского президента Александра Лукашенко подписывать Таможенный кодекс Евразийского союза, ранее ратифицированный остальными членами Евразийского союза: Россией, Казахстаном, Арменией и Киргизией.

Основная претензия со стороны Белоруссии — в кодексе слишком много изъятий и исключений, не способствующих углублению интеграции и подрывающих самые основы белорусской экономики.

«Давайте уберем всякие ограничения. Но если готовы сегодня только подписывать договор, а ограничения убрать через 10–15 лет, то вот тогда и подпишем», — грозил Лукашенко еще в 2013 году, выступая с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

Речь идет о договоренности между Москвой и Минском, согласно которой Белоруссия импортирует российскую нефть беспошлинно, однако возвращает в российский бюджет пошлину, получаемую от экспорта за пределы страны нефтепродуктов, полученных из этой нефти.

По словам Лукашенко, если бы пошлины оставались в белорусском бюджете, он «построил бы в стране Эмираты».

Россия готова нести издержки

Но по расчетам российского Минфина, если Москва уступит требованиям Лукашенко и откажется от возврата пошлин, то бюджет будет терять ежегодно примерно $30 млрд.

Прекратить изъятие экспортных пошлин на нефтепродукты из белорусского бюджета рекомендовал межгосударственный суд СНГ еще в 2010 году. Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра, заявил, что Москва «прислушается к рекомендациям», но подчеркнул, что это именно рекомендация.

Летом 2013 года Дмитрий Медведев подтвердил, что Россия «готова нести издержки». Минск воспринял его слова однозначно — к 2015 году Россия прекратит изымать экспортную пошлину.

3 апреля этого года в Санкт-Петербурге состоялись переговоры между президентами Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. Было заявлено, что между странами не осталось нерешенных вопросов. Путин отвел 10 дней на урегулирование проблемы. Этот срок истекает 13 апреля.

О деталях принятых в четверг протоколов не сообщается ни российской, ни белорусской стороной. Но накануне белорусский вице-премьер Владимир Семашко в эфире телеканала «Беларусь 1» приоткрыл тайну: Россия обязуется поставлять ежегодно по 24 млн тонн нефти до 2024 года (осенью 2016 года из-за отказа Белоруссии оплатить долг за газ поставки российской нефти были сокращены на четверть).

До 2019 года включительно из этих 24 млн тонн 18 млн будут поставляться на переработку белорусским НПЗ, а 6 млн тонн — «перетаможиваться», уточнил Семашко. При этом ввозные пошлины от «перетаможки» будут зачисляться в бюджет Белоруссии.

Кроме того, с Белоруссии будет снято обязательство поставлять в Россию 1 млн т нефтепродуктов в год, что позволит сэкономить $150 млн в год. Общий экономический эффект от новых нефтегазовых договоренностей оценивается для экономики Белоруссии в $2,1 млрд, подсчитал Семашко.

Российский вице-премьер Аркадий Дворкович также сообщал ранее, что «Газпром» будет предоставлять Белоруссии скидку в виде понижающего коэффициента к формуле цены на газ. Размер скидки он не уточнил. Эксперты называли дисконт в $10–15.

В четверг Дворкович заявил, что цена на российский газ для Белоруссии составит менее $130 за тысячу кубометров.

Танцы на европейских граблях

Если Россия будет создавать «общий рынок газа», то механизм, принятый в четверг, не будет способствовать подлинной интеграции стран – членов ЕАЭС, считает замгенерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Общий рынок газа, или, неважно, помидоров, — это когда рынок назван общим, но на деле внутри каждой страны сохраняются национальные правила регулирования рынка. В случае с газом это будет означать, что перемещение товара через границу будет максимально упрощено и либерализовано, от чего, естественно, будет терять Россия как поставщик товара, а вот преимуществ единого рынка — возможность продавать газ конечным потребителям и получать дополнительную маржу — поставщик не получит», — говорит эксперт.

По мнению Гривача, на пространстве Евразийского союза необходимо создавать не общий, а единый рынок газа — с единым законодательством, правами и обязательствами. Переходный период до 2025 года вполне достаточен.

«Европейский союз уже 20 лет создает единый энергорынок и тоже значительную часть этого времени растратил на мероприятия, которые имитировали формирование единого рынка, но на деле не обеспечивали его функционирование», — отмечает эксперт.

Он скептичен и относительно возможности создания единого рынка газа в Евразии в 2025 году. «Скорее всего, это не удастся. Тем более если в его основу будет положен план создания квазиинтеграционного «общего рынка». Это будет лишь повторением танца на европейских граблях без реального движения вперед. И если ЕАЭС — это всерьез и надолго, то ценное время будет потрачено впустую», — говорит Гривач.

На этом этапе в варианте «общего рынка» интересы России, на первый взгляд, не просматриваются, отмечают эксперты. Но сказать, что Россия проиграла нефтегазовую войну Белоруссии или Казахстану, было бы неточно. Лукашенко в конце концов подписал Таможенный кодекс Евразийского союза.

Российский маневр, возможно, заключался именно в этом. К тому же Россия выиграла время, обозначив 10-летний переходный период к переходу на новые правила функционирования газового рынка.

Россия, торгуясь с партнерами или заклятыми друзьями, не всегда меняет экономические аргументы на экономические.

Тем более когда речь идет о Евразийском союзе, проекте преимущественно политическом.

Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политтехнологий, говорит, что «в подобных торгах, как с Белоруссией, экономика меняется на политику». По его мнению, возможно, вскоре «мы услышим о том, что под белорусским Бобруйском будет размещена российская военная авиабаза, хотя раньше Минск возражал против усиления российского присутствия на территории Белоруссии».

В Бишкеке завершилось заседание Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны стран СНГ

«Мы выработали предложения и рекомендации по совершенствованию взаимодействия при несении боевого дежурства силами и средствами объединенной системы ПВО СНГ» — заявил начальник главного штаба – первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил генерал-лейтенант Павел Кураченко.

Соответствующие рекомендации выработаны после проведения совместной тренировки дежурных сил объединенной системы ПВО стран-участниц СНГ в октябре 2016 года. Предложения касаются как законодательной базы, так и технического обеспечения объединенной системы ПВО на постсоветском пространстве.

На 2017 год запланирован учебно-методический сбор командующих ПВО и ВВС стран-участниц СНГ, а также специалистов, отвечающих за применение Единой системы государственного радиолокационного опознавания, и совместная тренировка с их участием.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ

Первая отправка новобранцев из Башкирии состоится 22 апреля

Первая отправка новобранцев из Республики Башкортостан состоится 22 апреля. В весенний призыв регион направит в Вооруженные Силы более 5100 граждан.

По словам военного комиссара Башкирии Игоря Харченко, Сухопутные войска пополнят более 2,5 тысячи жителей республики, Воздушно-космические силы — 150, Ракетные войска стратегического назначения — около 560, Воздушно-десантные войска — 180, воинские части центрального подчинения — 170, войска Нацгвардии — 565.

В числе особенностей весеннего призыва Игорь Харченко назвал увеличение числа новобранцев в войска Нацгвардии.

Военнослужащие будут получать персональные электронные карты системы «Паспорт». Призывные комиссии ужесточают требования к психическому здоровью военнослужащих.

Что касается отсрочек, то с 1 января 2017 г. вступили в силу изменения в Федеральный закон “О воинской обязанности и военной службе”, которыми предусматривается предоставляение острочки гражданам, обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального образования, на весь период обучения.

«Весной этого года мы не будем призывать на воинскую службу учащихся колледжей любой формы собственности (государственной или частной), которым исполнилось 20 лет, а предоставим им отсрочку до окончания учебного заведения», — пояснил военный комиссар Республики Башкортостан.

Пресс-служба Центрального военного округа

В Челябинской области завершился оперативный сбор с представителями вооруженных сил стран-участниц ОДКБ

В Челябинской области завершился трехдневный оперативный сбор с офицерами вооруженных сил стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Мы завершаем оперативный сбор, который проводился с командованием коллективных сил быстрого реагирования в Центрально-азиатском регионе ОДКБ. В ходе командно-штабной тренировки провели анализ военно-политической обстановки в регионе, сделали прогноз ее развития, обсудили возможные варианты применения коллективных сил. Обстановка в мире меняется, мы в плане анализа и применения коллективных сил делаем выводы, в том числе с учетом опыта действия вооруженных сил, в частности в Сирийской Арабской Республике», — сказал начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

В сборе участвовали военнослужащие Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

«Также проведено практическое занятие по управлению подразделениями с использованием современных средств разведки и поражения, которое вызывало большой интерес у участников сбора», – отметил начальник Объединенного штаба ОДКБ.

Он пояснил, что командно-штабная тренировка проводится один раз в год и является одним из элементов совместной оперативной подготовки.

«Отличие этого сбора в том, что он проведен в Российской Федерациина на базе полигона Центрального военного округа. Должностные лица командования получили практику по выработке решений и планированию операций», — сказал генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Пресс-служба Центрального военного округа

Команда ВВА имени Н.Е. Жуковского и Ю.А Гагарина победила на математической олимпиаде курсантов СНГ

Команда Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А Гагарина (г. Воронеж) победила на завершившейся в Казахстане III международной олимпиаде по математике среди курсантов стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

«Министр обороны России всегда очень внимательно следит за ходом проведения этих состязаний и делает всё, чтобы наш турнир расширял свои границы, чтобы множилось число военных интеллектуалов. В этом году международная олимпиада по математике особенная — впервые конкурсные испытания прошли за пределами России», — заявил на церемонии награждения начальник главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Второе место заняли курсанты Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи Минобороны Казахстана, третьей стала команда Военной академии Белоруссии.

В финал также вышли команды Армении, Киргизии и Таджикистана. Кроме того, впервые в качестве наблюдателей на олимпиаду приехали представители Вооружённых сил Узбекистана.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ

Союзники по ОДКБ обменяются опытом борьбы с терроризмом в ходе сбора на Южном Урале

Военнослужащие стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обменяются опытом борьбы с терроризмом в ходе трехдневного оперативного сбора, который проходит в Челябинской области на базе 90-й танковой дивизии Центрального военного округа.

Перед участниками выступят начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, представители руководящего состава вооруженных сил Казахстана, Киргизии и Таджикистана по вопросам затронут военно-политической обстановки в Центрально-Азиатском регионе (ЦАР).

В рамках сбора также спланировано проведение штабной тренировки под руководством командующего Коллективными силами быстрого развертывания в ЦАР ОДКБ.

Участникам сбора будут продемонстрированы тактические занятия и тренировки по стрельбе и управлению огнем артиллерии с участием подразделений 90-й танковой дивизии на Чебаркульском полигоне. Все делегации также посетят оборонные предприятия в Челябинской области.

Пресс-служба Центрального военного округа

Министр финансов РФ утвердил Отчет о результатах выполнения Плана деятельности ФНС России в 2016 году

Министр финансов Российской Федерации А.Г. Силуанов утвердил Отчет о результатах выполнения Плана деятельности ФНС России в 2016 году, подготовленный в соответствии с приказом Минфина России.

В документе подведены итоги реализации наиболее актуальных и значимых направлений деятельности Службы в 2016 году. Одним из важнейших направлений стало совершенствование аналитических инструментов налогового контроля, выявление сокрытой налоговой базы.

Проведена модернизация программного обеспечения «АСК НДС-2», позволяющего отслеживать финансовые потоки налогоплательщиков и исключить уклонения от уплаты НДС или незаконное его возмещение с помощью автоматизации налоговых процедур.

Осуществлялась работа по поэтапному внедрению новой технологии применения контрольно-кассовой техники с электронной передачей информации о расчетах в адрес налоговых органов.

Организована деятельность по присоединению к международному автоматическому обмену информацией о финансовых счетах на основе Единого стандарта отчетности ОЭСР.

Проведен целый комплекс работ по взаимодействию ФНС России с Федеральной таможенной службой, в том числе по обмену информацией о рисковых компаниях – участниках внешнеэкономической деятельности и проведению скоординированных проверок.

Служба принимала участие в создании единого механизма администрирования налоговых и таможенных платежей, в мероприятиях по интеграции информационных ресурсов ФНС России и Росалкогольрегулирования.

В рамках Соглашения стран-участниц ЕАЭС (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская республика, Российская Федерация) о реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров в Российской Федерации была введена в промышленную эксплуатацию система маркировки меховых изделий, основным принципом работы которой является прослеживаемость товара на всех этапах оборота от производителя (импортера) до конечного потребителя.

Проведена значительная работа по обеспечению Службой с 01.01.2017 года администрирования страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование.

В число приоритетных направлений деятельности Службы в 2016 году входила также поддержка предпринимательской деятельности, создание комфортных условий для развития бизнеса в России, повышение уровня обслуживания налогоплательщиков, развитие электронных сервисов на официальном сайте. Внедрение современных технологий позволило ФНС России развивать онлайн - услуги для налогоплательщиков и создавать комфортные условия для уплаты налогов. Согласно статистике сайт ФНС России в 2016 году посетило более 123 млн человек. В настоящее время на официальном сайте ФНС России действуют 49 интерактивных сервисов, которые охватывают все категории налогоплательщиков и сферы их интересов.

Налогоплательщики высоко оценили работу налоговых органов: за 2016 год ФНС России получено более 14 млн оценок граждан по результатам предоставления государственных услуг ФНС России. Доля граждан, положительно оценивающих качество предоставленных ФНС России государственных услуг, составила 99,3% (показатель по итогам работы за 2015 год – 98,5%).

Газовая утопия России: Населению придется самостоятельно заработать на "голубое топливо".

Вопреки обещаниям отечественных чиновников полностью обеспечить Россию "голубым топливом" к 2017 году уровень газификации в нашей стране остается на катастрофически низком уровне - всего 67%. Даже Армения, Белоруссия и Украина, где нет собственных запасов углеводородов, значительно опережают нас по этому показателю. В России же, самой богатой газовой державе мира, более трети населения до сих пор отапливает свои дома углем или дровами. Подключение к газопроводу у нас стоит от 200 тыс. до 1 млн рублей. При среднем доходе в 35 тыс. скопить такую сумму под силу только единицам. Государство не спешит исправить ситуацию и, более того, намерено окончательно переложить затраты по газификации регионов на плечи обывателей.

"Стыдно, когда страна, которая производит больше всего газа в мире, тем не менее имеет такой низкий уровень газификации населения". Это громкое заявление сделал глава российского правительства Дмитрий Медведев в июле прошлого года. Гнев премьера был справедлив и вызван, мягко говоря, недостаточно высоким уровнем обеспечения жителей России "голубым топливом". Тот же Медведев еще в 2007 году, будучи вице-премьером и главой совета директоров "Газпрома", сообщил о реальной возможности полностью газифицировать всю Россию в течение десятилетнего срока. Десять лет прошло, обещание не выполнено, и премьеру остается только гневаться.

С одной стороны, за прошедшие десять лет наша страна действительно успела серьезно продвинуться в деле газификации жилья населения. Если в 2007 году средний уровень обеспечения "голубым топливом" субъектов страны едва превышал 50%, то на конец 2016-го этот показатель вырос до 67,2%. С другой - до стопроцентного результата все так же остается пропасть, и, судя по всему, чтобы ее преодолеть, потребуется еще не одно десятилетие.

Более того, совсем недавно - в середине марта - глава Минэнерго Александр Новак признался, что необъятная территория нашей страны никогда не будет газифицирована на все 100%. "В отдельных регионах у нас никогда не будет газотранспортной инфраструктуры", - заявил он.

По оценкам "Газпрома", самое большее, на что мы можем рассчитывать, это уровень газификации в 90%. Причем достичь этой планки получится не ранее 2030 года. Ускорить процесс мешают многие факторы, в частности, снижение темпов экономического роста, считают в монополии.

За гранью

добра и зла

Сказать, что газовый монополист не старается форсировать проблему обеспечения населения "голубым топливом", было бы несправедливо. По словам замглавы "Газпрома" Валерия Голубева, для его компании "интенсификация газификации является абсолютно экономически выгодной". С 2005 года концерн вложил в эти проекты по стране 270 млрд рублей. До 2020 году на аналогичные цели "Газпром" намерен направить еще 450 млрд рублей. Однако даже такие серьезные инвестиции не позволят полностью закрыть пробелы в доступе российских регионов к газовой трубе - вложения увеличат уровень газификации лишь на 8%, и не более.

Кроме того, учитывая общеэкономические проблемы, с трудом верится в то, что за ближайшие три года "Газпром" потратит на газификацию более чем в полтора раза больше, нежели за предыдущие 10 лет. Тем более что расходы монополии по этой статье постоянно снижаются: с 34 млрд рублей в 2013 году до 25 млрд в 2016-м. Чтобы эти цифры увеличить, по мнению "Газпрома", к выполнению данной задачи необходимо подключать независимых производителей "голубого топлива".

Но они не хотят браться за не самое экономически оправданное дело. По словам замгендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, частные компании не занимаются газификацией в силу отсутствия экономических стимулов и спущенных свыше обязательств. Они требуют в обмен на участие в этих проектах снижения налоговой нагрузки на новые и строящиеся сети, а также предоставления возможности брать в безвозмездное пользование государственные земли для прокладки труб.

Пока государство не готово пойти на такие шаги. Как отмечал Дмитрий Медведев, "наш "Газпром", конечно, национальное достояние. Но у нас есть и другие компании, которые тоже занимаются газификацией. С правовой точки зрения они мало чем отличаются от "Газпрома" - они такие же акционерные общества, имеют неплохие доходы, большие объемы добычи". Поэтому никаких государственных поблажек, кроме сокращения длительности процедур подключения к газораспределительным сетям, им не дают, и, как следствие, частники не проявляют никакого интереса к развитию магистралей среднего и низкого давления.

Еще один неприятный момент, который, как считает "Газпром", мешает продвижению газификации, - это потребительская задолженность за "голубое топливо". Она впечатляет. Так, долг теплоснабжающих предприятий превышает 65 млрд рублей, а населения - 67 млрд. Общий долг за газ всех потребителей, в том числе промышленности, близок к 200 млрд рублей. И пока ситуация не исправится, концерн не намерен увеличивать объем инвестиций в газификацию.

Не любо - не слушай...

Существует и обратная сторона медали. Концерну и правда нерентабельно и, более того, убыточно тянуть дорогостоящий газопровод в удаленную деревню на Дальнем Востоке, в которой проживает две дюжины полунищих жителей. Такие проекты никогда не окупятся. Это и является основной причиной того, что удаленные поселки до сих пор не газифицированы. С этим можно согласиться. По сути, в таком случае обеспечение глубинки "голубым топливом" является социальным направлением, и его должно дотировать государство, а не "Газпром".

Однако в России насчитывается более 150 тыс. населенных пунктов, которые не могут похвастаться наличием собственного газового хозяйства. Среди них довольно много таких, которые расположены вблизи крупных городов, в том числе и в центральной части страны. Население в них живет платежеспособное и c удовольствием воспользовалось бы таким благом цивилизации, как природный газ. Тем более что в результате смогло бы экономить на электроэнергии. Далеко ходить не надо - такие есть даже в Подмосковье.

Объяснение отсутствия газораспределительных труб у вполне обеспеченных поселков и деревень схоже с тем, с которым сталкивается забытая богом провинция. "Газпрому" же банально нет смысла вкладывать средства в строительство местечковых газопроводов, если выгоднее продавать топливо в Европу по уже существующим трубам. При этом следует учесть, что цены на газ для европейцев и для населения России разные и отличаются чуть ли не на порядок. Раньше в "Газпроме" рассчитывали, что стоимость "голубого топлива" для внутреннего и внешнего рынков сравняется уже в 2014 году. Правда, пока это намерение остается только на бумаге.

Но тогда как объяснить обещание "Газпрома" вложить до 100 млрд рублей в газотранспортную систему Киргизии? Понятно, что эти деньги будут инвестироваться постепенно, в течение 14 лет и ежегодные инвестиции в 7 млрд практически незаметны на фоне чистой прибыли монополии в 710 млрд рублей. Но вместе с этим 7 млрд - это 25% от годовых затрат на газификацию российских населенных пунктов, и в сравнении с этим показателем такой объем средств уже не кажется незначительным. Для примера, именно 7 млрд рублей "Газпром" направил на газификацию Новосибирской области в 2005-2016 годы. Площадь Киргизии составляет около 200 тыс. кв. километров, Новосибирской области - 177 тыс. Уровень газификации азиатской республики составляет 22%, Новосибирского края - менее 10% (на 1 января 2016 года). Напрашивается вопрос: а правильно ли газовый холдинг расставляет приоритеты?

Немало претензий к концерну накопилось у властей и других российских регионов. В частности, в начале апреля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обвинил монополию в срыве газификации своего региона. "Мы подписали с "Газпромом" беспрецедентную программу на 18,5 млрд рублей. Но, к сожалению, впервые столкнулись с ситуацией, когда не мы не выполняем программу синхронизации (мы работаем с опережающими темпами), а "Газпром" срывает сроки выполнения программы. У нас впервые появились поселки, где уже сделана разводка газа по домам, межуличные газопроводы, но они стоят пустые, потому что мы не можем подать туда газ", - заявил Дрозденко.

Видит око, да зуб неймет

Впрочем, рядовое население находится на астрономическом расстоянии от таких материй, как экономические интересы "Газпрома" и частных газодобывающих компаний. Топливо россиянам необходимо, как говорится, здесь и сейчас. Однако в нашей стране нередки парадоксальные случаи, когда местные жители газифицированных деревень не спешат подключаться к трубопроводам и продолжают топить печи подручным сырьем - дровами и углем. И это не прихоть или старорежимный пережиток. Просто так выходит элементарно дешевле.

Как отмечает Алексей Гривач, даже при наличии распределительной сети за газоотвод к собственному дому придется выложить внушительную сумму. Местные администрации не располагают лишними средствами - доля муниципальных бюджетов составляет всего лишь 5% от общего бюджета страны. Поэтому следующие манипуляции жителю придется производить собственноручно и за свой счет. Во-первых, подать заявку на подключение дома к газу. Во-вторых, составить проект газификации. В-третьих, проложить газовую трубу как от магистрали до дома, так и внутри него. В-четвертых, врезать трубу в магистраль. И, наконец, в-пятых, пройти инспекцию.

Теперь калькулируем. Разработка проекта обойдется в среднем от 5 тыс. рублей. Монтаж газовой трубы в 10-20 метров будет стоить от 35 тыс. до 65 тыс. рублей. Это минимум. Он рассчитан при условии, что жилое здание расположено в непосредственной близости от газораспределительной сети. Если придется тянуть трубу с другого конца поселка, то расходная часть вырастает в разы. Средний ценник на газификацию домовладения по Сибири доходит до 200 тыс. рублей. В областях мегаполисов стоимость такой услуги для небольшого дачного товарищества переваливает за 1 млн. При средней заработной плате в России в 34-35 тыс. рублей скопить сумму, нужную на проводку газа к загородному дому, практически нереально.

Масло кончается - лампада гаснет

В европейских странах широко распространена практика кредитования населения на газификацию. Даже в Белоруссии существует президентский указ, который предусматривает выдачу льготных кредитов на эти цели под 3% годовых. В России, самой богатой "голубым топливом" мировой державе, система поддержки граждан, которые не могут потянуть расходы на газификацию, отсутствует. Самая низкая ставка по "газовым" кредитам составляет 18% годовых. В большинстве банков этот показатель приближается к 30%.

Впрочем, по мнению Алексея Гривача, доступными кредитами можно решить только точечные проблемы отдельных потребительских территорий страны. Тем более непонятно, кто будет субсидировать такие кредитные линии - федеральные фонды, региональные или муниципальные. "В Белоруссии груз по газификации населения лежит на плечах государства. В Европе стоимость "голубого топлива" для населения зачастую в 3-4 раза выше, чем для промышленности. Поэтому газовые компании окупают затраты на присоединение к сетям среднего и низкого давления жилых домов рядовых граждан", - отмечает эксперт.

По его словам, в России изначально необходимо провести унификацию и систематизацию порядка подключения жителей страны к распределительным сетям и детально распределить зоны ответственности. "Некоторые местные газораспределительные организации контролируются дочерними структура "Газпрома". В других случаях они находятся в ведении областных или муниципальных властей. Иногда владельцами сетей выступают сторонние, частные акционеры", - отмечает Гривач. Единой и прозрачной схемы по их инвестиционным обязательствам не существует, поэтому нет ясности и в вопросе, кто и в каком объеме должен брать на себя издержки на газификацию. Несмотря на то что эта проблема не раз обсуждалась в правительственных дискуссиях, финального вердикта так и не было вынесено.

Судя по всему, как полагает экс-председатель комитета Госдумы по энергетике Иван Грачев, государство, равно как и "Газпром", пойдет по пути наименьшего сопротивления и окончательно переложит нагрузку по газификации страны на кошельки рядовых потребителей. "Инвестиции в объеме 450 млрд рублей, которые рассчитывает вложить "Газпром" в развитие газораспределительного хозяйства России в ближайшие годы, могут быть сформированы за счет увеличения газовых тарифов для населения до близких к европейским ценам. Конечно, это не будет сделано единовременно. Но в перспективе пятилетки вполне осуществимо. Правда, при этом на повестке дня остается вопрос, а справятся ли с этим россияне, пользующиеся газом и нуждающиеся в этом топливе. Непонятно также, какую долю расходов придется взять на себя промышленным предприятиям и согласятся ли последние с новыми затратами. Кроме того, еще предстоит оценить, насколько такие действия раскрутят инфляцию. В связи с этим руководству энергетического комплекса страны, прежде чем раздавать направо и налево обещания по таким глобальным вопросам, необходимо досконально проработать планы по осуществлению этих идей и просчитать последствия их претворения в жизнь", - полагает Иван Грачев.

УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАЗОМ НАСЕЛЕНИЯ РЯДА ПОСТСОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК

Армения 93%

Азербайджан 80%

Узбекистан 75%

Белоруссия 73,9%

Украина 72%

Россия 67,2%

Николай Макеев

В аэропорту «Манас» установлены информационные терминалы для мигрантов, выезжающих за границу. Сообщает посольство США в Бишкек.

Данная программа выполнена в рамках проекта USAID «Достоинство и права» и содействует обеспечению мигрантов информацией.

«По всей стране будет установлено десять дополнительных информационных терминалов. Киоски будут информировать путешественников об их правах и шагах, которые они могут предпринять, чтобы не стать жертвами торговли людьми. По оценкам, 700 000 мигрантов из Кыргызстана, живущих и работающих за границей, часто сталкиваются с дискриминацией и высоким риском стать жертвами торговли людьми», - говорится в сообщении.

Проект USAID «Достоинство и права», реализуемый Международной организацией по миграции в партнерстве с государственной службой миграции, информирует мигрантов о том, как избежать рисков и ловушек, которые приводят к торговле людьми. Помимо информационных кампаний и «Горячей линии» (телефонный номер 189), проект также оказывает прямую поддержку жертвам торговли людьми в Кыргызстане.

Уже более 100 мигрантов, которые остро нуждались в продовольствии и медицинском обслуживании, а также потеряли удостоверяющие личность документы в результате эксплуатации за рубежом, получили необходимую помощь. Им также предоставляется возможность пройти профессиональное обучение и получить новые навыки, чтобы найти работу на родине и избежать необходимости покидать Кыргызскую Республику.

Правительство США через проект USAID «Достоинство и права», совместно с правительством и народом Кыргызской Республики, продолжает продвигать права человека, повышать безопасность и качество жизни мигрантов и их семей в Кыргызстане.

В Кыргызстане частных ветеринаров почти в два раза больше, чем государственных. Данные озвучены на заседании парламента в среду, где обсуждается проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» (в закон «О ветеринарии», Кодекс об административной ответственности) в третьем чтении. Сообщает пресс-служба парламента.

«По республике всего 1230 государственных ветеринарных специалистов и 2125 частных. При этом количественная необходимость в специалистах составляет около 3 тысяч. Частных ветеринарных аптек насчитывается 238, государственные отсутствуют», - говорится в сообщении.

Инициаторами законопроекта предлагается наделить правом на занятие частной ветеринарной практикой только тех ветеринарных врачей и параветеринарных специалистов, которые прошли регистрацию в реестре ветеринарной палаты. При этом, осуществление частной ветеринарной практики без регистрации в реестре влечет наложение административного штрафа.

Принятие законопроекта позволит регулировать деятельность частных ветеринарных врачей и параветеринарных специалистов, посредством допуска к ветеринарной практике тех специалистов, отвечающих минимальным квалификационным требованиям.

В ходе обсуждения депутат Анвар Артыков выразил опасения, что правительство свои полномочия передаст частным ветеринарным клиникам. На что представитель правительства отметил, что принятие законопроекта позволит развить услуги ветеринарии и на исполнительных органах остаются вопросы вакцинации, прогнозирования, анализа и развития эпизоотической, ветеринарной ситуации.

По итогам обсуждения законопроект направлен на голосование в третьем чтении.

Разработаны соглашения о создании единых систем противовоздушной обороны между Россией, Кыргызстаном и Таджикистаном, сообщил начальник главного штаба - первый заместитель главкома Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-лейтенант Павел Кураченко в среду.

«Разработаны соглашения о создании единых (объединенных) систем противовоздушной обороны между Россией, Кыргызстаном и Таджикистаном, которые в настоящее время проходят процедуры внутриведомственного согласования», - сказал он в ходе заседания координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран-участниц СНГ.

Проект соглашения между РФ и Таджикистаном о создании объединенной региональной системы ПВО находится сейчас на согласовании в министерстве юстиции Таджикистана. Аналогичный документ по Кыргызстану согласован с российской стороной и направлен на согласование в министерство обороны Кыргызской Республики, отметил Кураченко.

В настоящее время ведется работа по практической реализации аналогичных соглашений между Россией и Арменией, а также с Белоруссией и Казахстаном, напомнил генерал.

На проведение весенне-полевых работ выделено более 1 млрд сомов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР Нурбек Мурашев на пресс-конференции по обсуждению хода реализации проекта «Финансирование сельского хозяйства-5».

«На сегодняшний день на проведение весенне-полевых работ выделено 1 млрд. 241 млн. сомов. На данный момент в шести банках имеются средства в размере 2 млрд. 100 млн. сомов. У фермеров есть возможность получить кредиты под 10% на растениеводство, животноводство и по 6 % на перерабатывающую промышленность, сроком на 36 месяцев», - сказал Нурбек Мурашев.

По информации ведомства, из общей суммы средств на животноводство выдано кредитов на 13,7 млрд. сомов, растениеводство 1,5 млрд. сомов и на перерабатывающую промышленность 1,7 млрд. сомов.

«В 2017 году планируется субсидировать сумму процентных ставок в шести банках на сумму 700 млн. сомов. В рамках программы «Финансирование сельского хозяйства – 5» на первом этапе предусмотрено 3,3, млрд. сомов, на втором этапе 3,6 млрд. сомов. В целом на сельское хозяйство в 2017 году планируется выделить кредитов на сумму порядка 7 млрд. сомов», - сказал Алмаз Азимов.

Путин признал негативное влияние Трампа

Путин пообещал не допускать «цветных революций» в России

Алена Малик

12 апреля, во второй день визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву, на сайте Кремля появился текст интервью Владимира Путина о положении России на постсоветском пространстве и в мире. В нем он заявил о деградации российско-американских отношений при нынешнем президенте США Дональде Трампе, предупредил об угрозе «оранжевых революций» и указал на устаревший принцип принятия решений в НАТО.

Спустя недолгое время после того, как глава МИД РФ Сергей Лавров и его американский коллега Рекс Тиллерсон начали переговоры о будущем взаимоотношений РФ и США, на сайте Кремля появился текст интервью Путина телерадиокомпании «Мир». В нем речь шла прежде всего о постсоветском пространстве («Мир» вещает преимущественно на страны СНГ). Тем не менее президент России поднял и основные проблемы, которые существуют между Москвой и Вашингтоном. В контексте визита Тиллерсона интервью прозвучало дополнительным сигналом, который Кремль дает американскому руководству.

В целом интервью было посвящено сравнительному анализу политических и экономических структур на постсоветском пространстве и параллельных структур на Западе. По мнению российского президента, у первых есть немало конкурентных преимуществ.

Например, Путин сравнивал ОДКБ и НАТО. «У нас нет прямых совместных чисто политических или политизированных заявлений. У нас и решения принимаются консенсусом, — говорил российский лидер об ОДКБ. — Причем это не формально, а по сути, именно по сути консенсуса. У нас абсолютно другая атмосфера в организации».

Представителей Североатлантического альянса, в свою очередь, Путин сравнил с «китайскими болванчиками», которые единогласно поддерживают политизированные и идеологические заявления, не пытаясь разобраться в сути. В этом смысле организация устарела, утверждал он.

«Нет никакого разделения по идеологическому признаку между государствами, и в Европе в том числе. Но вот эти родимые пятна «холодной войны», они на НАТО очень заметны. Эта организация продолжает жить в парадигме блокового противостояния. Действительно, она очень идеологизирована, несмотря на различные заявления, что она должна трансформироваться в современных условиях», — рассказал Путин в интервью.

В качестве примера российский президент привел ракетный удар ВС США по сирийскому аэродрому в Хомсе — один из острейших раздражителей для нынешних американо-российских отношений. США нанесли удар в ночь на 7 апреля в ответ на химические атаки в Хан-Шейхуне, которые, как считают в Вашингтоне, совершила сирийская армия под контролем президента Башара Асада.

По словам Путина, до сих пор нет доказательств, что химатаку провели именно ВС Сирии. «А нарушение международного права есть. Это очевидный факт», — охарактеризовал политик действие американских войск.

Говоря об угрозе исламского терроризма в Сирии, Владимир Путин вновь отметил неэффективность американской стратегии. По его словам, российский контингент всерьез воюет с международными террористами (в том числе с выходцами из стран бывшего соцлагеря), чтобы они «не смогли вернуться» на родину. Однако полная победа над террористическим «Исламским государством» (ИГ, запрещено в России) и другими подобными группировками возможна в более широкой международной коалиции, не только в рамках ОДКБ, уверен Путин. В этой связи политик подчеркнул: контакты с США в военной сфере ухудшились.

«Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего, деградировал» — так охарактеризовал Путин нынешнее состояние отношений с США при президенте Дональде Трампе.

Другое громкое заявление Путина — предупреждение, что российское руководство не должно допустить «цветных революций».

«Мы знаем различные теории, которые осуществляются в разных регионах мира и приводят к серьезной дестабилизации в этих регионах, — рассказал президент России. — Мы, разумеется, ничего такого допустить не должны и будем всячески стараться соответствующим образом вести себя в России и всячески поддерживать наших партнеров по ОДКБ».

В сентябре 2015 года в ходе интервью американскому журналисту Чарли Роулзу Владимир Путин указал на причастность США к свержению Януковича, высказавшись против таких методов, как перевороты и неконституционные способы смещения действующей власти. По словам президента, в России знали о действиях людей, которые «свергали Януковича, сколько платили, как готовили, на каких территориях, в каких странах и кто были эти инструкторы».

«Мы все знаем, наши партнеры в США не скрывают, что поддерживали тех, кто выступал против президента Януковича», — утверждал тогда Путин.

При этом Путин указал, что «арабская весна» была также результатом «цветной революции». «Несанкционированные акции протеста привели к «арабской весне» и государственному перевороту на Украине. Я считаю неправильным, если какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах несанкционированные акции», — заявил Путин в ходе Арктического форума в марте.

В своем интервью от 12 апреля Путин в очередной раз подчеркнул бессмысленность антироссийских санкций, которые ввели США и их союзники после присоединения Крыма к РФ в 2014 году. Российский президент отверг предположение о том, что «экономика России упала и придавила» другие страны ЕАЭС.

«Это не соответствует действительности абсолютно. Потому что, откровенно говоря, санкции здесь ни при чем, то есть их влияние минимально. Что серьезно, так это изменение конъюнктуры на мировых рынках. И это повлияло, конечно, на российскую экономику, но она, эта конъюнктура негативная, повлияла и на экономику наших партнеров. Причем повлияла напрямую. Не через нас, а напрямую», — уверен российский лидер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее не исключил возможности двусторонней встречи Рекса Тиллерсона и Владимира Путина. Впрочем, до этого американский дипломат должен завершить переговоры с Сергеем Лавровым. Тот перед началом встречи подчеркнул: Москва в замешательстве не только от удара США по Сирии, но и от «противоречивых сигналов», исходящих из Белого дома при Трампе.

Латинский алфавит требует реформы

Кириллица - само совершенство, научнодоказанный факт.

Ирина Круглова

Латинский алфавит имеет огромные недостатки. К примеру английский язык : одна буква читается по-разному, один звук пишется по-разному, есть вообще нечитаемые буквы.

Бардак одним словом. Бардак во всех латинских языках, в немецком в том числе. А ещё у них любовь к разному коверканью одного языка в разных странах. Американский - это пародия на английский. Испанский в Испании отличается от испанского в Латинской Америке и т.д. Ну а про иероглифы вообще молчу.

В русском языке идеальный порядок. Один звук - это одна буква. Поэтому иностранцы очень легко и быстро учат русский язык. Для них самое трудное в русском языке - это иносказание.

Вставать с петухами. Значит вставать рано.

Поэтому письмо на французском, английском, испанском русские пишут со словарем.

В русском проще, что слышишь, то и пишешь.

Богатство и красота русского языка делает его самым передовым в мире. А кириллицу , русскую азбуку, самим совершенством.Иностранцы любят русских поэтов.

В 1918 г. вышло постановление Луначарского о переходе всех языков Советской республики на латиницу. Русские люди отказались переходить на латиницу. Другие республики перешли, Казахстан в том числе. Но население Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Украины его не осилили. Ученики только после пяти лет обучения начинали читать и писать на латинице. И то только самые способные. Латиница резко затормозила ликвидацию безграмотности населения. Тогда Сталин приказал уже в 1940г. отменить приказ Луначарского и перевести все языки на кириллицу. Вернулись к азбуке отца Кирилла. Кроме Прибалтики и Азербайджана.

В 1918 г.была проведена реформа кириллицы. Навели очень хороший порядок, который сегодня глупые люди стремятся уничтожить. Из кириллицы убрали лишние буквы. Сделали один звук - одна буква.

В русском языке было много разных алфавитов: руница, черты и резы, глаголица и т.д. Но со временем русский язык выбрал кириллицу. Именно кириллица очень точно передает русский язык. Священник Кирилл , при рождении Мефодий (815 г.- 885г.), нашел в древних книгах рукописи на кириллице. Он стал распространять забытую кириллицу в виде азбуки. Поэтому забытый алфавит русского языка стали называть его именем. Когда человек становится служителем храма, то он получает новое имя. К сожалению церковь , забыв об этом считает,что это два разных человека. Памятник на фото отобразил Кирилла и Мефодия. Но в книге итальянского кардинала Орбини 16 века говорится ,что распространял русский алфавит отец Кирилл,которого мать называла Мефодием.День славянской письменности и культуры отмечается во всех славянских странах ежегодно 24 мая.

В Болгарии 24 мая - это праздник национального образования и культуры.

Что касается постановления Назарбаева о переходе на латиницу, то оно очень глупое. Казахам надо учить китайский язык. Так на китайские предприятия в Казахстане берут только со знанием китайского. Правда курсы китайского пока бесплатны. Зарплату китайцы получают в десятки раз больше местных казахов. Коренное население получает гроши. В школах вводят турецкий, английский. Так что цель Назарбаева - это чтобы население забыло советское прошлое, ликвидация русского языка.

Русский язык , кириллица сегодня под угрозой полного уничтожения.

Назарбаев поручил перевести казахский алфавит с кириллицы на латиницу

Редакция Завтра

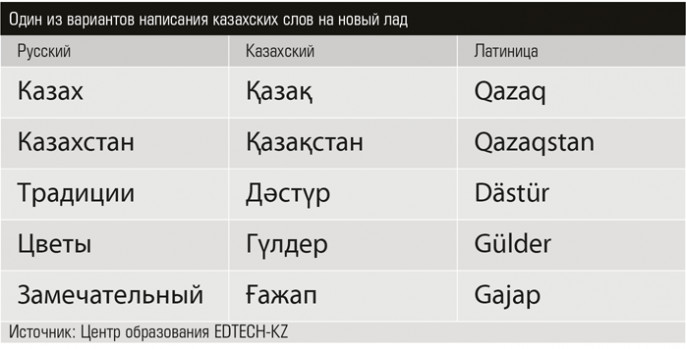

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству страны составить график перехода казахского алфавита на латиницу. Об этом говорится в статье «Ориентация: духовное возрождение будущего», которая опубликована на портале правительства Казахстана.

"Мы начнем подготовительную работу (по переходу на латиницу). Правительство должно составить график для перехода казахского языка на латиницу", - говорится в авторской статье Назарбаева в газете "Егемен Казахстан" (Независимый Казахстан).

По словам президента, это связано с «политическими причинами». Для обоснования своей позиции Назарбаев привел историческую справку об использовании различных алфавитов на территории современного Казахстана. Он указал, что казахский алфавит имеет древние корни — с VI—VII вв., когда в Евразии зародилась древнетюркская руническая письменность. Этот язык впоследствии стал «языком межнационального общения» на большой части материка, подчеркнул он.

Далее Назарбаев вспомнил, что с X по XX век, после принятия ислама, использовался арабский алфавит. Далее, в 1929 году ЦИК Казахской ССР принял постановление о внедрении «Единого тюркского алфавита» на основе латиницы, добавил президент. Переход на алфавит на основе кириллических символов состоялся только в 1940 году, подчеркнул Назарбаев.

Проект алфавита будут разработатывать после обсуждения с участием ученых и экспертов разного профиля. "До конца 2017 года после консультаций с учеными и представителями общественности должен быть разработан единый стандарт нового казахского алфавита и графики на латинице", - подчеркнул глава государства, его слова приводит "Интерфакс".

К подготовке учебно-методических материалов и специалистов приказано приступить с 2018 года,. "С 2018 года надо готовить специалистов для обучения нового алфавита и выпускать учебники для средней школы. В ближайшие два года надо провести организационные и методические работы", - добавил глава государства.

Уже к 2025 году нужно перевести печать всех книг, деловой документации, периодических изданий на латинский алфавит, добавил президент Казахстана. При этом Назарбаев заверил, что в первое время наряду с латиницей будет использоваться и кириллица.

Сейчас в Казахстане используется казахский кириллический алфавит. Латиницу используют некоторые казахские диаспоры за рубежом (в частности, в Турции). Однако никакого официального статуса это не имеет. В КНР и ряде других стран казахские общины используют арабское письмо.

Вариант латинского алфавита, который использовался в Казахстане с 1929 по 1940 годы, известен как Яналиф или Новый тюркский алфавит. Он был разработан Комитетом по новому алфавиту при ЦИК ССР. Переход на латиницу в Казахстане начали обсуждать еще в 2007 году по инициативе президента.

Ранее от использования алфавитов на основе кириллицы отказались Азербайджан, Молдавия, Туркмения и Узбекистан, входившие в СССР. В Узбекистане, несмотря на официально завершившийся переход на латиницу в 2015 году, кириллический алфавит широко используется. Так, на латиницу была переведена сфера образования и частично делопроизводство, однако, газеты и журналы продолжают выходить на кириллице, на ней печатается около 70 % литературы. В рекламе, на телевидении и в интернете используются как кириллица, так и латиница.

Казахстан также заявлял о намерении перевести свой алфавит на латиницу, но ранее речь шла об отдаленной перспективе.

Из бывших среднеазиатских республик СССР кириллический алфавит пока сохранили Киргизия и Таджикистан.

В Верховной Раде также выступали с намерением отказаться от кириллицы. Как сообщали украинские СМИ, проект Указа президента Украины о поэтапном переводе национальной письменности с кириллицы на латиницу был подготовден еще в 2005 году. Сообщалось, что указом предусматривается в течение 2005—2015 гг. провести замену в системе образования и делопроизводства в Украине украинского алфавита, созданного на основе кириллической азбуки, на латинский.

Переход на латинский алфавит осуществляется «с целью активизации интеграции Украины в Европейское сообщество, расширения коммуникативных функций украинского языка, укрепления разносторонних связей с государствами, составляющими оплот современной цивилизации».

Владимир Путин пообещал не допустить «цветных революций» в странах ОДКБ

Редакция Завтра

Россия будет бороться с "цветными революциями" как внутри страны, так и в государствах ОДКБ, заявил президент Владимир Путин.

«Мы знаем различные теории, которые осуществляются в разных регионах мира, приводят к серьезной дестабилизации в этих регионах. Разумеется, ничего такого допустить не должны и будем всячески стараться соответствующим образом вести себя в России и всячески поддерживать наших партнеров по ОДКБ», — сказал глава государства в интервью телеканалу "Мир", полное интервью выйдет в эфир вечером 12 апреля.

Ранее об угрозах «цветных революций» в странах ОДКБ заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

В феврале министр обороны Сергей Шойгу предупредил об угрозе расширения географии "цветных революций". По его мнению, предотвратить подобные случаи можно, лишь объединив усилия.

В июне 2016 г., отмечая снижение стабильности ситуации в мире, Путин на совещании с послами и постпредами России в зарубежных странах отметил попытки некоторых партнеров провоцировать региональные конфликты и заниматься экспортом «цветных революций», для чего «в пособники» берутся и террористы, и фундаменталисты, и откровенные неофашисты. «Видим настойчивые попытки ряда партнеров сохранить монополию на геополитическое доминирование. При этом задействуется как веками копившийся опыт подавления, ослабления, сталкивания конкурентов лбами, так и усовершенствованные политические и экономические, финансовые, а сегодня и информационные рычаги», - говорил президент тогда. Путин упомянул в качестве примера продолжающийся конфликт на Украине, создание системы ПРО США в Европе и расширение НАТО в восточном направлении, в том числе увеличение военной активности на восточном направлении.

В Организацию Договора о коллективной безопасности сейчас входят шесть стран: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

При этом, вопрос «цветных революций» поднимается не только на уровне ОДКБ. Несколько дней назад представители стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), обсудили в Астане успехи в борьбе с терроризмом и согласовали новую Конвенцию по борьбе с экстремизмом. Как сообщает газета "Коммерсант", в нее по настоянию России будет включен пункт о противодействии «цветным революциям».

В своем интервью телеканалу "Мир" Владимир Путин также констатировал деградацию доверия в отношениях РФ и США.

«Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего деградировал», — сказал Путин, отвечая на вопрос, можно ли говорить, что российско-американские отношения при Трампе стали еще хуже, чем при предыдущем президенте, деградируют еще ниже.

Говоря о НАТО, президент отметил, что Организация Североатлантического договора не трансформируется и продолжает жить в парадигме блокового противостояния.

«НАТО создавалась в условиях холодной войны и противоборства двух блоков, теперь такой ситуации нет (…), но родимые пятна “холодной войны” на НАТО очень заметны», — сказал он. По словам Путина, уже много слов сказано об изменениях организации, но «все-таки реальной трансформации мы не видим».

Лукашенко подписал Таможенный кодекс ЕАЭС

Редакция Завтра

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом в среду, 12 апреля, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, передает РБК со ссылкой на агентство БЕЛТА.

Таможенный кодекс ЕАЭС заменит кодекс Таможенного союза, который был принят в 2009 году. Новый документ предусматривает переход на единое таможенное регулирование в рамках Евразийского союза. Новый Таможенный кодекс вступит в силу с 1 июля 2017 года.

Все остальные лидеры стран ЕАЭС — России, Армении, Казахстана и Киргизии — подписали единый Таможенный кодекс экономического союза в Санкт-Петербурге 26 декабря 2016 года на саммите организации. Подписание документа проходило без лидера Белоруссии, который на встречу не приехал.

Свое отсутствие на саммите Лукашенко не объяснил. Как рассказал РБК источник, знакомый с ходом организации саммита, причина отсутствия белорусского президента — проблема в двусторонних отношениях с Россией. Без подписи Лукашенко новый кодекс не мог вступить в силу. В конце декабря 2016 года проект договора о Таможенном кодексе был одобрен президентом Белоруссии.

В конце прошлой недели Александр Лукашенко заявил, что отсутствие равноправия Москвы и Минска является причиной экономических проблем Белоруссии. Лукашенко указал, что люди и предприятия двух стран должны иметь равные условия для жизни и производства. «Ну и согласитесь, какие здесь равные условия, если мы в пять раз получаем, предприятия наши, природный газ дороже, чем Россия? А общий рынок, как там конкурировать? Вот и приходится себестоимость сокращать, чтобы соответствующую цену держать, и людям зарплату меньшую платить, и другие мероприятия проводить, и модернизацию сложно вести, потому что прибыль уменьшается», — сказал белорусский лидер в интервью телеканалу «Мир».

Ранее, в начале марта, Лукашенко заявил, что отношения между Россией и Белоруссией — это не бухгалтерский вопрос. «Если мы строим наш союз — единое государство мы замахнулись построить, — то у наших людей и предприятий, у бизнеса должны быть равные условия на этом рынке. Все, мы больше ничего не хотим», — сказал он.

Дружбу долгом не испортишь

Белоруссия получит от России в кредит $1,6 млрд

Рустем Фаляхов

Белоруссия получит в кредит $1 млрд из российского бюджета и еще $600 млн из Евразийского фонда стабилизации и развития. Этих средств хватит на погашение долга перед «Газпромом», но не решит полностью проблемы выплаты по долгам страны в этом году.

Министр финансов Антон Силуанов заявил во вторник, что Минфин прорабатывает вопрос о предоставлении Белоруссии межгосударственного кредита до $1 млрд.

«Встречались наши президенты, обсуждали финансовое сотрудничество, обсуждали вопросы кредитования. Мы сейчас это прорабатываем. До $1 млрд прорабатывается межгосударственный кредит на поддержку бюджета, платежного баланса», — сказал Силуанов.

Встреча российского и белорусского президентов, на которую ссылается глава Минфина, состоялась 3 апреля в Санкт-Петербурге и была посвящена урегулированию нефтегазового спора между Москвой и Минском. По заявлениям обеих сторон, конфликт удалось решить, а на его техническую доводку Владимир Путин дал 10 дней.

Но $1 млрд — это лишь часть финансовой поддержки, которая будет оказана Белоруссии.

«В настоящее время идет обсуждение условий предоставления трех и четырех траншей из Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР)», — пояснили «Газете.Ru» в российском Минфине.

Каждый из траншей, как предполагается, составит $300 млн. Итого Белоруссия получит кредитную поддержку на $1,6 млрд.

Тоже на хороших условиях

Ранее о новых российских кредитах в эфире одного из местных госканалов рассказал белорусский вице-премьер Владимир Семашко. По его словам, средства ЕФСР поступят в Белоруссию «на очень выгодных условиях, в хорошие сроки и по низким ставкам. Также было сделано поручение еще дополнительно около $1 млрд кредита тоже на хороших условиях выделить».

Сейчас российский Минфин фактически подтвердил корректность высказываний белорусского чиновника. Впрочем, в Минфине «Газете.Ru» отказались сообщить, на каких условиях будут выделены оба кредита.

Из пояснений Минфина «Газете.Ru» следует, что «в прошлом году в рамках программы структурных преобразований для Республики Беларусь, поддерживаемой кредитом ЕФСР, белорусская сторона уже получила два транша объемом $800 млн».

Кредитную программу о получении средств из Евразийского фонда стабилизации и развития белорусские власти подписали еще весной 2016 года. Объем — $2 млрд, которые планировалось предоставлять семью траншами. Условие получения траншей — комплекс мер по реформированию экономики.

Первый транш в $500 млн был получен в марте прошлого года, второй на $300 млн — в июле. Третий транш кредита ЕФСР на те же $300 млн Минск рассчитывал получить в октябре 2016 года. Но к этому времени между Белоруссией и «Газпромом» возник спор о стоимости и объемах поставок газа и нефти.

В совет евразийского фонда входят главы финансов стран – членов Евразийского экономического союза, председательствует в совете ЕФСР Антон Силуанов. Фонд формируется из взносов стран ЕАЭС и составлял на дату формирования фонда в 2009 году — 8,5 млрд. Самый большой вклад в фонд внесла Россия. Стабилизационные кредиты ЕФСР выдает под 1–3% сроком до 20 лет.

Внешние и внутренние тяжкие долги

Новых кредитов из евразийского фонда и госбюджета России белорусам вполне хватит, чтобы закрыть долг перед «Газпромом» в размере $730 млн. Но не хватит на покрытие всего внешнего долга Белоруссии.

В этом году Минску необходимо погасить $3,6 млрд — это объем внутреннего и внешнего госдолга по состоянию на 1 марта ($1,9 млрд по внешнему госдолгу, $1,7 млрд по внутреннему). Он уменьшился с начала года на $28,4 млн, или на 0,2% (с учетом курсовых разниц), сообщало министерстве финансов РБ.

Самый крупный кредитор — Россия. В 2017 году Россия полностью рефинансирует долговые обязательства Белоруссии в размере $750–800 млн, это основной долг и проценты по нему, сообщал в марте первый вице-премьер Белоруссии Василий Матюшевский.

Имеется еще долг перед Евразийским фондом стабилизации и развития ($487,9 млн) и долг Китаю ($381,7 млн), сообщало агентство «БелаПАН».

Не стоит забывать о скрытых долговых обязательствах, о которых говорят белорусские эксперты. Это долги белорусских госпредприятий зарубежным банкам.

Эти кредиты были гарантированы государством. По некоторым оценкам, размер квазигосударственной задолженности может превышать объем самого внешнего госдолга Белоруссии.

Российский Минфин и Евразийский банк развития (банк управляет средствами ЕФСР) не комментируют объем задолженности Белоруссии.

Но если исходить из официальной белорусской статистики, задолженность Белоруссии по межгосударственным кредитам от России составляла $6 млрд и уменьшилась в прошлом году всего на $300 млн. В этом году Белоруссия погасила еще $82,2 млн.

Госдолг Белоруссии начал расти с 2013 года. Внешний госдолг Белоруссии составляет сейчас $13,6 млрд, или 28% ВВП. Не так уж и много, например, по европейским меркам. Проблема только в том, что белорусская экономика почти не растет. ВВП Белоруссии снизился в 2016 году на 2,6%, хотя правительство прогнозировало рост на 0,3%. Внутренний госдолг составляет $5 млрд.

Москва, Запад, далее везде

За счет чего тогда Минск может обслуживать свои долги? За счет генерирования валютной выручки от экспортной пошлины на нефтепродукты. Кроме того, Белоруссия будет отдавать долги за счет выпуска еврооблигаций ($800 млн) и продажи очередных гособлигаций на внутреннем рынке ($360 млн). Но оба этих механизма пока не реализованы.

Остальные возможности снижать кредитное бремя — это брать новые кредиты, чтобы гасить старые. Источников несколько, разной степени надежности. Во-первых, за счет рефинансирования от России и от ЕФСР. Окажется ли эта схема рабочей, будет известно 13 апреля — в этот день истекает срок поручения Путина. Но, судя по всему, встреча лидеров в Санкт-Петербурге действительно оказалась результативной, а, значит, коллапс белорусской экономики — это не проблема текущего года.

Еще Белоруссия может попросить в долг у Китая, но много не дадут. И главное, китайские товарищи предпочитают давать деньги в форме связанных кредитов, то есть на конкретные проекты и обязательно с участием китайских компаний.

Сейчас Белоруссия активно ищет подпитку для бюджета у Запада. В Еврокомиссии, у Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и, конечно, МВФ.

В прошлом году и в марте этого года Минск просил у Еврокомиссии макрофинансовую помощь на $500 млн. Но еврочиновники увязывают выделение помощи с соблюдением прав человека в Белоруссии и наличием действующей кредитной программы с Международным валютным фондом.

На наличие программы с МВФ, как правило, ссылается и Всемирный банк, когда решается вопрос о предоставлении стране кредита на цели развития. Но у Минска нет кредитной программы с МВФ. Такая программа была в 2009–2010 годах, тогда, кстати, Белоруссия привлекла $200 млн. В 2011 году Минск пытался получить у Всемирного банка три займа, но сделать это не удалось.

Очередной раунд переговоров о новой кредитной программе МВФ для Белоруссии состоится 21–23 апреля в Вашингтоне. МВФ требует от Белоруссии реформировать систему управления сектором госпредприятий, нередко убыточных, но Минск до сих пор не шел на такие уступки.

В последнее время, впрочем, Александр Лукашенко, ранее считавшийся «последним диктатором Европы», становится сговорчивее. По мере того как экономика обрастает новыми долгами.

Интервью телерадиокомпании «Мир».

В преддверии рабочего визита в Киргизию Владимир Путин дал интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир». Запись состоялась 11 апреля.

Р.Батыршин: В этом году Организации Договора о коллективной безопасности исполняется 25 лет. Выгоды союзников России очевидны. Во–первых, это новейшее российское оружие по льготным ценам. Во–вторых, это подготовка офицеров и солдат в российских военных вузах. В–третьих, это доступ к разведданным Российской армии и, наконец, это противокосмическая и противовоздушная оборона, которая тоже осуществляется силами Российской Федерации, и многое другое.

Кроме того, нельзя забывать о том, что в случае агрессии против одного из государств – членов ОДКБ Российская армия должна встать на его защиту. Российская армия сегодня не только самая мощная в ОДКБ, но и, как показала операция в Сирии, одна из самых эффективных в мире. Итак, выгоды наших союзников понятны. В чём выгоды России от членства в ОДКБ?

В.Путин: Россия кровно заинтересована в стабильности на постсоветском пространстве. Мы с вами знаем угрозы, которые складываются вокруг периметра наших границ, наверняка об этом ещё зайдёт речь. Не будем сейчас говорить о западных рубежах, на востоке – Афганистан. И чем меньше угроз у нас с разных направлений для России и чем эффективнее будут совместные действия, тем лучше.

Мы не должны забывать, что существуют и современные угрозы, для которых границы не имеют значения, они трансграничные. Это терроризм, организованная преступность, наркотрафик, и эффективно бороться с этими угрозами в том числе для нас можно, только объединяя усилия. Мы предлагали объединять усилия и в глобальном масштабе. Вы знаете, я предлагал это и с трибуны ООН, но, во всяком случае, в региональном разрезе, в региональном масштабе мы это делать можем и, как показывает практика, делаем это достаточно эффективно.

Такая организация, как ОДКБ, себя, безусловно, оправдывает. В этом году у нас не только 25–летие подписания договора, но и 15–летие создания ОДКБ как организации. И это очень важные вехи, которые дают нам возможность посмотреть назад, оценить всё, что сделано в сфере безопасности. Оценить критически: вносить какие–то коррективы, если нужно, как–то дополнительно согласовывать наши действия, укреплять нормативную базу. В общем, для нас, как и для наших партнёров – я в этом глубоко убеждён, – сотрудничество в сфере безопасности является одним из приоритетов, и оно выгодно для всех участниц организации коллективной безопасности.

Р.Батыршин: Если составлять список угроз для безопасности стран ОДКБ, как бы он выглядел?

В.Путин: Это, прежде всего, терроризм, экстремизм разных мастей. Я уже сказал: наркотрафик, трансграничная преступность, но и, конечно, нельзя забывать о более глобальных угрозах. Мы знаем различные теории, которые осуществляются в разных регионах мира и приводят к серьёзной дестабилизации в этих регионах. Мы, разумеется, ничего такого допустить не должны и будем всячески стараться соответствующим образом вести себя в России и всячески поддерживать наших партнёров по ОДКБ.

Р.Батыршин: По мере успехов в борьбе с «Исламским государством», запрещённым в России и странах СНГ, нельзя забывать о другом фронте борьбы с террором – это Афганистан. То есть там с каждым днём мы наблюдаем, как талибы и другие радикальные исламисты подходят всё ближе к границам государств СНГ. Как вы оцениваете усилия ОДКБ в этом направлении?

В.Путин: Это очень опасное направление для всех нас. И мы знаем уже примеры, очень трагические примеры, когда с территории Афганистана осуществлялся прорыв боевиков. Я уже не говорю сейчас о наркотрафике, об инфильтрации отдельных преступных элементов. Но мы знаем примеры прорыва крупных бандформирований: вот на территории Киргизии, например, было такое несколько лет назад, когда приходилось применять вооружённые силы для борьбы с этими бандформированиями.