Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В Кыргызстане 46% населения не знает о референдуме по Конституции. Об этом сообщается в отчете по результатам телефонного опроса граждан Кыргызстана «Коалицией за демократию и гражданское общество» с 17 по 22 октября 2016 года.

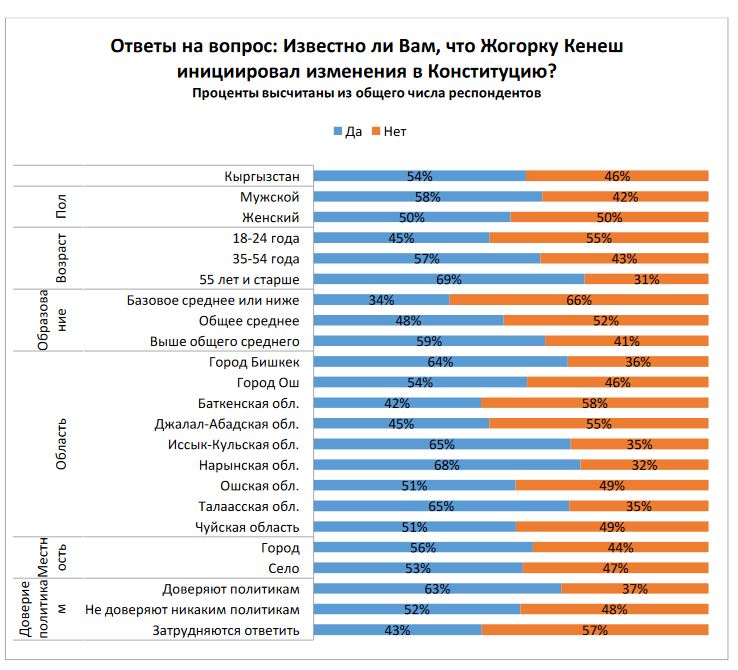

«В целом по Кыргызстану 54% населения известно о том, что Жогорку Кенеш инициировал изменения в Конституцию КР, 46% населения не знают о данной инициативе», - сообщается в отчете.

Если рассмотреть возрастные группы населения, то наибольшая осведомленность у людей старше поколения от 55 лет - 69% респондентов в этой возрастной категории осведомлены. Наименьшая осведомленность (66% респондентов) у населения с базовым, средним или ниже среднего образованием.

В разрезе регионов результаты показывают, что жители Нарынской и Иссык-Кульской областей (68 и 65 процентов соответственно) лучше знают об инициативе по изменению в Конституцию КР, чем жители южных регионов.

Доля городского населения, знающей о данной инициативе, составляет 56%, доля сельского населения – 53%, то есть информированность и городского и сельского населения в общем-то равнозначна.

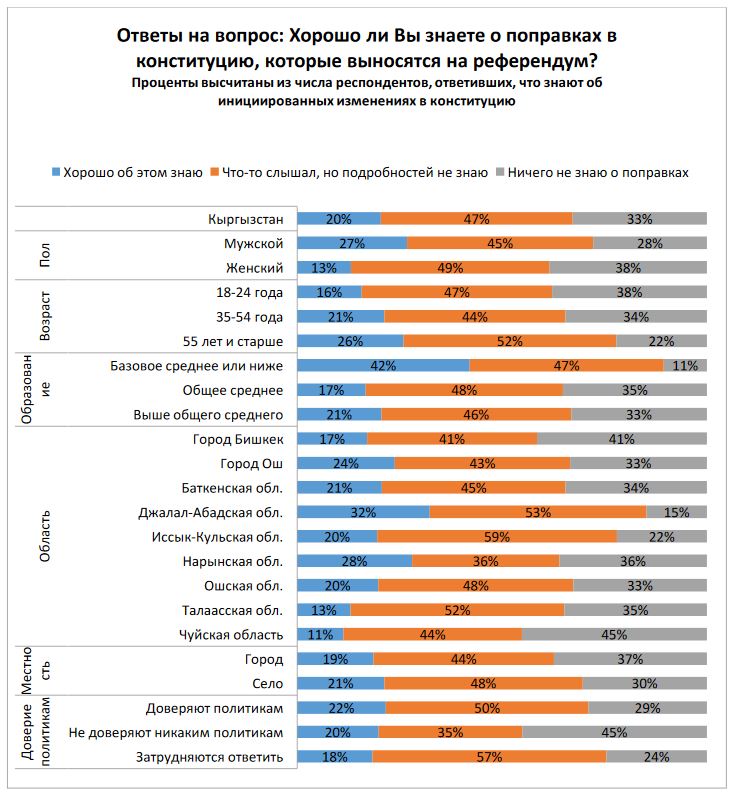

Также согласно опросу, всего 20% населения Кыргызстана хорошо знают о поправках в Конституцию, которые выносятся на референдум, 33% не знают ничего и 47% населения что-то слышали, но не знают подробностей.

Если рассмотреть возрастные категории, то поколение в возрасте от 55 лет и старше (26%) лучше знают, чем молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (16%).

Наиболее низкие показатели осведомленности о предлагаемых поправках наблюдаются в городе Бишкек - 41% и в Чуйской области 45% ответили, что ничего не знают о поправках.

Напомним, 11 декабря в Кыргызстане пройдет референдум по внесению изменений в Конституцию, инициированный парламентом и президентом.

Ли Кэцян и Д. Медведев совместно председательствовали на 21-й регулярной встрече глав правительств Китая и России

8 ноября-- Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник совместно председательствовали на 21-й регулярной встрече глав правительств Китая и России.

Ли Кэцян отметил, что Китай и Россия являются крупнейшими соседями и партнерами по всестороннему стратегическому взаимодействию. Их межгосударственные отношения развиваются последовательно, в стабильном и здоровом русле, а деловое сотрудничество непрерывно дает новые результаты. Будучи постоянными членами СБ ООН, Китай и Россия поддерживают контакты и координацию в международных делах, совместно отстаивают цели и принципы Устава ООН, а также содействуют миру и стабильности в регионе и мире в целом. Китайская сторона намерена вместе с Россией прилагать усилия для состыковки инициативы "Экономический пояс Шелкового пути" и "Морской Шелковый путь 21-го века" /"Пояс и путь"/ с Евразийским экономическим союзом /ЕАЭС/, а также непрерывно повышать уровень отношений и сотрудничества между двумя странами для достижения взаимной выгоды и обоюдного выигрыша на благо народов двух стран.

По словам Ли Кэцяна, на фоне слабого восстановления мировой экономики и замедления темпов роста торговли Китай и Россия должны в дальнейшем проявить преимущества взаимодополняемости и стимулировать собственное развитие и возрождение, а также экономическую трансформацию и модернизацию. Китайская сторона намерена вместе с российской стороной реализовать потенциал сотрудничества и углубить взаимодействие в области мирного использования ядерной энергетики, авиастроения, строительства железных дорог и других инфраструктурных проектов. На следующем этапе стороны должны обратить внимание на расширение сотрудничества между малыми и средними предприятиями двух стран, особенно в области инноваций, а также укрепить финансовое сотрудничество и увеличить объем расчетов в национальных валютах, тем самым придав новый импульс и предоставив поддержку двустороннему деловому взаимодействию. Сторонам следует расширять масштабы торговли и совместно защищать систему и правила мировой торговли, а также всесторонне повышать уровень содействия для здорового и устойчивого развития двусторонних торгово-экономических связей и взаимных инвестиций. Сторонам следует поддерживать сотрудничество в сельскохозяйственной сфере и усиливать взаимодействие в области гуманитарных контактов, науки и техники и образования, а также надлежащим образом проводить Годы обменов между китайскими и российскими СМИ.

Д. Медведев, в свою очередь, отметил, что Россия и Китай являются дружественными соседями. В этом году отмечаются 20-я годовщина установления российско-китайских отношений стратегического партнерства и взаимодействия и 15-я годовщина подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ. На этом фоне две страны сохраняют высокий уровень всесторонних отношений стратегического партнерства и взаимодействия, а также поддерживают друг друга в таких многосторонних форматах, как ООН, "Группа двадцати", ШОС и БРИКС. По его словам, двустороннее экономическое сотрудничество становится более углубленным, а торговая структура -- более оптимальной. Российская сторона ценит дружбу между двумя странами и намерена претворять в жизнь достигнутые ими договоренности, должным образом проявлять роль механизма межправительственного сотрудничества и всесторонне продвигать деловое взаимодействие в разных сферах. Наряду с продвижением сотрудничества в области нефти, газа и мирного использования ядерной энергии, стороны должны стимулировать инновационное сотрудничество между малыми и средними предприятиями; углублять взаимодействие в финансовой сфере для предоставления соответствующей финансовой поддержки предприятиям двух стран; а также укреплять взаимодействие в области машиностроения и электроники, сельского хозяйства, науки и техники, авиации и строительства высокоскоростных железных дорог. России и Китаю необходимо разворачивать сотрудничество на Дальнем Востоке России, надлежащим образом проводить Годы обменов между китайскими и российскими СМИ, расширять масштабы обменов учащимися, укреплять туристическое сотрудничество и продвигать добрососедство и дружбу между двумя странами, а также продолжать усиливать взаимодействие в международных делах и совместно противодействовать глобальным вызовам. (Синьхуа)

Алексей Улюкаев: Физические объемы российско-австрийской торговли стабильно растут с 2013 года

9 ноября 2016 года Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев выступил перед представителями австрийских деловых кругов в Палате экономики Австрии.

Алексей Улюкаев отметил, что Австрия является давним и надежным партнером России, экономические отношения с которым базируются на долгой истории взаимовыгодного сотрудничества. «На фоне общеевропейских тенденций снижение российско-австрийского товарооборота одно из самых низких в ЕС в сравнении с другими странами», – подчеркнул Министр. С января по август 2016 года товарооборот двух стран сократился на 10,8%, составив 1,8 млрд. долл. При этом физические объемы российско-австрийской торговли стабильно растут с 2013 года. Австрийский капитал продолжает поступать в экономику России. Суммарный объем накопленных австрийских инвестиций в экономике России на 1 апреля 2016 г. составил 6 млрд. долл.

По словам Алексея Улюкаева, сегодня на территории России ведут свою деятельность свыше 1000 австрийских фирм, около половины из них имеют представительства в России. Перечисляя успешные проекты последнего времени, он назвал строительство компанией «Книлл» современного завода по производству оптического волокна в г. Саранск, открытие завода компании «ЭГГЕР» в Смоленской области, а также начало строительства в партнерстве с компанией «ФойтГидро» завода по производству гидротурбинного оборудования в Саратовской области.

Наряду с активностью австрийского делового сообщества в России неплохие результаты показывает и российский бизнес. «Последние десятилетия Россия стабильно входит в тройку ведущих инвесторов в австрийскую экономику, порядка 500 предприятий с российским участием действует в Австрии», - рассказал глава Минэкономразвития России.

Благодаря выгодному географическому положению Австрия является важным транзитным центром Центральной и Восточной Европы, что создает возможности для реализации крупных инфраструктурных проектов европейского масштаба в различных сферах. «Перспективным считаем проект по созданию нового евразийского транспортного коридора – продление ширококолейной железной дороги через Словакию до Вены и создание в Австрии международного логистического центра», – рассказал Министр. Он также затронул тему взаимодействия ЕврАзЭС и ЕС, отметив готовность к предметному диалогу по созданию на пространстве от Атлантики до Тихого океана зоны проектов экономического и гуманитарного сотрудничества, опирающегося на архитектуру равной и неделимой безопасности, отсутствие двойных стандартов и разделительных линий.

«В прошлом году мы передали председателю Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру предложения о новом более широком варианте партнерства, но ответа четкого так и не получили», - заметил глава российского Минэкономразвития.

Министр экономического развития также рассказал о ситуации в экономике России и предпринимаемых мерах по ее поддержке. «Текущий год проходит под знаком постепенного сглаживания экономического спада, который за девять месяцев 2016 г. составил 0,7%, – отметил он. – Стабильной остается ситуация на рынке труда, сохраняются низкие темпы инфляции». В 2016 году согласно публикуемому Всемирным банком рейтингу по условиям ведения бизнеса (Doing Business) Россия заняла 40-е место, поднявшись на 11 строчек.

Для обеспечения восстановительной динамики экономики принимаются меры, направленные на рост несырьевого экспорта, улучшение инвестиционного климата и активности малых и средних предприятий, повышение инновационности экономики в целом. Кроме того, была начата большая программа приватизации, направленная на повышение экономической эффективности действий компаний, готовится проект поправок к законам о контрактной системе и закупках госкомпаний, направленных на обеспечение прозрачности и справедливости электронных торгов.

Не менее важным направлением является импортозамещение, направленное на локализацию производств конкурентной продукции, которая не производится в России. «Мы стремимся содействовать локализации предприятий, способных производить в России промышленную продукцию с высокой добавленной стоимостью для последующего её экспорта не только в страны ЕАЭС, но и в Европу», – добавил глава Минэкономразвития России.

Кроме того, для компаний, заинтересованных в локализации технологических процессов, был создан принципиально новый инструмент – специальный инвестиционный контракт (СПИК), который позволяет упорядочить взаимоотношения между инвесторами и государством, а также обеспечит доступ инвесторов к механизмам государственной поддержки. Еще один механизм, предоставляющий единую систему льгот, преференций и гарантий для инвесторов – это особые экономические зоны и территории опережающего развития.

Говоря о поддержке экспорта, Алексей Улюкаев заметил, что в 2015 году был создан «Российский экспортный центр» (РЭЦ), который уже поддержал с Австрией 11 внешнеэкономических проектов на сумму свыше 260 млн. долл. в сфере металлургии, химической промышленности. В настоящее время идет работа над еще 10 проектами, в том числе в сферах агропромышленного комплекса, информационных технологий и строительства.

«Мы весьма заинтересованы в том, чтобы европейские, и, в частности австрийские компании, которые успешно работают с нашей страной, чувствовали, что мы готовы им предоставить максимально комфортные условия для ведения бизнеса», – подчеркнул глава Минэкономразвития России.

Алексей Улюкаев: Доброе утро дамы и господа, коллеги, партнеры!

Я очень благодарен господину президенту Палаты экономики Австрии Кристофу Ляйтлему, и в целом Палате, за ту работу, которую они проводят для поддержания наших отношений и позитивного развития. И, в частности, за возможность этого выступления, этой встречи с представителями австрийского бизнеса. Позже у меня будут встречи с вице-канцлером, представителями австрийского правительства. Серьезная и важная повестка.

Мне только что сказали, что в этом веке я первый министр экономики России, который приехал с визитом в Австрию. Мне кажется, это странно и это долг, который нужно отдавать.

Во время выступления господина Ляйтлема я вспомнил выступление Президента России Владимира Путина. Год назад он встречался с иностранной аудиторией и сказал такую фразу: очень важно, чтобы такие, как я – он на себя указал – не мешали жить и работать таким, как Вы. К сожалению, такие как мы – политический класс в широком смысле этого слова, - немало преуспел для того, чтобы мешать работать бизнесу. И мне кажется, то, что происходит сегодня в Америке – неожиданный и мало кем ожидаемый исход выборов – это, в каком-то смысле, бунт, восстание тех, кто работает, создает ценности, кто кормит, против тех, кто мешает им работать, жить и кормить нормально. Это очень важный сигнал, о котором мы все должны задуматься. И политический класс должен отдать долг классу производителей, тем, кто работает и создает ценности, создает смысл нашей жизни.

К счастью, в отношениях между Россией и Австрией больше позитивного, чем в целом на международной арене и международных экономических отношениях последнего времени. У нас есть некоторый спад торгового баланса, но гораздо меньший, чем спад с Европейским союзом или даже меньший, чем в целом динамика российской международной торговли. Этот спад определяется практически полностью одной позицией – изменение цен на сырьевые товары, при том, что в физических объемах товарооборот растет. У нас растут инвестиции, взаимные инвестиции, инвестиции австрийских компаний в Россию и, наоборот. У нас накопленный объем австрийских инвестиций порядка 6 миллиардов евро, а российских в Австрию - около 22-х миллиардов. У нас есть примеры отличных проектов в самое последние время, таких как проекты компании Книл – завод, производящий оптическое волокно, Эггер – по производству древесных панелей, компании ФойтГидро по производству гидротурбинного оборудования и так далее.

Мы взаимно работаем в банковском секторе услуг, и на австрийском банковском рынке присутствуют дочерние компании крупнейших российских банков и, наоборот, хорошо подготовленные австрийскими банкирами в России. Очень важно, что не только крупные компании, компании в области энергетики и финансовых услуг, но и малый и средний бизнес активно инвестируют и добиваются хороших результатов. Мы, конечно же, это приветствуем, и очень важно, что те институты, которые мы создали – межправкомиссии, соответствующие рабочие группы – активно работают. Эта связь не прекращается, и не прекращалась в самые тяжелые периоды. Это помогает бизнесу выполнять свои функции.

Конечно, инвестора, который вкладывает свои деньги, интересует возврат на капитал и оценка рисков. Поэтому, когда мы говорим, что сейчас очень неплохое время для того, чтобы инвестировать в Россию, мы исходим из практических вещей – из цены активов. Это очень простое сопоставление, если сравнить компании, работающие в энергетике в нефтегазовом секторе: российские, мексиканские, бразильские, - по разведанным ресурсам нефти, инфляционным издержкам, финансовым результатам, увидим, что примерно в два раза российские активы стоят дешевле, чем активы компаний с соответствующими уровнями базовых показателей. Это касается и других активов.

Если возьмем цену труда, то увидим, что сейчас труд в России стоит дешевле, чем в Китае. Такого не было никогда. Это результат глубокой девальвации национальной валюты. Тем не менее, это факт, который означает хорошее соотношение издержек и доходов. Инвестор должен понимать не только сегодняшнюю ценность активов, но и будущее, в которое он инвестирует, вкладывает деньги, организует производство. Он должен рассчитать денежный поток, составить бизнес-план. А для этого он должен понимать, каков спрос.

Экономика зиждется на трех китах: потребительский спрос, инвестиционный спрос компаний, спрос внешнего рынка – чистый экспорт. В разной последовательности эти факторы начинают позитивно работать в российской экономике. Это позволяет нам выходить из довольно глубокой кризисной ситуации, которая у нас была. В 4 квартале 2014 года мы вошли в полосу глубокого спада, по 2015 году этот спад был 3,7% ВВП. В 2016 году - неуклонное движение по выходу из этой ситуации: 1-й квартал – 1,2% спад, 2-й – минус 0,6%, 3-й – минус 0,4%, в 4-м квартале мы, видимо, перейдем нулевую отметку и ожидаем в следующем году некоторого роста. Не очень большого – порядка 1% ВВП, но роста. Затем – с выходом на уровень 2-2,5% в трехлетней перспективе. Это, конечно, не те темпы, не та динамика, которая нас устраивает, тем не менее, это понятная стабилизация ситуации. С чем она связана?

Прежде всего, с восстановлением потребительского спроса. Он начинает восстанавливаться, исходя из трех позиций. Во-первых, компании возобновили увеличение номинальных заработных плат. Весной эта пауза закончилась и сейчас номинальные заработные платы растут быстрее инфляции, а инфляция снижается довольно быстрыми темпами. Еще в прошлом году годовая инфляция превысила 13%, а сегодня, к соответствующему периоду прошлого года, 6,1%. По итогам года, думаем, будет 5,5 – 5,7%. Конечно, для европейского уха сочетание 5,5% и низкая инфляция звучит странно, но, исходя из нашей истории, это очень хорошая динамика. В следующем году инфляция с высокой степенью вероятности приблизится к 4%. Главное, начинают расти реальные доходы и зарплаты: за 9 мес. этого года номинальная зарплата превысила инфляцию, это означает примерно на 0,4% рост реальных заработных плат и он будет продолжаться и дальше. Соответственно начинается рост потребительского спроса и рост розничного товарооборота. Как только начинается рост розничного товарооборота, начинают прирастать производственные запасы бизнеса. Эти два элемента, по нашей оценке, «стоят» примерно 1,5% ВВП роста.

И сейчас принципиально важным будет, когда начнутся инвестиции, когда бизнес поймет, что с точки зрения потребительского спроса и иных факторов, ситуация становится комфортна, что уже можно начинать инвестировать, чтобы получать дополнительные деньги, инвестировать в снижение издержек, в более рациональное производство.

В 2017 году мы хотели бы способствовать восстановлению инвестактивности через набор институтов и форм поддержки, которые у нас есть: ОЭЗ, ТОСЭР, где действуют более комфортные налоговый, таможенный, регуляторные режимы, чем в целом в экономике. Продвижение в улучшении бизнес-климата есть, и оно оценивается соответствующими рейтингами. Например, в рейтинге Doing Business, который ведет Всемирный банк, за последний год мы продвинулись на 11 ступенек вперед – сейчас 40 место. Это тоже, может быть, не совсем отвечает нашим амбициям, но, я напомню, что в 2012 году это было 120 место. Конечно, чем дальше, тем каждая следующая ступенька дается труднее, тем не менее, это серьезное улучшение с точки зрения налоговых условий, администрирования, возможности приобретения земли, недвижимости, подключения к электрическим или газовым сетям; с точки зрения условий экспортно-импортных операций, электронного документооборота и так далее.

Мы максимально хотели бы использовать потенциал малого и среднего бизнеса, потому что понимаем, что он сообщает большую устойчивость экономике. Там меньше волатильность, в отличие, например, от наших национальных чемпионов, работающих в сфере энерго-сырьевого сектора, которые очень сильно зависят от конъюнктуры рынков. А мы видим, как на наших глазах драматически менялась эта конъюнктура: еще 2 с небольшим года назад баррель нефти стоил 130 долларов, в январе 2016 года была нижняя точка, когда нефть Urals опускалась до 24 долларов – больше, чем пятикратный спад. Сегодня это около 45 долларов за баррель, и мы не связываем свои ожидания улучшения экономической ситуации с каким-то принципиальным улучшением мировой конъюнктуры цен товара. Она, видимо, долгие годы будет в очень умеренной динамике. Мы не ждем спадов больших, не ждем больших скачков. Наверное, порядка 50 долларов за баррель – естественное предсказуемое будущее, плюс достигается баланс между интересами производителя и потребителя энергоресурсов, это и позволяет считать, что на этом уровне мы задержимся.

Это, конечно, связано в целом с фундаментальными проблемами мировой экономики. В течение долгого периода времени мировая торговля была локомотивом развития экономики. Мировая торговля развивалась темпами около 10% в год и подтаскивала за собой мировой экономический рост, который составлял около 5%. Вклад в два раза выше. Вот уже 2-3 года мировая торговля не локомотив, а тормоз экономики. Темпы ее роста ниже, чем темпы роста мировой экономики. И это есть очень серьезный ограничитель. И это для нас основания для того, чтобы принимать серьезные политико-экономические решения, потому что если мы видим, что сама по себе торговля тормозит, значит, должны помочь более свободному движению товаров, услуг, труда и капитала между странами.

В ВТО мы поддержали принятие решения по Trade Facilitation Agreement – Соглашение об упрощении условий торговли. Эксперты считают, что принятие этого документа, имплементация скорейшая его положений примерно дает снижение издержек на 7-8%, что означает прямой выигрыш для всех тех, кто участвует в мировой торговле.

Следующее – то, что справедливо отметил г-н Ляйтль – это переход к другой парадигме защиты внутренних рынков, развитие систем зон свободной торговли. Слишком жесткая защита своего внутреннего рынка – это прошлое, потому что сейчас очень трудно отделить от чистого национального производителя, который не связан кооперацией с производителями других стран. Большинство, по крайне мере, крупных производителей – это части глобальных цепочек добавленной стоимости. И слишком сильно защищая внутренний рынок, рискуешь тем, что защитишь своего производителя от выхода на внешние рынки, от того, что он сможет принять участие в разделе этой новой добавленной стоимости. Поэтому, конечно, мы сейчас продвигаемся по пути создания ЗСТ. Больше преуспели в создании ЗСТ со странами Азии, но мы бы очень хотели, конечно же, эту систему развернуть на Запад, на страны ЕС. При чем сейчас особенно важным становится не просто снижение тарифов. У нас итак тарифная защита невысока. Мы когда вступали в ВТО 4 года назад, было 9,5% уровень тарифной защиты. Сейчас порядка 5%. Почти в два раза мы снизили, еще немного снизим. Но не это становится сейчас главным препятствием.

Главным препятствием становятся нетарифные барьеры, т.е. системы стандартизации, сертификации, защитных мер санитарных и фитосанитарных и т.д. И здесь мы должны преодолеть разрывы различных систем стандартизации и сертификации, которые есть в России и Европе. Именно с этим мы обращаемся к нашим уважаемым коллегам из Брюсселя, предлагаем находить развязки на этом пути. Понятно, что перейти на единые стандарты – стоит денег. Чтобы производитель РФ работал по европейским стандартам, возможно, и скорее всего, ему придется модернизировать свое оборудование, вынужден инвестировать в то, чтобы работать по другим стандартам. Это комплексная задача. Нельзя просто взять и сказать, что теперь я играю по другим правилам. Нужно быть готовым к этому. Все стороны должны делать соответствующие шаги, это очень важно.

Снятие этих барьеров, включение наших компаний в единые системы создания добавленной стоимости, справедливый раздел этой новой добавленной стоимости – чрезвычайно важно, поэтому мы хотели бы поощрять такое движение через механизмы локализации производства. Когда мы говорим об импортозамещении, часто люди понимают его превратно, слишком узко. Импортозамещение видят, как протекционизм, как закрытие своего внутреннего рынка, как самоизоляцию. Мы меньше всего хотели бы этого. Мы считаем, что импортозамещение – это механизм создания современных конкурентоспособных производств в стране с участием, в т.ч. иностранного капитала, которые работали бы не только на внутренний, но и на внешний рынок. И при этом меняются и понимание к требованиям локализации производства. Когда мы говорим о том, чтобы иметь статус национального производителя производство должно быть локализовано в России на 50-60%. Мы готовы допустить, чтобы в этот зачет включались и те компоненты, которые компания ввозит из других стран для того, чтобы на российской территории сделать производство и выйти с произведенными товарами на рынки третьих стран, на экспорт. Это, мне кажется, совершенно разумное и комплексное решение проблем.

Точно также новый для нас инструмент – это специальный инвестиционный контракт, который уберегает инвесторов, принявшего ответственное решение, принявшего на себя определенный риск, от угроз, связанных с изменением условий, в которых он работает – налоговых, регулятивных условий. По СПИК вторая сторона контракта - государственная - берет на себя обязательства покрыть возможный ущерб, который может возникнуть в связи с изменениями условий, относительно первоначально зафиксированных в контракте, что тоже принципиально важно.

Сравнительно новый институт - Российский экспортный центр, который мы создали для того, чтобы объединить кредитную поддержку участников внешней торговли, системы страховой и гарантийной защиты внешне торговых контрактов или оптимизация, сертификация выставочной деятельности, продвижение на новые рынки и т.д.

Сейчас представительство РЭЦ будет на базе наших торговых представительств. Он здесь будет формироваться и оказывать соответствующие услуги как российскому бизнесу, который работает во вне, в Австрии, например, так и наоборот, австрийскому бизнесу, который готов работать с Россией.

Точно также в рамках сотрудничества малых и средних компаний, Корпорация МСП в России будет взаимодействовать с соответствующими австрийскими компаниями, чтоб выводить на экспортные возможности малый и средний бизнес. Крупные компании знают, как выходить на рынки, как выигрывать торговые споры, как получать поддержку со стороны Правительства и государства. Малые компании всего этого не знают и не умеют, и не могут нести больших издержек, связанных с правовым обеспечением, с продвижением своей продукции. Поэтому, конечно, им нужно помогать через работу соответствующих институтов.

Мы понимаем, что важнейшим ограничителем экономического роста является инфраструктурный ограничитель: недостаточное развитие системы автомобильных, железных дорог, портов, аэропортов, водопроводных систем. И здесь это не только российская проблема, это глобальная проблема. Поэтому мы хотели бы максимально способствовать тому, чтобы и средства государства, и средства суверенных фондов, и средства частных инвесторов привлекались через систему государственно-частного партнерства и систему концессий. Мы это уже отработали на автомобильных дорогах, в частности, Центрально-кольцевая автомобильная дорога, магистраль Москва-Санкт-Петербург и др. В Москве концессионная система государственно-частного партнерства, средства частного инвестора с гарантированным финансовым результатом –down side protection – гарантия минимально комфортной доходности, реализуется. Мы также собираемся делать это в области железных дорог, аэропортов и так далее.

Мы обсуждаем конкретные проблемы нашего взаимодействия – всякий раз у бизнеса бывают вопросы. Сегодня некоторые уже были заданы, некоторые еще будут заданы, но мое Министерство старается быть максимально полезным для бизнеса. Мы готовы вести речь даже об индивидуальном сопровождении проектов, понимая, что риски бывают высоки, бывают бюрократические препоны. Мы будем максимально использовать свой потенциал, чтобы эти проблемы решать.

Мы, безусловно, высоко оцениваем в целом позицию Австрийской Республики в международных делах. Она является взвешенной, мы всегда исторически являемся очень хорошими партнерами, и, безусловно, будем ими и впредь.

Конечно, также важно, что голос австрийского бизнеса звучит в поддержку позитивных изменений. Тот негативный режим отношений, который сложился в последнее время между Россией и Европейским союзом, конечно же, является пережитком прошлого, и наверно, мы должны, во-первых, даже в таких непростых условиях вести то, что называется business as usual, нашу обычную работу. И, конечно же, готовиться к тому, что если открываются возможности, то мы должны быть к этому готовы. Я имею в виду работу на экспертном уровне, работу B2B отношений. Нужно все-таки готовиться к новому режиму торговых взаимоотношений в этой большой безбарьерной среде от Владивостока до Лиссабона. Это, как я уже говорил, касалось бы не только тарифных, но и нетарифных барьеров в наших отношениях.

Мы еще в прошлом году передали Президенту Европейской Комиссии господину Юнкеру предложение о такого рода соглашении новом, которое должно заменить прежнее – Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом, сыгравшее свою позитивную роль, безусловно, но четкого ответа на это предложение мы не получили, но готовы работать в любых форматах и достигать здесь результата.

Я, наверное, завершу свое выступление и готов ответить на ваши вопросы. На те, которые смогу ответить, отвечу сейчас. На которые не смогу сейчас, постараюсь ответить через Министерство и Торговое представительство. Еще раз благодарю Палату за организацию и всех вас за участие. Спасибо.

Вопрос: Вопрос касательно соглашения свободной торговли Сербской республики, т.к. у нас завод по производству цепной техники находится в основном в Австрии и один филиал в Сербии. Мы, начиная с 2010 г. поставляли свою продукцию из Сербии в Россию, использовали беспошлинный режим и вот в связи со сближением Сербии с Евросоюзом, будет ли это соглашение корректироваться, будет ли там коррекция номенклатуры?

Алексей Улюкаев: У нас в рамках ЕврАзЭс решение вопросов по торговли товарами отнесено на наднациональный уровень, уровень Евразийской экономической комиссии, в которую входят представители России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Конечно, нужна адаптация на уровне ЕврАзЭс.

Мы хотели бы сохранить тот режим торговли товарами с Сербской республикой, который есть и сейчас. Но присоединение к европейской зоне свободной торговли накладывает определенный ряд ограничений на национальный режим. Это зависит от конкретных случаев, как правило, ограничения не касаются торговли сельскохозяйственной продукции, а больше касаются промышленной продукции, но это каждый раз решение, которое согласовывает страна с Комиссией европейских сообществ. Поэтому наше стремление сохранить в полном объеме тот режим, который есть сейчас. Но это не только от нас зависит, но и от позиции коллег в Белграде и в Брюсселе.

Вопрос: Сейчас компания рассматривает возможность локализации производства на территории РФ в сфере энергетики и энергетического оборудования. Как вы видите развитие взаимоотношений между Австрией и Россией именно в сфере энергетики и энергоэффективного оборудования?

Алексей Улюкаев: Австрия - наш энергетический партнер в течение 50 лет, с середины 60-ых гг. Это касается разных сфер энергетики, в большей мере это касается сотрудничества в области газовой индустрии, но это также работа в области энергетической генерации, нефти и в возобновляемых источниках энергии. Мы видим глобальные изменения в мировой энергетике, что она становится все более зеленой и экологичной. Еще совсем недавно возобновляемые источники энергии были экзотикой, а теперь это бизнес, который почти уже не требует специальной государственной поддержки. Речь идет о солнечной, термальной генерации, на это делаются специальные «зеленые тарифы». Это принципиальные изменения на рынке, и мы бы хотели идти в ногу с ними. У нас есть программа энергоэффективности, и, конечно же, мы бы хотели видеть участие партнеров в этой программе.

В Кыргызстане томатную продукцию заразили молью. Об этом КирТАГ сообщил директор агрохолдинга «Жашыл чарба» Тилек Токтогазиев в среду.

«Из-за халатного отношения со стороны государственных структур, пограничников, фитосанитарного контроля, контрабандным путем в Кыргызстан завезли томатную моль, которая стремительными темпами размножается и портит всю продукцию», - сказал он.

По словам предпринимателя, завезенные из других стран томаты не проверяются на должном уровне. «Томатная моль под называнием «Tuta absoluta», полностью поедает стебель помидора. Чтобы естественным образом бороться с ними, нужны хищники, которые будут их поедать, нам нужно где-то 4-5 лет. До того момента придется много химии использовать, но эта химия в большинстве случаев не помогает, потому что Tuta absoluta — это большая проблема для многих европейских стран, где высоко развита наука, где развиты карантинные меры. Мы сейчас просим государственные органы, чтобы они усилили контроль, чтобы хотя бы не завозили новые партии тех же томатов, потому что это сильно бьет по национальной экономике», - сказал он.

Как сообщил Т.Токтогазиев, буквально за 3 недели от томатов, которые идеально росли, ничего не осталось, потому что эти черви внутри все съедают, и фермеры не могут никому продать продукцию.

«С одной стороны, государство им выбивает какие-то грантовые средства, кредиты, создает какие-то условия, а с другой стороны - дает возможность убить наших местных производителей, пропуская в страну такой зараженный продукт. Думаю, нужно рекомендовать фермерам не сеять томат в ближайшее время, в ближайшие несколько лет и нашим гражданам надо понимать, что томат будет расти в цене. В этом году цены на томат были высокие из-за вредителей, которые у нас появились», - сказал он.

«Томатный червь очень быстро распространяется, каждая особь за раз откладывает более 200 яиц, и, таким образом, за 3-4 недели они становятся полноценными червями. Так, масштаб проблемы получается огромным. У нас очень хрупкое сельское хозяйство, оно не застраховано от вредителей. К примеру, как в случае с помидорами, каждый, кто желает, может завести в страну зараженный продукт, за год убить отрасль полностью и сам может привозить из другой страны те же помидоры», - сказал предприниматель.

«На правительственном уровне уже сейчас должны быть приняты хоть какие-то меры, потому, что много людей, которые ориентированы на томатах, в том числе на тепличном бизнесе. Многие фермеры сидят на кредитах, а у них уже нет ожидаемого урожая, и теперь они не знают, как выплачивать кредит», - добавил Т. Токтогазиев.

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Рашид Исмаилов выступил с приветственным словом на открытии 32-го заседания Комиссии Регионального содружества в области связи (РСС) по координации международного сотрудничества. Главными темами мероприятия стало обсуждение предварительных итогов работы администраций связи (АС) РСС на международных форумах Международного союза электросвязи (МСЭ) и Всемирного почтового союза (ВПС), подготовка к конференциям, взаимодействие с другими организациями, проект Положения рабочей группы по работе с МСЭ, а также выборы в руководство комиссии и проведение следующего заседания.

Участники заседания одобрили работу АС РСС на Всемирной ассамблее по стандартизации электросвязи 2016 года (ВАСЭ-2016) и 26-м Конгрессе ВПС и обсудили подготовку к Всемирной конференции по развитию электросвязи 2017 года (ВКРЭ-2017), Региональному подготовительному собранию (РПС к ВКРЭ-17) и Полномочной Конференции МСЭ 2018 года (ПК-18).

На заседании был поднят вопрос взаимодействия РСС с международными и региональными организациями. По итогам заседания комиссия одобрила проекты меморандумов о взаимопонимании между РСС и «Международной общественной академией связи», а также между РСС и Межгосударственным советом по антимонопольной политике. Также был одобрен проект Положения о рабочей группе РСС по работе с МСЭ при Комиссии РСС по координации международного сотрудничества в целом.

Также в рамках рабочего визита в Бишкек Рашид Исмаилов встретился с председателем Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики Бакытом Шаршембиевым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества России и Киргизии в рамках международных организаций, в области информационных технологий, а также в сферах почтовой, мобильной и электросвязи.

КИТАЙ МОЖЕТ ПРОДЛИТЬ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ НА ЕАЭС

По информации Синьхуа, посол КНР в РФ Ли Хуэй заявил: "Китай намерен с Россией на реальной основе… продвигать сотрудничество по сопряжению (ЭПШП и ЕАЭС) на новый, более высокий уровень, предоставляя новые возможности… Китай намерен с Россией развивать многостороннее взаимовыгодное сотрудничество со всеми правительствами, предприятиями, социальными структурами и общественными организациями ЕАЭС". Он также добавил: "Я надеюсь, что сопряжение ЭПШП и ЕАЭС наполнит новым важным содержанием отношения Китая и России, откроет новые возможности для практического сотрудничества сторон, придаст мощный импульс для целостного развития и оживления Евразии".

Напомним, недавно министерство науки и технологий КНР, Национальная комиссия развития и реформ КНР, Министерство иностранных дел КНР и Министерство коммерции КНР приняли совместный план развития научно-технического сотрудничества со странами, участвующими в реализации проекта экономического пояса Шелковый путь в рамках концепции «Один пояс, один путь».

Напомним, в Урумчи недавно сформирован создан Союз логистического сотрудничества стран Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП) в состав которого вошли 85 китайских и зарубежных логистических компаний. Председателем организации логисты выбрали исполнительного директора синьцзянской международной компании "Луган" Сюй Юнсиня. Цель союза - создание конкурентоспособной эффективной системы логистических сетей ЭПШП.

Выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на открытии конференции «Потсдамские встречи», Москва, 8 ноября 2016 года

Большое спасибо. Надеюсь, я не нарушил плавное течение дискуссии. Несколько слов для протокола. Мы искренне ценим сотрудничество, которое развивается под эгидой Потсдамских встреч. Я признателен за приглашение на этот формат. Ценим усилия Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М.Горчакова и Германо-Российского Форума по организации этих мероприятий.

Эта площадка неизменно собирает авторитетный состав участников, создает условия для обсуждения самых актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня. По большому счету, она стала неотъемлемой составляющей взаимодействия по линии гражданских обществ России и Германии. Безусловно, в нынешней ситуации на европейском континенте, да и в мире в целом особенно востребованы усилия, которые помогают преодолеть стереотипы и уйти от «затертых штампов», от черно-белого восприятия действительности.

Тема, которую вы сегодня обозначили – «Европа от Лиссабона до Владивостока: безальтернативный путь к стабильности в Европе» – безусловно, звучит весьма актуально. Мы неоднократно говорили, что после окончания «холодной войны» был упущен уникальный и реальный шанс раз и навсегда покончить с ее наследием, окончательно стереть разделительные линии, обеспечить нашему общему континенту мир и процветание на благо нынешнего и будущих поколений. Для этого имелись все необходимые предпосылки, идеологические разногласия были устранены, а олицетворявшая их Берлинская стена разрушена.

О том, почему не удалось тогда достичь успеха на этом пути, подробно говорил Президент В.В.Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября. Со своей стороны отмечу, что наша страна внесла крупный вклад в устранение наследия эпохи конфронтации, в том числе путем вывода войск и вооружений из Германии, государств Восточной Европы и Прибалтики. Все эти годы делали максимум возможного для упрочения взаимопонимания, продвижения плодотворного взаимовыгодного сотрудничества в самых различных областях – от экономики и торговли до кризисного регулирования и борьбы с терроризмом.

Наверняка, многие из здесь присутствующих помнят, что в 2008 году мы выступили с инициативой заключить Договор о европейской безопасности, который кодифицировал бы соответствующие политические обязательства о равной и неделимой безопасности, торжественно провозглашенные в конце девяностых – начале двухтысячных годов и в ОБСЕ, и в рамках Совета Россия-НАТО. К сожалению, проект этого договора был отвергнут, поскольку члены НАТО решили, что юридические гарантии безопасности могут иметь только те, кто присоединится к Северооатлантическому альянсу. Это была намеренная линия, курс на сохранение разделительных линий в Европе. Последствия этого менталитета до сих пор никуда не исчезли. На обеспечение устойчивого развития всех государств Европы были нацелены и наши шаги по реализации масштабных инфраструктурных проектов, в том числе в сфере энергетики, включая «Северный поток». На это же работало и наше предложение сформировать в перспективе российско-есовский энергоальянс. Мы настойчиво побуждали партеров ликвидировать визовые барьеры – очевидный анахронизм, сдерживающий расширение торгово-инвестиционных, культурно-гуманитарных связей, контактов между людьми.

К сожалению, наше искреннее стремление наладить широкое партнерство (а мы действительно искренне стремились к этому), наше желание сделать его подлинно стратегическим не получило должной поддержки со стороны государств Запад. Не буду обобщать, кое-кто был готов пойти на встречу, но блоковая солидарность, дисциплинированная позиция «все или никто» в итоге заставила наших западных партнеров отреагировать отрицательно и остаться на позиции мышления категориями «свой» – «чужой». Как вы знаете, – об этом недавно много говорилось, – заверения о том, что НАТО не будет расширяться на Восток, остались пустыми словами. В рамках программы «Восточное партнерство» предпринимались попытки поставить страны постсоветского пространства перед искусственным выбором «с нами или против нас», что опять-таки означало логику «игры с нулевым результатом».

В целом, как только Россия вышла на путь поступательного развития, преодолев последствия кризисных девяностых годов, мы столкнулись с новым изданием направленной против нас «политики сдерживания». Среди прочего, проявлениями такой линии стали поддержанный Вашингтоном и Брюсселем государственный переворот и вооруженный захват власти на Украине, введение односторонних антироссийских санкций. В этом же русле осуществление планов США по развертыванию европейского сегмента глобальной системы противоракетной обороны, действия НАТО по форсированной милитаризации регионов Восточной Европы, Прибалтики, акваторий Черного и Балтийского морей.

Европейская элита, безусловно, обсуждала это развитие событий. Мы следили за этими дискуссиями. В итоге результат на данный момент, по крайней мере, состоит в том, что в своем большинстве европейская элита не смогла противиться давлению из-за океана и встроилась в антироссийский контекст. При этом сама Европа (это не секрет) отнюдь не наращивает свой вес в мировых делах, сталкивается с целым рядом серьезных вызовов – от последствий финансово-экономического кризиса до роста террористической угрозы и массового притока мигрантов. Очевидно, что в современном взаимосвязанном мире создать отдельные островки безопасности больше не удастся, и общие для всех проблемы – в этом мы лишний раз убеждаемся каждый день – можно решать только сообща.

Мы последовательно исходим из того, что без объединения потенциалов всех государств обеспечить Европе, включая Евросоюз, достойное место в новой полицентричной системе мироустройства вряд ли получится. Кстати, история не раз наглядно демонстрировала, что попытки изолировать Россию неизменно приводили к тяжелым последствиям для всего континента, в то время как активное вовлечение нашей страны в его дела сопровождалось длительными периодами стабильности.

Для того, чтобы построить «Большую Европу» от Атлантики до Тихого океана, а это другой способ изложить ту тему, которую вы сегодня выбрали, необходимо выполнить ряд условий. Прежде всего, не на словах, а на деле приступить к созданию архитектуры равной и неделимой безопасности, как это зафиксировано в уже упомянутых мною решениях ОБСЕ и Совета Россия-НАТО. Следует договориться о том, чтобы неукоснительно соблюдать международное право, включая принципы национального суверенитета и невмешательства во внутренние дела, отказаться от поддержки смены власти в других государствах неконституционным путем.

Президент В.В.Путин неоднократно подтверждал нашу готовность к такого рода договоренностям, переподтверждению всех обязательств, вытекающих из Устава ООН. Он говорил об этом в ходе упомянутого мной заседания клуба «Валдай» в Сочи. Неоднократно наш руководитель подтверждал и готовность к формированию общего экономического и гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока. Мы считаем, что для реализации этой стратегической задачи есть все необходимые предпосылки. Это единые цивилизационные и культурные корни, высокая степень взаимодополняемости экономик, приверженность единым правилам торговли в соответствии с нормами ВТО, заинтересованность в поиске путей инновационного роста.

В этом плане особое значение мы придаем теме, лозунгу, задаче, которую можно обозначить как «интеграция интеграций», то есть налаживание практического взаимодействия между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. В октябре 2015 г. соответствующий документ, который был подготовлен ЕАЭС был передан в Еврокомиссию с предложением начать дискуссии на его основе. По-прежнему ожидаем содержательного ответа от наших коллег в Брюсселе.

Разумеется, строительство «общеевропейского дома» не увенчается успехом без обеспечения свободы передвижения граждан (под этом, кстати, мы все подписались еще в Хельсинском Заключительном акте), защиты прав национальных меньшинств, бескомпромиссной борьбы с любыми формами и проявлениями расизма, ксенофобии, агрессивного национализма, шовинизма.

Сегодня необходимо приложить энергичные усилия по восстановлению взаимодоверия в Европе, серьезно подорванного в результате внутриукраинского кризиса. Все мы согласны с тем, что на повестке дня остается скорейшее и полное выполнение Минских соглашений, в рамках которых, как мы знаем, Киев взял на себя совершенно конкретные обязательства предоставить Донбассу особый статус, закрепив его в конституции Украины, принять закон об амнистии, провести местные выборы. Подчеркну, что речь идет о базовых европейских стандартах, предусматривающих для граждан право на местное самоуправление, на беспрепятственное использование родного языка. Россия заинтересована в разрешении конфликта у своих границ больше, чем кто бы то ни было, несмотря на то, что периодически вы слышите утверждения, будто мы хотим искусственно этот конфликт затягивать, сохраняя его в подогретом или подмороженном состоянии навсегда. Это попытки негодными средствами свалить проблемы с больной головы на здоровую.

В заключение несколько слов о российско-германских отношениях. Мы убеждены, что поступательное развитие этих связей отвечает коренным интересам наших народов, является важным фактором поддержания европейской безопасности и стабильности.

Мы заинтересованы в сохранении и приумножении накопленного за долгие годы позитивного потенциала взаимодействия, последовательно выступаем за поддержание и углубление равноправного, взаимоуважительного диалога. Готовы обсуждать самые различные инициативы и предложения, в конструктивном ключе решать имеющиеся вопросы.

Знаем, что сегодня в Германии растет осознание безальтернативности нормализации отношений с Россией (в свою очередь, мы в этом убеждены), необходимости полноформатного восстановления успешно зарекомендовавших себя форматов сотрудничества. Мы регулярно получаем соответствующие сигналы от представителей германской общественности, бизнес-сообщества, рядовых граждан. Всячески приветствуем такой настрой. Смею вас заверить, что мы такой позитивный настрой ничем не провоцируем, кроме публичного изложения нашей готовности к нормальным взаимоуважительным отношениям.

Радует, что по-прежнему развиваются межпарламентские, межведомственные, межрегиональные связи, контакты между общественностью в культурно-гуманитарной, научно-образовательной и историко-мемориальной сферах. В июне нынешнего года под патронатом министров иностранных дел России и Германии – Ф.-В.Штайнмайера и вашего покорного слуги – стартовал российско-германский Год молодежных обменов, который принял эстафету от завершившихся в прошлом году «перекрестных» Годов русского и немецкого языков и литературы. Отрадно, что возобновил работу Форум общественности «Петербургский диалог», эта важнейшая площадка в деле углубления контактов по линии народной дипломатии. Отмечу наше удовлетворение тем, что попытки изменить нацеленность этого формата на продвижение отношений в позитивном ключе, превратить его в некое подобие отношений между учителем и учеником были мудро отставлены в сторону. Форум сохранил свою конструктивную направленность.

Полезный вклад в общую работу, как я уже сказал, вносят и Потсдамские встречи. Рассчитываю, что ваша нацеленность на диалог, учитывая высокую интеллектуальную насыщенность дискуссий, будет помогать находить оптимальные ответы на те непростые проблемы, с которыми мы все сегодня сталкиваемся и от которых, как я понимаю, никто из присутствующих не испытывает удовлетворение.

Еще раз хотел бы пожелать вам конструктивных дискуссий.

Владимир Булавин ставит перед таможенными органами новые цели.

Руководитель ФТС России Владимир Булавин дал указание подготовить комплексную программу развития таможенной службы Российской Федерации на период 2020 года (далее – Комплексная программа).

Как планируется, разрабатываемый проект Комплексной программы будет направлен для публичного обсуждения с использованием возможностей Общественного и Экспертно-консультативного советов ФТС России.

Владимир Булавин лично возглавил Рабочую группу по разработке Комплексной программы. Руководитель ФТС России поставил перед разработчиками Комплексной программы задачи по учету положений нового Таможенного кодекса ЕАЭС, взаимодействия таможенных и налоговых органов, в том числе в рамках создания системы единого механизма администрирования таможенных, налоговых и иных платежей и реализации механизмов «прослеживаемости» движения товаров во внешней и взаимной торговле ЕАЭС, использования лучших мировых практик таможенного администрирования, а также другие приоритетные вопросы.

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 8 ноября, в канун Дня науки вручил государственные премии Кыргызской Республики в области науки и техники. Сообщает пресс-служба главы государства.

Ранее соответствующим указом главы государства за достижения в области науки и техники, принимая во внимание решение комитета по государственным премиям Кыргызской Республики в области науки и техники, были присуждены государственные премии Кыргызской Республики в области науки и техники и присвоены звания «Лауреат Государственной премии Кыргызской Республики в области науки и техники» группам ученых за работу в области микробиологии, которая способствует укреплению продовольственной и эпидемиологической безопасности, и работу в области маммологии.

В своем выступлении президент Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что эти научные работы очень нужны стране. «Отрадно, что они высоко оценены и на международной арене. Это вдохновляет и дает надежду на то, что, несмотря на все трудности, кыргызская наука имеет потенциал. И я горжусь тем, что вручаю вам государственные премии», - сказал Алмазбек Атамбаев.

Глава государства отметил работу ученых, посвященную обеспечению продовольственной и биологической безопасности, с удовлетворением подчеркнув, что она заслужила высокую оценку зарубежных исследователей, в частности, немецких ученых.

По словам президента Алмазбека Атамбаева, научная работа в области маммологии также очень актуальна и нужна стране, она уже помогла более 600 женщинам.

В завершении выступления глава государства еще раз искренне поблагодарил ученых за работу и пожелал им здоровья, счастья и новых достижений.

Согласно указу, государственные премии Кыргызской Республики в области науки и техники и звание «Лауреат Государственной премии Кыргызской Республики в области науки и техники» присуждены:

1) за работу «Биотехнология средств диагностики инфекционных болезней животных из отечественных штаммов»:

Нургазиеву Рысбеку Зарылдыковичу - члену-корреспонденту Национальной академии наук Кыргызской Республики, ректору Кыргызской национальной аграрной академии им. К.И. Скрябина, доктору ветеринарных наук;

Джапаралиеву Нурлану Тынчтыкбековичу - ведущему научному сотруднику Кыргызского научно-исследовательского института ветеринарии им. А. Дуйшеева, доктору биологических наук;

Акматовой Эльмире Казакбаевне - исполняющему обязанности заместителя директора Кыргызского научно-исследовательского института ветеринарии им. А. Дуйшеева, доктору биологических наук;

2) за работу «Малоинвазивный метод лечения острого гнойного лактационного мастита»:

Абдылдаеву Дамиру Керимкуловичу - директору Маммологического центра при Национальном центре онкологии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики, доктору медицинских наук;

Бебезову Бахадыру Хакимовичу - профессору кафедры госпитальной хирургии Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Н. Ельцина, доктору медицинских наук;

Узакбаевой Банур Макешовне - врачу-радиологу Национального центра онкологии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики, кандидату медицинских наук.

Общие расходы на проведение референдума составят более 92,8 млн сомов. Об этом сообщила председатель ЦИК КР Нуржан Шайлдабекова на пресс-конференции во вторник.

Как уже известно, проведение референдума по внесению изменений в Конституцию КР назначено на 11 декабря 2016 года, в этот же день состоятся выборы депутатов местных кенешей.

«Общая смета расходов на проведение референдума по нашим расчетам составила 92 млн 875 тыс. сомов. Сейчас мы вырабатываем план совместных мероприятий по организации и проведению голосования на общенациональном референдуме 11 декабря», - сказала Н.Шайлдабекова.

По ее словам, в ближайшее время ожидается формирование республиканского штаба для реализации обозначенных мер.

«Для проведения голосования в один день на местных выборах и на референдуме будут сформированы 2 списка. На сегодня список избирателей на местных выборах уже находится на избирательных участках. С 27 октября идет уточнение списков избирателей на местные выборы. Список участников референдума мы ожидаем сегодня получить от государственной регистрационной службы. В течение 2 дней он будет передан в избирательные участки, и граждане смогут себя уточнить в этих списках. Процесс уточнения в списках избирателей будет длиться до 26 ноября. Каждый избиратель до этого дня может также перевести себя в тот участок, где удобнее проголосовать», - сообщила глава Центризбиркома.

Также она уточнила, что смета расходов на проведение местных выборов составляет 218 млн сомов.

«В день голосования идентификация будет проходить по двум спискам. Если гражданин является членом местного сообщества, он проходит идентификацию сразу как участник выборов в местные кенеши и как участник референдума. Он получает два чека, на которые он получает два бюллетеня. И опускает их в две урны. Это предельно простая организация процесса совмещения двух типов голосования. Все опасения, что это ввергнет в какую-то путаницу, беспочвенны, так как новые технологии позволяют провести эти процессы слаженно», - заключила Н.Шайлдабекова.

Малый и средний бизнес (МСБ) составляет около 40% ВВП страны. Об этом сообщил эксперт по экономике Нурадил Райымбеков во вторник.

«В малом и среднем бизнесе трудятся порядка 1,5 млн человек и на 2015 год количество предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе индивидуальных предпринимателей и фермерских хозяйств, составило порядка 10,5 тыс. компаний», - сказал он.

По его словам, основная часть малого и среднего бизнеса работает в секторе сельского хозяйства, услуг, транспорта, гостиничного бизнеса, то есть основная часть представлена в секторе услуг.

Эксперт считает, что МСБ характеризуется следующими пунктами: малый и средний бизнес работает с конечными потребителями, основная часть работает в теневой экономике.

«Большая часть теневой экономики сосредоточена в малом и среднем бизнесе. Также в секторе малого и среднего бизнеса наблюдается высокая концентрация компаний и конкуренции, что ведет к снижению нормы прибыли и ведет к тому, что многие компании пытаются уйти от этого, создаются серые схемы и коррупционные составляющие», - сказал он.

По мнению Н.Райымбекова, в секторе малого и среднего бизнеса в основном трудятся кадры невысокой квалификации, что касается и менеджеров, низкая производительность труда и перекос капитала из сектора в сектор, высокая текучесть кадров, неудержание персонала.

В Кыргызстане откроется 2 тыс. 365 участков для проведения референдума по поправкам в Конституцию. Об этом сообщила председатель ЦИК КР Нуржан Шайлдабекова на пресс-конференции во вторник.

Как она отметила, проведение референдума назначено на 11 декабря 2016 года, в этот же день состоятся выборы депутатов местных кенешей.

«Особенностью этого референдума является то, что он впервые пройдет на основе новых технологий: биометрические данные, автоматический подсчет голосов. Новая технология опробована ранее на выборах, она вернула доверие граждан к выборам», - отметила глава Центризбиркома.

По ее словам, для проведения референдума ЦИК принят ряд мер, в частности, утверждены схемы и границы участков.

«По республике открыты 2365 участков к референдуму, включая 35 участков за рубежом. Также 32 дополнительных участка будут открыты в Бишкеке для тех, кто прописан в регионах, но проживает в Бишкеке», - уточнила Н.Шайлдабекова.

Также она сообщила, что из общего количества участков на 1902 кыргызстанцы смогут проголосовать по референдуму и по местным выборам.

Алексей Улюкаев: Несмотря на трудности Италия остается одним из основных торговых партнеров России, и наша задача - создать бизнесу хорошие условия

В Риме Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев встретился с деловыми кругами Италии в рамках делового визита в эту страну. Среди участников встречи - представители среднего и малого бизнеса, работающих в России и планирующих свою деятельность в нашей стране.

«Экономический спад в РФ прекратился, и в 2017 году уже ожидается рост примерно на 1% с выходом в дальнейшем на рост в 2% с небольшим в год»,- заявил Алексей Улюкаев, выступая перед деловыми кругами в Риме. "Мы рассчитываем, что в 2017 году экономический рост составит примерно 1%. В течение трехлетней перспективы рост ВВП выйдет на 2- 2 с небольшим процента", - добавил российский Министр.

Говоря об общей экономической ситуации, глава Минэкономразвития России заявил, что «мы пережили самые плохие времена. Они закончились". По его словам, по итогам 2015 года спад ВВП составил 3,7 проц., в 1 кв. - -1,2; во 2 кв.- -0,6%; в 3 кв. - -0,4. "Начиная с сентября 2016 г. выходим на нулевой уровень", - заметил Алексей Улюкаев.

«К сожалению, сложившаяся в мировой экономике ситуация привела к сокращению объёмов взаимной торговли России и Италии, – добавил Алексей Улюкаев. - В прошлом году товарооборот между нашими странами снизился на 36% и составил 39,6 млрд. долл.».

Тем не менее Министр с оптимизмом оценил будущее торговых отношений России и Италии. «Несмотря на трудности Италия остаётся для России одним из основных торговых партнёров, занимая по итогам 8 месяцев 5-е место в мире», - сказал он. «Мы переживаем глобальный вызов. Главным локомотивом экономического роста была торговля. Сейчас это не так», - заметил глава Минэкономразвития России.

По словам Алексея Улюкаева, в России не было спада итальянских инвестиций. И сейчас есть серьезные инвестиционные проекты в сфере авиа- и вертолетостроения и других отраслей.

«Мы живем в непростое время. И не надо бы добавлять рукотворных проблем. Наша задача - создать бизнесу хорошие условия», - заметил глава Министерства экономического развития России.

Алексей Улюкаев: У меня сегодня очень важный день, я встречаюсь с представителями итальянского правительства и итальянского бизнеса. Здесь сейчас те бизнесмены, которые работают с Россией, неплохо знают и плюсы и проблемы. Для меня главное, конечно, обратная связь, диалог. Я постараюсь быть максимально полезным для вас в вашей работе.

Сначала несколько общих слов. Мы признательны итальянскому бизнесу, который в трудное время не прекращал свою деятельность. У нас инвестиции росли и в прошлом году. Растут и сейчас. Хотя наша взаимная торговля испытала колоссальный спад. Прежде всего, это из-за фундаментальных обстоятельств – плохой конъюнктуры сырьевых рынков. Такая конъюнктура нас будет сопровождать годы. Она вряд ли изменится принципиально. Это результат изменения курсовых соотношений, девальвации рубля, которая создала проблемы для итальянского импорта. В этом году падение итальянского экспорта в Россию и соответственно импорта в Россию из Италии прекратился, чего нельзя сказать об экспорте России в Италию – тут довольно большой спад. Но это, мы считаем, явление временное. Думаю со следующего года мы выйдем в область положительных значений. Потому что меняется ситуация в российской экономике, прежде всего.

Я для себя делю последние два года на три периода: четвертый квартал 2014 года – первый-второй кварталы 2015 года – это период глубокого спада российской экономики. Нижняя точка – спад ВВП на 4,5%. Кумулятивный эффект по прошлому году – спад 3,7%. Потом с середины 2015 до середины 2016 года – это балансировка около нуля. Был очень малый спад, но без роста. И сейчас – начало роста. У нас в первом квартале 2016 года был спад минус 1,2%, во втором – минус 0,6%, третьем квартале - 0,4%. В четвертом квартале мы рассчитываем, что спад прекратится и со следующего года ожидаем начало экономического роста. В 2017 году он составит примерно 1%.

Это возможно потому что, прежде всего, восстанавливается потребительский спрос. Потребительский спрос же восстанавливается потому что, во-первых, номинальные заработные платы стали снова расти, темпом примерно 7-8% в год. Второе – инфляция. У нас еще в прошлом году было больше 13%. Сейчас, год к году - 6,1%. К концу года ожидаем примерно 5,5%. Это означает, что реальные доходы растут: номинальные минус инфляция. Сейчас за 9 месяцев 2016 года – плюс 3,4%. Пока это мало, но будет больше. Третье – начал восстанавливаться потребительский кредит. Корпоративный кредит не восстанавливается пока. Сейчас банки обладают большой ликвидностью – остатки на счетах компаний, депозиты населения. Банки корпоративный сектор пока не кредитуют – потому что боятся рисков, а кредитование населения уже восстанавливается. Поэтому начинать нужно с розничного товарооборота. Восстановление розничного товарооборота всегда сопровождается ростом производственных запасов бизнеса. Эти две составляющие вместе, по нашим расчетам, стоят примерно 1,5% ВВП роста. Инвестиции пока не возобновлены. Мы рассчитываем, что элементы инвестиционного роста начнутся в середине 2017 года. Прежде всего, восстановится потребительский спрос, всегда для бизнесменов более понятный денежный приток – основание для того, чтобы делать инвестиции. Плюс у нас есть программа поддержки инвестиций. И чистый экспорт. Мы, прежде всего, рассчитываем на несырьевой экспорт, примерно в темпах 6-7% в год будет расти даже при стагнации сырьевых рынков.

А мой прогноз, я считаю, что около 50, 50 с небольшим будет цена российской нефти, соответственно, цена газа будет порядка 180-190 за 1000 кубометров. Это такой уровень баланса, который комфортен для потребителей и производителей. Вот наши ожидания, связанные с восстановлением экономического роста в 2017 году, и затем распространением его на 2018-2019 гг.

Понятно, что кроме объективных обстоятельств есть субъективные, связанные с геополитикой, санкциями, антисанкциями. Ситуация ненормальная, она уже продолжается какое-то время и какое-то время еще будет продолжаться. По крайне мере, мы в своих прогнозных расчетах исходим из того, что пока будет продолжаться эта ситуация, т.е. для российских компаний будет затруднен выход на глобальные рынки капитала. Но у каждой монеты есть две стороны.

Рынок капитала закрыт, но зато задолженность российского бизнеса резко сократилась. Уровень корпоративного долга все-таки был очень велик где-то к 2014 году – сейчас он резко сократился. Суверенный долг у нас всегда маленький был – 12% ВВП, а корпоративный очень большой - он был больше 50% от ВВП, а сейчас резко сокращается, что повышает устойчивость бизнеса. Соотношение долга и EBITDA для компаний становится гораздо более приемлемым.

С другой стороны, санкционная ситуация потребовала диверсификации внутреннего рынка, его большей сбалансированности, увеличения доли национальных товаров в оптовой и розничной торговли, что и происходит при тех механизмах импортозамещения, которые реализуются.

И у нас, и за пределами России часто политику импортозамещения понимают очень узко как протекционизм: закрываем свой рынок, поощряем своего производителя. Но, я думаю, что мы должны гораздо шире смотреть на ситуацию. В современном глобальном мире трудно найти чистого национального производителя, все - участники глобальных цепочек добавленной стоимости. И чрезмерно защищая своего внутреннего производителя, ты рискуешь защитить его от успехов, от дохода, от выхода на рынки. Поэтому защищать нужно всю цепочку.

И надо, чтобы часть этой цепочки была в России, а часть - занята в других странах. Мы хотели бы, чтобы иностранный бизнес инвестировал в Россию и сотрудничал с национальным производителем. Имея статус национального производителя, чтобы он имел недискриминационный доступ ко всем возможностям, включая часть системы государственных закупок, получение тех льгот, которые связаны с работой наших институтов развития – ОЭЗ, ТОЭСР, налоговые. Чтобы он был участником систем специальных инвестиционных контрактов, которые гарантируют денежный поток в течение ряда лет.

Мы недавно обсуждали этот вопрос на координационном совете по иностранным инвестициям, который возглавляет председатель Правительства РФ. На нем было 37 глав крупнейших компаний мира. Мы говорили о том, что если иностранный инвестор создаст в России свое производство, которое ориентируется не только на российский рынок, а на рынки третьих стран, что мы приветствуем, то в этом случае мы по-другому готовы смотреть на локализацию. Локализация – это не просто ограничения ввоза импорта, но, если эти комплектующие ввозятся компанией для того чтобы делать производство на экспорт, то мы будем готовы засчитывать как локализацию такого производства.

Поэтому импортозамещение, ориентированное на экспорт участия в цепочках глобальной стоимости компаний, которые наладили производство в России, завозить при необходимости нужное для производства из своих предприятиях из других стран, то это мы будем поощрять и приветствовать. И это будет работать через систему СПИК или другие системы поддержки.

Вступительное слово Алексея Улюкаева перед представителями деловых кругов Италии:

Мы переживаем разные времена – более и менее успешные. Последние два года, к сожалению, для российско-итальянских экономических отношений были не самыми удачными. Я имею в виду, прежде всего, существенное падение товарооборота: в прошлом году он упал на 36%. Продолжает падать и в этом году. Это очень печально, потому что мы любим итальянскую продукцию. Падение товарооборота, конечно же, связано с объективными обстоятельствами – это изменение конъюнктуры глобальных рынков, прежде всего, сырьевых, изменение курсовых соотношений. Если смотреть на торговлю не в стоимостном, а в физическом выражении, увидим, что там такого падения нет.

Тем не менее, нужно думать над тем, чтобы преодолеть эти негативные обстоятельства. Весь мир сейчас с ними сталкивается. Мы переживаем колоссальный вызов, который состоит в том, что прежние механизмы экономического роста не срабатывают. Что я имею в виду? Это прежде всего, роль, которую прежде играла мировая торговля. В течение долгих лет темпы роста мировой торговли в 2 раза превышали темпы экономического роста. Торговля была главным локомотивом этого роста. Сейчас темпы мирового роста около 3%, а темпы мировой торговли - меньше 2%, т.е. торговля является не локомотивом роста, а ее тормозом. Мы видим, как страны пытаются решить эту проблему за счет закрытости внутренних рынков, создавая высокие тарифные и нетарифные барьеры, за счет создания определенных зон, которые были бы исключены из системы регуляторики ВТО и подчинялись другим регуляторным правилам, за счет тарифных войн, пытаясь через снижение курсов своей валюты влиять на товарооборот и т.д. Нам кажется, что это путь тупиковый, и нам нужно искать пути для того, чтобы находить возможности для роста торгового оборота, глобализации по созданию цепочек добавленной стоимости, где было бы место и российским, и итальянским производителям, которые могли бы использовать свои преимущества для наибольшего эффекта.

В этом плане очень важно, конечно же, что происходит сейчас в российской экономике, потому что если бизнес предполагает продавать или делать инвестиции, он должен понимать, какой результат получит. Две вещи всегда интересуют бизнес – это возврат на капитал и риски, которые сопровождают его инвестицию. И в этом смысле перспективы экономического роста в стране дают сигнал для бизнеса о том, что возврат на капитал возможен, а риски умеренные.

В этой связи хочу сказать, что мы тоже пережили, наверное, самые плохие времена, и они закончились для российской экономики. Они начались где-то в второй половине 2014 года, когда начался экономический спад. Он достиг своей самой низкой точки во втором квартале 2015 года, когда спад составлял примерно 4,5%. По итогам 2015 года - 3,7%. В этом году мы видим поквартально, как выходим из этого спада. В начале это было -1,3% в первом квартале, второй квартал – минус 0,6%, третий квартал – минус 0,4%. Сейчас, начиная с сентября, мы выходим на нулевой уровень, т.е. спад прекратился. Появляются возможности для того, чтобы производство начало расти.

Всегда у экономического роста три драйвера – это потребительский спрос, инвестиционный спрос компаний и чистый экспорт – возможность работать на глобальные рынки. Две первые составляющие в прошлом году были в угнетенном состоянии, и они определяли этот спад.

Сейчас мы видим, что, прежде всего, изменяются потребительские настроения. Во-первых, реальные заработные платы вернулись в область положительных значений, т.е. номинальная зарплата стала обгонять инфляцию, что очень важно. Инфляция в этом году на рекордно низких для нас значениях. Я понимаю, что для итальянского, европейского уха 5,5% как «низкая инфляция» звучит странно. Тем не менее, для России это так. В этом году будет порядка 5,5% инфляция, несмотря на вероятность, что в следующем году будет около 4%, т.е. это тот уровень, который позволяет бизнесу строить свои инвестиционные планы и создает правильную мотивацию для сбережений. Сейчас сбережения домашних хозяйств и бизнеса активно растут, соответственно растет ликвидность в экономике, пассивы банковской системы, что создает возможность для роста капитала. Однако здесь мы сталкиваемся с той же ситуацией, с которой сталкиваются Европа и весь современный мир, это так называемый deleverage, т.е. располагая большой ликвидностью, банки и финансовые институты предпочитают держать ее в ликвидной форме, несмотря на 7-процентные ставки, и не вкладывать в реальные проекты. В России усугубляется ситуация еще тем, что ставки для конечных заемщиков высоки. Сейчас ключевая ставка Банка России – это 10%. Ставки для первоклассных заемщиков – порядка 11%, для малого и среднего бизнеса – более 15%. Облигационный корпоративный долг размещается примерно 8,5-9-9,5% годовых.

Тем не менее, сам факт устойчивости финансовых рынков, прекращение инфляционных ожиданий, сокращение девальвационных ожиданий создают такой запас финансовой прочности, который делает возможным возврат экономического роста. Начинают расти реальные доходы, реальные заработные платы, восстанавливаться потребительский спрос. Пока еще он ниже, чем это было в прошлом году, но мы рассчитываем на то, что в 4 квартале этого года, начале следующего года потребительский спрос перейдет в область положительных значений. Для бизнеса это всегда сигнал о том, что можно наращивать производственный запас. И эти два звена – потребительский спрос, рост розничной торговли и создание бизнесом производственных запасов – являются первыми локомотивами для подъема экономики.

Мы рассчитываем, что в следующем году экономический рост в базовом варианте прогноза составит примерно 1%, и в течение трехлетней перспективы будет на уровне 2 - 2 с небольшим процента. Это тот уровень, который для нынешнего состояния экономической структуры России, институтов экономических, является естественным уровнем. Дальше, конечно, очень важно, как будет развиваться инвестиционный процесс: будут ли сделаны серьезные инвестиции – частного бизнеса, государства и компаний инфраструктурного сектора, железные дороги, газ, энергетика, электроэнергий, которая является тоже важным драйвером экономического роста. Мы видим будущий экономический рост, как, прежде всего, инвестиционный рост. Для этого создаем разные формы поддержки инвестиций. В частности, это механизмы, связанные с импортозамещением.

У нас в России, наверное, и в других местах часто импортозамещение воспринимают превратно, очень узко, как просто закрытие своего рынка для импорта иностранных товаров. Мы к этому не прибегаем.

У нас есть обязательства, принятые ВТО по снижению таможенного тарифа, и недавно мы его существенно снизили. Когда вступали в ВТО, средний лимит таможенного тарифа превышал 9%, сейчас это 5%. Это не очень много. Конечно, есть сектора с более высокой степенью защиты, но по импорту мы пытаемся снижать.

Мы хотели бы привлекать иностранного инвестора для создания в России производств, которые имели бы преимущество в части конкурентоспособности, и смогли бы обеспечить синергию за счет применения капитала, технологий, технологического трансферта и возможно, связанного с качеством рабочей силы, ценой, дешевизной активов внутри России. Это позволило бы получить синергетический эффект и реализовать проекты не только на российском рынке (достаточно емкий – 140 млн. потребителей), и даже не только на рынке Евразийского экономического союза, в который кроме России входит Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия – (этот рынок более 170 млн. потребителей), но мы и работать на рынке третьих стран. Это мне кажется, самое важное в логике импортозамещения.

И тогда мы готовы считать, что интернациональный производитель, тот, который инвестирует в Россию, получит статус национального производителя, а значит, будет пользоваться всей совокупностью тех льгот и преимуществ (например, доступ к государственному заказу, который будет размещаться на их предприятиях, получение, возможно, каких-то субсидий и других привилегий), работа в рамках специально созданных институтов, таких как ОЭЗ, ТОЭСР, где обеспечивается более льготный налоговый, таможенный, регуляторный режим, чем в остальных сегментах экономики. И в том случае, если такой инвестор локализует производство в России, мы готовы будем снижать и обнулять таможенные ставки на те комплектующие, которые при этом будут завозить для того, чтобы создавать продукт и реализовывать его на рынках этих стран. Это чрезвычайно важное направление, которое позволит обеспечить тот самый капитал, который интересует инвестора.

Конечно, мы создаем и другие механизмы поддержки, такие как, например, РЭЦ, задача которого - поддержка экспорта, в том числе тех товаров, которые производятся на локализованных производствах здесь. Этот центр совмещает в себе функции гарантийной и страховой поддержки, которую в Италии агентство SACE осуществляет. У нас есть такое агентство ЭКСАР, которое осуществляет гарантийную страховую поддержку и тесно работает с итальянскими коллегами, например, в области поддержки экспорта российских самолетов Сухой Суперджет.

В рамках РЭЦ есть кредитный институт Росэксимбанк, который занимается предоставлением экспортных кредитов. И есть поддержка обеспечения сертификации, лицензирования, логистики, выставочной деятельности, правового сопровождения. Плюс к этому есть Корпорация поддержки МСП, которая нацелена на то, чтобы вовлечь МСБ в эту работу, создание производств, обеспечение экспорта. Много льгот для малых и средних предприятий даем, например, в рамках государственного заказа. Это очень большой рынок – госзаказ порядка 9 трлн. рублей. И заказ крупных компаний – более 20 трлн. рублей. Но мы сделали квоту – 15% заказа должно размещаться на предприятиях МСБ в том случае, когда компания обеспечивает соответствующий стандарт качества и технологичности продукции. Это позволяет иметь гарантированный спрос, денежный поток, что дает возможность бизнесу кредитоваться в банковской системе.

Не только в России, но и во всем мире кредитование МСБ – много головной боли и не очень много дохода. Банкам легче работать с крупными заемщиками. Сейчас стоимость создается в малом и среднем бизнесе, и этот сектор в вашем случае особенно важен, потому что в нем меньше волатильности, связанной с ценой на мировых рынках сырьевых товаров. Поэтому нужно обеспечивать большую устойчивость всей промышленной конструкции.

РФПИ инвестирует совместно с иностранным инвестором, обеспечивает ему больший комфорт с точки зрения экспертизы, понимания конкретных условий, которые складываются на российском рынке, заранее разделяя риски.

Для раздела рисков мы также используем институт проектного финансирования – это долгосрочные проекты, которые не имеют залоговой базы в настоящий момент, потому что предприятие еще не создано, не начало производить продукцию и денежный поток не аккумулирован. И чтобы они могли быть привлекательными для инвестиций, мы разделяем риски в рамках проектного финансирования: примерно ¼ часть должен внести инициатор проекта, остальную он получает как банковский кредит под частичную бюджетную гарантию, которая тоже закрывает 25% риска и под то, что этот кредит рефинансируется Центральным банком России на особых льготных условиях. Это распределение рисков позволяет создать комфорт для участников системы и являть соответствующий результат.

Специнвестконтракты – контракты, заключаемые с инвестором, в том числе и иностранным, гарантирующие ему на длительный срок - на 10 лет и более - неизменность условий, в которых он начал реализовывать проект. Если бизнес-план составлен на условиях 2016 года – налоговые, таможенные, страховые, тарифы естественных монополий, то эти условия не будут ухудшаться, например, до 2026 года. И если что-то будет меняться, то Россия - вторая сторона по контракту, - гарантирует компенсацию за ухудшение условий. Этот инструмент работает с нашими немецкими, японскими партнерами и мы приглашаем итальянский бизнес к нему присоединяться, потому что это дает большие возможности.

Таким образом, их реализация позволит еще один элемент спроса на инвестиционные товары включить в цепочку экономического роста. Мы рассчитываем что, начиная с 2017 года, экономический рост возобновится и через потребительский спрос, через стабильность денежной и банковской системы, и через механизм привлечения инвестиций.