Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В Чекмагушевском районе Башкортостана к вводу готовится обновленный водопровод и станция очистки питьевой воды

В селе Чекмагуш Республики Башкортостан в рамках реализации проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» завершена масштабная реконструкция нескольких объектов водоснабжения – станции водоподготовки воды из водозабора «Гидравлика» и водопровода протяженностью более 3 км.

«В регионе продолжается реализация проекта «Чистая вода». В текущем году в селе Чекмагуш были завершены работы по модернизации системы питьевого водоснабжения с целью предоставления более качественных услуг населению. В рамках проекта была построена станция водоподготовки, проведены работы по устройству на водоводе четырех пожарных гидрантов и благоустроена сама площадка водоподготовки, - сообщил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько. – Своевременная реконструкция объектов позволит не только обеспечить надежность водохозяйственного комплекса, но и повысит качество и доступность воды для 14 тыс. жителей».

Мощность новой станции водоподготовки составляет 2 380.80 куб.м./сутки. После ввода объектов в эксплуатацию жители села Чекмагуш будут обеспечены качественной водой, которая предварительно проходит многоступенчатую систему очистки от различных примесей и патогенных микроорганизмов.

«Комплексный подход и многоступенчатая система контроля при строительстве и реконструкции объектов водоснабжения позволяет обеспечить надежную и бесперебойную работу водораспределительных систем, - рассказал генеральный директор ФБУ «РосСтройКонтроль» Владимир Щербинин. - В ходе контроля при строительстве объектов водоснабжения в селе Чекмагуш были проведены пуско-наладочные работы, испытания труб водопровода на герметичность, проверена сварка швов, а также выполнена проверка на соответствие применяемых материалов проектной документации».

Контроль за реализацией реконструкции объектов водоснабжения в Республике Башкоркостан обеспечило подведомственное Минстрою России ФБУ «РосСтройКонтроль».

Медведев: однополярному миру конец, США больше не хозяева планеты Земля

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT дал оценку действиям западных стран в адрес России в контексте ситуации на Украине, прокомментировал специальную военную операцию и отношение российского общества к ней, в том числе тех, кто уезжает из страны, высказался о русофобии и рассказал, сможет ли Европа отказаться от российского газа.

— Двенадцать лет назад вы даете интервью авторитетному изданию The Wall Street Journal и говорите, что считаете Россию европейской страной. А вы по-прежнему так считаете?

— География-то осталась прежней. Вне всякого сомнения, Россия была, есть и будет европейской страной, ну так же как и азиатской.

Россия — европейская страна и по географии, и по истории. Если хотите, и по культурному коду, потому что значительная часть жителей нашей страны представляет именно европейскую цивилизацию, которая тесно связана с христианской цивилизацией. Но не вся, у нас очень большая часть населения представляет и мусульманские вероучения, и другие наши основные религии — буддизм, иудаизм.

— Вы же понимаете, что я в первую очередь говорю не о географии. А сейчас у нас, даже у высших лиц государства, у меня такое ощущение, что даже по репликам мы себя Европе все же противопоставляем.

— Это они нам пытаются что-то противопоставить, это они себя противопоставляют нам. У них нет никакой монополии на то, чтобы именоваться рафинированными европейцами, поскольку развитие европейской цивилизации в целом происходило во всех частях Европы. А мы не являемся в этом смысле наследниками Римской империи, как некоторые другие государства, где используются романо-германские языки. У нас своя история, но эта история точно такая же европейская, как и у них. Поэтому, когда нам говорят, что вы больше не европейцы, это выглядит довольно смешно. Это все, что я могу сказать по поводу европейской самоидентификации. Но это не повод для каких-то выводов, просто вы спросили — я вам ответил, что мы большие европейцы, чем они. Только и всего.

— Если эту мысль развивать, удивительно, с волной каких антироссийских настроений столкнулась в этой ситуации Москва. Такое ощущение, что вся Европа объединилась, даже те страны, которые мы считали друзьями, партнерами, — в какой-то огромной ненависти к нашей стране, причем она проявляется на всех уровнях. Европейцы, которые всегда себя объявляли очень толерантными, придерживались принципов демократии, как они говорили, позволяют себе такие высказывания в отношении России и русских, руководителей страны. Я молчу про Байдена, который… Мне кажется, на таком уровне вообще никогда таких слов не звучало. И с другой стороны, если посмотреть, что позволяет себе Польша в этой ситуации, может быть, Байден смотрится не так уж и плохо. И если можно, про Польшу тоже хотелось бы уточнить, немножечко в сторону отойти даже от этого главного вопроса. Как вы оцениваете позицию Варшавы в этой ситуации? Потому что такое ощущение, что они очень сильно нацелились не просто играть в этом какую-то ключевую роль, а и даже некий протекторат над Львовом установить, над той частью Украины, которая относится к ее западной части. Ну это уже такой второй вопрос, наверное, из двух я задаю вам, длинный.

— Действительно риторика очень жесткая. Вне всякого сомнения, она определяется моментом, и все политические силы в Европе стараются воспользоваться этой ситуацией, скажем прямо, для достижения собственных внутриполитических целей. А они есть в каждой стране: у кого-то выборы, у кого-то кризис, кому-то нужно коалицию с кем-то создать. И для этого всегда нужно найти мишень или врага. В данном случае в качестве врага избрана наша страна. Поэтому для меня неудивительна эта риторика, хотя, вы правы, она периодически зашкаливает просто за грань понимания, за грань, как принято говорить, добра и зла.

На бытовом уровне тоже есть проявления такого рода русофобской риторики, хотя, мне кажется, это все-таки ситуативные вещи. В том числе они связаны с развитием новых средств коммуникаций, таких как социальные сети, потому что те или иные модели, которые раньше не настолько были распространены, сейчас распространяются моментально. Но в целом в русофобской риторике нет ничего нового. Я не так давно напомнил, в общем, это известные слова Федора Тютчева по поводу того, как практически больше 150 лет назад западный мир ополчился на нашу страну и, по сути, сделал все для того, чтобы мы превратились в изгоев, в каких-то нерукопожатных людей. И вот эта травля продолжалась на протяжении, как написал тогда Федор Тютчев, 30 лет.

Не могу не провести аналогию с тем периодом, который связан с развитием современной России. Вот современной России чуть больше 30 лет, и все эти 30 лет нас пытаются упрекать во всех смертных грехах, особенно в последние 20 с небольшим лет. О том, что мы наследники Советского Союза, в том числе идеологические наследники, хотя мы не являемся идеологическими наследниками Советского Союза, что мы такие-сякие. Поэтому ничего нового в русофобской риторике, которая звучит на Западе сейчас, нет.

Так вот это все не новое. Периодически мы слышим совершенно удивительные слова, но мы воспитанные люди и никогда не переходим на личности. Никто не говорит, например, о том, что есть люди, у которых явно выражены признаки старческой деменции, или которые уже находятся на пути к старческому маразму. Никто не вспоминает дедушек, которые падают на трапах самолета, которые не могут найти правильное направление, чтобы выйти к своему офису, и идут в кусты. Никто об этом не говорит, потому что мы приличные люди и стараемся о таких вещах не вспоминать. Но это вопрос культуры и воспитания.

Что же касается Польши, мне недавно тоже пришлось высказаться на эту тему, именно в силу того, какую роль в настоящий момент пытается играть Польша. Польша — не просто верный вассал Соединенных Штатов Америки, который всячески проявляет свою лояльность, показывает, что является главным оплотом Соединенных Штатов в Европе. Но Польша, по сути, пытается в известной степени взять реванш за неудачи, может быть, даже не десятилетий, а столетий, и если уж не возродить Rzeсzpоspolita, то во всяком случае попытаться напомнить о том, что когда-то они были очень серьезным игроком в мире, в Европе и, по сути, претендовали на лавры империи. И нынешние польские элиты — они представлены вот этой самой партией PiS во главе с Качиньским № 2, они вот этот курс проамериканский и абсолютно отмороженно русофобский проводят на протяжении последних десяти лет.

Я помню несколько иное время, когда мы с поляками пытались восстановить отношения. Особенно после печальных событий, которые были связаны с гибелью польского президента. И казалось, что на самом деле все это можно сделать, потому что нет каких-то непроходимых препятствий. Но после того как к власти пришла оппозиция в лице вот этой самой партии, курс абсолютно изменился в этом смысле, и он приобрел такие зверино-русофобские черты. Иначе как такой политической имбецильностью я это назвать не могу, поскольку ничего другого за этим не стоит.

Желание сплотить вокруг себя электорат, наиболее заряженный против нашей страны, такие люди там есть, и это не секрет, это достаточно давнее явление, спекулировать на этом и в известной степени залезть и в украинские дела. Тем более что в Польше сейчас сконцентрировано довольно большое количество украинских беженцев, и эту тему поляки пытаются обернуть себе на пользу. Принимают какие-то решения, не только по поддержке беженцев, беженцев, естественно, можно пожалеть, а по тому, чтобы дополнительным образом наказать Россию. Какие-то новые конструкции предлагают, изменить даже конституцию, для того чтобы изъять российское государственное имущество. Вчера вот приняли решение о выдворении большого количества дипломатов.

Правда, я не очень понимаю, к чему они это все ведут. Потому что если выгнать симметричное количество дипломатов, то, по сути, им придется закрыть свое посольство. Хорошо ли это? В конечном счете это выбор каждого государства. Сохранять ли дипломатические сношения или нет. Но в целом этот курс абсолютно деструктивный.

И еще раз подчеркиваю, просто польское руководство пытается продемонстрировать наиболее верноподданнические чувства по отношению к американской администрации и на этом получить дополнительные дивиденды — как финансовые, экономические, так, естественно, и политические внутри страны.

Все это печально, ни к чему хорошему не приведет. Естественно, на их действия последует симметричная реакция или взаимные решения, которые в таком случае по международному праву принимаются. Мы просто окажемся в ситуации, когда практически перестанем разговаривать друг с другом. Хорошо ли это для Польши? Я не знаю, им самим решать в конечном счете.

— Дмитрий Анатольевич, мы, конечно, с вами не в Генштабе находимся, а я не представитель Министерства обороны, но я вам честно скажу, у меня друзья, знакомые постоянно спрашивают, сколько еще будет длиться спецоперация, как будто я вот им возьму и что-то расскажу. Мы тоже сейчас, как я уже сказал, не на Фрунзенской набережной, но вот здесь написано: Совет безопасности Российской Федерации. Можно у вас спросить, что вы лично думаете о ходе именно спецоперации и насколько она по факту отвечает тем целям, которые были заявлены.

— Спецоперация состоялась прежде всего потому, что цели, которые ставило перед собой российское государство, не были достигнуты дипломатическим путем. Об этом сказал президент, когда объявлял о начале специальной операции.

Ход операции, планы по ее проведению определяются Верховным главнокомандующим. По конституции им является президент. Президент свои оценки давал. Операция развивается по плану. Этот план подготовлен и утвержден Верховным главнокомандующим. Поэтому сейчас какие-то дополнительные оценки я давать не буду, мне кажется, что это вполне исчерпывающая оценка, которая была дана президентом.

Но очевидно, что операция будет продолжена до достижения тех целей, которые были поставлены президентом страны. Эти цели касаются будущего Украины. Статуса Украины в качестве нейтрального государства, государства, которое не проводит антироссийскую политику, государства, которое не является милитаризованным, и государства, которое должно являться нашим нормальным соседом.

Поэтому до достижения результатов по демилитаризации и денацификации Украины операция и должна продолжаться — так, как это было задумано президентом страны, как это было решено.

— Аналогичные действия, которые неоднократно принимали США, причем в регионах, которые никак не относятся к их прямым интересам или не являются их соседями и не угрожают им, например, в Югославии, Ираке, Афганистане, никогда не приводили к такому масштабному и консолидированному ответу со стороны коллективного Запада. То есть никто в ответ на разбомбленную свадьбу в Афганистане не закрывал магазины европейской одежды в Штатах и не было других последствий. С чем вы это связываете? Почему такой ответ на наши действия, которые, как вы говорите, полностью обоснованы с точки зрения обеспечения нашей безопасности?

— Я не скажу здесь ничего сверхвыдающегося, это и так понятно: Соединенные Штаты Америки воспринимают себя вне контекста международного права, они стоят над всеми.

Соединенные Штаты Америки после распада Союза ССР, когда распалась такая двухполярная система мира, основанная на противостоянии между НАТО и Варшавским договором, посчитали себя победителями и единственными бенефициарами кончины Советского Союза. Хотя на самом деле Советский Союз распался не из-за деятельности НАТО, а по внутренним причинам. И поэтому они себя соответствующим образом ведут: они считают, что неподсудны никому, но они вправе всех судить, они вправе принимать решения, они вправе делать все что угодно.

Этому помогают несколько факторов. Во-первых, Штаты — это очень экономически сильная страна. Во-вторых, это страна, которая выпускает основную резервную валюту и делает это с большой радостью, постоянно увеличивая внутренний долг, и, по сути, кредиторами Соединенных Штатов Америки в этом смысле является весь мир. Весь мир может страдать, погружаться в кризисы, а американцы печатают доллары. Поэтому и в этом плане сейчас они ощущают свою полную безнаказанность. Ровно поэтому те действия, которые предпринимают США где бы это ни было — Афганистан, Ирак, Вьетнам несколько десятилетий назад, — не получают никакой международно-правовой оценки.

Но в период, когда была вьетнамская война, все-таки был Советский Союз, и на эту тему велась достаточно серьезная дискуссия на международных площадках. Советский Союз, как известно, помогал Вьетнаму, а американцы, соответственно, долго проводили свою политику. Чем это закончилось, всем известно. Я уже не говорю о том, что Вьетнам находится на расстоянии тысяч километров от Соединенных Штатов Америки, и результатом этой операции Соединенных Штатов Америки — я помню, как-то разговаривал с вьетнамскими друзьями, это не все помнят даже в нашей стране, потому что много времени прошло — так вот, в результате деятельности американцев на территории Вьетнама практически на протяжении всех 1960-х годов погибло в общей сложности более миллиона вьетнамцев. Вдумайтесь в эту цифру. Более миллиона! Вот где Соединенные Штаты, и где Вьетнам — они туда пришли, и более миллиона человек погибло.

Даже тогда это не получало какой-либо жесткой оценки, притом что был Варшавский договор, и был Советский Союз. А после того как Советский Союз исчез с карты мира, Варшавский договор распался, они абсолютно распоясались, они считают, что могут делать все что угодно. Примером тому является Югославия. Что там происходило? Там, по сути, происходило попрание любых норм международного права с использованием, кстати сказать, вооруженных сил различных стран и боеприпасов, включая, как известно, боеприпасы с обедненным ураном. Какую это оценку получило? А никакую. Они посчитали, что могут это делать, нашли повод, причину, для того чтобы таким образом действовать, и все. Сейчас на уровне отдельных европейских руководителей говорят: "Ну да, может, немножко погорячились". Вот тебе и вся история.

Поэтому то, как себя ведут Соединенные Штаты Америки в мире, объясняется тем, что они в какой-то момент посчитали, что у них нет больше никаких конкурентов. Но они ошибаются, потому что жизнь не стоит на месте, происходит развитие международных отношений, страны растут, развиваются. И поэтому очевидно, что новые полюса в международных отношениях будут формироваться. Есть Китайская Народная Республика, есть Индия, есть, наконец, Российская Федерация. Поэтому однополярному миру пришел конец. Соединенные Штаты больше не являются хозяевами планеты Земля.

— Для вас, конечно, не секрет, что некоторые россияне после начала спецоперации, что называется, собрали чемоданы и покинули страну. Только вот вопрос: это билет в один конец или нет?

— Откуда я знаю.

— Поэтому я хотел у вас спросить, что вы можете сказать тем людям, которые приняли такое решение?

— Каждый человек — кузнец своего счастья. Приняли решение — это их право. Кто-то уехал на время, как я понимаю. Просто, думая о каких-либо последствиях для себя, может, кто-то уехал навсегда. Это их личное решение. Я даже не буду и осуждать их, и комментировать это никак.

Очевидно, для меня во всяком случае, что какая-то значительная часть людей вернется. Потому что в любом случае специальная операция, она все равно так или иначе влияет на психологическое состояние людей, люди думают об этом. Наверное, это тоже так или иначе на кого-то повлияло. Но не более того.

Мне кажется, важнее для государства другое. Вот сейчас есть, например, проблема с тем, как ко всем этим событиям относятся, допустим, программисты. Поскольку у них бизнес интернациональный, а нас отовсюду отрезали, в том числе и от платежных средств, и от банковских возможностей, и от контактов с крупными иностранными подрядчиками, вот для них это событие было тяжелым. И я понимаю как раз их мотивы, почему они пытаются найти свое место под солнцем. Ради этого правительство подготовило ряд предложений, президент подписал указ. Будем надеяться, что государству удастся смикшировать это воздействие и все-таки значительная часть специалистов в области IT останется в стране, мы сможем их сохранить. Вот это реальная проблема. И в этом смысле мне этих специалистов, а они очень важны, они дефицитны на рынке, мне их по-человечески жалко, потому что они в сложном положении находятся. Притом что эти ограничительные решения не мы, конечно, принимали, но тем не менее вот об этом надо думать.

— Я понял, что вы оценку никакую давать не хотите, но просто мне кажется, что для этих людей очень важно слышать, ждет ли их назад Россия. И какой-то посыл от вас — это принципиально важный момент.

— Смотрите, те, кто просто уехал, я не буду давать морально-нравственную оценку, потому что я не знаю побудительных мотивов каждого из них, они могут быть разными. Как принято говорить, не судите, да не судимы будете. Хотят, пусть возвращаются. Тот, кто не вернется, еще раз говорю, скорее всего, это будет его личный выбор, а некоторых и жалеть не надо.

Но есть большая разница между теми, кто просто уехал, и теми, кто выражает активную позицию несогласия с решениями властей, с проведением специальной операции, более того, еще и становится на позицию другой стороны. Вот здесь так.

Я исхожу из того, что в обычной ситуации критика решений власти, в том числе и верховной власти, — совершенно нормальное дело. Ну вот не нравится. Вот эти решения не нравятся, я с этим не согласен, это я вообще, считаю, приведет к нехорошим последствиям и так далее. Это нормально. Но не в этой ситуации.

Потому что в противном случае мы можем скатиться на позицию большевиков, в том числе и Владимира Ильича Ленина, которые в период Первой мировой войны желали своему отечеству поражения в войне. А это не просто аморальная вещь, это предательство. И вот эти люди, они себя поставили в такое положение. И, вне всякого сомнения, эти люди стали нерукопожатными. Но таких людей немного. Они есть тоже. Но тем не менее это не относится к тем, кто просто по каким-то причинам уехал — ну это, еще раз говорю, это личное дело. Поэтому нужно отличать просто отъезд, какими бы это причинами ни объяснялось, от предательства. Это разные вещи.

— А как вы считаете, у тех, кто остался, в российском обществе, в России в целом, есть консолидация по поводу операции на Украине сейчас?

— Конечно есть. И это не я так считаю, это показывает социология, все данные обнародуются, и что бы там ни писали, ни говорили наши злопыхатели, эта консолидация очевидна.

По последним данным, которые показывают социологические опросы, три четверти населения страны поддерживает проведение специальной операции. Если говорить о рейтинге высшего должностного лица, то есть президента нашей страны, то этот рейтинг еще выше. Это, собственно, и есть консолидация.

Я уже не говорю о демонстрации такого рода единства, как, например, недавно было в "Лужниках". Понимаете, это дорогого стоит, и это показывает, как люди воспринимают проблемы, с которыми столкнулась наша страна.

Я еще раз об этом скажу. Ты можешь быть недовольным теми или иными решениями властей, критиковать власть — это нормально. Это часть демократии. Но нельзя в такой сложной ситуации проводить антигосударственную линию, потому что это предательство.

А у нас, к сожалению, в истории нашей страны такие вещи случались. И в относительно недавний период. Когда люди уезжали за границу и начинали критиковать свое государство. Знаете, есть же такой еще культурный код, кстати, который разделяется почти во всех странах. Ты внутри страны можешь критиковать все что угодно, но если ты уехал за границу, то не очень правильно ругать свою страну. Ты можешь критиковать власть и свою страну, но не в ситуации войны или специальной операции, которая ведется. Потому что там люди, которые сражаются с оружием в руках за твою страну, за твое будущее, за наше Отечество. И тем самым ты себя противопоставляешь этим людям, которые рискуют головой, по сути, жизни кладут за это. Ну вот я к этому так отношусь.

— А если говорить про предпринимателей, про крупных бизнесменов, есть ли у них консолидация по поводу спецоперации, с учетом того, что против них сейчас ну просто максимальное количество мер принимается. У них отбираются дома, средства передвижения, яхты и все прочее. Как вообще вы к этому относитесь, с учетом того, что Запад раньше говорил про то, что нужно чтить частную собственность? И вообще, нормально ли это — блокировать счета и заселять дома беженцами, условно говоря, ну такие предложения высказывать, которые понятно, что будут никому неприятны.

— Понимаете, если говорить о бизнесе, это тоже часть нашего общества, и крупный бизнес в том числе — они, что называется, без вины виноватые.

Давайте зададимся вопросом: а вообще хоть кто-нибудь из этого крупного бизнеса хоть в какой-то степени способен повлиять на малую толику, на йоту на позицию руководства страны? Вот говорю вам прямо: нет, никак. Поскольку у нас разные задачи. Тот, кто занимается управлением государством, прежде всего ориентируется на интересы всей страны, на интересы народа России. Тот, кто занимается управлением собственным бизнесом (это очень важная задача), но он занимается только этим.

Поэтому расчеты на то, что, ограничивая российский бизнес, они каким-то образом повлияют на власть, они абсолютно бессмысленны, они просто глупые, дурацкие. Они же пытаются влиять на отрасли экономики, которые стоят за этим крупным бизнесом. А это сотни тысяч, миллионы наших людей. То есть, по сути, вот этими своими санкциями западный мир пытается повлиять на граждан нашей страны, сделать им больно. И, естественно, постараться настроить против курса государственного руководства, против курса президента в расчете на то, что конечном счете это выльется в какие-то неприятности для власти, что это создаст какие-то проблемы для власти. Но мне кажется, что люди, которые эти решения генерируют, они абсолютно не понимают нашей ментальности, они не понимают мироощущения русского человека в широком смысле этого слова. Они не понимают побудительных мотивов, что, когда осуществляется такое давление (а это давление не на крупных предпринимателей, не на крупный бизнес, это давление на всех и каждого), происходит консолидация общества.

Даже те, кто в какой-то ситуации был обижен или считал, что мало внимания уделяют или какие-то решения неправильные принимаются, в этой ситуации он говорит: "Ну да, да, наверное, в чем-то ошибались. Но в целом в этой ситуации я буду стоять за государство. Я буду проводником государственного курса". Вот это, мне кажется, они абсолютно не способны уяснить, как не способны были уяснить и 70 лет назад, и 100 лет назад, и в период различного рода вооруженных кампаний, которые проводились в том числе против нашей страны: что такого рода ограничения, лишения — они только сплачивают людей, консолидируют людей, а не разобщают. И в этом их основной просчет, в этом слабое место этих дурацких санкций.

— Наверное, тут будет показательна история с Советом Европы, в которой тоже нас много лет пытались каким-то образом ограничивать. Вы говорили не так давно, что нас мало что теперь сдерживает, в частности, в вопросе смертной казни, от которой Россия отказалась, вступив в ряд конвенций Совета Европы. Все-таки это важный вопрос для общества: насколько реально возвращение к ней, насколько это необходимо, насколько это вероятно?

— Вы знаете, это вопрос очень сложный. Он мировоззренческий, философский, нравственный. Можно по-разному относиться к смертной казни. Естественно, точки зрения всегда были противоположные. Но как минимум можно сказать сейчас следующее: побудительным мотивом для принятия целого ряда решений Конституционного суда, вне всякого сомнения, стало участие нашей страны в конвенциях Совета Европы. Сейчас эти конвенции для нас утратили силы.

Но тем не менее есть руководящие разъяснения Конституционного суда на эту тему, есть его правовая позиция. И это суверенное решение, это действительно никак не связано напрямую с участием в Совете Европы, хотя внутренняя связь здесь, вне всякого сомнения, присутствует. Сейчас в этом смысле никаких ограничений нет, но это очень сложный вопрос, который касается не только правовой, но и нравственной составляющей, поскольку даже основные, канонические источники различных религий на этот вопрос отвечают очень по-разному. А на это прежде всего обращают внимание, когда обсуждают тему смертной казни в той или иной стране. В Европе отказались в какой-то момент от использования смертной казни, и мы тоже это сделали. Напомню, что в Соединенных Штатах не отказались, в Китае не отказались, в целом ряде других стран тоже не отказались для тех, кто совершил особо тяжкие деяния, прежде всего убийства.

Но если возвращаться к сегодняшней ситуации, она такая, как есть: международные основания отпали, есть внутренние правовые позиции Конституционного суда. Эти правовые позиции основаны на текущем правопорядке, на текущей криминогенной ситуации. Я исхожу из того, что если все будет спокойно, то эти правовые позиции могут оставаться такими же, как и были. Но правовые позиции тоже не являются вечными, если что-то изменится в жизни общества, тогда эти правовые позиции тоже могут быть пересмотрены. Потому что даже решения Конституционного суда — это не Священное Писание, они могут меняться. И в истории нашей страны такие периоды бывали. Я напомню, что после войны Советский Союз отменил применение смертной казни. Продолжалось это недолго. Достаточно быстро смертная казнь была восстановлена. Связано это было с высоким ростом насильственных преступлений, в том числе убийств.

Что будет в будущем, я не знаю.

— Дмитрий Анатольевич, скажите, пожалуйста, насколько часто вы вообще задумываетесь над тем давлением, под которым на бытовом уровне сейчас находятся наши граждане за рубежом. Очень часто они даже опасности подвергаются. Я видел в интернете такой клип, посольство России в Ирландии (просто мне там довелось жить, папа там работал в детстве), оно все исписано баллончиком с краской, и там какой-то водитель протаранил ворота, я вообще себе представить такого не мог. А ведь это может касаться каждого гражданина России, который за рубежом находится. А вот в ООН утверждают, что прекращение огня на Украине может поспособствовать снижению русофобии в мире. Как вы вообще можете оценить данное заявление? И насколько уместно это связывать?

— Что такое позиция ООН, мне не очень понятно. ООН — это Организация Объединенных Наций, объединяющая больше чем 200 государств. Если речь идет о позиции чиновников из ООН, ну, может быть.

Я скажу прямо, в последнее время руководящие структуры ООН, да и Генеральный секретарь ООН, господин Гутерриш, сделали целый ряд, на мой взгляд, сомнительных с точки зрения международного права заявлений, поскольку в ООН должны быть над схваткой, а не принимать сторону той или иной конфликтующей страны. Но понятно, что сейчас градус русофобии, мы с вами уже говорили, зашкаливает. Это проявляется и в нападках на наших людей, и в давлении на наши дипломатические представительства.

Что тут можно сказать? Вообще, если говорить про диппредставительства, это ответственность страны, где это дипломатическое представительство размещено. Это задача принимающей стороны. Как только принимающая сторона начинает вести себя безразлично по отношению к судьбе посольства, как правило, дипломатические отношения или приостанавливаются, или заканчиваются. Поэтому тот инцидент в Дублине, о котором вы сказали, на совести Ирландии. Они должны просто на самом деле адекватным образом на это реагировать.

На бытовом уровне, я, естественно, тоже смотрю и читаю, это и из интернета, и из социальных сетей видно, где много нападок на нашу страну. Наверное, это связано с текущей ситуацией. Кто-то это делает это искренне, кто-то делает это просто так, ради хайпа, просто потому, что так сейчас принято. Но это их личное дело. Рано или поздно эта волна схлынет — так жизнь устроена. Но тем не менее воспоминания об этом останутся. И у нас тоже. И у наших людей, которые за границей оказались или в командировке, или отдыхают. Это остается надолго. И вот они говорят о том, что "мы русских не хотим видеть", но очевидно, что у всех наших людей, которые в этот момент оказались волею судеб за границей, все эти воспоминания останутся. И я не уверен, что они сформируют лучшее восприятие отдельных европейцев, чем это было до того.

Где это гостеприимство, толерантность, нейтральность, о которой вы сегодня говорили? Оно моментально улетучилось, значит, его и не было. Значит, не было и культуры. Все это было внешнее, а на самом деле вылезло мурло, которое характеризует поведение того или иного гражданина, упражняющегося в русофобии.

Это же и у нас останется, мы об этом тоже помнить будем, не забудем никого, кто это делал — и на государственном уровне, и даже на личном. В этом мире все теперь протоколируется. За каждым из нас тянется цифровой след. Об этом должен думать каждый, кто пишет разные гадости в отношении России, в отношении курса нашей страны, в отношении отдельных граждан. Это все навсегда останется в народной памяти, вот так. Я не нагнетаю.

— Если можно, я бы хотела поговорить об еще одной категории. Вы сказали об IT-специалистах, которые сильно пострадали в этой связи и которым будет оказана помощь. Я бы хотела поговорить про спортсменов. Потому что в отношении них принимаются какие-то беспрецедентные меры: их снимают с соревнований, их заставляют участвовать под нейтральным флагом, их заставляют подписывать какие-то петиции, высказывать какие-то заявления на эту тему. При этом мы понимаем, что век спортсменов в некоторых видах спорта довольно короткий. Не окажется ли Россия в этой связи на обочине спортивной жизни? Потому что здесь тоже очень важна соревновательность. Тебе важно соревноваться с сильными спортсменами. Сейчас кажется, что вся история с допингом — это все разминочка была.

— Так и есть, вы правы. И Лена, и Илья, вы тоже правильно сказали. Во-первых, начну с того, что очевидно у спортсменов тяжелая ситуация, так же как и у программистов. Но с программистами это случилось относительно недавно, когда они, наши "друзья", пытались ограничить нас со всех сторон, возвести железный занавес — финансовый, правовой. А спортсмены уже достаточно давно, с 2014 года. Действительно, они готовятся, а их этих соревнований лишают. А если и не лишают, то заставляют выступать, по сути, анонимно — без флага России, без гимна России, и всячески откреститься от своей Родины. Сказать, что нет, мы вообще только в личном качестве, мы представляем только себя. Но это цинично, аморально. Я уже не говорю о позиции, которая была занята недавно Международным олимпийским комитетом по отношению к нашим инвалидам. Это вообще за гранью понимания, просто какое-то уродство, хамство. Значит, наша общая задача — всячески поддерживать паралимпийцев, чтобы они чувствовали себя нормальными людьми, полностью вовлеченными в общественную жизнь. А им говорят: "Нет, вот у вас государство плохое, поэтому нам на вас плевать". Но это противоречит всем нормам морали. Считаю, что Международный олимпийский комитет проявил себя с наихудшей возможной точки зрения.

А началось-то все, действительно, восемь лет назад и было связано с конфликтами вокруг допинга. Но что тут скрывать, очевидно, что проблема допинга есть в нашей стране, все это признавали, и вина есть. Но считать, что мы единственные, кто применял допинг, я имею в виду Российскую Федерацию, российских тренеров, спортсменов, это точно такое же хамство и цинизм. И другие применяли. Но все ополчились только на нас. Именно в силу того, что была поставлена задача опять же нашими “друзьями” в значительной степени из англосаксонского мира — Россию выбросить из спорта. Для чего? Опять же для того, чтобы создать недовольство курсом России внутри страны и побудить людей на какие-то действия по этому поводу. Поэтому наши спортсмены страдают с 2014 года. Но мы будем всячески их поддерживать, стараться проводить максимум внутренних соревнований, стараться отстаивать их права во всех инстанциях. Хотя сейчас это очень и очень сложно.

И принимали эти решения вполне конкретные люди в Международном олимпийском комитете, в объединенной Европе, в Соединенных Штатах Америки, в независимой теперь от этой объединенной Европы Великобритании. И очевидно, что у этих решений есть прямые авторы. И как раз против них-то и будет канализировано недовольство людей, лишенных спорта.

— Президент регулярно настаивает на том, что Россия в своих действиях защищается от агрессивных действий Запада. А вы в недавнем интервью сказали, что у страны достаточно мощи, чтобы поставить на место своих врагов, то есть это подразумевает какое-то действие в ответ. Что именно вы имели в виду, Дмитрий Анатольевич?

— Мы с вами прекрасно понимаем, что я имел в виду. Россия — не обычное государство, а государство, которое является постоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Кстати, à propos скажу, что все неумные попытки исключить нас оттуда, они ни на чем не основаны — ни на Уставе ООН, ни на международном праве, а являются лишь хотелками отдельных государств. Это первое.

И второе, Россия является ядерной державой, обладателем наиболее мощного запаса ядерного оружия, стратегических арсеналов. Естественно, никто никому ничем не угрожает, но вы упомянули президента… Относительно недавно стратегический потенциал нашей страны был переведен в особый режим, просто чтобы все понимали те угрозы, с которыми столкнутся другие государства, если попытаются повлиять на курс нашей страны. Это отметили, сказали, что ничего делать не собираемся, но наиболее горячие головы в той же самой Польше и некоторых других странах — сателлитах Соединенных Штатов Америки это, надеюсь, остудило. Притом что там все равно периодически рождаются дурацкие идеи типа закрытия воздушного пространства над Украиной. При этом более хладнокровные аналитики из Пентагона и из других мест говорят о том, что это сделать невозможно, потому что это повлечет прямой конфликт с нашей страной.

Я исхожу из того, что этого достаточно, хотя у нас есть специальный документ, касающийся ядерного сдерживания. В этом документе прямо указаны основания, при которых Российская Федерация вправе использовать ядерное оружие, и таких оснований несколько, я их напомню.

Первое — это ситуация, когда по России нанесен ракетный удар с использованием средств ядерного поражения. Второй случай — это иное применение ядерного оружия против Российской Федерации или ее союзников. Третий случай — это посягательство на критическую инфраструктуру, в результате которого парализована деятельность наших ядерных сил сдерживания. И четвертый случай — это когда осуществлен акт агрессии в отношении Российской Федерации или ее союзников, в результате которого под угрозу поставлено само существование страны, даже без применения ядерного оружия, то есть с применением обычного оружия.

Эти случаи указаны в документе, который утвержден указом президента, и это демонстрирует нашу решимость отстаивать независимость, суверенитет нашей страны, не дать никому повода даже в малом сомневаться, что мы готовы дать достойный ответ на любые посягательства на нашу страну, на ее независимость, на ее курс. Но я об этом говорю, поскольку был задан вопрос. Очевидно, мы исходим из того, что переговоры, дипломатические усилия в самых сложных ситуациях — типа той, которая сейчас складывается, например, вокруг Украины, — это все равно лучший и самый правильный путь. Другое дело, что переговоры не всегда достигают успеха, но нужно этим путем идти.

— Вы сказали страшную для любого человека в этом мире вещь — ядерная война. И второй момент, это война с НАТО. Это, в принципе, близкие и тождественные понятия. На ваш взгляд, насколько все-таки существует вероятность этой войны в нынешней ситуации и можно ли сравнить нынешнюю ситуацию с Карибским кризисом, когда тоже казалось, что мы стоим на некой грани? Если то время назвали холодной войной, то как сейчас можно назвать отношения России и коллективного Запада?

— Знаете, никто не хочет никакой войны, тем более ядерная война — это угроза вообще существованию человеческой цивилизации. В этом смысле правы те аналитики, которые говорят, может быть, несколько цинично, но тем не менее, что создание ядерного оружия предотвратило огромное количество конфликтов в XX-XXI веках. Это правда. На самом деле это так.

Поэтому очевидно, что угроза существует всегда. Как бывший Верховный главнокомандующий я прекрасно осознаю ее масштабы, да и всем нашим людям известно, что целями ядерных средств поражения стран НАТО являются объекты на территории нашей страны, а наши боеголовки наведены на цели, которые расположены в Европе и в Соединенных Штатах Америки. Но такова жизнь. Поэтому об этом думать нужно всегда и проводить ответственную политику. Вот, собственно, и все.

Что же касается Карибского кризиса, я его, по понятным причинам, не помню, я только читал о нем. Правда, мне довелось пообщаться с одним из его участников — с Фиделем Кастро.

Знаете, это другая ситуация, другой мир — нет Советского Союза, нет Варшавского договора, нет многих иллюзий. Очень много чего отсутствует, но тем не менее уроки Карибского кризиса тогда выучили все неплохо. Это оказало отрезвляющее воздействие на всех — на руководство Соединенных Штатов Америки, НАТО, Советского Союза, Варшавского договора. Тогда действительно была холодная война, сейчас ситуация в чем-то, на мой взгляд, хуже, чем тогда, поскольку в тот период наши оппоненты не пытались с такой степенью ярости довести ситуацию в Советском Союзе до точки кипения. Во всяком случае, это маскировалось, не вводили санкции в отношении отраслей промышленности или сельского хозяйства, тем более я уж не говорю про персональные санкции. Никому в голову не приходило вводить санкции в отношении Брежнева, Подгорного и Косыгина. Они, конечно, понимали, что это бессмысленно, как и сейчас, но тогда хотя бы мозгов хватало этого не делать. Теперь все находятся в неудобном положении. Понавводили санкций, а общаться-то надо, хотя бы для того, чтобы предотвратить всякие нежелательные последствия, включая такие страшные, как, допустим, конфликт между Россией и НАТО. Вроде как все подсанкционные, все находятся в каком-то там списке.

Я вот с Обамой подписывал известный договор СНВ-3, или Start Treaty. Этот договор был продлен президентом Путиным и президентом Байденом. Вот они в какое нас хотят поставить положение? Договоры заключены, но заключены лицами, которые находятся в санкционном списке. Если бы российское руководство занимало в этом смысле безответственную позицию, можно было бы, наверное, так и сказать: раз так, значит, и все тогда, до свидания.

Есть такая поговорка: [clausula] rebus sic stantibus — международные договоры действуют до тех пор, пока существуют обстоятельства, их породившие. Эти обстоятельства исчезли. Вы нас не воспринимаете. Лица, которые подписывали договор, у вас в санкционном списке. Может, тогда и все как бы. Я говорю о бессмысленности этих санкций, показываю всю абсурдность такого рода решений.

В период холодной войны этого не было. А сейчас это наша жизнь. Состояние отношений между Российской Федерацией и западным миром, англосаксонской цивилизацией в широком смысле этого слова, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, хуже, чем, наверное, в 1960-1970 годы, это вне всякого сомнения.

— А если говорить про первопричину и первоисточник, про переговоры с Украиной, как вы оцениваете их ход? Определенные, я так понимаю, договоренности все-таки возможны в этой ситуации. Каким образом эти договоренности будут гарантированы? Нужна ли будет в этом смысле некая ответственность Запада? После окончания специальной операции, с учетом всех факторов, не понадобится ли некая новая Ялта, для того чтобы зафиксировать новый миропорядок, как вы говорите, который перестал быть однополярным?

— Переговоры комментировать — дело неблагодарное и неправильное. Переговоры требуют тишины. Недаром они сейчас ведутся не путем личных контактов, потому что на это тратится много времени, а в режиме видеоконференции. Практически ежедневно. Поэтому комментировать здесь я ничего не буду, чтобы не создавать проблем переговорщикам и не возбуждать какие-то избыточные надежды или, наоборот, волны эмоций, которые подобные комментарии могут создать.

Цель этих переговоров понятна — зафиксировать все результаты, на которые, с нашей стороны я имею в виду, направлена специальная операция. А именно: нейтральный статус Украины, ее демилитаризация, отказ от использования нацистских идеологических законов, которые были приняты Украиной. Что бы там ни говорили, это именно законы, которые делят людей по национальностям. Каких-то людей называют людьми правильной национальности, а каких-то выводят за скобки. И целый ряд других позиций, которых Российская Федерация считает правильным достичь.

У Украины есть свои задачи, естественно, которые она преследует в ходе этих переговоров: прежде всего сохраниться как государство и обеспечить себе дальнейшее развитие.

Что же касается гарантий их исполнения, то эти гарантии могут быть двоякие. Во-первых, это гарантии, связанные с участниками этих соглашений. В конечном счете тех, кто будет их подписантами, кто будет своим авторитетом отвечать за их исполнение. Второе — это различные международные механизмы. Я, конечно, не буду их переоценивать, поскольку масса договоров, которая была заключена и не исполнена. Но все-таки это гораздо лучше, нежели правовая неопределенность или бесконечные попытки Украины просочиться в НАТО для того, чтобы создать прямую угрозу у наших границ. Поэтому юридические гарантии и наличие самого договора гораздо лучше, чем их отсутствие. И это способ разрешить этот конфликт.

Вы Ялту упомянули. Единственное, могу сказать — мы будем рады принять в российской Ялте делегации разных стран, которые будут обсуждать те или иные вопросы. Известный дворец не в идеальном состоянии находится, но он тоже способен принимать гостей.

— Дмитрий Анатольевич, не надо быть Фиделем Кастро, чтобы…

— Фиделя Кастро не заменить, он уникален.

— …чтобы говорить о событиях 1998 года. Я поделюсь наблюдением, даже те люди, которые не родились еще 1998 году, у меня как у журналиста, они думают, что я компетентен каким-то образом, спрашивают…

— Вы точно компетентны, журналисты все знают. Больше, чем политики.

— Спасибо. Спрашивают, будет ли 1998 год. Говорят о дефолте. С дефолтом мы на какое-то время разобрались, поскольку осуществить платежи нам позволили. Но все же?

— А вы сами 1998 год помните?

— Помню. Курс в четыре раза, я помню, упал.

— Понятно. Поэтому что это яркое воспоминание.

В одну воду невозможно вступить дважды. Я не имел отношения к власти в 1998 году и воспринимал это с позиции человека из гражданского мира, если хотите, из бизнеса. Но и наше общество, наше государство было в гораздо меньшей степени защищено. Но я отлично помню 2008 и 2009 годы, когда с этим экономическим кризисом мне пришлось лично разбираться. Я отлично помню 2014-й и последующие годы, когда в должности председателя правительства мне пришлось этим заниматься.

Каждый кризис по-своему уникален. В 2008 году мы создали "Двадцатку". Они говорят: "Давайте мы Россию из "Двадцатки" исключим!" Но я же помню, как это на моих глазах рождалось, эти решения принимали вместе. Сначала Буш в этом принимал участие, потом Обама. Все радовались, что за одним столом сидят представители таких разных стран — и Россия, и Соединенные Штаты Америки, и Китайская Народная Республика, Индия. И это был формат, возникший консенсуальным путем, на основании единогласия. А теперь нам говорят: "Давайте исключим". Нет, ребят, это невозможно сделать! Это вы нас в "Семерку" позвали тогда восьмым членом. Это другое дело, это ваш какой-то там закрытый клуб, не хотите нас видеть — мы оттуда ушли, нас оттуда "попросили". А сейчас этот клуб вообще никакого значения-то и не имеет на самом деле. "Двадцатка" — другое дело, но эта "Двадцатка" помогла нам справиться с кризисом 2008 года.

Почему я об этом говорю? Та ситуация, в которой мы сейчас находимся, она отличается. Тогда мы все сопротивлялись международному финансовому кризису, связанному с возникновением финансового пузыря на территории Соединенных Штатов Америки. И наша коллективная задача была этому сопротивляться. И мы смогли это сделать, кстати. С разным успехом, но тем не менее вытащили мировую экономику и российскую экономику достаточно быстро. А сейчас все, что происходит, это просто экономическая война, как сказал один министр из Франции, которую они объявили России. Они объявили России экономическую войну. И пытаются вести эту войну без правил. Почему? Вы спрашивали, я тогда не успел на это откликнуться. Что написано на знаменах любого капиталистического общества, любой рыночной экономики? Уважение к священной частной собственности! Пусть погибнет мир, но восторжествует правосудие, пусть погибнет все, но сохранится частная собственность.

Что делают они? Они арестовывают активы финансовых учреждений и даже Центрального банка. И даже ведут речь о том, чтобы обратить на эти активы взыскания — то есть национализировать. Ну слушайте, это и есть война без правил. Каковы будут последствия этой войны — разрушение всего мирового экономического уклада. Это покушение вообще на те экономические ценности, которые сформировались на нашей планете, прежде всего в Европе, в Соединенных Штатах Америки, в нашей стране, а впоследствии в азиатских странах с конца XVIII — начала XIX века. То есть это отказ от общих основ рыночной экономики. Что тут можно сказать: если им это не дорого, пусть они это делают, но по понятным причинам это, естественно, вызовет симметричный ответ со стороны Российской Федерации.

Но, с другой стороны, и челлендж, который мы получили, и реакция, которую мы должны продемонстрировать, может быть весьма и весьма эффективной. Я говорил неоднократно, но это же действительно так: если бы в 2014 году они не объявили санкции против России, у нас было бы гораздо более слабое сельское хозяйство, все это прекрасно понимают. Мы взяли и выключили их поставки, и в результате у нас продовольственная безопасность на высоком уровне.

Я надеюсь, что и в этой ситуации коллеги из правительства смогут найти адекватные решения для того, чтобы подстегнуть развитие отечественной промышленности, в том числе авиастроения, автомобилестроения и весьма важных для нас сфер микроэлектроники, IT-технологий. Нам эти задачи все равно придется решать. Сейчас будет решать труднее, но, с другой стороны, у нас нет надежды ни на кого. В этом случае мы вынуждены будем сами решить эти задачи.

— Если можно тогда, тоже к очень важному вопросу. Тоже очень интересно поступают коллеги из западных стран. Они говорят, вот мы вам обрубим все, а вот газ не можем с нефтью, ну просто потому, что нам самим будет очень плохо, мы будем замерзать, мы, конечно, сейчас будем экономить, какие-то предлагают шаги на эту тему. Но тем не менее все-таки пока воздерживались от санкций, касающихся нефтяной и газовой сферы. При этом говорят, что в перспективе хотели бы отказаться от газа и нефти из России. Насколько реален отказ от российских энергоресурсов для них, и не стоит ли нам, может быть, не ждать этого теперь, а самим просто какие-то меры предпринять? И в этой связи вчерашнее решение про переход на рубли, как это будет реализовано? Каким образом это решение будет воплощено в жизнь?

— Ну, пока покупают, пусть покупают. Никто же не отказывается от своих денег, это совершенно нормально. Они же хорохорятся. Ну хорошо американцам выпендриваться — у них есть разные поставщики, они изолированы от Европы, они, естественно, не так завязаны на нашей поставке. Вот от нашей нефти взяли отказались, хотя это вызвало известные всем проблемы. И Байдену еще припомнят, сколько стоит галлон бензина, потому что Украина очень далеко, а бензин на бензоколонке где-нибудь в серединной части Америки стоит таких денег, которых никогда не стоил. Инфляция десять процентов, когда она была в Соединенных Штатах Америки такой? Так что это еще припомнят американской администрации, скажут большое спасибо за то, что они делают со своей экономикой, пытаясь повлиять на русских.

Знаете, я вообще к этому философски отношусь. Это наше богатство — и газ, и нефть, надо этим торговать с европейцами, с азиатскими партнерами. Вообще, раз в 50-70 лет происходит переориентация по всем энергоносителям. Я не знаю, что будет в 2050 году, что будет основным энергоносителем, источником энергии: водород или иные технологии. Не знаю просто. Поэтому к этому нужно готовиться и нам тоже.

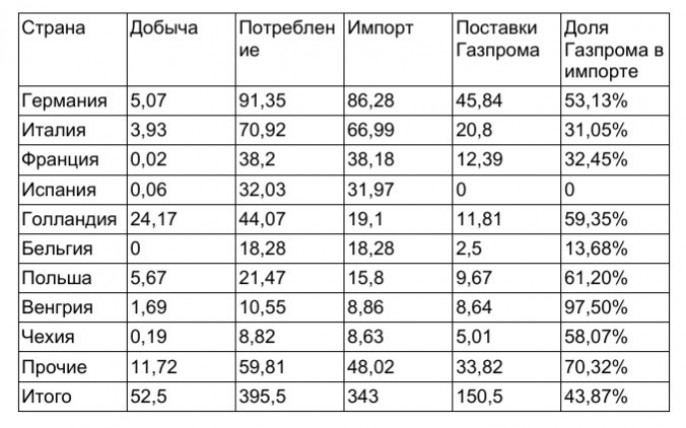

Но сейчас это — значительная часть наших доходов, и мы обязаны все эти доходы получать. При этом мы, безусловно, в нынешних условиях смотрим на азиатские рынки и думаем о том, как диверсифицировать эти поставки. Если наши европейские друзья будут очень сильно торопиться в смысле отказа от поставок из РФ, отказа от нашей нефти, газа. Сделать это очень сложно, потому что 40 процентов газа поступает из России, и где-то треть поставок нефти. Но была бы честь предложена. Захотят избавиться, избавятся. Вопрос только в том, в какой перспективе. Мы тоже должны думать о том, что с этим делать.

А если говорить о вчерашнем решении, о котором сказал Владимир Владимирович Путин, по переходу на расчеты в рублях. Мне кажется, это очевидная вещь. Нам сказали: "Ребят, корреспондентские позиции вашим коммерческим банкам закрываем, расчеты в долларах и в евро недопустимы, SWIFT в отношении подсанкционных банков, во всяком случае части из них, использовать нельзя". Ну и чего они хотят? Единственным законным платежным средством на территории Российской Федерации является рубль. В этом случае мы говорим: раз все остальное схлопнулось, платите рублями. Вот пусть изыскивают возможности платить. Но сейчас там идут на эту тему консультации. Как эта схема будет работать, поживем — увидим. Но в ней есть прямая логика.

— Что касается "Северного потока". Его американцы очень спешат похоронить…

— Спешат.

— Называют и грудой металла, используют лексику весьма специфическую. На ваш взгляд, есть какие-то перспективы этого проекта, что касается, собственно, инфраструктуры, она сколько продержится без использования, без какого-то обслуживания технического, без загрузки?

— Я не специалист по износостойкости инфраструктуры "Северного потока", там, безусловно, запас прочности есть, какой, я не знаю, он явно не измеряется месяцами, это очевидно. Но применительно к крупным экономическим проектам, знаете, несмотря на такой несколько эмоционально завышенный фон нашего разговора из-за этих событий, которые происходят, и тех страстей, которые кипят, я применительно к экономическим проектам всегда оптимист. Понимаете, есть определенные законы, правда, наши друзья их пытаются нарушать, — общеэкономические законы, которые невозможно игнорировать. Деньги вложены, проект важный, полезный, рентабельный для всех участников. Поэтому конфликты приходят и уходят, а деньги и экономика остаются.

Я считаю, что у проекта "Северный поток — 2" вполне благоприятное будущее. Оно может сложиться, во всяком случае, если наши партнеры по диалогу включат в какой-то период свои головы и вспомнят, что у них есть налогоплательщики, есть избиратели и есть целый ряд социальных задач, которые надо решать. Не просто вредить России, а решать важнейшие для своих экономик задачи. Стараться помогать своему населению. Следить за тем, чтобы счета, которые получают налогоплательщики, были удобоваримыми.

Просто невозможно об этом не сказать. Как только они приняли решение в Германии по "Северному потоку — 2", что произошло? Произошло то, что мы говорили. Счета моментально скакнули до невообразимых цифр. Две тысячи евро и выше там на пике.

Я напомню, совсем недавно, несколько лет назад, речь шла о трубном газе, а не о торговле на споте. Тем не менее вообще цена больше чем 400-500 долларов или евро казалась гигантской. А тут вот такие цифры. Ну и чего хорошего? Ничего хорошего. Поэтому я в этом вопросе сдержанный оптимист.

— Вы считаете, что западные компании тоже к нам вернутся в какой-то перспективе, компании, которые сейчас массово заявляют об уходе?

— Конечно, вернутся. Вопрос в том, когда и с какими потерями. Понимаете, мы довольно большой рынок, иногда говорят — премиальный рынок. Значит, если они хотят отказаться от части доходов, ну пусть отказываются, мы же без этого тоже проживем, но они не хотят отказываться, они действительно нам потихонечку говорят, что ну вот, мы ждем развязки ситуации, надеемся на мирное урегулирование конфликта, связанного с Украиной. Но, с другой стороны, вы нас пока не вычищайте, не забирайте, не вводите внешнее управление, не национализируйте, потому что мы хотим вернуться.

Кто-то, по-моему, из пресс-секретарей, то ли в США, то ли в другой стране, не помню, говорил о том, что мы ни в коей степени, ни коей мере не влияем на позицию крупных компаний, это их внутренний зов, это их такая гражданская позиция, они вот взяли и сами на себя набросили этот аркан, они сами хотят отказаться от денег, хотят сами уйти с рынков. Маркса пусть почитают. У Маркса сказано, что капиталист никогда не откажется от дополнительной прибыли. Значит, если бы не колоссальное давление со стороны правительства этих стран, стран западного мира, ни одна компания даже не почесалась бы, чтобы уйти. Поэтому это абсолютно политическая история. А политические истории, как правило, существуют определенное время. Экономика в этом смысле носит вечный характер.

— Еще пара философских вопросов осталась.

— Да. Я начинал, а Елена пусть завершает.

— Пожалуйста.

— Санкции затронули абсолютно все сферы. И такое ощущение, что если раньше был железный занавес, который Советский Союз самостоятельно опускал между нашей страной и между другими странами, то сейчас такое ощущение, что его хотят принудительно опустить и заставить нашу страну превратиться в некое подобие КНДР. То есть берут, а люди сопротивляются, в принципе, никто не хочет, а механизмы двигаются, и их крутят. В подобие КНДР, на которую были наложены дикие санкции, в подобие Кубы, где автомобили еще 1960-х годов, и, наверное, тоже предполагается, что мы будем ремонтировать и где-то доставать из наших загашников ЗАЗы…

— Жалко, я продал. У меня была когда-то машина "Жигули", "семерка" — сейчас бы пригодилась.

— Видимо, на это и расчет был. Как вы считаете, в нынешней ситуации, что касается именно России, удастся таких целей добиться при худшем сценарии?

— Да никто так не думает. Я хоть и критиковал в ходе нашего интервью умственные способности людей, которые эти санкции придумывают в отношении России, но там есть разные люди, есть и соображающие, что происходит.

Понимаете, они все понимают, осознают, что при всем нашем колоссальном уважении к нашим друзьям с Кубы, из Корейской Народно-Демократической Республики, Россия — это не Куба и не КНДР. Россия — это Россия, это самая большая в мире страна, это постоянный член Совета Безопасности, это колоссальная экономика, это ядерная держава. Поэтому все их измышления, что они нас сейчас спеленают, как когда-то там КНДР или Кубу, и в таком состоянии будут держать, они ни на чем не основаны, это невозможно. Это просто в принципе невозможно. Даже если так хочется отдельным представителям их политэлиты.

Да, трудности есть, их придется преодолевать, это очевидно. Они, к сожалению, есть и на государственном уровне, и на бытовом уровне. Но, во-первых, нам к этим трудностям не привыкать, а во-вторых, это, знаете, не фатальные трудности. Это невозможно сопоставить с теми страшными испытаниями, через которые прошла наша страна в ХХ веке. Я даже больше скажу. Это даже не те проблемы, которые у нас в голове были, когда мир столкнулся с пандемией нового коронавируса. Вот тогда реально временами было не по себе. Потому что мы не понимали, по каким закономерностям этот вирус, откуда бы он ни взялся, развивается. И не выкосит ли он, как в известных фантастических произведениях, значительную часть человечества. Вот тогда в этом смысле напряжение, на мой взгляд, было больше. Но самое печальное то, что и огромное количество людей ушло от этого вируса.

Это точно не такая история. И никаких иллюзий здесь быть не должно. Нас пытаются занести в разряд "rogue nation" или "rogue country". Если говорить об этимологии, по-моему, Рейган когда-то придумал этот термин. У нас почему-то переводят это только как "государство-изгой". Но на самом деле термин "rogue", известно, переводится как "разбойник". Так вот таким "rogue nation" являются Соединенные Штаты Америки. Не потому, что мы не любим американцев, а потому, что американцы беспрерывно ведут захватнические войны на территории всего земного шара. Вот они и есть государство-изгой и государство-разбойник.

— Если можно, возвращаясь к самому первому вопросу, который Илья задал. Такое ощущение все-таки, что мы разделены. Мир разделен на две части — на Азию и Европу, или, как вы говорите, коллективный Запад. Какое место у России здесь?

— Россия занимает свое место. Это место предназначено ей историей и, если хотите, господом Богом. Россия — это Россия. И у России свое будущее, свое позиционирование, своя гордость, своя сила, свои возможности, свои проблемы. Поэтому мы не рядом с кем-то, а мы сами по себе. Мы большая, очень значимая и очень хорошая страна.

Дойдет ли до разрыва дипотношений между Россией и США? Комментарий Георгия Бовта

В настоящее время дипотношения РФ и США находятся буквально в одном шаге от полного разрыва, но Москва, кажется, принципиальное решение уже приняла, уверен политолог

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сделал целый ряд заявлений на тему российско-американских отношений. В частности, он заявил, что Москва требует от Вашингтона прекратить демонизацию России и настоятельно рекомендует американским коллегам задуматься над последствиями политики подавления неугодных режимов, которую практикуют в США на протяжении многих десятилетий.

По словам Рябкова, Россия и США продолжают вести контакты по линии посольств и на других уровнях. И в нынешних условиях это максимум того, что возможно. «Соединенные Штаты ведут дело к разрыву [дипломатических отношений]. В этом нет никаких сомнений», — указал также замминистра, комментируя недавние оскорбительные заявления американского лидера Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина. Рябков добавил, что Россия не заинтересована во взаимном закрытии диппредставительств с США, такие каналы коммуникации в нынешней ситуации востребованны. Дойдет ли дело до разрыва дипотношений?

С момента установления дипломатических отношений между СССР и США в 1933 году они ни разу не прерывались, даже во время Карибского кризиса в 1962 году. Однако сейчас это уже не кажется невероятным. Особенно после оскорбительных недавних заявлений Байдена в адрес Владимира Путина. Потому как если ты называешь президента другой страны «головорезом», то как и о чем потом с ним разговаривать? После этого в МИД РФ был вызван посол США в России Джон Салливан, где ему вручили ноту протеста и сделали предупреждение о том, что отношения двух стран стоят на грани разрыва.

Салливан, как выяснилось чуть позже уже из американских СМИ, тоже в долгу не остался и поднял вопрос о допуске консульских работников к задержанным в России гражданам США, в том числе двум бывшим морским пехотинцам Тревору Риду и Полу Уилану, один из которых обвиняется в нападении на полицейских, а другой в шпионаже. Также только сейчас стало известно о задержании многократной олимпийской чемпионки баскетболистки Бриттни Грайнер. В феврале по прилете из Нью-Йорка в «Шереметьево» в ее багаже были обнаружены картриджи для вейпа, содержащие гашишное масло. За это ей грозит от пяти до десяти лет.

Грайнер начиная с 2015 года выступала за екатеринбургскую команду УГМК, помогла ей выиграть три внутренних чемпионата и чемпионат женской Евролиги в 2016, 2018, 2019 и 2021 годах. Для игроков Женской баскетбольной лиги США является обычной практикой в межсезонье играть за границей, где доходы их зарубежных клубов часто превышают заработок в Америке. В последний раз Грайнер играла за УГМК 29 января, а потом пропала из соцсетей.

В США традиционно крайне болезненно и подозрительно относятся ко всякому случаю задержания своих граждан в странах, отношения с которыми особенно скверные, — типа Ирана, КНДР и ряда других, считая, что в этих государствах задержание американцев может быть использовано либо в виде разменной монеты для возможного обмена заключенными или вообще шантажа в иных политических целях. В этом контексте становится более понятным заявление Госдепа США, который в феврале рекомендовал всем гражданам Америки покинуть Россию немедленно, хотя многие в этом заявлении усмотрели отчетливый оттенок паранойи. Но таковы уж нынче наши отношения.

Тогда же, в феврале, Москва и Вашингтон выслали вторых по старшинству после послов дипломатов. Соответственно Барта Гормана и Сергея Трепелькова. Следующими могут стать как раз уже сами послы. Перед этим теоретически может последовать понижение уровня диппредставительства, тоже с отзывом послов и ряда дипломатов. Ну а в случае полного разрыва интересы двух стран могут представлять дипломаты, аккредитованные при посольствах третьих стран. Например, после разрыва отношений между США и Кубой в 1961 году американские и кубинские дипломаты работали в миссиях Швейцарии до восстановления отношений в 2015 году.

Аналогичным образом устроены сейчас связи России с Грузией, они представлены секциями посольств двух стран при швейцарских дипмиссиях в Москве и Тбилиси. У России также останется миссия при ООН. Вопрос в том, скольким ее сотрудникам американцы дадут визы. Также останется горячая линия между Пентагоном и Минобороны России и, возможно, аналогичная между президентами. При этом надо отдавать себе отчет, что разорвать отношения куда легче, чем потом их восстанавливать. Для восстановления потребуется уже некий явный и зримый прогресс в политических отношениях в целом, которого сейчас ждать просто неоткуда.

Возможно, вопрос дальнейшего сохранения дипотношений между Россией и Америкой решится уже на днях, когда Байден отправится с визитом в Европу, в ходе которого он посетит саммит НАТО, проведет переговоры с лидерами ЕС и, вероятно, заедет в Польшу, уже принявшую более двух миллионов беженцев с Украины.

В ходе турне будет решаться вопрос о новых санкциях против России, включая ее энергетический сектор. Вновь наверняка будет подниматься вопрос о бесполетной зоне над Украиной и миротворческих контингентах с участием отдельных стран НАТО, но не от имени самого альянса. Антураж визита будет способствовать жесткой антироссийской риторике со стороны президента Америки. Особенно в Польше.

Наверняка Байдена не раз спросят о его отношении к Путину и, возможно, даже спровоцируют на то, чтобы он повторил свои самые резкие определения. В Москве будут внимательно слушать и реагировать. Почему-то кажется, что принципиальное решение уже принято и для его реализации и оправдания нужен лишь новый повод.

Ветрогенерация в ЕС на минимуме — заявка «Газпрома» на транзит на максимуме

На прежнем, максимальном уровне долгосрочного контракта — 40 млрд кубов в год, или 109 млн кубов в сутки — сохраняется в пятницу загрузка украинского газотранспортного коридора. После взлета цен из-за роста неопределенности на энергетическом рынке в результате введения санкций против России европейские импортеры увеличили заявки на поставку газа «Газпрома». На это время котировки на главном европейском хабе TTF составляют $1165 за тысячу кубометров. Это значит, что отбор газа по контракту с «Газпромом» — цена самого дорогого контракта «на месяц вперед» составляет в марте около $930 за тысячу кубометров — по-прежнему выгоднее покупок на споте.

Номинация на 25 марта, свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины», составляет 105,8 млн кубометров, заявка на 24 марта была 105,2 млн.

В то же время газопровод «Ямал-Европа», который качает газ через Белоруссию и Польшу в Германию, с прошлой недели перешел в реверсный режим и до настоящего времени продолжает работать в этом направлении. Поставки из Германии в Польшу, поскольку происходит изъятие дополнительных объемов газа с главных европейских хабов, являются еще одним слагаемым текущих высоких цен на газ в ЕС.

По мере наступления весны в Европе поднимается температура воздуха. На этой неделе в среднем на 4 градуса теплее, чем на предыдущей. Однако следующая неделя, которая приходится на конец марта — начало апреля, будет намного холоднее, с ночными заморозками, что скажется на ценах на газ.

В то же время в Европе продолжается падение выработки электроэнергии за счет ветрогенерации, которая, по идее, должна помогать региону снижать зависимость от топлива из России. Сложнопрогнозируемое снижение показателей по ВИЭ является катализатором роста спроса на газ и — соответственно — цены на него, пишет «Интерфакс».

На прошлой неделе — с 14 по 20 марта — ветроэлектростанции обеспечили в среднем 17% выработки электроэнергии по ЕС, на текущей неделе в четверг показатель упал уже до 8,4% — это минимальное значение с конца января. Показатель снижается пятый день подряд.

Далее на этой и будущей неделе ожидается довольно слабый ветер, что еще сократит выработку.

США и Евросоюз договорились о поставках 15 млрд кубометров в виде СПГ в 2022 году

США и Еврокомиссия создают отдельную рабочую группу для замещения российского газа и снижения спроса на газ в целом

Президент США Джо Байден и президент Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявили о создании «совместной целевой группы» по снижению зависимости Европы от российского ископаемого топлива и укреплению европейской энергетической безопасности в связи со спецоперацией России на Украине, сообщается на сайте Белого дома. Группу возглавят представитель администрации президента США и представитель ЕК.

Стороны договорились работать по двум основным направлениям: диверсификация поставок сжиженного природного газа в ЕС и сокращение спроса на природный газ.

По первому из направлений США — и не одни, а с международными партнерами — «стремятся обеспечить» дополнительные поставки газа на европейский рынок в виде СПГ в размере не менее 15 млрд куб. м газа в 2022 году с перспективой роста объемов поставок в дальнейшем. К 2030 году ЕС должен обеспечить спрос на примерно на 50 млрд куб. м американского СПГ в год дополнительно, что соответствует общим целям США и ЕС по достижению нулевых выбросов (NetZero). Цены на американский СПГ «должны отражать долгосрочные рыночные основы и стабильность спроса и предложения», указано в публикации, однако конкретики по контрактам или ценообразованию Белый дом не привел.

Вместе с ЕС Штаты договорились обеспечивать снижение выбросов на новой инфраструктуре для приема СПГ, включая сокращение утечек метана, использование ВИЭ, а также сделав ее подходящей для приема водорода.

Еврокомиссия должна обеспечить нормативно-правовую базу для обеспечения энергетической безопасности поставок и хранения СПГ, а также работать со странами ЕС над ускорением принятия этих актов и других разрешений для создания СПГ-инфраструктуры.

Что касается сокращения спроса на газ, то, согласно энергостратегии ЕС, к 2030 году он должен снизиться аж до 170 млрд куб. м в год. Из немедленно принятых мер подписанный документ предполагает внедрение энергоэффективного оборудования, такого как «умные» термостаты и тепловые насосы. По подсчетам, указанным в документе, экономия электроэнергии в зданиях и частных домах позволит сократить потребление газа на 15,5 млрд куб. м, интенсификация использования ВИЭ на ветре и солнце может заменить 20 млрд куб. м газа уже в этом году.

США с ЕК будут работать над технологиями ВИЭ, в том числе над технологиями успешной развивающейся морской ветроэнергетики. Также стороны будут сотрудничать в продвижении производства и использования т. н. «зеленого» водорода для замены ископаемого топлива и сокращения выбросов парниковых газов, включая технологии и инфраструктуру.

Отметим, ранее фон дер Ляйен заявила, что вариант оплаты газа из РФ в рублях неприемлем, поскольку это позволяет обходить антироссийские санкции. Ряд европейских стран и пони уже сообщили о «затруднительном положении» и «возникновении сложностей» в связи с этим решением, некоторые страны ЕС отказались платить в валюте РФ, хотя в ФРГ сказали, что это «технически возможно» (но также упомянули санкции). О переводе поставочных газовых контрактов на рублевые расчеты сообщил президент РФ Владимир Путин 23 марта. В недельный срок ЦБ РФ и правительство РФ должны определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке РФ покупателями российского газа.

Байден и фон дер Ляйен объявят о соглашении по СПГ — СМИ

Сегодня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден должны объявить о достижении соглашения о поставке 15 млрд кубометров СПГ в страны Евросоюза в 2022 году, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники. При этом ни цену поставок из США, ни их сроки источники FT не уточняют.

Чиновник из ЕС подтвердил Bloomberg заключение сделки. Не называя имени и ссылаясь на закрытые переговоры, он уточнил, что для дополнительных поставок СПГ из США потребуется время, поскольку Европа ограничена текущими мощностями по регазификации, количеством терминалов и интерконнекторов. В среднесрочной перспективе США изучат варианты увеличения производства, а ЕС будет искать пути снижения потребления энергии.

«Мы предпринимаем дальнейшие конкретные шаги в нашем энергетическом сотрудничестве, чтобы обеспечить безопасность поставок и снизить зависимость от российских ископаемых видов топлива», — заявили Байден и фон дер Ляйен в совместном заявлении в четверг поздно вечером в Брюсселе.

«Мы работаем с ЕС, чтобы поддержать энергетическую безопасность Европы и ускорить глобальный переход к чистой энергии, — заявила в четверг Салони Шарма, пресс-секретарь Совета национальной безопасности США. — Больше информации об этом будет завтра».

Немецкая газета Spiegel со ссылкой на источники в Минэкономики Германии сообщает, что есть план по сокращению доли российского газа в общем объеме экспорта в страну с 55% до 40% уже в этом марте. К середине 2024 доля российского газа должна сократиться до 10%.

Избавиться от российского угля Германия намерена до осени 2022, а импорт нефти из России хочет сократить вдвое к середине этого года.

По данным Bloomberg, импорт СПГ из России, крупнейшего поставщика энергии в ЕС, в последние годы составлял от 14 до 18 млрд куб. м в год, однако общий импорт газа из РФ в 2021 году составил 155 млрд кубометров. Европа стремится заместить две трети этого объема.

Новая европейская энергетическая стратегия, изложенная Еврокомиссией в марте, направлена на замену 101,5 млрд кубометров российского газа в 2022 году за счет использования альтернативных источников поставок, наращивания ВИЭ-мощностей и повышения энергетической безопасности. Она должна обеспечить 50 млрд куб. м СПГ от новых поставщиков.

Руби Ройду и не снилось… Строительству как воздух нужны современные материалы

Как известно, четыре стихии — вода, воздух, земля и огонь — в фильме Люка Бессона «Пятый элемент» нуждались в пятом компоненте, который связал бы их в силу, противостоящую злу. В реалиях современной стройки «пятый элемент» — это субстанция, которая, наоборот, предохраняла бы построенный объект от разрушительного влияния этих стихий.

Классический рубероид — это кровельный картон, пропитанный легкоплавкими нефтяными битумами, защищенный с обеих сторон битумом, и для предотвращения слипания покрытый посыпкой. Впрочем, картон как основа гидроизоляционного материала морально устарел.

Поскольку важнейшим компонентом этого материала, выполняющего функции прежде всего гидроизоляции, является производный от переработки нефти битум, на эту нишу обратили внимание нефтяники, заинтересованные в глубокой переработке своего основного продукта.

По некоторым оценкам, в России на кровлях и фундаментах используется около полумиллиарда квадратных метров рулонной битумно- полимерной гидроизоляции. Поэтому «Газпром нефть» в лице своего оператора битумного бизнеса «Газпромнефть — Битумные материалы» предложила свой собственный продукт под маркой «Брит».

Первые оптовые продажи этого продукта начались весной прошлого года на Урале, в Сибири и Москве. Покупателям предложили две линейки битумно-полимерных мембран марки «Брит» класса «Премиум» и «Бизнес». Обе линейки рассчитаны под устройство двуслойной гидроизоляции методом наплавления с мембранами ЭПП (нижний слой) и ЭКП (верхний/лицевой слой).

Такая схема укладки гидроизоляции — самая популярная в России и ближнем зарубежье, и с ее технологией хорошо знакомы наши строители и специализированные кровельные компании.

Составляющие мембран собраны по современной технологии на основе из полиэфира, модифицированного полимерами битумного вяжущего с обеих сторон и защитными слоями, благодаря чему мембраны обоих классов легко выдерживают анонсированные сроки эксплуатации во всех климатических зонах страны. При этом гарантированная теплостойкость составляет не менее +100 градусов для «Премиум» и +95 для «Бизнес», что позволяет мембранам выполнять свое предназначение даже в самую жаркую погоду.

Напомним, что компания владеет собственной сырьевой базой и продуктами переработки, промышленными мощностями для выпуска кровельных марок битума и передовыми научно-исследовательскими возможностями для контроля качества сырья и продукции на всех этапах производства готовой продукции. А с учетом больших потребностей в битуме и битумосодержащей продукции в дорожном и обычном строительстве все это становится существенным конкурентным преимуществом и гарантией стабильности качества продуктов и поставок их потребителям.

Новая продукция уверенно закрепляется на строящихся объектах в разных городах России. Так, в 2021 году высококачественные материалы «Брит» применялись при строительстве ЖК «Павелецкий Сити» — знакового объекта в центре Москвы. Застройщику потребовался продукт для гарантированной и долговечной гидроизоляции плоской кровли элитного комплекса. В 2022 году девелопер заказал поставку еще 150 тыс. «квадратов» «Брита». В Екатеринбурге рулонная гидроизоляция «Брит» применялась в строительстве жилых комплексов «Балтийский», «Атмосфера», «Маяковский». А в ноябре 2021 года первые партии рулонных материалов «Брит» поступили даже на другую сторону планеты — на стройплощадки Кубы.

Особенно ценно то, что этот вид продукции может применяться с сопутствующими битумопроизводными материалами, выпускаемыми тоже под маркой «Брит». Это кровельные и гидроизоляционные мастики и праймеры, которые не требуют понижения вязкости и разогрева, сохраняя высокие качественные характеристики при монтаже в широком диапазоне температур от -20 до +40 градусов.

Строители и торговые партнеры могут воспользоваться специальной IT-платформой (мобильным приложением) BRIT ACADEMY, где размещены обучающие сессии, техническая документация с возможностью различных решений. Также здесь содержится последняя информация о событиях в отрасли.

Разработать и произвести качественную продукцию — это ответственный этап. Но не менее важен тот факт, что она получила достойное признание у конечных потребителей.

Продукция «Брит» для промышленного и гражданского строительства представлена на стенде «Газпромнефть — Битумные материалы» на выставке MosBuild 2022.

Авторы: Владимир ТЕН

Номер публикации: №11 25.03.2022

Segezha Group намерена переориентировать часть экспорта крафт-бумаги на Россию

Segezha Group планирует переориентировать часть экспорта крафт-бумаги на Россию. Об этом говорится в сообщении группы.

На производство бумаги и упаковки в Segezha Group приходится более половины выручки. Компания выпускает мешочную бумагу и подпергамент из небеленой сульфатной целлюлозы, весь спектр коричневой мешочной бумаги с уникальными прочностными характеристиками. Мощности группы составляют около 410 тыс. т бумаги и 1.4 млрд бумажной упаковки в год.

На конвертинговых мощностях группы изготавливаются экологичные промышленные мешки для цемента, сухих строительных смесей, продуктов химиндустрии, кормов для животных. Также выпускаются высокопрочные бумажные пакеты для покупок розничных покупателей в торговых центрах. Во всех этих сегментах руководство холдинга усиливает работу над импортозамещением.

Одновременно группа продолжает работать над расширением своего бумажного производства в Вологодской области. В 2020 году решено построить здесь новую бумагоделательную машину. Объем инвестиций составит более 12 млрд руб. Новое оборудование будет выпускать 60-75 тыс. т готовой продукции в год – жиростойкой и мешочной бумаги.

Segezha Group – российский лесопромышленный холдинг, входящий в АФК «Система». Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 15.7 млн га, объем расчетной лесосеки – 23.7 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов).

Польша не сможет платить рублями за российский газ