Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Министр нефти Кувейта: "Сокращение производства нефти до мая – "суверенное решение"

Министр нефти Кувейта Халед аль-Фадиль сказал, что нет ничего правдивого в том, что сообщалось в недавнем сообщении иностранной прессы о том, что на государство Кувейт оказывается давление, чтобы ускорить сокращение производства, прежде чем приступить к реализации соглашения 1 мая.

В четверг, он добавил: «Это решение является суверенным, и Государство Кувейт поддерживает коллективные действия посредством консенсуса между странами в рамках организации (ОПЕК) и посредством соглашения (ОПЕК+), согласно кувейтскому информационному агентству «KUNA».

Агентство указало на высказывание Аль-Фадила: "Хотя соглашение вступает в силу с первого мая, и до его начала реализации осталось всего несколько дней, чувствуя ответственность, государство Кувейт отреагировало на рыночные условия, сократив часть своих поставок на международные рынки еще до начала осуществления соглашения".

Он продолжил: "Государству Кувейт известно о сложной ситуации, сложившейся в настоящее время на рынках нефти, оно было одним из наиболее приверженного сокращения своей доли добычи в последние годы", подчеркнув необходимость соблюдения согласованных сокращений в предстоящие месяцы всеми странами.

Министр нефти Кувейта подчеркнул важность сохранения духа единой команды и коллективной работы для решения возникающих проблем из-за воздействия нового коронавируса, который вызывает забеливание (Covid 19), на глобальный спрос на нефть.

Он продолжил: "Этот этап требует объединения в ряды ОПЕК и его партнеров по коалиции (ОПЕК +) как никогда, чтобы преодолеть этот сложный этап, который не наблюдался на нефтяных рынках на протяжении всей истории".

Члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и независимые производители извне договорились 13 апреля снизить объемы добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая и на двухмесячный период, заканчивающийся 30 июня 2020 года.

Было принято решение, что основой для расчета корректировок будет добыча нефти в октябре 2018 года, за исключением Саудовской Аравии и России, которые находятся на том же уровне, что и базовый уровень в 11 миллионов баррелей в день, в то время как соглашение действует до 30 апреля 2022 года с пересмотром его продления в декабре 2021 года.

Алжир начинает сокращать добычу нефти немедленно

Алжир уведомил ОПЕК+ о немедленном начале сокращения добычи нефти, сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявление делегата на ОПЕК+, знакомого с ситуацией. «Алжир в ходе двухдневных неофициальных переговоров 21–22 апреля уведомил министров стран ОПЕК+ о том, что сокращение добычи нефти начнется немедленно», — пишет агентство, отметив, что таким образом, страна не будет дожидаться 1 мая, когда начнет действовать новая договоренность ОПЕК+ по сокращению добычи. Снижение добычи Алжира в рамках этой договоренности составляет 241 тыс. б/с, уточняет Bloomberg.

Кувейт также заявил, что сократил поставки нефти на рынок до вступления в силу соглашения стран ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи.

12 апреля, напоминает ПРАЙМ, страны ОПЕК+ договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн б/с в мае–июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. Однако аналитики считают, что сокращения недостаточно, и недавний обвал цен на нефть марки WTI — одно из подтверждений этому.

Президент Ирана заявил, что Кувейт, как ожидается, займет позицию против ненадлежащего поведения США

Президент Ирана заявил, что Кувейт, как ожидается, займет позицию против ненадлежащего поведения правительства США.

В телефонном разговоре с эмиром Кувейта Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом в понедельник, президент Ирана Хасан Роухани выразил готовность Ирана к коллективному сотрудничеству для обеспечения регионального и международного мира и стабильности, а также для борьбы с коронавирусом в нынешней деликатной ситуации.

«Мы ожидаем, что дружественная страна, Кувейт, займет позицию по региональным вопросам, а также (против) ненадлежащего поведения США», - сказал президент Ирана, сообщает Tasnim News.

Подчеркнув необходимость согласованных усилий в борьбе с новым коронавирусом, Роухани сказал: «Исламская Республика накопила хороший опыт в этой области и готова передать свой опыт дружественным странам, включая Кувейт».

Он также высоко оценил усилия, предпринимаемые эмиром Кувейта для обеспечения региональной стабильности, заявив: «Я подчеркиваю, что нет способа обеспечить безопасность и стабильность в регионе, кроме как посредством сотрудничества и дружбы между странами самого региона».

В свою очередь, эмир Кувейта охарактеризовал Иран как братскую нацию, добавив: «Сегодня мы все находимся в сложной ситуации, и чтобы преодолеть эту ситуацию, мы должны сотрудничать друг с другом и развивать наше общение».

Он также приветствовал выдвинутую Ираном инициативу по обеспечению безопасности в регионе, известную как «Ормузский мир», и отметил, что «позиции Кувейта всегда были за мир, и мы надеемся, что некоторые из наших друзей и братьев в регионе будут вести себя мудро».

Высоко оценив поведение Ирана и его логические позиции по важным региональным и международным вопросам, эмир Кувейта приветствовал готовность Ирана поделиться опытом борьбы с коронавирусом со своей страной.

Киев вновь попал в рейтинг городов с самым грязным воздухом в мире

Киев во вторник снова попал в топ городов с самым грязным воздухом в мире, свидетельствуют данные сайта IQAir, который отслеживает качество воздуха в крупнейших городах.

По данным сайта, в данный момент Киев находится на четвертом месте по загрязнению воздуха в мире. Индекс загрязненности воздуха в украинской столице составляет 150 при норме до 50. Возглавляет рейтинг городов с самым грязным воздухом Чиангмай (Таиланд), на втором месте - Эль-Кувейт (Кувейт), на третьем - Ханой (Вьетнам).

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что содержание вредных веществ, в частности диоксида серы, формальдегида и диоксида азота, в воздухе Киева превышено в связи с пожарами в украинской столице, а также Киевской и Житомирской областях. Власти Киева призвали жителей столицы по возможности не покидать свои дома и не открывать окна. Позже заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что состояние воздуха в Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой и Полтавской областях Украины улучшилось, такие изменения произошли благодаря усилиям спасателей, которые боролись с лесными пожарами, и изменению синоптической ситуации.

Украинские спасатели продолжают работать на месте пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и в Житомирской области, на сегодняшний день открытого огня не наблюдается, однако продолжаются тления травы.

Заразный союзник

Станут ли разбросанные по всему миру военные базы США новыми очагами коронавируса

Текст: Александр Гасюк

Пентагон объявил о продлении запрета на передислокацию американских войск внутри и за пределами США вплоть до 30 июня. Как сообщило издание Military Times, такое решение шеф оборонного ведомства Марк Эспер принял в целях остановки стремительного распространения эпидемии коронавируса в войсках. К настоящему моменту с этим диагнозом слегли уже более 3 тысяч "звездно-полосатых" солдат и офицеров, а также 2 тысячи их родственников. Но сколько опасной инфекции зараженные COVID-2019 американские военные успели передать гражданам стран, любезно предоставивших свои территории под военные базы США, подсчитать едва ли возможно.

Известно, что Вашингтон располагает 800 военными объектами на территории 70 стран по всему миру. На этих базах на ротационной основе дислоцируются от 160 до 200 тысяч военнослужащих США, количество заболевших COVID-2019 среди которых, похоже, растет по экспоненте. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из принятого в начале апреля Пентагоном решения засекретить детальные данные о распространении коронавирусной инфекции среди военнослужащих "по соображениям операционной безопасности". "Мы не станем сообщать общее количество индивидуальных случаев (заражения) в конкретных подразделениях, базах или командованиях", - заявила 1 апреля официальный представитель оборонного ведомства США Алисса Фара. Еще раньше - в середине марта - Пентагон запретил своим сотрудникам, дислоцированным в охваченных пандемией коронавируса странах, все поездки в США. Исключения в рамках ротации допускались лишь в исключительных случаях. Возникает вопрос, зачем это было сделано? Очевидно для того, чтобы не завести инфекцию домой, "в метрополию", где к настоящему времени заболели уже 735 тысяч американцев, а 39 тысяч погибли.

С учетом того, что только в наиболее пострадавшей от пандемии COVID-2019 Италии расквартированы 12 тысяч солдат "дяди Сэма", а в борющейся с эпидемией коронавируса Германии все 35 тысяч, нетрудно себе представить и степень проникновения этой болезни в ряды американских войск. Показательным в этой связи стало массовое заражение экипажа авианосца "Теодор Рузвельт", на котором коронавирусную инфекцию обнаружили более чем у 600 матросов и офицеров. Официально минобороны США на текущий момент подтвердило гибель от этого заболевания лишь 19 своих военнослужащих.

Но если вспомнить о математических моделях прогнозирования пандемии ученых-вирусологов и принять во внимание нетранспарентность Пентагона относительно масштабов эпидемии в ВС США, серьезные вопросы должны возникнуть у тех стран, что вольно или вынужденно "приютили" американские войска на своей территории. Так, только на Ближнем и Среднем Востоке дислоцированы более 60 тысяч американских военных, из них 14 тысяч в Афганистане, по 13 тысяч в Катаре и Кувейте, 7 тысяч в Бахрейне, по 5 тысяч в Ираке и ОАЭ, около 3 тысяч в Иордании. В случае серьезной вспышки пандемии в таких "ограниченных контингентах" нетрудно представить, что вся нагрузка ляжет на национальные системы здравоохранения этих стран, и без того загруженные собственными больными атипичной инфекцией.

Рекордное падение: в ОПЕК оценили перспективы спроса на нефть

ОПЕК ждет рекордный спад спроса на нефть в 2020 году

Ольга Дубравицкая

ОПЕК понизила прогноз по мировому спросу на нефть на 2020 год, теперь вместо незначительного роста картель ожидает крупнейшего в истории падения. По итогам ожидается сокращение на 7% или 6,85 млн баррелей в сутки - до 92,82 миллиона баррелей в сутки. Беспрецедентное давление на мировой спрос, в частности, на топливо для транспорта, оказала пандемия COVID-19.

ОПЕК пересмотрела прогноз по мировому спросу на нефть: по итогам 2020 года ожидается сокращение на 7% или 6,85 млн баррелей в сутки - до 92,82 миллиона баррелей в сутки, следует из апрельского отчета организации. В своем докладе картель называет это «историческим снижением». Ранее по году прогнозировался незначительный рост - на 60 тыс баррелей в сутки.

Ожидается, что сокращение во втором квартале этого года составит около 12 млн баррелей в сутки. Наиболее сильно оно проявится в апреле и составит 20 млн баррелей в сутки, ожидают в ОПЕК. Во втором полугодии уровень спроса будет выше, чем в первом, следует из прогнозов.

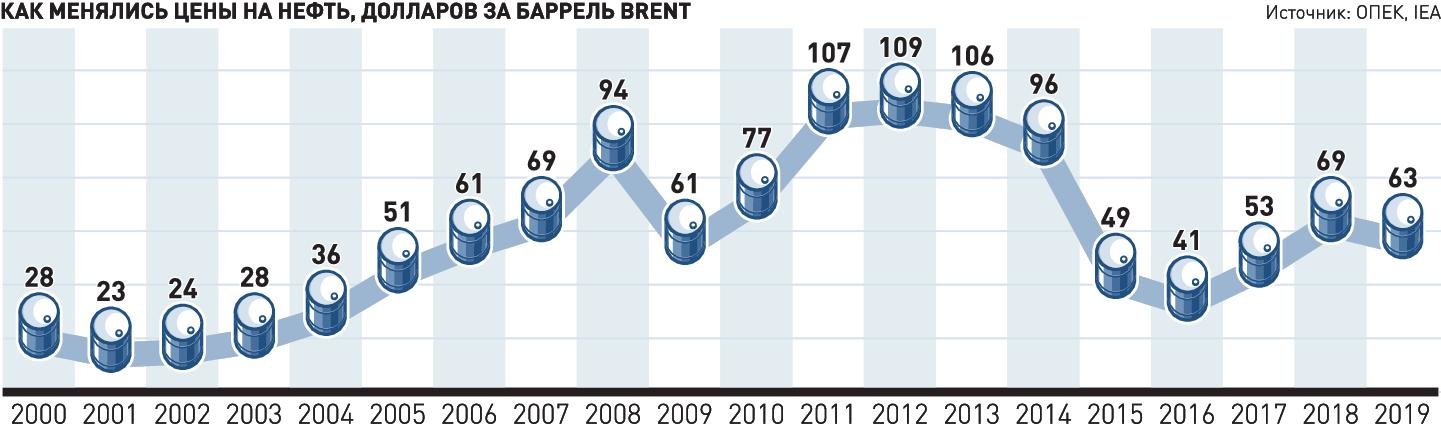

Несмотря на заключенную в прошлые выходные сделку ОПЕК+ по сокращению объемов добычи, которая должна была поддержать цены, они продолжают падение: по состоянию на 19:49 мск снижение стоимости Brent составляло 1,19% - до $27,36 долларов за баррель, WTI - на 0,65% - до $19,74 за баррель в 19:51 мск.

Беспрецедентное давление на мировой спрос, в частности, на топливо для транспорта, оказала пандемия COVID-19, которая началась в Китае и распространилась по всему миру, говорится в отчете ОПЕК. Учитывая последние события и продолжающуюся неопределенность, значительными остаются риски дальнейших корректировок в пользу понижение прогнозов, особенно во втором квартале.

Также отмечается, что поставки нефти из не входящих в ОПЕК стран в 2020 году составят 63,47 млн баррелей в сутки по сравнению с 64,97 млн баррелей в сутки в 2019 году. Наибольшее снижение придется на Россию, ее поставки сократятся на 1,3 млн баррелей в сутки - до 10,14 млн баррелей (с учетом конденсата).

Накануне более пессимистичные прогнозы по глобальному спросу на нефть опубликовало Международное энергетическое агентство (МЭА). Согласно его докладу, глобальный спрос на нефть в апреле упадет на 29 млн баррелей в сутки и достигнет самого низкого значения с 1995-го года, а во втором квартале падение составит 23,1 млн баррелей в сутки. Начала восстановления спроса аналитики МЭА ожидают в июне, но даже тогда он все еще будет на 15 млн баррелей ниже, чем год назад.

По итогам года падение спроса на нефть станет крупнейшим в истории и составит 9,3 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом, что сведет на нет накопленный рост почти за десятилетие, прогнозирует агентство.

В условиях избыточного предложения на рынке ключевым остается вопрос нефтехранилищ. В своем вступительном слове на состоявшемся 9 апреля совещании ОПЕК+ генсек ОПЕК Мохамед Баркиндо спрогнозировал, что во втором квартале избыток нефти на мировом рынке может составить 14,7 млн баррелей в сутки.

«Состояние спроса и предложения ужасает», — говорил он, отмечая, что объем свободных хранилищ составляет около 1 млрд баррелей, и избыточное предложение в виде 1,3 млрд баррелей может привести к их заполнению уже в мае. Из доклада МЭА следует, что доступные мощности могут быть исчерпаны уже в середине года. Наращивание запасов на 12 млн баррелей в сутки в этом полугодии «угрожает переполнить нефтяную логистику — танкеры, трубопроводы и наземные хранилища — в ближайшие недели», предупреждает МЭА.

Министр энергетики РФ Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным также заявлял, что доступные мощности для хранения нефти в мире могут быть заполнены в течение ближайших четырех-пяти недель.

Как подчеркивали аналитики МЭА, принятые ОПЕК + и G20 решения должны уберечь нефтяную отрасль от более серьезных потрясений, чем те, с которыми она уже столкнулась, однако компенсировать падение спроса в мире ими не удастся.

12 апреля страны ОПЕК+ заключили соглашение о коллективном сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки. Ожидается, что дополнительные сокращения возьмут на себя страны, не входящие в альянс - США, Канада, Норвегия и другие. Так, общее снижение добычи вне ОПЕК может достигнуть 5,2 млн баррелей в сутки во втором квартале, а в целом за 2020 год может уменьшиться на 2,3 млн баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, США, как и другие страны вне ОПЕК+ не взяли на себя жесткие обязательств по сокращению своей добычи.

Ранее в разговоре с «Газетой.Ru» главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович отмечал, что если каких-либо квот так и не будет введено, то фактически добыча стран вне альянса будет сокращаться «естественным» путем под давлением ценовой конъюнктуры и прочих экономических обстоятельств, что не позволяет дать какую-либо точную оценку конечным объемам данных сокращений.

В начале марта нефтедобытчики не смогли договориться об очередном соглашении в рамках альянса ОПЕК+ и расторгли существовавшие обязательства по сокращению добычи. Эти события «уронили» цены на нефть на 30% в первый же день после провала переговоров. Часть стран во главе с Саудовской Аравией сразу же заявили о наращивании объемов и скидках на свою продукцию, после чего СМИ заговорили о «нефтяной войне» между Эр-Риядом и Москвой. В результате, в марте нефтяные цены несколько раз устанавливали антирекорды, котировки Brent и WTI опустились до уровня 2002 года, российской Urals - 1999 года. Такой обвал цен особенно повлиял на американских добытчиков сланцевой нефти, поскольку себестоимость такой добычи выше, и установившийся в марте диапазон цен делал ее нерентабельной.

В середине месяца Дональд Трамп сделал заявление, что у США есть «серьезные рычаги влияния на ситуацию» на нефтяном рынке, и пообещал вступить в игру «в нужное время». Американские нефтяники в начале апреля даже призвали Белый дом рассмотреть вопрос о введении новых санкций в отношении российской энергетики и приостановлении военной помощи США Саудовской Аравии. Вскоре после этого страны альянса ОПЕК+ вернулись за стол переговоров. 9 апреля они определили параметры сотрудничества, с которыми согласились все принимавшие участие в переговорах страны, кроме Мексики. Стране предложили сократить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки, но она была готова только на 100 тыс. В ходе переговоров, которые продолжились на следующий день в рамках G20, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что дополнительные обязательства по сокращению в размере 250 тыс. баррелей возьмут на себя США, чтобы компенсировать менее значительное, чем требуют другие страны, снижение добычи Мексикой. Позже президент США Дональд Трамп уточнил, что Соединенные Штаты возьмут на себя сокращение на 250 тыс. баррелей в сутки за Мексику, но страна компенсирует Вашингтону расходы позже.

Из опубликованного сегодня доклада ОПЕК следует, что в марте 2020 года добыча нефти странами ОПЕК выросла по отношению к февралю на 821 тысячу баррелей в сутки - до 28,6 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, на фоне распада сделки ОПЕК+ доля стран картеля на рынке выросла на 0,6 пп - до 28,7%.

«Добыча сырой нефти увеличилась в основном в Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейте, в то время как производство сократилось, в основном, в Венесуэле, Ливии и Иране», — следует из текста доклада.

Нелегкая сделка ОПЕК+ окутана туманом двусмысленности

Аналитики агентства Energy Intelligence Амина Бакр, Оливер Клаус и Кейси Мерримен в своей статье по итогам затяжных переговоров по новой сделке ОПЕК+ полагают, что ее эффект для рынка будет зависеть прежде всего от того, насколько участники альянса будут выполнять взятые на себя обязательства.

После четырехдневного марафона переговоров участники ОПЕК+ подошли к финишной черте с историческим соглашением о сокращении добычи нефти на 9,7 млн б/с в мае и июне в связи с разрушительным воздействием на спрос коронавируса. Чтобы прийти к этому соглашению, потребовался компромисс со стороны Саудовской Аравии, и сейчас предпринимаются хитрые ходы с целью распродажи рынка в интервенционных масштабах.

«Мы перевернули новую страницу истории нефтяного мира»,

— прокомментировал подписание соглашения для Energy Intelligence генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

В рамках сделки участники ОПЕК+ обязались сокращать добычу на 9,7 млн б/с от базового уровня октября 2018 года в мае–июне, на 8 млн б/с во второй половине 2020 год и на 6 млн б/с вплоть до апреля 2022 года. Соглашение было подписано в ходе воскресной видеоконференции, когда все стороны искали общее решение после того, как начавшиеся в четверг 9 апреля переговоры зашли в тупик.

Ключевым пунктом разногласий стала Мексика, которая настаивала на том, что сможет обеспечить лишь четверть из своей квоты сокращения в размере 400 тысяч б/с без ущерба для политически чувствительных планов по преодолению затяжного спада добычи. Однако Эр-Рияд настаивал на том, что для сохранения единства расширенной коалиции ОПЕК+ требуется полное исполнение обязательств всеми ее участниками.

В конечном итоге, зашедшие в тупик переговоры сыграли в пользу Мексики. В финальной версии соглашения за Мексикой оставили сокращение добычи на 100 тысяч б/с, что уменьшило совокупный объем сокращения с первоначально запланированных 10 млн б/с до 9,7 млн.

Президент США Дональд Трамп помог достижению компромисса, заявив о беспрецедентном обязательстве США сократить добычу оставшихся 300 тысяч баррелей вместо Мексики. Трамп поздравил Россию и Саудовскую Аравию в твиттере за достижение соглашения, которое он назвал «великим для всех».

Воскресное соглашение должно увести рынки нефти с траектории «наихудшего» сценария.

Он предполагал, что уже в скором будущем цены упадут до однозначных величин, поскольку узкие места в логистике при беспрецедентном крушении спроса по всему миру приведут к масштабной остановке добычи.

Несмотря на то, что этот процесс уже стартовал, а его нарастание неизбежно, добровольное сокращение добычи должно снизить давление на рынок. К тому же способность отрасли к восстановлению после кратковременного периода цен на нефть в $20-30 за баррель гораздо выше, чем при ценах в $10. Однако главный неразрешенный вопрос для нефтяных рынков по-прежнему заключается в том, насколько существенным на практике окажется воздействие скоординированного сокращения добычи.

Начнем с того, что еще неизвестно, как будет осуществляться дебютное участие США в сокращении добычи, учитывая настоятельное утверждение Трампа, что поддержка со стороны США будет осуществляться за счет сокращения под воздействием «рыночных сил», а не административно скоординированных решений.

Кроме того, вопрос об учете сокращения добычи выходит за рамки ОПЕК+ — он касается и ожидаемого вклада не входящих в этот альянс стран G20, что подразумевает увеличение согласованных квот этой группы. В воскресенье представители стран ОПЕК+ заявляли, что страны G20, остающиеся вне альянса, предложили в течение следующего года сократить добычу нефти на 3,5-3,7 млн б/с.

Но распределение квот по конкретным странам G20 остается неясным, к тому же общий заявленный объем сокращения меньше, чем те 5 млн б/с, о которых ОПЕК+ сообщал в четверг.

Подобные решения на скорую руку едва ли новы для ОПЕК. Но, вероятно, именно эта двусмысленность, наряду с не слишком впечатляющими опубликованными данными по группе, и привели к тому, что Саудовская Аравия пожелала сократить еще 1,3 млн б/с сверх своей квоты в мае и июне, а ОАЭ — еще 1 млн б/с. По данным Energy Intelligence, к дополнительным краткосрочным сокращениям также присоединится Кувейт. Саудовский министр энергетики принц Абдельазиз бин Салман сказал Energy Intelligence, что все эти сокращения снизят уровень добычи в его стране всего лишь до 8,5 млн б/с против 12,3 млн в текущем месяце.

Как сообщили Energy Intelligence источники в ОПЕК, дальнейшие заявления призваны сформировать разнокалиберный набор скоординированных сокращений добычи, которые значительно превзойдут сокращение добычи странами Персидского залива, вклад стран G20 и закупки в резервы Международного энергетического агентства.

В совокупности все это даст эффект изъятия с рынка предложения в 19-20 млн б/с от текущих объемов добычи.

Это, по сути, нивелирует избыток нефти на рынке в ситуации, когда спрос рушится на пике пандемии коронавируса.

Продать рынку такой пиар будет непросто. В четверг торговля нефтяными фьючерсами шла в ситуации неопределенности вокруг реального воздействия сделки на рыночные балансы и общего разочарования по поводу предложенных объемов сокращения добычи, даже несмотря на то, что они были беспрецедентными.

Огромную роль в обретении рынком уверенности будет играть выполнение взятых обязательств. Несмотря на то, что в истории ОПЕК это происходило в лучшем случае эпизодически, министр нефти Нигерии Тимипре Сильва настаивает, что обязательства будут выполняться — по меньшей мере сейчас. «Откровенно говоря, в настоящее время все производители понимают, что существует острая необходимость в сокращениях, и в данный момент мы должны соблюдать договоренности, чтобы вернуть рынок к равновесию, — заявил Сильва Energy Intelligence. — Низкие цены оказались пагубными для всех нас».

Перевод с английского — Сергей Танакян

Хитрости вычитания

На сколько в реальности сократят добычу нефти участники сделки ОПЕК+

Текст: Сергей Тихонов

Участники ОПЕК+ сократят производство нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, из них на долю России должно приходиться 2,5 млн баррелей, сообщил глава Минэнерго России Александр Новак. Аналогичный объем сокращения у Саудовской Аравии. Но реальное сокращение добычи нефти в России в мае-июне составит лишь около 1,8 млн баррелей в сутки.

Хитрость в том, что в марте-апреле Россия добывала около 10,3 млн баррелей в сутки, а сокращение считается от 11 млн баррелей. Соответственно, для достижения уровня производства, оговоренного в сделке, - 8,5 млн баррелей, России необходимо сократить добычу на 1,8 млн баррелей, а не на 2,5 млн.

В похожей ситуации и Саудовская Аравия, но ей придется сокращать больше, а не меньше. В апреле королевство производило около 12,3 млн баррелей в сутки, и чтобы прийти к 8,5 млн, ей придется снизить ежедневную добычу на 3,8 млн баррелей.

Остальные страны снижают производство на 23% от уровня октября 2018 года. Реальное сокращение добычи Кувейтом и ОАЭ будет выше рассчитанных квот, поскольку с 2018 года они увеличили производство. Например, ОАЭ в 2018 году в среднем добывали 3,1 млн баррелей в сутки, а сейчас будут сокращать производство с уровня 4,1 млн., то есть они уберут с рынка не 0,7 млн баррелей , а более 1 млн баррелей. У остальных стран квоты приблизительно соответствуют расчетам, за исключением Мексики. Добыча в стране естественным образом упала с 2004 года почти в два раза, до 1,7 млн баррелей в день. Любое сокращение производства для страны болезненно, с этим была связана ее непримиримая позиция по поводу квоты в 400 тыс. баррелей. В итоге страна сократит добычу только на 100 тыс. баррелей.

США объявили о уже состоявшемся сокращении производства на 2 млн баррелей в сутки. Вашингтон обещает сократить добычу еще на 300 тыс. баррелей в счет квоты Мексики. Если цены останутся еще некоторое время в районе 30 долларов за баррель, то добыча в США продолжит сокращаться естественным путем.

Министр энергетики Саудовской Аравии: отношения с Россией будут расширяться во всех сферах

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман заявил в понедельник, что отношения между Саудовской Аравией и Россией будут расширяться во всех областях.

Комментируя соглашение организации «ОПЕК» и ее союзников во главе с Россией о беспрецедентном сокращении добычи нефти, он добавил, что "Детали вклада стран, не входящих в организацию ОПЕК, будут объявлены в среду, отметив, что соглашение предусматривает добавление 3 миллионов баррелей в сутки к стратегическим запасам в мае и июне".

Ибн Салман отметил, что «международное соглашение о сокращении может достичь 19,5 млн. баррелей в день».

В апреле Королевство прокачало 12,3 миллиона баррелей в сутки, что превышает его согласованный базовый уровень в 11 миллионов баррелей в сутки в соответствии с новым соглашением, что означает, что фактическое сокращение добычи нефти Саудовской Аравии составляет около 3,8 миллиона баррелей в день.

Фактические сокращения добычи нефти Кувейта и ОАЭ также будут выше, чем предусмотрено в соглашении.

Организация ОПЕК, Россия и другие производители нефти согласились на беспрецедентное сокращение добычи, эквивалентное примерно десяти процентам мировых поставок, чтобы поддерживать цены на сырую нефть в разгар пандемии коронавируса.

«Принудительная дипломатия»: почему НАТО опасается «Искандеров»

The National Interest рассказал о пугающем НАТО российском комплексе

Михаил Ходаренок

Американские СМИ снова обратили внимание на оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», размещенный в Калининграде. Из-за чего российское оружие имеет такое большое значение для западных стран и почему НАТО опасается его боевого применения в случае военного конфликта, — в материале «Газеты.Ru».

Российский ракетный арсенал не имеет аналогов в мире по количеству изделий, пишет The National Interest. «Москва унаследовала обширную коллекцию ракет от Советского Союза, и несмотря на то, что российский ракетный арсенал несколько устарел, он составляет основу для стратегических действий Москвы», — отмечают американские журналисты.

По мнению авторов статьи, в рамках термина A2/AD это подразумевает «воспрещение доступа/блокирования зоны» (anti-access/area denial, A2/AD) в локальных конфликтах, которая заключается в том, что объединенные вооруженные силы НАТО не могут находиться и передвигаться в радиусе действия систем запретной зоны A2/AD без риска получения неприемлемого ущерба. Как считают в NI,

ОТРК «Искандер» является самым опасным оружием ВС РФ. Этот комплекс имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность стрельбы ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу ОВС НАТО в случае нанесения ударов «Искандерами» по аэродромам, складам боеприпасов и материальных средств и тому подобным объектам.

Помимо этого, применение российского ракетного арсенала распространяется вплоть до «доставки стратегического ядерного оружия через континенты».

Хотя со стороны коллективного Запада было сделано многое для сдерживания Москвы с помощью стратегических ядерных сил, российские баллистические ракеты малой дальности были «несколько упущены».

Ракета SS-26 «Искандер» имеет дальность стрельбы от 400 до 500 км. «Искандер» может использовать очень широкий набор боевых частей. Основными из них являются следующие:

— для поражения площадных целей и окопанной техники используется кассетная осколочная боевая часть с дистанционным подрывом в воздухе 54 боевых элементов для поражения людей и техники в окопах сверху;

— для поражения бункеров используется бетонобойная боевая часть;

— для поражения точечных целей используется обычно осколочно-фугасная боевая часть. Остальные боевые части могут быть применены для специфических (нетиповых) задач. Помимо этого, ОТРК может комплектоваться специальной (ядерной) боевой частью мощностью до 50 килотонн.

Экспортные модели «Искандера», пишет NI, имеют меньшую дальность стрельбы — около 280 км. Для иностранных заказчиков предлагается упрощенный вариант ракеты «Искандер-М» под названием «Искандер-Э».

Упрощение комплекса касается сокращения дальности стрельбы и варианты поставки не включают кассетные боевые части с самоприцеливающимися элементами. Сокращение дальности ОТРК в экспортном варианте обусловлено тем, что экспорт ракет с дальностью поражения более 300 км запрещен международными договорами.

«Это также довольно точное оружие», — указывает NI. Система наведения «Искандера» смешанная: инерциальная на начальном и среднем участках полета и оптическая на конечном участке полета, чем достигается высокая точность попадания ракеты в цель. Промах — не более 5-7 м. Возможно использование ГЛОНАСС в дополнение к инерциальной системе наведения. Существует несколько модификаций ракеты, отличающихся боевой частью и телеметрией. Ракеты в полете могут получать по радио дистанционно новые координаты цели, что позволяет поражать подвижные цели (включая корабли).

Оптическая головка самонаведения (ГСН) производства НПП «Радар ммс» является инфракрасной. Она позволяет по ориентирам на местности находить объект поражения даже в безлунную ночь. Преимуществом оптической ГСН является устойчивость против применения противником средств РЭБ для подавления сигналов спутниковой навигации или радиокоманд.

В составе комплекса «Искандер» есть транспортно-заряжающая машина, которая предназначена для транспортировки двух дополнительных ракет. Для установки изделий на самоходную пусковую установку ТЗМ оснащена погрузочным краном.

ОТРК «Искандер» развернут как на основной территории России, так и в Калининграде, важном российском эксклаве рядом с Польшей и Балтийским морем, пишет NI. Из этого региона «Искандер» может поразить цели в Польше, некоторых областей восточной Германии, южной части Швеции, Латвии, Литве и Эстонии, Белоруссии и значительной части Балтийского моря.

Калининградские «Искандеры» являются «отличным примером российской принудительной дипломатии», пишет NI. Из этого эксклава Россия может поразить цели на большей части Балтийского моря, угрожая важному маршруту доставки войск и материальных средств, а также уничтожить многие объекты Объединенных вооруженных сил НАТО.

Издание оценило и экспортные возможности «Искандера». Несколько стран в разное время проявляли интерес к приобретению системы (Сирия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты в 2005 году, Индия, Кувейт, Южная Корея, Сирия, Малайзия и снова ОАЭ в 2008 году, Саудовская Аравия в 2015 году). Однако пока Армения и Алжир остаются единственными покупателями ОТРК. Контракты были исполнены в 2016 и 2017 годах соответственно.

«Российская ракетная коллекция» остается грозной и внушительной, считают американские журналисты. «Искандер» в этом плане является представителем все более точных ракетных технологий.

В сочетании с четкой российской стратегией A2/AD, особенно в Балтийском регионе с дислокацией ОТРК в Калининградском эксклаве, «Искандер» является весьма эффективным оружием.

«Напомнил бы, что в настоящее время существует несколько модификаций ОТРК «Искандер», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Эксперт уточнил, что к таковым относятся, во-первых, Искандер-М — вариант для ВС РФ с двумя квазибаллистическими ракетами 9М723 на ПУ, дальность стрельбы системы составляет до 500 км; во-вторых, «Искандер-К» — вариант с использованием двух крылатых ракет Р-500 с дальностью стрельбы до 500 км. Высота полета ракеты около 7 м при выходе на цель и изделие автоматически корректируется все время полета и автоматически огибает рельеф местности; наконец, это экспортный вариант ОТРК — «Искандер-Э».

Как уточнил собеседник издания, последняя ракетная бригада в ВС РФ получила «Искандер» в конце ноября 2019 года. Дислоцированная в Курске 448-я ракетная бригада 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа завершила перевооружение с оперативно-тактических ракетных комплексов 9К79-1 «Точка-У» на новые оперативно-тактические ракетные комплексы 9К720 «Искандер-М».

До последнего времени 448-я ракетная бригада оставалась последней из 13 ракетных бригад Вооруженных сил России, оснащенной устаревшими ОТРК «Точка-У». Таким образом, перевооружение этой бригады знаменует окончательное снятие ОТРК «Точка-У» с вооружения линейных частей Вооруженных сил России (хотя, вероятно, эксплуатация «Точки-У» еще некоторое время продлится частями 60-го учебного центра боевого применения Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск России в Капустином Яру).

Остальные 12 ракетных бригад получили с 2010 по 2019 года бригадные комплекты ОТРК «Искандер-М» (девять бригад были перевооружены с ОТРК «Точка-У» и три бригады — 3-я, 12-я и 464-я — были сформированы дополнительно).

448-я ракетная бригада в Курске получила второй из двух дополнительных бригадных комплектов ОТРК 9К720 «Искандер-М» по контракту, заключенному в августе 2017 года Министерством обороны Российской Федерации с АО «Научно-производственная корпорация «КБ Машиностроения». Первый бригадный комплект ОТРК «Искандер-М» по данному контракту был ранее в начале 2019 года поставлен для укомплектования вновь сформированной 464-й ракетной бригады 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа с дислокацией в Знаменске (Астраханская область, тот же полигон Капустин Яр).

Среди отличительных качеств ОТРК «Искандер» специалисты выделяют мобильность, малое время развертывания, а также маневренность и точность наведения ракет на цель. Завершение перевооружения «Искандерами» существенно повысит боевой потенциал российской армии.

Да здравствует ОПЕК+…

Вечером в воскресенье пришли долгожданные новости: формат ОПЕК+ восстановлен, участники сделки договорились о беспрецедентном уровне сокращения добычи — почти на 10 млн баррелей в сутки (9,7 если точнее). Пикантность текущей ситуации заключается в том, что нынешнюю сделку «благословили» из Вашингтона. Более того, президент США Дональд Трамп практически выступил посредником в диалоге между ведущими игроками нефтяного рынка — Россией и Саудовской Аравией. И если продолжить дальше, то США вместе с Канадой и другими ранее «нейтральными» к сделке ОПЕК+ партнерами берут на себя обязательство сократить дополнительно еще 5 млн баррелей в сутки.

А ведь прошел всего месяц с небольшим с момента объявления о прекращении работы ОПЕК+, когда казалось, что в одну и ту же воду никто уже не войдет дважды. И действительно, новая сделка совершена совсем в других условиях и в «другой воде». Произошло то, что еще месяц назад казалось просто невероятным. По результатам соглашения трёхсторонние переговоры провели Владимир Путин, Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Салман Аль Сауд. Прекратить уже ставшую привычной конфронтацию и начать наконец диалог мировых лидеров заставили не благородное стремление к всеобщему благу и процветанию всех народов, а никому невидимый, но очень опасный и всеобщий враг — вирус. Как тут ни вспомнить очень уместную в данный момент русскую пословицу: «Не было бы счастья, да несчастье помогло».

Вернемся к условиям нового соглашения. Выгодно ли оно России? Начнем с небольшого нюанса: Россия уменьшает добычу не от фактического уровня добычи в 10,3 млн баррелей в сутки (столько Россия сейчас добывает без учета объёмов добычи конденсата, которые не учитывается в соглашении), а от потенциального уровня в 11 млн баррелей в сутки, которые соответствуют нашей возможной добыче без соглашений.

Таким образом, в действительности Россия будет сокращать существенно меньше своей доли в общем весе сокращений стран, присоединившихся к ОПЕК+.

В процентном соотношении от фактической добычи это 18% в первые 2 месяца (на что и были направлены все усилия российских переговорщиков).

Для сравнения Саудовская Аравия по условиям нового соглашения уменьшает добычу от тех же 11 млн баррелей в сутки, хотя реально в апреле и дальше саудиты выходят на уровень выше 12 млн баррелей в сутки. ОАЭ и Кувейт также с существенным потенциалом по наращиванию добычи (около 1-1,5 млн баррелей в сутки совокупно) уменьшают свою добычу от уровня октября 2018, а не от фактической добычи в апреле 2020-го. То есть у ближневосточных производителей по условиям нового соглашения потенциал от максимума добычи ограничен намного больше.

Во втором полугодии сокращение будет 8 млн баррелей в сутки на все страны ОПЕК+ или в процентном соотношении снижение составит 18%. Для России же на практике это означает сокращение на 13%, т.е также в меньшей доле, чем все остальные. А на следующем этапе сокращение России фактически составит 7,5%, при целевом значении для всех участников ОПЕК+ в 14%.

Новое соглашение в формате ОПЕК+ позволит рынку почувствовать себя гораздо комфортнее психологически и сформировать новую структуру рынка в период прохождения пика коронавирусной пандемии, а также более сбалансированно начать восстановление спроса по мере ослабления COVID-19. Россия на переговорах заняла достаточно взвешенную, но твердую позицию: в случае более быстрого восстановления спроса параметры сокращения могут быть пересмотрены в сторону уменьшения.

И, наконец, восстановление цен на нефть и стабилизация мирового рынка нефти выгодны как российскому государству, так и российским нефтегазовым корпорациям, да и в целом всей отечественной экономике.

И еще пару слов о результатах: в процессе обсуждения сделки в некоторых СМИ был озвучен тезис о том, что Россия «снова проиграла» ценовую войну и что новое соглашение в формате ОПЕК+ это практически капитуляция и даже, если хотите, «Брестский мир» (хотя вряд ли широкая аудитория помнит, о чем в этом случае вообще идет речь). Это не совсем так. А точнее совсем не так. В начале марта Россия отказалась от сокращения на 0,3 миллиона баррелей в сутки, а сейчас согласилась на уровень сокращения на порядок больший.

Здесь в первую очередь нужно учитывать тот факт, что в начале марта снижение добычи даже на 1,5 миллиона баррелей в сутки никаким образом не решило бы проблему падения мирового спроса на 20 миллионов баррелей в сутки. Саудиты на предыдущем заседании ОПЕК+ в марте заняли абсолютно неконструктивную ультимативную позицию, пытаясь навязать России резкое и бесполезное на тот момент решение вместо того, чтобы продолжить консультации в оперативном режиме. Приняв неожиданное для участников сделки решение о выходе из соглашений и объявив о резком росте добычи до 13 миллионов баррелей в сутки и демпинге цен, Саудовская Аравия спровоцировала искусственное затоваривание мирового рынка и запустила маховик, который в первую очередь ударил по экономике самой Саудовской Аравии. Новое совещание ОПЕК+ запросила сама же Саудовская Аравия по инициативе Президента США.

У России были и остаются ресурсы для прохождения периода низких цен на нефть лучше своих партнеров по ОПЕК+ и США.

Тем не менее, новая сделка заключена абсолютно своевременно и позитивная реакция на сделку как нефтяного, так и фондового рынка тому яркое подтверждение.

В любом случае, ключевым моментом в новой структуре рынка является позиция США как лидера по добыче нефти в текущем периоде. Мы видим готовность администрации Трампа, а также федеральных и региональных властей поддерживать решение по сокращению добычи, даже невзирая на явный «картельный» характер соглашения. Напомним, что предыдущая сделка была предметом жесткой критики со стороны администрации президента США именно в силу «нарушения» американского антимонопольного законодательства.

Основной вопрос на данном этапе — как нынешняя сделка будет воспринята американским истэблишментом и в каком формате власти США будут готовы взаимодействовать с участниками платформы ОПЕК+?

Будут ли власти США (в первую очередь, в лице Трампа) предпринимать попытки «заставить» нефтяную сланцевую отрасль договориться о совместных действиях или все ограничится лишь информационными сообщениями в Твиттере? От того, какую позицию займет руководство США по отношению к сокращению собственной добычи, будет зависеть успех новой сделки ОПЕК+ и скорость восстановления мировых цен на нефть. Конечно же, вслед за прохождением пика эпидемии и началом восстановления мировых экономических процессов.

Вячеслав Мищенко

Руководитель рабочей группы по ценообразованию и рынкам при Министерстве энергетики РФ

В Минэнерго Азербайджана привели подробности соглашения ОПЕК+

Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ не будут добывать 2,7 миллиона баррелей нефти в сутки, которые планировалось производить в апреле, заявила РИА Новости глава пресс-службы, советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева.

Он отметила, что на состоявшейся накануне видеоконференции ОПЕК+ было достигнуто "историческое соглашение".

"Впервые в этом формате было принято решение с двухлетним периодом и сокращением больших объемов производства, что сопровождалось глобальной поддержкой", – сказала Алиева.

Далее она привела подробности консенсуса, к которому странам удалось прийти по итогам переговоров.

"Эти шаги в формате ОПЕК+ поддерживают рынок нефти несколькими способами. Прежде всего, все препятствия на пути реализации решения о сокращении производства будут устранены с 1 мая. Во-вторых, значимость этого решения не ограничивается снижением суточной добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне за счет ОПЕК+. В то же время Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ не будут производить 2,7 миллиона баррелей в день, запланированные на апрель", – добавила Алиева.

По ее словам, новая договоренность вынуждает страны, которые не входят в организацию, сократить свою добычу.

Министр нефти Кувейта: страны "ОПЕК +" достигли соглашения о сокращении добычи примерно на 10 миллионов баррелей в день

Министр нефти Кувейта Халед Аль-Фадиль объявил, что члены ОПЕК + достигли соглашения о сокращении добычи примерно на 10 миллионов баррелей в день, начиная с начала мая.

Аль-Фадиль сказал сегодня, в воскресенье, в «Твиттере»: «По милости Божьей, затем с мудрым руководством, постоянными усилиями и непрерывными переговорами, начиная с рассвета в пятницу, мы с членами организации ОПЕК объявляем о завершении исторического соглашения о сокращении добычи примерно на 10 миллионов баррелей нефти в день, начиная с первого мая.

«Сегодня в 20:00 по бакинскому времени (19:00 по московскому времени) министры и не члены ОПЕК в Интернете встретятся, в 20:00 по бакинскому времени. Встреча является частью консультаций по вопросам, поднятым на девятом совещании министров ОПЕК и министров стран, не входящих в ОПЕК. Во встрече, возглавляемой министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азизом бен Салманом и сопредседателем российского министра энергетики Александром Новаком, примут участие министры ОПЕК и страны, не входящие в ОПЕК, участвующие в декларации о сотрудничестве», - сказал советник министра энергетики Азербайджана Заман Алиев.

Следует отметить, что в итоговом заявлении ОПЕК + на последнем заседании 9 апреля указывалось, что Россия и Саудовская Аравия обязаны добывать не более 8,5 млн баррелей нефти в день в мае и июне, согласно новому соглашению ОПЕК +.

В заявлении указывалось, что все это было одобрено странами «ОПЕК» и странами, не входящими в организацию, участвующими в Декларации о сотрудничестве, за исключением Мексики, и это может быть осуществлено только с согласия Мексики.

Сокращение в рамках ОПЕК+ составит 9,7 млн б/с

Страны-участники сделки ОПЕК+ на втором экстренном совещании министров вечером 12 апреля подписали соглашение о сокращении добычи на 9,7 млн б/с. Ранее, в четверг, 9 апреля, речь шла о суммарном сокращении на 10 млн б/с (23% от добычи для каждой страны-нефтепроизводителя), но такие квоты на поддержала Мексика, и последующий 10 апреля саммит G20 не заставил страну изменить свою позицию. Таким образом, Мексика сокращает добычу на 100 млн б/с, а не на 400 млн б/с, как от нее ожидали, и общее сокращение ОПЕК+ будет 9,7 млн б/с с 1 мая, сообщает ТАСС.

О подписании документа рассказал министр нефти Кувейта в своем твиттере. Затем информацию о договоренности подтвердили в Минэнерго Казахстана: «По итогам министерского вебинара стран — участниц ОПЕК+, а также стран не входящих в ОПЕК+, было подписано соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на два месяца с 1 мая. Казахстан в свою очередь поддержал консенсус в соглашении», — указано в сообщении казахстанского министерства. Также об этом написано в официальном аккаунте министерства нефти Ирана в твиттере, где указана и квота Мексики.

10 апреля, по окончании заседания G20 министр энергетики РФ Александр Новак подтвердил, что сделка ОПЕК+ с сокращением 10 млн б/с на май–июнь остается в силе. В течение следующего полугодия сокращение составит 8 млн б/c, это соглашение будет действовать два года, а на 2021 год параметры в соглашении заложены в 6 млн б/с. По некоторым данным, нефтепроизводители из G20, не входящие в ОПЕК и не участвующие в ОПЕК+, согласились сократить добычу еще на 5 млн б/с, однако, официальных документов, фиксирующих обязательства, подписано не было. При этом США заявляли как о сокращении добычи, чтобы «помочь» Мексике, так и о добыче, которая будет направлена в стратегический резерв, чтобы «убрать лишние объемы с рынка».

Вечером 10 апреля президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры о сделке ОПЕК+ с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Салманом Аль Саудом. Ранее в тот же день переговоры российский президент провел с президентом США Дональдом Трампом, а утром с 9-го на 10-е, еще до саммита министров G20, — с Трампом и королем Саудовской Аравии Салманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом.

Конец нефтяной войне: ОПЕК+ утвердила двухлетний план

Глава Минэнерго рассказал о параметрах новой сделки ОПЕК+

Ольга Дубравицкая

Страны — производители нефти пришли к соглашению по сокращению добычи. Новая сделка ОПЕК+ будет действовать до 1 мая 2022 года, в ней принимают участие 23 страны, рассказал глава Минэнерго Александр Новак по итогам встречи в формате G20. В ближайшие два месяца страны ОПЕК+ совместно сократят добычу на 10 млн баррелей в сутки, снижение еще на 5 млн баррелей ожидается от других производителей: США, Норвегии, Аргентины.

Нефтедобывающие страны утвердили новое соглашение по сокращению добычи спустя месяц после провала предыдущих переговоров. Страны ОПЕК+ планируют убрать с рынка 10 млн баррелей в сутки, но с учетом других стран-производителей сокращение может достигнуть 15 млн баррелей, рассказал по итогам встречи G20 глава Минэнерго Александр Новак в эфире «России 24»

«Сегодня в рамках G20 было 20 стран, которые также принимали участие, и многие говорили о тех мероприятиях, которые необходимо принимать для восстановления ситуации на рынке, — пояснил Новак. — Например, Канада заявила о том, что у них будет сокращение добычи примерно на 1 млн баррелей в сутки, Соединенные Штаты Америки говорили, Норвегия, Аргентина и другие.

Мы считаем, что дополнительно к тем 10 млн баррелей, которые взял на себя ОПЕК+, будет еще сокращено 5 млн баррелей странами — производителями нефти, не входящими в ОПЕК+».

По его словам, в сокращении добычи сегодня должны участвовать не только страны ОПЕК+, но и все страны, которые являются производителями топлива.

«Мы посчитали, что общее количество стран, которые могут участвовать в этом (сокращении добычи — прим. ред.), — их суммарная добыча составляет порядка 70 млн баррелей в сутки из 100 миллионов баррелей, которые добываются в мире. Это 70%, это очень существенный и очень большой вклад, который должны внести все добывающие страны», — подытожил министр.

Страны ОПЕК+ заключили соглашение, которое будет действовать два года. Параметры сделки они обсудили 9 апреля.

«Все сошлись во мнении, что надо принять решительные меры, которые заключаются в том, чтобы странами ОПЕК и не-ОПЕК сократить добычу на 10 млн баррелей в сутки суммарно, на 2 месяца — май и июнь месяц этого года», — сказал Новак. Затем, в течение следующего полугодия, планируется частично восстановить добычу, и сокращение составит 8 млн баррелей в сутки. Параметры, которые заложены на 2021 год, — это 6 млн баррелей в сутки на все 23 участвующие страны, добавил он. Эта квота будет действовать до 1 мая 2022 года.

Новак отметил, что необходимо будет мониторить развитие ситуации.

15 млн баррелей могут подвинуть рынок близко к балансу, хотя некоторый избыток предложения все равно, скорее всего, сохранится, считает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

«Важно, что в соглашении участвовали 23 страны, а в США сокращение добычи должно произойти по естественным причинам, так как часть сланцевиков уже фактически банкроты», — сообщил «Газете.Ru» эксперт.

Учитывая долгосрочные договоренности ОПЕК+ до конца апреля 2022 года, рынок получил стабилизационные сигналы на трехлетний период, однако цены теперь будут чувствительны к уровню «проседания» потребления относительно введенных ограничительных мер, поясняет доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Тамара Сафонова.

«Решения России и Саудовской Аравии еще раз подтверждают возможность оказания совместного влияния на мировые рынки после периода неопределенностей, формируя уверенность в практической стабилизации, — отмечает эксперт. — В текущей ситуации объемы производства углеводородов неизбежно последуют за объемами потребления, и ни одной компании не удастся избежать естественных сокращений нефтедобычи вслед за глобальным снижением объема заявок на прием и переработку сырья».

В этой связи страны будут прилагать усилия к стабилизации объема грузоперевозок, формируя баланс между исполнением мер изоляции граждан и ростом потребления топлива, заключила она.

После совещания состоялся телефонный разговор Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждались вопросы, связанные с переговорами в рамках «ОПЕК+» относительно снижения объемов добычи нефти, — следует из сообщения. — Условлено о дальнейших российско-саудовских контактах по этой проблематике». Ранее в этот же день Путин обсудил ситуацию на нефтяном рынке с президентом США Дональдом Трампом, с ним также «условлено продолжить российско-американские консультации по данной тематике».

Как договаривались о сокращении нефтедобычи

В начале марта страны ОПЕК+ провели переговоры в Вене о дополнительном сокращении нефтедобычи. Такой вопрос встал из-за сокращения спроса и цен в связи с пандемией коронавируса. Тогда ОПЕК прогнозировал уменьшение спроса на нефть в 2020 году на 480 тыс. баррелей в сутки.

В связи с этим входящие в картель страны предложили дополнительно сократить во втором квартале добычу на 1,5 млн баррелей в сутки: члены ОПЕК должны были ограничить добычу на 1 млн баррелей в сутки, страны, не входящие в картель, — на 500 тыс. баррелей в сутки. По действовавшему на первый квартал соглашению добыча стран-участниц соглашения должна была быть на 1,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Тем не менее, в ходе переговоров стало известно, что глава Минэнерго РФ досрочно покинул встречу до ее официального завершения, свой отъезд он назвал «плановым». Совещание, в результате которого было принято и опубликовано решение о намерении сократить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки, происходило без участия России. На следующий день вернувшийся в Вену Новак принял участие в министерской встрече ОПЕК+, эти переговоры закончились провалом. Российская сторона настаивала на сохранении действовавших на тот момент объемов добычи, как минимум, на второй квартал. После срыва договоренностей у стран ОПЕК+ больше не было обязательств по уровню добычи, некоторые ключевые игроки заявили, что будут наращивать объемы и продавать продукцию со значительной скидкой. Такие заявления сделали Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт.

В первый же рабочий день после срыва договоренностей цены на нефть рухнули на 30%, что стало наибольшим однодневным обвалом с 1991 года.

За март стоимость нефти несколько раз устанавливала антирекорды. Так, котировки Brent и WTI падали до уровня 2002 года, российская Urals — 1999 года.

Как рассказал замглавы Минэнерго Павел Сорокин, в министерстве анализировали различные дальнейшие сценарии, в том числе тот, в котором цены на нефть опускались до $30 за баррель. Но то, что такой уровень сохранился, в Минэнерго назвали «шоковым сценарием». Наиболее значительное влияние на рынок нефти оказала пандемия коронавируса, говорил Сорокин, поскольку из-за нее очень значительно сократилось потребление во всем мире.

«Те карантины, которые мы сейчас наблюдаем в мире, когда люди перестали ездить, люди перестали летать, в принципе существенно снизился спрос почти на все товары, то есть на коммерческие перевозки тоже, это вот тот эффект, та цена, которую нефтяной рынок заплатил», — говорил Сорокин.

Переговоры 9 апреля продлились 10 часов. Объемы снижения добычи будут рассчитываться от уровня октября 2018 года для всех стран альянса, кроме России и Саудовской Аравии. Они будут сокращать объемы исходя из 11 млн баррелей в сутки.

«Состояние спроса и предложения ужасает, — заявил в своем вступительном слове к заседанию генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо. — Прогнозируемые объемы перепроизводства нефти на рынке, особенно во втором квартале, превышают все, что мы видели раньше». В начале марта прогноз по росту спроса на нефть в мире был немногим ниже 100 тыс. баррелей в сутки, теперь ожидается снижение спроса на 6,8 млн баррелей в сутки, и только во втором квартале этот прогнозный показатель приближается к 12 млн.

По словам генсека ОПЕК, во втором квартале избыток нефти на мировом рынке может составить 14,7 млн баррелей в сутки. Объем свободных хранилищ на сегодня составляет около 1 млрд баррелей, уточнил Баркиндо, подчеркнув, что избыточное предложение в виде 1,3 млрд баррелей может привести к их заполнению уже в мае.

С опубликованными после совещания параметрами сотрудничества согласились все участвовавшие в переговорах страны, кроме Мексики. Как сообщал ТАСС со ссылкой на собственные источники, министр энергетики страны Росио Нале «с гневом» покинула встречу. По предложенному плану сокращения добычи Мексика должна была снизить ее на 400 тыс. баррелей в сутки. Позже стало известно, что страна готова сократить добычу только на 100 тыс. Переговоры продолжились в пятницу в рамках G20. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе пресс-конференции в пятницу сообщил, что в рамках новой сделки ОПЕК+ США возьмут на себя дополнительные обязательства по сокращению в размере 250 тыс. баррелей, чтобы компенсировать менее значительное, чем требуют другие страны, снижение добычи Мексикой.

Как уточнил в пятницу, 10 апреля, президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме после заседания G20, Соединенные Штаты возьмут на себя 250 тыс. баррелей в сутки за Мексику, а та компенсирует Вашингтону расходы позже.

«США помогут Мексике, они нам возместят когда-нибудь позднее, когда будут готовы сделать это», - цитирует слова президента ТАСС.

Трамп в середине марта заявил, что у США есть «серьезные рычаги влияния на ситуацию», и обещал вступить в игру «в нужное время». Последовавшая за расторжением сделки ОПЕК+ нефтяная война между Москвой и Эр-Риядом привела к неприемлемым для нефтяников США ценам: добыча сланцевой нефти, которую наращивают Штаты, при такой стоимости становится нерентабельной. Американские нефтяники в связи с этим даже призвали Белый дом рассмотреть вопрос о приостановлении военной помощи США Саудовской Аравии и введении новых санкций в отношении российской энергетики.

ОПЕК+ согласовал новую сделку

ОПЕК+ согласовал новую сделку, рассказал министр энергетики Александр Новак в эфире канала "Россия 24".

По его словам, соглашение будет действовать два года — до 1 мая 2022-го.

Первые два месяца сокращение добычи нефти составит десять миллионов баррелей в сутки. Во втором полугодии снижение должно составить уже восемь миллионов, в 2021 году — шесть миллионов баррелей.

В сделке участвуют 23 государства. Десять из них — это страны ОПЕК: Алжир, Ангола, Конго, Экваториальная Гвинея, Габон, Ирак, Кувейт, Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ.

Государств, не входящих в ОПЕК, в сделке тоже десять: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан.

Еще три страны, входящие в эту организацию, по-прежнему освобождены от сокращений добычи из-за политических проблем — это Иран, Ливия и Венесуэла.

Как рассказал министр, ОПЕК+ будет следить за рынком.

"В случае необходимости будут приниматься либо дополнительные меры, либо будет более быстрыми способами восстанавливаться добыча странами для того, чтобы не допускать в том числе и переизбытка нефти на рынке, потому что мы должны действовать в интересах как производителей, так и потребителей", — заявил Новак.

По словам главы Минэнерго, участники ОПЕК+ рассматривали различные варианты продолжительности сделки, однако сочли два года наиболее эффективным сроком. Он подчеркнул, что участники альянса смогут как продлить срок действия, так и досрочно завершить соглашение в зависимости от сроков восстановления рынка.

В ОПЕК+ также рассчитывают, что не входящие в альянс страны смогут суммарно сократить добычу на пять миллионов баррелей в сутки.

В свою очередь, российские компании готовы к снижению производства в рамках новой сделки, добавил Новак.

Эксперт из Кувейта назвал возможную цену на нефть после сделки ОПЕК+

Мировые цены на нефть в ответ на новое соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи будут постепенно расти до отметки в 40 долларов за баррель, медленная реакция сейчас связана с переполненностью хранилищ, заявил РИА Новости кувейтский эксперт в сфере нефтяных рынков Худжадж Бу Хедр.

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил ранее, что переговоры о стабилизации рынка нефти прошли эффективно, новая сделка ОПЕК+ согласована на два года с постепенным уменьшением объема сокращения добычи альянсом к 1 маю 2022 года, при этом участвуют в ней все 23 страны. ОПЕК+, исходя из двухдневных контактов с не входящими в альянс государствами, считает, что с их участием суммарное сокращение добычи нефти в мае-июне составит 15 миллионов баррелей в сутки, то есть на них придется 5 миллионов баррелей, сообщил министр.

Хранилища переполнены

"Соглашение ОПЕК значительно изменит функционирование нефтяного рынка, оно уже оказало влияние на основные показатели – WTI и Brent", - сказал эксперт.

"Реакция рынка на это историческое соглашение, возможно, не будет столь быстрой в плане цен", - заявил эксперт.

"Дело в том, что рынок сейчас переполнен, как и хранилища нефти, есть также плавучие хранилища – нефтяные танкеры ждут разгрузки. В этом причина замедленной реакции рынка на соглашение ОПЕК", - пояснил Бу Хедр.

"Я ожидаю, что цены на нефть в этом, втором квартале, стабилизируются на уровне 40 долларов или чуть выше этой границы, цены будут расти постепенно", - заявил Бу Хедр.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил в четверг, что хранилища нефти в мире быстро заполняются, их свободных мощностей осталось около 1 миллиарда баррелей. Таким образом, при сохранении текущей ситуации на рынке места в них может не хватить уже в мае, подчеркнул Баркиндо.

Шесть месяцев на восстановление экономики

Эксперт ожидает, что соглашение окажет значительное воздействие на торговлю нефтью по всему миру. Бу Хедр отметил, что соглашение ОПЕК+ является исторически важным, так как обычно каждое государство действовало самостоятельно во времена эпохи упадка экономики, когда возникали разногласия в политике по производству нефти, снижался спрос и увеличивалось предложение. "В таких ситуациях темпы падения цен на нефть превышали темпы экономического упадка", - пояснил эксперт.

По словам эксперта, восстановление мировой экономики вследствие роста цен на черное золото может начаться в течение шести месяцев. "Это значит, что увеличится спрос на нефть и цены потенциально могут вернуться на уровень 60-70 долларов за баррель", - пояснил Бу Хедр.

В новой сделке ОПЕК+, как и в действовавшей до 1 апреля, участвуют десять стран ОПЕК: Алжир, Ангола, Конго, Экваториальная Гвинея, Габон, Ирак, Кувейт, Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ. Еще три страны, входящие в эту организацию, по-прежнему освобождены от сокращений добычи из-за политических проблем - это Иран, Ливия и Венесуэла.

Так называемых стран не-ОПЕК в сделке тоже десять: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан. Таким образом, участие в сделке 23 стран означает, что Мексика в ней осталась.

Нефтяники выдохнули: Москва и Эр-Рияд поделили добычу

Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти

Ольга Дубравицкая

Россия и Саудовская Аравия договорились о равнозначном сокращении добычи нефти на 2,5 млн баррелей в сутки. Предыдущее соглашение ОПЕК+ перестало действовать с 1 апреля. Из-за сорвавшейся в марте сделки на нефтяном рынке развернулась «ценовая война», в результате которой стоимость барреля опускалась до уровня 2002 года. Диалог продолжится в пятницу на уровне министров энергетики G20.

Страны ОПЕК+ и крупные экспортеры вне альянса возобновили диалог по сокращению добычи нефти. Совещание состоялось в видеоформате в четверг, 9 апреля, и продлилось 10 часов. Одобренный на онлайн-встрече план рассчитан до конца апреля 2021 года и предполагает сокращение добычи в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки, в дальнейшем оно будет смягчено до 8 млн в июле-декабре и 6 млн в январе-апреле 2021 года. Следующее заседание стран ОПЕК+ запланировано на 10 июня.

Согласно проекту соглашения, Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки каждая с текущих 11 млн баррелей, пишет ТАСС со ссылкой на текст соглашения. В мае-июне квота для них составит по 8,5 млн баррелей в сутки. Совокупно страны ОПЕК+ ограничат добычу до 33,8 млн баррелей. Для всех стран альянса она сократится 23%. Ирак лишится 1 млн баррелей в сутки, ОАЭ — 700 тыс, Нигерия — 420 тыс., Мексика — 400 тыс. Проблемой на переговорах стала позиция Мексики: у страны оставались возражения по новой сделке, когда другие участники альянса согласовали условия, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на источники. Страна даже грозилась выйти из альянса. Иран, Ливия и Венесуэла сохраняют право не сокращать добычу в силу внутриполитических кризисов.

Цены на нефть на фоне переговоров снижались. По состоянию 23:51 мск цена Brent упала на 2,83% до $31,91 за баррель, WTI в 23:50 мск стоил $23,19 за баррель, сокращение на 7,57%. В четверг снизилась цена российской Urals — спотовые цены с поставкой в Средиземноморье уменьшились с $23 до $18 за баррель за время переговоров. В последние дни марта экспортная цена на российскую нефть стала отрицательной. Как сообщило агентство Argus, затраты на транспортировку и оплату экспортной пошлины 30 и 31 марта превышали среднюю стоимость Urals в эти два дня. Цена Urals с поставкой CIF (Cost, Insurance and Freight — стоимость, страхование и фрахт) в Северо-Западную Европу 30 марта стала минимальной с марта 1999 года — $13 за баррель.

Сигнал о компромиссе

Итоги заседания ОПЕК+ главным образом призваны дать рынкам соответствующий сигнал о наличии компромисса между основными «традиционными» участниками в лице Саудовской Аравии и России, отметил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Нефтяные цены снизились за весьма короткий период времени — это реакция рынка на различные информационные интервенции со стороны экспортеров. Рубль также возвращается к уровням 73,7 за доллар после укрепления до 73 ранее, напоминает эксперт.

В течение дня курс доллара опускался ниже 73 рублей впервые с середины марта, а евро — ниже 80 рублей. Сокращение добычи странами ОПЕК+ позволит в итоге курсу рубля продолжить укрепление к доллару США и евро, ожидает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин.

Во «Фридом Финанс» прогнозируют восстановление цен на нефть к концу года выше $55 за баррель, в связи с этим базовый прогноз курса доллара на конец 2020 года составляет 65-70 рублей.

Более стабильная динамика нефти и рубля видится вероятной лишь по итогам финального обсуждения вопроса сокращения нефтедобычи в формате G20, переговоры состоятся в пятницу, напоминает Покатович. Итоговые договоренности по объемам сокращения добычи альянса ОПЕК и новых участников и сроки их действия могут существенно меняться в зависимости от обсуждений в формате G20. Если экспортеры договорятся о сокращении на 15 млн баррелей сутки и больше, нефть может закрепиться в коридоре $34-38 за баррель, курс будет формироваться в диапазоне 71,5-75 рублей за доллар в ближайшие дни, полагает он. Меньшие объемы сокращения или отсутствие компромисса могут быстро скорректировать цены до уровня $22-27, российская валюта в этих условиях вернется к уровням 76-78 рублей за доллар, прогнозирует эксперт.

Как сообщалось ранее, в общей сложности мировые производители могут сократить добычу до 20%, готовы ли участвовать в сокращении не входящие в ОПЕК+ экспортеры, в частности США, пока неизвестно. В начале апреля президент России Владимир Путин заявил о готовности страны сократить добычу вместе со странами ОПЕК и США.

«Конечно, это все должно происходить по–партнерски», — подчеркнул он. Ключевым для России партнером в вопросе стабилизации мирового рынка Соединенные Штаты назвал и министр энергетики России Александр Новак.

Несмотря на то что в информационном пространстве имеется противоречивая информация об участии США в сделке, тем не менее, рано или поздно очевидность их участия подтвердится, говорит доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Тамара Сафонова. Вероятно, принятие решения со стороны США может быть отложено на период оценки инвесторами итогов заседания ОПЕК +, но если ограничительные меры стран по изоляции граждан продлятся более месяца, без участия США вопрос балансировки рынка не решится, считает эксперт.

Объемы производства неизбежно последуют за объемами потребления, и ни одной компании не удастся избежать сокращения нефтедобычи вслед за глобальным снижением спроса, поясняет Сафонова. Она отметила, что при отсутствии договоренностей в расширенном формате вместо равномерного распределения сокращаемых объемов добычи между всеми добывающими предприятиями может произойти дальнейшее падение нефтяных цен или даже стихийная остановка деятельности нефтекомпаний с высоким уровнем издержек и относительно низким качеством сырья.

Какая сделка нужна рынку

Очевидно, если ОПЕК+ будет действовать в существующем ранее составе, сокращение нефтедобычи на 10 млн баррелей в сутки не обеспечит балансировку с уровнем потребления, падение которого по разным оценкам достигает от 15 до 35% от докризисного уровня, говорит Сафонова. По ее словам, для стабилизации текущей цены на нефть выше $30 за баррель, которая поднялась на фоне ожиданий от переговоров, необходимо сокращать добычу на не менее чем 15-20 млн баррелей.

С ней не соглашается аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. Исходя из корреляции потребления нефти и мирового ВВП, для устойчивого сокращения потребления на 10-20 млн баррелей в сутки необходимо сокращение мирового ВВП на 10-20%, что значительно больше средних прогнозов на рынке, отметил он. В связи в этим даже падение добычи на 6 млн баррелей в день приведет к росту цен на нефть Brent к уровням $100 за «бочку» в течение одного-полутора лет, прогнозирует он.

России будет трудно за месяц уменьшить добычу на 20%, указывает ведущий эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Сергей Пухов. Он усомнился, что многие добывающие компании смогут в будущем снова нарастить добычу.

«В России — вряд ли, многие скважины будут похоронены», — полагает эксперт.

Независимо от того, по какому сценарию пойдет рынок — управляемого сокращения добычи или рыночного, — в любом случае во втором квартале цены будут ниже, чем в третьем и четвертом, говорит Пухов. Во втором полугодии начнется рост спроса, но предложение будет сдерживаться либо соглашением, либо соответствием ресурсов для ускоренного роста добычи. Динамика спроса и то, как быстро он будет восстанавливаться к докризисным уровням, остается под большим вопросом, заметил эксперт. Если брать в качестве примера Китай, можно увидеть, что спрос может восстановиться достаточно быстро. Но есть и другой сценарий — страх перед второй волной пандемии будет в какой-то степени ограничивать перемещение — либо административно, либо субъективно.

Как отмечал ранее замглавы Минэнерго Павел Сорокин, в первую очередь на нефтяной рынок повлиял именно коронавирус и связанное с ним сокращение потребления, а не расторжение сделки ОПЕК+. Эффект пандемии он оценил в $25 за баррель при точке отсчета $60 — цене, которая была на момент расторжения соглашения ОПЕК+ в начале марта.

«Те карантины, которые мы сейчас наблюдаем в мире, когда люди перестали ездить, люди перестали летать, в принципе существенно снизился спрос почти на все товары, то есть на коммерческие перевозки тоже, это вот тот эффект, та цена, которую нефтяной рынок заплатил», — говорил Сорокин

По оценке Argus Consulting, мировой спрос на нефть во втором квартале 2020 года снизится на 14,41 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущим кварталом и на 16,63 млн баррелей сутки по сравнению со вторым кварталом 2019 года до 83,57 млн баррелей в сутки. При этом сокращение спроса на нефть в среднем за 2020 год составит 6,7 млн баррелей в сутки относительно 2019 года.

«Состояние спроса и предложения ужасает, — заявил в своем вступительном слове к заседанию генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо. — Прогнозируемые объемы перепроизводства нефти на рынке, особенно во втором квартале, превышают все, что мы видели раньше», — заметил он. В начале марта прогноз по росту спроса на нефть в мире был немногим ниже 100 тыс. баррелей в сутки, теперь ожидается снижение спроса на 6,8 млн баррелей в сутки, и только во втором квартале этот прогнозный показатель приближается к 12 млн.

По его словам, во втором квартале избыток нефти на мировом рынке может составить 14,7 млн баррелей в сутки. Объем свободных хранилищ на сегодня составляет около 1 млрд баррелей, уточнил Баркиндо, подчеркнув, что избыточное предложение в виде 1,3 млрд баррелей может привести к их заполнению уже в мае.

Предыдущие переговоры ОПЕК+ 6 марта в Вене по сокращению нефтедобычи из-за пандемии коронавируса закончились провалом, после чего ряд ключевых игроков рынка объявил о наращивании добычи и скидках на поставки. Саудовская Аравия уже 7 марта объявила о готовности увеличить нефтедобычу с 9,7 млн баррелей в сутки до 10-11 млн баррелей в апреле, сообщало агентство Bloomberg. Также Эр-Рияд предложил значительную скидку — $6–8 за баррель. Вслед за Саудовской Аравией о наращивании добычи и скидках сообщили Ирак и Кувейт. СМИ заговорили о «нефтяной войне» между Кремлем и Эр-Риядом. Тем не менее, глава Минэнерго Александр Новак пояснил Reuters в начале апреля, что страна не собирается наращивать добычу.

С середины марта в ситуацию по регулированию мирового рынка нефти вмешался президент США Дональд Трамп. Он говорил, что у Штатов есть «серьезные рычаги влияния на ситуацию», и обещал вступить в игру «в нужное время». Из-за расторжения сделки ОПЕК+ и последовавшей «нефтяной войной» между Москвой и Эр-Риядом цены упали на уровень 2002 года. Для нефтяников США это неприемлемо, поскольку страна наращивала добычу сланцевой нефти, которая становится нерентабельной при ценах ниже $50 за баррель. На фоне этого американские нефтяники потребовали «наказать» Россию и Саудовскую Аравию — они призвали Белый дом рассмотреть вопрос о приостановлении военной помощи США Саудовской Аравии и введении новых санкций в отношении российской энергетики.

О планируемых объемах сокращения добычи 3 апреля рассказал президент России Владимир Путин.

«По предварительным оценкам, думаю, что речь может идти о сокращении в объеме где–то 10 миллионов баррелей в сутки, чуть меньше, может, чуть больше», — сказал он, добавив, что считает необходимым объединить усилия, чтобы сбалансировать рынок и сократить в результате скоординированных действий добычу.

По словам Путина, Россия «не стремится к слишком высоким ценам, но хочет избежать ситуации, когда цены были бы слишком низкими», поскольку бюджет сверстан из расчета $42 за баррель, и это и есть комфортный уровень цен.

Кувейт начинает собирать плазму у выздоравливающих для лечения зараженных коронавирусом

Вчера Кувейтский банк крови начал сбор образцов плазмы из крови выздоравливающих от нового коронавируса с целью лечения пациентов "Covid 19".

После экспериментов, проведенных российскими и американскими врачами, и хороших результатов, которые они достигли в отношении эффективности плазменных выздоравливающих от нового коронавируса с целью лечения пациентов "Covid 19", Кувейтский банк крови сделал шаг, аналогичный американскому эксперименту.

Иммунная плазма, которая, согласно описанию кувейтского банка крови, считалась «новым проблеском надежды для пациентов», по мнению д-ра Ханана Аль-Авади: "Иммунная плазма, или то, что иногда называют, плазмой-носителем".

Эта плазма, извлеченная из крови выздоравливающих от болезни, в данном случае COVID-19, потому что они содержат антитела к вирусу.

Кувейтский банк крови призвал выздоравливающих, желающих быть донорами, присутствовать в банке крови, подчеркивая, чтобы они не сопровождали собой других, особенно детей, чтобы уменьшить скопление внутри банка и обеспечить безопасность пациентов и их семей.

Руководитель отдела по делам и координации Московского отделения здравоохранения профессор Евгений Никонов объявил ранее в прошлом месяце, что в Москве началось исследование возможности использования плазмы для лечения заболевших коронавирусом.

Никонов, возглавляющий кафедру гастроэнтерологии на факультете дополнительного образования Российского национального медицинского университета, во время онлайн-конференции, посвященной международному опыту борьбы с «Ковид-19», сказал: "Что касается плазмы, в четверг было подписано решение Сектора здравоохранения по плазме, специалисты начали изучать возможность использования плазмы для лечения заболевших новым коронавирусом.

И несколько научных центров по всему миру начали применять этот процесс и дали хорошие результаты в некоторых случаях, включая несколько случаев в американском городе Калифорния.

Списали на пандемию: саудиты объявили перемирие в Йемене

Аравийская коалиция заявила о прекращении военной операции в Йемене

Михаил Ходаренок

Угроза распространения COVID-19 привела к резкому спаду активности боевых действий с обеих сторон йеменского конфликта — поддерживаемого Саудовской Аравией правительства в Адене и противостоящих ему хуситов. Весьма сильно на ход войны также повлияла вспышка коронавируса в соседних странах — Иране, Катаре и Бахрейне.

Командование саудовской коалиции объявило о перемирии в Йемене. По сообщениям официального представителя коалиции, принято решение остановить боевые действия на двухнедельный период. Перемирие начинается с четверга, 9 апреля.

Причиной объявленного перемирия стала пандемия, коснувшаяся в том числе и Ближневосточного региона.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между властями страны, которых поддерживает Саудовская Аравия, и хуситами – сторонниками шиитского движения «Ансар Алла». В январе 2015 года они захватили столицу Сану. Президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади покинул страну, а по его просьбе Саудовская Аравия при поддержке ВВС Бахрейна, Катара, Кувейта и ОАЭ начала военную операцию против мятежников.

Пандемия как предлог

Хотя пандемия COVID-19 не обошла стороной практически ни одну страну, перед Йеменом на данный момент стоят более реальные угрозы.

«Эпидемия холеры, которая затронула по самым скромным подсчетам более 1,2 млн йеменцев, представляет собой куда как более серьезную угрозу для страны, чем угроза распространения коронавируса. И смертность от холеры во много раз выше, чем от COVID-19», — рассказал «Газете.Ru» президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

По мнению собеседника издания, деятельность международных гуманитарных организаций в Йемене фактически прекращена отнюдь не из-за угрозы распространения коронавируса. И не из-за того, что этой стране больше не нужна чистая вода, еда и медицинская помощь. В первую очередь на свертывание деятельности международных организаций повлияла эпидемия холеры. Все чиновники и врачи этих структур с осторожностью относятся к командировкам в Йемен. Ухватившись за предлог коронавируса, они с огромным удовольствием свернули практически всю свою гуманитарную деятельность в Йемене.

«На этом фоне, конечно, можно говорить о том, что коронавирус прекратил войну между Йеменом и Саудовской Аравией, однако все это не имеет никакого отношения к реальности», — сказал Евгений Сатановский. При этом, как отмечает эксперт, некоторое затишье в ведении боевых действий в настоящее время безусловно наблюдается.

«Саудиты «выстрелили» в ходе ценовых войн не только в нас или в американскую сланцевую нефтянку. В первую очередь они ударили по собственному бюджету, разрушив при этом все, что только можно было разрушить. И на этом фоне масштабная, но при этом абсолютно бессмысленная, без малейшей перспективы на победу, крайне затратная война королевству сегодня просто не по карману», — заключил Евгений Сатановский.

Худший гуманитарный кризис

Из-за военного конфликта Йемен фактически разделен на несколько частей. Одну часть, включая столицу Сану, контролируют повстанцы-хуситы. Другую — международно признанное правительство с временной столицей в Адене.