Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Российский краб потеснил американского на рынке Японии.

В прошлом году Япония закупила за рубежом 36 495 тонн краба - на 3% больше, чем в 2015 г. Сокращение импорта мороженого камчатского краба и стригуна опилио из Соединенных Штатов компенсировали поставки из России и Европы.

Общая стоимость ввезенного в 2016 г. в Страну восходящего солнца краба составила 65,45 млрд иен (582,49 млн долларов), на 5% превысив показатель предыдущего года. Такой рост был достигнут благодаря увеличению импорта российского краба, пишет портал Minato Tsukiji.

По поставкам свежего краба ситуация оказалась разнонаправленной, сообщает корреспондент Fishnews. Ввоз камчатского краба сократился, а закупки за границей краба-стригуна опилио намного превысили уровень 2015 г.

Импорт мороженого камчатского краба американского происхождения снизился на 39%, до 876 тонн. По информации Minato Tsukiji, это связано с сокращением квоты и устойчивым спросом на рынке США. В то же время ввоз в Японию камчатского краба из России вырос на 23% - до 3 911 тонн. Поставки не остановил даже рост цен.

Импорт мороженого американского стригуна опилио составил 3 200 тонн (-36%). На 24% сократился и импорт канадского краба-стригуна (-24%, до 5 790 тонн).

Импорт же российского мороженого опилио вырос на 22% - до 12 170 тонн. А поставки этого краба из Испании, Латвии, Литвы и Норвегии (скорее всего, пойманного в Баренцевом море), увеличились в 2-3 раза. Свежего опилио из РФ в Японию ввезено 1 320 тонн (+55%).

Импорт свежего камчатского краба в Страну восходящего солнца в целом составил 738 тонн. Это на 13% меньше, чем в 2015 г.

На месте кинотеатра «Правда» появится комплекс с кинозалом и магазинами

Многофункциональный комплекс с кинозалом, магазинами и подземным паркингом построят на месте кинотеатра «Правда» на юге Москвы, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Кинотеатр расположен на ул. Люсиновская, д. 57, недалеко от метро «Тульская». Он был построен в 1963 году. В 1990-е здесь прекратили показ фильмов, торговали мебелью, потом здание пустовало.

«Изначально кинотеатр планировалось реконструировать, но после пожара в 2014 году оно стало аварийным. Жители района не раз жаловались на нарушения правопорядка в заброшенном кинотеатре. Подобные криминогенные места в городе недопустимы, поэтому мэр Москвы Сергей Собянин принял решение как можно скорее провести реновацию этой территории», - сказал С. Кузнецов.

По его словам, высота нового многофункционального комплекса не превысит 50 метров. Трехуровневый подземный паркинг вместит 216 машин.

Кроме того, проведут озеленение в районе ул. Шухова, д. 10. Будет расширен сквер на развилке Люсиновской улицы и Подольского шоссе у Серпуховской заставы, к нему присоединят дополнительный зеленый участок.

На публичных слушаниях в начале февраля жители активно обсуждали дальнейшую судьбу здания. Предложения горожан будут учтены в итоговом документе.

С. Кузнецов отметил, что в столице также реализуется программа реконструкции 39 советских кинотеатров, которые превратятся в многофункциональные районные центры.

Каждое здание будет выделяться интересным дизайном. Например, у бывших кинотеатров «Будапешт», «Рига», «Ангара», «Киргизия» и «Таллин» будут стеклянные фасады. Программа по обновлению кинотеатров завершится в 2019-2020 годах.

В разделе портала Стройкомплекса «Реконструкция советских кинотеатров» опубликован полный список кинотеатров, которые вошли в программу. Здесь представлены красочные 3D-модели пилотных проектов с описанием.

Германия играет ключевую роль в европейской политике, заявила в четверг президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время ежегодной встречи глав стран Балтии в Риге.

По данным канцелярии главы эстонского государства, во встрече глав балтийских стран также принял участие президент ФРГ Йоахим Гаук.

Лидеры стран Балтии поблагодарили Гаука за вклад в развитие европейских ценностей. "Германия играет ключевую роль в европейской политике, и для нас важно, что это страна, которая думает практически во всех ключевых секторах таким же образом, как и мы. Президент Гаук занимает в этом важное место", — сказала Кальюлайд.

Стороны обсудили вопросы международных отношений, экономики, миграции и европейской безопасности. "Вопросы миграции, безопасности, экономические и экологические проблемы – решить их Евросоюз может только в единстве. Ни одна из стран не сможет бороться с серьезными вызовами в одиночку", — подчеркнула президент Эстонии.

Она также отметила необходимость быстрого продвижения в реализации больших совместных транспортных и энергетических проектов в балтийском регионе.

Николай Адашкевич.

Вентспилсский порт: уголь вместо нефти и зерна

В январе 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общий грузооборот Вентспилсского порта вырос на 40% и составил 2,5 млн тонн.

Как сообщили BaltNews.lv в пресс-службе Вентспилсского свободного порта, общий рост показателей обеспечили составы с каменным углем, которые, по причине сильных морозов, российские отправители перенаправили с дальневосточных портов в балтийские. В результате, АО Baltic Coal Terminal обслужил 415 тыс. тонн грузов, что на 339 тыс. тонн больше, чем в январе 2016 года. Мощности этого терминала были задействованы на 80%.

Помимо угля в январе выросли объемы переваленных грузов ро-ро, нефтепродуктов, чугуна и железорудного концентрата.

АО Ventbunkers в январе перевалило на 131 тыс. тонн больше, чем годом ранее — грузооборот компании достиг 417 тыс. тонн (70% общей мощности терминала). На 69 тыс. тонн вырос грузооборот АО Ventspils tirdzniecibas osta, где было перевалено 287 тыс. тонн грузов (более половины мощностей терминала). Также хорошо шли дела у Ventall Terminals, который обслужил на 179 тыс. тонн больше грузов, чем за тот же период прошлого года, достигнув показателя в 312 тыс. тонн.

В то же время, Ventspils nafta в январе перевалила на 161 тыс. тонн грузов меньше, чем годом ранее. В этом году ни одной тонны зерна пока не перевалил Ventspils Grain Terminal. На 13 тыс. тонн грузов меньше обслужил терминал Ventpla. А Kalija parks в январе обработал 13 тыс. тонн грузов, что составляет лишь 2% общей мощности терминала.

РОССИЯ - БЕЛОРУССИЯ: ПРИ ТАКОЙ ДРУЖБЕ И ВРАЖДЫ НЕ НУЖНО?

Отношения между Белоруссией и Россией заметно накалились. Что же на самом деле происходит сегодня между двумя союзными странами, кто прав и кто чаще прибегает ко лжи?

ШПИОНЫ ВАЛОМ ПОВАЛЯТ

На этот раз поссорились из-за указа президента Республики Беларусь «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» - с 17 февраля туристы из 80 стран могут приехать в Белоруссию без визы на срок до пяти суток.

В ответ Россия установила пределы пограничной зоны в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль границы с Белоруссией. Ранее в Смоленской области пограничная зона отсутствовала, в Брянской области существовала только вдоль границы с Украиной, в Псковской - вдоль границы с Латвией и Эстонией.

В Белоруссии на действия России демонстративно обиделись: начальник отдела пресс-службы МИД Белоруссии Мария Ваньшина назвала создание пограничных зон «нарушением всех существующих между двумя странами договоренностей».

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов назвал решение Лукашенко о безвизовом въезде «демаршем со стороны Белоруссии».

А заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова, член Совета по международным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько уверен, что через белорусскую границу в РФ валом повалят потенциальные террористы: «После вступления в силу новых визовых правил радикалы смогут практически беспрепятственно попасть через Белоруссию в Россию и осуществить недружественные акты, в том числе террористические».

Человек «приезжает в Минск, его пять дней не будут контролировать: он садится на любой вид транспорта, часов шесть-семь - и он в Москве, и делает здесь все что угодно. Потом возвращается обратно, проходит пограничный контроль в аэропорту и улетает. Что он делал на территории России? Большой вопрос. Конечно, нас это беспокоит», - переживает политолог Алексей Мартынов.

ВСЕ ДЕЛО В МЯСЕ И МОЛОКЕ

Белоруссия тем временем объясняет, что могла бы и не вводить безвизовый въезд, если бы Россия не ограничила закупки белорусских продуктов.

Лукашенко напомнил: РФ закупает около 7 млн тонн молочной продукции, из этого объема Белоруссии разрешают поставлять на российский рынок чуть больше половины.

«Так чего вы артачитесь, чего блокируете белорусский товар? Нам же его надо продать, чтобы заплатить за нефть и газ», - возмущается Лукашенко.

Батька даже распорядился завести уголовное дело против руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта за нанесение материального ущерба и создание проблем с поставками продовольствия на российский рынок.

Заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при президенте Республики Беларусь Сергей Кизима напоминает: товарооборот с Россией у Белоруссии стремительно сокращается. А значит, Минску надо искать «альтернативные способы экспорта».

«Отмена виз - это просто способ заработать денег. После ЧМ по хоккею построено много гостиниц, и они загружены всего на 20-30%. Конечно, это ненормально, и мы хотим их загрузить этими туристами», - объясняет Кизима.

МИЛЫЕ РУГАЮТСЯ – ТОЛЬКО ТЕШАТСЯ?

Очередная «черная кошка» пробежала между Москвой и Минском еще в декабре - тогда президент Белоруссии не приехал на саммиты ОДКБ и ЕАЭС в Петербурге, тем самым лишив их кворума.

Затем Александр Лукашенко сделал громкое заявление: «братская Украина» сейчас воюет за свою независимость! После всех этих демаршей российские политологи заговорили о возможном выходе Белоруссии из ОДКБ и даже о приближающемся развале союзного государства.

Батька и тут всех успокоил: мол, никто никуда выходить не собирается, а все произошедшее - обычная ссора с другом Путиным.

Тем временем со стороны Москвы в адрес Батьки уже сыплются угрозы: всевозможные политики и политологи заявляют, что, дескать, в Москве с пониманием относятся к желанию властей республики быть независимым государством по аналогии с «братской Украиной».

Однако за независимость приходится платить - та же Украина после разрыва отношений с РФ потеряла львиную долю экспорта.

Если Москва окончательно закроет ввоз в РФ той же белорусской молочки, Минск не сможет компенсировать выпадающие доходы никакими иностранными туристами. И Батька, похоже, это прекрасно понимает.

Аделаида Сигида

Россия - Белоруссия: при такой дружбе и вражды не нужно?

Отношения между Белоруссией и Россией заметно накалились. Что же на самом деле происходит сегодня между двумя союзными странами, кто прав и кто чаще прибегает ко лжи?

ШПИОНЫ ВАЛОМ ПОВАЛЯТ

На этот раз поссорились из-за указа президента Республики Беларусь «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» - с 17 февраля туристы из 80 стран могут приехать в Белоруссию без визы на срок до пяти суток.

В ответ Россия установила пределы пограничной зоны в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль границы с Белоруссией. Ранее в Смоленской области пограничная зона отсутствовала, в Брянской области существовала только вдоль границы с Украиной, в Псковской - вдоль границы с Латвией и Эстонией.

В Белоруссии на действия России демонстративно обиделись: начальник отдела пресс-службы МИД Белоруссии Мария Ваньшина назвала создание пограничных зон «нарушением всех существующих между двумя странами договоренностей».

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов назвал решение Лукашенко о безвизовом въезде «демаршем со стороны Белоруссии».

А заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова, член Совета по международным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько уверен, что через белорусскую границу в РФ валом повалят потенциальные террористы: «После вступления в силу новых визовых правил радикалы смогут практически беспрепятственно попасть через Белоруссию в Россию и осуществить недружественные акты, в том числе террористические».

Человек «приезжает в Минск, его пять дней не будут контролировать: он садится на любой вид транспорта, часов шесть-семь - и он в Москве, и делает здесь все что угодно. Потом возвращается обратно, проходит пограничный контроль в аэропорту и улетает. Что он делал на территории России? Большой вопрос. Конечно, нас это беспокоит», - переживает политолог Алексей Мартынов.

ВСЕ ДЕЛО В МЯСЕ И МОЛОКЕ

Белоруссия тем временем объясняет, что могла бы и не вводить безвизовый въезд, если бы Россия не ограничила закупки белорусских продуктов.

Лукашенко напомнил: РФ закупает около 7 млн тонн молочной продукции, из этого объема Белоруссии разрешают поставлять на российский рынок чуть больше половины.

«Так чего вы артачитесь, чего блокируете белорусский товар? Нам же его надо продать, чтобы заплатить за нефть и газ», - возмущается Лукашенко.

Батька даже распорядился завести уголовное дело против руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта за нанесение материального ущерба и создание проблем с поставками продовольствия на российский рынок.

Заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при президенте Республики Беларусь Сергей Кизима напоминает: товарооборот с Россией у Белоруссии стремительно сокращается. А значит, Минску надо искать «альтернативные способы экспорта».

«Отмена виз - это просто способ заработать денег. После ЧМ по хоккею построено много гостиниц, и они загружены всего на 20-30%. Конечно, это ненормально, и мы хотим их загрузить этими туристами», - объясняет Кизима.

МИЛЫЕ РУГАЮТСЯ – ТОЛЬКО ТЕШАТСЯ?

Очередная «черная кошка» пробежала между Москвой и Минском еще в декабре - тогда президент Белоруссии не приехал на саммиты ОДКБ и ЕАЭС в Петербурге, тем самым лишив их кворума.

Затем Александр Лукашенко сделал громкое заявление: «братская Украина» сейчас воюет за свою независимость! После всех этих демаршей российские политологи заговорили о возможном выходе Белоруссии из ОДКБ и даже о приближающемся развале союзного государства.

Батька и тут всех успокоил: мол, никто никуда выходить не собирается, а все произошедшее - обычная ссора с другом Путиным.

Тем временем со стороны Москвы в адрес Батьки уже сыплются угрозы: всевозможные политики и политологи заявляют, что, дескать, в Москве с пониманием относятся к желанию властей республики быть независимым государством по аналогии с «братской Украиной».

Однако за независимость приходится платить - та же Украина после разрыва отношений с РФ потеряла львиную долю экспорта.

Если Москва окончательно закроет ввоз в РФ той же белорусской молочки, Минск не сможет компенсировать выпадающие доходы никакими иностранными туристами. И Батька, похоже, это прекрасно понимает.

Аделаида Сигида

За прошлый год на территории СЭЗ «Бишкек» произведено продукции на сумму 5,6 млрд сомов. Об этом сообщил генеральный директор СЭЗ «Бишкек» Дуйшен Ирсалиев на рабочем совещании в правительстве по вопросам деятельности свободной экономической зоны «Бишкек».

По его словам, на территории СЭЗ осуществляет хозяйственную деятельность 381 субъект из более чем 20 стран мира. Из них 40% субъектов со 100% иностранным участием, 25% со смешанной формой участия и 35% субъектов со 100% участием местных инвесторов.

За последние два года отчисления, произведённые в государственный бюджет страны составили свыше 1,5 млрд сомов.

На СЭЗ «Бишкек» в 2016 году было зарегистрировано 17 новых субъектов и в ближайшие два года прогнозируется дополнительное создание до 1000 рабочих мест.

«За 2016 год инвестировано более 500 млн. сом и произведено продукции с территории СЭЗ «Бишкек» на сумму более 5 млрд 679 млн сомов, из них экспорт составляет около 2 млрд сомов. В ближайшие годы мы планируем увеличить сумму инвестиций до 5 млрд сомов», - доложид Дуйшен Ирсалиев.

Как он подчеркнул, основными получателями экспортируемой продукции являются как страны ЕАЭС, так и страны ближнего и дальнего зарубежья (Германия, Польша, США, Узбекистан, КНР, Таджикистан, Латвия, Индия и др.)

Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков поручил вести эффективную работу по увеличению количества субъектов на их территории и улучшению инфраструктуры.

«На сегодняшний день многие иностранные инвесторы заинтересованы во вхождении на местный рынок и осуществлению своей деятельности в свободных экономических зонах страны. Со своей стороны, мы должны создать для них все необходимые условия», - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков и добавил, что со стороны соответствующих государственных органов будет оказана вся необходимая поддержка и содействие.

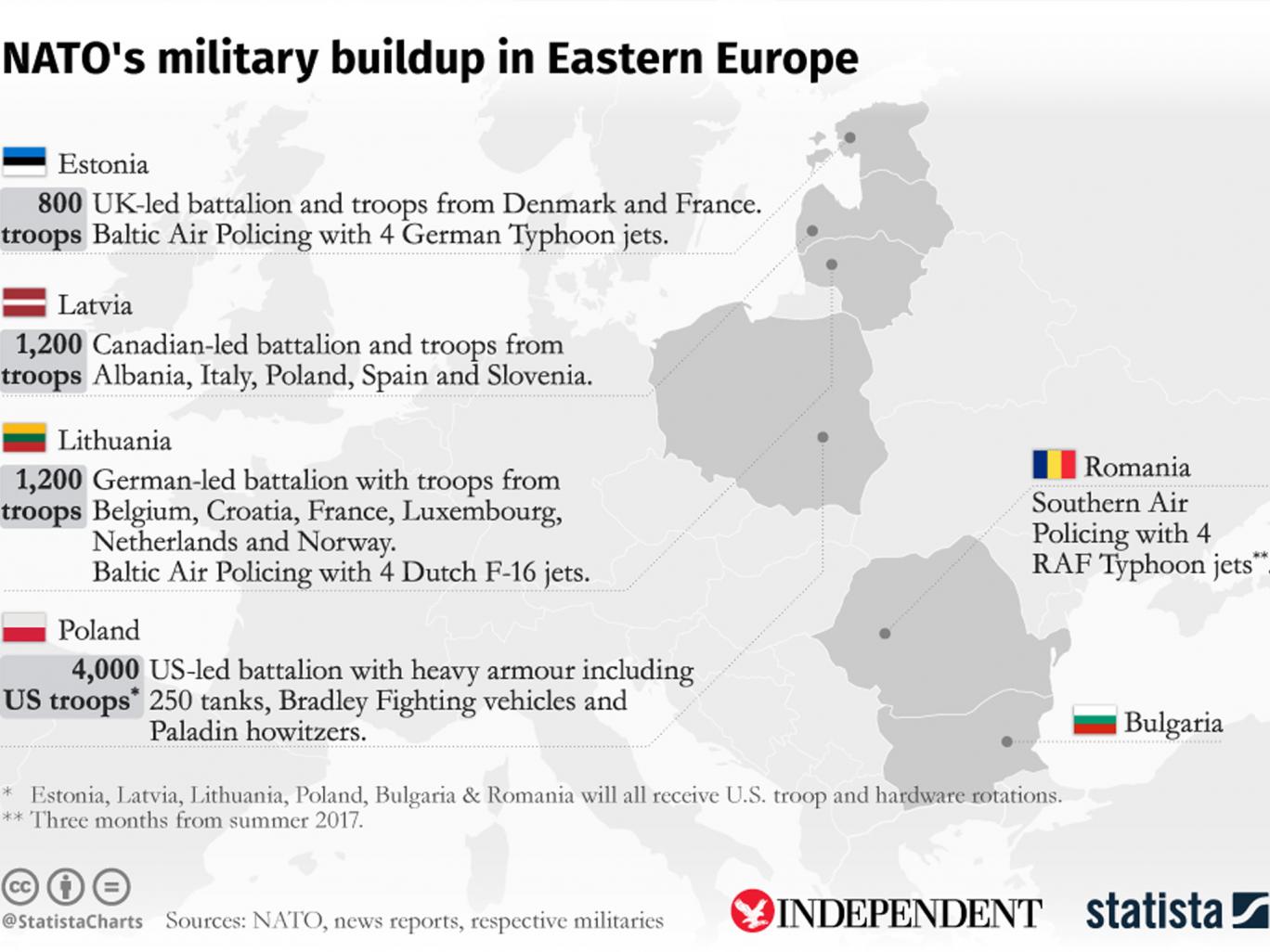

Сколько войск НАТО развернуто вдоль границы России

2,5 тыс. единиц техники и несколько тысяч солдат НАТО рассредоточиваются по шести странам Европы - это Польша, Латвия, Литва, Эстония, Болгария и Румыния. Крупнейшее наращивание западных войск в сфере влияния Москвы со времен холодной войны в ходе операции «Атлантическая решимость» делает восточную Европу чуть ли не самым милитаризированным районом мира.

О том, каких войск, где и сколько, пишет Independent.

Прибалтийские государства, Польша, Румыния и Болгария приняли солдат со всех 28 стран-членов НАТО. Более чем 7000 солдат размещено в странах, граничащих с Россией. В Эстонию больше всего войск направила Великобритания. 800 солдат располагаются на базе Тапа в 50 милях от Таллина при поддержке французских и датских военных сил.

Британские солдаты также были направлены в Польшу в рамках возглавляемой США миссии НАТО. Всего там около 4000 военнослужащих, поддерживаемых румынской армией.

В Латвии и Литве - около 1200 военнослужащих из Канады и Германии и других стран Европы.

Танки и тяжелая бронетехника, боевые машины Bradley и гаубицы Paladin, а также британские истребители Typhoon с авиабазы "Конингсби" будут развернуты в Румынии этим летом в рамках миссии Южное воздушное патрулирование НАТО.

Эта карта, подготовленная Statista специально для The Independent, иллюстрирует масштаб наращивания военного потенциала НАТО в Восточной Европе.

На самом севере континента, в Норвегии, которая имеет с Россией границу за Полярным кругом, расположено более 300 морских пехотинцев США.

В Москве утверждают, что это наращивание является самым крупным со времен Второй мировой войны. Обширное развертывание войск происходит на фоне того, как оборонные бюджеты в Прибалтийских странах продолжают расти. Эстония, Латвия и Литва совместно потратили чуть больше 900 миллионов долларов на оборону в 2005 году. Уже к 2019 году эта цифра будет в два раза больше - больше двух миллиардов долларов.

Согласно исследованию американского института Heritage Foundation, между 1950 и 2000 годами в среднем 22% всех американских войск были размещены на территории иностранных государств.

Меньше всего американских солдат (13%) было отправлено в другие страны в 1995 году, когда напряженность между Востоком и Западом начала спадать.

В настоящее время Россия считает, что Америка и ее партнеры по НАТО расширяют свое влияние.

Соединенные Штаты также наращивают свое присутствие в Черном море и в Западной Европе на базах в Нидерландах, Бельгии и Германии.

Напряженность в отношениях между Россией и Западом усилилась из-за ситуации на Украине и войны в Сирии, в ходе которой Вашингтон и Москва оказались на противоположных сторонах.

Россия винит в ухудшении отношений Запад и заявляет, что наращивание войск НАТО в Прибалтийских странах является провокацией.

Independent

АirBaltic будет летать из Риги в Казань

Авиакомпания АirBaltic с 26 апреля 2017 года начнет выполнять рейсы по маршруту Рига – Казань – Рига

С конца апреля 2017 года авиакомпания АirBaltic будет летать из Риги в Казань два раза в неделю на самолете Boeing 737. Стоимость билета в одном направлении начинается от 99 евро, включая пошлины аэропорта.

"Рейсы в Казань дополнят наше предложение в города России – Москву и Санкт-Петербург. Новый маршрут укрепит деловые и туристические связи между Казанью и Ригой, а также обеспечит удобные стыковки с западноевропейскими и скандинавскими городами через Рижский аэропорт", — приводит цитату первого вице-президента авиакомпании по управлению маршрутной сетью Вольфганга Рейсса пресс-служба АirBaltic.

Культурно-досуговый центр в скандинавском стиле построят на месте кинотеатра «Таджикистан» в районе Строгино на северо-западе столицы.

Двухэтажное здание на ул. Маршала Катукова, д. 8 будет разделено на две части пешеходной галереей со стеклянной крышей. Она свяжет прогулочное пространство от Москвы-реки до станции метро «Строгино». Через галерею можно будет пройти к жилым домам, не обходя здание центра. Длина крытой улицы - 80 метров. Вечерами здесь будет работать подсветка.

В первой части здания расположатся концертный зал на 510 мест, кафе и библиотека с большим деревянным балконом. Летом здесь можно будет почитать книгу на свежем воздухе, устроившись на мягких пуфах.

Вторую часть досугового центра займут различные кружки, спортивные секции и мастер-классы для детей и взрослых. У каждой половинки здания будет свой вход.

Фасад выполнят из стекла, дерева и камня. Они будут с оттенками коричневого, бежевого и серого цвета, в традициях Скандинавии.

На одном из фасадов установят большой белый экран высотой 8 метров и шириной 12 метров, который летом станет бесплатным кинотеатром на свежем воздухе.

Для автолюбителей предусмотрена парковка на 50 машин, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что в столице также реализуется программа реконструкции 39 советских кинотеатров, которые превратят в многофункциональные районные центры.

Каждое здание будет выделяться интересным дизайном. Например, у бывших кинотеатров «Будапешт», «Рига», «Ангара», «Киргизия» и «Таллин» будут стеклянные фасады. Программа по обновлению кинотеатров завершится в 2019-2020 годах.

Основные направления деятельности подразделений наркоконтроля.

Абсолютное большинство находящихся в незаконном обороте в Российской Федерации опийных наркотиков имеют афганское происхождение.

В декабре 2016 года подразделениям по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России исполнилось 25 лет.

Негативное влияние наркомании и связанной с ней преступности является значимым фактором дестабилизации и ослабления демографического и социально-экономического потенциала России.

По данным Минздрава России, на учете в наркологических учреждениях состоит около 650 тысяч лиц, потребляющих наркотики (439 на 100 тысяч населения). В то же время, по экспертным оценкам, число потребителей наркотиков в России составляет от 3 до 4,5 миллиона человек, то есть около 3% населения.

Особую тревогу вызывает тот факт, что свыше 70% потребителей наркотиков – молодежь в возрасте до 30 лет, то есть люди наиболее репродуктивного и трудоспособного возраста, что не может не сказаться негативным образом на генофонде нации, влечет вырождение будущих поколений.

Наркотики и связанные с ними сопутствующие заболевания становятся причиной смерти большого числа молодых людей. Их количество (только по официальным данным, около 50 тысяч) ежегодно составляет примерно население небольшого города или сравнимо с потерями в результате многолетнего военного конфликта.

С высоким уровнем немедицинского потребления наркотиков напрямую связано продолжающееся насыщение наркорынка запрещенными веществами, как производимыми с использованием собственной сырьевой базы, так и поступающими из-за рубежа.

Всего за восемь месяцев 2016 года из незаконного оборота изъято чуть менее 13 тонн наркотических средств и психотропных веществ, большая часть которых (с долей 70%) – наркотики каннабисной группы.

Сырье для находящихся в незаконном обороте каннабиноидов произрастает в нашей стране практически повсеместно, а наркотики данного вида изымаются во всех регионах.

Например, в августе 2016 года сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области и ОМВД России по г.о. Жуковский при проведении оперативно-профилактического мероприятия «Мак» выявлено место произрастания конопли на правом берегу реки Москва общей площадью около 1 гектара. Уничтожено более 1200 кустов конопли.

Особую ценность у наркоманов в силу наибольшего одурманивающего эффекта имеют наркотики, изготовленные из конопли, произрастающей в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, а также в ряде регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Кроме того, не сокращаются объемы поставок каннабиноидов из Афганистана, стран Центрально-Азиатского региона, Северной Африки (Марокко) и Европейского союза, которые ввозятся в Россию через границы с Украиной, Беларусью, Казахстаном, Финляндией и Азербайджаном. В последнем случае активно используются международные морские пути сообщения, проходящие по акватории Каспийского моря и руслу Волги.

Значимой тенденцией последнего времени является замещение наркотиков растительного происхождения на синтетические наркотики, что объясняется их низкой стоимостью, относительной простотой изготовления, удобством доставки и распространения.

В период с 2010 по 2015 год изъятия таких веществ выросли в 10 раз (с 500 килограммов до 5,4 тонны). Только за восемь месяцев 2016 года право-охранительными органами их изъято около 2,5 тонны.

Синтетические наркотики, изымаемые практически во всех субъектах Российской Федерации (справочно: кроме Еврейской автономной области и Республики Тыва), имеют преимущественно иностранное происхождение и контрабандно ввозятся из Китайской Народной Республики и Европейского союза (Нидерланды, Польша, страны Балтии).

Распространяются такие наркотики практически по всей территории России через Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и некоторые регионы Дальневосточного федерального округа.

Например, в июне – июле 2016 года сотрудниками ГУНК МВД России и подразделений уголовного розыска территориальных органов, дислоцированных в Дальневосточном федеральном округе, пресечена деятельность межрегиональной организованной преступной группы, под руководством восьми региональных лидеров (в итоге задержанных), участники которой занимались сбытом синтетических наркотиков на территории нескольких федеральных округов. Предотвращено распространение более 7 килограммов концентрированных синтетических наркотических средств на общую сумму более 210 миллионов рублей по ценам «черного рынка». Возбуждены уголовные дела.

При этом характерным способом распространения и оплаты синтетических наркотиков остается активное использование сети Интернет и электронных платежных систем. Доставка в регионы осуществляется посылками почтовой службы, розничное распространение производится курьерами методом закладки в тайниках.

Особенностью организации таких сетей сбыта наркотиков является система вербовки и проверки новых участников. После обучения в центральных регионах России бесконтактному способу сбыта, мерам конспирации и использованию для общения программ обмена сообщениями «закладчика» направляют на работу в другой субъект. Зачастую подбор персонала осуществляется из граждан Украины и Молдовы, желающих заработать в России.

Несмотря на то, что синтетические наркотики получили определенную популярность, они не смогли в полной мере вытеснить с рынка традиционные наркотики опийной группы, удельный вес которых в общем количестве изъятых наркотических средств и психотропных веществ в текущем году составил 8,3%.

Абсолютное большинство находящихся в незаконном обороте в Российской Федерации опийных наркотиков имеют афганское происхождение.

Так, в текущем году ООН прогнозирует значительный рост наркокультивации в Афганистане. Общая площадь посевов опийного мака в этой стране превышает 194 тысяч гектаров, в отдельных провинциях количество земель, отведенных для выращивания наркосырья, по сравнению с прошлым годом увеличилась в четыре раза. При этом отмечается тенденция к смещению источников сырья для производства наркотиков опийной группы в северные районы, вплотную прилегающие к границам стран – участниц СНГ.

Афганские опиаты поступают в Россию по «северному» маршруту через Таджикистан, Киргизию, Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, по части «балканского» маршрута – через Иран, страны Закавказья (Азербайджан, Грузия) и акваторию Каспийского моря, а также по «восточному» маршруту – через Китай и Монголию.

Не уменьшаются потоки контрабанды кокаина в нашу страну, и география его распространения довольно широка. Так, за восемь месяцев 2016 года изъятия данного наркотика зарегистрированы в 34 регионах.

Поставки кокаина осуществляются в морские порты Российской Федерации преимущественно из Латинской Америки (Колумбия, Эквадор) транзитом через Европу (Нидерланды, Испания, Латвия, Польша, Эстония, Финляндия).

Следует отметить, что в связи с российским эмбарго на продукты питания, ввозимые из стран Евросоюза, произошло значительное увеличение грузопотока из государств Латинской Америки, что может привести к росту числа контрабандных поставок кокаина из этого региона.

Кроме того, способы доставки указанных наркотиков постоянно совершенствуются. Новой тенденцией является перевозка кокаина мелкими партиями, замаскированными в бытовых предметах, несколькими курьерами по разным маршрутам. Тем самым снижаются риски потери запрещенного товара при задержании одного или нескольких лиц из всей группы (из 20 контрабандистов могут быть задержаны 2–5).

Например, в июле текущего года сотрудниками ФСБ России и МВД России пресечена контрабанда кокаина из Европы. Наркотик весом 264 грамма был замаскирован в консервной банке, в Москву доставлялся проводником поезда «Кишинев – Москва».

В августе текущего года сотрудниками МВД России совместно с ФСБ России и ОБКН Внуковской таможни пресечен международный канал поставки кокаина из Республики Парагвай с сокрытием в почтовых отправлениях, изъято около 1 килограмма кокаина. Для контрабанды наркотиков международная преступная группа использовала определенную схему. Посылки с предметами, например, детскими игрушками, музыкальной аппаратурой, с вложением в них кокаина из Латинской Америки направлялись в Россию в адрес несуществующих физических лиц, а их получение производилось по фальшивой доверенности.

Как видим, ситуация в сфере незаконного оборота наркотиков остается сложной. Тем не менее, органы внутренних дел продолжают работу, направленную на стабилизацию оперативной обстановки.

В частности, на 12% возросло количество расследованных наркопреступлений, совершенных в составе преступного сообщества (преступной организации).

Безусловно, реорганизация структуры правоохранительных органов, осуществляющих противодействие наркопреступности, сказалась на результатах. Однако представляется, что имеющиеся трудности носят временный характер.

В этой связи руководителям территориальных органов МВД России предстоит в кратчайшие сроки завершить организационные мероприятия, прежде всего процесс комплектования недавно созданных подразделений наркоконтроля.

Обучение, повышение квалификации, методическое обеспечение оперативного состава подразделений наркоконтроля – залог успешного решения задач оперативно-служебной деятельности, одной из которых является выявление и пресечение фактов контрабанды наркотиков из-за рубежа. При этом эффективность перекрытия каналов наркотрафика напрямую зависит от своевременного получения от зарубежных коллег оперативно значимой информации, ее тщательной отработки и, безусловно, последующего использования.

При этом необходимо обеспечить комплексный подход, то есть не ограничиваться задержанием курьеров, а добиваться установления всех структурных звеньев наркопоставок, прежде всего лидеров и участников преступных групп и сообществ.

Оперативное сопровождение таких уголовных дел должно осуществляться вплоть до вынесения обвинительного приговора фигурантам.

Еще одним из важнейших направлений деятельности территориальных подразделений наркоконтроля остается ликвидация сырьевой базы и уничтожение инфраструктуры нелегального производства наркотиков на территории России. И здесь особая роль отводится проведению оперативно-профилактических мероприятий и целевых операций, в ходе которых следует комплексно задействовать подразделения наркоконтроля, госавтоинспекции, транспортной полиции, уголовного розыска, участковых уполномоченных и иные заинтересованные службы органов внутренних дел, а также осуществлять взаимодействие с подразделениями ФСБ, ФТС и Росфинмониторинга для перекрытия каналов транзита наркотиков и выявления фактов легализации наркодоходов.

Учитывая межрегиональный характер современной наркопреступности, использующей в своей деятельности новейшие технологии и бесконтактные способы распространения наркотиков, важное значение приобретает организация взаимодействия подразделений наркоконтроля с территориальными подразделениями БСТМ МВД России, ФСБ и Рос-комнадзором по установлению местонахождения и задержанию лиц, осуществляющих распространение наркотических средств с помощью сети Интернет, дистанционную вербовку дилеров.

Необходимо в ходе мониторинга интернет-пространства совместно с Роскомнадзором выявлять и ограничивать доступ к интернет-ресурсам, с помощью которых осуществляется пропаганда, распространение и оплата запрещенных веществ.

Нельзя забывать о должной организации взаимодействия с органами власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в рамках деятельности антинаркотических комиссий, работу которых предстоит организовать в ближайшее время. Необходимо налаживать и внутриведомственное взаимодействие, прежде всего между подразделениями наркоконтроля и охраны общественного порядка, несущих основную нагрузку в сфере индивидуальной профилактики.

Наряду с оперативно-разыскными методами следует шире использовать возможности контроля за легальным оборотом наркотиков для получения оперативно-значимой информации с целью принятия мер по недопущению поступления подконтрольных веществ в незаконный оборот.

Отмечу, что мной затронуты далеко не все задачи, стоящие перед органами внутренних дел в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, а только те из них, решению которых следует уделить особое внимание уже сейчас.

Москомархитектура утвердила дизайн-проект нового культурно-досугового центра на месте кинотеатра «Таджикистан» в районе Строгино. Здание будет построено в скандинавском стиле и разделено на две части пешеходной галереей со стеклянной крышей. Она свяжет прогулочное пространство от Москвы-реки до станции метро «Строгино». Кроме того, через галерею можно будет пройти к жилым домам, не обходя здание центра.

Длина новой крытой улицы составит около 80 метров. По вечерам она будет подсвечиваться. Фасад будущего культурно-досугового центра будет выполнен из стекла, дерева и камня. В цветовом оформлении фасада, как в архитектурных проектах стран Скандинавии, будут преобладать оттенки коричневого, бежевого и серого.

На одном из фасадов центра разместится большой белый экран, который летом будет превращаться в кинотеатр на свежем воздухе. Высота киноэкрана составит восемь метров, а ширина — 12. Предполагается, что показы будут бесплатными для всех желающих.

Само здание на улице Маршала Катукова, дом 8 будет двухэтажным. Пешеходная галерея разделит его на две зоны. В одной разместятся концертный зал на 510 мест, кафе и библиотека с большим деревянным балконом. В летние дни желающие почитать книгу на свежем воздухе смогут это сделать на мягких пуфах. Вторую часть досугового центра отвели под разнообразные кружки, спортивные секции и мастер-классы для детей и взрослых. У каждой зоны будут собственные входы: основные — с дублёра улицы Маршала Катукова, дополнительный — со стороны жилой застройки. Это подчеркнёт сквозное движение внутри здания. Общая площадь нового центра составит порядка шести тысяч квадратных метров. Проект также включает автостоянку на 50 машино-мест.

«Кинотеатр “Таджикистан” простоял на этом участке не один десяток лет и для жителей стал определенным ориентиром. Сейчас на его месте спроектирован современный досуговый центр, который должен удовлетворять культурным и социальным потребностям жителей», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что проект культурно-досугового центра на улице Маршала Катукова, дом 8 — это часть городской программы реконструкции советских кинотеатров. 39 зданий превратят в многофункциональные районные центры. Каждое из них будет выделяться интересным дизайном. Например, у бывших кинотеатров «Будапешт» (СВАО), «Рига» (СВАО), «Ангара» (ЮАО), «Киргизия» (ВАО) и «Таллин» (ЮЗАО) будут узнаваемые стеклянные фасады. Планируется, что обновление кинотеатров завершится в 2019–2020 годах.

Nordea и DNB создают второй крупнейший банк стран Балтии

Елена Гостева, редактор Банкир.Ру

В конце августа 2016 года два скандинавских банка: Nordea и DNB — заключили соглашение об объединении деятельности на территории Эстонии, Латвии и Литвы, чтобы создать новый банк Балтии. В момент принятия решения было объявлено, что завершить сделку планируется во втором квартале 2017 года. Портал Bankir.Ru поинтересовался, как идет работа над созданием нового банка.

В процессе слияния бизнеса в странах Балтии оба скандинавских банка: Nordea и DNB — обязались пройти несколько важных промежуточных этапов, в том числе ознакомить общественность со структурой и руководством нового банка, а также его новым брендом. Кроме того, в момент объявления сделки было сказано, что работа с клиентами будет продолжаться без изменений, и в течение переходного периода люди не почувствуют никаких изменений, вплоть до начала сотрудничества с новым банком.

Работа над созданием нового банка продолжается, и уже пройдено несколько ключевых этапов, ответили на наш запрос в группе Nordea. В частности, было объявлено о назначении председателя правления (CEO) новой структуры — Эркки Раасуке (Erkki Raasuke). Дальнейшие важные шаги — назначение местного руководства и презентация нового бренда. Тем временем идет активная работа над другими процессами, которые обеспечат комфортные условия сотрудничества с банком для клиентов в переходный период после закрытия сделки во втором квартале 2017 года.

С организационной точки зрения банк будет оформлен так. У него будет три основных офиса, расположенных в столицах стран Балтии. С формальной точки зрения в Эстонии будет базироваться головной офис, а в Литве и Латвии расположатся филиалы.

В конце 2016 года Nordea и DNB рассмотрели кандидатуру Нилса Мелнгайлиса (Nils Melngailis) на должность председателя совета директоров объединяемого банка в странах Балтии. Очередной вехой станет назначение команды управленцев, которое должно состояться до второго квартала 2017 года.

До момента начала объединения банков Nordea имел сильные позиции в сегменте крупных корпоративных клиентов, а DNB был лидером в сегменте обслуживания предприятий малого и среднего бизнеса. Банки объявили о намерении расширить розничный бизнес и сделать его более конкурентоспособным. Группа Nordea весьма успешна в Эстонии, а DNB — в Литве. Банки намерены вместе усилить свои позиции в Латвии. В балтийских подразделениях Nordea работают 1300 человек, а в DNB — 1800 сотрудников. Активы банков составляют €8 млрд и €5 млрд соответственно.

Bankir.Ru спросил, планируется ли сокращение общей численности персонала. На это группа Nordea дала весьма уклончивый ответ о том, что «в результате объединения Nordea и DNB получат огромную сеть филиалов, и функционал некоторых из них будет дублироваться, поэтому логичным шагом станет слияние этих филиалов в рамках консолидации деятельности». Мы поняли этот ответ так, что сокращения персонала неизбежны.

Закрытие сделки состоится только после получения всех согласований регуляторов и выполнения их условий. До получения согласований банки будут продолжать деятельность под текущим руководством. До сих пор не создан новый бренд объединенного банка, и даже не выбрано название.

Аналитик рейтингового агентства Expert RA GmbH Илья Макунин отмечает, что Nordea и DNB, уже активные на рынках Эстонии и Литвы, планируют использовать полученный от слияния синергетический эффект для совместного развития на рынке Латвии. Там новый банк планирует стать вторыми по величине после Swedbank, а также развивать розничное направление. Одним из основных источников синергии менеджмент Nordea называет объединение IT-платформ. Также Nordea/DNB смогут улучшить операционную эффективность объединенного банка, сократить издержки и повысить прибыльность. По имеющимся данным, объединенный банк станет вторым по величине банком в Прибалтике и займет 26% рынка кредитования в странах Балтии. Общее количество сотрудников составит 3100 человек, а активы — €13 млрд.

В последнее время на фоне снижающейся прибыльности наметился тренд на консолидацию в банковском секторе стран Балтии. Банки хотят нарастить свое конкурентное преимущество, прибегая к экономии на масштабе. Либо они собираются вообще отойти от модели универсальных банков, высвободить капитал и сфокусироваться на более нишевых направлениях, как, к примеру, кредитование предприятий или отраслей. Так, совсем недавно Danske Bank продал свой ритейловый бизнес в Литве и Латвии Swedbank, чтобы сфокусироваться на корпоративном и private banking в Прибалтике.

Swedbank, в свою очередь, имеет 20–40% рынка и готов увеличивать свое присутствие в Прибалтике. Слияние Nordea и DNB продолжит тренд на консолидацию, что поможет двум банкам сосредоточить ресурсы и объединить усилия в конкуренции с двумя другими лидерами рынка: Swedbank и SEB.

Новый банк, получившийся на слиянии Nordea/DNB, будет зарегистрирован в Эстонии, увеличив банковские активы страны на 40%, а также повысив рисковую зависимость банковского сектора Эстонии от секторов Литвы и Латвии. В результате возрастет концентрация банковского сектора Прибалтики, зависимость от иностранных банков и источников капитала. Все это в совокупности с увеличивающимися банковскими рисками в Европе будет сказываться на рискованности местного банковского сектора, говорит Илья Макунин. С другой стороны, появится новый универсальный банк, способный конкурировать с местными лидерами, что может усилить конкуренцию и позитивно сказаться на рынке в целом.

Санкции против России

Владимир Осипов

На исходе ХХ века, в 1999 г. 28 государств-членов НАТО во главе с США учинили кровавую бойню в центре Европы. Соскучились по войне. Православная Сербия подверглась мощному ракетно-бомбовому удару за то, что якобы не пускала албанских мусульман в свою историческую сердцевину. И президент Билл Клинтон организовал затем путч в Белграде, сверг законного президента Слободана Милошевича и водворил его в «международную» тюрьму, в Гаагу, где тот и умер, посмертно оправданный Гаагским трибуналом. Ни США и никто из сателлитов по НАТО не был подвергнут санкциям. А кому их накладывать? Все схвачено. Все в руках Мирового правительства.

В 2003 г. под абсолютно лживым предлогом Америка с Англией вторглись в Ирак, превратили в руины и пепелище библейскую землю, повесили законного президента и переформатировали доселе светское государство в полигон «Исламского». А до вторжения нагло накладывали на Ирак чудовищные санкции, не пропуская даже валидол иракским детям. Под тем же лживым мотивом наличия ядерного оружия у Багдада.

Сейчас эти санкции забыты, но они длились годами и погубили ни за что, ни про что массу народа. К интервенции США и Англии подключились 47 стран ( Польша, Эстония, Латвия, Литва, Азербайджан, Албания, Италия, Испания, Чехия, Япония, тогда еще не фашистская Украина и т.д.). Всем захотелось быть оккупантами. И никто на эту ораву не наложил санкций. Некому !

Президент Барак Хусейн Обама, сын Африки, как нобелевский лауреат-миротворец, организатор «цветных революций» на Ближнем Востоке и в Северной Африке, направил Францию, Италию и другие страны Альянса против Ливии и послал собственные ракеты и бомбардировщики на это светское арабское государство. Уничтожил процветающую Джамахирию и расчленил ее на анклавы, где игиловцы стали соперничать с бандитами другого цвета. И тоже – никаких санкций за разбой и горы трупов.

А Россию 17 марта 2014 г. США и Евросоюз подвергли санкциям за «аннексию Крыма». Крым, который ДО 1954 года не имел никакого отношения к Украине, самодур-богоборец Хрущев, тот самый, кто соорудил стену в Берлине и напугал мир «кубинским кризисом», подарил полуостров украинским коммунистам. Вместе пели «Интернационал» и вместе перетащили народ Крыма, словно мешок картошки, из одной социалистической республики в другую.

Кстати, в 1954 г. никакого референдума по Крыму не было. В 1991 г. великий либерал Горбачев провел всесоюзный референдум, на котором 77, 85 % населения страны высказалось за СОХРАНЕНИЕ и территориальную целостность обновленного СССР. На этот референдум плюнули коммунисты Украины, плюнул Верховный Совет УССР и 24 августа 1991 г. коммунистический парламент ВОПРЕКИ воле презираемого им населения провозгласил независимость Украины. В один день твердокаменные большевики превратились в буржуазных националистов. При этом сохранив уворованный русскоязычный Крым за собой. Ельцин это стерпел. Не стерпел оппозиционный Верховный Совет России, который летом 1993 г. утвердил Крым и Севастополь за Россией, признав незаконность хрущевского подарка. По Конституции парламент был выше президента, но у Ельцина были танки и он разогнал Верховный Совет. Президент США Клинтон аплодировал разгону и расстрелу парламента. Преданный и проданный Крым был бы и сейчас в составе Украины. Но 21-22 февраля 2014 г. в Киеве при поддержке США, Евросоюза и Папы Римского Франциска произошел кровавый государственный переворот с нацистской идеологией. Реализуя лозунги Майдана «Убей русского !» и «Москаляку на гиляку !», узурпаторы свергли законного президента Януковича и развязали ТЕРРОР ПРОТИВ РУССКОГО НАРОДА ( хотя русские составляют 30 % населения Украины). Был запрещен русский язык и ни Обама, ни Ангеле Меркель ничуть не возмутились. Им это нравилось. Киевской нацистской хунтой была начата травля русских, гонения, аресты и даже убийства. Либералы Европы не любят вспоминать сожжение в Одессе заживо полсотни русских. И теперь соучастники подлой войны с Ираком, погрома Сербии, убиения Ливии и ритуальной жестокой расправы с Муамаром Каддафи накладывают санкции на Россию. Судят Россию. Мы по собственной воле предоставили независимость Прибалтике, согласились с незаконной независимостью Украины, добровольно, без всякого внешнего принуждения распустили Варшавский блок и даже не потребовали в обмен распустить НАТО, мы уступили ГДР (с комсомолкой Меркель) Федеративной Германии и мы по-прежнему во всем виноваты. Нас, по мнению либералов Запада, надо душить санкциями. Мы выдержали один на один страшную длительную войну с Гитлером и теперь капитулируем перед Бараком Хуссейном Обамой ? Нас принимают за идиотов?

Антироссийские санкции, введенные 17 марта 2014 г. Америкой и Евросоюзом, делятся на 3 уровня : персональные в отношении конкретных физических лиц ( против Сергея Глазьева, Дмитрия Рогозина, депутатов Госдумы и Совета Федерации – «неправильно голосовали» -,певца Иосифа Кобзона – «не те песни пел» -, Елены Мизулиной – «защищает традиционную семью», атамана Козицина, погибшего от руки бандеровцев Моторолы, философа Александра Дугина, председателя Союза православных граждан Украины Каурова и т.д.), затем в отношении компаний и юридических лиц И в отношении ЦЕЛЫХ СЕКТОРОВ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ или секторальные. К санкциям присоединились Канада, Япония, Швейцария, Исландия, Черногория ( которую бомбил Клинтон ), Албания, Лихтенштейн, Австралия, Норвегия, Украина …

На мой взгляд, эти санкции делятся на 2 вида. Персональные – первый вид – запрет российским гражданам приезжать в обетованный Запад, в страны антироссийской направленности, и замораживание ( в дальнейшем, возможно, революционная конфискация ) банковских счетов и других активов, если, например, у философа Дугина они обнаружатся. В горбачевскую перестройку был популярен лозунг «Запад нам поможет». Этот баннер сегодня реализуется : Запад помогает нам вправить себе мозги. 13 мая 2014 г. власти Канады объявили о введении дополнительных санкций в отношении 6 граждан России и 6 украинских сторонников федерализации. Демократическая и либеральная Канада строго следит за взглядами и граждан Украины тоже : если выступаете за федерализацию по канадскому варианту, арестуем ( или конфискуем) ваши банковские счета. Канада вам не указ. Если вынести фактор ненависти к России за скобки, то персональные санкции – это детский сад. С жиру бесятся либералы. А вот секторальные санкции, санкции против российских компаний, юридических лиц и целых секторов нашего народного хозяйства, нашей ( уже изуродованной Чубайсом и Гайдаром ) экономики – это уже не детский сад, а человеконенавистничество. Только нелюди способны пытать и мучить людей за несогласие. Цель людоедских санкций – обречь народ России на нищету, вымирание, максимально снизить материальный уровень россиян. Опубликован перечень товаров, которые не могут быть экспортированы для ряда проектов в нефтяной отрасли РФ. Запрещено поставлять определенные виды труб и средств бурения. Евросоюз запретил европейским кампаниям предоставлять российским партнерам услуги по разведке и производству глубоководной и арктической нефти. Плачут по Крыму, а геополитические интересы США, Канады, других стран не забывают. Сквозь слезы ( жалеем наследников террориста Бандеры, организатора покушения на польского министра ) помним свою геополитику. Российским банкам запрещено получать американские кредиты более чем на 90 дней.

22 августа 2012 г. Россия под напором либералов-западенцев вступила в ВТО (Всероссийскую торговую организацию). Как считает выдающийся русский ученый В.Ю.Катасонов, «По данным ООН, в начале нынешнего столетия …

под разными экономическими санкциями США и их ближайших союзников ( прежде всего, Великобритании ) находились страны, в которых проживало 52 % населения планеты. … главными нарушителями принципа свободной торговли, который возведен в ранг ключевого догмата ВТО, оказывается Вашингтон, а также «примкнувший» к нему Лондон. Вам любой честный и грамотный юрист скажет : односторонние торговые санкции являются грубейшим нарушением правил ВТО». ( Катасонов В.Ю. «Кризис денежной цивилизации», Москва,2015, стр. 138). Экономические санкции с правовой точки зрения – одно из проявлений так называемого ФОРС-МАЖОРА (действие непреодолимой силы ), который включается в разные договоры, в том числе по кредитам и займам. Форс-мажор дает право стороне договора, ставшей объектом действия непреодолимой силы, отложить выполнение своих обязательств во время действия этой силы. … не отказаться от выполнения, а отсрочить выполнение» (Катасонов, там же, стр. 127). Однако наш первый вице-премьер Игорь Шувалов неизменно вещает на всех сходняках, включая давосские, что наша экономика, даже в условиях экономической войны против России «ни в коем случае не мобилизационная экономика, не закрытая … Поэтому главный вывод на сегодня – это ОТКРЫТАЯ экономика… » Нас терзают, нас режут, а мы покорно соблюдаем все договора с тем же Западом, как будто это дружеские державы, а не враги. Россия должна немедленно покинуть театр абсурда – Всемирную торговую организацию, как считают многие наши честные экономисты. ВТО – это ловушка для стран за пределами масонского «золотого миллиарда». Санкции против России грубо и цинично нарушают правила ВТО, нацелены на разрушение и уничтожение нашей экономики, нашего народного хозяйства, на превращение в бомжей русского народа.

С появлением Дональда Трампа на политической арене США мы вдруг неожиданно узнали, что в этой пропитанной глобализмом стране есть и другие силы, помимо мировой закулисы. Да, было известно, что формально Республиканская партия издавна тяготела к американскому патриотизму, к защите в первую очередь национальных интересов Америки. Демократы – наоборот, в большинстве своем связали себя с мировым масонством, с интересами международных банкиров, антихристианской финансовой плутократии. «Интернационалисты» - демократы Барак Обама, Билл Клинтон, да и следующие в том же русле республиканцы Буш-младший и старший – эти президенты больше похожи на Льва Троцкого, для которого Россия была лишь вязанкой хвороста для разжигания мировой революции. Для перечисленных американских президентов страна США – только инструмент и орудие Мирового правительства, антихристовой глобализации. Они подкидывают почвенникам идею захвата Сибири с ее природными богатствами ( газ, нефть, лес, чистая вода и т.д.) по рекомендации Збигнева Бжезинского, считающего, что мы неправомерно заняли пространство в 10 часовых поясов и нерентабельно его используем. Но главная цель буржуазных троцкистов – мировое господство не США, а тамплиеров, строителей Соломонова храма. Это уже идеологическая задача. Посмотрите на бушующие толпы противников Трампа во главе с певицей, нагло присвоившей себе сакральное имя. Это содомиты, лесбиянки, нигилисты, анархисты, органические антипатриоты, негодующие сексуальные меньшинства, это лютые противники христианства, включая прямых сатанистов. Недаром Барак Хуссейн Обама, покидая Белый дом, легализовал сатанизм на законодательном уровне. Именно эти полчища мировой закулисы мечтают о большой войне с Россией, о Третьей мировой. Истерия по поводу смехотворной

«русской угрозы» сознательно демонизирует Россию. Чудовищные и нелепые бредни о том, что мы хотим завоевать Польшу с ее картофельными полями ( а то нам негде сажать картошку) или Эстонию с Литвой умышленно готовили психику миллионов к большой войне. Дескать, Россия жаждет нас поработить и надо напасть первыми. Мы вернули свой Крым, русский с 1783 года, с Екатерины Великой. Наши соплеменники русские , живущие в Крыму, пожелали избежать террора бандеровской хунты Киева, выразили свою волю на абсолютно легитимном, абсолютно законном референдуме, а наши оппоненты пытаются нас изобразить «оккупантами». Все забыто. Мы по своей воле распустили Варшавский блок, терпим его поглощение блоком НАТО, без всяких условий, даже не оговорив права русских, подарили независимость Прибалтике, терпим людоедские санкции и мы – виноваты ? Нет совести у масонов и либералов.

Лично я, как русский православный почвенник, выражаю надежду, что новый президент США Дональд Трамп прекратит холодную войну с Россией и отменит антироссийские санкции. Конечно, наш народ безконечно терпелив, он выдержал все , опираясь на помощь Господа нашего Иисуса Христа. Но зачем эта конфронтация ? Барак Обама готовил мировую войну, ему нужны были санкции для войны, чтобы максимально обессилить нас перед схваткой, перед нападением НАТО. Но русские не хотят войны. И я верю, что и лучшая часть американского народа под водительством Трампа тоже войны не хочет. И да поможет Господь нашему миру.

Энергетика и транспорт являются основными сферами экономического сотрудничества Азербайджана и Латвии, и две страны намерены развивать и углублять взаимосвязь в этих областях.

Об этом сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в понедельник на брифинге по итогам переговоров со своим латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсем, находящимся с визитом в Баку.

Баку и Рига заинтересованы в расширении экономических связей, планируют проведение бизнес-форума, сказал глава МИД Азербайджана.

«К сожалению, уровень взаимного товарооборота сейчас не соответствует нашим ожиданиям. Мы договорились, что постараемся сразу после приезда президента Латвии в Баку провести консультации. Сначала это будет происходить на уровне МИД, в первую очередь для оценки договорно-правовой базы», - сказал Мамедъяров.

По его словам, Баку и Рига обсуждают проекты в сфере энергетики и транспорта. «Очень интересная тема – это сельское хозяйство. Латвия достаточно хорошо развита в этой сфере. Азербайджан вкладывает серьезные инвестиции в сектор АПК, и там есть темы, которые могут быть достаточно интересными», - сказал азербайджанский министр.

Информационное агентство Trend

Ломать — не строить.

Рынок демонтажа: время небольших заказов и заказов от государства.

Санкт-Петербург с его многочисленными старыми домами, кварталами «хрущевок» и знаменитым «серым поясом» промзон, опоясывающих город, всегда располагал потенциалом для редевелопмента территорий. Однако у строительства есть «обратная сторона»: прежде чем возвести новые здания, часто приходится расчищать площадку и производить демонтаж старых сооружений. Еще лет пять назад рынок демонтажа, как и рынок строительства, мог похвастаться устойчивым ростом. Но последние кризисные годы и здесь привели к сокращению объемов. Петербургский рынок демонтажа уменьшился почти вдвое — примерно до 1 млрд руб. Основные причины вполне очевидны: сокращение новых строительных проектов и уменьшение средней величины заказа. При этом происходит снижение спроса со стороны частных организаций, и для многих компаний основными заказчиками становятся государственные и муниципальные организации. «В нашем портфеле заказов 50% приходится на государственный заказ, 20% на муниципальных заказчиков», — рассказывает генеральный директор компании «Ярострой» Валерий Коваленко. В компании не видят перспектив для восстановления докризисного уровня. Сейчас время небольших заказов и заказов от государства, отмечают в компании.

Факторы влияния

По оценкам самих участников, сейчас в городе работает восемь демонтажных компаний, способных «поднять» большие и средние проекты. Кроме них, сносом занимается еще порядка 20 организаций, приоритет которых — малые объекты либо узкоспециализированные проекты.

Несмотря на сокращение объемов рынка, количество основных игроков не изменилось, и это привело к обострению борьбы даже на небольших тендерах, проводимых городскими и муниципальными властями. Демонтажный бизнес среагировал на это по-разному. Небольшие компании нередко ставят в своих сметах сумму ниже себестоимости, чтобы только обеспечить работой технику и персонал. Безусловно, такая стратегия может быть только временной, ведь о прибыли и развитии в таком случае речь фактически не идет. Кроме этого, ставятся под вопрос сроки и качество выполнения задач.

Крупным демонтажным компаниям живется немного проще: стоимость сложных демонтажных работ почти не изменилась, поскольку заказчики в ответственных проектах предпочитают не связываться с непроверенными подрядчиками с малой ресурсной базой. Особенно это касается работ важных для города инфраструктурных объектов, а также предприятий атомпрома и оборонной отрасли.

Кроме этого, у крупных игроков больше возможностей для «территориального» маневра. Например, в компании «Арасар» рассказали, что недавно выполнили проект на территории Евросоюза — в Латвии.

Свое влияние на ситуацию на рынке оказало изменение курса рубля в 2014-15 годах — импортные средства механизации и запчасти становятся только дороже. Затраты демонтажников, в основном, приходятся на обновление и обслуживание парка техники, которая изнашивается довольно быстро, и на закупку топлива. По мнению большинства участников рынка, альтернативы ведущим производителям демонтажного оборудования, к сожалению, пока нет. Отечественные демонтажные компании работают на технике из Японии, Южной Кореи, Германии и Швеции и других развитых стран.

«Отечественного высокотехнологичного оборудования фактически нет, — жалуется гендиректор фирмы «ТехАтомСтрой» Сергей Болух. — Максимум, системы подвеса гидроагрегатов у режущих алмазных машин и некоторые расходные материалы. Полноценного импортозамещения, к сожалению, не случилось, да и не могло — на создание технологичных производств нужны годы». Примерно 25% компаний используют собственную технику, остальные берут средства механизации в аренду. Кстати, размер собственного парка подрядчика — один из критериев оценки компании заказчиком.

Руками не трогать!

У демонтажного рынка Северной столицы есть своя специфика. В Петербурге, как ни в одном другом городе России, много культурных памятников, зданий, находящихся под охраной КГИОП (Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры). С этим типом зданий у демонтажников регулярно возникают проблемы — даже имея на руках задание от заказчика, подрядчики сталкиваются с фактическим запретом на снос. По мнению участников рынка, в городе нет адекватной нормативно-правовой базы, что приводит к многочисленным нестыковкам. Один из наиболее ярких случаев произошел в сентябре 2016 года, когда начался демонтаж корпуса завода Лесснера на Большом Сампсониевском проспекте. Снос остановил лично глава КГИОП Санкт-Петербурга Сергей Макаров, случайно проезжавший мимо объекта.

А кадры кто?

Еще одна проблема, с которой сталкиваются демонтажные компании, — это кадры. В российских вузах специалистов-демонтажников не готовят. В отрасль, как правило, идут строители, поскольку понимание конструктивных особенностей зданий здесь необходимо. Всему остальному учат в процессе работы.

Участники рынка жалуются, что с линейным персоналом есть определенные проблемы. Так или иначе, всем не хватает прорабов, машинистов экскаваторов и других рабочих специальностей. Впрочем, на фоне недавних отчетов о сокращении строительного бизнеса в Санкт-Петербурге у демонтажных компаний появляется шанс пополнить свои ряды за счет строителей, по крайней мере, на ближайшую перспективу.

Что дальше

Сейчас рынок перестраивается. Наибольший потенциал демонтажные компании видят в освобождении городских территорий от объектов промышленных предприятий и модернизации производств, находящихся за городской чертой: в Ленобласти и других субъектах СЗФО.

В первом случае все определяют темпы редевелопмента «серого пояса» — территории промпредприятий, которые выводятся за город, сокращаются или обновляются со сносом старых сооружений. Это серьезный потенциал для развития жилого строительства. Сейчас значительное внимание уделяется территории Октябрьской набережной Невы (площадь около 90 га). Для Петербурга этот проект важен примерно так же, как реконструкция территории завода ЗИЛ для Москвы. Вместе с тем, «серых» пятен на городской карте еще много — потенциал для демонтажа есть.

Модернизация производств — это тренд, который отчасти спас рынок в кризисные годы и стал ключевым фактором роста высокотехнологичного демонтажа. Речь идет о реконструкции производственных площадок: сносе старых объектов и расчистке территорий. Кстати, именно эти заказчики часто рассчитывают на частичную компенсацию работ подрядчика строительным мусором — отходами, которые подвергаются рециклингу и перерабатываются во вторичный материал. В свою очередь, полученный материал реализуется на строительных объектах уже непосредственно исполнителем. Исполнитель может сам искать покупателя, формировать график поставок и синхронизировать его с процессом демонтажа так, чтобы переработанные отходы равномерно вывозились. Это всем удобно, так как сроки в таких проектах обычно «не горят». Например, одно из старейших предприятий, Кировский завод, в конце 2015 г. проводило тендер на снос ветхого здания одного из цехов. Разброс цен в тех торгах был более чем на порядок. В итоге, победа была отдана подрядчику, который предложил компенсировать затраты на снос реализацией вторичных материалов.

Цитата в тему

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА «АРАСАР» НИКОЛАЙ АФОНИН : «В одном секторе спад, в другом — рост. Это абсолютно нормальная ситуация. Да, из бизнеса придется уйти тем, кто не может предложить ничего, кроме арендованной техники и демпинга. Но останутся игроки, лучше подготовленные к текущей экономической ситуации: с опытом, оборудованием и ноу-хау. Для компаний, занятых на сложных и ответственных проектах, спад в строительстве не стал чем-то существенным. А с возобновлением программы развития застроенных территорий и бывших промзон опыт сложных проектов будет востребован в первую очередь».

Цитата в тему

СЕРГЕЙ БОЛУХ («ТЕХАТОМ СТРОЙ»): «Специальные демонтажные работы никуда не денутся. Да, выросла конкуренция со стороны компаний, ранее подобным не занимавшихся, но вынужденных предпринимать попытки зайти в новый для себя сектор. Но чаще всего определяющим фактором становится опыт».

Автор: Сергей ВЕРШИНИН

Латвия упрощает условия въезда для иностранных специалистов

2 февраля 2017 года Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к закону об иммиграции, которые предусматривают смягчение условий для въезда в страну работников из-за рубежа.

Поправки распространяются на высококвалифицированных специалистов, а также представителей специальностей, где прогнозируется нехватка рабочей силы. Такие работники смогут в упрощенном порядке получить временный вид на жительство сроком на три года, пишет Delfi.

Правда, работодателям придется платить иностранным специалистам больше, чем местным. Кроме того, нанимать иностранца можно будет только тогда, когда вакансия будет зарегистрирована в Государственном агентстве занятости на протяжении не менее 10 дней.

За последние семь лет число выданных Управлением по делам гражданства и миграции разрешений на работу выросло почти в три раза. В 2016 году разрешения на работу в Латвии получили 6007 иностранцев, среди них больше половины – украинцы, много белорусов и россиян. В меньшинстве – индийцы, американцы, филиппинцы и граждане других стран.

Больше всего иммигрантов работают в отраслях транспорта и информационных технологий. Сейчас самый большой дефицит на рынке труда Латвии зафиксирован в грузовых автоперевозках – по данным на 23 января 2017 года, было зарегистрировано 566 вакансий водителей грузовиков.

Кстати, в Латвии растет и число иностранных студентов.

«Газету.Ru» внесли в эстонский черный список

В Эстонии составили список «нехороших» российских СМИ

Анатолий Брусникин

В Прибалтике продолжают готовиться к российскому вторжению. На этот раз эстонский информационный портал, который связывают с военизированным ополчением, входящим в Силы самообороны Эстонии, создал черный список якобы пропагандистских сайтов, где не рекомендуется размещать рекламу. «Газета.Ru» тоже обнаружила себя в списке.

Эстоноязычный портал Propastop, посоветовавшись с местными экспертами в области информационной политики, составил и опубликовал список интернет-ресурсов, якобы ведущих пророссийскую пропагандистскую работу, не отвечающую интересам Эстонии. В него входят как сайты государственных медиа – Первого канала, ВГТРК и RT, агентств ТАСС и «Спутник», так и независимых изданий вроде Rbc.Ru, Lenta.Ru и «Газета.Ru».

Всем своим нескольким тысячам читателей редакция рекомендует воздержаться от размещения баннерной рекламы на приведенных в списках сайтах.

Сообщившее о введении «санкций» РИА «Новости» связывает ресурс с членами милитаризированной организации «Кайтселит», существовавшей в период независимой Эстонии в 1918–1940 годах на основах, схожих с немецким Фрайкором или отечественным ДОСААФ.

В 1992 году статус Союза обороны Эстонии был восстановлен, организация была включена наряду с Армией обороны Эстонии в состав Сил обороны Эстонии. Согласно официальным данным, членами добровольной организации числятся около 20 тыс. человек, объединенных в 15 территориальных дружин.

Как недавно сообщали «Известия», отношение к «Кайтселиту» является одним из ключевых критериев опроса, приводящегося в эстонских школах. Ученикам предлагаются варианты оценки организации: «надежная, враждебная, мирная, бессмысленная, патриотичная, националистическая, безразличная, настораживающая и объединяющая». Подбор вариантов ответа, впрочем, предполагает и возможность скептической оценки школьниками деятельности ополчения.

Примечательно, что в список не входят, например, российские агентства «Интерфакс» и РИА «Новости». Propastop обращает внимание на то, что список далеко не исчерпывающий и любой желающий может написать в редакцию письмо со своими соображениями по его расширению. В случае согласия редакции с мотивированными соображениями список в дальнейшем может быть расширен.

Издание также информирует, что указанные в списке ресурсы могут и не предлагать услуг по размещению рекламы, но внесены в список превентивно, на случай если вдруг такая возможность для эстонского бизнеса будет открыта.

По словам Владимира Жарихина, заместителя директора Института стран СНГ, ситуация объясняется небрежной работой эстонских спецслужб: в списке нет логики, сюда вошли как однозначно провластные и финансируемые государством издания, так и СМИ, считающиеся либеральными.

«Похоже, они просто отобрали наиболее рейтинговые российские СМИ, имеющие присутствие в интернете, и всех записали, так сказать, во врагов отечества», — считает собеседник «Газеты.Ru».

Сам Жарихин также сталкивался с повышенной бдительностью эстонских правоохранительных органов.

«Около двух лет назад без всякого объяснения причин мне отказали во въезде на эстонскую территорию, — рассказал он «Газете.Ru». — Впоследствии во въезде отказали и академику Тишкову».

Валерий Тишков, которого не пустили в Эстонию в 2014 году, до сих пор пытается отменить решение пограничников в местном суде. В прошлом году академик вновь пытался приехать в эстонскую столицу на конференцию Таллинского университета под названием «Строительство нации и национализм в современной России». Тишкова не пустили и во второй раз.

Российский МИД ранее заявлял, что запрет на въезд в Эстонию для Тишкова — это попытка официального Таллина затруднить обмен мнениями между научными сообществами двух стран.

Тяжелая роль «буферных стран», уготованная Латвии, Литве и Эстонии геополитическими перипетиями ХХ века, по-прежнему отзывается тяжелым эхом в речах политиков и общественных страхах в наши дни.

После вхождения Крыма в состав РФ в 2014 году страхи внезапного вторжения пережили прогнозируемый ренессанс. Руководство НАТО вынуждено постоянно поддерживать своих союзников в Балтийском регионе, проводя локальные учения и отзываясь на любые решения внешнеполитического и оборонного министерств России грозными заявлениями.

Именно над Балтийским морем особенно участились случаи опасного сближения военных самолетов в ходе учебных полетов в 2014–2015 годах, пока центр напряжения не сместился в Сирию.

Депутатская группа, которая будет контактировать с российской оппозицией, создана в парламенте Латвии в понедельник, сообщили РИА Новости в президиуме Сейма.

Группа создана по инициативе депутатов.

"Группа поддержки гражданского общества в России будет поддерживать связи с демократическими силами в России. С теми представителями оппозиции, которые выступают за демократические ценности. Главой группы избран депутат от Латвийского объединения регионов Юрис Вилюмс", — сказали в Сейме.

В группу также вошли депутаты Лолита Чигане, Валтерс Дамбе, Силвия Шимфа, Интс Далдерис и Вейко Сполитис.

Депутаты намерены поддерживать контакты с российской оппозицией, поскольку считают, что она занимается демократизацией РФ. Они также планируют проводить встречи и следить за ситуацией с правами человека в России.

Регуляторный дайджест. Сотрудников ЦБ и АСВ освободят от ответственности в суде

Татьяна Терновская, редактор Банкир.Ру

ЦБ концептуально поддержал идею взыскания с должников единственного жилья, на подготовку к приему карт «Мир» банкам дается лишь месяц, контроль за подозрительными операциями банков будет ужесточен. Об этих и других самых важных и интересных новостях — в нашем регуляторном дайджесте за минувшую неделю.

ЦБ изменит порядок проведения платежей

ЦБ разослал руководителям IT-отделов банков письмо, в котором попросил до 10 февраля оценить, в какие сроки они могут внедрить шифрование платежей, направляемых в платежную систему Банка России, на уровне автоматизированной банковской системы (АБС).

Большинство атак происходит при передаче данных внутри банка, поэтому регулятор предлагает шифровать раньше — сразу после формирования реестров. Об этом 30 января сообщил «Коммерсантъ».

«По нашему мнению, это усложнит для злоумышленников условия атак и снизит уровень хищений,— пояснили в пресс-службе ЦБ.— Мера предлагается на основе анализа фактов хищений денежных средств у коммерческих банков, учитывает мировой опыт и современные тенденции. Именно такая практика применяется почти во всех крупных платежных системах».

Хищения, которые упоминает ЦБ, это атаки на банки в конце 2015 — начале 2016 года. По данным регулятора, тогда хакеры пытались вывести 2,87 млрд рублей, предотвратить удалось хищение 1,67 млрд. Атаки совершались при передаче данных из АБС в АРМ КБР внутри банка.

Банк России подал заявление о банкротстве Банка на Красных Воротах

Банк России подал заявление в Арбитражный суд Москвы о признании банкротом Банка на Красных Воротах, следует из картотеки материалов дел суда. Дата рассмотрения заявления о банкротстве не определена.

Банк на Красных Воротах был лишен лицензии 29 декабря 2016 года. Согласно реестру обязательств, за выплатой страхового возмещения на сумму около 1,16 млрд рублей могут обратиться порядка 4,1 тыс. вкладчиков, в том числе около 60 клиентов, имеющих счета для предпринимательской деятельности, на сумму около 12,7 млн рублей.

ЦБ направил правоохранителям информацию о выводе активов из Военно-промышленного банка

Банк России направил в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ информацию о финансовых операциях бывших руководителей и собственников Военно-промышленного банка (ВПБ) с признаками уголовно наказуемых деяний. Об этом ЦБ сообщил на своем сайте 30 января.

Временная администрация, назначенная в ВПБ в связи с отзывом у него лицензии 26 сентября 2016 года, с первого дня осуществления своих функций столкнулась с фактами воспрепятствования ее деятельности. Так, руководством банка в нарушение требований законодательства не были переданы оригиналы кредитных договоров заемщиков, а также электронная база данных по операциям банка.

При этом в ходе обследования финансового состояния банка временная администрация выявила осуществленные его бывшим руководством операции, имеющие признаки вывода активов путем выдачи кредитов организациям, которые обладают признаками технических компаний, а также компаниям и физическим лицам с сомнительной платежеспособностью.

По оценке временной администрации, стоимость активов ВПБ не превышает 1,6 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами 37,9 млрд. Таким образом, уточненная оценка «дыры» в балансе банка равна 36,3 млрд рублей.

Минфин предложил освободить сотрудников ЦБ и АСВ от ответственности в суде за принятые решения

Сотрудники Агентства по страхованию вкладов (АСВ) могут получить защиту от судебного преследования за решения, которые они принимали при исполнении служебных обязанностей. Такие предложения Минфин внес в проект поправок к закону «О страховании вкладов». Об этом сообщила газета «Ведомости» 31 января.

Поправки соответствуют основополагающим принципам надзора Базельского комитета. Они должны гарантировать защиту служащих от ответственности за непреднамеренные ошибки при принятии решений, оградить их от необоснованных преследований и способствовать беспрепятственной деятельности. Предполагается, что поправки вступят в силу в декабре. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, эти поправки обсуждались еще до того, как был внесен законопроект о переходе АСВ под контроль ЦБ.

Среди сотрудников ЦБ иммунитетом наделены председатель, его заместители, члены совета директоров, главные аудитор и бухгалтер, директора и начальники департаментов, генеральный инспектор, статс-секретарь, руководители секретариата, аппарата ЦБ и пресс-службы. Не получится преследовать в суде и начальников главных управлений, их заместителей и управляющих отделениями. Для сотрудников АСВ списка пока нет.

Регулятор подал иск в суд о банкротстве Булгар банка

30 января Центробанк подал в Арбитражный суд Ярославской области иск о признании Булгар банка банкротом. Об этом говорится в материалах картотеки суда.

Лицензия на осуществление банковских операций у Булгар банка была отозвана Банком России 16 января.

Согласно полученному реестру обязательств Булгар банка, за выплатой страхового возмещения на сумму около 1,34 млрд рублей могут обратиться порядка 2,3 тыс. вкладчиков, в том числе около 90 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму примерно 6,8 млн рублей.

ЦБ концептуально поддержал законопроект о взыскании с должников единственного жилья

Центральный банк поддерживает законопроект о взыскании с должников единственного жилья, сообщила в ходе нулевого чтения законопроекта советник юридического департамента ЦБ Любовь Григорьева. Об этом 31 января сообщил RNS.

«Центральный банк пока обсуждает, анализирует этот законопроект. Делать какие-то выводы еще рано. Концептуально мы поддерживаем законопроект. Конечно, эта идея неплохая»,— отметила она, подчеркнув, что документ еще требует доработки. Григорьева согласилась с утверждением, что вступление в силу законопроекта поможет взыскать просроченную задолженность с должников в размере 1 трлн рублей.

Ранее Минюст разработал и предложил к общественному обсуждению законопроект о взыскании с должников единственного жилья в случае отказа от погашения кредита.

Российским стартапам впервые предоставлена возможность поучаствовать в международном конкурсе Innotribe

Российские стартапы впервые смогут принять участие в Innotribe Startup Challenge Russia — конкурсе финтехстартапов, генеральным партнером которого в 2017 году выступает Банк России. Об этом сообщил регулятор 31 января на своем сайте.

Прием заявок для финтехстартапов из России и стран СНГ открыт c 31 января по 15 апреля. На основе поданных заявок будут отобраны десять финалистов конкурса. Финальные мероприятия и награждение победителей пройдут в рамках Международного финансового конгресса 13–14 июля 2017 года в Санкт-Петербурге, где в ходе питч-сессий выберут трех победителей.

Innotribe Startup Challenge — один из крупнейших финтехконкурсов в мире, проводится кооперативом SWIFT с 2011 года.

Очередной этап инвентаризации в Пробизнесбанке выявил недостачу на 7,1 млрд рублей

В ходе инвентаризации очередной части имущества Пробизнесбанка обнаружена недостача на сумму 7 млрд 81,456 млн рублей. Об этом 31 января на своем сайте сообщило АСВ, которое осуществляет процедуру конкурсного производства в банке.

Более половины недостачи приходится на межбанковские кредиты — 3 млрд 683,247 млн рублей. Средства были выданы швейцарскому Falcon Private Bank (наибольшая сумма), а также российским АКИБ «Образование» и обанкротившемуся Нота-банку. О двух последних кредитах сообщается, что в результате договоров цессии задолженность попала в реестр требований к факторинговой компании «Лайф», в отношении которой в декабре 2015 года была введена процедура наблюдения.

Еще около половины свежевыявленной недостачи — остатки по корреспондентскому счету в драгоценных металлах (3 млрд 349,529 млн, сумма приходится на латвийские Latvijas Pasta Banka и Baltikums Bank).

ЦБ и кабмин предлагают запретить взыскивать с должника больше половины дохода